0 引言

在数字经济快速发展背景下,人工智能(AI)成为推动产业变革的关键技术,其融合了技术、商业和社会属性。2017年,国务院发布《新一代人工智能发展规划》,将AI提升为国家战略。作为通用技术,AI具有广泛的应用场景、持续的改进潜力和引发互补性创新的能力。在AI产业化进程中,技术领先企业通过搭建数字平台,构建由不同参与者共同创新和共享价值的生态系统。在这种“平台+参与者”模式下,平台企业转变为赋能者,利用核心组件和边界资源产生网络效应,吸引互补企业参与协同创新。互补企业与平台企业形成协同增效关系,这种互动、协同创新模式不仅能提高生态系统创新效率,还能促进AI产业发展。

企业创新生态系统围绕协同创新获得的最终产品或解决方案运行。在面向AI创新应用的生态系统中,创新产出由源自不同创新主体的技术组件通过有效组合和互补实现价值创造,体现为通用性技术与互补性技术资产重组和互补的创新过程。协同创新作为一种整合多个创新主体和多种创新资源的组织形式,依托数字平台开放式创新情景,由于创新主体资源开放性和技术组件多样性,协同创新不同程度地存在诸如同生态位互补者竞争、焦点企业与互补者竞合以及通用技术与专用技术重组等问题,这些复杂交互特征不仅影响创新主体生态策略和绩效,还影响整个生态系统运行效率和可持续发展[3]。因此,平台企业作为生态系统领导者,需要协调各创新主体与创新要素之间的复杂依赖关系,进而促进协同创新开展[4-5]。

当前,关于平台企业促进生态系统协同创新的研究主要聚焦“补贴”和“模块化”两类平台协调机制,分别集中在定价策略和系统架构设计两个方面。这些机制将参与者视为外生、被动的接受者,忽视了生态系统内部自组织之间的互动,以及不同创新主体或要素异质性和复杂性对创新效率的影响[5]。相关研究多基于资源依赖理论和复杂网络理论,从创新主体间复杂关系网络视角出发,聚焦平台企业如何治理主体间关系进而管理创新生态系统[6-8]。从技术视角看,数字平台生态系统由焦点创新所需组件和互补组件构成,是为最终用户提供一致价值主张、由模块化结构和协调机制(如标准接口)组成的复杂系统[1],但关于不同创新参与者技术组件如何实现互补协调的研究较少。基于此,本研究聚焦平台企业如何管理和协调与互补企业之间的技术依赖复杂性问题,综合运用创新生态系统理论和协同创新理论,采用数据驱动和仿真建模方法探究复杂技术依赖与协同创新之间的逻辑关系,以期为平台企业赋能互补者创新及生态系统良性发展提供相关建议和参考。

1 理论回顾与研究框架

1.1 企业创新生态系统内涵与特征

企业创新生态系统是指焦点企业以自身为核心主体,利用数字技术提供核心组件和边界资源,赋能各类参与者协同创新,实现价值共创共享的创新生态系统[1]。创新生态系统以提高系统协同创新绩效为目标,以增强创新生态系统协同创新潜力为核心,通过系统成员间的密切合作与众多创新要素间的协同作用,完成创新生态系统技术或产品从创新产生至技术扩散的整个过程[13]。其中,焦点企业主导创新生态系统核心组件和边界资源构建,创新参与者借助自身异构性资源和边界资源接入生态系统,利用焦点企业提供的核心组件进行互补式创新,并在生态系统中占据特定生态位。随着异质参与者的进入,企业创新生态系统逐渐演化为多种要素构成的动态复杂系统。

互补性是创新生态系统的核心特征。Teece[14]在PFI框架中强调互补性资产与核心技术的综合性应用,其中互补性技术是互补性资产的一项重要内容,是指从焦点创新中获取其它技术或技术资产,侧重于创新价值获取。关于互补性技术,有学者将其定义为两种彼此相关但属于不同类别的技术,包括独特互补性和超模快化互补性。其中,前者是指两项技术无法独立发挥功效;后者是指两项技术之间可以促进对方功能实现或价值提升。在生态系统中,互补性技术可视为解决同一问题的不同模块,技术组合可以创造更多价值[15],同时也存在价值创造的相互依赖性[16]。在产品创新视角下,技术互补强调依靠平台企业与参与者间的互补性技术提高产品功能、完成价值创造和获取,产品技术性能依赖于互补性技术所提供的功能特性。因此,焦点企业需要协调互补性技术相关活动,对技术相互依赖性进行治理,典型的治理形式包括技术模块化和标准化(张帏等,2023)。

互补性技术由生态系统互补者提供,他们与焦点企业形成独特互补关系,这种互补关系包括交易互补和创新互补两种[15]。其中,前者是指两种产品或服务缺一不可,否则将无法运转并有可能导致价值损失;后者是指两种产品或服务一起创造出比各自更大的价值。互补性更关注价值创造,与互补性相伴的相互依赖关系则更关注价值获取。从资源对组织的重要性和不可替代性角度看,由于平台企业控制核心组件和标准接口等关键资源,与众多互补者和用户交互产生网络效应,导致平台企业相对于互补者更具资源优势,更能形成倾斜的非对称依赖关系,因此如何平衡平台企业与互补者之间的依赖性及价值获取关系,不仅影响互补者生态战略决策,也关乎平台企业发展。资源依赖理论强调参与者需要采取相应措施降低依赖,通过约束吸收活动赋予控制资源的权利,重构依赖关系[9]。可见,现有研究主要聚焦平台企业如何构建生态系统架构以及平台参与者如何“解耦”互补和依赖关系展开[9,17]。

1.2 平台生态系统分工与协调

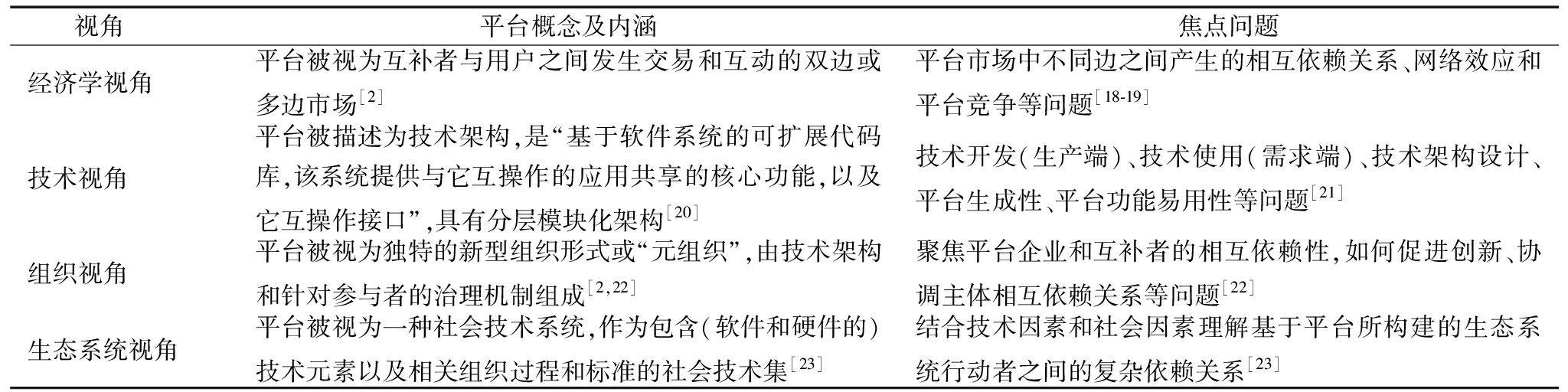

企业创新生态系统依托数字技术建构服务型数字平台[2],并采用全新的商业创新逻辑及价值创造路径为参与者赋能。然而,不同学科视角对数字平台(以下简称“平台”)概念及内涵的阐释不同,如表1所示。

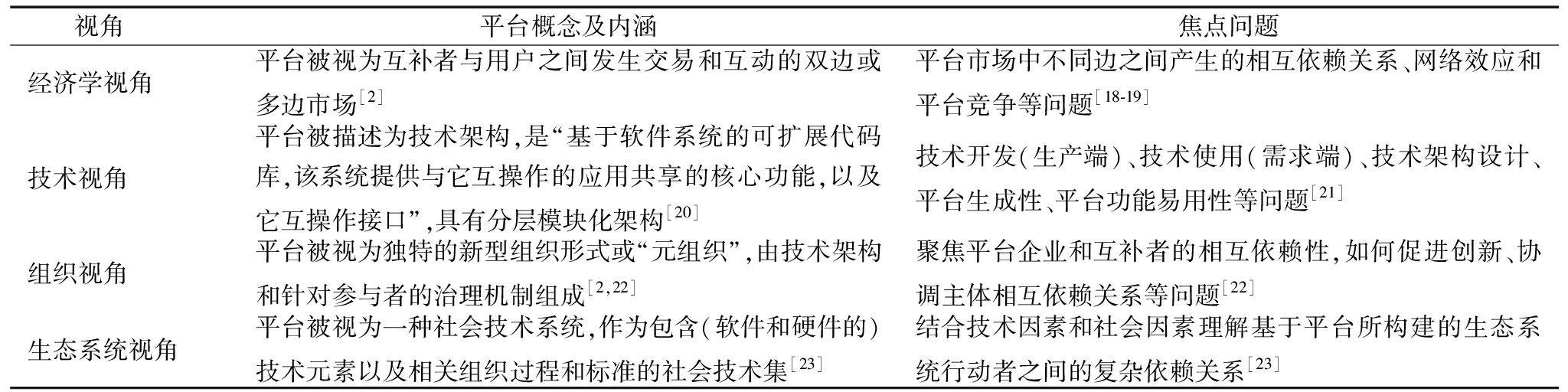

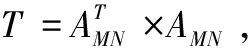

表1 不同学科视角下的平台概念

Table 1 Different disciplinary perspectives on the concept of platforms

视角 平台概念及内涵焦点问题经济学视角平台被视为互补者与用户之间发生交易和互动的双边或多边市场[2]平台市场中不同边之间产生的相互依赖关系、网络效应和平台竞争等问题[18-19]技术视角平台被描述为技术架构,是“基于软件系统的可扩展代码库,该系统提供与它互操作的应用共享的核心功能,以及它互操作接口”,具有分层模块化架构[20]技术开发(生产端)、技术使用(需求端)、技术架构设计、平台生成性、平台功能易用性等问题[21]组织视角平台被视为独特的新型组织形式或“元组织”,由技术架构和针对参与者的治理机制组成[2,22]聚焦平台企业和互补者的相互依赖性,如何促进创新、协调主体相互依赖关系等问题[22]生态系统视角平台被视为一种社会技术系统,作为包含(软件和硬件的)技术元素以及相关组织过程和标准的社会技术集[23]结合技术因素和社会因素理解基于平台所构建的生态系统行动者之间的复杂依赖关系[23]

经济学视角将平台视为多边市场,强调多边网络效应。技术管理视角将平台描述为一种由核心组件和外围组件构成的模块化架构[21],通过标准化界面、接口协调产品创新模块化分工。组织视角强调平台作为一种新的组织形式,通过协调治理平台中的双边或多边网络使平台形成一个和谐整体。参与者以符合平台共同价值主张的要求进行价值创造,采纳平台核心技术开展协同创新,但在价值分配上存在组织间相互依赖关系。在生态系统视角下,平台被视为社会要素与技术要素的集合。鉴于学界对平台本质的理解存在异议,国内学者认为可从分工与协调视角诠释平台的本质特征[24]。换言之,平台所有者、平台互补者和其他参与者之间通过分工协作实现价值创造。在超模块分工的基础上,平台所有者通过制定规则构建创新协调机制,营造分布式创新环境。在创新协调机制下, 平台所有者为平台互补者创新提供工具和资源支持,平台互补者使用这些工具和资源与平台所有者进行协同创新[24]。可见,平台生态系统由承担不同分工的多边、非通用互补性关系且不受层级制控制的平台所有者、平台互补者和其他类型参与者构成,并由平台所有者协调价值创造和分布式创新。

1.3 数字平台赋能创新

数字平台作为一种新兴的组织形式,引起创新管理领域学者对生态系统内多主体协同创新现象的广泛关注。协同创新理论包括创新要素中心论、创新主体协同论和协同创新网络理论等。从创新主体视角看,协同创新是比开放式创新更复杂的一种组织方式(陈劲等,2012)。在国家或区域层面,协同创新涉及企业、政府、知识生产机构、中介和用户等多元主体的大范围整合,通过网络创新产生非线性效应。从过程视角看,协同创新是创新主体要素系统优化和合作创新过程,包括整合和互动两个维度。其中,“整合”包括知识、资源、行动和绩效;“互动”包括沟通、协调、合作和协同[14]。随着创新向系统化、网络化方向转移,协同创新涉及多层次、多组织、多阶段和多种创新要素的动态复杂活动[18],目标是实现资源共享、知识传递、技术扩散和创新产出。

平台企业在赋能创新方面扮演着关键角色,数字平台赋能创新本质上是一种协同创新。现有研究通常从平台模块性、分层性与边界资源动态性等角度探讨其对互补者创新行为和过程的影响。边界资源(如APIs和SDK)作为平台企业与互补者互动的接口,平台企业可通过开放或修缮这些资源提升自身功能和控制互补者创新[17]。平台企业通过技术架构设计控制组件接口和创新活动流[6,10],但在众多由异质参与者构成的创新生态系统中,技术组件间呈现复杂且动态的相互依赖结构,这些相互依赖结构在经济价值和创新速度上存在差异[11]。尽管有学者关注平台企业与互补者之间的协同效应[25]、生态系统参与者创新网络特征[7,9,26]等,但对平台企业和互补企业两类创新主体间技术互补及协同创新过程的研究较少。

1.4 研究框架

创新生态系统作为企业创新管理的新范式,为研究协同创新网络化模式及影响机制提供了基础。本文认为,企业创新生态系统协同创新既包括创新主体协同模式,也涵盖创新要素间的协同结构,还体现为互补者与平台企业间的协同创新过程。资源和知识分工不同,平台企业和互补企业的生态策略也不同,前者通过开放核心组件和边界资源掌握控制权,而后者则通过瓶颈策略或互补组件策略参与生态系统,形成资源依赖。双方在协同创新过程中各取所需,在相关知识、技术等要素上实现互补。

本研究通过构建“要素—过程—绩效”框架,分析不同创新环境下平台企业与互补者协同创新的内在机制和作用路径。其中,“要素”是指生态系统中的技术组件,包括平台企业核心技术组件和互补者技术组件(互补组件);“过程”是指互补者通过嵌入生态系统,搜索和采纳平台核心技术组件,组合自身互补组件实现创新;“绩效”是指通过数字平台赋能创新,通过异质创新主体技术组合发挥协同效应。本文研究过程如下:①数据采集与预处理。采集企业创新生态系统中的创新活动数据,识别和编码互补者创新采用的技术要素;②网络建模与分析:构建表示技术要素相互依赖的网络,并分析其结构特征;③数据驱动NK模型建模与仿真:设定NK模型参数,模拟生态系统中的协同创新环境,并探索不同创新环境下的绩效差异;④管理启示:基于仿真实验结果对企业创新生态系统运行提出理论命题,揭示复杂技术依赖与协同创新之间的逻辑关系。通过构建研究框架,旨在帮助平台企业更好地管理和协调与互补企业之间的技术依赖关系,揭示复杂技术依赖与协同创新之间的关系。

2 模型与方法

2.1 技术组件依赖网络模型

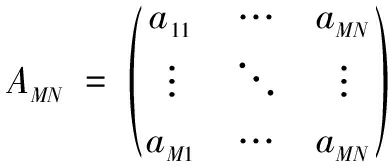

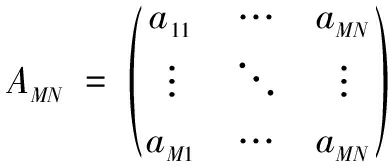

生态系统组成部分之间的相互依赖关系可采用网络模型进行描述和分析[27],网络模型一般用 G(V,E)表示。其中,V=v1,v2,…,vn表示网络节点集,由网络中n个节点组成;式vi,1≤i≤n;E=e1,e2…,em 表示网络边集合,也称为关系集,由m条边组成,式中 ei,1≤i≤m。网络邻接矩阵A是表示图的一种方法,由M行N列组成,矩阵中元素aij表示vi与vj之间存在连接(用1表示)或不存在连接(用0表示),如式(1)所示。

(1)

社会网络分析法(SNA)是对因素网络关系进行量化分析的一种研究方法。社会网络是社会行动者及其关系的集合,被定义为一个或多个有限行动者(如人、组织或其他社会实体)及其关系,其中节点即行动者,行动者之间的关系用连边表示。通过梳理“互补者—技术组件”关系构建“2-模”网络,即描述M个互补者与所采纳和贡献的N个技术组件之间的关系。利用矩阵算法投影得到两类“1-模”网络,即获得技术组件邻接矩阵 如图1所示。

如图1所示。

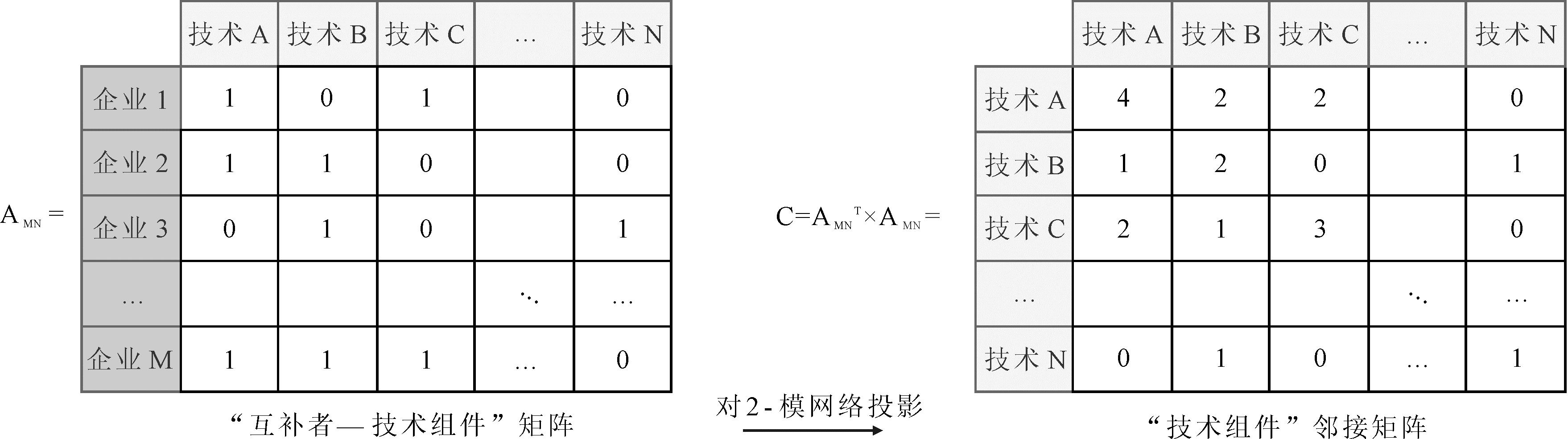

2.2 技术组件依赖网络特征

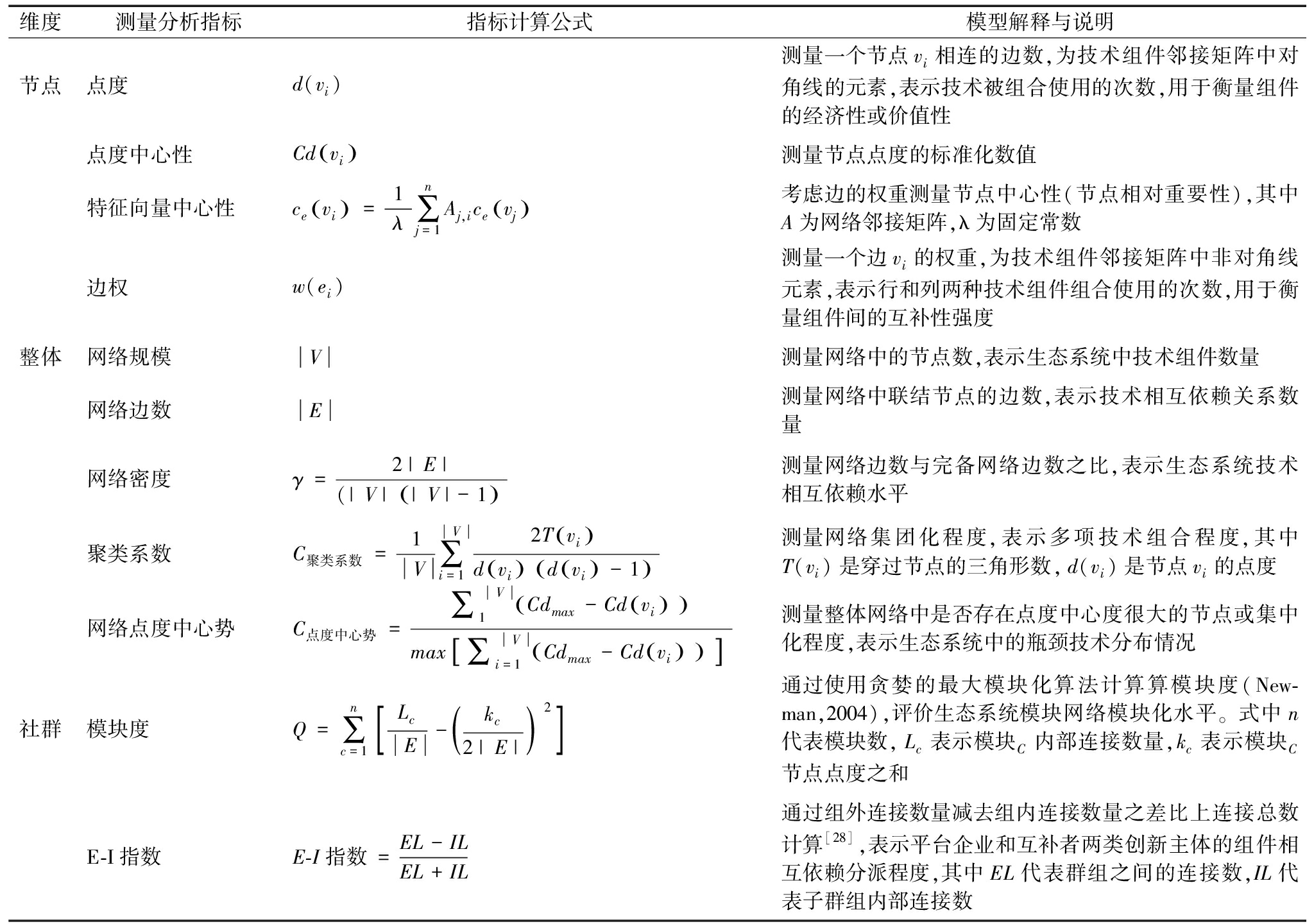

本文从节点、社群和整体网络不同维度进行社会网络分析,应用于技术组件依赖网络的指标与解释如表2所示。在节点层面,节点中心性和边的权重反映节点创新性和经济价值,这些指标能帮助识别系统瓶颈组件。在网络层面,主要考察生态系统中的技术组件数量及其相互依赖关系,以及中心化、集聚化程度。在社群层面,主要识别网络中存在的社群结构特征。模块度概念及最大模块化算法可用以检测技术组件依赖网络中的模块划分。E-I指数可用以衡量群组内外连接比例,反映技术组件依赖网络结构的分离程度,即平台企业和互补者两类创新主体组件的相互依赖分派程度。

表2 社会网络分析指标与解释

Table 2 Social network analysis metrics and explanations

维度测量分析指标指标计算公式模型解释与说明节点点度d(vi)测量一个节点vi相连的边数,为技术组件邻接矩阵中对角线的元素,表示技术被组合使用的次数,用于衡量组件的经济性或价值性点度中心性Cdvi()测量节点点度的标准化数值特征向量中心性cevi()=1λ∑nj=1Aj,icevj()考虑边的权重测量节点中心性(节点相对重要性),其中A为网络邻接矩阵,λ为固定常数边权w(ei)测量一个边vi的权重,为技术组件邻接矩阵中非对角线元素,表示行和列两种技术组件组合使用的次数,用于衡量组件间的互补性强度整体网络规模V测量网络中的节点数,表示生态系统中技术组件数量网络边数E测量网络中联结节点的边数,表示技术相互依赖关系数量网络密度γ=2|E|(|V||V|-1()测量网络边数与完备网络边数之比,表示生态系统技术相互依赖水平聚类系数C聚类系数=1V∑Vi=12Tvi()dvi()dvi()-1()测量网络集团化程度,表示多项技术组合程度,其中T(vi)是穿过节点的三角形数,d(vi)是节点vi的点度网络点度中心势C点度中心势=∑V1Cdmax-Cdvi()()max∑Vi=1Cdmax-Cdvi()()[]测量整体网络中是否存在点度中心度很大的节点或集中化程度,表示生态系统中的瓶颈技术分布情况社群模块度Q=∑nc=1LcE-kc2|E|()2[]通过使用贪婪的最大模块化算法计算算模块度(New-man,2004),评价生态系统模块网络模块化水平。式中n代表模块数,Lc表示模块C内部连接数量,kc表示模块C节点点度之和E-I指数E-I指数=EL-ILEL+IL通过组外连接数量减去组内连接数量之差比上连接总数计算[28],表示平台企业和互补者两类创新主体的组件相互依赖分派程度,其中EL代表群组之间的连接数,IL代表子群组内部连接数

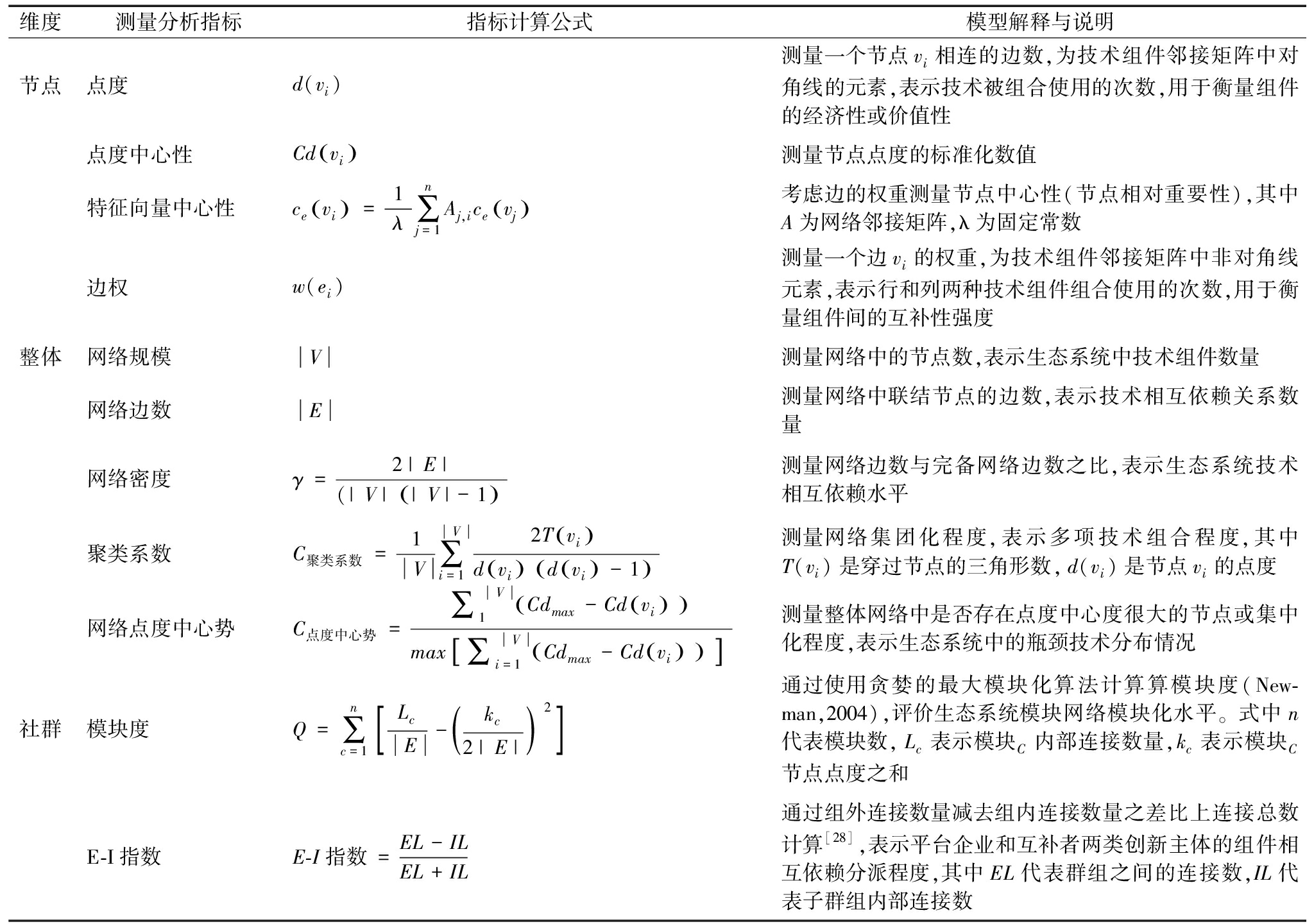

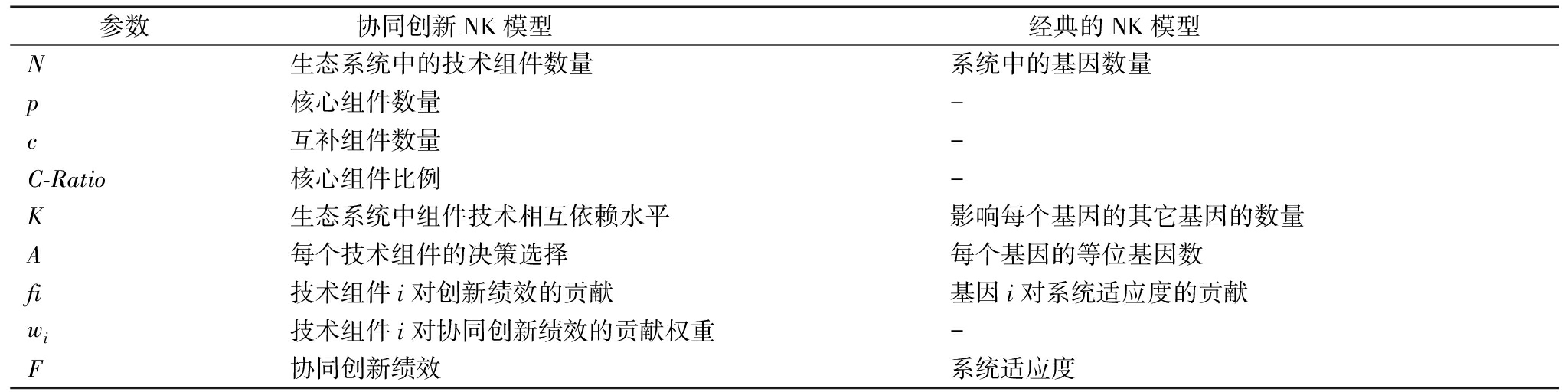

表3 协同创新NK模型

Table 3 Collaborative innovation model based on NK model

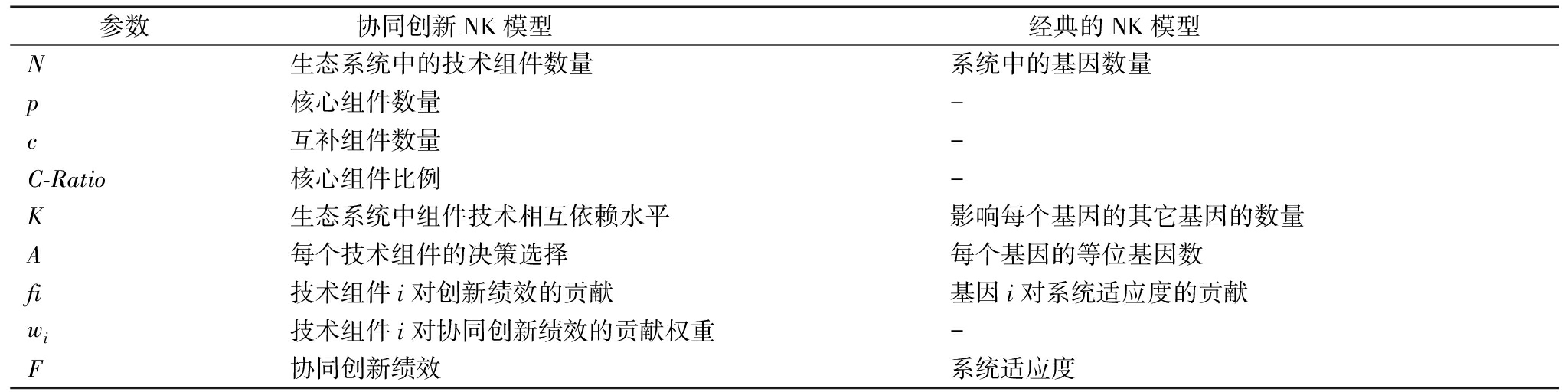

参数协同创新NK模型 经典的NK模型 N生态系统中的技术组件数量系统中的基因数量p核心组件数量-c互补组件数量-C-Ratio核心组件比例-K生态系统中组件技术相互依赖水平影响每个基因的其它基因的数量A每个技术组件的决策选择每个基因的等位基因数fi技术组件i对创新绩效的贡献基因i对系统适应度的贡献wi技术组件i对协同创新绩效的贡献权重-F协同创新绩效系统适应度

2.3 协同创新NK模型

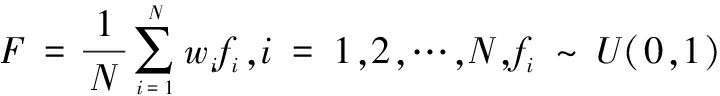

NK模型(Kauffman,1993)最初用于研究生物进化过程,通过模拟基因变化分析系统演进。这一模型将生物演化视为在三维崎岖景观中的基因迁移过程,其中生物内在基因动力与外在表现之间的非线性关系通过系统适应度表示。NK模型因对复杂系统内非线性关系的刻画,成为分析复杂性影响创新绩效的有效方法[29]。在企业创新生态系统中,互补者通过结合核心技术组件与互补组件形成最终产品和服务,类似于生物体的基因组合。本文将协同创新产出的产品或服务抽象为由N个技术组件组成的生态系统,包含核心组件(p)和互补组件(c),形成<P,C>的配置。组件间技术相互依赖水平由K表示,即每个组件与K个其它组件间存在关联关系。每个组件有两种状态——使用或不使用(用0和1表示)。不同于基础NK模型,考虑到创新主体间的组件互补性和创新价值差异,假设不同创新主体组件对创新绩效的贡献不同,即代表企业创新生态系统内协同创新绩效的系统适应值由各组件的加权平均贡献计算,如式(2)所示。其中,fi为技术组件i对创新绩效的贡献度,服从[0,1]均匀分布,wi为组件i的贡献权重。

(2)

为区分不同创新主体组件占比,本文用C-Ratio表示核心组件在生态系统中的相对比例,即 或

或 生态系统强调技术相互依赖,既需要核心组件提供基础设施和核心功能,也需要互补组件补充实现创新获利,但关于C-Ratio保持在何种水平更有利于协同创新仍有待验证。表 3列出了协同创新NK模型的有关参数。

生态系统强调技术相互依赖,既需要核心组件提供基础设施和核心功能,也需要互补组件补充实现创新获利,但关于C-Ratio保持在何种水平更有利于协同创新仍有待验证。表 3列出了协同创新NK模型的有关参数。

由于每个技术组件对系统创新绩效的贡献受其它组件影响,因此导致协同创新绩效景观复杂程度不同。在“光滑”的创新环境中,创新主体更容易通过技术调整找到最优解,而在“崎岖”的环境中,创新过程可能会陷入局部最优,从而限制创新绩效提升。

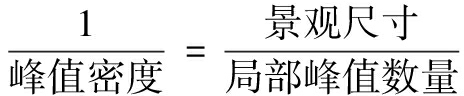

NK模型文献常将景观崎岖程度视为局部峰值的数量或密度[26]。本文采用由不同技术组件形成的适应度景观崎岖值反映生态系统协同创新潜力,通过汇总2N个组件配置的协同创新绩效生成不同崎岖程度景观测量值,如式(3)所示。

生态系统协同创新潜力=

(3)

协同创新潜力是指生态系统创新绩效提升的难易程度,与各技术组件的相互依赖结构紧密相关。这种潜力并不直接等同于实际创新绩效,而是与创新过程中的价值创造变化能力相关。协同创新绩效反映企业创新效率,以及与外部参与者的创新合作效果。在创新生态系统中,协同创新的最终目标是为用户提供一致价值,如通过共同演化、竞争和专业化等方式获得的创新产品或服务。

3 案例分析:百度大脑AI开放平台

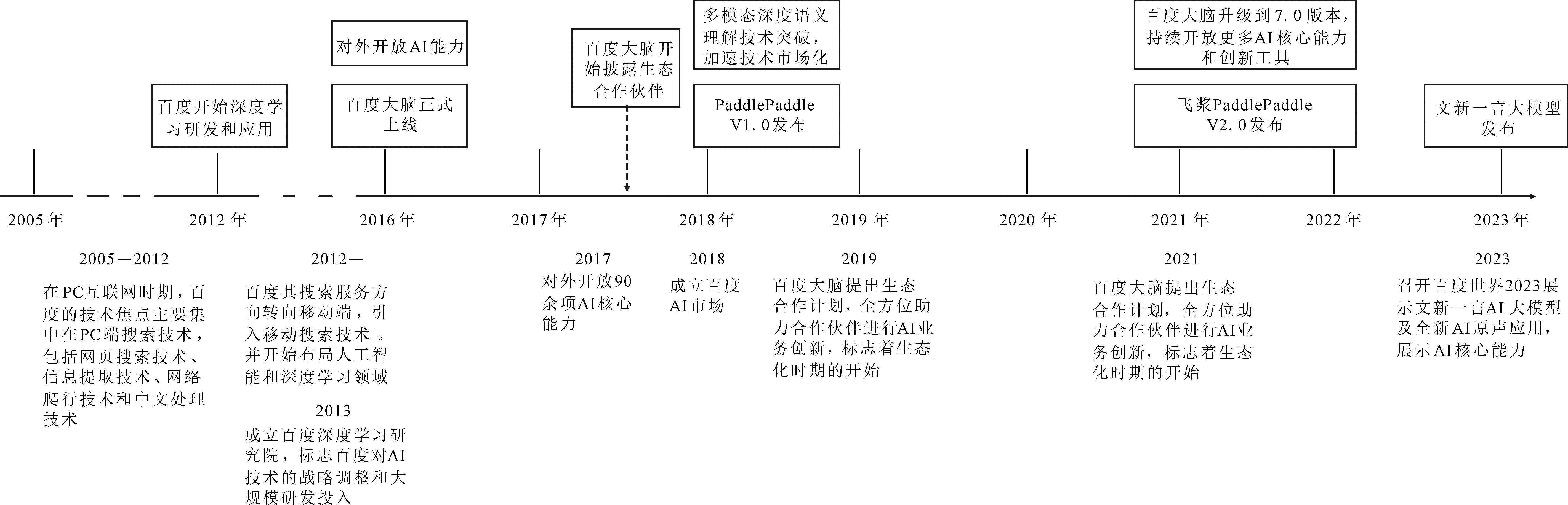

百度大脑AI开放平台(下文简称“百度大脑”)是由百度公司主导构建的提供人工智能(AI)技术的服务平台。百度大脑自2016创立以来,经过几次架构调整,包括2018年建立AI市场子平台,2019年发布生态伙伴合作计划,逐渐演变为集百度智能云平台、智能驾驶Appolo、融合AI技术创新与产品交易的混合多边平台。百度大脑实施模块化策略,将AI技术系统拆解为多个子系统;同时,引入多元化定价机制,包括固定定价、阶梯定价和限时免费试用等,降低进入门槛,增强伙伴参与协同网络的积极性,促进生态系统创新。截至2023年,累计开放30种AI核心技术、270多项AI能力,吸引来自工业、零售、教育、医疗等行业共150家生态合作伙伴,这些生态伙伴利用AI技术组件进行产品或服务创新(见图2)。

3.1 数据采集与预处理

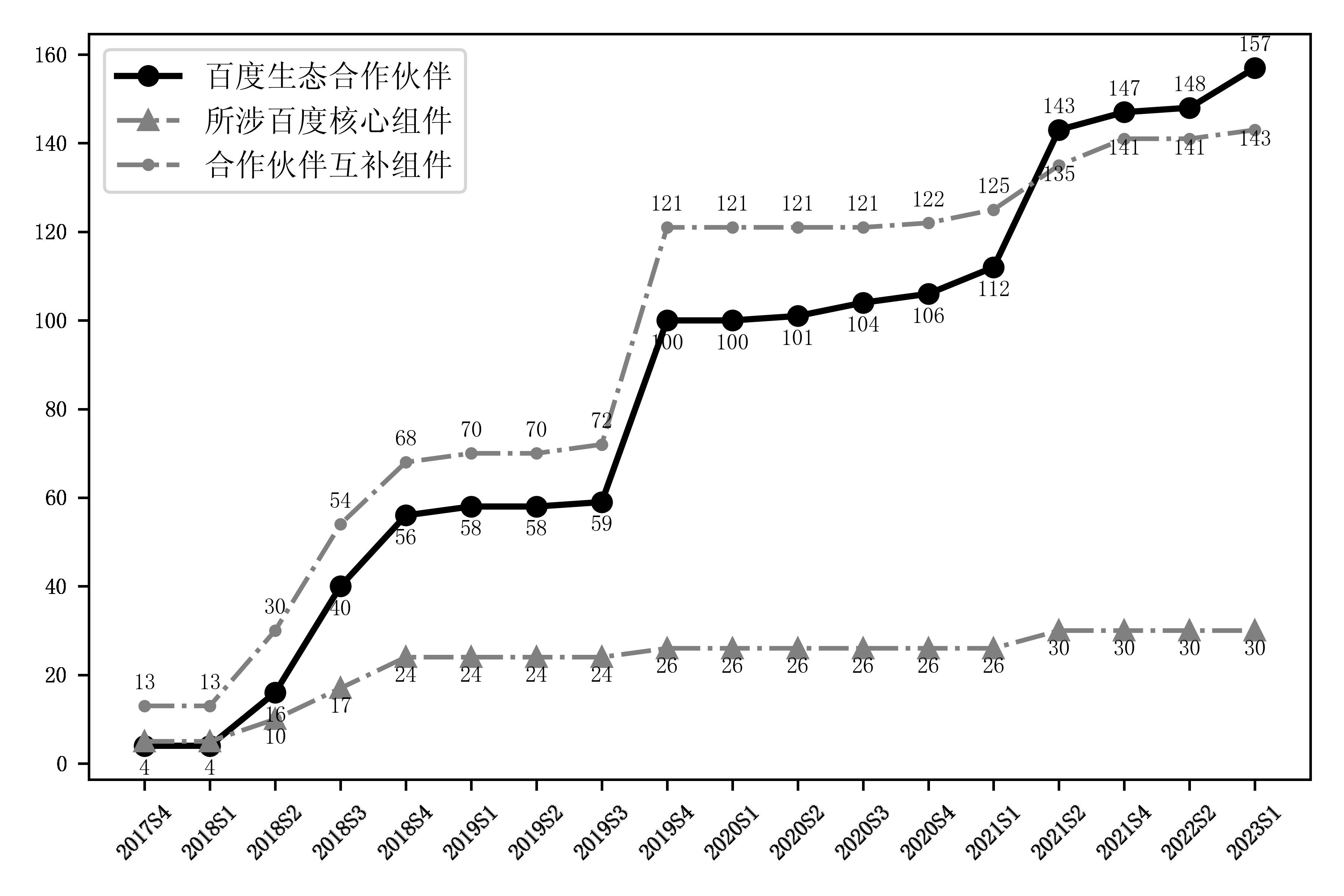

百度大脑公开信息为研究协同创新提供了数据支持。例如,迪威泰公司结合百度大脑人体识别、人脸识别技术与摄像头硬件提出智慧门禁产品方案,并利用百度阿波罗疲劳驾驶监测算法开发司机行车安全预警系统。图3展示了百度大脑创新生态系统中合作伙伴数量和互补组件数量增长情况。为深入探索AI生态系统中技术互补性对协同创新的影响,本文使用Python爬虫程序从百度大脑网站中收集生态伙伴信息,包括行业类型、产品或服务领域、AI技术采纳等。经过数据清洗,共获得158家互补者信息和160项技术组件(包括30项核心技术和130项互补技术)。最后,基于对“成功案例”文本的分析,识别并提取“互补者—技术组件”关系矩阵。

3.2 技术组件依赖网络分析

3.2.1 技术组件依赖网络可视化

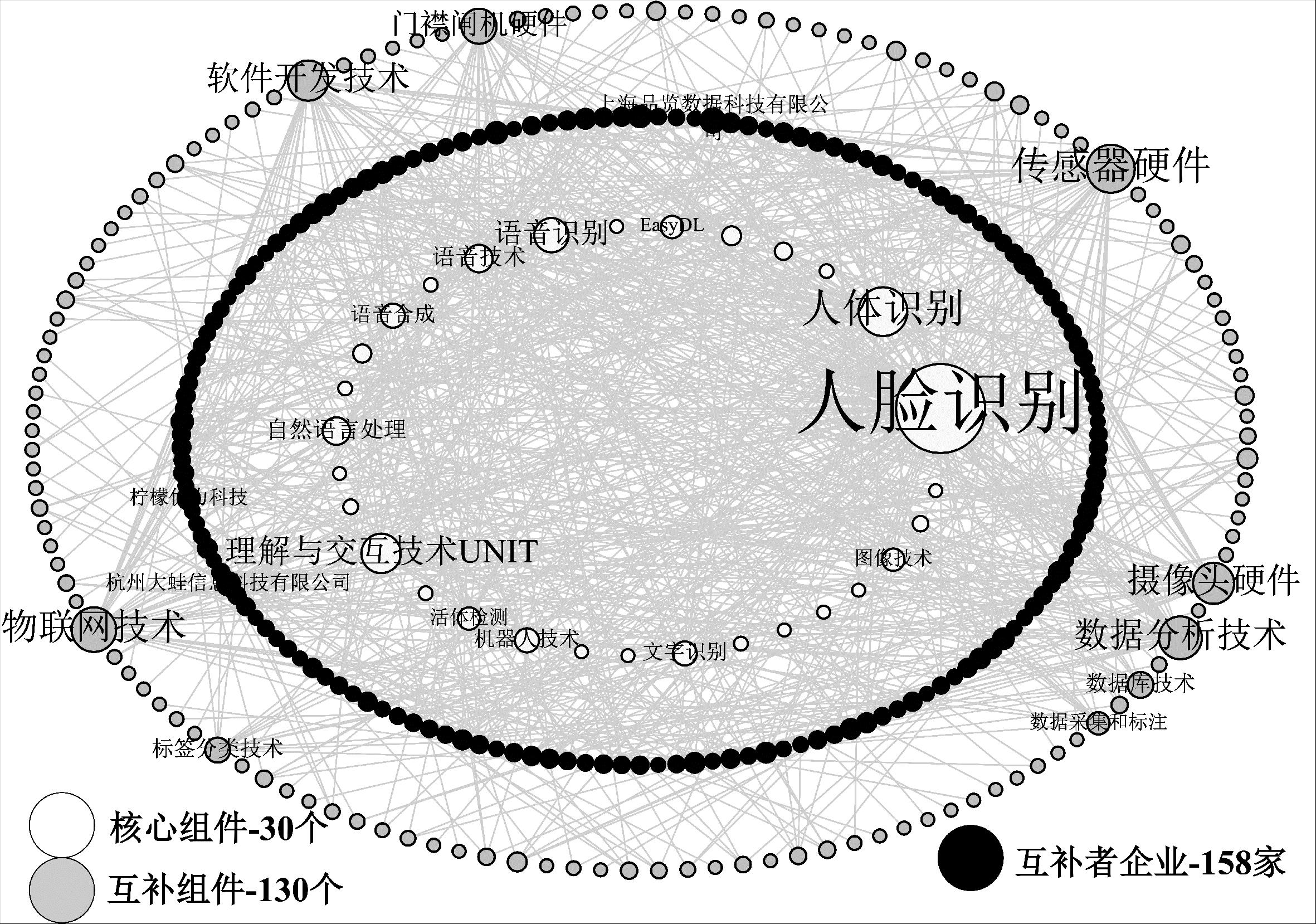

百度大脑生态系统“互补者—技术组件”网络如图4所示。网络由318个节点组成,包括158家企业、160种技术组件和869条边。网络密度为0.017,表明网络凝聚性较低。核心组件节点平均度为11.7,互补组件节点平均度为3.98,表明每个核心组件平均被12家互补企业使用,而每个互补组件平均由4家互补企业提供,提供相同技术组件的互补企业在生态系统中占据相同生态位。例如,“摄像头硬件”度为34,意味着有34家企业提供此组件。而度值较高的技术组件,如“门禁闸机硬件”和“人脸识别技术”有可能成为生态系统中的专有技术或瓶颈技术。

从网络构成看,有近80%的合作伙伴将自身产品与百度大脑AI产品相结合,提供整合AI技术的行业解决方案。硬件集成技术互补企业占比较小,这些企业主要提供定制研发、生产和组装AI硬件产品或技术组件,如AI芯片、板卡、传感器模组等。还有个别合作伙伴提供培训和数据服务。每家企业平均采纳1.9项核心组件和3.63项互补组件,从而依托技术互补形成协同创新网络。

3.2.2 技术组件依赖网络整体特征分析

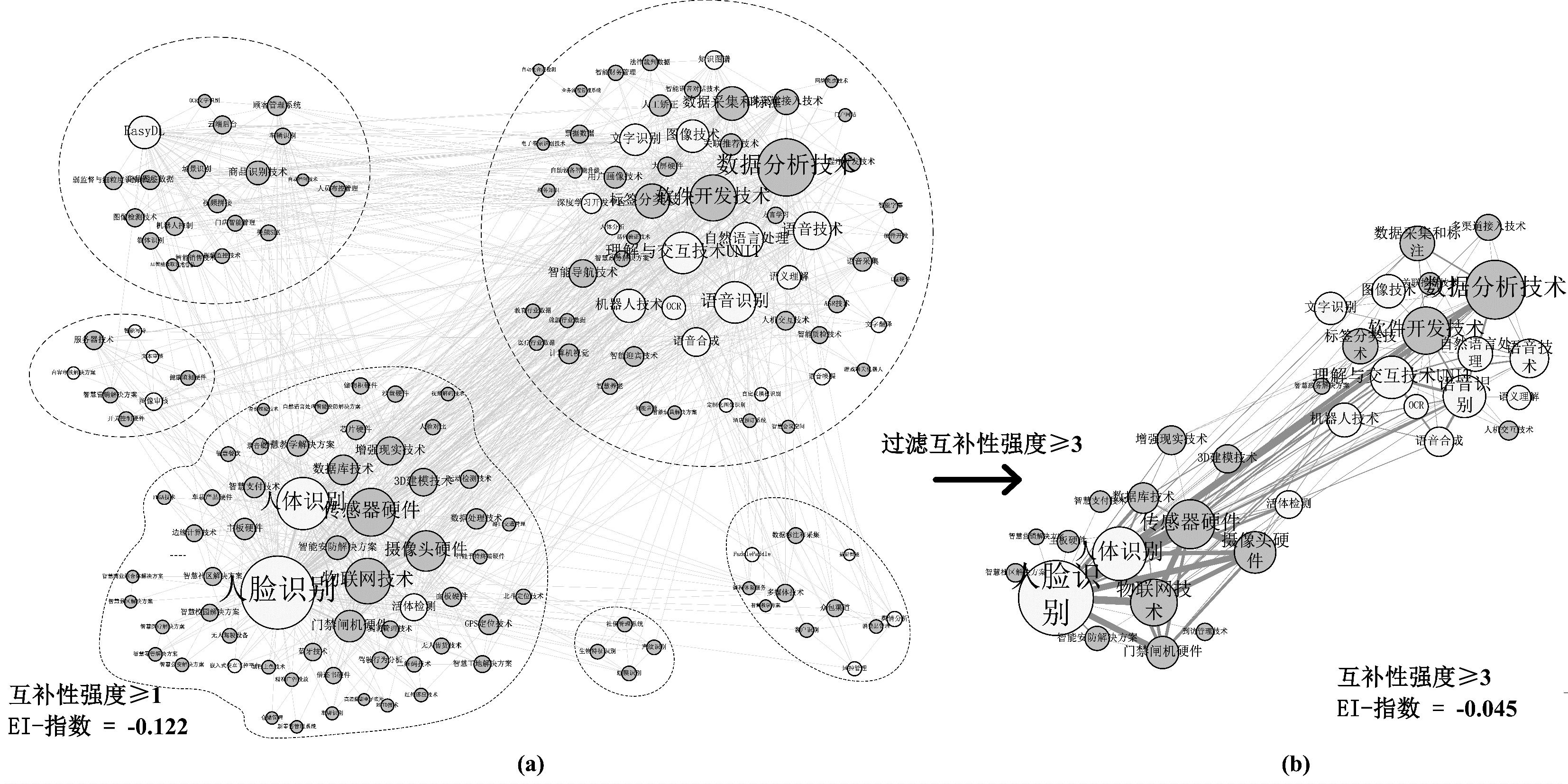

对“互补者—技术组件”二模网进行投影,得到技术组件依赖网络,如图5(a)所示。本文从160项技术组件间识别出1 203对技术相互依赖关系,技术组件依赖网络密度为0.09,网络平均度为15.04,点度中心势为0.872,说明网络较为稀疏,存在高点度中心性的瓶颈组件。此外,网络平均节点聚类系数为0.77,说明网络具有较强的集聚效应,即多项技术组件通过组合实现协同创新。网络中的边表示技术组件所形成的技术相互依赖关系,边的权重代表互补性强度。当筛选出互补性强度高于3的技术组件依赖关系时,网络核心组件比例增加,网络密度上升,但平均度和点度中心势降低,说明互补性更高的瓶颈组件中心性地位源于核心组件与外围组件之间的技术相互依赖关系。

3.2.3 节点特征分析

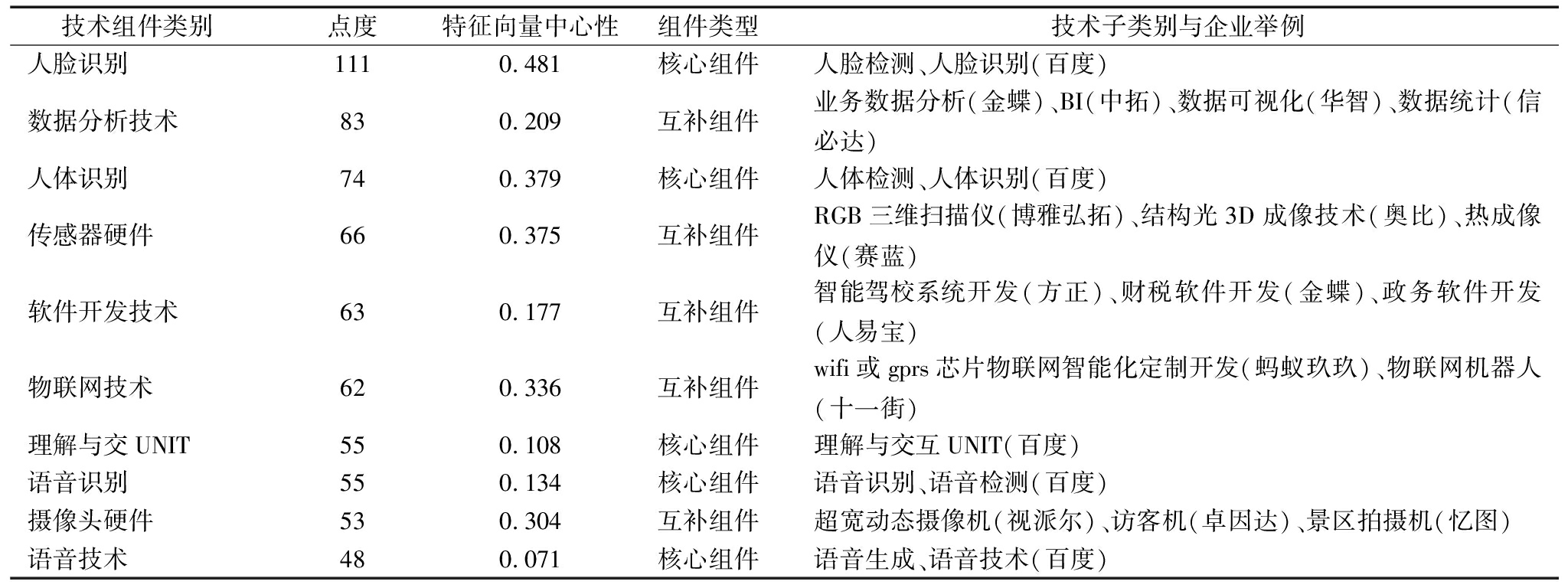

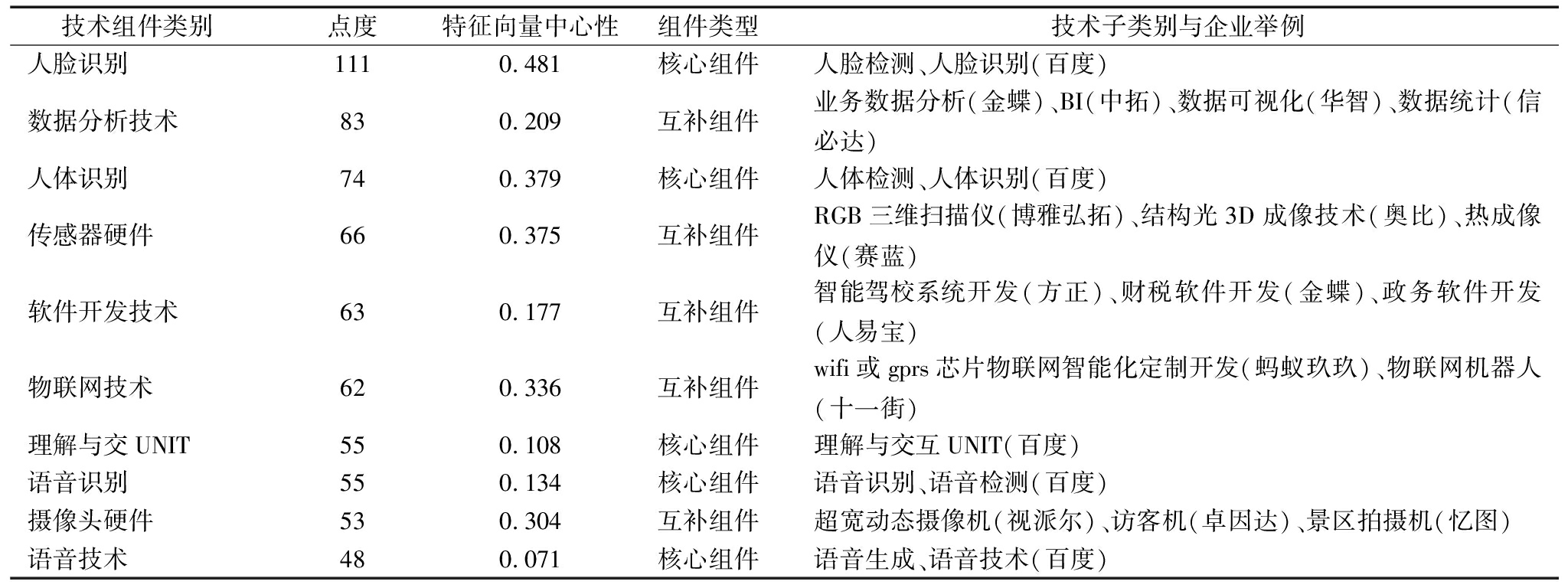

在技术组件依赖网络中,核心组件与互补组件节点度分布显著不同。核心组件平均度为25.3,且50%以上节点度小于60;而互补组件平均度为12.6,超过80%节点点度小于20。这表明,核心组件技术相互依赖和重要性程度明显高于互补组件,约是互补组件的2.2倍。考虑到网络结构中心化趋势,核心组件相较于互补组件具有更强的互补性,在协同创新中发挥更重要的作用。例如,在表4节点中心性排名前十的技术组件中,“人脸识别”“人体识别”“理解与交互技术”等作为百度大脑的核心瓶颈组件,与许多其它技术组件组合使用。这些瓶颈组件升级会影响互补组件,从而促进创新绩效提升。在互补者方面,如“数据分析技术”“传感器硬件”“软件开发技术”等是互补者提供的重要组件。

表4 节点中心性前十的技术组件

Table 4 Top 10 technology components for node centrality

技术组件类别点度特征向量中心性组件类型技术子类别与企业举例人脸识别1110.481核心组件人脸检测、人脸识别(百度)数据分析技术830.209互补组件业务数据分析(金蝶)、BI(中拓)、数据可视化(华智)、数据统计(信必达)人体识别740.379核心组件人体检测、人体识别(百度)传感器硬件660.375互补组件RGB三维扫描仪(博雅弘拓)、结构光3D成像技术(奥比)、热成像仪(赛蓝)软件开发技术630.177互补组件智能驾校系统开发(方正)、财税软件开发(金蝶)、政务软件开发(人易宝)物联网技术620.336互补组件wifi或gprs芯片物联网智能化定制开发(蚂蚁玖玖)、物联网机器人(十一街)理解与交UNIT550.108核心组件理解与交互UNIT(百度)语音识别550.134核心组件语音识别、语音检测(百度)摄像头硬件530.304互补组件超宽动态摄像机(视派尔)、访客机(卓因达)、景区拍摄机(忆图)语音技术480.071核心组件语音生成、语音技术(百度)

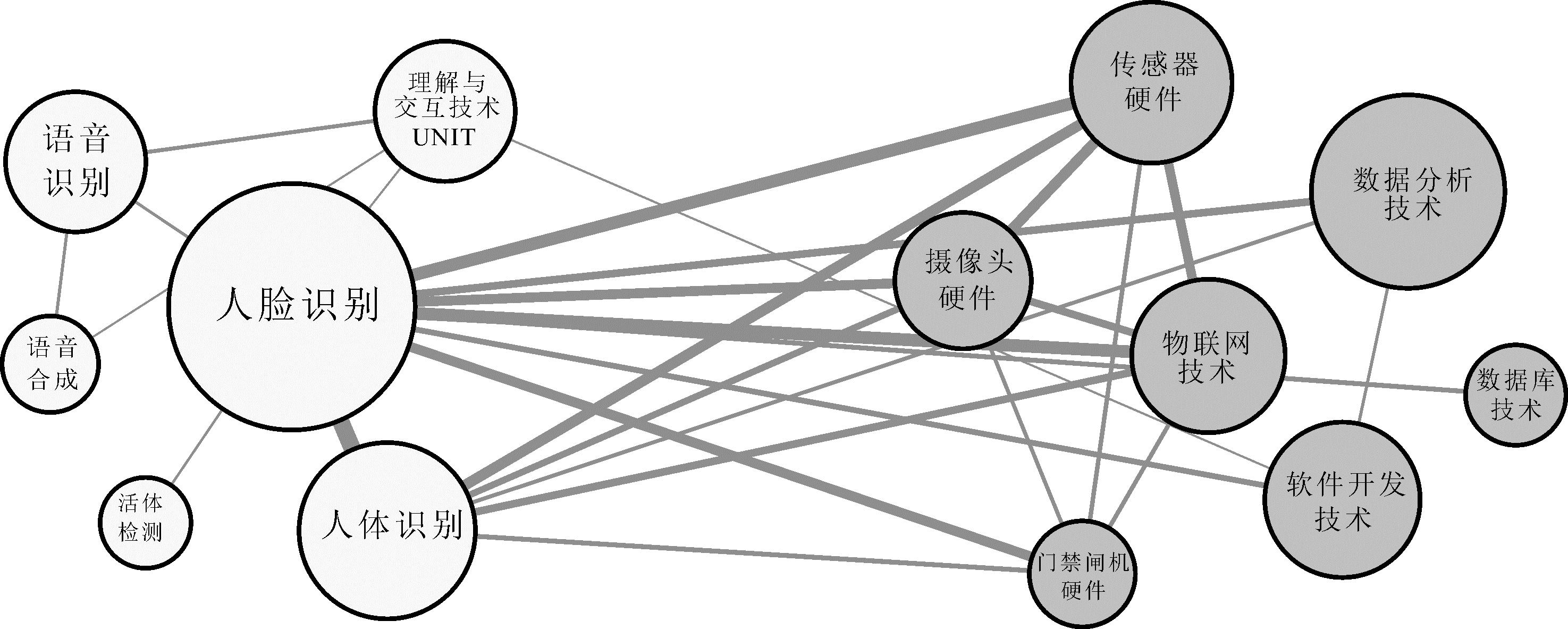

筛选过滤权重为10以上的边,得到13个技术组件之间的27对技术组件依赖关系,如图6所示。“人脸识别”和“人体识别”两项技术应用高达43次,具有极高的互补性,且“人脸识别”核心组件与多项互补组件协同创新成为关键瓶颈组件。进一步,识别出生态系统瓶颈技术组件包括摄像头硬件、人脸识别、人体识别、物联网技术、门禁闸机硬件、传感器硬件、数据分析技术、语音合成、理解与交互技术UNIT、语音识别、软件开发技术、活体检测和数据库技术。

3.2.4 网络社群特征分析

技术组件依赖网络分为6个模块,模块度系数为0.265。这些模块由核心组件和互补组件组成,显示两类技术间的互补性和相互依赖性。在包含“人脸识别”技术的模块中,不仅有核心组件如“人体识别”和“活体检测”间的依赖关系,也有互补组件如“传感器硬件”和“物联网技术”间的依赖关系。

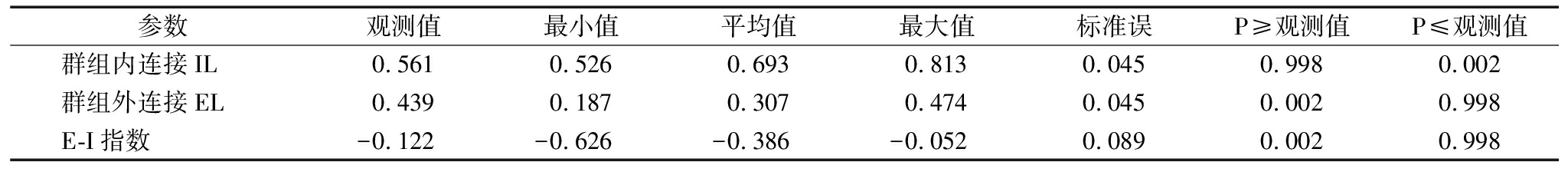

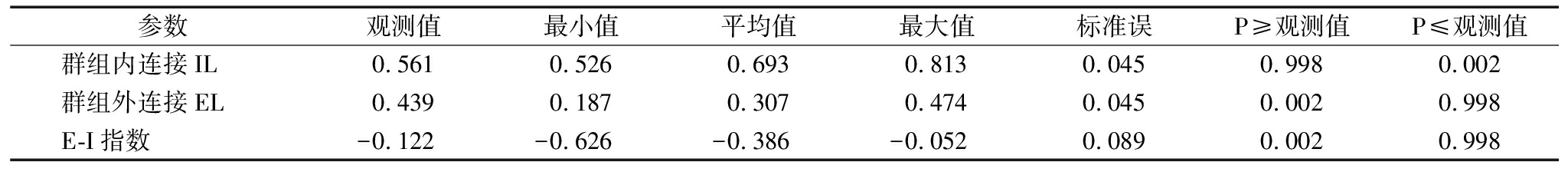

为分析核心组件与互补组件间的互补依赖结构,首先计算网络E-I指数,并与随机期望进行比较。在保持子群区块和整体连接密度不变的情况下,随机分配连接5 000次,计算E-I指数的随机期望值(见表5)。结果显示,技术组件依赖网络的E-I指数为-0.122,意味着同类组件间的互补性略占优势,但核心组件与互补组件内连程度和外连程度大致相当。在随机分配情况下,互补依赖的E-I指数为-0.386,与实际观测值存在显著差异,表明核心组件和互补组件群组封闭是协同创新过程中自组织形成的结构特征,而非随机变异。进一步,使用NK模型建模和分析这种自组织形成的技术互补性特征对生态系统协同创新的影响。

表5 E-I指数置换检验结果

Table 5 EI index permutation test results

参数观测值最小值平均值最大值标准误P≥观测值P≤观测值群组内连接IL0.5610.5260.6930.8130.0450.9980.002群组外连接EL0.4390.1870.3070.4740.0450.0020.998E-I指数-0.122-0.626-0.386-0.0520.0890.0020.998

3.3 生态系统协同创新NK模型仿真实验

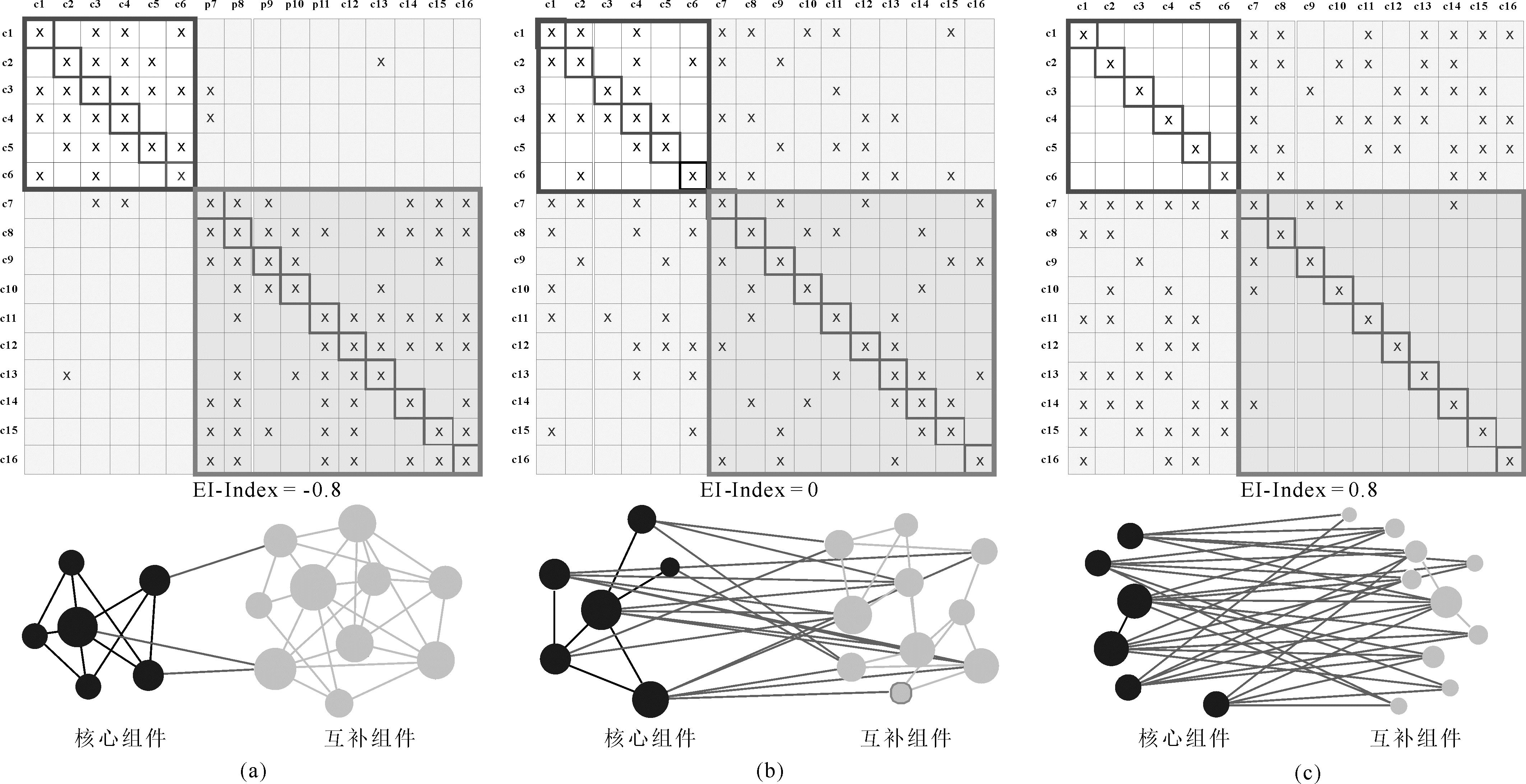

互补关系E-I指数可提供技术组件依赖结构分离的量化信息,通过调整不同互补关系E-I指数,可设计不同技术间的相互依赖关系,进而生成不同的创新环境。图7展示了N=16、C-ratio=0.375(p=6,c=10)、K=5时技术组件依赖网络对应的交互矩阵。如图 7(a)所示,以E-I指数为-0.8为例,6个核心组件之间存在10对技术相互依赖关系,10个互补组件之间存在26对技术相互依赖关系,即群组内连接IL=36;核心组件与互补组件之间存在3对技术相互依赖关系,即群组外连接EL=3。如图7(b)所示,当 E-I=0时,核心组件与互补组件的派系林立程度相当。如图7(c)所示, E-I指数越接近于1,技术相互依赖关系越发生在群体外部,说明核心组件与互补组件间的依赖水平越高,协同创新越能通过异质性知识和技术进行互补。

3.3.1 实验一:创新崎岖景观模拟

在协同创新NK仿真实验中,首先通过调整技术相互依赖结构特征参数,生成协同创新绩效景观。参考Luo(2018)的创新生态系统景观仿真模型,设置如下实验参数:N=16,K=3,4,5,6,wc/wp=2。以1为步长调整核心组件数量,设置核心组件比例(C-Ratio)介于0.25~0.75之间,以0.2为步长调整E-I指数,生成交互矩阵进行适应度景观模拟,观察企业创新生态系统协同创新潜力在不同结构特征参数下的变化情况。为确保实验准确,对每种情况进行模拟实验200次。

3.3.2 实验二:协同创新仿真模拟

创新崎岖景观代表互补者通过各自组件策略所形成的生态系统组件相互依赖网络结构,这种结构为互补者协同创新提供了基础框架。协同创新智能体(代表互补者)被置于创新崎岖景观中,通过核心组件和互补组件结合实现技术互补,完成协同创新。创新主体协同创新可视为在含有N个组件的崎岖景观中创新主体进行优化攀爬的过程。本研究使用NK模型中的本地搜索方法,模拟智能体通过改变单个组件状态尝试达到更高的适应值。尤其是协同创新互补者只能改变互补组件的状态,而核心组件由平台企业掌控,在创新过程中发挥锚定作用。根据不同技术组件依赖特征设定协同创新局部寻优时间步长为50步,即每个创新主体在崎岖景观中尝试攀爬50次,测量每个时间步长的协同创新绩效,实验模拟1 000次以获得充分数据。

3.4 仿真结果分析与讨论

3.4.1 技术相互依赖水平(K)对协同创新的影响

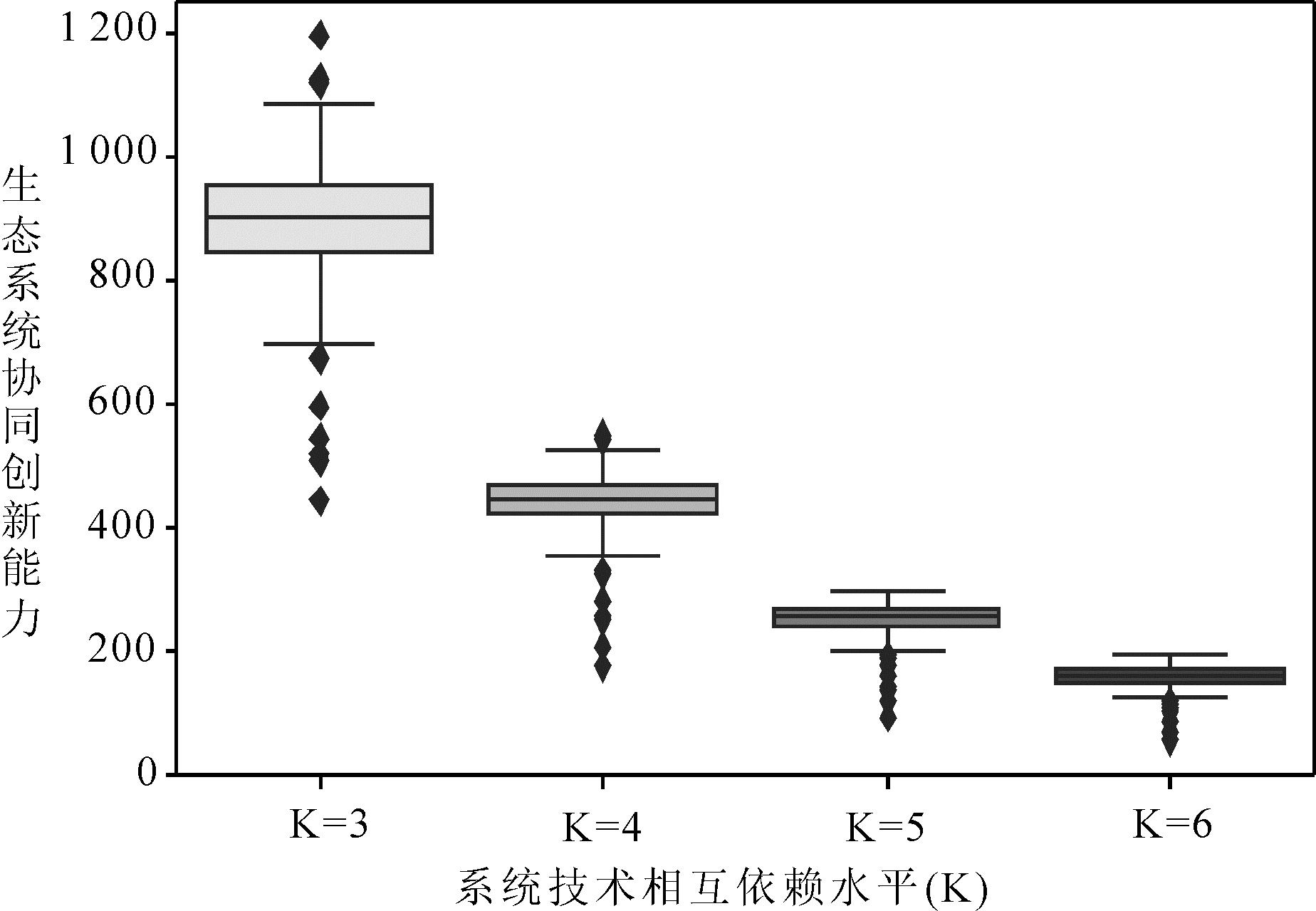

在实验一中,通过调整技术相互依赖水平(K)、核心组件比例(C-Ratio)和互补关系E-I指数,生成不同的协同创新绩效景观。如图8所示,当K值增加时,协同创新潜力呈下降趋势,即随着技术相互依赖水平提升,协同创新景观变得更加复杂和崎岖。技术相互依赖水平受互补者组件策略的影响。若互补者提供相同互补组件并采纳不同核心组件进行组合创新,如生态系统中核心组件A与互补组件B存在技术相互依赖关系,其他互补者也会补充相同互补组件C并结合核心组件A进行创新,则在生态系统组件数量一定情况下会形成新的技术相互依赖关系;相反,若互补者提供不同的互补组件,则在生态系统中会丰富互补组件数量并避免过高地提升技术相互依赖水平。

生态系统协同创新潜力通过协同创新绩效景观崎岖程度评判。为深入理解技术相互依赖结构特征对协同创新绩效的影响,还需通过仿真实验模拟创新主体在这些景观中的演化过程。在实验二中,记录创新主体在不同K、C-Ratio和互补关系E-I指数组合下景观1 000次的协同创新仿真过程。记录协同创新过程最终取得的协同创新绩效与初始时间步长的协同创新绩效差值,统计协同创新绩效改进的平均值分布趋势。如图9所示,随着K值增加,创新绩效改进中心趋势下降,变异范围扩大。这与Kauffman(1993)的观点相契合,即系统峰值数量随着景观崎岖程度的增加而增加。这表明,在技术相互依赖性更强的复杂生态系统中,协同创新路径多样且不可预测,但潜在创新绩效改进空间更大,同时创新绩效改进不确定性增加。据此,本文提出如下命题:

命题1:技术相互依赖水平与系统协同创新潜力之间存在负向关联。随着技术相互依赖水平的提高,生态系统中协同创新绩效改进平均值减少,同时其变异性或离散程度有所增加。

3.4.2 核心组件比例(C-Ratio)对协同创新的影响

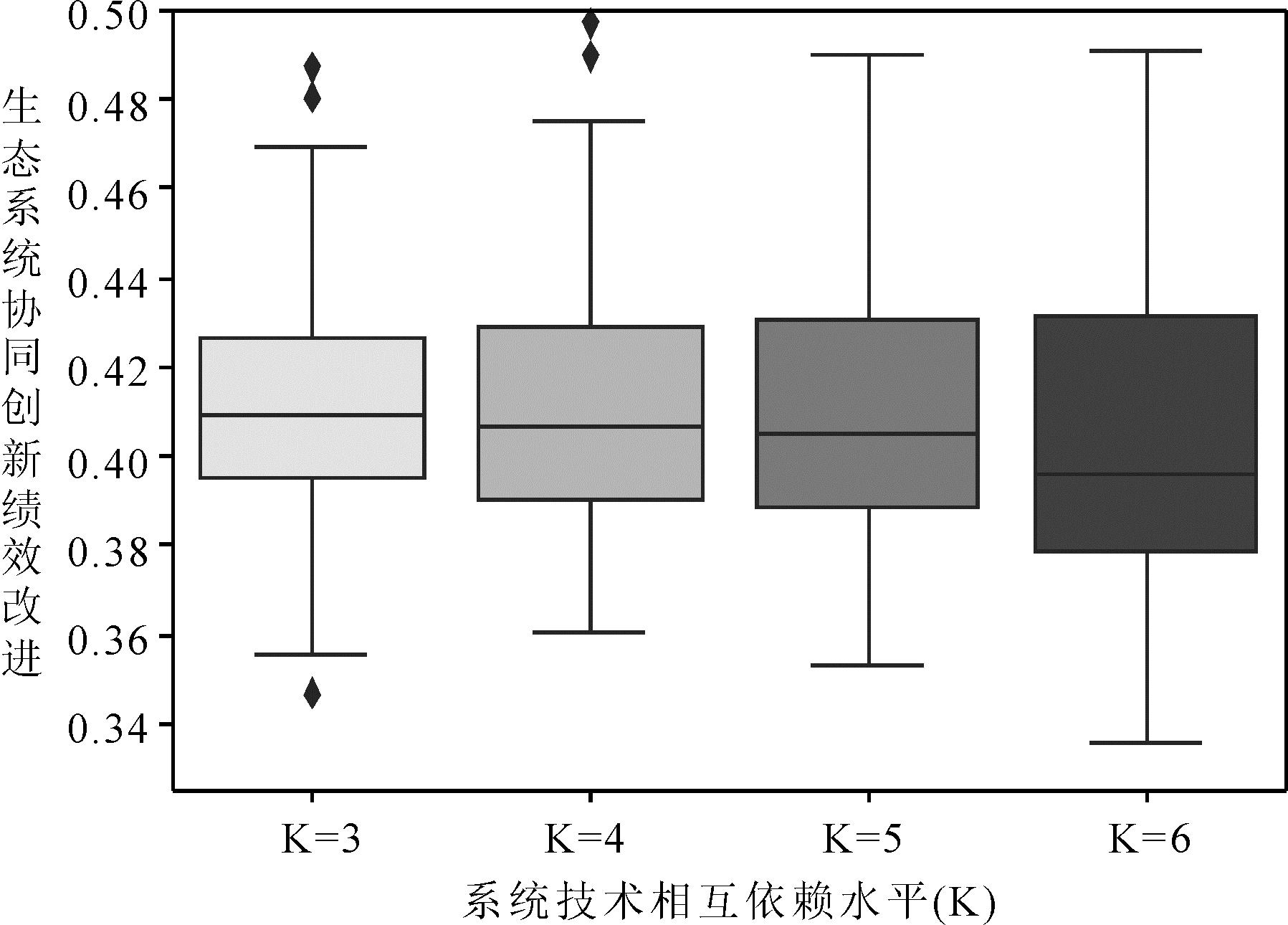

在实验二中,采集创新主体处于不同景观不同时点的创新绩效数据,计算平均绩效表征生态系统协同创新绩效。如图10所示,实验结果观察到核心组件比例(C-Ratio)对协同创新绩效具有显著影响。当C-Ratio增加时,协同创新绩效呈下降趋势。这表明,在生态系统中,过高的核心组件比例有可能导致对核心技术的过度依赖,进而增加协调成本。技术互补性强调两类技术之间的独特互补性功能或超模块互补性带来的协同增效,对于平台企业和互补者两类异质主体所控制的组件,结果显示AI核心组件这类通用技术在具有更高互补性和经济性的情况下,若核心组件比例过高,互补组件贡献度可能会被削弱,从而影响协同创新效果。这是因为,一旦核心组件发生问题或技术过时,整个生态系统的稳定性和创新能力将会受到严重威胁。据此,本文提出如下命题:

命题2:互补组件数量影响生态系统协同创新,互补组件越少即核心组件比(C-Ratio)越大,协同创新绩效反而越低。

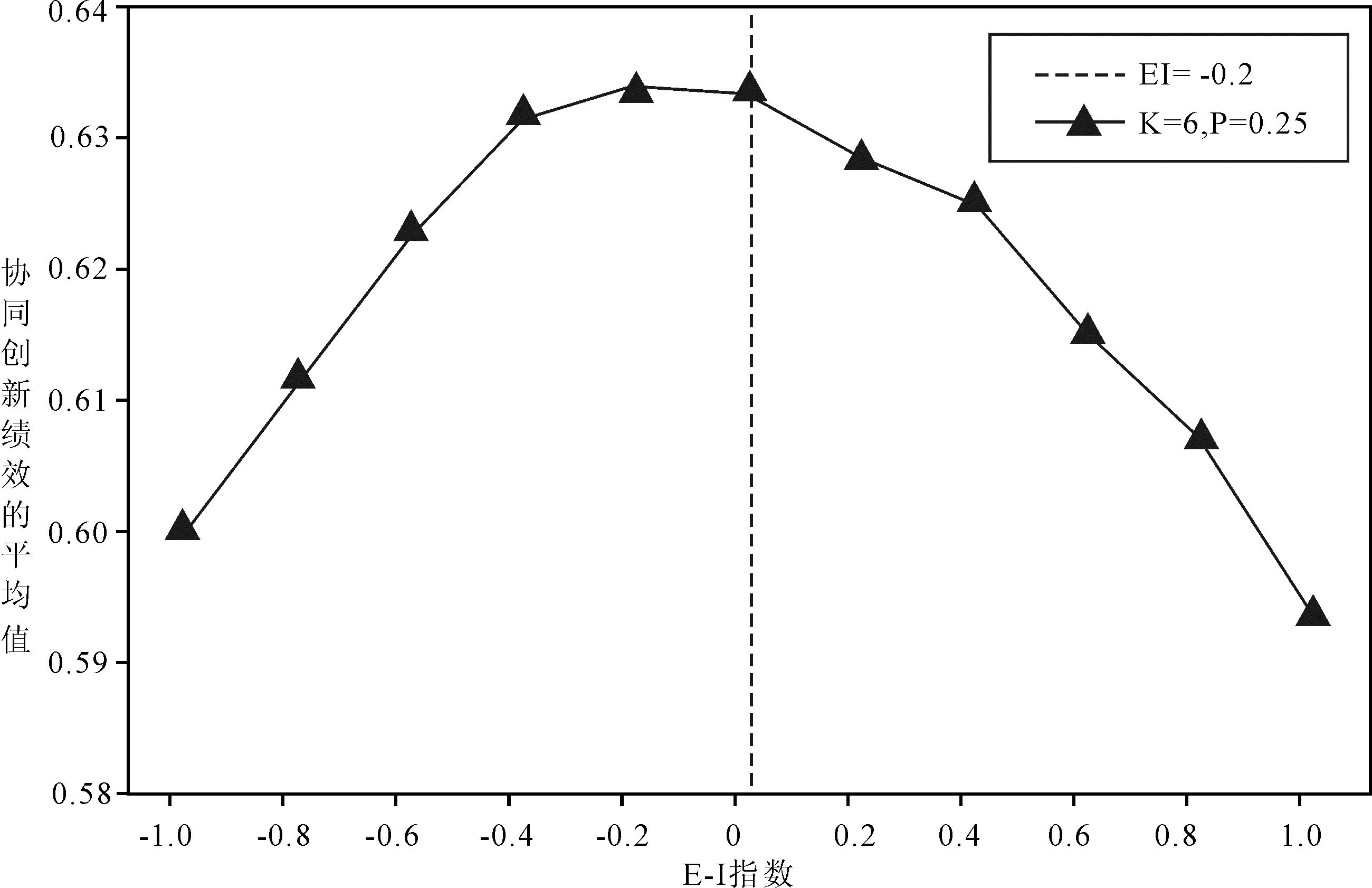

3.4.3 互补关系E-I指数与协同创新绩效

研究发现,生态系统中技术相互依赖水平与协同创新绩效之间存在复杂关系。在特定的K和C-Ratio 条件下,随着互补关系E-I指数的增加,协同创新绩效先升后降,呈倒U型趋势。这表明,在适度的E-I 指数范围内可实现较高的创新绩效。这与协同创新理论中的协同效应概念相符,即合适的协同程度能提升创新绩效。因此,平台企业需要精心选择和配置技术组件,对技术相互依赖关系进行治理以达到最佳协同创新绩效。在不同K值和C-Ratio设置下,与互补关系E-I指数增长相关的协同创新绩效呈倒U型趋势,但峰值在E-I指数上的位置随条件变化。这说明,在不同系统复杂性和核心组件比例下,最佳异质主体互补关系E-I指数也随之发生改变。当核心组件占比较低(C-Ratio<0.5)时,创新绩效峰值在E-I指数为负时出现,表明同类组件间互补性有利于协同创新;而当核心组件比例较高(C-Ratio>0.5)时,创新绩效峰值在E-I指数为正时出现,显示核心组件与互补组件间的互补性对创新更关键。随着技术相互依赖水平(K值)的增加,E-I指数与创新绩效的倒U型关系更加明显,强调在复杂环境下精细协调的重要性。据此,本文提出如下命题:

命题3:平台企业与互补企业之间的技术组件互补特征影响生态系统协同创新,互补关系E-I指数与协同创新绩效间存在倒U型关系。

3.4.4 基于百度大脑的协同创新仿真

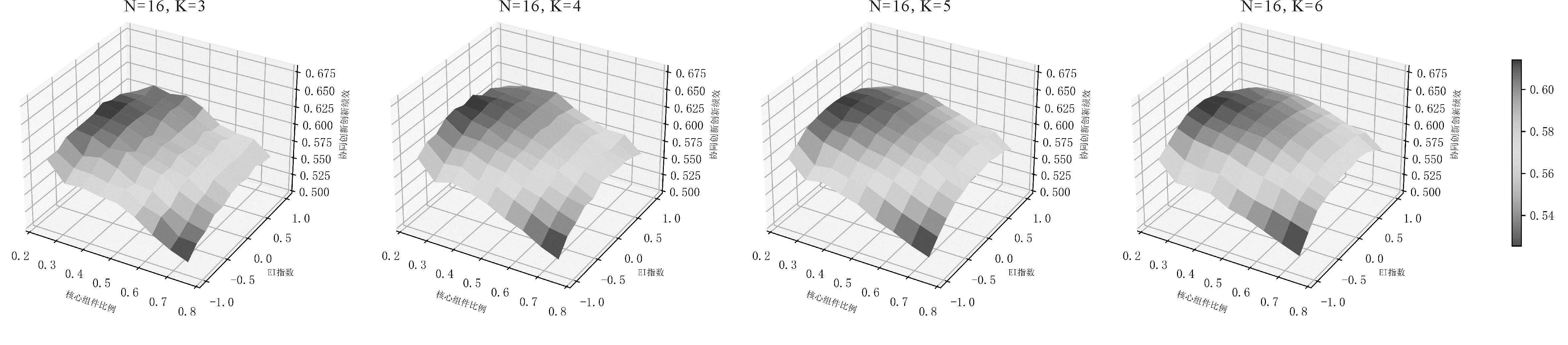

分析百度AI开放平台生态系统技术相互依赖结构发现,核心组件比例(C-Ratio)仅为18.75%,表明大部分技术组件为互补组件。网络平均度和点度中心势较高,表明技术相互依赖水平较高,类似于仿真模型中K=6的情况。参考C-Ratio=0.25时协同创新绩效与E-I指数间的关系如图11所示,当E-I指数接近于-0.2时,协同创新绩效较高,说明技术组件间的相互依赖结构在一定程度上倾向于群组内部时,能实现更高的创新绩效。当前,百度E-I指数为-0.122,表明平台可考虑适度组合更多AI组件形成解决方案并赋能参与者创新。

百度AI生态系统中的技术依赖网络包括两个群组:百度提供的AI核心技术组件和合作伙伴提供的互补组件。群组层次E-I指数能量化技术依赖的外向性(EL)和内向性(IL),适度的E-I指数有助于提高创新绩效,而过高或过低的E-I指数则有可能对创新产生负面影响。过高的E-I指数意味着过度依赖外部技术,会导致高协调成本;过低的E-I指数表明缺乏与外部技术的合作,无法充分利用外部资源,会导致协同效应较低。综合来看,在面向AI创新应用的“平台+参与者”生态系统中,妥善管理和协调技术依赖关系至关重要。这不仅能提高资源利用效率,通过技术依赖实现各参与者间的技术资源共享,减少重复投资和浪费,还有助于促进不同企业基于各自的技术优势开展协同创新,使生态系统以更快的速度和更高的质量发展。

4 结语

4.1 研究结论

本文基于人工智能技术在生态系统场景下的协同创新实践,研究不同创新主体间技术组件互补协调对协同创新绩效的影响。具体而言,第一,从平台分工与协调视角构建“要素—过程—绩效”分析框架,探讨平台企业与互补企业协同创新技术互补、协同关系结构对创新绩效的影响。第二,结合社会网络分析与NK仿真建模方法,量化协同创新要素间的交互关系及网络结构特征,并从复杂系统动态行为建模角度出发,基于观测数据设定参数和仿真规则,为创新生态系统场景下协同创新理论构建提供支持[30]。第三,以百度大脑为例进行分析和仿真实验,揭示AI技术互补形成的系统结构特征对协同创新的影响,发现互补组件与核心组件间相互依赖水平对协同创新潜力具有负面影响,即核心组件比例越高,协同创新绩效越低,组件内部与组件间的依赖关系特征(E-I指数)与协同创新绩效呈倒U型关系。

上述研究结论为平台企业管理创新提供如下启示:平台企业作为生态系统构建者和领导者,应有效管理互补者创新。平台企业作为协调者,需关注协同创新主体网络化模式,通过制度设计有效管理和协调内部互补者行动。此外,平台企业还需关注模块化组件,当互补依赖关系网络结构指数偏离标准时,可通过提高核心组件的标准化和灵活性激励互补企业参与协同创新;抑或是丰富互补组件多样性,降低核心组件比例,同时协调技术组件互补性关系。

4.2 对策建议

(1)平台企业(AI技术提供商)和互补企业(专有技术提供商)间的技术重组和互补性创新是AI促进产业发展与经济增长的关键。平台企业(PE)和互补企业(CE)作为创新生态系统中的两类创新主体,主体互动模式、技术重组和互补性创新成效是推动创新生态系统可持续发展的动力机制。创新主体协同创新本质上是通过技术互补和重组实现的,且随着应用场景的不断扩展,通用技术体系开始分化,专用技术朝着体系化方向发展。

(2)激发平台网络效应是关键。一方面,随着互补企业的进入与协同创新的出现以及技术体系的不断完善和应用场景的拓展,AI作为通用技术的创新激励效应逐渐得到增强。另一方面,AI早期应用者(互补者)通过网络效应影响其他潜在互补者采用决策,当网络效应足够大时,AI技术将会在特定应用领域被锁定成为主导技术。例如,本文中人脸识别等瓶颈组件技术的普及和广泛应用不仅能促进自身技术升级和商业化,还能促进门禁闸机、摄像头硬件等与之相关的互补技术的创新与应用,形成技术应用联动效应,即一种技术的应用会增大另一种技术应用的概率。

(3)在不同行业多元创新主体相互作用和协同创新过程中,通用技术专用化和AI专用技术体系的形成与发展是AI创新生态的基础。而AI专用技术体系的出现以平台为主导,平台生态绩效是技术、组织和制度协同创新的结果。因此,应充分发挥组织创新和制度创新对技术创新的积极作用,这是AI产业创新生态形成和可持续发展的关键。

4.3 不足与展望

本研究存在一定局限性:一是应探究影响平台企业赋能互补者协同创新的关键情景因素,揭示创新生态系统复杂结构和行为动态;二是关于互补者协同创新影响机制的研究需结合多源数据分析和案例研究;三是应将多案例质性比较研究和多主体仿真建模方法相结合,探究协同创新网络化模式与生态系统共演机制,为深入理解创新生态系统运作机理提供理论指导。

参考文献:

[1] 魏江.企业创新生态系统管理理论[M].北京:机械工业出版社,2023.

[2] 王发明,张赞.平台企业主导的创新生态系统稳定性研究:基于企业间网络关系视角[J].科技进步与对策, 2021,38(8):26-33.

[3] CASADESUS-MASANELL R, YOFFIE D B. Wintel: cooperation and conflict[J]. Management Science, 2007, 53(4): 584-598.

[4] TIWANA A. Platform desertion by app developers[J]. Journal of Management Information Systems, 2015, 32(4): 40-77.

[5] LEONG C, LIN S, TAN F, et al. Coordination in a digital platform organization[R]. Information Systems Research, 2023.

[6] 赵红,张昆灿,姚鸽.嵌入式创新生态系统平台赋能模型构建与仿真[J].同济大学学报(自然科学版),2023,51(5):643-651.

[7] 蔡宁,刘双,王节祥,等.平台生态系统战略更新的过程机制研究:相互依赖关系构建的视角[J/OL].南开管理评论,1-19[2024-01-13].http://kns.cnki.net/kcms/detail/12.1288.f.20230308.0928.002.html.

[8] 霍丽莎,邵云飞.企业如何构建生态系统实现突破性创新——资源依赖与网络嵌入互动机制探析[J].技术经济,2020,39(4):76-85.

[9] LUNDVALL B A. Product innovation and user-producer interaction[J]. The Learning Economy and the Economics of Hope, 1985, 19: 19-60.

[10] ADNER R. Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy[J]. Journal of Management, 2017, 43(1): 39-58.

[11] JACOBIDES M G, MACDUFFIE J P, TAE C J. Agency, structure, and the dominance of OEMs: change and stability in the automotive sector[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(9): 1942-1967.

[12] GRANSTRAND O, HOLGERSSON M. Innovation ecosystems: a conceptual review and a new definition[J]. Technovation, 2020, 90: 102098.

[13] 刘丹,闫长乐.协同创新网络结构与机理研究[J].管理世界, 2013(12):1-4.

[14] TEECE D J. Profiting from innovation in the digital economy: enabling technologies, standards, and licensing models in the wireless world[J]. Research Policy, 2018, 47(8): 1367-1387.

[15] JACOBIDES M G, CENNAMO C, GAWER A. Towards a theory of ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(8): 2255-2276.

[16] TOH P K, MILLER C D. Pawn to save a chariot, or drawbridge into the fort? firms' disclosure during standard setting and complementary technologies within ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2017, 38(11): 2213-2236.

[17] 梅景瑶,郑刚,朱凌.数字平台如何赋能互补者创新——基于架构设计视角[J].科技进步与对策, 2021, 38(12):1-8.

[18] RIETVELD J, SCHILLING M A. Platform competition: a systematic and interdisciplinary review of the literature[J]. Journal of Management, 2021, 47(6): 1528-1563.

[19] VAN ALSTYNE M W, PARKER G G, CHOUDARY S P. Pipelines, platforms, and the new rules of strategy[J]. Harvard Business Review, 2016, 94(4): 54-62.

[20] GAWER A. Bridging differing perspectives on technological platforms: toward an integrative framework[J]. Research Policy, 2014, 43(7): 1239-1249.

[21] BALDWIN C Y, CLARK K B. Design rules: the power of modularity[M].Cambridge:MIT Press, 2000.

[22] KRETSCHMER T, LEIPONEN A, SCHILLING M, et al. Platform ecosystems as meta-organizations: implications for platform strategies[J]. Strategic Management Journal, 2022, 43(3): 405-424.

[23] KAPOOR K, BIGDELI A Z, DWIVEDI Y K, et al. A socio-technical view of platform ecosystems: systematic review and research agenda[J]. Journal of Business Research, 2021, 128: 94-108.

[24] 王馨博,李春利,高良谋.平台到底是什么——基于分工与协调视角[J].科技进步与对策,2022,39(3):153-160.

[25] TANG F, QIAN Z. Leveraging interdependencies among platform and complementors in innovation ecosystem[J]. Plos One, 2020, 15(10): e0239972.

[26] LUO J. Architecture and evolvability of innovation ecosystems[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 136: 132-144.

[27] SHIPILOV A, GAWER A. Integrating research on interorganizational networks and ecosystems[J]. Academy of Management Annals, 2020, 14(1): 92-121.

[28] KRACKHARDT D, STERN R N. Informal networks and organizational crises: an experimental simulation[J]. Social Psychology Quarterly, 1988: 123-140.

[29] GANCO M. NK model as a representation of innovative search[J]. Research Policy, 2017,46(10): 1783-1800.

[30] HOFMAN J M, WATTS D J, ATHEY S, et al. Integrating explanation and prediction in computational social science[J]. Nature, 2021, 595(7866): 181-188.

(责任编辑:王敬敏)