(1.昆明理工大学 管理与经济学院,云南 昆明 650500;2.中国政法大学 商学院,北京 102249; 3.东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025)

0 引言

随着工业化进程的加速推进,环境污染问题日益凸显。高耗能企业绿色环保观念滞后以及绿色技术创新不足等问题,制约经济社会高质量发展。党的二十届三中全会提出,健全促进实体经济和数字经济深度融合制度,加快推进新型工业化,培育壮大先进制造业集群,推进制造业高端化、智能化、绿色化发展。作为绿色低碳发展和社会绿色转型的基石[1],绿色技术创新对减少环境污染、促进社会绿色转型、推动经济绿色低碳发展具有重要意义,为加快发展新质生产力注入强劲动力。在数字经济时代,高耗能企业作为自然资源消耗和污染排放的主要源头,更应成为绿色技术创新实践的重点关注对象。2024年2月,工业和信息化部等七部门联合发布《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》,提出加快构建绿色低碳技术创新体系和清洁高效低碳的工业能源消费结构。当前,中国高耗能行业在绿色技术创新方面的转型意识和行动力仍显不足,如何激发高耗能企业在数字经济背景下提升绿色技术创新效率,成为亟待解决的重要议题。

领导者特质作为企业内部的重要资源,对推进企业绿色技术创新具有至关重要的作用。现有研究多数从企业战略决策视角出发,深入探讨领导者特质对企业绿色技术创新的影响。例如,Song等[2]研究发现,高管公共环保经历多样性对企业绿色技术创新产生显著的驱动效应;张增田等[3]的研究则揭示,领导者海外经历能够通过提升管理者的风险偏好和自信程度促进企业投资绿色技术创新活动;He等[4]研究发现,具备学术经历的高管更关注环境问题并注重产学研合作,进而提高企业绿色创新水平。随着数字经济时代的加速发展,高管的技术烙印逐渐进入大众视野。黄微平等(2024)研究发现,高管技术烙印已成为确保科技企业在绿色技术领域保持领先地位,并形成低碳技术堡垒的重要驱动因素,其深厚的技术功底,对促进低碳技术成果转化具有显著积极作用。同时,在数字经济时代,数字化领导力作为数字技术与领导者能力的结合体[5],能够为企业应用数字技术实现可持续发展提供新的动力。然而,高耗能企业普遍存在转型意识薄弱、资源配置效率低、管理模式老旧等问题,使其在绿色创新过程中相较一般企业面临更大困境。数字化领导力能否指导高耗能企业组织经营并提升其绿色技术创新水平?目前尚未有研究证实二者间的相互关系。基于此,本文从实证角度展开深入探讨,以期为促进高耗能企业实现可持续发展,推进我国经济社会全面绿色转型提供有益的经验借鉴。

1 研究假设

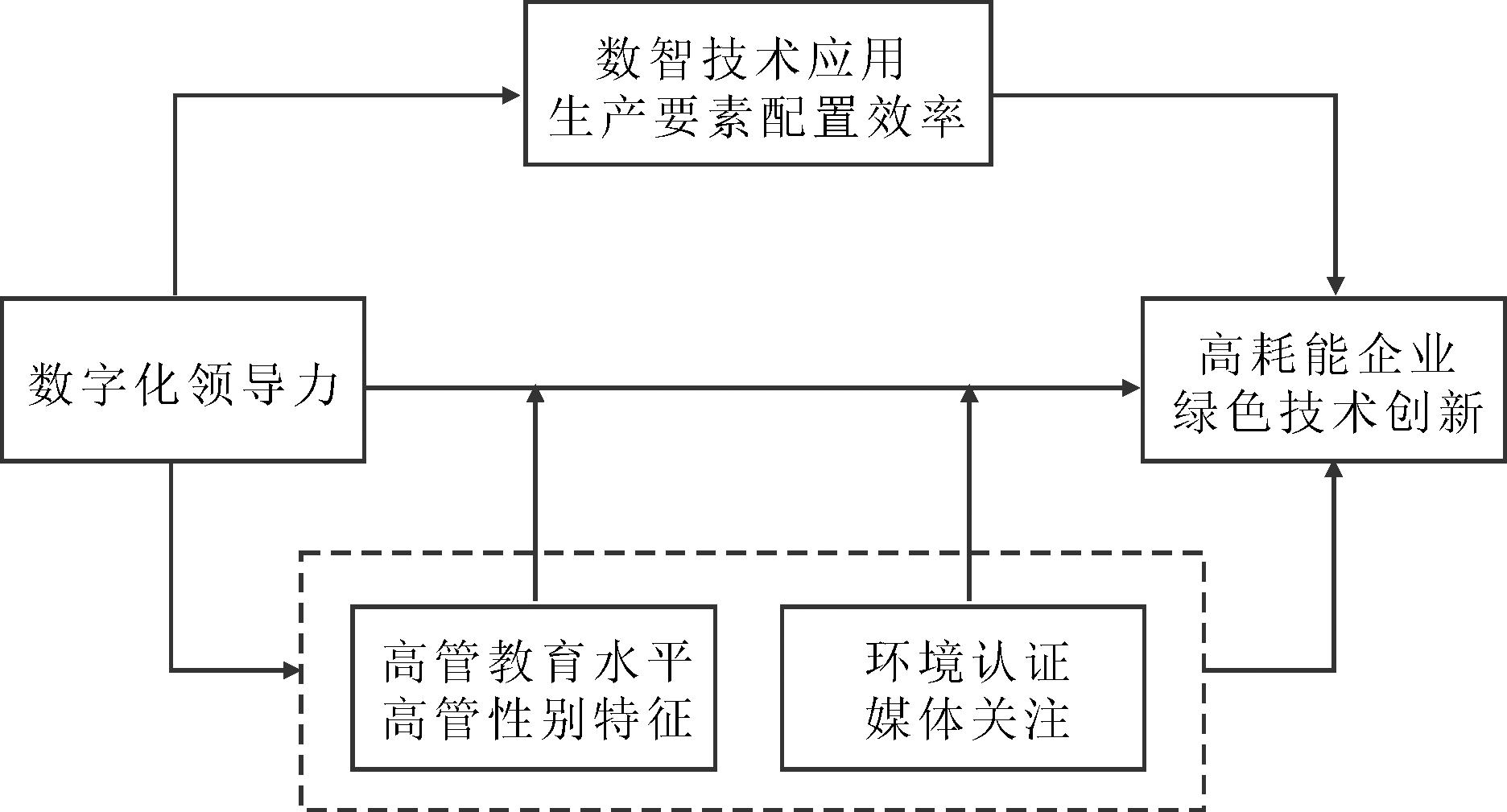

1.1 数字化领导力与绿色技术创新

高阶梯队理论指出,高管的教育经历和工作经验会对企业战略决策的偏好产生深刻影响[6]。绿色技术创新因其固有的长周期、高风险和高成本特性[7],使得企业在实施绿色转型时面临重重挑战。特别是体量较大、转型复杂的高耗能行业,绿色转型之路更是举步维艰,要求企业领导者具备更高的认知要求和决策魄力,数字化领导力则为领导者提供了实现全面绿色转型所需的战略眼光和能力。具体而言:

(1)从决策行为的视角看,数字化领导力展现出其独特的价值。一是数字化领导力融合了变革型领导力的核心特质[8],具备这种领导力的领导者(以下简称“数字化领导者”)往往表现出强烈的“利他主义”的倾向,并坚守较高的道德标准和价值观。这种高标准伦理道德观念促使数字化领导者对社会责任和环境问题更加关注[9],从而引导资源依赖发展导向的高耗能企业转向更加符合社会需求的绿色方向,表现出更高水平的绿色创新行为。二是数字化领导者所具备的数字创造力,使其更能深刻理解企业进行探索性创新的重要性[10]。企业为建立长期竞争优势和扎根新市场[11],不得不追求难以模仿的绿色技术创新和可持续绿色转型[12]。三是数字化领导者更具备市场前瞻性视野[10],这种能力引导高耗能企业将战略资源向更适配外部市场需求的产品和服务集中[13]。由此,数字化领导者更可能关注到市场中由绿色资源驱动的环保风向,通过追求绿色探索性创新迎合市场需求,进而推动高耗能企业在绿色技术创新方面取得新进展。

(2)从实施能力的视角看,首先,数字化领导者擅长与利益相关者构建起信任、互惠的共赢关系,从而创造出有利于知识共享的发展环境[9]。对高耗能企业而言,实现绿色创新往往需要大量的外部解决方案,利益相关者的知识共享可以有效促进企业整合外部环保技术与内部生产制造工艺,为实现绿色技术创新提供知识广度和深度的双重保障(于飞等,2021)。其次,针对高耗能企业能源消耗量大、设备运转周期长等特点,数字化领导者凭借其数字技术知识,能够巧妙运用数字手段改进生产效率[11, 13],帮助高耗能企业在生产阶段建立资源消耗和污染排放的监控系统,持续优化环保产品的设计和生产流程,加速绿色技术创新的进程。最后,借助数字技术的强大力量,数字化领导者能够更加深入地感知用户的价值主张,在清晰识别现有产品不足的前提下,挖掘新领域的绿色发展方向,进而促进高耗能企业开展可持续的绿色创新。基于此,本文提出如下研究假设:

H1:数字化领导力对高耗能企业绿色技术创新有显著的正向作用。

1.2 数字化领导力与高耗能企业绿色技术创新之间的中介机制

在当前全球经济向低碳和绿色转型的趋势下,高耗能行业面临着双重挑战:一方面,需不断提升生产效率,以应对市场竞争的压力;另一方面,也需承担更多环保责任,以实现可持续发展的目标。在这一背景下,数字化领导力逐渐成为高耗能企业实现绿色转型的关键驱动力。基于高阶梯队理论,管理者的知识和经验深刻影响企业的战略决策[8]以及创新导向[5],数字化领导者不仅具备数字思维和战略视角,还能够通过对技术和资源的灵活整合,帮助企业在绿色技术创新中取得优势。具体而言,一是数字化领导力应用数智技术加快绿色技术创新的速度与效率,为绿色创新提供技术保障;二是数字化领导力通过提升生产要素配置效率,优化资源流动与配置模式,为企业绿色技术研发提供更为充足的资源支持。因此,本文分别从技术支持和资源优化两个维度,检验数智技术和生产要素配置效率的中介作用。

1.2.1 数智技术的中介作用

数智技术是数字化和智能化的有机融合,即在数字化基础上融合应用机器学习、人工智能等智能技术的过程。基于企业行为角度,高耗能行业的领导者在决策时常受到思维惯性的制约。数字化领导者的数字思维不仅能促进企业对数智技术的敏锐捕捉与快速响应,引领企业紧跟行业数智化潮流[14],还能为其长远发展奠定坚实基础[10]。同时,不可复制的传统技术也构成了企业独特的竞争优势[15]。数智技术应用不能孤立进行,而是需要与既有技术体系深度融合,才能确保实现数智技术价值的最大化[14]。在这一过程中,数字化领导者不仅可以帮助企业及时地接入并应用最新的数智技术,还可以从思想上实现数智技术与现有体系的深度融合,营造深度学习的工作氛围以增强员工对组织和数字环境的信任与认同[10]。因此,数字领导者助力组织信息流动,激发创新思想,有助于高耗能企业探索数智时代的商业模式。

进一步地,数智技术应用有助于推动高耗能企业绿色技术创新。数智技术通过其强大的技术升级效应,为高耗能企业提供优化传统高能耗生产工艺的契机,有效促进节能减排目标的实现[16]。同时数智技术帮助企业精准把握产品迭代的研发进度与成效,缩短产品生产、创新生命周期中的非增值环节,提升绿色技术研发的效率与灵活性[17]。另外,数智技术不仅促进技术层面的飞跃,其蕴含的数据资源为企业带来独特的竞争优势并据此获取垄断利润,提高企业规模回报率,有效降低绿色技术的边际成本,进而形成良性循环[16]。以数智技术为基础的互联网商业模式将消费者纳入价值创造过程中[17],便于高耗能企业根据市场消费者对绿色产品的需求提供绿色产品服务,提升高耗能企业绿色技术创新的活力。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H2:数字化领导力可以通过应用数智技术激发高耗能企业绿色技术创新活力。

1.2.2 生产要素配置效率的中介作用

生产要素配置指的是劳动力、资本、土地等生产要素通过行政机制或市场机制,在要素使用主体(如企业、行业或地区)内部的组合,以及在不同要素使用主体之间的分配过程。基于配置效率角度,数字化领导者的战略思维推动了高耗能企业生产要素配置效率的提升。一是数字化领导力的数字技能引导企业更有效地利用人力和物力资源,减少因低效劳动配置而造成的要素损失,强化企业产出,从而直接优化企业资源配置效率[18]。二是数字化领导者的知识价值观念促进企业内部各实体间的无形生产要素(如知识、信息等)协同共享与深度整合[14],克服高耗能企业难以挖掘以数据为代表的新型生产要素潜在价值[19]的不足,提高生产要素整体产出效能,为企业创造新的价值增长点。三是数字化领导者助力企业构建高效的数据处理体系,通过精准监控各类生产要素数据[14],减少不合理要素损耗并防止资本过度投资,从而实现生产要素配置效率整体提升。

进一步地,提升生产要素配置效率能够激发高耗能企业绿色技术创新活力。高耗能企业的可持续发展需要长期稳定的资金投入,融资渠道狭窄、资本波动较大等问题则成为其发展的阻碍[20]。通过优化资本要素配置,企业能够减少不合理的资本调配,确保更多资本精准流向绿色技术创新领域,清除研发过程中的资金障碍[21]。同时,生产要素配置效率还深刻影响绿色技术创新的其他核心要素——技术与人才。在这一过程中,生产型员工比例减少,而研发型人才占比增加,劳动力结构的优化升级促进了人力资源的多样化与专业化发展,使得高耗能企业专注于研发资源的投入,推动环保技术进一步升级[22]。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H3:数字化领导力能够通过提升生产要素配置效率促进高耗能企业绿色技术创新。

1.3 数字化领导力与高耗能企业绿色技术创新之间的调节机制

在推动绿色技术创新的过程中,企业的创新动因不仅依赖于内部的数字化领导力和技术资源,还受到高管团队特质与外部环境因素的双重影响。从内部视角看,基于高阶梯队理论,高管团队的教育水平和性别特征直接影响管理层的认知和决策偏好[23-24]。受到高水平教育的高管更具社会责任感和变革意识[25],同时性别多样性带来的多元视角和环境敏感性[26],均有助于支持数字化领导者实施长远的绿色创新策略。从外部视角看,依据利益相关者理论[27],环境认证的政策激励能为高耗能企业提供稳定的资源支持,促使企业有精力开展绿色创新项目;而媒体关注则通过社会舆论和公众力量,推动企业提升绿色创新的信息披露程度与质量。综上,本文提出以下假设,以探讨内部高管特质和外部环境因素的调节作用。

1.3.1 高管教育水平的调节作用

高耗能企业在遵循环保政策的过程中,通常仅满足于政府设定的最低环保标准,首要考量的是生产成本最小化[21],从而导致绿色创新的动力不足。基于企业内部视角,高素质的管理团队可以助力数字化领导者改善高耗能企业绿色技术创新动力不足的问题。同时,具有较高教育水平的高管团队对组织变革和创新实践持更开放的态度[25],往往具备更强的企业社会责任意识,在组织中更愿意表现出正义的道德行为[23];而受教育程度低的高管团队则更有可能关注眼前利益以维持现状[25],抑或可能延续重污染行业常见的“漂绿”行为。鉴于高耗能企业因生产规模庞大、设备更新周期长而面临的可持续发展挑战更为艰巨,其绿色创新意愿也往往相对薄弱,整体教育水平较高的高层管理团队则显得尤为重要。数字化领导者可以更加有效地理解、融合其他团队成员绿色创新观念,以降低组织进行绿色技术创新决策、分配绿色创新资源所受到的阻碍,从而保持高耗能企业探索绿色技术创新的活力。据此,本文提出如下研究假设:

H4a:高管团队教育水平正向调节数字化领导力和企业绿色技术创新之间的关系。

1.3.2 高管性别特征的调节作用

女性高管更加关注环境问题与绿色资源投入,并影响领导者的决策偏好[27]。女性倾向于风险规避[27],她们更有可能使得管理层关注潜在的环境风险转变,促使企业有更高意愿履行环保等方面的社会责任[25],推动高耗能行业由传统资源依赖型发展模式向符合社会利益的节能减排发展模式转变,加快高耗能企业绿色技术创新研发进程。女性高管不仅关注表面的绿色创新行为,更强调深入实践与实质性创新。她们对环境风险的敏锐洞察与高度警觉,促使企业在绿色技术创新上追求质量而非数量,继而从单纯追求绿色专利的数量增长,转向注重技术创新的实际应用效果与对环境保护的实质性贡献[27]。因此,高管团队中女性的存在有可能抑制高耗能企业以创新数量迎合政府监管的行为,强化数字化领导者的绿色创新投资意愿,进而开展绿色技术创新活动。基于以上分析,本文提出如下研究假设:

H4b:女性高管正向调节数字化领导力对企业绿色技术创新的促进作用。

1.3.3 环境认证的调节作用

环境认证的存在使得企业主动树立绿色形象以获得更多的市场份额与外部资金支持。对高耗能企业而言,其固有的传统工艺依赖和组织刚性导致资源密集型生产模式的转型之路尤为艰难,鉴于公众监督与道德审视不断加强,企业亟需外部激励机制加速绿色技术革新与产能优化进程。环境认证作为企业环保绩效的权威背书,不仅能赋予高耗能企业环境合法性与社会认同度[28],还能使企业获得更多绿色创新的税收优惠和财政补贴(王分棉等,2021),有助于高耗能企业利用外部金融资源缓解企业在绿色技术研发初期面临的资金瓶颈。同时,环境认证还影响公众对企业绿色品牌形象的关注和消费者的购买选择[28]。在消费者环保意识日益增强的背景下,环境认证在市场上愈发受到青睐,消费者更愿意为获得环境认证的产品支付额外费用[28]。这种来自消费端的正面激励,有效打破了高耗能企业可能陷入的“资金短缺—投资缩减—绿色创新能力衰退”恶性循环[22],进而增强数字化领导者推出绿色产品的意愿,促进高耗能企业开展绿色技术创新活动和可持续发展战略实践。据此,本文提出如下研究假设:

H5a:环境认证正向调节数字化领导力对企业绿色技术创新的促进作用。

1.3.4 媒体关注的调节作用

媒体关注度的提高不仅会增加企业信息披露程度,也使企业行为愈发受到外部舆论环境的监督[29]。媒体通过聚焦企业社会责任方面的表现,引导公众形成对企业行为的正确认知与评价[29],促使高耗能企业重视社会形象并规范行为以维护声誉。在此情境下,媒体对高耗能企业绿色技术创新的正面报道,不仅强化公众对企业环保形象的信任与认可,还积极影响投资者情绪、提升公司股价并拓宽融资渠道,有效缓解高耗能企业在实施实质性绿色技术创新过程中面临的资金与资源瓶颈;而负面媒体报道为高耗能企业带来更加强烈的舆论压力,可能会引发针对高污染、高耗能行为的环境监管[30],倒逼高耗能企业进行更深度的绿色实质创新行为。因此,数字化领导者能够充分利用媒体带来的高社会关注度,将环保理念与生态信号深度融入高耗能企业的日常运营之中,促进绿色技术创新资源有效集聚与优化配置。据此,本文提出如下研究假设:

H5b:媒体关注正向调节数字化领导力对企业绿色技术创新的促进作用。

综上,本文构建研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本文采用2007—2022年中国A股上市公司面板数据。参考国家统计局发布的《中华人民共和国2016年国民经济和社会发展统计公报》,高耗能企业具体包括以下六大类:石油加工、炼焦及核燃料加工业,化学原料及化学制品制造业,非金属矿物制品业,黑色金属冶炼及压延加工业,有色金属冶炼及压延加工业,以及电力、热力生产和供应业。同时,参照相关研究,本文对数据进行如下处理:①剔除2007—2022年存在ST或*ST的公司;②剔除专利等关键变量严重缺失的公司;③在1%和99%的水平上对所有变量进行缩尾,以规避异常值或极值对回归结果的影响。数据来自国泰安数据库(CSMAR)、中国研究数据服务平台(CNRDS)、锐思数据库(RESSET)等。

2.2 主要变量定义

2.2.1 被解释变量

考虑到发明专利的创新性、原创性较强,本研究使用绿色发明专利的申请数量作为绿色技术创新(GI)的代理变量[7]。同时,因为高管数字化领导力对企业绿色技术创新的影响可能存在一定的滞后性,本文将绿色技术创新(GI)作提前一期处理。

2.2.2 解释变量

现有文献关于数字化领导力的测度主要采用问卷测量[5]或专家打分方式,因其问题导向、调查范围、回收率等缺乏统一标准,存在一定的结果偏差,不能完整地体现行业数字化领导力的水平。因此,为确保本研究具备代表性和准确性,借鉴已有研究,如吴育辉等[31]利用上市公司年报披露的高管简历,从高管的教育背景和任职经历两方面识别高管的信息技术背景;王辉等[32]利用新浪财经网站公布的个人简历信息,采用文本分析法筛选高管绿色环保背景原始数据。本文选取CSMAR数据库中的高管简历文本作为衡量高管数字化领导力的文本基础,并选取RESSET数据库、新浪财经网站中的高管简历补充CSMAR数据库中缺失的信息。在此基础上,本文采用结构化权力与以往数字经历相结合的方法衡量数字化领导力(DLeader)[10,13],将数字化经历关键词分为数字化学习经历和数字化职业经历两部分。其中,结构化权力反映领导者职位中隐含的不同级别的权力水平。高层管理团队结构化权力等级越高,对企业决策的控制程度就越强。在此基础上,本文将数字化经历关键词分为数字化学习经历和数字化职业经历两部分。根据国家统计局发布的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》,本文将数字化学习经历界定为计算机、人工智能、大数据、数据科学、物联网、智能系统、智能科学等相关专业学位;数字化职业经历界定的关键词主要包含:信息服务官、数字运营执行官、数字官、大数据运营、数字营销、区块链中心等。参照以往研究[13],本文将高层管理团队成员定义为公司的董事长、核心董事会成员、经理、副经理、财务负责人、上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员,不包含独立董事、监事会等负责监察的人员。

本文以赋值的方式衡量数字化领导力的程度[11,14],如果企业的高层管理团队成员中拥有数字技术方面的专业经验或教育经历,则将DLeader标为1;如果拥有数字技术经验的高管成员同时在董事会中任职,则将DLeader标为2;如果数字化领导者是首席执行官或董事会主席,则将DLeader标为3;如果企业没有任何数字化领导者,则将DLeader标为0。

2.2.3 中介变量

(1)数智技术(DIT)。企业数智技术应用是“数字化+智能化”的过程,涉及机器学习、人工智能、云计算等智能技术的应用。借鉴已有研究[33],本文使用年报中表现企业未来发展战略的管理层讨论与分析部分文本,并选取人工智能技术、大数据技术、云计算技术、区块链技术和数字技术应用五个方面的相关词频占总字数的比例作为代理变量,衡量企业数智技术的应用程度。

(2)生产要素配置效率(TFP)。全要素生产率反映生产过程中各种投入要素的单位平均产出水平,是综合考察生产要素质量和生产要素配置效率的重要方法。Levinsohn-Petrin (LP)法以可观测的中间投入作为代理变量,有效缓解部分样本损失的问题。因此,参照以往研究[34],本文优先选取LP方法估计全要素生产率以衡量生产要素配置效率。

2.2.4 调节变量

(1)高管教育水平(TMT_edu)。借鉴Lu等[25]的研究,本文使用高管团队成员受教育程度的平均数衡量高管总体教育水平,该数值越大说明高管团队教育水平越高。高管受教育程度的编码如下:1=中专及中专以下,2=大专,3=本科,4=硕士,5=博士。

(2)高管性别特征(TMT_gender)。根据现有文献[26],本文将企业董事会成员、监事会成员和高级经理人员中是否有女性成员存在作为衡量高管性别特征的代理变量,有则为1,否则为0。

(3)环境认证(Enviro-ISO)。依据卢艳秋等[28]的研究,本文构造虚拟变量来衡量环境认证,即如果企业在样本期内获得了ISO14001环境认证则取值为1,否则为0。

(4)媒体关注(Media)。参考Ho等[30]的做法,使用上市公司在网络媒体报道中出现总数的自然对数衡量媒体关注的程度。

2.2.5 控制变量

参考相关研究,本文选取如下控制变量:①企业规模(FSize),用营业收入的自然对数表示;②企业年龄(FAge),以企业上市年份的自然对数表示;③资产负债率(Lev),选用总负债/总资产衡量;④净资产收益率(ROE),选取税后利润/总资产衡量;⑤两职合一(Duality),董事长与总经理兼任时取值为1,否则为0;⑥第一大股东持股比例(Top1),以第一大股东持股份额/总股本衡量;⑦独立董事占比(Independent),用独立董事人数/董事总人数衡量;⑧董事会规模(Board_Size),以董事会人数的自然对数表示。

2.3 模型构建

由于绿色技术创新使用专利数据观测值的非连续性以及存在大量0值,本文使用零膨胀负二项式回归(ZINB)模型(乔朋华等,2024),检验数字化领导力对高耗能企业绿色技术创新的影响。

GIi,t+1=φ+φ1DLeaderi,t+∑φcontrols+∑Industry+∑Year+ε

(1)

其中,GIi,t+1为被解释变量绿色技术创新,考虑到专利申请时间较长,本文采用提前一期进行处理,表示企业i在第t年申请的绿色发明专利的数量。DLeaderi,t为解释变量,表示企业数字化领导力的程度,其系数φ1为正则说明数字化领导力直接促进企业绿色技术创新。为减少内生性问题的干扰,模型中包括行业和年份固定效应(Industry、Year)。

采用模型(2)(3)对数字化领导力与高耗能企业绿色技术创新之间的中介机制进行检验,Mediator代表数智技术和生产要素配置效率两个中介变量。

Mediatori,t=θ+θ1DLeaderi,t+∑φcontrols+∑Industry+∑Year+γ

(2)

(3)

为进一步探讨高管教育水平、高管性别特征、环境认证和媒体关注在数字化领导力影响高耗能企业绿色技术创新中的调节作用,本文在基准回归的基础上,建立如下调节效应模型(4)。其中,Moderatori,t表示调节变量,DLeaderi,t×Moderatori,t表示数字化领导力与调节变量的交互项。

GIi,t+1=φ+φ1DLeaderi,t+φ2Moderatori,t+φ3DLeaderi,t×Moderatori,t+∑φcontrols+∑Industry+∑Year+ε

(4)

3 实证分析

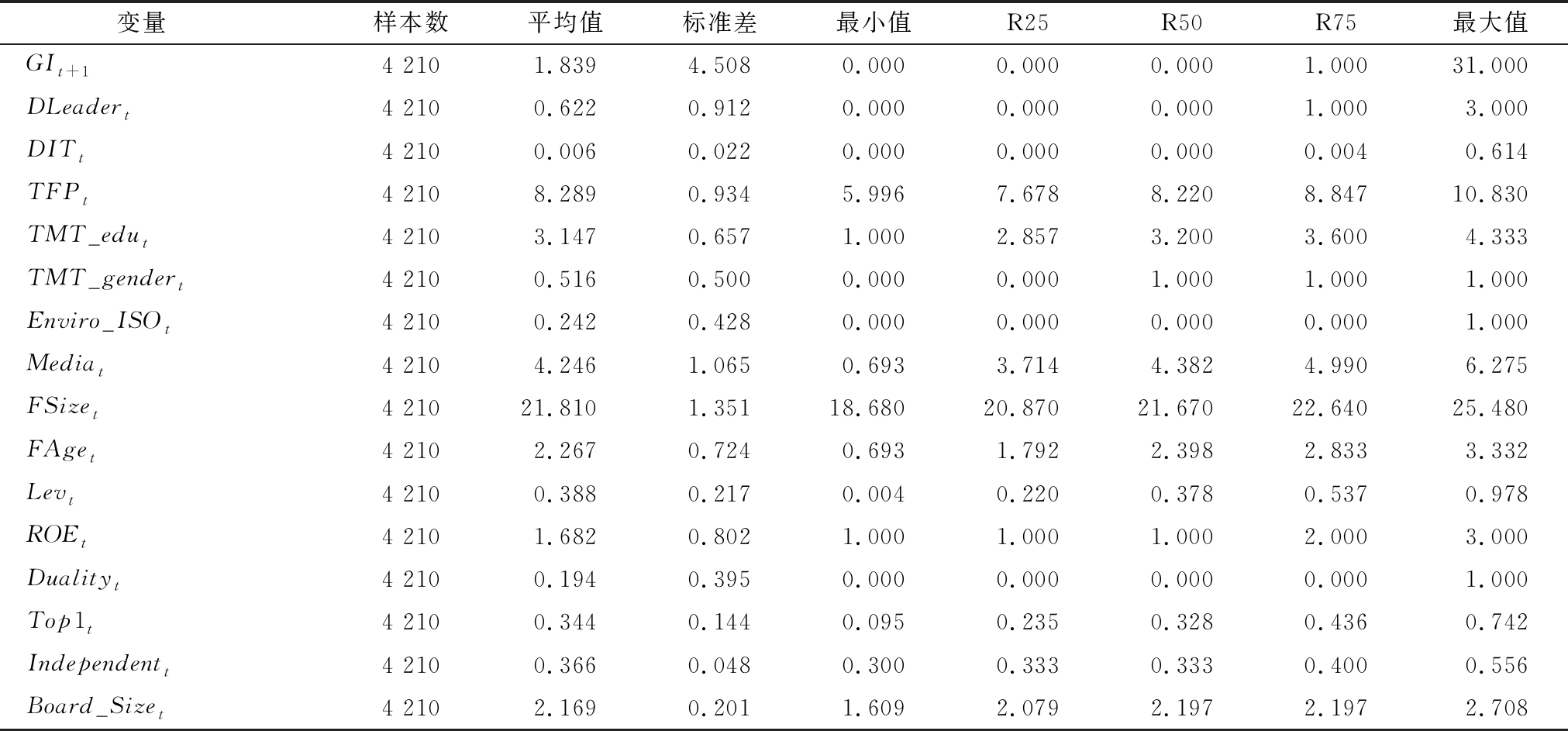

3.1 描述性统计分析

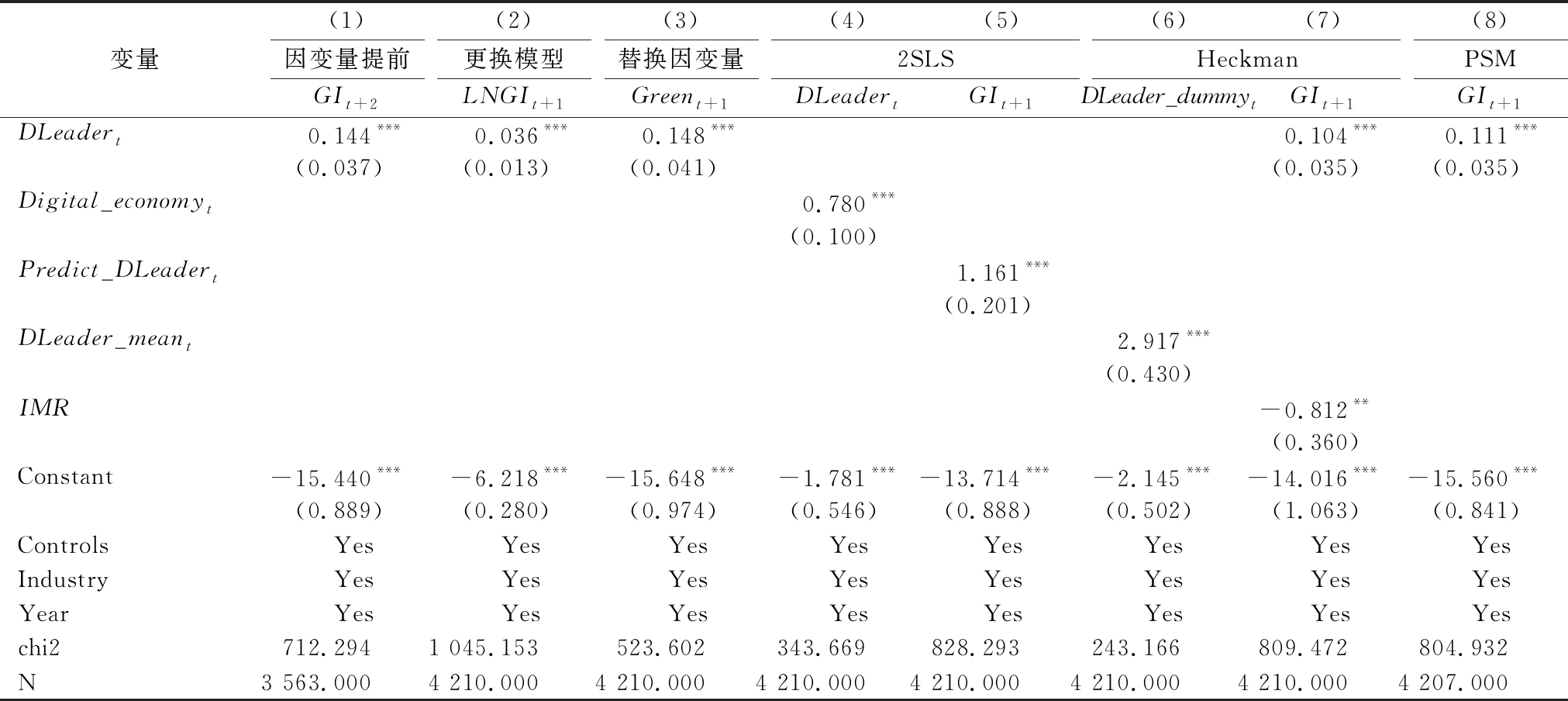

表1为所有变量的描述性统计结果。数字化领导力(DLeadert)的最小值为0,最大值为3,均值为0.622,表明样本企业数字化领导力水平普遍偏低,领导者数字化意识具有较大的提升空间。高耗能企业未来一期绿色技术创新(GIt+1)的平均值为1.839,标准差为4.508,P50分位上的数值仍为0,表明高耗能企业整体绿色创新水平较低,绿色环保和技术创新意识亟需加强。对中介变量数智技术(DITt)而言,P50分位的数智技术仍为0,表明样本企业数智技术应用水平较低。中介变量生产要素配置效率(TFPt)均值为8.289,表明高耗能企业生产要素配置效率具有较大的提升空间。其余变量的描述性统计数据处于正常水准。

表1 描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics results

变量 样本数平均值标准差最小值R25R50R75最大值GIt+14 2101.8394.5080.0000.0000.0001.00031.000DLeadert4 2100.6220.9120.0000.0000.0001.0003.000DITt4 2100.0060.0220.0000.0000.0000.0040.614TFPt4 2108.2890.9345.9967.6788.2208.84710.830TMT_edut4 2103.1470.6571.0002.8573.2003.6004.333TMT_gendert4 2100.5160.5000.0000.0001.0001.0001.000Enviro_ISOt4 2100.2420.4280.0000.0000.0000.0001.000Mediat4 2104.2461.0650.6933.7144.3824.9906.275FSizet4 21021.8101.35118.68020.87021.67022.64025.480FAget4 2102.2670.7240.6931.7922.3982.8333.332Levt4 2100.3880.2170.0040.2200.3780.5370.978ROEt4 2101.6820.8021.0001.0001.0002.0003.000Dualityt4 2100.1940.3950.0000.0000.0000.0001.000Top1t4 2100.3440.1440.0950.2350.3280.4360.742Independentt4 2100.3660.0480.3000.3330.3330.4000.556Board_Sizet4 2102.1690.2011.6092.0792.1972.1972.708

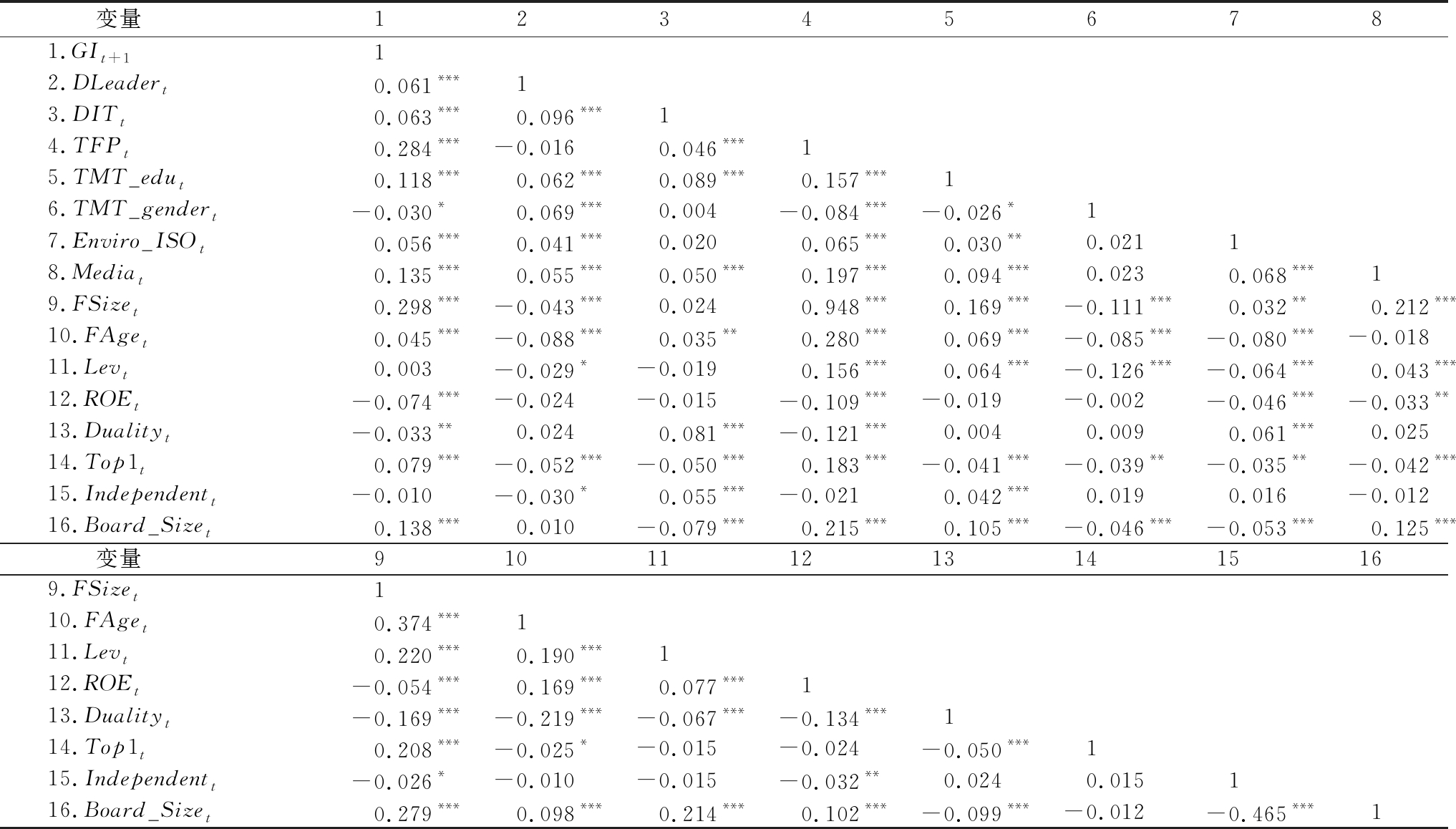

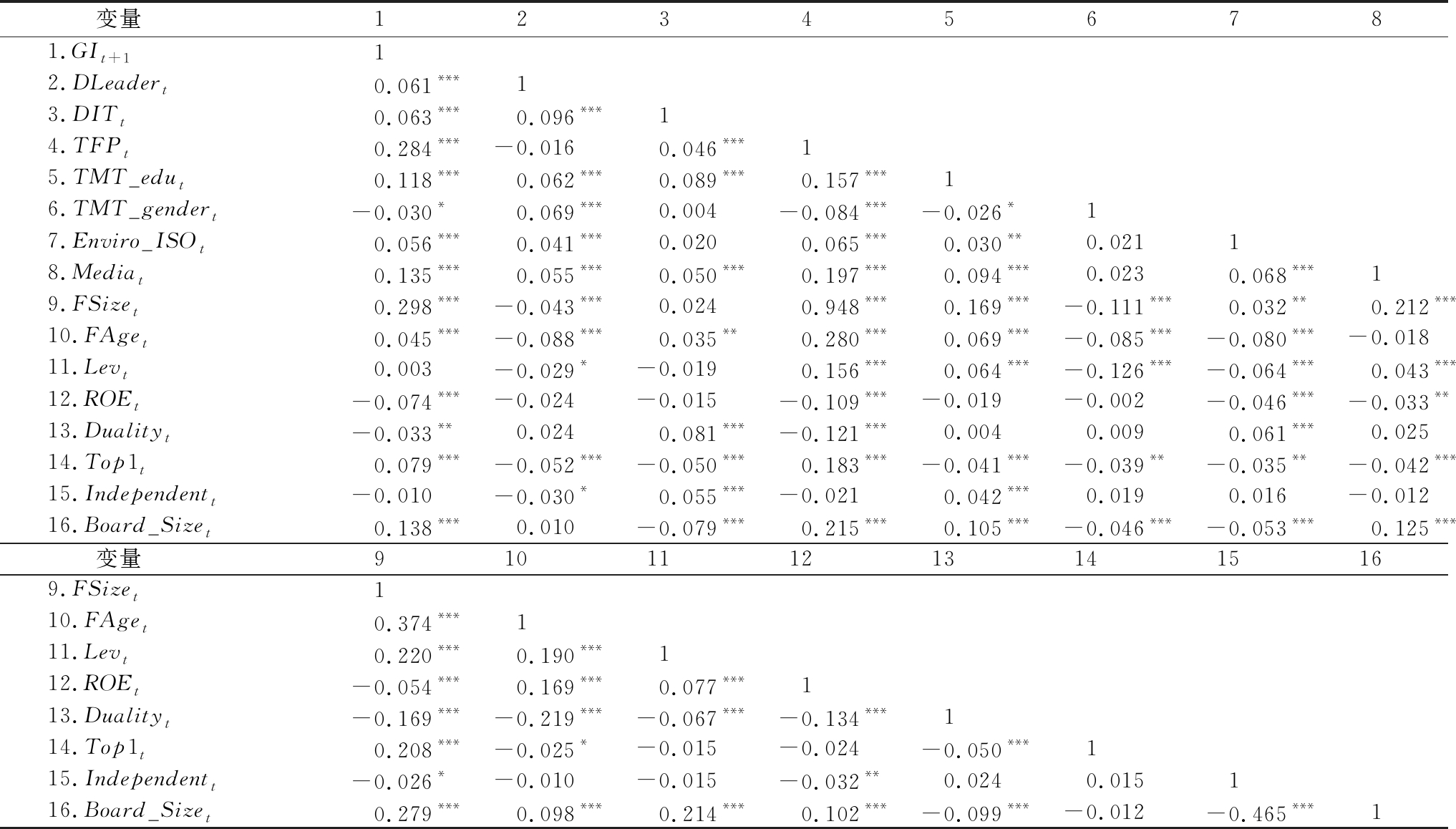

3.2 相关性分析

表2列示了变量相关性分析结果。数字化领导力与企业绿色技术创新的相关系数为0.061,在1%水平上正向显著,与预期假设一致。同时,企业绿色技术创新与数智技术的相关系数为0.063,与生产要素配置效率的相关系数为0.284,且均在1%水平上显著正相关,为下一步验证数智技术与生产要素配置效率的中介效应奠定了基础。

表2 相关性分析结果

Table 2 Correlation analysis results

注: *、**、***分别表示在 10% 、5% 、 1% 水平上显著,下同

变量 123456781.GIt+112.DLeadert0.061***13.DITt0.063***0.096***14.TFPt0.284***-0.0160.046***15.TMT_edut0.118***0.062***0.089***0.157***16.TMT_gendert-0.030*0.069***0.004-0.084***-0.026*17.Enviro_ISOt0.056***0.041***0.0200.065***0.030**0.02118.Mediat0.135***0.055***0.050***0.197***0.094***0.0230.068***19.FSizet0.298***-0.043***0.0240.948***0.169***-0.111***0.032**0.212***10.FAget0.045***-0.088***0.035**0.280***0.069***-0.085***-0.080***-0.01811.Levt0.003-0.029*-0.0190.156***0.064***-0.126***-0.064***0.043***12.ROEt-0.074***-0.024-0.015-0.109***-0.019-0.002-0.046***-0.033**13.Dualityt-0.033**0.0240.081***-0.121***0.0040.0090.061***0.02514.Top1t0.079***-0.052***-0.050***0.183***-0.041***-0.039**-0.035**-0.042***15.Independentt-0.010-0.030*0.055***-0.0210.042***0.0190.016-0.01216.Board_Sizet0.138***0.010-0.079***0.215***0.105***-0.046***-0.053***0.125*** 变量9101112131415169.FSizet110.FAget0.374***111.Levt0.220***0.190***112.ROEt-0.054***0.169***0.077***113.Dualityt-0.169***-0.219***-0.067***-0.134***114.Top1t0.208***-0.025*-0.015-0.024-0.050***115.Independentt-0.026*-0.010-0.015-0.032**0.0240.015116.Board_Sizet0.279***0.098***0.214***0.102***-0.099***-0.012-0.465***1

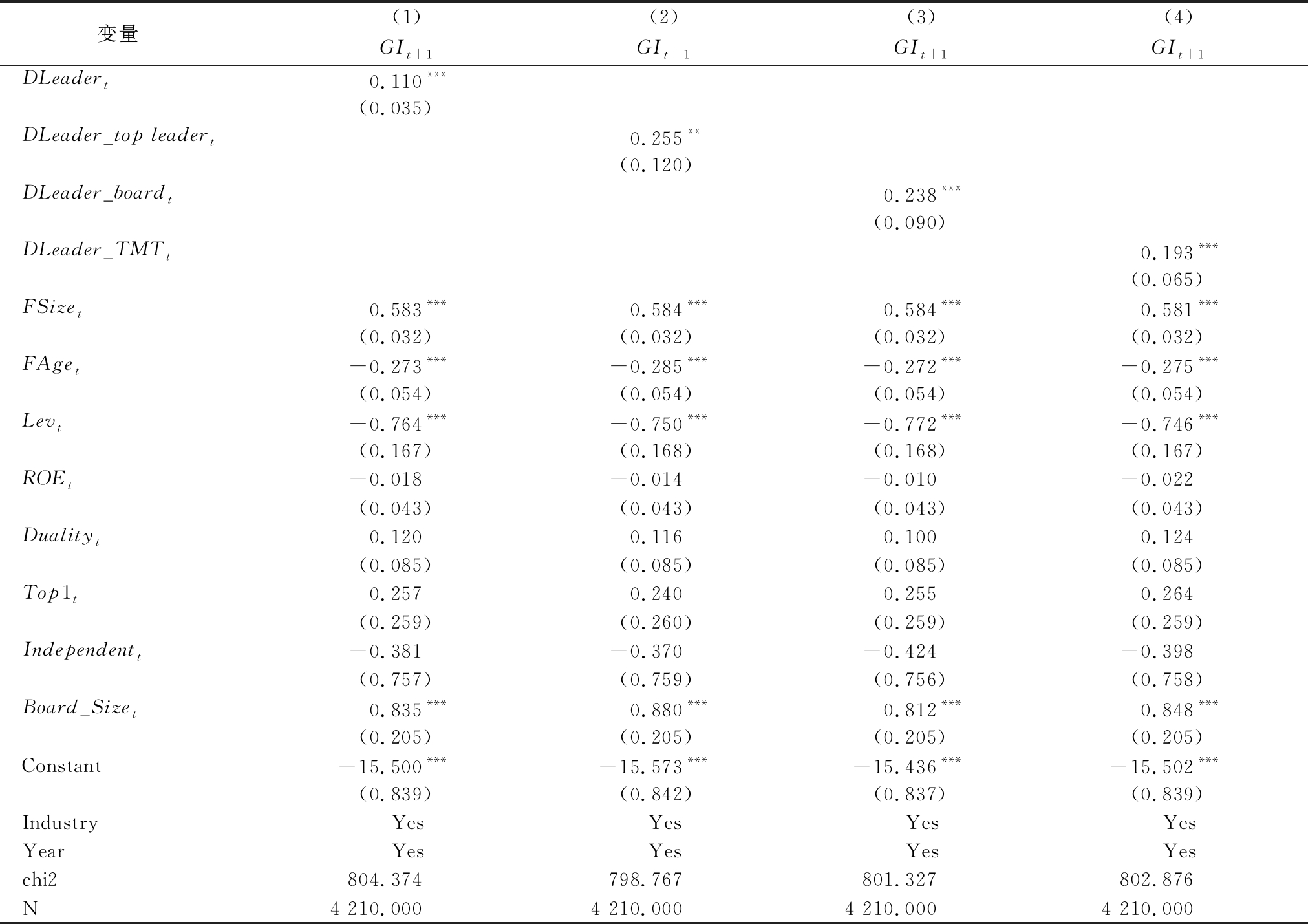

3.3 回归分析

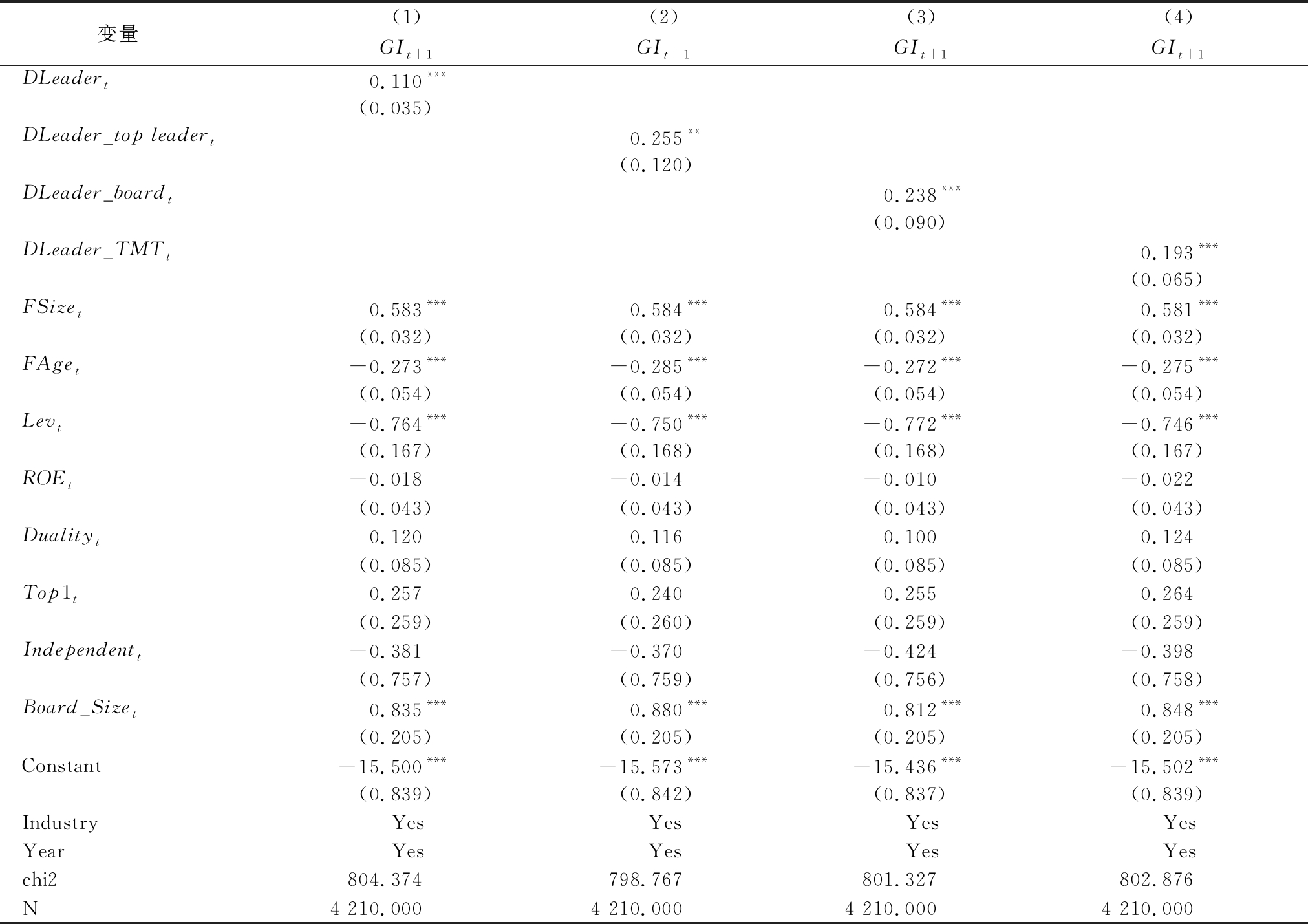

表3列示了数字化领导力对高耗能企业绿色技术创新的影响结果。列(1)结果显示,数字化领导力显著促进高耗能企业的绿色技术创新(β=0.110, p<0.01),假设H1初步成立。为考察领导者数字化领导力大小是否会对高耗能企业绿色技术创新产生不同的影响效果,本文按照结构化权力等级将数字化领导力程度分为3个层次并构建虚拟变量:如果企业中CEO或董事长具备数字化领导力则将DLeader_top leader定义为1,否则为0;如果董事会成员具备数字化领导力则将DLeader_board定义为1,否则为0;如果高管成员具备数字化领导力则将DLeader_TMT定义为1,否则为0。回归结果如列(2)~(4)结果所示,以CEO或董事长为代表的领导者所具备的数字化领导力对绿色技术创新的影响最大,其次是董事会成员,普通高管成员的影响最小,因此假设H1得以验证。

表3 数字化领导力对高耗能企业绿色技术创新影响的检验结果

Table 3 Test results of digital leadership on the impact of green technology innovation of high energy-consuming manufacturing enterprises

注: 括号内为t值,下同

变量 (1)(2)(3)(4)GIt+1GIt+1GIt+1GIt+1DLeadert0.110***(0.035)DLeader_top leadert0.255**(0.120)DLeader_boardt0.238***(0.090)DLeader_TMTt0.193***(0.065)FSizet0.583***0.584***0.584***0.581***(0.032)(0.032)(0.032)(0.032)FAget-0.273***-0.285***-0.272***-0.275***(0.054)(0.054)(0.054)(0.054)Levt-0.764***-0.750***-0.772***-0.746***(0.167)(0.168)(0.168)(0.167)ROEt-0.018-0.014-0.010-0.022(0.043)(0.043)(0.043)(0.043)Dualityt0.1200.1160.1000.124(0.085)(0.085)(0.085)(0.085)Top1t0.2570.2400.2550.264(0.259)(0.260)(0.259)(0.259)Independentt-0.381-0.370-0.424-0.398(0.757)(0.759)(0.756)(0.758)Board_Sizet0.835***0.880***0.812***0.848***(0.205)(0.205)(0.205)(0.205)Constant-15.500***-15.573***-15.436***-15.502***(0.839)(0.842)(0.837)(0.839)IndustryYesYesYesYesYearYesYesYesYeschi2804.374798.767801.327802.876N4 210.0004 210.0004 210.0004 210.000

3.4 稳健性检验与内生性检验

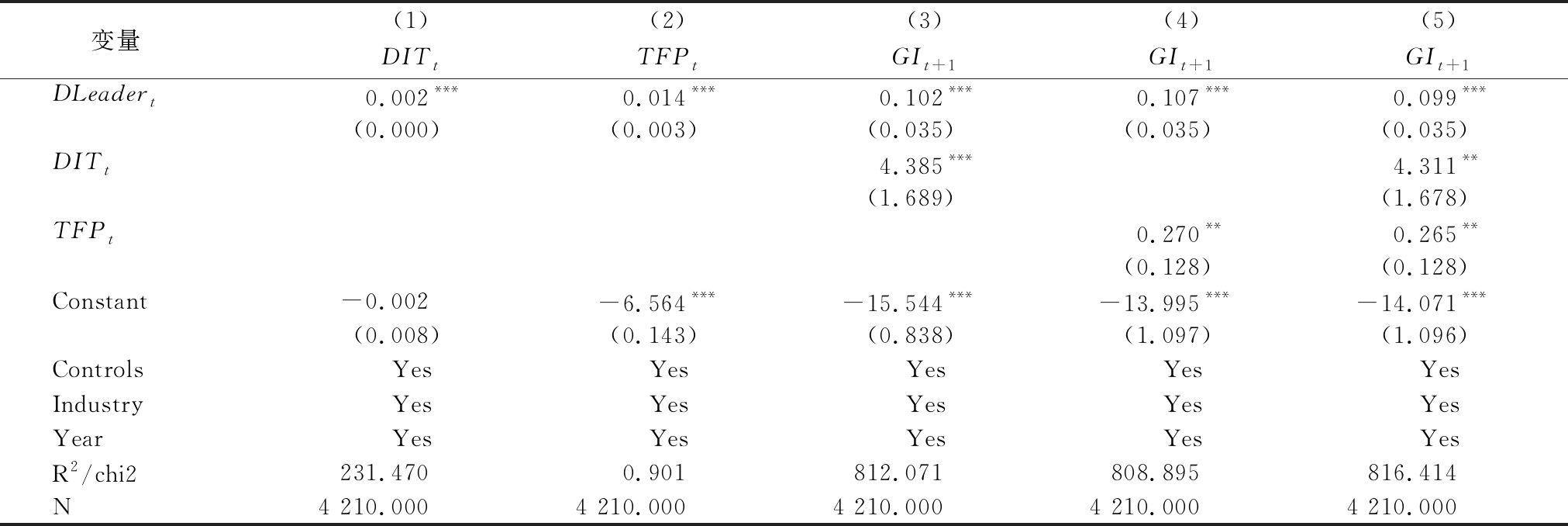

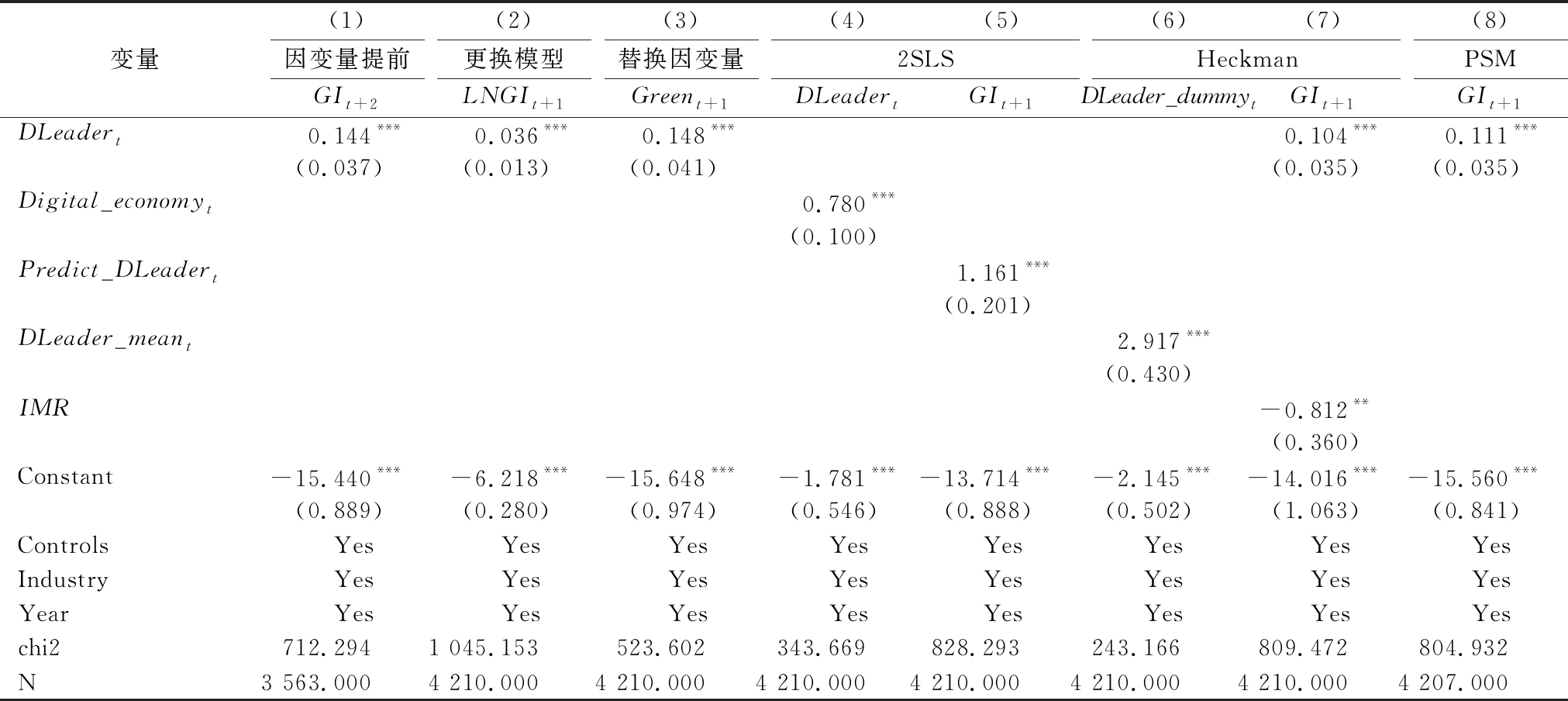

(1)因变量提前两期。考虑到专利落地过程存在一定的时滞性,本文使用提前两期的绿色技术创新作为因变量。表4列(1)显示,数字化领导力对绿色技术创新在1%水平上仍具备显著的积极影响。

表4 稳健性检验与内生性检验结果

Table 4 Results of robustness test and endogenous test

变量(1)因变量提前GIt+2(2)更换模型LNGIt+1(3)替换因变量Greent+1(4)(5)2SLSDLeadertGIt+1(6)(7)HeckmanDLeader_dummytGIt+1(8)PSMGIt+1DLeadert0.144***0.036***0.148***0.104***0.111***(0.037)(0.013)(0.041)(0.035)(0.035)Digital_economyt0.780***(0.100)Predict_DLeadert1.161***(0.201)DLeader_meant2.917***(0.430)IMR-0.812**(0.360)Constant-15.440***-6.218***-15.648***-1.781***-13.714***-2.145***-14.016***-15.560***(0.889)(0.280)(0.974)(0.546)(0.888)(0.502)(1.063)(0.841)ControlsYesYesYesYesYesYesYesYesIndustryYesYesYesYesYesYesYesYesYearYesYesYesYesYesYesYesYeschi2712.2941 045.153523.602343.669828.293243.166809.472804.932N3 563.0004 210.0004 210.0004 210.0004 210.0004 210.0004 210.0004 207.000

(2)更换模型。本文采用Tobit模型,使用绿色技术创新专利的自然对数作为因变量重新回归。表4列(2)结果显示,数字化领导力对绿色技术创新的回归系数为0.036,在1%的水平上正向显著,说明本文结论稳健。

(3)替换因变量。本文使用当年授予的绿色发明专利总数(Green)作为绿色技术创新的代理变量重新回归,表4列(3)结果显示,数字化领导力对企业绿色技术创新的积极影响仍在1%统计水平上显著,再次证明本文结论稳健。

(4)工具变量法。在第一阶段,本研究以企业所在省份数字经济发展指数的平均值作为工具变量(Digital_economy)。地区数字经济发展作为宏观环境变量不会直接对微观企业绿色技术创新效果产生影响,符合工具变量的外生条件。但企业所在地数字经济发展与企业数字化领导力的培养程度相关,因为企业数字化领导文化很可能受到区域数字经济发展的影响。表4列(4)报告了第一阶段回归结果,地区数字经济(Digital_economy)的发展显著促进数字化领导力培育(β=0.780,p<0.01)。在第二阶段,列(5)结果表明,数字化领导对企业绿色技术创新的系数为1.161且在1%水平上具有显著影响,说明结论依然稳健。

(5)Heckman两阶段法。在第一阶段,本文按照样本企业当年整体的数字化领导力水平建立虚拟变量(DLeader_dummy)作为被解释变量,即高于当年数字化领导力的中间值则记为1,否则为0。同时考虑到外部影响,本文将同一年同行业的数字化领导力均值(DLeader_mean)作为解释变量,企业数字化领导力的高低极易受到同行业企业的影响,这一变量满足相关性条件。采用Probit模型进行回归,结果如表4列(6)所示,系数为2.917,在1%水平上显著,满足相关性条件。在第二阶段,本文将第一阶段计算得到的逆米尔斯比率(IMR)加入原方程进行回归,结果如表4列(7)所示,在控制IMR后,结果依然稳健,数字化领导力对绿色技术创新仍具有正向影响(β=0.104,p<0.01)。这一结论与表3中基准回归结果基本一致,本文主要结论仍然成立。

(6)倾向得分匹配(PSM)法。本文根据高耗能企业数字化领导力程度的高低分为实验组和对照组,若企业数字化领导力大于中间值则编码为1,否则为0。回归结果如表4列(8)所示,数字化领导力的系数为0.111,通过了1%显著性水平检验,表明假设H1仍成立。

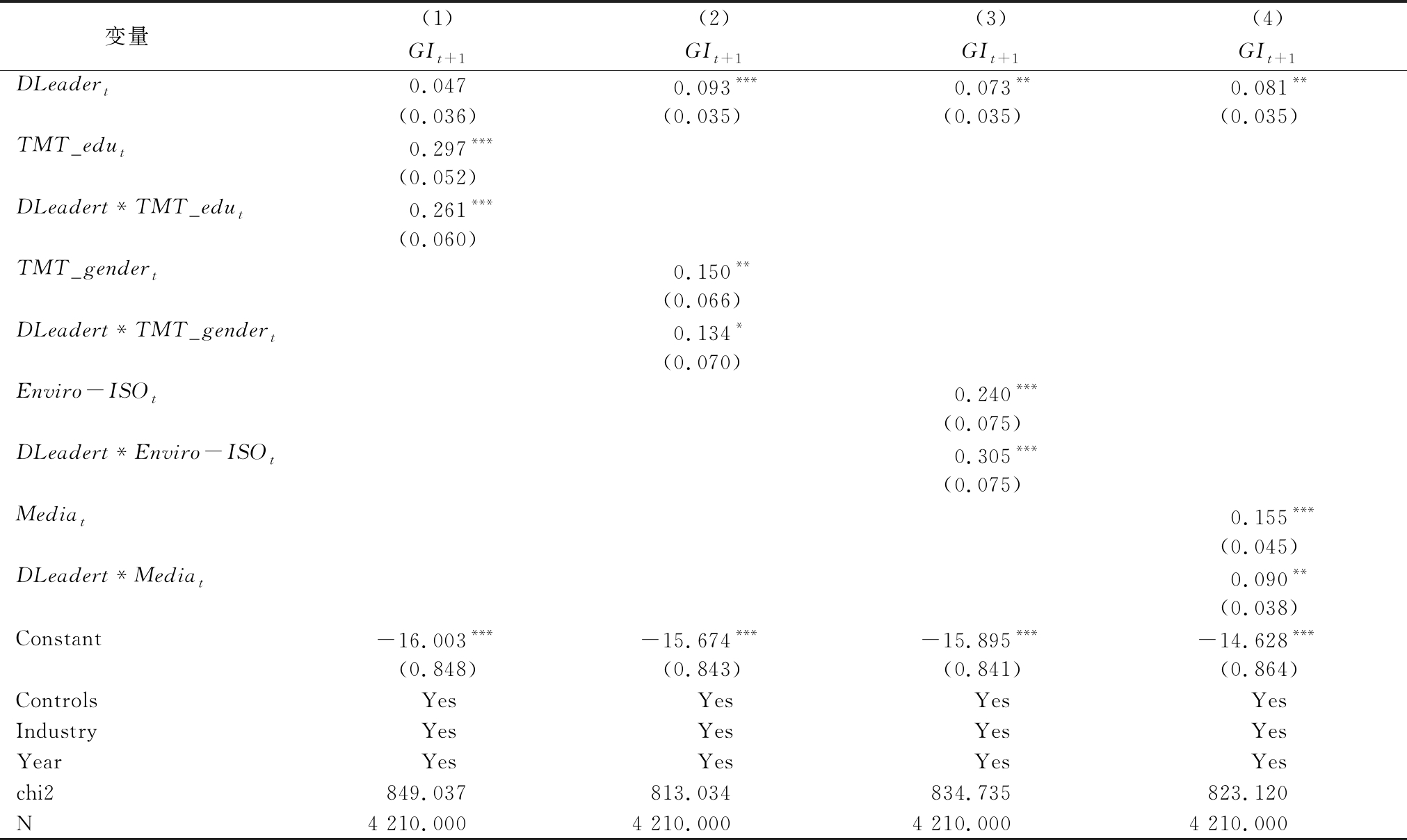

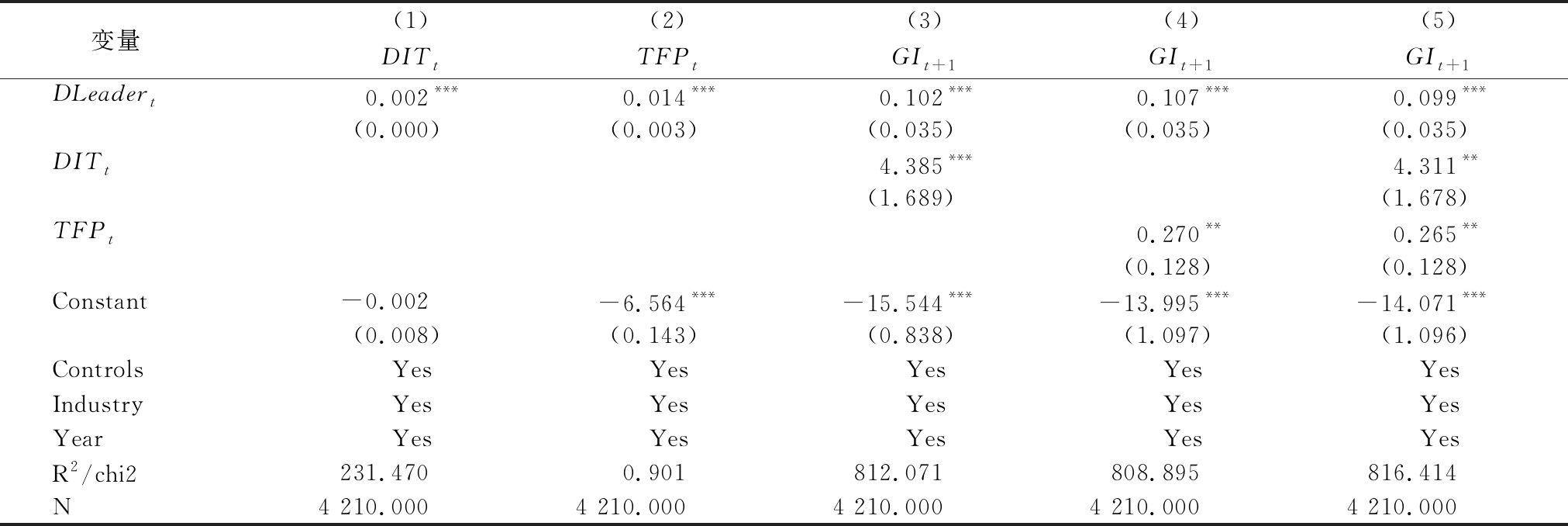

3.5 中介效应检验

(1)数智技术的中介效应。表5列(1)显示,数字化领导力能增强企业数智技术应用的效果(β=0.002,p<0.01)。列(3)结果显示,数字化领导力对高耗能企业绿色技术创新具有推动作用(β=0.102,p<0.01)。企业高管数字化领导力推动数智技术应用的提速增效,并减少绿色技术创新中的技术阻碍,从而刺激企业开展绿色技术创新。因此,假设H2得以验证。

表5 中介效应检验结果

Table 5 Test results of mediating effect

变量 (1)(2)(3)(4)(5)DITtTFPtGIt+1GIt+1GIt+1DLeadert0.002***0.014***0.102***0.107***0.099***(0.000)(0.003)(0.035)(0.035)(0.035)DITt4.385***4.311**(1.689)(1.678)TFPt0.270**0.265**(0.128)(0.128)Constant-0.002-6.564***-15.544***-13.995***-14.071***(0.008)(0.143)(0.838)(1.097)(1.096)ControlsYesYesYesYesYesIndustryYesYesYesYesYesYearYesYesYesYesYesR2/chi2231.4700.901812.071808.895816.414N4 210.0004 210.0004 210.0004 210.0004 210.000

(2)生产要素配置效率的中介效应。表5列(2)显示,企业高管数字化领导力显著促进生产要素配置效率提升(β=0.014,p<0.01)。同时,列(4)显示,生产要素配置效率对绿色技术创新具有显著正向影响(β=0.270,p<0.05)。数字化领导力指导企业提高生产要素配置效率,进而促进高耗能企业绿色技术创新。因此,假设H3得到验证。

为进一步验证中介假设的稳健性,本研究将数智技术与生产要素配置效率同时进行回归,结果如表5列(5)所示,数智技术应用和生产要素配置效率的中介效应仍然存在。

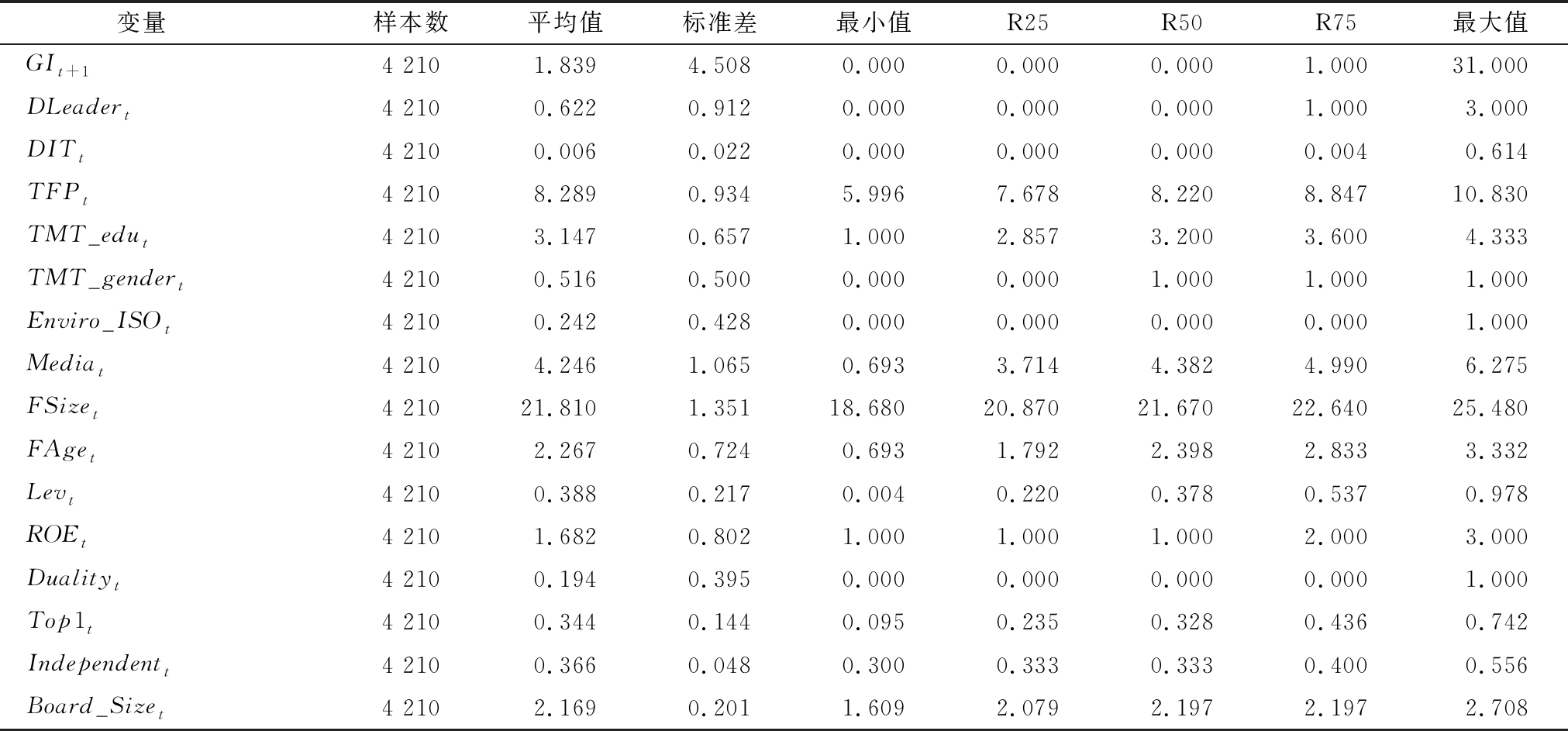

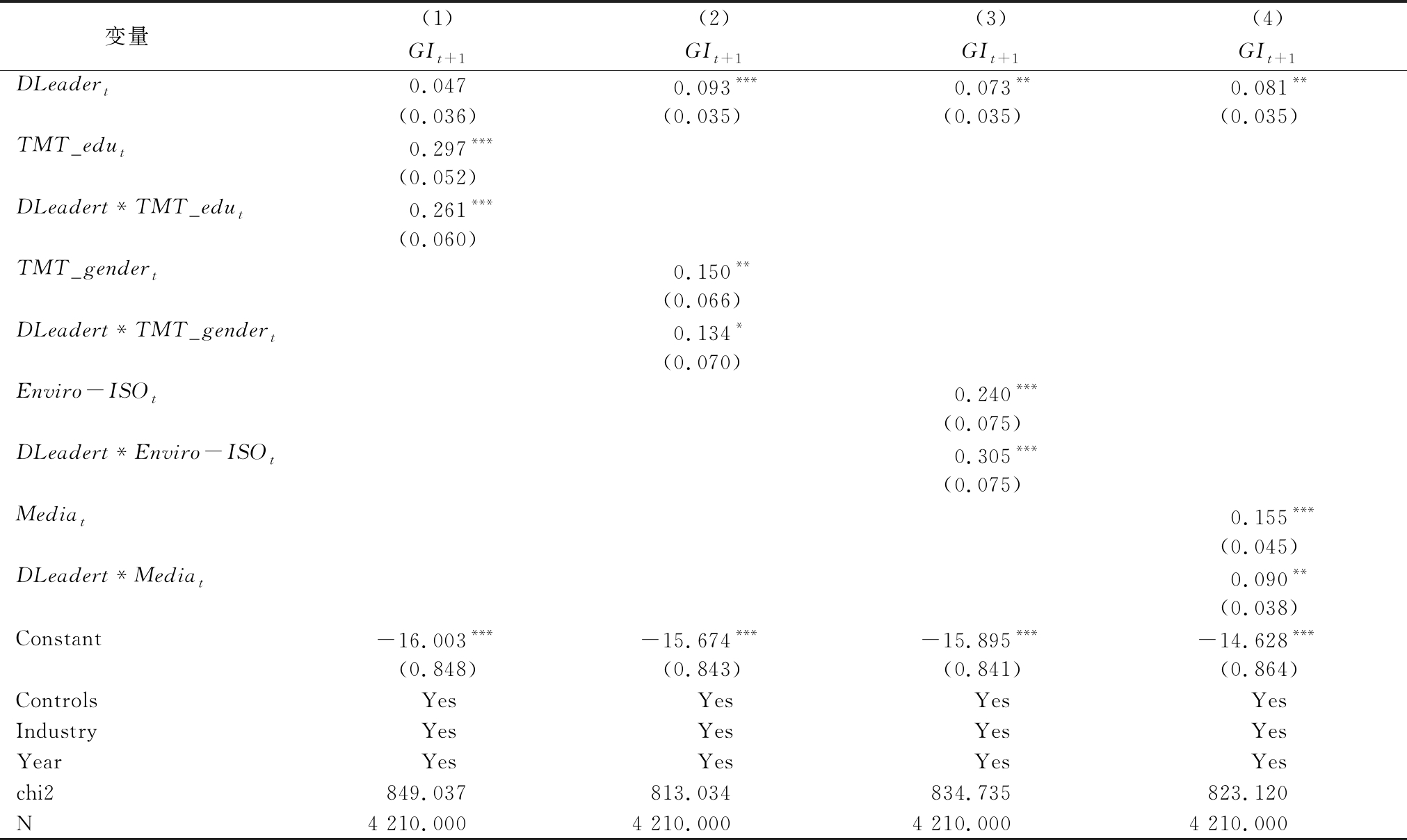

3.6 调节效应检验

(1)高管教育水平的调节效应。由表6列(1)可知,数字化领导者与高水平高管团队的交互项显著促进绿色创新(β=0.261,p<0.01),假设H4a得以验证。高管团队的教育层次越高,越能强化数字领导力在绿色技术创新领域的促进作用。

表6 调节效应检验结果

Table 6 Test results of moderating effects

变量 (1)(2)(3)(4)GIt+1GIt+1GIt+1GIt+1DLeadert0.0470.093***0.073**0.081**(0.036)(0.035)(0.035)(0.035)TMT_edut0.297***(0.052)DLeadert*TMT_edut0.261***(0.060)TMT_gendert0.150**(0.066)DLeadert*TMT_gendert0.134*(0.070)Enviro-ISOt0.240***(0.075)DLeadert*Enviro-ISOt0.305***(0.075)Mediat0.155***(0.045)DLeadert*Mediat0.090**(0.038)Constant-16.003***-15.674***-15.895***-14.628***(0.848)(0.843)(0.841)(0.864)ControlsYesYesYesYesIndustryYesYesYesYesYearYesYesYesYeschi2849.037813.034834.735823.120N4 210.0004 210.0004 210.0004 210.000

(2)高管性别特征的调节效应。由表6列(2)可知,数字化领导力与高管性别特征的交互项对绿色技术创新具有显著正向影响(β=0.134,p<0.1),表明女性高管的存在能够增强数字化领导力与绿色创新之间的协同效应,体现了性别特征在促进绿色技术创新中的积极效果。因此,假设H4b得以验证。

(3)环境认证的调节效应。表6列(3)结果表明,数字化领导力和环境认证的交互项系数显著为正(β=0.305,p<0.01),环境认证在数字化领导力与高耗能企业绿色技术创新中起到正向调节作用。因此,假设H5a得以验证。

(4)媒体关注的调节效应。表6列(4)显示,数字化领导力和媒体关注的交互项系数显著为正(β=0.090,p<0.05),表明媒体关注度越高越能增强数字化领导力对企业绿色技术创新的赋能效应,因此假设H5b得以验证。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本研究基于高阶梯队理论,采用2007-2022年中国A股高耗能行业上市公司数据,深入探讨数字化领导力对高耗能企业绿色技术创新的积极影响,并揭示其内在的作用机制及边界条件,为高耗能企业进行绿色技术创新提供了参考与启示。

(1)数字化领导力显著促进高耗能企业绿色技术创新。数字化领导者将环保理念融入企业竞争战略,展现了其在企业绿色技术和绿色转型中的核心引领作用,这一发现也从数字化领导力的视角丰富了高阶梯队理论应用范围。

(2)数字化领导力通过促进高耗能企业数智技术应用和提升资源配置效率,有效支持绿色创新发展。这一中介机制进一步证明了高管特质可以通过影响企业资源整合和创新投入,推动企业绿色转型。

(3)内部高管特征(如高学历和女性)以及外部环境(如环境认证和媒体关注),对数字化领导力与绿色创新的关系起正向调节作用。这表明内部多元化团队、外部环境激励和注意力约束能够有效协同数字化领导力,进而增强企业绿色创新竞争力。

4.2 理论贡献

(1)研究视角上,本文基于高阶梯队理论,将数字化领导力纳入绿色技术创新驱动力的研究框架,为深入探索领导者特质与绿色技术创新间的内在联系提供了新视角,拓展了高管特质领域研究。

(2)在研究方法上,本文借助实证研究方法,以高管的教育经历和工作经验中的数字技术关键词为判别标准,同时借助结构性权力划分衡量数字化领导力,拓宽了数字化领导力的研究边际,为该领域的实证研究提供了新的思路。

(3)研究内容上,本文剖析了数智技术应用与生产要素配置效率在数字化领导力与高耗能企业绿色技术创新之间的中介路径,以及高管特质与外部因素的调节作用,为后续的实证研究提供了参考与借鉴。

4.3 研究启示

(1)提升数字化领导力,助力绿色技术创新。高耗能企业应在人才的选拔和培养中重视数字化领导力,将具备数字技术背景的高管纳入核心管理团队;在组织中营造数字化氛围,提供充足的政策支持和技术平台保障,帮助领导层提升数字化领导力,增强领导者在绿色创新方面的主动性与持续推动力。

(2)深化数智技术应用,提升资源配置效率。高耗能企业应将数智技术作为绿色技术创新的基础支撑,深化其在日常运营中的应用,推动数智技术与现有业务流程充分融合。同时,提升生产要素配置效率,强化传统资源与数据资源协同,以实现高端化数据要素配置,激发绿色技术创新内在动力。

(3)优化高管素质结构,发挥团队调节效应。在人才选拔中,关注高管候选人的教育背景和专业素养,以确保高管团队对创新项目的理解力和支持度。在晋升机制中,给予女性高管更多的机会和支持以提升团队性别的多样性。发挥多元视角效力,为企业绿色技术创新带来持续动力。

(4)强化外部激励作用,增强绿色创新动能。高耗能企业应积极争取环境认证,获取税收优惠以减轻绿色创新的资金压力。此外,企业应善于利用正面的舆论增强数字化领导力对绿色创新的影响,同时针对负面舆论建立危机管理机制,维护企业的环保形象。

4.4 不足与展望

本研究仅基于A股上市高耗能行业企业共4 210个观察值为样本分析数字化领导力对绿色技术创新的驱动作用。非上市公司中,数字化领导力驱动绿色技术创新的机制可能与上市公司存在差异。未来可结合非上市公司数据,构建涵盖不同规模、所有制类型的高耗能企业样本。本文衡量数字化领导力主要依据高管简历文本构建词频数据库,后续可采用企业年报等多源文本信息。未来可进一步扩大样本覆盖范围,深入探讨数字化领导力在不同地区、不同行业中的异质性,为相关理论研究和实践提供参考。

参考文献:

[1] 高智林, 武咸云. 财务弹性政策对企业绿色技术创新的影响研究[J]. 科研管理, 2024, 45(1): 181-192.

[2] SONG Y J,DONG J.Executives′ green experience and corporate ESG performance: do government subsidies matter[J]. Finance Research Letters, 2024, 69: 106154.

[3] 张增田, 姚振玖, 卢琦, 等. 高管海外经历能促进企业绿色创新吗[J]. 外国经济与管理, 2023, 45(8): 68-82.

[4] HE K, CHEN W Y, ZHANG L G. Senior management′s academic experience and corporate green innovation[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166: 120664.

[5] 田红娜, 孙美玲, 王莉静. 数字化领导力如何促进企业绿色创新 ——SEM与fsQCA方法[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(8): 54-65.

[6] HAMBRICK D C, MASON P A. Upper echelons: the organization as a reflection of its top managers[J]. Academy of Management Review, 1984, 9(2): 193-206.

[7] WANG J. The impact of investor communication on enterprise green innovation[J]. Finance Research Letters, 2023, 57: 104158.

[8] WAAL B D, OUTVORST F V, RAVESTEYN P. Digital leadership: the objective-subjective dichotomy of technology revisited[C]//12th European Conference on Management, Leadership and Governance,2016:52-61.

[9] MEMON K R, OOI S K. Identifying digital leadership′s role in fostering competitive advantage through responsible innovation: a SEM-neural network approach[J]. Technology in Society, 2023, 75: 102399.

[10] QIAO P H, ZHAO Y Y, FUNG A, et al. How digital leadership guides ESG sustainability[J]. Research in International Business and Finance, 2025, 73: 102644.

[11] DE ARAUJO L M, PRIADANA S, PARAMARTA V, et al. Digital leadership in business organizations[J]. International Journal of Educational Administration, Management, and Leadership, 2021: 5-16.

[12] BICAKCIOGLU N, THEOHARAKIS V, TANYERI M. Green business strategy and export performance: an examination of boundary conditions from an emerging economy[J]. International Marketing Review,2020, 37(1): 56-75.

[13] WANG X C, LI Y, TIAN L W, et al. Government digital initiatives and firm digital innovation: evidence from China[J]. Technovation, 2023, 119: 102545.

[14] LY B. The interplay of digital transformational leadership, organizational agility, and digital transformation[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2024, 15(1): 4408-4427.

[15] GRECO M, CRICELLI L, GRIMALDI M. A strategic management framework of tangible and intangible assets[J]. European Management Journal, 2013, 31(1): 55-66.

[16] ZHAO X, QIAN Y Y. Does digital technology promote green innovation performance[J]. Journal of the Knowledge Economy, 2024, 15(2): 7568-7587.

[17] 于宝君,宫婷婷,朱慧敏,等.数智技术应用与制造企业服务化转型——创新资源配置及双元创新能力的链式中介作用[J].科技进步与对策,2025,42(8):57-68.

[18] HUANG Q Y, XU C H, XUE X L, et al. Can digital innovation improve firm performance: evidence from digital patents of Chinese listed firms[J]. International Review of Financial Analysis, 2023, 89: 102810.

[19] JIANG W J, LI J Y. Digital transformation and its effect on resource allocation efficiency and productivity in Chinese corporations[J]. Technology in Society, 2024, 78: 102638.

[20] RAN C Y, ZHANG Y R. Does green finance stimulate green innovation of heavy-polluting enterprises? evidence from green finance pilot zones in China[J]. Environmental Science and Pollution Research International, 2023, 30(21): 60678-60693.

[21] LIU T S, SONG Y Z, XING X P, et al. Bridging production factors allocation and environmental performance of China′s heavy-polluting energy firms: the moderation effect of financing and internationalization[J]. Energy, 2021, 222: 119943.

[22] KRAMAR R. Beyond strategic human resource management: is sustainable human resource management the next approach[J]. The International Journal of Human Resource Management, 2014, 25(8): 1069-1089.

[23] RYAN L V. Sex differences through a neuroscience lens: implications for business ethics[J]. Journal of Business Ethics, 2017, 144(4): 771-782.

[24] WEHRMEYER W, MCNEIL M. Activists, pragmatists, technophiles and tree-huggers? gender differences in employees' environmental attitudes[J]. Journal of Business Ethics, 2000, 28 (3): 211-222.

[25] LU Q C, MENG X J, SU J Y, et al. TMT functional background heterogeneity and SMEs′ performance: the role of dynamic capabilities and business environment[J]. Journal of Business Research, 2023, 160: 113807.

[26] BADRUL MUTTAKIN M, CHATTERJEE B, KHAN A, et al. Corporate political donations, board gender diversity, and corporate social responsibility: evidence from Australia[J]. Journal of Business Research, 2022, 152: 290-299.

[27] FREEMAN R E. Strategic management: a stakeholder approach[J]. Journal of Management Studies, 1984, 29(2):131-154.

[28] 卢艳秋,闫心怡,陈傲.因利乘便:重污染企业绿色双元创新驱动路径[J].科技进步与对策,2024,41(24):96-106.

[29] BEDNAR M K. Watchdog or lapdog?a behavioral view of the media as a corporate governance mechanism[J].Academy of Management Journal, 2012, 55(1): 131-150.

[30] HO K C, SHEN X X, YAN C, et al. Influence of green innovation on disclosure quality: mediating role of media attention[J].Technological Forecasting and Social Change, 2023, 188: 122314.

[31] 吴育辉, 张腾, 秦利宾, 等. 高管信息技术背景与企业数字化转型[J].经济管理, 2022, 44(12): 138-157.

[32] 王辉, 林伟芬, 谢锐. 高管环保背景与绿色投资者进入[J].数量经济技术经济研究, 2022, 39(12): 173-194.

[33] 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工: 专业化还是纵向一体化[J]. 中国工业经济, 2021,38(9): 137-155.

[34] 刘姝雯, 刘建秋, 阳旸. 企业金融化与生产效率: “催化剂” 还是“绊脚石”[J]. 南开管理评论, 2023, 26(1): 55-68.

(责任编辑:梅岚峤)