(1.北京理工大学 管理学院,北京 100081;2.清华大学 经济管理学院,北京 100084; 3.哈尔滨理工大学 经济与管理学院,黑龙江 哈尔滨 150080;4.哈尔滨金融学院,黑龙江 哈尔滨 150030; 5.清华大学 技术创新研究中心,北京 100084)

0 引言

“创造性破坏”(Creative Destruction)作为经济增长理论中最具影响力的概念之一,既揭示了创新的生成逻辑,又刻画了经济系统的演化机制。自约瑟夫·熊彼特[1]在《资本主义、社会主义与民主》(1942)中提出这一机制以来,创新不再被视为对既有经济结构的简单改进,而是一种打破旧均衡、构建新均衡的动态力量。2025年诺贝尔经济学奖将这一理论推向新的历史节点——瑞典皇家科学院授予乔尔·莫基尔、菲利普·阿吉翁与彼得·豪伊特经济学奖,以表彰他们“对创新驱动型经济增长的阐释”[2-3]。这一奖项不仅标志着熊彼特主义思想的系统性复兴,也意味着“创造性破坏”从理论概念走向可持续发展范式的再定义。

传统经济增长理论将技术进步视为外生变量,而内生增长理论的出现使其首次进入经济系统内部。阿吉翁与豪伊特的熊彼特式增长模型(Schumpeterian Growth Model)[4-5]将“创造性破坏”数学化并置于一般均衡框架之中,揭示经济增长来源于企业间持续的创新竞争与技术替代。与此同时,莫基尔[4]从经济史与制度演化视角提出“知识制度化”的概念,为理解创新与制度之间的交互提供了新解释维度。三位学者的研究共同构成从“创新驱动”到“可持续增长”的理论闭环。

中国的经济实践为“创造性破坏”提供了极具代表性的现实样本。改革开放40余年来,中国通过“制度松绑、产业转型、创新驱动”的递进式演化,实现从要素驱动到创新驱动的历史跨越。创造性破坏不仅体现在旧体制、旧产业的有序退出,更体现在新技术、新业态、新模式的持续涌现。这一过程中,政府引导、市场竞争与创新生态形成多层互动机制,使“破坏”与“创造”得以相互转化,并形成动态平衡。值得注意的是,在当代中国语境下,“破坏性创新”(Disruptive Innovation)[6-12]作为宏观经济“创造性破坏”的微观市场机制,正在成为推动经济高质量发展的关键力量。从新能源汽车的技术迭代,到数字零售与数字内容的产业重构,中国企业“竞争、颠覆、再竞争”的动态过程展示了理论与实践的双重融合。由此,“创造性破坏”不再只是解释经济增长的理论框架,而是理解中国式现代化与可持续发展的现实工具。

本文以2025年诺贝尔经济学奖“创造性破坏”视角为切入点,系统梳理熊彼特“创造性破坏”的理论演进并融入“破坏性创新”的微观机制。以此为框架,分析该理论在中国经济增长中的制度化与实践化路径。通过分析典型企业案例,揭示“破坏性创新”作为微观机制推动宏观经济“创造性破坏”,并实现可持续增长的现实模式。基于上述分析,本文试图回答一个核心问题:在全球科技变革、产业升级与大国竞争的新形势、新阶段、新背景下,如何通过“创造性破坏”实现中国经济可持续增长。

1 熊彼特主义的诺奖之路:创新、破坏与可持续增长

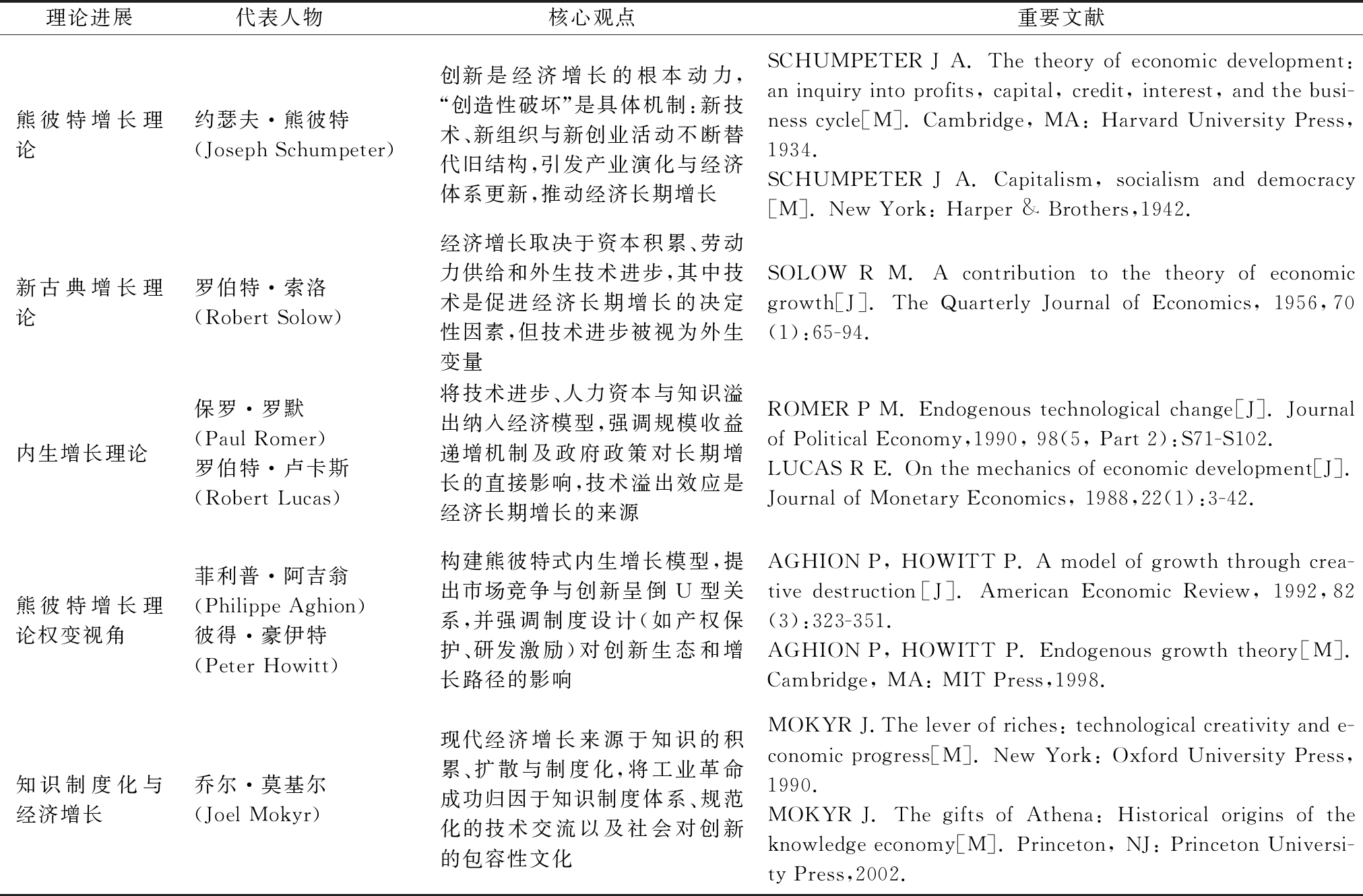

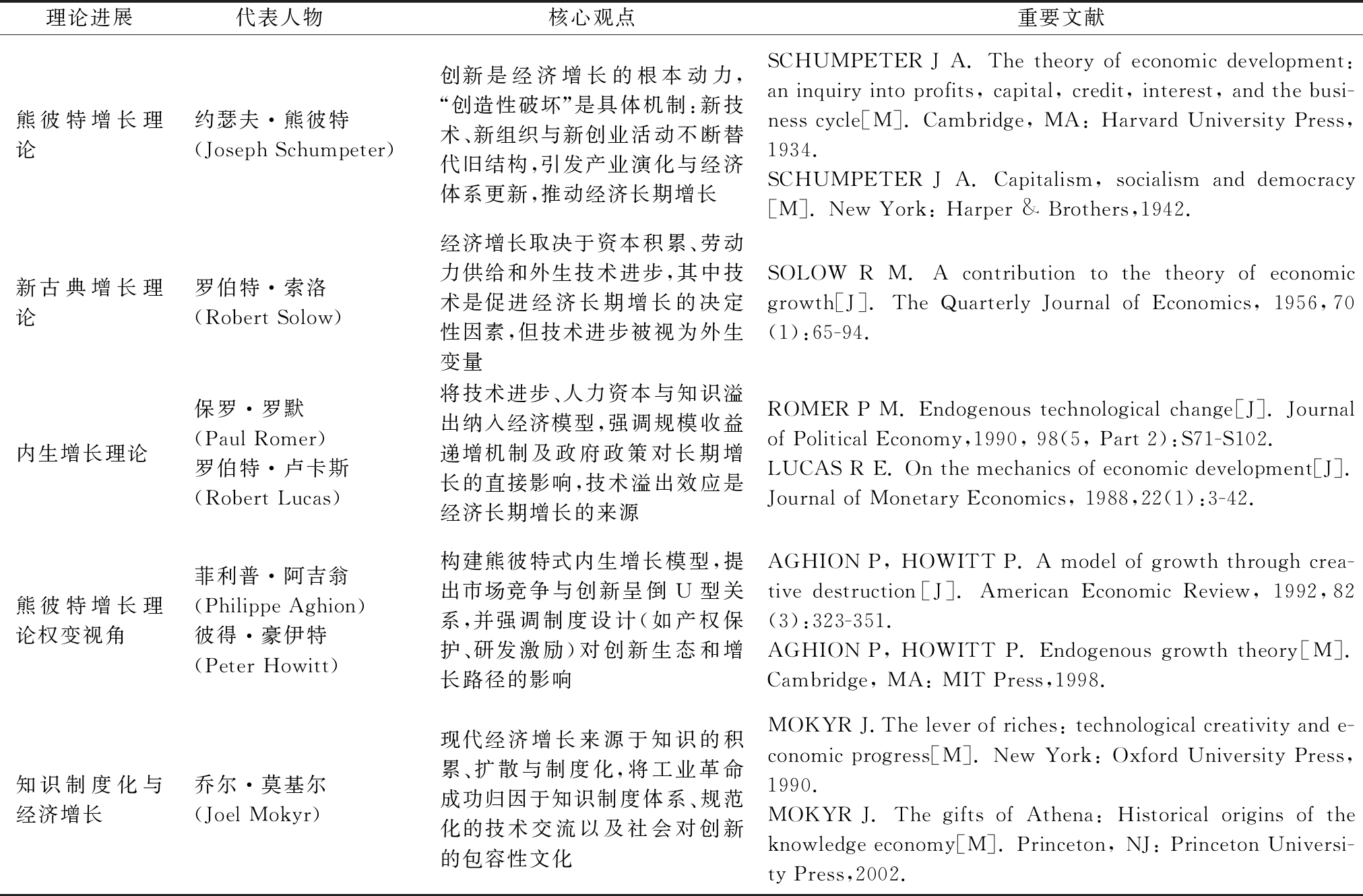

长期以来,经济增长问题始终是经济学研究的核心议题之一。自熊彼特[1,13]提出经济增长的“创新理论”并建立创新经济学学派开始,主流经济增长理论经历了从新古典增长到内生增长、从要素驱动向创新驱动的范式演进(见表1)。在此进程中,“创造性破坏”[13]作为打破旧循环、建立新均衡、实现可持续经济增长的核心机制,被不断再提及、再深化并逐渐成为增长与发展经济学与创新经济学的核心,进而最终获得2025年诺贝尔经济学奖。

表1 创新经济学与经济增长理论发展脉络

Table 1 The Evolution of Innovation Economics and Economic Growth Theories

理论进展代表人物 核心观点重要文献熊彼特增长理论约瑟夫·熊彼特(Joseph Schumpeter)创新是经济增长的根本动力,“创造性破坏”是具体机制:新技术、新组织与新创业活动不断替代旧结构,引发产业演化与经济体系更新,推动经济长期增长SCHUMPETER J A. The theory of economic development: an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the busi-ness cycle[M]. Cambridge, MA: Harvard University Press,1934. SCHUMPETER J A. Capitalism, socialism and democracy[M]. New York: Harper & Brothers,1942.新古典增长理论罗伯特·索洛(Robert Solow)经济增长取决于资本积累、劳动力供给和外生技术进步,其中技术是促进经济长期增长的决定性因素,但技术进步被视为外生变量SOLOW R M. A contribution to the theory of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1956,70(1):65-94.内生增长理论保罗·罗默(Paul Romer)罗伯特·卢卡斯(Robert Lucas)将技术进步、人力资本与知识溢出纳入经济模型,强调规模收益递增机制及政府政策对长期增长的直接影响,技术溢出效应是经济长期增长的来源ROMER P M. Endogenous technological change[J]. Journal of Political Economy,1990, 98(5, Part 2):S71-S102.LUCAS R E. On the mechanics of economic development[J]. Journal of Monetary Economics, 1988,22(1):3-42.熊彼特增长理论权变视角菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)彼得·豪伊特(Peter Howitt)构建熊彼特式内生增长模型,提出市场竞争与创新呈倒U型关系,并强调制度设计(如产权保护、研发激励)对创新生态和增长路径的影响AGHION P, HOWITT P. A model of growth through crea-tive destruction[J]. American Economic Review, 1992,82(3):323-351.AGHION P, HOWITT P. Endogenous growth theory[M]. Cambridge, MA: MIT Press,1998. 知识制度化与经济增长乔尔·莫基尔(Joel Mokyr)现代经济增长来源于知识的积累、扩散与制度化,将工业革命成功归因于知识制度体系、规范化的技术交流以及社会对创新的包容性文化MOKYR J.The lever of riches: technological creativity and e-conomic progress[M]. New York: Oxford University Press,1990. MOKYR J. The gifts of Athena: Historical origins of the knowledge economy[M]. Princeton, NJ: Princeton Universi-ty Press,2002.

本节基于增长经济学与创新经济学视角,系统梳理熊彼特增长理论的产生、发展与主流化进程,进而提出“破坏性创新[6-12]作为创造性破坏微观机制推动经济可持续增长”的核心观点,并在创新经济学视角下对破坏性创新的概念、框架与机制进行再阐述和再解读。

1.1 增长的内生与外生:经济发展核心逻辑的演化

尽管熊彼特早在20世纪初便提出以“创新”为核心的经济增长分析框架,但对经济增长进行系统化、规范化分析的发展经济学研究则主要发轫于新古典学派的索洛增长模型(Solow Growth Model)[14]。该模型将资本、劳动与技术进步确立为经济增长的三大基本要素,其经典设定通常以柯布—道格拉斯生产函数(Cobb-Douglas Production Function)加以刻画:

Y(t)=A(t)K(t)αL(t)1-α

(1)

其中,Y(t)为总产出;A(t)为全要素生产率,表示技术水平;K(t)为投入的资本;L(t)为投入的劳动力;α为资本产出的弹性系数。该模型通过“索洛余值”量化技术进步对增长的贡献,但将技术进步(A(t)的增长率)视为外生变量,未能解释技术进步的来源及其驱动机制[15]。

为打破该局限,保罗·罗默和罗伯特·卢卡斯开创了内生增长理论,旨在打开技术进步的“黑箱”。罗默将“知识”视为具有非竞争性和溢出效应的生产要素,通过引入研发部门与垄断利润激励,构建知识生产促进效率提升进而推动经济增长的内生机制;卢卡斯则强调“人力资本”的关键作用,通过教育、培训和技能积累及其溢出效应,解释了经济增长如何突破资本边际报酬递减的限制。这两种路径均从经济系统内部寻找增长根源,论证经济增长是经济系统内部因素驱动而非外部要素影响的结果[16],是对索洛“外生”增长模型的重大发展。

然而,内生增长理论在模型化经济增长时,将其视为平稳、连续、自然的过程,而技术的替代、产业的升级、均衡的打破与重构等具体过程则被视为“黑箱”。在此基础上,阿吉翁与豪伊特通过将“创造性破坏”动态逻辑融入内生增长模型规范框架,弥补了其机制性不足,进而促进熊彼特创新发展经济学的回归。

1.2 均衡的打破与重构:“创造性破坏”的源起与发展

熊彼特[1]在1912年《经济发展理论》(德文版)中提出以创新为特色的动态发展理论,将创新定义为生产要素的重新组合。随后,其于1942年在著作《资本主义、社会主义和民主》中首次明确提出“创造性破坏”的概念[13],强调创新是破坏与创造的辩证统一过程[17]。也即,新产品、新生产方式、新市场、新组织形式的出现,必然伴随着旧有产业、技术和市场结构的瓦解,这种“打破旧均衡、建立新均衡”的动态过程视作驱动经济长期可持续增长的核心逻辑[16]。

2025年诺贝尔经济学奖授予莫基尔、阿吉翁与豪伊特,以表彰他们的研究成果为以“创造性破坏”为核心的现代经济增长理论提供了关键支撑。莫基尔[4-5]从历史视角补充经济增长的制度与知识维度,其在《雅典娜的礼物——知识经济的历史起源》等著作中揭示,有用知识的积累互动以及包容变革的社会制度是“创造性破坏”得以启动并持续的基础条件[18-19],他提出的“知识制度化”概念被视作现代经济理论解释可持续增长的核心基石。阿吉翁与豪伊特[20]于1992年联名发表经典论文《经济增长的创造性破坏模型》,首次将“创造性破坏”理论数学化并纳入一般均衡宏观经济框架。新框架将经济增长率(g)视作创新率(λ)和创新带来的生产率提升的函数(γ),即g=f(λ,γ)。其中,λ和γ又受到研发投入、市场规模、竞争强度等因素的影响。该研究结论表明,创新活动淘汰旧技术、旧企业的“创造性破坏”过程是经济持续增长的核心引擎。瑞典皇家科学院的颁奖声明精准概括了其要义:持续的经济增长并非线性累积,而是通过新技术对旧技术的替代这一充满破坏与创造的动态循环,实现生产率的阶梯式跃升[20]。

“创造性破坏”作为熊彼特式增长模型的核心,解释了宏观经济可持续增长的非连续性驱动力。为更深入讨论宏观经济“创造性破坏”的微观基础,本文将“破坏性创新”范式与其相联系,并在创新经济学框架下阐释其内涵与机制。

1.3 增长的宏观与微观:“破坏性创新”的内涵与机制

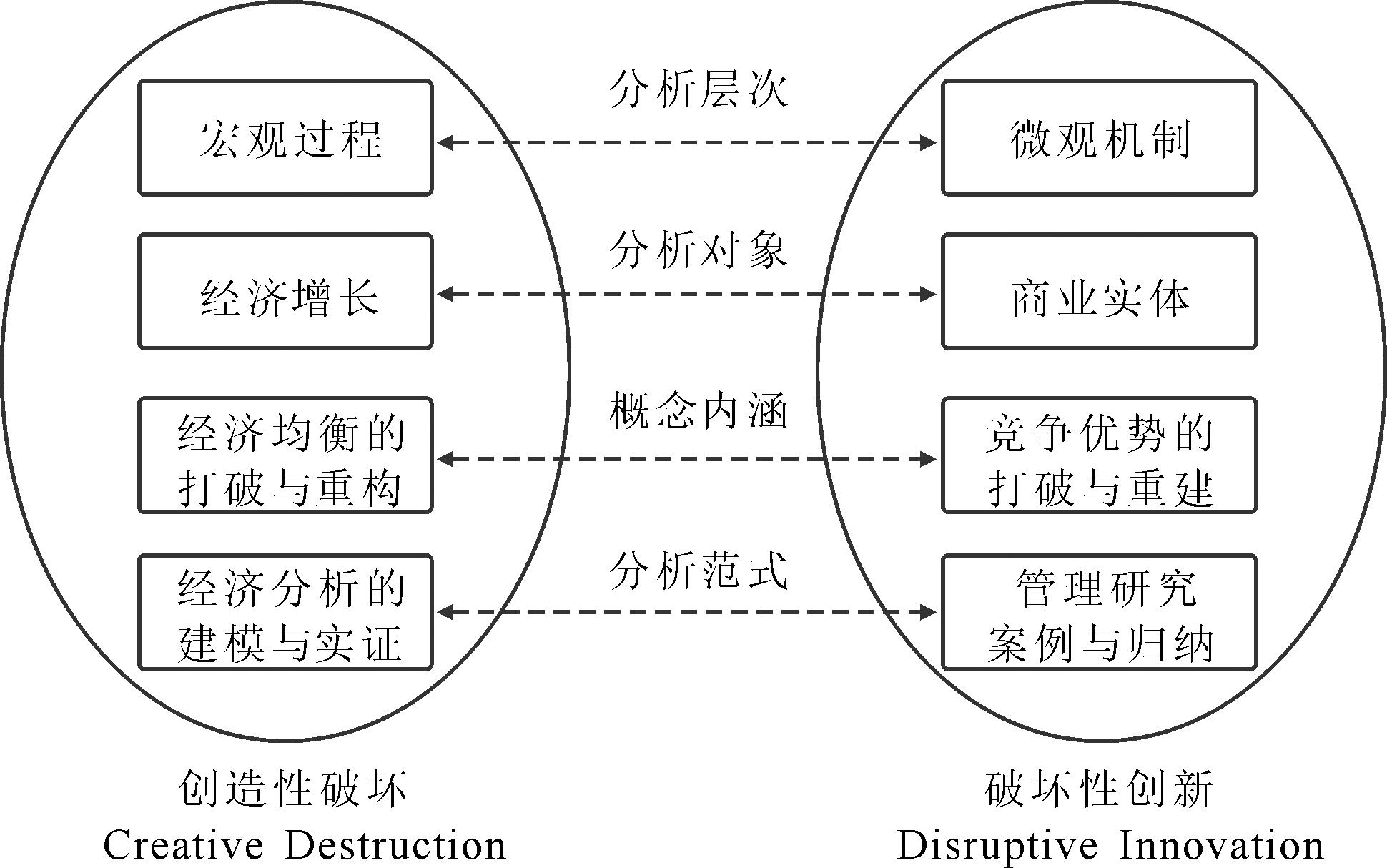

“破坏性创新”[6-12]旨在依靠颠覆性技术或市场战略重构,助力后发者改变竞争规则,赶超领先在位者[12],进而重塑产业格局,促进产业升级或孕育未来产业。从思想渊源看,克里斯坦森所提出的“破坏性创新”是对熊彼特“创造性破坏”思想在市场—产业层面的具体化与情境化延展。从这一角度看,“破坏性创新”可被视作宏观经济“创造性破坏”的微观过程[21]。研究将“破坏性创新”与“创造性破坏”相对照(见图1),在熊彼特式增长框架下阐明其内涵与机制。

从分析层次看,“破坏性创新”是“创造性破坏”的微观过程与动力机制。后者作为一般性的规范阐释,重在描述宏观经济过程的非连续性与可持续增长。而“破坏性创新”则描述新进入者如何通过低端市场与新市场战略颠覆在位者并占据领先优势。在该微观过程中,旧的产业格局被打破,更高效率、更低成本或更有竞争力的“模式”得以确立。从分析对象看,“破坏性创新”关注居于不同市场地位、拥有不同能力禀赋的竞争“对手”,而非“创造性破坏”中被简化的同质性微观主体。具体而言,不同于“创造性破坏”关注宏观经济表现,“破坏性创新”讨论微观商业实体(如企业)如何在具体商业竞争中取代之前占据市场统治地位的主导性企业。从概念内涵看,“破坏性创新”讨论企业市场地位的打破与重塑,而非如“创造性破坏”那样分析经济均衡的打破与重构。换句话说,“破坏性创新”并不关注供给与需求变化,而是考虑商业竞争中竞争优势的建立与消散。从分析范式看,“破坏性创新”更多采用管理研究中的案例与归纳范式,少有“创造性破坏”分析中普遍采用的经济建模或实证方法。这使得“破坏性创新”研究在具备一定普适性的同时,一般具有较高的理论特殊性与实践启发性。综上,“破坏性创新”作为“创造性破坏”的微观过程,从市场竞争与产业变革角度回答了“创造性破坏”关于如何打破旧均衡与建立新均衡的机制缺乏问题。

熊彼特式增长理论对处于从“要素驱动”向“创新驱动”深度转型的中国经济而言,具有较强的解释力与启示性:追求高质量发展并非意味着回避破坏带来的短期负面影响,而在于如何通过完善的社会保障体系、灵活的要素市场与前瞻性的产业政策,构建一个安稳的制度环境,从而将创造性破坏的“创造性”效应最大化,同时将其“破坏性”社会成本最小化,最终形成破坏与创新的良性循环。

2 创造性破坏:中国经济可持续增长的核心逻辑

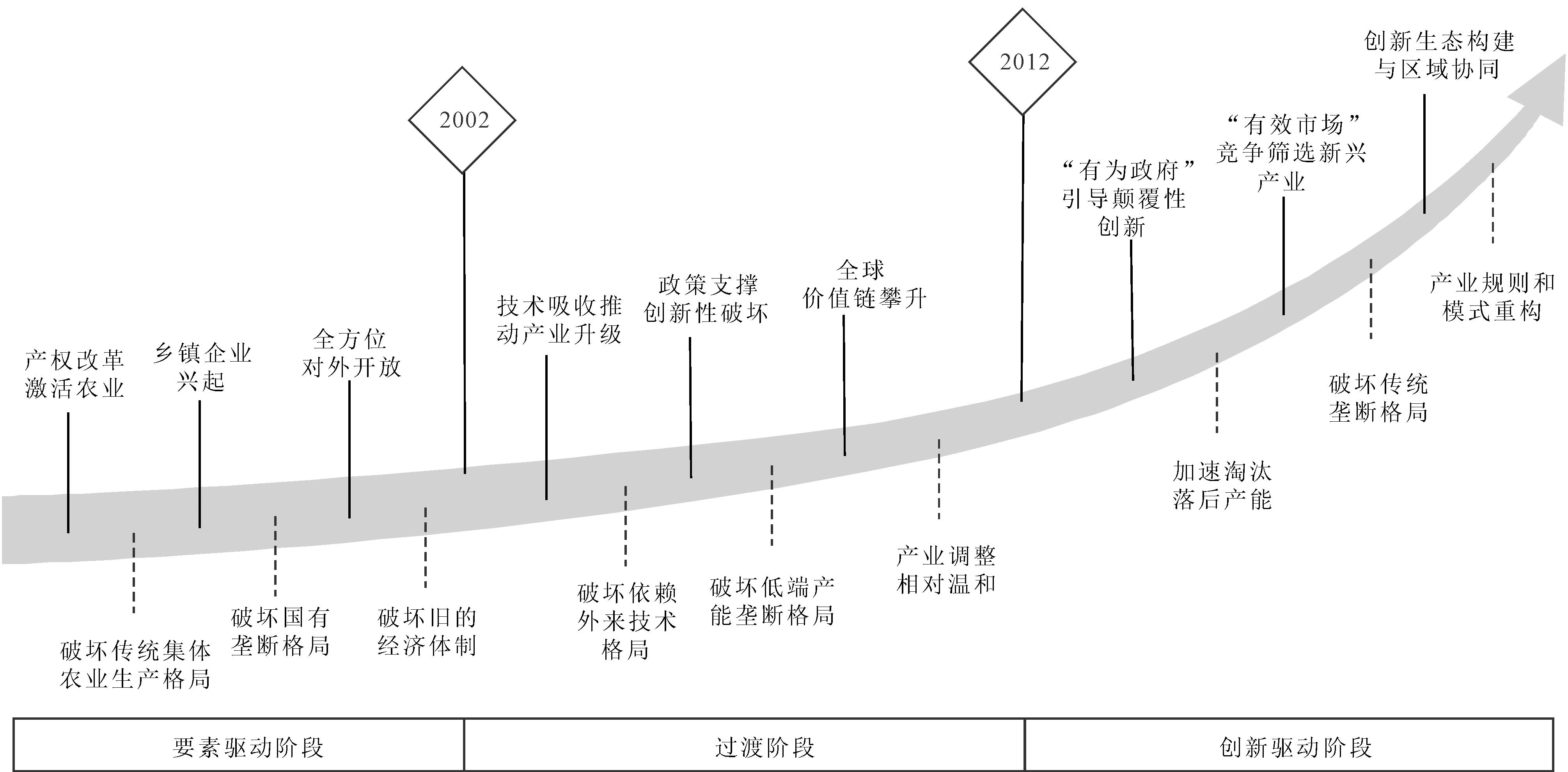

改革开放以来,中国经济从“要素驱动”向“创新驱动”的转型过程并非简单的要素替代,而是通过持续引入“创造性破坏”机制,打破传统增长路径依赖,推动“资源向高效率部门集中,技术向高质量升级,制度向市场化完善”的系统性演化[22](见图2)。从早期增量改革对计划经济体制的边际突破,到新时代创新生态对传统产业的迭代重构,作为高质量发展的核心理论基础与最优政策方向,“创造性破坏”始终是中国经济突破增长瓶颈、实现可持续发展的关键逻辑[23-24]。中国实践的独特性在于并非遵循单一的市场自发演进规律,而是形成“制度重构与市场演化双轮驱动、政府引导与社会参与多元协同”的范式,这一范式既印证了熊彼特“创造性破坏”理论的普适性,更通过中国的本土化实践完成了对该理论的拓展[25-27]。

2.1 要素驱动阶段:“创造性破坏”的萌芽与制度松绑(1978—2001年)

该阶段“创造性破坏”以温和渐进的制度松绑为核心,通过“自上而下的政策突破与自下而上的实践创新”双向互动,打破计划经济路径依赖,完成市场机制的“原始植入”[15,28]。这一过程契合莫基尔“包容改革的制度是创造性破坏基础”的论断,而农民、乡镇企业等微观主体的“破坏性创新”则是打破旧均衡、建立新均衡的直接动力。

(1)在农村改革层面,通过产权激励打破集体生产效率困境,构建农民自主决策的农业新逻辑[15,28]。传统计划经济体制下,农业长期受制于集体统一经营模式,分配实行“平均主义”,劳动者激励不足,家庭联产承包责任制通过“交够国家的、留足集体的、剩下都是自己的”分配模式,从根本上解决了集体生产监督成本过高和激励不足的问题。数据显示:1984年与1978年相比,农业总产值以不变价计算增加了42.23%,其中约有一半来自家庭联产承包制改革带来的生产率的提高,构成了对传统农业生产关系的“创造性破坏”[29-30]。

(2)在乡镇企业层面,通过市场化组织突破国有工业垄断,构建多元竞争的产业增长新生态。改革开放初期,产业格局呈现国有企业垄断和城乡分割特征,乡镇企业凭借就地取材和灵活经营优势突破城乡壁垒,其效率优势源于更清晰的产权边界、社区居民的近距离监督以及与市场需求的直接对接。1978年乡镇企业产值占农村社会总产值的比重不到1/4,到1987年首次超过了农业总产值,达52.4%,乡镇企业不仅成为产业增量的核心载体[26],更培育出市场竞争促进效率提升的产业生态,印证了阿吉翁与豪伊特“市场竞争是创新前提”的观点。而且,这种组织形态也是熊彼特“新组织创新”的本土化实践,构成对国有企业的“创造性破坏”。

(3)在对外开放层面,通过国外经验倒逼封闭体制革新,构建内外联动的资源配置机制[30]。在计划经济初期,中国经济长期处于封闭的计划体系之中,生产自给自足、农产品统购统销等,与国际先进技术、市场化经验脱节。1978年,中国直观感受到与发达国家的差距,强化了改革开放的紧迫感,也为体制改革提供了多样性参照物[31]。通过设立经济特区、沿海开放城市不仅弥补了资本与技术缺口,更关键的是引入市场竞争机制,契合诺贝尔经济学奖“知识驱动增长”的核心逻辑。国家统计局《改革开放30年报告之一:大改革 大开放 大发展》显示,1979—2007年中国GDP年均实际增长9.8%,远高于同期世界经济年平均增长3.0%的速度,资源配置效率显著提升,验证了“创造性破坏”的成效——对外开放“破坏”了封闭的计划体制,更“创造”了内外联动的市场化环境。

综上,中国经济初期转型本质上是“创造性破坏”的萌芽过程,即通过制度松绑为破坏旧体系提供空间,依托农民、乡镇企业等微观主体的“破坏性创新”完成创造新均衡的落地。这一过程既符合熊彼特“创新是生产要素重组”的本质定义,也深度契合2025年诺贝尔经济学奖理论的核心命题。更关键的是,它明确了“破坏性创新”作为宏观“创造性破坏”微观基础的核心地位,为后续阶段“创造性破坏”的加速深化奠定了制度与微观主体基础。

2.2 要素驱动向创新驱动过渡:创造性破坏的加速与双向赋能(2002—2011年)

该阶段“创造性破坏”从制度层面延伸至产业层面,增长动力转向“要素+创新”双轮驱动[30,32]。这一过程旨在打破要素依赖型增长路径锁定,推动产业向价值链中高端攀升[33]。它精准契合阿吉翁与豪伊特“创新竞争驱动生产率跃升”的模型逻辑,也实践了莫基尔“知识积累与制度适配共促增长”的核心观点,同时中低技术企业技术吸收再突破、传统产业市场化转型等“破坏性创新”成为宏观“创造性破坏”加速落地的微观核心载体。

(1)在外部赋能层面,通过全球价值链嵌入打破制造业低端锁定,构建技术吸收再创新的产业升级路径[32]。加入WTO初期,中国制造业以劳动密集型产品为主导,核心技术、关键零部件高度依赖进口,产业利润被价值链上游环节挤压。随后,我国凭借“本土—国际”市场一体化规模效应与技术吸收能力提升的虹吸效应,将外部技术溢出转化为内生创新动力。企业从被动承接代工订单,逐步向技术消化、工艺改进延伸,这种“从代工贴牌到自主改进”的转变,正是制造业领域的“破坏性创新”。比如海尔、格力等企业逐步打破外资品牌垄断,验证了技术吸收和自主突破的有效性。这一过程“破坏”了低端加工的旧产业逻辑,“创造”了技术驱动的新增长路径。

(2)在内部支撑层面,通过产业政策引导打破创新资源分散格局,构建要素集聚的创新生态。此前,创新资源存在分散化、短期化的突出问题,《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》明确了建设创新型国家的战略目标,强调通过加大研发投入、完善知识产权保护等举措引导资源向创新领域集聚。这一制度设计契合阿吉翁与豪伊特“产权保护等制度设计影响创新生态”的理论,为“创造性破坏”提供了关键制度保障。企业借助政策激励加大研发投入,实现“从要素投入到技术突破”的微观“破坏性创新”。这一过程“破坏”了创新资源分散的旧格局,“创造”了政策引导加速企业创新、效率提升的新生态。

(3)在实践特征层面,通过增量创造主导的渐进式调整打破新旧动能转换冲突,构建平稳升级的转型路径。该阶段“创造性破坏”呈现“增量创造为主、存量调整为辅”的鲜明特征,对传统低效产能的“破坏性”淘汰相对温和,既避免了剧烈调整的社会成本,又通过产品生产与知识生产的良性互动,为后续原创性创新积累了技术、资本和人才要素,符合经济转型的实际需求。同时,体制内改革与体制外成长双轨格局持续演化,非国有经济快速发展推动国有经济改革,形成“创造性破坏”的多元动力源。

综上,中国经济从要素驱动向创新驱动的过渡,是“创造性破坏”加速深化的过程,通过外部价值链嵌入与内部政策引导的双向赋能,构建技术升级与创新集聚的新生态。而这一宏观进程的落地,始终依赖于企业技术吸收再创新、组织模式优化等微观层面的“破坏性创新”,再次凸显“破坏性创新是宏观创造性破坏微观基础”的核心逻辑,为后续创新驱动阶段的深化奠定了产业与创新基础。

2.3 创新驱动阶段:创造性破坏的深化与生态构建(2012年至今)

该阶段的核心是形成“有为政府+有效市场+创新生态”三维协同的体系性破坏与重构机制,实现从“要素驱动”到“生态驱动”的本质跨越,推动“创造性破坏”从单一产业迭代向“创新和产业动态化”的高阶形态演进。这一过程呈现出系统性特征:“破坏”涉及落后产能淘汰、传统产业数字化转型、垄断格局打破与产业规则重构,“创造”聚焦破坏性技术创新、新兴产业培育与创新生态构建,进而构建后发国家产业突围的新范式[34]。

(1)在顶层设计层面,通过国家战略引导与市场竞争筛选相结合的“破—立”动态适配,加速创新要素流动与全要素生产率提升。在战略牵引维度,新型举国体制通过战略预期引导与市场要素配置协同,将专项基金、首台套补贴等与市场化机制相结合,同步调控“市场失灵”与“政府失范”。在市场筛选维度,超大市场规模提供丰富应用场景,推动创新技术快速“破—立”迭代。针对人工智能、半导体、高端装备、智能网联汽车等关键领域,我国着力通过产业链、创新链、资金链、人才链整合加速创新要素流动与产业迭代。在“破—立”动态适配的良性机制推动下,我国经济发展取得了瞩目成就。由《全国科技经费投入统计公报》数据,2013—2024年中国R&D经费投入强度从2.08%提升至2.69%。另外,2024年我国规模以上高技术制造业增加值比上年增长8.9%,远高于规模以上工业增加值(5.8%)的增长率和规模以上制造业增加值(6.1%)的增长率。“破—立”动态适配的成功实践打破了后发国家“引进—落后—再引进—再落后”的技术依赖困境,最终实现从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的跨越,为全球产业变革提供了中国方案。

(2)在区域与产业发展层面,创新生态构建为“创造性破坏”提供可持续支撑,形成“政府赋能、生态共生、人才激活”的发展引擎。在区域协同维度[35],合肥的基金+场景模式、株洲的厂所结合模式、粤港澳大湾区的跨区域协同模式,分别从资本支持、产学研融合、区域联动等维度构建了各具特色的创新生态。合肥低空经济充分利用国家低空开放政策、地方专项基金构建的科创支持体系以及场景化应用试错机制,推动自动驾驶物流等领域关键技术突破[7];株洲通过“厂所结合”的双核驱动,有效整合425家轨道交通装备上下游企业,不仅促进产业链高效协同,也破解了长期存在的科研与生产相脱节的难题。这些区域实践通过创新要素动态流动与产业协同迭代,共同构成“创新和产业动态化”生态网络。在产业发展维度,产学研用深度融合加速形成,大量工业企业入围全球研发投入前列,国家级制造业创新中心突破关键共性技术,打通了基础研究到产业应用的瓶颈,为产业动态化提供了核心技术支撑。在智能网联汽车领域,我国“车—路—云”一体化路径实现产业化领先,百度Apollo、文远知行、小马智行的L4级自动驾驶累计测试里程全球领先,并在国内率先形成“车路协同+高精地图+道路基础设施”的体系化方案,Robotaxi在北京、武汉、上海等地实现商业化收费。这不仅“破坏”了传统产业孤立发展模式和技术瓶颈,还“创造”了协同高效、生态赋能的产业发展新格局。

(3)在制度保障层面,制度体系的系统性完善为三维协同机制提供全链条支撑,形成全方位创新激励环境。在政策支持维度,《关于进一步完善研发费用税前加计扣除政策的公告》(财政部 税务总局公告2023年第7号)出台研发费用100%税前扣除、知识产权保护力度持续加大等举措,为原创成果提供了坚实保障。在资源投入维度,国家统计局《2024年全国科技经费投入统计公报》显示,2024年全社会研发经费达3.6万亿元,研发投入强度达2.68%,研发人员总量稳居世界首位,为破坏性创新积累了原始动力。数字服务要素流动通过技术溢出和产业链溢出效应,进一步推动制造业全球价值链地位提升,为“创新和产业动态化”提供了数字化赋能。正如京津冀案例所证:当区域内实现“人才跨域执业、技术跨域确权、资本跨域配置”时,创新要素向高效率产业集聚的速度提升将直接推动全要素生产率增长开放[36]。在开放合作领域,22个自由贸易试验区、150余个“一带一路”合作国家和地区形成的开放网络不仅分散了贸易摩擦风险,更让中国的创新成果在全球范围内接受检验并落地应用。当前,中国新能源汽车连续十年产销全球第一,工业机器人密度跃居全球第三,充分验证了开放型创新生态的竞争力。这不仅“破坏”了创新激励不足和要素流动受限的旧制度环境,还“创造”了全方位激励创新、高效配置要素的新制度保障。

综上,中国经济的可持续增长历程,本质上是“创造性破坏”机制从萌芽、加速至深化的系统性演进过程,更是熊彼特经济发展理论与中国本土化实践深度融合、相互验证的伟大进程。中国实践的核心启示在于:“创造性破坏”的有效性并非仅仅取决于“破坏”的深度、频度与烈度,而在于能否将“有为政府”与“有效市场”相结合,统筹“破坏”与“创立”的结构性张力,实现“宏观持续稳定”与“微观持续‘破立’”的对立统一,从而最终实现经济可持续发展。因而,有必要对“创造性破坏”在企业层面的微观基础——“破坏性创新”进行具体讨论。

3 破坏性创新:中国经济可持续增长的企业实践

“破坏性创新”作为宏观“创造性破坏”的微观过程,其核心逻辑在于后发主体通过技术突破或市场战略重构,打破旧竞争格局,进而推动产业迭代与经济系统演化[7,37]。本文针对技术颠覆、低端市场战略、新市场战略的不同路径,选取3个典型企业案例:比亚迪通过“技术迭代”实现制造业高端突破,推动汽车产业从外资垄断向自主可控转型;拼多多依托“低端市场渗透”激活下沉需求,助力国内统一大市场均衡化;TikTok凭借“海外新市场开拓”实现数字生态输出,重构全球数字服务产业格局。三者从不同维度阐释了国内领先企业实践通过“竞争、颠覆、再竞争、再颠覆”的“破坏性创新”过程支撑宏观经济“创造性破坏”的典型路径[10]。

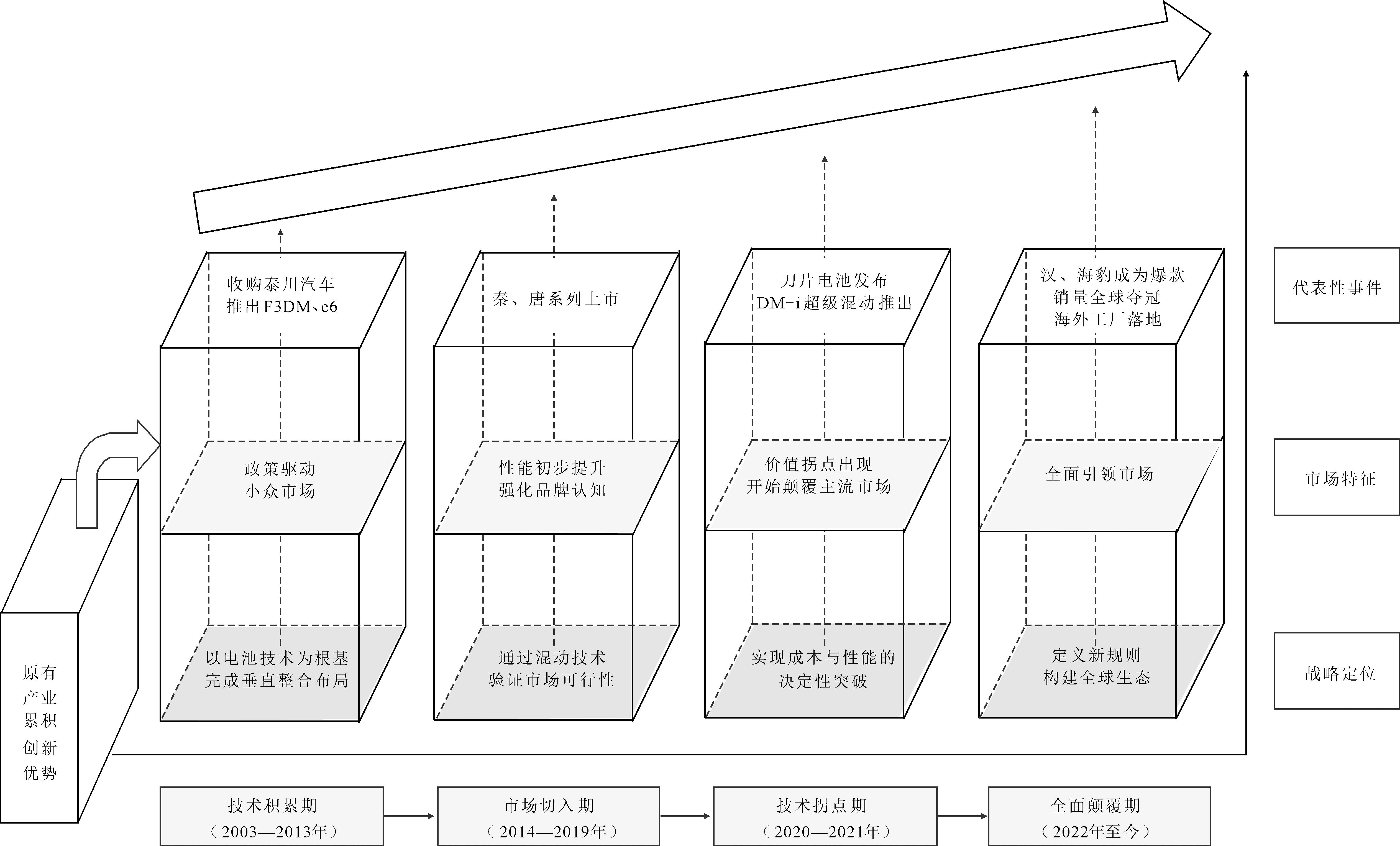

3.1 比亚迪:新能源赛道的技术迭代与产业颠覆

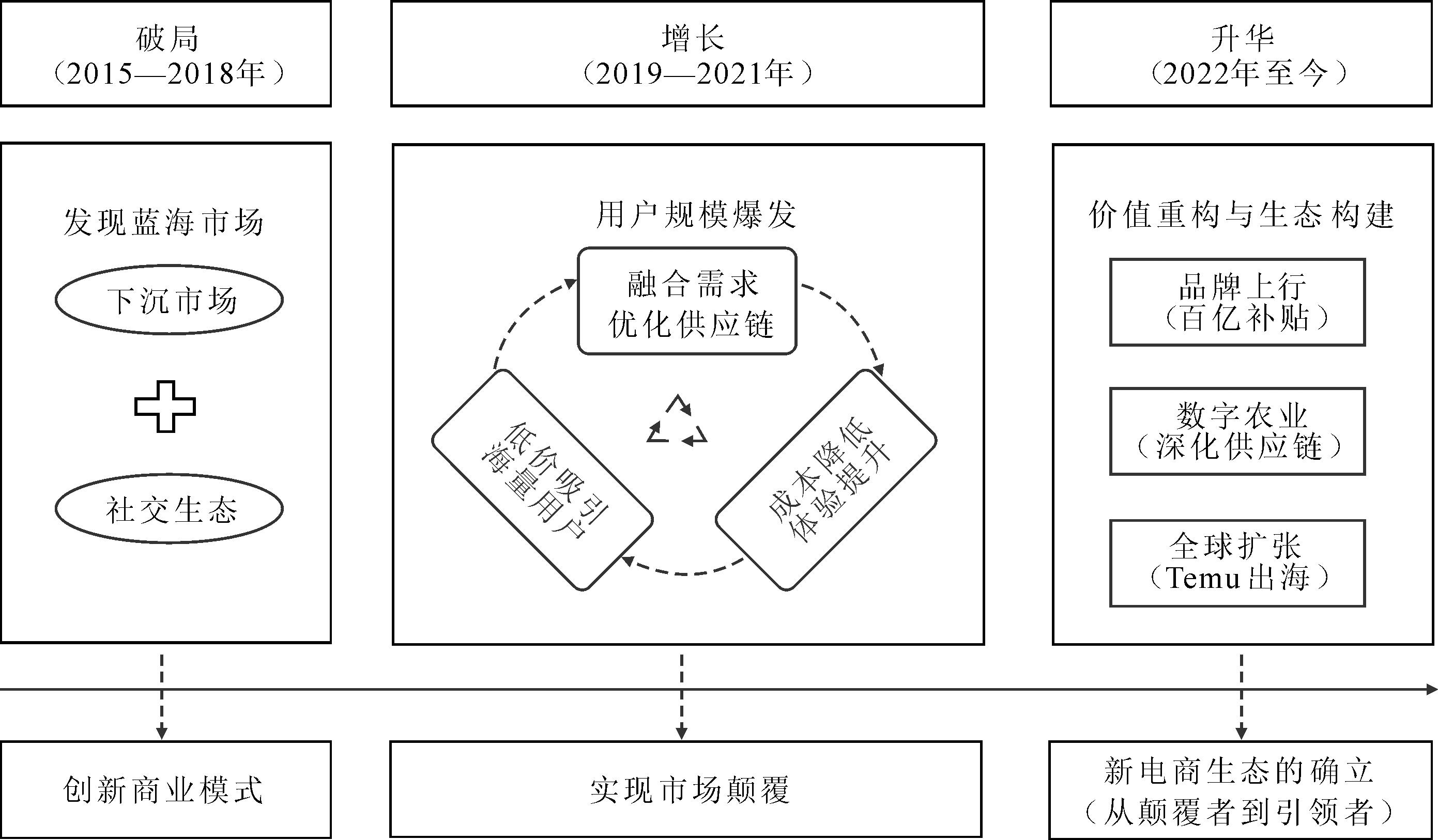

比亚迪汽车(BYD)通过在新能源汽车领域的“破坏性技术创新”实践(见图3),实现对传统汽车产业的追赶与反超,推动中国汽车产业的“创造性破坏”,验证了阿吉翁与豪伊特“创新竞争驱动产业迭代”的命题,为制造业转型升级提供了可借鉴的实践范式[38]。

2000年以来,中国汽车市场长期呈现“外资主导、合资垄断”的格局,自主品牌主要集中于低端市场,依赖价格竞争,核心零部件对外依存度较高[39],而彼时新能源汽车尚处于技术探索阶段,电池能量密度低、续航里程短、成本高昂,尚未进入行业竞争核心视野。比亚迪的机会储备始于2003—2013年的技术积累期:依托原有产业的电池技术优势,通过收购秦川汽车获取资质、推出F3DM、e6车型布局成本控制,打入政策驱动的小众市场,为后续突破奠定基础,精准识别出在位者忽视的技术洼地。

随后,比亚迪通过“技术自研+产业链垂直整合”推进替代,打破传统燃油车的路径依赖[6]。2014—2019年市场切入期,秦/唐系列上市以混动技术验证市场可行性,借助性价比提升品牌认知,逐步渗透市场;2020—2021年技术拐点期,刀片电池技术通过结构创新,在提高能量密度与提升安全性的同时降低生产成本、DM-i超级混动技术实现油耗3.8L/100km,从性能与经济性两个方面颠覆传统燃油车的价值基准,将竞争焦点从燃油车的发动机/变速箱转向新能源的电驱效率/续航,完成对旧技术体系的核心替代。

进入全面颠覆期后,汉、海豹等车型上市并拓展海外市场,其微观破坏直接推动宏观汽车产业三大进程:第一,旧燃油链有序退出。中国汽车工业协会数据显示,2024年传统燃料汽车销量下降17.3%,新能源汽车销量增加35.5%。第二,新能源生态构建。比亚迪带动配套产业规模超2万亿元,培育欣旺达等本土企业,形成“车—桩—网”一体化生态。第三,全球格局重构。2024年在巴西、泰国建设海外工厂并实现海外销量突破60万辆,成为中国汽车品牌“走出去”的标杆。比亚迪“破坏性创新”实践,依托政策赋能与市场驱动优势,是中国新能源与智能网联汽车产业集群崛起的缩影,是中国企业“破坏性创新”实践促进中国经济“创造性破坏”式发展的典型样本,是熊彼特主义创新发展模式的生动案例。

3.2 拼多多:技术赋能下的商业模式颠覆与普惠创新

“低端市场渗透”是后发主体打入在位者忽视的低端/下沉市场,以低成本、高适配性供给满足未被覆盖的需求,逐步重构市场格局。拼多多的实践正是通过这一路径(见图4),打破传统电商聚焦一二线城市、高成本运营的旧体系,实现产业格局重塑,扩大国内消费市场整体规模,间接推动国内统一大市场的形成。

2015年以前,传统电商市场聚焦一二线城市品牌化供给,三线及以下城市、县域农村下沉市场的低价、高频刚需需求还未被充分覆盖[40]。这种高端市场饱和、下沉市场空白的失衡格局为拼多多提供了破坏性创新的机会窗口[41-42]。拼多多以低成本触达和供应链简化完成低端市场渗透,实现用户规模爆发式增长。①社交拼团模式:借助微信生态裂变,以“多人拼单享低价”降低获客成本,契合下沉用户的社交习惯,快速完成市场渗透。②C2M直连模式:直连中小制造商家与下沉用户的集中需求,创新“农地云拼”和“产地直发”模式,通过多措并举,2020年拼多多成为中国最大农(副)产品上行平台,直连超1 000个农产区。这种以低运营成本、高性价比供给积累用户资源,打破传统电商市场垄断的低端破坏逻辑,被视为电商领域“破坏性创新”的典型实践。

在实现市场颠覆后,拼多多开始从价格颠覆到价值赋能转型[43],推动宏观“创造性破坏”两大进程:第一,下沉市场需求的创造性激活。2024年,拼多多精准适配下沉市场的消费偏好,持续扩大该领域的用户覆盖,有效带动了下沉市场消费活力的释放,推动国内消费从一二线城市集中向全域均衡演化,契合国内统一大市场“需求全面覆盖”的目标。第二,电商生态的重构与中小商家数字化。C2M模式带动超百万家中小制造商家数字化转型,倒逼传统电商下沉布局,同时其品牌上行、数字农业等举措进一步推动供应链资源向下沉市场倾斜[42],助力国内统一大市场要素自由流动、供给协同适配的体系构建。

拼多多的“破坏性创新”实践是中国后发企业追赶超越,进而实现“创造性破坏”的典型范例。其不仅通过打破交易壁垒促进“国内统一大市场”的形成,还为中国企业实现海外拓展以对抗“逆全球化”浪潮提供了借鉴。

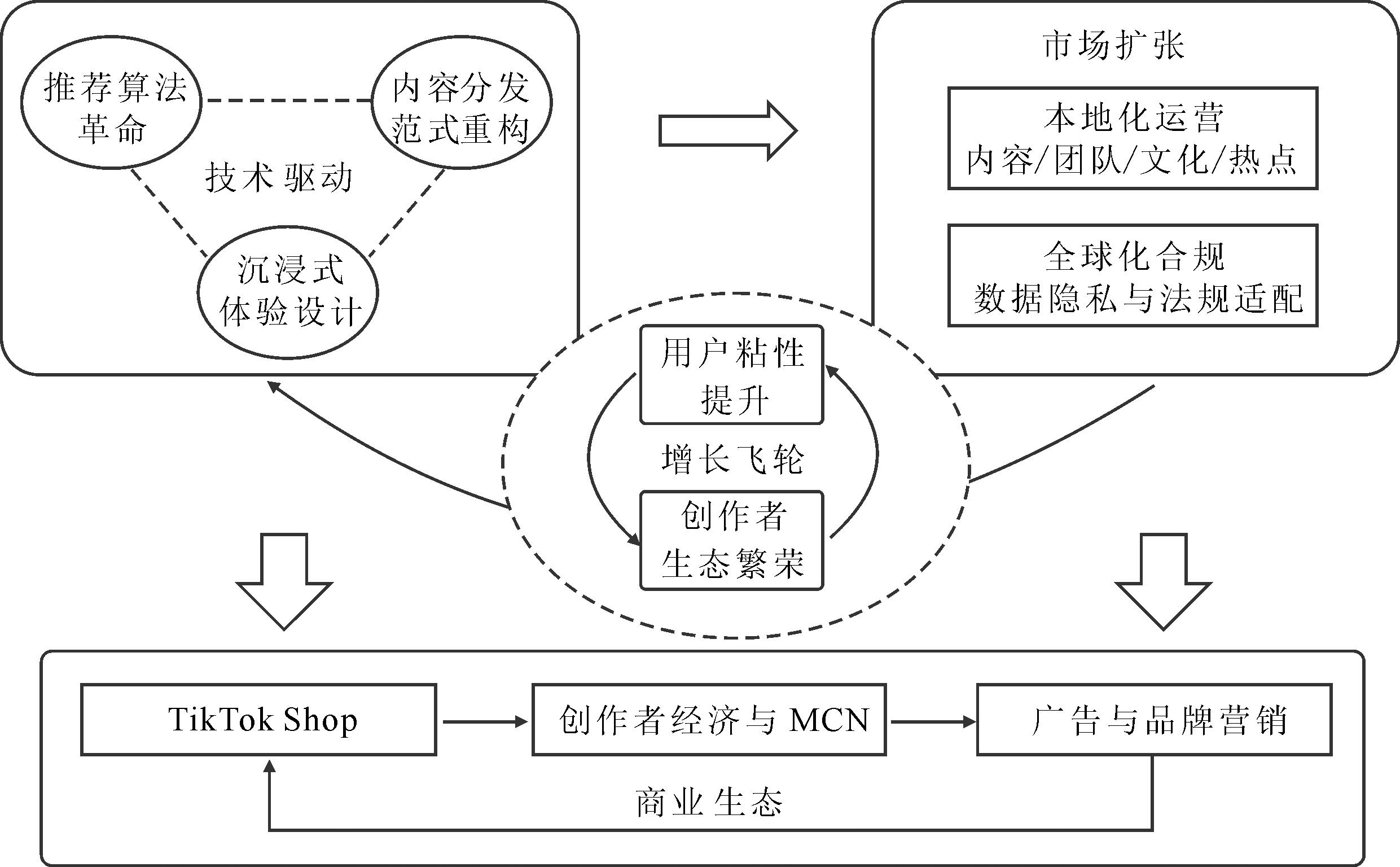

3.3 TikTok:跨境数字生态的算法颠覆与全球迭代

“新市场开拓”是指后发主体开拓新市场空间,通过适配新需求供给体系构建新竞争规则。TikTok聚焦海外数字内容新市场的“破坏性创新”(见图5),推动我国对全球数字服务产业的“创造性破坏”,成为中国数字平台企业全球化的成功范例[44]。

此前,Facebook、Instagram等海外社交平台内容以欧美成熟市场的图文、长视频为主,新兴市场的本地化内容供给不足,同时普通用户轻量化、高参与度的内容创作需求未被充分覆盖,这一“新市场空白”正是TikTok跨境数字生态全球化范式初始破局的方向。TikTok从技术驱动和市场扩张两个维度完成新市场开拓:在技术层面,将其核心算法推荐机制与全球用户泛娱乐需求相结合,精准匹配不同市场的内容偏好,降低用户内容获取成本,以兴趣为导向的内容分发模式,实现了从“人找内容”到“内容找人”的范式转变,使用户日均使用时长迅速超越传统社交平台。在市场层面,搭配算法框架,针对不同国家和地区的文化特点,组建本地内容团队,以简易创作工具激活和扶持本土创作者,快速积累新市场用户基础,同时适配不同市场监管要求,消除合规壁垒,保障新市场渗透的可持续性。TikTok Shop年度调研报告显示,截至2024年8月,TikTok全球月活跃用户数达15.8亿人,覆盖150多个国家和地区,成为全球下载量最高的短视频社交应用平台。

随着用户规模扩大,TikTok逐步构建起包含内容创作者、广告主、商家和MCN机构在内的多元化平台生态。通过上线在线商城(TikTok Shop)功能,TikTok将庞大的用户流量转化为商业价值,形成内容、流量、商业三方面的闭环。这一生态模式构建不仅提升了用户粘性和平台价值,更使其在面对Meta的Reels、谷歌的YouTube Shorts等同类产品竞争时,展现出强大的竞争韧性[41]。这种生态模式的成功落地,体现了中国数字服务产业全球化的成功突围。

TikTok作为数字经济产品出海的标杆,不仅在逆全球化浪潮中开辟了中国服务业出海的新路径,还以算法驱动的文化与商业融合,重塑全球数字生态竞争规则,为中国数字企业“创造性破坏”全球化战略提供了可行的路径参考。

综上,比亚迪、拼多多、TikTok案例表明,中国企业“竞争、颠覆、再竞争、再颠覆”并非简单的市场自发行为,而是“政策引导、市场驱动、技术支撑、生态协同”等多维度作用的结果。其中,国家产业政策为企业创新提供稳定预期与资源支持,超大市场规模为技术迭代提供丰富场景,产业链协同为颠覆式突破奠定基础。这种创新路径既避免了陷入后发国家技术依赖陷阱,又形成了具有中国特色的破坏性创新范式。以上3个案例从产业升级、国内大市场、全球数字服务3个维度,共同构建中国经济从“规模扩张”向“质效提升”跃迁的底层逻辑,既为发展中国家突破发展瓶颈提供了可借鉴的实践样本,更在全球竞争格局中重塑了中国经济增长范式与价值贡献,为中国经济可持续发展注入持久动力。

4 展望与建议

展望未来,中国经济中的“创造性破坏”与“破坏性创新”将呈现出更加多元、快速与系统化的演进趋势。首先,随着新一轮科技革命与产业变革的加速推进,人工智能、生物技术、量子计算等前沿技术将成为新一代破坏性力量的主要来源。这些技术不仅会重塑传统产业结构,也会催生出全新的产业形态、商业模式与价值创造逻辑。例如,AI大模型技术正在重构内容生产、客户服务和研发设计等关键流程,引发新一轮效率革命与产业体系重组。其次,在全球竞争与合作并存、地缘政治与技术安全日益凸显的背景下,中国企业的全球化破坏性创新将从“模式复制型”走向“技术输出型”与“标准引领型”。未来,全球创新网络将更加分布式、开放式和互补式,中国企业将在核心技术突破、国际标准制定、全球供应链重构等方面发挥更加关键的作用。再次,绿色化与可持续发展将成为“破坏性创新”的重要方向。应对气候变化、实现“双碳”目标和构建绿色生产方式是中国与全球面临的共同命题。在新能源、新型储能、绿色氢能、碳捕集利用与封存等领域,破坏性技术不仅会创造新的经济增长点,也会为全球绿色发展提供“中国方案”。绿色转型不再只是成本约束,而将成为经济跃迁的“新动能”。最后,数字经济与实体经济深度融合将成为提升全要素生产率的关键抓手。随着工业互联网、智慧农业、智能供应链、数字孪生等技术体系的快速成熟,数字化转型将从消费互联网延展至生产端、供给端与治理端,形成跨行业、跨场景、跨价值链的系统性创新网络,不断打破产业边界,催生出更多跨界融合的“破坏性创新”。

为持续激发中国经济的创造性破坏活力并强化破坏性创新动能,本文提出以下政策建议:第一,进一步加大基础研究与关键核心技术攻关力度。通过构建国家战略科技力量和长期稳定支持机制,提高创新体系的原始突破能力。第二,完善创新要素保障体系与社会成本缓冲机制。在激励中小企业参与破坏性创新的同时,通过职业教育、技能培训与社会保障制度,有效吸收落后产能退出的短期冲击,实现“创造效应最大化、破坏成本最小化”。第三,健全人才培养与引进机制。构建与破坏性创新相适配的人才链、激励链和制度链,强化股权激励、科研人员成果转化收益权等制度安排。第四,营建知识产权保护、市场竞争秩序与开放创新环境,通过制度供给保障创新主体的预期稳定性。第五,深化国际科技合作。构建面向全球的创新网络,提升中国在全球价值链和创新链重构中的制度性话语权。

总体而言,中国经济可持续增长本质上是“创造性破坏”机制的持续迭代与“破坏性创新”活力的不断增强。面向未来,需在理论创新与制度安排的双重推动下,更好地平衡“破坏”与“创造”之间的张力,使“创造性破坏”真正成为推动中国高质量发展的核心驱动力,并为全球经济增长与后发国家转型实践贡献更多具有普遍意义的中国经验与中国智慧。

参考文献:

[1] SCHUMPETER J A.The theory of economic development:an inquiry into profits, capital, credit, interest, and the business cycle [M]. Cambridge: Harvard University Press, 1934.

[2] AGHION P,AKCIGIT U,HOWITT P.Lessons from Schumpeterian growth theory[J]. American Economic Review, 2015, 105(5): 94-99.

[3] 杜鹏. 从2025诺贝尔经济学奖看未来的经济增长 [N].中国科学报, 2025-10-16.

[4] MOKYR J.The gifts of athena: historical origins of the knowledge economy[M]. Princeton: Princeton University Press, 2002.

[5] AGHION P, AKCIGIT U, HOWITT P. What do we learn from Schumpeterian growth theory [J].Handbook of Economic Growth, 2014, 2:515-563.

[6] 曲冠楠. 颠覆性技术创新:面向科技强国的新场景、新理论、新方法[M].北京:中国科学技术出版社, 2025.

[7] 曲冠楠,姜之琪,关宏.未来产业创新网络颠覆性技术创新分析:理论基础与整合框架[J/OL].科学学与科学技术管理,1-18(2025-07-03).https://doi.org/10.20201/j.cnki.ssstm.20250703.004.

[8] 曲冠楠, 陈凯华, 陈劲. 颠覆性技术创新: 理论源起、整合框架与发展前瞻[J]. 科研管理, 2023, 44(9): 1-9.

[9] QU G N, CHEN J, ZHANG R H, et al. Technological search strategy and breakthrough innovation: an integrated approach based on main-path analysis[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 196: 122879.

[10] QU G, CHEN K, WANG L, et al. Are outliers more disruptive technological niche, disruptive innovation, and recombinant capability [J]. R&D Management, 2025, 55(1): 71-86.

[11] BOWER J L, CHRISTENSEN C M. Disruptive technologies: catching the wave [J]. Harvard Business Review, 1995, 73(1): 43-53.

[12] CHRISTENSEN C M. The innovator's dilemma: when new technologies cause great firms to fail [M]. Boston: Harvard Business School Press, 1997.

[13] SCHUMPETER J A. Capitalism, socialism and democracy[M]. London: Allen and Unwin, 1942.

[14] SOLOW R M. A contribution to the theory of economic growth[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1956, 70(1): 65-94.

[15] 林毅夫,蔡昉,李周.中国的奇迹: 发展战略与经济改革[M]. 上海: 上海三联书店, 2014.

[16] ROMER P M.Endogenous technological change[J]. Journal of Political Economy,1990,98(5):71-102.

[17] 胡乐明,杨虎涛.破立之道:后发国家的赶超逻辑[J].学术月刊, 2025,57(5): 61-74.

[18] 易兰,杨历,张治河.阿吉翁和豪伊特对熊彼特增长理论的贡献——科睿维安“引文桂冠奖” 得主学术贡献评介[J]. 经济学动态, 2018,59(2): 130-145.

[19] AGHION P,ANTONIN C,BUNEL S.The power of creative destruction: economic upheaval and the wealth of nations [M]. Harvard: Harvard University Press, 2021.

[20] AGHION P, HOWITT P. A model of growth through creative destruction[J]. Econometrica, 1992, 60(2): 323-351.

[21] ANTONIO J L, KANBACH D K. Contextual factors of disruptive innovation: a systematic review and framework[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 188: 122274.

[22] BRANDT L,RAWSKI T G.China's great economic transformation[M]. Britain: Cambridge University Press, 2008.

[23] 钟春平.高质量发展需要有创造性破坏思路: 理论基础与最优政策[J]. 经济纵横, 2021,37(3): 72-77.

[24] NAUGHTON B J. The Chinese economy: transitions and growth[M]. Cambridge: MIT Press, 2006.

[25] HUANG Y. Capitalism with Chinese characteristics: entrepreneurship and the state[M]. Britain: Cambridge University Press, 2008.

[26] 陈宗胜, 赵晓. 一个崭新的理论框架——读《中国的奇迹: 发展战略与经济改革》[J].改革, 1995,8(5): 123-126.

[27] ROBINSON J A, ACEMOGLU D. Why nations fail: the origins of power, prosperity and poverty[M]. London: Profile ,2012.

[28] 江小涓.新中国对外开放70年: 赋能增长与改革[J]. 管理世界, 2019, 35(12): 3-9.

[29] 朱泽. 90年代中国农业现代化建设之研究[J]. 农业经济问题, 1995, 16(10): 15-21.

[30] 杨德才. 制度变迁与我国农村剩余劳动力转移——改革以来我国农村剩余劳动力阶段性流动的实证研究[J]. 当代经济研究, 2006,15(12): 38-41.

[31] 肖冬连.1978—1984年中国经济体制改革思路的演进——决策与实施[J]. 当代中国史研究, 2004, 11(5): 59-70.

[32] AGHION P, BERGEAUD A, LEQUIEN M, et al. Opposing firm-level responses to the China shock: output competition versus input supply[J]. American Economic Journal: Economic Policy,2024,16(2): 249-269.

[33] 李玉花, 简泽. 从渐进式创新到颠覆式创新: 一个技术突破的机制[J]. 中国工业经济, 2021,39 (9): 5-24.

[34] 张鷟, 刘白羽. 新一轮科技革命和产业变革下新质生产力发展的挑战与实践路径[J]. 创新科技, 2025, 25(11): 23-31.

[35] 赵增耀, 章小波, 沈能. 区域协同创新效率的多维溢出效应[J]. 中国工业经济, 2015,33 (1): 32-44.

[36] 王璐瑶, 曲冠楠, 陈劲. 面向京津冀协同发展的“协同创新生态系统”构建:现状、模式与瞻望[J]. 科学学与科学技术管理, 2024, 45(2): 51-63.

[37] ADNER R. When are technologies disruptive a demand-based view of the emergence of competition[J]. Strategic Management Journal, 2002, 23(8): 667-688.

[38] 张枢盛,陈劲. 数字智能化背景下电动汽车混合颠覆性创新模式研究——比亚迪与特斯拉案例[J]. 科技进步与对策, 2023, 40 (24): 51-60.

[39] HSIEH C-T, KLENOW P J. Misallocation and manufacturing TFP in China and India [J]. The Quarterly Journal of Economics,2009,124(4): 1403-1448.

[40] 唐方成, 顾世玲, 马晓楠, 等. 后发平台企业的颠覆式创新路径——以拼多多为例[J]. 南开管理评论, 2024, 27(5): 175-185.

[41] SRNICEK N. Platform capitalism [M]. Britain: Polity Press, 2016.

[42] CHEN J, WANG L Y, QU G N. Explicating the business model from a knowledge-based view: nature, structure, imitability and competitive advantage erosion[J]. Journal of Knowledge Management, 2021, 25(1): 23-47.

[43] 陈劲, 曲冠楠, 王璐瑶. 基于系统整合观的战略管理新框架[J]. 经济管理, 2019, 41(7): 5-19.

[44] PARKER G G, VAN ALSTYNE M W, CHOUDARY S P. Platform revolution: how networked markets are transforming the economy and how to make them work for you[M]. New York: WW Norton &Company, 2016.

(责任编辑:王敬敏)