0 引言

在全球科技革命与市场格局加速重塑背景下,突破式创新成为破解“卡脖子”技术难题、重塑创新版图的战略支点。突破式创新驱动技术范式迁移与产业跃升,是企业实现可持续增长的核心路径[1]。当前,算力、算法与数据深度耦合使人工智能展现出知识重组、快速试错和精准决策的能动性,为企业开辟了新的创新边界[2]。然而,企业实践中利用人工智能推动创新的效果差异显著:一些领先企业成功将人工智能深度融入业务核心,甚至赋予其决策参与权,由此打造出颠覆性产品与商业模式。如辉瑞制药开发的“Reactome”智能药物研发辅助平台,可主动优化研发路径;智谱清言“CodeGeeX”代码辅助工具,能显著提升开发效率。而另一些案例,如IBM肿瘤智能顾问、星行科技无人驾驶技术等,虽投入巨大,却因未能有效协调人工智能与组织目标、流程及人员的关系,最终难以取得实质性突破。上述差异凸显出一个核心难题:企业应如何驾驭兼具资源属性与潜在管理主体属性的人工智能,以实现突破式创新?

针对上述问题,学术界已开展一系列研究。现有文献普遍将人工智能视为关键技术资源与创新催化剂,认为其可与研发流程互补[3],重组异质性知识[4],进而提升企业创新绩效[3,5-6]。随着人工智能在管理实践中深度渗透,其对突破式创新的复杂效应逐渐显现。Grashof等[5]发现,人工智能的应用型知识能够促进大企业突破式创新,技术型知识则发挥抑制作用;李玉花等[7]指出,人工智能的长期价值需要通过组织深度融合才能释放。现有研究将人工智能单纯视为被动技术资源,难以解释企业实践中的成果分化。资源编排理论指出,创新绩效取决于管理者对资源的动态配置能力[8]。凭借感知、推理与自主决策能力[2],人工智能展现出资源管理者的潜质,能实时识别机会、调拨要素并在与人类决策互动中处理协同与冲突(David,2023),直接影响突破式创新的节奏、方向与风险承受度。现有研究存在以下不足:第一,多数研究将人工智能固化为被动输入的工具或资源,忽视了其通过自主决策参与管理活动的主体角色演化。第二,对人工智能嵌入企业资源管理过程的具体作用路径缺乏系统分析,未揭示人工智能作为资源管理者的作用。第三,当人工智能承担管理主体职能时,人类与智能体在资源支配权上的冲突机制被忽略。

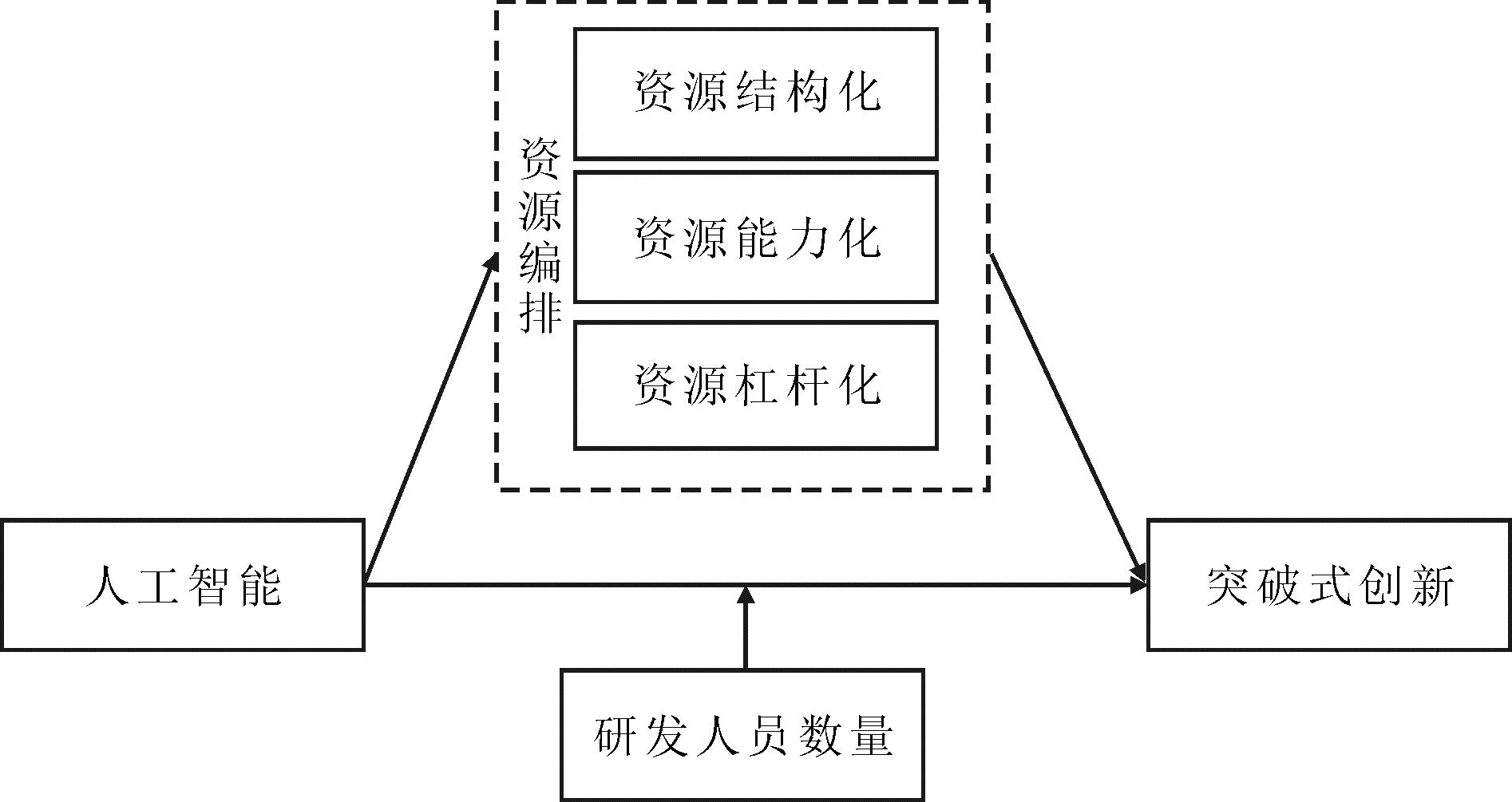

本文基于资源编排理论构建框架,实证检验人工智能对突破式创新的复杂作用及人机交互机制,探究以下问题:人工智能作为资源对企业突破式创新是否存在非线性效应?人工智能作为资源管理者如何通过资源管理过程驱动突破式创新?研发人员如何通过与人工智能交互调节上述关系?本文创新之处如下:在理论层面,拓展资源编排理论,系统探讨人工智能从“被编排资源”向“资源编排者”角色演进过程;在情境层面,从人机交互视角揭示研发人员与人工智能(作为创新资源管理者)的替代关系,拓展人工智能影响突破式创新的情境边界。

1 理论分析与研究假设

1.1 文献回顾

现有研究探讨了人工智能作为新兴通用技术对企业创新的赋能作用,主要体现在3个方面:一是资源—能力演化。作为战略资源[9-10],人工智能与既有资源及互补性资源协同[11],通过积累大数据、算法和专业人才等核心要素形成难以模仿的能力[12],显著提升环境感知敏捷性与资源重构效率[13],进而推动企业创新。二是组织—人力协同。人工智能可强化企业内部数据共享和跨部门协作[7],促进知识融合与创意生成,并通过智能化人才配置提升员工创造力[14]。三是网络—平台催生。人工智能催生基于数字平台的协同创新生态,吸引互补者共创,实现跨行业颠覆式创新[15]。

突破式创新通常具有高不确定性、高风险和长周期等特征,与一般创新活动存在较大差异。对于人工智能的作用,学者们存在明显分歧。反对观点认为,人工智能的通用性可能导致技术方案趋同,削弱创新异质性[16]。其自动化功能易固化现有技术路径,阻碍轨道跃迁[17],而技术复杂性则会提升知识消化门槛,抑制突破式创新所需的知识重组[5,7]。

综上,现有文献多关注人工智能的技术资源属性,忽视其作为资源管理者的能动性,导致正向观点未考虑过度自动化引发的创新僵化风险,负向观点则过度归因于技术属性,忽略企业对人工智能的管理与编排能力存在差异。因此,对于人工智能作为创新资源与资源管理者的双重属性尚缺乏系统分析,其与突破式创新的非线性关系仍未被充分揭示。

1.2 理论假设

资源编排理论源于资源基础观,强调资源优势需通过动态配置才能持续,具体配置过程包括结构化(获取、积累、剥离资源)、能力化(形成能力),以及杠杆化3个过程(实现价值)[8]。在该框架下,资源管理者是价值创造的核心驱动力,资源则构成企业持续竞争优势的基础。已有研究表明,资源编排是企业突破式创新的关键手段[18-19],为本文探讨人工智能影响企业突破式创新的机理提供了重要视角。

在资源编排理论框架下,凭借感知、决策与学习能力,人工智能兼具创新资源与资源管理者的双重角色,两者深度交织于同一技术实体。作为创新资源,人工智能需通过编排与企业场景结合,释放乘数效应;作为资源管理者,人工智能具备协议开发与动作选择能力,以智能平台为载体主动执行资源调度与配置优化,部分替代传统管理职能(David,2023)。需要强调的是,人工智能的双重角色并非简单并列,而是交织共存、先后递进:只有先作为“被编排资源”投入与结构化,才能在能力化与杠杆化环节演化为“资源管理者”,进而推动突破式创新。换言之,资源属性是管理者属性发挥作用的前提,两者共同构成“投入—编排—创新”动态路径。

1.2.1 人工智能与突破式创新的资源效应

基于资源编排理论,考虑到人工智能双重角色的递进关系,本文聚焦人工智能作为“被编排资源”的作用,考察其投入规模与企业突破式创新的总体关系。作为被编排资源,人工智能的价值释放主要通过企业主导的两阶段管理过程实现:在部署阶段,企业对人工智能进行结构化,通过创建内部数据平台整合多个数据源,进而对人工智能大规模数据源进行集成、分类和组织[20],为突破式创新提供资源储备;在嵌入阶段,企业对人工智能进行能力化和杠杆化,向组织中注入人工智能专业知识并促使其在组织内实现交换与转移[4],同时利用算法优化降低研发成本,显著提高突破式创新成功率。

过度智能化情境下,企业可能因自动管理的狭窄搜寻和自我强化的路径依赖,严重挤出突破式创新相关活动[16]。第一,人工智能结构化过程会固化企业现有技术轨道的资源建构。结构化过程促使现有生产流程专业高效[17],诱导企业依赖既有技术路径进行效率优化[16],进而抑制突破性技术探索。第二,能力化和杠杆化过程促使人工智能与突破式创新之间存在资源挤出效应。人工智能部署不仅依赖较高的算力、数据与人力投入,还涉及组织架构和管理风格更新[14]。对有限资源的挤占,导致企业倾向于选择人工智能赋能的渐进式生产扩张,而非不确定性较高的突破式创新[17]。基于以上分析,本文提出以下假设:

H1:人工智能作为被编排资源与企业突破式创新呈倒U型关系。

1.2.2 人工智能与突破式创新的管理效应

在完成人工智能基础建构后,企业场景进入下一阶段:随着模型上线、流程贯通和权限下放,人工智能不再只是待调用资源,而是凭借实时感知、预测与自主决策能力主动协同并优化资源配置,转化为资源管理者。由此,人工智能实现从“被动执行”向“主动引导”进阶,其管理效应通过结构化、能力化与杠杆化3条路径深度塑造突破式创新。

人工智能对企业资源结构化的影响,体现为智能驱动的技术搜索范式革新,其自动化功能提升企业资源搜寻速度,基于现有数据搜寻提升资源搜寻精度[3],拓展技术组合边界,加速异质性知识重组,从而促进突破式创新[1]。但随着人工智能应用的深入,研发人员过度依赖其自动化功能,降低创意产生的可能性[16]。同时,大规模数据中的噪点难以完全过滤,且行业普及导致追加投资边际递减,资源增量放缓[15]。上述因素促使知识搜索范围收窄,并挤占高风险研发投入,削弱突破式创新活力。

资源能力化是指企业对已有资源进行捆绑和重组。一方面,人工智能具备跨域交互能力,可整合多源知识流并提出非线性组合方案,通过实时反馈与模拟加速异质知识重组,激发突破式创新灵感[6]。另一方面,人工智能运作依赖于既有体系的数据分析,易强化企业对既有技术的依赖[16],导致企业更加注重对现有技术的扩展与应用以稳定和丰富现有能力[10],与突破式创新所需的知识体系重构形成根本冲突[18]。

人工智能通过深度洞察市场与实时优化流程提升资源价值,在助力企业实现价值方面具有独特优势:市场洞察降低高风险创新的试错成本,使企业敢于对突破性技术商业化进行投入[2];跨部门智能协作压缩技术产业化周期,加速突破式创新落地[6]。然而,过度倚赖数据驱动的商业模式易引发隐私争议和监管壁垒,消费者反感与合规成本上升不利于新技术扩散[21],进而抑制突破式创新。基于上述分析,本文提出以下假设:

H2a:人工智能通过影响企业资源结构化对企业突破式创新产生倒U型影响;

H2b:人工智能通过影响企业资源能力化对企业突破式创新产生倒U型影响;

H2c:人工智能通过影响企业资源杠杆化对企业突破式创新产生倒U型影响。

1.2.3 人工智能、研发人员数量与突破式创新

相较于资源基础理论,资源编排理论强调资源管理者的作用,而创新活动中最活跃、最贴近人工智能的管理者即研发人员。现有人机关系研究主要分为协同逻辑和替代逻辑两种讨论范式(宋华等,2024)。协同逻辑认为,在人机交互过程中,通过合理分工、信息共享、反馈机制和自适应能力,机器与人类共同推动工作效率、决策精准度和创新速度提升[22-23]。随着研发人员数量增加,人工智能的实际应用也更加精细化,研发人员与AI系统协作愈加紧密,形成正向反馈循环,从而促进突破式创新加速发展。

替代逻辑强调技术取代和路径冲突。此逻辑下,人工智能作为资源编排者的身份更突出。一方面,人工智能的感知、推理与学习能力对个人岗位构成威胁。出于风险回避的考虑,存在被替代可能的研发人员会排斥组织中的人工智能[10]。另一方面,随着企业研发人员数量增加,人工智能更多被应用于生产部门,这将进一步提升企业生产效率并带来竞争优势,使企业更倾向于在原有技术轨道中创新,而非探索新路径。此时,人工智能的轨道锁定效应更加显著。基于上述分析,本文提出以下假设:

H3a:研发人员数量对人工智能与企业突破式创新的倒U型关系起正向调节作用,使拐点右移;

H3b:研发人员数量对人工智能与企业突破式创新的倒U型关系起负向调节作用,使拐点左移。

综上所述,本文构建理论框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 数据来源与处理

本文以2014—2023年沪深A股上市公司为研究对象,选取2014年之后的样本,主要因为2013年计算机视觉领域AlexNet问世,为人工智能成为通用技术奠定了基础。数据来自CSMAR数据库、CNRDS数据库和IRPDB知识产权数据库。本文对数据进行以下处理:①删除ST、*ST和非正常上市的样本;②删除金融行业样本;③删除变量数据缺失的样本;④对连续变量进行上下1%的缩尾处理。最终得到3 131家公司的23 755个公司—年度观测样本。

2.2 模型构建

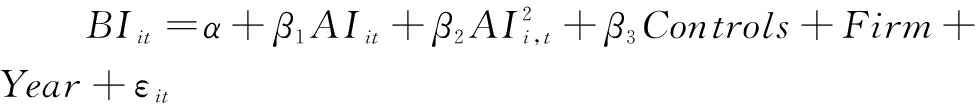

本文采取双重固定效应模型评估人工智能对企业突破式创新的非线性影响,构建基准回归模型如式(1)所示。

(1)

其中,BI表示企业突破式创新水平,AI为人工智能的代理变量,若估计系数β2显著为负,表示人工智能对企业突破式创新具有倒U型影响。Controls为控制变量;Firm为企业固定效应,Year为年份固定效应,分别控制不随时间变化的公司特征,以及时间趋势带来的宏观政策、经济周期等因素;ε为随机扰动项。

2.3 变量说明

2.3.1 被解释变量

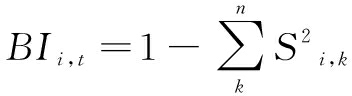

突破式创新脱离企业过往技术轨道,在新的创新路径上拓展既有技术边界,协助企业制定差异化战略,进而积累和获得持续性竞争优势。参考Makri等[24]的研究,以企业涉及专利门类作为技术轨道突破的表征,如式(2)所示。

(2)

其中,Si,k代表i公司在技术分类k的专利数量占该企业当年全部专利数量的比值。BI数值越大,说明公司专利分布领域越分散,创新突破水平越高。

2.3.2 解释变量

资源编排框架下,人工智能无论被视为被编排资源还是资源管理者,其物化形式均体现为资产投入、知识创造和场景落地3类客观数据。资源是管理功能的物质载体,管理是资源价值的释放媒介,二者在技术实体中不可割裂。为对应资源编排的“结构化—能力化—杠杆化”链条,本文从人工智能采纳、人工智能创新、人工智能应用3个维度衡量企业人工智能水平。具体如下:①人工智能采纳方面,参考祁怀锦等[25]的研究,提取年报中科目名称包含“管理系统”等关键词的无形资产和包含“数据设备”等关键词的固定资产,采用二者合计额占总资产的比重反映企业对人工智能软硬件的系统性部署;②人工智能创新方面,参考姚加权等[11]的研究,采用人工智能专利申请数量衡量,以此反映算法与模型的知识创造及内化深度;③人工智能应用方面,参考姚加权等[11]的研究,采用“人工智能”“机器学习”“计算机视觉”“商业智能”等73个词语作为人工智能词典,统计上市公司年报中MD&A部分的人工智能关键词词频,揭示人工智能在决策与运营中的应用情况。将上述3个指标加1取对数后取均值,得到企业人工智能水平。该指标既服务资源视角,也支持管理者视角,同时完整映射了资源编排三阶段,因而具有理论一致性与量化可行性。

2.3.3 机制变量

资源结构化。资本是突破式创新所需的核心资源,本文参考Shao等[26]的研究,以FC指数作为资源结构化的代理变量,以此衡量企业为实现预期目标筹集资金的难度,该值越小表明资源结构化越高。

资源能力化。资源利用率反映企业将现有资源转化为项目的能力,本文采用运营效率作为代理变量。参考Li等[27]的研究,基于随机前沿模型(SFA),以营业收入为产出,以资本支出、员工数量和库存为投入,计算运营效率。

资源杠杆化。Sirmon等[8]指出,动员与协调管理层及关心长期增长的股东,对企业资源管理至关重要,其效果表现为代理成本下降。本文参考Shao等[26]的研究,采用资产利用率(AC) ,即年销售额除以总资产,作为资源杠杆化的代理变量。该指标反映公司管理团队配置资产的效率,与代理成本呈负相关。

研发人员数量。突破式创新需协调“机器智能”与“人类智慧”,研发人员数量既体现企业知识储备深度、多样性及外部知识整合能力,也表征人机协作的资源分配弹性。本文参考Zhou等[28]的研究,将研发人员数量作为调节变量,分析突破式创新过程中的人机交互。

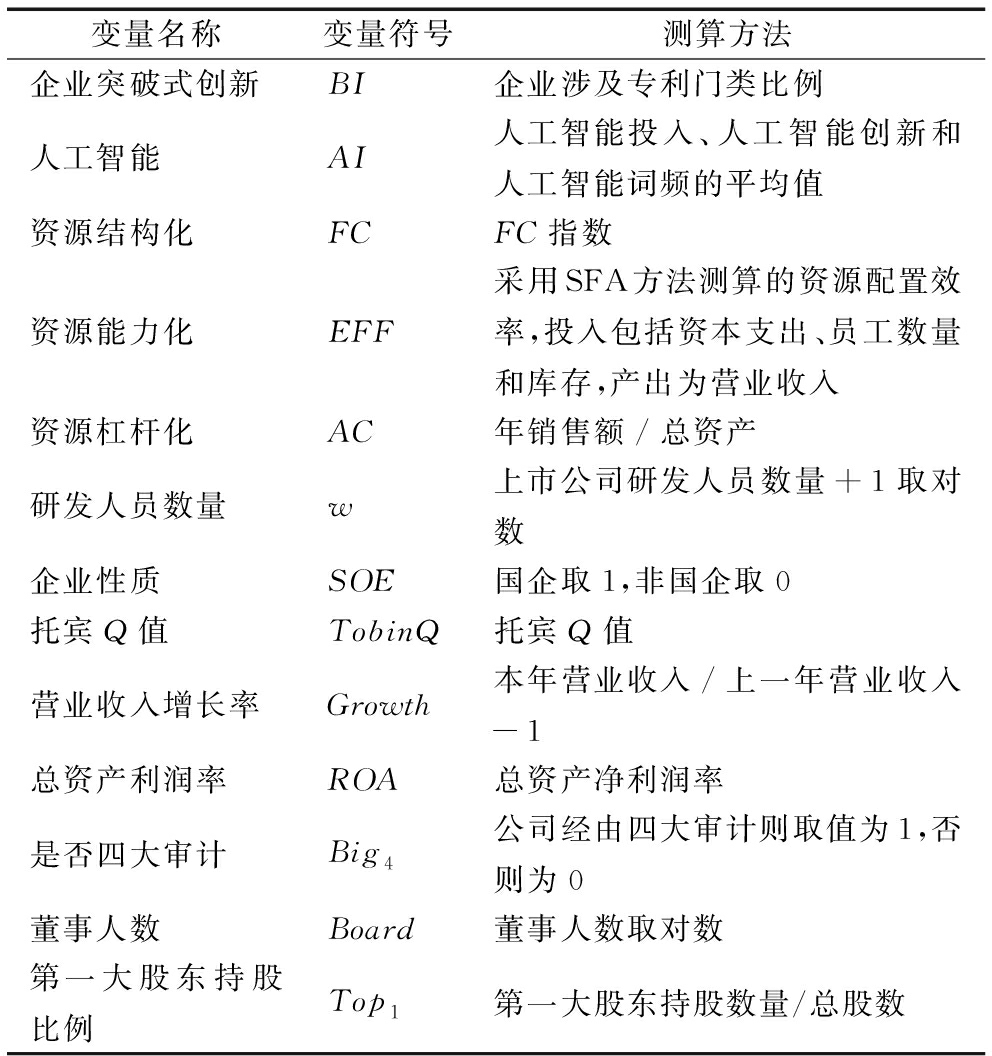

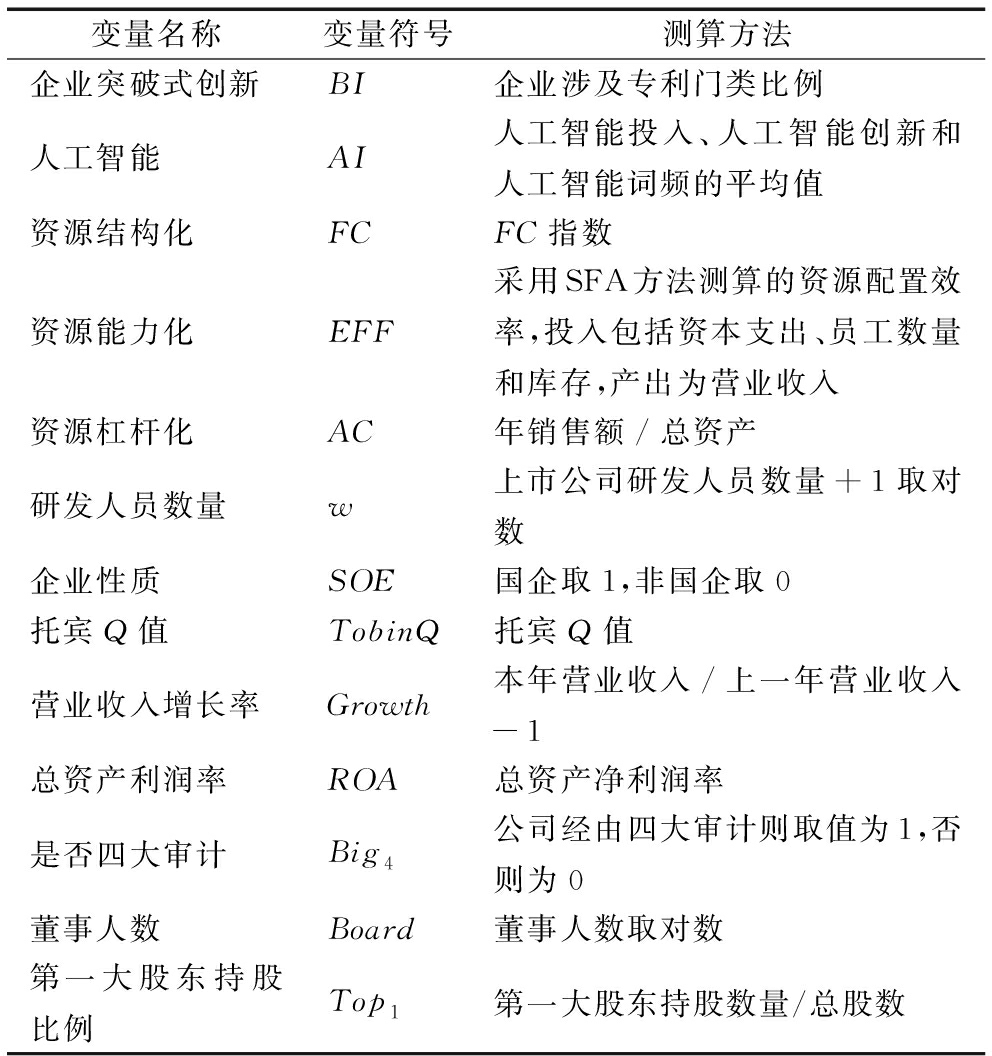

此外,本文采用股权性质(SOE)、托宾Q值(TobinQ)、营业收入增长率(Growth)、总资产利润率(ROA)、是否四大审计(Big4)、董事人数(Board)、第一大股东持股比例(Top1)作为控制变量,如表1所示。

表1 主要变量定义与测算方法

Table 1 Definitions and calculations of main variables

变量名称变量符号测算方法企业突破式创新BI企业涉及专利门类比例人工智能AI人工智能投入、人工智能创新和人工智能词频的平均值资源结构化FCFC指数资源能力化EFF采用SFA方法测算的资源配置效率,投入包括资本支出、员工数量和库存,产出为营业收入资源杠杆化AC年销售额/总资产研发人员数量w上市公司研发人员数量+1取对数企业性质SOE国企取1,非国企取0托宾Q值TobinQ托宾Q值营业收入增长率Growth本年营业收入/上一年营业收入-1总资产利润率ROA总资产净利润率是否四大审计Big4公司经由四大审计则取值为1,否则为0董事人数Board董事人数取对数第一大股东持股比例Top1第一大股东持股数量/总股数

3 实证结果与分析

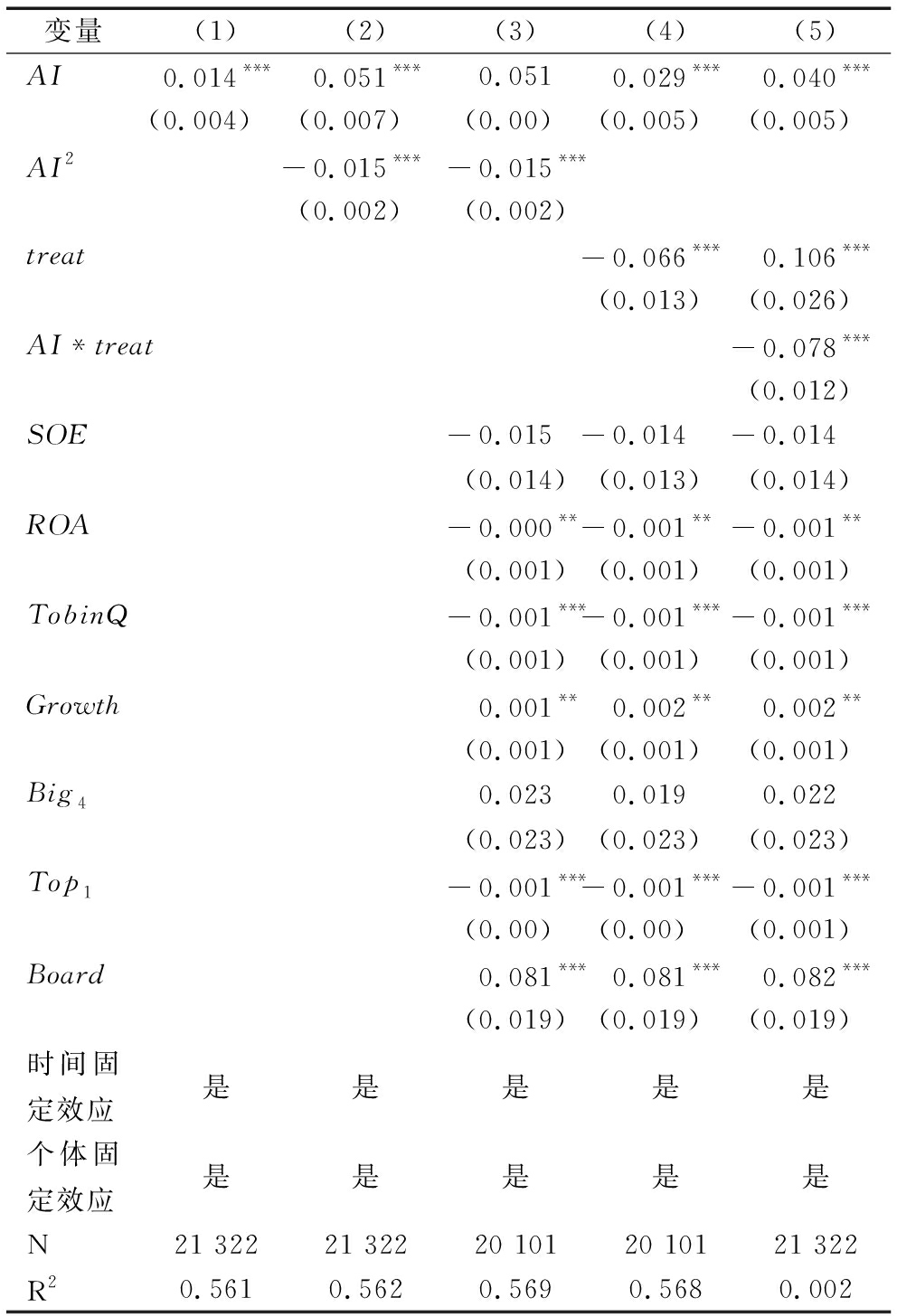

3.1 基准回归

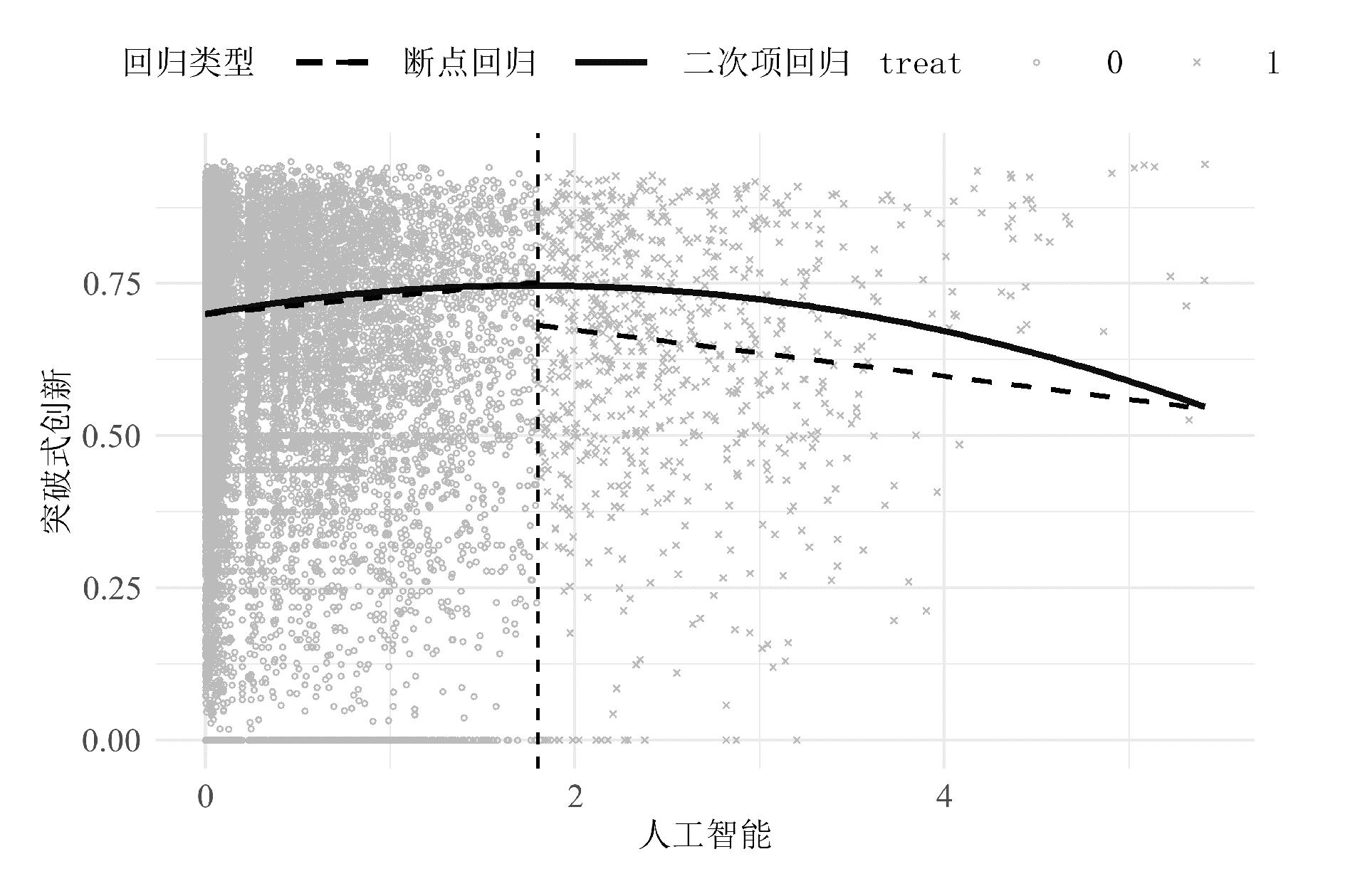

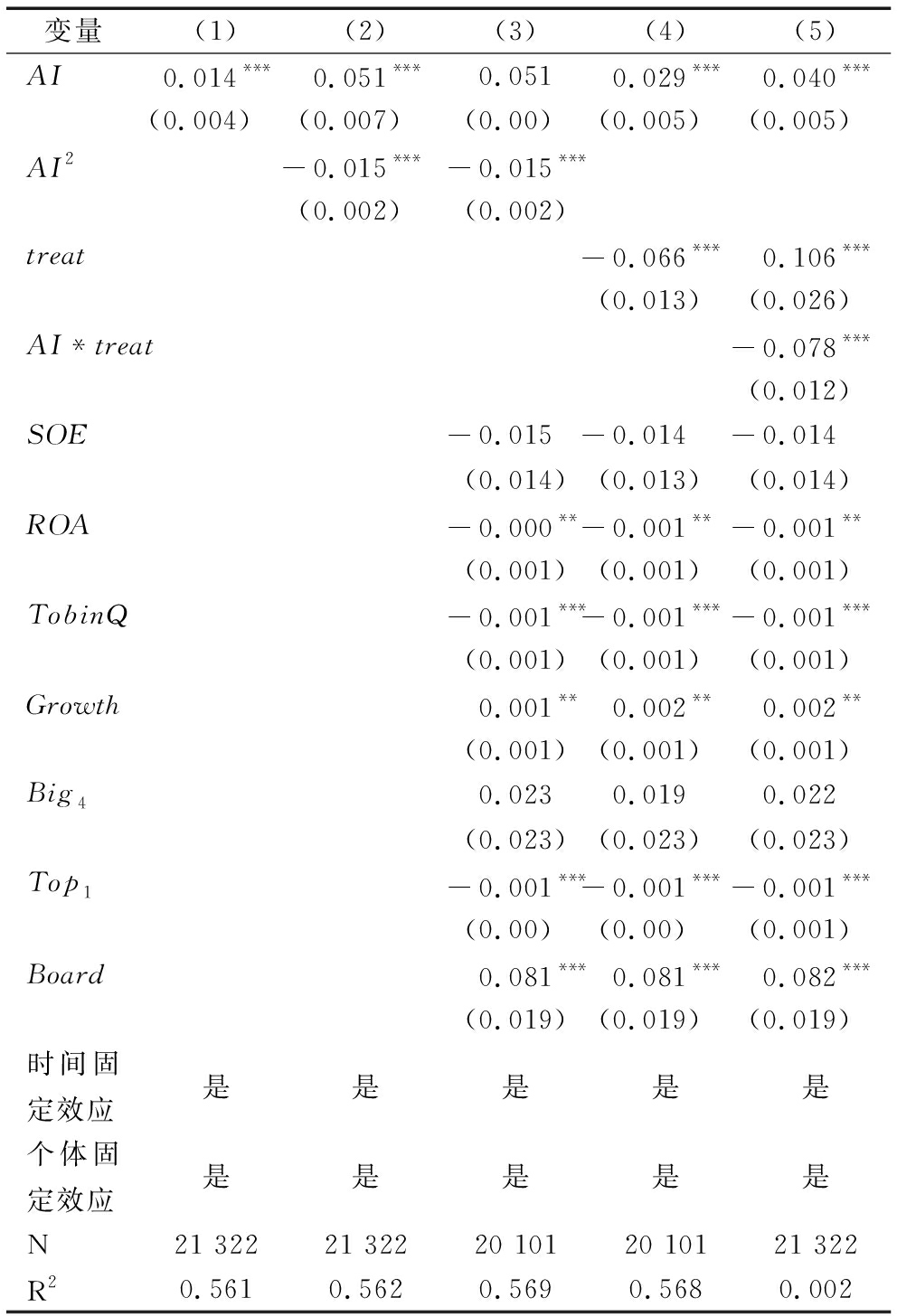

表2列(1)~(3)报告了人工智能对企业突破式创新影响的基准回归结果。在控制企业特征与各类固定效应后,人工智能一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,表明人工智能对突破式创新具有倒U型影响。为进一步验证该倒U型关系,以二次函数对称轴为断点设计断点回归。表2列(4)~(5)显示,人工智能对突破式创新的影响在断点前为正,在断点后为负。由此可见,人工智能对突破式创新的促进作用存在阈值,当低于临界值时人工智能水平提升显著促进创新活动,超过临界值后则抑制创新活动,如图2所示。

表2 基准回归与断点回归结果

Table 2 Benchmark regression and regression discontinuity results

变量(1)(2)(3)(4)(5)AI0.014***0.051***0.0510.029***0.040***(0.004)(0.007)(0.00)(0.005)(0.005)AI2-0.015***-0.015***(0.002)(0.002)treat-0.066***0.106***(0.013)(0.026)AI*treat-0.078***(0.012)SOE-0.015-0.014-0.014(0.014)(0.013)(0.014)ROA-0.000**-0.001**-0.001**(0.001)(0.001)(0.001)TobinQ-0.001***-0.001***-0.001***(0.001)(0.001)(0.001)Growth0.001**0.002**0.002**(0.001)(0.001)(0.001)Big40.0230.0190.022(0.023)(0.023)(0.023)Top1-0.001***-0.001***-0.001***(0.00)(0.00)(0.001)Board0.081***0.081***0.082***(0.019)(0.019)(0.019)时间固定效应是是是是是个体固定效应是是是是是N21 32221 32220 10120 10121 322R20.5610.5620.5690.5680.002

注:括号内为企业层面的聚类稳健标准误,***、**和*分别表示1%、5%、10%的显著性水平,下同

3.2 内生性问题与稳健性检验

3.2.1 遗漏变量问题

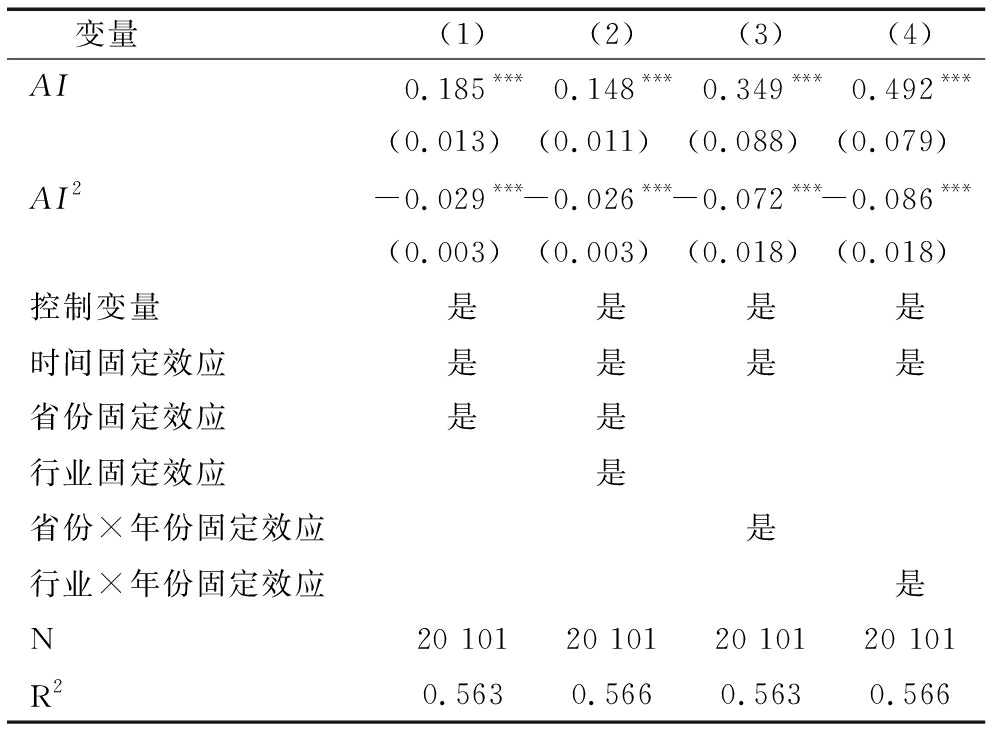

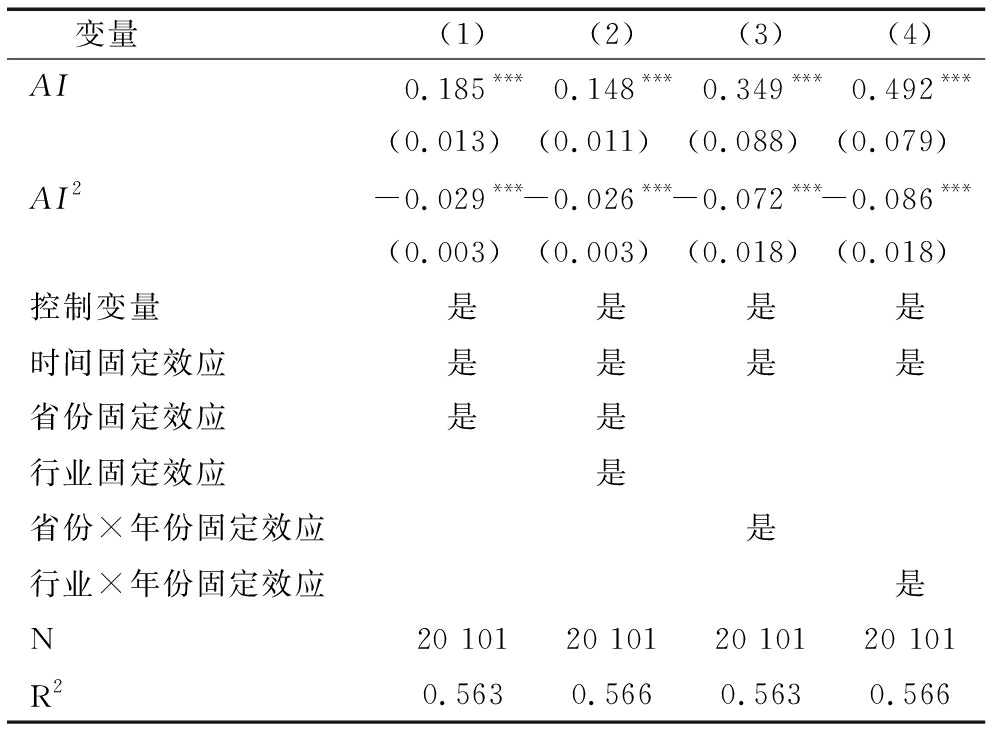

在基准回归中,残差项可能包含同时影响企业人工智能水平与突破式创新的未观测因素(如地区政策、行业竞争),导致系数估计偏误。为此,本文在模型中加入省份×年份、行业×年份交乘项,以控制这些随时间变化的不可观测省份与行业因素。表3列(1)(2)分别展示了控制省份、年份固定效应和省份、行业、年份固定效应的回归结果,列(3)(4)进一步控制省份×年份固定效应和行业×年份固定效应。结果显示,人工智能(AI)系数均显著为正,人工智能二次项(AI2)系数均显著为负。由此表明,在控制外部环境系统性变化后,本文基本结论依然成立。

表3 更换固定效应与交互固定效应模型回归结果

Table 3 Regression results with replaced fixed effects and interaction fixed effects models

变量(1)(2)(3)(4)AI0.185***0.148***0.349***0.492***(0.013)(0.011)(0.088)(0.079)AI2-0.029***-0.026***-0.072***-0.086***(0.003)(0.003)(0.018)(0.018)控制变量是是是是时间固定效应是是是是省份固定效应是是行业固定效应是省份×年份固定效应是行业×年份固定效应是N20 10120 10120 10120 101R20.5630.5660.5630.566

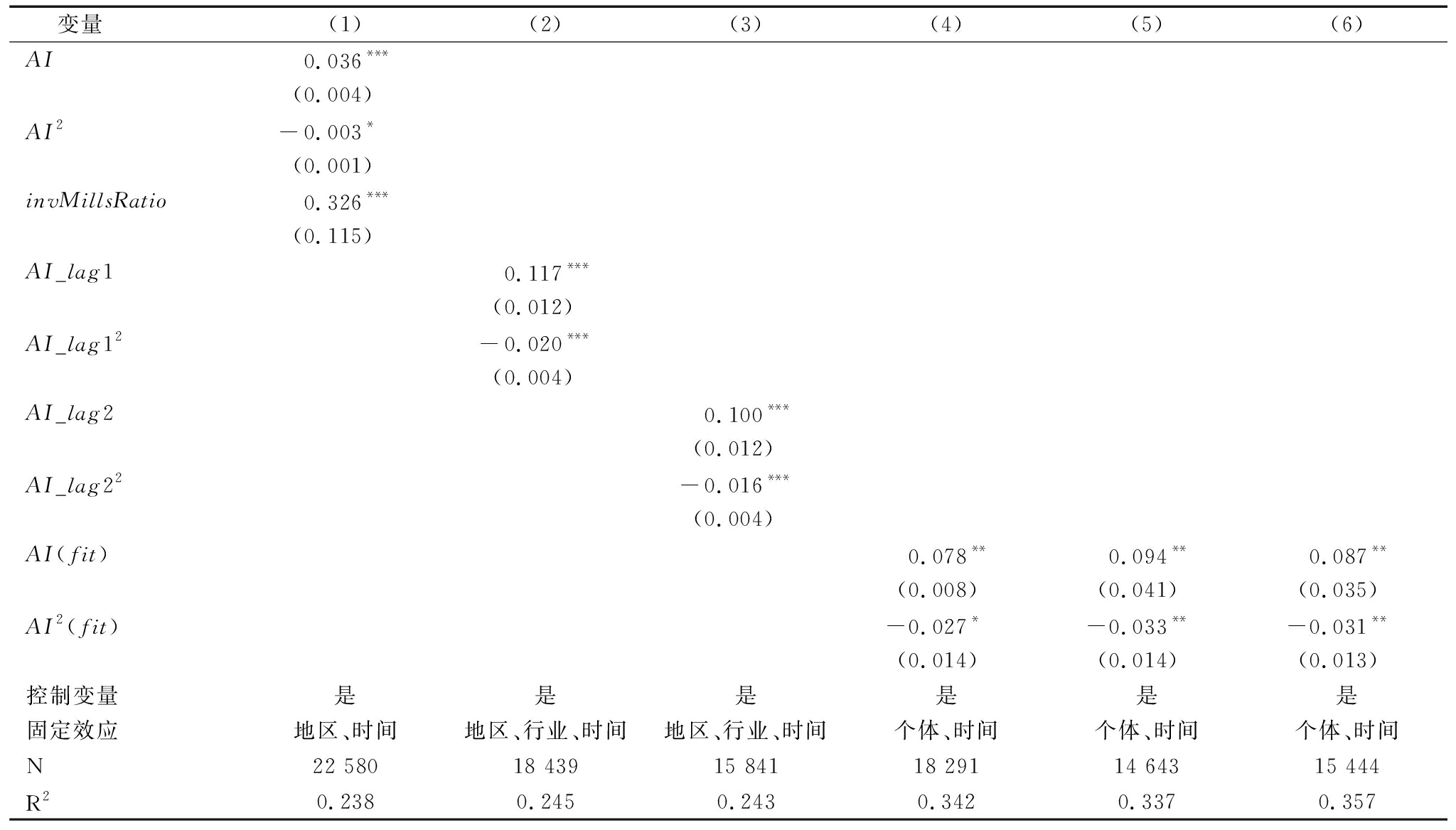

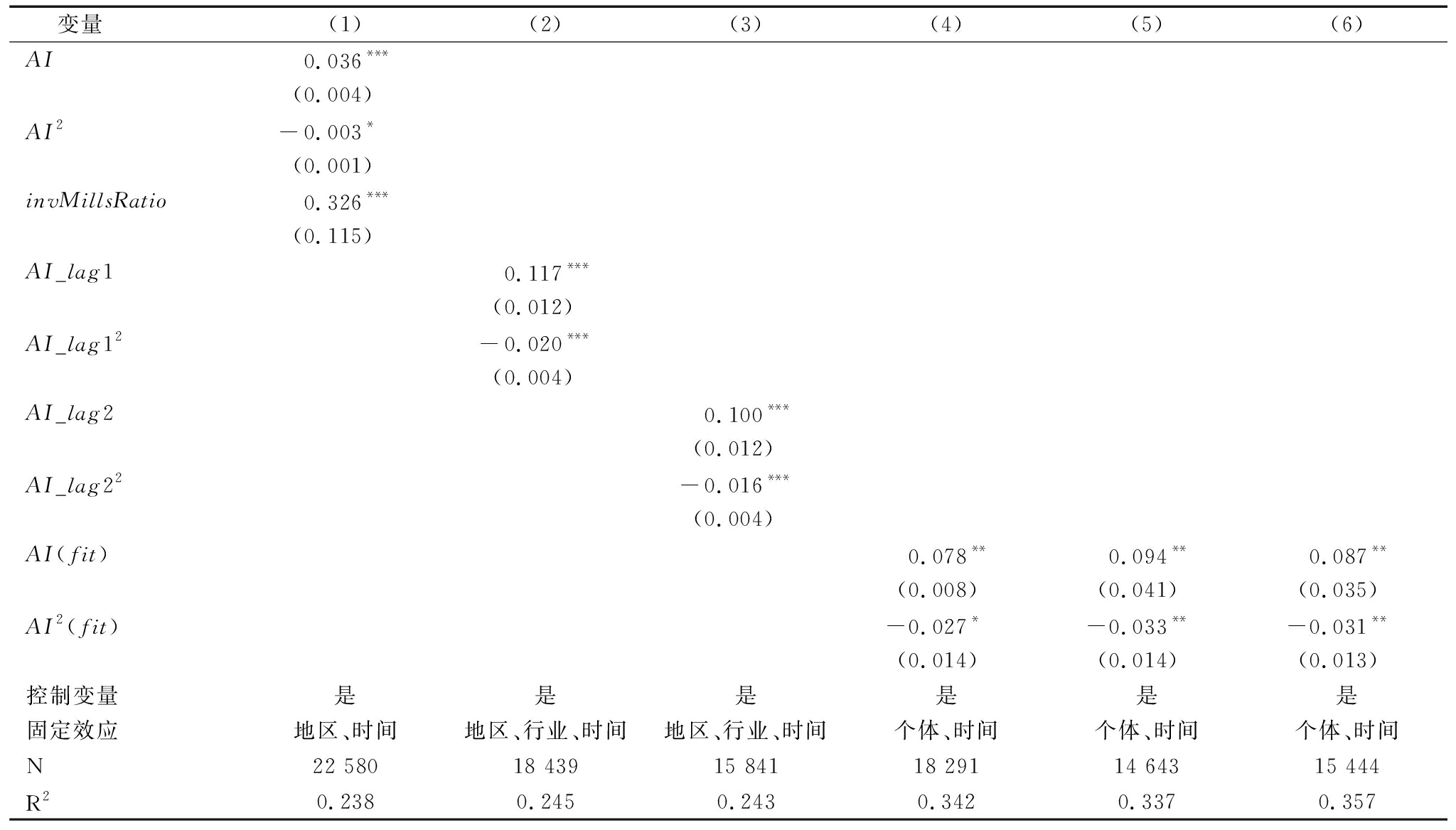

3.2.2 选择偏差问题

在测度突破式创新时,样本仅包括申请专利的企业,可能导致自选择偏差。为此,本文采用Heckman两阶段模型:第一阶段预测企业专利申请概率,采用主效应模型中的控制变量作为工具变量;第二阶段将逆米尔斯比率(invMills Ratio)引入回归以矫正偏差。表4列(1)显示,逆米尔斯比率系数显著为正,表明存在选择偏误。矫正后,人工智能(AI)及其二次项系数依然显著,且与基准回归结果一致。

表4 选择偏差与反向因果问题回归结果

Table 4 Regression results addressing selection bias and reverse causality

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)AI0.036***(0.004)AI2-0.003*(0.001)invMillsRatio0.326***(0.115)AI_lag10.117***(0.012)AI_lag12-0.020***(0.004)AI_lag20.100***(0.012)AI_lag22-0.016***(0.004)AI(fit)0.078**0.094**0.087**(0.008)(0.041)(0.035)AI2(fit)-0.027*-0.033**-0.031**(0.014)(0.014)(0.013)控制变量是是是是是是固定效应地区、时间地区、行业、时间地区、行业、时间个体、时间个体、时间个体、时间N22 58018 43915 84118 29114 64315 444R20.2380.2450.2430.3420.3370.357

3.2.3 反向因果问题

人工智能可优化研发流程、降低成本,进而推动突破式创新。但也可能存在反向因果关系,即创新水平较高的企业更倾向于应用人工智能。为缓解内生性问题,本文采用以下两种方法:

(1)滞后解释变量。为降低互为因果的干扰,将解释变量滞后一期(AI_lag1)和滞后二期(AI_lag2)进行回归,结果如表4列(2)~(3)。经过滞后处理后,人工智能对突破式创新的倒U型影响仍显著。

(2)工具变量法。参考王如萍等[29]的研究,选择地区—行业—年份的人工智能均值(AI_iv)以及其与1984年各地级市每百万人邮局数量(Y1984)的交乘项作为工具变量。邮局数据为截面数据,无法直接用作面板工具变量,因而与人工智能均值(AI_iv)交互使用,并将交互项平方作为人工智能平方项的工具变量。表4第(4)列汇报了第二阶段回归结果,列(5)使用AI_lag1作为平方项工具变量,列(6)将AI_iv、AI_lag1分别作为解释变量与平方项工具变量,结果表明,基准回归结论稳健。

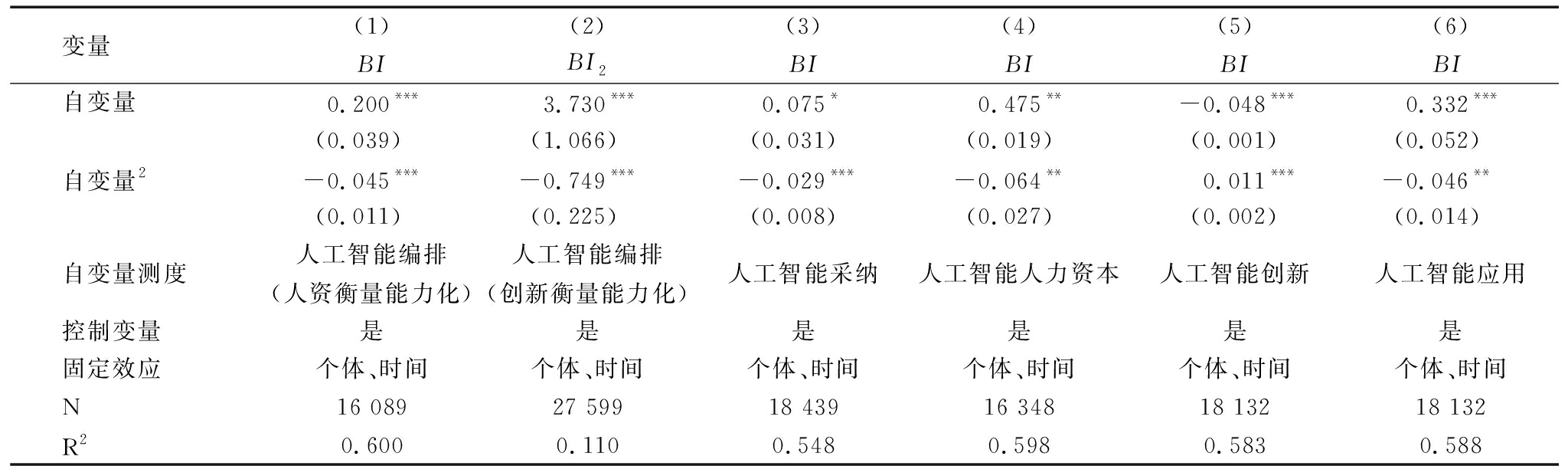

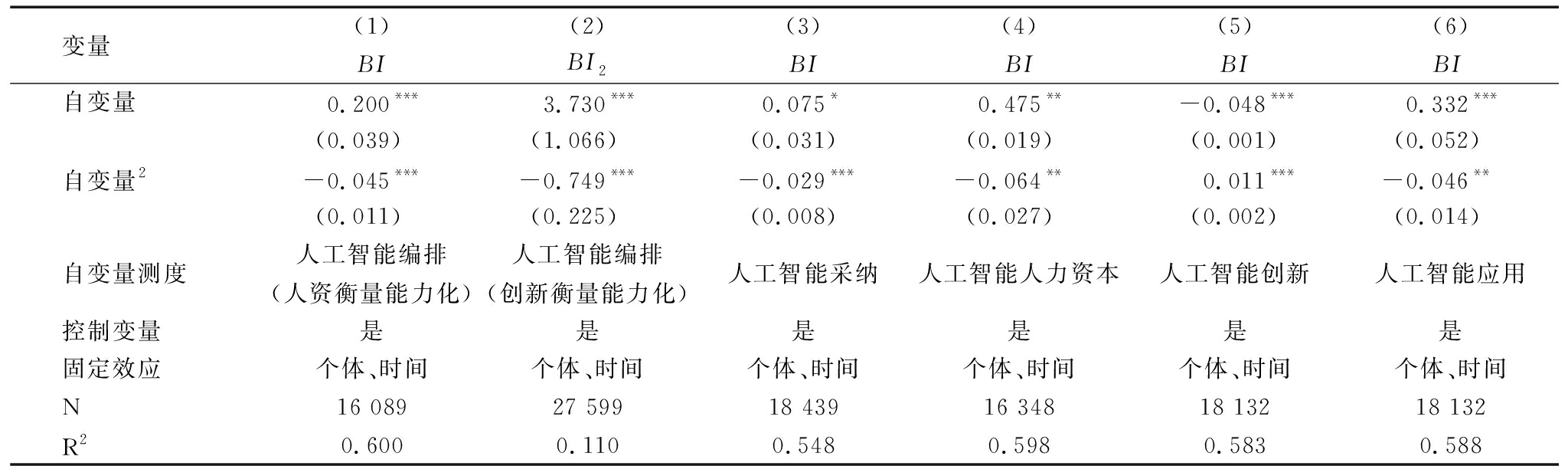

3.2.4 其他稳健性检验

(1)替换解释变量与被解释变量。人工智能相关人力资本反映企业对人工智能的运用与吸收能力,代表人工智能能力化。参考陈琳等[30]的研究,本文基于招聘大数据计算人工智能相关人力资本,以替代人工智能专利衡量人工智能能力化,并与人工智能采纳和人工智能应用进行合成,结果如表5列(1)所示,仍在1%显著性水平上稳健。参考孙雅慧等[31]的研究,采用专利摘要文本相似度计算突破式创新程度,因相似度越小创新性越高,本文以1减相似度表示,结果如表5列(2)所示,仍在1%显著水平上稳健。

表5 其他稳健性检验结果

Table 5 Additional robustness checks

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)BIBI2BIBIBIBI自变量0.200***3.730***0.075*0.475**-0.048***0.332***(0.039)(1.066)(0.031)(0.019)(0.001)(0.052)自变量2-0.045***-0.749***-0.029***-0.064**0.011***-0.046**(0.011)(0.225)(0.008)(0.027)(0.002)(0.014)自变量测度人工智能编排(人资衡量能力化)人工智能编排(创新衡量能力化)人工智能采纳人工智能人力资本人工智能创新人工智能应用控制变量是是是是是是固定效应个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间N16 08927 59918 43916 34818 13218 132R20.6000.1100.5480.5980.5830.588

(2)区分企业编排人工智能三阶段的作用。为进一步细化研究,分别检验企业编排人工智能过程中,人工智能结构化(人工智能采纳)、能力化(人工智能人力资本和人工智能创新)、杠杆化(人工智能应用)与突破式创新间的回归系数。结果显示,除人工智能创新外,其余均对突破式创新具有显著倒U型影响。

3.3 扩展性实证结果与分析

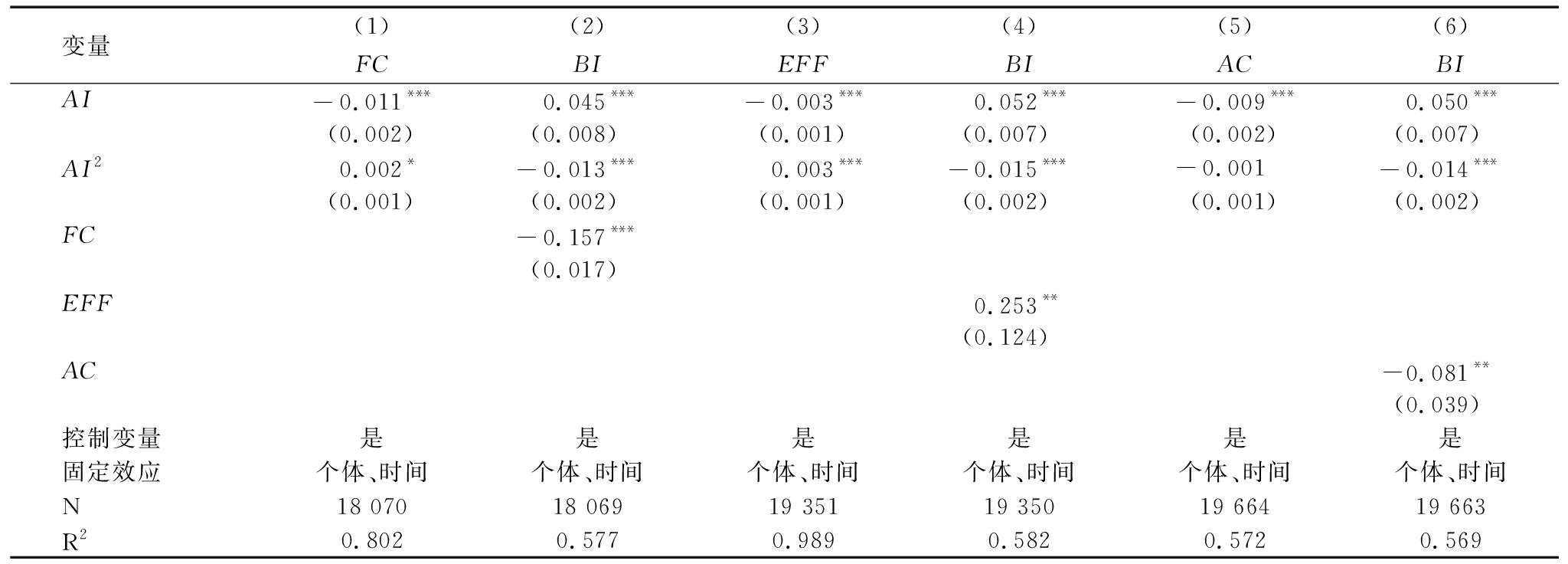

3.3.1 路径机制检验

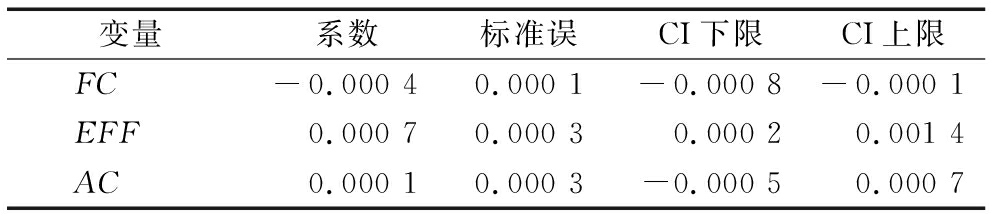

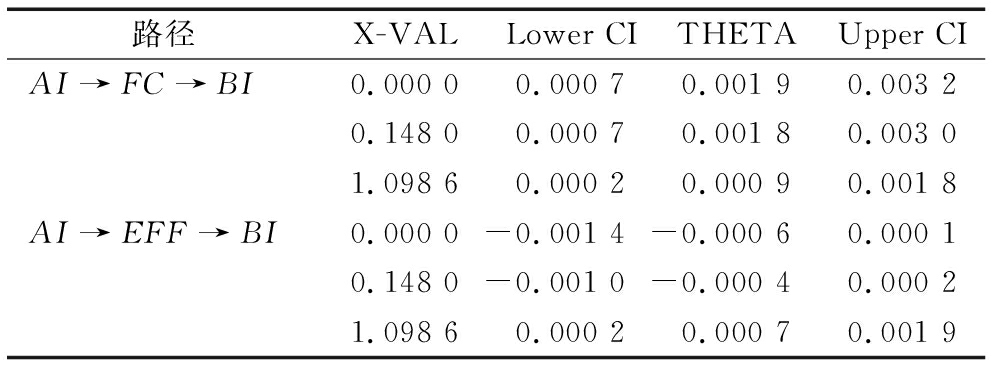

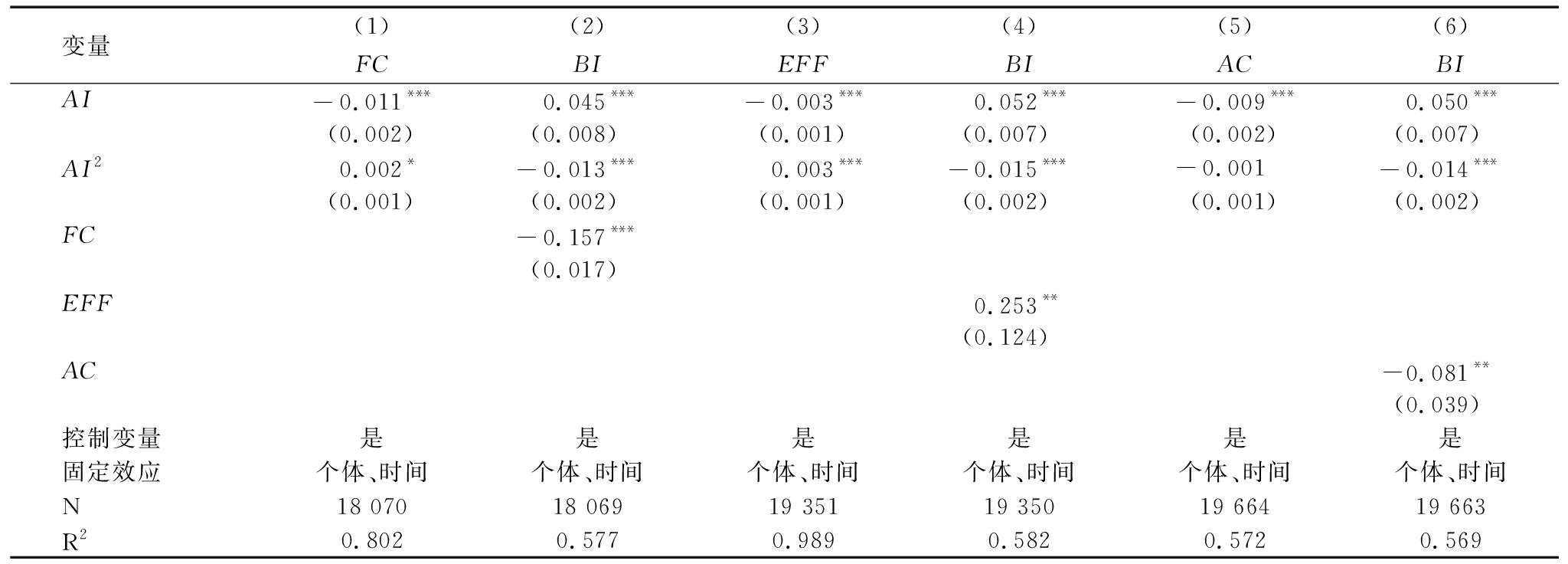

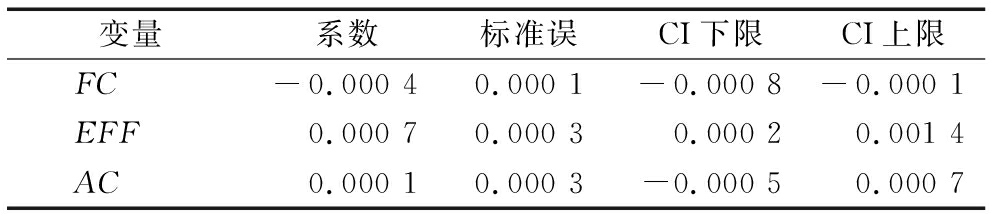

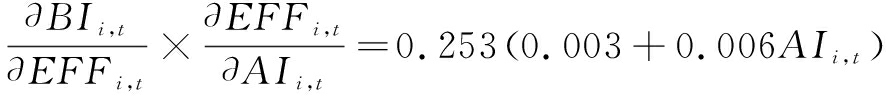

本文采用逐步检验方法验证人工智能影响突破式创新的内在机制,回归结果见表6。结果表明,资源结构化在二者间发挥中介作用,资源能力化发挥遮蔽作用,资源杠杆化则无中介作用。进一步使用非参数百分位Bootstrap方法(300次抽样,95%置信区间)进行检验,表7结果显示,资源结构化与资源能力化的置信区间均不含0,说明中介效应显著;资源杠杆化置信区间包含0,H2c未获得验证。

表6 资源结构化、资源能力化与资源杠杆化中介效应检验结果

Table 6 Mediating effects of resource structuring, resource capability development, and resource leveraging

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)FCBIEFFBIACBIAI-0.011***0.045***-0.003***0.052***-0.009***0.050***(0.002)(0.008)(0.001)(0.007)(0.002)(0.007)AI20.002*-0.013***0.003***-0.015***-0.001-0.014***(0.001)(0.002)(0.001)(0.002)(0.001)(0.002)FC-0.157***(0.017)EFF0.253**(0.124)AC-0.081**(0.039)控制变量是是是是是是固定效应个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间N18 07018 06919 35119 35019 66419 663R20.8020.5770.9890.5820.5720.569

表7 Bootstrap检验结果

Table 7 Bootstrap test results

变量系数标准误CI下限CI上限FC-0.000 40.000 1-0.000 8-0.000 1EFF0.000 70.000 30.000 20.001 4AC0.000 10.000 3-0.000 50.000 7

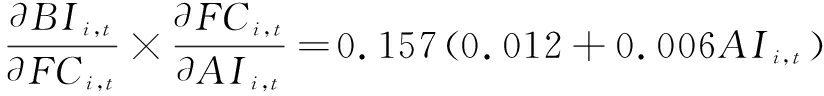

参考Haans等[32]的研究,本文对资源结构化与资源能力化的非线性中介作用进行检验,并根据回归结果计算资源结构化与资源能力化的中介效应值,如式(3)(4)所示。

(3)

(4)

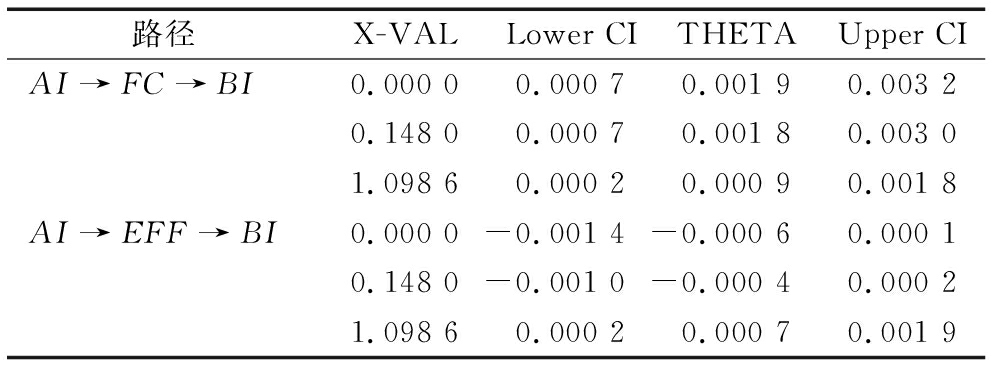

该值是关于人工智能水平的函数,而非固定常数,因而本文参考Preacher等[33]提出的非线性中介检验程序,采用R语言boot包对各中介变量的瞬间间接效应(THETA)进行验证。本文以人工智能水平均值以及均值加减一倍标准差设置3个水平值,先分别计算每个水平值上的THETA,再执行Bootstrap程序获得置信区间,结果如表8所示。

表8 资源结构化与资源能力化瞬间间接效应Bootstrap检验结果

Table 8 Bootstrap test results for the instantaneous indirect effects of resource structuring and resource capability development

路径X-VALLower CITHETAUpper CIAI→FC→BI0.000 00.000 70.001 90.003 20.148 00.000 70.001 80.003 01.098 60.000 20.000 90.001 8AI→EFF→BI0.000 0-0.001 4-0.000 60.000 10.148 0-0.001 0-0.000 40.000 21.098 60.000 20.000 70.001 9

当人工智能水平取值较低(0)、适中(0.148 0)和较高(1.098 6)时,其通过资源结构化对突破式创新的瞬间间接效应(THETA)置信区间均不包含0,验证了资源结构化的非线性中介作用,H2a得到支持。资源能力化的瞬间效应仅在人工智能水平较高时显著,且未超过二次函数拐点,结合回归系数可知,资源能力化在二者间发挥遮蔽作用,H2b未得到支持。

本文认为,既有研究与前文假设可能过度强调高度人工智能对资源能力化的负面影响,而多数企业的人工智能尚处于导入期和成长期,属于“弱人工智能”。在人工智能水平较低时,企业需投入资源适应技术,反而会阻碍资源能力化;随着智能化水平提升,其赋能作用逐渐显现,进而提升运营效率。根据资源编排理论,资源能力化包括稳定、丰富与拓展3类动作,稳定与丰富虽有利于能力拓展,但也会挤占拓展所需资源[8]。因此,运营效率展现出的遮蔽效应,在一定程度上反映了资源能力化内部的资源争夺。

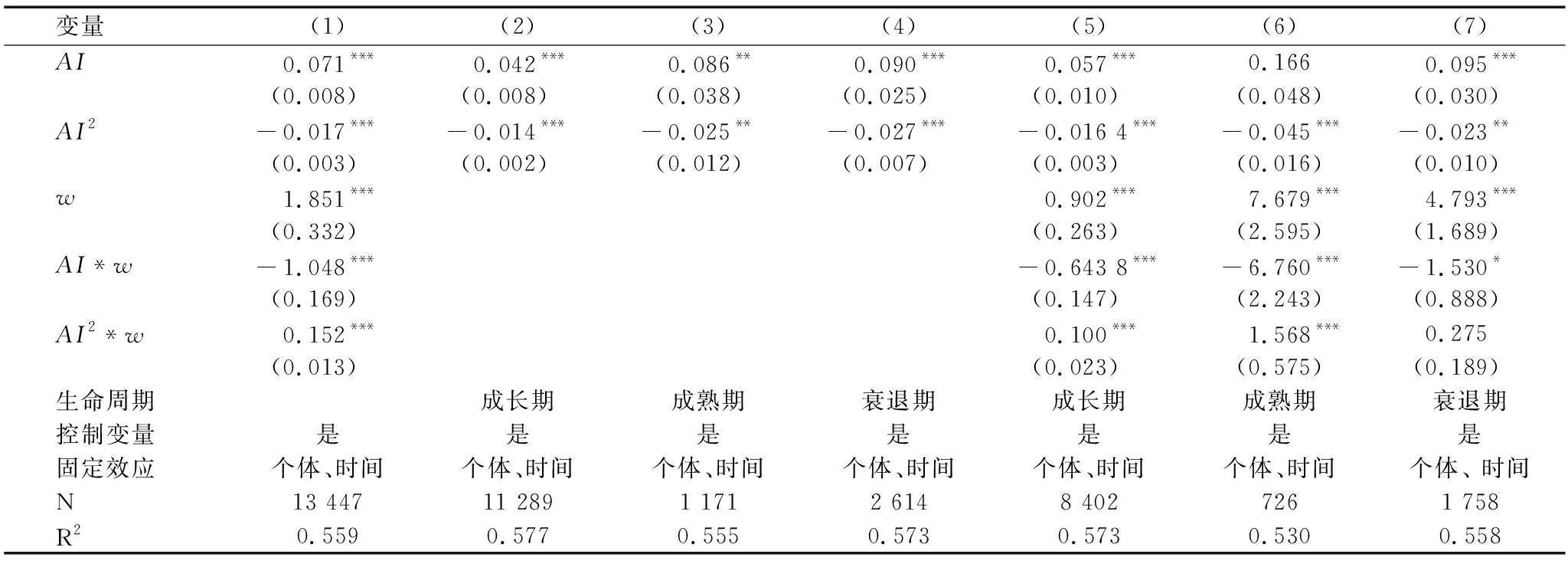

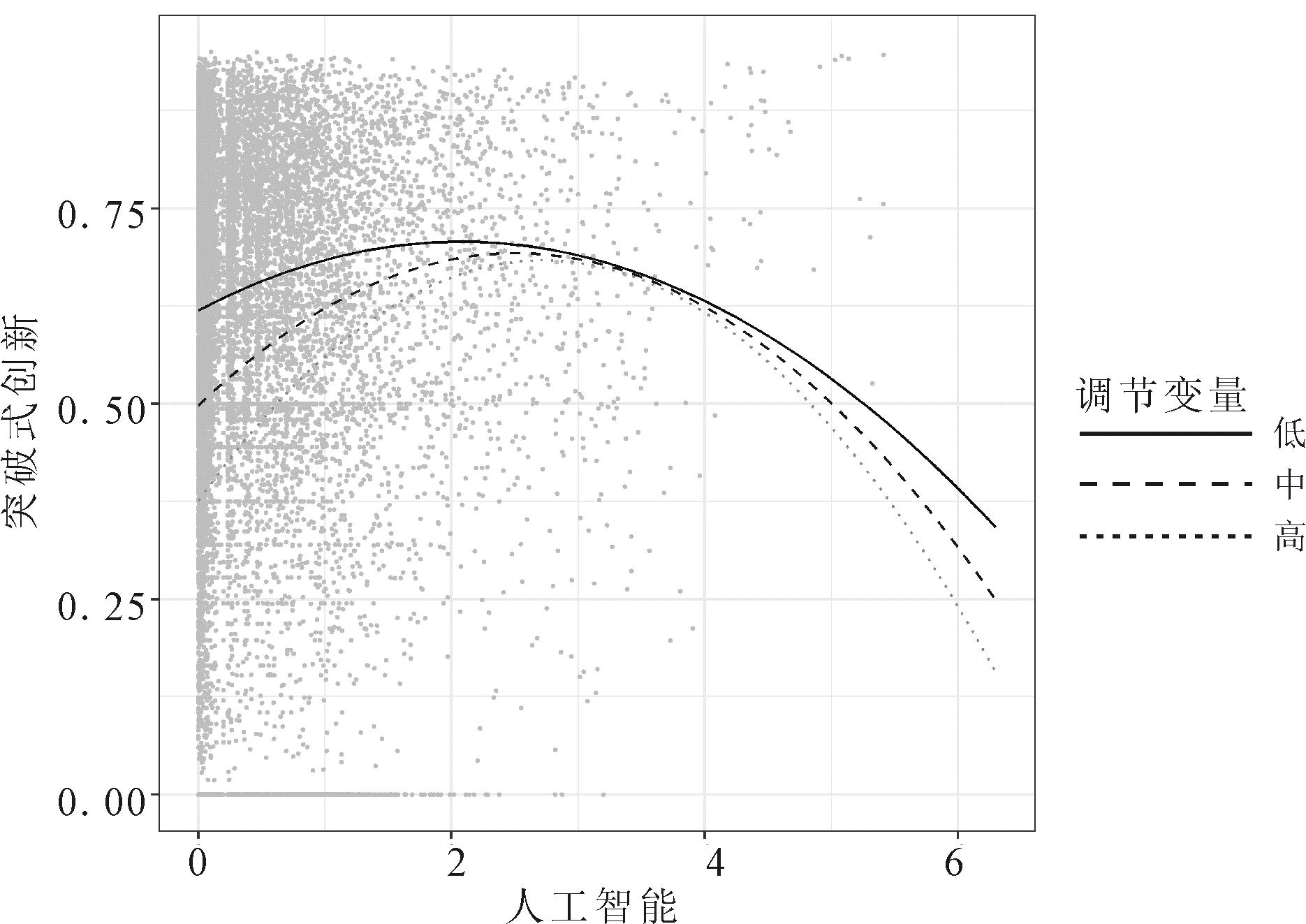

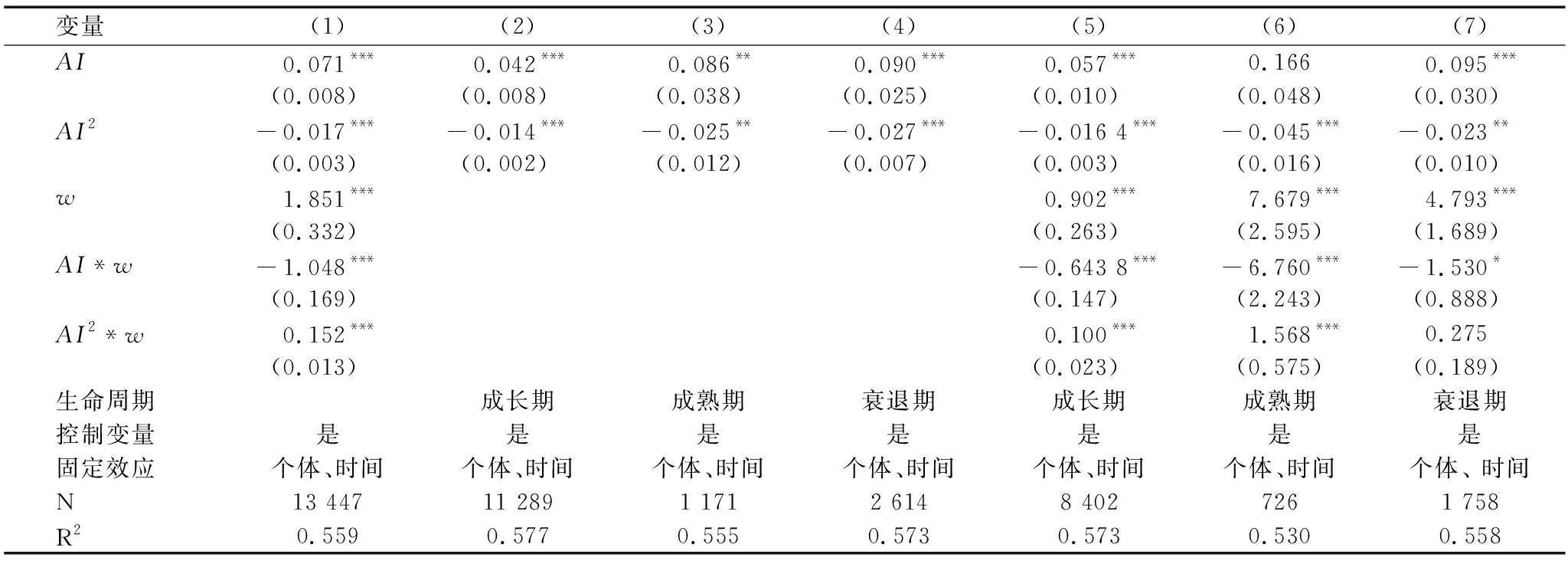

3.3.2 调节机制与异质性检验

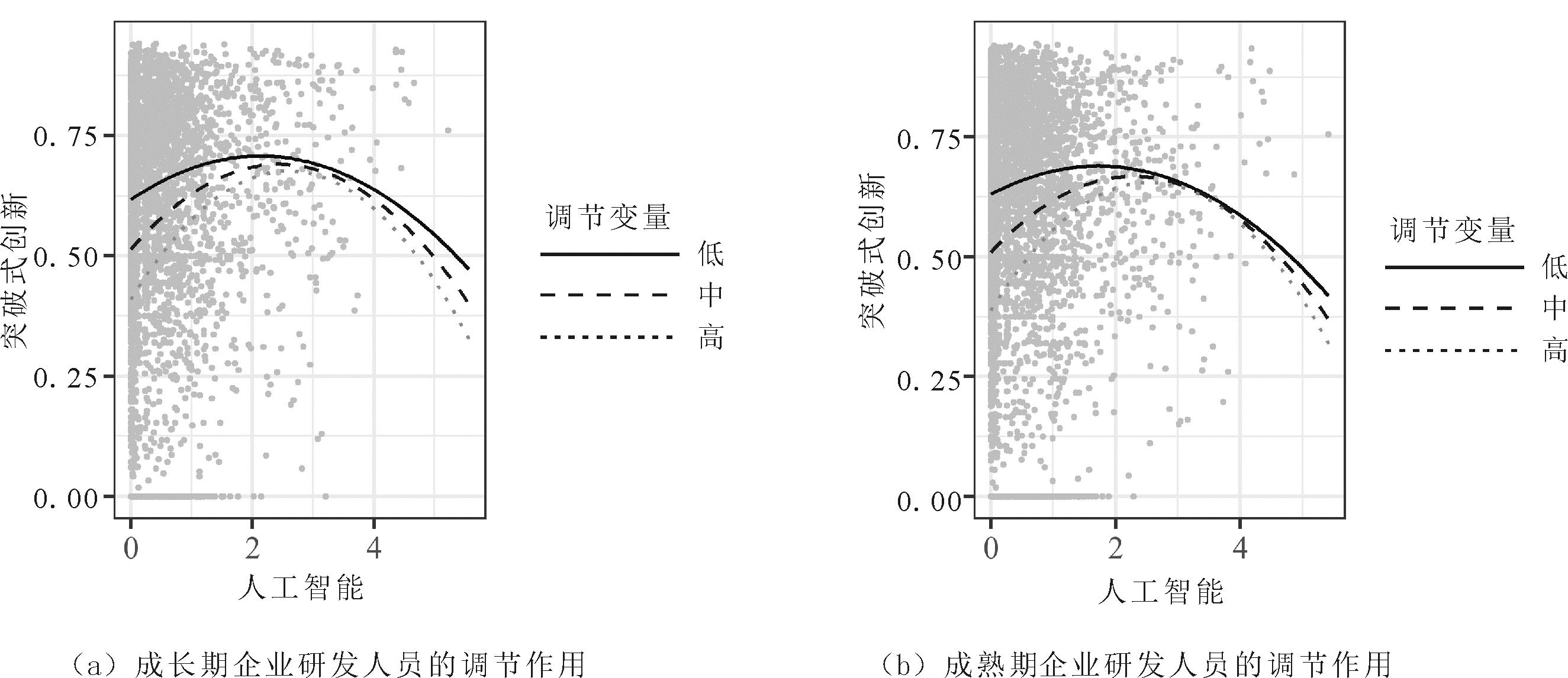

参考Haans等[32]对非线性关系调节效应的模型设定,检验人工智能与研发人员数量的交互项系数和人工智能二次项与研发人员数量的交互项系数,同时分析不同生命周期企业在人机交互上的差异。采用曹裕等[34]的划分方式,根据现金流量的组合信息将企业生命周期分为成长期、成熟期和衰退期,回归结果如表9所示。列(1)报告了研发人员对人工智能与突破式创新倒U型关系的影响,调节变量与人工智能一次项的交互项系数显著为负,其与二次项的交互项系数显著为正。列(2)~(4)报告了不同生命周期下人工智能对企业突破式创新的影响,二次项系数均显著为负;列(5)~(7)报告了不同生命周期下研发人员对人工智能与突破式创新倒U型关系的影响,成长期与成熟期调节变量与人工智能一次项的交互项系数显著为负,其与二次项的交互项系数显著为正。

表9 研发人员数量调节效应与企业生命周期异质性回归结果

Table 9 Moderating effects of R&D staff number and regression results of heterogeneity in firm life cycle

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)AI0.071***0.042***0.086**0.090***0.057***0.1660.095***(0.008)(0.008)(0.038)(0.025)(0.010)(0.048)(0.030)AI2-0.017***-0.014***-0.025**-0.027***-0.016 4***-0.045***-0.023**(0.003)(0.002)(0.012)(0.007)(0.003)(0.016)(0.010)w1.851***0.902***7.679***4.793***(0.332)(0.263)(2.595)(1.689)AI*w-1.048***-0.643 8***-6.760***-1.530*(0.169)(0.147)(2.243)(0.888)AI2*w0.152***0.100***1.568***0.275(0.013)(0.023)(0.575)(0.189)生命周期成长期成熟期衰退期成长期成熟期衰退期控制变量是是是是是是是固定效应个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、时间个体、 时间N13 44711 2891 1712 6148 4027261 758R20.5590.5770.5550.5730.5730.5300.558

总体调节效应如图3所示。随着企业研发人员数量增加,人工智能对突破式创新的影响拐点逐渐左移,曲线斜率提升。这表明,当研发人员数量较低时,人工智能对突破式创新的影响更强,即研发人员负向调节人工智能与突破式创新的关系,假设H3b得到验证。该结论直观反映了人工智能在创新活动中对研发人员的替代作用。一方面,当研发人员数量较少时,企业内部知识交互不足以支撑突破式创新,人工智能可迅速弥补技术、决策与数据洞察“短板”,成为关键创新来源,边际效应更显著[9]。另一方面,当研发人员数量较多时,突破式创新可通过人员交流实现。

在生命周期各阶段,人工智能对企业突破式创新均具有倒U型影响。成长期与成熟期企业研发人员数量对上述关系发挥调节作用(见图4),但成熟期影响较小,而衰退期则无显著影响。具体而言,成长期企业尚处于扩张探索阶段,人工智能对创新的推动作用显著,但研发团队可能因组织复杂化而降低创新效率;成熟期企业因市场、技术和管理模式相对稳定,对人工智能的敏感度较低;衰退期企业资源短缺、结构僵化、缺乏应变弹性,研发人员数量变化难以改变其人工智能资源配置或创新惯性。

3.4 结果讨论

(1)阈值效应。人工智能作为创新资源存在投入与使用阈值,超过阈值后,促进作用转变为抑制作用,回应了学界对人工智能在创新领域“智能”或“滞能”的争论[5-7,9]。本文结果表明,人工智能的促进作用由强转弱,抑制作用由弱转强,符合Raisch等[16]提出的自动化—增强悖论,即人工智能的增强作用最终转为自动化并陷入路径依赖。

(2)资源管理作用。作为创新资源的管理者,人工智能凭借独立的资源管理能力影响其他创新资源编排,直接作用于资源结构化,与资源能力化存在冲突,且难以影响资源杠杆化。当前,人工智能擅长信息抽取、规则归纳、流程自动规则归纳及流程自动化[20],缺乏情境意识、因果推理与价值权衡能力,而资源能力化与杠杆化需要情境洞察、跨职能共创、领导直觉、社会资本与制度设计[8,19]。因此,人工智能难以承担跨组织协同、政治博弈与合规责任[6]。这直观体现了人工智能在企业资源管理中的应用趋势,即通过人工智能选择、调配、精细化管理资源,但无法直接参与资源内化和外化过程。

(3)与研发人员的替代关系。尽管有研究认为在人机协作中,人工智能与研发人员各尽所能,共同促进决策与生产[22-23],但在研发情境下,人工智能与研发人员在创意生成阶段表现出替代作用,且研发人员能动性更强,其人数越多,企业创新对人工智能的依赖度越低。

4 结语

4.1 结论

基于资源编排理论,本文从企业对人工智能的编排、人工智能对企业资源的编排以及人工智能与研发人员协同3个方面,探讨人工智能对企业突破式创新的非线性效应,得到以下主要结论:①人工智能与企业突破式创新存在倒U型关系。随着企业人工智能水平提升,企业突破式创新呈现先上升后下降的非线性演化趋势。②人工智能对突破式创新的非线性影响主要通过资源结构化介导,其自动化资源管理有助于资源积累,但信息过载会限制知识跨界整合,使资源结构化在二者间发挥倒U型中介作用。③人工智能部署与资源能力化存在资源倾轧,资源能力化仅在人工智能水平较高时表现为遮蔽效应。④研发人员数量较少情景下,人工智能对突破式创新的促进作用更强,企业越缺乏研发人员,人工智能的边际效应越强,但该效应随企业生命周期推进逐渐减弱。

4.2 理论贡献

(1)基于企业智能化发展情景,明确了人工智能与突破式创新的倒U型关系,在资源编排理论框架下回应了学界关于人工智能对突破式创新作用的争论[5,17]。

(2)既有研究大多聚焦如何编排人工智能资源以提升企业创造力和企业绩效[14,20],本文立足人工智能爆发式增长的现实背景,将人工智能纳入资源管理者角色,探讨资源成为资源管理者的可能性,丰富资源编排理论在人工智能爆发式增长背景下的论述,进一步探讨人工智能在资源编排中的双重作用,拓展了其应用情境。

(3)关注资源管理的具体场景,通过分析人工智能对突破式创新的边界条件,提出人机交互除能力失配外,还存在“同位竞争”情景,即当研发人员与人工智能能力匹配时,人工智能与研发人员作为创新资源管理者存在替代关系,补充了人机交互理论中,除失配与协作外的第三种可能[22-23]。

4.3 管理启示

(1)构建动态分级的人工智能部署体系。人工智能应用水平与突破式创新呈倒U型关系,管理者可通过试点与分阶段实施,监控其对创新产出的影响以寻找最佳应用区间。企业需根据资源禀赋,将人工智能应用划分为探索期、优化期与自动化期,构建涵盖投入强度、知识共享速度、创新成果数量的季度评估指标体系。当监测显示系统处理信息量接近知识整合阈值时,需启动人工干预,降低自动化水平或提升人工复核频次,确保人工智能最大程度促进突破式创新。

(2)实施阶段性递进的资源配置机制。在人工智能部署初期,资源应优先投向数据治理、算力平台与算法工程等数字化基础设施;在系统成熟后,预算重心转向开放数据池、原型基金与小规模试点,支持知识重组与快速迭代。为防止运营成本侵蚀创新资金,需实行双通道管理,将人工智能预算分为效率优化与创新突破两大独立核算单元,采用弹性审批并由战略决策委员会管控创新预算,确保技术突变窗口期资源可快速定向倾斜。

(3)构建双轨人机协同模式。企业需绘制岗位能力地图,将任务划分为算法赋能领域与人类主导领域。在算法赋能领域,采用“AI先行—人工校正”流程;在人类主导领域,人工智能仅承担信息预处理和洞察辅助功能。同时,鼓励管理者与研发人员持续关注人工智能发展,提升员工人工智能素养与应用能力,帮助其理解并提炼人工智能洞察,将模型输出与业务目标关联,判断人工智能结果的稳健性,从而适应智能时代对技能重塑的要求。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:第一,选取的代理变量尚不能完全表意资源编排理论中的资源编排活动,需进一步结合企业具体实践案例进行深度跟踪分析。第二,尽管本文从理论上区分了人工智能作为创新资源和资源管理者的作用,但受制于数据可得性,实证分析中未将两者完全剥离,未来可进一步探讨人工智能的不同编排方式对企业创新的影响。

参考文献:

[1] 周倩,王树祥,王莉雅,等.开放式创新平台知识治理驱动知识转化与突破式创新研究[J].科技进步与对策,2024,41(24):128-139.

[2] AKTER S, HOSSAIN M A, SAJIB S, et al. A framework for AI-powered service innovation capability: review and agenda for future research[J]. Technovation, 2023, 125: 102768.

[3] AGRAWAL A, MCHALE J, OETTL A. Artificial intelligence and scientific discovery: a model of prioritized search[J]. Research Policy, 2024, 53(5): 104989.

[4] LEONI L, GUELI G, ARDOLINO M, et al. AI-empowered KM processes for decision-making: empirical evidence from worldwide organisations[J]. Journal of Knowledge Management, 2024, 28(11): 320-347.

[5] GRASHOF N, KOPKA A. Artificial intelligence and radical innovation: an opportunity for all companies[J]. Small Business Economics, 2023, 61(2): 771-797.

[6] HAEFNER N, WINCENT J, PARIDA V, et al. Artificial intelligence and innovation management: a review, framework, and research agenda[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162: 120392.

[7] 李玉花, 林雨昕, 李丹丹. 人工智能技术应用如何影响企业创新[J]. 中国工业经济, 2024,41(10): 155-173.

[8] SIRMON D G, HITT M A, IRELAND R D, et al. Resource orchestration to create competitive advantage: breadth, depth, and life cycle effects[J]. Journal of Management, 2011, 37(5): 1390-1412.

[9] 陈衍泰,吕祖庆,胡旭辉,等.大数据分析能力、动态能力与制造企业商业模式创新——来自资源编排视角[J].科技进步与对策,2024,41(24):107-117.

[10] BREA E. The Yin Yang of AI: exploring how commercial and non-commercial orientations shape machine learning innovation[J]. Research Policy, 2024, 53(6): 105008.

[11] 姚加权, 张锟澎, 郭李鹏, 等. 人工智能如何提升企业生产效率——基于劳动力技能结构调整的视角[J]. 管理世界, 2024, 40(2): 101-116.

[12] MIKALEF P, GUPTA M. Artificial intelligence capability: conceptualization, measurement calibration, and empirical study on its impact on organizational creativity and firm performance[J]. Information &Management, 2021, 58(3): 103434.

[13] GAO Y, LIU S Q, YANG L. Artificial intelligence and innovation capability: a dynamic capabilities perspective[J]. International Review of Economics &Finance, 2025, 98: 103923.

[14] WEBER M, HEIN A, WEKING J, et al. Orchestration logics for artificial intelligence platforms: from raw data to industry-specific applications[J]. Information Systems Journal, 2025, 35(3): 1015-1043.

[15] 刘潇, 李家宝. 人工智能创新生态系统中的技术互补与协同创新[J]. 科技进步与对策, 2025, 42(3): 14-26.

[16] RAISCH S, KRAKOWSKI S. Artificial intelligence and management: the automation-augmentation paradox[J]. Academy of Management Review, 2021, 46(1): 192-210.

[17] ANTONIOLI D, MARZUCCHI A, RENTOCCHINI F, et al. Robot adoption and product innovation[J]. Research Policy, 2024, 53(6): 105002.

[18] JIN S M, WANG J R, ZHU P Y. Environmental scanning, resource orchestration, and disruptive innovation[J]. R&D Management, 2025, 55(1): 27-50.

[19] 陈衍泰,吕祖庆,胡旭辉,等.大数据分析能力、动态能力与制造企业商业模式创新——来自资源编排视角[J].科技进步与对策,2024,41(24):107-117.

[20] PERETZ-ANDERSSON E, TABARES S, MIKALEF P, et al. Artificial intelligence implementation in manufacturing SMEs: a resource orchestration approach[J]. International Journal of Information Management, 2024, 77: 102781.

[21] KAZIM E, KOSHIYAMA A S. A high-level overview of AI ethics[J]. Patterns, 2021, 2(9): 100314.

[22] 刘泽双, 韩金, 王一帆. 智能制造人机协作运行功能标准模型研究[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(20): 21-31.

[23] 吴群,胡勇浩,李梦晓.数字化能力对制造企业绿色创新的影响——关系强度与知识耦合的链式中介作用[J].科技进步与对策,2024,41(17):87-96.

[24] MAKRI M, HITT M A, LANE P J. Complementary technologies, knowledge relatedness, and invention outcomes in high technology mergers and acquisitions[J]. Strategic Management Journal, 2010, 31(6): 602-628.

[25] 祁怀锦, 曹修琴, 刘艳霞. 数字经济对公司治理的影响——基于信息不对称和管理者非理性行为视角[J]. 改革, 2020,33(4): 50-64.

[26] SHAO Y M, XU K L, SHAN Y G. Leveraging corporate digitalization for green technology innovation: the mediating role of resource endowments[J]. Technovation, 2024, 133: 102999.

[27] LI G, LI N, SETHI S P. Does CSR reduce idiosyncratic risk? roles of operational efficiency and AI innovation[J]. Production and Operations Management, 2021, 30(7): 2027-2045.

[28] ZHOU Y, YANG C, LIU Z Y, et al. Digital technology adoption and innovation performance: a moderated mediation model[J]. Technology Analysis &Strategic Management, 2024, 36(11): 3341-3356.

[29] 王如萍, 张焕明. 数字化转型与企业对外直接投资——创新能力和交易成本的中介作用[J]. 财贸研究, 2023, 34(5): 14-24.

[30] 陈琳, 高悦蓬, 余林徽. 人工智能如何改变企业对劳动力的需求——来自招聘平台大数据的分析[J]. 管理世界, 2024, 40(6): 74-93.

[31] 孙雅慧, 时省, 彭飞, 等. 研发补贴与渐进式创新锁定: 基于机器学习的专利文本分析[J]. 经济研究, 2024, 59(11): 89-105.

[32] HAANS R F J, PIETERS C, HE Z L. Thinking about U:theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177-1195.

[33] PREACHER K J, HAYES A F. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models[J]. Behavior Research Methods, 2008, 40(3): 879-891.

[34] 曹裕, 陈晓红, 万光羽. 控制权、现金流权与公司价值——基于企业生命周期的视角[J]. 中国管理科学, 2010, 18(3): 185-192.

(责任编辑:张 悦)