0 引言

近年来,人工智能(AI)发展迅猛并加速企业数字化转型,推动企业加大AI投资,以实现流程优化与结构变革。然而,真正获得预期回报的企业不多[1],原因之一在于许多企业未能真正推动员工的AI使用,导致AI效能无法充分释放。事实上,尽管AI在降本增效、减轻员工负担等方面均展现出显著优势,但其带来的职业替代风险常常引发员工担忧,阻碍员工使用AI[2]。尤其是随着企业不断推进AI部署,员工愈发感到自身价值与生存空间受到威胁,从而产生AI冲击意识,即认为AI会取代自身岗位并影响未来职业发展[3]。这种强烈的AI威胁感知会削弱员工的AI使用意愿,损害AI的实际落地效果[2]。因此,对于正在实施AI变革的企业而言,如何让员工克服AI威胁感知、主动采纳并持续使用AI,是亟需解决的重要问题。鉴于此,厘清AI冲击意识如何以及何时影响员工的AI使用具有重要现实意义。

目前,学界对AI冲击意识如何影响AI使用的讨论较为有限。已有文献多集中于分析AI冲击意识对员工AI使用意愿的负面影响,认为AI冲击意识会降低员工与AI的合作意愿[2]、激发AI抵制[4],甚至导致员工拒绝接受AI辅助创新[5]。然而,值得注意的是,员工使用AI不仅包括“是否愿意使用”,更涉及在具体任务中“如何使用”。在AI的变革实践中,员工愿意使用AI只是促进AI融入组织的起点,其在任务场景中的具体使用方式才是真正决定AI能否转化为组织价值的关键[6]。近期研究表明,员工的AI使用行为会因其对AI看法不同而存在显著差异[7]。这意味着,AI冲击意识作为一种技术认知,不仅影响员工“是否愿意使用”AI,还会深刻影响“如何使用”。由此,若仅从使用意愿角度考察AI冲击意识的影响,难以真正把握其在AI使用中的关键作用,也无法为企业AI变革提供实质性指导。因此,本研究聚焦回答“AI冲击意识如何以及何时影响员工的AI使用行为”,以丰富AI使用行为层面的理论研究,并为企业优化员工AI使用与管理、促进AI价值转化提供参考。

现有研究普遍认为,AI冲击意识反映了员工对AI替代威胁的深刻感知,因而将其视为阻碍员工使用AI的“绊脚石”[2,4-5]。然而,也有研究提出相反观点,认为AI的替代威胁通过激发趋近动机,反而能促进员工的AI使用[8]。可见,单一的消极视角难以厘清AI冲击意识对AI使用的实际影响,因此有必要从辩证视角探讨其双刃剑效应。在以往研究中,AI冲击意识经常被视为一种压力源[9]。压力认知评估理论认为,个体会将压力情境评估为挑战或威胁,从而激发趋近或回避的不同应对方式[10]。由此,本研究提出在AI冲击意识影响下,由于存在认知评估差异,员工可能呈现逃避性使用或创造性使用两种不同的AI使用行为。一方面,具有AI冲击意识的员工会对AI替代威胁感到担忧,他们出于自我保护本能,会倾向于减少或回避任务中的AI使用(即逃避性使用)[2];另一方面,员工也可能将AI技术冲击视为职业进阶机遇,主动接触并积极探索AI应用以支持工作(即创造性使用),通过增加AI知识和应用来促进自身发展[11]。

进一步地,压力认知评估理论指出,个体的压力评估结果取决于其基于自身应对资源的判断[10]。鉴于AI冲击意识与员工工作保障密切相关[9],员工的可用资源能否支持其应对AI带来的职业冲击,将决定其在AI冲击意识下的认知评估。以往研究中数字自我效能感[12]、未来导向[13]等个体资源被视为影响AI冲击意识作用效果的重要边界,而领导这一组织资源分配者的作用鲜少被关注。相关研究指出,领导对员工个人优势的发现、支持和发展,是员工应对就业威胁的重要资源来源[14]。由此,本研究进一步提出,优势型领导是影响AI冲击意识下员工认知评估以及AI使用策略的重要边界条件。具体而言,优势型领导强调对员工优势的识别、发展和利用,这类领导通过激发员工个人优势的发展与使用,能够有效提升员工应对AI威胁的能力[14],推动员工将AI带来的职业冲击视为挑战,从而选择主动迎接挑战,创造性使用AI。相反,在缺少优势型领导的组织情境下,员工往往过多关注自身不足而缺乏信心与自我认同[15]。这类员工在与AI的社会比较中,会认为自己无法与AI竞争、注定未来因AI普及而失业,因而倾向于将AI带来的职业冲击视为威胁,由此激发AI的逃避性使用。

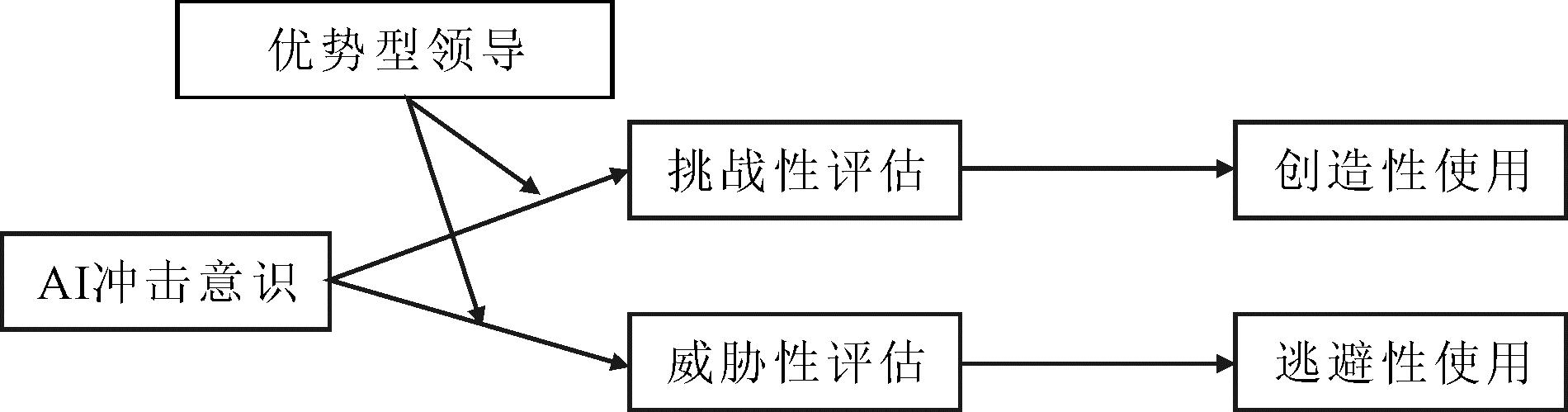

综上,本研究基于压力认知评估理论提出,在不同水平优势型领导影响下,AI冲击意识会分别通过挑战性评估与威胁性评估两种认知机制,引发员工对AI的创造性使用或逃避性使用。

1 理论分析与研究假设

1.1 AI冲击意识

AI冲击意识会对员工产生何种影响,是目前AI冲击意识领域的研究重点。现有研究主要从员工心理健康与工作行为两个维度展开讨论。研究表明,AI冲击意识一方面可能会带来员工工作倦怠[16]、增加离职倾向[3]等消极表现;另一方面也具有一定的激励性,能够激发员工主动技能发展[12]等积极应对策略。虽然这些研究为理解AI冲击意识的影响结果提供了丰富见解,但对AI冲击意识如何影响员工AI使用的讨论仍较为有限。

近年来,随着AI研究的不断深入,学者们越来越强调AI使用与管理的重要性,认为企业要想真正构建基于AI的竞争优势,关键在于推动员工层面的AI接纳与使用,而非简单的技术部署[1]。因此,近期有学者开始探究AI冲击意识对员工AI使用意愿的影响。例如,张恒等[2]指出,AI冲击意识会通过激发AI焦虑,削弱员工与AI合作的意愿;Liu&Cheng[4]认为,AI冲击意识所唤起的工作不安全感,会激发员工的AI抵制。在此基础上,本文进一步拓展分析视角,尝试探究AI冲击意识对员工AI使用行为的影响。同时,不同于已有文献多认为AI冲击意识会阻碍员工对AI的使用,本研究将结合既有研究中AI冲击意识的差异化影响,从辩证视角探究AI冲击意识对员工AI使用行为的双刃剑效应,进一步阐明AI冲击意识在员工AI使用过程中的差异化影响机制。

1.2 压力认知评估理论

压力认知评估理论为理解个体应对压力的差异性表现提供了系统的理论分析框架。该理论认为,个体会基于自身福祉评估其面对的压力源,并根据评估结果决定是否以及采取何种应对策略[10]。具体地,个体会产生挑战性评估与威胁性评估两种不同评估结果。其中,挑战性评估是指个体将压力源视为有益于成长和发展的机会,并认为自身努力能够得到回报,从而激发问题导向型应对策略,即主动采取行动来克服压力源,例如接受现实、有计划地解决问题等;威胁性评估是指个体认为压力源难以克服,会阻碍自身目标达成和成长,从而引发情绪导向型应对策略,即采取行为来减少或管理压力引发的情绪困扰,例如逃避、退缩、抵制等[10]。本研究中AI冲击意识会导致员工对自身职业稳定性与发展前景不确定,其对员工无疑是一种压力来源。因此,结合压力认知评估理论,在面对AI冲击意识时员工将以积极或消极方式使用AI,且这种差异化反应取决于员工的认知评估。当员工将AI技术冲击视为挑战时,会驱动其主动、创造性使用AI;反之,若将AI技术冲击视为威胁时,则会诱发其对AI的逃避性使用。

进一步,该理论还指出,个体的压力评估结果并非由压力源决定,而是取决于个体是否有足够的应对资源[10]。具体地,当个体认为自身资源能够支持其克服或解决压力源时会产生挑战性评估;反之,若个体认为难以应对压力源,则会产生威胁性评估[10]。换言之,员工资源能否支持其应对AI引发的未来职业变化,是决定其面对AI冲击意识时认知评估结果与后续行为反应的关键。在工作情境中,领导是员工应对工作压力与需求的重要资源来源[17]。领导对员工支持与否将决定员工能在多大程度上获得有利于其目标达成、学习和发展的工作资源,同时,影响员工对其工作的理解与体验[17]。以往研究指出,优势型领导注重挖掘员工优势并支持其将优势应用于任务过程,对员工有效应对技术进步引发的变化以及潜在的技术替代压力有着重要作用[14]。由此,本研究重点关注优势型领导在员工开展针对AI冲击意识的认知评估与行为反应中的关键作用。

1.3 优势型领导与员工对AI冲击意识的认知评估

本研究认为,优势型领导会影响员工应对AI技术冲击的能力,从而决定其在AI冲击意识下的认知评估。具体而言,优势型领导是指领导者有意识地促进员工识别、发展和利用自身优势[18]。这类领导者普遍认为,相较于弥补劣势,发展优势才是促进员工成长并实现卓越绩效的关键,因而他们通常注重培养与发展员工优势,致力于通过强化员工优势提升组织效率并实现组织目标[18]。特别是,随着AI应用,为了促进人机协作、提升组织效率,优势型领导会倾向于帮助员工识别并发展有别于AI的独特特质与能力(例如情感能力、人际交往能力、创造力等),并通过基于优势的工作部署以及优势互补的团队配置来最大化释放员工优势效能。员工凭借自身独特优势完成工作任务不仅能够提高员工工作契合度,还会促进其在组织中独特价值的塑造和感知[15]。这有助于增强员工竞争力,从而提升他们对AI技术冲击的抵抗力。此外,研究指出,有机会发挥自身优势的员工更易于实现卓越绩效,进而产生强烈的掌控感和成就感[19]。这种积极的工作体验也会促使员工以更加乐观、自信的态度看待未来职业发展[20]。所以,在优势型领导的影响下,员工往往有足够底气和积极心态应对AI变革。他们会因此将AI带来的职业危机视为适应技术变革和实现职业进阶的机遇,继而产生挑战性评估。基于此,本文提出以下假设:

H1:在优势型领导影响下,AI冲击意识对员工挑战性评估具有正向影响。

本研究还认为,在缺乏优势型领导的组织中,员工会针对AI冲击意识产生威胁性评估。这是因为人类会天然地关注自身弱点而非优点,其优势识别和发挥有时需要借助外界支持与帮助[21],而组织中的人力资本管理与开发通常以缺陷模型为主,即聚焦纠正员工不足以缩小与期望绩效的差距[19]。这意味着,如果组织或管理者没有采取针对员工优势的支持策略,其管理焦点将偏向于弥补员工劣势,而员工也更加关注自身不足而非长处。过于关注劣势易员工导致士气低落、缺乏自信[19];忽视优势则会让员工难以建立高度的价值感与自我认同[21]。因此,面对AI技术冲击,那些习惯关注自身劣势、缺乏资源支持来挖掘并利用自身优势的员工,往往更易产生自我怀疑和威胁感。他们会认为自己无法与AI竞争,随着AI普及自身价值将逐渐降低,注定面临工作待遇降低甚至失业危险。此时的员工倾向于产生威胁性评估。此外,优势作为重要的个人资源,是帮助个体获得新机会、促进职业成功的关键[20]。在缺乏优势型领导情况下,员工可能忽视自身长处与潜力[21],从而难以客观看待自身处境。这会导致他们更易在面对AI技术冲击时感到无力应对,从而加重威胁性评估。基于此,本文提出以下假设:

H2:在缺乏优势型领导影响情况下,AI冲击意识对员工威胁性评估具有正向影响。

1.4 挑战性评估对AI创造性使用的影响

压力认知评估理论认为,压力源会触发个体应对性反应,而个体如何应对将取决于其对压力源的认知评估[10]。当个体将压力源评估为挑战时,他们通常认为压力源可以被克服且自己能够从中获益,因而倾向于采取问题导向型应对策略[10]。在以往研究中,创造性使用技术被认为是有效应对技术压力的一种问题导向型策略[11]。所以,本研究推测,当员工针对AI冲击意识产生挑战性评估时,他们很可能通过创造性使用AI来积极应对AI技术冲击。

具体而言,挑战性评估促使个体更多地关注压力背后隐含的机会与收益[10]。将AI技术冲击视为挑战的员工认为,AI引入虽然会引发替代威胁,但也会带来获得新工作角色、开辟新工作领域乃至实现职业进阶的新机遇。这种情况下员工会倾向于直面AI挑战,通过学习和探索来提升自我、规避AI替代风险并寻求更大的职业发展。此时,创造性使用AI将是一种理想选择。创造性使用AI是个体以新颖方式使用AI以支持其工作,它涉及对AI未知功能和潜力的深度探索与挖掘[6,22]。员工通过创造性使用AI,可以深入了解并掌握AI相关知识和技能[11],同时,凭借AI的优越性弥补自身能力局限,实现卓越的绩效表现(例如更快地识别商业机会、更具创造力等)[6]。随着AI普及,掌握AI技能成为一项重要的职业竞争力,那些能够灵活运用AI工具并以此为企业创造价值的员工将更受企业和市场青睐[23]。因此,AI的创造性使用有助于员工应对AI技术冲击并从中获益。当员工将AI技术冲击视为挑战时,他们很可能主动、创造性使用AI以作为积极应对手段。此外,挑战性评估也与兴奋、快乐等积极情绪高度相关[24],这能够增强员工内在动机与创造力,进一步促进对AI的创造性使用[22]。基于此,本研究提出以下假设:

H3:挑战性评估正向影响员工对AI的创造性使用。

结合假设H1和H3,本研究认为,在优势型领导影响下,AI冲击意识会通过激发员工的挑战性评估,促进其对AI的创造性使用。其原因在于,优势型领导注重对员工个人优势的识别、发展与利用,能够增强员工职业竞争力并激发其在工作中获得掌控感与成就感。这使得员工有足够底气与积极心态来应对AI引发的职业危机,从而形成针对AI冲击意识的挑战性评估。在挑战性评估驱动下,员工倾向于采取问题导向型的AI冲击应对方式,例如主动创造性地使用AI。因为这有助于积累AI知识和技能、实现卓越的绩效表现,从而降低AI替代风险甚至获得更好的职业发展机会。当优势型领导水平越高时,员工越倾向于针对AI冲击意识产生挑战性评估,因而显著提高对AI的创造性使用。基于此,本研究提出以下假设:

H4:在优势型领导影响下,AI冲击意识通过挑战性评估激发员工的AI创造性使用,并且优势型领导水平越高,这种间接效应越显著。

1.5 威胁性评估对AI逃避性使用的影响

根据压力认知评估理论,个体之所以对压力源产生威胁性评估,是因为个体认为压力源会损害其利益,而自己无力应对[10]。因此,面对被评估为威胁的压力源时,个体会放弃主动解决问题,倾向于采取情绪导向型应对策略,即一系列旨在消除或缓解压力源情绪影响的活动[10]。在以往研究中,对技术的逃避性使用被认为是员工用以应对威胁性技术压力源的一种典型情绪导向型策略[11,25]。基于此,本研究认为,员工因AI冲击意识产生的威胁性评估会引发员工对AI的逃避性使用。

具体而言,当员工对AI冲击产生威胁性评估时,他们倾向于认为AI取代人类已然成为难以扭转的趋势,自己当前的工作乃至未来职业发展都将不可避免地受到损害。这种认知会促使员工过度担忧,进而引发紧张、焦虑、不安等负面情绪[10]。焦虑、不安的情绪体验会自动触发个体的自我保护机制,驱动个体采取远离、逃避的应对机制,以缓解与威胁相关的负面影响[10]。对AI的逃避性使用是指员工有意地在工作中减少AI使用[25]。这种行为可以让员工在心理上从技术压力中解脱出来,减少与技术相关的紧张情绪并恢复情绪稳定[11,25]。所以,当员工因AI冲击感到威胁时,逃避性使用很可能成为一种理想的逃避策略。此外,在面对AI威胁时,员工除感到焦虑、不安外,也可能对AI和组织感到愤怒[3,9]。因为感受到威胁的员工会将AI视为其利益“掠夺者”,并认为组织在试图放弃员工,从而感到心理契约破坏[26]。员工的愤怒情绪会促使他们采取敌对、抵制的情绪应对方式(Rodell&Judge,2009)。员工通过逃避性使用AI能够限制AI在任务中的自我学习与优化[7],从而阻碍AI与企业业务流程的全面融合[22]。因此,作出威胁性评估的员工很可能将逃避性使用作为对AI和组织的抵制策略。综上,本研究提出以下假设:

H5:威胁性评估正向影响员工对AI的逃避性使用。

结合假设H2和H5,本研究认为,在缺乏优势型领导时,AI 冲击意识会通过引发员工的威胁性评估,导致其对AI的逃避性使用。这是因为在缺乏优势型领导的情况下,员工通常将更多注意力配置在自身不足而非优势上。这促使面对AI的优越表现与替代威胁时,员工会认为自己处于劣势且无力改变,从而将AI技术冲击视为损害其职业发展的一种威胁。产生威胁性评估的员工倾向于采取情绪导向型应对策略,为了缓解因AI威胁产生的焦虑、不安、愤怒等负面情绪,他们会试图远离甚至抵制AI,从而对AI采取逃避性使用。当优势型领导水平越低时,员工越可能对AI冲击意识产生威胁性评估,进而采取逃避性使用AI的应对策略。基于此,本研究提出以下假设:

H6:在缺乏优势型领导的情况下,AI冲击意识会通过威胁性评估引发员工对AI的逃避性使用,同时,优势型领导水平越低,这种间接效应越显著。

综上,构建本文的理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究样本与数据收集

本研究采用问卷调查方法,借助调研平台发放问卷收取研究数据。研究选取服务业、制造业、高新技术行业和金融业员工作为调查对象,这是因为上述行业的AI技术应用较前沿,其员工更易感到来自AI的替代威胁。鉴于本研究涉及员工AI冲击意识与AI使用行为调查,调查组在问卷开头详细介绍了AI定义及其在企业中的应用实例,以确保受试者对企业中的AI有清晰了解。同时,正式调查前,受试者需回答以下问题:①您所在单位目前是否引入AI相关技术或工具?②您的工作目前是否涉及使用该AI技术/工具?只有全部回答“是”的受试者才继续填写正式问卷。同时,对全部回答“是”的受试者,在进一步调查中要求他们就引入AI技术或工具的名称、特质、功能以及借助AI完成工作的经历进行具体描述,以确保受试者符合调查要求。为了降低社会期望偏差,调查前会向受试者强调调查的匿名与保密性、答案无对错、没有风险以及他们拒绝参与或退出调查的权利。为了防止随意作答、提高样本质量,问卷中还设置了甄别题与反向计分题。

为了减少共同方法偏差,研究采用两时点追踪调查方法。两次调查间隔一个月,受试者在两次调查中均被要求填写手机号后四位以及出生年月,以便配对两次调查结果。在时间点1,主要对被试者的人口统计学信息、优势型领导、AI冲击意识、挑战性评估、威胁性评估以及AI知识(控制变量)题项进行测量。此次调查共发放400份问卷,在剔除被试者所在单位未引入AI技术/工具或者引入的AI技术/工具不用于日常工作以及随意作答问卷后,得到有效问卷343份。在时间点2,向时间点1筛选出的有效问卷受试者再次发放问卷,调查他们对AI的创造性使用和逃避性使用情况,共发放343份问卷。在剔除两次问卷无法配对、随意作答问卷后,得到有效问卷317份。时间点2的流失样本与有效样本在性别(t=1.416,p=0.158)、年龄(t=-0.428,p=0.669)、学历(t=-0.326,p=0.744)、任职年限(t=0.770,p=0.442)、是否为管理者(t=-0.483,p=0.630)、所在单位规模(t=1.147,p=0.252)、行业(t=-0.545,p=0.586)上无显著差异。

最终有效样本中:男性占45.1%、女性占54.9%;年龄为21~30岁和31~40岁员工分别占比为43.2%和36.3%;学历以本科为主,占67.8%;任职年限3~4年、5~6年和7年及以上员工分别占比为24.9%、28.1%和21.1%;职位以非管理者为主,占60.6%。

2.2 测量工具

研究涉及的测量量表均为国外高水平期刊中发表的成熟量表,这些量表在以往研究中受到广泛认可与使用。研究通过“翻译-回译”方法将国外量表翻译成中文。量表中所有题项均采用Likert五点计分法(1=完全不同意,5=完全同意)。

优势型领导。采用Wang等[18]根据Van Woerkom等(2016)的研究而改编的量表。量表共8个题项,具体题项如“我的领导关注我所擅长的领域”(Cronbach's α=0.914)。

AI冲击意识。采用Brougham &Haar[3]的量表,并参考Liang等(2022)的改编。量表共4个题项,具体题项如“我认为AI可能会取代我们的工作”(Cronbach's α=0.921)。

挑战性评估。采用Ding[9]根据Searle&Auton(2015)的研究改编而成的量表。量表共4个题项,具体题项如“我认为AI引发的不确定性将帮助我学到很多东西”(Cronbach's α=0.925)。

威胁性评估。采用Ding[9]根据Searle&Auton(2015)的研究改编而成的量表。量表共4个题项,具体题项如“我认为AI引发的不确定性会限制我的能力发挥”(Cronbach's α=0.803)。

创造性使用。采用Li等[22]开发的量表,共3个题项,具体题项如“我以新颖方式使用该AI来支持我的工作”(Cronbach's α=0.870)。

逃避性使用。研究采用Bala&Venkatesh[25]的量表,共4个题项,具体题项如“我尝试在不使用AI的情况下执行大多数工作任务”(Cronbach's α=0.874)。

控制变量。参考以往AI冲击意识领域研究成果,本文将性别、年龄、学历、任职年限、是否为管理者、所在单位规模以及所在行业作为控制变量。同时,考虑到个体自身资源(知识、技能等)也会影响压力源认知评估[10],且以往研究发现员工对AI的看法和使用会受到自身AI知识水平的影响[27],故将AI知识作为控制变量。AI知识测量采用Chiu等[27]的量表,共5个题项,具体题项如“我对AI有相当多的了解”(Cronbach's α=0.894)。

2.3 分析方法

为了验证研究假设,本文在SPSS24.0中对收集的数据进行回归分析。具体地,首先通过层级回归方法分别检验中介变量(挑战性评估和威胁性评估)和结果变量(创造性使用和逃避性使用)回归模型,以验证假设H1、H2、H3和H5。其次,进一步应用SPSS24.0的PROCESS程序通过Bootstrap法检验被调节的中介效应(Bootstrap=5 000,95%置信区间),以验证假设H4和H6。

3 数据分析与结果

3.1 共同方法偏差

为了降低共同方法偏差,采用两时点追踪调查方法进行问卷数据收集。参考Podsakoff等[28]的建议,对数据进行Harman单因素检验。根据检验结果,主成分分析中最大成分因子的解释量为29.085%,远低于40%的判别标准,表明研究不存在严重的共同方法偏差。进一步,在验证性因子分析时对加入共同方法因子的模型进行检验,发现相较于六因子模型其拟合度未有明显改善(χ2/df=1.398,RMSEA=0.035,CFI=0.979,TLI=0.974,SRMR=0.034;△RMSEA、△CFI、△TLI均小于0.02)。由此,可确定不存在严重的共同方法偏差。

3.2 信效度检验

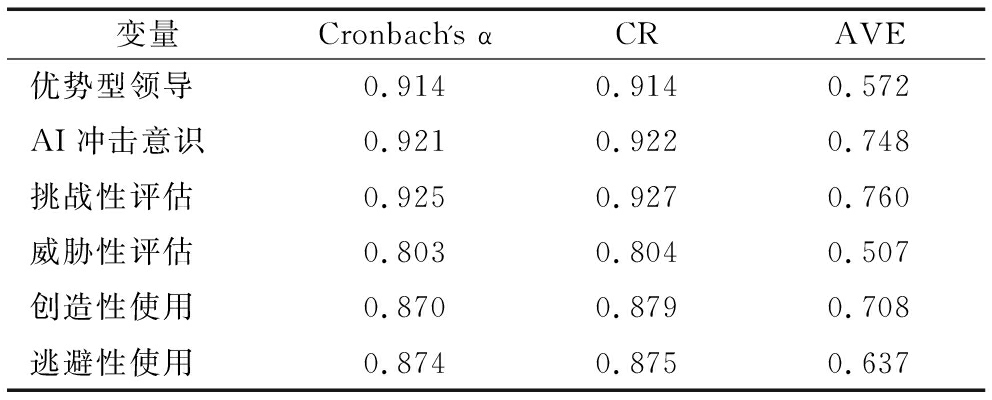

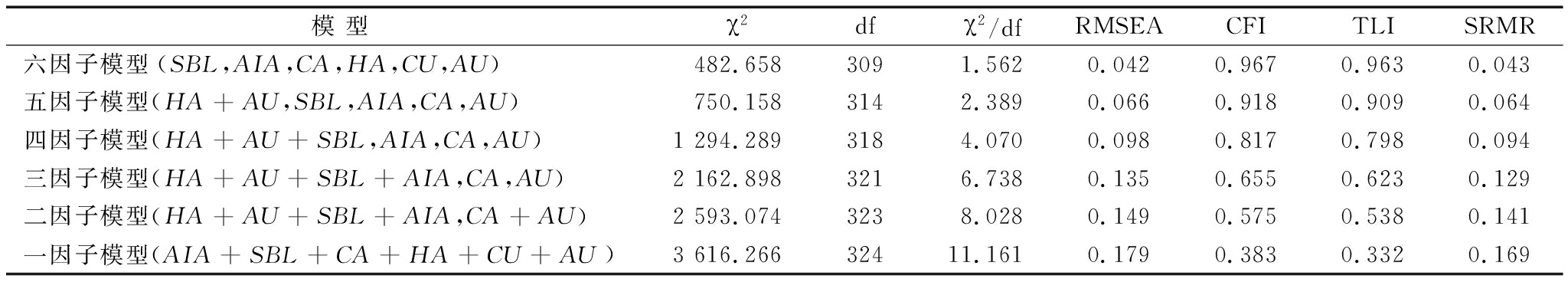

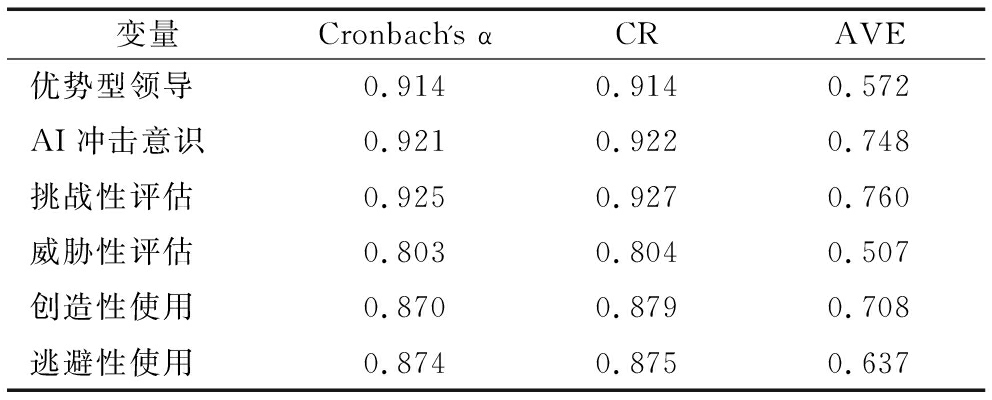

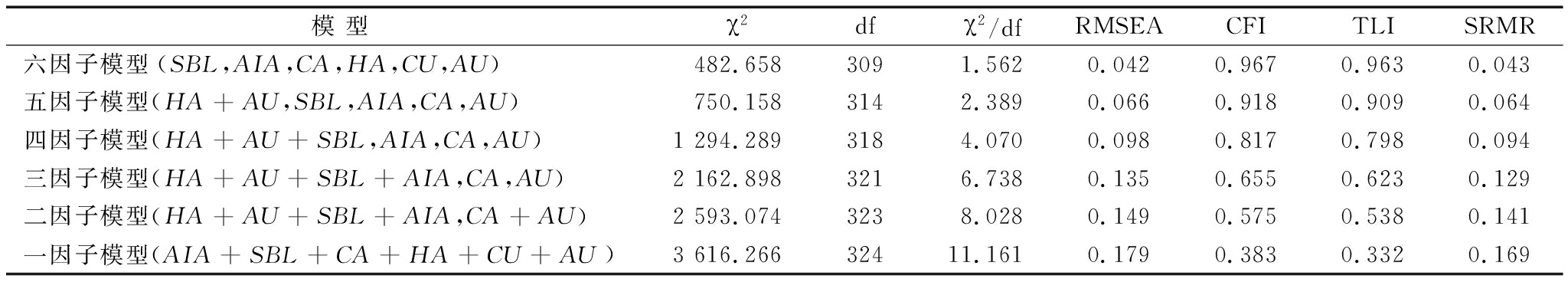

分别对优势型领导、AI冲击意识、挑战性评估、威胁性评估、创造性使用、逃避性使用进行信度检验,结果如表1所示。由表1可知,各变量的Cronbach's α值均大于0.8,组合信度(CR)均大于0.8,表明本研究测量变量具有良好信度。同时,研究还通过Mplus8.3对各变量进行验证性因子分析,以检验各变量区分效度,结果如表2所示。由表2可知,六因子模型的拟合度最优(χ2/df=1.562,RMSEA=0.042,CFI=0.967,TLI=0.963,SRMR=0.043),表明各变量区分效度较好。同时,还根据验证性因子分析得到的各变量因子载荷计算平均方差提取量(AVE),以检验收敛效度。结果如表1所示,各变量的AVE值均大于0.5,变量具有良好的收敛效度。

表1 信效度检验结果

Table 1 Result of reliability and validity analyses

变量Cronbach's αCRAVE优势型领导0.9140.914 0.572 AI冲击意识0.9210.922 0.748 挑战性评估0.9250.927 0.760 威胁性评估0.8030.804 0.507 创造性使用0.8700.879 0.708 逃避性使用0.8740.875 0.637

表2 验证性因子分析结果

Table 2 Result of confirmatory factor analysis

模 型χ2dfχ2/dfRMSEACFITLISRMR六因子模型(SBL,AIA,CA,HA,CU,AU)482.6583091.562 0.0420.9670.9630.043五因子模型(HA + AU,SBL,AIA,CA,AU)750.1583142.389 0.0660.9180.9090.064四因子模型(HA + AU + SBL,AIA,CA,AU)1 294.2893184.070 0.0980.8170.7980.094三因子模型(HA + AU + SBL + AIA,CA,AU)2 162.8983216.738 0.1350.6550.6230.129二因子模型(HA + AU + SBL + AIA,CA + AU)2 593.0743238.028 0.1490.5750.5380.141一因子模型(AIA + SBL + CA + HA + CU + AU)3 616.26632411.161 0.1790.3830.3320.169

注:SBL=优势型领导;AIA=AI冲击意识;CA=挑战性评估;HA=威胁性评估;CU=创造性使用;AU=逃避性使用,下同。因篇幅限制,各因子模型只显示拟合度最好的模型

3.3 假设检验

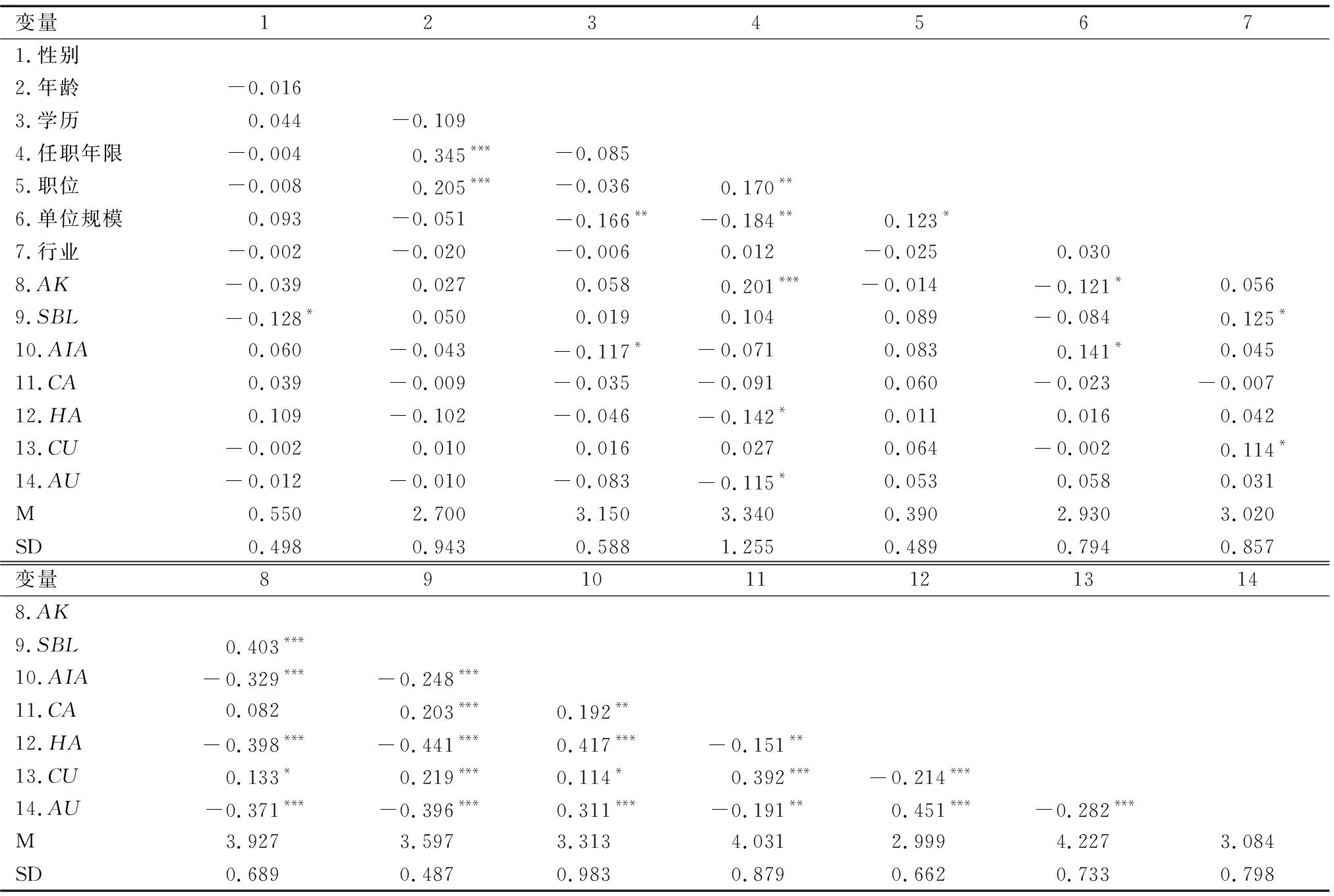

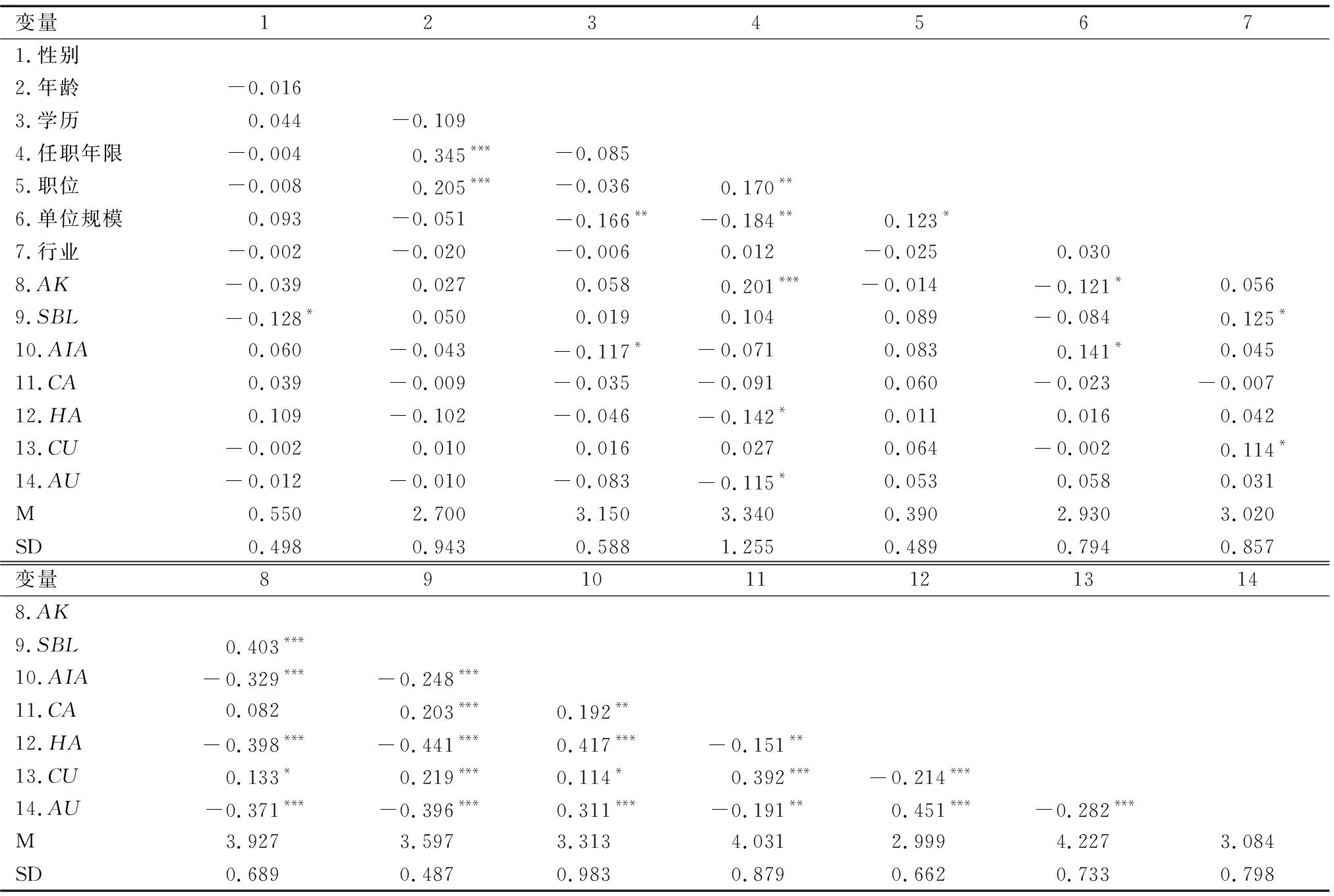

研究中各变量均值、标准差以及相关系数如表3所示。研究通过SPSS24.0采用层级回归方法对研究假设进行检验,结果如表4所示。

表3 描述性统计与相关性分析结果

Table 3 Results of descriptive statistics and correlation analysis

变量12345671.性别2.年龄-0.0163.学历0.044-0.1094.任职年限-0.0040.345***-0.0855.职位-0.0080.205***-0.0360.170**6.单位规模0.093-0.051-0.166**-0.184**0.123*7.行业-0.002-0.020-0.0060.012-0.0250.0308.AK-0.0390.0270.0580.201***-0.014-0.121*0.0569.SBL-0.128*0.0500.0190.1040.089-0.0840.125*10.AIA0.060-0.043-0.117*-0.0710.0830.141*0.04511.CA0.039-0.009-0.035-0.0910.060-0.023-0.00712.HA0.109-0.102-0.046-0.142*0.0110.0160.04213.CU-0.0020.0100.0160.0270.064-0.0020.114*14.AU-0.012-0.010-0.083-0.115*0.0530.0580.031M0.5502.7003.1503.3400.3902.9303.020SD0.4980.9430.5881.2550.4890.7940.857变量8910111213148.AK9.SBL0.403***10.AIA-0.329***-0.248***11.CA0.0820.203***0.192**12.HA-0.398***-0.441***0.417***-0.151**13.CU0.133*0.219***0.114*0.392***-0.214***14.AU-0.371***-0.396***0.311***-0.191**0.451***-0.282***M3.9273.5973.3134.0312.9994.2273.084SD0.6890.4870.9830.8790.6620.7330.798

注:N=317。AK=AI知识。性别:男=0,女=1;职位:非管理层=0,管理层=1。*、**、***分别表示p <0.05、p<0.01、p<0.001,下同

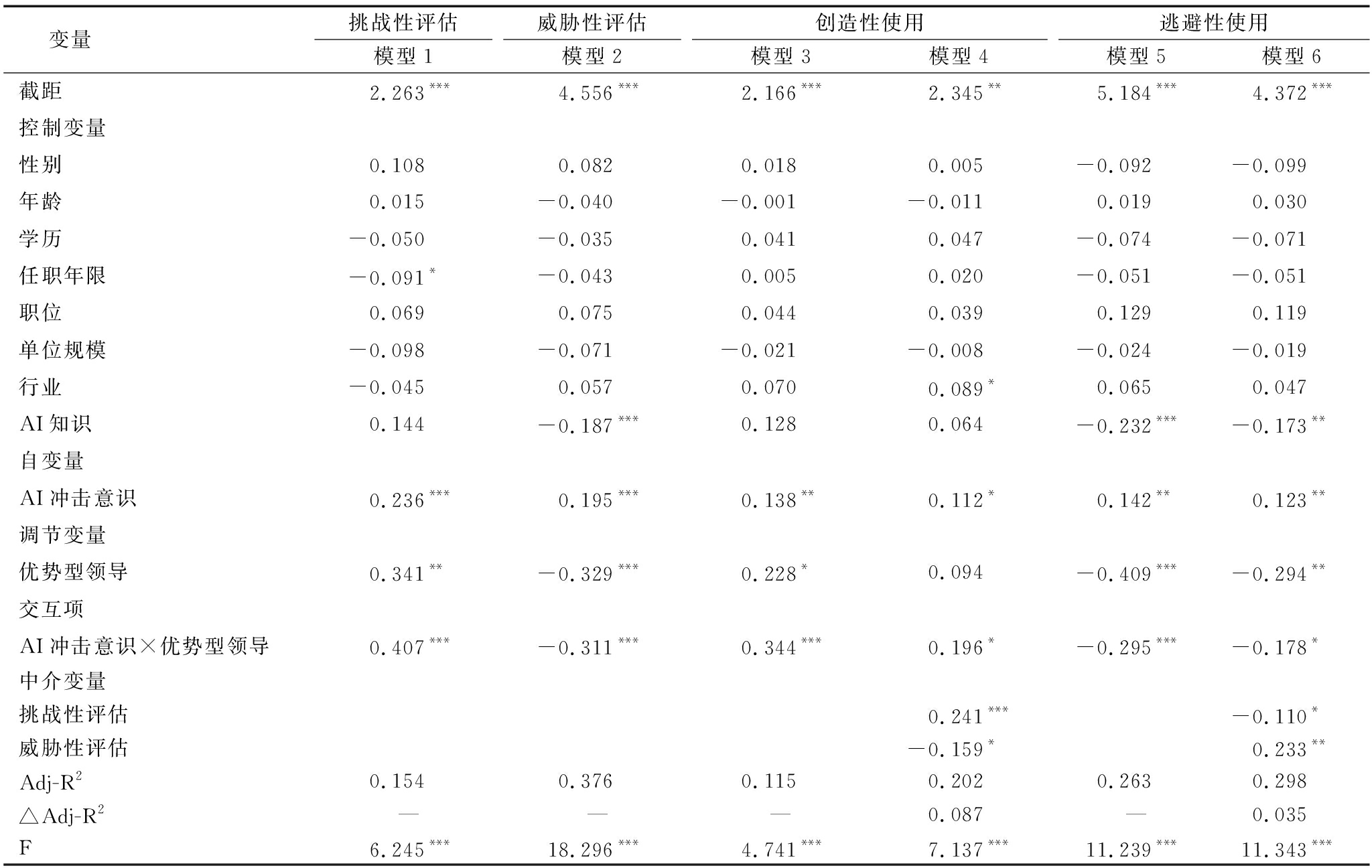

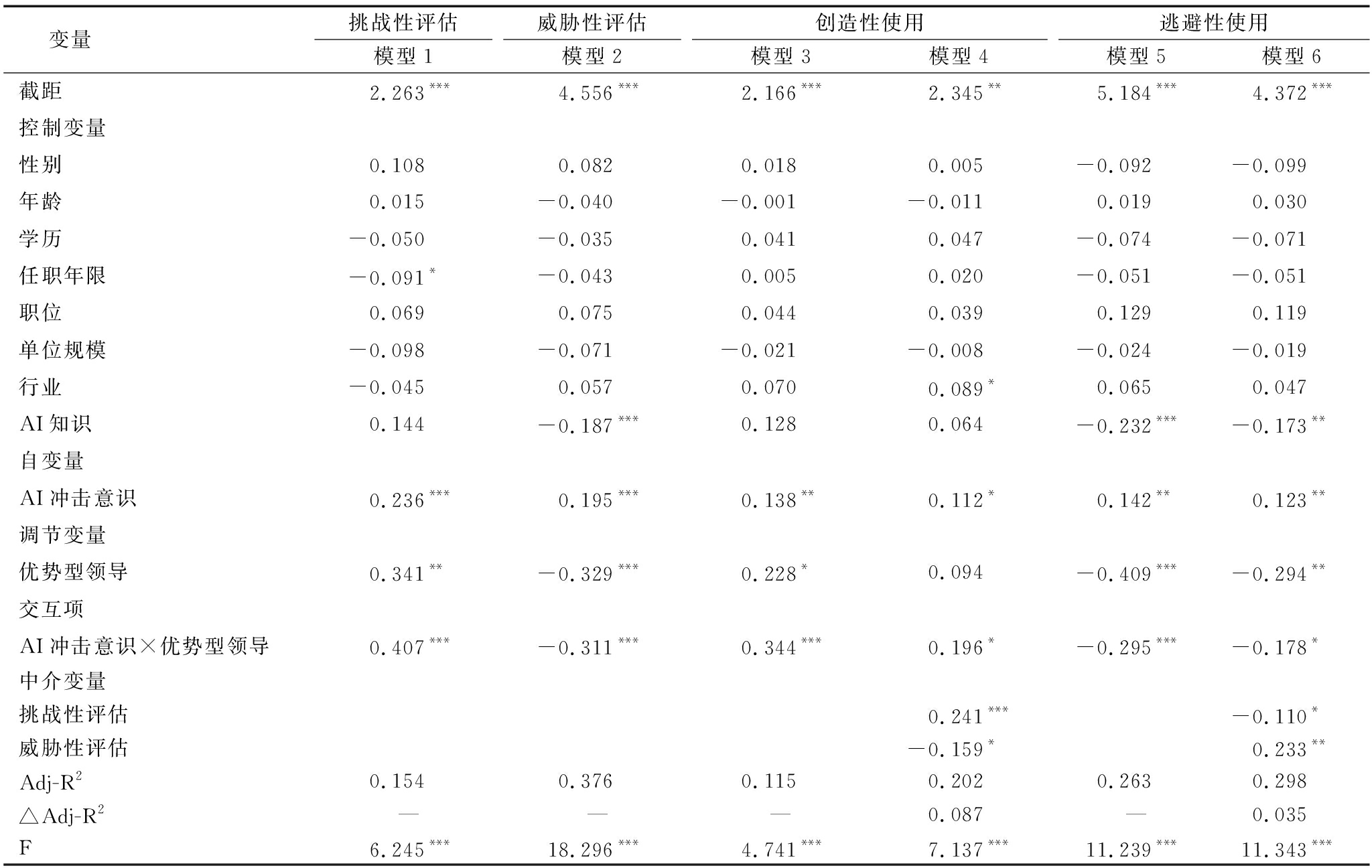

表4 回归分析结果

Table 4 Regression analysis results

变量挑战性评估模型1威胁性评估模型2创造性使用模型3模型4逃避性使用模型5模型6截距2.263***4.556***2.166***2.345**5.184***4.372***控制变量性别0.1080.0820.0180.005-0.092-0.099年龄0.015-0.040-0.001-0.0110.0190.030学历-0.050-0.0350.0410.047-0.074-0.071任职年限-0.091*-0.0430.0050.020-0.051-0.051职位0.0690.0750.0440.0390.1290.119单位规模-0.098-0.071-0.021-0.008-0.024-0.019 行业-0.0450.0570.0700.089*0.0650.047AI知识0.144-0.187***0.1280.064-0.232***-0.173**自变量AI冲击意识0.236***0.195***0.138**0.112*0.142**0.123**调节变量优势型领导0.341**-0.329***0.228*0.094-0.409***-0.294**交互项AI冲击意识×优势型领导0.407***-0.311***0.344***0.196*-0.295***-0.178*中介变量挑战性评估0.241***-0.110*威胁性评估-0.159*0.233**Adj-R20.1540.3760.1150.2020.2630.298△Adj-R2———0.087—0.035F6.245***18.296***4.741***7.137***11.239***11.343***

注:因篇幅限制,只展示与研究假设最相关的回归结果

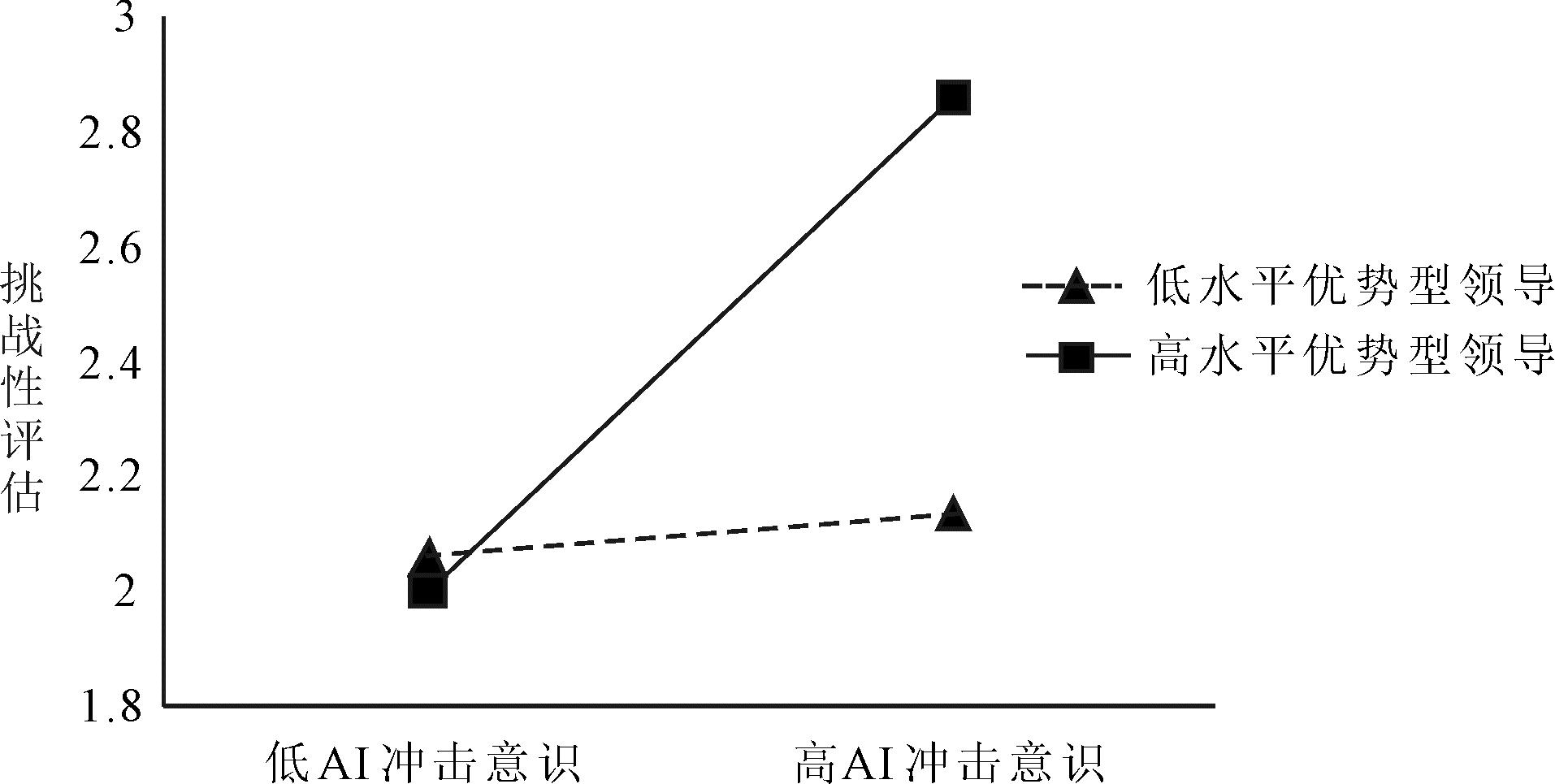

假设H1认为,在优势型领导影响下,AI冲击意识会激发员工的挑战性评估。研究采用层级回归方法,在对控制变量进行控制的基础上,以挑战性评估为结果变量,将AI冲击意识、优势型领导及二者的交互项作为自变量纳入回归模型,以检验假设H1。由表4中模型1可知,AI冲击意识与优势型领导交互项显著促进员工的挑战性评估(β=0.407,p <0.001)。进一步地,分别将优势型领导高值(均值+标准差)和低值(均值-标准差)代入回归方程进行简单斜率分析,并绘制调节效应图(见图2),以判断调节作用方向。分析结果显示,当优势型领导水平较高时,AI冲击意识显著正向影响员工的挑战性评估(β=0.434,p <0.001);当优势型领导水平较低时,AI冲击意识对挑战性评估的影响不显著(β=0.038,p=0.586)。结果表明,在高水平的优势型领导影响下,AI冲击意识对员工的挑战性评估具有显著促进作用,故假设H1得到支持。同时,根据表4中模型4可知,员工针对AI冲击意识的挑战性评估对其创造性使用AI有显著正向影响(β=0.241,p <0.001),即针对AI冲击意识的挑战性评估会促进员工的AI创造性使用,故假设H3得到支持。

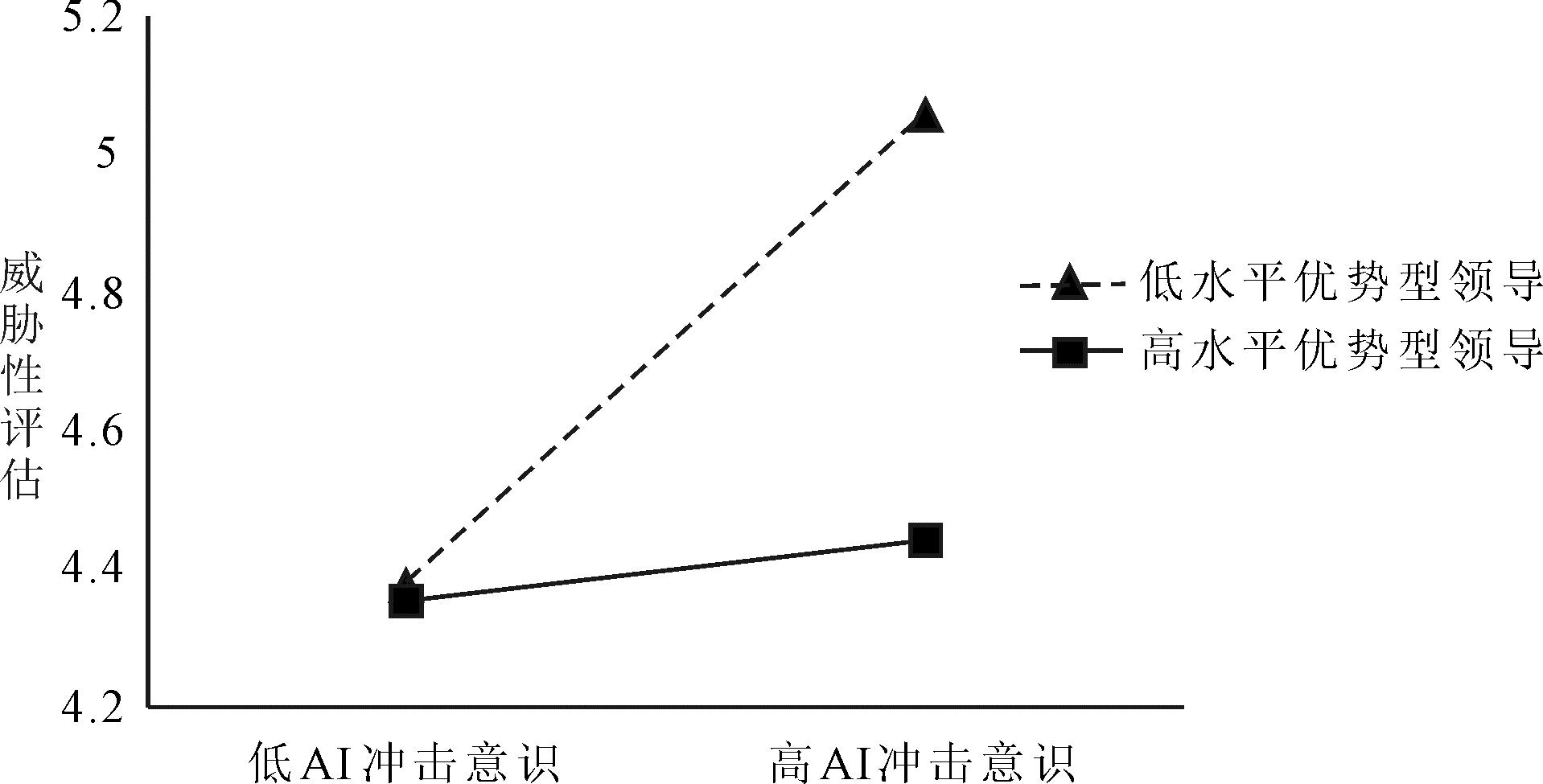

假设H2认为,在缺乏优势型领导的情况下,AI冲击意识会引发员工的威胁性评估。研究在对控制变量进行控制的基础上,以威胁性评估为结果变量,将AI增强意识、优势型领导及二者的交互项作为自变量纳入回归模型进行分析,以检验假设H2。由表4中模型2可知,AI冲击意识与优势型领导交互项显著负向影响员工的威胁性评估(β=-0.311,p <0.001)。进一步的,根据简单斜率分析与调节效应图(见图3),当优势型领导水平高时,AI冲击意识对威胁性评估的影响不显著(β=0.044,p=0.307);当优势型领导水平低时,AI冲击意识显著正向影响员工的威胁性评估(β=0.346,p <0.001)。结果表明,优势型领导水平越低,AI冲击意识对员工形成威胁评估的影响越显著,假设H2得到支持。同时,根据表4中模型6可知,员工对AI冲击意识的威胁性评估对其逃避性使用AI有显著正向影响(β=0.233,p <0.01),即员工对AI冲击意识的威胁性评估会促进其对AI的逃避性使用,即假设H5得到支持。

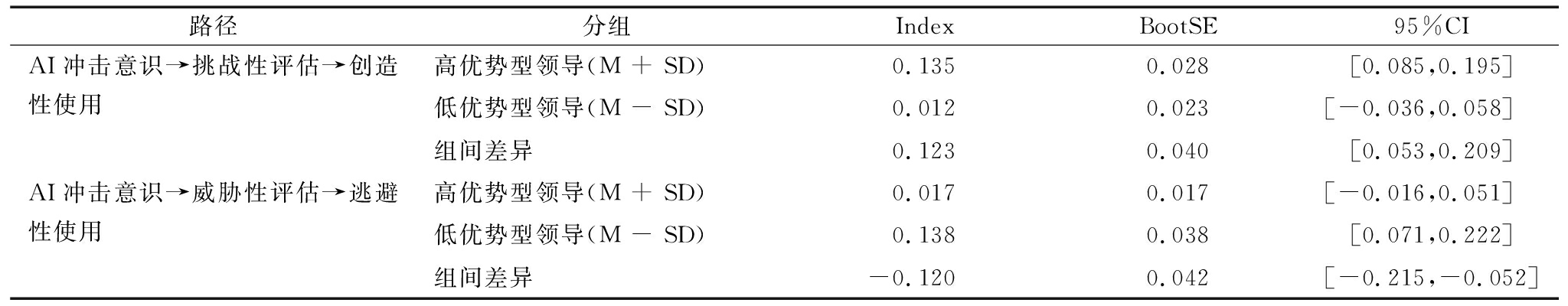

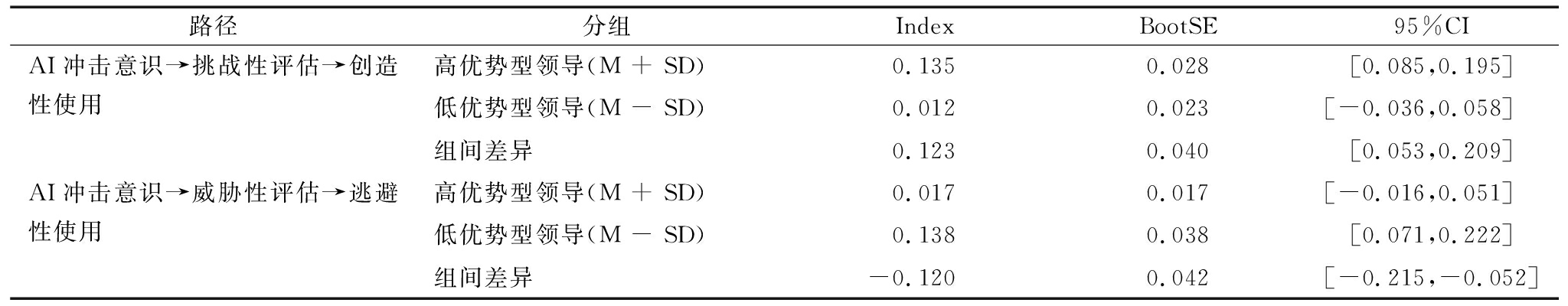

进一步通过SPSS24.0的PROCESS程序检验被调节的中介效应,即挑战性评估和威胁性评估的中介效应是否会被优势型领导调节,以验证假设H4与H6,结果如表5所示。假设H4提出,在优势型领导影响下,AI冲击意识会通过挑战性评估激发员工对AI的创造性使用。同时,优势型领导水平越高,这种间接效应越显著。由表5可知,在优势型领导水平较高时,AI冲击意识通过挑战性评估影响员工创造性使用AI的间接效应值为0.135,95%的置信区间[0.085,0.195]不包含0,表明间接效应显著;在优势型领导水平低时,其效应值为0.012,95%的置信区间[-0.036,0.058]包含0,表明间接效应不显著。由此可见,二者间的间接效应差值显著,其95%的置信区间[0.053,0.209]不包含0,表明优势型领导水平越高,AI冲击意识通过激发挑战性评估,促进员工创造性使用AI的效应越显著,即假设H4得到支持。

表5 有调节的中介效应检验结果

Table 5 Test results of the moderated mediation effect

路径分组IndexBootSE95%CIAI冲击意识→挑战性评估→创造性使用高优势型领导(M + SD)0.1350.028[0.085,0.195]低优势型领导(M - SD)0.0120.023[-0.036,0.058]组间差异0.1230.040[0.053,0.209]AI冲击意识→威胁性评估→逃避性使用高优势型领导(M + SD)0.0170.017[-0.016,0.051]低优势型领导(M - SD)0.1380.038[0.071,0.222]组间差异-0.1200.042[-0.215,-0.052]

注:N=317,重复抽样5 000次

假设H6提出,在缺乏优势型领导的情况下,AI冲击意识会通过威胁性评估引发员工对AI的逃避性使用。同时,优势型领导水平越低,这种间接效应越显著。由表5可知,当优势型领导水平较高时,AI冲击意识通过威胁性评估影响员工逃避性使用AI的间接效应值为0.017,95%的置信区间[-0.016,0.051]包含0,表明间接效应不显著;当优势型领导水平较低时,AI冲击意识通过威胁性评估影响员工逃避性使用AI的间接效应值为0.138,95%的置信区间[0.071,0.222]不包含0,表明间接效应显著。由此可见二者间的间接效应差值显著,其95%的置信区间[-0.215,-0.052]不包含0,表明优势型领导水平越低,AI冲击意识通过诱发威胁性评估,促使员工逃避性使用AI的效应越显著,即假设H6得到支持。

3.4 补充分析

为了进一步排除存在其他潜在解释,本文对控制变量在主效应中的影响进行检验。根据Spector &Brannick[29]的建议,在剔除全部控制变量后再次检验研究假设。结果显示,其与包含控制变量时的结果无显著差异,由此判断个体特征差异未对本研究的核心效应产生显著影响,因而研究结果具有稳健性。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

(1)AI冲击意识会激发员工创造性使用与逃避性使用两种截然不同的AI使用行为。当产生AI冲击意识时,员工一方面会选择主动、创造性地使用AI来支持工作,以寻求职业发展;另一方面也可能避免在任务中使用AI,来缓解因感知AI威胁而产生的负面情绪影响。

(2)挑战性评估与威胁性评估揭示了AI冲击意识对员工创造性使用或逃避性使用行为的影响机制。AI冲击意识可以被视为一种压力源,员工会对其进行认知评估,并依据评估结果决定采取何种AI使用行为以作为压力应对策略。其中,挑战性评估会激发员工通过主动、创造性使用AI来积极应对AI威胁;威胁性评估则会促使员工有意识地逃避使用AI。

(3)优势型领导在AI冲击意识对员工认知评估与AI使用行为关系的影响中有重要调节作用。在优势型领导影响下,员工会对AI冲击意识产生挑战性评估,从而主动、创造性使用AI;在缺乏优势型领导情况下,员工会产生威胁性评估,从而采取逃避性使用。这表明,员工面对AI技术冲击的反应深受组织情境影响,其中,领导干预和支持是塑造员工应对行为的重要因素。

4.2 理论贡献

(1)研究揭示了员工在AI冲击意识下的两种AI使用行为。已有研究针对AI冲击意识如何影响AI使用的讨论多聚焦员工的AI使用意愿,对其是否以及如何影响AI使用行为缺乏深入分析。本研究立足于员工在AI使用过程中的自主性与能动性,发现员工在感知AI冲击时会主动调整AI使用行为,分别通过创造性使用和逃避性使用两种不同策略以应对AI带来的变化与不确定性。这将AI冲击意识与AI使用关系的研究视角从使用意愿拓展至使用行为,为理解AI冲击意识影响员工的AI使用提供新视角。此外,既有研究普遍将AI冲击意识视为员工使用AI的阻碍,而以往研究中不少学者均指出AI冲击意识同样具有激励作用。因此,仅以单一的消极视角考察AI冲击意识与AI使用关系有失偏颇。本研究揭示了AI冲击意识对创造性使用AI的促进作用,丰富并拓展了有关AI冲击意识如何影响AI使用的理论研究,弥补了以往研究视角单一、偏重消极性的不足。

(2)研究揭示了员工在AI冲击意识下的双重行为机制。与以往研究多从单一的积极或消极视角探讨员工在AI冲击意识下的行为表现不同,本文基于辩证视角整合了以往研究观点,将员工的积极反应与消极反应纳入同一框架,提出了员工针对AI冲击意识的双重行为机制。研究发现,面对AI冲击意识,员工既可能作出积极应对,也可能作出消极应对,而究竟采取何种应对方式取决于员工对AI冲击意识的认知评估(挑战性/威胁性)。作出挑战性评估的员工会倾向于直面AI威胁,采取积极主动的应对举措;而产生威胁性评估的员工,则可能选择逃避的应对方式。上述研究揭示了AI冲击意识如何以及为何引发员工差异化行为的内在认知机理,为理解AI冲击意识的作用效果提供了更全面的理论解释。

(3)研究揭示了优势型领导在AI冲击意识差异化影响效应中的边界作用。虽然已有研究证实了AI冲击意识既存在消极效应,也存在积极效应,但关于AI冲击意识在何种情况下产生积极/消极作用并未作充分讨论。目前有限的研究主要从个体因素出发,探讨员工未来导向、数字自我效能感、特质竞争性等因素在AI冲击意识影响效应中的边界作用[12-13]。然而,Yin等[8]指出,AI冲击意识的作用效果并非完全由员工自身决定,还取决于领导在AI技术变革中采取的管理策略。由此,从领导角度挖掘AI冲击意识差异化影响的边界条件十分必要。本研究响应Yin等(2024)的号召,提出优势型领导是决定AI冲击意识作用效果的一个重要条件因素。这不仅弥补了过往研究对领导者视角下AI冲击意识差异化影响效应边界认识的不足,同时,也为调和现有研究关于AI冲击意识不同影响效应的争议提供了线索。

4.3 管理启示

(1)管理者应辩证地看待AI冲击意识,主动识别并调整其影响。在AI变革过程中,管理者不仅要警惕AI冲击意识可能引发的AI焦虑和抵触,而且应关注其在激发员工自我提升与主动适应方面的潜力。为此,管理者应重视员工AI认知和心理状态变化,通过非正式沟通、匿名问卷等方式,定期了解员工在AI应用过程中的态度与感受,以识别AI冲击意识。对于普遍存在高水平AI冲击意识的组织,组织管理者应更多地关注员工相较于AI的优势特性,例如与客户的沟通能力、创造性思维、理解客户需求并为其提供个性化服务等能力。在识别员工优势潜能的基础上,管理者还需为员工提供针对性培训和赋能支持以强化员工优势,并通过工作重构促进员工基于优势的价值实现。这不仅有助于提升员工对AI威胁的应对能力,而且能增强其对自身价值与不可或缺性的感知,进而引导员工积极看待AI变革,主动适应AI技术环境,真正发挥AI冲击意识的驱动作用。

(2)组织和管理者需充分认识员工在AI使用中的自主性与能动性,重视员工的AI认知与使用管理。首先,管理者应主动向员工构建积极的AI叙事,公开强调AI对员工工作的助力作用,主动描绘AI引入后员工预期的发展方向与成长机会。同时,为积极学习并探索AI应用的员工提供奖励与公开表彰,例如设立针对AI创新应用的奖金、绩效加分等奖励,在内部会议或企业文化平台上对实现AI创新应用的员工进行公开表彰,并推荐在AI与业务融合方面实现重大突破的员工作为项目负责人,促进其提出的AI新应用方法在企业内部真正“落地”。这有助于强化员工对AI变革带来机遇、成长和收获的关注,最终激发他们自发地接纳并创造性使用AI。其次,在加速AI部署的同时,组织应重视员工个人发展的制度保障。组织可以通过为员工提供更多个性化能力拓展机会以及清晰的职业发展路径,避免员工将组织的AI部署视为对自身价值的否定或边缘化行为信号,对组织和AI产生负面认知与情绪,甚至抵制AI。

(3)在组织推动AI变革的过程中,管理者应重视对员工个人优势的挖掘与利用,助力员工克服AI威胁感知。管理者可通过日常观察和绩效反馈,主动识别员工的核心优势,并对员工展开针对性沟通,引导其建立对自身优势的清晰认知。在此基础上,管理者还应结合员工优势进行任务分工和团队配置,保证员工能在AI应用场景中不断拓展和发挥自身优势。能够充分发挥优势并因此得到成长的员工往往会从更积极的视角看待AI带来的变化。同时,管理者还应在团队会议或绩效评估中适当强化对员工优势的认可,避免过度聚焦员工相较于AI的劣势。这有助于强化员工自信心,防止他们因AI产生自我怀疑,以及将AI视为威胁。

4.4 研究局限与展望

(1)本研究变量均通过自我报告方式测量,可能存在社会期望偏差与同源方法偏差,未来研究可以采用领导-员工配对的多来源数据获取方式。此外,本研究虽然采用了两时点的问卷调查方法,但其在揭示变量间因果关系方面仍有一定局限。为了建立更加准确的因果关系,增强研究结果的说服力,未来研究可以在多时点调查研究中控制因变量在前一时点的初始值,或者采用现场实验的研究方法。

(2)本研究主要关注了AI冲击意识与员工AI使用行为之间的认知机制,还需要关注其中潜在的情绪机制。鉴于以往研究指出,AI冲击意识也会带来员工紧张、焦虑等负面情绪,从而影响员工工作表现[16],未来研究可以基于情绪、认知的双重视角探究AI冲击意识对员工AI使用行为的影响机制。此外,本文仅探究了优势型领导这一单一领导因素在AI冲击意识的影响中的调节作用,未来研究可进一步探讨其他领导或组织因素的调节作用。

(3)本研究仅探究了AI冲击意识对员工AI使用行为的影响,而已有研究认为员工与AI之间也会产生类似于人与人之间的关系与互动[30],这对良好人机共生关系的建立同样至关重要。未来研究可对此展开讨论。

参考文献:

[1] MAKARIUS E E, MUKHERJEE D, FOX J D, et al. Rising with the machines: a sociotechnical framework for bringing artificial intelligence into the organization[J].Journal of Business Research, 2020, 120: 262-273.

[2] 张恒, 高中华, 徐燕. AI技术替代感对工作场所人与AI合作意愿的影响机制[J].软科学, 2024, 38(3): 107-114.

[3] BROUGHAM D, HAAR J. Smart technology, artificial intelligence, robotics, and algorithms (STARA): employees' perceptions of our future workplace[J].Journal of Management &Organization, 2018, 24(2): 239-257.

[4] LIU S, CHENG P. The double-edged sword effect of artificial intelligence awareness among hotel employees[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2025, 37(3): 997-1015.

[5] YIN M, JIANG S, NIU X. Can AI really help? the double-edged sword effect of AI assistant on employees' innovation behavior[J].Computers in Human Behavior, 2024, 150: 107987.

[6] WANG X, LIN X, SHAO B. How does artificial intelligence create business agility? evidence from chatbots[J].International Journal of Information Management, 2022, 66: 102535.

[7] GKINKO L, ELBANNA A. The appropriation of conversational AI in the workplace: a taxonomy of AI chatbot users[J].International Journal of Information Management, 2023, 69: 102568.

[8] YIN Z, KONG H, BARUCH Y, et al. Interactive effects of AI awareness and change-oriented leadership on employee-AI collaboration: the role of approach and avoidance motivation[J].Tourism Management, 2024, 105: 104966.

[9] DING L. Employees' challenge-hindrance appraisals toward STARA awareness and competitive productivity: a micro-level case[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2021, 33(9): 2950-2969.

[10] LAZARUS R S, FOLKMAN S. Transactional theory and research on emotions and coping[J].European Journal of Personality, 1987, 1(3): 141-169.

[11] YU L, CHEN Y, GONG M. The duality of ICT-mediated overload:its nature and consequences[J].Information &Management, 2023, 60(8): 103864.

[12] 朱永跃, 张明凤. 技术冲击意识对制造业员工主动技能发展的双刃剑效应——基于SEM与fsQCA的研究[J].科技进步与对策, 2024, 23(41): 149-160.

[13] LIANG X, GUO G, SHU L, et al. Investigating the double-edged sword effect of AI awareness on employee's service innovative behavior[J].Tourism Management, 2022, 92: 104564.

[14] GOETZ T M, BOEHM S A. Am I outdated? the role of strengths use support and friendship opportunities for coping with technological insecurity[J].Computers in Human Behavior, 2020, 107: 106265.

[15] 汪海霞, 王娜娜. 员工优势使用如何影响创新行为——组织自尊与积极情绪的链式中介作用[J].科技进步与对策, 2021, 38(17): 125-133.

[16] 孟祥婧, 徐鹏. 人工智能警觉对员工工作倦怠的影响研究——基于科技公司的调查数据[J].经济与管理研究, 2024, 45(10): 99-110.

[17] 彭息强, 田喜洲. 优势领导对员工知识共享行为的“双刃剑”效应——基于个体—人际二元情感机制[J].经济管理, 2025, 47(6): 187-208.

[18] WANG J, VAN WOERKOM M, BREEVAART K, et al. Strengths-based leadership and employee work engagement: a multi-source study[J].Journal of Vocational Behavior, 2023, 142: 103859.

[19] VAN WOERKOM M, OERLEMANS W, BAKKER A B. Strengths use and work engagement: a weekly diary study[J].European Journal of Work and Organizational Psychology, 2016, 25(3): 384-397.

[20] MATSUO M. The role of supervisor support for strengths use in promoting perceived employability and career satisfaction[J].Personnel Review, 2022, 51(5): 1587-1603.

[21] BAKKER A B, VAN WOERKOM M. Strengths use in organizations: a positive approach of occupational health[J].Canadian Psychology / Psychologie Canadienne, 2018, 59(1): 38-46.

[22] LI X, HSIEH J J P A, RAI A. Motivational differences across post-acceptance information system usage behaviors: an investigation in the business intelligence systems context[J].Information Systems Research, 2013, 24(3): 659-682.

[23] YU H, SHUM C, ALCORN M, et al. Robots can't take my job: antecedents and outcomes of Gen Z employees' service robot risk awareness[J].International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2022, 34(8): 2971-2988.

[24] LU X, KLUEMPER D, TU Y. When does hindrance appraisal strengthen the effect of challenge appraisal? the role of goal orientation[J].Journal of Organizational Behavior, 2023, 44(9): 1464-1485.

[25] BALA H, VENKATESH V. Adaptation to information technology: a holistic nomological network from implementation to job outcomes[J].Management Science, 2016, 62(1): 156-179.

[26] ZHAO J, HU E, HAN M, et al. That honey, my arsenic: the influence of advanced technologies on service employees' organizational deviance[J].Journal of Retailing and Consumer Services, 2023, 75: 103490.

[27] CHIU Y T, ZHU Y Q, CORBETT J. In the hearts and minds of employees: a model of pre-adoptive appraisal toward artificial intelligence in organizations[J].International Journal of Information Management, 2021, 60: 102379.

[28] PODSAKOFF P M, MACKENZIE S B, LEE J Y, et al. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies[J].Journal of Applied Psychology, 2003, 88(5): 879-903.

[29] SPECTOR P E, BRANNICK M T. Methodological urban legends: the misuse of statistical control variables[J].Organizational Research Methods, 2011, 14(2): 287-305.

[30] LI W, QIN X, YAM K C, et al. Embracing artificial intelligence (AI) with job crafting: exploring trickle-down effect and employees' outcomes[J].Tourism Management, 2024, 104: 104935.

(责任编辑:胡俊健)