0 引言

组织变革与创新是制造企业实现数智化转型的关键举措,需要员工探索更高效的解决方案。由于常规行为成效有限,转型过程中员工往往更倾向于通过隐蔽、难以被监督的越轨行为实现目标[1]。Augsdorfer[2]指出,制造企业时常发生员工行为偏离常规的现象。越轨行为作为个体违背既定组织规范、期望的角色外表现[3],是一种基于特定目的或动机的自发性风险行为,可能对组织或其他成员利益带来增益或损害,可归纳为建设性/破坏性越轨行为[4-5]。数智化转型作为触发组织变革的催化剂,不仅重塑业务流程,而且引致员工工作发生根本性变化[6],进而影响员工越轨行为。企业需对其进行正确引导,形成更多建设性越轨,避免破坏性越轨,进而形塑企业数智竞争优势。

学术界广泛关注员工越轨行为的前因,现有研究主要关注个体层面因素(个体特征、领导风格)对员工建设性越轨的影响[7-9],或是组织氛围、工作压力、工作设计等工作环境因素[10-12]对越轨行为的影响,鲜少关注组织变革因素,尤其是数智化转型对员工越轨行为的影响。为此,本研究试图回答两个重要问题:①数智化转型引致的企业商业模式更新和竞争逻辑嬗变、触发工作岗位重构和工作方式革新,这些变化如何作用于员工越轨行为?②数智化转型具有双重性,一方面为组织带来海量异质性资源,另一方面导致组织决策权集中化,转型的双重特性是否对建设性越轨和破坏性越轨产生差异化影响?

本文将以行为决策理论和威胁刚性理论为框架,揭示数智化转型对员工建设性/破坏性越轨行为的影响机理。一方面,根据行为决策理论[13],员工会将数智化转型前后的收益差距视为损失。为弥补损失、提升组织绩效,在风险偏好驱动下其会实施角色外行为,而数智化转型恰好能带来海量异质性资源,此时员工极大地倾向于实施建设性越轨。另一方面,基于威胁刚性理论[14],员工会将转型前后的收益差距界定为一种落差,为保护既得利益,数智化转型过程中员工会趋于保守态度,进而采取谨慎策略。

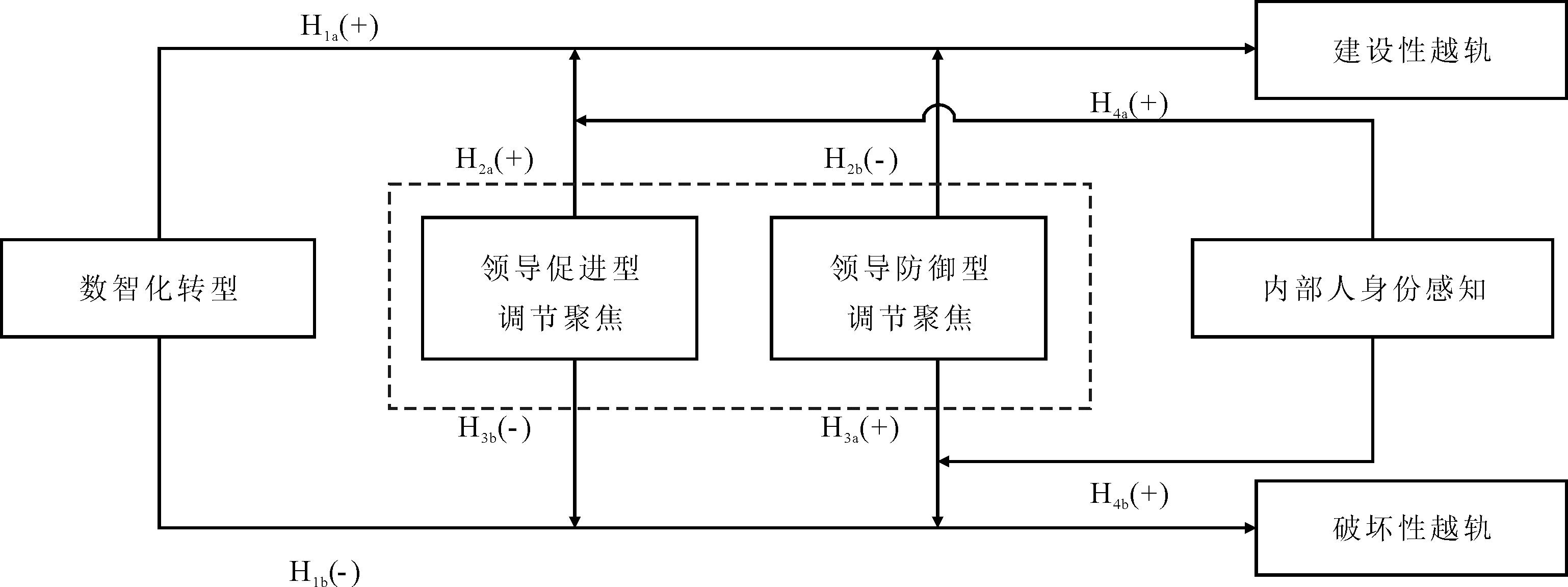

领导者在塑造员工态度和行为方面具有重要影响(李磊等,2016)。调节聚焦理论基于二元框架(促进/防御导向),为解释不同领导调节焦点下员工行为选择的差异化提供了分析框架[15]。为此,本研究引入领导促进型调节聚焦和防御型调节聚焦变量进行分析。在集体主义文化的影响下,员工的组织归属感与其努力程度紧密相关,内部人身份感知映射出员工与组织间的情感联结,进而形塑其风险承担倾向、工作态度与行为范式[16]。鉴于此,本文选取领导促进型调节聚焦和领导防御型调节聚焦作为团队层面变量、内部人身份感知作为个体层面变量,探讨团队与个体层面因素交互对员工建设性/破坏性越轨的影响。

综上,为了深度剖析制造企业数智化转型对两类员工越轨行为的影响机理,本研究基于行为决策理论、威胁刚性理论以及调节聚焦理论,探讨数智化转型对两类越轨行为的影响机制,并考察数智化转型、领导促进型/防御型调节聚焦和内部人身份感知三者交互对两类越轨行为的作用效应,以期丰富数智化转型和越轨行为研究,为企业人力资源管理和数智化转型实践提供有益思路。

1 理论基础与研究假设

1.1 越轨行为内涵与类型

越轨行为是一种超越组织既定规范的角色外表现,其概念最初由斯坦利·卡普兰提出,后被学者们不断补充和完善。Warren[17]指出,越轨行为研究存在两种流派。以Bennett &Robinson[4]为代表的消极派认为,员工违反组织规范的行为可能对企业及其成员利益造成损害(如偷盗、工作不努力等)。而积极一方则关注越轨行为的积极面(如建言行为、创新行为等),探索其为企业及其成员带来的正面结果。如Van Dyne &Lepine[5]研究证实,员工越轨行为对企业绩效存在促进作用。越轨行为的正面表现也受到学界关注[17-19]。已有研究表明,一些基于责任心、利他性等动机的越轨行为,不仅能够提高员工工作效率,而且为同事提供支持,推动组织工作创新[20-21],Galperin[22]将其界定为建设性越轨。两种派别观点的本质都是员工自愿违反组织规范而采取风险性非正式行为,但两种越轨行为的目的导向和影响结果不同。前者聚焦于越轨行为背后的个人利益追求,会给组织或其成员利益造成不利影响;而后者则强调通过越轨行为提高组织或其成员利益,关注正面效应。

参考Bennett&Robinson[4]以及Warren[17]的研究,本文将破坏性越轨定义为个人在追求自身利益最大化过程中,主动选择违反组织规定并给组织或其成员造成损害的行为。该概念具备3个核心特征:首先,有强烈的个人意图和利益追求;其次,其是个体自发、主动选择违反既定规则的行为;最后,其结果往往对组织或其他成员产生不利影响,可能面临因组织惩罚而衍生的关系风险和失业风险等,因而该行为存在较大风险。借鉴Galperin[22]、Warren[17]的研究,本文将建设性越轨界定为个体以提升组织或其他成员收益为目的,主动偏离组织规定的行为。该界定涵盖3个核心内容:首先,旨在增进组织或其成员利益,即具有目标合法性;其次,其是一种非程序化、自下而上的主动行为;最后,尽管该行为偏离组织规范,但与更高层次的社会道德规范保持高度契合。整体而论,两种行为都属于越轨行为,均涉及对组织规则的偏离。其中,前者侧重于追求个人利益,后者则被视为一种积极的非正式行为。

1.2 数智化转型对员工工作的影响

数智化转型是将数字化与智能化相结合以推动企业全方位、多层次变革,核心是借助数字智能技术为企业生产和管理赋能,推动制造业企业价值攀升(陈剑和刘运辉,2021)。随着制造企业数智化转型深入推进,其不可避免地会对组织员工行为产生影响。朱秀梅和刘月(2021)认为,数智化转型有助于提高企业知识创造效率,促进知识网络和获取渠道优化,进而提升员工工作满足感和工作投入;张秀娥等(2024)指出,人工智能、区块链等数智技术培训和实践能够增强员工数智技能和素养;钟志华等(2020)强调,人、机、网动态结合促使员工从传统重复性工作中得到解放,将更多精力投向探索新领域;戚聿东和肖旭(2020)认为,自适应、自驱动的劳工模式有助于增强员工使命感,激发个体产生建设性责任知觉;Dunn[23]的研究表明,数智化技术和通信工具持续进步,推动全新工作生态构建,催生远程办公、虚拟工作空间和跨组织合作新模式等,工作方式实现多元化和自由化。值得注意的是,数智化转型在赋能员工的同时也使其面临各种挑战。陈琳等[24]从职业层面指出,人工智能技术应用减少常规劳动力需求,引发岗位替代效应,增大结构性失业风险;Agrawal等(2019)指出,智能化技术应用提高自动化水平,员工原有工作被代替,导致工作范围缩小;Wang等[25]认为,数智化技术促使工作模式突破时空限制,工作与家庭界限逐渐模糊,易引发工作过载、角色模糊问题;Sampler(1998)指出,IT进步导致中层管理职位减少,使得组织决策权和控制权向最高管理层集中。综上所述,数智化转型通过重塑工作流程、工作关系和工作模式,为员工创造获取组织资源、探索新机遇的条件,同时,使得企业权力集中、管理者权威强化、岗位稳定性降低以及淘汰风险增大,对员工发展构成新挑战。

1.3 数智化转型与越轨行为

行为决策理论指出,员工在后续行为决策中会权衡实际收益与预期收益差距。当实际收益未满足预期时,有限理性员工会将自己置于“损失”状态[13],并视收益缺口为挑战与机会。在这种情境下,具有风险偏好的员工更倾向于高风险策略,展开建设性越轨行为,旨在通过提升组织和个人利益来改变当前的“损失”局面。根据这一逻辑,制造企业数智化转型能够激发员工建设性越轨行为,具体来说:首先,数智化转型导致工作流程变革和信息过载,使得员工消耗现有资源和利益,投入更多精力适应新技能和接纳新知识,进而形成与转型潜在收益间的“鸿沟”。为弥合这种“收益赤字”,员工可能内生越轨动机,实施建言、创新等越轨行为。其次,数智化转型使得员工能够借助数字化平台和智能化工具,获取以往难以得到的异质性资源,为员工的风险偏好和弥补转型产生的收益差距创造条件。最后,数智化转型推动远程和在线工作模式普及,且工作任务呈现个性化特征,有利于激发员工工作参与度和自主性,增强工作活动控制感[26],且适度的低压环境有助于激发创造性思维[27],促使其更积极主动地提出新想法新方案,开展建设性越轨。譬如,根据池毛毛等(2020)的研究,员工在数智化转型下实现资源赋能和心理赋能,有助于消除机会、资源和信息等结构性障碍,提高资源掌控能力,增强自我效能感;Wu等[28]提出,数智化工具应用解决了员工获取海量资源的难题,使其越轨行为得到资源支持;朱晓妹等(2021)指出,借助人工智能等数智化技术,员工从单调繁琐的工作中解放出来,能够更深刻地感受工作意义、增强满足感,进而提升组织认同感,产生建设性责任知觉。由此,本文提出如下研究假设:

H1a:数智化转型正向影响员工建设性越轨行为。

威胁刚性理论强调,个体在感知到威胁情境并将自身实际获益与组织内部基准收益的差距界定为“落差”时,通常会引发心理焦虑感,导致认知视野变窄,从而削弱灵活应变能力[14]。此时,个体更可能遵循惯例行事,将注意力聚焦于人际关系维持和收益保护,采取更审慎稳健的行动策略,以避免落差加剧。在中国传统文化影响下,出于领导者地位崇拜和权威敬仰,数智化转型会遏制员工破坏性越轨行为。具体来说:首先,数智化转型使得企业管理规模缩减,组织决策和控制权集中在少数管理者手中(戚聿东和肖旭,2020),且员工对上级存在固有的等级意识和权力距离感。在权威约束下,员工若公然违反组织规范,展开与管理者对立的破坏性越轨,会增加淘汰风险,改变收益分配格局,产生“落差”预期。为保护已有收益和避免“落差”扩大,员工会降低越轨动机,中止或阻止正在进行的破坏性越轨。其次,数智化转型使得低技能岗位被人工智能取代,并催生新工作角色,产生生计风险和不确定性[29],引发员工消极情绪。为降低工作不安全感,员工会遵循组织规范行事,且投入更多努力去维护与组织及其他成员关系,极大降低破坏性越轨可能性。最后,Newman[30]指出,数智化技术无法考虑定性信息和重要情境因素,人事决策时能够实现更公平公正的评估,有助于提升员工满意度,进一步减少破坏性越轨行为。由此,本文提出研究假设:

H1b:数智化转型负向影响员工破坏性越轨行为。

1.4 领导调节聚焦的调节效应

调节聚焦理论[15]强调,个体在追求目标时展现出不同倾向,包括情绪、决策和表现方面的差异,可分为促进型和防御型两种调节焦点。在与员工互动过程中,领导展现出不同调节聚焦倾向,具体可划分为领导促进型调节聚焦和领导防御型调节聚焦(尚玉钒等,2015)。其中,促进型调节聚焦领导以成果导向为动机,具有强烈的理想动机,对收益、正面信息和积极结果更为敏感,较少关注组织标准化程序恪守以及错误预防机制构建;防御型调节聚焦领导以安全导向为动机,注重防范错误和避免损失,对负面刺激尤为警觉,强调员工遵循既定规程,减少“非必要”风险。由于个体调节焦点不同,表现出期望状态与追求动机存在差异[15]。凭借权威地位,领导者行为释放出的核心价值和偏好易被组织普遍认同与高度关注,能够通过特定语言和示范效应影响员工工作态度及行为(李磊等,2016)。因此,本文提出领导调节聚焦能够调节数智化转型与员工建设性/破坏性越轨间关系。

对于建设性越轨行为而言,数智化转型提供了海量异质性资源,有利于员工实现资源赋能和心理赋能,进而助力员工进行建设性越轨。组织中员工心理和行为势必受到领导者影响。本文认为,领导促进型调节聚焦对数智化转型与建设性越轨间的正向关系具有促进作用。具体而言:首先,在转型过程中,促进型调节聚焦领导鼓励员工探索未知和追求积极结果,积极构建包容开放的工作氛围(赵乐等,2019),降低因尝试新事物或犯错产生的心理障碍和不安情绪,使员工敢于突破既定组织规则,激发创造力和创新思维。其次,促进型调节聚焦领导为建设性越轨提供资源支持和组织保护,确保员工拥有开展建设性越轨行为所需条件,并降低因越轨产生的失业风险和职业发展不确定性,提高了工作安全感。最后,促进型调节聚焦领导对员工进行有效授权,在感知个体价值被肯定和重视后,员工的组织归属感和忠诚度进一步提高,会积极利用所掌握的技能和知识实施角色外行为,推动组织发展。

相比之下,领导防御型调节聚焦的影响效应则呈现差异化:首先,该风格领导者强调组织稳定和风险规避,会采用数智化技术监管员工工作行为以确保合规性,在感知不被信任后员工工作满意度和积极性降低[31],削弱其建设性越轨动机。其次,员工在防御型调节聚焦领导下,当其违背组织规范时会产生惩罚心理预期,进而会避免采取被视为背离组织规定的角色外行为,即使该行为是建设性的(尚玉钒等,2015)。最后,防御型调节聚焦领导对潜在不确定性保持警觉性,并在潜移默化中影响员工,促使员工谨慎对待非正式行为,从而减少或避免涉足未知领域。

综上所述,领导促进型调节聚焦比防御型调节聚焦更关注变革和成果,鼓励创新并提供资源支持,为员工创造开放包容的工作环境,激发其内在动机、增强心理授权与责任感知,促使员工愿意为提高组织利益而实施具有风险性的越轨行为。防御型调节聚焦领导则更倾向于严守组织规则,避免潜在风险和不确定性,削弱了员工主动性和创造性,从而降低建设性越轨可能性。

基于此,本文提出以下研究假设:

H2a:领导促进型调节聚焦正向调节数智化转型与建设性越轨行为间关系;

H2b:领导防御型调节聚焦负向调节数智化转型与建设性越轨行为间关系。

对于破坏性越轨行为而言,数智化转型导致组织决策权和控制权更加集中化,随着传统岗位功能逐渐消失或改变,岗位不稳定性和淘汰风险骤增,降低员工破坏性越轨可能性。本文预期领导防御型调节聚焦对数智化转型与破坏性越轨间的负向关系起强化作用。具体而言:首先,防御型调节聚焦领导倾向于维护现状和规避风险(尚玉钒等,2015),进而形成组织风向标,通过强化风险感知,促使员工采取相似的风险规避策略,从而有利于避免破坏性越轨。其次,以安全为导向的领导者通过展现其权威地位和惩罚措施产生的威慑效应,使员工不敢因个人私利实施破坏性越轨。最后,为确保组织稳定性,防御型调节聚焦领导利用数智化技术监管员工行为,实时识别与反馈破坏性越轨迹象,进而中止或终止该行为。

相比之下,领导促进型调节聚焦的影响效应则有所不同:首先,员工技能和知识在数智化转型过程中得到提升,加之促进型调节聚焦领导关注结果但不注重过程管理,使得员工在时间和空间上拥有更大自主性,进而为提高个人利益采取破坏性越轨行为。其次,促进型调节聚焦领导过于期望工作成果,使员工感到角色压力,产生负面情绪,进而易采取破坏性越轨行为。最后,促进型领导调节聚焦具有较高容忍度,易被误解为任何形式越轨都接受,使得员工在心理上获得授权,将破坏性越轨合理化,因而实施破坏性越轨的动机较强。

综上所述,领导防御型调节聚焦传递出规范遵守和预防损失的信号,同时,即时反馈员工行为,惩罚违规行为,有助于减少员工破坏性越轨行为;促进型调节聚焦领导则更多强调成果,容错度较高,使得员工实施破坏性越轨行为的心理负担较小,进而会通过破坏性越轨缓解工作压力。

基于此,本文提出以下研究假设:

H3a:领导促进型调节聚焦正向调节数智化转型与破坏性越轨行为间关系;

H3b:领导防御型调节聚焦负向调节数智化转型与破坏性越轨行为间关系。

1.5 内部人身份感知与领导调节聚焦行为对员工越轨行为的叠加效应

内部人身份感知作为员工衡量自身融入组织“内部圈层”的主观感知,是评价个体安全感和组织归属感的重要标尺,进而塑造员工工作态度和行为模式[7]。员工内部人身份感知会影响其对领导行为的接受和响应程度,进而影响其工作动机和行为(Vondey,2008)。具有高内部人身份感知的员工会将自己视为内部人,激发其建设性责任知觉(Maroofi,2014),敢于挑战束缚组织发展的陈规旧习,以期为组织或其成员创造更多价值。相反,低内部人身份感知员工更聚焦于个人利益得失,缺乏组织认同感。当面临数智化技术冲击时,对个体工作是否稳定或安全以及破坏性行为可能带来潜在损失的担忧,会进一步减弱员工实施破坏性越轨行为的动机。

促进型调节聚焦领导肯定员工价值并鼓励追求成功与理想,有助于降低员工越轨行为风险。此时,员工组织认同感与归属感得到增强,具备高水平内部人身份感知的员工更倾向于与领导建立积极的互动纽带,将组织目标与个人目标相结合,进而为组织发展去探索创新性解决方案(李燕萍等,2017)。此外,在促进型调节聚焦领导情境下,开放、创新和包容的工作氛围有助于员工自由阐述个人见解,能够与上级或同事展开良好沟通,减轻潜在人际矛盾的顾虑。相比于低内部人身份感知,高内部人身份感知员工认为自己拥有更丰富的数智化转型带来的异质性资源,且得到组织和领导支持,自我效能感进一步强化,更敢于开展建设性越轨行为。

防御型调节聚焦领导通过明晰制度规范,明确员工责任、义务,激发员工自我安全意识,警惕风险性角色外行为,避免受到惩罚。在高内部人身份感知水平下,员工熟谙遵守组织规则与维护关系的重要性,对组织展现出高忠诚度和责任感。此外,在防御型调节聚焦领导风格影响下,其谨慎、责任导向驱使组织更加规避风险。与低内部人身份感知相比,具有高内部人身份感知的员工视自己为组织的一部分,会更加审慎角色外行为对组织的影响,进而减少损害组织利益的破坏性越轨行为。因此,本文提出以下研究假设:

H4a:数智化转型、领导促进型调节聚焦和内部人身份感知对建设性越轨行为存在三维交互作用,即在高内部人身份感知、高领导促进型调节聚焦情况下,数智化转型对建设性越轨行为的促进作用更显著。

H4b:数智化转型、领导防御型调节聚焦和内部人身份感知对破坏性越轨行为存在三维交互作用,即在高内部人身份感知、高领导防御型调节聚焦情况下,数智化转型对破坏性越轨行为的抑制作用更显著。

基于上述分析和假设,本文构建研究模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本与数据收集

本研究通过线上问卷调查方法收集数据,初始问卷涉及的测量变量均参考国内外成熟量表并进行适当优化,同时,咨询制造企业数智化转型领域专家,对问卷进行多轮调整。初步构建问卷后,团队成员在所在高校筛选50位满足条件的工商管理硕士(MBA)学员实施预调研,基于收集的数据和反馈,开展多次探讨,识别出不合理测度题项并剔除,同时,对表述不清楚部分进行清晰化处理,随后启动正式问卷发放工作。

问卷采用滚雪球策略发放给可能涉及角色外活动的研发、技术、设计、营销等岗位员工,且主要针对制造业较密集的广东、山东、江苏等东部沿海省份正在经历或已进行数智化转型的各行业制造企业,于2024年2-4月通过3种渠道发放问卷:①根据所在高校的MBA学员推荐,联系满足要求的相关企业负责人发放问卷;②主动联系团队成员曾实习过且正处于数智化转型阶段的制造业企业发放问卷;③委托专业调研机构发放问卷。在调研正式启动前,团队向被调研企业详细阐述问卷目的,并要求填写对象是涉足非正式行为的研发、技术、设计等岗位员工,最后发放问卷1 100余份,回收1 026份。为过滤无效问卷,问卷设计了反向计分题项,并通过抽检样本剔除存在缺失值和五级制题项标准差为0的样本,最终得到有效问卷829份,有效回收率为80.80%。

2.2 变量测量

变量测量均使用5点李克特量表计分。在借鉴国内外成熟量表的基础上结合中国制造业企业具体管理实践,对量表中个别题项调整优化,以确保被试者能准确理解。

(1)数智化转型(DIT):以陈金亮等[32]和池毛毛等(2020)研究为基础,参考刘珊等[33]的测量思路,共设计8个题项。

(2)越轨行为:分为建设性越轨(CD)和破坏性越轨(DD)。前者采用Galperin等[22]编制的量表,共设计9个题项,后者参考Bennett &Robinson[4]、Malik等[1]编制的量表,共设计9个题项。

(3)领导调节聚焦:包括领导促进型调节聚焦(LPRF)和领导防御型调节聚焦(LDRF)。以尚玉钒和李磊(2015)的研究为基础,分别设计6个题项测量领导促进型调节聚焦、6个题项测量领导防御型调节聚焦。

(4)内部人身份感知(PIS):根据Stamper &Masterson[16]的研究结果,以单维度测量,共设计6个题项。

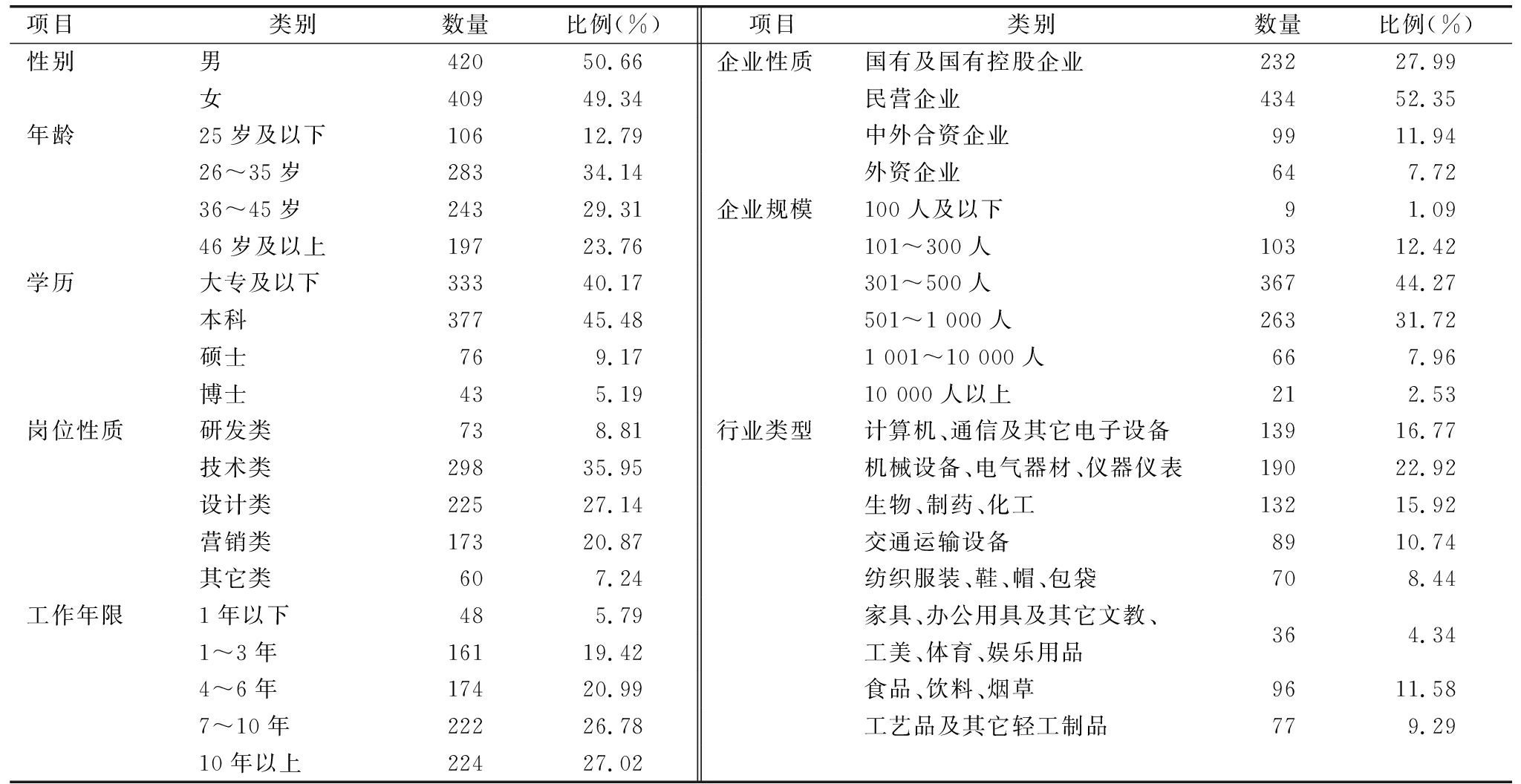

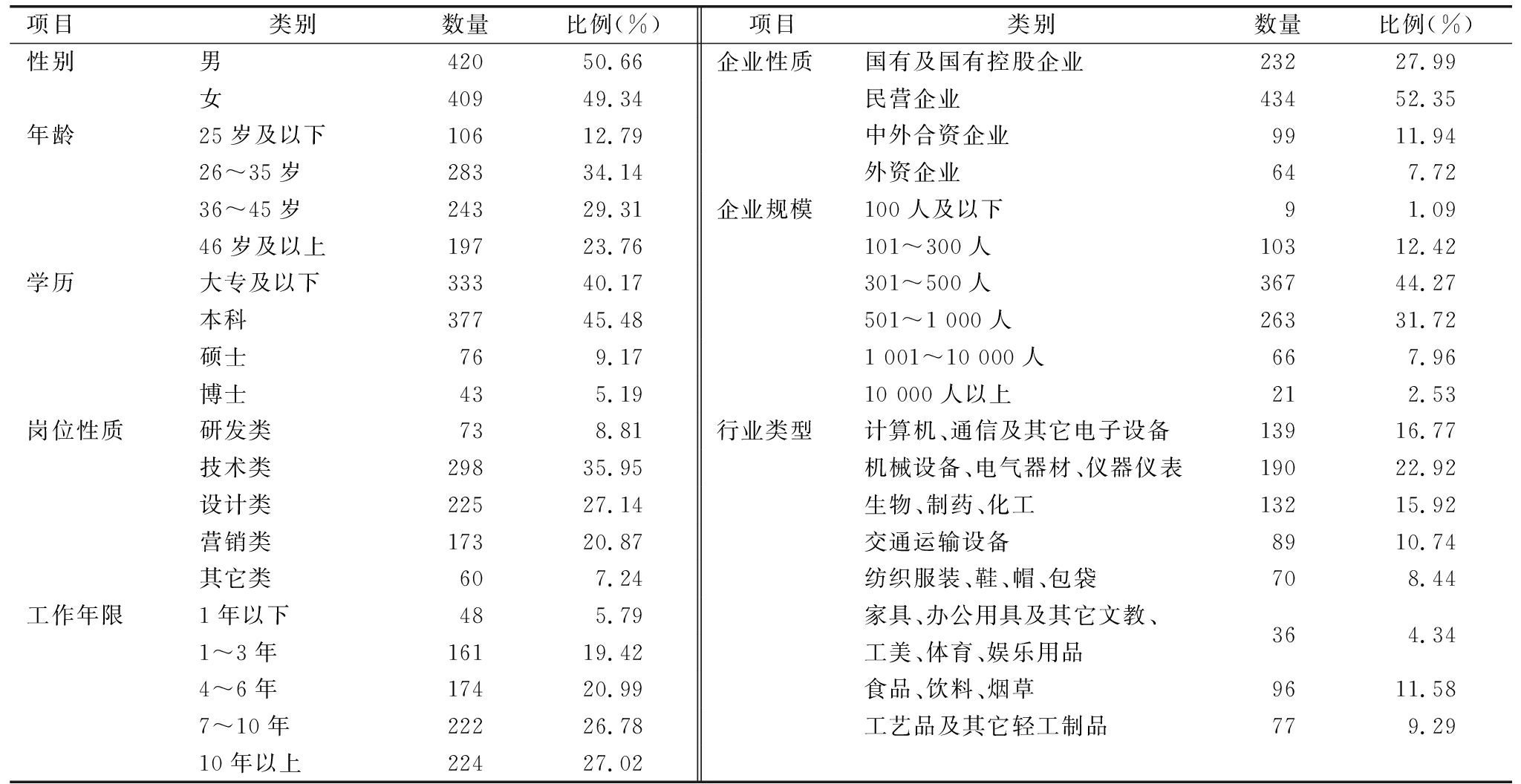

(5)控制变量:借鉴相关研究[26,34],本文将员工层面的性别、学历、年龄、工作年限、岗位性质以及企业层面的企业性质、企业规模和行业类型作为控制变量。样本特征见表1。

表1 样本特征

Table 1 Sample characteristics

项目类别数量比例(%)项目类别数量比例(%)性别男42050.66企业性质国有及国有控股企业23227.99女40949.34民营企业43452.35年龄25岁及以下10612.79中外合资企业9911.9426~35岁28334.14外资企业647.7236~45岁24329.31企业规模100人及以下91.0946岁及以上19723.76101~300人10312.42学历大专及以下33340.17301~500人36744.27本科37745.48501~1000人26331.72硕士769.171001~10000人667.96博士435.1910000人以上212.53岗位性质研发类738.81行业类型计算机、通信及其它电子设备13916.77技术类29835.95机械设备、电气器材、仪器仪表19022.92设计类22527.14生物、制药、化工13215.92营销类17320.87交通运输设备8910.74其它类607.24纺织服装、鞋、帽、包袋708.44工作年限1年以下485.79家具、办公用具及其它文教、364.341~3年16119.42工美、体育、娱乐用品4~6年17420.99食品、饮料、烟草9611.587~10年22226.78工艺品及其它轻工制品779.2910年以上22427.02

3 实证结果分析

3.1 共同方法偏差与共线性检验

本文采用Harman单因素检验法,将涉及的6个核心变量共44个题项实施探索性因子分析。结果显示:第一因子(未旋转)的累计方差贡献率为36.21%,低于临界值40%,表明不存在严重的共同方法偏差(汤丹丹和温忠麟,2020)。共线性诊断结果显示,方差膨胀因子(VIF)均低于2,变量间的相关系数均不超过0.5,表明变量之间不存在严重的多重共线性问题。

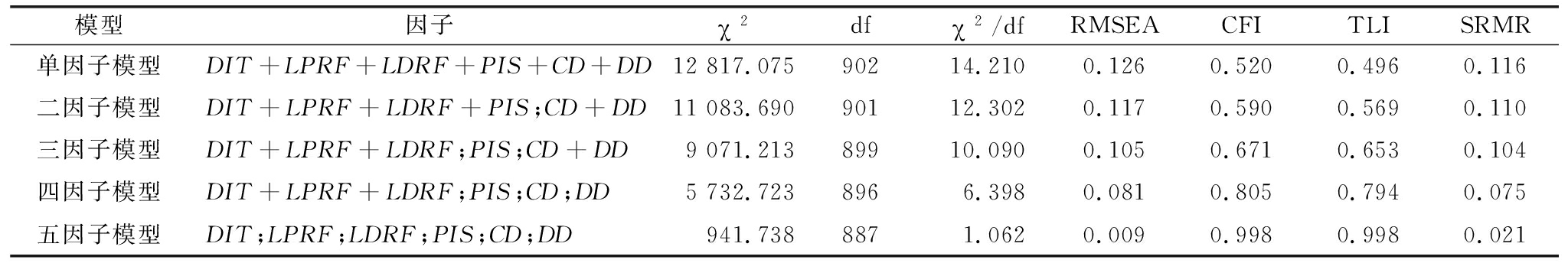

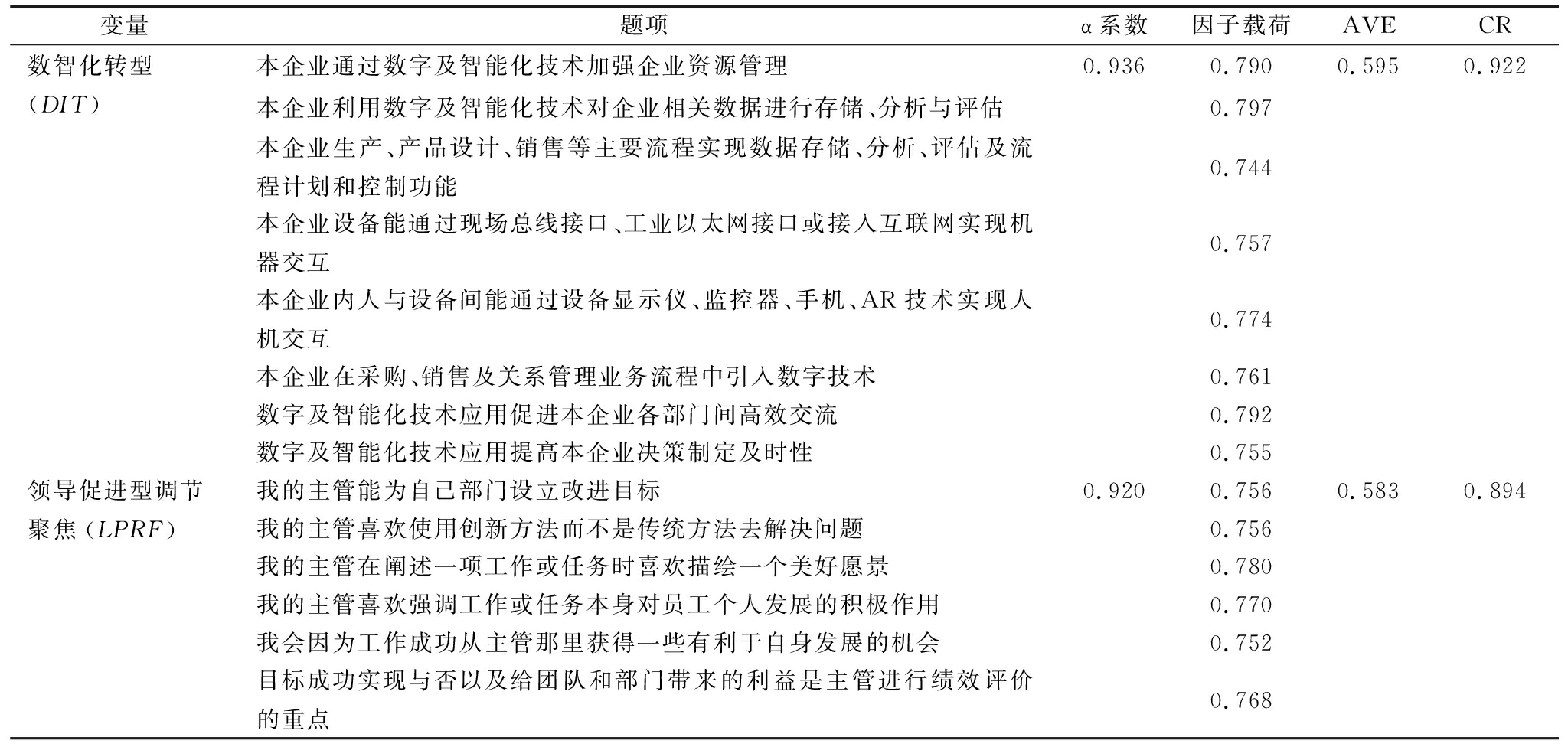

3.2 信效度检验

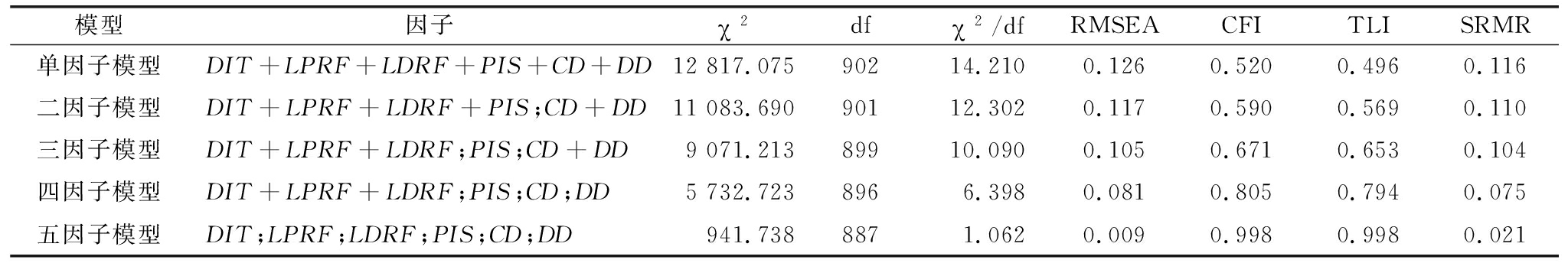

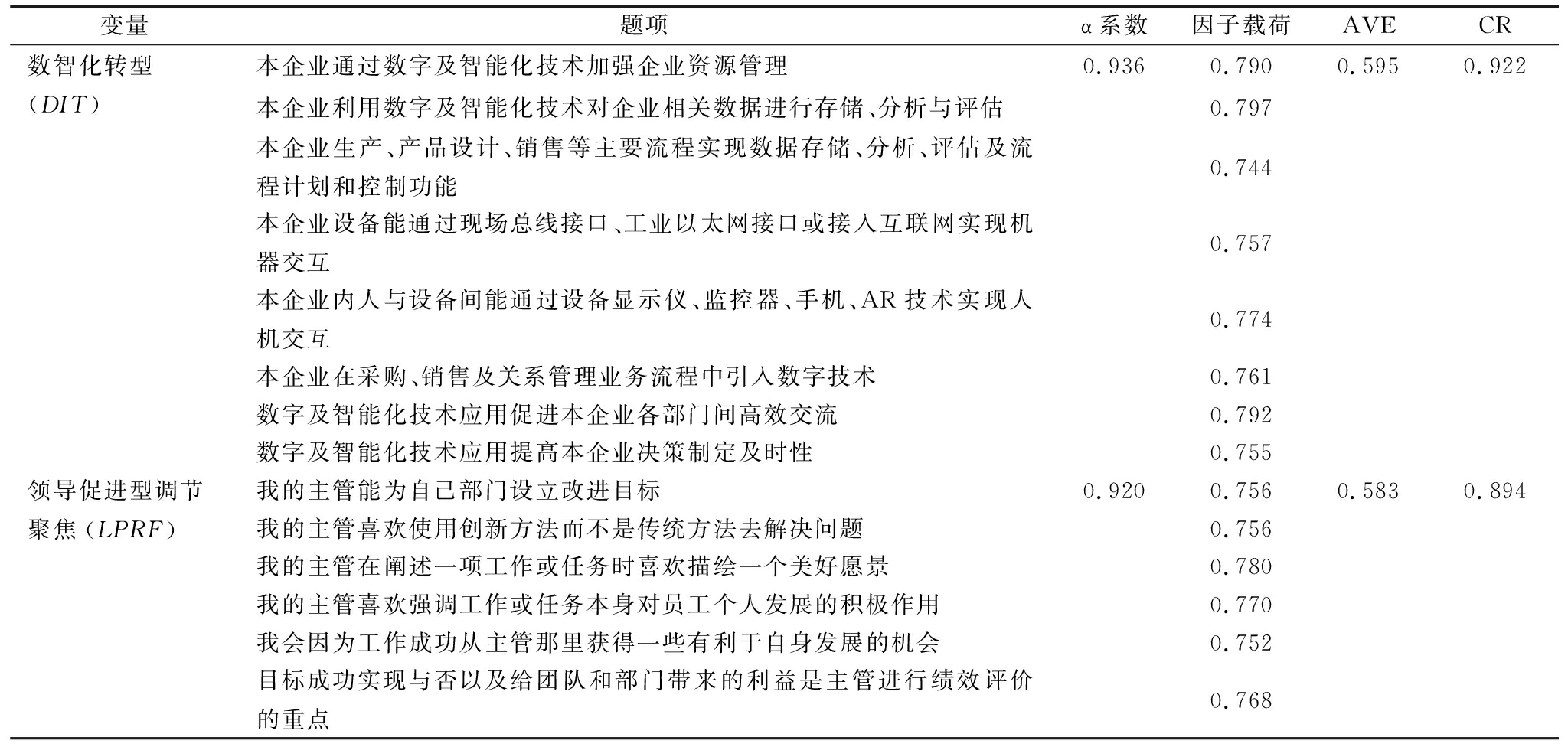

利用MPLUS7.0对6个关键变量进行验证性因子分析,以检验其区分效度,结果见表2。数据显示,在五因子模型中,模型拟合度指标最佳:RMSEA=0.009,SRMR=0.021,χ2/df=1.062,CFI=0.998,TLI=0.998。因此,数智化转型、领导促进型调节聚焦、领导防御型调节聚焦、内部人身份感知、建设性越轨和破坏性越轨之间区分效度良好。表3反映模型结构合理性检验结果。数据显示,所有题项因子载荷均超过0.7,AVE值和CR值均大于0.5、0.8的阈值,表明量表具有良好的聚敛效度。另外,各变量AVE平方根对角线数值均高于相关系数(见表4),进一步表明量表区分效度良好。此外,鉴于数智化转型水平测度尚未达成统一,本文进行单独的信效度检验。结果显示:Cronbach' α系数为0.94,组合信度为0.92,表明该量表信度良好;在特征值大于1的条件下各题项因子载荷均大于0.7,AVE为0.6,且AVE的平方根高于与其它变量的相关系数,表明该量表效度良好。

表2 验证性因子分析结果

Table 2 Results of confirmatory factor analysis

模型因子χ2dfχ2/dfRMSEACFITLISRMR单因子模型DIT+LPRF+LDRF+PIS+CD+DD12817.07590214.2100.1260.5200.4960.116二因子模型DIT+LPRF+LDRF+PIS;CD+DD11083.69090112.3020.1170.5900.5690.110三因子模型DIT+LPRF+LDRF;PIS;CD+DD9071.21389910.0900.1050.6710.6530.104四因子模型DIT+LPRF+LDRF;PIS;CD;DD5732.7238966.3980.0810.8050.7940.075五因子模型DIT;LPRF;LDRF;PIS;CD;DD941.7388871.0620.0090.9980.9980.021

注:N=829,DIT=数智化转型,LPRF=领导促进型调节聚焦,LDRF=领导防御型调节聚焦,PIS=内部人身份感知,CD=建设性越轨,DD=破坏性越轨

表3 五因子模型信效度检验结果

Table 3 Results of the reliability test of the five-factor model

变量题项α系数因子载荷AVECR数智化转型(DIT)本企业通过数字及智能化技术加强企业资源管理0.9360.7900.5950.922本企业利用数字及智能化技术对企业相关数据进行存储、分析与评估0.797本企业生产、产品设计、销售等主要流程实现数据存储、分析、评估及流程计划和控制功能0.744本企业设备能通过现场总线接口、工业以太网接口或接入互联网实现机器交互0.757本企业内人与设备间能通过设备显示仪、监控器、手机、AR技术实现人机交互0.774本企业在采购、销售及关系管理业务流程中引入数字技术0.761数字及智能化技术应用促进本企业各部门间高效交流0.792数字及智能化技术应用提高本企业决策制定及时性0.755领导促进型调节聚焦(LPRF)我的主管能为自己部门设立改进目标0.9200.7560.5830.894我的主管喜欢使用创新方法而不是传统方法去解决问题0.756我的主管在阐述一项工作或任务时喜欢描绘一个美好愿景0.780我的主管喜欢强调工作或任务本身对员工个人发展的积极作用0.770我会因为工作成功从主管那里获得一些有利于自身发展的机会0.752目标成功实现与否以及给团队和部门带来的利益是主管进行绩效评价的重点0.768

续表3 五因子模型信效度检验结果

Table 3(Continued) Results of the reliability test of the five-factor model

变量题项α系数因子载荷AVECR领导防御型调节聚焦(LDRF)我的主管经常越线做一些没有获得上层管理部门正式批准的事情0.9210.7580.5910.896我的主管有时会由于不够谨慎而陷入困境0.767我的主管在阐述一项工作或任务时喜欢强调责任和义务的履行0.776我的主管习惯于强调任务失败后大家实际或潜在的损失0.759来自主管的处罚使我感觉自己基本工作保障受到威胁0.755工作和任务中的标准化、规范化程度以及任务失败给团队与部门带来的损失是主管进行绩效评价的重点0.795内部人身份感知(PIS)我觉得在单位(或部门)我就像是一个“局外人”0.9190.7620.5920.897我觉得自己还没有融入单位(部门)中0.746在单位(或部门)的时候,我经常觉得自己“被遗忘”了0.788我能强烈感觉到自己属于单位(或部门)的一份子0.780单位(或部门)经常让我体验到特别的关怀感0.762对于我所在的单位(或部门),我有很强的归属感0.777建设性越轨(CD)为了解决工作问题,有时我会不按公司规程办事0.9320.7630.5640.921为了完成工作任务,有时我会偏离既定规则0.741为了处理客户问题,有时我会打破组织规范0.754为了满足客户需求,有时我会改变组织规则0.769为了解决问题,我会背离失灵的组织程序,主动调整不合理的工作内容0.744为了给组织发展带来更多收益,我会主动指出同事在工作中的错误0.751为了更好的工作效果,有时我没有按照主管要求去做0.744为了改进工作程序,即使别人和我的看法不同,我也会坚持自己的想法0.731为了提升工作效率,有时我不会按照主管的指示处理工作0.760破坏性越轨(DD)在财务相关事务上我偶尔会偏离公司既定规范0.9260.7370.5500.917我曾为逃避工作而延长休息时间0.722我曾未经许可上班迟到或早退0.728我曾为获得加班费而拖延工作进度0.756我曾未经许可从工作场所拿走财产/工具/设备0.746我曾与未经授权的人讨论公司机密信息0.751我曾说了伤害同事或主管的话0.748我曾对同事或主管恶作剧0.742我曾在工作出错时指责同事0.745

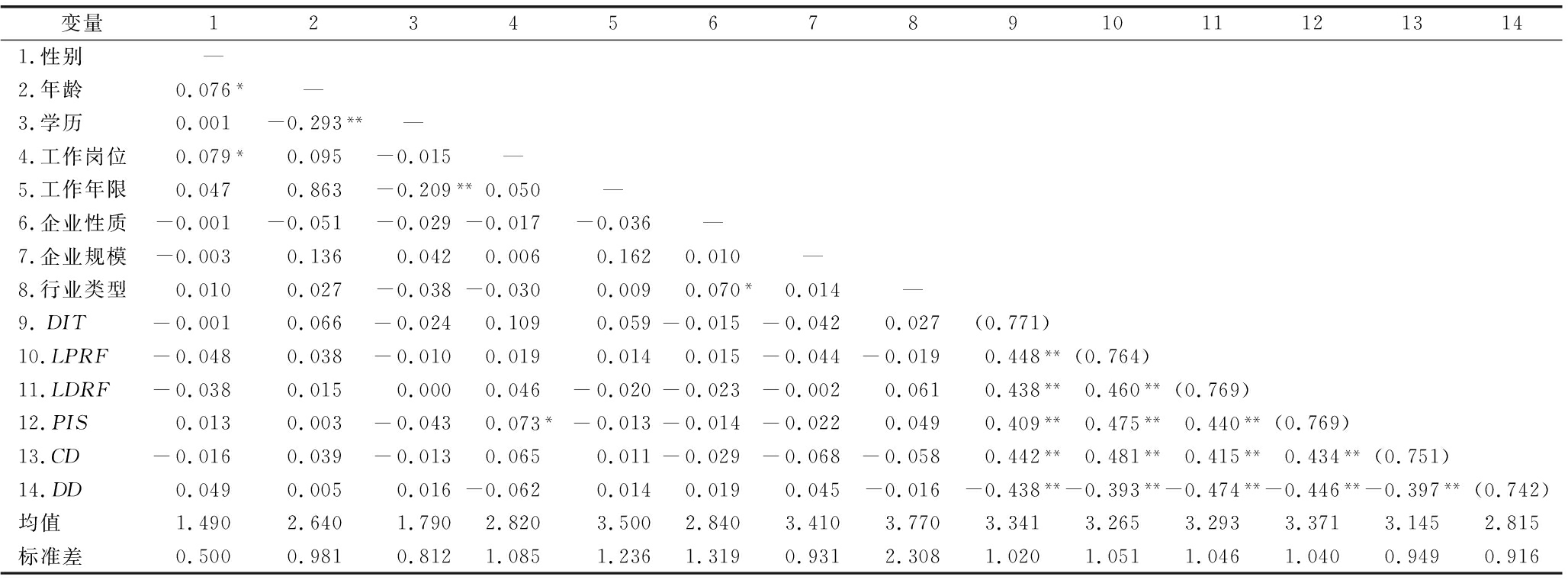

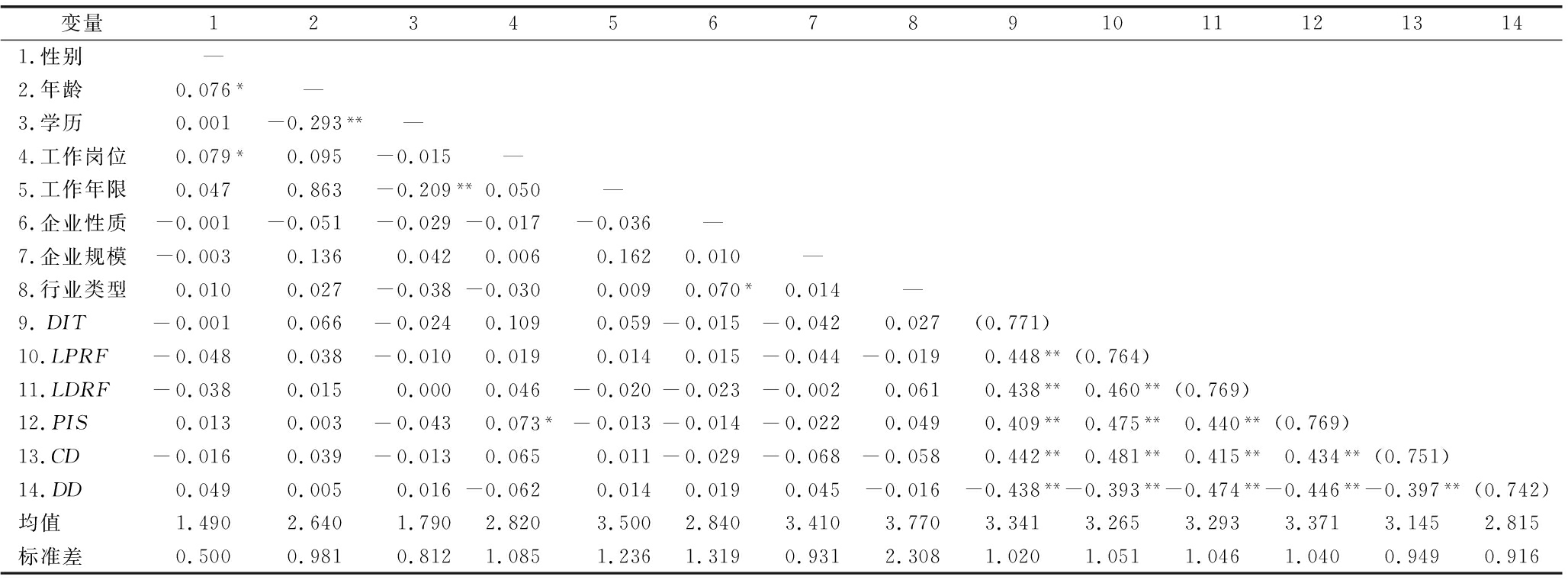

表4 描述性统计与相关系数矩阵

Table 4 Matrix of descriptive statistics and correlation coefficient matrix

变量12345678910111213141.性别—2.年龄0.076*—3.学历0.001-0.293**—4.工作岗位0.079*0.095-0.015—5.工作年限0.0470.863-0.209**0.050—6.企业性质-0.001-0.051-0.029-0.017-0.036—7.企业规模-0.0030.1360.0420.0060.1620.010—8.行业类型0.0100.027-0.038-0.0300.0090.070*0.014—9.DIT-0.0010.066-0.0240.1090.059-0.015-0.0420.027(0.771)10.LPRF-0.0480.038-0.0100.0190.0140.015-0.044-0.0190.448**(0.764)11.LDRF-0.0380.0150.0000.046-0.020-0.023-0.0020.0610.438**0.460**(0.769)12.PIS0.0130.003-0.0430.073*-0.013-0.014-0.0220.0490.409**0.475**0.440**(0.769)13.CD-0.0160.039-0.0130.0650.011-0.029-0.068-0.0580.442**0.481**0.415**0.434**(0.751)14.DD0.0490.0050.016-0.0620.0140.0190.045-0.016-0.438**-0.393**-0.474**-0.446**-0.397**(0.742)均值1.4902.6401.7902.8203.5002.8403.4103.7703.3413.2653.2933.3713.1452.815标准差0.5000.9810.8121.0851.2361.3190.9312.3081.0201.0511.0461.0400.9490.916

注:N=829,*P<0.05,**P<0.01,***P<0.001,下同;对角线括号内数值代表AVE平方根

3.3 描述性统计与相关分析

采用SPSS25.0进行描述性统计分析,结果见表4。数据显示,数智化转型(DIT)、领导促进型调节聚焦(LPRF)、领导防御型调节聚焦(LDRF)、内部人身份感知(PIS)、建设性越轨(CD)和破坏性越轨(DD)6个关键变量两两间存在显著相关关系。变量相关系数的绝对值均低于0.75,再次说明回归分析结果不受多重共线性问题影响。

3.4 假设检验

3.4.1 主效应检验

本文利用SPSS25.0对数智化转型与建设性越轨、破坏性越轨间关系进行层级回归检验,结果见表5、表6。由M3和M13知,数智化转型正向影响建设性越轨(β=0.44,P<0.001),负向影响破坏性越轨(β=-0.437,P<0.001),因此假设H1a和H1b得到验证。

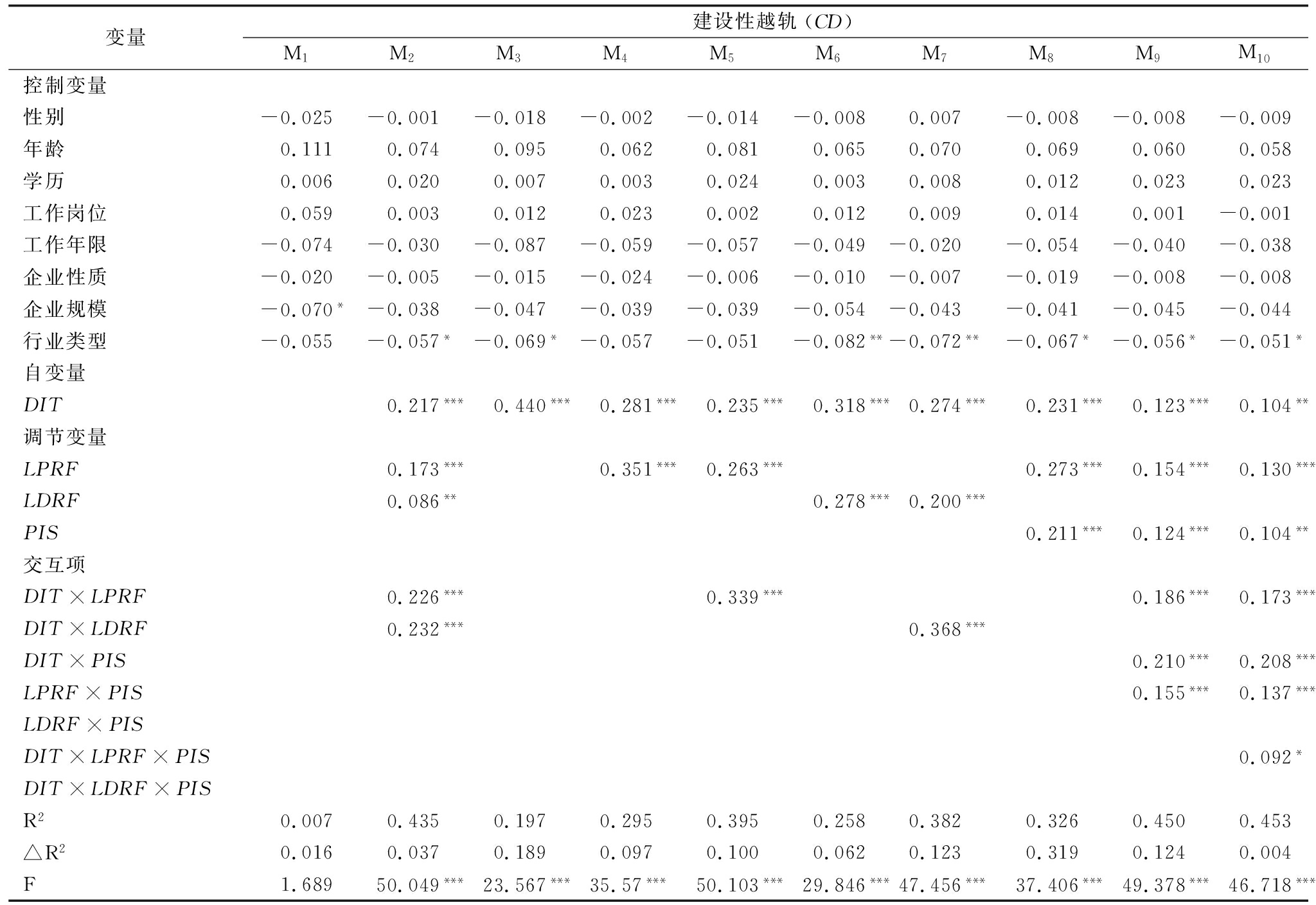

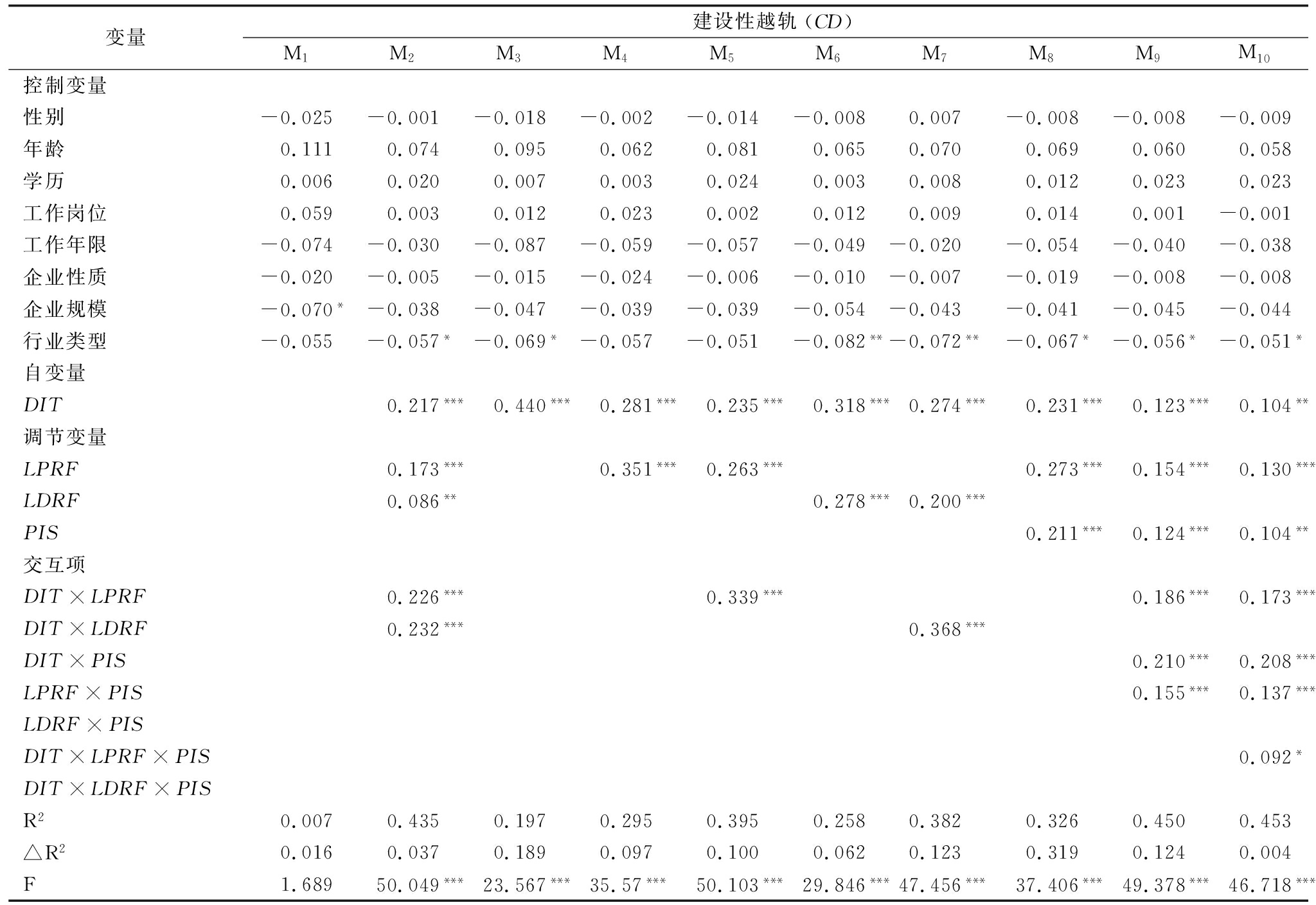

表5 实证分析结果(建设性越轨)

Table 5 Results of empirical analysis (constructive deviance)

变量建设性越轨(CD)M1M2M3M4M5M6M7M8M9M10控制变量性别-0.025-0.001-0.018-0.002-0.014-0.0080.007-0.008-0.008-0.009年龄0.1110.0740.0950.0620.0810.0650.0700.0690.0600.058学历0.0060.0200.0070.0030.0240.0030.0080.0120.0230.023工作岗位0.0590.0030.0120.0230.0020.0120.0090.0140.001-0.001工作年限-0.074-0.030-0.087-0.059-0.057-0.049-0.020-0.054-0.040-0.038企业性质-0.020-0.005-0.015-0.024-0.006-0.010-0.007-0.019-0.008-0.008企业规模-0.070*-0.038-0.047-0.039-0.039-0.054-0.043-0.041-0.045-0.044行业类型-0.055-0.057*-0.069*-0.057-0.051-0.082**-0.072**-0.067*-0.056*-0.051*自变量DIT0.217***0.440***0.281***0.235***0.318***0.274***0.231***0.123***0.104**调节变量LPRF0.173***0.351***0.263***0.273***0.154***0.130***LDRF0.086**0.278***0.200***PIS0.211***0.124***0.104**交互项DIT×LPRF0.226***0.339***0.186***0.173***DIT×LDRF0.232***0.368***DIT×PIS0.210***0.208***LPRF×PIS0.155***0.137***LDRF×PISDIT×LPRF×PIS0.092*DIT×LDRF×PISR20.0070.4350.1970.2950.3950.2580.3820.3260.4500.453△R20.0160.0370.1890.0970.1000.0620.1230.3190.1240.004F1.68950.049***23.567***35.57***50.103***29.846***47.456***37.406***49.378***46.718***

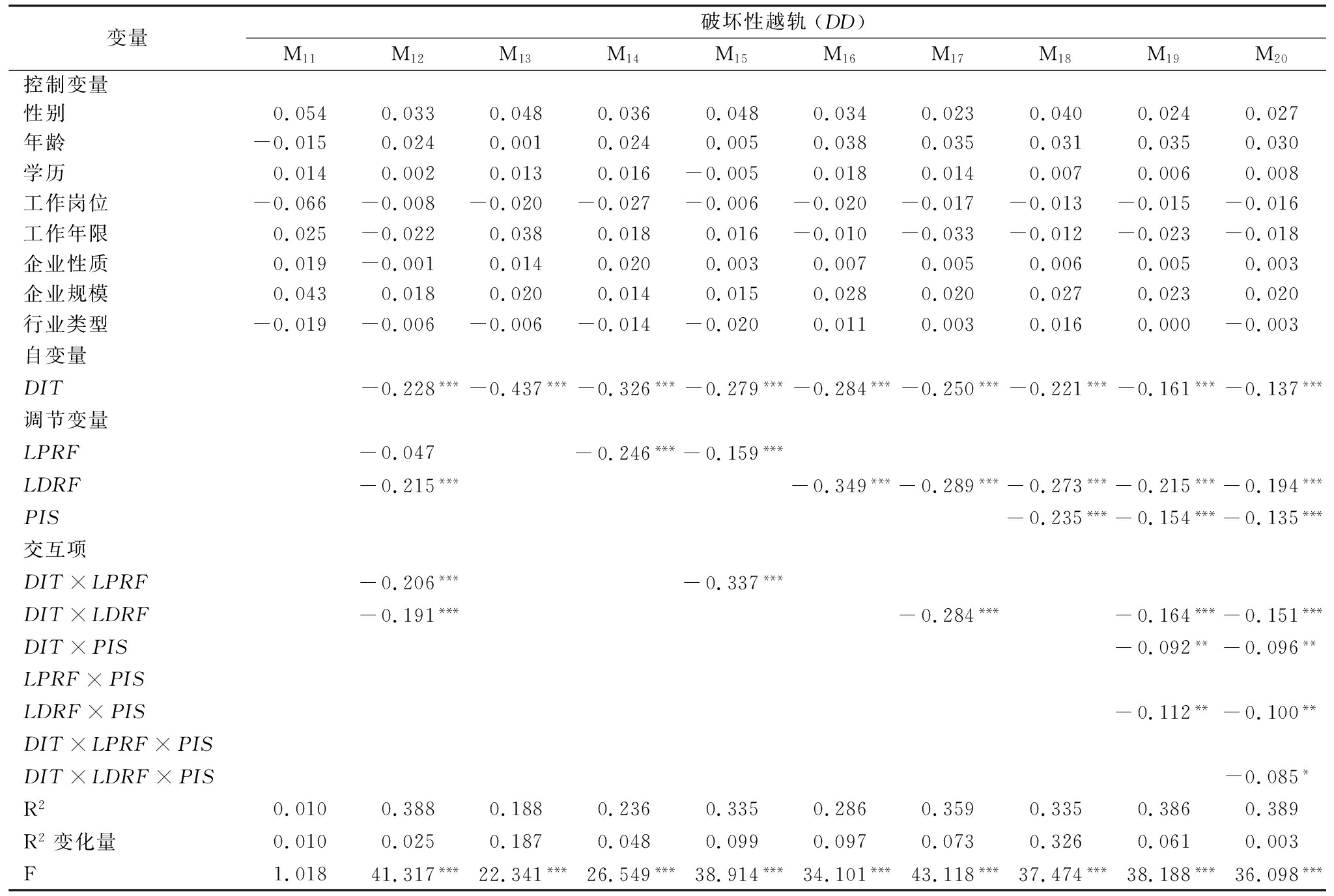

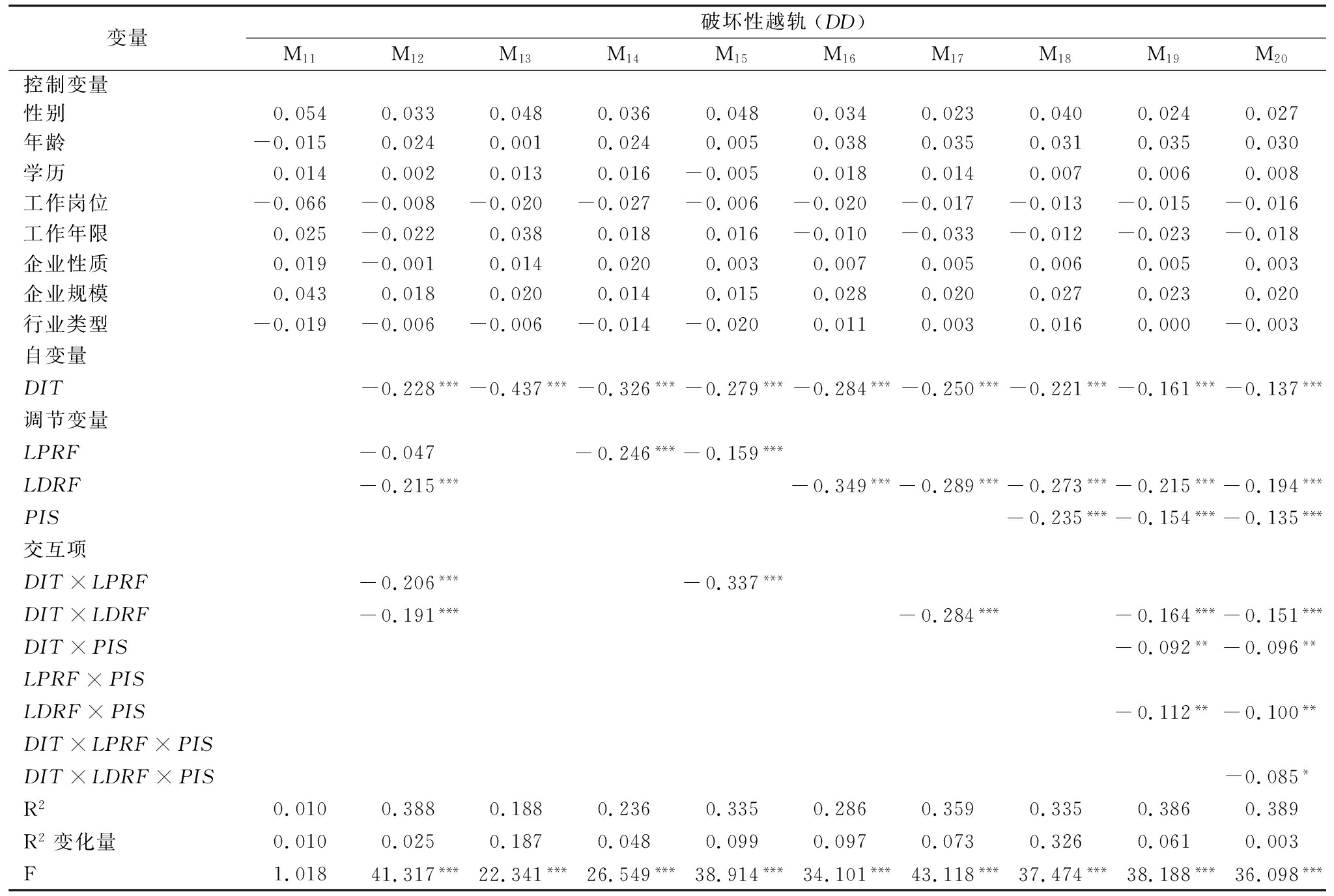

表6 实证分析结果(破坏性越轨)

Table 6 Results of empirical analysis (destructive deviance)

变量破坏性越轨(DD)M11M12M13M14M15M16M17M18M19M20控制变量性别0.0540.0330.0480.0360.0480.0340.0230.0400.0240.027年龄-0.0150.0240.0010.0240.0050.0380.0350.0310.0350.030学历0.0140.0020.0130.016-0.0050.0180.0140.0070.0060.008工作岗位-0.066-0.008-0.020-0.027-0.006-0.020-0.017-0.013-0.015-0.016工作年限0.025-0.0220.0380.0180.016-0.010-0.033-0.012-0.023-0.018企业性质0.019-0.0010.0140.0200.0030.0070.0050.0060.0050.003企业规模0.0430.0180.0200.0140.0150.0280.0200.0270.0230.020行业类型-0.019-0.006-0.006-0.014-0.0200.0110.0030.0160.000-0.003自变量DIT-0.228***-0.437***-0.326***-0.279***-0.284***-0.250***-0.221***-0.161***-0.137***调节变量LPRF-0.047-0.246***-0.159***LDRF-0.215***-0.349***-0.289***-0.273***-0.215***-0.194***PIS-0.235***-0.154***-0.135***交互项DIT×LPRF-0.206***-0.337***DIT×LDRF-0.191***-0.284***-0.164***-0.151***DIT×PIS-0.092**-0.096**LPRF×PISLDRF×PIS-0.112**-0.100**DIT×LPRF×PISDIT×LDRF×PIS-0.085*R20.0100.3880.1880.2360.3350.2860.3590.3350.3860.389R2变化量0.0100.0250.1870.0480.0990.0970.0730.3260.0610.003F1.01841.317***22.341***26.549***38.914***34.101***43.118***37.474***38.188***36.098***

3.4.2 领导促进型/防御型调节聚焦的调节效应检验

对变量标准化处理后[20],依次将控制变量、自变量、调节变量及交互项加入回归方程:对于被解释变量建设性越轨,M1是加入控制变量的回归模型;M2在M1基础上纳入数智化转型、领导促进型/防御型调节聚焦、数智化转型与领导促进型/防御型调节聚焦的交互项;M3在M1基础上纳入数智化转型变量;M4和M6分别在M3基础上加入领导促进型与防御型调节聚焦;M5在M4基础上纳入数智化转型与领导促进型调节聚焦的交互项;M7在M6基础上加入数智化转型与领导防御型调节聚焦的交互项;M8在M1基础上加入数智化转型、领导促进型调节聚焦、内部人身份感知变量;M9在M8基础上加入所涉及的二阶交互项;M10在M9基础上引入数智化转型、领导促进型调节聚焦和内部人身份感知的三维交互项。对于被解释变量破坏性越轨行为的回归分析,步骤同上。

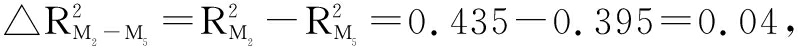

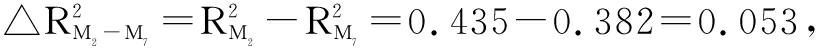

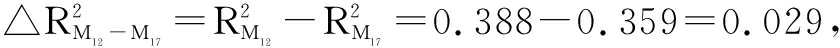

由表5可知,数智化转型与领导促进型调节聚焦的交互项对建设性越轨存在正向影响(M5,β=0.339,P<0.001)。参考彭珍珍等(2020)的研究, 其代表领导防御型调节聚焦可以调节数智化转型与建设性越轨关系的方差比例;

其代表领导防御型调节聚焦可以调节数智化转型与建设性越轨关系的方差比例; 其代表领导促进型调节聚焦可以调节数智化转型与建设性越轨关系的方差比例。由于

其代表领导促进型调节聚焦可以调节数智化转型与建设性越轨关系的方差比例。由于 表明领导促进型调节聚焦比防御型调节聚焦更能显著强化数智化转型对建设性越轨的正向影响,假设H2a得到进一步验证。表6显示,数智化转型与领导防御型调节聚焦的交互项对破坏性越轨存在负向影响

表明领导促进型调节聚焦比防御型调节聚焦更能显著强化数智化转型对建设性越轨的正向影响,假设H2a得到进一步验证。表6显示,数智化转型与领导防御型调节聚焦的交互项对破坏性越轨存在负向影响 其代表领导防御型调节聚焦可以调节数智化转型与破坏性越轨间关系的方差比例;

其代表领导防御型调节聚焦可以调节数智化转型与破坏性越轨间关系的方差比例; 其代表领导促进型调节聚焦可以调节数智化转型与破坏性越轨关系的方差比例。

其代表领导促进型调节聚焦可以调节数智化转型与破坏性越轨关系的方差比例。 表明领导防御型调节聚焦比促进型调节聚焦更能强化数智化转型对破坏性越轨的负向影响,假设H3a得到进一步验证。

表明领导防御型调节聚焦比促进型调节聚焦更能强化数智化转型对破坏性越轨的负向影响,假设H3a得到进一步验证。

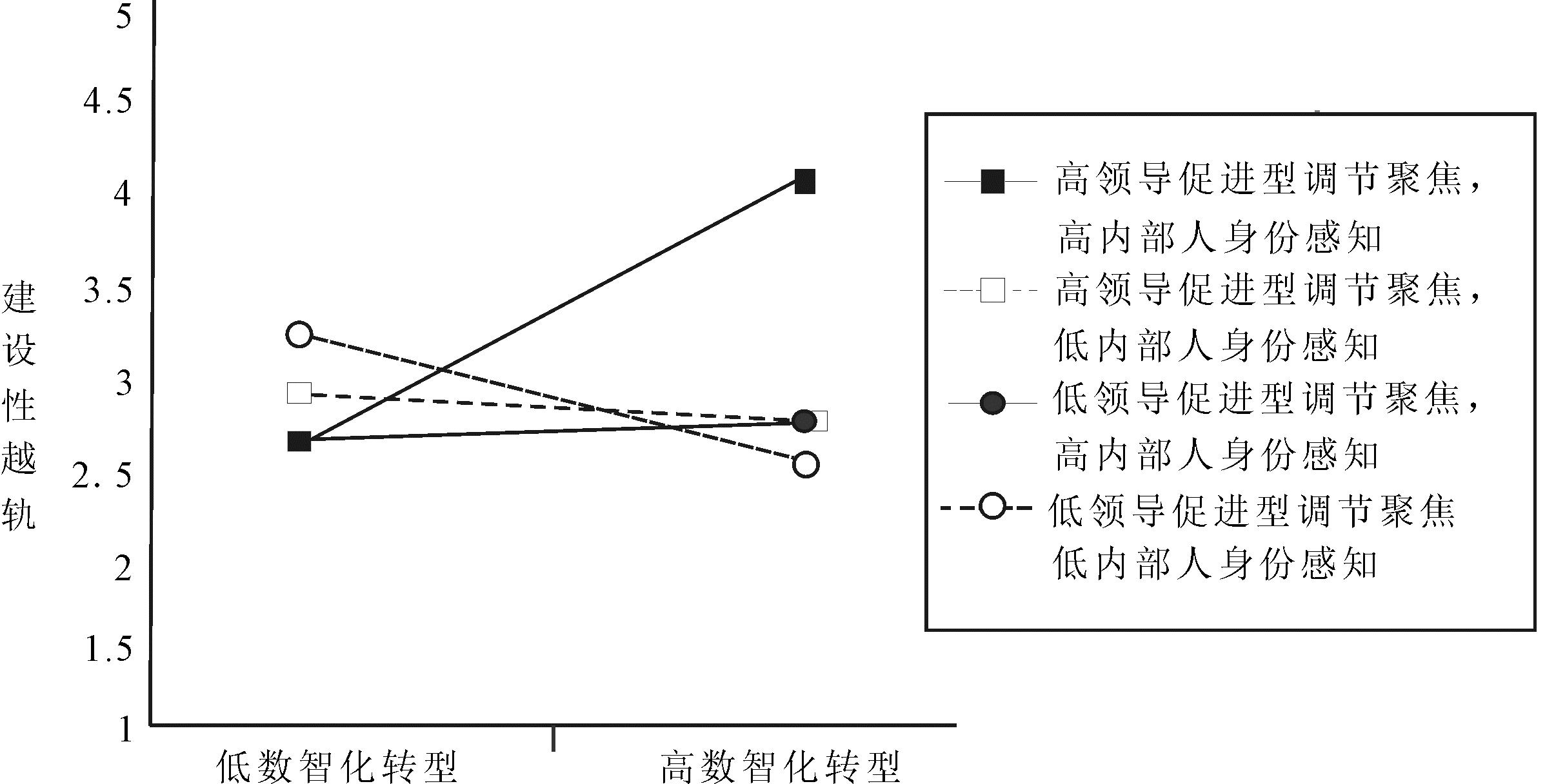

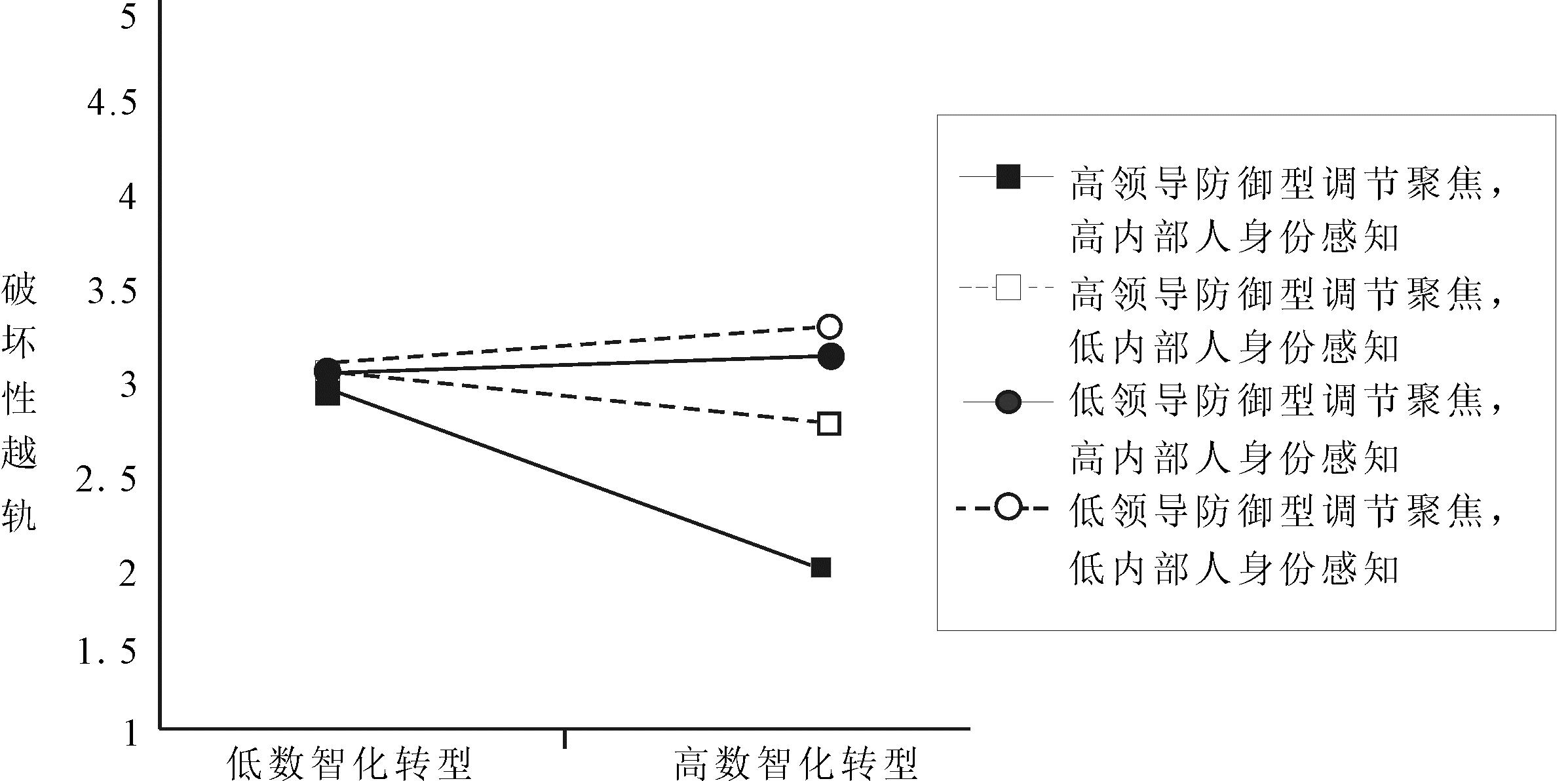

3.4.3 三维交互调节效应检验

根据表5中的M10可知,数智化转型、领导促进型调节聚焦与内部人身份感知的三重交互项显著正向影响建设性越轨(β=0.092,p<0.05),因此假设H4a成立,即在数智化转型情境下,高内部人身份感知员工在领导促进型调节聚焦下更愿意开展建设性越轨。为进一步验证假设H4a,本文通过三者交互效应图进行检验,结果见图2。可以发现,在高领导促进型调节聚焦与高内部人身份感知情境下,数智化转型对建设性越轨影响拟合曲线的正向斜率最大,即在该情况下数智化转型对建设性越轨的正向影响最显著。表6中的M20显示,数智化转型、领导防御型调节聚焦与内部人身份感知的三重交互项显著负向影响破坏性越轨(β=-0.085,p<0.05),因此假设H4b成立,即在数智化转型情境下,高内部人身份感知员工在领导防御型调节聚焦(管理者更关注行为的不利结果)下破坏性越轨的概率变小。为进一步验证假设H4b,本文通过三者交互效应图进行检验,结果见图3。可以发现,在高领导防御型调节聚焦与高内部人身份感知情况下,数智化转型对破坏性越轨影响拟合曲线的负向斜率最大,即在该情况下数智化转型对破坏性越轨的负向影响最显著。

3.4.4 不成立假设

由表5可知,数智化转型与领导防御型调节聚焦的交互项对建设性越轨存在正向影响(M7,β=0.368,P<0.001),因此假设H2b不成立。这可能是由于员工在数智化转型前已经获得未曾有的资源和机会,而防御型调节聚焦的领导强调组织责任感,基于社会交换原理,员工会产生建设性责任知觉,进而驱动员工采取建设性越轨行为以回馈组织,推动组织发展。由表6可知,数智化转型与领导促进型调节聚焦的交互项对破坏性越轨存在负向影响(M15,β=-0.337,P<0.001),即假设H3b不成立,这可能是由于促进调节聚焦领导更关注员工工作结果,加之在智能化技术的实时监控下员工行为和工作结果能够得到即时反馈,从而降低破坏性越轨可能性。

4 结论与启示

4.1 研究结论

基于中国制造业企业数智化转型实践,运用行为决策理论和威胁刚性理论,构建并验证组织、团队和个体三个层面因素交互影响员工两类越轨行为的机制模型,得出如下研究结论:

(1)数智化转型正向影响建设性越轨行为,负向影响破坏性越轨行为。在数智化转型情境下,制造企业传统工作模式被新工作方式取代,员工原有角色利益受到影响。当感知转型前后收益差距时,为弥补自身损失,员工会采取越轨行为,但行为目的和结果存在差异:一方面,数化智转型带来海量异质性资源,有助于激发员工创造思维,加之转型期组织结构趋于扁平化,员工有较大工作自主权展开建设性越轨;另一方面,数智化技术引入使得中层管理人员数量减少和高层管理层决策权集中化,管理者权威增强,员工不敢悖于组织规范实施破坏性越轨。

(2)领导促进型/防御型调节聚焦均能正向调节数智化转型与建设性越轨、破坏性越轨间关系。并且,与防御型调节聚焦相比,领导促进型调节聚焦更加强化数智化转型对建设性越轨的促进作用;而领导防御型调节聚焦更加强化数智化转型对破坏性越轨的抑制作用。数智化转型意味着资源、机会与风险并存,当领导者展现出促进型调节聚焦时,一方面,与组织规定相悖的创造性思维和行为易得到鼓励与支持,员工心理负担减轻,有助于激发其内在动机、实施建设性越轨;另一方面,在数智化技术监管下,加之防御型调节聚焦领导的结果关注导向,使得员工变得更加谨慎,会降低破坏性越轨行为发生概率。

(3)数智化转型、领导促进型调节聚焦和内部人身份感知三者交互显著正向影响建设性越轨行为,数智化转型、领导防御型调节聚焦和内部人身份感知三者交互显著负向影响破坏性越轨行为。面对促进型调节聚焦领导,数智化转型对高内部人身份感知员工建设性越轨的影响更显著,这是因为此类领导更能够激励员工发挥创造力,鼓励其利用现有资源进行创新,加之作为高“内部人”身份感知的员工具有建设性责任知觉,更倾向于实施建设性越轨以提升组织和个人获益。当面对防御型调节聚焦领导时,数智化转型对高内部人身份感知员工破坏性越轨行为的影响更显著,这是因为该类领导易使员工产生约束感,同时,高内部人身份感知员工具有更强烈的组织认同感,在数智化技术的监管下有助于进一步减少破坏性越轨发生。

4.2 理论贡献

(1)将建设性越轨与破坏性越轨置于同一框架中,验证制造业企业数智化转型对两类越轨行为的不同影响。以数智化转型作为解释变量,建设性越轨、破坏性越轨作为被解释变量,基于行为决策理论、威胁刚性理论构建研究框架,实证检验数智化转型对员工建设性越轨行为的积极作用和对员工破坏性越轨行为的抑制作用,为数智化转型和员工越轨行为研究提供了新的分析视角。

(2)丰富数智化转型情境下制造企业团队、个体层面因素三维交互对员工越轨行为影响的理论研究。以往研究侧重于领导风格、个体特质等单一因素对个体行为的作用[7-9],本研究引入调节聚焦理论,将团队层面因素(领导促进型/防御型调节聚焦)和个体因素(内部人身份感知)相结合构成二次调节机制,进一步深化数智化转型与员工越轨行为之间的作用机制,从一定程度上弥补已有研究对多个边际条件缺少关注的不足。

(3)拓展越轨行为前置研究。现有研究对越轨创新行为影响因素的讨论聚焦于个体层面,而企业变革层面对员工越轨行为的影响却鲜少被关注。数智化转型作为数字时代下制造业企业发展的主流形式,其演变必然伴随企业组织结构和运作模式变化,不可避免地影响员工越轨行为。本研究解释了数智化转型对员工建设性越轨行为的正向影响和对员工破坏性越轨行为的负向影响,是对当前员工越轨行为影响因素研究的补充。

4.3 管理启示

(1)制造企业应充分利用数智化转型推动员工实施建设性越轨行为,并有效抑制破坏性越轨行为。具体而言,针对建设性越轨,企业可以构建数智化信息平台,提供海量信息和资源,提升员工工作效率和创新能力。同时,通过强化岗位培训提升技能和增加知识储备,激发创新思维和参与热情,促进建设性越轨产生。对于破坏性越轨,企业应构建数据驱动管理体系,借助智能化技术实现员工行为即时监管和预警机制,识别并应对潜在的破坏性越轨。同时,强化管理者在员工心中的权威形象,设立违反组织规范的惩罚措施,遏制破坏性越轨行为发生。

(2)在数智化转型过程中,需正确引导不同调节聚焦管理者对员工越轨行为的规制作用。对于促进型调节聚焦领导,企业要强化其支持性行为,营造开放包容的团队领导氛围,通过沟通和反馈机制,提供资源支持与安全感,增强组织认同,激励员工开展更多建设性越轨行为;密切关注员工行为,及时识别并预防可能的破坏性越轨。对于防御型调节聚焦领导,企业要强化其指挥性行为,明确角色界定和任务分配,减轻工作认知负荷,提升工作效率和满意度,从而驱动员工实施建设性越轨;鼓励风险规避导向,增强领导威慑力,减少破坏性越轨。

(3)企业需重视内部人身份感知,进而促进员工建设性越轨。具体而言,企业可通过一系列个性化关怀措施增强员工情感连接和工作投入。譬如,管理者应主动追踪员工发展动态,明确表达组织期待,积极鼓励个人成长与发展,创设开放且支持性沟通环境,使员工感受到组织肯定和重视,形成强烈的内部人身份认同。此外,适度给予员工授权,提升自主性和责任感,强化组织归属感,激发自我效能感,促使员工自愿增加工作投入,主动从事利于组织利益的建设性越轨,并避免破坏性越轨行为。

4.4 不足与展望

(1)本研究从数智化转型角度出发,探讨其对员工建设性越轨行为和破坏性越轨行为的单向因果关系,未来可从其它视角探讨数智化转型对员工越轨行为或其它行为是否存在非线性作用关系,探析其它可能存在的影响路径。

(2)本文揭示了企业数智化转型影响员工越轨行为的一般性原理,但未将研究样本分类分析,未来可基于样本的描述性统计特征差异进行分类研究。

(3)当前研究主要依赖于员工的主观自评和横截面数据,为提升研究科学性,未来研究可考虑采用主客观综合测评和跨时段测评等方式,拓展研究深度。

参考文献:

[1] MALIK P.Investigating the impact of knowledge sharing system on workplace deviance:a moderated mediated process model in Indian IT sector[J].Journal of Knowledge Management,2021,25(8):2088-2114.

[2] AUGSDORFER P.A diagnostic personality test to identify likely corporate bootleg researchers[J].International Journal of Innovation Management,2012,16(1):125-113.

[3] KAPLAN H B.Self-attitudes and deviant behavior[M].Pacific Palisades:Goodyear Publishing Company,1975.

[4] BENNETT R J,ROBINSON S L.Development of a measure of workplace deviance[J].Journal of Applied Psychology,2000,85(3):349-360.

[5] VAN DYNE L,LEPINE J A.Helping and voice extra-role behaviors:evidence of construct and predictive validity[J].Academy of Management Journal,1998,41(1):108-119.

[6] MESKE C,JUNGLAS I.Investigating the elicitation of employees' support towards digital workplace transformation[J].Behaviour &Information Technology,2021,40(11):1120-1136.

[7] 王艳子,张莉.员工建设性越轨行为的动力机制:谦卑型领导视角[J].科技进步与对策,2018,35(16):137-143.

[8] 周芳芳,陆露,张亚军,等.自利型领导对员工越轨行为的影响:基于认知和情感的双路径研究[J].管理评论,2021,33(7):237-248.

[9] 王艳子,朱湘玲.调节焦点对员工建设性越轨行为的影响机制[J].外国经济与管理,2021,43(4):50-63.

[10] KHATTAK M N,ZOLIN R,MUHAMMAD N.The combined effect of perceived organizational injustice and perceived politics on deviant behaviors[J].International Journal of Conflict Management,2021,32(1):62-87.

[11] 余璇,陈维政.组织伦理气候对员工工作场所行为的影响研究——以工作疏离感为中介变量[J].大连理工大学学报(社会科学版),2015,36(4):35-40.

[12] AHMAD A,OMAR Z,RADZALI F,et al.Can emotional stability buffer the effect of job stress on deviant behavior[J].American Journal of Applied Sciences,2017,14(7):1-8.

[13] MARCH J G,SIMON H A.Organizations[M].Hoboken:John Wiley &Sons,1993.

[14] STAW B M,SANDELANDS L E,DUTTON J E.Threat rigidity effects in organizational behavior:a multilevel analysis[J].Administrative Science Quarterly,1981,26(4):501-524.

[15] HIGGINS E T.Beyond pleasure and pain[J].American Psychologist,1997,52(12):1280-1300.

[16] STAMPER C L,MASTERSON S S.Insider or outsider? how employee perceptions of insider status affect their work behavior[J].Journal of Organizational Behavior,2002,23(8):875-894.

[17] WARREN D E.Constructive and destructive deviance in organizations[J].Academy of Management Review,2003,28(4):622-632.

[18] MERTENS W,RECKER J,KOHLBORN T,et al.A framework for the study of positive deviance in organizations[J].Deviant Behavior,2016,37(11):1288-1307.

[19] NEAR J P,MICELI M P.Whistle-blowers in organizations:dissidents or reformers[J].Research in Organizational Behavior,1987,9:321-368.

[20] 崔智淞,王弘钰,赵迪.建设性越轨行为对个体创新绩效的影响——组织内部社会资本的调节作用[J].研究与发展管理,2020,32(2):63-71.

[21] DAHLING J J,GUTWORTH M B.Loyal rebels?a test of the normative conflict model of constructive deviance[J].Journal of Organizational Behavior,2017,38(8):1167-1182.

[22] GALPERIN B L.Exploring the nomological network of workplace deviance:developing and validating a measure of constructive deviance[J].Journal of Applied Social Psychology,2012,42(12):2988-3025.

[23] DUNN M.Making gigs work:digital platforms,job quality and worker motivations[J].New Technology,Work and Employment,2020,35(2):232-249.

[24] 陈琳,高悦蓬,余林徽.人工智能如何改变企业对劳动力的需求——来自招聘平台大数据的分析[J].管理世界,2024,40(6):74-93.

[25] WANG H,DING H,KONG X.Understanding technostress and employee well-being in digital work:the roles of work exhaustion and workplace knowledge diversity[J].International Journal of Manpower,2023,44(2):334-353.

[26] 涂婷婷,赵琛徽.远程办公对员工越轨创新行为的影响研究——角色宽度自我效能和工作重塑的链式中介模型[J].财经论丛,2023,39(6):93-102.

[27] 张桂平,朱宇溦.挑战性压力对员工创造力的影响——基于挑战性评价与服务型领导的作用机制[J].软科学,2021,35(7):91-97.

[28] WU L,KANE G C.Network-biased technical change:how modern digital collaboration tools overcome some biases but exacerbate others[J].Organization Science,2021,32(2):273-292.

[29] BASU S,MAJUMDAR B,MUKHERJEE K,et al.Artificial intelligence-HRM interactions and outcomes:a systematic review and causal configurational explanation[J].Human Resource Management Review,2023,33(1):100893.

[30] NEWMAN D T,FAST N J,HARMON D J.When eliminating bias isn't fair:algorithmic reductionism and procedural justice in human resource decisions[J].Organizational Behavior and Human Decision Processes,2020,160:149-167.

[31] 张恒,高中华,李慧玲.增益还是损耗:人工智能技术应用对员工创新行为的“双刃剑”效应[J].科技进步与对策,2023,40(18):1-11.

[32] 陈金亮,赵雅欣,林嵩.智能制造能促进企业创新绩效吗[J].外国经济与管理,2021,43(9):83-101.

[33] 刘珊,袭梅琴,姚慧雨,等.财务数智化转型、审计师风险应对行为与费用粘性[J].财会通讯,2023,44(21):43-48.

[34] 袁喜娜,林晓晴,丁湄霞.企业家精神、垂直网络质量与制造业企业的高质量发展[J].广东财经大学学报,2024,39(2):88-101.

(责任编辑:胡俊健)