0 引言

数字创新是指在创新过程中利用数字技术改进产品或服务、优化业务流程或改变商业模式[1-2],对于提升企业经营效率、开辟新市场及增强企业核心竞争力至关重要[3]。企业持续提高数字创新绩效已成为数字经济时代实现经济高质量发展的必由之路。与数字原生企业相比,传统制造业企业面临数字基础设施薄弱、数字思维转型困难和数字能力不足等问题[4],难以有效应对数字化浪潮带来的各种挑战。因此,为保持核心竞争力和持续推动数字创新,越来越多的企业主动寻求与企业、研究机构和高校等其他创新主体建立紧密的合作关系[5],通过整合不同组织在数字技术方面的专长和资源,共同研发新产品或新服务。尤其是随着人工智能、大数据、云计算和物联网技术的迅猛发展和广泛应用,传统制造业企业的产业边界和组织边界逐渐模糊[2],通过构建合作网络日益成为企业开展数字创新的重要途径[6]。然而,从实践看,制造业企业数字创新绩效水平不高(王健等,2024),即并非所有制造业企业都能通过构建数字创新网络取得预期数字创新成效。因此,如何有效利用数字创新网络提升制造业企业创新绩效以实现经济高质量发展,成为亟待解决的重要理论和实践问题。

与一般传统创新网络相比,数字创新网络多以开发数字技术/服务、提升数字创新绩效为目标,企业跨越组织界限与多个创新主体(企业、高校、研究机构和消费者等)进行互动能够激发数字创新活力。例如,华为通过与长安、北汽蓝谷、奥迪等企业合作开发智能网联电动汽车技术形成数字创新网络。现有学者主要基于高层梯队理论,关注高管个人特征或高管团队特征对企业数字创新绩效的积极影响(崔煜雯等,2024;匡慧姝等,2024),围绕组织资源和组织能力等因素探索企业数字创新绩效影响因素。然而,数字技术整合改变了传统的创新主体互动方式[7],促使企业通过跨地域、跨行业和跨领域合作开展数字创新。社会网络理论认为,个体经济活动并非孤立存在,而是深深根植于各种社会网络之中,企业构建的合作网络通常被视为获取外部资源的重要机制,并对企业创新绩效提升发挥越来越重要的作用[8]。随着研究的不断丰富和日益完善,创新网络对企业创新绩效的影响得出正向、负向和非线性等存在分歧的结论[9-11]。Bereznoy等[12]的研究表明,通过网络组织协作创造或改进产品,能有效提升企业数字创新绩效;Kohli &Melville[13]研究发现,高网络中心性企业借助自身在信息流和地位流等资源流通上的高效率,能够迅速洞察有潜力的新兴市场,并精准把握数字创新先机。还有一些学者证实占据联盟网络中心位置的企业能有效促进数字创新(王海花等,2023)。

尽管一些学者已经关注到创新网络对企业数字创新绩效的重要性,但关于数字创新网络对传统制造业企业数字创新绩效影响的研究较少。具体表现在以下3个方面:首先,相关研究侧重于探讨网络中某一特征对企业数字创新绩效的单一影响,较少探讨多种网络特征对企业数字创新绩效的影响。在实践中,影响企业数字创新绩效的网络效应有可能是多维度的,并且各维度之间存在交互作用。因此,仅从单一维度考察网络特征对数字创新绩效的影响无法捕捉其复杂性,需要从更多视角分析这一现象。其次,以往研究通常将创新网络一视同仁,缺乏对网络本身差异化拓扑结构的考量。事实上,不同创新主体资源和技术禀赋存在显著差异,容易形成规模不一、形态各异的数字创新网络。例如,与小型制造业企业相比,一些大型制造业企业、高校及研究机构往往能够吸引更多合作伙伴,构建起庞大而复杂的数字创新网络。不同类型数字创新网络特征差异明显,使得网络内部知识资源总量、流动性和连通性存在显著区别,进而对企业数字创新绩效产生差异化影响。最后,现有文献多采用传统实证研究范式,即通过预设理论模型和回归检验等方式检验创新网络与企业数字创新绩效之间的关系,运用机器学习方法探索变量之间复杂关系的研究较少。

综上所述,本文从数字创新网络异质性角度出发,提出以下3个问题:①以企业为核心组建的数字创新网络类型有哪些?不同类型数字创新网络具有哪些特征?②不同类型数字创新网络对企业数字创新绩效的影响如何?有何区别?③对于不同类型数字创新网络而言,构建哪种网络结构更能推动企业数字创新绩效提升?考虑到传统研究方法倾向于关注单一因素,难以解决异质性数字创新网络识别及多变量非对称关系问题。因此,本文将机器学习方法引入数字创新管理领域,使用K-Means聚类算法识别和探究数字创新网络不同特征。同时,借助CART决策树算法,深入挖掘不同类型数字创新网络特征对企业数字创新绩效的影响,以期为提升传统制造业企业数字创新绩效、实现经济高质量发展提供理论依据。

1 理论基础与模型框架

1.1 概念界定

Freeman[14]最早提出创新网络(Innovation Networks)的概念,认为创新网络是由多个组织(包括企业、研究机构、大学、政府机构等)通过正式和非正式联系构成的一种系统性制度安排,旨在促进知识、信息、资源、技术交流与共享,以支持创新活动,如新产品、新服务或新流程开发和商业化。这一概念的提出吸引众多学者关注,促进大量创新网络研究,学者从不同视角对创新网络进行界定。一些学者基于关系视角,认为创新网络是企业、政府、大学和其他创新主体为共享、交换创新资源而形成的合作网络(王大洲等,2001)。另外一些学者则从空间视角出发,将创新网络视为一定区域内多个组织、机构、个人等参与者通过正式或非正式合作与交流,共同进行知识创造、技术研发和产品创新的网络结构[15]。还有一些学者基于组织视角,将创新网络视作为实现创新目标而组成的组织集合[16]。

总体而言,现有研究从不同视角对创新网络概念进行了积极探讨,定义主要包含网络主体、网络结构和网络资源3种要素。随着数字技术的蓬勃发展,“数字创新网络”在创新网络的基础上应运而生。Liu[17]指出,数字创新网络通过跨越传统组织边界,将来自不同组织的异质参与者连接起来,促进数字知识和资源在参与者之间共享,推动数字创新活动发展;余传鹏等(2024)从企业间合作关系角度出发,认为数字创新网络是制造业企业与大量数字服务主体相互连接形成的相对稳定、能够激发企业数字创新的正式和非正式关系的总和。在此基础上,本文将数字创新网络定义为:企业跨越传统组织边界,与多个创新主体(企业、高校、研究机构、客户、供应商等)进行互动与交流,以获取数字资源/知识/数据为目的,形成能够激发数字创新活力的网络形态。

数字经济时代,创新网络无边界性、互联性和不确定性显著增强,主要体现在以下3个方面:一是网络主体多元化。数字创新网络参与者日益增多,传统创新网络边界被打破,呈现出不断扩张趋势。传统创新网络主体通常较为固定,包括企业、高校、科研机构和政府等。相比之下,数字创新网络主体更加多元,尤其是消费者作为新创新主体参与创新过程,成为数字创新网络参与者之一,大量消费者通过自发聚散组成柔性共同体参与创新活动(肖静华等,2018)。二是网络结构松散化。在数字创新网络中,数据和数字技术是核心资源(余传鹏等,2024)。数字技术可编程性和数据同质性使得数字创新网络形成更加松散与开放的网络结构,企业间基于特定项目或目标合作,可快速组建和解散。这种分散化的网络结构能降低关系维护成本,促进不同创新主体合作。然而,随着网络规模异质性的凸显,拥有核心资源优势的企业更能利用网络资源占据核心地位,增强自身竞争优势(鲁若愚等,2021)。三是网络资源流动性。传统创新网络资源流动受地理位置、组织结构和市场机制的限制,而数字创新网络则打破了这一限制。互联网、大数据、云计算和人工智能等技术的进步能极大提高数据采集、存储、处理和分析效率,降低数据流通成本,增强数据可访问性。更重要的是,数据作为一种资源,具有非竞争性特征——即多个用户可同时使用数据而不会减少数据价值。这种特性使得数据能够在网络中无损耗复制和共享,从而促进资源(尤其是数据资源和数字技术知识)在数字创新网络中快速、低成本流动和传播(余传鹏等,2024)。

1.2 模型框架

在数字经济浪潮下,传统意义上单个企业运作模式已不复存在,取而代之的是企业在数字化环境中相互交织、紧密联系,共同形成一个数字创新网络。在这个网络中,企业不再是孤岛,而是作为关键节点,通过高效的数据交换和实时通信,与其他创新主体(初创公司、大型企业、研究机构、高等院校及消费者等)紧密相连。通过嵌入数字创新网络,企业能够高效获取包括技术、人才、资本在内的创新资源,这些资源是推动企业开展数字创新的关键要素[18]。然而,企业在数字创新网络中的位置各异,与网络内其他成员的联系和互动也各具特色,这会直接影响它们获取和享有资源的程度。一方面,社会网络理论认为,度中心性是衡量行动者网络位置和网络权力的关键指标,反映企业获取与利用数字创新资源的能力,有助于企业构建数字知识库,进而增强数字创新潜力。也有学者通过分析专利合作数据,揭示在产学研合作网络中度中心性对企业创新绩效具有非线性影响(郭建杰和谢富纪,2020)。聚集系数体现网络是否具有小世界属性。一方面,在聚集系数水平较高的网络中,每个成员都有可能从多个网络成员处获得创新信息,从而提高创新效率[19]。另一方面,聚集系数大意味着冗余,即从C传递到A的信息无论如何都会通过B到达A(因为B和C相连,可以访问相同信息),这容易削弱个体或组织探索新信息、新想法的动力。还有一些学者从合作关系角度出发,得出一些互相矛盾的结论。蔡彬清等(2013)认为强关系中的高度信任有助于推动创新主体开展高风险探索式创新;Huang &Wang[20]认为弱关系才是促进企业间非冗余资源交换、助力探索式创新的关键。结构洞理论则认为,当某个节点(企业)作为“桥梁”,直接连接两个原本无直接联系的节点时,便形成一个结构洞。这一现象说明网络中的非直接连接节点若想实现信息、资源、技术互通,就必须依赖位于结构洞位置的核心节点作为中介。占据结构洞位置的创新主体作为网络资源与信息流通的“桥梁”,被赋予更高的自主决策权和控制力,对创新绩效具有积极影响[21]。

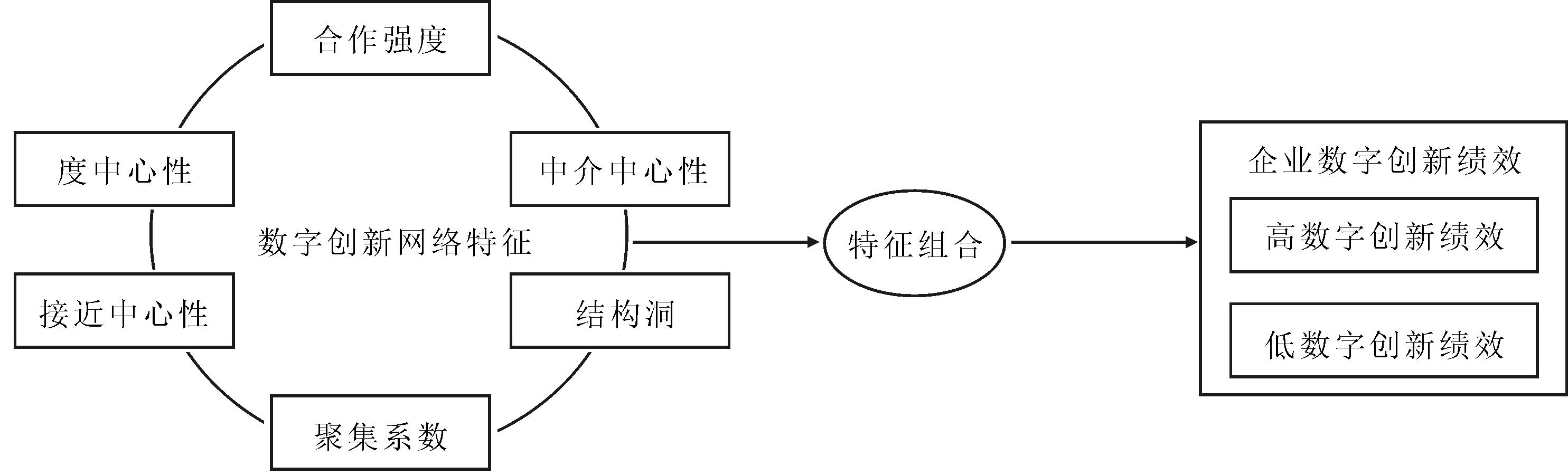

综上所述,学者对不同网络特征与创新绩效关系的讨论未达成共识,且创新绩效受网络组合特征的影响。数字创新网络作为企业与其他创新主体开展数字创新的重要方式,其网络特征是影响企业数字创新绩效的重要因素。本文结合社会网络理论和结构洞理论,遴选出度中心性、中介中心性、接近中心性、结构洞、合作强度和聚集系数6个重要特征变量,对具有相似数字创新网络的创新主体进行聚类划分,从特征组合视角挖掘不同类型数字创新网络特征与企业数字创新绩效之间的复杂非线性关系。综上所述,本文构建理论框架(见图1)。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

样本专利数据源于国家知识产权局专利数据库。在相关学者研究的基础上,本文根据《数字经济核心产业分类与国际专利分类参照关系表(2023年版)》所列的IPC分类号,对每项专利进行筛选,确定其是否属于数字专利类别,最终得到1985—2022年的14 269 018条数字专利信息,这些信息包括专利公开号、申请人、专利类型和所属省份等关键字段。基于“申请人”信息构建数字创新网络,构建原则与步骤如下:首先,数据清洗。剔除重复或缺失的专利数据和包含申请人为个人、子公司以及境外机构的专利数据,保留具有两个或两个以上申请人的专利数据,获得1 041 474条有效专利数据,即两个或两个以上申请人出现在同一条专利数据中,则他们之间为合作关系。其次,专利类型筛选。考虑到与实用新型专利和外观设计专利相比,发明专利因其独创性和技术深度,在申报标准和审批条件方面要求更高。因此,本文以发明专利为主要研究对象,获得653 061条数字发明专利数据。最后,通过将申请人信息与制造业上市公司代码进行匹配,最终获得14 631条数字专利数据。

2.2 变量测量

2.2.1 结果变量

企业数字创新绩效。专利是衡量企业创新绩效的重要指标[22],借鉴已有研究测度方法(崔煜雯等,2024),采用企业拥有的数字创新专利总数衡量企业数字创新绩效。考虑到使用有监督的决策树方法进行数据分析需首先确保样本已被明确标记类别标签,故本文采取等频分箱方法将连续数字创新绩效数据离散为两个明确的绩效等级。即以数字创新绩效中位数(Media值,以下简称“M值”)为绩效等级划分点,来比较单个企业数字创新绩效与M值的关系。若单个企业数字创新绩效高于M值为高数字创新绩效,若单个企业数字创新绩效低于或等于M值则为低数字创新绩效。

2.2.2 特征变量

(1)度中心性(Dc):该指标指节点与网络中其它节点直接连接的相对数量,体现网络节点的重要性,如公式(1)所示。

ND(μ)=dμ/n-1

(1)

其中,dμ 代表节点μ的度(即与节点μ直接相连的其它节点数量),n代表网络节点的总数。度中心性范围为0~1,其中0表示一个节点没有任何连接关系,1表示某个节点与网络中所有其它节点直接相连。

(2)接近中心性(Cc):该指标指节点与网络中其它节点的距离。具有较高接近中心性的网络成员被认为存在较高的关联关系,即更容易获取信息并具有较大影响力。

(3)中介中心性(Bc):该指标指网络中任何两个节点之间通过某个节点的最短路径数量,若一个节点的中介中心性较高,则意味着该节点在网络中扮演着重要的中介和“桥梁”角色,它连接着许多不同的路径,在信息交流上拥有更大的自主性。

(4)聚集系数(Cl):该指标指同一节点邻居之间的互连程度,即如果节点A和B 连接,并且B和C连接,则A和C也存在连接的可能性(Newman,2003)。聚类系数包括两种类型:全局聚类系数和局部聚类系数。前者是对网络整体聚类程度的评价,局部聚类系数则是对各节点聚类程度的度量。本文主要使用局部聚类系数作为测度指标。

(5)结构洞(Sh):该指标指数字创新网络中的空隙,即如果A和B之间无直接联系,则必须通过C才能形成关系,那么C就在这个网络中占据一个结构洞。结构洞是衡量企业信息/资源获取和权力优势的一个重要指标。企业占据结构洞越多,表明该企业在信息/资源获取方面优势越显著。

(6)合作强度(Ci):该指标指数字创新网络中成员间的合作频次,体现网络创新主体之间相互联系的强弱程度。

2.3 研究方法与研究思路

2.3.1 研究方法

本文根据“物以类聚、人以群分”的基本原理,采用K-means聚类算法识别数字创新网络拓扑结构类型,并结合CART决策树算法探析不同类型数字创新网络对企业数字创新绩效的影响。

(1)K-means聚类。K-means算法作为一种无监督学习算法,已广泛应用于数据聚类研究。该算法无需事先设定样本类别标签,而是基于数据样本之间的相似性进行群组划分,即形成所谓的“簇”。在算法执行过程中需指定预期的簇数K,通过计算每个数据点到各个簇中心的欧氏距离,将每个数据点分配给距离最近的簇。这一过程会不断迭代,直至达到全局最优,确保同一簇内的样本特征相似、不同簇之间的样本特征相异。在确定簇数K时,主要借助如肘部法则(Elbow Method)和轮廓系数(Silhouette Coefficient)等指标进行辅助决策,以确保选择的K值能够反映数据内在结构。由于K-means算法具有直观、易于理解以及在实际应用中能够产生较好聚类效果等特点,故本文采用该算法对数字创新网络进行聚类分析,以识别出不同类型的数字创新网络,为后续研究提供支持。

(2)CART(Classification and Regression Tree)决策树算法。决策树是一种无监督分析方法,呈现树状结构,其包含多个条件属性节点(特征变量)和叶子节点(结果变量的离散值)。在决策树中,每条分支都代表一个具体的决策规则,这些规则清晰展示了决策属性如何由不同条件属性产生组合影响。CART算法是一种常用的决策树方法,适用于对多维属性数据集的最优特征进行选择。为深入探索企业数字创新绩效影响因素,本文在划分数字创新网络类型的基础上,进一步运用CART决策树算法挖掘数字创新网络特征不同组合对企业数字创新绩效的差异化影响。

2.3.2 研究思路

本研究主要关注不同类型数字创新网络特征与企业数字创新绩效间的复杂非线性关系,包括理论基础与框架构建、数字创新网络类型划分与命名以及不同类型数字创新网络特征组合对企业数字创新绩效的影响3部分内容,具体流程见图2。

(1)针对如何提升传统制造业企业数字创新绩效问题,从社会网络理论和结构洞理论视角遴选度中心性、中介中心性、接近中心性、结构洞、合作强度和聚集系数6个特征变量,同时明确各变量测度方式,为后文分析不同类型数字创新网络特征组合对企业创新绩效的影响提供支持。

(2)明确样本数据来源,在国家知识产权局专利数据库获取专利数据并进行过滤处理,以确保专利数据的有效性。基于Louvain社区发现算法将相似的数字创新网络聚集,进一步利用K-means算法对具有相似结构特征的数字创新网络进行群组划分,根据数字创新网络特征为不同类型网络命名,初步识别不同类型数字创新网络的异质性特点。

(3)以离散化后的企业数字创新绩效为决策属性,以6个特征变量为条件属性,使用CART决策树算法挖掘企业数字创新绩效的潜在决策规则,探析数字创新网络特征与企业数字创新绩效之间的复杂非对称关系,获知不同类型数字创新网络中企业获取高水平数字创新绩效的实现路径,以期为企业构建数字创新网络、提升数字创新绩效提供管理启示和政策建议。

3 数据结果分析

3.1 数字创新网络类型与特征

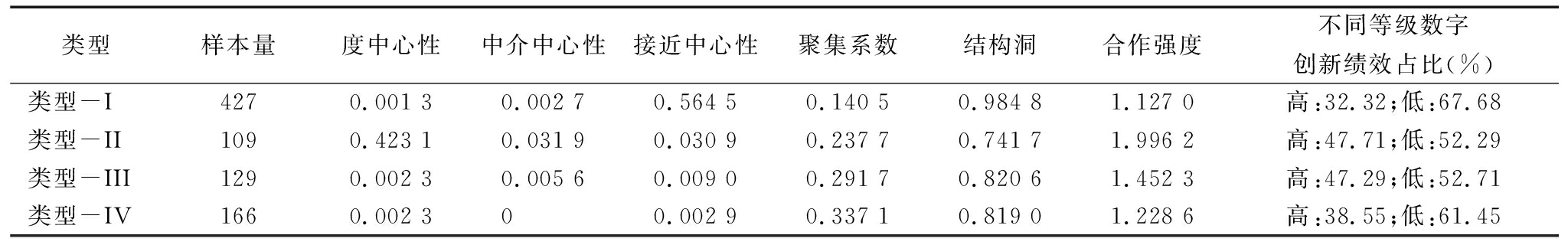

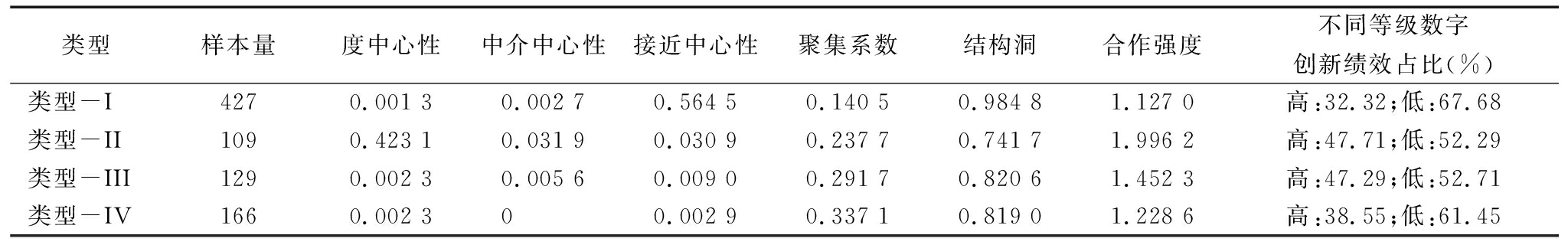

本研究旨在识别数字创新网络类型,在此基础上探讨不同类型数字创新网络对企业数字创新绩效的影响。鉴于目前学界对数字创新网络构成形态未形成统一分类框架,难以获得关于数字创新网络的先验知识,本研究采用机器学习中的无监督学习方法,对这些异质性对象加以识别。作为一种基础性算法,K-means聚类分析能在不预设网络类型情况下对具有相似特征的网络进行分类。因此,本研究基于特征指标(度中心性、中介中心性、接近中心性、聚集系数、结构洞和合作强度)进行K-means聚类分析,并结合肘方法确定聚类最佳簇数为4,得出4类数字创新网络群组,基本信息见表1。

表1 数字创新网络类型基本信息

Table 1 Basic information on the types of digital innovation network

类型样本量度中心性中介中心性接近中心性聚集系数结构洞合作强度不同等级数字创新绩效占比(%)类型-I4270.001 30.002 70.564 50.140 50.984 81.127 0高:32.32;低:67.68类型-II1090.423 10.031 90.030 90.237 70.741 71.996 2高:47.71;低:52.29类型-III1290.002 30.005 60.009 00.291 70.820 61.452 3高:47.29;低:52.71类型-IV1660.002 300.002 90.337 10.819 01.228 6高:38.55;低:61.45

类型-I包含427个数字创新主体,虽然网络度中心性较低,即直接联系较少,但接近中心性较高,表明它们能广泛接触信息流。同时,较高结构洞在网络不同部分之间起“桥梁”作用。这些特征表明,尽管企业间的直接联系有限,却能在网络中作为连接不同群体的关键“纽带”,故将其命名为边缘探索型数字创新网络。类型-II仅有109个数字创新主体,其度中心性、中介中心性和结构洞指标均较高,表明该网络具有强大的连接能力和影响力,故将其命名为核心枢纽型数字创新网络。类型-III由129个数字创新主体组成,这个网络中每个特征变量都处于中等水平,通过维持各项特征指标,为数字创新网络提供稳健支撑,故将其命名为稳健合作型数字创新网络。类型-IV包括166个数字创新主体,聚集系数最高,表明某些企业在网络中通过与少数关键节点紧密合作,能形成强大的内部协作网络,故将其命名为紧密协作型数字创新网络。

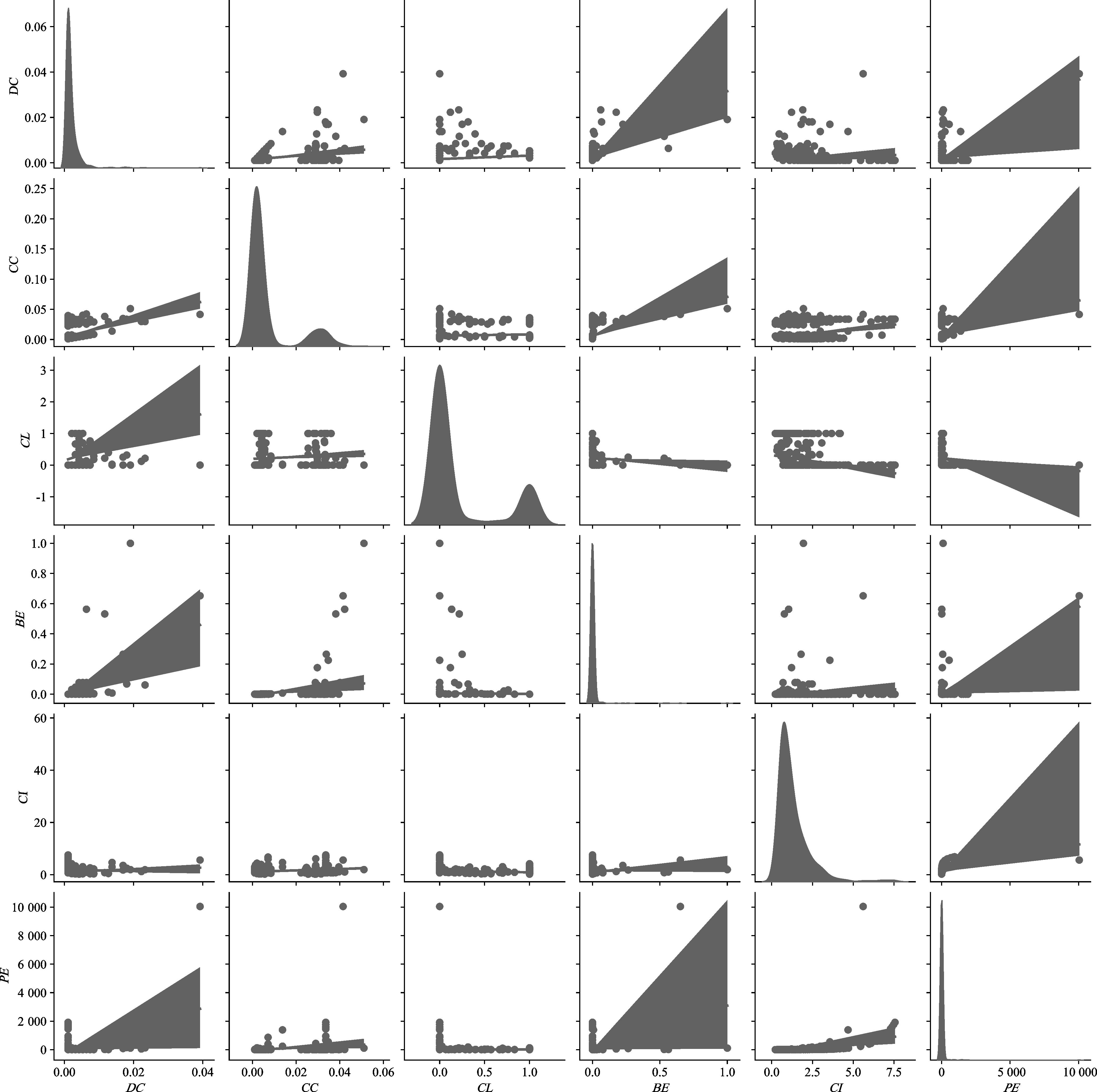

3.2 网络特征变量与企业数字创新绩效相关性分析

为清晰呈现网络特征变量之间以及特征变量与企业创新绩效之间的复杂关系,图3为5个特征变量与企业创新绩效相关关系的散点矩阵图。从特征变量整体关系看,除度中心性、中介中心性之间存在明显的简单非线性关系外,其余特征变量之间的关系较为复杂。此外,6个网络特征变量与企业数字创新绩效之间不存在明显的相关关系,说明企业数字创新绩效不仅受单一特征变量的影响,同时也受其它因素的影响。因此,有必要运用决策树方法深入挖掘数字创新网络多维特征变量与企业数字创新绩效之间的复杂非线性关系。

3.3 网络特征变量组合对企业数字创新绩效的影响

传统回归分析实证研究范式——“预设理论模型进行验证”适用于对前因变量相互独立、简单非线性关系的讨论,在现实情境中网络特征往往具备交互性、依赖性和复杂性特征,使用上述研究范式难以解决复杂问题。因此,为从数字专利数据中捕捉具有理论与实践意义的知识规则以及揭示数字创新网络与企业数字创新绩效之间的非对称因果关系,本文采用决策树CART算法[23]挖掘不同类型数字创新网络组合特征。作为机器学习的一类基础算法,决策树CART算法借助良好的输出结果可视化效果,能够清晰反映变量之间的复杂非线性关系,已广泛应用于管理学领域。基于不同类型数字创新网络群组划分方法,以合作强度、聚集系数、中介中心性、度中心性、接近中心性和结构洞6个指标为条件属性,以离散化后的企业数字创新绩效为决策属性,采用预剪枝的方法(避免过度拟合),设置决策树的最大深度为4,运用决策树CART算法分别对4类数字创新网络决策规则进行提取,深度探究网络特征组合对企业数字创新绩效的差异化影响。

3.3.1 边缘探索型数字创新网络决策树

在边缘探索型数字创新网络中,合作强度和中介中心性对企业数字创新绩效具有较大影响。如图4所示,边缘探索型决策树的左子树由合作网络和中介中心性两个节点构成,当合作强度低≤2.25时,中介中心性超过一定水平(>0.002 9)便能促使企业获得高水平数字创新绩效;而当中介中心性低于临界值≤0.002 9时,说明边缘探索型数字创新网络节点充当其它节点“桥梁”的能力太弱,网络中很有可能出现信息传播效率低、协调作用弱以及资源分配不均等问题,从而削弱边缘探索型数字创新网络整体效能,降低企业数字创新绩效。边缘探索型决策树的右子树由合作强度一个节点构成,当网络合作强度高(>2.25)时,边缘探索型数字创新网络大概率会获得高水平企业数字创新绩效。通过横向对比发现,边缘探索型数字创新网络受合作强度的正向影响最大。当合作强度较高时,企业数字创新绩效普遍较高,而随着合作强度的不断降低,中介中心性对企业数字创新绩效的正向影响逐渐显现。因此,对于边缘探索型数字创新网络而言,应优先考虑合作强度的正向影响,其次再考虑中介中心性的驱动作用。

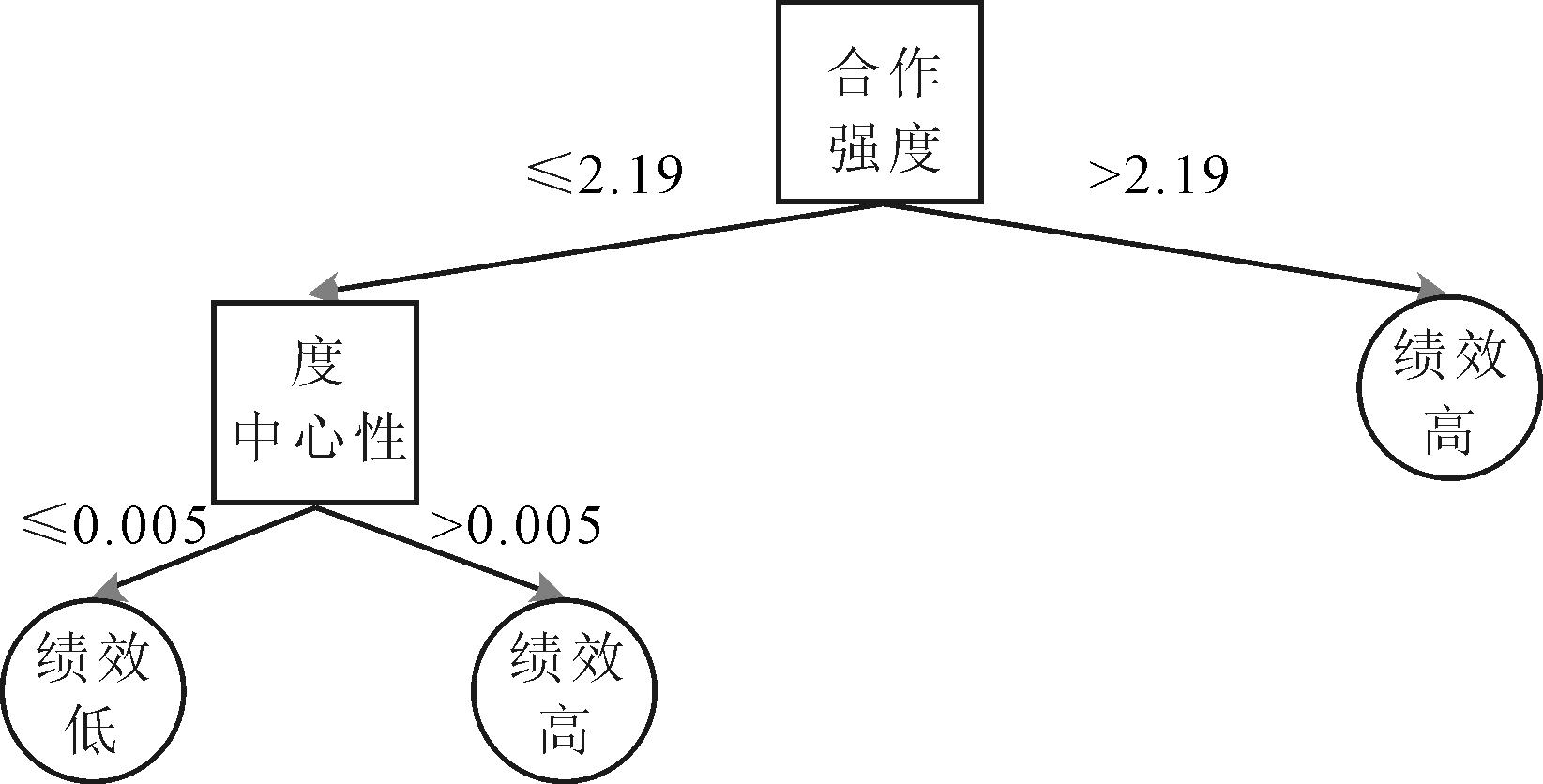

3.3.2 核心枢纽型数字创新网络决策树

在核心枢纽型数字创新网络中,合作强度和度中心性对企业数字创新绩效具有较大影响。如图5所示,核心枢纽型决策树的左子树由合作网络和度中心性两个节点构成,当合作强度低≤2.19时,度中心性超过一定水平(>0.005)便能促使企业获得高数字创新绩效;而当度中心性低于临界值(≤0.005)时,节点之间的连接数减少会引起网络连通性下降,网络中可能会出现更多孤立节点或小型子网络,阻碍信息和资源的有效传递,导致企业数字创新绩效下降,而这种影响在合作强度较低时尤为明显。核心枢纽型决策树的右子树由合作强度一个节点构成,当合作强度高(>2.19)时,核心枢纽型数字创新网络大概率会获得高水平数字创新绩效。通过横向对比发现,核心枢纽型数字创新网络中企业数字创新绩效受合作强度的正向影响最大。当合作强度较高时,企业数字创新绩效普遍较高,而随着合作强度的不断降低,度中心性对企业数字创新绩效的正向影响逐渐显现。因此,对于核心枢纽型数字创新网络而言,应优先考虑合作强度的正向影响,其次再考虑度中心性因素的正向作用。

3.3.3 稳健合作型数字创新网络决策树

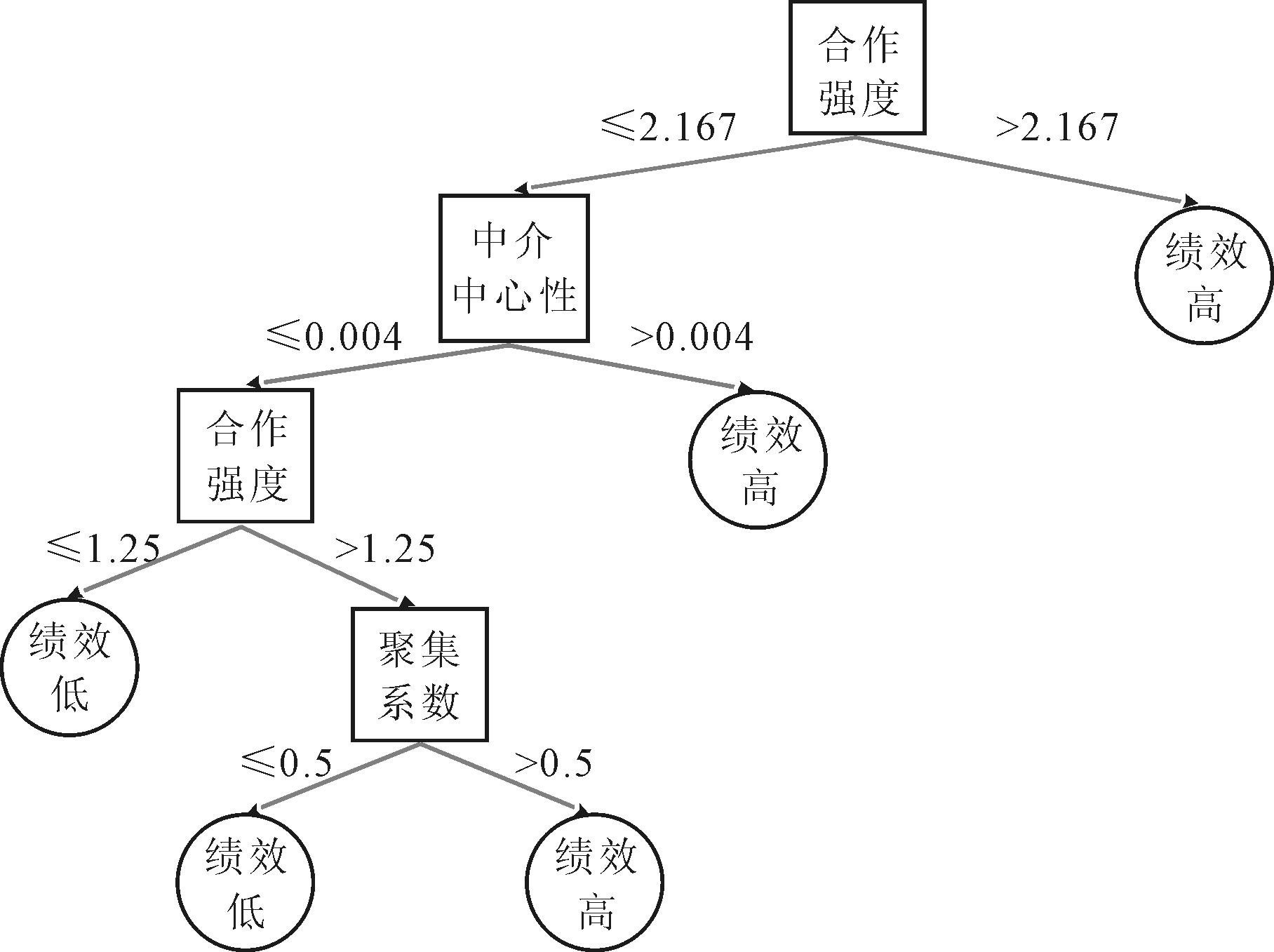

对于稳健合作型数字创新网络而言,合作强度、中介中心性、聚集系数均会对企业数字创新绩效产生影响,且不同特征组合的影响存在差异,表现为网络特征不同取值组合会推动企业获得不同水平的数字创新绩效。如图6所示,稳健合作型决策树的左子树由合作强度、中介中心性、聚集系数3个节点构成,当合作强度偏低(≤2.167)时,中介中心性大于0.004有助于企业达成高数字创新绩效。而当中介中心性低于临界值0.004时,合作强度过低(≤1.25)会阻碍信息流通与资源整合,导致企业数字创新绩效处于较低水平;若想在合作强度中等条件下(>1.25且≤2.167)获得高水平数字创新绩效,需要确保聚集系数足够高(>0.5);一旦聚集系数低于临界值(≤0.5),网络节点之间的联系松散、信任度低,会导致稳健型数字创新网络韧性下降,最终企业只能获得低水平数字创新绩效。稳健合作型决策树的右子树由合作强度一个节点构成,当合作强度高(>2.167)时,稳健合作型数字创新网络中的企业有可能会获得高水平数字创新绩效。通过横向对比发现,稳健合作型数字创新网络中的企业数字创新绩效受合作强度、中介中心性和聚集系数3个因素的影响。在稳健合作型数字创新网络中,合作强度是对企业数字创新绩效产生最大正向影响的因素。然而,当合作强度偏低时,中介中心性对企业数字创新绩效的正向影响高于聚集系数;而当中介中心性较低时,合作强度对数字创新的影响高于聚集系数。可见,稳健型数字创新网络应首先考虑合作强度的正向影响,且对合作强度的考量应贯穿于企业整个管理过程;其次是中介中心性;最后再考虑聚集系数的影响。

3.3.4 紧密协作型数字创新网络决策树

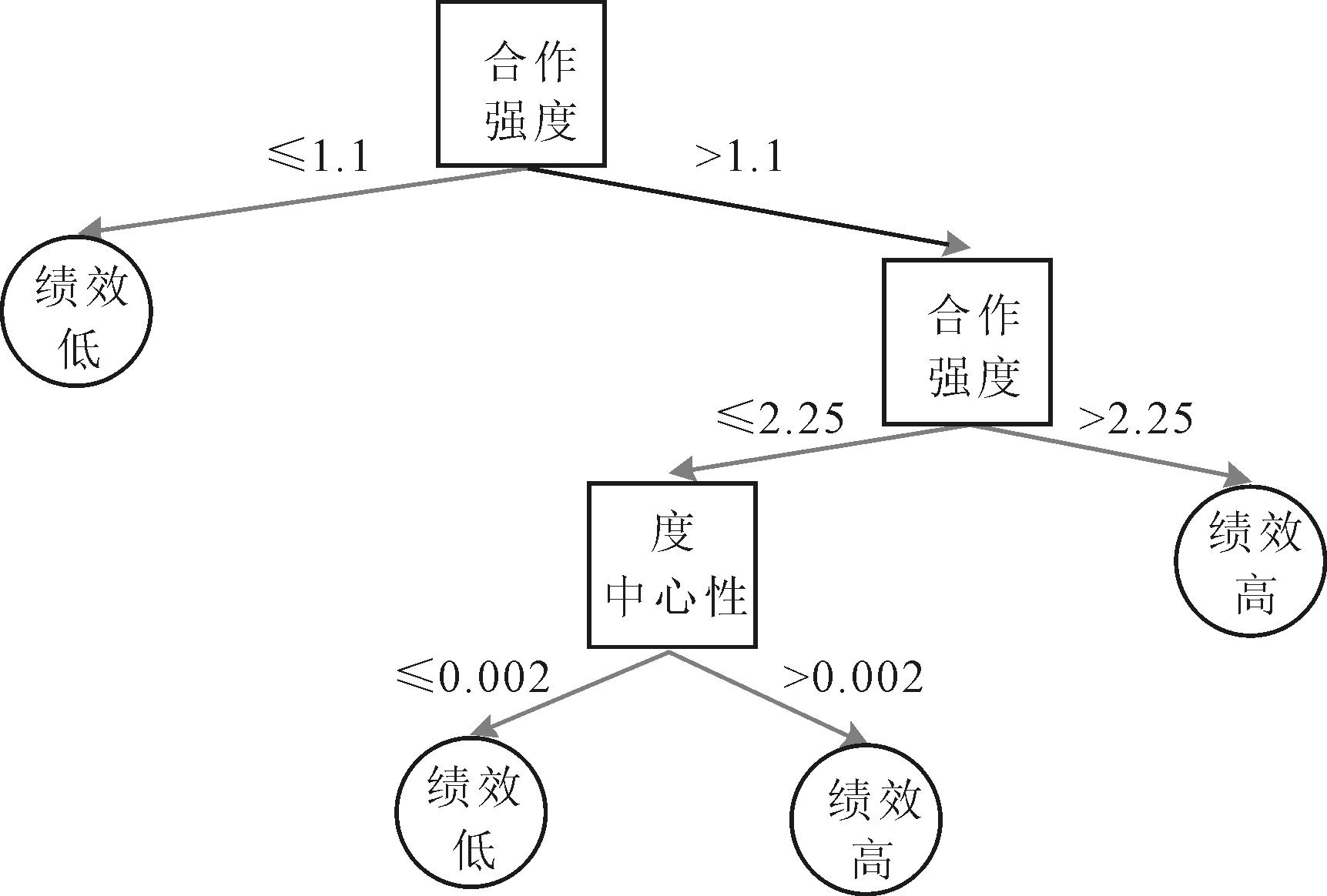

对于紧密协作型数字创新网络而言,合作强度和中介中心性对企业数字创新绩效具有较大影响。如图7所示,紧密协作型决策树的左子树由合作强度一个节点构成,当网络合作强度低(≤1.1)时,企业会获得低数字创新绩效;当网络合作强度高(>2.25)时,企业会获得高水平数字创新绩效。而当合作强度处于中等水平(>1.1且≤2.25)时,企业能否获得高水平数字创新绩效取决于度中心性。若度中心性高于0.002则能获得高创新绩效。若度中心性低于临界值(≤0.002),则会抑制网络信息资源共享,限制节点参与创新项目,对紧密协作型数字创新网络产生强烈冲击,导致企业获得低水平数字创新绩效。通过横向对比发现,紧密协作型数字创新网络受合作强度的正向影响最大。随着合作强度逐渐增强,当超过临界值并保持在一定范围内时,度中心性对企业数字创新绩效具有正向影响。可见,紧密协作型数字创新网络需优先考虑合作强度的正向影响,并在合作强度中等时充分发挥度中心性的正向影响。

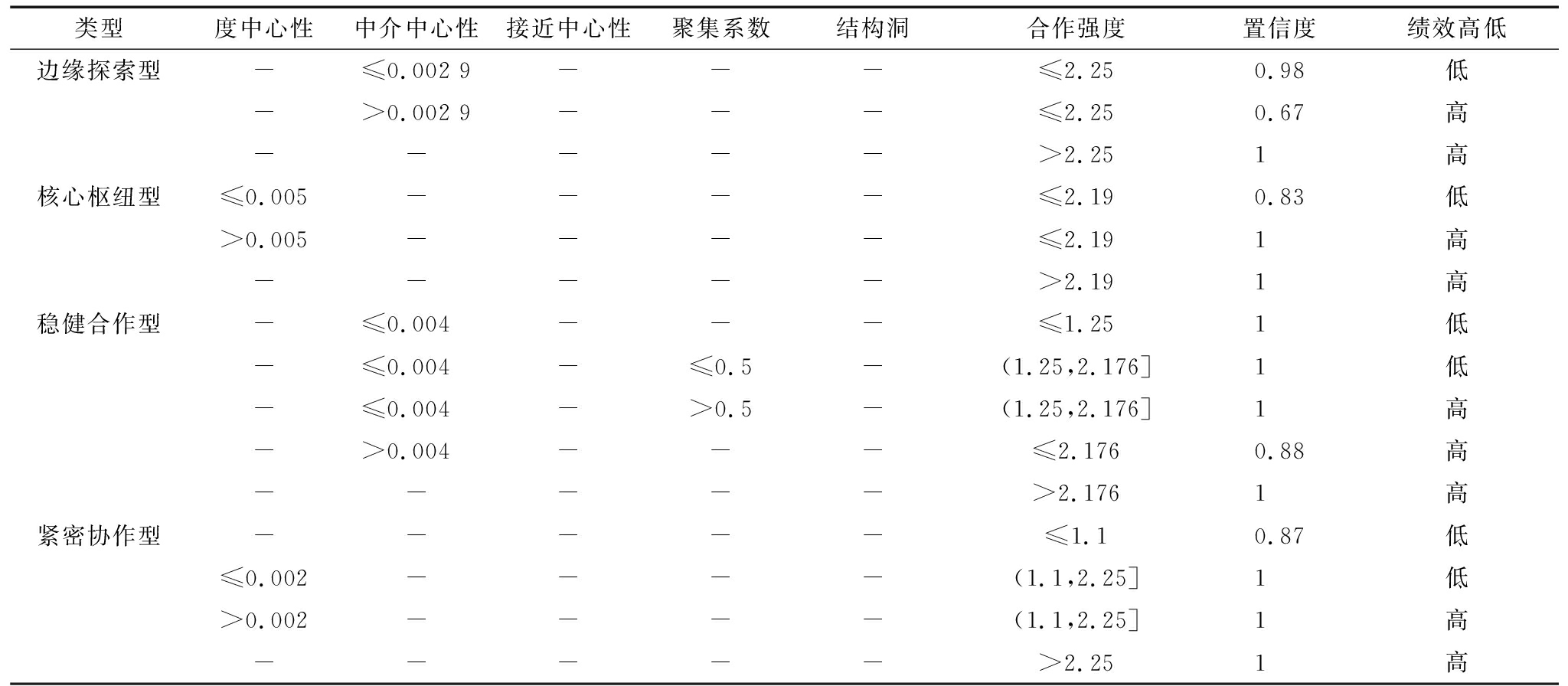

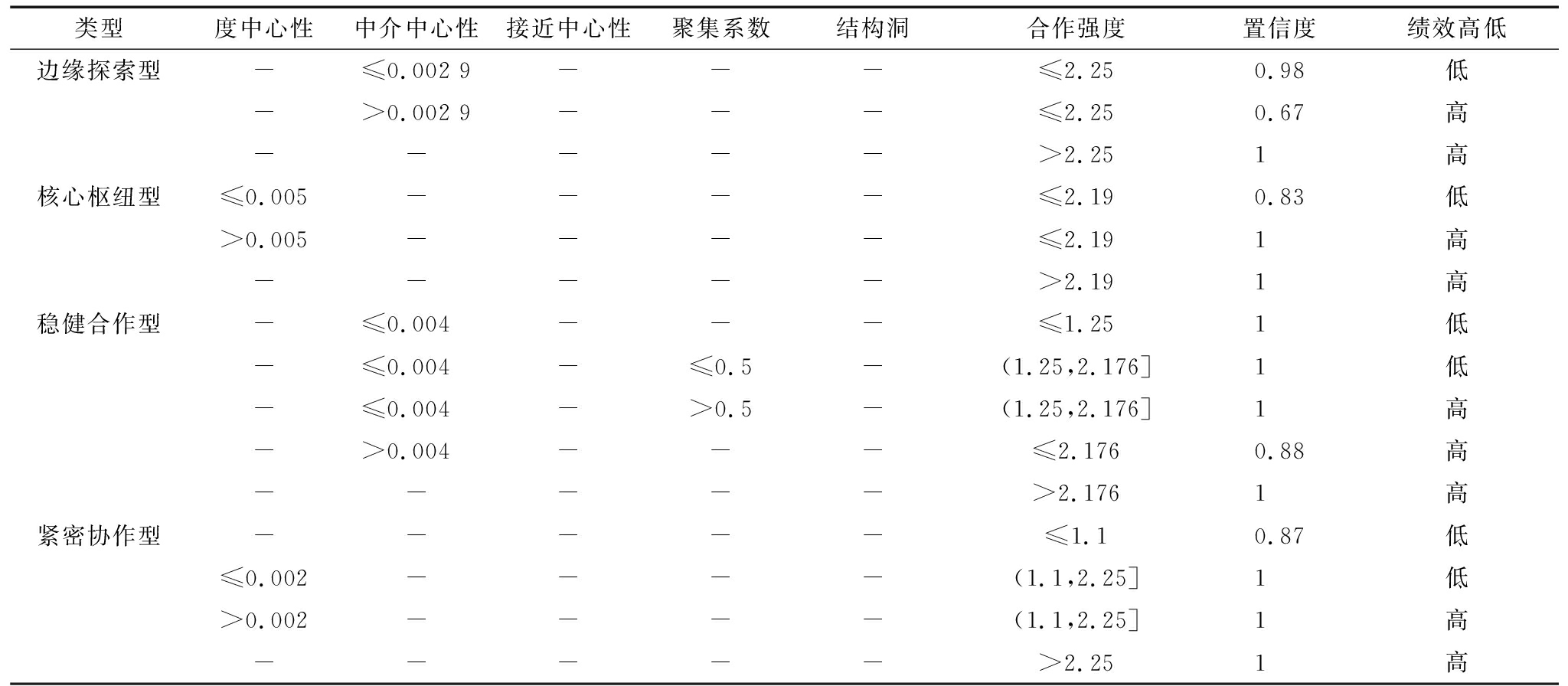

3.3.5 企业数字创新绩效决策规则

四类数字创新网络决策树清晰呈现出数字创新网络特征变量组合与企业数字创新绩效的非对称关系,通过总结获取数字创新网络中的企业数字创新绩效决策规则,见表2。在表2决策规则中,置信度指某一规则发生的条件概率,反映决策规则的可信度。通过观察置信度发现,决策规则置信度大多介于80%~100%之间,拟合效果较好。此外,4类数字创新网络决策树拥有相同的根节点——合作强度,数字创新网络合作强度越高,企业获得高水平数字创新绩效的概率越大,说明合作强度不仅影响4类数字创新网络的共同属性,也是影响企业数字创新绩效的核心因素。进一步,在不同类型数字创新网络中,6个特征变量(度中心性、中介中心性、接近中心性、合作强度、聚集系数和结构洞)对企业数字创新绩效存在显著差异化影响,证实分类讨论与聚类分析的必要性;而相同网络特征不同取值组合在不同数字创新网络中产生差异化影响,反映数字创新网络特征组合与企业数字创新绩效之间的复杂非线性关系。接近中心性与结构洞未体现在决策规则之中,说明这两个变量对企业数字创新绩效的影响有限。其中,接近中心性反映节点之间在网络中的接近程度,结构洞反映节点之间非冗余联系的可获取程度,这两个特征对企业数字创新绩效的影响说明数字创新网络相对于传统创新网络更具优势,即节点间信息传递效率和资源共享不再对网络位置及距离具有高度依赖性,这是数字化为创新网络带来的显著优势。

表2 不同类型数字创新网络的企业数字创新绩效决策规则

Table 2 Decision rules for digital innovation performance of enterprises in different types of digital innovation networks

类型度中心性中介中心性接近中心性聚集系数结构洞合作强度置信度绩效高低边缘探索型-≤0.002 9---≤2.250.98低->0.002 9---≤2.250.67高----->2.251高核心枢纽型≤0.005----≤2.190.83低>0.005----≤2.191高----->2.191高稳健合作型-≤0.004---≤1.251低-≤0.004-≤0.5-(1.25,2.176]1低-≤0.004->0.5-(1.25,2.176]1高->0.004---≤2.1760.88高----->2.1761高紧密协作型-----≤1.10.87低≤0.002----(1.1,2.25]1低>0.002----(1.1,2.25]1高----->2.251高

对决策规则表进行深入分析发现,边缘探索型数字创新网络的合作强度和中介中心性整体偏低,导致该类数字创新网络中企业数字创新绩效位于低水平。因此,该类网络应优先考虑提升合作强度,增强网络中介中心性,提高信息流通与资源获取效率,以获得较高的数字创新绩效。在核心枢纽型数字创新网络中,企业获得高数字创新绩效的概率明显提高(62%),且比例显著高于其它类型数字创新网络,这得益于多数企业拥有高水平合作强度(≥2.19);此外,少数(8%)合作强度较低的企业通过增强度中心性获取较高的数字创新绩效,而多数(38%)企业由于受弱中心性与低合作强度的双重打击,即使身处核心位置也未能避免低创新绩效,反映出网络连通性的重要作用。对于稳健合作型数字创新网络而言,企业数字创新绩效主要受到合作强度的正向影响。当合作强度处于高水平时(>2.167),数字创新网络会获得高绩效(置信度为100%);而随着合作强度的下降,当网络中介中心性较强时(>0.004),企业仍能获得较高的数字创新绩效(置信度为88%);当中介中心性低于临界值时,将合作强度保持在一定范围并提高聚集系数(>0.5)也能获得较高的数字创新绩效;一旦聚集系数或合作强度低于相应临界值,网络联系松散,企业将难以实现高数字创新绩效(置信度均为100%)。在紧密协作型数字创新网络中,企业数字创新绩效主要受合作强度影响,当合作强度≤1.1时,企业获得高数字创新绩效的概率很低(置信度为87%);当合作强度进一步提升((1.1,2.25])时,较高的度中心性会提高企业获得高数字创新绩效的概率(置信度为100%)。

4 结论与讨论

4.1 研究结论

本文运用K-Means聚类和CART算法分析数字创新网络与企业数字创新绩效之间的关系,得出以下结论:

(1)基于K-Means聚类分析法,将由数字专利申请人形成的数字创新网络划分为4种类型:边缘探索型数字创新网络、核心枢纽型数字创新网络、稳健合作型数字创新网络和紧密协作型数字创新网络。其中,核心枢纽型数字创新网络中高数字创新绩效占比最高,稳健合作型数字创新网络中高数字创新绩效占比次之,紧密协作型数字创新网络中高数字创新绩效占比居中,而边缘探索型数字创新网络中高数字创新绩效占比最低。学界亦有学者提出“需要关注不同合作网络特征差异对数字创新绩效发挥作用”(李海林等,2023)。

(2)证实数字创新网络与企业数字创新绩效之间存在复杂的非线性关系。在边缘探索型数字创新网络中,企业数字创新绩效受合作强度和中介中心性的影响;在核心枢纽型数字创新网络中,保持高合作强度的数字创新网络会因度中心性不同使企业数字创新绩效产生差异化结果;在稳健合作型数字创新网络中,企业数字创新绩效受合作强度、聚集系数和中介中心性不同组合的影响;在紧密协作型数字创新网络中,企业数字创新绩效受合作强度和度中心性不同组合的影响。因此,合作强度是影响企业数字创新绩效的核心变量。值得注意的是,结构洞对企业数字创新绩效的影响不显著。即与传统创新网络相比,数字创新网络开放性和动态性使结构洞的重要性降低,这可能是因为数字技术发展促进信息快速流动和资源广泛共享,从而减少了对特定网络位置的依赖。

(3)基于数字创新网络异质性视角,网络特征差异化组合配置推动不同类型数字创新网络达成企业高水平数字创新绩效目标,提高合作强度(>2.25)是边缘探索型数字创新网络提升企业数字创新绩效的有效路径。同时,“低合作强度—高中介中心性”配置也是该类网络推动企业获得高水平数字创新绩效的有效方式;在核心枢纽型数字创新网络中,可通过如下两条路径使企业获得高数字创新绩效:一是保持较高的合作强度(>2.19);二是当合作强度较低(≤2.19)时保持较高的度中心性(>0.005);合作强度高、合作强度适中—高聚集系数和低合作强度—高中介中心性是稳健合作型数字创新网络中企业数字创新绩效提升的3条路径;合作强度高或者合作强度适中—高度中心性有利于紧密协作型数字创新网络提升企业数字创新绩效。

4.2 理论贡献

本研究理论贡献主要体现在以下3个方面:

(1)以往关于企业数字创新绩效影响因素的研究多聚焦于高管个人及团队特征、组织资源和能力、市场地位等因素[2,24-25],数字创新网络作为促进企业知识共享、资源整合与协同创新的关键载体,对企业数字创新绩效的影响未得到充分论证。本文基于社会网络理论和结构洞理论,从网络特征视角解析数字创新网络的基本特征,进一步诠释不同类型数字创新网络特征变量组合对企业数字创新绩效的影响,为企业优化数字创新网络提供了新思路。

(2)由于网络成员间合作倾向和沟通方式多样,数字创新网络呈现出结构多样化和规模不一的特征。然而,以往研究未充分区分网络类型差异,导致研究结论在指导企业数字创新绩效方面较为笼统。本文采用机器学习算法分析数字专利申请人间的合作关系,通过构建数字创新网络识别出边缘探索型、核心枢纽型、稳健合作型和紧密协作型4种不同类型的数字创新网络。同时,对这些网络特征进行对比,揭示数字经济时代下企业合作模式和形态,不仅弥补了以往研究的不足,还为识别数字创新网络提供了丰富的研究视角。

(3)将数据挖掘、机器学习等技术引入数字创新管理领域,发现数字创新网络特征对企业数字创新绩效具有复杂非线性影响,揭示网络特征变量不同组合对企业数字创新绩效的非对称、差异化影响,推动该领域研究进一步关注不同创新主体构成的数字创新网络对企业数字创新绩效的复杂前因和组态路径。此外,在数字创新网络中,数字信息通过数字平台快速传播,削弱了结构洞对信息流通的限制作用,进一步补充了结构洞理论在数字创新网络中的新解释,拓展了理论应用范围。

4.3 实践启示

根据上述研究结论,本文提出如下启示:

(1)由于核心枢纽型数字创新网络在高数字创新绩效方面表现最佳,因此企业应优先构建和维护此类网络。如积极寻找并参与那些能够带来高价值创新机会的合作伙伴,以及与行业内领导者和关键参与者建立紧密联系。同时,处于核心枢纽型创新网络中的企业应继续保持其网络中心位置,通过多方合作推动创新;而处于边缘探索型数字创新网络中的企业则需寻找机会进入核心网络位置,以获取更多资源和信息。另外,政府应加强数字基础设施建设,为企业提供一个稳定、高效、安全的数字环境,鼓励跨行业、跨领域合作,引导企业构建数字创新网络,打破传统行业边界,促进不同背景企业知识和技术交流,提升企业数字创新绩效。

(2)数字创新网络与企业数字创新绩效之间存在复杂的非线性关系,合作强度具有普适性,其是影响企业数字创新绩效的关键因素。因此,企业需根据不同数字创新网络类型(边缘探索型、核心枢纽型、稳健合作型、紧密协作型)调整其在网络中的位置和角色。例如,在核心枢纽型网络中,企业需关注度中心性,确保自身在网络中发挥关键作用;而在稳健合作型网络中,企业需关注聚集系数,以促进网络内部紧密合作。同时,企业应重视与合作伙伴的合作强度,通过建立紧密的合作关系促进知识和资源共享,从而提高数字创新效果。政府应设立专门的合作平台或创新中心,促进企业信息共享、技术交流和资源互补,提高合作强度,降低企业间的信息不对称,优化资源分配,确保不同类型网络企业都能获益。

(3)数字创新网络开放性和动态性降低了结构洞的重要性,因此企业应充分利用数字技术优势,通过建立广泛的网络联系和信息流动机制,减少对特定网络位置或中介的依赖。如利用云计算、大数据分析等数字技术汇聚多方资源,加快信息传递和决策速度,实现资源的高效配置。

4.4 局限与不足

本文存在如下不足:一是受限于可获取的客观数据,在测量企业数字创新绩效时主要依赖数字专利数量,这种测度方式虽具一定参考价值,但无法反映企业数字创新多维度成效,会影响研究结论的合理性。未来应通过精细化的构建指标和测度方法(文本挖掘),对企业数字创新绩效进行精准测度。二是随着数字创新网络的动态发展,数字创新网络类型和特征不断演化。本文基于1985—2022年数字专利数据构建数字创新网络,未充分纳入时间维度的考量,在一定程度上会影响研究结论的普适性。因此,未来应结合网络时间序列数据,运用机器学习算法,深入探索数字创新网络的动态演化模式,以及网络多维度特征与企业创新绩效之间的复杂作用机制。

参考文献:

[1] YOO Y, HENFRIDSSON O, LYYTINEN K. Research commentary——the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724-735.

[2] 刘洋,董久钰,魏江.数字创新管理:理论框架与未来研究[J].管理世界,2020,36(7):198-217,219.

[3] 闫俊周,姬婉莹,熊壮.数字创新研究综述与展望[J].科研管理,2021,42(4):11-20.

[4] DEPERI J, BERTRAND O, MESCHI P X, et al. An organizational learning approach to digital and non-digital firm acquisition behavior[J]. European Management Journal, 2022, 40(6): 873-882.

[5] BEREZNOY A, MEISSNER D, SCUOTTO V. The intertwining of knowledge sharing and creation in the digital platform based ecosystem. a conceptual study on the lens of the open innovation approach[J]. Journal of Knowledge Management, 2021, 25(8): 2022-2042.

[6] CIRIELLO R F, RICHTER A, SCHWABE G. Digital innovation[J]. Business &Information Systems Engineering, 2018, 60(6): 563-569.

[7] 谢卫红,林培望,李忠顺,等.数字化创新:内涵特征、价值创造与展望[J].外国经济与管理,2020,42(9):19-31.

[8] WEN J Y, WILLIAM J Q, ZENG D. To explore or exploit: the influence of inter-firm R&D network diversity and structural holes on innovation outcomes[J]. Technovation, 2021, 100: 102178.

[9] SINGH H, KRYSCYNSKI D, LI X, et al. Pipes, pools, and filters: how collaboration networks affect innovative performance[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(8): 1649-1666.

[10] LIN C, WU Y J, CHANG C, et al. The alliance innovation performance of R&D alliances——the absorptive capacity perspective[J]. Technovation, 2012, 32(5): 282-292.

[11] 王菌丽,冯熹宇.创新网络嵌入对企业创新绩效的影响:回顾与展望[J].科学决策,2023,30(3):128-140.

[12] BEREZNOY A, MEISSNER D, SCUOTTO V. The intertwining of knowledge sharing and creation in the digital platform based ecosystem:a conceptual study on the lens of the open innovation approach[J]. Journal of Knowledge Management, 2021, 25(8): 2022-2042.

[13] KOHLI R, MELVILLE N P. Digital innovation: a review and synthesis[J]. Information Systems Journal, 2019, 29(1): 200-223.

[14] FREEMAN C. Networks of innovators:a synthesis of research issues[J]. Research Policy, 1991, 20(5): 499-514.

[15] POWELL W W, WHITE D R, KOPUT K W, et al. Network dynamics and field evolution: the growth of inter organizational collaboration in the life sciences[J]. American Journal of Sociology, 2005, 110(4): 1132-1205.

[16] DILK C, GLEICH R, WALD A, et al. State and development of innovation networks: evidence from the European vehicle sector[J]. Management Decision, 2008, 46(5): 691-701.

[17] LIU J. Trust trigger and knowledge elicitor: the role of epistemic objects in coordinating the fragmentation and heterogeneity of knowledge in digital innovation networks[J]. Knowledge and Process Management, 2019, 26(4): 332-345.

[18] PHELPS C C. A longitudinal study of the influence of alliance network structure and composition on firm exploratory innovation[J]. Social Science Electronic Publishing, 2010, 53(4): 890-913.

[19] SCHILLING M A, PHELPS C C. Inter firm collaboration networks: the impact of large-scale network structure on firm innovation[J]. Management Science, 2007, 53(7): 1113-1126.

[20] HUANG C, WANG Y. Evolution of network relations, enterprise learning, and cluster innovation networks: the case of the Yuyao plastics industry cluster[J]. Technology Analysis &Strategic Management, 2018, 30(2): 158-171.

[21] YAN Y, GUAN J. Social capital, exploitative and exploratory innovations: the mediating roles of ego-network dynamics[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 126: 244-258.

[22] LI J, XIA J, ZAJAC E J. On the duality of political and economic stakeholder influence on firm innovation performance: theory and evidence from Chinese firms[J]. Strategic Management Journal, 2018, 39(1): 193-216.

[23] RUTKOWSKI L, JAWORSKI M, PIETRUCZUK L, et al. The CART decision tree for mining data streams[J]. Information Sciences, 2014, 266: 1-15.

[24] LIU Y, DONG J, YING Y, et al. Status and digital innovation: a middle-status conformity perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 168: 120781.

[25] 王超发,李雨露,王林雪,等.动态能力对智能制造企业数字创新质量的影响研究[J].管理学报,2023,20(12):1818-1826.

(责任编辑:王敬敏)