0 引言

人工智能时代,算法的触角快速延伸至公众生活的方方面面。《世界人工智能法治蓝皮书(2022)》显示,人工智能算法已经广泛运用于智慧医疗、智能驾驶、智能家居、社交商务等多个行业[1]。个人与社会均或多或少享受着算法技术带来的红利,但也面临算法技术带来的困扰,如数据泄露、价格歧视、信息茧房、主体消解、公众偏见等。面对算法应用风险,各国纷纷开展有关算法规制的立法工作。算法技术的发展突飞猛进,传统需求回应型立法在规制算法方面表现出明显的滞后性,技术导向型模式因其预防性特质,成为克服传统立法模式局限的路向选择。然而,这种弥补功能在算法规制实践中被无形放大,致使立法呈现出明显的单一技术导向型趋势,造成了对需求回应型的路径忽视。在单一技术导向型的轨道上,我国形成了专门针对算法规制的制度群,相比传统需求回应型立法呈现出明显的特征差异:第一,立法逻辑从综合问题的化解,转向单一技术逻辑下的节点风险预防;第二,立法目的从事后矛盾的救济,转向事先预测性风险的防范[2];第三,立法范式从多场景多技术的普适性,转向技术类别化链条化下的专项适用性。

技术导向型能够使立法紧跟技术发展节拍,与技术研发热点同频共振,具有更强的即时性、前瞻性和技术关联性。但过度强调立法的预防性和专业性,就偏离了这一立法模式的定位,单一应用技术导向型立法的路径局限逐渐暴露:第一,技术导向型立法围绕单一技术类别开展专门立法,忽略算法技术共通性和交叉性问题,容易造成立法规制空隙,无法应对算法应用中多技术交叉使用的复杂局面。第二,技术导向型立法的事前防范,因算法技术的不可控性、公众需求的动态性、立法者的预见水平限制等原因,会导致提前预测的规制问题与算法应用中出现的现实问题存在偏差。第三,技术导向型立法的规制模式是将问题还原到技术类别化和链条化的双重维度下,在技术类别与运行环节的坐标轴中实现问题定位以展开规制。而过度依赖算法的技术逻辑,容易以技术发展为由,挤占权利原有保护边界,造成同一权利需求在不同算法技术的规制立法中衡量尺度不一的现象。内嵌于技术导向型立法范式的路径局限,使算法规制需求无法通过这一单独立法路径得到满足,且技术导向型在算法规制领域的集中适用,容易因制度的品目繁多造成规制需求已被覆盖的假象,形成规制空白,弱化规制效果。因此亟需深刻剖析技术导向型立法的内在短板,重新审视算法规制的路径选择,考察需求回应型算法规制的路径优势,探讨双重路径兼采下的策略安排。

1 技术导向型算法规制路径的检视

需求回应型范式在科技立法中的应用,主要根据技术创新、研发、应用、转化等环节涉及的法律关系中出现的实践问题来锁定规制目标,适用于所有技术引发的法律关系以及立法关切的核心问题,也是科技实践中公众迫切需要以法律解决的现实问题,是我国传统科技立法沿袭的立法范式。然而,面对智能时代的算法技术,需求回应型立法范式的滞后性表现得尤为突出。为弥补这一局限,算法技术的法律规制径直走上了技术导向型的立法路径,表现为立法同步技术研发热点与算法技术分类专项规制[3]的双维现象。

沿着这一立法路径,2021年底,为应对算法推荐技术引发的大数据杀熟和诱导沉迷问题,通过了《互联网信息服务算法推荐管理规定》;2022年底,以深度合成技术为核心的元宇宙、数字藏品炙手可热,及时出台《互联网信息服务深度合成管理规定》;2023年,ChatGPT出圈引发持续关注,《生成式人工智能服务管理暂行办法》《生成式人工智能服务安全基本要求》相继出台。由此可见,我国算法规制已呈现出技术导向型范式所特有的即时性与技术类别化规制的特征。

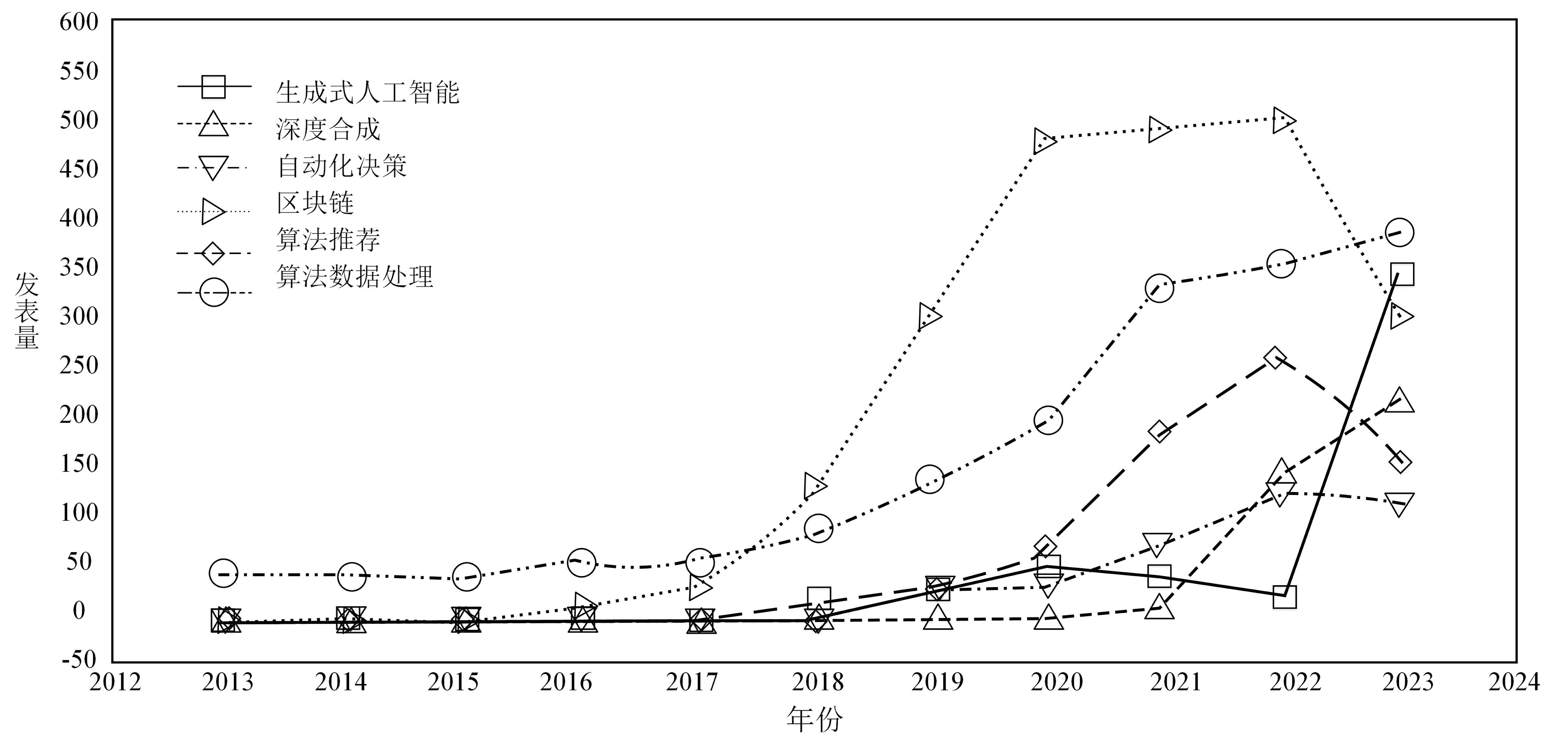

算法规制追逐技术研发热点的现象还呈现在立法研究的发展趋势中。通过文献调查与分析发现,围绕“生成式人工智能”“深度合成”“自动化决策”“区块链”“算法推荐”“算法处理数据”等技术问题,近十年相关研究成果分布如图1所示,研究的热点趋势可通过每段折线的斜率大小予以反映,斜率越大说明对应年份的研究文献增速越快,也说明对应年份中某一技术研发热点的研究热度越高。上述六大技术问题对应的折线图中,最大斜率的对应年份分别出现在2022—2023年、2021—2022年、2021—2022年、2018—2019年、2020—2021年以及2020—2021年,说明这些研究爆发的时间节点也出现在这些年份。这些研究爆发期的时间节点也与前文所述立法出台的时间节点基本吻合。

习近平总书记指出,“法与时转则治”[4],立法需要关注对现有法律体系造成重大冲击的颠覆性技术发展,技术导向型立法具有明显的优势特征,但是过度放大预防性优势,会颠倒立法路径的主次。单一适用技术导向型路径,有其自身局限:规制对象的单一技术化、规制问题的预测推演化、规制逻辑的技术依赖化等,同时还容易造成有关算法规制的立法因存在技术交叉应用规制空隙、规制重点与现实需求不符、各场景下权益保障实际尺度不一,无法有效满足公众规制需求,弱化立法实效。

1.1 算法规制的单一技术类别与技术交叉应用的规制需求不匹配

技术导向型立法通常将技术划分为单一技术类别进行专门规制,例如,立法对算法推荐技术与生成式算法技术分别进行了专项规制。这种立法路径使每一部立法分别融合了规制对象算法的技术逻辑与特征,但容易忽视算法技术共通性问题及交叉应用问题,立法与立法之间容易存在规制空隙,无法应对算法应用典型场景下多技术交叉应用的规制需求。

观察近年来针对算法出台的立法,算法规制的立法名称中直接包含算法技术名称的数见不鲜。例如“算法推荐”——《互联网信息服务算法推荐管理规定》、“深度合成”——《互联网信息服务深度合成管理规定》、“生成式人工智能”——《生成式人工智能服务管理暂行办法》,这种以某一技术研发热点作为关键词进行法律文件命名的方式,将当前的某一技术研发热点作为主要规制对象,直观地展现了某一阶段算法规制的重点面向,也在算法规制领域形成了专门针对算法技术的系列立法。这些立法虽然体量不大,但在一定程度上体现了算法规制的路向选择。

有关算法规制的立法通常在适用范围中将特定技术作为规制对象,重点在于防范该技术的风险。然而,当前算法技术正呈现综合发展的趋势,特别是在同一应用场景下的多元融合应用。这种由多技术综合应用所引发的法律问题复杂多样,难以简单抽象为单一的技术逻辑,无法通过单一的技术链条化思维有效应对和解决。例如,家居场景的智能实现是深度合成技术与自动化决策技术交叉使用的结果,由传感器完成对家居环境中温度、湿度、光线强度、人体活动等多种信息的收集后,深度合成技术将这些分散的数据融合为完整的家居环境画像[5]。在此基础上,自动化决策技术结合用户的历史行为和偏好进行智能决策,完成扫地机器人的路线规划、完成智能音箱即时推荐清单、合成智能监测手表佩戴者的健康预测报告、实现照明和空调的调节等[6]。针对深度合成技术与自动化决策技术的立法,虽然对智能家居中的技术应用分别提供了对应技术应用的预设行为规范,但智慧家居场景出现的预测规制风险以外的产品失控问题,如智能灯控误读指令深夜长亮,甚至是智能家居失控导致电气火灾、燃气泄漏危及生命等安全问题[7],则无法简单通过单独的深度合成技术立法或自动化决策技术立法予以规制,因为上述问题还涉及算法数据输入端更新延迟、算法运行模型错误等多种原因[8],更需要模块化的立法范式予以综合回应。

1.2 推测性风险防范与算法应用中的现实问题存在偏差

技术导向型立法往往出现在技术研发问世或热点阶段,技术的实践应用度较弱,技术应用中的现实问题尚不突出。因而立法通常侧重于事前和事中的预防,即根据技术运行的风险逻辑推演进行推测性风险防范,将损害的发生拦截于最终完成状态之前。例如,在生成式算法的发展初期,相关立法就提前对可能发生的训练数据侵权问题予以防范。算法风险的事前防范,虽然可以将部分风险的发生扼杀在萌芽状态,但因为算法技术的不可控性、公众需求的动态性、立法者的预见水平限制等原因,预测的规制问题会与算法应用中出现的现实问题存在偏差,规制重点也可能与公众的需求不一致。

算法新型技术的发展与技术类别的裂生速度迅猛疾驰,算法前沿与相关立法都处于“无人区”。面对技术发展的“科林格里奇困境”,技术导向型路径使得算法规制侧重于风险事前预防,首要解决算法发展带来的潜在性和初始性风险。在技术发展伊始,技术导向型立法只能基于过往立法经验,以逻辑理性暂代实践理性预判风险,通过义务设定的方式明确法律边界和限制。然而在实践中,立法预判所依赖的各种因素会随着时间发生变化而引发预判失灵,致使规制重点错位。例如,针对特定算法技术的立法所基于的原始技术逻辑不断演化、更新、迭代,必然产生新的风险,立法初衷所规制的预设性风险未必能够涵盖;公众在算法技术发展初期的立法意见与需求,也会随着技术应用的深入发生变化;立法最初所维护的利益平衡随着技术的发展被打破,新的利益调整与平衡处于规制的空白地带,甚至还会出现新型权利保护的需求。

从立法的时间轴看,基于某一在前静止时间点社会现状的立法,无法应对社会动态发展所带来的新问题。例如,在深度合成技术热议时期,防止不法分子利用生成合成类算法进行虚假信息的制造、发布和传播,以及由此导致的对他人名誉、荣誉、肖像等侵害是立法预设的规制重点[9]。在智慧医疗场景下,深度合成技术被广泛应用于医学影像合成与转换、手术模拟、在研发中模拟药物生成方案以及生成并预测健康管理方案等[10]。有关深度合成的立法为智慧医疗场景中的深度合成技术应用提供了行为指导,但实践中出现了预设规制重点以外的合成结果的安全审查问题。训练数据量级不足、基础数据自身错误、训练模型的基准参差等[11]都会导致合成结果不安全的问题,不仅会危及医疗合成技术使用者的生命安全,更不利于智慧医疗的进一步发展。

1.3 技术“类别化+链条化”的算法规制模式导致权利保障实际尺度不一

技术导向型立法将单一算法技术作为规制对象、将技术运行逻辑作为立法逻辑,进行立法的设计与架构。因此,针对实践中出现的算法规制问题,需通过技术类别和运行链条两条线索进行法条的坐标定位。算法规制的技术类别化和链条化模式,具有一定的技术专业性,能够实现技术逻辑各环节风险的精准预测,但过度依赖某种算法技术的既有运行逻辑,会导致技术逻辑与业态逻辑成为立法设计的天然理性考量,技术发展也就成为算法规制中权利保护尺度的衡量因素,从而可能基于技术逻辑,引发对权利原有保护边界的倾轧。每一种技术规制都要考虑技术引发的特有新型利益与权利冲突之间的平衡,若打破原有规则中权利保护的统一尺度,则会造成不同技术利益平衡中存在砝码倾向程度差异,致使权利保护尺度不一。

以知识产权为例,在统一的法律体系中,不同场景下知识产权的保护尺度理应一致。在技术类别化和链条化的立法中,算法推荐、深度合成、生成式人工智能在运行过程中均涉及知识产权侵权问题,但相关立法并未对各技术类别下的知识产权侵权行为进行特别规定,而是将知识产权的保护问题引向现有的知识产权立法。此举导致算法技术的知识产权保护在外在形式上看似采取了统一尺度,但在权利的保护实践中,因新型权利风险在技术逻辑与发展的考量下,未被明确认定为侵权属性,而在类型和程度方面呈现出不同的知识产权损害后果。

例如,算法推荐技术通过对用户兴趣偏好的分析,构建推荐模型,进而向用户精准推送信息[12]。由于缺少版权过滤机制,涉及知识产权侵权的内容也会因传播的便捷与快速,被推送给更多用户,进而扩大侵权影响的后果。这种主动推送引致的知识产权权利损害,因立法未加规制,导致权利人的维权范围不能覆盖所有侵害主体,造成了权利保护尺度与其他场景下的不一致。深度合成技术通常被用来开展二次创作,例如人脸替换、语音合成等,因为必然涉及原作品,所以对表演者权、修改权、改编权、保护作品完整权等著作权利带来了挑战,但目前二次创作行为的属性及边界仍处于立法空白状态。正因对原作品的利用需求内嵌于深度合成算法逻辑当中,致使此种新型侵权模式在技术发展的天然合理性掩盖之下,不断挤压实践中著作权保护的边界。生成式人工智能在语料训练、模型调试、内容生成阶段,均存在知识产权侵权风险,特别是语料收集,存在是否属于知识产权合理使用的模糊地带[13]。但生成式人工智能的专项立法并未作出明确界定,无法有效治理以技术逻辑需求为名的知识产权利用乱象,同时限缩权利人许可权的行使范围,致使许可权的保障尺度存在场景化差异。

2 技术导向型算法规制路径问题的实证调查

算法规制的技术导向型立法以单一类别的算法技术逻辑作为法律规制的基本逻辑,从立法的逻辑理性出发,其自身的局限性已被规则逻辑的推演所验证。若进一步厘清技术导向型算法规制路径,考察因其自身局限性而引发的公众需求回应偏差,则需通过数据调查识别相关问题。展开对技术导向型算法规制路径问题的实证调查,一方面能够论证技术导向型立法难以克服的自身局限性;另一方面能够反证采取以需求回应型为主立法路径的必要性,为算法规制的需求回应型路径奠定实证基础。

2.1 问卷设计与量表开发

为查明技术导向型立法路径下,预防性规制立法对公众需求回应的实际运行效果,并验证技术导向型立法与公众需求间的偏差,问卷设计以“算法治理的公众需求调研”为主题,通过线上的方式获取数据。问卷共分为三部分:第一部分是个人基本信息调查,第二部分是算法规制重点场景的公众需求调查,第三部分是具体场景下公众需求调查。

完成问卷初稿设计后,邀请3位专家和3位潜在调查对象预先测试,并根据相关意见调整修正。随后发放在线问卷,通过设置筛选选项(如:此题请选1)识别不认真作答的问卷样本。剔除36份未认真作答问卷(如:填写的总时长过短、所有测量题项均给一样的分数等),最终得到336份有效问卷,问卷回收率为90.32%。调查对象特征如下:男女性别比例方面,男性占40.5%,女性占59.5%,男女比例近似1:1;年龄方面,25岁及以下占35.7%,26~34岁占26.5%,35~44岁占19.3%,45岁及以上占18.5%;学历方面,高中及以下学历占17.9%,大专学历占16.7%,本科学历占48.5%,硕士学历占14.6%,博士及以上学历占2.3%;地域分布方面,东北地区占3.7%,华北地区占8.9%,华东地区占35.1%,华中地区占11.9%,西北地区占22.3%,西南地区占6.8%,华南地区占11.3%。综上所述,研究样本涵盖各个年龄段、学历层次、地区,覆盖面较广,保证了样本的真实性、可靠性和代表性。

量表开发方面,基于马斯洛需求层次理论,选取智慧医疗、智能驾驶、智能家居以及社交商务4个与公众日常生活联系密切的场景作为调查重点。根据国际四大会计师事务所之一的毕马威和中关村产业研究院携手发布的《人工智能全域变革图景展望:跃迁点来临(2023)》,“人工智能技术已广泛渗透到社会各个领域,生活服务、智慧医疗、智能制造、智能汽车、物流仓储投资事件较多,占人工智能全部投资事件的75.7%”[14]。在当前的算法诸多应用场景中,与公众日常生活最为密切、最能反映公众对算法规制需求的场景包含智慧医疗、智能驾驶、智能家居以及社交商务。根据马斯洛需求层次理论,生存需求是人类需求中最基础最重要的内容,其次为安全、社交、尊重、自我实现等。结合这一需求层次划分,算法在智慧医疗、智能家居与智能驾驶场景下,涉及人类健康、居住环境以及出行交通,与需求层次中最基础的生存和安全需求关系紧密。算法在社交商务场景下,涉及公众的社会交往,与需求层次中的社交需求相对应。同时在智能化背景下,用户成为商家争相抢夺的流量资源,为了增加用户黏性,智能商务与社交通常会提供更便捷、高效的服务,使公众感受到更多的主导地位与尊重,对应第四层级的尊重需求。因此,要调查技术导向型立法在回应公众需求方面的不足,应结合现有规制立法的重点内容,在智慧医疗、智能驾驶、智能家居以及社交商务4个场景下,分析公众算法规制需求的治理效果。

关于各场景下公众算法治理需求产生的可能原因,本文围绕四个场景中的理论研究重点、相关场景下的研究报告、新闻报道、社交论坛热点以及相关立法的背景解读等,选取并设置指标体系,分析4个场景下的公众算法规制需求重点。

智慧医疗场景,参考既有研究,采用智慧医疗场景下5个指标变量:医疗信息泄露、诱导治疗、虚假宣传、迟延治疗、算法生成的治疗方案安全[15-18]。

智能驾驶场景,参考陈磊等[19]学者的研究,公众的算法规制需求主要表现为防止数据和信息泄露,因为驾驶环境是相对封闭的隐私空间。结合智能驾驶应用场景中数据和信息泄露的具体表现,本文将表征指标设定为个人信息泄露和车辆驾驶信息泄露。

智能家居场景,参考熊先青等[20]学者的研究,公众的算法规制需求也表现为防止数据和信息泄露,因为家居场景是个人隐私密集的环境。结合智能家居应用场景中数据和信息泄露的具体表现,本文将表征指标设定为家庭网络及密钥信息泄露和个人习惯、喜好信息泄露。

社交商务场景,参考文献[21]~[26],采用社交商务场景下的6个指标变量:社交信息泄露、大数据杀熟、算法推荐、算法歧视、过度依赖、主体性消解。

2.2 调查结果分析

2.2.1 算法规制重点场景的公众需求调查

公众对算法应用的整体态度,是了解公众关于重点领域需求内容的前提。治理需求的重点场景调查结果显示:在智慧医疗、智能驾驶、智能家居和社交商务场景下,公众对算法应用的整体态度差异较大。52.68%的被试者认为应当约束算法应用,说明过半数的公众对算法应用存在明显的治理需求;34.52%的被试者对算法应用持鼓励态度;少数人持否定态度(6.25%)和放任态度(6.55%)。通过进一步调查发现,对算法应用持鼓励态度、否定态度和放任态度的人群,都存在算法规制需求。由此观之,技术导向型算法规制路径下,公众对算法治理仍然存在较高需求。

对公众生活联系密切的场景展开调查,公众对各场景的治理需求程度依次为智慧医疗(40.48%)、社交商务(34.23%)、智能家居(12.5%)、智能驾驶(11.9%)、其他(0.89%),验证了基于马斯洛需求层次理论得出的公众重点关注场景。当前公众对算法规制的需求,主要集中在智慧医疗、智能驾驶、智能家居和社交商务四个场景中。

2.2.2 重点场景下公众算法规制需求的内容调查

各场景下公众关注的治理焦点存在差异。为分析场景下用户需求的治理内容,本文通过李克特五级量表,对智慧医疗、智能驾驶、智能家居、社交商务四个场景的公众治理需求进行测量,5表示非常同意,1表示非常不同意。借助SPSS对各项得分计算均值并得出结果,分值在3分及以上说明公众治理需求较为集中,该问题对应规制条款效果不佳;分值在3分以下说明该问题对应规制条款效果较好。

为保证测量结果的准确性与有效性,量表内的具体题项主要根据各场景下的相关制度条款进行设置。以智能驾驶场景下的个人信息保护为例:2022年,交通运输部、工业和信息化部等部委出台的部门规章《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》第26条第3款规定,“网约车平台公司不得向任何第三方提供驾驶员、约车人和乘客的姓名、联系方式、家庭住址、银行账户或者支付账户、地理位置、出行线路等个人信息”。故在智能驾驶场景下设置题项“在智能驾驶场景下,您的姓名、联系方式、家庭住址、银行账户或者支付账户、地理位置、出行线路等个人信息曾遭遇过泄露”,然后依据题项得分所反映的公众满意度,分析对应制度的实施效果。

分析智慧医疗场景中的量表题目得分,算法生成的治疗方案安全(3.35)、医疗信息泄露(3.16)均高于3分,诱导治疗(2.23)、虚假宣传(2.53)和迟延治疗(2.25)等均低于3分。由此可见在智慧医疗场景中,公众对保证算法生成的治疗方案安全和防止医疗信息泄露存在治理需求。对于得分低于3分的诱导治疗、虚假宣传和迟延治疗,公众的算法治理需求并不强烈。分析智能驾驶场景中的量表题目得分,车辆驾驶信息泄露(3.44)和个人信息泄露(3.30)均高于3分,防止数据泄露在此领域属于公众治理需求的重点。关于该场景下“是否经历过风险”的开放性题目,10.42%的被试者表示亲身经历过汽车失控、刹车失灵、碰撞、打滑等风险。对以上反馈进行词云分析,“失控”出现的频率最高。由此得出,在智能驾驶领域,立法关于身份信息泄露的规制效果不佳。

分析智能家居场景中的量表题目得分,个人习惯、喜好信息泄露(3.42)和家庭网络及密钥信息泄露(3.24)均高于3分,防止数据泄露同样是此领域公众治理需求的重点。关于该场景下“是否经历过风险”的开放性题目,5.65%的被试者表示经历过电器设备失控、病毒感染、失火、设备自燃等风险。对以上反馈进行词云分析,出现频率较高的仍是“失控”。可见,隐私和信息泄露方面,公众认为现有算法规制效果不佳,公众对可能危及生命的失控规制需求强烈。

分析社交商务场景中的量表题目得分,算法推荐(3.8)、过度依赖(3.64)、社交信息泄露(3.52)、大数据杀熟(3.62)4项变量位居前列,并且该场景下6项变量的分值均高于3分,表明公众在社交商务场景下的风险感知普遍较高,且公众治理需求强烈,只是在程度上存在差异。

结合当前算法规制的立法现状与上述场景下各变量的得分情况,结合前文对技术导向型路径局限的理论推演,可以验证以下问题:

(1)技术导向型立法无法有效回应多技术交叉应用的复杂性问题。为验证此项问题,问卷中特意选取了日常生活具有代表性的技术交叉问题,比如将“购票时同票不同价”作为题项设置,这种情形是自动化决策技术和算法推荐技术交叉应用的典型事例。调查数据显示,该题项的得分高于3分,说明大数据杀熟问题普遍存在。然而对于自动化决策问题,目前尚未出台相应的单行法予以规定,仅在《中华人民共和国个人信息保护法》的第24条作出笼统规定:在对个人信息进行自动化决策时,要确保决策透明和结果公正。对于算法推荐,除《互联网信息服务算法推荐管理规定》在第21条要求禁止实施差别化定价外,未有其他法律予以规定。在实践中此类现象发生后将面临无法认证,或者无法可依的局面。这种多技术综合应用所触发的法律问题,其复杂性与多样性远非单一技术逻辑所能概括,亦非单纯的技术链条化思维模式能有效应对和化解,而是需要采用统一的、适用于算法技术共同科技法律关系的体系化、模块化立法予以解决。

(2)技术导向型立法的推测性风险防范与算法应用中的现实问题存在偏差。以智慧医疗场景为例,该场景下与医疗信息泄露和算法生成治疗方案安全有关的题项得分高于3分,说明对应的两个问题治理效果不佳,存在公众治理需求。国家卫生健康委在2018年7月21日发布《国家健康医疗大数据标准、安全和服务管理办法(试行)》,第22条中明确规定:“任何单位和个人不得擅自利用和发布未经授权或超出授权范围的健康医疗大数据,不得使用非法手段获取数据”。说明医疗信息泄露问题早已被纳入立法规制范畴。关于算法生成治疗方案的安全问题,虽然存在公众的治理需求,但相关立法并未涉及,存在规制空白。技术导向型立法根据技术运行的风险逻辑,推演可能出现的风险,将损害的发生拦截于最终完成状态之前,但缺少对公众需求最大公约数的把握,使得相关立法内容与公众需求存在偏差。

(3)技术导向型立法下权利保障尺度不一。关于这一问题的实践验证较为复杂,涉及公众对某一权利的认知程度,涉及对某一权利的立法规定、司法裁量、执法情况,不适合采用单一的问卷方式予以调查,其已在理论推演部分予以说明,故在此不作分析。

3 需求回应型立法的路径优势与算法规制的路向选择

技术导向型立法通过预防性的立法模式,对技术逻辑中潜在的风险进行事前干预,在预防风险发生方面具有优势,但技术导向型立法的快速蔓延,正无形中替代需求回应型路径在算法规制领域中的主导作用,且单一的技术导向型立法已被论证存在显性弊端。需求回应型立法路径强调立法应当回应社会的现实需求,注重立法的社会实效。作为中国法律体系的基座,其以实现统一的权利保护尺度为前提,不仅可以弥合技术导向型立法的路径局限,还可以紧密连接立法内容与公众需求,切实满足公众的规制需求。因而在算法规制领域,理应回归需求回应型立法路径的主导地位,构建以需求回应型为主,兼采技术导向型的立法模式。

3.1 需求回应型算法规制的路径优势

3.1.1 需求回应型路径可应对多技术交叉引发的综合性问题

需求回应型立法按照不同科技法律关系模块,进行体系化立法构建,具有极强的包容性,能有效应对多技术交叉使用的复杂问题。需求回应型立法围绕科研人员管理、鼓励科技创新、科技权属规范、科技成果转化等不同模块的法律关系,进行体系化的立法构建,适用于所有技术引发的科技法律关系。这种立法范式突破了单一技术逻辑的限制,依据所有科学技术所涉及的共同科技法律关系进行立法,因此具有极大的包容性,可以最大程度地涵盖技术逻辑、商业逻辑、场景逻辑等各逻辑下的公众需求,有效应对多技术交叉使用的复杂问题。而技术导向型立法将单一算法技术作为规制对象,并在立法内部高度依赖某一算法技术的运行逻辑,在此路径指导下的立法通常将技术运行链条和环节中的节点性风险作为规制重点和规制逻辑,风险的预设也常体现在技术运行前端、中端和后端的逻辑链条中,呈现出技术链条式立法特点。对技术逻辑的过度强调,不仅提高了立法的设计难度,还会使立法在面对多技术交叉引发的综合性问题时,因不同算法技术之间的逻辑偏差,无法通过多个算法立法的叠加使用予以解决。例如,在综合应用深度合成技术和自动化决策技术的智能家居环境下,一旦出现家居失控等问题,技术导向型立法在寻找法律适用的大前提时,可能会因为失控发生成因的复杂性,被卡在技术“类别化+链条化”的法律定位环节。而对此困境,需求回应型立法可以摆脱技术运行逻辑的限制,将问题统一在技术引发的侵权后果模块上予以解决,降低法条定位的门槛。

同时,需求回应型立法以事后损害救济为出发点,对科技发展往往报以更大的耐心。立法者可以在科技发展过程中,把握具体实践的算法应用形态、重点应用场景以及场景下的重点治理问题,洞彻算法规制中的公众治理需求。在实践理性的基础上,回应型立法可以制定出更加精准、有效的法律措施,从而更好地回应多技术交叉使用的综合性问题。技术导向型立法主张对技术变革作出即时回应,虽然在立法中会通过逻辑理性推测风险,并以此为依据制定预防性立法,但纯粹的逻辑判断无法对实际出现的多技术交叉使用问题作出精准预判,因此该立法范式在面对多技术交叉使用的综合性问题时显得“措手不及”。

3.1.2 需求回应型路径可减小立法规制内容与公众需求间的偏差

不能切实回应公众需求的立法是虚无的,算法规制的立法安排如果不能真正解决算法社会下的需求痛点,就会形成立法频度与公众期待间的落差,同时容易造成算法风险已得到法律治理的假象。需求回应型立法在技术发展样态基本成型、技术风险逐渐清晰、公众对算法的认知从感性转为理性时开展。技术认知的实践理性使得立法能够更为精准地挖掘算法规制需求的最大公约数,从而有效减小立法规制内容与公众需求间的偏差。

需求回应型立法将回应公众需求作为立法目标,通常在事物发展成熟的基础上,对已经出现的损害采取事后救济的措施。在技术发展初期,需求回应型立法并未介入,对技术的发展采取审慎态度予以观望。一旦技术的发展态势趋向稳定,立法就通过立法目的和对话主体的最大化,精准、全面挖掘公众需求。在立法目的方面,回应型立法不仅将算法技术已经引发的现实问题作为重点,还能兼顾解决治理过程中法律实效不佳的问题与技术延伸中的预防性问题。在对话主体方面,需求回应型路径尽可能扩大立法对话的主体,不但听取技术精英群体的意见,还重点关注社会公众,包含用户等直接相关群体、非用户等非直接相关群体以及被算法技术侵害的受害者群体等对算法规制的诉求。在此阶段,公众对算法规制的合理期待,包含算法规制的主要场景、场景下的重点治理内容、权利受到侵害后的救济以及新型权利的设置等被确定,使立法真正反映公众所需。

而技术导向型立法在算法技术发展初期,就以经验实证主义为指导,采取事前干预的预防性立法管控风险,以防发生严重后果。预防性立法在算法技术发展初期,使多数算法规制问题有法可依,但依据技术发展初期态势而设立的技术导向型立法,会随着时间的推移和算法技术的发展与成熟,与公众需求产生偏差,在实践中会出现预防性立法规制内容以外的其他规制需求,公众的重点规制需求也会与原有的立法存在偏差。

3.1.3 需求回应型路径可实现权利保障的统一尺度

统一尺度的权利保护是我国社会主义核心价值观平等价值在法律领域的必然要求,也是实现社会公平正义的基石。需求回应型立法以统一尺度的权利保障为前提,植根于社会普遍存在的需求中。而技术导向型立法,过度依赖技术运行逻辑,在技术发展的当然理由裹挟下,容易导致权利保护实际结果的尺度不一,违背权利平等保护的社会主义核心价值观。

需求回应型立法以回应公众需求为最终目的,反映在科技法领域,通常体现为过程化的规制。从研发到转化、应用,每个阶段公众治理需求的重点将成为立法集中关注的对象。公众需求会因主体、种类、层次、类别的差异而呈现出不同的表征,技术只是众多信息要素价值关系中影响公众需求的因素之一,因此技术逻辑也只是立法在考量重点关注对象时的因素之一。这便造就了需求回应型立法不过度依赖技术逻辑的客观现实,既无需特别考虑某一技术的逻辑特性,也不必然将鼓励技术发展作为立法的当然证成,在立法的源头避免了技术差异化对法律实效的影响。而技术导向型立法高度依赖算法技术运行逻辑,在订立和使用过程中更加注重技术原理、发展趋势以及技术应用场景的考虑。尽管技术导向路径在立法之初秉持统一化权利保护的初衷,但算法技术的快速变化性和技术间的高度差异性,使不同立法在实际应用中,面对同一权利的保护,因不同算法技术损害后果的差异,导致权利得以实际保护的尺度不一。

建立在实践理性基础上的需求回应型立法,主要通过描述抽象行为的必备特征要素,勾勒类型化的侵权行为,从而意味着立法不必对具体的技术行为进行侵权属性的判断。无论这种技术行为是否被现行立法进行具体描述,权利人都可基于抽象侵权行为的类型化特征,判断该行为在侵权类型中的可归入性。技术导向型立法主要在技术逻辑下穷尽技术风险点,并对技术侵权行为进行列举式描述,而未被明确描述为侵权的行为即便具有侵权后果,也通常难以界定,从而导致某一技术类别下被明确列举的侵权行为,因在另一技术类别下未被明确描述,无法归入侵权行为。算法技术专门化立法的不同所带来的新型侵权行为认定差异,会使理应用统一尺度保护的权利,因被侵蚀程度不一,保护的实际范围存在差异,最终引致同一权利在不同算法逻辑下的保障尺度不一。例如,生成式人工智能利用他人作品进行模型训练,相关立法并未对这一行为侵权与否作明确界定,导致非经许可的数据训练无法被纳入知识产权侵权的范畴[27]。而此行为又与传统立法意义上的“未经许可使用”,存在技术上的差别。知识产权传统立法中的“未经许可使用”,通常是指未经许可下的私自发表、复制、篡改、改编等。对于未经许可下的机器学习,因是否与人类学习属性相同的争议,而无法纳入类型化侵权所描述的抽象行为范畴。因此,著作权人在生成式人工智能法律领域中,权利保护的“剩余地带”便相对较窄。

3.2 算法规制的路向选择——需求回应型为主的兼采模式

需求回应型立法模式,可以从理论上追溯到行为主义学派的追赶型和回应型区分。行为主义主张的回应型立法,将法律视为有机体,会随着社会产生的新的需求刺激,做出立法上的积极反应。“刺激-反应”理论,成为回应型立法可以满足新型社会需求的机理所在。中国法治话语的核心语境便是“以人民为中心”,关切并积极回应公众需求,是一以贯之的法治目标所在。因此我国的法律体系虽并未依托于回应型立法的理念,但基于中国特色的法治目标,在实践中形成了需求回应型的立法模式。我国现有法律体系基本在需求回应型立法模式下构建并不断完善,呈现出特有的质性——将立法对社会需求的介入时期定位于立法需求的成熟阶段。该模式构筑了中国法律体系的基座,紧密连接立法内容与公众需求。算法规制本应坚持需求回应型模式,但该模式在应对新质社会刺激力量时呈现出明显的滞后性缺陷,因而寻找其他路径进行弥补。

正是这种反应缺陷,使算法规制偏向了技术导向型的立法路径。需要明确的是,这种偏向本身是化解需求回应型滞后局限的一种方式,针对风险预防具有特殊效用,但不能取代需求回应型在算法治理中的主导地位。对风险预防作用的过度关注与放大,使相关立法忽视了技术导向型模式之所以被应用的根源与定位,更忽视了在风险预防的特定优势之外,技术导向型相比需求回应型立法的差距之处,这也是我国算法规制立法全面趋向于技术导向型路径的根本原因。算法规制必须校正以辅代主的立法偏向,坚持以需求回应型立法模式为主,兼采技术导向型。

回归需求回应型的“刺激-反应”理论,算法技术与其所产生的风险作为一种变量,可能在自我学习、自我迭代的过程中演化出新的形态。而技术导向型的立法路径,一方面不可能预测所有变量刺激带来的立法需求,从而将治理防线全面固定在技术应用的前端;另一方面,即便是能够准确预测立法需求,也会因相对孤立性,未必能在预防性模式下将问题予以全面解决。总而言之,技术导向型虽然能克服需求回应型在回应算法技术社会刺激与需求方面的部分缺陷,但不能将算法规制完全寄希望于通过技术导向型来解决:一则源于技术导向型的问题侧重局限,二则源于算法技术风险一旦化为实质侵害,仍需要回归并依托整个法律体系进行解决。

当前我国立法在需求回应型模式下构建,形成了各制度、各部门、各环节间较为成熟的适用程式条件。制度群中的单一制度并不是孤立个体,需要根据特定适用条件启动制度的筛选与适用。而那些突破预防屏障的算法风险作为实质侵害,也需要回归整个法律体系进行解决,继而验证了需求回应型立法因模式贯通而在法律体系中的关键性地位。算法规制理应回归需求回应型为主的模式,并以技术导向型辅之解决滞后性缺陷。

4 算法规制的路向优化与策略安排

以需求回应型为主,兼采技术导向型的路向选择,是由需求回应型立法对与公众密切相关的核心问题,以法律关系为结构进行的事后救济性回应,主要针对综合性、重点性的社会需求而展开,同时兼采技术导向型立法,重点针对特定技术的逻辑环节进行预防性规制,综合考量进行算法规制的策略安排。

4.1 兼采模式下需求回应型立法的功能定位与路向安排

习近平总书记强调:“要加强重点领域立法,及时反映党和国家事业发展要求、人民群众关切期待”[28]。需求回应型立法可以精确、迅速地识别、评估并优先处理社会公众广泛关注和迫切需要解决的问题,其强调解决对象领域中涉及公众利益的核心问题,立法过程则主要根据普遍性纠纷点及典型案例,以归纳推理的方式进行。同时,需求回应型立法聚焦于法益受损后的应对机制,通过法律手段对受害人提供必要救济,并对加害行为实施制裁,确保受损法益迅速恢复。此种立法路径以权益补救的方式,划定相关主体的行为边界,保障秩序稳定运行。

根据需求回应型路径的以上特点,算法规制可进行如下策略安排:

(1)加强重点领域的立法规制。根据马斯洛需求层次理论对人类需求重要程度的层次划分,将算法应用典型场景与之对接,需求回应型立法理应对公众最密切相关的智慧医疗、社交商务、智能驾驶、智能家居等场景进行立法。同时,基于前文关于4个场景下公众关注重点内容的调查情况,不同场景下的治理需求存在差异,应当结合场景的需求程度,就需求排序靠前的医疗合成结果安全、隐私和个人信息泄露、驾驶安全、算法过度推荐、大数据杀熟、过度依赖等重点问题所对应的权益保障需求进行立法安排,设定具有“轻重缓急”的立法进路。

(2)以法律关系为核心进行模块化立法。针对多技术交叉的综合性、复杂性问题,立法需要打破对单一技术运行逻辑的依赖,按照技术研发-技术应用-用户使用等环节形成的法律关系进行立法安排。同时,以问题为导向进行立法的模块设置,在解决多技术交叉的复杂问题时,采用统一的权益保障尺度,可纳入标准化规则对技术秩序进行调整。在需求回应型立法中,应强化法律原则在具体纠纷解决中对规则适用的指引作用,确保规则适用的目的性解释符合立法本旨。由于算法技术迭代迅速,需求回应型立法应定期监测法律适用的效果,并对公众规制需求的新重点、新关切及时地纳入和补充。

(3)需求回应型立法应采取以权益保障为中心的新型立法范式。传统社会中的侵权行为多以个体形式存在,立法便通过界定法律行为,介入对法律关系主体与客体的调整。而算法风险所引致的侵权行为却具有普遍性,当个体侵权向普遍侵权转变时,以法律行为为调整对象的立法范式则无法通过对个体行为的追究实现调整作用,亟需构建以算法权益保障为核心的新型立法范式。立法应当明确算法使用者的合法权益,具体包含权利的内容、范围与边界,并通过对损害后果形态、程度、来源的认定,确认责任主体和责任内容。

在以法律关系为核心的立法范式中,权利保障被植入法律关系的内容环节,义务的不履行通常构成对权利的侵害,侵权责任的承担与归属,则通过对侵权行为的认定来实现。侵权行为的发出者作为法律关系的主体一方,当然成为责任的承担者;侵权行为与法律后果之间的因果关系,则为责任承担提供必要性依据。因此,侵权行为的界定成为权利保护实现的媒介与通道。针对一般性侵权行为,同时还需考察行为主体主观上的过错,过错与责任承担之间有着直接的决定性关系。上述法律范式仅适用于偶发侵权的个体行为,面对普遍性侵权的算法技术,则难以实现损害后果普遍性补偿的治理效果。然而在算法规制的过程中,即便构建以法律关系为核心的模块化立法,也不能完全回归传统以行为为媒介的法律范式,而应构建以权益保障为核心的新型法律关系。

在法律关系中,还应明确算法服务提供者与算法使用者互为双方主体。针对算法技术带来的核心风险以及公众规制需求,需构建以算法使用者权益为核心的算法权利体系,从而根据权利损害的事实识别损害来源,直接由来源者对权利损害承担责任,有效避免在权利保障过程中,因复杂人机关系而造成的侵权行为主体认定障碍。即便是算法自动化实施的侵权行为,也无需陷入关于算法智能体法律主体地位的争议泥潭。因为无论权益损害来源于自动化算法技术、抑或人类操作,都被视为来源于算法服务提供者,其主观过错状态、侵权行为构成与否,在算法新型法律关系中将不作为考虑重点。此种以权益保障为核心的法律关系构建模式,因消除了具体法律行为媒介,无须将抽象权利转化为具体权利加以个体化、个案化保护,可直接对权利保护体系中的某项抽象性权利,通过公权力的介入、监管、审查等手段或者公益诉讼的方式,对普遍性权益损害进行治理。抽象性权利不用通过具体权利的转化而得以保护,同时也为公权力在算法领域介入私权提供依据,这是算法普遍性社会风险引致公共利益范畴必然扩张合乎逻辑的结果。

4.2 兼采模式下技术导向型立法的功能定位与路向安排

当前算法的法律规制,自生自发地走上了预防性法治的道路。预防未来风险的发生,成为技术导向型立法的重心,这与风险社会的治理需求高度契合[29]。与此同时,算法技术的飞速发展,为预防性法治提供了以技术逻辑为基础的立法框架。同时,算法技术也成为了风险预防治理的重要工具,在犯罪预防方面,法律可以借助智能算法,捕捉到人脑难以觉察的犯罪规律特征,从而提前干预并及时预防[30]。技术导向型立法依据技术逻辑,为不同的算法技术量身定制技术发展秩序与合规方案,不仅引导技术创新方向,也为技术的应用设定标准。

传统的个体法益保护模式遵循“无损害则无救济”的原则,这是一种以补偿为核心的事后救济方式。然而算法社会促使公众对法益保护的标准产生了全新的期待,法律保护的时间节点开始由事后阶段逐渐前移至事前和事中阶段。这种新的保护模式遵循“有危险即有救济”的原则,即在法益损害发生前或发生时即进行干预,有效防止实际损害的发生或扩大。依据预防的节点,可将其分为从源头防范法益损害的初始性预防、事中干预防止危害扩大的继发性预防、事后干预防止法益再次损害的复发性预防。由于复发性预防已被需求回应型立法所涵盖,因此只需考虑技术导向型路径在初始性预防和继发性预防两个节点的立法设置[31]。

在初始性预防方面。一是立法应具备高度的预见性,紧跟算法技术的快速发展,在某一算法技术投入使用之前,就及时识别潜在的法律风险,并针对性地制定法律规则,从源头上防范法益损害的发生。需要法律将预防的机制设置在算法技术投入使用的前端,并建立合规性审查以及技术准入机制,对技术逻辑中可预见的风险提前防控,对于存在重大风险且无法防控的算法技术,不允许其流入市场;同时也可将技术伦理纳入法律原则,在立法目标上确保算法技术的合乎伦理。二是技术导向型立法应摒弃传统技术中立主义的倾向,将技术应用行为的责任扩张至设计、开发、使用等各个环节,促使相关主体在算法的设计和使用过程中更加谨慎,尽可能防范法益损害的发生。

在继发性预防方面。一是立法可以设置特定机构或者通过第三方风险监测、评估机构,依托先进的技术手段对算法的使用实时监测,一旦发现违规行为,可通过断开链接或终止使用的方式,及时干预和制止,防止危害进一步扩大。例如在算法推荐过程中,一旦发现存在虚假信息的传播,就应立即停止推荐服务,记录并删除虚假信息的网络传播路径。二是立法应进一步提高算法服务提供者的注意义务。在互联网时代,算法服务提供者因技术优势,理应采取与其技术水平相当的技术注意措施。算法服务提供者应综合考虑平台账户的过往信用评价,通过技术审查和人工审查相结合的方式,识别正在发生的损害事件,对用户履行提示义务,并及时采取必要措施制止正在发生的侵权事件,例如关闭算法应用、断开服务接口等。

4.3 技术导向型与需求回应型的路径衔接

“没有哪个全权国家能够把对不法行为的预防措施配置得如此精妙,以至于可以完全放弃事后惩戒”[32]。算法的法律规制需要需求回应型立法与技术导向型立法长期共存,相互交融与促进。技术导向型立法紧密围绕技术研发热点,致力于前瞻性的法律规制,为特定技术的研发、应用与普及提供明确的法律标准与导向。然而算法发展日新月异,即使再完善的预防性立法也无法完全涵盖所有可能出现的问题。如果说技术导向型立法是法律的第一道防线,那么需求回应型立法就是法律设置的第二道防线。需求回应型立法在社会公众具有明确立法需求,且科技发展形态逐渐成熟的背景下进行立法安排,以公众需求作为主要导向,关注现实生活中业已发生的算法风险,针对权利的保障提供救济路径。两种路径相辅相成,算法规制应当在兼采模式下完成两种路径的合理衔接。

(1)技术导向型立法与需求回应型立法可在立法目标上进行衔接。技术导向型立法旨在推动技术创新和进步,引导算法技术在合规的前提下,构建应用的新模式与新业态。而需求回应型立法则关注于预防性法治未予以过滤、化解的现实风险,保障公众的算法权益,解决算法关系中的矛盾与纠纷。技术导向型立法解决的是算法技术的法治方向问题,需求回应型立法则致力于满足算法规制的社会实效与公众期待。二者在立法目标上的衔接,就是要实现合规发展与问题化解的协调互补,既确保技术在法律红线内有序发展,又化解算法技术带来的法律问题,使科技成果惠及社会公众。

(2)技术导向型立法和需求回应型立法可在法律规则上进行衔接。技术导向型立法因其核心目的在于风险预防,因而设定了大量的义务性规则,是立法实现目标的重要手段。这些义务可以配置在不同算法技术、不同环节的风险节点当中,根据风险的来源,配置给研发者、设计者、训练者、运营者等提供算法服务的主体。这些义务的履行,一方面用以构建算法秩序规则的应然状态,另一方面保障需求回应型立法中算法权益的实现。需求回应型立法为权益损害的补救提供标准,因而这种立法路径,应以授权性规则为主,既包含与算法相关的传统权利,也包含新型算法权利。在授权性规则的体系中,权利内容应呈合理的扩展趋势,用以应对算法技术加剧的社会风险。义务性规则与授权性规则虽分布在不同的立法中,仍然可以搭建“权利-义务”的规则结构。技术导向型的义务性规则和需求回应型的权利性规则,相互配合,相互补充,共同构建完整的算法规则体系。

(3)技术导向型立法和需求回应型立法在立法布局上需要衔接。由于算法技术的高度风险性,在算法技术发展初期以及应用的早期阶段,经验性风险认知尚不成熟,又不能任由算法技术自行发展。“让子弹再飞一会”的理念,可能会引致业态应用成熟后的无法控制,加重需求回应型立法的回应负担。因而应当允许追逐技术研发热点的立法存在,提前构筑算法规制的预防屏障,以逻辑理性将特定技术划入法治“围篱”。当技术发展态势逐渐成熟,侵权现象的类型化更为明晰,公众对算法规制的需求更为透彻,则可以通过实践理性来构建需求回应型立法,打通公众需求与制度供给之间的通路。

5 结语

5.1 研究结论

单一的技术导向型立法存在技术交叉应用规制空隙、规制重点与现实需求不符、场景下权益保障实际尺度不一等根源于立法范式的路径局限。需求回应型立法一方面构筑了中国法律体系的基座,紧密连接立法内容和公众需求,另一方面因其技术普适性、问题导向性、保护标准统一性,可以弥补技术导向型的路径局限。因此,算法规制需要将需求回应型立法作为主导路径,充分发挥两条路径在功能上的互补性,在主导路径从技术导向型转向需求回应型的同时,延续技术导向型立法的适用。

5.2 理论贡献

第一,在路径兼采理论下,提出当前算法规制应该转向以需求回应型为主、兼采技术导向型的融合性立法路向,为算法规制的路向指明了方向。第二,在“前防后治”理论下,提出事前预防与事后救济、公权监管与私权保护、整体利益与个体利益兼顾的方案设计,为融合路线的策略安排提供了理论支撑。

5.3 实践启示

技术导向型立法虽然是预防性应对算法风险的一种变通模式,但这种模式的功能仅限于风险预防的屏障作用,是化解传统需求回应型立法应对算法技术风险不足的补充路径。因新颖性与优势明确,其功能作用在无形中被放大,过度吸引了立法者的关注,掩盖了需求回应型立法在应对算法风险时的主导地位。但是技术导向型立法路径的局限,无法通过自我调适完成优化,需要重新审视算法规制的路向,明确技术导向型对需求回应型的功能补充地位,形成以需求回应型为主、技术导向型为辅的算法全面治理道路。沿此路向的算法规制,在治理与屏障的主次共生中形成“前防后治”的层次化治理格局,是破除现行立法困局的关键所在,同时也为后续制度的衍生提供了良好根基。

5.4 局限与展望

为了验证技术导向型算法规制的路径局限,本文选取了智慧医疗、智能驾驶、智能家居、社会商务4个与公众日常生活密切相关的场景,未来研究可深入算法应用的其他场景,进一步调查算法规制的公众需求,为算法规制的制度安排提供更为细化的实证依据与理论支撑。

参考文献:

[1] 崔亚东,叶青,刘晓红,等.世界人工智能法治蓝皮书(2022)[M].上海:上海人民出版社,2022.

[2] 齐延平.数智化社会的法律调控[J].中国法学,2022,39(1):77-98.

[3] 蔡琳.算法科技伦理法制化的逻辑证成与制度构建[J].法律科学,2024,42(4):92-104.

[4] 习近平.充分认识颁布实施民法典重大意义 依法更好保障人民合法权益[J].求是,2020(12).

[5] GAZIS A, KATSIRI E. Smart home IoT sensors: principles and applications a review of low-cost and low-power solutions[J].International Journal on Engineering Technologies and Informatics, 2021, 2(1):19-23.

[6] ZHOU C, HUANG T, LIANG S. Smart home R&D system based on virtual reality[J].Journal of Intelligent &Fuzzy Systems, 2021,40(2):3045-3054.

[7] ITEN R,WAGNER J, ZEIER R A .On the identification, evaluation and treatment of risks in smart homes: a systematic literature review[J].Risks, 2021, 9(6):113.

[8] FAHD A R, ALBOURAEY E F. A smart home system based on internet of things[J].International Journal of Advanced Computer Science and Applications(IJACSA),2020,11(2):260-267.

[9] 蔡琳,杨广军. 著作权视域下深度合成算法技术的法律规制[J].西北工业大学学报(社会科学版),2024,68(1):108-119.

[10] WANG L,XIE H,HAN W,et al. Construction of a knowledge graph for diabetes complications from expert-reviewed clinical evidences[J].Computer Assisted Surgery,2020,25(1):29-35.

[11] RAJOTTE J F, BERGEN R, BUCKERIDGE D L,et al. Synthetic data as an enabler for machine learning applications in medicine[J].iScience, 2022,25(11):105331.

[12] TATIYA R V, VAIDYA A S. A survey of recommendation algorithms[J].IOSR Journal of Computer Engineering,2014,16(6):16-19.

[13] WANG Z. The terminal shift of copyright regulation for AIGC large-scale model data training[J].Journal of Beijing Institute of Technology (Social Sciences Edition), 2024, 26(5):64-75.

[14] 毕马威,中关村产业研究院.人工智能全域变革图景展望:跃迁点来临(2023)[R/OL].(2023-12-06)[2024-2-29].https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/zh/2023/12/prospects-for-the-global-transformation-of-artificial-intelligence.pdf

[15] 张雨佳,邹陆曦,陈静文,等.智慧医疗使用意愿的影响因素[J].黑龙江科学,2023,14(23):161-164.

[16] 蔡大顺.智慧医疗民事责任的内容革新与赔偿优化[J].江汉论坛,2023,66(12):121-126.

[17] 方子旋,曹素珍,闫俊鉴,等.智慧医疗环境下白盒可追溯的CP-ABE方案[J].计算机工程,2023,49(3):142-150.

[18] 杜宇骁,胡斌,李刚,等.智慧医疗信息平台中医患合作机制——基于演化博弈与突变视角[J].系统科学与数学,2024,44(8):2192-2212.

[19] 陈磊,郑淼.个人数据谁做主——智能驾驶个人数据的权利归属问题[J].大连理工大学学报(社会科学版),2024,45(1):78-88.

[20] 熊先青,李荣荣,白洪涛.中国智能家具产业现状与发展趋势[J].林业工程学报,2021,6(1):21-28.

[21] 胡元聪,冯一帆.大数据杀熟中消费者公平交易权保护探究[J].陕西师范大学学报(哲学社会科学版),2022,51(1):161-176.

[22] 高志宏.大数据时代个人信息保护的理论反思与规则优化[J].学术界,2023,38(7):122-137.

[23] 张吉豫,汪赛飞.数字向善原则下算法推荐服务提供者的著作权注意义务[J].知识产权,2022,36(11):54-74.

[24] 宋素红,王跃祺,常何秋子.算法性别歧视的形成逻辑及多元化治理[J].当代传播,2020,36(5):95-100.

[25] 徐洁,燕颖川.算法年龄歧视的现实挑战与规制路径[J].学术交流,2023,39(7):134-155.

[26] 薛可,李亦飞.智能传播时代下算法推荐的失控与重构[J].上海交通大学学报(哲学社会科学版),2023,31(5):22-37.

[27] 许安标.习近平法治思想是新时代科学立法的根本遵循[J].红旗文稿,2022,59(19):4-8.

[28] 蔡琳.AIGC可版权性认定的一般规则构建[J].政法论丛,2024,40(2):138-150.

[29] EKBERG M. The parameters of the risk society: a review and exploration[J]. Current Sociology,2007,55(3):343-366.

[30] BRAYNE S, CHRISTIN A. Technologies of crime prediction: the reception of algorithms in policing and criminal courts[J]. Social Problems,2021,68(3):608-624.

[31] 黄文艺.论预防型法治[J].法学研究,2024,46(2):20-38.

[32] 尹琳.美国“治疗性司法”理念的实践及其启示[J].政治与法律,2014,33(12):136-144.

(责任编辑:梅岚峤)