0 引言

2024年1月,习近平总书记在中共中央政治局第十一次集体学习时强调,“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”,“高质量发展需要新的生产力理论来指导,而新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的强劲推动力、支撑力”。从政治经济学视角看,新质生产力是以创新为主导,摆脱传统生产力发展路径,以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合跃升为基本内涵的先进生产力质态。新质生产力形成与发展涵盖生产、分配、交换和消费的社会再生产环节,这些环节通过相互联系、相互作用构成新质生产力发展动态系统[1]。然而,由于存在颠覆性创新不强、产业结构转型升级相对滞后、生产要素创新性配置效率不高、社会有效需求不足等问题[2-3],当前社会再生产系统难以满足新质生产力发展需求,推动新质生产力发展面临诸多难点堵点。因此,如何破除新质生产力发展阻碍、促进新质生产力加快发展已成为新时代实现经济高质量发展的重要议题。

随着信息技术与经济社会深度融合,数据作为新型生产要素快速融入生产、分配、交换、消费的社会再生产环节,发挥放大叠加、依附倍增的乘数效应,已成为赋能新质生产力发展的重要因素[4]。作为我国占比最大的数据资源,公共数据发挥基础性、引领性和示范性作用,公共数据开放与共享是增加数据要素高质量供给、发挥数据要素乘数效应的重要渠道[5-6],或可成为破除新质生产力发展阻碍、赋能新质生产力快速发展的关键举措。政府先后出台《促进大数据发展行动纲要》《“十四五”数字经济发展规划》《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》等一系列政策文件推动公共数据开放[7]。各地方政府也陆续上线公共数据开放平台,向社会公众免费共享海量政府政务数据以及与社会公众利益相关数据,以此促进公共数据融入社会再生产环节,进而赋能新质生产力发展。截至2025年3月,北京市已通过公共数据开放平台开放共享财税金融、交通服务、信用服务、医疗健康等主题数据13.48亿条,这些数据进入生产、分配、交换和消费环节后直接催生了北京市普惠健康保、智慧办公、智慧营销、智慧文旅等应用实践127项,充分发挥了公共数据开放价值创造效应。公共数据开放能否赋能新质生产力发展?其内在作用机制是什么?此外,考虑到公共数据开放受技术、组织和环境多方面影响[8-11],哪些因素能强化或限制公共数据开放赋能效应?对上述问题进行分析,有助于深入理解公共数据开放战略的实践价值,并为加快新质生产力发展提供经验启示。

已有研究主要集中在以下两个方面:①从不同方面探讨公共数据开放价值创造效应,认为公共数据开放具有降低制度性交易成本、优化信息搜寻匹配效率、促进高质量创新等功能,对于推动区域协调发展[5]、加大企业有效投资[6]、提高全要素生产率[7]、赋能企业投资效率[12]和激发城市创新活力等具有积极作用。②考察新质生产力影响因素,发现数字经济[13]、人工智能[14]、绿色金融[15]、税制改革[16]等因素能够提高资源配置效率、提升科技创新能力、推动产业深度转型升级,进而赋能新质生产力发展。此外,也有少量文献从理论层面指出数据要素能够协同其它生产要素快速融入生产、分配、交换和消费环节,催生新型劳动者、新型劳动资料与新型劳动对象从而赋能新质生产力发展[1,4],但未从实证层面检验该作用路径是否成立。

综上所述,现有文献存在以下不足:①就研究对象而言,鲜有文献探究公共数据开放对新质生产力的赋能效应。公共数据作为我国数据要素的重要组成部分,除自身具有公共性、示范性和权威性特征外,还具备数据要素无限复用、依附倍增、复合通用等特征,对促进生产力要素优化升级进而赋能新质生产力发展发挥重要作用。②就作用机制而言,较少从社会再生产视角系统探讨公共数据开放赋能新质生产力的作用机制。③就研究内容而言,较少涉及政府治理效能、数字基础设施、公共数据开放质量与转化效率等,公共数据开放需要数字基础设施支撑,我国各地公共数据开放质量和转化效率参差不齐,均会影响其对新质生产力的赋能效果,这有待进一步论证。

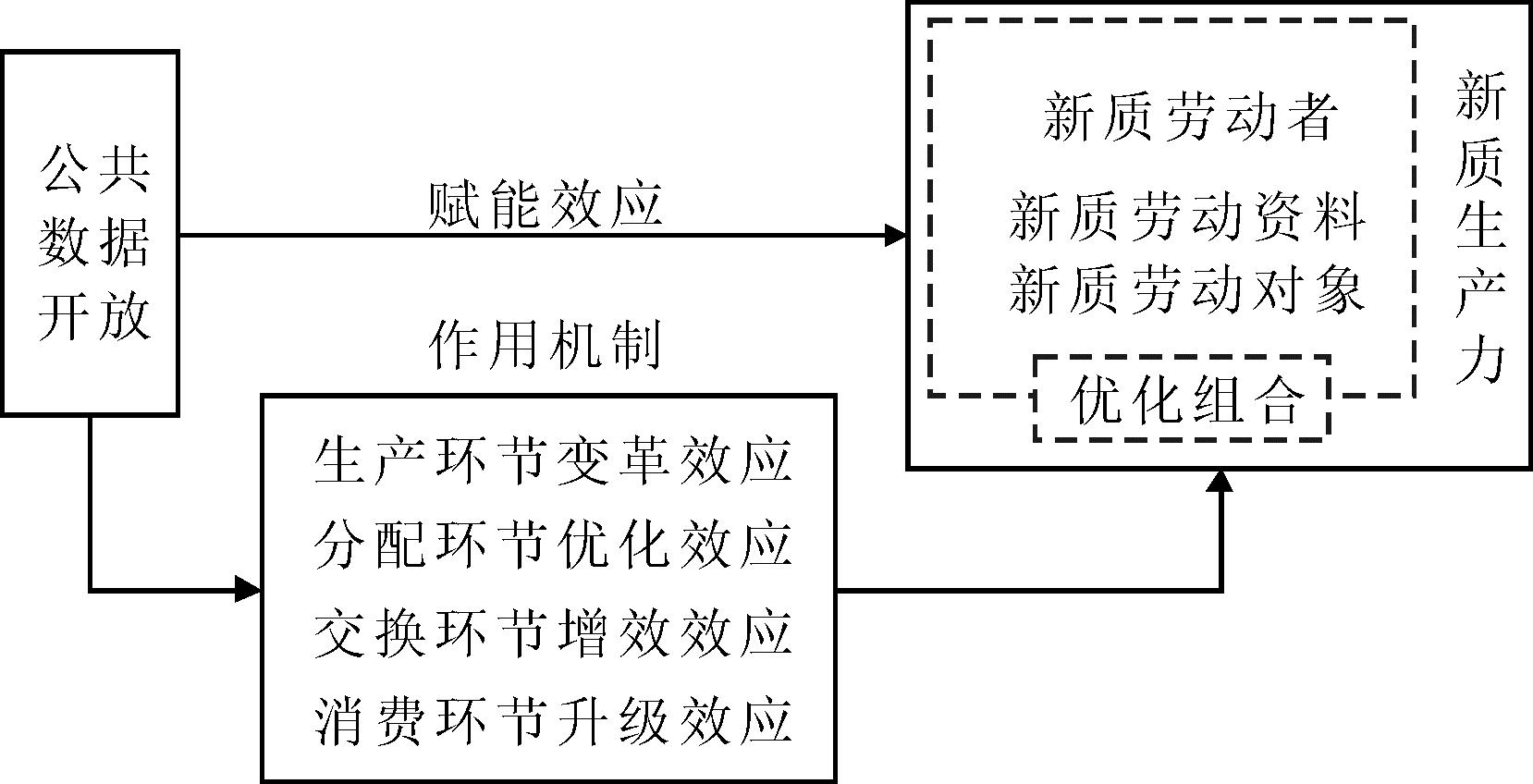

本文从社会再生产视角出发,运用2009—2023年我国287个地级及以上城市面板数据,构建多期双重差分模型,研究公共数据开放对新质生产力的赋能效应。本文边际贡献主要体现在以下3个方面:首先,从城市层面验证公共数据开放对新质生产力的赋能效应。当前,加快发展新质生产力背景下,本文发现公共数据开放对新质生产力发展具有显著赋能作用,既能丰富公共数据开放价值创造效应,又能为强化数据要素高质量供给进而加快新质生产力发展提供政策启示和新切入点。其次,基于社会再生产视角揭示公共数据开放赋能新质生产力的作用机制。研究发现,公共数据开放通过生产环节变革效应、分配环节优化效应、交换环节增效效应和消费环节升级效应赋能城市新质生产力发展,既有助于加深对公共数据开放赋能新质生产力内在规律的认识,也为数据要素作用于社会再生产环节进而赋能新质生产力发展提供经验证据。最后,探讨政府治理效能、数字基础设施、数据开放质量和转化效率等因素对公共数据开放赋能新质生产力的影响,既能深化公共数据开放赋能新质生产力影响因素研究,又能为进一步推动公共数据开放赋能新质生产力快速发展提供政策启示。

1 理论分析与研究假设

1.1 公共数据开放对新质生产力的赋能效应

新质生产力是以劳动者、劳动资料、劳动对象及其优化组合跃升为基本内涵的先进生产力质态,公共数据开放共享有助于强化新质劳动者、新质劳动资料、新质劳动对象的高质量供给以及全要素优化组合,进而赋能新质生产力发展。

首先,公共数据开放能够提高新质劳动者素养。公共数据平台开放的高质量数据要素融入生产过程有助于营造数字化和智能化工作环境,驱动劳动过程向更具创造性、高级化和复杂性方向转变,倒逼现实劳动者和潜在劳动者积极提升自身数据思维和数字技能以适应新型工作要求,进而提升新质劳动者整体素质并扩大新质劳动者规模。同时,公共数据要素与数字平台融合还能够衍生出高附加值就业新形态,如数据工程师、数据产消者、零工经济从业者等,有助于劳动力资源高效配置,进而推动新质劳动者结构优化升级[1]。

其次,公共数据开放能够催生新质劳动资料。公共数据具备数据要素无限复用、依附倍增和复合通用等特性,能够同时被多个经济主体以较低成本获取使用,进入生产流程后会紧紧依附于劳动、科技、算法等生产要素,有助于实现生产和研发环节数据紧密协同与集成,推动传统技术颠覆性创新并向通用技术转变,形成支撑新质生产力发展的高技术型生产资料。同时,公共数据还能与数智技术深度融合,催生一系列如数据平台、人工智能、工业机器人等新质生产工具以及支撑其推广应用的新质生产资料,有助于提高生产数字化和智能化水平,加速新质生产力发展。例如,工业机器人、自动化生产线等智能设备不仅能提高生产效率,还能降低能耗排放。

再次,公共数据开放可以孕育新质劳动对象。数字化、网络化和智能化时代,新兴产业和未来产业成为赋能新质生产力发展的新质劳动对象。公共数据开放共享有助于强化数据要素高质量供给,充分释放数据要素潜能,以数据要素支撑的颠覆性科技创新既能推动新一代信息技术、数据服务等新兴产业发展,又能为人工智能等未来产业发展提供丰富“原料”。此外,数字技术创新为传统劳动对象绿色化转型升级提供了可能,有助于构建支撑新质生产力发展的绿色低碳现代化产业体系。

最后,公共数据开放能够赋能全要素优化组合。新质生产力发展的核心标志是全要素生产率的大幅提升,这意味着在强调单个要素优化升级的同时,也要关注全要素优化组合以实现生产力质的飞跃。数字经济时代,公共数据开放供给的高质量数据要素能够借助其放大叠加、依附倍增特性高效“串联”新质生产力全要素,将劳动过程简化为新质数字劳动者运用数字平台、数字技术等新质生产资料对新质数字劳动对象加工的过程,对新质生产力全要素优化组合发挥重要作用[4]。据此,本文提出如下假设:

H1:公共数据开放能够赋能新质生产力发展。

1.2 公共数据开放赋能新质生产力的作用机制

当前,新质生产力已经在实践中形成并展示出对高质量发展的重要支撑力。面对百年未有之大变局加速演进的复杂形势,推动我国高质量发展的关键在于如何加快发展新质生产力。从理论内涵看,新质生产力是创新起主导作用,摆脱传统经济增长方式和生产力发展路径,符合创新、协调、绿色、开放、共享新发展理念的先进生产力质态。新质生产力发展不仅需要颠覆性科技创新带来的生产变革,还需要分配、交换和消费环节的优化升级,以契合新发展理念的内在要求。马克思社会再生产理论认为,社会再生产包含生产、分配、交换和消费4个环节,只有各环节顺畅配合、相互促进,才能顺利实现社会再生产循环,以推动生产力发展。因此,新质生产力理论不仅是生产力理论,更是一个社会再生产的系统性理论[17],加快发展新质生产力需要推进生产、分配、交换、消费社会再生产环节的优化重塑。数据作为数字经济时代的新型生产要素,能够快速融入社会再生产全部环节,发挥放大叠加、依附倍增的乘数作用[2,4]。鉴于此,本文从社会再生产4个环节出发,就公共数据开放如何赋能新质生产力展开机制讨论。

(1)生产环节变革效应。公共数据开放本质上是数字技术的创新与应用,有助于提高生产流程数智化水平,推动生产技术革命性突破与产业结构深度升级以实现生产环节变革。首先,公共数据开放带来的数据集成进入生产流程后能够与劳动、资本和技术等传统生产要素深度结合,优化生产环节各链条协同机制,使原有劳动密集型生产环节被机器和算法取代,有助于推动生产流程数字化和智能化转型,从而提高整体生产效率。其次,公共数据涉及消费购物、财税金融、信用服务等诸多信息,有助于市场主体精准把握消费者多样化和个性化需求,及时调整和校正研发方向以降低创新不确定性和不透明性,提高科技成果转化率[18]。个体信用、行政处罚和经济政策等权威性公共数据也能够缓解银行与市场主体间的信息不对称,降低市场主体不确定预期并增加银行信贷供给意愿,有助于市场主体获取充足的研发资金以支持开展更多前沿科技创新,促进生产技术革命性突破(叶永卫等,2015)。例如,上海市公共数据开放平台上线后与多家银行直接对接,助力银行快速掌握市场主体的盈利能力和偿债能力,从而为市场主体提供更加便捷、高效的金融服务。最后,公共数据催生的技术创新能够支撑传统产业改造升级,为新一代信息技术、人工智能、物联网等战略性新兴产业和未来产业发展奠定坚实的技术基础。数据流通与共享也能够持续弱化产业间界限,有助于实现产业间跨界融合与协同发展,对于产业结构优化升级具有重要推动作用。据此,本文提出如下假设:

H2:公共数据开放能够通过生产环节变革效应赋能新质生产力发展。

(2)分配环节优化效应。公共数据开放共享能够提高资源配置效率、赋能价值创造与增长、推动价值共享以促进分配环节优化。首先,公共数据具备数据要素独特的渗透性和流通性,进入生产体系后能够与传统要素协同融合,有效改善生产要素间的组合配置方式,驱动要素资源流动和转移,降低资本、劳动等生产要素错配程度。例如,使用公共数据可深度把握市场需求,使企业在研发设计阶段将研发资金和人员投入到价值更高的创新领域,避免资源浪费与损耗。其次,公共数据平台开放的高质量数据要素有助于营造数字化和智能化工作环境,降低生产成本,提高劳动生产率,进而赋能整体价值创造与剩余价值增加。同时,价值增加与资本积累有助于市场主体进一步扩大生产规模并投资新技术和新领域,催生出附加值更高的新型就业形态,从而持续性创造出更多经济价值。最后,公共数据开放与共享能够缓解数字经济时代各主体数据获取能力差异导致的不平等,促进社会价值公平分配和共享[19],有助于企业和个体享受数据普惠性带来的数字红利。例如,数字普惠金融能够极大程度上缓解市场主体融资约束,使公众共享经济发展成果,推进社会公平分配和缩小收入差距[20]。据此,本文提出如下假设:

H3:公共数据开放能够通过分配环节优化效应赋能新质生产力发展。

(3)交换环节增效效应。公共数据平台开放的海量数据能够提高要素流通效率、降低交易成本、促进供应链协同以产生交换环节增效效应。首先,公共数据中包含的消费购物、交通物流等数据能够打破数据鸿沟和数据孤岛,优化传统交换体系中的需求预测、库存管理与物流配送等关键环节,提高市场主体对商品和服务需求的响应速度及匹配效率,推动要素资源快速流通。如基于交管部门公开数据升级后的百度地图实现实时公交、实时路况、智能躲避拥堵等功能,有助于物流运输企业动态调整运输规划,减少货车空载率和燃油消耗,既能缩短商品配送时间,又能降低整体运输成本。同时,基于公共数据创新的数据贸易平台有助于打破传统贸易地理位置限制,降低企业交换成本和地理集中度,使各类要素以更高效率在更大范围内快速流通。例如,基于公共数据搭建的全国农产品产销对接公益服务平台让农产品生产者和消费者直接对话,打破了传统交易层级多和距离远的限制,有效助推农产品销售。其次,公共数据涉及的行政许可审批、综合执法案由和财政预决算等政务数据能够缓解交换环节信息不对称,强化公共监督与问责机制,营造公平竞争的营商环境,弱化市场主体与公共制度摩擦,降低交易成本[21]。最后,公共数据涵盖的海量数据能够推动数字化商品流和信息流在供应链中快速流转,提高供应链条上、中、下游企业协同效率,促进供应体系向数字化、智能化和柔性化方向发展[22],从而提升整体交换环节效率。据此,本文提出如下假设:

H4:公共数据开放能够通过交换环节增效效应赋能新质生产力发展。

(4)消费环节升级效应。公共数据开放与使用能够提高信息搜寻效率、创新消费场景、提升消费品质以促进消费环节升级。首先,公共数据开放能够推动消费信息高效流通与共享,有助于提高市场主体信息搜寻和匹配效率(蔡运坤等,2024),拓展市场主体获取消费者信息和市场需求的潜在范围,更具针对性地优化产品设计和生产计划以提供更加符合消费者期望的产品,从而实现供给与需求的精准匹配。其次,公共数据开放能够推动数字技术持续创新,催生出更多如线上购物、直播带货等数字消费平台以及虚拟现实、增强现实和人工智能等数字技术产品,从而为消费者提供更加新颖多元的消费场景[23]。例如,网络直播带货通过高清直播方式为地方小众特色产品提供全国性展示平台,不仅能丰富消费者的消费选择,也能为市场主体拓展市场占比、提升品牌效应提供更多机会。最后,公共数据投入生产环节带来的数字化和智能化变革有助于市场主体精准识别与满足消费者个性化需求,推动市场主体产品与服务向柔性化和个性化定制方向转变,既能提升公众消费品质,也有利于市场主体用高满意度产品不断拓展客户群体。同时,在公共数据要素赋能下,数字产品和智能产品迭代升级不仅能提升产品和服务附加价值,还能进一步提升公众消费体验和满意度[1]。据此,本文提出如下假设:

H5:公共数据开放能够通过消费环节升级效应赋能新质生产力发展。

综上所述,本文构建公共数据开放赋能新质生产力的概念模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 变量选取

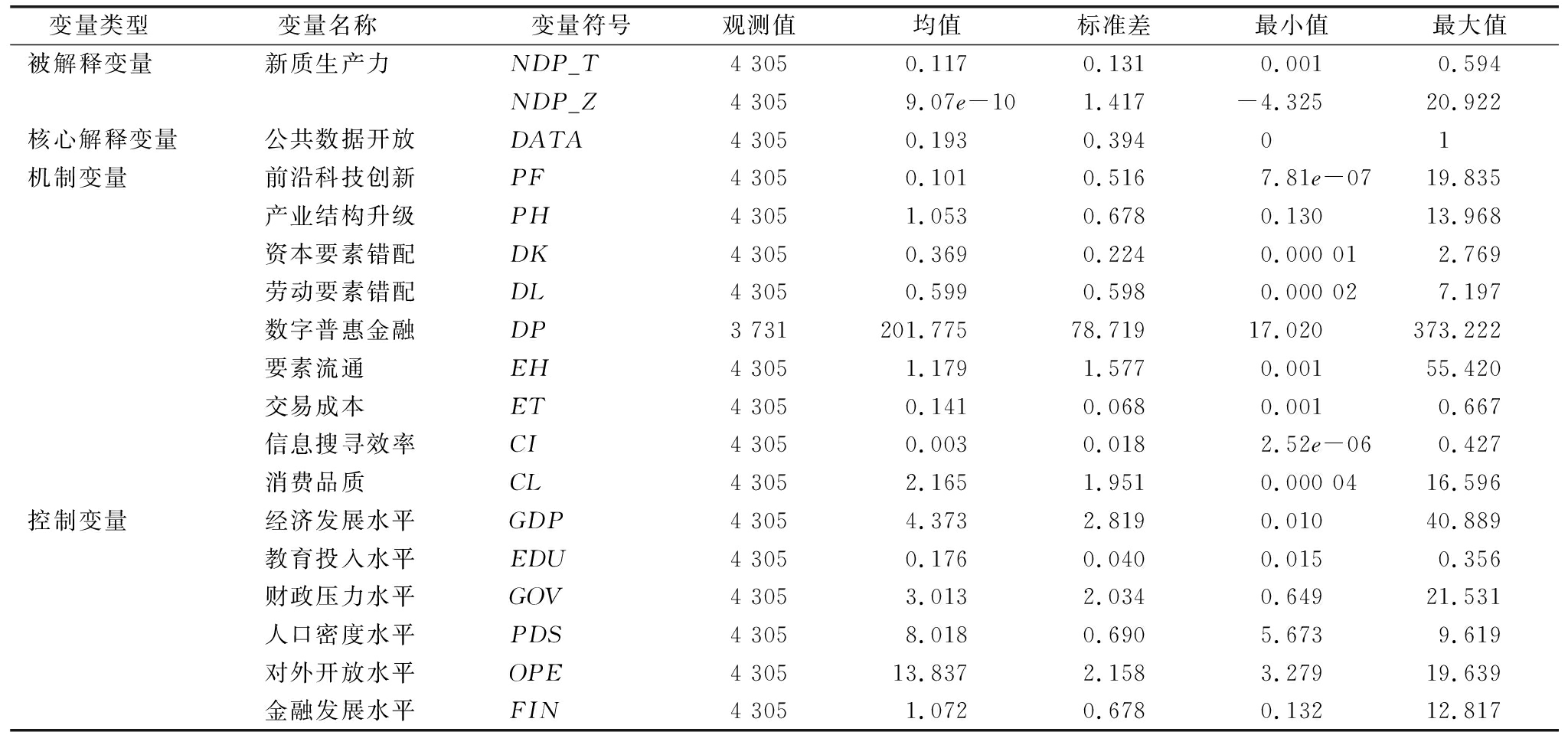

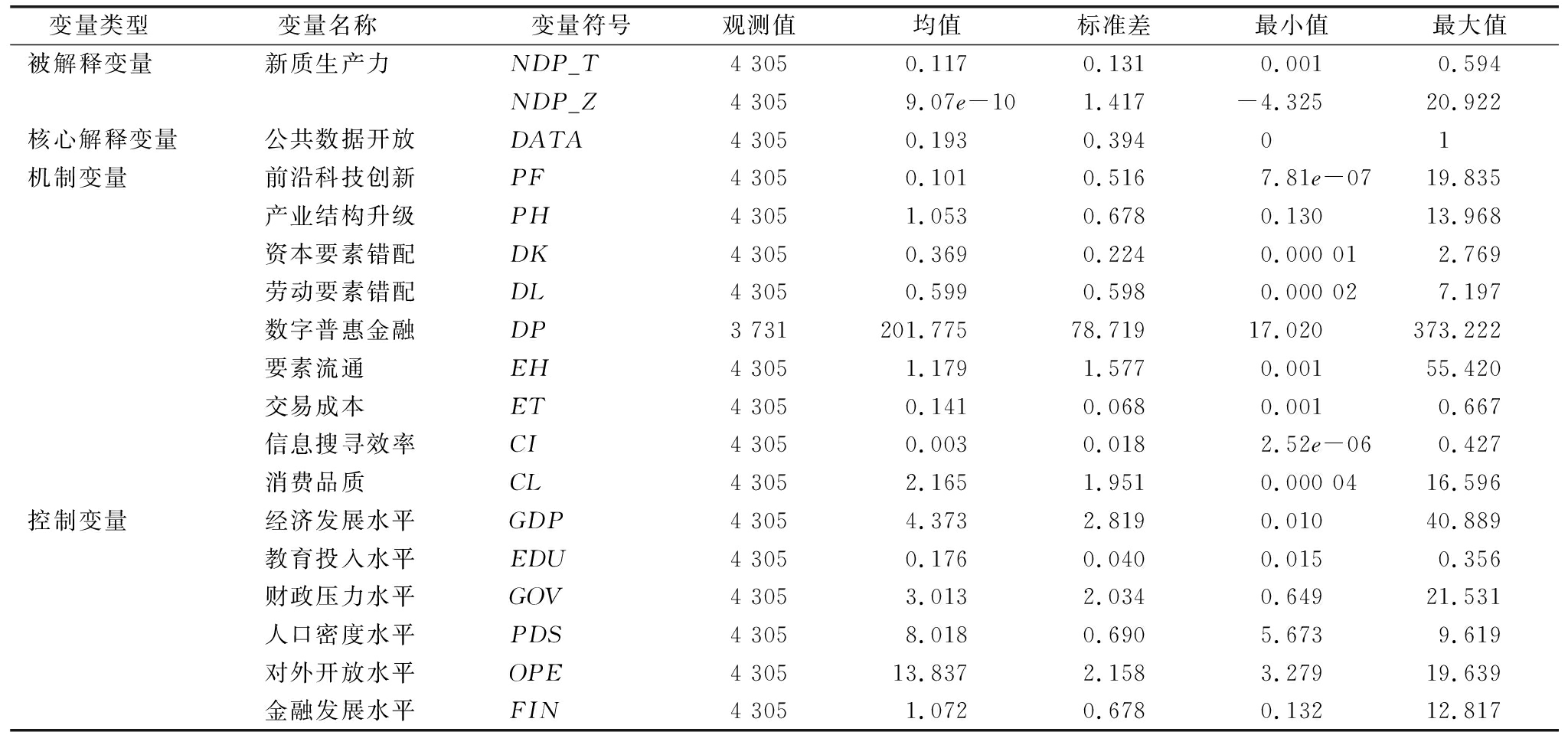

(1)被解释变量:新质生产力(NDP)。参考韩文龙等(2024)、朱波和曾丽丹[24]、黄徐亮和徐海东[25]、董庆前[26]和魏万青等[27]的研究,从新质生产力基本内涵出发,选取新质劳动者、新质劳动资料和新质劳动对象3个一级指标、8个二级指标、19个三级指标,测度我国城市新质生产力水平。在赋权方法上,采用更为客观的熵权-TOPSIS法进行赋权,得到新质生产力指数NDP_T。同时,进一步采用主成分分析法进行赋权,得到新质生产力指数NDP_Z,用以检验回归结果的稳健性。具体指标体系如表1所示。

表1 新质生产力评价指标体系

Table 1 Evaluation index system of new quality productive forces

一级指标 二级指标 三级指标 测度方式属性新质劳动者新质劳动者规模高技术产业员工数由各省高技术产业员工人数乘城市就业人数占比折算+新质劳动者结构科技劳动者科学研究和技术服务业从业人数/就业人数+数字劳动者信息传输计算机服务和软件业从业人数/就业人数+绿色劳动者水利、环境和公共设施管理业从业人数/就业人数+新质劳动者素质劳动者个人能力在岗职工平均工资+劳动者教育水平普通高等学校在校学生数/人口总数+新质劳动资料新质基础设施光缆密度由各省光缆线路长度乘城市市政公用设施建设固定资产投资占比折算+交换机容量由各省交换机容量乘城市电信业务总量占比折算+新质生产工具工业机器人渗透度工业机器人安装数×(城市就业人数/全国总就业人数)+5G移动渗透度每万人5G移动电话用户数+互联网渗透度每万人互联网宽带接入用户数+新质技术支撑高技术研发经费投入由各省高技术产业研发经费投入乘城市科学技术支出占比折算+高技术发明专利申请数由各省高技术产业发明专利申请数经城市发明专利申请数占比折算+高技术新产品销售收入由各省高技术产业新产品销售收入经城市发明专利申请数占比折算+新质劳动对象新质产业新兴产业企业数量新兴产业企业数量+未来产业企业数量人工智能企业数量+绿色发展单位能源消耗全社会用电量/地区生产总值-工业废气排放工业二氧化硫排放量/地区生产总值-工业废物排放工业烟粉尘排放量/地区生产总值-

(2)解释变量:公共数据开放(DATA)。当前,我国政府推动公共数据开放主要通过线上方式,平台形式包括“专有式”“嵌入式”两种。其中,“专有式”是指公共数据汇聚至一个专门平台进行开放,“嵌入式”是指公共数据汇聚至政府门户网站一个栏目进行开放,目前以“专有式”平台居多。为此,本文将各城市政府上线专有式公共数据开放平台作为一项准自然实验,构建公共数据开放虚拟变量(DATA),若城市i在t年及以后上线公共数据开放平台,则DATA取值为1,否则为0。

(3)机制变量。为探究公共数据开放赋能新质生产力发展的传导机制,选取如下机制变量:①公共数据开放有助于在研发阶段实现颠覆性技术创新,助力生产环节数字化和智能化进程,推动产业结构升级(陈晓佳等,2024)。因此,采用前沿科技创新(PF)与产业结构升级(PH)度量生产环节变革效应。②分配环节优化效应通过提高资本、劳动等要素配置效率,推动资源公平分配与价值共享[19],故选取资本要素错配(DK)、劳动要素错配(DL)和数字普惠金融(DP)检验分配环节优化效应。③公共数据开放能够打破数据“孤岛”,有助于降低交易成本并提高各类要素流通效率[5],进而推动交换环节降本增效,故选取要素流通(EH)和交易成本(ET)衡量交换环节增效效应。④消费环节升级主要体现在提高市场需求信息搜寻效率,更好地满足消费者个性化与多样化需求,进而提高消费品质[1]。故采用信息搜寻效率(CI)和消费品质(CL)衡量消费环节升级效应。

(4)控制变量。为避免遗漏变量造成估计偏误,参考王海等[6]和蔡运坤等(2024)的做法,选取如下控制变量:①经济发展水平(GDP),采用人均国内生产总值衡量;②教育投入水平(EDU),采用教育支出占财政一般预算内支出比重衡量;③财政压力水平(GOV),采用财政一般预算内支出占收入比重表征;④对外开放水平(OPE),采用进出口贸易总额的对数值表征;⑤金融发展水平(FIN),采用年末金融机构贷款余额占国内生产总值比重表征;⑥人口密度水平(PDS),采用每平方公里人数的对数值衡量。

2.2 模型设定

考虑到各地方政府上线公共数据开放平台的个体与时间差异可作为一项准自然实验,构建如式(1)所示的多期双重差分模型,用以检验公共数据开放能否赋能新质生产力发展。

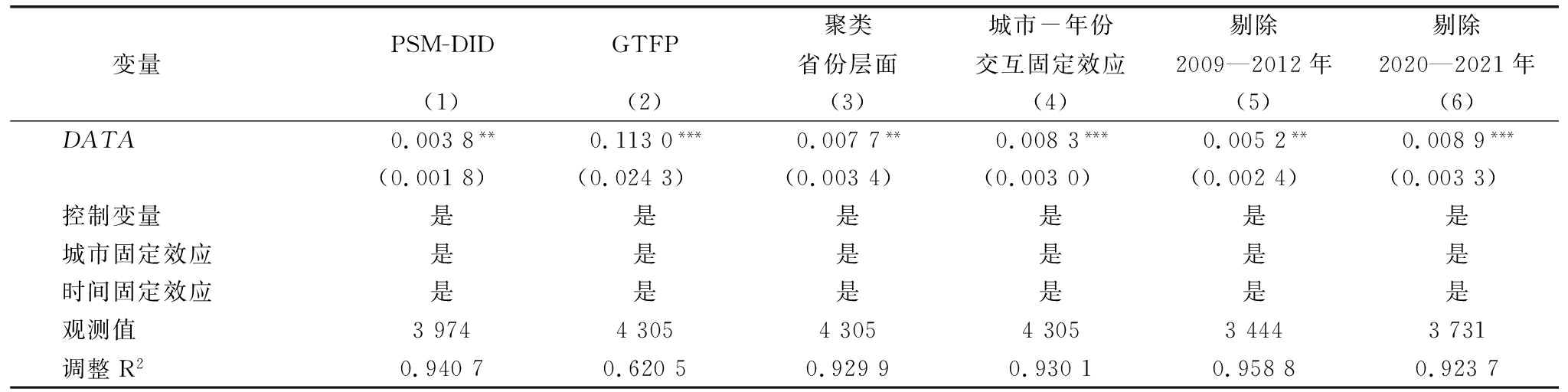

NDPit=β0+β1DATAit+βmCONTROLSit+μt+νi+εit

(1)

式(1)中,NDPit为被解释变量,表示城市i在t年的新质生产力水平;DATAit为核心解释变量,即公共数据开放的虚拟变量,若城市i在t年及以后上线公共数据开放平台则取值为1,否则取值为0;CONTROLSit表示一系列控制变量的集合;μt与vi分别表示时间与个体固定效应;εit为随机扰动项。

为进一步明确公共数据开放赋能新质生产力的作用机制,参考江艇[28]的研究,在式(1)的基础上构建中介效应模型进行检验,如式(2)所示。

MEDit=α0+α1DATAit+αmCONTROLSit+μt+νi+εit

(2)

式(2)中,MEDit为中介变量,依次采用衡量生产环节变革、分配环节优化、交换环节增效和消费环节升级的变量进行替换,其余符号含义同式(1)。若系数α1通过显著性检验,则表明本文公共数据开放赋能新质生产力的作用机制成立。

2.3 数据来源与处理

本文选取2009—2023年我国287个地级及以上城市面板数据进行研究,相关数据来源与处理过程如下:

(1)新质生产力指标数据。①城市战略性新兴产业企业数量来源于中国战略新兴产业综合指数、国泰安数据库和Wind数据库。参考王欢芳等(2020)的研究,以中证指数和上海证券交易所发布的中国战略新兴产业综合指数中所列出的战略性新兴产业上市公司为研究样本,使用国泰安数据库和Wind数据库对其注册地址及成立时间进行匹配,筛选出各城市历年战略性新兴产业上市公司存量,最终得到样本期内2 328个上市公司数据。②城市人工智能企业数量来源于天眼查企业信息数据库。参考王林辉等[29]的研究,基于天眼查企业信息数据库公布的企业经营范围信息,若涉及芯片、图像识别、计算机视觉、语音识别、传感器等关键词则将其视为人工智能企业,并根据注册地址和成立时间进行筛选与整理,最终得到样本期内共计177万个人工智能企业存量数据。③城市各类劳动者就业人数、普通高等学校在校人数、在岗职工平均工资、科学技术支出、互联网宽带接入用户数和市政公用设施建设固定资产投资数据来源于《中国城市统计年鉴》《中国城市建设统计年鉴》,省份光缆线路长度、交换机容量等数据来源于国家统计局。④工业机器人数据来源于IFR,5G移动电话用户数来源于工业和信息化部官网,高技术产业员工人数、研发经费投入、发明专利申请数和新产品销售收入来源于《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》。考虑到新质生产力评价指标体系中各基础指标存在不同量纲与量级,故在指标合成之前采用标准化方法消除量纲与量级差异的影响。

(2)公共数据开放平台数据。通过以下3个步骤对数据进行收集与整理:①限定公共数据开放平台由各地级及以上城市政府部门独立建设运营,平台形式为“专有式”,域名需包含gov.cn。②利用搜索引擎对各城市名称+“公共数据”“数据资源”“政府数据”等关键词进行检索,获取各城市公共数据平台上线时间。③将上述步骤整理出的平台上线时间与复旦大学发布的《2024中国地方公共数据开放利用报告(城市)》进行验证,以确保数据准确。截至2023年12月,最终获取到中国189个地级及以上城市公共数据开放平台上线时间。

(3)机制变量与控制变量数据。①数字普惠金融指数来源于北京大学数字金融研究中心,其余机制变量基础数据均来自《中国城市统计年鉴》《中国科技统计年鉴》,具体测算方法见作用机制检验部分。②经济发展、教育投入、金融发展、财政压力和对外开放数据来源于《中国城市统计年鉴》,人口密度数据来源于《中国城市建设统计年鉴》。

(4)对上述数据中的部分缺失值采用插值法填补,以2009年不变价格对相关价格变量进行平减,最终得到2009—2023年中国287个地级及以上城市的4 305个面板数据作为研究样本。

2.4 描述性统计分析

表2报告了各变量的描述性统计结果。各城市新质生产力发展水平存在较大差异,机制变量和控制变量分布呈显著差异,表明本文变量选取和数据基础合理,能够满足实证要求。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistical results of variables

变量类型 变量名称 变量符号观测值均值标准差最小值最大值被解释变量新质生产力NDP_T43050.1170.1310.0010.594NDP_Z43059.07e-101.417-4.32520.922核心解释变量公共数据开放DATA43050.1930.39401机制变量前沿科技创新PF43050.1010.5167.81e-0719.835产业结构升级PH43051.0530.6780.13013.968资本要素错配DK43050.3690.2240.000012.769劳动要素错配DL43050.5990.5980.000027.197数字普惠金融DP3731201.77578.71917.020373.222要素流通EH43051.1791.5770.00155.420交易成本ET43050.1410.0680.0010.667信息搜寻效率CI43050.0030.0182.52e-060.427消费品质CL43052.1651.9510.0000416.596控制变量经济发展水平GDP43054.3732.8190.01040.889教育投入水平EDU43050.1760.0400.0150.356财政压力水平GOV43053.0132.0340.64921.531人口密度水平PDS43058.0180.6905.6739.619对外开放水平OPE430513.8372.1583.27919.639金融发展水平FIN43051.0720.6780.13212.817

注:由于数字普惠金融指数最早出现在2011年,所以样本观测值有所减少

3 实证结果分析

3.1 基准回归

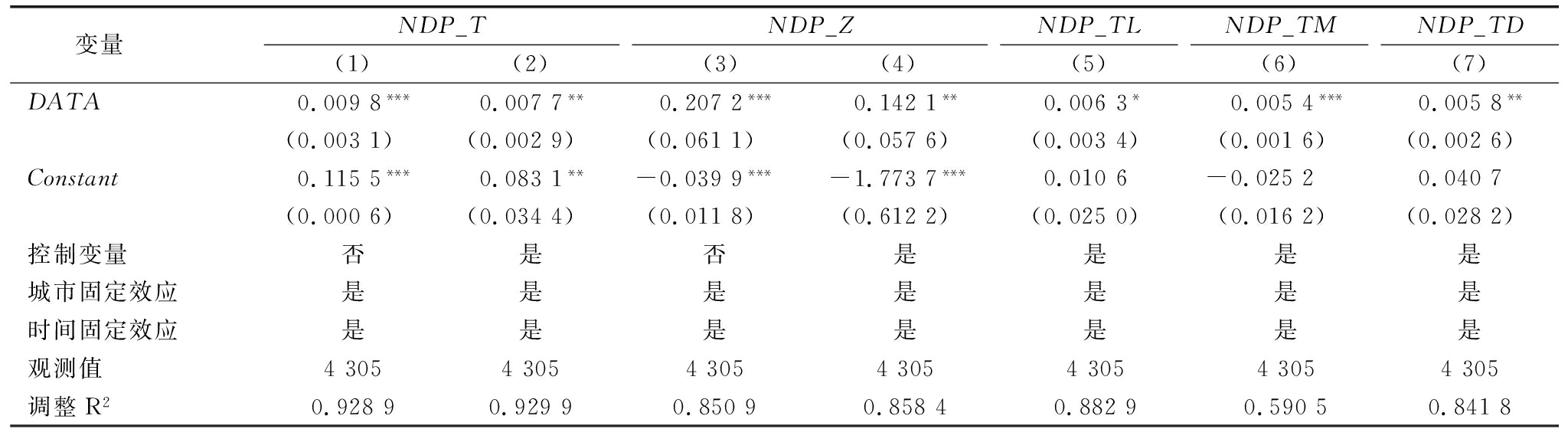

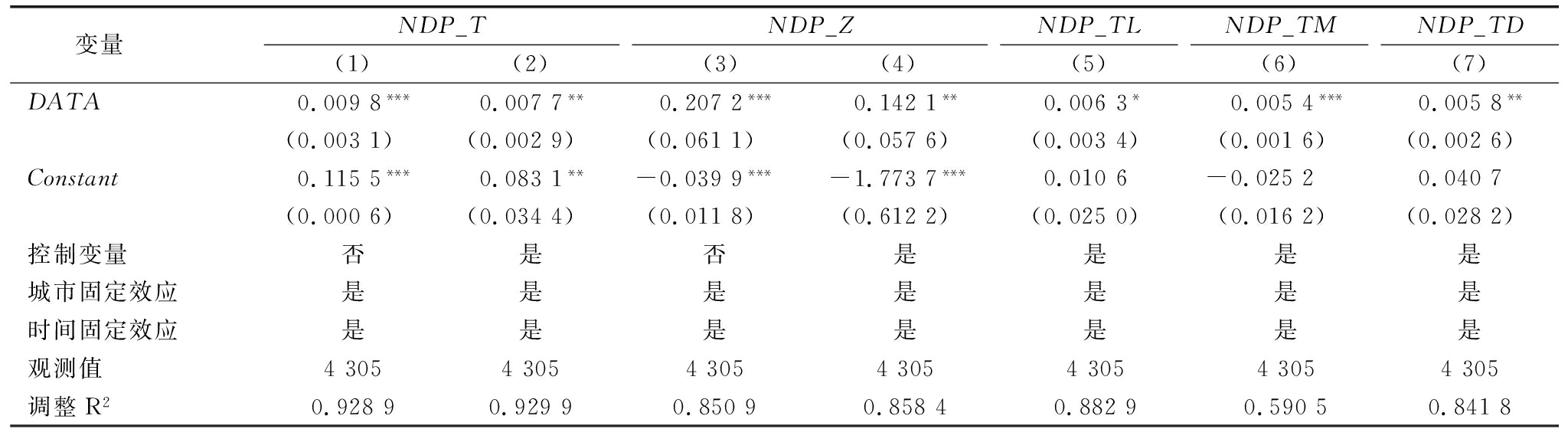

表3报告了公共数据开放赋能新质生产力的基准结果。其中,列(1)和列(3)是仅考虑公共数据开放的单变量回归结果,列(2)和列(4)是加入控制变量的回归结果。可以看出,无论是以新质生产力指数NDP_T还是新质生产力指数NDP_Z衡量,公共数据开放系数均在5%水平上显著为正,初步表明公共数据开放能够赋能新质生产力发展。这与史丹和孙光林[30]的研究结果相一致,假设H1得到验证。为进一步探究公共数据开放对新质生产力三要素的赋能差异,采用熵权-TOPSIS法分别测算新质劳动者(NDP_TL)、新质劳动资料(NDP_TM)和新质劳动对象(NDP_TD)水平,结果见表3列(5)~(7)。可以看出,公共数据开放对新质生产力三要素均具有显著赋能作用,且对新质劳动资料的赋能效果优于新质劳动对象和新质劳动者。上述结果初步表明,公共数据开放对新质生产力的赋能作用具有可靠性,也意味着公共数据开放赋能生产环节变革、分配环节优化、交换环节增效与消费环节升级的作用机制成立。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量 NDP_T(1)(2)NDP_Z(3)(4)NDP_TL(5)NDP_TM(6)NDP_TD(7)DATA0.0098***0.0077**0.2072***0.1421**0.0063*0.0054***0.0058**(0.0031)(0.0029)(0.0611)(0.0576)(0.0034)(0.0016)(0.0026)Constant0.1155***0.0831**-0.0399***-1.7737***0.0106-0.02520.0407(0.0006)(0.0344)(0.0118)(0.6122)(0.0250)(0.0162)(0.0282)控制变量否是否是是是是城市固定效应是是是是是是是时间固定效应是是是是是是是观测值4305430543054305430543054305调整R20.92890.92990.85090.85840.88290.59050.8418

注:括号内为聚类至城市层面的稳健标准误,***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平上显著,下同

3.2 平行趋势检验

多期双重差分模型有效的重要假设是实验组与控制组具有相同时间变化趋势,即满足平行趋势假设。为验证本文实验组与控制组新质生产力水平在公共数据开放前具有相同发展趋势,参考白俊红等(2022)的研究,构建式(3)进行平行趋势检验。

(3)

式(3)中,DATAitk表示样本所处年份距离公共数据开放时间的距离变量,k表示公共数据开放第k年,当k=0时即为公共数据开放当年,其余符号含义同式(1)。参考白俊红等(2022)的研究,将公共数据开放平台上线前4期之前的时间归并予以剔除以避免多重共线性的影响。检验结果显示,无论是以NDP_T还是NDP_Z衡量新质生产力,当k≤0时DATAitk估计系数均接近于0且不显著(限于篇幅,结果留存备索)。这表明,公共数据开放前实验组与控制组新质生产力水平未呈现显著差异,满足平行趋势假设检验。此外,当k>0时,DATAitk估计系数从第1或第2期起始终显著为正且呈增长趋势,表明公共数据开放对新质生产力赋能效应具有一定滞后性和长期性。

3.3 安慰剂检验

为验证公共数据开放对新质生产力的赋能作用并非受到其它非观测因素的影响,采用安慰剂检验对公共数据开放赋能作用的偶然性加以识别。基于现有城市样本,从试点城市和开放时间双维度随机抽样1 000次,每次随机抽取与真实试点城市数量相等的伪试点城市和开放时间形成“伪实验组”,剩余城市作为“伪控制组”,基于多期双重差分模型(1)进行重新回归。检验结果显示,随机抽样过程产生的估计系数均集中在0附近并呈正态分布,且P值多大于0.1,系数大小也均小于基准回归系数(篇幅所限,不再一一列示)。这表明,公共数据开放对新质生产力的赋能效应并非随机因素导致,基准回归结果可靠。

3.4 内生性问题

上述实证分析验证公共数据开放能够赋能新质生产力发展,但有可能受到内生性问题干扰而产生估计偏误。为缓解潜在内生性问题,本文使用工具变量法进行处理。参考柏培文和张云[31]的研究,选取城市地形起伏度与上两期互联网用户数对数的交互项作为公共数据开放的工具变量(IV)。其可行性在于:第一,城市地形起伏度与网络宽带、信息基站等互联网基础设施密切相关,互联网用户数反映城市互联网服务供应规模,两者均能直接影响城市公共数据开放进程,满足相关性要求。第二,地形起伏度是脱离经济系统的外生变量,上两期互联网用户数不会直接影响当期新质生产力水平,满足外生性假设。

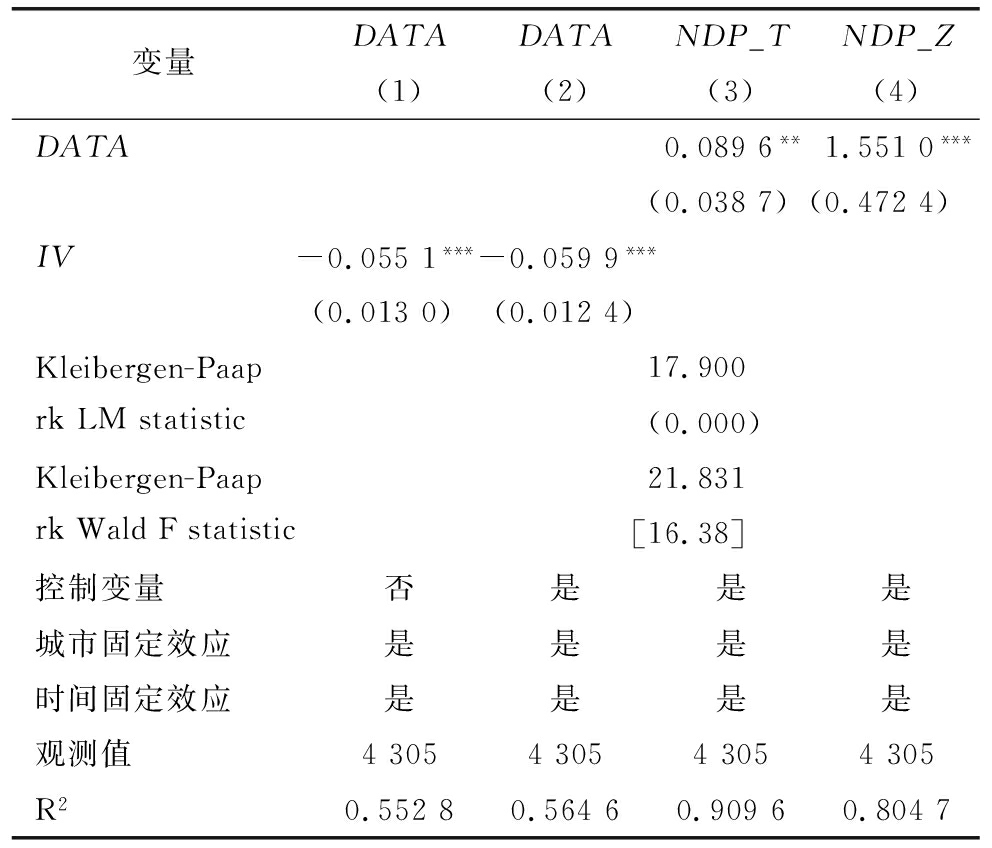

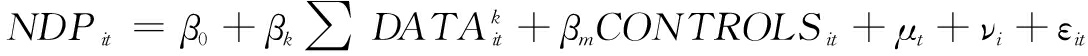

表4报告了基于两阶段最小二乘法的工具变量回归结果。列(1)(2)为第一阶段回归结果。可以看出,无论是否加入控制变量,工具变量估计系数均显著为负,表明城市地形起伏程度越高,越不利于公共数据开放进程,符合相关性要求。列(3)(4)分别展示以NDP_T、NDP_Z衡量新质生产力的二阶段回归结果。可以看出,在考虑内生性问题后,公共数据开放对新质生产力的赋能效应依然成立。此外,Kleibergen-Paap rk LM统计量P值为0.000,拒绝工具变量识别不足假设;Kleibergen-Paap rk Wald F统计量为21.831,大于10%水平的临界值,表明不存在弱工具变量问题,说明本文选取的公共数据开放工具变量合理。

表4 内生性检验结果

Table 4 Endogeneity test results

变量DATADATANDP_TNDP_Z(1)(2)(3)(4)DATA0.0896**1.5510***(0.0387)(0.4724)IV-0.0551*** -0.0599***(0.0130)(0.0124)Kleibergen-PaaprkLMstatistic17.900(0.000)Kleibergen-PaaprkWaldFstatistic21.831[16.38]控制变量否是是是城市固定效应是是是是时间固定效应是是是是观测值4305430543054305R20.55280.56460.90960.8047

3.5 稳健性检验

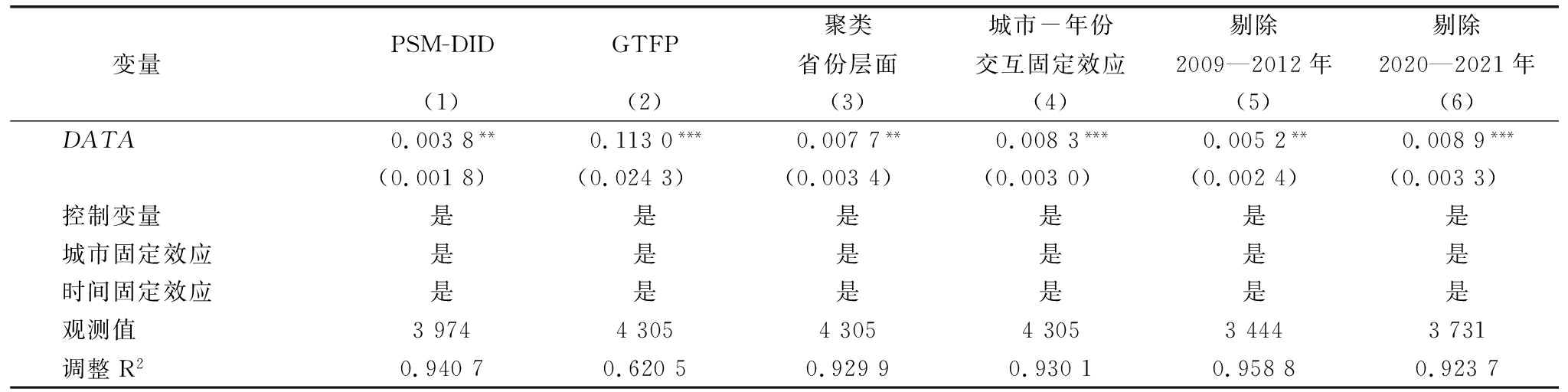

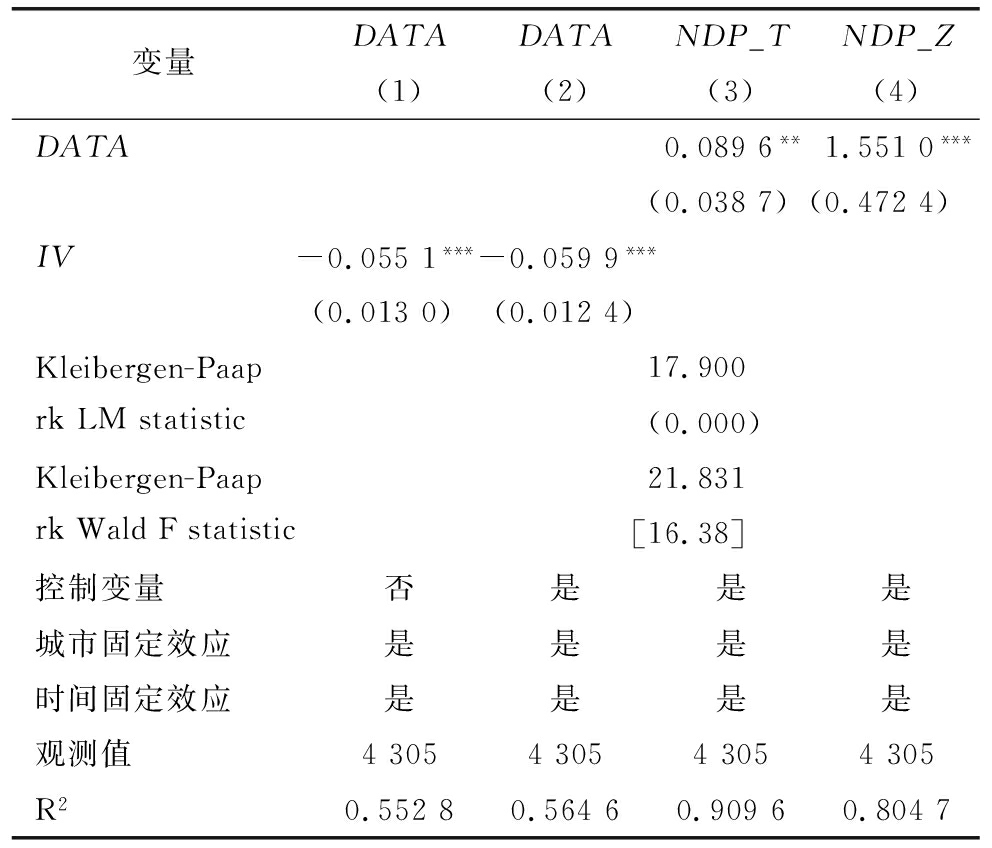

为验证本文基准回归结果的稳健性,进一步通过以下方法进行检验:①PSM-DID;②替换被解释变量;③调整固定效应和聚类形式;④更改样本时间区间;⑤异质性处理效应检验;⑥排除混淆政策影响;⑦考虑省级公共数据开放平台影响。表5列出部分稳健性检验结果,可见公共数据开放对新质生产力的赋能效应是稳健的。

表5 稳健性检验结果(部分)

Table 5 Partial robustness test results(partial)

变量 PSM-DIDGTFP聚类省份层面城市-年份交互固定效应剔除2009—2012年剔除2020—2021年(1)(2)(3)(4)(5)(6)DATA0.0038**0.1130***0.0077**0.0083***0.0052**0.0089***(0.0018)(0.0243)(0.0034)(0.0030)(0.0024)(0.0033)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是观测值397443054305430534443731调整R20.94070.62050.92990.93010.95880.9237

4 进一步分析

4.1 作用机制检验

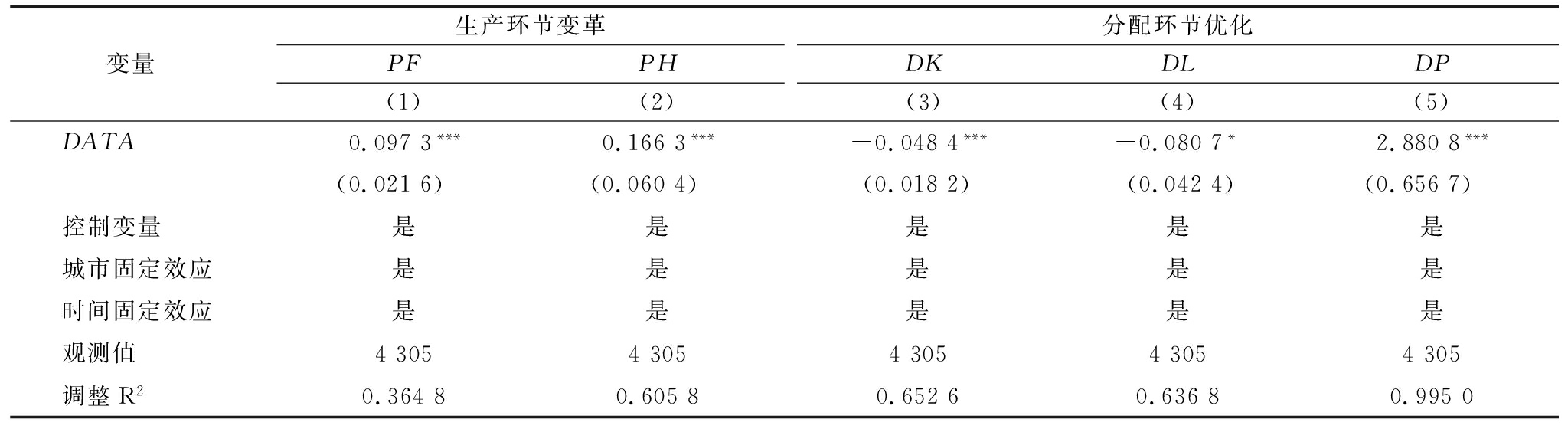

为明确公共数据开放赋能新质生产力的作用机制,本文进一步从生产环节变革效应、分配环节优化效应、交换环节增效效应和消费环节升级效应进行检验。

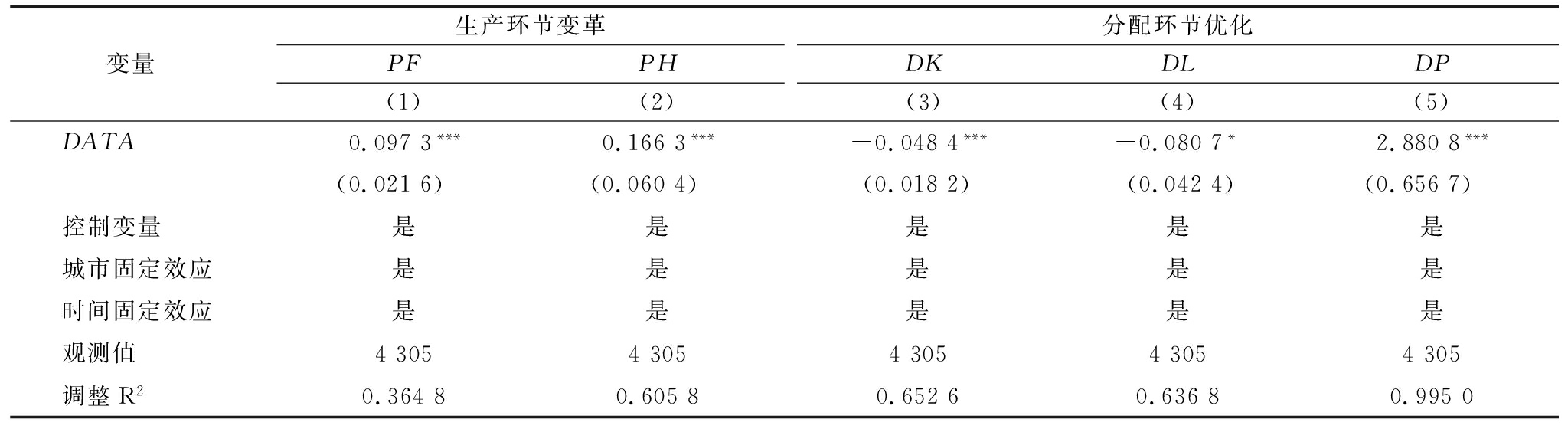

(1)生产环节变革效应。公共数据开放能够推动生产环节变革进而赋能新质生产力,本文从前沿科技创新(PF)和产业结构升级(PH)两方面进行检验。参考李煜华和张云飞[32]的研究,用高技术产业发明专利申请数衡量前沿科技创新(PF)。高技术产业是我国科技创新最为活跃的领域,也是国家高质量创新的重要体现,其发明专利申请数量能有效反映我国前沿科技创新水平,展示出生产环节强大的技术变革能力。同时,产业结构升级的关键在于各个产业劳动生产率由低水平向高水平演进,其是生产环节优化变革的直观体现。因此,借鉴左鹏飞等(2020)的研究,以三次产业比例关系与各产业劳动生产率的乘积加权值衡量产业结构升级。表6列(1)(2)报告了生产环节变革的回归结果。由列(1)可以看出,当机制变量为前沿科技创新时,DATA的估计系数在1%水平上显著为正,表明公共数据开放能够推动城市颠覆性科技创新。由列(2)可知,当机制变量为产业结构升级时,DATA的估计系数通过1%水平的显著性检验,说明公共数据开放有助于促进城市产业结构升级。以上结果表明,公共数据开放能够推动前沿科技创新和产业结构升级以实现生产环节变革,进而赋能新质生产力发展,假设H2得到验证。

表6 生产环节变革和分配环节优化检验结果

Table 6 Test results of production process reform and allocation process optimization

变量 生产环节变革PFPH(1)(2)分配环节优化DKDLDP(3)(4)(5)DATA0.0973***0.1663***-0.0484***-0.0807*2.8808***(0.0216)(0.0604)(0.0182)(0.0424)(0.6567)控制变量是是是是是城市固定效应是是是是是时间固定效应是是是是是观测值43054305430543054305调整R20.36480.60580.65260.63680.9950

(2)分配环节优化效应。公共数据开放能够助推分配环节优化进而赋能新质生产力发展,从资本要素错配(DK)、劳动要素错配(DL)和数字普惠金融(DP)3个方面检验该机制。首先,公共数据进入分配环节能够凭借其高流通性驱动生产要素向更高效率领域流动和转移,降低资本、劳动等生产要素错配程度,有助于实现社会产出最大化。参考顾雪芹[33]的研究,基于柯布-道格拉斯生产函数测度资本和劳动要素配置距离帕累托最优状态的偏离指数。该指数值越大,表明市场扭曲程度越高,分配环节的资源配置效率越低。同时,分配环节优化意味着社会资源的公平分配与价值共享。数字普惠金融发展对于推动社会公平分配和缩小收入差距发挥重要作用[20]。为此,采用北京大学数字金融研究中心编制的数字普惠金融指数进行检验,回归结果见表6列(3)和列(5)。可以看出,当机制变量为资本和劳动要素扭曲度时,DATA的估计系数显著为负,表明公共数据开放能够降低资本和劳动要素错配程度,提高资源配置效率;当机制变量为数字普惠金融时,DATA估计系数为正且在1%统计水平上显著,说明公共数据开放有利于社会资源公平分配和价值共享。因此,公共数据开放能够提高资源配置效率和价值共享以实现分配环节优化,进而赋能新质生产力发展,假设H3得到验证。

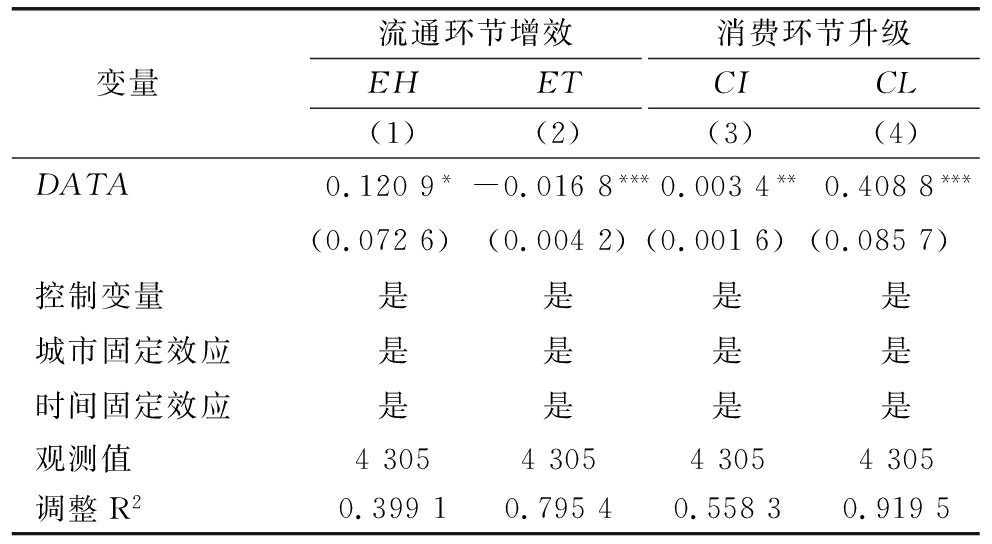

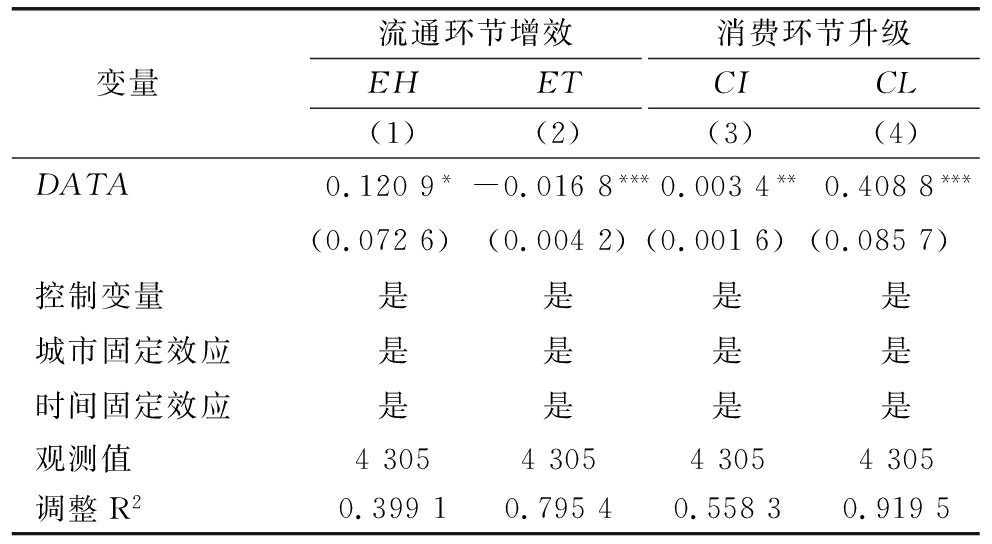

(3)交换环节增效效应。公共数据开放能够推动交换环节增效进而赋能新质生产力发展,本文选取要素流通(EH)和交易成本(ET)两个变量进行检验。在具体测度指标上,考虑到交换环节要素流通效率提高主要体现为商品运送数量和效率增加,参考方锦程等[5]的研究,采用公路货运量作为要素流通的代理变量。同时,参考袁航和朱承亮[34]的研究,采用公共管理和社会组织部门就业人数占城市就业人员数的比值衡量交易成本。这是因为,政府公共管理和社会组织部门的主要职责是限制和保护各类交易活动正常进行,如果该部门就业人数过多则表明政府维护市场交易所需人力、物力和财力较高,在一定程度上反映市场经济运行交易成本较高。表7列(1)(2)报告了交换环节增效的回归结果。由列(1)结果可知,DATA估计系数为正且在10%统计水平上显著,说明公共数据开放能够推动商品资源快速流动。由列(2)结果可知,DATA估计系数在1%水平上显著为正,表明公共数据开放能够降低交易成本,提高流通环节各链条协同效率。综上所述,公共数据开放能够促进要素流通、降低交易成本以实现交换环节降本增效,进而促进城市新质生产力发展,假设H4得到验证。

表7 交换环节增效与消费环节升级

Table 7 Exchange process enhancement and consumption process upgrading

变量 流通环节增效EHET(1)(2)消费环节升级CICL(3)(4)DATA0.1209*-0.0168***0.0034**0.4088***(0.0726)(0.0042)(0.0016)(0.0857)控制变量是是是是城市固定效应是是是是时间固定效应是是是是观测值4305430543054305调整R20.39910.79540.55830.9195

(4)消费环节升级效应。公共数据开放能够促进消费环节升级进而赋能新质生产力,本文从信息搜寻效率(CI)和消费品质(CL)两方面检验该机制。一方面,公共数据开放能够有效缓解信息不对称,提高企业信息搜寻效率,实现供给与需求的精准匹配。为此,借鉴蔡运坤等(2024)的研究,采用城市邮政业务总量与行政区域土地面积的比值量化城市每单位面积邮政部门为社会提供信息服务的可能性,在一定程度上能够反映城市内部信息搜寻效率。另一方面,公共数据开放带来的数字技术创新催生了一系列新型消费场景,更能满足消费者个性化和多样化需求,推动整体消费品质升级。因此,参考罗琼等(2024)的研究,采用每万人社会消费品零售总额衡量消费品质,主要是因为社会消费品零售总额增长间接反映消费者对高品质商品需求的增加,能够有效衡量居民消费结构和消费内容升级。表7列(3)(4)报告了消费环节升级的回归结果。由列(3)结果可知,DATA估计系数在5%水平上显著为正,说明公共数据开放能够提高信息搜寻匹配效率,降低城市内部信息不对称。由列(4)结果可知,DATA估计系数同样为正且通过显著性检验,表明公共数据开放能够显著提高城市整体消费品质。上述结果说明,公共数据开放能够提高信息搜寻效率与消费品质以实现消费环节升级,从而赋能新质生产力发展,假设H5得到验证。

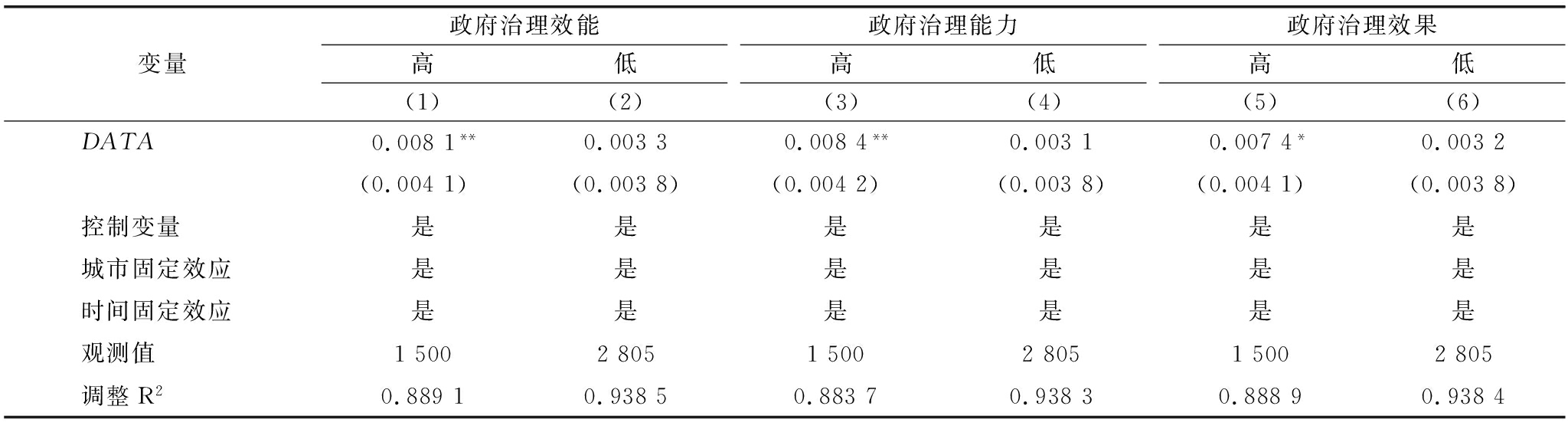

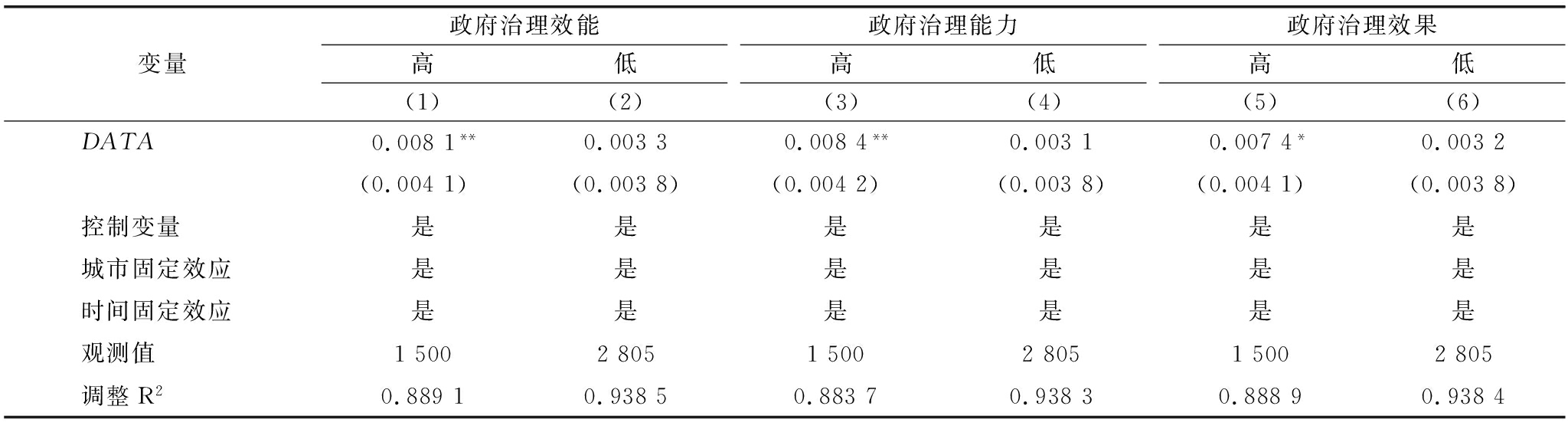

4.2 异质性分析

(1)政府治理效能。按照前文所述,公共数据开放主要由地方政府上线公共数据平台,负责数据周期性梳理、更新与转化等工作,其运营与政府治理效能有关。因此,公共数据开放对新质生产力的赋能作用可能受政府治理效能的影响。参考戴魁早等(2023)的研究,采用清华大学发布的《2020年数字政府发展指数报告》中城市数字政府发展指数衡量政府治理效能。以数字政府发展指数排名前100名城市为高政府治理效能样本,其余城市为低政府治理效能样本进行分组回归,估计结果见表8列(1)(2)。可以看出,DATA估计系数只在高政府治理效能城市中通过显著性检验,表明随着政府治理效能提升,公共数据开放对新质生产力的赋能作用更加明显。同时,考虑到数字政府发展指数涵盖治理能力和治理效果两个细分指数,治理能力侧重于评价数字化转型对政府治理能力的提升作用,治理效果则侧重于评价数字政府治理成效,进一步选取治理能力和治理效能指数排名前100城市进行分组回归,结果见表8列(3)~(6)。可以看出,DATA估计系数在高治理能力和高治理效果城市通过显著性检验,说明政府治理能力和治理效果越好,公共数据开放对新质生产力的赋能效应就越强。这表明,政府在推进公共数据开放过程中,应加快数字化转型进程以提高自身治理效能,从而更好发挥公共数据开放对新质生产力的赋能作用。

表8 政府治理效能异质性分析结果

Table 8 Heterogeneity analysis results of government performance efficiency

变量政府治理效能高低(1)(2)政府治理能力高低(3)(4)政府治理效果高低(5)(6)DATA0.0081**0.00330.0084**0.00310.0074*0.0032(0.0041)(0.0038)(0.0042)(0.0038)(0.0041)(0.0038)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是观测值150028051500280515002805调整R20.88910.93850.88370.93830.88890.9384

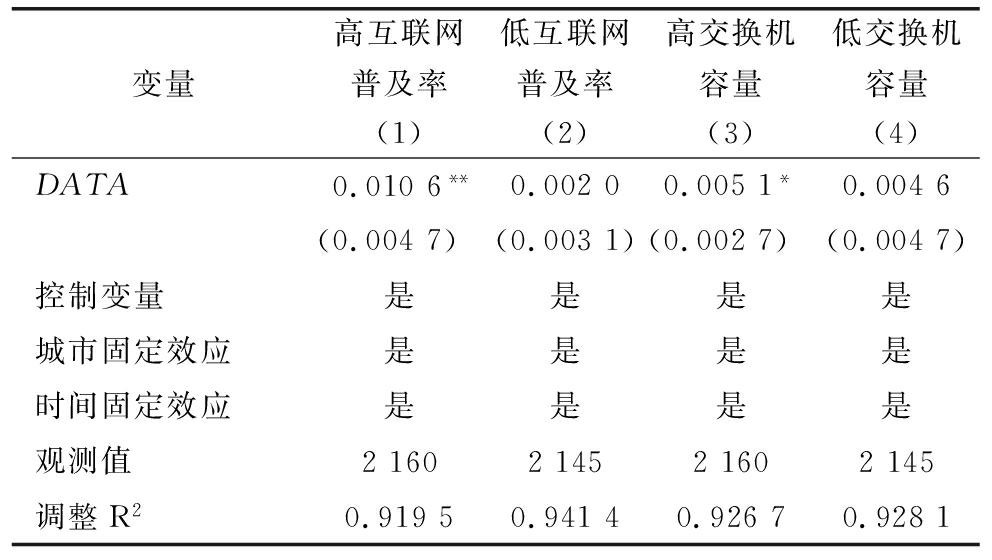

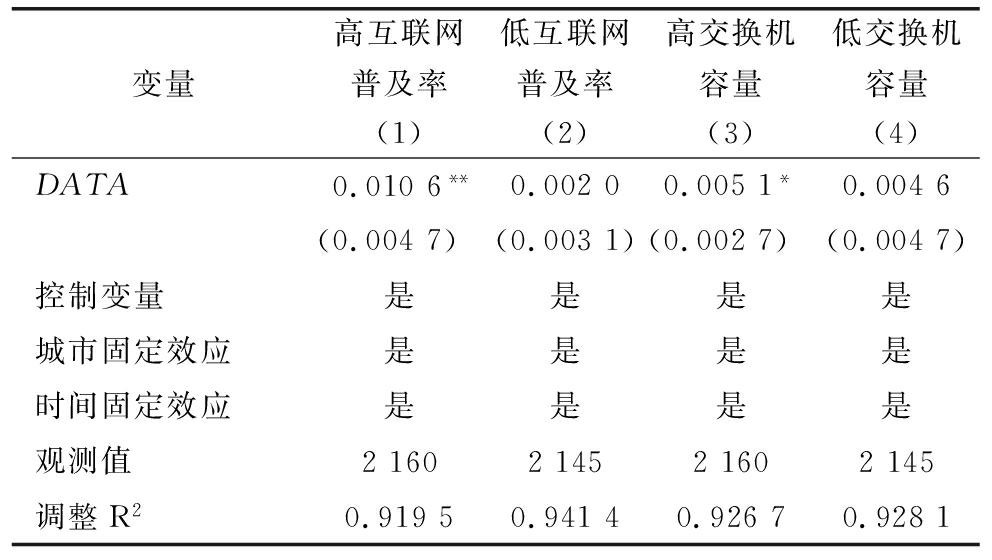

(2)数字基础设施。数字基础设施建设是强化数据要素供给、推进数字中国建设的重要支撑。良好的数字基础设施不仅能加快城市公共数据开放进程,也有助于促进城市新质生产力发展。基于此,选取城市互联网普及率和交换机容量衡量城市数字基础设施建设,并基于两者2023年的中位数将样本划分为高低互联网普及率和高低交换机容量进行回归分析,结果如表9所示。可以看出,高互联网普及率和高交换机容量城市公共数据开放对新质生产力具有显著赋能效应,但该效应在低互联网普及率和低交换机容量城市样本不显著。这表明,数字基础设施是推进公共数据开放的重要支撑,各地方政府应加大数字基础设施建设投资力度,更好推动新质生产力发展。

表9 数字基础设施建设水平异质性分析结果

Table 9 Heterogeneity analysis results of digital infrastructure development levels

变量高互联网普及率低互联网普及率高交换机容量低交换机容量(1)(2)(3)(4)DATA0.0106**0.00200.0051*0.0046(0.0047)(0.0031)(0.0027)(0.0047)控制变量是是是是城市固定效应是是是是时间固定效应是是是是观测值2160214521602145调整R20.91950.94140.92670.9281

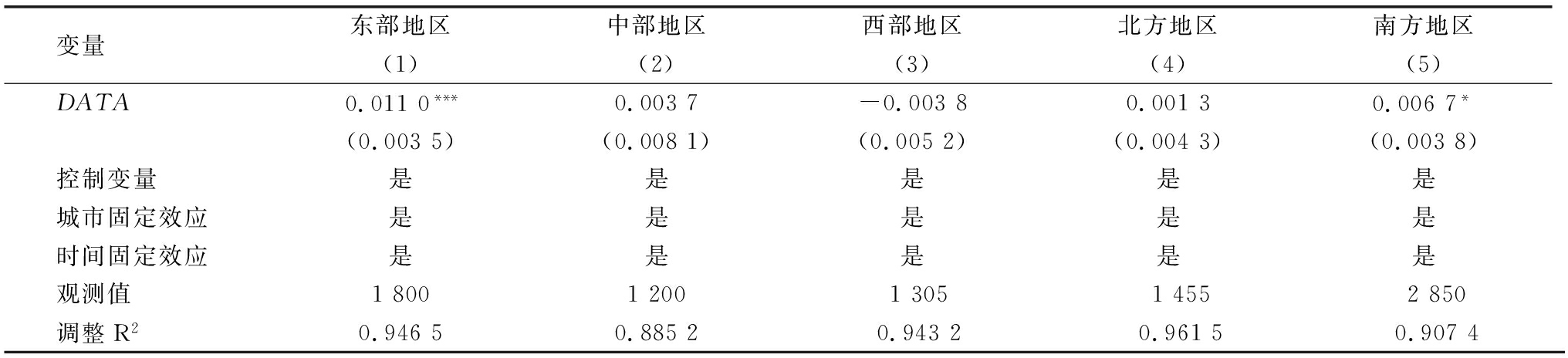

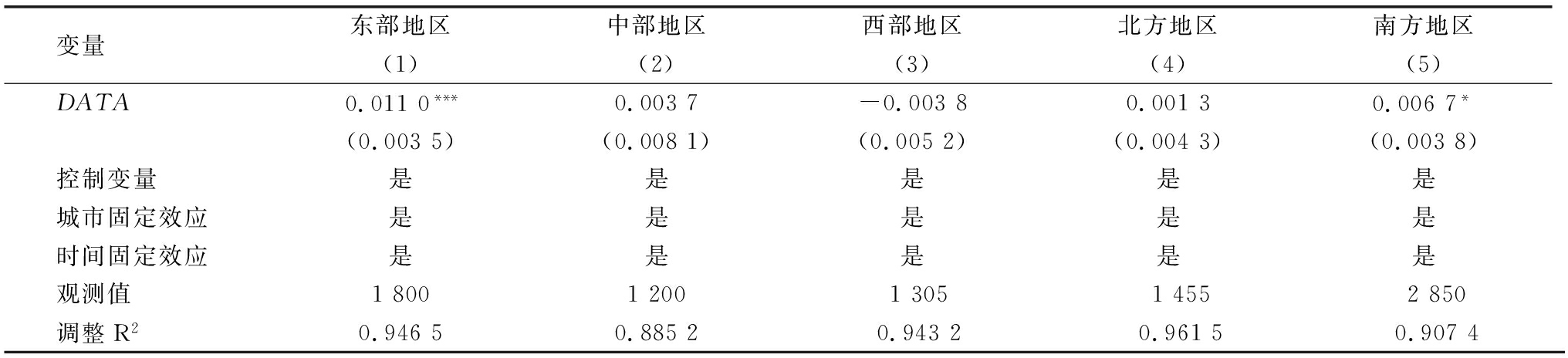

(3)地理区位特征。城市所处地理区位往往与要素聚集程度密切相关,对公共数据开放和新质生产力发展具有重要影响。一般而言,东部地区和南方地区相较于其它地区具有更好的人力、金融、环境和技术资源,是政府推进公共数据开放共享的基础,也是新质生产力发展壮大的动力源泉。为此,参考袁航和朱承亮[34]的研究,将样本分别划分为东、中、西部地区和南、北地区进行回归分析。由表10列(1)~列(3)可知,公共数据开放对新质生产力的赋能效应在东部地区城市显著,但在中部和西部地区不显著。同时,由表10列(4)和列(5)可知,南方地区城市公共数据开放能够显著赋能新质生产力发展,但北方地区城市该效应不显著。这表明,各城市新质生产力发展应因地制宜,根据本地区实际经济基础和产业布局制定公共数据开放共享机制,赋能新质生产力发展。

表10 地理区位异质性分析结果

Table 10 Results of geographic heterogeneity analysis

变量东部地区中部地区西部地区北方地区南方地区(1)(2)(3)(4)(5)DATA0.0110***0.0037-0.00380.00130.0067*(0.0035)(0.0081)(0.0052)(0.0043)(0.0038)控制变量是是是是是城市固定效应是是是是是时间固定效应是是是是是观测值18001200130514552850调整R20.94650.88520.94320.96150.9074

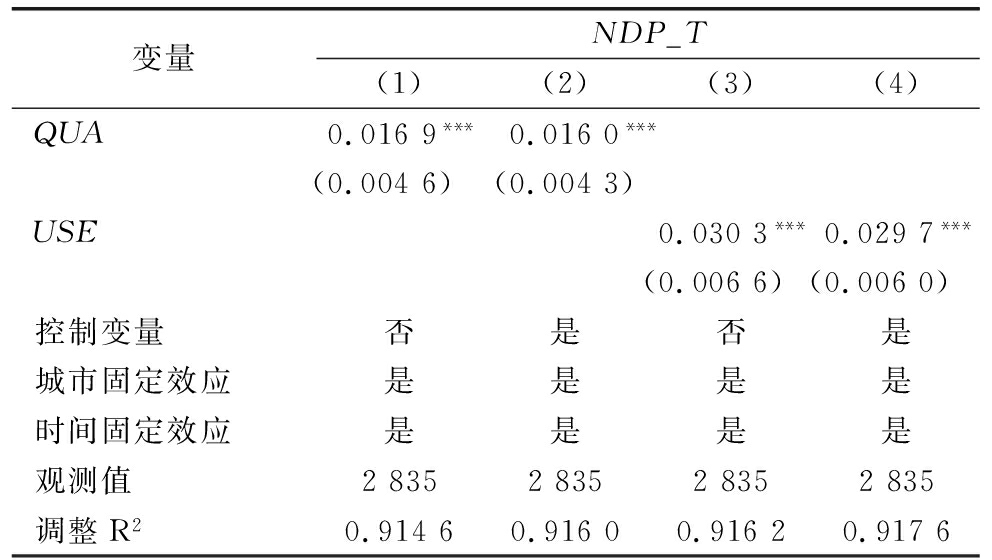

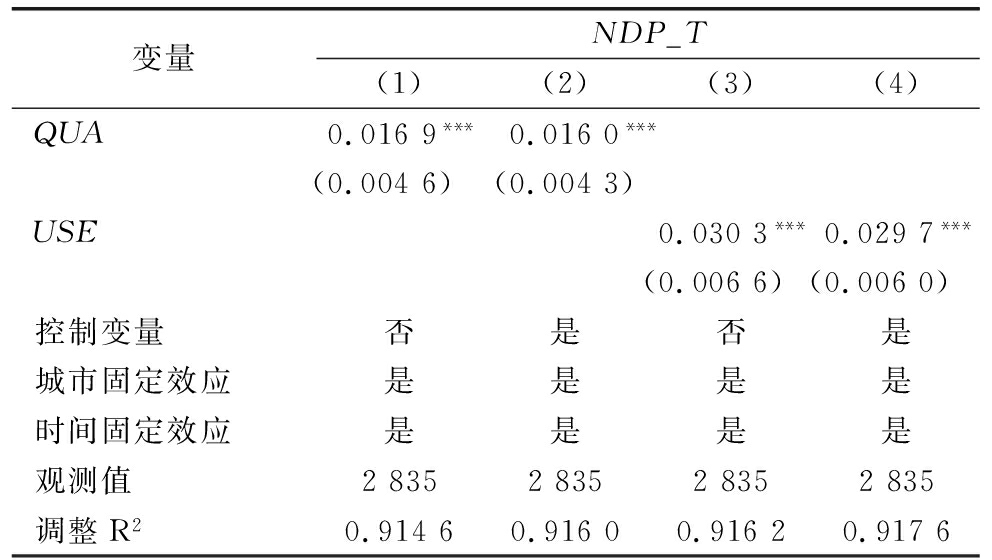

4.3 公共数据开放质量与转化效率的影响

考虑到我国市级政府在推进公共数据开放过程中存在部分平台数据质量参差不齐、数据更新频率和转化效率不同等问题,本文利用复旦大学编制的中国开放数林指数进一步探讨公共数据开放质量与转化效率对新质生产力的影响。该指数从数据层、准备度、利用层和平台层4个维度构建指标,来评估我国各城市公共数据开放质量。考虑到开放数林指数自2017年才有相关数据,为避免样本量过少造成的统计偏误,采用如下方法进行检验。首先,选取所有上线公共数据开放平台的城市为新回归样本;其次,以2023年开放数林指数排名前100位城市为新实验组,其余城市为新对照组,构建虚拟变量(QUA)重新回归以检验公共数据开放质量的影响;最后,以2023年开放数林指数利用层分指数排名前50位城市为新实验组,其余城市为新对照组,构建虚拟变量(USE)重新回归以检验公共数据转化效率的影响。

表11报告了公共数据开放质量与转化效率对新质生产力影响的回归结果。由列(1)和列(2)可知,无论是否加入控制变量,QUA估计系数均在1%水平上显著为正,表明公共数据开放质量越高,城市新质生产力发展水平就越高。由列(3)和列(4)可知,USE估计系数在1%水平上显著为正,表明城市公共数据转化效率越高,其新质生产力发展水平就越高。这表明,政府在推进公共数据开放时需重视提高公共数据开放质量和转化效率,更好发挥其对新质生产力的赋能作用。

表11 数据开放质量与转化效率检验结果

Table 11 Test results of data openness quality and conversion efficiency

变量NDP_T(1)(2)(3)(4)QUA0.0169*** 0.0160***(0.0046)(0.0043)USE0.0303***0.0297***(0.0066)(0.0060)控制变量否是否是城市固定效应是是是是时间固定效应是是是是观测值2835283528352835调整R20.91460.91600.91620.9176

5 结语

5.1 研究结论

随着信息技术与经济社会深度融合,数据作为新型生产要素快速融入生产、分配、交换、消费的社会再生产全部环节,发挥放大叠加和依附倍增作用。本文从社会再生产视角出发,运用2009—2023年我国287个地级及以上城市面板数据,构建多期双重差分模型探究公共数据开放如何赋能新质生产力发展,得出如下结论:第一,公共数据开放在城市层面有效发挥了对新质生产力的赋能作用,已成为破除新质生产力发展阻碍、促进新质生产力快速发展的重要抓手。第二,生产环节变革效应、分配环节优化效应、交换环节增效效应和消费环节升级效应是公共数据开放赋能新质生产力发展的重要路径。第三,公共数据开放对新质生产力的赋能效应在政府治理效能较高、数字基础设施建设较为完善以及我国东部和南方地区城市尤为明显。第四,公共数据开放质量和转化效率在公共数据开放赋能新质生产力过程中发挥重要作用,即城市公共数据开放质量和转化效率越高,新质生产力发展水平也越高。

5.2 政策建议

根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)完善公共数据开放机制,持续扩大数据开放广度与深度。研究发现,公共数据开放有助于强化新质劳动者、新质劳动资料、新质劳动对象高质量供给以及全要素优化组合,对城市新质生产力发展具有重要赋能作用。然而,当前我国数据开放共享整体水平不高,需要继续完善公共数据开放机制以更好发挥其赋能作用。各地方政府应高度重视公共数据开放共享体制机制建设,尽快打通公共数据开放掣肘,着力推进公共数据开放平台建设、上线、运营与维护,中央政府也可设立专项资金缓解地方政府面临的财政和人员压力。已开放城市应制定更加完善的公共数据开放清单与目录,提高涉及重大公共利益数据的更新频率并持续扩大平台数据集和数据接口数量。同时,也要在严格守护开放数据安全性底线的前提下,逐步提高开放数据可获取性、可用性、可理解性和内容完整性。

(2)强化公共数据对生产、分配、交换和消费环节的赋能效应,着力推动新质生产力发展。研究发现,公共数据开放通过生产环节变革效应、分配环节优化效应、交换环节增效效应和消费环节升级效应赋能新质生产力发展。鉴于此,地方政府首先应积极推进公共数据融入生产体系,鼓励企业使用公共数据开展数字技术创新和业务模式变革,优化整体生产流程并提高生产效率。其次,基于公共数据构建高效率资源配置机制,降低资本、劳动等生产要素错配程度,充分发挥公共数据对社会资源公平分配和价值共享的赋能作用。此外,充分利用公共数据开放平台打破传统信息闭塞问题,提高供应链上下游商品和信息流动效率,降低各环节交易成本。最后,通过政策引导支持企业积极利用公共数据开展市场调研和构建消费者画像,实现精准产品推荐和个性化营销服务,鼓励企业基于公共数据培育消费新业态和新模式,如共享经济、虚拟现实、增强现实等以提高公众消费体验和品质。

(3)积极推进数字基础设施建设,因地制宜发展新质生产力。研究发现,公共数据开放对东部地区和南方地区城市新质生产力的赋能作用更强,且在数字基础设施建设水平较高城市赋能效应更加明显。鉴于此,各地方政府应结合自身经济基础和产业结构制定规范化和特色化公共数据开放体制机制,因地制宜推进公共数据赋能新质生产力。例如,针对城市公共需求强的政府数据和涉及重大公共利益的企业数据,应着重提高其供给质量和频率;对于有利于辖区内产业发展的重要数据,应在保证数据安全的基础上适当放宽申请要求和审核流程,确保公共数据真正实现“为民所用”。同时,考虑到数字基础设施是政府推进公共数据开放的重要支撑,应积极推进5G、交换机、大数据、云计算和物联网等数字基础设施建设,为城市数据开放共享提供必要的技术支持和硬件保障,强化公共数据对新质生产力发展的赋能作用。

(4)全面提高政府治理效能,推进公共数据高质量供给与转化。研究发现,公共数据开放赋能新质生产力在政府治理效能较高城市更加明显,且公共数据开放质量和转化效率越高,城市新质生产力水平也越高。鉴于此,一方面,各地政府应提高自身治理能力和治理效率,通过大数据、云计算等数字技术集成运用,推动政府治理流程再造和模式优化,打通政府各部门间信息互联互通,不断提高决策的科学性和服务效率。另一方面,基于国家数据分类标准对公共数据进行严格、规范的分类分级管理和有序开放,确保各主题数据集和数据端口周期更新,提高数据内容的条理性、可读性与完整性,实现开放数据“质”和“量”的同步增长。此外,在强化公共数据高质量供给的同时也要重视数据利用与转化,积极引导市场主体、科研机构等利用公共数据进行生产与创新。如利用公共数据实现城市停车导航、公交车到站预报、母婴设施搜寻与社会科学研究等,充分发挥公共数据开放对新质生产力的赋能作用。

参考文献:

[1] 许中缘,郑煌杰.数据要素赋能新质生产力:内在机理、现实障碍与法治进路[J].上海经济研究,2024,43(5):37-52.

[2] 冯永琦,林凰锋.数据要素赋能新质生产力:理论逻辑与实践路径[J].经济学家,2024,36(5):15-24.

[3] 杨丹辉.以全面深化改革打通束缚新质生产力发展的堵点卡点[J].人民论坛,2024,33(10):19-23.

[4] 李弦.数据要素赋能新质生产力的理论逻辑与实践进路——基于马克思劳动过程理论的分析[J].上海经济研究,2024,43(5):25-36.

[5] 方锦程,刘颖,高昊宇,等.公共数据开放能否促进区域协调发展——来自政府数据平台上线的准自然实验[J].管理世界,2023,39(9):124-142.

[6] 王海,叶帅,尹俊雅.公共数据开放如何提振企业有效投资——基于产能利用视角[J].中国工业经济,2024,41(8):137-153.

[7] 彭远怀.政府数据开放的价值创造作用:企业全要素生产率视角[J].数量经济技术经济研究,2023,40(9):50-70.

[8] VERTO A,CANOVA L,TORCHIANO M,et al.Open data quality measurement framework:definition and application to open government data[J].Government Information Quarterly,2016,33(2):325-337.

[9] ZHAO Y,FAN B.Understanding the key factors and configurational paths of the open government data performance:based on fuzzy-set qualitative comparative analysis[J].Government Information Quarterly,2021,38(2):101580.

[10] WANG H,LO J.Factors influencing the adoption of open government data at the firm level[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2020,67(3):670-682.

[11] ZHAO Y,LIANG Y,YAO C,et al.Key factors and generation mechanisms of open government data performance:a mixed methods study in the case of China[J].Government Information Quarterly,2022,39(4):101717.

[12] 刘志伟,张秋生.数据要素赋能企业投资效率研究——基于公共数据开放的准自然实验[J].经济学家,2024,36(9):42-52.

[13] 张林忆,黄志高.技术、空间与生态:数字经济赋能新质生产力的逻辑探析[J].经济学家,2024,36(8):35-44.

[14] 何元浪,袁健红.人工智能发展与新质生产力提升:理论机制与实证检验[J].科技进步与对策,2025,42(11):1-11.

[15] 王勃.绿色金融赋能新质生产力的内在逻辑与实践路径[J].贵州社会科学,2024,45(8):134-140.

[16] 马金华,王朋飞,吕婉莹.税制改革赋能新质生产力:理论基础、历史逻辑和实践路径[J].中央财经大学学报,2024,44(8):3-11.

[17] 张杨.习近平关于社会再生产重要论述的理论贡献研究[J].马克思主义研究,2024,9(8):64-78.

[18] BHATTACHARYA U,HSU P H,TIAN X,et al.What affects innovation more:policy or policy uncertainty[J].Journal of Financial and Quantitative Analysis,2017,52(5):1869-1901.

[19] 张林忆,黄志高.数据要素促进收入分配共同富裕的逻辑内蕴、实践困境与推进路径[J].重庆社会科学,2023,20(11):53-68.

[20] 张金林,董小凡,李健.数字普惠金融能否推进共同富裕——基于微观家庭数据的经验研究[J].财经研究,2022,48(7):4-17,123.

[21] PARK S,GIL-GARCIA J R.Open data innovation:visualizations and process redesign as a way to bridge the transparency-accountability gap[J].Government Information Quarterly,2022,19(1):101456.

[22] 欧阳日辉.数据要素促进数字经济和实体经济深度融合的理论逻辑与分析框架[J].经济纵横,2024,40(2):67-78.

[23] 张夏恒,刘彩霞.数据要素推进新质生产力实现的内在机制与路径研究[J].产业经济评论,2024,61(3):171-184.

[24] 朱波,曾丽丹.数字金融发展对区域新质生产力的影响及作用机制[J].财经科学,2024,69(8):16-31.

[25] 黄徐亮,徐海东.科技金融政策与新质生产力发展[J].财经论丛,2025,41(1):47-58.

[26] 董庆前.中国新质生产力发展水平测度、时空演变及收敛性研究[J].中国软科学,2024,39(8):178-188.

[27] 魏万青,叶秋志,陈永洲.制度松绑、数字治理生态与新质生产力——双重机器学习下大数据管理机构设立的准自然实验[J].科技进步与对策,2025,42(1):10-20.

[28] 江艇.因果推断经验研究中的中介效应与调节效应[J].中国工业经济,2022,39(5):100-120.

[29] 王林辉,姜昊,董直庆.工业智能化会重塑企业地理格局吗[J].中国工业经济,2022,39(2):137-155.

[30] 史丹,孙光林.数据要素与新质生产力:基于企业全要素生产率视角[J].经济理论与经济管理,2024,44(4):12-30.

[31] 柏培文,张云.数字经济、人口红利下降与中低技能劳动者权益[J].经济研究,2021,56(5):91-108.

[32] 李煜华,张云飞.创新生态系统视角下高技术产业创新质量提升组态路径研究[J].科技进步与对策,2024,41(15):138-148.

[33] 顾雪芹.国际交通运输通道对城市资源配置效率的影响:基于中欧班列开通的准自然试验[J].世界经济研究,2024,43(10):121-134,137.

[34] 袁航,朱承亮.数字经济、交易成本与中国区域创新创业[J].科研管理,2023,44(4):19-28.

(责任编辑:王敬敏)