0 引言

释放创新潜能、激发创新活力,已成为深入践行创新驱动发展战略、全面推进国家创新体系建设、培育和发展新质生产力的关键任务。党的二十大报告强调,“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位”,“深化科技体制改革,深化科技评价改革,加大多元化科技投入,加强知识产权法治保障,形成支持全面创新的基础制度。培育创新文化,弘扬科学家精神,涵养优良学风,营造创新氛围。扩大国际科技交流合作,加强国际化科研环境建设,形成具有全球竞争力的开放创新生态”。完善科技评价体制、营造一流创新生态从而激发创新活力,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的重要内容。

从实践发展看,中国硬科技创新活力指数(简称“创新活力指数”)呈稳步增长趋势。首先,产业创新活力方面,不同科技产业对创新活力的贡献程度不同,新一代信息技术产业处于领先地位,新能源汽车及生物产业紧随其后,数字创意产业位列第三梯队。区域创新活力方面,城市间创新活力差距悬殊且呈阶梯发展态势。其次,从专利申请数量看,北京以绝对优势占据榜首,深圳、上海紧随其后;以杭州、武汉为代表的新一线城市近5年专利数量均过万件;苏州、南京、合肥等长三角城市近5年专利数量基本维持在5 000件左右,有望赶超一线城市。最后,从专利申请增速看,常州近5年专利申请平均增速为153.4%,位居榜首;济南、西安、杭州近5年专利增速基本维持在70%以上;珠海、南京、天津、深圳近5年专利增速基本维持在60%以上。

从相关研究看,科学合理、风清气正的科技评价体系是推进高质量发展的“指挥棒”,是引导、调整和激发创新活力的重要工具[1];要素齐备、体制完善的创新生态为多元创新主体提供了优良的基础设施,营造了良好的创新环境,是提升创新活力的重要源泉(唐开翼等,2021)。一方面,在科技评价领域,已有研究覆盖评价体系的多个方面,包括基本原则、参与者、评价对象、评价指标构建和具体方法等,不仅关注评价目的、责任主体、评价内容和评价途径等基础性问题,而且表现出相互联系、持续发展和逐步深化的特点[2-4];另一方面,将创新环境不确定性和复杂性纳入创新研究领域,关注以生态软环境为基础的自组织创新,实现由静态、机械式创新向动态、生态化创新范式的转变,主要涵盖国家创新生态、产业创新生态、技术创新生态以及资源整合模式、价值共创模式、多螺旋模式等[5-6];同时,现有研究对创新活力未形成统一认知,多用创新产出、创新能力、创新绩效等表征创新活力,研究主体主要包括城市、企业、高校和大众[7-9]。

综上所述,激发创新活力是推动高质量发展和全面建设社会主义现代化国家的核心要义。已有研究对科技评价、创新生态激发创新活力进行了积极探讨,为本研究提供了理论基础,但对科技评价和创新生态如何协同影响创新活力的探讨较少。尤其是我国创新活力在不同区域存在较大差异,因此研究区域层面不同科技评价与创新生态协同影响创新活力驱动路径具有重要意义。定性比较分析(QCA)基于集合逻辑视角和条件组态,结合定性分析广度和定量分析深度,能有效处理多因素间的复杂作用关系[10]。基于此,本研究从科技评价与创新生态协同视角构建创新活力理论框架,以中国内地31个省份创新活力为研究对象,运用模糊集定性比较分析(fsQCA)法,对区域科技评价改革与创新生态营造协同激发创新活力的多重影响因素和组合路径进行分析,以期从组态与协同视角激发创新活力提供理论指导和实践支持。

1 理论基础与模型构建

激发创新活力是实现高质量发展的重要路径,对区域发展至关重要。通过文献梳理可知,创新活力是创新领域一个重要概念,但当前关于创新活力的研究尚未形成统一认知。生物学领域中的“活力”是指生命体维持生存与发展的能力,而“创新活力”是“活力”在创新领域的重要体现。传统创新活力研究多从静态层面把创新活力纳入主体范畴进行考量,将其界定为“不同主体在有效利用创新要素的基础上,实现创新成果产出,并推动创新成果发挥激励效用的能力”[11],忽视了创新活力所蕴含的力量或创新能量动态增长的要义。借鉴已有研究,本研究将创新活力定义为“创新主体在创新活动过程中,通过有效利用创新要素、创新资源、创新环境,实现创新成果产出的能力及增长的潜力”。

1.1 科技评价改革与创新活力激发

科技评价是对科技创新知识发展、传播、应用密切相关的组织化、系统化活动所产生影响的价值判断,是推动创新理论、创新成果产生和创新知识积累的内部动力,是有效配置科技创新资源和研判未来科技创新趋势的外部推力,是提升科技创新能力和激发科技创新活力的制度引力[12]。坚持公开、公平、公正原则及质量、贡献、绩效导向的科技评价改革,已成为激发创新活力的重要驱动力量[4]。在我国,科技评价本质上是一种制度安排,科技评价改革伴随着我国经济体制改革的进程不断演化,是在国家主导下进行的一种强制性制度变迁。因此,科技评价改革隶属于政策变迁范畴。基于政策视角,科技评价设计包括以下3个关键维度:政策力度、目标和措施(唐开翼等,2021)。首先,政策力度反映创新主体对科技评价政策的信心。当政策制定机构行政级别较高且与中央政府战略方针高度一致时,这些科技评价政策具有较高的权威性,对创新的引导作用也就更加显著,其政策权威性能够增强创新主体信任感,进而有效激发创新主体的创新活力。其次,政策目标是科技评价政策对创新产生预期效果的具体目标和评判指标。科技评价政策对创新主题越明确、对创新长期目标和短期目标规划越详尽、对创新成效评价目的越清晰,越能激发创新主体的创新活力。再次,政策措施指的是针对创新问题所采取的解决策略和执行条件。政策条款的明确性、执行措施的可行性以及程序设计的科学性是评价政策是否有效的关键因素。这些因素的高水平表现,能够显著激发创新主体的创新活力。可见,科技评价改革对创新活力的驱动路径需要政策力度、政策目标和政策措施的协同支持。

1.2 创新生态营造与创新活力激发

创新生态的概念源自组织仿生学的发展,旨在描述在特定时空范围内,创新组织与创新环境之间通过物质、能量和信息的交换,通过相互影响、相互依赖构成的复杂系统(黄鲁成,2003)。在创新生态系统中,创新主体、创新资源和创新环境相互依赖、相互促进,对于激发创新活力具有重要影响[13]。自然生态系统主要由生产者、消费者、分解者及无机环境组成。本研究借鉴这一概念,将创新生态系统划分为创新生产者、创新分解者、创新消费者和创新环境4部分[14],创新生态营造需要4方面的协同建设和推进。

(1)生产者是自然生态中的能量来源,发挥合成有机物的作用[15];创新生产者是创新生态中创新的源头,其通过开展研发活动产生创新理论、创新知识、创新技术等创新成果,为激发创新活力提供能量,主要包括高等院校、研究机构和研究型企业等创新主体[16]。

(2)在自然生态系统中,分解者扮演着至关重要的角色,它们是连接生产者与无机环境的“桥梁”,负责将有机物质转化为可被生产者再次利用的资源,从而促进物质循环[14]。在创新生态系统中,创新分解者扮演着支持创新的角色,为创新生产者提供必要的空间、资金和管理支持,加速创新理念、知识和技术传播与应用,这些创新分解者包括科技园区(孵化器)、技术交易市场、技术中心和生产力促进中心等,它们为激发创新活力提供关键服务(胡雯,2020)。

(3)在自然生态系统中,消费者是指以植物和动物为食的各类动植物群体,它们通过捕食或寄生的方式在生态系统中传递能量[14]。相应地,在创新生态系统中,创新消费者是指将创新理念、技术或产品应用于实践的实体或个体,不仅通过实际使用和推广促进创新成果的广泛应用及价值实现,而且通过创新成果产出为客户提供更好的产品和服务以谋求更好的发展,为激发创新活力提供动力,主要包括综合实力较强的大型企业[17]。

(4)在自然生态系统中,无机环境是生产者、分解者和消费者生存的基础,同时也是能量生产、传递和循环的核心。在创新生态系统中,创新环境是各创新主体开展创新活动、推动创新成果转化和应用的基础,为激发创新活力提供必要的物质支持、精神支持和制度支持[18],主要包括创新基础设施、创新资源、创新文化和创新制度等。

综上所述,创新生态营造对创新活力的驱动路径需要创新生产、创新分解、创新消费和创新环境的协同。

1.3 组态视角下激发创新活力的理论模型

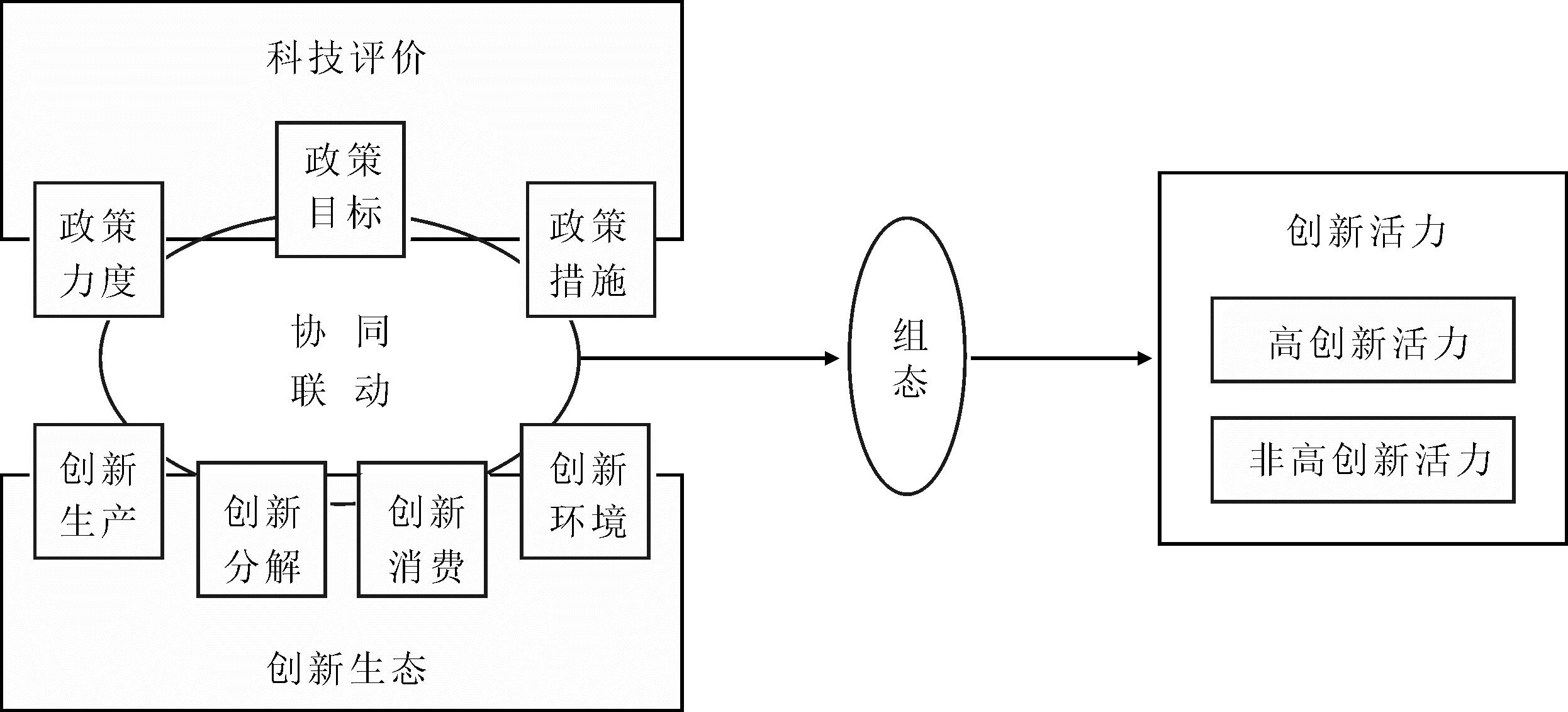

学者关于科技评价改革和创新生态营造涵盖的单个要素与创新活力关系的探讨,为深入解构创新活力奠定了一定的理论基础。然而,已有研究多基于对称性分析视角,未考察多重并发因素协同产生的组态效应[19]。科技评价改革和创新生态营造对激发创新活力的影响路径主要体现在以下两个方面:一方面,从制度视角看,科技评价改革对激发创新活力产生的“指挥棒”效应需要政策力度、政策目标和政策措施等多种政策的协同作用,不同政策相互作用、冲突或互补的指导原则可以形塑创新主体的创新活力。因此,需要关注不同科技评价政策之间的互动。另一方面,从系统视角看,创新生态系统涵盖创新生产者、创新分解者、创新消费者和创新环境,从源头、支撑、应用和根基方面为创新活力提供能量、服务、动力和保障,不同创新主体与创新环境的互动、兼容或排斥,共同刻画创新主体的创新活力(谢智敏等,2022)。因此,需关注不同创新主体之间的互动。从组态视角看,科技评价改革从宏观层面和整体层面为创新活力提供指导方向及原则,创新生态营造从微观层面和具体层面为创新活力提供资源及环境保障,科技评价改革和创新生态营造协同对创新活力具有制约作用。因此,需从宏观与微观相结合、整体与具体相融通、规划与落实相协同方面深入分析两者对创新活力的驱动路径,关注科技评价政策与创新主体之间的协同作用。

激发创新活力已成为创新驱动发展战略的重要内容,创新活力受到科技评价改革和创新生态营造的协同影响。科技评价改革和创新生态营造包含哪些关键条件,哪些条件对于激发创新活力是不可或缺的?应如何有效配置和整合两方面的多样化要素,以有效激发创新活力?哪些条件组态可能会抑制创新活力?当前研究未充分解答这些问题。鉴于此,本文采用组态分析视角,不仅可以深入探讨多重因素对结果产生的协同效应,而且还能揭示各因素与结果之间的非对称性和等效性因果关系(杜运周等,2020),为研究创新活力驱动路径提供一个理想的分析框架。因此,本研究采用基于组态逻辑的定性比较分析(QCA)法,从科技评价改革和创新生态营造角度出发,深入分析两方面因素对创新活力的影响,进一步考察因素复杂性和协同性对激发创新活力的驱动路径。

综上所述,本文构建理论模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

定性比较分析是一种结合整体思维和组态逻辑的研究方法,在展现多重条件通过共同作用产生结果、识别多种等效路径以及揭示因果关系非对称性方面具有一定优势(杜运周等,201)。其中,模糊集定性比较分析(fsQCA)能够处理涉及程度变化和部分隶属的问题,更适合分析不完全符合严格类别划分的复杂情况[20-21]。本研究以中国内地31个省份的创新活力为研究对象,旨在探究科技评价改革与创新生态营造对于激发创新活力的复杂作用及其所产生的整体效应,以深入挖掘个别案例的内在特点和独特性。同时,为确保研究结果的普适性,fsQCA条件变量最佳数量设置一般为4~7个[22],本文确定7个关键条件变量,因此采用模糊集定性比较分析能获得更加精确的研究结果。

2.2 样本选取与数据来源

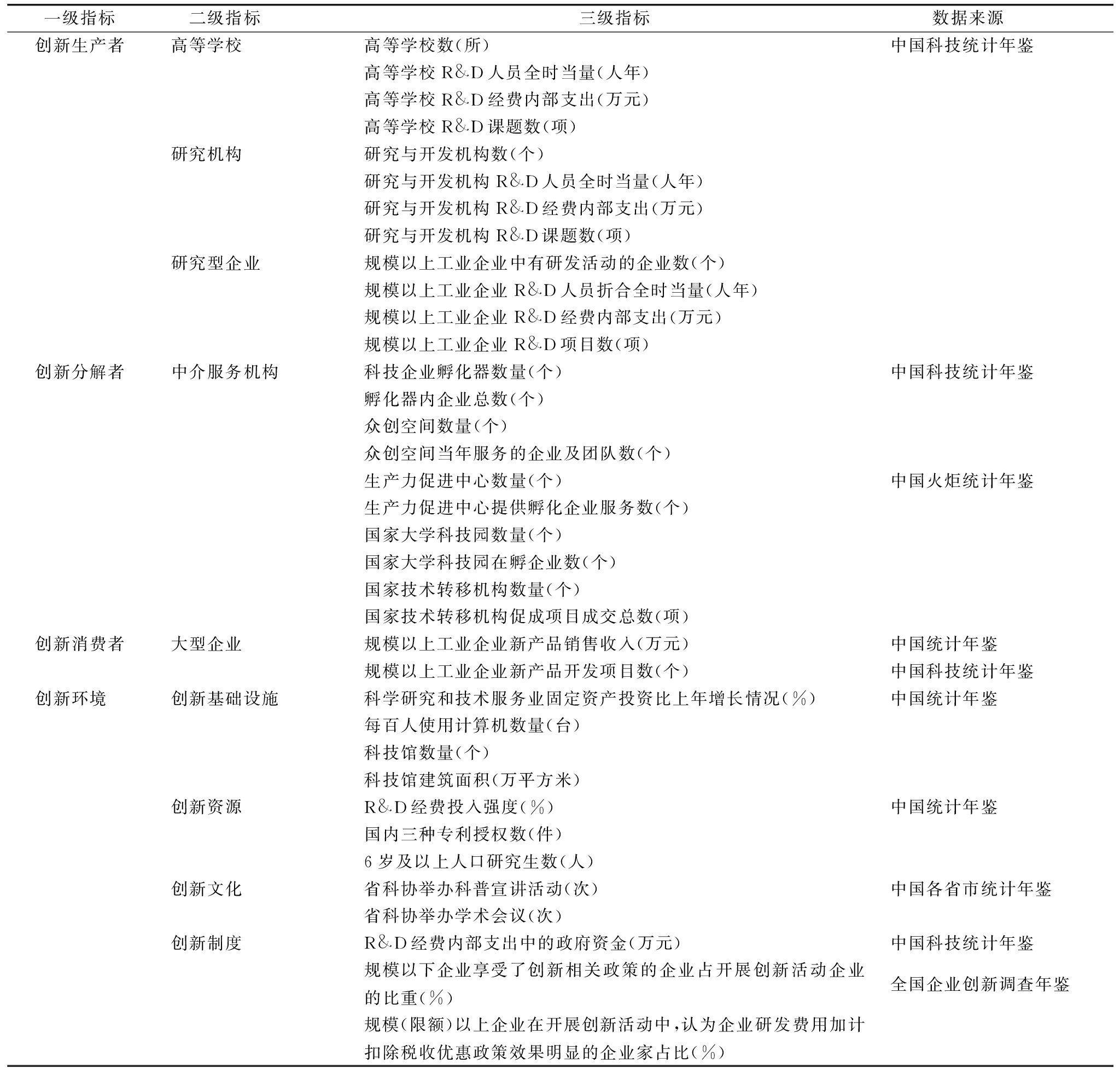

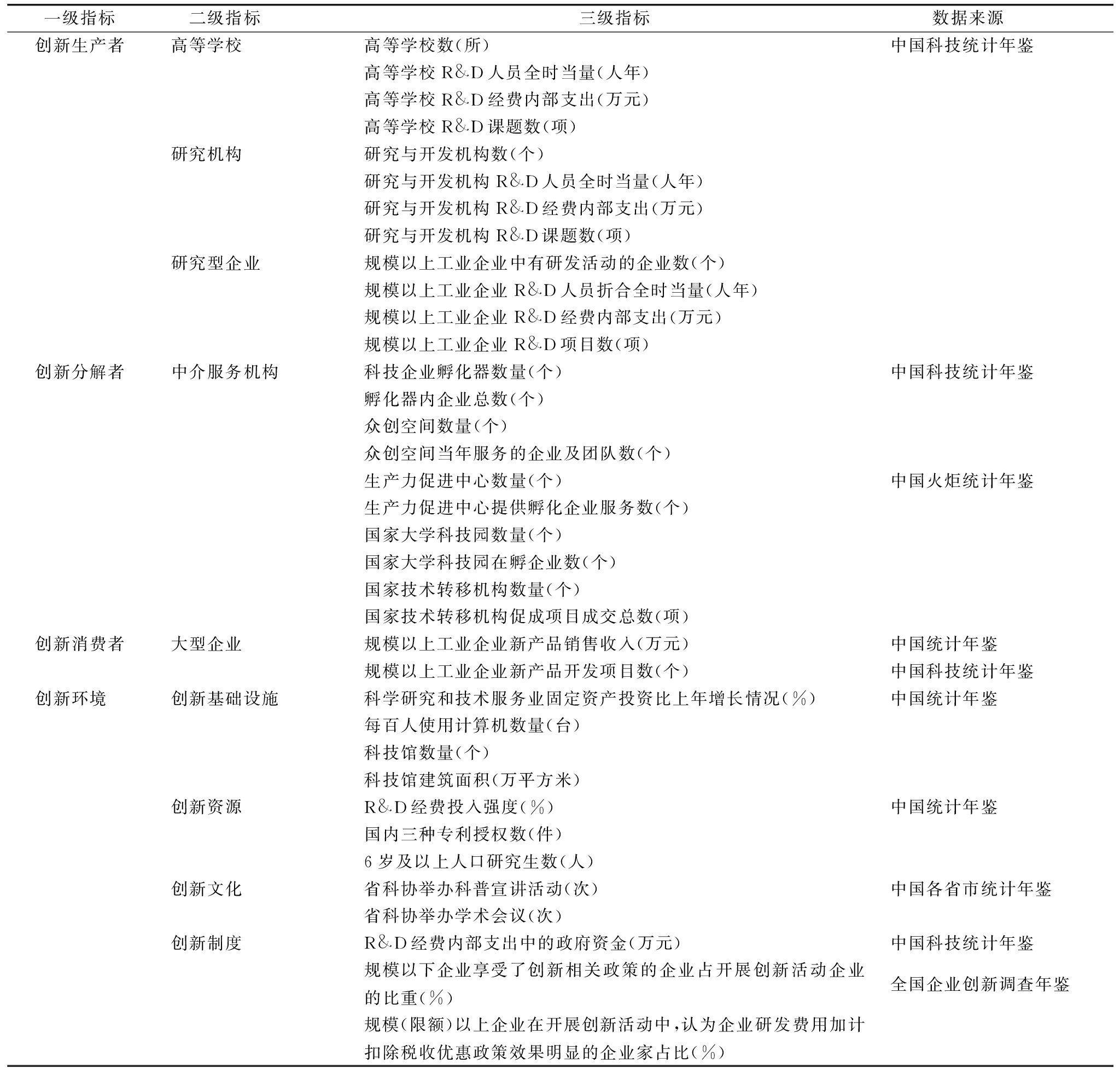

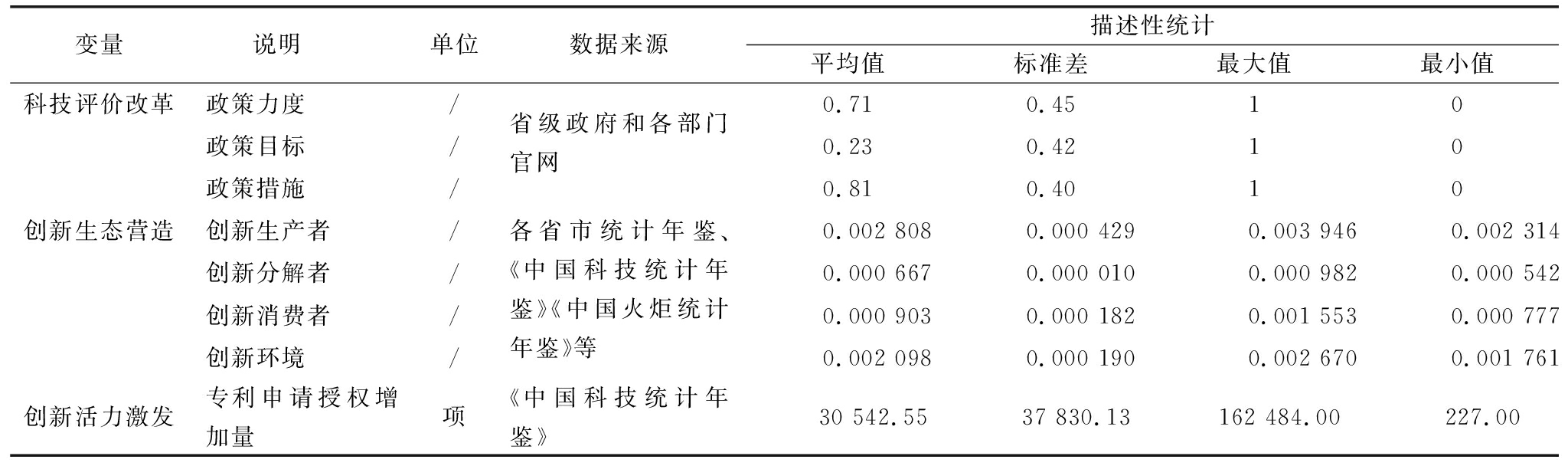

本文以中国内地31个省份创新活力为研究样本,考察不同省份科技评价改革和创新生态营造对激发创新活力的协同驱动路径。一方面,我国科技评价改革多是政府主导的政治活动,隶属于政策制度范畴,因此各省份科技评价改革数据来源于各省份科技评价政策出台及实施情况,具体包括科技评价政策力度、政策目标和政策措施。另一方面,创新生态营造作为一项复杂性、系统性工程,其涵盖的内容和要素较多,某个单一指标或数据无法对其进行综合衡量,因此本研究参考自然生态中的参与主体,从产学研融合视角出发,基于“创新生产者—创新分解者—创新消费者—创新环境”的逻辑,在充分考虑数据可得性、完整性、统一性的基础上,构建创新生态营造评价指标体系(见表1),运用网络层次分析法对各省份创新生态营造进行评价。本研究中各省份创新活力相对于科技评价改革和创新生态营造表现出一定的时间滞后性,为准确反映这种滞后效应,本文设定1年滞后期。具体而言,科技评价改革和创新生态营造涵盖的7个条件变量采用2020年数据,结果变量创新活力采用2021年数据。这是因为,“十三五”是中国致力于全面建成小康社会并实现第一个百年奋斗目标的关键时期。本文通过梳理“十三五”期间的科技创新发展规划可以发现,政府在此期间推出众多科技评价政策,提出“必须把创新摆在国家发展全局的核心位置”,而随着“十三五”规划的圆满结束,中国也确立了建成世界科技强国的新目标[23]。2020年作为“十三五”的收官之年,科技创新政策更加健全,故采用2020年数据能够更好地体现全面建成小康社会所产生的创新驱动效应(陈强等,2023),同时也能更加全面地捕捉和分析创新活力与相关条件因素之间的动态关系。

表1 创新生态营造评价指标体系

Table 1 Evaluation index system for the construction of an innovative ecosystem

一级指标二级指标 三级指标数据来源 创新生产者高等学校高等学校数(所)中国科技统计年鉴高等学校R&D人员全时当量(人年)高等学校R&D经费内部支出(万元)高等学校R&D课题数(项)研究机构研究与开发机构数(个)研究与开发机构R&D人员全时当量(人年)研究与开发机构R&D经费内部支出(万元)研究与开发机构R&D课题数(项)研究型企业规模以上工业企业中有研发活动的企业数(个)规模以上工业企业R&D人员折合全时当量(人年)规模以上工业企业R&D经费内部支出(万元)规模以上工业企业R&D项目数(项)创新分解者中介服务机构科技企业孵化器数量(个)中国科技统计年鉴孵化器内企业总数(个)众创空间数量(个)众创空间当年服务的企业及团队数(个)生产力促进中心数量(个)中国火炬统计年鉴生产力促进中心提供孵化企业服务数(个)国家大学科技园数量(个)国家大学科技园在孵企业数(个)国家技术转移机构数量(个)国家技术转移机构促成项目成交总数(项)创新消费者大型企业规模以上工业企业新产品销售收入(万元)中国统计年鉴规模以上工业企业新产品开发项目数(个)中国科技统计年鉴创新环境 创新基础设施科学研究和技术服务业固定资产投资比上年增长情况(%)中国统计年鉴每百人使用计算机数量(台)科技馆数量(个)科技馆建筑面积(万平方米)创新资源R&D经费投入强度(%)中国统计年鉴国内三种专利授权数(件)6岁及以上人口研究生数(人)创新文化省科协举办科普宣讲活动(次)中国各省市统计年鉴省科协举办学术会议(次)创新制度R&D经费内部支出中的政府资金(万元)中国科技统计年鉴规模以下企业享受了创新相关政策的企业占开展创新活动企业的比重(%)全国企业创新调查年鉴规模(限额)以上企业在开展创新活动中,认为企业研发费用加计扣除税收优惠政策效果明显的企业家占比(%)

2.3 测量与校准

2.3.1 结果测量

本文结果变量为各省份创新活力。通过借鉴生物学领域中“活力”的概念,创新活力不仅表现为静态层面的创新能力,也表现为动态层面创新能力增长的潜力(刘伟等,2022)。已有研究多采用专利数量衡量创新能力[2],在此基础上,为进一步凸显创新活力所包含的增长潜能,本文采用各省份专利申请授权量的增加量对创新活力进行测度。创新生态营造评价指标体系见表1。

2.3.2 条件测量

(1)科技评价改革。科技评价改革主要从政策制度范畴进行考量,参考已有研究[1],本文根据各省份颁布的科技评价政策,从政策力度、政策目标和政策措施3个维度考察科技评价改革实施情况。具体评价标准为:如果省级人民代表大会及其常务委员会制定了科技评价相关法律法规,则政策力度评分为1;如果没有出台这些政策,则政策力度评分为0。若各省份科技评价政策制度对短期目标与长期目标进行详细概括(如明确具体期限内需要实现的评价目的),则将政策目标赋值为1,否则为0。若各省份对科技评价工作流程和标准进行详细规定(如对科技评价原则、指标体系、程序流程进行详细论述,并列举详细的时间表、工作表等给予科技评价全方位且强有力的支持),则将政策措施赋值为1,否则为0。

(2)创新生态营造。创新生态营造主要从系统范畴进行考量,在参考已有研究的基础上(陈强等,2023),基于“创新生产者—创新分解者—创新消费者—创新环境”逻辑和表1构建的创新生态营造评价指标体系,运用网络层次分析法对各省份创新生态营造进行衡量。其中,创新生产者包括高等学校、研究机构和研究型企业等;创新分解者包括孵化器、众创空间、生产力促进中心和国家大学科技园等;创新消费者包括大型企业等;创新环境包括创新基础设施、创新资源、创新文化和创新制度等。

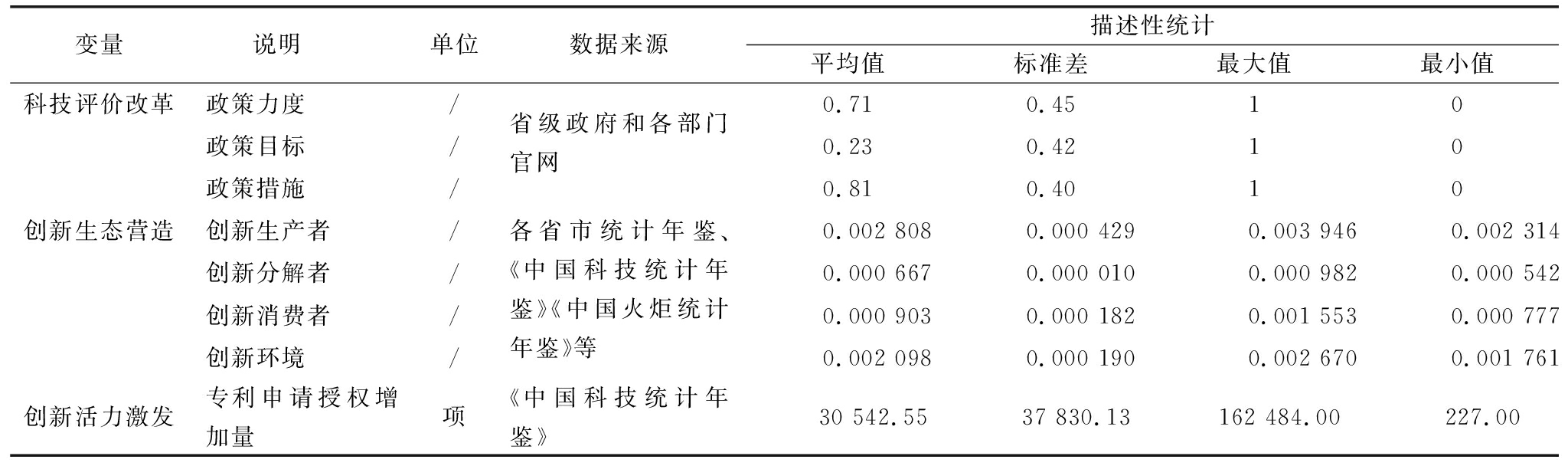

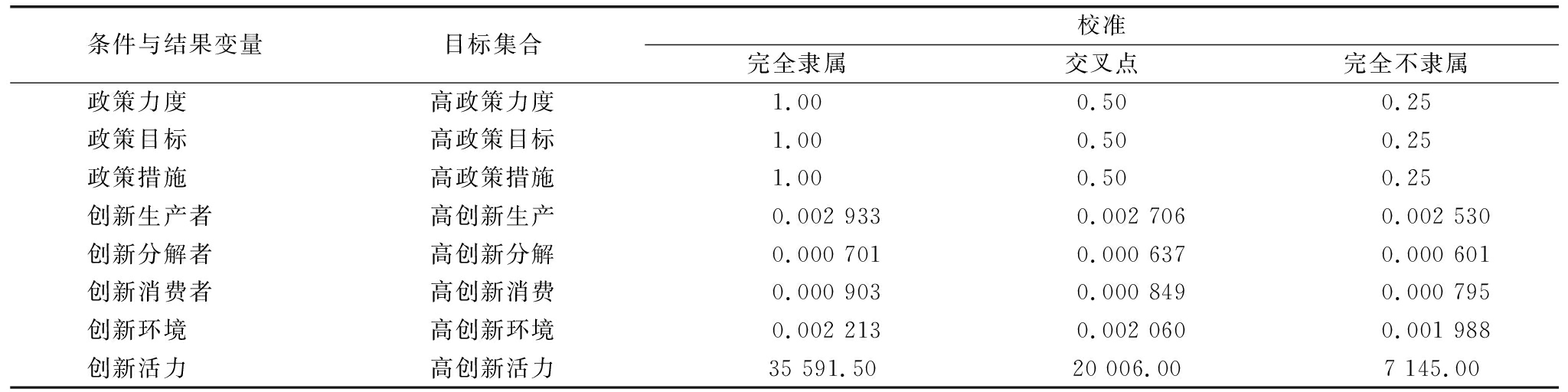

通过对结果变量和条件变量的评估以及对相关数据的处理,变量描述性统计分析结果见表2。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of variables

变量说明 单位数据来源描述性统计平均值标准差最大值最小值科技评价改革政策力度/省级政府和各部门官网0.710.4510政策目标/0.230.4210政策措施/0.810.4010创新生态营造创新生产者/各省市统计年鉴、《中国科技统计年鉴》《中国火炬统计年鉴》等0.0028080.0004290.0039460.002314创新分解者/0.0006670.0000100.0009820.000542创新消费者/0.0009030.0001820.0015530.000777创新环境/0.0020980.0001900.0026700.001761创新活力激发专利申请授权增加量项《中国科技统计年鉴》 30542.55 37830.13 162484.00 227.00

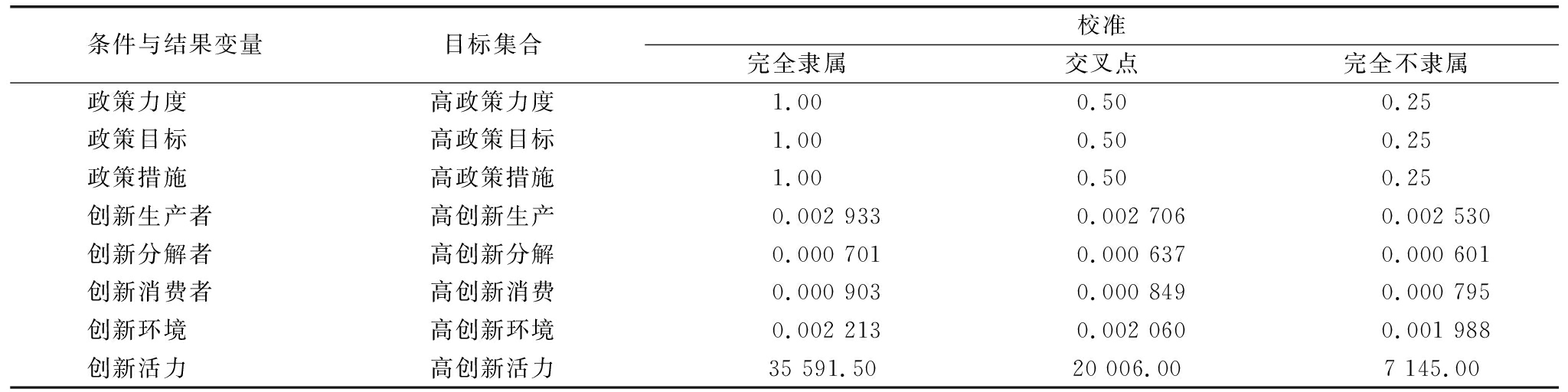

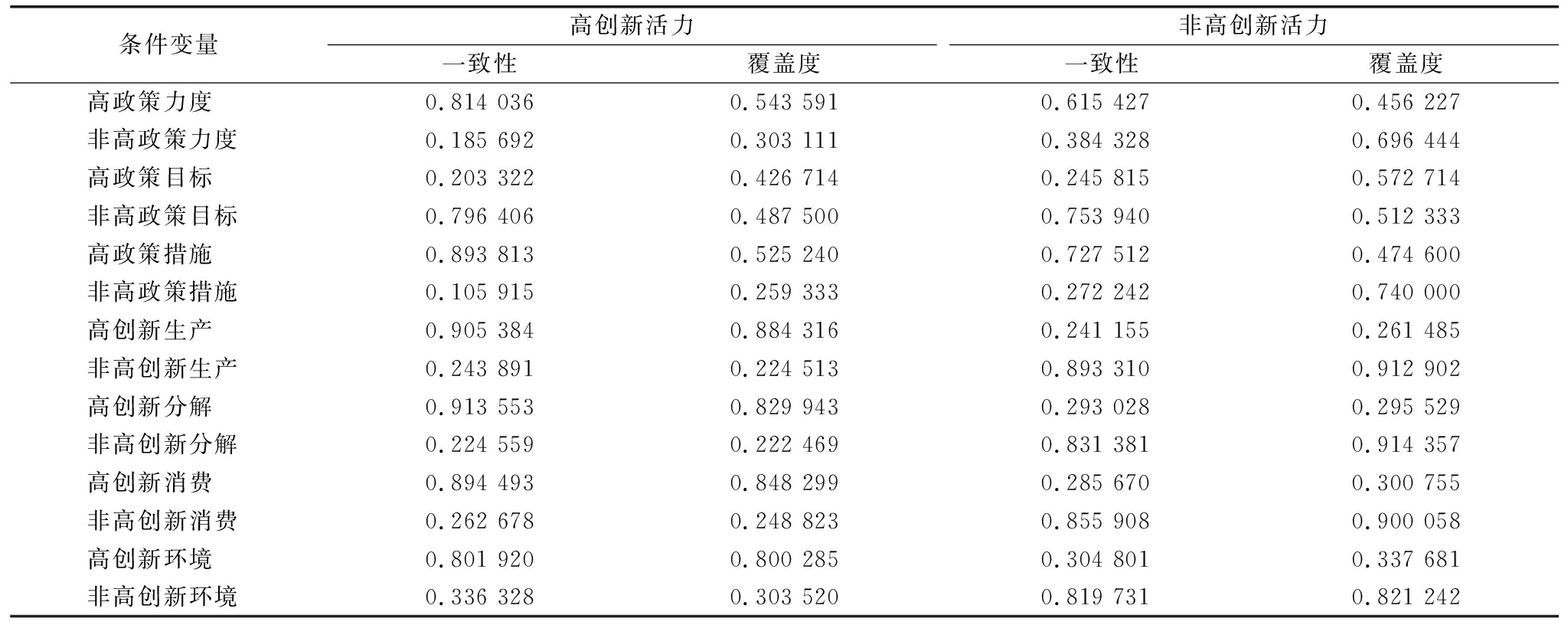

2.3.3 校准

在QCA分析中,将样本案例转化为集合隶属度的过程称为校准[20]。校准时根据理论框架和现有知识确定3个关键临界值:完全隶属、交叉点和完全不隶属,将条件变量和结果变量的隶属度校准在0~1的范围内。鉴于QCA分析缺乏明确的理论指导和外部知识,本研究采用Fiss提出的校准方法。具体而言,根据案例数据本身,将条件变量和结果变量的锚点设置为对应的临界值,即75%分位数代表完全隶属、50%分位数代表交叉点、25%分位数代表完全不隶属[24]。对于隶属分数恰好为0.5的特殊情况,本研究采取调整隶属分数略低于1的策略,即在原值基础上增加0.001以避免完全的中间值。校准结果见表3。

表3 校准结果

Table 3 Calibration results

条件与结果变量目标集合校准完全隶属交叉点完全不隶属政策力度高政策力度1.000.500.25政策目标高政策目标1.000.500.25政策措施高政策措施1.000.500.25创新生产者高创新生产0.0029330.0027060.002530创新分解者高创新分解0.0007010.0006370.000601创新消费者高创新消费0.0009030.0008490.000795创新环境高创新环境0.0022130.0020600.001988创新活力高创新活力 35591.50 20006.00 7145.00

3 实证结果分析

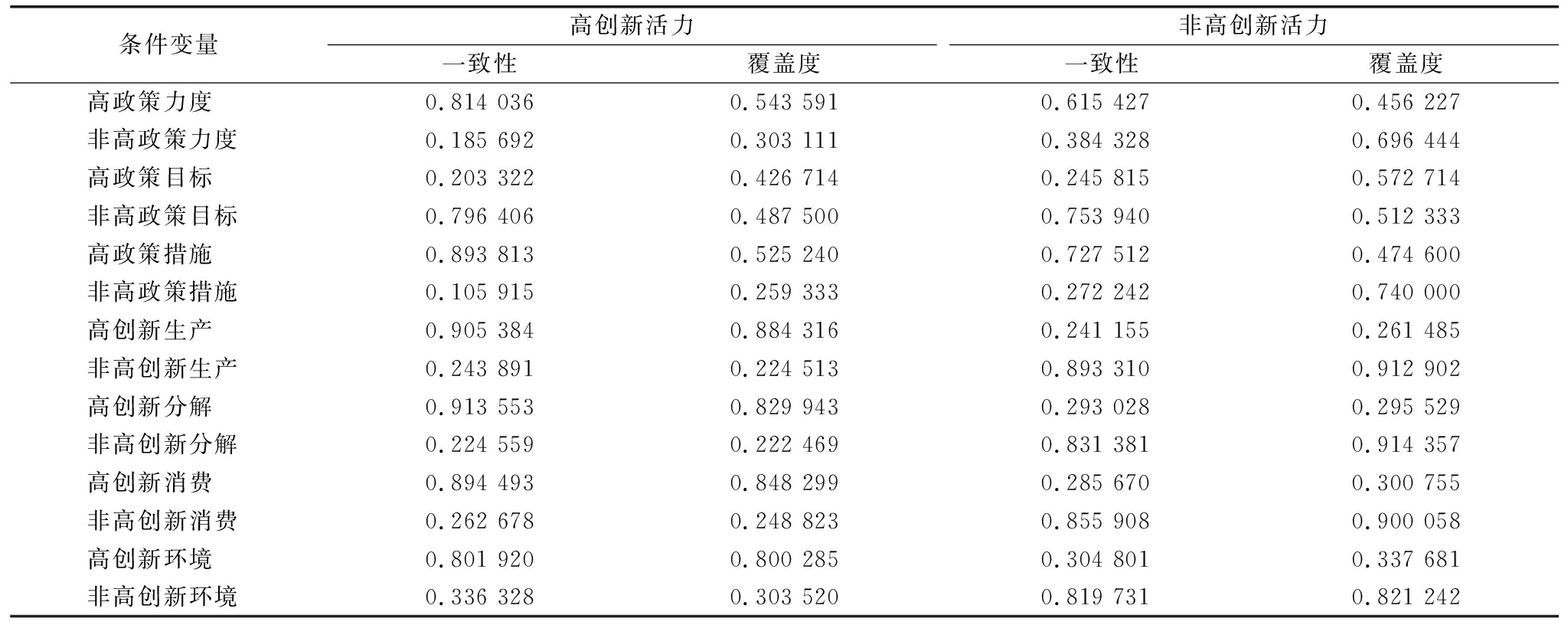

3.1 条件变量必要性分析

在QCA中,必要条件是指在导致结果发生的所有案例中始终存在一种特定条件[21]。一致性水平(Consistency)是评估必要条件的关键指标,用以衡量相似情况案例是否会得出一致结论(杜运周等,2020)。在定性比较分析中,如果一个条件的一致性超过0.9,则该条件通常被认为是必要条件;如果低于此阈值,则不是必要条件[20]。本研究使用fsQCA3.0软件对各省份高创新活力和非高创新活力案例进行必要条件分析。结果显示,“高创新生产”和“高创新分解”这两个条件的一致性阈值超过0.9,因此它们是激发创新活力的必要条件,结果见表4。这是因为,创新生产是创新活力的源头和基础,创新分解是创新活力的必要过程,没有创新生产和创新分解,创新活力便无从实现。

表4 条件变量必要性分析结果

Table 4 Results of necessity analysis of conditional variables

条件变量高创新活力一致性覆盖度非高创新活力一致性覆盖度高政策力度0.8140360.5435910.6154270.456227非高政策力度0.1856920.3031110.3843280.696444高政策目标0.2033220.4267140.2458150.572714非高政策目标0.7964060.4875000.7539400.512333高政策措施0.8938130.5252400.7275120.474600非高政策措施0.1059150.2593330.2722420.740000高创新生产0.9053840.8843160.2411550.261485非高创新生产0.2438910.2245130.8933100.912902高创新分解0.9135530.8299430.2930280.295529非高创新分解0.2245590.2224690.8313810.914357高创新消费0.8944930.8482990.2856700.300755非高创新消费0.2626780.2488230.8559080.900058高创新环境0.8019200.8002850.3048010.337681非高创新环境0.3363280.3035200.8197310.821242

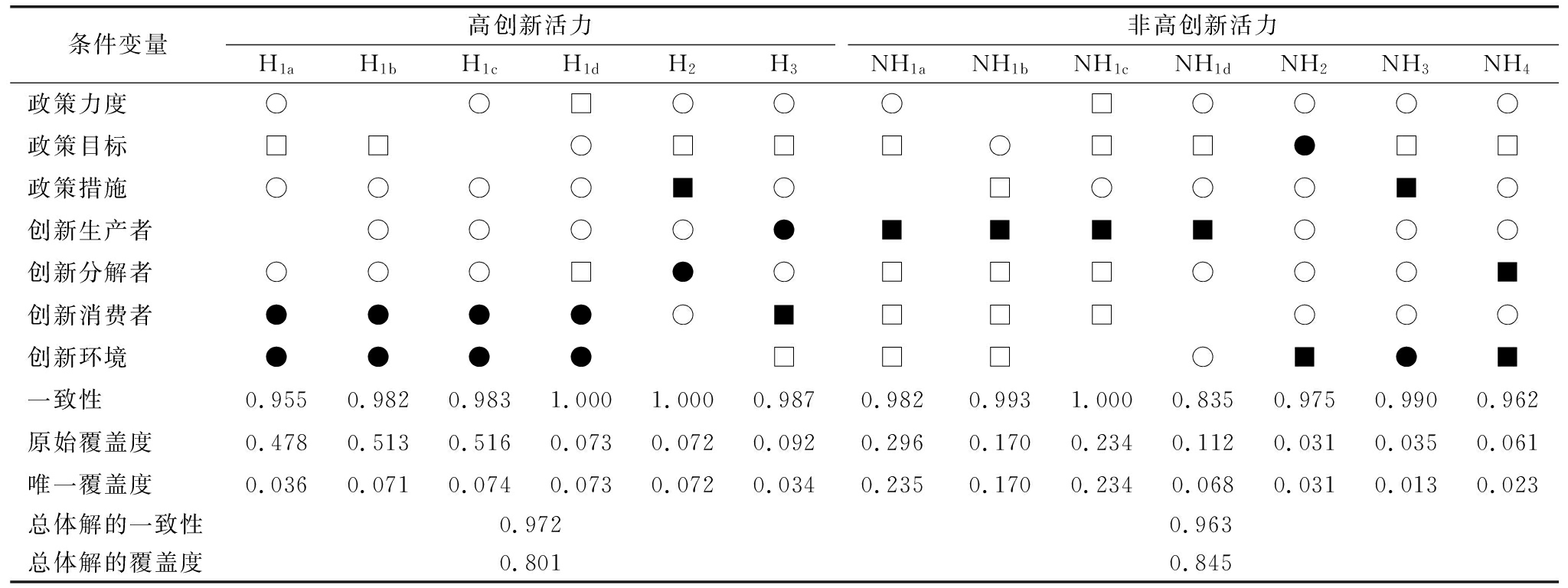

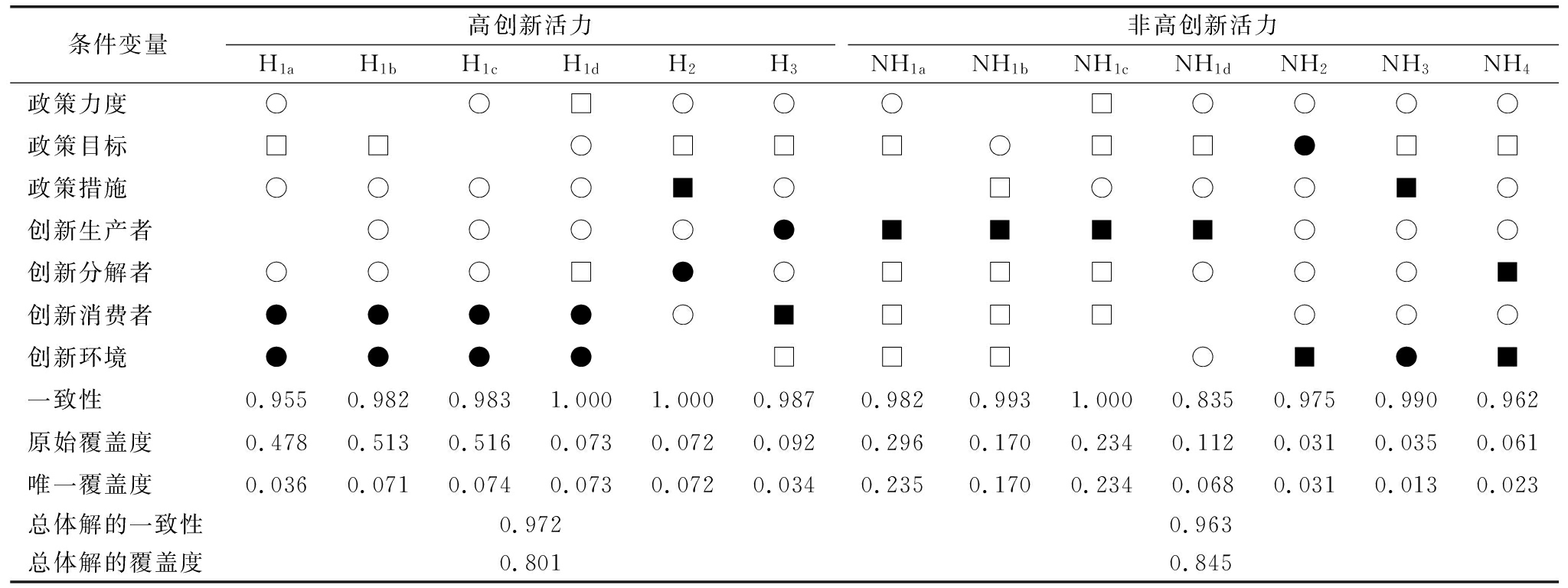

3.2 条件组态充分性分析

在条件组态充分性分析过程中,fsQCA软件输出的3种解——复杂解、简约解和中间解各有其特点。其中,中间解因具有适中的复杂度和对必要条件的考虑,在汇报QCA充分性分析结果时,通常被优先选择(陈强等,2023)。此外,结合中间解和简约解有助于区分核心条件及边缘条件,其中核心条件对结果的发生起决定性作用,而边缘条件则起辅助作用。因此,在分析具体结果时,简约解也被视作补充分析的工具。本文基于现有研究,将组态分析原始一致性阈值设为0.8,将频数阈值设为1;为降低矛盾组态的数量,将PRI(Proportional Reduction in Inconsistency)阈值设为0.7[22],具体分析结果见表5。

表5 条件组态充分性分析结果

Table 5 Adequacy analysis results of conditional configuration for boosting innovation vitality

条件变量高创新活力H1aH1bH1cH1dH2H3非高创新活力NH1aNH1bNH1cNH1dNH2NH3NH4政策力度○○□○○○□○○○○政策目标□□○□□□○□□●□□政策措施○○○○■○□○○○■○创新生产者○○○○●■■■■○○○创新分解者○○○□●○□□□○○○■创新消费者●●●●○■□□□○○○创新环境●●●●□□□○■●■一致性0.9550.9820.9831.0001.0000.9870.9820.9931.0000.8350.9750.9900.962原始覆盖度0.4780.5130.5160.0730.0720.0920.2960.1700.2340.1120.0310.0350.061唯一覆盖度0.0360.0710.0740.0730.0720.0340.2350.1700.2340.0680.0310.0130.023总体解的一致性0.972 0.963 总体解的覆盖度0.8010.845

注:●表示核心条件存在,○表示边缘条件存在,■表示核心条件缺失,□表示边缘条件缺失,空白表示条件可有可无,下同

3.2.1 高创新活力充分性分析

总体来看,激发高创新活力主要包括3种条件组态:一方面,3种条件组态整体一致性达到0.972,表明符合这些条件组态的省份在高创新活力方面展现出高度一致性;另一方面,3种组态整体解的覆盖度为0.801,表明条件组态对高创新活力省份案例有较好的解释力。第一,组态H1所包括的H1a、H1b、H1c、H1d在引致高创新活力上具有相同的核心条件,即高创新消费和高创新环境对高创新活力发挥核心作用,但具体边缘条件各不相同。其中,在组态H1a中,高政策力度、非高政策目标、高政策措施和高创新分解发挥辅助作用,创新生产则无关紧要,H1a的一致性为0.955、唯一覆盖度为0.036;在组态H1b中,非高政策目标、高政策措施、高创新生产和高创新分解发挥辅助作用,政策力度则无关紧要,H1b的一致性为0.982、唯一覆盖度为0.071;在组态H1c中,高政策力度、高政策措施、高创新生产和高创新分解发挥辅助作用,政策目标则无关紧要,H1c的一致性为0.983,唯一覆盖度为0.074;在组态H1d中,非高政策力度、高政策目标、高政策措施、高创新生产和非高创新分解发挥辅助作用,H1d的一致性为1.000、唯一覆盖度为0.073。第二,组态H2的核心条件为非高政策措施和高创新分解,边缘条件为高政策力度、非高政策目标、高创新生产和高创新消费,创新环境无关紧要,该组态的一致性为1.000、唯一覆盖度为0.072。第三,在组态H3中,高创新生产和非高创新消费发挥核心作用,高政策力度、非高政策目标、高政策措施、高创新分解和非高创新环境对激发创新活力起辅助作用。该条件组态的一致性达到0.987,而唯一覆盖度则为0.034。基于以上分析结果,本研究识别出3条主要的高创新活力激发路径,即创新消费与环境协同主导路径、创新分解主导路径和创新生产主导路径,这些路径的确定主要基于核心条件及其逻辑解释。

(1)创新消费与环境协同主导型路径。在组态H1a路径中,以高创新消费和高创新环境为核心条件,以高政策力度、非高政策目标、高政策措施和高创新分解为边缘条件,即使创新生产为无关条件也可以激发高创新活力;在组态H1b中,以高创新消费和高创新环境为核心条件,以非高政策目标、高政策措施、高创新生产和高创新分解为边缘条件,即使政策力度无关紧要也可以激发高创新活力;在组态H1c中,以高创新消费和高创新环境为核心条件,以高政策力度、高政策措施、高创新生产和高创新分解为边缘条件,即使政策目标无关紧要也可以激发高创新活力;在组态H1d中,以高创新消费和高创新环境为核心条件,以非高政策力度、高政策目标、高政策措施、高创新生产和非高创新分解为边缘条件,可激发高创新活力。一方面,通过比较H1a和H1b可以发现,在其它条件相同情况下,政策力度与创新生产存在一定替代效应。另一方面,通过比较H1a、H1b、H1c和H1d可以发现,即使其它条件不同,高创新消费协同高创新环境并辅之以高政策措施,可为高创新活力提供动力、物质、精神、制度和导向保障[18]。该类路径典型代表案例包括江苏、广东、浙江和河南等省份。以广东为例,根据相关政策文件和统计资料,广东创新消费有力(排名第1)、创新环境良好(排名第2)、创新分解高效(排名第2)、创新生产丰富(排名第1),且政策措施翔实。可见,广东符合本文创新消费与环境协同主导型路径驱动的高创新活力的典型特征。

(2)创新分解主导型路径。在组态H2中,以非高政策措施和高创新分解为核心条件,以高政策力度、非高政策目标、高创新生产和高创新消费为边缘条件,即使创新环境无关紧要也可以激发高创新活力。创新分解可有效对接创新生产和创新消费,促进新理论、新知识、新技术推广与应用,为创新活力提供空间、资金、管理等服务支撑[15],辅之以高政策力度、高创新生产、高创新消费,即使政策措施不够翔实、政策目标缺失,也可以激发高创新活力。属于这条路径的典型代表案例为河北,根据相关政策文件和统计资料,河北政策措施翔实水平较低、创新分解高效(排名第10)、创新生产丰富(排名第15)、创新消费有力(排名第12),且政策力度较强、政策目标不够清晰。可见,河北符合本文创新分解主导型路径驱动的高创新活力的典型特征。

(3)创新生产主导型路径。在组态H3中,以高创新生产和非高创新消费为核心条件,以高政策力度、非高政策目标、高政策措施、高创新分解和非高创新环境为边缘条件可激发高创新活力。创新生产依托创新理论、创新知识、创新技术,能从源头上为创新活力提供能量,辅之以高政策力度、非高政策目标、高政策措施、高创新分解和非高创新环境,可激发高创新活力。属于这条路径的典型代表案例为陕西,根据相关政策文件和统计资料,陕西创新生产丰富(排名第12),创新消费水平较低,政策力度较强,政策目标清晰水平较低,政策措施翔实,创新分解高效(排名第9),创新环境欠佳(排名第17)。可见,陕西符合本文创新生产主导型路径驱动的高创新活力的典型特征。

通过横向比较H1a、H1b、H1c、H1d和H2、H3可知,H1b、H1c的覆盖度分别为0.513和0.516,均超过0.5,说明这两条路径覆盖了50%以上的样本案例,表明产生高创新活力的条件组态主要由这两条路径驱动。这充分说明,高创新活力的产生需要科技评价和创新生态多重因素的互动。此外,高政策力度、高创新生产、高创新分解或以核心条件或以辅助条件驱动高创新活力的3种组态中均有出现,可见这3个因素对高创新活力的形成具有普适作用。

3.2.2 非高创新活力充分性分析

鉴于QCA方法揭示的因果非对称性,即不同结果可能需要不同条件组态解释(杜运周等,2020),本文进一步对导致非高创新活力的条件组态进行分析。根据杜运周等[10]的研究,首先对非高创新活力案例进行校准,然后对非高创新活力条件组态进行分析。结果表明,存在4种可能导致非高创新活力的条件组态,即创新生产抑制型、创新环境抑制型、政策措施抑制型、创新分解与创新环境协同抑制型。此外,通过横向比较NH1a、NH1b、NH1c、NH1d、NH2、NH3、NH4可知,NH1a-H1d的覆盖度远高于其它3种组态,表明抑制高创新活力的条件组态主要原因在于创新生产能力不足。

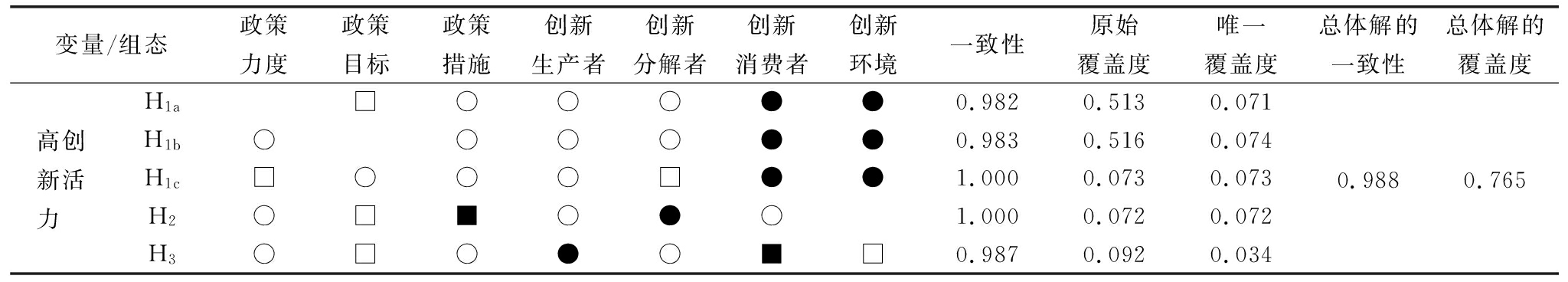

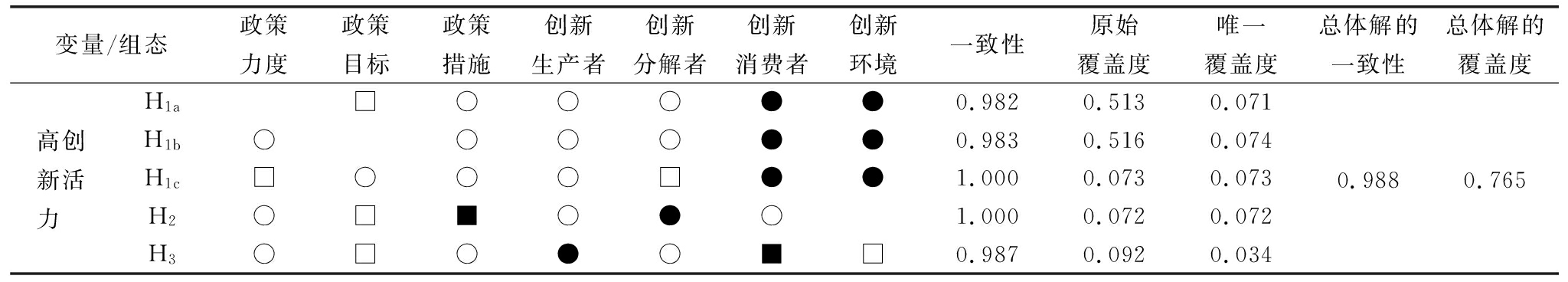

3.3 稳健性检验

根据张明和杜运周[22]的研究,本研究运用集合论中的稳健性检验方法对变量进行稳健性检验。具体而言,提升解的一致性标准,将一致性阈值从0.8提高到0.9,同时保持其它分析条件不变,重新对高创新活力进行组态分析。与原始结果相比,不同一致性阈值下的组态呈现出明显的子集关系,进一步验证了本文研究结论的稳健性(见表6)。

表6 高创新活力稳健性检验结果

Table 6 Robustness test results of high innovation vitality

变量/组态政策力度政策目标政策措施创新生产者创新分解者创新消费者创新环境一致性原始覆盖度唯一覆盖度总体解的一致性总体解的覆盖度高创新活力 H1a□○○○●●0.9820.5130.0710.9880.765H1b○○○○●●0.9830.5160.074H1c□○○○□●●1.0000.0730.073H2○□■○●○1.0000.0720.072H3○□○●○■□0.9870.0920.034

4 结论与展望

4.1 研究结论

本文选取中国内地31个省份的创新活力情况作为研究样本,结合科技评价与创新生态视角,运用组态思维和定性比较分析法,综合考察影响区域创新活力的多重并发因素及其复杂因果关系,得出以下结论:

(1)在科技评价和创新生态所包含的7个条件因素中,高创新生产和高创新分解是激发高水平创新活力的必要条件,这两个条件对于解释高创新活力具有显著重要性。

(2)激发高创新活力的驱动路径包括3条,即创新消费与环境协同主导型路径、创新分解主导型路径和创新生产主导型路径。创新消费与环境协同主导型路径是指高创新消费和高创新环境联动匹配,创新分解主导型路径是指非高政策措施和高创新分解联动匹配,创新生产主导型路径是指高创新生产和非高创新消费联动匹配。

(3)非高创新活力驱动路径包括4条,且与高创新活力驱动路径存在非对称性关系。

(4)高政策力度、高创新生产和高创新分解对高创新活力存在较为普遍的影响。

4.2 研究贡献

(1)理论层面,本研究融合科技评价与创新生态两个维度的7个关键条件变量,构建一个综合性分析框架探究创新活力驱动路径。当前研究多聚焦于单一因素对创新活力的影响,对于两个领域内要素通过相互作用共同影响创新活力的深层次机制缺乏清晰认识。因此,本研究通过分析科技评价改革与创新生态营造对激发创新活力的驱动路径,不仅有助于追溯高创新活力产生的条件组合,揭示单一因素是否是创新活力的制约因素,而且有助于揭开科技评价改革与创新生态营造对创新活力影响的内在机制,为寻找激发创新活力的协同路径提供指导。

(2)方法论层面,采用QCA方法探索创新活力驱动路径,深化了对多种因素综合作用的理解。QCA方法克服了传统线性回归分析中关于因果效应对称性的统一假设,能够对结果予以精细化解释。这种方法能够有效阐释创新活力的效率差异以及条件间的相互依赖性,进一步扩展了QCA方法在实证研究中的应用范围。

4.3 研究启示

(1)重点发力,合理配置创新资源。研究发现:一方面,丰富的创新生产和高效的创新分解是激发高创新活力的必要条件;另一方面,在驱动高创新活力的3条路径中,较强的政策力度、丰富的创新生产、高效的创新分解和较好的创新环境或发挥核心作用,或发挥普遍作用。因此,在资源有限条件下,为进一步提升创新活力,一是要从省级层面出台科技评价相关法律法规和政策条例,完善科技评价政策;二是要加大对高等院校、研究机构、研究型企业的支持力度,提高创新生产丰富度;三是要加强对科技中介组织的支持和管理,提升创新分解效率和服务水平;四是要完善创新基础设施建设,构建新型创新资源共享体系,打造融合共生的创新文化,推行普惠的创新制度,营造良好的创新环境。

(2)加强协同,完善创新体制机制。研究发现,高水平创新活力源于科技评价改革和创新生态营造的领域内多重因素的共同作用,这些因素的不同组合能够带来相似的积极效果。因此,不同地区应根据地区科技评价和创新生态现状,在驱动高创新活力的多条路径中遴选出更适合本区域激发创新活力的有效路径,重视多种因素的联动匹配,完善创新活力体制机制。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:首先,激发创新活力是一个复杂的系统工程,受案例详细程度和样本数量的限制,本研究所确定的影响因素可能不够全面。未来应在现有科技评价改革和创新生态营造的基础上,进一步纳入更多条件因素;其次,需充分跟踪案例的动态变化情况,将新的条件变量纳入分析框架,以提升案例组态的覆盖面和分析的有效性。

参考文献:

[1] 李胜会,朱绍棠.科技评价是否有效促进了区域科技创新——基于政策驱动的视角[J].科研管理,2021,42(7):11-21.

[2] 杜宝贵,王欣.中国科技评价研究演进脉络与特征——建国70年来相关研究文本分析[J].科技进步与对策,2020,37(7):120-129.

[3] 方衍.积极探索科学合理的科技评价体系[J].求是,2012,55(4):53-54.

[4] 陈云伟,张志强.科技评价走出“破”与“立”困局的思考与建议[J].情报学报,2020,39(8):796-805.

[5] 吕一博,蓝清,韩少杰.开放式创新生态系统的成长基因——基于iOS、Android和Symbian的多案例研究[J].中国工业经济,2015,33(5):148-160.

[6] ADNER R.Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J].Harvard Business Review,2006,84(4):98-107,148.

[7] 吕慧,许可,宋子源.有形与无形之手能否协同激发城市创新活力——基于中国275个城市数据的分析[J].科技进步与对策,2023,40(6):59-68.

[8] 汤超颖,李作林,张剑.动机、能力与情感:科技人才创新活力的要素及其赋能[J].中国行政管理,2022,38(12):147-149.

[9] 李园园,柴雨辰,刘建华.基于营商环境视角的民营企业创新活力组态路径研究[J].中国科技论坛,2022,38(10):95-103.

[10] 杜运周,李佳馨,刘秋辰,等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J].管理世界,2021,37(3):180-197,12-13.

[11] 陈丽君,李言,傅衍.激发人才创新活力的生态系统研究[J].治理研究,2022,38(4):39-50,125.

[12] 贺德方,潘云涛.科技评价的内涵、分类与方法辨析及完善策略[J].情报学报,2023,42(1):1-9.

[13] ANTONIO K W LAU,WILLIAM LO.Regional innovation system,absorptive capacity and innovation performance:an empirical study[J].Technological Forecasting and Social Change,2015,92:99-114.

[14] 何向武,周文泳,尤建新.产业创新生态系统的内涵、结构与功能[J].科技与经济,2015,28(4):31-35.

[15] 张爱平,孔华威.创新生态[M].上海:上海科学技术文献出版社,2010.

[16] 王强,缪小明.“十四五”时期国家自创区创新生态系统构建与路径实现[J].科学管理研究,2021,39(6):35-42.

[17] 孙冰,周大铭.基于核心企业视角的企业技术创新生态系统构建[J].商业经济与管理,2011,32(11):36-43.

[18] 胡曙虹,黄丽,杜德斌.全球科技创新中心建构的实践——基于三螺旋和创新生态系统视角的分析:以硅谷为例[J].上海经济研究,2016,35(3):21-28.

[19] DOUGLAS E J,SHEPHERD D A,PRENTICE C.Using fuzzy-set qualitative comparative analysis for a finer-grained understanding of entrepreneurship[J].Journal of Business Venturing,2020,35(1):1-17.

[20] 敦帅,毛军权.营商环境如何驱动“专精特新”中小企业培育——基于组态视角的定性比较分析[J].上海财经大学学报,2023,25(2):78-92.

[21] 敦帅,陈强,陈力,等.重大科技基础设施运行效益影响机制研究——基于“投入—产出”视角的定性比较分析[J].中国软科学,2021,35(4):11-21.

[22] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[23] 冯华,刘诗瑶,谷业凯.“十三五”,我们这样走过:创新引擎更强劲[N].人民日报,2021-03-02(01).

[24] FISS P C.Building better causal theories:a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

(责任编辑:王敬敏)