0 引言

2023年9月,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上强调“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能”。生产要素供给状况决定生产力形成,与传统生产力相比,新质生产力的要素范围由劳动、土地和资本等有形要素拓展至无形要素,且更侧重要素质量和组合效率[1]。新质生产力以科技创新为核心,依靠创新发展促使生产力实现由量变到质变的跃升。技术和知识作为既相对独立又相互联系的新兴生产要素,是创新活动的主要成果,对新质生产力形成发挥关键作用。

企业是科技创新活动的重要载体,也是塑造新质生产力的主导力量。技术是生产过程中的技能、技巧和技艺,知识是人们认知、识别自然与社会的信念、理念和意志。两者只有经过产权认证、买卖交易和再投入经济活动,才能转化为技术资本和知识资本,真正为企业创造价值[2]。内生增长理论认为,企业成长不能仅依赖各要素资源简单叠加,而是需要依靠异质性资源和能力有效配置。要素资本理论研究表明,异质性要素资本间的均衡配置能够促进企业收益最大化[3]。实际上,现实生活中的均衡是相对于瓦尔拉均衡的非均衡,即在不存在完善市场和灵敏价格体系下的均衡。资源均衡配置不是简单的数量对等关系,而是根据具体情况促使各种资源得到充分利用,是使现有资源发挥最大作用的合理配置状态[4]。因此,企业不仅需要重视技术资本和知识资本积累,而且需要关注两者均衡配置结构,从而发挥技术资本和知识资本对自身价值增长的协同作用。

研发投入作为企业创新活动的前提,能够影响企业技术创造和知识生产及相关要素资本形成。唐未兵等[5]发现,中国科技创新投入规模扩大会降低全要素生产率对经济增长的贡献,原因是忽略了研发活动的异质性及投入配比问题。企业研发活动包括科学研究(基础研究和应用研究)与试验开发两个阶段。叶祥松等[6]认为,科学研究主要创造新知识,不直接影响技术生产却是新技术的源头,而试验开发以利用现有知识开发新产品、新材料和新工艺为目的,能够直接促进技术进步;严成樑和龚六堂[7]、赵玉林等[8]指出,基础研究强调对科学原理的探索,应用研究注重利用自然规律为解决实际问题提供科学依据,试验开发主要针对现有材料、产品和工艺等进行实质性改进。换言之,知识主要源自研究活动,技术来自开发活动且以研究阶段的知识为基础。按照主要创新型国家发展规律,比较合理的基础研究、应用研究和试验开发支出比例为1∶1∶3,研究支出和开发支出比例为1∶1.5。《2022年全国科技经费投入统计公报》显示,2022年中国总体基础研究、应用研究经费占比仅为6.57%和11.3%,研究支出与开发支出之比为1∶4.6。由此表明,中国研发支出结构存在失衡问题,基础研究和应用研究投入严重不足。研发支出结构失衡容易导致技术创造和知识生产的非均衡[6],进而对技术资本和知识资本积累产生不利影响。因此,激励企业加大科学研究投入力度,缩小研究与开发支出配比差距是实现技术资本和知识资本合理配置的重要举措。

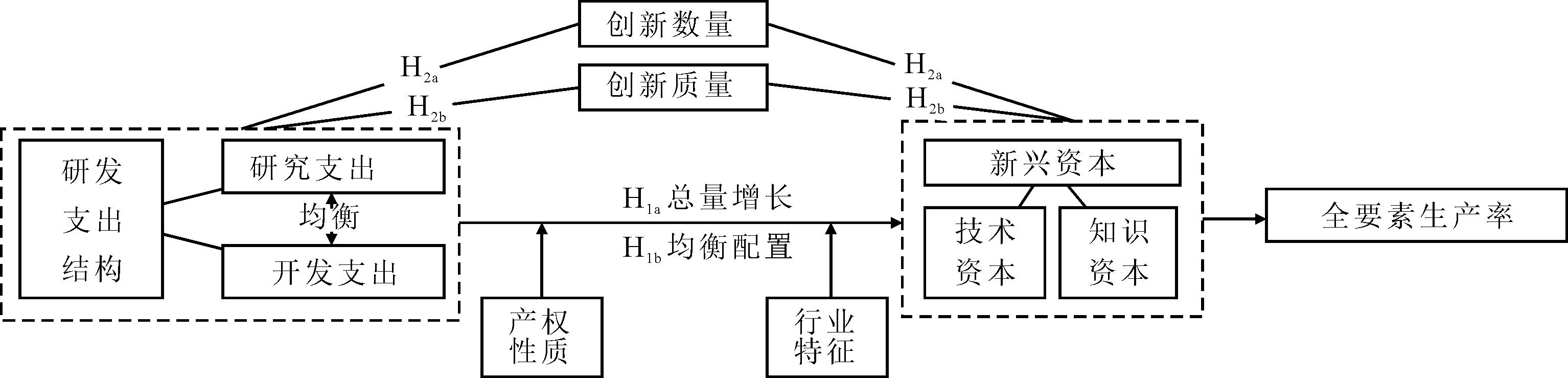

已有研发支出结构问题研究大多停留在中观或宏观层面的统计分析或数理模型推导[6-8],鲜有针对微观企业的实证检验。由于企业研究与开发支出测度的模糊性,学者们倾向于从整体视角探讨企业研发投入对技术或知识创造的影响[9]。目前,学术界对技术资本和知识资本的概念范畴存在较大分歧[10],鲜有文献关注两种资本配置问题,更未将其与企业研发支出结构相联系。鉴于此,本文利用2015—2022年中国A股上市公司数据,实证探讨企业均衡研发支出结构对技术资本和知识资本配置的影响,同时考虑企业创新绩效的中介效应、产权性质和行业环境的异质性作用以及产生的经济后果,研究思路如图1所示。虽然新兴资本范围不限于技术资本和知识资本,但与研发或创新活动最相关的当属技术和知识。因此,为方便表述,本文将技术资本和知识资本统称为“新兴资本”。

本文的理论贡献如下:第一,不同于以往文献侧重研发投入规模或强度,本文关注异质性研发投入配比结构问题,在构建企业研究支出与开发支出及两者均衡程度测算指标的基础上,对微观企业层面进行实证检验,以期丰富创新投资问题研究视角,细化研发支出结构分析的主体维度。第二,在明确技术、知识区别和联系的基础上,根据要素资本理论重新界定技术资本和知识资本,并从创新投入视角验证技术资本和知识资本合理配置的关键驱动因素,以期既弥补前人研究的不足,将企业创新问题研究进一步拓展到创新成果商业应用与价值转化层面。

1 理论基础与研究假设

1.1 企业研发支出结构对新兴资本配置的影响

研发活动是技术资本和知识资本的要素基础来源。其中,科学研究通常是指为获取并理解新科学技术知识而进行的有计划活动,以知识创新为目标,具有独创性和探索性,是新技术的源头。试验开发主要是指将已有研究成果用于生产新的或具有实质性改进的材料、装置、产品的活动,是对知识的综合应用,能够直接促进技术进步[6-7]。企业均衡研究支出与开发支出能够从根本上提高新兴资本配置质量。

(1)企业研发支出结构均衡能够促进技术资本和知识资本总量增长。科学研究活动是知识要素的源泉,企业加强研究阶段投入能够提升知识要素产量并加快知识资本化过程[6]。由于技术和知识间的协同效应,企业研究支出增加带来的知识资源可为技术开发提供更多支持,间接促进技术资本形成。试验开发的主要成果是专利技术和专有技术,新技术开发不仅能够形成新技术并完善企业已有技术,推动技术资本化,而且可以进一步检验知识生产的有效性,增强企业研究投入信心,从而加速形成知识资本[11]。

(2)企业均衡研发支出结构能够促进技术资本和知识资本均衡配置。研究和开发活动与技术、知识要素生产具有对应关系,企业调整研发资金投入比例能够直接影响技术资本和知识资本形成的资源基础[2]。企业研究支出和开发支出比例越合理,技术资本和知识资本存量差距越小,新兴资本配置结构越优。

综上,企业均衡研发支出结构对新兴资本配置的绝对数量和相对比例均具有积极影响。基于此,本文提出以下假设:

H1a:企业研发支出结构均衡能够促进技术资本和知识资本总量增长;

H1b:企业研发支出结构均衡能够促进技术资本和知识资本均衡配置。

1.2 企业创新绩效的中介效应

技术资本与知识资本是企业创新活动产出的技术和知识成果资本化产物,企业创新产出绩效不仅取决于研发投入规模,而且受异质性研发资金投入配比的影响[11]。因此,按照创新投入—产出逻辑,企业均衡研发支出结构可能通过提升创新绩效促使新兴资本合理配置。

(1)企业均衡研发支出结构能够通过提升创新数量推动新兴资本总量增长。研究活动是后续试验开发的基础和来源,开发活动是科学研究成果的具体应用和转化[7]。企业创新成果离不开研究与开发两阶段活动,企业加强研究投入,缩小与开发投入的差距,能够增强研究活动与开发活动的协同效应,实现知识创造和技术突破,从而提高创新产出数量。进一步地,企业所拥有的技术和知识资源越多,越有能力定期开展生产、经营和管理效率变革,抑制资本报酬递减趋势,实现经营业绩持续性增长(陈修德等,2011)。稳定的经营收益可为技术和知识资本化活动提供更多资金支持,从而加快企业技术资本和知识资本积累速度。基于此,本文提出以下假设:

H2a:企业均衡研发支出结构能够通过提高创新数量,促进技术资本和知识资本总量增长。

(2)企业均衡研发支出结构能够通过提升创新质量推动新兴资本均衡配置。高质量创新通常是具有应用价值且高经济收益的核心技术创新,而非边缘创新或沉睡专利[8]。此外,突破性或新颖性是创新质量提升的关键。技术或产品实现原创性突破需要新知识助力,而科学研究作为知识要素的关键来源,企业加大其投入强度能够激励管理层制定突破式创新决策,助力研发人员取得更多实质性发明成果,从而提高企业创新质量[8]。原创新性较强的高质量创新成果有可能催生高价值的新知识或新技术(郑兵云等,2011),进而加速企业新兴资本特别是知识资本积累,实现技术资本和知识资本存量同步增加。基于此,本文提出以下假设:

H2b:企业均衡研发支出结构能够通过提高创新质量促使技术资本和知识资本实现均衡配置。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本文以2015—2022年中国A股上市公司为实证样本,原因如下:2015年及之后企业各年份样本数量分布相对合理且相关数据缺失值较少,故研究样本时间从2015年开始。技术资本和知识资本相关数据根据上市公司财务报表中“无形资产”明细科目手工整理得到,研发支出结构数据和专利数据来自CNRDS数据库,其它数据来自CSMAR数据库。本文剔除以下样本数据:①金融业、房地产业、租赁和商务服务业上市公司样本;②公司ST和PT年份样本数据;③上市不足一年的公司样本;④变量存在缺失值的年份数据。由此,获得8 479个观察值(2 368家公司)。为排除极端值的影响,本文对连续变量进行前后1%的缩尾处理。

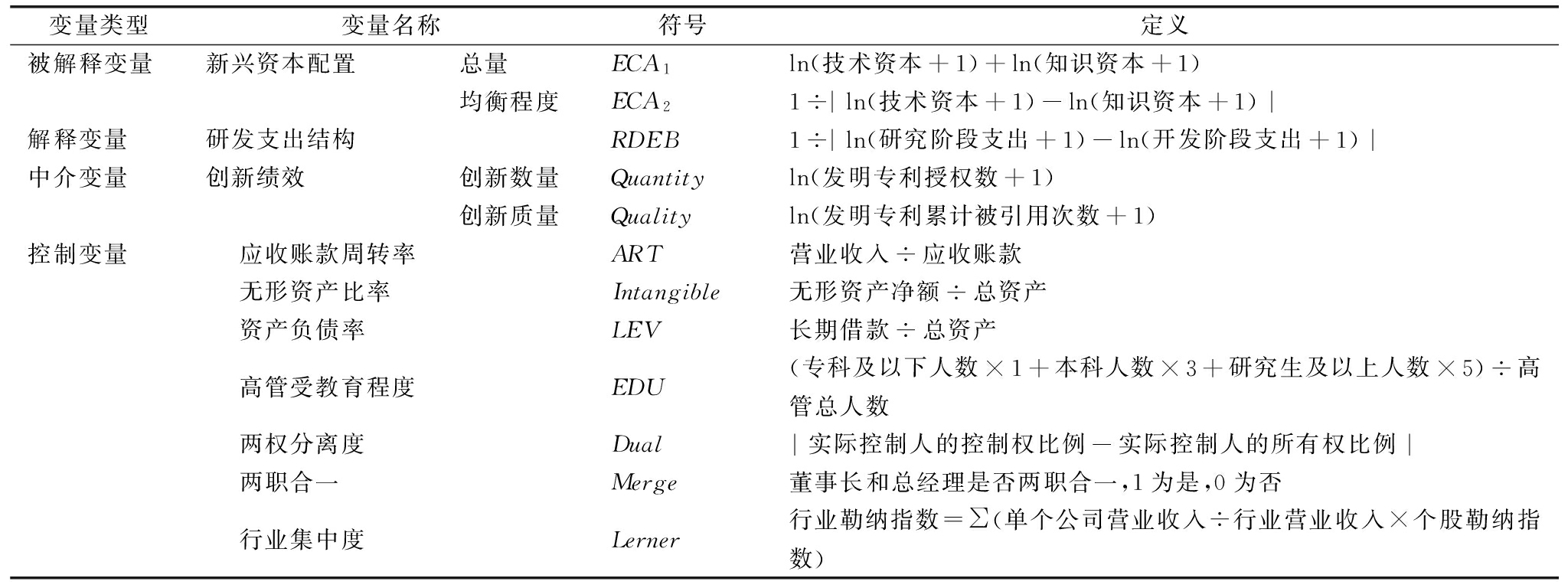

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量

新兴资本配置(ECA1/ECA2)。本文从总量、均衡程度两个方面测度企业技术资本和知识资本配置情况。借鉴罗福凯[3]、王京和罗福凯[12]的研究成果,技术资本存量采用无形资产中专利、专有技术、非专利(专有)技术、系统与软件、技术使用权、其它技术权利的期末总额加1取对数衡量,知识资本存量采用无形资产中特许经营权、专利权、商标权、著作权、工业产权、知识产权、其它知识权利的期末总额,以及企业当年工会经费和职工教育经费的总和加1取对数衡量。

新兴资本配置的总量指标(ECA1)为技术资本与知识资本存量之和。借鉴Claessens等[13]的研究成果,本文采用技术资本与知识资本存量之差的绝对数衡量新兴资本配置均衡程度。为更好地观测回归系数,将这一差值取倒数作为新兴资本配置均衡程度衡量指标(ECA2),指标数值越大,企业技术资本和知识资本配置越均衡。

2.2.2 解释变量

研发支出结构(RDEB)。本文中的研发支出结构是指研究阶段支出与开发阶段支出配比结构。Chatterjee等[14]研究表明,40%~90%的创新投资项目最终以完全或部分失败告终。在企业财务报表中,这些失败的研发投资会以费用化研发支出反映出来,计入“研发支出—费用化支出”明细科目。对于风险和难度较高的科学研究活动尤其是基础研究活动,这一投资失败比例更高[15]。实际上,这些“失败”的研究支出并非一无是处,其成果主要表现为企业知识资产。因此,结合研究阶段活动定义,可将“费用化研发支出”作为企业研究阶段活动支出的近似替代。

相较于研究阶段,开发阶段活动风险低、周期短、成功概率高,有一定比例的投入会转化为资本化研发支出,计入“无形资产”和“开发支出(期末尚未形成无形资产但应计入无形资产成本的部分)”两个科目(顾群和翟淑萍,2014)。实际上,研究阶段支出存在费用化部分,仅以资本化研发支出无法完全概括。在试验开发活动中,知识已进入应用阶段,成为技术开发的原创性基础。此时,为加快技术产出,企业会更多依靠非研发资金投入(如专利、物质设备等)或外购资产投入[16]。企业无形资产科目不仅包括内部研发形成的无形资产,还包括外购等其它途径获得的无形资产,这部分无形资产可作为企业内部研发活动的辅助。因此,以“无形资产”和“开发支出”期末数额综合近似替代开发阶段支出,能够全面反映企业开发活动投入。同时,剔除无形资产中土地使用权(用地权)、房屋使用权、采矿权、车辆牌照费等与研发活动非密切相关的明细项目金额。

综上,本文以当期费用化研发投入衡量企业研究阶段支出,以剔除非研发相关后的期末无形资产和期末开发支出总和衡量企业开发阶段支出。进一步地,借鉴两权分离度指标构建方法,本文以研究阶段支出和开发阶段支出之差的绝对值衡量研发支出结构均衡程度。为更好地观测结果,将这一差值取倒数作为企业研发支出结构的衡量指标(RDEB),该数值越大,企业研究支出和开发支出配比越均衡。

2.2.3 中介变量

创新绩效(Quantity/Quality)。本文从数量和质量两个方面对创新绩效进行测度。相较于实用新型和外观设计专利,发明专利更能反映企业实质性创新能力。借鉴吕越等[17]的研究成果,本文采用企业已获得授权发明专利数量加1取对数作为企业创新数量的衡量指标(Quantity),采用企业已获得授权发明专利累计被引用次数加1取对数作为企业创新质量的衡量指标(Quality)。

2.2.4 控制变量

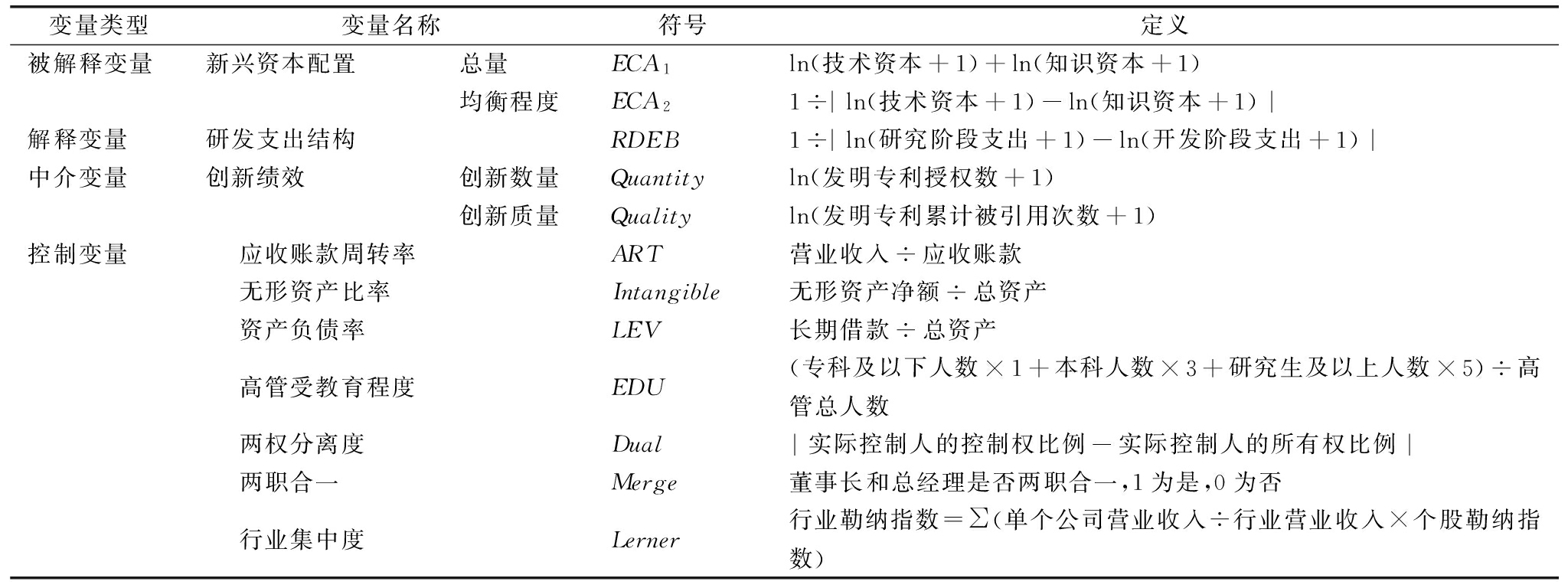

参考王京等[12]、原毅军等(2019)的研究成果,本文选择其它可能影响企业新兴资本配置的因素作为控制变量,具体包括应收账款周转率(ART)、无形资产比率(Intangible)、资产负债率(LEV)、高管受教育程度(EDU)、两权分离度(Dual)、两职合一(Merge)、行业集中度(Lerner)。为控制随时间变化的宏观环境及企业所在行业和地理位置特征的影响,本文加入年份(Year)、行业(Industry)和省份(Province)固定效应。具体变量定义见表1。

表1 变量类型与定义

Table 1 Variable types and definitions

变量类型变量名称符号定义被解释变量新兴资本配置总量ECA1ln(技术资本+1)+ln(知识资本+1)均衡程度ECA21÷|ln(技术资本+1)-ln(知识资本+1)|解释变量研发支出结构RDEB1÷|ln(研究阶段支出+1)-ln(开发阶段支出+1)|中介变量创新绩效创新数量Quantityln(发明专利授权数+1)创新质量Qualityln(发明专利累计被引用次数+1)控制变量应收账款周转率ART营业收入÷应收账款无形资产比率Intangible无形资产净额÷总资产资产负债率LEV长期借款÷总资产高管受教育程度EDU(专科及以下人数×1+本科人数×3+研究生及以上人数×5)÷高管总人数两权分离度Dual|实际控制人的控制权比例-实际控制人的所有权比例|两职合一Merge董事长和总经理是否两职合一,1为是,0为否行业集中度Lerner行业勒纳指数=∑(单个公司营业收入÷行业营业收入×个股勒纳指数)

2.3 模型构建

为检验企业研发支出结构对新兴资本配置的影响,本文构建基准回归模型(1)。

ECA1i,t+1/ECA2i,t+1=β0+β1RDEBi,t+γControlsi,t+Year+Industry+Province+εi,t

(1)

其中,下标 i、t分别表示企业和年份,ECA1为新兴资本总量,ECA2为新兴资本均衡配置,RDEB为研发支出结构均衡程度,Controls为控制变量,Year、Industry、Province分别为年份、行业和省份固定效应,ε为误差项。由于企业研发投入对新兴资本配置的影响可能具有时滞性,本文将模型中被解释变量(ECA1/ECA2)前置一期,解释变量(RDEB)和控制变量仍为当期。

借鉴温忠麟等[18]的中介效应检验方法,本文构建模型(2)(3)验证创新绩效在企业研发支出结构与新兴资本配置间的中介作用。

Quantityi,t/Qualityi,t=β0+β1RDEBi,t+γControlsi,t+Year+Industry+Province+εi,t

(2)

ECA1i,t+1/ECA2i,t+1=β0+β1RDEBi,t+β2Quantityi,t/Qualityi,t+γControlsi,t+Year+Industry+Province+εi,t

(3)

其中,Quantity为创新数量指标,Quality为创新质量指标,其余变量同模型(1)。

3 实证分析

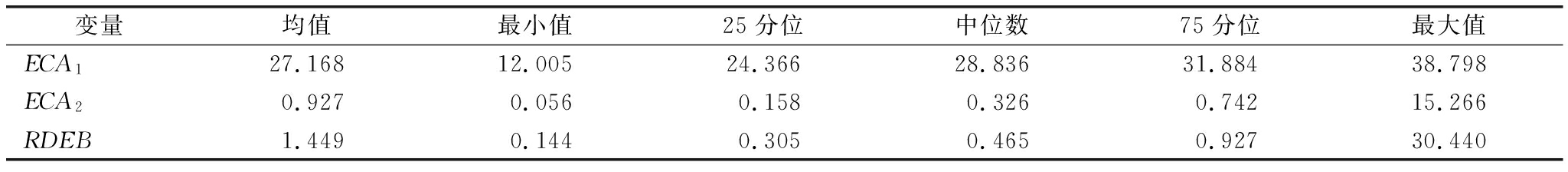

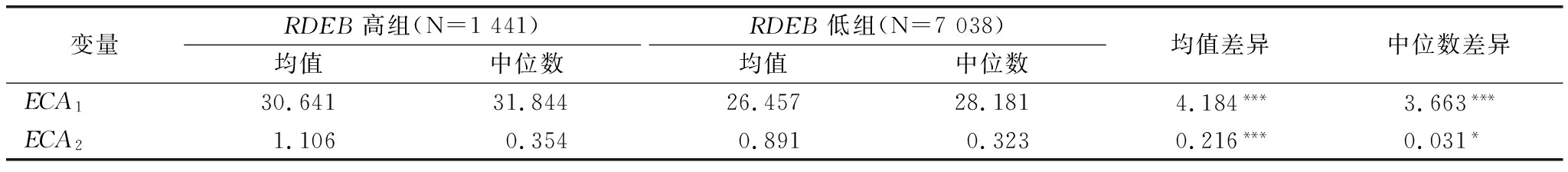

3.1 描述性统计

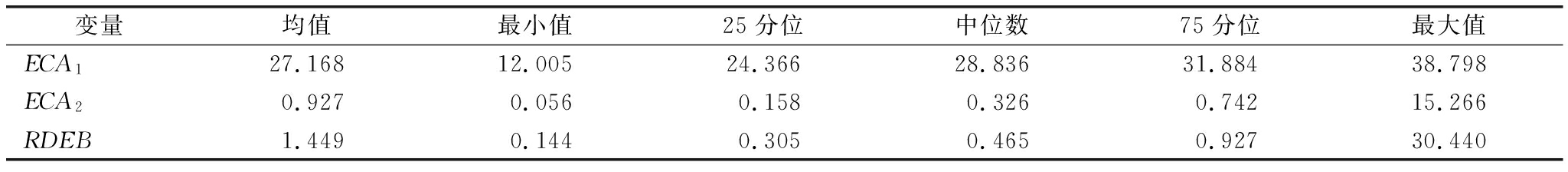

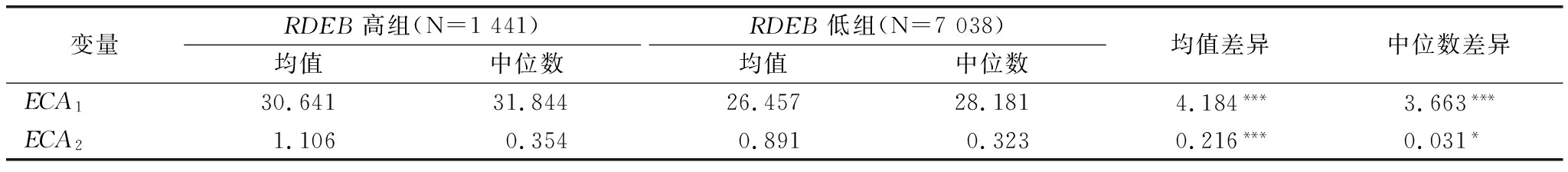

表2显示,ECA1的均值为27.168,最小值为12.005,最大值为38.798,表明不同企业间新兴资本存量有较大差异。ECA2的均值为0.927,75分位数仅有0.742,表明大多数企业技术资本和知识资本配置失衡问题较为严重。RDEB的均值为1.449,75分位数却仅为0.927,说明企业研发支出结构失衡现象普遍存在。从指标计算过程看,更多的是因研究支出小于开发支出导致的失衡。进一步地,按照RDEB均值将全样本分为研发支出结构均衡程度较高组和研发支出结构均衡程度较低组,对ECA1和ECA2的组间差异进行检验。表3结果显示,ECA1在RDEB高组的均值和中位数均大于RDEB低组,差值分别为4.184、3.663且均在1%水平上显著。同时,ECA2的均值和中位数差值在RDEB高组分别为0.216、0.031且显著,初步证明企业研发支出结构是影响技术资本、知识资本总量和结构配置的重要因素。

表2 主要变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of primary variables

变量均值最小值25分位中位数75分位最大值ECA127.16812.00524.36628.83631.88438.798ECA20.9270.0560.1580.3260.74215.266RDEB1.4490.1440.3050.4650.92730.440

表3 变量组间差异检验结果

Table 3 Test results of differences between groups of variables

变量RDEB高组(N=1441)均值中位数RDEB低组(N=7038)均值中位数均值差异中位数差异ECA130.64131.84426.45728.1814.184***3.663***ECA21.1060.3540.8910.3230.216***0.031*

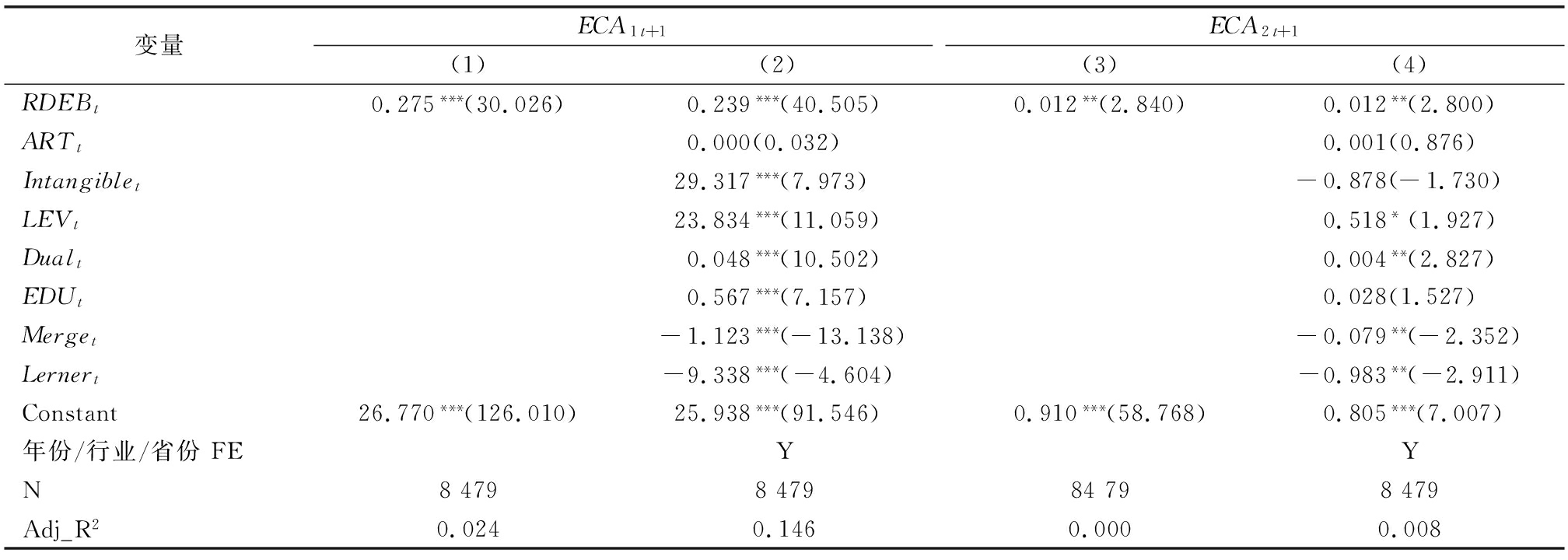

3.2 基准回归

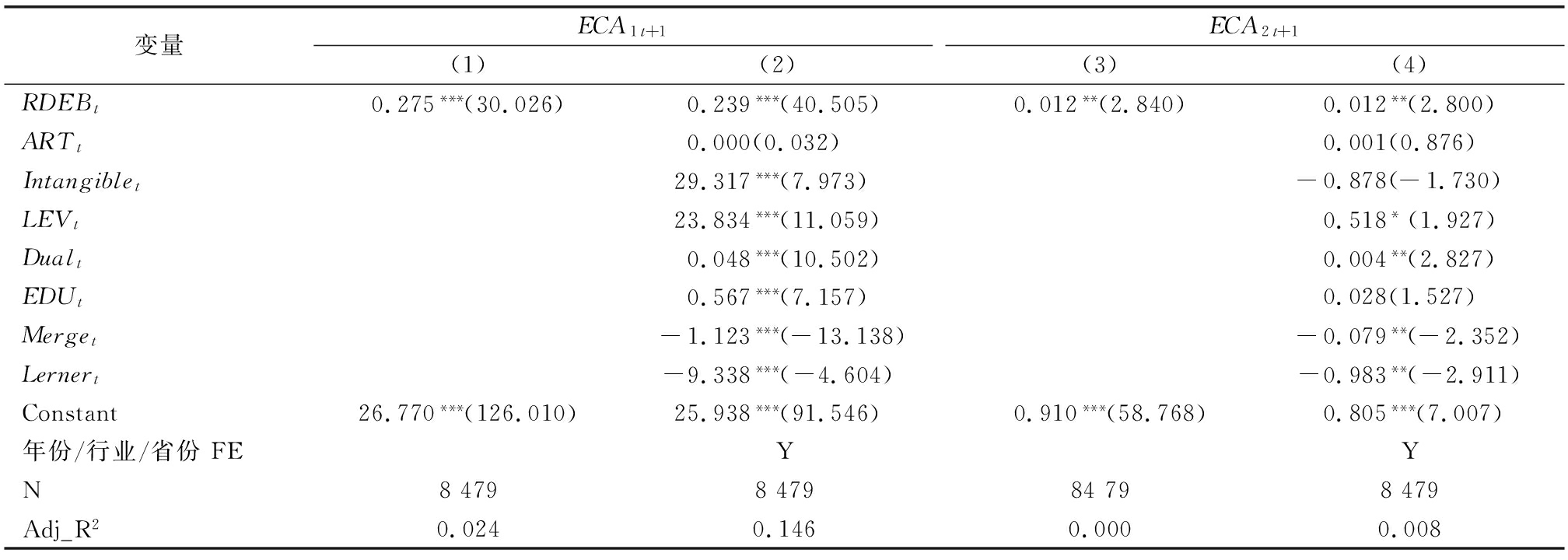

表4报告了企业研发支出结构影响新兴资本配置的基准回归结果。列(1)(3)为不加控制变量和固定效应的回归结果,RDEB对ECA1和ECA2影响的回归系数均显著为正,初步证明企业研发支出结构能够优化新兴资本配置。

表4 基准回归结果

Table 4 Benchmark regression results

变量ECA1t+1(1)(2)ECA2t+1(3)(4)RDEBt0.275***(30.026)0.239***(40.505)0.012**(2.840)0.012**(2.800)ARTt0.000(0.032)0.001(0.876)Intangiblet29.317***(7.973)-0.878(-1.730)LEVt23.834***(11.059)0.518*(1.927)Dualt0.048***(10.502)0.004**(2.827)EDUt0.567***(7.157)0.028(1.527)Merget-1.123***(-13.138)-0.079**(-2.352)Lernert-9.338***(-4.604)-0.983**(-2.911)Constant26.770***(126.010)25.938***(91.546)0.910***(58.768)0.805***(7.007)年份/行业/省份FEYYN8479847984798479Adj_R20.0240.1460.0000.008

注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的水平下显著;括号内为t值,使用按照行业聚类的稳健标准误,下同

列(2)(4)为加入控制变量和固定效应的回归结果。列(2)显示,RDEB对ECA1影响的回归系数为0.239且在1%水平上显著,表明企业研发支出结构越均衡,新兴资本存量越大,即企业均衡研发支出结构能够促进新兴资本总量增长,假设H1a成立。从经济意义上看,企业研究支出与开发支出的差距每缩小1%,能够促使新兴资本总量平均增长0.880%。

列(4)显示,RDEB对ECA2影响的回归系数为0.012且在5%水平上显著,表明企业均衡研发支出结构能够促使技术资本和知识资本实现均衡配置,假设H1b成立。从经济意义上看,企业研究支出与开发支出差距每缩小1%,能够促使技术资本和知识资本平均配置差距缩小1.294%,且这一边际变化程度大于新兴资本总量,进一步说明企业平衡研发支出结构对新兴资本配置结构具有积极作用。

3.3 稳健性检验

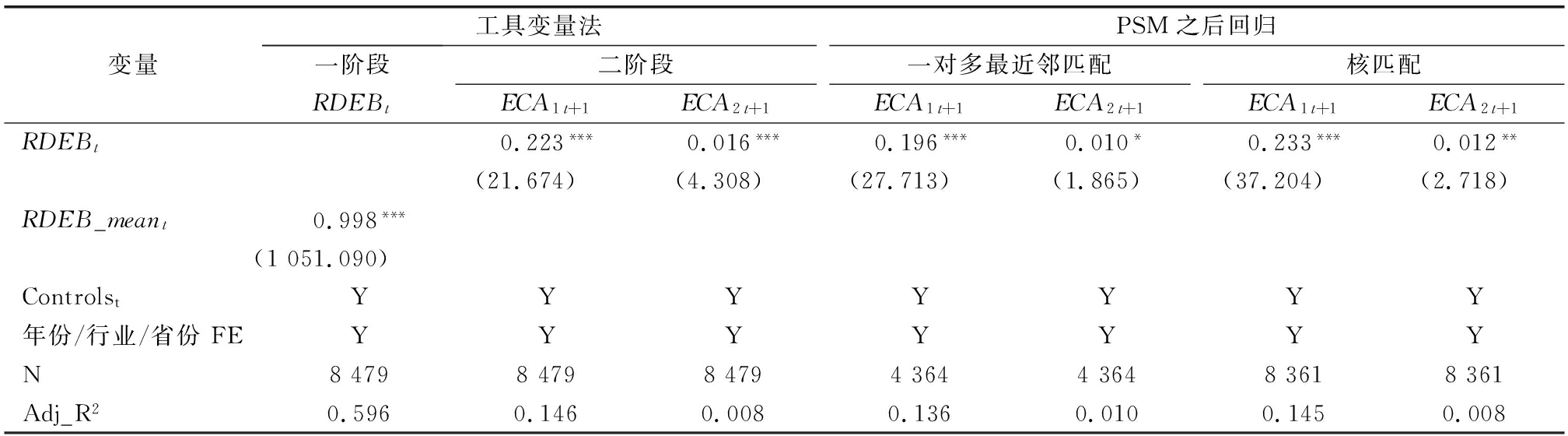

3.3.1 工具变量法

为控制基准回归结果可能存在的反向因果问题,借鉴孙薇和叶初升[19]的研究成果,本文选择同一“年份—行业—省份”企业研发支出结构均衡程度均值(RDEB_mean)作为单个企业研发支出结构(RDEB)的工具变量,使用二阶段最小二乘法(2SLS)进行回归检验。选取上述指标作为工具变量的原因如下:第一,同一“年份—行业—省份”整体研发支出结构均衡程度与单个企业研发支出结构存在高度相关关系,满足相关性假设;第二,“年份—行业—省份”层面的异质性研发支出情况难以直接影响单个企业研发投入行为,满足外生性假设。

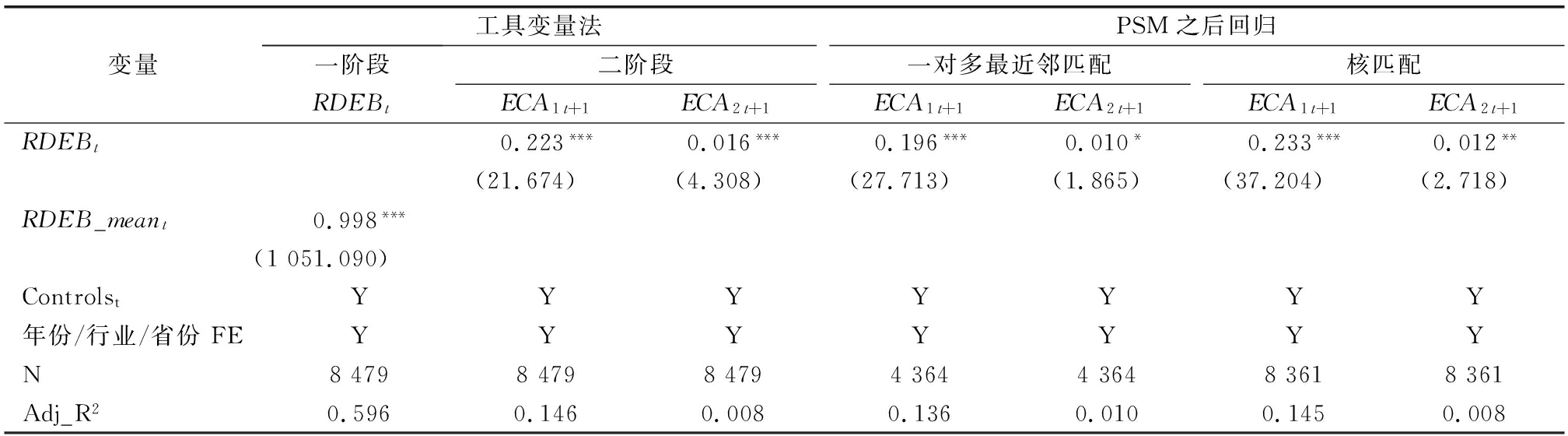

表5显示,第一阶段,RDEB_mean对RDEB影响的回归系数均显著为正,且F值大于10,证明同一“年份—行业—省份”层面的研发支出结构与企业层面的研发支出结构密切相关;第二阶段,RDEB对ECA1、ECA2影响的回归系数分别为0.223、0.016且均在1%水平显著,表明企业均衡研发支出结构对新兴资本总量和结构配置具有积极影响。由此说明,在控制反向因果导致的内生性问题后,基准回归结论依然成立。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Robustness test results

变量工具变量法一阶段RDEBt二阶段ECA1t+1ECA2t+1PSM之后回归一对多最近邻匹配ECA1t+1ECA2t+1核匹配ECA1t+1ECA2t+1RDEBt0.223***0.016***0.196***0.010*0.233***0.012**(21.674)(4.308)(27.713)(1.865)(37.204)(2.718)RDEB_meant0.998***(1051.090)ControlstYYYYYYY年份/行业/省份FEYYYYYYYN8479847984794364436483618361Adj_R20.5960.1460.0080.1360.0100.1450.008

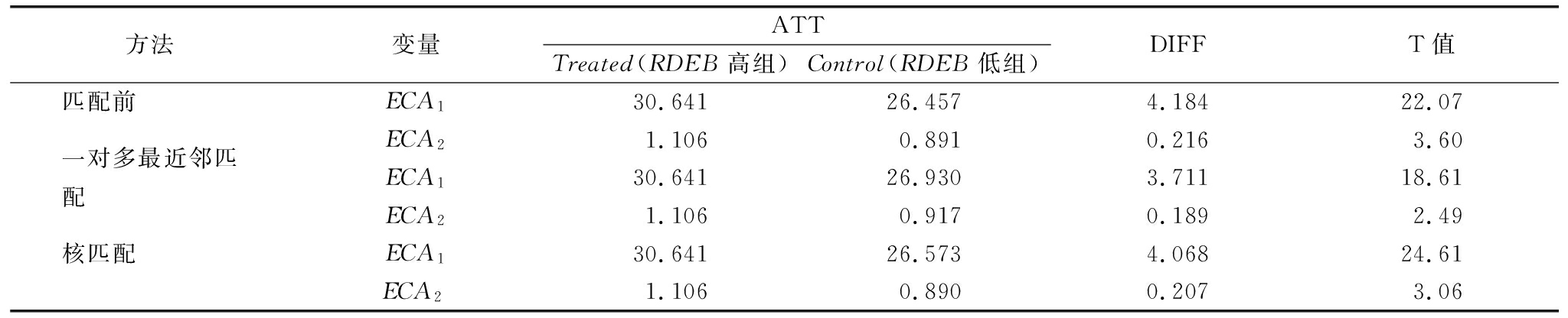

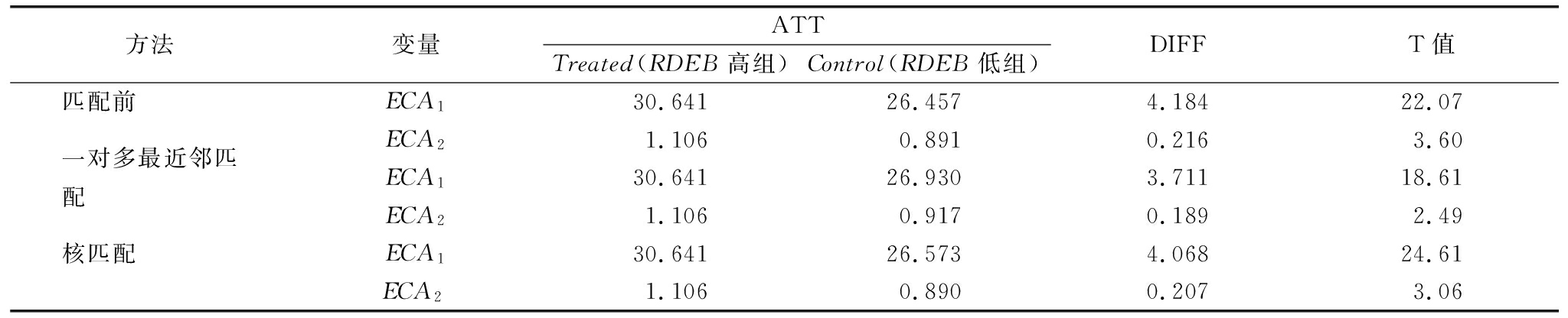

3.3.2 倾向得分匹配(PSM)

为控制样本选择偏误,本文采用倾向得分匹配法进行检验,按照RDEB均值将总样本分为研发支出结构均衡程度高组和研发支出结构均衡程度低组,分别作为处理组和对照组。以模型(1)中的控制变量(ART、Intangible、LEV、EDU、Dual、Merge、Lerner)作为匹配变量,分别使用一对三最近邻匹配、核匹配方法为处理组寻找特征相似的对照组,以满足平衡性和共同支撑假设。表6显示,在最近邻匹配方法情景下,ECA1、ECA2经匹配后的平均处理效应(ATT)差值分别为3.711、0.189且均显著。由此表明,与基本特征相似的RDEB低组企业相比,RDEB高组企业技术资本和知识资本存量更多且配置更均衡,证明企业研发支出结构均衡对新兴资本配置具有积极影响。核匹配方法情景下的结果一致。进一步地,将处理组和对照组样本分别代入模型(1)进行回归,如表5所示。结果显示,RDEB的系数依然显著为正,表明基准回归结论具有稳健性。

表6 倾向得分匹配检验结果

Table 6 Propensity score matching results

方法变量ATTTreated(RDEB高组)Control(RDEB低组)DIFFT值匹配前ECA130.64126.4574.18422.07ECA21.1060.8910.2163.60一对多最近邻匹配ECA130.64126.9303.71118.61ECA21.1060.9170.1892.49核匹配ECA130.64126.5734.06824.61ECA21.1060.8900.2073.06

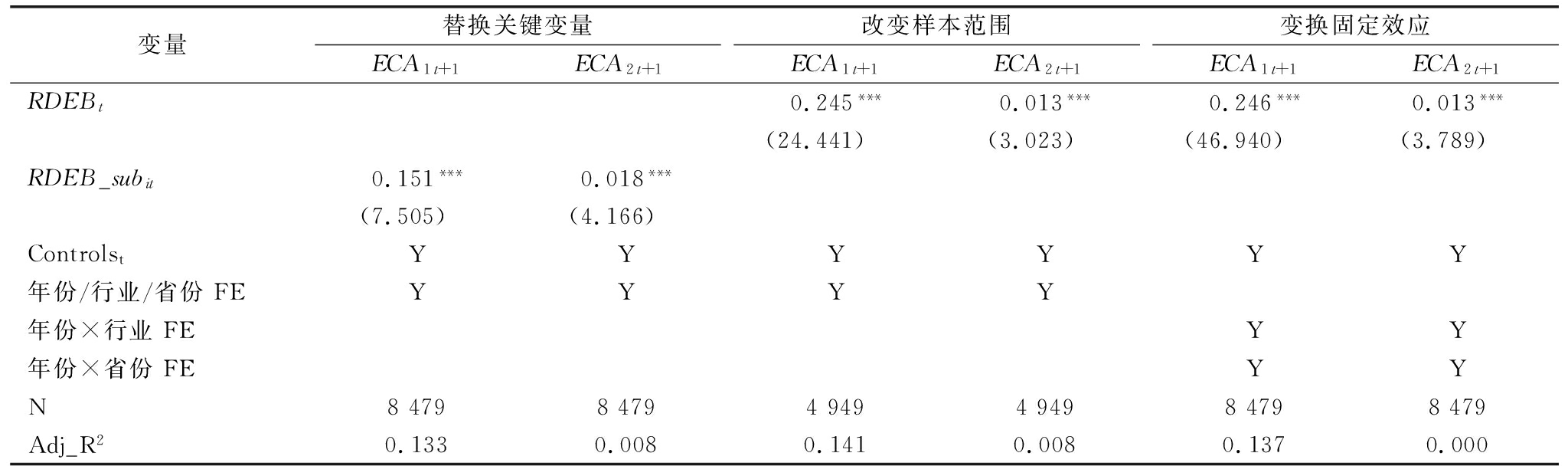

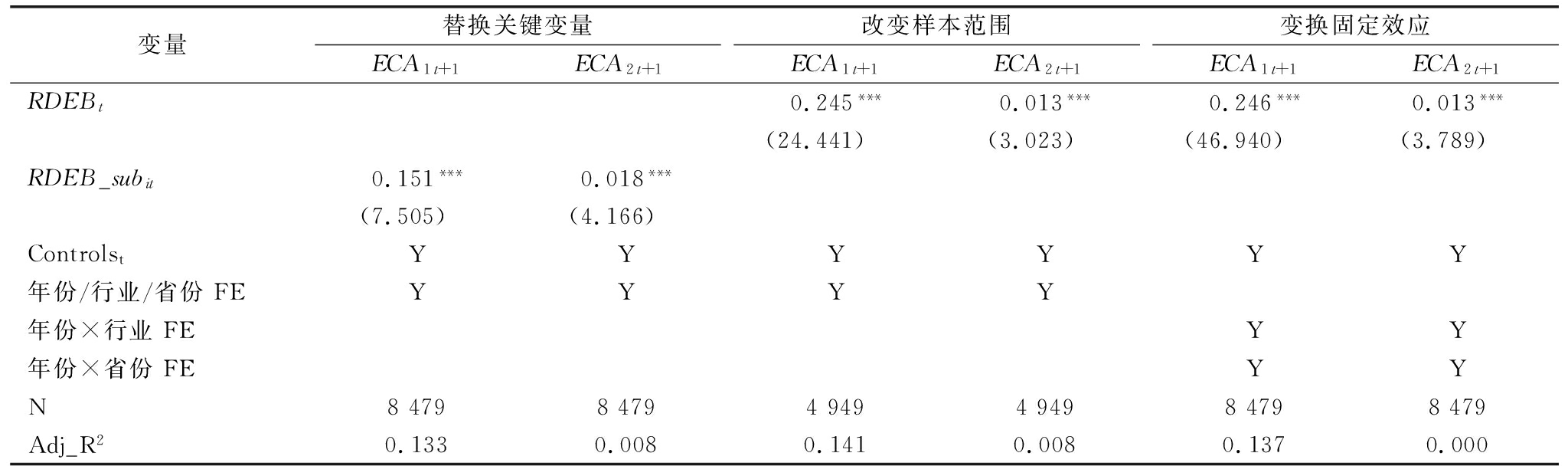

3.3.3 其它稳健性检验

(1)替换关键变量。本文将研发支出结构指标中研究支出和开发支出的绝对数差值,替换为两种支出占总资产比值的相对数差值(研究支出与开发支出测算方式不变),进一步控制企业规模因素的影响,即研发支出结构RDEB_sub=1÷|(研究阶段支出-开发阶段支出)÷总资产|。

(2)改变样本范围。为避免新冠疫情的影响,本文使用2015—2019年样本数据进行回归分析。

(3)变换固定效应。为进一步控制企业所在行业和地区特征的影响,本文将模型(1)中独立年份、行业、省份固定效应替换为年份和行业(Year×Industry)、年份和省份(Year×Province)的交互固定效应。上述检验结果均与基准回归结论一致(见表7)。

表7 其它稳健性检验结果

Table 7 Other robustness test results

变量替换关键变量ECA1t+1ECA2t+1改变样本范围ECA1t+1ECA2t+1变换固定效应ECA1t+1ECA2t+1RDEBt0.245***0.013***0.246***0.013***(24.441)(3.023)(46.940)(3.789)RDEB_subit0.151***0.018***(7.505)(4.166)ControlstYYYYYY年份/行业/省份FEYYYY年份×行业FEYY年份×省份FEYYN847984794949494984798479Adj_R20.1330.0080.1410.0080.1370.000

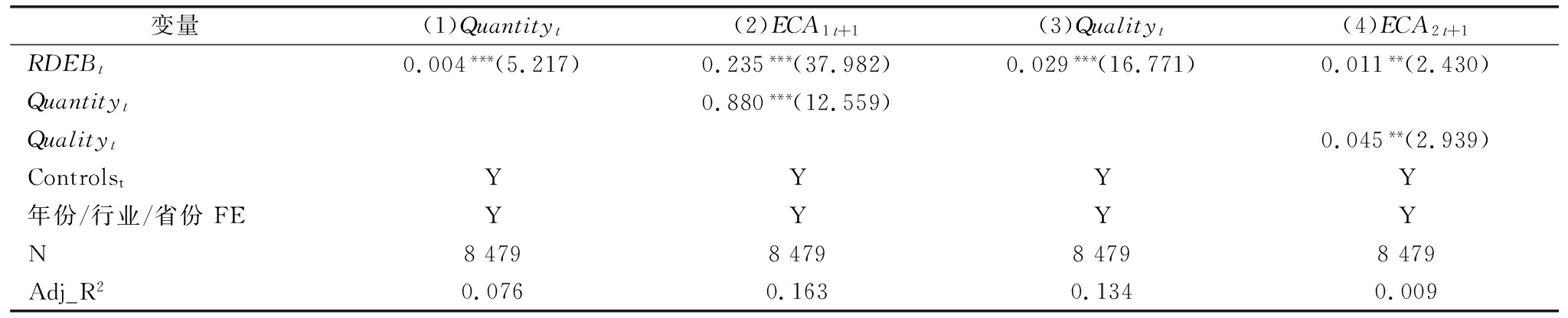

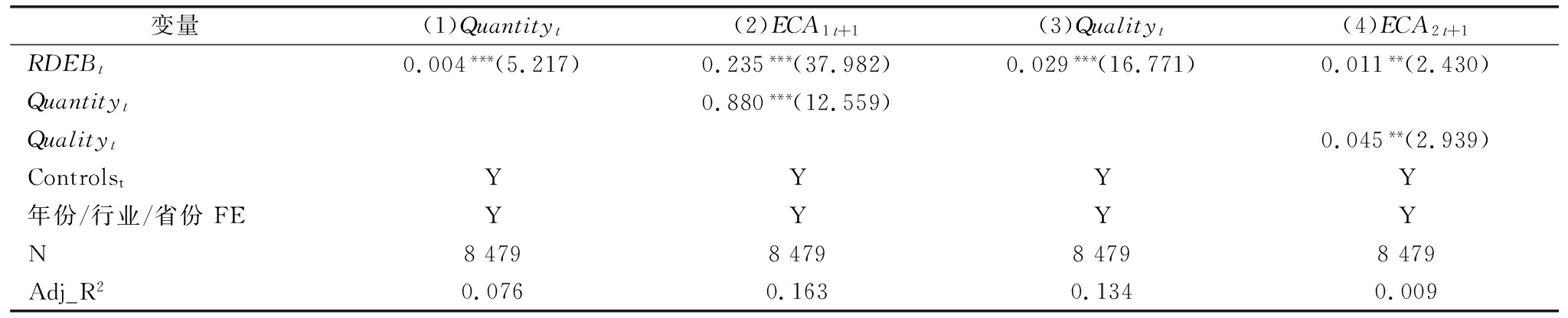

3.4 作用机制检验

本文使用模型(2)(3)检验创新绩效能否在企业研发支出结构与新兴资本配置间发挥中介作用。表8列(1)(2)为创新数量在企业研发支出结构与新兴资本总量间的中介作用检验结果。列(1)显示,RDEB对Quantity影响的回归系数为0.004且在1%水平上显著,表明企业均衡研发支出结构能够促进创新数量提升;列(2)显示,RDEB、Quantity对ECA1影响的回归系数分别为0.235和0.880且均在1%水平上显著。结合表4列(1)模型(1)回归结果,可以判定“企业均衡研发支出结构→创新数量提升→新兴资本总量增长”的逻辑链条成立,即企业均衡研发支出结构能够通过提升创新数量促进新兴资本总量增长。由此,假设H2a得以验证。

表8 作用机制检验结果

Table 8 Test results of effecting mechanisms

变量(1)Quantityt(2)ECA1t+1(3)Qualityt(4)ECA2t+1RDEBt0.004***(5.217)0.235***(37.982)0.029***(16.771)0.011**(2.430)Quantityt0.880***(12.559)Qualityt0.045**(2.939)ControlstYYYY年份/行业/省份FEYYYYN8479847984798479Adj_R20.0760.1630.1340.009

表8列(3)(4)为创新质量在企业研发支出结构与新兴资本配置结构间的中介作用检验结果。列(3)显示,RDEB对Quality影响的回归系数为0.029且在1%水平上显著,表明企业均衡研发支出结构能够促进创新质量提升;列(4)显示,RDEB、Quality对ECA2影响的回归系数均显著为正。结合表4列(2)模型(1)回归结果,可以判定“企业均衡研发支出结构→创新质量提升→新兴资本均衡配置”的逻辑链条成立,即企业均衡研发支出结构能够通过提升创新质量促进技术资本和知识资本均衡配置。由此,假设H2b得以验证。

4 扩展性分析

4.1 异质性分析

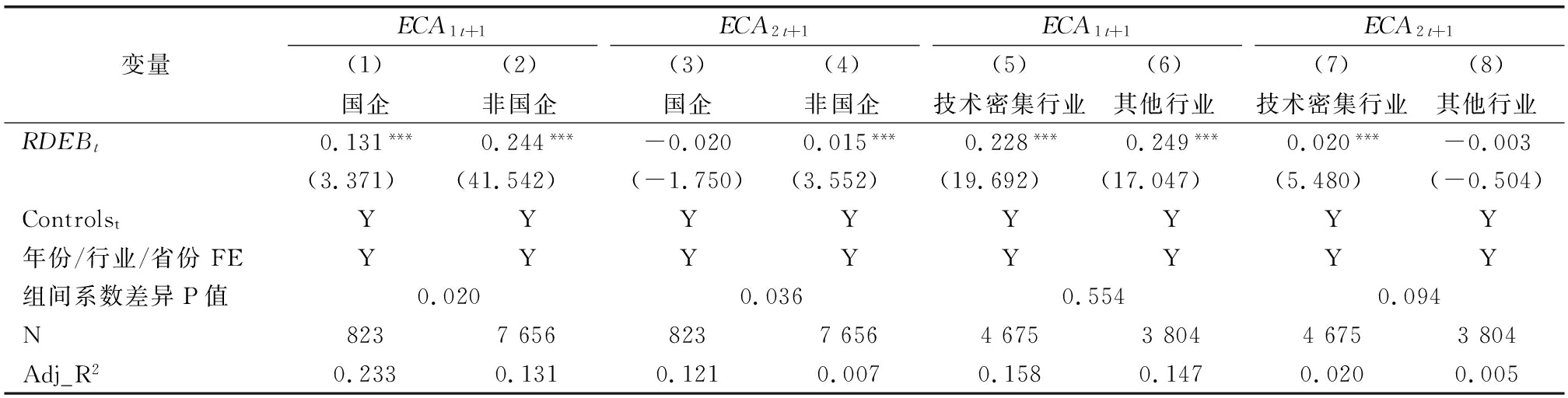

除管理层创新决策等“主动”因素外,企业产权性质和所处行业环境等“被动”因素能够促使企业对研究和开发活动产生差异化侧重,进而作用于技术资本、知识资本积累和配置。因此,有必要进一步探讨产权性质和行业特征对企业研发支出结构影响新兴资本配置效应的异质性。

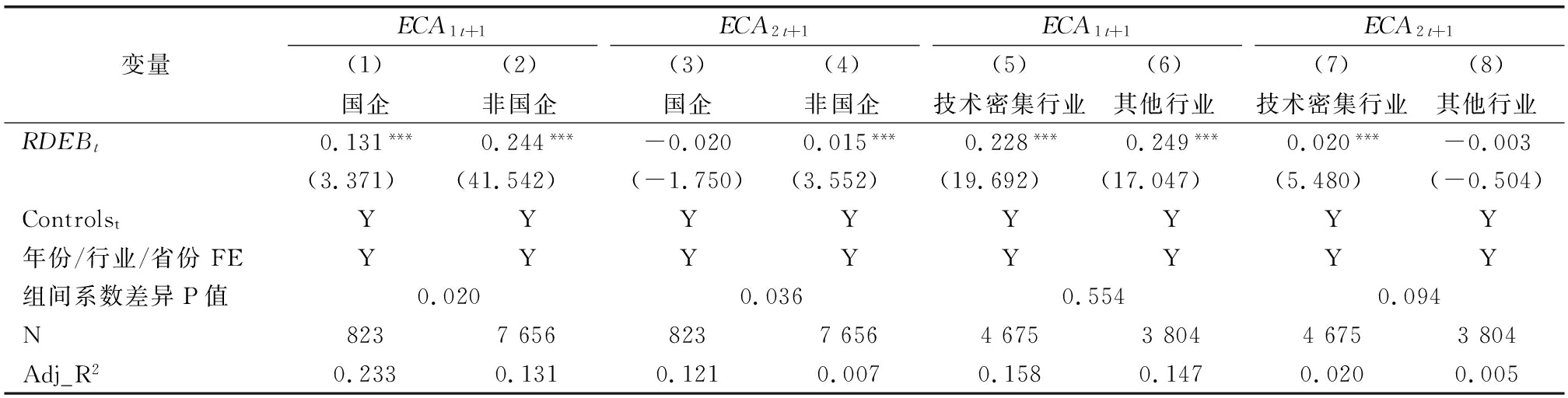

4.1.1 企业产权性质

按照产权性质,本文将全样本分成国有企业和非国有企业两组,分别代入模型(1)进行回归。表9列(1)(2)结果显示,RDEB对ECA1影响的回归系数在国企组为0.131,在非国企组为0.244,均在1%水平上显著。同时,基于似无相关模型(SUEST)的组间系数差异P值小于0.1(0.202),通过显著性检验。由此表明,在非国有企业中,研发支出结构均衡对新兴资本总量增长的积极作用更显著。表9列(3)(4)显示,RDEB对ECA2影响的回归系数在国企组为-0.020但不显著,在非国企组为0.015且在1%水平上显著,两组结果均通过SUEST组间差异检验。由此说明,非国有企业平衡研究与开发支出对技术资本和知识资本均衡配置具有更显著的积极效应。

表9 异质性分析结果

Table 9 Heterogeneity analysis results

变量ECA1t+1(1)国企(2)非国企ECA2t+1(3)国企(4)非国企ECA1t+1(5)技术密集行业(6)其他行业ECA2t+1(7)技术密集行业(8)其他行业RDEBt0.131***0.244***-0.0200.015***0.228***0.249***0.020***-0.003(3.371)(41.542)(-1.750)(3.552)(19.692)(17.047)(5.480)(-0.504)ControlstYYYYYYYY年份/行业/省份FEYYYYYYYY组间系数差异P值0.0200.0360.5540.094N823765682376564675380446753804Adj_R20.2330.1310.1210.0070.1580.1470.0200.005

上述结果表明,相较于国有企业,非国有企业均衡研发支出结构对新兴资本配置发挥更显著的促进作用。原因在于,尽管国有企业在政府隐性担保下拥有较多可用资金,但政府治理目标和社会责任目标与企业经济价值最大化目标并不完全一致[20]。因此,国企管理层会减少科学研究投入,甚至降低整体研发投资强度,进而导致研发支出结构失衡。此外,国有企业政策需求导向、所有者缺位和高管激励不足等缺陷会导致资源利用低效[21],不仅会降低技术与知识产出效率,也不利于现有创新成果转化,进而阻碍技术资本和知识资本效果。相比之下,非国有企业坚持市场需求导向、追求利润最大化,创新投资和研发成果商业转化动力更强。为塑造长期竞争优势,非国有企业管理层会将有限资源投向基础和应用研究[21],促进知识生产和技术创造,从而加速新兴资本积累。

4.1.2 行业环境特征

借鉴鲁桐和党印[22]的研究成果,本文按照固定资产比例和研发支出薪酬比两个指标,采用聚类分析法将上市公司所处行业分为技术密集型、劳动密集型和资本密集型,并将劳动密集型、资本密集型和未归类行业统称为非技术密集行业企业,使用模型(1)对技术密集行业企业和非技术密集行业(其它行业)企业进行分组回归。表9列(5)(6)显示,RDEB对ECA1影响的回归系数均显著为正(分别为0.228、0.249),但差异较小且未通过显著性检验。由此说明,企业技术行业属性对研发支出结构影响新兴资本总量配置效应无显著差异。表9列(7)(8)显示,RDEB对ECA2影响的回归系数在技术密集行业组为0.020且在1%水平上显著,在其它行业组为-0.003且不显著,系数差异通过SUEST检验。由此表明,在技术密集型行业中,企业均衡研究、开发支出对技术资本和知识资本均衡配置的促进作用更显著。

上述结果表明,技术行业属性能够影响企业研发支出结构的新兴资本配置效应,且上述影响主要体现在技术资本和知识资本配置结构上。技术密集行业企业均衡研发支出结构能够促进新兴资本均衡配置,原因如下:技术密集型行业中,技术复杂程度高、迭代速度快,企业更加依赖高水平技术创新构建竞争优势[23],导致管理层合理化研发投资的动力更强。此外,技术密集型行业中的技术竞争更加激烈[22],对原创性创新成果的高需求促使企业更加重视创造和转化知识资源,进而发挥技术和知识对企业价值的协同提升作用,加快技术资本和知识资本同步积累。

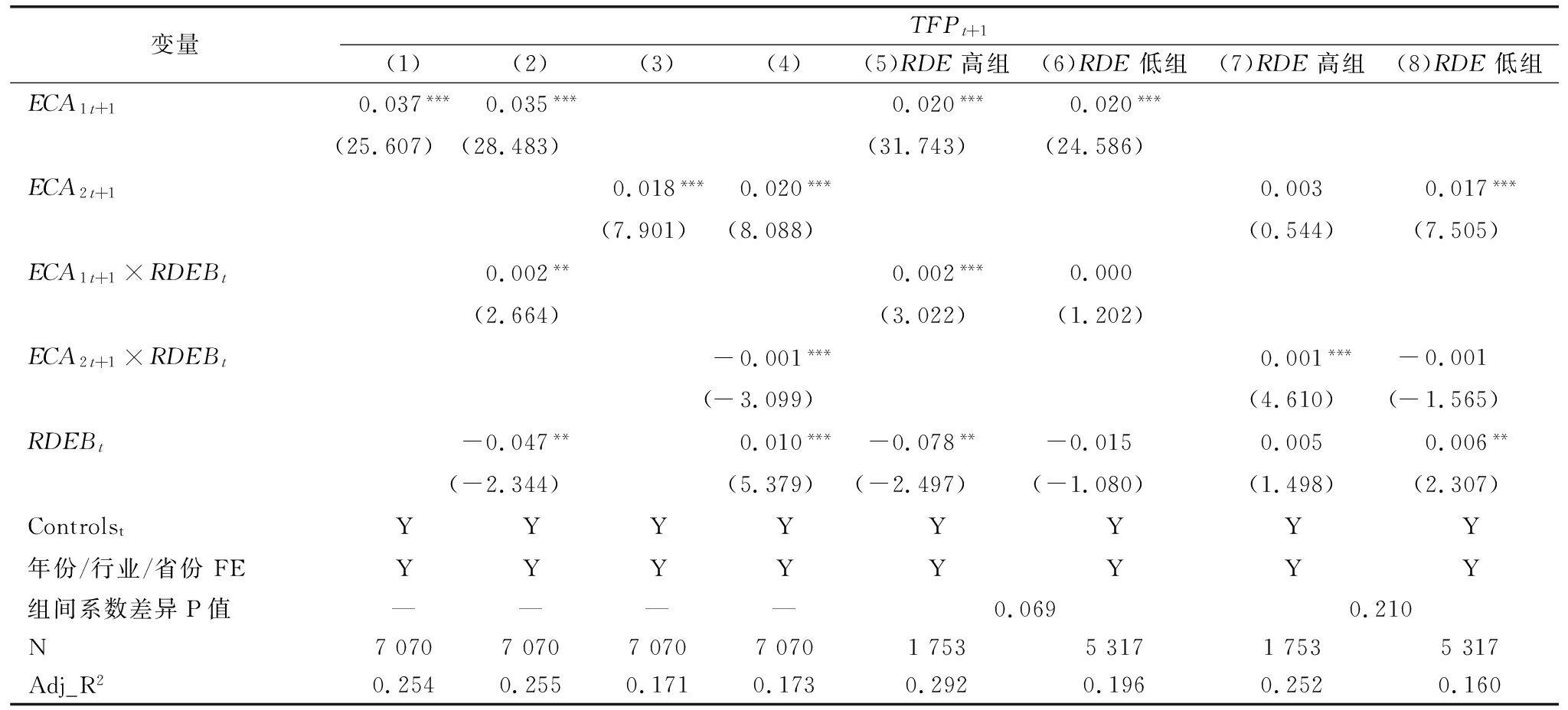

4.2 对全要素生产率的影响分析

新质生产力以全要素生产率大幅提升为核心标志。创新作为技术进步的源泉,是全要素生产率增长的关键动力[24]。但部分研究表明,研发投入增加和技术溢出对企业生产效率发挥抑制作用[5]。除外部制度环境约束外[5],这种负效应可能来自对研发活动异质性及研发投入配比问题的忽视。由此,优化企业研发支出结构可能是提高全要素生产率,进而促进新质生产力发展的着力点。

企业均衡研究与开发支出能够提高全要素生产率。一方面,得益于研发支出结构均衡的新兴资本总量增长效应。丰富的技术和知识资本能够帮助企业获得可观的经济收益以扩大生产规模,降低生产成本,提高内部生产经营人员素质,减少对资金规模的依赖,抑制因要素规模报酬递减导致的产出水平下降[25],从而促进生产效率提升。另一方面,得益于平衡研发支出结构的新兴资本均衡配置效应。知识是技术进步的基础,技术资本和知识资本合理配置能够发挥两者在创新突破过程中的协同作用,助力企业补齐生产链条“短板”,增强企业学习、吸收和改进能力[26],加速创新成果转化应用,从而促进生产效率提升。

为检验企业研发支出结构的新兴资本配置效应对全要素生产率的影响,本文构建如下模型进行回归分析。

TFPi,t+1=β0+β1ECAi,t+1/ECAi,t+1+γControlsi,t+Year+Industry+Province+εi,t

(4)

TFPi,t+1=β0+β1ECAi,t+1/ECAi,t+1×RDEBi,t+β2ECAi,t+1/ECA2i.t+1+β3RDEBi.t+γControlsi,t+Year+Industry+Province+εi,t

(5)

其中,TFP为全要素生产率,借鉴鲁晓东等[27]的研究成果,本文采用LP法进行估计。ECA1×RDEB、ECA2×RDEB分别为新兴资本总量配置变量(ECA1)和配置结构变量(ECA2)与研发支出结构变量(RDEB)的交乘项。其余变量同模型(1)。

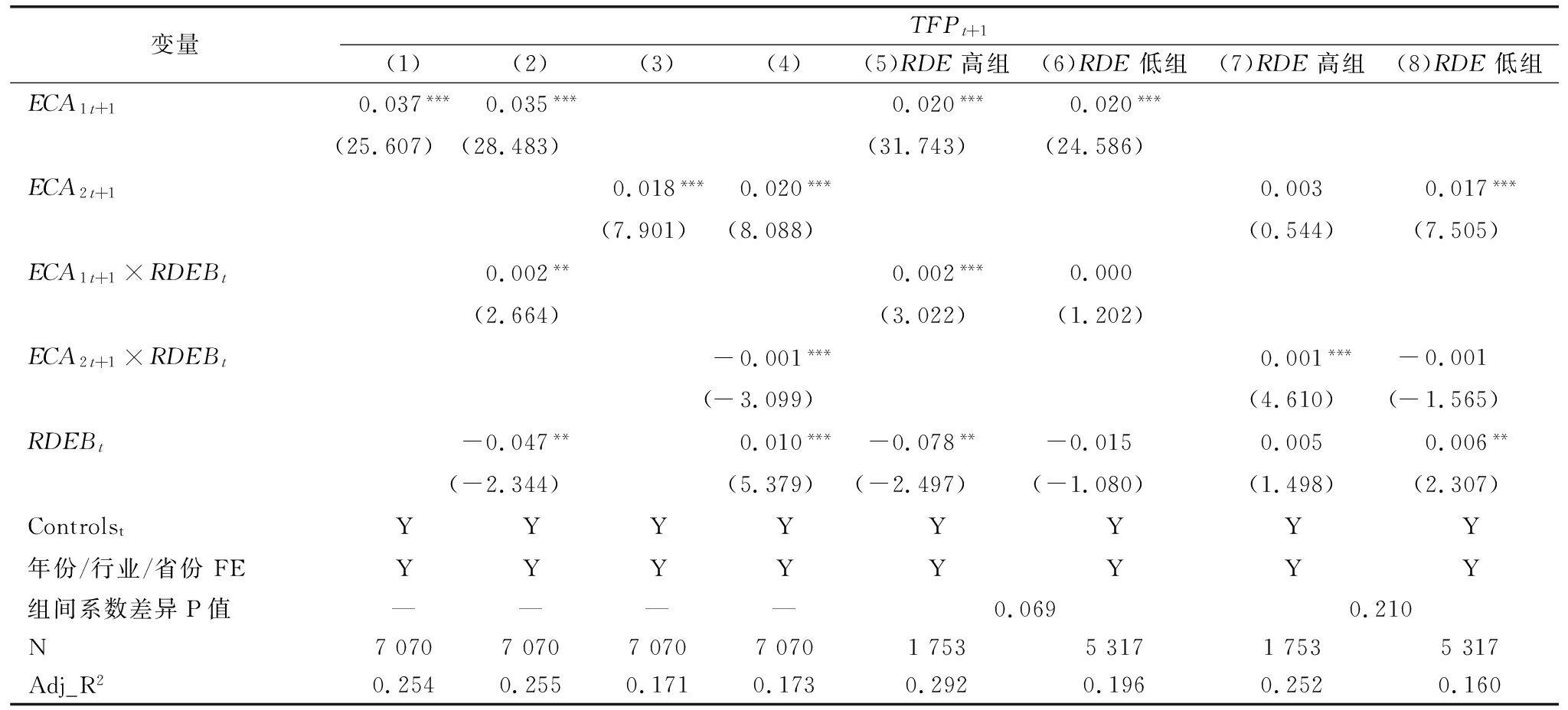

表10列(1)(3)显示,ECA1、ECA2对TFP影响的回归系数分别为0.037、0.018且均在1%水平上显著,表明技术资本和知识资本总量增长及均衡配置能够提高企业全要素生产率。列(2)(4)显示,ECA1×RDEB的系数为0.002且在5%水平上显著,说明企业均衡研发支出结构能够强化新兴资本总量增长对全要素生产率的积极影响,而ECA2×RDEB的系数显著为负,表明企业研发支出结构均衡具有消极影响,与预期不符。因此,本文按照企业研发支出规模变量(RDE,即ln(研发支出金额+1))的均值将全样本分为RDE高组和RDE低组,分别代入模型(5)进行回归。列(5)(6)显示,ECA1×RDEB的系数在RDE高组为0.002且在1%水平上显著,在RDE低组为0.000且不显著,系数差异通过SUEST检验。由此说明,当研发投入规模较大时,企业研发支出结构均衡的新兴资本总量增长效应对全要素生产率的提升作用更显著。列(7)(8)显示,ECA2×RDEB的系数在RDE高组为0.001且在1%水平上显著,在RDE低组为-0.001且不显著,尽管两组系数差异未通过检验,但两组系数方向和显著性相反。由此说明,只有当研发支出强度较大时,企业均衡研究与开发支出才能强化新兴资本均衡配置对全要素生产率的提升作用,过小的研发投入规模不利于企业发挥研发支出结构优化的积极效应。

表10 全要素生产率检验结果

Table 10 Test results of effects on total factor productivity

变量TFPt+1(1)(2)(3)(4)(5)RDE高组(6)RDE低组(7)RDE高组(8)RDE低组ECA1t+10.037***0.035***0.020***0.020***(25.607)(28.483)(31.743)(24.586)ECA2t+10.018***0.020***0.0030.017***(7.901)(8.088)(0.544)(7.505)ECA1t+1×RDEBt0.002**0.002***0.000(2.664)(3.022)(1.202)ECA2t+1×RDEBt-0.001***0.001***-0.001(-3.099)(4.610)(-1.565)RDEBt-0.047**0.010***-0.078**-0.0150.0050.006**(-2.344)(5.379)(-2.497)(-1.080)(1.498)(2.307)ControlstYYYYYYYY年份/行业/省份FEYYYYYYYY组间系数差异P值————0.0690.210N70707070707070701753531717535317Adj_R20.2540.2550.1710.1730.2920.1960.2520.160

综上,企业均衡研发支出结构的新兴资本配置效应能够提高自身生产效率。进一步地,在确保一定研发投入规模、研发支出强度的前提下,企业优化研发资金配置能够有效提升自身生产效率。

5 结语

5.1 研究结论

本文从新质生产力培育视角出发,基于中国上市公司样本数据,实证分析了企业研发支出结构对技术资本和知识资本这两种新兴资本配置的影响,得出以下主要研究结论:

(1)企业均衡研究支出和开发支出,不仅能够促进技术资本和知识资本绝对数量增加,而且可以缩小技术资本与知识资本的相对配比差距。

(2)企业创新绩效是研发支出结构影响新兴资本配置的重要中介机制。企业均衡研发支出结构能够通过提高创新数量促进新兴资本总量增长,并通过提高创新质量促进新兴资本均衡配置。

(3)异质性分析表明,在非国有企业、技术密集型行业中,企业研发支出结构均衡对新兴资本配置的积极作用更显著。

(4)新兴资本总量增长和均衡配置均可促进全要素生产率提升,企业均衡研发支出结构能够增强上述积极影响,但需要以足够的研发投入规模为前提。

5.2 实践启示

5.2.1 企业层面

(1)结合自身特点,做好长期创新规划和融资安排,在持续性扩大研发投入规模的同时,关注研发投入结构调整,加强基础研究投资,将更多优质资源引入实质性创新活动,提升高质量知识和技术成果产出占比,为市场竞争奠定要素资源基础。

(2)理清技术、知识要素的异质性和关联性,主动将新兴要素资本纳入会计账户单独核算,重视技术和知识创造及资本化渠道构建,并利用现有技术资本、知识资本开展生产、经营和管理活动,充分发挥两种新兴资本的增值优势,增强后续科学研究和创新成果价值转化动力。

5.2.2 政府层面

(1)从激励企业均衡研发支出结构视角,第一,政府补贴应投向长周期和高风险的科学研究项目,与市场机制形成补充,甚至直接设立企业突破性创新专项支持资金。第二,鼓励社会各界通过捐赠、设立基金等方式支持民营企业基础研究,同时探索协同合作、众包众筹等方式,吸引更多社会资源投向民营企业,增强后者从事基础和应用研究的信心。第三,根据行业特点和需求制定差异化扶持政策,为不同行业企业科学研究提供定制化服务,加大对技术密集行业企业的支持力度。

(2)从加快企业新兴资本形成视角,第一,引导各地区加强创新集群建设,强化企业研发主体地位,促进上下游企业创新合作及产学研融通创新,助力企业提升创新质量和效率。第二,完善相关法律法规,推动要素交易市场建设,加大知识产权保护执法力度,为企业知识成果产权认证和买卖交易提供更多保障。第三,完善科技成果分类评价体系,进一步细化不同行业和性质企业研发成果评价标准,准确评价科技成果的多元价值,加速技术和知识资本化进程。

5.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,受限于企业层面数据可得性,本文未对基础研究和应用研究作进一步区分,未来可以借助理论模型探讨企业基础研究、应用研究和试验开发3种投入的合理比例。第二,仅使用公开披露研发信息的上市公司范围,大量非上市公司未纳入研究样本,未来可以在搜集、整理非上市公司数据的基础上,对企业研发支出结构的新兴资本配置效应进行全面分析和验证。

参考文献:

[1] 高帆.“新质生产力”的提出逻辑、多维内涵及时代意义[J].政治经济学评论,2023,14(6):127-145.

[2] 罗福凯.财务学的边界(第二版)[M].北京:经济管理出版社,2017.

[3] 罗福凯.异质资本边际替代率与技术资本配置水平分析——来自沪深两市高新技术企业的财务数据[J].财务研究,2015,1(1):65-75.

[4] 厉以宁.非均衡的中国经济[M].北京:中国大百科全书出版社,2014.

[5] 唐未兵,傅元海,王展祥.技术创新、技术引进与经济增长方式转变[J].经济研究,2014,49(7):31-43.

[6] 叶祥松,刘敬.异质性研发、政府支持与中国科技创新困境[J].经济研究,2018,53(9):116-132.

[7] 严成樑,龚六堂.R&D规模、R&D结构与经济增长[J].南开经济研究,2013,29(2):3-18.

[8] 赵玉林,刘超,谷军健.研发投入结构对高质量创新的影响——兼论有为政府和有效市场的协同效应[J].中国科技论坛,2021,37(1):55-64.

[9] 罗福凯,狄盈馨.技术创新产权制度:一个文献综述(2000—2021)[J].科技管理研究,2023,43(3):147-157.

[10] 高腾飞,陈刚,凌羽乔.技术资本:概念辨析、知识结构与分析框架[J].科技进步与对策,2022,39(12):150-160.

[11] 罗福凯.企业研发支出结构的财务解释[J].财务管理研究,2020,68(1):22-26.

[12] 王京,罗福凯.技术—知识投资、要素资本配置与企业成长——来自中国资本市场的经验证据[J].南开管理评论,2017,20(3):90-99.

[13] CLAESSENS S,DJANKOV S,LANG L H P.The separation of ownership and control in east Asian corporations[J].Journal of Financial Economics,2000,58(1-2):81-112.

[14] CHATTERJEE S,CHAUDHURI R,MARIANI M,et al.The consequences of innovation failure:an innovation capabilities and dynamic capabilities perspective[J].Technovation,2023,43(9):1-10.

[15] CHOI J,LEE C.The differential effects of basic research on firm R&D productivity:the conditioning role of technological diversification[J].Technovation,2022,42(6):1-15.

[16] 郭园园,成力为.融资约束、现金持有动机与企业研发投资结构失衡——基于倾向得分匹配方法的上市公司数据测度[J].大连理工大学学报(社会科学版),2019,40(6):8-16.

[17] 吕越,陈泳昌,张昊天,等.电商平台与制造业企业创新——兼论数字经济和实体经济深度融合的创新驱动路径[J].经济研究,2023,58(8):174-190.

[18] 温忠麟,叶宝娟.中介效应分析:方法和模型发展[J].心理科学进展,2014,22(5):731-745.

[19] 孙薇,叶初升.政府采购何以牵动企业创新——兼论需求侧政策“拉力”与供给侧政策“推力”的协同[J].中国工业经济,2023,41(1):95-113.

[20] CHUNG K H,WRIGHT P,KEDIA B.Corporate governance and market valuation of capital and R&D investments[J].Review of Financial Economics,2003,12(2):161-172.

[21] 宁青青,陈金勇,袁蒙菡.产权性质、控股股东与企业自主创新[J].重庆大学学报(社会科学版),2018,24(4):96-107.

[22] 鲁桐,党印.公司治理与技术创新:分行业比较[J].经济研究,2014,49(6):115-128.

[23] CARLUCCI D,MARR B,SCHIUMA G.The knowledge value chain:how intellectual capital impacts on business performance[J].International Journal of Technology Management,2004,27(6/7):575-590.

[24] ALBERT G Z H,GARY H J,QIAN J.R&D and technology transfer:firm-level evidence from Chinese industry[J].The Review of Economics and Statistics,2005,87(4):780-786.

[25] 付丙海,谢富纪,韩雨卿.创新链资源整合、双元性创新与创新绩效:基于长三角新创企业的实证研究[J].中国软科学,2015,30(12):176-186.

[26] 陈奉先,光云霞.关键核心技术能带来更高的企业全要素生产率吗——基于语义文本和PSM-DID的实证考察[J].会计与经济研究,2023,37(4):134-155.

[27] 鲁晓东,连玉君.中国工业企业全要素生产率估计:1999—2007[J].经济学(季刊),2012,11(2):541-558.

(责任编辑:张 悦)