0 引言

全球气候变暖成为国际社会高度关注的热点问题,以二氧化碳为主的温室气体排放是导致气候变暖的主要因素之一,世界各国高度重视并采取相应减排措施。在推进“双碳”目标进程中,如未结合自身经济发展实际,盲目进行“碳冲锋”“一刀切”“运动式减碳”,激进的减排行动易导致能源供需失衡,阻碍“双碳”目标有序推进,在一定程度上冲击经济社会发展,造成“双碳”目标与经济社会发展的虚假对冲。魏一鸣(2023)认为,国家气候目标实现及其相应成本取决于国家内部的区域行动。地区间存在不均衡性和异质性,激进或统一的碳减排行动会加剧不平等并造成巨大经济损失,进而对国家层面目标实现带来挑战[1]。事实上,各地区资源禀赋、经济基础、产业结构等[2]都存在异质性,采取“一刀切”的减碳动作,一方面易导致资源浪费与配置失灵,另一方面由于忽视区域特质与政策主体能动性,会损害区域主体经济韧性,产生政策负效应。因此,因地制宜、分类施策的减碳路径对区域提升经济韧性、实现绿色低碳化发展尤为重要。本文从“双碳”目标视角,以区域经济韧性为研究对象,探索各要素组合与区域经济韧性间的多样态联系,进而提出各地区经济韧性提升路径,为采取差异化减碳路线及提升经济韧性提供借鉴。

1 文献综述

“韧性”最初为物理学概念,是指材料在塑性形变与破裂过程中吸收能量的性能[3]。与之相对的概念为“脆弱”,其特征为形变后恢复能力不足[4]。社会科学范畴下的韧性作为物理学的外延概念[5],其部分内在属性也得到相应继承,即灵活性、适应性、稳定性[6]。而“经济韧性”一词,最初是由意大利经济学家Reggiani于2001年提出的,其将区域经济韧性视为抵御冲击的能力,用于空间经济学研究。相较于国外,中国的经济韧性研究起步较晚,通过中国知网与EA数据库的比对可知,2019年后才初具规模[7]。

近年来,学者们对经济韧性展开诸多理论或实证研究。例如,张跃胜等[8]对城市经济韧性研究作出系统梳理;Martin等[9]、Nystrom[10]、Doran &Fingleton[11]从动态变化视角,对经济韧性概念及各领域发展水平展开分析;李彤玥[12]建立一套经济韧性量化评价指标体系,认为经济韧性是由经济与生计稳定性、经济多元化、资源公平以及经营性基础设施暴露性所决定;张明斗(2018)将经济韧性纳入整体范畴进行考量,运用层次分析法对中国内地30个省份的城市韧性进行测算;彭荣熙等[13]将经济韧性分为长期、短期,并认为在不同时期产业结构对经济韧性具有不同影响,该研究强化了动态性,并突出产业结构重要性。

如何测度“双碳”战略外部效应?鉴于社会场域下“双碳”目标与经济韧性存在高度耦合的内生关联性[14],应当充分考量区域经济韧性。诸多学者将“双碳”目标与经济韧性相结合进行分析,并涌现出一系列研究成果。如刘玲娜等[15]认为,依赖高碳发展模式的资源型城市在实现“双碳”目标中存在诸多风险,同时资源型城市韧性与碳排放值增长率呈现“先上升后下降”的发展态势;何继新等[16]运用超效率模型和熵权法,对2009—2020年中国内地30个省份绿色经济效率与经济韧性进行测度,实证分析各省域两系统耦合协调度及时空演进规律;刘自敏等[17]分析认为,城市经济韧性与碳减排能力的耦合协调度逐年上升且存在显著的空间条件收敛趋势,空间分布上呈现显著的两极集聚特征;赵红梅等[18]认为,城市经济韧性与碳承载力的耦合协调有利于快速实现煤炭资源型城市绿色转型;梁林等[19]提出碳韧性概念并作出内涵界定,认为“双碳”目标对高碳制造业具有短期制约与更高要求,而碳韧性则体现了产业抵御风险、适应调整、重构进化的本质;何皛彦等[20]认为绿色技术创新对经济韧性具有显著影响,且存在U型作用特征。

总体而言,诸多学者就“双碳”目标与经济韧性关系进行了探讨并取得丰硕的研究成果,但还存在一些不足:一是现有研究都聚焦于分析条件变量与结果变量间的线性关系,忽视了要素间联动性,进而难以构建差异化路径;二是现有研究忽视“双碳”条件、外部环境以及政府关系,缺乏政策性视角;三是基于现实情况,经济韧性是多重要素共同作用的结果,现有研究忽视要素间联系与发展[21]。基于此,本研究将在总结现有研究成果的基础上,通过组态分析,从“双碳”目标视角对经济韧性提升路径进行分类,构建“双碳”目标各要素组合模态和时空演进的差异化路径,为实施地区“双碳”战略与提升经济韧性提供参考。

2 研究框架

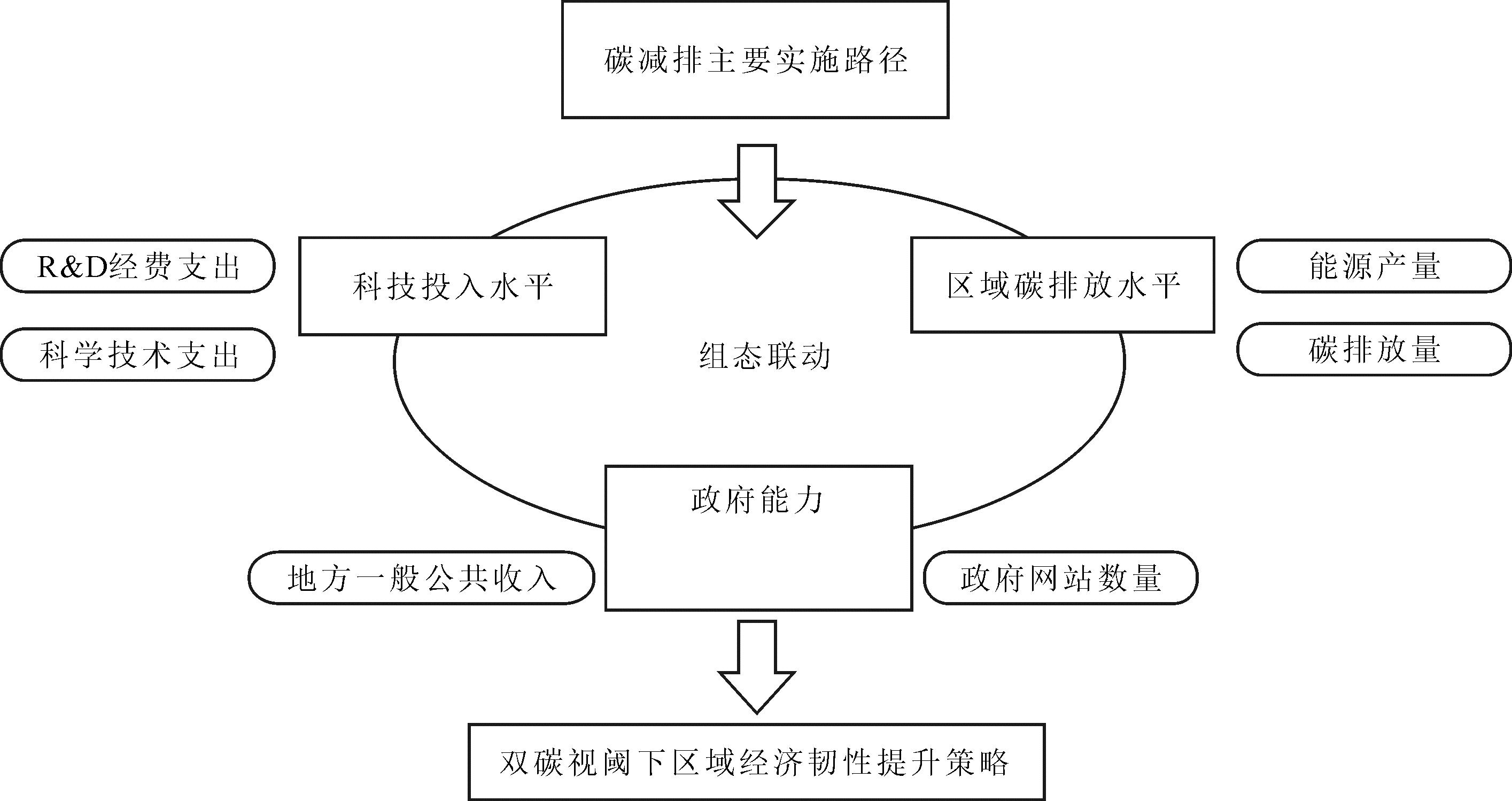

自2020年“双碳”战略提出后,各省市围绕自身实际发布区域减碳路径图,主要从科技投入、政府能力、区域碳排放水平三方面展开。从现实情况看,上述三者不仅是实现“双碳”目标的重要推手,也是影响区域经济韧性的重要因素。因此,探索三者如何联动实现“双碳”战略以及如何影响区域经济发展韧性,是本研究的核心目标。

首先,持续的科技投入为产业结构与生产模式转型提供了大力支持[22],不仅有助于提升经济韧性水平[23],而且能间接促进“双碳”目标达成。基于科技投入主体——政府与企业,本文分别设置两个指标进行测度,即科学技术支出、R&D经费支出。其次,政府能力是促进“双碳”目标达成与经济韧性提升的核心资源。针对该维度,遵循可量化、精准性原则,本文以地方一般公共收入、政府网站数量作为衡量指标。一般公共收入直接决定政府在碳减排与经济干预活动中的可支配性;政府网站数量则客观描绘政府自主施政力度、干预水平以及政策信息流动性。最后,在科技投入、政府能力推动下区域碳排放水平发生改变,而区域碳排放水平变化又会反作用于科技投入与政府能力。因此,本文中的区域碳排放水平测度主要围绕能源产值与碳排放量两项展开。前者直观反映区域经济对能源产业的依赖度,后者体现当地现有碳排放水平。对于“碳中和”目标而言,能源产值直接反映当地减排难度,即产业转型梯度。一般而言,在能源依赖度较高地区,盲目激进的碳减排行动易导致区域经济韧性严重受损。

概而言之,科技投入、政府能力、区域碳排放水平三者紧密联系,本文从组态视角,将三者纳入经济韧性评价与分类研究框架,这在一定程度上有助于深化理论研究。三大要素通过联动匹配共同影响区域经济韧性,本文据此构建区域经济韧性影响的理论框架模型,如图1所示。

本文研究贡献主要体现在:其一,以往的经济韧性研究主要突出外部冲击对经济韧性的作用[24],即将外部多元化冲击作为环境因素进行考量,而本研究将经济韧性作为结果变量,以“双碳”目标作为分析区域经济韧性组态的环境要素,侧重探索“双碳”目标达成与经济韧性提升路径间的耦合性。其二,与传统的评价指标体系不同,本文构建的评价指标体系体现了“双碳”目标与区域经济韧性的内在联系及协调策略,在指标设计上强调能源产量与碳排放水平,旨在将区域碳排放情况纳入经济韧性的总体范畴进行讨论。同时,以我国内地30个省域为样本,分析区域分类施策情况,以避免“一刀切”现象,突出研究适切性。

3 研究设计

3.1 研究方法

采用模糊集定性比较分析(Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis )方法,从集合论组态视角对双碳背景下经济韧性影响因素进行分析。选择该方法出于以下考虑:一是经济韧性是多元因素交互作用的结果,不同因素间互相影响、相互作用[25],从自变量—因变量的二元视角进行分析易导致影响因素的条块割裂,而运用QCA方法可以探测双碳背景下碳排放要素与各指标对经济韧性的影响;二是结合30个省份数据,采用模糊集定性比较方法有利于开展客观分析;三是通过定性比较分析,可以获得不同地区实现强经济韧性的不同路径,在此基础上进行比较,可获得低碳与高韧性辩证统一的具体发展路径。

3.2 样本选取与数据来源

研究以中国内地30个省份(西藏因数据缺失,未纳入统计)为样本。基础数据来源于《中国统计年鉴》《中国能源统计年鉴》,如能源产量、地方一般公共收入等指标。其中,能源产量为原煤、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油、天然气产量及发电量加总后获得。另外,采用何继新等[16]基于熵权法测算的各地区经济韧性值。同时,各省份R&D经费支出以其占GDP的比重衡量,数据来源于“中经网统计数据库”;科学技术支出以其占公共财政支出比重衡量,数据来源于CELdata;年末各省份政府网站数量来自第51次《中国互联网络发展状况统计报告》;碳排放量数据来源于国家统计局官网(修订版)并结合插值法修订得出[26]。

3.3 变量测量与校准

3.3.1 变量测量

由于本文研究对象为30个省份,故有30个案例数,为了保证QCA方法执行的可行性,二级指标数需以2的n-1次方为参照标准,其中,n代表案例数,故需要构建6个二级可量化指标。通过设立6个条件变量、1个结果变量,对单个条件必要性进行分析,而后通过完善真值表与标准,分析得出各条件变量对结果变量的组态影响。

3.3.2 描述性统计与相关性分析

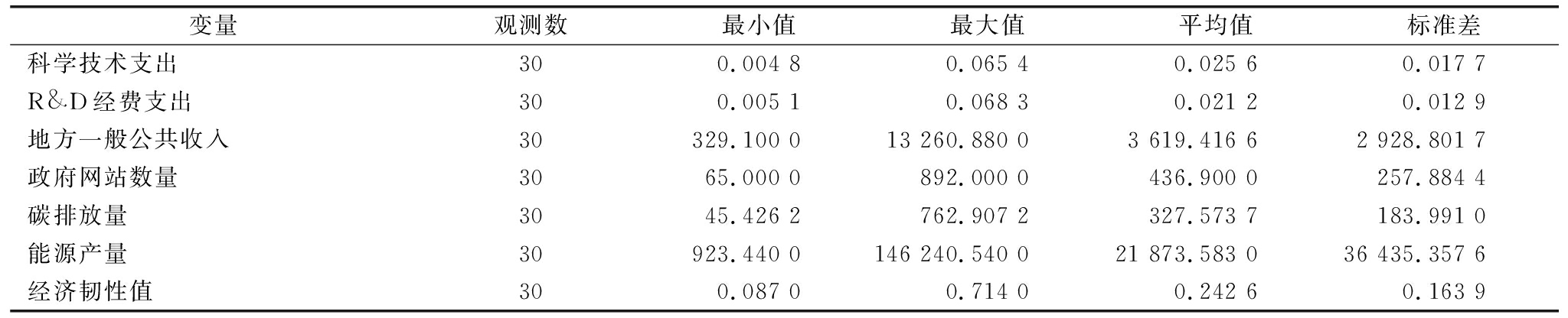

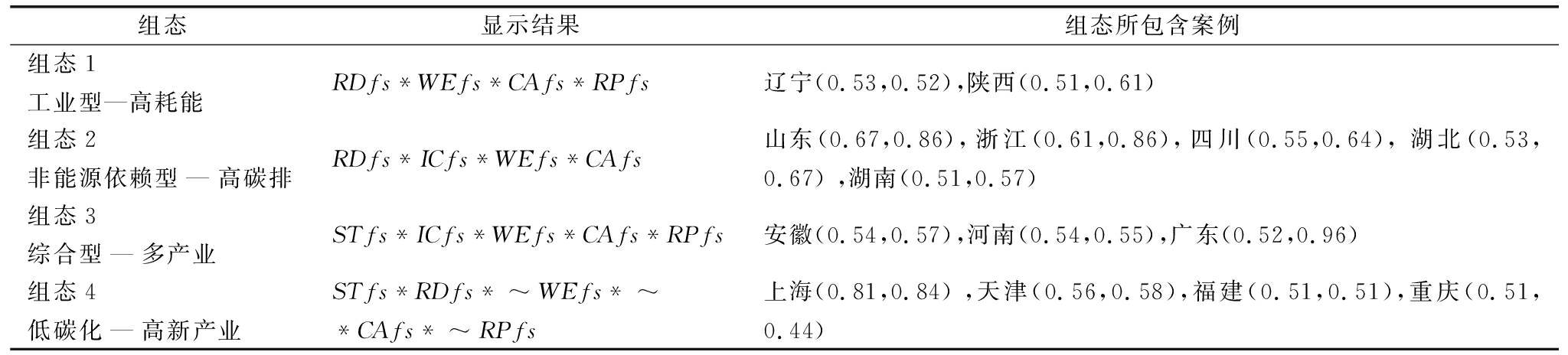

数据校准前,有必要对原始数据作描述性统计分析,以明晰不同区域间各指标差异以及各变量分布是否处于合理范围内,具体结果如表1所示。数据显示,各省份发展差异大,最小值、最大值与平均值之间均存在较大差异且标准差较大,说明各省份在科技投入、政府能力以及碳排放方面均存在较大差异,有必要进行分类并探寻差异化发展路径。

表1 描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics

变量观测数最小值最大值平均值标准差科学技术支出300.00480.06540.02560.0177R&D经费支出300.00510.06830.02120.0129地方一般公共收入30329.100013260.88003619.41662928.8017政府网站数量3065.0000892.0000436.9000257.8844碳排放量3045.4262762.9072327.5737183.9910能源产量30923.4400146240.540021873.583036435.3576经济韧性值300.08700.71400.24260.1639

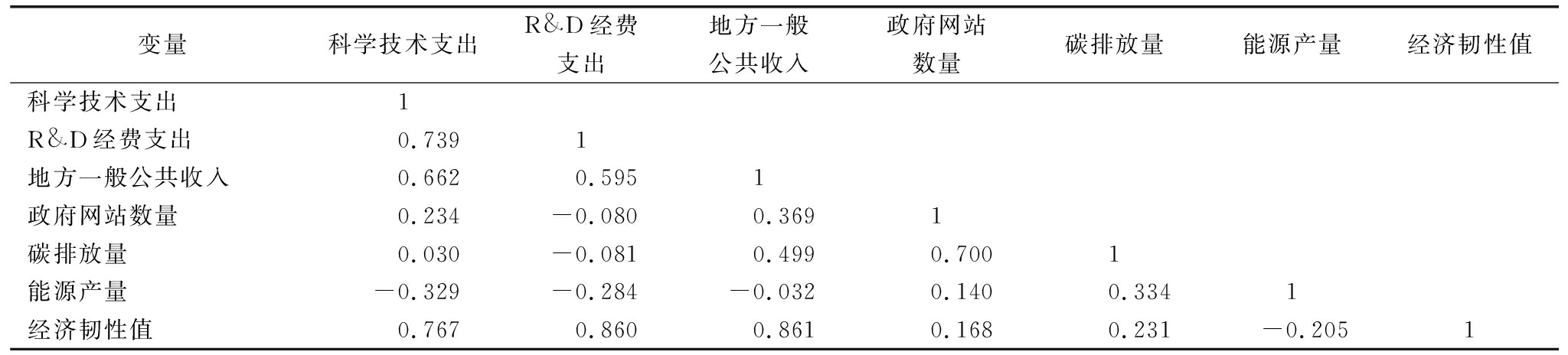

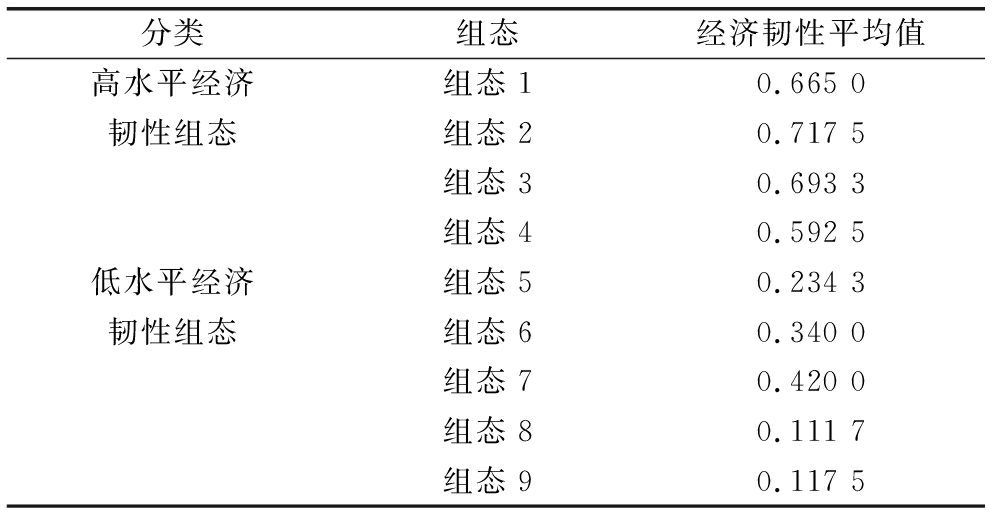

对原始数据进行相关性分析,可以直观发现各指标联系程度以及各指标间是否存在正相关性或负相关性,如表2所示。数据显示,科学技术支出、R&D经费支出、地方一般公共收入、政府网站数量、碳排放量与经济韧性具有正相关性,能源产量则与经济韧性呈现负相关性。其中,科技投入(科学技术支出、R&D经费支出)、地方一般公共收入均与经济韧性呈现显著的正相关性;地方一般公共收入与科学技术支出、R&D经费支出呈正相关性,说明财政实力较强地区更倾向于支持科技研发,两者具有联动效应;碳排放值与政府网站数量相关系数为0.700,存在潜在联系,可能反映数字化程度高的地区工业化水平高,或存在间接关联;通过能源产量与经济韧性的相关性数值发现,两者存在偏弱的负相关,暗示依赖传统能源可能制约经济韧性,而经济韧性强的地区可能更注重产业转型或以清洁能源为主导的低碳发展模式;地方一般公共收入与碳排放量相关系数为0.499,反映出碳排放与地方财政的关联性,可能是因为财政收入较高地区面临更大的减排压力。对此,鉴于原始数据,可以初步得出政策启示,即提升经济韧性需优先增加科技研发投入,优化地方财政资源配置,并推动能源转型以减少对传统能源的依赖,同时,警惕高碳排放与经济增长间的潜在矛盾,探索绿色发展路径。

表2 相关性分析结果

Table 2 Correlation analysis results

变量科学技术支出R&D经费支出地方一般公共收入政府网站数量碳排放量能源产量经济韧性值科学技术支出1R&D经费支出0.7391地方一般公共收入0.6620.5951政府网站数量0.234-0.0800.3691碳排放量0.030-0.0810.4990.7001能源产量-0.329-0.284-0.0320.1400.3341经济韧性值0.7670.8600.8610.1680.231-0.2051

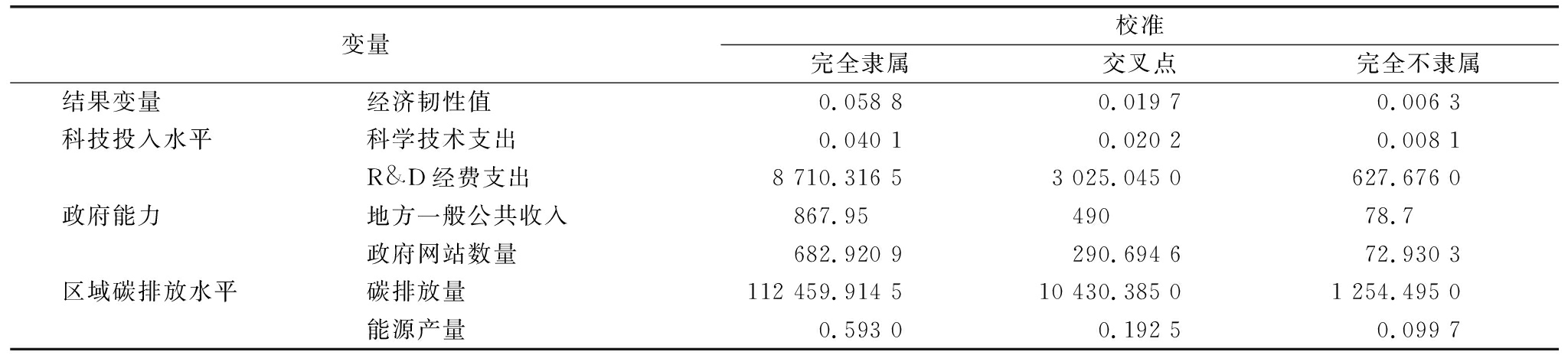

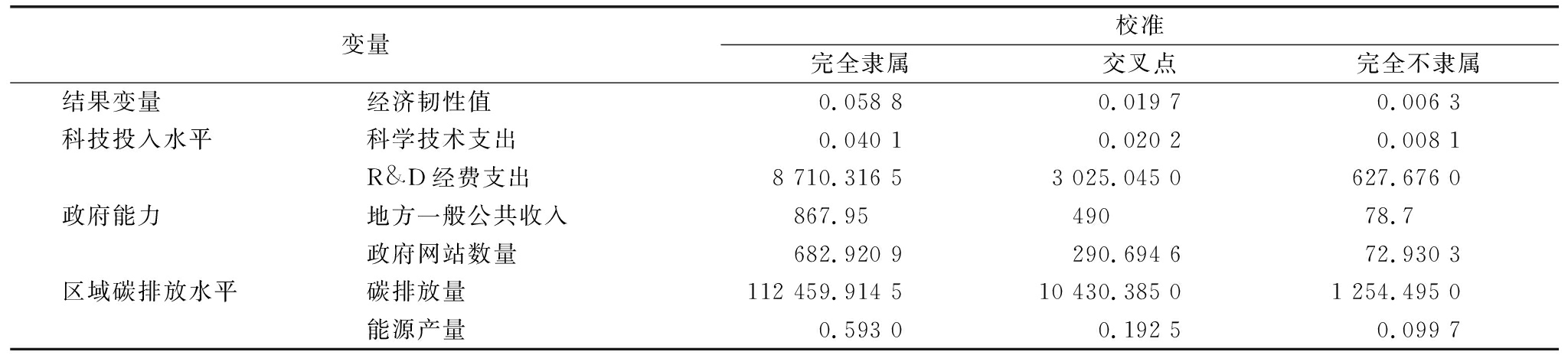

3.3.3 变量校准

在模糊集定性比较分析(fsQCA)中,条件变量与结果变量都存在自身隶属的独立集合,由于各变量单位不同,需将变量转化为0-1之间的具体值,将各案例赋予数值的过程就是校准。本研究参考吴琴等[27]与陶克涛等[28]的校准标准,采用直接校准法。其中,完全隶属的校准标准为0.95,交叉点的校准标准为0.5,完全不隶属的校准标准为0.05,具体锚定点如表3所示。

表3 条件与结果校准

Table 3 Calibration of conditions and results

变量校准完全隶属交叉点完全不隶属结果变量经济韧性值0.05880.01970.0063科技投入水平科学技术支出0.04010.02020.0081R&D经费支出8710.31653025.0450627.6760政府能力地方一般公共收入867.9549078.7政府网站数量682.9209290.694672.9303区域碳排放水平碳排放量112459.914510430.38501254.4950能源产量0.59300.19250.0997

作为本文结果变量——区域经济韧性,采用何继新(2023)测算得出的各省市经济韧性数值。条件变量中的科技作用分别采用各省市R&D经费支出、科学技术支出水平进行测算;政府能力采用各省市一般公共收入、政府网站数量_期末进行测算;碳排放水平采用各省市能源总产量与碳排放额进行测算。

校准标准确定后,将数据导入fsQCA软件中。其中,科学技术支出设为STfs;R&D经费支出设为RDfs;地方一般公共收入设为ICfs;政府网站数量设为WEfs;碳排放值设为CAfs;能源总产量设为RPfs;经济韧性值设为ETfs。限于篇幅,具体校准结果略之。

4 实证分析

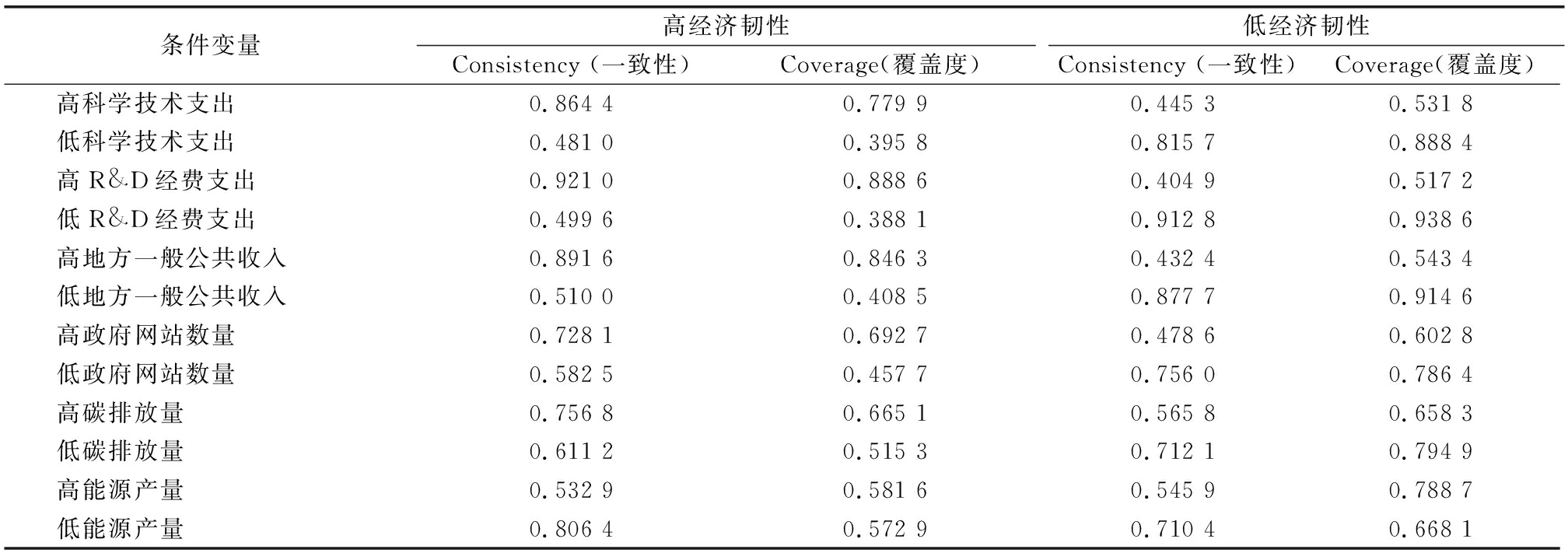

4.1 必要条件分析

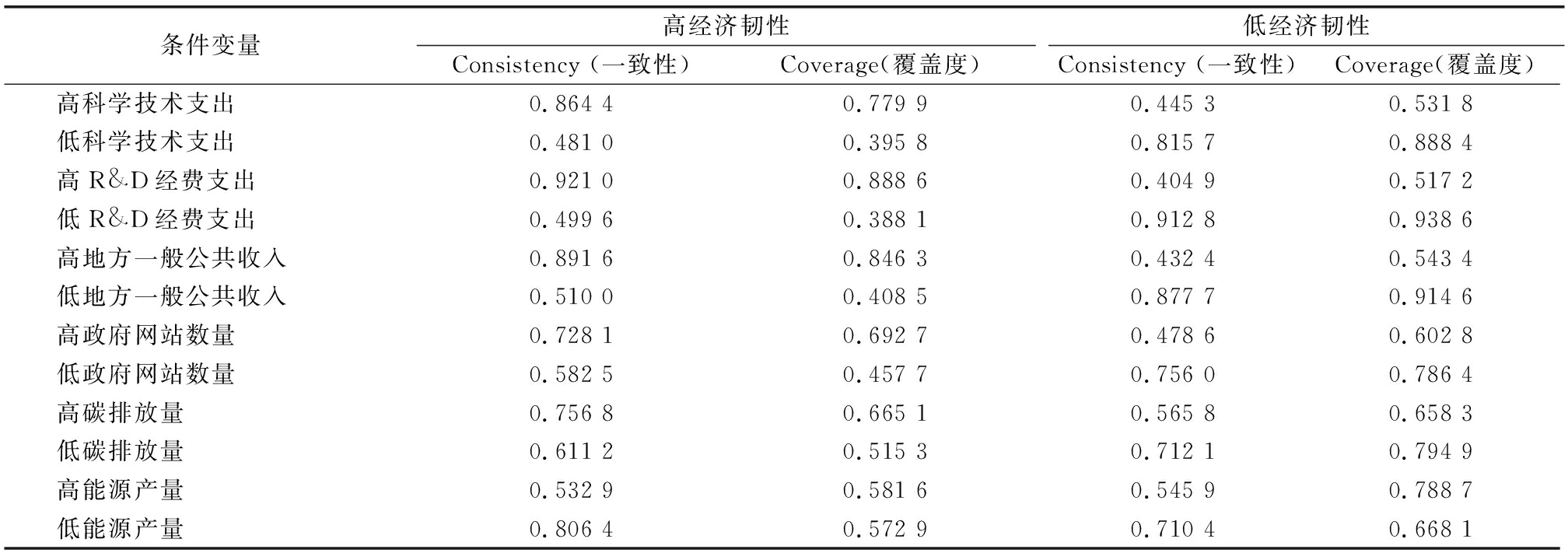

对各变量进行单一条件的组态分析,可以得出哪些因素能够作为结果变量的必要条件。本文结合主流的QCA方法论研究成果,例如Ragin等[29]提出,若结果中有一个变量始终存在,则该变量可以作为结果变量的必要条件;当一致性大于0.85时,该变量可作为结果变量的必要条件。对经济韧性影响因素作必要性分析,结果见表4。

表4 必要条件分析结果

Table 4 Necessary condition analysis

条件变量高经济韧性Consistency(一致性)Coverage(覆盖度)低经济韧性Consistency(一致性)Coverage(覆盖度)高科学技术支出0.86440.77990.44530.5318低科学技术支出0.48100.39580.81570.8884高R&D经费支出0.92100.88860.40490.5172低R&D经费支出0.49960.38810.91280.9386高地方一般公共收入0.89160.84630.43240.5434低地方一般公共收入0.51000.40850.87770.9146高政府网站数量0.72810.69270.47860.6028低政府网站数量0.58250.45770.75600.7864高碳排放量0.75680.66510.56580.6583低碳排放量0.61120.51530.71210.7949高能源产量0.53290.58160.54590.7887低能源产量0.80640.57290.71040.6681

数据显示,高科学技术支出、高R&D经费支出、高地方一般公共收入的一致性(Consistency)分别为0.864 4、0.921 0、0.891 6,因此认为存在导致高经济韧性的必要条件,即政府科学技术支出、企业R&D经费支出对经济韧性具有重要影响,反映出科技投入对提高经济韧性具有决定性作用。此外,高地方一般公共收入也是引致高区域经济韧性的必要条件,反映出政府能力,尤其是财政水平对于提高区域经济韧性具有决定性意义。地方一般公共收入往往与当地经济基础密切相关,故可以认为经济水平与经济韧性具有正相关性。覆盖度反映前因条件的必要性,由表4可以发现,在低经济韧性结果中,低R&D经费支出、低地方一般公共收入是导致该结果的必要条件。

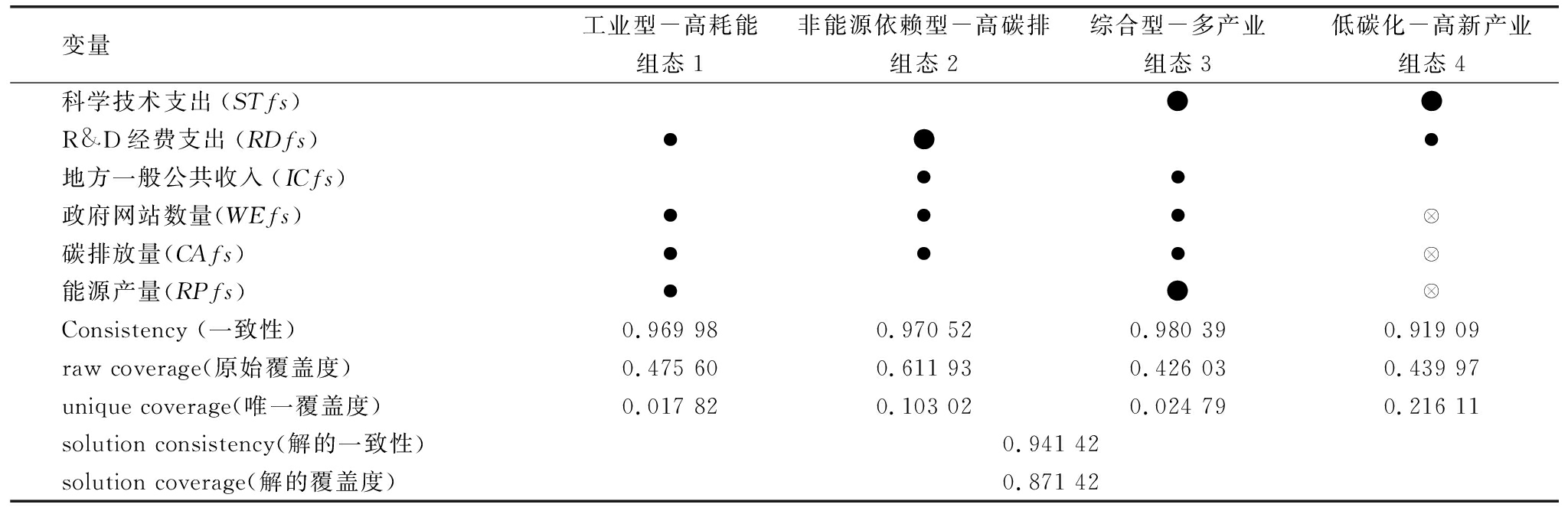

4.2 条件组态充分性分析

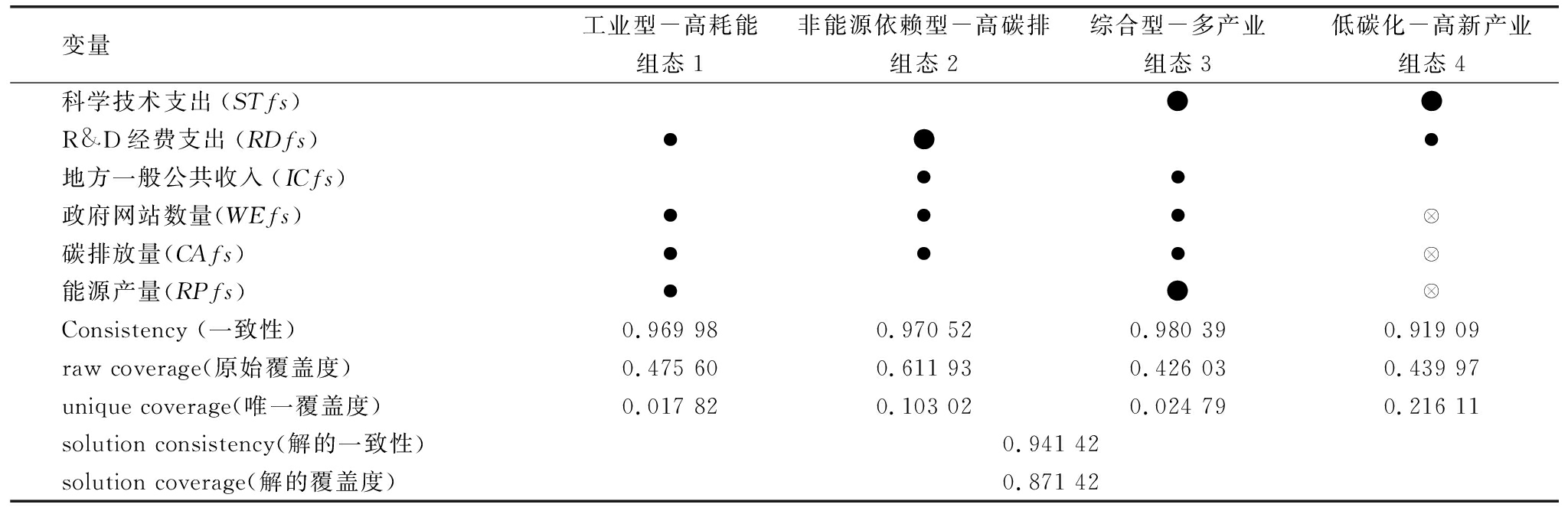

组态分析着重反映由多个变量构成的不同组态对结果产生的充分性,从集合论视角,可视为由多个组态形成的集合是否为结果集合的子集问题[8]。由于前述必要性分析中高科学技术支出、高R&D经费支出、高地方一般公共收入的一致性(Consistency)大于0.85,故本文将上述3个指标预设为“存在”,其余设置为“存在或缺乏”。为了保证数据分析科学性与可信度,取中间解作为组态分析结果范畴,通过标准分析得到复杂解、简约解、中间解,再通过中间解与简约解的嵌套关系对比,识别每个解的核心条件,即不仅在中间解而且在简约解中也出现的条件为核心条件,只在中间解中出现的为边缘条件[30]。表5为6个条件变量对区域经济韧性的组态分析结果。

表5 以高经济韧性为结果变量的组态分析结果

Table 5 Configuration analysis with high economic resilience as the outcome variable

变量工业型-高耗能非能源依赖型-高碳排综合型-多产业低碳化-高新产业组态1组态2组态3组态4科学技术支出(STfs)●●R&D经费支出(RDfs)●●●地方一般公共收入(ICfs)●●政府网站数量(WEfs)●●● 碳排放量(CAfs)●●● 能源产量(RPfs)●● Consistency(一致性)0.969980.970520.980390.91909rawcoverage(原始覆盖度)0.475600.611930.426030.43997uniquecoverage(唯一覆盖度)0.017820.103020.024790.21611solutionconsistency(解的一致性)0.94142solutioncoverage(解的覆盖度)0.87142

注:“●”表示核心条件存在,“⊗”表示核心条件不存在;“●”表示边缘条件存在,“⊗”表示边缘条件不存在;空白处表示可能存在也可能不存在,下同

如表5所示,以高经济韧性为结果共形成4种组态,并且每种组态的一致性都远高于可接受标准0.75。其中,组态1、组态2、组态3与组态4的一致性分别为0.969 98、0.970 52、0.980 39、0.919 09,解的一致性为0.941 42,覆盖度为0.871 42,故以上4种组态均可视为导致高经济韧性的充分条件组合。

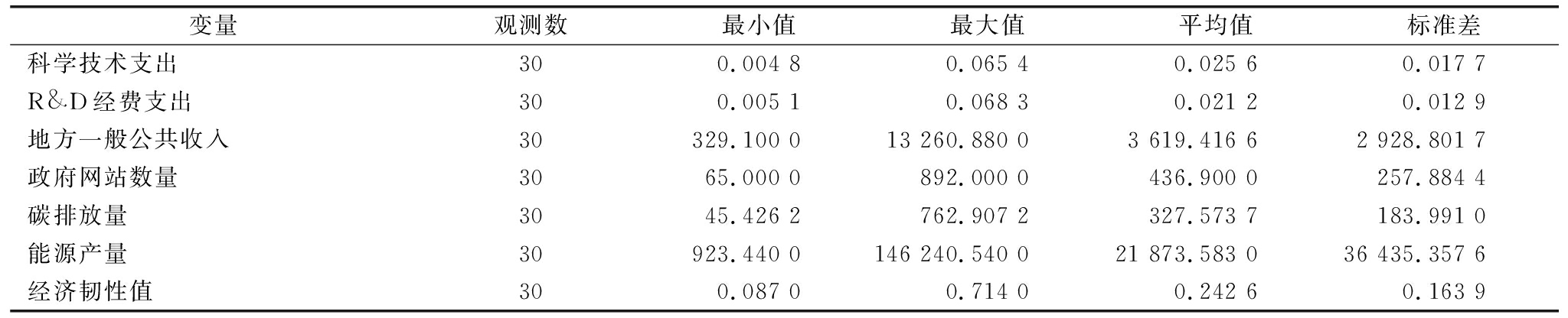

组态1表明,R&D经费支出、政府网站数量、碳排放量以及能源产量水平均发挥辅助作用,共同导致区域高经济韧性,而地方一般公共收入的影响不明显,因此可以认为该组态下的高经济韧性是由基于能源生产的高碳排模式驱动,故将组态1命名为“工业型高耗能驱动模式”。该组态一致性为0.969 98,原始覆盖度为0.475 6,唯一覆盖度为0.017 82。上述数据说明该组态可以解释47.56%的省域,且有1.78%的省域只能被该组态解释。该模式表明,无论地区一般公共收入水平乐观与否,当地企业积极的科技投入、较高的政府协调能力以及以高碳排、高能源产量为主导的区域发展样态同样能实现高经济韧性。该组态的典型特征为高耗能工业引致高碳排放量,但由于企业大力的科研投入或生产研发,使得该模式下科技要素投入并不缺失。同样地,该组态下政府主要充当协调者角色,而非主导者。这意味着政府财政力量偏弱,从而在碳中和治理中缺乏实质性举措。

组态2中,R&D经费支出发挥核心作用,为该组态的充分条件;同时,地方一般公共收入、政府网站数量与碳排放量发挥辅助作用,其它条件对该类区域经济韧性贡献不明显。在该组态下,企业科技投入为核心变量,较强的政府财政能力、协调能力以及碳排放量使得该区域经济韧性强,而能源产量对区域经济韧性的影响不显著。因此,基于双碳视域将组态2 命名为“非能源依赖型高碳排驱动模式”。组态2的一致性、原始覆盖度以及唯一覆盖度分别为0.970 52、0.611 93、0.103 02。这意味着该组态可以解释61.19%的省域且有10.3%的省域仅能被该组态所解释。非能源依赖型-高碳排驱动模式表明,非能源依赖区域主体也具有高碳排放特征,且以社会层面积极的科技投入为核心、强有力的政府能力为辅助。事实上,高水平的R&D经费支出是引致该地区高经济韧性的内在要件,而良好的财政水平是基于这一核心条件的伴生产物,但该组态下政府并未重视科技投入,在科技投入方向上也缺乏实质性引导。

组态3中,科学技术支出与能源产量为该组态核心条件,而地方一般公共收入、政府网站数量、碳排放量则发挥辅助作用,R&D经费支出对经济韧性的影响不显著。该样态模式下,政府科技投入与地区能源产量是促进经济韧性提升的核心变量,其次,强有力的政府能力以及高碳排放量也对经济韧性发挥重要作用。该组态区域虽然在生产层面具有能源依赖倾向,但政府以科技投入为引导,进而驱动当地产业结构多元化发展,故将组态3命名为“综合型多产业驱动模式”,该组态的一致性为0.980 39,原始覆盖度为0.426 03,唯一覆盖度为0.024 79。上述数据说明该组态可以解释42.6%的省份,且有2.48%的省份仅能被该组态所解释。综合型多产业驱动模式表明,区域内如果缺乏高水平的企业研发投入,为实现高经济韧性,需要较强的政府投入。此外,该样态高度依赖能源工业,且具有高碳排放特征。这意味着该类区域重视以科技投入为切入点提升内在经济韧性,但低碳转型尚未完成,碳排放量仍处于高位。由于该类地区政府对区域经济的把控性较强,同时,产业兼具综合性,对提升内在经济韧性展现出多重并发的驱动模式。

组态4中,科学技术支出发挥核心作用,而R&D经费支出发挥辅助作用,并且政府网站数量、碳排放量、能源产量为该组态的缺失条件,地方一般公共收入对区域经济韧性表现不明显。在该组态模式下,高经济韧性是由政府与企业双重的科技投入驱动实现的,并且组态辐射区域具有低碳化、低传统能源依赖的基本特征,故将组态4命名为“低碳化高新产业驱动模式”。该组态的一致性为0.919 09,原始覆盖度为0.439 97,唯一覆盖度为0.216 11。上述数据说明组态4能够解释44%的省份且仅有21.61%的省份只能被该组态解释。该类区域的高经济韧性源于以政企互动为基础的大规模科技投入,由于科学技术支出为该组态的核心条件,低碳模式为该组态的典型特征,故该组态已经通过科技投入逐步过渡到绿色低碳发展模式。该类地区的政府在经济系统中干预力度较低,市场及产业结构已趋于成熟化,为“双碳”目标与经济韧性协同并进的理想范式。

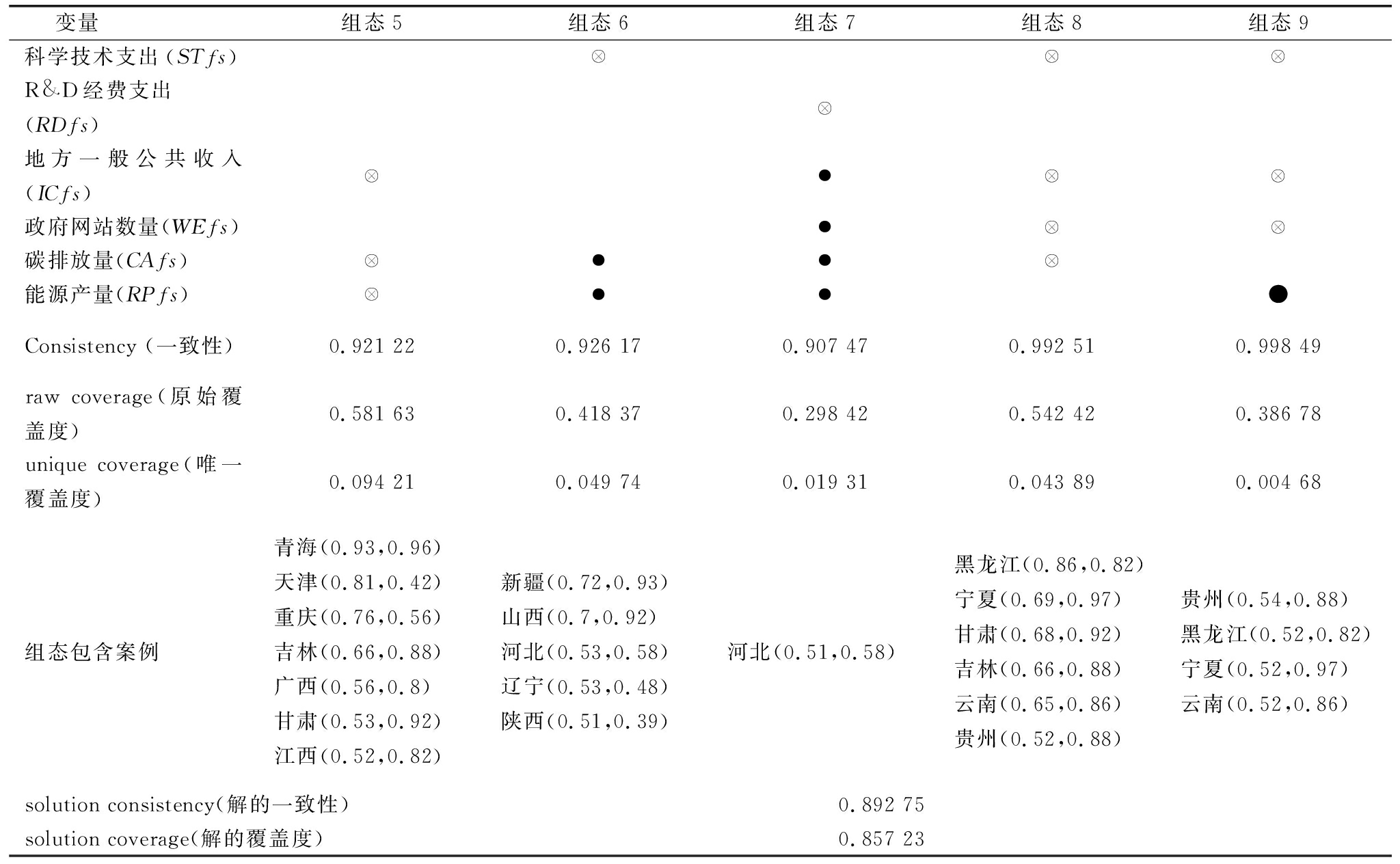

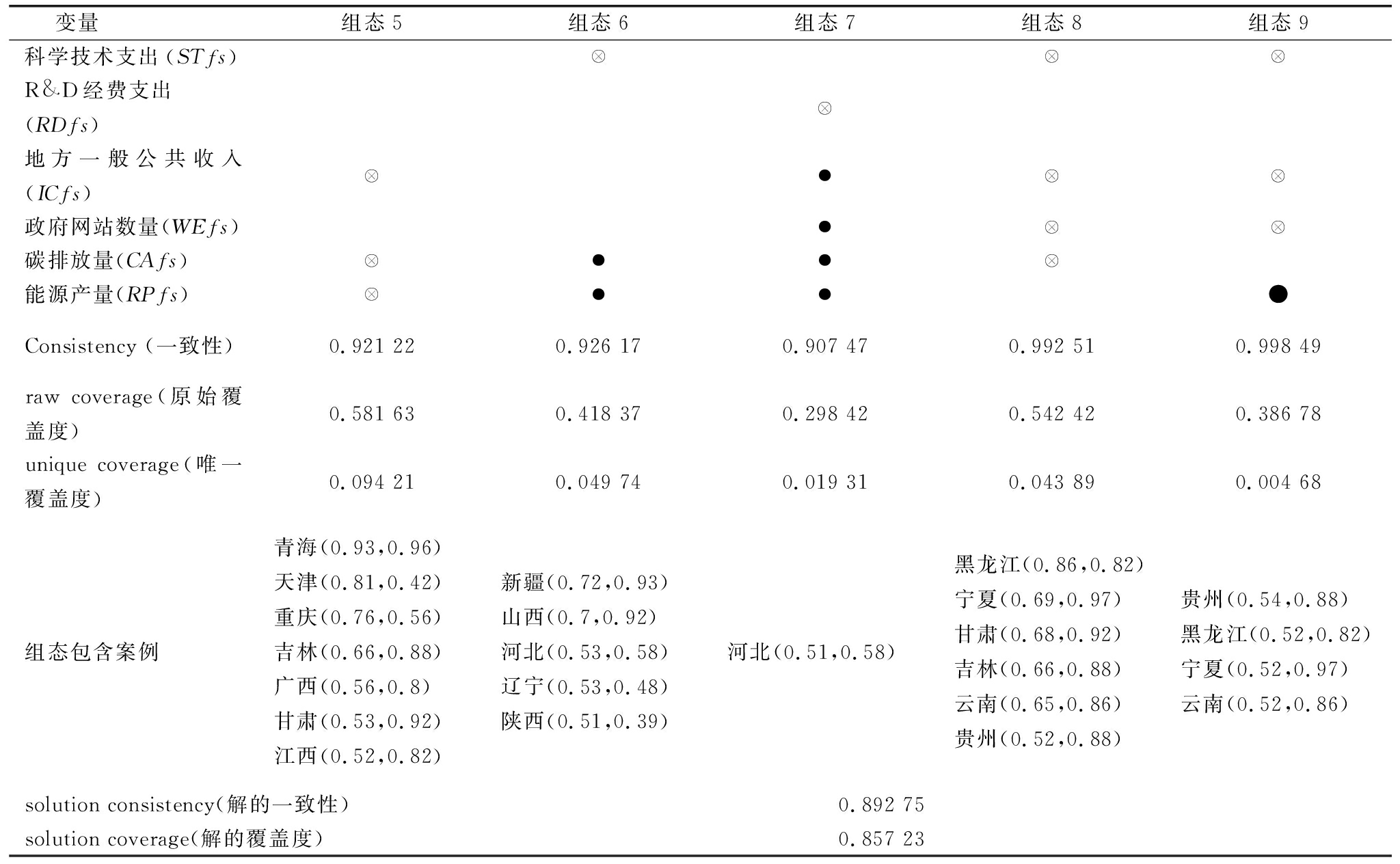

本文检验了引致低经济韧性的路径,共有5种组态,见表6。其中,组态5是以地方一般公共收入、碳排放量、能源产量为缺失条件构成的低经济韧性组态,其余变量均对该组态影响不明显,可以认为该组态由于能源禀赋、产业基础欠佳,故财政水平较低[31];组态6是以碳排放量、能源产量为辅助条件,科学技术支出为缺失条件构成的低经济韧性组态,其余变量对该类区域经济韧性的影响不显著,可以认为该组态具有一定的工业基础,但政府缺乏科技投入从而导致经济韧性较低;组态7是以地方一般公共收入、政府网站数量、能源产量、碳排放值为辅助条件,R&D经费支出为缺失条件构成的低经济韧性组态,科学技术支出的作用不显著,说明该类区域具有较强的政府能力、较高的能源产值及碳排放水平,但因为缺乏社会层面支持,尤其是企业科技产出不足,导致该区域经济韧性低;组态8是科学技术支出、地方一般公共收入、政府网站数量及碳排放量为缺失条件构成的低经济韧性组态,其他变量对该组态的影响并不明显,可以发现该类区域政府能力较弱,并且科技投入水平也呈现不足,产业发展较为滞后,从而引发低经济韧性;组态9是以能源产量为核心条件,科学技术支出、地方一般公共收入、政府网站数量为缺失条件构成的低经济韧性组态,其余变量对该组态的影响不明显,可以认为该类区域具有高能源依赖度,且政府能力较弱、缺乏科技投入,从而引致该类区域经济韧性低。由于上述区域受地理位置、自然禀赋、历史原因等因素影响,组态分类较为复杂且呈现不规律,不具代表性,同时,低经济韧性地区难以纳入双碳视域作为考量,故仅作简要叙述。但基于以上组态结果可以认为,第一,这类区域在政府能力表现方面相比高经济韧性区域显得偏弱,而组态7则表现为高政府能力-低经济韧性;第二,各组态普遍缺乏有效的科技投入;第三,各组态在工业及碳排放水平上呈现出重工业与缺乏高碳排产业的分异,该现象与前述提到的自然禀赋、历史原因等因素影响有关,例如组态6中的辽宁作为新中国成立后的首批重工业发展区域,自然能源丰富,但由于历史上的区域产业转移,辽宁经济韧性呈现低水平[32];组态5中的青海不具备发展工业的自然条件,同时,经济发展水平较低,故经济韧性弱。

表6 以低经济韧性为结果变量的组态分析结果

Table 6 Configuration analysis with low economic resilience as the outcome variable

变量组态5组态6组态7组态8组态9科学技术支出(STfs) R&D经费支出(RDfs) 地方一般公共收入(ICfs) ● 政府网站数量(WEfs)● 碳排放量(CAfs) ●● 能源产量(RPfs) ●●●Consistency(一致性)0.921220.926170.907470.992510.99849rawcoverage(原始覆盖度)0.581630.418370.298420.542420.38678uniquecoverage(唯一覆盖度)0.094210.049740.019310.043890.00468组态包含案例青海(0.93,0.96)天津(0.81,0.42)重庆(0.76,0.56)吉林(0.66,0.88)广西(0.56,0.8)甘肃(0.53,0.92)江西(0.52,0.82)新疆(0.72,0.93)山西(0.7,0.92)河北(0.53,0.58)辽宁(0.53,0.48)陕西(0.51,0.39)河北(0.51,0.58)黑龙江(0.86,0.82)宁夏(0.69,0.97)甘肃(0.68,0.92)吉林(0.66,0.88)云南(0.65,0.86)贵州(0.52,0.88)贵州(0.54,0.88)黑龙江(0.52,0.82)宁夏(0.52,0.97)云南(0.52,0.86)solutionconsistency(解的一致性)0.89275solutioncoverage(解的覆盖度)0.85723

注:案例名称后(x,y)反映该案例在对应组态中的分布情况

4.3 稳健性检验

目前学界有几种常用的稳健性检验方法,如改变校准锚点、更改分析阈值、增删案例、更换条件测量以及聚类分析等。本研究根据自身研究案例数量及主流研究方法,选择将PRI一致性由0.85提至0.9,前后结果仍然一致,说明分析过程具有较强稳健性。而后将校准的中间锚点由原先的0.5提至0.51,前后结果仍然一致,再次证明推导过程的稳健性。

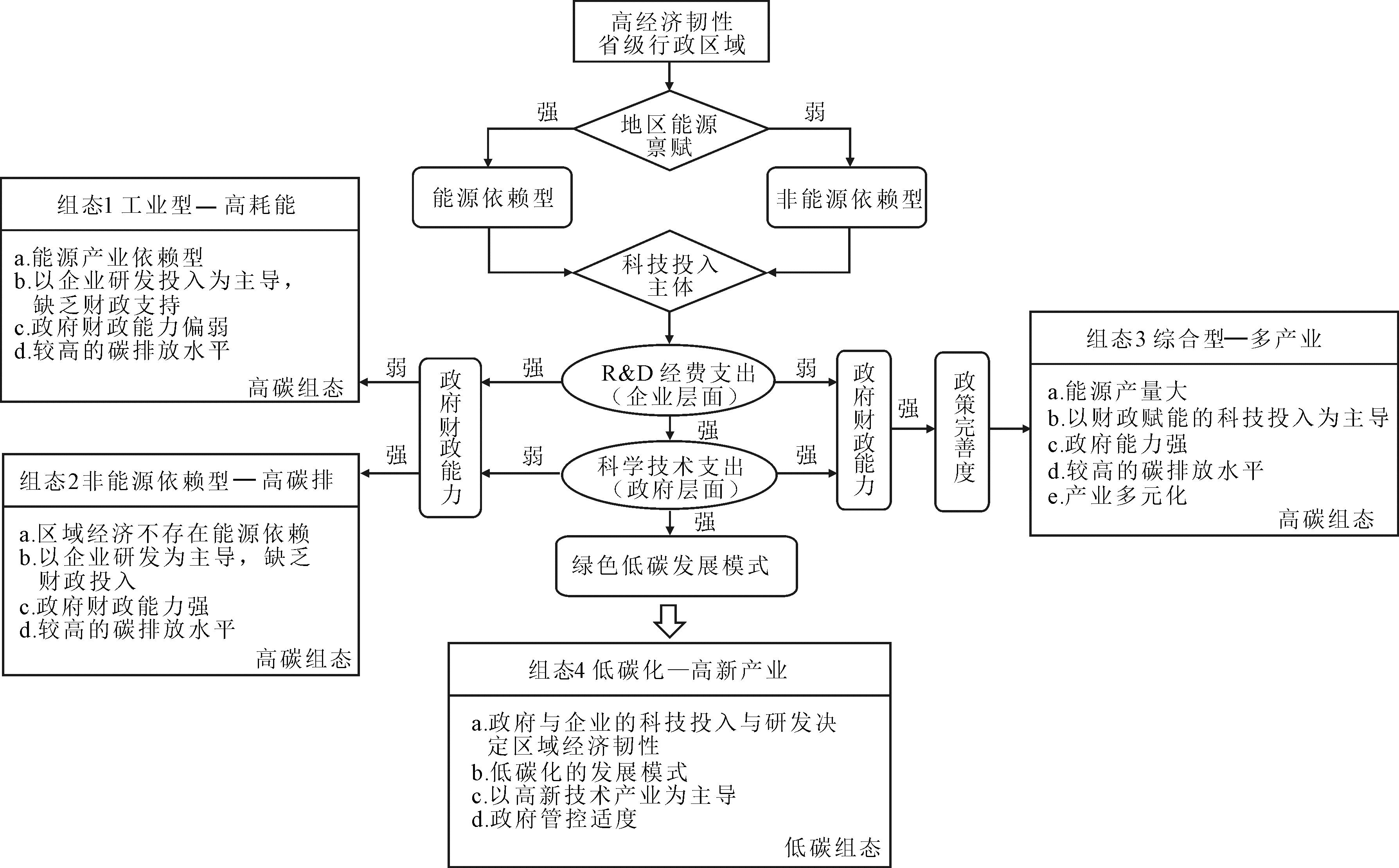

5 高经济韧性四类组态模式的路径特征

根据上述四类组态的显现及相应特征,有必要对四类组态路径、特征与规律进行凝练及探讨,具体如图2所示。依照上述四类组态的具体显现,发现能源依赖性、科技投入主体、地方政府财政水平、政策完善度以及碳排放水平是高经济韧性组态划分依据,不同特征演变、递进及组合形成区域强经济韧性的4条有效路径。其中,当地的能源资源禀赋、经济发展水平等内在禀赋直接决定高经济韧性演变起点,而不同主体的科技投入水平及力度直接决定区域经济韧性发展路线。同时,依据前述的必要性分析可知,无论是企业乃至社会赋能下的科技进步还是以政府为主体的科技投入,对于经济韧性演变都起到关键性作用,而组态的充分性分析则表明,以政府为主导的科技投入对经济韧性提质更有利。这是四类模态演变过程中的内在规律。

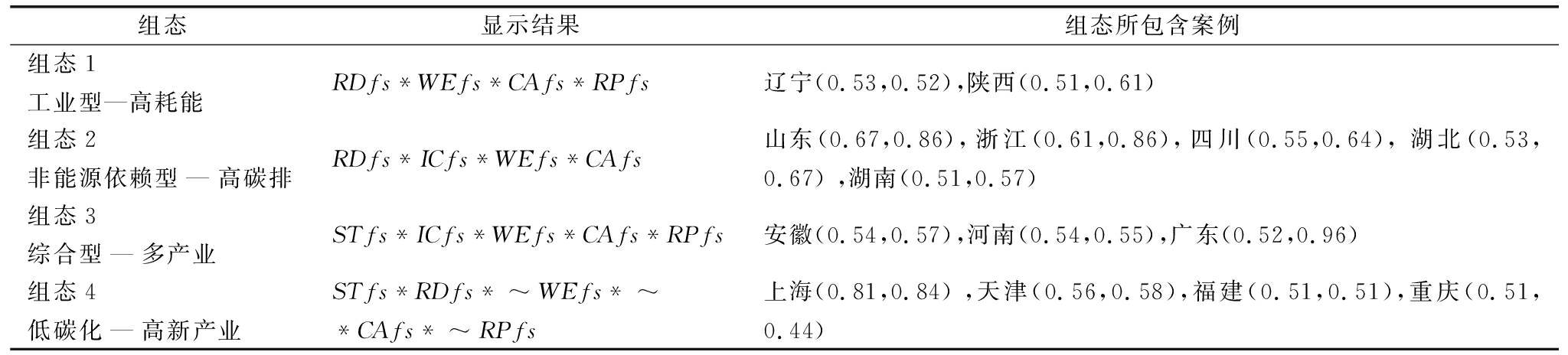

对上述四类组态进行路径、特征及规律凝练后,有必要对各组态所对应的解释案例进行复现,以证明提出路径及规律的合理性。各区域科技发展水平、政府投入、工业产值规模及碳排放水平具有显著性差异,这与自然禀赋、地理区位、政策制定等因素都具有密切关系。表7为各组态解释案例复现情况。同时,为检验指标建构的科学性,通过典型发展模态省份的案例分析,进行复现过程的描述与推导。

表7 各组态解释案例

Table 7 Explanatory cases for each configuration

组态显示结果组态所包含案例组态1工业型—高耗能RDfs*WEfs*CAfs*RPfs辽宁(0.53,0.52),陕西(0.51,0.61)组态2非能源依赖型—高碳排RDfs*ICfs*WEfs*CAfs山东(0.67,0.86),浙江(0.61,0.86),四川(0.55,0.64),湖北(0.53,0.67),湖南(0.51,0.57)组态3综合型—多产业STfs*ICfs*WEfs*CAfs*RPfs安徽(0.54,0.57),河南(0.54,0.55),广东(0.52,0.96)组态4低碳化—高新产业STfs*RDfs*~WEfs*~*CAfs*~RPfs上海(0.81,0.84),天津(0.56,0.58),福建(0.51,0.51),重庆(0.51,0.44)

在工业型高耗能驱动模式下,以陕西为例,2019年能源总产量77 265.26万t,位居全国第三;作为主要的碳排放源——煤炭,2021年原煤产量高达7亿t,约占全国总产值的17%,位居全国第三。陕西2019年生产总值为25 793.17亿元,全国位列第14,其中,一、二、三产业占GDP的比重分别为7.7%、46.5%、45.8%,以上数据足见陕西经济对传统工业的依赖度。同时,陕西2019年一般公共预算支出为5 718.52亿元,其收支平衡状况较依赖中央划拨,中央补助收入高达2 620.29亿元,大于地方一般公共收入(2 287.90亿元),以上数据说明该省域对中央政府的财政依赖度较大。科技发展投入方面,2022年陕西研究与试验发展经费769.6亿元,其增长率为9.85%,占全国总量的2.5%,经费总量位居全国第11,其中,企业研究与试验发展经费高于全国平均水平4.3个百分点,表明该省份科技投入持续增长,但与强科技省份相比仍存在较大差距。值得注意的是,2012—2021年陕西综合科创水平增长率为10.8%,其科技投入力度不断加大。总而言之,作为该模式的代表,陕西虽然各项指标在全国排名不突出,但基于工业驱动的发展路径,也依旧具有较强经济韧性,因此为保持较强经济韧性并实现碳中和目标,应加大产业转型升级力度。

在非能源依赖型高碳排驱动模式下,以湖南为例,湖南2019年能源总产量5 679.25万t,位居全国第23位,在量上处于下游水平;原煤产量为1 375万t,占全国原煤产量的0.37%。2019年全省生产总值为39 752.12亿元,位列全国第6。其第一、二、三产业占GDP的比重分别为9.2%、37.6%以及53.2%,表明该区域对工业依赖度低。就财政情况而言,2019年全省一般公共收入为3 006.99亿元,其中全年税收收入为2 061.92亿元,增长率为5.22%,非税收入为945.07亿元,增幅4.87%。根据该地区财政收支状况,可以判断该地区财政自给率较高,对中央财政依赖度较小,政府能力较强。科技投入方面,2019年科技支出占财政比重为2.14%,位居全国第14位,处于中游水平,也反映出该省在科技投入方面并不突出。总而言之,作为该模态的代表,湖南的高经济韧性并不依赖以能源为主导的工业模式,而是更倾向于第三产业赋能。因此,该类地区应通过以政府为主导、以企业为主体的科技创新投入,促进产业结构转型,增强经济韧性。

在综合型多产业驱动模式下,以广东为例,广东2019年能源总产量14 740.37万t,位居全国第11,由于自然禀赋及地理条件等诸多原因并无原煤产出。广东2019年生产总值总量为107 671.07亿元,全国位列第一,一、二、三产业占GDP的比重分别是4.0%、40.5%以及55.5%,以上数据说明广东对传统工业的依赖度低。2019年广东一般公共预算收入12 651.46亿元,其中税收收入为10 062.35亿元,非税收入为2 589.11亿元,增幅为9.4%,非税收入增长主要得益于当地政府举措,例如盘活国有资产,使其公共资源有偿收入增长30.1%。同时,对比财政支出,2019年广东地方一般公共预算支出17 314.12亿元,处于财政赤字状态,但考虑到中央税收返还和转移性支付等因素,可以认为广东省政府能力较强,对中央财政依赖度较小。科技发展投入方面,2022年广东研究与试验发展经费4 411.90亿元,较上年增长10.2%,占全国比重的14.32%,经费投入位居全国第一,该省份科技投入水平稳居全国榜首,是典型的强科技省份。总而言之,作为该模式的代表,广东上述指标都稳居全国前列,经济韧性较强,但能源产量处于全国中上游水平,具有较高的碳排放量,故认为其提升经济韧性质量与达成“双碳”目标存在殊途同归效果,且具有一定耦合度。该类地区应在保持企业及政府投入的同时,逐步减少高碳排产业,转而发展低碳、绿色的低碳排、零碳排产业。基于社会面的传统工业需求,例如以煤为主的基本国情与区域发展的矛盾,需要进行产业的区际转移及协调,在低经济韧性区域大力发展第三产业。这再次证明本研究提出差异化路径的科学性。

上海作为我国经济中心,在碳中和路径上也具有与其他区域相异的独特性,主要表现在碳市场机制建设方面,例如“中证上海环交所转型方案”推进碳金融创新;碳普惠体系建设方面积极构建多层次消纳渠道;产品碳足迹的管理体系同样也处于全国前列。同时,上海在绿色低碳城市布局、能源结构转型、绿色低碳供应链建设、低碳技术攻关等方面率先示范。其低碳发展模式影响力辐射全国,处于领先地位。故将上海作为低碳化高新产业驱动模式的典型代表,这一优秀范式对其它区域发展具有一定借鉴与启示意义。模态4下的上海,其产业结构具有很强的高新产业色彩,2019年一、二、三产业占GDP的比重分别为0.27%、26.99%、72.74%,第三产业在产业结构中居主导地位,为上海市带来了低碳排,加之前述碳中和举措,使上海市成为典型的低碳化高新产业驱动模式。

6 结语

6.1 研究结论

本文运用模糊集定性比较分析方法(fsQCA),对中国内地30个省域进行“双碳”战略背景下的经济韧性联动性影响研究,揭示了科技投入水平、政府能力、碳排放水平对区域经济韧性的组态影响以及各要素之间复杂多元的互动本质。获得的研究结论主要如下:

(1)通过单一条件变量对结果变量的必要性分析,发现在高经济韧性区域,高科学技术支出、高R&D经费支出与高地方一般公共收入条件变量始终存在,为高经济韧性的必要性条件。可见,加大科技投入力度与公共预算规模对区域经济韧性提升具有决定性意义。

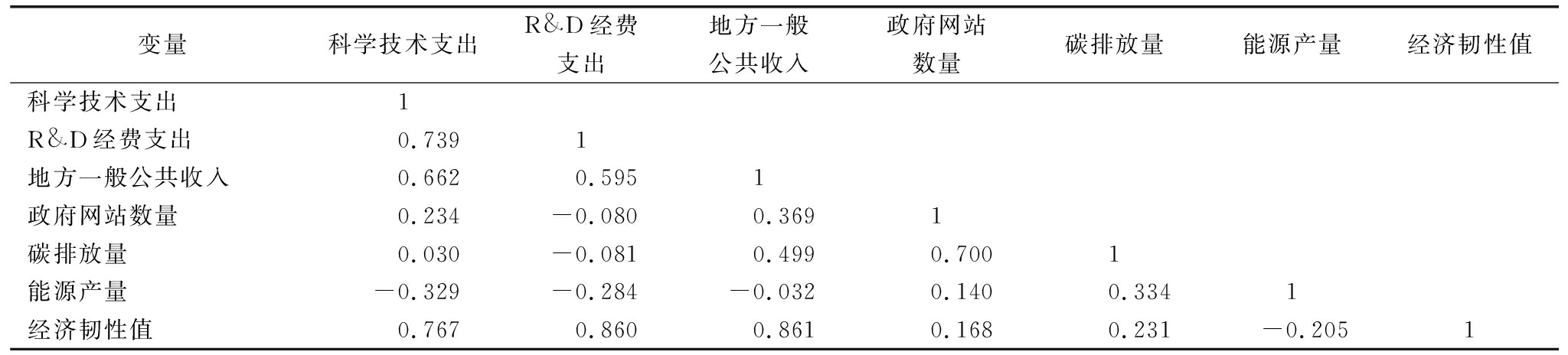

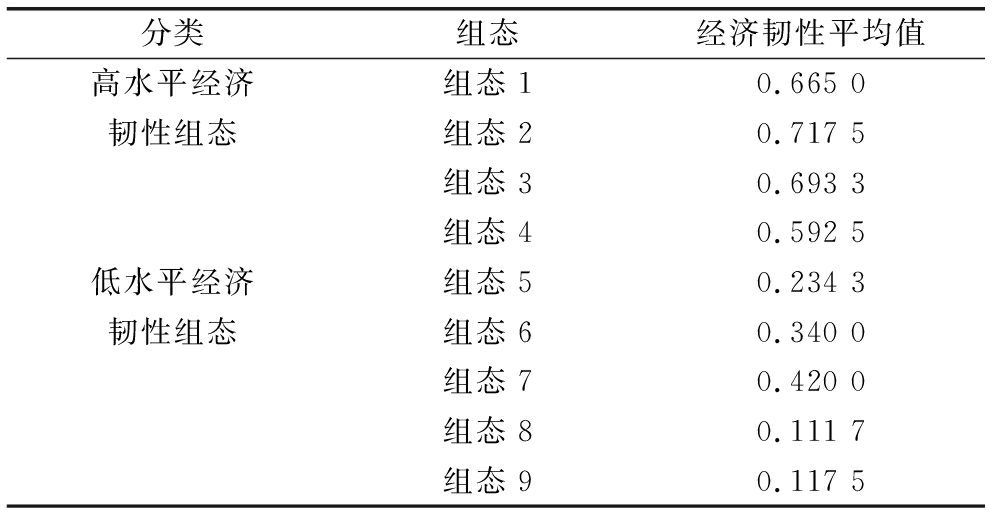

(2)通过六大条件变量对结果变量的组态分析,得出不同高经济韧性驱动模式。4个组态演绎了高水平经济韧性区域的发展逻辑。各组态经济韧性水平如表8所示。组态1为工业高耗能驱动模式,其中,经济韧性平均值为0.665 0,其特点可以总结为能源依赖-低科技投入-低政府能力-高碳排放形成的高经济韧性发展模式。组态2为非能源依赖型高碳排驱动模式,其经济韧性的平均值为0.717 5,由非能源依赖-低科技投入-高政府能力-高碳排放水平形成高经济韧性区域。组态3为综合型多产业驱动模式,其经济韧性平均值为0.693 3,由高能源禀赋-高科技投入-高政府能力-高碳排放形成高经济韧性区域。组态4为低碳化高新产业驱动模式,其经济韧性平均值为 0.592 5,可以认为是高技投入-高政府能力-低碳排放水平条件下的高经济韧性发展模式。根据区域发展阶段视角可以认为,在“双碳”目标背景下,上述四种驱动模式交错演进,工业高耗能驱动型省份通过加大科技投入力度与提高预算水平逐渐演变为综合型多产业驱动型省份,通过提高科技水平、预算水平发展绿色低碳经济以及高新产业,从而演变为低碳化高新产业驱动模式。在提高经济韧性波动的同时,通过产业转型促进高碳排省份高质量发展,以此保证绿色发展与经济建设并行。

表8 各组态经济韧性水平

Table 8 Economic resilience level of each configuration

分类组态经济韧性平均值高水平经济韧性组态组态10.6650组态20.7175组态30.6933组态40.5925低水平经济韧性组态组态50.2343组态60.3400组态70.4200组态80.1117组态90.1175

(3)四类高经济韧性组态为区域经济韧性提升带来相应启示。一是工业高耗能驱动模式下的区域,例如陕西、辽宁,其核心特征在于低投入,即较低的科技研发投入、较低的政府财政水平。该发展模式伴随高耗能、高碳排,由于具有天然的能源禀赋,对节能减排的需求较低,统一且激进的碳减排措施不符合这类区域的实际情况,可能导致经济韧性减弱、抗风险能力降低。同时,该模式下减排行动的负外部性最大,可能直接导致工业产值降低,而后带来“涟漪效应”,例如居民收入减少、消费能力下降、社会需求不足,从而抑制经济发展、削弱经济韧性。同时,该模式下不容忽视的问题是,政府财政投入对经济韧性短期提升呈现低效现象。二是非能源依赖型高碳排驱动模式下的区域,例如湖北、湖南,其科技投入不足且不具有天然的能源禀赋,但由于第三产业较发达,伴随强有力的地方财政手段,其经济韧性较强。三是综合型多产业驱动模式下的区域,例如广东、安徽,其核心特征在于高投入、高碳排。这类区域产业结构并不单一,基于高科技投入与高政府能力。在高水平投入模式下,伴随高碳排,尚未完成低碳转型,需要继续加大科技及财政投入以实现低碳转型。四是低碳化高新产业驱动模式下的区域,例如上海、福建,其保持高水平的科技投入、财政投入,并具有低碳排。在持续的科技投入下,该区域产业得到实质性转型;在高水平财政投入下,该区域形成高度市场化。由此可认为,该发展模式是“双碳”目标下我国提高经济韧性的理想范式,为经济韧性提质提供借鉴。

6.2 对策建议

基于30个省域科技投入、政府能力以及碳排放水平,可以认为各区域经济韧性发展模式具有异质性,将经济韧性发展模式分为四类,即工业型高耗能驱动模式、非能源依赖型高碳排驱动模式、综合型多产业驱动模式以及低碳化高新产业驱动模式。通过分类简化了各区域复杂主体的差异性,且保证组态对案例具有较强解释性。

工业型高耗能驱动模式下的区域,其碳减排目标设定要结合实际情况,避免盲目激进的碳减排行为,防止冲击当地传统工业从而削弱经济韧性水平。同时,此类区域应不断加大财政投入与科技投入,努力发展第三产业,并逐步合理减轻工业依赖度。对于因为减排活动和产业转型而受到负面影响的居民,应予以一定财政补贴抵消其负外部性,稳固消费与社会需求。此外,当地政府可通过提供财政专项补贴、转移性支付手段增强自身能力。在科技投入方面,当地政府不仅应该加大财政投入力度,同时也应该激活以市场为导向的社会科创力量,提高社会面的科技投入力度。

非能源依赖型高碳排驱动模式下的区域,由于其能源资源禀赋有限,不利于发展传统工业,但相较强能源禀赋地区,其产业转型阻力较小,对经济社会乃至民生问题的冲击较小,更易于完成“碳达峰碳中和”目标。在政府能力强的前提下,该区域发展重点应放在加大科技投入力度方面,即以政府为主体的财政投入。

综合型多产业驱动模式下的区域,应促进立足于低碳可持续领域的转型,其切入点在于科技投入聚焦领域变化,即实体产业发展聚焦于新能源、绿色项目以及高新技术等方向,加大此类领域的科技投入力度,并逐步减少高能耗、高碳排领域投资。具体而言,可通过财政补贴、放宽准入条件、深化碳交易市场建设等手段促进高碳排产业转型升级。该模态下的区域,其发展重点在于通过调整科技投入领域实现“碳中和”目标。与前两种经济韧性发展模式进行比较可以发现,前两种模式应重点加大科技投入力度,本模式则应更关注科技投入方向及领域转变。但无论如何,政府乃至全社会的科技投入始终都是促进区域经济韧性发展与实现碳减排目标的首要因素。

总体而言,地方政府财政水平与科技投入作为经济韧性提升路径的必要条件,应在“双碳”目标下结合实际情况进行推进。第一,经济韧性发展需要政府部门以及社会各层面加大科学技术投入,以此形成科技发展与经济增长的良性循环;第二,在保持高水平经济韧性的同时,应以“双碳”目标为导向,各区域有效履行自身的碳减排责任,重视生态文明建设、绿色经济发展、低碳高新产业培育;第三,工业型高耗能驱动经济韧性提升的区域应明确自身发展情况,避免“碳中和”行动的盲目冒进,同时,工业型高耗能区域可通过加强政府能力,采取专项财政补贴、转移性支付等措施促进绿色经济发展。

6.3 不足与展望

本文对双碳视阈下经济韧性影响因素的组态联动性、分类提升路径等进行探究,但也存在一定局限性。例如缺乏对低韧性区域的复现和深入讨论;指标设计不能完全回避非理性色彩。未来存在有待拓展的方面如下:

(1)对区域差异化发展的深化研究。特别是通过更具体的城市或区域层面对比,探索不同地方如何根据其独特的资源禀赋、产业结构及社会发展水平制定相应的减碳和经济韧性提升策略。

(2)引入不同视阈变量进行多维度分析。未来研究可以引入更多维度变量,如社会资本、民众环保意识、数字经济发展等,以探索这些因素对区域经济韧性及碳减排的影响。

(3)跨国对比与全球视野的拓展。开展跨国对比研究,特别是中国与其他主要经济体(如美国、欧洲)之间的对比,以探讨不同政治、经济和社会体制下碳减排与经济韧性间的交互作用。跨国比较能帮助更全面地理解区域经济韧性提升的全球性问题,同时,为制定国际合作框架和政策提供参考。

(4)长期数据分析与模型更新。相关政策、市场环境、技术等在不断变化,因此未来研究可关注时间跨度更长的数据和模型更新。尤其是在新减排政策出台和全球气候变化进一步加剧的背景下,如何通过动态模型来预测不同区域经济韧性变化趋势?这将是一个重要的研究方向。

(5)该领域地方政府与企业合作机制的探索。前文研究发现,政府与企业是区域科技发展的核心力量,两者之间如何互配、互补,其作用机制和组合策略也是未来亟待拓展的研究方向之一。

参考文献:

[1] YU BIYING,ZHAO ZIHAO,WEI YIMING,et al.Approaching national climate targets in China considering the challenge of regional inequality[J].Nature Communications,2023,14(1):8342.

[2] 胡树光.区域经济韧性:支持产业结构多样性的新思想[J].区域经济评论,2019,34(1):143-149.

[3] 赵方杜,石阳阳.社会韧性与风险治理[J].华东理工大学学报(社会科学版),2018,33(2):17-24.

[4] 朱琳.中国区域经济韧性的质量评价与影响因素分析[J].统计与决策,2024,40(3):123-127.

[5] 田光辉,苗长虹,胡志强,等.区域经济韧性研究进展:概念内涵、测度方法及影响因素[J].人文地理,2023,38(5):1-8.

[6] 李焕宏,薛澜,徐建华.用概念分析指导公共政策定量研究的变量测度[J].公共管理学报,2024,21(1):29-40,168-169.

[7] 谭俊涛,赵宏波,刘文新,等.中国区域经济韧性特征与影响因素分析[J].地理科学,2020,40(2):173-181.

[8] 张跃胜,邓帅艳,张寅雪.城市经济韧性研究:理论进展与未来方向[J].管理学刊,2022,35(2):54-67.

[9] MARTIN R,SUNLEY P.On the notion of regional economic resilience:conceptualization and explanation[J].Journal of Economic Geography,2015,34(1):1-42.

[10] NYSTROM K.Regional resilience to displacements[J].Regional Studies,2017,45(1):1-19.

[11] DORAN J,FINGLETON B.Us metropolitan area resilience:insights from dynamic spatial panel estimation[J].Environment and Planning A-Economy and Space,2018,44(1):111-132.

[12] 李彤玥.韧性城市研究新进展[J].国际城市规划,2017,32(5):15-25.

[13] 彭荣熙,刘涛,曹广忠.中国东部沿海地区城市经济韧性的空间差异及其产业结构解释[J].地理研究,2021,40(6):1732-1748.

[14] 胡竹君.低碳绿色转型对城市经济韧性的影响研究[D].大连:东北财经大学,2023.

[15] 刘玲娜,雷涯邻,张万益,等.“双碳”目标下资源型城市韧性发展研究[J].地质通报,2024,43(8):1361-1372.

[16] 何继新,夏五洲,孟依浩.“双碳”目标下中国区域绿色经济效率与经济韧性的耦合性研究[J].上海节能,2023,41(11):1590-1604.

[17] 刘自敏,王橹堰.城市经济韧性与碳减排能力的耦合协调度及空间收敛特征[J].统计与决策,2024,40(16):62-66.

[18] 赵红梅,古长具,隋琦.“双碳”视域下资源型城市经济韧性与碳承载力交互耦合协调度研究[J].煤炭经济研究,2023,43(4):53-59.

[19] 梁林,郭悦雯.高碳排制造业发展质量提升研究——基于碳韧性的新思路[J].科技进步与对策,2024,41(19):67-78.

[20] 何皛彦,李国平,梁伟.京津冀绿色技术创新对经济韧性的影响效应研究[J].北京交通大学学报(社会科学版),2024,23(3):76-88.

[21] 刘晓星,张旭,李守伟.中国宏观经济韧性测度——基于系统性风险的视角[J].中国社会科学,2021,41(1):12-32,204.

[22] 冯苑,聂长飞,张东.中国城市群经济韧性的测度与分析——基于经济韧性的shift-share分解[J].上海经济研究,2020,38(5):60-72.

[23] 唐红涛,陈珍平,吴忠才.数字经济、城市创新能力与商业经济韧性[J].中国证券期货,2024,31(2):41-49,61.

[24] 曾冰,张艳.区域经济韧性概念内涵及其研究进展评述[J].经济问题探索,2018,38(1):176-182.

[25] SIMMIE J,MARTIN R.The economic resilience of regions:towards an evolutionary approach[J].Cambridge Journal of Regions,Economy and Society,2010,3(1):27-43.

[26] CHEN J,GAO M,CHENG S,et al.County-level CO2 emissions and sequestration in China during 1997-2017[J].Sci Data,2020,391 (7):391-403.

[27] 吴琴,张骁,王乾,等.创业导向、战略柔性及国际化程度影响企业绩效的组态分析[J].管理学报,2019,16(11):1632-1639.

[28] 陶克涛,张术丹,赵云辉.什么决定了政府公共卫生治理绩效——基于QCA 方法的联动效应研究[J].管理世界,2021,45(5):128-156.

[29] RAJINI G,KRITHIKA M.Factors influencing online shopping intention:impact of perceived risk[J].Advances in Natural and Applied Sciences,2008,10(10):116-120.

[30] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,32(6):155-167.

[31] 孙慧,原伟鹏.西部地区经济韧性与经济高质量发展的关系研究[J].区域经济评论,2020,35(5):23-35.

[32] 孙久文,孙翔宇.区域经济韧性研究进展和在中国应用的探索[J].经济地理,2017,37(10):1-9.

(责任编辑:胡俊健)