0 引言

2024年6月,习近平总书记在全国科技大会、国家科学技术奖励大会、两院院士大会上强调,“扎实推动科技创新和产业创新深度融合,助力发展新质生产力”。党的二十届三中全会提出,“强化企业科技创新主体地位,建立培育壮大科技领军企业机制,加强企业主导的产学研深度融合”。在推动高质量发展和应对国际竞争新挑战的关键阶段,科技创新与产业创新深度融合已成为提升国家竞争力的重要战略方向。产学研合作作为实施创新驱动发展战略的关键环节,通过跨界联动创新模式,能够打破传统创新壁垒,促进知识、技术和人才流动与共享,实现企业、高校和科研院所等创新主体之间优势互补与资源共享[1]。然而,在实践过程中,产学研合作面临诸多挑战,如信息不对称、资源分配不均、技术转化能力不足等问题导致协同创新效果受限[2]。国家知识产权局发布的《2023年中国专利调查报告》显示,2023年仅有44.3%的企业与高校或科研院所开展科研合作。在合作研发专利中,有64.5%涉及企业、34.5%涉及高校,仅有16.3%涉及科研院所。可见,我国产学研合作存在明显不足,如何深化企业与高校、科研院所之间的合作,探索科技创新和产业创新融合新路径,已成为当前亟待解决的重要课题。

科技浪潮正以前所未有的力量深刻改变并重塑着全球科技创新生态格局。人工智能、大数据、云计算、区块链等新一代数字技术持续渗透各行各业,数字化转型已成为多数企业追求创新突破、重塑竞争优势、实现可持续发展的战略选择[3]。借助数字技术,企业不仅在运营模式、业务流程和组织架构等方面实现深刻变革,更在深层次上推动科技创新生态持续演进。部分学者认为,数字技术与产学研合作协同发展有利于构建和优化数字创新生态系统[4]。也有研究指出,产学研合作在推动数字化转型过程中发挥重要作用[5]。然而,产学研合作作为一种更加有效的协同创新模式[6],数字技术在该领域的影响未得到充分探索。当前,我国正处于数字化转型的关键时期,科技与经济“两张皮”现象突出,亟需通过数字技术推动科技与经济协同发展。在此背景下,数字技术应用能否有效促进产学研合作?探讨这一问题不仅关乎数字技术发展路径,对我国创新体系升级也具有重要意义。

随着数字技术的持续进步,产学研合作正逐渐摆脱传统中介机构和合作逻辑,转向更加灵活、高效的协同创新模式[7]。越来越多的学者倡导建立专业化数字平台,促进产学研各方知识共享,加快科技成果转移与转化[8]。从知识基础观看,数字技术应用有助于推动知识流动与共享[9];从资源基础观看,数字技术应用有利于提升资源配置效率,促进资源整合和价值创造[10]。可见,数字技术应用在推动产学研协同创新方面具有显著潜力。然而,目前多数研究仍停留在理论探讨层面,缺乏充分的实证数据支持。尽管已有学者揭示数字技术应用对产学研协同创新的影响(袁胜超,2023),但多聚焦于单一行业或单一技术[11],未全面揭示企业数字技术应用对产学研合作的影响机制。本文选取2013—2022年中国沪深A股上市公司为研究样本,深入探讨数字技术应用对产学研合作的影响机制,以期进一步丰富和完善相关理论体系,为政策制定和企业实践提供有益参考。

1 理论分析与研究假设

1.1 数字技术应用与产学研合作

信息不对称理论认为,交易双方掌握的信息差异会导致市场失灵。在产学研合作过程中,企业、高校与科研机构往往因目标差异、认知不足及沟通不畅等问题而难以实现深度协同(石琳娜等,2023)。这种信息不对称不仅体现在技术供需信息错配上,更体现为各方对彼此需求、能力和合作风险的认知差异,最终导致产学研合作效率低,甚至合作失败。然而,数字技术快速发展为解决这一难题提供了新解决方案,其通过有效缓解信息不对称提升产学研合作积极性。首先,数字技术应用能够提高匹配效率。信息共享平台、数据库和搜索引擎等数字化工具能够打破传统合作模式中的信息壁垒,使企业与高校、科研院所实时共享科研成果、技术动态及市场需求信息,从而发现潜在合作机会[12]。其次,数字技术应用能够促进知识共享。在线协作工具、视频会议和即时通讯等数字化沟通手段为产学研各方提供了便捷的交流渠道和协作平台[13],促进企业与高校、科研机构之间进行知识交流和共享。最后,数字技术应用能够增进互信合作。区块链、智能合约和电子合同等数字技术应用为产学研合作建立更加可信的合作机制,能确保合作过程公开透明和合作成果公平分配,从而增强合作的可持续性。据此,本文提出如下假设:

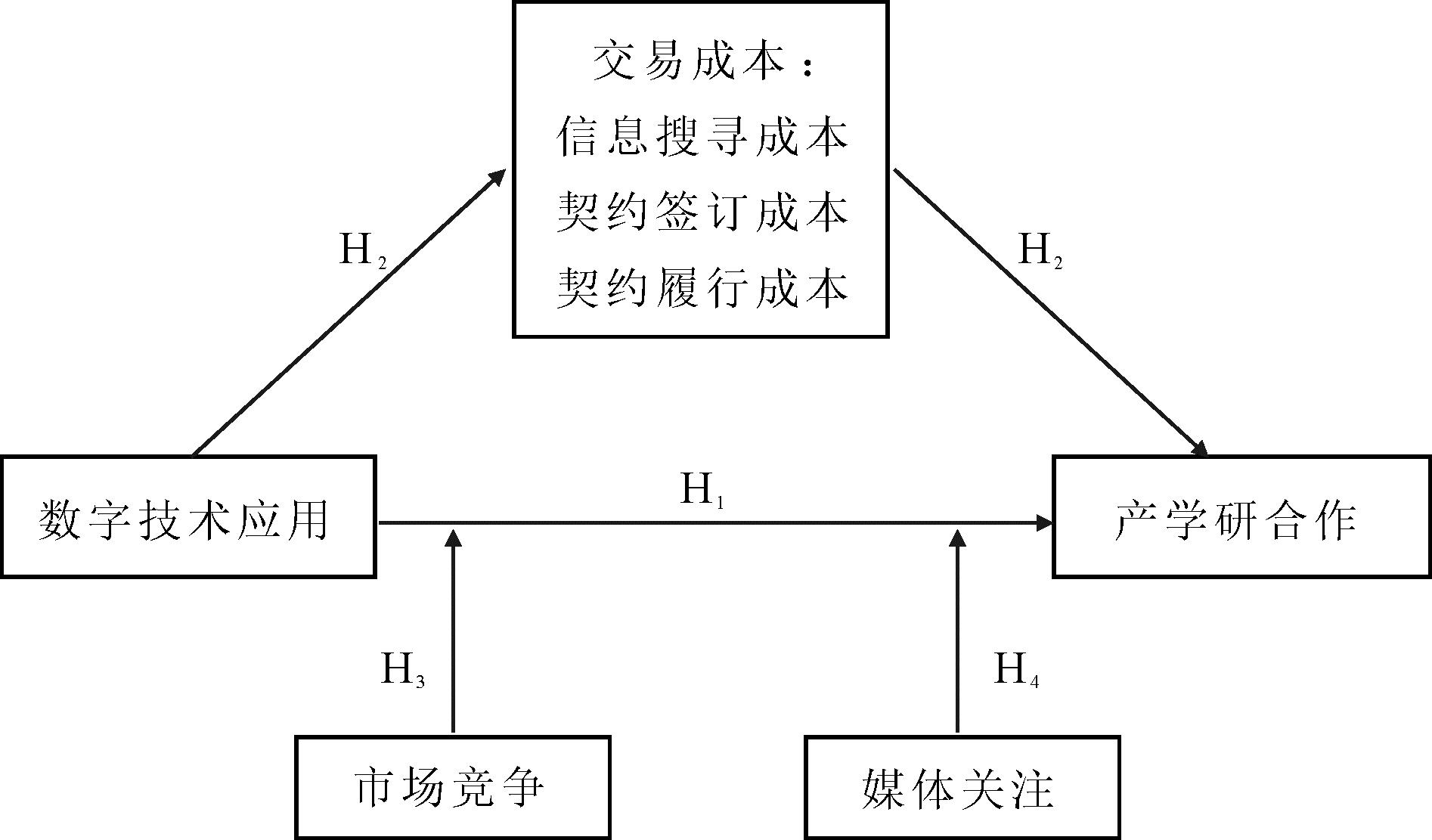

H1:数字技术应用能够促进产学研合作,即数字技术应用水平越高,企业越倾向于参与产学研合作。

1.2 交易成本的渠道作用

数字技术应用能够使企业在更加透明的信息环境中实现产学研合作,降低企业交易成本。根据交易成本理论,在产学研合作过程中往往涉及一系列交易成本,主要包括信息搜寻、契约签订及履行等成本[14-15]。从信息搜寻成本看,企业在寻找匹配自身需求的创新资源和合作伙伴时常面临较大压力,传统方式不仅耗费大量人力、物力和时间,还存在难以找到合适伙伴的风险。随着数字技术的应用,通过高效搜索引擎、大数据分析和信息共享平台等手段,企业能够迅速、精准地掌握潜在合作伙伴信息及其拥有的创新资源,大幅提升信息搜寻效率与成功匹配概率,从而有效降低信息搜寻成本[16]。就契约签订成本而言,企业选定合作伙伴后随即进入协商与谈判阶段,直至契约签订,这一过程伴随着不可忽视的时间、人力与资源投入。依托数字技术,企业能够快速拟定、修改和审核契约条款,实现远程协作与即时沟通。这不仅能大幅缩短协商周期,还能提高契约签订效率和准确性,从而有效降低契约签订成本[17]。从契约履行成本看,开放式创新的复杂性和潜在机会主义行为可能会加剧企业道德风险。通过运用数字技术(如区块链分布式账本可确保交易透明可追溯、智能合约自动执行,从而降低违约风险;大数据分析可预测潜在问题并提前采取预防措施),企业能够有效降低契约履行成本,增强产学研合作稳定性[18]。据此,本文提出如下假设:

H2:数字技术应用对产学研合作的促进作用主要通过降低信息搜寻、契约签订及履约等交易成本实现。

1.3 媒体关注与市场竞争的调节作用

企业创新合作受到多种外部环境压力(如政治、经济、文化、社会等)的影响。其中,经济压力关乎企业生存与盈利,社会压力涉及公众期待与责任履行,两者最能体现外部环境对创新合作的现实驱动与综合约束。因此,本文以双重外部压力为视角,重点分析市场竞争带来的经济压力和媒体关注引发的社会压力,探讨数字技术应用对产学研合作的影响,揭示企业在双元驱动力下的行为选择逻辑。

市场竞争作为企业面临的主要经济压力,在很大程度上影响企业决策逻辑和合作意愿(鲁清仿等,2020)。资源基础观认为,企业竞争优势主要源自其独特且难以被模仿的核心资源。在激烈的市场竞争中,为防范竞争优势流失,企业往往更加注重核心资源保护,会提高对外合作准入门槛,尤其在资源共享和知识流动方面表现出更强的防御性[19]。相较于单一主体合作,产学研合作突出企业、高校与科研院所等多方主体的深度协作,呈现出高度开放、资源互补和知识共享等特征。然而,这种多方协作由于涉及复杂的利益博弈和较长的合作周期,更容易带来知识泄露和产权归属不确定风险。因此,即使数字技术能够提升合作效率,企业可能会因担心核心资源流失而对产学研合作持谨慎态度,从而削弱数字化带来的促进作用。相反,当市场竞争较弱时,企业面临的外部压力较小,创新驱动力更多来自合作共赢而非竞争。在这种情况下,企业更愿意通过产学研合作实现资源整合与能力提升,数字技术在促进高效沟通、跨界协作和知识共享方面的优势得以充分释放,从而能显著增强其对产学研合作的促进作用。据此,本文提出如下假设:

H3:市场竞争对数字技术应用与产学研合作间关系发挥负向调节作用。

作为社会压力的体现,媒体关注通过新闻报道和舆论传播对企业发展产生深远影响[20]。在媒体关注下,企业利用数字技术推动产学研合作的战略决策被视为一种积极信号,不仅能够加速生产过程中的数字化转型,也能提升产学研合作积极性。一方面,媒体关注通过“信息传播效应”为产学研合作带来新契机。媒体与数字技术紧密结合,能够扩大信息传播范围和深度,使社会公众更全面地了解企业运营状况、创新成果及市场定位[21]。更重要的是,媒体报道作为一种市场导向信号,不仅揭示市场当下需求和潜在趋势,也为产学研合作指明方向。另一方面,媒体关注通过“声誉机制”效应显著增强产学研合作的稳定性。随着媒体关注度的提升,企业知名度和公众形象得到显著提高,进而能够积累丰厚的声誉资本[22]。这种声誉资本作为合作各方软实力的重要组成部分,能吸引高质量合作伙伴、拓宽合作领域并深化合作层次。此外,数字技术应用能进一步强化声誉资本的积累效应,提升企业市场影响力,并为产学研合作深化提供有力支持。据此,本文提出如下假设:

H4:媒体关注对数字技术应用与产学研合作间关系发挥正向调节作用。

基于以上研究假设,本文提出如下理论框架(见图1)。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

本文以2013—2022年我国沪深A股上市公司为初始研究样本,对数据作如下处理:①剔除ST或*ST、PT企业;②剔除金融行业公司;③剔除数据缺失或存在异常值的企业。最终得到包含2 151家上市公司的21 510个观测值。原始数据均来自CSMAR、CNRDS、Wind数据库和国家知识产权局专利数据库,上市公司年报数据来源于上海和深圳证券交易所官网。本文对所有连续变量在1%水平上进行缩尾处理。

2.2 变量定义

(1)产学研合作(IUR)。借鉴刘斐然等[23]的研究,本文从联合专利申请视角测度产学研合作。基于上市公司的现用名和曾用名,从国家知识产权局检索其历年专利申请数据,将其与高校或科研院所联合申请的发明专利和实用新型专利作为产学研合作成果。据此构建产学研合作虚拟变量,如果企业在当年拥有产学研合作成果,则对其赋值为1,否则为0。

(2)数字技术应用(Digtech)。参考吴非等[24]的研究,本文利用文本分析法测度数字技术应用水平。首先,通过Python爬虫收集上海和深圳证券交易所A股上市公司年度报告;其次,从底层技术应用和技术实践应用两个层面构建数字技术应用特征词库,共选中79个特征词;最后,对特征词词频进行统计,并以每家企业特征词词频总和加1的自然对数衡量数字技术应用水平。

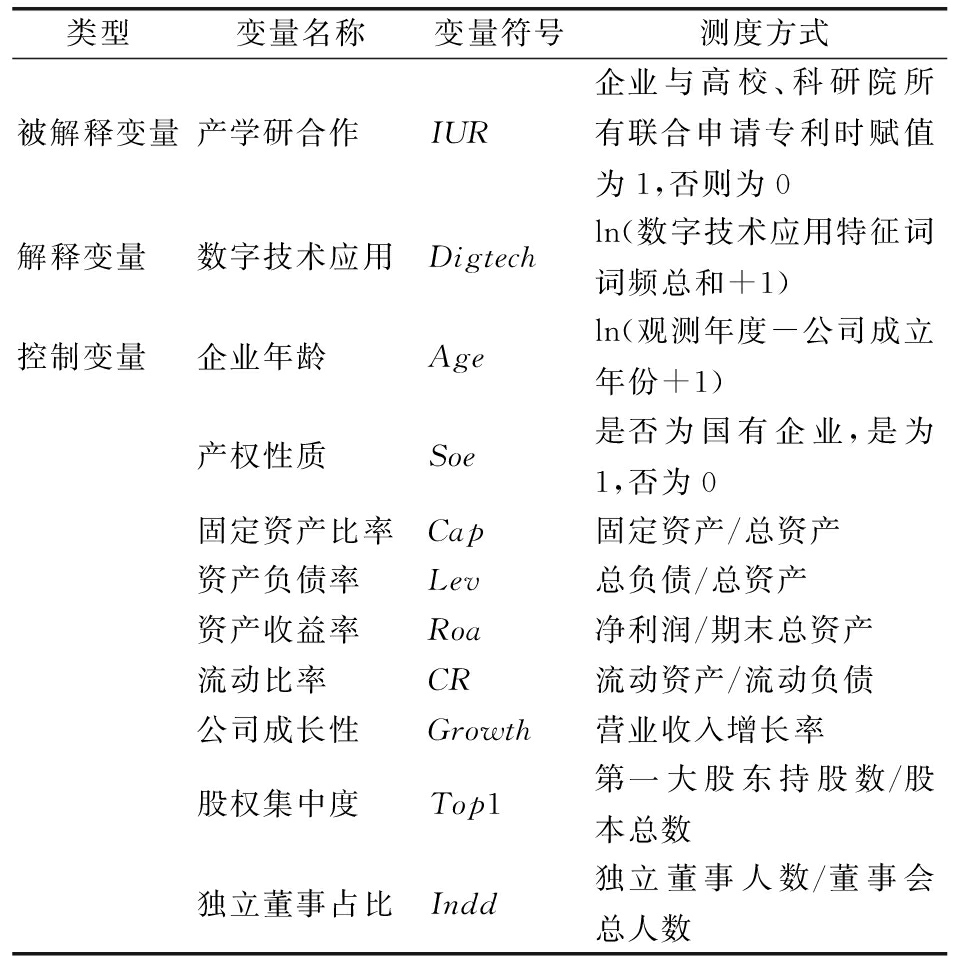

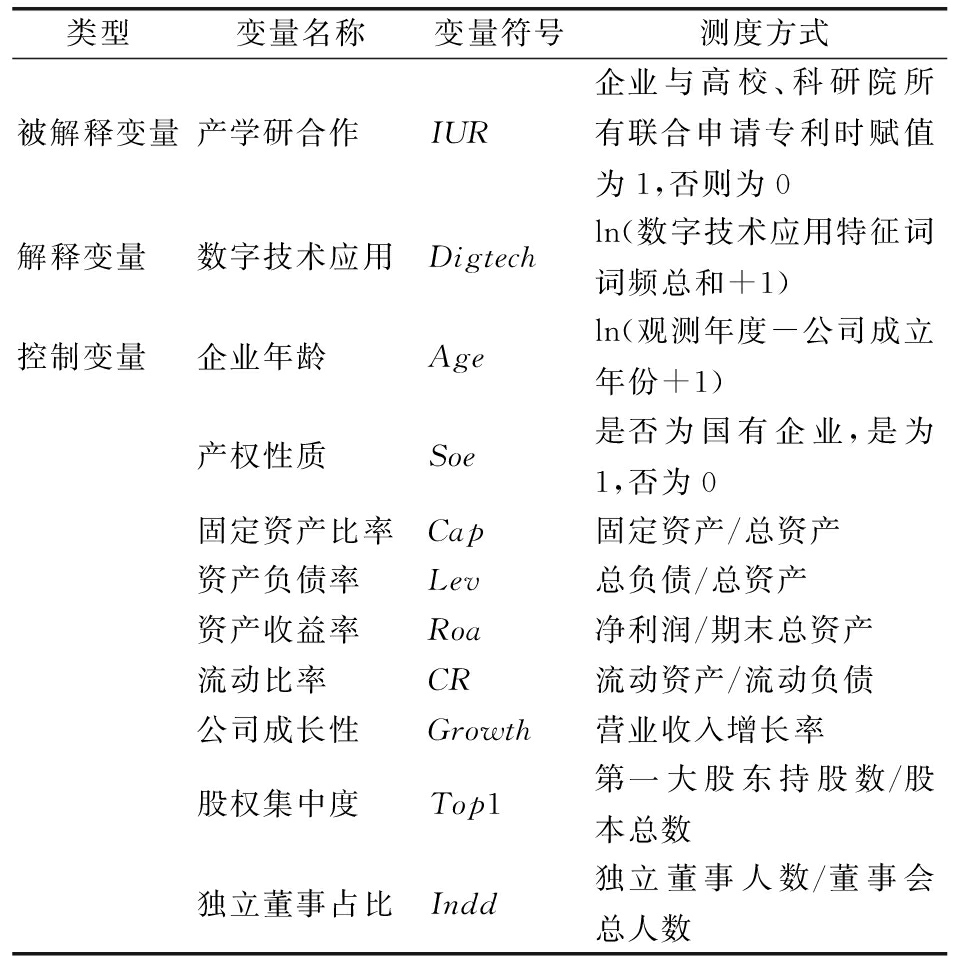

为控制其它因素对产学研合作的影响,本文加入一系列控制变量,包括企业年龄(Age)、产权性质(Soe)、国有资产比率(Cap)、资产负债率(Lev)、资产收益率(Roa)、流动比率(CR)、公司成长性(Growth)、股权集中度(Top1)、独立董事占比(Indd)。变量说明见表1。

表1 变量说明

Table 1 Description of variables

类型变量名称变量符号测度方式被解释变量产学研合作IUR企业与高校、科研院所有联合申请专利时赋值为1,否则为0解释变量 数字技术应用Digtechln(数字技术应用特征词词频总和+1)控制变量 企业年龄Ageln(观测年度-公司成立年份+1)产权性质Soe是否为国有企业,是为1,否为0固定资产比率Cap固定资产/总资产资产负债率Lev总负债/总资产资产收益率Roa净利润/期末总资产流动比率CR流动资产/流动负债公司成长性Growth营业收入增长率股权集中度Top1第一大股东持股数/股本总数独立董事占比Indd独立董事人数/董事会总人数

2.3 模型设定

本文利用模型(1)检验数字技术应用对产学研合作的影响效应。需要说明的是,由于产学研合作(IUR)为二元变量,因此采用离散变量概率模型Logit进行回归分析。

IURi,t=α0+α1Digtechi,t+∑(αj×Controli,t)+δIndustryi+θProvincei+μYeart+εi,t

(1)

其中,i、t分别表示公司和时间,IUR为被解释变量,Digtech为解释变量,Control为一系列控制变量,α0表示常数项,α1~αj表示自变量和控制变量系数,Industry、Province、Year分别表示企业所属行业、省份及年份效应,ε为误差项。

3 实证结果分析

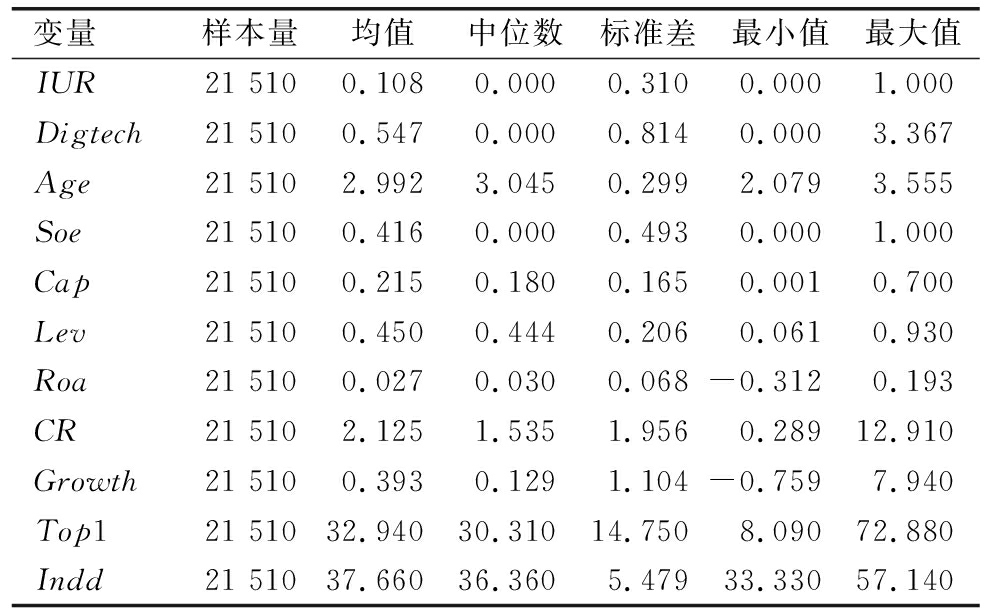

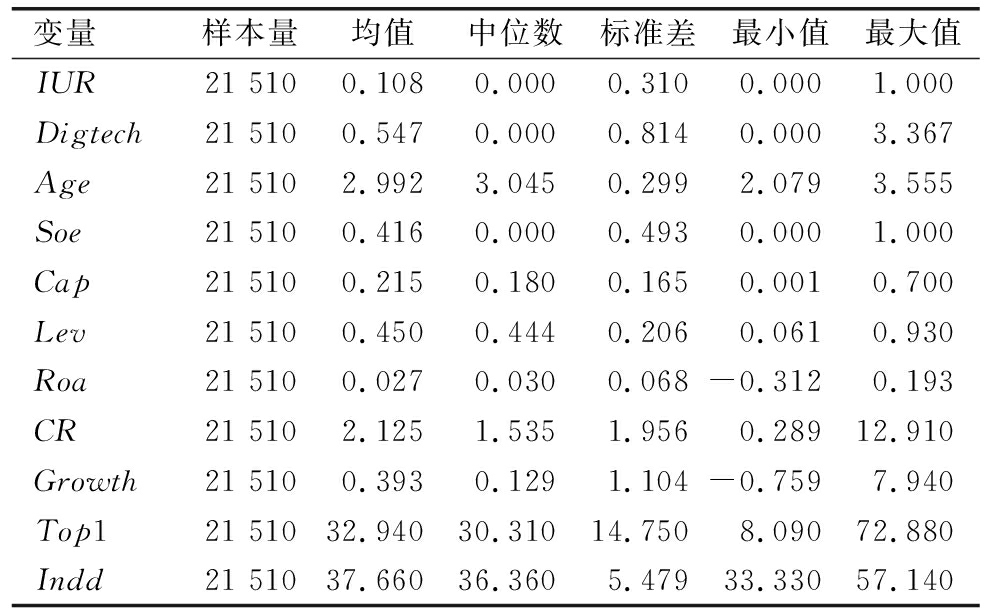

3.1 描述性统计分析

各变量描述性统计结果如表2所示。产学研合作(IUR)的中位数为0,均值为0.310,说明我国大部分企业尚未参与产学研合作活动。这与我国宏观统计数据相吻合,反映出产学研合作参与度普遍不足。数字技术应用(Digtech)的最小值、最大值分别为0和3.367,标准差为0.814,说明数字技术应用水平两极分化较为明显,不同上市公司数字化存在明显差距。其余各变量分布处于合理范围。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of variables

变量 样本量均值中位数标准差最小值最大值IUR215100.1080.0000.3100.0001.000Digtech215100.5470.0000.8140.0003.367Age215102.9923.0450.2992.0793.555Soe215100.4160.0000.4930.0001.000Cap215100.2150.1800.1650.0010.700Lev215100.4500.4440.2060.0610.930Roa215100.0270.0300.068-0.3120.193CR215102.1251.5351.9560.28912.910Growth215100.3930.1291.104-0.7597.940Top12151032.94030.31014.7508.09072.880Indd2151037.66036.3605.47933.33057.140

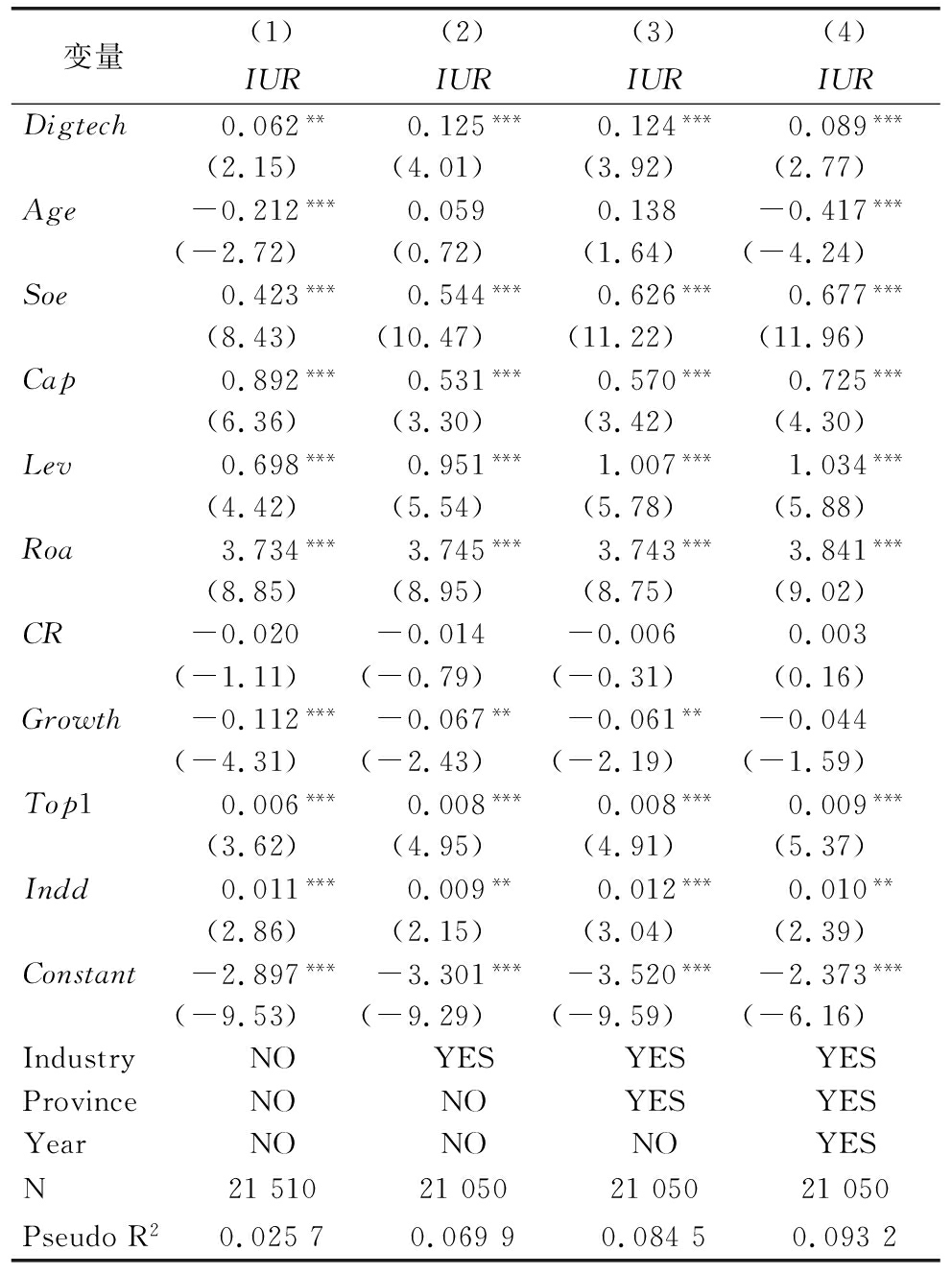

3.2 基准回归

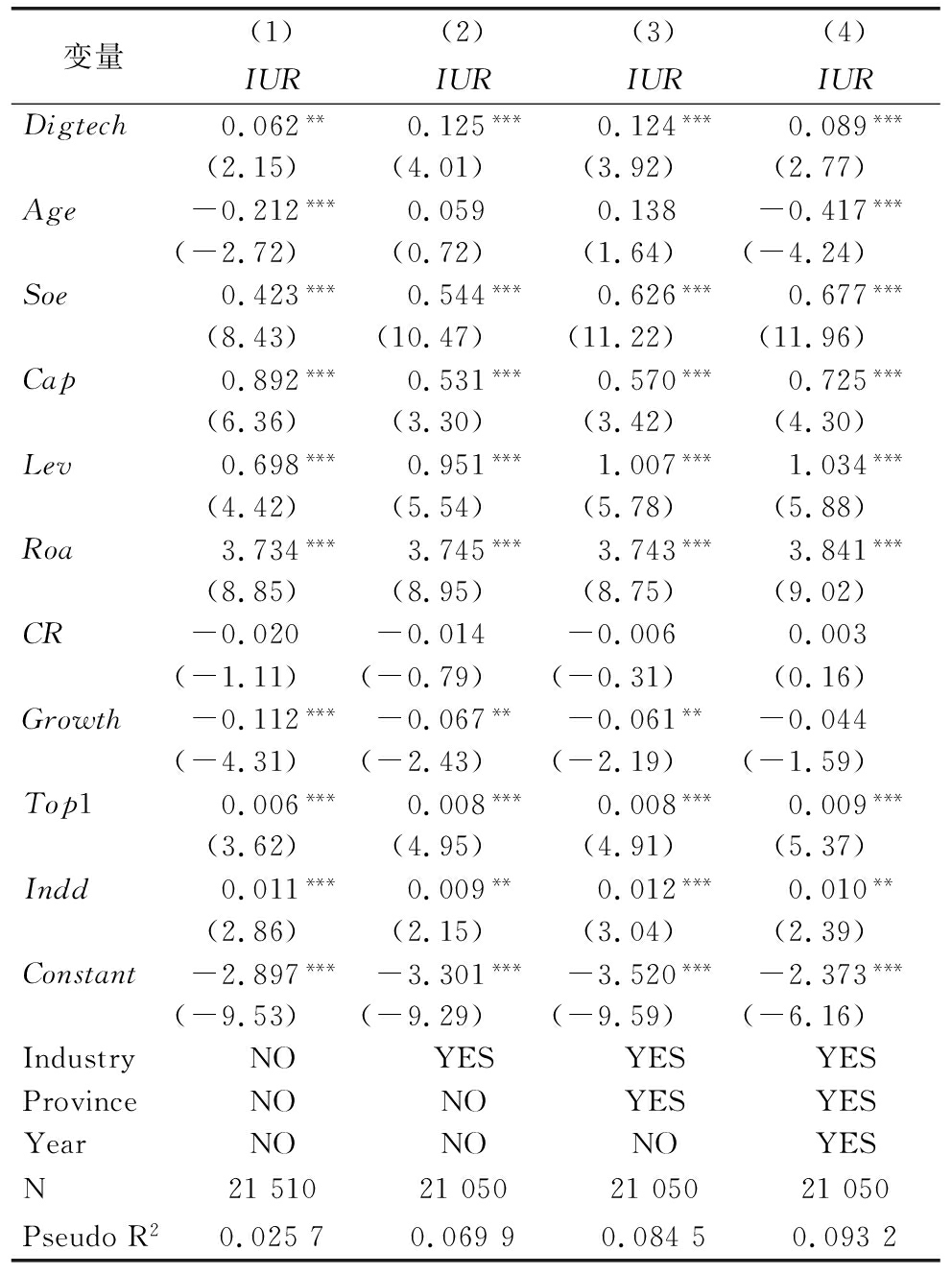

表3展示了数字技术应用与产学研合作的基准回归结果。列(1)加入控制变量,数字技术应用系数在5%水平上显著为正,说明数字技术应用能显著增强企业参与产学研合作的意愿。进一步,在列(2)~(4)中加入行业、省份和年份固定效应,这一正向影响依然稳健,模型拟合优度有所提升。这说明,在排除外部环境因素干扰后,数字技术应用对产学研合作的促进作用依然显著,假设H1得到验证。更重要的是,数字技术通过打破组织边界、促进信息流通与资源共享,已成为推动产学研合作高效开展的重要驱动力。这一基准结果不仅为企业与高校、科研院所之间建立更紧密的合作关系提供了支撑,也为企业优化相关政策指明了方向。

表3 基准回归结果

Table 3 Baseline regression results

变量(1)(2)(3)(4)IURIURIURIURDigtech0.062**0.125***0.124***0.089***(2.15)(4.01)(3.92)(2.77)Age-0.212***0.0590.138-0.417***(-2.72)(0.72)(1.64)(-4.24)Soe0.423***0.544***0.626***0.677***(8.43)(10.47)(11.22)(11.96)Cap0.892***0.531***0.570***0.725***(6.36)(3.30)(3.42)(4.30)Lev0.698***0.951***1.007***1.034***(4.42)(5.54)(5.78)(5.88)Roa3.734***3.745***3.743***3.841***(8.85)(8.95)(8.75)(9.02)CR-0.020-0.014-0.0060.003(-1.11)(-0.79)(-0.31)(0.16)Growth-0.112***-0.067**-0.061**-0.044(-4.31)(-2.43)(-2.19)(-1.59)Top10.006***0.008***0.008***0.009***(3.62)(4.95)(4.91)(5.37)Indd0.011***0.009**0.012***0.010**(2.86)(2.15)(3.04)(2.39)Constant-2.897***-3.301***-3.520***-2.373***(-9.53)(-9.29)(-9.59)(-6.16)IndustryNOYESYESYESProvinceNONOYESYESYearNONONOYESN21510210502105021050PseudoR20.02570.06990.08450.0932

注:括号内为z值,*、**、***分别表示在10%、5%和1%置信水平上显著,下同

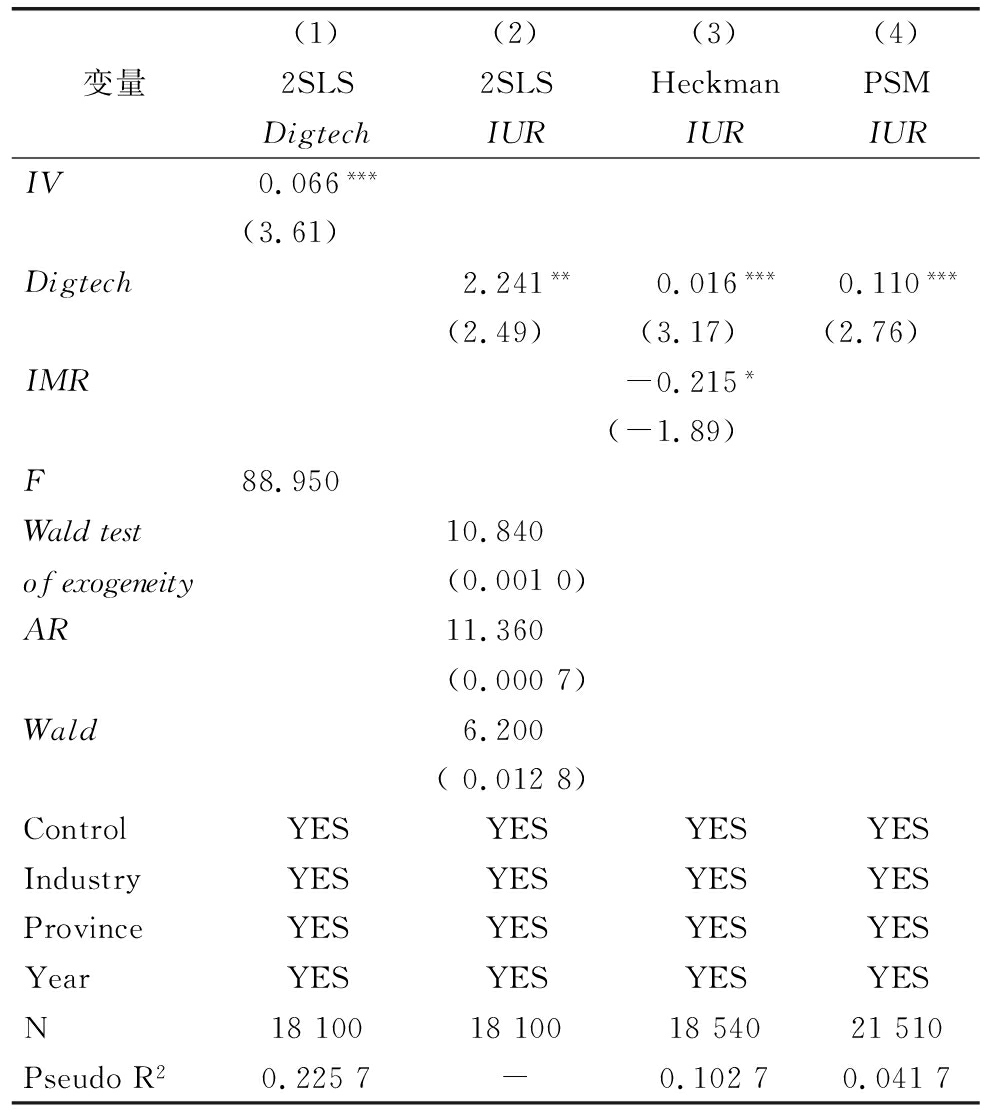

3.3 内生性处理

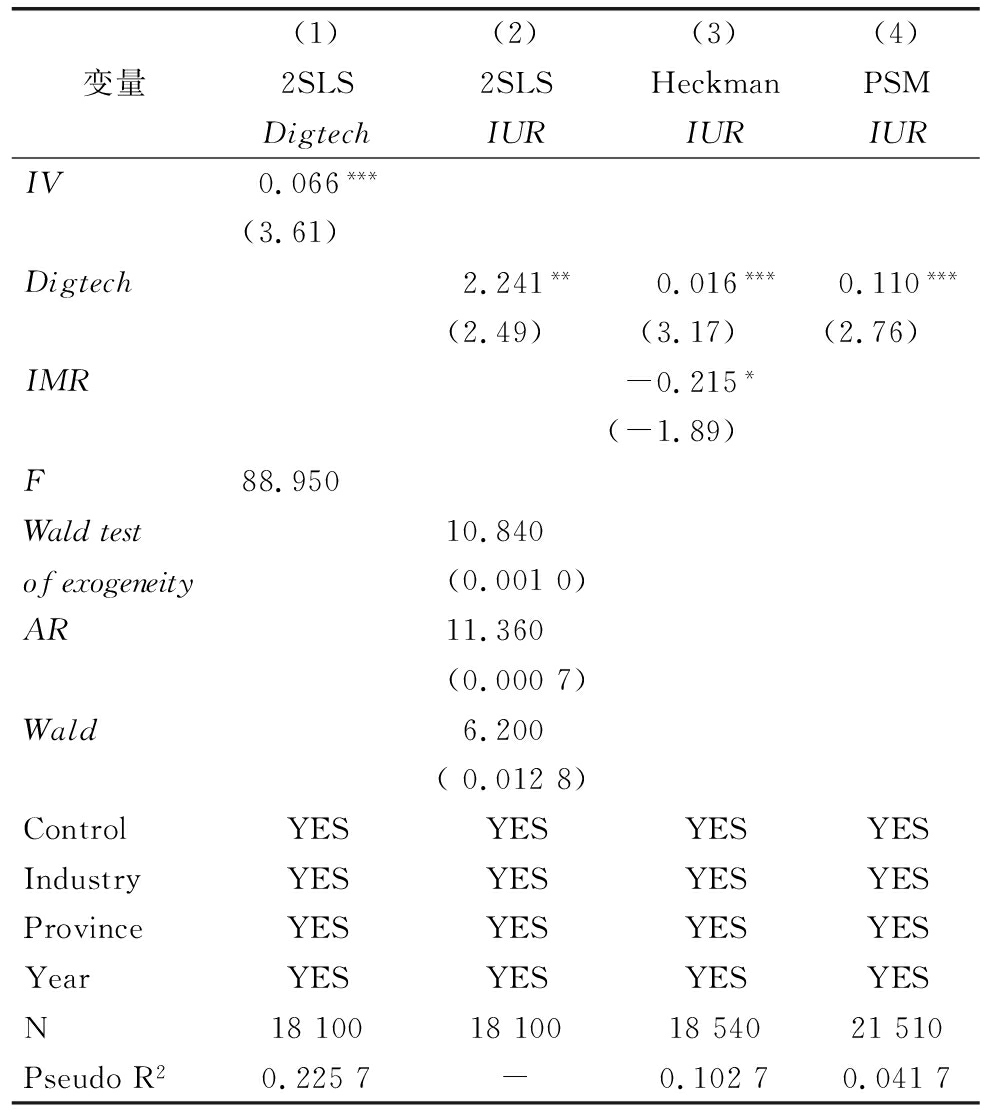

(1)工具变量法。工具变量法能够较好地修正互为因果与遗漏变量带来的内生性问题。借鉴赵涛等(2020)的做法,本文初步选取1984年各城市固定电话数据作为数字技术应用的工具变量,企业所在地以往使用的固定电话会从技术水平、社会偏好等方面影响样本期企业对数字技术的应用和接受程度,满足相关性条件;同时,固定电话作为社会基础设施,主要为民众提供通信服务,并不能直接作用于企业产学研合作,满足外生性条件。此外,考虑到1984年各城市固定电话数据为截面数据,无法直接用作面板数据的工具变量,故本文使用滞后一期全国互联网普及率与1984年各地级市每万人固定电话数量的交互项作为当期数字技术应用水平的工具变量(IV)。表4列(1)~(2)报告了工具变量法的回归结果。可见,数字技术应用系数显著为正,说明核心研究结论依然稳健。

表4 内生性处理结果

Table 4 Endogenous treatment results

(1)(2)(3)(4)变量2SLS2SLSHeckmanPSMDigtechIURIURIURIV0.066***(3.61)Digtech2.241**0.016***0.110***(2.49)(3.17)(2.76)IMR-0.215*(-1.89)F88.950Waldtestofexogeneity10.840(0.0010)AR11.360(0.0007)Wald6.200(0.0128)ControlYESYESYESYESIndustryYESYESYESYESProvinceYESYESYESYESYearYESYESYESYESN18100181001854021510PseudoR20.2257-0.10270.0417

注:弱IV检验使用Wald test of exogeneity、AR、Wald统计量,括号内数值均为对应统计量的P值

弱工具变量检验发现,两阶段最小二乘法第一阶段中,数字技术应用F统计量为88.950,远大于经验值10;在第二阶段中,Wald test of exogeneity统计量为10.840,AR统计量为11.360,均通过1%水平显著性检验;Wald统计量为6.200,通过5%水平显著性检验,说明不存在弱工具变量问题。以上检验表明,选取滞后一期全国互联网普及率与1984年各地级市每万人固定电话数量的交互项作为数字技术应用工具变量具有一定合理性和可靠性。

(2)Heckman两阶段法。为缓解样本自选择问题,本文采用Heckman两阶段回归法对变量进行修正。在第一阶段,因变量为虚拟变量Digtech01,若企业存在数字技术应用行为,则对其赋值为1,否则为0。然后,采用Probit模型进行回归,计算逆米尔斯比(IMR);在此基础上,第二阶段加入IMR进行回归,结果如表4列(3)所示。逆米尔斯比系数通过10%水平显著性检验,说明样本存在自选择问题。在控制这一因素后,数字技术应用回归系数在1%水平上显著为正,再次验证了本文研究结论的稳健性。

(3)倾向得分匹配法(PSM)。为解决数字技术应用非处理因素产生的偏差问题,本文使用倾向得分匹配法(PSM)解决可能存在的内生性问题。首先,设置虚拟变量Treat,数字技术应用小于中位数视为企业未应用数字技术,赋值为0;其余为应用数字技术的企业组别,赋值为1。其次,通过Logit回归计算倾向得分值,选取控制变量作为匹配变量进行1∶1最邻近匹配。匹配后,两组样本协变量不存在显著差异,满足平衡性假设条件,表明倾向得分匹配结果有效。表4列(4)展示了匹配后样本实证检验结果,表明数字技术应用对产学研合作的影响依然显著,进一步支持了前文研究结论。

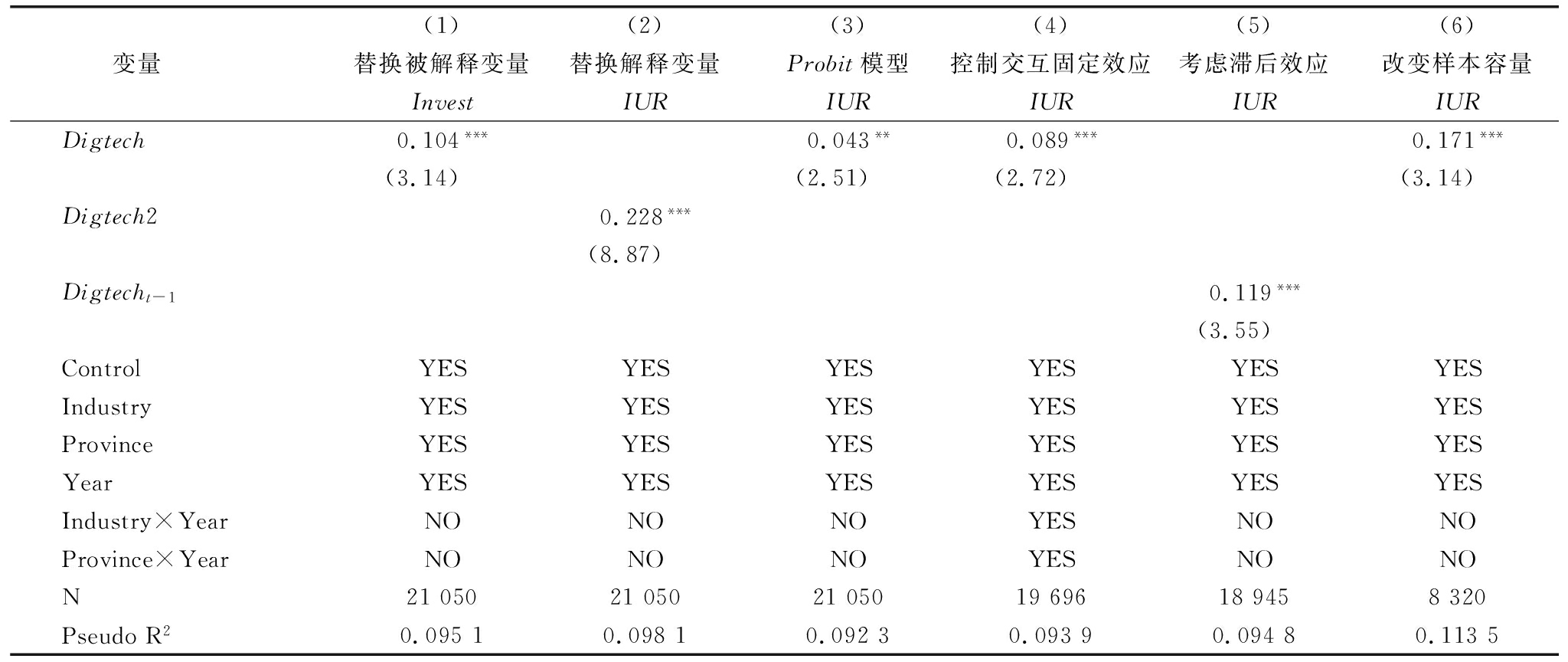

3.4 稳健性检验

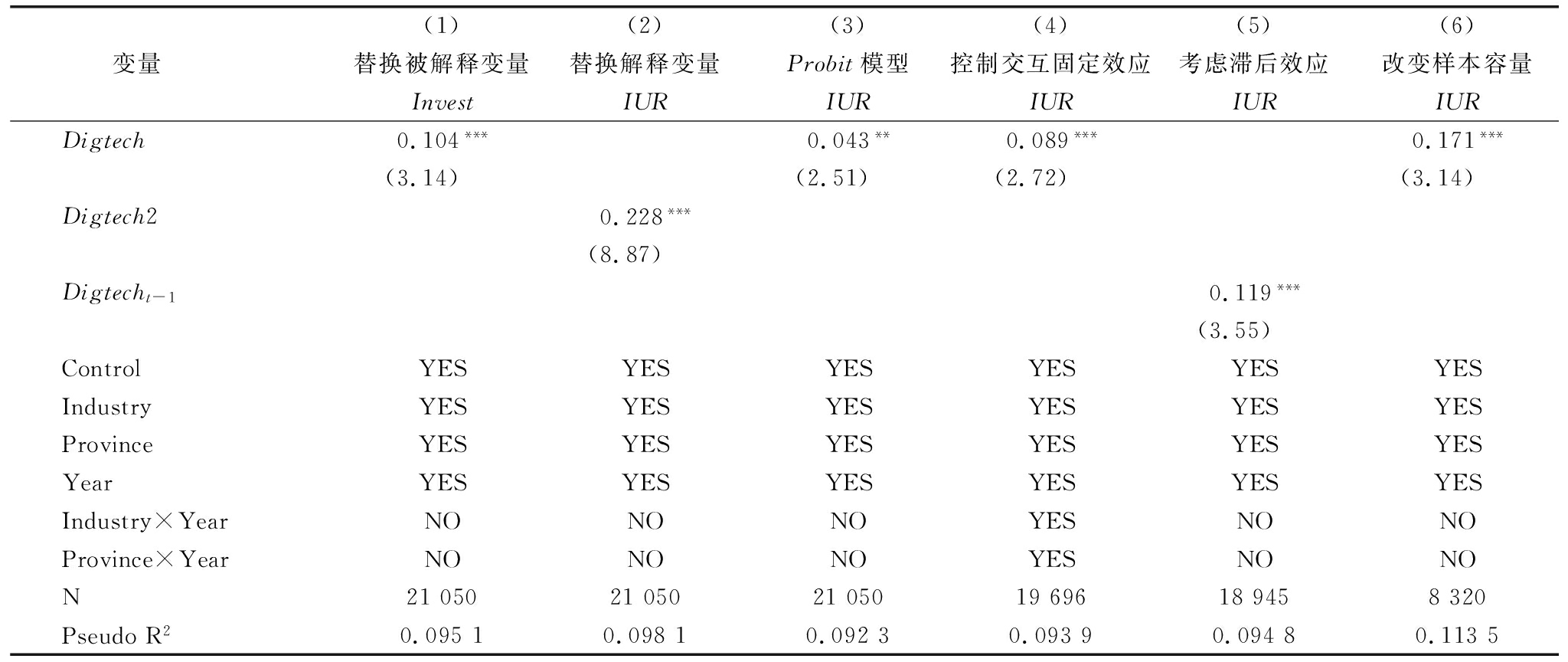

(1)替换被解释变量。本研究以企业与高校、科研院所是否联合申请发明专利作为产学研合作的代理变量(Invest)重新进行回归估计,结果见表5列(1)。可见,数字技术应用对产学研合作的影响依然显著为正,表明研究结论稳健。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Robustness test results

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量 替换被解释变量替换解释变量Probit模型控制交互固定效应考虑滞后效应改变样本容量InvestIURIURIURIURIURDigtech0.104***0.043**0.089***0.171***(3.14)(2.51)(2.72)(3.14)Digtech20.228***(8.87)Digtecht-10.119***(3.55)ControlYESYESYESYESYESYESIndustryYESYESYESYESYESYESProvinceYESYESYESYESYESYESYearYESYESYESYESYESYESIndustry×YearNONONOYESNONOProvince×YearNONONOYESNONON21050210502105019696189458320PseudoR20.09510.09810.09230.09390.09480.1135

(2)替换解释变量。参考赵宸宇等[25]的方法,从数字技术应用、互联网商业模式、智能制造、现代信息系统4个维度进行词频统计,并用其自然对数定义变量Digtech,重新测度数字技术应用水平。回归结果如表5列(2)所示,数字技术应用回归系数依然显著为正,与前文结论保持一致。

(3)Probit模型。随着样本规模扩大,Probit模型估计参数值趋向于真实参数值,使得Probit模型在大样本情况下具有较高的估计精度。基于此,本文采用Probit模型重新进行回归,结果如表5列(3)所示。数字技术应用回归系数在5%水平上显著为正,再次佐证了基准回归结果的可靠性。

(4)控制交互固定效应。在考虑行业、省份和年份效应的基础上,进一步控制行业与年份效应的交互项、省份与年份效应的交互项,以考察共同因素对不同个体的影响效应。如表5列(4)所示,在控制交互固定效应后,数字技术应用对产学研合作仍具有促进作用,假设H1得到验证。

(5)考虑滞后效应。鉴于创新活动的连续性、累积性以及可能存在的反向因果问题对估计结果造成的不良影响,引入核心解释变量滞后一期(Digtecht-1)作为替代变量重新进行回归。表5列(5)结果显示,假设H1依然成立。

(6)改变样本容量。研究发现,企业间数字技术应用水平差异较大,因此剔除数字技术应用为0和极高的样本以控制极端值影响。表5列(6)结果显示,数字技术应用回归系数在1%水平上显著为正,说明核心结论稳健。

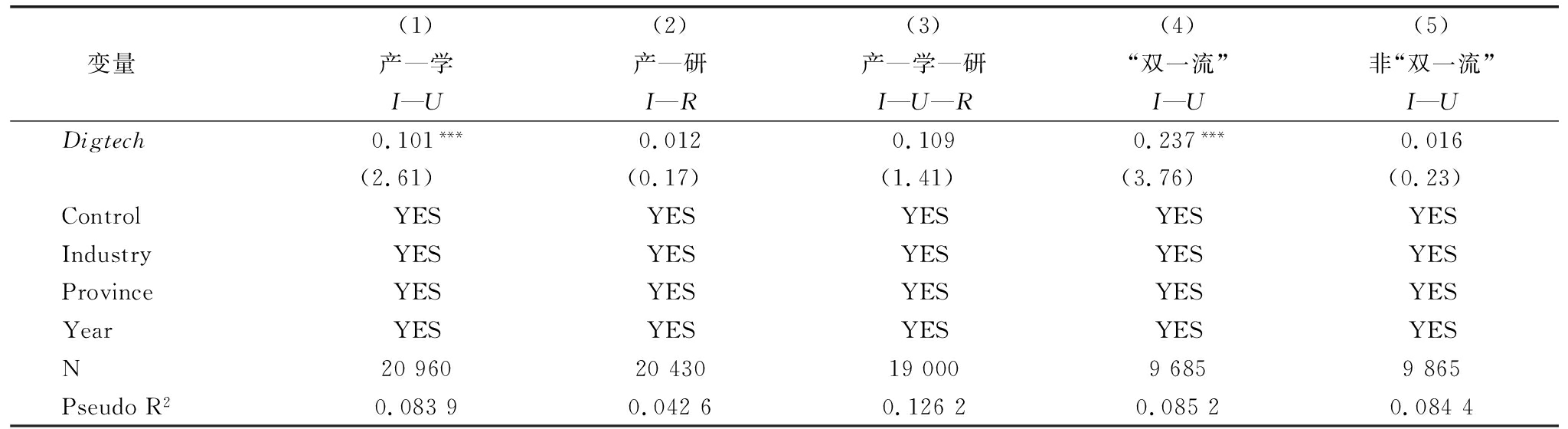

3.5 异质性分析

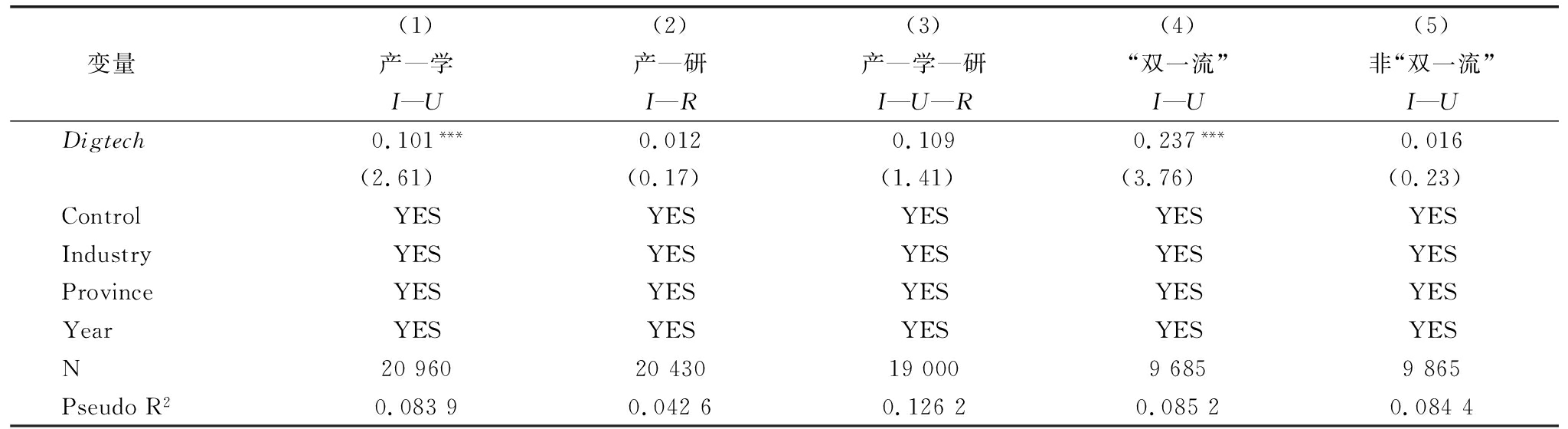

(1)合作主体异质性。为探究数字技术应用对产学研合作伙伴选择的影响,本文根据专利申请人类型,将产学研合作划分为产—学(I—U)、产—研(I—R)和产—学—研(I—U—R)3类合作模式,回归结果如表6列(1)~(3)所示。在数字技术推动下,企业倾向于与高校建立合作关系。为探究企业合作高校偏好机制,本文将高校划分为“双一流”与非“双一流”两类,分别进行回归分析。表6列(4)(5)结果显示,在数字技术驱动下,企业更倾向与“双一流”高校合作。这可能得益于“双一流”高校突出的品牌效应、科研能力和社会影响力,企业通过合作不仅能获取优质创新资源,还能提升自身形象,数字技术应用进一步强化了这一趋势。尽管企业与非“双一流”高校合作在数字技术应用下并不显著,但这类高校具备应用型科研和人才培养优势,在区域创新中发挥重要作用。不显著的原因可能在于,其资源和品牌影响力有限,未来应关注其特色发展和创新潜力,推动多元化合作。

表6 合作主体异质性检验结果

Table 6 Heterogeneity test results of cooperation subjects

(1)(2)(3)(4)(5)变量 产—学产—研产—学—研“双一流”非“双一流”I—UI—RI—U—RI—UI—UDigtech0.101***0.0120.1090.237***0.016(2.61)(0.17)(1.41)(3.76)(0.23)ControlYESYESYESYESYESIndustryYESYESYESYESYESProvinceYESYESYESYESYESYearYESYESYESYESYESN20960204301900096859865PseudoR20.08390.04260.12620.08520.0844

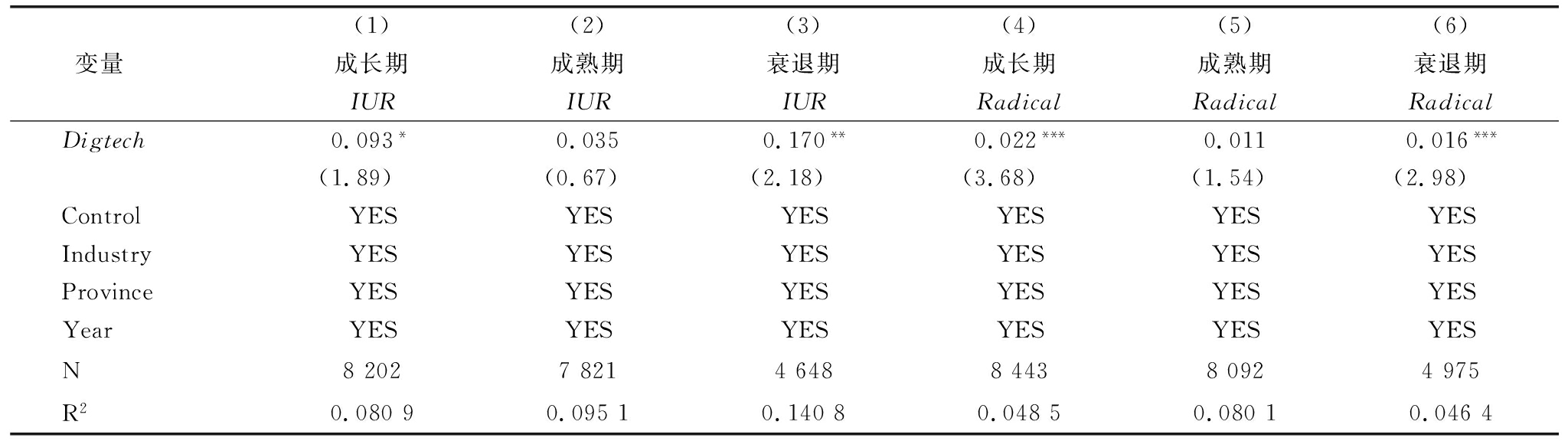

(2)成长阶段异质性。由于企业在不同成长阶段的资源禀赋、创新需求和风险承受能力存在显著差异,数字技术应用对产学研合作的影响可能因阶段不同而表现出异质性。本文将上市公司划分为成长期、成熟期和衰退期进行分组回归分析。表7列(1)~(3)结果显示,在企业成长期和衰退期,数字技术应用能显著增强企业参与产学研合作的意愿,而在成熟期这一效应不明显。为挖掘深层次原因,本文引入熊彼特的创造性破坏理论。该理论认为,创新本质上是一个打破旧市场均衡、催生新市场机遇的过程。其中,突破式创新因具有颠覆性和开创性特征,成为企业“破局”的核心力量。具体而言:在成长期,突破式创新能帮助企业抢占市场份额、构建竞争优势,以实现快速增长;在衰退期,企业能借助突破式创新引入新技术或新商业模式,开辟新市场,从而实现转型升级。为检验数字技术应用是否通过促进产学研合作推动突破式创新,本文借鉴蒋舒阳等(2021)的研究,用产学研联合申请发明专利数衡量突破式创新成果(Radical),进一步考察不同生命周期阶段的具体影响。表7列(4)~(6)结果表明,在成长期和衰退期,数字技术应用能够显著加速产学研合作中的突破式创新。可见,在数字技术赋能下,成长期和衰退期是企业开展创新合作的最佳时机。此时,产学研合作成为企业“破局”的关键,不仅有助于把握市场先机,还能助力企业在变革中重生。

表7 成长阶段异质性检验结果

Table 7 Heterogeneity test results of growth stage

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量 成长期成熟期衰退期成长期成熟期衰退期IURIURIURRadicalRadicalRadicalDigtech0.093*0.0350.170**0.022***0.0110.016***(1.89)(0.67)(2.18)(3.68)(1.54)(2.98)ControlYESYESYESYESYESYESIndustryYESYESYESYESYESYESProvinceYESYESYESYESYESYESYearYESYESYESYESYESYESN820278214648844380924975R20.08090.09510.14080.04850.08010.0464

4 机制检验

4.1 交易成本

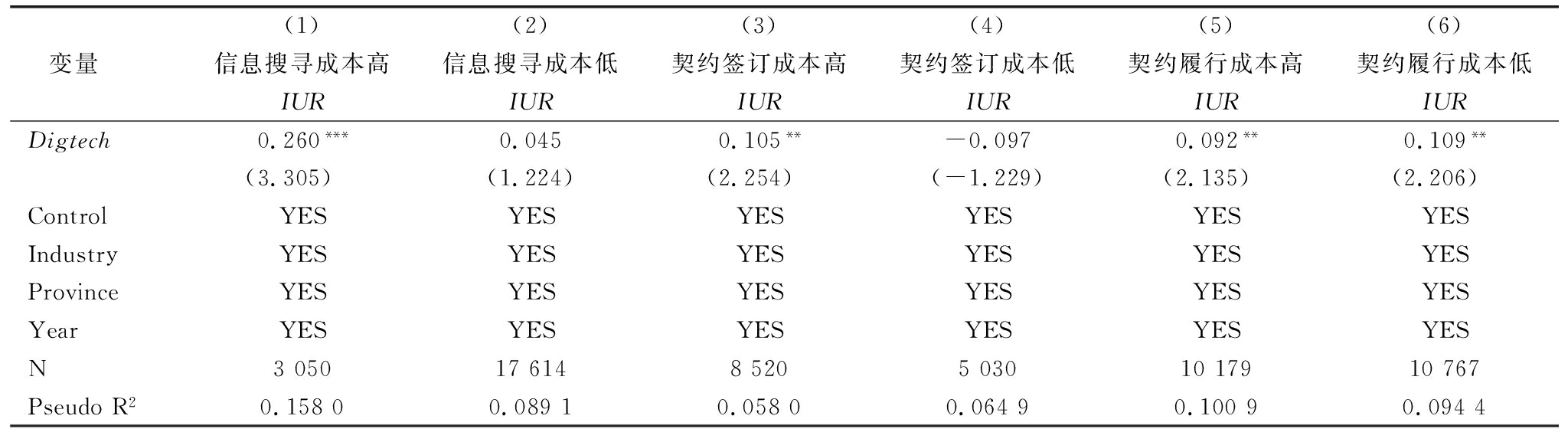

根据上述关于影响机制的阐述,本文认为数字技术应用通过降低交易成本(如信息搜寻、契约签订和履行等成本)促进产学研合作。鉴于企业各类交易成本难以直接量化,本文采用分组回归法对上述机制进行间接检验。

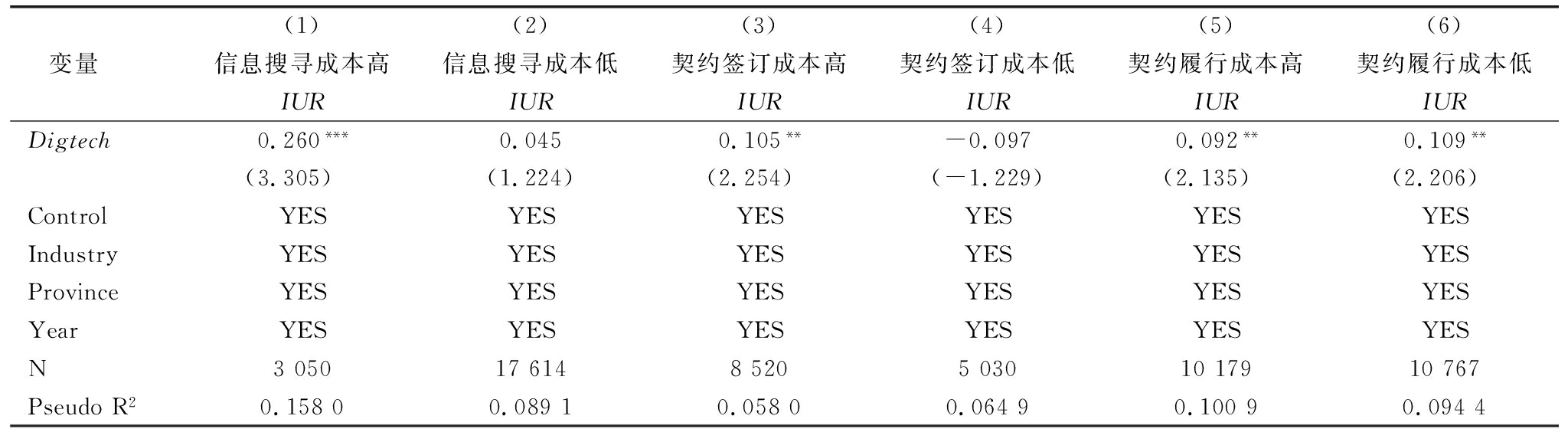

(1)信息搜寻成本。企业在产学研合作过程中需承担一定信息搜寻成本,这一成本主要体现在通过广告等方式寻找合适的合作伙伴、技术方向和市场机会。借鉴袁淳等[15]的研究,本文以广告费用占营业收入的比重衡量信息搜寻成本,并据此构建分组虚拟变量(高于样本均值为1,否则为0)展开分组回归分析。表8列(1)(2)结果显示,仅在信息搜寻成本较高的企业中,数字技术应用对产学研合作的促进作用更明显,与预期一致。

表8 机制检验结果:交易成本

Table 8 Results of mechanism test:transaction costs

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量 信息搜寻成本高信息搜寻成本低契约签订成本高契约签订成本低契约履行成本高契约履行成本低IURIURIURIURIURIURDigtech0.260***0.0450.105**-0.0970.092**0.109**(3.305)(1.224)(2.254)(-1.229)(2.135)(2.206)ControlYESYESYESYESYESYESIndustryYESYESYESYESYESYESProvinceYESYESYESYESYESYESYearYESYESYESYESYESYESN305017614852050301017910767PseudoR20.15800.08910.05800.06490.10090.0944

(2)契约签订成本。企业在产学研合作中常面临较高的契约签订成本,尤其是在契约密集度较高的行业,因履约效率要求高、不完全契约风险大,企业需投入更多资源用于协商与谈判。本文采用Aeberhardt等[26]基于Nunn方法测算的最新契约密集度数据,构建虚拟变量(高于样本均值为1,否则为0)进行分组回归分析。由表8列(3)(4)结果可知,仅在契约签订成本较高的企业中,数字技术应用对产学研合作的促进作用更显著,与预期一致。

(3)契约履行成本。契约履行效率高度依赖营商环境。当营商环境优良时,资源流动顺畅,法律保障到位,契约履行更高效且成本较低;反之,制度不健全或法律执行不力则会增加履约成本。本文以王小鲁等[27]编制的中国分省份市场化指数作为营商环境的表征,并据此构建分组虚拟变量(低于样本均值为1,否则为0)。表8列(5)(6)结果显示,无论契约履行成本高或低,数字技术应用均能显著促进产学研合作。可见,数字技术应用对产学研合作的积极作用不受契约履行成本的影响。

综上,当企业面临的信息搜寻成本和契约签订成本较高时(广告费用占比较高、行业契约密集度较高),数字技术应用对降低交易成本的作用更明显,最终体现为数字技术应用对产学研合作具有更显著的促进作用。即信息搜寻成本和契约签订成本降低是数字技术应用促进产学研合作的有效渠道,假设H2得到部分验证。这表明,数字技术应用在提升资源配置效率、促进合作关系建立和优化交易流程方面发挥重要作用,为相关政策制定和管理创新提供了坚实的实证支持。

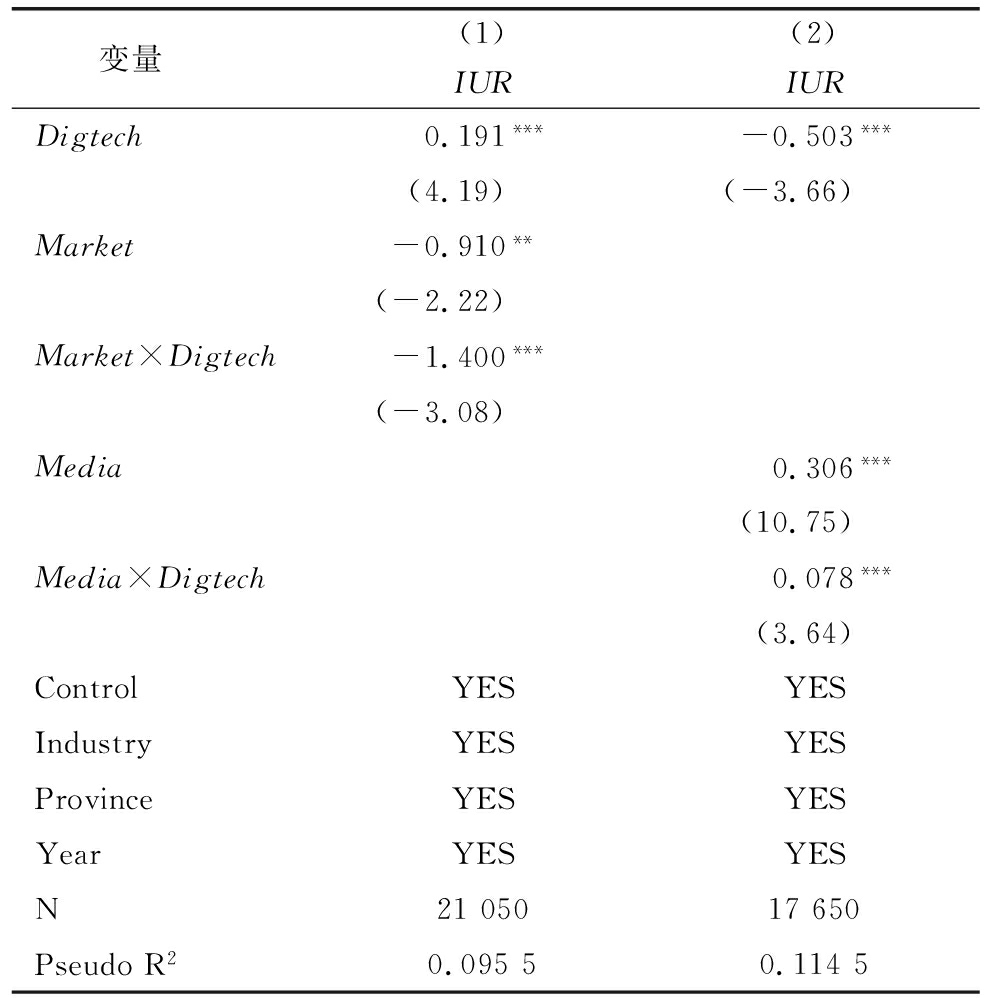

4.2 市场竞争与媒体关注

基于前文理论分析,在双重外部压力下,数字技术应用对产学研合作的影响可能发生变化,表现出因外部压力不同而异的调节效应。

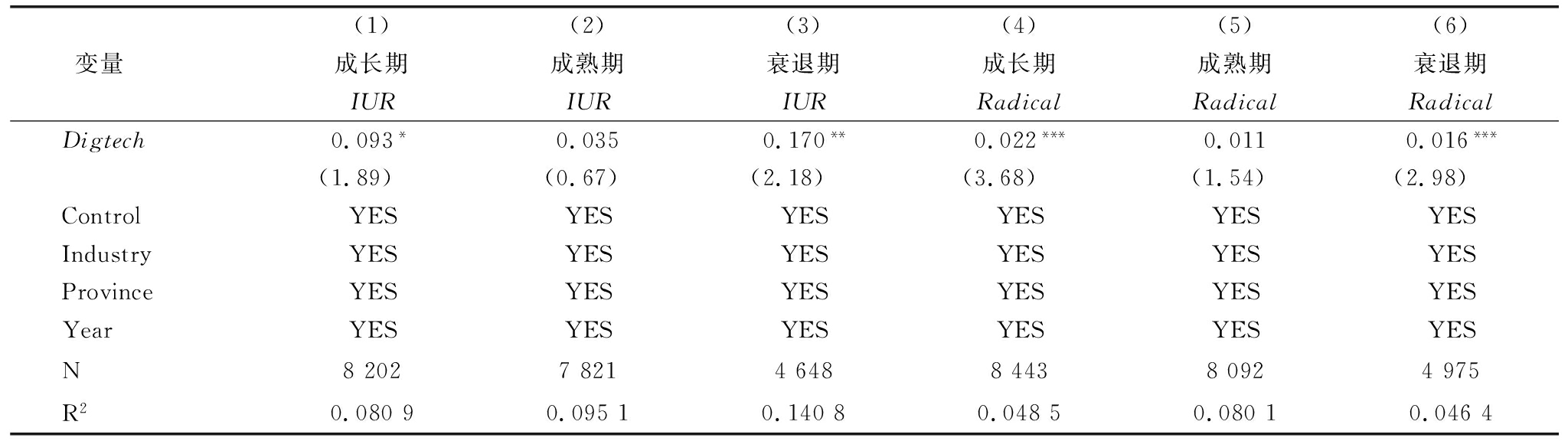

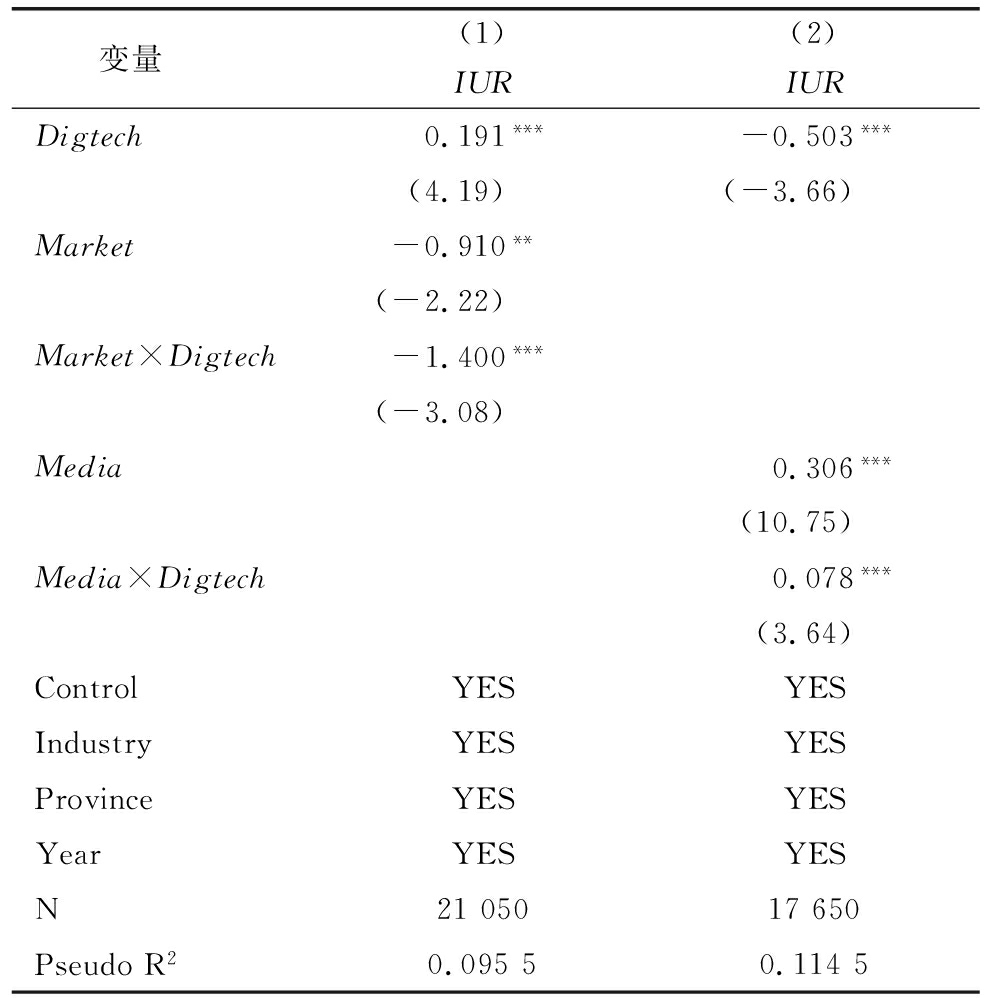

(1)市场竞争。作为经济压力的重要来源,市场竞争通过影响企业资源配置和创新决策,进而影响其参与产学研合作的积极性。鉴于赫芬达尔-赫希曼指数能够全面、客观地反映市场集中度,本文选用该指标衡量市场竞争程度(Market),并将Market与数字技术应用的交互项(Market×Digtech)纳入基准回归模型进行分析。表9列(1)结果显示,市场竞争对数字技术应用促进产学研合作具有显著负向调节作用,假设H3得到验证。不同于市场竞争对单一主体合作的积极作用[27],产学研合作由于涉及多方主体、资源和知识的高度流动,企业在激烈竞争环境下更倾向于防范核心资源流失,从而会抑制数字技术对产学研合作的积极作用。该结果强调外部环境对企业合作模式选择的重要影响,因此相关部门在推动产学研合作时应完善知识产权保护和利益分配机制,提升多方合作的安全性和信任度。

表9 机制检验结果:市场竞争与媒体关注

Table 9 Results of mechanism:market competition and media concern

变量 (1)(2)IURIURDigtech0.191***-0.503***(4.19)(-3.66)Market-0.910**(-2.22)Market×Digtech-1.400***(-3.08)Media0.306***(10.75)Media×Digtech0.078***(3.64)ControlYESYESIndustryYESYESProvinceYESYESYearYESYESN2105017650PseudoR20.09550.1145

(2)媒体关注。媒体关注作为社会压力的重要体现,在数字技术支持下不仅为产学研合作提供信息资源,还强化舆论监督和外部激励。参考王福胜等[28]的研究,媒体报道数量能够较为客观地反映企业受到的外部关注度,因此本文以各公司全年媒体报道数量表示媒体关注(Media),将媒体关注与数字技术应用的交互项(Media×Digtech)纳入基准模型进行实证检验。表9列(2)结果显示,Media×Digtech系数显著为正,表明媒体关注正向调节数字技术应用与企业产学研合作的关系。即当媒体关注度较高时,数字技术应用对企业参与产学研合作的促进作用更强,假设H4得以验证。媒体关注作为外部社会监督和信息传播机制,能够激发企业更加积极地应用数字技术参与产学研合作。可见,媒体在引导舆论、传递价值方面发挥重要作用,这不仅强化了企业合作创新导向,也为相关创新政策和激励机制的完善提供了有力依据。

5 结语

5.1 研究结论

基于2013—2022年沪深A股上市公司面板数据,本文系统考察数字技术应用对产学研合作的影响机制,得出如下结论:

(1)数字技术应用能显著增强企业参与产学研合作的意愿。与以往仅关注单一行业或技术研究不同,本文为理解数字技术驱动产学研合作的全局性作用提供了有力证据。

(2)作用机制分析表明,数字技术应用主要通过降低信息搜寻、契约签订等交易成本,进而促进产学研合作的开展。同时,双重外部压力具有显著调节效应:媒体关注作为社会压力会进一步强化数字技术应用对产学研合作的积极影响,而市场竞争作为经济压力则在一定程度上削弱了这一作用。这一结果不仅揭示数字技术应用驱动产学研合作的内在机制,拓展了交易成本理论,也反映出外部环境在数字化创新合作中的复杂影响。

(3)进一步分析发现,在数字技术驱动下,“双一流”高校凭借其突出的“品牌效应”成为产学研合作的优选伙伴,凸显出高校资源禀赋和创新能力在合作网络中的核心地位。此外,在企业成长期和衰退期,产学研合作被视为创新转型和重塑竞争力的“破局”策略,因此也成为开展合作的最佳时机。上述发现为数字时代优化合作模式和制定差异化政策提供了重要参考。

5.2 实践启示

(1)企业应加快推进数字化转型,赋能产学研合作。研究发现,数字技术应用主要通过降低信息搜寻、契约签订等交易成本显著增强企业参与产学研合作的意愿。因此,企业要着力提升数字技术应用能力,重点加强信息收集、智能合约管理等关键环节数字化建设,持续降低合作成本,进一步激发产学研合作意愿。另外,企业应重视合作伙伴甄选与合作时机的把握。研究发现,在数字技术驱动下,“双一流”高校成为产学研合作优选伙伴,企业在成长期和衰退期合作意愿更强。因此,企业应把握成长期和衰退期的合作机遇,优先对接“双一流”高校,同时关注非“双一流”高校的创新潜力,依托数字平台完善合作机制,提升合作效率与资源协同。

(2)政府应健全知识产权保护与利益分配机制,提高产学研合作的安全性。针对企业在激烈竞争中对核心资源流失的顾虑,相关部门应完善知识产权保护制度,加强创新成果保护。同时,推动建立公平合理的利益分配机制,借助数字技术明晰各方权责,降低合作风险,提升各方参与产学研合作的积极性。另外,充分发挥媒体引导作用,营造良好的社会舆论环境。研究发现,媒体关注能够显著强化数字技术应用对产学研合作的正向影响。因此,政府应鼓励媒体广泛宣传数字技术赋能产学研合作的典型案例,提升社会对产学研合作的认知和认可,为协同创新营造有利氛围。

5.3 不足与展望

本文研究局限:第一,不同行业产学研合作需求和数字技术应用场景存在显著差异,当前研究未深入挖掘行业之间在合作模式和效果方面的差异性。第二,从联合专利申请视角测度产学研合作,虽能反映合作的存在,但难以揭示合作深度和广度。未来可进一步补充合作伙伴信息,深入剖析产学研合作关系。第三,主要关注数字技术应用对产学研合作的促进作用,忽视了数字技术应用可能带来的负面影响,如数据安全风险、技术依赖和企业间数字鸿沟等问题。未来可进一步探讨这些潜在风险对产学研合作的抑制作用。

参考文献:

[1] 陈怀超,张晶,费玉婷.制度支持是否促进了产学研协同创新——企业吸收能力的调节作用和产学研合作紧密度的中介作用[J].科研管理,2020,41(3):1-11.

[2] 吴颖,肖源,苏洪,等.基于参照点的产学研知识产权冲突协调契约设计[J].中国管理科学,2021,29(1):168-177.

[3] 杨伟,汪文杰.数字化转型对组织韧性的影响——财务冗余和管理者短视主义的调节效应[J].管理评论,2024,36(8):200-211.

[4] 杜丹丽,简萧婕.区域数字创新生态系统韧性提升路径研究[J].科技进步与对策,2025,42 (16):60-71.

[5] 李滋阳,石宏伟,罗建强,等.高校产学研推进制造业数字化转型的瓶颈、机遇与路径[J].青海社会科学,2021,42(3):110-118.

[6] 龙小宁,刘灵子,张靖.企业合作研发模式对创新质量的影响——基于中国专利数据的实证研究[J].中国工业经济,2023,41(10):174-192.

[7] ALBATS E,ALEXANDER A T,CUNNINGHAM J A.Traditional,virtual,and digital intermediaries in university-industry collaboration:exploring institutional logics and bounded rationality[J].Technological Forecasting and Social Change,2022,177:121470.

[8] TRUONG T H,LIN B W,TUNG C P.Strategic legislation for the promotion of university-industry collaborations:a case study of Taiwan,China[J].The Journal of Technology Transfer,2025,50:304-344.

[9] DENG H,DUAN S X,WIBOWO S.Digital technology driven knowledge sharing for job performance[J].Journal of Knowledge Management,2023,27(2):404-425.

[10] LIU Y,HE Q.Digital transformation,external financing,and enterprise resource allocation efficiency[J].Managerial and Decision Economics,2024,45(4):2321-2335.

[11] 李常洪,王海艳,郭嘉琦.区块链应用能否促进产学研合作——来自中国制造业上市公司的经验证据[J].科技进步与对策,2025,42 (10):38-47.

[12] XIE X,HAN Y,ANDERSON A,et al.Digital platforms and SMEs′ business model innovation:exploring the mediating mechanisms of capability reconfiguration[J].International Journal of Information Management,2022,65:102513.

[13] MUBARAK M F,PETERAITE M.Industry 4.0 technologies,digital trust and technological orientation:what matters in open innovation[J].Technological Forecasting and Social Change,2020,161:120332.

[14] 李卫兵,张星.数字化转型与企业交易成本[J].华中科技大学学报(社会科学版),2023,37(6):8-17.

[15] 袁淳,肖土盛,耿春晓,等.数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济,2021,45(9):137-155.

[16] LI L,YANG S,CHEN N.Digital transformation and supply chain relationship-based transactions:empirical evidence from listed Chinese manufacturing companies[J].Journal of Global Information Management,2023,31(6):1-21.

[17] CAI J,SHARKAWI I,TAASIM S I.How does digital transformation promote supply chain diversification? from the perspective of supply chain transaction costs[J].Finance Research Letters,2024,63:105399.

[18] CUYPERS I R P,HENNART J F,SILVERMAN B S,et al.Transaction cost theory:past progress,current challenges,and suggestions for the future[J].Academy of Management Annals,2021,15(1):111-150.

[19] 林钟高,唐洁玉.企业战略差异、产品市场竞争与风险提示信息[J].财贸研究,2021,32(11):97-110.

[20] 程宏伟,梁诗笛.国家碳承诺能否推动企业碳承诺[J].中国人口·资源与环境,2024,34(7):25-34.

[21] JIN C,MONFORT A,CHEN F,et al.Institutional investor ESG activism and corporate green innovation against climate change:exploring differences between digital and non-digital firms[J].Technological Forecasting and Social Change,2024,200:123129.

[22] 蒋艺翅,姚树洁.ESG信息披露、外部关注与企业风险[J].系统管理学报,2024,33(1):214-229.

[23] 刘斐然,胡立君,范小群.产学研合作对企业创新质量的影响研究[J].经济管理,2020,42(10):120-136.

[24] 吴非,胡慧芷,林慧妍,等.企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界,2021,37(7):130-144,10.

[25] 赵宸宇,王文春,李雪松.数字化转型如何影响企业全要素生产率[J].财贸经济,2021,42(7):114-129.

[26] AEBERHARDT R.Learning,incomplete contracts and export dynamics:theory and evidence from French firms[J].European Economic Review,2014,68:219-249.

[27] 王小鲁,樊纲,李爱莉.中国分省营商环境指数2023年报告[M].北京:社会科学文献出版社,2024.

[28] 王福胜,王也,刘仕煜.媒体关注、管理者过度自信对盈余管理的影响研究[J].管理学报,2022,19(6):832-840.

(责任编辑:王敬敏)