0 引言

数智化时代人工智能重塑人类工作体系[1],同时,人机协同作为一种新质劳动力正加速推动多元混合劳动力生态系统演变(何江等,2022)。不同于先前以人为主导、人机操作的简单劳作方式,人机协同工作体系以人机知识耦合和人机智能协同为特征。当前,大数据对人工智能的“喂养”使得人机知识互动进阶更高,同时,高机智能有助于提高协同决策效能,加速社会生产力跃迁。然而,高机器智能的参与使得人机互动和劳动分工复杂性大大提高,人机协同决策面临前所未有的挑战。首先,人机“相互理解”的障碍多、难度大,影响协同决策根基。人机知识耦合是在信息、知识和智慧层面打通人机“相互理解”的基础通道,实现多维知识质态的联结与渗透。其次,“相互理解”(人机知识耦合)虽为“各尽所能”(人机智能分工)奠定了基础,但是它并不意味着人机能够智能协同。事实上,由于人机本身的认知载体和机理迥异[2],它们在信息处理、知识应用和智慧活动上的智能表现差异显著,人机间需要智能协同。人机在效率性、新颖性和体验性上的协同贡献因决策场景与统计特征分布不同而存在差异,人机智能协同也存在不同组合机制和方式。如某些场景下机器功能无法达到质量标准,需要技术人员根据机器功能找到创新性解决方案,并嵌入原有工艺路线。另外,某些场景下机器的创新性应用会打破原有工作模式,需要员工转变工作习惯甚至观念,与机器保持一致。在人机知识耦合基础上,人机间如何智能协同以实现协同决策呢?是否存在不同智能协同的分工组合模式?为回答上述问题,有必要厘清“相互理解”基础上人机“各尽所能”、协同决策的相处之道,这对解放和发展这种新质劳动力大有裨益。

人机协同决策面临一致性和兼容性难、协同度低、效果差等难题[3],这也是当前人机协同领域的研究热点,相关研究主要分布在心理学和管理学两个领域。心理学领域从认知视域构建的人机协同框架为分析人机协同决策机制奠定了基础。如刘烨等[4]根据人的认知机理和心理规律构建人机合作心理模型;许为等[5]将人机视为异质同构的认知体,并构建智能人机交互、人因工程构架。基于人机信息加工视角,系统地描述感知信息、记忆、经验、计划、决策、预测等知识要素在人机间的互动融合过程,为人机知识耦合预测人机协同决策提供了微观理论基础。何贵兵等[3]在分析人机协同绩效影响因素时着重指出,人机信息处理的兼容程度、人机共享认知图式是影响人机协同决策质量的重要变量。这再一次佐证人机知识耦合对人机协同决策的重要性。心理学领域的研究成果为本文探索人机知识耦合影响人机协同决策的作用机制提供了依据,但这些成果是具象化、分散化、论述性的,尚缺乏概念性、集中性和实证性论证。

按照知识进阶理论,知识体是按照“信息—知识—智慧”进阶迭代逻辑形成的,知识体的质态运行与进阶迭代能力反映主体智能水平[6]。从该理论视角分析人机协同决策的底层逻辑,会发现知识体两大特征。一是知识体产生是人机“共生产”导致的。大数据与AI技术结合使得知识形成具有“共生产”特征,它是异质行动者相互内嵌、共同生产出来的[7]。人机知识耦合是人机知识“共生产”过程的质态表现,即“信息处理—知识应用—智慧活动”。二是知识体开发具有同构异理性。机器知识体虽然是按照人的认知逻辑构建的,但多维知识耦合分化了知识体运行能力和进阶逻辑[8]。如机器的信息处理能力强而人的智慧活动水平高,人是直觉式的而机器是分析式的[3]。然而,管理学研究更重视人机智能在协同决策中的差异性[9-11]和地位,以及协同智能对提高决策质量的作用[12]。但是尚缺乏对人机智能协同或混合复杂机理的深入诠释[13],以及对其引致的管理变革的广泛探讨(曾大军等,2021;张维等,2021)。

心理学与管理学研究尚存在一定缺口。心理学认知视角下的人机协作研究虽然能为人机知识融合解释人机协同决策提供证据,但理论过于凌乱和复杂,无法诠释人机间从知识融合到智能协同的联结,更无法揭示人机“各尽所能”的作用机制。而在管理学领域,离开“共生产”下的人机知识混合体而直接论述人机“混合智能”,难以发现人机协同决策中知识耦合与智能协同间的作用关系,且“混合智能”也无法清晰解释不同人机协同决策模式运作规律。本文综合心理学与管理学研究成果,在理论分析和模型构建基础上,借助NCA与fsQCA方法研究多重并发因果关系的优势,揭示知识耦合和智能协同联动影响人机协同决策的模式及作用规律,以弥补当前研究的不足。

1 理论基础

1.1 人机协同决策

人工智能技术发展及其深入应用使得其在决策中的角色越来越重要,人—机—环境相互接触并形成一种耦合的动态系统以完成一项任务(Ajoudani A等,2018)。大数据、算法和算力的加持[8]促进人工智能与人的知识耦合,同时,也分化了机器智能与人类智能的差异,人与机需要发挥各自的智能优势,才能提升人机协同决策效能。人机智能混合的新决策模式能够通过人与机交互协同的混合智能,完成高维动态环境中的复杂决策任务[14],将人在归纳、推理、决策、指挥等方面的优势与机擅长的搜索、存储、计算、优化、预测等技术优势交融互补(曾大军,2021)。然而,人机协同决策(人机交互下完成特定任务时实现人机共同决策的表现和行为[3])的前因机制尚不清楚。首先,人机知识耦合是不同质态知识的人机耦合,且是迭代进阶的,它们是否都对人机协同决策发挥作用有待证实。其次,知识耦合会引致不同人机智能协同路径,它们是如何联动智能协同影响人机协同决策的有待发现。总之,在人机知识耦合前提下,如何发挥人机智能的各自优势、实现人机协同决策尚待深入剖析。

1.2 知识耦合与人机协同决策

心理学研究表明,人机协同的底层逻辑是知识耦合。人工智能应用场景下,人机间进行大量知识对偶和融合活动,如基于人工智能的多模态信息人机互动、人工智能吸纳专家知识迭代规则库(Wan等,2024)、基于“先知系统”的第四范式(鲍勇剑,2023)等。从知识质态层面看,上述典例分属于信息处理、知识应用和智慧活动3种不同层级的知识耦合活动。信息处理是单模态或多模态信息在人机间的融合活动,没有该层就无法进行知识生产[7,15],知识应用更无从谈起。知识应用是在信息处理基础上的人机知识互动,它实现人机异质知识的跨界耦合。智慧活动层面,人机异质同构的认知活动[5]开始分化,需要更高阶的智慧融合。知识耦合增强人机智能,为人机智能协同奠定基础。

深入分析人工智能系统设计范式、人机交互匹配范式、人机环境协同范式的研究内核(张小龙等,2018),可以发现每种范式下学术界关注的侧重点不同。其中,第一种范式是以人因理论[5]为基础,研究人工智能系统设计,重点关注信息处理对人机协同决策的影响;第二种范式是以人类信息处理模型为基础,分析人机任务匹配性[8],重点关注知识应用对人机协同决策的影响;第三种范式是以生态系统理论为基础,研究人机环境优化[16],重点关注智慧活动对人机协同决策的影响。由于理论基础和研究对象的差异,学术界针对知识耦合的研究各有侧重,但缺乏人机关系重塑过程中多维知识进阶的影响分析(许晖等,2024),难以从人机知识异质性角度揭示人机协同决策中人机知识“共生产”的基本属性。

1.3 智能协同与人机协同决策

智能是为适应环境信息处理系统而充分利用知识和资源以完成某项任务的能力[17]。按照能力观中的智能内涵,人机都具有相同知识认知逻辑和能力绩效[17],本文认同能力观中“人机智能是同源同质”的观点。但这种观点无法区分人机智能的差异[17],“混合智能”也难以解释人机分工。人机智能是异“能”的。相比于机的智能,人的智能具有同理心、人性互动、人际公平等优点,但也易受生理、情感、心理的影响;相比于人的智能,机的智能具有重复性、精准性、持久性、事实性、独立理性等特点[18-19],但也存在可解释性差、泛化迁移性差[16]、可信任性不足[20]等问题。但人工智能同样具有自主学习能力[21],可以基于数据创造出更多备选方案(Edwards等,2020)。正因人机间存在诸多智能差异,人机间需要智能协同。

人机协同价值在于人机智能协同。无论是“人在环路”“人在环内”,还是“人在环外”,都是充分发挥人与机的智能优势[22],实现最佳的人机协同决策效果。对于具体场景和特定任务而言,效率性、新颖性和体验性反映人机决策价值[23]。其中,效率性展示人机交互满足效率方面的智能表现,如精确性、重复性、实时性等(Ana等,2022);新颖性展示人机交互满足创新方面的智能表现,如突破性、多样性、独特性等(Jialu等,2024);体验性展示人机交互满足工作约束方面的智能表现,如可理解性、事实性、公平化、理性化等。人机智能在上述方面的表现存在显著差异,故应基于其中的差异论述人机交互或人机协同,从协同视角研究人机协同决策问题。但是,如何发挥人机各自智能优势、有效进行协同决策,即人机智能协同影响人机协同决策的机制研究有待深入剖析[23]。

2 研究方法

2.1 NCA与fsQCA方法的适配性

本文采用NCA和fsQCA方法探索知识耦合与智能协同的要素组合影响人机协同决策的因果复杂机理。NCA方法具有挖掘条件变量与结果变量间必要关系的定量优势,而基于组态智慧的fsQCA方法特别适合探索条件组合导致结果变量的多维定性关系。本文首先利用NCA方法精准刻画条件变量的必要性,然后再利用fsQCA方法挖掘可能存在的不同条件变量组合驱动人机协同决策的模式。

2.2 样本来源与数据收集

为了确保问卷科学性与合理性,研究团队于2023年4月邀请浙江大学、中国计量大学、浙江理工大学及杭州电子科技大学的7位同源学科专家对问卷初稿进行研讨。专家们评估了问卷设计目的、变量选择合理性及条目实践应用相关性,并对概念补充、语言表述准确性、可读性及大规模调研注意事项提出了建议。根据专家意见,团队对相关条目进行修改和完善。2023年5月中旬,研究团队选取5家企业的17位人工智能应用主管进行预调研。通过面对面讨论,调研对象对理论变量与实际应用的契合度及问卷条目描述的可理解性进行反馈。研究团队再根据反馈进行3轮条目修改,以进一步提高问卷效度和内容效度。

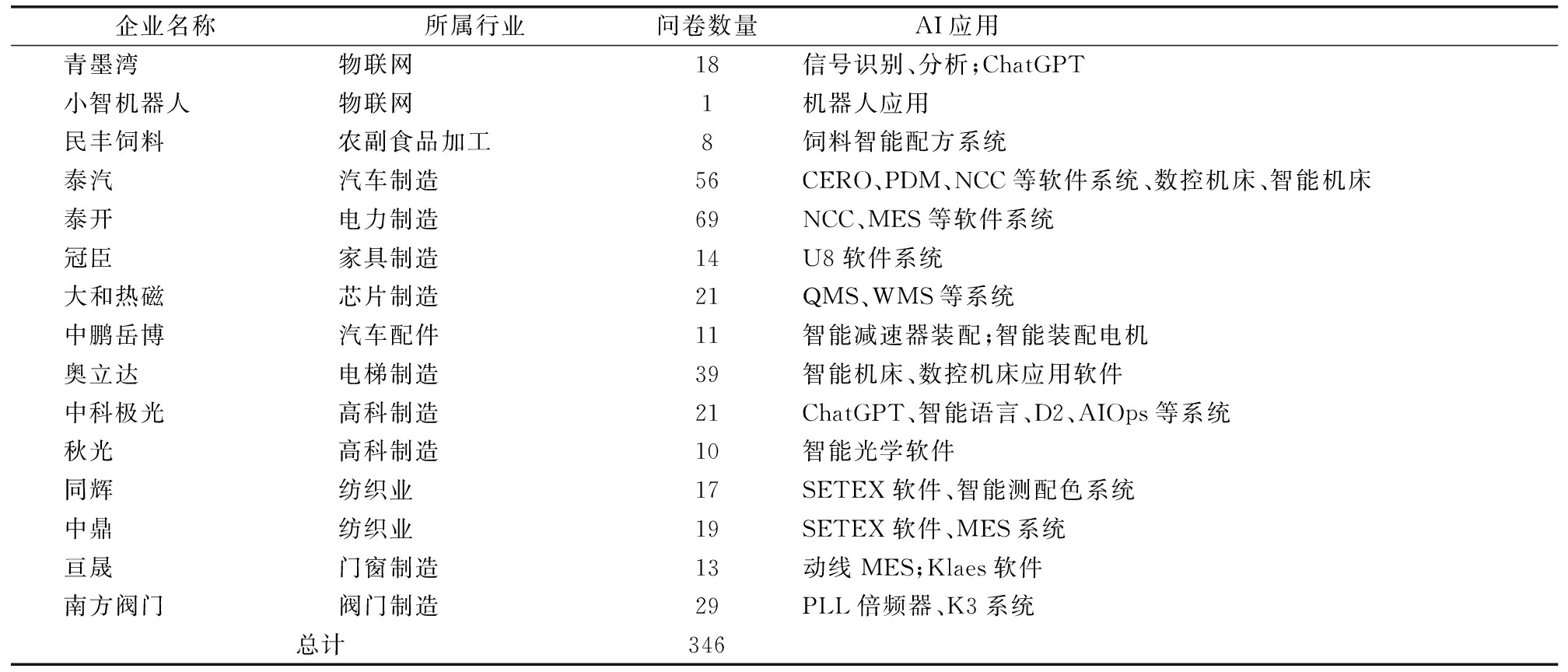

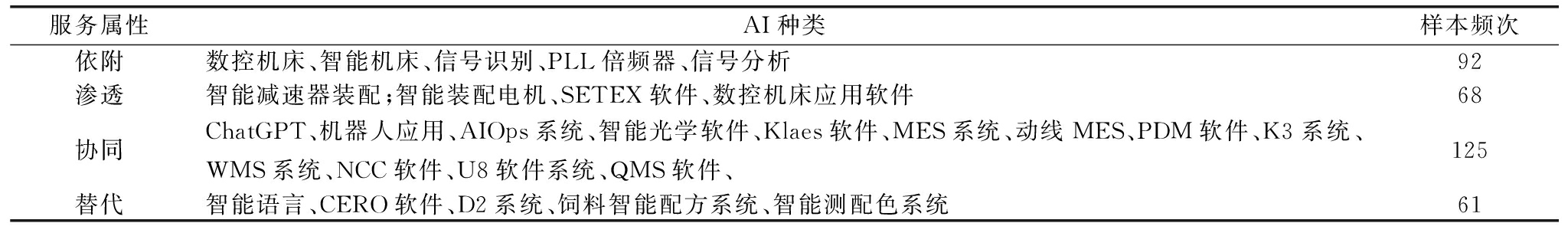

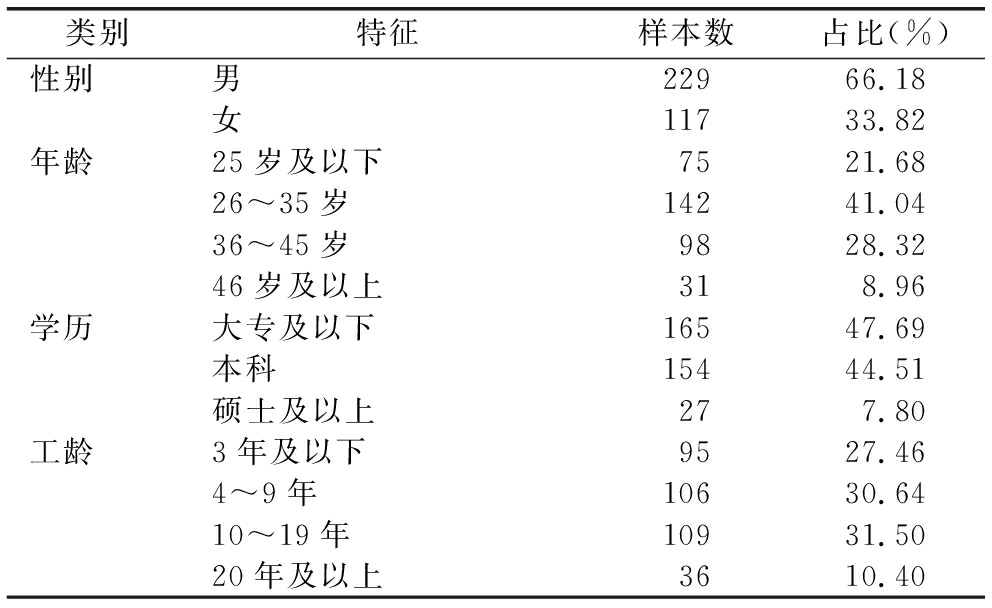

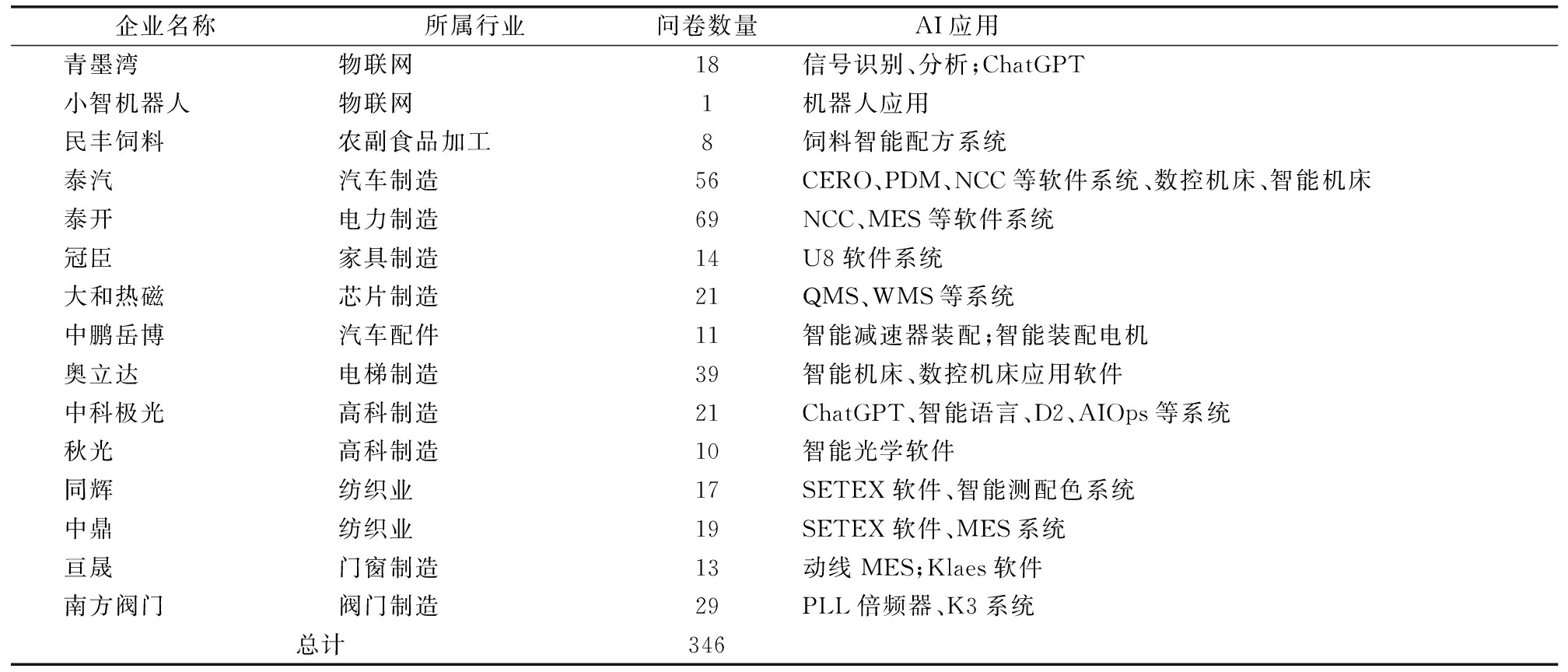

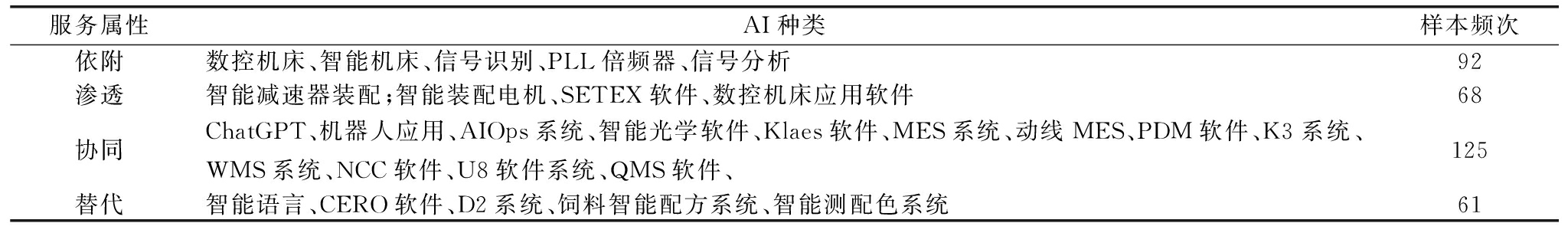

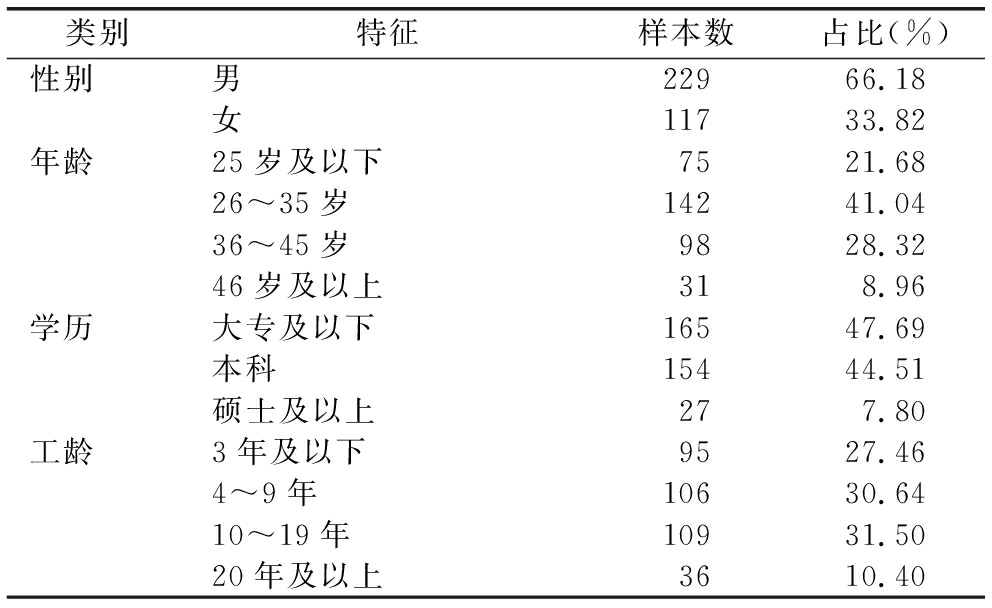

正式调研于2023年6—12月展开,历时6个月,涵盖15家企业、30个人工智能应用案例。调研采用现场调研方式进行。首先,研究团队参观企业人工智能应用现场,了解实际应用情况;然后,由人工智能应用团队面对面填写问卷。问卷介绍时长约15min,包含背景、目的及意义说明。问卷填写时间控制在45min~60min,调研人员现场解答疑问,填写完毕后检查问卷完整性。现场共发放问卷476份,剔除无效问卷,包括填写人员与人工智能系统无关、存在大量未填写条目、填写不认真或胜任能力不匹配情况,回收有效问卷346份。调研企业和人工智能应用案例如表1所示。需要指出的是,参考陈岩等[24]的研究,按照智能服务属性,人工智能可分为依附、渗透、协同和替代4类(根据产品与服务虚拟化程度的高低进行分类),本文AI样本情况如表2所示。频次分布结果显示,样本没有出现极化现象,表明选取样本具有较高代表性与普遍性。样本人口统计学特征见表3。

表1 调研企业与AI应用案例情况

Table 1 Summary of surveyed enterprises and AI application cases

企业名称所属行业问卷数量AI应用青墨湾物联网18信号识别、分析;ChatGPT小智机器人物联网1机器人应用民丰饲料农副食品加工8饲料智能配方系统泰汽汽车制造56CERO、PDM、NCC等软件系统、数控机床、智能机床泰开电力制造69NCC、MES等软件系统冠臣家具制造14U8软件系统大和热磁芯片制造21QMS、WMS等系统中鹏岳博汽车配件11智能减速器装配;智能装配电机奥立达电梯制造39智能机床、数控机床应用软件中科极光高科制造21ChatGPT、智能语言、D2、AIOps等系统秋光高科制造10智能光学软件同辉纺织业17SETEX软件、智能测配色系统中鼎纺织业19SETEX软件、MES系统亘晟门窗制造13动线MES;Klaes软件南方阀门阀门制造29PLL倍频器、K3系统总计346

表2 AI样本频次

Table 2 Sample frequencies of AI

服务属性AI种类样本频次依附数控机床、智能机床、信号识别、PLL倍频器、信号分析92渗透智能减速器装配;智能装配电机、SETEX软件、数控机床应用软件68协同ChatGPT、机器人应用、AIOps系统、智能光学软件、Klaes软件、MES系统、动线MES、PDM软件、K3系统、WMS系统、NCC软件、U8软件系统、QMS软件、125替代智能语言、CERO软件、D2系统、饲料智能配方系统、智能测配色系统61

表3 样本人口统计学特征

Table 3 Demographic distribution charactetistics of the samples

类别特征样本数占比(%)性别男22966.18女11733.82年龄25岁及以下7521.6826~35岁14241.0436~45岁9828.3246岁及以上318.96学历大专及以下16547.69本科15444.51硕士及以上277.80工龄3年及以下9527.464~9年10630.6410~19年10931.5020年及以上3610.40

2.3 变量测量与校准

2.3.1 量表设计

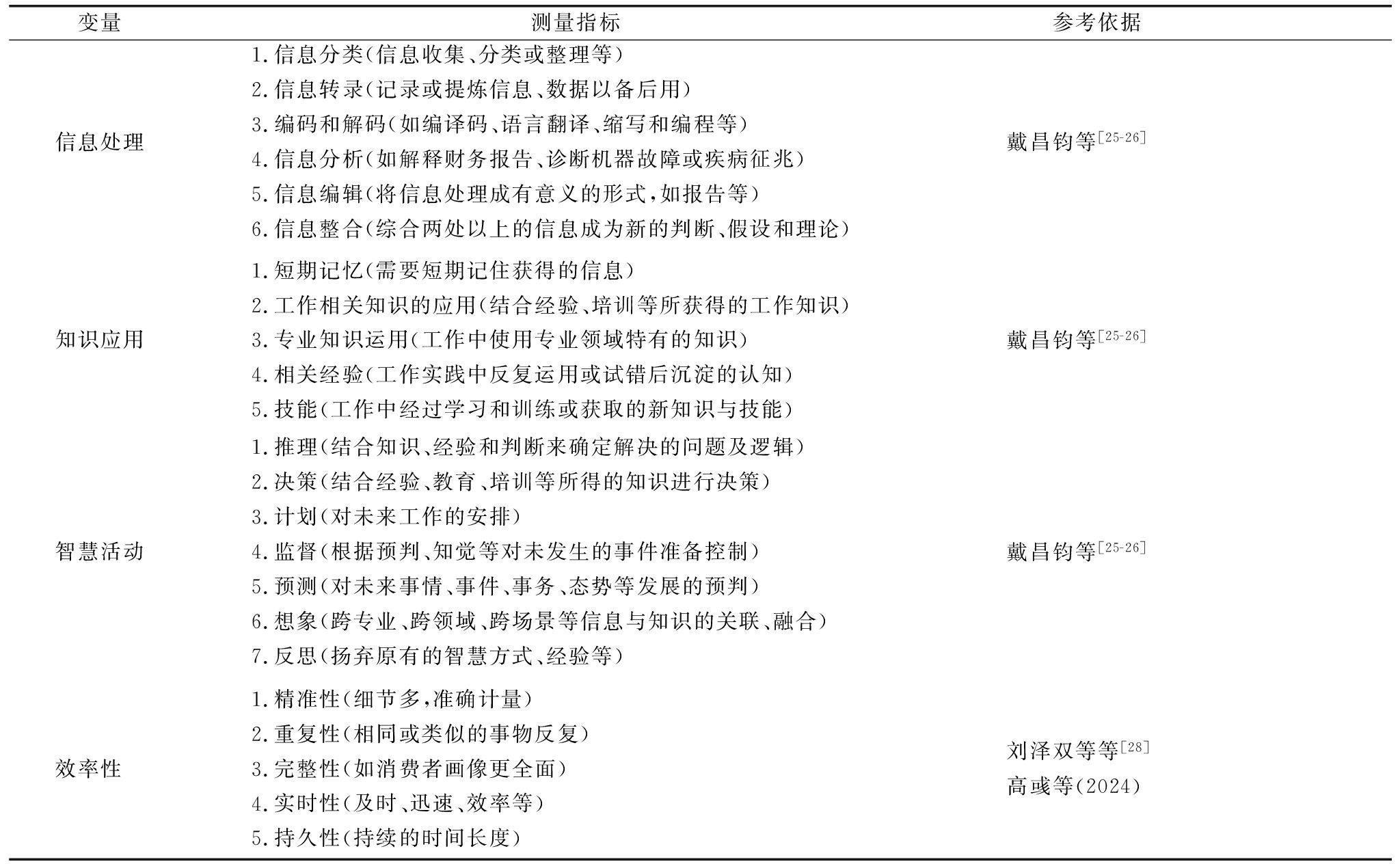

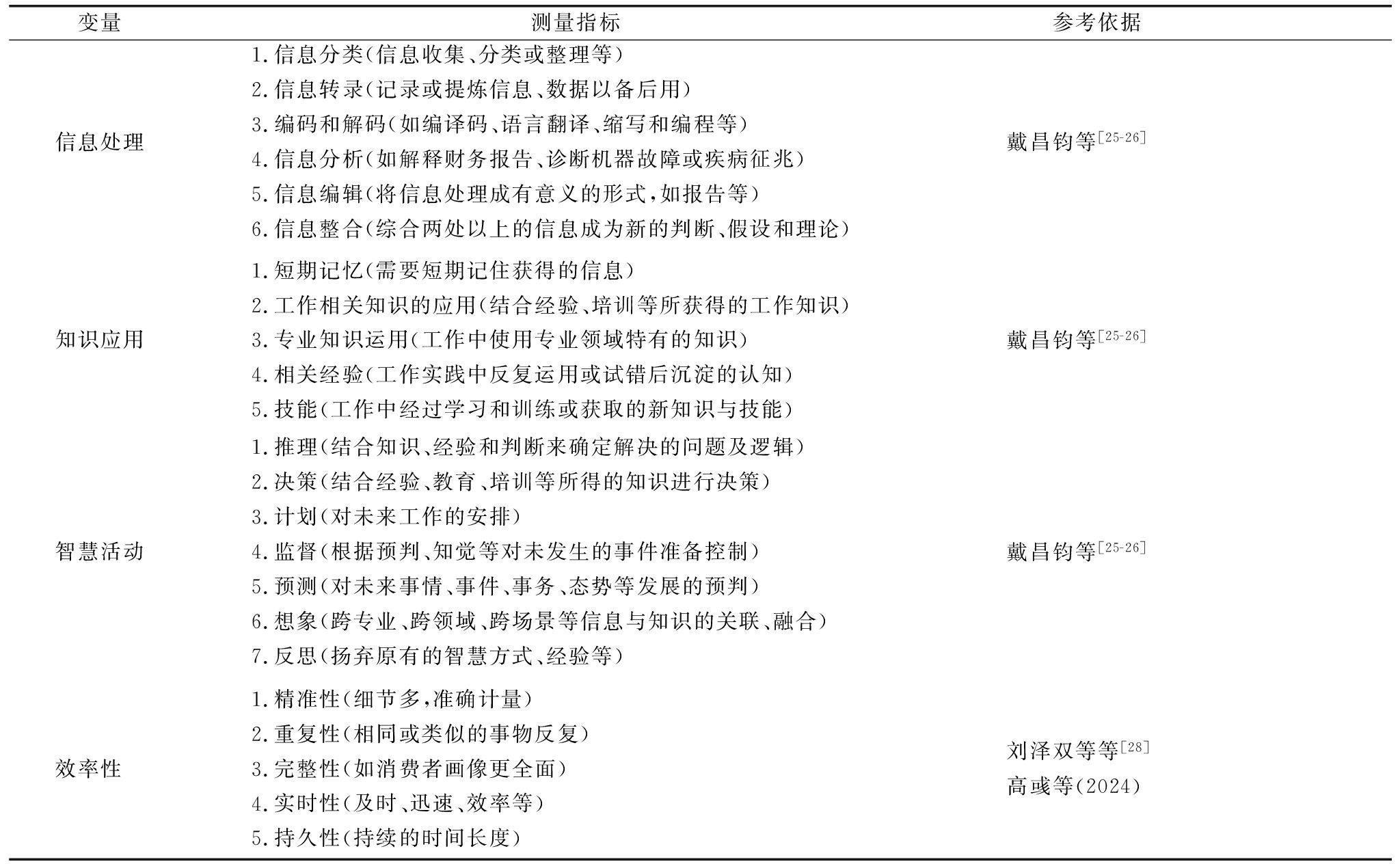

人机融合语境下知识耦合测量工具尚缺乏,本研究借鉴工作分析和知识管理领域研究成果。知识耦合测量理论源于已成熟的职位分析问卷(Position Analysis Questionnaire,PAQ)量表。PAQ由美国普渡大学E J Mc Cormick提出,是一种信度效度较高且非常成熟的工作分析问卷。知识管理研究领域,戴昌钧等[25-26]将PAQ问卷进行改造,用于测量知识工作的知识含量,本文选取“脑力活动”测量18个题项,并将其分为信息处理、知识应用和智慧活动3个部分。为适用人机协同语境,本研究在前期调研和相关文献查阅基础上,修改题项描述内容,以测量人机知识耦合,具体见表4。

表4 问卷测量题项

Table 4 Survey measurement items

变量测量指标参考依据信息处理1.信息分类(信息收集、分类或整理等)2.信息转录(记录或提炼信息、数据以备后用)3.编码和解码(如编译码、语言翻译、缩写和编程等)4.信息分析(如解释财务报告、诊断机器故障或疾病征兆)5.信息编辑(将信息处理成有意义的形式,如报告等)6.信息整合(综合两处以上的信息成为新的判断、假设和理论)戴昌钧等[25-26]知识应用1.短期记忆(需要短期记住获得的信息)2.工作相关知识的应用(结合经验、培训等所获得的工作知识)3.专业知识运用(工作中使用专业领域特有的知识)4.相关经验(工作实践中反复运用或试错后沉淀的认知)5.技能(工作中经过学习和训练或获取的新知识与技能)戴昌钧等[25-26]智慧活动1.推理(结合知识、经验和判断来确定解决的问题及逻辑)2.决策(结合经验、教育、培训等所得的知识进行决策)3.计划(对未来工作的安排)4.监督(根据预判、知觉等对未发生的事件准备控制)5.预测(对未来事情、事件、事务、态势等发展的预判)6.想象(跨专业、跨领域、跨场景等信息与知识的关联、融合)7.反思(扬弃原有的智慧方式、经验等)戴昌钧等[25-26]效率性1.精准性(细节多,准确计量)2.重复性(相同或类似的事物反复)3.完整性(如消费者画像更全面)4.实时性(及时、迅速、效率等)5.持久性(持续的时间长度)刘泽双等等[28]高彧等(2024)

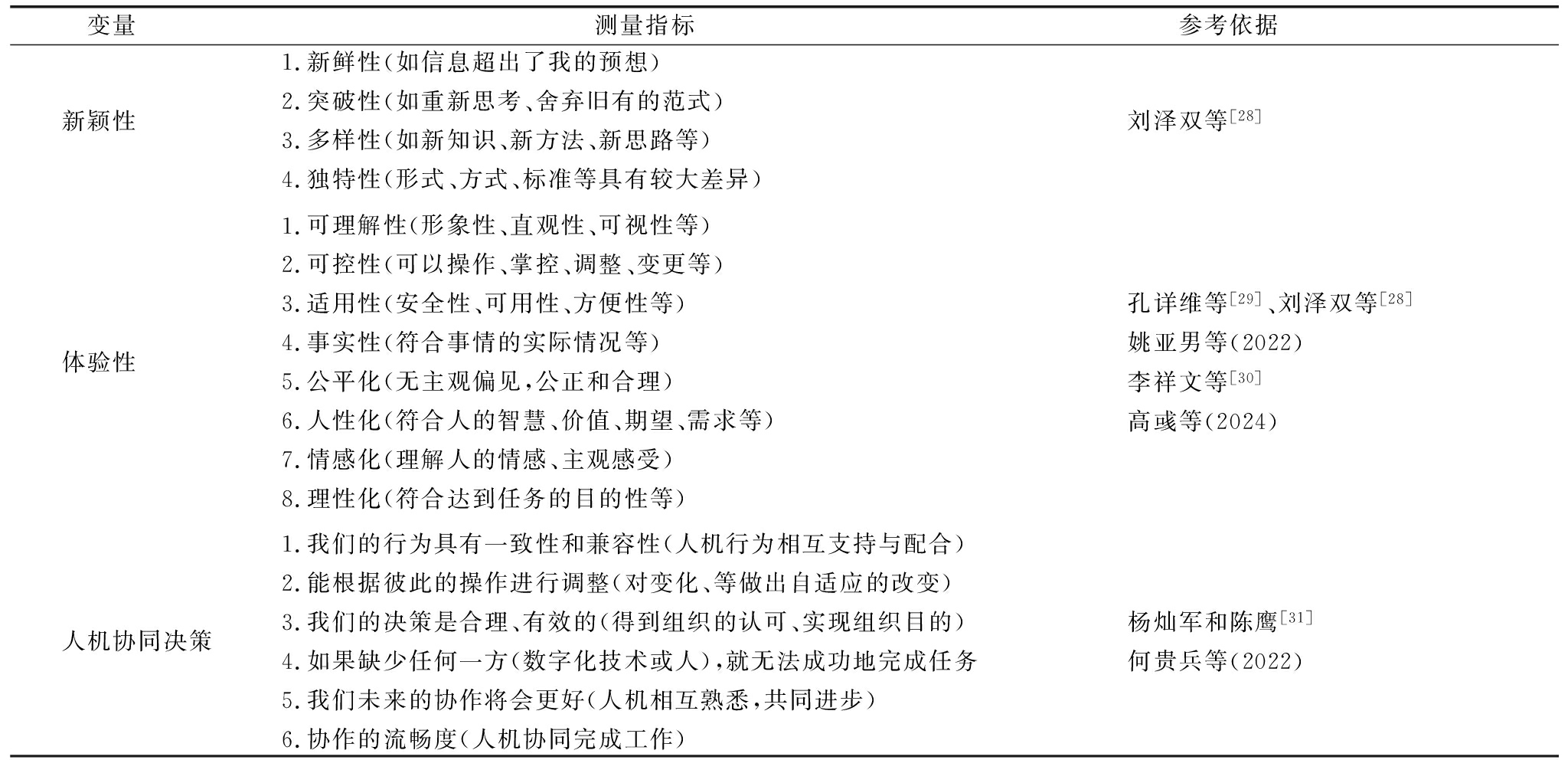

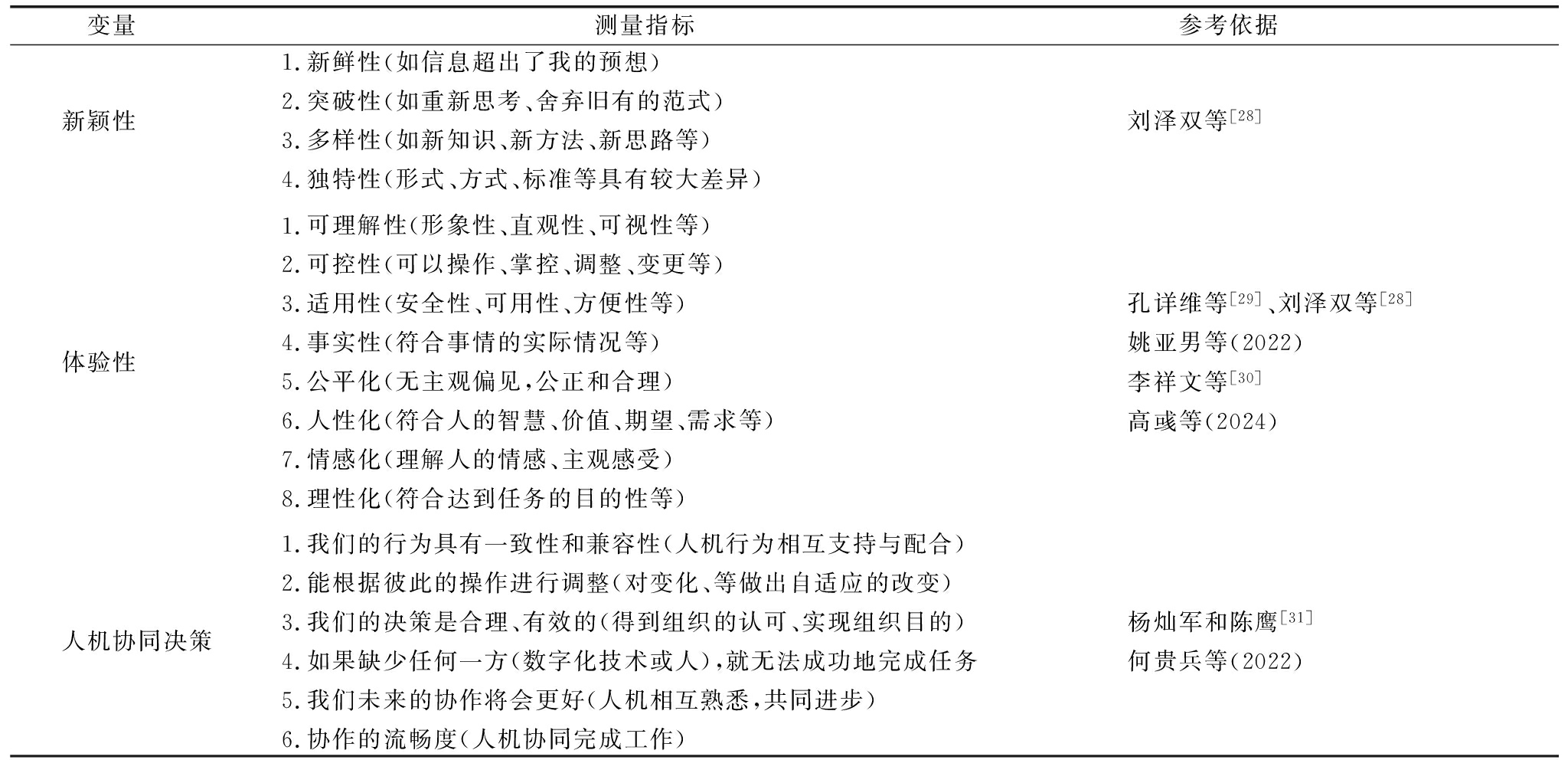

续表4 问卷测量题项

Table 4(Continued) Survey measurement items

变量测量指标参考依据新颖性1.新鲜性(如信息超出了我的预想)2.突破性(如重新思考、舍弃旧有的范式)3.多样性(如新知识、新方法、新思路等)4.独特性(形式、方式、标准等具有较大差异)刘泽双等[28]体验性1.可理解性(形象性、直观性、可视性等)2.可控性(可以操作、掌控、调整、变更等)3.适用性(安全性、可用性、方便性等)4.事实性(符合事情的实际情况等)5.公平化(无主观偏见,公正和合理)6.人性化(符合人的智慧、价值、期望、需求等)7.情感化(理解人的情感、主观感受)8.理性化(符合达到任务的目的性等)孔详维等[29]、刘泽双等[28]姚亚男等(2022)李祥文等[30]高彧等(2024)人机协同决策1.我们的行为具有一致性和兼容性(人机行为相互支持与配合)2.能根据彼此的操作进行调整(对变化、等做出自适应的改变)3.我们的决策是合理、有效的(得到组织的认可、实现组织目的)4.如果缺少任何一方(数字化技术或人),就无法成功地完成任务5.我们未来的协作将会更好(人机相互熟悉,共同进步)6.协作的流畅度(人机协同完成工作)杨灿军和陈鹰[31]何贵兵等(2022)

人机协同决策受到效率、体验性[27]和创新性(任宗强,2021)三方面制约,因此,在特定任务情景下人机协同决策表现为人机智能在效率性、新颖性和体验性方面的差异。结合既有研究,设计相关条目予以表征。其中,效率性指标以人工智能的功能绩效为基础,描述人机协同工作的效率表现,包含5个条目;新颖性指标以人工智能应用带来的新工作模式为基础,描述人机协同工作的新状态,包含4个条目;体验性指标描述任务决策语境下满足工作主观和客观约束的表现,包含8个条目。本研究采用上述指标测度人机智能,在区分人机智能基础上探索人机智能协同,以及与知识耦合联动影响人机协同决策的作用机制。

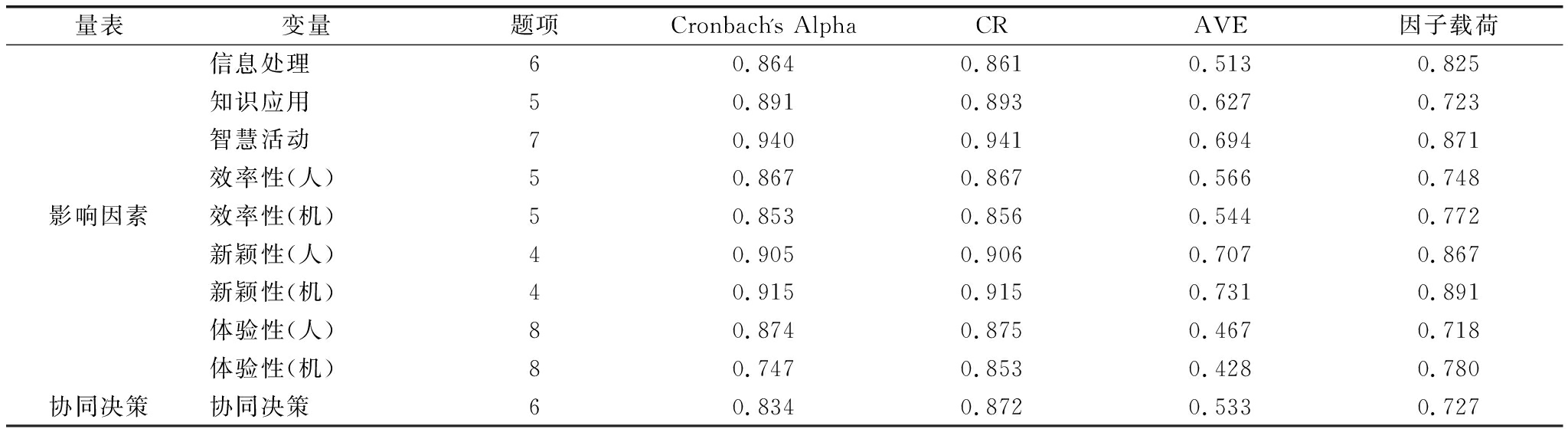

2.3.2 信效度检验

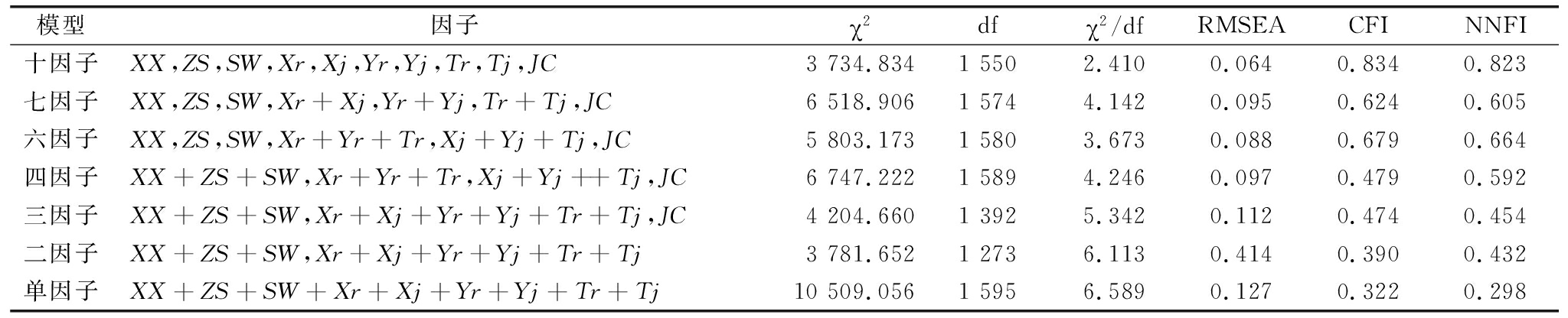

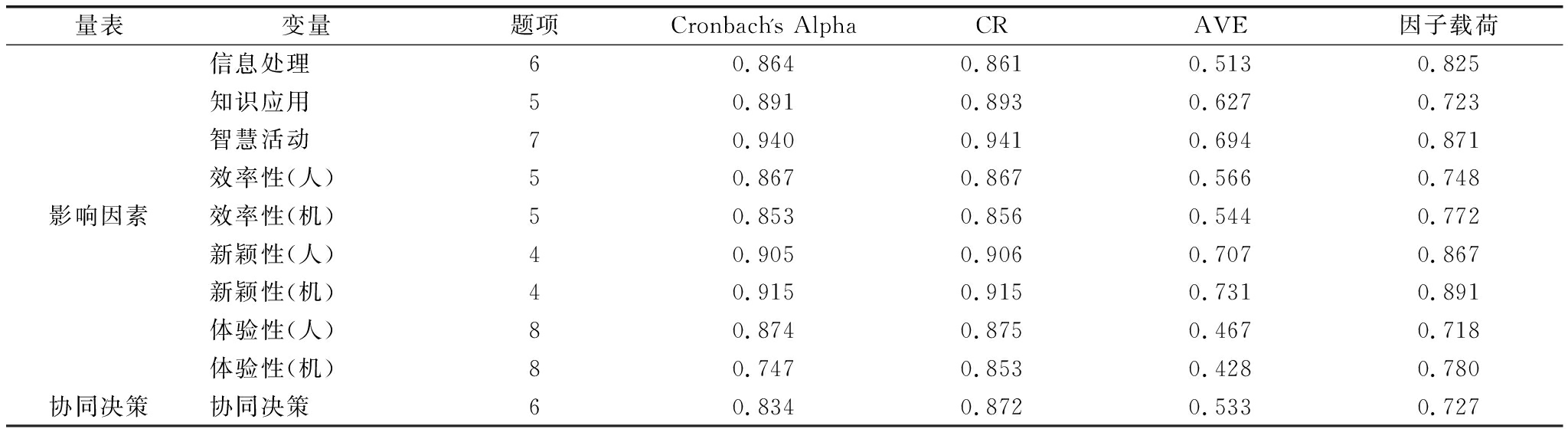

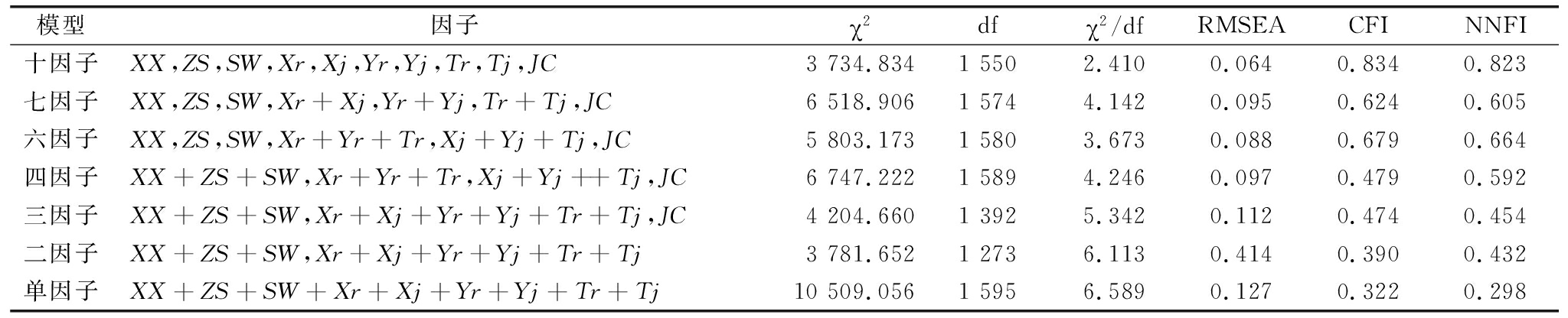

本文借助SPSS26.0软件对Cronbach's Alpha和复合信度(Composite Reliability,CR)进行测量。表5结果显示,Alpha值均高于0.7,表示测量量表信度较高;人的体验、机的体验两个变量的AVE值虽然低于0.5,但大于0.36,其余均大于0.50,各项目负荷均大于0.70,表明量表收敛效度可以接受;AVE的最小平方根值(“机的体验性”值为0.428)大于各变量相关系数,表明各变量之间构念区别效度较高。为了进一步检验量表结构效度,利用Amos26.0软件进行变量验证性因子分析(CFA)。常用的拟合指标为χ2/df、CFI、NFI、RMSEA和NNFI,结果见表6。数据显示,十因子模型指标均高于标准,且相比于其它竞争模型其拟合度最高。综合前述分析,10个变量的概念模型与本研究预想概念一致,故采用它们进行NCA和fsQCA分析。

表5 信度与效度分析结果

Table 5 Reliability and validity analysis results

量表变量题项Cronbach'sAlphaCRAVE因子载荷信息处理60.8640.8610.5130.825知识应用50.8910.8930.6270.723智慧活动70.9400.9410.6940.871效率性(人)50.8670.8670.5660.748影响因素效率性(机)50.8530.8560.5440.772新颖性(人)40.9050.9060.7070.867新颖性(机)40.9150.9150.7310.891体验性(人)80.8740.8750.4670.718体验性(机)80.7470.8530.4280.780协同决策协同决策60.8340.8720.5330.727

表6 验证性因子分析结果

Table 6 Confirmatory factor analysis results

模型因子χ2dfχ2/dfRMSEACFINNFI十因子XX,ZS,SW,Xr,Xj,Yr,Yj,Tr,Tj,JC3734.83415502.4100.0640.8340.823七因子XX,ZS,SW,Xr+Xj,Yr+Yj,Tr+Tj,JC6518.90615744.1420.0950.6240.605六因子XX,ZS,SW,Xr+Yr+Tr,Xj+Yj+Tj,JC5803.17315803.6730.0880.6790.664四因子XX+ZS+SW,Xr+Yr+Tr,Xj+Yj++Tj,JC6747.22215894.2460.0970.4790.592三因子XX+ZS+SW,Xr+Xj+Yr+Yj+Tr+Tj,JC4204.66013925.3420.1120.4740.454二因子XX+ZS+SW,Xr+Xj+Yr+Yj+Tr+Tj3781.65212736.1130.4140.3900.432单因子XX+ZS+SW+Xr+Xj+Yr+Yj+Tr+Tj10509.05615956.5890.1270.3220.298

注:“XX”表示信息处理;“ZS”表示知识应用;“SW”表示智慧活动;“Xr”表示人的效率性;“Xj”表示机的效率性;“Yr”表示人的新颖性;“Yj”表示机的新颖性;“Tr”表示人的体验性;“Tj”表示机的体验性;“JC”表示协同决策

2.3.3 数据校准

本文采用直接校准法,将条件变量与结果变量的原始数据转换为模糊集隶属分数,将完全隶属阈值、交叉点和完全不隶属阈值分别设置为案例数据的95%、50%以及5%分位数,再将所有数据转换成对应的模糊隶属分数。

3 研究分析

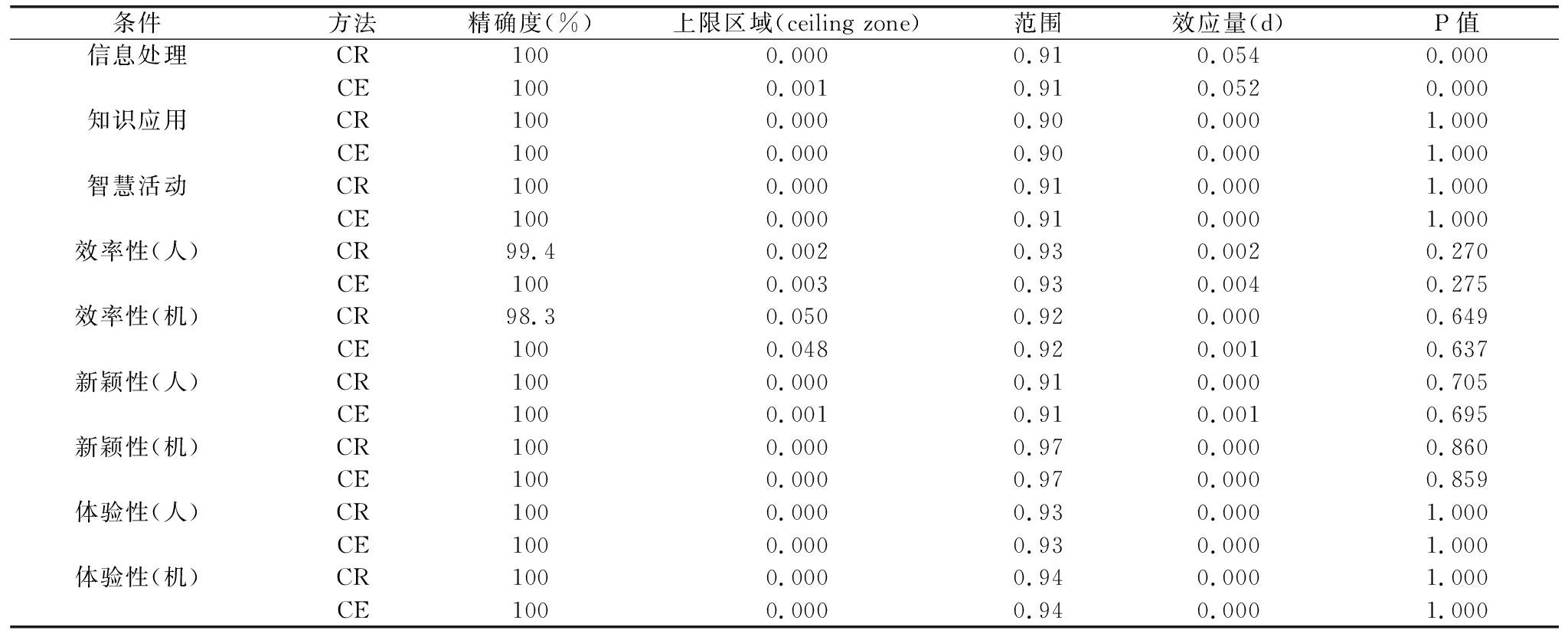

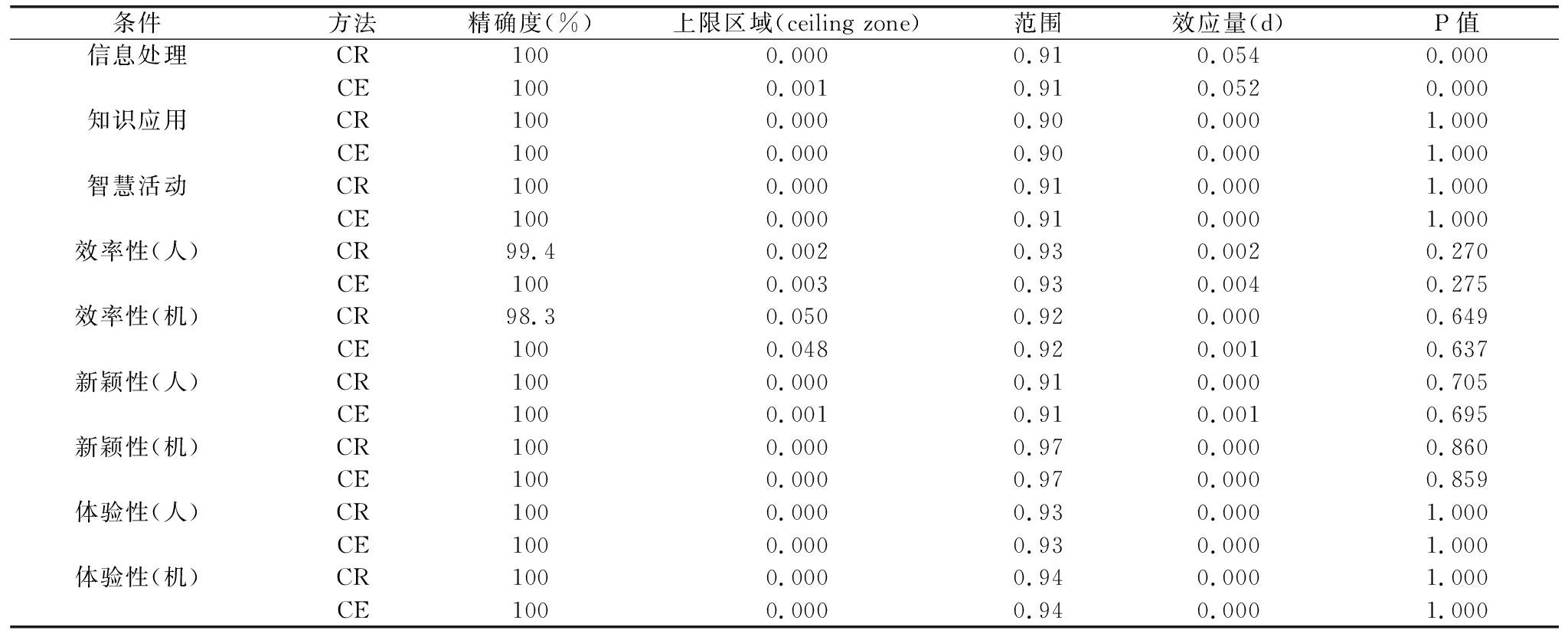

3.1 NCA必要性分析

NCA方法利用上限回归(Ceiling Regression,CR)和上限包络分析(Ceiling Envelopment,CE)两种方法计算效应量(d)。其中,CR可处理变量均为连续变量或者离散变量,且变量具有5个水平以上;CE可处理二分变量或变量水平小于5的情况。本文分别采用CR与CE两种方法进行检验,如果效应量d≥0.1且效应量的p值显著(p<0.05),则认为该条件变量为协同决策的必要条件[32]。基于NCA方法的必要性条件分析结果如表7所示,除信息处理外,其余9个条件变量的p值均大于0.01,不符合必要条件要求。

表7 基于NCA方法的单个条件必要性分析结果

Table 7 Necessity analysis of individual conditions of NCA

条件方法精确度(%)上限区域(ceilingzone)范围效应量(d)P值信息处理CR1000.0000.910.0540.000CE1000.0010.910.0520.000知识应用CR1000.0000.900.0001.000CE1000.0000.900.0001.000智慧活动CR1000.0000.910.0001.000CE1000.0000.910.0001.000效率性(人)CR99.40.0020.930.0020.270CE1000.0030.930.0040.275效率性(机)CR98.30.0500.920.0000.649CE1000.0480.920.0010.637新颖性(人)CR1000.0000.910.0000.705CE1000.0010.910.0010.695新颖性(机)CR1000.0000.970.0000.860CE1000.0000.970.0000.859体验性(人)CR1000.0000.930.0001.000CE1000.0000.930.0001.000体验性(机)CR1000.0000.940.0001.000CE1000.0000.940.0001.000

注:0.0≤d<0.1表示低水平效应,0.1≤d<0.3表示中等水平效应,0.3≤d<0.5表示高水平效应。当效应量d≥0.1,且蒙特卡洛仿真置换检验显示效应量显著时,则认为该条件为必要条件

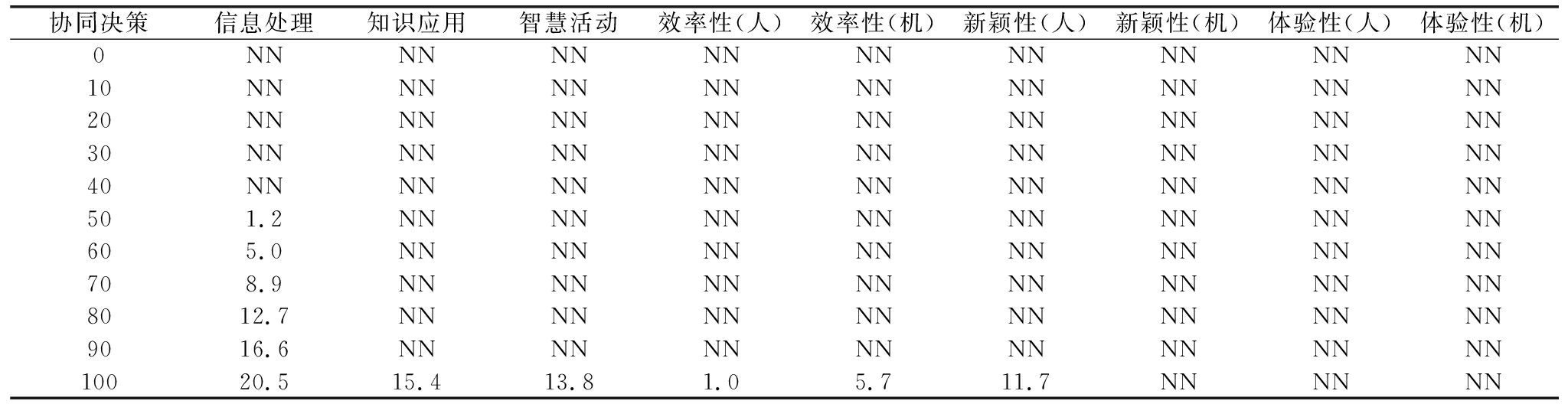

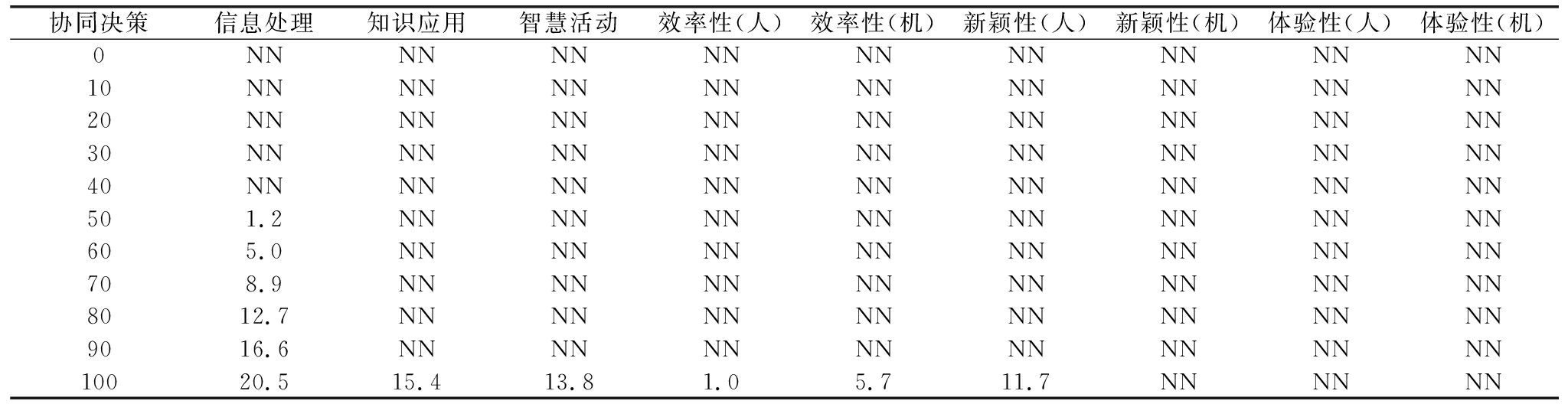

NCA方法除可以分析单个条件变量的必要性外,还能从整体识别出必要条件组合以分析条件变量的必要性,瓶颈水平分析能够反映某预期结果所需条件变量组合。瓶颈水平分析结果如表8所示,要达到100%的协同决策,至少需要20.5%水平的信息处理、15.4%水平的知识应用、13.8%水平的智慧活动、1.0%水平的人的效率性、5.7%水平的机的效率性和11.7%水平的人的新颖性,其它条件变量均不存在瓶颈水平。上述结果说明,单个条件变量不能构成人机协同决策的必要条件,人机协同决策需由各变量共同作用决定。

表8 基于NCA方法的瓶颈水平分析结果(%)

Table 8 Bottleneck level analysis of NCA method(%)

协同决策信息处理知识应用智慧活动效率性(人)效率性(机)新颖性(人)新颖性(机)体验性(人)体验性(机)0NNNNNNNNNNNNNNNNNN10NNNNNNNNNNNNNNNNNN20NNNNNNNNNNNNNNNNNN30NNNNNNNNNNNNNNNNNN40NNNNNNNNNNNNNNNNNN501.2NNNNNNNNNNNNNNNN605.0NNNNNNNNNNNNNNNN708.9NNNNNNNNNNNNNNNN8012.7NNNNNNNNNNNNNNNN9016.6NNNNNNNNNNNNNNNN10020.515.413.81.05.711.7NNNNNN

注:CR方法,NN=不必要

需要指出的是,本文中NCA与fsQCA的必要条件分析结果不一致,与薛奕曦等(2024)的研究结果相似,fsQCA没有识别出某些必要条件,而仅被NCA识别出,但二者互证互补,并不冲突(Dul等,2016)。

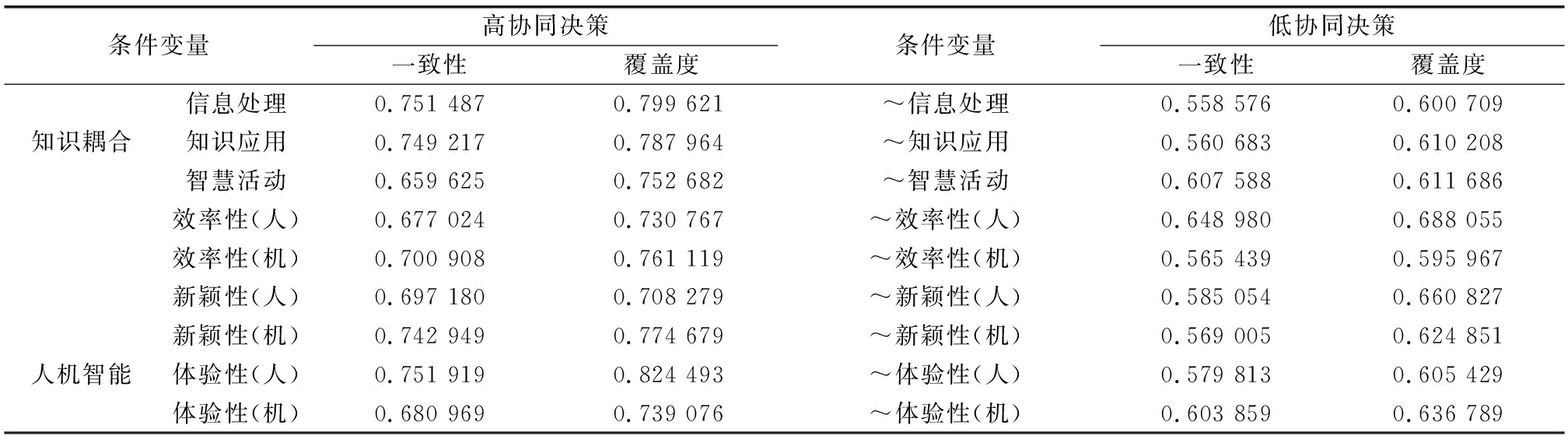

3.2 fsQCA必要性分析

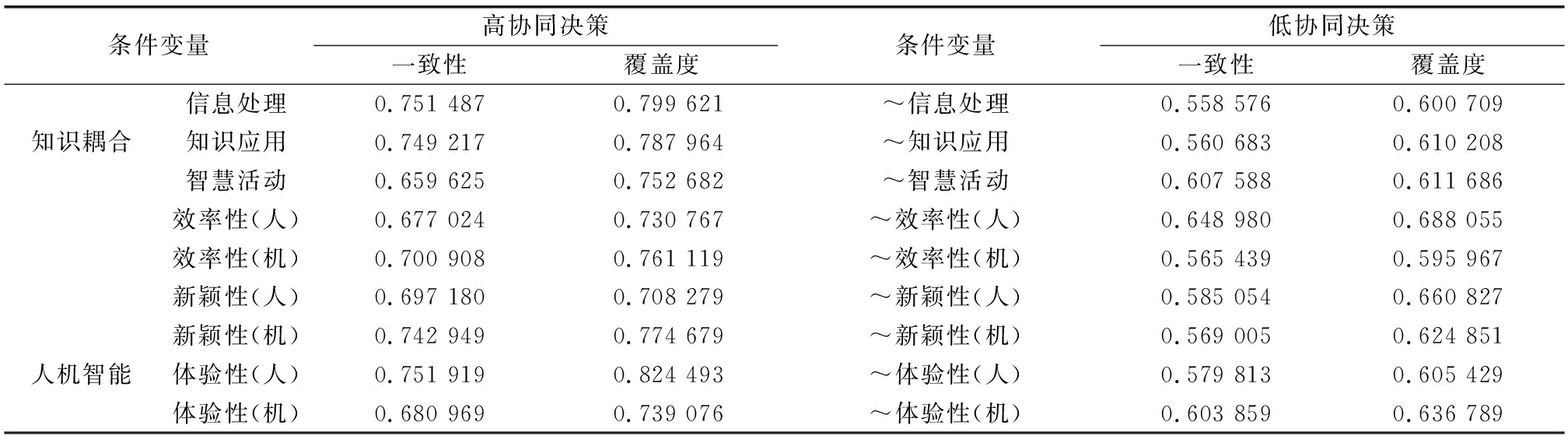

进一步利用fsQCA软件对单个条件变量与结果变量进行必要性分析,得到条件变量的一致性结果,具体见表9。由表9可知,每个条件变量成为必要性条件的一致性均低于0.9,说明单个条件变量不能够充分解释高/低协同决策行为,需要进一步进行组态分析。

表9 基于fsQCA方法的单个条件必要性分析结果

Table 9 Necessity analysis of individual condition of fsQCA method

条件变量高协同决策一致性覆盖度条件变量低协同决策一致性覆盖度信息处理0.7514870.799621~信息处理0.5585760.600709知识耦合知识应用0.7492170.787964~知识应用0.5606830.610208智慧活动0.6596250.752682~智慧活动0.6075880.611686效率性(人)0.6770240.730767~效率性(人)0.6489800.688055效率性(机)0.7009080.761119~效率性(机)0.5654390.595967新颖性(人)0.6971800.708279~新颖性(人)0.5850540.660827新颖性(机)0.7429490.774679~新颖性(机)0.5690050.624851人机智能体验性(人)0.7519190.824493~体验性(人)0.5798130.605429体验性(机)0.6809690.739076~体验性(机)0.6038590.636789

注:“~”表示逻辑“非”

3.3 组态分析

本文运用fsQCA3.0软件对实现高/低人机协同决策进行条件组态分析。将频数阈值设置为3,原始一致性阈值设为0.8,PRI一致性阈值设为0.75,通过fsQCA分析,得出3种高协同决策路径与1种低协同决策路径,结果如表10所示。数据显示,这些组态无论是单个解还是总体解的一致性均高于0.9,表明已构成充分条件;组态整体覆盖度为0.672 61,表明3个高协同决策组态覆盖了较多样本。

表10 高/低人机协同决策组态结果

Table 10 Configuration results of high/low human-machine collaborative decision-making

条件组态高协同决策S1S2S3低协同决策S4信息处理●●● 知识应用●●● 智慧活动●●● 效率性(人)·· 效率性(机) · 新颖性(人)·· 新颖性(机)···体验性(人)·· 体验性(机)··· 一致性0.9906370.9657730.9817490.970908原始覆盖度0.2401390.1478980.1947480.271654唯一覆盖度0.0665190.0220470.0399870.044975总体覆盖度0.6721610.271654总体一致性0.9762570.970908

注:“●”表示核心条件存在;“·”表示边缘条件存在;“⊗”表示核心条件缺失;“⊗”表示边缘条件缺失;空白表示条件既可存在也可缺失

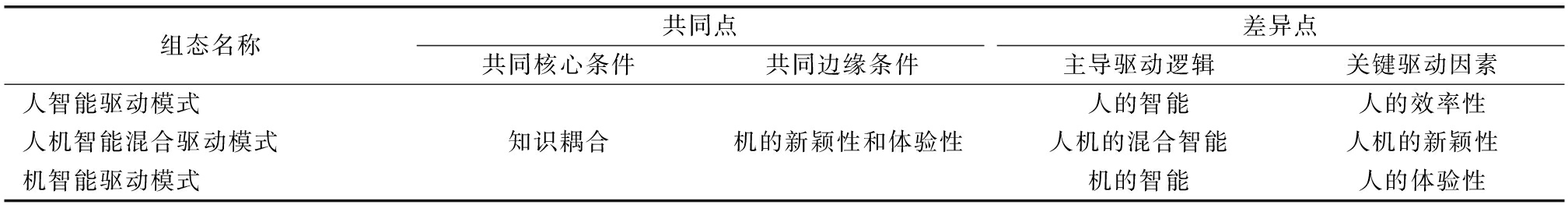

3.3.1 高协同决策组态及其对应模式分析

组态S1、组态S2和组态S3都是以信息处理、知识应用与智慧活动为核心条件,3种质态知识的人机耦合同时出现(没有单一或两两组合)在组态路径中,这表明不同层级的知识质态及其进阶迭代的人机耦合都对高协同决策有重要价值。知识耦合是高人机协同决策的基础条件,没有知识耦合就没有高人机协同决策。该结论与前文理论分析结果一致。

(1)除核心条件外,组态S1的边缘条件包括人的效率性、新颖性和体验性,以及机的新颖性和体验性,这表明人机知识耦合有助于全面调动人的智能,且主导机的新颖性、体验性并与人的智能协同发挥作用。该组态中,机的效率性可有可无(为“空白”),意味着人工智能某些基础性功能不足,协同决策效率主要由人来实现。这说明该组态主要是由人的智能驱动而形成的人机协同决策模式,故将其命名为“人智能驱动模式”。

该组态的典型案例是智能测配色系统的小样应用。该系统常见于印染行业,在染色配方智能推荐、颜色开发与确认方面功能强大,但其功能应用离不开信息分析、经验判断、过程监督与结果确认等技术人员的全程参与,人机知识耦合是该团队协同决策的前提条件。人机协同工作中,虽然AI在配方推荐的多样性、可选择性等新颖性方面,以及颜色检验的可控性、可理解性等体验性方面堪比人的能力,但是在色光偏向判断的精确性、可重复性和完整性上明显不如人,需由人对照小样逐步确认,直至客户认可为止。在这种模式下,没有人的效率性智能加持,高协同决策无法完成。

(2)除核心条件外,组态S2的边缘条件包括人的效率性、新颖性,以及机的新颖性和体验性。这表明人机知识耦合关联了部分人的智能和部分机的智能,共同促进人机协同决策。在该组态中,通过知识耦合的联动,虽然人的新颖性和机的新颖性同时发挥作用(同时出现在该组态中),但是机的某些功能或需求方面没有实现(机的效率性缺失),使得人机智能协同相对复杂,因此将其命名为“人机智能混合驱动模式”。

该组态的典型案例是ChatGPT的编程应用。ChatGPT本身即是人机知识协同的应用系统,计算机程序员在使用ChatGPT协助编程时,实质上是双方在信息、知识和智慧层面不断与“程序”知识体的融合过程,知识耦合是双方协同决策的基础。程序员编程是寻找个性化解决方案的过程,ChatGPT不能直接提供准确完美的编程方案,但是可以提供类似的多个程序或逻辑供程序员灵活选用。在这个环节,如果人机配合得“好”,有利于程序员高效准确地寻找到理解性、适用性强的程序。而且,ChatGPT在编程方面“越用越得心应手”,表明知识耦合的基础性作用卓越。

(3)除核心条件外,组态S3的边缘条件包括机的效率性、新颖性和体验性,以及人的体验性。这表明人机知识耦合迭代增强了机智能,机智能充分赋能人的体验性,促进人机高水平协同决策。在该组态中,人工智能提供了人机团队的工作环境,绝大部分工作由机智能替代,人的效率性和新颖性被抑制,人只需要在体验性方面作出甄别、判断、操控,并与机保持一致即可。这属于机智能主导的协同决策模式,故本文将其命名为“机智能驱动模式”。

该组态的典型案例是MES中的路径仿真应用。通过利用数字孪生、物联网等技术,系统将物理生产线与虚拟生产线进行实时交互,技术人员的路径规划需求与人工智能中数据、算法有效结合,从而获得最佳路径,因此人机知识耦合是该应用的基础。在虚拟仿真提供的智能工作环境中,人机的交流互动更直观、更逼真、更多维。在与人的互动过程中,智能系统在精准性预测、实时性交互、新鲜性体验、直观性感受和方便性操作等多个方面性能优异,这一方面给人带来超高的主观与客观体验,另一方面也导致人的创新性想法和效率性构建都无法脱离机智能设定的情境。

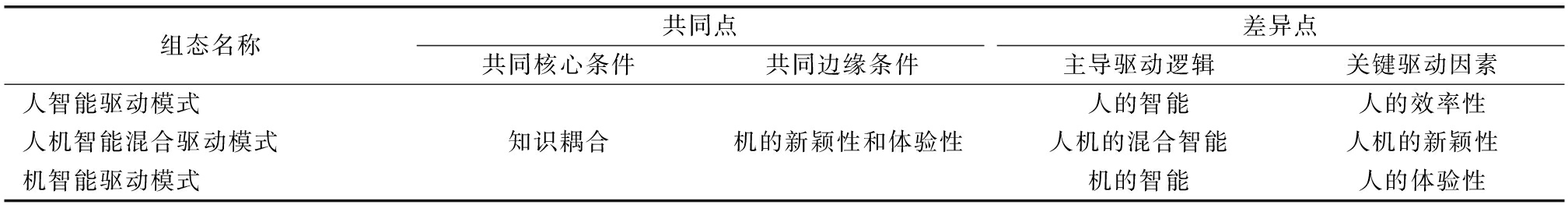

机的体验性反映机智能能否满足工作主客观要求并内含人机伦理,因此它是人机协同的先决条件。虽然机的体验性不是3种组态的核心条件,但它作为边缘条件同时出现在3种组态中,对人机协同决策发挥重要的驱动作用(具体见表11),这与本文对其内涵及作用的论述一致。机的新颖性也同时出现在边缘条件中,说明人工智能已改变人机团队工作模式,对工作创新性影响显著。

表11 3种组态的定性比较结果

Table 11 Qualitative comparative results among the three configurations

组态名称共同点共同核心条件共同边缘条件差异点主导驱动逻辑关键驱动因素人智能驱动模式人的智能人的效率性人机智能混合驱动模式知识耦合机的新颖性和体验性人机的混合智能人机的新颖性机智能驱动模式机的智能人的体验性

3.3.2 高协同决策组态形成机理分析

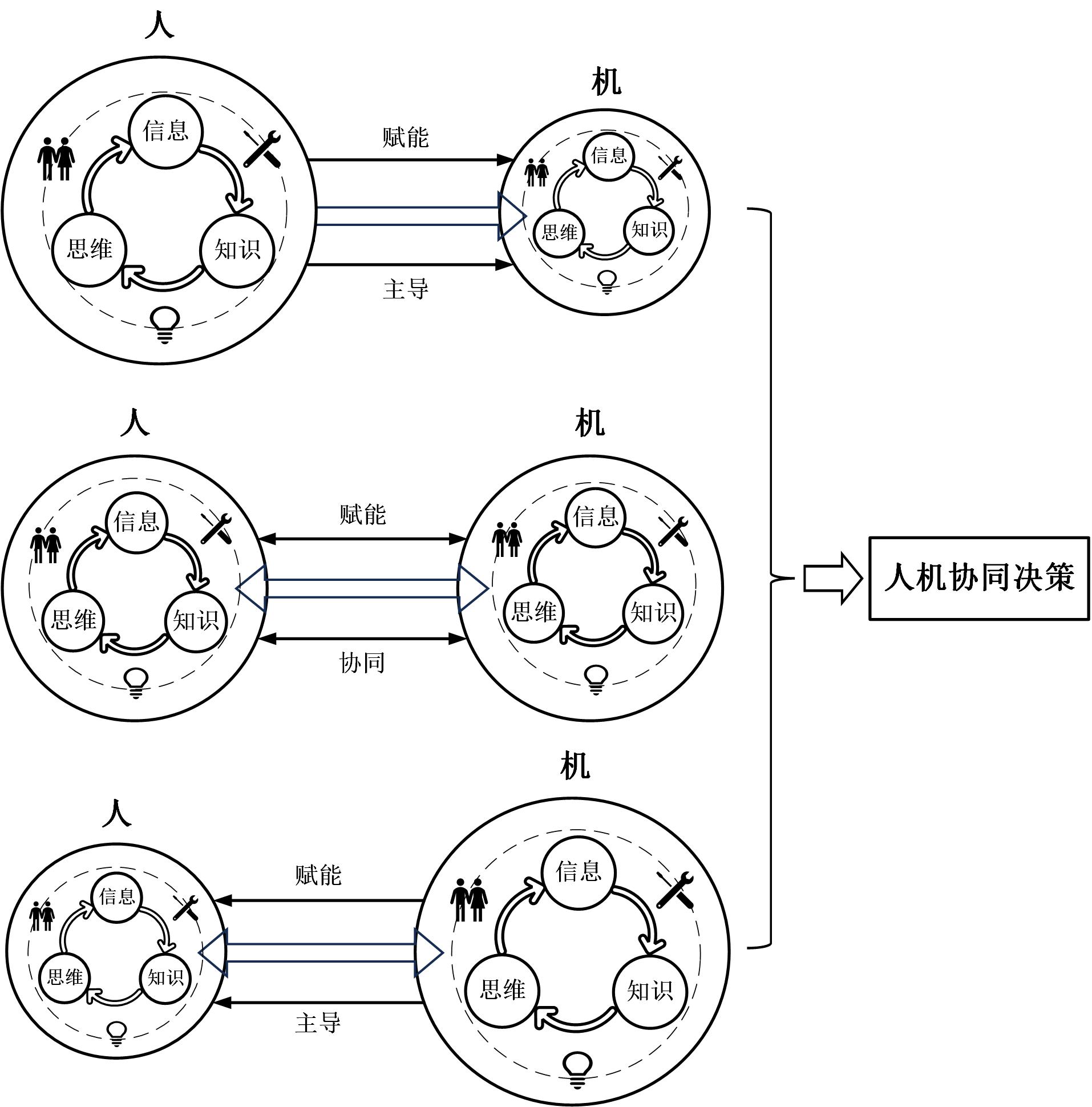

本文得出3种人机协同决策模式,即“人智能驱动模式”“人机智能混合驱动模式”“机智能驱动模式”,该实证结论与李祥文等[30]得出的“人指挥—机执行”、“人机协作”和“机引导—人决策”3种模式[20-21]的推论不谋而合。对比李祥文等[30]与本文的分类模式可以发现:3种模式在人机的主导地位和智能层级上是一一对应的,具有一致性,但其未对3种模式的运作机理进行解释。本文从知识耦合与智能协同联动机制中识别决策模式及其运作规律,不仅有助于为该模式的存在提供科学解释,而且可以为人机协同决策提供实践指导。根据本文研究结论,结合李祥文等[30]依据人机角色和地位的分类,本文构建人机协同决策模型(如图1所示)。一是人智能驱动决策模式——人的效率性智能高于机智能,该模式由人的效率性主导,即人操纵机、机协助人完成决策任务;二是人机智能混合驱动决策模式——人机智能相当,该模式由人与机的新颖性相互协同而形成,即人机协作、相互赋能,共同执行任务并作出一致决策;三是机智能驱动决策模式——机的效率性智能大于人,该模式由机智能主导,即机自主决策、人辅助机完成决策任务。

从本质而言,人机都可视为智能体(图1中虚线标注),由知识体(信息—知识—智慧)构成其底层内核,由不断迭代的循环(信息处理—知识应用—智慧活动)所驱动。信息处理、知识应用、智慧活动3种不同质态知识在人机间相互联结与渗透融合(知识耦合),见图1双箭头所示。按照情景认知(SA)和DIKW层级模型[33]理论,知识跨级进阶为智能的过程是人机智能体内的知识体相互影响和协同演化的过程。因此,知识耦合既是智能体/知识体的交互过程,也是人机智能交互的底层逻辑,而智能差异只不过是知识体在人机不同系统内迭代升级的结果表现。智能体在人系统和机系统中所表现出的效率性、新颖性和体验性差异很大,需要人机智能协同。在知识耦合联动下不同的人机智能组合与优势互补产生3种人机协同决策模式。

3.3.3 低协同决策组态分析

在该组态下,信息处理、知识应用、智慧活动以及机的效率性和体验性为核心条件缺失,且人的效率性和体验性为边缘条件缺失,产生低人机协同决策行为。这表明若没有人机知识耦合的基础,则机的基础性功能——机的效率性缺少作为核心条件的作用机会,人机协同的先决条件——机的体验性更缺少作为核心条件的作用根基,从而导致人的效率性与体验性也无从谈起(二者为边缘条件缺失)(Chen等,2021)。低协同决策组态逻辑恰好从反向印证了前文论述。

3.4 稳健性检验

参照杜运周等[32]的研究方法,通过将校准阈值调整为0.75、0.5、0.25,或将案例阈值由3调整为4,或将PRI一致性阈值设为0.7,或将完全隶属锚点和完全不隶属锚点分别设置为2和≤2。结果显示,通过4种方法输出的组态与原组态保持一致,仅在一致性和覆盖度上存在微小差别,表明两个模型的组态存在清晰的子集关系,即研究结论具有稳健性。

4 研究结果与讨论

4.1 研究结论

破解高机智能参与下人机间如何在相互理解基础上实现各尽所能的协同决策,有助于解放和发展人机协同这种新质劳动力。本文精选30种人工智能案例,开发出人机协同语境下的知识耦合与智能协同测量工具,采用NCA和fsQCA相结合的方法,探讨知识耦合联动智能协同影响人机协同决策的模式及作用规律,得到如下主要结论:

(1)存在3种高人机协同决策模式,即人智能驱动型、人机智能混合驱动型、机智能驱动型。之所以存在上述3种模式,本文认为直接原因是人机之间的智能差异所致,本质原因是知识耦合与智能协同的不同联动机制所致。正是由于人机间存在智能差异,才导致人机决策出现不协调冲突。人机知识耦合下的智能差异反映和诠释了人机协同存在矛盾的本质,这为从智能协同视角分析人机协同决策影响因素[14]找到了科学依据,有助于从根本上发现解决问题的途径。

(2)人机应在知识耦合的3种知识质态上“相互理解”,即信息处理、知识应用和智慧活动。3种质态都是高人机协同决策的基础(同为核心条件),它们共同强化人机智能差异性在人机协同决策中的作用。知识耦合在联动智能协同影响人机协同决策中发挥基础性作用,进一步证实人机知识混合体的“共生产”特征,表明人机知识耦合存在“一体化”知识进阶属性。

(3)在不同协同决策模式下,人机“各尽所能”的规律不同。人智能驱动模式下,人的效率性是关键驱动因素;人机智能混合驱动模式下,人机的新颖性是关键驱动因素;机智能驱动模式下,人的体验性是关键驱动因素。区别于“混合智能”视角和观点,本文发现3种模式下人机智能协同的运作规律,从一定程度上回应了如何提高“人机交互效率和系统综合效能”的问题[2]。

4.2 研究启示

(1)在设备智能装配、食品智能配方、印染智能配色等应用方面,机的效率性功能仍不及人的经验或直觉的智能强大,故宜采用人的主导工作方式。同时,加强人机知识耦合,将人的经验、技能或需求通过数据或算法升级为机的智能,一旦突破(深度挖掘机的智能),就极可能带来更大的体验价值(向机智能驱动模式转变);在机智能尚无法升级的条件下,应强化专业人员培训或促进其效能发挥。

(2)在生成式人工智能和智能产品服务系统应用方面,应充分拓展人机协同创新应用。如加强多模态信息、多类型知识、多维度智慧的人机知识渗透融通、互补增强、迭代进阶,这将极大地拓展和深化不同场景、不同领域的创新应用;促进跨行业、跨领域、跨场景的拓展应用与深度联结(广维度拓展机智能应用),这是人机协同模式下保证持续高效的人机协同决策的重要措施。

(3)在虚拟仿真系统和特种功能机器人等高端智能应用方面,机的效率性功能强于人类,应采用机主导工作方式。在这种工作模式下,机创新性强、体验度高、应用价值大,但容易导致过度依赖机智能,从而存在某种潜在风险,因此应加强对人工智能风险的监管。如出现不可抗力或系统性风险,应及时破坏或切断人机知识交互通道,从源头上控制风险。

4.3 研究不足与展望

本研究尚存在不足。受条件限制,本研究分析了15家制造企业的30种应用案例,从人工智能的功能角度而言,样本覆盖面较广,也具有一定代表性,但是从人工智能水平而言,高智能应用案例样本不足,这有可能影响机智能驱动决策模式的外部效度及其管理启示的针对性。由于制造业机驱动模式的案例相对较少,未来研究可尝试选择若干典型案例,结合焦点访谈法、田野调查法、工作分析等多种方法,检验机智能赋能人体验和人体验驱动人机协同决策的共性规律。

基于DIKW层级模型理论认为,信息处理—知识应用—慧活活动内部存在进阶迭代关系,且本文研究结果显示它们作为一个整体(知识耦合的概念)对智能协同和协同决策共同产生作用。但是,知识进阶意味着智能层级提高,应用价值更大,对人机团队绩效具有更显著的实际意义。知识进阶会对人机团队绩效产生什么影响?它与对人机协同决策的影响有什么区别?未来研究可进一步采用结构方程理论与方法,在人机知识共享的基础上探索知识进阶对人机团队绩效的影响,以进一步深化相关研究。

参考文献:

[1] ZHANG Y Y,JIANG H J,GONG Q G.Dynamics of human-machine task allocation in intelligent production processes:a case study[J].Computers &Industrial Engineering,2024,194:110354.

[2] 薛澄岐,王琳琳.智能人机系统的人机融合交互研究综述[J].包装工程,2021,42(20):112-124.

[3] 何贵兵,陈诚,何泽桐,等.智能组织中的人机协同决策:基于人机内部兼容性的研究探索[J].心理科学进展,2022,30(12):2619-2627.

[4] 刘烨.面向智能时代的人机合作心理模型[J].中国科学,2018,48(4):376-389.

[5] 许为.六论以用户为中心的设计:智能人机交互的人因工程途径[J].应用心理学,2022,28(3):195-213.

[6] ROWLEY J.The wisdom hierarchy:representations of the DIKW hierarchy[J].Journal of Information Science,2007,33(2):163-180.

[7] 苏明,陈·巴特尔.数据驱动下的人工智能知识生产[J].中国科技论坛,2021,37(11):51-56.

[8] WAN Y W,LIU Y,CHEN Z Y,et al.Making knowledge graphs work for smart manufacturing:research topics,applications and prospects[J].Journal of Manufacturing Systems,2024,76:103-132.

[9] JARRAHI M H.Artificial intelligence and the future of work:human-AI symbiosis in organizational decision making[J].Business Horizons,2018,61(4):577-586.

[10] EISBACH S,LANGER M,HERTEL G.Optimizing human-AI collaboration:effects of motivation and accuracy information in AI-supported decision-making[J].Computers in Human Behavior:Artificial Humans,2023,1(2):100015.

[11] POSZLER F,LANGE B.The impact of intelligent decision-support systems on humans' ethical decision-making:a systematic literature review and an integrated framework[J].Technological Forecasting and Social Change,2024,204:123403.

[12] HAO X Y,DEMIR E,EYERS D.Exploring collaborative decision-making:a quasi-experimental study of human and generative AI interaction[J].Technology in Society,2024,78:102662.

[13] 张亚莉,李辽辽,丁振斌.组织管理中的人工智能决策:述评与展望[J].外国经济与管理,2024,46(10):18-38.

[14] MUKHERJEE A,DIVYA A B,SIVVANI M,et al.Cognitive intelligence in industrial robots and manufacturing[J].Computers &Industrial Engineering,2024,191:110106.

[15] 丁大尉.大数据时代的科学知识共生产:内涵、特征与争议[J].科学学研究,2022,40(3):393-400.

[16] 曾大军,李一军,唐立新,等.决策智能理论与方法研究[J].管理科学学报,2021,24(8):18-25.

[17] GIGNAC G E,SZODORAI E T.Defining intelligence:bridging the gap between human and artificial perspectives[J].Intelligence,2024,104:101832.

[18] SCHILDT H.Big data and organizational design-the brave new world of algorithmic management and computer augmented transparency[J].Innovation,2017,19(1):23-30.

[19] 余乐安.基于人工智能的预测与决策优化理论和方法研究[J].管理科学,2022,35(1):60-66.

[20] 孔祥维,王子明,王明征,等.人工智能使能系统的可信决策:进展与挑战[J].管理工程学报,2022,36(6):1-14.

[21] 裴嘉良,刘善仕,钟楚燕,等.AI算法决策能提高员工的程序公平感知吗[J].外国经济与管理,2021,43(11):41-55.

[22] WANG B C,ZHENG P,YIN Y,et al.Toward human-centric smart manufacturing:a human-cyber-physical systems (HCPS) perspective[J].Journal of Manufacturing Systems,2022,63:471-490.

[23] 张志学,华中生,谢小云.数智时代人机协同的研究现状与未来方向[J].管理工程学报,2024,38(1):1-13.

[24] 陈岩,张李叶子,宋文彬.智能服务赋能创新型城市群建设路径研究——实体与虚拟产业集聚视角[J].科技进步与对策,2022,39(9):33-41.

[25] 戴昌钧,傅磊.职务分析问卷(PAQ)的知识化改造[J].现代管理科学,2003,22(12):7-8.

[26] 戴昌钧,傅磊,徐华.岗位知识含量指标体系的构建及实证[J].系统工程理论与实践,2004,24(9):38-46,60.

[27] BURTON J W,STEIN M K,JENSEN T B.A systematic review of algorithm aversion in augmented decision making[J].Journal of Behavioral Decision Making,2020,33(2):220-239.

[28] 刘泽双,韩金,王一帆.智能制造人机协作运行功能标准模型研究[J].科技进步与对策,2022,39(20):21-31.

[29] 孔祥维,唐鑫泽,王子明.人工智能决策可解释性的研究综述[J].系统工程理论与实践,2021,41(2):524-536.

[30] 李祥文,宋程,丁帅.人机协同决策中的人因能力评估研究[J].中国管理科学,2024,32(3):145-155.

[31] 杨灿军,陈鹰.人机一体化协同决策研究[J].系统工程理论与实践,2000,20(5):24-29.

[32] 杜运周,李佳馨,刘秋辰,等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J].管理世界,2021,37(3):180-197.

[33] HAESEVOETS T,DE CREMER D,DIERCKX K,et al.Human-machine collaboration in managerial decision making[J].Computers in Human Behavior,2021,119:106730.

(责任编辑:胡俊健)

”代表效率性;“

”代表效率性;“ ”代表体验性

”代表体验性