0 引言

当今,数据已成为新型生产要素,并驱动着全球经济发展。与传统生产要素不同,数据要素需与新一代信息技术相结合,充分融入生产流程以有效实现价值。利用技术实现数据要素价值对经济社会发展尤为重要[1]。企业如何实现数据要素价值,已成为理论界与实践界的热点话题。联通数字科技有限公司(以下简称“联通数科”)基于隐私计算与区块链技术,通过搭建金融区块链共享平台(以下简称“金易链”),使数据要素在金融反诈领域发挥价值,为企业利用数据要素发展新质生产力提供了实践经验。

现有大部分研究要么将数据要素价值的实现视为单纯的技术开发项目,要么在假定数据要素必然产生价值的基础上,宏观讨论数据要素价值的重要性[2]。虽有少部分文献初步探索数据要素价值实现过程[3],却未充分考虑其是一个涉及技术、组织能力和环境相互作用的复杂过程,从而难以阐释和指导企业如何实现数据要素价值。为此,亟需从新理论视角揭示数据要素价值实现机制。

技术可供性理论将技术、人及其交互性纳入考量[4],常用于解释原本不可用资源经过加工处理后变为可供使用的资源,即揭示物品从不具备价值到具备价值的机制。该理论为打开数据要素价值实现的“黑箱”提供了适配视角,有助于阐释企业在不同情境下应如何基于自身能力与技术,使原始数据变为具有价值的衍生数据。

综上,本研究以联通数科为案例研究对象,基于技术可供性视角,深入探讨企业数据要素价值实现机制,尝试解答以下问题:第一,企业处理数据要素情境包括哪些?第二,不同于传统要素,企业如何使数据这一新型生产要素安全流通?第三,经过处理的数据要素实现了什么价值?本文通过复盘联通数科构建“金易链”平台的过程,有助于丰富技术可供性视角下数据要素价值实现理论,可以为中国通信行业在新质生产力发展背景下拓展业务场景、增强自身竞争力提供借鉴。

1 文献综述

1.1 数据要素

1.1.1 数据要素特征

数据要素具有虚拟性、非竞争性与非排他性、规模报酬递增等特征。首先,数据要素是虚拟的,不具备实物形态。该要素与传统劳动、土地、资本等生产要素不同,数据须依赖现代信息网络平台等载体以发挥作用,不能单独作为一种生产要素形态呈现[5]。其次,数据要素具有非竞争性与非排他性。非竞争性体现在若有新的数据使用者加入,并不会降低现有数据使用者的利益,一套数据内容可供多个经济实体使用[6]。同时,由于数据生产通常由多方参与,且数据信息容易传播,所以数据具有非排他性特征。最后,数据要素呈现规模报酬递增。数据要素具有非竞争性,其规模扩大、种类丰富及用户增多将会促进生产率提升,使得总产出增长速度超过要素投入增加速度[7]。

1.1.2 数据要素价值

数据要素能够为经济参与者带来较高价值。存在“数据即是新型货币”“数据为新时代的石油”等理念[8]。数据要素经过加工后可以创造价值。Varian[9]的研究表明,企业如果对原始数据不作处理将无法产生价值。数据要素经过集聚,可通过开放、共享、交易等流程创造价值[10]。这些流程需要数据流通,数据要素流通是构建数据资源体系的重要步骤。然而,囿于技术能力的局限性,数据流通与交易容易陷入“数据安全”和“数据流通”难以两全的困境[11]。因此,亟需探讨企业在数据安全与流通悖论下如何对数据进行加工,以实现数据要素价值。部分研究通过构建模型探讨企业如何实现数据要素价值,如谢康等[12]构建“大数据资源—企业能力—产品创新绩效”链式中介模型来探讨数据成为现实生产要素的作用机制,提出两种不同情境下的数据即时价值实现机制,即企业主导情境下数据链路自适应机制以及用户主导情境下内容匹配涌现机制[13]。

1.2 技术可供性

1.2.1 技术可供性概念与特征

技术可供性是指信息通信技术为组织提供行动或变革的可能性[14]以及实现可能性的过程[4,15]。Gibson[16]首先提出“可供性”一词,认为人与实物的互动是由于其在特定使用环境中所产生的价值。当人们观察物体时,感知的是它们的可供性,而不是它们的品质。认知科学家唐纳德·诺曼[17]从感知角度,将可供性定义为主体所能够感知的使用客体的一种方式。发展至今,这一理论的认知精髓在于理解用户对技术特征的感知及应用,即任何可供性都需要被行动者所感知。可供性是客体事物能够带给主体某种行为的可能性,且这种可能性的实现与主体感知能力密切相关。Volkoff &Strong[18]将技术可供性看作一种与信息技术相关的,在组织变革过程中发生的特殊机制;Nan &Lu[19]从技术可供性实现角度,探讨如何利用自组织能力来处理在线社区所面临的一系列危机;欧阳桃花等[20]从可供性视角探讨企业如何激活“工业遗产”价值。

技术可供性理论已被广泛应用于社会学研究,学者们用它来描述技术与组织变化的关系。当信息通信技术在组织中的嵌入程度较高时,可供性更关注技术对组织的影响。Strong等[4]提出组织可供性的概念,认为组织在某种程度上所采取的潜在行动与实现组织层面的直接结果相关,以支持组织目标的实现。这一概念是指在特定环境下,组织在技术对象的作用下能够实现不同目标的可能性[21],该理论可解释技术如何影响组织行为[22]。Ni &Taohua[23]从可供性理论角度探讨信息通信技术如何促进组织创新,从组织和系统层面解释如何通过可供性来激活工业遗产价值。本文将技术可供性视为组织层面的概念,源于信息系统工件的物质特性和组织的社会技术特征以及它们之间的相互关系。该理论基于社会技术背景,并植根于组织战略目标,依赖于以下因素的相互作用:①通过技术手段收集、分析、链接和比较大型数据集;②通过平台构建,从大型数据集中提炼经济、社会、技术发展规律;③大型数据集提供了更高形式的智力和知识,产生了新见解。数据可供性价值实现需要利用大数据分析相关社会技术实体,包括调整战略计划、专家和工具[24]。可供性需要在一定场景下才能实现。Du等[15]研究发现,在探讨新兴技术领域时,如区块链技术需要添加一个实验场景,以便更好地解释可供性是如何被实现的。总体来说,组织中可供性的实现受到场景、技术、能力等因素的影响,且该理论能够充分解释组织层面价值的实现。

1.2.2 技术可供性分类

技术可供性具有不同层次,且可供性之间相互关联,有学者提出被广泛认可的技术可供性的4个方面:可见性、持续性、可编辑性和关联性[22]。苏郁锋和周翔[25]根据“环境—行动者”关系,将技术可供性划分为4种,包括物理可供性、功能可供性、知觉可供性和认知可供性。从物理可供性角度看,客体的物理特性独立于主体的应用而存在。然而,这些特性会因主体感知而被赋予意义,即体现了可供性的含义[16]。物理可供性为信息技术发挥作用奠定了坚实基础[26],其在不同情境下可能相同也可能不同。对于技术所引发的行为,不仅取决于客体属性,还取决于主体能力以及主体对活动的感知,即体现了功能可供性。技术不仅可以实现物理可供性和功能可供性,若能持续发挥作用,也能创造更多价值,这就需要持续可供性。持续可供性也被称为“永久性”或“可审查性”,是指技术所发挥的作用经过发布后其原始格式仍可访问[22]。还有学者探讨了6种持续可供性,分析其如何持续性促进经济可持续发展,并构建了相应理论模型[27]。

1.3 文献评述

现有关于技术可供性和数据要素价值的研究较为丰富,但存在以下不足:

(1)现有研究侧重于从单一技术视角探讨企业如何分析数据,缺乏对实践情境下企业数据处理能力的探讨。我国数据要素价值研究呈“井喷式”增长态势,从数据创新生态系统、数据价值链[28]等视角进行积极讨论,但主要集中在技术特征方面,即侧重于个人和组织如何利用技术功能进行数据分析。例如,Lehrer等[29]主要分析大数据技术如何促进企业创新,但忽视了不同情境下企业需要具备不同的数据要素开发能力。虽然有学者从企业主导和用户主导两种情境阐述数据要素即时价值实现机制,并构建互动视角下数据要素即时价值实现理论模型[13],但缺乏对企业各阶段处理能力的总结,也未从“安全”与“流通”的现实需要构建相应理论模型。

(2)对于原始数据转变为衍生数据并产生价值这一过程机制的探讨不足。数据要素具有虚拟性,与其它生产要素相结合才能更好发挥作用,提高社会运行效率,推动企业产品研发、技术应用等环节创新[12],从而产生实际价值。已有研究默认数据经过处理后就能产生价值,忽视了中间处理过程。实际上,从原始数据到衍生数据存在复杂的过程,当前研究对于企业技术分析能力使数据要素产生价值的阐释不足。例如,有学者认为数字技术应用能够提升全要素生产率,推动传统产业转型升级,促进经济社会活动互联互通[30],但对数据从不具备价值到最后产生价值的讨论较少。

综上,本文从技术可供性视角复盘联通数科成功搭建“金易链”平台的过程,探究数据要素价值实现机制。

2 研究方法与数据收集

2.1 研究方法

本文采用案例研究法,原因有以下3点:首先,本文旨在回答联通数科如何实现数据要素价值,重点打开“如何(How)”的过程,案例研究适合解决“如何(How)”和“为什么(Why)”的问题[31]。其次,本研究探讨不同情境下数据要素具有哪些特性及其价值实现方式,这些都是现有文献尚未系统研究的内容,需要通过构建数字化平台凝练科学问题。案例研究根据企业实践提出理论命题,通过现场调研收集资料、编写与分析案例,推导出研究结论,能够构建和发展新的理论[32],与本文研究需求比较契合。最后,案例设计以事件发生顺序构建因果证据链,有利于清晰呈现企业数据要素收集、分析和价值实现的全过程作用机制,从而提高研究内部效度。

2.2 案例选取

(1)案例对象选取满足典型性原则。本文所选案例企业在行业中具有一定代表性,总结该企业理论机制具有典型性特征。本文选取联通数科打造金融反诈平台“金易链”作为案例研究对象,其是国内首个成功交付应用落地的“区块链技术+隐私计算技术+数据要素流转”的案例,不仅在两种技术结合上实现突破,更是在数据要素流通模式上实现创新,是践行大数据创新应用行动计划的很好诠释。这一案例在2023年中国国际大数据产业博览会上从全国近3 000个大数据企业库、案例库中脱颖而出,荣获“十佳大数据案例”。此外,该项目助力公司拓展金融产业新业务、新市场,创新业务反哺传统业务,开拓了区域市场新局面。

(2)研究样本选取遵循理论抽样原则。本文所选案例出于理论需要,如拓展新兴理论或弥补已有研究不足,而非统计抽样考虑[32]。联通数科作为国内领先的数据服务平台,业务涵盖数据资产化、数据流通及数据市场化等关键领域。联通数科共获得8项大数据“星河”案例奖。“金易链”的创新实践可以代表数据行业最新发展,其提供数据采集、存储、处理、交易等全过程服务,为理解数据要素价值提供了典型案例,符合场景驱动创新的实际需求,对于凝练与拓展管理理论具有高度适配性。

2.3 数据收集

第一阶段:前期准备。收集与研读企业资料与已有论文,确定研究问题。对二手资料进行阅读,发现数据要素作为新型生产要素蕴藏着较高价值,但其开发面临权属不清、隐私泄露风险高、开发难度大等诸多问题。通过文献研究发现,数据要素经过企业开发可以产生较大的社会价值,但学界对于企业在数据处理过程中应用哪些能力与资源的探讨较少。联通数科的实践历程反映出数据运营商具体采取哪些行动开发数据,产生了怎样的价值。因此,本文围绕“企业如何实现数据要素价值”这一问题开展实地调研,符合理论目标与案例对象一致性原则。

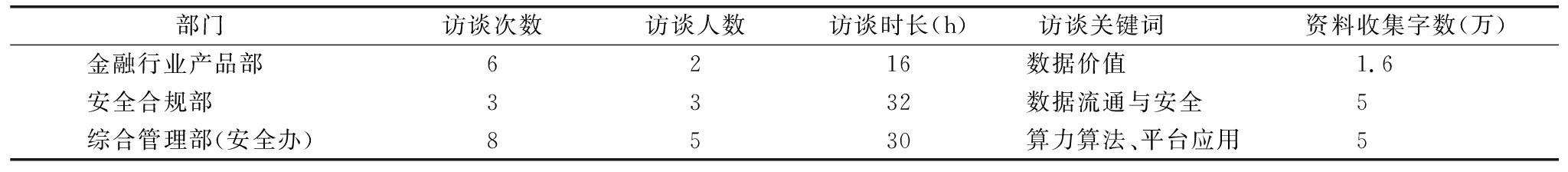

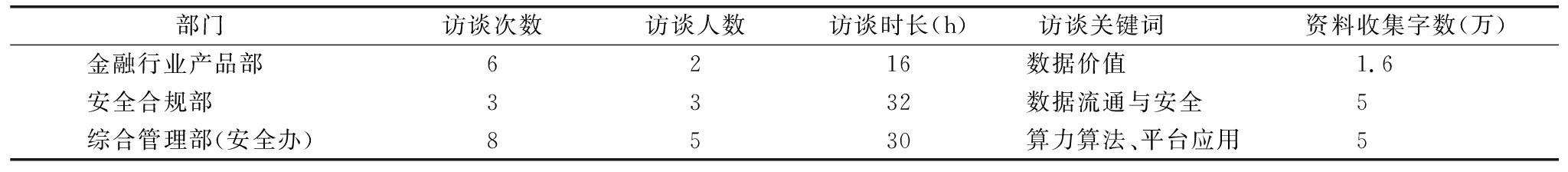

第二阶段:实地调研。该阶段采用创新式调研方法,从2023年4月起,研究团队多次前往实地部门进行深度沟通,采用案例工作坊赋能培训模式,企业将工作报告改为案例故事,研究团队对于突出实践进行概念凝练与总结。相较于传统访谈资料,企业案例对于实践问题的呈现更为体系化,也更能清晰描述关键节点性事件。本文收集企业案例材料30篇,总计约40万字。随后,研究团队对其中的特色案例展开针对性、多轮访谈。在对象选取上,一方面按照企业战略定位和产品开发目的,访谈总裁及综合管理部(安全办)总经理等管理人员,了解企业发展规划以及项目成立原因;另一方面,根据项目业务开展情况,分别访谈金融行业产品部、安全合规部业务人员,了解项目开展过程中面临的实际问题与采取的解决方案。访谈共10人次(对部分深度参与人员进行多轮访谈),收集整理录音78小时,形成文稿约11.6万字,具体信息见表1。综上,通过调研访谈、企业案例形成一手资料,通过企业文件、网络信息形成二手数据,为本研究提供了真实有效的数据支撑。

表1 访谈数据记录

Table 1 Interview data recording

部门访谈次数访谈人数访谈时长(h)访谈关键词 资料收集字数(万) 金融行业产品部6216数据价值1.6安全合规部3332数据流通与安全5综合管理部(安全办)8530算力算法、平台应用5

2.4 数据分析

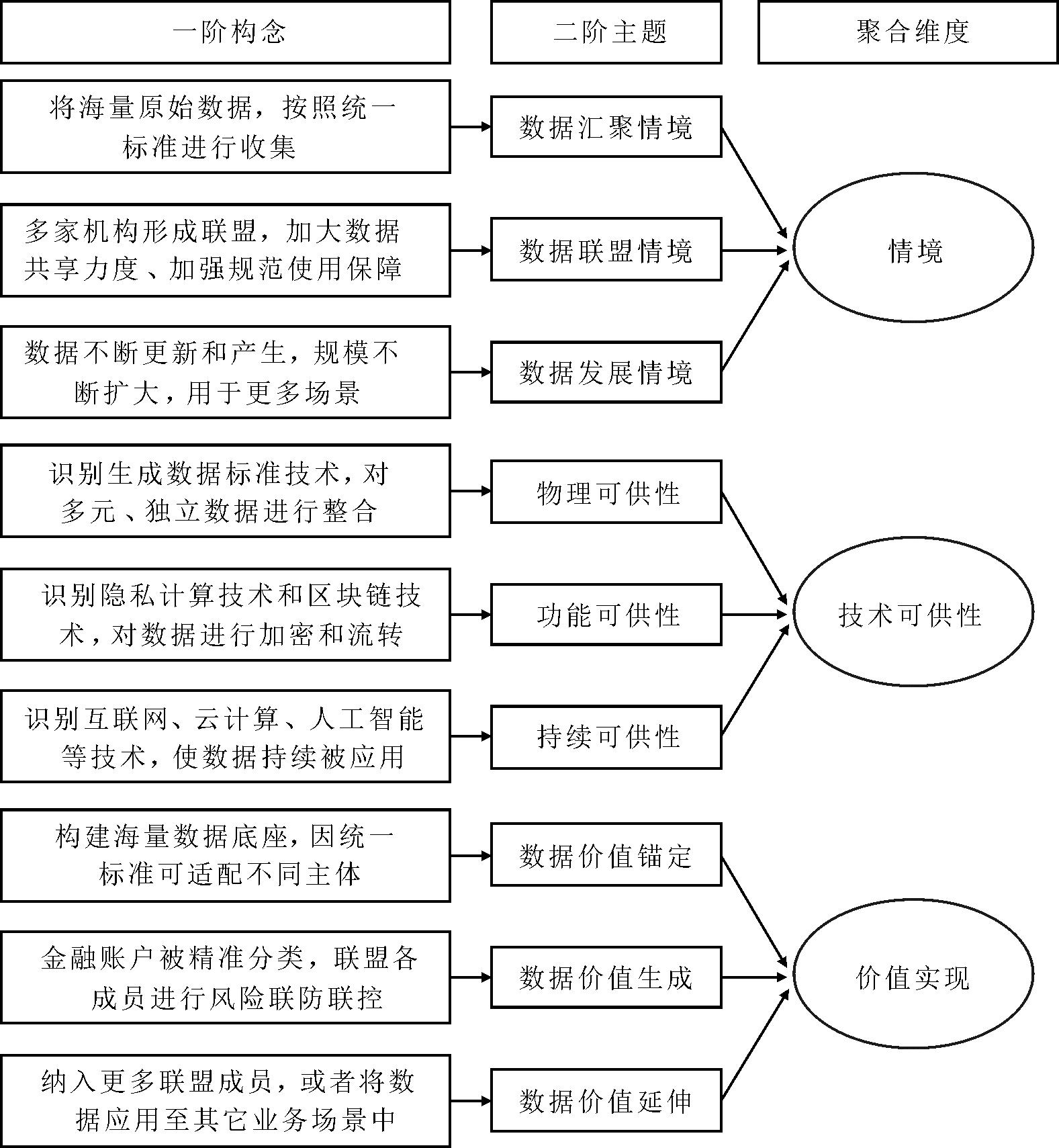

本文根据多重数据来源和多个受访者两种方式对数据进行“三角验证”,筛选出可信数据[33]。研究团队通过对企业案例的多轮修订,将调研结果展示给企业进行复盘,以对研究思路不断修正。此外,按照“一阶构念—二阶主题—聚合维度”逻辑,遵循逐级编码译码程序,以避免个人主观偏见。一阶构念为现实采集的原始数据,对其进行归纳和分类。合并与提炼后形成二阶主题,在聚合维度对二阶主题再次进行高度凝练。在展现多层级概念间联系的同时形成质性分析结果,数据结构如图1所示。总体而言,本文遵循以下分析思路:首先,结合数据所处状态,识别不同阶段情境;其次,按照数据实践应用,归纳联通数科成功实现数据安全流通、开发数据价值的能力;最后,提炼联通数科成功经验背后的学理逻辑。通过对案例数据和现有文献的递归循环,致力于获取根植于实践的创新理论。

3 案例描述

2021年初,中国联合网络通信集团有限公司(简称“中国联通”)将原5家专业子公司合并为联通数字科技有限公司(简称“联通数科”)。联通数科定位于“可信赖的政企客户数字化转型服务商”,打造包含云、网、平台、数据、应用、集成、运营服务在内的综合数字化产品和智慧运营体系,赋能政企客户数字化转型。

联通数科根据当地在金融领域推进国家区块链创新应用试点方案的要求设计出“金易链”平台。该平台实现金融机构、公安等主体间的信息共享,利用区块链去中心化、可溯源、不可篡改的特性,保证隐私计算任务全流程可追溯及数据使用合法合规,强化风险管理,提高反诈反赌风险识别和拦截能力。

联通数科基于“金易链”平台对数据的处理,包括数据汇聚、数据联盟和数据发展3个情境。

3.1 数据汇聚情境下构建数据标准

3.1.1 多源数据汇聚难

要对数据进行深入分析,首先要汇聚多家金融机构的分散数据。为打造一个从监管角度和实际业务操作角度都适用的系统,联通数科团队2022年9月对牵头银行和10家商业银行进行调研。同时,项目组下发3轮调研表收集反馈意见,并对各家金融机构反馈意见进行梳理,快速形成《数据标准反馈表》《数据标准确认表》《数据结果汇总表》等多份文件。另外,为能涵盖各类角色诉求和业务特点,联通数科选取3家当地法人银行、国有当地分行、两家股份制银行以及一家商业银行进行深度调研。

随着调研工作的不断深入,联通数科团队发现不同银行的科技水平参差不齐,导致组网、部署难度较大。各家银行数据分布差距大,数据提供能力和字段定义不统一。以平均每日新开户数量这一指标为例,不同银行数量在300~6 000户之间,加之各银行网点数量分布不同、不同银行网络和技术开发开放权限不同,方案在落地层面需考量适配各家银行的实际情况,部署难度较大。

3.1.2 制定标准进行数据统一

针对数据不统一问题,联通数科团队提出由中国联通同一家当地法人银行、一家国有银行、一家股份制银行、公安反诈中心、牵头银行组成“1+5”小规模闭环试点建设模式,以实现网络调通、数据对齐和数据加密传输落地验证,并邀请牵头银行统一制定数据标准和开户码规则来解决数据定义问题。各个银行按照统一标准和同一频率对自身数据进行打包处理,联通数科统一收集。

3.2 数据联盟情境下兼顾数据安全与流转

金融行业各个机构只有形成联盟进行信息互通,才能实现数据资源价值最大化。数据联盟情境下,既要保障数据安全,又要确保数据流转。“金易链”涉及金融机构、电信运营商、公安、社保中心等主体之间关于个人信息、企业信息数据的协同,旨在通过征信、金融、电信、政务等大数据刻画更为精准的客户信用画像,识别客户风险等级。传统数据处理流程和信息技术往往需要获得待查询客户信息明文才能完成数据比对,数据信息在多家机构中间进行流转,存在数据泄露与滥用隐患。同时,出于合规要求以及商业机密的考量,许多拥有大量征信替代数据的机构很难直接明文共享其核心数据资产,由此产生的数据孤岛问题较难破解。

为实现数据“既要安全又要流通”,联通数科将隐私计算技术与区块链技术相结合,打造出数据“可用不可见”的流通形式。联通数科基于数据要素需安全流通的需求,判断出需对数据作加密处理并使其不可被篡改,识别出隐私计算技术和区块链技术相结合以满足上述需求。隐私计算技术是指在保证数据提供方不泄露原始数据的前提下,对数据进行分析计算的一系列信息技术。其核心理念是在数据被使用时保护好数据隐私,即使在多方数据共享和复杂计算过程中也不会泄露数据具体内容。区块链是一种块链式存储、不可篡改、安全可信的去中心化分布式账本,它结合分布式存储、点对点传输、共识机制、密码学等技术,通过不断增长的数据块链记录交易和信息,确保数据安全和透明性。联通数科在每个银行都部署了隐私计算节点和区块链节点,构建数据本地加工、定时更新同步的工作机制。“金易链”平台从要素核验到灰黑名单查询再到多头/多卡查询3个业务细分场景对用户进行分层,再对不同分层用户赋予不同颜色的开户码,形成直观的风险提示。这种查询可以帮助个人了解自己在不同银行或平台的信用额度、负债情况以及可能存在的信用风险。为保证商业银行发送的身份信息不泄露给查询方,杜绝数据泄漏、数据贩卖的可能性,如在灰黑名单查询场景中,联通数科判断出银行间不能暴露客户信息,于是识别出可采用双盲匿踪查询技术,让多家银行进行轮巡式搜索。双盲匿踪查询是指查询方隐藏被查询对象关键词或客户身份信息,数据服务方只提供匹配的查询结果但无法获知具体对应哪个查询对象。查询方和被查询方只能获得必要信息(如查询对象是否有犯罪记录),而无法获取对方的隐私信息(如查询对象具体是哪个银行的客户),以实现“双盲”。这项技术具体应用过程为:第一家银行把指令(如客户是否出现在其它银行黑名单中)发出后,其它每家银行都作为一个中枢,自己算一遍再往下传,传到最后一家计算完成后,将得出的信息返回给第一家银行,在这个轮巡过程中命中次数即为客户出现在几家银行黑名单中。双盲逆踪查询的优势在于,各银行只能了解命中次数,而无法掌握命中的是哪几家银行。而且,这个核心逻辑适用于多成员联盟,即成员数量越多,查询的数据信息越丰富,数据泄漏风险就越小,因为无法评估到底是其它哪家银行,即“可用不可见”。

由此,每个银行可将自己的客户信息按照统一标准,通过隐私计算技术加密,然后上传到区块链中,以保证准确性和不可篡改性,既能保护客户隐私安全,又能将关键信息提供给平台(如客户是否存在于黑名单中),且每个银行上传信息的频率相同。这一技术的应用使得体量大的银行可以更放心地开放共享灰黑名单给中小银行,也为后续要素核验和多头/多卡查询场景建立了技术基础。在反诈场景中,联盟成员之间的数据资源互通,能够使各方既可查询信息又可提供信息,以双向确认信息准确性。

“金易链”平台不仅使金融机构间数据得以共享,还能让公安部门也加入进来。金融机构希望从公安部门获取用户通话行为和网站浏览行为等信息,以提前感知潜在风险用户。同样,公安部门也希望通过用户在银行的借贷行为获取其不良记录信息。在传统业务流程中,黑名单查询机制都是金融机构单向从公安部查询,现在公安部反诈中心也希望能从金融机构处获取新的反诈手段和不良用户信息。联通数科所采用的双盲匿踪查询技术与区块链技术结合方案,通过对各机构的角色定义和职能划分,实现联盟中各参与方既是查询方也是数据提供方。

截至2023年5月,“金易链”平台已串联起20余家商业银行,覆盖人群700多万人,深入推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理。

3.3 数据发展情境下多维开发数据资源

3.3.1 纳入新成员,扩大数据流通范围

在数据流通范围方面,“金易链”平台的建立为金融行业未来进行跨机构数据融合精细化管理打下了良好基础。各银行可通过隐私计算技术,引入各地工商、司法、税务等大数据中心机构建立信贷模型,在遵循数据使用权和控制相分离的原则下,对用户、融资企业等进行多维度、定制化、针对性信用评估,为客户提供差异化信用服务。此外,灰黑名单和多头/多卡查询场景也激发了拓展联盟成员的畅想,将更多同业机构甚至异业机构邀请进来,形成多场景数据流通,来为办理金融业务的客户增信,如公积金数据、社保数据、政府数据等,能够在更大范围内实现数据流通共享。

3.3.2 扩展应用场景,开拓数据创新业务

在数据业务拓展方面,“金易链”平台的成功应用在牵头银行和各家金融机构中树立了良好形象,证明联通数科在创新业务方面拥有较强的综合服务能力,助力企业开拓数据创新业务。“金易链”这种复合型项目的交付为中国联通不同事业部创造了紧密交流的机会,各组织间积累了丰富的项目开发经验,正是这种高频交流为产品升级以及对外适配提供了信息源。在后续业务拓展方面,可对数据分级和安全监管要求不够健全的行业,帮助其构建安全流通标准,尝试以数据共享为支点,推动客户数据上云,从而推动联通云业务开展。此外,参考银行网点终端机进行业务查询和数据交互的模式,探讨终端数据共享应用,为物联网卡及设备业务增长开辟新思路。

4 案例分析

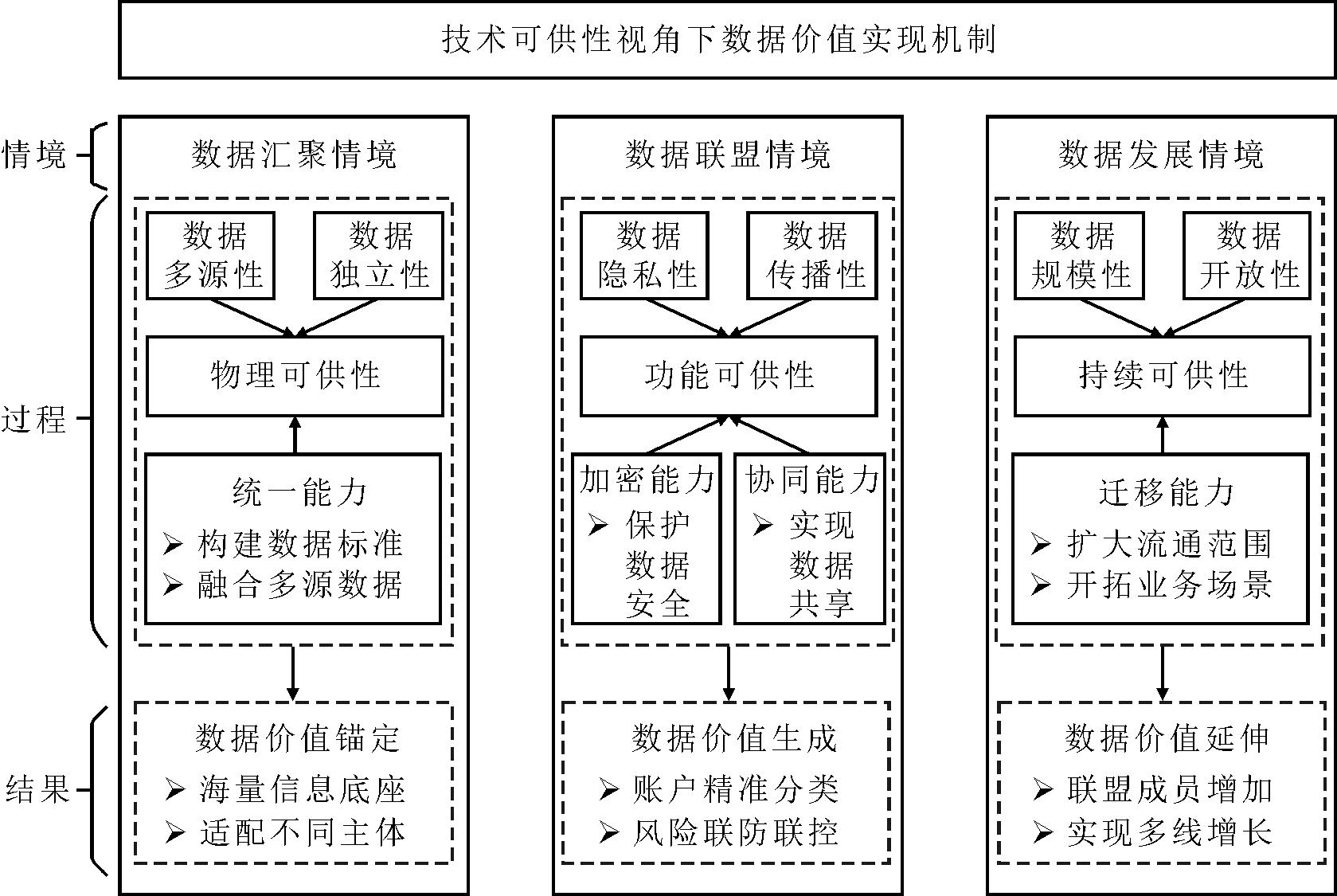

首先,具备技术能力是企业实现数据要素价值的必要条件。在技术发展的条件下,企业才能更好地利用数据创造价值。数据作为生产要素发挥作用的前提是数字技术进步,只有海量数据与企业能力相结合才能打通价值链条[8]。大量实践积累使得以数据挖掘和利用为价值创造方式的企业拥有较大发展空间。其次,除具备技术能力外,企业还需结合特定情境。联通数科前期所积累的核心技术与应用能力如果不能与实际情境结合,则无法发挥作用。技术可供性理论一方面揭示技术能力为主体带来的可能性[22],另一方面强调机会的把握受主体认知和情境的影响。该理论既不单纯强调技术属性,也不强调行动者的作用,而是强调“情境—技术—人员”的交互作用。基于此,本文在“数据汇聚情境—数据联盟情境—数据发展情境”下,分析联通数科如何通过技术物理可供性、功能可供性和持续可供性构建“金易链”平台,进而实现数据要素价值。

4.1 数据汇聚情境下联通数科实现物理可供性,锚定数据价值

数据要素价值的实现首先要将海量原始数据收集起来,将其处理为可以使用的衍生数据。在经济发展过程中,数据主体较为泛化,数据因为商业竞争而相互独立,数据体量更是前所未有[8]。在这一形势下,数字技术深嵌至许多组织的产品、服务和运营核心[34],因为原始数据不能直接利用,经过技术处理才能得到数据所承载的“信息”[35]。联通数科以“金易链”网络平台为载体,识别出通过生成数据标准的技术,对多源、独立数据进行汇聚整合,为银行决策提供海量信息底座,且能够适配不同主体,实现物理可供性。物理可供性是数字技术在时空上的灵活运用,有助于使用者打破传统物理层面时空限制,促进数据信息交互和人际互动[25]。在不同银行科技水平、网络和技术开发开放权限等存在差异情况下,联通数科构建的“1+5”小规模闭环试点建设模式解决了网络调通、数据对齐和数据加密传输落地验证问题,将多元异构的零散数据按照统一标准广泛连接、耦合起来。由此,数据要素价值也得以锚定。将有待开发的数据按照统一标准进行耦合,为后续价值挖掘奠定了基础。

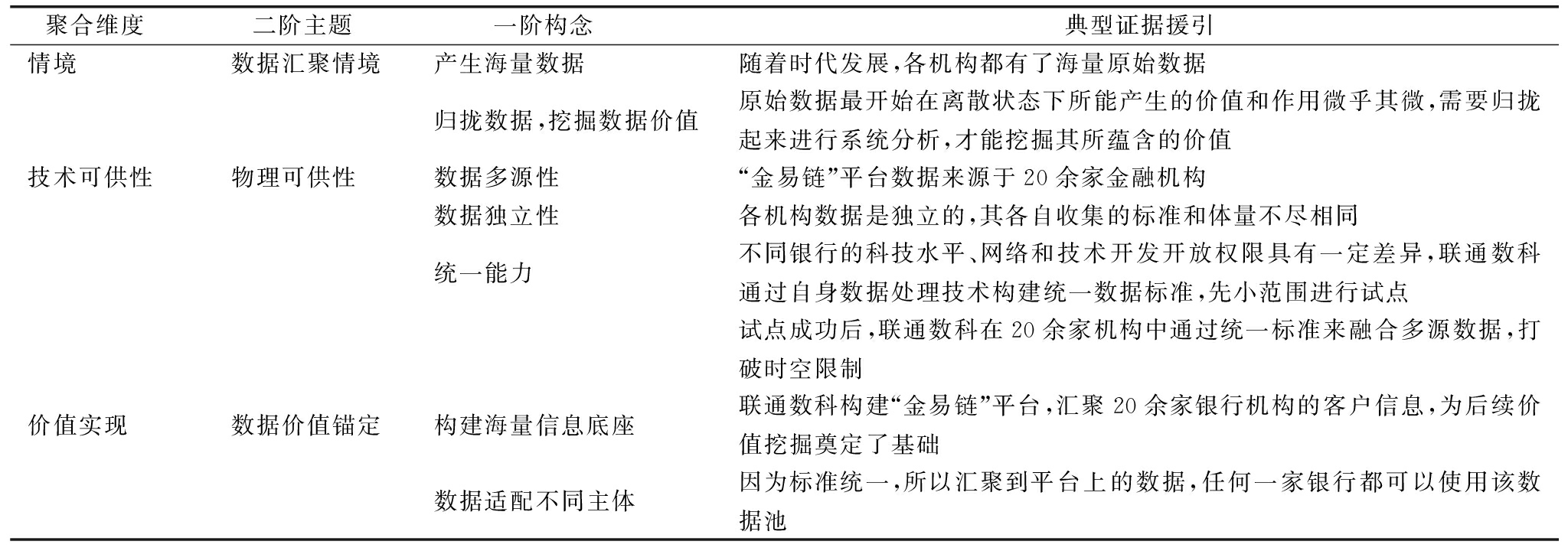

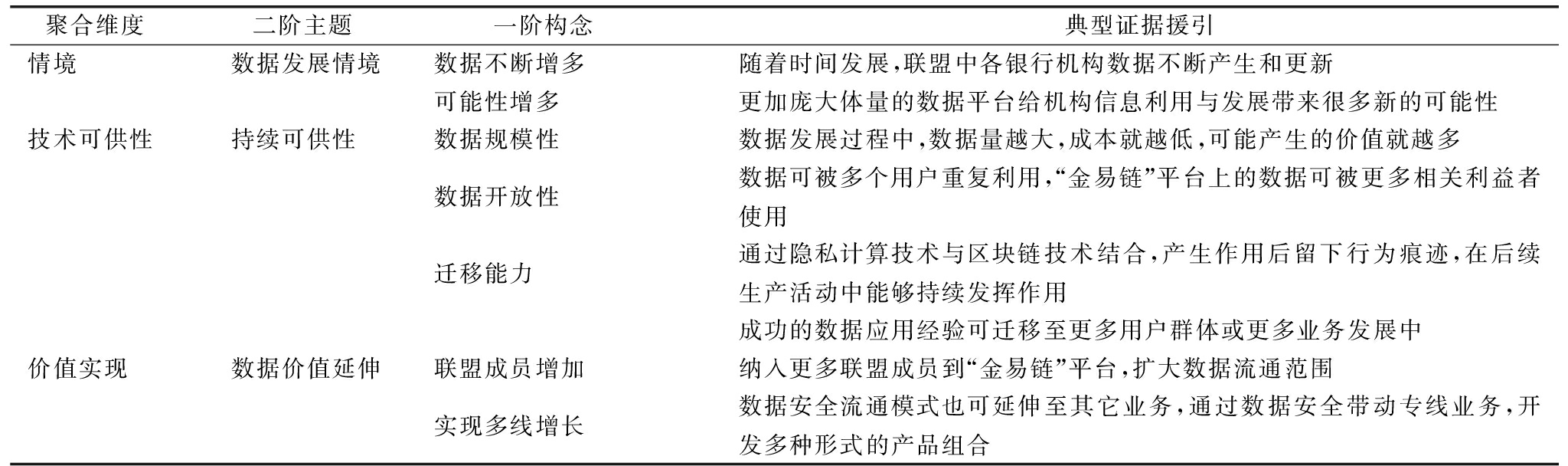

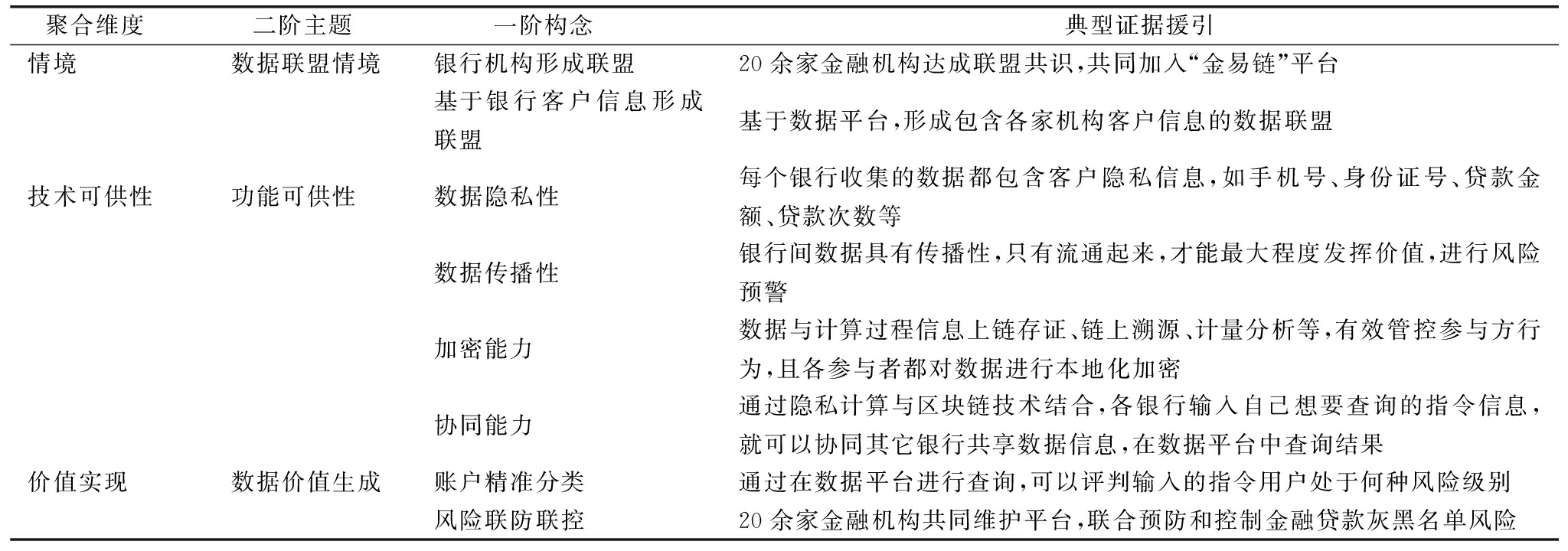

可见,在汇聚情境下,联通数科基于数据多源性和独立性,通过自身统一能力实现物理可供性,锚定数据要素价值,打造海量信息底座,并使数据适配不同主体。数据汇聚情景的典型证据编码如表2所示。

表2 数据汇聚情境的典型证据编码

Table 2 Typical evidence coding in the context of data aggregation

聚合维度 二阶主题 一阶构念 典型证据援引情境数据汇聚情境产生海量数据随着时代发展,各机构都有了海量原始数据归拢数据,挖掘数据价值原始数据最开始在离散状态下所能产生的价值和作用微乎其微,需要归拢起来进行系统分析,才能挖掘其所蕴含的价值技术可供性物理可供性数据多源性“金易链”平台数据来源于20余家金融机构数据独立性各机构数据是独立的,其各自收集的标准和体量不尽相同统一能力不同银行的科技水平、网络和技术开发开放权限具有一定差异,联通数科通过自身数据处理技术构建统一数据标准,先小范围进行试点试点成功后,联通数科在20余家机构中通过统一标准来融合多源数据,打破时空限制价值实现数据价值锚定构建海量信息底座联通数科构建“金易链”平台,汇聚20余家银行机构的客户信息,为后续价值挖掘奠定了基础数据适配不同主体因为标准统一,所以汇聚到平台上的数据,任何一家银行都可以使用该数据池

4.2 数据联盟情境下联通数科实现功能可供性,生成数据价值

数据要素价值的实现需要加大数据共享力度、加快完善数据要素流通机制、加强数据要素规范使用等[36]。在这一过程中,最重要的就是既要保证数据安全,又要保证数据流转。为完成这一目标,联通数科构建“金易链”平台,使20余家银行形成联盟,基于数据隐私性和传播性,识别隐私计算技术和区块链技术,对数据进行加密保护和协同流转,进而实现功能可供性。功能可供性是指数字技术向特定用户群体提供多种复合型功能,以帮助行动者实现目标的可能性[29]。功能可供性强调行动者的能动性,联通数科识别出可利用的隐私计算技术和区块链技术等数字技术,让数据在各机构之间实现安全、更大范围的互联互通[8]。数据经行动者加工后,在一定程度上促进组织商业模式创新(陈剑等,2020)。联通数科建立跨机构信息核验机制和风险信息共享机制,使银行账户可以被精准分类,风险可以联防联控。“金易链”平台引入联通链技术实现多方协作,即数据和计算过程信息上链存证、链上溯源、计量分析等,有效管控各参与方行为,且各参与者均对数据进行本地化加密。这一做法在确保数据安全和隐私保护的前提下,消除跨组织数据壁垒,建立一个区别于以往各机构单一查询征信报告的一对一数据传输模式,打破传统模式下的数据“孤岛”,实现数据流通共享,有效提升了银行机构账户分级分类管理精准度。联盟成员通过联合出资对服务进行维护,在优化整体交易流程的同时,提升了风险联防联控效率。

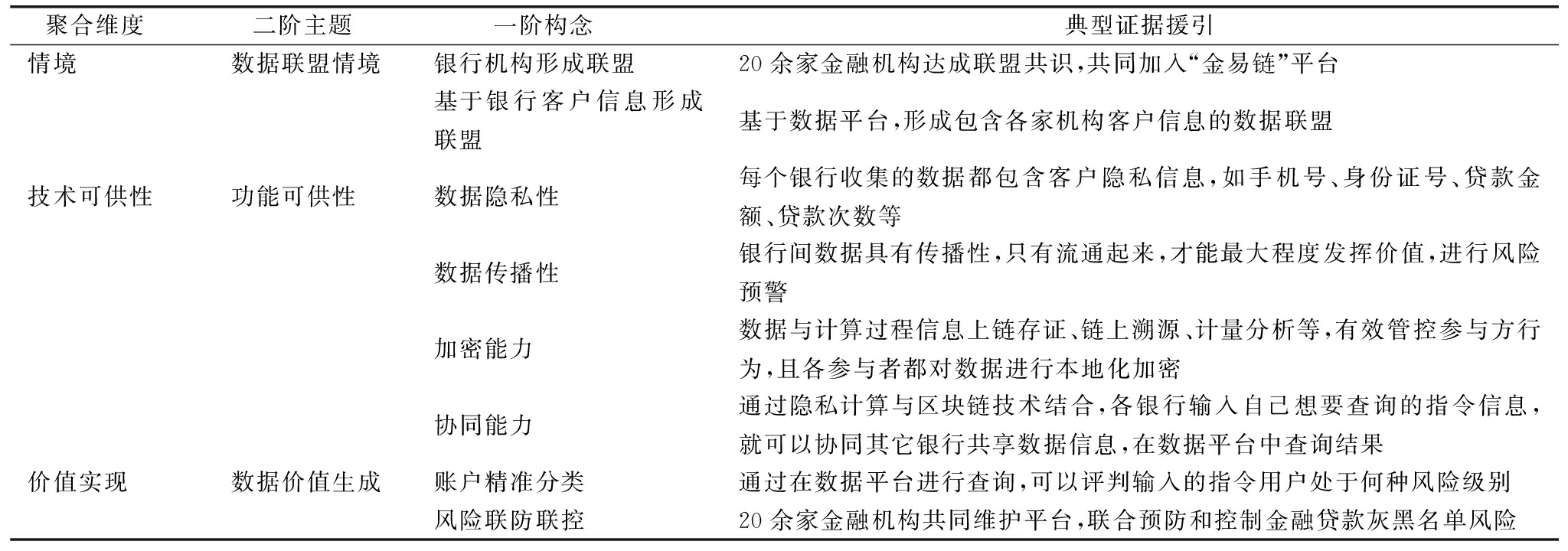

可见,在联盟情境下,联通数科基于数据隐私性和传播性,通过自身加密能力和协同能力实现功能可供性,生成数据要素价值,基于安全流通的数据信息,使银行账户被精准分类,实现风险联防联控。数据联盟情景的典型证据编码如表3所示。

表3 数据联盟情境的典型证据编码

Table 3 Typical evidence coding in the context of data alliance

聚合维度 二阶主题 一阶构念 典型证据援引情境数据联盟情境银行机构形成联盟20余家金融机构达成联盟共识,共同加入“金易链”平台基于银行客户信息形成联盟基于数据平台,形成包含各家机构客户信息的数据联盟技术可供性功能可供性数据隐私性每个银行收集的数据都包含客户隐私信息,如手机号、身份证号、贷款金额、贷款次数等数据传播性银行间数据具有传播性,只有流通起来,才能最大程度发挥价值,进行风险预警加密能力数据与计算过程信息上链存证、链上溯源、计量分析等,有效管控参与方行为,且各参与者都对数据进行本地化加密协同能力通过隐私计算与区块链技术结合,各银行输入自己想要查询的指令信息,就可以协同其它银行共享数据信息,在数据平台中查询结果价值实现数据价值生成账户精准分类通过在数据平台进行查询,可以评判输入的指令用户处于何种风险级别风险联防联控20余家金融机构共同维护平台,联合预防和控制金融贷款灰黑名单风险

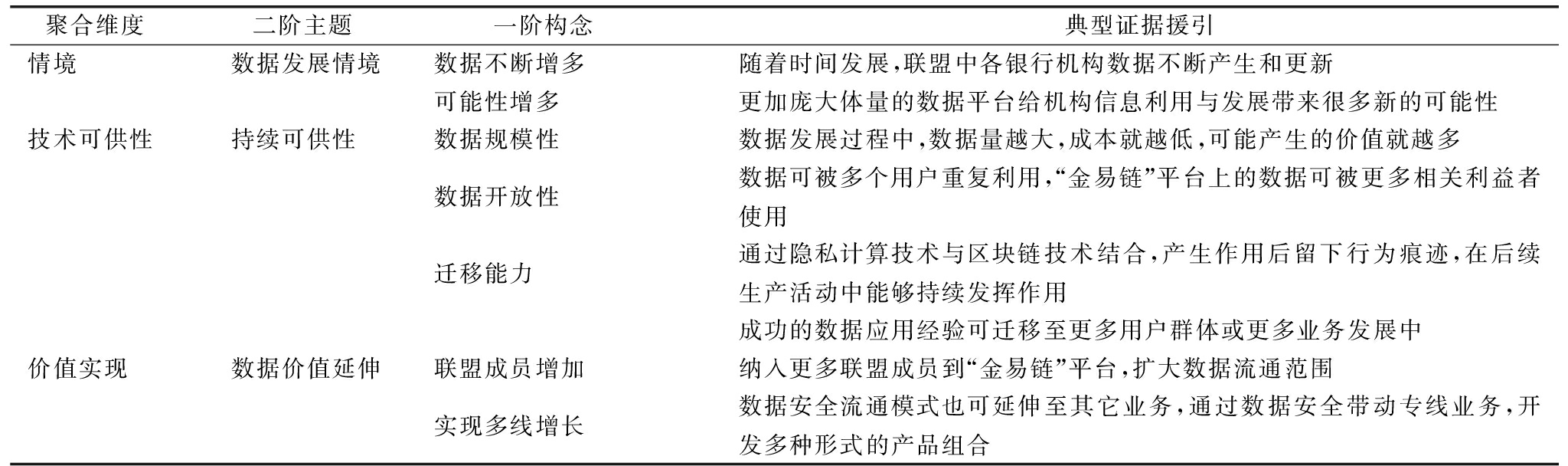

4.3 数据发展情境下联通数科实现持续可供性,延伸数据价值

数据要素价值的实现不只局限于单一案例,还需要充分利用数据特性与技术优势放大规模效应,扩展至其它行业,以体现普适性。数据要素的广泛应用能够带来更低的生产成本,从而使一些产业形成新的比较优势,并随着生产和贸易规模的扩张不断自我强化。在数据更新和产生过程中,数据规模不断扩大,各主体都可以产生和利用数据。联通数科基于互联网、云计算、人工智能等技术,通过自身迁移能力,将成功经验不断放大,纳入更多联盟成员扩大数据流通范围,并将经验运用至其它场景,使得数据持续被应用,实现持续可供性。持续可供性是指技术产生作用后所留下的行为痕迹,在后续生产活动中能够持续发挥作用的可能性[22]。联通数科成功使数据安全流通的模式可迁移到更广泛的联盟成员,甚至未来更多场景中。一方面,“金易链”平台体现了创新业务与传统网线业务、服务器租赁业务相结合的商业模式,未来可纳入更多机构成员,将数据价值延伸到其他利益相关者,实现平台持续运营;另一方面,“金易链”平台成功搭建的数据安全流通模式也可以延伸至其它业务。首个数据运营商与地方金融行业监管机构、商业银行共同参与决策的深度合作案例为联通数科树立了良好品牌形象,为与其它行业合作打下基础,此后还可以开发出以隐私计算技术带动数据分类分级、以区块链技术带动跨机构数据共享、以数据安全带动专线业务发展等多种形式的产品组合打法,并将其应用于其它领域,开发出更多业务,进而促进多线增长。

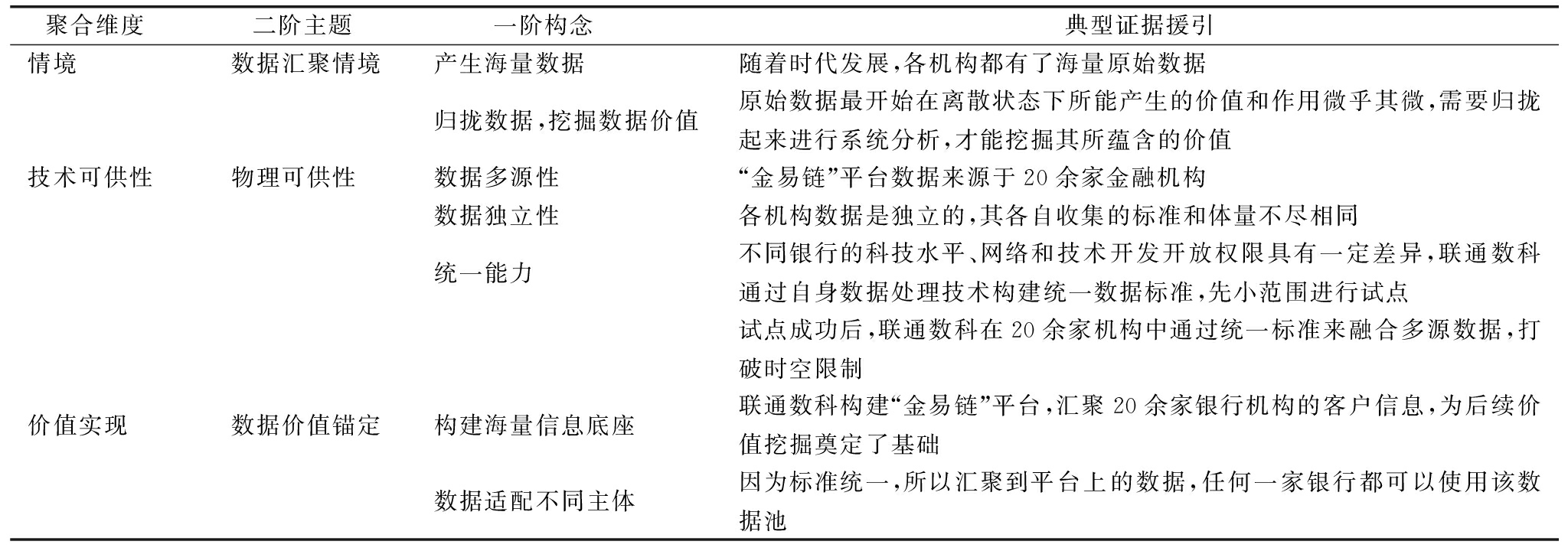

在发展情境下,联通数科基于数据规模性与开放性,通过自身迁移能力实现持续可供性,延伸数据要素价值,随着联盟成员增加,实现多线增长。数据发展情景的典型证据编码如表4所示。

表4 数据发展情境的典型证据编码

Table 4 Typical evidence coding in the context of data development

聚合维度 二阶主题 一阶构念 典型证据援引情境数据发展情境数据不断增多随着时间发展,联盟中各银行机构数据不断产生和更新可能性增多更加庞大体量的数据平台给机构信息利用与发展带来很多新的可能性技术可供性持续可供性数据规模性数据发展过程中,数据量越大,成本就越低,可能产生的价值就越多数据开放性数据可被多个用户重复利用,“金易链”平台上的数据可被更多相关利益者使用迁移能力通过隐私计算技术与区块链技术结合,产生作用后留下行为痕迹,在后续生产活动中能够持续发挥作用成功的数据应用经验可迁移至更多用户群体或更多业务发展中价值实现数据价值延伸联盟成员增加纳入更多联盟成员到“金易链”平台,扩大数据流通范围实现多线增长数据安全流通模式也可延伸至其它业务,通过数据安全带动专线业务,开发多种形式的产品组合

技术可供性视角下数据要素价值实现过程如图2所示。

5 结论、贡献与展望

5.1 研究结论

联通数科“金易链”金融反诈平台是连通数据源与使用者的通道,科学、规范的平台建设提升了多方利用效率,有效实现了数据价值。本文引入技术可供性理论,探讨不同情境下企业如何基于数据特性,通过自身能力实现技术的物理可供性、功能可供性和持续可供性,进而进行数据要素价值锚定、生成和延伸。

(1)在数据汇聚情境下,联通数科基于数据多源性和独立性,通过自身统一能力实现物理可供性,锚定数据要素价值。各金融机构蕴含着丰富的数据信息,在各自分散独立的情况下无法充分挖掘数据蕴藏的潜在价值,不统一的数据标准无法使资源被高效利用。联通数科构建数统一的据标准,融合多源数据,全视域、多维度系统数据让企业可以锚定有待开发的数据要素,即汇聚标准化数据,为后续分析处理提供海量信息底座,且可以适配不同主体。

(2)在数据联盟情境下,联通数科基于数据隐私性和传播性,通过自身加密能力和协同能力实现功能可供性,生成数据要素价值。在汇聚统一数据后,最棘手的问题是“如何既让数据流通又保证数据安全”。基于这一需求,联通数科与多方数据提供者进行交互,通过隐私计算技术和区块链技术的加持,在减少数据披露的同时,保证数据流通,使得各金融机构间的信息得以共享,生成数据要素价值,即银行账户可被精准分类,各成员可进行风险联防联控。

(3)在数据发展情境下,联通数科基于数据规模性和开放性,通过自身迁移能力实现持续可供性,延伸数据要素价值。“金易链”平台搭建为联通数科和其它行业扩大业务场景提供了思路,延伸了数据要素价值。这不仅使现存联盟纳入更多成员进行信息共享,使平台持续性发挥作用,还让联通数科开拓了其它领域业务,实现多线增长。

5.2 理论贡献

(1)识别数据要素在不同情境下的特性与价值。已有研究指出数据要素价值在不同场景中具有显著差异[8],本文揭示3类情境下数据要素的特性与价值。首先,在汇聚情境下,数据具有多源性和独立性,企业对这些数据进行统一收集,锚定有待开发的数据,形成海量信息底座,并适配不同主体。其次,在联盟情境下,数据具有隐私性和传播性,企业在减少隐私披露的同时,打破数据孤岛进行信息共享,生成数据要素价值。最后,在发展情境下,数据具有规模性和开放性,企业对数据价值进行延伸,不仅扩大数据流通范围,还拓展数据业务应用场景。这较好地响应了学界关于深入挖掘数据价值的呼吁[11]。

(2)引入技术可供性这一新视角,凝练数据要素价值实现机制。尽管现有研究论证企业应用大数据可以获得潜在收益,但实践中许多企业无法开发大数据蕴含的价值[37],原因在于数据要素价值的实现是一项涉及技术、组织与环境相互作用的复杂活动。本文从技术可供性视角,构建企业基于自身技术能力实现“物理可供性—功能可供性—持续可供性”的过程模型,强调企业作为行动者对数据进行处理再实现数据价值的可能性,总结出数据要素“价值锚定—价值生成—价值延伸”机制,拓展了技术可供性理论应用范围。

5.3 实践价值

(1)对于企业依据自身算力算法构建数字化平台、提升数据处理能力具有指导意义。本研究系统性复盘联通数科构建“金易链”金融反诈数字化平台过程,总结金融机构数字化平台构建可能面临的共性问题,如海量数据处理难度较大、数据安全性难以保障、涉及用户敏感性信息等。本文总结联通数科团队如何为金融机构定制数字化平台,基于隐私计算技术和区块链技术,既能使数据流通又能保证数据安全。此外,本文还总结了联通数科在不同情境下从时空维度对数据进行关联分析和共性提取,构建数据标准,并对海量数据进行细分。这些实践经验对于企业解决数字化平台构建难题、提升数据处理能力具有指导意义。

(2)为新质生产力发展提供参考。本文案例研究对象联通数科通过使用多种数字技术手段,充分发挥科技创新的主导作用,催生出新产业新业态。新一代信息技术的应用孕育出一大批更智能、更高效、更安全的新型生产工具,削弱了自然条件对生产活动的限制,拓展了生产空间,为新质生产力提供了物质条件,创造和应用了更高技术含量的成果。本文研究结论为深入实施创新驱动发展战略、发展新质生产力提供了实践参考,促进管理工作走向智能化。

5.4 局限与展望

本文存在如下不足:本文基于技术可供性理论揭示数据要素价值实现机制,这一过程是动态发展的,可能会涉及更多主体间的交互行为,未来可从利益相关者视角讨论基于数据要素的创新联盟运行机制。本文重点探讨金融领域数据要素价值实现机制,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,未来可选取医疗、交通等领域,研究如何充分发挥数据要素的价值。

参考文献:

[1] WULF J,METTLER T,BRENNER W.Using a digital services capability model to assess readiness for the digital consumer[J].MIS Quarterly Executive,2017,16(3):171-195.

[2] 徐翔,赵墨非.数据资本与经济增长路径[J].经济研究,2020,55 (10):38-54.

[3] GUPTA M,GEORGE J F.Toward the development of a big data analytics capability[J].Information &Management,2016,53(8):1049-1064.

[4] STRONG D M,VOLKOFF O,JOHNSON S A,et al.A theory of organization-EHR affordance actualization[J].Journal of the Association for Information Systems,2014,15(2):53-85.

[5] JONES C I,TONETTI C.Nonrivalry and the economics of data[J].American Economic Review,2020,110(9):2819-2858.

[6] 熊巧琴,汤珂.数据要素的界权、交易和定价研究进展[J].经济学动态,2021,62(2):143-158.

[7] 徐翔,厉克奥博,田晓轩.数据生产要素研究进展[J].经济学动态,2021,62(4):142-158.

[8] 戚聿东,刘欢欢.数字经济下数据的生产要素属性及其市场化配置机制研究[J].经济纵横,2020,36(11):63-76,2.

[9] VARIAN H R.Artificial intelligence,economics,and industrial organization[M].Cambridge:National Bureau of Economic Research,2018.

[10] 李晓华,王怡帆.数据价值链与价值创造机制研究[J].经济纵横,2020,36(11):54-62,2.

[11] 龚强,班铭媛,刘冲.数据交易之悖论与突破:不完全契约视角[J].经济研究,2022,57(7):172-188.

[12] 谢康,夏正豪,肖静华.大数据成为现实生产要素的企业实现机制:产品创新视角[J].中国工业经济,2020,38(5):42-60.

[13] 谢康,张祎,吴瑶.数据要素如何产生即时价值:企业与用户互动视角[J].中国工业经济,2023,41(11):137-154.

[14] LEONARDI P M,VAAST E.Social media and their affordances for organizing:a review and agenda for research[J].Academy of Management Annals,2017,11(1):150-188.

[15] DU W,PAN S L,LEIDNER D E,et al.Affordances,experimentation and actualization of FinTech:a blockchain implementation study[J].The Joural of Strategic Information Systems,2019,28(1):50-65.

[16] GIBSON J J.The ecological approach to visual perception[M].Boston:Houghton Mifflin,1979.

[17] NORMAN D A.The psychology of everyday things[M].New York:Basic Books,1988.

[18] VOLKOFF O,STRONG D M.Critical realism and affordances:theorizing IT-associated organizational change processes[J].MIS Quarterly,2013,37(3):819-834.

[19] NAN N,LU Y.Harnessing the powder of self-origanization in an online community during organizational crisis[J].MIS Quarterly,2015,38(4):1135-1157.

[20] 欧阳桃花,倪泽波,杜文宇,等.激活“工业遗产”价值的李渡酒业转型案例研究[J].管理学报,2022,19(7):956-964.

[21] KANE G C,ALAVI M,LABIANCA G,et al.What′s different about social media networks a framework and research agenda[J].MIS Quarterly,2014,38(1):275-304.

[22] TREEM J W,LEONARDI P M.Social media use in organizations exploring the affordances of visibility,editability,persistence,and association[J].Communication Yearbook,2012,36(1):143-189.

[23] NI Z,OUYANG T.On the use of ICT by enterprises to activate industrial heritage:a case study of Taoxichuan in China[J].Journal of Organizational and End User Computing,2023,35(3):1-21.

[24] WAMBA S F,GUNASEKARAN A,AKTER S,et al.Big data analytics and firm performance:effects of dynamic capabilities[J].Journal of Business Research,2017,70:356-365.

[25] 苏郁锋,周翔.“直播电商”情境下数字机会共创机制研究:基于数字可供性视角的质性研究[J].南开管理评论,2023,26(1):106-119.

[26] LEONARDI P M.When flexible routines meet flexible technologies:affordance,constraint,and the imbrication of human and material agencies[J].MIS Quarterly,2011,35(1):147-167.

[27] DU W,GHORBANI M,NI Z,et al.Sustainable affordances of information systems for cultural tourism:an organisational aesthetics perspective[J].Information Systems Journal,2024,34:1787-1809.

[28] 欧阳日辉,龚伟.基于价值和市场评价贡献的数据要素定价机制[J].改革,2022,37(3):39-54.

[29] LEHRER C,WIENEKE A,VOM BROCKE J,et al.How big data analytics enables service innovation[J].Journal of Strategic Information Systems,2018,35(2):424-460.

[30] 盛磊.以数据要素资源助推经济高质量发展[J].人民论坛·学术前沿,2020,9(17):13-21.

[31] EISENHARDT K M.Building theories from case study research[J].Academy of Management Review,1989,14(4):532-550.

[32] YIN R K.Case study research:design and methods[M].London:Sage Publications,2014.

[33] EISENHARDT K M,GRAEBNER M E.Theory building from cases:opportunities and challenges[J].Academy of Management Journal,2007,50(1):25-32.

[34] 曾德麟,蔡家玮,欧阳桃花.数字化转型研究:整合框架与未来展望[J].外国经济与管理,2021,43(5):63-76.

[35] 蔡继明,刘媛,高宏,等.数据要素参与价值创造的途径——基于广义价值论的一般均衡分析[J].管理世界,2022,38(7):108-121.

[36] 潘家栋,肖文,唐楠.数据要素赋能创新模式演进[J].社会科学战线,2024,47(3):51-58.

[37] WU L,HIT L,LOU B.Data analytics,innovation,and firm productivity[J].Management Science,2020,66(5):2017-2039.

(责任编辑:王敬敏)