0 引言

在“双碳”目标引领下,我国绿色发展重点逐渐从传统的污染控制转为更具前瞻性的价值创造。研究发现,绿色创新作为应对气候变化的关键举措,能够激发产业创新活力,优化要素配置,催生可持续的经济动能与社会效益,推动社会发展低碳化[1]。2020年《绿色技术推广目录》和2021年《中国应对气候变化的政策与行动》白皮书均强调,大力发展绿色技术,为“双碳”目标提供技术和创新支撑。然而,随着全球贸易摩擦加剧,贸易保护主义和单边主义盛行,发展中国家通过跨国投资获取绿色技术的渠道受阻[2]。因此,减少对外依赖、挖掘国内绿色创新潜力,构建自主、高效、可持续的绿色创新体系,成为我国实现“双碳”目标的关键路径。然而,企业绿色创新活动具有高风险、长周期回报特点,使得国内本土企业在权衡短期利益获取与长期战略布局时易陷入两难困境,导致绿色创新投入不足,进而阻碍企业绿色发展进程[3]。在此背景下,如何有效提升企业绿色创新能力成为学界和社会关注的焦点。

近年来,数字技术的快速发展和普及为企业提升绿色创新能力提供了新机遇。绿色创新强调环境可持续性,要求企业在资源节约、污染控制和低碳技术等方面协同推进。数字技术通过提供高效的学习、创新和交流平台,借助数据整合与创新驱动机制助力企业绿色发展。在当前数字化转型背景下,数据作为核心资源渗透于各行业,成为连接数字产业化和产业数字化的关键。数字化转型加速数据的爆发式增长,为数据资产化奠定基础[4]。数据具有无限供给、低成本复制、即时传输等特点,使得数据价值获取不再受到传统生产要素限制,其可扩展性和溢出效应打破地域、行业和时间界限,为知识共享、技术创新和资源优化赋予全新动能。数据资产被视为取代传统生产要素、推动企业创新、提升竞争力和实现可持续发展的关键驱动力。而当前关于企业数据资产的研究仍处于初级阶段,且研究多集中于理论层面,如数据资产核算、价值评估和经济后果,实证研究相对不足。尽管已有学者从数字金融[5]、数字经济[6]和数字化政策[7] 层面针对数字化转型如何影响企业绿色创新能力进行了详细探究,但对于微观视角下数据资产与企业绿色创新能力关系的研究仍显匮乏。

从数据资产对企业绿色创新能力的影响看,其并非孤立存在,而是高度依赖于企业内外部环境的协同作用。区别于传统生产要素,数据资产不直接参与生产,而是通过信息赋能和知识外溢间接优化决策[8],且受到多重因素调节与约束:首先,在企业层面,数据资产的价值挖掘依赖于高素质人力资本支持,企业员工需具备足够的数字化能力与创新意识才能完成创新成果转化[9]。其次,在外部环境层面,数字基础设施直接影响数据要素配置效率,完善的基础设施可以大幅提升数据采集、存储、处理的即时性与可靠性,为企业实施数据驱动的绿色创新活动提供基础保障[10]。行业竞争环境也能通过市场机制对创新活动形成激励效应,在适度竞争的产业格局下企业为获取差异化优势会主动加大绿色创新投入,将数据资产转化为可持续的竞争优势[11]。最后,在创新属性层面,绿色创新具有高投入、长周期等特点,企业需平衡短期收益与长期可持续发展目标[9],而ESG表现恰能反映其在环境责任、社会影响与公司治理上的综合能力,企业ESG表现将影响数据驱动的创新方向。回顾现有研究可知,尽管有部分研究关注了数据资产对企业创新的促进作用[12],但对其如何提升企业绿色创新能力以及不同情境下的调节机制与企业异质性带来的差异化影响仍有待进一步探讨。

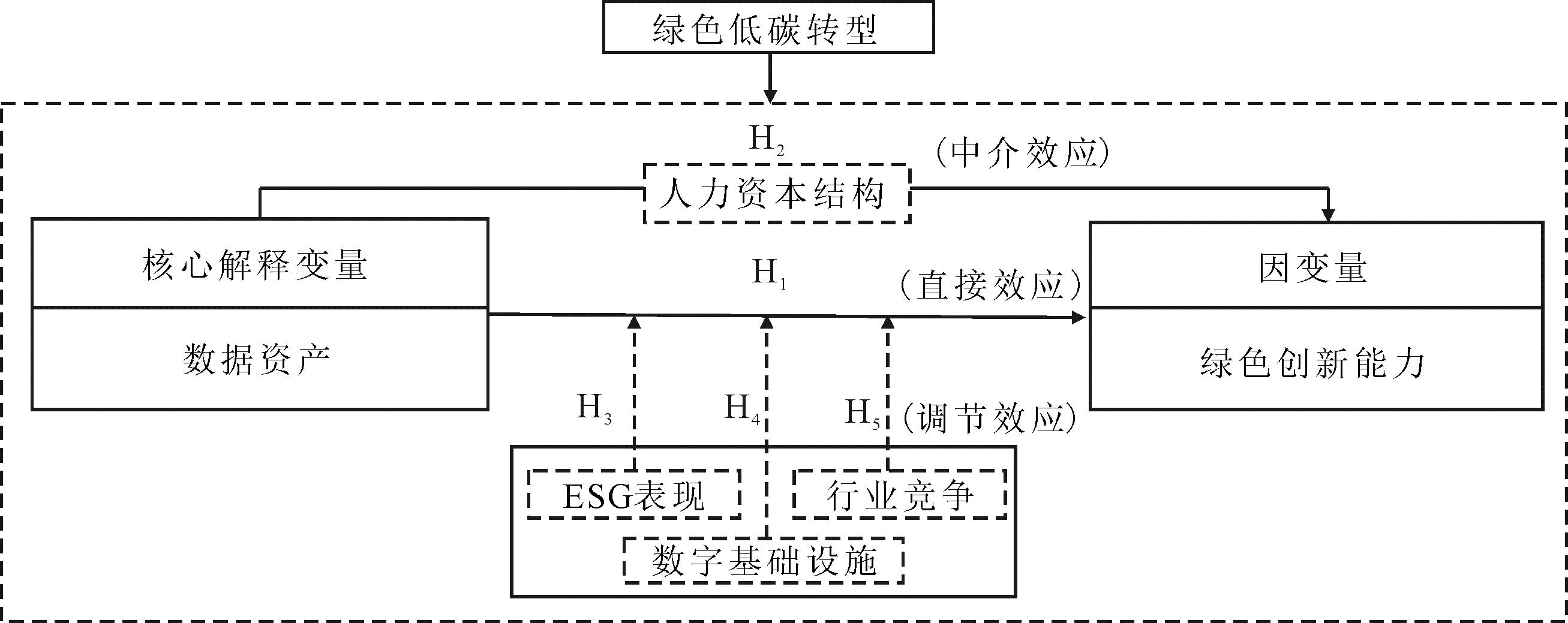

鉴于此,本研究选取2010-2023年中国A股上市公司作为研究样本,通过构建双重机器学习因果推断模型,实证检验数据资产对提升企业绿色创新能力的影响效应,重点考察人力资本结构优化在数据资产影响企业绿色创新能力过程中的中介效应,以及企业ESG表现、行业竞争程度、地区数字基础设施的调节效应,并结合不同城市规模、企业属性进行异质性分析。本研究可能的边际贡献与创新之处在于:①基于数据资产作为新型生产要素的现实背景,引入双重机器学习模型识别企业数据资产对绿色技术创新能力提升的因果效应,破解传统计量方法在处理高维数据时存在的模型误设与维度诅咒问题;②以数据资产提升企业绿色创新能力的影响路径为研究主线,重点关注人力资本结构水平的中介作用,打开技能劳动力赋能企业绿色创新能力的“机制黑箱”,帮助企业充分重视高水平人才对绿色创新效能的提升作用;③聚焦企业ESG表现、行业竞争强度与区域数字基础设施的调节机制,揭示不同情境下如何有效发挥数据资产的正向影响,以及不同类型、不同区域背景下企业数据资产对绿色创新能力提升的差异化影响,为企业数据资产配置提供决策依据。

1 理论分析与研究假设

1.1 数据资产与企业绿色创新能力的关系

数据资产作为驱动企业高质量发展的核心资源,能够通过价值转化为企业创造竞争优势。根据价值链理论,企业价值来自各环节活动,包括产品研发、生产制造和市场营销等。作为价值链的核心驱动力,数据资产通过跨环节共享增强企业部门之间的协同效应,从而推动企业价值创造[13]。基于此,本文将从产品研发、生产制造、营销三方面探究数据资产对提升企业绿色创新能力的影响。

(1)产品研发环节。面对环境规制的压力,企业需开展绿色转型。而数据资产通过整合市场信息、消费者反馈及环境政策等多元信息,为企业研发决策提供支持,从而有效降低研发过程中的不确定性和试错成本。同时,数据资产也能够打破部门间信息壁垒,促进研发资源配置优化,为企业绿色技术创新提供基础保障。

(2)生产制造环节。传统生产模式因信息滞后和资源错配,导致能源消耗过高与环境负担加重[14]。而数据资产通过实时采集分析生产数据、识别生产瓶颈,并结合算法模型动态优化生产策略,提升资源利用效率。这不仅能够减少物质资本损耗,而且可以延长其经济使用周期,从而达到提升企业绿色创新能力的目的。

(3)市场营销环节。数据资产能够通过构建跨部门协同系统,实现订单响应、库存管理与物流配送的精准匹配,有效降低库存成本和资源浪费。此外,数据资产通过降低信息不对称性,提升企业绿色创新成果透明度,使得企业能够展示环境治理与绿色创新成果,增强其资本吸引力,从而实现积累数据资产与提升绿色创新能力之间的良性循环。综上,本研究提出如下假设:

H1:数据资产对企业绿色创新能力提升具有显著正向影响。

1.2 数据资产影响企业绿色创新能力的作用机制

1.2.1 人力资本结构的中介机制

数据资产向绿色创新成果转化,需要通过重构企业人力资本的知识结构予以实现。随着数据积累与广泛使用,企业创新模式亟需变革。以经验为基础的传统渐进式发展模式受到数据驱动发展模式的冲击,并逐步被其替代,而发展模式的更迭则对企业内部的人力资本配置提出新要求。

首先,数据资产通过“淘汰效应”促进企业人力资本结构优化。技术进步催生新产品与新业态,激发企业科技创新的新需求。根据Becker[15]的观点,企业人力资本的核心构成不仅包括员工知识、技能和经验,还包括其获取和应用新知识的能力。随着数据分析技术的普及,经验型人力资本的边际效用递减,具备持续学习能力的高学历高技能人才更能高效地吸收数据资产中的隐性知识,提升企业创新绩效。因此,企业将逐步淘汰低技能岗位,吸纳高技能、高附加值人才,实现劳动力结构优化[16]。

其次,数据资产作为新型生产要素,其价值并非源于原始数据本身,而是通过信息转化与决策优化间接作用于企业经营[8]。由于原始数据的非结构化特征,需经专业分析才能成为决策依据,因而高水平人力资本是实现数据价值转化的关键。数据资产的非排他性与可复制性使其难以直接构成持续竞争优势,必须依赖人力资本对其进行异质性重构,形成差异化知识资产。因此,企业员工的知识结构直接决定数据资产转化为绿色创新成果的效率。

最后,数据资产能够形成虹吸效应,吸引高素质人才加入。数据驱动型企业凭借其突出的技术研发能力和市场适应性,能够为人才提供更具竞争力的发展平台,其被普遍认为更具市场价值和成长潜力[17]。数据驱动型企业能够形成人才集聚效应,吸引高素质人才,进一步为企业创新活动赋能。基于上述讨论,本文提出如下假设:

H2:企业人力资本结构在数据资产提升企业绿色创新能力的影响路径中发挥中介作用。

1.2.2 ESG表现的调节机制

企业绿色创新活动具有高投入、长周期特征,短期内难以产生显著的经济收益[9],要求企业具备长远战略视角并承担相应环境成本。而ESG表现作为企业社会责任与可持续发展的综合衡量,反映其在环境、社会与治理维度的综合能力。

从内部视角看,传统资源配置常受限于财务指标的短期导向,而ESG框架通过将环境成本内部化、社会效益显性化,构建可持续的价值实现路径。这不仅有助于将隐性环境风险转化为显性决策变量,而且还能够推动资源配置转向环境与社会价值创造,从而与企业高质量发展内在契合。

从外部视角看,一方面资本市场借助ESG评级体系,将环境社会责任转化为可量化的评估指标,引导投资者决策向可持续性倾斜;另一方面由政府与消费者、企业之间构成的隐性社会契约也会对企业未来发展产生约束,一旦企业未能有效履行其环境和社会责任,将可能面临资源流失和市场信任危机,从而倒逼企业加速绿色技术创新与应用。二者协同推动企业提升绿色创新能力,从被动响应转变为主动创造,促使企业的数据资产价值投向绿色创新活动,确保企业绿色创新能力持续提升。基于上述讨论,本研究提出如下假设:

H3:企业ESG表现在数据资产提升企业绿色创新能力的影响路径中发挥正向调节作用。

1.2.3 数字基础设施的调节机制

在数字经济时代,数字基础设施是数据流通和价值转化的基础,其建设水平直接影响数据配置效率和企业绿色创新能力提升。首先,数字基础设施是数据传输的重要载体,支撑数据资产赋能企业转型,促进创新主体间的信息共享和技术交流,提升创新效率。完善的基础设施能降低数据跨领域传输壁垒,促进知识、技术等要素在产学研链条中自由流动,有效缓解市场信息不对称性[18]。同时,通过实时数据反馈建立的多方合作关系可助力企业快速对接外部知识节点,增强自主创新能力。其次,数字基础设施优化能提升城市环境监测水平,增加大数据平台透明度,推动环境治理体系完善。一方面,企业能够通过数据分析技术高效精准地采集环境污染数据,避免传统人工抽样数据监测的局限,加快数据资产积累[10]。另一方面,完善的数字基础设施能够帮助政府部门对企业生产活动中的高污染、高排放行为进行实时监测,并且能够拓宽公众参与绿色治理的渠道,强化政府监督治理成效。基于上述讨论,本研究提出如下假设:

H4:地方数字基础设施的完善程度在数据资产提升企业绿色创新能力的影响路径中发挥正向调节作用。

1.2.4 行业竞争程度的调节机制

动态竞争理论认为,企业与竞争对手之间存在互动、依存关系,当一方采取市场行为时,会引发另一方的针对性应对,形成双向博弈循环[11]。竞争激烈意味着同质化产品多、市场环境不稳定。当企业所处行业的市场竞争较为激烈时,企业对前沿技术和市场趋势更加敏感。尽管数据资产投入存在风险,但为保持竞争优势,企业仍会推广数据资产应用,从而激活其绿色创新效应。相反,当竞争较弱时,企业缺乏动力投入数据资产,其对绿色创新的促进作用有限。

同时,考虑到高污染对企业品牌效应的负面影响,为获得市场认可,竞争压力大的企业会主动利用数据资产对原有生产模式进行改造和升级,实现可持续发展。竞争对手也会不断借鉴与模仿先进企业绿色创新经验,提升资本市场认可度。在这种氛围下,为保持核心竞争力,同类型企业在绿色创新领域形成竞争-模仿-创新的竞合平衡策略,既保持竞争,又推动绿色技术数据共享,降低创新门槛,促进企业创新与行业转型协同发展。基于上述讨论,本研究提出如下假设:

H5:行业内企业竞争在数据资产提升企业绿色创新能力的影响路径中发挥正向调节作用。

结合上述分析,构建本文研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 模型设定

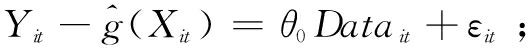

本研究采用双重机器学习模型,探究数据资产对企业绿色创新能力的影响机制。与传统计量方法相比,双重机器学习模型通过结合机器学习算法与样本交叉拟合技术,能有效解决模型误设和维度诅咒等问题。其核心优势在于将预测误差与因果效应估计分离,实现更稳健的无偏估计。该方法适合处理高维数据和复杂因果关系,为经济计量分析提供技术支持[19]。基于此,构建如下模型:

Yit=θ0Datait+g(Xit)+εit

(1)

E(εit∣Datait,Xit)=0

(2)

式中,i表示企业,t表示年份;Yit为绿色专利申请数;Datait为数据资产信息披露程度;θ0为处置系数;Xit为控制变量集合;εit为随机误差项。为尽可能减轻正则化偏误带来的估计误差,本研究通过双重机器学习算法进行回归,并构建辅助回归模型:

Datait=m(Xit)+μit

(3)

E(μit∣Xit)=0

(4)

式中,m(Xit)为处置变量对控制变量合集的回归函数,μit为随机误差项。

双重机器学习模型应用步骤如下:首先,利用机器学习算法估计辅助回归m(Xit)的具体函数形式 计算其残差估计值

计算其残差估计值 然后,再次应用机器学习算法估计主回归中g(Xit)的具体函数形式

然后,再次应用机器学习算法估计主回归中g(Xit)的具体函数形式 并将主回归函数改写为

并将主回归函数改写为 最后,将第一步中估算出的残差作为主回归中处置变量的工具变量进行回归,从而得到无偏的处置变量系数估计值

最后,将第一步中估算出的残差作为主回归中处置变量的工具变量进行回归,从而得到无偏的处置变量系数估计值

2.2 变量定义

2.2.1 核心解释变量

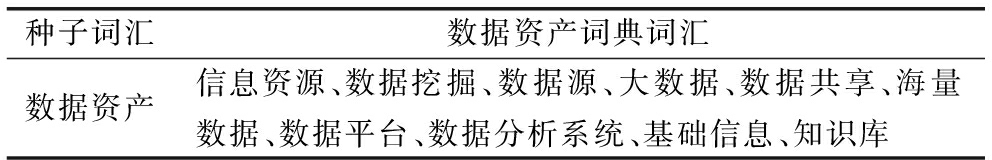

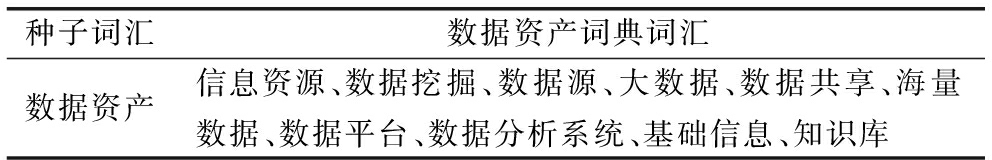

核心解释变量:数据资产(DATA)。由于数据资产尚未纳入资产负债表,其定量测度面临一定挑战。上市公司倾向于通过年报文本信息展示数据资产,相关研究通常采用文本分析法对数据资产进行间接量化[20]。基于此,本研究利用CNRDS数据资产研究数据库(DARD)反映企业数据资产水平。DARD通过结合种子词、Autophrase相似词扩展及Snownlp情感极性分析方法,精确计算企业年报中关键词的词频与去除停用词后的年报总词频之比以量化企业数据资产水平。数据资产文本词典如表1所示。

表1 数据资产文本词典

Table 1 Data asset text dictionary

种子词汇数据资产词典词汇数据资产信息资源、数据挖掘、数据源、大数据、数据共享、海量数据、数据平台、数据分析系统、基础信息、知识库

2.2.2 被解释变量

被解释变量:企业绿色创新能力(Green_Inno)。现有研究通常采用绿色专利申请数衡量绿色创新能力,将其视为企业在环保技术、清洁生产工艺以及资源高效利用等领域创新水平的具体体现[21]。

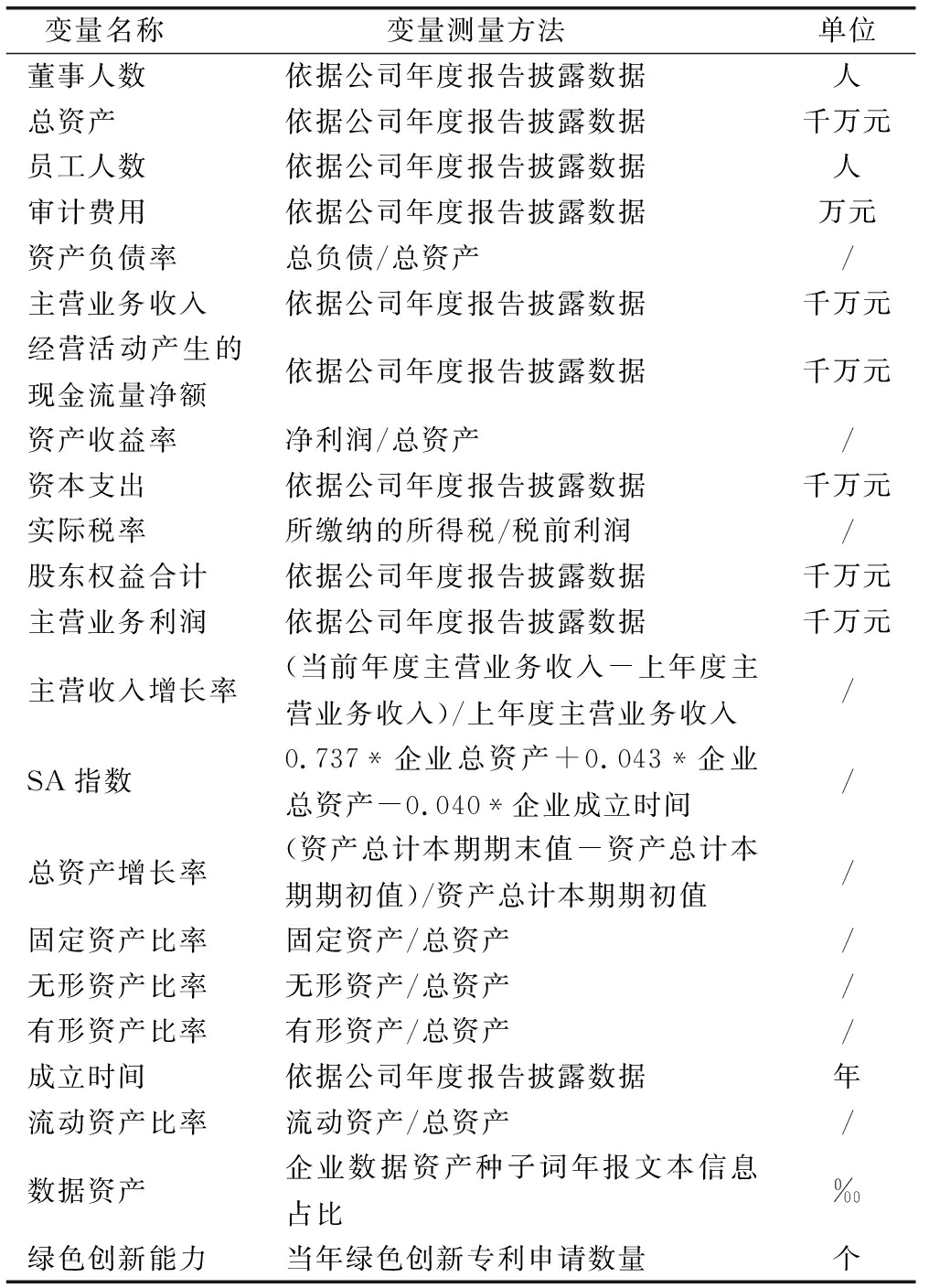

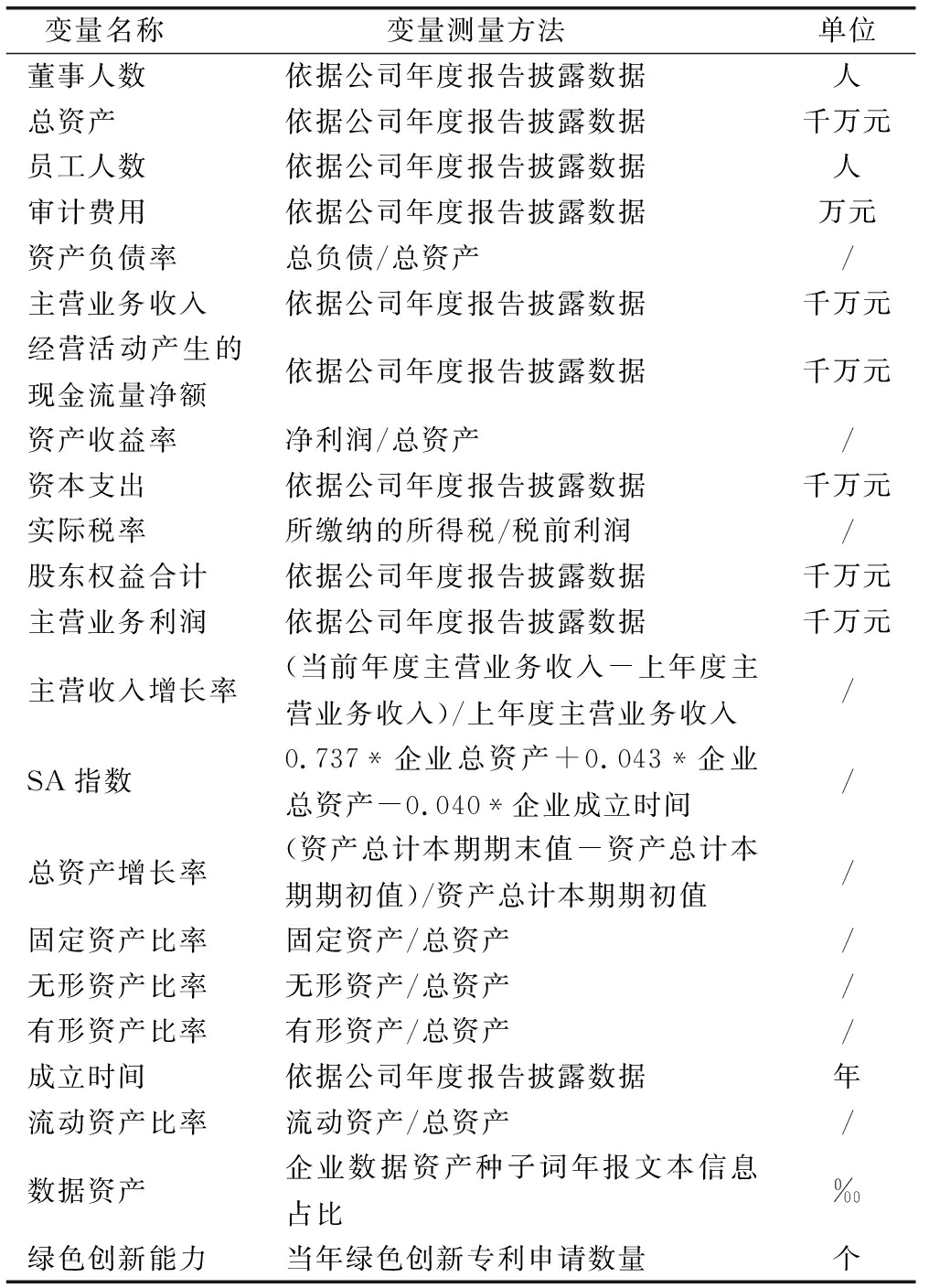

2.2.3 控制变量

本研究选取了一系列控制变量,涵盖企业治理、财务状况、经营绩效等多个维度,包括:董事人数、总资产、员工数目、审计费用、资产负债率、主营业务收入、经营活动产生的现金流量净额、资产收益率、资本支出、实际税率、股东权益合计、主营业务利润、主营收入增长率、SA指数、总资产增长率、固定资产比率、无形资产比率、有形资产比率、成立时间、流动资产比率。控制变量选择旨在控制企业规模、财务表现、盈利能力以及资产结构等可能影响绿色创新能力的潜在因素。

2.3 数据说明

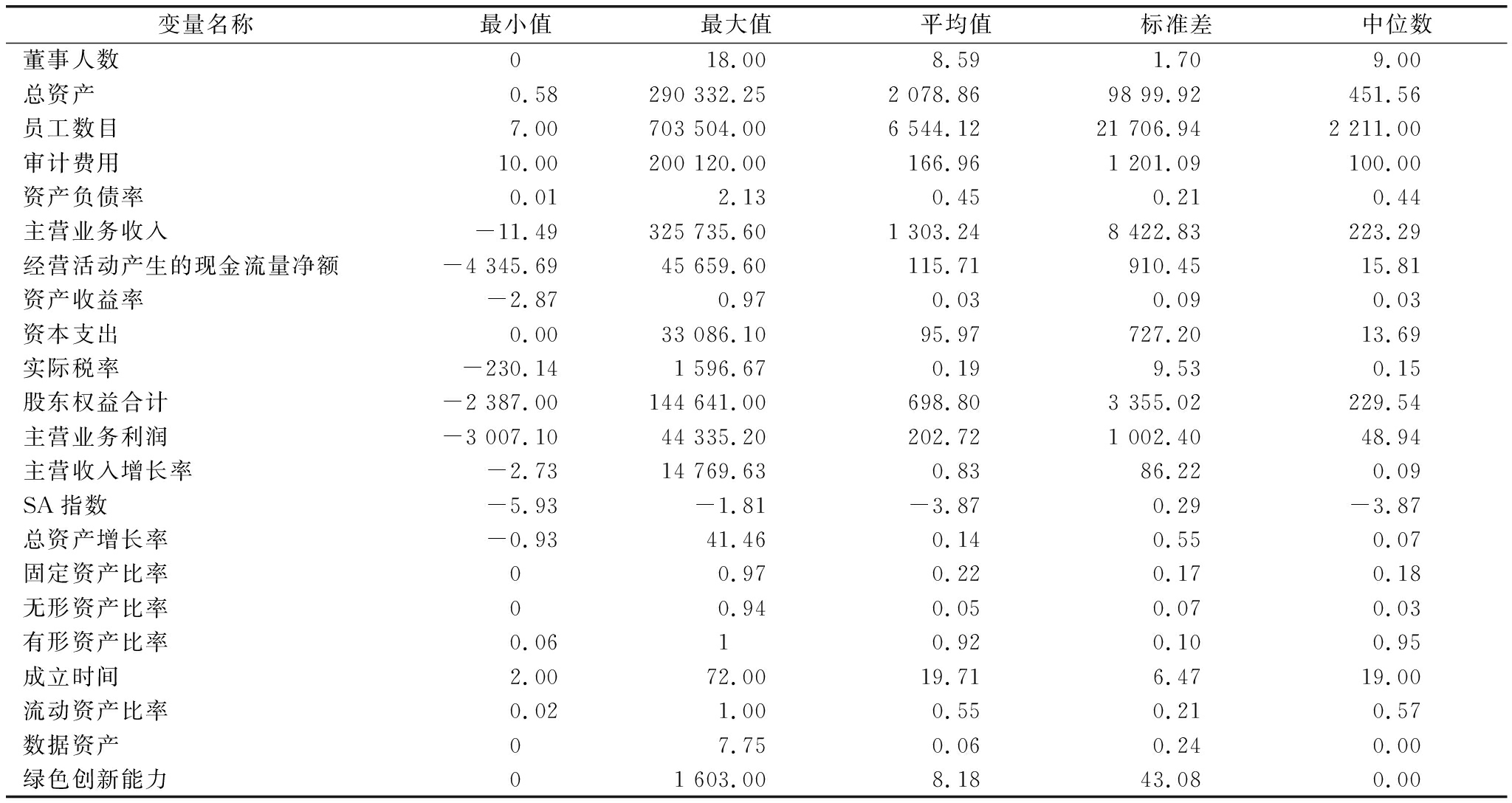

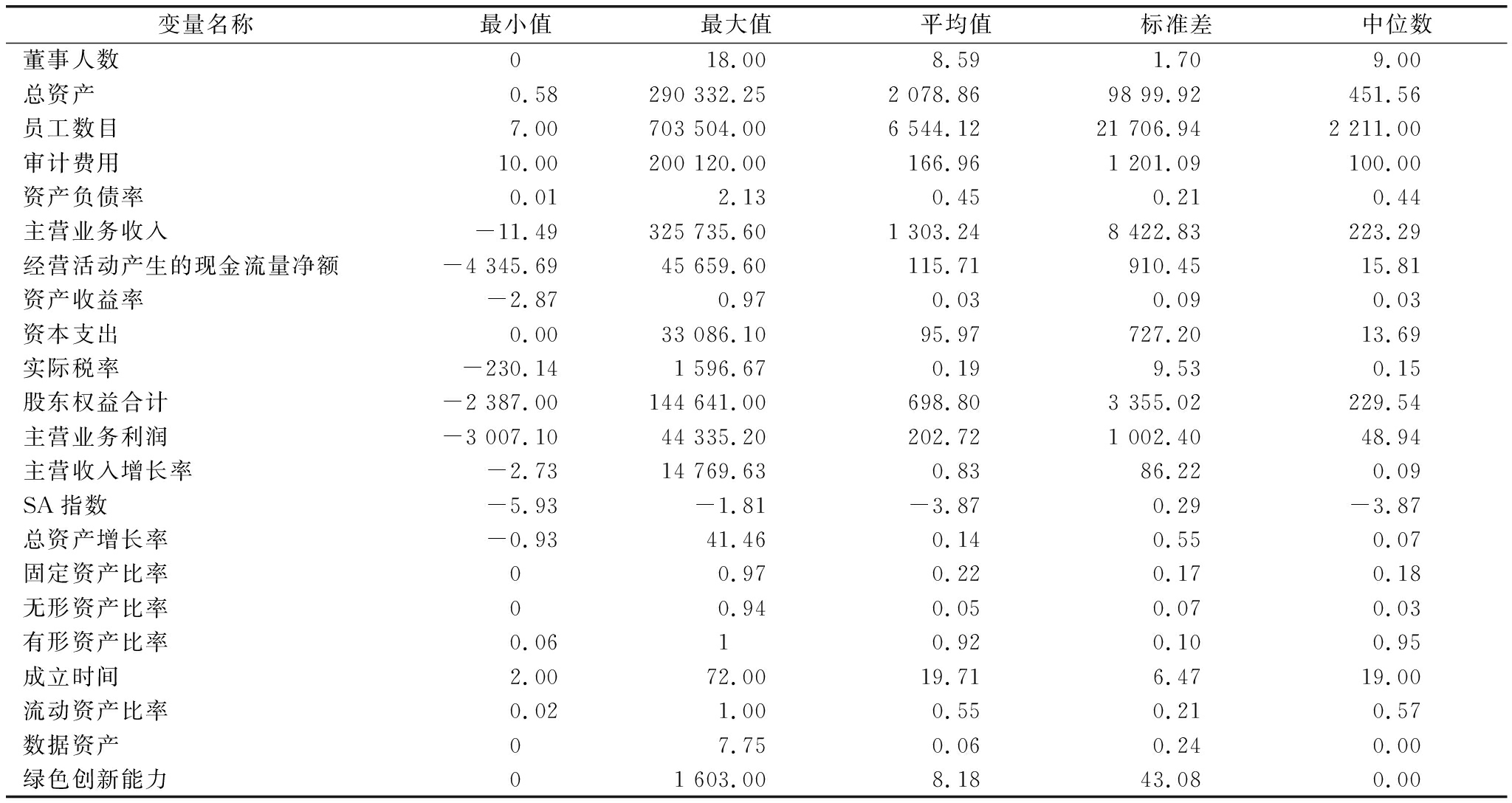

本研究以2010-2023年A股上市企业为研究样本,主要数据来源于:中国经济金融研究数据库(CSMAR)、中国研究数据服务平台(CNRDS)、WIND数据库、华证信息公司发布的ESG评级数据。剔除金融类企业、ST和中途退市的样本,以及缺失5年以上数据的样本,最终得到29 964个观测样本值。主要变量测量方法如表2所示,统计结果如表3所示。

表2 变量测量方法

Table 2 Variable measurement methods

变量名称 变量测量方法 单位董事人数依据公司年度报告披露数据人总资产依据公司年度报告披露数据千万元员工人数依据公司年度报告披露数据人审计费用依据公司年度报告披露数据万元资产负债率总负债/总资产/主营业务收入依据公司年度报告披露数据千万元经营活动产生的现金流量净额依据公司年度报告披露数据千万元资产收益率净利润/总资产/资本支出依据公司年度报告披露数据千万元实际税率所缴纳的所得税/税前利润/股东权益合计依据公司年度报告披露数据千万元主营业务利润依据公司年度报告披露数据千万元主营收入增长率(当前年度主营业务收入-上年度主营业务收入)/上年度主营业务收入/SA指数0.737*企业总资产+0.043*企业总资产-0.040*企业成立时间/总资产增长率(资产总计本期期末值-资产总计本期期初值)/资产总计本期期初值/固定资产比率固定资产/总资产/无形资产比率无形资产/总资产/有形资产比率有形资产/总资产/成立时间依据公司年度报告披露数据年流动资产比率流动资产/总资产/数据资产企业数据资产种子词年报文本信息占比‰绿色创新能力当年绿色创新专利申请数量个

表3 变量描述性统计结果

Table 3 Descriptive statistics of variables

变量名称最小值最大值平均值标准差中位数董事人数018.008.591.709.00总资产0.58290332.252078.869899.92451.56员工数目7.00703504.006544.1221706.942211.00审计费用10.00200120.00166.961201.09100.00资产负债率0.012.130.450.210.44主营业务收入-11.49325735.601303.248422.83223.29经营活动产生的现金流量净额-4345.6945659.60115.71910.4515.81资产收益率-2.870.970.030.090.03资本支出0.0033086.1095.97727.2013.69实际税率-230.141596.670.199.530.15股东权益合计-2387.00144641.00698.803355.02229.54主营业务利润-3007.1044335.20202.721002.4048.94主营收入增长率-2.7314769.630.8386.220.09SA指数-5.93-1.81-3.870.29-3.87总资产增长率-0.9341.460.140.550.07固定资产比率00.970.220.170.18无形资产比率00.940.050.070.03有形资产比率0.0610.920.100.95成立时间2.0072.0019.716.4719.00流动资产比率0.021.000.550.210.57数据资产07.750.060.240.00绿色创新能力01603.008.1843.080.00

3 实证检验与结果分析

3.1 基准回归结果分析

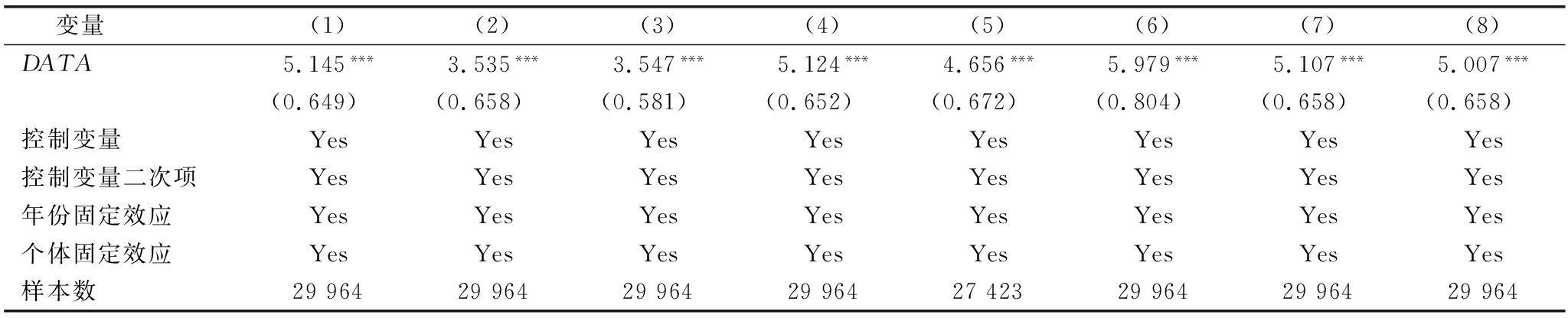

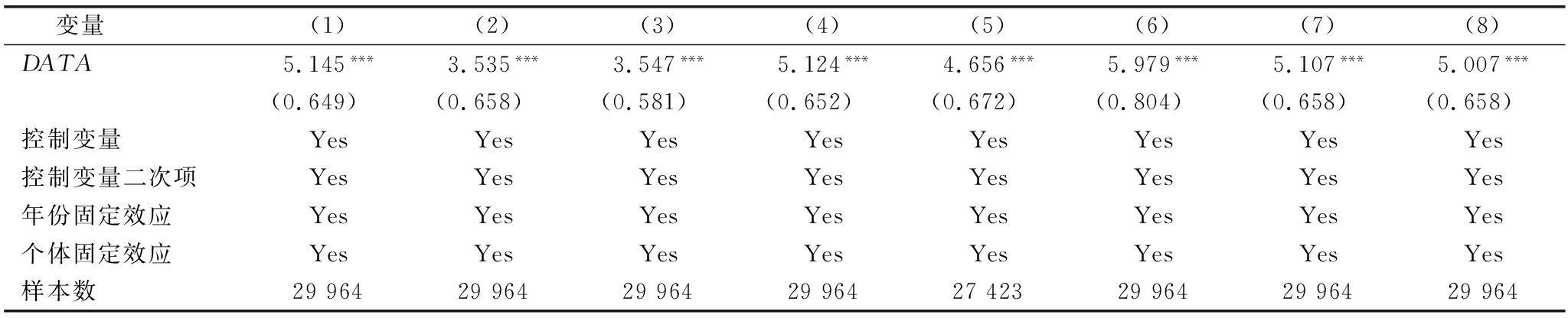

本研究采用双重机器学习模型估计数据资产对企业绿色创新能力的影响,样本分割比例为1∶4,采用梯度提升决策树算法对主回归和辅助回归进行预测求解,结果如表4列(1)所示,基准回归系数为5.145,在1%的水平上显著,表明数据资产对企业绿色创新能力提升具有显著的正向驱动效应,数据资产规模的扩大能够切实提升企业绿色创新能力。为避免因预测算法差异导致研究结论出现偏差,本研究进一步将梯度提升决策树算法替换为随机森林、支持向量机算法重新进行回归分析,结果如表4列(2)(3)所示。数据显示,在调整模型后核心变量的显著性和方向性均未发生明显变化,故假设H1成立。

表4 基准回归结果

Table 4 Benchmark regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)DATA5.145***3.535***3.547***5.124***4.656***5.979***5.107***5.007***(0.649)(0.658)(0.581)(0.652)(0.672)(0.804)(0.658)(0.658)控制变量YesYesYesYesYesYesYesYes控制变量二次项YesYesYesYesYesYesYesYes年份固定效应YesYesYesYesYesYesYesYes个体固定效应YesYesYesYesYesYesYesYes样本数2996429964299642996427423299642996429964

注:*、**、***分别表示p<0.1、p<0.05、p<0.01,括号内为标准误,下同

3.2 稳健性分析

3.2.1 考虑省份与时间的交互作用

同一省份的城市在政策环境、区位特征和历史文化等方面具有较高一致性,参考现有研究做法[22],本文在基准回归基础上引入省份-时间交互固定效应,以有效控制不同省份随时间变化可能带来的影响。表4列(4)为加入该固定效应后的回归结果,数据显示,结果依然显著。

3.2.2 内生性处理

数据资产与企业绿色创新能力之间可能存在反向因果性。一方面,具备丰富创新资源和优质创新平台的企业更有可能配备研发团队并具备足够资金推动使用数据资产;另一方面,企业若具有高水平绿色创新能力则能够帮助其在发展过程中获得更多利益相关方的支持,进一步提升了数据资产利用效率。为解决可能的内生性问题,且考虑到数据资产的效用发挥存在滞后性,本研究参考马苓等[23]的方法,采用地区—行业—年度层面的数据资产水平作为工具变量,并借鉴王家庭等[24]的研究,将绿色专利申请数滞后一期引入模型,重新检验。结果显示,无论是滞后效应(表4列(5)所示),还是工具变量回归结果(表4列(6)所示),数据资产对企业绿色创新能力均表现出显著的提升作用。

3.2.3 改变样本分割比例

为避免研究结果受到样本分割比例的影响,本研究首先对交叉验证的折数进行调整,分别将其设置为k=3(表4列(7)所示)和k=6(表4列(8)所示)以验证模型稳健性,在不同样本分割比例下进行测试,结果显示基准回归结果稳健。

4 机制检验与结果分析

4.1 人力资本结构的中介效应

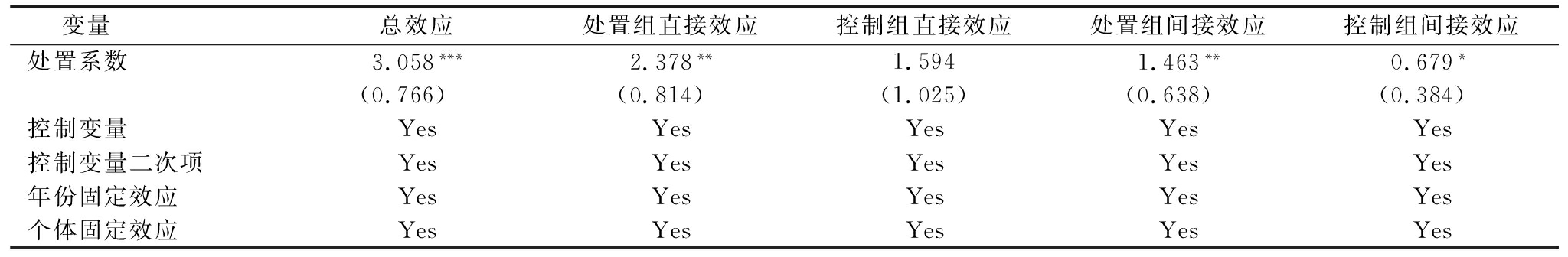

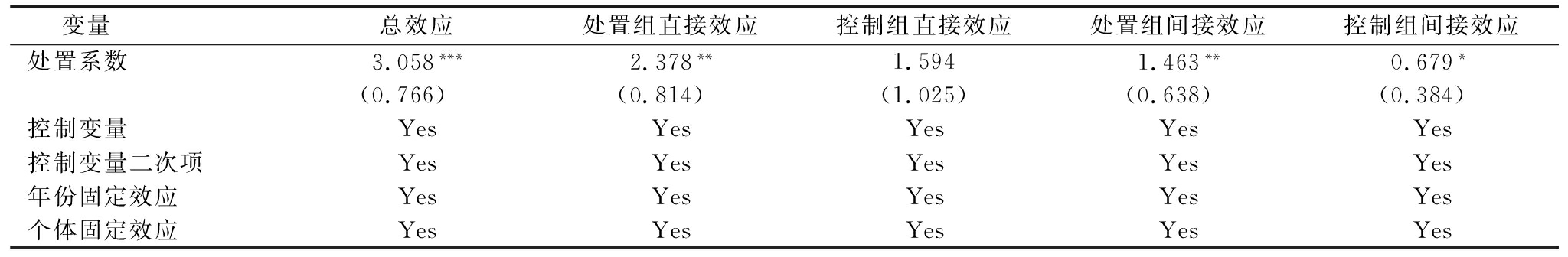

为检验数据资产是否通过优化人力资本结构这一传导路径增强企业绿色创新能力,本研究参照现有研究[25],将人力资本结构解构为技能专业化程度与高等教育背景构成两个维度,分别考察其差异化的中介作用。针对传统中介模型易受内生性干扰及线性假设局限的问题,本研究基于潜在结果和反事实框架,将因果中介效应模型用于机制检验。与传统的三步法中介效应模型不同,因果中介分析通过将处理变量对结果变量的因果效应分解为通过中介变量的间接效应和不通过中介变量的直接效应,提供更加全面的因果关系分析视角[26]。实证设计上,本研究首先利用GMM+K-means聚类将样本划分为高水平(处置组)与低水平(控制组)两类,随后采用因果中介模型进行比较分析,结果如表5、表6所示。数据显示,从学历层面看,在高数据资产组,直接效应在99%的置信区间显著,间接效应在99%的置信区间显著;而在低水平数据资产组,直接效应与间接效应未达到显著性水平。在技能层面,高数据资产组直接效应在95%的置信区间显著,间接效应在95%的置信区间显著;而在低水平数据资产组,直接效应未达到显著性水平,间接效应则在90%的置信区间边缘显著。这表明,在拥有高数据资产的情况下,企业能够充分利用数据资源,吸引并培养高学历以及技术性人才,从而通过优化人力资本结构提升绿色创新能力,即人力资本结构在数据资产与企业绿色创新能力之间发挥显著的中介作用。虽然高学历人才通常具备较强的理论分析能力和复杂问题解决能力,但这些能力发挥往往依赖数据支持。在低数据资产组中,由于企业缺乏足够的数据资产,高学历员工从事常规性工作,其知识储备无法转化为实际的绿色创新产出。相比之下,技能的专业化程度在低数据资产组中仍表现出中介作用,说明即使数据资源有限,具备特定技能的员工仍能通过优化工艺流程、改进环保设备等方式推动绿色创新。原因可能是,这类技能通常具有较强实操性,即便在数据支持不足的情况下,仍能基于现有技术条件实现渐进式改进。

表5 教育背景维度的中介效应检验结果

Table 5 Mediation effect test results of the educational dimension

变量总效应处置组直接效应控制组直接效应处置组间接效应控制组间接效应处置系数3.931***4.481***1.3542.578***-0.550(0.933)(1.017)(1.166)(0.749)(0.342)控制变量YesYesYesYesYes控制变量二次项YesYesYesYesYes年份固定效应YesYesYesYesYes个体固定效应YesYesYesYesYes

表6 技能维度的中介效应检验结果

Table 6 Mediation effect test results of the skill dimension

变量总效应处置组直接效应控制组直接效应处置组间接效应控制组间接效应处置系数3.058***2.378**1.5941.463**0.679*(0.766)(0.814)(1.025)(0.638)(0.384)控制变量YesYesYesYesYes控制变量二次项YesYesYesYesYes年份固定效应YesYesYesYesYes个体固定效应YesYesYesYesYes

研究还表明,企业数据资产通过人力资本结构影响绿色创新能力的机制路径存在差异化:高数据资产企业能同时吸引高学历人才和技术型员工,形成“理论+实践”的双重创新驱动;而低数据资产企业由于数据匮乏,高学历员工难以发挥认知优势,仅技术型员工通过经验积累维持有限创新。这进一步说明人力资本结构的中介作用依赖于数据资产的支撑程度,即假设H2成立。

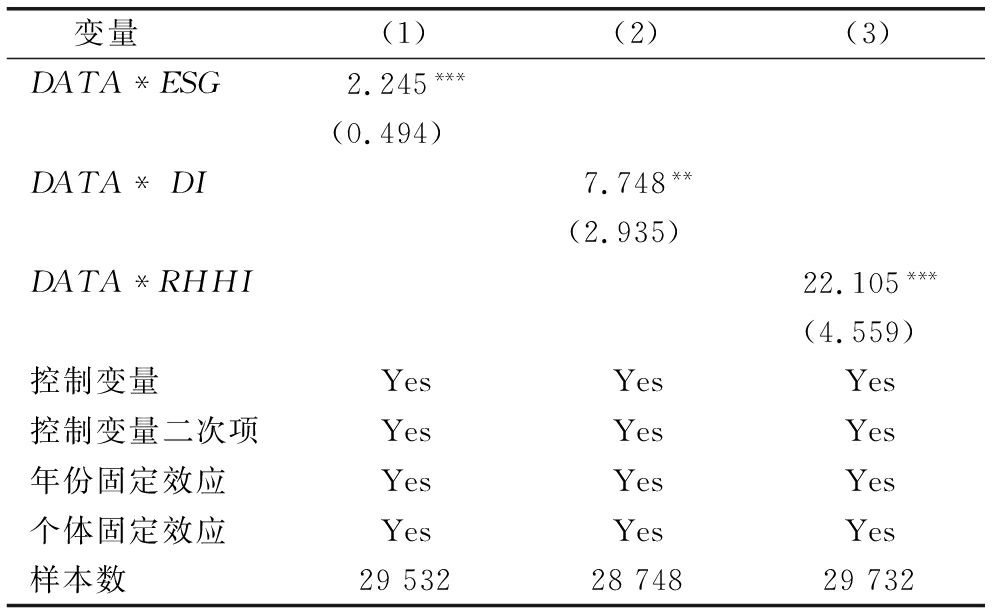

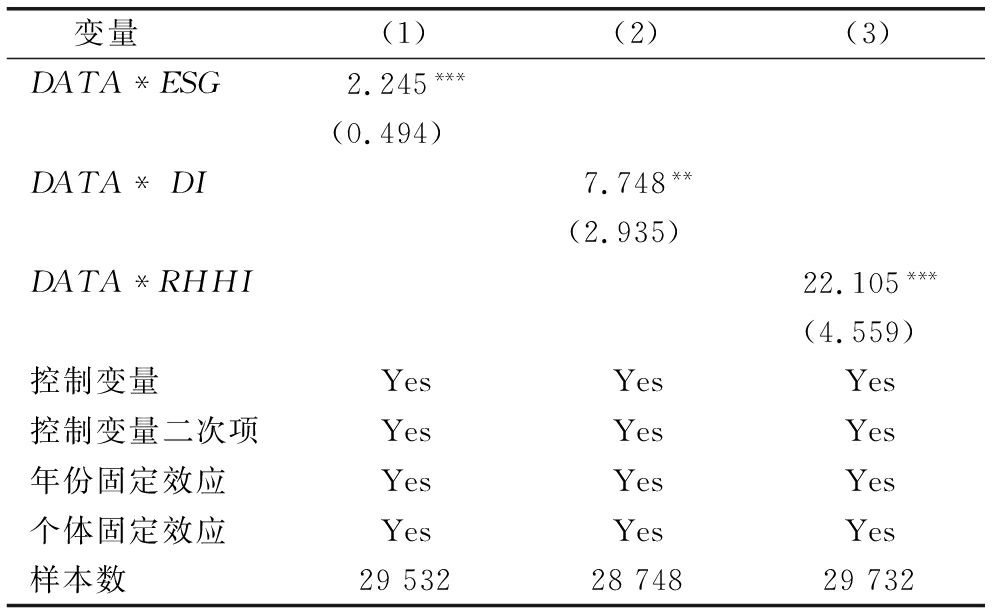

4.2 企业ESG表现的调节效应

为检验企业ESG表现在数据资产提升企业绿色创新能力过程中是否具有正向调节效应,参考相关研究[27],在基准回归模型基础上纳入数据资产与企业ESG表现的交互项。考虑到各类ESG评级的适用周期与覆盖范围,本研究选用华证ESG评级作为企业ESG表现指标。表7列(1)显示,调节效应模型估计系数为 2.245,在99%的置信区间显著,故假设H3成立。

表7 调节效应估计结果

Table 7 Estimation results of the moderating effect

变量(1)(2)(3)DATA*ESG2.245***(0.494)DATA*DI7.748**(2.935)DATA*RHHI22.105***(4.559)控制变量YesYesYes控制变量二次项YesYesYes年份固定效应YesYesYes个体固定效应YesYesYes样本数295322874829732

4.3 数字基础设施的调节效应

为检验数字基础设施建设程度(DI)是否在数据资产提升企业绿色创新能力的过程中发挥正向调节作用,参考潘凯等[18]的研究,将各省份互联网宽带接入率、互联网普及率、网页数、域名数、长途光缆线路长度、移动电话设施规模等作为显性变量,运用熵权法计算得到各省份数字基础设施建设程度的替代指标值。构建数据资产与数字基础设施建设程度的交互项并纳入基准回归模型,结果如表7列(2)所示,调节效应估计系数为7.748,在95%的置信区间显著,故假设H4成立。

4.4 行业竞争度的调节效应

为检验行业竞争程度是否会对数据资产提升企业绿色创新能力产生正向调节作用,本文参考卢艳秋等[28]的研究,利用赫芬达尔指数(HHI)量化行业竞争程度。赫芬达尔指数反映同一行业中企业规模分布的集中度,通常行业赫芬达尔指数越高代表行业竞争程度越低。为保证指标方向的一致性,将该指标反归一化得到RHHI,并构建数据资产与RHHI的交互项,然后纳入基准回归模型。如表7列(3)所示,调节效应模型估计系数为 22.105,在99%的置信区间显著,故假设H5成立。

5 进一步分析

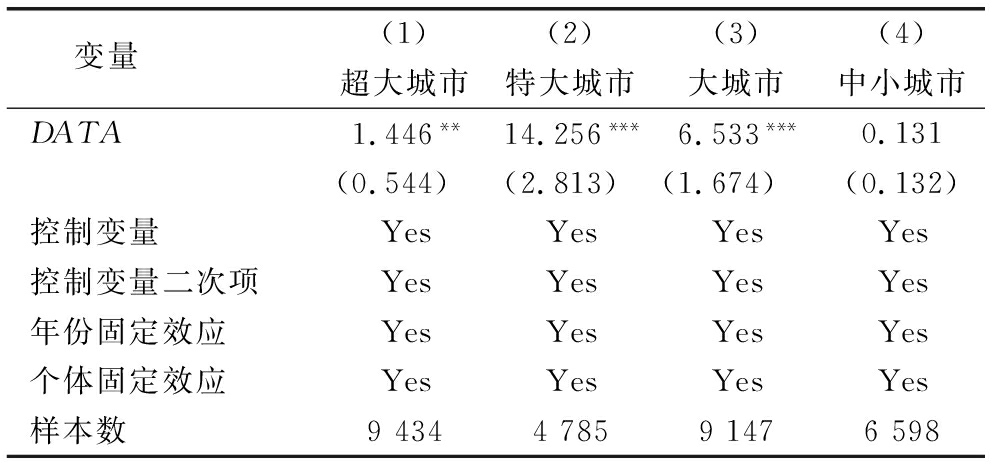

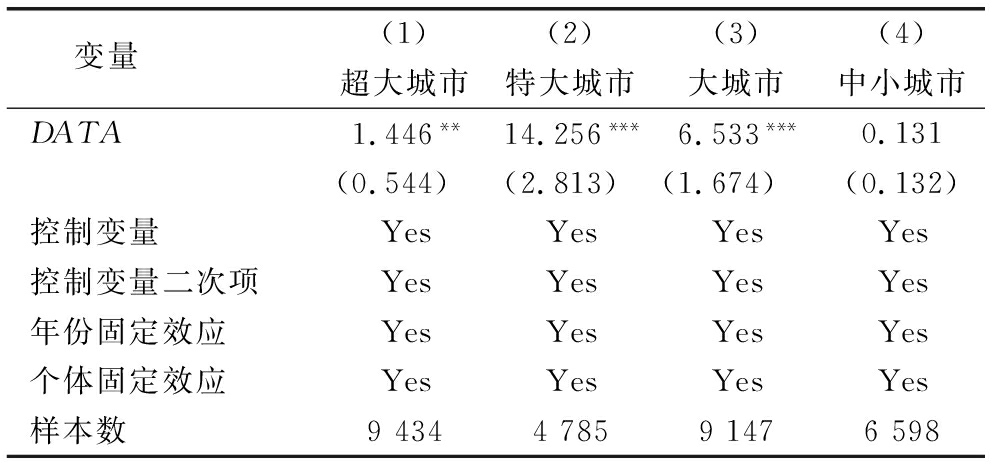

5.1 城市规模异质性分析

为探究不同区位企业的数据资产对企业绿色创新能力的影响是否具有空间异质性,依据《国务院关于调整城市规模划分标准的通知》,将企业所在城市按照超大城市、特大城市、大城市和中小城市4种类型进行划分并实施分组研究,结果如表8所示。可以发现,不同规模城市的数据资产对企业绿色创新能力的影响存在显著差异。超大城市的数据资产对企业绿色创新能力的影响系数为1.446,特大城市的影响系数为14.256,大城市的影响系数为6.533,而中小城市的影响系数为0.131且未达到显著性水平。这是因为不同地区的地理区位、技术积累和资源禀赋存在较大差异,超大、特大以及大城市企业凭借优越的地理位置、先进的数字基础设施,较早引入并快速累积了数据资产,形成创新资源的集聚效应,在技术应用和资源管理上实现精准化与高效化,从而显著提升绿色创新能力。

表8 城市规模异质性分析结果

Table 8 Analysis of urban heterogeneity

变量(1)(2)(3)(4)超大城市特大城市大城市中小城市DATA1.446**14.256***6.533***0.131(0.544)(2.813)(1.674)(0.132)控制变量YesYesYesYes控制变量二次项YesYesYesYes年份固定效应YesYesYesYes个体固定效应YesYesYesYes样本数9434478591476598

在超大城市中,数据资产对企业绿色创新能力的正向影响弱于特大城市和大城市。可能原因在于,在超大城市快速发展过程中传统制造业和劳动密集型产业逐步向周边城市转移,一定程度上削弱了超大城市作为创新资源集聚地的优势,导致绿色创新活动向外扩散。同时,超大城市经济结构逐渐向总部经济、高端服务业和科技研发方向转型,形成以金融、科技和文化产业为主的服务型经济体系。

特大城市和大城市承接了超大城市的产业转移,吸纳了先进技术和大量投资资本,形成更加集中的创新资源和产业链。同时,这些城市具备成熟的产业基础和创新平台,成为创新活动的重要载体。在基础设施完善和生活成本相对较低的优势下,特大城市和大城市能够吸引高质量人才,提升数据资产与生产性创新的结合度,从而增强对绿色创新的支撑作用。

中小城市面临经济规模和技术基础的局限,数据资产积累和应用难度较大。由于中小城市的数据资源匮乏,未能形成像大城市那样的创新集聚效应,当地企业提升绿色创新能力面临更多瓶颈。此外,缺乏强大的产业支撑和技术积累,导致中小城市企业绿色创新的数据资产应用潜力有限,削弱了数据资产对企业绿色创新能力的影响。

总体来看,不同规模城市在技术积累、人才吸引、基础设施上的差异直接影响数据资产在提升企业绿色创新能力中的作用。我国数字技术呈现出从核心城市向周边中小城市逐步扩散的区域性路径,这种路径依赖使得核心城市在数字技术采纳和创新方面更为迅速,而中小城市因资源和能力不足,难以充分挖掘数据资产的管理潜力和应用价值,导致绿色创新动能不足。

5.2 企业特征异质性分析

5.2.1 产业异质性分析

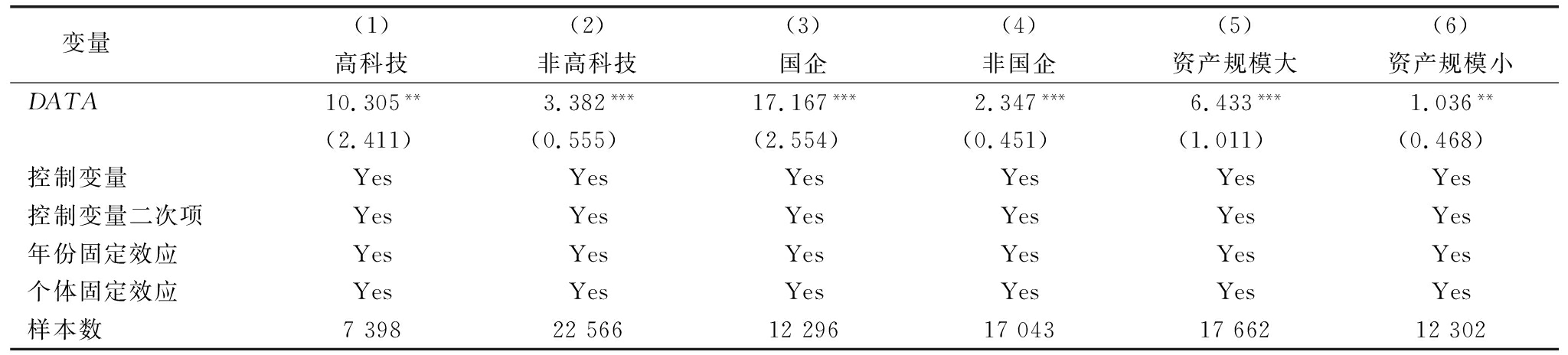

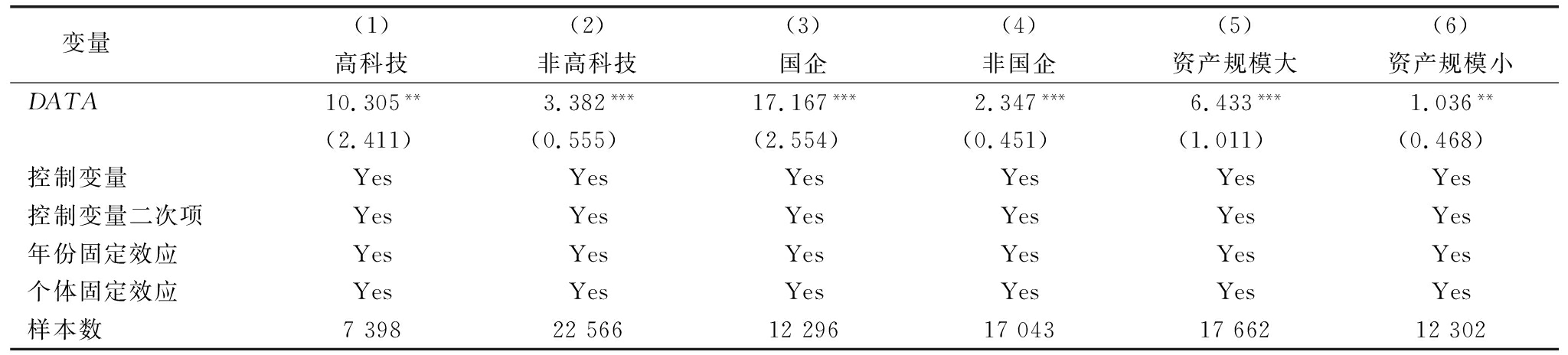

进一步对企业所属产业进行异质性分析,根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),并参考相关研究[29],最终确定6个行业企业为高技术企业,分别是医药制造业(C27)、计算机、通信和其他电子设备制造业(C39)、仪器仪表制造业(C40)、化学原料和化学制品制造业(C26)、化学纤维制造业(C28)、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业(C37),研究结果如表9列(1)(2)所示。结果表明,数据资产对企业绿色创新能力的影响系数在7 398家高科技企业样本中为10.305,22 566家非高科技企业样本中为3.382,前者显著高于后者。尽管受样本量差异影响,高科技企业的P值表现弱于非高科技企业,但该系数仍在95%置信区间内显著。因此,数据资产在高科技企业中对提升企业绿色创新能力的推动作用强于非高科技企业。

表9 企业特征异质性分析结果

Table 9 Analysis of corporate attribute heterogeneity

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)高科技非高科技国企非国企资产规模大资产规模小DATA10.305**3.382***17.167***2.347***6.433***1.036**(2.411)(0.555)(2.554)(0.451)(1.011)(0.468)控制变量YesYesYesYesYesYes控制变量二次项YesYesYesYesYesYes年份固定效应YesYesYesYesYesYes个体固定效应YesYesYesYesYesYes样本数73982256612296170431766212302

这可能是因为高科技企业在技术创新和政策支持方面更具优势,能更充分地利用数据资产推动绿色创新,即其数据转化优势源于完善的创新生态和政策扶持:首先,高科技企业技术雄厚,能将数据深度融入研发过程。而非高科技企业技术能力较弱,数据应用通常限于常规管理,缺乏系统分析工具,即使拥有数据资源,也因缺少创新平台而难以释放数据价值。其次,政策支持为高科技企业提供了更多资源,如创新补贴、税收减免等,缓解了研发资金压力,并引导其流向绿色创新领域。此外,高科技企业拥有更完善的人才体系,能吸引高端人才,实现“数据-人才-转化”的良性循环。

5.2.2 所有权异质性分析

为进一步探究国有企业与非国有企业的数据资产提升企业绿色创新能力的效用是否存在差异,对企业所有权进行划分,结果如表9列(3)(4)所示。可以发现,国有企业的影响系数为17.167,非国有企业的影响系数为2.347,表明数据资产在国有企业中对企业绿色创新能力的提升作用强于非国有企业。

其原因在于,首先,国有企业服务于国家战略,将绿色创新作为高质量发展的核心任务,其强风险承担能力和社会责任促使其关注数据积累,能够克服初期的高成本和不确定性;其次,国有企业多集中于能源、制造等高排放行业,为实现国家“双碳”目标,需利用生产数据优化流程,客观上促进数据资产对绿色创新的正向影响;最后,政府对国有企业的环保要求更严格,问责力度更大,且碳交易等政策优先在国企实施,倒逼其通过数据资产推动绿色创新。

5.2.3 规模异质性分析

为进一步探究数据资产对企业绿色创新能力的影响是否会因企业资产规模不同而存在差异,借鉴罗宇等[30]的研究,将A股上市企业以总资产中位数为界,划分为高低水平资产规模两组,研究结果如表9列(5)(6)所示。数据显示,高水平规模企业的影响系数为6.433,低水平规模企业的影响系数为1.036,说明数据资产在规模较大企业更显著提升企业绿色创新能力。

其主要原因在于:其一,数据资产积累需要大量前期投入,大企业可承受较长的回报周期,且能通过既有业务规模形成数据采集系统,依托先进技术获取一手数据,加速绿色创新发展。其二,绿色创新面临风险较大,小企业生存压力大,难以承担此类高风险投资,相比之下,大企业凭借雄厚财力与市场影响力,可从容布局长期战略,持续提升绿色创新能力。其三,前文证实,在高学历人才以及技术性人才的加持下有助于将数据资产转化为绿色创新成果,而规模较大企业拥有更多资源来吸引并留住这些高端人才,充分将数据资产与绿色技术开发相结合。

6 结论与政策建议

6.1 主要结论

本研究获得以下主要结论:第一,数据资产作为推动企业高质量发展的战略性资源,能够转化为有价值的信息要素,提升企业绿色创新能力,该结论经过内生性检验和稳健性检验后依然成立。第二,数据资产有利于改善企业劳动力结构,吸引外部高端人才,利用高素质人才发掘数据内在价值,提升企业绿色创新能力,形成“数据资产—人力资本优化—绿色创新效能提升”的传导机制。第三,ESG表现较好企业能够通过优化资源配置,推动绿色技术创新,实现可持续发展;数字基础设施建设能够提高数据资源配置效率,增强数据资产与企业绿色创新能力的协同效应;行业竞争会通过促进数据资产应用,进而提升企业绿色创新能力。第四,异质性分析表明,不同类型企业在利用数据资产提升绿色创新能力方面存在显著差异。其中,超大城市、特大城市、大城市企业相比中小城市企业,能更充分地发挥数据资产优势;相比非高科技企业,高科技企业凭借技术与人才积累,能有效利用数据资产推动绿色技术创新;相较于非国有企业,国有制企业拥有强大的抗风险能力和服务国家战略的责任感,更能通过数据资产持续提升绿色创新能力;相比小规模企业,大规模企业更愿意开展长周期投资并承担更多社会责任,在利用数据资产提升绿色创新能力方面表现更突出。

6.2 政策建议

对于企业发展而言:①应充分认识数据资产在提升绿色创新能力中的关键作用,将其作为提升核心竞争力的战略性资源,并将数据资产应用融入企业长期发展战略中,为提升绿色创新能力奠定坚实基础。②对于中小企业与非高科技企业而言,一方面应通过引进高水平人才与定期技术培训优化企业人力资本结构,提升员工整体素质;另一方面可借鉴大型企业及高科技企业的数据管理与使用经验,充分挖掘数据资产内在价值,提升自身绿色创新能力。③国有企业应充分发挥 “领头羊” 作用,以市场化合作机制为桥梁,搭建开放共享的行业数据平台,整合产业链数据资源,同时围绕数据管理、绿色创新等领域开展技术联合攻关。既能帮助国有企业拓宽数据资产边界,也能提升民营企业数据管理能力,形成国有与民营经济在数据要素领域协同共进、互利共赢的新格局。

对于政府部门而言:①应加大数字基础设施投入,推动5G、云计算、大数据平台等基础设施建设,为企业整合使用数据资产提供坚实后盾。②可通过对中小企业前期数据采集提供相应补贴政策,降低中小企业数据获取和采集成本,并积极为高科技企业与非高科技企业提供合作交流机会,将科技成果转化为实际生产力,形成产业协同效应,共同促进绿色创新。③监管部门应当健全ESG信息披露准则,并通过立法和激励措施,推动企业强化ESG表现,鼓励企业将绿色创新能力作为自身可持续发展的核心竞争力。④对于人才吸引力较小的中小型城市,政府需制定相关人才引进政策,帮助地方企业吸引高学历人才和技术人才,协助优化当地企业人力资本结构,有效开发数据资产潜在价值。

参考文献:

[1] 王海花,谭钦瀛,李烨.数字技术应用、绿色创新与企业可持续发展绩效——制度压力的调节作用[J].科技进步与对策,2023,40(7):124-135.

[2] 严翔,黄永春,胡世亮,等.绿色技术转移何以抑制碳排放——基于长三角城市的经验证据[J].管理评论,2023,35(8):171-183.

[3] LI J C,LIAN G H,XU A T.How do ESG affect the spillover of green innovation among peer firms? mechanism discussion and performance study[J].Journal of Business Research,2023,158:113648.

[4] HANNILA H,SILVOLA R,HARKONEN J,et al.Data-driven begins with DATA potential of data assets[J].Journal of Computer Information Systems,2022,62(1):29-38.

[5] 翟华云,刘易斯.数字金融发展、融资约束与企业绿色创新关系研究[J].科技进步与对策,2021,38(17):116-124.

[6] 华淑名,李京泽.数字经济条件下环境规制工具能否实现企业绿色技术创新的“提质增量”[J].科技进步与对策,2023,40(8):141-150.

[7] 肖仁桥,崔琦,钱丽.“宽带中国” 试点政策对企业绿色创新的影响——数字金融、数字化转型的中介效应[J].科技进步与对策,2024,41(17):117-126.

[8] 李健,董小凡,张金林,等.数据资产对企业创新投入的影响研究[J].外国经济与管理,2023,45(12):18-33.

[9] WU J,XIA Q,LI Z Y.Green innovation and enterprise green total factor productivity at a micro level:a perspective of technical distance[J].Journal of Cleaner Production,2022,344:131070.

[10] HIMEUR Y,ELNOUR M,FADLI F,et al.AI-big data analytics for building automation and management systems:a survey,actual challenges and future perspectives[J].Artificial Intelligence Review,2023,56(6):4929-5021.

[11] 朱劲松,刘钰莹,郑旭.同行绿色转型是否会倒逼企业绿色创新——基于文本挖掘的溢出效应分析[J/OL].系统管理学报,1-23[2025-04-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/31.1977.N.20241227.1714.002.html.

[12] 毛维.数据资产与工业企业绿色创新[J].中国集体经济,2022,48(13):29-31.

[13] 苑泽明,宋雨倩,于翔.数据资产共享、供应链配置多元化与企业价值[J].统计与决策,2024,40(17):172-177.

[14] ZHOU W,ZHUANG Y,CHEN Y.How does artificial intelligence affect pollutant emissions by improving energy efficiency and developing green technology[J].Energy Economics,2024,131:107355.

[15] BECKER G S.Investment in human capital:a theoretical analysis[J].Journal of Political Economy,1962,70(5):9-49.

[16] AUTOR D H.Why are there still so many jobs? the history and future of workplace automation[J].Journal of Economic Perspectives,2015,29(3):3-30.

[17] WANG Y C,KUNG L,BYRD T A.Big data analytics:understanding its capabilities and potential benefits for healthcare organizations[J].Technological Forecasting and Social Change,2018,126:3-13.

[18] 潘凯,张星星.数字经济赋能共同富裕的作用机制分析[J].江汉论坛,2024,67(6):27-32.

[19] 张涛,李均超.网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J].数量经济技术经济研究,2023,40(4):113-135.

[20] 于翔,牛彪,苑泽明.数据资产、人力资本升级与企业价值[J].中南财经政法大学学报,2024,67(2):109-122.

[21] 张济平,李增福.供应链数字化、供应链整合与企业绿色转型[J].华东经济管理,2024,38(11):84-95.

[22] 程时雄,何宇航.自然灾害对城市经济增长的影响研究:以洪涝灾害为例[J].中国软科学,2024,39(10):109-126.

[23] 马苓,刘硕,郑敏娜.企业数字化转型、绿色创新与碳绩效——碳排放权交易政策与公众环境关注度的调节作用[J].研究与发展管理,2024,36(2):63-73.

[24] 王家庭,盛楠.数字化转型推动企业绿色创新——基于信息效应、资源效应与技术效应的分析[J].北京工业大学学报(社会科学版),2024,24(5):113-130.

[25] 陈瑛,唐堂,陈子琦.技能还是学历——人力资本结构与企业数字化转型[J].产业经济评论,2025,13(1):143-161.

[26] BIA M,HUBER M,LAFFÉRS L.Double machine learning for sample selection models[J].Journal of Business &Economic Statistics,2024,42(3):958-969.

[27] 周建平,徐维祥,郭加新.城市知识创新网络对新质生产力形成的影响研究[J].科研管理,2025,46(2):53-63.

[28] 卢艳秋,闫心怡,陈傲.因利乘便:重污染企业绿色双元创新驱动路径[J].科技进步与对策,2024,41(24):96-106.

[29] 姚凯,王亚娟.海归高管与企业国际化——基于我国高科技上市公司的实证研究[J].经济理论与经济管理,2020,40(11):55-71.

[30] 罗宇,张明昂.环境规制与企业纳税遵从:效应、机制与改善路径[J].数量经济技术经济研究,2024,41(8):175-196.

(责任编辑:胡俊健)