0 引言

在第四次工业革命浪潮中,数字创新作为驱动全球经济增长和社会转型的关键力量,已成为企业生存和获取竞争优势的关键因素。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等前沿技术的迅速发展,数字创新正以前所未有的速度和规模重构商业形态,推动产业边界变化和消费者行为转变,成为经济社会发展的主旋律和新引擎[1]。“十四五”规划将“加快数字化发展,建设数字中国”纳入顶层设计,确立了发展数字经济、推动数字创新的战略规划。然而,尽管数字创新实践日益丰富,但其概念内涵和理论框架仍在不断演进和完善,尤其是对于如何系统性理解、实现和驱动数字创新存在尚未充分解答的理论问题。因此,本文试图探究和回答以下问题:数字创新的概念内涵、实现逻辑和驱动机制是什么?

数字创新作为创新的一种高级形态,不仅涵盖产品和服务数字化,更涉及商业模式、工作流程、组织结构甚至行业生态的全方位变革,强调数据驱动决策、平台化运营、敏捷开发和用户参与等新范式,颠覆了传统创新管理理论定义的边界和基本假设[2]。近年来,创新管理和信息系统领域学者开始关注数字创新理论,并在概念特征、实现机制、理论框架和价值创造等方面取得一些研究成果[3-6]。然而,现有文献对数字创新内涵理解、类型划分和理论构建存在一些不足,主要体现在如下几个方面:第一,目前对于数字创新内涵的界定较为宽泛,缺乏一致性和精确性,导致数字创新概念边界不清晰,限制了理论的通用性和实证研究的一致性。第二,现有研究对于数字创新类型的划分标准不一,导致分类体系缺乏统一性,难以进行跨领域比较分析。第三,虽有研究提出数字创新影响因素及其作用效果,但缺乏一个系统性的理论框架整合这些零散知识,且对数字创新情境因素的考虑不足,导致理论解释力度有限。

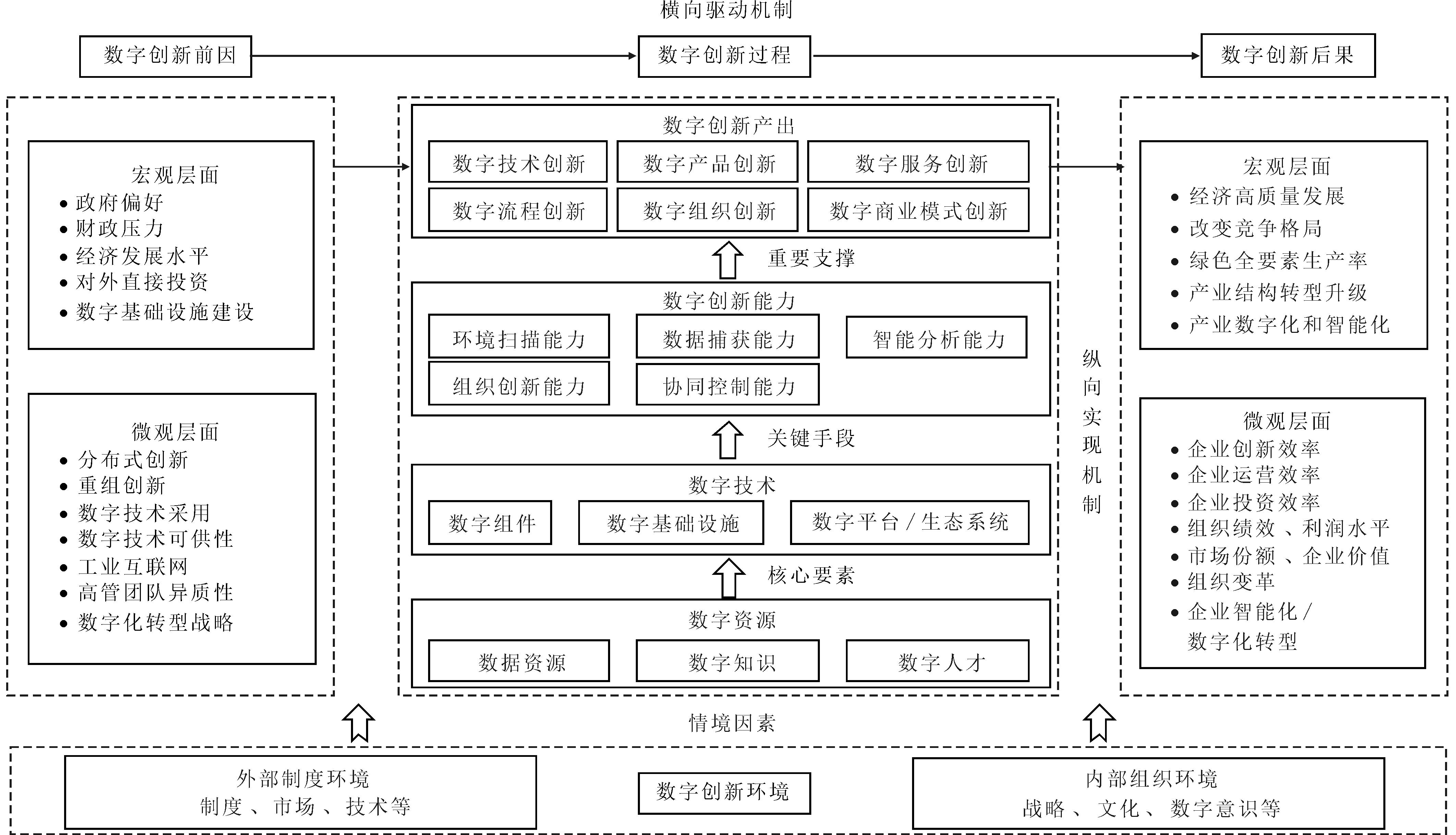

鉴于数字创新领域研究的局限性,本文致力于深化和明晰数字创新的本质与内涵,同时对数字创新分类体系进行拓展,并系统构建一个综合性理论框架,旨在全面捕捉数字创新从萌芽到成果产出的全过程。该理论框架由三大核心模块构成:一是“数字资源—数字技术—数字创新能力—数字创新产出”纵向实现机制,揭示从资源投入到创新成果转化的路径;二是“数字创新前因—数字创新过程—数字创新后果”横向驱动机制,主要剖析创新活动的起因、进展与最终成效;三是数字创新环境的情境因素,强调内外部环境对创新过程的影响和制约。本文基于这一理论研究框架,提出未来数字创新研究发展趋势,不仅有助于丰富数字创新理论研究,还能为数字创新实践提供启示。

1 数字创新概念内涵与研究方法

1.1 概念内涵

数字化加速了传统创新要素的重新组合,模糊了创新的边界条件,对传统创新流程和创新结果带来重大挑战,进一步对产品、服务、组织流程变革和商业模式创新带来深远影响。随着学术界对数字创新理论研究的深入探讨,数字创新内涵不断丰富。综合现有学者对数字创新内涵的思考和阐述,本文根据学者所强调的数字创新侧重点不同,将其划分为两类观点。

(1)强调数字技术在创新过程中的应用。数字创新的概念最早由Yoo等[3]提出,认为其是产品或服务的数字组件与物理组件通过新组合产生新产品或提供新服务的过程。余江等(2017)沿用上述定义,基于中国情境阐释数字创新的内涵,认为其包括两种逻辑:一是物理组件的数字化;二是数字技术本身的创新。前者认为数字创新内涵包含数字技术、创新产出和创新过程3个核心要素[7],强调数字技术在组织运行过程中的日益渗透会嵌入产品、服务和运营核心,进而从根本上改变产品和服务特性[4]。后者则强调数字技术本身的新突破、新变化[8],认为数字创新包括数字技术本身的创新、由数字技术创新引发的新模式与新经济形态、各种被“数字化”的经济活动3方面内容[9]。因此,数字创新既可看作数字技术本身的创新,也可理解为数字技术背景下对传统创新过程和创新活动的改变与重构,这与Ciriello等[10]的观点不谋而合。

(2)强调数字资源在创新过程中的整合开发。数字资源是指企业在数字创新过程中能够被利用的数据资源、数字知识和数字人力资源(数字人才)等(姜君蕾等,2023;张振刚等,2024)。相比于部分学者强调数字创新过程中数字技术的重要性,另一部分学者更强调数字创新过程中的数字资源重组,认为数字资源有助于数字创新过程中数字产品和服务快速迭代升级[3]。有学者指出数字创新在很大程度上是组织关于重组现有资源和知识以激发新想法及实现价值创造的过程,强调数字资源在数字创新过程中的重要性[11]。

在上述两类观点的基础上,本文认为除强调数字技术和数字资源在数字创新过程中的重要性外,还应考虑数字创新能力所发挥的关键作用。在复杂多变的数字环境下,能力重构已成为企业充分利用新兴数字技术实现数字创新的有效途径。数字创新能力是组织扩展和集成数字技术、利用和部署数字资源以实现数字创新的能力,对于组织获得数字创新产出发挥至关重要的作用。Jahanmir &Cavadas[11]指出数字创新是将数字创新能力整合到传统纯粹的物理物件中的过程,强调数字创新能力在数字创新过程中发挥重要作用。

结合现有关于数字创新的内涵界定,本文认为数字创新是指具备数字资源的组织运用数字技术构建自身数字创新能力,进而产出数字创新成果的过程,其包含4个核心要点:一是数字资源,即数据资源、数字知识和数字人才。二是数字技术,即信息、计算、沟通和连接技术的组合[12],如大数据、云计算、物联网、人工智能等。三是数字创新能力,主要包括环境扫描能力、数据捕获能力、智能分析能力、重组创新能力和协同控制能力[13-14]。四是数字创新产出,与传统创新管理的创新产出类似,主要包括数字产品创新、数字服务创新、数字流程创新、数字组织创新、数字商业模式创新和数字技术创新。

1.2 研究方法

为全面搜寻数字创新相关文献,本文以“digital innovation”为关键词,聚焦创新管理领域权威和顶级期刊,在Web of Science (WOS)数据库中进行文献检索。以“数字创新”为关键词,对中国知网数据库CSSCI期刊进行检索。所有文献检索时间范围均设置为2010-2023年,这是因为Yoo等[3]于2010年在《Research Commentary——the New Organizing Logic of Digital Innovation: an Agenda for Information Systems Research》一文中首次提出数字创新的概念,自此掀起数字创新研究的浪潮。为保证文献质量和高相关性,在初步筛选结果中剔除包括区域数字创新和城市数字创新的宏观研究、员工数字创新的微观研究以及其它与企业数字创新相关性较低的文章,最终得到616篇文献(英文532篇、中文84篇)。

通过文献梳理发现,国外对数字创新的研究起步较早,且已经取得较为丰富的研究成果。相比之下,国内数字创新研究处于起始阶段,当前理论和实证研究成果较少。为更好地推动企业数字创新研究进展,通过对现有数字创新文献进行梳理和分析,本文构建包含数字创新前因、数字创新过程、数字创新后果和数字创新情境因素的理论框架。

2 数字创新分类

国内学者通过文献梳理认为,数字创新是在传统产品创新、服务创新、过程创新、组织创新和商业模式创新的理论基础上对创新边界、创新支撑和创新流程等线性因果关系的突破[7]。当前,学术界对数字创新分类未形成统一标准,尤其是随着数字创新理论研究的不断深入,划分类型也在不断完善。Fichman等[5]最初将数字创新划分为数字流程创新、数字产品创新和数字商业模式创新3种类型。随着数字技术在产品、服务和组织业务流程变革过程中的不断融合,数字创新还可以细分为数字组织创新[7]、数字服务创新和数字平台创新[15]。此外,Ciriello等[10]认为数字技术既是实现数字创新的基础,也是数字创新的结果。基于此,本文认为数字技术本身的创新也属于数字创新中的一类。因此,本文尝试将数字创新拓展为6种类型:数字产品创新、数字服务创新、数字流程创新、数字组织创新、数字商业模式创新和数字技术创新。

2.1 数字产品创新

数字产品创新是指对于特定市场来说能够体现企业数字创新能力且基于数字技术背景或使用数字技术而产生的一系列新产品[7]。数字产品创新主要包括两种类型:产品数字化和数字产品。产品数字化是指传统非数字产品与数字技术相结合而形成的产品,如智能家居产品、智能汽车等。数字产品是指使用数字技术通过二进制数据编码转换成数据形式并实现零边际成本传输的产品,如手机APP。

2.2 数字服务创新

数字服务创新是指通过数字化手段或基于数字技术背景产生的新服务,旨在为客户提供便利、舒适、高效或健康的服务体验,并实现价值创造和价值增值[16]。通常来讲,数字服务创新有广义和狭义之分,狭义的数字服务创新是指纯数字服务,即顾客感受到的价值创造环节几乎都借助于数字化方式实现,如云储存、在线授课、在线娱乐等。广义的数字服务创新是指以数字技术为支持提供的服务。

2.3 数字流程创新

数字流程创新是指数字技术的使用改变或完善了原有创新活动流程框架[7],其功能主要体现在两个方面:一是提高组织效率。数字技术在创新过程中的应用能够模糊创新时空边界[6],简化企业产品研发、生产制造过程中的冗余流程,进而提高企业运行效率。二是降低组织成本。例如,在原材料采购环节,数字技术的采用能够帮助企业精准把控采购数量和质量,为供应商提供最优方式,进而降低组织采购成本。

2.4 数字组织创新

数字组织创新是指数字技术的采用使组织结构难以适应时代发展需求,进而推动原有组织结构数字化重构的过程。数字化转型流派认为数字技术的采用使得数字化转型的潜在经济效益通过组织创新得以实现(戚聿东等,2020),数字化转型会改变企业原有组织方式和运营流程,推动企业组织形式、组织结构、组织连接、组织边界持续创新(陈剑等,2020)。

2.5 数字商业模式创新

数字商业模式创新是指应用数字技术引发的组织商业模式改变[10]。商业模式是组织利用商业机会为企业及其他利益相关者创造价值的根本方式[17],描述了组织价值创造、价值传递和价值获取的内在逻辑[18]。数字技术嵌入会改变企业价值创造、价值传递和价值获取逻辑及方式(汤新慧等,2023),为企业创造新产品、开拓新业务、提供数字创新机会以及模糊组织边界,通过上述途径改变企业商业模式并实现数字商业模式创新[7]。

2.6 数字技术创新

现有研究多将数字创新等同于数字技术创新[8],认为组织利用数字技术开展的一切创新活动均属于数字技术创新,强调数字技术仅作为实现数字创新的一种手段。该观点具有一定的认知局限性,可从两方面解释:其一,虽然数字创新活动离不开数字技术的支持,但由于数字技术具有可重新编程性[3],其不仅能改变企业产品、组织结构、商业模式,使企业获得数字产品创新、数字组织创新、数字商业模式创新等创新产出,还能促使企业进行迭代升级进而衍生出新的数字技术[8],最终实现数字技术本身的创新与突破。其二,在创新研究领域可以很清晰地认识到创新不等同于技术创新。根据熊彼特的创新理论,创新包括产品创新、技术创新、市场创新、资源配置创新和组织创新5个方面内容,其中技术创新强调以开发新技术为目的。同理,数字技术创新也应以开发新的数字技术为主导,其测量指标、概念内涵、影响机制并不完全等同于数字创新。也即,数字技术既是实现数字创新的手段和基础,也是发展数字创新的结果和目的[10]。因此,基于上述两种逻辑,本文认为在数字创新理论研究与实践中,应将数字技术创新作为单独一类进行探究。

数字技术创新是以数字技术知识及其创造为核心的创新概念(孙勇等,2022),可理解为数字创新过程中数字技术的更新迭代以及新兴数字技术的不断涌现。虽然数字创新由数字技术驱动而成,但数字技术在创新过程中也能完成自身的创新迭代,从而产生新的数字技术。Khin等[19]指出,尽管数字技术能够为技术组织(如IT公司)和非技术组织(如银行、制造业、零售业)提供新的发展机会,但企业如果仅局限于当前的数字技术,而不致力于新型数字技术开发和创新,将难以提升企业整体数字创新绩效。

3 数字创新研究框架

本文基于对数字创新领域相关文献的理解,构建数字创新理论研究框架(见图1),这一框架包含3方面内容,即“数字资源—数字技术—数字创新能力—数字创新产出”纵向实现机制、“数字创新前因—数字创新过程—数字创新后果”横向驱动机制以及数字创新环境的情境因素。首先,数字创新纵向实现机制以6类数字创新产出为结果,探讨如何依托数字资源、利用数字技术构建数字创新能力,进而实现数字创新产出。其次,数字创新横向驱动机制重点探讨数字创新前因和后果。最后,主要探讨数字创新环境对实现和驱动数字创新过程的影响机制。

3.1 纵向实现机制

(1)数字资源是实现数字创新的核心要素。熊彼特指出,创新是对生产要素的重新组合。数字经济背景下,除数据资源外,数字人才、数字知识等数字资源同样也是促进企业发展和实现数字创新的关键核心要素(余传鹏等,2024)。其中,数据资源主要包括数据本身(0和1二进制编码)以及数据管理工具(软件、硬件、算法等)。企业数字创新所需的数据资源包括企业创新产品服务、再造业务流程、变革组织结构涉及的相关数据及数据管理工具(张振刚等,2024)。数字知识是支撑企业数字创新的重要生产要素,数字创新在很大程度上是重组现有知识激发新想法的过程[4],对数字知识进行重组是企业加速提升数字创新水平的有效方式。数字人才是指掌握数字技术、具备数字素养、从事数字开发、寻求数字机会的专业型人才,是推动企业开展数字创新的关键创新要素和核心智力资本[20]。数字人才的培养和引进在一定程度上影响企业能否获得高水平数字创新绩效并形成持续竞争优势,因此包含数据资源、数字知识和数字人才在内的数字资源是企业实现数字创新的核心要素。

(2)数字技术是实现数字创新的关键手段。广义来讲,数字技术是指以大数据、物联网、人工智能、虚拟现实等为代表的一系列数字信息技术[12],具有可再编程性和数据同质化特征[4]。数字技术进步解耦了内容创造过程中产品或服务的功能性与媒介性,能为企业创造新产品或新服务。狭义来讲,数字技术主要包括数字组件、数字基础设施和数字平台/生态系统3种类型。其中,数字组件是指嵌入到数字产品或服务中具有特定功能和价值的应用程序或媒体内容[6];数字基础设施是指提供计算、沟通和资源集聚渠道等功能,支持组织有效运行的服务或设施,能够帮助企业获取和整合数字知识信息并为企业提供资源支持(温湖炜等,2022);数字平台/生态系统是指具有可扩展性的操作系统或开源网络社区等[6],是组织将数字资源转化为数字创新能力的有效途径(孟韬等,2023),为组织信息传递和资源共享提供媒介。可以看出,数字技术是数字创新得以实现的关键手段,能够在很大程度上改变各类创新主体的创新逻辑、创新过程和创新模式,从而为数字创新过程中的价值获取、价值传递和价值创造环节提供新机会。

(3)数字创新能力是实现数字创新的重要支撑。数字资源具备的自生性和可供性等特征会提升组织对数字资源的配置和组合难度[21],因此数字资源配置和数字技术应用无法直接满足企业发展需求[22]。这就要求企业积极开发与自身发展相匹配的数字创新能力并有针对性地对数字资源和数字技术进行创造性组合与应用,进而推动数字创新实现(刘洋等,2021)。数字创新能力是企业集成数字技术、利用和部署数字资源从而推动数字创新得以实现的能力。综合现有学者对数字创新能力的研究,本文认为企业实现数字创新所具备的数字创新能力主要包括环境扫描能力、数据捕获能力、智能分析能力、重组创新能力和协同控制能力。具体来讲,环境扫描能力是指组织从数字环境中扫描和识别机会,通过部署数字资源,利用数字技术产生新产品、新服务、新流程和新商业模式的能力[13];数据捕获能力是指组织识别到数字机会后对数据资源和数字知识进行捕获和抓取以获取价值及创造价值的能力[14];智能分析能力是指企业对数据池中的数据进行挖掘和分析而获得的预测和洞察能力[23]。通过智能分析对捕获到的海量数据资源进行准确预测和判断,对于企业确定数字创新战略具有重要意义。重组创新能力是指组织对数字资源的重新整合和高效配置,为利益相关者创造价值进而实现数字创新的能力(刘洋等,2021)。协同控制能力是指基于数字创新生态系统背景,创新是组织内外部环境共同作用的结果,需要多主体协同才能实现[24]。可见,数字创新能力是推动和实现数字创新的重要支撑。

(4)纵向实现机制的理论逻辑。基于前文分析可知,数字创新纵向实现机制中的数字资源、数字技术、数字创新能力和数字创新产出之间具有层层递进、不断推动的紧密联系,反映从资源到技术,再到能力构建,最终转化为创新成果的过程。具体而言,数字资源积累是数字技术应用的基础,当企业掌握足够多的数字技术并能有效应用后,就会构建自身的数字创新能力。一旦企业形成稳定的数字创新能力,就会对数字资源和数字技术进行有效组合和应用,并持续创造出一系列数字创新产出。这四者之间的逻辑关系可解释为:数字资源提供数字创新原材料,数字技术提供加工和转化的工具,数字创新能力确保这些资源和技术能够被有效组合和应用并最终产出创新成果。这一逻辑递进关系揭示了数字创新从资源(创新要素)到产出(创新成果)的全过程,展示了数字创新的复杂性和动态性特征。

3.2 横向驱动机制

前文阐述了数字创新的纵向实现机制,主要探讨数字创新产出如何实现的问题,本部分主要聚焦于数字创新横向驱动机制,即前因与后果。本文尝试从宏观和微观两个层面对数字创新前因和后果进行归纳与总结。

(1)数字创新前因。已有研究关注的数字创新前置驱动因素比较零散,由于数字创新不可避免地会受到多种因素的影响,因此本文在整合研究框架中从宏观和微观两个层面归纳数字创新前因。在宏观层面,已有文献强调外部制度环境对数字创新带来的直接影响,如当地政府对数字产业的偏好、为数字企业提供财政支持、地区经济发展和对外直接投资水平、当地数字基础设施建设完善程度等因素均会影响企业数字创新意愿。在微观层面,刘洋等[7]聚焦于分布式创新和重组创新对数字创新前因进行分析,认为分布式创新能够驱动数字创新机会涌现,重组创新能推动数字创新价值创造,两者均是影响数字创新产出的重要机制。此外,也有学者探究数字技术采用、数字技术可供性、高管团队异质性等因素对数字创新的影响。然而,上述研究多是在理论层面提出影响数字创新的因素,未通过定量化研究方法进行科学检验,未能解释数字创新影响因素及过程机制。

(2)数字创新后果。从宏观层面讲,数字创新成为促进我国加快数字中国建设的新动能。一方面,数字创新通过改造传统产业或与传统产业进行融合提升传统产业数字化发展动能;另一方面,数字创新加速企业数字化、智能化转型,推动实体经济与数字经济深度融合,促进经济高质量发展(李婉红等,2023)。

从微观层面讲,数字创新能够提升组织创新效率和绩效。一方面,数字技术的使用能够改变或优化企业创新流程,降低企业运营成本,提高资源配置效率和创新效率,进而对企业绩效产生积极影响[25];另一方面,数字创新产品或服务能够帮助企业挖掘更多潜在客户,不断提高企业市场占有率,为企业创造新收入并带来更高的利润回报。然而,无论是宏观层面还是微观层面的数字创新后果研究,多缺乏对中介机制的深入探讨和进一步检验,未厘清具体传导机制和理论逻辑。

3.3 情境因素

数字创新是数字组件与物理组件重新组合后产生新产品、新服务等产出的创新过程。该过程不仅受到企业内部环境的影响,如数字创新战略、数字创新文化和高管数字意识等,还受到外部制度环境的影响,如政策制度、市场环境和技术动荡等。因此,在高度不确定环境下,数字创新能否实现还取决于数字创新环境这一情境因素。

(1)内部组织环境。传统创新活动能否顺利开展并取得良好创新绩效很大程度上取决于企业是否具备良好的创新环境,数字创新也是如此。数字创新战略确定了组织长期发展方向和业务范围[21],要求组织在开展数字创新过程中必须具备与数字战略相匹配的各种支持才能获取持续竞争优势[26]。同样,在数字创新环境下,数字文化作为数字企业的非正式制度支撑[20],是企业实施数字创新的灵魂,影响数字创新过程中的众多关键环节。企业培育明确的数字文化至关重要,良好的数字文化对创新主体具有潜移默化的影响,能够在无形之中创造价值[9]。战略选择理论指出,高管在企业战略决策中扮演着关键角色[27],企业数字创新战略受高管态度、价值观的影响。高管数字意识越强,越倾向于识别数字创新的潜在收益和市场机会,越有利于企业合理配置数字资源,提升数字创新能力,进而获取可持续竞争优势。

(2)外部制度环境。数字技术快速发展是引发数字化变革的核心要素,关注外部环境变化对实现数字创新至关重要[28]。“十四五”规划提出“加快数字化发展,建设数字中国”的顶层战略,为新一轮数字创新提供了良好的政策支持,企业应抓住制度窗口开展数字创新活动。根据制度理论,政府支持和组织合法性作为正式制度与非正式制度是影响企业创新活动的两种重要制度要素[29]。政府支持对企业数字创新活动的影响主要体现在政府部门提供的政策、信息和社会资本等方面[30]。组织合法性主要通过社会规范和行业准则对企业数字创新产生影响(王海芳等,2020)。另外,市场和技术环境变化也不容忽视。市场环境的快速变化对于数字创新产品和服务投放具有一定挑战,及时关注市场需求、识别市场机会是数字创新可持续的关键。数字技术的快速迭代使得通过数字技术产生的数字创新成果同步更新,因此应对外部技术动荡、提升企业动态能力是持续开展数字创新的重要环节。

4 结语

4.1 结论与贡献

本文通过对数字创新相关文献进行梳理和分析,构建数字创新理论研究框架,得出如下结论:

(1)界定数字创新内涵,指出数字创新能力在数字创新过程中发挥关键作用。通过系统梳理国内外专业和顶级期刊数字创新相关文献,本文将现有对企业数字创新内涵的研究划分为强调数字技术在创新过程中的应用以及数字资源在创新过程中的整合开发两类观点。在文献研究的基础上,本文认为除上述两类观点外,数字创新内涵还应考虑数字创新能力在数字创新实现过程中的关键作用,这不仅丰富了现有研究对数字创新内涵的理解与认识,还凸显了数字创新能力在数字创新过程中的支撑作用。

(2)对数字创新类型进行重新划分,提出新的数字创新类型。现有研究通常将数字创新划分为数字产品创新、数字服务创新、数字流程创新、数字组织创新和数字商业模式创新5种类型。本文在现有研究的基础上,进一步深挖数字创新的本质及内涵,认为数字技术的可编程性特征使其在数字创新过程中实现自身迭代升级进而衍生出新的数字技术,提出数字技术创新也是数字创新的一种类型,这与熊彼特创新理论单独将技术创新作为创新类型并强调以创造新技术为目的的观点相吻合。

(3)构建数字创新理论研究框架。在对数字创新内涵和类型划分的基础上,本文梳理现有文献关于数字创新实现过程、影响因素、作用后果、边界条件的理论研究,构建包含“数字资源—数字技术—数字创新能力—数字创新产出”纵向实现机制、“数字创新前因—数字创新过程—数字创新后果”横向驱动机制以及数字创新环境情境因素在内的理论研究框架,不仅拓展和完善了国内数字创新理论研究,还对企业数字创新实践具有一定启示意义。

4.2 研究展望

(1)数字创新能力。数字创新能力是企业实现数字创新的重要支撑,本文总结出环境扫描能力、数据捕获能力、智能分析能力、重组创新能力和协同控制能力在企业数字创新过程中发挥关键作用。然而,现有关于数字创新能力的实证研究和理论研究较少,对企业开展和实现数字创新存在一定阻碍。因此,为更好地加快企业数字创新,未来可从以下两方面着手:第一,深入探讨数字创新能力具体构成和影响因素。除本文提出的5种数字创新能力外,还应挖掘其它能够有效实现企业数字创新的能力。此外,还可从企业战略定位、组织文化和领导力、数据驱动决策以及客户导向和协作等方面探寻相关影响因素。第二,深入探究如何通过系统性培养和提升上述能力促进数字创新的实施,包括企业内部能力建设,如人才培训、创新文化营造、组织结构调整等,以及外部资源整合,如与高校、科研机构、供应商及客户构建协作网络等。

(2)数字技术创新的动态演进与迭代。本文深入分析数字技术可编程性特征,认为数字技术既是数字创新的手段,也是数字创新产出,将其单独作为数字创新类型纳入理论框架。未来可尝试将数字技术创新单列出来,聚焦数字技术创新本身的内涵和驱动因素,探究数字技术创新在企业数字创新体系中的地位与作用,以及数字技术创新如何自我迭代升级形成新的技术突破点等,如技术路线图规划、技术标准制定,以及技术与市场需求的匹配等,进一步探寻数字技术创新对企业核心竞争力的影响、技术迭代升级周期和路径如何影响企业战略决策、企业如何预测和适应数字技术发展趋势等问题。

(3)数字创新驱动机制。当前,数字创新研究内容主要集中在数字创新定义及内涵上,对驱动因素、形成逻辑和后果机制的探讨尚处于“黑箱”阶段。现有研究对数字创新前置因素和影响后果的关注比较零散,且大部分处于理论分析阶段,对数字创新过程、机理、驱动机制的定量研究较少,不利于数字创新实践落地。未来应采用模糊集定性比较分析(fsQCA)、案例研究、实证分析等方法,对数字创新影响因素、内在机理和运行机制进行深入分析,为数字创新理论研究和实践落地作出贡献。此外,探索企业如何从数字创新中获益也是一个重要议题,如探寻不同类型数字创新对组织绩效的影响机制和边界条件等。

(4)深化中国特色情境下的数字创新理论研究。当前,国内对数字创新的研究尚处于起步阶段,相关研究成果较少,且多数研究基于国外数字创新研究成果进行阐述,缺乏基于中国特色情境的理论分析,对我国数字经济发展实践的指导作用甚微。现阶段,得益于国家层面对企业数字创新的政策支持,加之我国具备的巨大市场规模和数字经济体量,为数字创新提供了丰富的应用场景和发展潜力。我国数字创新实践可为数字创新理论研究提供丰富的实践案例数据,但当前学术界基于中国特色数字情境开展的数字创新理论研究相对落后,未来应探索具有中国特色的数字创新理论,为指导中国本土数字创新实践、推动中国本土数字创新发展作出贡献。

参考文献:

[1] PERGELOVA A, MANOLOVA T, SIMEONOVA-GANEVA R, et al. Democratizing entrepreneurship? digital technologies and the internationalization of female-led SMEs[J]. Journal of Small Business Management, 2019, 57(1):14-39.

[2] NAMBISAN S, WRIGHT M, FELDMAN M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: progress, challenges and key themes[J]. Research Policy, 2019, 48(8):103773.

[3] YOO Y, HENFRIDSSON O, LYYTINEN K. Research commentary——the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724-735.

[4] YOO Y, BOLAND JR R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1398-1408.

[5] FICHMAN R G, DOS SANTOS B L, ZHENG Z. Digital innovation as a fundamental and powerful concept in the information systems curriculum[J]. MIS Quarterly, 2014, 38(2):315-329.

[6] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.

[7] 刘洋,董久钰,魏江. 数字创新管理:理论框架与未来研究[J].管理世界,2020,36(7):198-217, 219.

[8] 陶锋,朱盼,邱楚芝,等.数字技术创新对企业市场价值的影响研究[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):68-91.

[9] 闫俊周,姬婉莹,熊壮. 数字创新研究综述与展望[J].科研管理,2021,42(4):11-20.

[10] CIRIELLO R F, RICHTER A, SCHWABE G. Digital innovation[J]. Business &Information Systems Engineering, 2018, 60(6): 563-569.

[11] JAHANMIR S F, CAVADAS J. Factors affecting late adoption of digital innovations[J]. Journal of Business Research, 2018, 88(7): 337-343.

[12] 陈晓红.数字经济时代的技术融合与应用创新趋势分析[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(5):1-8.

[13] 罗兴武,张皓,刘洋,等.数字平台企业如何从事件中塑造数字创新能力——基于事件系统理论的钉钉成长案例研究[J].南开管理评论,2023,26(4):234-247.

[14] 廖民超,蒋玉石,金佳敏,等.创新生态系统下的企业数字创新能力——内涵重构与量表开发[J].软科学,2023,37(5):62-70.

[15] WANG M, TENG W. Digital innovation and firm environmental performance: the mediating role of supply chain management capabilities[J]. Frontiers in Psychology, 2022, 13: 897080.

[16] PASCHOU T, RAPACCINI M, ADRODEGARI F, et al. Digital servitization in manufacturing: a systematic literature review and research agenda[J]. Industrial Marketing Management, 2020, 89: 278-292.

[17] AMIT R, ZOTT C. Value creation in e-business[J]. Strategic Management Journal, 2001, 22(6-7): 493-520.

[18] OSTERWALDER A, PIGNEUR Y, TUCCI C L. Clarifying business models: origins, present, and future of the concept[J]. Communications of the Association for Information Systems, 2005, 16(1):1-25.

[19] KHIN S, HO T C F. Digital technology, digital capability and organizational performance: a mediating role of digital innovation[J]. International Journal of Innovation Science, 2018, 11(2): 177-195.

[20] 阳镇.数字经济如何驱动企业高质量发展——核心机制、模式选择与推进路径[J].上海财经大学学报,2023,25(3):92-107.

[21] ADNER R, PURANAM P, ZHU F. What is different about digital strategy? from quantitative to qualitative change[J]. Strategy Science, 2019, 4(4): 253-261.

[22] 汪志红,周建波.数字技术可供性对企业商业模式创新的影响研究[J].管理学报,2022,19(11):1666-1674.

[23] HAEFNER N, WINCENT J, PARIDA V, et al. Artificial intelligence and innovation management: a review, framework, and research agenda[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162: 120392.

[24] NASIRI M, SAUNILA M, UKKO J, et al. Shaping digital innovation via digital-related capabilities[J]. Information Systems Frontiers, 2023, 25(3): 1063-1080.

[25] LIU Y, DONG J, MEI L, et al. Digital innovation and performance of manufacturing firms: an affordance perspective[J]. Technovation, 2023, 119: 102458.

[26] YEOW A, SOH C, HANSEN R. Aligning with new digital strategy: a dynamic capabilities approach[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2018, 27(1): 43-58.

[27] CHILD J. Strategic choice in the analysis of action, structure, organizations and environment:retrospect and prospect[J]. Organization Studies, 1997, 18(1): 43-76.

[28] LIU Y, DONG J, YING Y, et al. Status and digital innovation: a middle-status conformity perspective[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 168: 120781.

[29] SHU C, ZHOU K Z, XIAO Y, et al. How green management influences product innovation in China: the role of institutional benefits[J]. Journal of Business Ethics, 2016, 133: 471-485.

[30] YANG J, ZHANG F, JIANG X, et al. Strategic flexibility, green management, and firm competitiveness in an emerging economy[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 101: 347-356.

(责任编辑:王敬敏)