0 引言

中小企业是我国经济体系的重要组成部分,其成长事关我国经济与社会发展。在创新驱动高质量发展背景下,政府自2013年开始逐步推行并健全优质中小企业培育政策。该政策通过开展优质中小企业资质认定,对认定企业给予一系列政策扶持,有效扩大企业资源丰富度[1]。在政策刺激下,面临资源约束的中小企业努力尝试获得优质中小企业认定[2]。不难发现,该政策对已认定与未认定企业创新投入的影响分别对应两种解释逻辑:第一,基于资源逻辑,资源扶持有助于已认定企业开展创新活动[3];第二,基于竞争逻辑,未认定企业在认定竞赛压力下会投入更多创新努力。那么,哪种逻辑主导优质中小企业培育政策对中小企业创新投入的影响?

针对上述问题,相关研究尚未形成明确结论。有研究认为,已认定企业在财政补贴与税收优惠支持下获得丰富资源、提高创新投入水平[4]。不仅如此,获得认定有助于企业向内外部利益相关者展示良好业绩,并在政府信用背书下向外传递企业创新能力强与声誉高的积极信号,进而有助于拓展企业外部融资渠道。但是,也有研究发现,资源逻辑的解释力不足,尤其是当政府监督较为宽松时,资源有限的中小企业可能将获取的资源用于扩大生产等项目而不是技术创新[5]。而未认定企业将面临来自股东的认定失利压力,同时,向潜在投资者传递出消极信号。这将强化未认定企业竞争向上的倾向,从而选择加大创新投入以应对认定压力[6]。考虑到优质中小企业培育政策无法严格监督后续的资源使用,而未认定中小企业的内外部压力则长期存在,故本文预期优质中小企业培育政策效果的竞争逻辑占据主导地位。换而言之,相较于已认定企业,优质中小企业培育政策更能显著促进未认定企业创新投入。

为了回答上述问题,本文以2013—2022年我国沪深A股上市中小企业为研究样本,依据优质中小企业培育政策的认定名单构建准自然实验,采用多期双重差分模型探究该政策对未认定企业创新投入的影响及作用机制。本文可能存在的边际贡献有:第一,拓展优质中小企业培育政策与中小企业创新投入关系研究。现有研究主要讨论如何确保创新政策能够有效激活已认定企业创新活力[4]。在此基础上,本文进一步强调,未得到资质认定的企业为获取稀缺政策资源而作出更大的创新努力[6]。本文发现,在实施培育政策后,资质认定的竞争逻辑强于资源逻辑,即未认定中小企业的创新投入超过已认定企业。未来可基于资源与竞争两种逻辑比较资质认定政策对已认定和未认定企业的影响,以更加有效地评估政策效果。第二,本文揭示认定压力促进未认定中小企业增加创新投入的作用机制,为从竞争逻辑角度解释优质中小企业培育政策对中小企业创新的影响提供理论支撑和实证依据。有学者发现,在面临资质认定或创新竞赛失利结果时,企业为了应对来自内外部利益相关者的压力往往倾向于采取竞争向上的策略[7],但未结合该逻辑探讨优质中小企业培育政策对未认定企业的影响及作用机制。本文认为,内部股东与外部潜在投资者因为认定失利而对企业及其管理者形成压力,促使未认定企业为消除不利影响而采取更多创新努力。第三,通过选取上市中小企业作为对照组,深入探讨优质中小企业培育政策的竞争效应,对完善政策具有启示意义。尽管陈金勇等[3]通过选取与优质中小企业处于同一行业的上市企业作为对照组,研究资质认定对中小企业创新投入的影响,但优质中小企业的认定与培育工作主要由各地区负责,处于同一区域但不属于同一行业的中小企业同样构成资质认定竞争关系。本文依据政策执行情况,使用《中小企业划型标准规定》筛选对照组,发现政策能更显著激发未认定中小企业的创新努力。这一结论说明政府应当强化对已认定企业的后续管理,同时,引导与激励未认定企业提升创新水平,妥善利用资源与认定压力机制促进中小企业整体发展。

1 文献综述

1.1 制度背景

为了促进我国中小企业创新能力提升,强化科技创新与产业链供应链“补链强链”,自2013年《工业和信息化部关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》至2022年正式施行《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》,我国逐步构建了创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新小巨人企业的三级优质中小企业培育政策体系,并每年开展资质认定。该政策制订了优质中小企业分级评价与认定标准,通过考察中小企业创新能力、专业化程度与发展潜力等,对主动申报参评的中小企业进行资质认定与后续管理。

政府通过设立资质认定政策对符合一系列要求的企业进行直接与间接财政帮扶,旨在激励创新能力较强企业降低研发风险,同时,吸引更多企业投入创新活动[8,9]。相比于单一的资质认定政策,优质中小企业培育政策包括多个梯度的资质认定,覆盖范围更广、评价标准更细致,认定名额也更多。首先,该政策能够发挥向认定中小企业输送资源的功能。其次,从服务对象和政策内容看,该政策提供的资源和声誉背书对资源稀缺的中小企业具有更强吸引力,同时,其入选门槛低、培育赋能功能显著[10]。因此,作为资质认定政策的最新实践,优质中小企业培育政策能够激励更多中小企业通过技术创新竞争获得资质认定。

1.2 优质中小企业培育政策

已有文献普遍基于资源逻辑探讨资质认定政策对已认定企业创新投入的促进作用。如曹虹剑等[1]研究发现,政府通过提供补贴和融资服务刺激企业提高创新投入与创新质量。进一步地,该研究强调政府监管是确保补贴生效的关键机制。雷根强和郭玥[11]也发现,高新技术企业认定政策通过税收优惠和创新补助促进已认定企业创新。政府资质认定政策所带来的资源扶持和声誉效应能够有效降低中小企业创新风险,从而促进企业创新投入。然而,关于资质认定政策对已认定企业创新投入影响的结论尚不一致。如杨国超和芮萌[12]研究指出,部分高新技术企业可能仅调整研发投入以适应认定标准,在获得认定后未增加创新投入。由于缺乏对认定企业后续创新行为的进一步监督,来自认定政策的扶持资源可能未被投入技术创新活动。综合以上文献可以发现,仅从资源逻辑解释优质中小企业培育政策对中小企业创新投入的影响存在一定局限。

尽管少有文献直接探讨未认定企业创新投入的变化,但部分文献发现企业面对资质认定或创新竞赛失利结果时会采取竞争性应对策略。如杨明增和张钦成[7]研究发现,未获得高新技术认定的企业会增加税收激进度以缓解认定失利压力。Hong[6]的研究则从代理视角解释在专利竞赛失利后企业将采取竞争性创新策略以应对代理压力,从而显著提升企业创新投入水平。这些研究表明,还存在一种竞争逻辑能够解释优质中小企业培育政策对未认定企业创新投入的影响,即在认定失利压力下未认定中小企业可能采取竞争向上的创新活动。

上述文献为解答优质中小企业培育政策如何影响未认定企业创新投入问题提供了借鉴:一方面,基于竞争逻辑能够理解优质中小企业培育政策如何促进未认定企业创新投入。这是因为企业未获得政府扶持资源和信用背书的认定失利结果会引发企业内部股东与外部潜在投资者的负面评价,形成认定压力,为此未认定企业将倾向于加大创新投入[6]。另一方面,当针对已认定企业资源使用情况的监督不足时,优质中小企业培育政策的资源逻辑可能不明显。在现行优质中小企业管理标准下,可能存在企业获得认定后未提升创新投入的情况。因此,相较于优质中小企业,未认定中小企业创新投入的提升更显著。

2 理论分析与研究假设

已认定的优质中小企业不仅获得更多资源支持,而且在制度层面拥有政府对其经营战略和创新能力的背书[13]。因此,获得优质中小企业认定有助于企业从政府与资本市场获取更多资源,并向内部股东与潜在投资者传递积极信号[14]。与此相反,未认定中小企业则面临内外部利益相关者的质疑与压力[12]。一方面,未获得认定会向内部股东传递出企业创新战略失败的信号,管理者会担忧内部股东质疑企业创新战略有效性,进而对其经理人生涯产生不利影响[14,15]。另一方面,资本市场在评估中小企业创新能力时面临高昂的信息成本。获得优质中小企业认定有助于改善信息不对称,认定失败则可能增加企业不确定性[16]。基于此,本文认为优质中小企业培育政策能够激励未认定中小企业增加创新投入。

内部股东压力的形成可以通过委托代理理论来解释。股东将管理权委托给管理者,同时,对企业业绩进行评估与监督[17]。获得优质中小企业认定有助于企业长远发展,而认定失利结果将引发股东对企业业绩和前景的担忧,作为代理人的管理者也将面对股东的负面评价和质疑。为了回应这种内部压力,管理者会积极进行创新投入,提升企业创新能力并努力获取竞争认定。

外部潜在投资者也会对认定失利的中小企业形成压力。这是因为,资本市场与中小企业之间的信息不对称增大中小企业获取外部资源的难度[14]。潜在投资者对通过优质中小企业认定的企业形成积极认知,而未认定为优质中小企业则无法改善双方之间的信息不对称性,从而面临潜在投资者“用脚投票”的压力。根据认定结果,潜在投资者往往会将未认定中小企业解读为业绩和创新能力不足,针对未认定中小企业的投资也将更为保守[18]。为了应对潜在投资者带来的认定失利压力,未认定中小企业会加大创新投入(蒋艺翅等,2023)。这不仅有利于提升企业在资本市场的评价与投资价值,而且有助于获得优质中小企业认定。基于以上分析,本文提出研究假设:

H1:优质中小企业培育政策显著促进未认定中小企业创新投入增加。

3 研究设计

3.1 样本选择与数据来源

优质中小企业培育政策是包括创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业在内的资质认定政策,每年对符合要求的中小企业进行认定。本文以不同年份优质中小企业培育政策下的认定名单作为准自然实验,采用我国2013—2022年沪深A股上市公司作为研究样本,并采取以下筛选原则:①保留符合国家《中小企业划型标准规定》的企业样本;②剔除金融行业样本;③剔除资不抵债以及ST等企业经营不善或处于特殊情况的样本;④剔除数据严重缺失的样本。

获得优质中小企业认定的企业名单来源于各省市工业和信息化厅网站,根据天眼查网站获取优质中小企业上市公司代码。其它数据来源于国泰安数据库(CSMAR)和中国研究数据服务平台(CNRDS)。本文对连续型变量进行1%与99%的缩尾处理。

3.2 变量定义

(1)被解释变量,创新投入(RD)。参考现有研究的普遍做法,同时,为方便观察回归系数,本文选取企业研发支出与营业收入的比值乘100衡量中小企业创新投入强度。为了检验获得认定或认定失利的后续影响,本文采用t+1期的创新投入[19]。

(2)解释变量,优质中小企业认定(Treat)。本文关注未认定中小企业创新投入相比优质中小企业创新投入的提升效应,因此将获得优质中小企业认定的企业作为实验组,取值为0,以未认定中小企业为控制组,取值为1,以Treat表示。

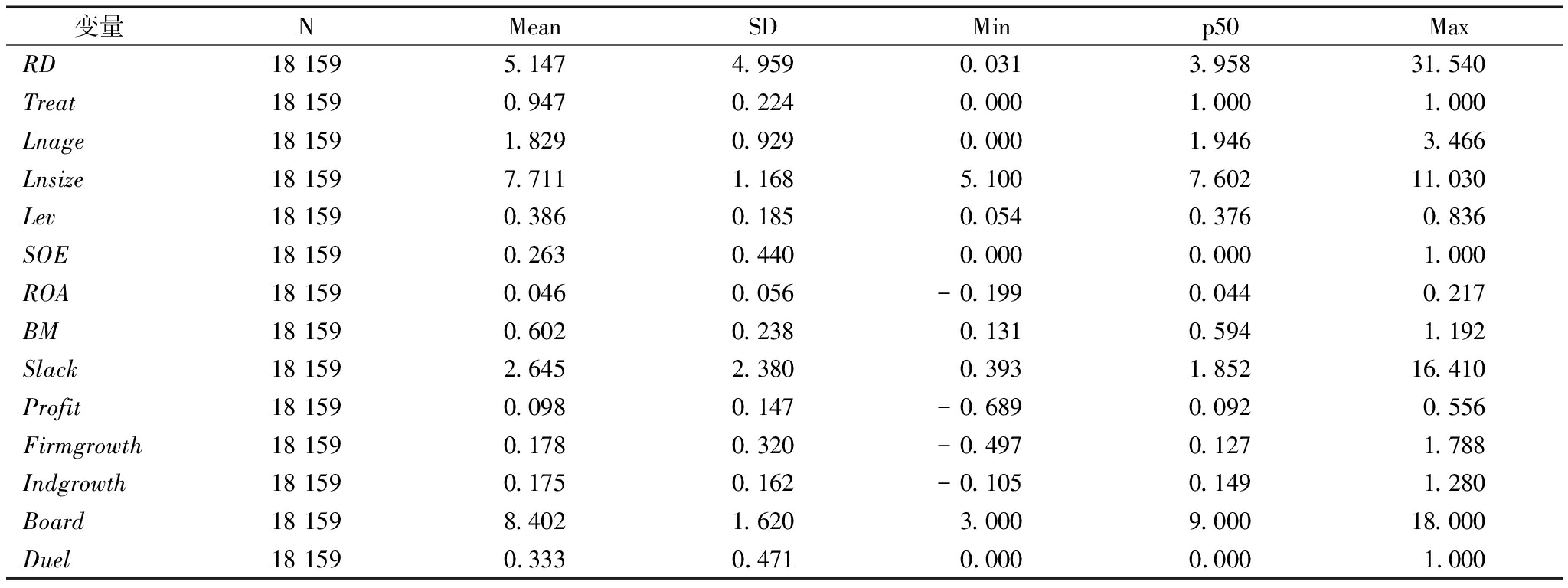

(3)控制变量。参考优质中小企业培育政策以及中小企业创新投入研究,本文选取企业特质、经营情况和竞争情况方面的变量作为控制变量,包括企业年龄、企业规模、财务杠杆、国有企业、资产回报率、账面市值比、冗余资源、营业利润率、企业销售收入增长率、行业销售收入增长率、董事会人数、两职合一。本文涉及的变量定义与测量方法如表1所示。

表1 变量定义与测量方法

Table 1 Variable definitions and measurement methods

变量类型变量名称变量符号测量方法被解释变量创新投入RDt+1期的研发支出/营业收入×100解释变量优质中小企业认定Treat未认定中小企业取值为1,否则取0控制变量企业年龄Lnage企业上市年限加1的自然对数企业规模Lnsize企业总资产的自然对数财务杠杆 Lev企业总债务/总资产国有企业SOE国有企业取1,否则为0资产回报率ROA净利润/期初总资产账面市值比BM总资产/(股权市值+净债务市值)冗余资源Slack流动资产/流动负债营业利润率Profit营业利润/营业收入企业销售收入增长率Firmgrowth企业营业收入增长/上一年营业收入总额行业销售收入增长率Indgrowth行业营业收入增长/上一年营业收入总额董事会人数Board企业董事会总人数两职合一Duel若董事长和总经理为同一人则为1,否则为0固定效应企业效应Firm企业虚拟变量时间效应Year年份虚拟变量

3.3 模型设计

本文以优质中小企业培育政策实施作为准自然实验,构建多期双重差分 (Differences-in-Differences,DID) 模型如式(1)所示。

RDi,t+1=α0+α1Treati,t+βControli,t+γFirmi+δYeart+εi,t

(1)

模型(1)用于检验假设H1。其中,i、t分别表示样本企业和年份,RD为企业i在t+1年的创新投入, Treat表示企业i在t年是否已获得优质中小企业认定,Control表示控制变量。此外,为了排除企业自身特征以及随时间变化因素的干扰,本文控制企业个体固定效应和年份固定效应。认定政策的影响主要体现于企业个体,因此本文在回归中将标准误聚类到企业层面。

4 实证分析结果

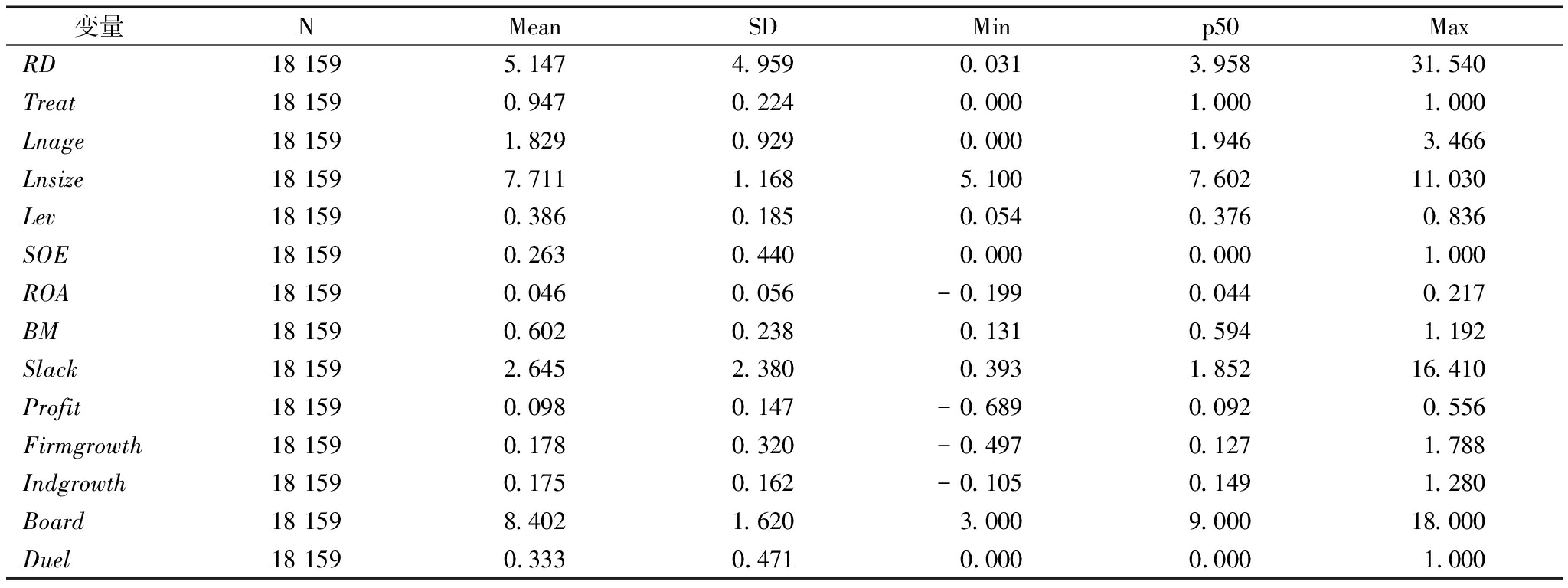

4.1 变量描述性统计

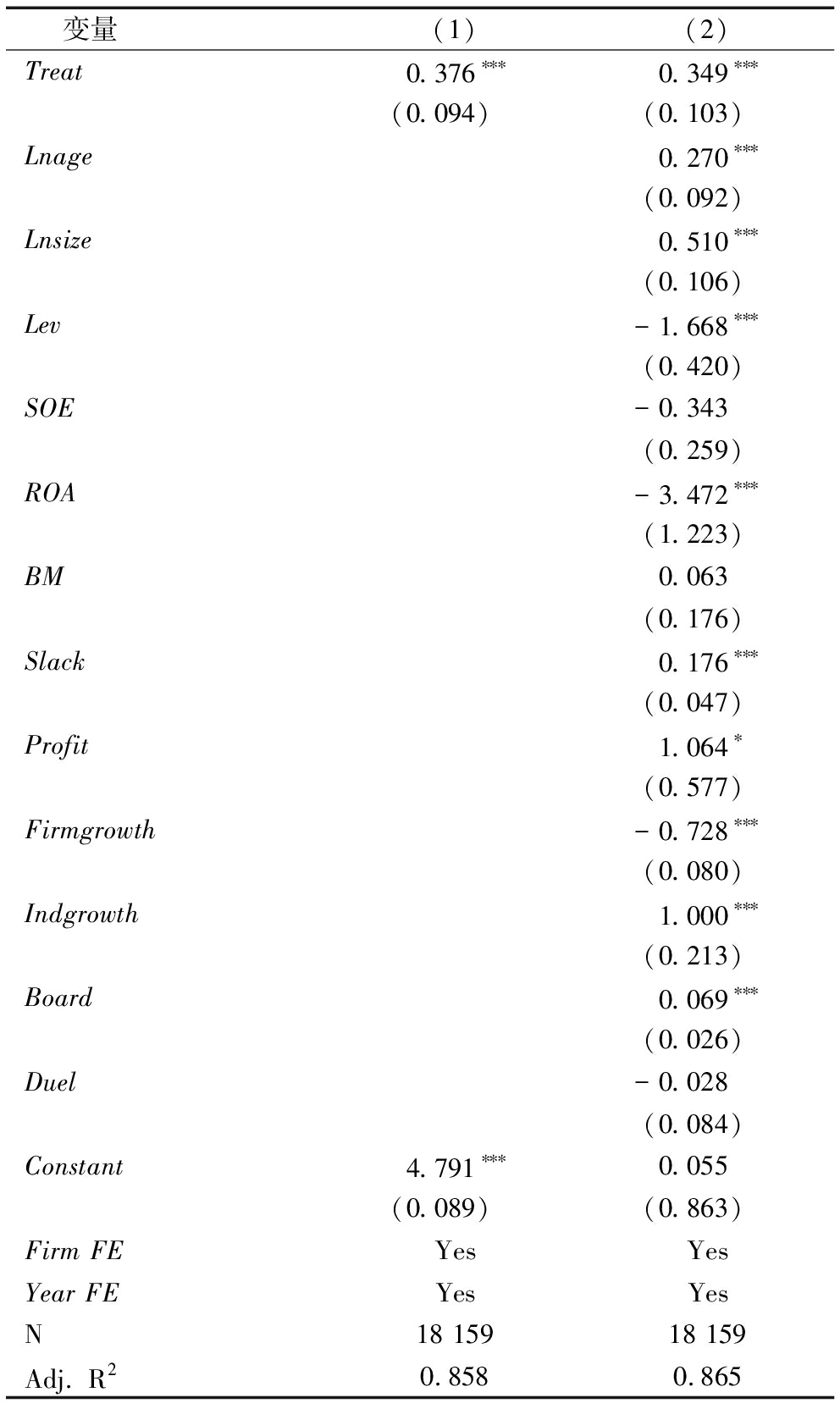

表2为各变量描述性统计结果。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics

变量NMeanSDMinp50MaxRD18 1595.147 4.959 0.031 3.958 31.540 Treat18 1590.947 0.224 0.000 1.000 1.000 Lnage18 1591.829 0.929 0.000 1.946 3.466 Lnsize18 1597.711 1.168 5.100 7.602 11.030 Lev18 1590.386 0.185 0.054 0.376 0.836 SOE18 1590.263 0.440 0.000 0.000 1.000 ROA18 1590.046 0.056 -0.199 0.044 0.217 BM18 1590.602 0.238 0.131 0.594 1.192 Slack18 1592.645 2.380 0.393 1.852 16.410 Profit18 1590.098 0.147 -0.689 0.092 0.556 Firmgrowth18 1590.178 0.320 -0.497 0.127 1.788 Indgrowth18 1590.175 0.162 -0.105 0.149 1.280 Board18 1598.402 1.620 3.000 9.000 18.000 Duel18 1590.333 0.471 0.000 0.000 1.000

4.2 基准回归

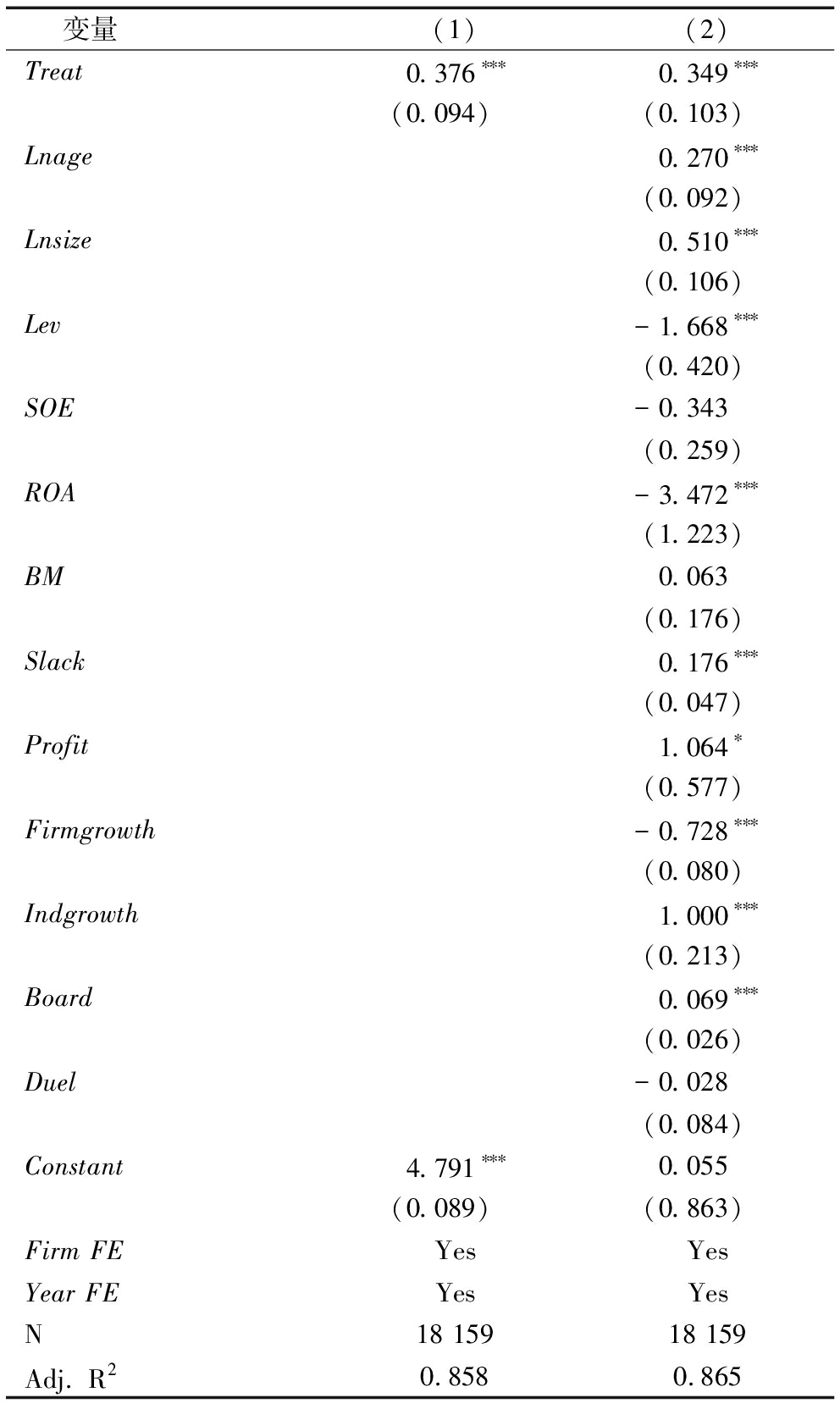

基于模型(1)的回归结果如表3所示,第(2)列的Treat回归系数为0.349,在1%水平上显著。这说明相比于已认定的优质中小企业,未认定中小企业的创新投入提升更显著,展现出由竞争逻辑占主导的优质中小企业培育政策作用效果,即未认定中小企业为了应对认定失利压力将选择增加创新投入的应对策略,从而验证研究假设H1。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量(1)(2)Treat0.376∗∗∗0.349∗∗∗(0.094)(0.103)Lnage0.270∗∗∗(0.092)Lnsize0.510∗∗∗(0.106)Lev-1.668∗∗∗(0.420)SOE-0.343(0.259)ROA-3.472∗∗∗(1.223)BM0.063(0.176)Slack0.176∗∗∗(0.047)Profit1.064∗(0.577)Firmgrowth-0.728∗∗∗(0.080)Indgrowth1.000∗∗∗(0.213)Board0.069∗∗∗(0.026)Duel-0.028(0.084)Constant4.791∗∗∗0.055(0.089)(0.863)Firm FEYesYesYear FEYesYesN18 15918 159Adj. R20.8580.865

注:括号中为聚类标准误,*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01,下同

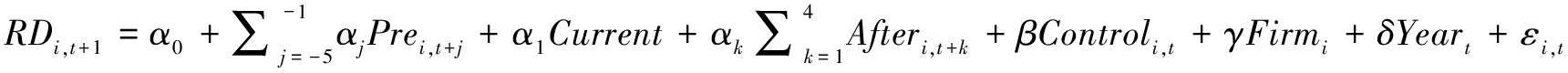

4.3 稳健性检验

4.3.1 平行趋势检验

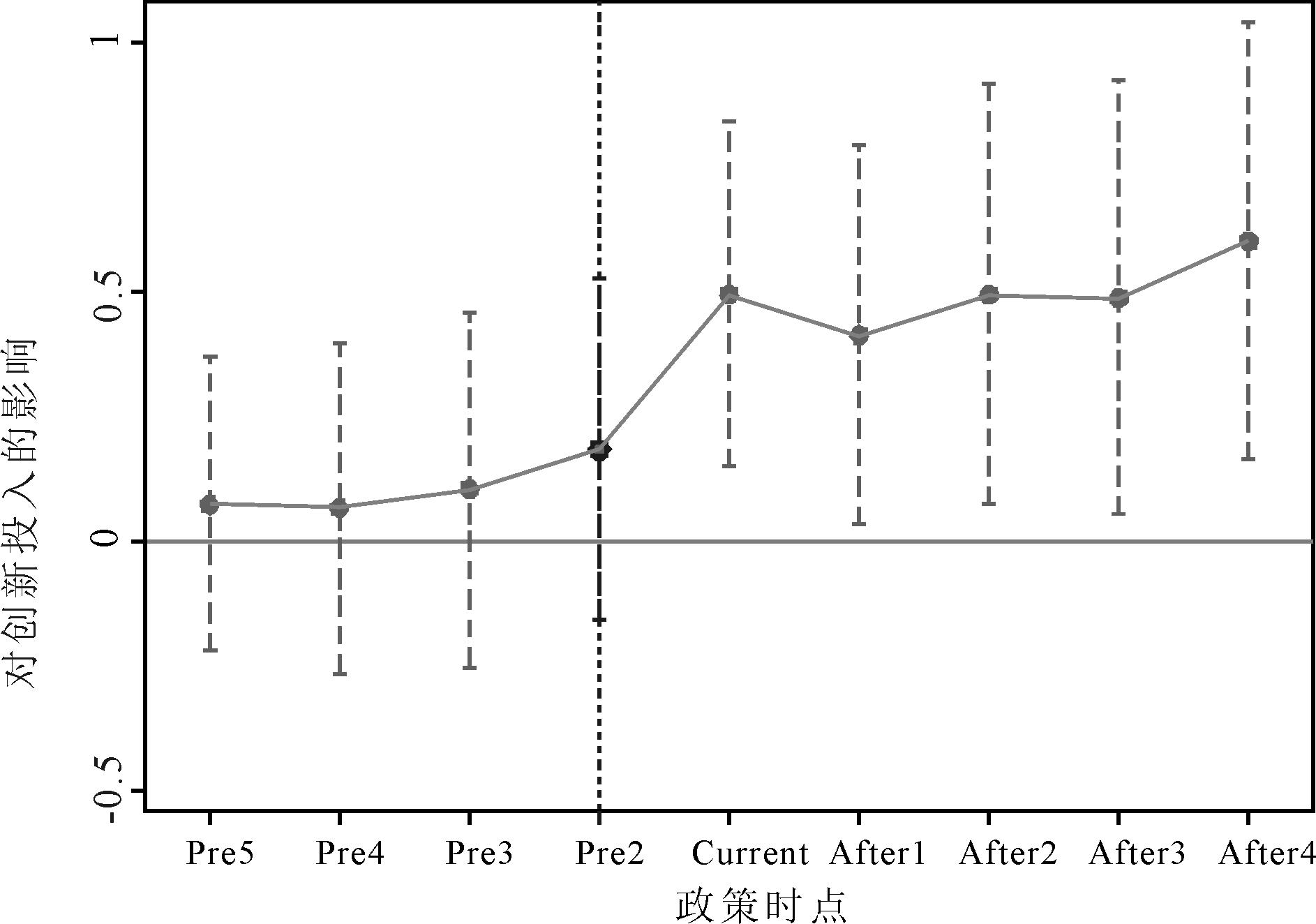

使用双重差分法时,实验组与对照组之间需要满足平行趋势假定。本文构建模型(2)以检验样本的平行趋势。由于优质中小企业培育政策的资质认定逐年开展,因此以每年的认定作为一个政策时点,分别构建认定实施前的j期(Pre)、认定实施当期(Current)以及认定实施后的k期(After)企业是否获得认定的虚拟变量。例如以2019年的优质中小企业认定作为政策时点,那么2018年及之前的样本则处于认定实施前,2019年及以后的未认定中小企业各期虚拟变量为1。基于模型(2)的回归主要关注各虚拟变量回归系数的显著性。

(2)

以Pre 1为基期,平行趋势检验结果如图1,显示优质中小企业培育政策实施前后各期虚拟变量系数及其90%的置信区间。由图1可见,在基期前实验组与对照组的创新投入不存在显著差异。随着政策推行,未认定中小企业创新投入明显增加,结果满足平行趋势假设。

4.3.2 PSM-DID

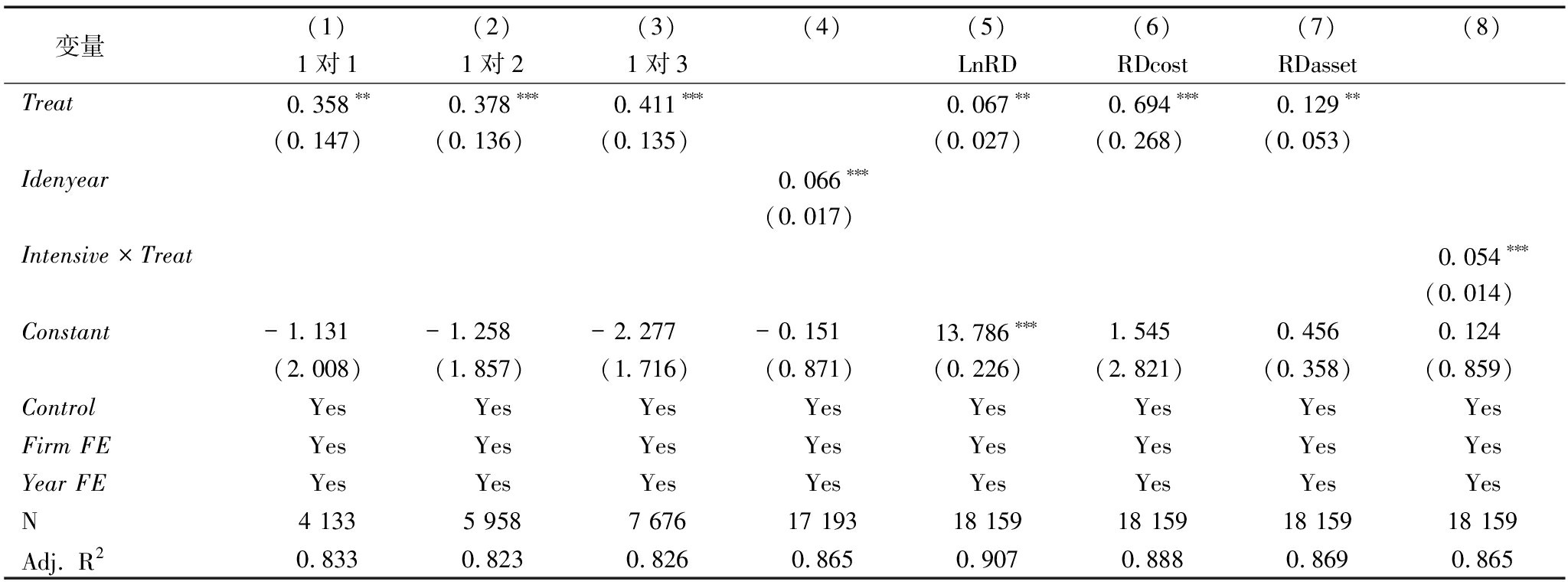

本文使用倾向得分匹配法(PSM)为实验组的优质中小企业匹配企业特征更为接近的控制组,进而使用匹配后的样本对基准回归模型进行再检验。具体地,以控制变量中的连续变量作为匹配变量,使用Logit回归进行倾向得分匹配,采用1对1、1对2和1对3的近邻匹配,基于模型(1)使用匹配后的实验组与对照组样本重新进行检验,结果见表4第(1)列、第(2)列和第(3)列。回归结果显示,Treat的回归系数均在5%水平上显著,证明上文研究结论稳健。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)1对11对21对3LnRDRDcostRDassetTreat0.358∗∗0.378∗∗∗0.411∗∗∗0.067∗∗0.694∗∗∗0.129∗∗(0.147)(0.136)(0.135)(0.027)(0.268)(0.053)Idenyear0.066∗∗∗(0.017)Intensive×Treat0.054∗∗∗(0.014)Constant-1.131-1.258-2.277-0.15113.786∗∗∗1.5450.4560.124(2.008)(1.857)(1.716)(0.871)(0.226)(2.821)(0.358)(0.859)ControlYesYesYesYesYesYesYesYesFirm FEYesYesYesYesYesYesYesYesYear FEYesYesYesYesYesYesYesYesN4 1335 9587 67617 19318 15918 15918 15918 159Adj. R20.8330.8230.8260.8650.9070.8880.8690.865

4.3.3 调整研究样本

为了检验优质中小企业培育政策实施后未认定中小企业创新投入增大主要源自其面临的认定压力,而非获得认定的优质中小企业降低了创新投入,本文选取样本中的未认定中小企业进行稳健性检验。随着优质中小企业培育政策的实施,越来越多的优质中小企业在政府支持下实现创新能力提升与产业链地位升级,相比之下,未认定中小企业因认定失利面临不断增大的压力,从而促使这些企业强化创新努力。因此,可以检验政策实施后未认定中小企业创新投入随时间变化的情况,如果未认定中小企业创新投入随着认定政策实施时间推移而增加,则证明上述结论稳健。具体地,构建模型(3)以检验优质中小企业培育政策实施时间(Idenyear)对未认定中小企业创新投入的影响。

RDi,t+1=α0+α1Idenyeari,t+βControli,t+γFirmi+δYeart+εi,t

(3)

基于模型(3)的回归结果见表4第(4)列。数据显示,Idenyear的回归系数为0.066,在1%水平上显著,同样支持上文结论。

4.3.4 替换被解释变量测量方法

首先,根据企业研发投入总额取自然对数(LnRD)衡量企业创新投入,回归结果如表4第(5)列所示。数据显示,回归系数为0.067,在5%水平上显著。其次,改变计算企业研发投入占比的衡量方式,采用研发投入与营业成本的比值乘100(RDcost)和研发投入与总资产的比值乘100(RDasset)衡量创新投入,相应的回归结果如表4第(6)列和第(7)列所示。数据显示,Treat的回归系数为0.694和0.129,分别在1%与5%水平上显著,证明上文结论稳健。

4.3.5 强度DID(Intensive DID)

参考张同斌等(2023)的方法,通过构建强度DID模型,检验优质中小企业培育政策影响强度变化时未认定中小企业创新投入的变化[20]。本文以2013年作为开启优质中小企业认定工作的第1年,通过开展认定的年数(Intensive)与解释变量Treat相乘形成交互项Intensive×Treat以衡量样本企业受政策影响的强度,替换解释变量Treat代入模型(1),回归结果见表4的第(8)列。数据显示,交互项Intensive×Treat的回归系数为0.054,在1%水平上显著,证明上文结论稳健。

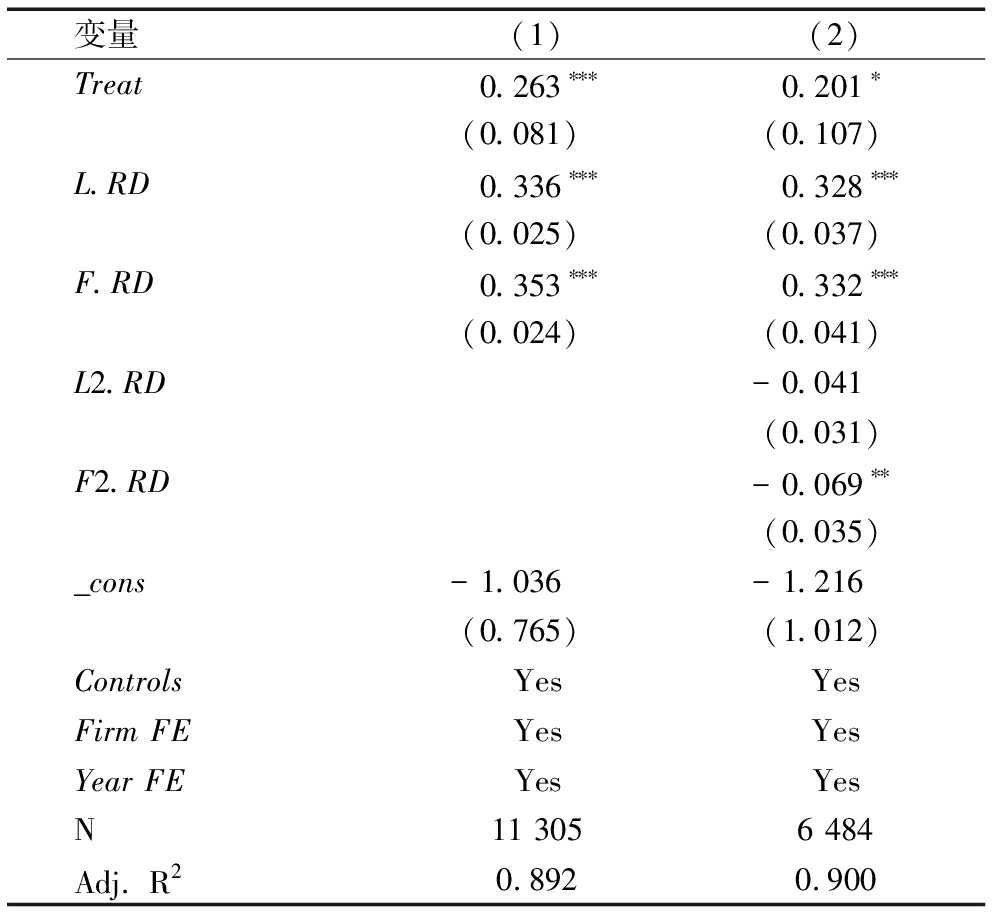

4.4 内生性检验

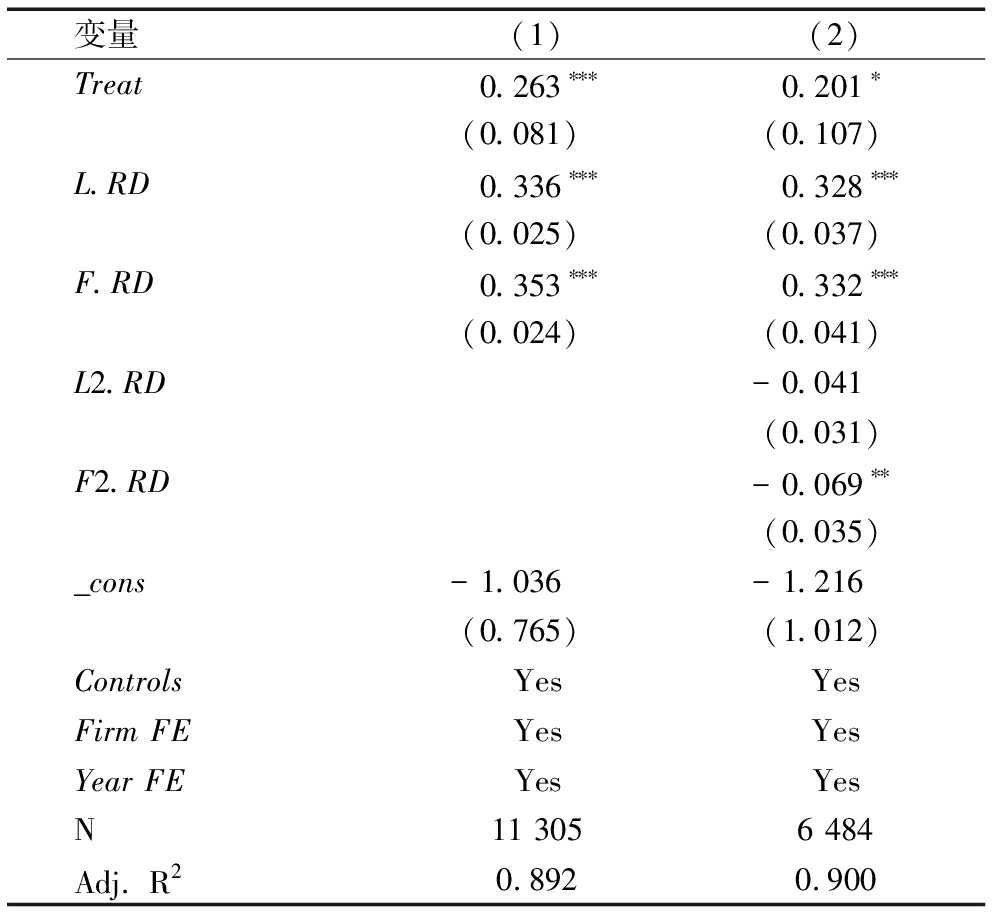

考虑到过去与未来能够持续进行创新投入的企业可能并不依赖于竞争认定来获取创新资源,纳入这种企业可能影响选取政策作用对象的随机性,从而导致样本选择偏差。本文通过控制企业过去和未来一期、过去和未来两期创新投入以避免此类问题。控制以上变量后的回归结果如表5所示,数据显示,Treat的回归系数为正且显著,说明通过控制企业过去与未来创新投入特征后,未认定中小企业仍然显著提升创新投入,表明本文结论可靠。

表5 控制变量增加过去与未来一期、过去与未来两期创新投入的回归结果

Table 5 Regression results of controlling RD in the past and future one period as well as two periods

变量(1)(2)Treat0.263∗∗∗0.201∗(0.081)(0.107)L.RD0.336∗∗∗0.328∗∗∗(0.025)(0.037)F.RD0.353∗∗∗0.332∗∗∗(0.024)(0.041)L2.RD-0.041(0.031)F2.RD-0.069∗∗(0.035)_cons-1.036-1.216(0.765)(1.012)ControlsYesYesFirm FEYesYesYear FEYesYesN11 3056 484Adj. R20.8920.900

5 机制检验

5.1 内部压力影响机制检验——机构持股比例的调节作用

基于上文分析,本文认为认定失利分别引发企业内部与外部压力,从而促进企业增加创新投入。首先,本文通过选取机构持股比例作为调节变量,检验未认定中小企业提升创新投入的内部压力机制。相比于个人股东,机构股东更重视持股企业回报,关注其业绩与创新能力[21]。从形成内部认定压力的代理视角,机构持股比例较高的企业管理者往往面临来自内部的更大监督压力。高机构持股比例意味着机构投资者在企业中的话语权和影响力更大,他们期望企业加强创新以弥补未获得认定的不利影响。此时,认定失利对管理者职业评价的负面影响更显著。因此,未认定中小企业的管理者将更积极地增加创新投入以应对机构股东不断加码的内部压力。相比之下,当机构持股比例较低时,管理者可能不会感受到来自机构股东的同等压力。因此,在低机构持股比例的未认定中小企业中,其创新投入提升可能不明显。

5.2 外部压力影响机制检验——潜在投资者关注的调节作用

本文通过选取潜在投资者关注度作为调节变量,以检验未认定中小企业提升创新投入的外部压力机制。潜在投资者通过收集信息以评估企业投资价值,潜在投资者关注度反映了资本市场对该企业未来发展的信心和期望[22]。当潜在投资者对中小企业高度关注时,未通过认定将向外界传递出负面信号,被资本市场认定为创新能力不足和业绩不佳,导致企业面临融资难题[23]。此时,未认定中小企业将面临巨大的潜在投资者认定压力。因此,为了回应潜在投资者的关注,弥补认定失利所带来的不利影响并通过竞争获得认定,获得潜在投资者关注度较高的未认定中小企业会更加积极地加大创新投入。然而,如果潜在投资者对未认定中小企业的关注度低,即使企业面临认定失利,但是其影响范围与影响效应也有限,从而易导致未认定中小企业的创新努力不足。

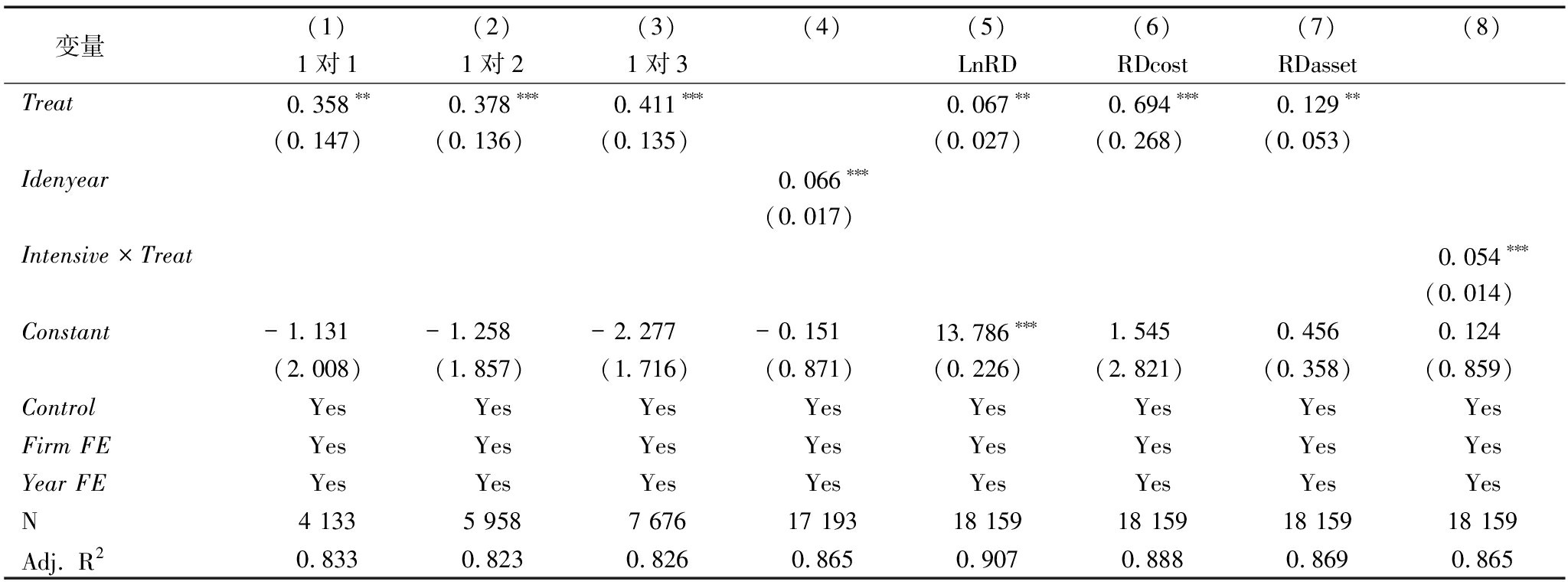

5.3 机制检验结果

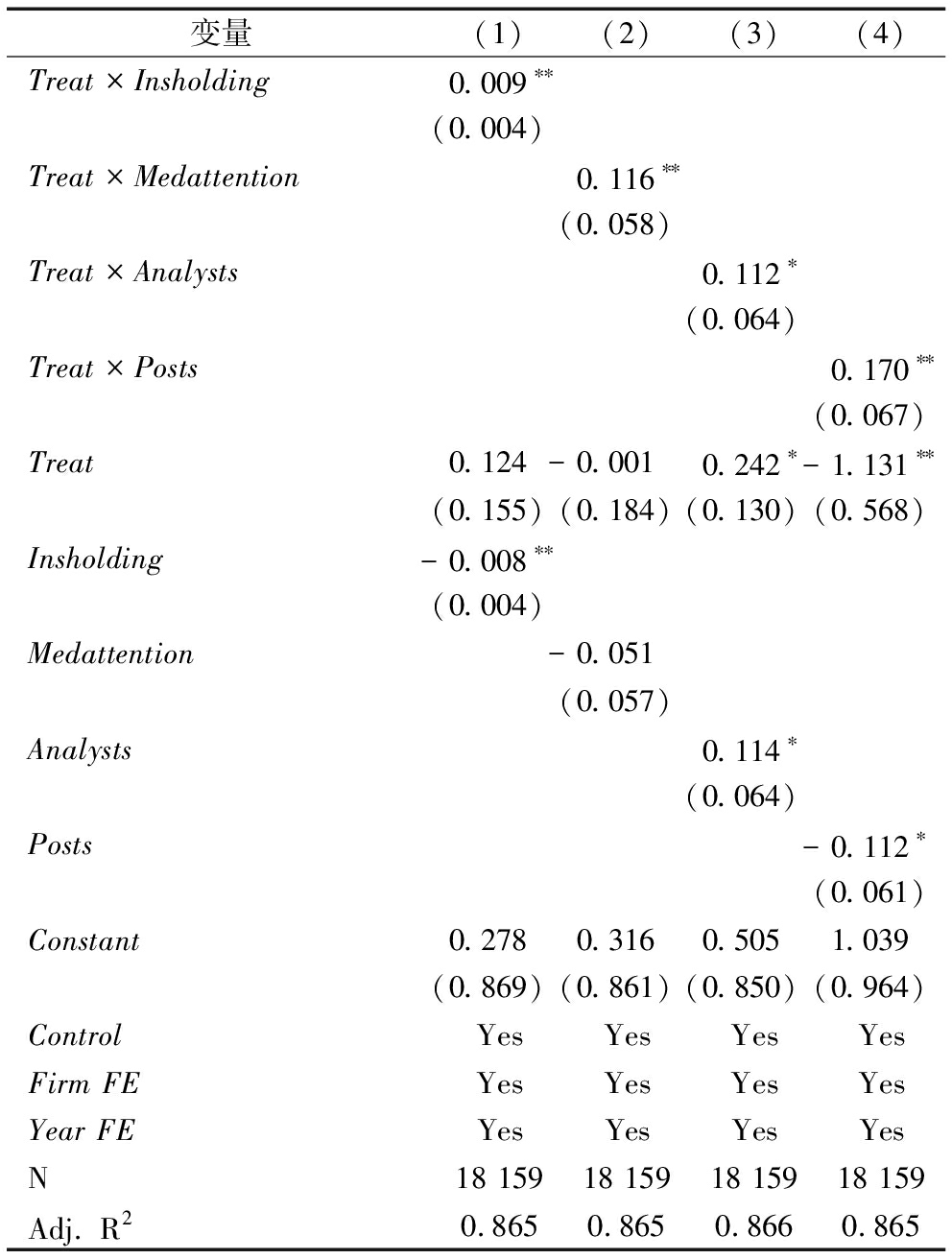

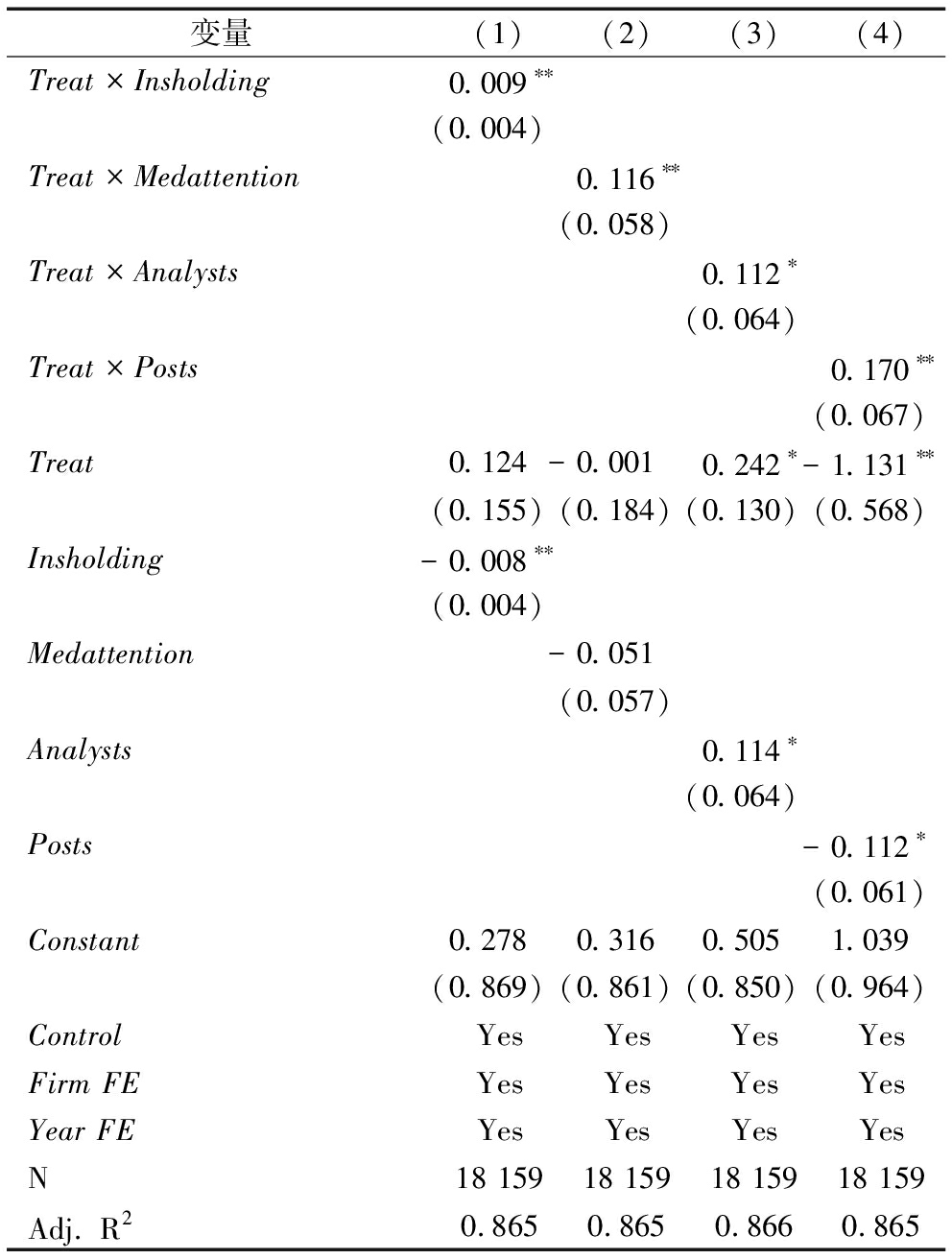

测量方面,机构持股比例(Insholding)采用银行、券商等机构股东持股数量占比表示(张涤新等,2017)。潜在投资者关注度(Medattention)采用企业在网络媒体与财经报刊中出现的新闻报道数量加1取自然对数表示[22]。媒体报道可以反映市场对该企业的关注程度,当一个企业频繁出现在财经媒体新闻中时,反映出潜在投资者对该企业经营状况、财务状况、市场动态等方面的浓厚兴趣。与媒体报道类似,分析师关注与个体投资者讨论也能够反映潜在投资者对企业的关注度[24],因此本文还采用关注该企业的分析师数量(Analysts)和股吧个体投资者发帖数量加1的自然对数(Posts)衡量潜在投资者关注度并进行回归分析。

RDi,t+1=α0+α1Treati,t+α2Treati,t×Modi,t+α3Modi,t+βControli,t+γFirmi+δYeart+εi,t

(4)

模型中Mod表示调节变量,其余与上文一致。基于模型(4)的机制检验结果如表6所示,数据相似,第(1)列Treat×Insholding的回归系数为0.009,在5%水平上显著;第(2)列Treat×Medattention的回归系数为0.116,在5%水平上显著;第(3)列、第(4)列中Treat×Analysts与Treat×Posts的回归系数均显著为正。上述结果说明随着机构持股比例和潜在投资者关注度增大,未认定中小企业受到的内外部资质认定失利压力被强化,因此会增加创新投入以应对压力。

表6 机制检验结果

Table 6 Mechanism test results

变量(1)(2)(3)(4)Treat×Insholding0.009∗∗(0.004)Treat×Medattention0.116∗∗(0.058)Treat×Analysts0.112∗(0.064)Treat×Posts0.170∗∗(0.067)Treat0.124-0.0010.242∗-1.131∗∗(0.155)(0.184)(0.130)(0.568)Insholding-0.008∗∗(0.004)Medattention-0.051(0.057)Analysts0.114∗(0.064)Posts-0.112∗(0.061)Constant0.2780.3160.5051.039(0.869)(0.861)(0.850)(0.964)ControlYesYesYesYesFirm FEYesYesYesYesYear FEYesYesYesYesN18 15918 15918 15918 159Adj. R20.8650.8650.8660.865

6 异质性分析

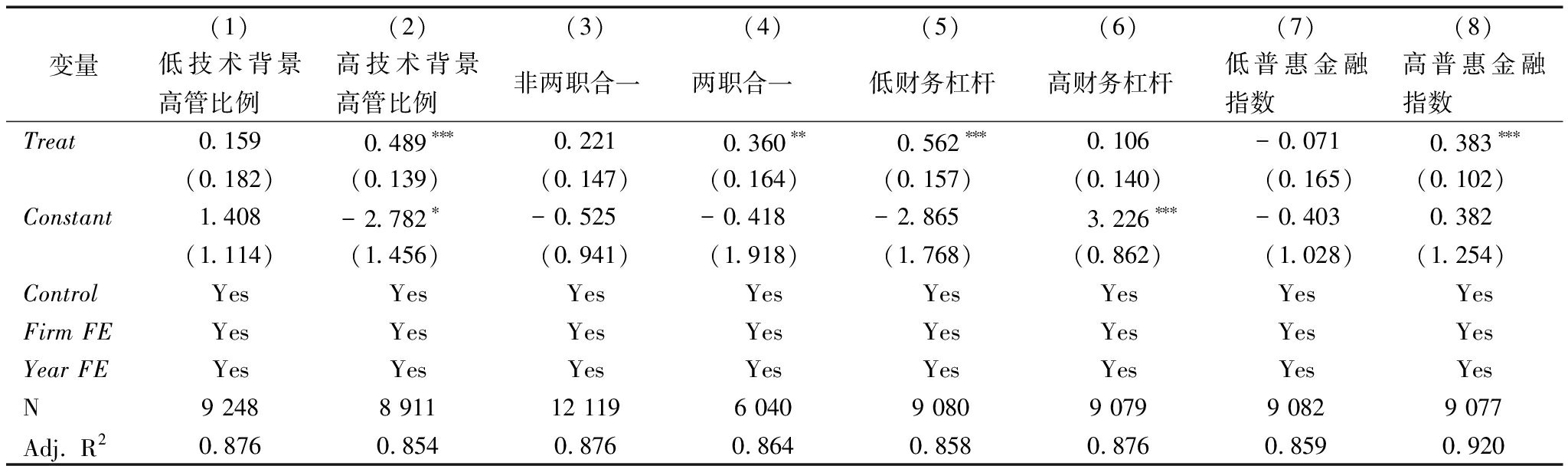

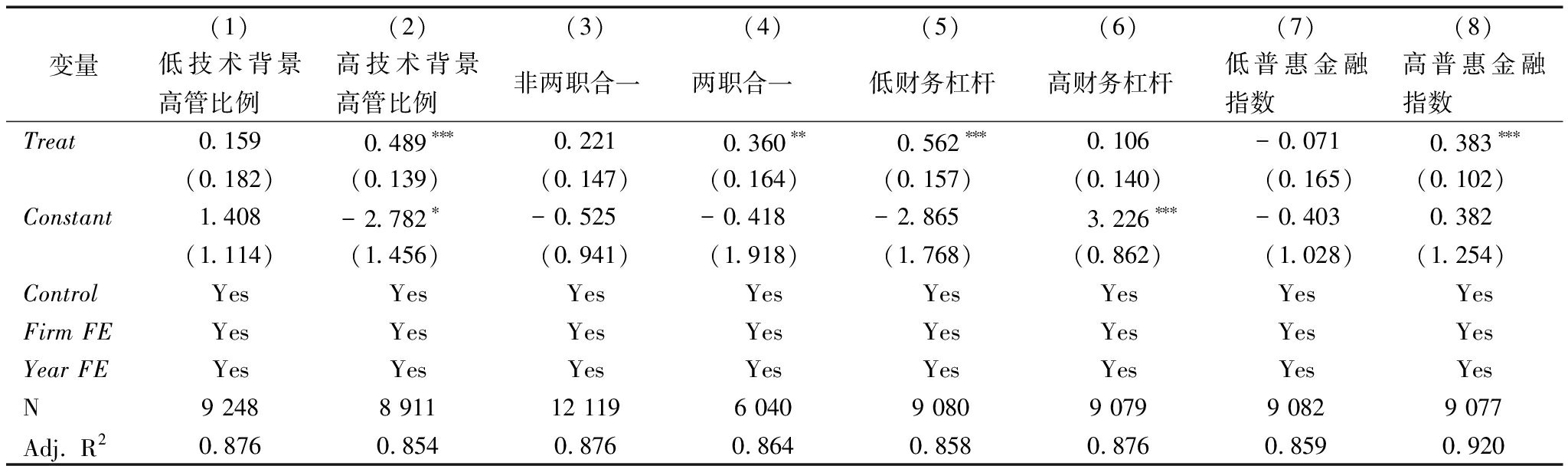

考虑到企业高管技术背景、领导权结构、财务风险和地区金融环境差异可能影响未认定中小企业在认定压力下的创新投入,本文分别开展异质性分析。

6.1 技术背景高管

具有技术、研发或生产从业经验的企业高管更关注技术创新,从而易激发企业的创新努力(林明等,2019)。本文采用董事、监事和高级管理人员中具有技术、研发或生产从业经验的人员占比衡量技术背景高管占比情况,同时,以技术背景高管占比的中位数对样本进行分组,并基于模型(1)进行分组回归,结果如表7的第(1)列和第(2)列所示。数据显示,高技术背景高管比例组中未认定中小企业的创新投入提升更显著。这表明拥有较多技术高管的中小企业会采取更积极的创新活动应对认定失利。

表7 异质性分组回归结果

Table 7 Heterogeneous grouping regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)低技术背景高管比例高技术背景高管比例非两职合一两职合一低财务杠杆高财务杠杆低普惠金融指数高普惠金融指数Treat0.1590.489∗∗∗0.2210.360∗∗0.562∗∗∗0.106-0.0710.383∗∗∗(0.182)(0.139)(0.147)(0.164)(0.157)(0.140)(0.165)(0.102)Constant1.408-2.782∗-0.525-0.418-2.8653.226∗∗∗-0.4030.382(1.114)(1.456)(0.941)(1.918)(1.768)(0.862)(1.028)(1.254)ControlYesYesYesYesYesYesYesYesFirm FEYesYesYesYesYesYesYesYesYear FEYesYesYesYesYesYesYesYesN9 2488 91112 1196 0409 0809 0799 0829 077Adj. R20.8760.8540.8760.8640.8580.8760.8590.920

6.2 两职合一

两职合一的CEO具有更大自由裁量权,有利于技术创新决策通过与实施[25]。本文根据企业是否两职合一对样本进行分组,回归结果如表7的第(3)列和第(4)列所示。数据显示,两职合一的未认定中小企业创新投入提升效应高于两职分离企业,表明CEO具有更高自主权时更有助于未认定企业提升创新投入。

6.3 企业财务杠杆

财务杠杆反映企业债务水平,处于低财务杠杆水平的中小企业资金灵活性更高,有助于将资源投向创新活动[26]。本文通过资产负债率衡量企业财务杠杆状况,以财务杠杆比率的中位数为标准,对样本进行分组回归,结果如表7的第(5)列和第(6)列所示。数据显示,低财务杠杆组的未认定中小企业创新投入的提升效应大于高财务杠杆组,表明未认定中小企业在较低的财务风险下更有意愿加大创新投入。

6.4 企业所在地普惠金融指数

普惠金融发展良好地区能够提供更加丰富和便利的金融服务,更好地满足中小企业创新过程中的资金需求[27]。本文通过企业所在地的普惠金融指数区分样本,以普惠金融指数的中位数为标准,将样本分为高、低普惠金融指数两组,回归结果如表7的第(7)列和第(8)列所示。数据显示,高普惠金融指数组的创新投入增长显著,表明良好的普惠金融环境有助于未认定中小企业拓展创新资源隧道。

7 进一步分析

前文分析并验证了优质中小企业培育政策实施后未认定中小企业在内外部压力作用下创新投入的提升效应及作用机制。那么,未认定中小企业的创新投入能否提升创新绩效?另外,除增加实质性创新努力外,未认定中小企业为了应对内外部压力是否也会增加描述性创新?本文将对上述两个问题依次进行研究。

7.1 未认定中小企业创新投入与创新绩效

参考相关研究[28],本文采用专利申请数量加1的自然对数衡量企业创新绩效,同时,关注发明专利占比和独立申请占比,从而衡量企业创新质量和自主创新能力。本文通过结构方程模型检验创新投入的中介效应,采用非参数Bootstrapping方法调整估计偏差。分析结果表明,未认定中小企业为应对认定压力所付出的创新努力能够提升创新绩效。

7.2 未认定中小企业描述性创新

企业描述性创新是指通过公开报告等途径向外界发布企业创新活动等信息,从而向投资者传递出企业重视创新活动的信号,以缓解信息不对称。参考相关研究,本文采用年报中披露的创新活动关键词词频数之和占年报全文总词数的比例衡量描述性创新水平,并作为被解释变量进行回归。结果表明,未认定中小企业显著提升描述性创新水平,说明未认定中小企业会通过在年报中透露更多的创新活动信息以缓解内外部认定压力。

8 结论与启示

8.1 结论

资质认定政策能够为认定企业提供强有力的资源支持,本文研究发现,对于未获得认定的企业而言,这种针对性创新政策同样能够发挥认定竞争机制,有效提高未认定企业创新投入。本文基于2013—2022年沪深A股上市中小企业数据,采用多期双重差分法考察优质中小企业培育政策对未认定中小企业创新投入的影响。研究发现:①优质中小企业培育政策对未获得认定的中小企业创新投入具有显著提升效应,这一结论经过一系列稳健性检验后仍成立;②未认定中小企业在内部股东和外部潜在投资者的认定压力下,会显著加大创新努力;③异质性分析表明,未认定中小企业在高管技术背景深厚、领导权集中、财务风险较低、融资环境良好情况下会加大创新投入;④进一步分析表明,未认定中小企业通过增加创新投入提高创新能力与产出,此外,未认定中小企业在付出实质性创新努力的同时,也会加大描述性创新以应对认定压力。

8.2 政策启示

(1)在制定优质中小企业培育政策时需要兼顾资源逻辑与竞争逻辑对已认定和未认定企业创新行为的影响。本文发现,优质中小企业培育政策显著提升未认定中小企业创新投入水平。为同时发挥资源扶持与激励成长的政策效应,政府需强化“引导—认定—帮扶—复核—升级”的中小企业成长路径,优化企业遴选培育方法,调整资源分配方式,从而扩大政策影响范围、增强激励效果。

(2)强化优质中小企业的动态管理和复核监督,避免企业因迎合政策而采取创新操纵行为。一方面,本文发现,未认定中小企业为获取竞争认定,会加大创新投入;另一方面,获得资源补助的优质中小企业并未显著提升其创新投入。目前,针对优质中小企业的动态管理并未进一步考察扶持资源在创新过程中的使用情况,这可能导致在资源逻辑下政策对认定企业创新投入的促进效果并不明显[12]。为了节约资源,维护并提升资质认定的声誉效应,政府需要改进优质中小企业复核评价标准,建立有效的认定进退机制。

(3)通过市场机制充分发挥机构投资者、媒体以及个体投资者对未认定中小企业创新的积极影响。具体而言,政府应着力鼓励社会资本关注并支持我国中小企业发展,通过优化风险投资制度,为机构投资者在中小企业创新活动中发挥专业优势创造有利条件。同时,政府应支持媒体发挥信息披露的核心功能,充分报道中小企业经营现状与创新动态,降低市场信息不对称性。此外,政府可以通过建立中小企业服务平台,为中小企业提供政策指导与信息公开渠道,促进企业与投资者良性互动,共同推动中小企业健康发展。

(4)在优质中小企业遴选、复核与资源分配过程中需要将企业特征纳入考量。根据本文的异质性分析结果,高管团队技术背景雄厚、领导权集中、财务杠杆低的中小企业往往能够更积极地进行技术创新,具有这些特征的中小企业在政府引导下更有潜力实现快速成长。从企业视角来看,增加技术型高管、两职合一有助于提升中小企业创新能力。同时,中小企业还应合理控制财务杠杆水平,建立健全财务决策和内部控制机制,以减轻创新活动面临的财务压力。

(5)继续完善中小企业财税金融支持体系,增强中小企业创新活力。政府应当在完善金融基础设施、丰富融资增信服务过程中充分发挥引导作用。在完善中小企业遴选制度的基础上,政府可以充分利用信息化、数字化技术赋能普惠金融实践,引导互联网科技企业的数字金融服务覆盖更多中小企业,扩大金融服务在提升中小企业创新能力方面的“普惠”效果。

8.3 不足与展望

本文尚存在以下不足:①由于数据获取途径限制,本文研究对象限定为上市中小企业,未能采用包括上市与非上市企业的数据集验证优质中小企业培育政策对未认定企业创新投入的影响,未来在数据可获得情况下可以通过更全面地收集企业数据,进一步验证本文研究结论;②优质中小企业培育政策的竞争逻辑在不同地区有不同表现,但受上市企业数据特征限制,本研究数据集难以支持对不同地区中小企业竞争认定表现的分析,随着优质中小企业培育政策的深入推进,后续研究可进一步关注影响优质中小企业培育政策效果的地区性特征;③出于对政策优化的考量,未来研究可扩展至探讨优质中小企业培育政策怎样促进中小企业高质量创新,以及如何制定更均衡、公平、有效的创新激励政策等更广泛议题。

参考文献:

[1] 曹虹剑, 张帅, 欧阳峣, 等. 创新政策与“专精特新”中小企业创新质量[J]. 中国工业经济, 2022, 40(11): 135-154.

[2] 董志勇, 李成明. “专精特新”中小企业高质量发展态势与路径选择[J]. 改革, 2021, 34(10): 1-11.

[3] 陈金勇, 汪小池, 长昊东, 等. “专精特新”认定政策与中小企业技术创新[J]. 科研管理, 2024, 45(3): 20-30.

[4] 陈强远, 林思彤, 张醒. 中国技术创新激励政策:激励了数量还是质量[J]. 中国工业经济, 2020, 38(4): 79-96.

[5] 刘诗源, 林志帆, 冷志鹏. 税收激励提高企业创新水平了吗?——基于企业生命周期理论的检验[J]. 经济研究, 2020, 55(6): 105-121.

[6] HONG A S. Beyond the finish line:how losing in patent race drives post-race innovation[J]. Strategic Management Journal, 2024, 45(5): 968-993.

[7] 杨明增, 张钦成. 高新技术企业减税激励政策会产生同伴压力效应吗[J]. 当代财经, 2019, 40(6): 118-129.

[8] 曾婧婧, 龚启慧, 王庆. 中国高新技术企业认定政策绩效评估——基于双重差分模型的实证分析[J]. 科技进步与对策, 2019, 36(9): 118-125.

[9] 郑爱琳, 蓝海林. 多重制度逻辑、企业异质性与技术创新绩效——来自125家上市新能源汽车企业的模糊集定性比较分析[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(17): 99-107.

[10] 丁永健, 吴小萌. “小巨人”企业培育有助于提升制造业中小企业创新活力吗——来自“专精特新”政策的证据[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(12): 108-116.

[11] 雷根强, 郭玥. 高新技术企业被认定后企业创新能力提升了吗——来自中国上市公司的经验证据[J]. 财政研究, 2018, 39(9): 32-47.

[12] 杨国超, 芮萌. 高新技术企业税收减免政策的激励效应与迎合效应[J]. 经济研究, 2020, 55(9): 174-191.

[13] 曾宪聚, 曾凯, 任慧, 等. 专精特新企业成长研究:综述与展望[J]. 外国经济与管理, 2024, 46(1): 62-76.

[14] 夏清华, 何丹. 政府研发补贴促进企业创新了吗——信号理论视角的解释[J]. 科技进步与对策, 2020, 37(1): 92-101.

[15] EDGERTON J. Agency problems in public firms:evidence from corporate jets in leveraged buyouts[J]. The Journal of Finance, 2012, 67(6): 2187-2213.

[16] BONN N ROCA J, VAISHNAV P, MORGAN M G, et al. When risks cannot be seen:regulating uncertainty in emerging technologies[J]. Research Policy, 2017, 46(7): 1215-1233.

N ROCA J, VAISHNAV P, MORGAN M G, et al. When risks cannot be seen:regulating uncertainty in emerging technologies[J]. Research Policy, 2017, 46(7): 1215-1233.

[17] JENSEN M C, MECKLING W H. Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure[J]. Journal of Financial Economics, 1976, 3(4): 305-360.

[18] MANSO G. Motivating innovation[J]. The Journal of Finance, 2011, 66(5): 1823-1860.

[19] WANG N, HAGEDOORN J. The lag structure of the relationship between patenting and internal R&D revisited[J]. Research Policy, 2014, 43(8): 1275-1285.

[20] 张同斌, 刘文龙, 付婷婷. 《社会保险法》实施与企业劳动收入份额变动[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(6): 91-112.

[21] AGHION P, VAN REENEN J, ZINGALES L. Innovation and institutional ownership[J]. American Economic Review, 2013, 103(1): 277-304.

[22] 应千伟, 呙昊婧, 邓可斌. 媒体关注的市场压力效应及其传导机制[J]. 管理科学学报, 2017, 20(4): 32-49.

[23] FRANKEL R, LI X. Characteristics of a firm's information environment and the information asymmetry between insiders and outsiders[J]. Journal of Accounting and Economics, 2004, 37(2): 229-259.

[24] 孙鲲鹏, 王丹, 肖星. 互联网信息环境整治与社交媒体的公司治理作用[J]. 管理世界, 2020, 36(7): 106-132.

[25] 杨松令, 孙思婧, 刘亭立. 创始人技术知识资产、两职合一与创新绩效[J]. 科技进步与对策, 2018, 35(21): 87-96.

[26] BARGERON L L, LEHN K M, ZUTTER C J. Sarbanes-Oxley and corporate risk-taking[J]. Journal of Accounting and Economics, 2010, 49(1): 34-52.

[27] 郭峰, 王靖一, 王芳, 等. 测度中国数字普惠金融发展:指数编制与空间特征[J]. 经济学(季刊), 2020, 19(4): 1401-1418.

[28] 顾夏铭, 陈勇民, 潘士远. 经济政策不确定性与创新——基于我国上市公司的实证分析[J]. 经济研究, 2018, 53(2): 109-123.

(责任编辑:胡俊健)

N ROCA J, VAISHNAV P, MORGAN M G, et al. When risks cannot be seen:regulating uncertainty in emerging technologies[J]. Research Policy, 2017, 46(7): 1215-1233.

N ROCA J, VAISHNAV P, MORGAN M G, et al. When risks cannot be seen:regulating uncertainty in emerging technologies[J]. Research Policy, 2017, 46(7): 1215-1233.