0 引言

如何从先进技术中获取利润一直是困扰学术界和产业界的核心问题。有学者认为造成企业无法从技术中获利的主要原因是其无法设计出一套科学的商业模式,以实现技术在多个领域的广泛应用[1]。Christensen[2]通过深入分析在位大企业的技术变迁及未及时对外界环境作出反应而被新兴企业替代的内在机理,发现大企业在这一过程中逐步落后甚至被替代的主要原因不是技术问题,而是商业模式问题。尽管已有研究认同商业模式创新对企业绩效的正向促进作用,但对商业模式创新如何涌现的解释较少。

现有研究主要关注商业模式创新类型对企业绩效的影响。Zott&Amit [3]提出效率导向的商业模式设计和创新导向的商业模式设计,并讨论两者对企业绩效的影响;邢小强等[4]通过构建数字化技术与商业模式创新以及商业模式创新与企业市场绩效间的关联机制,指出信息生产和参与者角色定位是影响商业模式创新的关键因素。此外,已有研究从技术和消费者需求变迁等外部因素、高管团队及组织管理等内部因素角度解释了商业模式创新产生的原因[1]。

由于创始人或管理者存在认知惰性,受企业路径依赖和企业主导制度逻辑的影响,企业商业模式也会产生路径依赖,难以根据环境变化及时作出调整[5]。在人工智能(AI)时代,商业模式创新越来越受到需求导向而非供给导向的影响[6]。如何根据场景需求及时调整商业模式,是影响商业模式创新的关键[7]。然而,很多管理者在该过程中通常面临认知转变的问题。从认知理论视角看,管理者认知框架会限制他们的注意力分配,进而影响其与外界的互动。已有研究讨论认知框架类型对创新战略选择、主导逻辑形成的影响(张璐等,2021),但缺乏对企业如何突破已有认知框架限制、实现认知转变的解释。基于此,本文重点研究以下问题:认知框架如何影响商业模式创新?

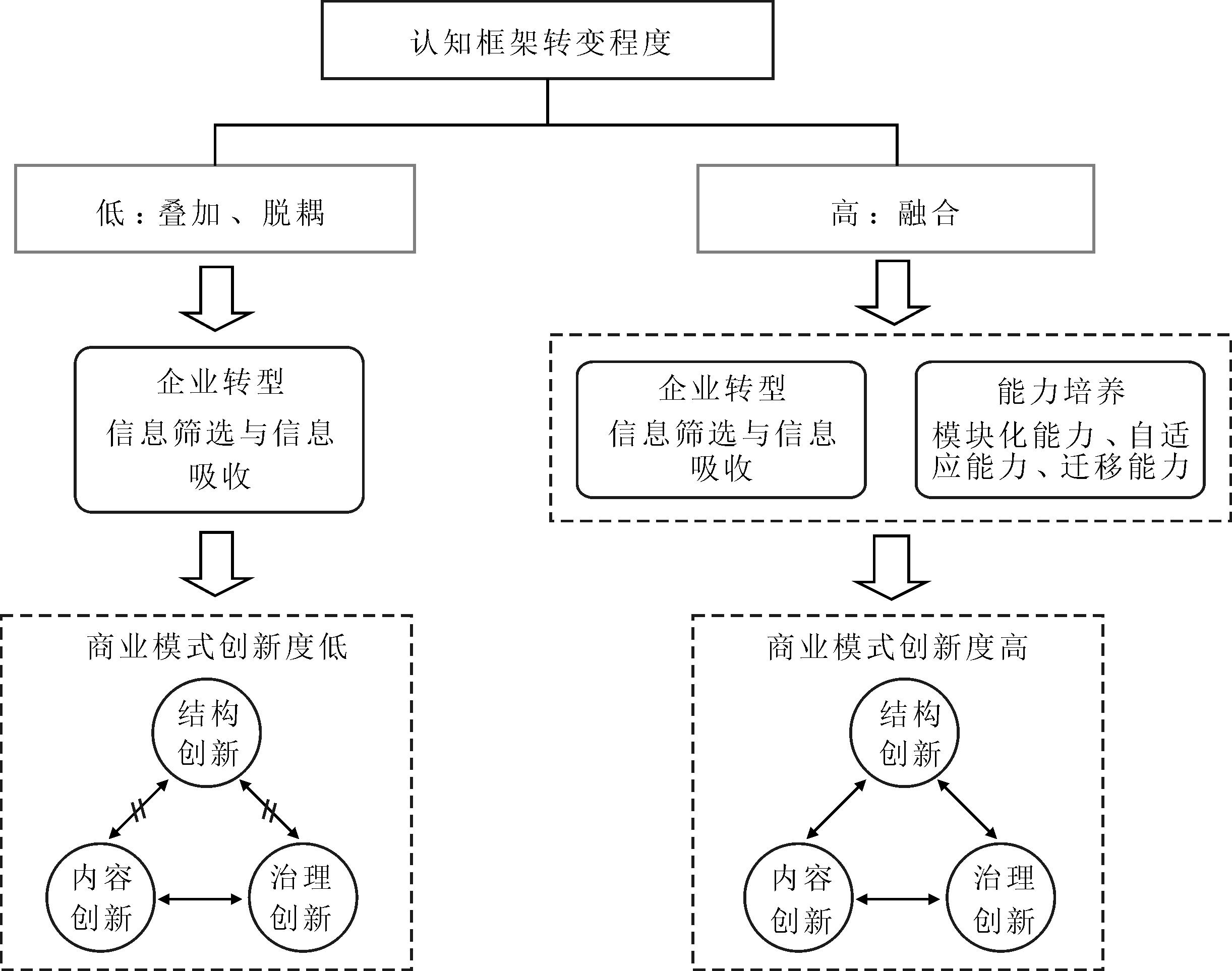

为回答以上问题,选取两家来自智能语音领域的企业作为研究对象,探索其商业模式创新过程。AI企业具有高度依赖场景的特征,需要根据场景需求变化及时调整商业模式。本文选取的两家企业都经历了认知框架转变,具备案例典型性和代表性特征。本文采用双案例对比研究法,通过编码深度分析多种来源数据。结果发现,认知框架通过影响企业转型和能力培养作用于商业模式创新。企业认知框架转变策略差异(叠加、脱耦、融合)反映认知框架转变程度,叠加和脱耦策略认知框架转变程度较低,仅能通过信息筛选和信息吸收促进商业模式内容创新和治理创新;而认知框架转变程度较大的融合策略则能促进企业转型和能力培养,实现商业模式内容创新、治理创新和结构创新的闭环。

本文贡献主要体现在以下几个方面:第一,提出商业模式创新的微观机制是认知框架转变,企业认知框架转变过程中所诱发的战略转型与能力建构机制是形成商业模式创新的基础。第二,从动态视角分析认知框架转变对商业模式创新的影响,并提出3种认知框架转变策略:叠加、脱耦和融合。通过验证认知框架的自我强化特征[8],进一步发现自我强化特征会约束创新,而认知框架转变诱发的环境自适应性则能促进创新。第三,细化商业模式创新要素,提出与内容创新和治理创新相比,结构创新才是商业模式创新的核心[9]。这一发现对于技术类企业商业模式创新具有一定实践启发意义,即企业应注重商业模式各要素之间的创新性连接,而不是单方面内容创新或治理创新。

1 文献回顾

1.1 商业模式创新

商业模式是一个以焦点企业为中心的跨界活动系统,也有可能包含其他合作伙伴、供应商和客户在追求价值创造及价值获取过程中所执行的活动[3]。具体到构成要素,商业模式包括内容、治理和结构3个部分。其中,内容是指商业系统中所包含的活动,治理是指参与这一活动的主体,而结构则是指这些活动之间的连接方式。企业通过引入新活动连接新参与主体,改变不同活动之间的连接形式,进而实现商业模式创新。

商业模式创新是企业获取价值和建立竞争优势的重要前提[10]。尽管资源基础观认为,资源是影响企业建立竞争优势的关键要素。但资源本身无法转化为利润,需要匹配新颖的商业模式才能实现资源变现[1]。AI企业将拥有的技术资源转化为利润,需要深耕具体应用场景,重构不同要素之间的连接形式,进而构建竞争壁垒[11]。如滴滴通过建立空闲车主和乘客之间的互动平台,颠覆了传统出租车模式,迫使出租车行业逐渐走向数字化运营。滴滴商业模式创新之处在于,重构了车主与乘客之间的连接关系,让更多个体参与到乘车服务之中。商业模式创新不仅能建立竞争壁垒,还对企业绩效具有重要影响。Zott&Amit [12]分别讨论以创新为导向的商业模式和以效率为导向的商业模式之间的差异,发现新颖型商业模式有利于促进企业市场价值提升,而效率导向商业模式则会抵消创新带来的正向影响。同样,新颖型商业模式与产品战略相结合能够帮助企业降低成本、建立差异化竞争优势[13]。然而,在以技术驱动的新兴行业中,企业更容易遭遇商业模式困境[14],探究企业商业模式创新具有较强的理论意义和现实意义。

虽然商业模式对企业竞争优势获取和绩效提升具有正向影响,但目前学者对商业模式创新理论机制的探讨较少[15]。仅有少数研究从外生因素讨论商业模式创新驱动要素,如技术变革、消费者需求偏好改变、竞争环境变化[16]等。从企业高管团队视角出发,商业模式创新受企业家和高管团队个人认知[17]、创始人印记[18]的影响。从组织管理视角出发,商业模式创新受到动态能力、试错学习等因素的影响[1]。无论从哪种理论视角出发,商业模式创新均反映企业与外部环境的互动。例如,Snihur &Wiklund [19]研究发现,企业对外部信息搜索的广度和深度影响产品创新、过程创新和商业模式创新。这一研究结果表明如果企业有健全、完善的信息获取与吸收机制,则能及时发现当前商业模式存在的不足,并在此基础上产生创新性设计。

1.2 从认知视角解读商业模式创新

已有研究虽然从技术、市场、价值共创等视角分析商业模式创新,但促使企业作出上述改变的微观机制未得到足够关注。已有研究表明,企业与外部环境的互动促进要素的创新性组合,为商业模式创新提供契机;但现实中很多企业并不能根据外部环境变化作出及时调整,其中一个重要原因就是认知惰性[20],即管理者在认知上产生路径依赖,给企业商业模式创新带来挑战。相关学者从认知视角解读AI企业商业模式创新,在过去研究的基础上提供了一种微观解释机制[21]。组织对外部环境信息的获取、注意力分配等会改变组织决策认知基础,进而带来企业战略、商业模式创新差异[22]。

然而,如何削弱认知惯性对商业模式创新的负面影响却没有得到学者足够关注。为此,本文认为认知框架为企业提供了一种知识结构和解决问题的模板,用以指导和支持信息处理过程[23],是理解商业模式创新的重要视角。企业认知框架就像是一簇社会-认知过滤器,可解读情境信息,并赋予其意义。Benner &Tripsas[23]认为刺激物和线索是认知框架形成及转变的关键要素,因为认知具有回溯性特征,能对决策行为产生重要影响。激活某个认知框架会对某一情境产生特定期望,在认知模式指导下,个体或组织根据固定的认知模式和思维习惯赋予情境以意义。

虽然从认知框架视角理解企业创新行为受到学界广泛关注,但现有研究存在以下不足:①缺乏对企业如何突破已有认知框架限制实现认知框架转变的解释;②多从在位大企业视角出发,缺乏对新创技术类企业这一特殊主体的关注。这一情境的重要性体现在,企业惰性不是来源于对过往成功实践的因循守旧,而是对技术创新性的过高承诺[20]。探究技术类企业认知框架对企业商业模式创新的影响,对于理解如何从技术中获取利润、如何在技术商业化过程中实现技术和商业模式协同创新等问题具有重要理论意义和实践价值。

2 研究设计

本文重点探讨“认知框架如何影响商业模式创新”这一问题,适合采用案例研究方法[24]。商业模式创新是AI技术企业在实践中面临的前沿问题,由于缺乏大量数据支撑定量模型检验,案例研究比较适用于基于新兴实践问题构建新理论。因此,本文采用对比性案例分析法进行理论归纳与提炼,这种方法不仅具有一定普适度,同时还能保持单案例研究的丰富度[25]。

2.1 案例选取

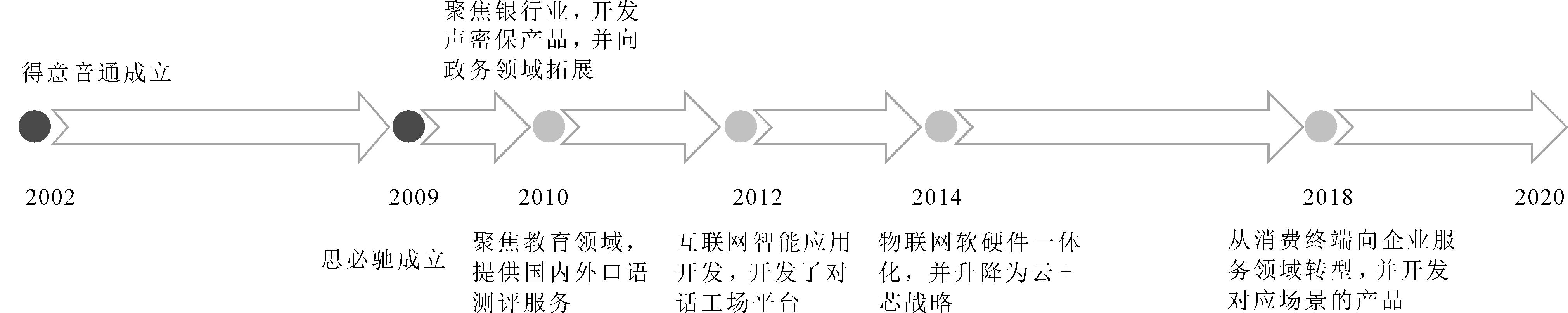

遵循案例选取典型性和理论抽样原则[26],以AI领域的两家案例企业作为研究对象,分别为得意音通和思必驰。北京得意音通技术有限公司(简称“得意音通”)成立于2002年,是一家集成语音识别、语音合成、语义理解、声纹识别等多项语音技术的企业。苏州思必驰信息科技有限公司(简称“思必驰”)成立于2007年,也是拥有多项语音技术的企业。不同的是,思必驰在后续业务扩张中实施软硬件一体化战略,除语音技术外,思必驰还在芯片领域进行积极探索。

在选择这两家企业之前,本文对AI领域10余家企业进行访谈,考虑到典型性、可对比性、案例企业成立时间等诸多因素的影响,最终仅选取智能语音领域的两家企业作为调研对象,主要基于以下考虑:首先,研究情境特殊性。AI领域企业在设计商业模式时面临定制化成本较高的问题,即在一个场景中开发的商业模式很难迁移到其它行业。因此,技术迁移需要管理者摒弃已有认知观念,重新设计商业模式。AI领域企业面临更为突出的认知框架转变和商业模式创新难题。其次,案例企业可比性。两家企业拥有的专利技术相似,且成立日期均为在AI领域迎来大爆发之前。选取成立时间接近、技术相近和背景相同的企业可保证本文所阐述的理论机制免受其它因素干扰[20]。最后,所选企业年龄超过10年,为阐释企业转型和商业模式创新提供了足够的观测时间。

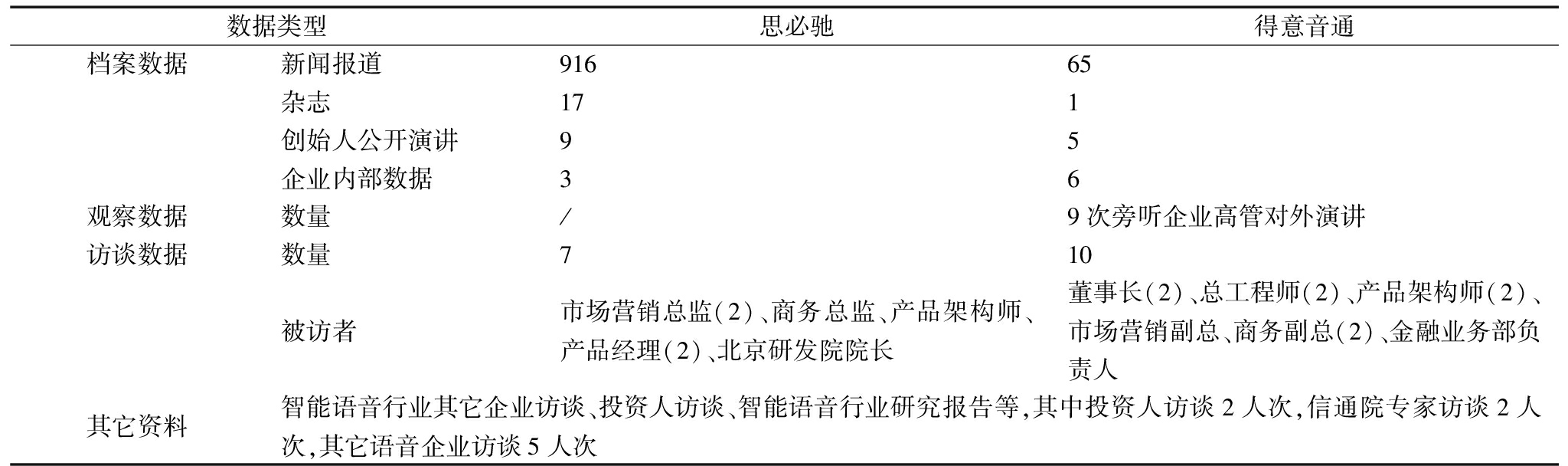

2.2 数据来源

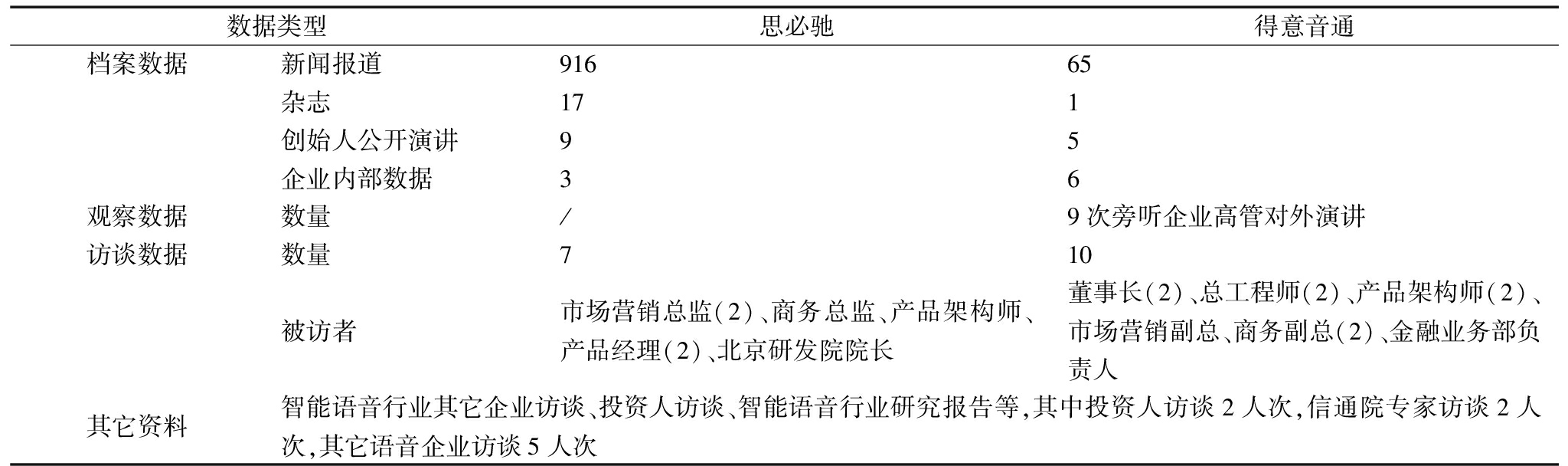

遵循三角验证原则,本文数据来源包括访谈数据、观察数据、档案数据等。其中,访谈思必驰5位高管成员,共计访谈7人次;访谈得意音通6位高管成员,共计访谈10人次。档案数据包括新闻报道、杂志出版和创始人公开演讲资料;新闻报道数据来源于“惠科新闻搜索研究数据库”,以企业名称为关键词,若新闻报道题目中出现关键词则纳入数据库。最终,共检索思必驰有关资料916份,得意音通新闻报告数据65份。由于得意音通公开资料较少,根据企业提供的资料,收集高管团队成员参加会议、媒体访谈或其它活动资料,并观察参会方和其他与会者对企业演讲的反馈。此外,还收集行业内其它智能语音类企业信息,并访谈投资人和中国信息通信研究院的工作人员,了解行业发展概况(见表1)。

表1 资料来源

Table 1 Data sources

数据类型思必驰得意音通档案数据新闻报道91665杂志171创始人公开演讲95企业内部数据36观察数据数量/9次旁听企业高管对外演讲访谈数据数量710被访者市场营销总监(2)、商务总监、产品架构师、产品经理(2)、北京研发院院长董事长(2)、总工程师(2)、产品架构师(2)、市场营销副总、商务副总(2)、金融业务部负责人其它资料智能语音行业其它企业访谈、投资人访谈、智能语音行业研究报告等,其中投资人访谈2人次,信通院专家访谈2人次,其它语音企业访谈5人次

2.3 数据分析

遵循数据迭代原则,数据分析不断在数据、文献和涌现的理论构念之间切换,直至提炼出理论框架。根据Pratt &Rosa[27]的两阶段数据分析原则对数据进行编码,编码软件为Nvivo 12。

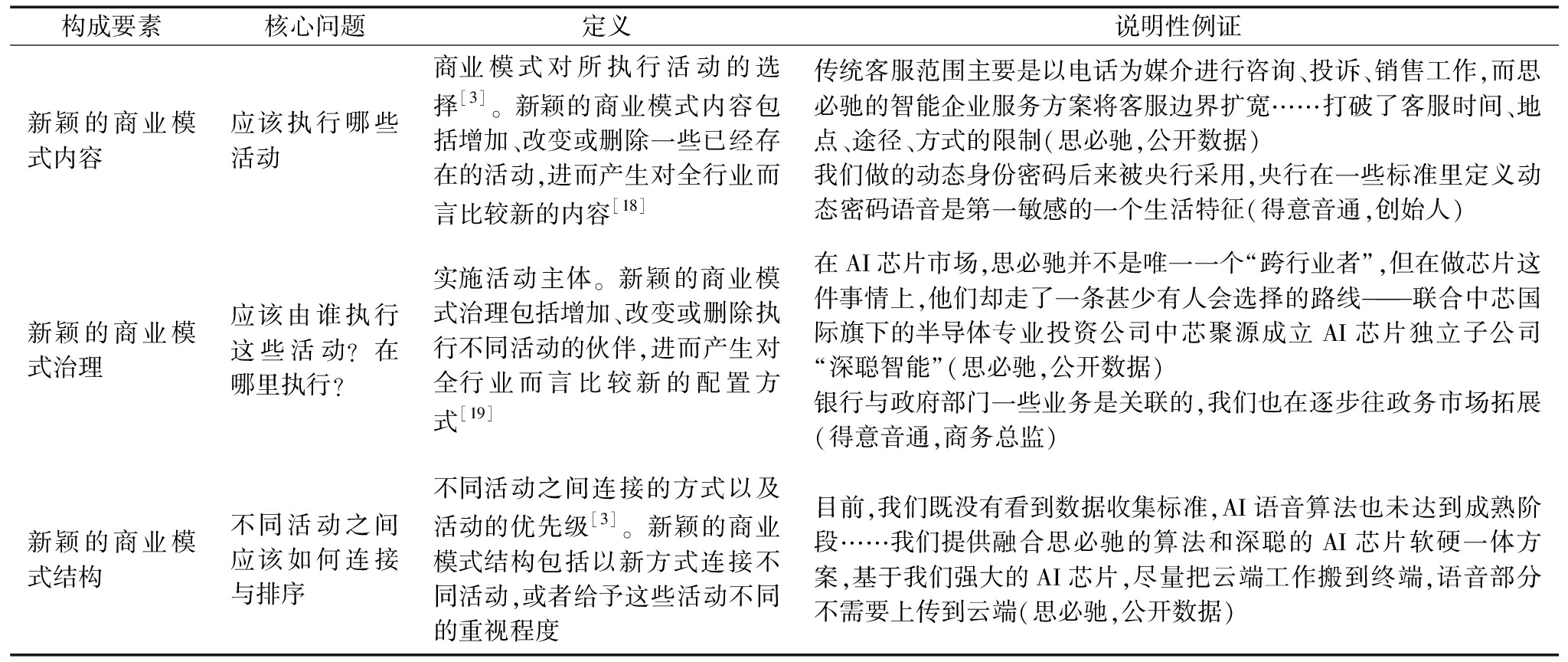

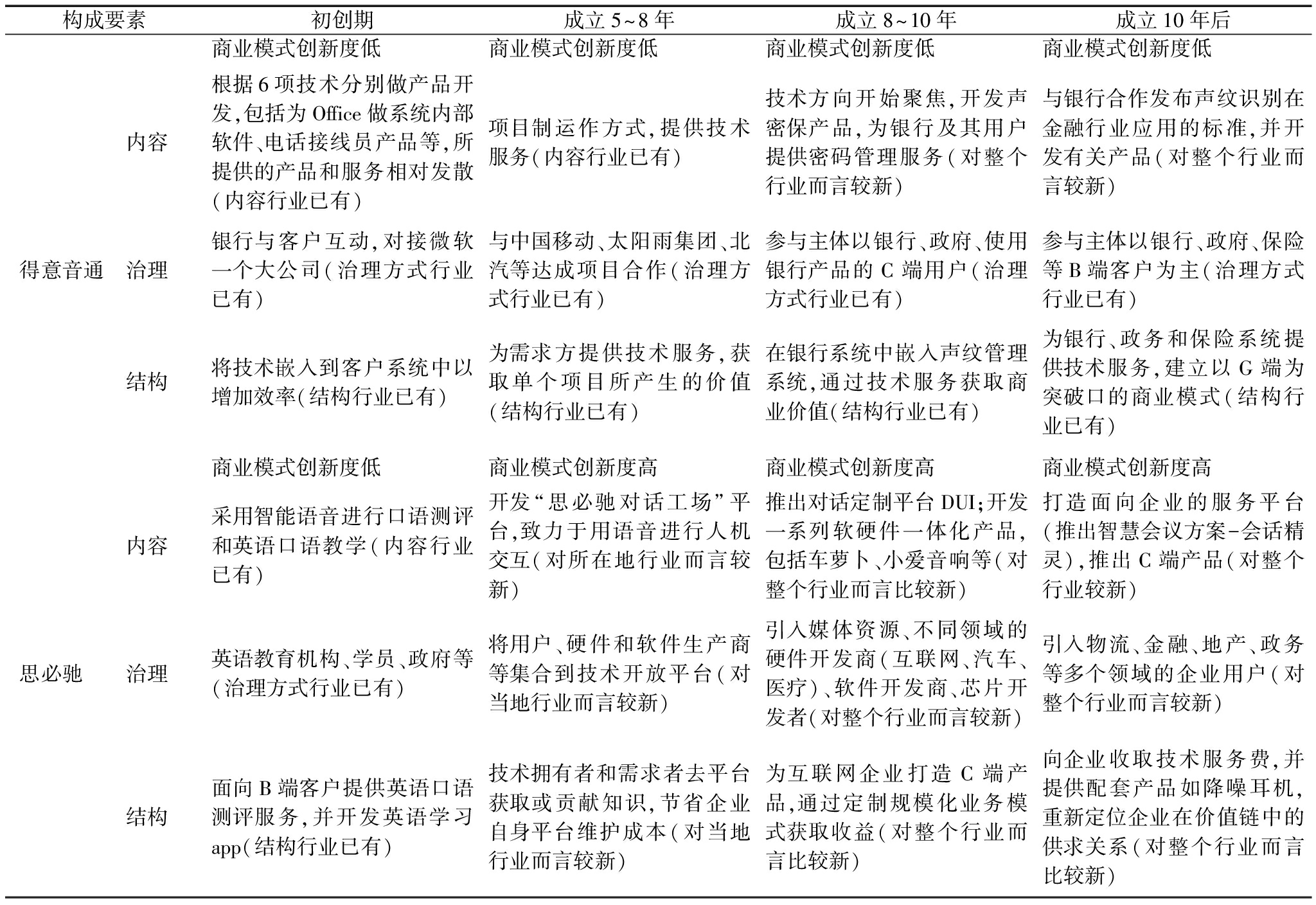

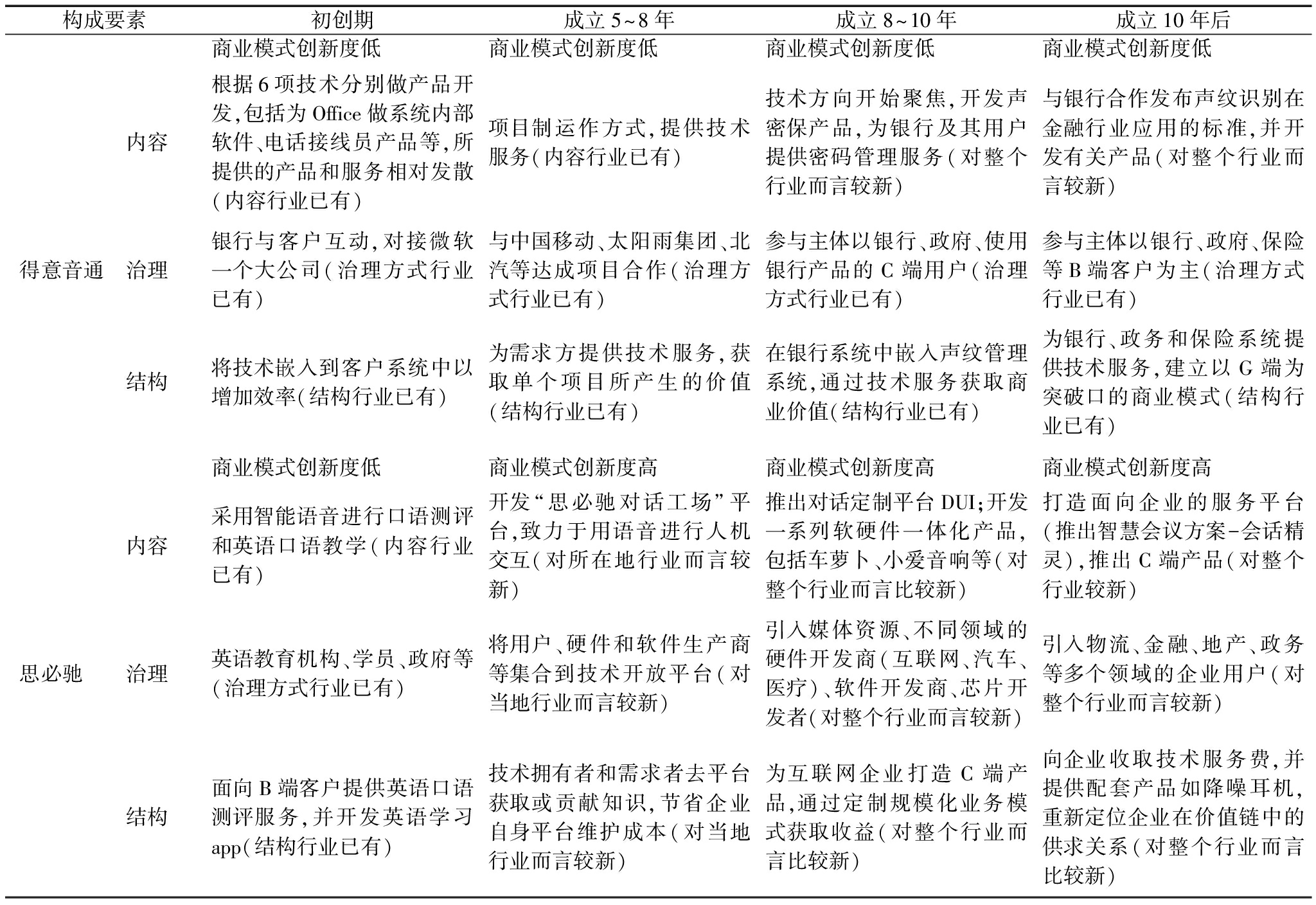

(1)发现与缩窄。分别总结两个企业的发展历程和商业模式演进过程。采用时序区间方式[28],根据转型次数将企业发展过程分解成不同阶段,总结每个阶段企业的商业模式创新。为加深对商业模式创新的理解,分别对商业模式活动、治理和结构创新性进行编码(见表2)。此外,整理企业每一次转型动因,表3为两个企业商业模式创新的演进过程。

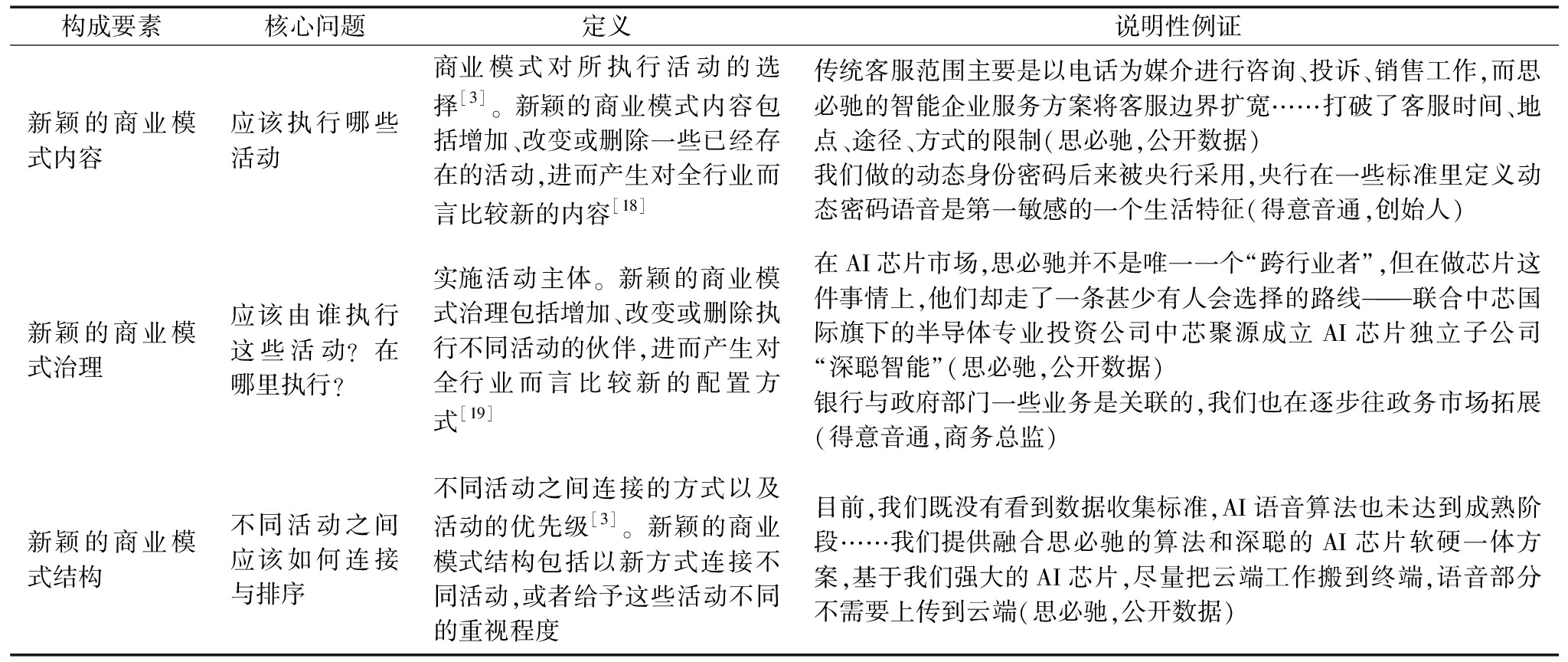

表2 商业模式构成要素、定义与例证

Table 2 Business model components, definitions and examples

构成要素核心问题定义说明性例证新颖的商业模式内容应该执行哪些活动商业模式对所执行活动的选择[3]。新颖的商业模式内容包括增加、改变或删除一些已经存在的活动,进而产生对全行业而言比较新的内容[18]传统客服范围主要是以电话为媒介进行咨询、投诉、销售工作,而思必驰的智能企业服务方案将客服边界扩宽……打破了客服时间、地点、途径、方式的限制(思必驰,公开数据)我们做的动态身份密码后来被央行采用,央行在一些标准里定义动态密码语音是第一敏感的一个生活特征(得意音通,创始人)新颖的商业模式治理应该由谁执行这些活动?在哪里执行?实施活动主体。新颖的商业模式治理包括增加、改变或删除执行不同活动的伙伴,进而产生对全行业而言比较新的配置方式[19]在AI芯片市场,思必驰并不是唯一一个“跨行业者”,但在做芯片这件事情上,他们却走了一条甚少有人会选择的路线———联合中芯国际旗下的半导体专业投资公司中芯聚源成立AI芯片独立子公司“深聪智能”(思必驰,公开数据)银行与政府部门一些业务是关联的,我们也在逐步往政务市场拓展(得意音通,商务总监)新颖的商业模式结构不同活动之间应该如何连接与排序不同活动之间连接的方式以及活动的优先级[3]。新颖的商业模式结构包括以新方式连接不同活动,或者给予这些活动不同的重视程度目前,我们既没有看到数据收集标准,AI语音算法也未达到成熟阶段……我们提供融合思必驰的算法和深聪的AI芯片软硬一体方案,基于我们强大的AI芯片,尽量把云端工作搬到终端,语音部分不需要上传到云端(思必驰,公开数据)

表3 案例企业商业模式演进

Table 3 Evolution of the business model of the firms in the case

构成要素初创期成立5~8年成立8~10年成立10年后商业模式创新度低商业模式创新度低商业模式创新度低商业模式创新度低内容根据6项技术分别做产品开发,包括为Office做系统内部软件、电话接线员产品等,所提供的产品和服务相对发散(内容行业已有)项目制运作方式,提供技术服务(内容行业已有)技术方向开始聚焦,开发声密保产品,为银行及其用户提供密码管理服务(对整个行业而言较新)与银行合作发布声纹识别在金融行业应用的标准,并开发有关产品(对整个行业而言较新)得意音通治理银行与客户互动,对接微软一个大公司(治理方式行业已有)与中国移动、太阳雨集团、北汽等达成项目合作(治理方式行业已有)参与主体以银行、政府、使用银行产品的C端用户(治理方式行业已有)参与主体以银行、政府、保险等B端客户为主(治理方式行业已有)结构将技术嵌入到客户系统中以增加效率(结构行业已有)为需求方提供技术服务,获取单个项目所产生的价值(结构行业已有)在银行系统中嵌入声纹管理系统,通过技术服务获取商业价值(结构行业已有)为银行、政务和保险系统提供技术服务,建立以G端为突破口的商业模式(结构行业已有)商业模式创新度低商业模式创新度高商业模式创新度高商业模式创新度高内容采用智能语音进行口语测评和英语口语教学(内容行业已有)开发“思必驰对话工场”平台,致力于用语音进行人机交互(对所在地行业而言较新)推出对话定制平台DUI;开发一系列软硬件一体化产品,包括车萝卜、小爱音响等(对整个行业而言比较新)打造面向企业的服务平台(推出智慧会议方案-会话精灵),推出C端产品(对整个行业较新)思必驰治理英语教育机构、学员、政府等(治理方式行业已有)将用户、硬件和软件生产商等集合到技术开放平台(对当地行业而言较新)引入媒体资源、不同领域的硬件开发商(互联网、汽车、医疗)、软件开发商、芯片开发者(对整个行业而言较新)引入物流、金融、地产、政务等多个领域的企业用户(对整个行业而言较新)结构面向B端客户提供英语口语测评服务,并开发英语学习app(结构行业已有)技术拥有者和需求者去平台获取或贡献知识,节省企业自身平台维护成本(对当地行业而言较新)为互联网企业打造C端产品,通过定制规模化业务模式获取收益(对整个行业而言比较新)向企业收取技术服务费,并提供配套产品如降噪耳机,重新定位企业在价值链中的供求关系(对整个行业而言比较新)

(2)丰富和证实。在初步了解两个企业转型与商业模式演进后,开始推理引发商业模式创新的机制。这一阶段编码聚焦于企业认知框架转变,本文发现企业采用3种认知框架转变策略:叠加、脱耦和融合。3种不同的认知框架转变方式与商业模式活动、治理及结构创新密切相关。为进一步了解企业商业模式创新的微观机制,梳理促成认知框架转变的关键事件,对事件类型进行分类,形成理论构念。

3 研究发现

根据案例编码,本文发现认知框架转变是理解商业模式创新的基础,故提炼出3种认知框架转变策略:叠加、脱耦、融合。接下来,依次解析3种认知框架转变策略影响商业模式创新的理论机制:企业转型和能力培养。

3.1 认知框架转变策略

企业通常具备多种认知框架,这些认知框架受创始人及其团队的影响,包括创始团队成员在创办企业之前所积累的能力和职业经历所形成的印记[29]。思必驰创始团队分别来自剑桥大学商学院和计算机学院,商学院为创业者带来的商业思维和计算机带来的技术思维在企业发展初期并存。但随着部分具有丰富产业经验的创始人离职,企业认知框架发生转变。

3.1.1 叠加

叠加是指同时保留不同技术框架,这种策略通常发生在认知框架转变过程中,在经历短暂的同时保留后,企业通常会剔除其中一种认知框架,或者融合多种认知框架以创造新的认知框架。思必驰曾使用过两种不同的认知框架:在成立之初,思必驰聚焦于用智能语音技术服务教育市场上的语言检测和英语教学,受创始人个人背景的影响,在日常运营中存在同时使用科学思维和商业思维解决相同问题的情况。当企业完成转型后,两种认知框架会各自在合适的领域成长。

相反,得意音通则长期在一个空间内同时保留多种认知框架。得意音通执行技术与市场双驱动战略,在技术研发中围绕声纹识别技术进行系统性研发,而在市场端则聚焦银行领域,通过推动国家政策出台和主导行业标准打开新技术应用市场。在得意音通的决策中,科学与商业思维交叉使用,创始人谈到从科研人员向产业人士转型时说:“许多知识理论其实都是相通的……我尝试对技术问题进行分析、拆解、推导并将思路和方法论应用到商业推广上。”

多种不同认知框架叠加可使企业同时受益于多元信息和知识,但也会为企业带来冲突。得意音通的产品架构师认为企业当前最大的问题在于无法在思想上达成统一,产品研发与销售团队之间的冲突尤为明显。

3.1.2 脱耦

脱耦是指将相互冲突的两种认知框架隔离,以缓解可能产生的冲突。这种策略对创立之初就面临科学逻辑和商业逻辑冲突的技术企业尤为必要[30],避免在企业内部形成对同一问题的不同解决方案。得意音通和思必驰都采用脱耦方式缓解冲突。得意音通在2015年与清华大学完成知识产权上的切割,成立联合实验室“得意音通信息技术研究院”,将科学研究与企业业务正式分离。

思必驰通过与上海交通大学成立联合实验室的方式实现科学研究与商业化运营分工。此外,在原始创业团队中,有一位拥有科学背景的创始人在意识到自己的认知框架与公司运营框架存在冲突时,主动退居二线担任“首席科学家”的职位。创始人在回顾这段经历时谈到:“科学家和企业家能否合一?重心一定有偏向。但仅仅不做管理这件事,我就学了很多年。”在具体架构上,思必驰还设置了北京研发院进行应用研究。商务总监在解释两个部门的任务和目标时谈到:“上海研究院是做更前沿的技术,有预言的那种性质。北京研究院做的是应用级技术,马上就可以用。”

受不同领域知识、业务结构和客户思维习惯差异的影响,企业内部各业务单元之间在认知框架上存在冲突。思必驰创始人将企业在2012年完成的转型描述为一个痛苦的过程,创始人感慨道:“就像两种不同文化之间的冲突与冲击。如我们早期面向的是政府、企业等机构,与他们合作流程周期较长,我们的产品迭代是半年半年的来。而面对互联网客户群体,每个产品迭代可能只有一两周,我们能不能做到这一点?挑战特别大……。”得意音通的总工程师在谈到相同技术在不同方向上应用所产生的冲突时说:“这两种方向完全不一样,一个假设要像你,一个假设要不像自己,完全是两种技术方向。”

3.1.3 融合

融合是指企业对多元框架进行整合,形成一个新的认知框架。典型做法是引入具有新认知框架的个体,得意音通和思必驰都采用了类似做法。得意音通在2015年以后陆续招聘了新的高管团队负责金融市场业务拓展,而思必驰在各个领域也都招聘了具有某个领域专业知识的人才,如引入原任职于阿里巴巴iDST语音识别团队的初敏担任北京研发院院长,负责面向企业开发业务;引入在传统互联网领域有工作经验的商务总监,负责开拓B端市场。

除改变高管团队构成外,企业认知框架转变更多通过与外部投资人、用户等利益相关者的互动实现。其中,与用户互动对AI企业尤为重要。如前文所言,得意音通通过联合银行出台声纹识别技术在银行业的使用标准就属于主动改变用户认知框架的做法。然而,让用户主动改变认知框架难度较大,且容易降低企业成长速度。更好的做法是,从用户认知框架出发,改变企业自身认知框架,顺势而为。

思必驰的认知框架转变过程中体现了融合用户认知框架的重要性。思必驰根据用户反馈进行产品设计,完善技术系统,并提炼用户需求。如思必驰定位于汽车后装市场的决定就是通过不断与用户沟通确定的,目前已占领该市场80%以上份额。思必驰市场总监在谈到企业技术研发与用户需求提炼时说道:“任何一个解决方案都一定是基于客户需求推出的……AI是一个技术产业,它不能叫一个完整的行业,它一定要跟行业相结合。跟什么样的行业结合,一定会先去做市场和客户需求调研。”此外,企业内部不同部门、不同群体之间也存在认知框架融合。如在开发某一产品时,技术、产品和销售在方案可行性、产品功能和成本结构等方面存在争论,在争论与互动中促进不同认知框架间的交互与融合。

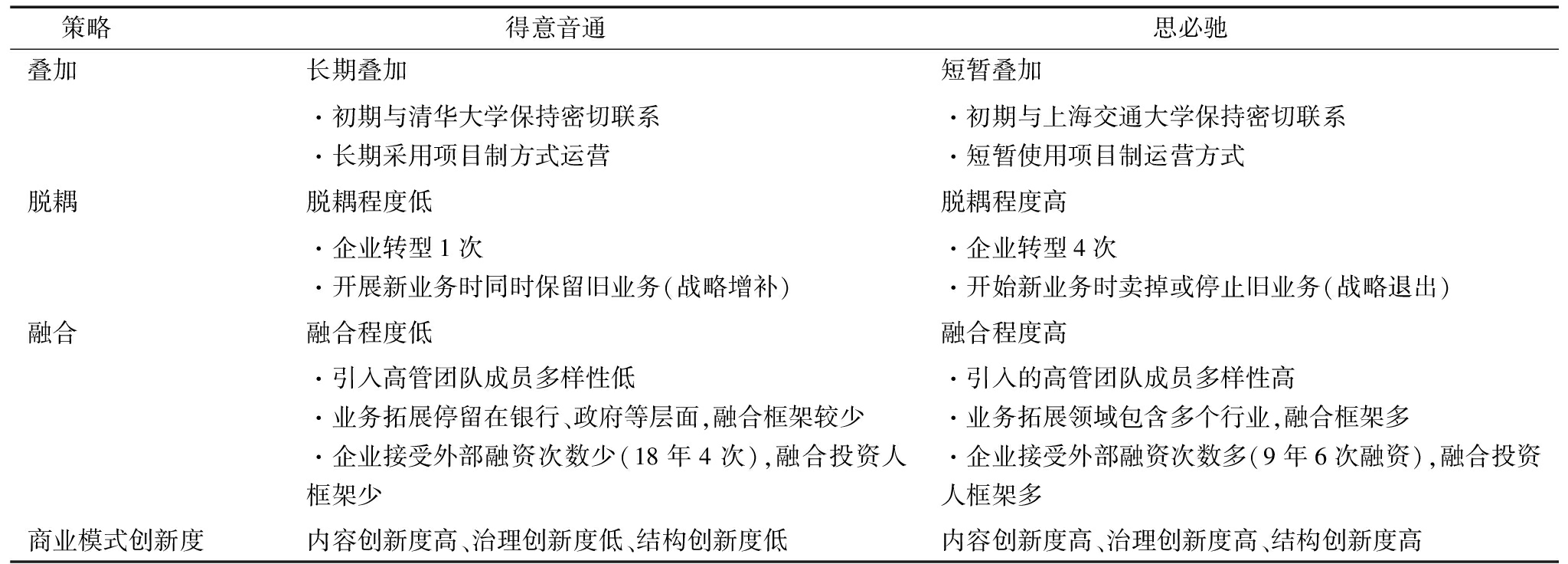

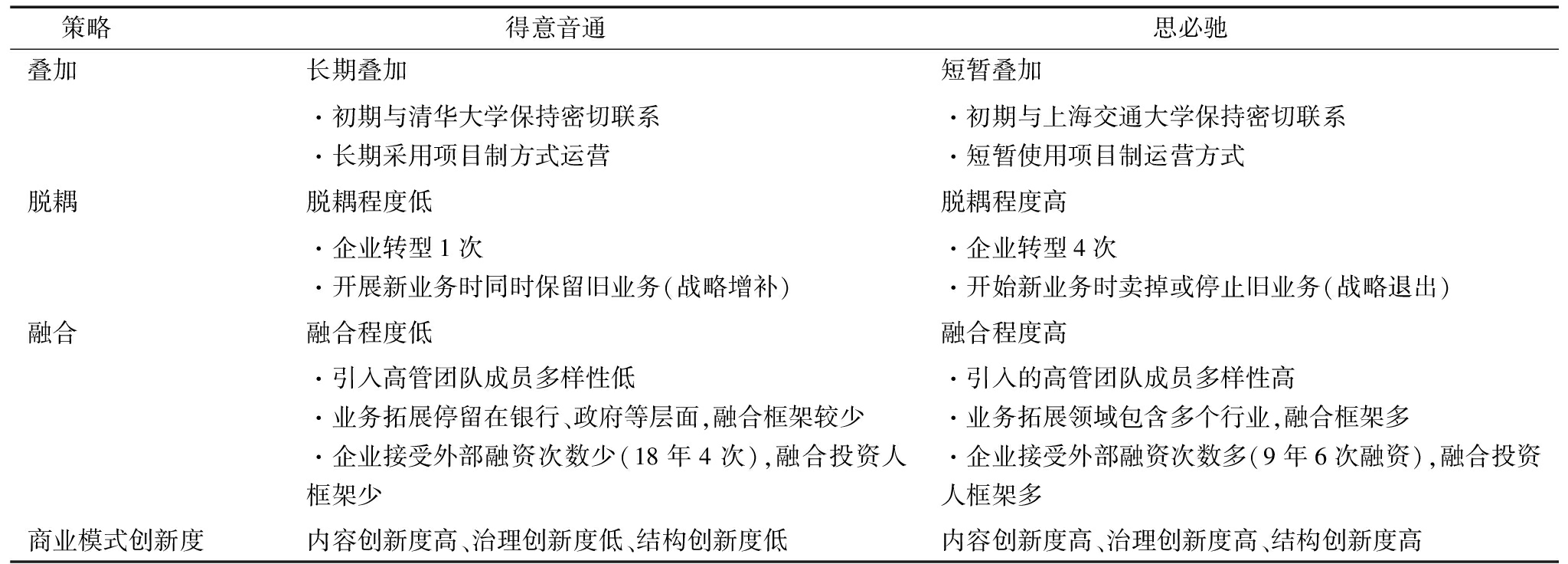

虽然叠加、脱耦和融合反映认知框架转变程度,但具体到执行层面,得意音通和思必驰在相同策略使用方面也存在明显差异,表4详细列示了两者在认知框架转变策略上的对比及对商业模式创新的影响。

表4 框架转变策略在不同企业的表现

Table 4 Cognitive frame shifting strategies in different firms

策略得意音通 思必驰 叠加长期叠加短暂叠加·初期与清华大学保持密切联系·长期采用项目制方式运营·初期与上海交通大学保持密切联系·短暂使用项目制运营方式脱耦脱耦程度低脱耦程度高·企业转型1次·开展新业务时同时保留旧业务(战略增补)·企业转型4次·开始新业务时卖掉或停止旧业务(战略退出)融合融合程度低融合程度高·引入高管团队成员多样性低·业务拓展停留在银行、政府等层面,融合框架较少·企业接受外部融资次数少(18年4次),融合投资人框架少·引入的高管团队成员多样性高·业务拓展领域包含多个行业,融合框架多·企业接受外部融资次数多(9年6次融资),融合投资人框架多商业模式创新度内容创新度高、治理创新度低、结构创新度低内容创新度高、治理创新度高、结构创新度高

3.2 认知框架转变策略与商业模式创新机制分析

3.2.1 认知框架转变策略与企业转型

认知框架转变反映企业根据外界环境变化调整自身认知的程度,既代表企业与外部环境的互动次数,也反映企业转型速度。企业转型与战略变化是促进创新产生的关键要素[31],具体到商业模式创新领域,Burnell等[32]指出,快速对外界环境变化作出响应是商业模式创新的前提。在此基础上,本文进一步发现认知框架转变是促进企业转型的关键要素。具体而言,脱耦与融合策略通过加快企业转型对商业模式内容创新和治理创新起促进作用,而叠加策略则通过抑制企业转型阻碍商业模式治理创新。

(1)认知框架转变策略与企业转型:促进作用。从积极作用看,认知框架转变策略中的脱耦和融合能促进企业转型,进而激发商业模式内容创新。主要原因在于,脱耦会促进企业转型,让企业有更多机会吸收新信息,进而实现技术和业务聚焦;而融合让企业有更多多元化信息来源和认知视角,有助于促进创新活动的产生,得意音通与思必驰转型如图1所示。

第一,脱耦与企业转型。得意音通和思必驰在采用脱耦策略之后完成转型。如得意音通在2012年之前就采用项目制运作方式,通过为不同B端客户提供技术服务实现价值增值。得意音通市场营销副总在介绍企业早期盈利模式时谈到:“之前公司收入来源主要是一些横向课题……这也是产学研的一个方式。”2010年得意音通与清华大学、建设银行签订《语音声纹识别技术开发服务合同》,共同研发“声密保”产品。正是这次合作让企业认知框架发生转变,得意音通自此聚焦银行业这个高安全场景,为银行开发能够解决身份认证问题的系列产品。

与得意音通相比,思必驰的框架转变带来更大的转型。在创立之初,思必驰垂直聚焦于教育领域,为教育机构提供英语考试口语测评服务,后续发现教育市场空间有限,便转战互联网领域,将教育业务模块全部剥离,随后卖给驰声科技。思必驰在聚焦互联网领域后,商业模式内容取得重大创新,于2013年发布了国内首款对话管理平台“思必驰对话工场”,满足客户差异化语音交互需求。思必驰平台以对话为核心连接各类B端用户,商业模式内容创新度较高。2014年,物联网行业热潮到来,思必驰再次发生转型,聚焦于人机交互方向,走上软硬件一体化发展道路。2019年,智能语音技术发展前景利好,思必驰单独新设部门探索智慧会议业务方向,最终实现再次转型,向企业服务领域拓展,并推出智慧会议解决方案——会议精灵。

以上案例表明,脱耦通过促进企业转型帮助企业实现战略聚焦或战略退出,实现商业模式内容创新。脱耦意味着通过隔离方式将不同认知框架区分开来,不仅能够避免冲突,还能为新认知框架的出现提供生存空间,促进企业转型。正如前文所言,得意音通和思必驰与它们所依托的大学成立联合实验室,将基础研究与产品开发隔离,让两种可能产生冲突的框架在各自空间成长。这样做的优势在于,企业既保留了原有认知框架的优势,又能通过引入新认知框架弥补现有认知框架的不足。

具体到发展战略上,企业推行技术与市场双驱动战略。如得意音通在进入某细分市场时首先做基础技术研发,“那时候想往产业化上走,就开始做一些基本的准备工作,这些东西差不多都是科技计划”,这部分工作由联合实验室内部基础研发人员完成。而市场端则听取在银行业有资深经验的高管团队的发展思路,逐步拓展声纹识别技术在银行、政务领域的应用。同时,与地方政府部门建立数据中心,服务于技术训练和企业生态建设。思必驰采用类似策略实现不同认知框架的共存,让更多外界信息进入企业。因此,脱耦对商业模式治理创新的作用是通过企业转型融入不同信息主体,拓展企业获取信息的渠道,为改善当前业务模式、拓展新商业机会提供可能。

第二,融合与企业转型。融合通过促进企业在新业务领域的探索以及产品与技术创新促进商业模式内容创新。例如,得意音通与浦发银行合作是技术逻辑与银行逻辑融合的结果。在与银行的合作过程中,得意音通逐步认识到技术场景适用性和可能改善的方向。如受数据保护和安全因素的影响,得意音通意识到云和数据对于企业发展的重要性,并在这两个方向上规划业务板块。同时,为突破大数据获取限制,致力于政务领域以弥补当前业务的不足。

对思必驰而言,融合策略在促进产品创新和技术创新中发挥着关键作用。多元化信息是创新的源泉,在访谈过程中思必驰电子消费业务线负责人谈道:“比如像一些大品牌小米、海尔、海信只要前端。像小米的话,ASR都他自己做,他只要前端,他不需要云端服务……都是根据客户需求来。”多元化客户需求是企业获取信息的一种方式,为满足这些不同需求,企业需要不断解耦语音全链路技术,满足不同客户的定制化、个性化需求。

同时,融合是在多元框架基础上涌现出的一种新框架,期间伴随着不同主体之间的互动,因而在促进商业模式治理创新中发挥重要作用。如得意音通自创立以来主要聚焦政府和银行业,商业模式包含主体相对单一。相反,思必驰首先聚焦于教育领域,之后拓展到汽车、家居和医疗领域,在企业成长过程中,不同领域的认知框架逐渐被整合到思必驰的认知框架中,为后续建立思必驰DUI定制化对话平台,将更多参与者纳入商业模式奠定了基础。思必驰商务总监谈到企业在医疗业务板块的拓展时提到:“噪声困扰了我们医疗设备客户好几十年,一直想干掉但干不掉……因为疫情,医疗设备的出货量非常大,他们的战略就会向这个方向倾斜。”对客户痛点和外界信息的捕捉让思必驰进入医疗板块,商业模式治理主体新增了医疗领域设备供应商或医院等需求方。

(2)认知框架转变策略与企业转型:抑制作用。虽然认知框架转变能够带来企业转型,并促进企业商业模式创新,但并非所有转变策略都能产生积极作用。通过案例编码发现,叠加策略的使用不利于企业转型,反而会抑制企业商业模式创新。

第一,叠加与企业转型。多种框架长期并存导致企业在决策时产生认知冲突,从而阻碍企业商业模式创新。得意音通和思必驰在成立前5年,将科学思维和商业思维叠加使用,既追求技术先进性,又试图在商业模式上实现创新。但两种思维对于“创新”的理解存在冲突,为缓解冲突,企业往往会采纳折中、对行业而言相对成熟的方案。因此,企业商业模式模仿他人居多,而非自主创新。在思必驰创立之前,国内市场就出现智能语音行业的巨头——科大讯飞,其主营业务板块就包含语音技术在教育领域的应用。同期还出现凌声芯、捷通华声等其它将语音技术应用到教育市场的创业公司。在叠加策略影响下,思必驰前期没能很好地开辟独特赛道和商业模式。得意音通在公司成立前5年选择语音技术发展相对成熟的应用领域,市场总监提到:“不管是语音识别还是声纹识别,这些技术在最开始全部都用在非民用领域,以公安领域为主。”因而,得意音通主要聚焦于公安领域,商业模式参与主体也多以政府部门为主。技术应用领域参与主体的单一性造成企业商业模式治理创新程度较低。

第二,叠加策略本身是有选择的,会对原有认知框架作出自我强化[8],并印记于企业后续决策之中。Snihur &Zott[18]提出创始人印记是影响商业模式创新的关键要素,本文也发现类似观点。受长期技术开发训练的影响,技术类创业者容易追求技术先进性和新颖性,并产生承诺升级,这会使初创企业产生惰性[20]。在得意音通发展过程中,虽然引入拥有不同认知框架的个体,但这些框架在引入之前经过无意识筛选,与企业当前的认知框架没有太大冲突。得意音通在2012年发生转型后,引入的高管团队成员大多拥有技术背景,或者是企业正在探索的银行业人才。而思必驰在框架转变过程中只是短暂使用了叠加策略,未出现明显的认知框架自我强化特征。

3.2.2 认知框架转变策略与能力培养

企业能力是产生商业模式创新的关键前因[1],但在什么情况下可以培养企业能力较少被讨论。通过案例编码发现,认知框架转变策略能促进企业与外部环境之间互动,培养企业模块化能力、自适应能力和迁移能力,进而促进商业模式结构创新。

在3种认知框架转变策略中,融合策略通过建立技术、产品和场景之间的闭环,促进商业模式结构创新。融合策略和商业模式结构创新体现了系统性特征,强调不同参与者、不同业务单元、不同技术模块之间的连接,以及前三者内部各要素之间的连接。在本文所选取的两个案例中,只有思必驰使用了融合策略。因此,本文主要基于思必驰案例对所构建的理论机制进行分析。

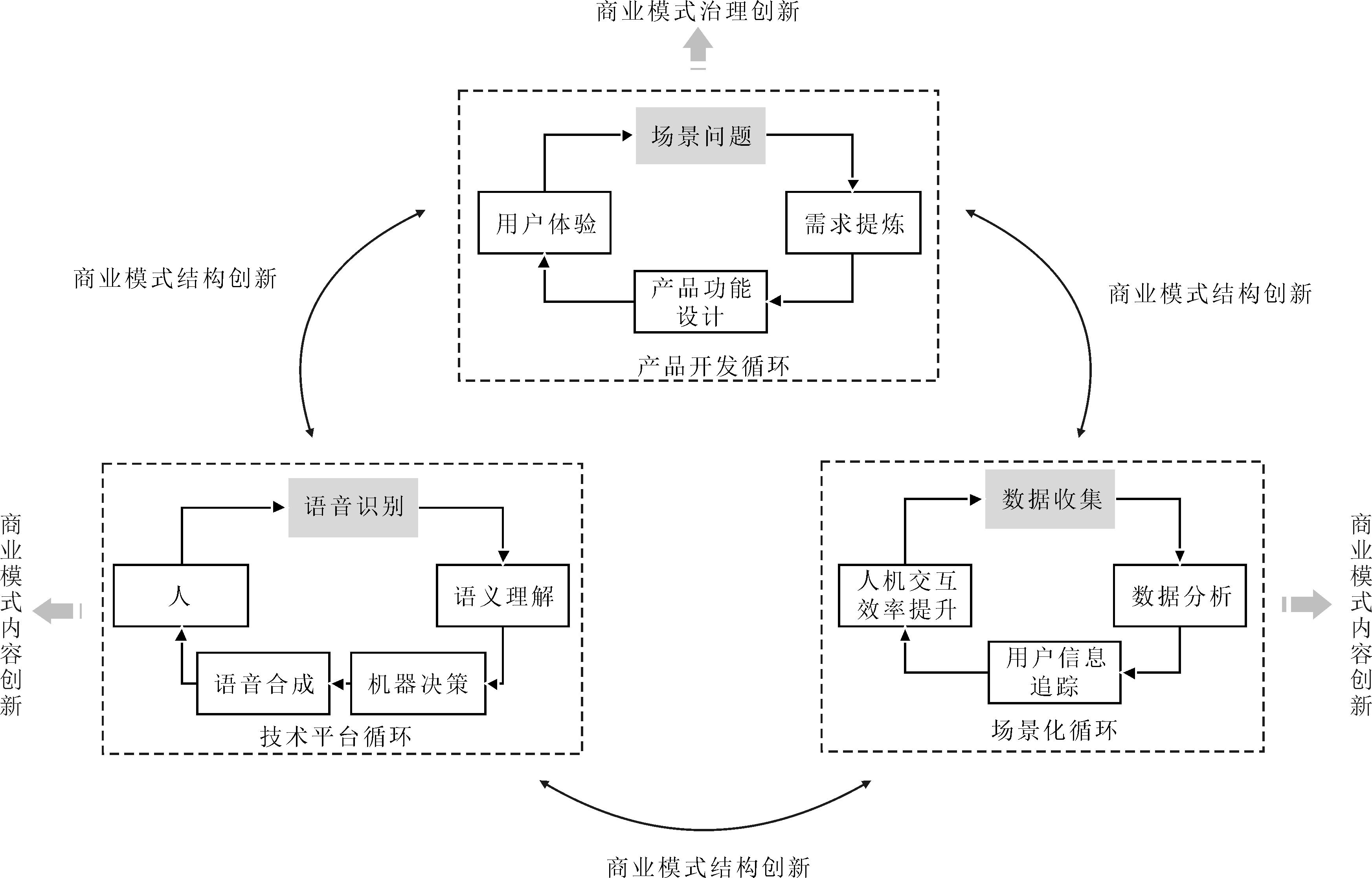

(1)融合与模块化能力。融合策略的使用促进企业在技术研发、产品开发和场景化3个方面形成创新与价值创造闭环(见图2)。受技术无法在不同场景中应用的限制,渐进性创新对AI企业而言尤为重要。思必驰在技术研发闭环上有两个作用机制:第一,传统技术与新兴技术结合。思必驰首先从相对成熟的语音识别技术切入,将其应用到口语测评领域,在此基础上不断更新技术系统,积累了全链路智能语音技术。如创始人在谈到企业技术更新时提到:“基础语音技术提升、全面语音技术应用、多模态交互技术结合3个语音交互技术发展方向思必驰都在做。”第二,建立不同技术之间的连接。单点技术无法为用户提供具有完整功能的产品,多种技术融合是实现新产品研发的关键。针对技术在整合过程中遇到的兼容性问题,思必驰将平台技术拆解为不同模块,提升技术模块之间的独立性和自由度,达到快速组合不同技术模块满足用户产品功能需求的目的。

思必驰在进行技术闭环中逐步建立了模块化能力。模块化以“过程、资源、算法”为支撑,让企业所提供的技术具备灵活性和个性化特征,能满足用户大批量定制需求。在技术平台灵活性的基础上,思必驰创新性提出“规模定制化”服务的概念,用以解决技术服务商面临的共性难题。具体到定制规模化实际操作上,商务总监谈到:“只不过我把这个定制开放给了客户,他自己可以做DIY,每个客户都可以及时找到自己想要的功能。”

(2)融合与自适应能力。融合策略促进企业技术研发与场景问题和需求相结合,培养企业根据场景变化调整产品开发的自适应能力。场景闭环意味着技术与场景深度融合,是技术思维、产品思维与用户思维等不同认知框架融合的关键情境。思必驰以场景问题为切入点,通过需求提炼设计被市场需要的产品,提升客户满意度和客户体验,通过对场景问题的提炼形成产品开发闭环。思必驰市场总监提到:“虽然我们是一个ToB技术创业公司,但技术创业一定要以市场为导向,以客户需求为方向……语音交互和对话一定是讲究场景的,离开场景无论准确率、效果还是NLP都会大打折扣。”以市场为导向的产品研发能力培养了灵活性,而灵活性则提升了企业自适应能力。对场景的深入理解让思必驰与用户业务深度融合,并在同一价值链条上下游实现价值共创。

(3)融合与迁移能力。在技术、产品与场景结合的基础上,场景化还培养了企业迁移能力,即技术、知识、经验等在不同场景之间切换。迁移能力是一种高度情景化的能力,当企业一项新技术在涌现阶段进入市场时,该能力尤为重要。这是因为,一个行业在早期阶段存在多个技术赛道,多个技术赛道在竞合中并存。从行业层面看,主流技术进步是连续的,但由于一个企业通常只能集中精力探索一个技术赛道,因而企业内部技术演进可能会出现断层,带来技术进步的不连续性,这种现象在AI领域尤为明显(李晓华等,2023)。作为一项“通用”技术,AI技术在各个领域都有渗透,但却很难在应用技术上实现统一。思必驰北京研发院院长谈到AI技术发展现状时强调,“如果数据是在A场景采集的,拿到B场景不好用了,那么要多快,用什么样的数据规模,多长时间把它带过去,这时候会有一个困难的转移过程”。

综上所述,思必驰采用融合框架转变策略实现技术、产品和场景各子系统内部关系重构,促进商业模式结构创新。具体到理论机制上,融合策略让企业在不同子系统间的循环中积累模块化能力、自适应能力和迁移能力,为商业模式各要素之间的连接奠定了基础。相反,得意音通只采用脱耦或叠加框架转型策略未建立技术、产品与场景之间要素的互动,商业模式结构创新度较低。

4 结论与讨论

4.1 结论与贡献

针对“认知框架如何影响商业模式创新”这一问题,本文通过对比性案例研究发现:①认知框架转变是解释商业模式创新的微观理论基础,并提出认知框架转变的3种策略——叠加、脱耦和融合;②在商业模式创新内容、治理和结构创新各要素中,结构创新是影响商业模式创新能否成功的核心要素。叠加和脱耦策略通过信息筛选与吸收作用于企业转型,进而影响商业模式内容创新和治理创新。融合策略不仅能促进企业转型,还能帮助企业在不同子系统循环中积累模块化能力、自适应能力和迁移能力,进而实现商业模式3个维度的全面创新,尤其是促进商业模式结构创新。相反,只采用脱耦或叠加框架转型策略无法建立技术、产品与场景要素之间的互动,商业模式结构创新度较低(见图3)。

通过对比得意音通与思必驰,本文提出影响企业商业模式创新的微观视角——认知框架转变,并进一步提出两种作用机制:①以信息获取与筛选为基础的企业转型促发机制;②以不同要素连接为主的企业能力建构机制。本文理论贡献体现在以下3个方面:

(1)提出影响商业模式创新的微观理论视角——认知框架。已有文献主要从宏观视角提出企业与外部环境互动对商业模式创新的重要性[3,18],本文认为认知框架转变是驱动企业与外部环境互动的关键理论视角,通过案例分析得出认知框架转变会影响企业转型和能力培养,进而作用于商业模式创新。已有研究发现企业转型和能力培养是促进商业模式创新的关键要素,本文则重点探讨了企业转型和能力培养驱动因素[1,32],即认知框架转变。同时,还区分不同认知框架转变策略对商业模式创新正反两个方向的影响,如叠加策略会抑制商业模式创新。这一发现具有重要理论价值,即只停留在形式层面的“转型”无法带来商业模式创新,还需要在认知框架层面实现转型。

(2)揭示认知框架转变策略影响商业模式创新的理论机制。已有学者对认知框架理论的讨论多采用静态视角,鲜有研究从动态视角探讨认知框架转变对企业绩效的影响。本文分析认知框架转变对商业模式创新的影响,提出3种认知框架转变策略:叠加、脱耦和融合,3种策略采用的先后顺序体现了企业发展与演化过程。同时,本文还验证了认知框架的自我强化特征[10],在此基础上行进一步发现自我强化特征会约束创新,而认知框架转变诱发的环境自适应性则能促进创新,这一发现为解释Zuzul &Tripsas[20]提出的小企业也存在惰性的现象提供了新理论解释机制,他们认为初创企业惰性来源于创始人的角色认同,本文在此基础上发现组织认知框架也是造成初创企业惰性的一个重要因素。

(3)建立认知框架理论、能力理论、企业转型理论对话的“桥梁”。已有文献虽然明确了能力理论、企业转型对商业模式创新的作用,但缺乏不同领域之间的对话。本文建立微观层面商业模式创新解释框架,强调认知框架转变带来的信息和知识互动对形成技术、产品、场景创新闭环以及实现价值创造具有重要意义。基于信息和知识互动的商业模式创新有助于解决当前学术界面临的一些不同观点,即商业模式究竟是设计出来的还是企业在市场探索中逐步涌现的[3]。本文研究结论表明,商业模式创新是自然涌现的结果,这不仅丰富了对商业模式创新的理论解释,还拓展了认知框架理论应用范围。

4.2 实践启示

根据上述研究结论,本文提出如下实践启示:

(1)企业需要重视管理者认知框架对于商业模式创新的影响。认知框架影响企业将人工智能技术应用到具体场景时,是否实现技术与需求的匹配问题。因此,管理者需要时刻评估自身、团队及企业所采用的认知框架是否与用户一致。如果发现不一致,应当及时调整思路,避免掉入“技术导向”思维惯性。

(2)企业应重视对认知框架转变实施过程的监控,以更合理的方式实现转变,避免因措施不当产生对原有认知框架的强化效应。具体而言,应遵循循序渐进的原则,在短暂允许两种认知框架同时存在后,通过组织结构“脱耦”设计,或者隔离相互冲突框架的策略,为新认知框架的出现与演化创造空间,最终围绕“以用户为中心”促成不同框架融合。

(3)在商业模式创新中,企业应重视不同主体、要素之间的连接,以促成商业模式结构创新。很多企业过度重视企业在单个产品上的创新,忽视了建立围绕产品所形成的共同利益相关者的汇聚,导致空有某一项创新而无法推广的困境。因此,重视不同要素与主体的连接,可帮助企业跨越产品扩散鸿沟,实现商业模式价值闭环。结构创新的重要性不仅对人工智能企业具有启发意义,对于其它面临高不确定和高竞争性的企业也同样重要。在人工智能情境下,商业模式创新的难点在于消费者需求的不确定性和技术开发流程的不确定性,这些不确定性使得内容创新和治理创新不再能为企业构筑较强的竞争壁垒,而是更多依赖于不同主体和要素连接,即商业模式结构创新。

4.3 不足与展望

本文不足主要体现在以下两个方面:首先,本文所选案例企业来自于AI领域,基于该行业所提取的理论机制在其它行业是否依然适用有待检验。未来可通过定量或定性研究验证本文研究结论的普适性。其次,本文选取AI领域的两个企业作为研究样本,旨在为研究问题提供最典型的研究情境,但未对AI领域的具体特征作深入分析。未来可选取AI领域和非AI领域企业进行跨行业对比研究,提炼基于新情境的理论机制,重点关注以下问题:企业认知框架包括哪些类型?它们在影响商业模式创新中存在哪些差异?生成式人工智能发展是否会改变认知框架对商业模式创新的作用机制?AI情境的特殊性对商业模式创新带来了哪些挑战?

参考文献:

[1] TEECE D J. Business models and dynamic capabilities[J]. Long Range Planning, 2018, 51(1): 40-49.

[2] CHRISTENSEN C M. The ongoing process of building a theory of disruption [J]. Journal of Product Innovation Management, 2006, 23(1): 39-55.

[3] ZOTT C, AMIT R. Business model design: an activity system perspective[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 216-226.

[4] 邢小强, 周平录, 张竹, 等. 数字技术、BOP商业模式创新与包容性市场构建[J]. 管理世界, 2019, 35(12): 116-136.

[5] 李晓华, 李纪珍, 高旭东. 角色认同与创业机会开发:基于扎根理论的技术创业研究 [J]. 南开管理评论, 2022, 25(3): 73-84.

[6] 罗珉, 李亮宇. 互联网时代的商业模式创新:价值创造视角[J]. 中国工业经济, 2015,33(1): 95-107.

[7] 王福, 刘欣悦, 刘俊华, 等. 场景如何赋能短视频立体化价值创造——快手案例研究[J]. 技术经济, 2024, 43(6): 44-57.

[8] DOUGHERTY D. Interpretive barriers to successful product innovation in large firms[J]. Organization Science, 1992, 3(2): 179-202.

[9] AMIT R, ZOTT C. Creating value through business model innovation[J]. Mit Sloan Manage Rev, 2012, 53(3): 36-44.

[10] 高闯, 关鑫. 企业商业模式创新的实现方式与演进机理——一种基于价值链创新的理论解释 [J]. 中国工业经济, 2006, 19(11): 83-90.

[11] MCGRATH R G. Business models: a discovery driven approach[J]. Long Range Planning, 2010, 43(2-3): 247-261.

[12] ZOTT C, AMIT R. Business model design and the performance of entrepreneurial firms[J]. Organization Science, 2007, 18(2): 181-199.

[13] ZOTT C, AMIT R. The fit between product market strategy and business model: implications for firm performance[J]. Strategic Management Journal, 2008, 29(1): 1-26.

[14] TONGUR S, ENGWALL M. The business model dilemma of technology shifts[J]. Technovation, 2014, 34(9): 525-535.

[15] FOSS N J, SAEBI T. Business models and business model innovation: between wicked and paradigmatic problems[J]. Long Range Planning, 2018, 51(1): 9-21.

[16] BOCKEN N M P, GERADTS T H J. Barriers and drivers to sustainable business model innovation: organization design and dynamic capabilities[J]. Long Range Planning, 2020, 53(4):101950.

[17] AMIT R, ZOTT C. Crafting business architecture: the antecedents of business model design[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2015, 9(4): 331-350.

[18] SNIHUR Y, ZOTT C. The genesis and metamorphosis of novelty imprints: how business model innovation emerges in young ventures[J]. Academy of Management Journal, 2020, 63(2): 554-583.

[19] SNIHUR Y, WIKLUND J. Searching for innovation: product, process, and business model innovations and search behavior in established firms[J]. Long Range Planning, 2019, 52(3): 305-325.

[20] ZUZUL T, TRIPSAS M. Start-up inertia versus flexibility:the role of founder identity in a nascent industry [J]. Administrative Science Quarterly, 2020, 65(2): 395-433.

[21] 汤新慧, 邢小强, 周平录. 商业模式创新:研究现状与展望 [J]. 研究与发展管理, 2023, 35(4): 170-182.

[22] MURNIEKS C Y, MOSAKOWSKI E, CARDON M S. Pathways of passion: identity centrality, passion, and behavior among entrepreneurs [J]. Journal of Management, 2012, 40(6): 1583-1606.

[23] BENNER M J, TRIPSAS M. The influence of prior industry affiliation on framing in nascent industries: the evolution of digital cameras [J]. Strategic Management Journal, 2012, 33(3): 277-302.

[24] EISENHARDT K M. Building theories from case study research [J]. The Academy of Management Review, 1989, 14(4): 532-550.

[25] MCDONALD R, GAO C. Pivoting isn′t enough? managing strategic reorientation in new ventures [J]. Organization Science, 2019, 30(6): 1289-1318.

[26] EISENHARDT K M, GRAEBNER M E. Theory building from cases: opportunities and challenges[J]. Academy of Management Journal, 2007, 50(1): 25-32.

[27] PRATT M G, ROSA J A. Transforming work-family conflict into commitment in network marketing organizations[J]. Academy of Management Journal, 2003, 46(4): 395-418.

[28] LANGLEY A. Strategies for theorizing from process data[J]. Academy of Management Review, 1999, 24(4): 691-710.

[29] MARQUIS C, TILCSIK A. Imprinting: toward a multilevel theory[J]. The Academy of Management Annals, 2013, 7(1): 195-245.

[30] SAUERMANN H, STEPHAN P. Conflicting logics? a multidimensional view of industrial and academic science[J]. Organization Science, 2013, 24(3): 889-909.

[31] KIRTLEY J, O'MAHONY S. What is a pivot? explaining when and how entrepreneurial firms decide to make strategic change and pivot[J]. Strategic Management Journal, 2023, 44(1): 197-230.

[32] BURNELL D, STEVENSON R, FISHER G. Early-stage business model experimentation and pivoting [J]. Journal of Business Venturing, 2023, 38(4): 106314.

(责任编辑:王敬敏)