0 引言

党的二十大报告强调,“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。“专精特新”企业以专业化、精细化、特色化和新颖化为核心特征,通常在细分领域具备较强的创新能力和市场竞争力,能够为产业链“补短板”和关键技术突破提供重要支持。研究表明,作为全球产业链体系的主要参与者,“专精特新”企业在科技创新、稳定就业等方面发挥重要作用,已成为推动经济高质量发展的重要力量[1]。新质生产力是在科技创新中发挥主导作用的先进生产力,以新技术深化应用为驱动,发展新质生产力是推动我国经济高质量发展的内在需求[2]。新质生产力具有高科技、高效能、高质量特征,其中,“新”是指以新技术、新经济、新业态为主要内涵,突破关键性、颠覆性技术而产生的生产力;“质”是指在坚持创新驱动的基础上,为以关键性和颠覆性技术为核心的生产力发展提供更强驱动力。在创新驱动背景下,新质生产力作为高效、绿色、智能生产能力的综合体现,是衡量“专精特新”企业核心竞争力的重要指标。发展“专精特新”企业新质生产力不仅依赖于企业内部技术创新和管理优化,还需要外部营商环境支持[2],包括健全的金融服务体系、完善的市场竞争机制、强有力的知识产权保护和政策等。当前,我国地区发展不均衡,相关政策支持体系不完善,“数字鸿沟”等问题仍制约“专精特新”企业新质生产力发展。因此,如何以提升“专精特新”企业新质生产力为目标,推动我国创新驱动发展是亟待解决的关键问题。

已有研究对“专精特新”企业和新质生产力分别展开探讨。从影响因素看,既有研究主要对人力资源、金融支持、产业生态、科技创新等维度进行分析。罗福凯等(2023)认为,人力资源是企业创新发展的核心要素,金融支持(如专项补贴、税收优惠、科创板支持等)可以有效缓解“专精特新”企业资金压力,产业链协同、产业集群构建等有利于技术资源和市场信息共享,使企业形成协同效应和规模效应[1];周婷婷等(2023)认为,科技创新能够显著促进新质生产力发展。从驱动机制看,现有研究主要基于政策支持、市场需求拉动等外部因素和企业创新、组织效率等内部因素两个视角展开分析。张璠等(2022)认为,政府服务、政策支持为企业发展提供了必要条件;任保全等(2024)认为,市场需求为创新成果转化提供动力,技术研发积累和企业内部经营管理优化有利于促进新质生产力提升。

上述研究从不同理论视角对“专精特新”企业和新质生产力展开讨论,为本研究奠定了坚实基础,但存在以下不足:一方面,企业发展环境是指在企业管理决策与生产经营活动中存在一系列随着时间变化相互依存、相互制约的因素,这些因素构成一系列条件的综合体[3],形成企业在成长与竞争中所面临的内外部环境因素的复杂系统。现有研究大多围绕企业外部环境因素(如营商环境、数字经济等)或企业内部环境因素(如数字创新、企业家精神等)对新质生产力的影响展开探讨,尚未基于复杂系统观从时间与空间维度综合考虑内外部环境因素对“专精特新”企业新质生产力的影响。另一方面,我国不同地区资源禀赋、产业基础、经济发展水平不同,单一发展路径难以指导不同地区“专精特新”企业新质生产力发展。而且,现有研究更多探讨新质生产力发展单一路径的“净效益”,忽略了要素间的协同效应,也鲜有文献基于复杂系统观探索“专精特新”企业新质生产力的多元化发展路径。

综上所述,本文基于复杂系统观,选取242家国家级“专精特新”企业作为研究样本,结合组织生态系统理论和动态定性比较分析法(面板动态QCA),探索促进“专精特新”企业新质生产力发展的多重路径,并从时间维度上解释前因变量组态的动态演化过程,剖析内外部环境因素与“专精特新”企业新质生产力发展的复杂因果逻辑关系,以期为培育我国新质生产力发展、推动经济高质量发展提供决策参考。

1 理论基础与研究框架

1.1 理论基础

组织生态学的概念与框架是Hannan&Freeman于1977年提出的,他们认为企业适应与环境选择息息相关。在组织生态学理论中,生态是指生物体生存的空间和条件,它与生物体共同构成生态系统。组织个体、组织种群(一定范围内的同种组织)和组织群落(一定范围内的各种组织)与其所处内外部环境进行物质、能量及信息交换,进而实现自身新陈代谢,维持生态系统动态平衡[4]。一旦内外环境发生变化,组织自身若不进行相应调整,新陈代谢就会停止,最终逐步消亡。

企业既可被视为以营利为目的的经济组织,又可被视为生存在特定生态环境中的“生物体”。企业生产经营与健康发展依赖于该“生物体”各功能组织在特定环境下进行持续有效的新陈代谢[5]。外生理论认为,企业生产经营受到的影响主要源于外部环境,如政策环境、市场环境、社会环境和自然环境等;内生理论认为,内部组织、管理和制度等是影响企业生产经营的主要因素。事实上,企业经营生产环境是由结构复杂、层次多样且各具特征的因素所构成的复杂系统,影响企业发展的外部环境因素与内部环境因素相互影响、相互协同,共同驱动企业发展,即只有外部环境与内部环境相互协调,企业才能健康平稳发展[6]。

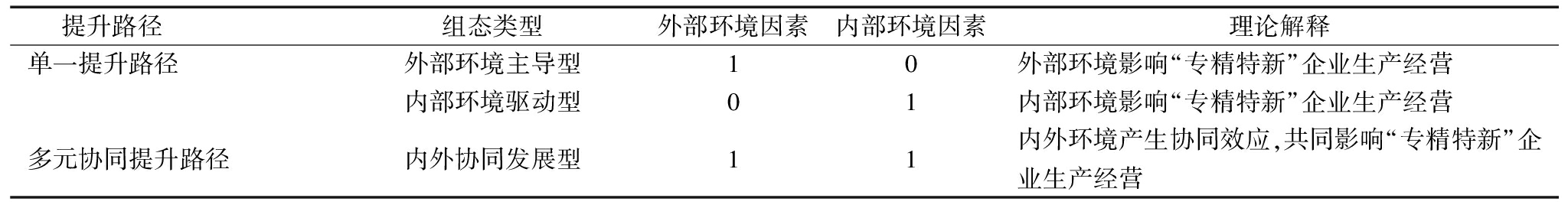

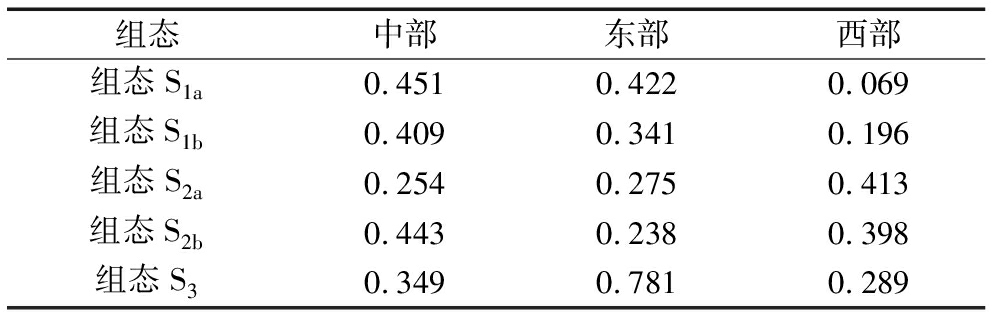

本文根据组织生态理论,将“专精特新”企业视为组织群落,并在外生理论与内生理论的基础上构建影响组织群落发展的可能路径,如表1所示。

表1 影响企业新质生产力发展的可能路径

Table 1 Possible paths affecting the development of new quality productive forces of enterprises

提升路径组态类型外部环境因素内部环境因素理论解释单一提升路径外部环境主导型10外部环境影响“专精特新”企业生产经营内部环境驱动型01内部环境影响“专精特新”企业生产经营多元协同提升路径内外协同发展型11内外环境产生协同效应,共同影响“专精特新”企业生产经营

注:“0”、“1”分别表示缺失和存在

1.2 研究框架

1.2.1 企业环境因素与新质生产力

环境因素是影响“专精特新”企业新质生产力培育与发展的关键因素。优化内外生态互动环境,是推动“专精特新”企业技术创新、资源整合以及核心竞争力提升的关键路径,可为其新质生产力发展奠定基础。

从外部环境因素角度看,营商环境是指市场主体在准入、生产经营、退出等过程中有关生产经营的外部因素和条件的总和,是影响企业创新活动开展与新质生产力提升的重要外部环境因素[7]。具体而言,营商环境优化与企业新质生产力发展离不开政府和市场这两个核心主体的共同作用。一方面,政府在营商环境中发挥规则制定与服务提供功能,为企业创新提供制度保障与资源支持;另一方面,市场通过竞争与资源配置机制激发企业创新活力。总之,政府与市场在优化营商环境中的作用各有侧重,两者发挥协同作用,通过构建优质营商生态降低制度性交易成本、完善市场机制和激发企业创新潜力,为新质生产力提升提供有力支持[8]。

从内部环境因素角度看,企业内部环境主要构成要素包括人力资源、制度安排和技术支持。第一,从人力资源层面看,企业新质生产力发展高度依赖企业家和员工在组织中的表现与作用,这是因为新质生产力既是一种物质生产力,也是一种组织文化和价值观的生产力。对于具有创新发展战略的企业,在组织文化、决策、战略和商业经营过程中,企业家会与员工进行频繁互动。因此,企业家精神、员工责任等关键因素决定企业战略在实施阶段能否达到预期目标[9]。第二,从制度层面看,为适应外部环境变化,促进新质生产力发展,“专精特新”企业管理层需要对内部结构、发展战略进行调整,以提升市场竞争力[10]。第三,从技术层面看,新质生产力强调以知识、创新和技术为核心的高附加值生产能力,数字技术可通过重塑生产流程、优化资源配置和推动技术创新,为新质生产力提升提供关键支撑[11]。因此,在人—制度—技术逻辑视角下,“专精特新”企业内部环境因素通过协同作用,不仅能提升知识创造能力,还能提升技术应用效率,共同推动新质生产力发展。

综上所述,优化“专精特新”企业内外环境因素是一个复杂的系统性过程,这一过程涉及政府、市场和企业等不同主体技术创新、制度创新、组织创新和管理创新,通过内外多维因素影响“专精特新”企业新质生产力发展。

1.2.2 研究框架

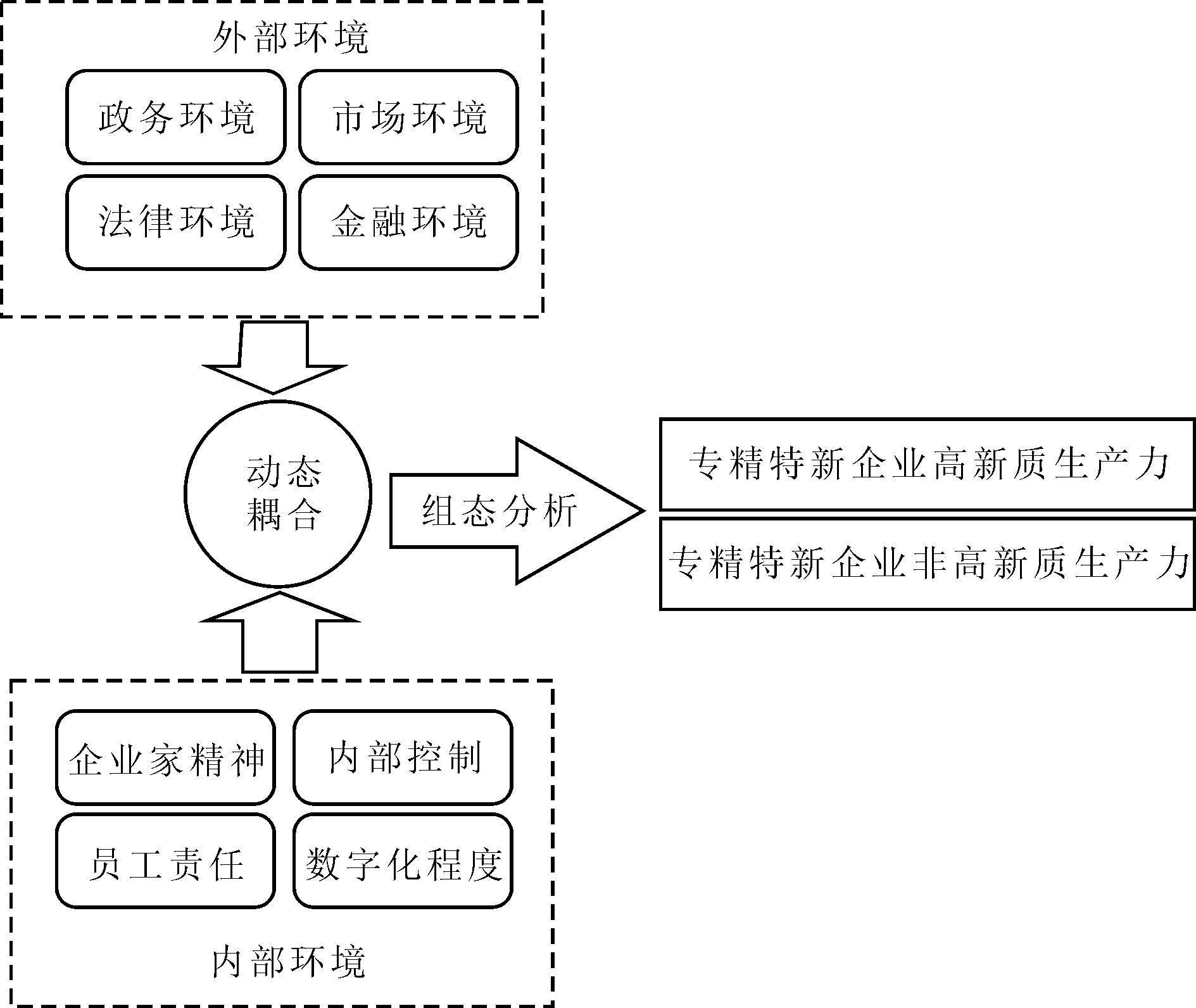

基于外生理论和内生理论,一方面,外部环境因素对“专精特新”企业新质生产力发挥驱动作用;另一方面,内部环境因素也会影响“专精特新”企业新质生产力发展。本文基于政府与市场逻辑和“人—制度—技术”逻辑视角,分别从企业内部环境与外部环境两个方面选择变量。其中,采用营商环境(政务环境、法律环境、市场环境和金融环境)表示影响“专精特新”企业生产经营的外部环境因素,采用企业家精神、内部控制、员工责任和数字化程度表示影响“专精特新”企业生产经营的内部环境因素。本文构建内外环境因素协同影响“专精特新”企业新质生产力发展的研究框架,如图1所示。

(1)外部环境。首先,高效廉洁的政务环境有利于提高政府办事效率、降低企业交易成本,促使企业加大研发投入力度[12]。具体而言,政府通过不断深化“放管服”改革改善政商关系,积极推动职能转变,减少无效干预行为,使市场机制在资源配置中发挥主导作用,降低垄断与寻租行为对“专精特新”企业创新活动的影响[13],从而促进“专精特新”企业新质生产力发展。其次,健全的法律法规体系可为“专精特新”企业创新发展提供明确的制度保障。高水平司法服务和公开透明的司法信息不仅可以增强对“专精特新”企业知识产权的保护,确保“专精特新”企业在创新活动中获得技术进步的“红利”[14],而且能够净化企业生产经营环境,提高企业寻租成本,同时避免道德风险和逆向选择[15],使企业愿意将更多精力与资金投入到创新活动中。此外,透明、稳定的法治环境有助于企业准确预判政策和法律变化,进而制定科学的经营战略和创新计划[16]。这种可预见性能够降低企业政策风险,使其大胆地进行技术创新和市场开拓,从而推动新质生产力持续提升。再次,作为“看不见的手”,市场在资源配置过程中发挥至关重要的作用。自由开放的市场环境可以激发企业构建进入退出的动态竞争机制,通过竞争激励效应增强自身市场竞争力。这种竞争压力能够激发“专精特新”企业管理和创新潜能,推动其在技术研发、产品改进和生产流程优化方面持续投入与改进,进而提高生产效率以保持市场竞争优势[17]。市场开放度提升能够加快企业国际化进程,帮助企业在更大范围内进行资源整合和市场布局,从而推动新质生产力跨越式发展[18]。最后,“专精特新”企业通常需要大量资金进行研发创新、技术升级和市场拓展。良好的金融环境能够通过增加资本供给、拓展融资渠道和创新金融产品满足“专精特新”企业多样化融资需求,确保资金供给,为其长期研发活动提供保障。这不仅有利于“专精特新”企业开展科技创新活动,还能够增强其抗风险能力,加速新质生产力提升。

(2)内部环境。首先,企业家精神是推动“专精特新”企业新质生产力提升的关键内部动力,能够激励企业创造更多价值[19]。企业家精神不仅能够增强组织韧性,帮助企业借助敏锐的市场洞察和前瞻性思维,不断探索理念创新、制度创新、技术创新和管理创新的技术与商业模式,以实现差异化竞争优势[20],而且有助于企业增强战略调整能力与环境适应能力,降低不确定环境中突发事件带来的冲击。例如,企业家通过清晰的战略定位,精准识别市场需求和技术发展趋势,制定企业中长期发展规划。这种战略远见有助于“专精特新”企业集中资源培育核心竞争力,避免盲目扩张和资源浪费,进而提高创新效率[21],推动新质生产力发展。其次,内部控制是企业内部构建的相互联系、相互制约的措施、方法和规程。“专精特新”企业通常处于快速发展阶段,需要根据实际发展情况不断完善相关规章制度,确保将资源精准投向核心创新领域,以此提升研发效率和创新成果转化率[22]。完善的内部机制能够促使外界提升对企业的认可度与信任度,进而降低筹资和融资风险,有利于企业稳定股价和降低资源获取成本,提升生存与发展能力。再次,员工责任是指企业对员工进行技术、安全培训,提高员工福利等方面。研究表明,“专精特新”企业创新项目通常需要频繁跨部门、跨领域协同合作,而员工责任感对企业生产经营具有重要影响,能够加强团队成员间沟通和协作,减少信息不对称和内耗,提高整体工作效率以及产品和服务质量,从而提升企业生产率和经济效益[23]。还有研究指出,提高员工责任意识会消耗企业生产资源,损失企业竞争优势,给企业带来负面经济效益[24]。最后,企业数字化是指企业利用数字技术改进生产运营模式,能够极大地丰富自身战略选择。研究表明,数字技术可以显著促进“专精特新”企业高质量发展,具体表现在“专精特新”企业不仅可以运用数字技术优化资源配置、降低管理费用、提升存货周转率,进而提升生产效率[25],还可以利用数字技术降低企业融资约束。这为企业科技创新提供了资金保障,有利于企业提升创新能力与加快创新成果落地,从而促进企业新质生产力发展[26]。还有研究表明,企业数字化转型与高质量发展呈倒U型关系,即过度数字化转型会增加企业成本,抑制企业高质量发展[27]。

2 研究设计

2.1 动态定性比较分析法

定性比较分析法(QCA)是基于集合理论利用布尔代数探索前因条件与结果变量的因果关系,相比于线性回归的“净效应”分析,集合因果逻辑更适用于本文研究对象。企业生产经营活动并非瞬间、静止的行为,而是随着时间推移的连续发生事件,需要从时间维度进行分析,单从截面组态上分析难以真正理清企业环境各因素与新质生产力间的互动关系。企业环境对企业发展的影响是一个连续、多维、动态的系统性调适过程,具有多样性、复杂性与非均衡性。而传统QCA方法主要借助案例截面数据揭示静态问题,难以分析各因素耦合协调发展的动态演变过程。因此,本文采用Carcia-Castro&Ari[28]提出的面板动态QCA作为主要研究方法。

2.2 数据来源

本文基础数据来源于2017—2023年《中国统计年鉴》《中国知识产权年鉴》《中国政商关系报告》《中国电子发展政务报告》《中国司法文明指数报告》《网络安全指数报告》《中国上市公司社会责任报告》,以及各省份统计年鉴、工业和信息化部公布的第1~5批“专精特新”企业中上市企业年报数据等,少量缺失数据采用均值或差值法补齐。

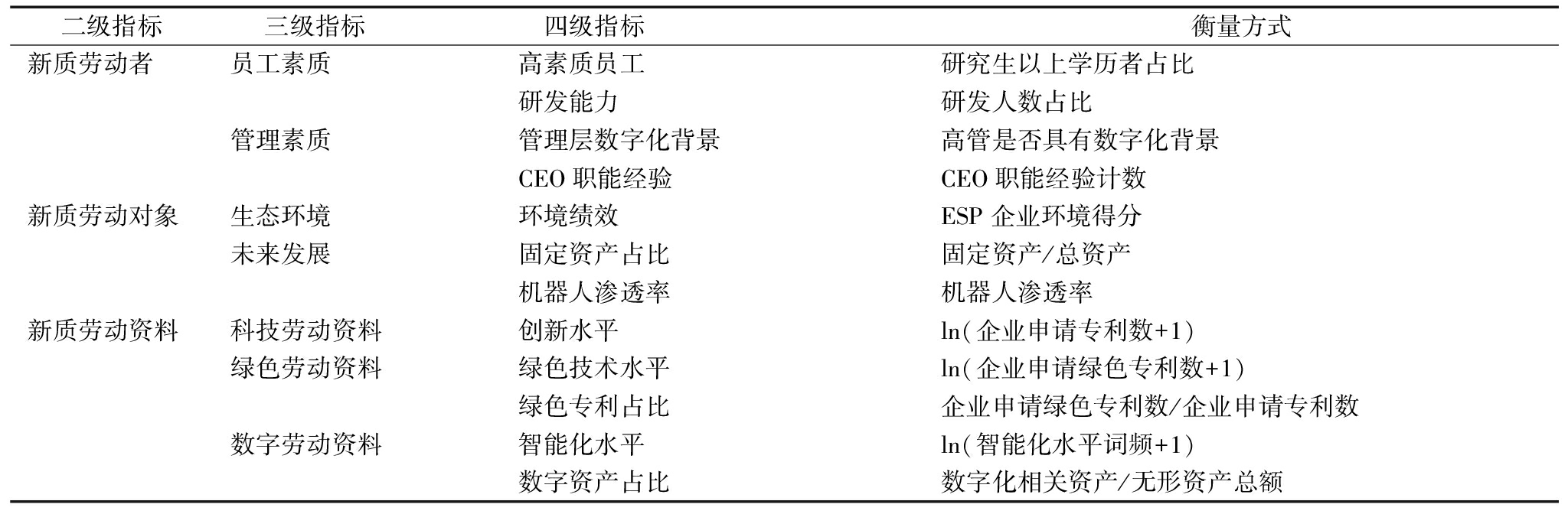

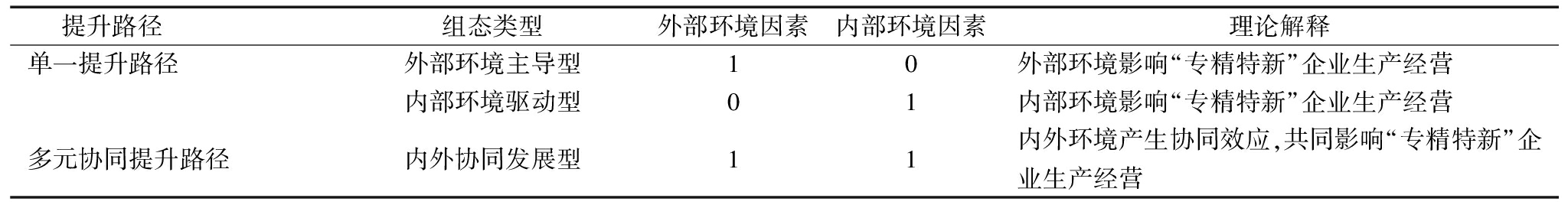

(1)结果变量:新质生产力。本文参考张秀娥等(2024)的做法,从新质劳动者、新质劳动对象和新质劳动资料3个维度衡量企业新质生产力,具体指标见表2。考虑到企业环境因素对“专精特新”企业新质生产力影响的时滞性,本文将计算结果滞后一期,并剔除缺失与异常值,最终计算得到2018—2023年242家国家级“专精特新”企业新质生产力。

表2 “专精特新”企业新质生产力指标

Table 2 Indicators of new quality productive forces of SRUI enterprises

二级指标三级指标四级指标衡量方式新质劳动者员工素质高素质员工研究生以上学历者占比研发能力研发人数占比管理素质管理层数字化背景高管是否具有数字化背景CEO职能经验CEO职能经验计数新质劳动对象生态环境环境绩效ESP企业环境得分未来发展固定资产占比固定资产/总资产机器人渗透率机器人渗透率新质劳动资料科技劳动资料创新水平ln(企业申请专利数+1)绿色劳动资料绿色技术水平ln(企业申请绿色专利数+1)绿色专利占比企业申请绿色专利数/企业申请专利数数字劳动资料智能化水平ln(智能化水平词频+1)数字资产占比数字化相关资产/无形资产总额

(2)前因变量。本文参考李志军等(2019)和张三保等(2023)的指标体系,采用政务环境、法律环境、市场环境、金融环境4个一级指标和16个二级指标衡量营商环境。借鉴李琦等(2021)的做法,从企业家经营能力、创造能力和创新能力3个维度衡量企业家精神。其中,经营能力采用企业人均固定资产、人均无形资产和人均营业收入表示;创业能力采用董事会的独立性表示;创新能力采用企业专利申请数表示。利用熵权法对上述指标进行赋权,再对计算结果取对数,以此衡量企业家精神。采用迪博内部控制指数衡量企业内部控制与风险管控能力,该指数从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督5个要素,反映中国上市企业内部控制水平。将和讯网发布的中国上市企业社会责任报告与工业和信息化部发布的国家级“专精特新”企业相匹配,并采用员工责任维度的评分衡量企业员工责任表现。参照吴非等(2021)的做法,借助Python爬虫技术对国家级“专精特新”企业年度报告进行整理,并对Java PDFbox文本中与人工智能、大数据、云计算和区块链4个维度相关词频进行筛选与分类计数,再对各维度词频进行加总,以此衡量企业数字化程度。

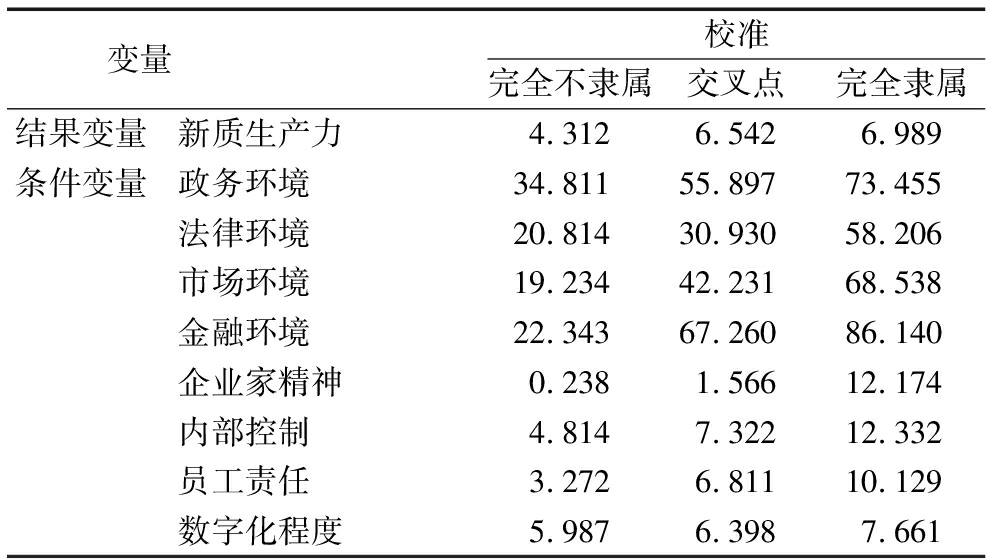

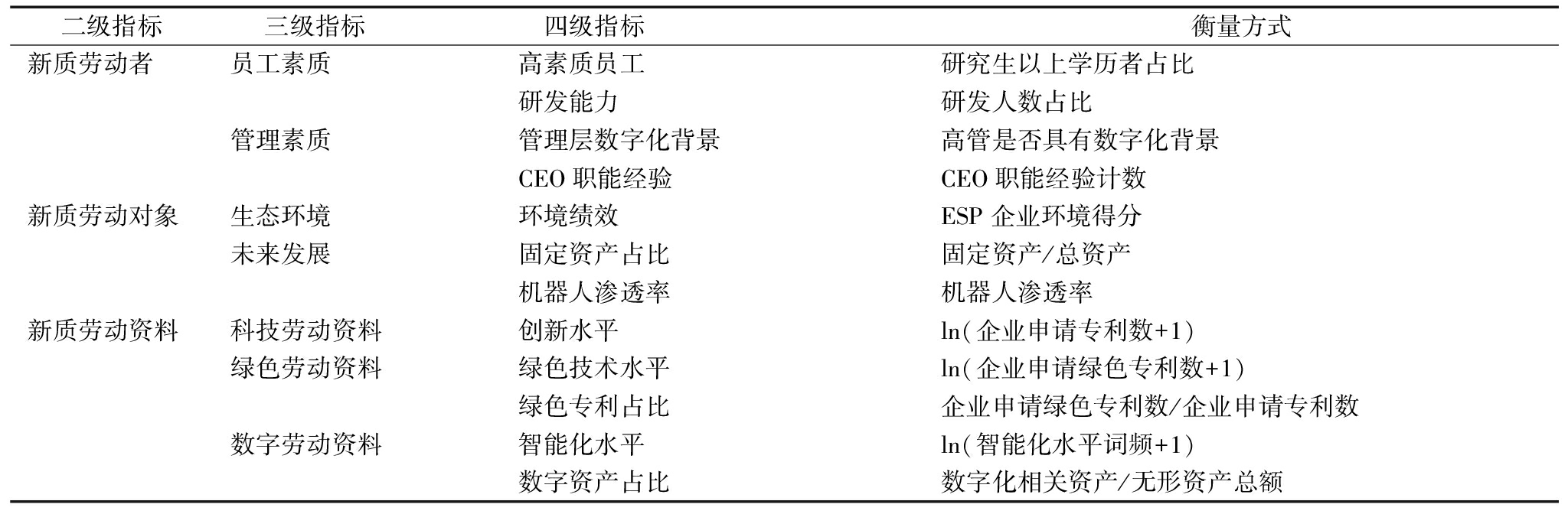

2.3 数据校准

在现有理论研究的基础上,本文利用直接校准法将变量统一校准成0到1的模糊集,以便于直观分析整体、组内与组间的一致性和覆盖度。根据变量数据特点,本文将锚点设为样本的95%、50%和5%分位数,分别代表完全隶属、交叉点和完全不隶属,具体校准结果见表3。

表3 变量校准结果

Table 3 Calibration results of variables

变量校准完全不隶属交叉点完全隶属结果变量新质生产力4.3126.5426.989条件变量政务环境34.81155.89773.455法律环境20.81430.93058.206市场环境19.23442.23168.538金融环境22.34367.26086.140企业家精神0.2381.56612.174内部控制4.8147.32212.332员工责任3.2726.81110.129数字化程度5.9876.3987.661

3 数据分析与实证结果

3.1 单个条件必要性分析

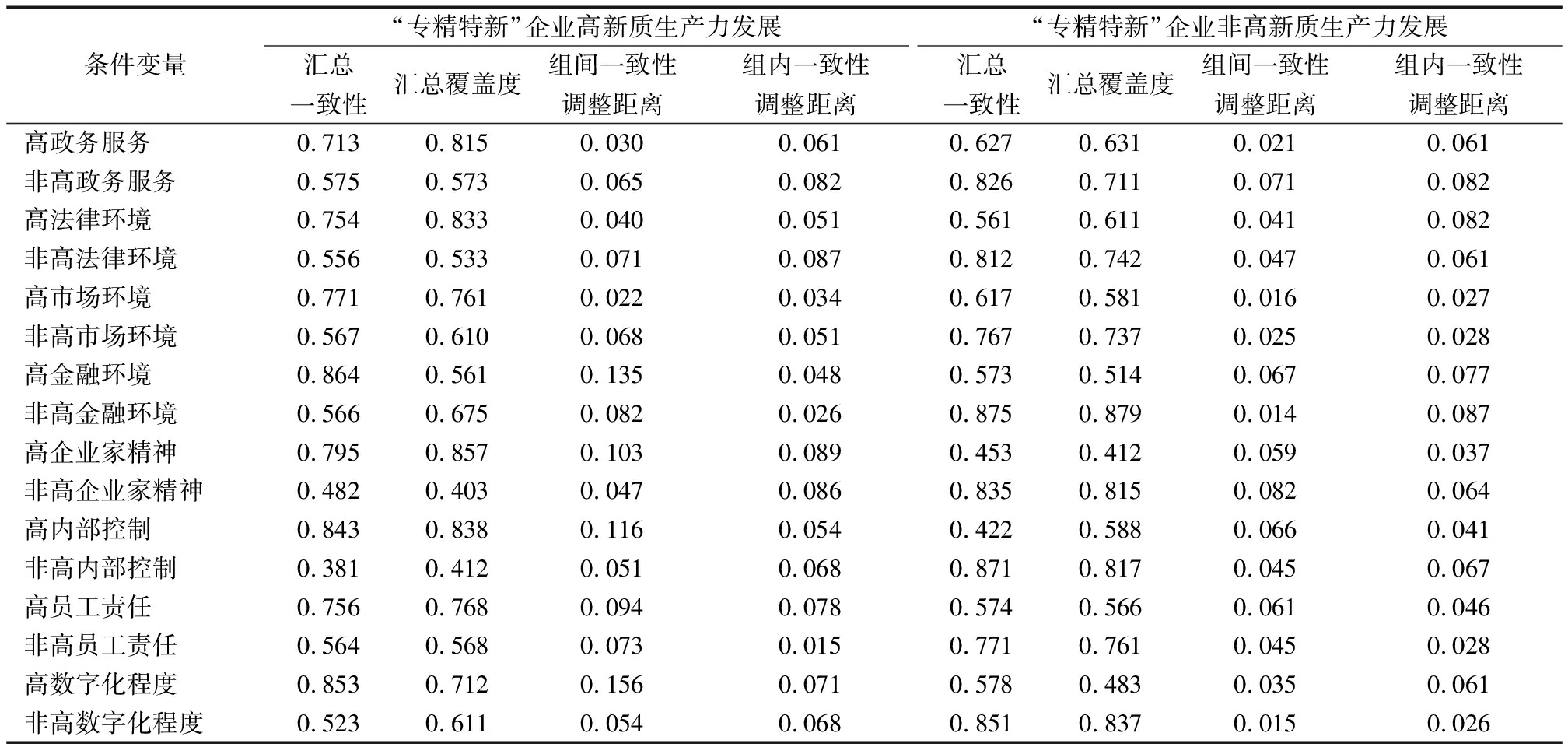

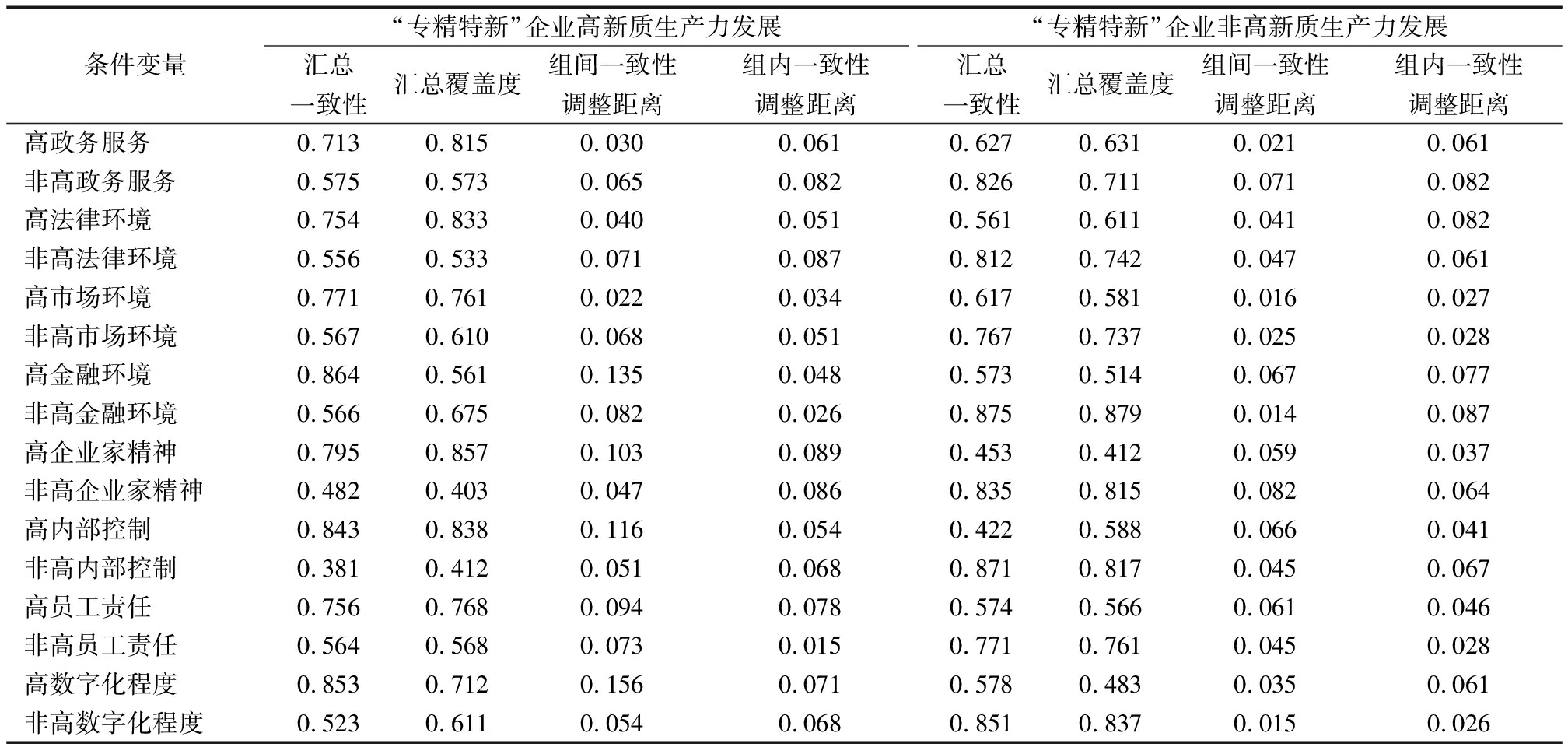

本文对各前因条件进行必要性分析。在传统QCA方法中,当一致性水平高于0.9且整体覆盖度大于0.5时,说明该前因变量是结果变量的必要条件[29],这一标准在动态面板QCA中同样适用。与传统QCA不同,动态面板QCA需要进一步观察各条件变量组间与组内的一致性调整距离,组间与组内的一致性调整距离越大,说明数值波动越大,反之越小。本文将0.1作为组间与组内一致性调整距离的参考值[30],当组间与组内的一致性调整距离小于0.1时,说明前因条件不存在时间或地区效应;当组间或组内的一致性调整距离大于0.1时,说明前因变量可能存在时间或地区效应。此时,需要进一步分析。从表4可以看出,前因变量的条件汇总一致性系数均小于0.9,表明这些因素均不是结果变量的必要条件。但金融环境、企业家精神、内部控制和数字化程度的组间一致性调整距离大于0.1,因而需要对组间一致性水平进行分析,结果见表5。

表4 必要条件分析结果

Table 4 Analysis results of necessary conditions

条件变量“专精特新”企业高新质生产力发展汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离“专精特新”企业非高新质生产力发展汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离高政务服务0.7130.8150.0300.0610.6270.6310.0210.061非高政务服务0.5750.5730.0650.0820.8260.7110.0710.082高法律环境0.7540.8330.0400.0510.5610.6110.0410.082非高法律环境0.5560.5330.0710.0870.8120.7420.0470.061高市场环境0.7710.7610.0220.0340.6170.5810.0160.027非高市场环境0.5670.6100.0680.0510.7670.7370.0250.028高金融环境0.8640.5610.1350.0480.5730.5140.0670.077非高金融环境0.5660.6750.0820.0260.8750.8790.0140.087高企业家精神0.7950.8570.1030.0890.4530.4120.0590.037非高企业家精神0.4820.4030.0470.0860.8350.8150.0820.064高内部控制0.8430.8380.1160.0540.4220.5880.0660.041非高内部控制0.3810.4120.0510.0680.8710.8170.0450.067高员工责任0.7560.7680.0940.0780.5740.5660.0610.046非高员工责任0.5640.5680.0730.0150.7710.7610.0450.028高数字化程度0.8530.7120.1560.0710.5780.4830.0350.061非高数字化程度0.5230.6110.0540.0680.8510.8370.0150.026

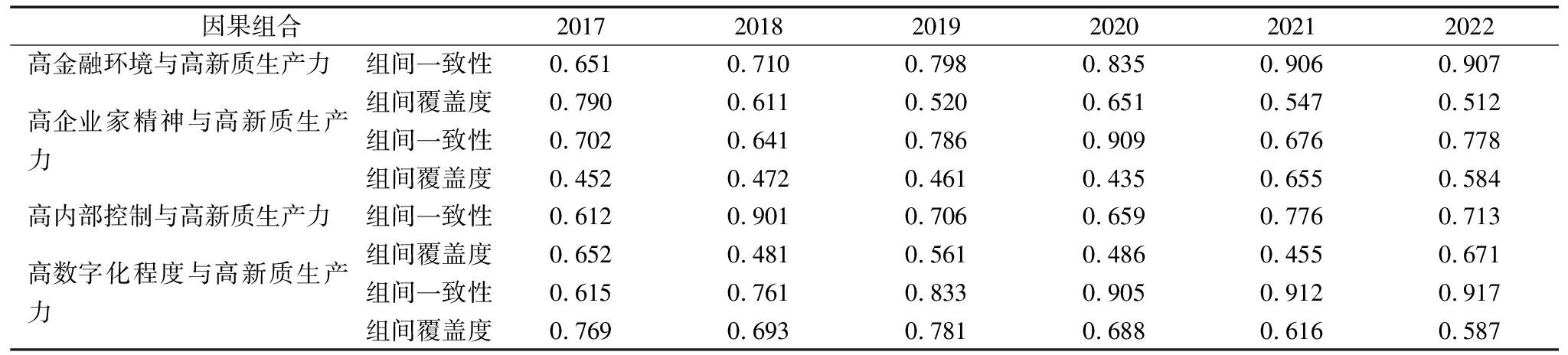

表5 组间调整距离大于0.1的组合

Table 5 Combinations with an adjustment distance greater than 0.1 between groups

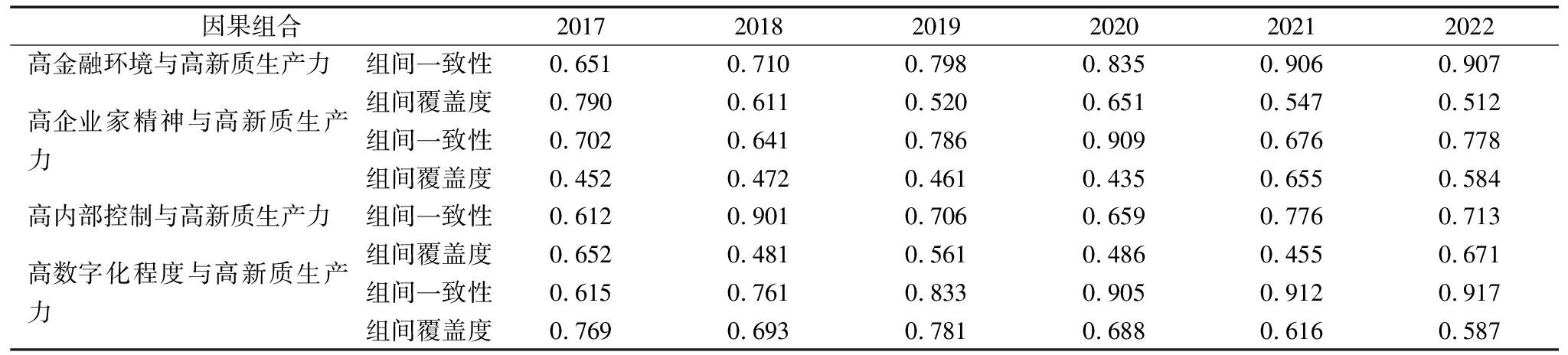

因果组合201720182019202020212022高金融环境与高新质生产力组间一致性0.6510.7100.7980.8350.9060.907组间覆盖度0.7900.6110.5200.6510.5470.512高企业家精神与高新质生产力组间一致性0.7020.6410.7860.9090.6760.778组间覆盖度0.4520.4720.4610.4350.6550.584高内部控制与高新质生产力组间一致性0.6120.9010.7060.6590.7760.713组间覆盖度0.6520.4810.5610.4860.4550.671高数字化程度与高新质生产力组间一致性0.6150.7610.8330.9050.9120.917组间覆盖度0.7690.6930.7810.6880.6160.587

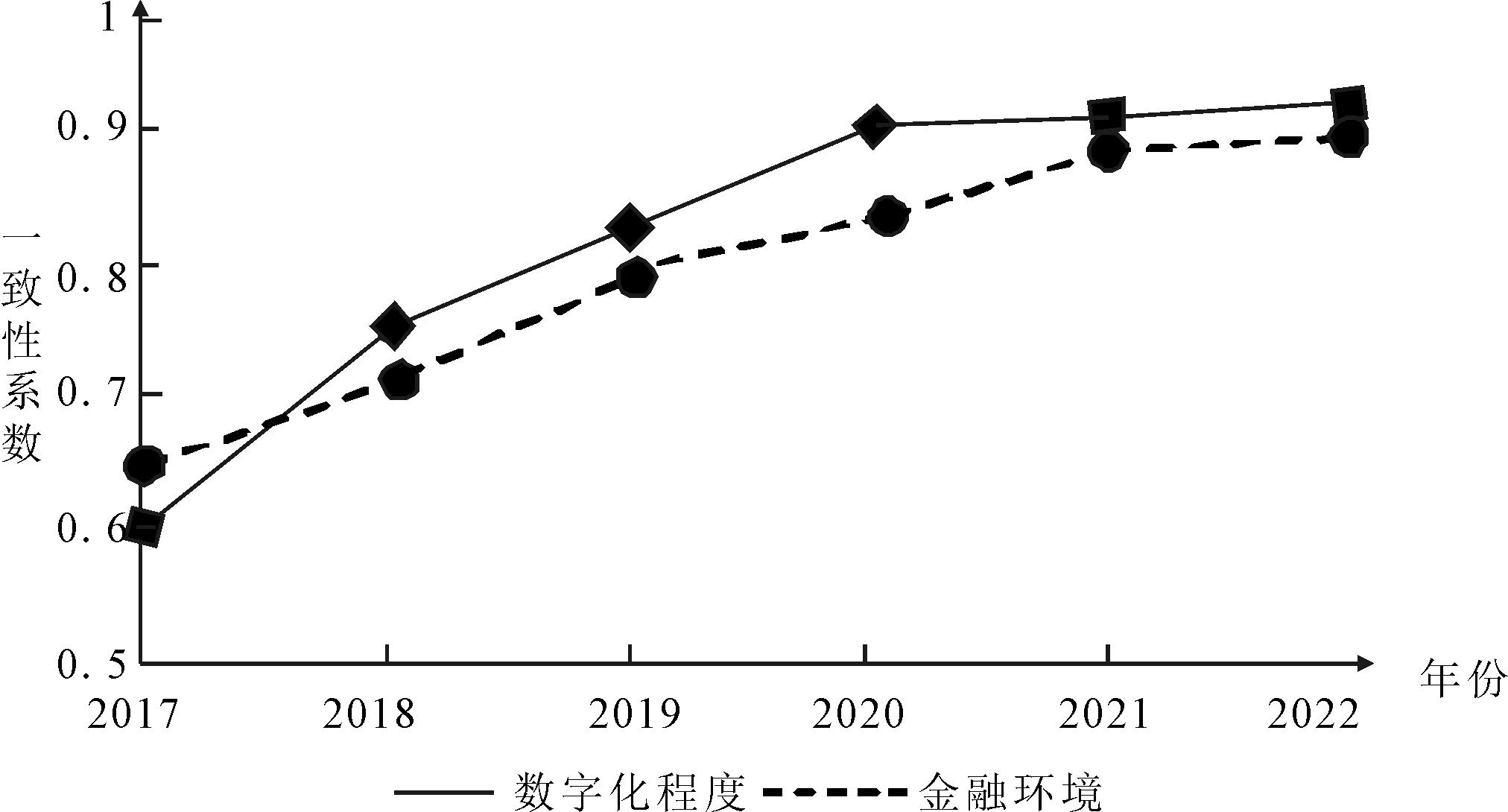

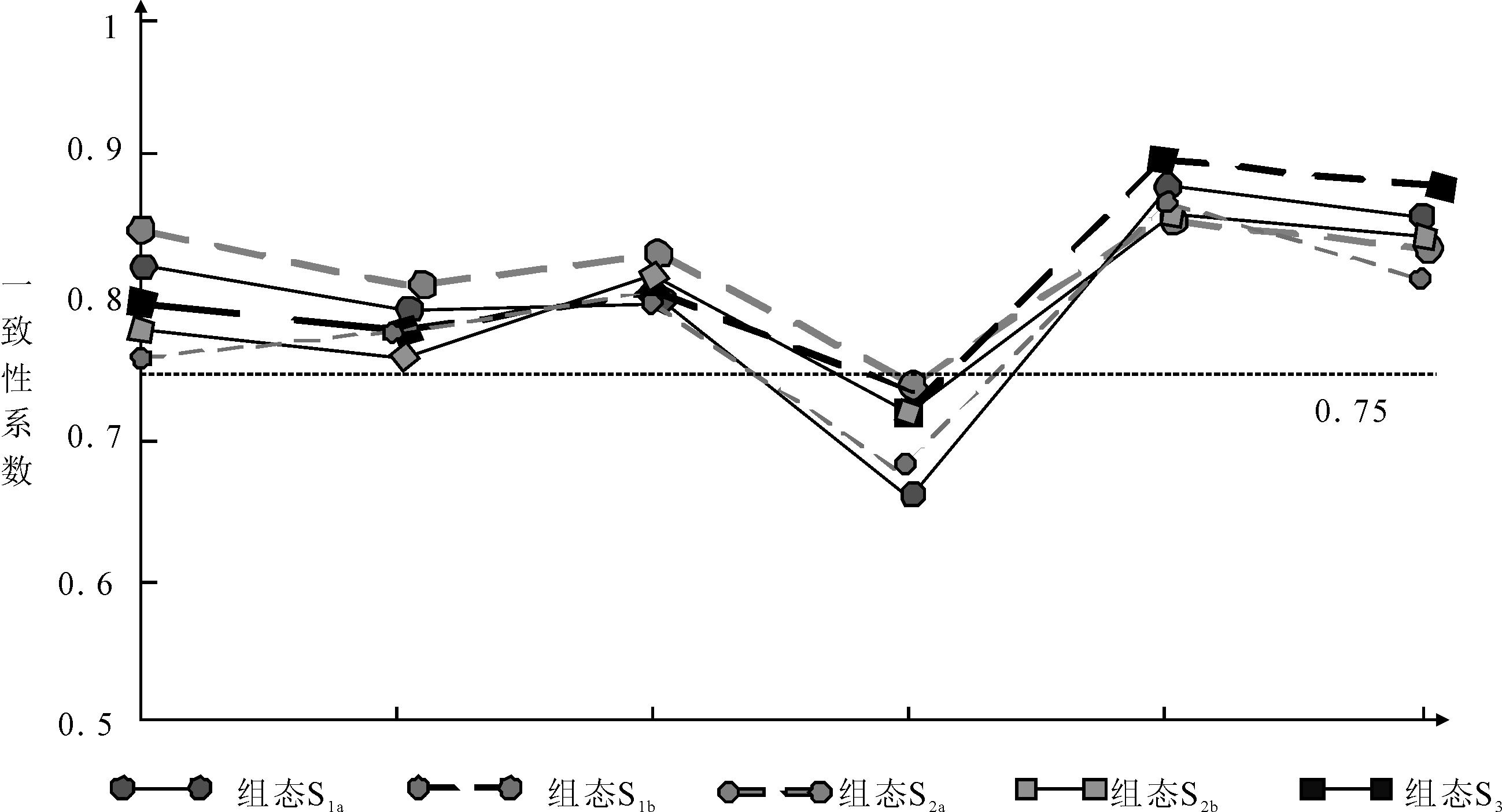

表5组间一致性分析结果显示,因果组合高企业家精神与高新质生产力、高内部控制与高新质生产力的组间一致性水平虽然在部分年份高于0.9,但其对应年份的覆盖度低于0.5,因而均未通过必要性检验。因果组合高金融环境与高新质生产力、高数字化程度与高新质生产力的一致性水平分别于2021年和2020年超过0.9,覆盖度均大于0.5,并且其必要性逐年增加,由此凸显时间效应(见图2)。原因可能是“专精特新”企业核心竞争力源于其科技创新能力。良好的金融环境有利于企业获得低成本融资渠道,如股权投资、债务融资和政府补贴等,进而减轻财务压力,能够将更多资金用于设备更新、技术升级和生产效率提升等方面。数字化程度较高企业可以借助数字技术在激烈的市场竞争中保持领先地位。数字化程度虽然于2020年才超过必要条件的判断阈值,但一致性水平逐年递增趋势可以说明未来其重要性会不断提升。因此,未来需要重点关注企业数字技术运用与发展,营造鼓励企业科技创新的良好氛围,提升企业核心竞争力。

3.2 组态充分性分析

3.2.1 汇总结果分析

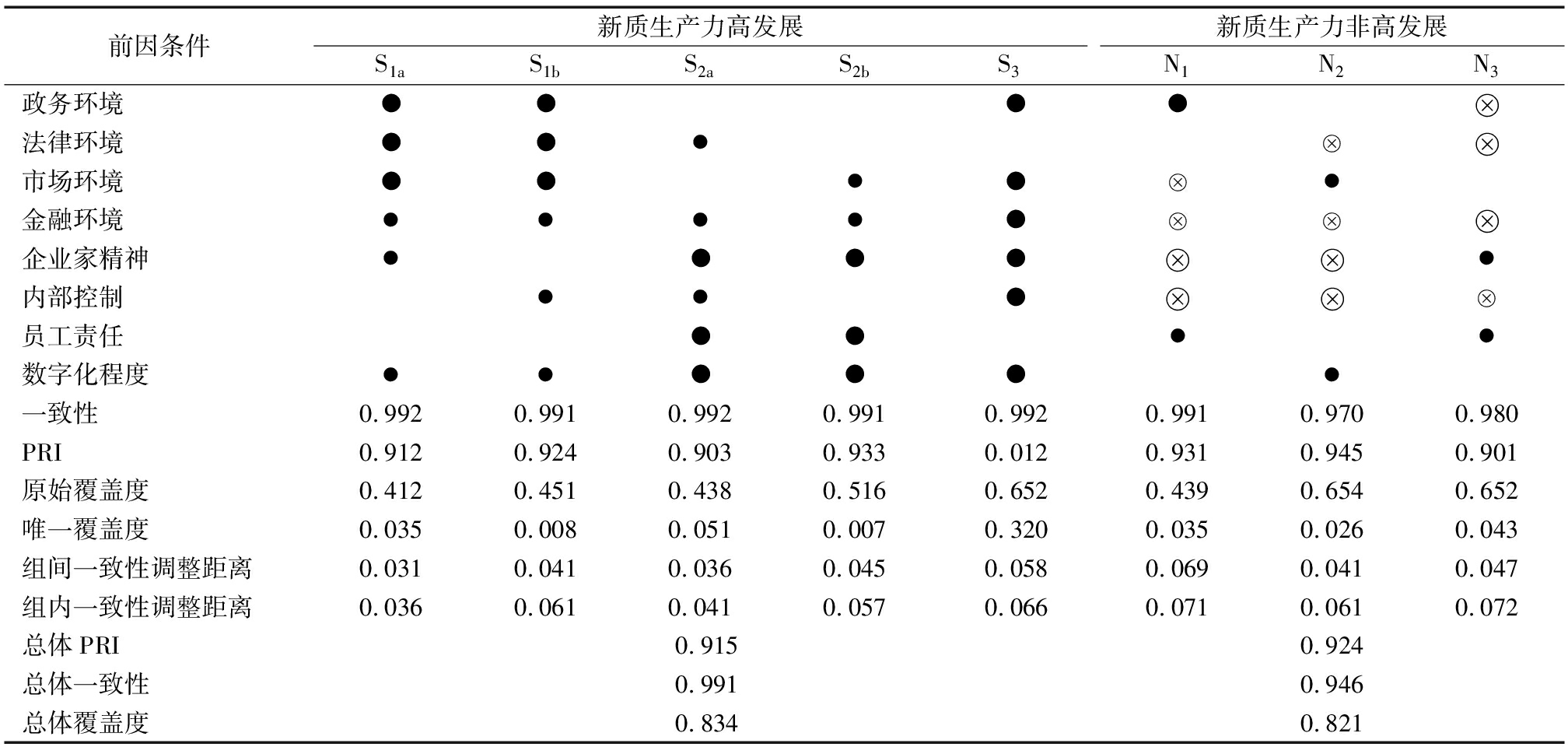

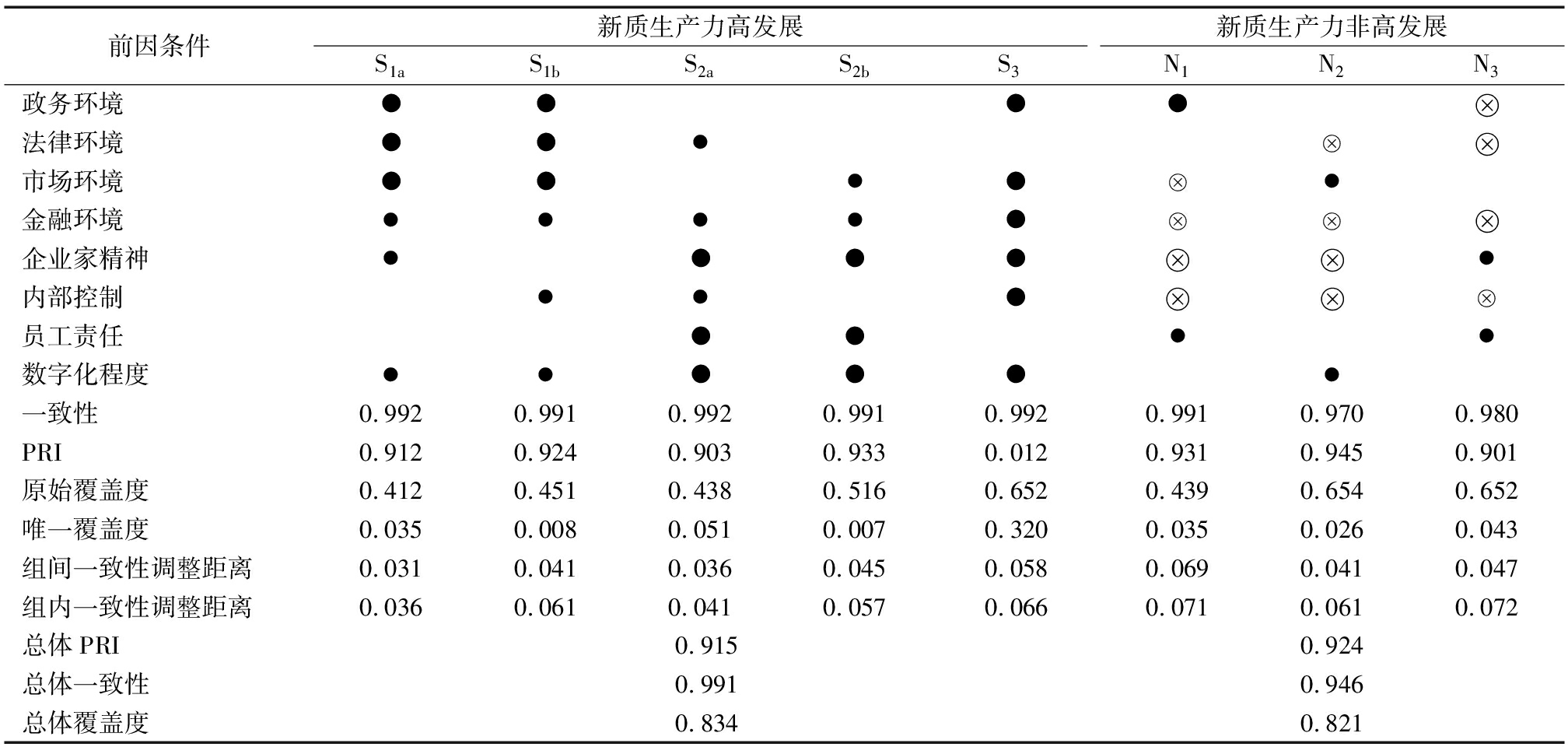

在进行组态分析前,需要对变量构建真值表。在真值表构建过程中,本文将阈值的一致性与频数分别设定为0.85和2,将PRI阈值设定为0.75。由于我国不同地区经济发展水平与资源禀赋存在差异,本文先进行强化标准分析,排除在反事实分析中可能存在的矛盾简化假设,并对前因条件不作特定方向预设,汇报增强型简单解、中间解和复杂解,再根据增强型中间解与简单解的情况确定各组态核心条件、边缘条件存在或缺失情况,最终组态分析结果如表6所示。

表6 “专精特新”企业充分性分析结果

Table 6 Analysis of the results of the adequacy of SRUI enterprises

前因条件新质生产力高发展S1aS1bS2aS2bS3新质生产力非高发展N1N2N3政务环境●●●●法律环境●●●市场环境●●●●●金融环境●●●●●企业家精神●●●●●内部控制●●●员工责任●●●●数字化程度●●●●●●一致性0.9920.9910.9920.9910.9920.9910.9700.980PRI0.9120.9240.9030.9330.0120.9310.9450.901原始覆盖度0.4120.4510.4380.5160.6520.4390.6540.652 唯一覆盖度0.0350.0080.0510.0070.3200.0350.0260.043组间一致性调整距离0.0310.0410.0360.0450.0580.0690.0410.047组内一致性调整距离0.0360.0610.0410.0570.0660.0710.0610.072总体PRI0.9150.924总体一致性0.9910.946总体覆盖度0.8340.821

注:●和⊗分别表示核心条件存在和核心条件缺失;●和⊗分别表示边缘条件存在和边缘条件缺失

表6显示,产生5条组态总体的一致性系数为0.991 9(大于0.85),PRI为0.915(大于0.75),且各组态的组间与组内一致性调整距离均小于0.1,表明汇总的一致性具有较强的解释力。由此可以认定,这5条组态是促进“专精特新”企业高新质生产力发展的充分条件。本文根据组态结果与理论内涵,将这5条组态进一步提炼为3种类型,将组态S1a和S1b命名为外部助推型,将组态S2a和S2b命名为内部驱动型,将组态S3命名为协同发展共推型。

在组态S1a和S1b中,高水平政务环境、法律环境和市场环境发挥核心作用。S1a中金融环境、企业家精神和数字化程度发挥辅助作用;S1b中金融环境、内部控制和数字化程度发挥辅助作用,显示出外生理论中外部环境因素助推“专精特新”企业新质生产力发展的逻辑特征。因此,此类组态命名为外部助推型。该类型体现了“有为政府和有效市场”的互动机制,说明有效市场与有为政府相耦合,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和政府对市场的有效监管与服务,结合金融环境、企业家精神、内部控制和数字化程度等资源要素实现更多组合模式。该类型的典型案例为湖北省金运激光股份有限公司,该公司致力于开展大型雕刻、切割、标记设备生产商业务。近年来,湖北省通过深化“放管服”改革,简化政府行政审批流程,积极打造智慧城市,推进数字化行政服务平台建设,不断加强对科研创新机构与企业的政策扶持。该公司在政府支持下进行数字化转型,全面发展数字化产业,推动激光3D数字技术应用。公开资料显示,该公司市场遍及全球60多个国家和地区,研发产品已获得国家专利160多项,软件著作权20余项,多项应用技术处于行业领先地位。

在组态S2a和S2b中,高水平企业家精神、员工责任和数字化程度发挥核心作用。S2a中法律环境、金融环境和内部控制发挥辅助作用;S2b中市场环境和金融环境发挥辅助作用,显示出内生理论中某些企业内部因素发挥协同效应的逻辑特征。因此,将该类型命名为内部驱动型。该类型体现了“有志企业”的驱动机制,具体表现为企业家通过不断学习、实践提高自身创新与战略决策能力,数字化程度提升为员工提供了高效的工具和平台,员工责任感能够确保创新战略高效执行,高度负责任的员工能够积极响应企业家精神的引导,利用数字化工具实现创新成果落地。在三者协同下,辅以良好的法律环境、市场环境、金融环境等因素,“专精特新”企业新质生产力加速提升。该类型的典型案例是福建省厦门柯尔自动化设备有限公司,该公司是一家液晶、半导体、视觉与光学检测设备研发及制造工业企业。公司创始人坚持以“一生只做一件事”的匠人精神,在福建省率先推行“智能监管”,并积极与国内外组织进行技术交流和合作。目前,该公司已拥有46项自主知识产权,成为我国自动化设备行业领军企业。

组态S3中,高水平政务环境、市场环境、金融环境、企业家精神、内部控制和数字化程度可以促进“专精特新”企业新质生产力发展。该类型综合了外生理论与内生理论的逻辑特征,表明外部营商环境对企业内部创新发挥激励与支持作用,企业内部管理能够有效整合外部资源,两者共同驱动“专精特新”企业新质生产力发展。因此,将该类型命名为内外协同发展型。其体现了“有为政府、有效市场、有志企业”的互动机制,具体表现如下:有为政府通过营造良好的营商环境、制定合理的政策和提供优质的服务发挥引导与支持作用;有效市场通过价格机制和竞争机制优化资源配置;有志企业具有较强的创新驱动力和社会责任担当。三者通过资源优化配置、创新激励和高效执行的紧密互动产生协同效应,促使“专精特新”企业新质生产力快速提升。该类型的典型案例是浙江省杭州钱江电气集团股份有限公司,该公司以电力设备制造、运维和智能能源管理等为主营业务。在浙江省坚持深化改革扩大开放,坚持市场有效政府有为,大力弘扬浙江精神和企业家精神的背景下,该公司通过管理数字化资源、加强自主研发与技术创新实现产品升级和差异化发展,提升品牌竞争力和产品附加值。近年来,该公司保持年均15亿元以上的销售额,20%的员工为科技人员,拥有59项国家专利。

对比5条组态共性分析结果可知,金融环境和数字化程度在“专精特新”企业新质生产力发展中发挥较为普适的作用。对比组态S1a和S1b可知,在外部助推型中,企业家精神和内部控制存在潜在替代关系。这说明在外部驱动模式中,当政务环境、法律环境和金融环境作为核心条件存在,而金融环境和数字化程度作为边缘条件存在时,企业可以通过强化企业家精神或优化内部控制促进新质生产力发展。

3.2.2 组间结果分析

本文5个组态中的组间一致性调整距离均小于0.1,表示不存在显著时间效应。观察2017—2022年各组态一致性水平发现(见图3),5条组态一致性水平于2020年集体大幅下降,均低于0.75,2021年后大幅上升,接近0.86,整体一致性高于前几年。这种变化呈现较为集中趋势,并不是随机分布的,因而不属于良性偏差[30]。究其原因,可能是2020年全球新冠疫情导致供应链中断、市场需求下降和生产停滞,影响企业正常运营。“专精特新”企业通常对技术创新和市场开拓具有较强的依赖性,而疫情期间经济不确定性会导致其生产率和创新能力下降。2021年一致性水平大幅上升的原因如下:一是政府出台一系列鼓励创新、优化营商环境的政策,加大对“专精特新”企业的扶持力度;二是“专精特新”企业加快数字化转型步伐。公开资料显示,2021年我国重点工业企业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别为55.3%、74.7%,创历史新高。进一步分析发现,2017—2020年组态S2b一致性水平最高,表明在此期间S2b对“专精特新”企业新质生产力发展的解释力最强,企业内部因素发挥主导作用。2020—2022年组态S3一致性水平最高,说明企业新质生产力发展开始由内部驱动型向协同发展共推型转变。此时,有为政府、有效市场、有志企业的联动效应越来越明显,说明企业新质生产力发展更多依赖于多元协同发展模式。该组间分析突破了传统QCA研究中静态的组态观念,解决了传统QCA研究的“时间盲区”问题,也揭示了我国“专精特新”企业新质生产力发展驱动模式的动态演化过程。

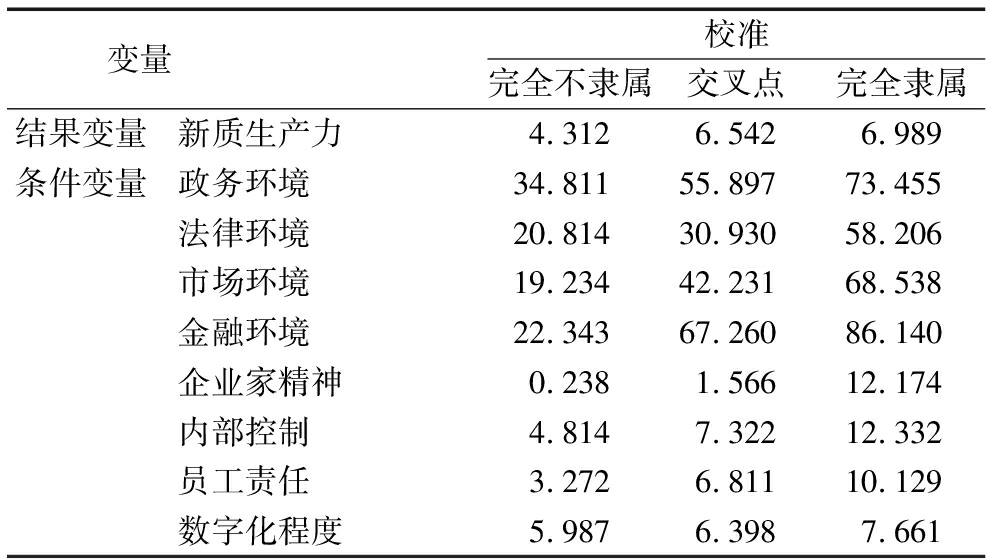

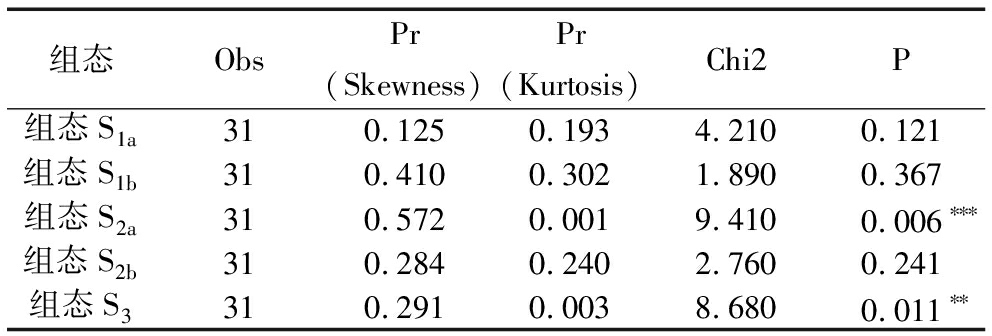

3.2.3 组内结果分析

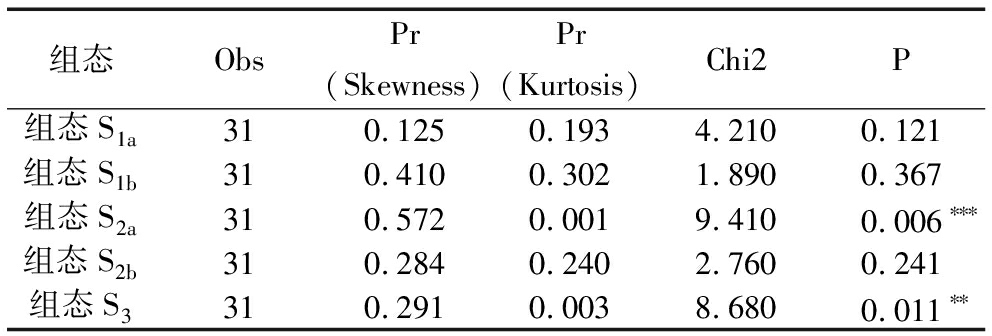

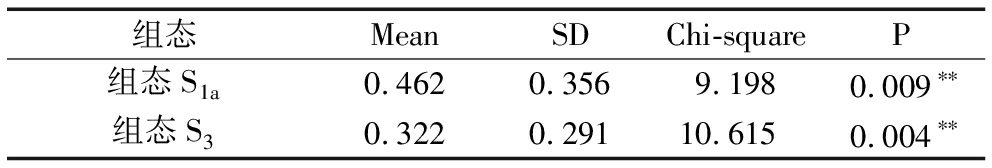

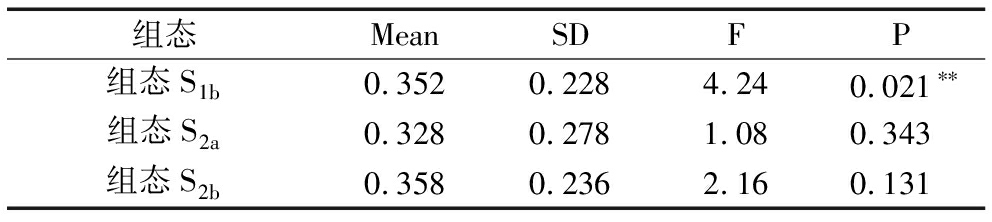

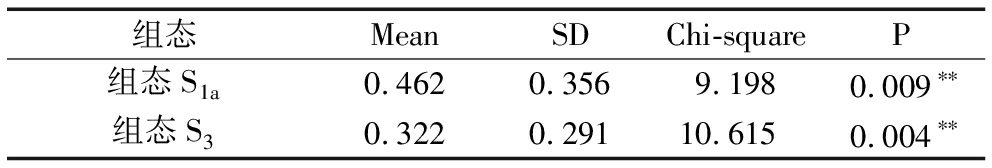

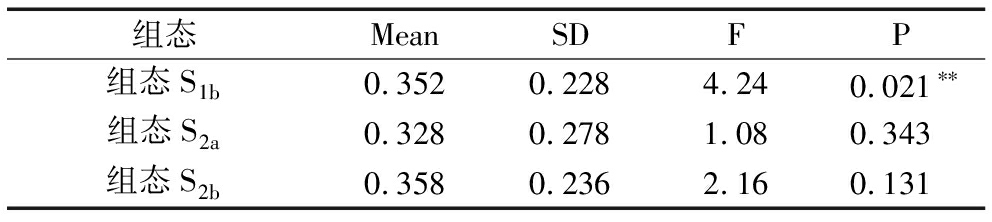

与组间类似,组内一致性调整距离均小于0.1,说明这5个组态在各地区间不存在显著差异。表6显示,组内一致性调整距离均大于组间一致性调整距离,这意味着组态的案例效应强于时间效应[30],说明应根据所在地区实际情况发展“专精特新”企业新质生产力。在组内差异不显著的情况下,为了进一步探索各组态在地理空间区域分布情况,本文采用组内覆盖度差异反映各组态覆盖案例的地区分布情况[31],将“专精特新”企业样本划分为东部地区、中部地区和西部地区3组,采用Kruskal-Wallis秩和检验与单因素方差进行分析。表7显示,组态S2a、S3的组内覆盖度均未通过正态分布检验。本文对组态S2a、S3采用Kruskal-Wallis秩和检验(见表8),而组态S1a、S1b、S2b的组间覆盖度通过正态分布检验和方差齐次性检验,进而采用单因素方差法进行分析,结果如表9所示。

表7 组态覆盖度正态分布检验结果

Table 7 Test results of normal distribution of configuration coverage

组态ObsPr(Skewness)Pr(Kurtosis)Chi2P组态S1a310.1250.1934.2100.121组态S1b310.4100.3021.8900.367组态S2a310.5720.0019.4100.006∗∗∗组态S2b310.2840.2402.7600.241组态S3310.2910.0038.6800.011∗∗

注:***表示p<0.01,**表示p<0.05,*表示p<0.1,下同

表8 Kruskal-Wallis秩和检验结果

Table 8 Results of Kruskal-Wallis rank sum test

组态MeanSDChi-squareP组态S1a0.4620.3569.1980.009∗∗组态S30.3220.29110.6150.004∗∗

表9 组态单因素方差分析结果

Table 9 Results of configuration one-way analysis of variance

组态MeanSDFP组态S1b0.3520.2284.240.021∗∗组态S2a0.3280.2781.080.343组态S2b0.3580.2362.160.131

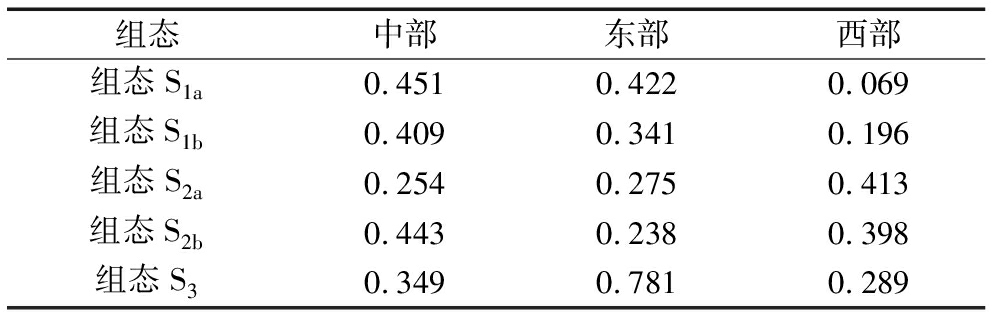

根据表8、表9可知,组态S2a、S2b所解释的“专精特新”企业案例未呈现显著地区分布差异,而组态S1a、S1b、S3所解释的案例存在空间分布差异。由表10可知,组态S1a、S1b所解释的案例主要集中于中部地区,具有代表性的“专精特新”企业所在地区有湖南、安徽、河南、江西。组态S3所解释的案例主要集中于东部地区,具有代表性的“专精特新”企业所在地区有北京、天津、上海、浙江、江苏、广东。原因如下:一是我国中、东部地区经济较为发达。相比于西部地区,中、东部地区营商环境较好,高水平营商环境可为“专精特新”企业新质生产力发展提供良好的土壤。二是与西部地区相比,中、东部地区数字化水平较高。在数字化基础设施较为完善的地区,企业能够有效利用互联网数字平台进行专业化分工,加快创新成果转化。三是可能与西部地区天然资源(例如地理气候)有关。

表10 区域组态覆盖度均值

Table 10 Average regional configuration coverage

组态中部东部西部组态S1a0.4510.4220.069组态S1b0.4090.3410.196组态S2a0.2540.2750.413组态S2b0.4430.2380.398组态S30.3490.7810.289

4 结语

4.1 研究结论

本文基于组织生态理论,以2017—2022年我国242家“专精特新”企业为研究案例,从企业内外环境因素两个维度构建影响企业新质生产力发展的组态研究框架,采用面板动态QCA方法对“专精特新”企业新质生产力发展路径进行实证分析,得出如下主要结论:

(1)单个企业环境因素并非构成“专精特新”企业高新质生产力发展的必要条件,而金融环境和数字化程度在推动“专精特新”企业新质生产力发展过程中发挥较为普适的作用。并且,这两个因素的必要性呈现逐年递增趋势,具有时间效应特征,凸显出资金链稳定性和数字技术对“专精特新”企业创新与技术研发活动的重要性。

(2)提炼出外部助推型、内部驱动型和协同发展共推型3类组态。进一步比较3类模式发现,外部助推型体现了“有为政府和有效市场”的互动机制,说明有效市场与有为政府相互耦合,此时“看不见的手”和“看得见的手”促使资源得到有效配置,“专精特新”企业借助独特的技术优势和专有技术资源发展新质生产力;内部驱动型体现了“有志企业”驱动机制,此时企业内部“人—制度—技术”因素间产生协同增强效应,“专精特新”企业通过提升组织柔性、敏捷响应能力、创新能力以及市场竞争力促进新质生产力发展;协同发展共推型体现了“有为政府、有效市场、有志企业”的互动机制,三者相辅相成、紧密互动,通过资源优化配置、创新激励、高效执行提升企业竞争力和创新能力,构成推动“专精特新”企业新质生产力发展的多维驱动力的良性循环系统。

(3)组间分析结果表明,2020年受全球新冠疫情导致的供应链中断、市场需求下降和生产停滞影响,各组态的一致性水平显著下降。2021年,政策支持力度加大和数字化水平提高有效促进“专精特新”企业新质生产力提升。此外,2020年前后存在明显的组态演化,2017—2020年以企业内部驱动型为主,2020年以后以协同发展型为主导,此时有为政府、有效市场和有志企业发挥联动效应。

(4)组内分析结果表明,组内一致性调整距离均大于组间一致性调整距离,说明组态的案例效应强于时间效应。进一步对各组态覆盖度进行单因素方差分析与Kruskal-Wallis秩和检验,结果发现,外部助推型和协同发展共推型的组内覆盖度存在显著地区差异,且大部分解释案例分布在我国中部和东部地区,这可能是地区营商环境、数字化水平与自然禀赋差异所致。

4.2 理论贡献

(1)现有研究主要探讨单方面因素对企业发展的影响,鲜有聚焦内外因素对“专精特新”企业新质生产力发展的影响。本文综合外生理论和内生理论的逻辑特征,构建“专精特新”企业发展新质生产力的内外因素组态联动分析框架,揭示了新质生产力发展的复杂因果逻辑,丰富了“专精特新”企业新质生产力研究视角。

(2)本文基于组织生态理论对“专精特新”企业新质生产力发展进行分析,一定程度上发展了复杂系统的相关观点,并拓展了企业发展因素理论研究视角。

(3)现有相关研究存在以下不足:一是大多数研究关注变量间的“净效应”,忽略了变量间的协同效应;二是传统QCA方法受限于截面数据,更多的是进行静态因果分析,且集中关注一致性,忽视了对变量覆盖度的分析。本文将动态QCA方法运用于“专精特新”企业新质生产力研究中,采用单因素方差分析方法和Kruskal-Wallis秩和检验方法对组态覆盖度差异进行分析,弥补了现有研究的不足。

4.3 政策建议

(1)完善我国数字金融体系。各地政府应建立健全多层次资本市场,提升普惠金融服务能力,使金融体系能够精准匹配“专精特新”企业发展需求。例如,政府可以推动更多符合条件的“专精特新”企业在科创板、创业板、新三板等上市或挂牌,鼓励企业通过发行科技创新债券、绿色债券等直接融资方式获得资金支持,并推进股权融资、可转债和股权质押融资,从而提升企业融资的灵活性和多样性。此外,各地政府需要制定和完善数字金融法律与监管框架,明确平台企业金融业务边界,规范第三方支付、数字货币和金融数据使用行为,对企业金融活动进行实时监测与精准监管。

(2)鼓励和支持数字化转型平台建设。各地政府应进一步促进数字化转型服务平台发展,构建国家或地方层面数字化转型公共服务平台,为“专精特新”企业提供技术咨询、数字化评估、方案设计和实施指导等一站式服务。数字化转型平台可以整合高校、科研机构、科技公司资源,进一步完善协同创新生态体系,为企业提供个性化数字化转型方案。通过结果动态监测和反馈机制,对“专精特新”企业数字化水平进行定期评估,持续优化企业数字化转型路径,确保转型效果与企业发展需求高度契合。

(3)持续优化营商环境。各地政府应持续优化营商环境,激发市场主体活力,通过制定相关法律法规加强知识产权保护,加大行业反垄断力度,为“专精特新”企业发展营造公平的市场竞争环境。例如,地方政府可以构建营商环境优化动态监测与反馈机制,定期收集企业对营商环境的意见和建议,及时调整相关政策。通过数据分析和企业调研,精准识别“专精特新”企业的“痛点”和“堵点”,为政策调整提供科学依据,确保政策与企业需求高度匹配。同时,加大创新型企业支持力度,通过财政补贴、税收优惠激励企业开展技术研发和产业升级。此外,政府需要提升公共服务质量和效率,完善教育、医疗、社会保障等社会基础设施,为企业发展营造良好的社会环境。

(4)促进产业协同与资源整合。各地政府应从实际出发,制定符合自身发展情况的改革措施,集中力量优先发展区域特色产业集群,强化企业间协同效应。我国西部地区可根据自身发展需求,加强数字人才培养、数字基础设施和数字产业建设,搭建跨区域资源对接平台,积极引进中东部地区技术、市场资源,促使“专精特新”企业嵌入全球化产业链。

4.4 不足与展望

本文存在如下不足:首先,仅分析内外环境因素对“专精特新”企业新质生产力发展的影响,可能存在尚未被关注的其它环境因素,未来可以采用机器学习和Python技术进一步挖掘企业新质生产力相关因素;其次,限于数据可获得性,对2017—2022年“专精特新”企业环境因素与新质生产力发展的内在关系进行分析,未来可基于更长时间维度探索不同组态间的差异与影响机理;最后,基于企业层面探讨环境因素与“专精特新”企业新质生产力发展的关系,未来可根据产业和企业性质对“专精特新”企业进行细分,基于动态组态思想探索不同产业、不同性质“专精特新”企业新质生产力发展的因果逻辑关系,使研究结论颗粒度更加细腻。

参考文献:

[1] 董志勇,李成明.“专精特新”中小企业高质量发展态势与路径选择[J].改革,2021,38(10):1-11.

[2] 郑永年.如何科学地理解“新质生产力”[J].中国科学院院刊,2024,39(5):797-803.

[3] 赵锡斌.企业环境分析与调试——理论与方法[M].北京:中国社会科学出版社,2007.

[4] 彭璧玉.组织生态学理论述评[J].经济学家,2006,37(5):111-117.

[5] 肖挺.组织生态视角下制造企业服务化影响因素分析[J].科研管理,2019,40(6):153-163.

[6] 周世露,乔光辉.习近平总书记关于新质生产力重要论述的整体逻辑[J].经济问题,2024,48(7):11-19.

[7] 刘勇,王国洪.进一步全面深化改革推进中国式现代化的时代要求、突出特点和重大意义[J].探索,2024,41(5):15-28.

[8] 杜运周,孙宁,刘秋辰.运用混合方法发展和分析复杂中介模型——以营商环境促进创新活力,协同新质生产力和“就业优先”为例[J].管理世界,2024,40(6):217-237.

[9] LINNENLUECKE M K,GRIFFITHS A.Corporate sustainability and organizational culture[J].Journal of World Business,2010,45(4):357-366.

[10] 王彦林,王莉.新发展格局下“专精特新”企业创新能力提升的困境与出路[J].当代经济管理,2023,45(9):21-27.

[11] 丁相安,王晓岭,韩少杰.数字化转型、员工责任和企业全要素生产率[J].管理评论,2024,37(6):1-13.

[12] 罗方平.发挥标准基础性引领性作用助力政务服务效能提升和一流营商环境建设[J].中国行政管理,2023,39(11):6-9.

[13] 张璠,王竹泉,于小悦.政府扶持与民营中小企业“专精特新”转型——来自省级政策文本量化的经验证据[J].财经科学,2022,69(1):116-132.

[14] 夏清华,朱清.增量提质:营商环境生态与“专精特新”企业——基于模糊集定性比较分析[J].经济与管理研究,2023,44(8):126-144.

[15] 严金明,蒲金芳,夏方舟.创新配置土地要素保障新质生产力发展:理论逻辑、基本模式与路径机制[J].中国土地科学,2024,38(7):1-11.

[16] 曹虹剑,张帅,欧阳峣,等.创新政策与“专精特新”中小企业创新质量[J].中国工业经济,2022,43(11):135-154.

[17] 夏后学,谭清美,白俊红.营商环境、企业寻租与市场创新——来自中国企业营商环境调查的经验证据[J].经济研究,2019,54(4):84-98.

[18] 顾艳辉,朱淑珍,赵袁军.交易成本视角下的法治化营商环境分析:一个动态博弈的解释[J].技术经济与管理研究,2019,46(3):3-8.

[19] 王治,陈曦.数字经济,营商环境与企业家精神——基于“智慧城市”的准自然实验[J].科学决策,2023,32(6):92-116.

[20] DUCHEK S,GEHRIG T. Organizational resilience:a capability-based conceptualization[J]. Business Research,2020,13(1):215-246.

[21] 李兰,仲为国,彭泗清,等.企业家精神与事业传承:现状、影响因素及建议——2020·中国企业家成长与发展专题调查报告[J].南开管理评论,2021,24(1):213-226.

[22] 张国清,赵景文,田五星.内控质量与公司绩效:基于内部代理和信号传递理论的视角[J].世界经济,2015,38(1):126-153.

[23] 王双进,田原,党莉莉.工业企业ESG责任履行、竞争战略与财务绩效[J].会计研究,2022,46(3):77-92.

[24] AUPPERLE K E,CARROLL A B,HATFIELD J D. An empirical examination of the relationship between corporate social responsi-bility and profitability[J].Academy of Management Journal,1985,28(2):446-463.

[25] 王京滨,刘赵宁,刘新民.数字化转型与企业全要素生产率——基于资源配置效率的机制检验[J].科技进步与对策,2024,41(3):23-33.

[26] 杨汝岱,李艳,孟珊珊.企业数字化发展、全要素生产率与产业链溢出效应[J].经济研究,2023,58(11):44-61.

[27] 武常岐,张昆贤,周欣雨,等.数字化转型、竞争战略选择与企业高质量发展——基于机器学习与文本分析的证据[J].经济管理,2022,44(4):5-22.

[28] GARCIA-CASTRO R, ARI O M A.A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information Systems, 2016,34(2):63-76.

[29] SCHNEIDERC Q,WAGEMANN C. Set-theoretic methods for the social sciences: a guide to qualitative comparative analysis[M].NY:Cambridge University Press,2012.

[30] GARCIA-CASTRO R, ARI O M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J].Journal of Advances in Management Sciences &Information Systems, 2016,34(2):63-76.

[31] 张放.影响地方政府信息公开的因素——基于省域面板数据的动态QCA分析[J].情报杂志,2023,42(1):133-141,207.

(责任编辑:张 悦)