0 引言

数字经济已成为推动全球经济增长的主要引擎,是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态,也是新时代实现经济高质量发展的需要[1] 。数字经济的核心是数字技术推动生产效率提升、商业模式创新和经济结构变革。数字技术创新不仅带来新产业崛起,还为传统产业注入新活力,如大数据、云计算、物联网和人工智能等新技术应用有助于促进企业资源管理效率提升和流程优化。在此背景下,数字产品制造业作为关键产业,涵盖计算机、通讯设备、智能终端和电子元器件等多个领域,其技术创新不仅有助于提升自身竞争力,而且能够带动整个产业链升级和转型。因此,研究数字产品制造业技术创新对于提升新兴产业竞争力和实现可持续发展具有重要意义。绿色信贷作为重要金融工具,通过提供资金支持鼓励企业进行绿色技术创新和节能减排项目,实现可持续发展。因此,深入探究绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的影响,有助于更好地理解科技赋能城市可持续发展与数字产品制造业技术创新关系,并为相关政策制定和推进城市产业数字化发展提供参考。

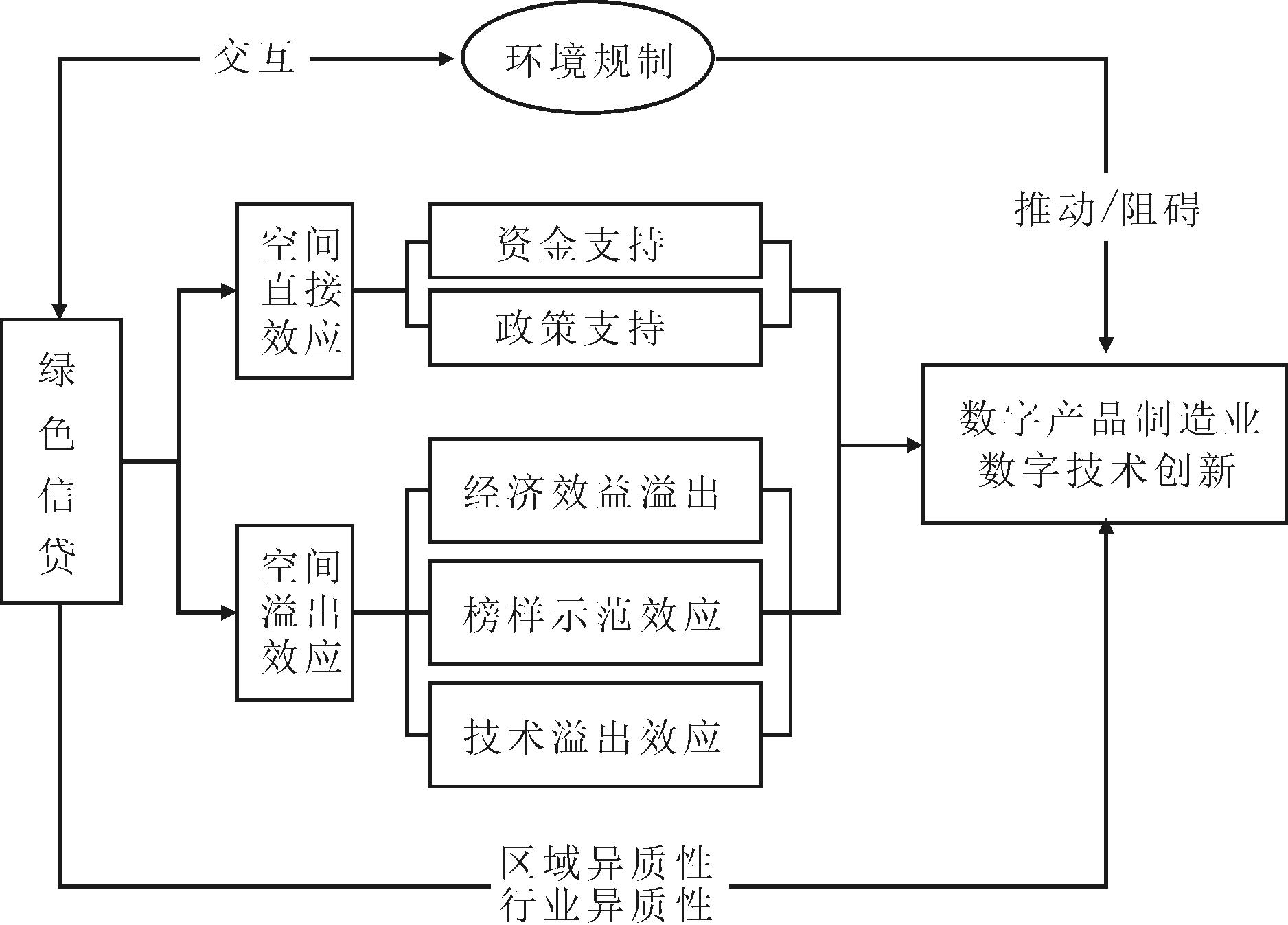

尽管已有研究探讨了绿色信贷在推动技术创新,尤其是绿色技术创新方面的作用,但系统分析其对数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应仍显不足。本文通过深入探讨绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应,分析不同地区与行业异质性特征以及环境规制的作用机制,进而提出相关政策建议,以期为拓展绿色信贷理论研究、推动数字产品制造业可持续发展、实现数字经济高质量增长提供有益参考。

本文边际贡献在于:一是系统分析绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应,揭示其在不同地区和行业的差异化表现;二是通过引入环境规制变量,探讨其在绿色信贷影响机制中的调节作用,为政策制定提供理论依据;三是提出针对性政策建议,促进数字产品制造业可持续发展和数字经济高质量增长。

1 文献综述

随着互联网技术覆盖面不断延伸,数字技术也在不断演进。针对数字技术创新概念,学界尚未达成共识。一些学者将数字技术创新视作信息、计算、通信和连接技术的综合[2],还有一些学者则认为产品数字化应用即是数字技术创新结果[3-4]。在此背景下,有关数字技术创新的实证分析成果不断涌现。有学者对长三角地区数字技术创新的研究发现,该地区数字技术创新具有显著空间溢出效应,并受到经济发展、人力资本等因素影响[5]。此外,数字技术创新能够提升企业生产效率、降低企业成本[6],并促进地区全要素生产率提高,从而对经济发展效率产生积极影响[7]。跨国企业数字创新绩效研究表明,数字连接能力与企业资源偏好对产品创新绩效具有重要影响[8]。

作为绿色金融的关键工具之一,绿色信贷在学术界备受关注。部分研究认为,绿色信贷能有效激发限制性行业企业绿色技术创新积极性,提高创新质量[9]。关于绿色信贷与数字技术创新的关系,有研究表明,绿色金融能够促进数字经济发展[10],并有效推动企业绿色技术创新和经济高质量发展[11];Wu &Wang[12]的实证研究发现,城市绿色信贷能够有效提高数字技术创新数量和质量,尤其是经济发达地区;Ke &Lu[13]的研究发现,在“两高一剩”行业中,我国绿色信贷发展显著增加制造业上市企业数字技术创新总量。然而,Lu等[14]的研究指出,绿色信贷发展加大企业融资约束,对数字创新产生负面影响,对研发投入产生挤出效应,从而抑制企业数字技术创新。

绿色信贷与环境政策间存在互动关系。有研究表明,环境规制与绿色信贷存在显著倒“U”型关系[15],同时,环境规制会影响企业技术创新。有研究认为,环境规制有利于企业技术创新。如Brunnermeier S&Cohen[16]研究发现,环境规制数量与环境专利数量增长成正比。不过更多学者认为,环境规制对企业技术创新的影响不确定。如Yuan等[17]研究发现,环境规制与技术创新之间没有显著关系;董直庆和王辉[18]则研究认为,环境规制与绿色技术创新之间呈倒“U”型关系。还有学者认为,环境规制会阻碍企业技术创新[19]。在此基础上,有研究发现,绿色信贷与环境规制协同作用有助于产业结构优化[20],从而促进技术创新。因此,绿色信贷、环境规制与数字技术创新关系有待进一步研究。

综上所述,现有研究对绿色信贷与数字技术创新关系、环境规制的影响以及绿色信贷与环境规制的协同作用进行了广泛探讨,但并未深入探讨绿色信贷对数字技术创新的作用,尤其缺乏对数字经济核心产业的空间影响效应分析。虽然已有研究指出,绿色信贷与环境规制对不同区域、行业技术创新产生不同效应,但系统性探讨环境规制在绿色信贷影响数字技术创新过程中作用机理的研究仍然有限。

本文拟从空间视角研究绿色信贷政策与数字产品制造业数字技术创新关系和内在作用机制,并利用2009-2022年137个地级市及以上城市数据,应用空间面板模型实证分析绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应。同时,基于区域差异性和行业差异性分析绿色信贷对不同数字产品制造业数字技术创新的异质性影响,以期厘清绿色信贷影响数字经济核心产业技术创新的传导路径。此外,进一步引入环境规制的二次项及其与绿色信贷的交互项,探讨环境规制是否对绿色信贷与数字技术产品制造业数字技术创新关系产生非线性影响及其作用机制。

2 理论分析与研究假设

绿色信贷旨在向符合技术创新标准的绿色企业提供贷款和信贷支持,从而降低企业融资成本。这种低成本的资金支持使得企业能够在研发、技术改进、数字化转型、绿色转型等方面投入更多资源。从该角度看,绿色信贷能够极大地促进企业绿色技术创新能力提升[21]。此外,数字产品制造业与节能环保制造业存在部分重叠,例如计算器及货币专用设备制造、半导体器件专用设备制造等。这些制造企业设计和制造的数字产品不仅符合数字技术应用要求,还能满足绿色节能目标,符合绿色信贷支持标准。因此,绿色信贷能够激励企业更加积极地投入数字技术创新,确保在实现技术创新的同时实现企业运营可持续。由此,本文提出以下研究假设:

H1:空间视角下绿色信贷能够正向促进本地城市数字产品制造业数字技术创新。

绿色信贷不仅支持本地区企业技术创新,还对周边地区企业技术创新产生空间溢出效应[22]。具体而言,绿色信贷对制造企业数字技术创新的空间溢出效应主要体现在3个方面:首先,经济溢出效益。绿色信贷支持本地数字产品制造企业技术创新,通过供应链联动效应间接促进周边城市产业发展,并通过竞争激励周边地区企业采取创新策略,从而推动邻近城市相关企业数字技术创新。其次,榜样示范效应。绿色信贷通过提供政策资金支持本地开展环保节能数字产品技术创新,其成功事例会对邻近地区产生示范效应,促使邻近地区效仿并扩散创新模式,同时促进跨地域合作。最后,技术溢出效应。绿色信贷通过资本流动促进产业聚集,进而产生技术溢出效应,影响周边城市技术创新[23]。同时,数字产业本身具有外部性特征,通过生产网络形成技术溢出效应[24],从而促进周边地区数字技术创新。综上所述,本文提出如下研究假设:

H2:绿色信贷对邻近地区数字产品制造业数字技术创新产生正向空间溢出效应。

区域差异会影响绿色信贷对数字技术创新的促进作用[25]。经济较发达地区拥有更丰富的金融资源,金融市场发育程度较高,能够更好地利用绿色信贷支持企业数字技术创新;欠发达地区通常面临资金匮乏或融资效率低等问题,导致绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新作用不显著。不同地区技术基础、创新能力不同,也会导致数字技术创新需求和应用程度不同。技术基础雄厚地区更易于接受和应用新技术,更愿意进行数字技术创新,数字技术创新需求也更迫切。此外,产业异质性也会导致数字技术传播方向、速度和程度存在差异[26]。换言之,不同数字产品制造业技术基础、创新能力、研发投入等存在差异,导致绿色信贷产生的促进作用也不同。基于此,本文提出以下研究假设:

H3a:绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的影响效应存在区域差异;

H3b:绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的影响效应存在行业差异。

环境规制旨在约束企业和社会经济活动对环境产生的负面效应。为应对环境问题,各级政府会相互交流和协同合作[27],因此政府行为具有较强空间溢出效应[28]。波特理论认为,适度的环境监管有助于企业技术创新,但过度严苛的环境监管可能阻碍企业创新。在此背景下,环境规制可能影响绿色信贷与制造业数字技术创新关系。一方面,绿色信贷与环境规制之间存在空间联系性,因此绿色信贷与环境规制协同可能对数字产品制造业数字技术创新产生空间溢出效应,即绿色信贷与环境规制协同不仅对当地数字产品制造业数字技术创新产生直接影响,还能通过溢出效应影响周边地区数字产品制造业数字技术创新。另一方面,由于城市差异,绿色信贷发展水平与环境规制强度也存在不同程度差异,使得绿色信贷发展与环境规制的交互作用对数字技术创新的影响存在不确定性。有研究认为,从空间视角看,绿色金融与环境规制的协同作用可能产生不利于周边地区污染物控制的空间溢出效应[29]。因此,本文提出如下研究假设:

H4a:空间视角下绿色信贷与环境规制协同促进数字产品制造业数字技术创新;

H4b:空间视角下绿色信贷与环境规制协同阻碍数字产品制造业数字技术创新。

综上所述,本文构建研究模型如图1所示。

3 研究设计

3.1 空间面板计量模型设定

绿色信贷在影响本地数字产品制造企业数字技术创新时,势必也会对邻近城市数字产品制造企业产生相应影响。因此,本文采用空间面板计量模型分析绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的空间溢出效应。

根据空间面板模型理论,建立如下空间面板计量模型:

lnMDTIit=α0+ρWlnMDTIit+α1GCit+α2Xit+θ1WGCit+θ2WXit+δi+ηt+μit

(1)

μit=λWμit+εit

(2)

式中,MDTIit为城市数字产品制造业数字技术创新,取其对数作为被解释变量。GCit为绿色信贷指数,为核心解释变量。Xit为控制变量组,ρ为空间自相关系数,W为空间权重矩阵。θ1和θ2分别表示核心解释变量与控制变量的空间交互系数。δi和ηt分别表示个体效应与时间效应。μit和εit为随机误差。

当式(2)中λ=0时,模型为空间杜宾模型(SDM)。当式(1)与式(2)中θ1=θ2=λ=0时,模型为空间滞后模型(SAM)。当ρ=θ1=θ2=0时,模型组合为空间误差模型(SEM)。

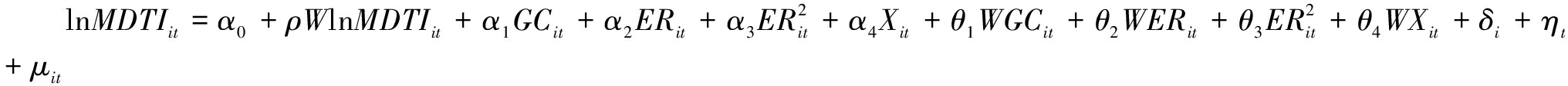

通过分析可知,由于各地环境政策强度存在差异,环境规制可能对数字产品制造业数字技术创新产生非线性影响。为此,本文引入环境规制的二次项,进一步探讨环境规制能否导致数字产品制造业数字技术创新的非线性特征,具体见式(3)。

(3)

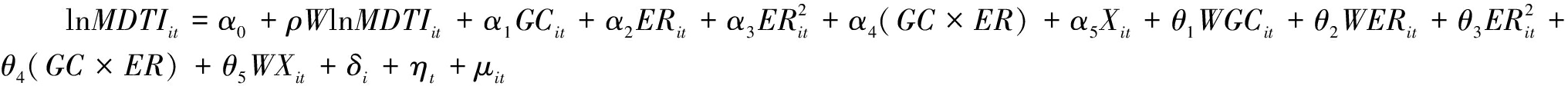

由于环境规制与绿色信贷协同会影响本地区及周边地区数字产品制造业数字技术创新,因此本文引入环境规制与绿色信贷的交互项,以考察绿色信贷与环境规制对数字产品制造业数字技术创新的协同作用,具体见式(4)。

(4)

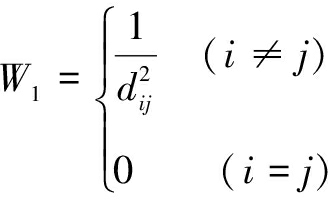

3.2 空间权重矩阵设定

空间面板计量模型中空间权重矩阵设计是模型构建的关键。常见空间权重矩阵有空间相邻矩阵、空间距离矩阵、空间经济矩阵等。鉴于本文选取的样本城市中存在没有共同边界的情况,为回避空间关系中的“孤岛效应”,本文在前人研究基础上构建3种矩阵以深入揭示城市间影响。

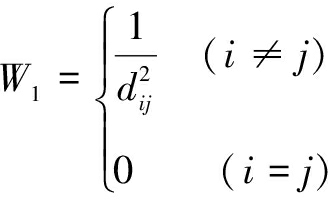

首先,空间地理矩阵。考虑到城市距离是影响城市间联系的重要因素之一,本文采用以城市间反地理距离为基础的空间地理矩阵。该矩阵能够有效避免因距离衰减效应而丧失经济解释力[30]。具体构成如下:

(5)

式中i、j表示不同城市,d表示两城市之间距离。本文所用距离数据采用 ArcGIS提取的中国标准地图中城市中心经纬度坐标进行计算而得。

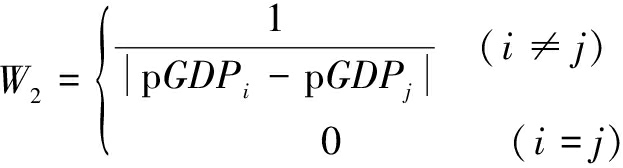

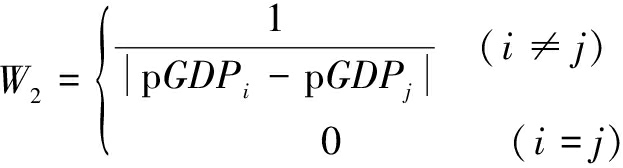

其次,空间经济矩阵。城市间通过经济交流互通有无,空间经济关联能够突破地理距离限制,从社会经济发展角度突出城市间的空间交互。矩阵具体构成如下:

(6)

式中,i,j分别表示不同城市,pGDP表示城市实际人均GDP。

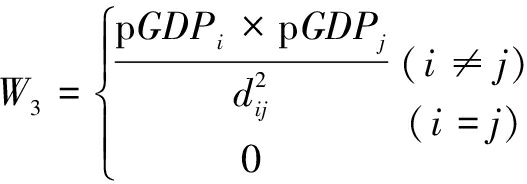

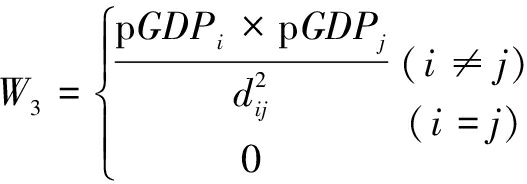

最后,空间引力矩阵。为进一步探究城市间地理与经济双重距离的差异是否影响绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的空间效应,参考李立等(2015)的研究,设定空间引力矩阵,如式(7)所示。

(7)

3.3 变量选取与数据来源

3.3.1 指标选取

(1)被解释变量:城市数字产品制造业数字技术创新(MDTI)。当前,学者们普遍采用数字技术专利授权数表示数字技术创新水平[31-32]。为此,本文采用当年制造业数字技术实用新型专利授权数衡量城市数字产品制造业数字技术创新水平。该指标是按照国家统计局下发的《数字经济及其核心产业统计分类(2021)》中数字产品制造业细分行业进行归类整理后获得的。其主要包括计算机制造、通讯及雷达设备制造、数字媒体设备制造、智能设备制造、电子元器件及设备制造以及其它数字产品制造业,本文在此基础上进行行业异质性分析。由于部分城市数字技术创新起步较晚,存在数字产品制造业数字技术专利授权数为0的情况,为减少模型中异方差,实证中将数字产品制造业数字技术专利授权数加1后取对数表示制造业数字技术创新(lnMDTI)。

(2)核心解释变量:绿色信贷发展水平(GC)。有学者使用中国银保监会发布的绿色信贷数据衡量该指标(文书洋等,2022),还有学者利用城市环保和清洁生产企业长短期贷款表示城市绿色信贷数量(孙少岩等,2023)。本文采用目前较多学者选取的规模以上六大高能耗工业企业利息支出占所有规模以上工业企业利息支出的比例测度城市绿色信贷发展水平[33]。指标中存在的缺失值,由插值法补齐。

(3)机制变量:环境规制(ER)。环境规制指标含有多个维度构成,为充分讨论环境规制在绿色信贷影响数字产品制造业数字技术创新中的作用,一方面,本文参考前人研究[27],以政府环境注意力表征政府命令型环境规制(ER_G),采用相应城市政府工作报告中与环境保护相关的词汇量占政府工作报告总词汇比例测度。由于地级市政策同时受到省级政策文件影响,为此本文认为城市政府环境注意力应包含两部分内容,即地级市环保词频占比与省(市)级环保词频占比之和。由于政府政策影响具有长期性,为此参考范丹和孙晓婷(2020)、陈运平和刘燕(2023)的研究,将城市政府环境注意力指数逐年累计获得最终数据。另一方面,综合环境规制指标(ER_C)。利用各城市工业二氧化硫排放量、工业废水排放量、一般工业固体废弃物综合利用率以及污水处理厂集中处理率,构建综合环境规制指标。采用熵值法确定各指标权重,并测算出最终综合环境规制指标(ER_C)[34]。

(4)控制变量。具体包括:①高素质人才储备(HR),本文使用大专以上学历在校生人数(万人)占常住人口比重衡量;②地方政府对科技的重视(ste),使用科学技术财政支出占总财政支出的比例表示;③城市化水平(UL),使用常住人口城镇化率表示;④城市产业结构(SU),以第三产业生产总值占GDP的比重表示;⑤外商直接投资(fdi),由于外商直接投资能够充实本地建设发展资金,因此各城市出台不同政策对外商直接投资进行引导,本文使用外商直接投资占GDP的比重表示;⑥外向经济(ex),以城市年出口总额占GDP的比重表示;⑦地方金融发展水平(loan),以城市中长期贷款余额占GDP的比重表示;⑧保险深度(ind),为进一步考量城市金融业发展,采用各城市保险保费收入占GDP的比重测度。

3.3.2 数据来源

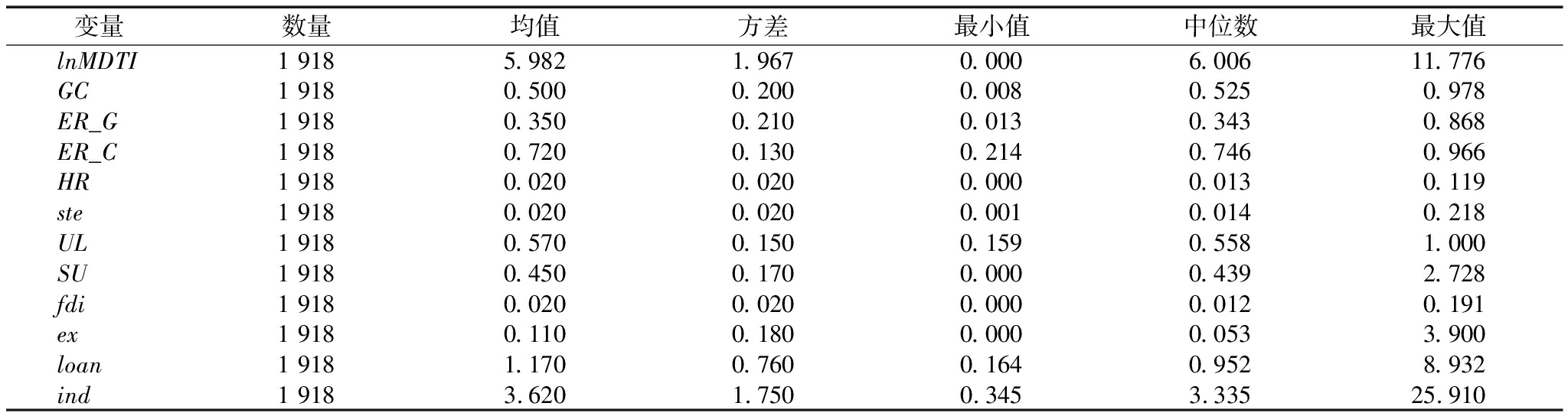

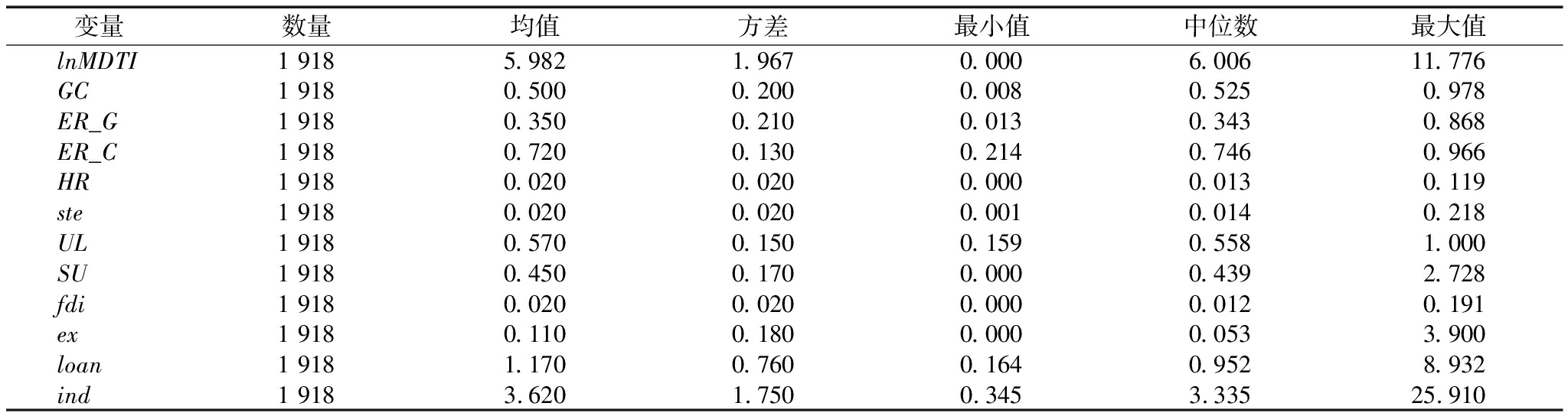

本文对变量间多重共线性进行检验,通过使用方差膨胀因子(VIF)检验,得出变量间的平均方差膨胀因子值为1.89,且各变量自身方差膨胀因子值均小于5,说明本文所选变量不存在严重多重共线性问题。本文主要变量描述性统计结果如表1所示。

表1 变量描述性统计结果

Table 1 Variable descriptive statistics

变量数量均值方差最小值中位数最大值lnMDTI1 9185.982 1.967 0.000 6.006 11.776 GC1 9180.500 0.200 0.0080.525 0.978 ER_G1 9180.3500.2100.0130.3430.868ER_C1 9180.7200.1300.2140.7460.966HR1 9180.020 0.020 0.0000.013 0.119 ste1 9180.0200.0200.0010.0140.218UL1 9180.570 0.150 0.159 0.558 1.000 SU1 9180.450 0.170 0.000 0.439 2.728 fdi1 9180.020 0.020 0.000 0.012 0.191 ex1 9180.110 0.180 0.000 0.053 3.900 loan1 9181.170 0.760 0.164 0.952 8.932 ind1 9183.620 1.750 0.345 3.335 25.910

数据来源方面,被解释变量(lnMDTI)与政府命令型环境规制(ER_G)数据主要来自中国研究数据服务平台(CNRDS);综合环境规制数据(ER_C)来自《中国环境统计年鉴》《中国城市统计年鉴》《中国城乡建设统计年鉴》、各地级市统计年鉴以及各地生态环境局网站提供的生态环境统计公报;核心解释变量与其它控制变量数据来自各省(市)统计年鉴以及各级政府统计公报。

选取137个地级市及以上城市为样本,研究时间段为2009-2022年,经济类数据以2005年为基期利用GDP平减指数进行数据平减。外商直接投资及出口额中美元折算为人民币后再与GDP相比。个别缺失值采用插值法补齐。

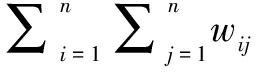

3.3.3 空间自相关检验

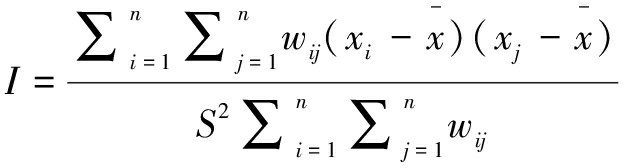

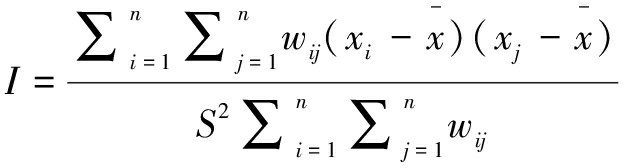

采用Moran's I指数对城市绿色信贷与数字产品制造业数字技术创新进行全局空间自相关性检验。Moran's I指数一般表达式为:

(8)

式中, 为样本方差,wij为空间权重矩阵元素,表示单元i与单元j之间的空间相互关系,用于度量空间单元间邻接关系或空间距离的影响。

为样本方差,wij为空间权重矩阵元素,表示单元i与单元j之间的空间相互关系,用于度量空间单元间邻接关系或空间距离的影响。 为所有空间权重的和。Moran's I指数取值范围为[-1,1],I>0表示正自相关,I<0表示负自相关。I越接近于0,表示空间分布是随机的,不存在空间自相关。

为所有空间权重的和。Moran's I指数取值范围为[-1,1],I>0表示正自相关,I<0表示负自相关。I越接近于0,表示空间分布是随机的,不存在空间自相关。

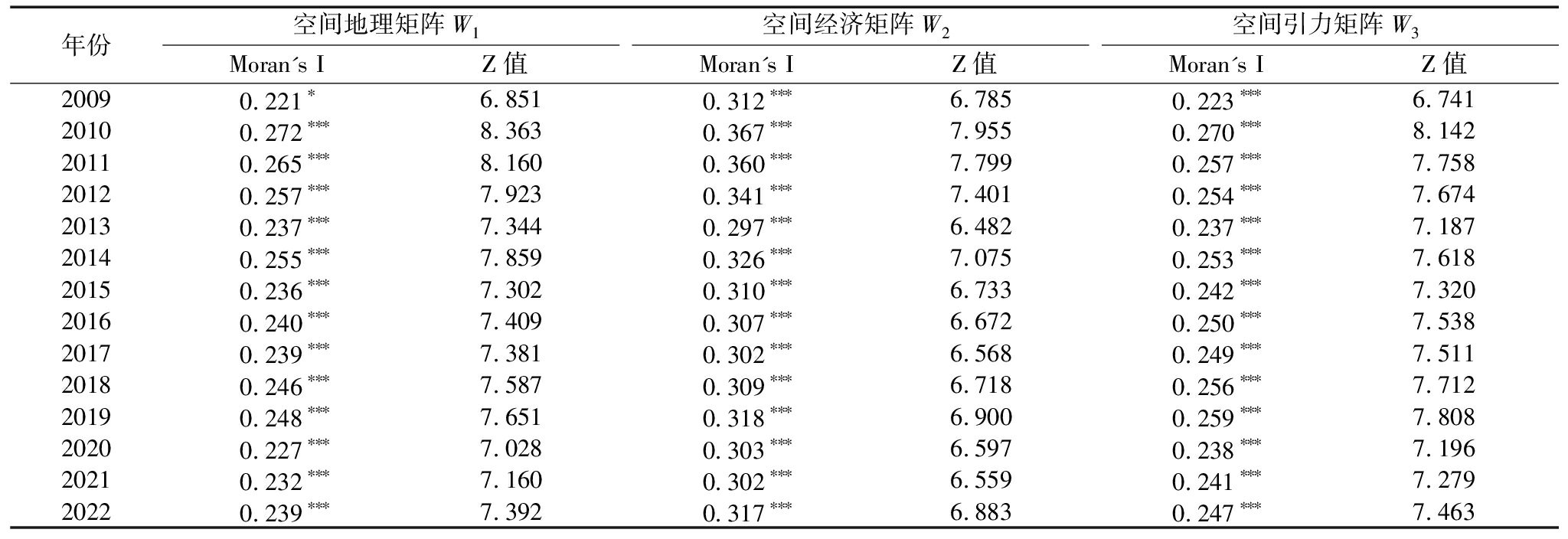

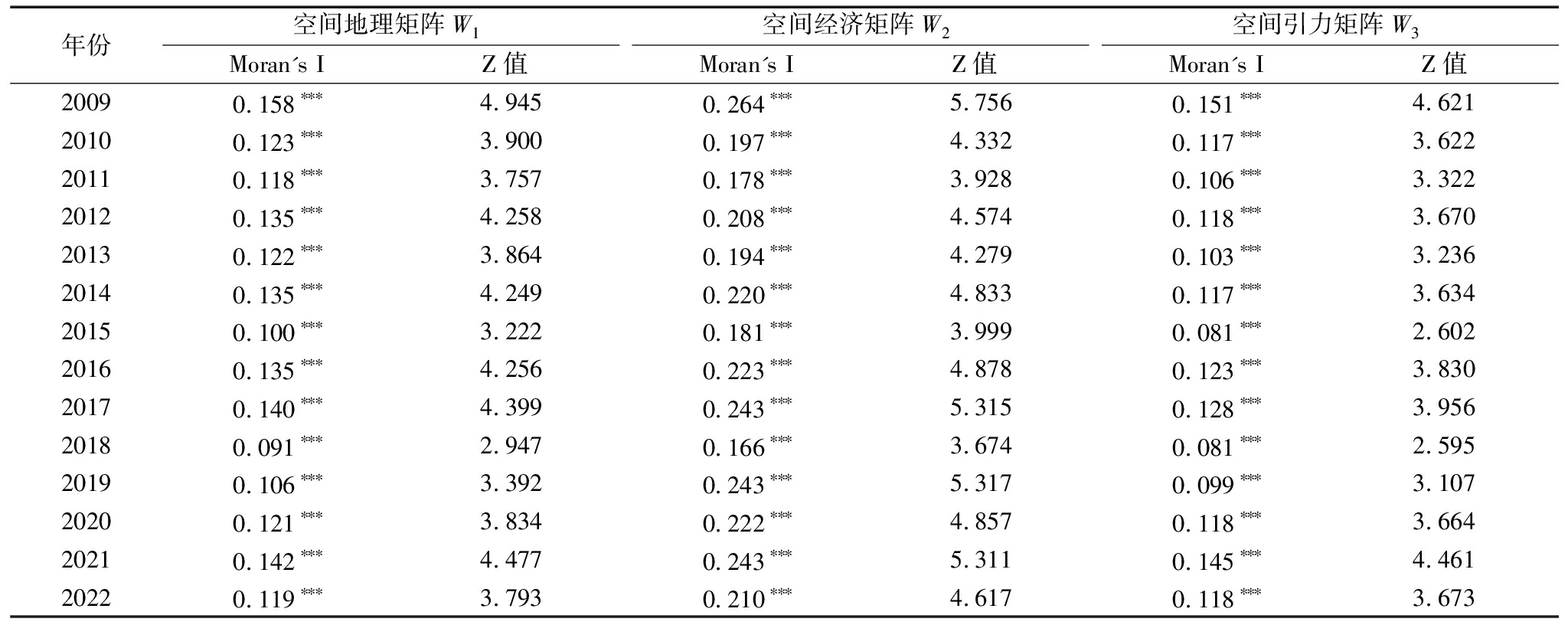

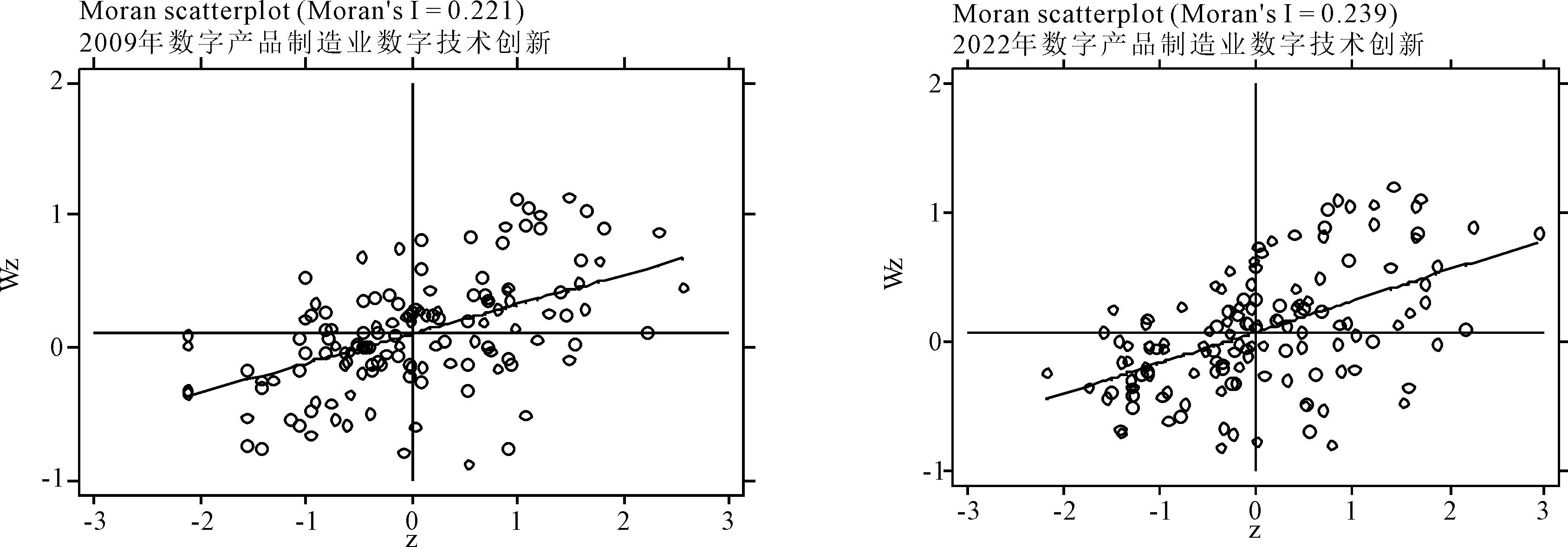

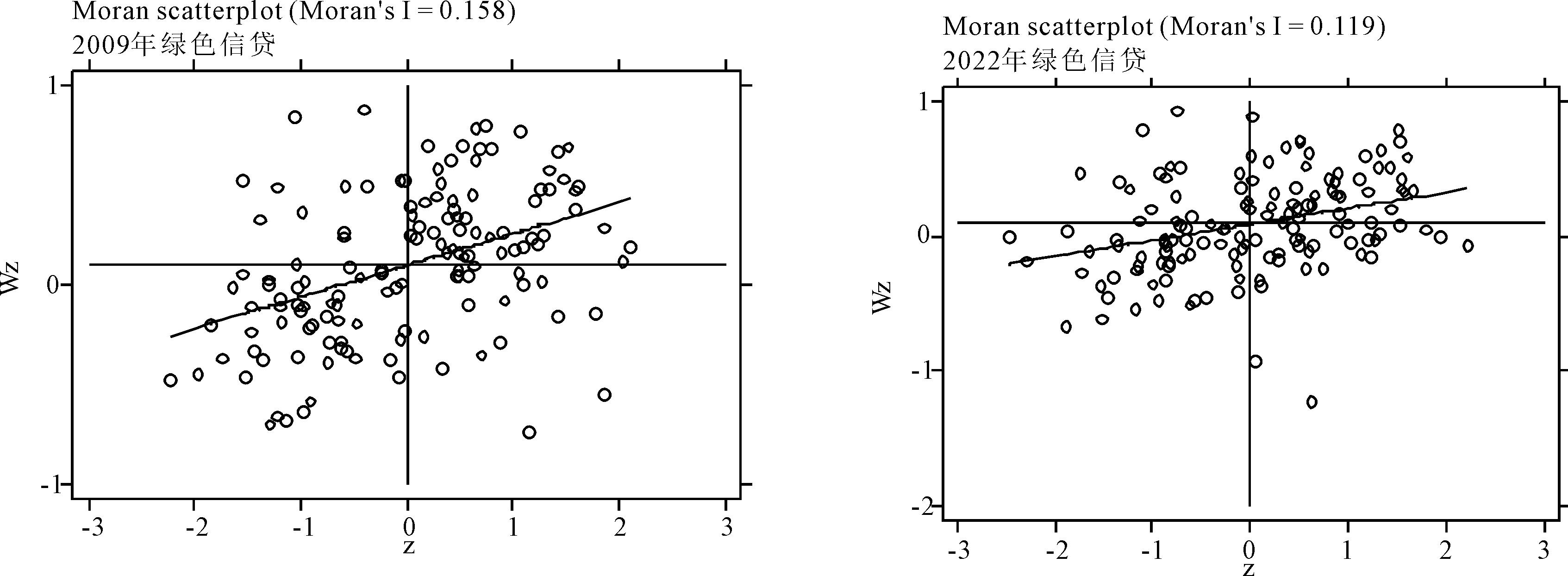

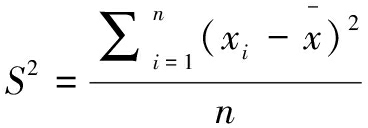

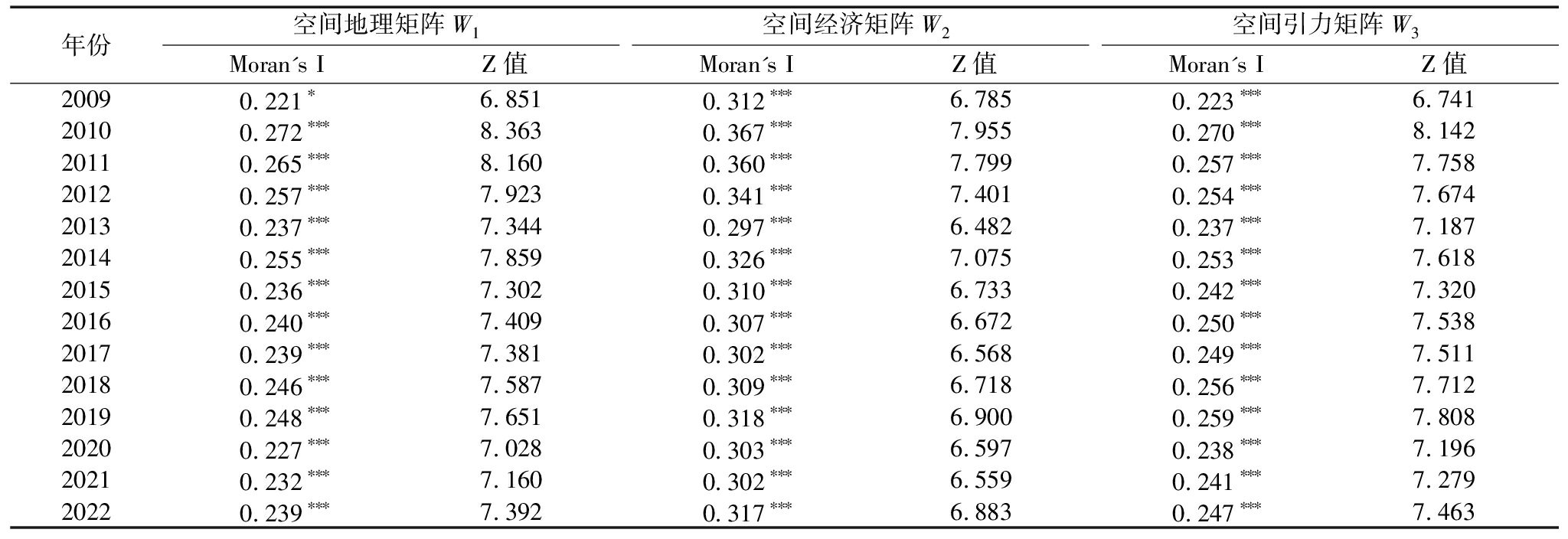

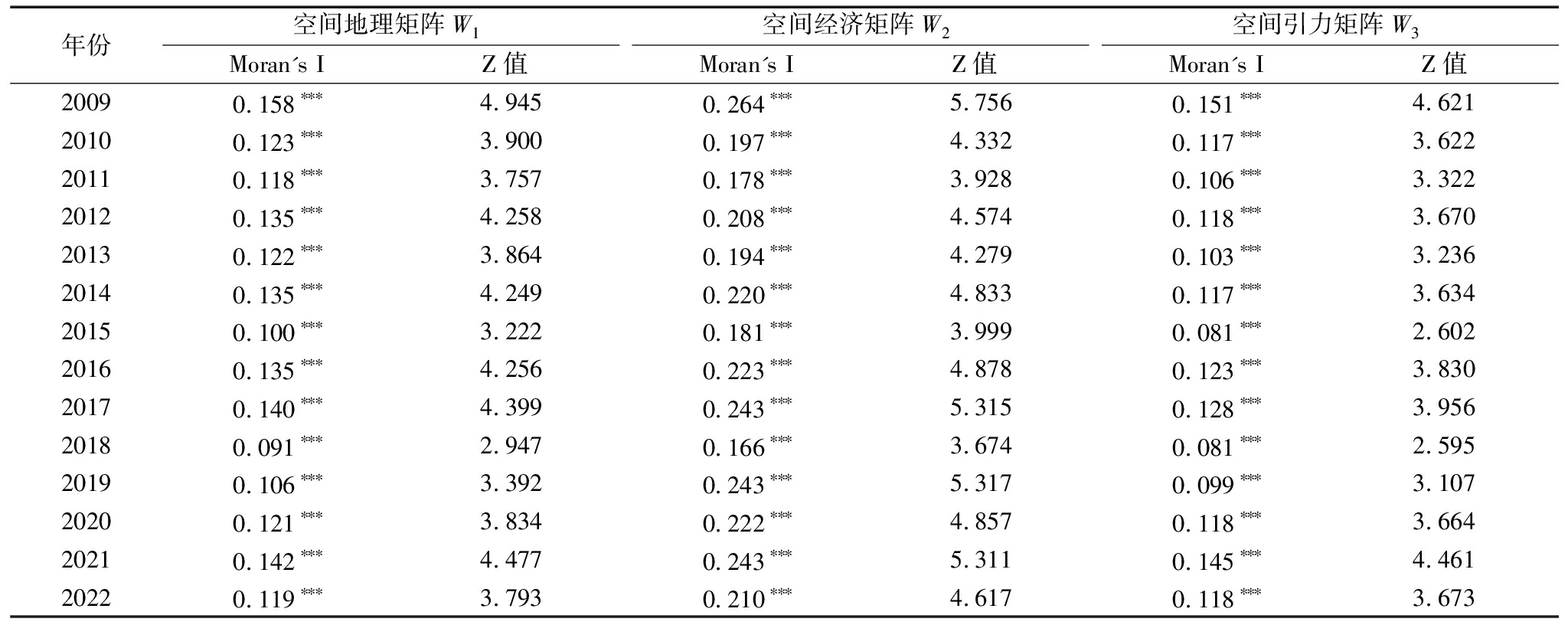

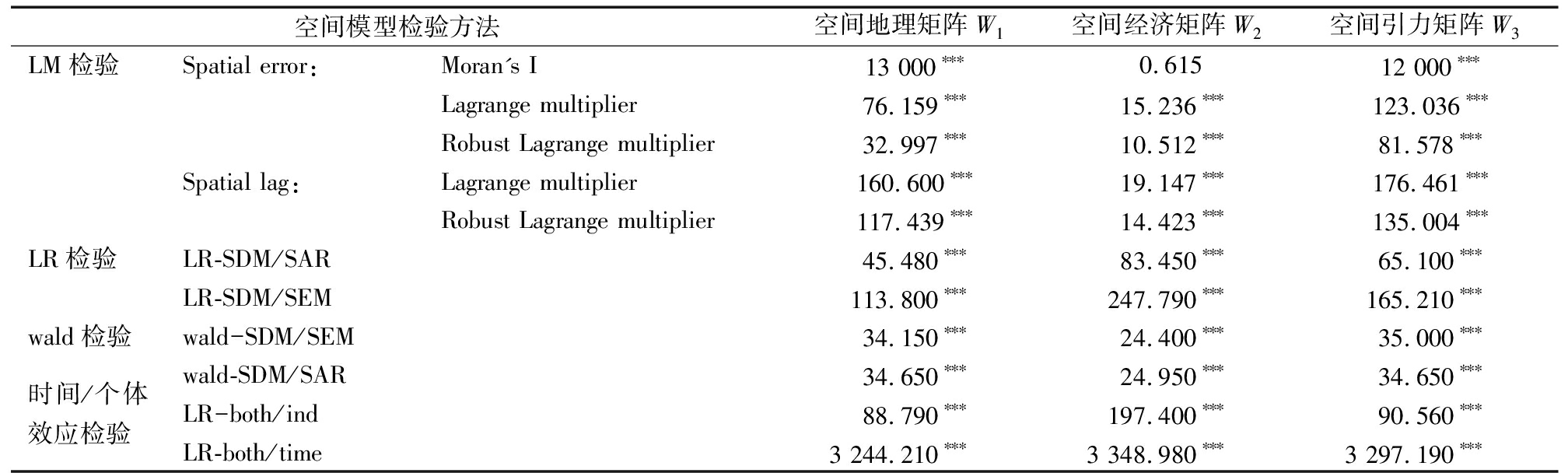

由全局空间自相关性检验结果可知,2009-2022年数字产品制造业数字技术创新与绿色信贷在不同空间权重影响下均具有显著正向空间相关性,见表2、表3。具体而言,数字产品制造业数字技术创新与绿色信贷发展水平的Moran's I指数值在不同权重下均为正,在1%水平下显著。这说明无论是数字产品制造业数字技术创新还是绿色信贷发展水平均会受到邻近城市影响,并具有显著空间相关性。

表2 2009-2022年数字产品制造业数字技术创新的全局Moran's I指数及其检验结果

Table 2 Global Moran's I and its test results for digital technology innovation in the digital product manufacturing industry from 2009 to 2022

年份空间地理矩阵W1Moran's IZ值空间经济矩阵W2Moran's IZ值空间引力矩阵W3Moran's IZ值20090.221 ∗6.8510.312∗∗∗6.7850.223∗∗∗6.74120100.272∗∗∗8.3630.367∗∗∗7.9550.270∗∗∗8.14220110.265∗∗∗8.1600.360∗∗∗7.7990.257∗∗∗7.75820120.257∗∗∗7.9230.341∗∗∗7.4010.254∗∗∗7.67420130.237∗∗∗7.3440.297∗∗∗6.4820.237∗∗∗7.18720140.255∗∗∗7.8590.326∗∗∗7.0750.253∗∗∗7.61820150.236∗∗∗7.3020.310∗∗∗6.7330.242∗∗∗7.32020160.240∗∗∗7.4090.307∗∗∗6.6720.250∗∗∗7.53820170.239∗∗∗7.3810.302∗∗∗6.5680.249∗∗∗7.51120180.246∗∗∗7.5870.309∗∗∗6.7180.256∗∗∗7.71220190.248∗∗∗7.6510.318∗∗∗6.9000.259∗∗∗7.80820200.227∗∗∗7.0280.303∗∗∗6.5970.238∗∗∗7.19620210.232∗∗∗7.1600.302∗∗∗6.5590.241∗∗∗7.27920220.239∗∗∗7.3920.317∗∗∗6.8830.247∗∗∗7.463

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著,下同

表3 2009-2022年绿色信贷的全局Moran's I指数及检验结果

Table 3 Global Moran's I and its test results for green credit from 2009 to 2022

年份空间地理矩阵W1Moran's IZ值空间经济矩阵W2Moran's IZ值空间引力矩阵W3Moran's IZ值20090.158∗∗∗4.9450.264∗∗∗5.7560.151∗∗∗4.62120100.123∗∗∗3.9000.197∗∗∗4.3320.117∗∗∗3.62220110.118∗∗∗3.7570.178∗∗∗3.9280.106∗∗∗3.32220120.135∗∗∗4.2580.208∗∗∗4.5740.118∗∗∗3.67020130.122∗∗∗3.8640.194∗∗∗4.2790.103∗∗∗3.23620140.135∗∗∗4.2490.220∗∗∗4.8330.117∗∗∗3.63420150.100∗∗∗3.2220.181∗∗∗3.9990.081∗∗∗2.60220160.135∗∗∗4.2560.223∗∗∗4.8780.123∗∗∗3.83020170.140∗∗∗4.3990.243∗∗∗5.3150.128∗∗∗3.95620180.091∗∗∗2.9470.166∗∗∗3.6740.081∗∗∗2.59520190.106∗∗∗3.3920.243∗∗∗5.3170.099∗∗∗3.10720200.121∗∗∗3.8340.222∗∗∗4.8570.118∗∗∗3.66420210.142∗∗∗4.4770.243∗∗∗5.3110.145∗∗∗4.46120220.119∗∗∗3.7930.210∗∗∗4.6170.118∗∗∗3.673

进一步进行局部自相关检验,结果见图2与图3。图2显示,2022年数字产品制造业数字技术创新的空间分布较2009年更集中,尤其是位于第三象限“低-低聚集”的城市逐渐向坐标轴靠拢,第一象限“高-高聚集”城市分布更为稳定。虽然依旧有城市散落在“低-高聚集”区与“高-低聚集”区,但是总体上处于“低-低聚集”象限的城市较多,说明区域差异较大。图3显示,2022年绿色信贷发展的空间分布较2009年有明显变化,尤其是第一象限“高-高聚集”与第三象限“低-低聚集”的城市分布更加稳定,虽然个别城市分布较零散,但整体上绿色信贷发展具有显著区域差异。

4 模型实证检验与结果分析

4.1 空间面板模型

4.1.1 模型选择与确定

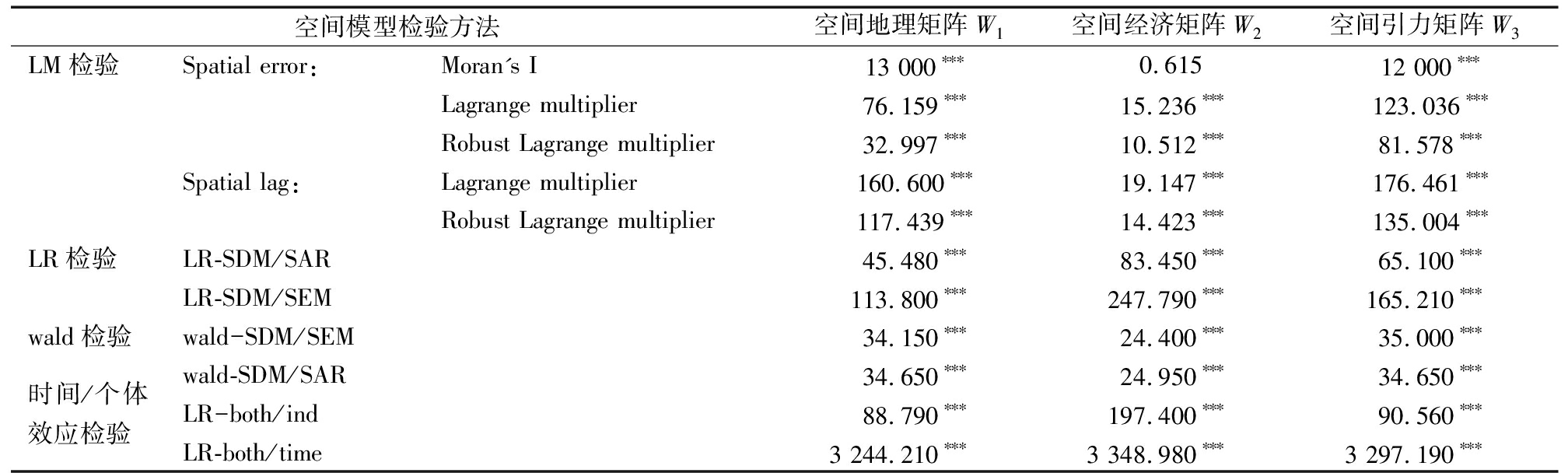

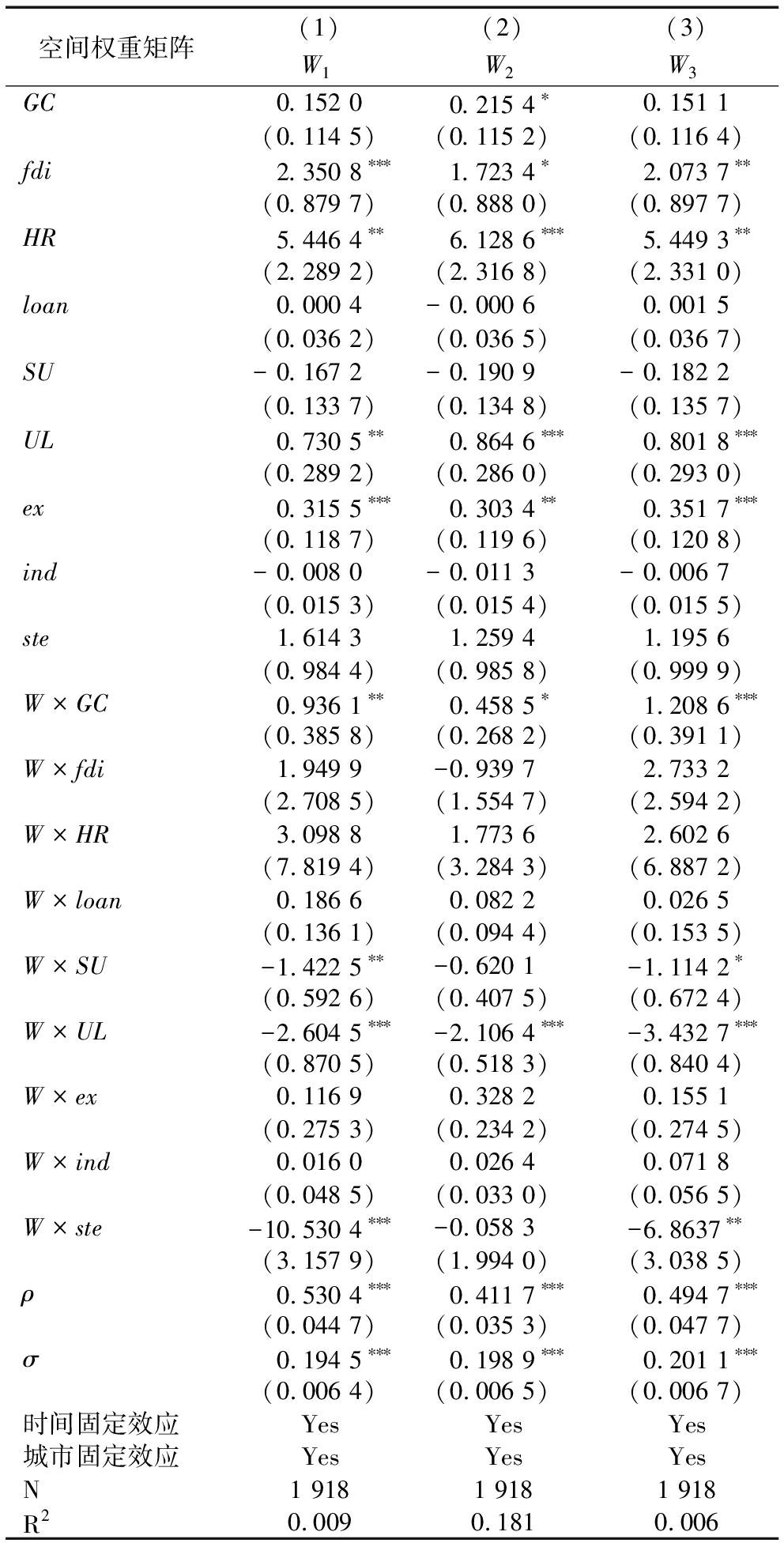

根据空间相关性检验结果可知,绿色信贷与数字产品制造业数字技术创新存在显著空间相关性,因此可以继续采用空间面板模型进行实证检验。利用空间拉格朗日乘子检验(LM检验)、似然比检验(LR检验)、Wald检验等选择合适的空间面板回归模型,并通过检验确定空间面板模型的时间/个体效应,具体结果见表4。在LM检验中,除空间地理矩阵条件下空间滞后检验的Moran's I不显著外,其余空间滞后检验与空间自相关检验值在3种空间权重矩阵下均在1%水平上显著为正。一方面,说明本文空间面板模型大概率不会退化为SAR(空间自相关模型)或SEM(空间误差模型);另一方面,LR检验与Wald检验结果显示,3种空间权重矩阵下明显拒绝原假设,故空间面板模型应选择SDM,即SDM模型更适合用于研究绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的空间影响。同时,通过效应检验可知,模型中需要兼顾时间与个体的双向效应。

表4 空间面板模型选择结果

Table 4 Results of space panel model selection

空间模型检验方法空间地理矩阵W1空间经济矩阵W2空间引力矩阵W3LM检验Spatial error:Moran's I13 000∗∗∗0.61512 000∗∗∗Lagrange multiplier76.159∗∗∗15.236∗∗∗123.036∗∗∗Robust Lagrange multiplier32.997∗∗∗10.512∗∗∗81.578∗∗∗Spatial lag:Lagrange multiplier160.600∗∗∗19.147∗∗∗176.461∗∗∗Robust Lagrange multiplier117.439∗∗∗14.423∗∗∗135.004∗∗∗LR检验LR-SDM/SAR45.480∗∗∗83.450∗∗∗65.100∗∗∗LR-SDM/SEM113.800∗∗∗247.790∗∗∗165.210∗∗∗wald检验wald-SDM/SEM34.150∗∗∗24.400∗∗∗35.000∗∗∗wald-SDM/SAR34.650∗∗∗24.950∗∗∗34.650∗∗∗时间/个体效应检验LR-both/ind88.790∗∗∗197.400∗∗∗90.560∗∗∗LR-both/time3 244.210∗∗∗3 348.980∗∗∗3 297.190∗∗∗

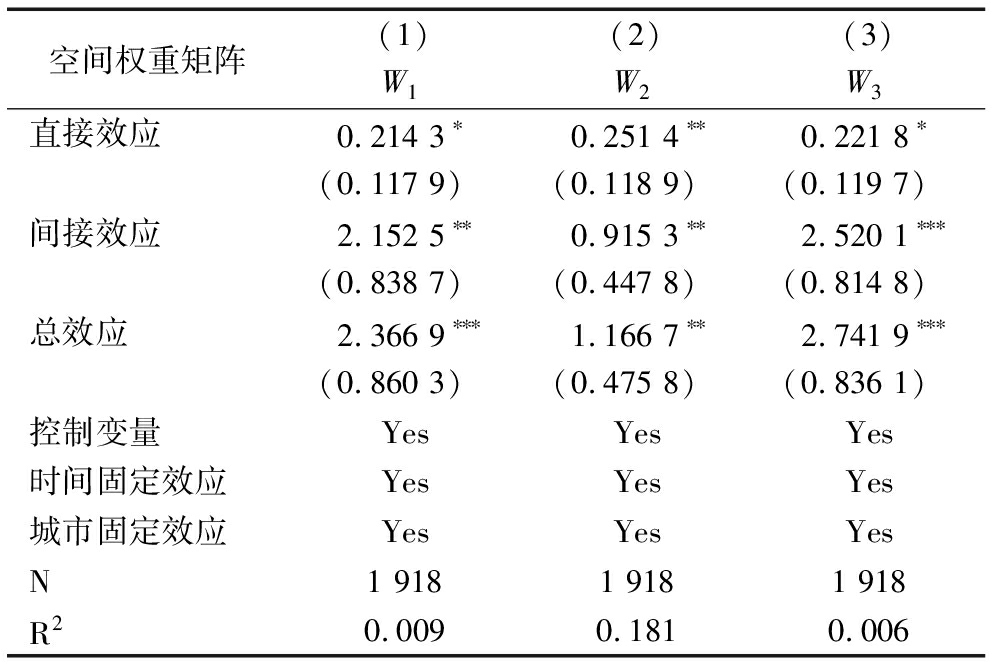

4.1.2 基准回归结果分析

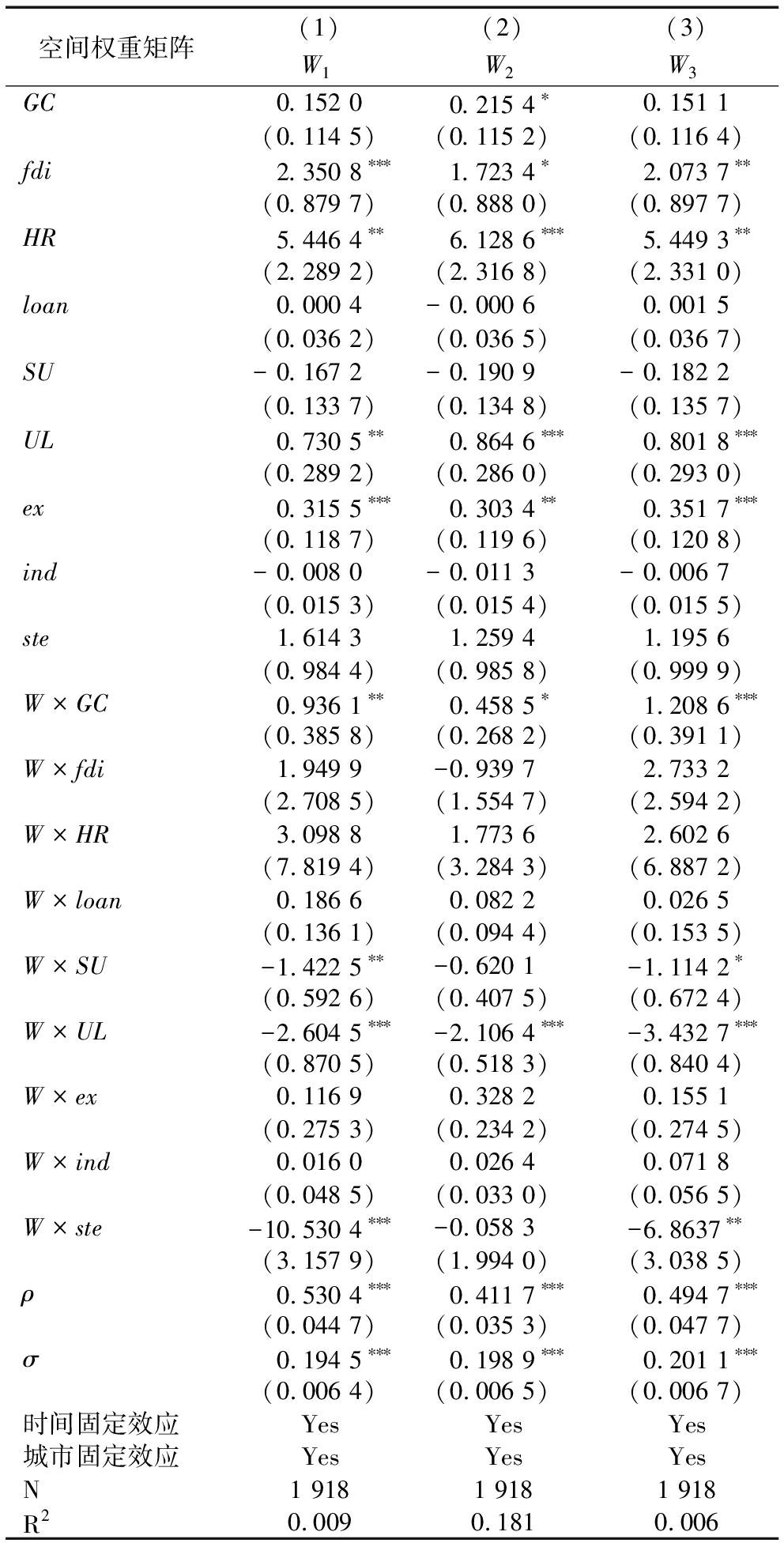

由表5可知,核心解释变量GC的回归系数在不同空间权重下均为正,且在空间经济矩阵下表现显著,说明绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新具有正向作用,且在空间经济矩阵下作用显著。同时,空间杜宾模型(SDM)检验结果显示,绿色信贷(GC)对城市数字产品制造业数字技术创新(lnMDTI)具有显著正向影响(在1%水平上显著为正),且空间交互项在不同空间矩阵下也影响显著(在1%水平上显著为正)。这说明绿色信贷对当地城市数字产品制造业数字技术创新具有显著促进作用,并显著带动邻近城市数字产品制造业数字技术创新,尤其是考虑了空间地理、经济双重影响下绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的空间影响更显著(空间交互项系数在1%水平上显著为正)。

表5 SDM模型全样本基准回归结果

Table 5 Results of SDM model full-sample baseline regression

空间权重矩阵(1)(2)(3)W1W2W3GC0.152 00.215 4∗0.151 1(0.114 5)(0.115 2)(0.116 4)fdi2.350 8∗∗∗1.723 4∗2.073 7∗∗(0.879 7)(0.888 0)(0.897 7)HR5.446 4∗∗6.128 6∗∗∗5.449 3∗∗(2.289 2)(2.316 8)(2.331 0)loan0.000 4-0.000 60.001 5(0.036 2)(0.036 5)(0.036 7)SU-0.167 2-0.190 9-0.182 2(0.133 7)(0.134 8)(0.135 7)UL0.730 5∗∗0.864 6∗∗∗0.801 8∗∗∗(0.289 2)(0.286 0)(0.293 0)ex0.315 5∗∗∗0.303 4∗∗0.351 7∗∗∗(0.118 7)(0.119 6)(0.120 8)ind-0.008 0-0.011 3-0.006 7(0.015 3)(0.015 4)(0.015 5)ste1.614 31.259 41.195 6(0.984 4)(0.985 8)(0.999 9)W×GC0.936 1∗∗0.458 5∗1.208 6∗∗∗(0.385 8)(0.268 2)(0.391 1)W×fdi1.949 9-0.939 72.733 2(2.708 5)(1.554 7)(2.594 2)W×HR3.098 81.773 62.602 6(7.819 4)(3.284 3)(6.887 2)W×loan0.186 60.082 20.026 5(0.136 1)(0.094 4)(0.153 5)W×SU-1.422 5∗∗-0.620 1-1.114 2∗(0.592 6)(0.407 5)(0.672 4)W×UL-2.604 5∗∗∗-2.106 4∗∗∗-3.432 7∗∗∗(0.870 5)(0.518 3)(0.840 4)W×ex0.116 90.328 20.155 1(0.275 3)(0.234 2)(0.274 5)W×ind0.016 00.026 40.071 8(0.048 5)(0.033 0)(0.056 5)W×ste-10.530 4∗∗∗-0.058 3-6.8637∗∗(3.157 9)(1.994 0)(3.038 5)ρ0.530 4∗∗∗0.411 7∗∗∗0.494 7∗∗∗(0.044 7)(0.035 3)(0.047 7)σ0.194 5∗∗∗0.198 9∗∗∗0.201 1∗∗∗(0.006 4)(0.006 5)(0.006 7)时间固定效应YesYesYes城市固定效应YesYesYesN1 9181 9181 918R20.0090.1810.006

注:括号内为稳健标准误,下同

从控制变量看,高素质人才储备(HR)、外商直接投资(fdi)、城市化水平(UL)以及外向经济(ex)的回归系数均显著为正,表明上述因素能够有效推动城市数字产品制造业数字技术创新。政府重视科技(ste)的回归系数为正但不显著,说明现阶段财政科技支出对推动数字产品制造业数字技术创新的影响不显著。城市产业结构(SU)和保险深度(ind)回归系数为负且不显著,地方金融发展水平(loan)的回归系数不显著且存在差异,说明城市第三产业与金融业发展对数字产品制造业数字技术创新的影响有限。

4.1.3 空间效应分析

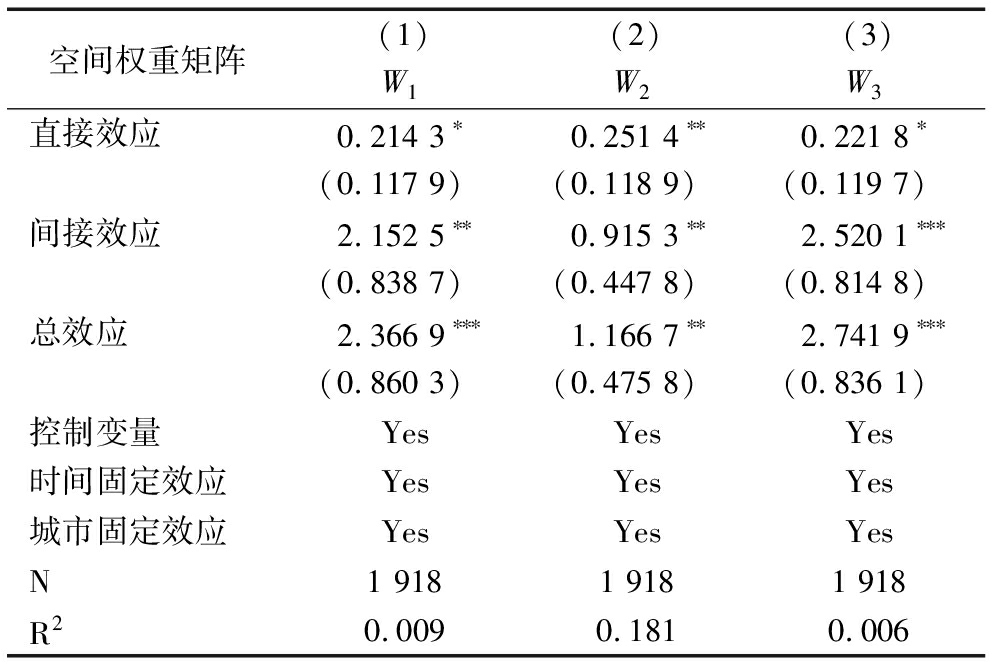

由于空间自回归系数无法真正展示研究对象对周围地区的空间影响,因此需要对SDM模型进行偏微分分解以观察空间效应具体构成(LeSage &Pace,2009)。表6为不同空间矩阵下绿色信贷(GC)对城市数字产品制造业数字技术创新(lnMDTI)空间效应的分解结果。可以发现,在不同空间权重影响下绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新具有显著直接效应,说明绿色信贷对本地制造业数字技术创新能力提升具有显著正向影响,因此研究假设H1成立。

表6 空间效应回归结果

Table 6 Regression results of spatial effects

空间权重矩阵(1)(2)(3)W1W2W3直接效应0.214 3∗0.251 4∗∗0.221 8∗(0.117 9)(0.118 9)(0.119 7)间接效应2.152 5∗∗0.915 3∗∗2.520 1∗∗∗(0.838 7)(0.447 8)(0.814 8)总效应2.366 9∗∗∗1.166 7∗∗2.741 9∗∗∗(0.860 3)(0.475 8)(0.836 1)控制变量YesYesYes时间固定效应YesYesYes城市固定效应YesYesYesN1 9181 9181 918R20.0090.1810.006

空间溢出效应方面,在不同空间权重矩阵下绿色信贷对邻近地区数字产品制造业数字技术创新的间接效应也显著为正,表明绿色信贷对邻近城市数字产品制造业数字技术创新产生正向空间影响。具体而言,表6中列(1)(2)显示,在空间地理矩阵与空间经济矩阵下空间溢出效应均在5%水平下显著为正;列(3)显示,在空间引力矩阵下绿色信贷的空间溢出效应在1%水平下显著为正。上述数据表明,在综合考虑城市间地理距离和经济距离后,绿色信贷对制造业数字技术创新的正向空间溢出效应显著。在不同空间权重影响下,空间溢出效应占总效应的比值分别为90.94%、78.45%和91.91%,进一步表明绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的影响主要通过空间溢出效应实现。然而,空间经济矩阵的空间溢出效应相对较弱,这可能是由于不同城市经济发展差距较大时空间经济距离衰减速度更快。总体而言,绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新具有显著空间溢出效应,并带动周边城市数字产品制造业数字技术创新发展,即研究假设H2成立。

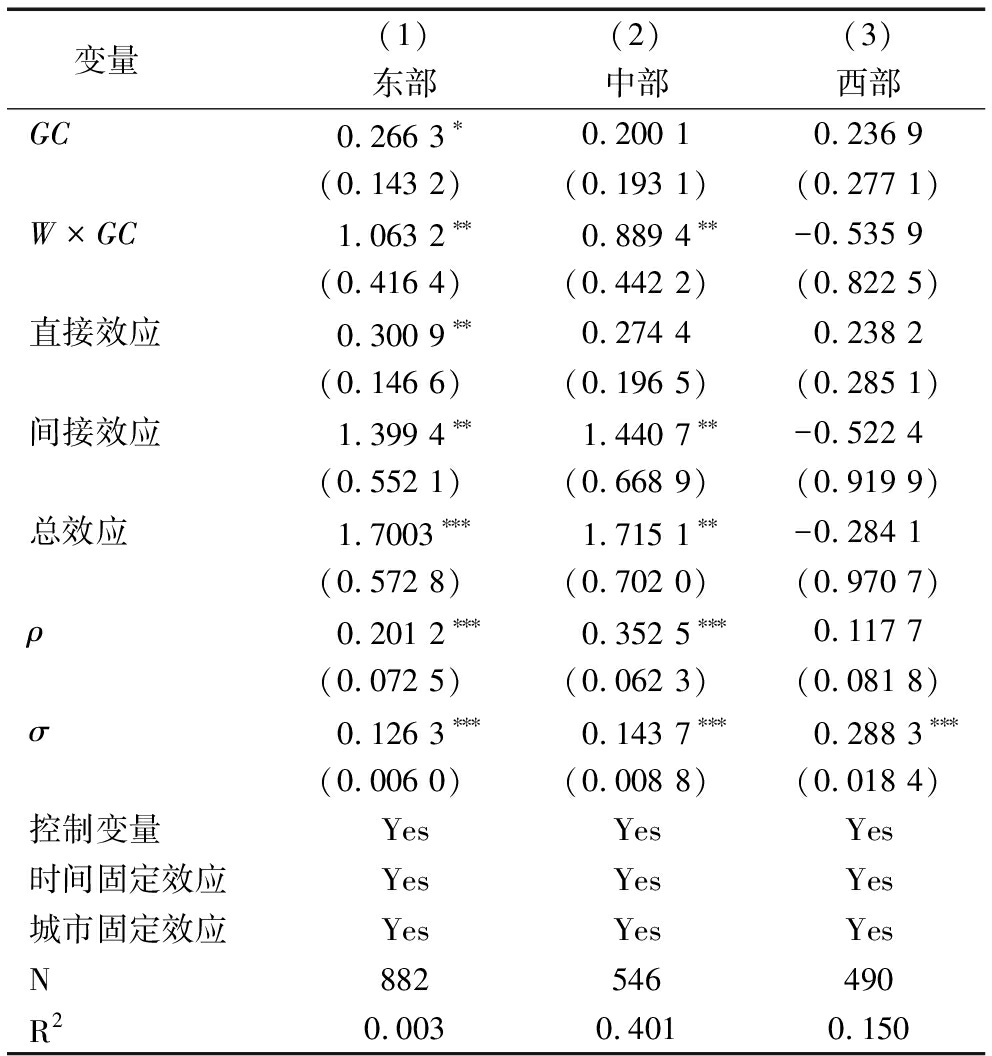

4.1.4 异质性检验

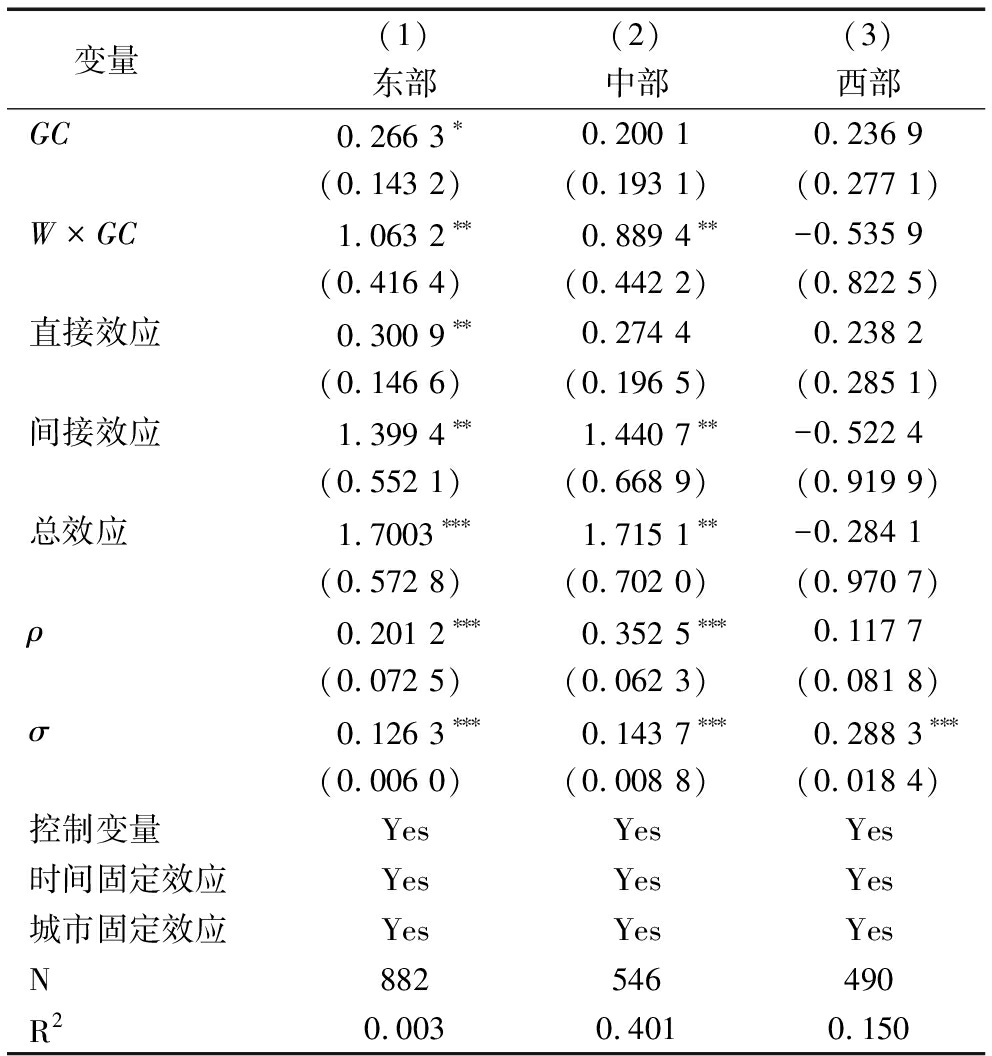

(1)本文将城市样本按照经济区域划分为东部、中部与西部,以进一步探讨绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新影响的区域异质性。表7结果显示,在东部和中部地区,绿色信贷与城市数字产品制造业数字技术创新的空间相关性(ρ)及二者空间交互项系数(W×GC)均表现出显著性,而西部地区的影响不显著。具体来看,东部地区绿色信贷显著促进当地及邻近地区数字产品制造业数字技术创新,中部地区则表现出显著空间溢出效应,而西部地区未表现出明显空间效应。这说明,东部地区绿色信贷对推动当地与邻近地区数字产品制造业数字技术创新具有显著影响,中部地区绿色信贷显著推动邻近地区数字产品制造业数字技术创新,西部地区绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应不明显。因此,西部地区绿色信贷仍有较大发展空间,同时侧面反映出绿色信贷在推动数字产品制造业数字技术创新方面存在显著区域差异,从而验证研究假设H3a成立。

表7 区域异质性回归结果(空间引力矩阵)

Table 7 Results of regional heterogeneity regression(spatial gravity matrix)

变量(1)(2)(3)东部中部西部GC0.266 3∗0.200 10.236 9(0.143 2)(0.193 1)(0.277 1)W×GC1.063 2∗∗0.889 4∗∗-0.535 9(0.416 4)(0.442 2)(0.822 5)直接效应0.300 9∗∗0.274 40.238 2(0.146 6)(0.196 5)(0.285 1)间接效应1.399 4∗∗1.440 7∗∗-0.522 4(0.552 1)(0.668 9)(0.919 9)总效应1.7003∗∗∗1.715 1∗∗-0.284 1(0.572 8)(0.702 0)(0.970 7)ρ0.201 2∗∗∗0.352 5∗∗∗0.117 7(0.072 5)(0.062 3)(0.081 8)σ0.126 3∗∗∗0.143 7∗∗∗0.288 3∗∗∗(0.006 0)(0.008 8)(0.018 4)控制变量YesYesYes时间固定效应YesYesYes城市固定效应YesYesYesN882546490R20.0030.4010.150

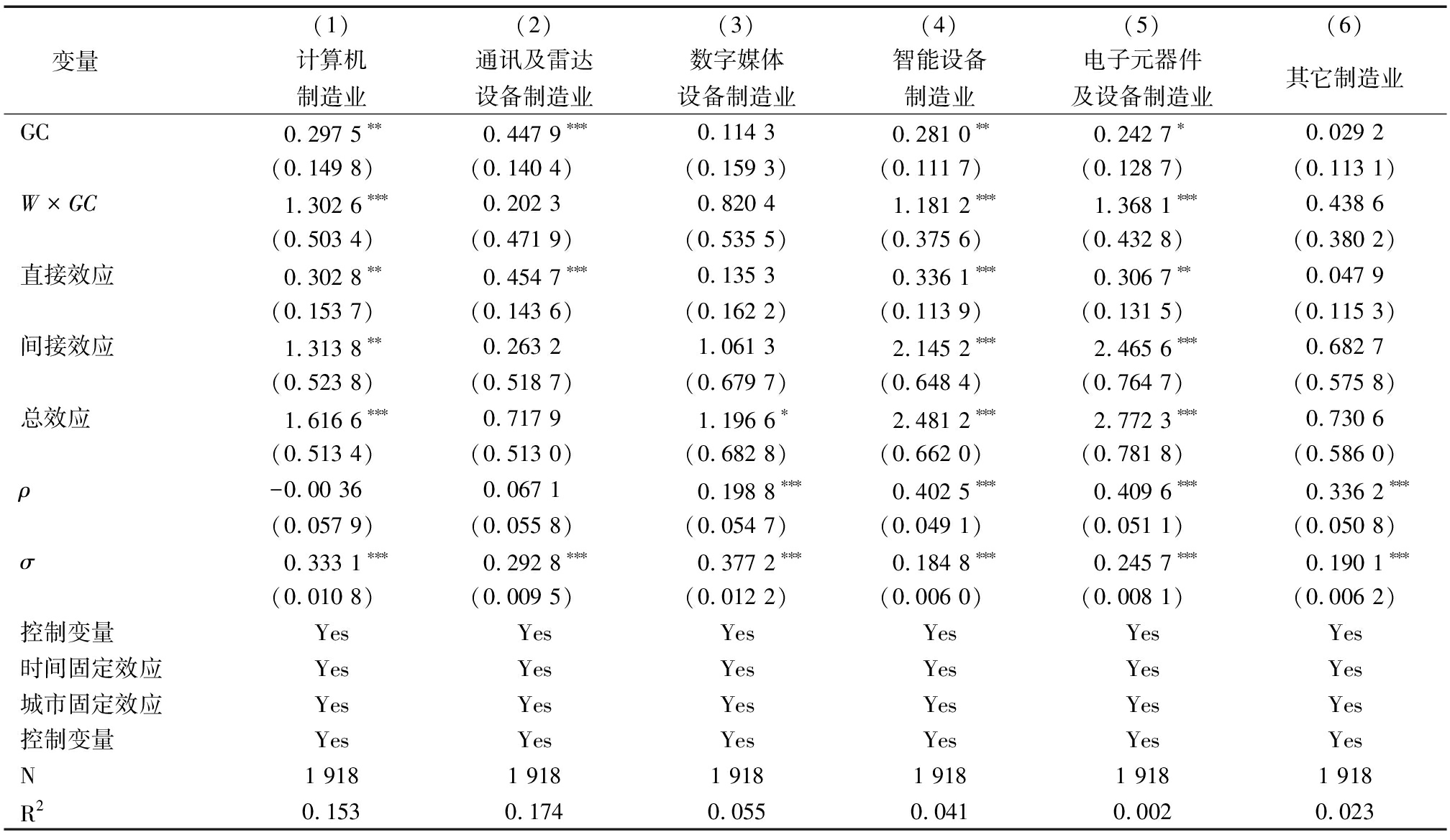

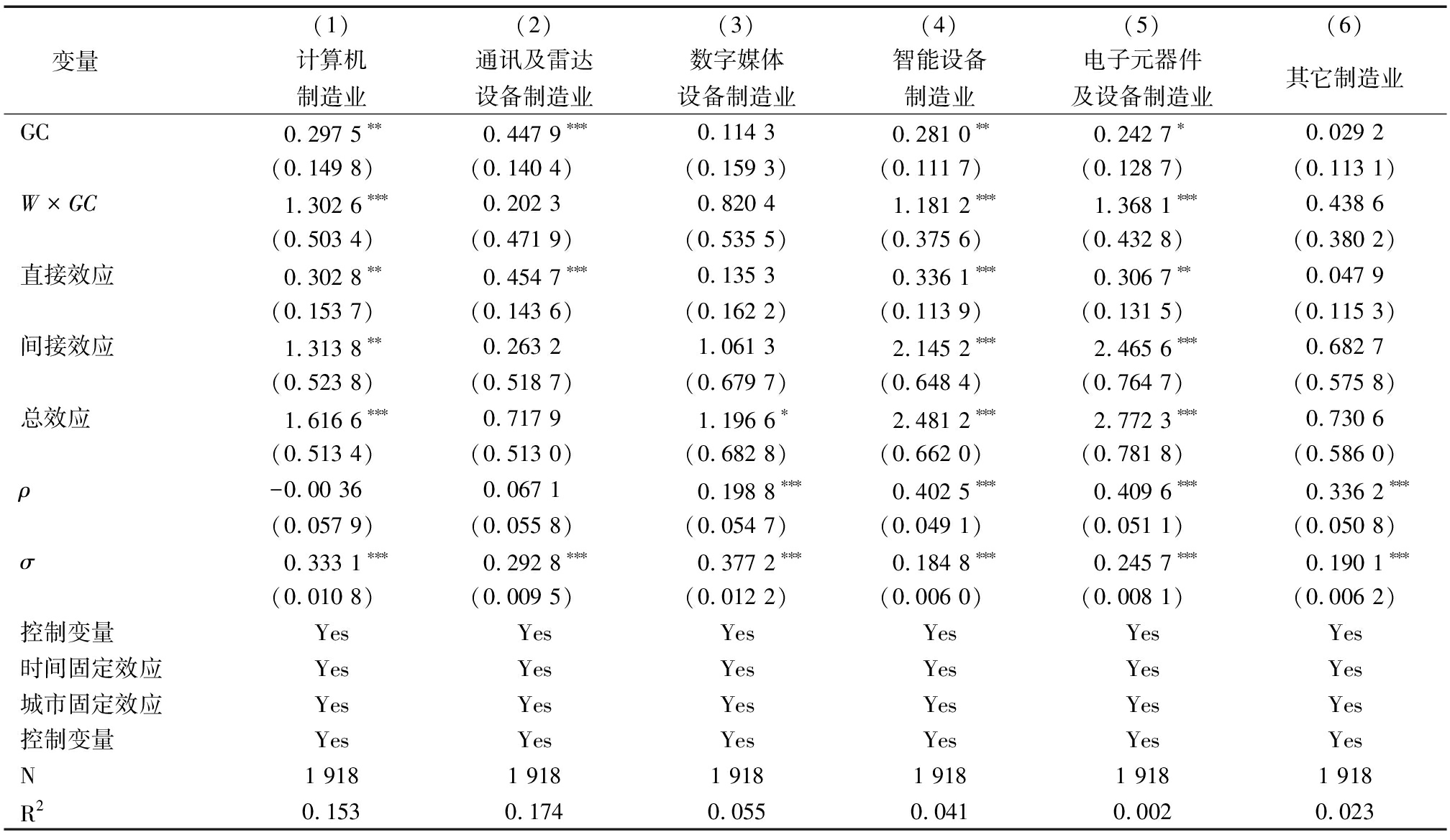

(2)根据数字产品制造业分类,将其分为六大类,分别进行回归分析以检验绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新影响的行业异质性。表8回归结果表明,绿色信贷对不同制造业数字技术创新的空间影响效应存在差异。具体而言,绿色信贷对计算机制造业和通讯及雷达设备制造业数字技术创新的空间影响不显著,而对其它制造业数字产品数字技术创新具有显著空间影响(在1%水平上显著为正)。从空间效应角度看,绿色信贷对不同数字产品制造业数字技术创新均存在正向直接效应和空间溢出效应,并能显著推动智能设备制造业和电子元器件及设备制造业数字技术创新;绿色信贷对不同数字产品制造业数字技术创新影响的空间总效应也为正,同时显著促进数字媒体设备制造业、智能设备制造业和电子元器件及设备制造业数字技术创新。综上所述,除计算机制造业和通讯及雷达设备制造业外,绿色信贷对其它数字产品制造业数字技术创新具有显著正向促进作用,尤其显著促进智能设备制造业和电子元器件及设备制造业数字技术创新,并明显影响周围城市数字产品制造业数字技术创新,因此研究假设H3b成立。

表8 行业异质性回归结果(空间引力矩阵)

Table 8 Results of industry heterogeneity regression(spatial gravity matrix)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)计算机制造业通讯及雷达设备制造业数字媒体设备制造业智能设备制造业电子元器件及设备制造业其它制造业GC0.297 5∗∗0.447 9∗∗∗0.114 30.281 0∗∗0.242 7∗0.029 2(0.149 8)(0.140 4)(0.159 3)(0.111 7)(0.128 7)(0.113 1)W×GC1.302 6∗∗∗0.202 30.820 41.181 2∗∗∗1.368 1∗∗∗0.438 6(0.503 4)(0.471 9)(0.535 5)(0.375 6)(0.432 8)(0.380 2)直接效应0.302 8∗∗0.454 7∗∗∗0.135 30.336 1∗∗∗0.306 7∗∗0.047 9(0.153 7)(0.143 6)(0.162 2)(0.113 9)(0.131 5)(0.115 3)间接效应1.313 8∗∗0.263 21.061 32.145 2∗∗∗2.465 6∗∗∗0.682 7(0.523 8)(0.518 7)(0.679 7)(0.648 4)(0.764 7)(0.575 8)总效应1.616 6∗∗∗0.717 91.196 6∗2.481 2∗∗∗2.772 3∗∗∗0.730 6(0.513 4)(0.513 0)(0.682 8)(0.662 0)(0.781 8)(0.586 0)ρ-0.00 360.067 10.198 8∗∗∗0.402 5∗∗∗0.409 6∗∗∗0.336 2∗∗∗(0.057 9)(0.055 8)(0.054 7)(0.049 1)(0.051 1)(0.050 8)σ0.333 1∗∗∗0.292 8∗∗∗0.377 2∗∗∗0.184 8∗∗∗0.245 7∗∗∗0.190 1∗∗∗(0.010 8)(0.009 5)(0.012 2)(0.006 0)(0.008 1)(0.006 2)控制变量YesYesYesYesYesYes时间固定效应YesYesYesYesYesYes城市固定效应YesYesYesYesYesYes控制变量YesYesYesYesYesYesN 1 9181 9181 9181 9181 9181 918R20.1530.1740.0550.0410.0020.023

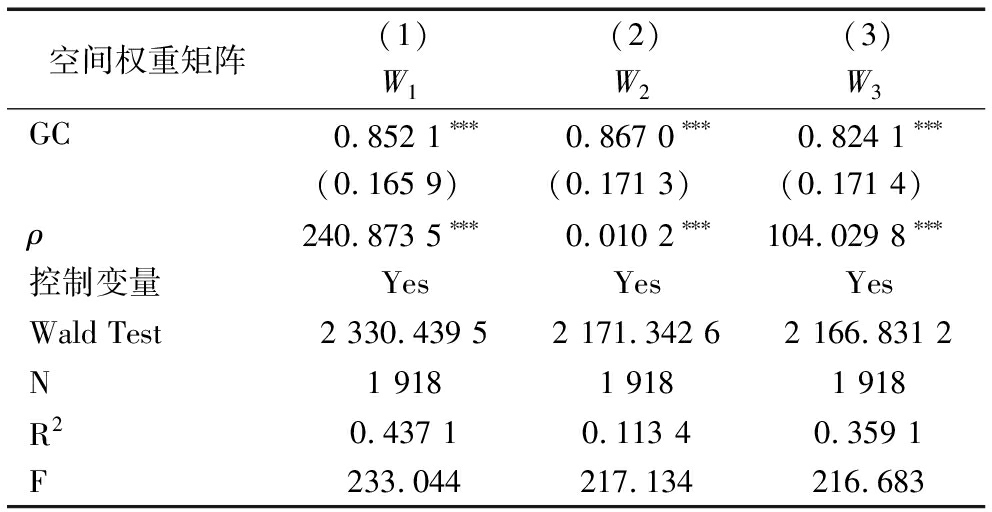

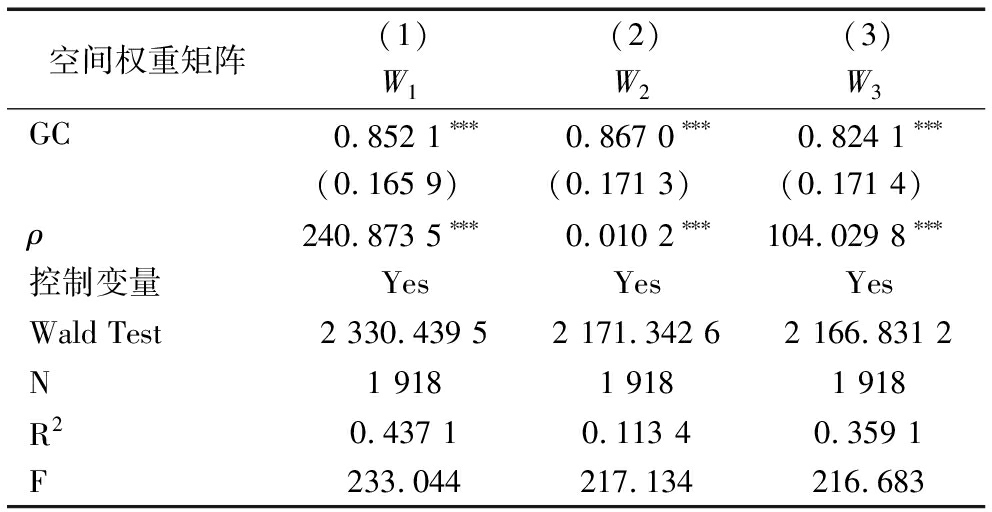

4.1.5 内生性与稳定性检验

(1)内生性检验。为了保证实证结果无偏性和有效性,本文采用广义空间面板2SLS 模型(GS2SLS)以控制潜在内生性问题。在GS2SLS模型中,自变量(GC)及其空间滞后项被选作工具变量(Wang等,2022)。表9结果显示,绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的空间相关系数在1%水平上显著为正,绿色信贷回归系数同样在1%水平上显著为正,说明经过内生性检验后,绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应依旧显著为正,即本文结论可靠。

表9 内生性检验结果

Table 9 Endogeneity test results

空间权重矩阵(1)(2)(3)W1W2W3GC0.852 1∗∗∗0.867 0∗∗∗0.824 1∗∗∗(0.165 9)(0.171 3)(0.171 4)ρ240.873 5∗∗∗0.010 2∗∗∗104.029 8∗∗∗控制变量YesYesYesWald Test2 330.439 52 171.342 62 166.831 2N1 9181 9181 918R20.437 10.113 4 0.359 1F233.044217.134216.683

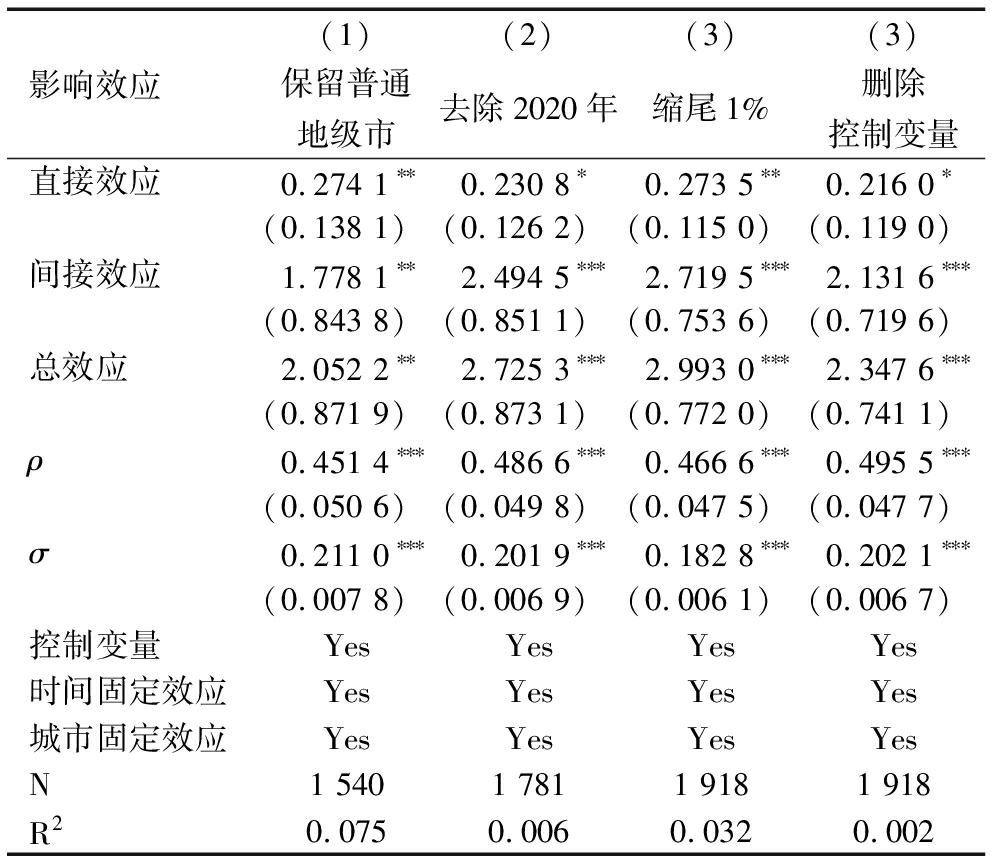

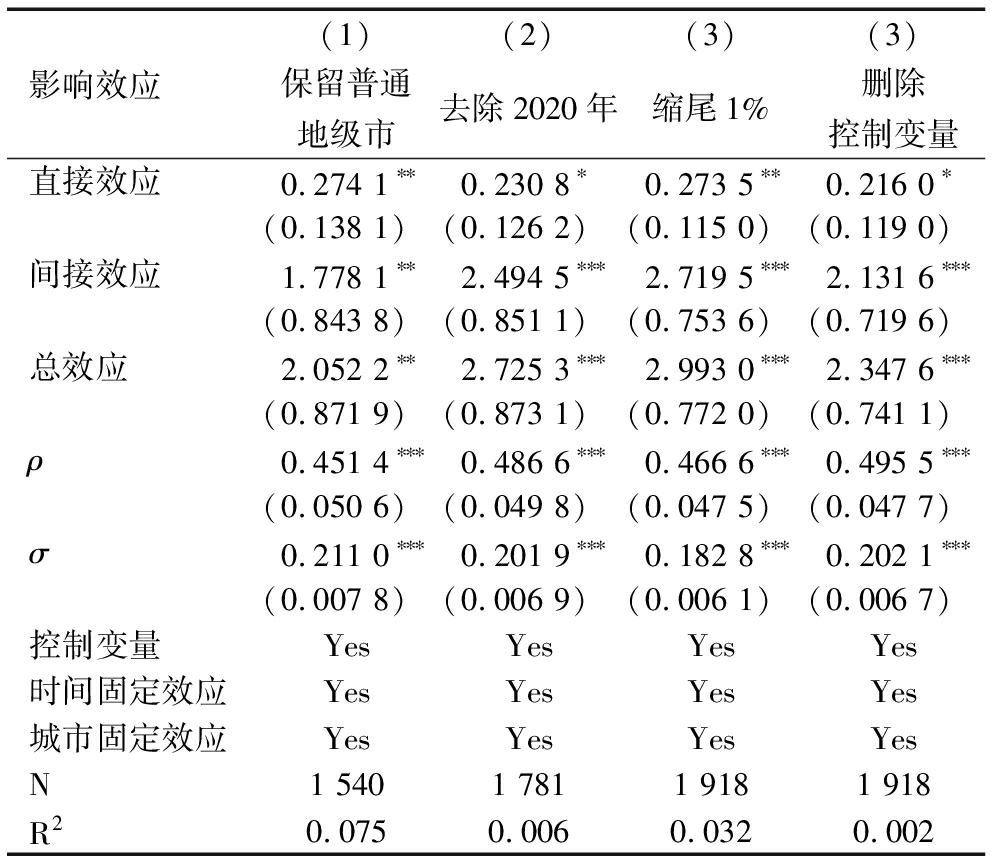

(2)稳健性检验。本文采用剔除特殊城市、更换样本时期、剔除异常值以及缩减控制变量方式对模型进行稳健性检验。第一,剔除特殊城市。剔除北京、上海、重庆和天津4个直辖市、各省会城市以及地市州后,仅保留普通地级市后回归结果见表10列(1)。第二,更换样本时期。为避免因特殊事件对研究结论的干扰,将2020年样本剔除后再进行回归,结果见表10列2。第三,剔除异常值。为控制离群值对研究结果的干扰,本文对变量进行1%缩尾处理,结果见表10列(3)。第四,缩减控制变量。本文最初选取8个控制变量,主要考虑数字技术创新的影响因素。为验证模型稳定性,剔除易造成模型多重共线性与内生性的变量外向经济(ex)与保险深度(ind),结果见表10列(4)。表10结果显示,绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新影响的空间相关性系数均显著为正,且空间溢出效应与总效应也显著为正,与前文实证结果基本一致,说明本文结论稳健。

表10 稳健性检验结果(空间引力矩阵)

Table 10 Stability test results(spatial gravity matrix)

影响效应(1)(2)(3)(3)保留普通地级市去除2020年缩尾1%删除控制变量直接效应0.274 1∗∗0.230 8∗0.273 5∗∗0.216 0∗(0.138 1)(0.126 2)(0.115 0)(0.119 0)间接效应1.778 1∗∗2.494 5∗∗∗2.719 5∗∗∗2.131 6∗∗∗(0.843 8)(0.851 1)(0.753 6)(0.719 6)总效应2.052 2∗∗2.725 3∗∗∗2.993 0∗∗∗2.347 6∗∗∗(0.871 9)(0.873 1)(0.772 0)(0.741 1)ρ0.451 4∗∗∗0.486 6∗∗∗0.466 6∗∗∗0.495 5∗∗∗(0.050 6)(0.049 8)(0.047 5)(0.047 7)σ0.211 0∗∗∗0.201 9∗∗∗0.182 8∗∗∗0.202 1∗∗∗(0.007 8)(0.006 9)(0.006 1)(0.006 7)控制变量YesYesYesYes时间固定效应YesYesYesYes城市固定效应YesYesYesYesN1 5401 7811 9181 918R20.0750.0060.0320.002

4.2 进一步分析

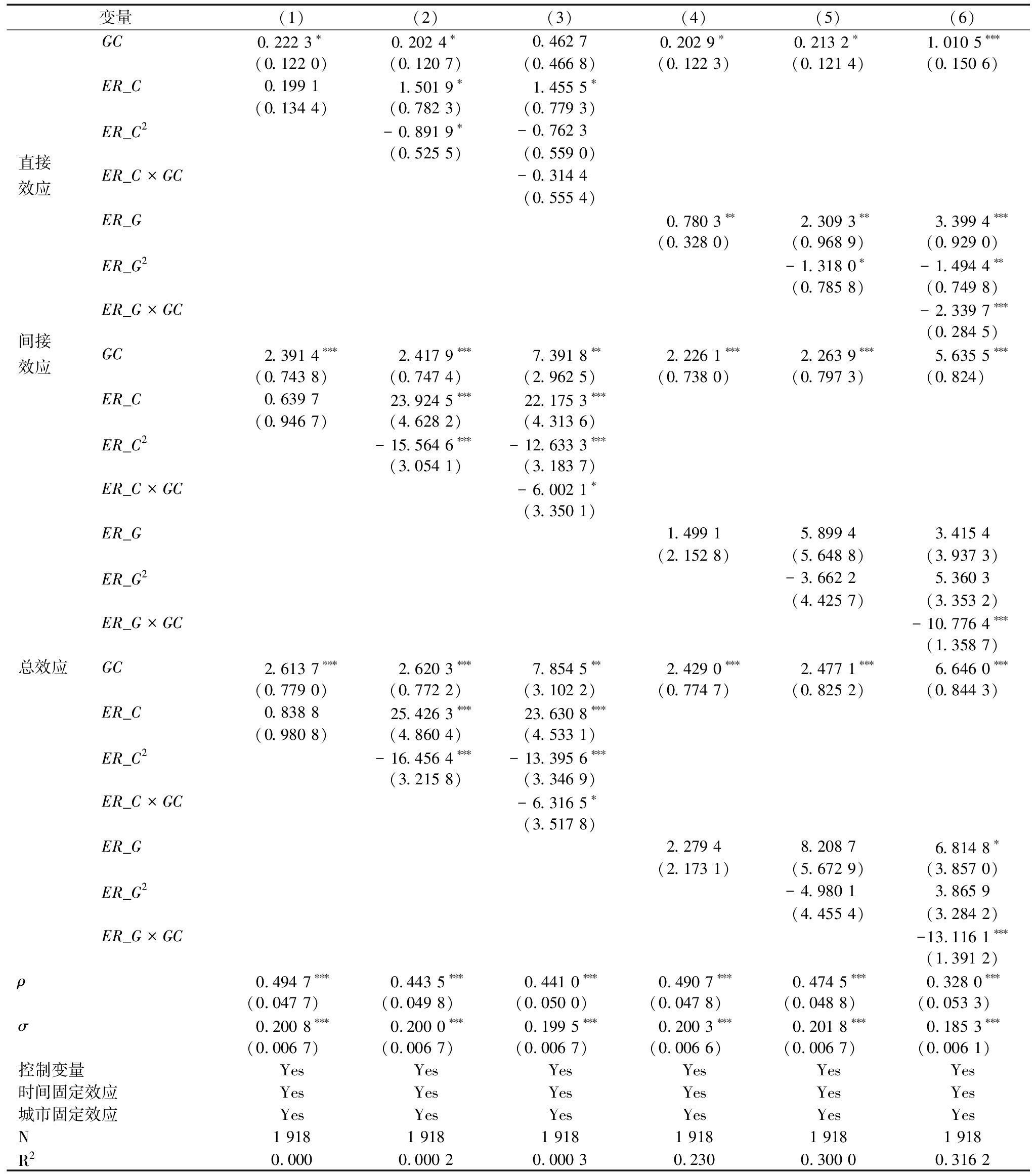

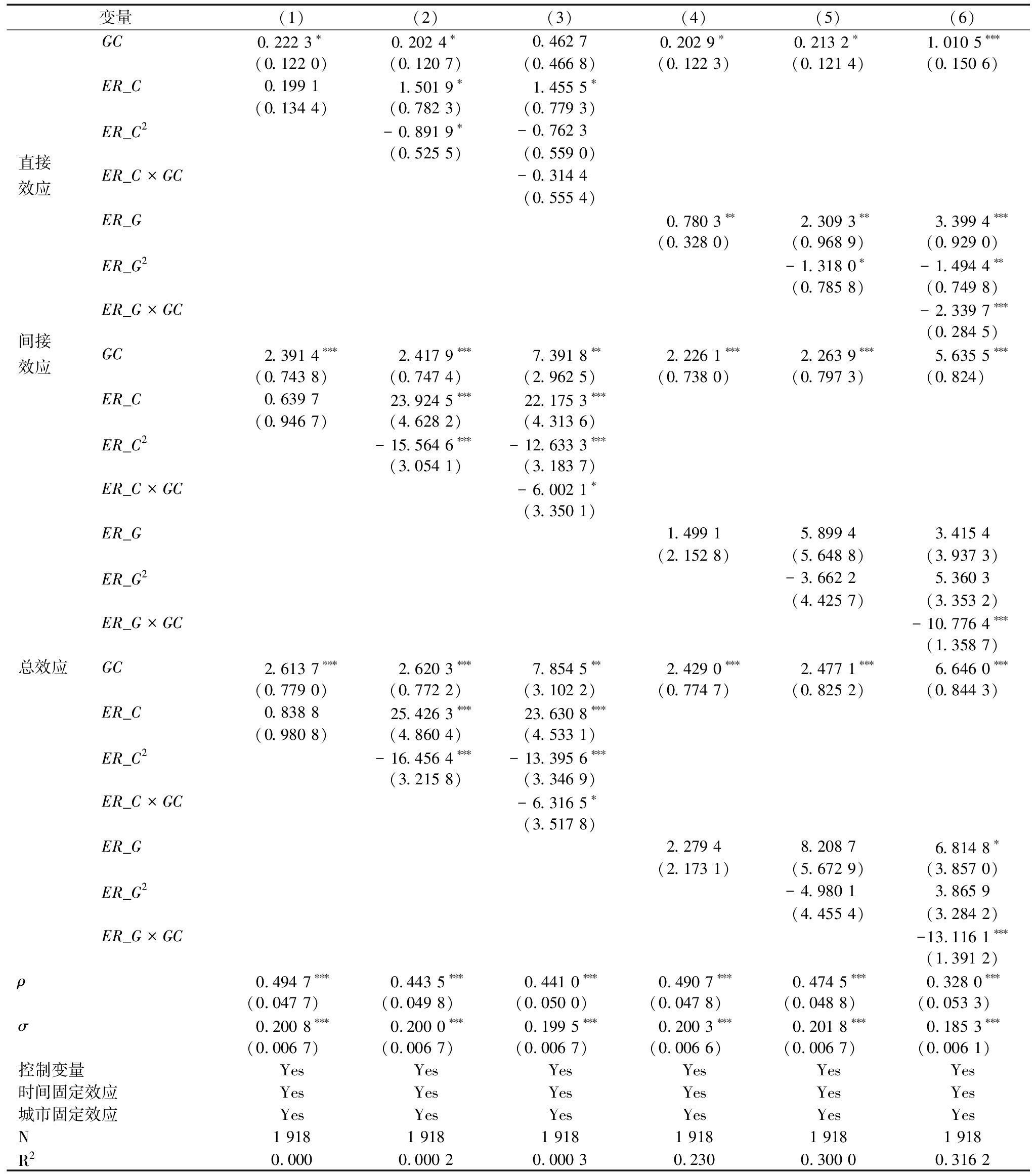

表11中列(1)(4)显示,在加入环境规制变量后,绿色信贷仍然对数字产品制造业数字技术创新具有显著正向作用,但环境规制变量对数字产品制造业数字技术创新的正向空间溢出效应不显著。引入综合环境规制二次项(ER_C2)与政府命令型环境规制二次项(ER_G2)后,绿色信贷的空间效应未变,说明研究结果稳健性未受影响。

表11 绿色信贷、环境规制与数字技术创新关系的实证结果(空间引力矩阵)

Table 11 Empirical results of green credit, environmental regulation, and digital technology innovation (spatial gravity matrix)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)GC0.222 3∗0.202 4∗0.462 70.202 9∗0.213 2∗1.010 5∗∗∗(0.122 0)(0.120 7)(0.466 8)(0.122 3)(0.121 4)(0.150 6)ER_C0.199 11.501 9∗1.455 5∗(0.134 4)(0.782 3)(0.779 3)ER_C2-0.891 9∗-0.762 3(0.525 5)(0.559 0)直接效应ER_C×GC-0.314 4(0.555 4)ER_G0.780 3∗∗2.309 3∗∗3.399 4∗∗∗(0.328 0)(0.968 9)(0.929 0)ER_G2-1.318 0∗-1.494 4∗∗(0.785 8)(0.749 8)ER_G×GC-2.339 7∗∗∗(0.284 5)间接效应GC2.391 4∗∗∗2.417 9∗∗∗7.391 8∗∗2.226 1∗∗∗2.263 9∗∗∗5.635 5∗∗∗(0.743 8)(0.747 4)(2.962 5)(0.738 0)(0.797 3)(0.824)ER_C0.639 723.924 5∗∗∗22.175 3∗∗∗(0.946 7)(4.628 2)(4.313 6)ER_C2-15.564 6∗∗∗-12.633 3∗∗∗(3.054 1)(3.183 7)ER_C×GC-6.002 1∗(3.350 1)ER_G1.499 15.899 43.415 4(2.152 8)(5.648 8)(3.937 3)ER_G2-3.662 25.360 3 (4.425 7)(3.353 2)ER_G×GC-10.776 4∗∗∗(1.358 7)总效应GC2.613 7∗∗∗2.620 3∗∗∗7.854 5∗∗2.429 0∗∗∗2.477 1∗∗∗6.646 0∗∗∗(0.779 0)(0.772 2)(3.102 2)(0.774 7)(0.825 2)(0.844 3)ER_C0.838 825.426 3∗∗∗23.630 8∗∗∗(0.980 8)(4.860 4)(4.533 1)ER_C2-16.456 4∗∗∗-13.395 6∗∗∗(3.215 8)(3.346 9)ER_C×GC-6.316 5∗(3.517 8)ER_G2.279 48.208 76.814 8∗(2.173 1)(5.672 9)(3.857 0)ER_G2-4.980 13.865 9(4.455 4)(3.284 2)ER_G×GC-13.116 1∗∗∗(1.391 2)ρ0.494 7∗∗∗0.443 5∗∗∗0.441 0∗∗∗0.490 7∗∗∗0.474 5∗∗∗0.328 0∗∗∗(0.047 7)(0.049 8)(0.050 0)(0.047 8)(0.048 8)(0.053 3)σ0.200 8∗∗∗0.200 0∗∗∗0.199 5∗∗∗0.200 3∗∗∗0.201 8∗∗∗0.185 3∗∗∗(0.006 7)(0.006 7)(0.006 7)(0.006 6)(0.006 7)(0.006 1)控制变量YesYesYesYesYesYes时间固定效应YesYesYesYesYesYes城市固定效应YesYesYesYesYesYesN1 9181 9181 9181 9181 9181 918R20.0000.000 20.000 30.2300.300 00.316 2

表11列(2)显示,综合环境规制二次项(ER_C2)对制造业数字产品数字技术创新的直接效应和空间溢出效应均显著为负,表明综合环境规制强度提高对数字产品制造业数字技术创新有显著抑制作用,且具有非线性特征。表11列(5)则显示,政府命令型环境规制二次项(ER_G2)仅对本地区数字产品制造业数字技术创新有显著抑制作用,其非线性特征不明显。

此外,表11列(6)显示,绿色信贷与综合环境规制的交互项(GC×ER_C)对数字产品制造业数字技术创新的空间溢出效应和总效应显著为负。这表明,环境规制与绿色信贷发展协同显著抑制数字产品制造业数字技术创新,亦不利于邻近地区数字产品制造业数字技术创新。同样的,绿色信贷与政府命令型环境规制的交互项(GC×ER_G)对数字产品制造业数字技术创新的空间影响也显著为负,说明在行政命令下高环保要求对企业获取绿色信贷产生显著约束,进而限制本地区和邻近地区数字产品制造业数字技术创新。

综合来看,环境规制与绿色信贷协同在促进制造业数字技术创新中发挥抑制作用,说明绿色信贷与环境规制的双重限制会阻碍制造业数字技术创新。该结论验证了假设H4b。

5 结论与政策建议

5.1 研究结论

本文利用2009—2022年137个地级市面板数据,通过构建不同空间权重矩阵,应用空间杜宾模型(SDM)实证检验绿色信贷对城市数字产品制造业数字技术创新的影响,并进一步探讨环境规制在绿色信贷促进城市数字产品制造业数字技术创新中的作用机制,得出以下主要结论:

(1)在不同空间权重矩阵下SDM模型回归结果表明,绿色信贷显著促进城市数字产品制造业数字技术创新,其空间溢出效应显著,说明绿色信贷不仅能促进当地数字产品制造业数字技术创新,而且能显著影响周边城市数字产品制造业数字技术创新。

(2)绿色信贷的空间影响存在区域差异,其中,东部地区绿色信贷显著促进当地及邻近地区数字技术创新,中部地区表现出明显空间溢出效应,而西部地区未显示出显著空间效应。

(3)行业异质性分析显示,绿色信贷对计算机制造业和通讯及雷达设备制造业的影响不显著,但对其它制造业(如智能设备制造业和电子元器件及设备制造业)的数字技术创新具有显著正向空间效应,且能影响周边城市相关行业数字技术创新。

(4)环境规制二次项的非线性特征显著,特别是综合环境规制的非线性特征更显著。不同环境规制在绿色信贷与数字产品制造业数字技术创新关系间均发挥显著抑制作用。

5.2 研究贡献

相比于以往研究,本文在方法论和理论框架上均有所创新。首先,采用空间杜宾模型(SDM)考察绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的空间影响效应,而传统研究多侧重于静态面板数据分析,缺乏对空间关联性的深入探讨。其次,本文引入不同空间权重矩阵,系统分析绿色信贷在不同区域和行业中的空间溢出效应,这在以往研究中较为少见。研究发现,绿色信贷不仅显著促进当地和周边城市数字技术创新,还表现出显著区域和行业异质性。这些发现进一步深化了对绿色信贷政策效果的理解。此外,本文结合环境规制二次项和环境规制与绿色信贷的交互项,探讨环境规制对绿色信贷与数字技术创新关系的非线性作用,揭示了严苛的环境规制可能对企业数字技术创新活动产生抑制效应。总体而言,本研究不仅验证了绿色信贷对数字技术创新的推动作用,还通过揭示其空间异质性和环境规制的调节效应,为政策制定提供了新依据,进一步明确绿色信贷在数字经济发展中的关键作用。

5.3 政策建议

(1)加快构建数字技术创新示范区,充分利用绿色信贷政策的溢出效应,强化对数字产品制造企业项目的融资支持,推动区域合作平台建立,促进相关产业跨区域合作与资源共享。加强产学研合作,鼓励高等院校、科研机构与制造企业进行联合数字技术创新,引导绿色信贷资助相关研究项目。政府应大力支持示范区企业创新发展,推动跨区域合作项目,加速数字技术创新成果共享和产业化(邓慧慧等,2022)。

(2)大力推广绿色信贷,深化产业间合作与交流。鉴于绿色信贷对数字产品制造企业数字技术创新的空间效应存在地区和行业异质性,城市在推广绿色信贷时应考虑本地特色,针对当地数字技术创新需求和特点,提升绿色信贷对制造企业数字技术创新的支持力度。同时,利用绿色信贷的空间溢出效应,促进不同制造业间数字技术扩散与应用。

(3)重视环境规制与绿色信贷发展的协同效应。严苛的环境规制会阻碍企业创新活动。政府应结合地区特征,制定灵活、适度的环境政策,使其与绿色信贷政策相辅相成,从而有效地推动数字技术创新。

5.4 不足与展望

本研究从空间关联视角考察绿色信贷对数字产品制造业数字技术创新的影响,但仍存在一些局限。首先,本研究对绿色信贷水平的测度指标较为单一,仅利用六大高能耗产业利息支出占比的差额表示。后续研究可采用更加细致、多样化指标体系进行考察。其次,本文观察样本为城市级数据,由于部分城市数据缺失,未来研究可以考虑利用企业数据,更深入地探讨绿色信贷对数字技术创新的影响,从而深化对绿色信贷创新效果的理解。

参考文献:

[1] 国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》[J].新理财,2022,23(Z1):8-11.

[2] BHARADWAJ A, EL SAWY O A, PAVLOU P A, et al. Digital business strategy: toward a next generation of insights[J]. MIS Quarterly, 2013,37(2): 471-482.

[3] YOO Y, HENFRIDSSON O, LYYTINEN K. Research commentary—the new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724-735.

[4] HUND A, WAGNER H T, BEIMBORN D, et al. Digital innovation:review and novel perspective[J]. The Journal of Strategic Information Systems, 2021, 30(4): 101695.

[5] 孙勇,樊杰,刘汉初,等.长三角地区数字技术创新时空格局及其影响因素[J].经济地理,2022,42(2):124-133.

[6] 柏培文,喻理.数字经济发展与企业价格加成:理论机制与经验事实[J].中国工业经济,2021,38(11):59-77.

[7] 刘夏,任声策,杜梅.数字技术、融合创新对地区全要素生产率影响机理研究[J].科学学与科学技术管理,2023,44(11):63-78.

[8] 程聪,胡嘉阳.什么样的数字能力能促进在华跨国公司数字创新——基于fsQCA的研究[J].科技进步与对策,2024,41(19):91-99.

[9] 王馨,王营.绿色信贷政策增进绿色创新研究[J].管理世界,2021,37(6):173-188.

[10] 陈华,沈悦.绿色金融助推数字经济发展的新思路[J].甘肃社会科学,2022,44(2):218-225.

[11] 李秀珍,方霞,杨振宇,等.绿色金融和数字技术协调发展对企业绿色技术创新影响的研究[J].华东师范大学学报(哲学社会科学版),2023,55(6):139-158,174.

[12] WU K, WANG X. Studying financial aspect of green credit and regional heterogeneity on technology innovation in China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(41): 93708-93721.

[13] KE W, LU S. Quantifying an influence of green credit on digital technology innovation: financial perspective of a China's case study[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(17): 49744-49759.

[14] LU Q, DENG Y, WANG X, et al. The impact of China's green credit policy on enterprise digital innovation: evidence from heavily-polluting Chinese listed companies[J]. China Finance Review International, 2024,14(1):103-121.

[15] 林伯强,潘婷.环境管制如何影响绿色信贷发展[J].中国人口·资源与环境,2022,32(8):50-61.

[16] BRUNNERMEIER S B, COHEN M A. Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2003, 45(2): 278-293.

[17] YUAN B, REN S, CHEN X. Can environmental regulation promote the coordinated development of economy and environment in China's manufacturing industry——a panel data analysis of 28 sub-sectors[J]. Journal of Cleaner Production, 2017, 149: 11-24.

[18] 董直庆,王辉.环境规制的“本地—邻地”绿色技术进步效应[J].中国工业经济,2019,36(1):100-118.

[19] LI H, HE F, DENG G. How does environmental regulation promote technological innovation and green development? new evidence from China[J]. Polish Journal of Environmental Studies, 2020, 29(1): 689.

[20] 张婷,李泽辉,崔婕.绿色金融、环境规制与产业结构优化[J].山西财经大学学报,2022,44(6):84-98.

[21] SU X, PAN C, ZHOU S, et al. Threshold effect of green credit on firms' green technology innovation:is environmental information disclosure important[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 380: 134945.

[22] 赵娜.绿色信贷是否促进了区域绿色技术创新——基于地区绿色专利数据[J].经济问题,2021,43(6):33-39.

[23] 季宇,姜金涵,宋兰旗.绿色信贷对低碳技术进步的影响研究——基于中国省级面板数据的实证检验[J].云南财经大学学报,2021,37(9):97-110.

[24] 刘维林,程倩.数字产业渗透、全球生产网络与非对称技术溢出[J].中国工业经济,2023,40(3):96-114.

[25] WU K, WANG X. Studying financial aspect of green credit and regional heterogeneity on technology innovation in China[J]. Environmental Science and Pollution Research, 2023, 30(41): 93708-93721.

[26] ZHOU Y, YANG Q, LU S. Research on the identification and formation mechanism of the main path of digital technology diffusion: empirical evidence from China[J]. Technology in Society, 2023, 75: 102398.

[27] 王杰,李治国.环境规制策略互动与绿色创新——来自市场型与命令型环境规制的证据[J].统计研究,2023,40(12):26-38.

[28] FANG Y, SHAO Z. Whether green finance can effectively moderate the green technology innovation effect of heterogeneous environmental regulation[J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(6): 3646.

[29] 吴朝霞,曾家豪,刘泓轩,等.绿色金融促进治污减排机制与空间效应[J].经济地理,2023,43(10):128-138.

[30] ELHORST J P. Spatial econometrics: from cross-sectional data to spatial panels[M].Heidelberg: Springer, 2014.

[31] 黄勃,李海彤,刘俊岐,等.数字技术创新与中国企业高质量发展——来自企业数字专利的证据[J].经济研究,2023,58(3):97-115.

[32] 周浩,李健斌.中国数字经济创新活动的特征事实与分析——来自专利的证据[J].暨南学报(哲学社会科学版),2023,45(9):54-68.

[33] 王韶华, 林小莹, 张伟, 等. 绿色信贷对中国工业绿色技术创新效率的影响研究[J]. 统计与信息论坛, 2023, 38 (4): 88-102.

[34] 李虹,邹庆.环境规制、资源禀赋与城市产业转型研究——基于资源型城市与非资源型城市的对比分析[J].经济研究,2018,53(11):182-198.

(责任编辑:胡俊健)