0 引言

制造业智能化作为制造业与人工智能技术融合发展的新模式,是推动制造大国向制造强国迈进的重要力量[1]。党的二十届三中全会提出,“加快推进新型工业化,培育壮大先进制造业集群,推动制造业高端化、智能化、绿色化发展”。受限于经济基础、开放水平等因素,中国制造业智能化发展区际差异显著,“制造孤岛”现象突出,影响了制造业智能化发展整体水平提升[2]。越来越多的文献关注中国制造业智能化发展的空间相关性问题,研究主要集中于空间溢出效应的存在性检验(孟凡生等,2022),与智能化关联密切的资本、人才、技术等生产要素流动所引发的空间网络特征研究则较少,尤其是空间网络特征与空间溢出效应的影响关系。随着区域协调发展战略的推进、市场化进程的深入以及数字技术的发展,要素的空间流动显著增强,地区间的智能化联系也日益频繁,复杂的跨区域空间关联网络已逐步形成。基于此,本文研究以下两个关键问题:中国制造业智能化发展呈现出怎样的空间关联网络特征?其空间关联网络的形成受哪些重要因素的影响?有关答案对促进制造业智能化发展水平跨域协同提升、助力制造强国建设具有理论与实践意义。

随着制造业智能化内涵的发展完善[3],相关量化研究日益丰富,主要包含如下方面。在水平测度方面,主要有单一指标法和综合指数法两种度量方式。单一指标法以工业机器人安装密度近似衡量制造业智能化水平[4-5]。但此方式难以反映制造业智能化全貌,学者们更青睐于构建综合指数,代表性成果有:从产业角度延伸,设计智能化的“技术+应用+效益”三维评价体系(李健旋,2020);从基础投入、生产应用、市场效益3个层面构建指标[2];从技术经济角度建立涵盖关键技术、生产方式、产业竞争力3个层面的综合评估指标体系(孟凡生等,2022)。研究多采用熵权法测算制造业智能化水平,并基于此,探讨了智能化对创新绩效[6]、结构优化[7]、收入差距(刘军等,2021)、高质量发展[8]等的影响效应与作用机制。在空间特征方面,经济地理学视角下的制造业智能化时空异质性研究引起了学者们关注。如郑玉等[9]运用空间自相关、泰尔指数、核密度估计等方法研究发现,中国制造业智能化存在明显的空间非均衡特征,区域内差异是其中的主要来源;张万里等[10]证实了产业智能化具有显著的空间溢出效应。在驱动因素方面,相关研究利用面板回归模型与模糊集定性比较分析法对制造业智能化的驱动因素进行识别(李健旋,2020;杨瑾等,2023),发现技术研发、人力资本、互联互通和政策扶持有助于提高制造业智能化水平。

已有研究为本文提供重要参考,但仍存在以下不足:一是指标构建依据及测度方法有待完善。已有研究对制造业智能化的内涵界定及其指标设计缺乏统一框架,且多采用熵权法开展测度,但在赋权中未能兼顾时间因素与指标内含信息,致使评价结果可能存在偏差。二是基于关系数据和复杂网络视角下的空间关联网络特征分析较少。已有研究主要基于“属性数据”(指刻画各区域自身性质的数据,如人均GDP、人口、第二产业增加值等)考察制造业智能化空间格局,鲜少基于“关系数据”(指两个及以上区域之间相互关系的数据,关系数据大小由两个及以上区域共同决定,本文将制造业智能化发展的区域差异视为区域间的一种“关系”)分析中国制造业智能化空间关联网络特征,进而探究各地区在网络中的角色定位。结构决定“属性数据”的表现,网络结构研究具有重要价值[11]。部分研究关注了地理邻近上的“局部效应”,但忽视了空间关联的网络外部性,分析结果难以为制造业智能化协同发展提供全面决策参考。三是鲜少文献探究制造业智能化空间网络关联“关系”的形成机制。已有研究以传统回归分析方法考察中国制造业智能化发展的影响因素,但缺乏复杂网络视角下中国制造业智能化空间关联网络的形成机制研究。

本文的边际贡献在于3个方面:第一,从“条件—过程—结果”3个维度定义制造业智能化理论内涵并构建评价指标体系,在指标赋权中考虑时间因素与指标内含信息,构建纵横向拉开档次(VHSD)与熵权法(EM)组合模型,测度中国制造业智能化发展水平。第二,从关系数据和复杂网络视角出发,运用修正引力模型构建“关系数据”的空间关联网络矩阵,识别省域制造业智能化空间关联关系,并运用社会网络分析法对中国制造业智能化空间关联网络结构特征进行具体分析,明确不同地区在关联网络中的角色定位,厘清区域板块间的空间溢出路径。第三,分析中国制造业智能化空间关联网络形成的理论机制,并引入二次指派程序(QAP)进行实证检验,丰富制造业智能化空间关联理论,为制造业智能化发展水平跨域协同提升机制建设提供参考。

1 理论分析与研究假设

1.1 制造业智能化发展空间关联机理

城市网络理论认为,各城市之所以能通过要素禀赋的比较优势参与区域分工,是因为城市间存在复杂的空间网络[12]。基于此,制造业智能化空间关联表现在:一方面加速了要素流动。根据“流空间”理论[13],随着交通基础设施的不断完善及数字技术的迅速发展,有助于打破地理空间限制,促进生产要素在区域间自由流动,进而为制造业的跨区域联系创造条件,优化要素资源的空间配置。同时,制造业智能化空间关联也使不同区域间共享人才、技术和知识成为可能,畅通了要素流动渠道。另一方面有助于新质生产力的合理布局。大数据、人工智能等新一代信息技术突破了区域间在技术、知识和信息方面交流的时空阻碍,克服了行政边界束缚(邓慧慧等,2022),由此催生跨区域合作模式。该模式可通过降低交易成本、优化资源配置、促进技术创新等途径提高某一地区在区域制造业分工中的地位和作用,放大区域布局带来的近邻效应及产业互补效应,加强区域间制造业发展的空间关联。结合上述分析,本文提出假设:

H1:制造业智能化发展存在明显的空间关联网络结构。

1.2 制造业智能化发展空间关联网络的形成机制

制造业智能化空间关联是指劳动力、技术等生产要素通过直接或间接形式进行跨区域功能互动而引致的区域间制造业智能化联系,各个节点区域以及各区域之间在智能化上的空间关联关系(线),共同构成了一张错综复杂的空间关联网络。制造业智能化不仅具有传统经济活动的空间外溢特征,而且具有数字经济的梯度发展和网络化发展特征。由新经济地理理论、创造性破坏理论以及现有相关研究可知,地理邻近、技术创新、产业结构升级、政府调控和市场化是制造业智能化的重要驱动机制,但上述因素对各地区制造业智能化发展具有不同方向、强度的影响(孟凡生等,2022;李健旋,2020),因而造成了区际间发展的“势能差”。“势能差”的存在也为各生产要素的跨区域流动提供了动力源泉,驱动制造业智能化空间关联的产生。因此,制造业智能化空间关联网络的形成机制主要包含如下5个方面:

(1)地理邻近机制。新经济地理理论和新新贸易理论均认为,地理空间上的邻近使得要素流动更加便捷,有利于降低交易成本,促进合作关系的形成[14]。地理邻近对制造业智能化空间关联的影响主要体现在:其一,开展制造业智能化发展的区域在寻找合作伙伴时需要消耗一定的搜寻成本,而地理邻近不仅可以降低信息搜寻成本,还能有效避免区域间因信息不对称而带来的合作风险[15]。其二,制造业智能化过程通常会涉及有形物质运输和相关人员沟通交流,地理空间邻近则缩短了区域间的互动距离,降低了交通成本[16],为区域间建立良好的智能化合作关系创造机会。其三,地理邻近性可促进区域间相互模仿或学习,有利于隐性知识传播(曹霞等,2023),使不同区域以更低的成本共享智能化技术,从而推动制造业智能化空间关联网络形成。此外,已有研究表明,制造业智能化存在显著的空间正相关性,即制造业智能化水平较高(较低)的区域因彼此相邻而受益(受损)(孟凡生等,2022)。为更好地推进制造业智能化协调发展,地理邻近的区域往往更倾向于开展制造业智能化合作。因此,本文提出假设:

H2:区域间地理位置越邻近,越有利于推动区域间制造业智能化合作,促进制造业智能化空间关联网络形成。

(2)技术创新机制。创造性破坏理论认为,技术和管理创新是推动经济结构变革的根本动力,其中技术创新是创造性破坏的核心要义,表现为新技术、新产品和新市场等不同要素在系统创新过程中所发挥的扩散作用[17-18]。本文认为技术创新是引领制造业智能化发展的动力源泉,技术创新能力的提升催生出大数据、云计算、人工智能等新兴数字技术,打破了产品需求反馈的时空阻隔,使区域间的生产消费不再拘泥于“面对面”交流,促进区域制造业生产模式向智能化转变,形成了制造业智能化空间关联关系。具体而言:首先,距离技术创新中心近的企业一般具有低创新成本优势,有助于提高创新产出和创新质量[19]。在此情形下,企业便可通过地理邻近获得的创新知识溢出效应为自身模仿学习先进管理经验和技术创造条件(曹霞等,2023),由此影响制造业智能化网络节点区域的合作程度。其次,创新技术的渗透应用革新了企业生产组织方式,实现了生产、运输和仓储环节的智能化管理,大幅降低了生产运营成本,提高了生产效率,为企业积累了比较优势,进一步加速了制造业产业链碎片化布局[20]。最后,技术创新使人才、信息等创新要素在不同区域间自由流动,提高创新要素配置效率的同时,有利于打造新的区域增长极[21],而新的增长极则通过极化和扩散效应进一步推动区域制造业智能化空间关联。基于此,本文提出假设:

H3:区域间技术创新能力差异越大,越有利于推动区域间制造业智能化合作,促进形成制造业智能化空间关联网络。

(3)产业结构升级机制。由新结构主义理论可知,创新在产业结构由较低水平状态向较高水平状态演进过程中发挥了关键作用[22]。随着产业结构的不断升级,制造业发展对高技术创新的需求与日俱增,此过程中势必会培养大量智能化发展所需的高素质人才,从而为企业智能化生产及管理创造有利条件。产业结构升级对制造业智能化空间关联主要发挥以下效应:一是产业结构调整效应。拥有高智能技术含量、高附加值的高端制造业多聚集在中心发达地区,低端的、资源消耗大的传统制造业则受成本因素的影响向周边落后地区转移,由此引发生产要素在空间上的聚散重组。根据已有研究,区域的要素禀赋结构决定其是否具有最优的生产结构,只有当生产要素与生产结构相匹配,才能实现经济剩余的最大化[22]。数字经济时代,在以人工智能为代表的新一代数字技术加持下,生产要素的流动和整合逐渐增强,要素禀赋结构也得以优化升级[23]。新要素禀赋结构既改变了传统生产要素的时空分割性,也使要素投入规模更加合理,有利于催生新的制造业合作模式,促进制造业智能化空间关联。二是创新集群效应。在要素趋优性的影响下,产业结构升级水平较高的区域因能够吸引高新技术企业进入而引发创新集群效应。由此,创新集群中心区域便可通过技术互补与周边其他区域建立密切联系,推动企业共同研发新技术[24],特别是人工智能技术,进而促进区域间制造业智能化合作。基于此,本文提出假设:

H4:区域间产业结构升级水平差异越大,越有利于推动区域间制造业智能化合作,促进形成制造业智能化空间关联网络。

(4)市场化机制。聚焦本研究,制造业智能化主要以智能化的知识和信息为关键生产要素。在市场调节机制作用下,要素市场通过发送价格信号引导智能化要素资源有序流动与高效配置。具体表现为:以工业互联网、大数据中心等为代表的新基建牵引生产要素资源逐渐突破物理空间限制,实现跨区域流动与再分配[25],使不同区域制造业之间形成普遍的智能化关联效应,促进制造业智能化合作。不仅如此,在价格信号驱使下,那些制造业智能化水平较低的地区能够自发地将自身闲置的要素资源转让出售给智能化发展边际效益更高的地区,由此有助于提升区域整体的制造业智能化水平和竞争力。随着市场化进程的深入和全国统一大市场的建设,智能要素在区域间流动更加频繁,而由要素配置最优化引致的区域间制造业智能化联系将不断突破地理空间约束,逐步向稳定的网络结构演化。基于此,本文提出假设:

H5:区域间市场化水平差异越大,越有利于推动区域间制造业智能化合作,促进形成制造业智能化空间关联网络。

(5)政府干预机制。单方面依靠市场“无形之手”进行智能要素资源配置,可能会带来资源错配和效率损失。特别是当区域间制造业智能化发展面临失衡问题时,亟需有效发挥政府“有形之手”的作用予以解决。由国家创新体系理论可知,制度是影响创新进入市场的重要因素,制度创新则为技术创新与经济增长提供激励和秩序[26]。基于此,适度的政府干预通过引导智能化要素资源进行二次分配,将有利于弥补市场失灵,促进跨区域合作交流[25],助力制造业智能化空间关联网络的形成。政府干预机制借助税收优惠、财政补贴、区域协同战略等手段引导要素或产业“反梯度”转移扩散,不断缩小区域间制造业智能化发展差距,促进各类智能要素资源的充分流动,形成区域间协调联动的网络共同体。因此,本文提出假设:

H6:区域间政府干预强度差异越大,越有利于推动区域间制造业智能化合作,促进形成制造业智能化空间关联网络。

2 研究设计

2.1 评价指标体系构建

制造业智能化旨在通过人工智能技术推进制造业由传统生产向智能制造转变[3],这一复合概念不仅包含智能技术嵌入制造业经济活动的过程层面,也包含效率提高、资源节约、环境友好等结果层面[27]。事实上,制造业智能化不仅涉及对制造业智能化过程好坏的认识和结果优劣的判断,还应充分关注转变与发展的初始条件,需要从“条件—过程—结果”3个维度进行讨论。条件维度表现为实现由传统生产向智能制造转变的基本条件,在转变过程中离不开“智能技术”这一动力源泉,而智能技术的应用和功效发挥则需要数字基础设施、智能设备等要素条件的支撑和保障。过程维度表现为智能技术在产品制造全流程全场景的融合应用,是制造业智能化水平提升的关键环节,即需要通过智能技术的开发与应用、软硬件服务及大数据处理,推动制造业企业在生产环节、管理模式、营销服务等方面的智能化转型,优化生产结构,提高生产效率,确保制造活动高质量运行。结果维度表现为各种要素投入转化为产出的有效性和资源环境的友好性,良好的结果和前景是智能化发展的最终目标。制造业智能化通过降本增效提高市场价值、降低能耗,带来经济社会效益的显著提升。因此,制造业智能化发展水平的提高是“条件—过程—结果”三维度协同联动、共同促进的产物。

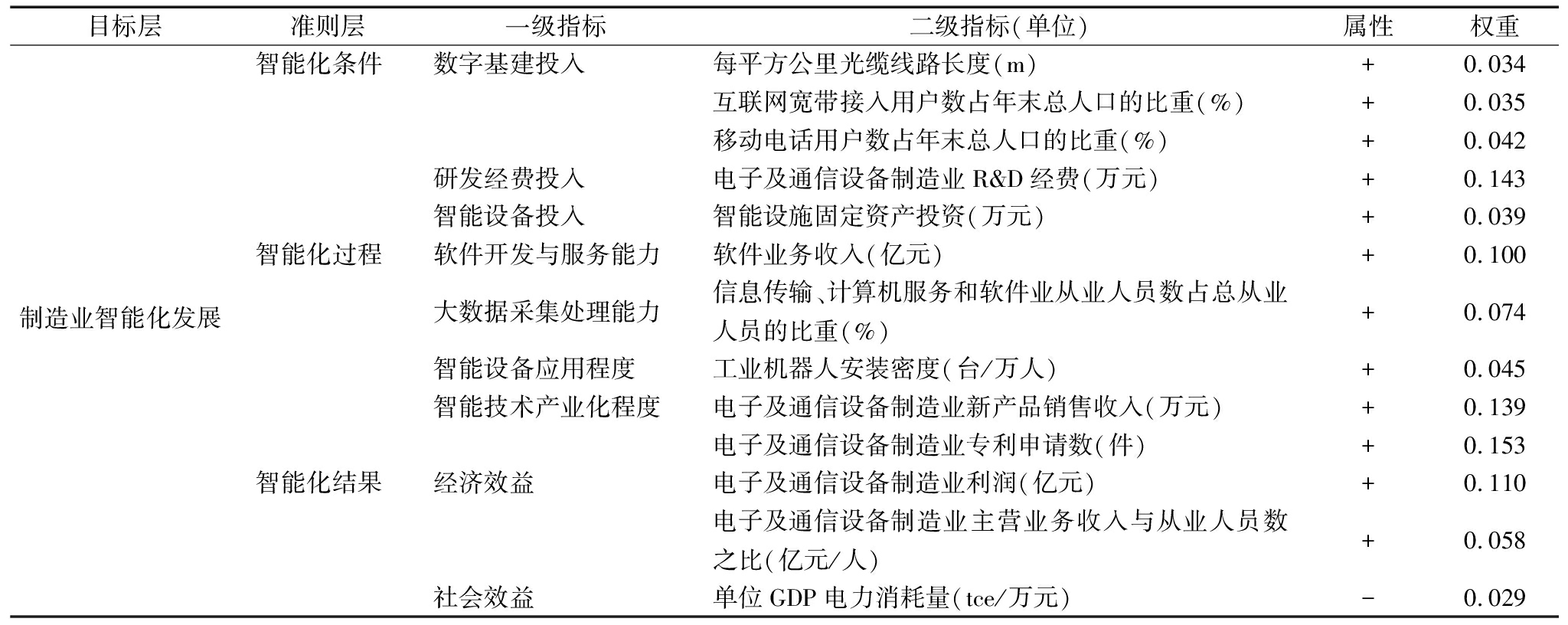

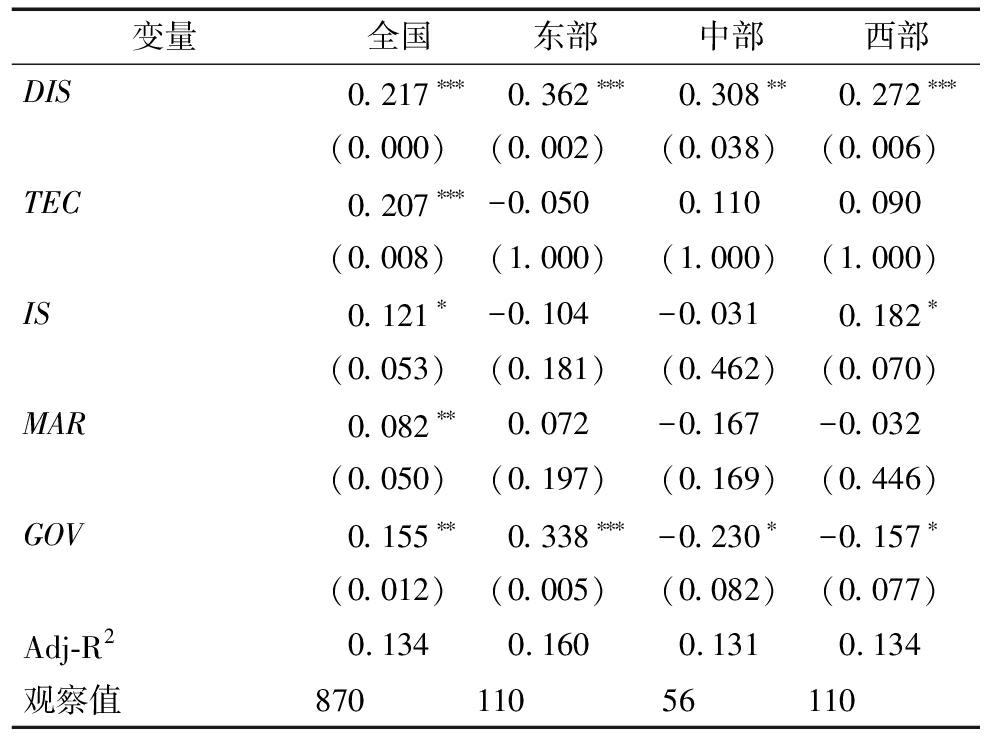

根据上述内涵阐释,参照工业和信息化部、财政部于2016年联合发布的《智能制造发展规划(2016—2020年)》,工业和信息化部、国家发展改革委等8部门于2021年联合发布的《“十四五”智能制造发展规划》,以及相关成果[2],遵循指标选取的科学性、可操作性和代表性原则,本文构建了涵盖智能化条件、智能化过程、智能化结果3个层面共计13项指标的制造业智能化发展综合评价体系(见表1)。其中,对于智能化条件,借鉴既有研究(刘军等,2021),主要从数字基建、智能设备等方面选取指标进行度量;对于智能化过程,参考刘军等[2]指标设计,主要从软件开发与服务能力、大数据采集处理能力、智能技术产业化程度以及智能设备应用程度四方面选取指标表征;对于智能化结果,参考孙早等(2019)的研究,重点从经济效益与社会效益两方面选取指标予以度量。

表1 制造业智能化发展综合评价体系

Table 1 Comprehensive evaluation system for manufacturing intelligentization development

目标层准则层一级指标二级指标(单位)属性权重制造业智能化发展智能化条件数字基建投入每平方公里光缆线路长度(m)+0.034互联网宽带接入用户数占年末总人口的比重(%)+0.035移动电话用户数占年末总人口的比重(%)+0.042研发经费投入电子及通信设备制造业R&D经费(万元)+0.143智能设备投入智能设施固定资产投资(万元)+0.039智能化过程软件开发与服务能力软件业务收入(亿元)+0.100大数据采集处理能力信息传输、计算机服务和软件业从业人员数占总从业人员的比重(%)+0.074智能设备应用程度工业机器人安装密度(台/万人)+0.045智能技术产业化程度电子及通信设备制造业新产品销售收入(万元)+0.139电子及通信设备制造业专利申请数(件)+0.153智能化结果经济效益电子及通信设备制造业利润(亿元)+0.110电子及通信设备制造业主营业务收入与从业人员数之比(亿元/人)+0.058社会效益单位GDP电力消耗量(tce/万元)-0.029

2.2 研究方法

2.2.1 “VHSD-EM”组合模型

纵横向拉开档次(VHSD)与熵权法(EM)两种评价方法在指标赋权时可较好实现优势互补,本文参考已有研究[28],将二者相结合进而构建“VHSD-EM”组合评价模型测度制造业智能化发展水平,实现“动—静”相结合的评价,使测度结果更加科学。计算公式的基本步骤如下:

第一步,通过极值法对原始数据进行标准化处理:

正向指标:yijt=[xijt-min(xj)]/[max(xj)-min(xj)]+N

(1)

负向指标:yijt=[max(xj)-xijt]/[max(xj)-min(xj)]+N

(2)

式中,xijt表示第t年(t=1, 2,…, T)省份i (i=1, 2,…, m)的第j(j=1, 2,…, n)个指标值。yijt为进行无量纲化处理后的正、负向指标值。考虑到数据去量纲处理后可能会出现0的情形,故将之向右移N个单位,N的取值为0.001。

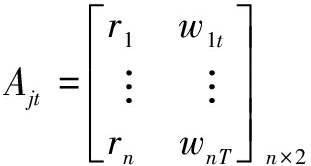

第二步,在对指标原始数据进行标准化处理的基础上,运用VHSD评价模型[28]确定指标权重,用rj表示;同时运用EM评价模型[2]确定指标在各年份的权重,用wjt表示(限于篇幅,未报告纵横向拉开档次法和熵权法的具体计算步骤)。

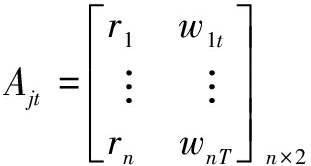

第三步,将上文确定的指标权重rj和wjt按年份组成矩阵Ajt:

(3)

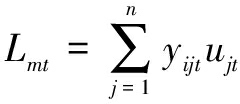

第四步,对矩阵Ajt中各行元素进行加总,同时取算术平均值,最终获得每一基本指标的的权重ujt。由此,计算得出各省份在各年份的综合评价值Lmt,即制造业智能化发展水平:

(4)

2.2.2 修正引力模型

空间关联关系的测度方法主要包括引力模型和VAR模型[29-30],但前者对滞后阶数不敏感,更能精确刻画网络结构特征,故本文采用引力模型确定中国省际制造业智能化空间关联网络关系矩阵。考虑到各生产要素的空间流动是区域间制造业智能化产生联系的前提,进一步对引力模型进行修正。一方面,资金是区域间基础的联系纽带,为制造业智能化联系提供资金保障;另一方面,人才是区域间制造业智能化发生关联的执行者,为制造业智能化联系提供智力支持。基于此,本文以人均GDP刻画资金要素,以电子及通信设备制造业从业人员数刻画人才要素,将之共同纳入引力模型,构建修正引力模型:

Hij=

(5)

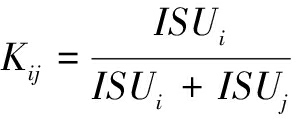

式中:Hij表示省份i、j间制造业智能化的空间关联强度;SRPi和SRPj分别表示省份i、j的电子及通信设备制造业从业人员数;ISUi和ISUj分别表示省份i、j的制造业智能化发展水平;EDi和EDj分别表示省份i、j的GDP;PEDi和PEDj分别表示省份i、j的人均GDP;Dij表示i、j两省份省会城市间的球面距离;Kij为引力系数,表示省份i、j之间制造业智能化联系中的贡献率。根据式(5),可计算获得省际间制造业智能化引力矩阵。在此基础上,对引力矩阵作空间二值化处理[11],进而获得0—1形式的空间关联网络矩阵。

2.2.3 社会网络分析法(SNA)

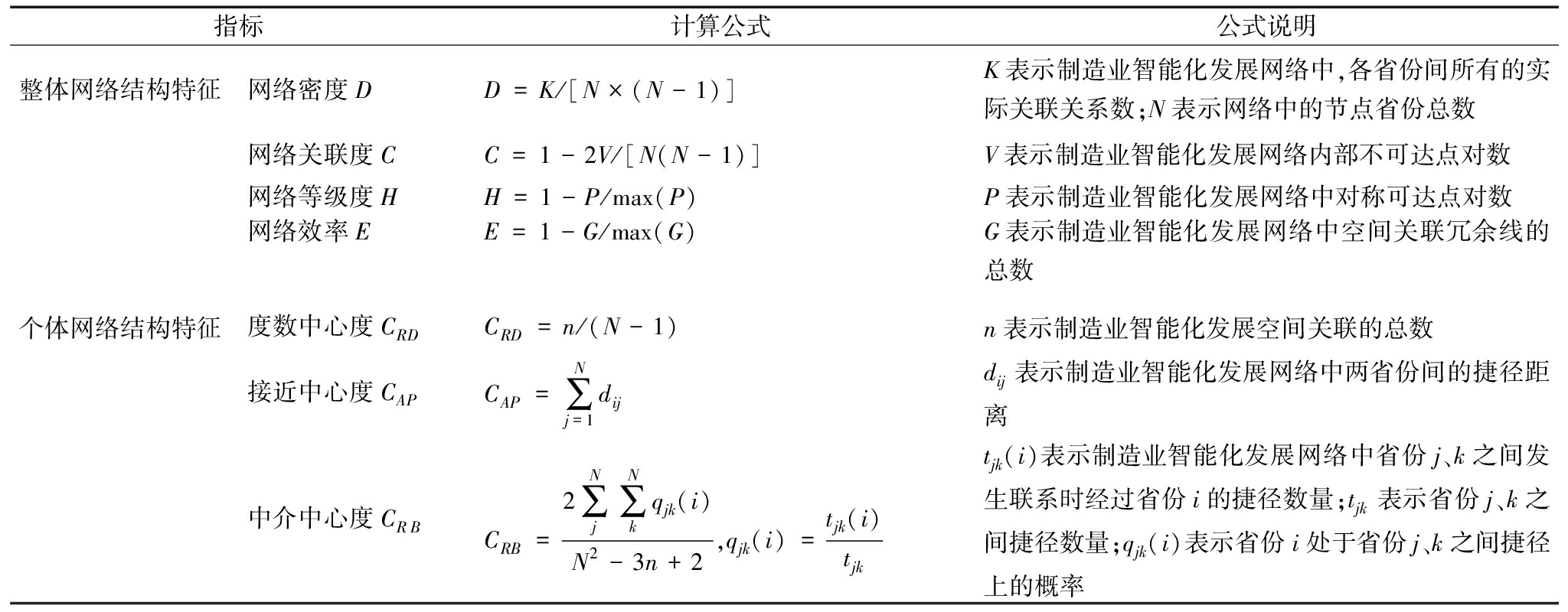

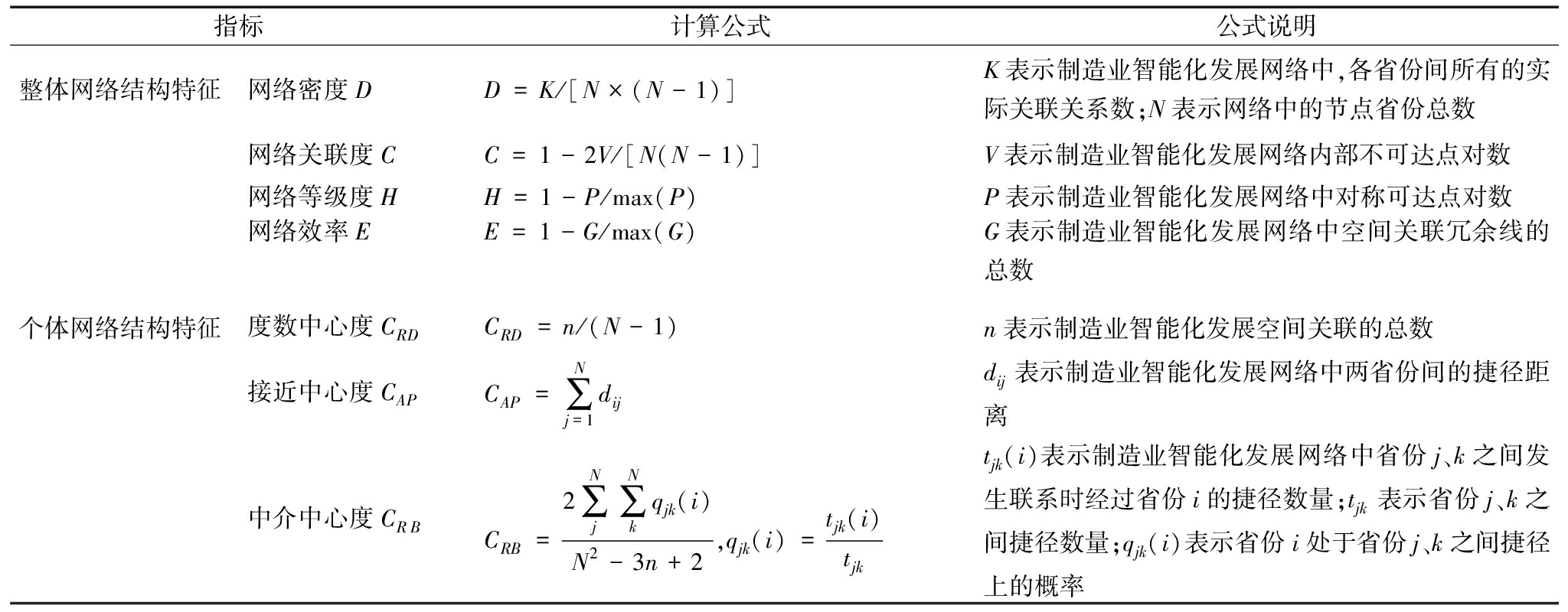

SNA是一种针对“关系数据”的跨学科分析方法,在复杂关联网络研究领域得到广泛应用。在获得空间二值矩阵后,运用SNA细致分析中国制造业智能化空间关联网络的整体网络结构特征、个体网络结构特征及网络内部结构特征。具体而言:整体网络结构特征主要运用网络的密度、关联度、等级度和效率指标进行刻画;个体网络结构特征采用度数中心度、接近中心度和中介中心度等指标予以反映;网络内部结构特征则应用块模型进行揭示,以往研究通常将网络划分为净受益、净溢出、双向溢出和经纪人四大板块[31]。其中,净受益板块表示该板块接收关系数远大于溢出关系数;净溢出板块表示该板块对其他板块的溢出关系数明显多于接收关系数;双向溢出板块表示该板块不仅接收其他板块的溢出关系,也向其他板块发出关系,而板块内部成员联系相对较多;经纪人板块表示该板块向其他板块发出较多关系的同时也接收其他板块的溢出关系,但该板块内部成员的联系较少,与其他板块成员的联系较多。本文中具体的板块类型还需根据实际测算的板块接收/溢出关系以及内部关系比例进行确定。以上网络特征度量指标的计算公式见表2。

表2 制造业智能化发展空间关联网络特征分析的主要指标说明

Table 2 Explanation of main indicators for characteristics of spatial correlation network of manufacturing intelligentization development

指标计算公式公式说明整体网络结构特征网络密度DD=K/[N×(N-1)]K表示制造业智能化发展网络中,各省份间所有的实际关联关系数;N表示网络中的节点省份总数网络关联度CC=1-2V/[N(N-1)]V表示制造业智能化发展网络内部不可达点对数网络等级度HH=1-P/max(P)P表示制造业智能化发展网络中对称可达点对数 网络效率EE=1-G/max(G)G表示制造业智能化发展网络中空间关联冗余线的总数个体网络结构特征度数中心度CRDCRD=n/(N-1)n表示制造业智能化发展空间关联的总数接近中心度CAPCAP=∑Nj=1dijdij表示制造业智能化发展网络中两省份间的捷径距离中介中心度CRBCRB=2∑Nj∑Nkqjk(i)N2-3n+2,qjk(i)=tjk(i)tjktjk(i)表示制造业智能化发展网络中省份j、k之间发生联系时经过省份i的捷径数量;tjk表示省份j、k之间捷径数量;qjk(i)表示省份i处于省份j、k之间捷径上的概率

2.2.4 二次指派程序(QAP)

为准确识别中国制造业智能化空间关联网络的形成机制与驱动因素,本文借用二次指派程序(QAP)进行实证检验。QAP模型主要用于关系数据的假设检验[32],即模型中所有变量均为“关系”数据矩阵。基于此,根据前文理论分析和已有成果,选取地理邻近性(DIS)、技术创新(TEC)、产业结构升级(IS)、市场化(MAR)和政府干预(GOV)5个驱动因素的地区差异矩阵作为解释变量,并以制造业智能化空间关联矩阵为被解释变量,构建回归模型:

S=f(DIS,TEC,IS,MAR,GOV)

(6)

式(6)中,S为省际间制造业智能化空间关联关系矩阵;DIS表示邻近权重矩阵,以两省份是否相邻作为权重确定标准,相邻设为1,反之为0;参考已有研究(王兆峰等,2023;邓宗兵等,2024),TEC、IS、MAR、GOV分别选取专利申请授权量、三产与二产之比、市场化指数以及人均财政支出省际差值的绝对值进行衡量。

2.3 数据来源及说明

考虑数据可得性,选取中国内地30个省份(西藏因数据缺失,未纳入统计)作为研究对象。同时,将研究时限设置为2010—2022年,因为自2010年以来,中国制造业总体规模连续多年位居世界第一,而且人工智能发展也取得巨大进步,随着人工智能在制造业领域的融合应用,有力地推动了制造业智能化发展。原始数据主要源自相应年份的《中国统计年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》等,部分缺失数据用线性插值法补齐。需要说明的是,QAP模型中,被解释变量是根据2010—2022年制造业智能化发展水平均值,运用修正引力模型获得;解释变量除地理邻近性外,均是基于2010—2022年技术创新、产业结构升级、市场化和政府干预度量指标原始数据的均值,作矩阵变换得到。此外,为考察各驱动因素对制造业空间关联网络形成的异质性影响,根据国家统计局的划分标准,将30个省份划分为东部地区(含11个省份)、中部地区(8个省份)和西部地区(11个省份),同时由于QAP模型所要求的数据形式为矩阵数据,故全国的样本量为30×29=870,东部地区的样本量为11×10=110,中部地区的样本量为8×7=56,西部地区样本量为11×10=110。

3 制造业智能化发展空间关联网络特征分析

在利用“VHSD-EM”组合模型测算2010—2022年中国省域制造业智能化发展水平的基础上(限于篇幅,未汇报具体结果),通过式(5)构建空间二值矩阵,进而对制造业智能化发展空间关联网络特征进行分析。

3.1 整体网络特征

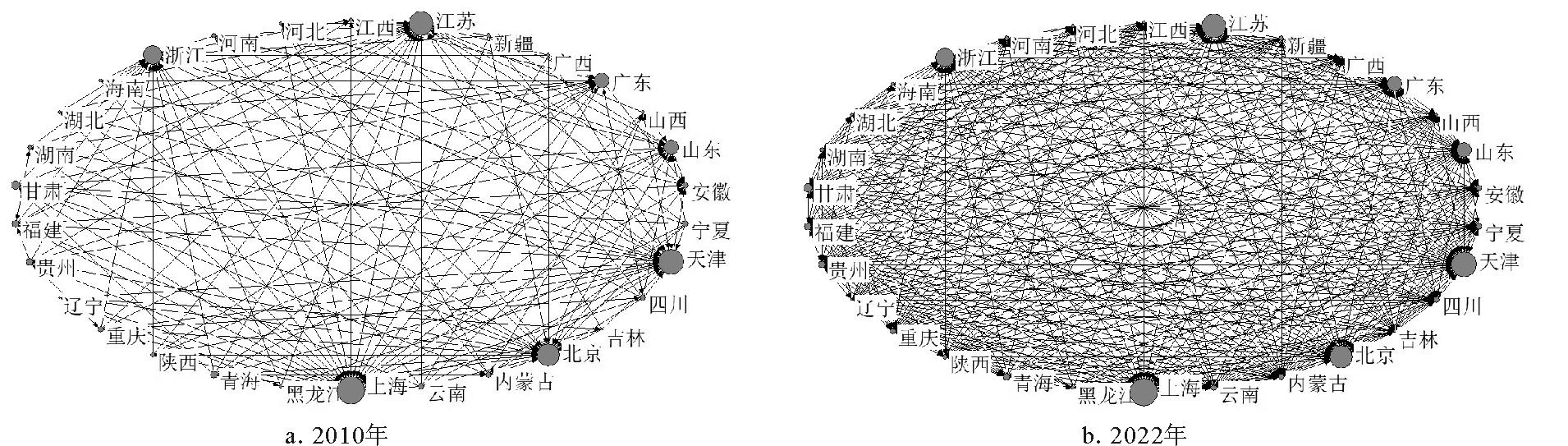

以2010、2022年省际制造业智能化空间二值矩阵为基础,借助Ucinet软件制作网络拓扑图(见图1)。图1表明,省际制造业智能化的空间关联已不再受地理位置邻近约束,网络关系随时间不断增多,网络结构日趋复杂,逐渐形成东密西疏的“中心—外围”结构。2010年,关联网络整体比较稀疏,关联关系数最多的省份主要集中在沿海发达的京津和长三角地区,处于网络核心位置。而关联关系数较少的省份主要分布于中西部及东北地区,处于网络边缘位置。至2022年,各省份间的关联关系数明显增多,但“中心—外围”的网络分异格局仍保持不变。可见,中国省际制造业智能化空间关联已打破传统的地理空间限制产生了跨区域联动效应,呈现出参差交织的复杂网络结构特征。同时,空间关联网络不均衡态势显著,强联系普遍发生在地理距离相近的沿海发达省份,弱联系则多分布在地理位置偏远的中西部及东北地区落后省份,形成明显的“中心—外围”网络结构。因此,在协调推进区域制造业智能化过程中,必须摈弃过去的局部思维,总体推进制造业智能化发展水平提升。

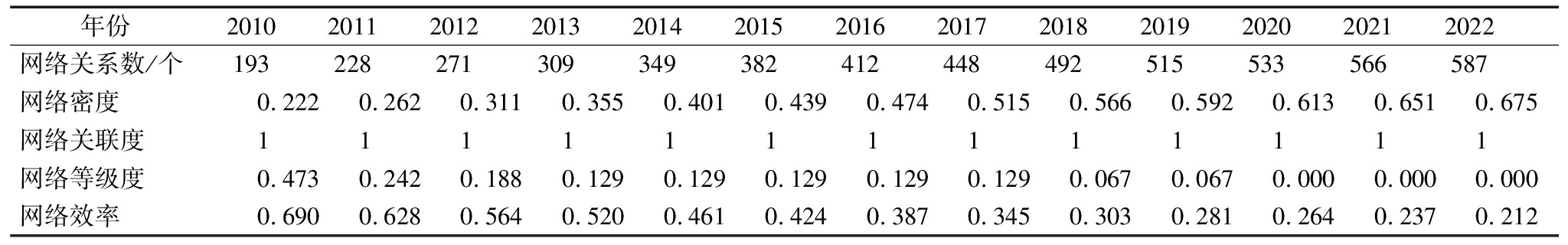

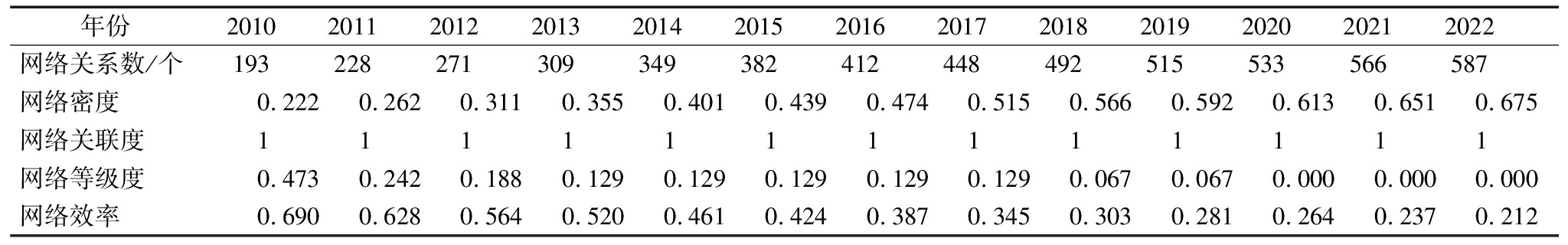

进一步揭示整体网络结构特征。从表3可知:第一,2010—2022年省际制造业智能化空间关联网络内部关系数和密度均呈显著增长态势,分别从2010年的193个、0.222攀升至2022年的587个、0.675,表明中国省际制造业智能化的空间关联渐趋紧密。尽管如此,网络关系数和网络密度仍不高,二者的年均值仅为407和0.467,相比网络最佳状态(网络关系数为870个、网络密度为1)还有较大差距,表明制造业智能化空间关联网络紧密程度存在较大的提升空间,各省份彼此间的交流合作和跨区域协调尚待加强。第二,考察期内网络关联度始终为1,反映出省际制造业智能化空间关联网络具有较好的可达性,多数省份间已形成稳固的合作关系。第三,网络等级度随时间推移逐步下降,从2010年的0.473降至2022年的0.000,表明制造业智能化发展严格的等级秩序持续被打破,不断向均衡化、平等化的利好趋势演进。第四,网络效率呈现逐年下降趋势,从2010年的0.690降至2022年的0.212,表明制造业智能化空间关联网络中各省份之间的连线增多,“多重叠+溢出”效应凸显,智能化技术在省际间的空间传导成本降低,网络稳定性得以提升。

表3 中国制造业智能化发展的整体网络结构特征

Table 3 Characteristics of the whole network structure of the manufacturing intelligentization development in China

年份2010201120122013201420152016201720182019202020212022网络关系数/个193228271309349382412448492515533566587网络密度0.2220.2620.3110.3550.4010.4390.4740.5150.5660.5920.6130.6510.675网络关联度1111111111111网络等级度0.4730.2420.1880.1290.1290.1290.1290.1290.0670.0670.0000.0000.000网络效率0.6900.6280.5640.5200.4610.4240.3870.3450.3030.2810.2640.2370.212

综上,随着交通通信基础设施和要素市场体系的不断完善,加速了生产要素的跨区域流动,降低了区域间联系的交易成本,省际间制造业智能化的联系日渐增多,已形成明显的空间关联网络结构,假设H1得以验证。但网络结构仍较为稀疏,提高网络紧密度是促进中国制造业智能化协同发展的当务之急。

3.2 个体网络特征

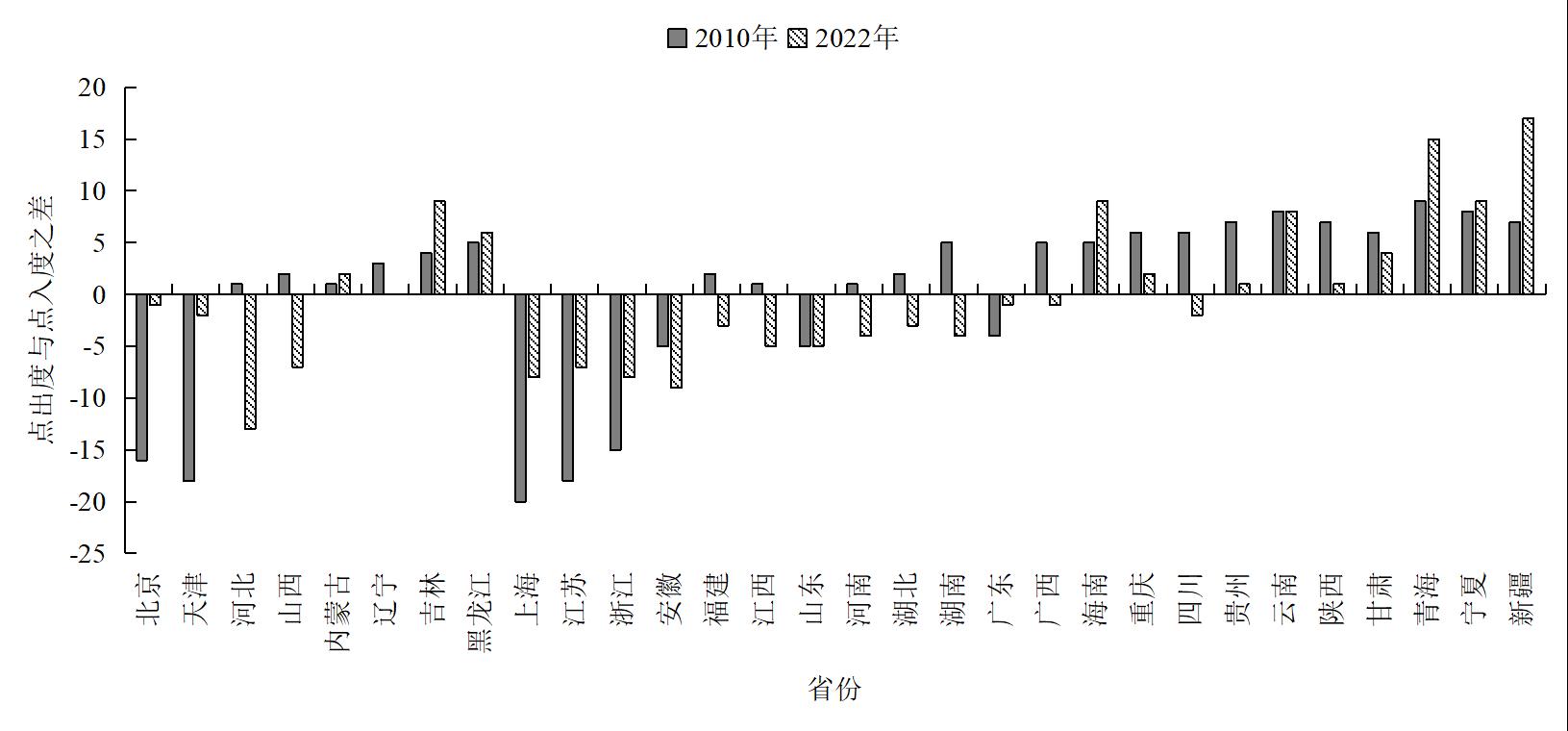

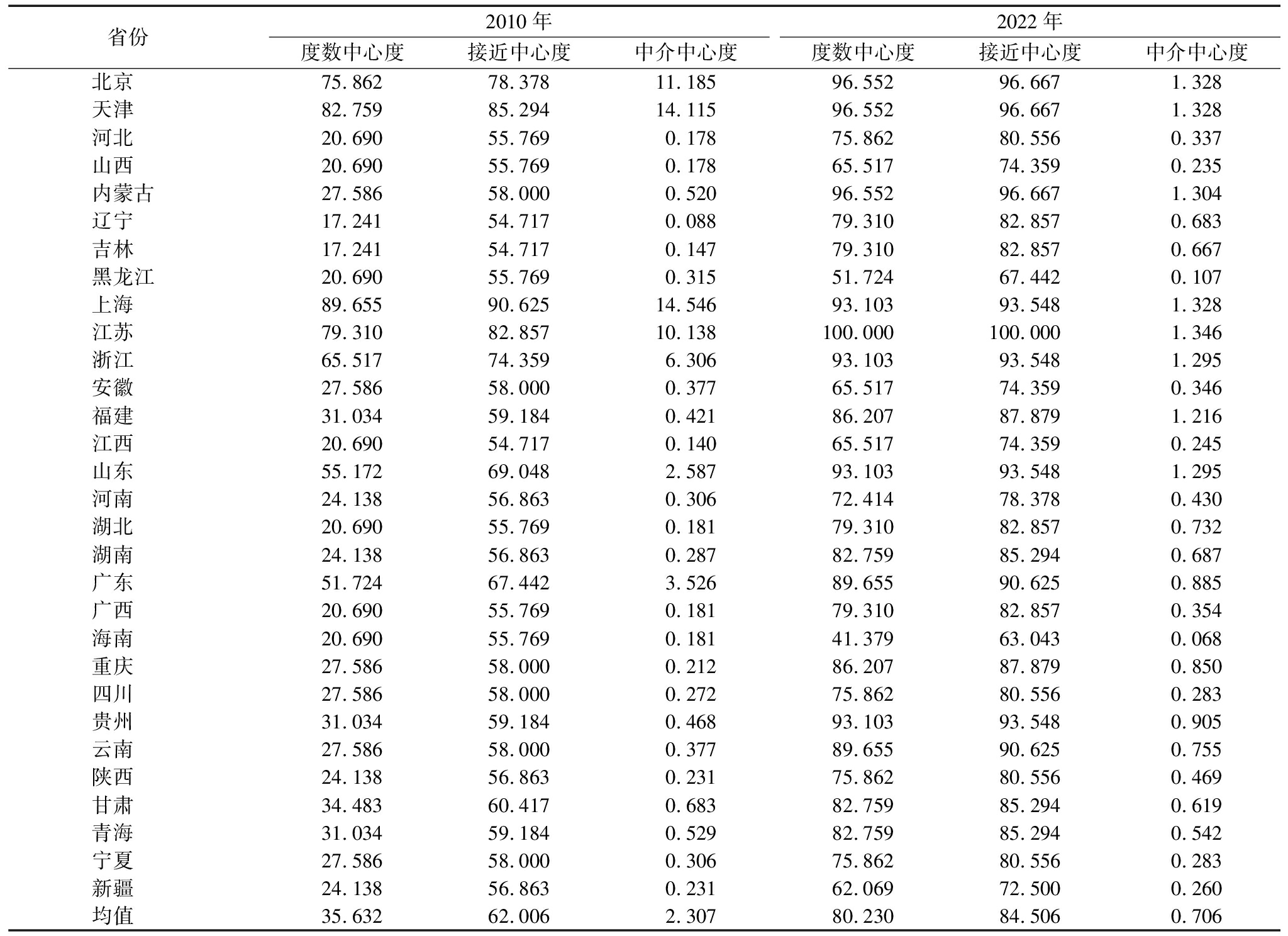

为明晰各省份在网络中的地位和作用,本文基于2010、2022年数据计算中心度指标进行刻画(见图2、表4)。

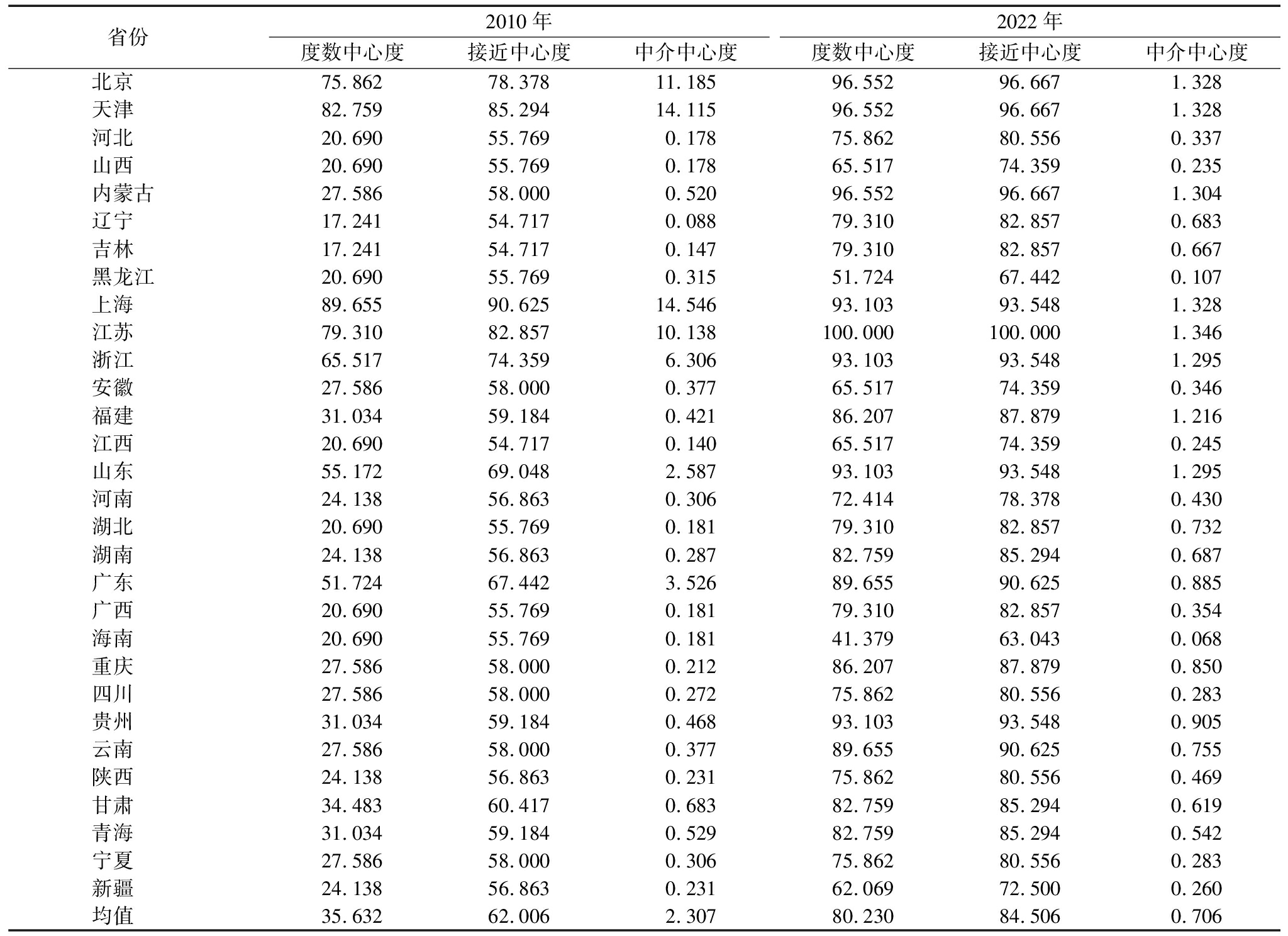

表4 中国制造业智能化发展空间关联网络的中心性特征

Table 4 Centrality characteristics of spatial correlation network of manufacturing intelligentization development in China

省份 2010年度数中心度接近中心度中介中心度2022年度数中心度接近中心度中介中心度北京75.862 78.378 11.185 96.552 96.667 1.328 天津82.759 85.294 14.115 96.552 96.667 1.328 河北20.690 55.769 0.178 75.862 80.556 0.337 山西20.690 55.769 0.178 65.517 74.359 0.235 内蒙古27.586 58.000 0.520 96.552 96.667 1.304 辽宁17.241 54.717 0.088 79.310 82.857 0.683 吉林17.241 54.717 0.147 79.310 82.857 0.667 黑龙江20.690 55.769 0.315 51.724 67.442 0.107 上海89.655 90.625 14.546 93.103 93.548 1.328 江苏79.310 82.857 10.138 100.000 100.000 1.346 浙江65.517 74.359 6.306 93.103 93.548 1.295 安徽27.586 58.000 0.377 65.517 74.359 0.346 福建31.034 59.184 0.421 86.207 87.879 1.216 江西20.690 54.717 0.140 65.517 74.359 0.245 山东55.172 69.048 2.587 93.103 93.548 1.295 河南24.138 56.863 0.306 72.414 78.378 0.430 湖北20.690 55.769 0.181 79.310 82.857 0.732 湖南24.138 56.863 0.287 82.759 85.294 0.687 广东51.724 67.442 3.526 89.655 90.625 0.885 广西20.690 55.769 0.181 79.310 82.857 0.354 海南20.690 55.769 0.181 41.379 63.043 0.068 重庆27.586 58.000 0.212 86.207 87.879 0.850 四川27.586 58.000 0.272 75.862 80.556 0.283 贵州31.034 59.184 0.468 93.103 93.548 0.905 云南27.586 58.000 0.377 89.655 90.625 0.755 陕西24.138 56.863 0.231 75.862 80.556 0.469 甘肃34.483 60.417 0.683 82.759 85.294 0.619 青海31.034 59.184 0.529 82.759 85.294 0.542 宁夏27.586 58.000 0.306 75.862 80.556 0.283 新疆24.138 56.863 0.231 62.069 72.500 0.260 均值35.632 62.006 2.307 80.230 84.506 0.706

(1)溢出与受益关系。图2中点入度、点出度分别对应溢出关系、受益关系,二者之差大于0时,表示某省份的溢出关系多于受益关系,小于0则表示受益关系多于溢出关系。考察期内点出、入度之差大于或小于0的省份2010年为22个、8个;2022年为12个、17个(2022年辽宁出入度之差为0,未统计),这反映出各省份制造业智能化的溢出效应有所减弱,虹吸效应不断增强。从空间分布看,内蒙古、吉林、黑龙江、重庆、贵州、云南等12个省份出、入度之差始终大于0,这些地区在网络中以向其他地区溢出为主,具有较强的溢出效应。点出、入度之差始终小于0的省份主要分布在京津、长三角和珠三角地区,有北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽和广东,这些地区在网络中以接受其他地区溢出为主,“虹吸效应”明显。

(2)度数中心度。如表4所示,度数中心度在考察期内呈上升趋势,均值由2010年的35.632升至2022年的80.230,表明越来越多的省份深度参与了制造业智能化网络协作。空间分布方面,度数中心度高于均值的省份有上海、江苏、北京、浙江、山东、广东等,主要分布在东部沿海地区,这些省份在网络中与其他省份的空间关联关系较多,占据主导地位。原因在于,这些省份经济发达,拥有相对完善的交通信息通信网络,与其他省份进行智能化交流的阻碍较少。度数中心度较低的省份分布于西北(新疆、宁夏、陕西)、东北(吉林、黑龙江、辽宁)及中部地区(山西、安徽、河南、江西),这些省份或是经济技术水平落后、智能人才缺乏,亦或是地理位置偏远、网络基础设施建设较差,影响了与其他省份间的交流互动,从而在网络中联系匮乏,处于从属地位。

(3)接近中心度。如表4所示,接近中心度也呈上升趋势,均值由2010年的62.006升至2022年的84.506。这表明,随着时间推移,网络中各省份间的直接关联程度增强,加快了智能化要素的跨区域流动。空间分布上,接近中心度高于均值的省份主要分布在京津、长三角和珠三角地区,这些省份在制造业智能化发展过程中,能够快速地接收其他省份的智能技术转移与扩散,扮演“中心行动者”角色 。接近中心度均值始终低于均值的省份遍布于东北(黑龙江、吉林、辽宁)、西北(新疆、宁夏、陕西)、西南(四川)及中部地区(河南、安徽、山西、江西和湖北),这些省份与其他省份间的关联相对薄弱,不仅较难对其他省份的制造业智能化产生影响,也较难接受到其他省份的辐射带动,导致在网络中获取资源的能力较弱,扮演“边缘行动者”角色。

(4)中介中心度。如表4所示,中介中心度在考察期内呈下降趋势,均值由2010年的2.307降至2022年的0.706,表明制造业智能化空间关联网络的发展不再依赖个别核心省份,多核心协同引领局面逐渐显现。从空间分布看,中介中心度始终高于均值的上海、江苏、北京、浙江和天津5省份集中于京津和长三角地区,这些省份在网络中对智能化发展所需生产要素的流动具有较强支配力,同时发挥“中介与桥梁”功能,已成为省际间发生关联溢出的关键联络点,处于枢纽地位。中西部和东北地区省份的中介中心度一直低于均值,这些省份在网络中对资源的控制力较弱,处于边缘地位。

综上,各省份在制造业智能化空间关联网络中的地位和作用虽呈现复杂化特征,但三种中心度分析结果具有较强内在一致性。其中,上海、北京、浙江等东部沿海发达省份优势条件突出,对智能化发展所需资源要素的掌控与支配作用较强,尤其在“虹吸效应”作用下与其他省份产生了密切关联,处于网络中心位置。山西、新疆、吉林等中西部及东北地区省份因地理位置偏远、科技实力不强等,获取资源要素的能力偏弱,制造业智能化发展易受其他省份的影响,在网络中处于边缘位置。各省份应将自身制造业智能化发展置于全国整体发展的“一盘棋”中,准确定位自身在网络中的角色。

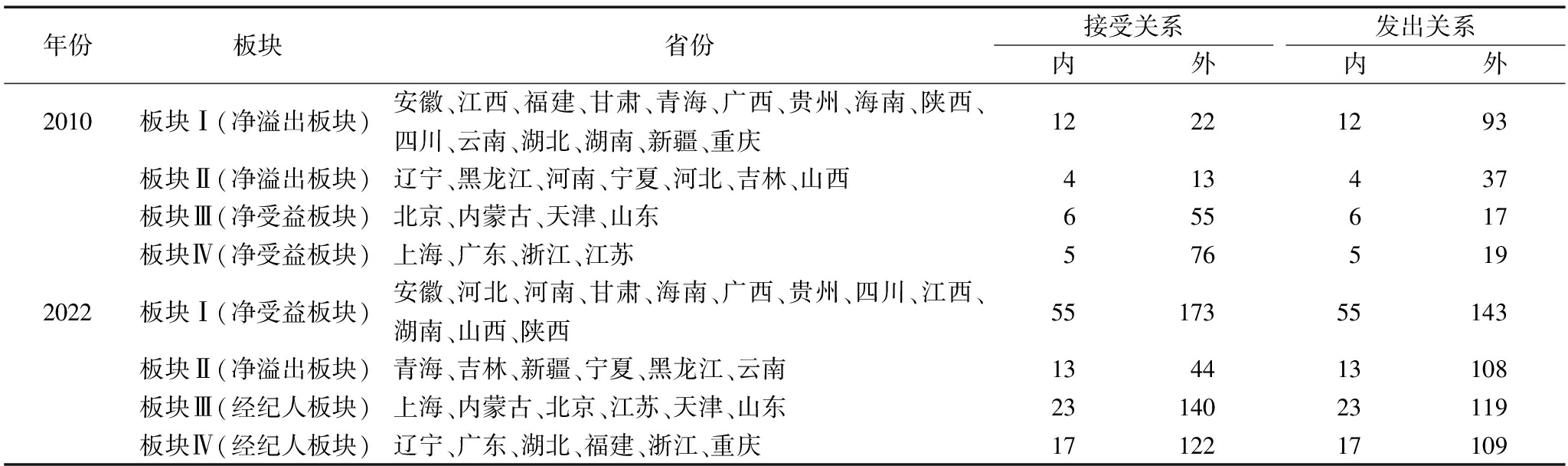

3.3 网络聚类特征

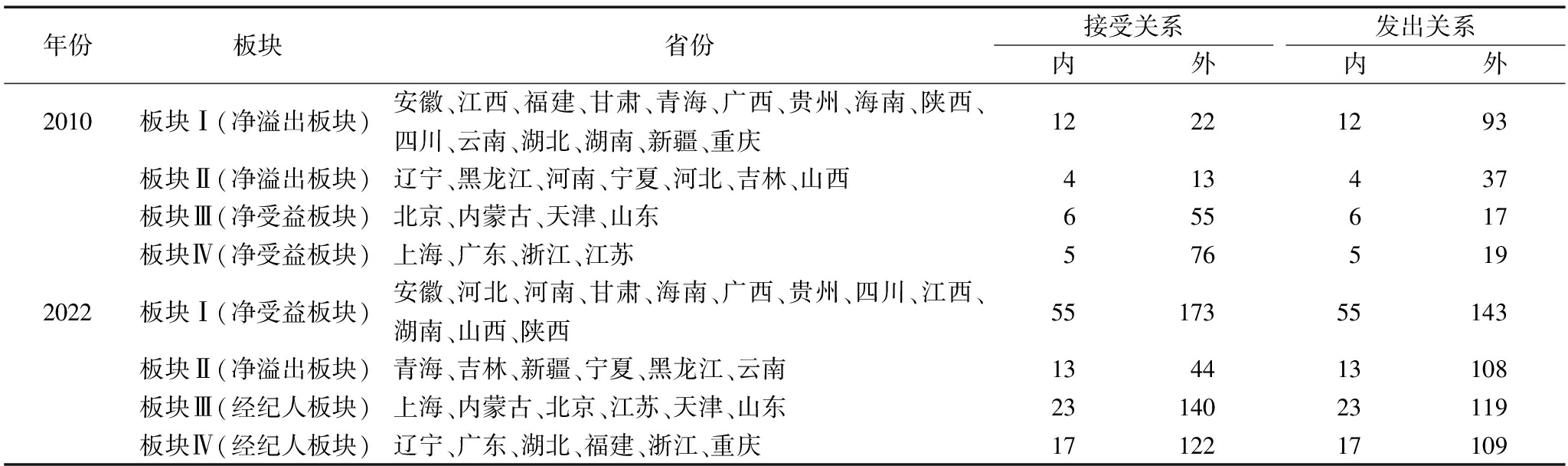

为揭示制造业智能化空间关联网络的聚类特征及溢出路径,通过CONCOR算法将2010、2022年的网络划分为4个板块(见表5)。结果显示,考察期内网络的板块内与板块间关系数均不断增多,分别从2010年的27个、166个增至2022年的108个、479个,二者的占比也相应从13.99%、86.01%变为18.40%、81.60%,中国制造业智能化发展的空间溢出效应越来越明显,突出表现为以“板块间溢出为主、板块内溢出为辅”。从板块的具体类型(根据板块接收/溢出关系和内部关系比例进行确定)和功能定位看,2010年板块I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ分别为净溢出板块(含15省份)、净溢出板块(含7省份)、净受益板块(含4省份)、净受益板块(含4省份)。对比2010年,2022年板块Ⅱ的类型保持不变,板块Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ则分别转为净受益板块、经纪人板块、经纪人板块。空间分布上,2022年净溢出板块主要聚集于西北和东北地区,净受益板块主要聚集于中部和西南地区,经纪人板块主要聚集于东部沿海地区。

表5 中国制造业智能化发展空间关联网络板块间的溢出效应

Table 5 Spillover effects between spatial correlation network blocks of manufacturing intelligentization development in China

年份板块省份接受关系内外发出关系内外2010板块Ⅰ(净溢出板块)安徽、江西、福建、甘肃、青海、广西、贵州、海南、陕西、四川、云南、湖北、湖南、新疆、重庆12221293板块Ⅱ(净溢出板块)辽宁、黑龙江、河南、宁夏、河北、吉林、山西413437板块Ⅲ(净受益板块)北京、内蒙古、天津、山东655617板块Ⅳ(净受益板块)上海、广东、浙江、江苏5765192022板块Ⅰ(净受益板块)安徽、河北、河南、甘肃、海南、广西、贵州、四川、江西、湖南、山西、陕西5517355143板块Ⅱ(净溢出板块)青海、吉林、新疆、宁夏、黑龙江、云南134413108板块Ⅲ(经纪人板块)上海、内蒙古、北京、江苏、天津、山东2314023119板块Ⅳ(经纪人板块)辽宁、广东、湖北、福建、浙江、重庆1712217109

基于上述分析,进一步绘制图3,直观展示板块间的溢出关系。2010年中西部及东北地区省份构成的板块Ⅰ、Ⅱ(净溢出)除自身内部关系外,主要对板块Ⅲ、Ⅳ(净受益)产生溢出效应,尤其对长三角和珠三角地区构成的净受益板块的溢出强度最大;板块Ⅲ主要向板块Ⅱ产生溢出效应;板块Ⅳ主要向板块Ⅰ产生溢出效应。2022年,东部沿海地区构成的板块Ⅲ、Ⅳ(经纪人)在网络中的功能明显改变,不仅接收来自板块Ⅰ(净受益)、Ⅱ(净溢出)的溢出,也对二者进行溢出,加强了板块Ⅰ、Ⅱ之间的溢出关系,起到重要的“中介”作用;板块Ⅰ(净受益)、板块Ⅱ(净溢出)对板块Ⅲ、Ⅳ的溢出增强;板块Ⅲ、Ⅳ之间的溢出增多,表明东部沿海地区在加强自身“虹吸效应”的同时,也逐渐向其他地区产生“溢出效应”。

总体来看,省际制造业智能化空间关联网络随时间形成了“各司其职”的三大板块,西北及东北地区省份所在的“净溢出”板块对其他板块产生显著溢出效应,成为网络中要素的主要输出方;中部和西南地区省份所在的“净受益”板块接收了大量其他板块的溢出,成为网络中要素的主要接受方;东部沿海地区所在省份构成的“经纪人”板块,通过接收和溢出关系不断强化净溢出板块与双向溢出板块间的联系,在网络中担当了中介与桥梁的功能。然而,现阶段板块内、板块间仍存在壁垒,溢出渠道不畅,要素流动受阻,特别是东部沿海地区所在“经纪人”板块除做好“桥梁”角色外,还应强化其溢出效应,跨区域协同联动效应需进一步提升。

4 实证结果分析

4.1 基于QAP的全样本回归结果

基于前文理论分析,本文运用QAP模型对制造业智能化空间关联网络的形成机制进行检验。QAP模型相比传统的计量回归模型,无需假设自变量间相互独立,可以有效规避关系数据变量间的多重共线性问题以及因遗漏变量而产生的内生性问题[32],得出的结果更加稳健。

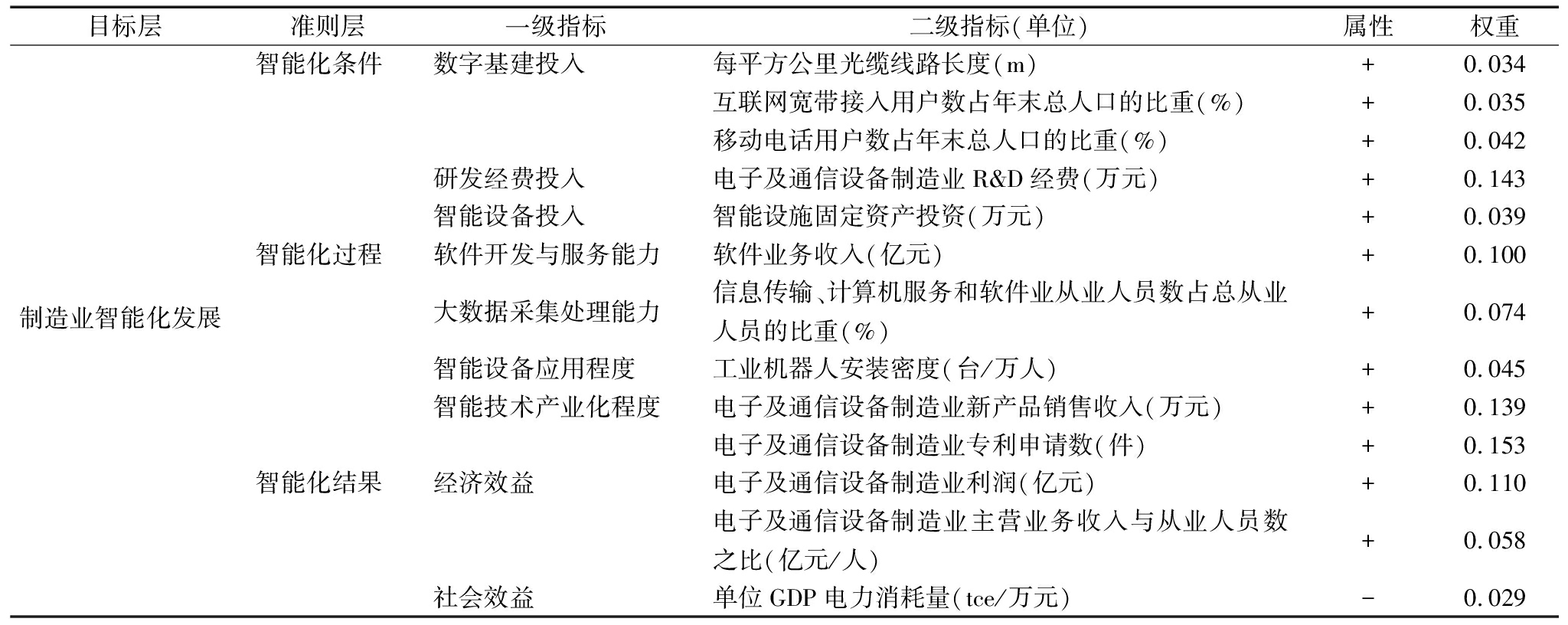

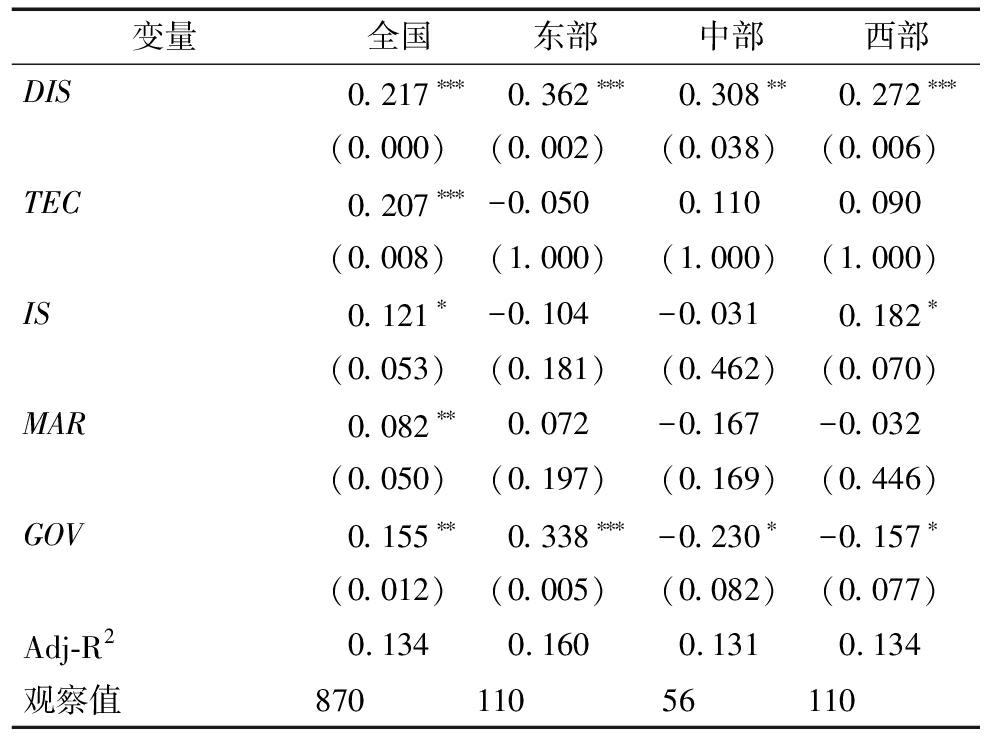

如表6所示,地理邻近性(DIS)的系数显著为正,说明区域间地理空间越邻近,越有利于推动区域间制造业智能化合作,促进制造业智能化网络形成,验证了假设H2。同时发现,地理邻近性(DIS)的作用强度最大,意味着地理空间邻近是制造业智能化空间关联网络形成的重要驱动力,这与曹霞等(2023)的研究结果相一致。技术创新差异(TEC)的系数显著为正,说明区域间技术创新能力差异越大,越有利于推动区域间合作,促进制造业智能化网络形成,假设H3成立。而且,技术创新差异的作用强度仅次于地理邻近性。技术创新有利于智能化投入要素的高效利用,进而促进制造业智能化水平提升,而区域技术创新差异的客观存在则为跨区域的技术合作与交流提供了前提条件,间接引致了制造业智能化的空间溢出,这与赵林等[29]的研究结论相呼应。政府干预差异(GOV)的系数显著为正,说明区域间政府干预强度差异越大,越有利于推动区域间合作,促进制造业智能化网络形成,假设H4成立。政府干预差异的作用强度相对较小,这意味着各地区应当适度进行政府干预,促进生产要素跨区域自由流动。产业结构升级差异(IS)的系数显著为正,说明区域间产业结构升级水平差异越大,越有利于推动区域间合作,促进制造业智能化网络形成,假设H5成立。产业结构升级差异的作用较小,这源于各地区的产业结构升级进程存在差异,东部地区更多地向高科技、高附加值产业转型,而中西部地区则更注重基础设施建设和传统产业升级,导致产业结构升级水平整体提升缓慢。市场化差异(MAR)的系数显著为正,说明区域间市场化水平差异越大,越有利于推动区域间合作,促进制造业智能化网络形成,假设H6成立。市场化差异的作用最小,表明地方保护主义和市场分割现象仍旧存在,建设全国统一大市场、促进生产要素充分自由流动刻不容缓,这与现有研究(邓宗兵等,2024)的结论基本一致。

表6 制造业智能化发展空间关联网络驱动因素的QAP回归结果

Table 6 QAP regression results of spatial correlation network drivers of manufacturing intelligentization development

变量全国东部中部西部DIS 0.217∗∗∗ 0.362∗∗∗0.308∗∗0.272∗∗∗(0.000)(0.002)(0.038)(0.006)TEC0.207∗∗∗-0.0500.1100.090(0.008)(1.000)(1.000)(1.000)IS0.121∗-0.104-0.0310.182∗(0.053)(0.181)(0.462)(0.070)MAR0.082∗∗0.072-0.167-0.032(0.050)(0.197)(0.169)(0.446)GOV0.155∗∗0.338∗∗∗-0.230∗-0.157∗(0.012)(0.005)(0.082)(0.077)Adj-R20.1340.1600.1310.134观察值87011056110

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著;变量系数为标准化回归系数;括号内为显著性概率

4.2 稳健性检验

为保证上述回归结果可靠,本文采用以下3种方式进行稳健性检验:第一,更换样本区间。考虑到《智能制造发展规划(2016—2020年)》明确将智能制造作为制造业未来发展的主攻方向,会对制造业智能化空间关联网络驱动因素的作用强度产生影响。为此,以2015年为分界点,将样本期划分为2010—2015年和2016—2022年两个时段,分别进行QAP回归,结果发现两个时段内各变量对网络形成影响的显著性和方向与基准回归结果基本相同。第二,调整迭代参数。基于QAP回归中的双半偏(DSP)模型,设置不同的随机种子数进行检验,发现标准化回归系数变动较小且显著性水平保持不变。第三,变更估计模型。运用传统OLS回归模型进行检验,得到的各变量回归系数及显著性无明显变化。因此,基准回归结果稳健(限于篇幅,未报告具体结果)。

4.3 基于QAP的分地区回归结果

从地区层面看,不同地区空间关联网络形成的显著驱动因素各异(见表6)。在东部地区,地理邻近性和政府干预差异的系数显著为正,说明二者有效驱动了网络的形成。在中部地区,地理邻近对网络的形成具有显著促进作用,而政府干预却具有显著抑制作用。在西部地区,地理邻近和产业结构升级差异有利于网络的形成,而政府干预差异则产生不利影响。地理邻近对三大地区网络的形成均发挥了显著促进作用,再度说明中国制造业智能化发展未真正摆脱地理空间限制,增加区域间的互动交流、缩小“智能鸿沟”是制造业智能化协同发展的关键抓手。产业结构升级差异仅对西部地区网络的形成具有显著促进作用,可能源于随着西部地区产业结构的不断调整升级,促进了区域内新兴绿色能源产业、人工智能产业、大数据等发展,由此推动形成了相关产业链条上的紧密合作网络。政府干预差异对东部地区网络的形成产生显著促进作用,却对中西部地区产生显著抑制作用。这可能因为:其一,东部地区在基础设施建设、人才储备和科技创新能力方面优势明显,适度的政府干预可以进一步加强优势,促进智能化技术的推广应用,形成更为紧密的制造业智能化空间关联网络。其二,相对而言,东部地区获得了更多资源和政策支持,资源分配的不均衡致使中西部地区制造业智能化发展受限,对地区内省际间的发展合作产生阻滞作用。

5 研究结论与政策建议

5.1 研究结论

探究2010—2022年中国制造业智能化发展空间关联网络的结构特征及形成机制,得出主要结论如下:

(1)中国制造业智能化发展呈现明显的空间关联网络特征。从整体网络特征看,各省份的制造业智能化空间关联性日益提升,逐渐演变为稳定的以京津、长三角为极核的“中心—外围”复杂网络结构形态,但网络结构仍较疏松。从个体网络特征看,各省份在网络中的功能定位不尽相同,北京、上海和江苏等东部沿海省份发挥了虹吸效应与中介作用,处于网络核心位置;而山西、新疆、吉林等中西部及东北地区省份溢出效应明显,处于网络边缘位置。从网络聚类特征看,网络随时间推移形成了“各司其职”的三大板块,分别是净溢出板块(西北和东北地区)、净受益板块(中部及西南地区)和经纪人板块(东部沿海地区);板块内与板块间的跨区联动效应有待增强。

(2)QAP回归结果表明,中国制造业智能化发展空间关联网络受到多种因素的综合作用,地理邻近、技术创新、政府干预、产业结构升级和市场化差异对中国制造业智能化发展空间关联网络的形成均具有显著正向作用,且作用强度依次降低。

(3)不同地区空间关联网络形成的驱动因素各异,其中,地理邻近和政府干预差异对东部地区产生显著促进作用,地理邻近对中部地区发挥积极影响,地理邻近和产业结构升级差异对西部地区具有显著正向影响,而政府干预差异则对中西部地区具有显著负向影响。

5.2 政策建议

(1)以全国一盘棋思维深化区域交流合作,增强制造业智能化空间关联。应充分发挥政府和市场的双重调控作用,加快构建全国统一大市场,打破行政壁垒与地区分割,建立省际间智能化发展的长效合作交流机制和信息共享平台,加强资源整合,开展智能基础设施建设、智能技术研发、智能人才培养等合作项目,促进生产要素跨区自由流动,以提高空间关联网络紧密程度。

(2)明确各地网络定位,在错位分工中形成优势互补的区域均衡协同发展格局。处于网络中心的北京、上海和江苏等东部省份要提高辐射带动作用,打造智能制造技术创新策源地,引领全国制造业智能化发展,同时,通过技术溢出、推广成功案例、对口帮扶等方式为周边省份提供智能化转型的技术和经验;处于网络边缘的中西部及东北地区省份要加大对网络中心省份智能制造新技术与新业态的引进消化力度,推进智能化产业发展,实现中心省份与边缘省份之间优势互补,推动区域制造业智能化均衡协同发展。

(3)重视空间关联溢出效应,实现跨区域协同联动。把握板块属性,充分考虑板块内部省份之间及板块之间存在的关联溢出效应。东部沿海地区构成的经纪人板块除了发挥好“桥梁”功能外,要不断扩大对其他板块地区的智能要素溢出,可考虑数字基建项目援建、人工智能技术定向转移等方式;净溢出板块与净受益板块应建立学习反馈机制,增强学习意识,主动接收中心板块的溢出效应,提高引进和消化吸收先进智能制造技术的能力,实现区际间的互联互通。

(4)深入挖掘网络形成的关键因素,制定区域差别化发展策略。要重点考虑地理邻近性和技术创新差异的作用。一是加强交通信息网络基础设施建设,促进智能要素资源畅通流动,缩小省份间交易成本,提高网络中心行动者与边缘者的互动效率;二是以科技创新促进制造业智能化发展,实现创新驱动与智能制造的有机融合。同时,不同地区需实施差别化的发展策略。东部地区应采取适度的政府干预,着力突破智能化技术应用壁垒,促进智能要素有序流动、高效配置。中西部地区应依托新一轮中部崛起和西部大开发战略,争取更多的中央财政转移支付资金,推动制造业智能化协调发展。西部地区要以新一轮科技革命为契机,积极引入先进智能化技术,培育特色产业,促进产业结构优化升级。

5.3 不足与展望

本文存在一定不足还有待深化:第一,从“条件—过程—结果”逻辑界定制造业智能化的内涵并构建综合评价体系,但囿于知识范围和数据获取的限制,指标设计未能覆盖制造业智能化所有维度,完善指标体系是未来研究的重点。第二,基于省域尺度开展研究,未来可将研究尺度细化至市域、县域层面,比较不同空间尺度下制造业智能化空间关联网络的结构特征,更深层次地揭示网络形成机制,为各级地方政府提供决策参考。第三,讨论制造业智能化空间关联网络的结构特征及其形成机制,未能兼顾具体应用价值,未来可作进一步相关探究,以拓展理论深度。

参考文献:

[1] 尹洪英, 李闯. 智能制造赋能企业创新了吗——基于中国智能制造试点项目的准自然试验[J]. 金融研究, 2022, 43(10): 98-116.

[2] 刘军, 钱宇, 曹雅茹, 等. 中国制造业智能化驱动因素及其区域差异[J]. 中国科技论坛, 2022, 38(1): 84-93.

[3] 李廉水, 石喜爱, 刘军. 中国制造业40年: 智能化进程与展望[J]. 中国软科学, 2019, 34(1): 1-9,30.

[4] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2): 3-30.

[5] 王文. 数字经济时代下工业智能化促进了高质量就业吗[J]. 经济学家, 2020, 32(4): 89-98.

[6] TANG G H, MAI H X. How does manufacturing intelligentization influence innovation in China from a nonlinear perspective and economic servitization background[J]. Sustainability, 2022, 14(21): 14032.

[7] 刘军, 常慧红, 张三峰. 智能化对中国制造业结构优化的影响[J]. 河海大学学报(哲学社会科学版), 2019, 21(4): 35-41,106.

[8] 唐晓华, 迟子茗. 工业智能化对制造业高质量发展的影响研究[J]. 当代财经, 2021, 42(5): 102-114.

[9] 郑玉, 孙瑾瑾. 中国制造业智能化发展水平测度及其时空演化分析[J]. 统计与决策, 2023, 39(11): 89-93.

[10] 张万里, 宣旸. 产业智能化对产业结构升级的空间溢出效应——劳动力结构和收入分配不平等的调节作用[J]. 经济管理, 2020, 42(10): 77-101.

[11] 刘华军, 刘传明, 孙亚男. 中国能源消费的空间关联网络结构特征及其效应研究[J]. 中国工业经济, 2015, 32(5): 83-95.

[12] CAPELLO R. The city network paradigm: measuring urban network externalities[J]. Urban Studies, 2000, 37(11): 1925-1945.

[13] CASTELLS M. The informational city: information technology, economic restructuring, and the urban-regional process[M]. Oxford: Basil Blackwell, 1989.

[14] KRUGMAN P. Increasing returns and economic geography[J]. Journal of Political Economy, 1991, 99(3): 483-499.

[15] GIULIANI E. Network dynamics in regional clusters: evidence from Chile[J]. Research Policy, 2013, 42(8): 1406-1419.

[16] GUAN J C, ZUO K R, CHEN K H, et al. Does country-level R&D efficiency benefit from the collaboration network structure[J]. Research Policy, 2016, 45(4): 770-784.

[17] SCHUMPETER J A. Capitalism, socialism, and democracy[M]. New York: Harper, 1942.

[18] MANSFIELD E. Industrial research and technological innovation: an econometric analysis[J]. The Economic Journal, 1968, 78(311): 676-679.

[19] CAPELLO R, LENZI C. Spatial heterogeneity in knowledge, innovation, and economic growth nexus: conceptual reflections and empirical evidence[J]. Journal of Regional Science, 2014, 54(2): 186-214.

[20] 刘宇英, 盛斌. 数字经济与全球价值链国内链长[J]. 财经研究, 2023, 49(4): 35-49.

[21] PERROUX F. Economic space: theory and applications[J]. The Quarterly Journal of Economics, 1950, 64(1): 89-104.

[22] 林毅夫, 付才辉. 新结构经济学导论[M]. 北京: 高等教育出版社, 2019.

[23] 谢谦, 郭杨. 数字技术、创新要素结构优化与企业全要素生产率[J]. 北京师范大学学报(社会科学版), 2022,67 (6): 134-144.

[24] 郑江淮, 陈喆, 冉征. 创新集群的“中心—外围结构”: 技术互补与经济增长收敛性研究[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(1): 66-86.

[25] 张明斗, 翁爱华. 数字经济空间关联网络的产业结构变迁效应研究——基于网络节点中心性分析视角[J]. 产业经济研究, 2022,21 (6): 129-142.

[26] NELSON R R. National innovation systems: a comparative analysis[M]. New York: Oxford University Press, 1993.

[27] 钞小静, 廉园梅. 劳动收入份额与中国经济增长质量[J]. 经济学动态, 2019,60(9): 66-81.

[28] 唐晓彬, 王亚男, 唐孝文. 中国省域经济高质量发展评价研究[J]. 科研管理, 2020, 41(11): 44-55.

[29] 赵林, 曹乃刚, 韩增林, 等. 中国生态福利绩效空间关联网络演变特征与形成机制[J]. 自然资源学报, 2022, 37(12): 3183-3200.

[30] 李敬, 陈澍, 万广华, 等. 中国区域经济增长的空间关联及其解释——基于网络分析方法[J]. 经济研究, 2014, 49(11): 4-16.

[31] 冯颖, 侯孟阳, 姚顺波. 中国粮食生产空间关联网络的结构特征及其形成机制[J]. 地理学报, 2020, 75(11): 2380-2395.

[32] BARNETT G A. Encyclopedia of social networks[M]. London:Sage Publications, 2011.

(责任编辑:梅岚峤)