0 引言

党的二十届三中全会强调,推动科技创新和产业创新融合发展,强化企业科技创新主体地位。企业作为科技创新和产业发展的微观主体,通过聚焦产业链和创新链的关键节点推动双链深度融合,有效增强市场竞争优势。产业链与创新链融合(以下简称“双链融合”)对我国实现高水平科技自立自强具有重要意义[1]。双链融合的本质是多主体耦合互动产生共振实现价值增值的过程,在某一时间点上可产生横向协同和纵向协同效应,最终形成双螺旋融合闭环[2]。在此过程中,既涉及产业链对创新链的拉力,也涉及创新链对产业链的推力[3]。企业在产业链对科技创新需求的驱动下,将资源部署在促进产业技术进步领域,根据产业发展需求布局科技创新前沿,尤其是聚焦产业化前景明朗的前沿科技以及可满足当前产业需求的先进技术,带动创新链加速转化,加快实现双链融合[4]。产业链链主企业,对其他企业产生技术溢出效应,可以通过供应链向配套企业传导创新压力和创新动力实现,进而控制产业创新方向[5-6]。企业在创新链对技术转化需求的驱动下,产业化运营培育全新的产业领域以致推动产业链升级(徐洪等,2024)。创新链链主企业对其他企业具有凝聚力和影响力,链主企业创新影响其他企业的决策与行为[7]。由此可见,在产业链与创新链中存在核心—边缘结构,链主企业占据核心主导地位,引领双链发展方向,更好地实现双链融合。因此,本文从核心—边缘理论视角对产业链与创新链融合模式展开研究。

数字技术作为一种通用型、非对称性信息技术,促进了不同领域、不同环节、不同形态资源的自由流动,是推动产业链与创新链融合的重要依托[8]。数字技术既能通过挖掘产业潜力、调动创新要素积极性,避免产业链失控,同时也能激发技术创新的市场导向,对技术选择进行干预和纠偏,规避创新链失衡。那么,数字技术应如何赋能双链融合?当前,学界关于数字技术对产业链与创新链融合的研究以定性为主,主要关注数字技术对产业链与创新链融合的意义,较少涉及数字经济对产业链与创新链影响机制的定量研究。在产业链方面,数字技术通过优化供需匹配、稳定供需关系、提高供应商创新能力以增强产业链韧性(陶锋等,2023)。数字技术的渗透功能改变了企业的资源禀赋和产品的要素密集度,使得企业能够实现产品架构创新(杨勇,2023)。在创新链方面,数字技术的应用能有效抑制企业内部管理层短视行为,解决企业外部融资时的信用危机与信贷错配问题,降低企业经营风险,提升创新链稳定性[9]。产业链与创新链中的企业通过数字技术,搭建研发交流平台并建立对接机制,构建协同创新联盟,在降低传统创新模式下资产专用性水平的同时,大幅减少研发创新成本,提高协同创新的速度和效率,从而推动双链融合[10]。

本文基于产业链(核心—边缘)结构和创新链(核心—边缘)结构匹配,探讨产业链与创新链的融合模式,并探究数字技术对不同融合模式的作用机理,边际贡献如下:①基于“核心—边缘”理论视角,探讨双链融合模式,揭示产业链与创新链融合实现的内在机理,为研究我国产业链与创新链融合延展新的视角;②分析数字技术对产业链与创新链融合的作用效应,为企业如何有效利用数字技术实现双链融合提供实践参考。

1 理论基础与研究假设

1.1 融合模式

Friedmann(1966)通过“核心-边缘”理论阐明,任何完整的系统都是由核心区和边缘区组成,两者之间存在不平等的发展关系,核心区居于主导地位,边缘区在发展上依赖于核心区[11]。产业链链主企业拥有丰富的产品要素资源,能够敏锐洞察市场需求,具有快速占有新市场能力(赵晶等,2022;唐松等,2021),在产业链中具有主导地位,处于产业链的核心区,其他企业则处于产业链的边缘区。创新链链主企业具有创新资源禀赋,可独立进行核心技术研发,在高技术产品上形成了比较优势(刘志彪和孔令池,2021)。从现实角度看,行业中的“领头羊”企业,同时处于双链的核心地位,掌握市场话语权和高复杂度的核心技术。行业追随者则位于双链的边缘地位,面临两个问题:一是创新链对产业链发展的支撑力不足,关键核心技术环节“卡脖子”;二是由于企业对市场需求的感知不够敏锐,导致双链对接不够精准,影响创新成果的转化率。

产业链与创新链融合由核心地位的企业主导实现。位于产业链边缘—创新链边缘地位的企业,则并不主动寻求融合,它们更多地是被核心企业吸纳与整合。对于双链边缘企业而言,主要目标是提升在产业链或创新链上的地位,核心战略是集中优质资源提升在单一链条上的竞争力而并非跨链条融合。双链边缘企业实现双链融合的途径之一是实施市场先行战略,集中资源在较有优势的产业链,提高产品市场竞争能力;另一途径是实施技术先行战略,整合资源在较有竞争力的创新链,提高技术创新能力。位于产业链核心—创新链边缘地位的企业,通过产业链牵引创新链增强创新能力和市场竞争力,确保创新链有效地契合产业链的发展需求。位于产业链边缘—创新链核心地位的企业,目标是利用创新链的核心资源和先进技术助推产业链发展,加强双链之间的协同效应,以提升在产业链中的地位和影响力。位于产业链核心—创新链核心地位的企业,目标是维持在产业链与创新链上现有的领先地位,并确保双链之间的匹配与协调。

(1)牵引融合模式:产业链核心—创新链边缘。该类企业因具有较高的市场占有率和强大的市场话语权,能够率先捕捉、探索市场的新需求。同时,它们满足牵引核心技术攻关突破所需的主体地位适配性、能力适配性和安全诉求适配性,能挖掘出共性技术需求并对创新活动进行优化[12],促使创新链与产业链有效对接,实现双链深度融合。因此,本文将具有此类结构特征的双链融合模式命名为牵引融合模式。

(2)助推融合模式:产业链边缘—创新链核心。该类企业掌握着行业的关键技术或具有独特技术优势,核心竞争力来自技术创新。通过创新链的技术创新助推产业发展,具有较强的目的性、实用性和技术性,其最大优点是与产业需求紧密相关,创新成果转化快、针对性强[12]。因此,本文将具有此类结构特征的双链融合模式命名为助推融合模式。

(3)互嵌融合模式:产业链核心—创新链核心。同时位于核心地位的企业,在发展过程中实现双链螺旋式推进,使产业链需求与创新链技术环环相扣,持续保持产业链与创新链的领先地位。位于双核心地位的企业,具有敏锐的眼光以捕捉市场需求,并在技术研发方面能够迭代更新。双链以螺旋式上升的方式相互融合,产业链为创新链各环节提供坚实支撑,创新链深度嵌入产业链各环节之中(张其仔和许明,2020)。因此,本文将具有此类结构特征的双链融合模式命名为互嵌融合模式

1.2 数字技术与融合模式

数字技术作为企业数字化和智能化转型的信息交互载体,能够利用新兴技术变革和产业主体互动等跨越产业边界的特征,打破产业边界,使产品迭代创新,显著提高企业资源配置能力[13-14]。同时,数字技术能够在创新主体进行深度信息分享与交换的过程中,保护用户的隐私和安全,避免商业机密与核心技术泄漏等问题出现[15]。产业数字化和数字产业化是数字经济深化的重要体现[16],而数字技术作为数字经济的核心动力,可进一步细分为产业数字化技术和数字产业化技术。产业数字化技术是利用数字技术对传统产业进行改造的过程,着力点在于通过数据要素驱动、科技平台支撑、品牌价值赋能、生态融合共生、深度化场景应用,解决创新效率的问题;而数字产业化技术的功能主要是将数字技术转化为生产要素,实现技术创新、产业创新和商业模式创新,催生出新产业新业态(任保平,2023)。因此,本文基于数字技术在不同领域和应用场景中的作用与特点,将数字技术划分为产业数字化技术和数字产业化技术两个维度,分析数字技术对产业链与创新链融合模式的影响作用。

(1)数字技术与牵引融合模式。 处于产业链核心—创新链边缘的企业,围绕产业链部署创新链,通过产业链牵引创新链实现双链融合。为此,企业需加强与其他企业的合作以共享技术和知识,快速生产满足市场需求的产品,提高商业主导能力。同时,企业应重视自主知识产权的培育和保护,防止对技术引进与合作的依赖,确保自主掌握关键核心技术,规避技术供应方企业的潜在制约。在此过程中,平台化、信息化和自控化的产业数字化技术能为企业提供显著优势,帮助其快速识别同行业中的合作伙伴,以进行技术互补,降低创新探索中的经营风险,推动产业链与创新链的融合(周密等,2024)。通过产业数字化技术,企业不仅能补充产业链中的薄弱环节,还可通过“建链”机制将新技术元素注入产业链,增强整体结构的韧性和市场应对能力(张骁等,2024)。此外,产业数字化技术还能为企业提供工业互联网平台、智能制造系统等,助力企业深入挖掘市场潜力、优化供需匹配,显著提高产业链对市场变化的快速响应能力,促使企业更好地适应市场需求,通过持续的市场创新推动技术进步,实现产业链与创新链有效衔接。而在数字产业化技术的应用过程中,若一直偏向于培育技术市场,忽视产业链与创新链的实际需求与匹配[17],则可能导致融合效果不佳,产生负面影响。综上,本文提出如下研究假设:

H1a:产业数字化技术对牵引融合模式有正向影响。

H1b:数字产业化技术对牵引融合模式有负向影响。

(2)数字技术与助推融合模式。 处于产业链边缘—创新链核心的企业,围绕创新链布局产业链,通过创新链助推产业链实现双链融合。为此,企业将不同领域的知识与自身技术有效融合,在实现技术开发的同时,主动寻求外部资源,例如通过股权投资和获取政府支持,以应对市场知识、能力与资源的缺口,及时将技术转化为实物产品在市场上流通。数字产业化技术能够帮助企业围绕技术这一关键生产要素进行资源配置,催生新产业新业态,规划持续发展的产业链与创新链。同时,数字产业化技术通过补点、建链、固网等方式有效推动产业链升级,强调企业在产业体系中的发展潜力,从而促进产业链与创新链紧密结合(张骁等,2024),并通过其积累、适应和变异等特性,帮助企业在不同阶段获得关键资源和能力,提升持续创新力和市场响应力。然而,技术开发会消耗大量资源,若企业仅依赖产业数字化技术,过度追求企业间的技术交流与合作,不将焦点放在技术转化为新产品新业态上,则可能面临经济风险。产业数字化技术虽然在企业间的合作与技术共享中起到了积极作用,但可能会在一定程度上限制企业自主创新投入(周密等,2024),导致企业难以巩固在创新链中的核心地位。综上,本文提出如下研究假设:

H2a:产业数字化技术对助推融合模式有负向影响。

H2b:数字产业化技术对助推融合模式有正向影响。

(3)数字技术与互嵌融合模式。 处于产业链核心—创新链核心的企业,通过双链螺旋式推进,实现二者间的密不可分。同时处于产业链与创新链核心的企业,为了维持其双核心地位,则需要偏离现有的产品和技术路径依赖,独立实现自身的不断升级与根本突破,以满足市场的基本需求、领先需求。具体而言,企业若同时进行产品和技术探索,内部很容易对有限资源展开竞争,群体间的冲突则会降低沟通协作效率。产业数字化技术能够优化产业链结构,增强企业的市场响应能力,补足产业链薄弱环节、构建新的产业链条并巩固产业网络,促进产业链与创新链深度融合(周密等,2024)。在产业数字化技术的帮助下,企业可通过市场探索获得产品需求,并且更快速地为产品开发提供技术支持。同时,工业互联网平台作为数字产业化技术的核心,通过驱动企业商业模式创新提升企业市场竞争力,从而促进产业链与创新链协同发展,实现双链融合(张骁等,2024)。随着数字产业化技术的应用,企业能够针对技术探索进行新产品开发,抢占新兴市场,加速技术落地,最终实现产业链与创新链间的有效互动、深度融合。综上,本文提出如下研究假设:

H3a:产业数字化技术对互嵌融合模式有正向影响。

H3b:数字产业化技术对互嵌融合模式有正向影响。

2 研究设计

2.1 样本选取与数据来源

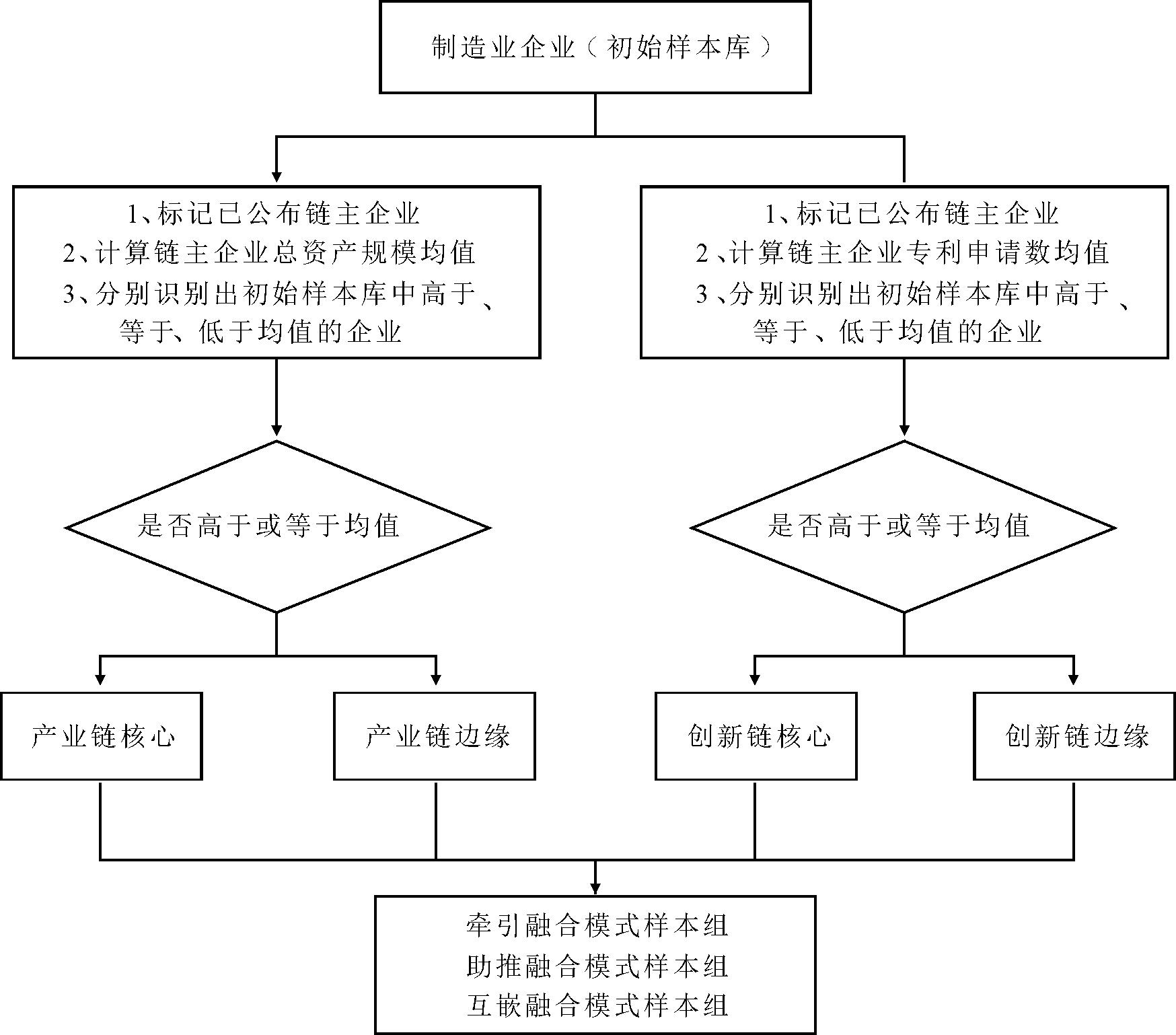

本文以处于产业链与创新链不同地位的企业为研究对象,研究数字技术对产业链与创新链不同融合模式的影响。样本筛选过程包括以下步骤:首先,获得初始样本库。选取2014—2023年中国A股上市公司中制造业企业,剔除年报数据缺失或资料不全的企业。其次,识别企业在产业链与创新链中的地位。目前学界尚未形成完整的识别企业在产业链与创新链中地位的方法体系,一般认为核心企业在规模、产品、技术等方面占比较优势。企业资产规模大,表示企业在协调上下游时具备雄厚的物质基础和经济实力,能形成良好的产业生态链[18]。企业专利申请量大,表示企业在领域内占领大量核心技术,能引领创新链向纵深发展[6]。同时,利用部分省份工业和信息化厅官网公布的链主企业名单作为数据来源参考。本文从产业链与创新链两个层面对初始样本库中的企业进行识别、筛选,具体见图1。一是标记出省份已公布的链主企业;二是对链主企业总资产规模均值和专利申请数均值进行计算;三是将初始样本库中总资产规模高于或等于均值的企业识别为产业链核心企业,其余为产业链边缘企业,同时将专利申请数量高于或等于均值的企业识别为创新链核心企业,其余为创新链边缘企业。最后,将符合牵引融合模式特征,即处于产业链核心—创新链边缘的企业划分为第一组;将符合助推融合模式特征,即处于产业链边缘—创新链核心的企业划分为第二组;将符合互嵌融合模式特征,即处于产业链核心—创新链核心的企业划分为第三组。

本研究的企业专利相关数据来源于国家知识产权局官方网站;数字技术相关数据来源于企业公布的年度报告;企业规模、企业年龄、资产负债率以及其他相关财务指标均来源于CSMAR数据库。

2.2 变量测度

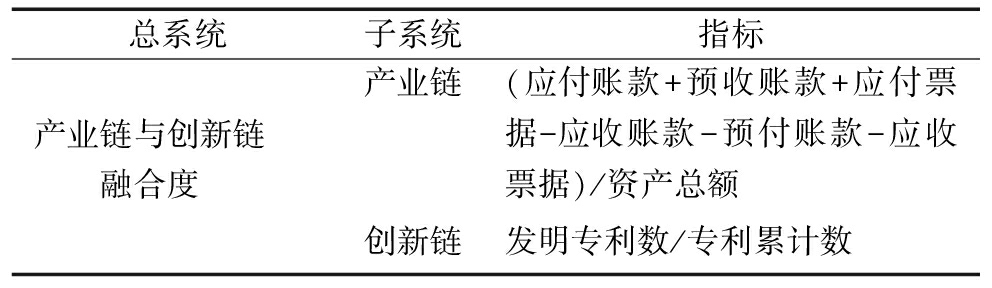

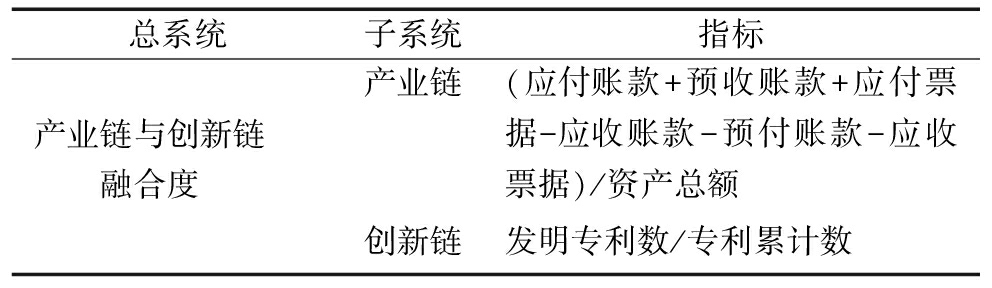

(1)被解释变量。 本文的被解释变量为牵引融合模式下的双链融合度、助推融合模式下的双链融合度、互嵌融合模式下的双链融合度。从商业主导能力视角看,企业可通过市场议价能力,即话语权衡量其在产业链上的地位,市场话语权越大的企业在产业链中的地位越高[19]。聚焦报表项目,企业对产业链上游话语权的大小,可通过资产负债表中的应付账款、应付票据和预付账款反映;对产业链下游话语权的大小,可通过应收账款、应收票据和预收账款体现;而整体话语权大小则可对产业链上下游话语权进行综合衡量(黄贤环等,2022)。基于以上分析,本文通过“(应付账款+预收账款+应付票据-应收账款-预付账款-应收票据)/资产总额”表示企业市场话语权。从技术多样性视角看,企业技术复杂度越高,企业的竞争力相应越强,在创新链上的地位也越高。因此,本文采用“发明专利数/专利累计数”衡量技术复杂度,表示企业在创新链上的地位。

产业链与创新链融合度的测度目前尚未形成标准体系,相关方法主要有专利系数法、投入产出法、系统耦合协调度模型等。本文将产业链与创新链融合视为一个复杂系统,其测算过程是基于时间序列动态分析过程,也是基于产业链子系统与创新链子系统有序度变化情况的复合系统分析过程。因此,本文选择系统耦合协调度模型测算不同模式下的产业链与创新链融合水平(见表1)。

表1 产业链与创新链融合度测度指标

Table 1 Measurement indicators for the integration level of industrial chain and innovation chain

总系统子系统指标产业链与创新链 融合度产业链(应付账款+预收账款+应付票据-应收账款-预付账款-应收票据)/资产总额创新链发明专利数/专利累计数

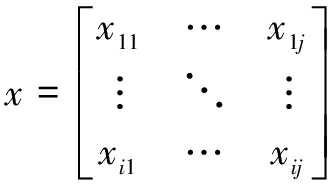

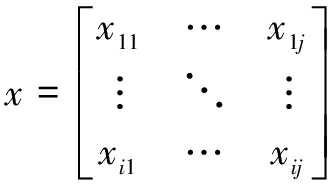

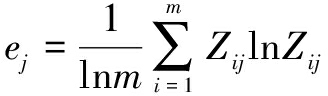

第一步,构建指标矩阵xij并对指标赋予权重(i代表评价企业个数,j代表评价指标个数):

(1)

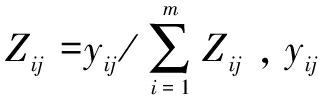

第j个指标的值:

(2)

其中, 代表第j个指标第i年利用有序度标准化方法进行数据标准化所得到的结果,用于消除不同量纲的影响,m代表测度年限。

代表第j个指标第i年利用有序度标准化方法进行数据标准化所得到的结果,用于消除不同量纲的影响,m代表测度年限。

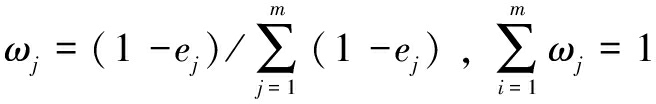

第j个指标的权重:

(3)

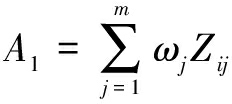

再采用多重线性函数加权法,计算得出产品推动模式下的综合评价函数:

(4)

技术拉动模式下的综合评价函数:

(5)

第二步,构建耦合协调度模型,得出产业链与创新链融合综合指数。其中产业链与创新链耦合度的计算公式为:

(6)

产业链与创新链融合度的计算公式为:

(7)

产业链与创新链融合综合指数为:

T=α*A1+β*A2

(8)

其中,α、β为模型参数,α+β=1,且0≤α、β≤1。为了平衡产业链与创新链在双链融合中的重要性,取α=β=0.5。Conv表示产业链与创新链的融合度,数值越大表示两者融合水平越高。

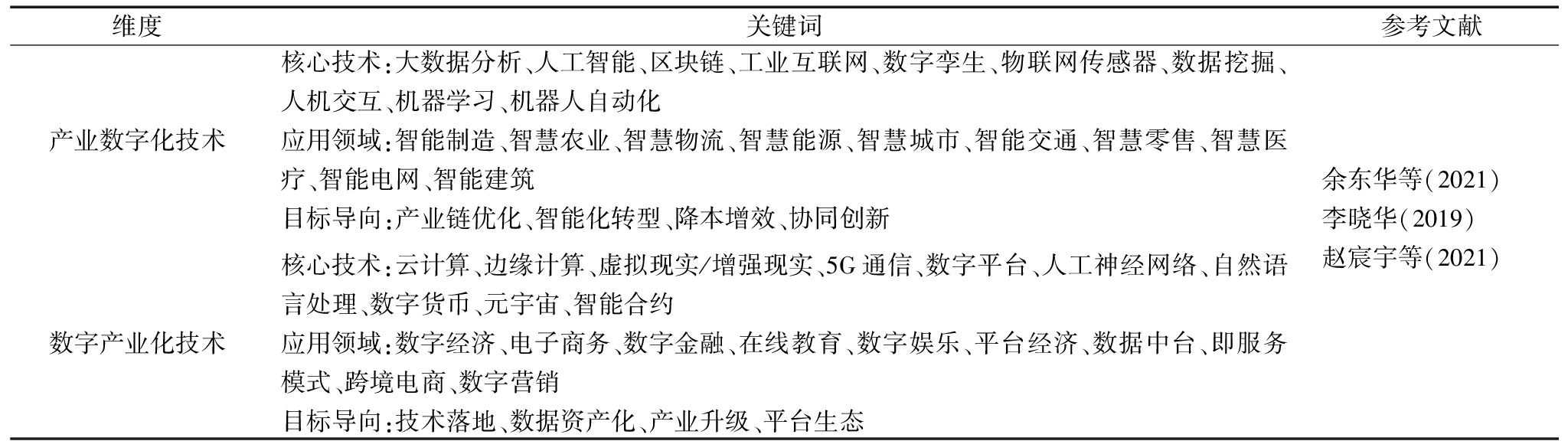

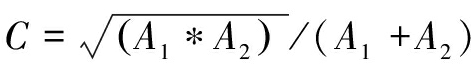

(2)解释变量。本文的解释变量为产业数字化技术(D1)和数字产业化技术(D2)。基于数字技术在不同领域和应用场景中的作用、特点,将数字技术划分为产业数字化技术和数字产业化技术。其中,产业数字化技术侧重于利用集成层数字技术对产业链进行升级和优化,数字产业化技术则聚焦于利用应用层数字技术产生新的商业模式和市场机会[10]。进一步地选择核心技术、应用领域、目标导向3个层面对产业数字化技术和数字产业化技术构建关键词指标体系,主要基于以下考虑:企业通过创新实现核心技术突破,这些核心技术是推动数字技术发展的重要驱动力;数据资源的价值取决于其与其他资源的关联度,特别是在细分应用领域,数据融合程度越高,价值越显著;企业的目标导向会影响其对技术可供性的理解,导致同一技术对象在不同企业间产生不同的应用目的和行为可能性[20-22]。因此,本文从核心技术、应用领域、目标导向3个层面构建产业数字化技术和数字产业化技术关键词指标体系(见表2),有助于更加全面地分析数字技术应用情况。收集2014-2023年中国上市公司的年度报告并将其转换成文本格式,利用Python对特征词进行搜索、匹配和统计,得到各特征词出现频次,加总后采用熵值法测算企业产业数字化技术和数字产业化技术的应用程度。

表2 数字技术关键词指标体系

Table 2 Keyword indicator system for digital technology

维度 关键词 参考文献 产业数字化技术 核心技术:大数据分析、人工智能、区块链、工业互联网、数字孪生、物联网传感器、数据挖掘、人机交互、机器学习、机器人自动化应用领域:智能制造、智慧农业、智慧物流、智慧能源、智慧城市、智能交通、智慧零售、智慧医疗、智能电网、智能建筑目标导向:产业链优化、智能化转型、降本增效、协同创新 余东华等(2021) 李晓华(2019) 赵宸宇等(2021) 数字产业化技术 核心技术:云计算、边缘计算、虚拟现实/增强现实、5G通信、数字平台、人工神经网络、自然语言处理、数字货币、元宇宙、智能合约应用领域:数字经济、电子商务、数字金融、在线教育、数字娱乐、平台经济、数据中台、即服务模式、跨境电商、数字营销目标导向:技术落地、数据资产化、产业升级、平台生态

(3)控制变量。 为了得到数字技术对产业链与创新链融合度的影响结果,参考以往文献[22-23],在模型中加入控制变量,本文选取的控制变量包括企业规模、企业年龄、资产负债率、研发投入强度、行业集中度。

企业规模(Size)。企业规模是影响企业创新投资的重要因素,已有研究发现大规模企业比小规模企业具有更好的条件且更为迫切地进行创新投资与研发。因此,本文采用企业总资产加1取对数计算企业规模。

企业年龄(Age)。企业经营年限也会对创新效率产生影响,经营时间较长的企业往往拥有更丰富的市场知识和经验,在市场地位和利润获取方面占据优势。本文采用当年减企业成立年份加1取对数衡量企业年龄。

资产负债率(Leverage)。资金缺乏是影响和限制企业创新活动开展的重要因素,尤其是制造业企业。一般而言,企业开展创新活动并不能仅依靠自有资金,外部融资是重要来源。因此,资产负债率是影响创新的重要因素,本文采用总负债/总资产衡量。

研发投入强度(R&D)。研发投入可以促进产品升级更新,提高产品竞争力,还可以推动企业技术升级,进而提高经济增加值。本文用企业当年的研发投入费用与主营业务收入之比度量。

行业集中度(HHI)。市场格局越稳定,行业集中度越高,企业则可通过规模优势侵占市场份额。行业集中度是衡量市场价值的重要参考指标。本文用企业年营业收入占所属行业营业收入比值衡量。

2.3 模型设定

基于数字技术对产业链与创新链融合模式的作用机制,构建多元线性回归模型:

Convi,t=β0+β1D1i,t+β2Zi,t+εi,t

(9)

Convi,t=β0+β1D2i,t+β2Zi,t+εi,t

(10)

其中,Convi,t为t时期不同融合模式下企业i的产业链与创新链融合度;D1i,t为t时期企业i的产业数字化技术发展水平,D2i,t为t时期企业i的数字产业化技术发展水平;向量Zi,t代表一系列控制变量,包括企业规模、企业年龄、资产负债率、政府补助、研发投入强度、行业集中度;εi,t表示随机扰动项。

3 实证分析与结果检验

3.1 描述性统计及相关性分析

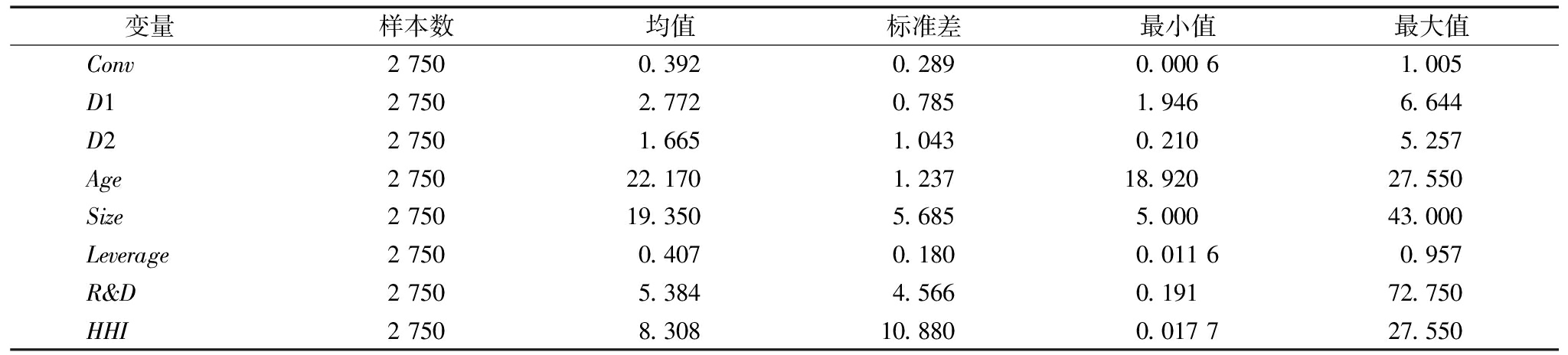

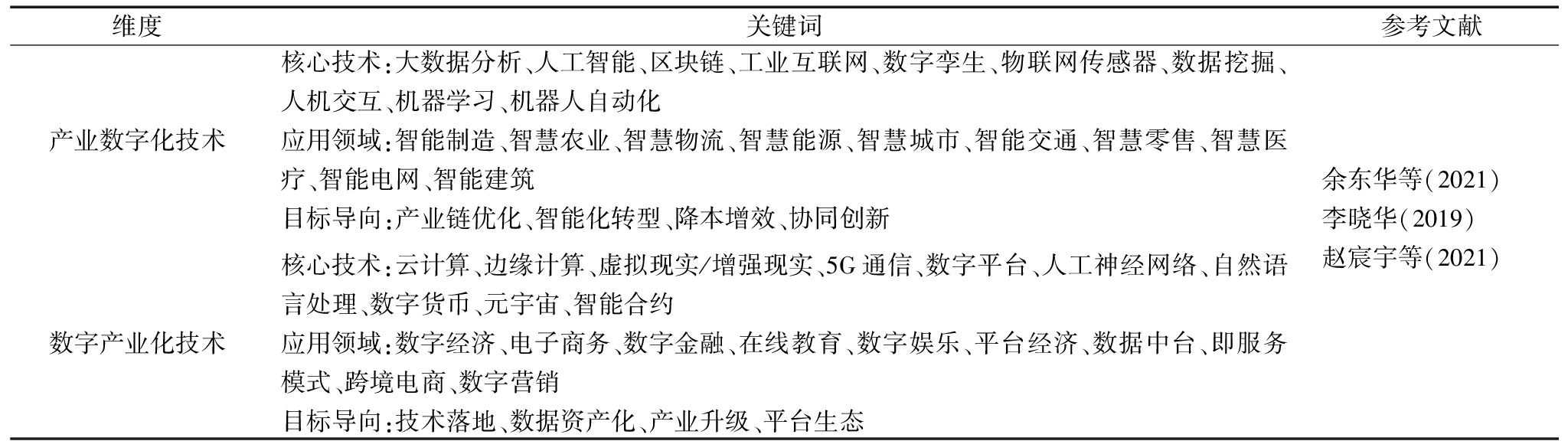

经过数据整理,共得到275家制造业企业2014—2023年的面板数据,表3为变量描述性统计结果。产业数字化技术(D1)的均值为2.772,最小值和最大值分别为1.946和6.644,数字产业化技术(D2)的均值1.665,最小值和最大值分别为0.210和5.257,可见样本企业数字技术水平差距较大,且整体样本的产业数字化技术程度高于数字产业化技术程度。

表3 全样本描述性统计结果

Table 3 Descriptive statistics of full sample

变量样本数均值标准差最小值最大值Conv2 7500.3920.2890.000 61.005D12 7502.7720.7851.9466.644D22 7501.6651.0430.2105.257Age2 75022.1701.23718.92027.550Size2 75019.3505.6855.00043.000Leverage2 7500.4070.1800.011 60.957R&D2 7505.3844.5660.19172.750HHI2 7508.30810.8800.017 727.550

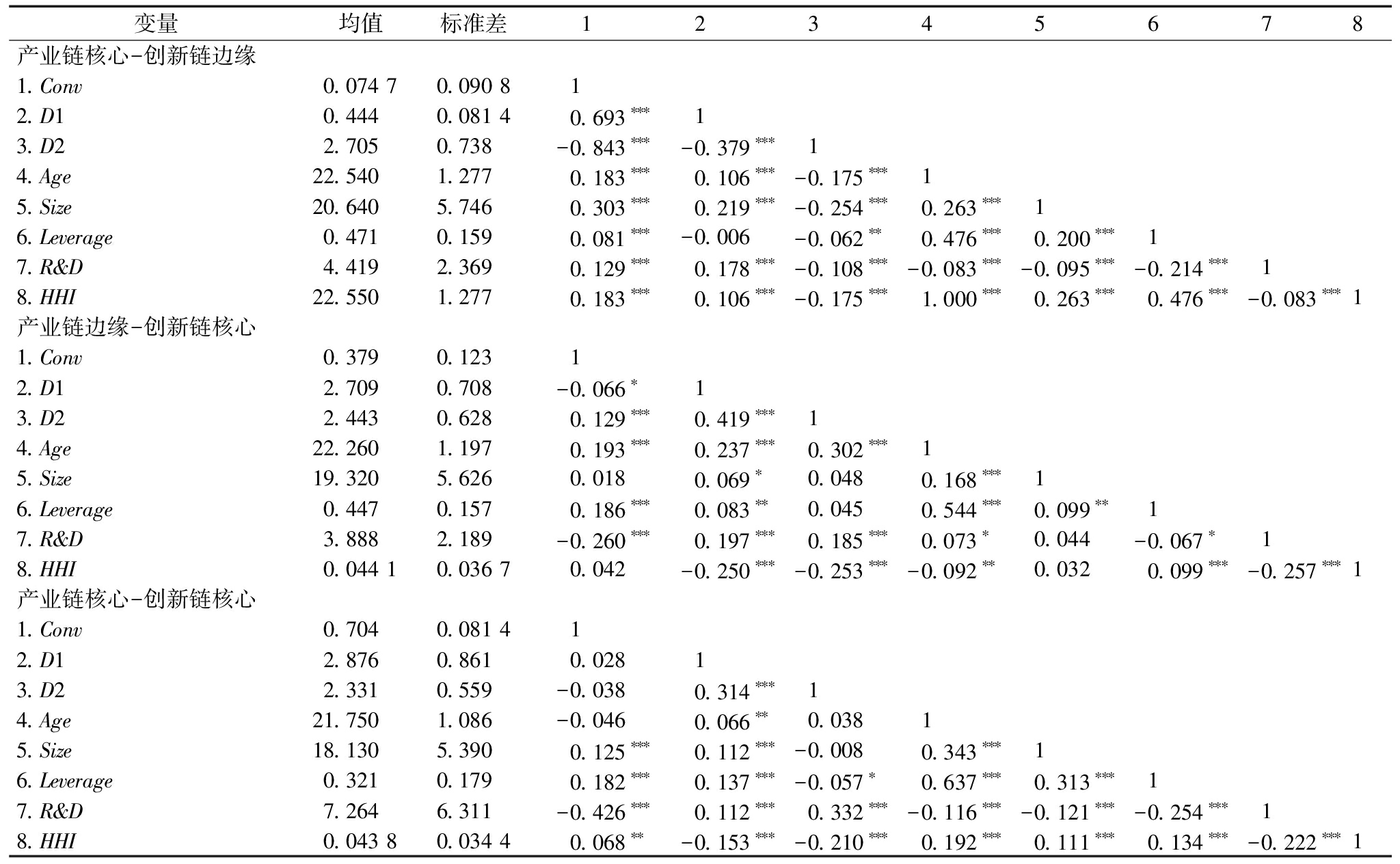

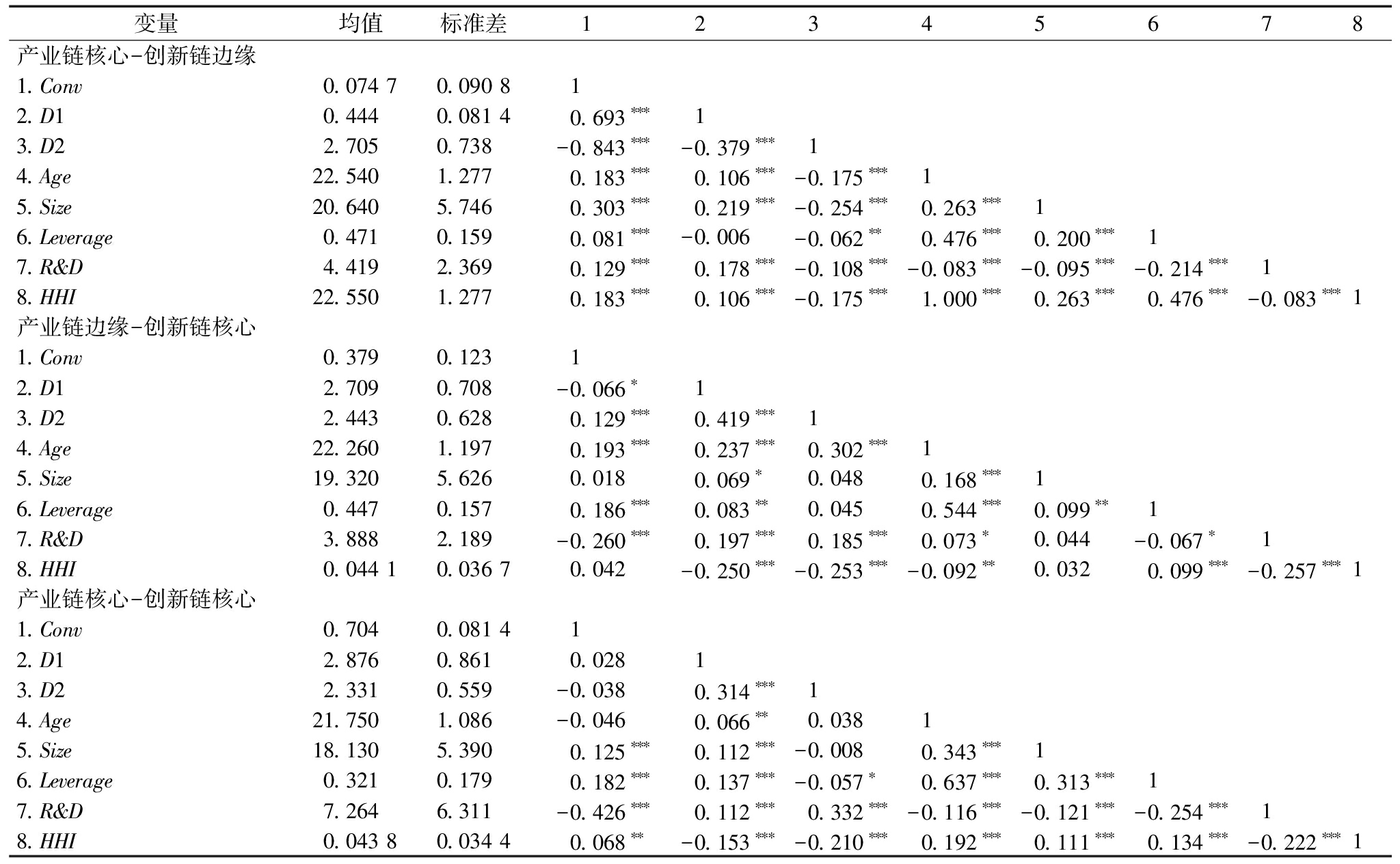

本文按照上述企业在产业链与创新链地位识别流程,对275家制造业企业进行分组,结果表明,101家企业属于产业链核心—创新链边缘组,68家企业属于产业链边缘—创新链核心组,106家企业属于产业链核心—创新链核心组。表4是各分组描述性统计及相关性分析结果。

表4 样本分组描述性统计及相关性分析结果

Table 4 Descriptive statistics and correlation analysis results of sample groups

变量均值标准差12345678产业链核心-创新链边缘1.Conv0.074 70.090 81 2.D10.4440.081 40.693∗∗∗13.D22.7050.738-0.843∗∗∗-0.379∗∗∗14.Age22.5401.2770.183∗∗∗0.106∗∗∗-0.175∗∗∗15.Size20.6405.7460.303∗∗∗0.219∗∗∗-0.254∗∗∗0.263∗∗∗16.Leverage0.4710.1590.081∗∗∗-0.006-0.062∗∗0.476∗∗∗0.200∗∗∗17.R&D4.4192.3690.129∗∗∗0.178∗∗∗-0.108∗∗∗-0.083∗∗∗-0.095∗∗∗-0.214∗∗∗18.HHI22.5501.2770.183∗∗∗0.106∗∗∗-0.175∗∗∗1.000∗∗∗0.263∗∗∗0.476∗∗∗-0.083∗∗∗1产业链边缘-创新链核心1.Conv0.3790.12312.D12.7090.708-0.066∗13.D22.4430.6280.129∗∗∗0.419∗∗∗14.Age22.2601.1970.193∗∗∗0.237∗∗∗0.302∗∗∗15.Size19.3205.6260.0180.069∗0.0480.168∗∗∗16.Leverage0.4470.1570.186∗∗∗0.083∗∗0.0450.544∗∗∗0.099∗∗17.R&D3.8882.189-0.260∗∗∗0.197∗∗∗0.185∗∗∗0.073∗0.044-0.067∗18.HHI0.044 10.036 70.042-0.250∗∗∗-0.253∗∗∗-0.092∗∗0.0320.099∗∗∗-0.257∗∗∗1产业链核心-创新链核心1.Conv0.7040.081 412.D12.8760.8610.02813.D22.3310.559-0.0380.314∗∗∗14.Age21.7501.086-0.0460.066∗∗0.03815.Size18.1305.3900.125∗∗∗0.112∗∗∗-0.0080.343∗∗∗16.Leverage0.3210.1790.182∗∗∗0.137∗∗∗-0.057∗0.637∗∗∗0.313∗∗∗17.R&D7.2646.311-0.426∗∗∗0.112∗∗∗0.332∗∗∗-0.116∗∗∗-0.121∗∗∗-0.254∗∗∗18.HHI0.043 80.034 40.068∗∗-0.153∗∗∗-0.210∗∗∗0.192∗∗∗0.111∗∗∗0.134∗∗∗-0.222∗∗∗1

注:***表示p<0.01;**表示p<0.05;*表示p<0.1,下同

3.2 回归结果分析

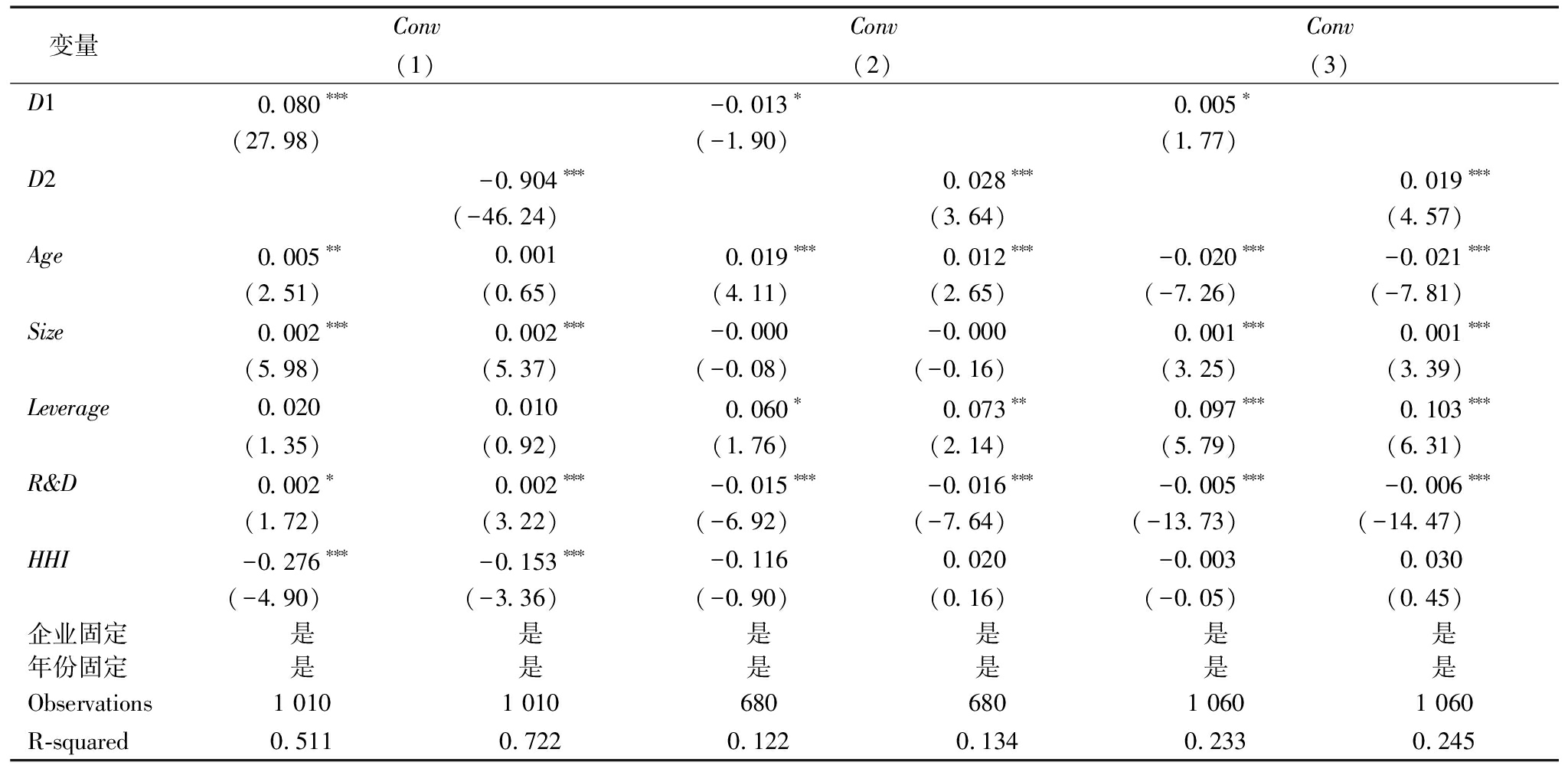

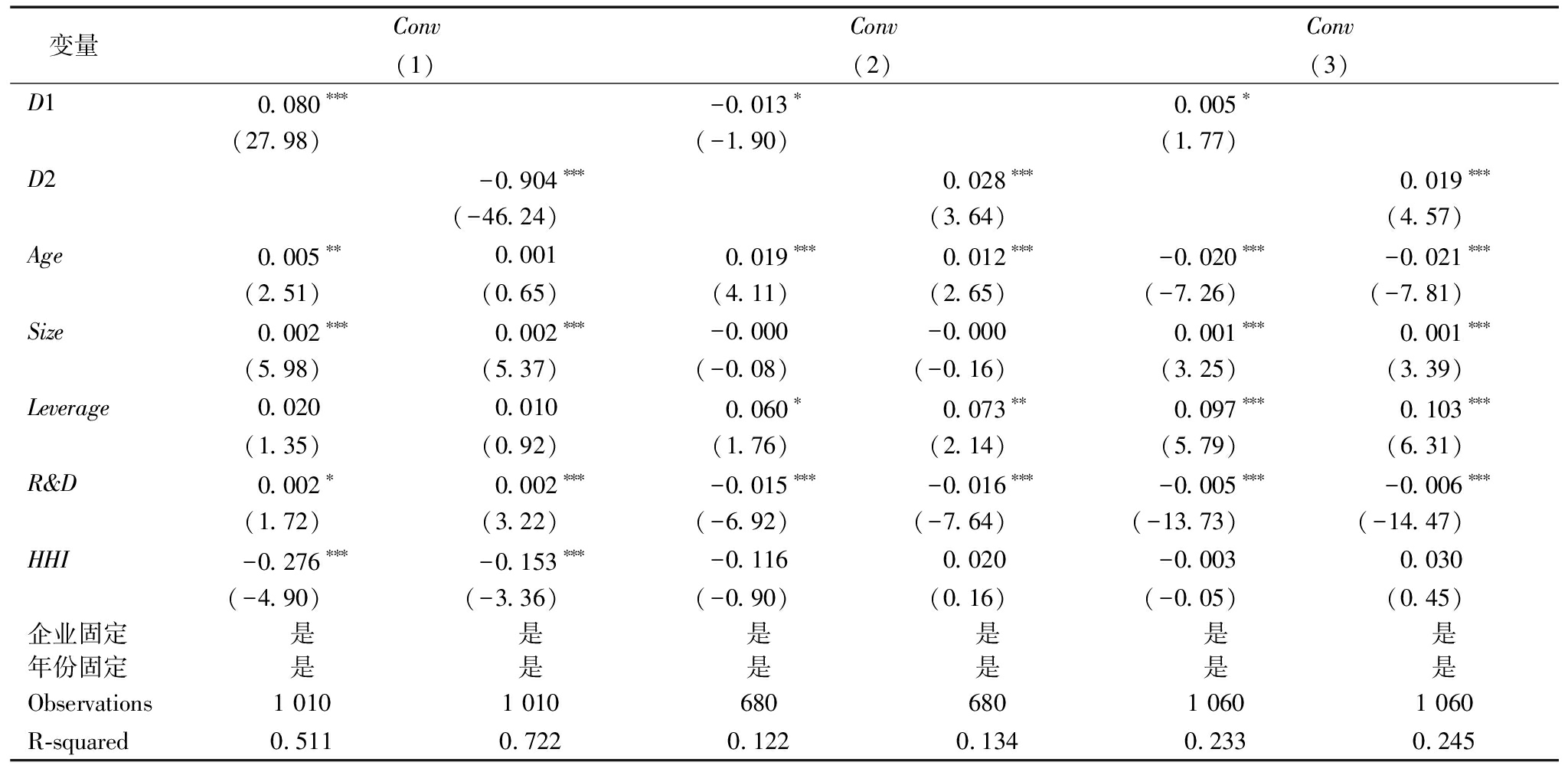

本研究采用面板数据,利用固定效应回归方法分组验证产业数字化技术和数字产业化技术对产业链与创新链融合度的影响。同时,在回归分析模型中加入企业和年份的固定效应,以避免组间异方差与遗漏变量等可能存在的相关问题,回归结果如表5所示。列(1)(2)(3)分别考察了处于产业链核心—创新链边缘的企业、处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业,产业数字化技术和数字产业化技术对双链融合度的影响程度。由表5可知,产业数字化技术对处于产业链核心—创新链边缘的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业的双链融合度回归系数均为正,对处于产业链边缘—创新链核心的企业的双链融合度回归系数为负;数字产业化技术对处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业的双链融合度回归系数均为正,对处于产业链核心—创新链边缘的企业的双链融合度回归系数为负,且均通过显著性检验。即产业数字化技术的应用对处于产业链核心—创新链边缘的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业而言,能提高双链融合程度,强化双链的关联关系。数字产业化技术对处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业来说,能提高双链融合程度,强化双链的关联关系。而数字产业化技术则不利于处于产业链核心—创新链边缘的企业实现双链融合,产业数字化技术不利于处于产业链边缘—创新链核心的企业实现双链融合,验证了假设H1a~H3b。

表5 回归分析结果

Table 5 Regression analysis result

变量 Conv(1)Conv(2)Conv(3)D10.080∗∗∗-0.013∗0.005∗(27.98)(-1.90)(1.77)D2-0.904∗∗∗0.028∗∗∗0.019∗∗∗(-46.24)(3.64)(4.57)Age0.005∗∗0.0010.019∗∗∗0.012∗∗∗-0.020∗∗∗-0.021∗∗∗(2.51)(0.65)(4.11)(2.65)(-7.26)(-7.81)Size0.002∗∗∗0.002∗∗∗-0.000-0.0000.001∗∗∗0.001∗∗∗(5.98)(5.37)(-0.08)(-0.16)(3.25)(3.39)Leverage0.0200.0100.060∗0.073∗∗0.097∗∗∗0.103∗∗∗(1.35)(0.92)(1.76)(2.14)(5.79)(6.31)R&D0.002∗0.002∗∗∗-0.015∗∗∗-0.016∗∗∗-0.005∗∗∗-0.006∗∗∗(1.72)(3.22)(-6.92)(-7.64)(-13.73)(-14.47)HHI-0.276∗∗∗-0.153∗∗∗-0.1160.020-0.0030.030(-4.90)(-3.36)(-0.90)(0.16)(-0.05)(0.45)企业固定是是是是是是年份固定是是是是是是Observations1 0101 0106806801 0601 060R-squared0.5110.7220.1220.1340.2330.245

注:括号内为t统计量,下同

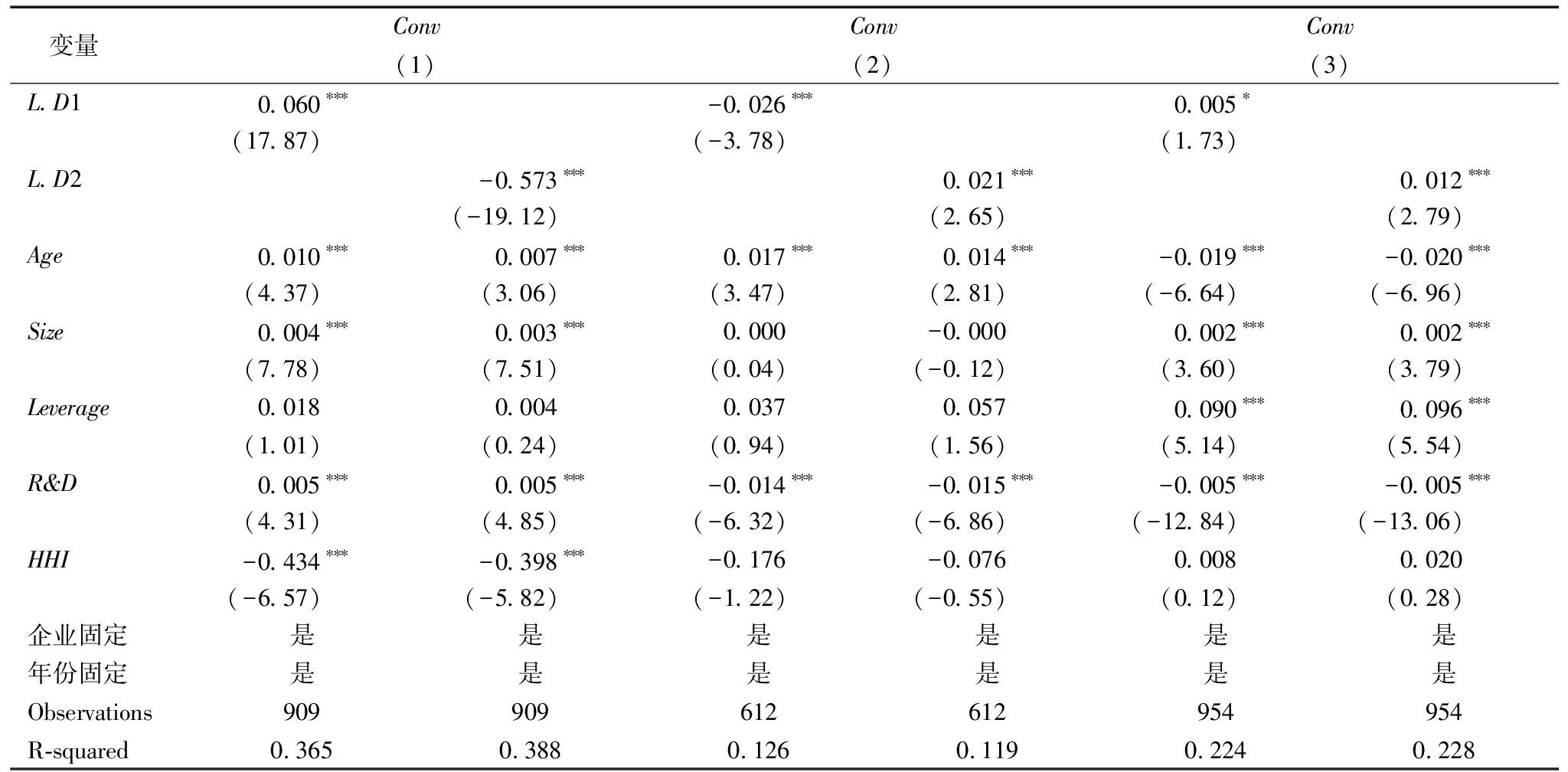

3.3 内生性检验

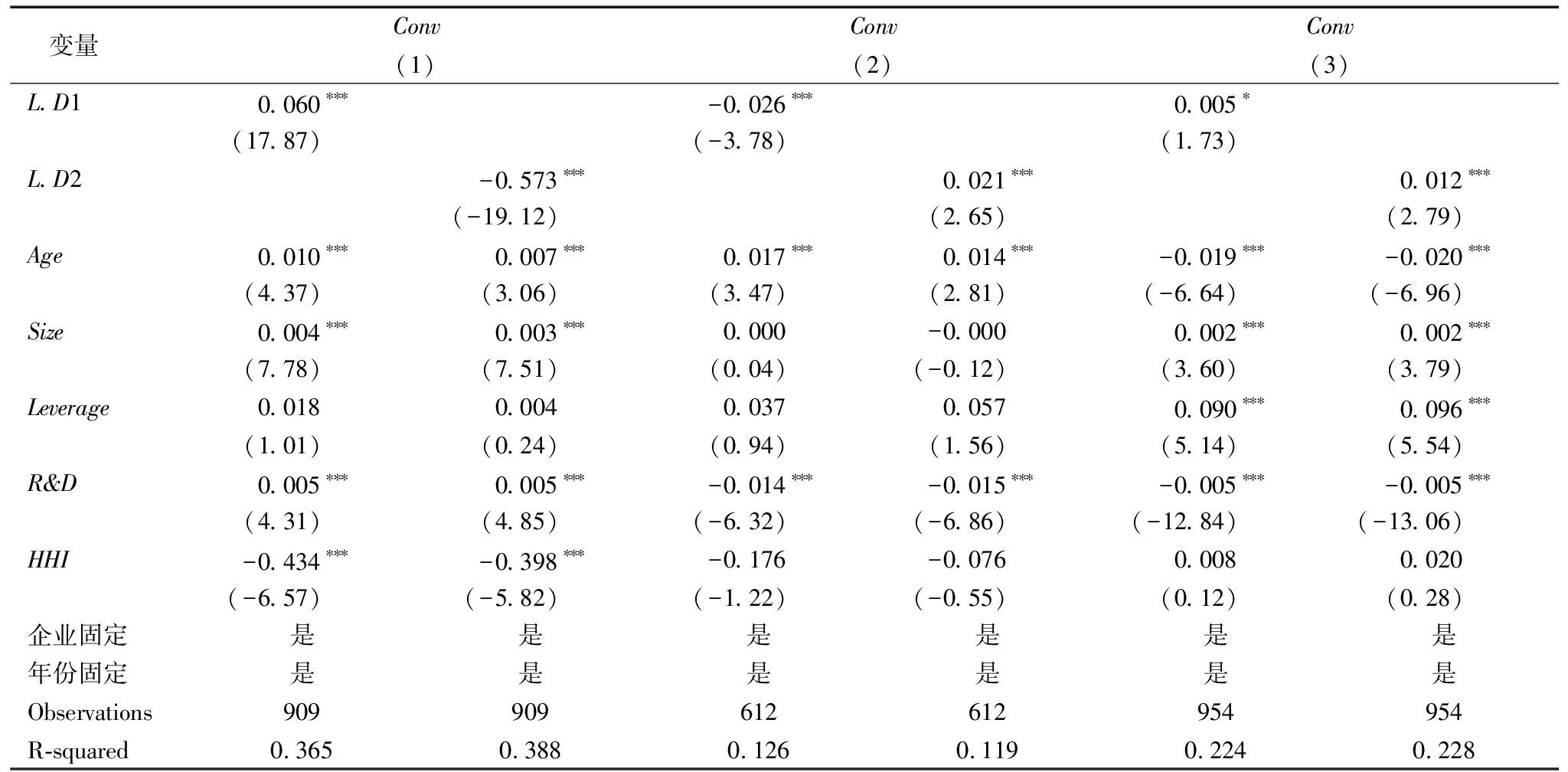

本文参考吕越等(2018)的研究,采用滞后一期的自变量进行内生性检验,相关结果如表6所示。列(1)(2)(3)显示了产业数字化技术和数字产业化技术对双链融合度进行滞后处理的回归结果,滞后1期的回归结果验证了假设H1a~H3b。进一步观察发现,与大多数经济滞后现象研究结论不同的是,产业数字化技术对处于产业链核心—创新链核心企业的双链融合度影响滞后1期回归系数等于当期回归系数,表明产业数字化技术对双链融合的促进作用并未在滞后1期呈现衰减的趋势。由此可见,产业数字化技术能够在较长时间内对双链融合度的提升产生持续性影响,即存在一定的滞后效应,再次验证了假设H3a。产业数字化技术对处于产业链核心—创新链边缘企业的双链融合度影响在滞后1期回归系数略小于当期,表明产业数字化技术对双链融合的促进作用在滞后1期出现了衰减趋势,但回归系数仍保持显著为正,由此可见,处于产业链核心—创新链边缘的企业应用产业数字化技术依旧存在滞后效应。数字产业化技术对处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业双链融合度影响在滞后1期的回归系数均略小于当期,数字产业化技术对双链融合的促进作用在滞后1期出现了衰减趋势,但回归系数仍保持显著为正,由此可见,处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业应用数字产业化技术依旧存在滞后效应,再次验证假设H1a、H2b、H3b。

表6 滞后一期回归分析结果

Table 6 Regression results with one-period lag

变量 Conv(1)Conv(2)Conv(3)L.D10.060∗∗∗-0.026∗∗∗0.005∗(17.87)(-3.78)(1.73)L.D2-0.573∗∗∗0.021∗∗∗0.012∗∗∗(-19.12)(2.65)(2.79)Age0.010∗∗∗0.007∗∗∗0.017∗∗∗0.014∗∗∗-0.019∗∗∗-0.020∗∗∗(4.37)(3.06)(3.47)(2.81)(-6.64)(-6.96)Size0.004∗∗∗0.003∗∗∗0.000-0.0000.002∗∗∗0.002∗∗∗(7.78)(7.51)(0.04)(-0.12)(3.60)(3.79)Leverage0.0180.0040.0370.0570.090∗∗∗0.096∗∗∗(1.01)(0.24)(0.94)(1.56)(5.14)(5.54)R&D0.005∗∗∗0.005∗∗∗-0.014∗∗∗-0.015∗∗∗-0.005∗∗∗-0.005∗∗∗(4.31)(4.85)(-6.32)(-6.86)(-12.84)(-13.06)HHI-0.434∗∗∗-0.398∗∗∗-0.176-0.0760.0080.020(-6.57)(-5.82)(-1.22)(-0.55)(0.12)(0.28)企业固定是是是是是是年份固定是是是是是是Observations909909612612954954R-squared0.3650.3880.1260.1190.2240.228

3.4 稳健型检验

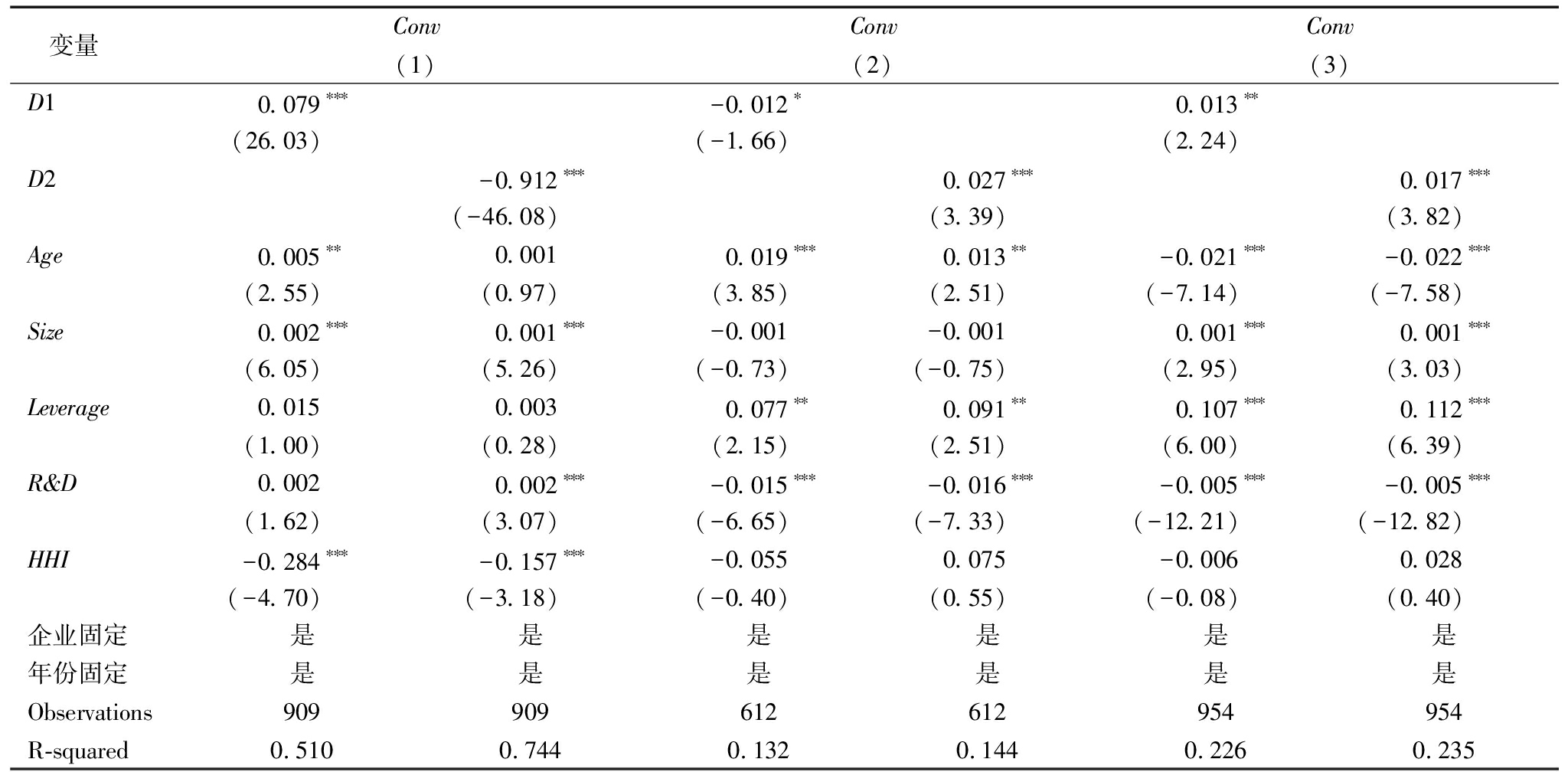

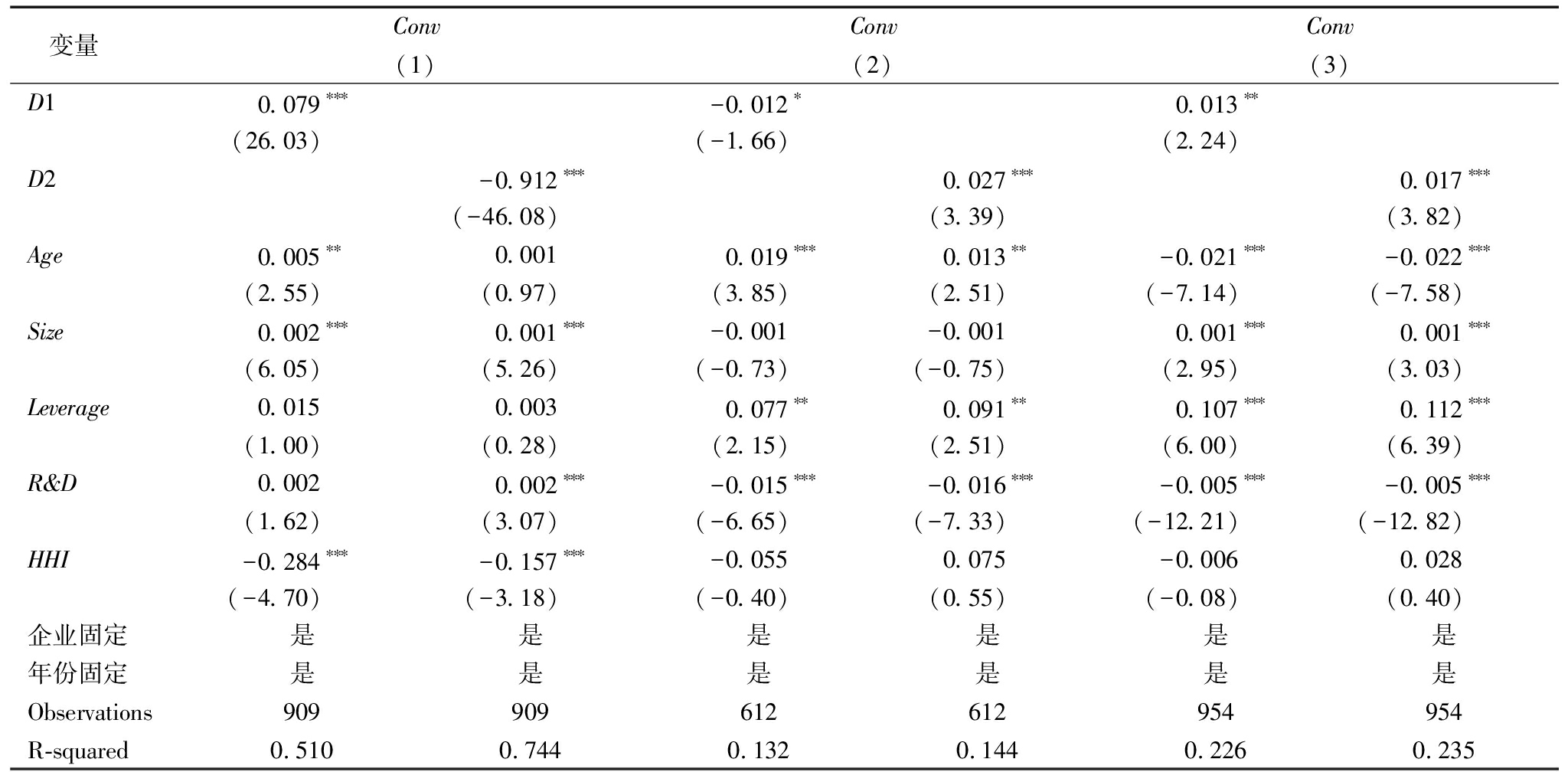

(1)替换样本数据。新冠疫情的冲击效应容易造成一定的内生性干扰,为了减少其影响,本文剔除2020年上市的公司样本后重新进行回归检验。表7结果表明,产业数字化技术对处于产业链核心—创新链边缘的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业双链融合度回归系数均为正,对处于产业链边缘—创新链核心的企业双链融合度回归系数为负;数字产业化技术对处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业双链融合度回归系数均为正,对处于产业链核心—创新链边缘的企业双链融合度回归系数为负,回归结果支持了研究假设H1a~H3b,同时也验证了基准回归结果的稳健性。

表7 稳健型检验结果(一)

Table 7 Robust test results(I)

变量 Conv(1)Conv(2)Conv(3)D10.079∗∗∗-0.012∗0.013∗∗(26.03)(-1.66)(2.24)D2-0.912∗∗∗0.027∗∗∗0.017∗∗∗(-46.08)(3.39)(3.82)Age0.005∗∗0.0010.019∗∗∗0.013∗∗-0.021∗∗∗-0.022∗∗∗(2.55)(0.97)(3.85)(2.51)(-7.14)(-7.58)Size0.002∗∗∗0.001∗∗∗-0.001-0.0010.001∗∗∗0.001∗∗∗(6.05)(5.26)(-0.73)(-0.75)(2.95)(3.03)Leverage0.0150.0030.077∗∗0.091∗∗0.107∗∗∗0.112∗∗∗(1.00)(0.28)(2.15)(2.51)(6.00)(6.39)R&D0.0020.002∗∗∗-0.015∗∗∗-0.016∗∗∗-0.005∗∗∗-0.005∗∗∗(1.62)(3.07)(-6.65)(-7.33)(-12.21)(-12.82)HHI-0.284∗∗∗-0.157∗∗∗-0.0550.075-0.0060.028(-4.70)(-3.18)(-0.40)(0.55)(-0.08)(0.40)企业固定是是是是是是年份固定是是是是是是Observations909909612612954954R-squared0.5100.7440.1320.1440.2260.235

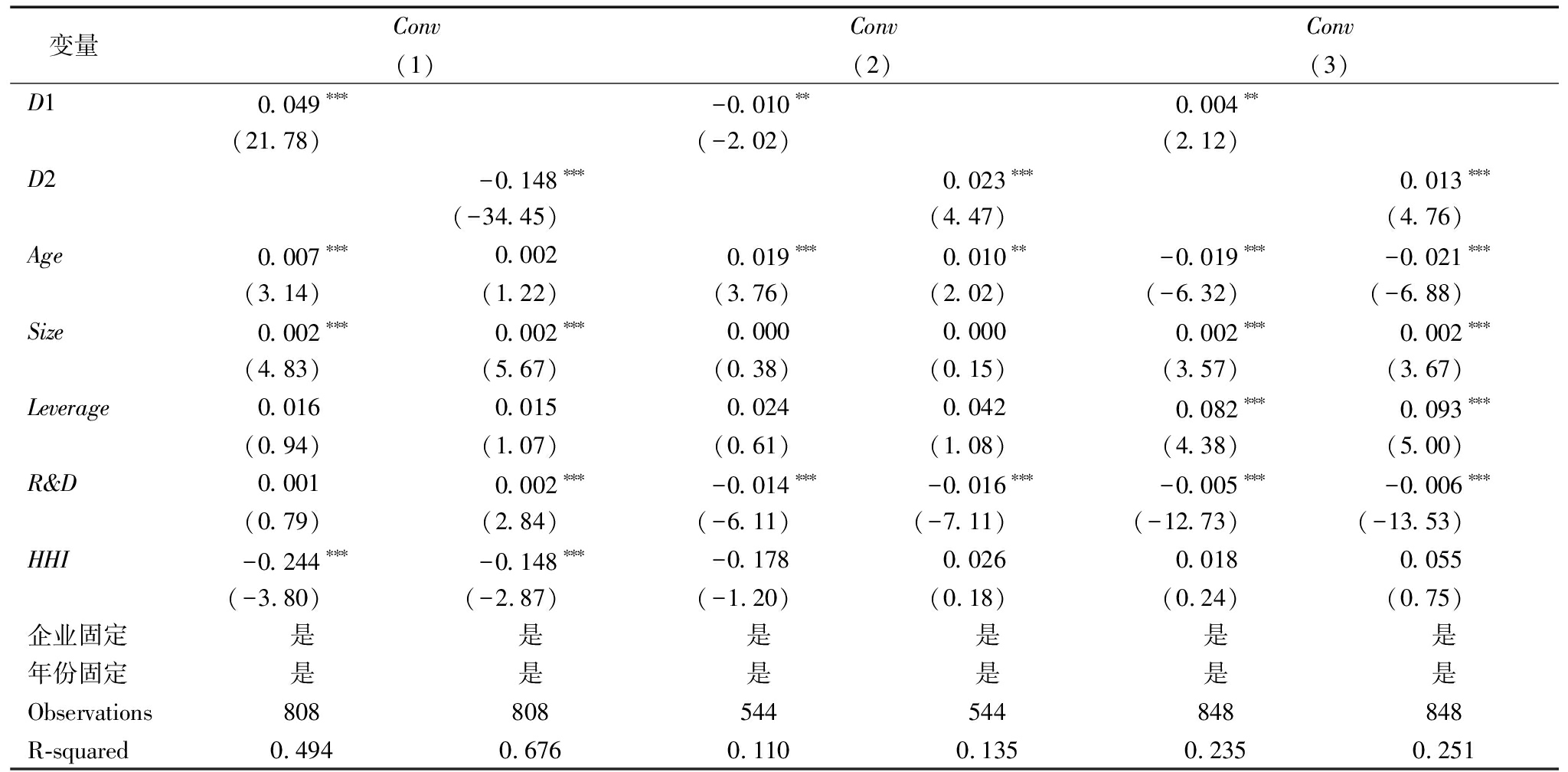

(2)平均双链融合度。 在企业推动产业链与创新链融合的过程中,数字技术的应用扮演着关键角色,而这一过程通常是逐步展开的,涉及多年的技术积累与合作。特别对于在数字化转型过程中积极应用数字技术的企业而言,数字技术对产业链与创新链的推动作用是持续的,且影响逐渐增强。本文通过分析大量企业年报发现,企业通常会在开始采用数字技术的年份于年报中进行披露,但随着技术转型的深入,披露频率逐渐降低。为了检验数字技术对双链融合度影响的稳健性,本文借鉴Zhang[24]的方法,采用移动时间窗的方式,将企业双链融合度的3年移动平均值(Convmean)作为替代变量。具体计算方式如下:

(11)

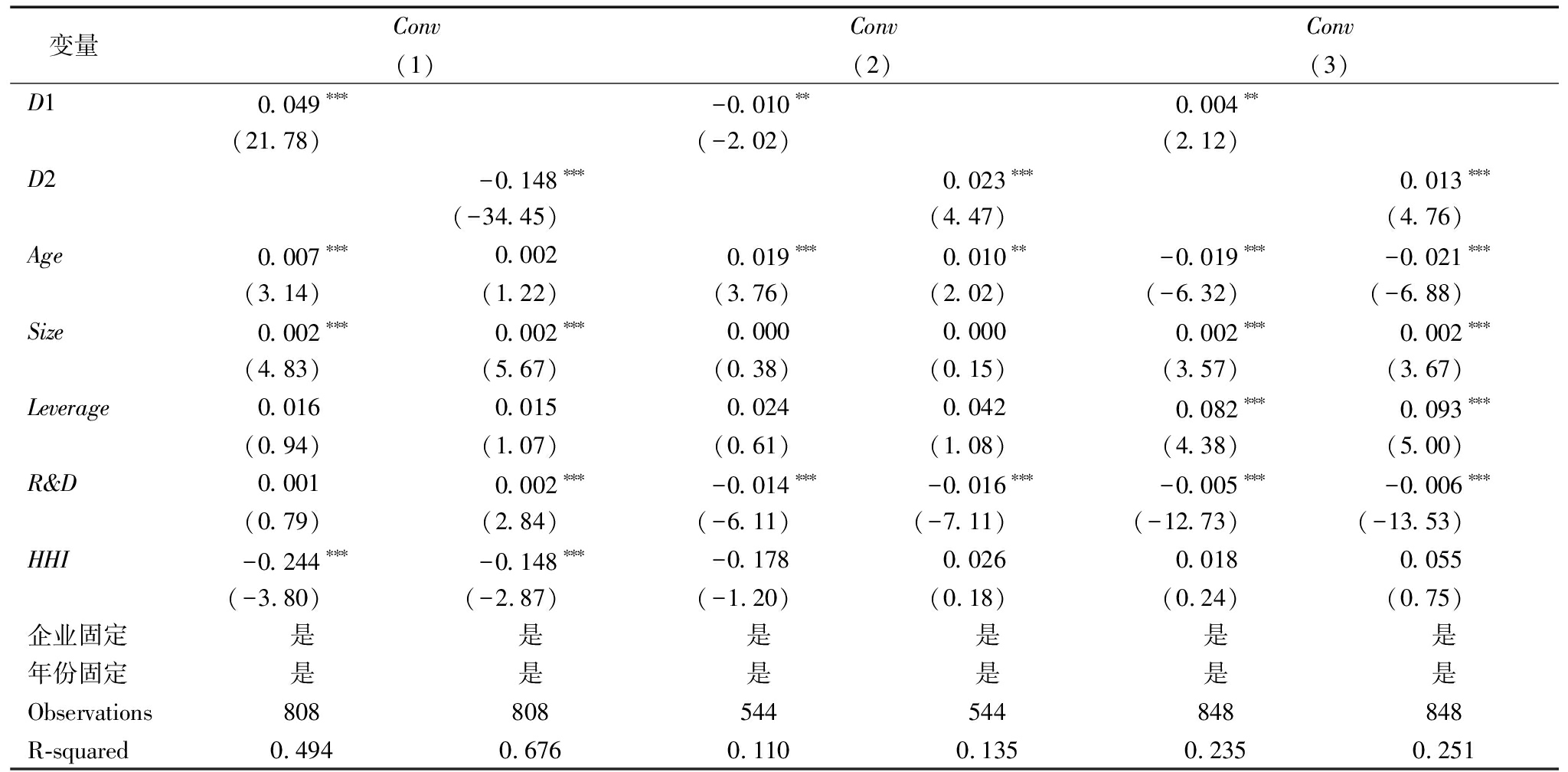

其中,企业在t年时的平均双链融合度(Convmeani,t)是t-2年到t年间双链融合度的均值,用以反映数字技术在一定时期内对双链融合的持续性影响。因此,在使用该变量时,采用数据的时间区间为2016—2023年。表8结果表明,产业数字化技术对处于产业链核心—创新链边缘的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业的双链融合度回归系数均为正,对处于产业链边缘—创新链核心的企业的双链融合度回归系数为负;数字产业化技术对处于产业链边缘—创新链核心的企业、处于产业链核心—创新链核心的企业的双链融合度回归系数均为正,对处于产业链核心—创新链边缘的企业的双链融合度回归系数为负,回归结果支持研究假设H1a~H3b,同时也验证了基准回归结果的稳健性。

表8 稳健型检验结果(二)

Table 8 Robust test results(II)

变量 Conv(1)Conv(2)Conv(3)D10.049∗∗∗-0.010∗∗0.004∗∗(21.78)(-2.02)(2.12)D2-0.148∗∗∗0.023∗∗∗0.013∗∗∗(-34.45)(4.47)(4.76)Age0.007∗∗∗0.0020.019∗∗∗0.010∗∗-0.019∗∗∗-0.021∗∗∗(3.14)(1.22)(3.76)(2.02)(-6.32)(-6.88)Size0.002∗∗∗0.002∗∗∗0.0000.0000.002∗∗∗0.002∗∗∗(4.83)(5.67)(0.38)(0.15)(3.57)(3.67)Leverage0.0160.0150.0240.0420.082∗∗∗0.093∗∗∗(0.94)(1.07)(0.61)(1.08)(4.38)(5.00)R&D0.0010.002∗∗∗-0.014∗∗∗-0.016∗∗∗-0.005∗∗∗-0.006∗∗∗(0.79)(2.84)(-6.11)(-7.11)(-12.73)(-13.53)HHI-0.244∗∗∗-0.148∗∗∗-0.1780.0260.0180.055(-3.80)(-2.87)(-1.20)(0.18)(0.24)(0.75)企业固定是是是是是是年份固定是是是是是是Observations808808544544848848R-squared0.4940.6760.1100.1350.2350.251

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文基于“核心-边缘”视角对企业在产业链与创新链中所处地位进行研究,发现存在4种结构:产业链边缘—创新链边缘、产业链核心—创新链边缘、产业链边缘—创新链核心、产业链核心—创新链核心,并构建了三种有效融合模式:牵引融合模式、助推融合模式、互嵌融合模式。本文采用2014—2023年中国275家制造业企业的面板数据,分组建立实证模型验证数字技术对产业链与创新链融合模式的影响作用,得出以下结论:

(1)牵引融合模式下的企业,可通过产品市场竞争力稳固产业链核心地位,通过投资新兴技术等方式进行创新链核心演化。在牵引融合模式下的企业,应用产业数字化技术能够加快实现双链融合,其带来的平台化运营模式,能够帮助企业快速识别同行业内的其他企业,降低其创新过程中的经营风险,使得产业链的牵引作用得以充分发挥,促进创新链紧跟产业链的步伐,实现关键技术突破。

(2)助推融合模式下的企业,首先可聚焦技术研发,在创新链中拥有核心地位后,再以技术落地为动机向产业链核心演进。数字产业化技术的应用,能够在助推融合模式下更好地赋能双链融合。创新链核心的企业因具有较高技术壁垒获得了先动优势,在数字产业化技术的赋能下,能够将前沿技术转化为实际应用,实现技术快速落地,表明企业可利用创新链中的技术优势,推动产业链迭代,实现产业结构优化。

(3)互嵌融合模式下的企业,以持续保持领先地位为融合导向。在此过程中,数字产业化技术对双链融合的影响作用更大,而产业数字化技术则能够在较长时间内对双链融合产生持续的叠加性影响。企业若同时应用产业数字化技术和数字产业化技术,有利于帮助企业避免双链之间的资源抢夺和管理冲突,从而达到组织内部要素间的一致性,使其在双链中持续保持领先地位。

4.2 政策建议

新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,产业链与创新链深度融合正逐步成为推动经济社会高质量发展的新引擎和新动能。充分发挥数字技术的赋能作用,利用数字技术推动产业链与创新链深度融合,是我国抓住历史新机遇,应对全球产业链重构和创新链重组,提高整体竞争力的重要举措。基于本文研究结果,提出如下政策建议:

(1)数字技术不同细分维度对产业链升级和创新链迭代的影响不同。需针对不同融合模式选择适合的数字技术,以提高双链融合效率并降低经营风险;同时应建立专门的技术评估机制,定期评估数字技术的适用性,确保技术应用与企业发展战略一致,持续提升竞争力和双链融合效率。

(2)鼓励企业利用数字技术实现产业升级和变革,培育专精特新“小巨人”企业,打造行业“隐形冠军”。对处于牵引融合和助推融合模式的企业,应建立培训交流平台,助力企业选择适宜的数字技术促进双链融合;对互嵌融合模式下的企业,应加强市场监管,设立公平竞争规则,保障企业稳定发展和市场良性竞争。此外,政府还应加强技术推广和普及,特别是对中小企业的技术支持,助力其加速技术转型,提升双链融合水平,确保双链可持续健康发展。

参考文献:

[1] 陈英武, 郑江淮, 王嘉杰, 等. 基于技术专利视角的创新链与产业链融合发展研究[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(6): 75-85.

[2] 李雪松, 龚晓倩. 地区产业链、创新链的协同发展与全要素生产率[J]. 经济问题探索, 2021,42(11): 30-44.

[3] 江小涓, 孟丽君. 内循环为主、外循环赋能与更高水平双循环——国际经验与中国实践[J]. 管理世界, 2021, 37(1): 1-19.

[4] 赵晨, 林晨, 高中华. 人才链支撑创新链产业链的融合发展路径: 逻辑理路、中美比较以及政策启示[J]. 中国软科学, 2023,38(11): 23-37.

[5] 吉迎东, 赵铭, 赵文. 基于扎根理论的产业链链主企业生态主导力评价: 一个量表开发[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(6): 86-96.

[6] 叶振宇, 庄宗武. 产业链龙头企业与本地制造业企业成长: 动力还是阻力[J]. 中国工业经济, 2022,39(7): 141-158.

[7] 王景敏, 崔利刚, 许茂增. 链主企业创新能力对供应链效率的影响——来自港口—腹地供应链的调查证据[J]. 中国流通经济, 2022, 36(8): 16-28.

[8] 吴超楠, 袁野, 陈燕华, 等. 数字技术创新链与产业链的融合升级研究——以新一代人工智能为例[J]. 科学管理研究, 2024, 42(1): 74-84.

[9] 张嘉伟, 胡丹丹, 周磊. 数字经济、纵向创新链关系与企业创新绩效——来自中国上市公司的经验证据[J]. 会计与经济研究, 2023, 37(4): 83-111.

[10] 余东华, 李云汉. 数字经济时代的产业组织创新——以数字技术驱动的产业链群生态体系为例[J]. 改革, 2021,34(7): 24-43.

[11] FRIEDMANN J R.Regional development policy: a case study of Venezuela [M].Cambridge: MIT Press,1966.

[12] 张本秀, 吴福象. 机器人应用对产业链创新链融合的影响研究[J]. 经济与管理研究, 2024, 45(2): 21-40.

[13] YOO Y, BOLAND R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1398-1408.

[14] LAZONICK W. Innovative enterprise and the theory of the firm[J]. The Political Quarterly, 2015, 86(S1): 77-97.

[15] HIRSCHPRUNG R S, TAYRO S, REZNIK E. Optimising technological literacy acquirement to protect privacy and security[J]. Behaviour &Information Technology, 2022, 41(5): 922-933.

[16] 马玉林, 马运鹏. 数字经济对城市包容性绿色增长的影响研究[J/OL].科研管理,1-13[2025-02-27].http://kns.cnki.net/kcms/detail/11.1567.G3.20250107.0909.002.html.

[17] 杜庆昊. 数字产业化和产业数字化的生成逻辑及主要路径[J]. 经济体制改革, 2021,39(5): 85-91.

[18] JANNATI S, KORNIOTIS G, KUMAR A. Big fish in a small pond: locally dominant firms and the business cycle[J]. Journal of Economic Behavior &Organization, 2020, 180: 219-240.

[19] 张新民, 王珏, 祝继高. 市场地位、商业信用与企业经营性融资[J]. 会计研究, 2012,33(8): 58-65.

[20] 谢卫红, 李淑荧, 李忠顺, 等. 如何驱动智能制造企业数字化创新——基于技术可供性视角的机制与证据[J]. 技术经济, 2023, 42(11): 75-92.

[21] 赵宸宇, 王文春, 李雪松. 数字化转型如何影响企业全要素生产率[J]. 财贸经济, 2021, 42(7): 114-129.

[22] 曾世宏, 钟纯, 刘迎娣. 数字化技术吸收会减少服务就业吗——基于新兴古典经济学分工理论的分析[J]. 经济学报, 2022, 9(3): 158-187.

[23] 肖利平. 公司治理如何影响企业研发投入——来自中国战略性新兴产业的经验考察[J]. 产业经济研究, 2016,15(1): 60-70.

[24] ZHANG S M, YUAN C H, HAN C. Industry-university-research alliance portfolio size and firm performance: the contingent role of political connections[J]. The Journal of Technology Transfer, 2020, 45(5): 1505-1534.

(责任编辑:梅岚峤)