0 引言

“大智移云”等新技术已融合到制造、交通、航天、医疗、教育、环保等多个领域,促进新兴数字技术与传统产业深度融合,提高生产管理效率,优化企业运作流程,数实融合已成为实体经济发展面临的新机遇和新挑战。在数字经济时代,企业仅依靠内部资源进行数字创新难度加大,亟需转换战略方向,从企业外部获取知识、信息、人才等创新资源[1]并建立合作关系,而企业创新生态系统中的网络关系为生态参与者提供了数字技术采纳和扩散的空间及机会[2]。数字技术传播与融合使得传统创新生态系统逐步具有数实融合特征。因此,以系统为单位的数字化发展更易打造数字创新氛围,加快产业数字化建设步伐。

现有学者多将企业创新生态系统和数实融合作为两个独立单元进行研究。关于企业创新生态系统的研究主要聚焦于结构演化[3]、功能[4]、影响[5]等方面。关于数实融合的研究主要围绕数实融合、数字赋能、数字技术与实体经济等主题展开,强调数字技术的根本驱动作用,以及数字人才、数据资源、数字平台的赋能作用,体现为提升创新绩效[6]、实现价值共创[7]、助力产业升级[8]三大方面。然而,从系统观视角研究数实融合演化的文献较少,多集中于对单一主体、单一要素的探讨;此外,数字技术、数字赋能和数实融合概念存在交叉、混淆使用的现象,不利于研究结果的横向对比和纵向发展。

为弥补以往研究的不足,促进该领域理论扩展与延伸,厘清数字技术、数字赋能与数实融合的关系尤为必要。揭示企业创新生态系统数实融合演化影响机理,有利于丰富系统视角下的数字化研究,助力生态参与者识别数实融合发展的关键驱动因素和实现路径,探寻融合问题的根本,从而制订发展目标和具体实施方案,提高数实融合成效。鉴于此,本文首先界定数字技术、技术融合、数字赋能的概念,厘清概念间的差异和联系,从而界定企业创新生态系统数实融合概念。随后,基于TOE-UTAUT分析框架和扎根理论,确定分析维度,识别影响因素,并采用DEMATEL-ISM模型分析各要素之间的逻辑关系和重要程度,旨在为企业创新生态系统主导者和参与者提供数实融合演化建议。

1 理论基础

1.1 数实融合

(1)数字技术。关于数字技术的定义,学界尚未形成共识。本文根据相关文献将现有定义划分为狭义和广义两种。狭义上的数字技术,是一种利用现代计算机技术将传统信息资源转换为计算机能够识别的数字信息技术,也是一种由信息和通信技术赋能的产品或服务[9]。数字技术以数字工具和基础设施、数字平台、数字化组件、应用程序或媒体内容的形式存在。广义上的数字技术是信息、计算、通信和连接技术的组合,在商业领域可为企业提供可持续竞争优势[10]。数字技术由数字工件、数字基础设施和数字平台3个元素组成(Nambisan,2016)。其中,数字工件是构成新产品或新服务的数字化元件、应用程序或媒体内容,为终端用户提供价值,如亚马逊在2015年推出“Dash Button”一键下单按钮、苹果公司在2021年推出“AirTag”。数字基础设施是提供通信、协作和计算能力的工具系统,如Amazon Web Services和Microsoft Azure基于数字基础设施提供云端服务,帮助企业识别潜在客户和合作伙伴,促使企业与供应商、投资者互动,拓展资源圈至全球范围。数字平台是可共享、通用的服务架构,用于托管互补品,也称平台软件。数字平台支持多种需求与个性化产品实时匹配,涉及数字与实体资产活动[11],如Uber、Airbnb、Facebook、Netflix等。广义的数字技术包括网络物理系统、物联网、云计算、大数据分析、虚拟现实、增强现实、智能机器人、工业人工智能、增材制造、区块链等新一代信息技术,以及与物联网相关的连接层技术,如ERP系统、MONITOR、智能传感器、MindSphere、数字屏幕等[12]。为理解AI、工业互联网、云计算等数字技术对传统制造企业创新生态系统的影响,本研究采用广义上的数字技术定义。

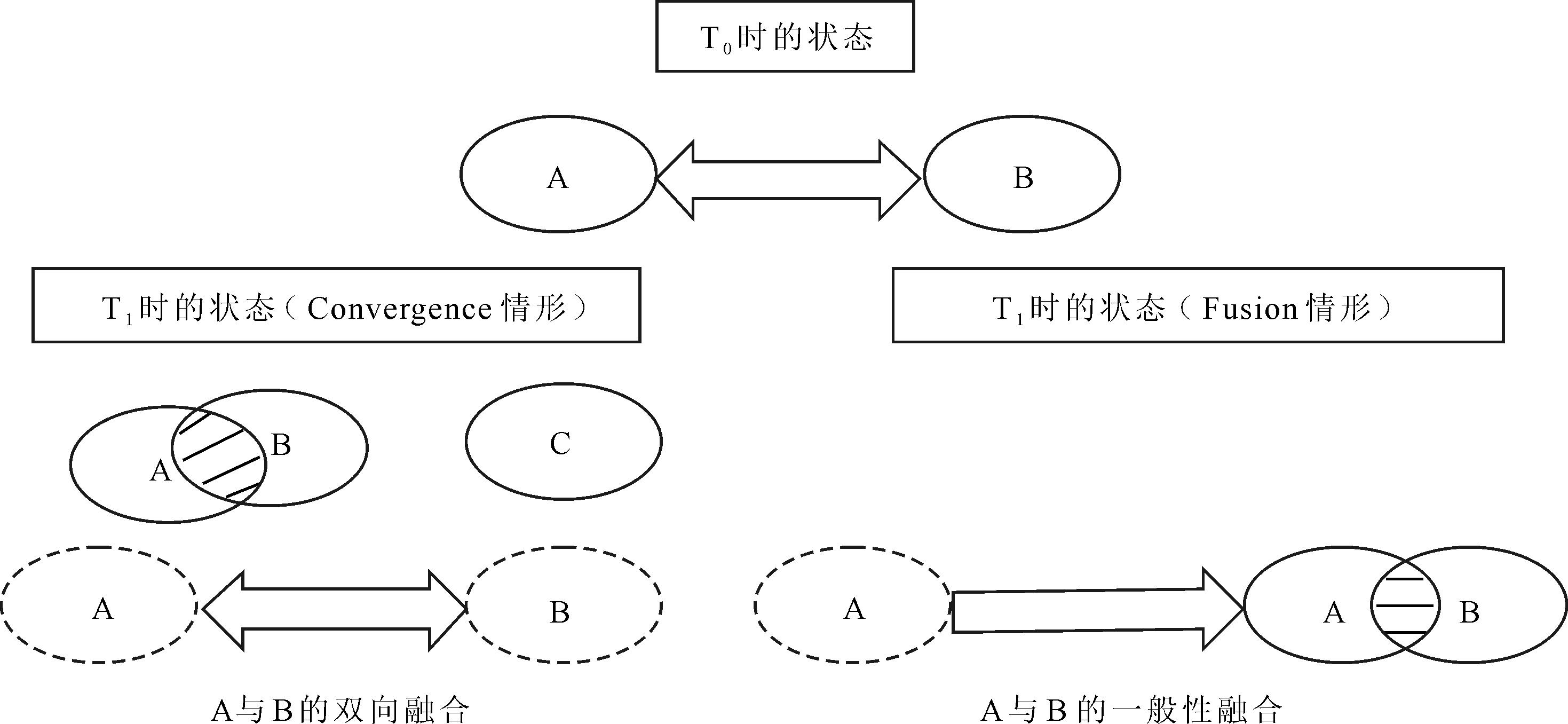

(2)技术融合。“技术融合”一词由Rosenberg在1976年首次提出。随后,日本学者Kodama将其界定为机电一体化、光电子学等新兴技术融合,反映创新模式从技术突破向技术融合转变。在英文文献中,Convergence、Fusion、Merging、Cross-fertilization、Ahybridization和Integration等术语常用于表示技术重叠现象[13],指科学、技术、市场或行业不同领域边界的模糊化,它们是技术融合过程的4个融合点。其中,技术融合是指不同应用领域技术间的结合,被视为创新的动力源泉(Curran,2013)。还有学者认为技术融合是不同且独立技术系统之间相互靠近,共同完成相同任务的过程(Nguyen &Moehrle,2023)。根据技术转移方式不同,Curran &Leker将技术融合划分为双向融合和一般性融合[14],如图1所示。前者强调一种“汇合”状态,即至少有两种技术脱离原有状态产生一种全新的技术,且一定不属于现有技术的任何组成部分。例如,功能性食品的出现既不能代替营养品,也不能代替药物。后者则强调两种或多种技术至少在其中一种技术基础上重叠,新技术可以代替现有技术的某些部分。例如,相机、移动电话、笔记本电脑的应用促使智能手机出现。

由于学者研究领域和研究视角不同,技术融合内涵也不同,本文将其概括为动态过程观[15]、静态结果观[16]和动静结合观[17]3个方面。基于现有文献与研究目的,本文将技术融合界定为分属于数字实体经济与非数字实体经济(传统企业)范围内的技术相互结合并应用于生产运营的动态演化过程,从数字技术层面反映数实融合演化机理,体现为数字技术持续扩散、渗透于传统技术的创新过程。

(3)数字赋能。赋能由“Empowerment”翻译而来,也可译为赋权、充能、使能等,常用于心理学、社会学、管理学、政治学、教育学领域。一般而言,赋能是指个人、组织或社区等主体通过学习、参与、协作等过程机制获得掌控相关事项的能力,以提升个人生活质量、组织效能和社区生活品质为目的[18]。在管理学领域,赋能是指利用各种资源、权利、方法、技术或手段提升主体能力,从而实现价值捕获和创造。从商业背景看,赋能基于任务导向,目的是解决企业运营问题(Wilkinson,1998)。

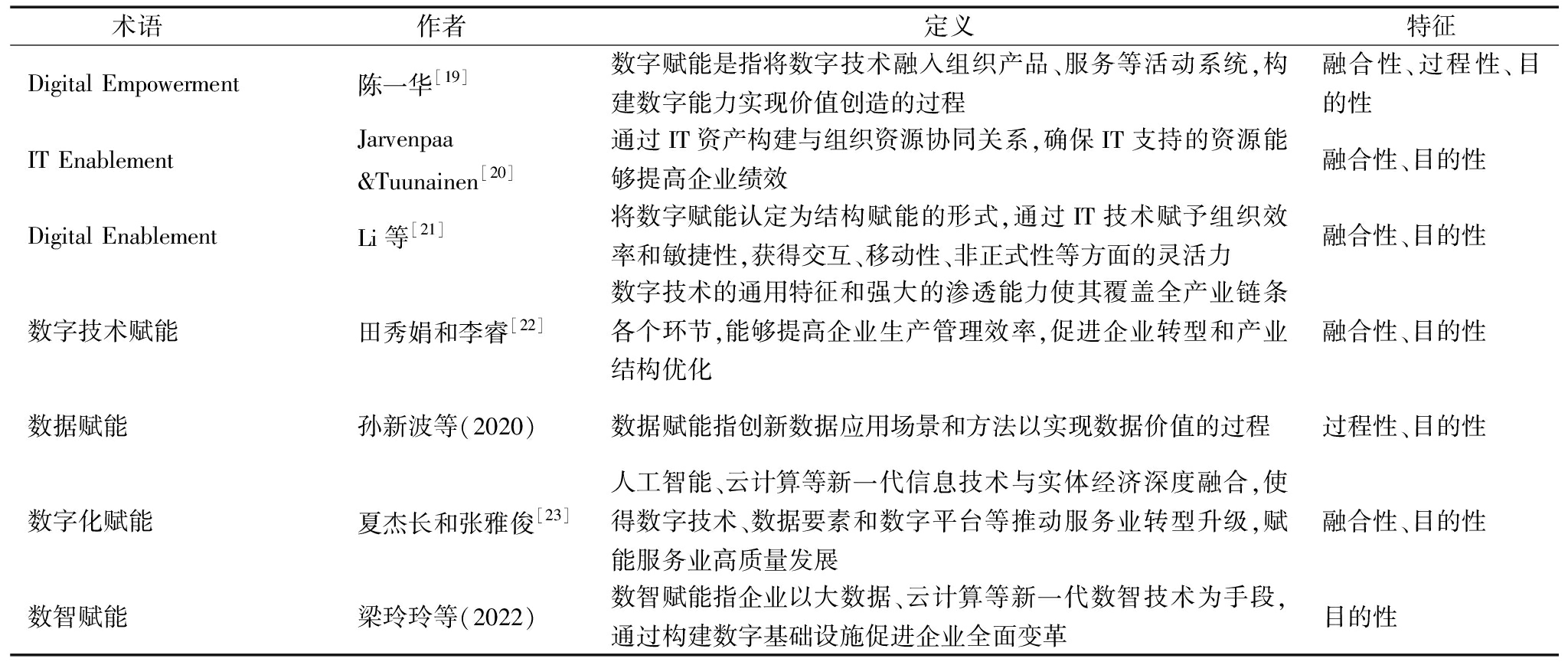

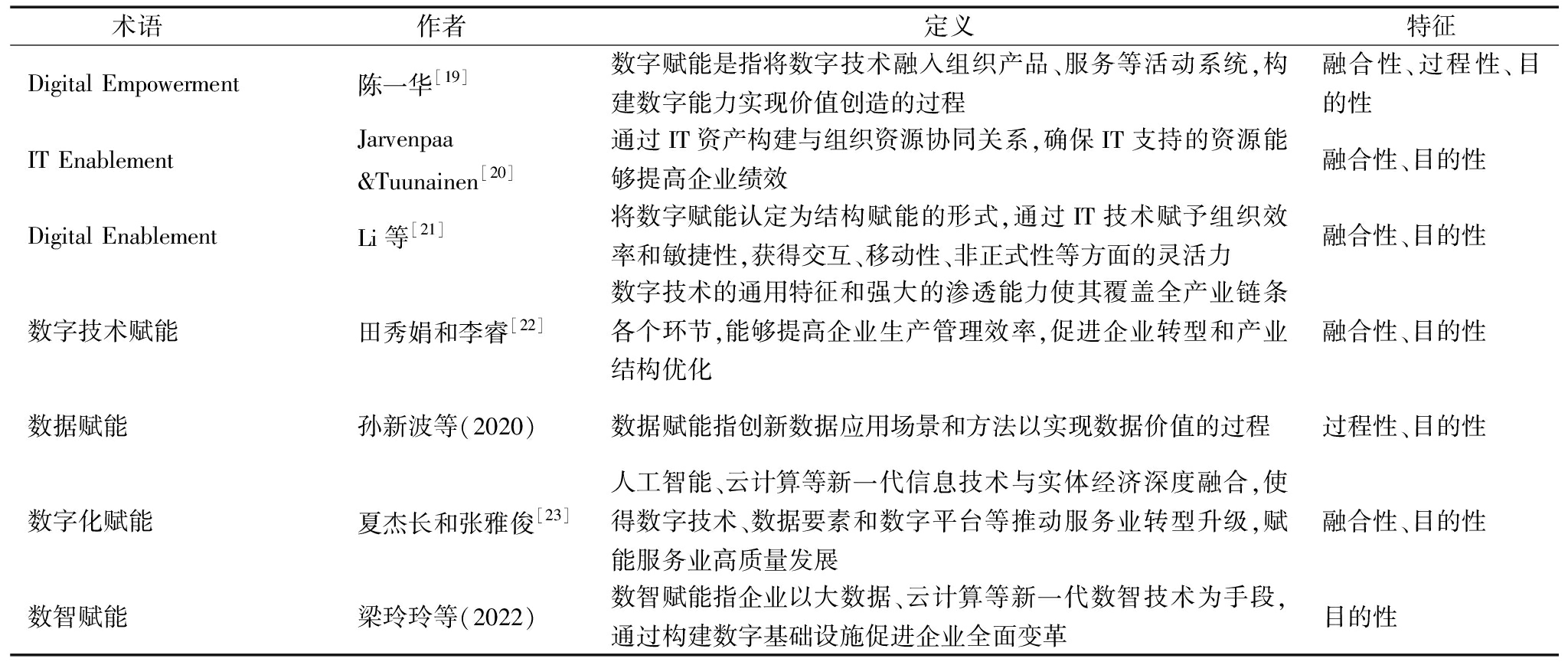

数字赋能、数据赋能、数字技术赋能、数字化赋能、数智赋能等术语相继出现,词语间的交叉使用使得数字赋能的概念内涵十分相似、特征与边界逐渐模糊。考虑到学者研究背景不同,因此需综合考虑数字技术种类及其应用情景来阐释数字赋能定义(见表1)。由表1可知,学者对数字赋能概念尚未形成共识。

表1 数字赋能定义与特征

Table 1 Definitions and features of digital empowerment

术语 作者 定义特征Digital Empowerment陈一华[19]数字赋能是指将数字技术融入组织产品、服务等活动系统,构建数字能力实现价值创造的过程融合性、过程性、目的性IT EnablementJarvenpaa &Tuunainen[20]通过IT资产构建与组织资源协同关系,确保IT支持的资源能够提高企业绩效融合性、目的性Digital EnablementLi等[21]将数字赋能认定为结构赋能的形式,通过IT技术赋予组织效率和敏捷性,获得交互、移动性、非正式性等方面的灵活力融合性、目的性数字技术赋能田秀娟和李睿[22]数字技术的通用特征和强大的渗透能力使其覆盖全产业链条各个环节,能够提高企业生产管理效率,促进企业转型和产业结构优化融合性、目的性数据赋能孙新波等(2020)数据赋能指创新数据应用场景和方法以实现数据价值的过程过程性、目的性数字化赋能夏杰长和张雅俊[23]人工智能、云计算等新一代信息技术与实体经济深度融合,使得数字技术、数据要素和数字平台等推动服务业转型升级,赋能服务业高质量发展融合性、目的性数智赋能梁玲玲等(2022)数智赋能指企业以大数据、云计算等新一代数智技术为手段,通过构建数字基础设施促进企业全面变革目的性

关于概念分析,首要任务是梳理概念特征[24]。通过梳理现有文献发现,数字赋能具有目的性、融合性和过程性三大特征。其中,目的性表现为企业通过将数字技术融入生产经营过程,提高组织能力,加快企业数字化变革,降低企业经营成本,提高企业运营效率和组织绩效等。缺乏目标导向会使企业数字化战略空有其表。关于融合性体现为,数字赋能主要依靠数字技术连接能力、集成能力、分析能力,将AI、物联网、云计算、大数据分析、智能传感元件等数字技术与传统技术相结合,应用到企业价值创造至价值交付的整个流程,形成集成各要素和多流程相互协作的智能活动系统。关于过程性体现为,数字赋能不是使用技术设备的直接结果,而是实现价值创造和建立核心竞争优势的多阶段过程。基于此,本文将数字赋能界定为“企业将数字技术融合于非数字实体经济生产经营过程,获得连接、智能、分析等数字能力,进而实现价值创造和转型升级的动态过程”。

(4)数实融合的内涵。通过对相关概念进行梳理,本文认为数字技术是数实融合的基础。技术融合主要表现为数字技术要素持续融合、扩散于实体经济的数字创新过程。数字赋能是创新主体在数实融合过程中获得的数字化能力,企业通过数字技术融合优化企业生产流程,提升经营绩效并实现价值主张。实体企业数字化是数实融合的主要任务,随着数字技术在实体企业的不断渗透,数字化范围不断扩大,整个实体经济逐渐演变成数字实体经济,意味着数实融合发展至高级阶段。其中,“数”代表数字技术、数据资源、数字人才等数字要素,“实”代表非数字化制造业企业的经济活动。制造业是实体经济的核心,也是狭义上的实体经济(黄群慧,2017)。基于此,本文将数实融合定义为“数字技术、数据资源等数字要素向非数字化制造业企业融合、扩散和重塑的动态演化过程,旨在获得数字能力,进而实现降本增效、转型升级等价值主张”。

1.2 企业创新生态系统数实融合演化概念界定

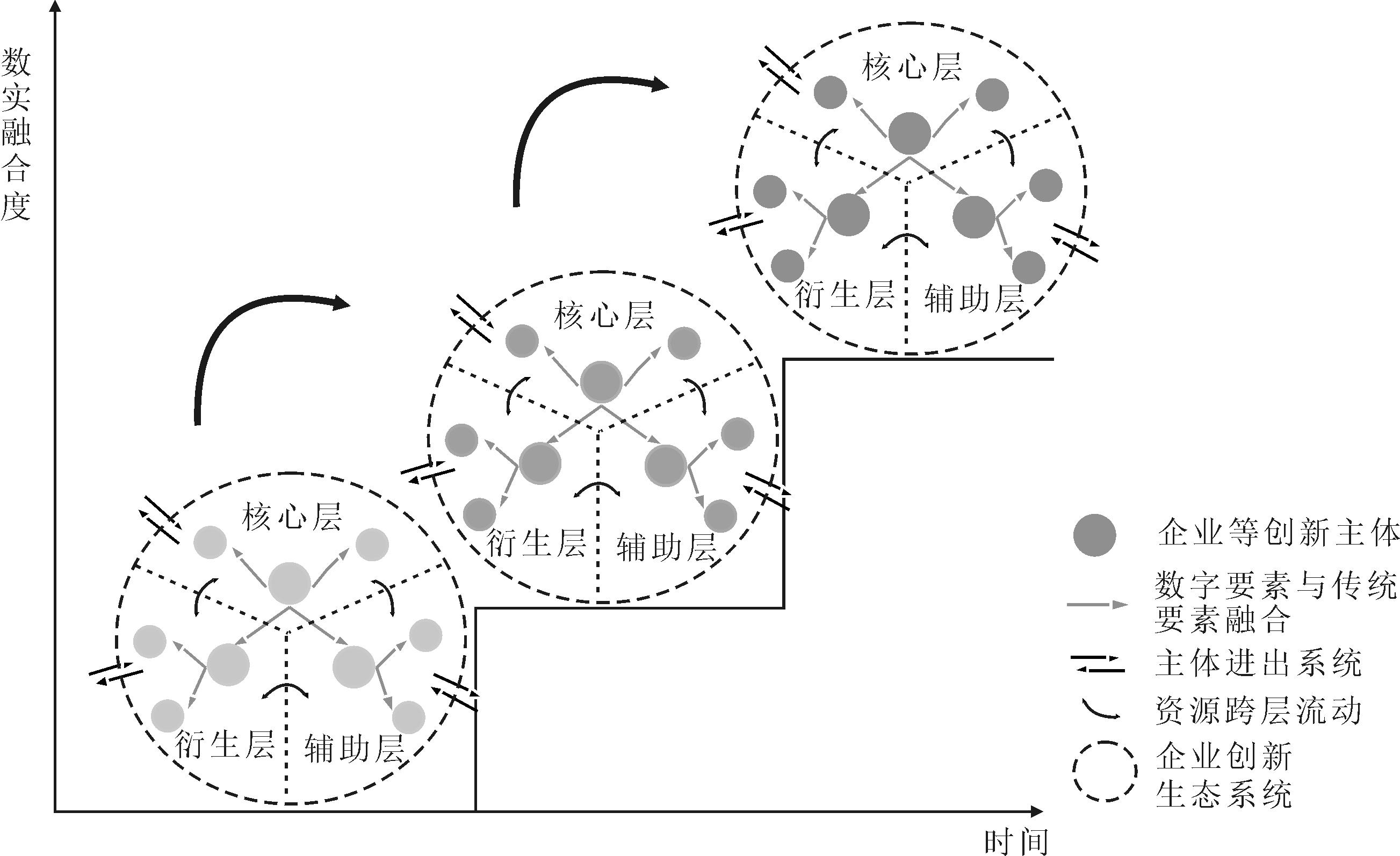

复杂创新往往涉及一系列参与者,不仅仅局限于供应链网络。为剖析这一价值共创过程,学者Adner[25]借鉴Moore于1993年提出的商业生态系统理论,将创新生态系统概念定义为“企业将各自的技术、产品等资源整合成创新方案的多主体协作过程”。根据研究对象不同,创新生态系统包括微观层面企业创新生态系统、中观层面产业创新生态系统、区域创新生态系统和宏观层面国家创新生态系统4类。企业创新生态系统是企业为满足客户需求,在创新活动中与相关联的组织和个人建立协作关系并形成开放性、动态性网格式系统(蒋石梅等,2015)。根据创新主体作用不同,将企业创新生态系统划分为核心层、衍生层和辅助层。其中,核心层主要由核心企业及相关供应商、销售商、客户、消费者等组成;衍生层由与核心企业间接相关的创新主体组成;辅助层由政府部门、行业协会、高校院所、金融机构等其他利益相关者组成。多主体合作与资源交换为传统制造业企业提供数字创新空间和机会[2],有利于带动产业数字化发展。

本文基于制造业背景,将企业创新生态系统数实融合界定为“数字技术、数据资源等数字要素向非数字化制造业企业创新生态系统扩散、渗透和重塑的动态演化过程”。该定义强调,在企业创新生态系统中,核心层企业是数实融合的资源编排者,其带动其它层级进行数字创新活动,使原始创新生态系统随时间演变逐渐产生数实融合特征。企业创新生态系统数实融合演化概念模型如图2所示。

2 研究方法与数据来源

2.1 研究方法

(1)TOE-UTAUT模型。TOE(Technology-Organization-Environment)框架由Tornatzky &Fleischer在1990年提出,用于检验企业层面IS/IT采纳现状。该模型的最大优势是从技术、组织、环境3个层面考虑技术采纳、使用与价值创造因素,不受行业和企业规模限制,能为技术采纳、传播、决策、挑战提供清晰的全景图。其中,技术因素包括技术本身的特性和相对优势等;组织因素指组织结构、文化、流程、模式、资源等对创新的接受程度,包括管理支持、资源能力、组织文化等;环境因素指组织外部市场、经济、政策、科技、社会环境等对组织采纳创新行为的影响因素。Venkatesh等在分析理性行动理论、技术接受模型、动机模型等八大模型对信息技术接受度驱动作用的基础上,在2003年首次提出UTAUT模型(Unified Theory of Acceptance and Use of Technology),即技术接受和使用统一理论,展现了使用意向与绩效期望和努力期望之间的关系。其中,绩效期望指主体使用新技术后预期带来绩效提升或优化的程度;努力期望指主体使用新技术时感受到的使用难度和努力程度。UTAUT模型增加了促进条件和社会影响两个核心要素。其中,促进条件是指客观环境中(如人才、技术、经验等)促进采纳行为顺利进行的某项因素;社会影响指其他主体认为潜在采纳者应该使用某项创新的程度。因此,结合TOE分析框架和UTAUT模型能够更加全面地探索系统观视角下数实融合演化影响因素。

(2)DEMATEL-ISM模型。Dematel分析(Decision-making Trial and Evaluation Laboratory,决策实验室法)是运用图论和数学矩阵揭示要素间因果关系重要程度的系统性分析方法。其通过专家打分法判别要素间因果关系,构建关系矩阵、直接和综合影响矩阵计算各因素的影响度D值、被影响度C值、中心度D+C值、原因度D-C值,进而发现各影响因素在系统中的重要程度。ISM模型(Interpretative Structural Modeling Method,解释结构模型)是一种系统工程研究方法,通过厘清各要素间的逻辑结构关系,来提高决策效率和准确性。因此,结合DEMATEL模型和ISM模型不仅能揭示系统数实融合演化过程中各影响因素间的逻辑关系及其在创新生态系统中的位置,还能为管理者提供决策支持。

2.2 影响因素识别原则

(1)系统性原则。基于系统理论,企业创新生态系统是一个集合多层级、多主体、多要素相互依存与协作的复杂系统,表现为“点—线—面—体”的演化过程。为体现生态系统的演化特征,在识别影响因素时,首先,将与行业领先企业或数字平台企业进行价值共创的产业链条、企业集群、创新联合体、创新网络等概念纳入,以提高影响因素的匹配度。其次,在选择案例企业时,确保其处于行业领先地位并打造了以自身为核心的创新生态系统,且拥有数字赋能能力和多主体数实融合的实践经验,以区别于区域或单一企业。

(2)可获取性原则。为保证数据的顺利收集和模型构建,需确保每个要素数据易于获取。若获取难度大、数据缺失或表述模糊,则予以剔除,以减少干扰。

(3)全面性原则。企业创新生态系统数实融合演化过程不仅体现为数字技术层面的创新扩散过程,还受领导者、组织、环境等层面因素的影响。从单一方面识别影响因素无法揭示其内在作用机理,需拓宽影响因素识别范围,厘清创新生态系统数实融合演化动力机制。

2.3 数据来源

(1)文献资源。本文在知网和Web of science数据库中对相关术语进行检索,筛选出16篇高水平、高相关性文献资料,按照TOE-UTAUT框架将影响因素划分为个体、技术、组织和环境4类。

(2)政策、要闻文本。梳理国家及地方政府部门发布的企业创新生态系统数实融合政策与要闻文件,筛选出18份国家级政策和要闻文本以及48份地方级政策文本,时间跨度为2016—2024年,其中将54份文本作为初始编码样本,另外12份用于理论饱和度检验。

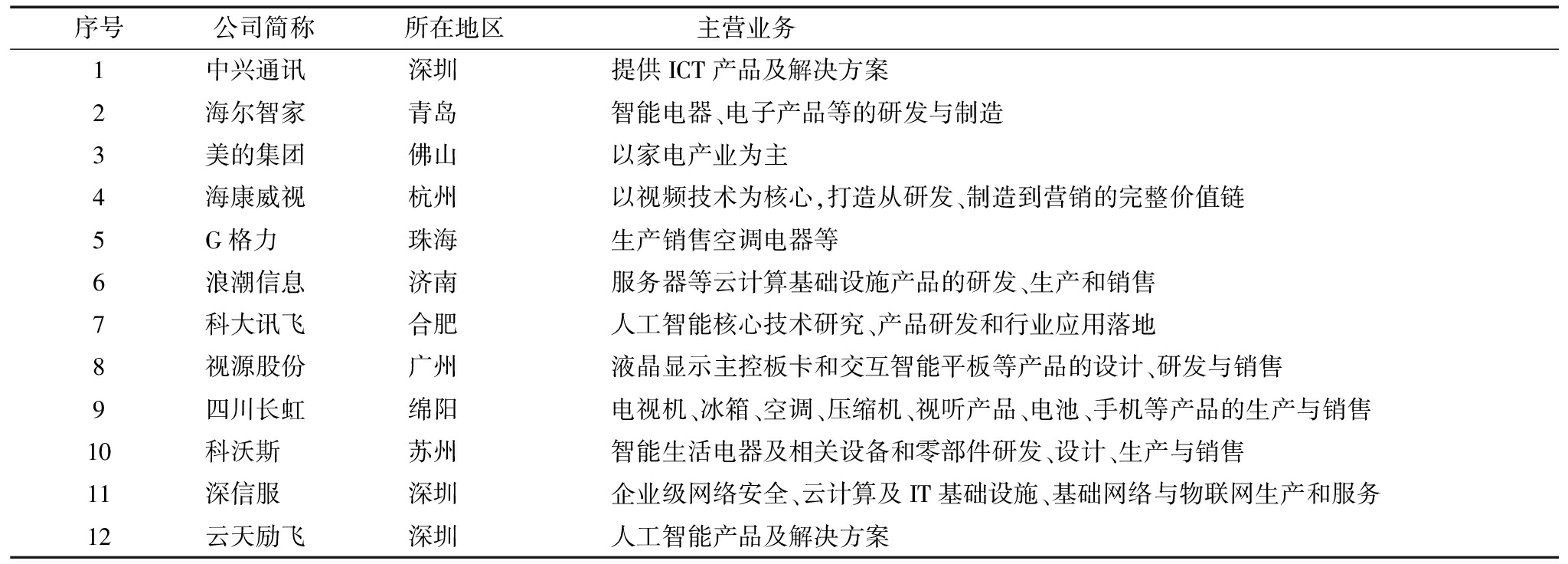

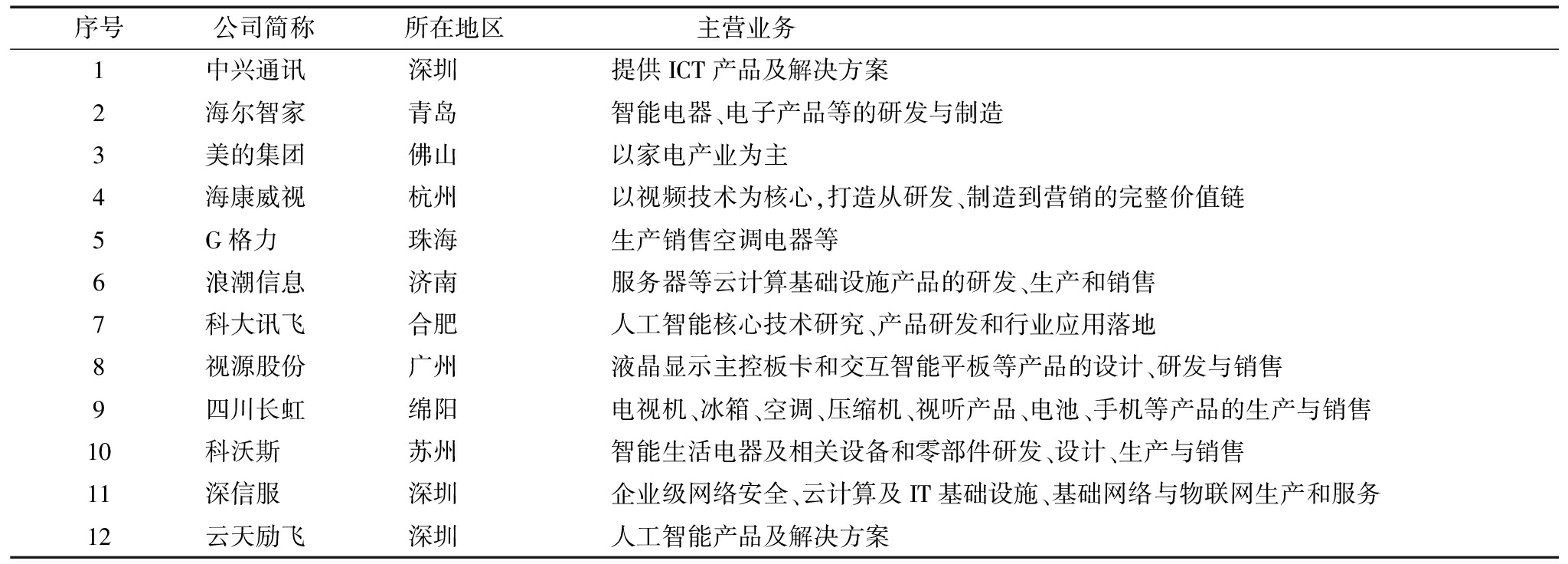

(3)企业访谈。根据中国科学院发布的《2020数字经济创新企业100强》名录,剔除服务业、批发业以及非上市企业,最终选取具有数实融合能力的12家制造业领先企业作为研究文本。一手资料来源于企业核心员工、利益相关者、行业专家访谈,二手资料来源于上市企业年报、企业官网、权威媒体报道、天眼查等,共收集文本资料84份,其中70份为初始编码样本,14份用于理论饱和度检验。案例企业基本信息如表2所示。

表2 12个案例企业基本信息

Table 2 Basic information of the 12 sample cases

序号公司简称 所在地区 主营业务1中兴通讯深圳提供ICT产品及解决方案2海尔智家青岛智能电器、电子产品等的研发与制造3美的集团佛山以家电产业为主4海康威视杭州以视频技术为核心,打造从研发、制造到营销的完整价值链5G格力珠海生产销售空调电器等6浪潮信息济南服务器等云计算基础设施产品的研发、生产和销售7科大讯飞合肥人工智能核心技术研究、产品研发和行业应用落地8视源股份广州液晶显示主控板卡和交互智能平板等产品的设计、研发与销售9四川长虹绵阳电视机、冰箱、空调、压缩机、视听产品、电池、手机等产品的生产与销售10科沃斯苏州智能生活电器及相关设备和零部件研发、设计、生产与销售11深信服深圳企业级网络安全、云计算及IT基础设施、基础网络与物联网生产和服务12云天励飞深圳人工智能产品及解决方案

3 基于扎根理论的影响因素识别

3.1 开放性编码

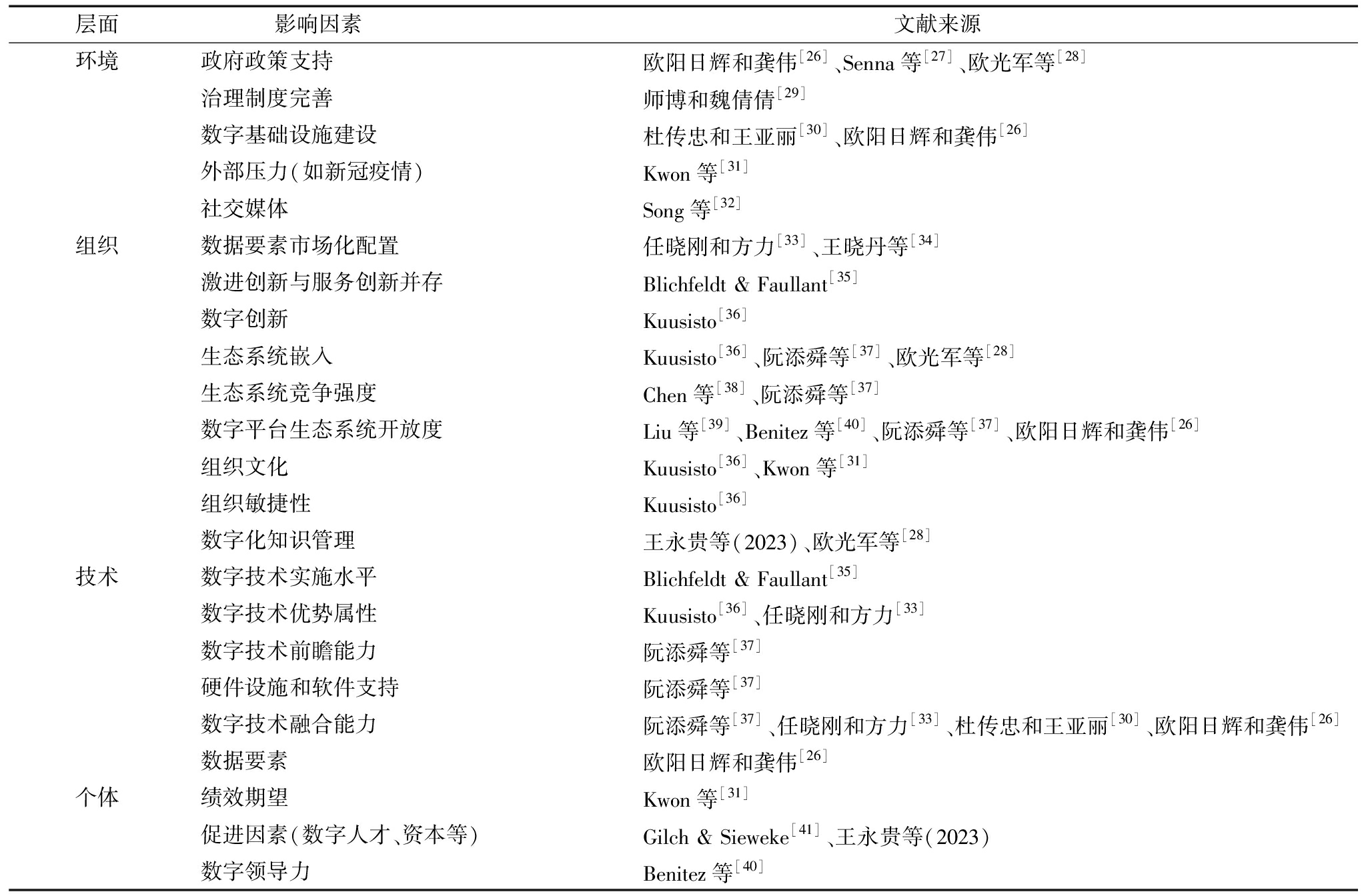

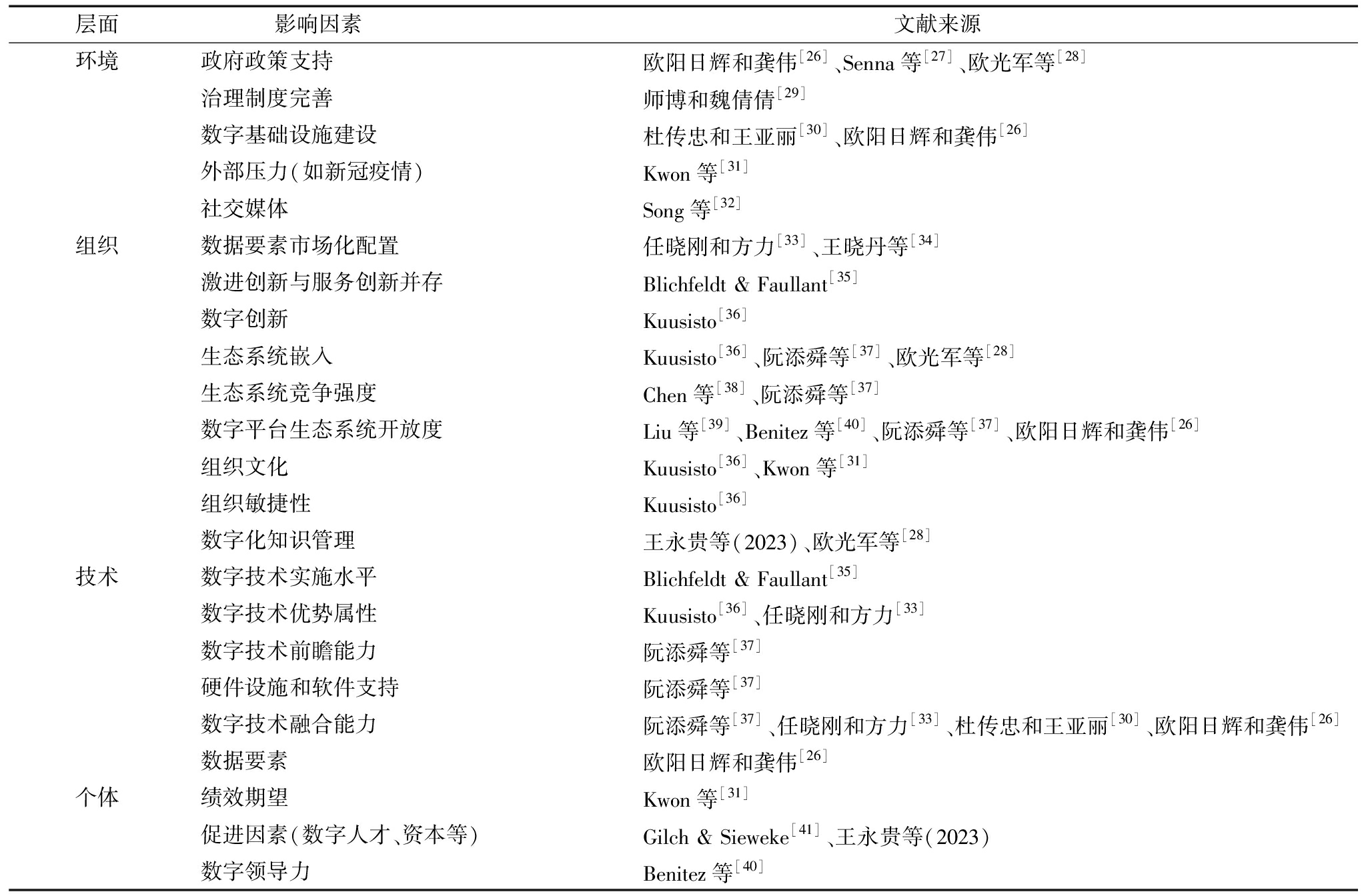

由于文献数量有限,难以收集所有企业创新生态系统数实融合影响因素,因此基于TOE-UTAUT模型,从环境、组织、技术、个体4个方面进行收集和归类,结果如表3所示。

表3 基于TOE-UTAUT模型的企业创新生态系统数实融合演化影响因素分类

Table 3 Classification of factors influencing of digital-real integration based on the TOE-UTAUT model

层面影响因素 文献来源 环境政府政策支持欧阳日辉和龚伟[26]、Senna等[27]、欧光军等[28]治理制度完善师博和魏倩倩[29]数字基础设施建设杜传忠和王亚丽[30]、欧阳日辉和龚伟[26]外部压力(如新冠疫情)Kwon等[31]社交媒体Song等[32]组织数据要素市场化配置任晓刚和方力[33]、王晓丹等[34]激进创新与服务创新并存Blichfeldt & Faullant[35]数字创新Kuusisto[36]生态系统嵌入Kuusisto[36]、阮添舜等[37]、欧光军等[28]生态系统竞争强度Chen等[38]、阮添舜等[37]数字平台生态系统开放度Liu等[39]、Benitez等[40]、阮添舜等[37]、欧阳日辉和龚伟[26]组织文化Kuusisto[36]、Kwon等[31]组织敏捷性Kuusisto[36]数字化知识管理王永贵等(2023)、欧光军等[28]技术数字技术实施水平Blichfeldt & Faullant[35]数字技术优势属性Kuusisto[36]、任晓刚和方力[33]数字技术前瞻能力阮添舜等[37]硬件设施和软件支持阮添舜等[37]数字技术融合能力阮添舜等[37]、任晓刚和方力[33]、杜传忠和王亚丽[30]、欧阳日辉和龚伟[26]数据要素欧阳日辉和龚伟[26]个体绩效期望Kwon等[31]促进因素(数字人才、资本等)Gilch & Sieweke[41]、王永贵等(2023)数字领导力Benitez等[40]

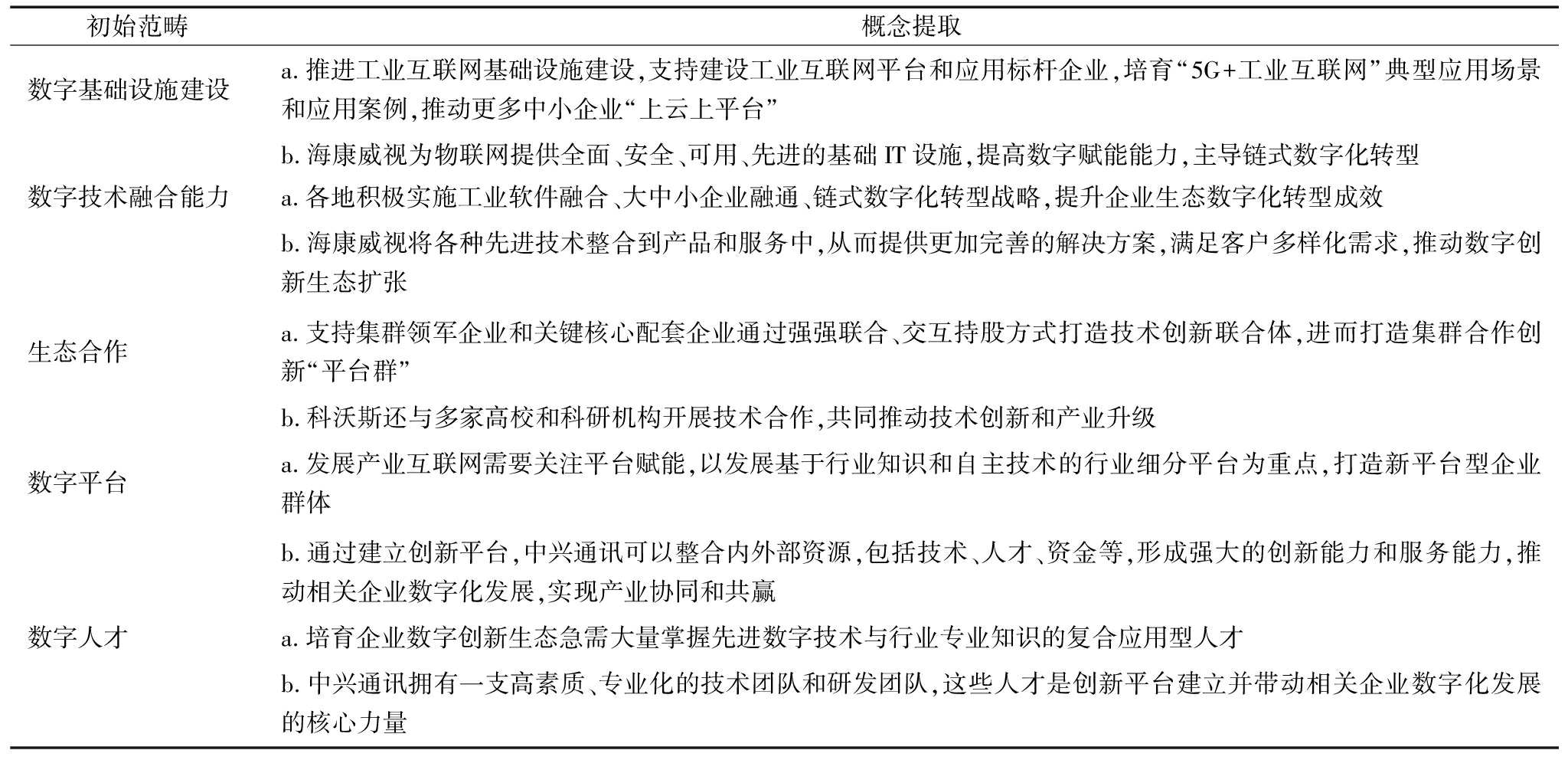

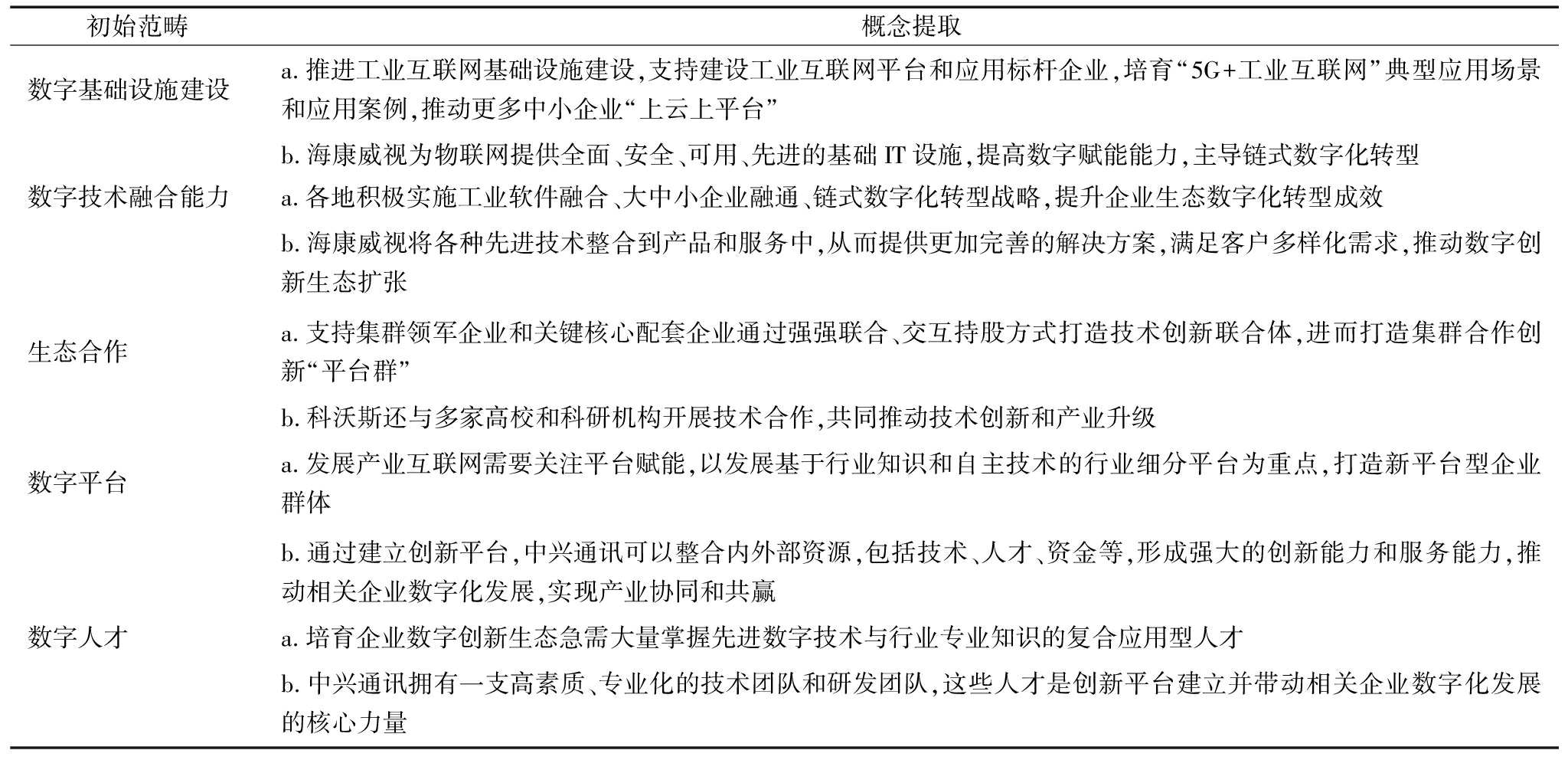

利用Nvivo14软件对全部资料进行内容拆分和概念提取,确定初始概念,剔除出现频率低于5次的非重要概念。通过编码确定1 055个初始概念,根据概念相关性形成28个副范畴。限于篇幅,本文仅展示部分编码结果,如表4所示。其中,a表示政策、要闻文本,b表示企业访谈、资料文本。

表4 开放性编码部分结果

Table 4 Partial results of open coding

初始范畴概念提取数字基础设施建设a.推进工业互联网基础设施建设,支持建设工业互联网平台和应用标杆企业,培育“5G+工业互联网”典型应用场景和应用案例,推动更多中小企业“上云上平台”b.海康威视为物联网提供全面、安全、可用、先进的基础IT设施,提高数字赋能能力,主导链式数字化转型数字技术融合能力a.各地积极实施工业软件融合、大中小企业融通、链式数字化转型战略,提升企业生态数字化转型成效b.海康威视将各种先进技术整合到产品和服务中,从而提供更加完善的解决方案,满足客户多样化需求,推动数字创新生态扩张生态合作a.支持集群领军企业和关键核心配套企业通过强强联合、交互持股方式打造技术创新联合体,进而打造集群合作创新“平台群”b.科沃斯还与多家高校和科研机构开展技术合作,共同推动技术创新和产业升级数字平台a.发展产业互联网需要关注平台赋能,以发展基于行业知识和自主技术的行业细分平台为重点,打造新平台型企业群体b.通过建立创新平台,中兴通讯可以整合内外部资源,包括技术、人才、资金等,形成强大的创新能力和服务能力,推动相关企业数字化发展,实现产业协同和共赢数字人才a.培育企业数字创新生态急需大量掌握先进数字技术与行业专业知识的复合应用型人才b.中兴通讯拥有一支高素质、专业化的技术团队和研发团队,这些人才是创新平台建立并带动相关企业数字化发展的核心力量

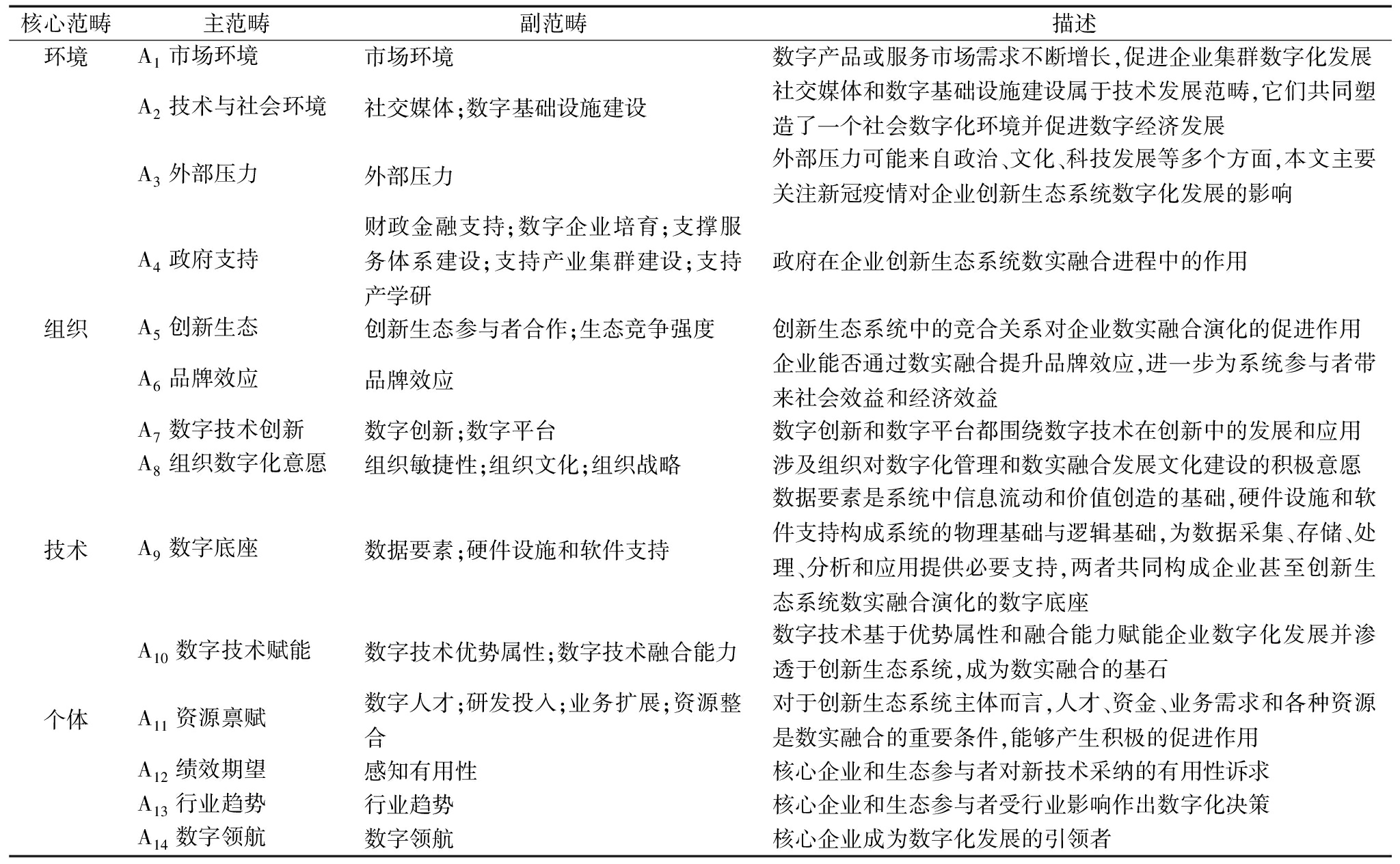

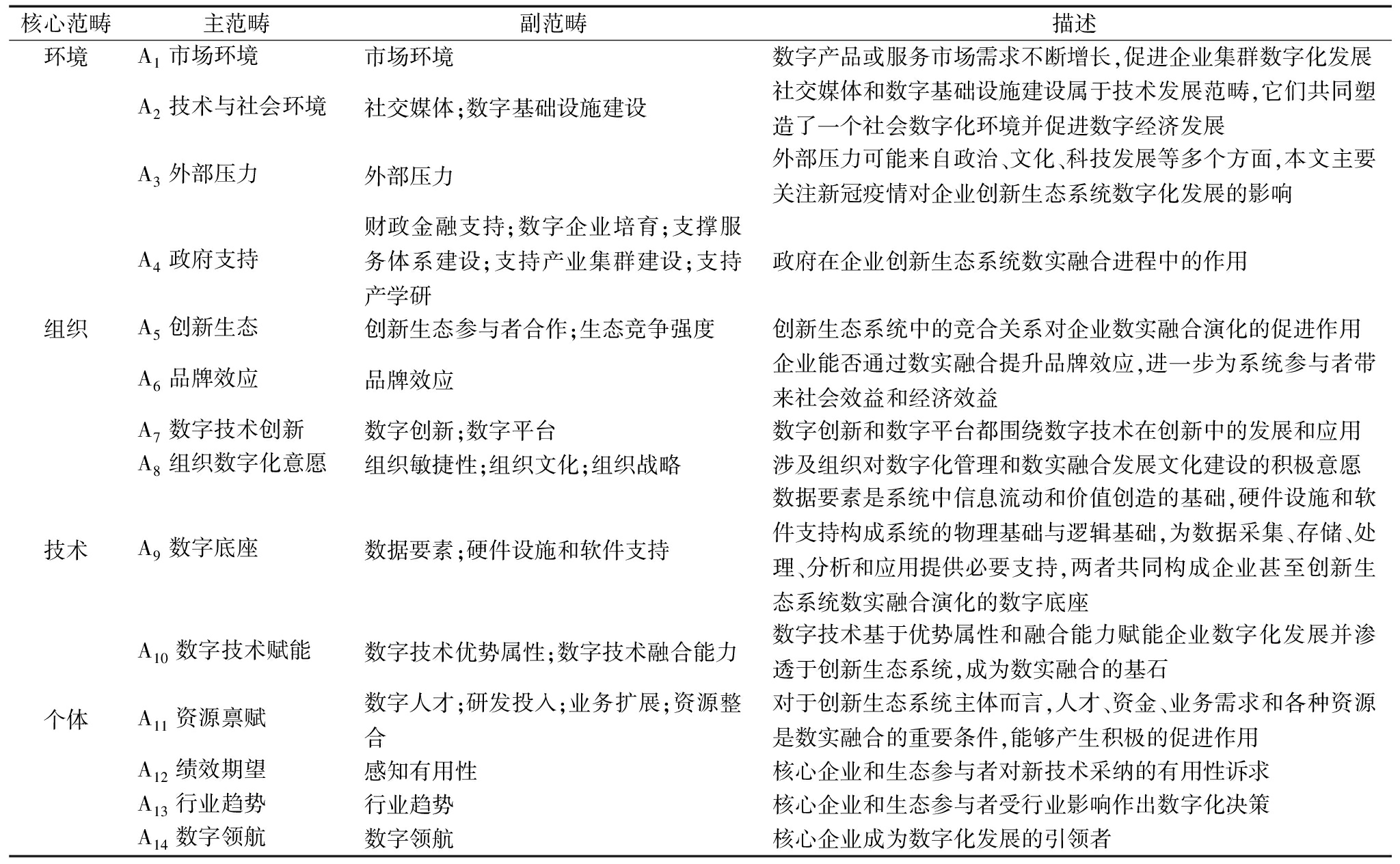

3.2 主轴编码

基于开放式编码结果,深入分析各初始概念之间的逻辑关系和内在含义,形成主范畴和副范畴,进一步得到14个更具概括性的主范畴,如表5所示。

表5 主轴和选择性编码结果

Table 5 Results of axial and selective coding

核心范畴主范畴副范畴描述环境A1市场环境市场环境数字产品或服务市场需求不断增长,促进企业集群数字化发展A2技术与社会环境社交媒体;数字基础设施建设社交媒体和数字基础设施建设属于技术发展范畴,它们共同塑造了一个社会数字化环境并促进数字经济发展A3外部压力外部压力外部压力可能来自政治、文化、科技发展等多个方面,本文主要关注新冠疫情对企业创新生态系统数字化发展的影响A4政府支持财政金融支持;数字企业培育;支撑服务体系建设;支持产业集群建设;支持产学研政府在企业创新生态系统数实融合进程中的作用组织A5创新生态创新生态参与者合作;生态竞争强度创新生态系统中的竞合关系对企业数实融合演化的促进作用A6品牌效应品牌效应企业能否通过数实融合提升品牌效应,进一步为系统参与者带来社会效益和经济效益A7数字技术创新数字创新;数字平台数字创新和数字平台都围绕数字技术在创新中的发展和应用A8组织数字化意愿组织敏捷性;组织文化;组织战略涉及组织对数字化管理和数实融合发展文化建设的积极意愿技术A9数字底座数据要素;硬件设施和软件支持数据要素是系统中信息流动和价值创造的基础,硬件设施和软件支持构成系统的物理基础与逻辑基础,为数据采集、存储、处理、分析和应用提供必要支持,两者共同构成企业甚至创新生态系统数实融合演化的数字底座A10数字技术赋能数字技术优势属性;数字技术融合能力数字技术基于优势属性和融合能力赋能企业数字化发展并渗透于创新生态系统,成为数实融合的基石个体A11资源禀赋数字人才;研发投入;业务扩展;资源整合对于创新生态系统主体而言,人才、资金、业务需求和各种资源是数实融合的重要条件,能够产生积极的促进作用A12绩效期望感知有用性核心企业和生态参与者对新技术采纳的有用性诉求A13行业趋势行业趋势核心企业和生态参与者受行业影响作出数字化决策A14数字领航数字领航核心企业成为数字化发展的引领者

3.3 选择性编码

在主轴编码的基础上,对14个主范畴进行比较和提炼,揭示核心范畴与主范畴之间的关系。确定“企业创新生态系统数实融合演化影响因素”这一核心范畴,并梳理故事线:企业创新生态系统数实融合发展主要受个体、技术、组织、环境四个维度因素的影响,各因素间相互关系影响数实融合进程。

3.4 理论饱和度检验

对预留的12份政策、要闻文本和14份企业访谈文本及资料重新进行编码,发现不再出现新的重要范畴,依然符合基于TOE-UTAUT模型框架的4个核心范畴和14个主范畴,达到理论饱和。

4 数据整理与建模分析

4.1 问卷调研与数据整理

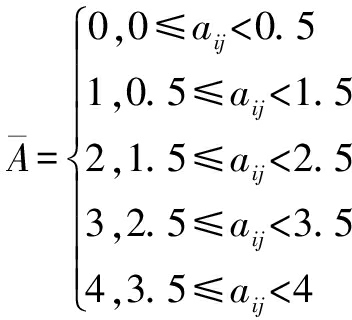

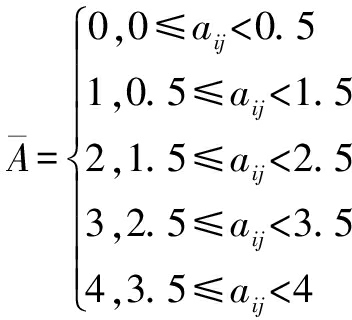

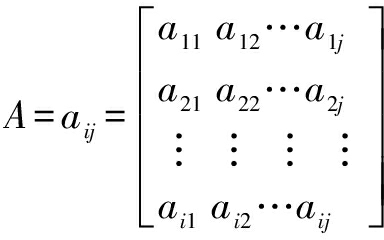

为保证数据的真实性和有效性,运用德尔菲法,邀请11名调研对象对14个因素间的作用关系进行打分。其中,调研对象由了解数实融合发展现状、创新生态系统数字化的专家学者、企业核心人员、公务人员等多个群体组成。打分区间为:无影响、弱影响、中等影响、较强影响、强影响,依次按照0~4赋值。为减少受访者主观经验差异,采用11名受访者的平均得分得到各要素的平均影响值,根据公式(1)确定最终得分。

(1)

4.2 DEMATEL-ISM模型构建与分析

通过构建DEMATEL-ISM模型识别数实融合影响因素间的作用关系,具体构建思路如下:

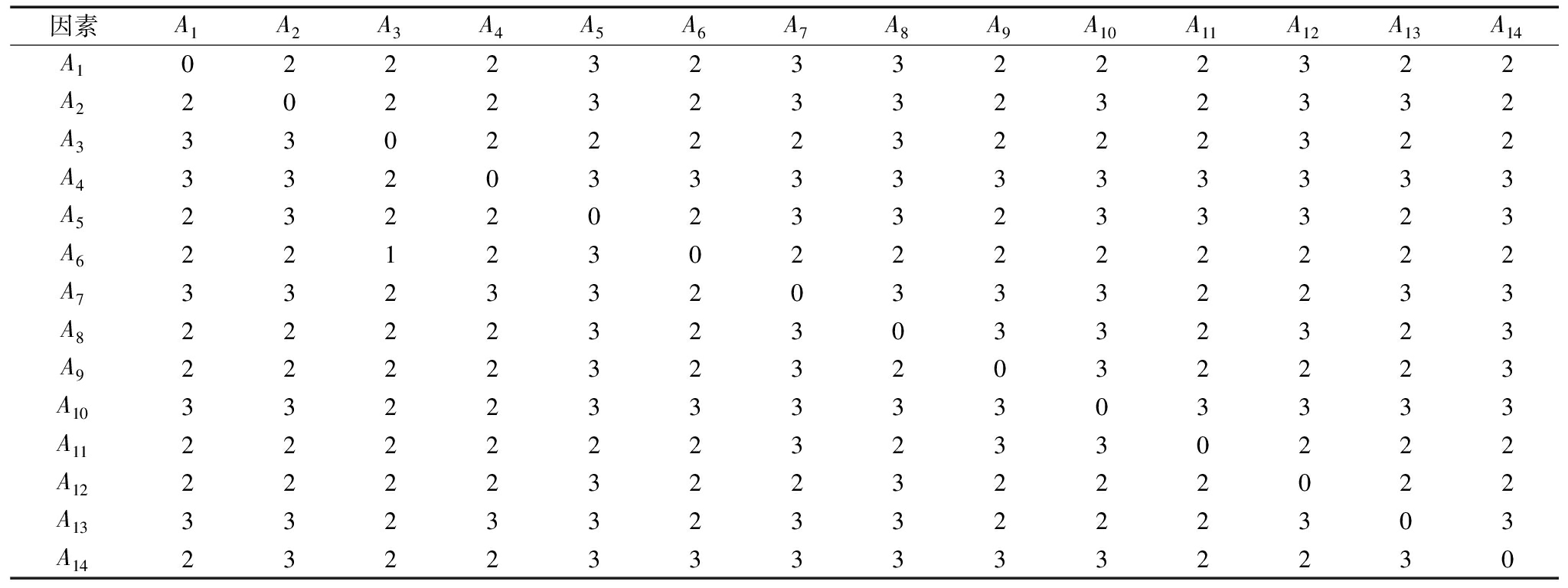

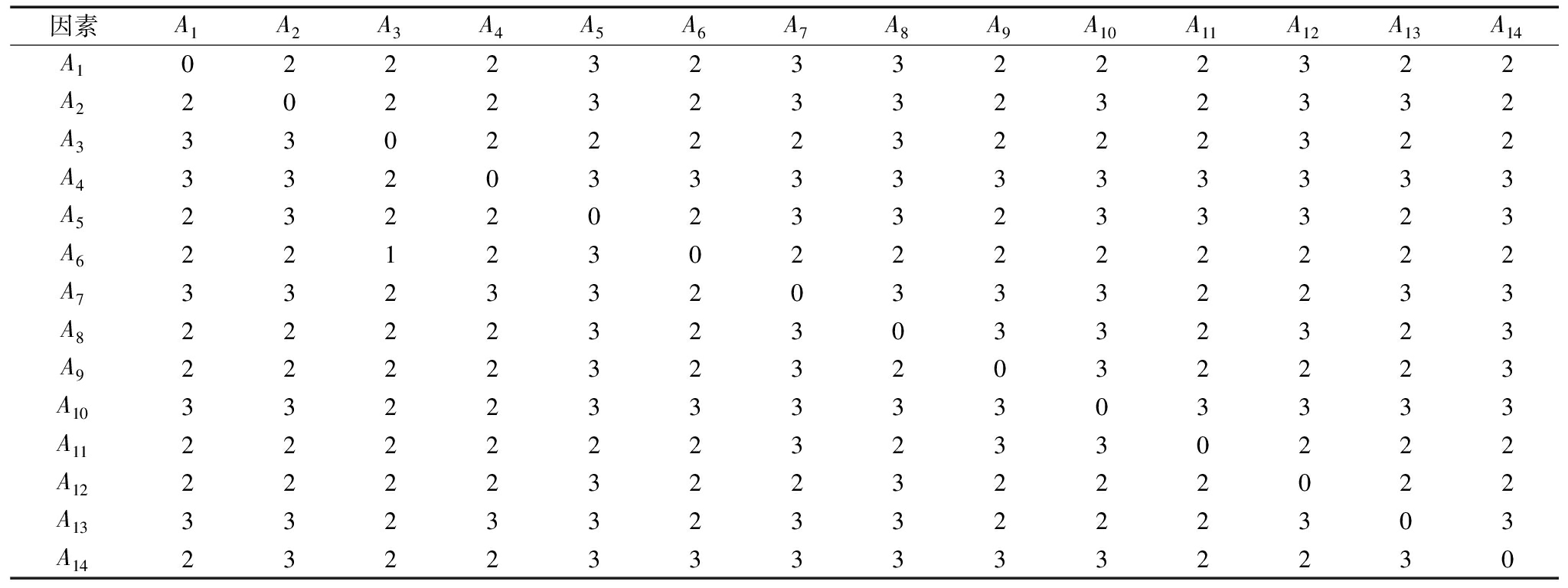

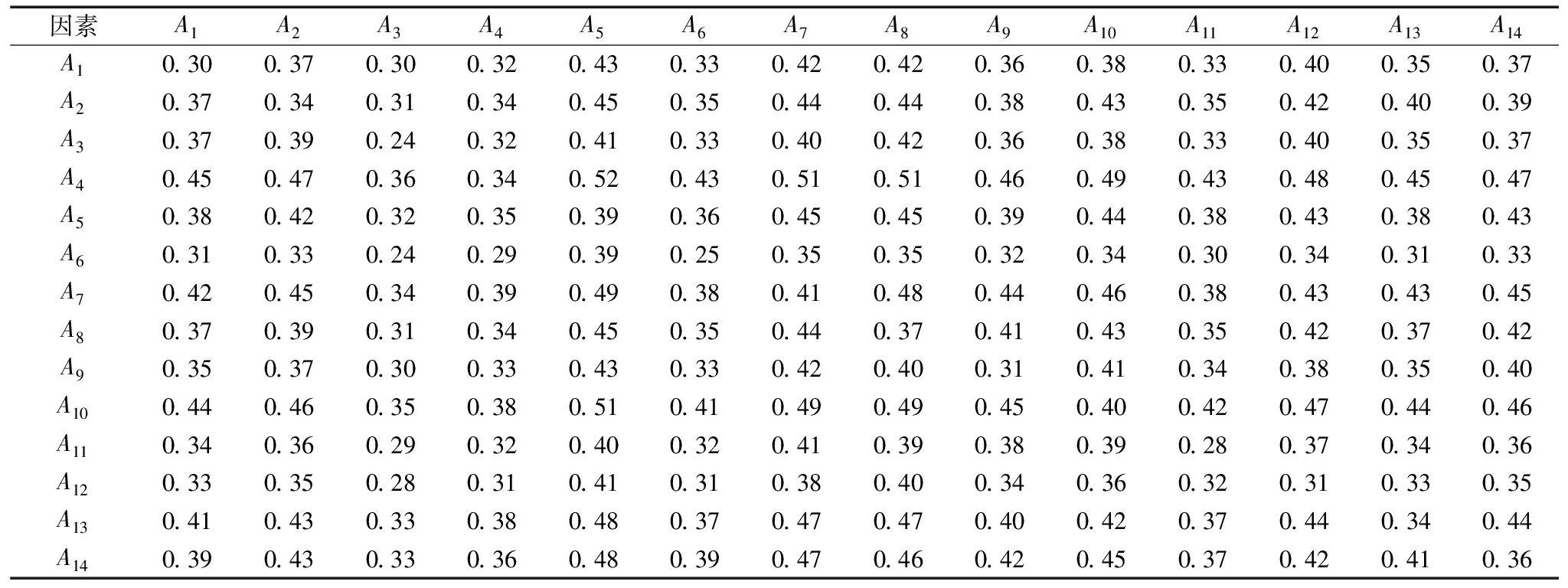

第一步,建立直接影响矩阵A。将评价指标记为A={A1,A2,…,A14},用aij表示Ai{i=1,2,…,14}与Aj{j=1,2,…,14}之间的作用关系,以此构建直接影响矩阵A(见表6)。

(2)

表6 数实融合影响因素直接影响矩阵A

Table 6 Direct impact matrix A of influencing factors for the digital-real integration

因素A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A102223233222322A220223233232332A333022223222322A433203333333333A523220233233323A622123022222222A733233203332233A822223230332323A922223232032223A1033223333303333A1122222232330222A1222223223222022A1333233233222303A1423223333332230

其中,要素Ai对自身不产生影响,当i=j时,aij=0。

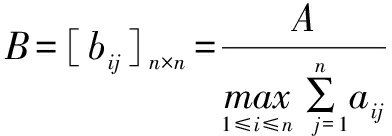

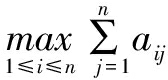

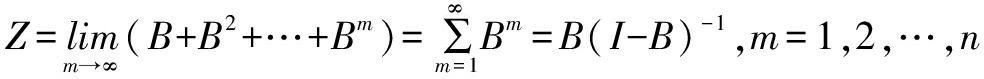

第二步,建立综合影响矩阵Z。首先,对直接影响矩阵A进行规范化处理,使bij介于[0,1]之间,规范化矩阵B表达式如下:

(3)

其中, 为矩阵A中的行和最大值。

为矩阵A中的行和最大值。

随后,根据公式(4),对规范矩阵B进行标准化处理:

(4)

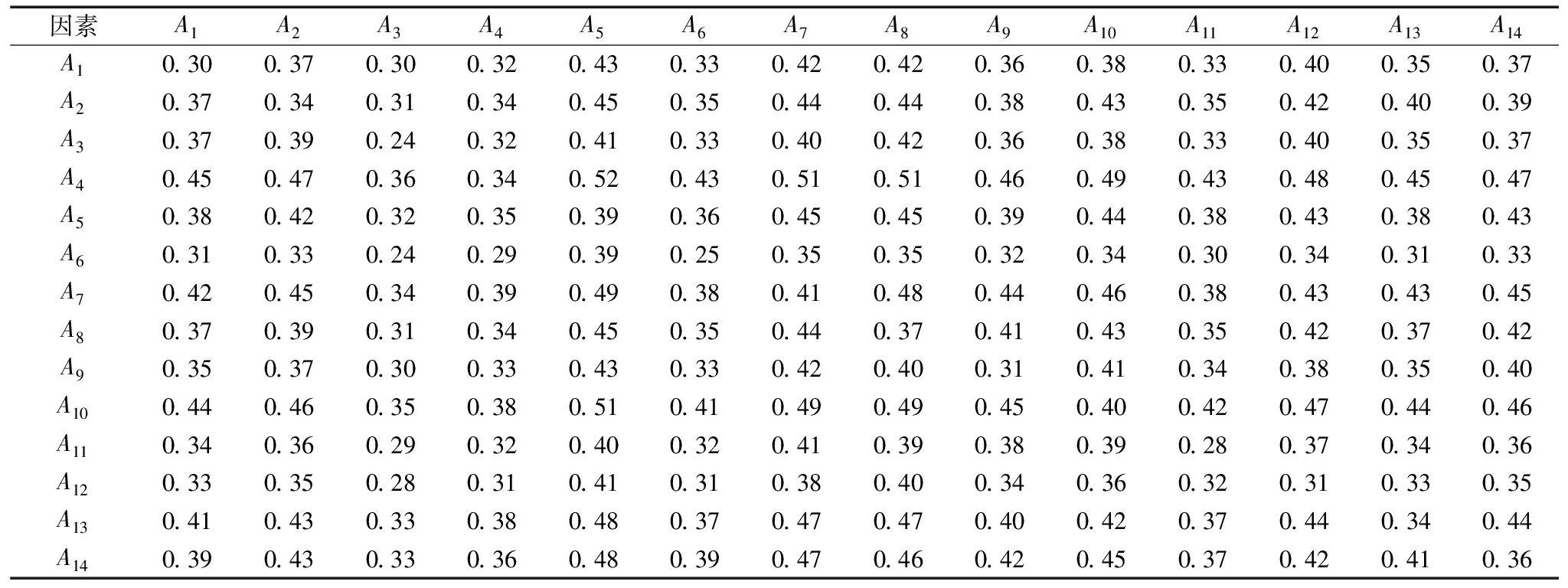

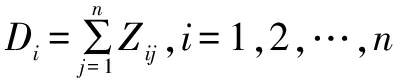

得到综合影响矩阵Z(其中,I为单位矩阵),即Z=[zij]14*14,如表7所示。

表7 数实融合影响因素综合影响矩阵Z

Table 7 Comprehensive impact matrix Z of influencing factors for the digital-real integration

因素A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A10.30 0.37 0.30 0.32 0.43 0.33 0.42 0.42 0.36 0.38 0.33 0.40 0.35 0.37 A20.37 0.34 0.31 0.34 0.45 0.35 0.44 0.44 0.38 0.43 0.35 0.42 0.40 0.39 A30.37 0.39 0.24 0.32 0.41 0.33 0.40 0.42 0.36 0.38 0.33 0.40 0.35 0.37 A40.45 0.47 0.36 0.34 0.52 0.43 0.51 0.51 0.46 0.49 0.43 0.48 0.45 0.47 A50.38 0.42 0.32 0.35 0.39 0.36 0.45 0.45 0.39 0.44 0.38 0.43 0.38 0.43 A60.31 0.33 0.24 0.29 0.39 0.25 0.35 0.35 0.32 0.34 0.30 0.34 0.31 0.33 A70.42 0.45 0.34 0.39 0.49 0.38 0.41 0.48 0.44 0.46 0.38 0.43 0.43 0.45 A80.37 0.39 0.31 0.34 0.45 0.35 0.44 0.37 0.41 0.43 0.35 0.42 0.37 0.42 A90.35 0.37 0.30 0.33 0.43 0.33 0.42 0.40 0.31 0.41 0.34 0.38 0.35 0.40 A100.44 0.46 0.35 0.38 0.51 0.41 0.49 0.49 0.45 0.40 0.42 0.47 0.44 0.46 A110.34 0.36 0.29 0.32 0.40 0.32 0.41 0.39 0.38 0.39 0.28 0.37 0.34 0.36 A120.33 0.35 0.28 0.31 0.41 0.31 0.38 0.40 0.34 0.36 0.32 0.31 0.33 0.35 A130.41 0.43 0.33 0.38 0.48 0.37 0.47 0.47 0.40 0.42 0.37 0.44 0.34 0.44 A140.39 0.43 0.33 0.36 0.48 0.39 0.47 0.46 0.42 0.45 0.37 0.42 0.41 0.36

第三步,计算各类指标值。根据综合影响矩阵Z得到各因素影响度Di、被影响度Ci、原因度Ri和中心度Mi,表达式如下:

(5)

(6)

Ri=Di-Ci

(7)

Mi=D+Ci

(8)

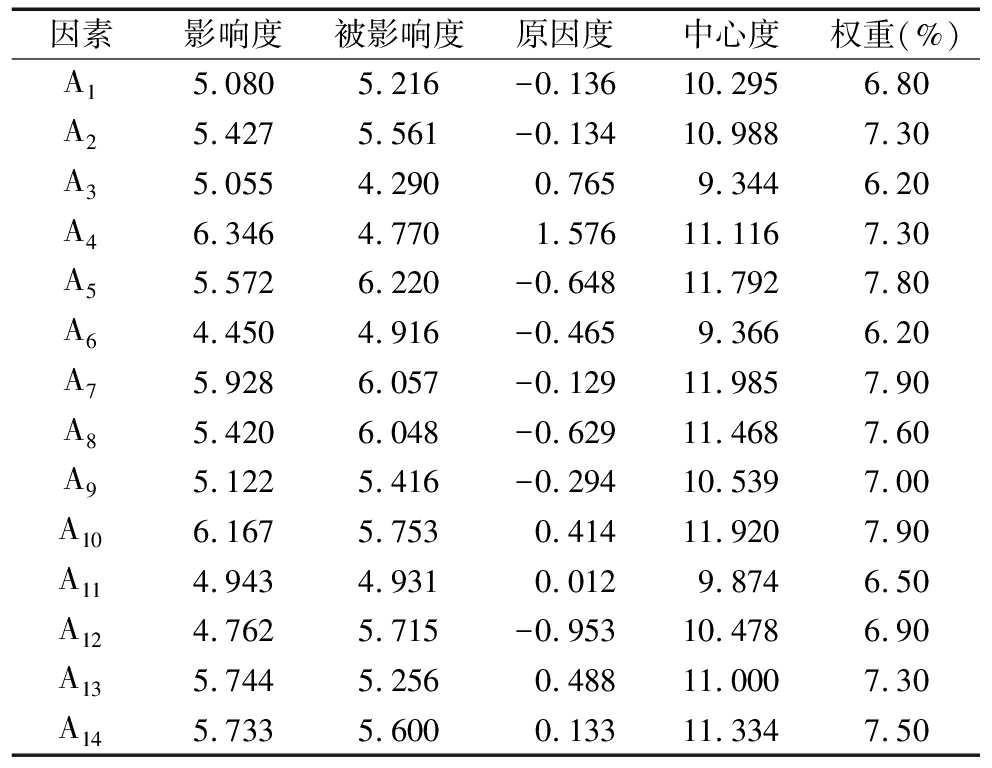

其中,当原因度为正数时,该因素为原因因素,反之为结果因素。中心度的指标值始终为正,数值越大表明该因素越重要,具体计算结果如表8所示。

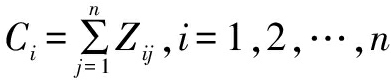

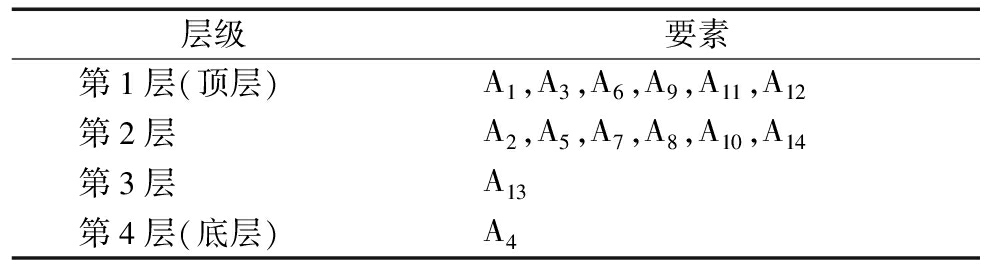

表8 数实融合影响因素的综合影响关系

Table 8 Comprehensive influence relationship of factors influencing the digital-real integration

因素影响度被影响度原因度中心度权重(%)A15.0805.216-0.13610.2956.80A25.4275.561-0.13410.9887.30A35.0554.2900.7659.3446.20A46.3464.7701.57611.1167.30A55.5726.220-0.64811.7927.80A64.4504.916-0.4659.3666.20A75.9286.057-0.12911.9857.90A85.4206.048-0.62911.4687.60A95.1225.416-0.29410.5397.00A106.1675.7530.41411.9207.90A114.9434.9310.0129.8746.50A124.7625.715-0.95310.4786.90A135.7445.2560.48811.0007.30A145.7335.6000.13311.3347.50

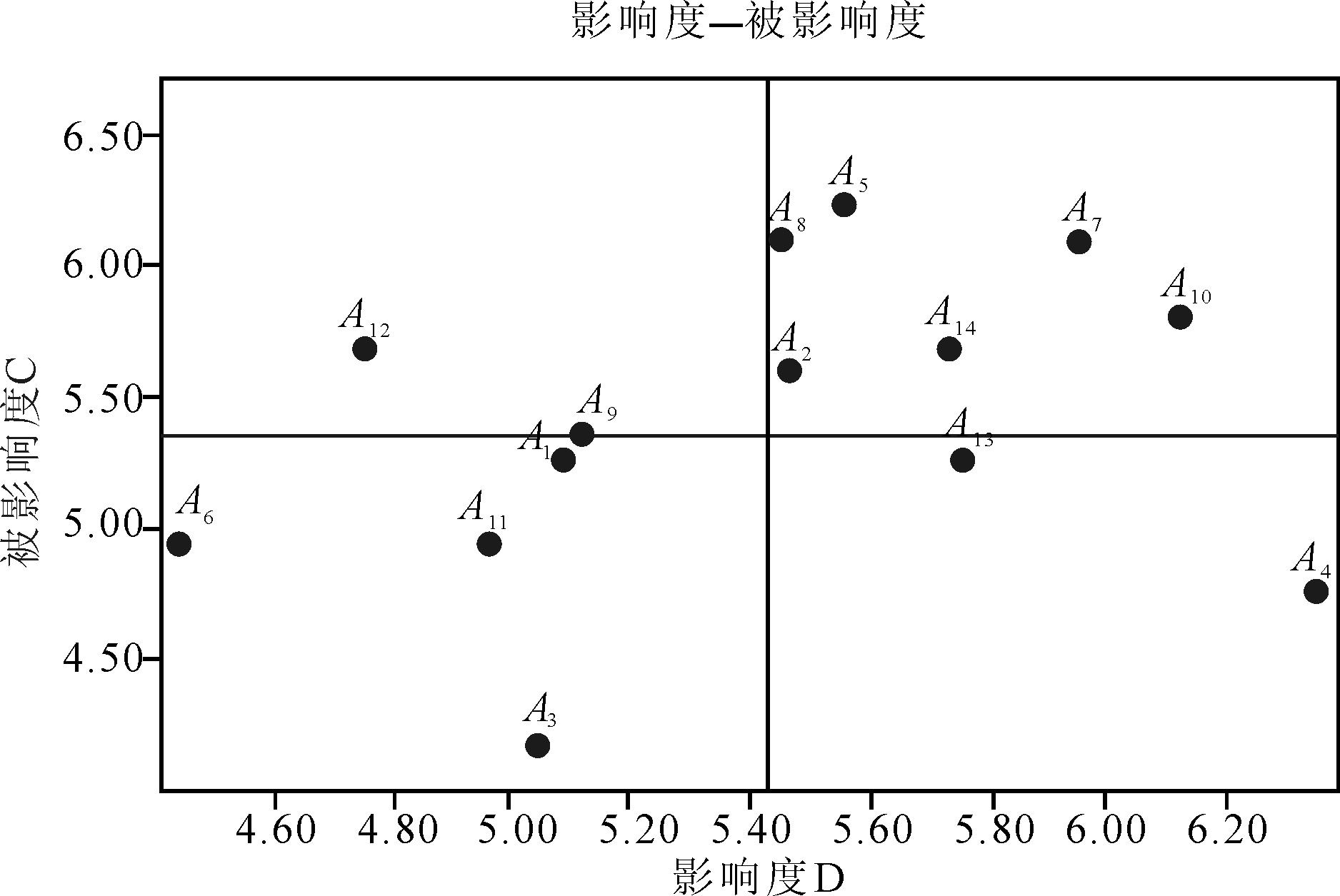

构建以中心度为横轴、原因度为纵轴的笛卡尔坐标系,展示各指标的因果关系和重要程度,如图3所示。由图3可知,在中心度方面,数字技术创新、数字技术赋能、创新生态、组织数字化意愿、数字领航在14个影响因素中排名前五,表明它们在创新生态系统数实融合演化中处于关键地位,与其它因素联系较紧密。这5个因素隶属于组织、技术和个体3个层面,表明企业创新生态系统数实融合发展主要受组织、技术和个体层面因素的影响。其中,组织层面中的数字技术创新、创新生态和组织数字化意愿分别位列第一、第三、第四,说明组织层面交互起决定性作用,被影响度分别位居第二、第一、第三,说明虽然上述3个因素主导企业创新生态系统演化过程,但极易受到其它因素的影响。因此,为促进数实融合顺利进行,亟须释放其它因素的支撑能力。政府支持、数字技术赋能、数字技术创新影响度排名前三,说明环境层面政府支持、技术层面数字技术赋能和组织层面数字技术创新对其它因素的影响作用较强。

在原因度方面,原因因素中的政府支持、外部压力、行业趋势、数字技术赋能、数字领航排名前五,说明它们是企业创新生态系统数实融合演化的关键因素。在环境层面,政策环境和新冠疫情等公共事件在很大程度上影响数字要素在企业间的扩散和渗透;在个体层面,系统领导者和行业趋势有效促进企业内部进行数字化创新;在技术层面,数字技术赋能成为促进企业创新生态系统数实融合演化的关键影响因素。结果因素中的绩效期望、创新生态、组织数字化意愿、品牌效应、数字底座位居前五,表明个体层面的数实融合绩效期望提高,组织数字化意愿增强,创新生态系统不断完善,对品牌效应具有较高期待;在技术层面,数字技术软硬件基础设施不断完善,为企业创新生态系统数实融合演化奠定了数字基础。

第四步,建立整体影响矩阵T。由于上述矩阵不能反映要素自身影响程度,因此需借助单位矩阵I构建整体影响矩阵T,表达公式如下:

T=Z+I

(9)

第五步,建立可达矩阵H。根据整体影响矩阵T设置阈值λ,该值反映系统结构的松散度。若λ值过小,则说明企业创新生态系统过于紧密而繁琐;若λ值过大,则说明企业创新生态系统过于松散而简洁,因素间作用关系不显著。为避免专家赋值法的主观性影响,本研究采用统计分布均值和标准差之和作为λ的取值。通过布尔运算连乘直至矩阵不再发生变化,用Matlab进行运算得到可达矩阵H,具体计算公式如下:

λ=α+β,λ∈[0,1]

(10)

(11)

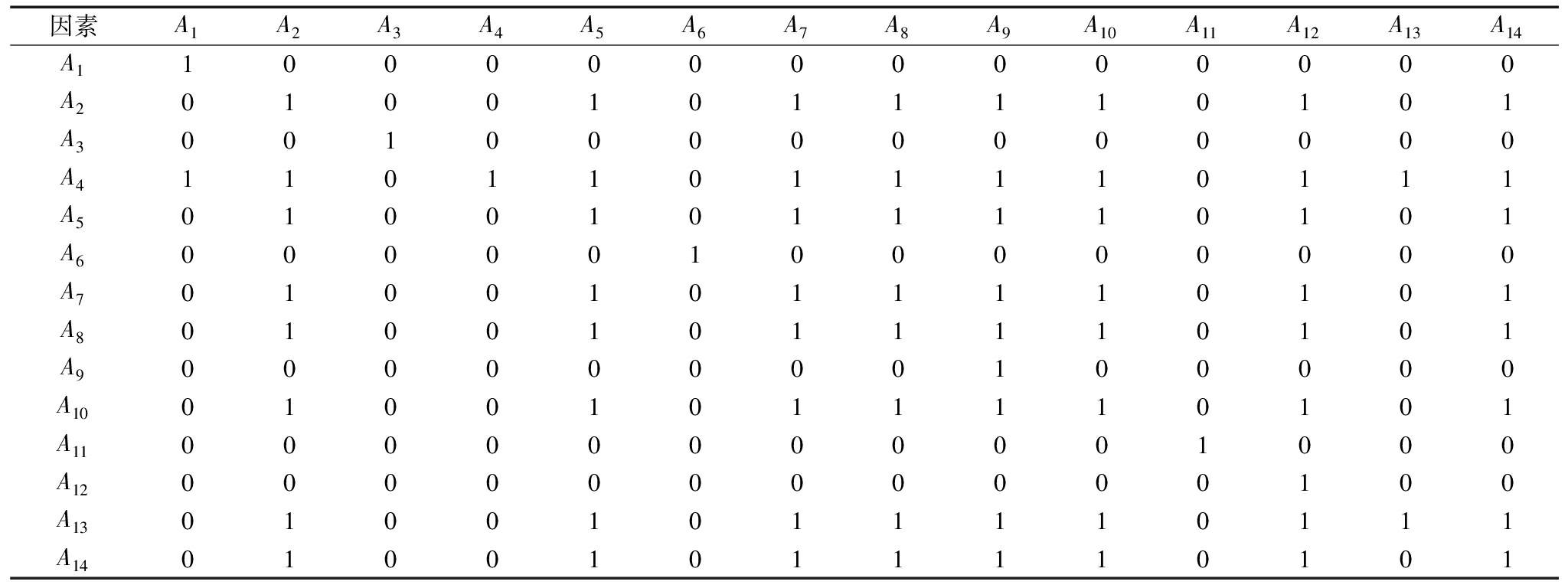

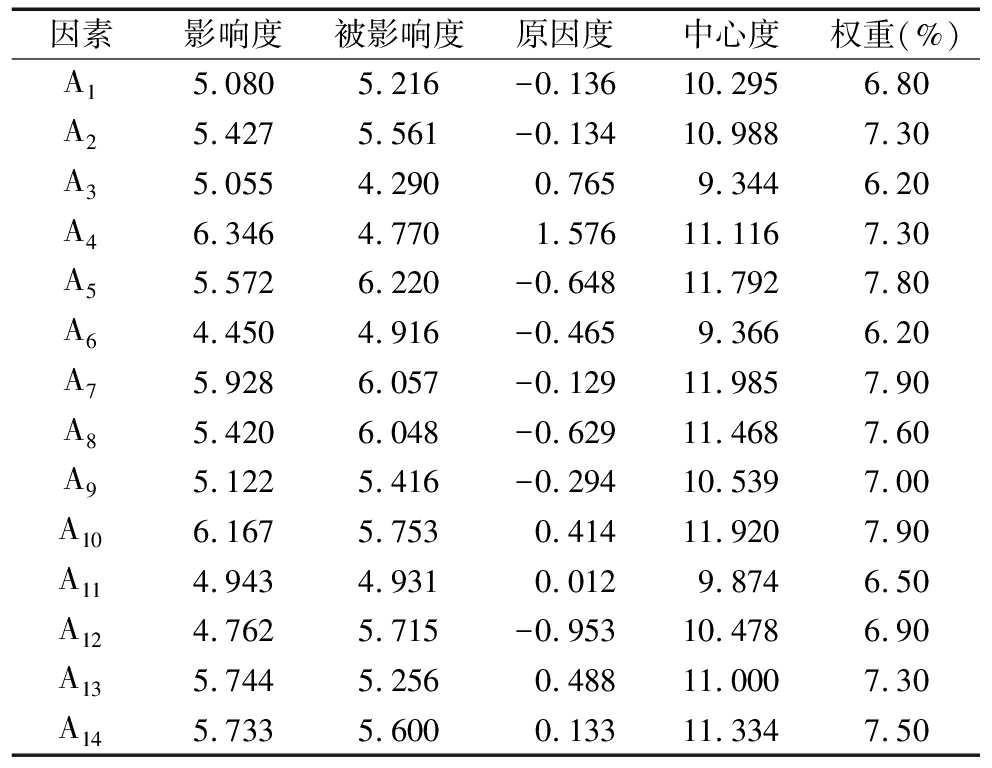

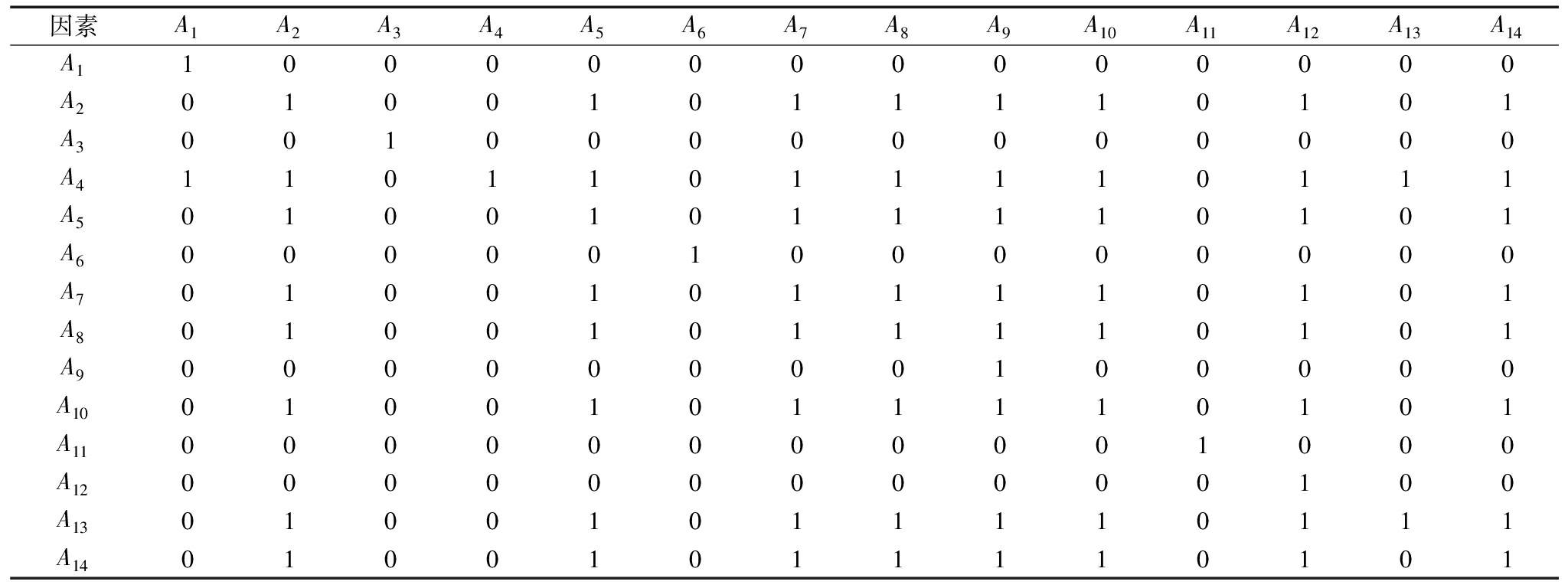

其中,α、β分别表示综合影响矩阵Z中所有元素的均值和标准差,用Excel软件求解,得到阈值λ=0.387+0.056=0.443。最终,获得可达矩阵H如表9所示。

表9 可达矩阵H

Table 9 Reachability Matrix H

因素A1A2A3A4A5A6A7A8A9A10A11A12A13A14A110000000000000A201001011110101A300100000000000A411011011110111A501001011110101A600000100000000A701001011110101A801001011110101A900000000100000A1001001011110101A1100000000001000A1200000000000100A1301001011110111A1401001011110101

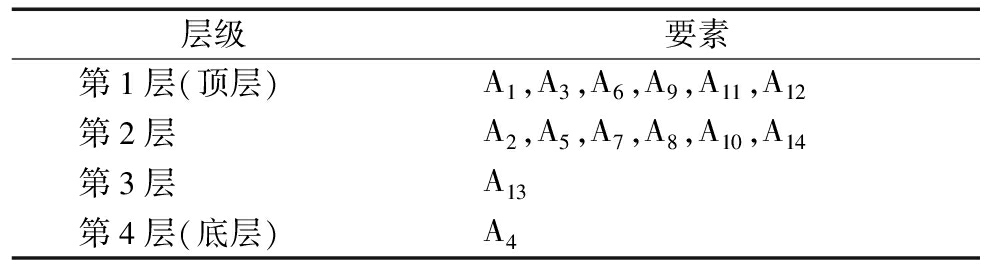

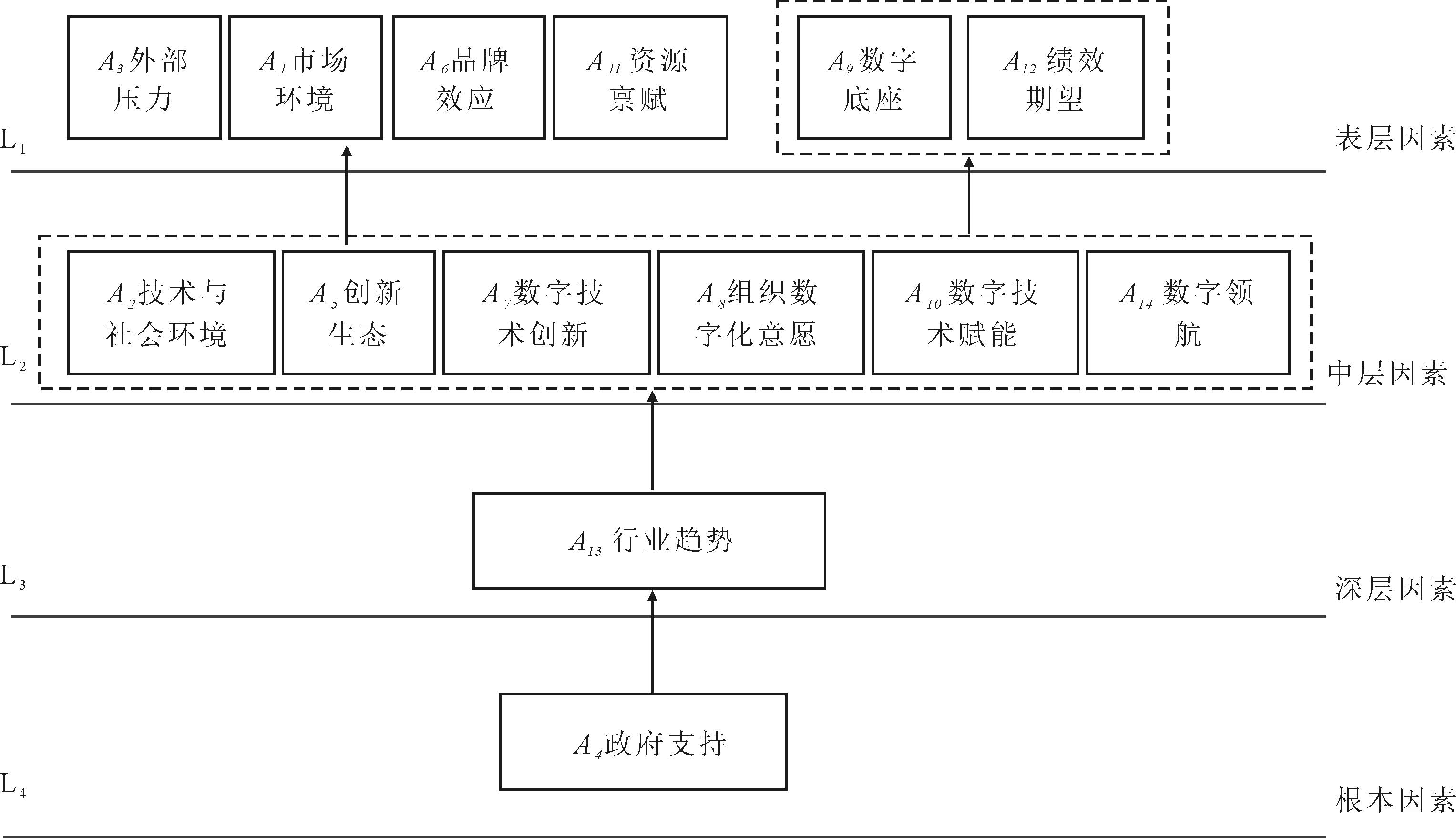

第六步,构建多层递阶结构模型。根据可达矩阵H计算可达集、先行集和共同集,再进行层级分解,最终得到企业创新生态系统数实融合影响因素层级表(见表10),并绘制多层递阶结构模型(见图4)。从中可见,底层影响因素属于根本性因素,涵盖L3和L4两个层级,包括政府支持和行业趋势两个因素。可见,企业创新生态系统数实融合演化影响因素与多主体所处政策环境以及行业发展趋势密切相关,其中政府在该过程中扮演导向角色,从环境层面驱动整个企业创新生态系统演化,为多主体数实融合发展提供财政、金融和政策支持。而行业趋势则是促使个体层面数字化发展的意愿和动力。

表10 层次分解

Table 10 Hierarchical decomposition

层级要素第1层(顶层)A1,A3,A6,A9,A11,A12第2层A2,A5,A7,A8,A10,A14第3层A13第4层(底层)A4

中层影响因素位于ISM模型中的L2层,通过对表层因素的影响促进整个创新生态系统数实融合演化。该层包括技术与社会环境、创新生态、数字技术创新、组织数字化意愿、数字技术赋能、数字领航,涉及环境、组织、技术、个体4个层面因素。其中,技术与社会环境属于环境层面,表明数字基础设施建设和社交媒体影响是多主体数实融合发展的根本性因素。创新生态、数字技术创新、组织数字化意愿属于组织层面,说明企业间生态竞合关系、数字平台构建为数字要素在企业创新生态系统中扩散提供空间。组织数字化意愿是数实融合的基础,主导企业数字技术融合策略。数字领航体现在个体层面,强调核心企业在企业创新生态系统数实融合演化过程中发挥引领和推动作用,其在自身数字能力形成后通过数字平台带动其它企业数字化发展。

顶层因素为L1的表层因素,包括市场环境、外部压力、品牌效应、数字底座、资源禀赋、绩效期望,它们是影响企业创新生态系统数实融合演化的直接因素。这表明,在环境层面,数字产品、服务供需和新冠疫情有助于提升企业数字化发展意愿;在组织层面,企业为实现可持续发展,需要不断提升自身品牌效应和市场口碑,进而指导企业数实融合决策;在技术层面,数据要素和软硬件基础设施构建是企业数字化发展的根基,也是企业创新生态系统数实融合演化的必备资源;在个体层面,数字创新的启动或采纳取决于企业对该项创新有用性的感知,即采纳后可能给企业带来的效益。另外,企业数字人才团队、研发资本、业务投资等资源禀赋直接影响生态参与者的数实融合能力。因此,为促进企业创新生态系统数实融合发展,应首先调控表层因素以起到立竿见影的效果。

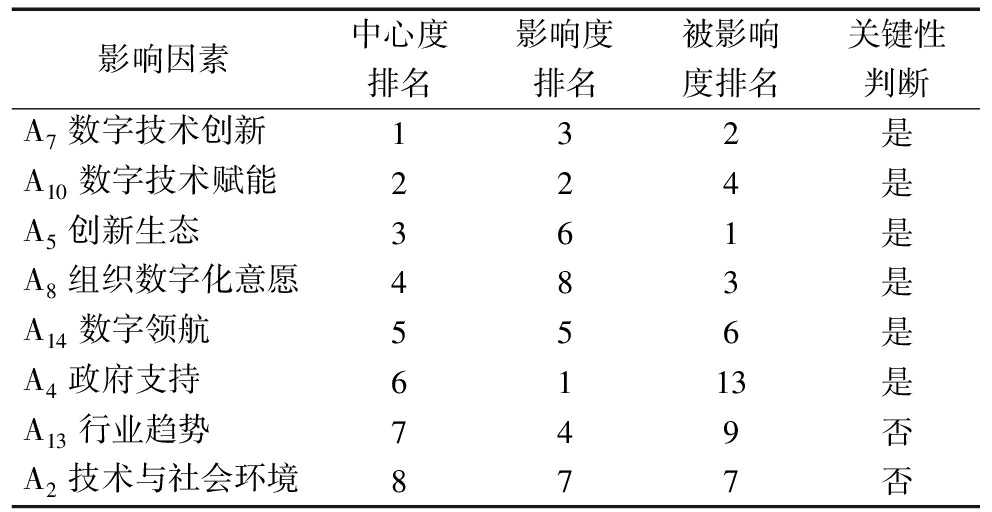

4.3 关键影响因素分析

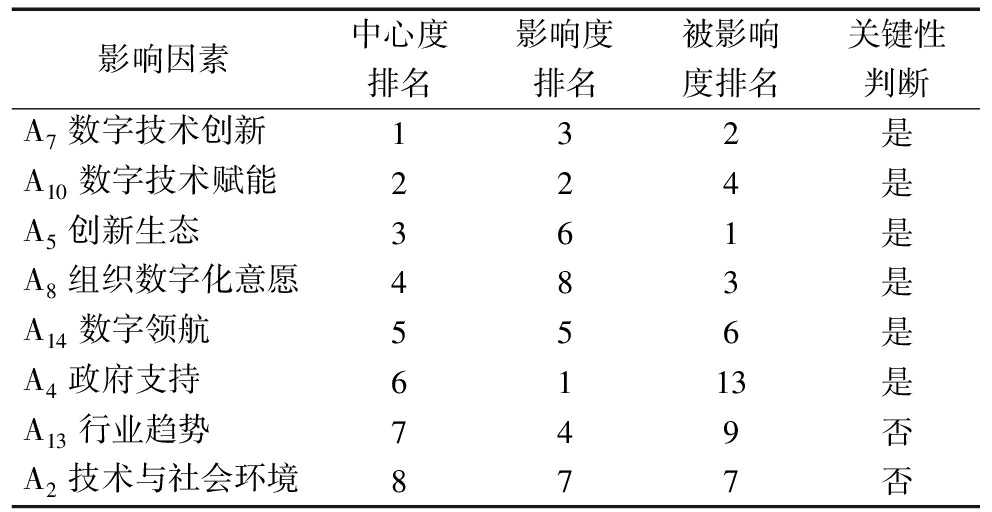

根据各影响因素的中心度、影响度、被影响度排名和ISM层级关系识别关键影响因素[42]。在14个因素中选取中心度排名前8的因素判断其关键性,如表11所示。

表11 关键影响因素识别

Table 11 Identification of key influencing factors

影响因素中心度排名影响度排名被影响度排名关键性判断A7数字技术创新132是A10数字技术赋能224是A5创新生态361是A8组织数字化意愿483是A14数字领航556是A4政府支持6113是A13行业趋势749否A2技术与社会环境877否

(1)数字技术创新与数字技术赋能在中心度、影响度和被影响度排名中均位列前4,在ISM模型中属于中间层,能够对大多数因素产生影响,说明数字技术创新是数字产品和服务以及数字平台构建的根本动力。由于数字技术的优势属性和融合能力使其在系统中扩散和应用成为可能,因此本文将其确认为关键要素。

(2)创新生态、组织数字化意愿的中心度和被影响度排名前4,影响度排名中等,且位于ISM模型的中间层,表明两者在众多要素关系中处于重要地位。创新生态系统中的主体关系、资源要素、创新环境是开展数实融合的基石,有利于多主体创新交互和数字技术的扩散与采纳。在政府支持和行业发展趋势影响下,组织数实融合意愿作为中间要素既受其它因素的影响,也影响企业数实融合行动计划。据此,本文将其列为关键因素。

(3)数字领航中心度和影响度排名第5,被影响度排名第6,处于ISM模型的中间层。这说明,创新生态系统中核心企业的带动作用尤为重要,其数字化经验和数字赋能能力是系统数字化变革的推动力,据此将其列为关键要素。

(4)政府支持中心度排名第6,被影响度排名第13,较为靠后,但影响度排名第一。这说明,政府支持对于促进企业创新生态系统数实融合进程起决定性作用,在ISM模型中属于根本性因素。由于政府在战略规划、政策制定上扮演重要角色,能影响经济、市场、技术环境变化,但不易受其它因素影响,据此将其确认为关键要素。

综上所述,在14个影响因素中确认6个关键要素,分别为数字技术创新、数字技术赋能、创新生态、组织数字化意愿、数字领航、政府支持,涉及环境、组织、技术、个体4个层面,该结果为探究企业创新生态系统演化过程提供了参考。

5 结语

5.1 研究结论

为厘清数字技术、数字赋能、数实融合等概念间的关系,揭示企业创新生态系统数实融合演化的关键驱动因素,通过对文献进行梳理厘清上述概念内涵和特征,界定数实融合的定义,构建企业创新生态系统数实融合演化模型。基于TOE-UTAUT分析框架,从“个体—技术—组织—环境”4个层面梳理要素关系,采用扎根理论对文本资料进行逐级编码,确定14个影响因素,结合DEMATEL-ISM模型确定数字技术赋能、组织数字化意愿、创新生态等6个关键影响因素,探究企业数字化进程多要素关系,完善补充相关理论不足,还将数字化研究视角拓展至系统层面,为传统企业把握数实融合发展机会提供了方向,对企业理解多要素协同促进作用提供了实践启示。

5.2 政策建议

根据上述研究结论,本文提出如下政策建议:

(1)在环境层面,政府需加大支持力度,充分发挥在数实融合中的主导作用。实地评估传统企业生态数字化发展程度,设立阶梯式量化体系,针对性出台财政、金融支持政策,积极打造数字化示范企业或数字产业集群,营造良好的数字创新氛围,鼓励数据要素市场化,完善数字基础设施建设,提高企业对数字技术有用性的感知度。

(2)在组织层面,企业应利用现有网络关系,加强数字技术创新,提高沟通效率和信任度,改善供需不匹配导致的融合差距问题,提高组织数实融合意愿。处于系统边缘的中小企业应积极与政府、高校、科研院所建立合作关系,以应对数字化变革。

(3)在技术层面,数字技术赋能是企业实现数字化发展的基础,也是驱动系统性变革的重要因素。因此,应大力引进世界级数字专业技术人才和管理人才,引导高校、科研院所联合培养复合型人才,形成“高精尖”人才队伍。同时,提高数据处理能力和储存能力,加大硬件设备和软件设施研发力度,用数字技术赋能产品、服务、工艺流程和管理模式创新,并扩展数字技术应用场景,提高企业生产运营效率,打造智慧城市。

(4)在个体层面,创新生态系统中核心企业的数字领航作用明显,应积极搭建数字平台,为系统中其他参与者提供信息交流、数据共享空间,面向细分行业提供个性化服务,加大共性基础设施建设力度,降低数字技术融合差距,提高数字技术在系统中的扩散速度。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:一是基于文献和文本资料识别系统数实融合演化影响因素,未来应进行实证研究或案例研究,扩大影响因素范围,进一步揭示要素间的作用关系;二是对系统数实融合影响因素的研究属于演化过程核心驱动层面,未来应基于创新扩散理论和数字创新理论解构这一演化过程,剖析多主体数字化互动的行为特征与成效。

参考文献:

[1] DEDEHAYIR O, MAKINEN S J, ROLAND ORTT J. Roles during innovation ecosystem genesis: a literature review[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 136: 18-29.

[2] RAMKUMAR S, MUELLER M, PYKA A, et al. Diffusion of eco-innovation through inter-firm network targeting: an agent-based model[J]. Journal of Cleaner Production, 2022, 335: 130298.

[3] 何得雨, 邹华, 王海军, 等. 竞合视角下企业创新生态系统演进——基于京东方的案例研究[J]. 中国科技论坛, 2022,38(5): 99-108.

[4] 汤临佳, 郑伟伟, 池仁勇. 创新生态系统的理论演进与热点前沿:一项文献计量分析研究[J]. 技术经济, 2020, 39(7): 1-9,26.

[5] 廖民超, 蒋玉石, 金佳敏, 等. 创新生态系统下的企业数字创新能力——内涵重构与量表开发[J]. 软科学, 2023, 37(5): 62-70.

[6] 晏文隽, 陈辰, 冷奥琳. 数字赋能创新链提升企业科技成果转化效能的机制研究[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2022, 42(4): 51-60.

[7] MANCUSO I, MESSENI PETRUZZELLI A, PANNIELLO U. Innovating agri-food business models after the Covid-19 pandemic: the impact of digital technologies on the value creation and value capture mechanisms[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 190: 122404.

[8] 纪园园, 朱平芳. 数字经济赋能产业结构升级:需求牵引和供给优化[J]. 学术月刊, 2022, 54(4): 63-77.

[9] LYYTINEN K, YOO Y, BOLAND JR R J. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J]. Information Systems Journal, 2016, 26(1): 47-75.

[10] MARTINEZ-CARO E, CEGARRA-NAVARRO J G, ALFONSO-RUIZ F J. Digital technologies and firm performance: the role of digital organisational culture[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2020, 154: 119962.

[11] SUSSAN F, ACS Z J. The digital entrepreneurial ecosystem[J]. Small Business Economics, 2017, 49(1): 55-73.

[12] CHEN X, KURDVE M, JOHANSSON B, et al. Enabling the twin transitions: digital technologies support environmental sustainability through lean principles[J]. Sustainable Production and Consumption, 2023, 38: 13-27.

[13] CAVIGGIOLI F. Technology fusion: identification and analysis of the drivers of technology convergence using patent data[J]. Technovation, 2016, 55-56: 22-32.

[14] CURRAN C S, LEKER J. Patent indicators for monitoring convergence-examples from NFF and ICT[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2011, 78(2): 256-273.

[15] 黄先海, 高亚兴. 数实产业技术融合与企业全要素生产率——基于中国企业专利信息的研究[J]. 中国工业经济, 2023,4(11): 118-136.

[16] LEE W S, HAN E J, SOHN S Y. Predicting the pattern of technology convergence using big-data technology on large-scale triadic patents[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 100: 317-329.

[17] KIM E, CHO Y, KIM W. Dynamic patterns of technological convergence in printed electronics technologies: patent citation network[J]. Scientometrics, 2014, 98(2): 975-998.

[18] ZIMMERMAN M A, RAPPAPORT J. Citizen participation, perceived control, and psychological empowerment[J]. American Journal of Community Psychology, 1988, 16(5): 725-750.

[19] 陈一华. 制造企业数字赋能扩散及驱动商业模式创新的机理研究[D]. 广州:华南理工大学, 2021.

[20] JARVENPAA S L, TUUNAINEN V K. Theoretical elaboration of it enablement model in the era of customer and community digital innovation[C].ECIS 2013 Completed Research,2013.

[21] LI C, GUO S, CAO L, et al. Digital enablement and its role in internal branding: a case study of HUANYI travel agency[J]. Industrial Marketing Management, 2018, 72: 152-160.

[22] 田秀娟, 李睿. 数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J]. 管理世界, 2022, 38(5): 56-74.

[23] 夏杰长, 张雅俊. 数字化赋能服务业高质量发展的内在机理与路径[J]. 社会科学战线, 2024,47(3): 41-50.

[24] TENGLAND P A. Empowerment: a conceptual discussion[J]. Health Care Analysis, 2008, 16(2): 77-96.

[25] ADNER R. Match your innovation strategy to your innovation ecosystem[J]. Harvard Business Review, 2006, 84(4): 98-107,148.

[26] 欧阳日辉, 龚伟. 促进数字经济和实体经济深度融合:机理与路径[J]. 北京工商大学学报(社会科学版), 2023, 38(4): 10-22.

[27] SENNA P P, BONNIN ROCA J, BARROS A C. Overcoming barriers to manufacturing digitalization:policies across EU countries[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 196: 122822.

[28] 欧光军, 雷霖, 杨青, 等. 高技术集群企业创新集成能力生态影响因素识别与优化研究——以湖北武汉东湖国家高新区为实证[J]. 科学管理研究, 2015, 33(6): 69-72.

[29] 师博, 魏倩倩. 数字经济与实体经济融合的制度安排[J]. 经济与管理评论, 2024,41(2): 17-28.

[30] 杜传忠, 王亚丽. 数智技术驱动数实融合的演进历程、国际经验与实践路径[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2023, 48(6): 119-131.

[31] KWON W S, WOO H, SADACHAR A, et al. External pressure or internal culture? an innovation diffusion theory account of small retail businesses' social media use[J]. Journal of Retailing and Consumer Services, 2021, 62: 102616.

[32] SONG J S,NGNOUWAL ELOUNDOU G,BITOTO EWOLO F,et al.Does social media contribute to economic growth[J]. Journal of the Knowledge Economy,2024,15(2):8349-8389.

[33] 任晓刚, 方力. 数字经济与实体经济融合发展:驱动机理、制约因素与路径选择[J]. 人民论坛·学术前沿, 2023,13(12): 108-111.

[34] 王晓丹, 石玉堂, 刘达. 数据要素市场化配置对数实融合的影响研究——基于数据交易平台设立的准自然实验[J]. 广东财经大学学报, 2024, 39(2): 44-58.

[35] BLICHFELDT H, FAULLANT R. Performance effects of digital technology adoption and product &service innovation——a process-industry perspective[J]. Technovation, 2021, 105: 102275.

[36] KUUSISTO M. Organizational effects of digitalization: a literature review[J]. International Journal of Organization Theory and Behavior, 2017, 20(3): 341-362.

[37] 阮添舜, 屈蓉, 顾颖. 数字平台生态系统下企业何以实现数字创新[J].科技进步与对策,2023,40(23):82-91.

[38] CHEN Y, WANG Y, NEVO S, et al. IT capabilities and product innovation performance: the roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity[J]. Information &Management, 2015, 52(6): 643-657.

[39] LIU L, LONG J, LIU R, et al. Examining how and when digital platform capabilities drive?technological innovation: a strategic information perspective[J]. Journal of Enterprise Information Management, 2022, 36(2): 553-582.

[40] BENITEZ J, ARENAS A, CASTILLO A, et al. Impact of digital leadership capability on innovation performance: the role of platform digitization capability[J]. Information &Management, 2022, 59(2): 103590.

[41] GILCH P M, SIEWEKE J. Recruiting digital talent:the strategic role of recruitment in organisations′ digital transformation[J]. German Journal of Human Resource Management, 2021, 35(1): 53-82.

[42] 翟运开, 于克利, 王宇, 等. TQM视角下医疗健康大数据质量影响因素研究——基于模糊DEMATEL-ISM方法的实证分析[J].情报科学,2024,42(8):22-33.

(责任编辑:王敬敏)