收稿日期:2024-09-30

修回日期:2024-12-16

基金项目:国家社会科学基金项目(24BFX052);江西省社会科学“十四五”基金项目(23FX08)

作者简介:李钊(1985—),男,湖北武汉人,博士,江西财经大学法学院讲师、硕士生导师,研究方向为科技政策、数字治理。

DOI:10.6049/kjjbydc.2024090820

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

中图分类号:F124.3

文献标识码:A

文章编号:1001-7348(2025)19-0023-12

The study introduces the "Three-Level Dynamic Evolution Theory", which elucidates how open data ecosystems enhance national innovation systems through three stages of integration and co-evolution. The theory's strength lies in its dynamic perspective, showing that the enhancement effect grows as co-evolution progresses. At the dynamic level, the ecosystem introduces three transformative mechanisms that fundamentally reshape innovation element relationships. Energy injection minimizes system entropy through structured data sharing, allowing for accurate identification of technological and market trends. Field reconstruction establishes a "data gravitational field" that systematically transforms resource allocation patterns, particularly in talent, technology, and funding distributions. Kinetic energy release generates systematic innovation growth through accelerated iteration cycles and cross-domain knowledge integration, significantly enhancing the system's output capacity. The network level catalyzes three groundbreaking stages that optimize innovation network structures. Innovation cluster coupling establishes standardized frameworks, creating unprecedented connections between previously isolated clusters. Network formation generates novel interconnections through value chain extension and problem-oriented collaboration. Critical state evolution achieves systematic synchronization between open data and innovation systems, marking a qualitative leap in system integration where data flows and innovation processes become intrinsically linked. At the ecological level, the ecosystem activates three transformative mechanisms that fundamentally alter the innovation system's operational mode. Systematic symbiosis redefines stakeholder functions through integrated relationships, creating a self-sustaining innovation ecosystem. Environmental adaptability enables rapid response to external dynamics through real-time data analysis and adaptive resource allocation. System emergence generates breakthrough innovations by fostering cross-domain collaboration and self-organizing innovation capabilities.

The implementation framework emphasizes three key dimensions tailored to China's innovation system context. First, institutional safeguards focus on establishing cross-departmental data governance coordination mechanisms, developing multi-level legal frameworks for data opening, and constructing flexible data property rights systems. Key measures include creating centralized data governance authorities, implementing classified data opening standards, and establishing data asset evaluation systems. Second, technical support infrastructure emphasizes building unified national-level data opening platforms, comprehensive data security protection systems, and sophisticated quality management mechanisms. Specific initiatives include developing standardized data interfaces, implementing multi-level security protocols, and establishing real-time quality monitoring systems. These technical measures are designed to address China's current challenges in data fragmentation and quality inconsistency. Third, innovation service optimization involves constructing multi-level data service industry ecosystems, establishing comprehensive talent development systems, and building multi-tier innovation support networks. Concrete measures include fostering leading data service enterprises, developing industry-university-research collaboration mechanisms, and establishing open data innovation funds with diverse financing models. These services specifically target the enhancement of China's data value mining and application capabilities.

This research demonstrates that the enhancement effect of open data ecosystems on national innovation system effectiveness operates through a progressive, self-reinforcing mechanism. As integration deepens across these three levels, the enhancement effect strengthens exponentially, creating a new paradigm of data-driven innovation system development. However, the study acknowledges certain limitations, particularly in the empirical validation of the theoretical framework across different regional contexts and development stages within China. Future research should develop quantitative metrics for integration effectiveness and conduct comparative studies. The framework shall provide Chinese policymakers and practitioners in digital transformation, emphasizing local conditions and stakeholder coordination for enhanced innovation system effectiveness.

数字经济时代,数据已成为基础性战略资源,开放数据生态系统日益成为提升国家创新体系效能的关键驱动力。相较于传统创新要素,开放数据具有易复制、可共享、边际成本递减等独特优势,通过数据的充分流动和深度应用,能够优化创新资源配置,提升创新效率,加速知识传播与技术突破。这种依托数据流通与应用的创新模式正在重构国家创新体系运行机制,为高质量发展注入新动能。尽管开放数据生态系统潜力巨大,但在其构建过程中仍面临突出问题:在基础层面,数据开放深度和广度不足导致数据孤岛现象普遍,制约了数据要素的高效流动;在应用层面,开放数据价值挖掘和应用创新不足,难以充分发挥对国家创新体系的赋能作用,制约了创新驱动发展战略的深入实施。

针对这些问题,学界形成3个主要研究路径:第一个路径从技术基础设施视角切入,聚焦数据开放平台构建。Alexopoulos等[1]阐释了基于Web2.0的开放数据平台设计架构;Smith &Sandberg[2]构建了数据开放平台服务层级与用户需求匹配机制。第二个路径基于治理视角,关注多元主体协同机制。Harrison等[3]提出开放数据生态体系构建原则;Zuiderwijk等[4]在前期研究的基础上,系统化阐述创新主体间的互动模式 。第三个路径立足价值创造,探究数据开放产生的社会效益和经济效益。Zeleti等[5]通过构建数据开放价值评估框架,阐明数据资源向社会经济价值转化的内在机理。然而,现有研究常将开放数据生态系统作为独立系统考察,较少关注其与国家创新体系间的互动关系。

为弥补这一不足,本研究从生态系统理论视角出发,采用系统理论推演方法,探讨开放数据生态系统与国家创新体系协同演化机制,试图回答一个核心问题:开放数据生态系统如何有效提升国家创新体系效能?为此,本研究首先追溯开放数据理论演进脉络,阐释其从单一数据开放向生态系统构建的发展过程;其次,深入分析开放数据生态系统对国家创新体系效能的作用机制,提出三层级动态演进理论,从动力级、网络级和生态级3个层面揭示两个系统的协同演化过程;最后,提出具体实现路径。

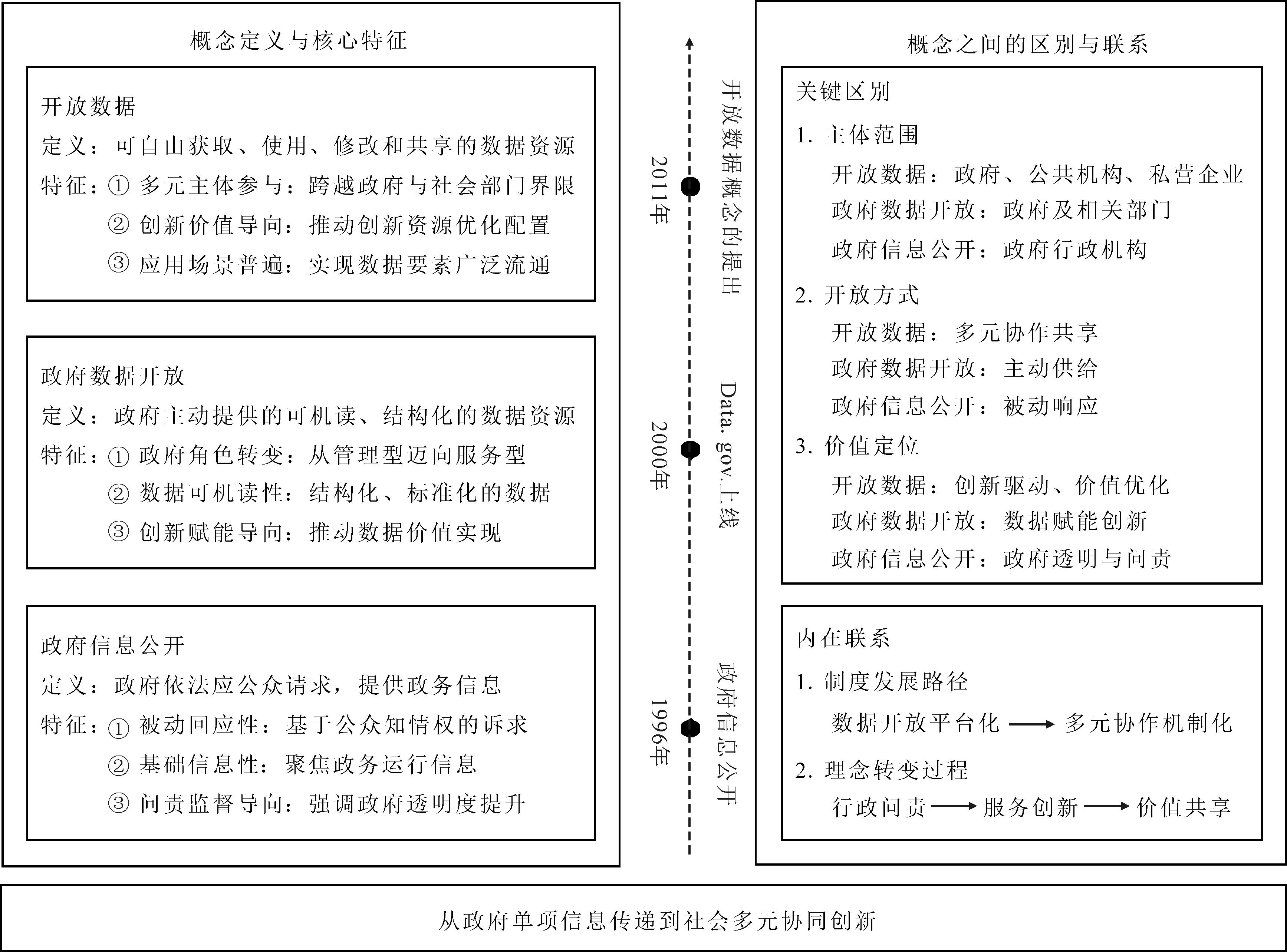

开放数据发展历程可通过3个核心概念把握:作为起点的政府信息公开、作为转型的政府数据开放以及作为拓展的开放数据概念(见图1)。这3个概念反映数据开放实践的不同层次和阶段,其演进过程体现了从政府单向传递信息到社会多元协同创新的发展路径。

图1 开放数据概念演进

Fig.1 Conceptual evolution of open data

政府信息公开是这一概念体系的起点。20世纪中叶以来,随着民主化进程的不断深入和公民权利意识的日渐觉醒,公众对政府信息的知情需求日益增长。在此背景下,各国相继制定了信息自由法案,其中1966年美国《信息自由法》(Freedom of Information Act)的颁布是政府信息公开制度化的标志。政府信息公开具有3个基本特征:一是采用响应式的开放方式,主要根据公众请求进行信息公开;二是以可读性文本为主要信息形态,便于公众直接阅读;三是呈现单向传递的互动模式,缺乏有效反馈机制。这种模式的核心目的在于保障公民知情权,增进政府透明度,本质上体现了政府对公众问责的被动回应。

互联网技术的飞速发展和数字化政府建设带来了重要契机:一方面,技术进步使得大规模数据采集、处理和共享成为可能;另一方面,数字化转型使政府积累了海量结构化数据资源。在此背景下,传统信息公开模式已难以满足公众对数据资源的深度利用需求和社会创新发展的迫切要求。2007年,在美国加州召开的会议上明确提出政府数据开放这一概念,强调政府应主动、及时地公开完整的原始数据[6]。这一理念很快得到响应:2009年,美国政府发布政府开放备忘录并推出Data.gov门户网站,开创了政府数据开放的先河;随后,英国建立Data.gov.uk平台,欧盟启动European Data Portal项目,掀起全球政府数据开放浪潮。中国多个城市也积极推进政府数据开放实践,相继建立数据开放平台,持续推动数据资源的社会化利用[7]。这一发展进程体现了政府职能的深刻转变,即从科层制走向网络化、从管理型迈向服务型,政府逐步成为数据开放的积极推动者。

与政府信息公开相比,政府数据开放在3个方面实现质的飞跃:①在开放方式上,从被动回应转向主动供给[8];②在价值定位上,从单纯的政务透明转向数据赋能创新(张云昊等,2025);③在治理理念上,从单向信息公开转向多元主体协同创新。这种转变不仅优化了政府数据开放实践模式,更推动开放数据理念的形成和发展。开放数据是一个更具包容性和创新性的概念,是指由政府、公共机构或私营企业以开放许可方式提供可自由获取、使用、修改和共享的数据资源。相比于政府数据开放,开放数据的重要突破在于实现了数据开放主体的多元化和数据应用场景的普遍化。通过数据要素的充分流动和深度融合,开放数据体系推动创新资源在更大范围内优化配置,为社会创新发展提供持续动力。

这3个核心概念构成一个逻辑递进、相互关联的体系。首先,政府信息公开是起点,确立了信息共享的基本制度框架;其次,政府数据开放是提升,实现从被动响应到主动开放的转变;最后,开放数据是拓展,将数据开放实践推广到更广泛的社会领域。这些概念既有继承关系又有创新发展,即政府信息公开奠定了数据共享制度基础,政府数据开放拓展了数据应用创新维度,而开放数据则将这种创新实践推广到更广泛的社会领域。这种概念的递进式发展反映信息技术进步、公共管理理念革新和社会需求变迁的共同作用,也凸显了开放数据日益增长的系统复杂性,需从生态系统视角加以理解。

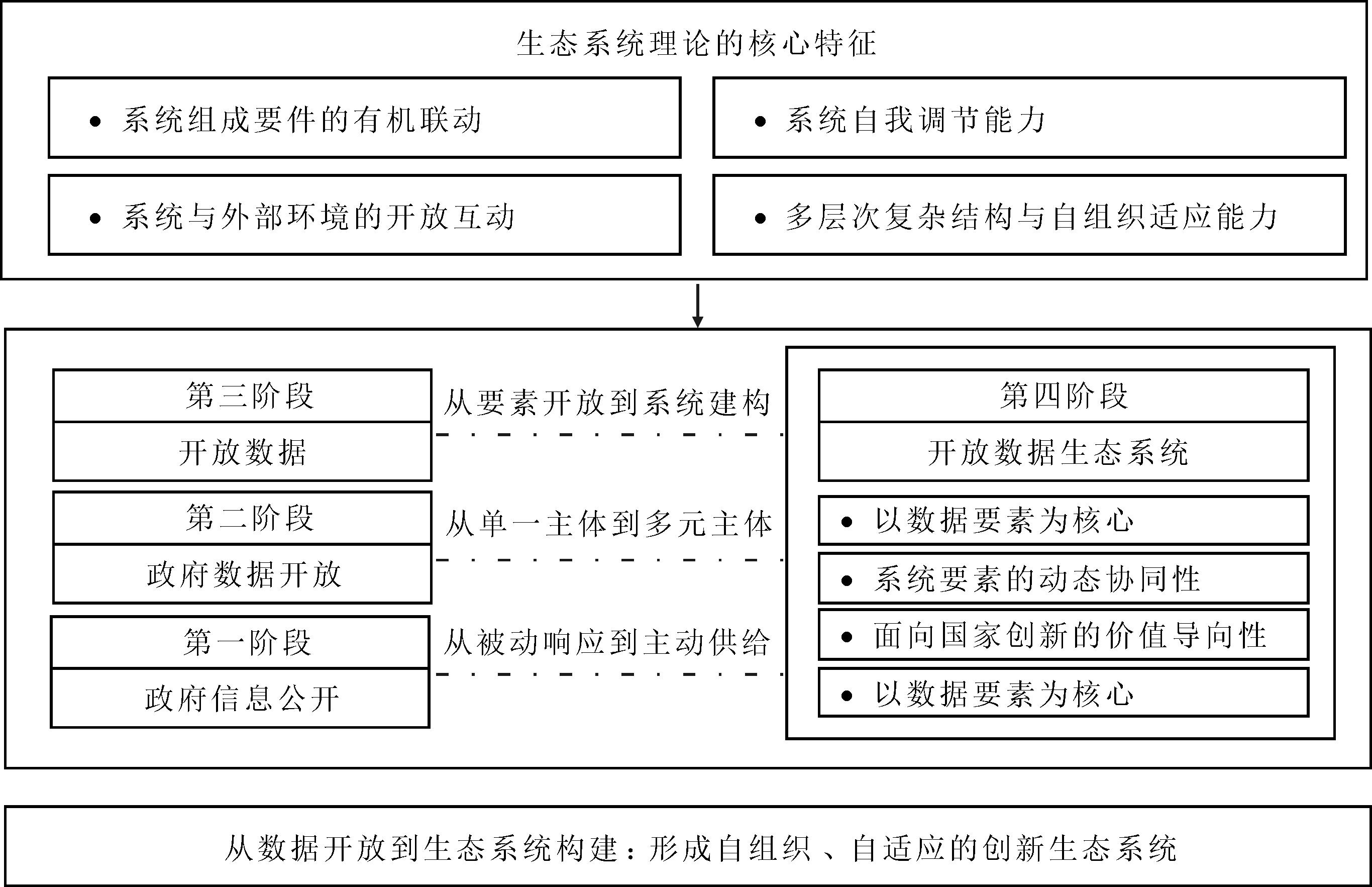

随着开放数据实践的不断深入,研究者发现单纯从数据公开角度难以把握开放数据的复杂性。生态系统理论因其对复杂系统的深刻洞察,为理解这一现象提供了系统分析框架(见图2)。其核心特征体现为:组成要素有机联动、系统自我调节能力、与外部环境的开放互动、多层次复杂结构以及面对外部干扰的自组织适应能力。在信息系统领域,这一理论视角突破传统技术决定论,揭示技术、用户行为与组织实践共演机制,为理解开放数据系统性特征提供了新分析工具。

图2 开放数据生态系统概念内涵

Fig.2 Conceptual framework of open data ecosystem

开放数据生态系统概念的形成标志着生态系统理论在数字时代的创新性延伸。这一领域理论发展得益于Janssen等[9]的研究,他们揭示数据开放过程中的生态特征,指出多元主体间的协同互动和价值共创构成系统核心机制。基于此,Harrison等[3]构建了具有里程碑意义的理论框架,将开放数据生态系统定义为“一个由数据、基础设施和参与者通过价值创造及反馈机制相互作用的动态整体”。理论框架的进一步深化得益于Zuiderwijk等[4]的研究,他们提出技术—组织—制度多层次分析范式,丰富了对系统复杂性的理解;Dawes等[10]在前期研究的基础上,提出系统性规划设计框架,阐明从要素激活、网络构建到系统涌现的演进路径,使理论更具实践指导意义。

在开放数据与国家创新体系互动关系研究中,生态系统理论提供了3个关键分析视角:首先,从共生关系视角看,借鉴生态系统中物种间的互利共生关系,揭示开放数据如何通过数据流动促进创新主体协同发展。已有研究主要关注数据共享机制和协同创新模式,较少探讨两个系统的动态演化过程。其次,从适应性视角看,借鉴生态系统对环境变化的响应机制,分析开放数据生态系统如何增强国家创新体系对外部变化的适应能力。现有研究多聚焦于单向适应过程,忽视了两个系统之间的交互适应。最后,从涌现性视角看,借鉴生态系统自组织特征,探讨开放数据如何催生创新体系新功能和新特性。然而,这方面研究仍处于起步阶段,缺乏系统性理论框架。当前,开放数据生态系统研究已形成一些基本共识:它强调多元主体参与,包括数据提供者(如政府机构)、数据使用者(如企业、研究机构、公众)、中介机构和技术平台提供者等[11];关注系统内部的复杂交互,如数据生产、开放、使用、再利用和价值创造等过程[12];强调系统动态性和适应性,认为系统会随着技术进步、政策变化和用户需求演变而不断调整[13];重视生态系统健康、可持续性发展,包括数据质量、隐私保护、标准化等[14]。然而,已有研究主要关注开放数据生态系统的一般特征,未充分揭示其与国家创新体系的深层互动关系。

基于此,本研究将开放数据生态系统定义为:一个以数据要素为核心,通过数据资源、技术基础设施、制度规范和多元创新主体动态协同,持续为国家创新体系注入新动能的复杂适应系统。这一概念界定具有以下特征:首先,数据要素处于核心地位。不同于传统创新要素,开放数据具有易复制、可共享、边际成本递减等独特优势,通过持续数据流动重塑创新资源配置方式,为国家创新体系注入新发展动力。其次,系统体现动态协同性。开放数据生态系统中各要素通过数据流动形成紧密的互动关系,这种动态协同既能优化创新网络结构,又能提高创新主体间的协作效率。例如,企业能通过开放数据平台精准对接科研机构的创新资源,政府部门可基于数据分析优化创新政策。再次,系统具有明确的价值导向性。开放数据生态系统不仅是数据共享平台,更是推动国家创新的重要引擎,通过数据的深度应用和价值挖掘,加速知识传播、促进技术突破、推动商业模式创新。最后,系统展现出复杂适应特性,能够感知和响应创新需求,通过自组织演化不断优化系统结构和功能,形成与国家创新体系的协同进化关系。这一概念界定的创新意义体现在:揭示开放数据生态系统对国家创新体系的多层次赋能机制,深化了对数字时代创新动力的认识,为分析两个系统深度融合提供了理论基础。

国家创新体系是指“由企业、大学、科研机构三大创新主体和政府、技术转移中介机构等创新辅体通过协同合作,在知识生产、技术开发、产业化过程中形成的有机整体,体现出明显的系统性特征[15]”。国家创新体系效能是指国家创新体系在整合和利用创新资源以及促进知识创造、技术进步和经济社会发展方面的综合能力和实际表现,包括系统输入能力、转化能力和输出能力3个方面。其中,输入能力涉及创新资源投入和配置(刘云等,2025),如研发投入强度、人力资本质量等;转化能力反映将创新投入转化为创新成果的效率,包括产学研协同、知识流动等;输出能力则体现在创新成果数量和质量上,如专利申请数、高技术产品出口比重等[16]。衡量国家创新体系效能的主要维度包括创新环境[17]、创新投入、创新过程和创新产出,每个维度又包含多个具体指标。国家创新体系效能提升对于增强国家竞争力、推动经济高质量发展和应对全球挑战具有重要意义。知识经济时代,创新已成为国家发展的核心驱动力,而国家创新体系效能高低直接影响一个国家在全球创新竞争中的地位和长期发展潜力[18]。因此,深入研究和持续提升国家创新体系效能,对于优化国家创新驱动发展战略、促进可持续发展、实现国家现代化具有重要理论意义和实践价值。

随着数字化转型的不断深入,理解和提升国家创新体系效能需要新的理论视角。传统创新系统理论强调要素间互动[19],但数字时代面临要素属性变革的挑战;网络理论虽然揭示创新主体间的连接机制,但难以解释数据驱动下的系统演化特征;复杂适应系统理论虽关注系统自组织特征,但对数据要素特殊性的关注不足。生态系统理论通过整合以上视角,同时强调数据要素流动特性、系统共生机制和演化规律,为理解开放数据生态系统对国家创新体系效能的影响作用提供了更全面的分析框架。

在这一理论框架下,开放数据作为新型创新要素,正日益深入融入国家创新体系,成为推动创新发展的关键驱动力。在国家创新体系中,开放数据发挥着多重作用。首先,作为创新投入,它为研发活动提供丰富的原始材料,能拓展创新广度和深度;其次,作为创新过程的催化剂,开放数据以数据驱动的方式促进多主体间协同创新,加速知识流动和整合[20];最后,作为创新产出,开放数据本身也是一种重要的知识资产,能够持续赋能新产品、新服务开发[21]。与传统创新要素相比,开放数据具有较强的流动性和共享属性,通过降低信息壁垒、促进知识扩散和跨域协作,为创新活动注入新动力[22]。尤其是在大数据和人工智能时代,开放数据的系统性价值进一步凸显,不仅是创新的基础资源,更是推动创新模式变革的关键驱动力。因此,需突破将开放数据视为单一创新要素的局限,充分认识其与技术基础设施、制度环境、创新主体等要素之间的复杂交互关系[23]。

为此,有必要引入开放数据生态系统的概念,在数据、技术、制度、参与主体及其交互关系整体性和动态性的前提下,探索开放数据与国家创新体系效能提升之间的关系。作为理论创新和实践优化的结果,开放数据生态系统对国家创新体系效能提升的作用体现在多个方面。首先,在创新环境优化方面,开放数据生态系统能提高信息透明度和资源可及性,创造更加开放、协同的创新氛围[24]。其次,在创新要素配置方面,开放数据生态系统能提高资源分配精准度和效率,使创新主体快速、准确获取所需资源[25]。再次,在创新过程优化方面,开放数据生态系统通过促进数据流动和共享,加速知识传播和吸收,缩短创新周期。最后,在创新成果转化方面,开放数据生态系统能为新技术、新产品市场化提供数据支持,提升创新成果社会价值[5]。更重要的是,开放数据生态系统通过促进多元主体间的协同与互动,增强整个国家创新体系的联通性和协同性,从而提升国家创新体系整体效能。

综上所述,开放数据生态系统的概念不仅突破了将数据视为孤立要素的局限,还强调数据、技术、制度和参与主体之间的复杂交互。这种生态系统视角为理解开放数据在国家创新体系中的作用提供了全新的框架,它揭示开放数据不仅是创新资源,更是推动整个创新生态系统演化的关键动力。

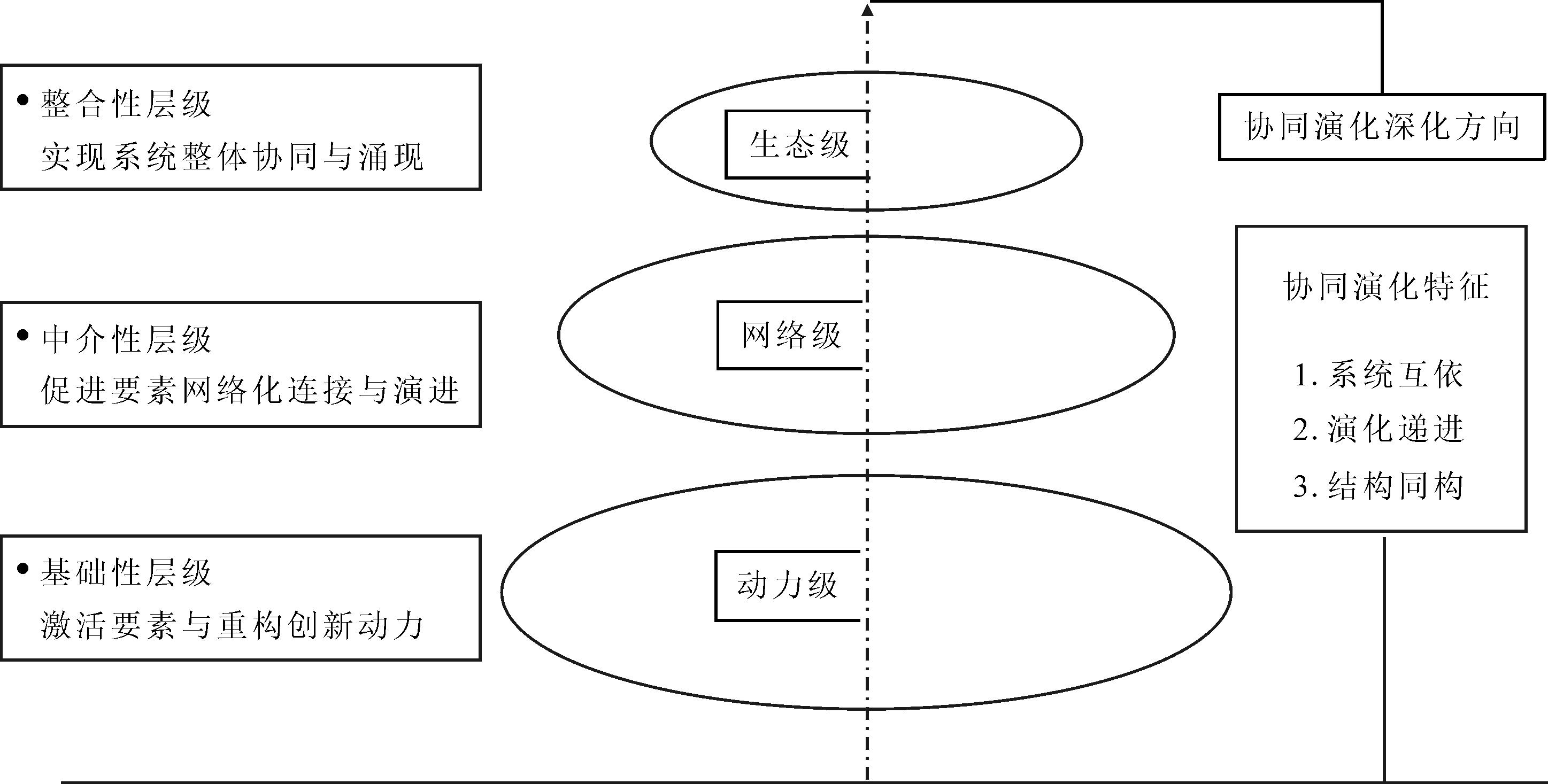

开放数据生态系统对国家创新体系效能提升是一个动态递进的过程,本质上反映两者逐步深化的协同演化历程。这一过程呈现出清晰的层级递进特征:动力级作为基础性层级,通过激活和重构创新要素,为更高层级演进提供动力源泉和物质基础;网络级是承上启下的中介性层级,它在动力级积累的基础上,推动要素间形成网络连接,为生态级涌现创造结构条件;生态级为整合性层级,在前两个层级积累的基础上,实现系统的整体协同和创新涌现。图3展示了开放数据生态系统对国家创新体系效能提升的3个递进层级,从下至上依次为动力级、网络级和生态级,体现了从要素激活、网络构建到生态涌现的协同演化过程。

图3 开放数据生态系统对国家创新体系效能提升的三层级演进

Fig.3 Three-level evolution model of open data ecosystem in enhancing national innovation system effectiveness

3个层级并非彼此割裂,而是构成一个相互依存、逐步深化的有机整体。每个层级都以前一层级为基础展开,同时又为后一层级的形成创造条件,体现了开放数据生态系统与国家创新体系协同演化的内在规律。随着开放数据生态系统促进国家创新体系建构的深化,其作用机制经历了动力级、网络级到生态级的逐步升级,每个层级都体现了更深层次的融合和同构。这种层级递进不仅展现了两个系统协同演化的过程特征,也揭示了开放数据生态系统对国家创新体系效能提升的内在机理。本文从这3个层级详细阐述开放数据生态系统对国家创新体系效能提升的作用机制。

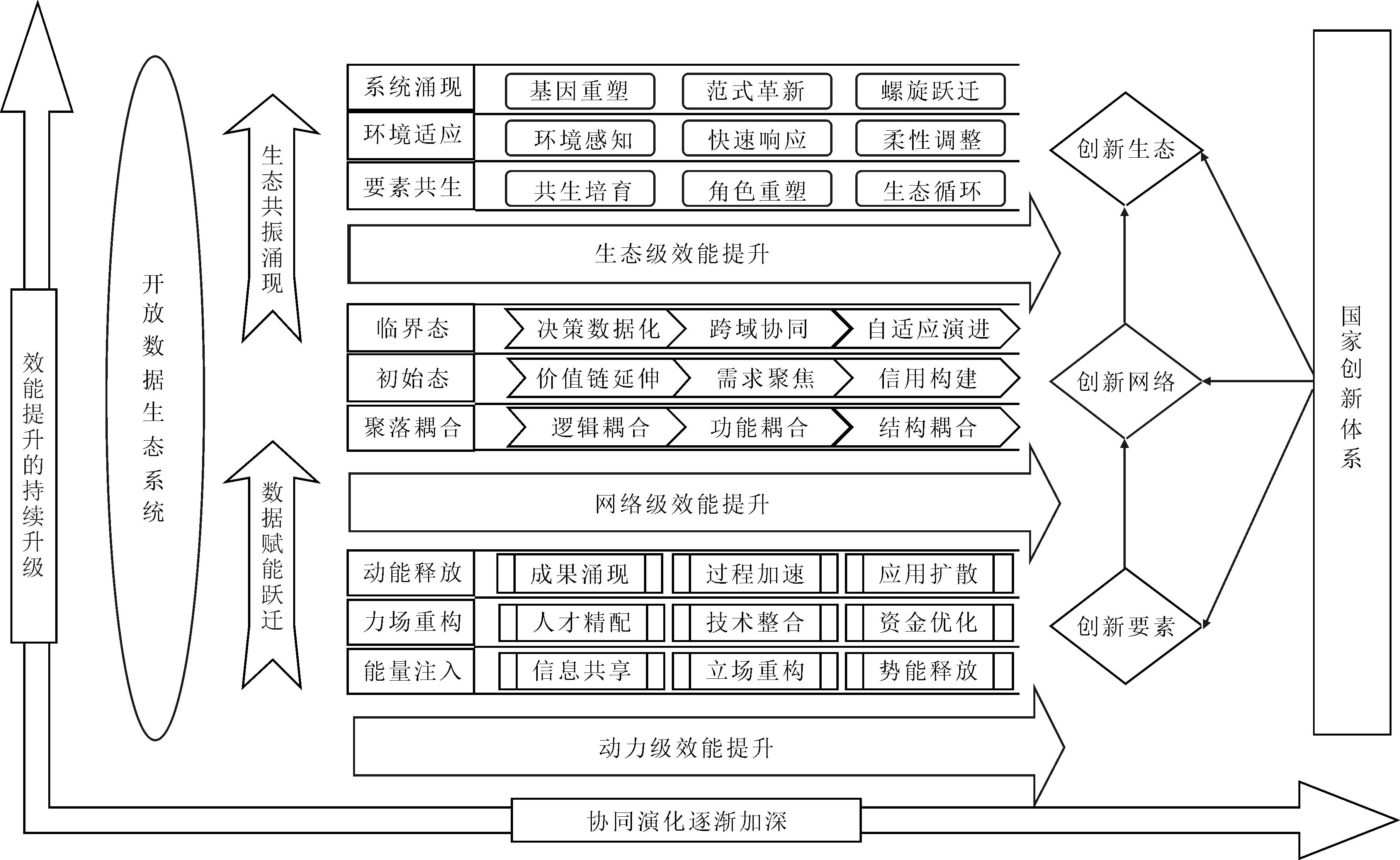

开放数据生态系统对国家创新体系效能的提升始于动力级。在这一初始阶段,开放数据生态系统通过激活和优化创新要素,为国家创新体系注入新动力,强调能量注入和初步整合。这一阶段的作用机理可概括为能量注入、力场重构和动能释放3个关键环节。

第一阶段,作为国家创新体系的能量源,开放数据生态系统通过信息共享、资源激活和势能积累3个关键机制为系统注入新动力。该系统通过促进高质量结构化数据的广泛共享和交叉融合,显著降低国家创新体系中的信息不对称,实现系统熵减。这使得创新主体能清晰把握技术发展趋势、市场需求和政策导向,提高系统可预测性和创新机会。在通过熵减创造的有利环境中,开放数据生态系统如同催化剂,能唤醒国家创新体系中的静态创新要素,包括闲置专利、未充分利用的研究成果和分散的专业知识。例如,在智慧医疗领域,当医院开放脱敏临床数据后,研究机构能对大量真实病例数据进行分析,制药企业能更准确地把握药物研发方向,这种数据共享能大幅降低医疗创新中的信息壁垒,促进跨部门、跨领域知识重组和创新要素配置,成为动力注入的中介。

第二阶段,开放数据生态系统承接第一阶段的能量注入效应,形成具有实质影响力的“数据引力场”。数据引力场是指在开放数据生态系统中,通过数据汇聚、分析和应用,形成对创新要素具有吸引、连接和重组作用的系统性效应。在这种力场环境下,国家创新体系中的创新要素被重组和重新配置。这种力场重构主要体现在3个方面:首先,人才流动模式发生显著变化,高技能人才更容易识别和参与创新项目,有助于促进“人才—项目”的精准匹配。其次,技术资源整合方式也随之发生改变,开放数据生态系统能促进技术模块化和标准化,使不同技术模块可以灵活组合,加速技术创新[26]。最后,资金流向变得更加精准和高效,投资者能够准确评估创新项目潜力,优化资金分配。这种要素重组推动创新模式从传统线性创新模式向开放、灵活的模式发展,有助于提升国家创新体系创新效率,最终实现创新要素高效凝聚,为下一阶段的能量释放奠定环境和结构性基础。

第三阶段,开放数据生态系统中前期积累的能量和重构的创新环境开始释放出巨大动能,呈现出创新爆发式增长和持续推进态势。这种能量释放主要体现在3个方面:首先,创新项目和成果大量涌现[27],如在智慧城市建设中,开放的交通、能源和环境数据促进智能交通系统优化和城市能源效率提升。其次,创新过程显著加速,开放数据生态系统通过提供丰富的数据资源和快速的反馈机制,支持“快速迭代”和“敏捷创新”模式的广泛应用,大幅缩短了从创意产生到产品生产的时间周期(刘洋等,2021)。最后,创新成果扩散和应用范围大幅扩大,优秀的创新理念和解决方案能够迅速跨越地理和行业界限,在不同领域和地区得到推广和应用。这种能量释放不仅能提升国家创新体系整体创新效率,还通过示范效应和知识溢出效应进一步激励新一轮创新,形成良性创新循环。

开放数据生态系统通过“能量注入—力场重构—动能释放”三阶段逻辑链促进国家创新体系效能的动力级提升。该过程能激活大量原本静态或分散的创新要素,为网络汇聚提供充足“节点”,通过优化要素配置和提高流动性,增强要素之间的连接,最终通过能量释放产生的创新动能为网络形成和扩展提供持续动力。这种动力级提升不仅能激活创新要素,还能开启开放数据生态系统与国家创新体系的协同演化进程。通过能量注入、力场重构和动能释放,两个系统在基础要素层面呈现结构和功能上的相似性,为深层次融合奠定基础。

开放数据生态系统在激活分散创新要素的基础上,进入网络级提升阶段。通过数据赋能跃迁,利用开放数据连接和整合能力,推动创新要素从分散状态向网络化结构跃升。在此过程中,开放数据生态系统推动创新要素有机连接,形成高效、联结、协同的创新网络,进而实现结构优化和功能协同[28]。这种网络汇聚使国家创新体系经历了3个关键阶段:创新聚落多维耦合、创新网络初始态形成和临界态演进。

开放数据生态系统对国家创新体系效能网络级提升始于创新聚落之间的耦合。与动力级提升主要关注单个要素激活不同,系统耦合聚焦于要素间的相互作用关系和系统性整合。开放数据生态系统在此阶段的作用体现为3个层面的耦合:一是逻辑耦合,通过统一数据标准和语义体系,促使不同领域创新主体形成共同的认知框架;二是功能耦合,基于开放数据平台,各主体能够精准识别彼此优势和需求,形成互补性功能配置;三是结构耦合,开放数据的持续流动推动各主体调整内部结构,以适应协同创新发展。这种多层次耦合过程驱动创新聚落从简单集合向有机整体演化,此阶段虽然尚未形成完整的网络结构,但已为后续网络化发展奠定了基础。

随着创新聚落间耦合的深化,开放数据生态系统推动国家创新体系进入创新网络初始态。开放数据生态系统通过3个关键机制促进网络初始态的形成:首先,数据价值链延伸打破了原有创新边界,促使不同聚落间基于数据共享建立起新连接;其次,数据驱动问题导向机制使得跨领域创新需求更加清晰,形成基于共同挑战的跨聚落协作;最后,基于开放数据建立的创新信用体系,能降低跨聚落合作风险和成本,加速网络连接的形成。这些机制通过共同作用,使网络初始态呈现出小世界网络的雏形特征,即局部高度聚集,同时存在少量长程连接。网络初始态对国家创新体系效能提升的作用主要体现在3个方面:一是加速知识和技术扩散,缩短创新周期;二是增强资源互补性利用,提升创新效率;三是为跨领域创新提供结构基础,增强突破性创新。

在初始态的基础上,开放数据生态系统与国家创新体系协同演化进入深层次阶段,推动网络向临界态演进。这种深化呈现出3个递进阶段:从数据驱动决策普及到跨域协作数据化,最终实现自适应机制数据依赖。随着这一过程的推进,国家创新体系逐渐呈现出与开放数据生态系统高度相似的结构和功能性特征,最终达到临界态。在这种状态下,两个系统表现出高度同构性,即它们共享相同的数据基础设施,遵循类似的运作逻辑,并通过统一数据流实现协同。这种深度融合催生的网络临界态具有高度灵活性和强大的自组织能力。例如,无论是数据流动还是创新资源配置,都能基于实时反馈实现自我调整。临界态通过优化资源配置、增强自我优化能力和提升系统韧性3个方面提升创新效能,而这均基于两个系统的深度融合。这种数据驱动临界态的形成标志着国家创新体系与开放数据生态系统实现前所未有的协同,为创新效能的全面提升奠定了坚实基础。

开放数据生态系统驱动的网络级提升通过推动创新聚落间的多维耦合、创新网络初始态形成和临界态演进,实现广泛互联、系统协同和自组织演化,加速知识传播和扩散,优化创新资源配置和利用,增强跨域创新能力和环境适应性。网络级提升标志着开放数据生态系统与国家创新体系协同演化进入更深层次,两个系统在网络结构和运作机制上趋于一致,从而实现更高程度的融合。

在创新网络汇聚的基础上,开放数据生态系统与国家创新体系达到高度协同,进而产生系统性创新涌现。在生态共振涌现过程中,开放数据生态系统推动国家创新体系从网络化结构转变为真正的创新生态系统,形成具有自组织、自适应和涌现特征的整体。这一层级强调系统整体性和创新持续性,使创新网络提升到更加复杂和动态的生态系统层面。

在国家创新体系达到网络临界态的基础上,开放数据平台作为生态基质,促进信息流、创新流和价值流有机整合,培育创新体系内部共生关系,将创新网络节点转化为具有特定功能的生态位[29],促使创新主体经历角色的重新定位和优化。政府从单一数据提供者转变为创新促进者,企业创新模式从封闭走向开放,而公众则成为创新过程的积极参与者和贡献者(陶小龙等,2021)。由于不同要素和主体间形成类似生物共生体的紧密关系,国家创新体系呈现出高度互利性。这种共生态势有助于形成创新资源的生态循环,促进生态系统中能量的高效流动,通过建立创新风险共担机制,增强系统整体韧性,以稳定、可持续方式保障开放数据生态系统对国家创新体系效能的提升。

在内部共生关系的基础上,开放数据生态系统进一步催生创新体系与外部环境的适应性。这种适应性的形成源于开放数据平台对环境信息的实时捕捉和对系统响应的快速调节。通过对数据进行持续分析,能敏锐感知市场需求变化、技术发展趋势和政策环境调整,并迅速作出反应。例如,通过分析全球专利数据流可预测技术发展方向,提前调整创新资源配置。这种数据驱动适应机制使国家创新体系能够快速识别外部环境的微小变化,不仅能根据环境需求灵活重组创新要素,还能在面对外部冲击时迅速恢复并保持功能稳定。这种适应性一方面能显著提升创新精准度,减少资源浪费;另一方面也能大幅增强系统抗风险能力,确保创新活动的可持续性,为国家创新体系效能提升提供保障。

开放数据生态系统对国家创新体系效能的提升在涌现阶段实现重大突破。随着系统演进,开放数据突破信息载体与创新资源的功能边界,演变为系统演化的“关键基因”,能重构创新要素间的关系网络。这一重构过程通过要素间非线性交互,产生超越个体简单叠加的整体创新能力,形成如“盖亚假说”中地球生物圈般的有机整体,使系统不仅具备自我维持能力,还能通过多层次反馈机制实现更新。正是这种自组织特性使创新生态系统获得重新定义创新边界和模式的能力,从而在系统层面形成推动范式革命的内生动力。深层次系统演化促使国家创新体系呈现出系统涌现的典型特征:一方面,通过创造性破坏和自组织更新双重机制,产生超越个体创新能力总和的系统效能,催生颠覆性技术范式;另一方面,依托系统自我进化能力,不断产生“创新的创新”,推动系统实现螺旋式跃迁。这种涌现性最终引导国家创新体系完成从网络结构到创新生态系统的质变,使创新活动突破线性发展模式局限,形成一种基于系统协同、环境互动和循环反馈的突破性创新范式。

生态级提升代表开放数据生态系统与国家创新体系协同演化的高级阶段。在这个阶段,两个系统在内部要素共生、外部环境适应和系统涌现性等方面高度融合,形成一个真正的创新生态系统。这种深度协同演化使得开放数据生态系统对国家创新体系效能的赋能和提升作用达到前所未有的水平(见图4)。

图4 开放数据生态系统驱动国家创新体系效能提升的作用机制

Fig.4 Mechanism of open data ecosystem driving the enhancement of national innovation system effectiveness

开放数据生态系统对国家创新体系效能的提升是多层次、递进式的,本质上反映两者不断深化的协同演化过程。从动力级要素重构到网络级结构优化,再到生态级系统涌现,体现了系统融合的渐进式演化过程。国家创新体系与开放数据生态系统协同演化程度越深,后者对前者的赋能和提升作用就越显著。

基于对开放数据生态系统与国家创新体系效能提升作用机制的分析,需要进一步思考如何在实践中充分发挥这一作用机制的潜力。考虑到协同演化程度对赋能效果的关键影响,本文从动力级、网络级和生态级3个层面提出具体实现路径,促进开放数据生态系统与国家创新体系深度融合与协同发展。

开放数据生态系统对国家创新体系效能的动力级提升需要构建完善的基础设施,以支撑能量注入、力场重构和动能释放3个环节,本文从这3个方面详细阐述具体构建路径:

(1)构建数据供给体系是动力级提升的基础环节。其核心在于搭建以用户为中心的开源数据开放平台,融合政府开放数据生态链各节点功能[30]。为此,需实施以下策略:构建分层分类用户参与机制,满足从数据生产者到消费者的多样化需求;强化安全防护,设置数据安全流通功能并完善隐私保护政策[31];扩展平台功能,包括数据可视化、多样化检索和动态更新机制,同时,着力提升数据质量,建立严格的数据质量管理体系,包括数据采集、清洗、验证和更新的标准流程;推动数据标准化建设,制定统一的数据格式、元数据标准和数据交换协议,确保数据的互操作性和可重用性。通过上述措施,构建一个高质量、标准化的数据供给体系,为创新系统注入持续动能。

(2)打造要素互联机制是动力级提升的关键环节。在实施路径上,一方面要建立跨域数据价值评估体系,开发分布式机器学习模型,促进数据价值评估;另一方面需要完善数据融合机制,通过引入知识图谱技术,构建多维度创新知识网络,支持复杂跨领域关联分析。与此同时,重点开发跨域数据关联分析工具,挖掘不同领域数据之间的潜在关联,发现新创新机会。在技术支撑层面,着力构建基于区块链的数据共享协议,明确使用范围、权责边界和收益分配机制,促进数据可信流通[32]。这些措施将重塑创新要素间的关系结构,促进人才、技术和资金等创新要素高效配置,形成新“数据引力场”,为创新主体提供精准的决策支持和资源匹配,促进创新模式转变和创新效率提升。

(3)完善价值释放体系是动力级提升的深化环节。首先,建立健全数据要素市场,设立数据产权交易所,提供数据资产挂牌、定价、交易等服务;完善数据产权制度,明确数据所有权、使用权、收益权等;制定数据质量标准和交易规则,确保交易的公平性和数据的可靠性[33]。其次,设计数据驱动创新激励机制,通过智能合约驱动创新资源匹配算法,为创新赋能。具体措施包括:构建创新需求和资源数据库,收集各创新主体需求和可提供的资源信息;开发基于区块链的智能合约系统,确保资源配置的透明度和公平性。最后,推动数据应用示范,在智慧城市、智能制造等领域开展试点,利用开放交通、能源和环境数据优化智能系统,展示数据驱动创新的实际效果。这些措施将充分释放数据价值,推动创新项目和成果大量涌现,加速创新过程,扩大创新成果扩散和应用范围。

这些基础设施不仅能优化数据供给和利用机制,重塑创新要素间的关系结构,还能深化开放数据生态系统与国家创新体系融合,为两者协同演化奠定坚实基础。

网络级提升是开放数据生态系统推动国家创新体系效能提升的关键阶段,需构建完善的架构支撑以促进创新聚落多维耦合、创新网络初始态形成,并进一步推动后者向临界态迈进。

(1)构建创新聚落多维耦合机制是网络级提升的首要任务。在治理体系方面,应建立多元协作的开放数据治理架构,包括设立跨部门协调机制,促进政府、企业和公众数据共享与协作;成立开放数据咨询委员会,汇集多方利益相关者参与决策;制定协作型数据治理政策,明确各方权责。在技术标准层面,推进数据标准协同,制定统一的数据格式、元数据标准和数据交换协议,确保不同领域、不同部门数据的互操作性。在实施机制上,着力建立跨部门数据共享机制,包括设计数据共享流程、制定数据共享协议,以及构建基于区块链的公众参与平台,扩大社会各界在数据治理中的话语权。通过这些措施,促进创新聚落在逻辑、功能和结构3个层面的深度耦合,为创新网络的形成奠定基础。

(2)推动创新网络初始构建是网络级提升的核心环节。首先,建立创新主体连接机制,设计基于开放数据的创新信用体系,降低跨聚落合作风险和成本,促进创新主体的有效连接。其次,实施数据价值链延伸策略,通过数据深度融合,打破原有创新边界,促使不同聚落基于数据共享建立新连接。再次,开发数据驱动问题导向机制,利用开放数据平台呈现跨领域创新需求,形成基于共同挑战的跨聚落协作。最后,构建创新资源智能匹配系统,运用人工智能技术,基于开放数据分析创新主体需求和能力,实现对创新资源的精准配置。这些措施通过优化创新主体连接、延伸数据价值链、促进跨域协作和实现精准资源匹配,共同推动创新网络初始态的形成。

(3)引导创新网络向临界态演进是网络级提升的优化阶段。在协作机制建设方面,构建跨领域协作平台,设计基于开放数据的跨域创新项目发起、评估和管理机制,促进不同领域创新主体深度融合。在系统优化层面,开发网络结构动态优化系统,利用复杂网络理论和人工智能技术实时分析创新网络结构特征,识别关键节点和薄弱环节,动态调整网络连接。针对风险防范,建立创新网络韧性提升机制,包括设计多元化创新资源备份策略,构建创新风险预警系统,开发快速恢复和重构方案,增强网络应对外部冲击的能力。在整体推进层面,实施创新网络自组织促进策略,通过设计激励机制和反馈机制,鼓励创新主体自主调整其在网络中的连接位置,推动网络向高效结构演进(舒辉等,2025)。这些措施通过促进跨域深度融合、优化网络结构、增强系统韧性和激发自组织能力,推动创新网络实现更高水平的协同发展。

这种架构支撑体系不仅能有效促进创新要素网络化整合,推动创新网络向更高效、更具适应性的状态发展,还能加强开放数据生态系统与国家创新体系在结构和运作机制上的一致性,深化两者协同演化。

开放数据生态系统对国家创新体系效能的生态级提升需从内部要素共生、外部环境适应和系统涌现性3个关键维度构建实现策略。这些策略不仅需促进创新体系内部深度协作,还要增强其对外部环境的适应能力,最终实现创新生态系统演进。

(1)构建要素共生格局是生态级提升的内生阶段。在动力级和网络级的基础上,开放数据生态系统推动创新要素从网络连接升级为共生关系。这种共生性体现为创新主体基于数据深度依存格局,通过数据要素的持续流动和深度整合,实现创新资源的优化配置和协同增值。首先,基于开放数据平台构建多元主体共生体系。通过数据赋能推动政府转变为创新服务者,建立跨部门数据共享机制;引导企业实现跨域协同,促进产业链上下游数据融合;支持科研机构深度参与产业创新,加速科技成果转化;鼓励公众参与创新过程,形成多层次创新生态圈。其次,优化共生机制,构建基于区块链的智能合约系统,规范数据使用,建立数据驱动价值评估体系,量化创新贡献,实现创新要素的高效配置和公平分配。最后,培育共生环境,利用人工智能技术构建创新生态位动态分配系统,完善数据标准体系,降低协作壁垒,建立数据安全和隐私保护机制以确保数据稳定运行。通过以上措施,开放数据生态系统能促进国家创新体系内部要素深度共生,推动创新网络向创新生态系统演进。

(2)完善环境互动机制是生态级提升的外适阶段。在感知层面,构建环境感知机制,利用开放数据平台、大数据分析技术实时捕捉市场需求变化、技术发展趋势,建立多维度创新环境监测系统。在响应体系方面,开发快速响应策略,设计基于人工智能的决策支持系统,对环境变化进行实时分析和预测,为创新主体提供及时、精准的决策建议。在资源配置方面,实施创新资源动态配置策略,构建弹性资源池和智能调度机制,根据环境变化和创新需求,实现对创新资源的灵活调配和优化使用。在韧性培育方面,建立创新韧性提升机制,开发创新风险预警系统和快速恢复方案,增强创新体系应对外部风险冲击的能力。这些策略通过强化环境感知、优化响应机制、灵活配置资源和提升系统韧性,共同增强创新体系对外部环境的适应能力,推动创新生态系统持续演进。

(3)实现创新涌现是生态级提升的整合阶段。在范式转型层面,推动创新范式重构,通过开放数据平台构建跨领域、跨主体协作机制,促进传统线性创新模式向网络化、生态化创新模式转变。在跨域融合方面,实施跨领域创新促进策略,设计基于开放数据的跨域创新项目孵化器,鼓励不同领域、不同背景创新主体进行深度融合,催生新的创新方向和创新模式。在创新升级方面,建立“创新的创新”机制,通过设计开放式创新平台和激励政策,鼓励对现有创新过程和方法进行持续优化与创新,不断提升整个生态系统的创新能力。着眼于系统演进,构建创新生态系统自组织机制,通过设计基于区块链的分布式治理系统,实现创新资源自主配置和创新活动自发协调。这些策略通过重构创新范式、促进跨域融合、激发持续创新和强化自组织能力,共同推动创新系统向更高级方向演进,实现创新效率和能力提升。

这一系列生态级提升策略不仅能深度优化创新主体间的协作关系,提升系统对环境变化的响应能力,还能激发创新生态系统的创新潜能。更为关键的是,这些策略促进开放数据生态系统与国家创新体系在生态特征上高度融合,有利于实现两者在最高层面上的协同演化。

以上3个层面实现路径构成国家创新体系效能提升的系统性框架。其中,动力级通过基础设施构建夯实创新根基,网络级依托架构支撑优化网络体系,生态级基于演进策略推动系统变革,从而形成层层递进的整体推进机制。这种分层实施路径将有效推动两大系统在运行机制和功能结构上的深度融合,为数字时代国家创新体系效能整体提升提供实践指引。

(1)从学理溯源看,本研究揭示开放数据生态系统是一个由多元主体参与、系统复杂交互、具有环境适应性的动态系统,为理解其在国家创新体系中的作用奠定了理论基础。

(2)从作用机制看,开放数据生态系统通过动力级、网络级和生态级3个层面推动国家创新体系效能提升。其中,动力级通过能量注入、力场重构和动能释放,重塑创新要素关系;网络级促进创新聚落耦合、网络形成和临界态演进;生态级实现要素共生、环境适应和系统涌现。研究发现,系统间协同演化程度越高,开放数据生态系统对创新体系效能的提升作用就越显著。

(3)实现路径涵盖3个方面:完善动力级提升基础设施,包括开放数据平台、数据价值评估和要素市场建设;构建网络级提升的架构支撑,包括创新聚落耦合、网络形成和临界态演进;实现生态级提升的演进策略,包括要素共生、环境适应和系统涌现。

本文理论贡献如下:首先,提出“三层级动态演进理论”。该理论较之传统理论更强调数据要素特性,提供了更具操作性的分析工具。而且,通过聚焦数字环境下的创新生态,突出从动力积累到生态涌现的全过程,明确了开放数据作为系统演化的核心要素。其次,深化了生态系统理论在开放数据领域的应用。引入自组织、涌现等概念,丰富了相关理论内涵,通过多维度提升作用扩展了应用边界,为开放数据与创新体系协同发展提供了系统性分析框架。再次,揭示两个系统间的动态交互机制,深化了对系统协同演化规律的认知。研究表明,开放数据生态系统对创新体系效能提升随两者交互深化呈递进趋势。最后,构建从动力级、网络级到生态级的实现路径,从制度保障、技术支撑和创新服务3个维度提出具体实施策略,也验证了该理论框架的实用价值。

基于本研究提出的“三层级动态演进理论”,为充分发挥开放数据生态系统对国家创新体系效能的提升作用,本研究从制度保障、技术支撑和创新服务3个维度构建政策体系,分别针对动力级、网络级和生态级演进需求提出系统性建议。

(1)完善制度保障体系是支撑动力级演进的基础性政策。针对动力级阶段能量注入的核心需求,应系统构建数据开放法律法规体系,通过立法、行政法规、部门规章等多层次法律规范,明晰数据开放的范围界定、程序规范和标准要求,建立弹性化数据提供者和使用者权责边界,健全配套法律保护机制,为开放数据生态系统注入持久的制度动力。为适应力场重构的内在要求,亟需建立跨部门数据治理统筹机构,通过建立多元协调机制平衡各方利益诉求,因地制宜制定分层分类数据开放政策标准,构建灵活多样的协同机制,重塑创新要素间的关系结构。在动能释放方面,根据数据类型和应用场景,探索多样化数据权属界定模式,构建包容创新的数据资产评估体系,通过产权制度的动态完善激发数据要素创新活力,充分释放创新动能。这些制度保障措施的系统推进,将为开放数据生态系统动力级演进营造富有弹性的制度环境。

(2)强化技术支撑能力是实现网络级演进的关键性政策。为促进创新聚落多维耦合,需整合现有资源,打造统一、高效的国家级数据开放平台,提供标准化数据接口服务,实现对数据资源的集中治理和敏捷调用。支持创新网络初始态形成需系统构建数据安全防护体系,完善数据脱敏、访问控制、安全审计等机制,为网络连接提供可靠保障,尤其要对涉及国家安全和个人隐私的敏感数据建立精细化分级分类管理制度。推动网络向临界态演进则需建立严格的数据质量评估标准和实时监测机制,确保开放数据的准确性、时效性和可用性,通过持续的质量管理优化,促进创新网络动态优化和自组织演化。通过协同实施这些技术支撑措施,夯实创新网络形成和演进的技术基础。

(3)创新服务环境优化是促进生态级演进的保障性政策。为培育深度共生的创新要素,需构建多层次数据服务产业生态,既要扶持龙头数据服务企业发展,又要培育中小微创新主体成长,探索多维度数据增值模式,通过差异化政策引导和多元化市场机制建设,推动形成开放协同、动态演进的创新生态圈。因此,应增强系统环境适应性,搭建立体化人才培养体系,统筹推进高校培养、企业实训、社会培训等多元化路径,建立开放包容的产学研协同机制和弹性化的人才评价激励体系,提升创新主体的环境感知能力和快速响应能力。促进创新系统涌现,需构建多层级创新支持网络,设立开放数据创新基金并探索多样化投融资模式,重点支持跨界融合、场景创新、模式创新等多类型创新实践,通过柔性化激励机制和动态化资源配置,激发系统自组织创新活力,推动创新范式持续演进和突破性发展。这些富有活力的创新服务措施的系统推进,将有效推动创新生态系统的有机生长和协同演化。

上述政策建议构成一个有机整体:制度保障重塑要素关系,夯实动力级基础;技术支撑优化网络结构,推动网络级跃升;创新服务培育生态特性,催化生态级演进。这种系统化的政策设计既体现对“三层级动态演进”理论的深刻把握,又能对不同层级演进需求进行精准对接。在政策实施过程中,应强化政策协同,优化实施路径,建立动态评估机制,推动开放数据生态系统与国家创新体系的深度融合与协同演化。

本文存在如下不足:①“三层级动态演进理论”在不同国家或地区的适用性存在局限。由于各地区在数据开放程度、数字基础设施、创新体系成熟度等方面存在显著差异,理论的实践应用也面临相应挑战。例如,发达国家和发展中国家在数据治理制度、技术基础和创新能力方面存在差距,可能会导致动力级到生态级的演进路径出现显著分化。因此,需针对不同地区实际情况对3个层级实现策略进行相应调整。②本研究以理论分析为主,缺乏实证支撑。从逻辑推演角度构建开放数据生态系统对国家创新体系效能提升的作用机制,但未通过大规模实证数据验证该理论框架的有效性。尤其是在衡量开放数据对创新效能提升的具体贡献方面,缺乏可量化的评估指标和实证检验。未来应通过收集典型案例数据建立评估指标体系,采用定量分析方法进一步验证和完善该理论框架。

[1] ALEXOPOULOS C, LOUKIS E, CHARALABIDIS Y. A platform for closing the open data feedback loop based on Web2.0 functionality[J]. JeDEM-eJournal of eDemocracy and Open Government, 2014, 6(1): 62-68.

[2] SMITH G,SANDBERG J.Barriers to innovating with open government data: exploring experiences across service phases and user types[J]. Information Polity, 2018, 23(3): 249-265.

[3] HARRISON T M,PARDO T A,COOK M. Creating open government ecosystems: a research and development agenda[J]. Future Internet,2012,4(4): 900-928.

[4] ZUIDERWIJK A,JANSSEN M,DAVIS C. Innovation with open data: essential elements of open data ecosystems[J]. Information Polity,2014,19(1-2): 17-33.

[5] ZELETI F A,OJO A,CURRY E.Exploring the economic value of open government data[J].Government Information Quarterly,2016,33(3):535-551.

[6] 陈美,梁乙凯.开放政府数据隐私安全全面保障研究[J].情报杂志,2023,42(8):194-199.

[7] 汤志伟,王研. TOE框架下政府数据开放平台利用水平的组态分析[J]. 情报杂志,2020,39(6):187-195.

[8] 吴帅帅.政府数据开放的功能定位、实践困境及优化路径[J].情报杂志,2023,42(1):168-173.

[9] JANSSEN M,CHARALABIDIS Y,ZUIDERWIJK A. Benefits,adoption barriers and myths of open data and open government[J]. Information Systems Management,2012,29(4): 258-268.

[10] DAWES S S,VIDIASOVA L,PARKHIMOVICH O. Planning and designing open government data programs: an ecosystem approach[J]. Government Information Quarterly,2016,33(1): 15-27.

[11] 汤志伟,罗意.开放政府数据生态系统中的数据利用:瓶颈与组态[J].数字图书馆论坛,2024,20(6):12-22.

[12] 袁红,王焘.政府开放数据生态系统可持续发展实现路径的系统动力学分析[J].图书情报工作,2021,65(17):13-25.

[13] 马海群,王本刚.开放数据生态系统:一个系统性文献综述[J].图书馆杂志,2022,41(11):8-18.

[14] ATTARD J,ORLANDI F,SCERRI S,et al.A systematic review of open government data initiatives[J].Government Information Quarterly,2015,32(4):399-418.

[15] 雷小苗,李正风.国家创新体系结构比较:理论与实践双维视角[J].科技进步与对策,2021,38(21):8-14.

[16] FURMAN J L,PORTER M E,STERN S.The determinants of national innovative capacity[J].Research Policy,2002,31(6):899-933.

[17] 李煜华,张云飞.创新生态系统视角下高技术产业创新质量提升组态路径研究[J].科技进步与对策,2024,41(15):138-148.

[18] 唐任伍,温馨,武天鑫.国家创新体系的数字化重构——新型举国体制驱动的机理与路径[J].经济与管理研究,2024,45(1):3-15.

[19] FREEMAN C. Technology policy and economic performance: lessons from Japan[M]. London: Pinter, 1987.

[20] 黄先海,虞柳明,戴岭.政府数据开放与创新驱动:内涵、机制及实践路径[J].东南学术,2023,36(2):102-113.

[21] JETZEK T,AVITAL M,BJORN-ANDERSEN N. Data-driven innovation through open government data[J].Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research,2014,9(2):100-120.

[22] 张吉昌,龙静.政府数据开放何以赋能企业创新[J].现代经济探讨,2024,43(4):29-43,59.

[23] 孟雪,郝文强.面向数字经济发展的政府数据开放价值创造系统建构与运行机制研究——基于创新生态系统的理论分析[J].情报杂志,2023,42(2):134-141.

[24] 赵龙文,方俊,张国彬.生态协同视角下政府开放数据应用创新研究[J].图书情报知识,2022,39(6):113-121.

[25] STYRIN E,LUNA-REYES L F,HARRISON T M. Open data ecosystems: an international comparison[J].Transforming Government: People,Process and Policy,2017,11(1):132-156.

[26] 郑帅,王海军.数字化转型何以影响枢纽企业创新绩效——基于模块化视角的实证研究[J].科研管理,2022,43(11):73-82.

[27] 杨力,尚超,杨建超.共生理论视角下区域创新生态系统演化特征研究[J].科技进步与对策,2023,40(11):71-81.

[28] 王今,邹纯龙,马海群.公共数据生态系统测度及优化路径研究[J].情报理论与实践,2022,45(10):19-26.

[29] 杨博旭,柳卸林,吉晓慧.区域创新生态系统:知识基础与理论框架[J].科技进步与对策,2023,40(13):152-160.

[30] 侯晓丽,赵需要,周庆山,等.政府开放数据生态链价值共创机理与节点优化策略研究[J].情报理论与实践,2024,47(5):67-77.

[31] 陈美,梁乙凯.国外面向用户的开放政府数据使用行为研究进展[J].情报杂志,2022,41(9):166-175.

[32] 赵龙文,黄锐敏,方俊.基于扎根理论的政府开放数据价值实现能力评价研究[J].情报杂志,2023,42(11):183-191.

[33] 郑丁灏.中国数据交易所政策变迁、功能定位与规范配置[J].科技进步与对策,2024,41(13):113-121.