0 引言

改革开放以来,中国经济以要素投入驱动创造了经济增长的“中国奇迹”[1]。伴随经济发展,资源短缺、生态环境恶化以及创新动力不足等问题已成为制约中国经济实现高质量发展的桎梏。践行绿色发展理念、构建绿色创新体系,成为新时代中国经济社会发展的必由之路。进入数字时代,随着全球数据资源呈爆炸式增长,数据要素市场规模迅速扩张[2]。根据国家工业信息安全发展研究中心的统计数据显示,2021年中国数据要素市场规模达到815亿元,预计“十四五”期间市场规模复合增速超过25%。作为生产要素化与配置市场化的有机结合,数据要素市场化不仅是促进数据共享和互通的关键抓手,也是推动绿色技术革新和质量变革的重要引擎[3]。据《中国数据要素市场发展报告(2021—2022)》显示,数据要素使得产品研发周期平均缩短15.33%,能源利用率平均提升10.19%。由此可见,数据要素已成为推动绿色创新的重要驱动力。与此同时,面向绿色低碳发展的数据产品正加速涌现,并成为数据交易市场的热点品类。例如,上海数据交易所上线50多个可用于绿色低碳场景的数据产品;杭州数据交易所通过碳价预测模型提供API数据接口;郑州数据交易中心开通黄河生态治理大数据平台等。因此,深入探究数据要素市场化对绿色创新效率的影响及其背后的作用机制具有重要时代价值和现实意义。

数字化浪潮下,数据要素市场化及其创新驱动效应成为学术界关注的热点。相关研究主要集中在以下3个方面:一是聚焦理论内涵分析。部分学者认为,数据要素市场化是按照市场供求机制定价数据要素价格,并遵循等价交换原则实现数据要素流通和交易,最终实现数据要素有效配置到生产领域的过程[4]。也有学者认为,数据要素市场化是一套数据确权、定价与收益分配的系统机制,为实现数据要素优化配置提供制度保障[5]。二是关注相关测度分析。既有研究主要通过构建综合评价体系,或者采用数据交易平台建设情况作为相关表征进行实证分析[6],且后者做法较为普遍。三是聚焦数据要素市场化与技术创新关系分析。部分学者认为数据要素自身不会创造价值,单纯依靠数据要素投入和积累无法驱动企业技术革新,因此需要结合数据要素技术特征,对数据要素市场化配置与技术创新关系进行理论分析[7]。也有部分学者以数据要素交易平台建立为切入点,验证其通过人才集聚效应和产业结构效应赋能科技创新[6]。此外,还有学者认为相关平台设立加剧数据资源争夺,增加数据要素收集成本和利用成本,间接提升企业进出市场门槛,为传统企业技术创新增加不确定性因素[8]。

相较于一般性技术创新,绿色创新兼具创新发展与环境保护的双重属性,涉及环境技术创新、工艺创新、产品设计创新等多技术领域。绿色创新效率是衡量绿色转型和创新发展的重要标尺,现有研究主要集中在绿色创新效率内涵解读、水平测度以及影响因素3个方面。在内涵解读上,学者们分别从传统技术革新和投入产出效益两大视角进行探讨。其中,Luo等[9]认为,绿色创新效率是传统企业为实现可持续发展,不断尝试关键核心技术研发,以技术进步为核心抓手,实现生产效率提升;Gomes等[10]基于投入产出转化效率视角,指出绿色创新效率是地区研发部门通过既定创新要素投入,实现绿色技术进步和绿色产品价值的转化效率。在水平测度方面,学者们普遍采用包含非期望产出的数据包络分析法(如SBM-DEA和EBM-DEA模型等),研究尺度上主要涉及城市群、省级和地级市等。在影响因素方面,主要包括技术分工、数字经济等内在驱动因素以及环境规制、地区产业结构和政府干预等外部环境因素(余文梦等,2023)。

上述研究主要集中于数字经济、产业数字化、数字产业发展以及数字金融与城市绿色创新等方面。例如李小明等[11]基于城市层面数据,发现数字经济能够通过促进绿色创新意愿提升城市绿色创新绩效。也有部分学者分别从产业数字化和数字产业化视角,探究两者与城市绿色创新之间的正向关系[12]。综合来看,既有研究分别围绕数据要素市场化与绿色创新展开有益探索,但仍存在以下不足:首先,既有研究多从数字经济及其不同维度出发,探究其对绿色创新的影响效应。然而,数字经济的创新驱动效应能否实现取决于数据要素的价值红利,而数据要素市场化是优化数据要素配置、释放其价值红利的关键举措,却少有学者深入探究其带来的绿色创新效应。其次,囿于数据可获得性,学者们普遍采用理论分析方式进行相关研究,针对数据要素市场化的实证研究依旧匮乏。最后,既有研究往往忽视了中国情境下数据要素市场化与绿色创新发展过程中面临的地方政府竞争行为等典型性事实影响,从而使得相关研究缺少现实约束条件。

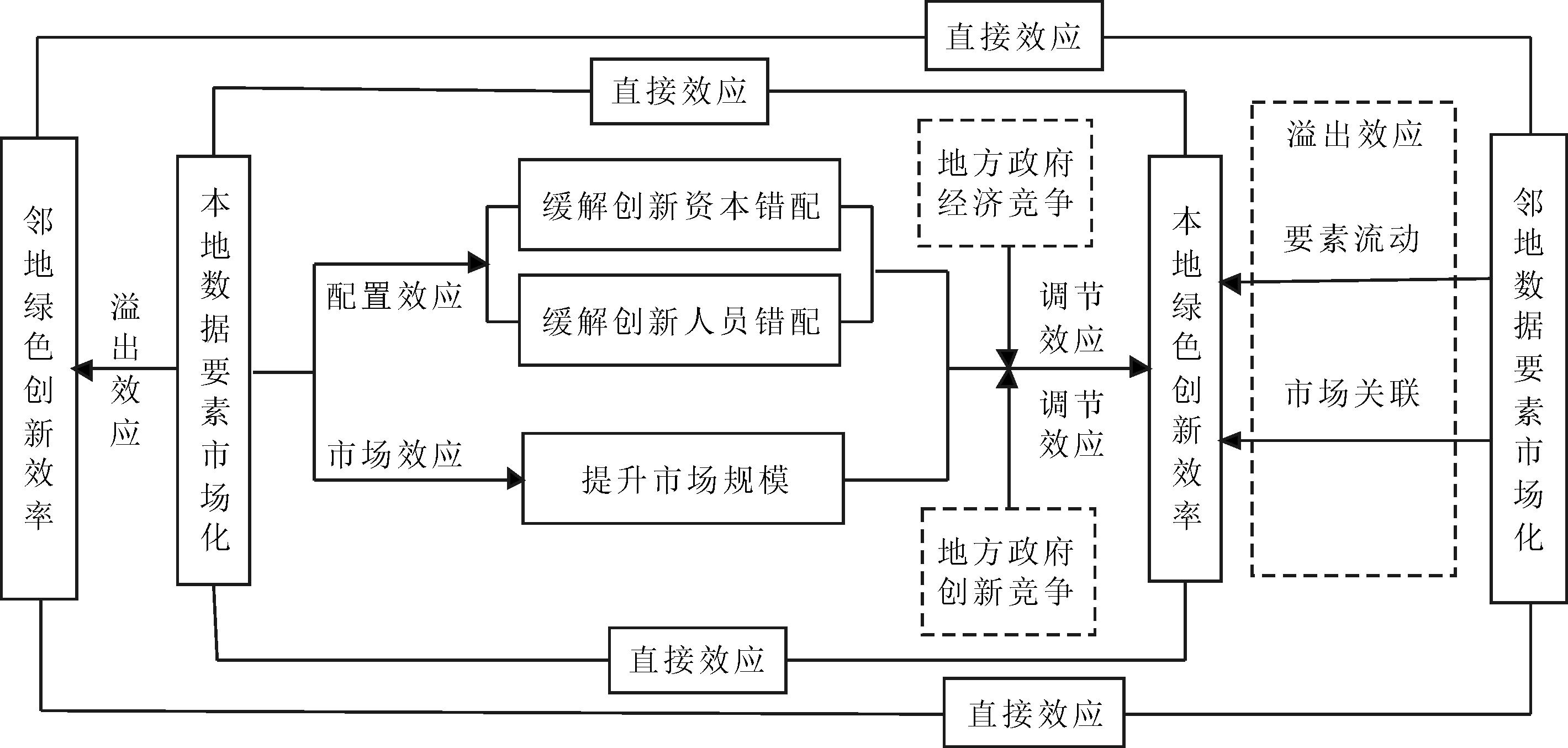

鉴于此,本文基于数据交易平台建设的准自然实验,考察其对绿色创新效率的影响及作用机制,并分析地方政府竞争的调节效应,以及数据要素市场化对绿色创新效率影响的空间溢出效应。与既有研究相比,本文的边际贡献在于:一是以数据要素市场化为研究视角,从创新要素配置效应与市场规模效应两个维度出发,深入揭示两者之间的传导机制,进而打开数据要素市场化影响城市绿色创新绩效的“黑匣子”。二是基于中国创新驱动发展战略实施情境,将地方政府行为纳入分析框架,拓展性分析地方政府在“围绕增长而竞争”和“围绕创新而竞争”的不同行为下数据要素市场化影响城市绿色创新效率的变化特征。三是通过构建数字技术距离加权矩阵的空间双重差分模型,考察数据要素市场化影响城市绿色创新效率的空间溢出效应,以探究数据要素交易平台建设是否发挥“示范先行,辐射带动”作用。

1 制度背景与理论分析

1.1 数据交易平台建设的制度背景

随着数据价值化发展,数据要素作为新型生产要素,成为影响新一轮科技革命和技术变迁的重要资源。数据交易市场作为国家优化数据要素配置、释放其价值的关键载体,其主要目标是建立一个可持续发展的数字交易生态系统,通过促进数据流通、规范数据价值转化、催生新业态新模式等方式,实现各领域数据要素的最大化利用。因此,培育合规高效的数据要素市场势在必行。设立数据交易平台作为各地区推进数据要素市场建设的重要探索与实践,其核心在于明确数据产权归属、建立数据定价和交易机制、促进数据信息披露与增值等,解决现实中数据要素交易的“权属不清”“定价困难”“管理混乱”等问题,为数据要素赋能经济社会生产提供关键支撑。

近年来,党和国家高度重视数据交易平台建设。2014年《政府工作报告》首次提出“大数据”一词。同年,我国首个数据交易平台—中关村数海大数据交易平台批复设立。2015年国务院发布《促进大数据发展行动纲要》,提出“开展面向应用的数据交易市场试点,促进数据资源流通”。至此,数据要素市场的战略地位逐渐凸显。2015—2017年数据交易平台数量呈井喷式增长,先后成立贵阳大数据交易所、上海数据交易中心和华中大数据交易所等12个大数据交易平台。《“十四五”数字经济发展规划》提出,“加快构建数据要素市场规则,促进数据要素市场流通”。在中央的支持下,各地方数据交易平台培育和建设步伐持续加快。在业务模式上,数据交易平台业务逐渐从初始单一交易撮合服务,向数据价值估算、数据信息披露与增值等业务深化,并不断催生新业态新模式。数据交易平台为传统行业提供网络化和智能化服务的同时,也为新技术研发和环保等领域提供数据要素支撑。基于此,本文选取数据交易平台建设作为数据要素市场化衡量标准,探究其对绿色创新效率的影响。

1.2 数据要素市场化影响城市绿色创新效率的直接作用机制

数据要素市场化为新时代城市绿色创新体系建设提供了数据要素支撑[13]。作为数据要素市场化的典型模式和重要实践,数据交易平台具备数据确权与定价、数据披露、存储与增值等功能,从创新投入和产出两方面影响绿色创新效率。

一方面,数据要素市场化以交易市场为基础,通过数据确权与定价机制缓解交易信息不对称性、降低创新要素投入成本,进而提升绿色创新效率[14]。数据要素市场化通过规范数据确权范围和数据定价机制,能够消除信息孤岛和数据流通壁垒,使得企业在绿色创新过程中精准把握要素投入价格,实现绿色创新全过程成本把控,不断强化企业绿色创新要素投入意愿,进而打破绿色创新研发投入不足的桎梏。同时,数据要素市场化界定可交易数据范围,通过合理估算数据价值,实现绿色技术信息、缄默知识的可编码化与价值化,降低不同主体之间的知识获取成本,进而有助于促进多主体协同创新和合作,提升绿色技术研发效率。另一方面,数据要素市场化能够强化数据披露与增值功能,提升创新成果转化效率与产出质量,进而实现绿色创新效率提升。数据要素市场化能够通过数据披露方式促进供需双方信息对称化,不断提升交易市场透明度和效率,进而有助于消费者精准掌握绿色产品信息,提升地区绿色产品消费力,促进企业绿色创新成果转化。同时,数据要素市场具备的存储与增值等功能,不仅能为企业绿色产品研发累积丰富的数据资源,而且通过数据清洗、整合与分析等服务,有助于企业精准掌握市场需求,及时调整产品结构和营销策略,进而提升绿色创新产出质量。由此,本文提出以下研究假设:

H1: 数据要素市场化能够促进城市绿色创新效率提升。

1.3 数据要素市场化影响城市绿色创新效率的间接作用机制

绿色创新是一项高风险、高投入的系统工程,既需要人才、资本等创新要素内在驱动,也离不开市场环境的外部支撑[15]。基于创新资源配置理论和需求引致创新理论,从配置效应和市场效应两方面探究数据要素市场化影响城市绿色创新效率的作用机制。

(1)缓解创新要素错配。创新资源配置理论指出,在既定创新资源约束下,创新要素错配是导致创新效率损失的重要因素,因此促进资本、劳动等创新要素有序流动、精准匹配和多元融合是缓解要素错配、提升创新效率的关键手段[16]。首先,基于数据交易平台的数据要素市场化为数据供需双方提供完备的数据交易机制,为促进不同地区、行业之间要素资源有序流通提供重要支撑,使得优质资本和劳动力资源能够流向绿色创新能力更强的研发部门或者前沿创新领域,进而有助于实现要素投入与利用最大化,提升绿色创新效率。其次,数据要素市场化通过规范交易主体行为,统一数据流通和采集标准,有助于研发机构在绿色创新活动中及时获取所需要素信息,进而为绿色创新活动提供高技能人才和创新资金,提升创新活动中的要素配置效率。最后,数据要素市场化带来的数据清洗、整合与分析等增值服务,能够促使数据要素与资本、劳动等传统要素高效融合,促进资本积累以及劳动者与劳动资料匹配,实现单位资本和劳动投入下产出更多新产品、形成更多新工艺,进而提升企业绿色创新效率。

(2)提升市场规模。需求引致创新理论和“市场范围”假说均指出,地区市场规模扩大通过创新市场竞争机制和多样化需求,促进绿色创新成果转化和绿色产品增值,是实现绿色创新效率提升的保障[17]。数据要素市场化通过物联网、数据工具,极大程度地消除市场交易壁垒,为地区居民带来多元化消费模式和渠道,激发地区消费潜力,也促使市场需求趋向多样化。一方面,市场规模越大意味着竞争压力也越大。为获取更多市场份额,传统企业或者研发部门会将更多资金和精力投向技术研发与生产领域,催生更多新技术新工艺以保持市场竞争力。同时,优胜劣汰的市场竞争机制会持续强化,使得创新效率不足和创新意识落后的传统企业逐渐被取代,倒逼企业不断加快绿色产品研发。另一方面,为满足多样化市场需求,传统企业会持续引入先进的生产技术和寻求多元化合作机会,旨在提高产品质量和新工艺市场竞争力。多样化需求为研发主体提供了更加丰富的创新方向和主题选择,有助于营造多元化创新环境,进而加速企业绿色创新成果转化与应用。由此,本文提出以下研究假设;

H2: 数据要素市场化通过缓解创新要素错配和扩大市场规模促进城市绿色创新效率提升。

1.4 地方政府竞争对数据要素市场化影响城市绿色创新效率的作用机制

地方政府行为在数据要素市场化过程中发挥重要作用[18],是“围绕增长而竞争”还是“围绕创新而竞争”的地方政府行为会影响数据要素市场化对绿色创新效率的作用效果。

在以GDP为主要考核指标的政绩考核压力下,地方政府为追求GDP的高增长率,更倾向于将公共财政资源投向风险低、回报快和效益好的基础建设项目,并减少绿色科技创新项目投资,导致绿色创新活动缺乏足够的研发资金支持,不利于绿色创新效率提升。在GDP“锦标赛”背景下,地方政府的“逐底竞争”行为加剧。一方面,为获取更多数据交易市场份额,地方政府会采取市场分割策略,不利于整体区域数据交易体系建设。另一方面,地方政府更关注数据交易市场的经济效益,盲目推进数据交易平台建设,忽视数据交易平台运营中高能耗以及高频率迭代更新产生的电子垃圾等问题,加剧地区环境负担,进而不利于地区绿色创新效率提升。在创新驱动发展战略背景下,地方政府逐渐将科技创新纳入政绩考核体系。首先,地方政府会以创新发展为重要导向,通过出台各类配套政策,促使优质资源汇聚至具有广阔前景的绿色创新领域。这有助于企业降低绿色研发成本,提升科技研发成功率。其次,地方政府的支持信号能够增强消费者和投资者信心,有利于企业绿色科技研发和成果转化得到更多资金支持。最后,地方政府创新竞争形成的人才高地和专项资金链,不仅有助于满足数据市场建设的人才和资金需求,而且为其在绿色数据产品开发、环境监管与评估等领域业务拓展提供重要支撑,进而有助于充分释放数据要素市场化的绿色创新红利。由此,本文提出以下研究假设:

H3: 地方政府经济竞争在数据要素市场化影响城市绿色创新效率的过程中发挥负向调节作用,而地方政府创新竞争发挥正向调节作用。

1.5 数据要素市场化对城市绿色创新效率的空间溢出效应

依据城市系统理论,由于城市之间交通互通和信息联通、创新要素的空间流动性,数据要素市场化对城市绿色创新效率的影响必然会通过城市间创新要素流动和市场关联,对邻近地区产生一定的空间外部性[12]。一方面,数据交易平台试点城市突破传统创新活动的空间限制,对邻近地区产生创新要素外溢效应,进而有助于绿色创新效率提升。试点城市通过数据确权、定价与披露等方式建立高效和规范的数据交易市场,使得创新要素信息更加透明化,为加速地区间数据流通和技术知识溢出提供重要支撑。随着数据要素、研发资金和高技术人才的循环关联,研发企业跨地区合作更加便利,极大程度地提高企业之间缄默知识传递效率,不断降低邻近地区绿色创新研发成本和交易成本,进而实现绿色创新效率提升。另一方面,试点城市通过数据交易平台建设,能够强化本地与邻近地区的市场关联性,带动邻近地区绿色创新成果转化,进而提升绿色创新效率。试点城市建立的数据交易平台通过数据清洗、整合与分析等服务,能够突破市场信息壁垒,使得本地与邻近地区的市场关联性更强。随着市场关联性增强,试点城市与邻近城市间的绿色产品竞争更加激烈。这种竞争态势促使邻近地区加速绿色技术研发及提升产品质量,进而增强邻近地区市场竞争力,推动其绿色创新效率提升。由此,本文提出以下研究假设:

H4: 数据要素市场化对城市绿色创新效率的影响存在空间溢出效应。

综上所述,本文构建作用机理分析模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 模型设定

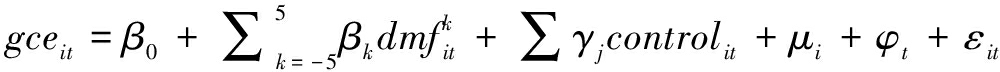

本文将数据交易平台建设视为一项准自然实验,由于各地区建立数据交易平台的时间存在差异,因此构建多期双重差分模型(DID)进行实证研究,模型设定如式(1)所示。

gceit=β0+β1dmfit+∑γjcontrolit+μi+φt+εit

(1)

其中,i和t分别表示样本城市与年份;被解释变量gceit表示城市绿色创新效率;核心解释变量dmfit表示城市i在t年建立数据交易平台,若地区建立了数据交易平台则dmfit取1,否则取0;β1为本文重点关注的估计系数,若β1显著大于0,表明数据要素市场化能提升城市绿色创新效率;controlit代表一系列控制变量;μi和φt分别表示城市固定效应与年份固定效应,εit为误差项。为尽可能缓解异方差问题对实证结果的干扰,本文对各变量均取对数。此外,为检验创新要素错配和市场规模在两者关系中的传导机制,构建如下模型进行检验:

medit=α0+α1dmfit+∑γjxit+μi+φt+εit

(2)

gceit=η0+η1dmfit+η2medit+∑γjxit+μi+φt+εit

(3)

其中,medit为作用机制变量,主要包括创新资本错配rtsit和创新人员错配htsit以及市场规模mpit。

为探究“围绕增长而竞争”“围绕创新而竞争”两种政府竞争模式在数据要素市场化影响城市绿色创新过程中的调节效应,本文构建如下模型:

gceit=β0+β1dmfit+β2interit+β3dmfit×interit+∑γjxit+μi+φt+εit

(4)

式中,interit为调节变量,分别代表地方政府经济竞争govpit和地方政府创新竞争govtit。

考虑到数据要素市场建立势必打破地区间创新壁垒、强化地区间创新活动关联性,本文进一步构建空间双重差分模型进行估计,模型构建如下:

gceit=ρWgceit+β1dmfit+β2Wdmfit+∑γjxit+μi+φt+εit

(5)

其中,ρ为空间滞后系数,若该系数不为0,则需要通过微分方程进行空间效应分解,重点关注效应分解结果;W为空间权重矩阵;其余变量解释同上。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量:绿色创新效率(gce)

本文主要参考刘保留等[19]的做法,利用包含非期望产出的Super-SBM模型测算城市绿色创新效率。其中,投入指标主要选取R&D资本存量和R&D人员数。在R&D资本存量方面,参考朱平芳和徐伟民[20]的做法,按照15%的折旧率进行永续盘存法核算R&D资本存量。在产出指标中,分别选取绿色专利申请数作为期望产出,工业二氧化硫和地区二氧化碳排放量作为非期望产出。

2.2.2 解释变量:数据要素市场化(dmf)

数据交易平台作为推进数据要素价值转化与市场化配置的重点,自2014年设立中关村数海大数据交易平台以来,国内数据交易平台建设呈现快速增长态势。截至2021年,已设立贵阳大数据交易所、华中大数据交易所和杭州钱塘大数据交易中心等近40家数据交易平台,其中,正式运营且交易的平台覆盖北京、贵州、湖北、广东、重庆、上海以及浙江等10余个省市。参考刘满凤等[21]的研究,采用数据交易平台建立时间t和所在城市i的虚拟变量乘积衡量,即城市i从第t年起的dmf赋值为1,其它年份赋值为0。

2.2.3 中介变量

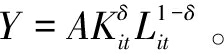

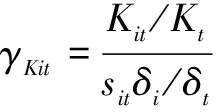

在创新要素错配方面,本文参考王薇和胡力中[22]的研究,主要通过创新资本错配(rts)和创新人员错配(hts)反映地区创新要素错配程度。其中,假定创新产出函数为规模报酬不变的柯布道格拉斯形式,即 式中,Y为创新产出,主要通过专利申请数表征;Kit和Lit分别表示研发资本与研发人员投入,通过研发资本存量和研发人员数量衡量;β表示研发资本弹性。由此,构建研发资本和研发人员错配指数,具体测算公式如下:

式中,Y为创新产出,主要通过专利申请数表征;Kit和Lit分别表示研发资本与研发人员投入,通过研发资本存量和研发人员数量衡量;β表示研发资本弹性。由此,构建研发资本和研发人员错配指数,具体测算公式如下:

(6)

(7)

其中,sit和δi分别为创新产出份额与产出份额对应的弹性数值。γLit、γKit分别表示创新要素实际配置与理想情况的比值,即各地区创新人员与创新资本错配程度。

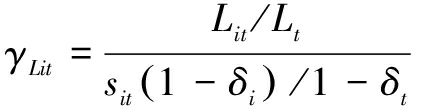

在市场规模方面,韦志文和冯帆[23]认为市场需求规模反映出某地区产品与服务的潜在需求量,而市场潜能指标是城市整体市场规模的重要表征。当一个城市市场潜能越大,意味着该城市拥有越高的购买力和更加多样化的需求。因此,本文参考田坤等[24]的研究,通过Harris函数进行测算,计算公式如下:

mpi=∑i≠jYj/dij+Yi/dii

(8)

其中,mpi表示城市i的市场潜能;dij、dii分别为城市之间和各城市内部距离;城市间距离是根据各城市经纬度测算所得,城市内部距离测算公式为dii=2/3(area/π)1/2。式中,area为各城市建成区面积。与传统的Harris函数测算一致,Y为平减处理后的社会消费品零售总额,以此反映当地最终需求。

2.2.4 控制变量

本文参考既有研究(余文梦等,2023),控制变量如下:城镇化率(ural),使用城镇常住人口数除以年末总人口数衡量;对外开放程度(open),采用各地区进出口贸易总额与GDP的比值度量;政府干预水平(gov),使用各地方财政一般预算内支出与GDP的比值度量;人力资本(hum),使用每十万人高等学校在校生数进行衡量;环境规制(envir),采用各地方政府工作报告中与“环保”一词相关词汇数占全文报告总字数的比重衡量。

2.3 数据来源

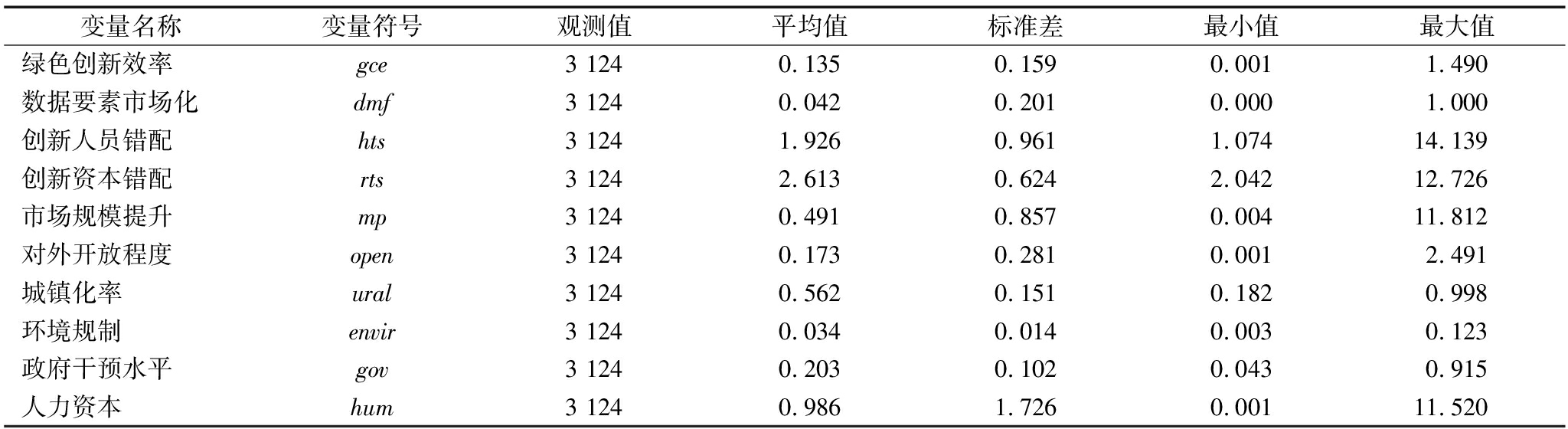

考虑到部分城市存在数据缺失或者发生行政区划调整,为保持样本数据完整性,本文选取我国284个地级及以上城市为研究样本,时间设定为2011—2021年。其中,数据交易平台数据通过整理各城市政府网站和其它相关网站信息所得。城市绿色专利数据是以绿色专利国际专利分类(IPC)编码为筛选依据,通过中国知识产权统计局网站搜集所得。其余变量数据主要来自《中国城市统计年鉴》。部分缺失数据通过各地区统计年鉴或者线性插值法进行补全。具体如表1所示。

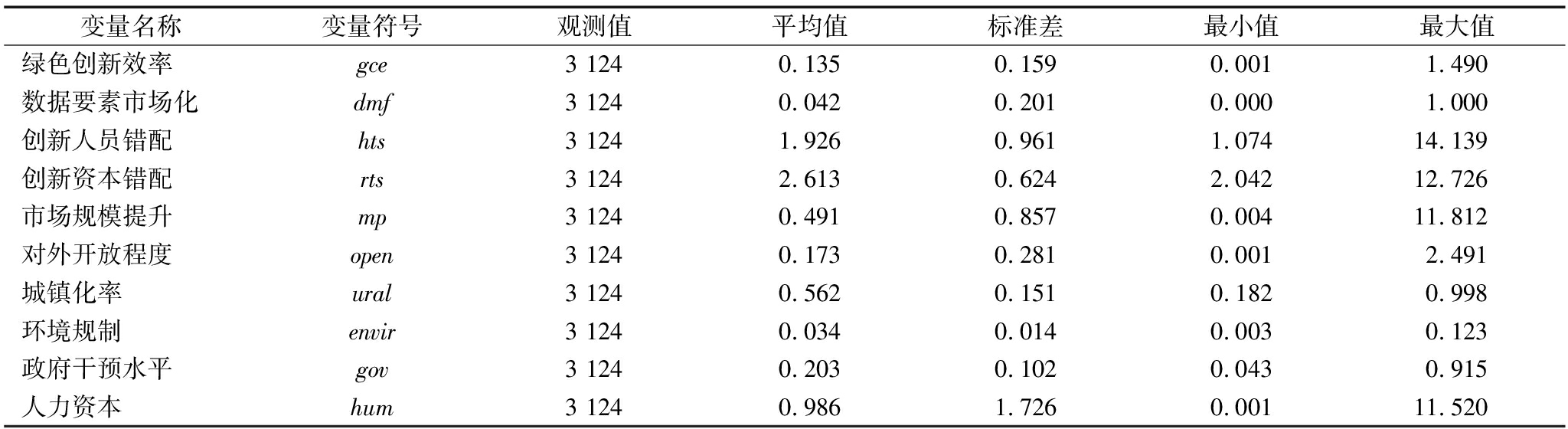

表1 变量描述性统计结果

Table 1 Variable descriptive statistics

变量名称变量符号观测值平均值标准差最小值最大值绿色创新效率gce3 1240.1350.1590.0011.490数据要素市场化dmf3 1240.0420.2010.0001.000创新人员错配hts3 1241.9260.9611.07414.139创新资本错配rts3 1242.6130.6242.04212.726市场规模提升mp3 1240.4910.8570.00411.812对外开放程度open3 1240.1730.2810.0012.491城镇化率ural3 1240.5620.1510.1820.998环境规制envir3 1240.0340.0140.0030.123政府干预水平gov3 1240.2030.1020.0430.915人力资本hum3 1240.9861.7260.00111.520

3 实证结果分析

3.1 基准回归分析

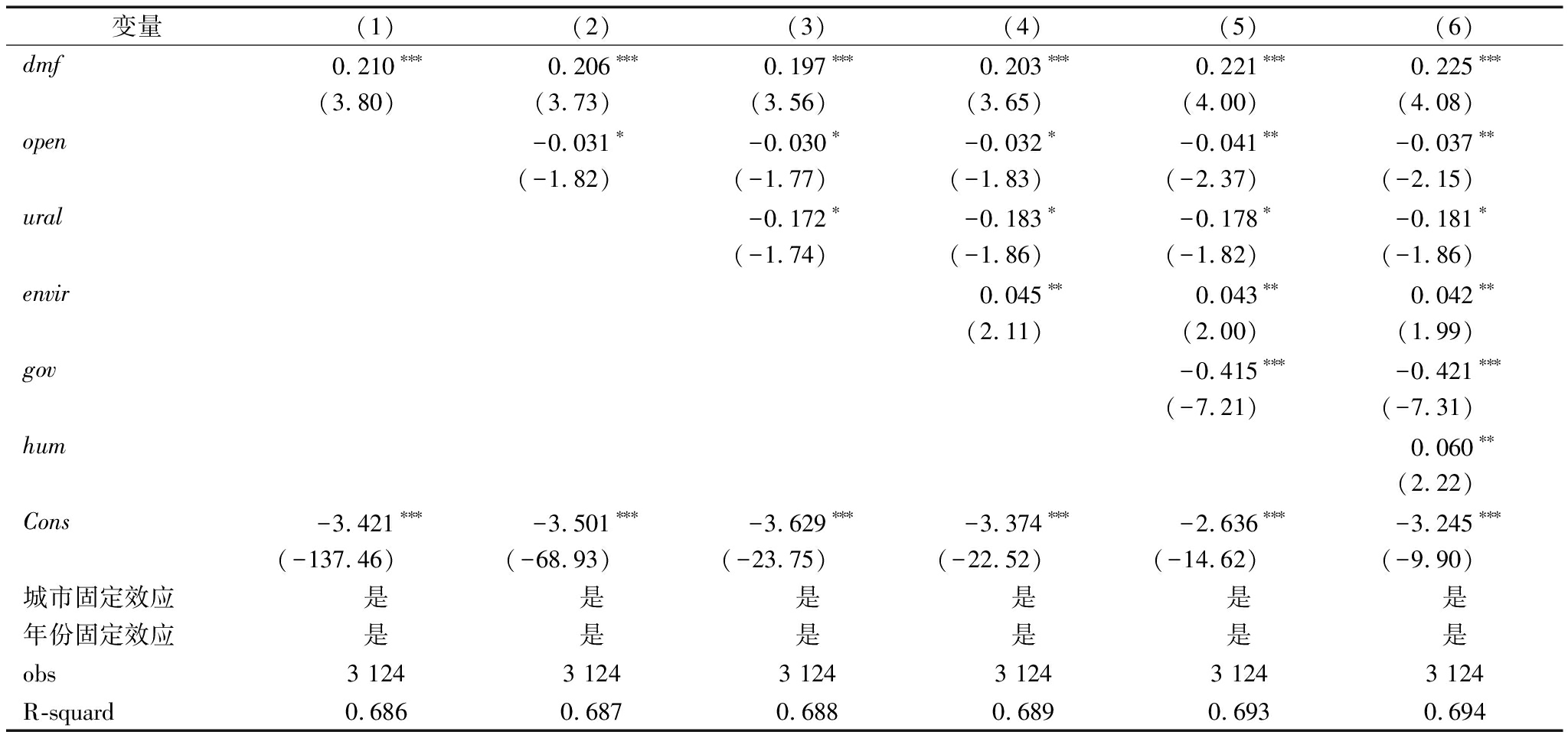

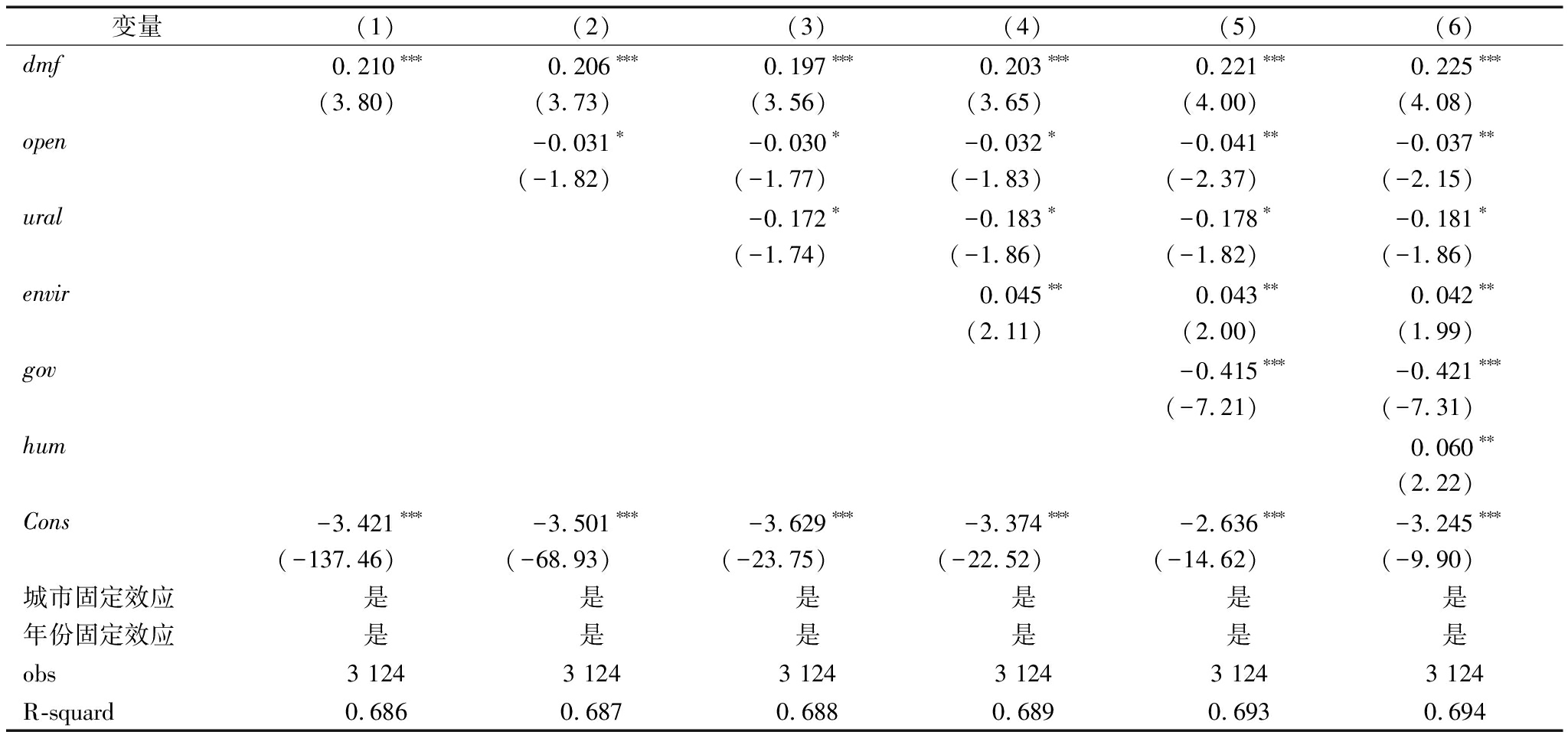

通过Hausman检验,本文采用城市和年份双向固定模型进行估计。由表2可知,在逐步引入控制变量后,dmf估计系数均在1%水平上显著为正,表明数据要素市场化能够显著提升城市绿色创新效率,即研究假设H1成立。

表2 基准回归结果

Table 2 Baseline regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)dmf0.210∗∗∗0.206∗∗∗0.197∗∗∗0.203∗∗∗0.221∗∗∗0.225∗∗∗(3.80)(3.73)(3.56)(3.65)(4.00)(4.08)open-0.031∗-0.030∗-0.032∗-0.041∗∗-0.037∗∗(-1.82)(-1.77)(-1.83)(-2.37)(-2.15)ural-0.172∗-0.183∗-0.178∗-0.181∗(-1.74)(-1.86)(-1.82)(-1.86)envir0.045∗∗0.043∗∗0.042∗∗(2.11)(2.00)(1.99)gov-0.415∗∗∗-0.421∗∗∗(-7.21)(-7.31)hum0.060∗∗(2.22)Cons-3.421∗∗∗-3.501∗∗∗-3.629∗∗∗-3.374∗∗∗-2.636∗∗∗-3.245∗∗∗(-137.46)(-68.93)(-23.75)(-22.52)(-14.62)(-9.90)城市固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是obs3 1243 1243 1243 1243 1243 124R-squard0.6860.6870.6880.6890.6930.694

注:*、**、***分别表示10%、5%和1%水平上显著;小括号里为t统计量,下同

由表2可知,对外开放程度、政府干预水平和城镇化率估计系数显著为负,表明各变量均对城市绿色创新效率产生抑制作用。这是因为,从对外开放角度,对外开放为地区企业发展带来大量专项投资,同时也加剧本地市场竞争,促使企业更专注于产品开发,间接提高企业技术创新门槛;在政府干预方面,地方政府更愿意将公共财政资源投向短期经济效益好、技术成熟的传统高能耗生产活动,加剧地区创新要素配置扭曲,进而不利于城市绿色创新;在城镇化方面,各地区为推进城市化进程,建设大量基础设施,对科技创新投入存在挤出效应,且地区间城镇化差异较大,难以实现创新资源高效配置。此外,人力资本与环境规制的估计系数显著为正,表明人力资本和环境规制能够促进绿色创新效率提升。人力资本是驱动城市绿色创新的核心动力,地区人力资本水平越高,越有利于绿色研发和绿色成果转化;地区环境规制是推动城市绿色创新的重要保障,其带来的创新补偿效应有助于降低企业绿色创新成本,营造绿色发展环境,从而提升城市绿色创新效率。

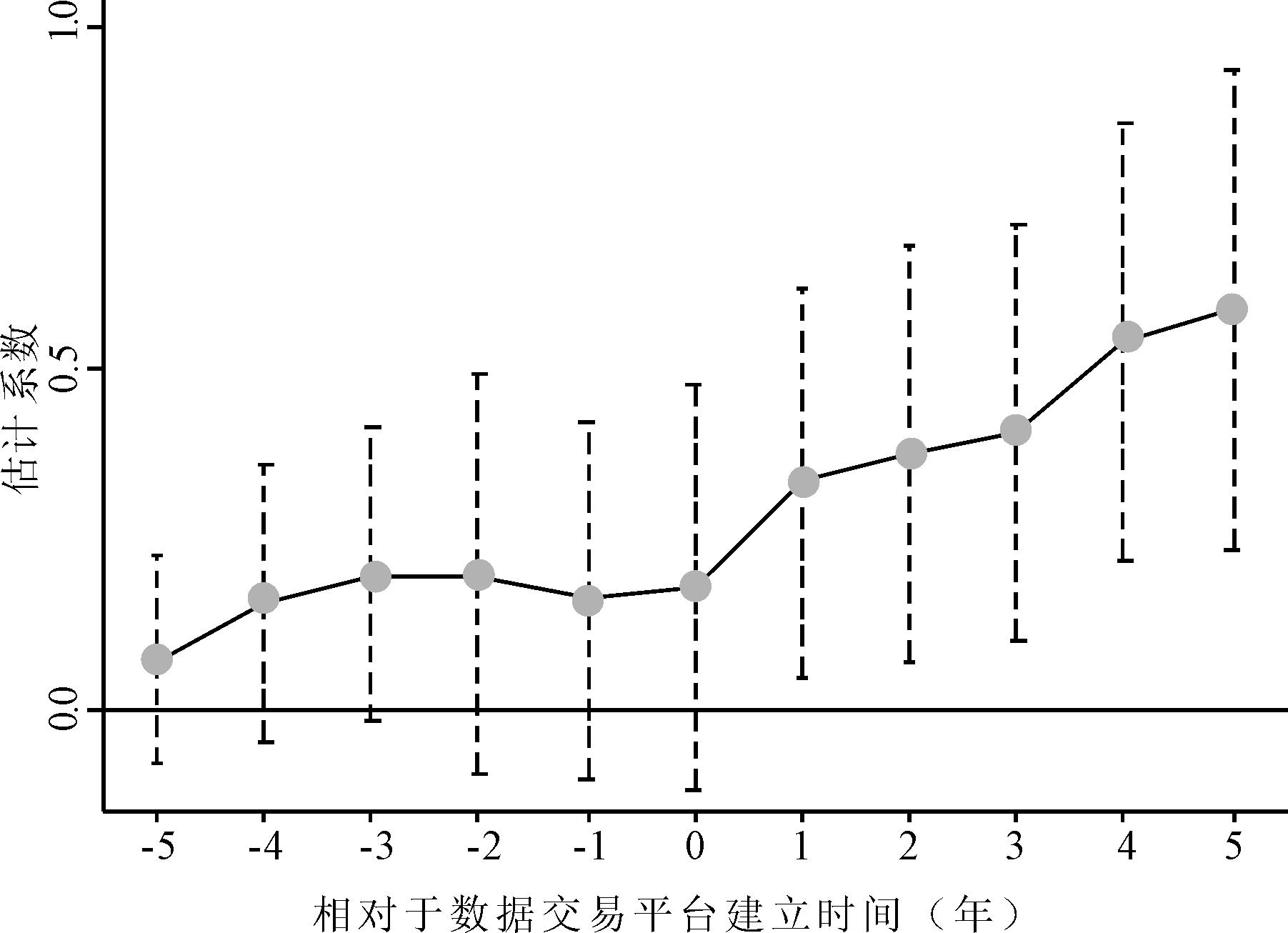

3.2 平行趋势检验

为保证多期双重差分模型的合理性和有效性,需要检验处理组和控制组在试点前是否受时间趋势影响,本文对研究样本进行平衡趋势检验,构建模型如下:

(9)

式中,k表示当前年份距离数据交易平台建设试点实施年份的时间差。依据本文研究的试点建设年份,k取值范围为 为数据交易试点平台建立第k年的时间与政策虚拟变量交互项。由图2可知,在数据交易平台试点建立前,其对城市绿色创新效率的政策冲击均不显著,平行趋势假设得以验证。同时,在数据交易平台试点建立前,试点地区不发挥绿色创新效应;在市场建立后的第一期,核心解释变量的估计系数通过显著性检验,可能是数据交易平台建立初期数据资源有限,且数据交易产生的影响存在滞后性。随着数据要素市场建设持续推进,其对城市绿色创新效率的提升效果不断增强。

为数据交易试点平台建立第k年的时间与政策虚拟变量交互项。由图2可知,在数据交易平台试点建立前,其对城市绿色创新效率的政策冲击均不显著,平行趋势假设得以验证。同时,在数据交易平台试点建立前,试点地区不发挥绿色创新效应;在市场建立后的第一期,核心解释变量的估计系数通过显著性检验,可能是数据交易平台建立初期数据资源有限,且数据交易产生的影响存在滞后性。随着数据要素市场建设持续推进,其对城市绿色创新效率的提升效果不断增强。

3.3 稳健性检验

3.3.1 政策外生性检验

为验证数据交易平台试点政策的外生性,本文参考别奥等[25]的研究,通过Weibull生存分析模型进行检验,构建模型如下:

ln(Tit)=θ0+θ1gceit+∑γjcontrolit+εit

(10)

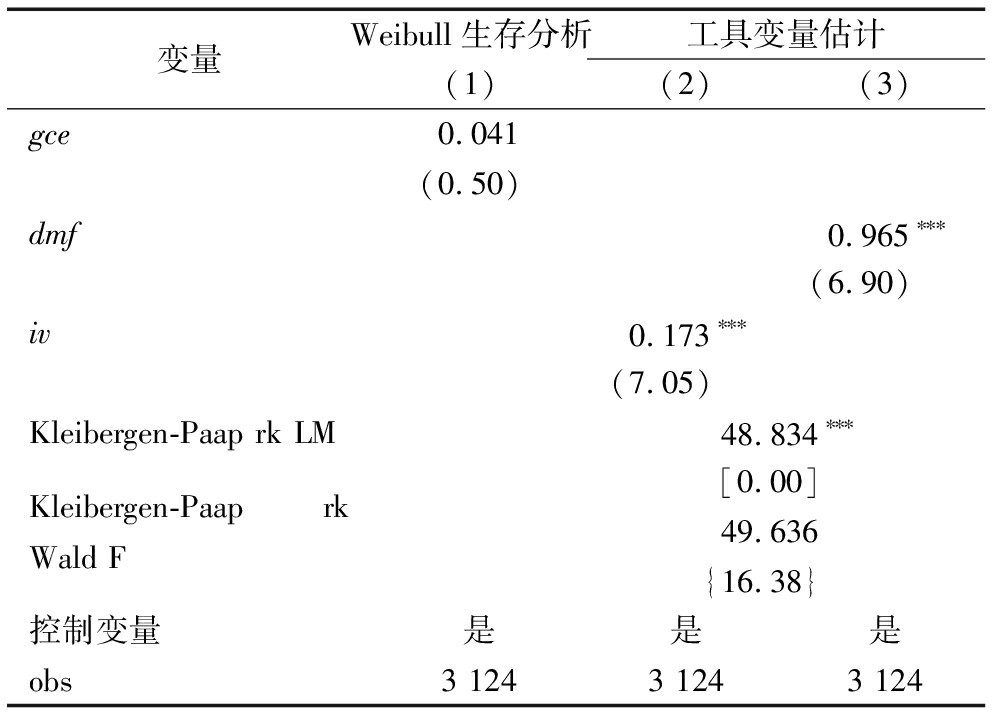

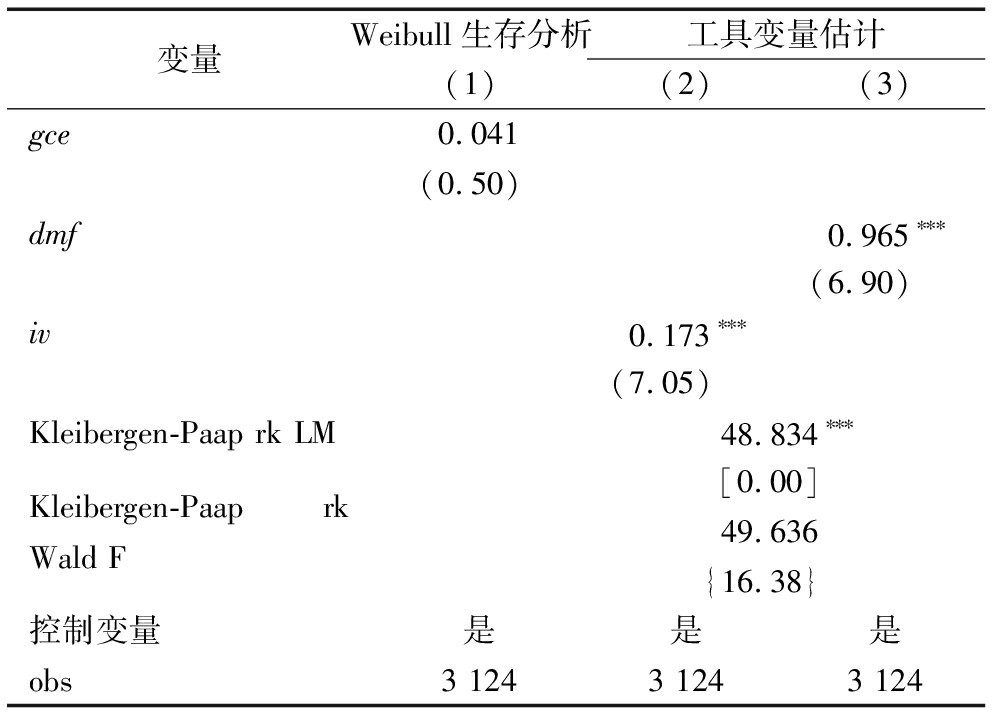

其中,Tit为数据交易平台建立存续时间;gceit为城市绿色创新效率,其余变量解释同上。若某地区是否以及何时建立数据交易平台与当地外部环境的关联性不显著,说明数据交易平台建设具有较强的外部性。由表3可知,gceit估计系数不显著,意味着数据要素市场选择并非受城市初始绿色创新效率的影响,该试点政策的外生性得以验证。

表3 稳健性检验结果

Table 3 Robustness test results

变量Weibull生存分析(1)工具变量估计(2)(3)gce0.041(0.50)dmf0.965∗∗∗(6.90)iv0.173∗∗∗(7.05)Kleibergen-Paap rk LM48.834∗∗∗[0.00]Kleibergen-Paap rk Wald F 49.636{16.38}控制变量是是是obs3 1243 1243 124

注:{ }内为Stock-Yogo检验的10%水平值,[ ]内为统计量对应的P值

3.3.2 工具变量估计

本文通过构建工具变量进行估计,以缓解内生性问题。从数据交易市场建设的地理区位来看,其主要集中在华东、华北和西南地区,与地方信息基础设施水平存在较强关联性。本文参考刘满凤等[21]的做法,选取1984年各地区拥有的邮局数量作为数据交易平台建设工具变量,并将该变量与上年全国层面人均光缆线路长度进行交互,构建面板数据,通过2SLS法进行工具变量估计。由表3结果可知,模型中工具变量均通过相关性检验,表明其不存在不可识别和弱工具变量问题,变量选取合理。同时,第一阶段工具变量估计值显著为正,表明1984年城市邮局数量越多越有助于推进数据要素市场化,符合预期与现实。第二阶段变量dmf的估计值显著为正,表明在缓解内生性问题后,数据要素市场化仍能促进城市绿色创新效率提升。

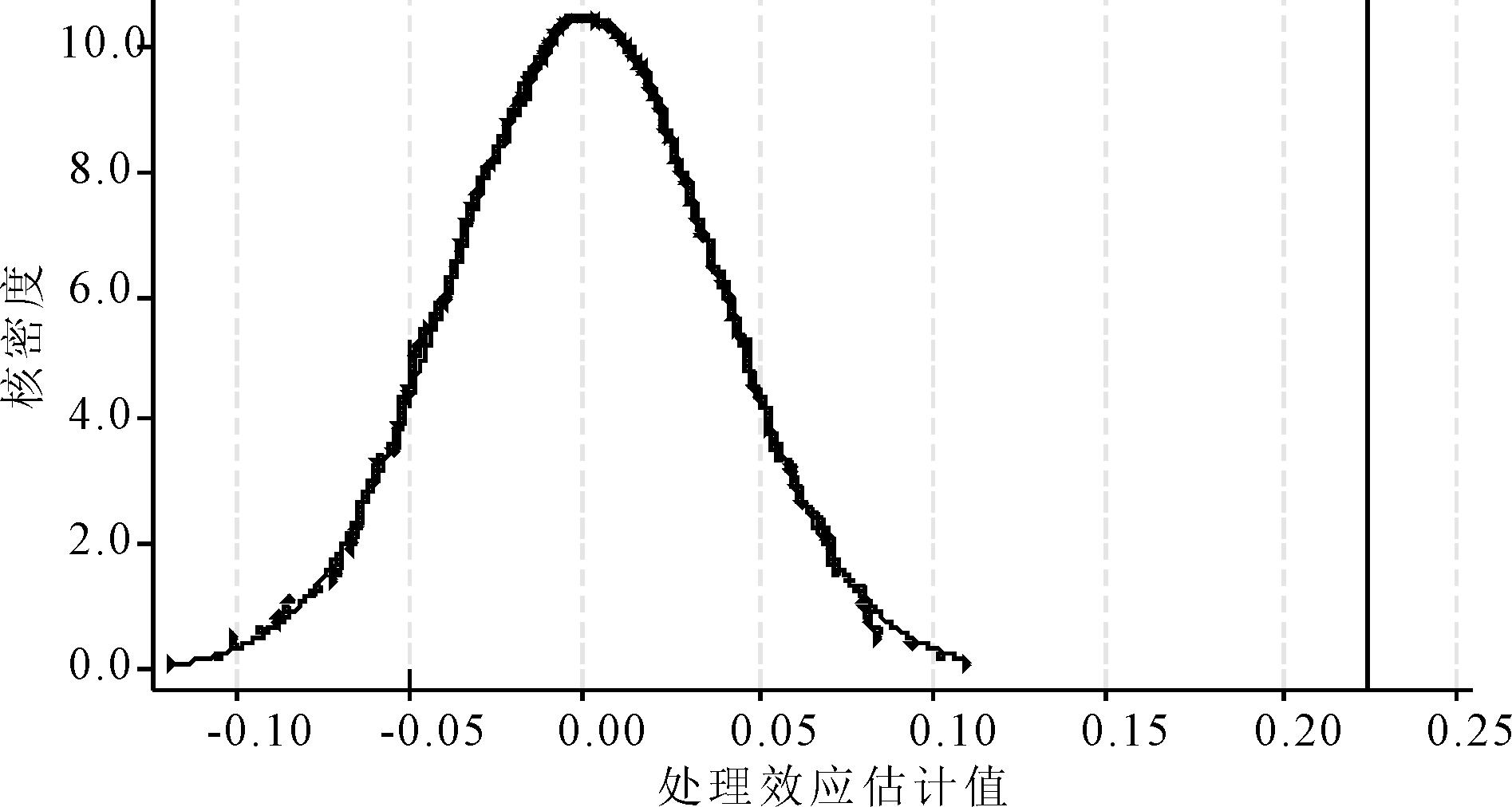

3.3.3 安慰剂检验

为验证数据交易平台试点政策对城市绿色创新效率的影响是否由其它不可观测或随机因素所致,本文参考Chetty等[26]做法,通过随机抽取与处理组等量的“伪处理组”进行安慰剂检验。图3为模型重复估计500次后伪估计系数组的概率密度。“伪试点”的处理效应估计值集中在0附近,并且其与基准估计结果存在显著差异,再次验证了本文研究结果稳健。

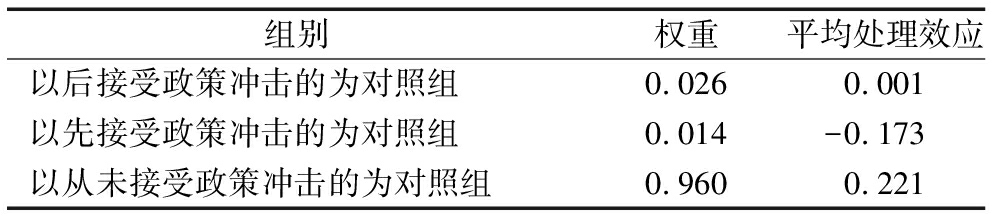

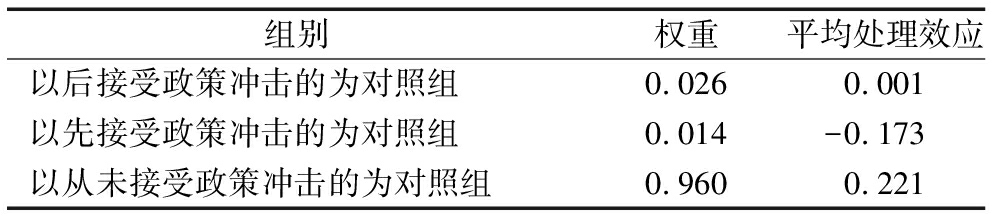

3.3.4 多期DID异质性处理效应检验

考虑到数据交易平台建立时间的渐进性会导致传统双向固定效应模型(TWFE)存在识别偏误,本文参考Goodman-Bacon[27]的方法进行培根分解。表4检验结果显示,以从未建立数据交易平台的城市作为对照组的这一类“好的控制组”所占权重达到96%,并且其对应的平均处理效应与基准估计系数接近,说明基准估计结果稳健,即主要是数据交易平台设立带来的外部冲击,而非处理时间差异,提升了城市绿色创新效率。

表4 Goodman-Bacon分解结果

Table 4 Goodman-Bacon decomposition results

组别权重平均处理效应以后接受政策冲击的为对照组0.0260.001以先接受政策冲击的为对照组0.014-0.173以从未接受政策冲击的为对照组0.9600.221

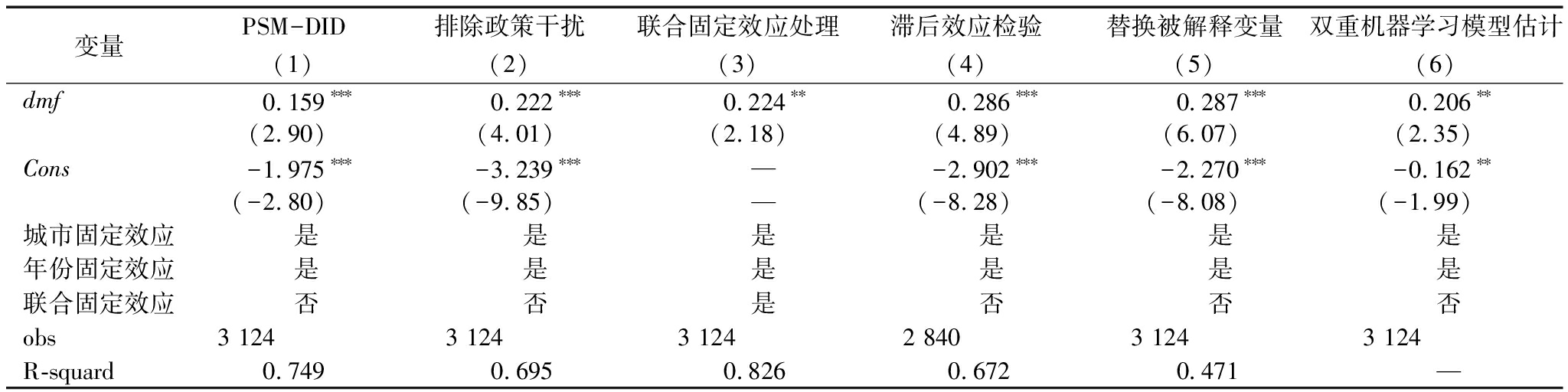

3.3.5 其它稳健性检验

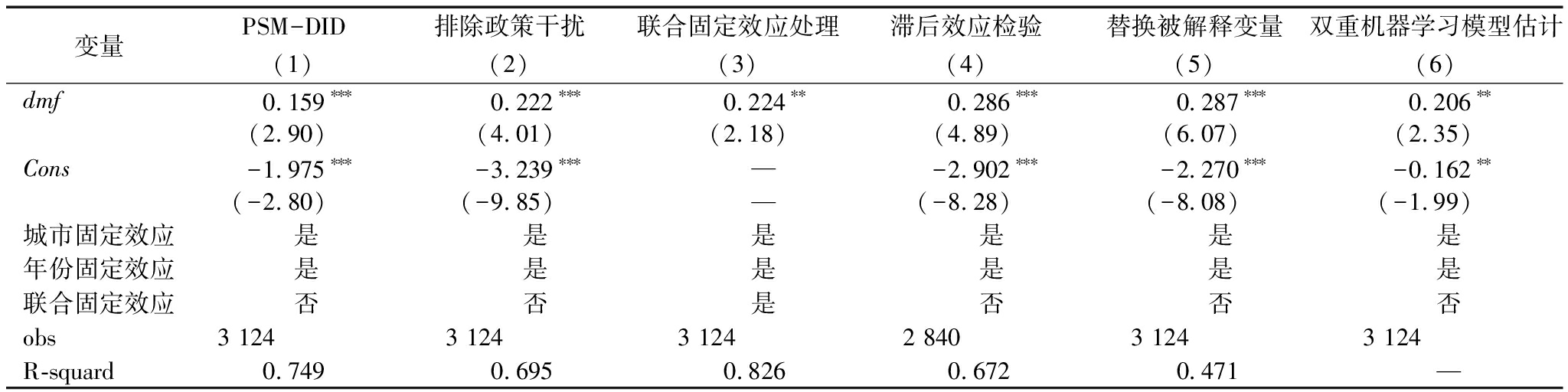

(1)PSM-DID估计。为避免样本选择性偏差,本文选择逐年PSM-DID方法进行稳健性检验。主要通过采用近邻1∶1有放回匹配的方法得到所有满足共同趋势假设的最优处理组,以此将逐年匹配的处理组和对照组进行合并,并通过多期双重差分法重新估计匹配后样本组。限于篇幅,平衡性检验结果略之。经过匹配后,所有控制变量标准化偏差的绝对值明显变小,且t检验结果不再显著,说明匹配效果良好,平衡性检验通过。由表5可知,数据要素市场化的估计结果未发生较大变化,表明模型估计结果稳健。

表5 其它稳健性检验结果

Table 5 Other robustness test results

变量PSM-DID排除政策干扰联合固定效应处理滞后效应检验替换被解释变量双重机器学习模型估计(1)(2)(3)(4)(5)(6)dmf0.159∗∗∗0.222∗∗∗0.224∗∗0.286∗∗∗0.287∗∗∗0.206∗∗(2.90)(4.01)(2.18)(4.89)(6.07)(2.35)Cons-1.975∗∗∗-3.239∗∗∗—-2.902∗∗∗-2.270∗∗∗-0.162∗∗(-2.80)(-9.85)—(-8.28)(-8.08)(-1.99)城市固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是联合固定效应否否是否否否obs3 1243 1243 1242 8403 1243 124R-squard0.7490.6950.8260.6720.471—

(2)排除政策干扰和联合固定效应处理。数据交易平台建设期间可能存在其它政策和外部冲击对城市绿色创新效率产生影响,形成政策叠加效应,干扰本文实证结论。结合既有研究,本文进一步将与数据交易市场建设相关的“宽带中国”“公共数据开放”“国家级大数据综合试验区”等试点政策,以及可能影响城市绿色创新的创新型城市以及低碳城市试点政策均纳入基准回归模型中进行估计。为减少回归模型中因遗漏随时间和个体变化的不可观测因素产生的估计偏差,本文在基准回归模型中加入省份—时间的联合固定效应。由表5可知,在分别考虑相关政策叠加效应以及联合固定效应后,数据交易平台试点dmf的估计系数值并未出现较大变化,表明本文实证估计结果稳健。

(3)滞后效应检验。考虑到数据交易平台建设对城市绿色创新效率的影响存在一定时滞性,本文将城市绿色创新效率滞后一期作为被解释变量重新估计。结果显示,核心解释变量dmf的估计系数未发生较大变化,表明基准估计结果具有稳健性。

(4)替换被解释变量。本文采用绿色专利授权量作为期望产出,对绿色创新效率重新测算,以缓解变量测算误差带来的模型估计偏误。由表5可知,数据交易平台试点dmf的估计系数值仍显著为正,表明估计结果具有可信度。

(5)双重机器学习模型估计。相较于传统因果推断模型,双重机器学习在模型设定与估计上具有优势。因此,本文通过双重机器学习模型进行稳健性检验[23]。本文按照1∶4的比例划分训练组和预测组,并采用随机森林算法对主回归和辅助回归进行预测求解。表5结果显示,核心解释变量dmf的估计结果与基准回归结果相近,表明本文基准估计结果稳健。

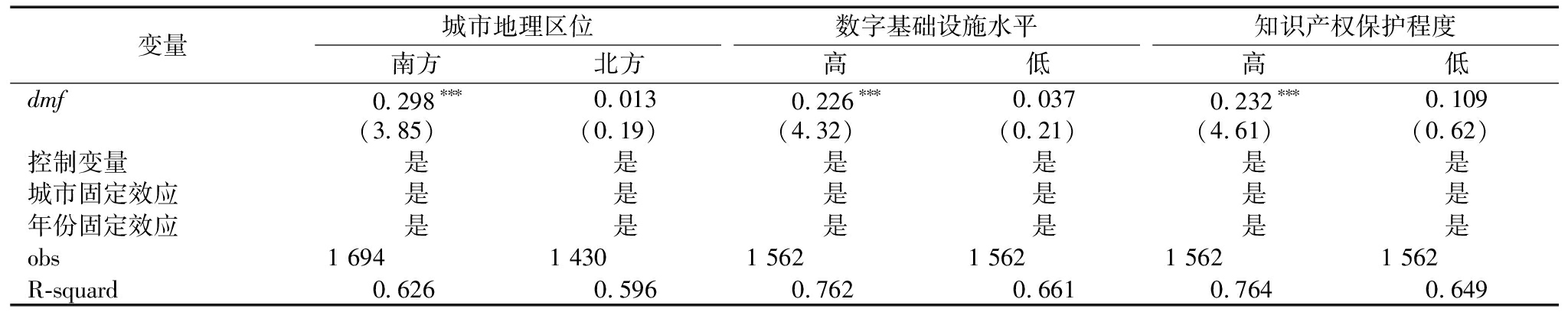

3.4 异质性分析

3.4.1 城市地理区位异质性

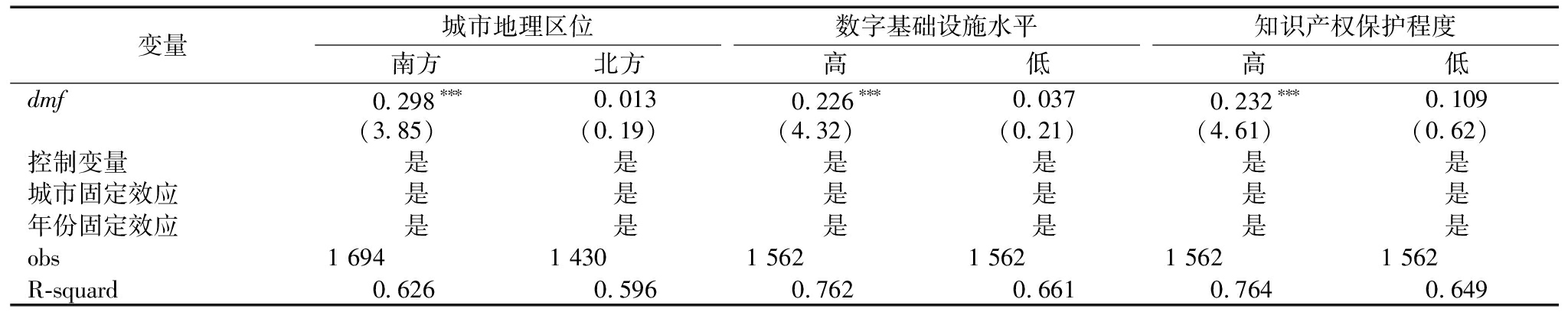

自然条件、资源禀赋以及经济发展等多因素耦合使得我国数据要素市场建设存在较大差异,发展差异问题成为学者们关注的重点。因此,数据要素市场化对城市绿色创新效率的影响因地理区位不同而存在差异。在保持行政区划完整性的前提下,本文以秦岭-淮河为界,将研究样本划分为南北地区城市进行异质性分析。由表6可知,南方城市的dmf估计系数显著大于零,而北方城市未通过显著性检验。可能的原因在于,南方城市具有优良的数据交易环境以及丰富的配套政策福利,能够有效支撑数据要素市场不断拓展数据分析与环境监管等业务。同时,南方城市拥有更加活跃的市场环境,能够不断促进企业绿色创新成果转化,进而提升地区绿色创新效率。对于北方地区而言,数据资源和配套政策主要集中在省会或者中心城市,信息孤岛和技术壁垒现象凸显,并且地区数据要素市场规模普遍偏小,制约了数据要素市场化的绿色创新效应。

表6 异质性分析结果

Table 6 Heterogeneity analysis results

变量城市地理区位南方北方数字基础设施水平高低知识产权保护程度高低dmf0.298∗∗∗0.0130.226∗∗∗0.0370.232∗∗∗0.109(3.85)(0.19)(4.32)(0.21)(4.61)(0.62)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是obs1 6941 4301 5621 5621 5621 562R-squard0.6260.5960.7620.6610.7640.649

3.4.2 数字基础设施建设异质性

数据要素市场化离不开地区数字基础设施支持,因此数据交易平台建设对城市绿色创新效率的影响可能因城市数字基础设施建设水平不同而存在差异。考虑到数据中心是数字基础设施建设水平的关键表征,也是地区海量信息资源传输、处理和保存的重要载体,对数据交易市场建设发挥支撑作用。因此,本文参考焦豪等[28]的研究,选取各城市数据中心机架密度衡量数字基础设施水平,并且以数据中心机架密度的中位数为界,将研究样本划分为数字基础设施水平高低两组。相关数据来源于《全国数据中心应用发展指引》及中国IDC圈网站。由表6可知,高数字基础设施水平城市的dmf估计系数显著大于零,而低水平城市未通过显著性检验,表明数字基础设施完善的城市更能释放数据要素市场化的发展红利,优化数据要素流动环境,缓解地区企业之间绿色创新信息不对称性,提升绿色创新效率。数字基础设施水平滞后地区,数据要素处理和储存能力有限,制约了数据要素市场化的绿色创新效应。

3.4.3 知识产权保护异质性

知识产权保护是绿色创新体系建设的重要保障。各地区不同的知识产权保护水平会影响数据交易平台对城市绿色创新效率的作用效果,因而有必要从知识产权保护视角探究两者关系异质性。本文参考杨上广和郭丰[29]的研究,基于北大法宝司法案例库,通过手工收集各城市知识产权审判结案数衡量地区知识产权保护程度,并以其中位数为界,将研究样本划分为知识产权保护水平高组和低组。由表6可知,高知识产权保护水平城市数据交易平台的dmf估计系数显著为正,表明高知识产权保护水平能够确保地区数据资源权属清晰,极大地提升数据要素配置价值,使得其在创新领域获得更广泛应用。同时,高知识产权保护水平能够优化创新要素流动环境,吸引更多创新资源,激发地区绿色创新活力。低知识产权保护水平城市在数据安全、隐私保护以及技术专利保护等方面能力薄弱,难以有效支撑数据要素市场化的绿色创新效应发挥。

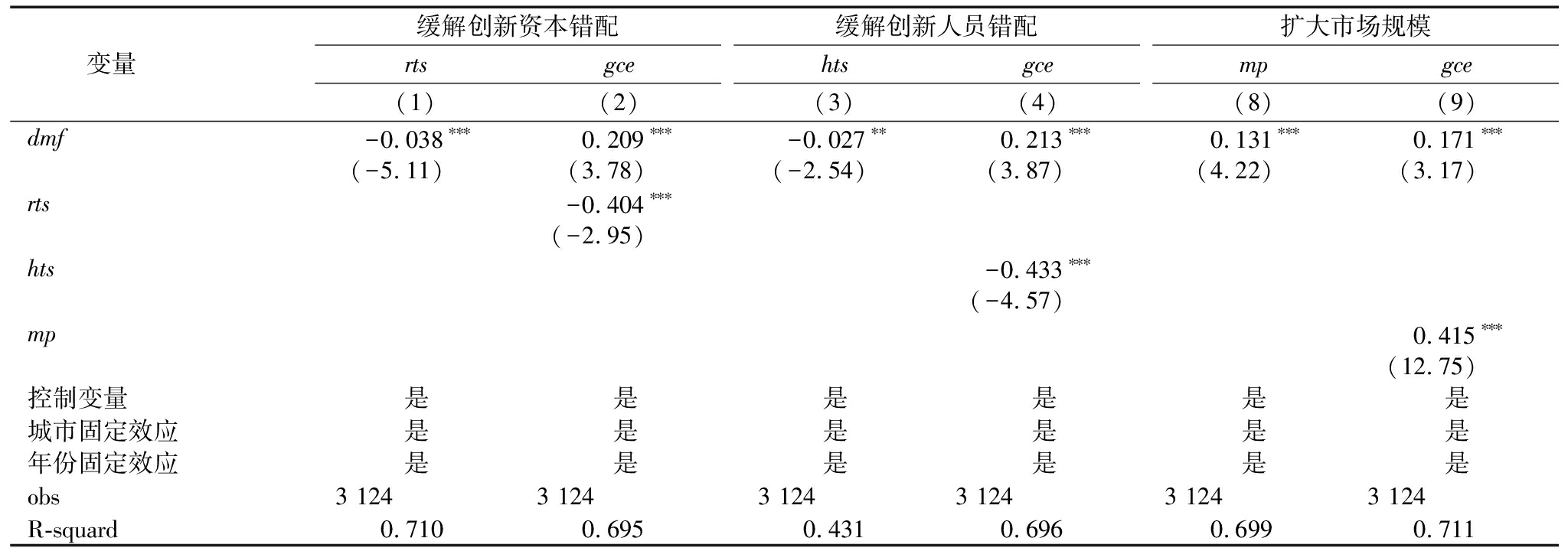

3.5 影响机制检验

3.5.1 缓解创新要素错配

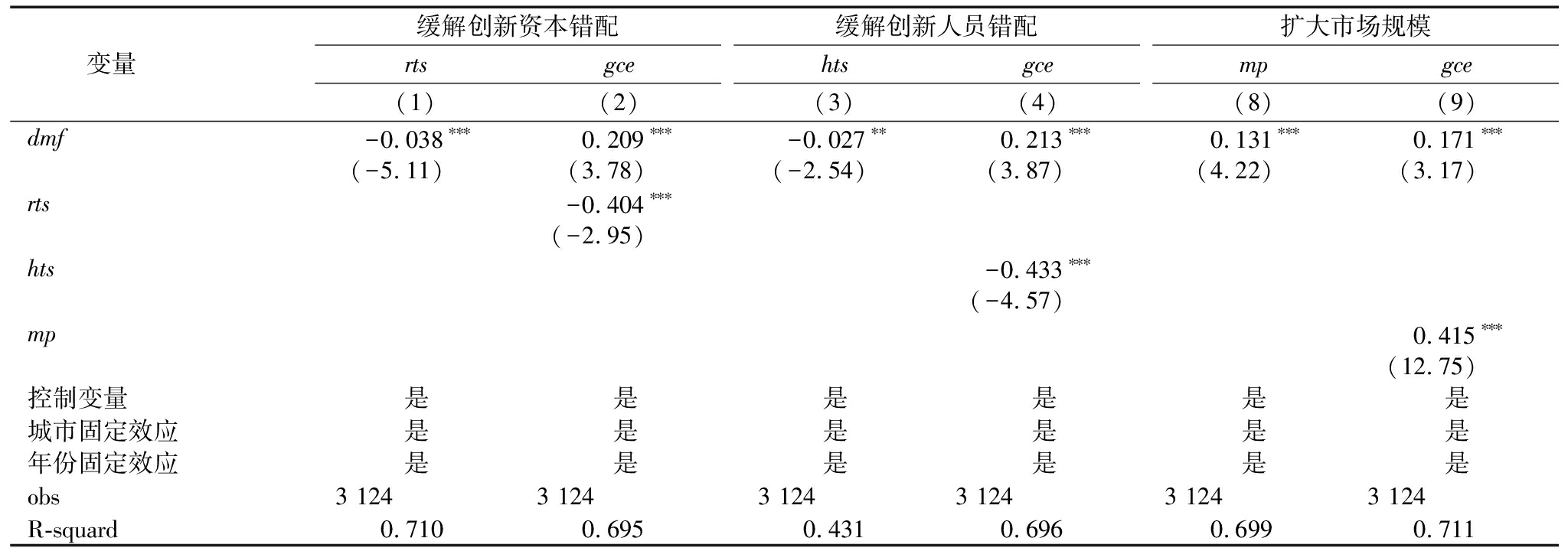

对于创新要素配置效应而言,数据要素市场化(dmf)对创新资本与创新人员要素错配影响的估计系数均显著为负(见表7),表明数据要素市场化能够缓解创新资本与创新人员错配,优化地区创新要素配置。同时,创新资本错配(rts)和创新人员错配(hts)的估计系数也显著为负,表明创新资本与创新人员错配显著抑制城市绿色创新效率提升,符合既有研究和相关事实。换言之,缓解创新要素错配在数据要素市场化与城市绿色创新效率关系中发挥传导机制作用。主要原因在于,数据要素市场化能够依托新一代信息技术提升创新主体信息获取能力,降低研发活动中社会资本信息不对称和减少资金配置低效问题,进而改善创新资本要素使用效率。同时,数据要素市场化有助于降低人才市场匹配时空壁垒,拓展创新人才就业空间,进而提升创新人员配置效率。由此,数据要素市场化通过缓解创新要素错配,降低地方创新要素搜索成本和匹配成本,进而为绿色创新活动带来优质创新要素。

表7 影响机制检验结果

Table 7 Influence mechanism test results

变量缓解创新资本错配rtsgce(1)(2)缓解创新人员错配htsgce(3)(4)扩大市场规模mpgce(8)(9)dmf-0.038∗∗∗0.209∗∗∗-0.027∗∗0.213∗∗∗0.131∗∗∗0.171∗∗∗(-5.11)(3.78)(-2.54)(3.87)(4.22)(3.17)rts-0.404∗∗∗(-2.95)hts-0.433∗∗∗(-4.57)mp0.415∗∗∗(12.75)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是年份固定效应是是是是是是obs3 1243 1243 1243 1243 1243 124R-squard0.7100.6950.4310.6960.6990.711

3.5.2 扩大市场规模

对于市场规模效应而言,数据要素市场化(dmf)对市场规模影响的估计系数为正值,且通过1%水平下的显著性检验,表明数据要素市场化能拓展市场规模。同时,市场规模扩大(mp)对城市绿色创新效率影响的估计系数也显著为正,表明市场规模扩大能够促进城市绿色创新效率提升。综上,数据要素市场化能够通过扩大市场规模促进城市绿色创新效率提升。主要原因在于,数据要素市场化提高网络通信便捷性和信息化水平,不仅有助于消除地区间市场分割,而且能够促进数据要素与传统商业模式融合,为地区居民带来多样化消费渠道,极大程度上扩大地区市场规模。市场规模扩大有助于提升市场竞争性,驱动传统企业进行技术创新,同时,也有利于推动不同创新主体研发合作,促进新技术、新工艺涌现。

4 拓展性分析

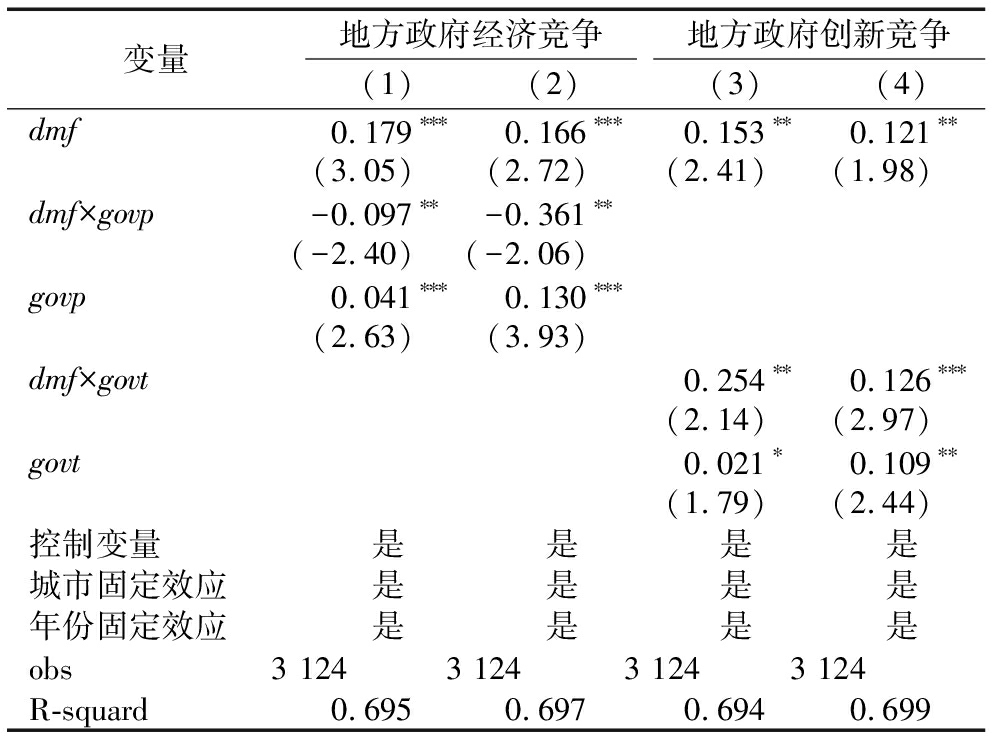

4.1 地方政府竞争的调节效应

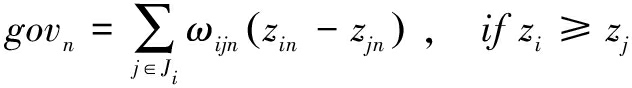

基于前文理论分析,地方政府在竞争过程中存在不同标尺,可分为“围绕增长而竞争”和“围绕创新而竞争”两种。本文基于不同地方政府竞争模式,引入数据交易平台建设与地方政府竞争交互项,探究不同政府竞争行为在数据要素市场化与城市绿色创新效率中的调节作用。在地方政府竞争水平测算方面,为凸显不同政府行为主导和竞争属性,本文参考程广斌和侯林岐[30]的做法,进一步构建政府竞争水平指数,具体如下:

(11)

其中,gov代表地方政府竞争模式,主要涉及政府经济竞争govp和政府创新竞争govt;z为对应的具体测算指标。在经济竞争方面,地方政府行为主要表现为追求高GDP增长率,本文选取各城市GDP增长率代入政府竞争水平指数公式进行测算。在创新竞争方面,地方政府行为主要体现为对科技创新的重视和资金支持,选取政府科技支出经费增长率代入政府竞争水平指数公式进行测算。此外,本文参考宋晓玲和李金叶[31]的研究,分别采用经济赶超压力和创新支持规模测算地方政府经济竞争程度与创新竞争程度,以提升估计结果稳健性。其中,J表示城市经济水平和创新投入低于城市i的其它地方政府集合;ω是基于各城市经纬度测算的地理距离矩阵。

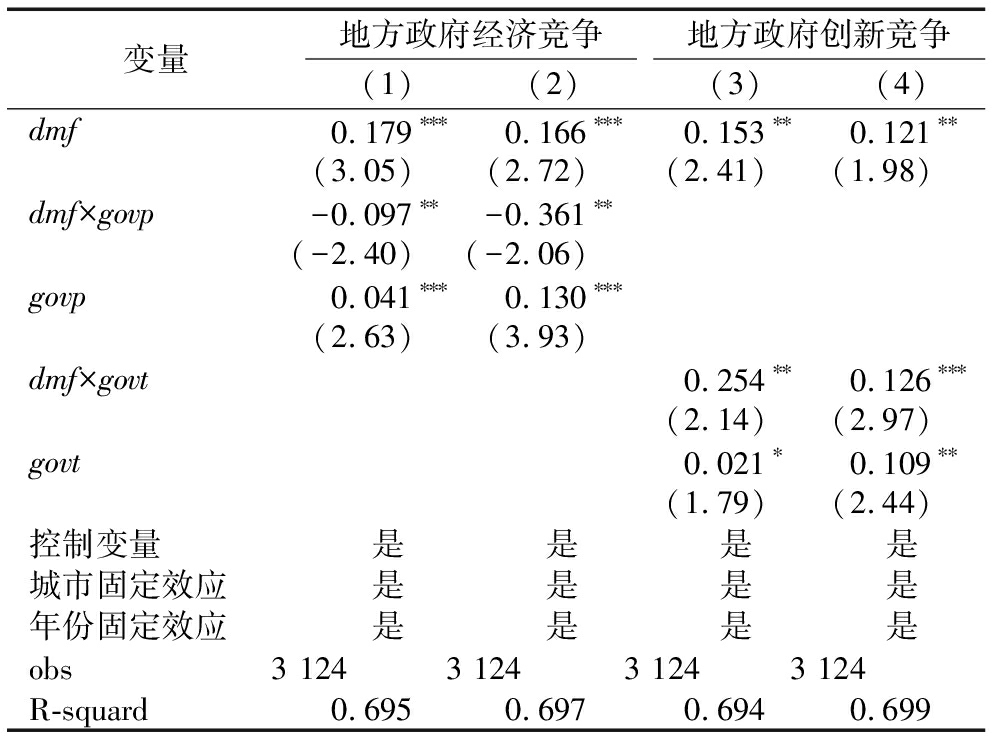

由表8可知,列(1)中数据要素市场化与地方政府经济竞争交互项的估计系数显著为负,表明地方政府经济竞争程度越高,越不利于数据要素市场化促进城市绿色创新效率提升,即“围绕增长而竞争”的政绩考核机制将扭曲地方政府投资行为和财政政策偏向,促使地方政府更愿意将公共财政资源投向短期投资回报率高的生产建设项目,从而降低绿色科技创新项目投资力度,不利于地区绿色创新发展。由列(3)可知,在创新竞争下,数据要素市场化交互项的估计系数均显著为正,表明创新竞争程度越高,越有利于地方政府通过数据要素市场化提升城市绿色创新效率。综上,“围绕创新而竞争”将激发地方政府不断加大科技投资力度,为加快数据要素市场建设以及企业绿色科技创新谋求更多政策福利,极大程度上强化数据要素市场化对城市绿色创新效率的提升效果。此外,列(2)和(4)为对应的稳健性结果,在替换地方政府经济竞争和创新竞争测度指标后,数据要素市场化交互项的估计系数符号和显著性均未发生较大变化,表明本文估计结果稳健。

表8 地方政府竞争调节效应检验结果

Table 8 Results of the moderating effect of local government competition

变量地方政府经济竞争(1)(2)地方政府创新竞争(3)(4)dmf0.179∗∗∗0.166∗∗∗0.153∗∗0.121∗∗(3.05)(2.72)(2.41)(1.98)dmf×govp-0.097∗∗-0.361∗∗(-2.40)(-2.06)govp0.041∗∗∗0.130∗∗∗(2.63)(3.93)dmf×govt0.254∗∗0.126∗∗∗(2.14)(2.97)govt0.021∗0.109∗∗(1.79)(2.44)控制变量是是是是城市固定效应是是是是年份固定效应是是是是obs3 1243 1243 1243 124R-squard0.6950.6970.6940.699

4.2 空间溢出效应

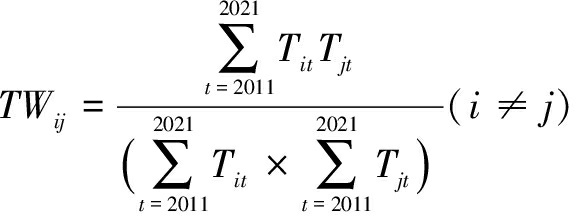

4.2.1 空间权重矩阵构建

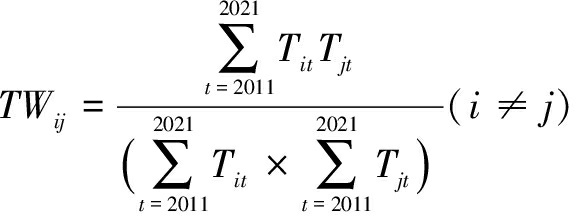

数据要素市场化在突破地理空间限制、促进数据要素流通、加快技术知识溢出、实现创新要素合理高效配置等方面发挥关键作用。因此,需要深入探究数据要素市场化对城市绿色创新的影响是否存在空间溢出效应。借鉴郭爱君等[32]的研究结果,即数字化时代,数字技术深入应用会强化数据交易平台间网络化建设,导致溢出效应更加显著,本文在传统空间权重矩阵的基础上引入数字技术距离加权矩阵,进行空间效应估计,设定权重矩阵如下:

(12)

TDWij=TWij×DWij

(13)

其中,TW为数字技术邻近矩阵;DW为基于各城市经纬度测算得到的地理距离矩阵;T为数字技术专利申请数。

4.2.2 空间相关性检验与模型估计

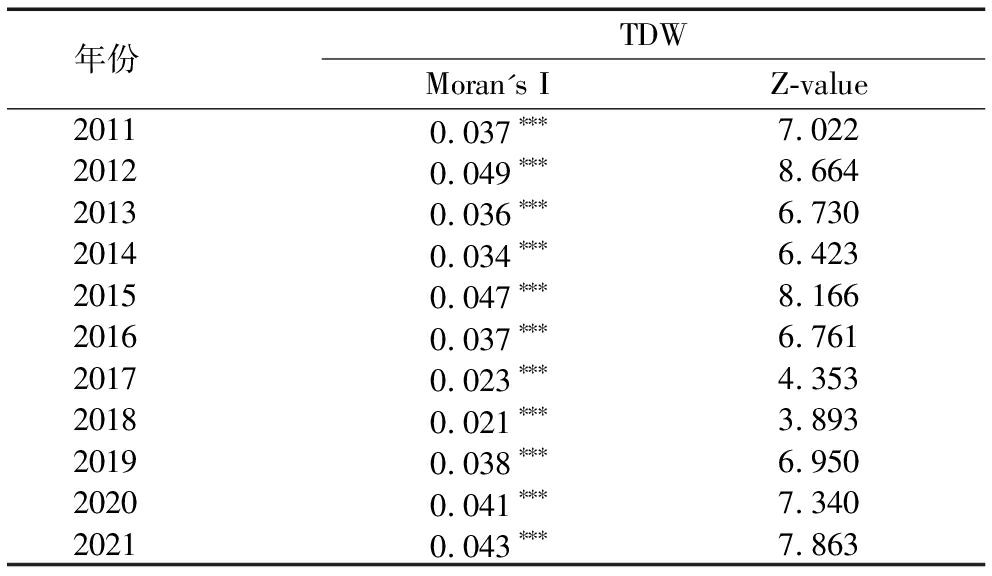

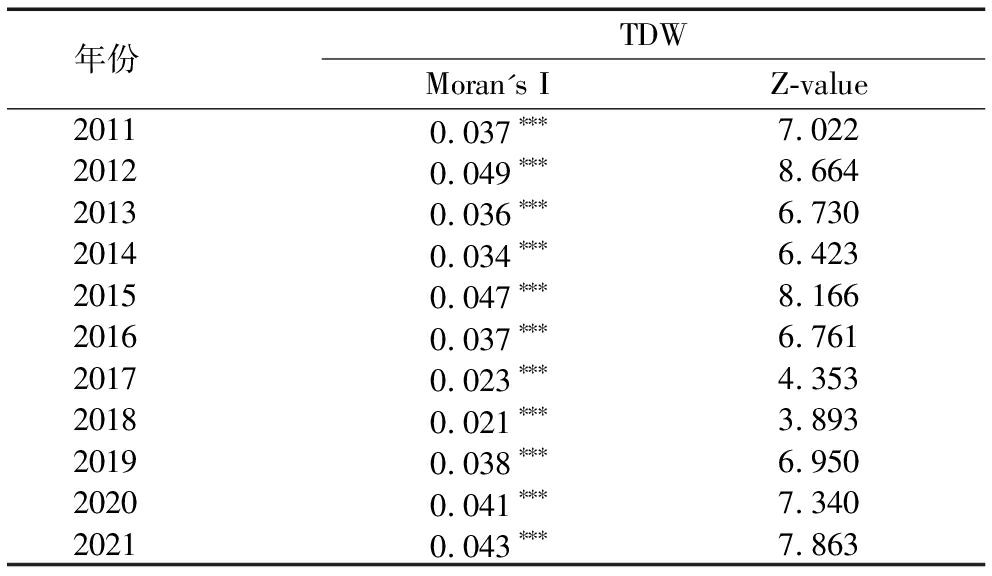

在模型估计前,需要通过莫兰指数进行空间相关性检验。本文主要展示了数字技术距离加权矩阵下的全局空间自相关结果,其它矩阵检验结果备索。由表9可知,被解释变量的莫兰指数均在1%水平上显著,表明2011—2021年全国各城市间绿色创新效率具有空间正相关性。

表9 全局空间自相关性检验结果

Table 9 Global spatial autocorrelation test results

年份TDWMoran's IZ-value20110.037∗∗∗7.02220120.049∗∗∗8.66420130.036∗∗∗6.73020140.034∗∗∗6.42320150.047∗∗∗8.16620160.037∗∗∗6.76120170.023∗∗∗4.35320180.021∗∗∗3.89320190.038∗∗∗6.95020200.041∗∗∗7.34020210.043∗∗∗7.863

注:TDW为数字技术距离加权矩阵

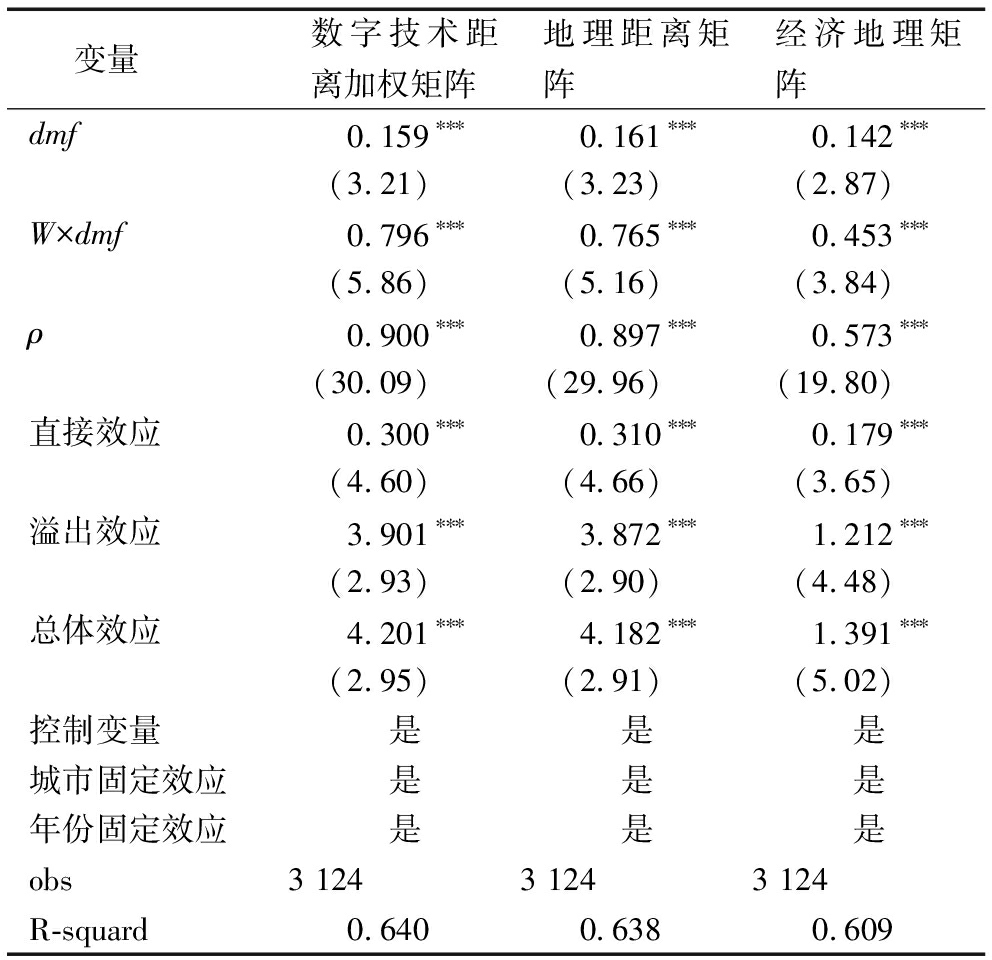

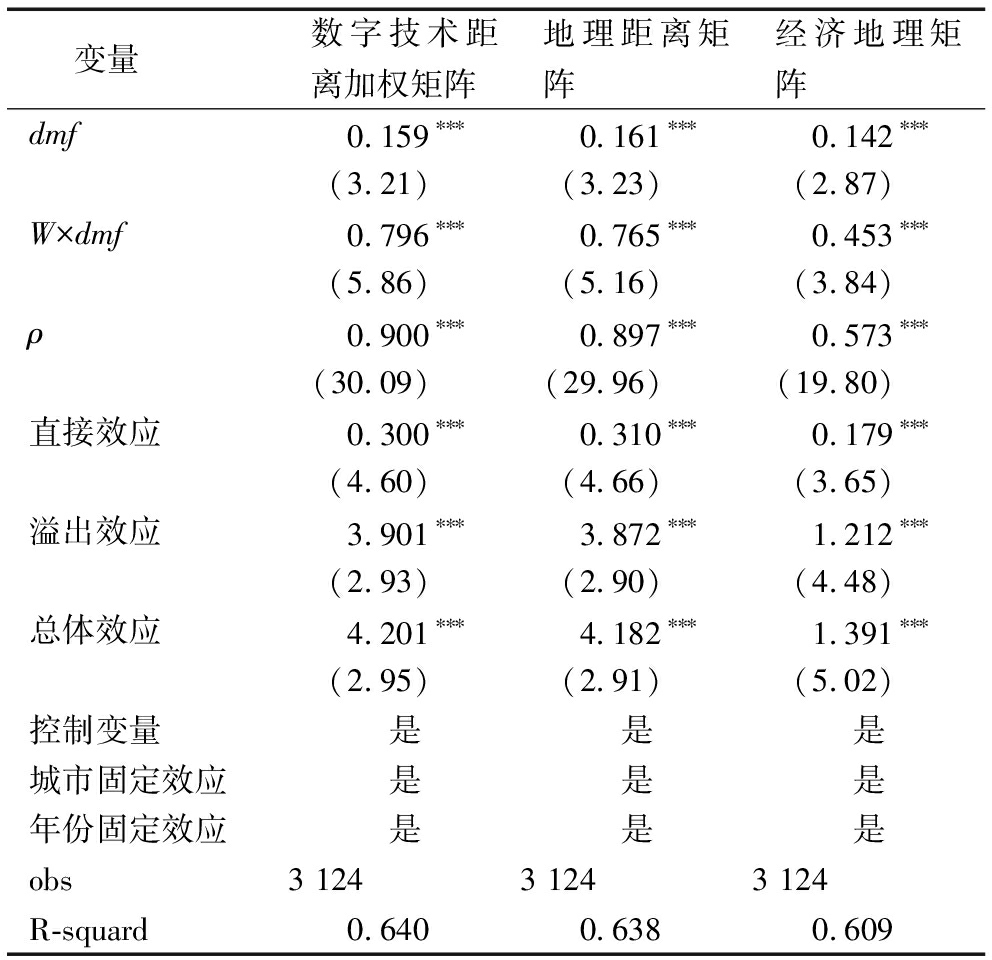

经过一系列检验,本文选取时空双固定的空间杜宾模型进行溢出效应估计,相关检验结果备索。为验证数字技术距离加权矩阵下模型估计结果的稳健性,本文进一步结合地理距离矩阵和经济地理矩阵下的估计结果进行比较。由表10可知,3类空间权重矩阵下数据交易平台设立的估计系数以及空间效应分解值均显著为正,表明其对相邻城市绿色创新效率具有显著正向影响。原因在于,一方面,某地区设立数据交易平台不仅能够激发本地数据资源开发和利用,而且会吸引邻近地区注册使用其平台并学习相关建设经验。另一方面,数据要素市场化能够促进数据要素与传统要素高效融合,促使资本和劳动等传统要素跨区域流动,突破地理时空壁垒,极大程度上降低区域间绿色创新合作与交流成本。此外,在数字技术距离加权矩阵下,数据要素市场化对城市绿色创新效率的空间溢出效应更显著,与现实情况相符。

表10 空间杜宾模型估计结果

Table 10 Estimation results of spatial Dubin model

变量数字技术距离加权矩阵地理距离矩阵经济地理矩阵dmf0.159∗∗∗0.161∗∗∗0.142∗∗∗(3.21)(3.23)(2.87)W×dmf0.796∗∗∗0.765∗∗∗0.453∗∗∗(5.86)(5.16)(3.84)ρ0.900∗∗∗0.897∗∗∗0.573∗∗∗(30.09)(29.96)(19.80)直接效应0.300∗∗∗0.310∗∗∗0.179∗∗∗(4.60)(4.66)(3.65)溢出效应3.901∗∗∗3.872∗∗∗1.212∗∗∗(2.93)(2.90)(4.48)总体效应4.201∗∗∗4.182∗∗∗1.391∗∗∗(2.95)(2.91)(5.02) 控制变量是是是城市固定效应是是是年份固定效应是是是obs3 1243 1243 124R-squard0.6400.6380.609

5 结论与启示

5.1 研究结论

数字时代,数据要素已成为城市绿色创新体系建设的核心保障。本文立足于数据要素市场化配置这一战略导向,以各城市陆续设立数据交易平台作为一项准自然实验,通过多期DID和空间DID模型,实证探究数据要素市场化对城市绿色创新效率的影响效果及作用机制,并拓展性分析地方政府竞争的调节效应以及空间溢出效应,得出研究结论如下:

(1)数据要素市场化能够显著提升城市绿色创新效率,在Weibull生存分析模型检验、异质性处理效应检验以及PSM-DID等多重稳健性检验后,结论依然成立。异质性分析结果表明,数据要素市场化对绿色创新效率的促进效果在南方城市、数字基础设施水平和知识产权保护程度较高城市更显著。

(2)作用机制检验结果表明,配置效应和市场效应是数据要素市场化赋能城市绿色创新效率提升的重要作用机制。具体地,数据要素市场化主要通过缓解创新要素错配和扩大市场规模两条重要途径发挥作用。

(3)拓展性分析发现,在竞争作用下,“围绕增长而竞争”的发展模式会强化地方政府的经济发展动机,削弱数据要素市场化对城市绿色创新的促进作用;“围绕创新而竞争”的发展模式会强化地方政府创新发展导向,强化数据要素市场化的绿色创新驱动效应。此外,数据要素市场化对城市绿色创新效率的影响存在空间溢出效应,即在驱动本地绿色创新的同时,对邻近地区绿色创新也发挥辐射带动效应,且在数字技术距离加权矩阵下空间溢出效应更显著。

5.2 政策启示

(1)持续推进数据要素市场化改革,释放绿色创新驱动发展红利。一是以数据交易平台建设为关键抓手,通过构建广覆盖、深层次的数据交易流通模式,充分释放数据要素红利。二是明晰平台职能,规范不同数据交易平台的数据质量标准、交易流程标准、技术标准等,建立标准统一、合规高效的数据交易生态体系。三是鼓励数据交易平台不断深化环境监测、碳交易评估等绿色发展领域相关业务,为驱动地区绿色创新提供海量数据要素支撑。同时,因地制宜,结合各地区数据交易平台建设进程,制定差异化配套发展策略,以最大化提升数据要素市场化的绿色创新效应。

(2)促进创新要素优化配置和市场规模扩大,发挥试点政策的多重驱动效应。一是加强数据要素交易平台网络化建设,持续优化数据要素流通环境,充分发挥平台配置功能,促进不同地区、行业间人才与资本等创新要素有序、高效流通,为绿色创新活动提供持续要素投入。二是确保数据交易市场准入公平,缓解市场中供需双方信息不对称性,降低绿色技术产品交易和营销成本,为企业绿色创新营造良好的市场环境。三是支持数据要素市场以应用场景为导向,打造多元化业务模式,充分激发地区消费潜力,以多样化市场需求助力地区绿色创新成果转化。

(3)加大政策创新支持力度,助力形成良性创新发展格局。一是弱化GDP“锦标赛”的政绩考核机制,引导地方政府从“为增长而竞争”转向“为创新而竞争”。制定多元化创新竞争考核目标和激励机制,规避邻近地区间低效技术竞争行为,推动跨区域绿色创新合作。二是鼓励各地方政府通过整合本地优势资源,增强自身对外来创新人才、资金、数据等要素的吸引力,为地区数据交易平台建设与绿色创新发展营造优质环境。三是着力构建数字技术网络,不断释放数据交易平台带来的信息共享和知识溢出等红利,突破技术交易壁垒,形成良性创新发展态势。

参考文献:

[1] 王维国,王鑫鹏.创新转化效率、要素禀赋与中国经济增长[J].数量经济技术经济研究,2022,39(12):5-25.

[2] 郑国强,张馨元,赵新宇.数据要素市场化如何驱动企业数字化转型[J].产业经济研究,2023,22(2):56-68.

[3] LIU Y, XIE Y X, ZHONG K Y. Impact of digital economy on urban sustainable development: evidence from Chinese cities [J]. Sustainable Development, 2023, 32(1): 307-324.

[4] 孔艳芳,刘建旭,赵忠秀.数据要素市场化配置研究:内涵解构、运行机理与实践路径[J].经济学家,2021,33(11):24-32.

[5] 陶卓,黄卫东,闻超群.数据要素市场化配置典型模式的经验启示与未来展望[J].经济体制改革,2021,39(4):37-42.

[6] 陈婷,段尧清,吴瑾.数据要素市场化能否提升城市创新能力——一个准自然实验[J].科技进步与对策,2024,41(3):74-83.

[7] 尹西明,林镇阳,陈劲,等.数据要素价值化生态系统建构与市场化配置机制研究[J].科技进步与对策,2022,39(22):1-8.

[8] XIAO M, DONG R, YANG J, et al. Can market-based allocation of data elements expand enterprise innovation boundary?evidence from a quasi-natural experiment in China [J]. Applied Economics Letters, 2014, 41(26): 1-5.

[9] LUO Y, LU Z, WU C, et al. Can internet development accelerate the green innovation efficiency convergence: evidence from China [J]. Technological Forecasting and Social Change, 2023, 189:122352.

[10] GOMES S, PINHO M, LOPES J M, et al. From environmental sustainability practices to green innovations: evidence from small and medium-sized manufacturing companies [J]. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 2023, 217:125324.

[11] 李小明,董航航,汪婵.数字经济、绿色创新意愿与绿色创新绩效——数据要素内生化的理论研究与经验证据[J].中南财经政法大学学报,2024,67(1):134-147.

[12] 何增华,陈升,李金林,等.数字经济对地区绿色创新的影响及空间效应分析——基于中国271个城市的经验证据[J].科学学与科学技术管理,2024,45(6):1-30.

[13] 赵放,蒋国梁,马婉莹.数据要素市场赋能数字产业创新——来自准自然实验的证据[J].经济评论,2024,45(3):109-125.

[14] 王晓丹,石玉堂,刘达.数据要素市场化配置对数实融合的影响研究——基于数据交易平台设立的准自然实验[J].广东财经大学学报,2024,39(2):44-58.

[15] 张跃,伯娜.市场潜能、衰减边界与城市绿色创新效率[J].经济经纬,2023,40(4):37-47.

[16] 赵玉林,刘超,潘毛毛.R&D资源错配与绿色创新效率损失——基于中国高技术产业的实证分析[J].科技进步与对策,2022,39(4):49-59.

[17] 叶举,艾玮炜.市场竞争中的企业数字变革:赋能创新的影响研究[J].当代经济科学,2024,46(6):1-17.

[18] 焦嶕,郭金花,赵国浩.数字产业集聚、地方政府竞争与城市绿色经济效率[J].经济经纬,2023,40(6):51-60.

[19] 刘保留,张莹,李雨珊.互联网发展对城市绿色创新的影响机理——基于专利视角的分析[J].中国人口·资源与环境,2022,32(6):104-112.

[20] 朱平芳, 徐伟民.政府的科技激励政策对大中型工业企业R&D投入及其专利产出的影响——上海市的实证研究[J].经济研究,2003,49(6):45-53,94.

[21] 刘满凤,杨杰,陈梁.数据要素市场建设与城市数字经济发展[J].当代财经,2022,43(1):102-112.

[22] 王薇,胡力中.创新要素错配对中国城市群经济高质量发展的影响研究[J].管理学刊,2023,36(5):60-75.

[23] 韦志文,冯帆.本土市场规模与中国制造业创新效率——基于“需求引致创新”理论的实证检验[J].山西财经大学学报,2024,46(1):69-83.

[24] 田坤,黄坤,行伟波.数字经济、市场潜能与乡村振兴——基于双重机器学习的因果推断[J].山西财经大学学报,2023,45(11):73-85.

[25] 别奥,杨上广,束云霞.城市电商化转型能否促进碳减排——来自国家电子商务示范城市试点的经验证据[J].产业经济研究,2023,22(4):1-14.

[26] CHETTY R, LOONEY A, KROFT K. Salience and taxation: theory and evidence [J]. American Economic Review, 2009, 99(4): 1145-1177.

[27] GOODMAN-BACON A. Diference-in-differences with variation in treatment timing [J]. Journal of Econometrics, 2021, 225(2): 254-277.

[28] 焦豪,崔瑜,张亚敏.数字基础设施建设与城市高技能创业人才吸引[J].经济研究,2023,58(12):150-166.

[29] 杨上广,郭丰.知识产权保护与城市绿色技术创新——基于知识产权示范城市的准自然实验[J].武汉大学学报(哲学社会科学版),2022,75(4):100-113.

[30] 程广斌,侯林岐.财政分权视角下的地方政府竞争模式与区域技术创新研究[J].现代经济探讨,2021,40(6):28-37.

[31] 宋晓玲,李金叶.产业协同集聚、地方政府竞争与制造业绿色发展[J].经济经纬,2022,39(4):86-96.

[32] 郭爱君,杨春林,张永年.长江经济带数字经济产业发展对创新效率的影响——基于技术多样化和技术外溢视角[J].经济体制改革,2024,42(2):96-103.

(责任编辑:胡俊健)