0 引言

组织战略和技术发展的成功在很大程度上依赖于隐性知识[1]。因此,隐性知识管理是组织知识管理的关键和落脚点,知识管理的目的是促进基于隐性知识的创新。外显化和促进个体间知识共享是隐性知识管理研究长期关注的焦点,并在隐性知识外显方法、共享规律及影响因素、知识测评等方面取得丰硕成果[2-3]。然而,随着市场竞争加剧和组织人员结构快速变化,既有隐性知识管理理论在实践中显现出一些不容忽视的问题,比如高离职率导致的知识流失、外显化导致的知识外溢、知识主体的知识隐藏行为等[4]。隐性知识管理研究开始转向知识实践管理研究,一些学者主张通过发展实践网络、实践社区等方式谋求隐性知识的直接价值化,以便在知识保密与外部化之间取得平衡[5]。受限于技术发展,以知识实践为核心的隐性知识管理研究仍然没有突破知识主体管理和基于知识主体共享的局限,对隐性知识的情境依赖、主体依赖性缺乏应有的重视。当下,产业科技革命推动组织结构变革,以人工智能、数字孪生、虚拟现实等技术为核心的信息技术逐渐融入组织各项流程中[6]。智能机器人大大解放了员工体力和脑力劳动,员工得以从事高度创新的工作,人机协作成为常态[7]。面对组织结构变革带来的新机遇,寻求隐性知识管理的新模式成为组织塑造核心竞争力、提升创新效能的迫切需求[8-9]。元宇宙被认为是信息空间的未来形式,物联网、知联网和身联网在其中得到充分融合,虚实交互、具身参与、实时追踪和及时反馈将为破除隐性知识的情境依赖、过程依赖及主体依赖提供新思路[9-10]。

知识管理以涵盖知识辨识、获取、表示、求精、编辑、存储、集成、传播、内化、应用、创新等环节的知识链为基础,而涵盖知识辨识、获取、表示、求精、编辑、存储和集成环节的知识资源建设、知识传播和知识创新则是隐性知识管理的核心与重点[6,9,11]。同时,元宇宙的时空重构特性使场景、过程和行为可以在不同空间中非线性呈现,促使组织的人际交互和人机交互由三维空间转向多维空间,组织知识形态与分布趋向多维度、立体化和多源化,隐性知识资源、传播和创新被重新定义。流程、情境等工作场景可能成为隐性知识资源的新形态,人智交互将成为知识生产和知识创造的新常态[12],虚实融合、具身化、情境化、创造性可能成为隐性知识传播和创新的新特征[13-16]。鉴于隐性知识的主体依赖、过程依赖和情境依赖性,元宇宙赋能的隐性知识管理效果将受到员工个体的影响和制约,这是因为以身心体验为核心的具身认知过程是隐性知识获取、传播和创新的根本动因,隐性知识管理效能只能借助员工的具身认知过程得以实现[10]。因此,必须在强调“身心一元”、“身、心、境交互作用”的具身认知理论指导下开展隐性知识管理。在学术界,将具身认知引入元宇宙知识管理或知识服务的论证已基本达成共识[9,14,16]。

基于此,面对组织结构转变的新机遇,本文从具身化管理的新视角,结合组织和个人的双维能动性重新审视个体在隐性知识管理中的关键作用。具体而言,围绕提升隐性知识管理效能的核心目标,重点从知识资源建设、知识传播、知识创新3个核心环节剖析元宇宙赋能隐性知识管理的内在逻辑,并从主体、技术、目标定位等方面剖析元宇宙赋能隐性知识管理可能面临的挑战,以期为组织知识管理实践提供参考。

1 相关研究与概念阐释

隐性知识虽然不能被明确表达,但却是显性知识来源的必要条件,即所有知识都拥有隐性知识源(Chergui等,2020)。自Polyani(1958)提出隐性知识概念以来,学者们对隐性知识管理开展了广泛研究,在隐性知识资源建设、共享和传播、创造方面成果丰硕。

1.1 隐性知识资源建设

在隐性知识资源建设研究中,外显化一直是学者们关注的焦点。Nonaka等[17]的SECI模型和Ba理论为隐性知识资源建设提供了理论基础与框架,以此为基础的研究主张通过行为观察、访谈等方法获取隐性知识,并借助案例、知识地图等形式进行表达。例如,Noh等(2000)提出利用案例展现专家的认知地图,并通过案例推理获取专家隐性知识;张建华(2006)提出知识地图是专家定位器,并采用社会化方法管理组织隐性知识;刘利军等(2013)提出决策型隐性知识获取的两阶段模型,即将专家的隐性知识先转化为初始状态的隐性知识,然后转化为结构化隐性知识。随着研究的深入,学者们逐渐将隐性知识发生情境纳入研究范畴,通过分析和描述隐性知识的微过程、微实践,获取与表示组织隐性知识。例如,Aniek &Jamila[18]认为,记录知识过程和行为的视频有助于获取组织成员的隐性知识,并探讨了视频制作方法;Chergui等(2019)通过显性访谈和自我对抗方法提取隐性知识活动中的显性要素,构建出融合情境、技术和想法等要素的隐性知识本体模型;也有学者研究利用系统任务分析法获取感官隐性知识(Johnson等,2019),促进隐性知识实践案例建设(Orr等,2023)等。信息技术发展为隐性知识资源建设提供了多种助力,虚拟现实技术、数字孪生技术、人工智能技术已经被广泛应用于组织生产和管理中,虚实相融的方法以及机器学习算法被越来越多地用于分析和获取隐性知识,比如丰田和ABB工厂借助360°VR档案分析精益制造中的隐性知识[19];AI技术也被用于获取组织成员隐性知识,科技地图和知识地图的结合可以为隐性知识地图构建提供方法支持(张云中等,2023)。从上述研究可以发现,学者们针对隐性知识资源建设的研究主要基于结果观和过程观两种视角。其中,结果观研究将隐性知识视为静态结果,聚焦于结果获取和表示;过程观研究将隐性知识视为动态过程。知识资源建设研究以隐性知识的微实践和微过程为对象,探讨促进隐性知识实践结构化表述的方法[20]。过程观视角的研究成果不仅能够细致描述与隐性知识相关的情境,而且能够解释知识主体如何在特定情境中执行组织任务,因此对隐性知识现象具有更强解释力。

1.2 隐性知识传播

隐性知识传播受社会、文化及知识主客体等多种因素影响。Nonaka等[17]最早提出SECI模型,探索隐性知识在组织、团队和个体之间的传播模式,并认为隐性知识主要通过社会化进行共享和传播。此后学者们从两个方向开展隐性知识传播研究:其一认为隐性知识无需外显化,可以借助知识主体的社会互动进行传播,影响隐性知识传播的因素是该方向研究重点。例如,Thomas&Gupta[21]从实践层面论证隐性知识共享的可行性,并认为知识共享受心理动机和环境因素的影响;Avdimiotis(2019)认为,员工行为可以揭示隐性知识,语言互动、行为观察和模仿等社会互动方式是共享隐性知识的重要手段;Arnett等[3]的研究结果强调沟通质量和相互理解在隐性知识传播中的重要作用;刘冉等(2022)探索表情包对知识实践社区隐性知识传播的影响机制。其二认为隐性知识需要外显化后才能传播,隐性知识外显化方法是该方向研究重点,常用的理论基础有贝叶斯网络、本体、认知地图、知识图谱等(陈友玲等,2019;高圆媛,2020;马捷等,2021)。隐性知识传播过程是在相关情境下自我迭代、正负反馈和因果循环的集成,是输出与反馈的双向过程,因此知识传播情境的作用不容忽视[22]。学者们的研究逐步围绕基于知识活动情境研究隐性知识传播。例如,Kucharska&Erickson[23]认为,情境化隐性知识管理能够提高隐性知识获取、传播和共享效率;唐露和刘伟(2024)认为,跨国企业可以借助技术外派员在隐性知识发生情境中实现知识的跨界整合;苏屹等[22]认为,隐性知识传播过程具有混沌特征,会受到个体传播意愿、能力、主体间信任、互动程度等因素影响,并设计了量化隐性知识传播的混沌模型。信息技术发展对隐性知识传播具有显著的促进作用,其作用机制获得学者们的广泛关注。例如,郭亚军等[14]探讨了元宇宙视域下的知识管理逻辑,认为与现实融生的虚拟情境有助于具身分享和传播隐性知识;储节旺等[13]认为,虚拟情境与知识活动的适配度会影响知识主体与知识距离,进而影响知识传播效率。

综上,情境视角下的部分隐性知识是可表达的,情境化隐性知识传播研究需要关注如何根据用户特殊性和独特性铺设知识情境以及捕捉隐性知识被语境塑造与共享的内在过程[20,24]。

1.3 知识创新研究

Amidon(1993)最早提出知识创新概念,其将组织应用知识制造新产品并据此获得竞争优势的过程描述为知识创新。此后,学者们更倾向于从动态过程角度研究知识创新,比如Peter Senge(1990)基于组织学习视角,提出涵盖洞察契机、制定方案、实施行动、观察结果的四节点知识创新循环模型; Nonaka等[17]从知识转化视角提出SECI模型和场(Ba)理论,并被广泛应用于初创企业(Cesar等,2017)、服务业(Guo等,2020)等多个领域的知识创新研究。SECI模型通过描述隐性知识与显性知识在个体、团队和组织之间的转化揭示知识创新轨迹,其将知识创新过程划分为社会化、外显化、组合化和内隐化4个环节;场理论主要描述知识转化活动的场所及概念化氛围,相关场所有对话场、制度场、创发场和实践场[17]。随着研究的广泛开展,SECI模型在描述组织知识创新过程中逐渐暴露出两点不足:其一,对外部知识源考虑不足,没有探索组织外知识源对知识创新的影响;其二,微观层面涉及不足,没有探索个体知识创新动机和驱动因素。后续学者从知识源、知识主体等多个维度改进SECI模型,以弥补其不足。例如,将外部知识源纳入SECI模型,构建产学研协同的知识创新模型或颠覆式知识创新模型(方刚等,2019),引入组织知识获取能力、传导能力、吸收能力和应用能力,构建企业知识创新能力模型(廖先玲等,2020),或者从个体认知视角改进SECI模型以深入探究知识创新原子级活动(赵蓉英等,2020)等。信息技术发展为组织获取、理解和共享成员知识进而创造价值提供了新方法和新工具[18],大数据、智能化、虚拟情境、开放式社区等逐渐成为组织知识创新研究的焦点。例如,王弘钰等(2019)认为,大数据情境下的知识创新依赖于高水平的媒介信息素养,信息需求意识是知识创新的源泉、新媒体技术应用能力是知识创新的手段、信息整合是知识创新的过程;储节旺等[13]认为,虚拟情境的多感官刺激能够激发个体的具身认知,有助于个人知识创新;郭亚军等[9]将立体场域融入SECI模型,构建元宇宙视域下组织知识创新模型;还有学者认为,开放式社区的知识创新是基于内容反馈、经吸收融合后进行知识重组,再经创新、进化形成新知识的过程(董睿等,2022)。本质上看,知识互动是知识创新的前提,显性知识和隐性知识的互融互生催化知识创新。新时代的知识创新需要在循环迭代的创新过程中充分发挥隐性知识资源的重要作用[11]。

1.4 具身化隐性知识管理

随着信息技术发展,知识管理经历从物质资产管理到非物质资产管理的嬗变,管理情境由真实情境转向虚实融合情境[11]。隐性知识是个体对行为活动、抽象概念等的理解和感悟,根植于个体行为、习惯、想法、价值观和情感,通常在外界诱导下经由身体感官体验、心理体验、情感体验等具身认知过程获得,具有沉默、内隐、主体依赖、语境依赖和过程依赖等特征[17]。单纯从结果视角管理隐性知识主体不足以全面展示隐性知识,因此需将知识情境和过程纳入管理范畴。虚实融合情境促使个体心理、行为、情感等特征数字化,更利于观察外在条件诱导个体认知的内在过程,蕴含于组织情境、过程、行为中的隐性知识更易被辨识和获取[25]。这促使隐性知识管理对象从知识主体的单一维度向以知识主体为核心的知识过程、知识情境和知识实践等多维度融合转变。具身认知理论有助于描绘在知识实践中个体与外界条件交互而建构隐性知识的内在过程。因此,本文将元宇宙赋能下的隐性知识管理称为具身化隐性知识管理。具身化隐性知识管理是指将个体认知、身体和情境视为密切联系的整体,以个体在知识实践中与情境交互建构知识的微过程为管理对象,系统地组织、共享与应用隐性知识以提高组织知识创新能力的过程。因此,其具有突出主体具身体验、强调知识生发情境、实现知识过程和主体认知统一的特征。

2 隐性知识资源的多维度构建

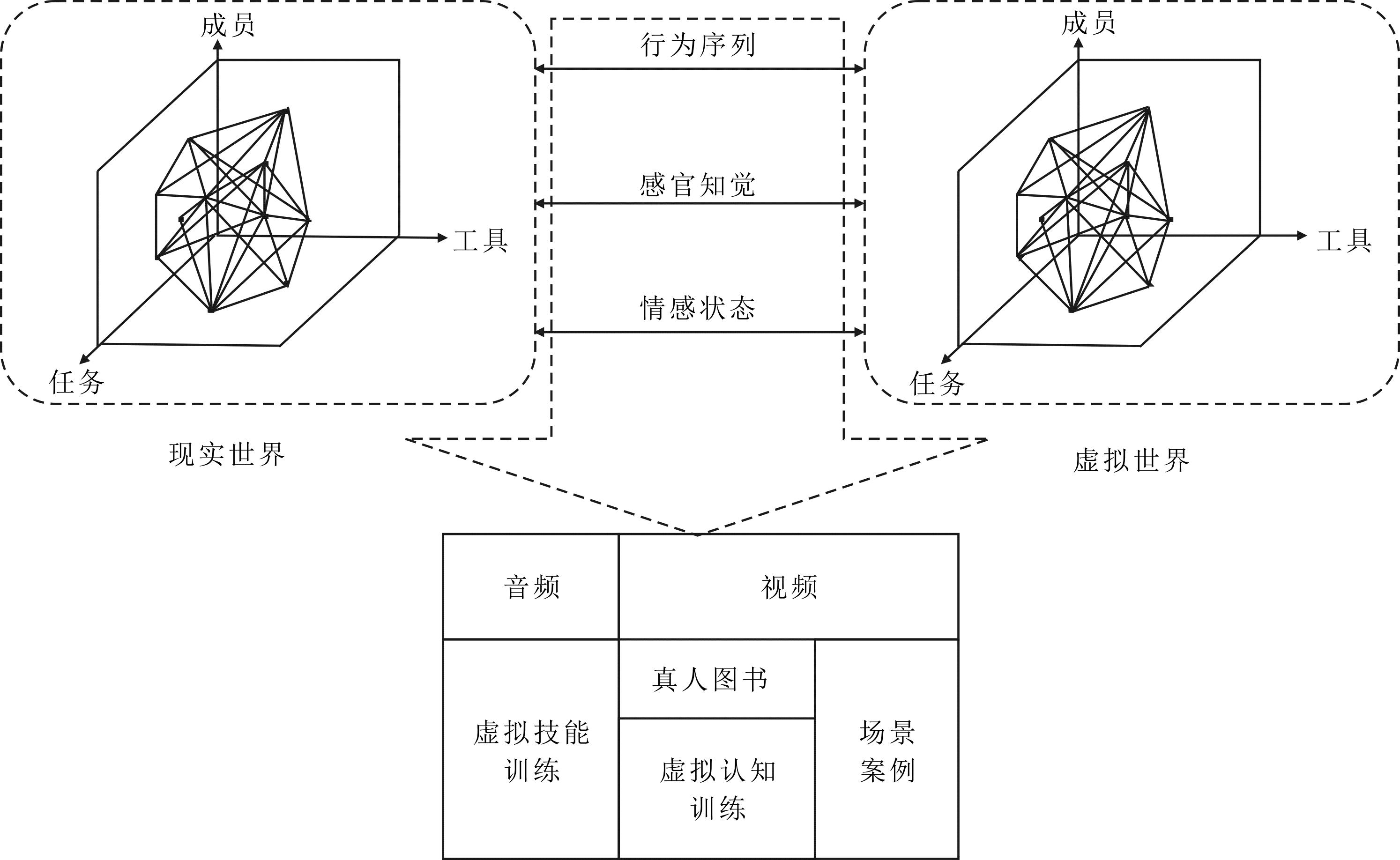

从过程观视角看,组织知识一般隐藏在员工个体或具体业务流程中,以专业语言、熟练操作和理所当然的思维为外在表现。因此,识别和获取隐性知识不能约简其所依存的环境,必须基于组织环境和业务流程。简言之,隐性知识资源是以“封装的”知识实践活动为表现形式。较之以往,元宇宙对组织的影响主要体现在全方位数字化、虚实融合和跨时空交互,促使原本无法观察和获取的信息变得可观察、可获得。这大大拓宽了组织知识资源获取渠道,增加了知识资源表现形态,丰富了知识资源类别。具体到隐性知识资源建构,元宇宙赋能着重体现为两个方面:①便于识别和聚合分散无序的隐性知识资源;②多维立体化呈现隐性知识资源。元宇宙借助现实与虚拟的互动构建多模态知识网络,并从社会、技术和认知多重维度获取、解构、重塑隐性知识生发场,为具身化隐性知识管理过程提供物质基础。本文提出元宇宙赋能下的隐性知识资源构建原理如图1所示,其上半部分为隐性知识资源识别,下半部分为隐性知识资源的多维表示。

2.1 隐性知识资源识别

根据Argote&Miron-Spektor(2011)的观点,隐性知识蕴含在由成员、工具和任务构成的组织网络中。同时,隐性知识由社会、技术和认知3个维度构成。这意味着隐性知识的辨识和获取需要同时考虑隐性知识情境、主体行为序列和情感状态三方面[26]。因此,隐性知识识别可以先根据成员、工具和任务分析知识实践活动的要素构成,然后根据社会、技术和认知进行深度解构。元宇宙中数字化的组织要素不仅能够精准定位组织网络中的隐性知识,而且拓宽了隐性知识识别渠道。综上,元宇宙从3个方面赋能隐性知识资源识别:①简化隐性知识社会和技术维度的要素识别程序;②使隐性知识认知维度的要素识别成为可能;③拓展隐性知识识别渠道。

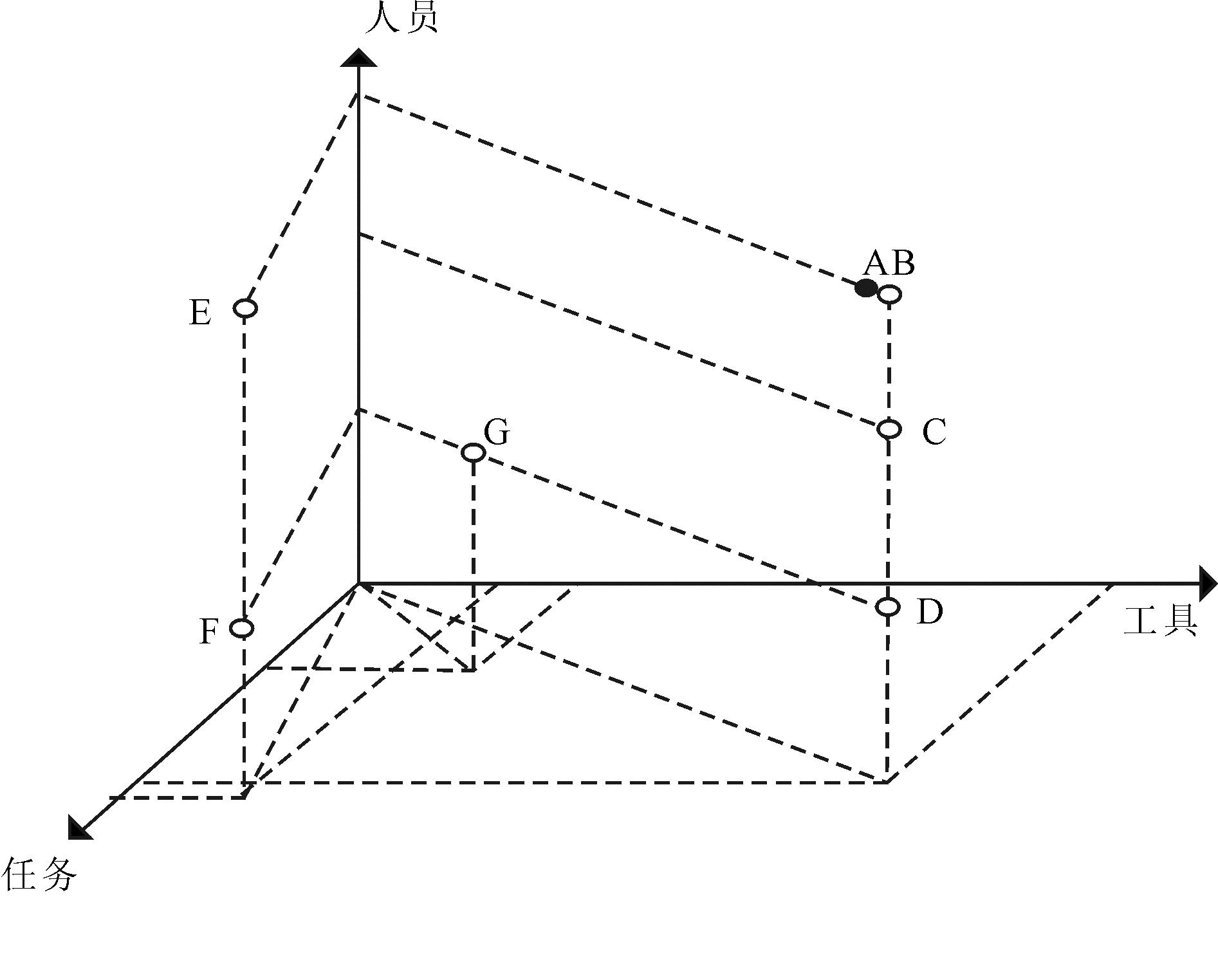

(1)简化隐性知识社会和技术维度的要素识别程序。元宇宙组合人员、工具和任务要素以构建不同的数字化场景,这些场景的要素结构、演变逻辑、操作时序等都以数字化信息形式被集中存储。组织可依据识别码解析系统(Identification Code Resolution System,ICRS)为数字元素分配“身份卡”或识别码。如此,组织的业务流程、场景等都可以利用ICRS进行描述,由ICRS构建的空间将成为组织隐性知识的载体(如图2所示)。借助ICRS空间组织可以快速识别、定位隐性知识,这将大大弥补隐性知识在真实场景中分散和难以记录的不足。但是,ICRS空间仅能呈现人员、工具和任务要素单一维度的特征,比如人员编号、工具种类、任务编号等。因此,该空间只能识别隐性知识在组织内部的位置和基本要素构成,不能确定隐性知识的认知、技术和社会维度特征。如图2所示,知识点A、B、C、D、E、F和G分别代表不同隐性知识点,虽然A和B在ICRS空间中的位置相同,但它们的内容和结构不同。该问题可以借助技能、规则和知识(Skill Rule Knowledge,SRK)框架解决,SRK框架可以结合任务分析描述具体隐性知识点的社会、技术和认知特征。

(2)促使隐性知识认知维度的要素识别成为可能。元宇宙中,人员、工具和任务之间的交互从三维空间提升到多维空间,员工不仅可以变换位置、时间,还可以实时调用其它资源。交互界面不仅基于视觉和听觉,触觉、嗅觉和味觉也被纳入交互界面。因此,在元宇宙中组织除了可以观察工具、位置和程序等现实场景的外在表现外,亦可以借助数字化呈现观察员工的身体表现、思想轨迹和心理情感。沉浸式交互和体感技术使组织能够获得员工在业务流程操作中的体感数据,比如腕式生理数据采集设备可以检测员工心跳、心率等生理数据,头戴式显示器(HMD)可以监视眼球运动、聚焦、眨眼和方向,脑机接口设备可以采集员工的脑电信号等。借助实时计算,这些数据被转换为隐性知识载体,用于分析员工在隐性知识应用或获取过程中的内在微观过程(比如动机、逻辑推理等)。

(3)拓宽隐性知识识别渠道。元宇宙根据不同的要素组合创生出多种场景,包括与现实一致的场景和在现实基础上根据组织未来发展衍生的新场景。在与现实融生的场景中,不仅可以观察员工行为、执行程序、工具准备和机器操作等现实中存在的社会与技术性隐性知识,而且可以获得员工的内在动机、情感、思维等认知性隐性知识。在衍生的场景中,则可以获得在现实场景中较难获得的隐性知识,比如高新技术实验类隐性知识、大规模机械设备组装的隐性知识等[19]。因此,元宇宙借助虚拟场景的无限创设性大大拓宽隐性知识识别渠道。

2.2 隐性知识资源表示

研究表明,在相同场景中的个体能够获得类似认知和身心体验[27]。如果能够对隐性知识的外在表现进行编码,那么组织就可以将其存储在知识库中并进行传播。因此,隐性知识资源表示的重点是描述隐性知识的外在表现。元宇宙中的虚拟场景是可组织、可设计的,这为组织描述隐性知识发生场景提供了机会。本文将元宇宙中再现隐性知识发生场景要素、逻辑演变、互动过程的虚拟情境称为隐性知识景观(Tacit Knowledge Landscape,TKL)。隐性知识景观是利用技术手段封装隐性知识实践活动而形成的数据单元,例如一个带有叙事逻辑的情境或可以交互的空间等。从数据结构上看,TKL是结构化、可编码存储的形式化数据;从内容上看,TKL是隐性知识多维外在表现的集合,展示的是具体的知识实践活动;从知识形式上看,TKL中的核心知识缺乏确定、清晰的表达,个体通过对情境的认知、与情境的交互获得其中蕴含的知识。可以从中得到哪些知识、多少知识则与个体能力有关,个体认知的差异导致员工获得的隐性知识并不完全相同。TKL的个体认知特性与知识的实践特性充分吻合,使得隐性知识管理回归实践的本质。

日本学者小松研治[25]从隐性知识发生场景提取隐性知识痕迹并将其可视化,再按照作业顺序重新部署到环境中,重新构建可视、可触的隐性知识体验场景。与此类似,从元宇宙情境中获得的隐性知识场景及主体信息可以借助AI分析工具,然后提取其中的要素构成、操作序列、操作标准、主体情感等,利用设计原理将提取的隐性知识要素重新部署到虚拟情境中,以重构隐性知识发生场——TKL。叙事逻辑有助于构建TKL,比如将隐性知识活动划分为不同任务和标准、设定活动步骤并给予命令提示及反馈等。如此,TKL不仅是对原始场景的复现,而且在原始场景基础上增加可视化引导、叙事、隐喻等设计要素,从而让其他员工也能够在知识场景中获得相应认知和体验。

个体建构隐性知识的途径有观察、模仿、经验和推理[28],元宇宙中可以根据隐性知识建构途径的差异分别采用复杂系统仿真、宏观和微观成像、动态事件仿真等技术,从社会、技术和认知3个维度构建TKL。由复杂系统仿真技术构建的TKL能够为员工提供多角度观察图像机会,更有利于借助观察、模仿途径建构隐性知识;宏观和微观成像技术的优势在于能够观察现象、系统、物体等,便于通过观察和推理建构隐性知识;动态事件仿真技术的优点在于能够通过不同播放速度、不同控制条件观察动态事件,有利于通过观察推理和体验建构隐性知识。总体来看,元宇宙中的TKL可以有音频、视频、虚拟技能场景、视频记录、模拟认知实验室、场景案例和真人图书等形式[10]。

3 隐性知识传播语境重构

无论何种形式的隐性知识传播、共享或转移,个体认知过程都是不可忽视的要素。元宇宙赋能的隐性知识传播以TKL为基础。与结构化的显性知识相比,TKL更具认知性和知识基础友好性。元宇宙中,员工不仅能够通过虚拟数字人进行面对面知识交流,而且可以在TKL中参与、体验隐性知识实践,并在实践中建构属于自己的隐性知识。通过重构隐性知识场景并将其作为互动平台,元宇宙正在重塑隐性知识传播语境。

3.1 隐性知识传播场景重构

元宇宙情形下,隐性知识资源表现为由一系列要素及其关系构成的TKL,TKL不仅能够展示隐性知识发生的环境要素,而且能够借助叙事逻辑展示隐性知识发生的连续行为,为员工提供体验隐性知识实践的机会。当员工置身TKL中时,沉浸感使得他们能够参与社会、物理或认知的各种信息模式,从而建立与隐性知识实践的联系。TKL具备思维层次的深度化和感官刺激的多样化特征,员工在面对TKL时不是被动、消极的接受者,而是场景意义的积极创造者。在TKL中,员工将自身经验与情境感知进行联结,进而抽象认知概念。该过程也是物质身体感知和技术工具、即时性行动和结构化反思协调运作的过程。此时物质身体不再是知识存储容器,而是隐性知识生产场所,知识传播是多个主体身体感官输入与神经处理之间复杂互动的过程。

当员工处于TKL中时,激活的感官作为知觉与场景活动的介质促进认知与场景的交融。这促使员工获得感官体验、心理体验和情感体验。其中,感官体验是身体本能层次的体验,包括视觉、听觉、嗅觉、触觉等;心理体验是员工在行为操作过程中的心理感受,包括愉悦、烦躁等;情感体验是在感官体验和心理体验架构下,通过逻辑推理、叙事、隐喻等激发的用户思维、情感依附和逻辑分析过程(许剑颖,2023)。上述体验训练员工物质身体以某种方式与隐性知识进行联结。具体而言,员工借助观察、体验、试错和实践构建多通道的概念表征,并不断通过归纳和演绎建立新概念与已有概念的联系,依此发展自己的感知、情感状态和内省体验;当个体运用隐性知识时,它们借助行为、决策等外在表现得以被窥见。基于TKL的个体隐性知识建构有效弥补了SECI模型的不足,也使得组织隐性知识传播拥有具体的落脚点。

3.2 隐性知识互动媒介重构

在传统情形下,经验、技能、诀窍等隐性知识借助物质身体的言传身教得以传播,知识接收方通过观察、模仿、理解和互动被动地建构隐性知识。在该过程中,知识主体的身体感官和语言是隐性知识传播的互动媒介。元宇宙将个体从物质身体的束缚中解放出来,通过算法嵌入和塑造,将感知和推理置于核心位置。人人互动和人机互动在元宇宙中得到无缝融合,个体的物质身体成为互动网络的一部分并架起现实世界与虚拟世界之间的桥梁。此时,言传身教转变为具身认知和具身体验,被动接收转变为反思促成下的基于试错、反馈和优化的主动建构。

元宇宙充当人与知识、人与人、人与机器互动的媒介,沉浸性、跨时空和去中心化是其典型特征。在人与知识互动方面,具身认知和体验缩短了员工与知识间距离,有助于员工以更直接的方式接收知识。在人人互动方面,元宇宙中个体可以借助多样化表象改变自己的身份,从某种程度上实现身份平权和知识平权,使得人与人之间更易于建立信任,也更易于形成知识网络存在感。这大大缩短人际距离,并促进知识传播在更公平的环境中进行。“彼此共存”借助人际和人机交互得以跨时空实现,情感、身体和言语互动得以自由切换或融合。主体交互为算法提供基础和方向,交互环境在算法的形塑下不断优化,用户得以结合自身兴趣和特点享受知识传播体验。如此,元宇宙中的人际互动不再是随机过程,而是一个有意识的寻求过程。在人机互动方面,体感技术和脑机接口技术促使人脑机脑融合成为可能,个体不仅可以借助身体感官间接接收机器数据,而且可以借助大脑直接接收。同时,个体大脑的响应可以借助身体感官作用于机器,亦可借助脑机接口直接传输到机器中。传统人机交互的单向数据传输在元宇宙中趋向人机双向循环传输。

此外,元宇宙中的TKL为知识传播提供高效支点。TKL创设了语境化共现机会,员工可以在同一语境下进行协作和互动,蕴含在场景中的隐性知识基于员工的语境共识进行传播和共享。TKL不仅是可视化的人际交互和协作工具,而且支持员工之间基于协作的知识创造,赋予员工通过协作构建场景和空间的能力。

4 隐性知识创新路径优化

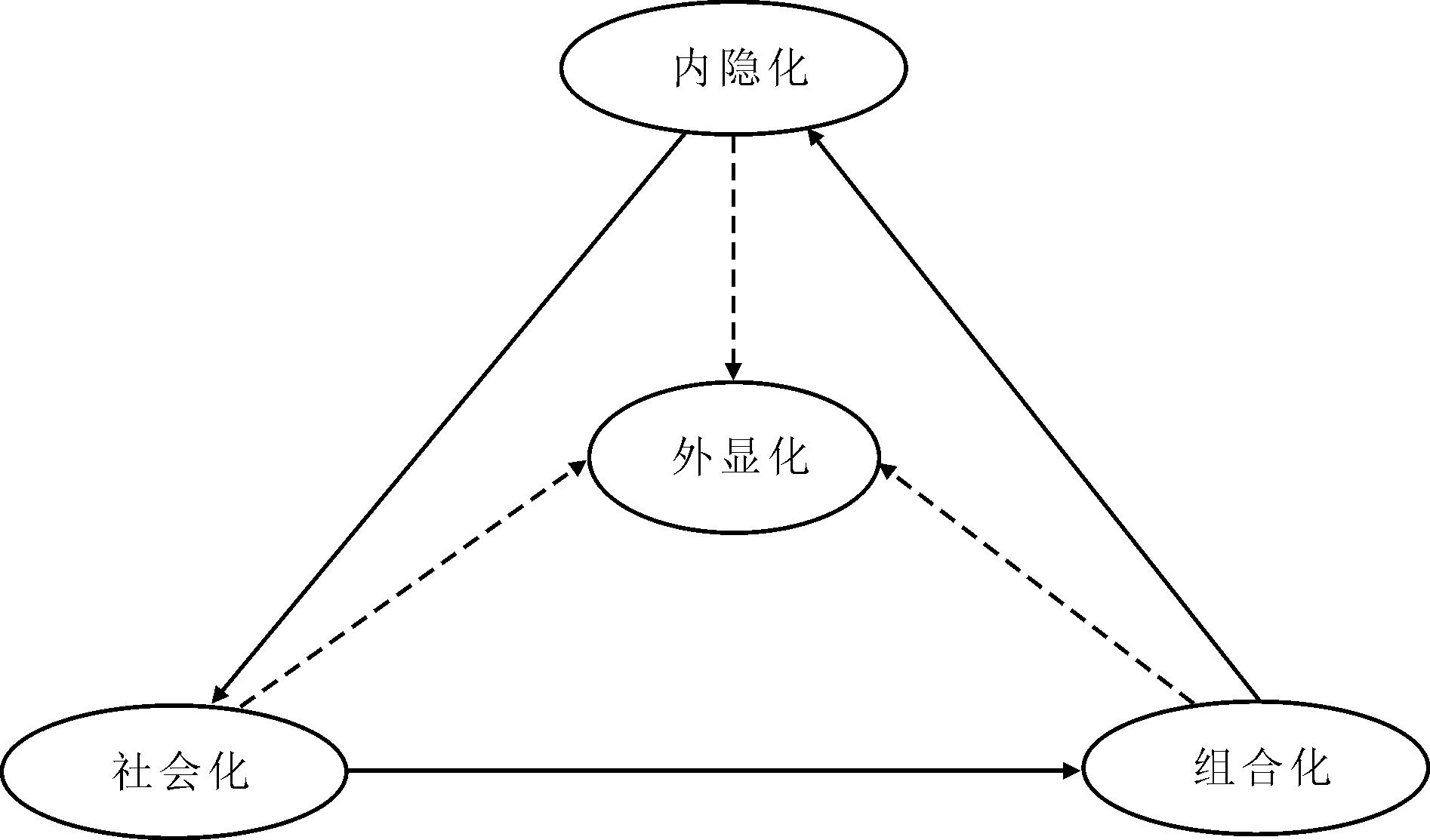

知识创新是企业获得和保持竞争优势的关键,知识管理的主要目的是促进新知识产生和发展,尤其是隐性知识形成和发展。SECI模型从显隐性知识转化角度将知识创新过程描述为内隐化、社会外、外显化和组合化4个子过程,组织知识在4个子过程的循环往复中得到质和量的双维提升。该模型仅通过内隐化和社会化两个子过程分析隐性知识对知识创新的作用,尚不能充分发挥隐性知识效能。元宇宙为隐性知识传播塑造了新场景和互动媒介,使深入探索“隐性知识→隐性知识”的知识创新路径成为可能。基于隐性知识无需外显化即可价值化的观点,本文重点分析以TKL为基础的知识创新,并基于SECI模型提出元宇宙赋能的隐性知识创新模型,如图3所示。隐性知识创新模型表现为三棱锥结构,外显化处于锥顶,社会化、内隐化和组合化构成锥底,三棱锥的每条边都体现知识转化和流动。外显化可以认为是对隐性知识的提炼和结晶,所得编码化知识进入传统SECI循环模型。

4.1 内隐化:具身认知隐性知识景观

传统SECI模型中的内隐化更多地是员工通过学习组织内外显性知识而形成自身知识的过程,而元宇宙赋能的内隐化是员工通过具身认知TKL而进行个人知识创新的过程。元宇宙的虚拟化身和及时反馈为员工内隐化提供了两种可视化途径:对行动的反思和行动中的反思。

首先,虚拟化身作为虚实之间的媒介和现实的镜像,基于虚拟化身的交互和操作为基于行动的反思提供了绝佳样本,即支持对行动的反思[29]。对行动的反思是一种回顾性反思,这种反思能够揭示以前未被注意的信息,通过查漏补缺实现高水平知识内化和重构。简言之,对行动的反思借助行动后的回顾认知过程将信息思考建构为知识。

其次,虚拟情境中的具身认知和具身体验能够激发员工在过程中的及时反思。借助元宇宙系统的及时反馈,员工能够更好地理解问题,并相应地调整其后续行动。通过“行动-反馈-再行动”过程,提高反思性思维,促进个体更高水平整合知识,强化和重建属于自己的隐性知识。根据经验学习理论,员工在TKL中的认知和体验大致可分为4个阶段:①接收隐性知识场景刺激,激活已有知识以应对问题并制定解决方案,获得具身体验;②基于系统反馈和具身体验,重新审视虚拟情境和解决方案,进行行动中的反思;③根据反思结果修正解决方案,并进行抽象概念化;④再次在虚拟场景中实践。上述四个阶段持续、循环进行,直到员工对TKL不再有新的认知。

综上,TKL本身体现对其他员工行为的反思,而隐性知识实践和体验过程又为员工自我反思提供机会。因此,元宇宙通过整合行动中的反思和对行动的反思实现知识内隐化,该过程将TKL蕴含的知识转化为员工的隐性知识和显性知识。

4.2 社会化:基于隐性知识景观的互动

传统意义上的社会化是借助人际交互传播和创造隐性知识的过程,元宇宙赋能的社会化是个体认知TKL时与他人分享观点、感受的过程。Naumovska等[30]认为,实践在知识传播过程中促进知识多样性,知识创新借助传播过程得以实现。尤其对隐性知识而言,知识接受者从知识传播中获得的隐性知识与传播者并不完全相同,这是因为每个知识接受者都可能采用不同方式认知和理解隐性知识。元宇宙赋能的隐性知识传播借助TKL进行,用户对TKL的意义赋予过程使其获得其中的隐性知识。而场景意义的赋予受认知风格、个人偏好等多种因素影响,即使在相同的TKL中员工获得的隐性知识也不完全相同。因此,基于TKL的知识传播大大提高组织知识多样性。借助于知识交互和协作,多样性知识将更有可能产生新知识。协作和交互在元宇宙中被无限放大,TKL支持多人同时访问,员工在赋予场景意义的过程中可以与其他员工充分沟通和交流。语言、行为的交流促进思想碰撞、融合,突破时空限制的协作式知识创新得以发生。另外,协作互动下的隐性知识传播呈现多主体、多方向性,使传统环境中相对集中的话语权更加分散,促进跨学科隐性知识互动和整合,从而最大程度上实现知识多样性和新知识产生。综上,元宇宙赋能的社会化过程不仅提升个体隐性和显性知识水平,而且促进协作知识产生,进而转化为更大粒度的隐性知识和显性知识。

4.3 外显化:凝练隐性知识景观

传统的外显化是基于个体或团队的隐性知识创造编码化知识的过程,元宇宙赋能的知识外显化是对个体、团队、组织各层次隐性知识进行凝练和结晶的过程,获得的结构化知识经组合化、个人内隐化和社会化后再次进入隐性知识的创新循环。除了访谈、调研、数据挖掘、商业智能、专家系统等常见外显化方法外,层次任务分析法(Hierarchical Task Analysis,HTA)、任务分解(Task Decomposition,TD)以及技能、规则与知识(Skill Rule Knowledge,SRK)框架可为元宇宙赋能的知识外显化提供支持。TKL的本质是具有特定目标、由序列任务构成的隐性知识实践活动,HTA方法可对隐性知识实践活动的任务进行细化,将TKL中的实践活动划分为不同层次任务,并将每层任务解构为物理和认知组件。在此基础上,SRK框架可以通过解析任务构成判断各组件中认知努力程度,并用技能、规则和知识进行表示。TD方法可对底层子任务进行深入提炼,从特定方面描述任务,比如目标、关键影响因素、线索、操作决策、SRK类别等,进而提取TKL中的方法性知识、程序性知识和策略性知识。

4.4 组合化:整合隐性知识景观

整合、集成碎片化知识进而形成新知识的过程称为组合化。传统的知识组合化以外显化团队知识为对象,以形成组织层面的显性知识为目的。元宇宙赋能的知识组合化以个人、团队、组织层面的TKL为对象,以构建更复杂、更系统的TKL为目的。基于组织层面对个体或团队隐性知识实践的观察而构建的TKL是组织层面的隐性知识;个体融合自己对某个TKL的认知而构建的新TKL是个体层面的隐性知识,团队亦是如此。组织通过组合不同个体或团队的TKL,即可创造组织层面的新TKL。因此,元宇宙赋能的知识组合化可以细分为横向组合化和纵向组合化。以某个TKL为核心,集成不同个体和团队认知的过程数据或以该TKL为核心构建的衍生TKL,这种从组织层面构建新TKL的过程视为纵向组合化;以某个TKL为核心,组合不同主题的TKL构建新TKL的过程视为横向组合化。元宇宙从两个方面为组织基于大数据和价值共创的纵向组合化提供物质基础:其一,详细记录和追踪不同个体或团队认知TKL的具体过程;其二,为个体基于自身体验构建TKL提供条件。元宇宙通过追踪特定个体或团队轨迹,可以发掘相关或类似TKL之间的关联,这为组织基于关联关系的横向组合化提供支持。

至此,隐性知识创新模型的单次循环结束。当个体认知新的TKL时则开启新一轮知识循环。可见,元宇宙赋能的隐性知识创新是以隐性知识景观为核心的个体隐性知识、团队隐性知识与组织隐性知识之间的互化互生过程。TKL是开展隐性知识创新的场域,个体是隐性知识创新的主体,个体认知是隐性知识创新的内在动力。

5 元宇宙赋能隐性知识管理的多元思考

元宇宙研究仍处于起步阶段,与其相关的理念、技术和实践尚不成熟。将其应用于组织隐性知识管理时,需要考虑员工媒介信息素养、组织角色、隐私保护和技术功用等方面的挑战。

5.1 员工媒介信息素养

媒介信息素养是个体使用技术工具收集、分析、评估信息的能力。元宇宙以一种崭新方式获取和传播隐性知识,该方式需要借助员工与技术媒介的交互和具身体验,实现隐性知识传播、共享和创新,这对员工的媒介信息素养提出更高要求。元宇宙中的信息形式更多样、信息来源更丰富、信息关系更复杂,员工不仅需从场景中辨识有用信息,而且要借助推理理解信息结构和连接,而多线程任务和多模态信息充斥其中,需要员工同时具备去伪存真的信息辨识能力、严谨的多模态信息聚合能力、更高的逻辑推理以及批判性思维能力。另外,元宇宙中的隐性知识蕴含在虚拟场景中,这不同于传统的图片、文字或视频,从场景中感知有用信息的能力非常重要,因此情境感知能力是元宇宙中媒介信息素养的重要体现。高情境感知能力员工可以从虚拟场景中快速、高效地感知有用信息,而低情境感知能力员工则不能有效地提取有用信息。综上,员工媒介信息素养是元宇宙赋能下隐性知识管理面临的挑战之一。

5.2 集权与分权的平衡

元宇宙是一个自由、平等的空间,员工需要充分的自由以访问资源和表达自我。为了充分发挥员工的自主性和创造性,需要给予其足够的权利空间。因此,元宇宙赋能的隐性知识管理要充分赋权和尊重个体。这是否意味着要削弱组织对员工个体的约束力?研究发现,元宇宙空间的成功虽然依赖于参与个体,但很大程度上归功于空间管理者[31]。该项研究为开展隐性知识管理实践提供了借鉴,元宇宙赋能的隐性知识管理仍然需要以组织为主导,组织需扩大他们在其中的权利和义务。首先是安全约束权利,即元宇宙中的隐性知识资源建设、传播和创新必须在组织安全框架下开展;其次是组织战略发展引导义务,即个体知识传播和创新必须服务于组织发展策略。组织的责任远不止创造技术环境,还需要承担管理者角色,比如将信息系统作为制度工具以控制用户行为并使其透明化,进而实现对个体行为的规范、指导和管理。上述分析表明,元宇宙中存在集权与分权的典型冲突,组织在开展隐性知识管理时需要在二者之间取得平衡。

5.3 共享与私有的平衡

元宇宙为组织收集员工的行为和生物数据提供极大便捷,例如配备摄像头的头戴式显示器(HMD)可以在受限区域录制视频、实时麦克风耳机可以捕获所有对话、眼动追踪技术可以记录用户观看内容和移动轨迹等,这些数据是隐性知识管理的基础。组织视角下的数据收集当然是有利的,但是员工是否愿意被不断地监视呢?研究发现,许多互联网用户会关闭位置跟踪功能以保护敏感数据[32]。有理由推断,元宇宙中的个体对隐私侵犯有更多担忧。因此,隐性知识管理中的隐私保护是不容忽视的问题。不同于传统信息平台,元宇宙中的隐私保护需要更加细致具体的设计,而不能照搬现有安全框架。组织需要确定何时需要识别员工的隐性知识、何时允许他们保持私有信息、哪些信息需要被收集等。对于组织需要收集的数据,应平衡好数据收集、使用与隐私保护,合理采集、使用。总之,元宇宙赋能的隐性知识管理中,共享与私有矛盾真实并广泛地存在,组织需要平衡二者关系。细粒度身份验证、动态访问控制、匿名化、克隆化身和加密等技术有助于建立元宇宙情境中的隐私保护框架。

5.4 工具与目标的协同

在赋能隐性知识管理的过程中,元宇宙发挥工具和目标的双重作用。首先,元宇宙可以作为工具,解决隐性知识管理中的问题和挑战;其次,随着元宇宙在隐性知识管理中的深入应用,元宇宙逐渐转化为隐性知识管理目标,基于元宇宙的隐性知识管理逐渐转向隐性知识管理元宇宙。

工具元宇宙侧重于利用一般化元宇宙提升隐性知识管理成效,目标元宇宙侧重融合隐性知识管理各项活动而创建元宇宙。首先,元宇宙证明它作为隐性知识识别和创新工具的优势。元宇宙的虚实融生空间可以快速访问组织内部各要素,这为发掘隐藏在组织要素网络中的知识提供便捷;元宇宙还为员工知识内化和交互提供多维空间,使知识创新可以在组织各层面高效开展。其次,元宇宙还是隐性知识管理的未来目标,这不仅体现以人为中心的管理观念,更是知识价值化的终极目的。隐性知识管理元宇宙以隐性知识表示和传播为核心模块,以隐性知识创新为目的。

隐性知识管理效能的实现需要元宇宙作为工具和目标之间的协同。目标元宇宙受益于工具元宇宙提供的物质资源,同时也扩大了工具元宇宙的效用价值。目标元宇宙不能取代工具元宇宙,而仅关注目标元宇宙则可能背离隐性知识管理初衷。二者的良好协同可以帮助组织实现内部知识一致性、提高知识资源质量,并摆脱对组织知识创新现有路径的依赖。

6 结语

囿于隐性知识的主体依赖性、过程依赖性和情境依赖性,一直以来隐性知识管理研究和实践难以突破知识外显化与基于主体的知识共享两种视角。元宇宙概念的提出为隐性知识管理提供了想象空间。本文基于具身视角提出隐性知识景观概念,以此为基础从知识资源、知识传播和知识创新3个维度探讨元宇宙为隐性知识管理赋能的内在逻辑,旨在描绘现代信息技术支持下隐性知识管理的未来发展图景。在隐性知识资源建设方面,元宇宙通过虚实融合拓宽了隐性知识识别渠道、使非结构化的隐性知识以可视化和结构化的虚拟场景进行呈现;在隐性知识传播方面,元宇宙通过再现隐性知识场景和充当隐性知识互动媒介重构隐性知识传播语境;在隐性知识创新方面,元宇宙通过支持“隐性知识→隐性知识”的转化重塑组织知识创新路径。然而,元宇宙对隐性知识管理的可用性并不代表其有用性,具体应用成效取决于组织应用方式,员工媒介信息素养、集权与分权的平衡、共享与隐私的平衡、工具与目标的协同是组织在实践中可能面临的挑战。

研究的理论贡献在于:①提出的隐性知识景观概念丰富了隐性知识内涵;②对隐性知识资源建设、传播和创新的剖析,为学者研究元宇宙视域下的知识管理提供了思路借鉴;③研究着眼于技术、环境、主体的协同作用,重新审视个体在知识管理中的作用,为隐性知识管理研究提供了新视角。对实践而言,本研究有助于启发组织管理者思考知识来源于实践、回归于实践的本质,促使其知识管理观念从知识资产管理转向员工知识赋能管理。

人是元宇宙赋能隐性知识管理的核心,本研究虽然探讨了员工在隐性知识传播和创新中的重要作用,但尚未深入分析基于隐性知识景观的传播和创新微过程,未来研究可结合具身认知过程深入分析元宇宙赋能隐性知识传播和创新的内在过程。

参考文献:

[1] HERMAN A,KAUR V.Individual knowledge measurement:organizational knowledge measured at the individual level[J].Journal of Knowledge Management,2022,26(6):1409-1437.

[2] 陈怀超,卢彦丞,丛贞,等.知识型服务企业员工与客户隐性知识共享的系统动力学研究[J].管理评论,2020,32(2):127-138.

[3] ARNETT D B,WITTMANN C M,HANSEN J D.A process model of tacit knowledge transfer between sales and marketing[J].Industrial Marketing Management,2021,93:259-269.

[4] CHATTERJEE S,CHAUDHURI R,THRASSOU A,et al.Antecedents and consequences of knowledge hiding:the moderating role of knowledge hiders and knowledge seekers in organizations[J].Journal of Business Research,2021,128:303-313.

[5] VAN BRAAK M,DE GROOT E,VEEN M,et al.Eliciting tacit knowledge:the potential of a reflective approach to video-stimulated interviewing[J].Perspectives on Medical Education,2018,7(6):386-393.

[6] 瞿浩翔,徐江,孙守迁.智能制造人机协同技术哲学知识论研究[J].中国工程科学,2024,26(1):225-238.

[7] 王燕鹏,王学昭,陈小莉,等.基于科技政策和前沿动态的第四次工业革命关键技术和举措分析[J].情报学报,2022,41(1):29-37.

[8] 张翠娟,柯平,姚伟.后知识服务时代的知识管理:从数字赋能到知识赋能[J].情报理论与实践,2020,43(9):17-23.

[9] 郭亚军,袁一鸣,郭一若,等.元宇宙视域下的企业全面创新知识管理:场景、逻辑与架构[J].情报资料工作,2023,44(2):64-72.

[10] 张建华,温丹丹,贺龙飞,等.面向隐性知识服务的组织元宇宙空间构建研究[J].情报杂志,2023,42(11):153-160.

[11] 姚伟,龚明雪,周鹏,等.从知识经济时代到智慧经济时代:聚焦新的知识管理研究框架[J].科技进步与对策,2025,42(3):118-129.

[12] 袁一鸣,陶成煦,贺超城,等.人智交互情境下的知识转化模型:内涵深化及外延拓展[J].情报理论与实践,2024,47(6):76-84,90.

[13] 储节旺,刘雅娇,李佳轩.活动理论视角下游戏化学习中知识转移活动的特征及运行过程研究[J].情报杂志,2024,43(1):199-207.

[14] 郭亚军,庞义伟,周家华,等.具身智能知识服务:元宇宙与AIGC等新技术赋能下的知识服务新图景[J].情报理论与实践,2024,47(4):90-97.

[15] WATANABE T.Space from line:what can metaverse support in education/learning activity[D].Proceedings of the 2023 17th International Conference on Ubiquitous Information Management and Communication (IMCOM 2023),2023.

[16] 傅文晓,赵文龙,黄海舵.教育元宇宙场域的具身学习效能实证研究[J].开放教育研究,2022,28(2):85-95.

[17] NONAKA I,TOYAMA R,KONNO N.SECI,Ba and leadership:a unified model of dynamic knowledge creation[J].Long Range Planning,2000,33(1):5-34.

[18] ANIEK J,JAMILA L.Building knowledge management through the tacit knowledge video[J].Psychology and Education,2021,58(2):4574-4586.

[19] NETLAND T H,FLAESCHNER O,MAGHAZEI O,et al.Teaching operations management with virtual reality:Bringing the factory to the students[J].Journal of Management Education,2020,44(3):313-341.

[20] HADJIMICHAEL D,TSOUKAS H.Toward a better understanding of tacit knowledge in organizations:taking stock and moving forward[J].Academy of Management Annals,2019,13(2):672-703.

[21] THOMAS A,GUPTA V.Tacit knowledge in organizations:bibliometrics and a framework-based systematic review of antecedents,outcomes,theories,methods and future directions[J].Journal of Knowledge Management,2022,26(4):1014-1041.

[22] 苏屹,刘桐赫,张傲然.基于蔡氏混沌的隐性知识转移仿真研究[J].科技进步与对策,2024,41(2):119-129.

[23] KUCHARSKA W,ERICKSON G S.Tacit knowledge acquisition &sharing,and its influence on innovations:a Polish/US cross-country study[J].International Journal of Information Management,2023,71:102647.

[24] HARIDIMOS T.Don't simplify,complexify:from disjunctive to conjunctive theorizing in organization and management studies[J].Journal of Management Studies,2017,54(2):132-153.

[25] 小松研治.2014年度研究成果報告書伝統工芸技能指導者育成モデルの研究——外在主義的知識観による学びの日常化[EB/OL].[2014-06-12].https://kaken.nii.ac.jp/ja/file/KAKENHI-PROJECT-22300271/22300271seika.pdf.

[26] JISR R E,MAAMARI B E.Effectuation:exploring a third dimension to tacit knowledge[J].Knowledge &Process Management,2017,24(1):72-78.

[27] 陈昌凤,黄家圣.“新闻”的再定义:元宇宙技术在媒体中的应用[J].新闻界,2022,38(1):55-63.

[28] BOL J C,ESTEP C,MOERS F,et al.The role of tacit knowledge in auditor expertise and human capital development[J].Journal of Accounting Research,2018,56(4):1205-1252.

[29] 胡泳,刘纯懿.元宇宙作为媒介:传播的“复得”与“复失”[J].新闻界,2022,38(1):85-99.

[30] NAUMOVSKA I,GABA V,GREVE H R.The diffusion of differences:a review and reorientation of 20 years of diffusion research[J].Academy of Management Annals,2021,15(2):377-405.

[31] 方凌智,赵星.服务主导逻辑下元宇宙的空间运营研究[J].信息资源管理学报,2023,13(1):18-28,64.

[32] VINAJA R.Cybersecurity management:an organizational and strategic approach[J].Journal of Global Information Technology Management,2022,25(2):192-194.

(责任编辑:胡俊健)