0 引言

党的二十大报告强调,“推动经济社会发展绿色化、低碳化,是实现高质量发展的关键环节”。绿色创新链作为绿色发展和创新驱动两大发展理念的载体,对提高碳排放效率、推动产业绿色转型升级发挥重要作用[1]。碳回弹效应会削弱碳排放效率提升对降低碳排放量的作用。作为政府“有形之手”,开征环境税这类强约束政策主要通过引导绿色创新的逐顶竞争实现环境治理;而作为市场“无形之手”,用能权交易制度这类市场激励型弱约束政策主要通过引导绿色创新的逐底竞争促进绿色转型[2]。单一环境政策在实施过程中存在激励扭曲、逐底竞争和边界效应等问题[3],难以协同推进降碳、减污、扩绿、增长,因此需要双重环境政策约束刚柔兼济。那么,双重环境政策约束是否能抑制城市碳回弹?如果能,又是通过什么途径实现?双重环境政策约束的抑弹效果是否比单一约束更佳?为回答以上问题,本文基于2010—2022年中国282个城市平衡面板数据,采用双重差分和三重差分模型,探究双重环境政策约束对城市碳回弹的影响。

1 文献综述

与本研究相关的文献主要包含三方面内容:第一,讨论中国环境税政策实施对污染排放、技术创新、能源效率和产业结构的影响。通过文献梳理发现,绝大多数研究肯定环境税的有效性。如Liu等[4]分析中国沪深A股上市公司发现,环境税促进企业增加环境治理投资,进而减少碳排放;Qi等[5]以2018年中国环境税实施作为准自然实验,发现环境税在源头上促进企业加快向清洁能源转型,进而减少源头污染排放。但持反对观点的学者认为,由于受到其它因素影响,环境税与污染排放的关系并不唯一。如Li等[6]基于化石燃料发电厂数据发现,环境税与污染排放之间呈现倒U型关系。第二,分析用能权交易制度及其政策效果。一些学者从理论角度分析用能权制度,涵盖该制度政策框架、适应性与差异性。如Liu等[7]通过考察用能权交易政策框架,强调有效实施的必要性;Hu[8]等探讨了发达国家和发展中国家用能权交易制度适应性与有效性的差异。更多学者聚焦于环境权益交易制度的政策效应,相关研究涉及环境权益交易市场的减排效应、其它环境红利以及经济红利的实证分析。如宋德勇等[9]从长短期视角验证用能权交易制度可以产生经济与环境方面的双重红利;Liao等[10]认为,用能权政策有利于实现试点城市能耗总量的双控,且存在政策累积效应。第三,探讨碳回弹内涵及其测度。Saunders[11]从能源视角提出“回弹效应”。考虑到碳排放效率不断优化,而碳排放总量依旧持续走高,学界开始将研究焦点转向碳回弹现象。如Chen等[12]发现,碳税能抑制碳回弹效应但会降低中国城市家庭福利;贾锐宁等[13]基于“一步法”策略测算碳回弹水平,进而探讨中国城市碳回弹效应及其驱动因素。

综上所述,学界关于碳回弹效应的研究并未得出一致结论,且存在以下三方面不足:首先,现有文献探讨征收环境税或用能权交易试点单一政策工具的环境效应,为本文研究提供了丰富的理论基础,但这些文献忽视了双碳背景下双重环境政策约束的联动效应。其次,虽然有文献从环境约束政策角度探讨其对能源回弹或碳回弹的影响,但是少有实证分析直接探讨双重环境政策约束对城市碳回弹的影响。如Chen等[14]发现,碳排放权交易制度能够有效提升能源效率,但也会产生能源回弹效应;宋依纯等[15]将低碳城市试点视为弱约束性碳减排政策,进而探讨其对城市碳回弹的影响效应。最后,缺乏从绿色创新链视角探讨双重环境政策约束对碳回弹的抑制路径与作用机制的研究。因此,本文基于中国现实情境探讨双重环境政策约束与碳回弹间关系,对深刻认识碳回弹影响因素与内在作用机理、推动中国经济低碳转型发展具有重要现实意义。

本文可能的边际贡献为:第一,研究视角上,从强/弱型环境政策约束视角,探讨作为命令控制型强约束的环保费改税政策和作为市场激励型弱约束的用能权交易试点的双重环境约束政策对城市碳回弹的影响及作用机制,可以拓展碳回弹抑制路径。第二,研究机制上,从绿色创新链视角,依据创新价值形成环节将绿色创新链划分为上中下游,分析双重环境政策约束通过绿色创新链各环节抑制城市碳回弹的作用机制,基于绿色创新链情境验证波特假说。第三,研究内容上,从城市碳回弹的区域异质性、空间溢出效应和长短期效应等维度全面考察双重环境政策约束的环境效应,可以丰富强/弱型环境规制组合抑制碳回弹的相关研究,为政府部门制定差异化政策并推动低碳转型发展提供经验证据。

2 理论机制与研究假设

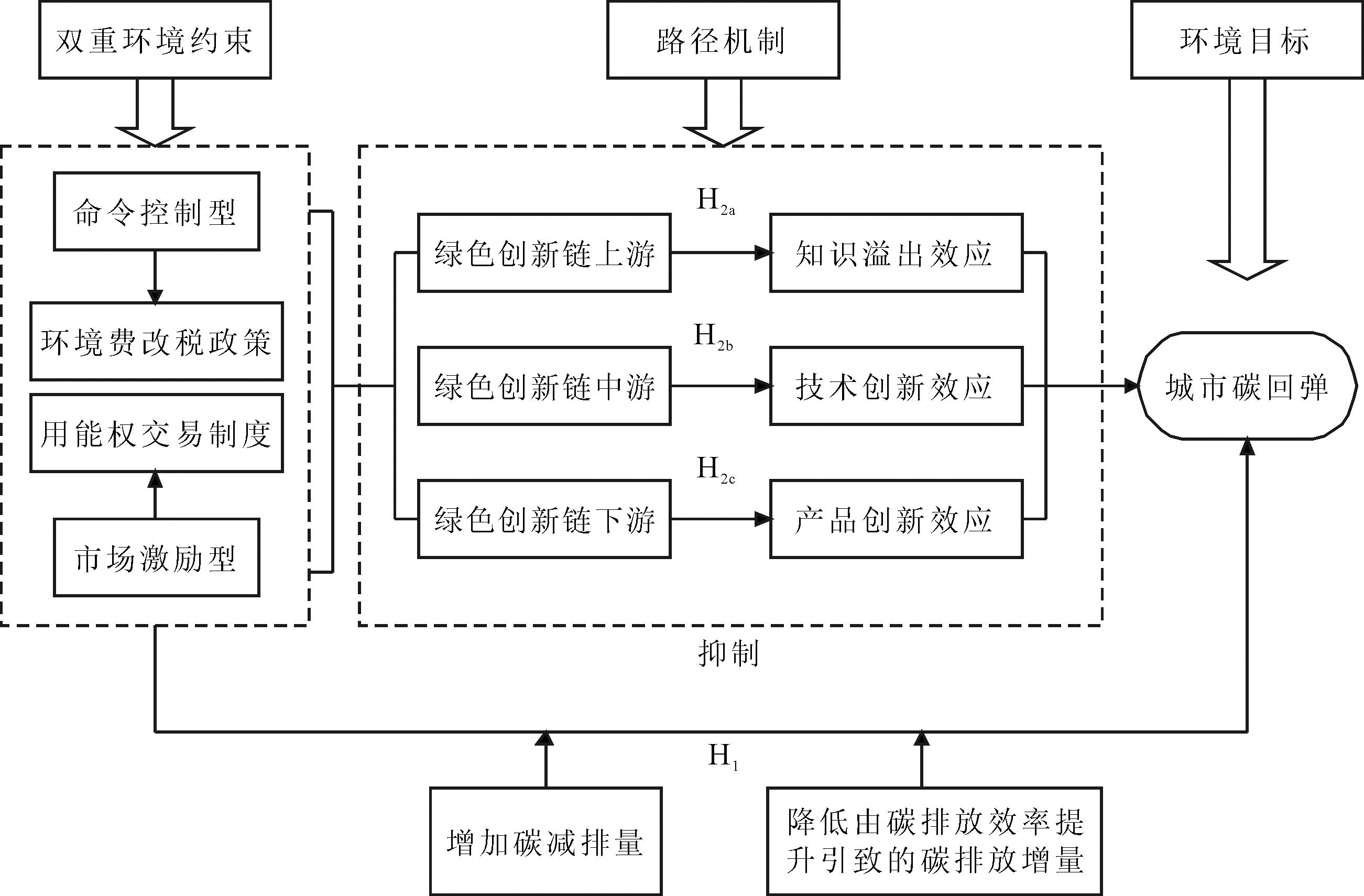

2.1 直接影响机制

碳排放效率提升会产生两种结果:一方面,碳排放效率提高会进一步优化生产要素投入,提升能源利用效率,促进碳排放量下降,从而增加碳减排量;另一方面,碳排放效率提升会扩大企业的能源消费规模,从而导致碳排放量增加。

从提升碳排放效率、增加碳减排量角度看,一方面,作为一种惩罚性强约束环境规制措施,环境税被视为环境管理的重要手段。环境税通过市场调节机制,将企业外部环境成本内部化。如环境税通过市场价格机制将企业外部排放成本内部化[16]。开征环境税会增加高碳排放产品成本,从而降低其市场竞争力。面对环境税,企业会采取更环保的生产技术或者投资碳减排项目以减少碳排放。另一方面,用能权交易制度作为市场激励型弱约束环境规制工具,具有配额内免费、超限额有偿使用特点[17]。这使得企业能够通过灵活购买用能权冲抵其碳排放增量,从而实现碳减排目标。市场机制激励企业采取更为经济高效的减排措施,促进碳排放效率提升,抑制碳回弹。这种灵活性弥补了命令控制型政策可能带来的经济负担和僵化性,使得企业能够在遵守强制性规定的同时,探索更有效的减排路径。

从降低由碳排放效率提升导致的碳排放增加角度看,一方面,环境税征收会增加碳排放成本,进而促进企业创新,改进生产工艺、采用环保型能源等,减少碳排放效率提升导致的碳排放增量。换言之,环境税通过促进技术创新达到环境治理目标。其根本原因在于,技术创新不仅可以改变企业生产模式和排放模式,形成低碳发展路径,而且能帮助企业建立长期市场竞争优势[18]。另一方面,用能权交易市场通过价格机制调节供需关系。当企业通过提升碳排放效率减少碳排放时,会出售多余的用能权。这导致市场上用能权供给增大,进而降低用能权价格。当这种价格信号传递给市场参与者时,会鼓励他们进一步提升碳排放效率,而非简单扩大生产。用能权价格上涨会引致企业扩产的边际成本增大,从而削弱企业扩大生产、增加排放的动机。因此,价格调节机制有助于降低由于提高生产效率而引致的碳排放增量,从而抑制城市碳回弹。

由此可见,命令控制型政策为市场激励型政策创造了适用环境,增强了市场激励型政策有效性,双重环境政策约束形成政策的动态互补与平衡,有效促进碳减排和降低由碳排放效率提升导致的碳排放增量,从而抑制碳回弹效应,实现“双碳”目标。综上所述,本文提出如下研究假设:

H1:双重环境政策约束协同抑制碳回弹。

2.2 调节作用机制

波特假说指出,环境政策能够促使企业实施更多创新活动,从而弥补环境保护引致的成本并提升企业市场盈利能力。绿色创新链作为绿色发展和创新驱动两大发展理念的深刻践行,在促进企业转型升级和缓解环境问题上发挥重要作用[19]。基于此,本文从绿色创新链上、中、下游视角验证双重环境政策约束抑制碳回弹过程中的调节机制。

2.2.1 绿色创新链上游

从绿色知识溢出角度,知识溢出意味着企业、研究机构和高校在创新过程中产生的知识与技术,不仅能够被自身利用,还能够传递给其它组织和个体。一方面,知识作为一种非排他性和非竞争性公共品,对经济增长具有关键作用。绿色知识通过共享和应用能够无成本地被其它实体吸收、利用并带来正外部性。强约束环保费改税政策通过提高企业合规成本和政策压力,促使企业加大研发投入,以减少环保税费负担;而弱约束用能权交易政策则通过经济激励和市场机制,推动企业不断改进绿色技术和创新生产方式。另一方面,双重环境政策约束促进开放协作的创新体系构建,鼓励国内外技术交流和合作,有助于加快绿色技术的国际溢出和本土化应用,从而降低由碳排放效率提升导致的碳排放增量。

2.2.2 绿色创新链中游

从绿色技术创新角度,创新链中游环节是绿色技术成果实现转化的关键阶段。其决定了绿色技术能否从实验室转向市场,进而产生环境效益。一方面,企业具有调整和重塑资源,进而应对快速变化环境的能力;企业面对税收压力和市场竞争,需要开发新技术和创新业务模式,增强系统创新能力和动态能力。双重环境约束政策从源头上减少原材料和能源消耗,促进传统化石能源的高效利用,进而提升碳排放效率,实现碳减排[20]。另一方面,双重环境约束政策从政府和市场层面促使企业模仿技术领军企业,学习其先进技术,提升自身技术创新能力。基于技术领军企业的示范效应与行业领导力,创新链中游不断增强行业绿色技术创新扩散,从而降低由碳排放效率提升导致的碳排放增量。

2.2.3 绿色创新链下游

从绿色产品创新角度,市场的有效运作需要充分的信息和透明度。在绿色创新链下游,绿色产品创新能够提供更为环保和绿色的产品以满足消费者环保需求,从而形成市场需求的拉动效应。面对双重环境政策约束,企业更有动力进行绿色产品创新,以满足市场需求,获取竞争优势。一方面,环境税通过内化企业环境成本,促使企业在产品创新中更多地考虑碳排放问题[21];环境税征收会增加高碳产品生产成本,降低其市场竞争力,从而倒逼企业转向绿色产品创新,进而促进碳减排、抑制碳回弹。另一方面,用能权交易制度使得碳减排成为一种可交易资源,有效激励企业采取减排措施。在绿色创新链下游,企业能够通过购买用能权抵消碳排放增量,从而降低由碳排放效率提升导致的碳排放增量。

综上所述,本文提出以下研究假设:

H2a:双重环境政策约束通过绿色创新链上游的知识溢出效应抑制碳回弹;

H2b:双重环境政策约束通过绿色创新链中游的技术创新效应抑制碳回弹;

H2c:双重环境政策约束通过绿色创新链下游的产品创新效应抑制碳回弹。

结合上述理论分析,本文构建研究模型如图1所示。

3 研究设计

3.1 样本选择与数据说明

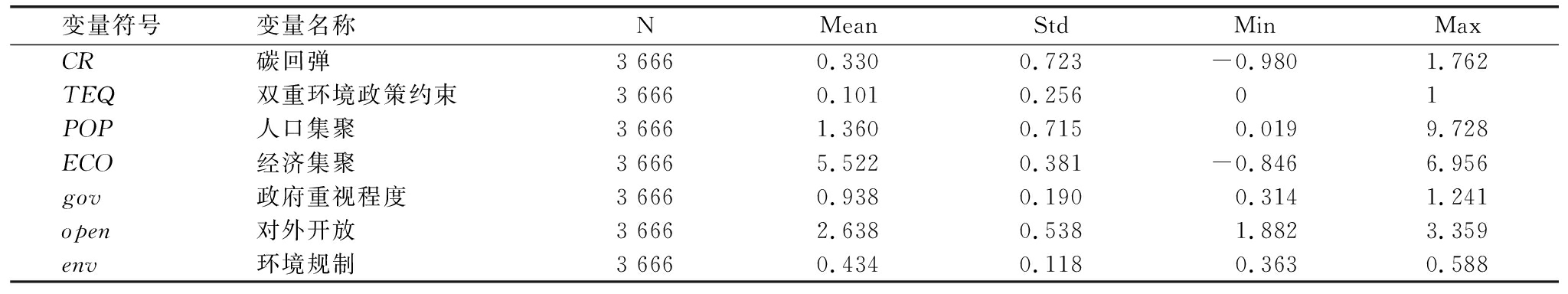

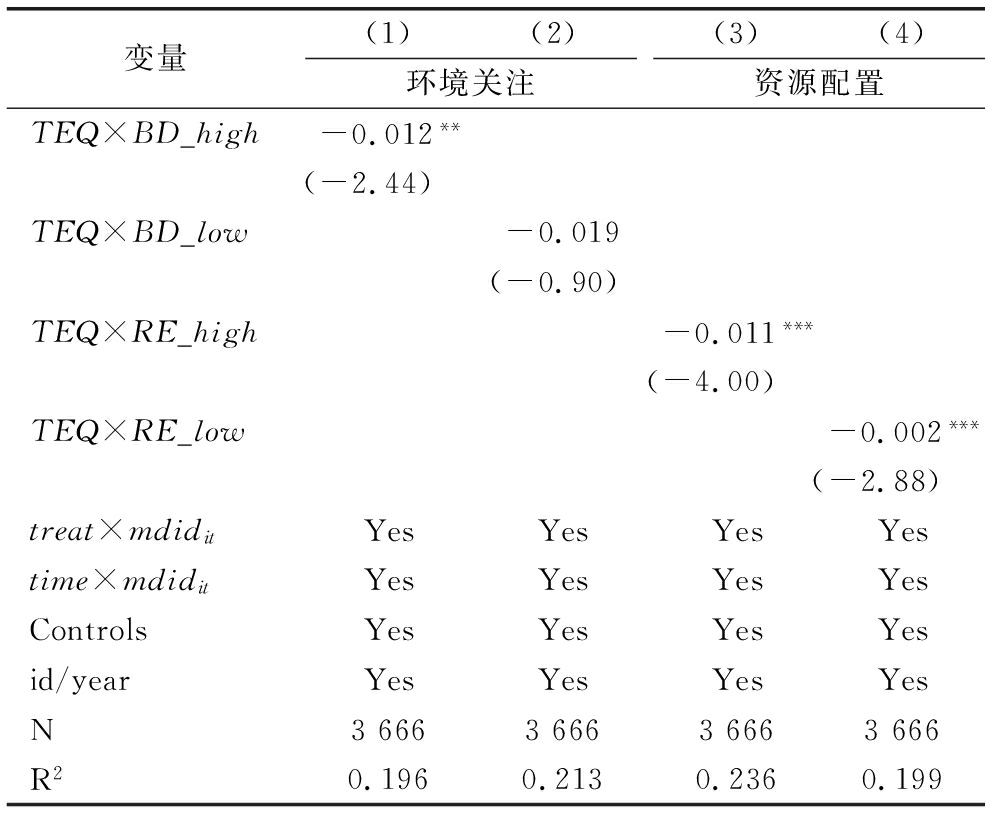

本文结合2010—2022年中国282个地级市平衡面板数据,分析双重环境政策约束对抑制碳回弹的影响效应。手工整理各省市二氧化硫征收标准变化,将其作为环境税开征依据,用能权交易试点名单数据来源于中央政府门户网站(https://www.gov.cn);环境指标中城市级碳排放数据来源于CEADs公布的数据,由于碳回弹为弹性指数,最终碳回弹样本期平减为2021年。同时,借鉴已有研究,对2022年碳回弹指数利用时间趋势进行ARIMA插值并进行方差膨胀因子检验。结果表明,VIF值均小于10,表明插值所得数据合理。为了保证数据严谨性,本文分别使用2010—2021年数据和2010-2022年数据进行回归检验。结果表明,利用ARIMA插补前后回归结果在回归系数和显著性上无明显差异。其余所用数据均通过整理样本期内CSMAR数据库、省域《城市统计年鉴》中相关数据而得。为消除数据极端值的影响,对连续样本进行1%的缩尾处理。本文主要变量描述性统计结果如表1所示。

表1 主要变量描述性统计结果

Table 1 Descriptive statistics of main variables

变量符号变量名称NMeanStdMinMaxCR碳回弹36660.3300.723-0.9801.762TEQ双重环境政策约束36660.1010.25601POP人口集聚36661.3600.7150.0199.728ECO经济集聚36665.5220.381-0.8466.956gov政府重视程度36660.9380.1900.3141.241open对外开放36662.6380.5381.8823.359env环境规制36660.4340.1180.3630.588

3.2 模型构建

3.2.1 基准回归模型

基于上述理论分析,建立双重环境政策约束对碳回弹的基准实证计量模型,如式(1)所示。

(1)

式中:i表示城市;t表示时期;CR表示城市i在t时期的碳回弹水平;TEQ表示双重环境政策约束处理期的虚拟变量,如果个体i在第t期实施政策,则该城市为处理组;Control为影响碳回弹的其它控制变量。β0表示政策变量系数,λ0为控制变量系数。α0为常数项,η表示年份固定效应,κ表示个体固定效应,ε为随机扰动项。

3.2.2 机制检验模型

本文着重探讨具有命令控制型强约束的环保费改税政策和具有市场激励型弱约束的用能权交易试点的双重环境约束政策如何抑制碳回弹。为此,借鉴岳利萍和杨欣怡[22]的做法,构建解释变量与机制变量的交互项(TEQ×Medit),从绿色创新链各环节验证双重环境政策约束影响碳回弹的内在机理,验证模型如式(2)所示。

(2)

式中:Med表示机制变量,反映绿色创新链上中下游发挥的调节作用。

3.2.3 三重差分模型

参考Zheng等[23]的做法,依据城市是否与双重环境政策约束实施城市相邻,构建虚拟变量sdid,若为相邻城市,则取值为1,否则为0。首先,在全国范围内进行划分,构建全国层面的虚拟变量(Total)。其次,由于不同城市的经济条件和资源禀赋存在差异,政策效果也可能不同,将城市划分为东、中、西部,构建东部(East)、中部(Middle)和西部(West)的区位特征虚拟变量。设立空间溢出效应模型,如式(3)所示。

(3)

其中:treat表示政策实施,post表示时间,sdid为识别空间异质性的虚拟变量,θ0为关注的核心系数,反映在不同空间异质性条件下试点对碳回弹的政策效果。这里对TEQ、treat×sdid、post×sdid均进行控制,其余变量与基准回归模型一致。

3.3 变量设计与测量

3.3.1 被解释变量

碳回弹水平(CR)。碳回弹是指碳排放效率提升引致碳减排量无法达到预期,即随着碳排放效率提升,碳排放量不降反升。参考Chen[12]的做法,采用由碳排放效率提高引致的碳排放增加量与碳排放减少量之比测度碳回弹水平。

首先,测度碳排放效率提高引发的碳排放增加量,具体计算如式(4)所示。

Iit=σit(Gt+1-Gt)CEt+1

(4)

其中,i表示城市,t表示年份,G表示GDP。σit为城市碳排放效率,借鉴已有做法,使用超效率SBM模型测算碳排放效率,包括资源投入要素、期望产出以及非期望产出。具体而言,资源投入要素包括:资本投入,以城市历年固定资产资本存量衡量,固定资产价格指数以2010年为基期进行平减;劳动投入,以城镇单位从业人员数表征;能源消耗,以城市供水总量和用电量表示。产出指标分为期望产出和非期望产出,期望产出以城市历年实际生产总值衡量,非期望产出为二氧化碳排放量。CE为碳排放强度,采用CEADs公布的城市级碳排放数据与城市GDP之比衡量。

其次,测度碳排放效率变化引致的碳排放减少量,具体计算如式(5)所示。

Dit=Gt+1(CEt-CEt+1)

(5)

二者之比即为碳回弹水平,具体计算如式(6)所示。

(6)

3.3.2 解释变量:双重环境政策约束

城市i在t年同时受到双重环境政策约束(TEQ),简称双重约束。本文借鉴郭俊杰等[24]的做法,根据二氧化硫征收标准变化,设定政策虚拟变量treat,以环境征收标准样本中位数为划分依据,分为高征收水平组和低征收水平组,其中,高征收水平赋值为1,低征收水平赋值为0。中国从2018年开始根据排放量对企业计征环境税,所有城市都受到环境保护税政策改革的影响。设定2018年及以后的时间虚拟变量post为1,反之为0。二者交乘代表环境税实施,对应政策变量TAX,其为强约束。用能权交易制度(以下简称“用能权政策”)于2016年开始在浙江、福建、河南和四川逐步实施。本文通过用能权政策虚拟变量与政策实施前后的时间虚拟变量相乘,测度用能权政策的代理变量(EQT),其为弱约束。若TEQ=1,则城市i在t年同时实施双重约束,若TEQ=0,则城市i在t年未实施双重约束。

3.3.3 机制变量:绿色创新链

绿色创新链涵盖知识发现和探索环节(上游)、创新知识孵化为新技术环节(中游)、应用新技术创新价值以及高新技术产业化环节(下游)。据此,本文通过划分绿色创新链上中下游探究绿色创新链对碳回弹的影响。①绿色知识溢出(KS)。知识溢出通常被视为推动区域绿色创新和促进经济增长的重要因素,故本文在参考相关研究的基础上(王雅洁等,2024),基于城市自身知识存量与城市间地理距离,运用引力模型计算知识溢出量。其中,城市自身知识存量使用绿色R&D内部经费支出衡量。②绿色技术创新(GI)。绿色技术创新作为推动环境治理的关键要素,参照高瑜等[25]的研究,以地级市人均绿色专利申请数量衡量绿色技术创新。③绿色产品创新(GP)。借鉴相关研究的做法(王锋正等,2018),使用新产品销售收入与能源消费总量的比值衡量绿色市场化水平。

3.3.4 控制变量

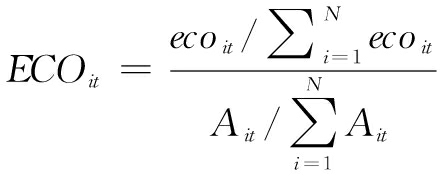

结合已有研究[24],本文选取一系列可能影响碳回弹的控制变量。选取地理集中度衡量城市经济集聚(ECO)水平、人口集聚(POP)水平,具体计算如下:

(7)

(8)

式中,i表示城市,t表示年份;N表示城市数量;A表示每个城市的行政区域面积。POP、ECO分别表示年末户籍人口数和城镇就业人数,ECO、POP分别表示经济集聚水平和人口集聚水平,其值越大,说明城市人口、经济、产业集聚度越高。政府重视程度(gov),采用政府一般财政预算收入与一般财政预算支出的比值衡量;对外开放度(open),采用实际利用外资占城市GDP的比重衡量;环境规制水平(env),采用单位GDP烟尘排放量、单位GDP废水排放量和单位GDP二氧化硫排放量标准化后加权平均值衡量。

4 实证分析

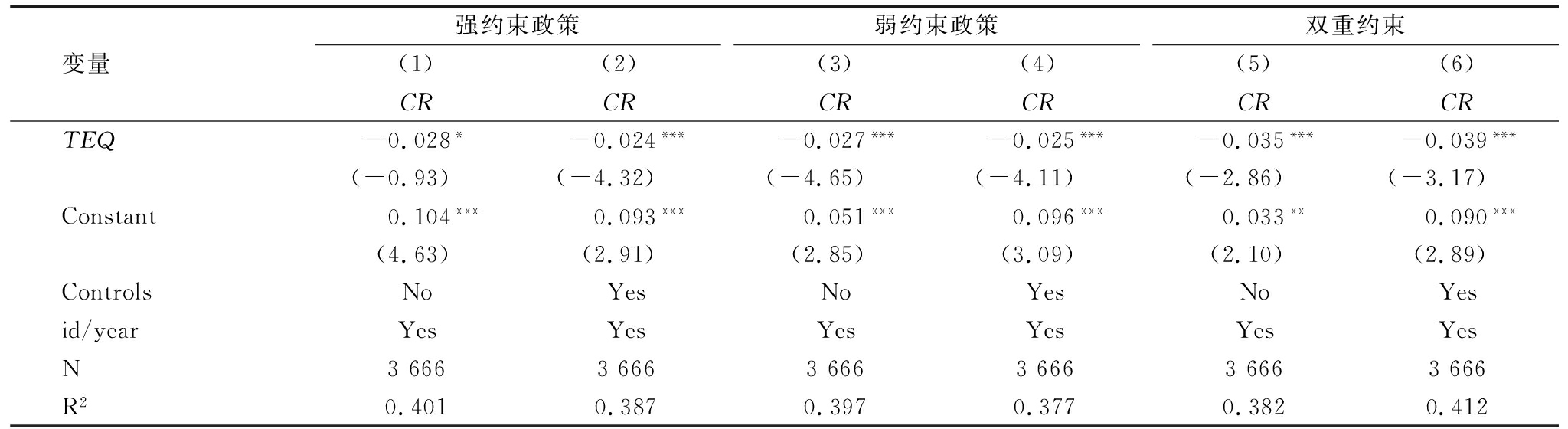

4.1 基准回归结果

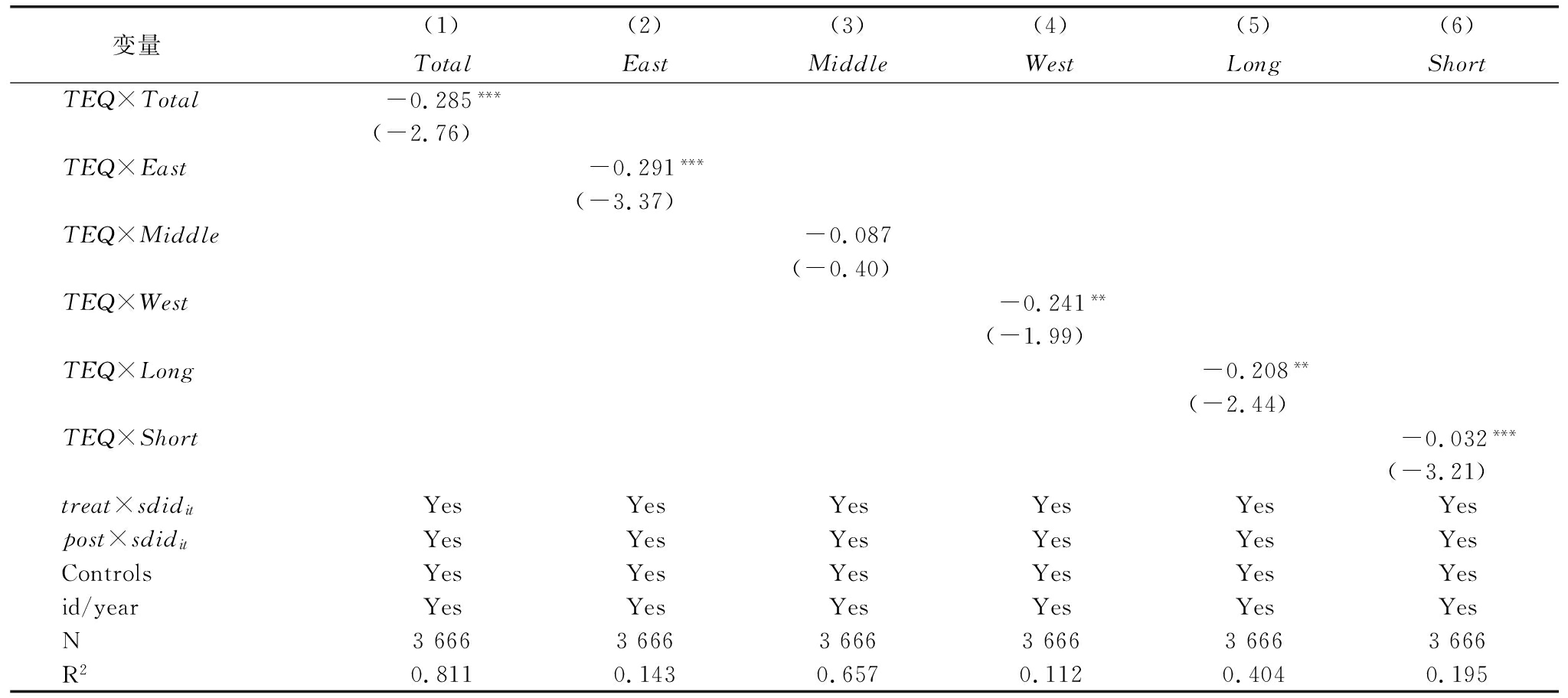

表2为双重环境政策约束对碳回弹的基准回归结果。列(1)(3)(5)分别表示未加入控制变量时强约束政策、弱约束政策和双重环境政策约束对碳回弹的影响,可以看出,双重约束政策的系数为-0.035,且在1%水平上显著。列(2)(4)(6)分别表示加入控制变量后强约束政策、弱约束政策和双重环境政策约束对碳回弹的影响,可以看出,双重约束政策的系数为-0.039,3个变量的回归系数均在1%水平上显著,且回归系数在加入控制变量后也并未产生较大改变。由表中结果可知,相较于单一约束的政策,双重环境政策约束抑弹效果更显著,因此假设H1得到验证,这意味着双重环境政策约束对碳回弹具有抑制作用,为实现经济增长与环境保护的双重红利提供了重要支撑。

表2 基准回归结果

Table 2 Benchmark regression results

变量强约束政策(1)CR(2)CR弱约束政策(3)CR(4)CR双重约束(5)CR(6)CRTEQ-0.028*-0.024***-0.027***-0.025***-0.035***-0.039***(-0.93)(-4.32)(-4.65)(-4.11)(-2.86)(-3.17)Constant0.104***0.093***0.051***0.096***0.033**0.090***(4.63)(2.91)(2.85)(3.09)(2.10)(2.89)ControlsNoYesNoYesNoYesid/yearYesYesYesYesYesYesN366636663666366636663666R20.4010.3870.3970.3770.3820.412

注:*、**和***分别表示在 10%、5%和 1% 的统计水平上显著;括号内为t值,下同

本文研究与涂正革等[26]的研究结果相似。该研究基于两控区与二氧化硫排放权交易政策,评估其对高污染工业企业减排的影响。与上述研究的不同之处在于,本文从绿色创新链视角探究在具有命令控制型强约束的环保费改税政策和具有市场激励型弱约束的用能权交易试点的双重环境约束政策对碳回弹的影响效应。

4.2 内生性处理

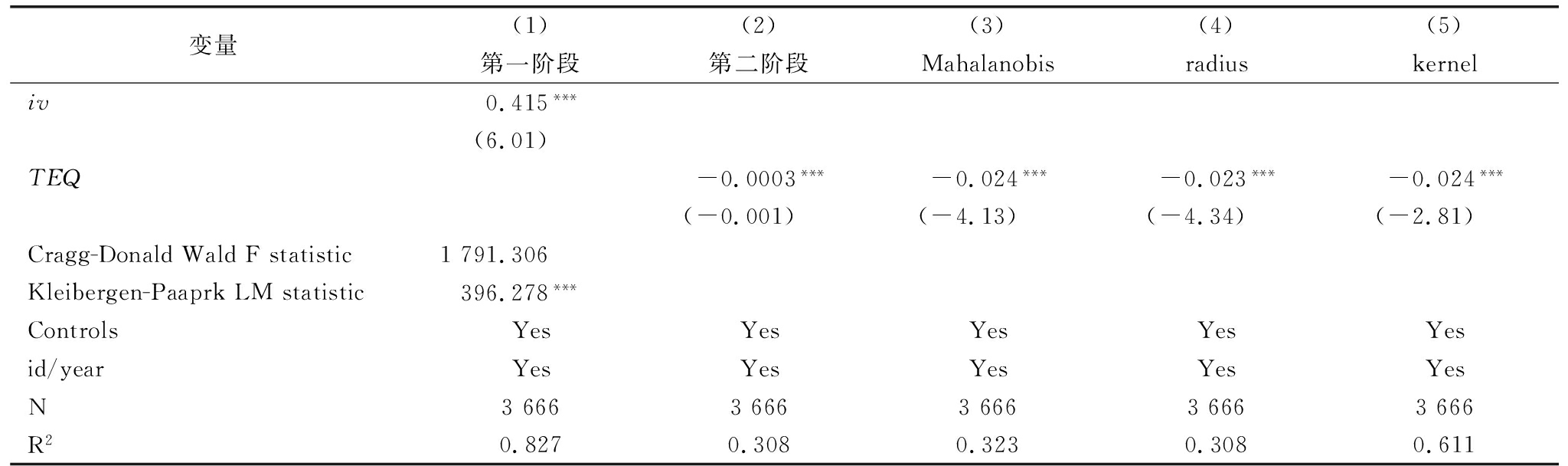

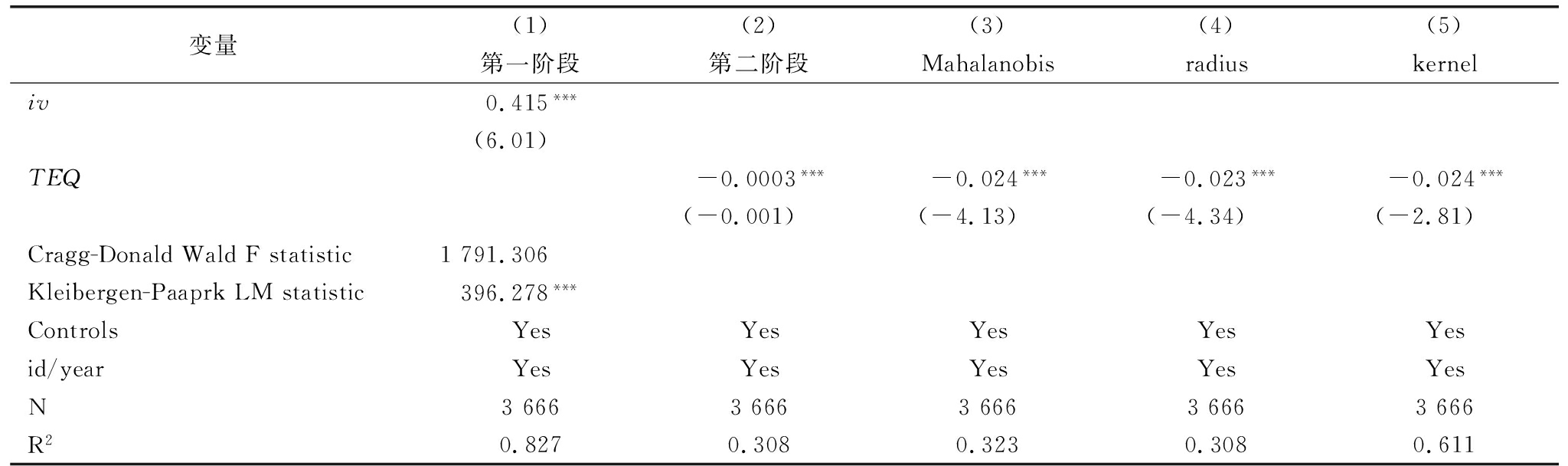

(1)工具变量法。由于样本范围小、遗漏变量等多种原因,基准结果可能存在内生性问题,为此本文使用工具变量法以解决内生性问题。选取空气流通系数(iv)作为碳回弹效应的工具变量[27]。空气流通系数为混合层高度以下相邻高度差与风速乘积之和,该系数在一定意义上代表大气垂直扩散能力。由于空气流通系数由大型规模天气系统决定,一般被认为是经济活动的外生因素。同时,空气流通与碳回弹效应没有直接关联,因此满足工具变量的理论选取标准。本文实证检验内生性问题,第一阶段实证结果显示(见表3列(1)),工具变量法回归结果中空气流通系数的回归系数为0.415,且在1%水平上显著。弱工具变量检验结果中Kleibergen-Paaprk LM statistic=396.278,AR检验结果显著(P=0.000<0.1),即不存在弱工具变量问题;Cragg-Donald Wald F值为1 791.306,大于Stock-Yogo在10%水平下的16.38,说明工具变量是外生的。以上结果表明工具变量选取合理。表3中列(2)为第二阶段实证结果,数据显示,TEQ的回归系数为-0.000 3且在1%水平上显著,即双重约束抑制碳回弹效应。

表3 内生性检验结果

Table 3 Endogeneity test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)第一阶段第二阶段Mahalanobisradiuskerneliv0.415***(6.01)TEQ-0.0003***-0.024***-0.023***-0.024***(-0.001)(-4.13)(-4.34)(-2.81)Cragg-DonaldWaldFstatistic1791.306Kleibergen-PaaprkLMstatistic396.278***ControlsYesYesYesYesYesid/yearYesYesYesYesYesN36663666366636663666R20.8270.3080.3230.3080.611

(2)PSM-DID。双重约束试点存在地区基础差异,会造成基准回归结果出现选择性偏误。为解决这一问题,本文使用PSM-DID,以确保基准回归结果稳健。将基准回归中控制变量作为协变量,采用马氏距离匹配法(Mahalanobis Distance)、半径匹配法(radius)以及核匹配法(kernel)进行样本匹配,为实施双重约束的城市匹配对照组,这种方式下获得的对照组更接近于随机选择结果。表3中列(3)-(5)为回归结果,其中,3种配对方法的TEQ估计系数分别是-0.024、-0.023和-0.024,其方向与基准回归结果一致,所有结果均在1%水平上显著,再次表明双重环境政策约束抑制碳回弹。

4.3 稳健性检验

4.3.1 平行趋势检验

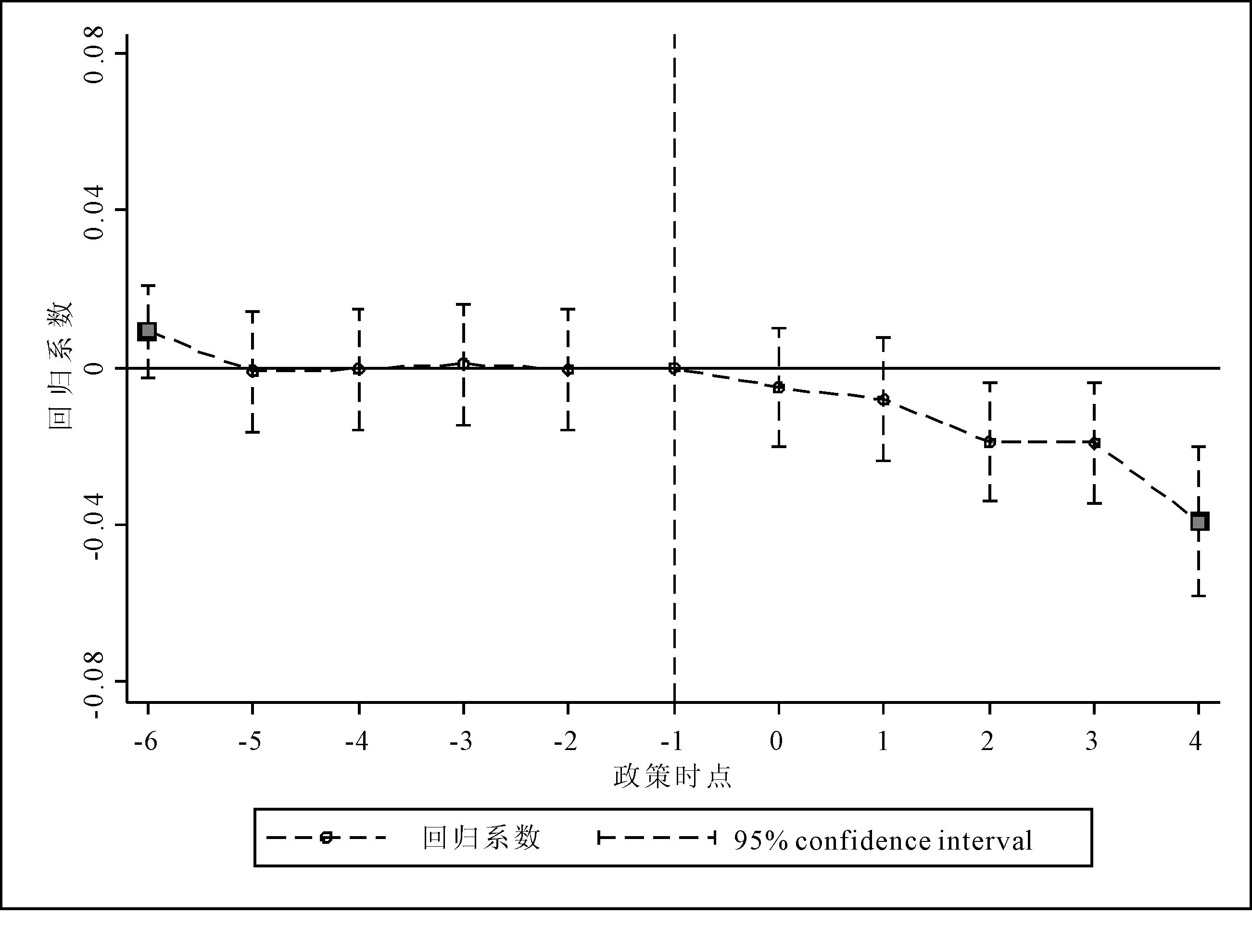

本文考察双重约束对碳回弹影响的前提是,试点城市与非试点城市在实行政策前的碳回弹水平无显著趋势差异。故本研究运用事件研究法,对其变化趋势进行检验,模型设定如式(9)所示。

(9)

需要指出的是,为避免多重共线性,本文将双重约束实施前一期作为参照组,式(9)中其它变量与基准回归模型一致。本文以2018年为基准,对前6年和后4年的碳回弹水平进行事件研究法分析,处理前趋势事件研究结果如图2所示。不难发现,当t<0时,βt估计系数非异于0,表明双重约束实施前处理组与对照组的碳回弹效应不存在显著差异。自双重约束实施后的第一年政策效果系数开始呈现下降趋势,但这种政策效应并未呈现快速积累效果;在政策实施第二年政策平均处理效应继续下降;到第三年,城市抑弹效果显著加快,因而平行趋势假设成立。

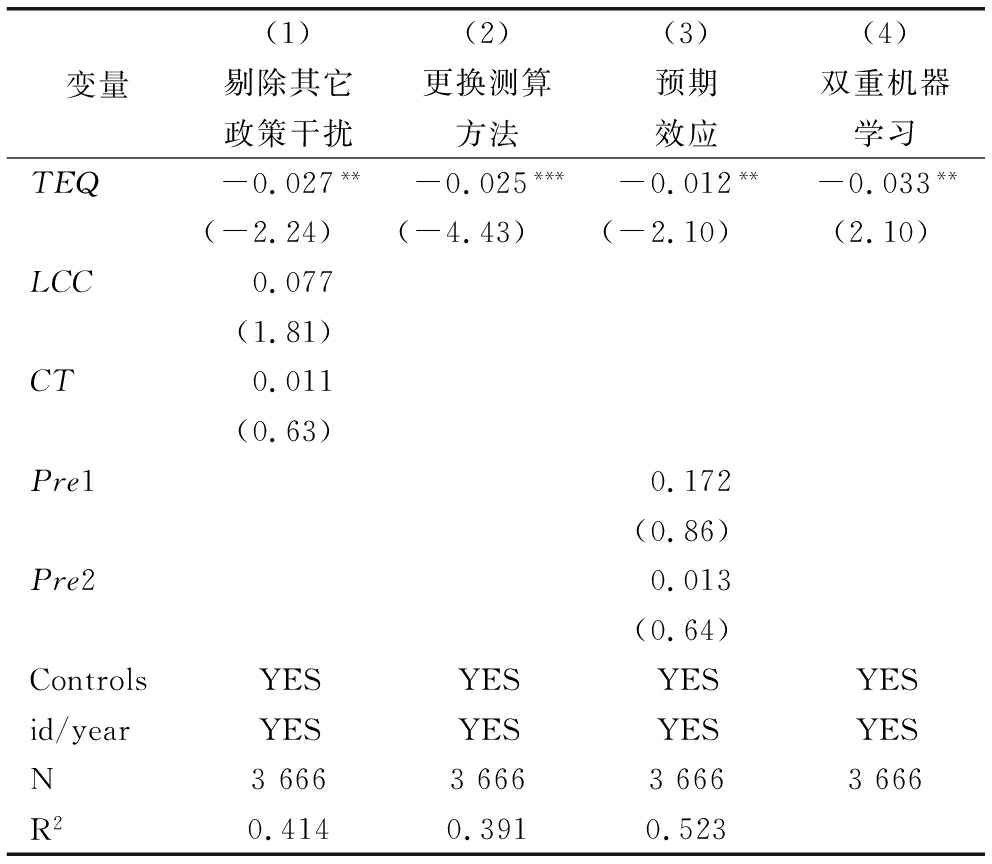

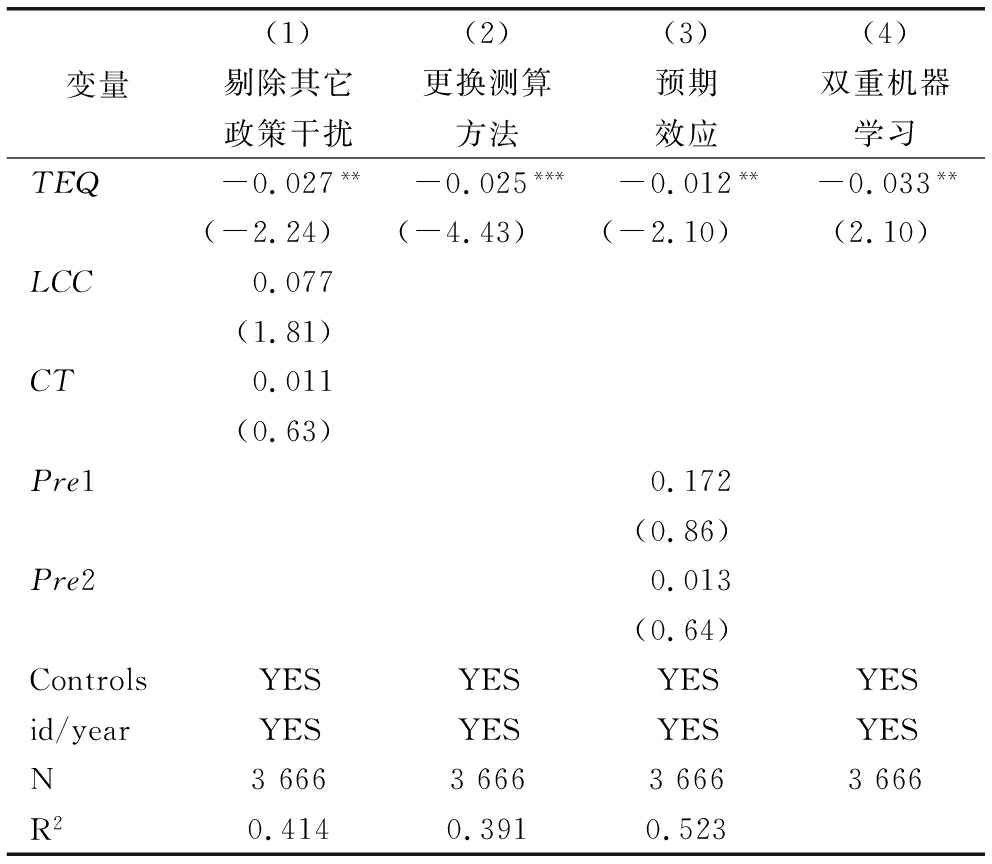

4.3.2 排除其它竞争性假说检验

前文已经验证双重环境政策约束对城市碳回弹产生影响,但由于样本考察期内政府陆续出台多项政策,其它竞争性政策是否会对回归结果产生干扰仍需进一步验证。鉴于此,本文选取自2010年陆续启动低碳试点项目(LLC)的三批共81个城市和自2013年开始先后进行碳排放权交易政策试点(CT)的7个省市,纳入基准模型进行回归。如表4列(1)所示,在排除以上政策干扰后TEQ回归系数为-0.027,且显著性和方向与基准回归结果基本一致,进一步证明双重环境政策约束能够抑制碳回弹效应。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test results

变量(1)(2)(3)(4)剔除其它政策干扰更换测算方法预期效应双重机器学习TEQ-0.027**-0.025***-0.012**-0.033**(-2.24)(-4.43)(-2.10)(2.10)LCC0.077(1.81)CT0.011(0.63)Pre10.172(0.86)Pre20.013(0.64)ControlsYESYESYESYESid/yearYESYESYESYESN3666366636663666R20.4140.3910.523

4.3.3 碳回弹水平再测度

参考贾锐宁等[13]的研究,使用微分方程重新测算碳回弹水平。具体计算如式(10)所示。

(10)

其中,CAit为城市i在t年的碳排放量,其余变量同式(1)。回归结果如表4列(2)所示,可以发现,TEQ的回归系数为-0.025,并与基准系数方向一致,表明更换测算方法后双重环境政策约束的碳回弹抑制效应仍旧显著,论证了本文结论可靠性。

4.3.4 预期效应

在双重环境政策约束实施前已经开展相关前期准备工作,包括环境费改税宣传和用能基础设施建设等,因此将试点时间提前一年和两年,构建相关政策变量。在基准模型中加入试点前一年虚拟项(pre 1)、试点前两年虚拟项(pre 2)以排除预期效应对双重环境政策约束影响效果的干扰,结果如表4列(3)所示。可以发现,TEQ回归系数为-0.012,且在5%水平上显著,而虚拟项pre 1、pre 2的回归系数均不显著,表明双重环境政策约束的影响效果并未受到预期效应的干扰。

4.3.5 双重机器学习

双重机器学习能够弥补传统因果估计方法和机器学习方法的缺点,通过正则化选择高维变量,正交化解决偏差,样本交叉验证避免过拟合,并对整个估计方法构造置信区间,在处理经济变量间的非线性关系方面具有极大优势。因此,本文以1∶5的切割比划分训练集和预测集,重新对双重环境政策约束的抑弹效应进行估计,结果如表4列(4)所示。数据显示,更改模型后的TEQ估计系数为-0.033,在5%水平上显著,且方向与前文基准回归一致,验证了本文结论的稳健性。

4.3.6 时间空间混合安慰剂检验

本文进一步考察是否存在被遗漏因素,以及由此引起的可能偏差。采用时间空间混合安慰剂检验对碳回弹效应进行验证,具体操作为:从样本中无放回地随机抽取若干个体作为“伪处理个体”(fake treatment unit),并随机抽取一个统一的“伪处理时间”(fake treatment time)进行DID估计,得到一个安慰剂效应估计值。本文中碳回弹处理效应估计值为-0.039,位于安慰剂效应分布的左侧尾部,为极端值,证明双重环境政策约束对抑制碳回弹的有效性。

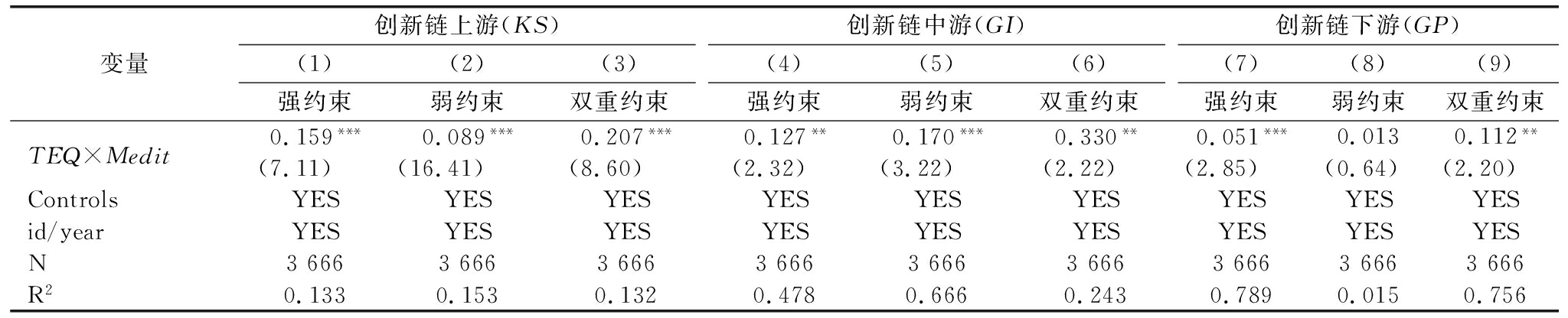

4.4 调节效应分析

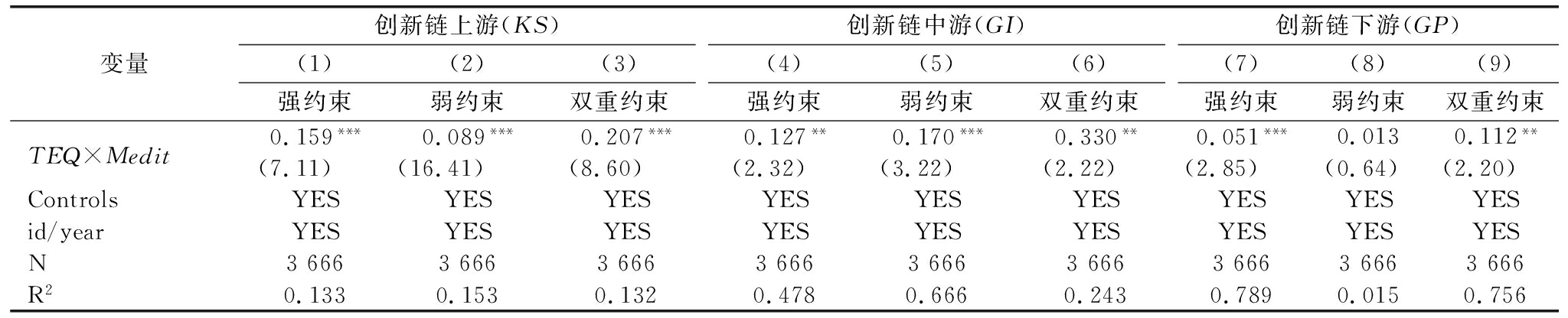

基准回归结果表明双重环境政策约束抑制城市碳回弹,本文将进一步探讨双重环境政策约束的作用路径。要实现环境和经济双赢发展,必须优化环境治理[28]。绿色创新链关注整个创新过程中如何通过各种激励机制促进绿色创新活动,加快技术进步,从而抑制碳回弹。整个过程涵盖从基础研究、应用研究,到产品开发、市场推广乃至标准制定的全链条,机制检验结果如表5所示。

表5 机制检验结果

Table 5 Mechanism test results

变量创新链上游(KS)(1)(2)(3)强约束弱约束双重约束创新链中游(GI)(4)(5)(6)强约束弱约束双重约束创新链下游(GP)(7)(8)(9)强约束弱约束双重约束TEQ×Medit0.159***0.089***0.207***0.127**0.170***0.330**0.051***0.0130.112**(7.11)(16.41)(8.60)(2.32)(3.22)(2.22)(2.85)(0.64)(2.20)ControlsYESYESYESYESYESYESYESYESYESid/yearYESYESYESYESYESYESYESYESYESN366636663666366636663666366636663666R20.1330.1530.1320.4780.6660.2430.7890.0150.756

4.4.1 绿色创新链上游

绿色知识溢出反映绿色技术与创新知识从一个组织流向其它组织的过程,而技术扩散则是这些技术和知识在更广泛领域内的应用与推广。表5中列(1)~(3)显示,双重环境政策约束下的知识溢出交乘项系数为0.207,在1%水平上显著,表明双重环境政策约束通过提升绿色创新链知识溢出能力抑制碳回弹。通过比较3种情形下的交乘项系数可知,双重环境政策约束比单一政策约束效果更佳。其原因可能是:双重环境政策约束从绿色创新链源头加速绿色知识溢出,从而促进企业采纳和应用绿色技术[29],进而通过技术扩散从政府强制和市场激励层面促进企业减少使用传统的高碳技术,在促进创新资源流动和利用的同时实现抑制碳回弹的政策效果,因此假设H2a得到验证。

4.4.2 绿色创新链中游

绿色技术创新包括提高能源效率、推广智能能源和突破“卡脖子”技术难题等。表5中列(4)~(6)显示,双重环境政策约束下绿色技术创新的交乘项系数为0.330,在5%水平上显著。这意味着双重环境政策约束通过提升绿色创新链技术创新能力而抑制碳回弹。通过比较3种情形下的交乘项系数可知,双重环境政策约束比单一政策约束效果更佳,且在创新链上游和下游,强约束的政策效果好于弱约束。一方面,绿色技术创新通常会降低能源生产和使用成本,通过应用这些绿色技术降低碳排放和污染物排放,达到抑制碳回弹效果;另一方面,绿色技术创新往往能够提高资源利用效率,推动清洁能源发展和应用,最终实现持续的碳减排效果,因此假设H2b被验证。

4.4.3 绿色创新链下游

绿色创新链的下游环节往往涉及产品销售和使用。表5中列(7)~(9)显示,双重环境政策约束下绿色产品创新的交乘项系数为0.112,在5%的水平上显著,说明双重环境政策约束通过提升绿色创新链技术创新能力而抑制碳回弹。通过比较3种情形下的交乘项系数可知,双重环境政策约束比单一政策约束效果更佳,然而弱约束并未通过显著性检验。可能的原因在于:下游产品创新往往是市场需求驱动的结果,随着消费者对环保产品偏好的增强,企业为了满足市场需求,会不断推出更环保、更节能的产品。这种创新不仅能够减少产品使用阶段的碳排放(余泳泽等,2013),还能够通过市场竞争促进更多企业采用绿色技术,从而推动整个产业低碳化发展。因此,下游环节的绿色创新通过促进产品创新抑制碳回弹,假设H2c得到验证。

对比绿色创新链不同阶段的交乘项系数可知,绿色创新链上、中、下游都存在双重环境政策约束抑制碳回弹的路径。其中,中游的绿色科技创新的抑制作用最显著(交乘项系数为0.330),其次是上游的绿色知识溢出(交乘项系数为0.207),下游的绿色产品创新的抑制作用最弱(交乘项系数为0.112)。以上实证结果揭示了绿色创新链不同环节在双重环境政策约束下抑制碳回弹的差异性,为政策制定和资源配置提供了重要参考,凸显了知识共享和协同创新在实现高效碳减排中的关键作用。

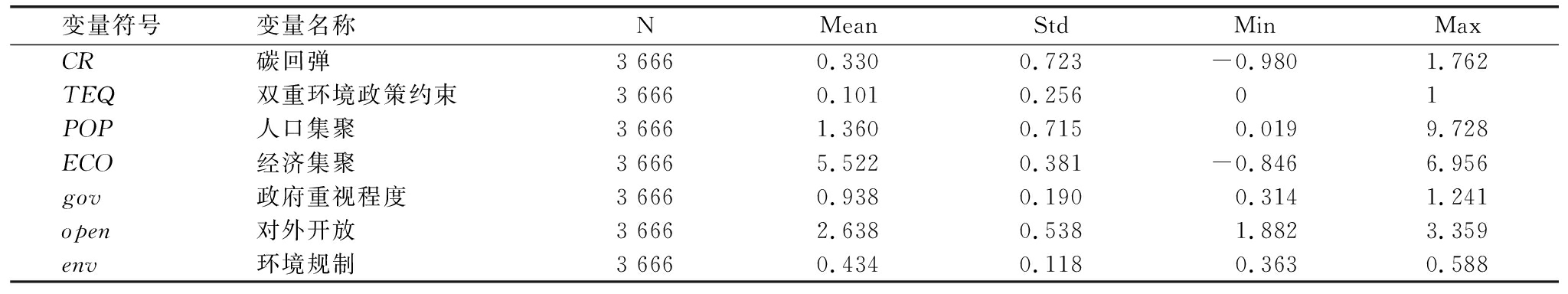

4.5 异质性分析

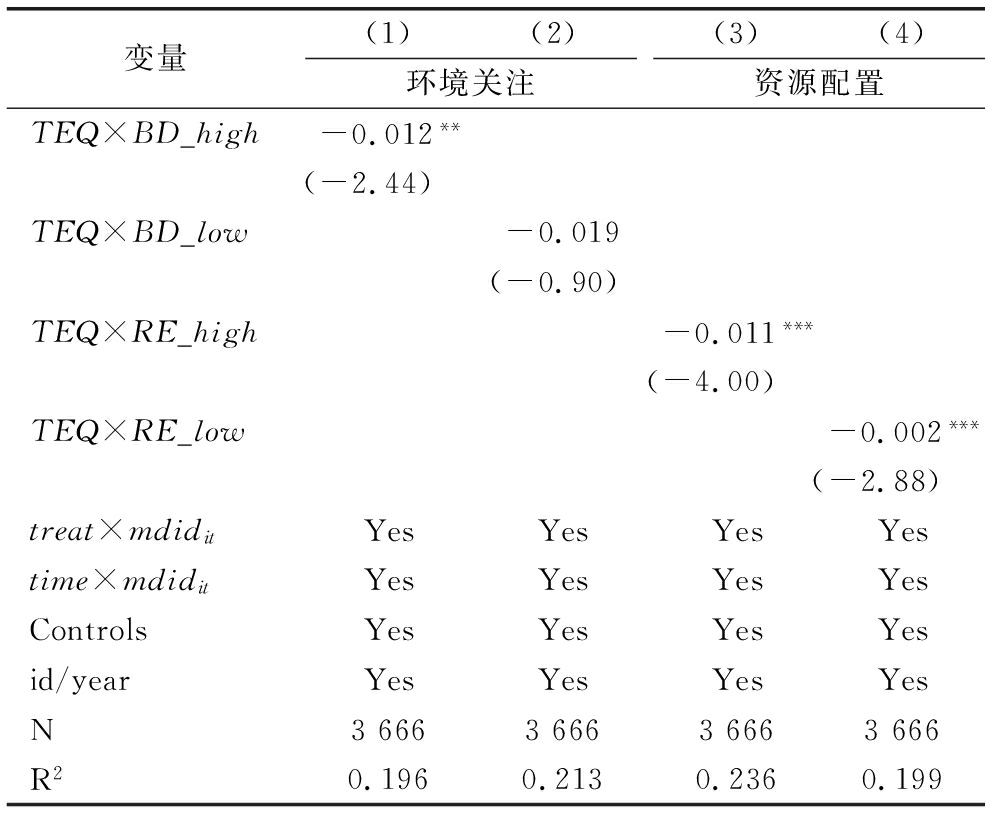

4.5.1 环境关注异质性

百度搜索指数反映某关键词在百度搜索引擎上的搜索频次,雾霾和环境污染的搜索指数会随时间、地域等因素而变化。本文借鉴相关研究做法,将公众环境关注的百度搜索指数作为环境关注行为的代理变量,构建环境关注(BD)虚拟变量;以百度搜索指数的中位数为界线,将样本划分为高环境关注水平组(BD_high)和低环境关注水平组(BD_low)。同时,构建环境关注特征虚拟变量TEQ×BD_high,其中,高关注城市赋值为1,否则为0。同理,构造低关注特征虚拟变量TEQ×BD_low。结果如表6中列(1)(2)所示,可以发现,高环境关注度有效抑制城市碳回弹,低环境关注度未有效抑制。其原因可能在于:一方面,在高环境关注度城市,企业和个人对环保问题具有较高敏感度与责任感。强约束政策通过强制性经济压力,进一步强化企业与个人的环保意识,促使他们更加积极地减少碳排放。弱约束政策则通过经济激励,鼓励企业和个人优化能源使用、开展技术创新,从而实现更低的碳排放。另一方面,在低环境关注情境下,企业和个人对环保问题重视度不足。即使在强制性政策下,企业仍然可能选择将税收成本转嫁给消费者,或通过其它途径规避减排压力。考虑到企业节能减排动力不足,即使有激励机制存在,弱约束政策也难以激发企业积极性,故在低环境关注度下双重约束对碳回弹效应的抑制作用不明显。

表6 空间异质性分析结果

Table 6 Analysis results of spatial heterogeneity

变量(1)(2)环境关注(3)(4)资源配置TEQ×BD_high-0.012**(-2.44)TEQ×BD_low-0.019(-0.90)TEQ×RE_high-0.011***(-4.00)TEQ×RE_low-0.002***(-2.88)treat×mdiditYesYesYesYestime×mdiditYesYesYesYesControlsYesYesYesYesid/yearYesYesYesYesN3666366636663666R20.1960.2130.2360.199

4.5.2 资源配置异质性

双重环境政策约束抑制城市碳回弹的重点在于提高要素资源配置协调性。为此,本文利用全要素生产率衡量城市资源配置效率,进而依据资源配置效率的中位数,将城市划分为高效率(RE_high)和低效率(RE_low)两组,同时构建资源配置效率特征虚拟变量TEQ×RE_high。其中,高效率城市赋值为1,否则为0。同理,构造低效率特征虚拟变量TEQ×RE_low。表6中列(3)(4)为城市资源配置效率异质性结果,可以发现,高效率组与低效率组的回归系数均为负,且在1%水平上显著,同时,高效率组回归系数大于低效率组回归系数。究其原因,可能是:一方面高资源配置效率意味着企业能够更加有效地利用现有资源,最大化资源使用收益。企业能够更好地应对强约束的环保费改税政策,从而在不增加成本甚至降低成本的情况下实现碳减排目标。与此同时,用能权交易制度在高资源配置效率企业中更易发挥作用,因为企业能够快速调整资源配置,从市场激励中获得最大收益,进一步抑制碳回弹效应。另一方面在低资源配置效率情境下,企业难以有效利用现有资源,导致资源浪费和生产低效。企业无法通过提升资源利用率来抵消环保税带来的额外成本,因而减少生产或转嫁成本,无法有效减少碳排放。因此,双重环境约束政策在高资源配置效率下能够通过资源高效利用和灵活调整,有效抑制碳回弹效应,而在低资源配置效率下政策抑制效果较弱。

5 拓展性讨论

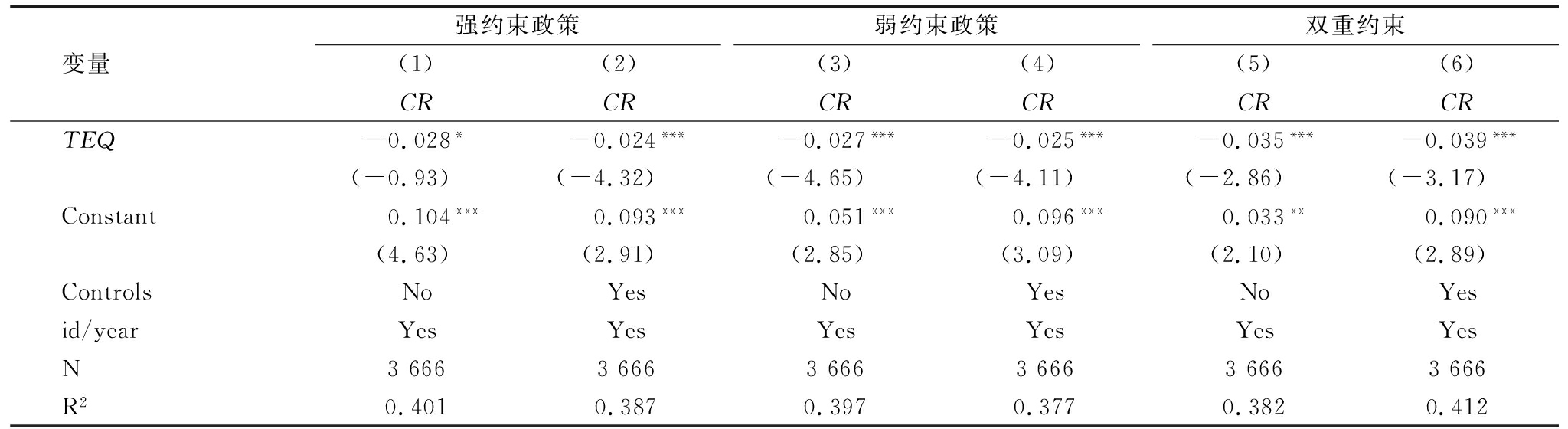

5.1 空间溢出效应分析

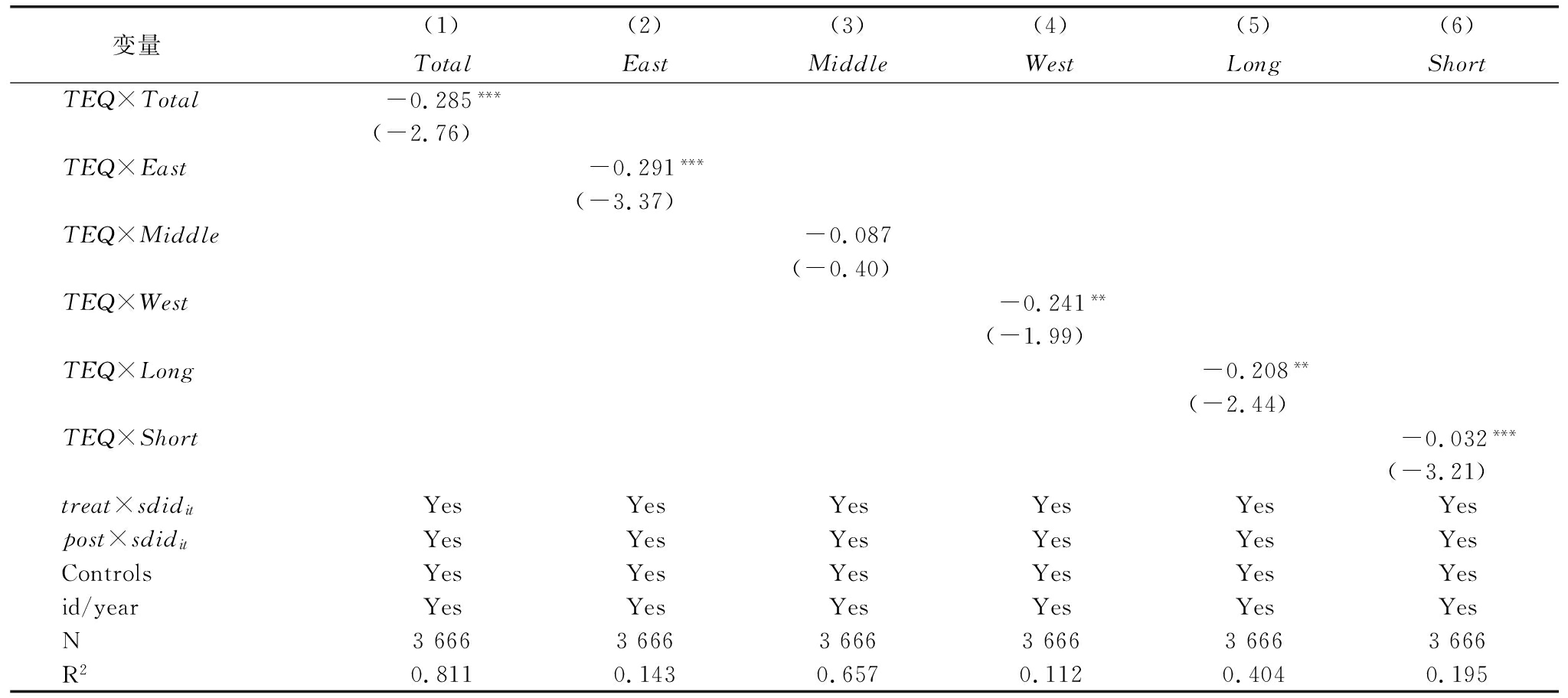

从强弱约束视角,双重约束不仅会对本地区碳回弹产生直接影响,而且可能间接作用于周边地区。考虑到地区关联性和双重环境约束特点,采用三重差分模型可以有效弥补多时点双重差分法对双重约束联动效应考虑的不足。基准回归结果表明,双重约束有助于抑制本地区碳回弹,但事实上相邻地区经济交往密切,双重环境约束对邻近地区碳回弹有何影响尚未得到验证。全国层面的回归结果如表7列(1)所示,数据显示,TEQ×Total的回归系数为-0.285且在1%水平上显著,表明双重环境政策约束在降低本地碳排放的同时也降低邻近城市碳排放,即说明双重环境政策约束存在空间溢出效应。此外,不同地区的空间溢出异质性也值得探讨,为此本文检验双重环境政策约束抑制碳回弹的空间溢出效应在东部、中部、西部地区的差异性。分地区结果如表7列(2)~(4)所示,可以发现,东部和西部的回归系数分别为-0.291与-0.241,均至少在5%水平上显著,说明东西部地区存在双重环境政策约束的减排溢出效应,并且东部溢出效应大于西部地区;而中部地区未通过显著性检验。产生这种结果的原因可能是,东部地区企业密集度较高,导致能源消耗和碳排放也相对较高,环境税征收会增加企业生产成本,促使企业采取节能减排措施,而用能权交易试点政策通过对能源消耗的限制和交易,引导企业进行能源管理和节能降耗,从而在一定程度上抑制碳回弹。西部地区资源丰富、经济相对落后,碳排放强度较高,因此双重环境政策约束有助于推动资源与能源的高效利用,减少碳排放,特别是对于资源型产业而言,环境税征收加大企业生产成本,促使其进行技术升级和环境治理,从而减少碳排放,抑制碳回弹。然而在中部地区,经济发展相对平衡,产业结构多样化,双重约束的影响较为复杂,一方面,中部地区企业受到双重环境政策约束,在一定程度上减少碳排放;另一方面,由于中部地区产业结构多样化,行业差异较大,某些行业可能不会受到这些政策的影响,甚至产生碳排放增加情况。因此,中部地区碳回弹的抑制效果相对较弱。

表7 拓展性讨论回归分析结果

Table 7 Extended discussion of regression analysis results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)TotalEastMiddleWestLongShortTEQ×Total-0.285***(-2.76)TEQ×East-0.291***(-3.37)TEQ×Middle-0.087(-0.40)TEQ×West-0.241**(-1.99)TEQ×Long-0.208**(-2.44)TEQ×Short-0.032***(-3.21)treat×sdiditYesYesYesYesYesYespost×sdiditYesYesYesYesYesYesControlsYesYesYesYesYesYesid/yearYesYesYesYesYesYesN366636663666366636663666R20.8110.1430.6570.1120.4040.195

5.2 双重环境政策约束的长期效应与短期效应

长期和短期效应是经济学中经常考虑的问题,为验证双重环境政策约束抑制碳回弹的长期效应(Long)和短期效应(Short),本文借鉴相关研究的做法(王珮等,2023),将试点城市受双重环境约束的第一年及第二年记为短期,此时Short取1,否则为0;第三年及以后记为长期,此时Long取1,否则为0。依据三重差分模型构建与TEQ的交互项TEQ×Short、TEQ×Long,结果如表7列(5)(6)所示。数据显示,TEQ×Short和TEQ×Long对城市碳回弹水平的估计系数分别为-0.032与-0.208分别在1%、5%水平上显著,且长期效应的回归系数大于短期效应。这一结果表明要充分发挥双重环境政策约束的碳回弹抑制效应需要大量时间积累。

6 主要结论与政策建议

6.1 研究结论

本文以中国环境税开征与用能权交易试点的双重环境政策约束作为准自然实验,基于2010—2022年中国282个城市面板数据,利用多种差分模型,对双重环境政策约束影响城市降碳的效果和作用机制进行深入分析,获得以下主要结论:

(1)相较于单一环境约束,双重环境政策约束协同抑制碳回弹的效果更显著,且在创新链上游和下游,强约束的政策效果好于弱约束,这一结论在考虑内生性问题后依旧稳健。

(2)机制分析表明,绿色创新链的上中下游均能显著抑制城市碳回弹效应,其中,中游绿色科技创新的政策效应最强,其次是上游绿色知识溢出,下游绿色产品创新的政策效应最弱。

(3)拓展性讨论发现,双重环境约束政策不仅对抑制邻近城市碳回弹存在空间溢出效应,而且表现出东部和西部地区溢出效应显著而中部不显著的异质性;在长期效应和短期效应评估中,双重环境约束政策的作用效果也存在异质性,其中,长期效果更佳。

6.2 政策建议

(1)不仅要重视环境税的顶层设计,而且要完善用能权分配的市场机制,建立协同统一的政策框架。研究表明,双重环境政策约束相较于单一政策约束,其抑制碳回弹的效果更显著。因此,政府和市场需协同发力。政府征收环境税,并将环境税收入用于环保项目或绿色创新技术研发及推广,以促进绿色经济发展和碳减排。有效市场通过市场机制反映用能供求,政府根据企业实际情况和碳排放目标,向企业分配相应的用能权额度,促使企业高效控制碳排放量,确保环境税和用能权交易制度在实践中相互协同、互为支撑。采用政策“组合拳”,最大化发挥不同政策的叠加效应和联动效应,形成有机整体,实现降碳的最终目的。

(2)重视绿色创新链各环节在抑制碳回弹中的作用,进一步优化降碳传导机制。上述研究结论表明,绿色创新链的上中下游均能显著抑制城市碳回弹,这为双重环境政策约束调整与优化提供了方向指引。整体来看,地方政府应加大绿色创新链各环节资金支持力度,缓解绿色创新链融资约束。具体而言,上游环节,政府通过资金扶持,鼓励行业协会、商会完善知识产权保护和信息沟通机制,从而加大绿色技术研发和知识产权保护;中游环节,地方政府可在适当范围内增大研发税收抵减力度,释放企业科技创新活力,增加创新产出,为实现减碳提供不竭动力;下游环节,可制定合理的环境税率区间,促使企业进行绿色创新时更关注产品环保性和碳减排效果。

(3)合理制定差异化的地区政策,提高双重环境政策约束的有效性。研究结果表明,双重环境政策约束对中部地区碳回弹抑制效果不佳,反映出当前双重环境政策约束在降低制度性交易成本方面仍有较大提升空间。中部地区可进一步简化行政审批手续,压缩传统负面清单,以加快产业结构升级和减少对传统化石能源的依赖,从而实现抑制碳回弹的政策目标。考虑到双重环境政策约束存在长期效应,政府应根据地区发展需求,合理规划环保费改税政策和用能权交易制度实施,有序扩大双重环境政策试点范围,平衡长期和短期目标,通过政府有形之手和市场无形之手协同实现对碳回弹的有效抑制。

6.3 研究不足与未来展望

本文从理论和实证角度探究双重环境政策约束对城市碳回弹效应的影响及内在作用机制,从一定程度上拓展了碳回弹抑制路径研究,且进一步讨论了碳回弹的空间异质性和长期效应,为后续研究提供了新视角。但存在以下不足:一方面,限于数据可得性,本文基于城市层面数据研究碳回弹效应,虽然具有一定代表性,但是研究结果普适性存在局限,未来可进一步拓展深入至县域层面的碳回弹研究;另一方面,本文主要关注强约束的环保费改税政策和弱约束的用能权交易试点的双重环境政策约束对碳回弹效应的影响,未来可以从不同政策组合联动视角深化研究。

参考文献:

[1] 张兆鹏,刘泽棠,祝金甫.中国碳交易政策推动低碳技术创新的效用测度——基于多时点双重差分法的实证研究[J].科技进步与对策,2024,41(12):93-104.

[2] 王杰,李治国.环境规制策略互动与绿色创新——来自市场型与命令型环境规制的证据[J].统计研究,2023,40(12):26-38.

[3] 王贤彬,许婷君.地方政府环境目标约束的企业生产率效应研究[J].经济科学,2022,44(5):78-94.

[4] LIU G,YANG Z,ZHANG F,et al.Environmental tax reform and environmental investment:a quasi-natural experiment based on China's environmental protection tax law[J].Energy Economics,2022,109:106000.

[5] QI Y,ZHANG J,CHEN J.Tax incentives,environmental regulation and firms' emission reduction strategies:evidence from China[J].Journal of Environmental Economics and Management,2023,117:102750.

[6] LI P,LIN Z,DU H,et al.Do environmental taxes reduce air pollution? evidence from fossil-fuel power plants in China[J].Journal of Environmental Management,2021,295:113112.

[7] LIU Y,ZUO K,LIU X A,et al.Dynamic pricing for decentralized energy trading in micro-grids[J].Applied Energy,2018,228:689-699.

[8] HU Y,REN S,WANG Y,et al.Can carbon emission trading scheme achieve energy conservation and emission reduction? evidence from the industrial sector in China[J].Energy Economics,2020,85:104590.

[9] 宋德勇,陈梅,朱文博.用能权交易制度是否实现了环境和经济的双赢[J].中国人口·资源与环境,2022,32(11):134-145.

[10] LIAO L,HUANG C,DU M.The effect of energy quota trading on energy saving in China:insight from a quasi-natural experiment[J].Energies,2022,15(22):8610.

[11] HARRY D SAUNDERS.The khazzoom-brookes postulate and neoclassical growth[J].Energy Journal,1992,13(4):131-148.

[12] CHEN Q,ZHA D,SALMAN M.The influence of carbon tax on CO2:rebound effect and welfare in Chinese households[J].Energy Policy,2022,168:113103.

[13] 贾锐宁,邵帅,杜克锐,等.中国碳回弹效应的时空格局、动态演进及驱动因素——基于改进的碳排放随机前沿模型的实证考察[J].中国软科学,2022,33(12):23-34.

[14] CHEN Z,SONG P,WANG B L.Carbon emissions trading scheme,energy efficiency and rebound effect:evidence from China's provincial data[J].Energy Policy,2021,157:112507.

[15] 宋依纯,朱于珂,高红贵.弱约束性碳减排政策的碳回弹效应研究——基于低碳城市建设的准自然实验[J].软科学,2024,38(8):121-128,144.

[16] 祝树金,陈贺.环保“费改税”如何影响信贷融资:企业“绿色”应对的解释[J].世界经济,2024,47(1):180-210.

[17] 张颖,周丽.用能权交易政策对地区产业结构优化升级的影响[J].中国人口·资源与环境,2024,34(1):71-83.

[18] 郑兵云,徐曼琳,李邃.环境规制对异质型绿色技术创新的非线性影响[J].科研管理,2024,45(4):157-165.

[19] 肖仁桥,肖阳.绿色金融对城市碳回弹的影响研究——基于绿色创新链视角的分析[J].城市问题,2023,42(12):29-39.

[20] 黄隽,宋文欣.数字化转型、企业生命周期与突破性创新——来自中国上市公司的经验证据[J].上海经济研究,2023,40 (1):48-69.

[21] 王敏,李敏丽.留抵退税政策、企业流动性与劳动要素收入提升[J].管理世界,2024,40(4):60-88.

[22] 岳利萍,杨欣怡.双重环境目标约束下的产业转型升级:“减污降碳”何以“协同增效”[J].中国人口·资源与环境,2024,34(1):46-58.

[23] ZHENG S L,LI Z C.Pilot governance and the rise of China's innovation[J].China Economic Review,2020,63:101521.

[24] 郭俊杰,方颖,杨阳.排污费征收标准改革是否促进了中国工业二氧化硫减排[J].世界经济,2019,42(1):121-144.

[25] 高瑜,李响,李俊青.金融科技与技术创新路径——基于绿色转型的视角[J].中国工业经济,2024,41(2):80-98.

[26] 涂正革,金典,张文怡.高污染工业企业减排:“威逼”还是“利诱”——基于两控区与二氧化硫排放权交易政策的评估[J].中国地质大学学报(社会科学版),2021,21(3):90-109.

[27] HERING L,S PONCET.Environmental policy and trade performance:evidence from China[J].Journal of Environmental Economics and Management,2014,68(4):296-318.

[28] 魏梅,曹明福,江金荣.生产中碳排放效率长期决定及其收敛性分析[J].数量经济技术经济研究,2010,27(9):43-52,81.

[29] 于宪荣.绿色技术创新对绿色转型的非线性影响[J].科技进步与对策,2023,40(8):22-31.

(责任编辑:胡俊健)