0 引言

党的二十大报告强调“实施产业基础再造工程和重大技术装备攻关工程,支持专精特新企业发展”。专精特新企业凭借其灵活的市场优势、对细分领域的专注和对效率的不懈追求,为国家创新注入了新的活力[1],在加快建设科技强国中扮演着不可或缺的角色。鉴于创新固有的高不确定性、长周期与高风险特性[2],企业创新也需要政府支持和政策引导。政府通过相关政策优化创新环境,促进创新要素高效流动,推动专精特新中小企业创新。近年来,中央及地方政府相继出台专精特新政策,旨在改善企业发展环境,激活创新潜能。但是,专精特新政策如何驱动企业创新绩效提升尚未得到系统解答。

回顾文献发现,现有研究已关注到政策支持在提升专精特新企业创新能力中的关键作用[3],但关于政策如何引导企业聚焦专精特新战略,进而提升企业创新绩效的具体机制尚待验证。相关研究一般从宏观与微观两个层面展开,宏观上,通过统计政策数量或根据颁布机构赋予政策权重(罗锋等,2022),量化评估政策实施效果与力度;微观层面则聚焦特定政策对企业的影响,如采用双重差分法评估“小巨人”遴选培育政策的实施效果[4-5],或通过断点回归探讨专精特新认定条件对贷款可得性的影响[6],以及创新基金、政府补贴、信贷优惠等政策工具对企业绩效的作用[1,7]。专精特新企业面临的政策环境是多层次的,分析单一政策无法全面刻画政策对企业创新绩效的整体影响[8]。同时,相关研究主要关注政策数量、政策颁布机构等因素,缺乏对政策内容的深入剖析。随着对政策多元化的认识加深[9],有学者强调企业行为受到多种政策组合的影响(杜运周等,2013)。因此,需综合政策数量与质量及政策具体内容,考量政策效力、数量及组合复杂度对企业创新绩效的影响。

基于此,本文以2013—2023年我国沪深A股上市的541家专精特新“小巨人”企业为研究对象,从政策效力、数量以及组合复杂程度3个维度研究专精特新多维政策体系对企业创新绩效的影响,剖析专精特新政策、企业专精特新战略与企业创新绩效间关系,厘清专精特新政策措施影响企业创新绩效的内在作用机制。

1 理论分析与研究假设

1.1 专精特新政策与企业创新绩效

自专精特新概念提出以来,各地相继出台相关政策鼓励中小企业朝着“专业化、精细化、特色化、新颖化”方向发展。专精特新企业多数为中小企业,也会面临自主研发困难、投入高回报低、资源有限等问题[10]。政府通过构建梯次培育、精准扶持、定期复核的政策体系[11],为专精特新企业提供全方位、全周期的政策支持与保障,激发其创新活力。

首先,在梯次培育方面,培育标准主要划分为专、精、特、新4个维度,并形成层层递进的培育机制[12],激励企业从产品优化、技术创新等方面不断提升自身能力。这种正向激励机制促进企业间良性竞争,显著提升其创新能力和市场竞争力。同时,“专精特新”象征着政府对其技术实力与创新潜能的高度肯定,助力企业获取融资支持、土地优惠等政策红利(娄小亭等,2023),促进企业借助资源支持实现产业升级,提升整体创新效率。其次,在精准扶持阶段,政府一方面通过认定奖励、资金补贴及资源倾斜等方式,直接为专精特新企业提供资金支持。例如,中央及地方部门均成立专项资金对专精特新“小巨人”企业进行奖励补贴。财政资金的注入可以增加企业现金流,有效缓解企业融资约束(刘满芝等,2022),为企业加大研发投入、引进创新人才提供有力保障[13]。另一方面,积极引导多元机构参与,为专精特新企业提供定制化服务,如科研机构的人才培育与技术合作、金融机构的科技金融解决方案等。这些间接的多元化支持措施可以拓宽企业创新资源渠道,稳固企业资金基础,降低创新成本和风险[14],加速企业向高端创新领域迈进。最后,工业和信息化部定期对入选企业进行复核,这一机制要求企业不断加大创新投入,深化技术创新,以维持并提升入选资格[15]。这种持续激励不仅促使企业保持高度的创新警觉性,同时激励其在创新领域不断探索与突破。因此,本文提出以下假设:

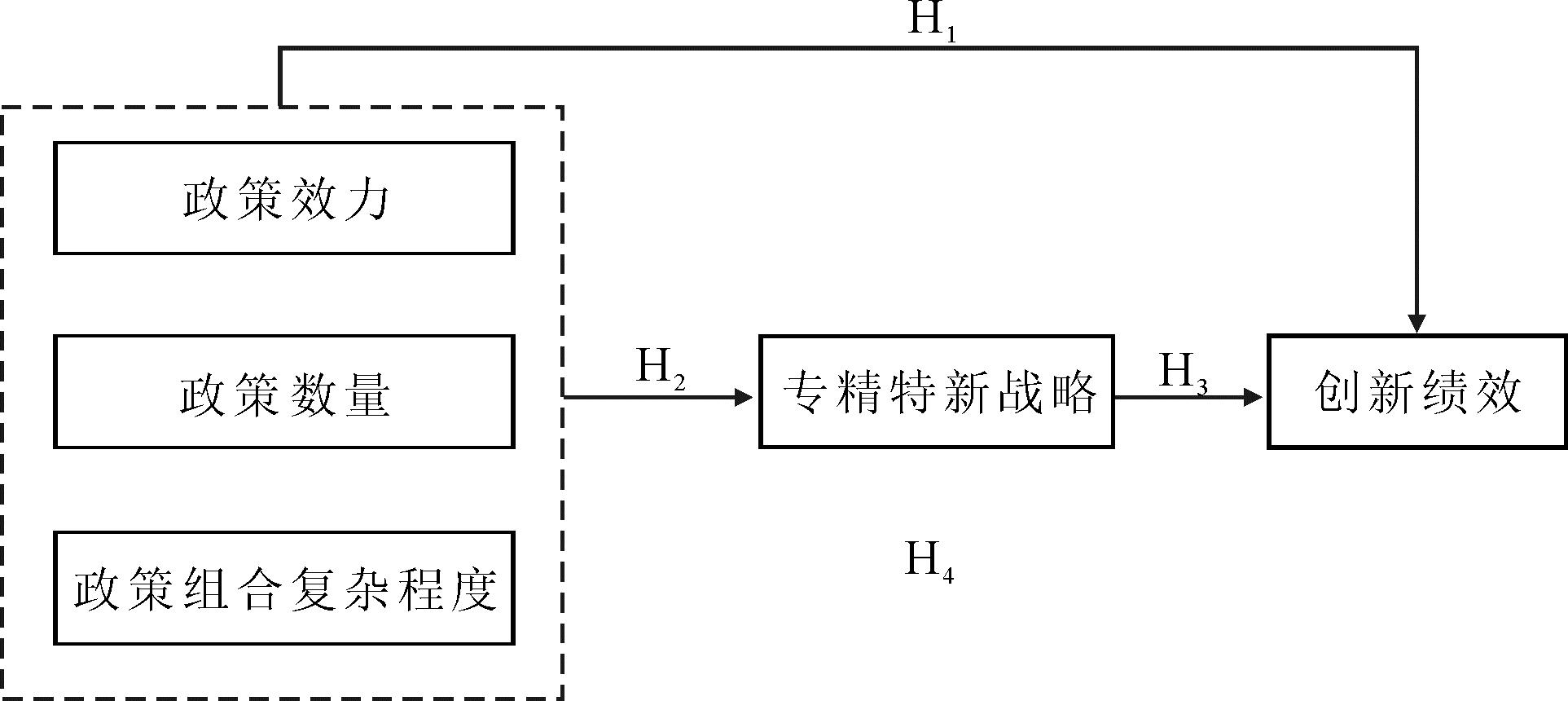

H1:专精特新政策正向影响企业创新绩效。

政策的不同维度呈现出不同侧重点,反映政策措施在制定上的差异性和针对性。政策效力衡量政府或其它决策机构采取措施的程度(黄骏飞等,2023),政策效力越高,表明该政策在社会、经济和法律层面的实施和执行权威越大。政策数量反映政策制定的活跃程度(李欣等,2023),一般而言,政府出台的政策数量越多,对企业的激励效果越强。政策组合是在动态环境中,为实现既定目标而展开的一系列政策相互结合的过程[16]。Givoni等(2013)强调政策组合随着目标与工具的增多而呈现出复杂性,也有学者认为政策组合的复杂程度主要体现在其涵盖的政策类型多样性上[17]。本文关注的政策组合主要指不同类型政策工具之间的组合,其复杂程度反映政策工具多样性。相较于单一政策,结合不同方向的政策组合更易产生显著影响[9]。

从政策效力看,其与颁布机构的级别及文件类型紧密相关。就颁布机构而言,效力越高的文件,其颁布机构级别往往越高[18]。这类政策颁布主体通常拥有丰富的资源和强大的支持能力,能够为符合政策要求的创新主体提供坚实支撑(罗兴武等,2017)。就文件类型而言,相较于通知或公告类政策文件,意见、措施等政策在法律效力和约束力方面具备更高层次(俞立平等,2023)。高效力的政策文件可以加强对知识产权的保护,为创新活动提供强有力的法律保障。因此,政策效力更高时,能够更有效地激发专精特新企业创新潜能,推动企业技术进步和创新发展。

从政策数量看,专精特新政策数量的不断攀升反映政府对专精特新企业的持续关注。首先,政府的持续关注激励企业将更多资源投入到创新领域,以满足政府政策要求。这种积极的反馈循环促使企业不断加大创新投入,提高创新产出。其次,政策数量的增加有助于企业吸引外部利益相关者关注[19],为企业带来广泛的合作机会。通过密切互动与合作,企业能够获取异质性知识、信息和资源,为企业研发活动提供有力支持,增强企业创新信心和动力[10]。这种正向循环效应,有助于推动企业创新水平不断提升。

从政策组合复杂程度看,涉及创新激励、知识产权保护、市场准入以及财政支持等多方面的政策措施相互融合,可以共同构建更为综合且完善的政策框架,从而为专精特新企业创新发展提供有力支撑。具体而言,复杂的政策组合与政策类型多样性直接相关,增加企业获取全面专业指引的机会,如上市辅导、数智化改造等服务,甚至能为部分重点培育对象提供“点对点”服务,有助于企业更深入地理解和应对创新过程中面临的各类挑战与机遇。与此同时,各种类型政策的有效实施均离不开特定创新主体的积极参与。例如,金融措施引导金融机构加大对专精特新企业的信贷支持力度;人事措施侧重于引导校企合作、产教融合等,推动人才培养与产业发展深度融合;引导措施通过健全中小企业公共服务体系,提供技术咨询、法律援助、市场开拓等全方位服务。因此,政策组合较复杂时,参与其中的创新主体如金融机构、高校、科研机构及中小企业服务机构更加多样。通过跨领域、跨部门的协同合作,不仅可以拓宽企业获取关键资源与支持的渠道,还可以促进资源的高效整合与聚集,加速科技成果转化和应用,提升创新效率与成果产出率。因此,本文提出以下假设:

H1a:政策效力正向影响企业创新绩效;

H1b:政策数量正向影响企业创新绩效;

H1c:政策组合复杂程度正向影响企业创新绩效。

1.2 专精特新战略的中介效应

1.2.1 专精特新政策与专精特新战略

专精特新战略是指企业所采取的专业化、精细化、特色化、新颖化等有意识、有目的、有组织的行为决策(刘昌年等,2015)。其核心内涵是专注细分市场,通过技术专业化与持续创新实现关键核心技术突破,并据此构建企业竞争优势。专精特新政策的实施,有助于引导专精特新企业优化其战略路径,促进企业转型升级,提升企业整体竞争力和市场地位。

首先,政府政策为企业实施专精特新战略提供坚实的资源基础。专精特新战略需要企业持续高投入,不断提高技术专业化水平。财政税收、金融信贷等直接资金支持有利于减少市场中的寻租现象,帮助企业降低交易成本(安家骥等,2023),缓解资金压力,促进企业将更多资源集中到技术研发中,建立技术壁垒,形成竞争优势。其次,专精特新政策能够引导市场需求,减少外部不确定性,降低风险,助推构建稳定的市场环境,从而有助于企业专注细分市场。例如,需求型政策通过政府采购等形式为专精特新企业提供支持,缓解专精特新中小企业面临的市场压力,帮助企业专注专精特新发展。最后,专精特新政策在企业运营中具有引导和塑造作用。这些政策信号会影响企业战略决策和调整,引导其专注某一细分领域而非多元化经营。此外,对专精特新企业的考察不仅包括专、精、特、新这4项指标,还涉及产业链配套指标、主导产品所属领域指标等。因此,“专精特新”的授予向外界传递企业具有成长和创新优势信号(伍中信等,2023),从而吸引投资机构和其它社会资金的投入。借助与不同创新主体的深度合作和资源共享,专精特新企业能够有效获取发展所需的关键资源和支持,敏锐洞察市场发展趋势,从而更加高效地集中资源,聚焦特定细分领域,持续开展前沿技术知识与市场信息搜索,推动企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。因此,本文提出以下假设:

H2:专精特新政策正向影响企业专精特新战略。

具体而言,从政策效力看,政策效力较高的政策文件往往经过严格的审查和评估,具有更长远的政策目标和规划,展现出更高的科学性、可行性(李胜会等,2021),能为企业提供明确有力的指导。因此,高效力的专精特新政策有利于增强企业对专精特新战略的信心和动力,激励企业积极投入资源,推动专精特新战略顺利实施。同时,政策效力反映专精特新相关议题的重要性和优先级。政策效力越高,政策制定机构或文本影响力越大,表明专精特新的发展引起国家政府部门重点关注。国家对专精特新企业的关注与重视,一方面会引导各级地方政府注重专精特新企业发展,另一方面也为专精特新企业专业化程度设立认定标准(陈金勇等,2024)。这种资质认定不仅能为企业专精特新转型发展指明方向,也有助于提高专精特新战略实施效率(李胜会等,2021),推动企业在激烈的市场竞争中保持领先地位。

从政策数量看,专精特新政策不断增多,体现政府对政策体系的持续优化与完善。针对目前中小企业普遍面临的“人才匮乏、资金短缺、平台缺失”等核心难题,政府通过发布多项针对性强的政策措施,提升人才引进的吸引力、加大政策优惠力度,并营造有利于企业发展的政策环境,激励企业积极推进专精特新战略实施,适应不断变化的市场需求。此外,政策数量增加也为政府提供了更为丰富的工具选择[14]。这使得政府能够根据不同阶段和情境下的专精特新企业发展需求,灵活调整政策组合和策略,确保精准施策,为企业专精特新战略实施提供坚实保障。

从政策组合复杂程度看,不同政策措施的组合搭配有利于为专精特新企业发展提供全面且系统的支持。一方面,不同企业在发展过程中面临的问题各不相同,单一政策难以全面兼顾。政策组合有利于根据不同企业实际情况,提供更加个性化和针对性的解决方案,进而保障专精特新战略有效实施。另一方面,多种政策措施相互配合,能够形成政策合力,有助于保障政策效果均衡性[20]。专精特新企业发展不仅需要资金政策支持,还需要具体、可行的孵化培育政策。多维度的政策组合能够从不同角度、层面和方向发挥作用,规范优化企业行为,进而提升专精特新战略实施效果。因此,本文提出以下假设:

H2a:政策效力正向影响企业专精特新战略;

H2b:政策数量正向影响企业专精特新战略;

H2c:政策组合复杂程度正向影响企业专精特新战略。

1.2.2 专精特新战略与企业创新绩效

注意力基础观将战略行为视为集中和引导有限的管理注意力的结果,强调公司历史决策会影响其未来行为表现。因此,不同的技术战略选择会显著影响企业资源和创新要素配置,进而影响企业创新绩效[21]。专精特新战略为企业界定了明确的发展路径,为有效集聚创新资源提供战略指导,进而为企业打破既有知识边界、实现技术创新创造有利条件和可能性。

具体而言,专业化战略的实施使企业聚焦特定细分领域,有效集中创新资源,不仅提升创新效率,确保创新活动的持续资源供给,而且通过深入洞察该领域技术现状与未来趋势,显著降低创新探索中的试错成本(吕一博等,2020),为企业精准实现技术突破、提升创新绩效奠定坚实基础。

精细化战略的实施,要求企业不断优化资源配置和利用效率,减少在生产管理过程中的注意力分散,使得企业能够将更多资源和精力投入到创新活动中,为创新活动开展提供有力保障。

特色化战略强调企业以客户需求为导向,关注客户价值感知,驱动企业追求高质量的创新活动。通过整合内外部资源,企业能够获取更多异质性知识[22],从而增加知识存量,为创新产出提供丰富的资源基础和可能性[23],实现差异化战略目标。

新颖化战略的实施表现为企业对创新活动的包容和支持,为营造良好创新环境、激发员工创新潜力、推动企业研发和生产提供有力支撑[24]。因此,本文提出如下假设:

H3:专精特新战略正向影响企业创新绩效。

1.2.3 专精特新战略的中介效应

基于以上分析可以发现,专精特新战略在专精特新政策与企业创新绩效间发挥中介作用。具体而言,专精特新战略通过精准定位细分市场,深入洞察客户需求,持续推动产品革新和技术创新。而这一过程顺利推进得益于政府的有力引导,政策措施为企业战略行动提供总体方向和指导原则(罗兴武等,2017)。

遵循“导向—行为—绩效”的研究逻辑框架(葛宝山等,2024),专精特新政策通过政府等职能部门的直接作用,影响企业组织内部运作机制。专精特新政策的效力越高,意味着政策制定主体的行政级别或文本效力等级越高,产生更为强烈的信号作用,使得企业专精特新战略的实施更易获得各方重视与支持,从而得以顺利实施(周付军,2023);政策数量向市场传达政府对专精特新企业的重视程度(俞立平等,2023),数量越多越能提升企业采取专精特新战略的积极性;不同政策措施的组合搭配为企业提供全方位的规范性引导和支持,有利于推动企业专精特新的全面发展(何裕捷,2023)。

综上,专精特新政策的颁布通过战略性引导、数量激励、规范性优化等多重传导路径,推动企业实施专精特新战略,使得企业在细分领域进行深度探索与挖掘,寻求与竞争对手的差异化发展,进而为企业积累技术知识基础提供有力支撑,这一过程是推动创新要素流动、保持企业创新活力的关键。基于上述分析,本文提出以下假设:

H4:专精特新战略在专精特新政策与企业创新绩效之间发挥中介作用。

H4a:专精特新战略在政策效力与企业创新绩效之间发挥中介作用;

H4b:专精特新战略在政策数量与企业创新绩效之间发挥中介作用;

H4c:专精特新战略在政策组合复杂程度与企业创新绩效之间发挥中介作用。

本文构建理论模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

自2011年首次提出“专精特新”概念以来,工业和信息化部持续出台相关政策培育专精特新企业发展。“小巨人”企业因其在特定领域拥有深厚的专业知识和技能,被政府视为重点培育对象。因此,本文根据工业和信息化部公布的前五批“小巨人”企业,结合国泰安上市企业名单,探究2013—2023年专精特新政策对企业创新绩效的影响。对原始数据进行以下处理:首先,基于准确性原则,删除ST和*ST样本;其次,基于完整性分析,删除变量中数据异常或缺失的样本;最后,为排除极端值的影响,对连续变量进行1%缩尾处理。最终得到541家企业共3 016个非平衡面板数据。

专精特新“小巨人”企业名单来源于WIND数据库,企业专利数据来自智慧芽专利数据库,政策措施相关数据来源于北大法宝数据库并进行手工整理,其余控制变量来源于国泰安数据库。考虑到政策措施存在滞后效应,将政策相关变量采用3年滚动窗口期进行测算。

2.2 变量测量

2.2.1 被解释变量

创新绩效:专利数据是企业创新能力的重要体现,因此,选取专利申请量进行衡量,并选取更能体现企业技术创新能力的发明专利申请总数进行稳健性检验。

2.2.2 解释变量

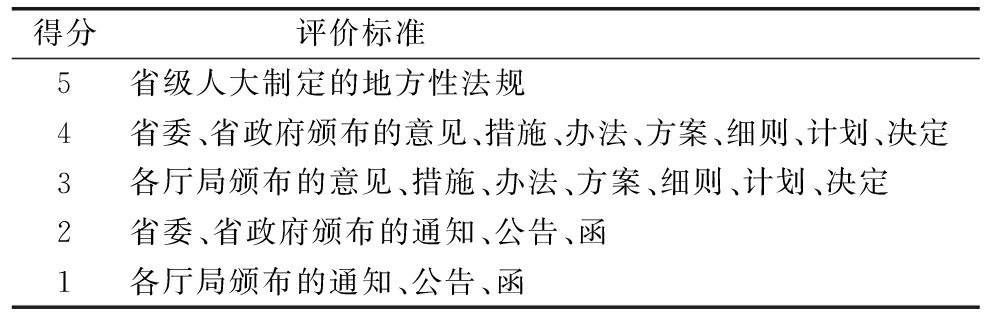

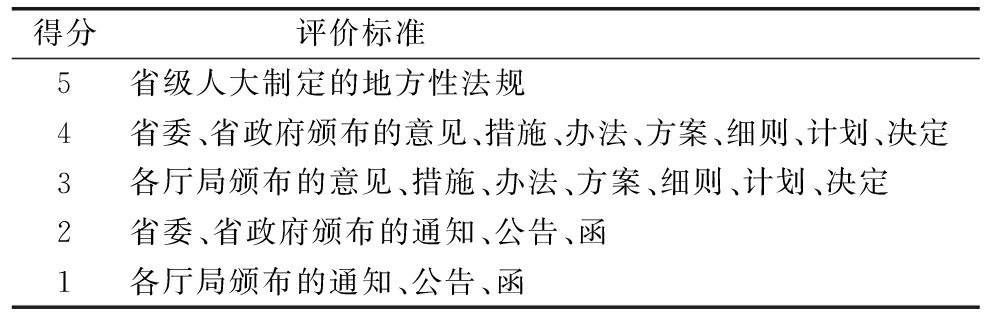

政策效力:政策效力由政策颁布机构的级别和政策文件类型决定,政策颁布机构级别越高或者政策文件越正式,政策效力就越高。参考已有研究[18],按照政策文件类别以及颁发机构进行综合赋分,具体如表1所示。

表1 政策效力赋分标准

Table 1 Scoring criteria of policy effectiveness

得分 评价标准5省级人大制定的地方性法规4省委、省政府颁布的意见、措施、办法、方案、细则、计划、决定3各厅局颁布的意见、措施、办法、方案、细则、计划、决定2省委、省政府颁布的通知、公告、函1各厅局颁布的通知、公告、函

政策数量:以北大法宝为数据库来源,以“专精特新”为关键词进行全文精确检索,筛选出各地区各年度专精特新相关政策,在此基础上删除不相关及相关性较弱的政策,将政策数量作为政策扶持的衡量指标之一。

政策组合复杂程度:政策类型的多样性可以反映政策组合复杂程度,按照彭纪生等[18]的分类标准,将政策类型划分为人事措施、财政税收措施、金融措施、引导措施、行政措施和其它经济措施,统计每年政策涉及措施类型种类,将其作为测量政策组合复杂程度的综合指标[17]。

2.2.3 中介变量

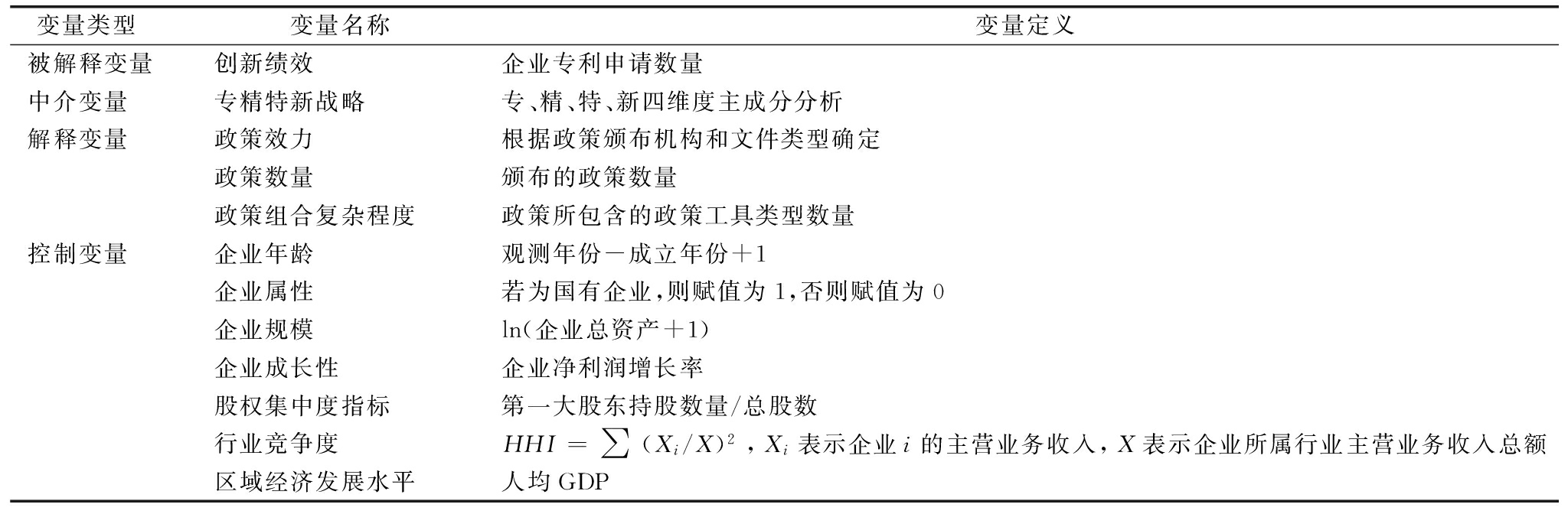

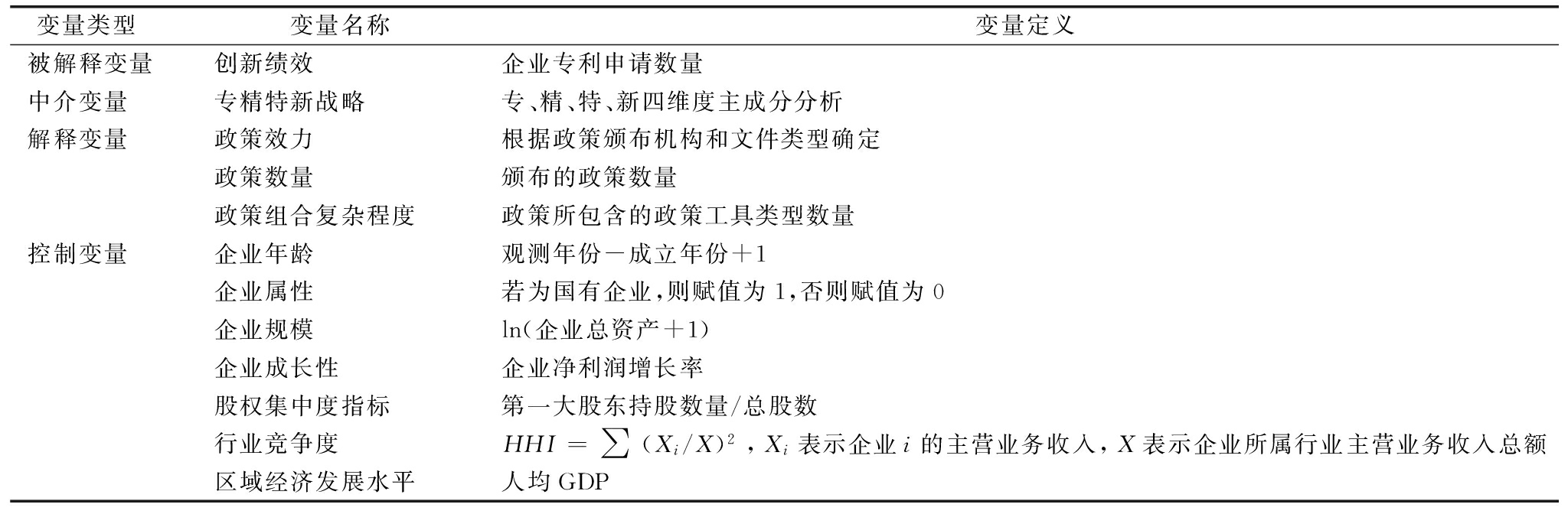

专精特新战略:参考《专精特新上市公司创新与发展报告(2022年)》以及张璠等[1]的做法,构建专、精、特、新4个维度评价指标体系,采用主营业务收入年均增长率和客户集中度衡量专业化水平;采用销售成本利润率和管理费用率衡量企业精细化水平;采用资产结构差异性和商业模式差异性测度特色化水平;采用研发人员占员工总数比重、研发投入占营业收入比例两个指标反映企业新颖化水平。将专、精、特、新4个维度战略得分进行标准化处理,然后,采用主成分分析法得到专精特新战略综合衡量指标(见表2)。

表2 主要变量定义

Table 2 Definitions of the main variables

变量类型 变量名称变量定义被解释变量创新绩效企业专利申请数量中介变量专精特新战略专、精、特、新四维度主成分分析解释变量政策效力根据政策颁布机构和文件类型确定政策数量颁布的政策数量政策组合复杂程度政策所包含的政策工具类型数量控制变量企业年龄观测年份-成立年份+1企业属性若为国有企业,则赋值为1,否则赋值为0企业规模ln(企业总资产+1)企业成长性企业净利润增长率股权集中度指标第一大股东持股数量/总股数行业竞争度HHI=∑(Xi/X)2,Xi表示企业i的主营业务收入,X表示企业所属行业主营业务收入总额区域经济发展水平人均GDP

2.2.4 控制变量

为控制其它可能影响企业创新绩效的因素,选取企业年龄、企业属性、企业规模、企业成长性、股权集中度指标、行业竞争度(HHI)、区域经济发展水平作为控制变量,并对变量进行归一化处理。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计与相关性分析

对变量进行描述性统计和相关性分析,观察相关系数的显著性可以发现,政策效力、政策数量、政策组合复杂程度以及专精特新战略与创新绩效在1%水平下正相关。结合多重共线性诊断发现,VIF值均小于10,变量间不存在严重的多重共线性问题,可以进行下一步的假设检验。

3.2 假设检验

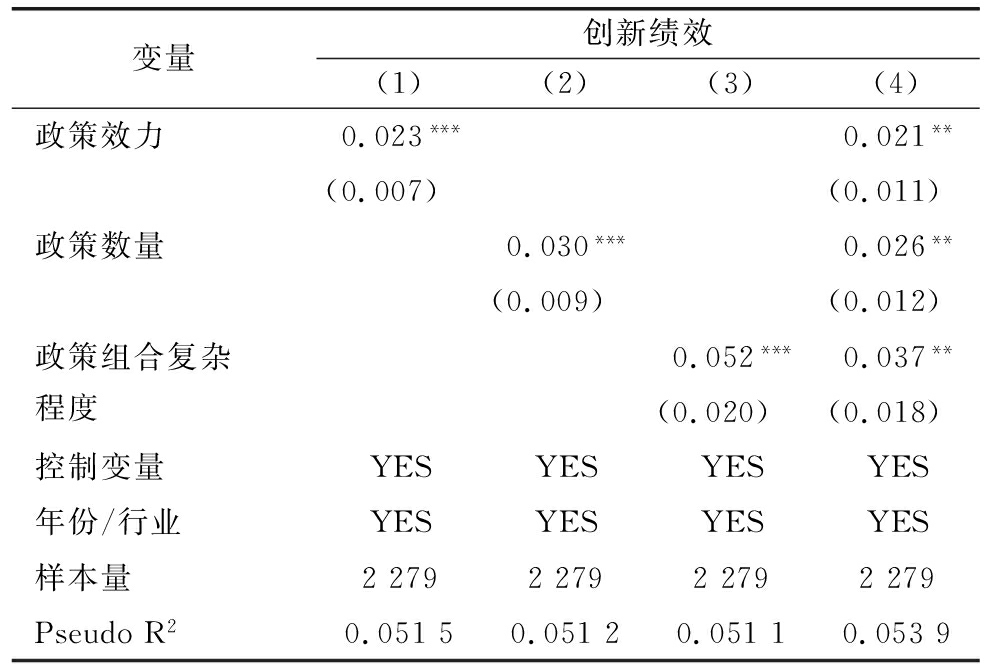

3.2.1 基准回归

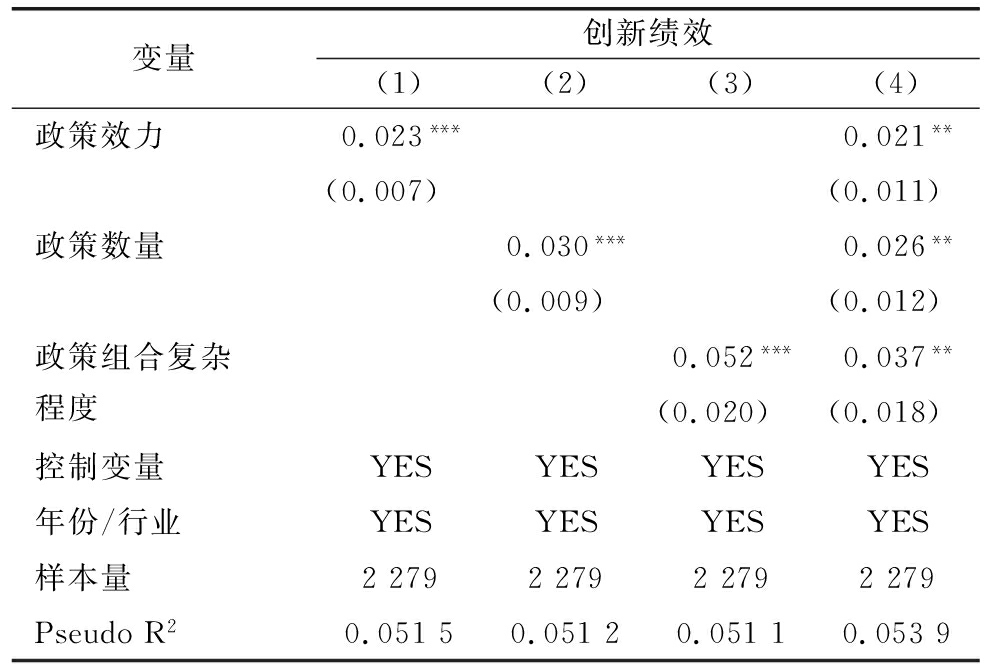

为检验专精特新政策对企业创新绩效的影响,考虑到因变量为计数变量,采用负二项回归进行分析。由于创新具有滞后性,因此,将因变量创新绩效作滞后一期处理,结果如表3所示,政策效力、政策数量、政策组合复杂程度对企业创新绩效存在显著正向影响。因此,假设H1、H1a、H1b、H1c得到验证。从回归结果可以进一步发现,对企业创新绩效影响较大的是政策数量,其次是政策组合复杂程度以及政策效力。

表3 基准回归结果

Table 3 Baseline regression results

变量创新绩效(1)(2)(3)(4)政策效力0.023***0.021**(0.007)(0.011)政策数量0.030***0.026**(0.009)(0.012)政策组合复杂程度0.052***0.037**(0.020)(0.018)控制变量YESYESYESYES年份/行业YESYESYESYES样本量2279227922792279PseudoR20.05150.05120.05110.0539

注:*表示p<0.1,**表示p<0.05,***表示p<0.01;括号内为标准误,下同

3.2.2 内生性检验

为进一步检验政策有效性,本研究以各省份颁布专精特新政策的时间点为明确的断点,进行断点回归。具体而言,将专精特新政策的出台视为一个外生性冲击,即独立于企业微观操作之外,其发生时间与内容非企业所能预见或干预,从而构建一个近似“准自然实验”的场景。在政策颁布前,企业既无法预知政策细节以预先调整策略,也无法篡改过往财务表现,有效规避了潜在的内生性困扰。本研究借鉴Lee &Lemieux(2010)的精确断点回归方法,并建立局限线性回归模型进行评估和分析。模型中,Y为结果变量,即创新绩效;T为驱动变量,衡量研究年份与该地区专精特新政策首次实施年份的时间间隔,t0代表政策在该地区的首发时间,T=0特指政策颁布当年;dit为处理变量,代表研究对象所在地区是否实施专精特新政策,若时间在政策颁布之前,则dit=0,之后则dit=1。

构建模型如下:

Y=α+β1T+β2dit·T+β3dit+β4Control+ε

(1)

(2)

T=t-t0

(3)

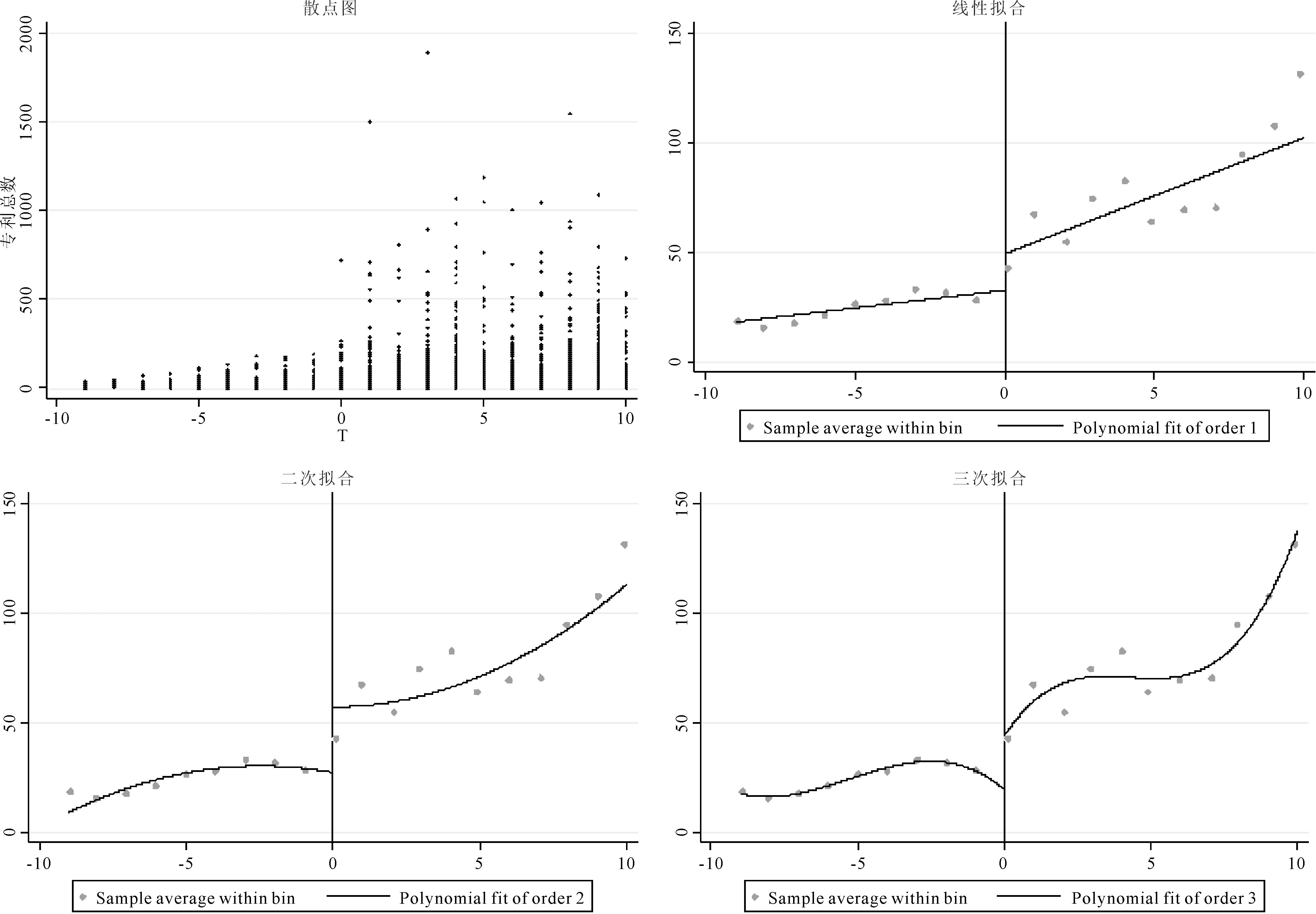

在进行断点回归分析之前,先通过图形初步判断是否存在断点[25]。图2是政策实施前后企业创新绩效的散点图及其不同形式的拟合情况。散点图本身可能未直接展现出显著跳跃现象,但值得注意的是,3种拟合图形在断点两侧均显现出较为明显的斜率变化或截距差异,初步验证了专精特新政策对创新绩效具有显著局部影响效应。

进一步验证驱动变量以及协变量的平稳性和连续性。前者保证断点两侧个体数量无明显差别,可以推断样本基本不存在对分组变量的操纵,进一步消除内生性的影响(Mccrary,2008);后者通过检验协变量在断点两侧密度函数的连续性,以防止协变量在断点处存在突变,从而对结果产生干扰[26]。协变量回归结果显示,p值均显著大于0.1,不能拒绝密度函数在断点处连续的原假设。因此,所有协变量的条件密度函数在断点处均连续。对于驱动变量(T)的密度函数是否存在断点,本研究采用McCrary密度检验进行验证(Mccrary,2008)。检验结果表明,尽管在断点位置观察到明显密度变化,但断点两侧密度函数估计值的置信区间存在一定重叠,因此,断点两侧的密度函数不存在显著差异,检验结果为不存在内生分组。

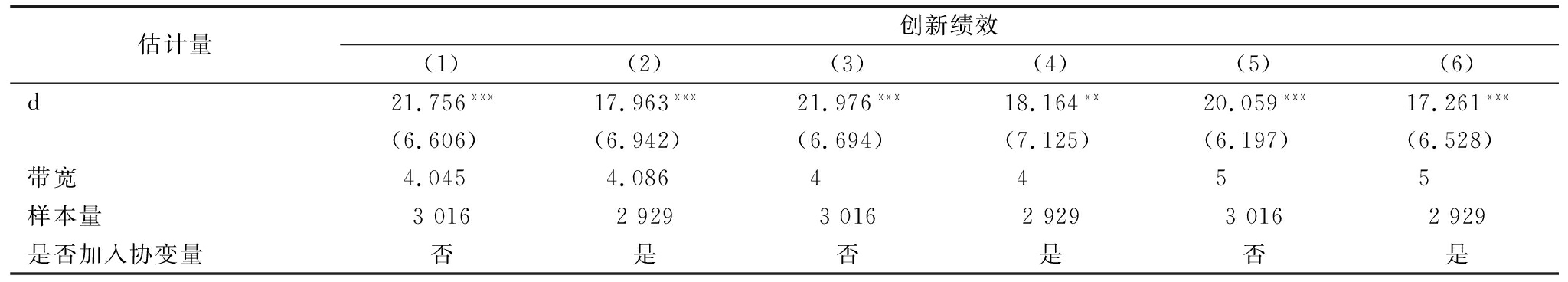

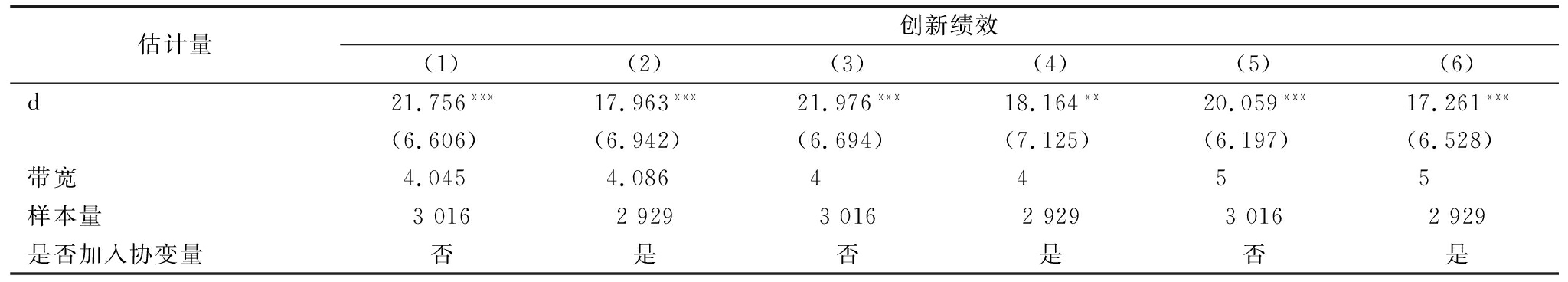

使用三角核函数回归方法,通过均方误差计算得出最优带宽,回归结果如表4所示。列(1)表明,无协变量加入的情况下,专精特新政策对创新绩效具有显著正向影响,且在10%水平下显著;加入协变量后,列(2)显示估计系数略有下降,但专精特新政策对创新绩效的正向效应依然存在并且显著,一定程度上验证了结果的稳健性。为确保结果不受带宽选择的影响,在不同带宽下进行断点回归,结果如列(3)~(6)所示,改变带宽仅对系数大小产生影响,并未改变专精特新政策对创新绩效影响的显著性,从而进一步强化了结论的稳健性和可靠性。

表4 断点回归结果

Table 4 Breakpoint regression results

估计量创新绩效(1)(2)(3)(4)(5)(6)d21.756***17.963***21.976***18.164**20.059***17.261***(6.606)(6.942)(6.694)(7.125)(6.197)(6.528)带宽4.0454.0864455样本量301629293016292930162929是否加入协变量否是否是否是

3.2.3 中介效应检验

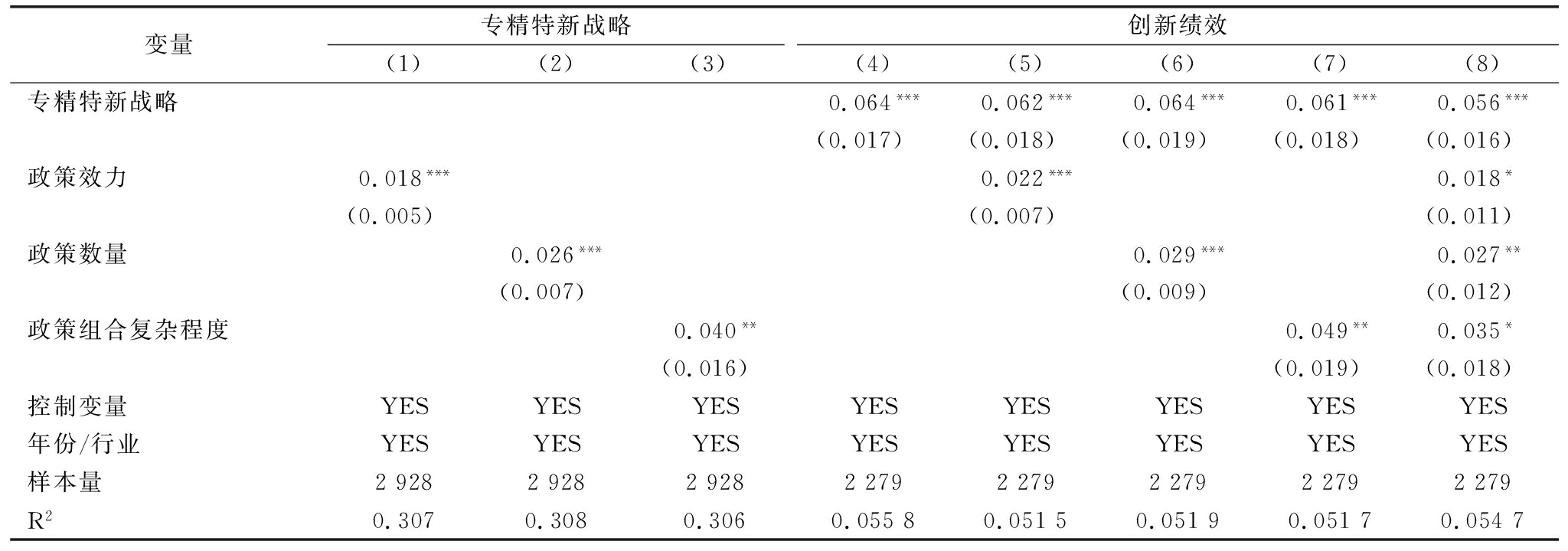

为进一步探究专精特新政策与企业创新绩效之间的作用机制,检验专精特新战略在政策与企业创新绩效之间的中介作用,结果如表5、表6所示。

表5 政策措施、专精特新战略、创新绩效的回归结果

Table 5 Regression results of the policy,SRUI strategy and innovation performance

变量专精特新战略(1)(2)(3)创新绩效(4)(5)(6)(7)(8)专精特新战略0.064***0.062***0.064***0.061***0.056***(0.017)(0.018)(0.019)(0.018)(0.016)政策效力0.018***0.022***0.018*(0.005)(0.007)(0.011)政策数量0.026***0.029***0.027**(0.007)(0.009)(0.012)政策组合复杂程度0.040**0.049**0.035*(0.016)(0.019)(0.018)控制变量YESYESYESYESYESYESYESYES年份/行业YESYESYESYESYESYESYESYES样本量29282928292822792279227922792279R20.3070.3080.3060.05580.05150.05190.05170.0547

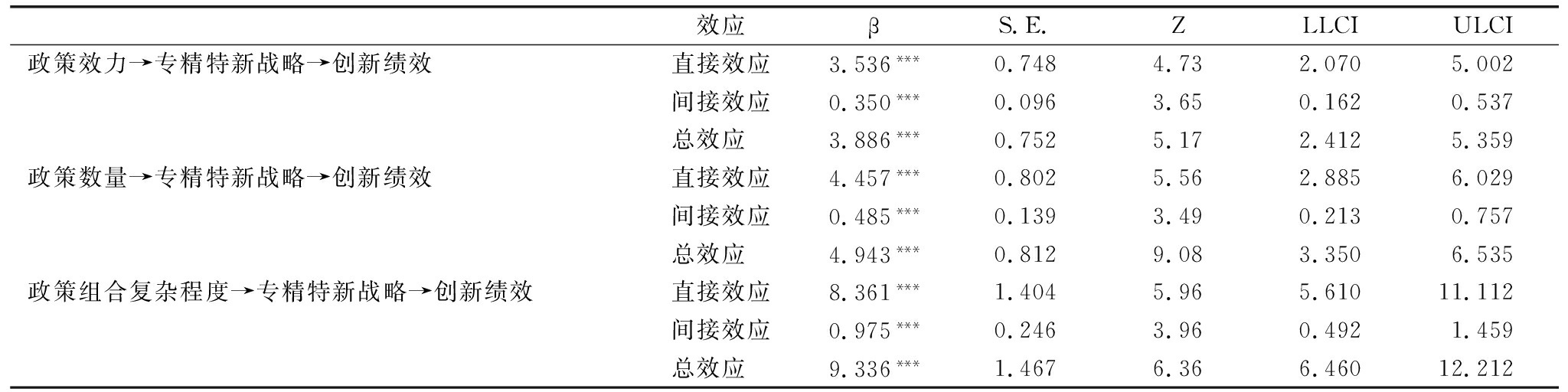

表6 Bootstrap法中介效应检验结果

Table 6 Test results of the Bootstrap mediated effects

效应βS.E.ZLLCIULCI政策效力→专精特新战略→创新绩效直接效应3.536***0.7484.732.0705.002间接效应0.350***0.0963.650.1620.537总效应 3.886***0.7525.172.4125.359政策数量→专精特新战略→创新绩效直接效应4.457***0.8025.562.8856.029间接效应0.485***0.1393.490.2130.757总效应 4.943***0.8129.083.3506.535政策组合复杂程度→专精特新战略→创新绩效直接效应8.361***1.4045.965.61011.112间接效应0.975***0.2463.960.4921.459总效应 9.336***1.4676.366.46012.212

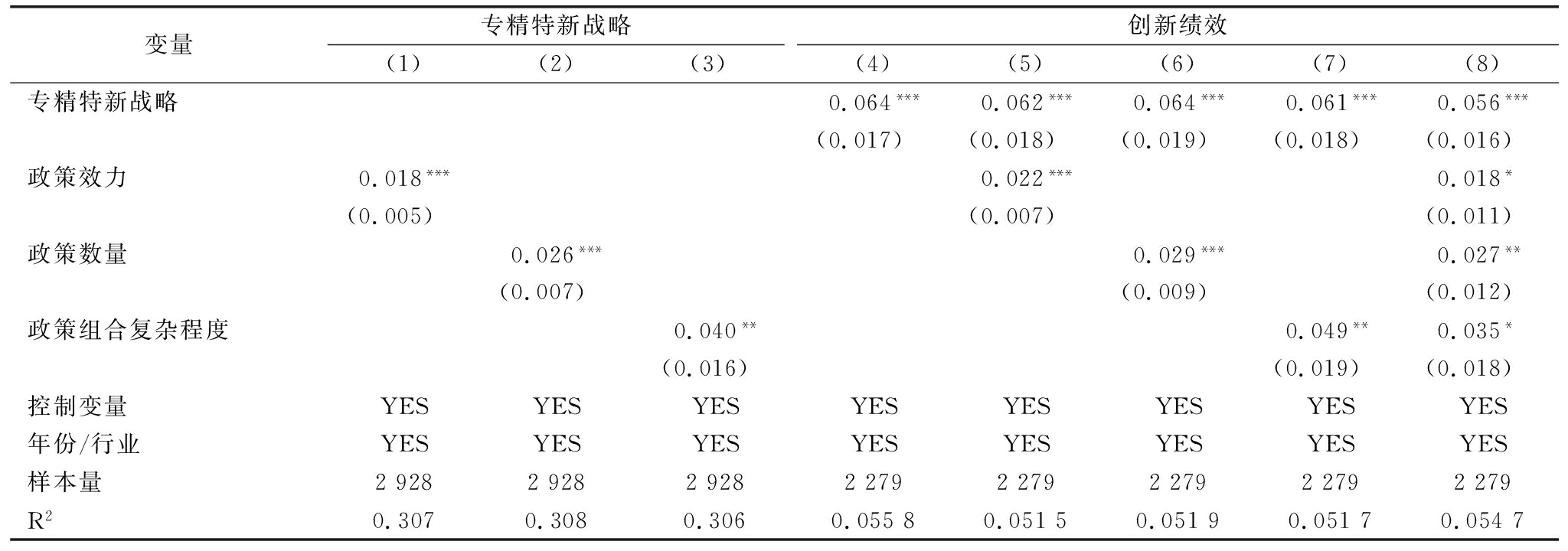

从表5模型(1)~(3)可以看出,政策效力、政策数量、政策组合复杂程度对专精特新战略具有显著正向作用,因此,假设H2、H2a、H2b、H2c得到验证。就政策对专精特新战略的影响程度而言,政策组合复杂程度对专精特新战略影响最大,其次是政策数量以及政策效力。模型(4)是专精特新战略对企业创新绩效的回归模型,结果表明,专精特新战略对企业创新绩效具有显著正向作用,因此假设H3得到验证。

为进一步验证专精特新战略的中介作用,首先采用三步法进行检验。第一步,由基准回归结果可知总效应显著;第二步,检验政策措施与中介变量专精特新战略间关系,表5模型(1)~(3)表明政策效力、政策数量以及政策组合复杂程度的提高有利于企业实施专精特新战略;第三步,控制中介变量专精特新战略,表5中模型(5)~(7)加入中介变量专精特新战略以后,政策效力对企业创新绩效的影响由0.023降至0.022,政策数量对企业创新绩效的影响由0.030降至0.029,政策组合复杂程度对创新绩效的影响由0.052降至0.049,并且均仍显著,同时专精特新战略对企业创新绩效的系数显著为正,说明专精特新战略在政策效力、政策数量以及政策组合复杂程度与企业创新绩效之间存在部分中介效应,因此,假设H4a、H4b、H4c成立。进一步地,模型(8)将自变量同时加入模型,回归结果仍然显著,因此假设H4成立。

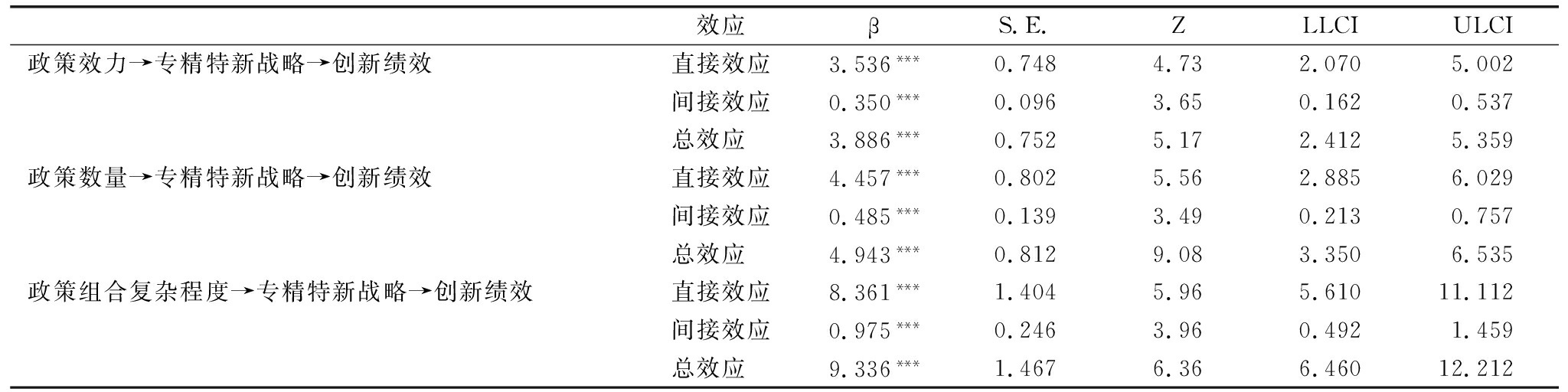

然后,采用Bootstrap检验法,结果如表6所示。在加入控制变量的情况下,“政策效力→专精特新战略→创新绩效”直接效应和间接效应均显著,因此假设H4a得到验证;“政策数量→专精特新战略→创新绩效”直接效应和间接效应均显著,因此假设H4b得到验证;“政策组合复杂程度→专精特新战略→创新绩效”直接效应和间接效应均显著,因此假设H4c得到验证。

3.3 稳健性检验

为保证检验结果的稳定性,采取更换因变量的衡量方式进行稳健性检验,选取发明专利申请量衡量企业创新绩效(因篇幅限制,检验结果备索),与表3~表5的假设检验结果基本一致,表明结论具有较高稳健性。

3.4 异质性检验

考虑到政策措施的实施效果可能在不同地理位置或者组织类型中存在一定差异性。因此,分别从区域特征和企业类型两个维度进行异质性检验。

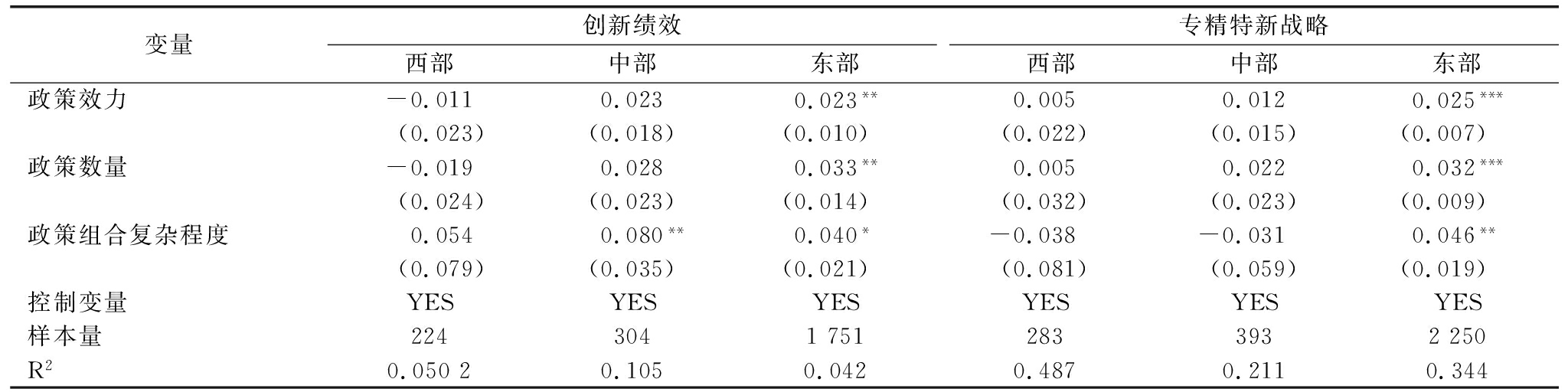

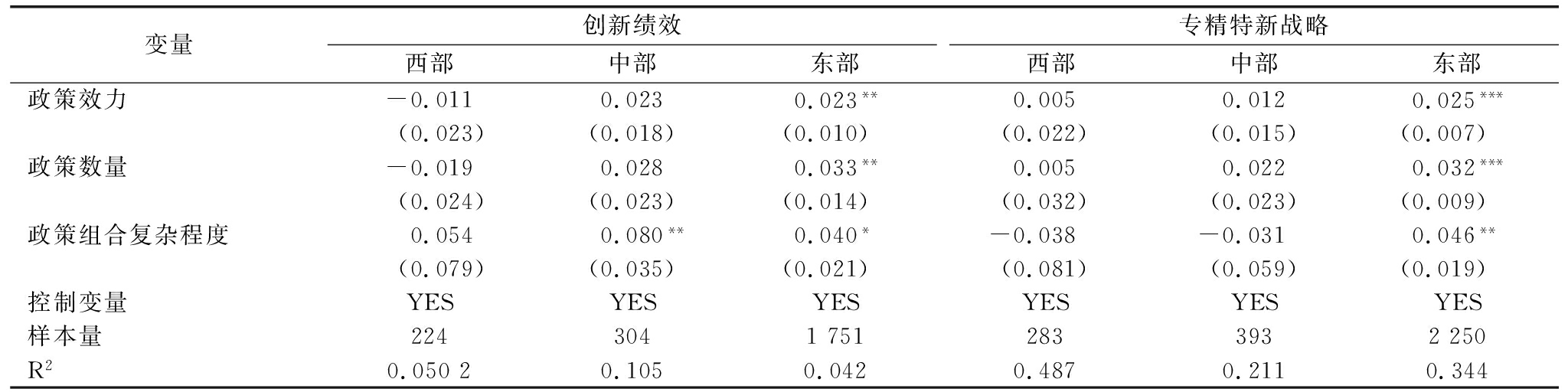

3.4.1 区域异质性检验

基于企业地理位置的分组回归结果如表7所示。在东部地区,专精特新政策效力、政策数量以及政策组合复杂程度均显著促进专精特新战略实施以及创新绩效提升;在西部地区,专精特新政策效果甚微;在中部地区,政策组合复杂程度对专精特新战略有显著正向影响,表明在该地区综合性政策体系对推动专精特新发展至关重要。

表7 不同地区企业异质性回归结果

Table 7 Heterogeneity analysis by regional distribution

变量创新绩效西部中部东部专精特新战略西部中部东部政策效力-0.0110.0230.023**0.0050.0120.025***(0.023)(0.018)(0.010)(0.022)(0.015)(0.007)政策数量-0.0190.0280.033**0.0050.0220.032***(0.024)(0.023)(0.014)(0.032)(0.023)(0.009)政策组合复杂程度0.0540.080**0.040*-0.038-0.0310.046**(0.079)(0.035)(0.021)(0.081)(0.059)(0.019)控制变量YESYESYESYESYESYES样本量22430417512833932250R20.05020.1050.0420.4870.2110.344

对于上述现象,可以归因于区域市场环境差异性[12]。东部地区市场环境较为成熟,企业面临更激烈的市场竞争,因此,对专精特新政策的响应性较好,企业专精特新战略实施和创新绩效提升需要政府从政策数量和政策效力上发力,予以积极引导。而中西部地区专精特新中小企业数量较少,专精特新“小巨人”尚未形成成熟的发展模式,同时,面临基础设施和资源配置不完善、市场规模较小、金融资源相对缺乏等难题,制约中西部地区发展和创新能力提升,此时需要政府采取不同类型政策措施,从多个方面积极引导和支持,完善专精特新企业发展路径。

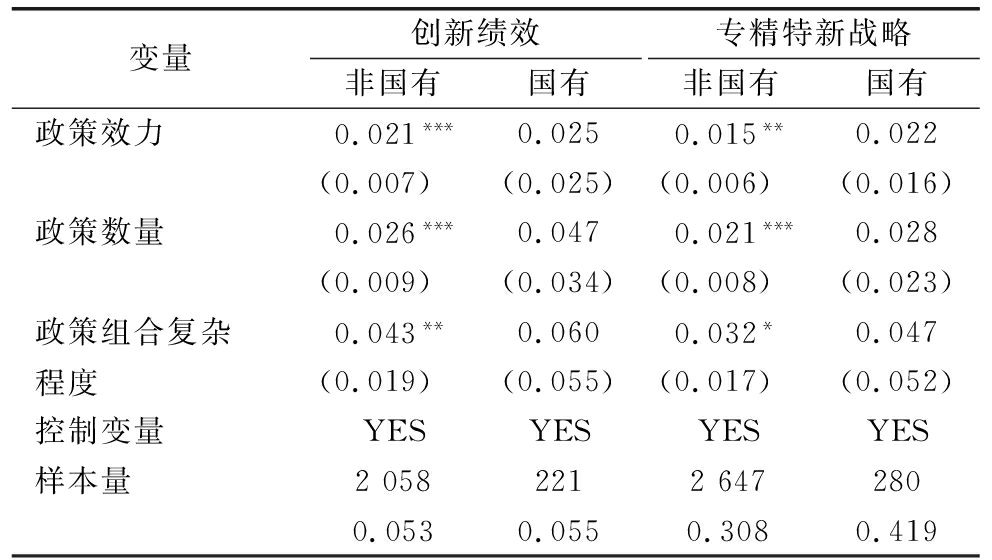

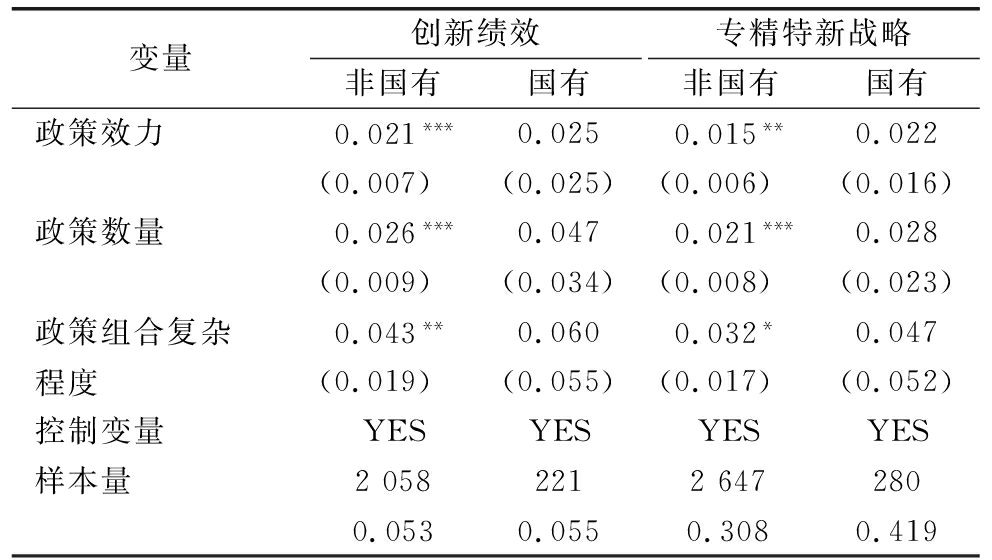

3.4.2 企业类型异质性检验

基于企业类型的分组回归结果如表8所示。国有企业专精特新政策对企业创新绩效的促进作用不显著,这可能是因为国有企业更加注重政治目标而非市场导向的创新,忽视市场需求和竞争压力,使得企业在创新活动中资源分配不足或者不够灵活,制约创新发展。而非国有企业受政策效力、政策数量及政策组合复杂程度多重正向驱动,同时,面临较高的市场透明度,使得企业不断规范自身创新行为,以便获得政府持续支持。

表8 不同类型企业异质性回归结果

Table 8 Heterogeneity analysis by firm type

变量创新绩效非国有国有专精特新战略非国有国有政策效力0.021***0.0250.015**0.022(0.007)(0.025)(0.006)(0.016)政策数量0.026***0.0470.021***0.028(0.009)(0.034)(0.008)(0.023)政策组合复杂程度0.043**0.0600.032*0.047(0.019)(0.055)(0.017)(0.052)控制变量YESYESYESYES样本量205822126472800.0530.0550.3080.419

政策效力、政策数量、政策组合复杂程度对非国有企业专精特新战略有显著正向影响,对国有企业未表现出显著影响。这可能是因为非国有企业面临更激烈的市场竞争,更加重视关注政府战略倾向,及时调整企业战略决策,走专精特新发展路径,提升创新能力,以获取融资、产业规划、人才吸引等方面更多的支持。

4 研究结论与启示

4.1 研究结论

专精特新政策对企业创新绩效具有积极正向影响。无论是从专精特新政策出台的数量、效力还是政策组合复杂程度来说,专精特新政策对企业创新绩效、专精特新战略都有明显促进作用。

专精特新战略在专精特新政策与企业创新绩效之间发挥显著中介作用。专精特新政策具有明显的信号传递效应,通过政策数量、政策效力、政策组合复杂程度等传递积极信号,引导企业调整自身战略方向,专注于专精特新发展道路,从而促进企业创新绩效提升。

专精特新政策表现出较强的异质性特征。首先,呈现出明显的区域异质性,中部和东部地区政策对创新绩效的实施效果优于西部地区。东部地区专精特新战略通过政策效力和政策数量发挥作用,西部地区主要依靠多维度政策措施促进企业专精特新战略落地。其次,针对不同类型企业,也表现出明显差异,政策对非国有企业专精特新战略以及企业创新绩效促进作用较为明显,对国有企业专精特新战略的影响并不显著。

4.2 管理启示

(1)强化专精特新政策激励效能,构建卓越创新生态。数量上,针对专精特新企业面临的具体困境,制定更加细化、更具针对性的政策措施。例如,在融资方面,推出更多针对中小企业的专属信贷产品和融资担保;人才引进上,提供更多的人才培训和引进补贴政策。政策效力上,由高级别行政部门出台更多政策文件,提高政策的权威性和执行力,引导地方政府和社会各界关注并支持中小企业发展,加强部门协同,形成政策合力,确保政策有效联动。政策组合上,精细化政策组合策略,将金融扶持、人才引育、技术转移等政策措施有机融合,构建一套覆盖企业全生命周期的支持体系。例如,为初创期企业提供启动资金与孵化服务,对成长期企业侧重于税收减免与研发资助,对成熟期企业更多关注市场拓展与国际合作支持,确保专精特新企业在不同发展阶段均能获得科学且有力的政策扶持。

(2)定制化制度设计,适应企业多样性与地域特色。这要求政府深入调研,准确把握当地资源禀赋、产业基础及企业特性,制定差异化专项扶持政策。特别是我国中部和西部地区企业发展环境尚待优化,专精特新企业尚未形成科学发展模式。因此,除财税金融支持外,还要确保政策包含具体的支持措施和激励机制,或者通过设立培训计划、创新中心,为专精特新企业提供专业化指导、培训和支持服务,优化专精特新企业发展路径。

(3)严格把控复核工作与绩效考核,引导企业加强专精特新战略实施。当前专精特新政策措施的侧重点主要集中在认定阶段的奖励与支持上,而对于认定后的持续性激励则相对不足,这可能导致政策只在短期内有效。因此,政府应加强对专精特新企业认定后的监督,提高复核门槛,全面评估企业实施成果。对于在绩效考核中表现突出的企业,应给予额外的激励,如增加财政支持、提供税收减免等优惠政策,以确保政策有效落地,切实推动企业专精特新战略实施与转型升级。

4.3 局限与展望

本研究还存在一定局限性,未来可从以下方面完善:一是进一步探究不同政策措施协同效果对专精特新转型的影响,针对企业发展需求探寻相应政策组合;二是本文样本仅选取专精特新“小巨人”企业进行实证检验,未来可以将研究样本拓展到专精特新所有企业,从而验证专精特新政策的普适性;三是仅从专利申请量衡量企业创新绩效,没有考虑策略性创新和创新泡沫的存在,未来可进一步优化创新绩效测度指标,使其更好反映企业真实创新水平。

参考文献:

[1] 张璠,王竹泉,于小悦.政府扶持与民营中小企业“专精特新”转型——来自省级政策文本量化的经验证据[J].财经科学,2022,66(1):116-132.

[2] 郭玥.政府创新补助的信号传递机制与企业创新[J].中国工业经济,2018,36(9):98-116.

[3] ARTS S,CASSIMAN B,HOU J N.Position and differentiation of firms in technology space[J].Management Science,2023,69 (12):7151-7182.

[4] 丁永健,吴小萌.“小巨人”企业培育有助于提升制造业中小企业创新活力吗——来自“专精特新”政策的证据[J].科技进步与对策,2023,40(12):108-116.

[5] 张米尔,任腾飞,黄思婷.专精特新“小巨人”遴选培育政策的专利效应研究[J].中国软科学,2023,38(5):33-43,53.

[6] 金成晓,于家齐.“专精特新”政策是否提高了中小企业的贷款可得性——基于精确断点回归的分析[J].金融论坛,2023,28 (6):3-14.

[7] WANG H M,WANG S Y,ZHENG Y.China green credit policy and corporate green technology innovation:from the perspective of performance gap[J].Environmental Science and Pollution Research,2023,30 (9):24179-24191.

[8] SCHOT J,STEINMUELLER W E.Three frames for innovation policy:R&D,systems of innovation and transformative change[J].Research Policy,2018,47 (9):1554-1567.

[9] EDMONDSON D L,KERN F,ROGGE K S.The co-evolution of policy mixes and socio-technical systems:towards a conceptual framework of policy mix feedback in sustainability transitions[J].Research Policy,2019,48 (10):103555.

[10] OBRADOVIC T,VLACIC B,DABIC M.Open innovation in the manufacturing industry:a review and research agenda[J].Technovation,2021,102(4):102221.

[11] 谢菁.我国“专精特新”企业支持政策的现状,不足与优化建议[J].科技管理研究,2023,43 (3):44-52.

[12] 孙佳,吴小萌.专精特新政策对企业绩效的微观影响机理——基于资金支持和创新激励的双重作用[J].中国科技论坛,2024,40(2):71-81.

[13] XIANG D,ZHAO T,ZHANG N.Does public subsidy promote sustainable innovation? the case of Chinese high-tech SMEs[J].Environmental Science and Pollution Research,2021,28 (38):53493-53506.

[14] 王伟楠,王凯,严子淳.区域高质量发展对“专精特新”中小企业创新绩效的影响机制研究[J].科研管理,2023,44 (2):32-44.

[15] 湛泳,马从文.“专精特新”企业培育能否缓解企业创新“低端锁定”困境[J].科技进步与对策,2025,42(3):130-140.

[16] BORRAS S,EDQUIST C.The choice of innovation policy instruments[J].Technological Forecasting and Social Change,2013,80 (8):1513-1522.

[17] LIMBERG J,KNILL C,STEINEBACH Y.Condemned to complexity? growing state activity and complex policy systems[J].Governance,2023,36 (2):575-608.

[18] 彭纪生,仲为国,孙文祥.政策测量、政策协同演变与经济绩效:基于创新政策的实证研究[J].管理世界,2008,24(9):25-36.

[19] YU F,DU H,LI X,et al.Enterprise digitalization,business strategy and subsidy allocation:evidence of the signaling effect[J].Technological Forecasting and Social Change,2023,190(5):122472.

[20] DUGAN A,MAYER J,THALLER A,et al.Developing policy packages for low-carbon passenger transport:a mixed methods analysis of trade-offs and synergies[J].Ecological Economics,2022,193(3):107304.

[21] 马春爱,沈志慧.“专精特新”企业不同技术战略下的创新绩效研究[J].会计之友,2024,42(7):23-31.

[22] TUMELERO C,SBRAGIA R,EVANS S.Cooperation in R&D and eco-innovations:the role in companies' socioeconomic performance[J].Journal of Cleaner Production,2019,207(10):1138-1149.

[23] 曾宪聚,曾凯,任慧,等.专精特新企业成长研究:综述与展望[J].外国经济与管理,2024,46 (1):62-76.

[24] 罗福凯,狄盈馨,李启佳.“专精特新”战略、家族涉入与技术创新[J].科技进步与对策,2023,40(16):130-141.

[25] LEE D S,LEMIEUX T.Regression discontinuity designs in economics[J].Journal of Economic Literature,2010,48(2):281-355.

[26] IMBENS G W,LEMIEUX T.Regression discontinuity designs:a guide to practice[J].Journal of Econometrics,2008,142(2):615-635.

(责任编辑:万贤贤)