0 引言

在创新驱动发展战略指引下,我国人工智能、量子科技和基因工程等新兴技术蓬勃发展,成为未来科技前沿和经济增长的新方向。然而,新兴技术在驱动科技经济快速发展的同时也带来了隐患,如隐私泄露、网络安全风险加剧和基因编辑造成的伦理争议等。欧盟提出责任式创新,强调将集体管理引入科技创新活动,通过全面考察技术的伦理、社会影响预防或应对创新的负外部性[1]。2016年《“十三五”国家科技创新规划》提出,“倡导负责任的研究与创新,加强科研伦理建设,强化科研伦理教育,提高科技工作者科研伦理规范意识,引导企业在技术创新活动中重视和承担保护生态、保障安全等社会责任”。在政府引导下,企业逐渐意识到责任式创新是其高质量发展的必然选择[2]。2019年腾讯提出科技向善理念,凸显了技术伦理和社会责任对企业发展的重要影响。2022年商汤科技提出发展安全、负责任的人工智能。2022年我国印发《关于加强科技伦理治理的意见》,指明了科技伦理的治理原则。2023年我国发布《科技伦理审查方法(试行)》,明确了科技伦理的审查规范。当前,责任式创新处于兴起阶段,企业对如何开展责任式创新尚未形成清晰的理论认知[3]。因此,有必要深入探讨企业责任式创新,明确责任式创新驱动路径对企业加快转型、实现高水平科技自立自强的重要意义。

企业责任式创新研究相对匮乏,学者们大多聚焦责任式创新的概念界定、框架搭建和建构要素识别等方面。近年来,学者们开始关注企业责任式创新前因,并对其进行探讨。现有相关研究大多基于资源能力视角和利益相关者视角展开。资源能力视角下,学者们采用扎根理论、案例研究或实证分析法探究企业责任式创新前因。扎根理论方面,Li[4]在深度访谈的基础上运用扎根理论分析创新资源对企业责任式创新的影响;案例研究方面,Divella[5]、Lehoux[6]、郭丕斌等[7]运用案例研究法剖析人力资源、组织能力和动态能力对企业责任式创新的影响;实证分析方面,Chatterjee[8]借助结构方程模型,探讨知识管理能力和整合能力对企业责任式创新的促进作用。利益相关者视角下,学者们使用演化博弈、案例研究和实证分析法探究企业责任式创新前因。演化博弈方面,Yang[9]、卢超等[10]构建企业、政府和公众三方演化博弈模型,发现政府监管、政府补贴和公众参与能够推动企业责任式创新;案例研究方面,Buhmann[11]通过案例研究证明专家话语权和公众对人工智能企业责任式创新具有积极影响;实证分析方面,Adomako[12]运用结构方程模型验证环境合作对企业责任式创新的正向影响。

尽管已有研究对企业责任式创新进行了有益探索,但仍存在以下不足:首先,选取的企业责任式创新影响要素较为分散,尚未构建针对企业责任式创新前因的综合性系统分析框架。其次,学者们大多采用定性或仿真分析方法探索企业责任式创新,实证分析较为匮乏。最后,少量实证研究仅讨论了变量间线性关系和单一变量的净效应,未关注多变量间的复杂关系和联合效应。企业责任式创新是一个复杂过程,受多因素影响,探讨要素间耦合互动关系能够进一步揭示企业责任式创新内在机理。模糊集定性比较分析(fsQCA)适用于从整体视角剖析多因素组合对结果的影响。因此,本文基于TOE理论框架,从技术、组织、环境三维度挖掘企业责任式创新前因,借助fsQCA方法解析多因素间匹配联动关系,进一步探讨企业责任式创新等效驱动路径,以期为我国企业责任式创新实践提供理论支持和实践启示。

1 概念界定与模型构建

1.1 企业责任式创新

企业责任式创新是一个以企业为主导,面向未来的透明交互过程。在这一过程中,企业与利益攸关主体相互作用,引导科技创新向着伦理可接受、可持续和社会满意的方向演进,使科技进步内嵌于社会发展中[13]。企业责任式创新具有包容性、预测性、自省性和响应性4个特征,具体而言,包容性体现为企业将政府、公众、股东和社会科学家等广泛的利益攸关者纳入创新全过程;预测性体现为企业协同各方利益攸关主体,基于不同视角和知识基础对创新潜在风险及未来影响进行前瞻性评估;自省性要求企业在整合异质性知识和前瞻性评估结果的基础上,不断重审创新目标、演化过程和结果等;响应性体现为企业需要进行持续交互、学习和动态调整,以此对创新进行实时引导和即时纠偏[14]。

1.2 模型构建

Tornatizky&Fleischer(1990)提出的TOE理论框架是从技术、组织、环境3个层面探讨不同要素对新技术采纳及其创新应用影响的分析框架,现被广泛应用于绿色创新、商业模式创新等问题研究。责任式创新是一种特别的技术创新,受技术、组织、环境等多维要素影响。因此,本文将TOE理论框架引入研究,结合责任式创新特点构建企业责任式创新分析框架。

1.2.1 技术条件

资源基础理论和技术管理理论指出,优质资源和科学的技术管理是企业发展的重要支撑。技术能力可以反映企业技术资源和技术知识存量,是企业创新的重要基础。技术评估能够反映应用该技术所引发的后果,是责任式创新预测性的集中体现。因此,本文选择技术能力和技术评估作为技术条件。

技术能力较强的企业可在实现技术资源积累的同时将道德伦理融入技术研发过程,平衡创新效率和社会效益[15]。借助技术能力,企业能够高效吸收、运用和共享所需的技术知识,提升预测结果的准确性以及技术自省能力,进而开发符合公众要求的技术产品。技术能力有助于企业和利益相关者实现交互学习,助力企业与外部主体跨越认知鸿沟,共同应对技术开发过程中的价值冲突和伦理问题。技术评估要求企业关注新技术的先进性、可行性,以及其在维护公众利益、满足制度情境和符合道德规范等方面的作用[16]。技术评估有助于异质性主体通过构建学习网络、加快价值耦合等方式形成合理的责任结构,缓解新兴技术发展带来的负面影响,从而实现技术研发与价值伦理协调发展目标。技术评估侧重于事前控制,不仅能对潜在创新风险进行预警,为利益相关者间合作研发搭建桥梁,而且可为创新主体间动态自省和循环响应奠定基础,减少技术演变过程中的错误,从而实现柔性前瞻治理[17]。

1.2.2 组织条件

动态能力有助于企业感知、整合、重组内外资源以应对外界挑战,进而提升企业灵活性和应变能力。由高阶理论可知,企业战略制定、创新活动主要取决于企业家的认知与行为。企业家精神能够有效引导企业家行为,表现为企业家具备勇于创新、敢于冒险和承担责任等特质。因此,本文选择动态能力和企业家精神作为组织条件。

借助动态能力,企业能够监测内外环境,提高警觉性,进而洞察创新潜在影响,提升创新过程与社会伦理规范的契合度,防范未知风险[18]。动态能力有助于企业拓展资源边界,快速收集跨学科、多视角知识和信息并通过跨界融合将其调整为新资源。这有助于满足社会偏好和公众需求,使技术更好地服务于社会[19]。创新精神是企业家精神的核心,企业家能够统筹多主体参与决策,预估技术市场前景、技术负外部性影响和伦理困境,引导企业创新方向。具有冒险精神的企业家能够预见并包容未知风险,敢于试错并通过远景扫描、中游模块化治理等方式响应变革要求,从而增强企业创新积极性[20]。责任精神是企业家精神的灵魂,责任意识较强的企业家能够通过批判性自省提升对多元责任的认知水平,有助于企业提升责任式创新能力[21]。

1.2.3 环境条件

企业责任式创新大多聚焦高精尖技术及产品,其研发生产所需的投入较大,风险和失败可能性较高。此时,政府支持需要发挥导向和激励作用。公众是技术产品的主要消费者,其参与科技创新是责任式创新包容性的具体要求。因此,本文选择政府支持和公众参与作为环境条件。

政府可以通过政府补贴、税收优惠给予企业财政资助,缓解企业资金约束,有助于企业将主要精力放在关键技术攻关、公众期望探索和社会目标嵌入等方面[22]。政府能够通过政策引领、制度构建、平台搭建和知识产权保护等非财政手段为企业创新提供支撑,指引企业研发方向,激励多主体开展跨学科联合创新,有助于企业将创新活动置于开放包容的社会创造情境下[23]。公众可以通过加入圆桌会议、创新实验室等方式参与创新对话。一方面,公众可以将自身需求明确告知企业,为企业满足公众多样化需求奠定基础。另一方面,公众基于自身经验和认知基础,感知技术开发过程中的风险和伦理挑战并提供相应见解,进而触发企业对创新知识、目标、方式等的反思与调整[24]。此外,公众参与能够丰富企业创新监管方式,重塑公众科技信任,督促企业在法律法规和社会准则约束下履行社会责任,从而实现科技向善目标。

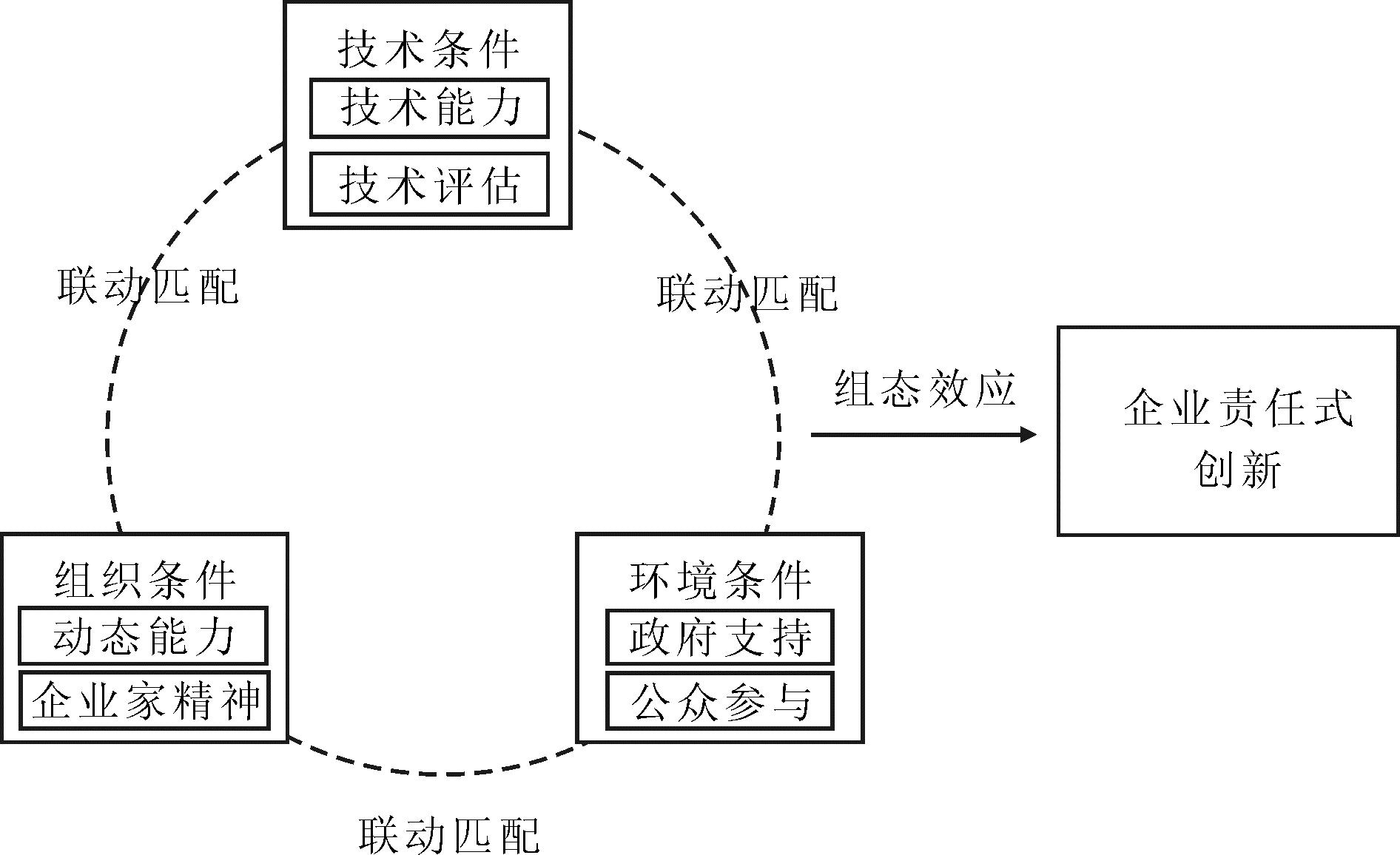

综上可知,6个前因条件均能促进企业责任式创新,但这些条件需要协同发挥作用,而非孤立产生影响。例如,责任式创新需要政府支持和公众参与作为依托,而良好的动态能力与企业家精神能够确保技术评估和公众参与顺利开展。因此,本文基于TOE理论框架,从组态视角构建企业责任式创新理论模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

模糊集定性比较分析(fsQCA)是一种集合分析方法,其基于布尔代数和集合论原理,借助数据校准和逻辑最小化原则考察前因和结果条件间的关系,以揭示案例实现路径与模式。本文采用fsQCA方法剖析企业责任式创新,原因如下:第一,企业责任式创新是一个多重因果并发的复杂问题。第二,fsQCA遵循因果不对称假设,可以讨论高企业责任式创新前因组态和非高企业责任式创新前因组态,丰富研究内容。第三,fsQCA结合定性方法和定量方法的优势,能够确保所得结论具有普适性和说服力。

2.2 样本选择与数据收集

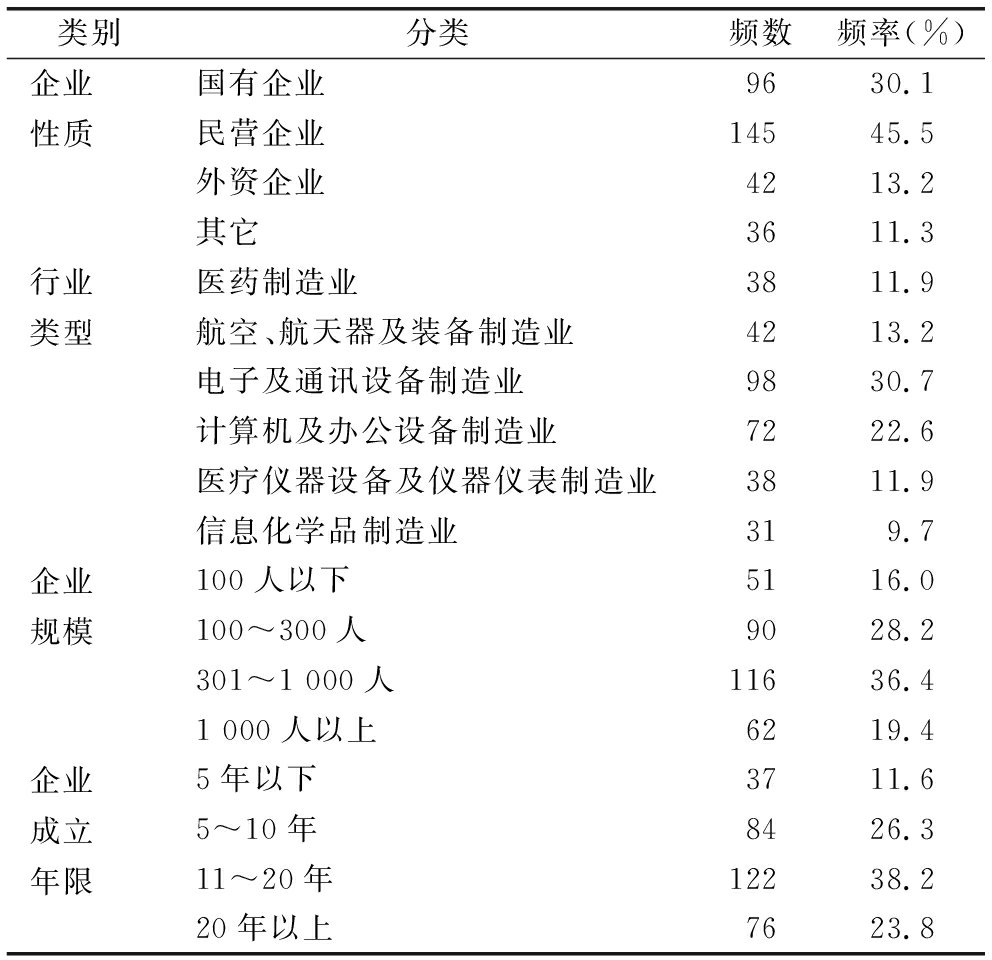

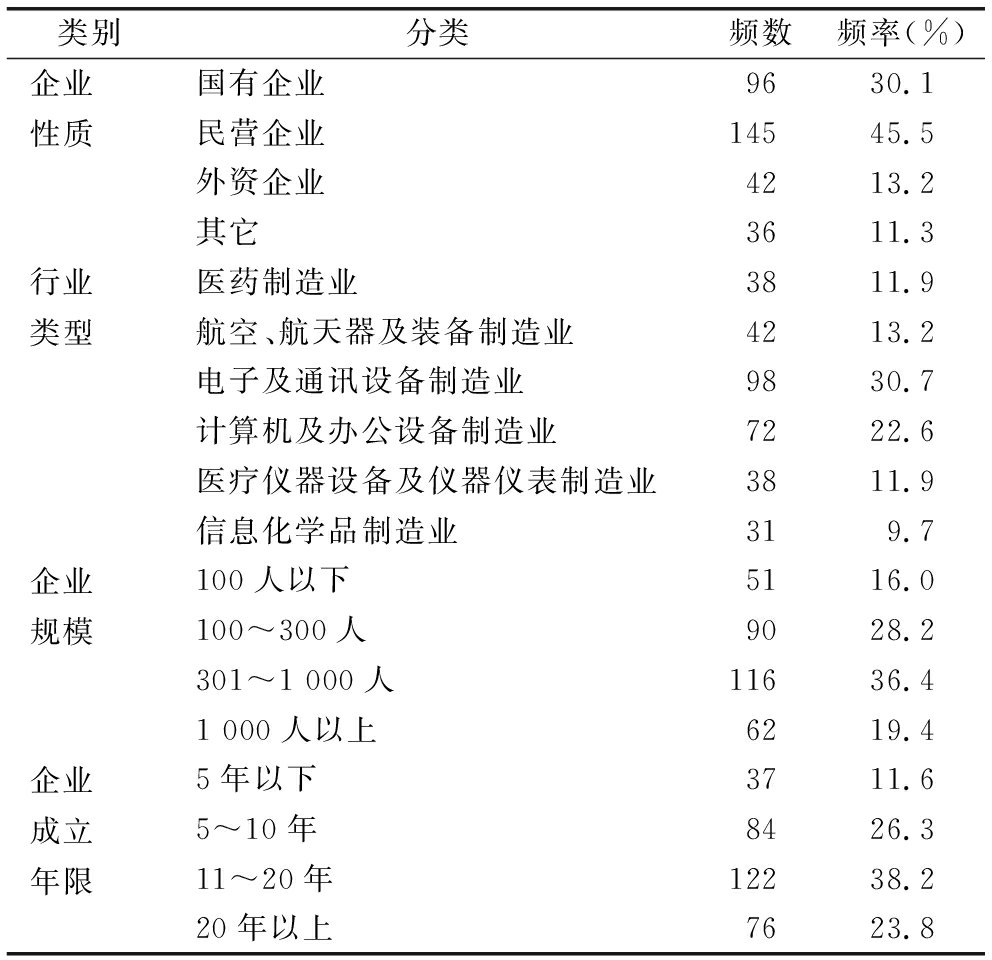

高技术制造企业是指研发投入强度较高的制造企业,其技术前沿性较强、知识密集度较大、更新换代速度较快,对经济社会发展具有重要影响。然而,高技术制造企业技术不确定性较强,在快速发展的同时,信息垄断、算法偏见、劳动力替代、自动化武器不可控和转基因安全争议等负面问题随之而来。高技术制造企业创新周期较长、研发投入较大。若在技术研发阶段企业未能有效预测技术的影响,当危机出现时该技术会因与经济社会深度耦合而无法被有效管控。责任式创新正是为降低技术负外部性产生的,要求企业将潜在危害预测、多方参与共治、反思评估和实时响应贯穿于创新全过程,能够强化企业技术治理,缓解技术发展与道德伦理的冲突,促使企业向善,进而实现经济、社会双重增效。本文选择高技术制造企业作为研究对象,通过问卷获取调研数据。在收集正式问卷前,团队先进行预调研,邀请学院20名符合要求的EMBA、MBA学员填写问卷,并依据学员填写结果和专家建议对问卷进行优化。随后,通过问卷星平台和电子邮件向高技术制造企业中高级管理人员发放问卷,共发放问卷425份,回收有效问卷319份,有效回收率为75.1%。样本企业基本特征如表1所示。

表1 样本企业特征

Table 1 Characteristics of sample enterprises

类别分类频数频率(%)企业性质国有企业9630.1民营企业14545.5外资企业4213.2其它3611.3行业类型医药制造业3811.9航空、航天器及装备制造业4213.2电子及通讯设备制造业9830.7计算机及办公设备制造业7222.6医疗仪器设备及仪器仪表制造业3811.9信息化学品制造业319.7企业规模100人以下5116.0100~300人9028.2301~1000人11636.41000人以上6219.4企业成立年限5年以下3711.65~10年8426.311~20年12238.220年以上7623.8

2.3 条件测量与校准

2.3.1 前因及结果条件测量

本文采用国内外成熟量表对所有前因和结果条件进行测度。在正式问卷中,除企业基本信息外,采用7点Likert量表对其余变量进行测度,1表示“非常不同意”,4表示“不确定”,7表示“非常同意”。

(1)企业责任式创新(CRI)。借鉴Xie等[25]的研究成果,从包容、预测、自省和响应4个方面测度,包括“企业将不同的利益相关者纳入创新过程”等4个题项。

(2)技术能力(TC)。从人员、信息和设备3个方面测度,包含“企业技术研发人员所占比重较大”等6个题项。

(3)技术评估(TA)。借鉴soh等[26]的研究成果,从技术、经济、社会和伦理4个方面测度,包括“企业研发技术具有较强先进性”等8个题项。

(4)动态能力(DC)。借鉴Scuotto等[27]的研究成果,从感知、整合和重组3个方面测量,包括“企业能将整合后的资源快速应用于重点项目共建”等8个题项。

(5)企业家精神(ES)。借鉴Xie[28]的研究成果,从创新性、冒险性和责任性3个方面测度,包括“企业领导者重视研发创新和技术领先”等6个题项。

(6)政府支持(GS)。借鉴周惠平等[29]的研究成果,从财政支持和非财政支持两个方面测度,包括“企业创新活动能够获得政府补贴或财政拨款”等6个题项。

(7)公众参与(PP)。从信息获取和意见表达两个维度测度,包括“公众了解企业创新涉及的伦理风险”等6个题项。

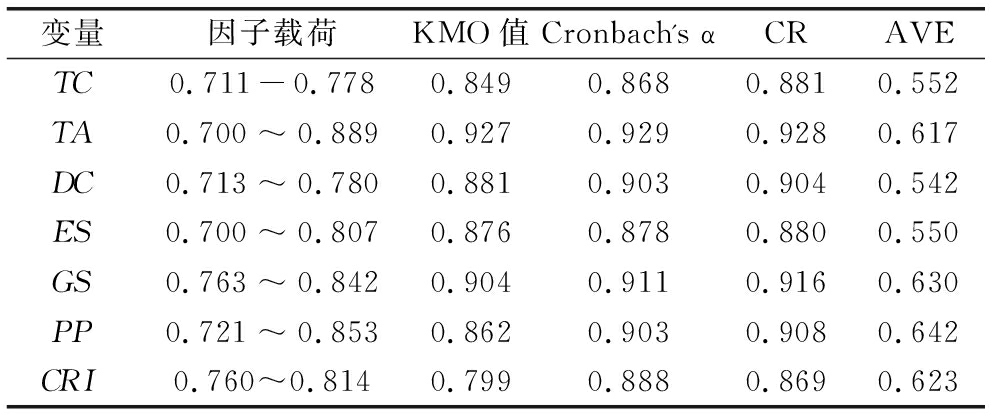

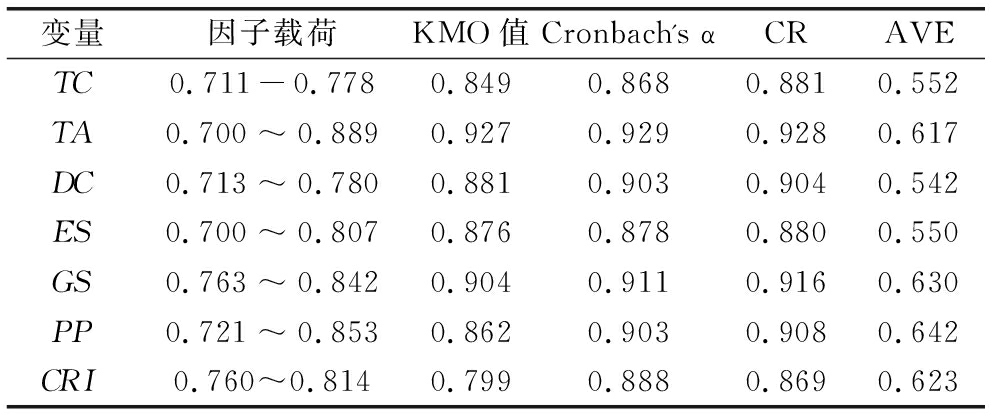

2.3.2 信度与效度检验

本文使用SPSS对量表进行信度与效度分析,结果如表2所示。由表2可知,各前因和结果条件的Cronbach's α值均大于0.8,CR均大于0.7,表明量表具有较高的信度。各条件因子载荷均在0.6以上,KMO值均大于0.7,Bartlett球形检验显著(p<0.001),AVE值均大于0.5,表明量表具有较高的效度。此外,本文进行共同方法偏差检验,Harman单因素检验结果显示,第一个共同因子的方差贡献率为27.15%,小于40%。因此,本文不存在严重共同方法偏差问题。

表2 信度与效度分析结果

Table 2 Reliability and validity analysis results

变量因子载荷KMO值Cronbach'sαCRAVETC0.711-0.7780.8490.8680.8810.552TA0.700~0.8890.9270.9290.9280.617DC0.713~0.7800.8810.9030.9040.542ES0.700~0.8070.8760.8780.8800.550GS0.763~0.8420.9040.9110.9160.630PP0.721~0.8530.8620.9030.9080.642CRI0.760~0.8140.7990.8880.8690.623

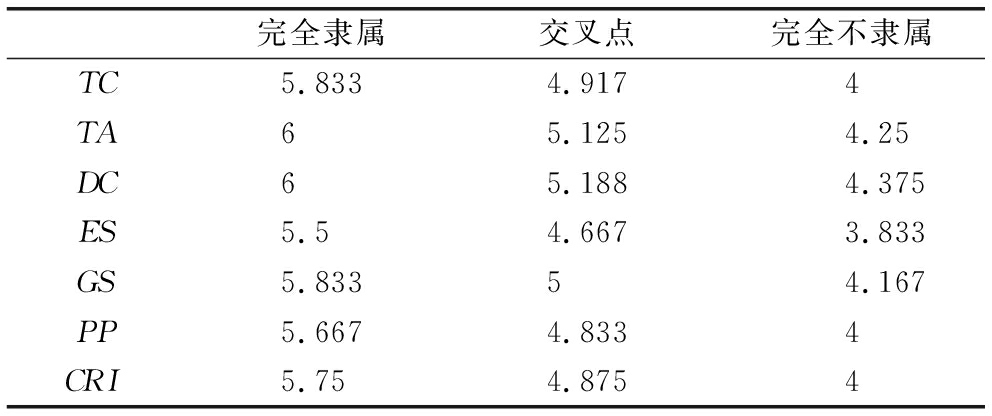

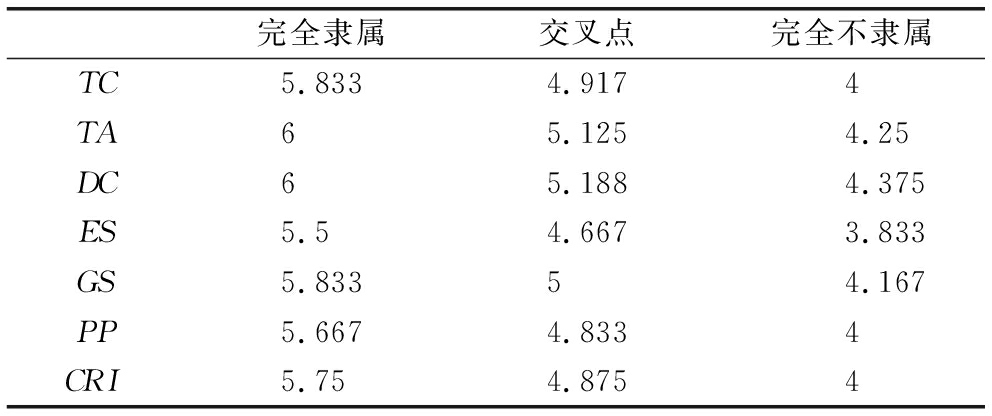

2.3.3 数据校准

校准是将变量转化为集合,赋予案例集合隶属度的过程,是定性比较分析的基础。借鉴马鸿佳等[30]的研究成果,本文使用直接校准法,将样本数据的上四分位数、下四分位数及其均值设定为“完全隶属”“完全不隶属”和“交叉点”的校准点,使各条件隶属度处于0~1之间。所有条件的校准点如表3所示。

表3 前因和结果条件的校准点

Table 3 Calibration points for antecedent and outcome conditions

完全隶属交叉点完全不隶属TC5.8334.9174TA65.1254.25DC65.1884.375ES5.54.6673.833GS5.83354.167PP5.6674.8334CRI5.754.8754

3 实证分析

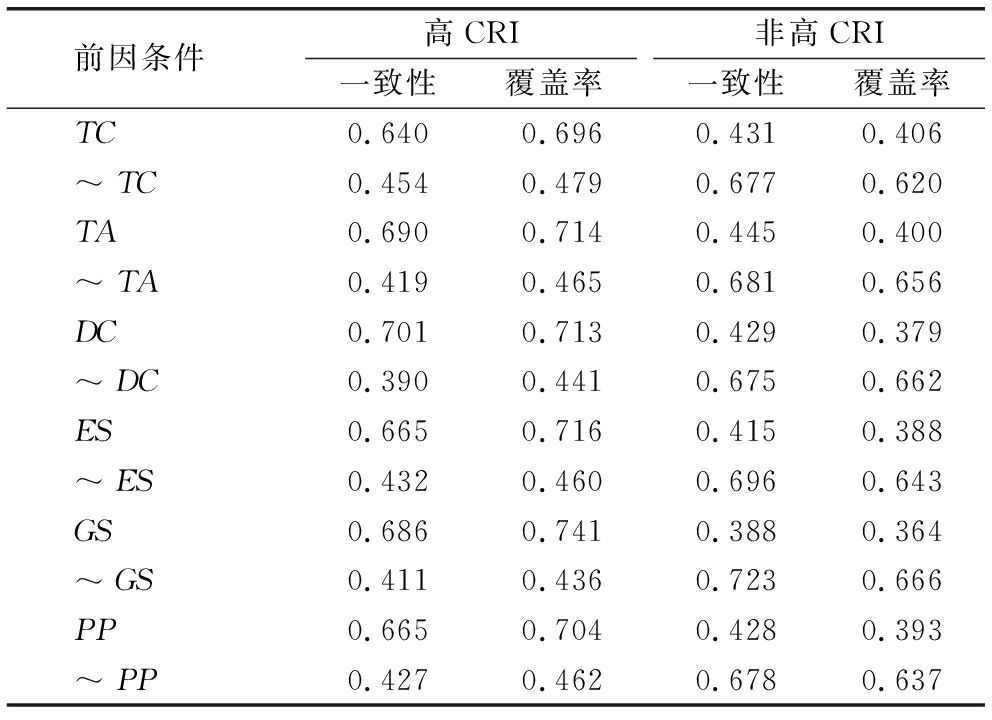

3.1 必要条件分析

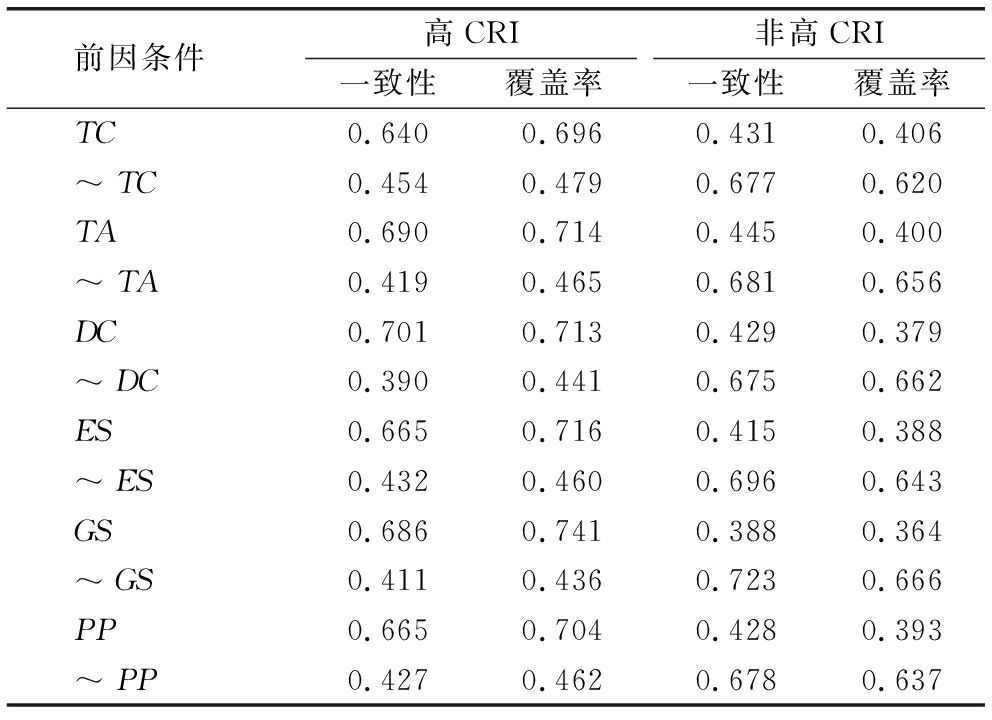

依据QCA方法分析程序,在组态分析前,需要对单个条件进行必要性检验。当前因条件的一致性水平高于0.9时,可认为该前因是结果产生的必要条件。由表4可知,各前因条件一致性水平均低于0.9,说明单一前因无法构成高和非高企业责任式创新的必要条件。

表4 必要条件分析结果

Table 4 Analysis results of necessary conditions

前因条件高CRI一致性覆盖率非高CRI一致性覆盖率TC0.6400.6960.4310.406~TC0.4540.4790.6770.620TA0.6900.7140.4450.400~TA0.4190.4650.6810.656DC0.7010.7130.4290.379~DC0.3900.4410.6750.662ES0.6650.7160.4150.388~ES0.4320.4600.6960.643GS0.6860.7410.3880.364~GS0.4110.4360.7230.666PP0.6650.7040.4280.393~PP0.4270.4620.6780.637

注:“~”表示“逻辑非”

3.2 组态分析

本文运用fsQCA 3.0软件分析构成高责任式创新和非高企业责任式创新的充分条件,得到相关组态路径。借鉴已有研究成果,本文将原始一致性阈值设置为0.8,将PRI一致性阈值设置为0.7,将案例频数阈值设置为1。通过QCA分析,可获得复杂解、简约解和中间解。参考现有研究成果,本文主要汇报中间解,并通过比对中间解和简约解的嵌套关系识别每种组态核心条件、边缘条件。

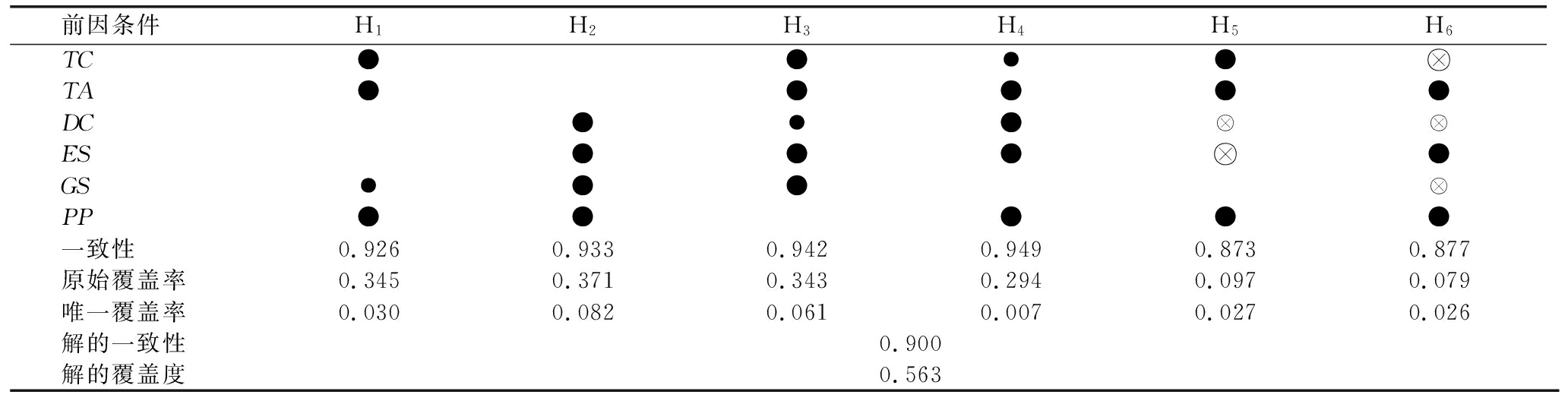

3.2.1 高企业责任式创新组态分析

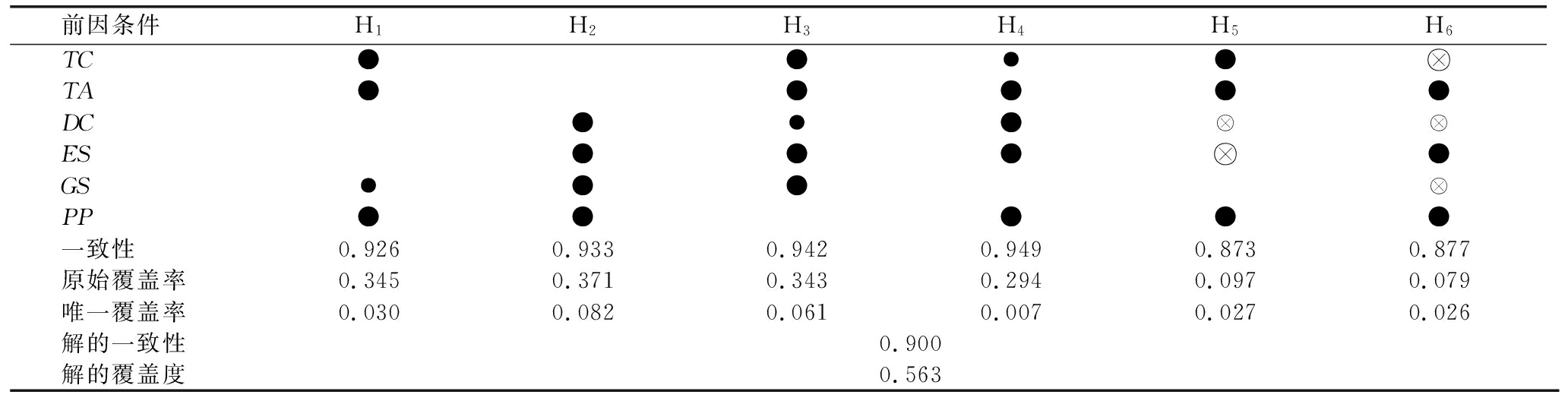

以高企业责任式创新为结果条件进行充分性分析,获得6种前因组态如表5所示。依据组态包含的条件及蕴含的逻辑,将其划分为6条驱动路径。

表5 高企业责任式创新组态路径

Table 5 Configuration paths of high corporate responsible innovation

前因条件H1H2H3H4H5H6TC●●●● TA●●●●●DC●●● ES●●● ●GS●●● PP●●●●●一致性0.9260.9330.9420.9490.8730.877原始覆盖率0.3450.3710.3430.2940.0970.079唯一覆盖率0.0300.0820.0610.0070.0270.026解的一致性0.900解的覆盖度0.563

注:●表示核心条件存在,●表示边缘条件存在,⊗表示核心条件缺失,⊗表示边缘条件缺失,下同

(1)技术—环境驱动型。组态H1指出,以高技术能力、高技术评估、高公众参与为核心条件,以高政府支持为边缘条件的前因组态能够实现高企业责任式创新。在政府引导和政策倾斜下,技术能力较强的高技术制造企业借助丰富的技术储备,能够通过挖掘、利用所需技术知识突破技术壁垒,完成技术开发。技术评估水平较高的高技术制造企业能够将社会意愿嵌入技术系统,为预判技术风险、引导技术演进方向提供动力。公众参与能够为高技术制造企业带来新颖、多元化信息,促使企业产生符合社会预期的技术成果。该路径的典型企业为大疆创新。大疆创新具有强大的技术实力和顶尖技术团队,在研发无人机技术的同时更新数据加密技术,保护用户隐私。同时,大疆创新的技术评估团队由多领域专家组成,对新技术、新产品的评估涵盖性能测试、可行性和风险评估等方面,评估标准遵循国际标准和规范,能够最大程度地确保技术产品安全可靠。除为大疆创新提供财政支持外,政府通过举办展览会、国际论坛等方式搭建国际化展示平台,从而推动大疆创新的国际发展。大疆创新通过举办产品体验会、构建开发者社区和开设用户论坛等方式与公众建立紧密联系,从而提高公众专业认知水平。

(2)组织—环境拉动型。组态H2显示,以高动态能力、高企业家精神、高政府支持和高公众参与为核心条件的前因组态能够实现高企业责任式创新,且该组态为覆盖率最高的组态。履行社会责任、重视创新的企业家能够释放企业积极响应政策号召,重视民生福祉的信号,能够有效提升企业声誉,使其容易获取政府支持、公众信任。动态能力较强的高技术制造企业能够敏锐感知组织内外变化,快速将公众意见、政策变更等信息纳入系统内部,并通过资源整合、重组满足公共需求。政府支持、公众参与能够为高技术制造企业提供资金支持、制度保障和价值导向。该路径的典型企业是海信。海信以创新驱动自身发展转型,能够在复杂多变的环境中识别潜在机会,敢于开拓未知市场,开发新商业模式。海信的企业家积极履行社会责任,关注绿色生产、公益慈善和消费者权益保障,努力满足多元主体价值诉求。政府在资金、市场准入等方面为海信提供优惠政策,助力海信实现产品全生命周期低碳管理。此外,海信构建开放式创新平台,鼓励外部创新者、公众、研究机构和高校等参与创新。海信通过市场调研、在线社区等方式收集公众意见和建议,从而提供满足社会需求的产品和服务。

(3)政府支持下技术—组织协同型。组态H3显示,以高技术能力、高技术评估、高企业家精神和高政府支持为核心条件,以高动态能力为边缘条件的前因组态能够产生高企业责任式创新,该组态为覆盖率次高的组态。政府可以通过政策帮扶、人才培养等措施为高技术制造企业指明重点突破方向,并为技术人才、设备引进提供合法性保障。在政府支持下,技术能力较强的高技术制造企业能够紧抓机会“风口”,着力攻关重点技术领域。技术评估水平较高的高技术制造企业能够将环境保护、道德规范等要素贯穿于创新评估过程中。企业家精神较强的领导者能够坚守伦理底线,积极开展前瞻性预测和适应性管理。借助动态能力,企业能够将互补性资源信息整合到创新系统中,在提升技术能力的同时,进一步优化技术评估过程。该路径的典型企业为宁德时代。除为宁德时代提供政策支持外,政府鼓励高校、科研机构培养新能源领域人才以支撑企业发展。在政府支持下,宁德时代在电池材料、电池系统等领域实现核心技术突破,推动能源绿色、高效利用。宁德时代具有完备的技术评估体系,通过不断探索突破新能源技术边界,并在资源节约、绿色制造和利益相关者权益保护等方面积极承担责任。此外,宁德时代的市场洞察能力、快速响应能力和个性化定制能力出色,能够及时捕捉外界变化,灵活调整新能源电池技术产品发展方向,从而满足公众需要。

(4)公众参与下技术—组织助推型。组态H4显示,以高技术评估、高动态能力、高企业家精神和高公众参与为核心条件,以高技术能力为边缘条件的前因组态能够产生高企业责任式创新。公众参与创新有助于高技术制造企业明确社会公众偏好,发现创新漏洞,丰富自身信息来源以及技术储备。在公众参与下,企业家精神较强的领导者具有社会使命感和心理韧性,能够合理规划创新方向,鼓励员工冒险试错,进而提升企业探索能力和反思总结能力。公众参与能够拓展高技术制造企业技术评估视角,夯实技术基础。借助技术能力,企业能够搜寻匹配合适的技术资源,提高技术评估结果的准确性,明确技术需求方向,进而为公众提供技术属性和技术前景等信息。该路径的典型企业为科大讯飞。科大讯飞通过云上体验厅、AI创新服务系统和人工智能平台收集公众意见,鼓励公众参与产品设计活动,促使AI惠及社会大众。基于具有自主知识产权的AI技术,科大讯飞赋能医疗、城市、金融、创新等领域,为改善民生作出了重大贡献。科大讯飞通过构建预警机制确保技术评估质量,从而实现质效齐升。此外,科大讯飞的动态响应能力较强,在教育公平、节能减排、环境保护等方面积极承担责任,强调与用户、合作伙伴等多元主体实现价值共创、互利共赢。

(5)公众参与下技术推动型。由组态H5可知,以高技术能力、高技术评估、高公众参与和非高企业家精神为核心条件,以非高动态能力为边缘条件的前因组态能够产生高企业责任式创新。由此说明,当组织条件较差时,企业可以通过统筹公众参与、技术能力和技术评估实现责任式创新。公众参与可为高技术制造企业提供跨领域互补性技术资源,并指明技术开发方向。此外,公众参与通过实施有效监督、增加技术评估维度等方式将社会认知、公共价值观映射到企业创新中。技术能力较强的高技术制造企业能够拓宽自身技术宽度和深度,加快技术知识流动和吸收速度。技术评估水平较高的高技术制造企业能够最大程度地避免不良后果对技术创新的影响,回应公众期盼。该路径的典型案例是理想汽车。理想汽车积极接受各方监督,重视与公众沟通交流,通过官方APP、用户社区等方式为公众提供信息获取和反馈渠道,并将公众意见融入技术产品设计中,与社会共享科技成果。同时,理想汽车技术实力雄厚,在三电技术、智能空间交互技术等方面具有领先优势。除评估技术性能、智能化和经济性外,理想汽车从环境影响、隐私保护、技术道德和公众满意度等维度进行技术评估并设置三道防线的风险管理架构,从而提升技术评估的精准度和有效性。

(6)技术—组织—环境均衡驱动型。组态H6显示,以非高技术能力、高技术评估、高企业家精神和高公众参与为核心条件,以非高动态能力和非高政府支持为边缘条件的前因组态能够产生高企业责任式创新。由此说明,技术知识、人才储备、动态搜寻拼凑资源能力不足以及政府帮扶程度较低的高技术制造企业既可通过增强创新和责任意识、营造勇于挑战、敢于冒险的组织氛围明确自身责任,重视伦理因素并将风险控制在可控范围内,还可通过开放创新过程、开设公开听证会等方式与公众实现双向互动,加大不同观点、价值观的融合力度。此外,高技术制造企业可以通过增加技术评估程序、丰富技术评估内涵等方式实现自反式治理,从而增强责任式创新内驱力。该路径的典型案例为深蓝科技。深蓝科技构建了技术评估管理体系,并从技术可扩展性、信息安全、产权保护和伦理合规性等方面开展综合评估,提高技术质量和技术价值。深蓝科技的企业家重视创新,敢于开拓新市场、投资新技术,在低碳环保、公益扶贫、数据安全防护等方面积极承担责任,实现技术与社会有机结合。此外,深蓝科技通过官方网站、公众论坛披露技术产品信息,了解社会需求并听取公众建议,提供多样化产品和服务,从而满足不同群体需求和期望。

3.2.2 各组态比较

对比6种前因组态发现,技术条件出现频率最高,环境条件次之,组织条件出现次数最少。由此说明,相较于组织条件,技术和环境条件对企业责任式创新的影响更为显著。原因在于,高技术制造企业在开展责任式创新时,往往针对的是新兴技术开发,这对其技术知识、研发评估等技术要素提出了较高要求。此外,责任式创新强调前瞻性和包容性,关注社会责任,要求多元创新主体重视外部要素的影响,因而环境条件发挥重要作用。在6条组态路径中,技术评估和公众参与均出现5次,出现频次最高,对企业责任式创新发挥普适性作用,驱动效果最好;企业家精神出现次数次之,其驱动效果略逊于前者。

企业责任式创新前因间存在潜在替代关系。对比H1、H2可知,当政府支持、公众参与均处于高水平时,企业拥有良好的创新环境,创新资源丰富且社会信任度较高。上述情况下,技术能力、技术评估与动态能力、企业家精神存在替代关系。当技术能力和技术评估程度较高时,企业技术实力较强,技术知识密集且对技术后果的敏感度较高。此时,依托技术储备和全方位技术评估,企业能够增强环境适应能力,顺利开展创新活动。同时,较高的技术能力和技术评估水平从侧面反映出企业对动态变化较强的捕捉能力及责任意识。当动态能力和企业家精神较强时,企业对知识、信息等的搜寻处理能力较强且领导者的创新意识、冒险精神和责任感较强,有助于企业提升技术能力、开展技术评估,在一定程度上体现了企业技术更新和技术反思。

比较H1、H4可知,当技术能力、技术评估和公众参与均处于高水平时,企业拥有先进的技术设备、强大的研发创新团队、科学的技术评估程序,创新开放透明度较高。上述情况下,政府支持与动态能力、企业家精神存在替代关系。当政府支持度较高时,政府出台的相关优惠政策较多。此时,政策引领和财政支持有助于企业更快适应环境变化,开展负责任、可持续创新。当具备高动态能力和高企业家精神时,企业在市场洞察、资源配置、战略调整等方面表现较好,且企业家在研发创新、探索冒险和转型升级等方面的意识较强,可以抵御外界风险,加快企业社会价值创造并提升企业竞争力,进而摆脱对政府支持的依赖。

对比H2、H4可知,当动态能力、企业家精神和公众参与均处于高水平时,企业具有较强的战略柔性,拥有良好的社会声誉且企业家领导力、公众认同水平和创新包容度较高。上述情况下,政府支持与技术能力、技术评估存在替代关系。当政府支持度较高时,政府能够制定政策引导企业开展技术开发活动,通过搭建跨界合作平台、提供资金支持和培育技术人才等方式提升企业资源积累与利用能力,从而拓宽企业技术评估视角和维度。当具有高技术能力和高技术评估水平时,企业技术资源丰富,对技术整合、分析、利用的程度较高。此时,企业可以预测技术发展趋势,灵活、高效地开发满足社会需求的技术产品,优化技术管理和创新流程并保护技术成果,进而摆脱对政府支持的依赖。

对比H3、H4可知,当技术能力、技术评估、动态能力和企业家精神均处于高水平时,企业拥有优越的技术组织条件,技术竞争力较强,感知调控效率较高,企业家洞察力及社会贡献意识较强。上述情境下,政府支持与公众参与存在替代关系。政府是体现公共意志,追求公共价值的重要主体。政府支持能够引导公众参与创新,并为其拓宽参与渠道。公众参与能够提供需求信息,表达公众诉求。政府支持、公众参与能够为企业提供资金支持、创新方向指引和创新监督,因而两者存在一定的替代关系。例如,政府可以通过政府采购、补贴为企业提供资金支持;公众可以通过众筹、购买使用相关技术产品等方式为企业提供资金支持。

前文分析表明,在特定条件下,技术、组织和环境要素能够以殊途同归方式促使企业实现责任式创新。同时,前因条件间的替代关系能够反映企业责任式创新过程的复杂性。在多种替代关系中,政府支持出现次数最多,对责任式创新具有显著影响。

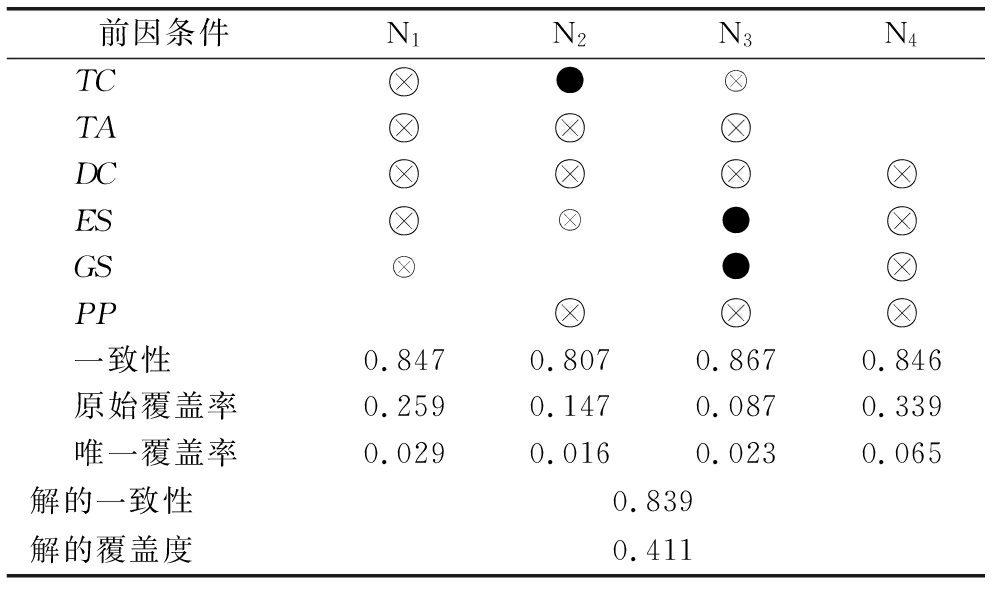

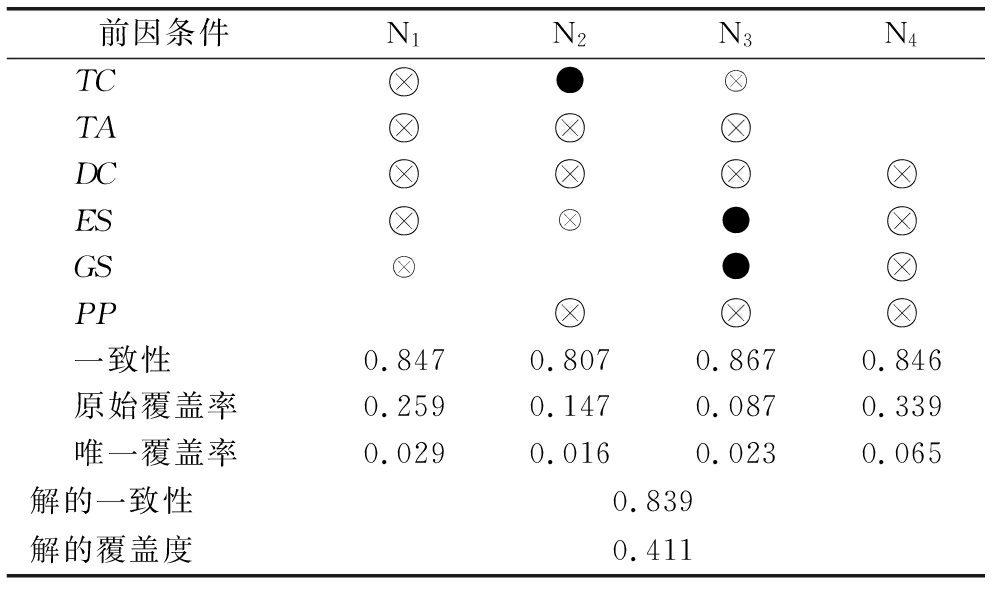

3.2.3 非高企业责任式创新组态分析

以非高企业责任式创新作为结果条件进行充分性分析,获得4种前因组态,如表6所示。组态N1表示,以非高技术能力、非高技术评估、非高动态能力和非高企业家精神为核心条件,以非高政府支持为边缘条件的前因组态会产生非高企业责任式创新,本文将其归纳为技术—组织—环境联合缺失型,该路径的典型案例为北京同仁堂。由组态N2可知,以高技术能力、非高技术评估、非高动态能力和非高公众参与为核心条件,以非高企业家精神为边缘条件的前因组态会产生非高企业责任式创新,本文将其归纳为技术评估、组织与公众联合缺失型,该路径的典型案例为朗威股份。组态N3表示,以非高技术评估、非高动态能力、高企业家精神、非高公众参与和高政府支持为核心条件,以非高技术能力为边缘条件的前因组态无法产生高企业责任式创新,本文将其归纳为技术、动态能力与公众联合缺失型,该路径的典型案例为浙江医药。由组态N4可知,以非高动态能力、非高企业家精神、非高政府支持和非高公众参与为核心条件的前因组态会导致非高企业责任式创新,本文将其归纳为组织—环境缺失型。该路径的典型案例企业为新阳科技。

表6 非高企业责任式创新组态路径

Table 6 Non-high corporate responsible innovation configuration paths

前因条件N1N2N3N4TC ● TA DC ES ● GS ● PP 一致性0.8470.8070.8670.846原始覆盖率0.2590.1470.0870.339唯一覆盖率0.0290.0160.0230.065解的一致性0.839解的覆盖度0.411

由表6可知,4条非高企业责任式创新路径均包含动态能力缺失,反映出动态能力对高技术制造企业责任式创新的重要性。这是因为责任式创新能够模糊组织系统边界,使企业面临复杂动荡的环境。因此,企业需要感知内外环境变化,识别并整合核心资源,通过协调配置异质性资源应对外界变化。动态能力缺失反映了组织灵活性和适应性不足,会影响企业内部动态自省、外部意见响应以及预测结果的准确性,进而对企业责任式创新产生不利影响。

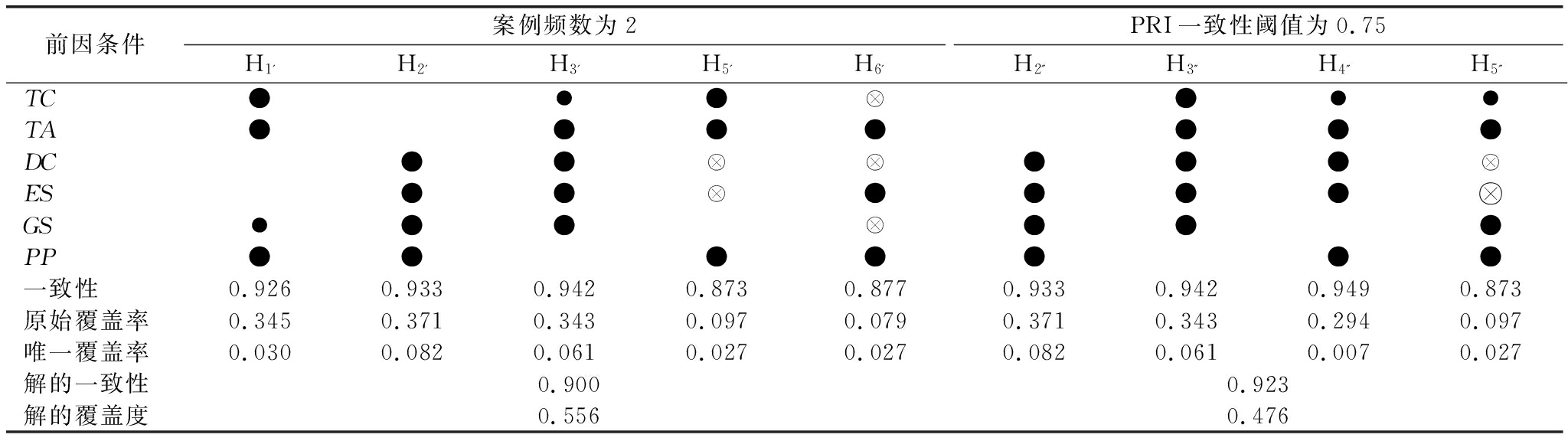

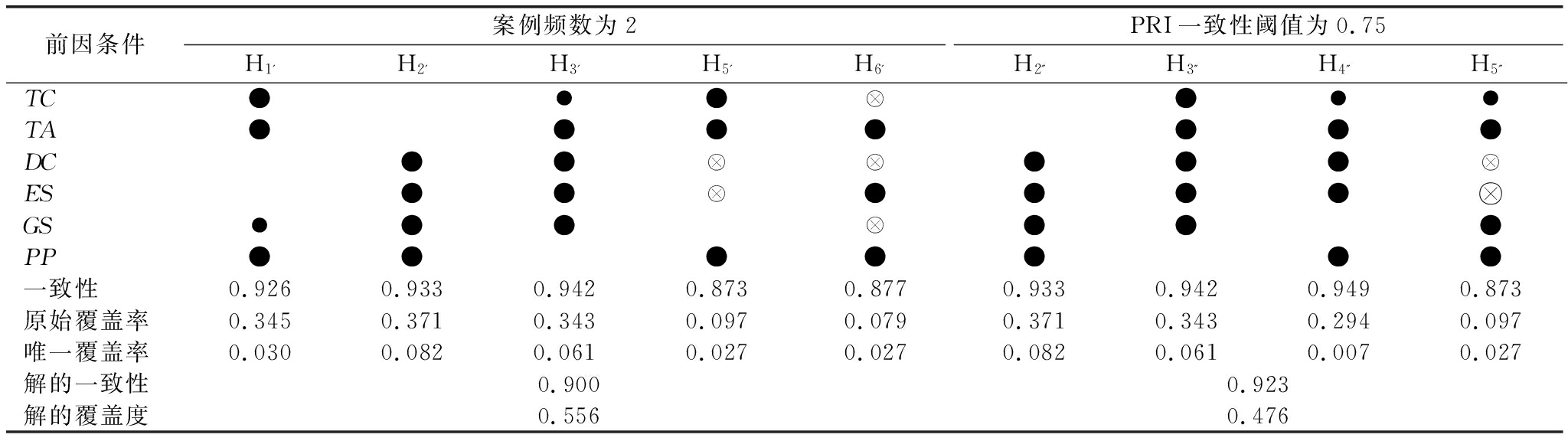

3.3 稳健性检验

本文对高企业责任式创新前因组态进行以下稳定性检验(见表7):

表7 稳健性检验结果

Table 7 Robustness test results

前因条件案例频数为2H1'H2'H3'H5'H6'PRI一致性阈值为0.75H2''H3''H4''H5''TC●●● ●●●TA●●●●●●●DC●● ●●● ES●● ●●●● GS●●● ●●●PP●●●●●●●一致性0.9260.9330.9420.8730.8770.9330.9420.9490.873原始覆盖率0.3450.3710.3430.0970.0790.3710.3430.2940.097唯一覆盖率0.0300.0820.0610.0270.0270.0820.0610.0070.027解的一致性0.9000.923解的覆盖度0.5560.476

(1)将原始一致性阈值由0.8提升为0.85,得到的组态结果与原始组态完全一致。

(2)将案例频数由1提升为2,得到的组态为原始组态的子集。

(3)将PRI一致性阈值由0.7调整为0.75,得到的新组态与原组态间存在清晰的子集关系。

因此,本文研究结果具有稳健性。

4 结语

4.1 研究结论

本文基于TOE理论框架,以319份高技术制造企业数据为例,运用fsQCA方法从组态视角剖析技术、组织、环境要素的联动效应,探讨企业责任式创新驱动路径,得出以下主要结论:

(1)企业责任式创新不存在单一必要条件。由必要条件检验结果可知,技术、组织、环境三维度的前因条件均不能单独构成高和非高企业责任式创新的必要条件。由此说明,企业责任式创新是一个复杂的过程,也是多因素综合作用的结果,而非单一条件能够决定。

(2)产生高企业责任式创新的路径有6条,可划分为技术—环境驱动型、组织—环境拉动型、政府支持下技术—组织协同型、公众参与下技术—组织助推型、公众参与下技术推动型和技术—组织—环境均衡驱动型。其中,组织—环境拉动型和政府支持下技术—组织协同型是两条重要路径。对比不同路径发现,技术条件对高企业责任式创新的影响最显著,环境条件次之,组织条件的影响最小。其中,技术评估和公众参与出现频次最高,对企业责任式创新的驱动作用最显著。此外,前因条件间存在复杂替代关系,在众多替代关系中政府支持处于重要位置。

(3)非高企业责任式创新的组态路径有4条,可划分为技术—组织—环境联合缺失型;技术评估、组织与公众联合缺失型;技术、动态能力与公众联合缺失型和组织—环境缺失型。对比4条非高路径发现,动态能力缺乏是企业未能有效开展责任式创新的主要原因。

4.2 理论贡献

(1)将TOE理论框架引入责任式创新领域,丰富了企业责任式创新前因研究。现有研究大多从资源、能力或利益相关者等单一视角讨论其对企业责任式创新的影响,前因选取较为片面。基于责任式创新特点,本文从技术、组织、环境3个层面识别了企业责任式创新影响因素,丰富了TOE理论框架应用情境,深化了责任式创新研究。

(2)补充了微观层面企业责任式创新的实证证据。已有研究大多采用定性或仿真分析方法探讨企业责任式创新的影响要素,责任式创新领域的实证分析较少。本文以319份高技术制造企业数据为例,实证探究了技术、组织、环境因素对企业责任式创新的影响,弥补了现有研究不足。

(3)探讨企业责任式创新组态路径,进一步揭示了企业责任式创新驱动机理。已有研究大多关注变量间线性关系并探究单一变量的净效应,忽视了多层次多要素间的跨层次互动关系,鲜少探究导致非高企业责任式创新产生的原因。本文借助fsQCA,从组态视角探究了企业责任式创新多元驱动路径,揭示了前因间的潜在替代关系,验证了责任式创新的因果复杂性,丰富了责任式创新研究方法。

4.3 管理启示

4.3.1 企业层面

(1)由单一思维转向整体思维。企业责任式创新是复杂的系统工程,其驱动过程不是某一要素单独作用的结果。企业需重点关注技术、组织、环境等不同维度要素间的协调联动关系,而非聚焦某一维度。

(2)因地制宜,开展个性化责任式创新活动。高企业责任式创新实现路径有6条,不同禀赋企业可结合自身优势选择适宜的责任式创新路径。

(3)注重技术评估和公众参与。一方面,企业应构建完善的技术评估系统,通过跨学科对话、变革性愿景评估、社会实验室嵌入深化自身对技术、创新方向的理解。另一方面,企业需拓宽公众信息获取渠道,不仅可举办线下共识会议、组建焦点小组,而且可借助网络媒体拓展线上参与平台,丰富公众参与渠道。同时,企业需优化创新参与流程,加大对公众意见的挖掘分析强度,从而提升公众参与水平。

4.3.2 政府层面

(1)加快制度建设,将责任式创新上升到战略高度,通过颁布政策强调伦理规则、社会价值在创新过程中的重要性,引导企业开展责任式创新。

(2)通过补贴、税收减免、资金入股等方式给予企业财政支持,加大对创新链的支持力度,消除企业后顾之忧。

(3)辅助企业构建技术伦理审查体系、优化道德检查流程、规范技术研发方向,从而促进企业技术能力和技术评估水平提升。同时,政府需辅助企业完善前瞻性部署和构建风险监管体系,进而增强其动态感知和响应能力。

(4)应推动跨学科项目、组织和共同体建设,加快构建责任式创新平台和责任式创新生态系统以缩短主体间认知距离,突破公众参与壁垒,从而引导公众参与创新。

4.4 不足与展望

本文存在以下不足:第一,仅探讨了不同前因与企业责任式创新的静态关系。未来可以将动态QCA引入研究,进一步探究企业责任式创新路径的动态变化。第二,仅以高技术制造企业为例,探讨了企业责任式创新路径。未来可扩大企业样本,探究不同行业企业责任式创新路径,并剖析其差异及原因。

参考文献:

[1] STILGOE J,OWEN R,MACNAGHTEN P.Developing a framework for responsible innovation[J].Research Policy,2013,42(9):1568-1580.

[2] LONG T B,BLOK V,DORRESTIJN S,et al.The design and testing of a tool for developing responsible innovation in start-up enterprises[J].Journal of Responsible Innovation,2020,7(1):45-75.

[3] ADOMAKO S,NGUYEN NP.Green creativity,responsible innovation,and product innovation performance:a study of entrepreneurial firms in an emerging economy[J].Business Strategy and the Environment,2023,32(7):4413-4425.

[4] LI Y,JIANG L,YANG P.How to drive corporate responsible innovation? a dual perspective from internal and external drivers of environmental protection enterprises[J].Frontiers in Environmental Science,2023,10(1):1-21.

[5] DIVELLA M,STERLACCHINI A.Determinants of sustainable &responsible innovations:a firm-level analysis for Italy[J].Structural Change and Economic Dynamics,2021,33(4):360-374.

[6] LEHOUX P,SILVA H P,DENIS J L,et al.Moving towards responsible value creation:business model challenges faced by organizations producing responsible health innovations[J].Journal of Product Innovation Management,2021,38(5):548-573.

[7] 郭丕斌,张爱琴.负责任创新、动态能力与企业绿色转型升级[J].科研管理,2021,42(7):31-39.

[8] CHATTERJEE S,CHAUDHURI R,VRONTIS D.Antecedents and consequence of frugal and responsible innovation in Asia:through the lens of organization capabilities and culture[J].Asia Pacific Journal of Management,2021,38(4):1-25.

[9] YANG K,WANG W,XIONG W.Promoting the sustainable development of infrastructure projects through responsible innovation:an evolutionary game analysis[J].Utilities Policy,2021,70(2):1-10.

[10] 卢超,邢窈窈,蒋璐.责任式创新的多主体演化博弈研究——以新冠疫苗研发为例[J].中国管理科学,2023,31(1):226-237.

[11] BUHMANN A,FIESELER C.Deep learning meets deep democracy:deliberative governance and responsible innovation in artificial intelligence[J].Business Ethics Quarterly,2023,33(1):146-179.

[12] ADOMAKO S,TRAN MD.Environmental collaboration,responsible innovation,and firm performance:the moderating role of stakeholder pressure[J].Business Strategy and the Environment,2022,31(4):1695-1704.

[13] 梅亮,陈劲.责任式创新:源起、归因解析与理论框架[J].管理世界,2015,31(8):39-57.

[14] WIARDA M,KAA G,YAGHMAEI E,et al.A comprehensive appraisal of responsible research and innovation:from roots to leaves[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,172(9):1-14.

[15] MOEEN M,MITCHELL W.How do pre-entrants to the industry incubation stage choose between alliances and acquisitions for technical capabilities and specialized complementary assets[J].Strategic Management Journal,2020,41(8):1450-1489.

[16] BECHTOLD U,FUCHS D,GUDOWSKY N.Imagining socio-technical futures-challenges and opportunities for technology assessment introduction[J].Journal of Responsible Innovation,2017,4(2):85-99.

[17] KAPLAN LR,FAROOQUE M,SAREWITZ D,et al.Designing participatory technology assessments:a reflexive method for advancing the public role in science policy decision-making[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,171(7):1-12.

[18] SERMONTYTE-BANINLE R,PUNDZIENE A,GIMENEZ V,et al.Role of cultural dimensions and dynamic capabilities in the value-based performance of digital healthcare services[J].Technological Forecasting and Social Change,2022,176(3):1-113.

[19] RANABAHU N.'Wicked' solutions for 'wicked' problems:responsible innovations in social enterprises for sustainable development[J].Journal of Management &Organization,2020,26(6):995-1013.

[20] OWEN R,PANSERA M,MACNAGHTEN P,et al.Organisational institutionalisation of responsible innovation[J].Research Policy,2021,50(1):1-13.

[21] TIBA S,VAN RIJNSOEVER F J,HEKKERT M P.Firms with benefits:a systematic review of responsible entrepreneurship and corporate social responsibility literature[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2019,26(2):265-284.

[22] 周姝含,陈喜乐.基于治理的“负责任创新”柔性模式研究[J].自然辩证法通讯,2022,44(8):82-89.

[23] JI H,MIAO Z.Corporate social responsibility and collaborative innovation:the role of government support[J].Journal of Cleaner Production,2020,260(16):1-10.

[24] GENUS,AUDLEY,STIRLING,et al.Collingridge and the dilemma of control:towards responsible and accountable innovation[J].Research Policy,2018,47(1):61-69.

[25] XIE XM,WU YH,TEJEROB CBG.How responsible innovation builds business network resilience to achieve sustainable performance during global outbreaks:an extended resource-based view[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2022,71(3):12194-12208.

[26] SOH E,MARTENS K.Value dimensions of autonomous vehicle implementation through the ethical delphi[J].Cities,2022,127(8):1-13.

[27] SCUOTTO V,GARCIA-PEREZ A,KALISZ DE,et al.Responsible i(m)ovation in Asia pacific regions[J].Asia Pacific Journal of Management,2022,39(2):1-25.

[28] XIE XM,WU YH.Doing well and doing good:how responsible entrepreneurship shapes female entrepreneurial success[J].Journal of Business Ethics,2022,178(3):803-828.

[29] 周惠平,姚艳虹.数字化背景下知识跨界搜寻对企业迭代创新的影响——关系嵌入与政府支持政策的调节作用[J].科技进步与对策,2023,40(13):113-122.

[30] 马鸿佳,肖彬,郑秀恋.创业供应链对新企业绩效作用机理:基于组态视角的定性比较研究[J].管理评论,2023,35(1):298-309.

(责任编辑:张 悦)