0 引言

改革开放以来,中国经济经历了由计划经济向市场经济的转变,变革已成为中国经济发展的核心主题。在持续演变过程中,组织性质和运营方式发生了一定程度的变革。20世纪90年代,随着中国市场化改革深入推进,部分科研院所开始尝试企业化转制。中国政府借助国有资本和行政手段实现科研院所市场化改革,将其改制为自负盈亏的企业单位[1],即科研院所转制企业。这一改制促使这些组织开始注重范围经济以实现规模效益,从而增强自身活力和竞争力。印记理论认为,组织过去形成的特征、惯例对未来战略和决策模式具有长期影响[2]。因此,受历史背景影响,科研院所转制企业在经济发展战略方面呈现出与其它企业不同的发展特征,这些特征与科研院所的原始身份密切相关。

基于印记理论[2],科研院所转制企业继承了科研院所的“遗产”,由此形成独特的组织印记。随着企业发展,这种印记持续存在[3],并对当前企业发展产生持久性影响。在企业发展过程中,这种组织印记是一把“双刃剑”,可能发挥激励和抑制两方面的效应[2]。作为衡量企业经济长期持续增长的关键指标[4-5],全要素生产率能够直接影响企业效率与竞争力。通过企业决策过程[2,6],组织印记能够间接或直接影响企业全要素生产率。遗憾的是,目前鲜有相关文献回答组织印记能否影响企业全要素生产率,以及组织印记对企业全要素生产率的作用路径与效果如何等问题。因此,本文基于印记理论,以印记为初始条件,探讨科研院所这一组织印记是推动还是阻碍企业全要素生产率提升。

关系作为根深蒂固的文化载体,是在研究中国特有组织行为和商业实践时不可忽略的因素[7-12]。基于社会资本理论,董事会网络关系是指某一组织董事同时兼任其它一家或多家组织董事而形成的网络关系,它能够提供组织边界外的信息与资源[7-12],成为促进组织绩效提升的重要驱动力[12]。组织印记能够直接影响企业战略决策和绩效表现,这在社会网络关系管理实践中得到了体现[13]。需要指出的是,鲜有研究探讨董事网络位置在组织印记与全要素生产率间的“桥梁”作用。依据社会资本理论和印记理论,组织印记能够通过提升企业董事网络位置获得社会网络关系中的信息优势与控制优势[7-9,12],降低交易费用和经营成本,进而推动企业持续增长。因此,本文引入董事网络结构洞作为中介变量,探讨组织印记、董事网络结构洞与全要素生产率之间的关系。

组织印记的持久性并不意味着它是永久的[2]。一方面,组织印记会因决策者响应能力与自由度不一致而表现出差异化效应。换言之,组织印记的具体效应依赖于决策者拥有的管理自主权。管理自主权是指决策者设定、选择、改变目标和行为的自由度,主要体现为决策者自主行动空间[14]。需要指出的是,现有管理自主权研究较少关注影响决策者管理自主权的组织因素[14]。因此,本文引入组织层面的组织冗余与组织惯性,进一步探讨组织印记与董事网络结构洞的边界效应。另一方面,组织印记、董事网络结构洞在不同外部环境中发挥不同作用,本文将制度发展作为权变因素,分析其对董事网络结构洞这一中介因素的异质性影响。

本文以2000—2021年的中国沪深A股上市公司为研究对象,基于印记理论将组织印记、董事网络结构洞和全要素生产率纳入同一研究框架,引入组织内部层面的管理自主权和外部层面的制度发展水平,探究组织印记对董事网络结构洞、全要素生产率的作用及边界效应,以期为企业占据董事网络结构洞,进而提升生产率全要素提供参考。

1 文献回顾与研究假设

1.1 文献回顾

本文基于印记视角,探讨科研院所这一历史印记对企业全要素生产率的影响,从企业全要素生产率影响因素和组织印记后果两个方面对已有文献进行分析,并提出研究假设。

1.1.1 企业全要素生产率

企业作为国家经济发展的微观主体,其全要素生产率能够反映各种生产要素综合作用下的生产效率[4-5,15-16]。全要素生产率提高不仅对企业可持续发展具有重要影响,而且对国家经济发展发挥关键作用。以往企业全要素生产率研究可分为两类:一类研究关注影响企业全要素生产率的外部环境,探讨政府政策、政府补贴、环境战略、利益相关者需求和联盟等外部因素对企业全要素生产率的影响(陈奉先和光云霞,2023;黄勃等,2022;路春城等,2023)。另一类研究关注内部因素,考察管理层特质、金融属性、技术属性、数字化、社会责任、创新、产权性质等内部因素对企业全要素生产率的驱动效应(张勇和张春蕾,2023;丁相安等,2024;黄晓红和符加林,2023;张美莎等,2023)。实际上,企业全要素生产率相关研究不仅需要关注外部环境和内部因素,更需要关注企业历史因素。印记理论认为,组织当前状态和行为在一定程度上是对印记的反应。组织印记可能通过影响企业战略、决策和行为,进而影响企业技术改进效率[2,17]。因此,有必要关注组织印记对企业全要素生产率的影响。现有文献对组织印记与企业全要素生产率关系关注不足,本文希望对此作出补充。

1.1.2 组织印记

正如Huber[18]提出的:“一个组织在诞生之初所知道的将决定它寻找什么、经历什么以及如何解释所遇到的事物。”印记理论侧重分析组织成立初期所具备的特征、经验对后续战略决策和发展的影响,即对组织而言,成立初期获得的经验比成立后积累的经验更具有影响力[2,6]。March[19]将“印记”作为一种概念洞察,用来分析组织形成和演变,并考察其对组织决策、绩效以及整个生命周期的影响。组织印记是一个过程,在此过程中,某焦点组织在短暂敏感时期的发展能够反映环境显著特征,即便在后续时期环境发生变化,这些特性及其影响仍持续存在[2]。从上述角度看,组织印记可以影响公司决策、组织结构、学习、绩效和生存[2,6]。现有研究主要探究组织印记对企业创新绩效、社会责任和其它企业行为的影响[17,20-22]。组织印记对企业行为的影响既可以是积极的,也可以是消极的(De Cuyper等,2020;Liu & Luo,2022;Shirodkar等,2017)。积极组织印记可能增强企业资源获取能力,有助于企业获得环境和利益相关者支持,从而实现高质量发展。消极组织印记可能导致企业资源获取困难、机会识别不足以及缺乏利益相关者支持,从而阻碍其长期发展[21]。因此,本文以组织印记理论为基础,深入探讨科研院所转制企业,即拥有研究机构背景的企业,如何利用这一独特的组织印记塑造自身未来发展轨迹。

1.2 研究假设

基于印记与生产率相关文献,本文认为,在印记理论框架内,研究机构本身拥有的独特经验能够构成科研院所转制企业独特的组织印记[2]。这种组织印记可能是一把“双刃剑”,对企业全要素生产率发挥激励和抑制两方面效应。

1.2.1 激励效应

(1)研发经验对企业当前行为具有重要影响[23-24]。20 世纪 90 年代,中国大部分研发资源都配置给了科研机构[25]。这些机构长期致力于研发活动,旨在实现长期效益和社会价值[1]。转制为企业后继承了研究机构的研发经验(技术印记),这有助于降低研发成本、缩短技术开发周期[24]、提高创新活动的边际收益[26],进而促进全要素生产率提升。现有文献表明,技术积累深度是影响企业销售收入和盈利水平的关键因素,有助于企业维持较高的业绩水平[24]。因此,科研院所转制企业具有丰富的技术印记,愿意将技术资源用于风险与收益较高的创新项目,在创新能力方面具有较大竞争优势。

(2)企业若拥有研究机构的背景印记,其大部分员工则具有显著技术专长。因为这类企业具备较强的技术背景和丰富的研发经验,对员工技术水平要求较高[27]。这类企业员工能够有效识别科研项目中的技术风险并提出解决方案,进而提高企业技术创新效率[27],助力企业实现高质量发展。与其它企业相比,借助研究机构的背景印记,科研院所转制企业能够优先获得核心技术专家指导,进一步加快技术难题解决过程,从而提升企业技术效率、创新能力以及企业生产率。

(3)组织在网络关系中留存的印记对企业发展具有深远影响[13]。组织管理者有能力将先前联盟策略、经验融入组织结构和日常运营过程中,进而为当前组织发展加盖独特印记[13]。原有科研院所已与政府、大学、企业和其他利益相关者建立联系,进而为科研院所转制企业塑造了良好的网络印记。借助社会网络关系印记[13],拥有科研院所历史印记的企业可能继续与其他利益相关者建立联系[13],与各方利益相关者保持紧密合作[28],共同推动知识溢出和协同创新,从而实现整体经济效益最大化目标。因此,本文提出以下假设:

H1a:组织印记对企业全要素生产率发挥促进作用。

1.2.2 抑制效应

(1)随着改革开放和市场经济体制不断深化,我国科研机构经历了从中央到地方的多层次重复设置,导致科技资源浪费和结构性矛盾日益凸显,主要表现在科技与经济发展及生产实践脱节、科技创新与成果转化不足、科技产业化水平有限、科研机构布局不合理,以及研究力量分散等方面[1],因而抑制了科技对中国经济和社会发展的推动作用。科研院所转制企业会继承原有制度印记,这种继承可能包括过时的组织结构、僵化的决策流程,以及不适应市场经济发展要求的体制机制,因而不利于企业全要素生产率提升。

(2)科研院所作为以科技研发为主要事业的非营利性机构[1],其融资渠道狭窄,由于缺乏资金支持,导致融资规模、效率和市场需求无法匹配[29]。在转制后,企业继承科研院所的融资印记,在融资渠道方面受限,导致融资约束加剧。这种融资约束可能对企业研发投入和创新活动产生负向影响,抑制企业全要素生产率提升,进而影响企业市场表现和长期竞争力。

(3)我国科研院所是在计划经济体制下建立和发展起来的,由国家控制和拥有[30],满足国家计划和生产配额要求[31],缺乏有效的市场竞争[32],不关心盈利能力,导致其商业管理能力欠缺。转制后,企业继承了科研院所在商业管理方面的限制,即商业管理印记,对市场、技术、信用、利率等风险认识不足,进而阻碍企业全要素生产率提升[26]。因此,本文提出以下假设:

H1b:组织印记对企业全要素生产率发挥抑制作用。

2 研究设计

2.1 数据与样本

本文采用2000—2021年中国沪深A股上市公司数据,原始数据主要来源于CSMAR、CNRDS和WIND数据库以及相关企业年报。为了提高实证研究质量,本文对原始数据进行如下处理:第一,剔除ST、*ST处理和退市公司;第二,排除数据缺失严重的观测样本;第三,采用不同数据库进行验证,以确保数据的准确性。

本文认为,科研院所转制上市企业应具备以下条件之一:第一,控股股东为科研院所;第二,实际控制人为科研院所;第三,由科研院所整体转制;第四,第一大股东为科研院所;第五,第二大股东为科研院所,且第一大股东既不是控股股东也不是实际控制人。本文检索到145家科研院所转制上市企业。

2.2 变量测度

2.2.1 被解释变量:全要素生产率(TFP)

企业全要素生产率是指除资本和劳动投入外,由技术进步带来的产出增加,是在剔除要素投入贡献后得到的残差[4-5,15-16]。目前,全要素生产率测算方法主要包括OLS、LP和OP。OP法能够解决同步偏差和选择性偏误问题,所受限制较少,故应用范围较广[4,15]。因此,本文采用OP法测算企业全要素生产率,采用LP和OLS法进行稳健性检验。为了避免内生性问题,本文使用滞后一年的全要素生产率。

2.2.2 解释变量:组织印记(OI)

本文以企业性质作为组织印记测量指标。若企业由科研院所转型而来,则认为该企业具有研究院所的历史印记,赋值为1,否则赋值为0。

2.2.3 中介变量:董事网络结构洞(SH)

参考现有研究成果,本文计算每家上市公司在当年董事网络中的有效规模,以此衡量各公司董事网络结构洞[9-10]。有效规模是指某结构洞包含的节点数目,有效规模越大,表明结构洞越大,信息流动越容易。本文基于企业董事网络构成数据,运用Python软件生成企业—企业关系矩阵,并将关系矩阵导入Python的Networkx包中,以此计算每个企业董事网络有效规模。

2.2.4 调节变量

(1)组织冗余(OS)。参考Troilo等[33]、李至圆等[14]的研究成果,采用流动资产与流动负债的比值衡量组织冗余。

(2)组织惯性(OIN)。参考Shimizu&Hitt[34]、李至圆等[14]的研究成果,以企业员工规模和企业成立期进行标准化后相加衡量组织惯性。其中,企业员工规模选取企业员工总数的自然对数衡量,企业成立年限选取企业成立年限的自然对数衡量。

2.2.5 控制变量

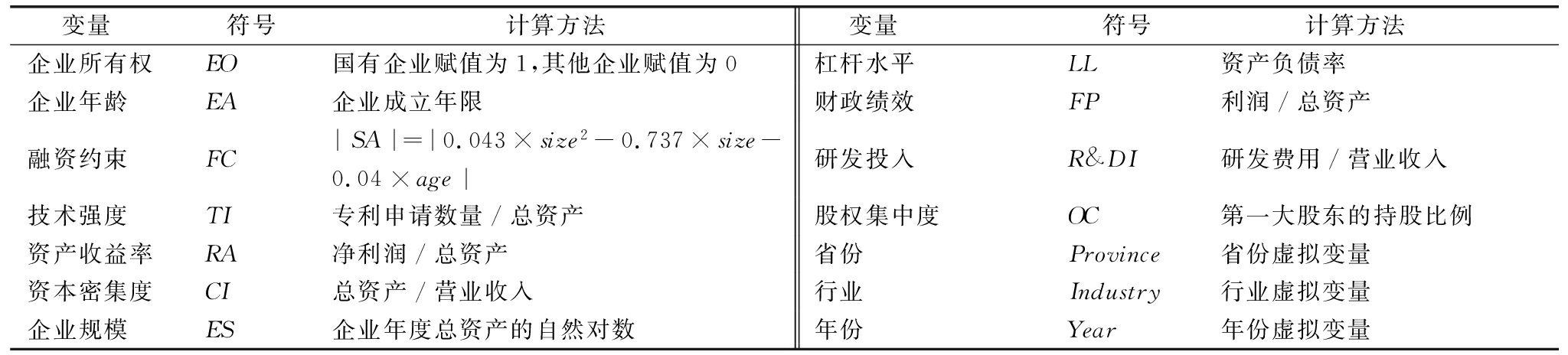

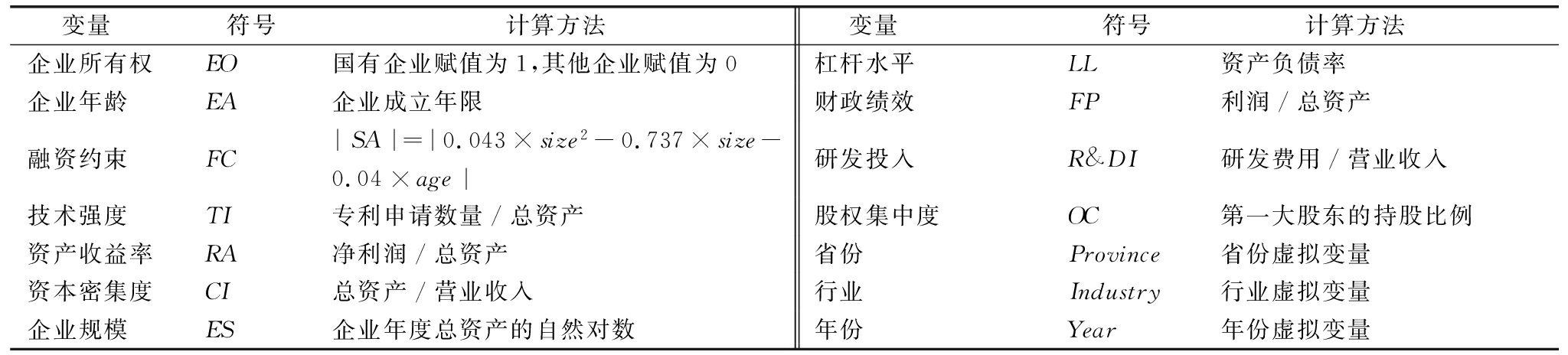

参考已有研究成果,本文选取可能影响全要素生产率的因素作为控制变量,主要包括企业所有权(EO)、企业年龄(EA)、融资约束(FC)、技术强度(TI)、资产收益率(RA)、资本密集度(CI)、企业规模(ES)、杠杆水平(LL)、财务绩效(FP)、研发投入(R&DI)、股权集中度(OC)。此外,本文控制年份、行业和省份虚拟变量,控制变量测度结果如表1所示。

表1 控制变量测度

Table 1 Measurement of controlled variables

变量符号计算方法变量符号计算方法企业所有权EO国有企业赋值为1,其他企业赋值为0杠杆水平LL资产负债率企业年龄EA企业成立年限财政绩效FP利润/总资产融资约束FC|SA|=|0.043×size2-0.737×size-0.04×age|研发投入R&DI研发费用/营业收入技术强度TI专利申请数量/总资产股权集中度OC第一大股东的持股比例资产收益率RA净利润/总资产省份Province省份虚拟变量资本密集度CI总资产/营业收入行业Industry行业虚拟变量企业规模ES企业年度总资产的自然对数年份Year年份虚拟变量

2.3 模型构建

由于具有科研机构印记的企业样本观测数量远少于其它企业,本文使用倾向得分匹配(PSM)模型,根据倾向得分将具有科研院所组织印记的企业(实验组)与没有科研院所印记的企业(对照组)进行匹配。PSM根据可观察变量如企业所有权(EO)、企业年龄(EA)、融资约束(FC)、技术强度(TI)、资产收益率(RA)、资本密集度(CI)、企业规模(ES)、杠杆水平(LL)、财务绩效(FP)、研发投入(R&DI)、股权集中度(OC)、行业、年份等,运用Logit模型对每个观测对象倾向得分进行估计。本文选择最近邻匹配方法(Abadie等,2004),根据计算出的倾向得分值寻找与实验组最接近的其它样本作为匹配对象。由此可见,所有协变量匹配后的标准差绝对值小于5%,匹配质量较高。基于现有研究成果[4,15],本文使用企业随机效应和行业/省份/年份固定效应进行模型估计,采用软件 Stata 15.0构建如下模型:

TFPi,t+1=δ0+δ1OIi,t+δk∑Controli,t+γi+μj+δt+εi,j,t

(1)

其中,i代表第i家上市公司,t代表年份。∑Controli,t表示模型控制变量之和,γi表示行业i的固定效应,μj表示省份j的固定效应,δt表示年份t的固定效应,εi,j,t为随机误差项。

3 实证检验

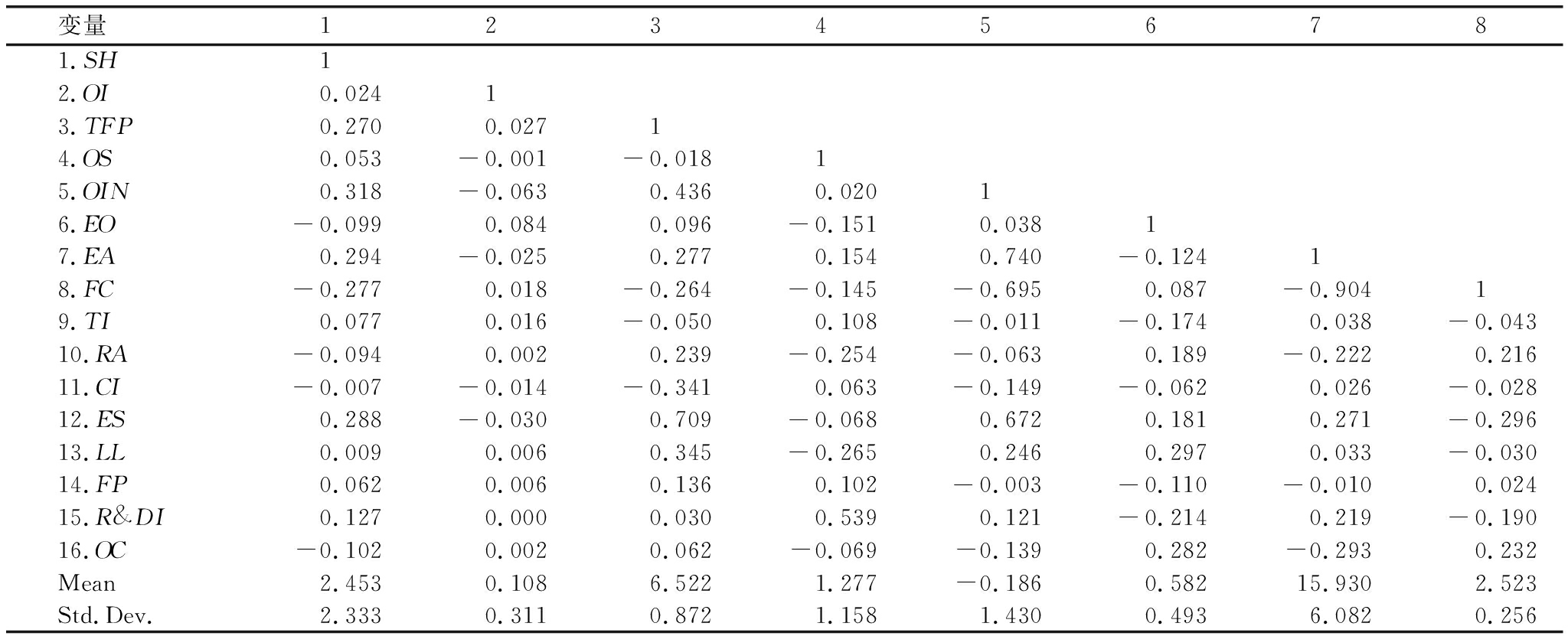

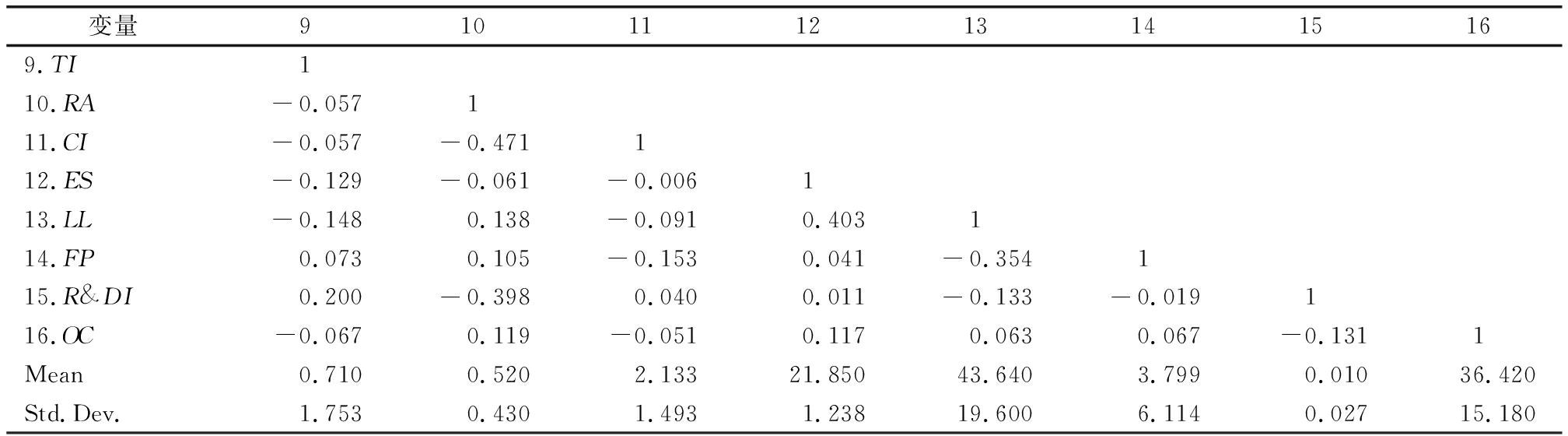

3.1 描述性统计与相关性检验

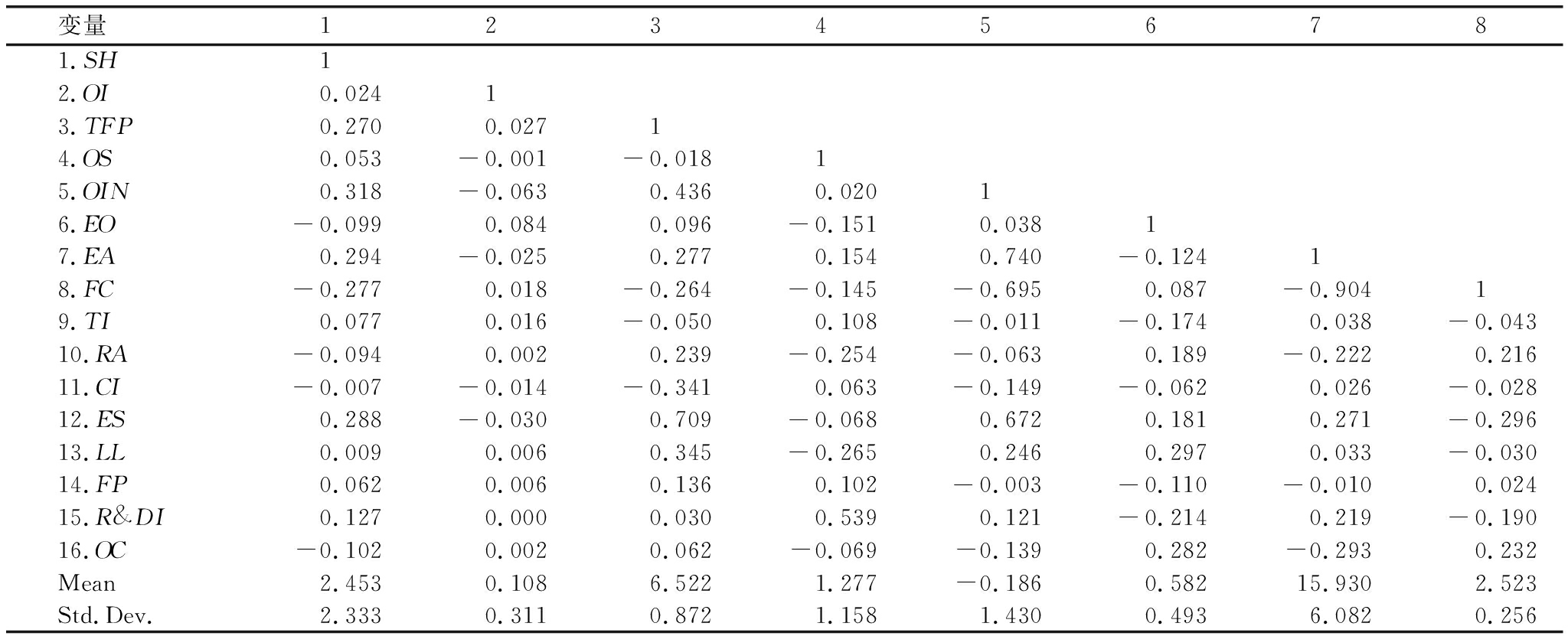

表2为描述性统计结果与相关性系数。结果显示,组织印记(OI)的平均值为0.108,标准差为0.311,全要素生产率(TFP)的平均值为6.522,标准差为0.872。此外,最高方差膨胀系数最大值为3.72,表明本文不存在严重多重共线性问题。

表2 描述性统计与相关性检验结果

Table 2 Descriptive statistics and correlation analysis results

变量123456781.SH12.OI0.02413.TFP0.2700.02714.OS0.053-0.001-0.01815.OIN0.318-0.0630.4360.02016.EO-0.0990.0840.096-0.1510.03817.EA0.294-0.0250.2770.1540.740-0.12418.FC-0.2770.018-0.264-0.145-0.6950.087-0.90419.TI0.0770.016-0.0500.108-0.011-0.1740.038-0.04310.RA-0.0940.0020.239-0.254-0.0630.189-0.2220.21611.CI-0.007-0.014-0.3410.063-0.149-0.0620.026-0.02812.ES0.288-0.0300.709-0.0680.6720.1810.271-0.29613.LL0.0090.0060.345-0.2650.2460.2970.033-0.03014.FP0.0620.0060.1360.102-0.003-0.110-0.0100.02415.R&DI0.1270.0000.0300.5390.121-0.2140.219-0.19016.OC-0.1020.0020.062-0.069-0.1390.282-0.2930.232Mean2.4530.1086.5221.277-0.1860.58215.9302.523Std.Dev.2.3330.3110.8721.1581.4300.4936.0820.256

续表2 描述性统计与相关性检验结果

Table 2(Continued) Descriptive statistics and correlation analysis results

变量9101112131415169.TI110.RA-0.057111.CI-0.057-0.471112.ES-0.129-0.061-0.006113.LL-0.1480.138-0.0910.403114.FP0.0730.105-0.1530.041-0.354115.R&DI0.200-0.3980.0400.011-0.133-0.019116.OC-0.0670.119-0.0510.1170.0630.067-0.1311Mean0.7100.5202.13321.85043.6403.7990.01036.420Std.Dev.1.7530.4301.4931.23819.6006.1140.02715.180

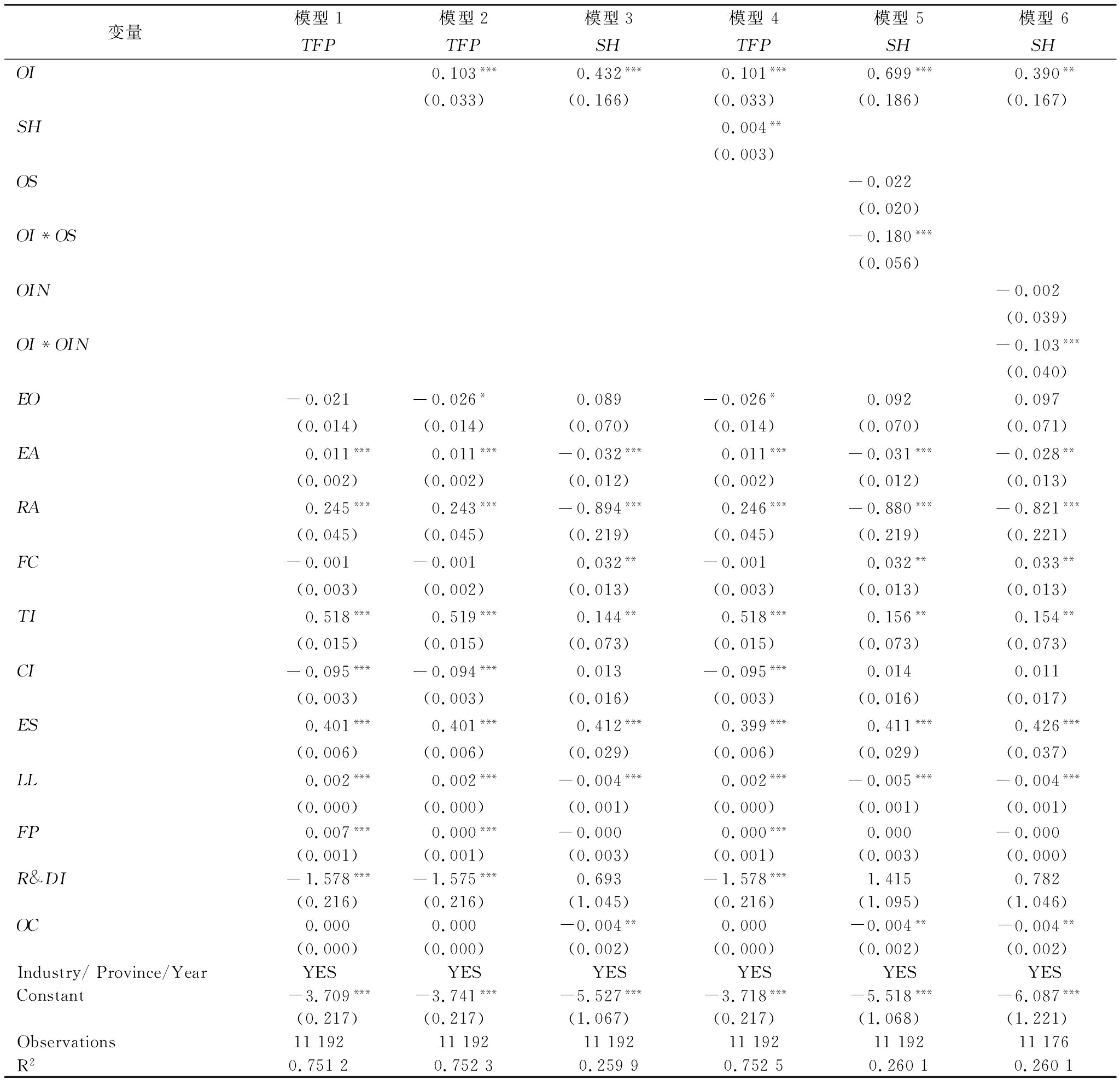

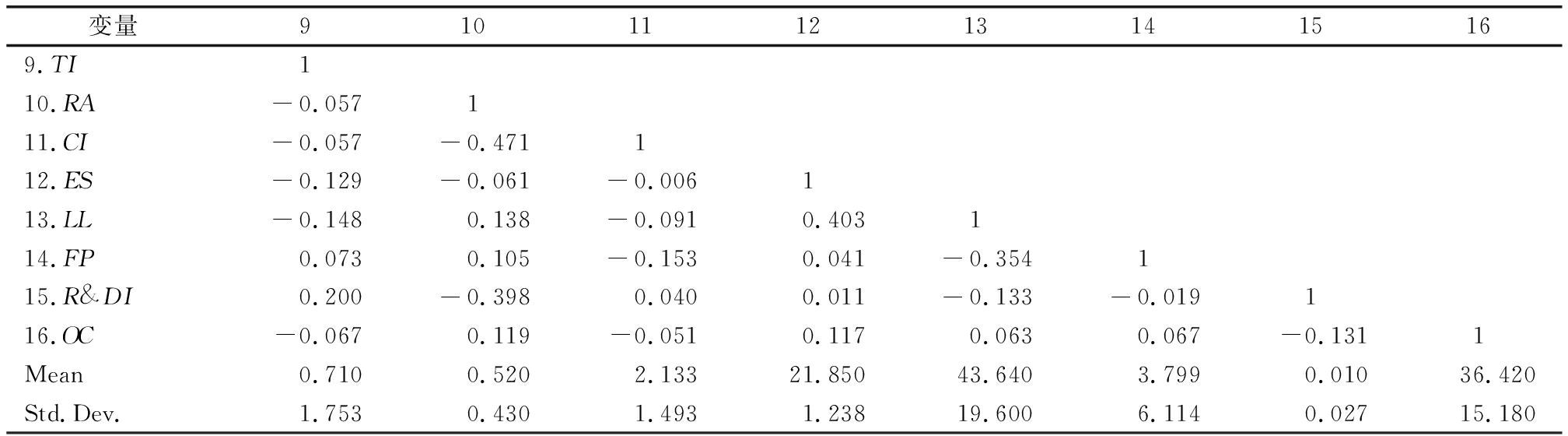

3.2 基本回归分析

表3模型1、模型2为组织印记对企业全要素生产率影响的基准回归结果。其中,模型1是包含控制变量的基本模型。模型2引入组织印记(OI),结果显示,全要素生产率(TFP)的回归系数为0.103且在1%水平上显著为正,表明组织印记能够显著提升企业全要素生产率。从经济意义上看,模型2显示,组织印记再提升 1%能够促使企业全要素生产率提升10%,这相对于本文样本区间全要素生产率均值提升了1.58%(0.103/6.522×100%)。上述结果表明,组织印记(具有研究院所印记)能够显著提升企业全要素生产率,研究假设H1a 得以验证。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6TFPTFPSHTFPSHSHOI0.103***0.432***0.101***0.699***0.390**(0.033)(0.166)(0.033)(0.186)(0.167)SH0.004**(0.003)OS-0.022(0.020)OI*OS-0.180***(0.056)OIN-0.002(0.039)OI*OIN-0.103***(0.040)EO-0.021-0.026*0.089-0.026*0.0920.097(0.014)(0.014)(0.070)(0.014)(0.070)(0.071)EA0.011***0.011***-0.032***0.011***-0.031***-0.028**(0.002)(0.002)(0.012)(0.002)(0.012)(0.013)RA0.245***0.243***-0.894***0.246***-0.880***-0.821***(0.045)(0.045)(0.219)(0.045)(0.219)(0.221)FC-0.001-0.0010.032**-0.0010.032**0.033**(0.003)(0.002)(0.013)(0.003)(0.013)(0.013)TI0.518***0.519***0.144**0.518***0.156**0.154**(0.015)(0.015)(0.073)(0.015)(0.073)(0.073)CI-0.095***-0.094***0.013-0.095***0.0140.011(0.003)(0.003)(0.016)(0.003)(0.016)(0.017)ES0.401***0.401***0.412***0.399***0.411***0.426***(0.006)(0.006)(0.029)(0.006)(0.029)(0.037)LL0.002***0.002***-0.004***0.002***-0.005***-0.004***(0.000)(0.000)(0.001)(0.000)(0.001)(0.001)FP0.007***0.000***-0.0000.000***0.000-0.000(0.001)(0.001)(0.003)(0.001)(0.003)(0.000)R&DI-1.578***-1.575***0.693-1.578***1.4150.782(0.216)(0.216)(1.045)(0.216)(1.095)(1.046)OC0.0000.000-0.004**0.000-0.004**-0.004**(0.000)(0.000)(0.002)(0.000)(0.002)(0.002)Industry/Province/YearYESYESYESYESYESYESConstant-3.709***-3.741***-5.527***-3.718***-5.518***-6.087***(0.217)(0.217)(1.067)(0.217)(1.068)(1.221)Observations111921119211192111921119211176R20.75120.75230.25990.75250.26010.2601

注:括号内为稳健标准误;***、**、*分别表示1%、5%和10%的显著性水平,下同

3.3 董事网络结构洞的中介机制

在模型(1)的基础上,为进一步探究组织印记影响全要素生产率的中介机制,参考现有研究成果[9-10],本文选取董事网络结构洞作为中介变量,检验组织印记对企业全要素生产率的影响路径。社会网络理论认为,董事网络结构洞描述的是董事网络中某董事能够桥接两个原本不相连的董事这一现象[9]。参考Baron&Kenny(1986)提出的中介变量检验三步法,本文构建如下模型:

SHi,t=δ0+δ1OIi,t+δk∑Controli,t+γi+μj+δt+εi,j,t

(2)

TFPi,t+1=δ0+δ1OIi,t+δ2SHi,t+δk∑Controli,t+γi+μj+δt+εi,j,t

(3)

表3模型3、模型4为回归检验结果。模型3显示,组织印记对董事网络结构洞具有显著正向影响(β = 0.432,p <0.01)。模型4显示,组织印记与企业全要素生产率在1%水平上显著正相关,且其绝对值小于模型2中组织印记系数的绝对值。同时,董事网络结构洞系数在5%水平上显著为正,说明董事网络结构洞在组织印记与企业全要素生产率之间发挥部分中介效应。因此,“组织印记—董事网络结构洞—全要素生产率”路径得到验证。

上述回归结果表明,具有研究院所历史印记的企业在董事网络中可能占据结构洞位置,即组织印记对董事网络结构洞具有显著正向影响。原因如下:第一,改制后的科研院所企业继承原有组织印记,政府对其依然具有一定影响力,这种影响力主要体现在政府对企业董事的委派上。这些董事通常是政府根据专业背景和治理能力委派的,能够发挥监督和治理作用[10]。这些由政府委派的董事,往往具有在多个企业任职的能力[9-10]。由此,单个董事成员能够在不同企业间建立联系,形成跨组织网络结构,帮助企业在广泛的董事网络中占据结构洞有利位置。第二,拥有科研院所印记的企业能够继承研究机构丰富的研发经验,即技术印记。得益于所属企业强大的研发背景,这类企业董事成员更易在同行中获得认可与尊重[11,35],增强自身在专业领域的权威性。在董事网络中,由科研背景衍生的认可和尊重能够显著提升董事网络地位,使其占据有利位置。第三,组织网络关系不会随着时间推移而消失,而是在组织发展过程中留下持久印记[13]。凭借丰富的经验和人际关系,科研院所转制企业能够将先前联盟策略和经验融入当前日常工作中[12]。由此,管理者能够有效利用其人际关系和联盟策略,助力企业成为社会网络中信息、资源交换和沟通的核心节点[28],从而占据董事网络结构洞位置。

丰富的企业董事网络结构洞能够促进企业全要素生产率提升,原因如下:第一,董事网络关系中蕴含企业发展所需的社会资本,这是一种无形资产,能够为企业带来信息、信任和合作机会[12]。在董事网络中,凭借独特的网络位置,处于结构洞的董事能够获得丰富的社会资本,具备信息优势[9]。结构洞理论指出,处于网络结构洞的董事能够控制信息流动,从而获取更多异质性信息和资源[8]。这种位置优势有助于董事拓展外部资源边界,进而接触广泛的市场信息和行业动态。通过掌握外部信息和资源,董事能够准确预测市场需求变化,制定科学的战略决策,帮助企业降低经营过程中的不确定性风险,及时调整生产计划和资源配置,避免资源浪费,从而基于现有生产要素达到更高的产出水平。第二,处于网络结构洞的董事通常拥有较强的网络资源控制力,即控制优势[7-8]。得益于这种控制力,董事能够对信息流向施加影响,进而在战略信息获取和利用方面占据优势。基于控制优势,董事能够掌握行业内最新动态,帮助企业更早获取关键信息并作出快速反应。借助快速反应能力,企业能够把握市场机遇、规避风险并制定有效的战略决策,提高运营效率和市场竞争力,从而实现经济效益最大化目标。第三,在占据董事网络结构洞后,该董事具备网络效率优势。得益于独特的网络连接,处于网络结构洞的董事能够促进组织间信息流动[7-12],降低组织间信息不对称程度,提升组织间透明度,降低交易费用和经营成本,进而推动企业全要素生产率提升,为企业带来长期竞争优势。

综上,具有科研院所背景的组织印记对董事网络结构洞具有正向影响,董事网络结构洞对企业全要素生产率具有正向影响,即董事网络结构洞在组织印记与企业全要素生产率之间发挥中介效应。

3.4 管理自主权的调节效应

组织印记对董事网络结构洞的影响可能因不同管理自主权而异。管理自由权是指管理者设定、选择、改变目标和行为的自由度[14]。本文认为,组织印记与董事网络结构洞的关系会受管理自主权的影响,并构建如下模型加以检验:

SHi,t=δ0+δ1OIi,t+δ2OSi,t+δ3OIi,t*OSi,t+δk∑Controli,t+γi+μj+δt+εi,j,t

(4)

SHi,t=δ0+δ1OIi,t+δ2OINi,t+δ3OIi,t*OINi,t+δk∑Controli,t+γi+μj+δt+εi,j,t

(5)

3.4.1 组织冗余的调节作用

表3模型5为组织冗余的调节效应检验结果。模型5显示,组织印记与组织冗余的交叉项对董事网络结构洞影响的系数为-0.180且显著。由此表明,组织冗余会弱化组织印记与企业董事网络结构洞的正相关关系。

组织冗余之所以会对组织印记与董事网络结构关系发挥负向调节作用,原因在于:组织冗余是指企业在资源配置方面存在过剩问题,即拥有超过实际经营需求的资源[14]。一方面,组织冗余会促使企业依赖自身资源,减少对外部资源的需求,降低与外部组织开展合作的积极性[14,33,36],因而不利于其董事占据网络结构洞位置。另一方面,组织冗余会给决策者带来企业资源富足的“假象”,使企业误入“冗余搜索”的歧途[33],诱发决策者产生决策随意、资源滥用、过度投资等机会主义行为[33],进而导致企业整体董事声誉受损,被董事市场排斥,难以在董事网络占据核心位置。

3.4.2 组织惯性的调节作用

组织惯性的调节效应检验结果如表3模型6所示。结果显示,组织印记与组织惯性的交叉项对董事网络结构洞影响的系数是-0.103且显著。由此表明,组织惯性会弱化组织印记与企业董事网络结构洞的正相关关系。

组织惯性之所以对组织印记与董事网络结构的关系发挥负向调节作用,原因在于:在塑造企业运作模式和发展方向方面,组织惯性发挥关键作用,它会抑制组织在关键领域开展变革的弹性[14],弱化组织印记对董事网络的影响。当企业规模较大时,企业面临更多位置“刚性”[35],较高的组织惯性导致董事网络构建步伐较慢,进而弱化组织印记对董事网络结构洞的影响。年龄越大,企业越可能依赖既定程序和流程,并将其视为经过时间检验的有效方法。上述组织惯性会导致企业结构与流程“刚性”[14],使企业难以适应外部环境变化。因此,这种组织惯性会限制决策者在管理上的自主权,弱化组织印记对企业董事网络结构洞的影响。

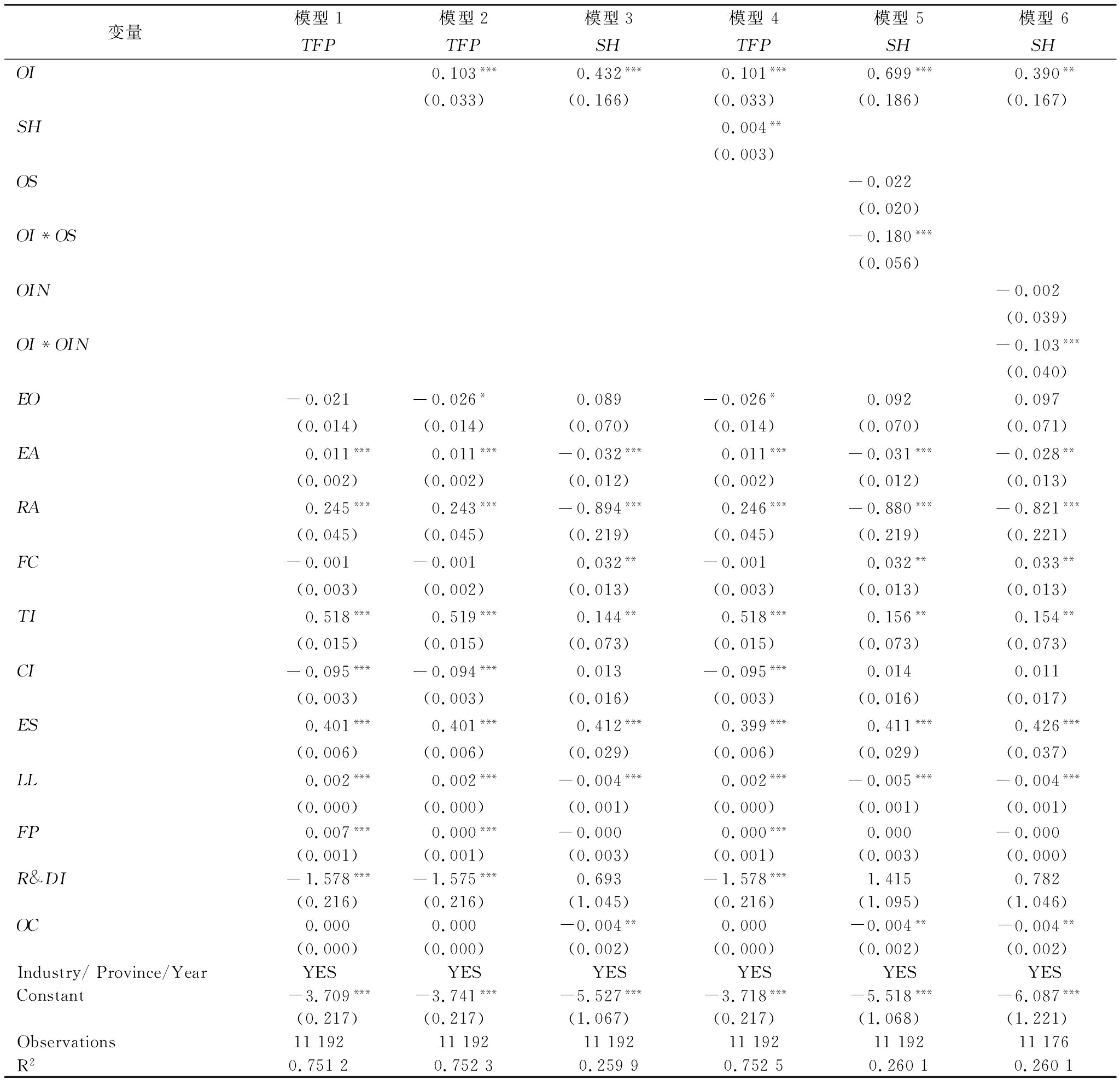

3.5 内生性问题检验

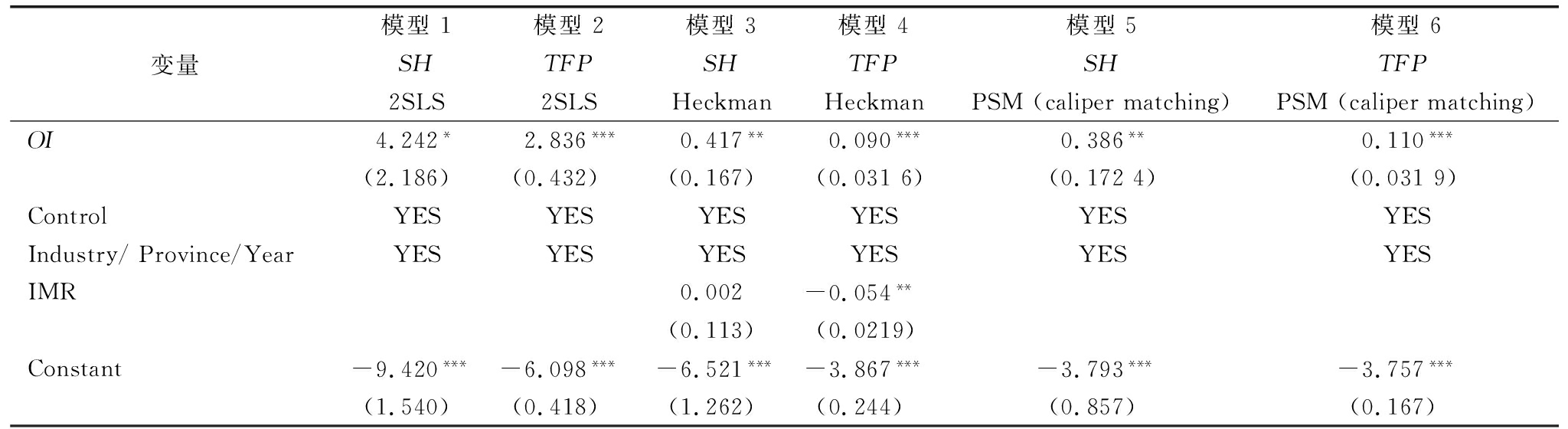

(1)工具变量法。为避免因自变量与因变量间反向因果关系导致的内生问题,本文采用两阶段最小二乘法(2SLS),选取企业无形资产作为工具变量进行回归。表4显示,模型1、模型2中的OI回归系数分别在10%、1%水平上显著为正。由此表明,本文研究结果稳健。

表4 内生性检验结果

Table 4 Endogeneity test results

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6SHTFPSHTFPSHTFP2SLS2SLSHeckmanHeckmanPSM(calipermatching)PSM(calipermatching)OI4.242*2.836***0.417**0.090***0.386**0.110***(2.186)(0.432)(0.167)(0.0316)(0.1724)(0.0319)ControlYESYESYESYESYESYESIndustry/Province/YearYESYESYESYESYESYESIMR0.002-0.054**(0.113)(0.0219)Constant-9.420***-6.098***-6.521***-3.867***-3.793***-3.757***(1.540)(0.418)(1.262)(0.244)(0.857)(0.167)

(2)Heckman两阶段模型回归。本文选择企业无形资产作为工具变量,第二阶段回归结果见表4模型3、模型4。结果显示,组织印记的回归系数分别在5%和1%水平上显著为正。由此表明,在考虑自选择问题后,本研究结果仍然成立。

(3)更换PSM方法。本文采用卡尺匹配法对样本进行匹配,结果如表4模型5、模型6所示。由此表明,本文研究结果稳健。

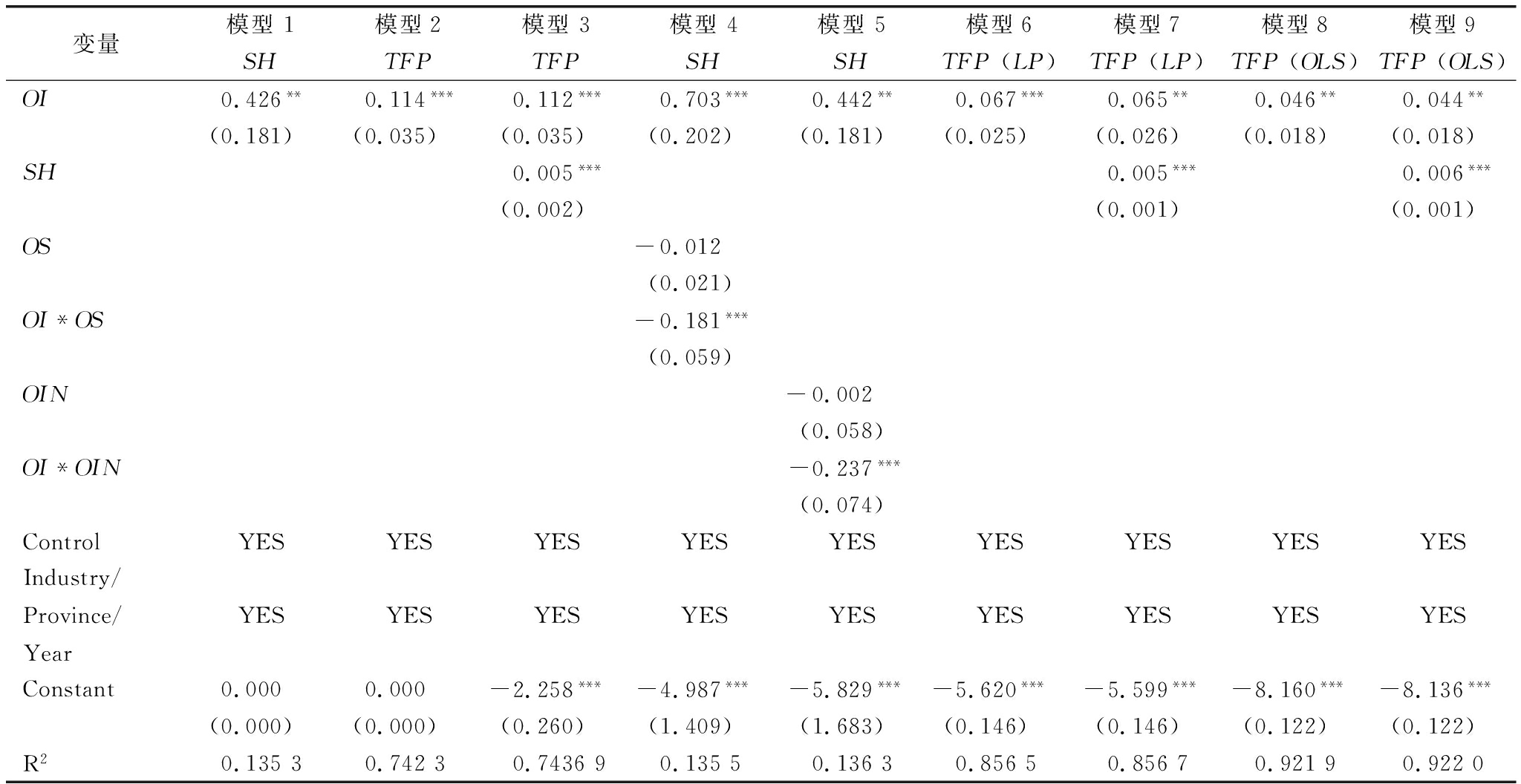

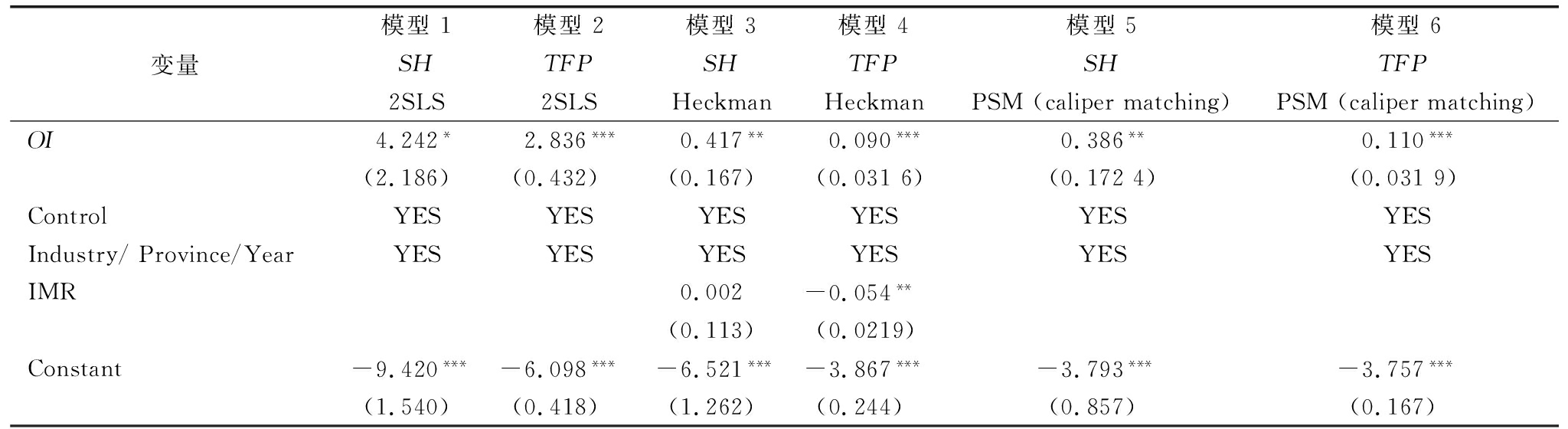

3.6 稳健性检验

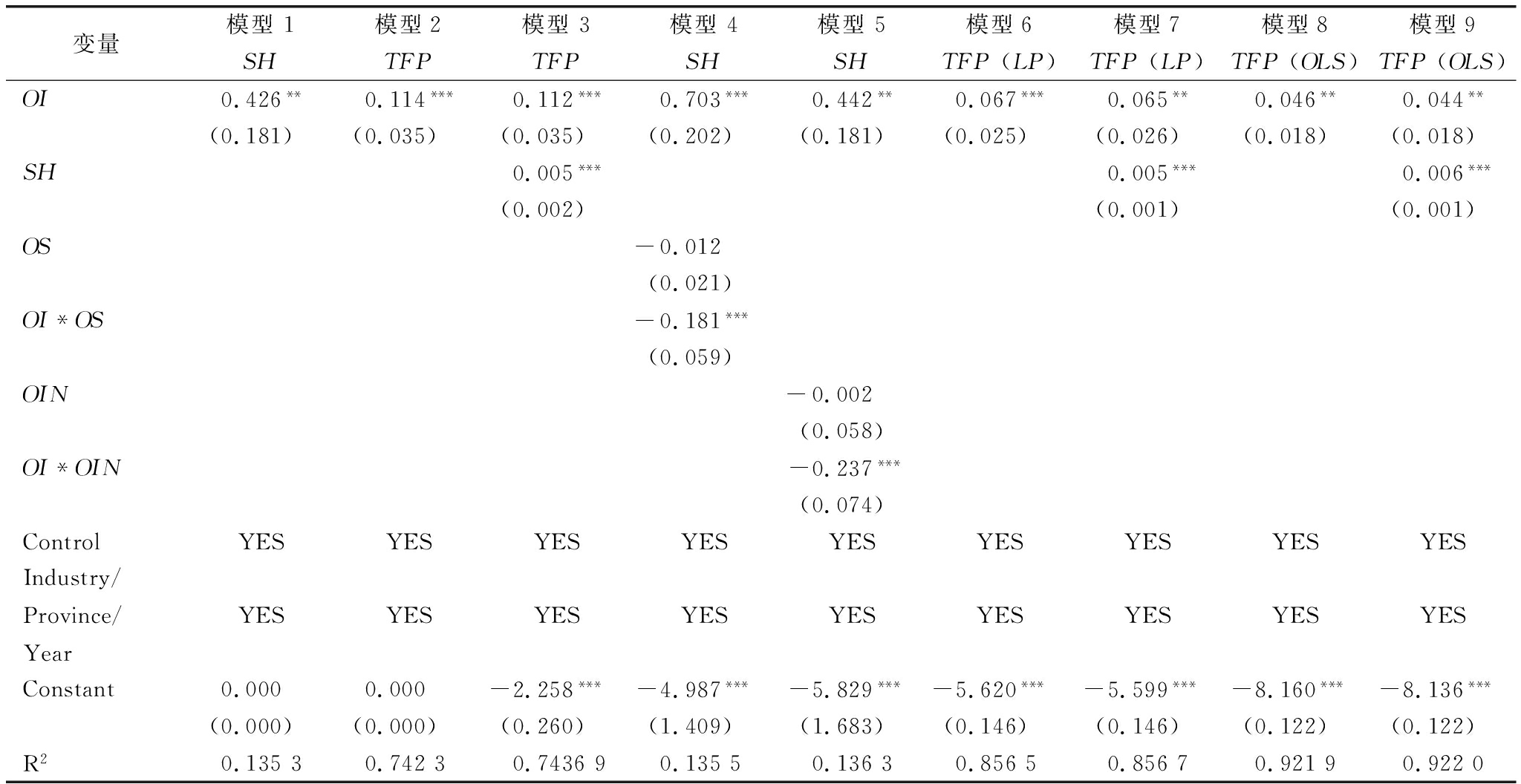

(1)调整观测时间窗。为了避免国际金融危机的影响,本文将观测时间窗口调整为2009—2021年,回归分析结果如表5模型1~5所示。由此表明,本文研究结果具有稳健性。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Robustness test results

变量模型1模型2模型3模型4模型5模型6模型7模型8模型9SHTFPTFPSHSHTFP(LP)TFP(LP)TFP(OLS)TFP(OLS)OI0.426**0.114***0.112***0.703***0.442**0.067***0.065**0.046**0.044**(0.181)(0.035)(0.035)(0.202)(0.181)(0.025)(0.026)(0.018)(0.018)SH0.005***0.005***0.006***(0.002)(0.001)(0.001)OS-0.012(0.021)OI*OS-0.181***(0.059)OIN-0.002(0.058)OI*OIN-0.237***(0.074)ControlYESYESYESYESYESYESYESYESYESIndustry/Province/YearYESYESYESYESYESYESYESYESYESConstant0.0000.000-2.258***-4.987***-5.829***-5.620***-5.599***-8.160***-8.136***(0.000)(0.000)(0.260)(1.409)(1.683)(0.146)(0.146)(0.122)(0.122)R20.13530.74230.743690.13550.13630.85650.85670.92190.9220

(2)更换变量。本文更换因变量测度指标,并采用基于LP和OLS 法计算的企业全要素生产率进行回归分析,结果如表5模型6~9所示。上述结果与数据分析结果基本一致,说明本文模型具有稳健性。

4 异质性分析

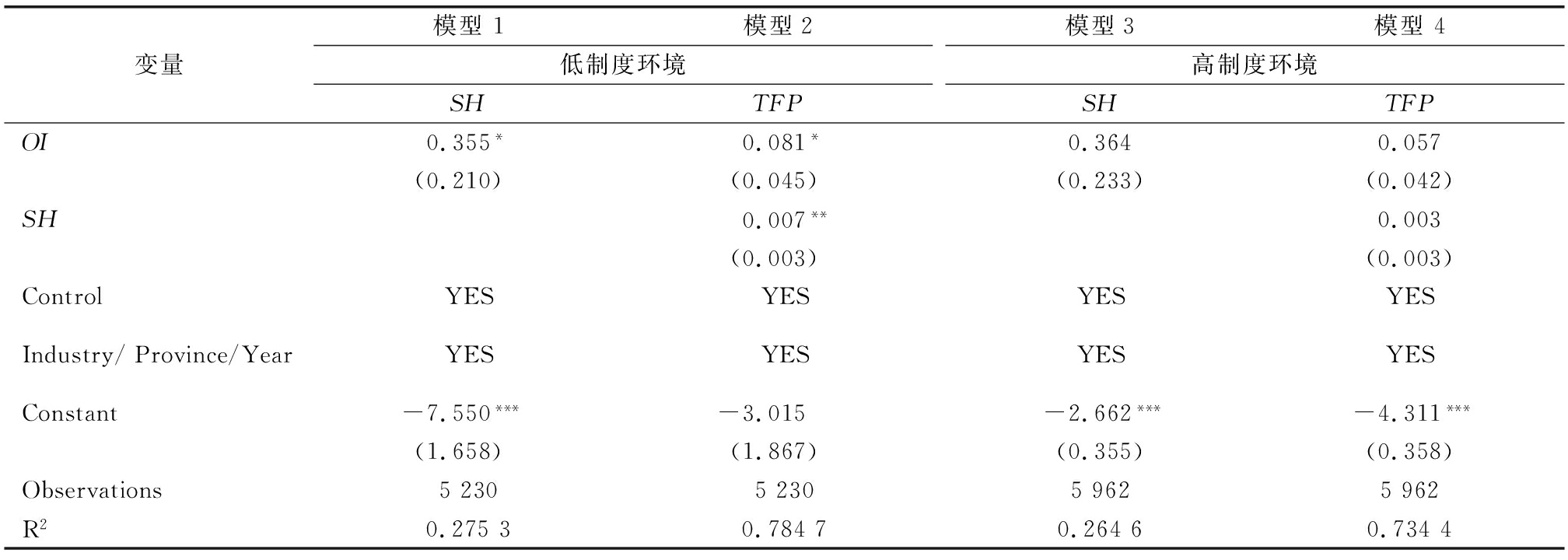

本文从制度发展水平视角分析董事网络结构洞在组织印记与企业全要素生产率间的异质性中介作用。

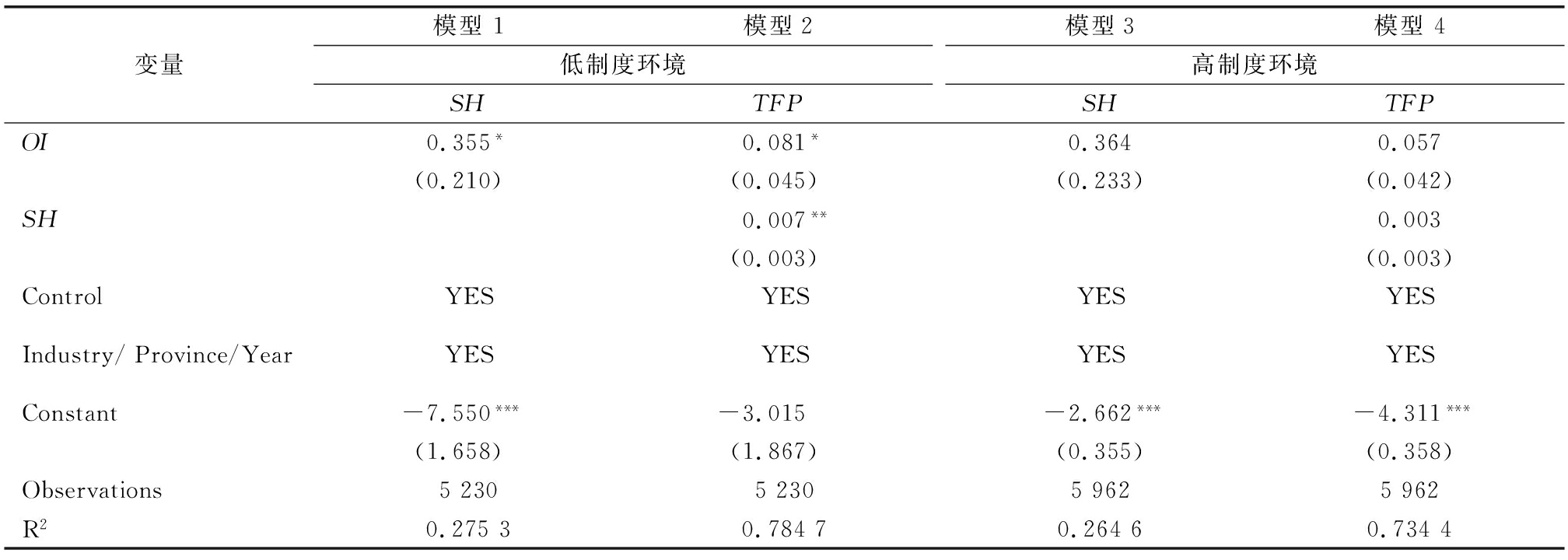

制度发展水平能够显著影响企业全要素生产率[4]。在制度环境较差地区,受到机会主义行为影响,市场参与者进入“柠檬市场”,代理成本较高。在上述情况下,组织印记会通过董事网络结构洞对企业全要素生产率产生影响。基于此,本文采用《中国省级市场化指数报告》中的“市场化指数”衡量制度发展水平[4],按照制度环境样本均值将样本分成两个子样本,分别使用高制度发展水平子样本和低制度发展水平子样本估计组织印记对公司全要素生产率的间接效应,结果如表6模型1~4所示。在低制度发展水平子样本中,董事网络结构洞的中介效应显著(p<0.05),并显著高于高制度发展水平子样本中的中介效应(p>0.1)。由此表明,高制度发展水平会弱化董事网络结构洞在组织印记与公司全要素生产率间的中介作用。

表6 制度发展水平异质性分析结果

Table 6 Heterogeneity analysis results of institutional development

变量模型1模型2低制度环境SHTFP模型3模型4高制度环境SHTFPOI0.355*0.081*0.3640.057(0.210)(0.045)(0.233)(0.042)SH0.007**0.003(0.003)(0.003)ControlYESYESYESYESIndustry/Province/YearYESYESYESYESConstant-7.550***-3.015-2.662***-4.311***(1.658)(1.867)(0.355)(0.358)Observations5230523059625962R20.27530.78470.26460.7344

5 结论与讨论

5.1 研究结论

本文基于印记理论,以2000—2021年中国沪深A股上市公司为研究样本,探讨科研院所历史印记对企业全要素生产率的影响,尝试打开“组织印记—企业全要素生产率”的“黑箱”,得出以下主要结论:

(1)组织印记对企业全要素生产率发挥显著促进作用,即支持“激励效应”假设而非“抑制效应”假设。

(2)董事网络结构洞是组织印记影响企业全要素生产率的中介机制。具体来看,组织印记能够通过企业董事网络结构洞获取并控制异质性资源,有效促进组织间信息流动,降低交易费用和经营成本,从而提升企业全要素生产率。

(3)管理自主权是组织印记影响董事网络结构洞的阻碍机制。具体而言,组织冗余和组织惯性会弱化组织印记对董事网络结构洞的正向影响。组织印记对董事网络结构洞的正向影响在组织冗余、组织惯性水平较低企业中更显著。

(4)制度发展水平会影响董事网络结构洞在组织印记与企业全要素生产率间的中介作用。具体来看,在低制度发展水平情境下,董事网络结构洞在组织印记与公司全要素生产率间的中介作用更显著。

5.2 理论贡献

(1)与以往文献大多关注高管印记、环境印记和制度印记对企业行为的影响不同[17,20-22],本文基于印记理论,将具有科研院所的历史背景作为组织印记,探讨其对全要素生产率的影响,丰富了组织印记后果与企业全要素生产率前因研究,增强了印记理论对企业行为的解释力。

(2)关于组织印记如何影响企业全要素生产率这一问题,现有研究尚未探讨。本文基于社会资本视角,以董事网络结构洞作为中介变量,验证了“组织印记—董事网络结构洞—企业全要素生产率”的作用机制,打开了组织印记对企业全要素生产率影响的“黑箱”[4],深化了组织印记对企业生产率的作用机制研究。

(3)本文引入组织内部层面的管理自主权和外部层面的制度发展水平,探究组织印记、董事网络结构洞和全要素生产率间的边界条件,为组织印记作用情境研究提供了新视角。一方面,本文考察了管理自主权在组织印记对董事网络结构洞影响过程中的作用,揭示了可能导致印记减弱或增强的情境因素,丰富了印记动态变化研究成果[14]。另一方面,本文基于制度发展变化视角,识别了影响“组织印记—董事网络结构洞—企业全要素生产率”传导路径的权变因素。

5.3 政策建议

(1)科研院所转制为企业过程中,必须重视保留其核心优势资源,有效把握当前发展机遇。管理者应加快推进科研院所改制企业融入市场经济,积极促进技术转移,从而提升企业竞争力。本文结论为科研院所的转型路径提供了重要理论指导,有助于实现科技资源合理配置,进而推动科技创新与产业升级,最终实现经济的高质量发展。因此,这一研究结果强调在科研院所转型过程中,利用优势资源与市场机制相结合的必要性。

(2)在推动企业生产率提升过程中,管理者应特别关注企业成立时的背景条件。本文研究表明,科研院所转制企业在成立之初便承载着研究机构的背景印记,这种背景能够显著影响其生产率。因此,企业历史印记应引起管理者高度重视,在制定生产力提升策略时充分考虑其潜在影响。建议管理者通过系统分析企业历史背景,识别其对当前运营和生产效率的影响,对战略规划进行相应调整,从而提升整体绩效和竞争力。

(3)管理者应充分意识到组织印记对董事网络演化的深层次影响。在推动企业全要素生产率提升过程中,管理者应将组织印记与董事网络调整相结合,从而促进其全要素生产率的提升。同时,管理者需要考虑与组织印记演化过程密切相关的重要情境因素,例如管理自主权和制度发展水平等。上述情境可能影响组织印记衰退、维持和增强,进而影响企业高质量发展。

5.4 局限与展望

本文存在以下不足:第一,仅采用上市公司作为研究样本,结论普适性有限。未来可将样本扩展到非上市企业,探索其组织印记对全要素生产率的影响。第二,本研究主要探讨董事网络位置在组织印记与全要素生产率间的中介作用,未来可以进一步探索组织印记的治理效应、学习效应、融资效应,从而完善组织印记与全要素生产率之间的内在关系机理。第三,本研究引入管理自主权、制度发展水平探究组织印记对董事网络结构洞和全要素生产率的影响,未来可以进一步探讨公司管理层面(如CEO、董事)相关因素,以及其它外部环境因素的调节作用,以拓展现有研究。第四,受限于数据集,未能补充2022—2023年详细数据[13],未来可以进一步对相关数据库进行更新,扩大样本量,从而提高研究结论的说服力。

参考文献:

[1] 戴沂伽,王涛,顾新.转制科研院所在高技术产业中的竞争力研究[J].财经问题研究,2020,45(1):39-45.

[2] MARQUIS C,TILCSIK A.Imprinting:toward a multilevel theory[J].The Academy of Management Annals,2013,7(1):195-245.

[3] COLOMBO M G,PIVA E.Firms'genetic characteristics and competence-enlarging strategies:a comparison between academic and non-academic high-tech start-ups[J].Research Policy,2012,41(1):79-92.

[4] ZOLOTOY L,OSULLIVAN D,MARTIN G P.Behavioural agency and firm productivity:revisiting the incentive alignment qualities of stock options[J].Journal of Management Studies,2022,59(7):1756-1787.

[5] 邢恩泽,袁礼,戴鹏毅.信息披露质量与企业全要素生产率[J].中国软科学,2023,38(7):114-126.

[6] SIMSEK Z,FOX B C,HEAVEY C."What's past is prologue" a framework,review,and future directions for organizational research on imprinting[J].Journal of Management,2015,41(1):288-317.

[7] ZHAO Y,LEE J.How does board interlock network matter for sustainability? a social learning approach to corporate environmental performance[J].Business Strategy and the Environment,2023,32(8):5889-5908.

[8] 廖辉,孟醒,龚烁宇,等.连锁董事网络与企业绩效:现状、机制及异质性分析[J].系统工程理论与实践,2024,44(9):2978-2994.

[9] 任广乾,赵梦洁,李俊超.逆向混改何以影响民营企业韧性——基于董事关系网络的视角[J].财经科学,2023,67(5):92-110.

[10] 马磊.产权性质与企业间网络的形成——对中国上市公司连锁董事的网络分析[J].社会学研究,2016,31(1):191-216,246.

[11] 冯戈坚,王建琼.企业创新活动的社会网络同群效应[J].管理学报,2019,16(12):1809-1819.

[12] ZAREA FAZLELAHI F,BURGERS J H,OBSCHONKA M,et al.The imprinting effects of parent firms on the evolution of young spinoff alliance networks[J].Journal of Small Business Management,2022,62(3):1-33.

[13] SHI X,ZHANG Q.Network inertia and inbound open innovation:is there a bidirectional relationship[J].Scientometrics,2020,122(2):791-815.

[14] 李至圆,钟熙,陈伟宏.业绩期望差距、管理自主权与企业竞争战略[J].管理评论,2022,34 (9):285-296.

[15] 雷国雄,杨黎.引领还是直接参与?高管介入创新的方式对企业全要素生产率的影响[J].科技进步与对策,2024,41(11):141-151.

[16] 王京滨,刘赵宁,刘新民.数字化转型与企业全要素生产率——基于资源配置效率的机制检验[J].科技进步与对策,2024,41(3):23-33.

[17] CHENG C,LI S,HAN J.Origin matters:how does institution imprint affect family business TFP[J].International Review of Financial Analysis,2022,83(5):102272.

[18] HUBER G P.Organizational learning:the contributing processes and the literatures[J].Organization Science,1991,2(1):88-115.

[19] MARCH J G.Social structure and organizations[M].Chicago:Rand McNally,1965.

[20] HE K,CHEN W,ZHANG L.Senior management's academic experience and corporate green innovation[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,166(5):120664.

[21] ZHANG L,REN Y,WU J.Communist ideological imprinting and the transformation of state-owned enterprises[J].British Journal of Management,2023,34(2):1062-1078.

[22] HAN Y,ZHENG E,XU M.The influence from the past:organizational imprinting and firms'compliance with social insurance policies in China[J].Journal of Business Ethics,2014,122(1):65-77.

[23] LEJPRAS A.How innovative are spin-offs at later stages of development? comparing innovativeness of established research spin-offs and otherwise created firms[J].Small Business Economics,2014,43(2):327-351.

[24] ZHAO C,FENG F.Do parent organizations influence R&D decisions of academic spin-offs[J].Managerial and Decision Economics,2023,44(1):43-57.

[25] LU Q,LAZONICK W.The organization of innovation in a transitional economy:business and government in Chinese electronic publishing[J].Research Policy,2001,30(1):55-77.

[26] SOETANTO D,VAN GEENHUIZEN M.Life after incubation:the impact of entrepreneurial universities on the long-term performance of their spin-offs[J].Technological Forecasting and Social Change,2019,141(4):263-276.

[27] HANEDA S,ITO K.Organizational and human resource management and innovation:which management practices are linked to product and/or process innovation[J].Research Policy,2018,47(1):194-208.

[28] 李雯,杜丽虹.学术印记、网络惯例与大学衍生企业产业嵌入[J].科技进步与对策,2020,37(8):86-94.

[29] WU X,LI Y,FENG C.Green innovation peer effects in common institutional ownership networks[J].Corporate Social Responsibility and Environmental Management,2023,30(2):641-660.

[30] RALSTON D A,TERPSTRA-TONG J,TERPSTRA R H,et al.Today's state-owned enterprises of China:are they dying dinosaurs or dynamic dynamos[J].Strategic Management Journal,2006,27(9):825-843.

[31] PENG M W.Institutional transitions and strategic choices[J].Academy of Management Review,2003,28(2):275-296.

[32] ZHOU K Z,TSE D K,LI J J.Organizational changes in emerging economies:drivers and consequences[J].Journal of International Business Studies,2006,37(2):248-263.

[33] TROILO G,DE LUCA L M,ATUAHENE-GIMA K.More innovation with less? a strategic contingency view of slack resources,information search,and radical innovation[J].Journal of Product Innovation Management,2014,31(2):259-277.

[34] SHIMIZU K,HITT M A.What constrains or facilitates divestitures of formerly acquired firms? the effects of organizational inertia[J].Journal of Management,2005,31(1):50-72.

[35] 杜勇,娄靖,胡红燕.供应链共同股权网络下企业数字化转型同群效应研究[J].中国工业经济,2023,41(4):136-155.

[36] 于飞,王凌峰,李雷.知识耦合对制造企业绿色创新的影响机理——冗余资源的调节作用[J].南开管理评论,2019,22(3):54-65,76.

(责任编辑:张 悦)