0 引言

现阶段我国创新水平和创新能力不断提高,在2024年世界知识产权组织发布的全球创新指数中,我国创新力排名较去年上升1位至第11位,是10年来创新力上升最快的经济体之一。相比位于全球前列的中高水平创新经济体,我国仍存在原创能力不足、创新成果转化困难以及“创新孤岛”等问题。如何提高创新绩效,依然是我国面临的重大难题。近年来我国各省域在科技投入和研发经费上持续发力,但是部分省域的产出指数仍不容乐观。因此,从TOE框架(Technology-Organization-Enviroment)入手,科学测定各创新网络间协同能力,探讨不同创新要素组态效应及对省域创新绩效的影响,对优化政策体系、促进创新要素合理配置、提升创新绩效与区域竞争力具有重要意义。

创新绩效本质上是创新投入与创新产出的比值,关于创新绩效已形成较丰富的研究成果。国内外学者测度创新绩效主要采用基于定量评价的创新指数法:国外学者通过构建投入产出指标体系计算创新产出效率,或进一步采用因子分析、DEA分析、随机前沿模型等方法;国内学者则基于多种视角探讨不同资源条件或创新要素对创新绩效的影响机制,如政府行为选择、外国直接投资、创新要素集聚、区域协同创新、地区空间分布和科技人力资源投入等。目前多数研究聚焦创新绩效影响因素总结和定量回归分析,但囿于研究方法和理论框架的制约,导致对创新绩效提升路径的理解尚不充分。考虑到新经济时代创新环境的复杂性,仅关注单一因素的作用或两两交互的常规分析尚不能厘清作用机制,需从整体视角出发,探讨多因素间的复杂综合作用[1]。因此,需要深入分析驱动高创新绩效形成的组态路径,识别影响各省域创新绩效的必要条件和边缘条件,从而厘清不同条件组态对省域创新绩效的复杂作用机制。

由于各前因条件并不是单独对创新绩效产生影响,不同要素之间会多重并发影响整体创新绩效。因此,基于组态视角的分析有助于更深入地了解不同省域创新发展背后的复杂作用机理[2]。本研究将基于创新型国家建设背景,运用模糊集定性比较分析法(fuzzy set qualitative comparative analysis,即fsQCA),从技术、组织、环境3个方面构建影响创新绩效的前因条件,识别省域创新绩效提升的多元等效路径。具体而言,拟从3个方面对现有研究成果进行补充:①采用fsQCA方法整合TOE框架中“技术—组织—环境”3个维度的6个关键前因条件,从组态视角对6个前因条件与结果变量之间的复杂因果关系进行深入剖析,系统探究创新要素驱动创新绩效的协同机制,探索促进地区创新绩效提升的多个条件组态;②区分实现地区创新绩效提升的核心条件和边缘条件,识别不同前因条件之间的替代作用,深化TOE框架下创新要素互动关系研究,揭示各要素在不同情境下的差异化作用;③进一步讨论我国东中西部地区创新绩效提升的差异化路径,揭示不同地区创新发展选择偏好,深化对地区创新复杂性的认知。

1 文献综述

国内外学者针对创新绩效已取得丰硕的研究成果,主要集中在三方面。

(1)创新绩效评价指标体系构建与评价方法选择研究。关于创新绩效并没有统一的标准,一部分研究重点关注创新产出情况,一般通过单一指标或多个指标计算得到。有学者认为,专利数据可以反映创新产出内涵且评判标准客观稳定,具有较强可比性和可获得性[3]。也有学者认为仅采用专利数据衡量创新产出存在一定局限性[3-4],因此将新产品销售收入或技术市场交易额作为衡量创新产出的指标(柳卸林等,2018;李晓娣等,2019),以弥补专利数据在反映创新过程和创新成果转化上的不足。还有一部分学者倾向于使用多指标衡量创新产出,比如采用百万人口发明专利申请授权数、每万名R&D人员国际科技论文数和高技术产业当年总产值占工业总产值的比重等衡量期望产出,采用万元GDP综合能耗等衡量非期望产出[5]。还有一部分研究综合考察创新投入与创新产出情况。其中,投入指标主要包括研发人员投入、研发经费投入等,产出指标主要包括专利统计量、新产品销售收入等。有学者从创新效果和创新效率两方面综合考量创新绩效,具体包括研发人员全时当量、研发活动经费内部支出、发明专利申请量、国外主要检索工具收录的我国科技论文数、新项目开发数和技术市场成交合同额(潘娟等,2018)。创新绩效评价方法主要包括传统参数线性模型、DEA模型、PCA分析法、PSM-DID法、SFA模型等。例如有学者采用DEA模型测算不同国家创新绩效(苏屹等,2017;唐开翼等,2021)、我国各省域创新绩效(谭海波等,2019)、国内城市群和典型中心城市创新效率等(陶克涛等,2021)。也有学者运用聚类分析和因子分析测算我国各省域创新绩效(吴菲菲等,2020),以及采用熵权法,从创新效果、创新效率或科技成果的经济效益等方面综合测度创新绩效[6]。

(2)创新绩效影响因素及提升路径研究。国内外学者针对创新绩效影响因素开展了富有成效的研究,结果表明,产学研合作、政策与制度环境、产业集聚水平、创新要素配置、城市空间布局等都是影响创新绩效的重要因素。在创新要素方面,较多学者采用研发资本、研发人员等作为投入要素对创新绩效进行考察(肖振红等,2019),这是因为大规模的研发要素投入意味着可能带来较多的创新产出。在产业集聚方面,集聚的动态外部性理论认为,集聚过程中存在知识外溢、主体间相互学习和模仿、竞争优化等效应,因此有助于提高创新绩效。多数实证研究发现,研发人员、研发资本、研发项目对创新绩效存在正向或负向影响。在创新主体方面,科研机构、高校、企业、金融机构与地方政府等主体及不同主体间协同均对创新效率存在影响,创新主体合作有助于加速地区间资源、技术、知识等流动,发挥“1+1>2”的功效。地方政策环境对创新绩效具有多种影响,主要体现在政府政策引导、支持和保障、政府研发投入或研发补贴、知识产权制度或技术溢出渠道、地方政府责任、绩效问责和政府效益等方面(李晓娣等,2019)。此外,还有学者认为政府支持、政府质量、法律规则、共同信任度、政府财政支出水平及其结构都会影响创新绩效[7]。

(3)影响创新绩效的复杂系统理论研究。学术界主要存在3种观点:一是以创新主体和创新环境为划分的二元系统论,认为系统主体与外界环境之间的复杂交互机制会影响创新绩效。二是将创新资源从环境中单独剥离出来,以创新主体、创新资源和创新环境三大要素为内核的三元系统论,强调创新资源对提升创新绩效的突出作用(刘洪久等,2013)。三是协同网络研究和开放式创新研究。该类研究认为,在特定创新系统内搭建的创新协同网络可以有效提升创新绩效,密切合作的创新主体有助于创新资源的高效利用,进而促进创新绩效提升(王飞航等,2021)。开放式创新关注知识流向对创新绩效的影响,对创新管理实践具有重要现实意义。在全球化背景下,区域创新不再是依靠单个因素在封闭环境下进行的独立活动,而是协同内外,联动创新主体、创新资源、创新环境、创新组织等进行的复杂活动[8]。

2 省域创新绩效模型构建

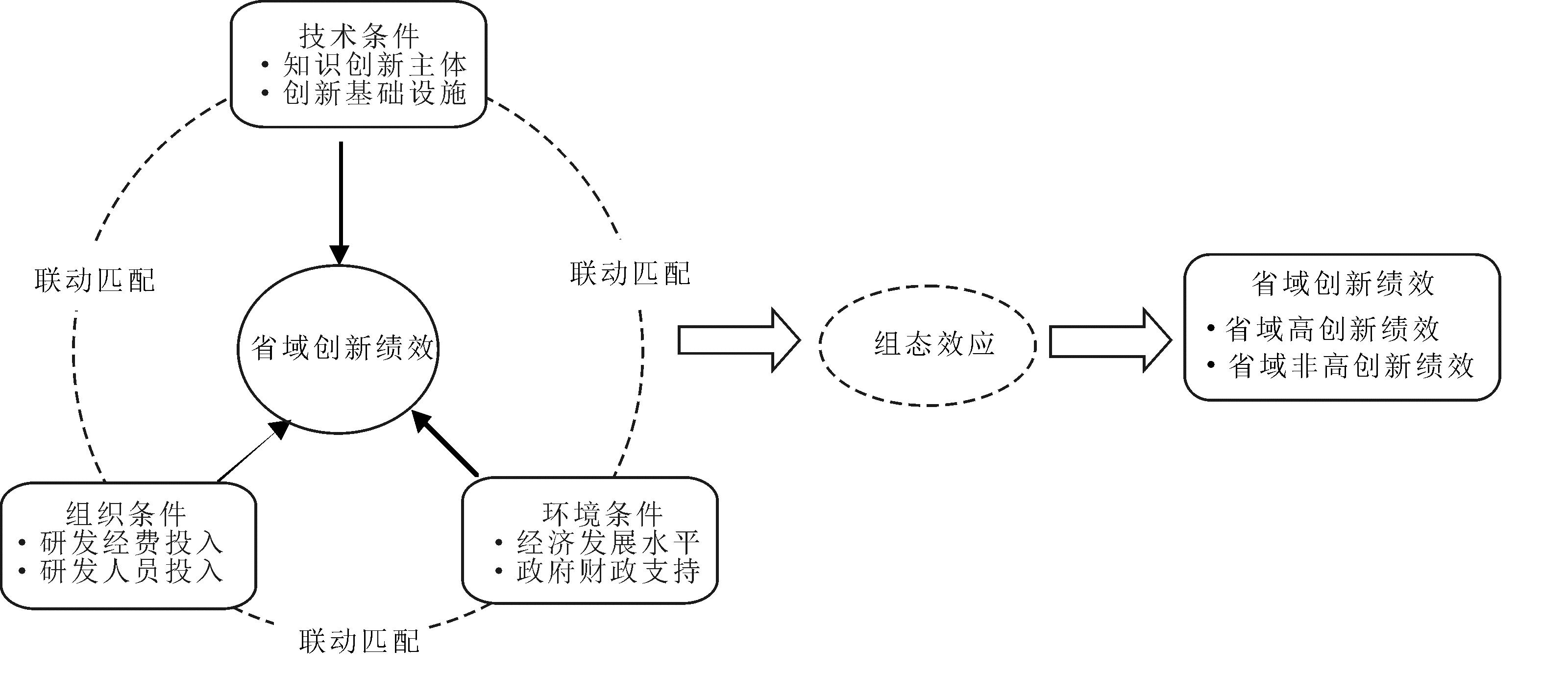

虽然有学者开始关注创新绩效提升路径的差异化问题(杨若愚,2016),但现有研究仍然存在以下不足:一是虽然有研究对创新绩效影响因素进行了系统归纳和测量,但是不足以为我国创新绩效提升提供理论支撑。二是根据文献梳理和实际情况发现,不同创新绩效提升条件之间并非完全独立,而是存在相互影响的多重并发关系,现有研究针对变量相互独立和对称统一的理论假设限制了创新绩效提升的路径选择。三是在现实情境中,创新绩效是多种前因条件共同作用的结果。条件变量组态与结果变量存在非对称关系,也就是说导致高水平创新绩效和低水平创新绩效的条件可能不一致。综上所述,现有关于创新绩效复杂性关系的研究较缺乏,而TOE 框架作为一种通用理论,可以根据研究问题和背景代入多种因素,具有广泛适用性,因此可在不同背景下分析创新绩效影响因素[2]。针对以上问题,本研究采用fsQCA 方法,基于TOE 分析框架构建我国省域创新绩效提升理论模型(图1),探讨技术—组织—环境因素对创新绩效的组态效应,并试图阐释不同前因条件间的互动机制。

(1)技术条件,具体包括知识创新主体和创新基础设施两个二级条件。创新主体是指在创新生态系统中致力于创新的个体和种群(张司飞等,2021),他们之间互动是知识溢出、模仿学习和区域创新的动力之源。知识创新主体的功能是创造新知识和传播新思想,核心任务是生产、扩散和整合知识,以高校和科研机构为主。高校是创新生态系统中的知识生产者,在知识生产和传播应用中具有举足轻重的作用;研发机构在创新生态中扮演知识交换与传播者角色,能够间接促进地区创新绩效提升。高校和科研院所位于知识产权运营链前端,具备较高的知识应用水平与技术效率,是创新生态系统内的重要创新成果输出者和资源吸纳者。创新基础设施是系统内支撑各类创新活动持续平稳开展的平台,反映了一个地区的知识基础硬件水平。作为创新生态系统的重要构成,创新基础设施能有效保障系统内的协同互动。部分学者认为,创新基础设施作为创新系统的重要物质基础,是吸纳创新资源的核心力量,也是地区开展技术创新、资源交换和知识互通的重要载体,对地区创新绩效具有显著促进作用(周密等,2018)。

(2)组织条件,具体包括研发经费投入和研发人员投入两个二级条件。研发经费投入是指在创新活动中用于基础研究、应用研究和开发试验的实际经费投入,可以直观反映地区对创新活动的支持力度和重视程度。研发经费投入作为重要的创新资源,是驱动系统创新成果转化和创新产出提高的重要保障。研发经费投入与创新绩效之间不是单一的线性关系,而是在其它因素的交互影响下存在较显著的非线性关系。研发人员投入是指直接从事研发活动以及为研发活动提供服务的相关人员,他们同时也是重要的技术创新者与知识传播者。科技人力资源具有较强能动性,有助于促进创新生态系统内的知识资源生产和转移。现有研究表明,加大研发人员投入可以显著提高专利授权量和新产品销售收入,无论是企业还是高校科研院所,研发人力资源投入对地区创新绩效具有显著影响,且随着协同创新模式研究的进一步深入,学者们发现,不同创新主体间的耦合协调度存在较大差异,使得研发人员投入与创新绩效之间存在非线性关系。

(3)环境条件,具体包括经济发展水平和政府财政支持两个二级条件。创新环境是指一定区域内创新主体在较长时期内构建的社会关系网络,包括区域硬环境和区域软环境。良好的创新环境是地区实现持续创新的重要外部保障。创新生态系统理论和资源依赖理论从不同视角论证了区域发展与环境间存在协同发展关系。区域创新环境包含诸多方面,例如地区经济发展水平、政府扶持力度、知识产权制度等。其中,经济发展水平代表一个地区支持创新的大环境,资源丰富程度与区域经济发展水平息息相关,各创新主体基于自身所处区域环境持续吸纳资金、人才、知识、技术等资源,从而构建区域创新合作网络[9]。而政府支持主要通过财政补贴、创新政策倾斜、税费减免优惠等为企业创新活动提供支持,有助于创新主体突破面临的各种瓶颈[10]。研究表明,创新生态系统越开放包容,越有利于开展各种协同创新活动,提高整个系统资源整合效率,使得创新主体与创新环境达到协调共生状态,从而有助于提高创新绩效。

综上所述,我国省域创新绩效的理论框架包括技术—组织—环境3个一级条件以及知识创新主体、创新基础设施、研发经费投入、研发人员投入、经济发展水平和政府财政支持6个二级条件。在fsQCA分析中,技术、组织、环境对创新绩效的影响并非相互独立,而是通过多重并发和联动匹配共同作用,各前因条件之间既有可能通过适配作用相互强化,也有可能通过替代作用相互抵消。因此,本研究将实证探讨TOE框架下的三者如何通过联动匹配影响我国省域创新绩效。

3 研究方法与数据整理

3.1 定性比较分析

在研究方法选择上,本文避开传统计量分析中自变量与因变量间的二元关系研究,引入以集合论为基础、以布尔代数为运算法则的定性比较分析法(QCA),尝试从组态视角探讨我国省域创新绩效背后的多元复杂作用机制。相比于以案例分析为主的定性研究和以变量回归分析为主的定量研究,QCA 分析存在多个优势。

首先,在揭示我国省域创新绩效提升的多元路径分析中,使用常规统计方法计算知识创新主体、创新基础设施、研发经费投入等因素对结果变量的独立作用或交互作用存在局限性。与传统计量方法不同,QCA分析认为事件成因存在多种路径,且这种多重并发因果关系(Multiple Conjunctural Causation)依赖于前因条件的适配组合[11]。因此,QCA分析有助于从整体视角深入分析与解释我国各省域创新绩效的差异化驱动机制。

其次,组态分析法结合定量分析与定性分析的优点。传统的定量分析对样本量具有较高要求,试图从大样本中归纳一般模式,往往会在数据清洗中忽略个案研究;定性分析聚焦于案例整体性和深入性,但在外部推广上存在局限性。QCA分析整合了定性和定量分析的双重优势,既可以开展大中小样本案例分析(定量分析的优点),也可以在案例层面开展组态的整体分析(质性分析的优点),超越了组织管理学中对定性与定量划分的限制[12]。

最后,传统的统计分析虽然可以通过中介变量与调节变量刻画因变量间的影响,但都只是探讨其替代关系或累加关系而非等效关系。各省域提升创新绩效的路径可能存在殊途同归的等效因果链。同时,QCA分析可以进一步比较产生高和非高创新绩效的条件组态,拓展特定问题的理论解释维度。因此,相较于传统分析方法,QCA分析更适用于我国省域创新绩效提升路径研究。

3.2 数据处理

3.2.1 数据收集

本研究以我国内地31个省份为研究样本。由于新冠疫情对我国经济社会发展造成较大冲击,因此为了剔除上述影响,本文数据时间覆盖范围为2016—2020年,主要来源于《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国区域创新能力评价报告》。由于创新要素投入转化为创新成果需要时间成本,即创新要素投入对创新绩效的影响存在时间滞后性,因此将结果变量数据选取滞后两年[13]。同时,实际中各变量会受到多种因素影响,为避免随机波动的影响,采用各变量3年平均值进行表征。因此,最终数据为2016—2018年前因条件均值和2018—2020年结果变量均值,各变量指标说明和描述性统计结果见表1。

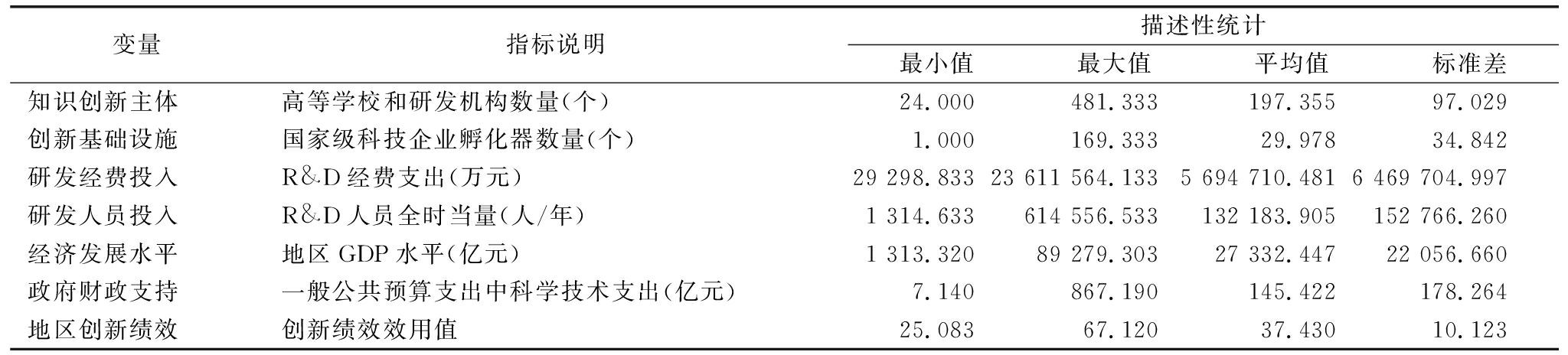

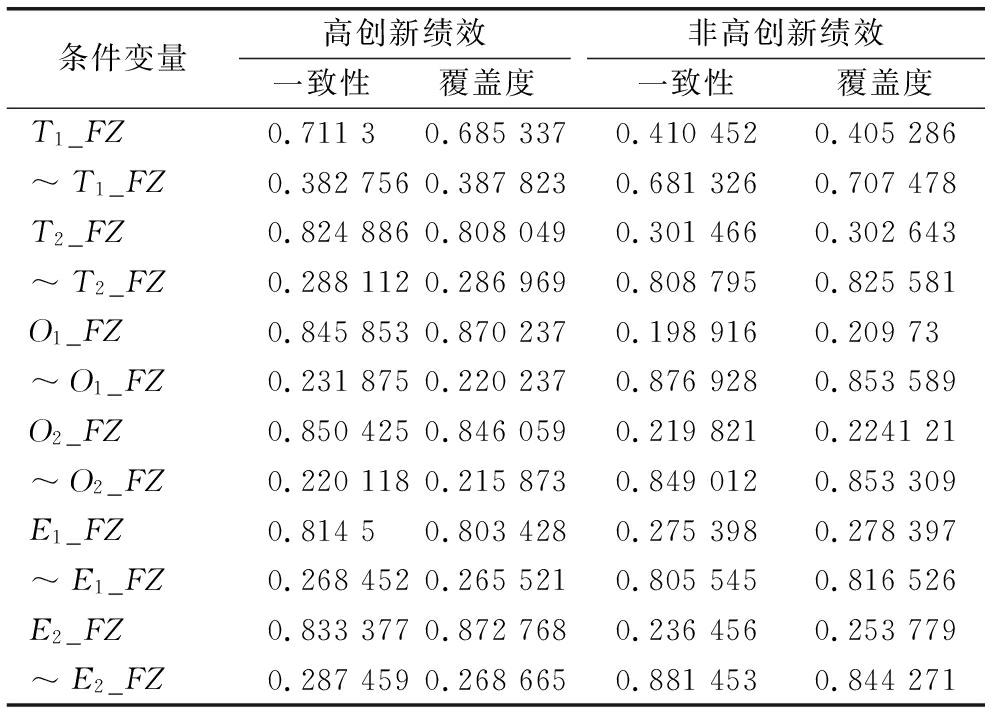

表1 变量说明与描述性统计结果

Table 1 Variable description,data sources and descriptive statistics

变量指标说明描述性统计最小值最大值平均值标准差知识创新主体高等学校和研发机构数量(个)24.000481.333197.35597.029创新基础设施国家级科技企业孵化器数量(个)1.000169.33329.97834.842研发经费投入R&D经费支出(万元)29298.83323611564.1335694710.4816469704.997研发人员投入R&D人员全时当量(人/年)1314.633614556.533132183.905152766.260经济发展水平地区GDP水平(亿元)1313.32089279.30327332.44722056.660政府财政支持一般公共预算支出中科学技术支出(亿元)7.140867.190145.422178.264地区创新绩效创新绩效效用值25.08367.12037.43010.123

3.2.2 测量与校准

(1)数据校准。在fsQCA分析中,每个前因条件和结果变量都会被看作是一个集合,而本文研究案例隶属于不同集合的子集,校准过程则是赋予每个案例在相应集合中的隶属分数。本文采用QCA研究中常用的直接校准法对原始数据进行校准,由于现有研究缺乏统一的外部标准作为各前因条件和结果变量的校准依据,因此采用数据描述性统计结果进行校准。将完全隶属、交叉点和完全不隶属的3个锚点分别设定为案例数据的上四分位数(0.75)、中位数(0.50)以及下四分位数(0.25)[12],然后使用fsQCA 3.0软件对数据进行隶属度赋值。由于样本可能存在交叉点,校准后会出现数值为0.5的情况,因此根据交叉点的偏属情况将0.5调整为0.501或0.499[14]。各条件变量与结果变量的校准信息如表2所示。

表2 变量校准

Table 2 Variable calibration

变量目标集合校准锚点完全隶属交叉点完全不隶属知识创新主体T1完备的知识创新主体网络243.000197.333148.333创新基础设施T2良好的创新基础设施34.00018.0009.333研发经费投入O1充足的研发经费6454501.9334208930.0331275665.333研发人员投入O2充足的研发人员144467.10090671.60032471.833经济发展水平E1较高的经济发展水平34032.34720163.36314931.983政府财政支持E2充足的政府财政支持198.50376.19043.347省域创新绩效Y高创新绩效42.20736.25729.543

(2)数据测量。第一,条件变量。对于技术条件,本研究采用高等学校和研发机构数衡量知识创新主体;采用国家级科技企业孵化器数量衡量创新基础设施环境[15]。对于组织条件,采用R&D经费支出衡量研发经费投入情况,这是因为R&D经费支出能直观反映技术创新中的财力资源投入情况;采用R&D人员全时当量衡量研发人员投入情况,这是因为R&D人员全时当量是国内外学者衡量人力资源的常用指标,能够更加精准地衡量创新人力要素投入程度。对于环境条件,采用地区GDP衡量地区经济发展水平[16],并采用一般公共预算支出中的科学技术支出衡量政府财政支持力度[17]。第二,结果变量。对于创新绩效,通过梳理现有文献发现,目前使用较多的指标为发明专利授权数或新产品销售收入等,但单一指标在反映地区创新能力和研发情况时具有一定片面性。因此,本研究采用《中国区域创新能力评价报告》中的创新绩效效用值衡量创新绩效。

4 数据分析与实证结果

4.1 必要条件分析

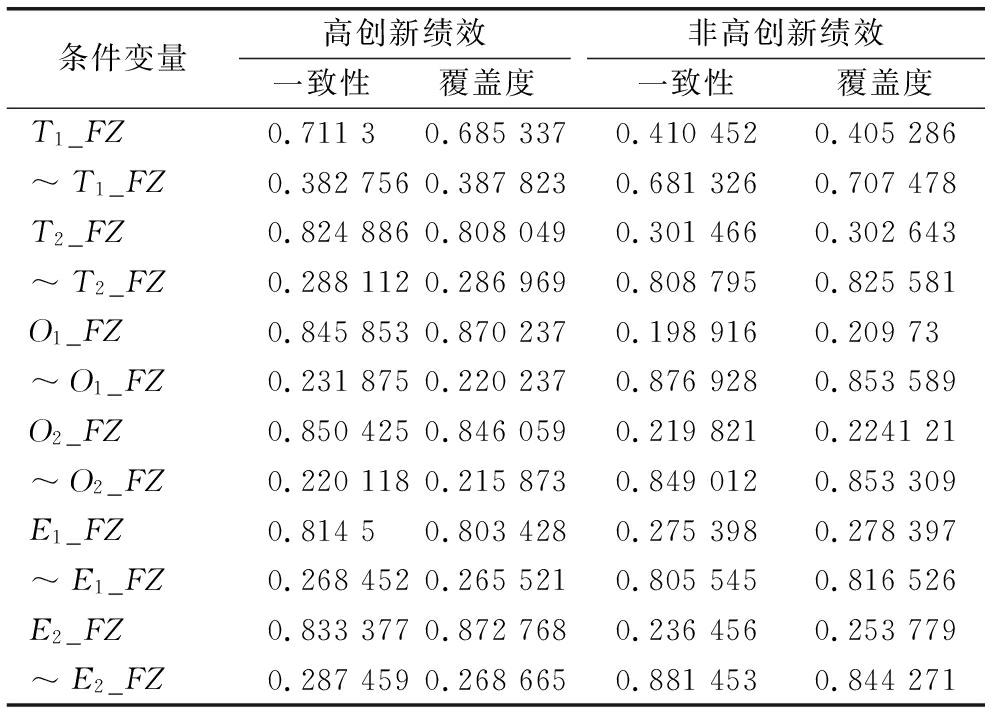

使用QCA进行组态分析前,首先要对各前因条件进行单一必要条件(Necessity)分析。根据现有的QCA研究成果,本文就单个变量是否构成省域高创新绩效和省域非高创新绩效的必要条件进行检验。如果某条件总是导致结果发生,那么该条件就是结果产生的必要条件,而一致性是评判必要条件的主要标准,若一致性数值高于0.9,则该变量就是必要条件。高创新绩效和非高创新绩效的必要条件检验结果如表3 所示,可以看出,所有条件变量的一致性值均在0.9以下,因此可以判定导致高创新绩效和非高创新绩效的必要条件不存在。

表3 单一因素必要条件分析

Table 3 Single necessary condition analysis

条件变量高创新绩效一致性覆盖度非高创新绩效一致性覆盖度T1_FZ0.71130.6853370.4104520.405286~T1_FZ0.3827560.3878230.6813260.707478T2_FZ0.8248860.8080490.3014660.302643~T2_FZ0.2881120.2869690.8087950.825581O1_FZ0.8458530.8702370.1989160.20973~O1_FZ0.2318750.2202370.8769280.853589O2_FZ0.8504250.8460590.2198210.224121~O2_FZ0.2201180.2158730.8490120.853309E1_FZ0.81450.8034280.2753980.278397~E1_FZ0.2684520.2655210.8055450.816526E2_FZ0.8333770.8727680.2364560.253779~E2_FZ0.2874590.2686650.8814530.844271

注:“_FZ”表示变量校准后数据,“~”表示变量非集

4.2 组态充分性分析

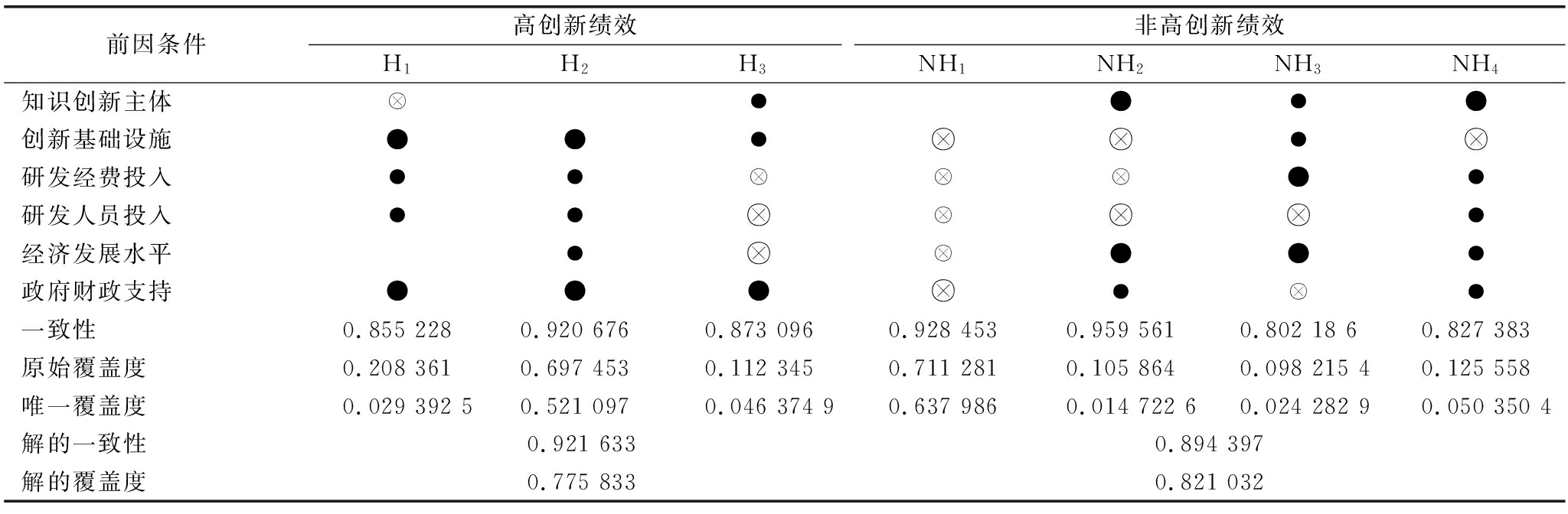

条件组态充分性分析是探索由多个条件组态所代表的集合是否为结果子集的一个过程(杨若愚,2016)。首先,进行参数设定,根据现有研究,将一致性阈值设为0.8[12],考虑到案例频数阈值至少应涵盖75%的样本,且本文案例只有31个省份,因此将案例频数阈值设定为1。同时,为了减少矛盾组态,将PRI一致性设定为0.75。其次,在高创新绩效和非高创新绩效的反事实分析中,由于不存在必要条件,且各前因条件与结果变量的关系尚未有统一结论或确定的理论预期,因此参照Schneider等[18]的研究,均选择“present or absent”选项。最后,通过fsQCA3.0软件分析得出复杂解、简约解和中间解,并将简约解与中间解的交叉项作为核心条件,将仅出现在中间解而未出现在简约解中的条件作为边缘条件。具体分析结果见表4。

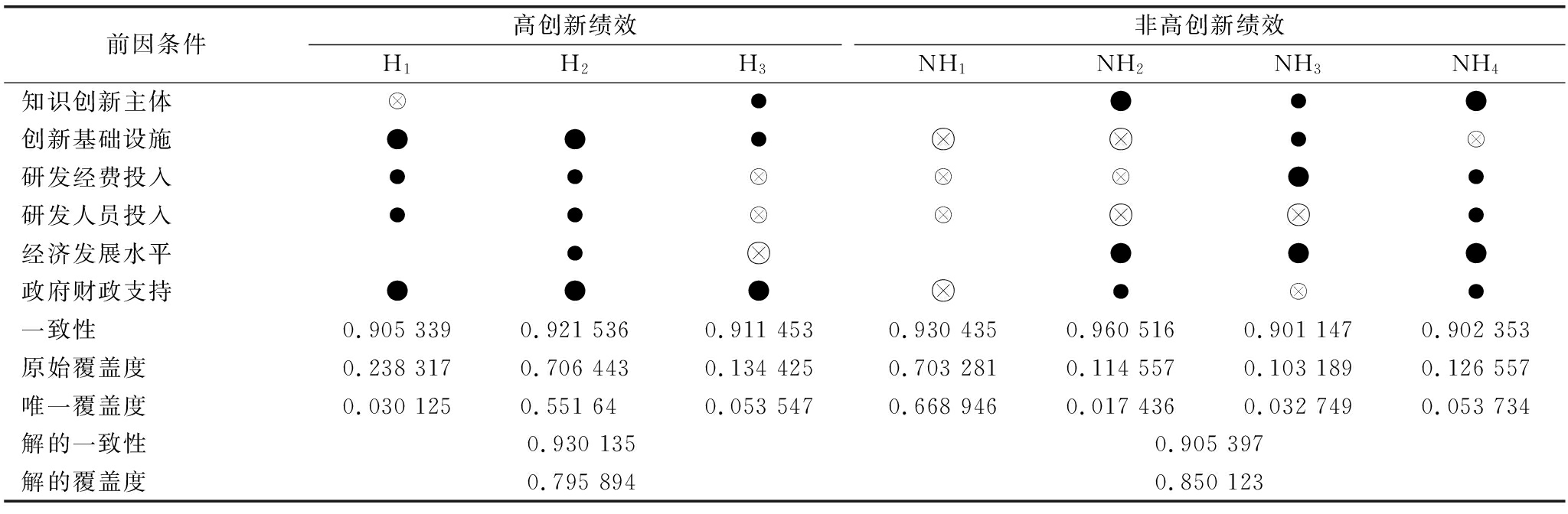

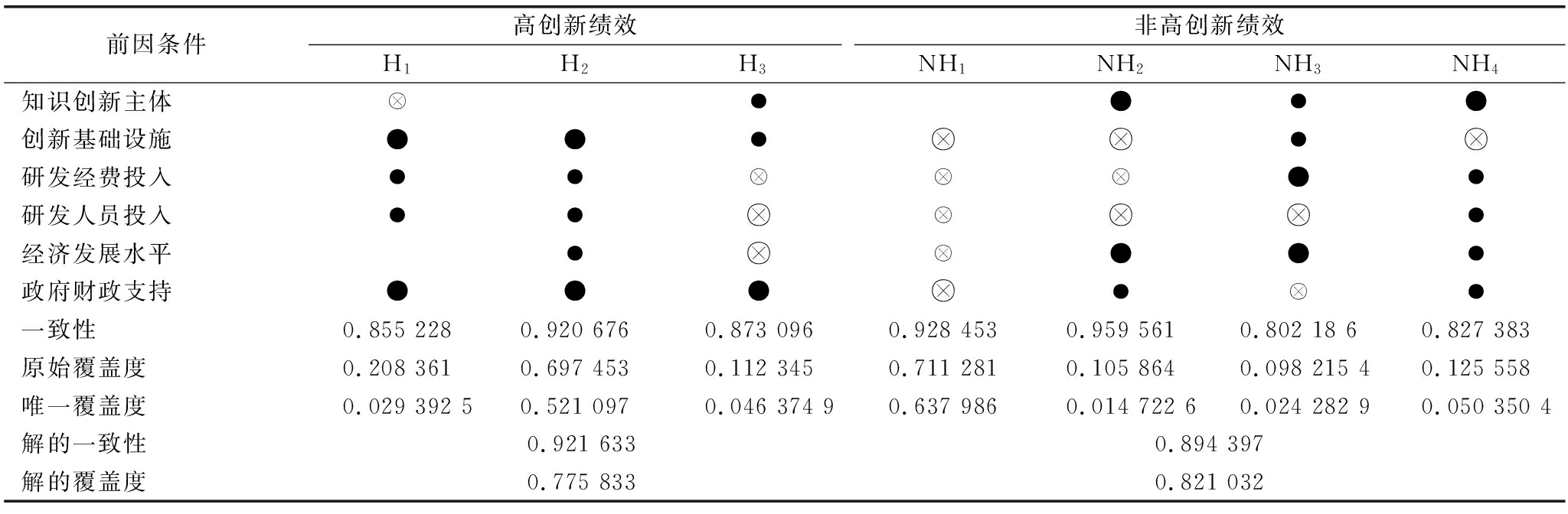

表4 区域高创新绩效、非高创新绩效组态分析

Table 4 Configuration analysis of regional high innovation performance and non-high innovation performance

前因条件高创新绩效H1H2H3非高创新绩效NH1NH2NH3NH4知识创新主体 ●●●●创新基础设施●●● ● 研发经费投入●● ●●研发人员投入●● ●经济发展水平● ●●●政府财政支持●●● ● ●一致性0.8552280.9206760.8730960.9284530.9595610.8021860.827383原始覆盖度0.2083610.6974530.1123450.7112810.1058640.09821540.125558唯一覆盖度0.02939250.5210970.04637490.6379860.01472260.02428290.0503504解的一致性0.9216330.894397解的覆盖度0.7758330.821032

注:●表示核心条件存在、⊗表示核心条件缺失、●表示边缘条件存在、⊗表示边缘条件缺失、空白表示该条件既可出现也可不出现,下同

由表4可知,促成高创新绩效的组态路径有3条,说明QCA研究中条件与结果之间具有多重并发和殊途同归特点。其中,H1和H2构成了一对等价组态,即两条路径具有相同的核心条件。3个解以及总体解的一致性值分别为0.855、0.921、0.873和0.922,均高于设定阈值0.8,说明3个解对结果的解释度具有充分性。单个解的原始覆盖度和总体解的覆盖度分别为0.208、0.697、0.112以及0.776,说明单个解能解释一定比例的结果,3个解的最终解释度可以覆盖77.6%的案例样本。

进一步分析单个组态发现,各创新要素影响创新绩效的过程存在差异性。组态H1显示,对于创新基础设施完善的省市,即使知识创新主体数量不足,但是通过加大政府财政支持,依然可以提高创新绩效。在该路径中创新基础设施和政府财政支持是核心条件,故将其命名为“技术驱动—政府扶持型”。组态H2显示,对于创新基础设施完善的省市,在确保政府财政支持充分的情况下,若同时加大研发经费和人员等创新资源投入,则经济发展水平较高省市更容易获得高创新绩效。在该路径中,虽然创新基础设施和政府财政支持依然是核心条件,但同时需要研发经费、研发人员和经济发展水平作为辅助因素,因此将组态H2命名为“技术驱动—全维度联合导向型”。组态H3表明,对于政府财政充分支持的省市,即使研发要素投入和经济发展水平存在不足,但是若拥有大量的知识创新主体和完备的创新基础设施,也可以产生高创新绩效。由于该组态只有政府财政支持一个核心条件,故将此条路径命名为“政府支撑—知识促进型”。

“技术驱动—政府扶持型”组态表明,无论地区知识创新主体是否密集,只要该区域具备完善的创新基础设施,同时,政府对创新活动予以大力支持,形成良好的创新外部环境,并对研发要素进行合理化配置,那么创新主体与资源的协同互动会持续促进创新绩效提升,实现高创新绩效。部分学者认为,创新主体与资源间的双向互动、紧密连接和高效协同是完善创新生态系统的保障,能有效促进可持续发展。这是因为研发要素互动耦合产生的非线性作用对创新绩效有显著影响,技术主体与组织资源之间可以通过适应性调节机制和协同共生关系对地区创新绩效产生影响。主体间沟通机制缺乏会导致系统内“创新孤岛”现象增加,进而抑制创新资源流动,阻碍地区创新水平提升。

“技术驱动—全维度联合导向型”组态表明,当一个地区拥有良好的创新环境和充足的创新投入时,只要创新基础设施完备,要素协同发展会有效促进创新绩效提升。在经济发展水平较高地区,其知识产权制度、金融中介服务等也相对完善,同时能吸引高校、科研院所等机构聚集。完备的基础设施、充足的人才供给和强大的政府支持相得益彰,加速推动创新成果产出。创新是一种高投入高风险活动,实力雄厚的组织体系更能够抵御风险,因此从创新生态理论出发,加速构建完善的创新生态系统是实现地区可持续创新的关键。

“政府支撑—知识促进型”组态表明,地方政府可以通过调节财政支持规模和投入方向影响创新活动,在实施创新驱动发展过程中政府会努力营造良好的创新环境,比如填补创新资金缺口、实施政策倾斜等。政府财政变量反映了地方政府对创新的干预程度和创新要素的组织适配力,在该路径下,虽然研发投入和经济发展水平均处于低迷状态,但是当地的创新产出主要源于高校科研院所以及创新型企业。因此,创新资源匮乏的地区可以依靠政府支持,先聚焦于知识型创新产出。

进一步分析非高创新绩效的路径组态,结果如表4所示,导致我国省域非高创新绩效的组态有4条。组态NH1意味着创新基础设施不完善、研发要素投入不足以及创新环境欠佳将导致非高创新绩效,该路径的原始覆盖度和唯一覆盖度分别为0.711与0.638,远远高于其它3条路径,说明其是造成非高创新绩效的主要原因。组态NH2表示,若只注重创新环境营造和创新主体培育,忽略研发要素投入和基础设施建设,也会造成非高创新绩效。组态NH3表示,在部分经济发达地区,如果政府财政支持和研发人才投入不足,仅依靠成熟的基础设施建设和丰富的知识资源输入,也可能产生非高创新绩效。组态NH4显示,即使一个地区的创新软环境优越,但是缺乏成熟完备的硬件基础设施,也会造成非高创新绩效。

通过对比分析产生高创新绩效和非高创新绩效的7条组态路径发现,高创新绩效和非高创新绩效组态具有因果非对称性,即导致两种结果产生的集合并非是对应的。

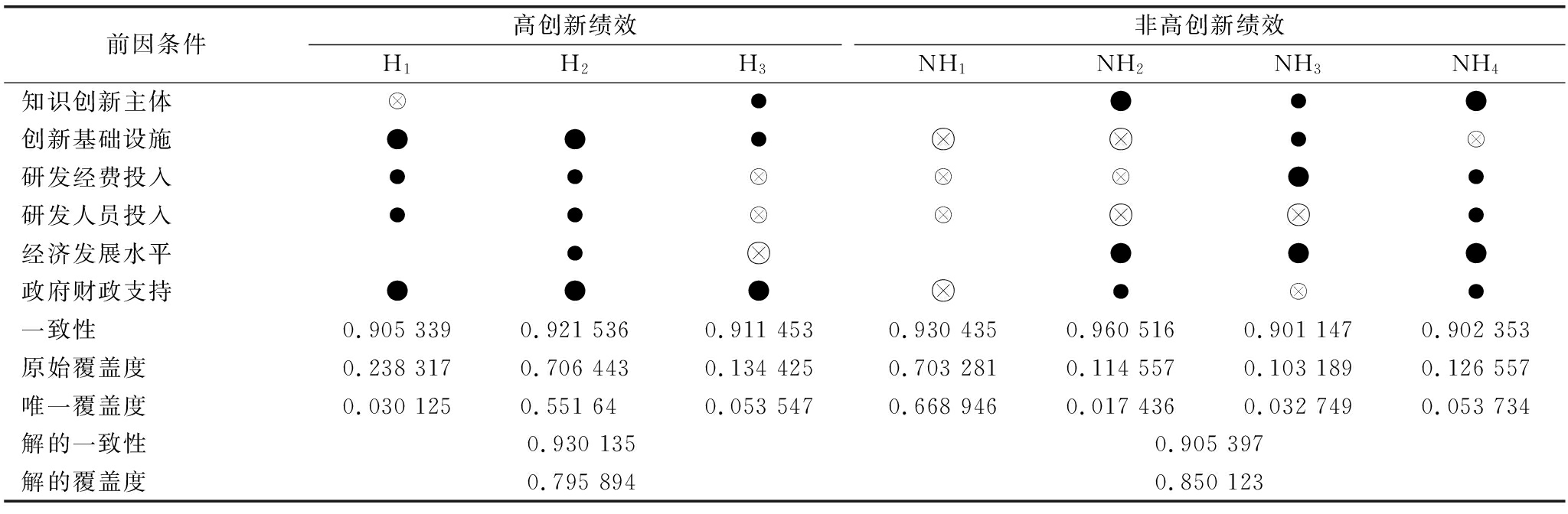

4.3 稳健性检验

对产生高创新绩效和非高创新绩效的组态进行稳健性检验,具体见表5。借鉴常规的QCA研究方法,将一致性阈值从0.8调整至0.85[19],然后对驱动创新绩效组态进行二次分析。结果显示,新模型的总体一致性和单条路径的一致性均高于0.9,且产生的组态与原模型基本一致,符合QCA结果稳健性标准,可以认为本文结论稳健。

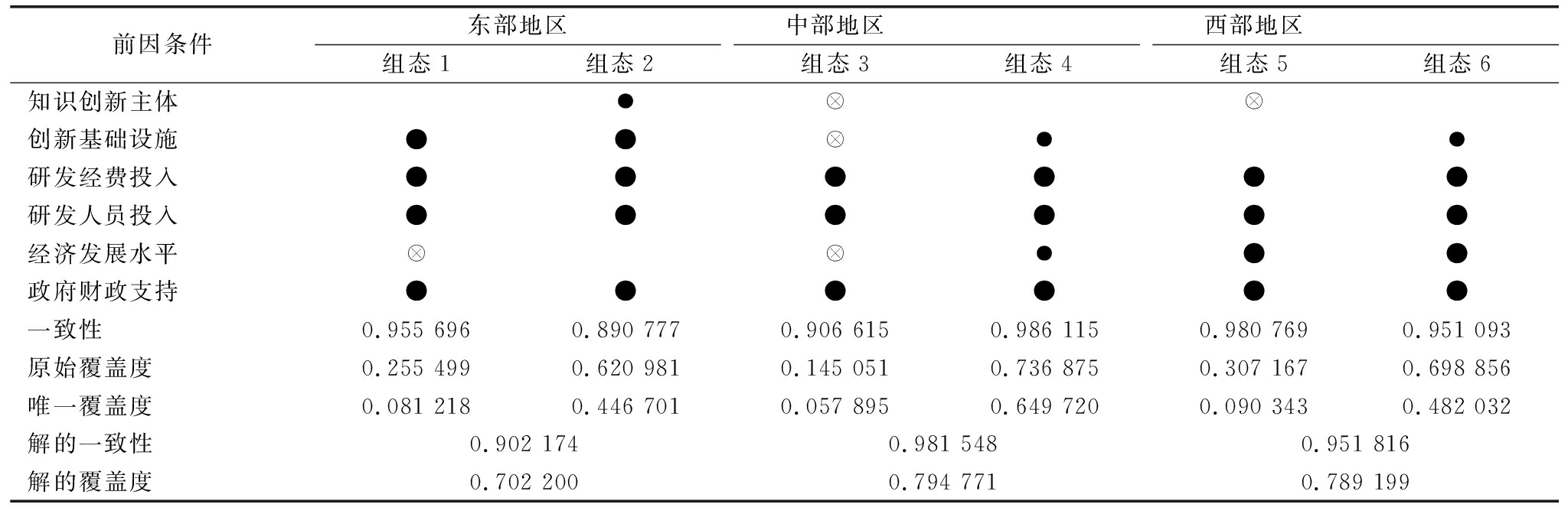

表5 稳健性检验结果

Table 5 Roobustness test results

前因条件高创新绩效H1H2H3非高创新绩效NH1NH2NH3NH4知识创新主体 ●●●●创新基础设施●●● ● 研发经费投入●● ●●研发人员投入●● ●经济发展水平● ●●●政府财政支持●●● ● ●一致性0.9053390.9215360.9114530.9304350.9605160.9011470.902353原始覆盖度0.2383170.7064430.1344250.7032810.1145570.1031890.126557唯一覆盖度0.0301250.551640.0535470.6689460.0174360.0327490.053734解的一致性0.9301350.905397解的覆盖度0.7958940.850123

5 我国东、中、西部地区创新绩效提升的差异化路径分析

由于我国东中西部地区在地理位置、经济发展水平、资源禀赋、创新环境等方面存在异质性,因此不同的技术条件、组织条件和环境条件组合对创新绩效的影响也不同[20]。本文根据国家统计局关于我国东中西地区的划分,对全样本按地域进行差异化分析,具体结果见表6。

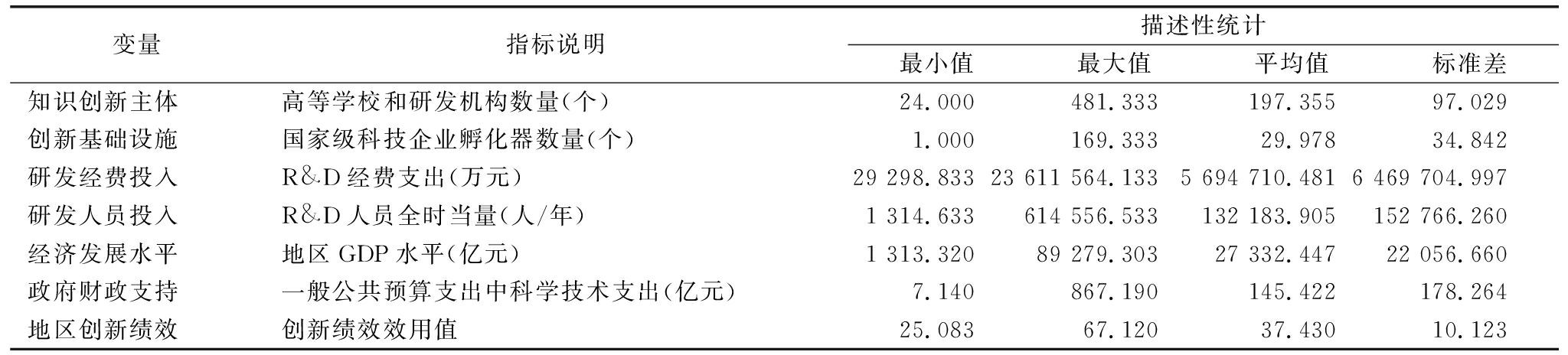

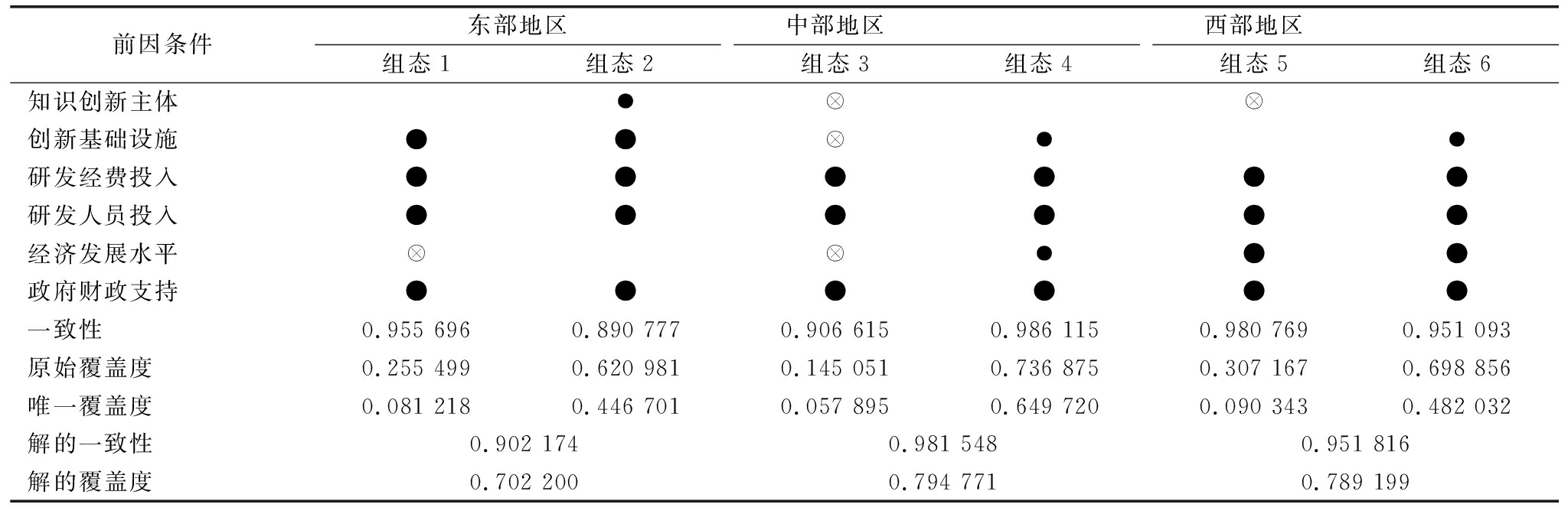

表6 东、中、西部地区高创新绩效组态分析结果

Table 6 Configuration analysis of high innovation performance in eastern,central and western regions

前因条件东部地区组态1组态2中部地区组态3组态4西部地区组态5组态6知识创新主体● 创新基础设施●● ●●研发经费投入●●●●●●研发人员投入●●●●●●经济发展水平 ●●●政府财政支持●●●●●●一致性0.9556960.8907770.9066150.9861150.9807690.951093原始覆盖度0.2554990.6209810.1450510.7368750.3071670.698856唯一覆盖度0.0812180.4467010.0578950.6497200.0903430.482032解的一致性0.9021740.9815480.951816解的覆盖度0.7022000.7947710.789199

由表6可知,驱动我国东部地区实现高创新绩效的组态有两个:组态1意味着即使在东部经济水平相对较低的地区,依靠完备的创新基础设施、充足的研发资源投入和政府财政支持同样可以获得高创新绩效;组态2表明创新基础设施、研发要素投入和政府财政支持作为核心条件存在,知识创新主体作为辅助条件存在,也可以驱动地区实现高创新绩效。我国东部地区在经济发展水平、资源禀赋、创新环境等方面均位于全国前列,在形成区域高创新绩效的两个组态中,技术条件中的创新基础设施、组织层面的研发经费投入、研发人员投入以及政府财政支持都属于核心条件。两条不同路径说明,对于我国东部地区来说,在整体创新条件较好的情况下,技术、组织、环境条件下的不同前因条件组合会以殊途同归方式驱动地区实现高创新绩效。

驱动我国中部地区实现高创新绩效的组态有两个:组态3说明在经济不太发达的中部,即使缺乏技术基础,在具备研发要素投入和政府财政支持等核心条件下,依然可以产生高创新绩效。组态4显示在中部地区的大部分省份中,知识创新主体不足是制约创新活动的重要因素,但是其它条件可以弥补这一缺陷,该组态的唯一覆盖度达到0.65,说明涵盖地区65%的案例。我国中部地区邻近东部发达省市,具有一定地缘优势,从中部地区的2条高创新绩效路径可以看出,研发经费投入、研发人员投入和政府财政支持3个要素是中部地区实现高创新绩效的核心要素,相同核心条件与不同边缘要素的组合可以实现中部地区的高创新绩效。

我国西部地区的高创新绩效组态同样存在两个:组态5说明在高校科研院所等知识创新主体缺乏的情况下,必须同时具备优越的组织和环境条件;组态6表明研发要素投入和地区创新环境依然是驱动高创新绩效的核心条件,同时,创新基础设施是辅助条件。我国西部地区由于经济发展水平较低,无论是技术、组织,还是环境条件,相较于东中部地区均存在较大差距。通过对比两个组态可以发现,几乎所有条件都同时具备才可能出现高创新绩效,尤其是组态6,其唯一覆盖度达到0.699,意味着约70%的西部地区需要加大创新投入才能获得一定创新产出,未来在提高创新绩效的路径上西部地区仍然需要全方位发力。

通过对比东中西部地区的6条路径可以发现,研发要素投入和政府财政支持是驱动地区实现高创新绩效的核心条件,尤其是组态4与组态6具有相似路径。中西部地区创新活动因受到地区经济发展水平、创新资源、社会环境等多方面制约,对资源的要求较高。总体来说,我国东中西部地区的创新绩效提升路径存在差异,在实际创新活动中,要结合地区具体特征采取相应对策。

6 研究结论与启示

6.1 主要结论

本研究基于TOE框架,将fsQCA方法引入我国省域创新绩效提升组态分析,以2016—2020年我国内地31个省份为案例样本,探索技术、组织、环境条件下6个关键前因条件对创新绩效影响的多重并发和联动效应,从深层次揭示影响我国创新绩效的必要条件、充分条件及其复杂适配关系,获得以下研究结论:

(1)总体来说,6个前因条件都无法单独作为驱动高创新绩效实现的必要条件,说明单一要素并不能制约创新活动进程。省域实现高创新绩效存在3条等效路径,分别为“技术驱动—政府扶持型”、“技术驱动—全维度联合导向型”和“政府支撑—知识促进型”。导致非高创新绩效的组态有4个,且与高创新绩效组态存在非对称性。

(2)创新绩效提升是多因素复杂作用的结果,各因素组合会以殊途同归方式产生高创新绩效或非高创新绩效。在一定条件下,各前因要素之间具有一定替代关系,如在其它条件相同情况下,较高的地区经济发展水平可以弥补知识创新主体缺乏的不足。

(3)由于我国各地创新基础、资源禀赋、经济水平等存在差异,东中西部地区实现高创新绩效的路径存在异质性。东部地区对经济基础的要求较低,中西部地区对经济基础和技术基础的要求较高。总体来看,研发要素投入和政府财政支持对于三大地区都是核心条件,地区异质性分析结果也再次佐证导致区域高创新绩效的路径具有差异性。

6.2 理论贡献

(1)揭示了我国省域实现高创新绩效和非高创新绩效的核心条件与促进因素,探讨了6个前因条件对创新绩效的联动效应和互动关系,为深入理解和诠释多个影响因素与省域创新绩效之间的因果非对称关系提供了整体分析视角。

(2)构建了我国省域创新绩效提升的TOE(技术—组织—环境)理论模型,将创新绩效研究从仅关注要素投入、环境支持、经济水平等单一视角转向多因素联动整体视角,有利于充实创新绩效理论研究。同时,进一步分析我国东中西部地区在创新绩效提升路径上的异质性,为处于不同创新阶段的地区发展提供重要参考。

(3)在研究方法上,拓展了创新绩效研究工具。现有创新绩效研究多集中于评价指标体系建立、传统计量回归的定量分析以及案例定性研究,难以合理解释单一条件在普遍情境下的适用性,而QCA方法弥补了现有研究不足。

(4)响应了部分学者从组态视角利用QCA方法研究我国复杂管理现象的呼吁[21],由于以往研究多采用截面数据进行静态分析,本文采用跨期数据,使得研究具有一定时序性。

6.3 管理启示

(1)通过整合创新资源、搭建具有地区特色的政产学研合作平台,强化政产学研合作创新的边际溢出效应。制定和出台有助于创新绩效提高的科技研发创新政策,通过财政补贴、税收减免、项目合作、创新评估等政策手段,加大企业研发投入,充分发挥知识创新主体促进创新效率提升的作用。此外,避免创新要素过度聚集于某个企业、产业或者地区,强化现有产业集群和地区联盟创新机制,积极营造以政府为主导、地方创新生态系统为主体的可持续创新环境。

(2)在重视研发经费投入产出效率的同时,加大研发人才的“引”“育”“留”,充分发挥创新人才对技术的吸纳和再转化能力。针对人力资本投入、知识变换等区域创新体系建设加强制度设计,建立多层次的人才培育体系,根据实际情况出台人才政策,为创新人才提供信息交流平台。人力资本培育应兼顾地区和产业平衡,实现科学合理的人才跨区流动和配置。

(3)根据地方创新实际,因地制宜,制定创新绩效提升策略。东部地区要利用自身优势,充分共享地区人才、仪器设备、平台设施等科技资源,打破创新活动边界,积极促进技术扩散和知识溢出。中西部地区应不断缩小与东部地区的技术差距,提高对东部地区创新成果的引进、吸收、消化能力,重点提升核心城市的资源集聚能力,积极承接东部地区产业转移,促进中西部地区制造业集群化发展。同时,鼓励东部与中西部地区建立长期合作关系,激发中西部地区积极参与东部地区的高技术产业分工。

7 研究不足与展望

本研究还存在以下不足:第一,省域创新具有高度复杂性,是多个要素互动作用的过程,因此影响因素有很多。尽管本研究基于TOE框架确定了6个重要的前因条件,但也可能忽视其它条件的重要性。第二,受限于数据可得性,本研究主要基于静态视角分析TOE框架下6个关键前因条件与省域创新绩效的因果复杂关系,未考虑时序变化下多重前因条件的共同演化对省域创新绩效提升产生的异质性影响。

未来研究可在以下两个方面进行拓展:第一,可以采用其它分析方法或基于其它视角进一步完善前因条件,并将时间因素考虑在内,尝试使用动态QCA方法分析哪些因素发展会成为影响省域创新绩效的必要条件。第二,随着学术界对时间效应关注度的日益提升,同时动态QCA方法也取得显著发展,未来研究可以搜集更多、更长期的数据,将时序演化特征纳入分析框架,对产生高省域创新绩效的组态进行更深层次分析。在提高研究结论覆盖面和实施可能性的同时,采用线性增长QCA方法探究不同前因条件的共同演变如何对省域创新绩效产生影响,也可将研究时期划分为多个时段,基于多时段多线性增长的QCA方法深入探究创新绩效在不同发展阶段和不同地区特征条件下的演变规律。

参考文献:

[1] 杜运周,李佳馨,刘秋辰,等.复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J].管理世界,2021,37(3):180-197.

[2] 黄钟仪,赵骅,许亚楠.众创空间创新产出影响因素的协同作用研究:基于31个省市众创空间数据的模糊集定性比较分析[J].科研管理,2020,41(5):21-31.

[3] 兰海霞,赵雪雁.中国区域创新效率的时空演变及创新环境影响因素[J].经济地理,2020,40(2):97-107.

[4] 李明星,苏佳璐,胡成,等.产学研合作创新绩效影响因素元分析研究[J].科技进步与对策,2020,37(6):61-69.

[5] 郑烨,秦可馨.中国省会城市生态创新绩效评价与时空差异——创新驱动发展战略实施以来的实证分析[J].科技进步与对策,2021,38(4):36-44.

[6] 吴中超.基于随机前沿的创新绩效研究:创新网络结构视角[J].技术经济,2020,39(4):120-131.

[7] 齐晓丽,郭沛珍,解威,等.政府支持对区域创新绩效的影响:综述及展望[J].华东经济管理,2020,34(3):44-52.

[8] 裴育,李秋梓.研发人员和研发资本流动对区域创新绩效的影响机制研究——以长三角为例[J].审计与经济研究,2023,38(2):1-13.

[9] ARCHIBUGI D.The inter-industry distribution of technological capabilities:a case study in the application of Italian patenting in the USA[J].Technovation,1988,7(3):259-274.

[10] ARUNDEL A,KABLA I.What percentage of innovations is patented? empirical estimates for European firms[J].Research Policy,1998,27(2):127-141.

[11] FERNANDES C,FARINHA L,FERREIRA J J,et al.Regional innovation systems:what can we learn from 25 years of scientific achievements[J].Regional Studies,2020,55(3):377-389.

[12] FISS P C.Building better causal theories:a fuzzy set approach to typologies in organization research[J].Academy of Management Journal,2011,54(2):393-420.

[13] JAFFE A B.Real effects of academic research[J].American Economic Review,1989,79(5):957-970.

[14] KAFOUROS M,WANG C,PIPEROPOULOS P,et al.Academic collaborations and firm innovation performance in China:the role of region-specific institutions[J].Research Policy,2015,44(3):803-817.

[15] LI Z,LI J,HE B.Does foreign direct investment enhance or inhibit regional innovation efficiency[J].Chinese Management Studies,2018,12(1):35-55.

[16] LUCA L M D,ATUAHENE G K.Market knowledge dimensions and cross-functional collabotation:examining the different routes to product innovation performance[J].Journal of Marketing,2007,71(1):95-112.

[17] NASIEROWSKI W,ARCELUS J.On the efficiency of national innovation systems[J].Socio-Economic Planning Sciences,2003,37(3):215-234.

[18] SCHNEIDER C Q,WAGEMANN C.Standards of good practice in qualitative comparative analysis (QCA) and fuzzy-sets[J].Comparative Sociology,2010,9(3):397-418.

[19] 张明,陈伟宏,蓝海林.中国企业“凭什么”完全并购境外高新技术企业——基于94个案例的模糊集定性比较分析(fsQCA)[J].中国工业经济,2019,36(4):117-135.

[20] RIHOUX B,RAGIN C C.Configurational comparative methods:qualitative comparative analysis (QCA) and related techniques[M].Thousand Oaks:Sage,2009.

[21] WANG E C,HUANG W C.Relative efficiency of R&D activities:a cross-country study accounting for environmental factors in the DEA approach[J].Research Policy,2007,36(2):260-273.

(责任编辑:胡俊健)