0 引言

创新驱动在现代化建设全局中处于核心地位,尤其是伴随数字经济时代到来,以数字经济引领的技术创新已然成为培育新质生产力的主攻方向。近年来,中国数字经济发展迅猛,为数字经济赋能区域创新提供了坚实基础。伴随科技创新投入力度不断加大,中国创新能力显著提升。根据世界知识产权组织发布的《2024年全球创新指数报告》,中国在全球的创新力排名较去年上升1位至第11位,是10年来创新力上升最快的经济体之一。值得注意的是,在研发投入迅猛增加以及创新能力加速提升的同时,中国全要素生产率提升却相对滞缓,中国创新发展出现了“科技创新困境”[1]。进一步就创新质量看,中国科技创新面临“数量长足、质量跛足”的问题[2],创新效率低下是制约中国经济实现创新驱动发展的痛点。因此,数字经济发展能否破解中国创新低效困境,这对于加快实施创新驱动发展战略以及建设数字中国具有重要现实意义。

以提高全要素生产率为导向,促进经济效率改进的技术路径是学界关注的重点。相关研究认为,数字经济可以通过知识溢出和创新要素优化配置等方式提升区域创新效率[3],尤其是对于初创期企业和高技术行业而言,数字经济对其创新效率具有更强的驱动效应[4]。值得注意的是,虽然数字经济会带来生产效率跃迁,但根据“技术-经济范式转型”理论,在人工智能等通用技术扩散初期,产出时滞、就业扩容不足以及承接能力弱等问题可能造成产出效率持续低迷[5],该现象即为学界讨论的“索洛悖论”问题。以北京和上海等经济发达城市为例的经验研究发现,人工智能专利申请数量爆发式增长并未引发效率革命[6]。也就是说,产出效率改进并非数字技术应用的必然结果,数字经济时代的生产部门仍然存在新的“索洛悖论”问题。进一步结合中国创新发展实际看,伴随研发投入持续增加,其知识转化效率并没有实现同步增长,科技成果转化效率也远低于发达国家水平[7],即中国研发创新领域也存在类似于“索洛悖论”的问题[8]。一些研究提出,以智能制造为代表的数字经济发展虽然增加研发投入,但在短期内对创新产出没有显著影响[9],大数据应用甚至会对创新效率产生负向作用[10]。也有研究认为,数字经济对创新升级具有数据驱动和能力诅咒两种效应[11],由于中国目前的数字制造水平较低,可能使得数字经济的创新驱动作用尚未得到有效发挥[12]。

已有研究为本文认识数字经济的创新驱动效应提供了重要启示,但回顾既有相关文献可以看出:首先,从选题看,既有研究主要集中于分析数字经济对以专利数量为表征的区域创新产出的影响,但是相比于创新产出,创新效率更能反映创新系统整体效能,尤其是在创新存在低质低效的现实困境下,分析数字经济对创新效率的赋能作用,对于加快实施创新驱动发展战略更具现实意义;其次,从研究观点看,由于信息通信技术的应用可能诱发“索洛悖论”问题,同时,创新效率波动具有明显的内生演化特征,既有研究关于数字经济赋能创新效率变化的作用方向存在分歧,不利于区域产业政策设计与优化,因此数字经济与创新效率的内在关系亟待厘清;最后,从研究视角看,生产系统效率改进主要源自要素投入结构优化带来的边际产出扩大,换言之,研发要素配比失衡是造成创新效率损失的主要原因,因此揭示数字经济驱动高质量创新的赋能作用需要集中识别数字技术对研发要素投入偏向的影响机制。

本文边际贡献在于:第一,针对中国区域创新低效困境与“索洛悖论”现象,结合中国区域创新发展实践,提出数字经济与区域创新效率间的非线性作用理论,同时结合数字经济的技术属性以及创新价值链理论,剖析数字经济导致区域创新效率呈现U型形态的动力来源;第二,基于研发要素投入偏向视角,解析研发劳动力和研发资本要素投入结构变化造成的创新效率波动,并进一步考虑技术进步偏向的叠加作用,从而揭示数字经济影响区域创新效率变动的深层机制;第三,根据梅特卡夫法则的理论逻辑,立足以互联网为载体的数字技术应用场景,考察数字经济赋能区域创新效率提升的现实约束条件,从而为拓展数字技术创新驱动路径提供政策参考。

1 理论分析与研究假设

1.1 非线性效应

结合索洛悖论的理论逻辑以及区域创新行为的内生演化特征可推断,数字经济发展与区域创新效率之间可能存在非线性U型关系。

首先,从知识生产函数角度,数字经济发展具有明显内生技术驱动特征,将数字技术引入知识部门生产函数主要是为了分析经济增长奇点的实现条件,以人工智能为代表的数字技术创新可能使经济增长率出现所谓的“技术奇点”[13]。同时,根据内生经济增长理论,区别于创新产出规模总量变化,由于受到要素投入结构以及研发设备折旧等因素影响,创新效率指标不具有平滑性,尤其是在创造性破坏作用下由内生技术冲击引发的技术改进会促使创新效率出现结构性突变与周期性波动,因此由数字技术应用引致的数字经济增长与创新效率之间可能具有显著非线性关系。

其次,就数字经济对创新效率的具体作用方向而言,数字技术在应用初期会打破创新效率演化的平稳性。数字经济下的区域创新行为面临数据要素冲击,数据要素投入虽然可以通过提升信息可得性拓展企业创新边界,但也会通过竞争效应强化大企业创新优势,从而对市场中开展突破式创新的小企业产生挤出效应[14]。相比于创新收益的不确定性,企业数字化升级存在较高转型成本[15],数字化的高额投资与短期内的低回报率会挤出组织创新资源[11],从而造成创新收益下降。进一步,就数据要素报酬性而言,在数字技术创新初期,数据价值密度较低,数据加工后的知识要素可能进入要素报酬递减区间[16]。同时,基础性技术创新往往依赖于具有革命性的核心技术突破,既有数据收集与分析对突破式创新的作用相当有限[14]。另外,在地方政府加快培育新型数字产业的相关政策激励下,政策套利动机以及同群效应可能导致策略性创新[17],会对区域创新效率提升产生负向影响。

伴随数字经济水平不断提升,数字经济可以通过降低研发要素投入产出比例提升区域创新效率。一方面,数据要素持续投入可以改变知识产函数中研发资本和研发劳动力的替代弹性,创新系统智能化升级能够通过加强多元主体协同创新减少单位技术产出的研发要素投入。同时,数据要素也可以通过发挥倍增效应提高技术创新的边际产出。从创新资源利用角度看,数字技术应用不仅可以增加行业研发要素集聚度,提高研发要素配置效率[18],而且能够打破市场准入壁垒,提升区域创新开放水平,促进创新要素自由流动,从而有利于降低研发创新交易成本。另一方面,数字技术的创新应用能够极大拓展工业创新实验场景,生产流程与服务模式的全面数字化升级能够推动创新链产业链深度融合,这不仅有利于加速创新成果转化,而且可以扩大创新服务消费市场。在价格机制的作用下,新型数字产品的高额回报可以通过促进市场竞争强化创新激励,进而推动区域创新实现效率变革。

基于此,本文提出研究假设如下:

H1:数字经济与区域创新效率之间存在非线性U型关系。

1.2 研发要素投入偏向机制

从产出增长角度,产出效率提升主要得益于资本与劳动力等生产要素投入结构持续优化带来的边际产出增长,反映出促进要素结构优化的要素投入偏向是促使产出效率提升的关键。就创新增长路径而言,除研发投入总量外,成功的创新活动需要不同研发要素相互配合,因此研发要素投入结构对创新效率改进具有至关重要的作用[19]。研发要素投入偏向变化引致的研发要素结构优化是创新效率改善的重要动力,尤其是当区域科技水平的前沿差距逐渐缩小时,科学研究对创新增长的边际贡献越来越取决于研发投入偏向变化[20],而数字经济可以通过改变研发要素投入偏向优化研发要素投入结构,从而影响区域创新效率的非线性变化。一方面,作为新型生产要素,数据加入不仅能够增强研发资本与研发劳动力间的要素关联性,而且可以优化不同研发要素投入配比;另一方面,数字技术应用催生的一系列新业态、新模式可以带来新市场需求,从而改变区域创新活动中要素投入偏好。

首先,就数字经济对不同研发要素投入的影响而言,数字技术在应用初期大致偏向资本(钟世川等,2023),数字金融可以极大地缓解研发投入的融资约束,而智能化实验设备生产调试、数据交易平台、数控运营系统等拉动下的生产投资增长会带来研发资本快速增加,以培育数字新兴产业为导向的产业政策则会促使地方政府通过税收优惠、财政支持等方式加大区域研发投入力度(王帆等,2022)。同时,由产业数字化升级引发的技能替代会对研发人员形成挤出效应,而且数字技能人才培养需要一定周期,因而会大幅降低研发劳动力与研发资本的要素配比。随着数字技术与实体经济深度融合,工业制造设备智能升级渐趋成熟,公共服务领域新型数字基础设施也不断完善,数字经济的投资增长空间逐渐缩小。同时,数字经济可以优化研发人员资源配置,数字产业形成的就业创造效应可以提升产业创新系统中研发人员要素投入比例,而且数字网络学习系统的开放利用也能够提升人力资本水平。此时,研发要素投入会从研发资本偏向转变为研发劳动力偏向。

其次,数字经济促使产业结构与劳动力技能结构升级的技术进步路径具有明显技能偏向型特征[21]。因此,数字技术并非均等地应用于不同研发领域,受到技术进步偏向的叠加作用,数字经济对研发要素投入偏向的影响在不同研发领域可能存在显著异质性。从要素追求增值的角度,基于既有创新经验的生成式大数据在短期内难以引发基础技术的突破性创新,而以智能制造为代表的产业数字化具有明显规模报酬递增性,使得数字技术推动的科技创新及其引致的研发要素投入可能主要集中在以产业数字化升级为主导的应用型研究领域。具体而言,由于以信息通信技术和互联网平台为支撑的新兴产业具有明显技术应用导向,因此数字技术应用初期对既有生产技术进行数字化改造的研发投资能够带来产出增长,而伴随数字技术迭代升级,数字技术应用对基础型研发创新的反向需求会促使研发资本投入转向基础型研发活动。基于此,本文提出研究假设如下:

H2:研发要素投入偏向是数字经济影响区域创新效率呈现非线性变化的重要机制。

1.3 网络价值约束

基于数字经济与区域创新效率间非线性作用效应的理论分析,当数字经济发展与区域创新效率之间呈现非线性变化关系时,数字经济对区域创新效率的影响可能受到其它外在因素约束。进一步结合数字经济发展演变规律看,数字经济是互联网经济的高级形态,数据要素的价值增长源于互联网平台衍生的网络价值攀升,因此数字经济对区域创新效率的非线性作用依赖于网络价值的条件约束,忽视互联网对经济的作用会导致对“索洛悖论”的误判[22]。按照梅特卡夫法则的理论逻辑,网络价值与网络用户人数平方成正比[23]。这意味着数字化升级对拥有不同网络用户的区域创新可能具有显著异质性影响,且根据梅特卡夫法则的函数形态可推断,在网络价值约束下数字经济对区域创新的异质性影响具有明显结构突变特征。

首先,从数据要素价值转化角度,一方面,数据要素的集成聚合依赖于网络用户群体增加,区域网络用户越多,数据要素增值速度越快,数字技术产生的网络价值也越大。由于数据要素的非竞争性及虚拟性使得数据使用的边际成本几乎为零,因此数据流空间会成为知识溢出的新载体,研发活动产生的知识溢出会以数据流方式促进产出效率提升,发挥倍增效应[24]。另一方面,以网络平台为依托,网络数据与网络用户的循环叠加会产生数据网络效应[25],而数据网络效应能够极大地扩大数据报酬的递增区间。伴随网络用户持续增长,数据网络效应的加速释放可以通过强化区域创新网络内在关联改善区域创新效率。

其次,从互联网发展角度,互联网普及率提高会改变数字经济赋能区域创新效率非线性变化的技术环境。一方面,互联网平台在创新系统中的投入使用会改变原有研发模式,借助网络平台实现资源整合和信息传播,互联网技术应用初期会大大缩减信息搜集、要素筛选、加工制造等劳动密集型任务。因此,伴随研发设备联网升级,互联网资源持续投入会使创新主体对互联网技术产生依赖,进而对创新资源形成挤出效应,削弱互联网对技术创新的促进作用[26]。同时,网络用户迅速增加不仅会加剧知识溢出的松散化,进而降低创新资源利用率,而且有可能在不同区域间形成网络技术应用的“数字鸿沟”,加剧区域创新不均衡性,从而导致总体创新效率损失。另一方面,随着互联网基础设施完善以及互联网技术深化,以工业互联网平台为引领的网络价值成为数字价值驱动创新发展的重要来源。此时,互联网可以通过信息共享、知识溢出、创新资源整合等方式提高研发要素边际产出[27],进而提升区域创新效率。基于此,本文提出研究假设如下:

H3:数字经济对区域创新效率的非线性影响在一定程度上依赖于网络用户规模扩大。

2 研究设计

2.1 模型构建

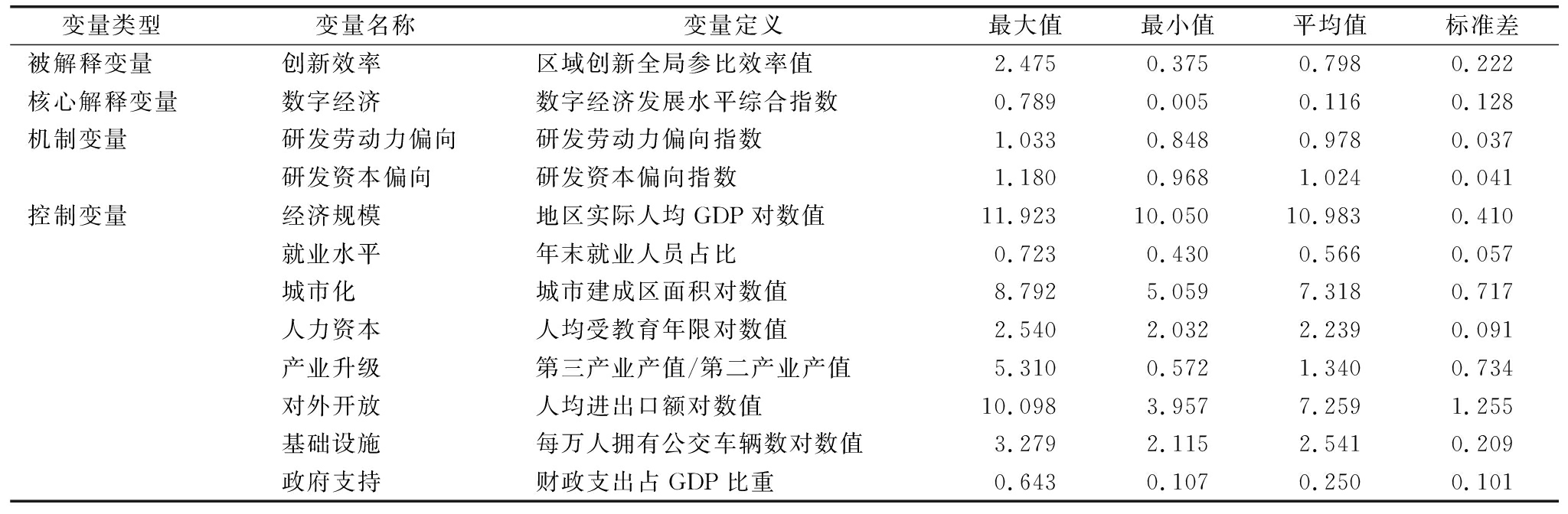

基于前述理论假设,本文借鉴一般研究做法[28],采用在面板数据线性回归模型中引入核心解释变量二次项的方法实证检验数字经济与区域创新效率的非线性U型关系。面板数据非线性回归模型如式(1)所示。

(1)

式中,各变量下标i、t分别表示省份效应和时间效应;GIE为区域创新效率;DEI为区域数字经济发展水平;X为各类控制变量;α1、α2分别为区域创新效率对数字经济二次项和数字经济一次项的回归系数,若α1显著为正且α2显著为负,则说明数字经济与区域创新效率之间存在显著的非线性U型关系,反之则不存在;θ为控制变量对应的回归系数集;C为模型常数项;εit为模型随机误差项。

基于式(1)的基准回归结果,进一步通过构建数字经济影响研发要素投入偏向的非线性回归模型,以考察数字经济对区域创新效率的作用机制,如式(2)所示。

(2)

式中,M为表示研发要素投入偏向的机制变量,创新要素投入偏向的指标设定参见变量设定部分关于机制变量的说明,β1、β2分别为机制变量对数字经济二次项和数字经济一次项的回归系数。其余变量含义同式(1)。

遵循梅特卡夫法则的理论逻辑,进一步分析网络效应约束下数字经济影响区域创新效率的非线性特征,以网络用户规模作为门槛变量,构建面板门槛回归模型如式(3)所示。

GIEit=C+δ1DEIitI(INTit≤γ)+δ2DEIitI(INTit>γ)+θ Xit+εit

(3)

式中,I(·)为以门槛变量作为约束条件的示性函数,若括号内的约束条件成立,则取值为1,否则取值为0。INT为门槛变量,即网络用户规模,γ为待估计门槛值。δ1和δ2分别为区域创新效率在门槛值两侧对数字经济的回归系数。其余变量含义同式(1)。

2.2 变量设定

2.2.1 被解释变量

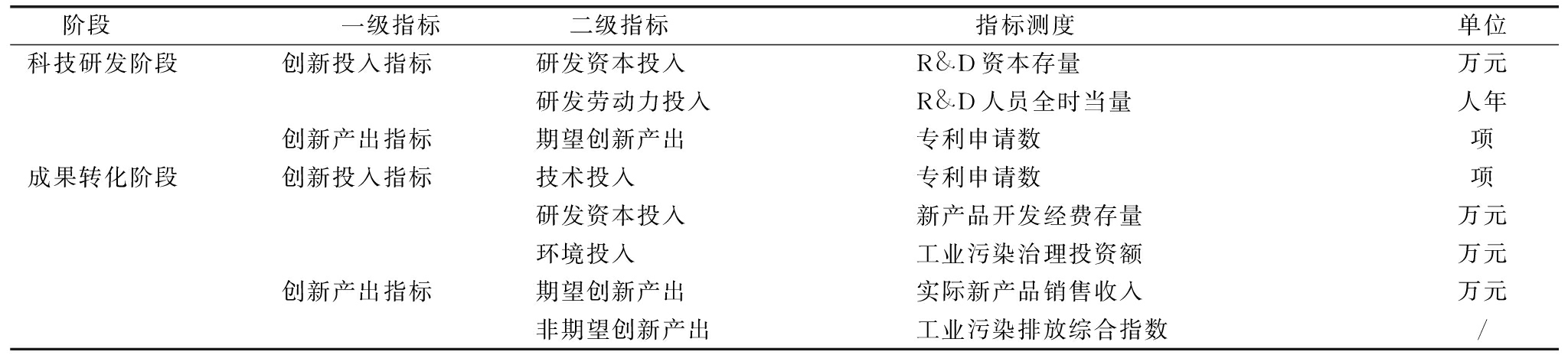

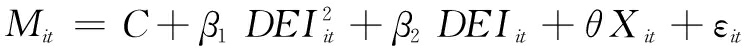

本文的被解释变量为区域创新效率。为了使不同地区在不同时期的创新效率具有可比性,本文选择采用超效率SBM-DEA模型测度得到的区域创新全局参比效率值表征区域创新效率,模型中的条件参数分别为按照规模报酬可变、产出导向型、参比全局前沿得出的效率值。创新价值链理论认为,科技研发阶段和成果转化阶段是构成创新全过程的两大主要环节[29]。因此,本文基于创新价值链视角测算区域创新效率,两阶段创新投入产出指标见表1。其中,参照相关研究,采用永续盘存法计算R&D资本存量和新产品开发经费存量[30],以2012年为基期利用工业产品出厂价格指数经过平减后得到实际新产品销售收入;基于工业烟尘排放量、工业二氧化硫以及工业废水指标,并通过熵值法计算得到工业污染排放综合指数。考虑到技术产出具有一定滞后性,故实际测度中创新产出均选取滞后一期值。

表1 区域创新效率测度指标体系

Table 1 Index system for measuring regional innovation efficiency

阶段一级指标二级指标指标测度单位科技研发阶段创新投入指标研发资本投入R&D资本存量万元研发劳动力投入R&D人员全时当量人年创新产出指标期望创新产出专利申请数项成果转化阶段创新投入指标技术投入专利申请数项研发资本投入新产品开发经费存量万元环境投入工业污染治理投资额万元创新产出指标期望创新产出实际新产品销售收入万元非期望创新产出工业污染排放综合指数/

2.2.2 核心解释变量

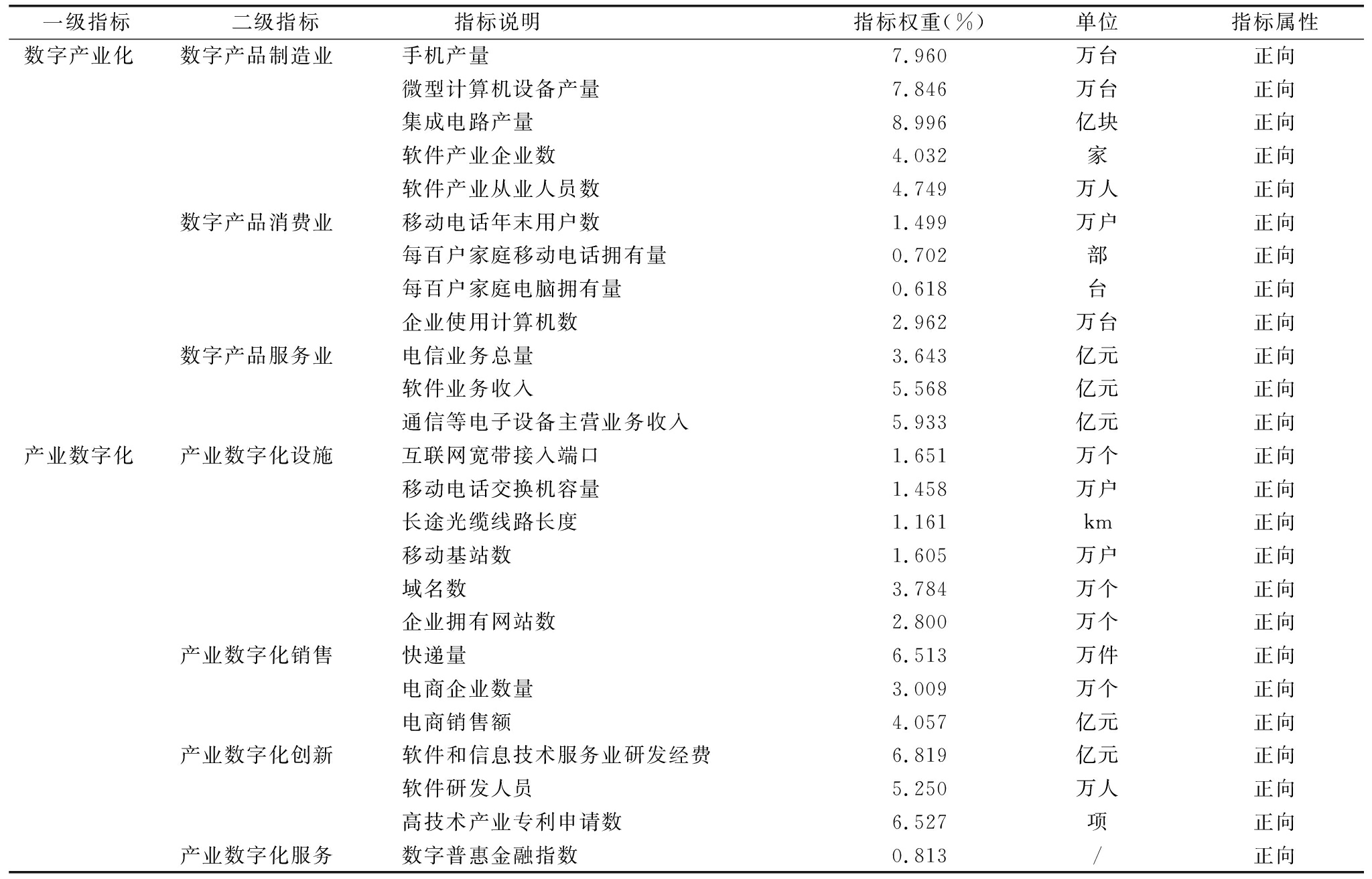

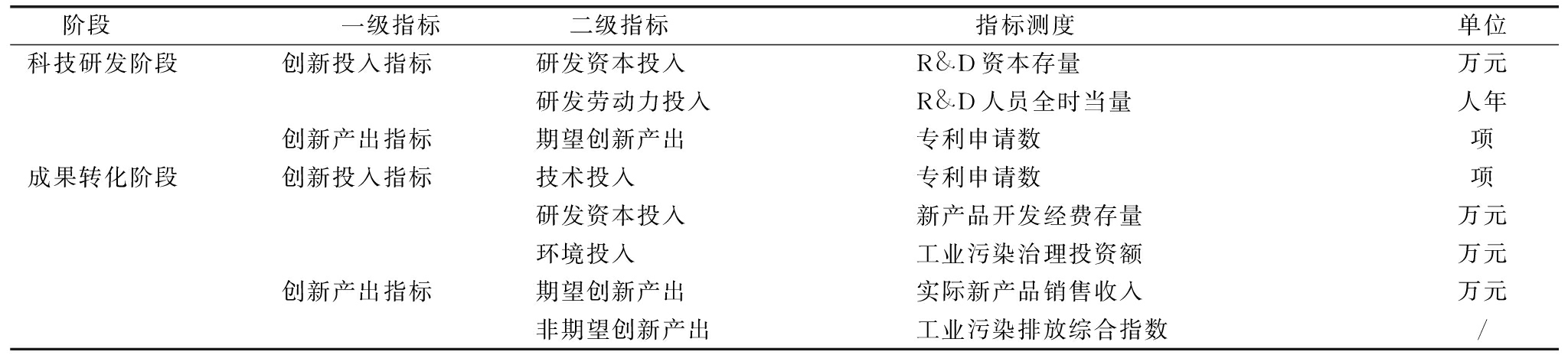

本文的核心解释变量为数字经济发展水平。就数字经济演变规律而言,数字经济本质上是传统经济与互联网深度融合的产物,是以数字化知识和信息为关键生产要素、以数字技术为核心驱动力量、以现代信息网络为重要载体的新型经济形态。进一步从产业发展形态的宏观角度来看,中国信息通信研究院发布的《中国数字经济发展白皮书(2017)》中明确指出:“数字经济的构成包括两大部分:数字产业化和产业数字化”。数字产业化和产业数字化分别是从产业和技术角度对数字化的实践,其中,数字产业化是数字化转型所依赖的技术产业,产业数字化则是数字化转型促成的新业态。具体而言,数字产业化是将数字技术转化为产品和服务的过程,主要包括数字产品制造、消费、服务等环节;数字产业化是数字经济的核心,也是加快推动数字技术与实体经济深度融合的重要途径。而产业数字化则聚焦于数字技术对传统制造流程及服务模式的改造升级,主要包括产业数字化设施、产业数字化销售、产业数字化创新、产业数字化服务等方面,产业数字化是实现传统产业转型升级和可持续发展的重要途径。因此,本文选择从数字产业化和产业数字化两大维度构建数字经济发展水平评价指标体系。基于指数编制方法的变量测度需要计算指标权重,指标确权目前主要分为主观赋权法和客观赋权法,主观赋权法包括模糊评价法和层次分析法等,客观赋权法包括熵值法、主成分分析法、纵横向拉开档次法等。相比于主观赋权法,客观赋权法可以消除人为赋权的主观性,体现各指标的相对重要性。同时,客观赋权法中的熵值法利用指标固有信息判断指标效用价值,其在面板数据处理及指标权重计算方面更具优势。鉴于此,本文借鉴相关研究做法[31],最终选择熵值法测度数字经济发展水平。以集中体现数字产业化和产业数字化的行业特征为依据,最终选取25个细类指标表征数字化水平的不同维度,细类指标说明及指标权重计算结果见表2。

表2 数字经济发展水平指标体系

Table 2 Index system of digital economic development level

一级指标二级指标指标说明指标权重(%)单位指标属性数字产业化数字产品制造业手机产量7.960万台正向微型计算机设备产量7.846万台正向集成电路产量8.996亿块正向软件产业企业数4.032家正向软件产业从业人员数4.749万人正向数字产品消费业移动电话年末用户数1.499万户正向每百户家庭移动电话拥有量0.702部正向每百户家庭电脑拥有量0.618台正向企业使用计算机数2.962万台正向数字产品服务业电信业务总量3.643亿元正向软件业务收入5.568亿元正向通信等电子设备主营业务收入5.933亿元正向产业数字化产业数字化设施互联网宽带接入端口1.651万个正向移动电话交换机容量1.458万户正向长途光缆线路长度1.161km正向移动基站数1.605万户正向域名数3.784万个正向企业拥有网站数2.800万个正向产业数字化销售快递量6.513万件正向电商企业数量3.009万个正向电商销售额4.057亿元正向产业数字化创新软件和信息技术服务业研发经费6.819亿元正向软件研发人员5.250万人正向高技术产业专利申请数6.527项正向产业数字化服务数字普惠金融指数0.813/正向

2.2.3 机制变量

本文的机制变量为研发要素投入偏向。根据研发劳动力和研发资本两种研发要素在区域研发要素投入中所占比重的相对变化,将研发要素投入偏向分为研发劳动力偏向和研发资本偏向。基于此,借鉴张冕和俞立平[32]的做法,测度研发要素投入偏向。由于研发劳动力与研发指标具有不同量纲,为了使指标具有横向可比性,本文利用Sigmoid函数对各指标进行标准化处理,计算公式如下:

(4)

(5)

式中,RDK表示研发劳动力偏向,RDL表示研发资本偏向,Zl表示标准化处理后的研发劳动力指标,Zk表示标准化处理后的研发资本指标。实际测度中,研发劳动力和研发资本分别采用前述区域创新指标体系中的R&D人员全时当量与研发资本存量表示。

2.2.4 控制变量

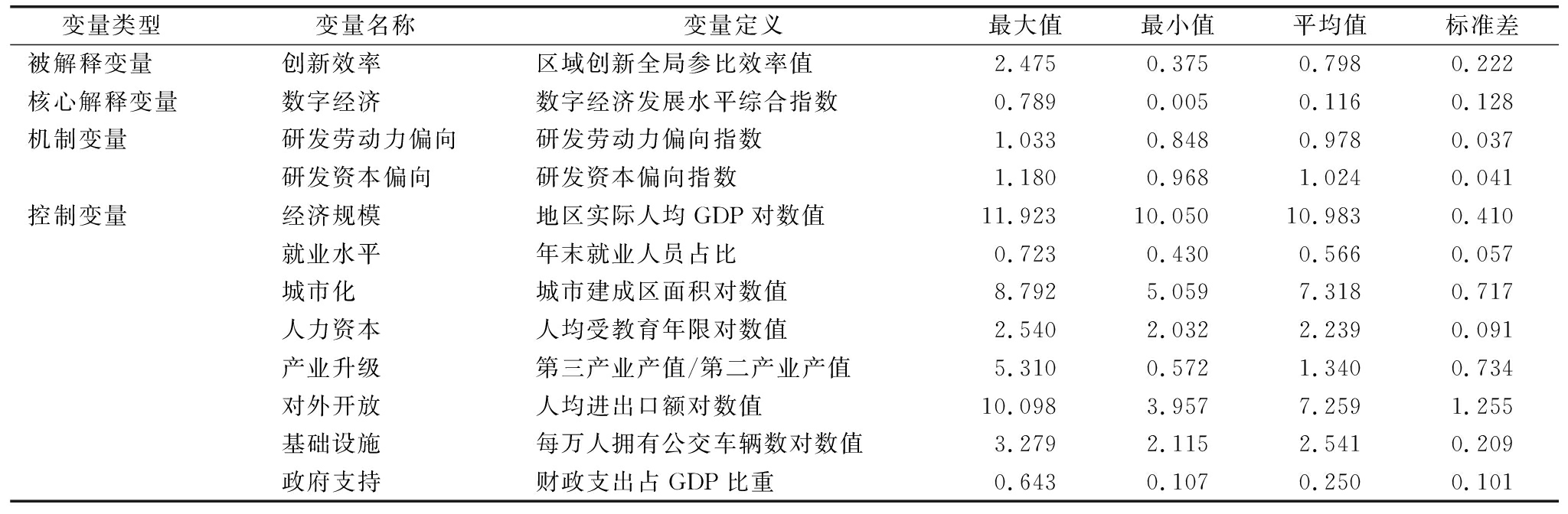

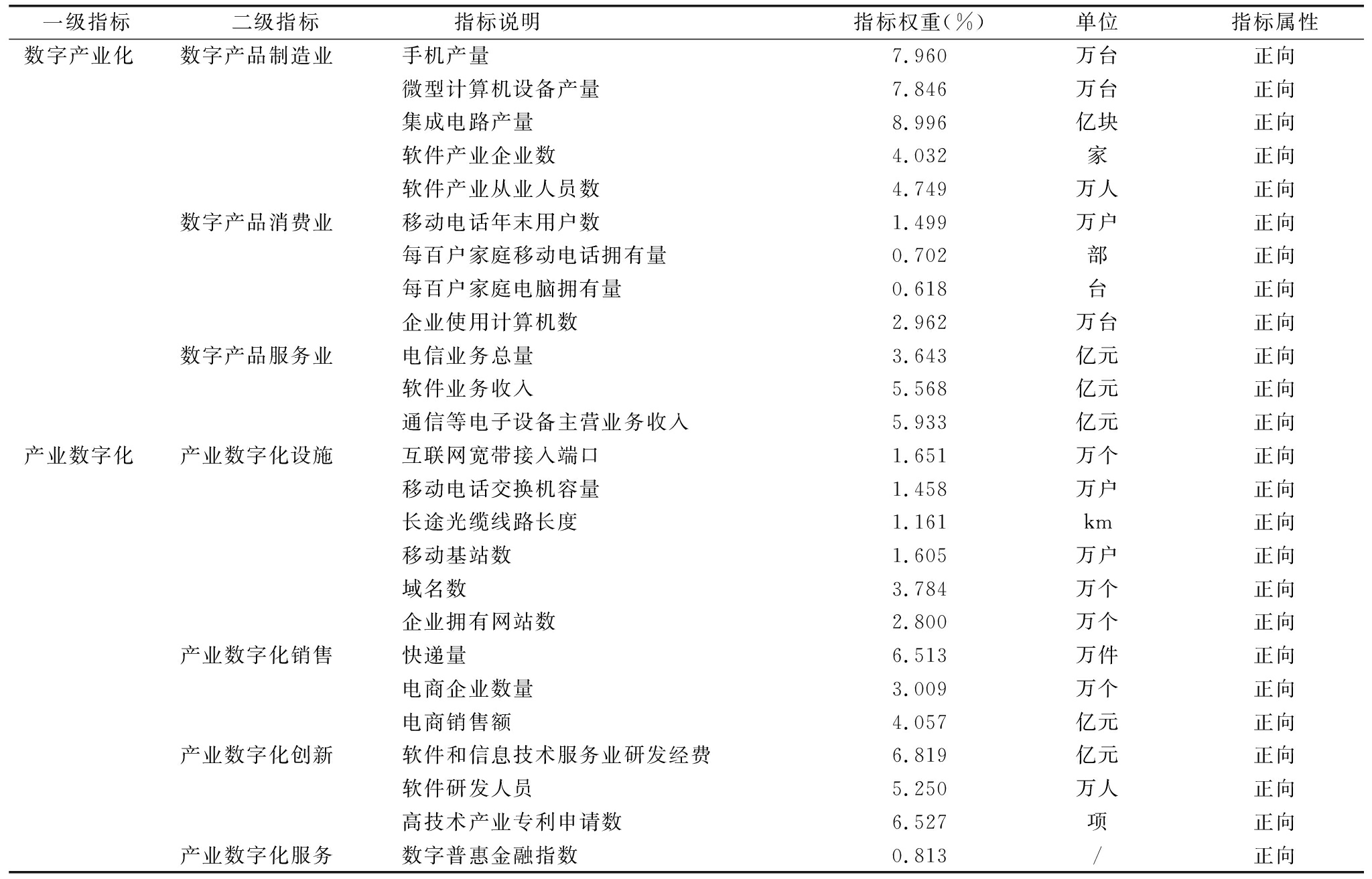

为了避免遗漏变量可能导致的模型结果偏误,本文借鉴相关研究,分别选取如下指标作为控制变量[31]:①经济规模,经济体量大能够通过强化创新要素的空间集聚性降低研发创新成本,本文采用地区实际人均GDP的对数值表示经济规模,以2013年为基期,利用各地区人均GDP指数经过平减后得到;②就业水平,充分的就业机会可以吸引人才流入,本文采用年末就业人员数占总人口比重表示;③城市化,城市化有利于提高研发要素配置效率,基于土地城镇化视角,采用城市建成区面积的对数值表示;④人力资本,人力资本积累可以提升研发劳动力生产效率,故采用人均受教育年限的对数值表示;⑤产业升级,产业结构升级能够加速创新成果转化,本文采用第三产业产值与第二产业产值的比值表示;⑥对外开放,对外开放扩大可以增强区域间技术交流,本文采用人均进出口总额的对数值表示;⑦基础设施,完善的基础设施可以降低创新合作交易费用,采用每万人拥有公交车辆数的对数值测度;⑧政府支持,政府支持能够为企业创新营造良好的营商环境,采用财政支出在GDP中的占比测度。各变量描述性统计结果见表3。为了避免不同量纲对模型估计结果的影响,实证分析中对所有变量进行标准化处理。

表3 各变量描述性统计结果

Table 3 Descriptive statistics for each variable

变量类型变量名称变量定义最大值最小值平均值标准差被解释变量创新效率区域创新全局参比效率值2.4750.3750.7980.222核心解释变量数字经济数字经济发展水平综合指数0.7890.0050.1160.128机制变量研发劳动力偏向研发劳动力偏向指数1.0330.8480.9780.037研发资本偏向研发资本偏向指数1.1800.9681.0240.041控制变量经济规模地区实际人均GDP对数值11.92310.05010.9830.410就业水平年末就业人员占比0.7230.4300.5660.057城市化城市建成区面积对数值8.7925.0597.3180.717人力资本人均受教育年限对数值2.5402.0322.2390.091产业升级第三产业产值/第二产业产值5.3100.5721.3400.734对外开放人均进出口额对数值10.0983.9577.2591.255基础设施每万人拥有公交车辆数对数值3.2792.1152.5410.209政府支持财政支出占GDP比重0.6430.1070.2500.101

2.3 数据来源

考虑到数字经济、区域创新效率等变量的时空演变及其指标数据可得性,本文实证分析以中国内地(西藏因数据不全,未纳入)的30个省份作为样本对象,样本观测值时间设为2013-2022年。本文省际面板数据主要来自《中国信息产业年鉴》《中国电子信息产业统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国工业统计年鉴》《中国统计年鉴》以及各省(市)统计局公布的宏观经济数据。数字经济发展水平维度的数字普惠金融指数来自北京大学数字金融研究中心。为了保证面板数据分析的有效性,对于缺失数据采用指标平均增长率进行插补替代。

3 实证分析

3.1 基准回归

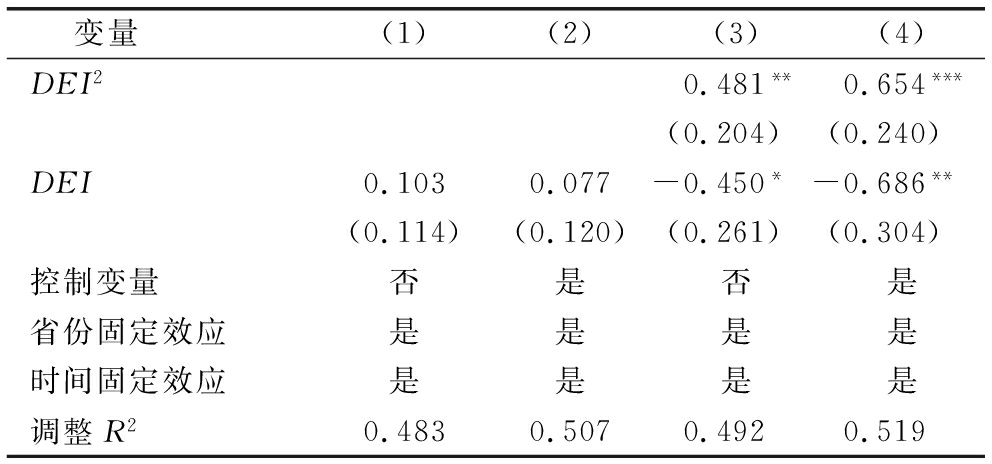

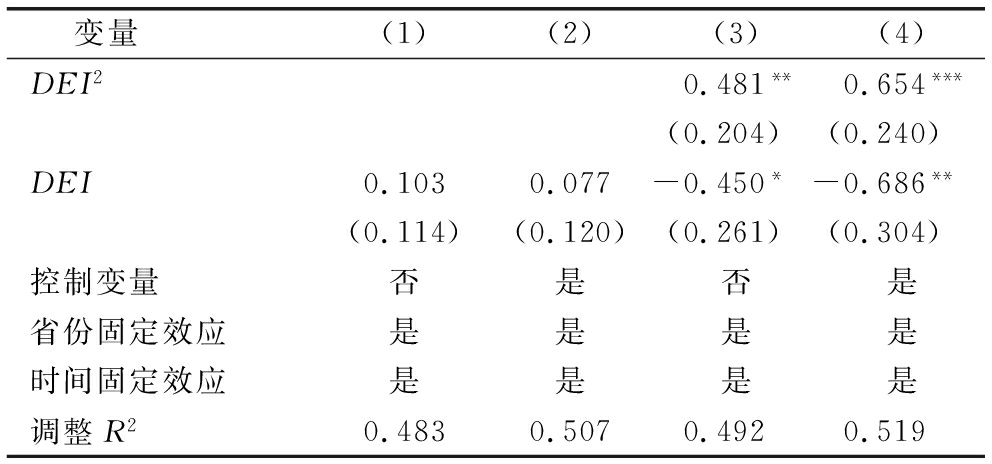

考虑到地区间发展差异,本文所有模型估计均设定为同时包含省份效应和时间效应的双向固定效应模型。为进行对比分析,本研究同时实证检验数字经济与区域创新效率的线性关系和非线性关系。表4中列(1)(2)分别为加入控制变量前后数字经济与区域创新效率线性关系检验结果,表4中列(3)(4)分别为加入控制变量前后数字经济与区域创新效率非线性关系检验结果。通过对比以上两种检验结果可知,未加入二次项前数字经济估计系数均未通过显著性检验,而加入数字经济二次项后二次项系数显著为正且一次项系数显著为负。以上结果表明,数字经济与区域创新效率之间不存在显著线性关系,而是存在显著非线性U型关系,即数字经济对区域创新效率的作用方向取决于数字经济自身发展水平,不同阶段数字技术应用会造成区域创新效率的非线性变化,数字技术应用发展初期会在一定程度上引发区域创新的“索洛悖论”问题,但从长期看则有利于区域创新效率提升。

表4 模型基准回归结果

Table 4 Estimated results of model baseline regression

变量(1)(2)(3)(4)DEI20.481**0.654***(0.204)(0.240)DEI0.1030.077-0.450*-0.686**(0.114)(0.120)(0.261)(0.304)控制变量否是否是省份固定效应是是是是时间固定效应是是是是调整R20.4830.5070.4920.519

注:括号内为标准误,***、**和*分别表示在1%、5%和10%水平上显著,下同

进一步根据表4中列(4)估计参数计算得到U型曲线的拟合极值(0.525),并将其与全样本观测值的实际区间进行对比发现,研究时段内大多数省份数字经济发展水平均处于U型曲线左侧区间,仅北京、江苏、广东等少部分省份数字经济发展水平位于U型曲线右侧区间。这说明除个别经济发达省市外,大部分地区数字经济发展水平尚未达到改善区域创新效率的临界标准。也就是说,对于中国当前大部分地区而言,数字技术应用带来的创新发展红利尚未充分释放,推动数字经济纵深发展成为破解区域创新“索洛悖论”的有效途径。

3.2 稳健性检验

3.2.1 分段回归检验

对于U型关系的检验,当变量函数关系呈现明显凹形单调特征时,采用在基准回归中加入核心解释变量二次项的方法虽然可以识别函数的非线性形态,但会造成对变量真实关系的误判。因此,本文借鉴Lind &Mehlum[33]的分段回归方法,通过对比模型非线性拟合极值点与样本观测值的方法检验U型关系。综合分段回归模型的估计结果可知:首先,全样本实际观测值的所在区间为[0,1],而模型拟合结果显示在被解释变量趋向极值的拐点处,核心解释变量对应的拟合值为0.525,表明函数极值点包含在全样本实际观测值区间内,即数字经济与区域创新效率的非线性U型关系是包含U型曲线拐点的非线性关系。其次,在以U型曲线拐点为界的左右两侧区间内,分段回归模型估计系数分别为-0.685和0.621,二者对应的p值分别为0.012和0.004,说明数字经济与区域创新效率的非线性关系在全样本观测区间满足U型曲线演变特征。最后,模型整体U型关系检验的t值为2.26,其对应的p值为0.012,检验结果显著拒绝变量之间不存在U型关系的原假设。综上可知,分段回归模型检验结果支持基准回归研究结论,即数字经济与区域创新效率之间存在非线性U型关系。

3.2.2 其它稳健性检验

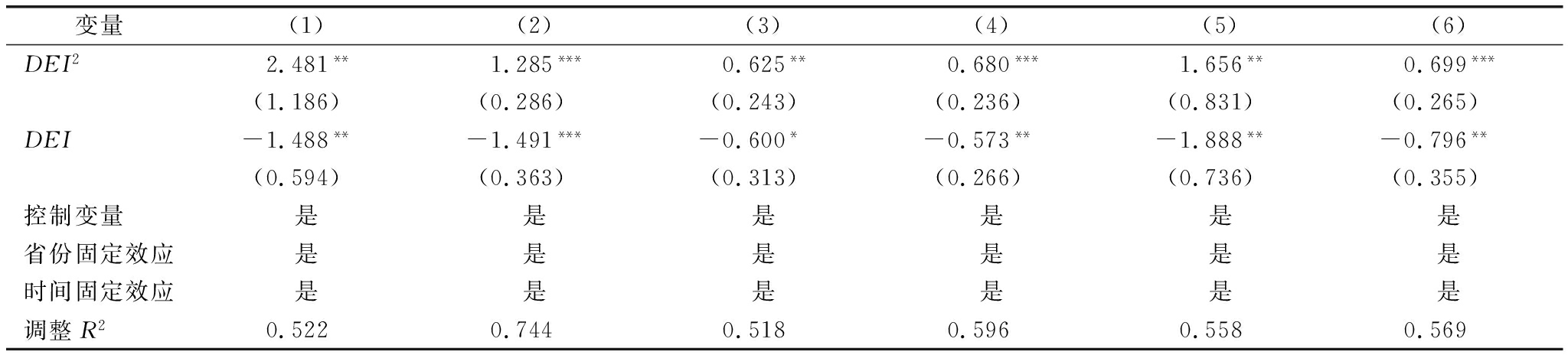

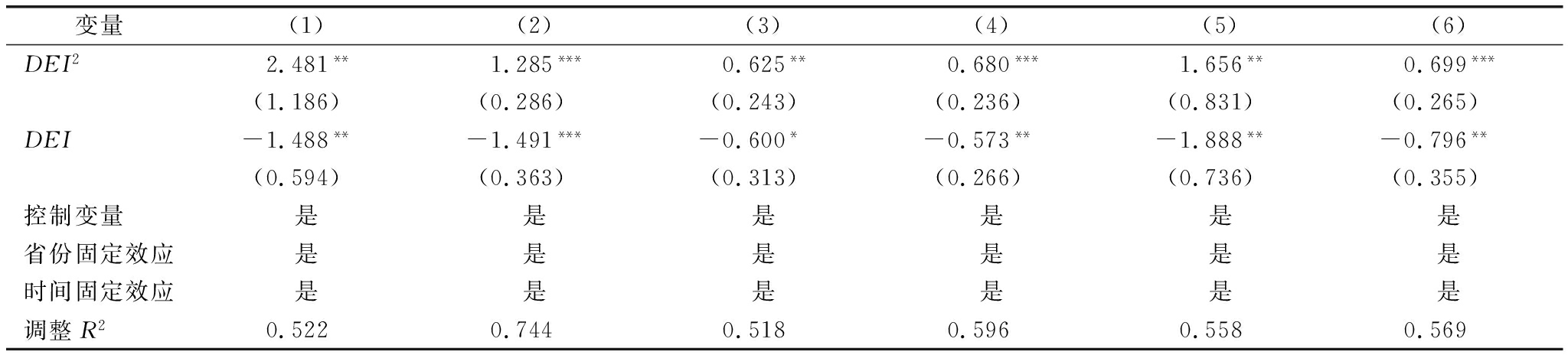

为了避免测量误差以及样本选择偏误等问题可能造成的估计偏误,本文进一步采用加入核心解释变量三次项、将表2中用于衡量区域创新能力的期望产出替换为《中国区域创新能力评价报告》中的中国区域创新能力综合效用值、排除中国实施的国家级大数据综合试验区和国家数字经济创新发展试验区两种外生政策冲击、对所有变量在1%和99%分位上进行缩尾处理、控制省份时间交互固定效应的方法进行稳健性检验。以上稳健性检验的模型估计结果见表5列(1)~(5)。综上可知,基准回归得到的研究结论仍然成立。借鉴Nunn &Qian[34]的做法,本文通过构建工具变量解决内生性问题可能导致的模型估计结果偏误。实际分析中,面板数据的工具变量采用各地区1984年固定电话普及率与上年中国人均互联网投资额对数值的交乘项表示。为了进一步避免工具变量的选取偏误,也将数字经济滞后一期作为另一工具变量进行模型估计,结果见表5中列(6)。根据估计结果可知,在解决模型内生性问题后,数字经济对区域创新效率存在非线性U型影响的研究结论依然成立。

表5 稳健性检验结果

Table 5 Estimated results for model robustness tests

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)DEI22.481**1.285***0.625**0.680***1.656**0.699***(1.186)(0.286)(0.243)(0.236)(0.831)(0.265)DEI-1.488**-1.491***-0.600*-0.573**-1.888**-0.796**(0.594)(0.363)(0.313)(0.266)(0.736)(0.355)控制变量是是是是是是省份固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是调整R20.5220.7440.5180.5960.5580.569

3.3 异质性检验

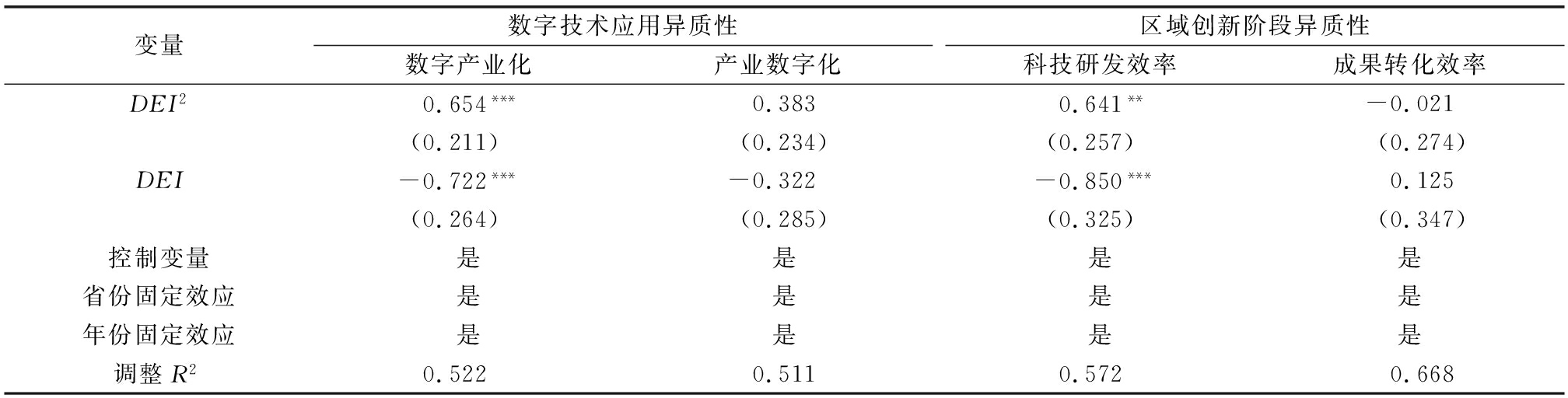

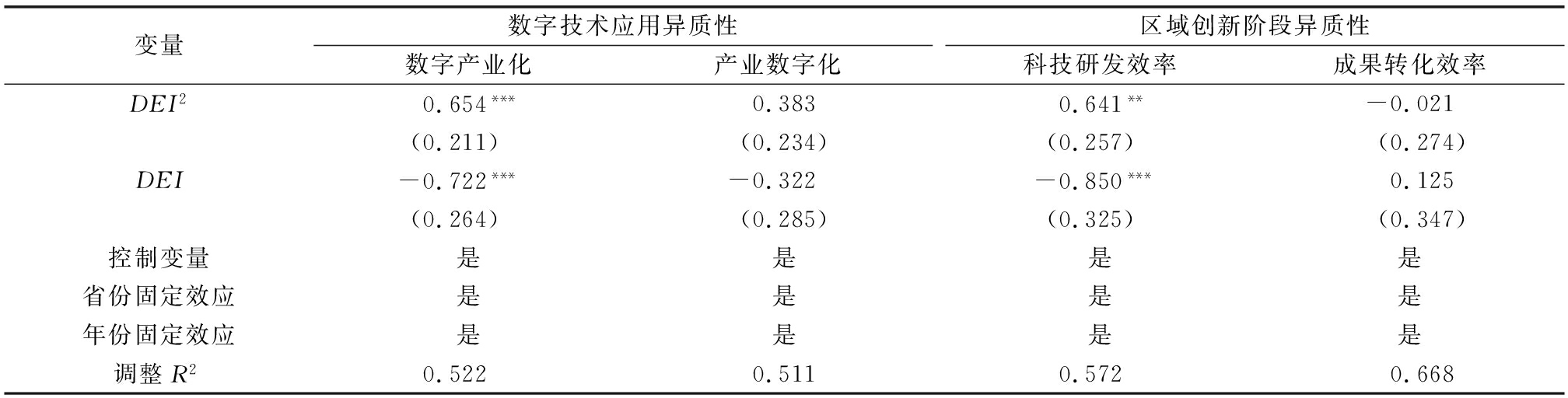

为了解析数字经济影响区域创新效率呈现非线性变化的技术来源和潜在动因,本文以数字技术应用方向及创新价值链理论为依据,分别从数字技术应用异质性和区域创新阶段异质性角度进行分析。一方面,将数字经济发展分为数字产业化和产业数字化;另一方面,将区域创新效率分为科技研发效率和成果转化效率,进而通过实证分析检验数字经济影响区域创新效率的异质性特征。

3.3.1 数字技术应用异质性

将数字经济划分为数字产业化和产业数字化两个维度,并按照表2中的指标设定,采用熵值法分别测度数字产业化和产业数字化发展水平,进而分析数字经济对区域创新效率的异质性影响。由表6结果可知,数字产业化与区域创新效率之间存在显著非线性U型关系,而产业数字化与区域创新效率之间不存在显著关系,说明数字经济对区域创新效率的非线性影响主要得益于数字产业化发展。从数字技术应用的行业特征来看,以信息通信设备生产和软件开发为主的数字产业化具有明显技术创新驱动特征,大数据叠加数据开源平台、人工智能模拟、软件定义、仿真建模等技术可以赋能研发实验、产品设计、工艺改造等创新链条全过程,从而改善区域创新效率。因此,数字产业化成为数字经济影响区域创新效率的深层动力。就产业数字化而言,产业数字化的创新驱动作用依赖于以生产设备更新推进的智能制造,而中国产业数字化规模虽然远大于数字产业化规模,但现阶段实现了数字化转型的中国企业比例仍然偏低,大部分企业尚未完成基础设备数字化改造,数字化转型覆盖面不足成为制约产业数字化创新发展的现实原因[15]。同时,产业数字化侧重于技术应用,虽然产业数字化带来的规模报酬递增会吸引研发资金大量流入并推动劳动力技能结构快速转型,但对技术发明和产品开发的作用相对有限。此外,产业数字化对技术创新的正向作用需要借助完善的信息反馈渠道,当信息服务体系不健全时,生产部门对新产品市场表现的响应较迟缓,大大降低了产品研发技术更迭速度,甚至误导技术创新方向,从而造成创新效率损失。因此,相比于数字产业化,产业数字化在既有经济环境下尚未成为改善区域创新效率的有效力量,生产技术数字化升级反而可能是造成区域创新“索洛悖论”的技术来源。

表6 异质性检验结果

Table 6 Model estimation results for heterogeneity tests

变量数字技术应用异质性数字产业化产业数字化区域创新阶段异质性科技研发效率成果转化效率DEI20.654***0.3830.641**-0.021(0.211)(0.234)(0.257)(0.274)DEI-0.722***-0.322-0.850***0.125(0.264)(0.285)(0.325)(0.347)控制变量是是是是省份固定效应是是是是年份固定效应是是是是调整R20.5220.5110.5720.668

3.3.2 区域创新阶段异质性

将区域创新活动划分为科技研发阶段和成果转化阶段,并按照表1中指标设定,同样采用SBM-DEA模型分别测度两阶段创新效率,进而分析数字经济对不同阶段创新效率的异质性影响。根据表6结果可知,数字经济与科技研发效率之间存在显著非线性U型关系,而与成果转化效率不存在显著关系,说明数字经济对区域创新效率的非线性影响主要源自其对科技研发效率的非线性作用。进一步通过对比科技研发效率与成果转化效率的时空演变特征发现,成果转化效率滞后是掣肘中国区域创新效率提升的潜在原因。以上结果表明,数字经济发展虽然有利于科技研发效率提升,但尚不能扭转中国科技成果转化低效的局面。从技术创新的外部环境来看,一方面,数字经济下的科技创新仍然受到成果产业化水平的制约,大部分省市成果转化效率低于创新研发效率[35]。相比科技研发,成果转化面临更为迫切的市场需求以及生产场景的技术约束,而且科技研发成果的中试熟化需要磨合期,尤其是对于新型数字产品“落地”转化而言,当既有工艺流程无法满足新产品生产要求且新产品市场收益不确定时,研发成果便难以实现产业化应用。另一方面,数字化网络平台建立虽然能够强化不同研发环节的创新合作,但无法完全消除产业结构、技术距离、产权界定、地理障碍等因素导致的交易成本,研发成果即时转化存在常态化信息鸿沟,而且数字化转型也会在一定程度上增加研发成果转化的技术摩擦。当数字技术应用模式难以弥合创新链与产业链之间的链条错位时,数字经济可能引发成果转化领域的“索洛悖论”。因此,通过数字技术赋能产业组织模式创新,构建研发成果转化网络信息平台,提升研发成果转化效率,成为破解数字经济影响区域创新“索洛悖论”的关键。

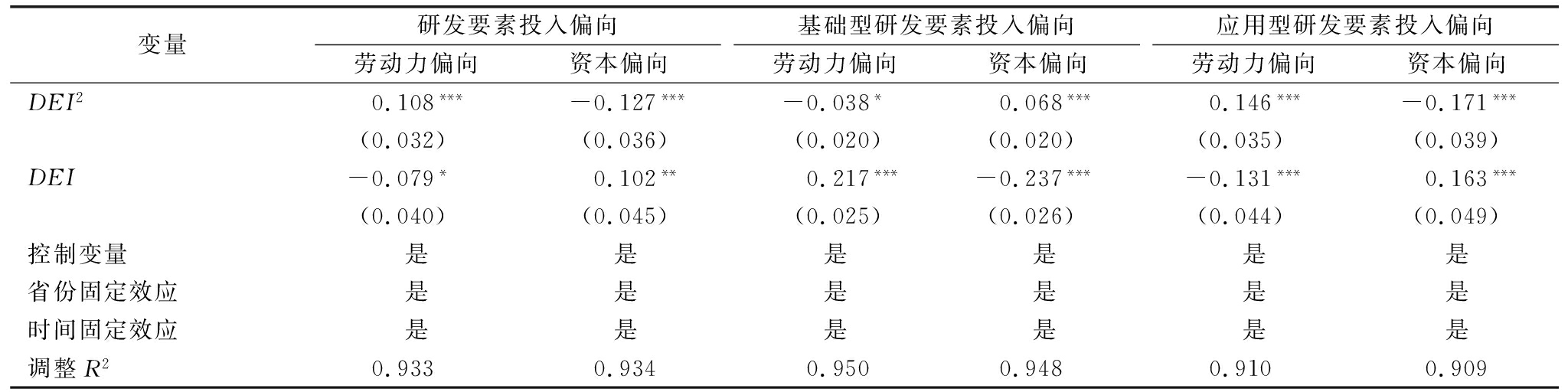

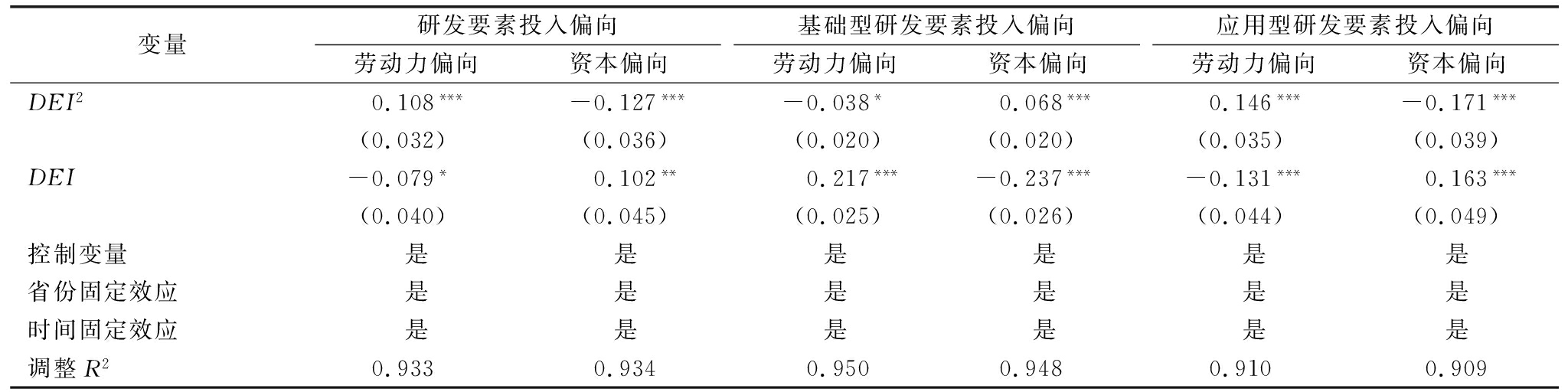

3.4 研发要素投入偏向机制检验

根据前述理论假设,本文基于研发要素投入偏向角度分析数字经济导致区域创新效率非线性变化的影响机制,模型估计结果如表7所示。根据估计结果可知,数字经济与研发劳动力偏向存在显著非线性U型关系,而与研发资本偏向存在显著非线性倒U型关系。进一步结合基准回归结果可知,数字经济对研发劳动力投入偏向的非线性作用方向与其对区域创新效率的非线性作用方向一致,表明数字经济对区域创新效率的非线性影响机制整体上表现为研发劳动力投入偏向。以上实证结果与中国区域创新发展实践经验相吻合,即研发要素投入错配会冲击持续创新中的人力资本投入效应,进而引发区域创新的“索洛悖论”[8],而研发要素中人力资本投入比例提升则成为区域实现追赶前沿技术的关键[36]。因此,基于研发要素投入偏向角度,放大数字技术应用的研发劳动力创造效应,以此适度提高研发劳动力与研发资本的要素配比,是数字经济改善区域创新效率的潜在路径。

表7 影响机制检验结果

Table 7 Model estimation results of impact mechanisms

变量研发要素投入偏向劳动力偏向资本偏向基础型研发要素投入偏向劳动力偏向资本偏向应用型研发要素投入偏向劳动力偏向资本偏向DEI20.108***-0.127***-0.038*0.068***0.146***-0.171***(0.032)(0.036)(0.020)(0.020)(0.035)(0.039)DEI-0.079*0.102**0.217***-0.237***-0.131***0.163***(0.040)(0.045)(0.025)(0.026)(0.044)(0.049)控制变量是是是是是是省份固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是调整R20.9330.9340.9500.9480.9100.909

考虑到技术进步偏向作用对研发要素投入的影响,进一步考察数字经济对基础型研究和应用型研究两种不同研究领域研发要素投入偏向的影响。根据研发活动类型,本文将区域研发活动分为基础型研发与应用型研发,同时参照《中国科技统计年鉴》中的统计分类指标,以基础研究和应用研究表征基础型研究,以试验发展研究表征应用型研究[19]。采用式(4)(5)测度以上两种不同研发类型的研发要素投入偏向,两种研发活动所涉及的研发劳动力和研发资本均采用各自领域对应的R&D人员全时当量与研发资本存量表示。根据表7估计结果可知,受到技术进步偏向的叠加作用,数字经济对不同研究领域研发要素投入偏向的影响具有明显异质性,其中,对区域创新效率的非线性影响机制在基础型研究领域表现为研发资本投入偏向,而在应用型研究领域表现为研发劳动力投入偏向,即基础型研究的研发资本偏向和应用型研究的研发劳动力偏向是数字经济影响区域创新效率呈现非线性变化的主导因素。就不同研发活动的创新贡献而言,当前沿差距小于最优技术差距时,应用研究持续投入会抑制创新增长,加大基础研究投入则可以通过增强区域创新能力消解应用研究对创新增长的负面效应[20]。因此,得益于数字经济发展过程中研发资本投入会逐渐偏向于基础型研究领域,长期内有利于区域创新效率提升。

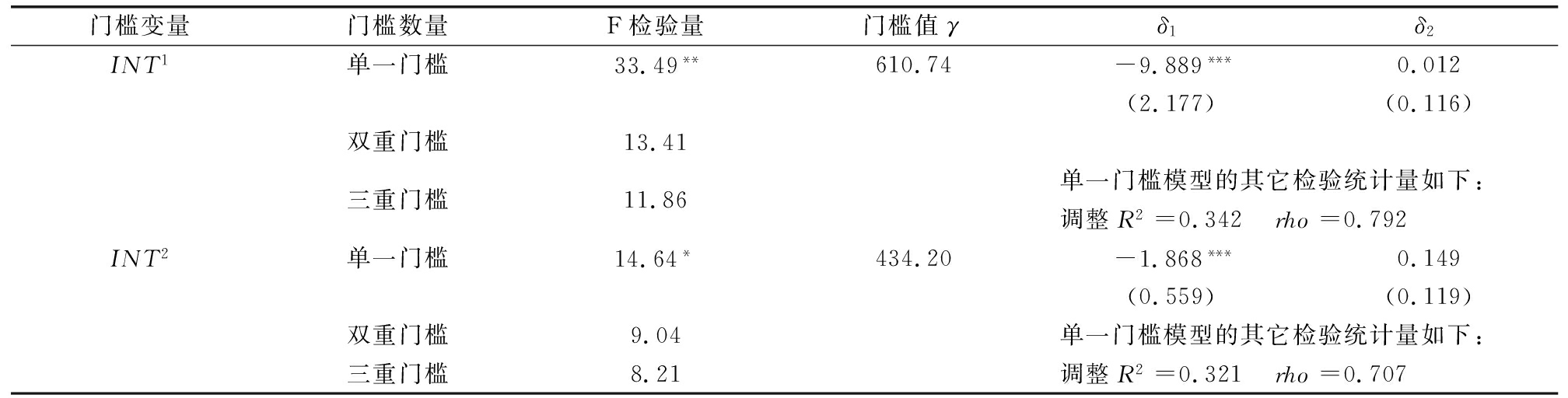

3.5 网络价值约束检验

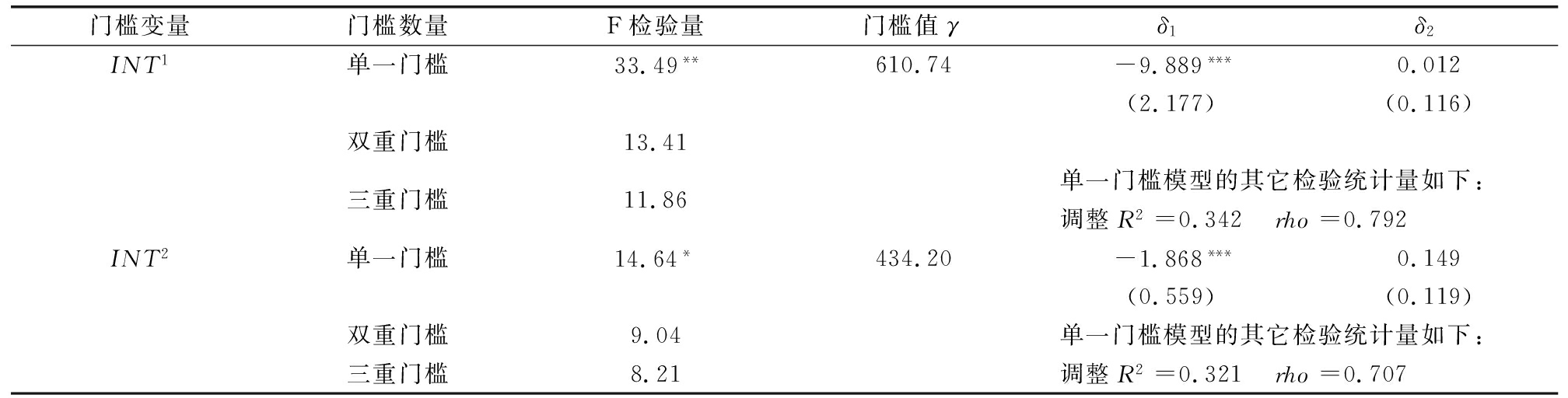

根据梅特卡夫法则,采用面板门槛回归模型实证检验数字经济在网络价值约束下对区域创新效率的非线性影响。实际分析中,同时采用互联网上网人数(INT1)和互联网宽带接入用户数(INT2)作为表征网络用户规模的代理变量。其中,互联网上网人数利用各地区年末常住人口总数及其互联网普及率计算得到,各地区互联网普及率数据来自《中国互联网络发展状况统计报告》。表8为各门槛变量的模型估计结果。

表8 面板门槛模型估计结果

Table 8 Estimation results of the panel threshold model

门槛变量门槛数量F检验量门槛值γδ1δ2INT1单一门槛33.49**610.74-9.889***0.012(2.177)(0.116)双重门槛13.41三重门槛11.86单一门槛模型的其它检验统计量如下:调整R2=0.342 rho=0.792INT2单一门槛14.64*434.20-1.868***0.149(0.559)(0.119)双重门槛9.04单一门槛模型的其它检验统计量如下:三重门槛8.21调整R2=0.321 rho=0.707

注:自举法(Bootstrap)次数为300

根据模型检验结果可知:首先,以互联网上网人数和互联网宽带接入用户数作为门槛变量的三重门槛模型、双重门槛模型均未通过F检验,而单门槛模型均在相应显著性水平下通过F检验,说明在以网络用户规模作为门槛变量的约束条件下,数字经济对区域创新效率的非线性影响具有单门槛效应。其中,互联网上网人数和互联网宽带接入用户数的门槛值γ分别为610.74万人与434.20万户。其次,根据单门槛模型估计结果可知,在门槛值的左右两侧区间内,核心解释变量回归系数由负变正,说明数字经济对区域创新效率的影响在一定程度上依赖于以互联网为载体的网络用户普及程度,即伴随网络用户规模扩增,数字经济对区域创新效率的影响逐渐由负向抑制作用转变为正向促进作用。但值得注意的是,在门槛值的右侧区间内数字经济对区域创新效率的正向作用尚未通过统计学上的显著性检验,说明在网络用户规模跨越门槛值后,数字经济对区域创新效率虽然可以发挥正向促进作用,但在既有区域创新系统中网络用户规模扩增并不能显著强化数字经济对区域创新效率的正向促进作用。

综上可知,数字经济对中国区域创新效率的非线性影响在一定程度上遵循梅特卡夫法则的理论逻辑,即网络价值约束对数字经济赋能区域创新效率提升具有一定影响。以上述实证分析的门槛值为参照,进一步通过比较中国各省市网络用户规模发现,除青海、宁夏外,中国大部分地区网络用户规模已越过门槛值。换言之,数字经济对区域创新效率的非线性影响在中国大部分地区已经突破网络用户规模的约束条件,但其并未成为支撑数字经济赋能区域创新效率提升的有效力量。以上结果表明,梅特卡夫法则在区域创新系统中成立可能面临其它互补技术约束。一方面,数据量与数据价值之间并非呈现稳定线性增长的函数关系,网络用户规模扩增带来的数据积累存在数据质量不高、折旧加快等问题,不利于数据价值创造和转化[16]。而且,网络价值向数字技术应用转变存在时滞性,当网络价值与数字经济催生的创新变革存在技术差距时,网络价值爆发式增长并不能丰富数字技术实际应用场景,因而难以加速释放数字技术的创新红利。另一方面,当大数据与生产组织关键结构不相适应时,数字技术也难以创造价值[37]。网络用户规模扩增引致的网络价值攀升不仅需要契合产业数字化升级的技术流程,而且需要满足数字产品市场需求,才能转变为数字技术驱动创新发展的高能要素。

4 结论与政策启示

4.1 研究结论

本文聚焦于数字技术应用的“索洛悖论”现象以及中国区域创新低效的现实困境,从研发要素投入偏向视角,结合网络效应等理论,利用中国省际面板数据实证分析数字经济发展对区域创新效率的影响,得出以下主要结论:

(1)数字经济与中国区域创新效率存在显著非线性U型关系,该结论在经过一系列稳健性检验后仍然成立,即数字经济在其发展初期会在一定程度上引发区域创新的“索洛悖论”,长期则有利于区域创新效率提升,但大部分地区数字经济发展水平尚未达到提升区域创新效率的临界条件。

(2)分维度异质性分析表明,数字产业化及其对科技研发效率的影响是数字经济影响区域创新效率呈现非线性U型变化特征的深层动因,而产业数字化以及成果转化效率滞后是掣肘区域创新效率提升的潜在原因。

(3)从研发要素投入偏向角度,数字经济发展能够通过改变研发要素投入偏向影响区域创新效率的非线性变化,且数字经济影响区域创新效率的非线性机制整体上符合研发劳动力投入偏向。在技术进步偏向的叠加作用下,基础型研究的研发资本偏向和应用型研究的研发劳动力偏向是数字经济影响区域创新效率非线性变化的主导因素。

(4)考虑数字技术的网络效应后发现,数字经济对区域创新效率的非线性影响在一定程度上遵循梅特卡夫法则的理论逻辑,即伴随网络用户规模持续扩大,数字经济对区域创新效率的影响逐渐由负向抑制作用变为正向促进作用,但网络用户规模扩增引致的网络价值攀升并不能显著强化数字经济对区域创新效率的正向促进作用,梅特卡夫法则在区域创新系统中成立可能面临其它互补技术约束。

4.2 政策启示及建议

(1)加快实施数字中国战略,深化数字技术应用,推动数字经济纵深发展,做大做强做优数字经济,加速释放数字经济提升区域创新效率的正向效应。一方面,加快相对落后地区数字化转型,建议区域统筹规划数字经济发展,推进重点领域数字化转型,支持信息技术产业条件较好地区适度超前建设新型数字基础设施,同时,提升数字治理能力,营造良好的数字化转型生态,从而推动数字经济实现突破式发展;另一方面,发挥发达地区在数字技术创新方面的引领作用,鼓励数字经济发展水平较高地区联合开展核心技术攻关,加快数字技术迭代升级,强化数字产业自主创新能力,打造数字产业集群,以此推动经济结构深层次转型,从而放大数字技术的创新驱动效应。

(2)加大数据要素投入赋能科技创新,加快产业数字化升级,提高成果转化效率。一方面,建议提高数字化研发工具普及率,发挥数字技术在提升科技研发效率中的积极作用。在统筹推进“东数西算”工程的同时,加快建设全国一体化算力网络,引导存量数据中心升级转变为智算中心,从而提升数字产业创新价值。另一方面,加快产业数字化升级进程,积极开展企业数字化转型行动,扩大企业数字化转型覆盖面。建议加速实施中小企业数字化赋能行动和制造业数字化转型,大力推进生产设备智能化改造,实现关键工序全面数控化,加快新型数字产品“落地”转化,从而提升成果转化效率。

(3)优化研发要素投入结构,提高研发人员与研发资金要素配比。一方面,通过加快实施专项数字技能提升行动,打造高水平复合型数字创新人才队伍,推动研发劳动力技能结构转型。同时,进一步通过丰富数字技术应用场景打造新业态,挖掘市场新需求,激发创新创业活力,以此适度提高研发人员在区域研发活动中的要素投入比重。另一方面,分类优化不同研究领域要素投入结构。在基础型研究领域,应侧重通过财政倾斜和创新数字金融模式提高研发资本投入比例;在应用型研究领域,侧重通过生产设备智能化改造和创新产品设计提高研发人员投入比例。

(4)提高互联网普及率的同时,重视通过完善互联网平台功能以及拓展互联网技术应用,从而提升网络价值。一方面,发挥新一代信息技术的引领作用,不断推进互联网基础资源建设,通过健全公共网络设施、优化互联网接入环境、加强网络信息技术培训等持续扩大网络群体规模,同时,加大互联网平台数据开发开放力度,加强公共数据管理,提高网络数据质量。另一方面,不断完善互联网平台功能,持续推进“互联网+”工程,加强互联网平台在金融科技、商务交易、政务服务、城市治理等领域的深化应用,进而提高互联网平台网络价值。此外,促进互联网技术在数据整合、信息甄别、仿真建模、研发试验等领域的创新应用,以大型工业互联网平台为支撑,深入实施传统工业信息化改造工程和工业互联网创新发展工程,以此凸显网络价值属性。

参考文献:

[1] 叶初升,孙薇.中国“科技创新困境”再审视:技术创新质量的新视角[J].世界经济,2023,46(8):80-107.

[2] 陈强远,张醒,汪德华.中国技术创新激励政策设计:高质量发展视角[J].经济研究,2022,57(10):52-68.

[3] 赵星,李若彤,贺慧圆.数字技术可以促进创新效率提升吗[J].科学学研究,2023,41(4):732-743.

[4] 汪文璞,徐蔼婷.数字经济能驱动企业创新效率吗[J].现代经济探讨,2022,41(12):79-90.

[5] 陈楠,蔡跃洲.人工智能、承接能力与中国经济增长——新“索洛悖论”和基于AI专利的实证分析[J].经济学动态,2022,63(11):39-57.

[6] 胡晟明,王林辉,赵贺.人工智能应用、人机协作与劳动生产率[J].中国人口科学,2021,35(5):48-62,127.

[7] 陈钰芬,范嵩盈.区域知识创新水平的测度逻辑及比较[J].统计研究,2022,39(10):34-50.

[8] 李静,楠玉,刘霞辉.中国研发投入的“索洛悖论”——解释及人力资本匹配含义[J].经济学家,2017,29(1):31-38.

[9] WEN H,ZHAO Z.How does China's industrial policy affect firms' RD investment? evidence from 'China manufacturing 2025'[J].Applied Economics,2020,53(55):1-14.

[10] GHASEMAGHAE M,CALIC G.Assessing the impact of big data on firm innovation performance:big data is not always better data[J].Journal of Business Research,2020,108(1):147-162.

[11] 王旭,张晓宁,牛月微.“数据驱动”与“能力诅咒”:绿色创新战略升级导向下企业数字化转型的战略悖论[J].研究与发展管理,2022,34(4):51-65.

[12] 陈金丹,王晶晶.数字化投入与制造业创新效率[J].经济经纬,2022,39(3):78-88.

[13] AGHION P,JONES B F,JONES C I.Artificial intelligence and economic growth[R].America:NBER Working Paper,2017.

[14] 徐翔,赵墨非,李涛,等.数据要素与企业创新:基于研发竞争的视角[J].经济研究,2023,58(2):39-56.

[15] 王海,闫卓毓,郭冠宇,等.数字基础设施政策与企业数字化转型:“赋能”还是“负能”[J].数量经济技术经济研究,2023,40(5):5-23.

[16] 王超贤,张伟东,颜蒙.数据越多越好吗——对数据要素报酬性质的跨学科分析[J].中国工业经济,2022,39(7):44-64.

[17] MATRAYA A.The local innovation spillovers of listed firms[J].Journal of Financial Economics,2021,141(2):395-412.

[18] 诸竹君,袁逸铭,焦嘉嘉.工业自动化与制造业创新行为[J].中国工业经济,2022,39(7):84-102.

[19] 龚六堂,吴立元.技术距离、研发投入结构与中国经济增长[J].改革,2023,40(11):38-54.

[20] 孙早,许薛璐.前沿技术差距与科学研究的创新效应——基础研究与应用研究谁扮演了更重要的角色[J].中国工业经济,2017,34(3):5-23.

[21] 陈贵富,韩静,韩恺明.城市数字经济发展、技能偏向型技术进步与劳动力不充分就业[J].中国工业经济,2022,39(8):118-136.

[22] 郭家堂,骆品亮.互联网对中国全要素生产率有促进作用吗[J].管理世界,2016,32(10):34-49.

[23] MICHAEL L K,CARL S.Network externalities,competition,and compatibility[J].The American Economic Review,1985,75(3):424-440.

[24] 郑安邦,冯华.数据流空间视角下知识溢出的内生经济增长机制[J].经济与管理研究,2024,45(2):3-20.

[25] GREGORY W R,HENFRIDSSON O,KAGANER E,et al.Data network effects:key conditions,shared data,and the data value duality[J].Academy of Management Review,2022,47(1):189-192.

[26] 陈伟,邓堯,李玉山,等.互联网发展对技术创新的影响研究——基于知识产权保护的视角[J].科研管理,2024,45(3):151-160.

[27] 蒋仁爱,李冬梅,温军.互联网发展水平对城市创新效率的影响研究[J].当代经济科学,2021,43(4):77-89.

[28] HAANS J F R,PIETERS C,HE Z.Thinking about U :theorizing and testing U-and inverted U-shaped relationships in strategy research[J].Strategic Management Journal,2016,37(7):1177-1195.

[29] HANDEN M T,BIRKINSHA J.The innovation value chain[J].Harvard Business Review,2007,85(6):121-130.

[30] 杨骞,陈晓英,田震.新时代中国实施创新驱动发展战略的实践历程与重大成就[J].数量经济技术经济研究,2022,39(8):3-21.

[31] 杨昕,赵守国.数字经济与工业高质量创新的协同互促效应[J].科技进步与对策,2023,40(17):25-34.

[32] 张冕,俞立平.创新要素投入偏向:机制、测度及其效应研究——研发劳动力与研发资本之比合理吗[J].数理统计与管理,2022,41(5):883-898.

[33] LIND T J,MEHLUM H.With or without U? the appropriate test for a U-shaped relationship[J].Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2010,72(1):109-118.

[34] NUNN N,QIAN N U S.Food aid and civil conflict[J].The American Economic Review,2014,104(6):1630-1666.

[35] 庞瑞芝,王宏鸣.数字经济背景下中国科技创新支撑经济发展的效率及区域差异研究[J].当代经济科学,2023,45(6):70-85.

[36] 杨帆,王满仓.研发投入与技术前沿差距的“索洛悖论”——基于研发人力资本的解释[J].现代财经(天津财经大学学报),2020,40(12):96-110.

[37] FORMAN C,MCELHERAN K.Firm organization in the digital age:IT use and vertical transactions in U.S.manufacturing[R].The Netherlands:SSRN Working Paper Series,2019.

(责任编辑:胡俊健)