0 引言

随着新一轮科技革命和产业变革加速演进,企业创新从“单打独斗”转向众创、共创、广域协同,资源整合从产业链整合转向跨行业、跨界融合互补。党的十九届四中全会提出“支持大中小企业和各类主体融通创新”。随后,各级政府机构先行先试、多措并举,大力推动形成协同、高效、融合、顺畅的企业融通创新生态。作为新型跨组织合作模式,融通创新能够充分发挥企业优势,构建战略共性技术创新生态体系,从而降低创新成本和风险[1]。在融通发展过程中,全面开放、深度合作会损害企业创新自主性,甚至瓦解其原有内部创新体系。为确保创新活动独立性,维持稳定发展格局,企业在积极开展融通创新的同时,也不能忽视内部创新。内部创新与融通创新各具特色,目标路径与活动方案各有不同,在资源需求、作用机制及配置策略等方面存在显著差异。因此,在资源有限情景下,企业应有所侧重还是二者兼顾?这是企业亟待解决的问题。

现有相关研究肯定了内部创新、融通创新的积极作用。创新能力、研发创新投入是企业获取竞争优势的关键因素[2]。唐曼萍等[3]发现,通过内部创新获取的知识由企业自主掌握,有利于企业提升创新绩效;Gkypalia等[4]发现,内部创新知识积累能够深化企业对知识内在联系的理解,对创新绩效具有积极影响;Adomako等[5]发现,融通创新有助于企业创造新知识和开展可持续创新活动;陈劲等[6]认为,融通创新能够凸显企业创新主体地位,促进企业创新能力提升;王涛[7]发现,借助融通创新合作模式,企业能够通过整合资源开展创新活动,但为了避免“顾此失彼”,需要权衡内部创新与融通创新的关系,并合理分配有限资源。据此,本文探讨两类创新活动存在哪些整合方式以及不同整合方式如何影响企业创新绩效。

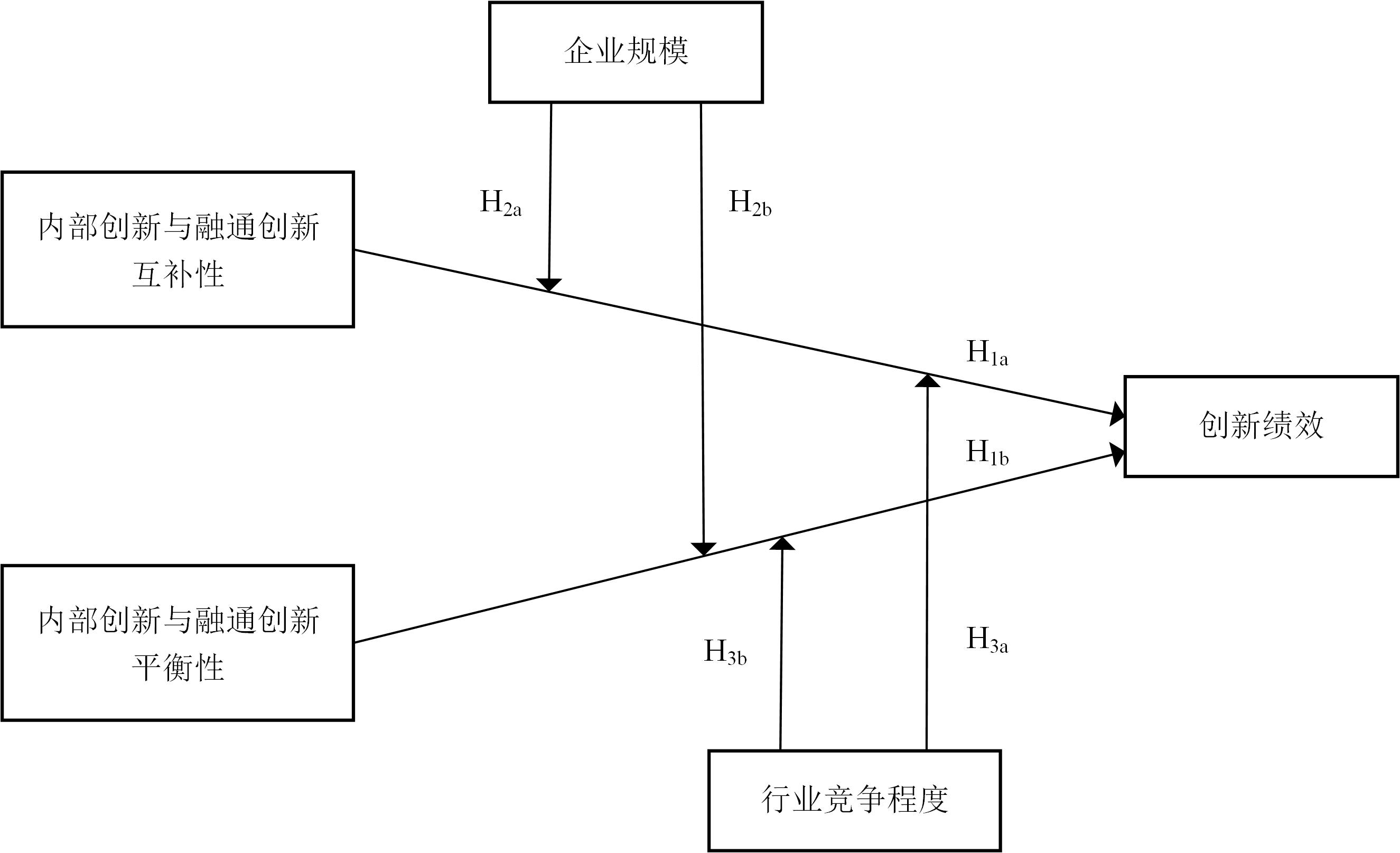

组织二元性是组织同时实施两种相互独立又看似冲突的战略行为的能力。围绕如何协调两种战略行为,现有研究提出互补和平衡两种模式[8]。内部创新和融通创新在本质上并不冲突,与组织二元性理论的核心特征相契合,故可视为二元性问题。具体而言,内部创新、融通创新能否通过互补与平衡效应对创新绩效产生影响?企业创新决策需要与自身资源禀赋、外部环境条件相协调。规模是企业资源和能力基础的重要体现,不同规模企业在知识储备、资源禀赋、合作话语权等方面存在差异,因而在战略决策与创新路径选择方面呈现异质性。此外,作为衡量外部环境多变性和不可预测性的关键指标,行业竞争程度会对创新风险和企业资源投入意愿产生重要影响。因此,本文探讨在不同企业规模和行业竞争程度情景下,内部创新和融通创新互补性、平衡性对创新绩效的影响,以期为企业制定情境化创新决策提供参考。

本文基于组织二元性理论,探究企业内部创新、融通创新互补性、平衡性与创新绩效的关系,以及企业规模、行业竞争程度的调节作用,并对2010—2022年沪深A股企业样本进行实证检验,以期为企业创新路径选择提供依据。本文的理论贡献如下:第一,深入探讨内部创新、融通创新对创新绩效的作用机理,将内部创新、融通创新纳入分析模型,并从互补性、平衡性维度探讨二者关系及其对创新绩效的影响。第二,为不同情景下企业更好地选择创新路径提供理论依据。企业规模、行业竞争程度均为关键情境要素,探究其对两类创新活动与创新绩效关系的影响,可为企业开展创新活动提供理论指导。第三,贴合企业实际创新需求,对推动融通创新发展具有重要意义。现有研究大多探讨融通创新的积极作用,对其实现路径和机制鲜有关注。本文探讨在资源有限的情况下企业如何处理内部创新与融通创新的关系,以期丰富融通创新理论应用场景,推进融通创新发展。

1 理论基础与研究假设

1.1 理论基础

1.1.1 组织二元性与技术创新

组织二元性是组织同时实施两种不同且相互竞争的战略行为的能力。March[9]将其引入组织学习领域,提出探索和利用这两个核心概念,并认为探索式创新和利用式创新是连续统一体的两端,发生冲突难以避免。随着研究深入,学者们逐渐认识到,为实现可持续发展目标,企业必须同时开展探索式创新和利用式创新,即双元创新。Cao等[10]首次界定了双元创新互补性和平衡性的概念。双元创新互补性强调探索式创新和利用式创新协同发展,利用式创新为探索式创新奠定必要基础,反之,探索式创新能够进一步推动利用式创新。双元创新平衡性聚焦两类创新均衡程度,强调兼顾探索式创新与利用式创新,保持两者平衡以应对不确定性风险。

本文发现,技术创新领域的组织二元性研究呈现以下特点:一方面,学者们持续深化对经典组织二元性理论的研究,即在研究双元创新互补性与平衡性的基础上,进一步挖掘组织内外部情景因素的作用。部分学者认为,在企业能够获得外部资源的情况下,双元创新互补性与平衡性均能推动企业技术创新发展[11]。对于创新水平较低的企业而言,双元创新平衡性对企业绩效的提升作用并不显著。在动荡环境中,追求二元平衡并不能促使企业绩效提升,专注于探索式创新或利用式创新更有效[12]。另一方面,学者们发现,组织二元性理论不仅可以解释探索式创新和利用式创新整合问题,还可以拓展到其它领域。部分学者从创新地理视角出发,基于组织二元性理论探讨本地与非本地合作研发互补平衡对企业创新产出的影响;刘岩等[13]探讨了独立研发、合作研发互补性和平衡性与关键核心技术突破的关系。

1.1.2 内部创新与融通创新

内部创新是企业依赖自身技术和资源主导整个创新过程,并拥有最终受益权的活动[14]。其特征是创新活动具有清晰的边界,仅依赖自身研发力量和资金。内部创新有助于企业实现“研发投入—基础性、应用性技术突破—推广新产品和服务—获得高额垄断利润—追加研发投入”的良性循环[15],由此提高自身核心竞争力和创新绩效。随着创新复杂程度和外部不确定性风险提升,受规模、资源约束,单一创新主体采用传统封闭式内部创新模式已难以实现前瞻性和关键性技术创新。

在此背景下,资源整合方式由内生式整合转向网络化整合,价值由独创转向共创,创新形式由封闭式创新转向开放式创新。相较于封闭式创新,开放式创新具有突破自身限制,整合利用外部资源的优势[16]。然而,开放式创新涉及诸多要素和利益相关者,创新主体间在组织目标、文化背景、价值观等方面存在差异,容易导致创新活动中断、终止甚至失败。为解决企业与其他创新主体合作问题,开放式创新模式不断迭代优化,从最初合作创新演变为协同创新,进而发展为融通创新。

融通创新旨在促使大中小企业、国有民营企业以及产学研等多元主体间深度合作,从而实现资源融合互补、知识协同共享、价值共创及风险共担。当前,相关研究主要聚焦影响因素与融通创新的关系:在内部影响因素研究方面,阳银娟等[17]提出,企业敏捷性和技术专有性是推动融通创新的关键因素;在外部驱动因素研究方面,部分学者认为,作为决定企业行为和企业绩效的重要因素,政企关系对融通创新决策具有显著影响。政府能够为企业间要素融通构建通道[18],如制定融合规则和补偿机制以及发挥市场资源配置功能[19]。数字经济通过拓展企业边界、降低协作成本和加速知识流动促进企业融通创新[20]。此外,部分相关研究探讨了融通创新的重要地位与经济后果。例如,贾永飞等[21]提出,融通创新能够释放企业创新潜力、激发市场活力,从而增强内生动力。

由此可知,内部创新和融通创新均可促进企业创新绩效提升。内部创新通过创造和积累知识,确保企业核心技术不易被竞争对手模仿,从而促进企业创新绩效提升。融通创新通过推动创新要素流动、加强创新主体间实时联动提升企业创新绩效。在资源需求方面,两种创新活动存在一定的竞争,因而企业需要考虑内部创新与融通创新互补平衡问题。

1.2 研究假设

1.2.1 内部创新、融通创新互补与平衡的作用

作为两种不同的创新活动,内部创新和融通创新各有优劣。内部创新的优势如下:首先,它能够推动企业构建独特的技术体系和创新路径,进而不断积累专业领域知识与技能。其次,它能够促使企业培育专有技术并将其作为战略性资产,在确保企业技术地位方面发挥关键作用。值得注意的是,企业过度依赖内部创新易受到自身规模、资源及创新能力约束,甚至可能陷入“创新孤岛”。融通创新的优势如下:首先,它能突破单一企业资源边界,有效整合不同企业优势技术和资源,从而实现异质性资源互补。其次,通过融通创新,不同创新主体可以集中优势加大创新力度,加快协同创新过程,提高技术探索速度和效率。再次,融通创新能够将风险分摊至多个主体,降低单个创新主体技术创新风险。然而,片面追求融通创新会给企业带来技术、知识泄露风险[22],容易导致创新活动中断,难以确保创新活动的独立性。

企业内部创新与融通创新协同互补,能够弥补单一创新模式的不足。组织二元性对应的互补性是指两种活动相互补充、动态共演,并关注总量共同提升。这种模式的核心思想是强调两种活动并非不可协调,而是可以在同一组织内相容共生[23]。对于内部创新与融通创新的互补性而言,企业可以根据自身情况选择以一种创新活动为主导,以另一种为补充,灵活的资源配置方式有利于企业发掘资源价值。

基于资源角度,企业通过内部创新积累丰富的创新资源和经验,进而直接影响融通创新。具体而言,企业可以利用内部创新成果与其他创新主体建立深度合作关系,进而提升自身在融通创新中的话语权和影响力。借助融通创新获取的异质性资源和互补能力,可进一步丰富企业创新基础。此外,创新主体间融合发展不仅能够推动创新知识和资源流动,而且可以夯实企业知识基础,从而促进企业内部创新。基于创新能力角度,依托内部研发体系和核心技术,企业形成独有的创新能力,能够对融通创新作出快速响应,有效吸收和整合外部异质性资源。通过融通创新,企业能够以低创新成本获得已得到检验的合作创新成果,加快内部创新,进而促进核心技术形成和创新绩效提升。基于互动关系角度,在企业内部创新和融通创新互动过程中,合作双方能够对技术交流模式和利益分配机制进行优化调整。这种频繁互动能够促进合作双方构建信任关系,从而降低组织间壁垒[24],并在此基础上,加快人才、技术和信息等资源流动与匹配,推动合作双方融通发展,从而提升创新绩效。

海尔通过内部创新提升自身核心竞争力,进而为融通创新提供支撑。同时,海尔借助“热带雨林”融通创新生态链接全球资源,形成较强的技术资源整合能力和独特的研发体系,从而促进内部创新。上述互补发展模式有助于海尔在激烈的市场竞争中保持领先地位。综上,内部创新与融通创新间的良性互动能够促进企业创新绩效提升。据此,本文提出如下假设:

H1a:内部创新与融通创新的互补性与创新绩效正相关。

组织二元性对应的平衡性是指接纳两种活动间的矛盾并要求二者达成相对平衡。这种模式的核心思想强调二者是统一体的两端,存在此消彼长的关系。内部创新和融通创新的平衡性是指企业通过开展两类创新活动获取知识和资源,让两台发动机都运转起来,并关注资源配置情况。若企业将资源均衡配置到两类创新活动中,就会导致不良后果。

基于资源视角,由于内部创新和融通创新存在差异,若将两种创新活动均作为战略重点,势必会争夺有限的资源。如果过于强调绝对平衡,会使企业陷入对资源过度竞争的不可调和状态,进而导致创新绩效下降。基于路径依赖视角,企业对创新活动的投入具有自增强和路径依赖特性。企业倾向于开展已经积累相关技术知识和管理经验的创新活动[25],一旦开展新的创新活动就会产生较高的转移成本。此外,内部创新能够产生相似的技术知识,而融通创新获取的知识更加多元化。为了兼顾两类创新,企业会投入更多精力用于转化和整合异质性知识。基于整合能力视角,内部创新与融通创新具有独特的惯例和运作机制,企业需要具备较强的资源整合和配置能力。为克服组织刚性,企业需要耗费大量精力和资源选择合适的平衡策略,这种平衡策略会限制其创新发展。据此,本文提出如下假设:

H1b:内部创新、融通创新的平衡性与创新绩效负相关。

1.2.2 企业规模的调节效应

作为衡量资源丰富程度的重要指标,企业规模对其创新活动具有显著影响。通常来看,大企业资源更为丰富,创新投入资源更多,在选择内部创新和融通创新时面对的阻碍更少。因此,有必要关注其调节作用。

从资源角度分析,大型企业拥有更多冗余资源,可能出现“资源诅咒”现象,即过多的冗余资源使企业产生依赖和惰性,减少对外部资源和合作的需求,从而弱化内部创新与融通创新的互补效应。内部创新与融通创新能够为资源匮乏的企业提供丰富的创新资源获取渠道。因此,小企业具有较强动力利用异质性资源和互补能力促进自身创新绩效提升。从创新能力角度分析,规模越大,企业对技术和市场的感知能力越差。同时,由于组织结构复杂、决策流程繁琐,企业技术调整难度提升,即组织灵活性下降,组织惯性增强[26]。灵活性降低不利于企业快速响应融通创新需求,进而影响其创新绩效。相反,小企业组织架构相对扁平且决策灵活,资源刚性水平较低,能够迅速对技术创新作出反应。据此,本文提出如下假设:

H2a:企业规模弱化内部创新、融通创新互补性与创新绩效之间的正相关关系。

内部创新与融通创新平衡性对企业创新绩效的作用受资源争夺、认知冲突的影响。从资源视角看,企业规模越大,其技术、研发资金等资源积累越多。凭借丰富的资源,大企业能够缓解内部创新和融通创新对有限资源的竞争,在平衡两种创新活动时更具优势,从而弱化内部创新和融通创新平衡性对创新绩效的负向影响。从路径依赖视角看,在创新过程中,小企业往往对已有技术知识和管理经验具有较强依赖。这种依赖性意味着小企业创新路径相对狭窄,它们倾向于在熟悉的领域进行深耕,通过持续优化现有产品或服务满足市场需求。相比之下,大企业创新路径更加多元化,能够同时开展内部创新和融通创新。从整合能力视角看,与小企业相比,大企业在资源调动和整合方面具有显著优势。这种优势使得大企业能够迅速调动所需资源,通过内部外部协同合作突破技术壁垒,促进知识在不同领域间流动与深度整合[27],在异质性知识转化过程中避免内部知识系统紊乱。据此,本文提出如下假设:

H2b:企业规模弱化内部创新、融通创新平衡性与创新绩效的负相关关系。

1.2.3 行业竞争程度的调节效应

在制定创新决策时,企业不仅需要考虑自身内部条件,还要关注外部情景因素。作为外部治理机制,行业竞争程度不仅是衡量行业环境和外部不确定性的重要指标,而且能够反映企业所在行业的竞争强度与复杂程度[28]。

从资源维度看,当行业竞争程度较高时,企业承受的风险和生存压力增加。为提高自身在竞争环境下的发展能力,企业倾向于将资源优先投向维持市场份额和应对竞争对手的行动中。这种资源策略会导致配置于内部创新和融通创新的资源减少,进而弱化两类创新活动的互补效应。从互动关系维度看,在激烈的行业竞争情景下,企业面临较高程度的信息缺失,创新主体间难以互相监督,易发生机会主义行为。此时,过高的监督成本和预测成本会影响创新主体间开展融通创新的积极性。为了应对市场竞争和维持市场份额,合作双方可能难以在创新活动上达成共识,这种不稳定性会弱化内部创新与融通创新的互补效应,进而削弱对创新绩效的正向影响。据此,本文提出如下假设:

H3a:行业竞争程度弱化内部创新、融通创新互补性与创新绩效的正相关关系。

基于资源视角,内部创新通常需要大量研发投入和内部资源,而融通创新需要企业与外部合作伙伴进行深度合作。创新本质上是高风险、高失败率的长期活动,处于激烈竞争环境中的企业能否得到持续性资源投入存在不确定性,由此会强化两类创新活动平衡性与创新绩效间的负相关关系。基于路径依赖视角,激烈的行业竞争往往会加剧企业路径依赖。在高度竞争环境下,企业倾向于依赖已有技术开展创新活动。这种路径依赖使得企业在平衡内部创新与融通创新时缺乏灵活性和适应性,无法突破固有思维和行为模式。基于整合能力视角,激烈竞争的行业环境对企业资源整合能力提出了较高要求。在高度市场竞争环境中,企业面临信息不对称、合作风险等。由于内外部资源整合难度加大,企业无法有效平衡内部创新和融通创新,进而影响创新绩效。据此,本文提出如下假设:

H3b:行业竞争程度强化内部创新和融通创新平衡性与创新绩效的负相关关系。

综上所述,本文构建理论研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

本文以2010—2022年为时间窗口,选取沪深A股上市企业为样本,专利数据来源于中国研究数据服务平台(CNRDS),其余数据来自国泰安(CSMAR)和万得(Wind)数据库,采用Python、Stata软件进行文本获取与数据处理分析。为确保研究结果的有效性和严谨性,对样本作如下筛选:①剔除金融类上市企业;②剔除资产负债率大于1的样本企业;③剔除经过ST或*ST处理的企业;④为确保研究主题的聚焦性,剔除独立获得专利数量为0的企业。在数据处理时:第一,剔除相关数据缺失的企业数据;第二,为消除极端异常值干扰,在上下1%水平上对连续变量进行缩尾处理。通过以上处理,本文获得20 019个观测值。

2.2 变量说明

2.2.1 因变量

现有研究大多采用企业新产品销售占比、专利申请量和专利授权量作为创新绩效(IP)的代理变量。其中,新产品销售收入主要体现为企业创新成果的商业价值和市场价值,忽视了创新主体知识创造表现。专利能够反映企业一定时期内技术创新活跃程度,适用于企业创新行为研究。此外,专利授权量存在时滞性,专利申请量能够直接体现企业当年实际创新产出效率,故本文采用各类专利申请量衡量创新绩效。专利分为发明、实用新型和外观设计,相对于产品升级改造等策略性创新,企业更加关注能够推动技术发展的实质性创新。因此,参考周怀康等[29]的研究方法,分别对发明、实用新型和外观设计相关数据赋予5分、3分和2分的权重并进行加总,以此构建新的专利申请指标。同时,考虑到部分样本企业年度专利申请数量为0及该指标存在明显的右偏性等问题,本文将专利申请数量加1取自然对数,以此构造因变量。

2.2.2 自变量

本文选取内部创新与融通创新互补性、平衡性为自变量。其中,内部创新(IND)以企业独立获得的专利数量加1取自然对数衡量。借鉴李晓翔和张树含[30]的研究成果,基于融合度(创新成果融合、资源融合共享、创新主体融合)和畅通度(创新要素流动、科技创新协作、创新成果转化)两个维度采用6个指标衡量企业融通创新程度(COIN),并使用熵值法对各指标赋权。

互补性(CD)。以内部创新和融通创新的乘积测量两类创新活动的互补程度,其值越大,互补程度越高,如式(1)所示。

CD=IND×COIN

(1)

平衡性(BD)。本文采用有机平衡测算法表征内部创新和融通创新平衡程度,数值介于0~1之间,越接近1,平衡水平越高,计算公式如式(2)所示。

(2)

2.2.3 调节变量

企业规模(SIZE)。企业规模衡量指标通常包括企业资产总额、员工人数及主营业务收入。相较于其它测度指标,企业资产总额能够更加准确地反映企业所持有的资金资源。因此,本文采用资产总额取自然对数衡量企业规模。

行业竞争程度(COMP)。借鉴宋玉臣等[31]的研究成果,本文使用销售费用与主营业务收入之比作为企业所在行业竞争程度的代理变量。该指数越大,市场上产品单位营业收入所消耗的销售费用越高,即行业竞争程度越高。

2.2.4 控制变量

为排除其它因素的干扰,本文选取以下重要变量进行控制:企业年龄(AGE)、企业性质(SOE)、研发强度(RD)、资产负债率(LEV)、盈利能力(ROA)、董事会独立性(INDEP)、持股比例(TOP1),同时设置年份虚拟变量(YEAR)和行业虚拟变量(INDUSTRY),具体计算方法见表1。

表1 变量定义

Table 1 Variable definitions

变量类型 变量名称变量符号测量方法因变量创新绩效IPln(专利申请量+1)自变量互补性CD交互乘积表达式平衡性BD有机平衡数学表达式调节变量企业规模SIZEIn(企业资产总额)行业竞争程度COMP销售费用/主营业务收入控制变量企业年龄AGEIn(上市年限+1)企业性质SOE国有企业记为1,非国有企业为0研发强度RD研发支出/总资产资产负债率LEV总负债/总资产盈利能力ROA净利润/总资产董事会独立性INDEP独立董事人数/董事会总人数持股比例TOP1第一股东持股比例年份YEAR年份虚拟变量行业INDUSTRY行业虚拟变量

2.3 模型构建

为了探讨内部创新与融通创新互补性和平衡性对创新绩效的影响,本文构建如下实证模型:

IPit=α0+α1CDit+α2Controlsit+YEAR+INDUSTRY+εit

(3)

IPit=α0+α1BDit+α2Controlsit+YEAR+INDUSTRY+εit

(4)

式(3)中,CDit表示i企业第t期内部创新与融通创新的互补性,式(4)中BDit表示i企业第t期内部创新与融通创新的平衡性。Controlsit是控制变量,YEAR、INDUSTRY分别代表时间和行业固定效应,εit是随机扰动项。

为了探讨企业规模和行业竞争程度的调节作用机制,本文构建如下实证模型:

IPit=α0+α1CDit+α2SIZEit+α3CDit×SIZEit+α4Controlsit+YEAR+INDUSTRY+εit

(5)

IPit=α0+α1BDit+α2SIZEit+α3BDit×SIZEit+α4Controlsit+YEAR+INDUSTRY+εit

(6)

IPit=α0+α1CDit+α2COMPit+α3CDit×COMPit+α4Controlsit+YEAR+INDUSTRY+εit

(7)

IPit=α0+α1BDit+α2COMPit+α3BDit×COMPit+α4Controlsit+YEAR+INDUSTRY+εit

(8)

式中,SIZEit表示i企业第t期企业规模,CDit×SIZEit表示互补性与企业规模的交互项,BDit×SIZEit表示平衡性与企业规模的交互项。COMPit表示i企业第t期行业竞争程度,CDit×COMPit表示互补性与行业竞争程度的交互项,BDit×COMPit表示平衡性与行业竞争程度的交互项。

3 实证结果与分析

3.1 描述性统计与相关性分析

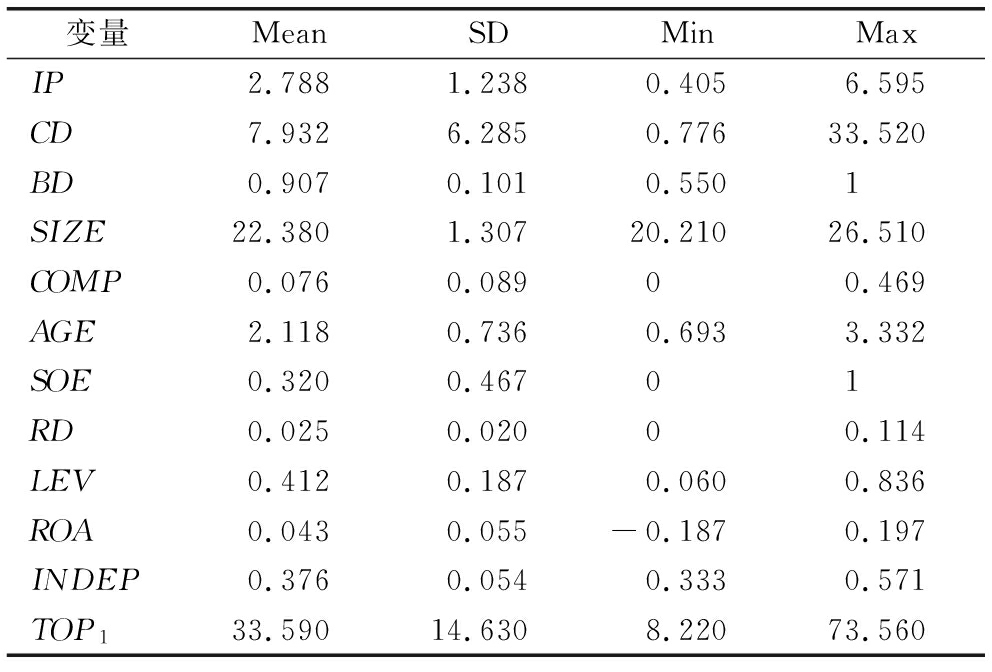

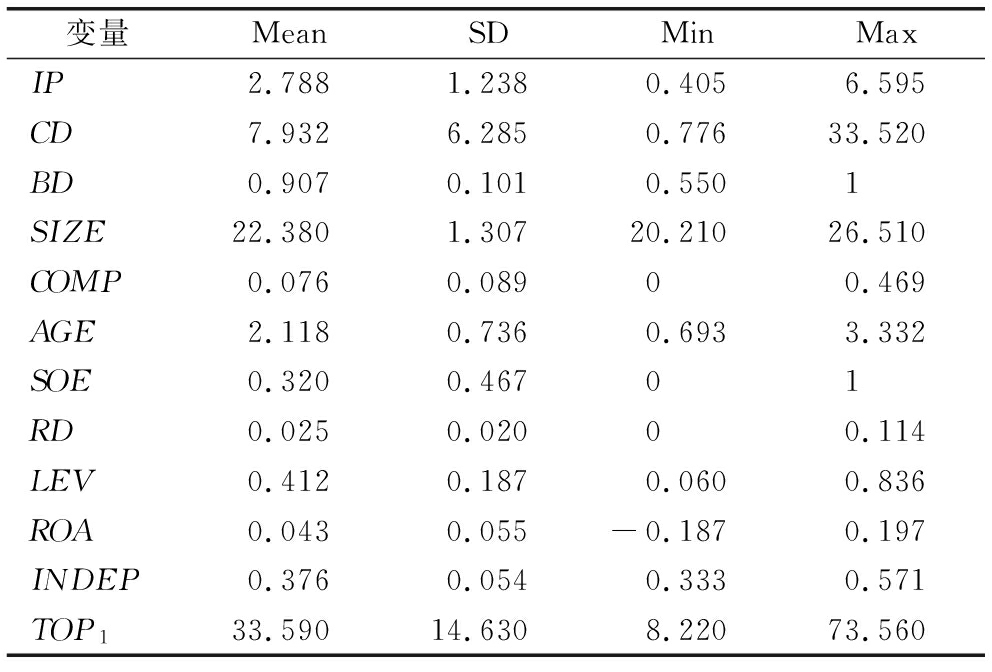

表2为各变量描述性统计分析结果。数据显示,创新绩效的最大值和最小值分别为6.595、0.405,标准差为1.238,说明我国上市企业创新绩效差距显著。内部创新与融通创新互补性的最大值、最小值分别为33.520、0.776,表明各企业创新互补性存在较大差异。内部创新与融通创新平衡性均值为0.907,接近1,表明样本企业创新平衡性较高。

表2 描述性统计分析结果(N=20 019)

Table 2 Descriptive statistical analysis results(N=20 019)

变量MeanSDMinMaxIP2.7881.2380.4056.595CD7.9326.2850.77633.520BD0.9070.1010.5501SIZE22.3801.30720.21026.510COMP0.0760.08900.469AGE2.1180.7360.6933.332SOE0.3200.46701RD0.0250.02000.114LEV0.4120.1870.0600.836ROA0.0430.055-0.1870.197INDEP0.3760.0540.3330.571TOP133.59014.6308.22073.560

本文对各变量进行Pearson相关性检验,结果显示,解释变量、被解释变量之间的相关系数均小于变量共线性判断临界值0.8,表明核心变量间不存在严重的多重共线性问题。此外,本文对变量进行方差膨胀因子(VIF)检测,结果显示,VIF值远低于阈值10,进一步说明研究变量间不存在严重的多重共线性问题,可以进行多元回归分析。互补性与创新绩效具有显著正相关关系,初步验证了H1a;平衡性与创新绩效显著正相关,与H1b不符。在Pearson相关性检验中,由于未控制其它可能影响结果的因素,掩盖了平衡性与创新绩效的真实关系。回归分析考虑控制变量等综合因素影响,需要进一步验证二者间关系[32]。

3.2 回归分析

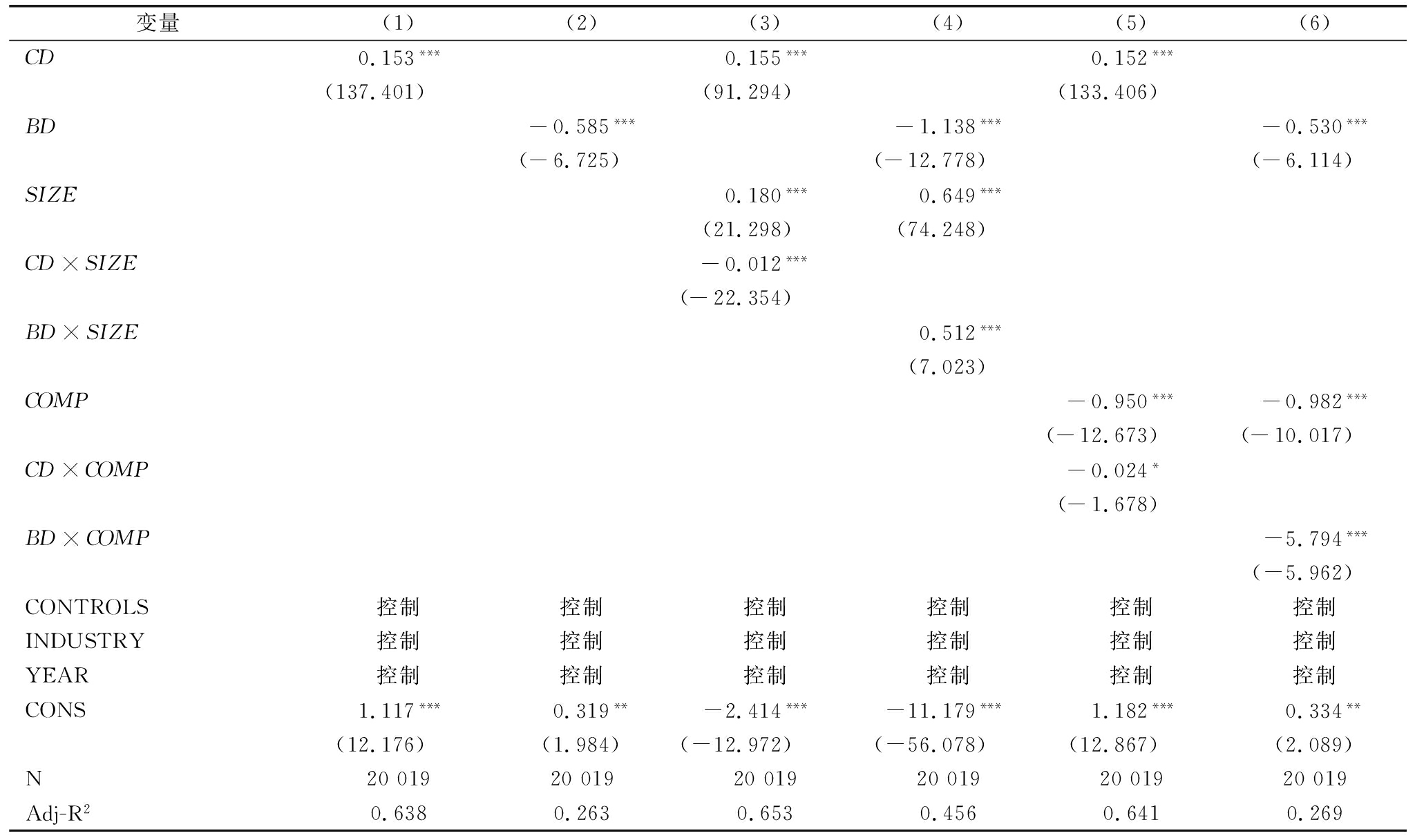

本文使用Stata软件对样本数据进行多元回归分析。首先,以创新绩效为因变量,检验内部创新、融通创新互补性及平衡性对创新绩效的直接影响;其次,将企业规模和行业竞争程度纳入模型,分别探讨其与自变量交互作用对创新绩效的影响。回归分析结果见表3。

表3 回归分析结果

Table 3 Regression analysis results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)CD0.145***0.139***0.144***(142.209)(90.922)(138.712)BD-0.287***-0.844***-0.234***(-3.689)(-10.622)(-3.017)SIZE0.191***0.630***(24.725)(77.133)CD×SIZE-0.008***(-17.012)BD×SIZE0.425***(6.459)COMP-0.980***-0.979***(-14.798)(-11.276)CD×COMP-0.057***(-4.483)BD×COMP-5.244***(-6.162)CONTROLS控制控制控制控制控制控制INDUSTRY控制控制控制控制控制控制YEAR控制控制控制控制控制控制CONS0.388***-0.602***-3.339***-11.744***0.456***-0.585***(4.814)(-4.177)(-19.722)(-64.158)(5.649)(-4.086)N200192001920019200192001920019Adj-R20.6590.2710.6740.4780.6640.277

注:*、**、***分别表示在10%、5%、1%水平上显著,括号内为T值,下同

表3模型(1)(2)为引入核心解释变量内部创新与融通创新互补性、平衡性的回归结果。模型(1)结果显示,回归系数为0.145且在1%水平上显著,即内部创新与融通创新的互补性对创新绩效存在显著正向影响,假设H1a得到验证。由此说明,内部创新和融通创新相互促进,有利于企业构建独特的创新体系,进而提高创新绩效。由模型(2)结果可知,内部创新和融通创新的平衡性对创新绩效具有显著负向影响,假设H1b得到验证。由此表明,企业对内部创新和融通创新应有所侧重,一味地追求平衡会耗费大量精力和资源,进而导致创新绩效下降。

表3模型(3)(4)为企业规模对两类创新互补性、平衡性与创新绩效的调节作用检验结果。模型(3)中,企业规模与互补性的交互项回归系数在1%水平上显著为负,即内部创新和融通创新互补性不利于大企业提高创新绩效,但有助于小企业创新发展,假设H2a得到验证。上述结果表明,对于资源有限、风险承担能力较差的小企业而言,采用内部创新与融通创新互补性策略尤为关键。小企业以自身实力作为内部创新投入依据,积极寻求与其他创新主体进行融通创新,通过合理配置有限资源,选择一种创新活动为主导,从而提高自身创新绩效。对于大企业而言,可能因资源冗余或组织灵活性下降而削弱这种互补性对创新绩效的正向效应。由模型(4)可知,企业规模与平衡性的交互项回归系数为0.425,且在1%水平上显著,表明企业规模越大,内部创新和融通创新平衡程度对创新绩效的负向效应越小,假设H2b得以验证。由此说明,凭借丰富的资源储备和较强的研发能力,大企业兼顾内部创新与融通创新两种创新活动更符合实际情况,能更好地促进创新绩效提升。相反,小企业若盲目追求两类创新平衡,可能会因资源分散和管理能力不足而陷入困境。

表3模型(5)(6)为行业竞争程度对两类创新活动互补性、平衡性与创新绩效关系的调节作用检验结果。由结果可知,行业竞争程度与两类创新活动互补性、平衡性的交互项系数分别为-0.057、-5.244,均在1%水平上显著,假设H3a和H3b得到验证。由此可见,行业竞争程度越高,内部创新、融通创新互补性与创新绩效的正向关系越弱。这可能是因为激烈竞争的市场环境迫使企业更加专注短期市场响应与成本控制,无法充分发挥两类创新活动互补带来的长期优势。当行业竞争程度较高时,内部创新、融通创新平衡性与创新绩效的负相关关系越强。由此表明,在竞争激烈的行业,企业若试图在内部创新与融通创新之间寻求绝对平衡,将面临更大的挑战与风险。高度竞争的环境要求企业快速响应市场变化,而过度追求平衡可能导致管理复杂度提升,进而加剧内部创新与融通创新平衡性对创新绩效的负面效应。

3.3 稳健性检验

3.3.1 替换因变量衡量方式

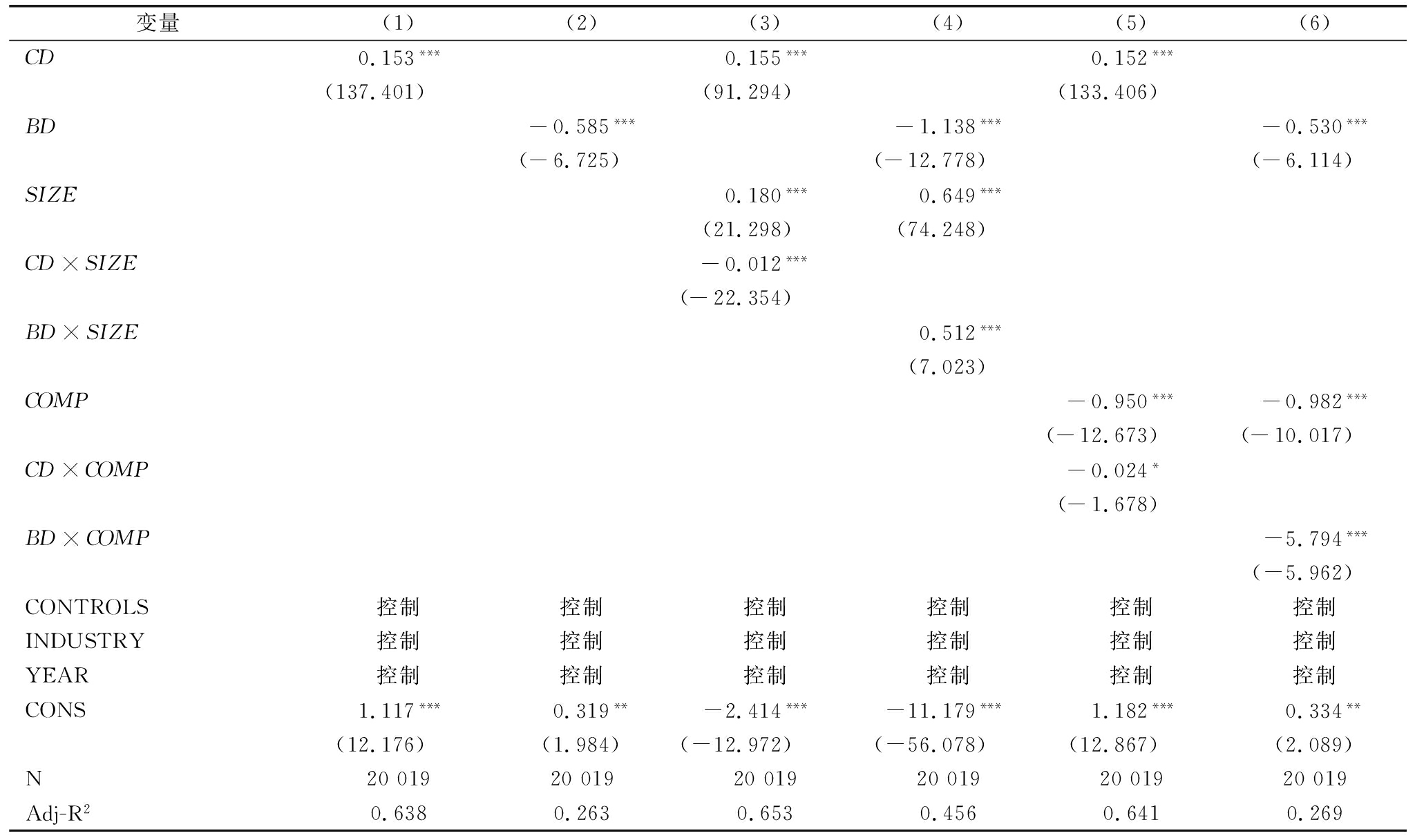

为了确保研究结论的可靠性,本文替换研究模型中的因变量,以企业当年专利申请数量加1取对数表征创新绩效,回归结果如表4所示。由表4可知,检验结果与前文回归分析结果基本一致,说明本文研究结论较为稳健。

表4 稳健性检验结果(替换变量)

Table 4 Robust test results(substitutive variables)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)CD0.153***0.155***0.152***(137.401)(91.294)(133.406)BD-0.585***-1.138***-0.530***(-6.725)(-12.778)(-6.114)SIZE0.180***0.649***(21.298)(74.248)CD×SIZE-0.012***(-22.354)BD×SIZE0.512***(7.023)COMP-0.950***-0.982***(-12.673)(-10.017)CD×COMP-0.024*(-1.678)BD×COMP-5.794***(-5.962)CONTROLS控制控制控制控制控制控制INDUSTRY控制控制控制控制控制控制YEAR控制控制控制控制控制控制CONS1.117***0.319**-2.414***-11.179***1.182***0.334**(12.176)(1.984)(-12.972)(-56.078)(12.867)(2.089)N200192001920019200192001920019Adj-R20.6380.2630.6530.4560.6410.269

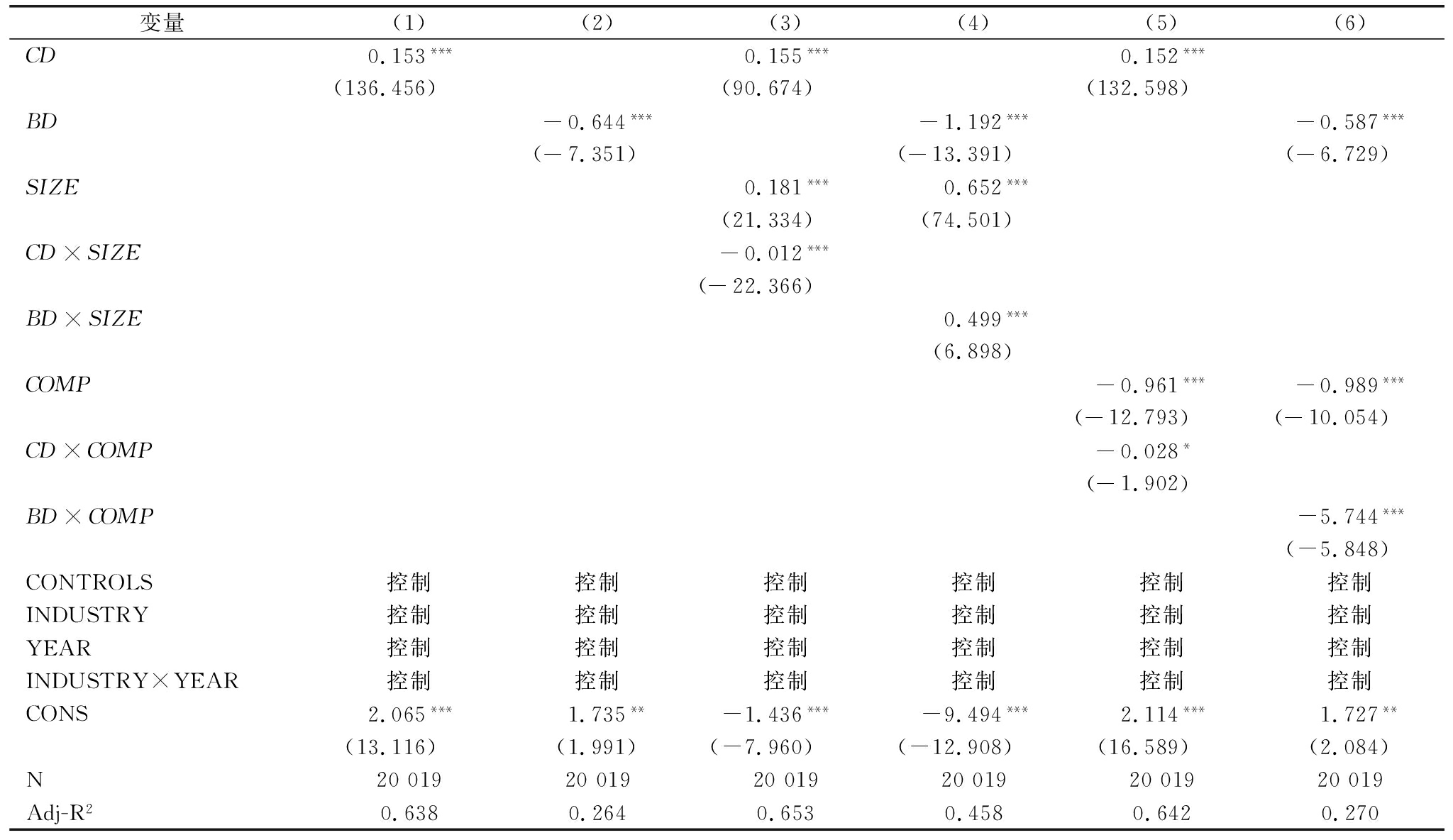

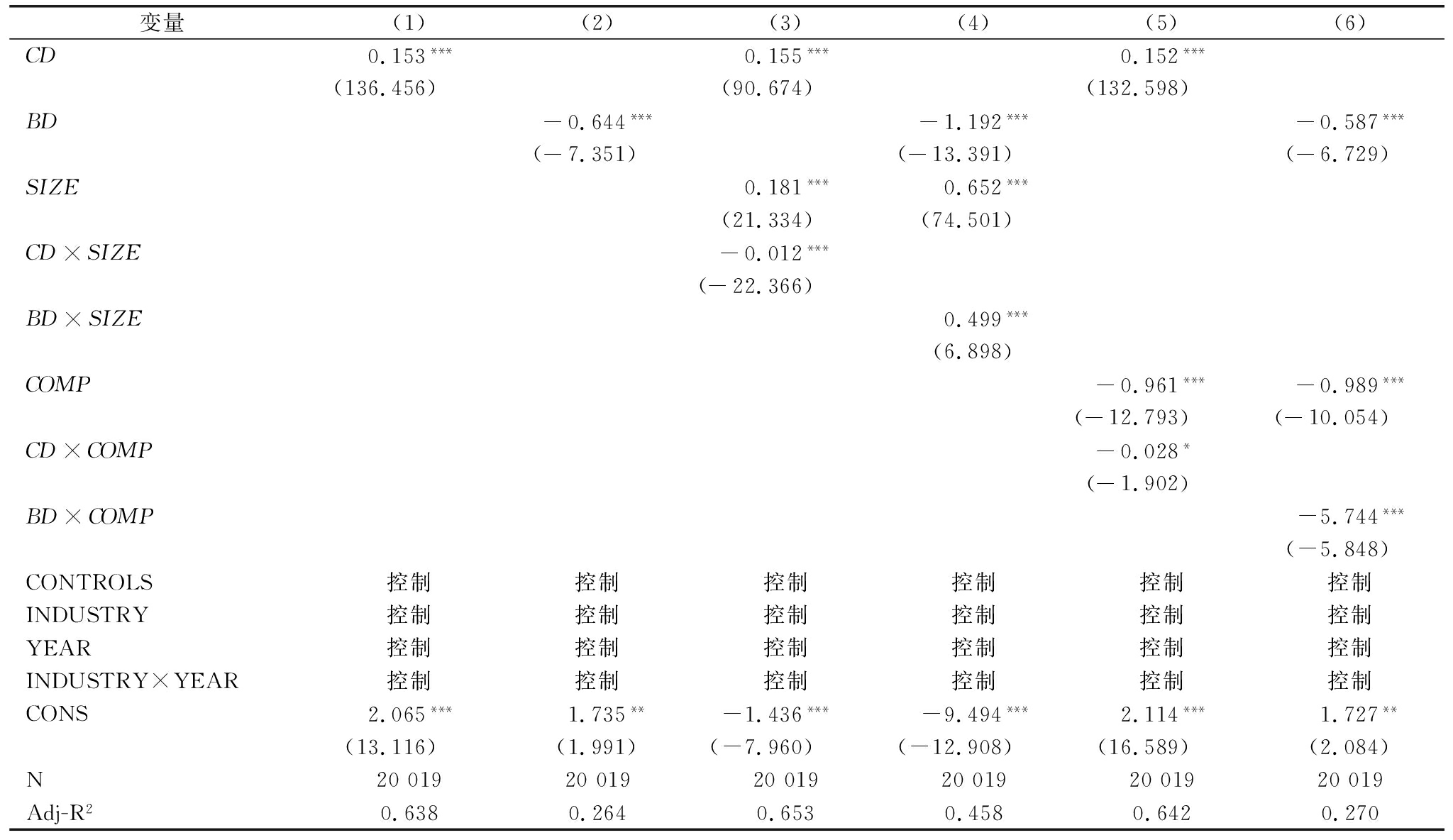

3.3.2 控制高阶联合固定效应

本文纳入行业固定效应与年份固定效应的交互项,用于控制企业所在行业随时间变化的不可观测因素对创新绩效的影响。由表5可知,本文研究结果具有稳健性。

表5 稳健性检验结果(控制高阶联合固定效应)

Table 5 Robust test results(controlling high-order joint fixed effects)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)CD0.153***0.155***0.152***(136.456)(90.674)(132.598)BD-0.644***-1.192***-0.587***(-7.351)(-13.391)(-6.729)SIZE0.181***0.652***(21.334)(74.501)CD×SIZE-0.012***(-22.366)BD×SIZE0.499***(6.898)COMP-0.961***-0.989***(-12.793)(-10.054)CD×COMP-0.028*(-1.902)BD×COMP-5.744***(-5.848)CONTROLS控制控制控制控制控制控制INDUSTRY控制控制控制控制控制控制YEAR控制控制控制控制控制控制INDUSTRY×YEAR控制控制控制控制控制控制CONS2.065***1.735**-1.436***-9.494***2.114***1.727**(13.116)(1.991)(-7.960)(-12.908)(16.589)(2.084)N200192001920019200192001920019Adj-R20.6380.2640.6530.4580.6420.270

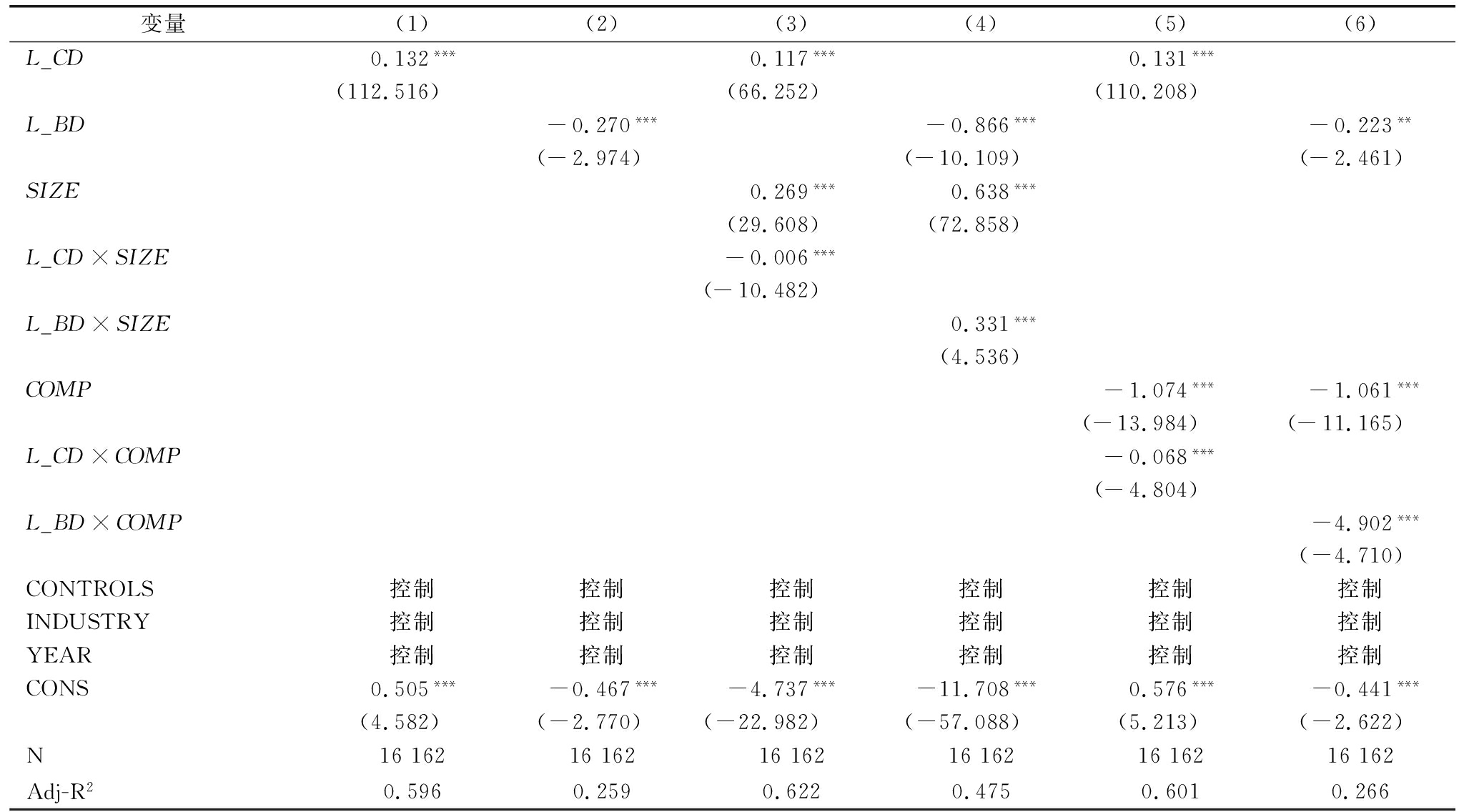

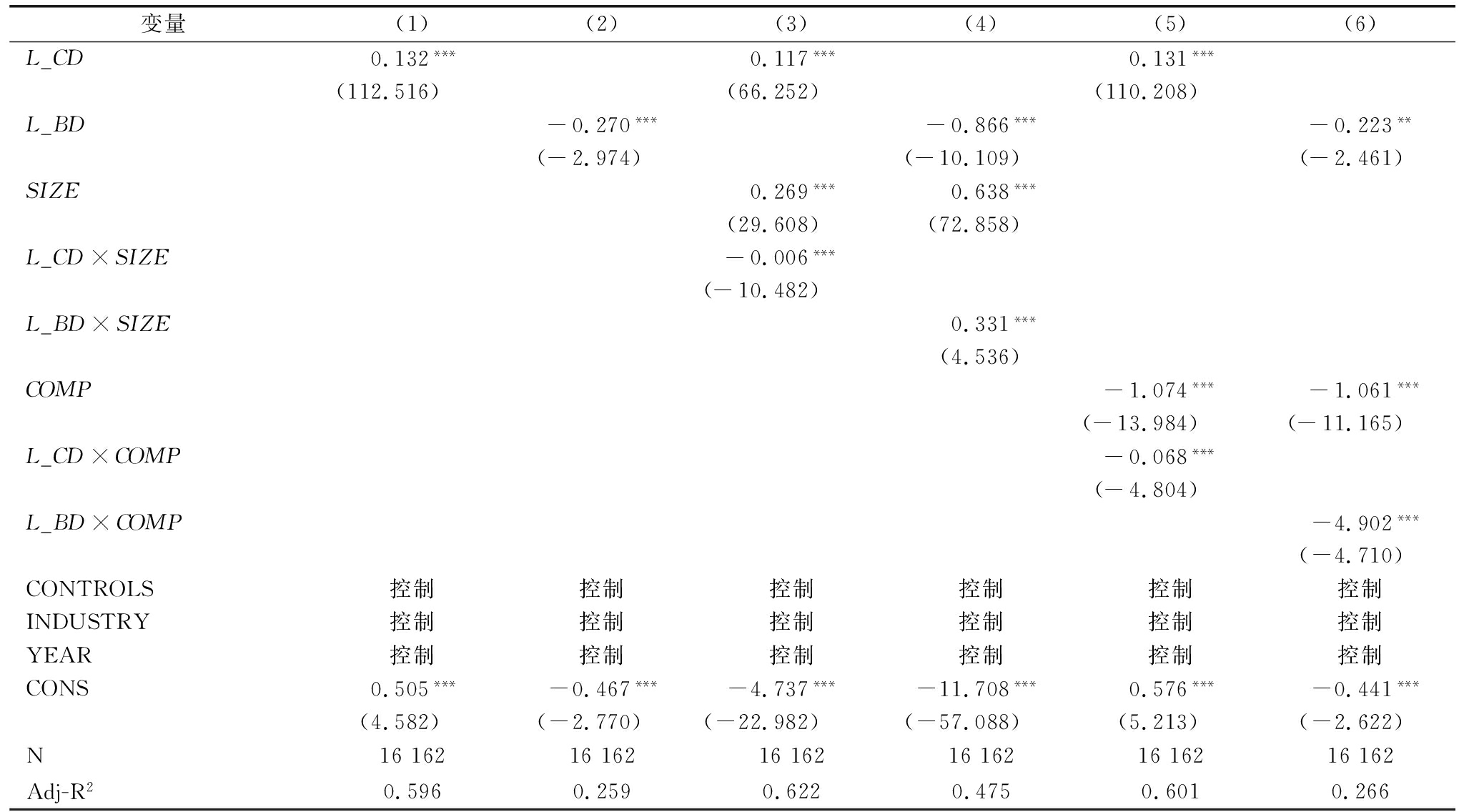

3.3.3 滞后一期自变量回归

由于企业创新活动对创新绩效的影响存在时滞性,故本文采用滞后一期互补性和平衡性作为自变量进行回归,结果如表6所示。从自变量对创新绩效的影响方向、显著性水平看,结果与前文保持一致,表明本文回归结果具有稳健性。

表6 稳健性检验结果(滞后一期)

Table 6 Robust test results(with one-period lag)

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)L_CD0.132***0.117***0.131***(112.516)(66.252)(110.208)L_BD-0.270***-0.866***-0.223**(-2.974)(-10.109)(-2.461)SIZE0.269***0.638***(29.608)(72.858)L_CD×SIZE-0.006***(-10.482)L_BD×SIZE0.331***(4.536)COMP-1.074***-1.061***(-13.984)(-11.165)L_CD×COMP-0.068***(-4.804)L_BD×COMP-4.902***(-4.710)CONTROLS控制控制控制控制控制控制INDUSTRY控制控制控制控制控制控制YEAR控制控制控制控制控制控制CONS0.505***-0.467***-4.737***-11.708***0.576***-0.441***(4.582)(-2.770)(-22.982)(-57.088)(5.213)(-2.622)N161621616216162161621616216162Adj-R20.5960.2590.6220.4750.6010.266

4 结语

4.1 研究结论

基于组织二元性理论,本文实证研究了内部创新和融通创新互补平衡效应与创新绩效的关系,以及企业规模和行业竞争程度在上述过程中的调节作用,得出如下主要结论:

(1)内部创新与融通创新的互补性对创新绩效具有显著正向影响,而两类创新活动的平衡性与创新绩效存在负相关关系。具体而言,内部创新与融通创新协同发展有利于企业提升创新绩效;企业过度追求两类创新活动平衡会导致资源竞争,不利于创新绩效提升。

(2)企业规模负向调节内部创新和融通创新互补性与创新绩效的关系,正向调节内部创新和融通创新平衡性与创新绩效的关系。在两类活动组合的创新效应方面,大企业和小企业存在差异。两类创新活动的互补效应不利于大企业创新绩效提升;由于资源约束,两类创新活动的平衡效应会降低小企业创新绩效。

(3)行业竞争程度负向调节两类创新活动互补性、平衡性与创新绩效的关系。当行业环境较为稳定时,两类创新活动的互补平衡效应更有利于企业创新绩效提升。

4.2 实践启示

(1)在追求持续发展过程中,企业需要避免将战略重心聚焦两类创新活动平衡发展。当具备较为完善的内部创新体系时,企业可以凭借自主创新能力适度与其他创新主体实现融通创新,通过获取异质性资源弥补自身不足,进而提升创新水平。在积极寻求与外部主体实现融通创新的同时,企业需基于自身资源在内部开展技术创新活动以保持独立性,并获取异质性知识、技术、信息为内部创新提供支持,进而形成核心竞争力。

(2)对具有一定规模的企业而言,寻找内部创新与融通创新之间的最佳平衡点尤为关键。企业既要保持内部创新的独立性和自主性,又要通过融通创新实现资源共享和优势互补。与具有规范组织结构的大企业相比,小企业虽然资源匮乏但具有灵活、创新潜力大的特征。因此,对于小企业而言,合理配置有限资源,注重内部创新与融通创新互补性是其提升创新绩效的重要途径。

(3)在制定创新决策过程中,企业需要考虑外部环境的复杂性特征,并依据行业环境变化灵活调整企业策略,增强环境适应能力,提升创新绩效。在竞争激烈的行业,企业需要注重资源配置和风险管理,避免过度投入一类创新活动而忽略另一类创新活动。在相对稳定的行业环境下,企业可以通过完善内部创新体系提升自主创新能力,形成独特的竞争优势。同时,积极与其他创新主体合作,通过共享资源、知识和技术实现两类创新活动互补和协同。

4.3 不足与展望

本文存在以下不足:第一,本研究采用现有大多数文献的融通创新测度方法,未来可以采用多样化测度方法进行对比分析,进一步提高结论的可靠性。第二,本研究仅探讨了内部创新与融通创新的互动关系,及其对创新绩效的影响和特定情景要素的作用,后续可基于其它视角作进一步拓展,如内部创新与融通创新互补平衡效应对创新绩效的中间作用机制及其它情景因素的影响。同时,可以探讨内部创新与融通创新互补平衡效应对企业其它绩效指标或经济后果的影响等。

参考文献:

[1] 陈劲,阳镇,张月遥.共同富裕视野下的中国科技创新:逻辑转向与范式创新[J].改革,2022,35(1):1-15.

[2] 荣奎桢,陆奇斌.中国政府创新补助对双元创新绩效的影响研究[J].科研管理,2024,45(3):64-73.

[3] 唐曼萍,郭悦瞻,徐千睿,等.创新模式选择对企业绩效影响的对比研究——自主创新抑或合作创新[J].会计之友,2021,39(17):43-50.

[4] GKYPALI A,FILIOU D,TSEKOURAS K.R&D collaborations:is diversity enhancing innovation performance[J].Technological Forecasting and Social Change,2017,49(118):143-152.

[5] ADOMAKO S,NGUYEN N P.Co-innovation behavior and sustainable innovation in competitive environments[J].Sustainable Development,2023,31(3):1735-1747.

[6] 陈劲,李振东,张月遥.融通创新视角下央地联动共破“卡脖子”技术问题的理论框架与长效机制[J].陕西师范大学学报(哲学社会科),2023,52(1):141-152.

[7] 王涛.组织间动态关系对创新双元的影响机制——“双融合”视角下的悖论化解[J].商业经济与管理,2023,43(11):20-32.

[8] KAFETZOPOULOS D,CINDY L.Organizational ambidexterity:antecedents,performance and environmental uncertainty[J].Business Process Management Journal,2021,27(3):922-940.

[9] MARCH J G.Exploration and exploitation in organizational learning[J].Organization Science,1991,2(1):71-87.

[10] CAO Q,GEDAJLOVIC E,ZHANG H.Unpacking organizational ambidexterity:dimensions,contingencies,and synergistic effects[J].Organization Science,2009,20(4):781-796.

[11] 肖德云,陈志强,王宗军.政府参与下双元创新驱动的经济高质量发展[J].北京邮电大学学报(社会科学版),2021,23(3):35-44.

[12] 杨大鹏,王节祥,蔡宁.平衡二元性与企业绩效关系再研究[J].重庆大学学报(社会科学版),2018,24(4):86-95.

[13] 刘岩,苏路通.研发模式协同对企业关键核心技术突破的影响效应研究[J].科技进步与对策,2024,41(16):118-127.

[14] 张运华,梁郁,吴洁,等.企业内部创新与产学研合作创新协同度模型及其应用研究[J].情报杂志,2018,37(2):201-207,193.

[15] 徐莹莹,綦良群,徐晓微.低碳经济背景下企业技术创新模式决策机制研究——基于碳税政策视角[J].运筹与管理,2018,27(9):8-16.

[16] RUMANTI A A,SUNARYO I,WIRATMADJA I I,et al.Cleaner production for small and medium enterprises:an open innovation perspective[J].IEEE Transactions on Engineering Management,2020,70(7):2355-2368.

[17] 阳银娟,陈劲,项杨雪.如何驱动企业融通创新:基于数字伙伴视角的探讨[J].创新与创业管理,2020,16(2):1-7.

[18] 杨玲,田志龙,李连翔,等.促进大中小企业融通创新的政府赋能机制——基于宜昌市依托龙头企业的公共技术服务中心的案例研究[J].中国软科学,2023,38(4):86-97.

[19] 刘众.融通创新中更好发挥政府作用的内在要求探析[J].科技管理研究,2022,42(4):29-35.

[20] 黄宏斌,张玥杨,许晨辉.供应链数字化能促进链上企业间的融通创新吗——基于智慧供应链政策的准自然实验[J].当代财经,2023,44(8):134-145.

[21] 贾永飞,王振宇.多重效应组合下数字经济如何影响城市融通创新——以长三角城市群为例[J].科技进步与对策,2023,40(13):21-30.

[22] 沈占波,代亮.失范与重构:数字化时代平台型企业开放式创新风险与治理研究[J].河北学刊,2022,42(1):161-171.

[23] 张宸璐,沈灏,张洁,等.闲置资源、双元创新与持续竞争优势——基于资源拼凑视角[J].华东经济管理,2017,31(12):124-133.

[24] ISMAIL M,BELLO-PINTADO A,GARC A-MARCO T.How many to be different? the role of number and the partner type on innovation performance[J].Innovation,2024,26(1):145-168.

A-MARCO T.How many to be different? the role of number and the partner type on innovation performance[J].Innovation,2024,26(1):145-168.

[25] 余义勇,杨忠.动态情境下企业如何克服组织惰性以实现持续成长——基于“情境—认知—行动”分析框架[J].管理世界,2022,38(12):159-177.

[26] 孙冰,谭钰皎,杨雪婷.企业规模与创新持续性——基于“坚柔并济”的双调节作用[J].软科学,2024,38(9):101-107.

[27] 牛璐,陈志军,刘振,等.打破技术封锁:逆机会与资源稀缺双困局下的大企业创业——基于资源拼凑与编排的纾解[J].南开管理评论,2025,28(2):67-79.

[28] QIN X,ZHANG S,LIAO X,et al.The peer contagion effects and firms' innovation:evidence from China[J].Managerial and Decision Economics,2023,44(2):1004-1019.

[29] 周怀康,彭秋萍,刘善仕,等.雇佣外部化与企业创新绩效的关系研究[J].管理评论,2022,34(11):54-64.

[30] 李晓翔,张树含.数字化转型如何影响企业融通创新[J].经济管理,2023,45(4):41-63.

[31] 宋玉臣,任浩锋,张炎炎.股权再融资促进制造业企业创新了吗——基于竞争视角的解释[J].南开管理评论,2022,25(5):41-55.

[32] 陈欣.企业社会责任模仿机制中的同群效应研究[J].科学决策,2023,30(10):53-70.

(责任编辑:张 悦)

A-MARCO T.How many to be different? the role of number and the partner type on innovation performance[J].Innovation,2024,26(1):145-168.

A-MARCO T.How many to be different? the role of number and the partner type on innovation performance[J].Innovation,2024,26(1):145-168.