0 引言

在全球公共卫生危机、地缘政治冲突与大国战略竞争日益加剧的背景下,产业链供应链“断链”风险不断上升,提升产业链韧性与安全水平对于实现高质量发展尤为重要[1]。党的二十大报告指出,“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”。党的二十届三中全会强调,“健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度”,“抓紧打造自主可控的产业链供应链”。作为第四次产业革命的通用技术,人工智能技术通过自动化生产、智能化管理和大数据分析等方式,增强产业链动态恢复能力和风险抵御能力,进而提升产业链韧性(尹志锋等,2023)。目前,人工智能在产业链各环节应用仍存在“碎片化”和“孤岛化”问题,企业更侧重于人工智能技术在业务中的应用,而忽视其外部溢出效应,导致整体产业链韧性无法提升(洪银兴等,2023)。从制度理论视角看,技术创新与扩散不仅受内在效率的驱动,还受制度安排的影响。制度理论强调,技术创新的有效性依赖于政策、法律及行业规范等外部制度环境。国家通过制度安排,不仅为技术部署提供激励与规范,还塑造组织行动逻辑和技术采纳意愿,从而推动技术在企业间、产业间深度融合[2]。2019年,上海(浦东新区)、深圳、济南—青岛成为首批国家人工智能创新应用先导区,推动人工智能与传统产业及重点产业链深度融合。这一制度安排为评估技术赋能产业链韧性的条件提供了实验平台。由此,本文提出以下问题:国家人工智能创新应用先导区设立如何影响产业链韧性?解答这一问题能够深化对人工智能技术推动产业链韧性提升的认知,有助于识别产业链韧性提升路径,推动产业高质量发展,积极应对全球产业格局变化。

尽管现有文献较少直接研究国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的影响,但仍可从国家人工智能创新应用先导区设立的经济效应、人工智能对产业链韧性的影响两个维度梳理相关研究,为本文提供理论支撑。一是国家人工智能创新应用先导区设立的经济效应。现有相关研究表明,国家人工智能创新应用先导区设立有利于缓解企业融资约束[3],提高企业创新能力(徐红丹等,2025),推动企业客户配置多元化(钟娟等,2025)。尽管以上研究并未直接探讨国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的影响,但缓解融资约束、提升创新能力是产业链韧性的重要驱动机制,且企业客户配置多元化是产业链韧性的重要表现之一。二是人工智能对产业链韧性的影响。已有研究主要采用专利法(徐维祥等,2025)、综合指标体系法[4]等方法,以及工业机器人数量[5-6]等指标测度人工智能应用水平,进而识别其因果效应。

已有研究在一定程度上为国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的提升作用提供了间接证据,但缺乏直接证据。从实践角度看,国家人工智能创新应用先导区设立作为强化人工智能应用赋能实体经济的重要政策实践,其对产业链韧性的影响有待进一步检验。相关研究从不同角度测度了人工智能技术应用水平,但其测度方法存在一定的测量误差、与经济发展内生关联等问题,导致其因果效应识别存在偏差。本文则采用国家人工智能创新应用先导区设立这一外生政策冲击作为人工智能技术应用的代理变量,能够有效缓解这一内生性问题。

本文理论贡献如下:第一,在测度指标上,已有研究多采用机器人行业数据、人工智能专利数据、在线招聘数据或企业年报文本词频数据测度人工智能应用水平。本文采用国家人工智能创新应用先导区设立这一政策冲击作为衡量人工智能发展与应用的代理变量,能够更精准地识别人工智能发展与应用对产业链韧性的影响。第二,在研究方法上,采用双重机器学习(DML)方法量化评估国家人工智能创新应用先导区政策对产业链韧性的作用,凭借模型设定与算法优势提升政策评估的准确性与稳健性,从而更准确地识别政策对产业链韧性的净效应。

1 理论分析与研究假设

1.1 国家人工智能创新应用先导区设立与产业链韧性

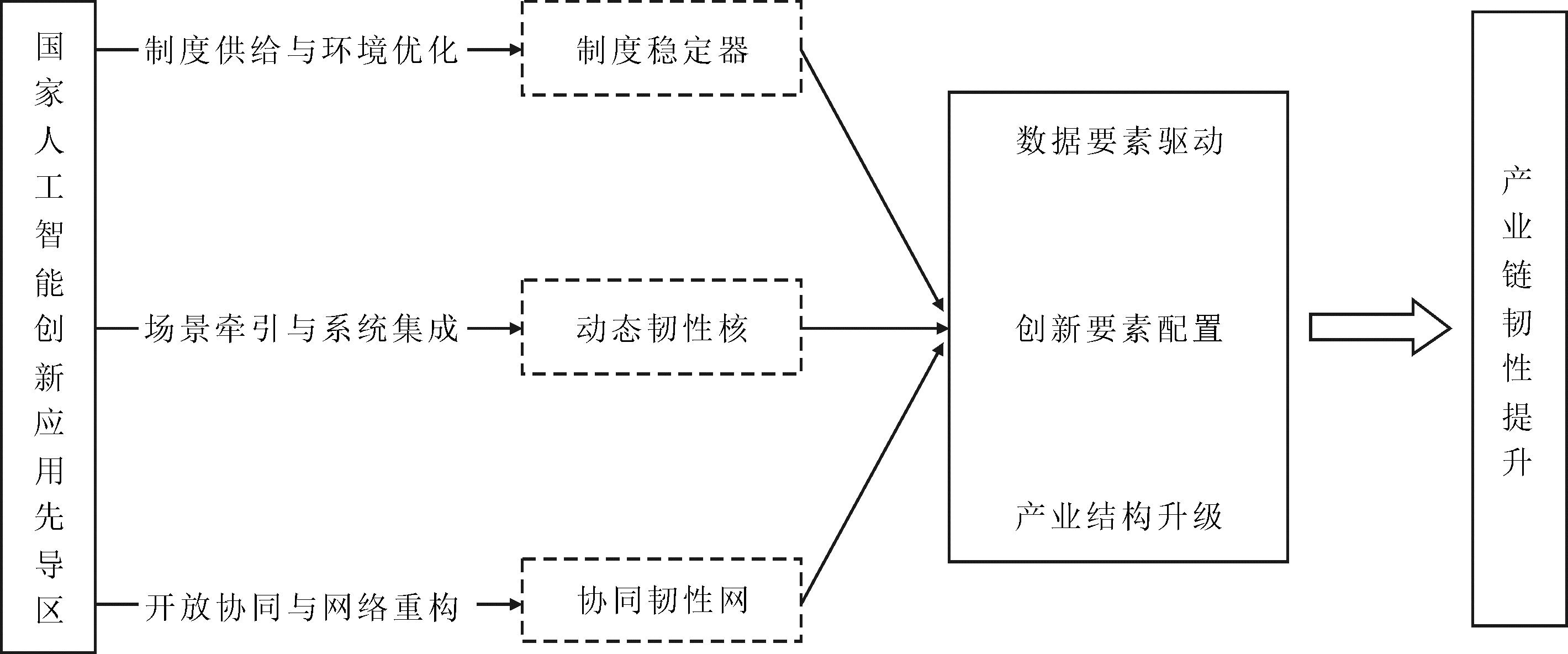

国家人工智能创新应用先导区作为政策试点,通过制度安排推动人工智能技术在区域和产业中应用,旨在实现技术规模化扩散和深度嵌入产业体系。本文基于制度理论,探讨其对产业链韧性的影响。

(1)制度供给与环境优化构建产业链的“制度稳定器”。在不确定环境中,制度供给能够保障行为稳定性。国家人工智能创新应用先导区通过前瞻性制度安排强化产业链制度韧性,构建跨部门、跨层级协调机制以减少政策碎片化,确保企业协作一致性,同时推动数据产权和算法伦理等制度创新,降低企业间信任成本,提升产业链运行的持续性。

(2)场景牵引与系统集成塑造产业链的“动态韧性核”。制度嵌入是新技术与产业系统融合的关键,国家人工智能创新应用先导区通过场景创新推动人工智能技术系统集成与应用,提升产业链对环境变化的响应能力。通过制定智能制造等关键场景的解决方案,优化技术路径和资源配置,增强产业链重构能力。

(3)开放协同与网络重构增强产业链的“协同韧性网”。国家人工智能创新应用先导区推动多主体参与,突破传统园区封闭格局,营造开放共享的制度环境。通过构建政府、高校、企业等共建机制,提升产业链节点间的冗余性与互补性;依托政策支持,实现跨地域互联互通,增强产业链协同恢复能力。基于上述分析,本文提出如下研究假设:

H1:国家人工智能创新应用先导区设立有效赋能产业链韧性提升。

1.2 国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的作用机制

(1)数据要素驱动效应。国家人工智能创新应用先导区通过增强数据处理与挖掘能力提升企业数据要素利用效率,推动生产、研发和运营管理,进而提升产业链韧性(惠宁等,2025)。上述效应体现在两个方面:一是国家人工智能创新应用先导区推动数据共享与集成,提升企业数据利用效率并增强产业链上下游协同能力。通过政策鼓励算力平台、共性数据集与企业共享,通过“服务购买”和“创新券”等方式降低数据应用成本,同时支持构建“数据底座”,促进企业间数据互联互通。企业可以获取上下游市场、生产、客户等异构数据,并借助人工智能对其进行整合与预测,提前识别需求波动、原料紧张等风险,及时调整产能与供货结构,稳定供需关系,缓解协作张力。此机制能够突破信息壁垒,提升协同效率与整体联动性,为应对外部冲击提供数据支撑[7]。二是国家人工智能创新应用先导区加强数据基础设施建设,提升企业数据分析能力,增强产业链风险识别与自我调节能力。通过政策支持构建数据基础设施体系,加强算力中心、云计算平台等建设,降低企业算力和存储资源获取门槛,提升数据采集、处理与建模能力。在研发、生产、物流和销售等环节,企业能够实现数据驱动的优化与升级。在研发方面,企业利用智能算法、大数据平台进行产品定制与迭代,加速产品从“数据输入”到“市场输出”。在运营方面,企业通过实时感知财务、物流、供应等数据,精准识别潜在瓶颈与中断点,提前制定应对策略,构建“预测—调整—修复”的闭环响应机制[8]。

(2)创新要素配置效应。国家人工智能创新应用先导区设立体现了创新要素配置效应,通过政策支持和资源配置推动区域产业发展,赋能产业创新,进而提升产业链韧性。这一效应主要体现在两个方面:一是国家人工智能创新应用先导区通过优化财政资源配置提升产业链韧性[9]。国家人工智能创新应用先导区设立通常伴随财政配套政策,借助积极的财政支持,降低企业研发风险和成本。企业研发活动具有较高的投入和较长的周期,政府创新补贴政策能够缓解企业成本负担,使其更愿意开展基础性研发活动,激发其创新潜力,加速核心技术突破,进而提升产业链韧性[10]。随着财政支持增加,资金逐步向科技创新领域倾斜,为企业创新提供更强支持[11],进一步提升产业链竞争力。此外,国家人工智能创新应用先导区政策推动创新创业担保贷款、优化金融结构,提升企业融资成功率,缓解融资约束,为其研发活动提供资金保障,进而提升产业链韧性。二是国家人工智能创新应用先导区推动人力资本升级,促进产业链韧性提升(徐维祥等,2025)。除资金支持外,人力资本升级也是提升产业链韧性的关键因素。国家人工智能创新应用先导区通过推动人工智能技术与实体经济融合,加强技术在高重复性和标准化工作中的应用,提升技术型人才需求水平,促进人力资本升级,为企业创新提供动力;同时鼓励高校和职业院校开设场景创新课程,通过培训和实践交流培育具备场景创新意识的人才,为企业创新提供人力保障。人工智能技术与人力资本升级相结合,依托大数据分析和机器学习推动技术创新,提高核心技术攻关效率,从而进一步提升产业链韧性。

(3)产业结构升级效应。国家人工智能创新应用先导区设立体现了产业结构升级效应,通过政策引导与产业引进推动产业结构向高附加值和多元化转型,从而增强产业链应对外部冲击与内部波动的能力[12]。该效应主要表现在以下方面:一是产业结构高级化,即向高附加值和高技术化转型。国家人工智能创新应用先导区设立前,区域产业结构主要依赖资源禀赋与比较优势,产业体系较为单一。随着国家人工智能创新应用先导区政策实施,技术创新与商业模式创新不断增加,促进传统产业与人工智能技术深度融合。人工智能应用推动传统产业智能化、精准化、柔性化转型,提高自动化、数字化和网络化水平。国家人工智能创新应用先导区政策能够有效解决传统产业“低端锁定”困境,提升技术含量、效率以及市场竞争力[13],为高科技企业提供技术和人才保障,培育新兴产业,推动产业结构向高附加值和高技术化转型,从而提升产业链国际竞争力。此外,产业链从低端向高端环节攀升,提升中国在全球价值链中的位置,契合产业链韧性中“拓链”“强链”的要求[14]。二是产业结构合理化,即产业部门协调发展。国家人工智能创新应用先导区政策通过解决人工智能与产业化的重大问题,推动技术与其他产业深度融合,为产业发展指明方向,抑制盲目投资与过度生产[15],同时通过税收优惠、资金支持等措施减轻市场信息不对称带来的负面影响,推动产业结构升级,并依托区域资源禀赋与产业关联性促进产业协调发展(袁航等,2018)。合理的产业结构不仅促进产业间协调发展,还促进产业链上下游企业深度融合,提升资源配置效率,减少企业对外部供应链的依赖,增强产业链抗风险能力。基于上述分析,本文提出如下研究假设:

H2:国家人工智能创新应用先导区设立通过数据要素驱动效应、创新要素配置效应、产业结构升级效应赋能产业链韧性提升。

基于上述分析,本文构建理论框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 模型构建

本文基于制度与理论分析框架,运用双重机器学习模型(DML)评估国家人工智能创新应用先导区设立政策对产业链韧性的影响。相较于传统渐进双重差分(DID)、合成控制法(SCM)与倾向得分匹配(PSM)等方法,双重机器学习模型(DML)在处理高维控制变量、刻画非线性关系和提升估计稳健性方面更具优势。传统方法依赖严格的前提假设,易受样本选择偏差、平行趋势难以满足及模型设定限制等问题干扰,影响政策效应识别的准确性。双重机器学习模型(DML)融合LASSO、随机森林、梯度提升树等算法,自动筛选高维变量,提升模型的适应性与因果识别能力。产业链韧性受经济发展、技术进步与结构调整等多因素驱动,因而需要精准控制潜在混淆变量。双重机器学习模型(DML)能够摆脱“维度诅咒”与多重共线性困扰,有效提炼关键信息,提升政策评估的准确性与稳健性。此外,双重机器学习模型(DML)不依赖线性假设,能够捕捉变量间复杂的非线性关系,避免模型误设,从而更准确地揭示政策对产业链韧性的影响[16]。

基于上述分析,参考蔡运坤等(2024)的研究,本文构建双重机器学习的部分线性模型:

Resilienceit=β1AIit+θ1(Xit)+Uit

(1)

E(Uit|Dit,Xit)=0

(2)

其中,Resilienceit代表第t年城市i的产业链韧性指数,AIit表示国家人工智能创新应用先导区设立政策冲击变量,β1代表国家人工智能创新应用先导区设立政策处理系数。若β1显著为正,则表明国家人工智能创新应用先导区设立能够有效促进产业链韧性提升。Xit为高维控制变量集合,可能包含同时影响Resilienceit、AIit的混淆变量,主要包括城市层面特征变量,具体函数形式θ1(Xit)未知,采用机器学习算法进行估计。Uit为误差项,条件均值为0。

2.2 变量选取

2.2.1 被解释变量

产业链韧性(Resilience)是指产业链各环节在应对内外部风险与挑战的冲击时所表现出的抵抗能力、恢复能力、适应能力与变革能力。从系统多样性视角看,区域内产业多样化程度越高,意味着该系统越能通过功能互补、资源互补等机制有效抵御并分散来自内外部风险与挑战的影响,从而增强抗风险能力和适应能力。在遭遇外部冲击时,该系统能够通过促进劳动、资源、技术和信息共享,加速生产活动的创新,开辟新路径、探索新机遇,从而推动产业链持续演进与稳定增长[17]。因此,产业多样化与创新能力可视为产业链韧性的具体体现。参考李金城[18]、李胜会等[19]的研究,本文采用赫芬达尔—赫希曼指数(HHL)的倒数衡量产业多样化,采用地区专利授权数作为创新能力的衡量指标,并使用熵值法测量产业链韧性。产业多样化指数计算方式如下:

(3)

其中,Si表示第i产业产值占地区生产总值的比值。

2.2.2 核心解释变量

国家人工智能创新应用先导区设立(AI)。参照钟娟等(2025)的研究,基于2021年工业和信息化部发布的第二批国家人工智能创新应用先导区名单,通过虚拟变量构造政策冲击变量。若城市i在第t年被纳入国家人工智能创新应用先导区,则其在t年及之后年份的AI赋值为1;若城市未被纳入国家人工智能创新应用先导区,则其AI赋值为0。此外,若城市i在整个样本期间未被纳入国家人工智能创新应用先导区,则AI始终赋值为0。

2.2.3 控制变量

为了控制其他城市特征因素对回归结果可能造成的偏误,本文参考袁航等(2018)的研究,选取一系列能够反映城市特征的控制变量,具体如下:①经济发展水平(Lngdp),采用城市人均地区生产总值的对数衡量;②金融发展水平(Finance),采用年末金融机构各项贷款余额占地区生产总值的比值衡量;③人口规模(Psize),以人口密度的对数衡量;④政府干预程度(Goverment),采用各地级市政府预算内支出与地区生产总值之比衡量;⑤教育支出(Education),采用教育支出占地方财政一般预算内支出的比值衡量;⑥人才存量(College),以普通高等学校在校学生人数的对数衡量。

2.3 数据说明

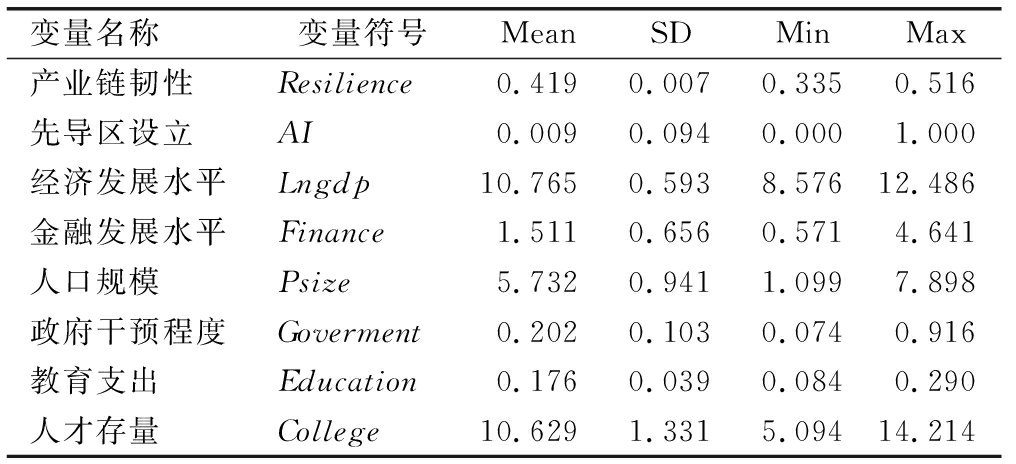

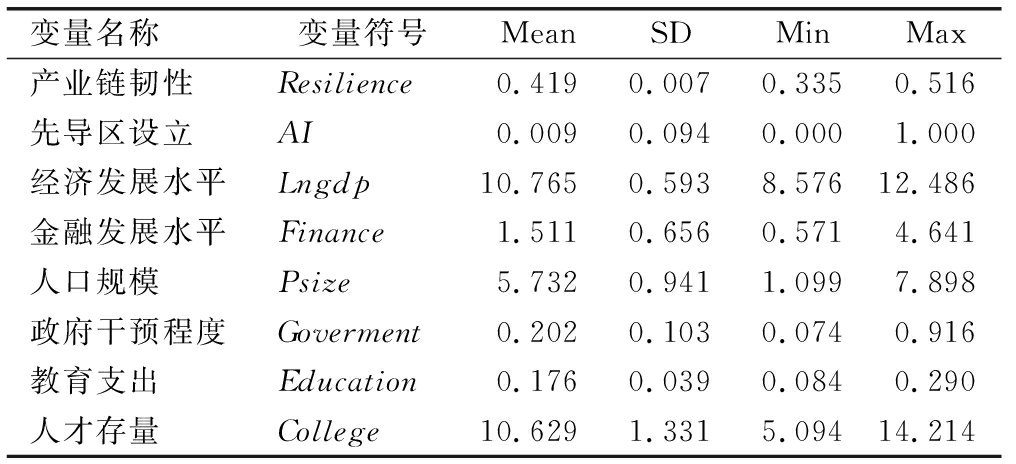

本文选取2010—2023年287个地级市作为研究样本,原因如下:方法层面,因果识别需充足的“政策前期”数据支持处理变量训练与趋势检验。本文采用双重机器学习模型(DML),其估计结果的准确性依赖对处理概率和结果模型的精确建模。为防止过拟合与变量误差,需要在处理变量出现前使用历史数据进行训练和交叉验证。同时,双重机器学习模型(DML)要求满足平行趋势假设或弱依赖结构,因而需要较长时间验证处理组与对照组的前期走势差异,2010—2018年即为必要的预处理期。实证层面,部分变量需长期动态演进数据刻画结构性趋势。本文测算的产业链韧性指数基于多维指标综合构建,短期波动较小,需依赖长期数据捕捉政策实施前后变化。为排除2008年国际金融危机对产业链韧性的影响及滞后效应,将研究起始时间设定为2010年更具合理性。数据来源层面,城市数据来自各城市统计年鉴,缺失部分采用线性插值法补齐;政策变量依据2021年工业和信息化部发布的第二批国家人工智能创新应用先导区名单构建。各变量描述性统计结果见表1。

表1 描述性统计结果(N=3 997)

Table 1 Descriptive statistics(N=3 997)

变量名称变量符号MeanSDMinMax产业链韧性Resilience0.4190.0070.3350.516先导区设立AI0.0090.0940.0001.000经济发展水平Lngdp10.7650.5938.57612.486金融发展水平Finance1.5110.6560.5714.641人口规模Psize5.7320.9411.0997.898政府干预程度Goverment0.2020.1030.0740.916教育支出Education0.1760.0390.0840.290人才存量College10.6291.3315.09414.214

3 实证结果与分析

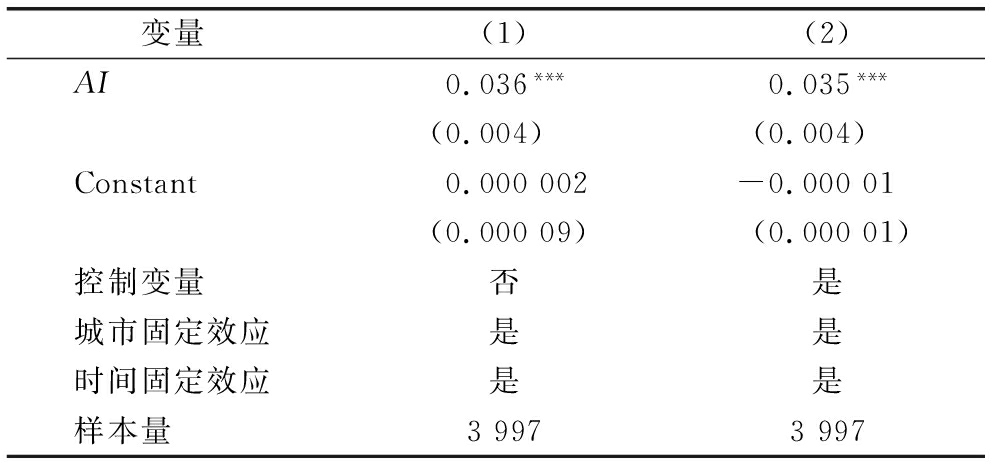

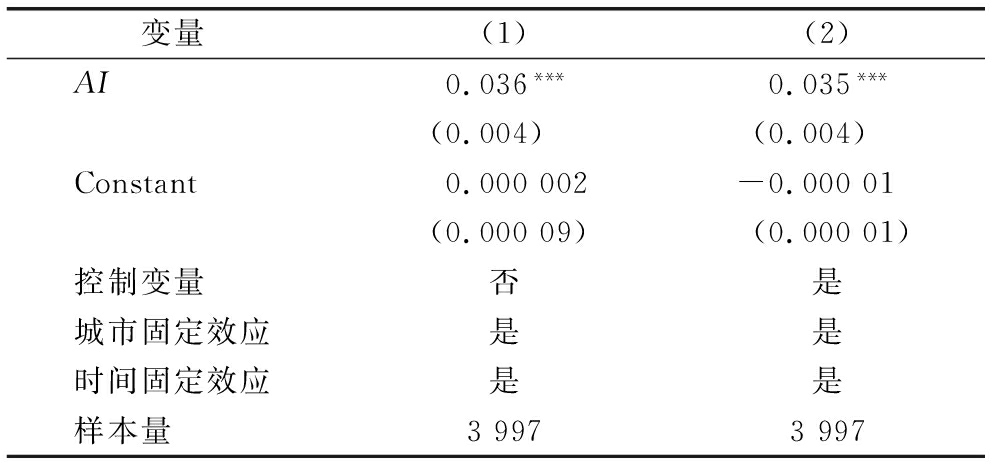

3.1 基准回归结果

本文采用双重机器学习(DML)模型对国家人工智能创新应用先导区设立政策的产业链韧性提升效应进行因果识别与实证评估。基于式(1),表2报告了国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性影响的回归结果。列(1)仅包含核心解释变量,结果表明,国家人工智能创新应用先导区设立后,试点城市产业链韧性显著提高,初步验证了国家人工智能创新应用先导区的制度安排在整体层面发挥积极“赋能效应”。考虑到城市特征可能对产业链韧性的影响,在单变量回归模型中引入城市层面控制变量,列(2)显示,国家人工智能创新应用先导区设立政策变量的回归系数大小与显著性均未发生显著变化。可见,国家人工智能创新应用先导区设立通过制度供给与环境优化、场景牵引与系统集成、开放协同与网络重构三大关键举措,分别构建产业链的“制度稳定器”“动态韧性核”和“协同韧性网”,从制度保障、技术创新融合和协同合作3个维度提升产业链稳定性、适应性和协同性,进而提升产业链韧性与竞争力,保障其可持续发展能力。因此,假设H1得以验证。

表2 基准回归结果

Table 2 Baseline regression results

变量(1)(2)AI0.036***0.035***(0.004)(0.004)Constant0.000002-0.00001(0.00009)(0.00001)控制变量否是城市固定效应是是时间固定效应是是样本量39973997

注:*、**和***分别表示在10%、5%和1%水平上显著,括号内为稳健标准误,下同

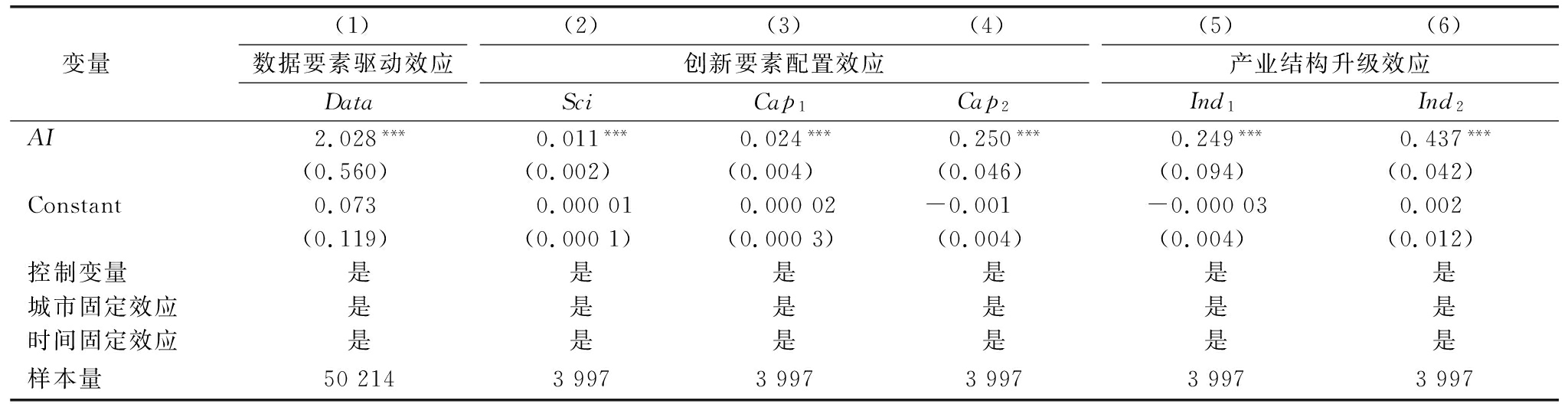

3.2 机制检验

基于理论分析,数据要素驱动效应、创新要素配置效应与产业结构升级效应是国家人工智能创新应用先导区设立促进产业链韧性提升的内在机制。为了验证这一机制作用,本文借鉴已有研究成果,构建如下模型:

Medit=β2AIit+θ2(Xit)+Uit

(4)

E(Uit|Dit,Xit)=0

(5)

在模型中,Medit表示机制变量。在数据要素驱动效应方面,参考吴非等(2021)的研究,通过计算企业年度财务报告中数据利用相关词汇的频次衡量数据要素利用水平(Data)。在创新要素资源配置效应方面,参考叶瑞克等[20]的研究,采用科技支出与地方财政一般预算内支出的比值衡量资金要素配置(Sci);参考沈坤荣等(2024)的研究,使用科技与信息产业从业人员占城镇单位从业人员的比重衡量人才要素配置(Cap1);参考陈熠辉等[21]的研究,采用平均受教育年限衡量人才要素配置(Cap2)。在产业结构升级效应方面,参考詹小灵等(2025)的研究,采用第三产业增加值与第二产业增加值的比值衡量产业结构高级化(Ind1);参考田新民等[22]、马宗国等[23]的研究,采用结构偏离度指标和Hamming贴近度方法衡量产业结构合理化程度,先计算三次产业产值比重与就业比重差值的和并取其绝对值的均值,再与1相减,值越大,表示产业结构合理化程度越高(Ind2)。

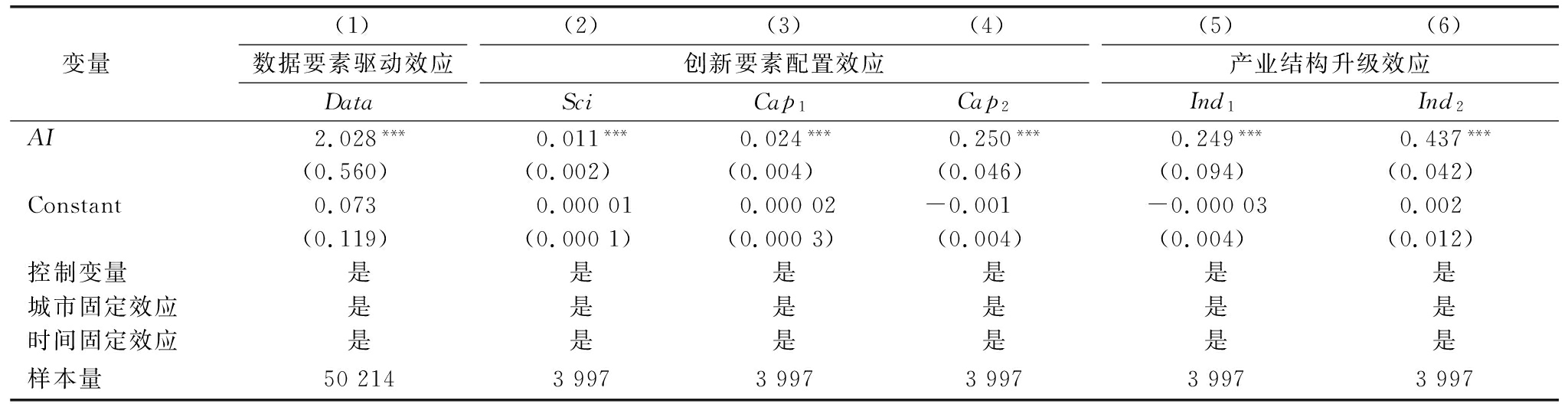

表3展示了国家人工智能创新应用先导区设立促进产业链韧性提升的机制检验结果。列(1)显示,国家人工智能创新应用先导区设立政策虚拟变量的回归系数显著为正,表明该政策试点能够有效提升企业在研发、生产与管理过程中的数据采集与利用能力,增强其对上下游信息的智能识别与协同应对能力。可见,制度化的数据资源支持与算力基础设施建设能够提升数据要素在城市产业系统中的配置效率,为产业链条运行提供高质量信息支持。同时,国家人工智能创新应用先导区通过降低企业数据使用门槛与算力成本,提升其对复杂供需环境的预测与应对能力,从而增强产业链恢复力。列(2)~(4)显示,国家人工智能创新应用先导区设立政策虚拟变量的回归系数显著为正,说明国家人工智能创新应用先导区通过财政激励与政策引导,提升城市在研发资金配置与人才集聚方面的资源整合能力。可见,国家人工智能创新应用先导区设立能够促进高素质人力资本集聚与研发资源精准配置,提升区域创新密度与产业链技术升级能力。政府制度供给通过降低企业创新风险、引导要素向高附加值领域集聚,强化产业链内生修复与向上跃升能力,进而提高其在面对结构性冲击时的抗压性与自适应力。列(5)(6)显示,国家人工智能创新应用先导区设立政策虚拟变量的回归系数显著为正,表明国家人工智能创新应用先导区推动传统制造业向高技术服务业延伸,优化产业结构比例与资源配置。可见,国家人工智能创新应用先导区政策既推动产业结构从低端锁定向高端跃升转型,又优化产业间供需匹配与要素流通机制。国家人工智能创新应用先导区以智能化、数字化为支点,优化产业结构分布,有效减少产业链对外部高风险环节的依赖,提升产业体系的完整性与稳定性。因此,假设H2得证。

表3 机制检验结果

Table 3 Results of mechanism test

变量(1)数据要素驱动效应Data(2)(3)(4)创新要素配置效应SciCap1Cap2(5)(6)产业结构升级效应Ind1Ind2AI2.028***0.011***0.024***0.250***0.249***0.437***(0.560)(0.002)(0.004)(0.046)(0.094)(0.042)Constant0.0730.000010.00002-0.001-0.000030.002(0.119)(0.0001)(0.0003)(0.004)(0.004)(0.012)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是样本量5021439973997399739973997

3.3 稳健性检验

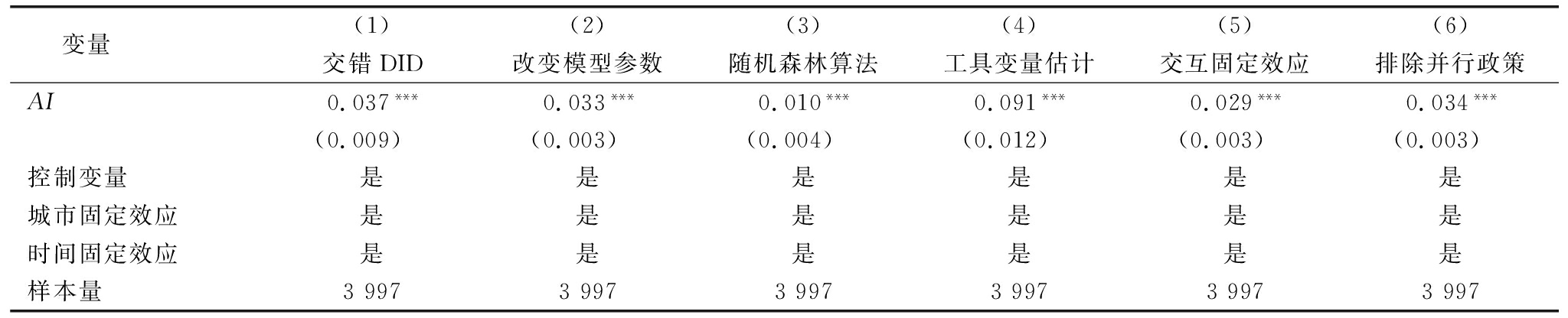

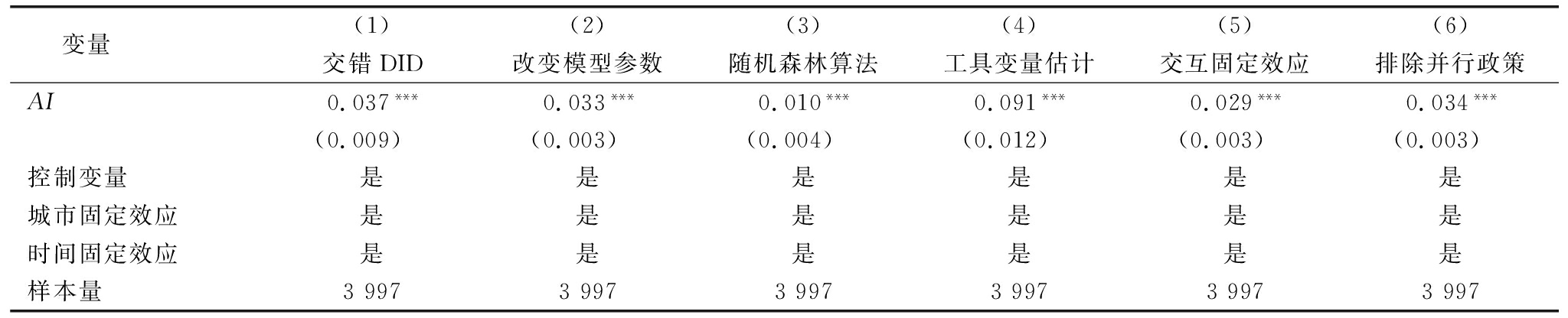

本文采用多种方法开展稳健性检验:①异质性处理效应。采用交错DID模型对政策处理效应进行进一步检验。②改变模型参数。将基准回归中的样本分割比例由1∶4调整为1∶2,以缓解样本分割比例对回归结果解释力可能带来的潜在影响。③更换模型设定。将基准回归中的套索回归算法替换为随机森林算法。④工具变量估计。参考黄群慧等(2019)、肖土盛等(2022)的研究,选取城市1984年每百人固定电话数(Tel)作为工具变量,缓解遗漏变量导致的内生性问题。⑤交互固定效应。在基准回归模型中引入省份与时间的交互固定效应,以排除地区特征的混杂效应对基准回归结果的影响。⑥排除并行政策。排除样本期内国家级大数据综合试验区试点政策、公共数据开放政策、“宽带中国”试点政策以及创新型城市政策对基准回归结果的影响。结果如表4所示。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test results

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量交错DID改变模型参数随机森林算法工具变量估计交互固定效应排除并行政策AI0.037***0.033***0.010***0.091***0.029***0.034***(0.009)(0.003)(0.004)(0.012)(0.003)(0.003)控制变量是是是是是是城市固定效应是是是是是是时间固定效应是是是是是是样本量399739973997399739973997

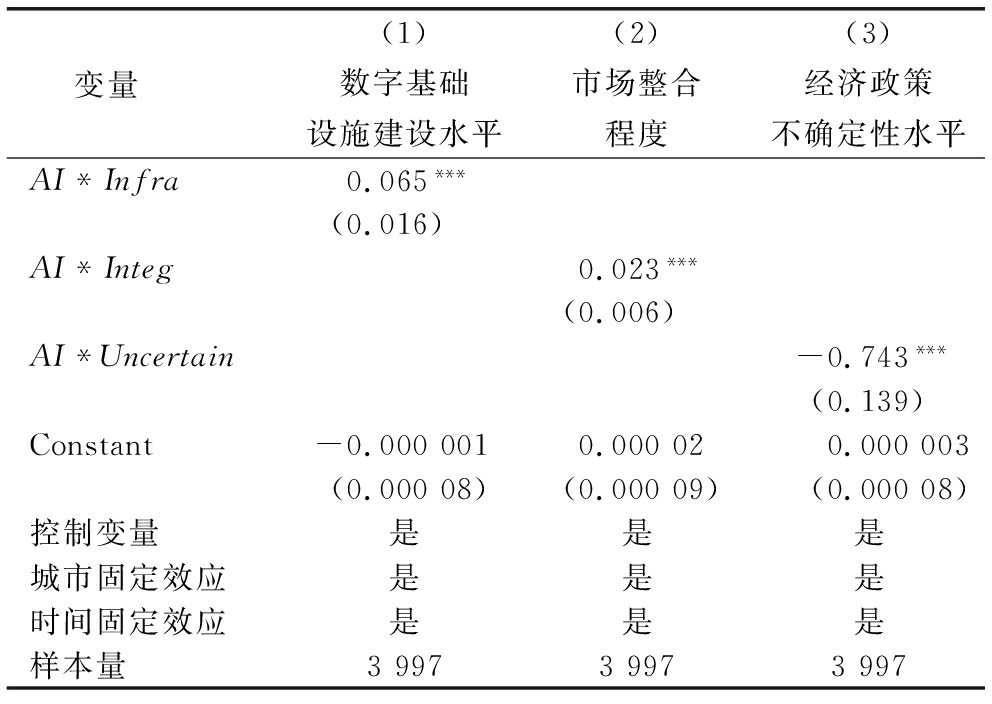

4 异质性分析

4.1 数字基础设施建设水平

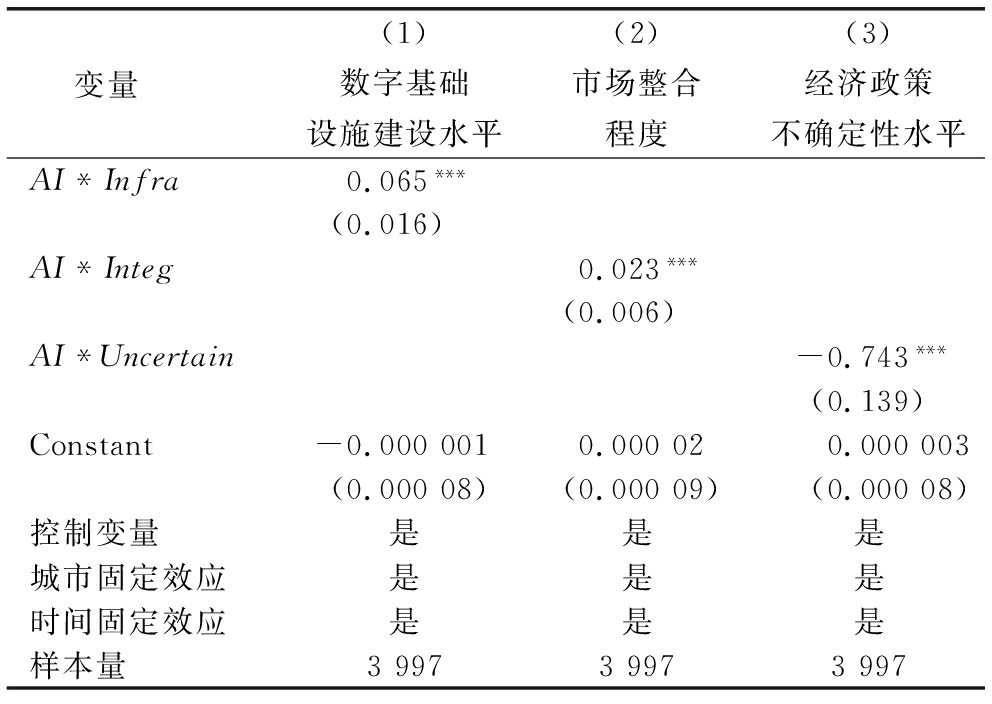

数字基础设施凭借其在连通性和共享性方面的独特优势,能够推动不同产业跨界融合,赋能传统产业结构升级,促进产业链韧性提升。同时,数字基础设施可为科技创新提供数据处理和计算能力支持。大数据分析和云计算平台应用,使科研人员和企业能够更高效地开展技术研发创新,进而对产业链韧性产生异质性影响。参考赵星[24]的研究,本文从数字基础设施投入和产出两个维度测度数字基础设施发展水平(Infra),将数字基础设施发展水平(Infra)与国家人工智能创新应用先导区设立(AI)虚拟变量的交互项作为核心解释变量引入基准模型,并将数字基础设施发展水平(Infra)、国家人工智能创新应用先导区设立(AI)虚拟变量作为控制变量进行回归分析。

表5列(1)显示,国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的促进作用在数字基础设施发展水平较高城市中更为显著,原因如下:一是数字基础设施的赋能效应显著。作为人工智能技术应用和产业链韧性提升的重要支撑,数字基础设施能够提供计算能力、数据存储和传输能力,为人工智能技术研发、部署与应用营造有利环境。云计算、5G网络、大数据平台的完善有助于提升产业链上下游信息传输效率,增强企业间协同能力,从而提高产业链抗冲击能力与适应能力。二是数据要素高效配置进一步促进产业链弹性提升。数字基础设施的完善能够提升数据要素获取、处理和利用能力,推动基于数据驱动的决策模式在产业链管理中日益普及。人工智能技术依托高质量数据进行智能优化,在需求预测、供应链管理、生产调度等方面发挥关键作用,进而提升产业链应对外部冲击的弹性。对于数字基础设施较为薄弱的城市,数据采集、传输及处理能力不足可能会制约人工智能技术实际应用效果,从而削弱该政策的促进作用。

表5 异质性分析结果

Table 5 Heterogeneity analysis results

变量(1)(2)(3)数字基础设施建设水平市场整合程度经济政策不确定性水平AI*Infra0.065***(0.016)AI*Integ0.023***(0.006)AI*Uncertain-0.743***(0.139)Constant-0.0000010.000020.000003(0.00008)(0.00009)(0.00008)控制变量是是是城市固定效应是是是时间固定效应是是是样本量399739973997

4.2 市场整合程度

参考卞元超等(2024)的研究成果,本文采用相对价格法测度商品市场整合程度,以中位数为界,对高于中位数的地区赋值为1,反之则为0,进而构建市场整合程度变量(Integ)。将市场整合程度(Integ)与国家人工智能创新应用先导区设立(AI)虚拟变量的交互项作为核心解释变量引入基准模型,并将市场整合程度(Integ)与国家人工智能创新应用先导区设立(AI)虚拟变量作为控制变量进行回归分析。

表5列(2)显示,国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的促进作用在市场整合程度较高城市中更为显著,原因如下:一是市场整合能够提升要素流动效率,增强产业链协同能力。市场整合程度较高城市通常具有更加完善的商品、资本、劳动力和技术要素市场,有助于生产要素在更广泛空间范围内自由流动。人工智能技术依赖于数据、算力、人才和资本等要素投入,在市场整合程度较高城市中,能够更快速、高效地融入产业链各环节,促进供应链协同优化。高度整合的市场环境有助于企业灵活调整生产布局,应对需求波动,进而提升产业链柔性与适应性。二是市场整合能够降低交易成本,提高产业链资源配置效率。市场整合程度越高,市场参与者交易成本越低,企业间合作越顺畅。这一特点在产业链韧性建设中尤为关键,因为低交易成本有助于促进企业间紧密合作,从而提高资源配置的精准性和效率。依托高效市场体系,人工智能技术通过智能匹配算法、供应链优化模型等进一步降低企业间协调成本,提高生产和流通的敏捷性。上述市场环境下,国家人工智能创新应用先导区政策能够更加充分地发挥人工智能在优化市场结构、提高市场透明度以及降低不确定性方面的作用,进而提升产业链稳定性。

4.3 经济政策不确定性水平

政府行为决策直接体现了宏观经济政策导向,而宏观经济政策波动会加剧企业经营不确定性。当经济政策不确定性上升时,企业难以获得充分的决策信息,信息成本的存在进一步加剧了这一状况,进而影响企业研发决策,导致国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的提升效应在不同经济政策不确定性水平下呈现异质性。参考方明月等[25]的研究成果,本文计算经济政策不确定性相关词汇在企业年报总词数中的占比,并在城市层面汇总,以此衡量经济政策不确定性(Uncertain)。将经济政策不确定性(Uncertain)与国家人工智能创新应用先导区设立(AI)虚拟变量的交互项作为核心解释变量引入基准模型,同时将经济政策不确定性(Uncertain)和国家人工智能创新应用先导区设立(AI)虚拟变量作为控制变量进行回归分析。

表5列(3)显示,国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性的促进作用在经济政策不确定性较低的城市中更为显著,原因如下:一是政策稳定性提升企业预期,促进长期投资与技术升级。经济政策不确定性较低的城市通常具备更为稳定的制度环境,企业能够形成稳定预期,从而有助于制定长期投资决策。人工智能技术应用与产业链韧性提升均依赖于企业在研发、设备升级和数据基础设施建设等方面的持续投入。若政策环境波动较大,企业面临较高的投资回报不确定性,可能降低人工智能技术采纳意愿,进而削弱国家人工智能创新应用先导区政策实施效果。因此,在经济政策稳定的城市,企业更倾向于进行长期资本投入,推动人工智能技术深度嵌入产业链各环节,提升产业链抗冲击能力和恢复力。二是经济政策一致性能够增强企业创新信心,推动产业链技术升级。人工智能技术应用通常伴随较长的技术研发周期和产业化过程,因而政策环境的稳定性直接影响企业技术创新决策。在经济政策不确定性较低的城市,政府能够提供持续创新支持政策(如研发补贴、试点示范项目、知识产权保护等),从而增强企业创新信心,促进新技术研发和产业化。这不仅提升企业智能制造水平,还推动产业链向更高层次的智能化和数字化转型,进而提升产业链灵活性和适应能力。因此,在这类城市中,国家人工智能创新应用先导区政策能够更有效地促进人工智能技术扩散和应用,提升产业链韧性。

5 结语

5.1 结论

本文从制度理论视角切入,基于2010—2023年287个地级市面板数据,采用双重机器学习方法,聚焦国家人工智能创新应用先导区设立这一制度性政策试点,探讨其能否以及如何通过人工智能技术的制度化推广与嵌入提升城市层面产业链韧性,得出以下主要结论:

(1)国家人工智能创新应用先导区设立显著提升城市产业链韧性,该结论经多种稳健性检验后依然成立。这表明,通过系统性制度安排降低人工智能在产业链中的应用门槛,突破信息壁垒与整合应用碎片,可提升产业链抗冲击能力与恢复弹性。因此,前沿技术扩散需要更多地依赖制度化平台与政策试验机制。

(2)数据要素驱动效应、创新资源配置效应与产业结构升级效应是国家人工智能创新应用先导区设立赋能产业链韧性提升的关键路径。这表明,数据资源配置效率提升可优化上下游信息配置,创新要素集聚能提升产业链核心环节韧性,结构升级可促进产业链由“脆弱连接”向“多元冗余”演进。政府需要围绕人工智能应用,推动基础数据设施建设、要素资源高效流动与产业融合协同,以支撑长效链条弹性治理。

(3)国家人工智能创新应用先导区设立在数字基础设施完善、市场整合程度较高、经济政策不确定性较低地区的影响效果更显著。这表明,制度效应受到区域发展条件与制度配套环境影响。因此,国家人工智能创新应用先导区设立政策绩效释放依赖于本地基础条件的“结构嵌入”,政策实施成效存在空间分异。

5.2 政策建议

(1)加强国家人工智能创新应用先导区政策实施,进一步增强其对产业链韧性的促进作用,具体措施如下:一是建立多层次政策支持体系,聚焦人工智能核心技术研发与基础设施建设,推动关键技术攻关。通过国家重大科技专项,强化人工智能技术自主可控能力,优化算力、数据、算法等基础资源配置,降低对外部环节的依赖。二是深化政策试验与评估机制,构建实时监测体系,动态评估政策实施效果。建立政策动态调整机制,加强产业链韧性评估,构建基于人工智能的产业链健康指数,定期评估产业链稳定性、抗冲击能力及自我修复能力,为政策完善提供数据支撑。

(2)挖掘国家人工智能创新应用先导区潜力,进一步畅通促进产业链韧性提升的传导机制,具体措施如下:一是强化数据要素驱动效应,建立健全数据治理体系,促进数据开放与共享,提升数据在人工智能创新中的利用效率。构建智能供应链体系,推动产业链各环节数字化与智能化改造,提高产业链稳定性与协同效率。二是优化创新要素配置,完善财政支持结构,提高创新资金配置效率,满足人工智能技术研发需求。同时,深化人力资本升级,推动跨学科人才培养,提升技术人才供给水平,增强企业研发能力。三是推动产业结构升级,鼓励人工智能与传统产业深度融合,提升生产效率并推动产业向高技术、高附加值方向转型,构建跨区域产业联动发展模式,促进区域产业协同发展,提升产业链韧性。

(3)关注国家人工智能创新应用先导区设立对产业链韧性提升的异质性影响,推动区域与企业协调发展,具体措施如下:一是加强数字基础设施建设,加大关键数字基础设施投资力度,构建风险监测与应急响应机制。二是促进市场整合,通过制定统一的产品质量标准、数据交易标准与技术规范,降低市场分割带来的交易成本,推动产业链上下游深度融合。完善市场退出机制,提高市场资源配置效率,增强产业链协同效能。三是降低经济政策不确定性,通过构建稳定的产业政策框架缓解政策调整对企业决策的影响;同时加强政策协调机制,确保政策的一致性与稳定性,以提高政策的有效性与可预见性。

5.3 不足与展望

本文存在如下不足:一方面,在产业链韧性测度方面,主要基于城市层面数据构建测量指标,可能未充分反映产业链在实际运行中的复杂性和动态性。未来可以进一步拓展测度指标,结合定性分析,探索更细化的产业链韧性维度(如产业链内外协同能力、快速反应能力等)。另一方面,尽管考虑了多个变量对产业链韧性的影响,但在一些特殊行业或地区的异质性影响方面,缺乏细致分层分析。未来可通过不同区域或行业的案例分析,进一步验证研究模型的普适性。

参考文献:

[1] 赵宇,叶仕奇,杨翠红,等.大数据视角下产业链韧性的测度、关联与归因[J].中国工业经济,2025,43(2):61-79.

[2] MEYER J W,ROWAN B.Institutionalized organizations:formal structure as myth and ceremony[J].American Journal of Sociology,1977,83(2):340-363.

[3] 冯婉昕.人工智能与企业金融资产配置——来自国家人工智能创新应用先导区的经验证据[J].当代财经,2024,45(4):141-152.

[4] 霍丽,张林玉.人工智能驱动中国产业链现代化研究[J].西北大学学报(哲学社会科学版),2024,54(4):86-102.

[5] 辛大楞,邱悦.人工智能、产业链供应链稳定与企业出口韧性[J].经济理论与经济管理,2025,45(2):37-54.

[6] 吕越,张杰.人工智能与产业链韧性提升[J].西安交通大学学报(社会科学版),2024,44(2):29-38.

[7] 李晓华.数字技术推动下的服务型制造创新发展[J].改革,2021,34(10):72-83.

[8] 夏杰长.数据要素赋能我国实体经济高质量发展:理论机制和路径选择[J].江西社会科学,2023,43(7):84-96,207.

[9] 纪祥裕,顾乃华.知识产权示范城市的设立会影响创新质量吗[J].财经研究,2021,47(5):49-63.

[10] 贾卫峰,李尚蓉,王艺宁.产业政策视角下数字技术对产业链与创新链融合的影响[J].科技进步与对策,2024,41(24):72-84.

[11] 李丹丹.政府研发补贴对企业创新绩效的影响研究——基于企业规模和产权异质性视角[J].经济学报,2022,9(1):141-161.

[12] 宋美喆.区域市场一体化与产业链韧性——基于“撤县设区” 改革的准自然实验[J].财经理论与实践,2025,46(1):134-143.

[13] 郑丽娜,蒲青江,张左敏暘.数字经济对产业链韧性的影响研究[J].科学决策,2024,31(11):47-62.

[14] 任保平,迟克涵.数字技术创新驱动新兴产业成长的路径选择与政策取向[J].新疆师范大学学报(哲学社会科学版),2024,45(5):116-124.

[15] 韩永辉,黄亮雄,王贤彬.产业政策推动地方产业结构升级了吗——基于发展型地方政府的理论解释与实证检验[J].经济研究,2017,52(8):33-48.

[16] 张涛,李均超.网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J].数量经济技术经济研究,2023,40(4):113-135.

[17] 肖兴志,王振宇,李少林.产业链韧性测度方法研究进展[J].经济学动态,2024,65(4):144-160.

[18] 李金城.工业智能化的产业链韧性提升效应:理论机制与经验证据[J].改革,2024,37(7):80-94.

[19] 李胜会,戎芳毅.知识产权治理如何提升产业链韧性——基于国家知识产权示范城市政策的实证检验[J].暨南学报(哲学社会科学版),2022,44(5):92-107.

[20] 叶瑞克,钟诗宇.数字经济、知识产权保护与现代化产业体系建设——基于中国278个城市的实证研究[J].经济学动态,2024,65(7):57-74.

[21] 陈熠辉,蔡庆丰,王斯琪.人口老龄化、企业债务融资与金融资源错配——基于地级市人口普查数据的实证研究[J].金融研究,2023,66(2):40-59.

[22] 田新民,韩端.产业结构效应的度量与实证——以北京为案例的比较分析[J].经济学动态,2012,53(9):74-82.

[23] 马宗国,王旭.政府创新补贴能促进国家自主创新示范区产业转型升级吗——技术创新强度的中介效应[J].科技进步与对策,2023,40(14):31-39.

[24] 赵星.新型数字基础设施的技术创新效应研究[J].统计研究,2022,39(4):80-92.

[25] 方明月,聂辉华,阮睿,等.企业数字化转型与经济政策不确定性感知[J].金融研究,2023,66(2):21-39.

(责任编辑:张 悦)