(1. 西安理工大学 经济与管理学院,陕西 西安 710054;2. 西安交通大学 经济与金融学院,陕西 西安710061)

0 引言

数字经济发展催生了大量新生态、新产业,通过重塑企业场域情境[1]提供丰富的制度创业机会[2-3]与创新机遇[4]。近年来,华为、百度Apollo、小米、美的、微医等代表性企业/平台在智能网联汽车、智能家居、数字化服务、互联网医疗等数字化新兴场域内的制度创业取得成功,推动技术创新与商业模式创新。现有研究认为,数字化新兴场域是依托数字经济发展形成的新兴业态(魏江等,2023),通过数字技术与实体、虚拟平台将新兴场域主体融合连接而形成的“泛在”场域,呈现出虚实结合、时空虚化与多领域交叉互联等关系特征[5]。同时,数字化新兴场域存在制度缺位现象[6],规制规范的模糊空间较大[7],使得场域内企业创新活动面临较大不确定性。面对数字化新兴场域的复杂多元特征,现有研究认为企业在新兴场域内实施制度创业对提升创新绩效具有重要作用[8]。一方面,企业通过制度创新获取和扩散合法性,优化场域内企业创新地位[9],有助于技术创新[10];另一方面,企业通过制度创业调动并整合资源以进行制度革新[11],有助于新兴业态迭出与变迁,进而推动商业模式创新(魏江等,2023)。

已有研究尽管关注到数字化新兴场域内的制度创业过程,但企业如何应对场域情境变化通过制度创业推动创新的作用机理尚未得到深入探查。主要理论缺口包括:①数字化新兴场域具有高度动态性和复杂性,然而现有研究针对数字化新兴场域情境演化机制的分析不足,同时,鲜有研究探查企业制度创业行为与场域情境之间的动态关联;②以往文献针对制度创业与创新绩效关系的研究大多基于静态视角进行探讨,对于数字化新兴场域中制度创业企业合法性策略变化、场域优势建构以及创新绩效提升之间的内在联系缺乏了解。

鉴于此,本文围绕“数字化新兴场域内企业通过制度创业如何建构优势以提升创新绩效”这一核心问题展开,研究内容包括:①明确数字化新兴场域“动荡-稳定-迭代”的情境演化过程,剖析其资本结构、制度环境与关系模式,识别制度创业企业采取的合法性建构策略;②采用扎根理论,基于典型案例厘清制度创业企业如何建立场域优势以及提升绩效,构建“制度创业-场域优势-创新绩效”作用机理模型,揭示制度创业企业利用场域优势提升创新绩效的路径。

1 文献回顾

1.1 数字化新兴场域

“场域”(field)源于社会学研究中对主体关系与结构的抽象界定,是“社会空间中不同位置参与者之间存在的客观关系网络或构型”[12]。场域主体围绕制度规范制定与场域资本,既相互竞争,又相互合作。现阶段,数字经济催生大量由数字技术驱动的新兴业态。数字化新兴场域是数字经济条件下新业态企业围绕价值创造和协同创新连接在一起的关系密集区域(魏江等,2023),从广义上也可以视作是与新业态企业存在关联的外部组织集合。数字化新兴场域参与主体来自不同领域或行业,在行为惯例、价值体系方面存在较大冲突。因此,相较于传统场域,数字化新兴场域关系结构不稳定,存在明显的制度缺位现象。

现有研究认为,数字化新兴场域具有较为独特的情境特征。第一,在参与主体方面,数字化新兴场域主体更为多元化,囊括基于数字泛在连接的多业态生产商、服务商和不同细分市场用户。新兴场域的核心组织即平台型组织通过双边架构与网络效应协调多元主体行为,重构参与者的既有场域结构和制度规则(贺锦江等,2019),但主体多元化导致主体身份认知模糊化,使得主体关系互动具有鲜明的动态性与不确定性[13]。第二,在场域资本方面,数字化新兴场域不仅包含传统资本如资金、技术、客户、社会关系等,还包括新资本形态如数字资本。部分学者认为数字资本掌控与分配决定价值创造与利益分配权力,完成数字化转型的企业具有更强的资源整合优势[14]。通过数字技术促进知识扩散,在多主体互动过程中为焦点企业带来更大影响力[15],体现了数字化新兴场域的独有特性。第三,在制度方面,由于新兴业态的技术标准与行业规制尚未确立且处于动态变化过程中,因此数字化新兴场域的规制缺位成为常态[16]。在缺乏相应法律法规加以背书的情况下,企业在数字化新兴场域中实施制度创业面临更大的合法性风险(魏江等,2023)。场域参与主体之间有关行为规则和价值体系的认知冲突使得场域治理较为困难,但场域制度缺位也为行动者提供了广阔的制度创业机会[17]。

1.2 制度创业

新制度主义理论认为制度创业是主体为了应对环境变化,对现行主流规制规范、价值观与行为惯例进行变革并建立内外部合法性的过程[18]。制度创业可以帮助创业者摆脱现有规制规范的桎梏,在新领域发现机会并形成竞争优势[19],本质上是创业者能动地适应环境变化的行为[20]。制度创业通常发生于新兴场域[21],是场域主体获得合法性的过程[22]。制度创业者通过形塑组织场域的制度逻辑,推动新兴场域形成与演化。

制度创业者的主要目标是建构合法性,即获得行为一致性的社会感知[23]。当主体行为符合其所在社会空间的规范和价值观时,被认为具有较高合法性,容易获得信任并获取广泛支持[24]。新兴场域内通常存在来自多层次的合法性压力(魏江等,2023),因此制度创业者会致力于推行有利于纾解场域压力的规制规范,以此争取广泛认同和支持[25],进而在新兴场域中建立先行者优势和主导者的角色地位[26]。相对于传统场域而言,新兴场域存在明显的制度空缺。制度创业者会依据身份和权力的差异,通过集体行动、政治策略、框架建构、理论化等不同手段建构合法性[27],以有效缓解场域制度压力并推动制度变迁[28]。

1.3 制度创业与创新绩效

企业在新兴场域开展的制度创业对创新绩效具有重要影响[8-9]。现有研究主要从制度逻辑与合法性视角分析制度创业对创新绩效的影响。制度逻辑理论认为在面临多重逻辑冲突时,企业会在被动追随制度变迁或主动推进制度变革之间作出选择[19],其结果会影响其创新战略与创新效果[29]。合理的制度安排对企业创新效能提升发挥积极的调节作用[30]。企业在制度创业过程中通过适配或调和多样化规则体系冲突,有助于挖掘新能力[19],进而提升企业创新绩效。另外,企业通过制度创业形成的文化惯例与价值观对吸引外部投资[31]、整合创新资源[32]具有重要作用。

基于合法性视角,已有文献认为企业实施创新活动面临不同层级的合法性压力[33]。率先在新兴场域建立合法性的企业,如赢得政府支持作为试点企业或标杆企业,能够更快地进行资源整合并捕获场域资本进而推动创新[34]。合法性获得使得企业能够摆脱双元身份困境[3],有利于其在新业态和新领域中汇聚创新资源,形成先行优势。此外,也有研究认为,合法性对企业创新绩效具有显著的中介或调节作用[35],即存在间接效应。因此,企业通过合法性建构,能够通过直接或间接效应提升创新绩效。

综上,现有研究针对数字化新兴场域制度创业过程、合法性建构及其后果进行了广泛探讨,取得了较为丰富的研究成果。然而,鲜有文献关注数字化新兴场域情境下企业制度创业的合法性建构策略,也未揭示通过制度创业形成的场域优势对企业创新绩效的作用机理。鉴于此,本文基于双案例研究,采用扎根理论探索“制度创业-场域优势-创新绩效”的影响机理。

2 研究设计

2.1 研究方法与案例选取

2.1.1 研究方法

本文通过典型性案例研究,采用扎根理论形成相关构念,进而提炼理论模型。选取案例研究方法的原因在于:首先,典型案例的实践活动具有较大借鉴意义,通过追踪和总结相应行为发生规律,对材料进行质性分析与提炼,有利于建构新理论框架。其次,案例研究有助于解决“是什么(what)”和“如何做(how)”的问题。本文的核心问题是数字化新兴场域的制度创业企业如何提升创新绩效,选择案例研究能够解决数字化新兴场域的制度创业是什么、如何推动企业提升创新绩效的关键问题。最后,通过沿时间轴采集案例企业纵向数据,能够较为清晰地反映制度创业动态过程,更契合本文研究主旨。

采用扎根理论的原因在于:传统实证方法需要预先从现有理论体系中建构模型,形成先验认知并采用现实数据加以验证。扎根理论则强调基于不预设理论假设,通过资料搜集、自然涌现归纳总结经验,为质性研究提供量化分析手段。在具体分析过程中,扎根理论建立一套科学规范的编码范式(贾旭东等,2020),通过对资料的开放式编码、主轴式编码与选择式编码,能够逐级逐步地挖掘研究数据或资料并建立严密的逻辑(郭鹏飞等,2018),从原始材料中形成理论发现,进行有效的理论建构。因此,扎根理论更适用于理论探索,符合本文研究主旨。

2.1.2 案例选择

本文选择华为和小米作为分析对象,主要理由是:第一,两者符合针对研究主题的理论抽样。华为与小米公司是目前在数字经济领域发展较快的领军企业,具有在多个领域实施制度创业的经历。两家企业在数字化新兴场域制度创业的成功具有典型性,与本文研究主旨相符。第二,两家企业具有一定的差异性,适合进行理论比较验证。华为公司聚焦于数字化设备、5G网络、智能芯片等新业态,小米则在数字化概念营销、信念建树、认知推广等方面具有显著优势,二者的制度创业行为具有不同表象。通过两个案例的纵向比较,挖掘共性要素,可以为理论建构提供充足论据。

2.2 案例资料收集

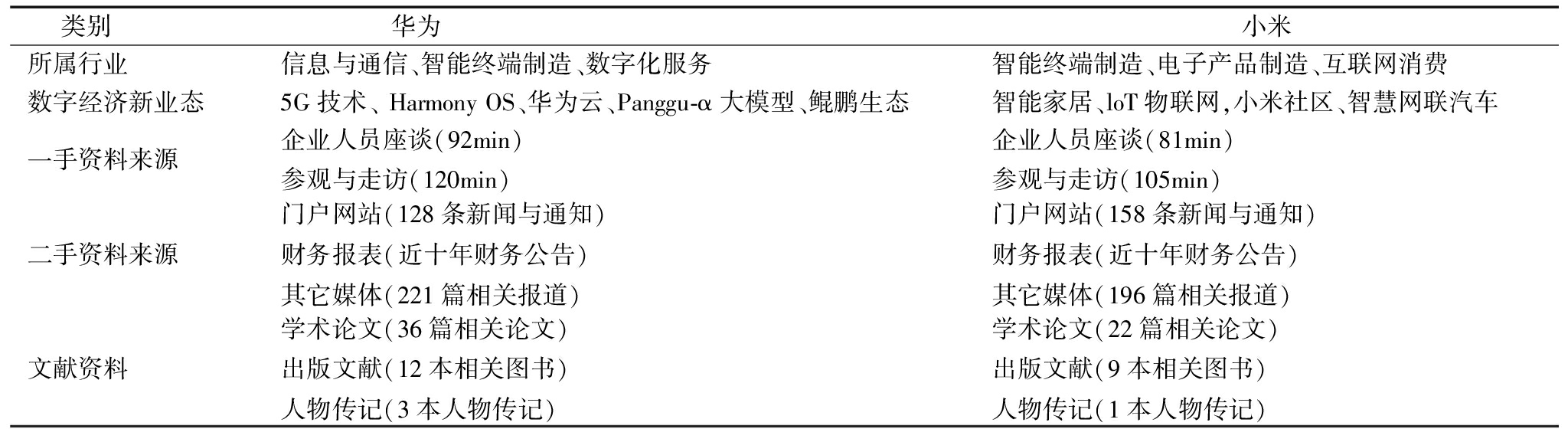

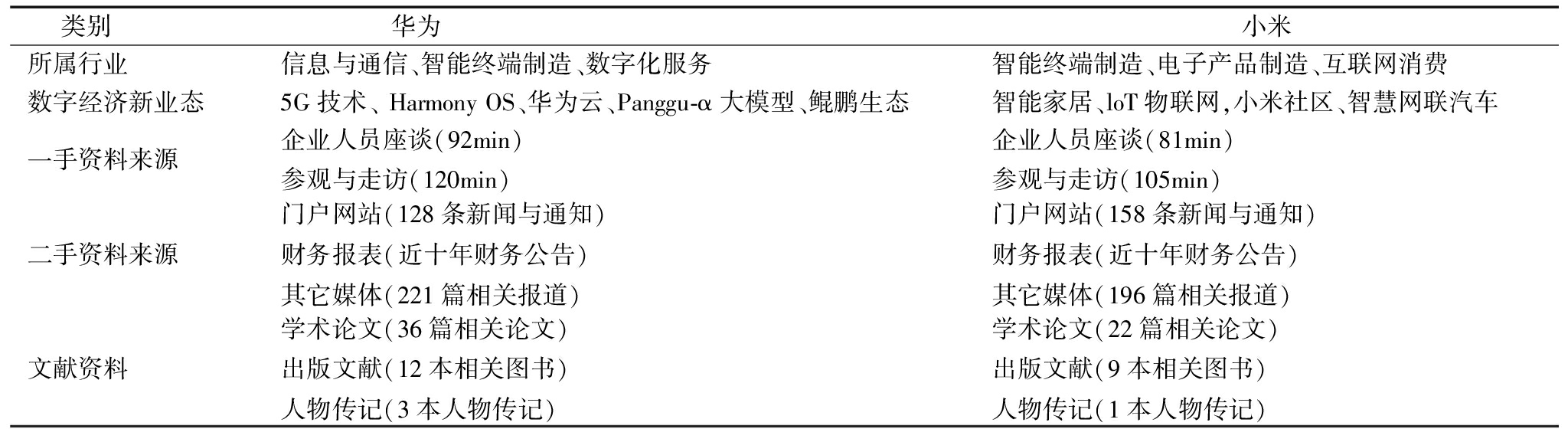

基于三角验证的数据采集原则,本文通过实地调研、走访、官网与门户网站访问以及数据爬取等,将一手数据、二手资料与文献资料进行交叉验证。具体过程如下:①一手资料。2023年10月至2024年1月期间赴案例企业进行实地调研,与案例企业技术研发项目主管、运营管理部门负责人以及一线人员进行多轮访谈,交流时间平均在90min左右,同时,对企业展厅及其门店进行走访,搜集现场资料,整理得到一手资料。②二手资料。结合企业官网信息、门户网站新闻报道以及视频访谈,通过数据抓取获得二手资料,记录与梳理小米集团近十年财报、华为公司近十年年度报告,追踪关键事件并依据主要时间节点进行归纳总结。③文献资料。获取直接与间接资料的同时,继续选取相关文档、文献资料以对所有信息进行佐证,这些资料包括图书档案、期刊文献、研究报告、传记等,如《AI赋能行业应用,打造生态智能体》(2020年,华为专题报告)、《高端化战略助力ASP提升,看好长期价值》(小米集团2022年分析报告)、《加速行业智能化》(2023年,华为全连接大会主旨报告)。本文将所收集案例资料进行交叉比对,保证同一事件描述至少来自两个数据源,剔除不满足三角数据链的资料,具体内容见表1。

表1 案例企业资料获取情况

Table 1 Information on the case companies

类别华为小米所属行业信息与通信、智能终端制造、数字化服务智能终端制造、电子产品制造、互联网消费数字经济新业态5G技术、 Harmony OS、华为云、Panggu-α大模型、鲲鹏生态智能家居、loT物联网,小米社区、智慧网联汽车一手资料来源企业人员座谈(92min)参观与走访(120min)企业人员座谈(81min)参观与走访(105min)二手资料来源门户网站(128条新闻与通知)财务报表(近十年财务公告)其它媒体(221篇相关报道)门户网站(158条新闻与通知)财务报表(近十年财务公告)其它媒体(196篇相关报道)文献资料学术论文(36篇相关论文)出版文献(12本相关图书)人物传记(3本人物传记)学术论文(22篇相关论文)出版文献(9本相关图书)人物传记(1本人物传记)

3 数据处理

3.1 开放性编码

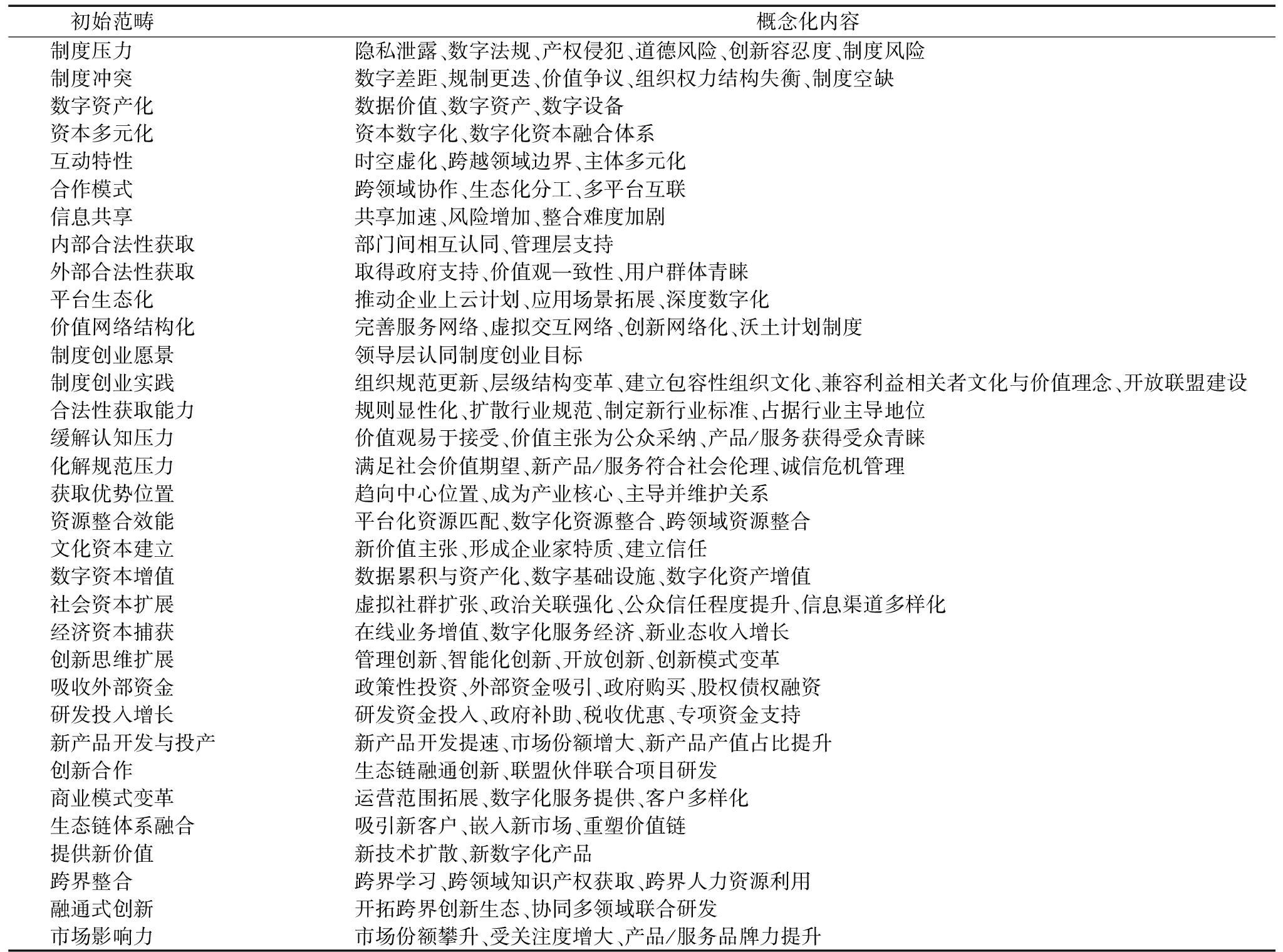

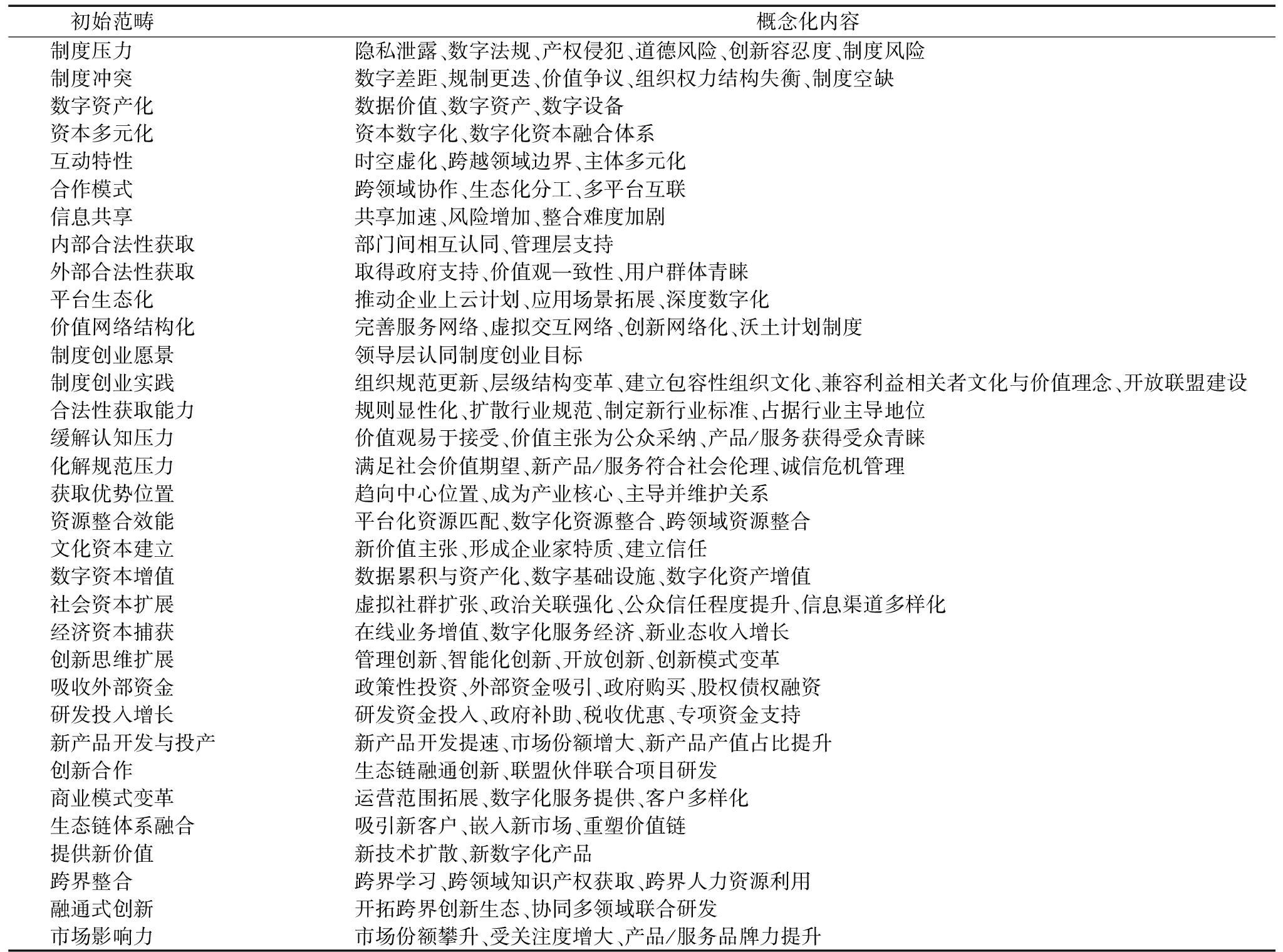

开放性编码是在掌握原始资料的基础上,通过提取关键信息、形成初步概念并范畴化,从而对原始材料进行重新整合与收敛的过程。在充分熟悉和详细比对原始资料的基础上,提取227条语句摘要,在逐字逐句进行归类、打散和编码的基础上进行范畴化处理,最后得到106个概念和33个初始范畴。部分材料的开放式编码过程如表2所示。 对所有材料进行开放式编码,最终结果如表3所示。

表2 开放式编码示例

Table 2 Examples of open coding

原始资料提取信息示例概念化范畴化2011年国内互联网发展迅速(a1)…网络欺诈…在线销售维权困难(a2)、个人账户遭遇入侵(a3)…互联网平台整合多个行业在线营销…(a4),互联网企业恶性竞争…(a5),电商取代传统销售…华为4G研发…商用LTE-Advanced标准(a6),华为上海研究所成立…媒体关注…小米开放手机处理系统…建立公众化网络(a7),小米社区粉丝暴涨…新媒体互动提高销量(a8)A1多平台互联A2道德风险A3隐私泄露A4跨界合作A5 制度性风险A6管制认同A7利益支持A8新产品产值占比AA1制度压力(A2,A3)AA2合作模式(A1,A4)AA3吸引投资融资(A5)AA4外部合法性获取(A6,A7)AA5新产品收益(A8)………………国家颁布《 “十三五”国家信息化规划》充分释放数字红利(a27)…2020年小米第一家智能工厂投产,华为“1+8+N”发展战略,提出全屋智能解决方案(a28)…构建万物万联的智能世界,小米自研AI,推出澎湃OS,小爱同学(a29)…华为在2022年发布全屋智能解决方案3.0,启动鸿蒙原生应用…小米建立人车家全生态战略联盟(a30)A27制度空缺A28智能化创新A29开放创新A30应用场景拓展AA10制度冲突(A37)AA11创新意识(A28,A29)AA12平台生态化(A30)………………共计106个概念共计33个范畴

表3 开放式编码结果

Table 3 Results of open coding

初始范畴概念化内容制度压力隐私泄露、数字法规、产权侵犯、道德风险、创新容忍度、制度风险制度冲突数字差距、规制更迭、价值争议、组织权力结构失衡、制度空缺数字资产化数据价值、数字资产、数字设备资本多元化资本数字化、数字化资本融合体系互动特性时空虚化、跨越领域边界、主体多元化合作模式跨领域协作、生态化分工、多平台互联信息共享共享加速、风险增加、整合难度加剧内部合法性获取部门间相互认同、管理层支持外部合法性获取取得政府支持、价值观一致性、用户群体青睐平台生态化推动企业上云计划、应用场景拓展、深度数字化价值网络结构化完善服务网络、虚拟交互网络、创新网络化、沃土计划制度制度创业愿景领导层认同制度创业目标制度创业实践组织规范更新、层级结构变革、建立包容性组织文化、兼容利益相关者文化与价值理念、开放联盟建设合法性获取能力规则显性化、扩散行业规范、制定新行业标准、占据行业主导地位缓解认知压力价值观易于接受、价值主张为公众采纳、产品/服务获得受众青睐化解规范压力满足社会价值期望、新产品/服务符合社会伦理、诚信危机管理获取优势位置趋向中心位置、成为产业核心、主导并维护关系资源整合效能平台化资源匹配、数字化资源整合、跨领域资源整合文化资本建立新价值主张、形成企业家特质、建立信任数字资本增值数据累积与资产化、数字基础设施、数字化资产增值社会资本扩展虚拟社群扩张、政治关联强化、公众信任程度提升、信息渠道多样化经济资本捕获在线业务增值、数字化服务经济、新业态收入增长创新思维扩展管理创新、智能化创新、开放创新、创新模式变革吸收外部资金政策性投资、外部资金吸引、政府购买、股权债权融资研发投入增长研发资金投入、政府补助、税收优惠、专项资金支持新产品开发与投产新产品开发提速、市场份额增大、新产品产值占比提升创新合作生态链融通创新、联盟伙伴联合项目研发商业模式变革运营范围拓展、数字化服务提供、客户多样化生态链体系融合吸引新客户、嵌入新市场、重塑价值链提供新价值新技术扩散、新数字化产品跨界整合跨界学习、跨领域知识产权获取、跨界人力资源利用融通式创新开拓跨界创新生态、协同多领域联合研发市场影响力市场份额攀升、受关注度增大、产品/服务品牌力提升

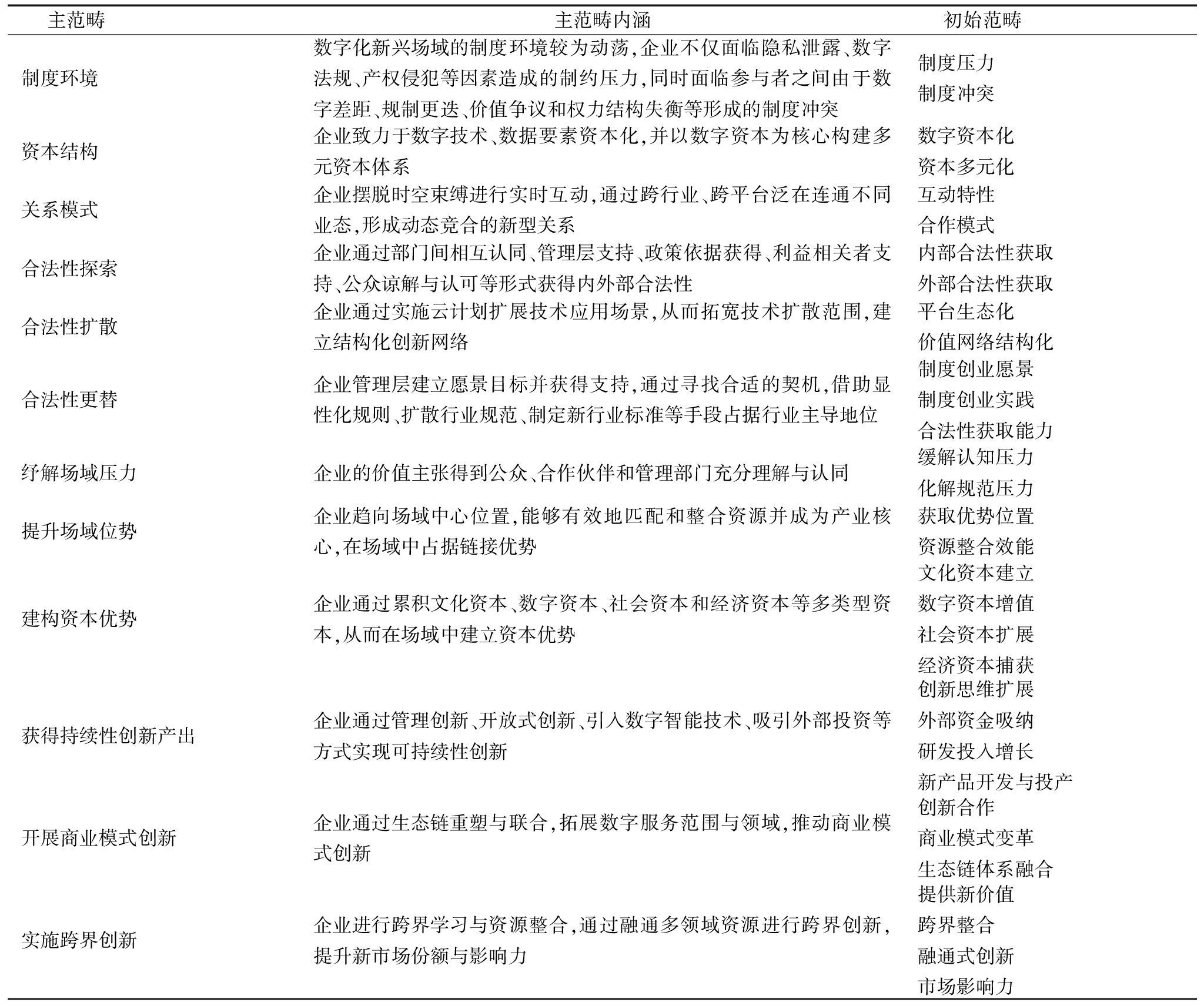

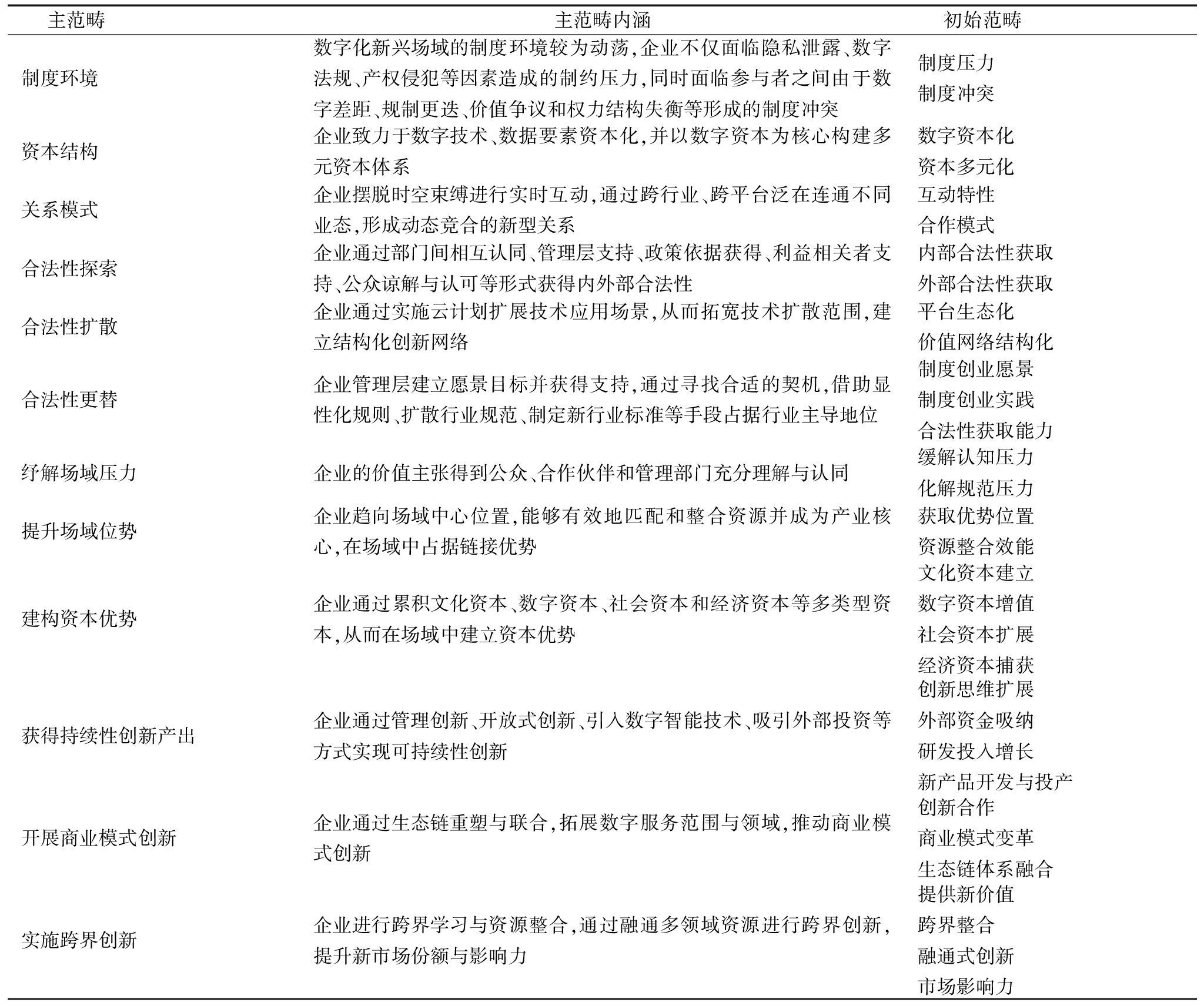

3.2 主轴编码

主轴编码是在开放式编码基础上,通过进一步梳理,归并相似类别的初始范畴,建立更为明确的逻辑关系。表4展示主范畴及其对应初始范畴。

表4 主轴编码结果

Table 4 Results of axial coding

主范畴主范畴内涵初始范畴制度环境数字化新兴场域的制度环境较为动荡,企业不仅面临隐私泄露、数字法规、产权侵犯等因素造成的制约压力,同时面临参与者之间由于数字差距、规制更迭、价值争议和权力结构失衡等形成的制度冲突制度压力制度冲突资本结构企业致力于数字技术、数据要素资本化,并以数字资本为核心构建多元资本体系数字资本化资本多元化关系模式企业摆脱时空束缚进行实时互动,通过跨行业、跨平台泛在连通不同业态,形成动态竞合的新型关系互动特性合作模式合法性探索企业通过部门间相互认同、管理层支持、政策依据获得、利益相关者支持、公众谅解与认可等形式获得内外部合法性内部合法性获取外部合法性获取合法性扩散企业通过实施云计划扩展技术应用场景,从而拓宽技术扩散范围,建立结构化创新网络平台生态化价值网络结构化合法性更替企业管理层建立愿景目标并获得支持,通过寻找合适的契机,借助显性化规则、扩散行业规范、制定新行业标准等手段占据行业主导地位制度创业愿景制度创业实践合法性获取能力纾解场域压力企业的价值主张得到公众、合作伙伴和管理部门充分理解与认同缓解认知压力化解规范压力提升场域位势企业趋向场域中心位置,能够有效地匹配和整合资源并成为产业核心,在场域中占据链接优势获取优势位置资源整合效能建构资本优势企业通过累积文化资本、数字资本、社会资本和经济资本等多类型资本,从而在场域中建立资本优势文化资本建立数字资本增值社会资本扩展经济资本捕获获得持续性创新产出企业通过管理创新、开放式创新、引入数字智能技术、吸引外部投资等方式实现可持续性创新 创新思维扩展外部资金吸纳研发投入增长新产品开发与投产开展商业模式创新企业通过生态链重塑与联合,拓展数字服务范围与领域,推动商业模式创新创新合作商业模式变革生态链体系融合实施跨界创新企业进行跨界学习与资源整合,通过融通多领域资源进行跨界创新,提升新市场份额与影响力提供新价值跨界整合融通式创新市场影响力

3.3 选择性编码

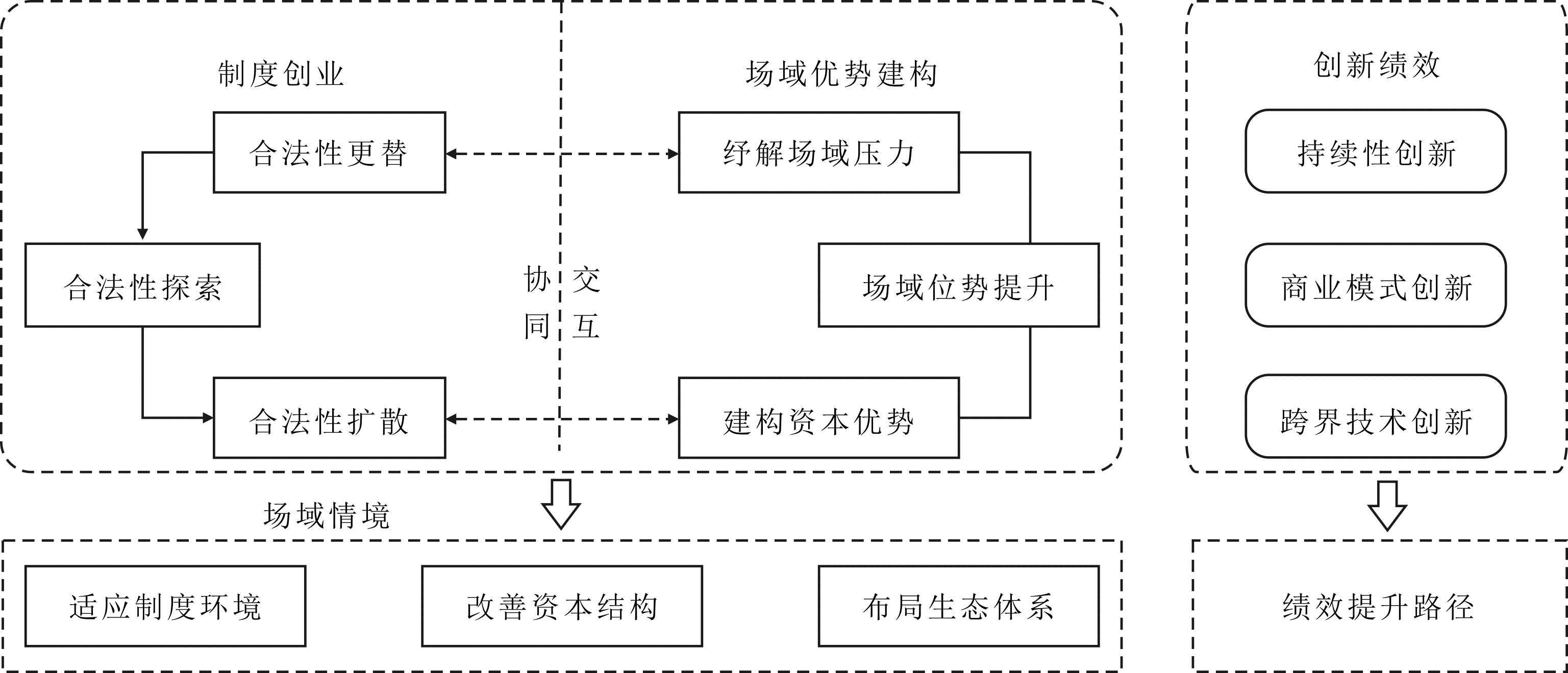

在主轴编码基础上,还需要进一步提炼核心范畴,并深入挖掘核心范畴与主范畴的逻辑关系,形成故事线,即选择性编码过程。本文提炼出的核心范畴是“数字化新兴场域企业制度创业提升创新绩效的机理”,即企业在适应场域情境过程中通过制度创业进行优势建构并提升创新绩效,可以进一步解构为适应场域情境、制度创业、优势建构和创新绩效提升等构成部分。以故事线形式解析各范畴关系为:制度创业是企业应对场域情境变化的合法性构建行为,在实施制度创业过程中,随着场域情境条件变化,企业通过合法性探索、合法性扩散和合法性更替等行为的动态转换,在场域内扩张数字资本与社会资本,建立数字权力优势与主体链接优势;随着优势扩大,制度创业企业逐步构建和完善创新生态体系并占据主导地位,开展持续创新、商业模式创新和跨领域创新等不同创新行为,以此提升创新绩效。综合起来,本文归纳出“制度创业-场域优势-创新绩效”的逻辑线条,得到选择性编码结果并建立理论框架如图1所示。

3.4 理论饱和度分析

依据扎根理论的判断标准,若没有新的范畴和关系从资料中自然涌现,即可以视作理论达到饱和[36]。一方面,本文通过将编码体系与案例原始资料进行充分“对话”,将所有概念范畴化,编码内容已呈饱和状态;另一方面,邀请来自其它企业的业内人士与本研究领域专家查验,确认未有新概念与范畴产生。因此,本文模型已达到理论饱和度。

4 理论阐释

通过对材料的提炼分析,厘清数字化新兴场域企业制度创业影响创新绩效的作用路径与逻辑框架。依据不同阶段企业行为特点,结合主范畴关系,阐述企业在数字化新兴场域实施制度创业、建立场域优势并提升创新绩效的路径。

4.1 基于“合法性探索-场域优势-持续创新”的作用机制

在场域关系结构较为动荡且数字资源呈游离态分布的情境下,制度创业企业聚焦于合法性探索行为,即通过获取政府和相应管理部门的政策支持,游说价值链上下游企业探索新技术标准与行业惯例,建立统一认识。从动态资源角度,企业进入新产业时会面临资源不足问题,通常会采用资源拼凑方式建立外部合作关系或战略联盟,经过资源耦合与协同创新形成新价值创造模式。因此,数字化新兴场域中制度创业企业实施合法性探索的重要目的是整合场域数字资本与社会资本,塑造参与者关系结构,通过占据中心位势更高效地整合资源,以此建构场域优势并推动制度创业者在现有技术领域持续创新。

在4G通信技术发展初期,国内通信技术市场处于起步阶段,参与主体的角色定位不清晰,竞合关系模糊;政府支持性政策措施不够细致,诸多领域处于制度空白状态。华为准确地捕捉到制度创业机遇,有针对性地实施合法性探索行为,即在相关法律法规许可和各级政府部门明确支持的基础上,大胆探索4G领域的技术标准,有效解决现行新技术标准与原有行业标准冲突并完善行业规范。例如联合国内运营商共同建设基站、与手机厂商联合设计手机以及建立华为云,形成与关联企业的资源共享与紧密协作,共同建立与更新产业标准。在获得规制许可的基础上,华为自内而外推行组织机构体系和管理制度变革,塑造行业引领者形象,累积了充分的文化资本与社会资本。通过以上一系列举措,华为得以迅速建立上下游供应链与联合研发体系,通过整合产业链合作伙伴在场域中建立先行者优势,促进通信技术领域资源整合,推动基于既有技术积累的持续性创新。本文的另一个典型案例企业小米集团在初入智能手机产业时,面对无序竞争、技术流派多样化以及行业标准混乱的场域情境,通过创建生态链体系纾解场域压力,得到利益相关者的广泛支持,建立了规制合法性。小米的合法性探索行为除得到政策支持外,还注重获取用户的高度认同,通过吸引大量年轻用户并增强用户黏性,占据场域中心位置并取得场域互动优势,这一举措为小米积累了显著的经济、文化等多类型资本,推动其在深度契合用户需求的基础上持续推出新产品,显著提升企业创新绩效。

4.2 基于“合法性扩散-场域优势-商业模式创新”的作用机制

随着场域关系结构逐渐清晰与稳定,制度创业企业开始聚焦于合法性扩散行为,即将新标准、价值体系与行为惯例在新业态中推广,获得广泛支持与认同,进而建立数字权力。企业通过资源编排建立密切的协作关系,并在新价值网络中塑造领导者的角色认知以此占据中心节点位置,实施合法性扩散。在这一过程中,制度创业企业基于数字优势与社会资本优势,利用数字技术创新资源共享模式和价值捕获机制,进而推动商业模式创新。

2014-2016年,我国智能通信行业进入到高速发展阶段,华为敏锐地捕捉到相对稳定的场域中隐藏着数字技术接口不畅、数据安全治理等亟待解决的制度规范问题,因而将制度创业重点转向合法性扩散。通过参与相关的国家标准与行业规范制定以及加入行业协会和标准联盟,取得行业规范认同。同时,为政府和企业提供智慧城市、全渠道银行、数字城轨等关键解决方案,赢得稳固的行业地位。在确立场域核心地位的基础上,前瞻布局和规划产业链与整合创新链。例如华为通过牵头进行5G技术标准制定与技术研发、建立数据服务中心和华为云、研发麒麟系列芯片等,促进创新链产业链形成耦合关系。华为卓有成效的合法性扩散帮助其建立了以数字化先行者和商业模式定义者为主要标志的场域领导者地位,在关系连接与资源整合方面取得显著的场域优势。通过积极的数字化在场域内牵引形成动态矩阵式多元化业务体系,形成以云服务为核心的新商业模式。小米集团在智能手机的稳步发展阶段积极推动生态链整合,其推出米家智能家居观念,助力以智能手机为核心的业务模式转向囊括智能家电、笔记本、智能硬件于一体的场景化生态体系。合法性扩散行为帮助小米集团形成一个包含供应商、研发机构、用户等在内紧密互动的价值共创系统,并确立小米的核心地位,为数字资本积累提供了便利。小米利用先进的数字化技术构建基于物联网整合的家居生态体系,获得显著的场域优势,进而在智能终端领域推出“互联网+营销”的新商业模式。

4.3 基于“合法性更替—场域优势—跨界创新”的作用机制

数字化新兴场域是动态演化的,参与者的竞合关系会随之发生改变。新参与者融入场域,推动多领域交叉,为新一轮制度创业提供契机。依据资源依赖理论,制度创业企业具有强烈的动机以保持对关键资源的掌控,强化跨领域创新资源整合能力。因此,在场域生态体系即将发生嬗变的阶段,制度创业企业通过敏锐捕捉场域环境变化,寻求重构现有价值主张以获得多元化参与主体认同,推动合法性更替。与场域初始形成阶段不同的是,企业在场域演进阶段的制度创业更侧重于满足多样化价值需求,以此实现创业者在场域生态体系中占据中心位置与建立链接优势,进而使得跨领域创新更为常见。

数字经济发展下新兴业态层出不穷,人工智能和万物万联成为新一轮技术革命先导,推动大量产业跨界融合。针对这一变化,在智能通信领域深耕多年的华为与小米相继提出新价值主张,即构建万物互联的智能世界。例如,华为推出“鸿蒙生态”“鲲鹏互联”,小米创建了“人车家全生态”体系。在价值更新的同时,华为和小米启动组织变革与数字化服务转型,在智能家居、现代通信、智能手机等多个行业建立新行业规范、技术标准和商业模式。企业的合法性更替行为带来场域优势的维持和扩张,并催生更为广阔的创新机会。华为和小米在新价值主张与行业规范得到认同、采纳的基础上,分别建构不同形式的跨领域资源整合平台,推动形成融合多产业的创新生态,并充分利用数据与平台等数字资本,形成以“数字”“链接”为关键要素且交互促进的场域优势。通过把握跨界发展机遇,华为和小米在智能制造、智能网联汽车、数字化服务等新领域拓展业务,在重塑企业生态合作体系的基础上,推出一系列标志性跨界创新产品和服务,显著提升企业创新绩效。

综上,本文构建理论模型如图2所示。

5 结论与启示

5.1 主要结论

本文通过华为与小米两家企业的双案例研究,采用扎根理论剖析制度创业对创新绩效的作用机理,主要研究结论如下:

(1)数字化新兴场域企业的制度创业通过合法性探索、合法性扩散与合法性更替等一系列行为得以完成,并与场域情境的动态演化具有密切关系。获得场域参与者的价值认同与行为支持即形成外部合法性是企业进行制度创业的主要目标[37]。本文通过扎根理论分析,发现制度创业企业为应对场域情境演化,会在不同阶段分别聚焦于合法性探索(探索新制度与行为惯例,建立内外合法性)、合法性扩散(在场域内实现价值认同)与合法性更替(形成并实践新制度体系)3类不同行为以缓解场域压力。因此,数字化新兴场域制度创业策略并非静态的一元化策略,而是具有动态演化特征的策略集。

(2)制度创业企业的合法性建构行为有助于场域优势形成。研究发现,企业在数字化新兴场域内的合法性建构主要通过3条路径获得显著优势,即以制度性兼容获得合法性而降低场域压力、通过建构价值认同在场域内形成关系互动优势、集聚社会资本与数字资本形成资本优势。本文还发现,企业在数字化新兴场域内所建构的各类优势随着场域阶段演进而发生变化。因此,企业会在不同阶段采用差异化合法性建构行为,在建构优势的同时也引起场域资本配置、关系互动结构的变化。

(3)制度创业企业建构的场域优势有助于创新绩效提升。本文研究发现,随着企业合法性扩散,场域内的创新生态体系也随之发生变化。此外,由制度创业发起者形成的显著数字资本与社会资本优势有利于创新资源汇聚、创新认知更新以及创新能力提升,最终有助于企业在场域内建构紧密的协同创新关系、获取和利用多领域创新资源并形成相对完善的创新生态体系。制度创业企业综合利用场域优势,通过在领域内获得持续的创新产出、实施商业模式创新以及开展跨界创新等不同途径提升企业创新绩效。

5.2 理论贡献

(1)结合资本结构、制度环境与关系模式3个维度深入解构数字化新兴场域。现有文献大多从单一视角出发分析场域特征,关注数字技术运用产生的场域结构差异,忽视了场域在多个维度产生的深刻变化。本文通过全面刻画数字化新兴场域特征,深化现有研究有关数字化新兴场域特征的认知,拓展场域理论在数字经济背景下的应用。同时,更为全面地揭示数字化新兴场域内影响企业制度创业决策与创新行为的情境因素,厘清企业在数字化新兴场域中获取创新效能的前因要素,剖析企业制度创业行为的诱因,建立新情境变量与企业创新的理论联系,丰富数字经济背景下创新理论研究内容。

(2)基于动态性视角揭示不同阶段企业制度创业行为与场域优势获取之间的作用关系。已有研究大多从企业层面分析制度创业过程及其后果,忽视其对场域结构演化的影响。本文弥补了现有理论研究的“断层”,建立了制度创业行为与场域结构变化间的跨层作用关系,不仅区分了制度创业行为随场域演进建构不同种类的优势,而且从协同演化视角剖析场域结构演化的驱动因素,即企业为了寻求场域优势对参与者关系结构与制度规制、价值体系进行的破坏性重构。

(3)搭建了制度创业、场域优势获取与创新绩效提升之间的理论联系,揭示了制度创业企业的不同创新路径,打开了从制度创业到创新绩效的作用“黑箱”。结合“环境-行为-结果”行为逻辑,本文深入剖析了企业应对数字化新兴场域的情境刺激,通过具有阶段动态性的合法性建构策略捕获场域资本(数字资本与社会资本),进而依托创新生态体系建设与完善,发现并形成不同创新路径,深化了有关数字化新兴场域企业实施制度创业的差异化决策与行为效果认知。同时,在新情境下,验证了环境适应理论的基本逻辑。

5.3 管理启示

(1)企业有必要依据数字化新兴场域情境特征建立权变的制度创业策略。面对新兴业态涌现的制度创业机遇,企业应针对性预判行业发展趋势,研判新兴场域制度缺位的关键问题,如法律法规缺失、技术标准或产业规则空白,或是组织间行为惯例不一致等。在此基础上,合理制定与实施制度创业的资源计划,明确政策资源、社会资本与其它资源等资源投入组合。在制度创业过程中应依据具体情况,争取获得政府部门、行业或战略联盟、关键合作者支持;有效把握数字化新兴场域制度化“真空”的机会窗口期,及时制定和调整企业制度创业策略,最大化利用制度创业带来的认同优势,降低制度扩散阻力或风险,调整组织规章与场域制度的适应性,努力在场域制度建构过程中建立更大优势。

(2)企业应综合利用数字化新兴场域的各类新型资本提高创新能力。由数字化新兴场域数字资本带来的信息互联互通与跨领域创新协作,有利于催生颠覆性技术成果产生和变革性商业模式诞生。数字化新兴场域的制度创业企业应积极推进数字化转型,充分利用数字平台功能汇聚创新资源,加强与合作伙伴的资源互助关系。此外,制度创业企业还应关注形成广泛的线上、线下社会资本,突破既有产业边界、组织边界和技术领域边界,通过广泛整合与协调多领域合作者,在交叉领域挖掘跨界创新机会,建立和加深与其它行业、其它领域合作者的价值认同,实现对既有技术路径的突破和颠覆性技术创新。

(3)面对场域制度创业形成的新生态体系,企业应建立适应性协同创新策略。制度创业企业应充分利用合法性扩散带来的价值认同效应,塑造新产业领导者角色,形成包容性企业文化,主动创建协同开放的创新生态,提升与外部关键合作伙伴的资源共享程度。此外,制度创业企业在明确自身在场域内核心优势的基础上,应着力营造良好的协同创新氛围,敏锐识别新业态发展趋势及其中蕴含的创新机遇,借助数字化平台推动不同领域创新主体的协同创新,充分利用新生态体系的跨领域交叉特性,实现技术创新与商业模式创新,在新市场竞争中占据先发优势。

5.4 不足与展望

本文尚存在一定的局限性,主要包括:其一,所选典型案例集中于智能制造领域,对于其它数字化新兴场域涉及较少,研究结论的一般性需要进一步提升。在后续研究中可以继续扩充样本库,验证本文结论。其二,本文聚焦于制度创业对创新绩效的作用机制,尚未纳入更多其它因素,在一定程度上影响本文结论有效性。在后续研究中,还需及时跟踪最新研究成果与企业实践,引入更多变量以完善理论框架。

参考文献:

[1] OCHINANWATA C, IGWE P A, RADICIC D. The institutional impact on the digital platform ecosystem and innovation[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, 2024, 30(2/3): 687-708.

[2] 陈玉娇, 宋铁波, 黄键斌. 企业数字化转型:“随行就市”还是“入乡随俗” ——基于制度理论和认知理论的决策过程研究[J]. 科学学研究, 2022, 40(6):1054-1062.

[3] 梅景瑶,王节祥.平台依赖型创业企业如何应对双元身份困境——基于奇点云的案例研究[J].管理世界,2024,40(11):173-192.

[4] 尚妤. 商业模式创新与制度变革:合法性导向下的制度创业过程研究[J]. 中国科技论坛, 2020,37(6):161-167.

[5] 刘洋, 陈晓东.中国数字经济发展对产业结构升级的影响[J]. 经济与管理研究, 2021, 42(8):15-29.

[6] 奉小斌,郑汉忠,肖博文,等.绩效反馈对数字化战略选择的影响研究[J].科研管理,2024,45(9):43-54.

[7] 吴小龙, 肖静华, 吴记. 人与AI协同的新型组织学习: 基于场景视角的多案例研究[J]. 中国工业经济, 2022,43(2):175-192.

[8] 苏晓华, 王科. 转型经济中新兴组织场域的制度创业研究——以中国VC/PE行业为例[J]. 中国工业经济, 2013,34(5):148-160.

[9] 韩文海,苏敬勤.情境感知与战略逻辑“相位转变”:新兴场域企业创新选择演化路径[J]. 管理评论, 2022, 34(5):202-217.

[10] LIAO T J, YU C M J. Knowledge transfer, regulatory support, legitimacy and financial performance:the case of foreign firms investing in China[J]. Journal of World Business,2012, 47(1): 114-122.

[11] 邓巍, 梁巧转, 范培华. 创业拼凑研究脉络梳理与未来展望[J]. 研究与发展管理, 2018,30(3):145-156.

[12] BOURDIEU P. Social space and symbolic power[J]. Sociological Theory,1989, 7(1):14-25.

[13] 陈凡,彭康宁.论新兴技术实践伦理及其中国进路[J]. 自然辩证法研究, 2021, 37(10): 43-48.

[14] 张媛,孙新波,钱雨.传统制造企业数字化转型中的价值创造与演化——资源编排视角的纵向单案例研究[J].经济管理,2022,44(4):116-133.

[15] 苏郁锋, 吴能全, 周翔.企业协同演化视角的组织场域制度化研究——以互联网金融为例[J].南开管理评论,2015,18(5):122-135.

[16] 杜伟泉.基层社会治理数字化转型研究——基于我国东部M市实践经验的分析[J]. 情报理论与实践, 2021, 44(2):109-114.

[17] 宋立丰, 杨主恩, 鹿颖. 弱合法性场域下制度创业与差异化竞争的最优区分——基于知识付费领域的多案例研究[J]. 管理评论, 2020, 32(5):321-336.

[18] MAGUIRE S, HARDY C, LAWRENCE T B. Institutional entrepreneurship in emerging fields: HIV/AIDS treatment advocacy in Canada [J]. Academy of Management Journal, 2004, 47(5): 657-679.

[19] DIMAGGIO P J. Interest and agency in institutional theory institutional patterns and organizations:culture and environment [M]. Cambridge: Ballinger, 1988.

[20] GREENWOOD R, MILLER D. Tackling design anew: getting back to the heart of organizational theory [J]. Academy of Management Perspectives, 2010, 24(4):78-88.

[21] DAVID R J, SINE W D, HAVEMAN H A. Seizing opportunity in emerging fields: how institutional entrepreneurs legitimated the professional form of management consulting [J]. Organization Science,2013, 24(2):356-377.

[22] ZIMMERMAN M, ZEITZ G. Beyond survival: Achieving new venture growth by building legitimacy[J]. Academy of Management Review,2002, 27(3): 414-431.

[23] ALEXIOU K, WIGGINS J. Measuring individual legitimacy perceptions:scale development and validation[J]. Strategic Organization, 2019, 17(4): 470-496.

[24] ZHANG X C A,MUTURI N. Organizational legitimacy for high-risk facilities:examining the case of NBAF[J]. Public Relations Review, 2021, 47(4):29-46.

[25] SCOTT W R. Institutions and organizations[M]. Thousands Oaks,CA: Sage Publications,1995.

[26] DEEPHOUSE D L.Does isomorphism legitimate[J].academy of Management Journal,1996, 39(4):1024-1039.

[27] PACHECO D F, YORK J G,DEAN T J, et al. The co-evolution of institutional entrepreneurship:a tale of two theories [J]. Journal of Management, 2010, 36(4):974-1010.

[28] HARDY C, MAGUIRE S. Institutional entrepreneurship and change in fields:handbook of organizational institutionalism [M]. Thousand Oaks,CA:Sage Publication, 2017.

[29] DUNN M B, JONES C. Institutional logics and institutional pluralism: the contestation of care and science logics in medical education, 1967—2005 [J]. Administrative Science Quarterly,2010, 55(1):114-149.

[30] 王肖利,顾颖,彭珍珍.数字生态系统对客户体验的影响及边界条件研究——一个有调节的中介效应模型[J].科技进步与对策,2024,41(15):149-160.

[31] 毕晓方, 邢晓辉, 姜宝强. 客户型文化促进了企业创新吗——来自中国制造业上市公司的经验证据[J]. 会计研究, 2020,37(2):166-178.

[32] 李梅, 朱韵, 赵乔,等. 研发国际化、动态能力与企业创新绩效[J]. 中国软科学, 2022,43(6):169-180.

[33] 白贵玉,徐向艺,徐鹏.知识型员工非物质激励与创新绩效的关系[J]. 经济与管理研究, 2016, 37(5):121-128.

[34] 王海芳, 李娜, 陈芮. 组织场域、组织合法性与企业投资进入方式[J]. 软科学, 2020, 34(3):56-62.

[35] 赵毅, 张晓玲, 葛沪飞, 等. 商业模式合法性维度匹配对企业业绩稳定性的影响——以江、浙两地349份调研数据为例[J]. 华东经济管理, 2016, 30(12):20-29.

[36] 贾旭东, 谭新辉. 经典扎根理论及其精神对中国管理研究的现实价值[J]. 管理学报, 2010, 7(5): 656-665.

[37] 陈怀超, 陈安, 范建红. 组织合法性研究脉络梳理与未来展望[J]. 中央财经大学学报, 2014,34(4):87-96.

(责任编辑:胡俊健)