0 引言

可解释与可复制的组织惯性虽然能够提高企业效率但也会阻碍企业创新与变革。尤其是数字经济时代,传统企业固守已有路径,抵制数字化变革与创新。如柯达、诺基亚、摩托罗拉等传统企业束缚于旧有的组织模式,导致它们“带着成功的经验走向死亡”[1-2]。究其本质,企业在与环境的长期互动过程中会形成倾向于维持原有状态的组织惯性,重复采取以往成功经验进行价值创造,久而久之陷入惯性锁定困局,对外部环境变化反应迟钝,最终因故步自封而停滞不前[1,3]。传统企业作为一个拥有多要素的有机生命体,不仅要完成各环节的数字化转型,而且要解决各环节中的数据孤岛问题,才能实现内部多环节/多节点、全链路的数字化连通。面对涉及内部多环节的全链路数字化转型,惯性阻力更为复杂,极大地增大企业变革难度,致使全链路数字化转型推进受阻。因此,如何克服组织惯性是传统企业成功实现全链路数字化转型过程中值得关注和探究的重要议题。

为突破历史惯性对传统企业数字化转型的束缚,学者们就数字化转型情境下的组织惯性类别及其克服机制进行初步探索[4],但仍存在以下问题:一方面,学者们虽基于数字化转型情境对组织惯性类别进行识别,但或是沿用传统变革情境下既有的组织惯性类别[5],或是从宏微观视角识别新的惯性类别,均未能彰显数字化转型情境特征,尤其是全链路数字化转型情境。另一方面,组织学习为克服惯性提供了合适的理论视角,组织惯性克服被描述为组织学习过程[6]。基于此理解,学者们针对组织惯性克服与组织学习行为展开讨论,并指出面对范式转变的数字化转型,组织学习边界由组织内部扩展到组织外部[7],衍生出标杆学习、获得式学习等外部学习方式[7-9]。对于涉及多个环节的全链路数字化转型,仅从行业企业内部获取数字化知识与经验能否突破多环节惯性阻力亟待进一步探索和检验。针对以上缺口,本文选取飞鹤乳业有限公司(简称“飞鹤”)作为案例分析对象,基于飞鹤全链路数字化转型过程中组织惯性克服实践,将研究问题聚集于全链路数字化转型过程中传统企业面临的组织惯性及其克服机制,通过构建全链路数字化转型情境下的组织惯性克服模型,识别全链路数字化转型过程中企业面临的组织惯性类别及对应的组织学习策略,从而揭示全链路数字化转型过程中组织学习影响组织惯性克服的过程机理,在丰富组织惯性克服理论研究的同时,也为传统企业成功实现全链路数字化转型提供实践启示。

1 文献综述

1.1 数字化转型情境下的组织惯性

随着云计算、大数据、人工智能、物联网等新兴技术不断进步和普及,企业开始意识到传统业务和管理模式已无法满足日益复杂多变的市场需求。此时,引入信息系统和数字化技术,企业得以实现采购、生产、销售、物流等环节的数据实时采集、分析和应用,进而优化业务流程、提高决策效率并增强竞争力。在此背景下,全链路数字化概念应运而生,旨在实现各环节数字协同,推动企业整体运营效率跃升[10]。全链路数字化转型要求企业从生产到仓储物流、终端门店管理,直至最终消费者,实现整个链条的数字化升级与创新[11]。因此,基于全链路实践及组织变革理论,本文将全链路数字化转型界定为拥有多环节的企业以实现全业务、全流程、全触点的数字化为目标[12],采取一定策略实现内部所有环节协同互联的数字化变革。全链路数字化转型作为涉及多环节的高阶数字化转型,其转型过程同样面临历史惯性的束缚。

组织惯性是对原有思维模式、流程架构的沿袭,使得企业更倾向于重复以往模式与路径,阻碍企业变革与创新[1,3]。尤其在数字经济时代,传统企业纷纷选择通过数字化转型建立新竞争优势,对历史路径过度依赖所形成的组织惯性则成为传统企业数字化转型过程中的主要阻力。为了明晰数字化转型过程中的具体挑战,学者们对数字化转型过程中的组织惯性类别进行识别。部分学者延续传统变革情境下的组织惯性类别界定,指出在数字化转型与传统变革过程中企业具有同样的组织惯性,主要有结构惯性、认知惯性、文化惯性[13]、行动惯性和商业模式惯性等(崔淼等,2022;易加斌等,2022)惯性阻力。然而,相较于传统变革,数字化转型过程中的组织惯性被赋予独特的情境特征。部分学者则聚焦于数字化转型情境特征提出新的惯性类别。例如,Gilbert[5]聚焦于数字化转型过程中的数字化资源涌现,将组织惯性拆解为资源惯性和惯例惯性。此外,还有学者从宏观产业视角识别数字化转型过程中的组织惯性类别,认为存在对数字化转型的组织否认、抵制及害怕等消极心理惯性、坚守成熟社会价值和规范的社会认知惯性、基于技术与社会—技术路径依赖的社会技术惯性、基于经济路径依赖的经济惯性以及基于利益联盟路径依赖的政治惯性[14-16];从微观视角提出在企业数字化转型过程中存在个人层面的程序惯性、IT系统访问惯性和IT使用惯性等特有惯性[17]。

综上可知,现有研究虽然关注到数字化转型情境,但对数字化转型过程中组织惯性类别的讨论还处于初级阶段,且多为延续传统意义上的组织惯性界定,仅有个别学者尝试从宏观或微观等新维度对数字化转型情境下的组织惯性类别进行界定,但研究内容及分类较为纷杂、离散,并未真正彰显数字化转型的情境特征。对于新涌现的数字化转型情境,尤其是涉及多环节连通的全链路数字化转型情境,现有的组织惯性类别是否适用?企业面临的组织惯性是否有新内涵?这一系列问题缺乏理论研究。因此,本文聚焦全链路数字化转型情境,试图通过构建理论化的惯性类别界定标准以精准揭示企业面临的惯性阻力,为后续的惯性克服奠定理论基础。

1.2 组织学习与组织惯性克服

知识基础观理论将知识视为企业核心资源,认为企业通过整合和利用知识可以提升其应对环境变化的能力,并创造新竞争优势(刘娜等,2019;钱悦等,2024)。组织学习作为企业获取知识的重要途径,是组织基于经验与知识积累,对运营模式、组织架构和组织文化等进行调整以更好地适应环境变化的过程[18]。企业通过组织学习能够获取新组织资源并将其内化为新认知或组织架构,进而突破历史惯性的束缚[9]。因此,组织学习被视作企业克服组织惯性、实现组织变革的重要策略。

基于上述认识,学者们针对转型企业在组织惯性克服过程中的学习策略展开探究。对于不改变范式的转型变革来说,企业更倾向于内部组织学习以打破自身惯性束缚。如探索式与利用式的双元学习皆强调借助企业内部已有知识存量实现组织惯性克服[19],其中,探索式学习侧重于新知识探索与创造,利用式学习则强调对已有知识的利用和改进[20]。试错学习、经验学习及实践学习同样注重内部自我创新,它们利用现有内部知识,通过快速迭代或不断尝试将获取的经验转换或创造形成新知识,进而突破早期的成熟路径与模式[21],实现组织惯性克服。

面对跨体系的数字化转型,组织学习策略也随之发生变化,因不具备或缺乏数字化基因,仅依靠内部知识资源库难以实现颠覆性改变,因此学习边界由组织内部扩展至组织外部[7]。典型的有获得式学习、替代学习以及标杆学习等学习策略,强调企业通过学习、复制行业内标杆企业成功经验、行为,调整、改变甚至替换自身行为,从而打破固化的组织惯性,实现对自身的调整以适应新环境[7-9]。对于全链路数字化转型企业而言,其变革过程涉及不同部门、多个环节,惯性阻力在多个部门同时显现,克服组织惯性需要获取大量且多样化的数字化资源,仅靠企业内部学习与行业内学习难以快速、高效地实现多环节惯性克服。于是,有学者指出,涉及多环节的数字化转型企业应跨越组织边界[22],向供应商、行业外标杆企业等行业外组织学习[23],获取不同行业、不同领域、不同学科的异质性数字知识资源,调整组织结构,进而突破惯性束缚。然而,现有研究虽然明确突破行业边界的跨界学习是全链路数字化转型企业克服组织惯性的主要策略,但对于跨界学习过程中的知识获取与整合方式并未有深入探究,全链路数字化转型企业组织惯性克服过程中的跨界学习作用机制尚不明确。因此,本研究基于组织学习理论就全链路数字化转型企业组织惯性克服过程中跨界学习的作用机制展开理论探究,进而尝试打开全链路数字化转型企业组织惯性克服的过程“黑箱”。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用探索式单案例研究方法。首先,研究聚焦于全链路数字化转型这一特殊情境,对传统企业面临的组织惯性及组织学习克服策略进行探究,是基于新现象回答“如何”的问题,探索性案例研究正适合揭示这类解释机制或过程的问题研究[24]。再者,单案例研究有助于研究者深入剖析企业实践,从复杂现象中发现规律,挖掘其背后隐藏的理论逻辑。本文探究全链路数字化转型情境下的组织惯性克服机理,其组织学习行为涉及较多细致性动作策略,单案例研究有利于揭示如何克服组织惯性这一复杂过程[25]。

2.2 案例选择

本文选取飞鹤作为案例研究对象,原因在于:第一,遵循典型性和极端性原则。飞鹤成功实现了全链路数字化转型,并取得了显著成效。作为中国婴幼儿奶粉行业的领导者,成立于1961年的飞鹤是一家传统乳制品制造企业。2018年,飞鹤启动数字化转型,并取得显著成效,先后获得全国首批“数字领航”企业、“数字化转型”三星认证等数字化荣誉称号,是成功实现数字化转型的典型代表。此外,飞鹤早在2016年便打造了行业内第一个覆盖上下游多个环节的“农牧工”三位一体专属产业集群,其数字化转型是覆盖上下游多个环节的全链路数字化转型,涉及企业全流程和全链条,是数字化转型企业中的极端案例。第二,遵循启发性原则。飞鹤在全链路数字化转型过程中的组织惯性克服极具特色。飞鹤通过全链路数字化转型,成功实现由传统制造企业跃迁为数字化制造企业,转型过程中虽然面临多环节的历史惯性阻力,但飞鹤打破行业边界,通过向美的、海尔等数字化标杆企业及阿里云等技术服务商学习模仿,成功突破传统制造企业陈旧思维模式和组织结构的束缚,实现从内部管理、市场规划、全域营销到物流供应等环节的数字化运营。飞鹤的管理实践不仅对乳制品行业企业的数字化转型具有较大启发性,同时对中国传统企业数字化转型具有一定参考。

2.3 数据收集

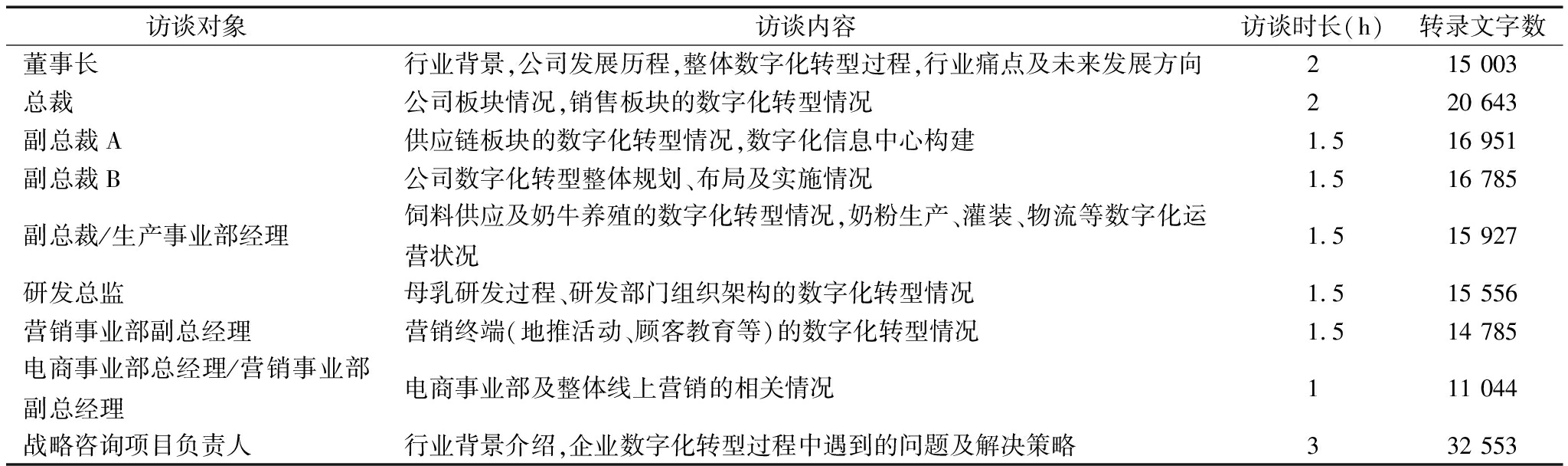

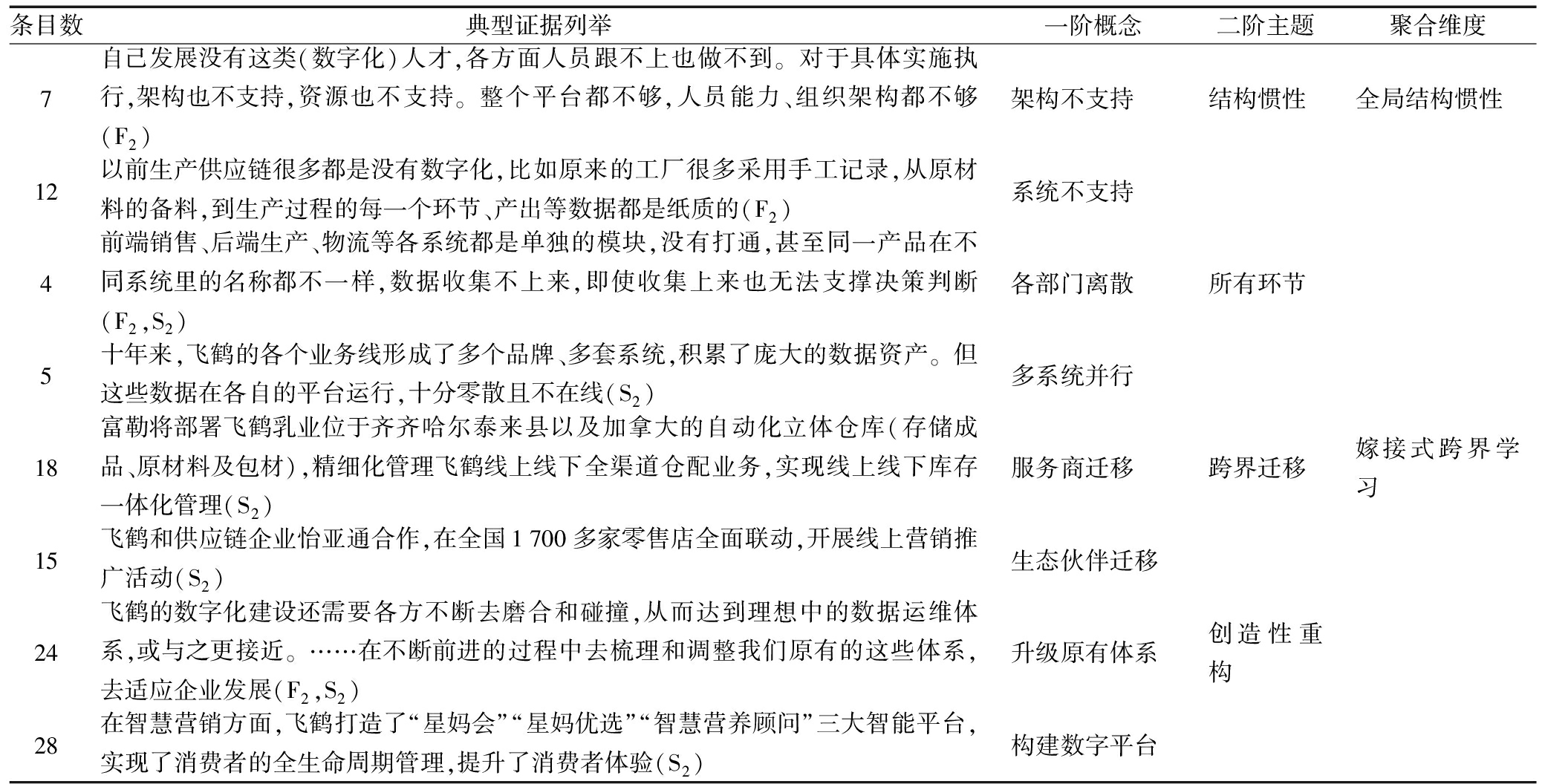

本文主要涉及一手资料并辅以二手资料,为保证案例资料的真实性、客观性、全面性,在数据整理过程中研究人员对不同来源数据进行三角验证,以减少因数据来源可能带来的偏见和误差,提高研究信度和效度[24]。其中,一手资料主要来自对飞鹤中高层管理者的半结构化访谈。研究团队首先通过网络公开资料了解飞鹤基本情况,生成访谈提纲,并获得企业调研许可。2020年1月,研究团队对飞鹤创始人以及各部门负责人开展为期两天的面对面访谈,每人访谈时间在2小时左右,访谈过程至少有6位团队研究人员参加,以1~2人主问、其他人员辅助提问的方式展开。同年6月,调研团队根据上次访谈情况对负责飞鹤战略咨询的第三方人员进行调研。以上访谈全程录音并转录形成文档资料,一手访谈资料采集具体见表1。

表1 访谈信息概览

Table 1 Overview of interview information

访谈对象访谈内容访谈时长(h)转录文字数董事长行业背景,公司发展历程,整体数字化转型过程,行业痛点及未来发展方向215 003总裁公司板块情况,销售板块的数字化转型情况220 643副总裁A供应链板块的数字化转型情况,数字化信息中心构建1.516 951副总裁B公司数字化转型整体规划、布局及实施情况1.516 785副总裁/生产事业部经理饲料供应及奶牛养殖的数字化转型情况,奶粉生产、灌装、物流等数字化运营状况1.515 927研发总监母乳研发过程、研发部门组织架构的数字化转型情况1.515 556营销事业部副总经理营销终端(地推活动、顾客教育等)的数字化转型情况1.514 785电商事业部总经理/营销事业部副总经理电商事业部及整体线上营销的相关情况111 044战略咨询项目负责人行业背景介绍,企业数字化转型过程中遇到的问题及解决策略332 553

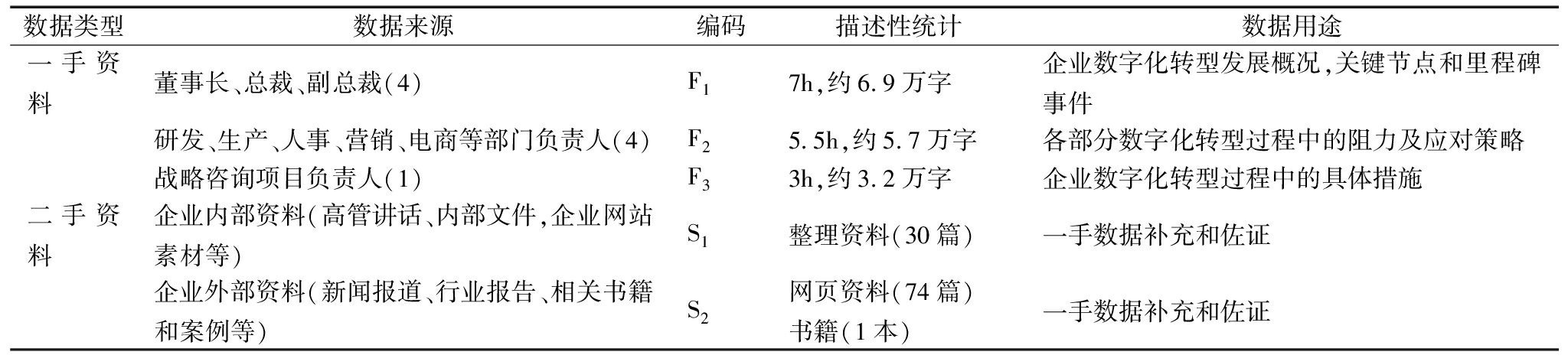

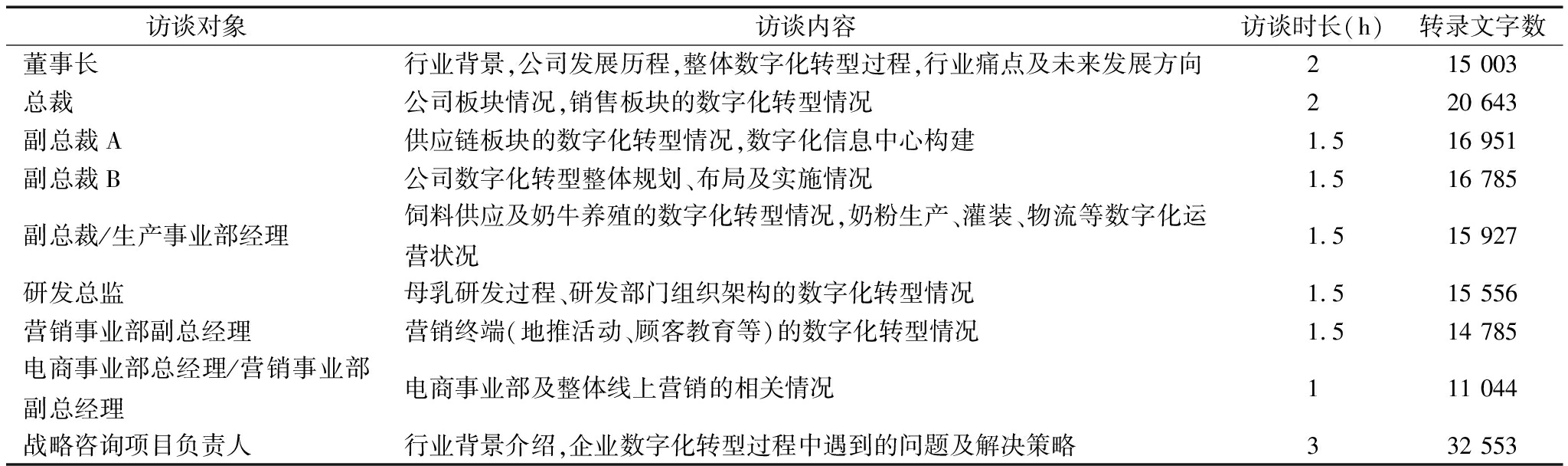

二手资料涵盖:企业内部资料,包括高管讲话、内部文件,企业网站素材等;企业外部公开资料,包括微信公众号、主流媒体对公司数字化转型的相关报道,以“飞鹤”、“数字化转型”为关键词检索的期刊、案例库及书籍等资料。在研究过程中,如出现重要信息缺失或者模糊,研究者会以微信和邮件方式向企业相关人员进行询问或确认。整体数据来源如表2所示。

表2 数据来源与作用

Table 2 Data sources and functions

数据类型数据来源编码描述性统计数据用途一手资料董事长、总裁、副总裁(4)F17h,约6.9万字企业数字化转型发展概况,关键节点和里程碑事件研发、生产、人事、营销、电商等部门负责人(4)F25.5h,约5.7万字各部分数字化转型过程中的阻力及应对策略战略咨询项目负责人(1)F33h,约3.2万字企业数字化转型过程中的具体措施二手资料企业内部资料(高管讲话、内部文件,企业网站素材等)S1整理资料(30篇)一手数据补充和佐证企业外部资料(新闻报道、行业报告、相关书籍和案例等)S2网页资料(74篇)书籍(1本)一手数据补充和佐证

2.4 数据分析

本文对获取的一手访谈资料与二手数据进行整合,采用一阶/二阶(1st-order/2nd-order)的结构化数据方法进行分析[26]。其中,一阶概念忠实于受访者语言,将受访者原始语句中的关键字词、短语经归纳整理贴标签而得出;二阶主题是以研究者为中心的概念与主题,来自于对一阶概念的归类和合并,进而产生严谨的编码分析结果;最后,对二阶主题进一步凝练和聚合,得到代表理论构念的聚合维度。

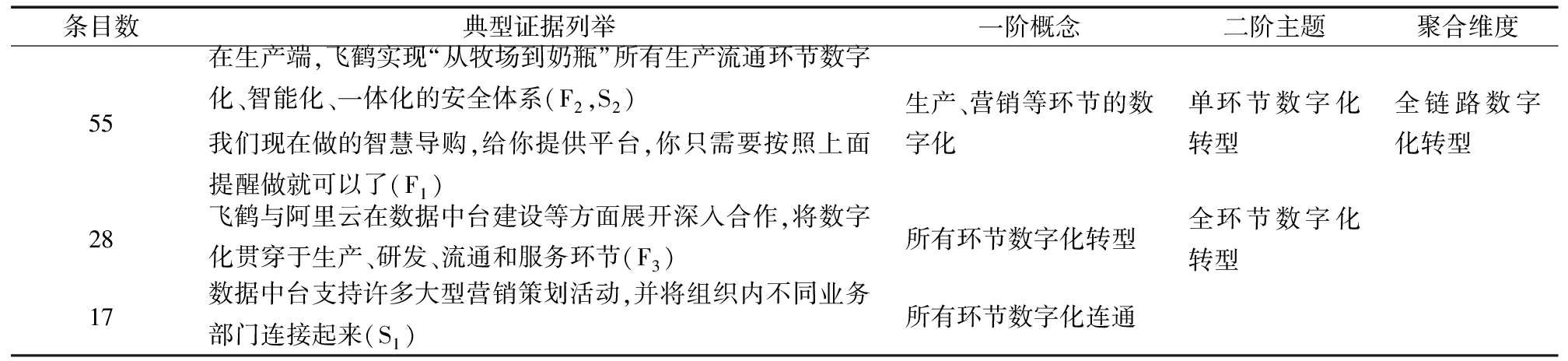

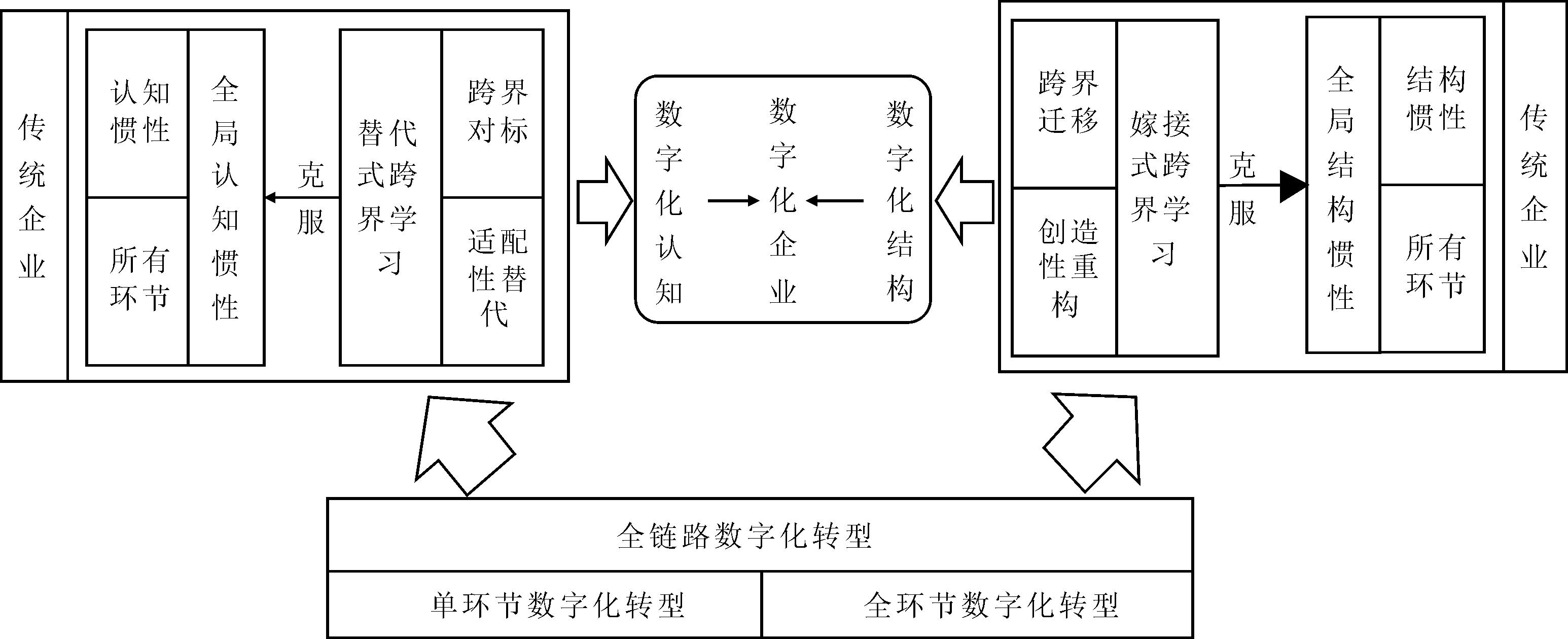

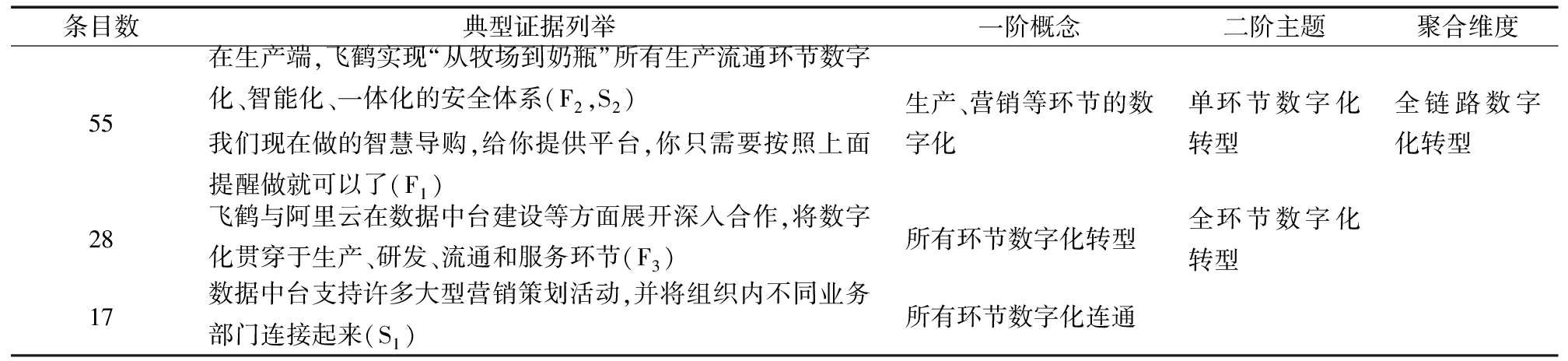

数据具体分析过程如下:①站在案例企业角度,从多来源数据库系统梳理飞鹤全链路数字化转型过程中惯性阻力和学习行动相关的重要事件与活动;②忠实于受访者语言,对原始数据进行整理归纳和贴标签处理,得到293个初步标签,并将关键词、短语进一步概括为“不了解”“反反复复沟通”“构建数字平台”等在内的19个一阶概念;③从理论视角,基于一阶构念抽象出“认知惯性”“跨界对标”“创造性重构”等10个具有理论内涵的二阶主题;④在不断完善研究发现的过程中,逐渐实现数据与理论的匹配,将二阶主题进一步聚合为“全局结构惯性”“嫁接式跨界学习”等5个理论聚合维度,这些理论维度展示出所有二阶主题关系;⑤形成一个由一阶概念、二阶主题和聚合维度组成的数据结构,具体如图1所示。

为保证研究信效度,借鉴现有文献研究方法,信度方面,注重数据真实性和可靠性,采用半结构化访谈方式获取一手资料并不作任何预设,忠于原始语句,从数据中提炼相应观点时至少保证3条来源以符合三角验证要求;数据分析时,要求团队成员独立提炼编码,待各自完成后对结果进行分析讨论,最终形成一致的编码结果;效度方面,不断进行文献与数据之间的对话,提炼研究发现[27]。所有编码过程均由3名研究成员同时进行,每当一位成员提出一种观点时,其他成员扮演支持者或反对者角色,对其观点进行验证补充或质疑,直至观点达成一致。将得到的新理论框架与现有文献、分析数据之间不断进行迭代和比较,同时,征求企业方对相关结论的意见,进一步减少误差,以形成更为稳健的理论模型。

3 研究发现

本文围绕“传统企业全链路数字化转型过程中如何克服组织惯性”这一核心问题,基于飞鹤全链路数字化转型实践,依次对企业全链路数字化转型过程中面临的组织惯性、组织学习策略以及克服机制等进行分析。

3.1 全链路数字化转型

飞鹤作为我国最早的奶粉生产企业之一,早在2006年就不惜成本在我国的黄金奶源带打造出第一条中国婴幼儿奶粉行业的全产业链,涵盖奶源选择、牧场管理、生产加工、品质监控、研发创新、供应链管理和品牌建设等多个核心环节。为了适应数字经济新情境,飞鹤于2012年开始深入实施数字化转型。一方面,飞鹤对产业链内部各环节进行数字化升级,在奶源与牧场管理方面通过引入先进的牛群管理系统,实现对牧场的实时监控、数据收集与分析,显著提升牧场管理精准度和效率。同时,在生产加工环节,飞鹤通过整合MES、LIMS和WMS等系统,实现生产核心系统的无缝对接与实时数据交互,进一步提升生产流程透明度和可控性。另一方面,飞鹤在各环节数字化转型升级基础上实现离散环节、离散环境的数字化连通,表现为完善溯源系统,覆盖牧场、生产、质量、仓储、流通等全链条,使得每一罐奶粉的生产工厂、批次等信息皆可追溯,实现从牧场到消费者手中的全链条信息透明化。此外,飞鹤还建设了数据仓库、主数据等平台,实现集团内部业财融合的数据集成,并借助内部数据中台连通全域数据,实现从内部管理、市场规划、下游营销到物流供应等环节的全域数字化覆盖。由此可见,飞鹤的数字化转型不是仅停留在部门/环节内部,而是贯穿养殖、运输、生产、流通等全产业链,因此从转型范式与转型范围上将其界定为全链路数字化转型,具体见表3。

表3 全链路数字化转型核心编码及典型证据

Table 3 Core codes and typical evidence of full-link digital transformation

条目数典型证据列举一阶概念二阶主题聚合维度55在生产端,飞鹤实现“从牧场到奶瓶”所有生产流通环节数字化、智能化、一体化的安全体系(F2,S2)我们现在做的智慧导购,给你提供平台,你只需要按照上面提醒做就可以了(F1)生产、营销等环节的数字化单环节数字化转型全链路数字化转型28飞鹤与阿里云在数据中台建设等方面展开深入合作,将数字化贯穿于生产、研发、流通和服务环节(F3)所有环节数字化转型全环节数字化转型17数据中台支持许多大型营销策划活动,并将组织内不同业务部门连接起来(S1)所有环节数字化连通

3.2 全链路数字化转型过程中全局认知惯性克服机理

3.2.1 全局认知惯性

在全链路数字化转型过程中,飞鹤存在惯性思维的路径依赖,在思维认知层面较为抵触数字化转型,而全链路数字化转型是对上下游多环节的协同升级,思维滞后会同时出现在多个部门,即在认知层面存在惯性阻力且涉及多个环节,因此从惯性载体与惯性范围两个维度可将其概括为全局认知惯性。

具体而言,飞鹤作为非数字原生的传统企业,思维模式以传统运营为主,对数字化范式下的未知运营模式存在认知抵触。例如,飞鹤总裁明确表示自己出身于传统行业,对互联网并不了解。甚至有管理者在数字化转型讨论会上直接反问道“这么多年你看到谁把全链路数字化转型下的新零售真正做成功了”,显示出对数字化转型极强的抵触情绪。

同时,全链路数字化转型是涉及多环节的数字化变革,认知抵制不仅在单一环节显现,而且在多个部门及组织层面皆有体现。飞鹤的全链路上数字化转型覆盖上下游的养殖、运输、生产、流通、消费等多个环节,使得认知抵制范围扩散至多个部门。正如飞鹤信息总监在访谈中透露出“大家能不能接受全链路数字化转型,不但高层质疑,很多部门的人员都有所质疑”。此外,全链路数字化转型还涉及部门间协同,相较于以往聚焦于单一部门离散的思维模式,认知抵制还在部门间显现。其中,销售部门的反应最强烈,前期销售部门掌握大量用户信息,但全链路数字化要求其将内部所有用户信息进行数据化、标准化并将数据共享,此时的销售部门负责人就持否定态度,在思维意识上难以接受部门信息资源共享。

3.2.2 替代式跨界学习

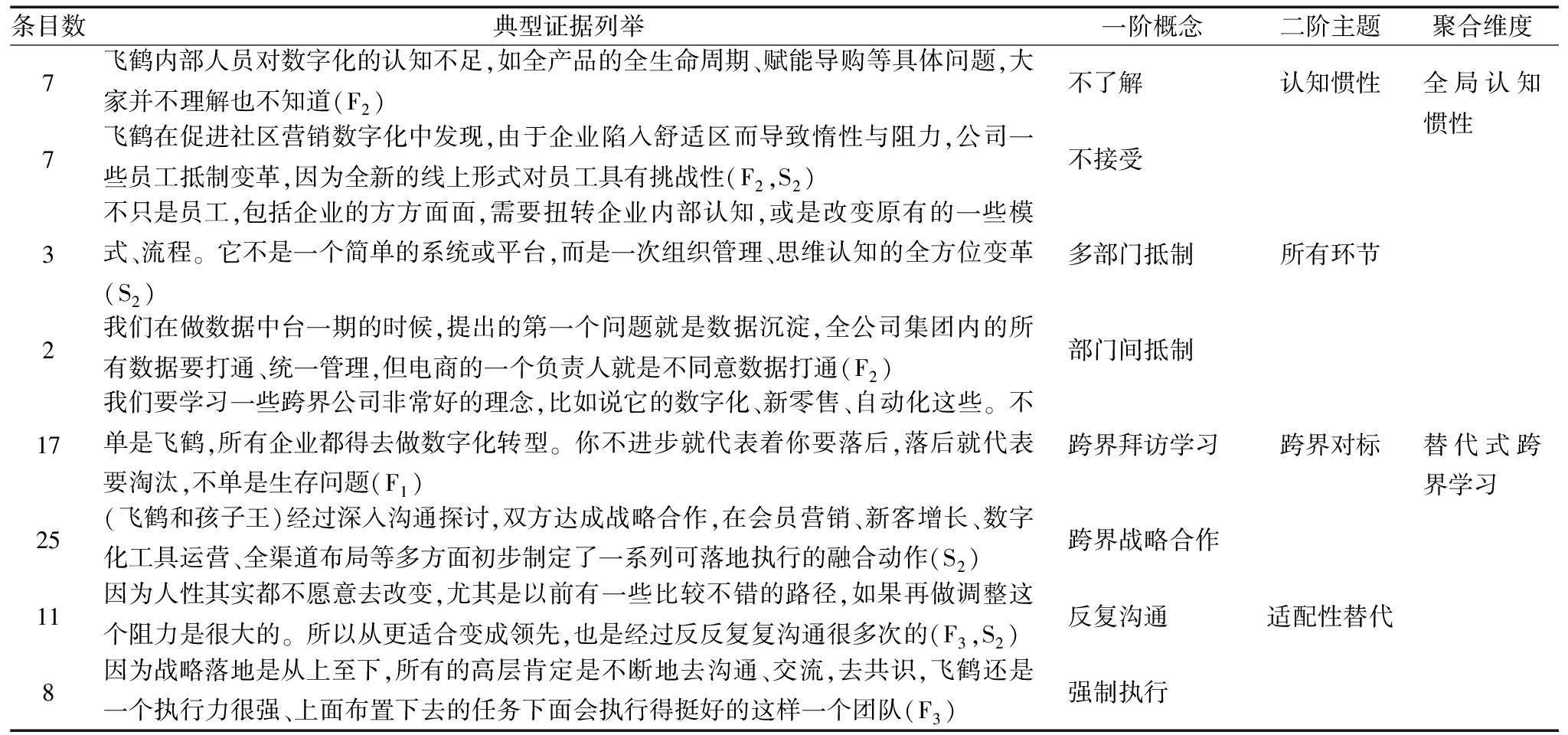

在全链路数字化转型过程中,飞鹤面临涉及多环节的全局认知惯性阻力。首先,由于飞鹤并非数字原生企业,其内部缺乏数字化基因,难以自行完成认知更新与迭代,需要通过外部学习来汲取数字化相关理念与经验。但是飞鹤作为行业内“领头羊”并无成熟案例可参照,不得不突破行业边界,从其他行业汲取数字化认知资源。再者,因全局认知惯性涉及多个环节与部门,各部门对新知识的接受能力和转化速度存在差异,从组织层面同步完成各部门新旧知识更替有助于快速、高效地实现企业整体认知思维更新。因此,飞鹤采取替代式跨界学习方式克服全局认知惯性并构建数字化认知逻辑以指导企业数字化运营。替代式跨界学习是企业突破行业边界,获取外部先进、成熟的知识资源,并将其转移、应用于组织内部,以促进企业创新发展。具体而言,飞鹤的替代式跨界学习主要表现在跨界对标和适应式替代两个方面。

(1)跨界对标,即对标其它行业中拥有成熟数字化经验或技术的企业,通过交流学习获取对方的数字化知识资源。飞鹤董事长深谙“学如逆水行舟,不进则退”的道理,提出其它行业的数字化企业具有其闪光点,如它们的数字化、新零售、自动化,这些都是值得飞鹤学习的地方,并亲自带领团队多次去美的、格力、海尔等先进数字化公司“取经”,学习数字化、新零售、自动化等新技术。为了更好地对标学习,飞鹤还与先进标杆企业签订战略合作协议,进行深入交流。如与对标企业阿里云进行战略合作,飞鹤就阿里云新零售、泛电商、智慧物流等数字化场景知识进行深入学习。为了获取销售端数据管理的相关信息,飞鹤总裁带领团队拜访孩子王并达成战略合作,就孩子王的会员营销、数字化工具运营、全渠道布局等相关知识进行交流学习(见表4)。

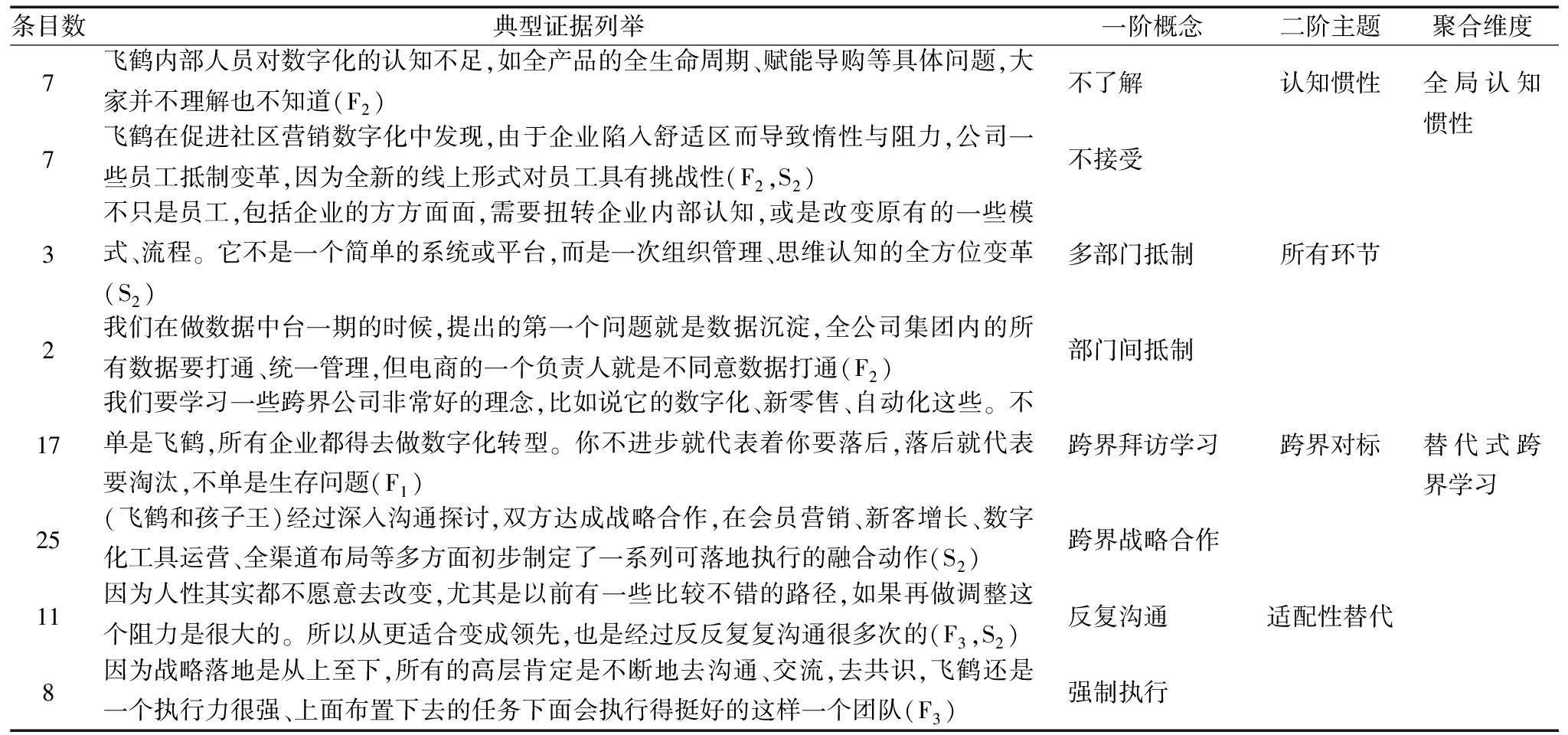

表4 全局认知惯性与替代式跨界学习核心编码及典型证据

Table 4 Global cognitive inertia,core codes of alternative cross-border learning and typical evidences

条目数典型证据列举一阶概念二阶主题聚合维度7飞鹤内部人员对数字化的认知不足,如全产品的全生命周期、赋能导购等具体问题,大家并不理解也不知道(F2)不了解认知惯性全局认知惯性7飞鹤在促进社区营销数字化中发现,由于企业陷入舒适区而导致惰性与阻力,公司一些员工抵制变革,因为全新的线上形式对员工具有挑战性(F2,S2)不接受3不只是员工,包括企业的方方面面,需要扭转企业内部认知,或是改变原有的一些模式、流程。它不是一个简单的系统或平台,而是一次组织管理、思维认知的全方位变革(S2)多部门抵制所有环节2我们在做数据中台一期的时候,提出的第一个问题就是数据沉淀,全公司集团内的所有数据要打通、统一管理,但电商的一个负责人就是不同意数据打通(F2)部门间抵制17我们要学习一些跨界公司非常好的理念,比如说它的数字化、新零售、自动化这些。不单是飞鹤,所有企业都得去做数字化转型。你不进步就代表着你要落后,落后就代表要淘汰,不单是生存问题(F1)跨界拜访学习跨界对标替代式跨界学习25(飞鹤和孩子王)经过深入沟通探讨,双方达成战略合作,在会员营销、新客增长、数字化工具运营、全渠道布局等多方面初步制定了一系列可落地执行的融合动作(S2)跨界战略合作11因为人性其实都不愿意去改变,尤其是以前有一些比较不错的路径,如果再做调整这个阻力是很大的。所以从更适合变成领先,也是经过反反复复沟通很多次的(F3,S2)反复沟通适配性替代8因为战略落地是从上至下,所有的高层肯定是不断地去沟通、交流,去共识,飞鹤还是一个执行力很强、上面布置下去的任务下面会执行得挺好的这样一个团队(F3)强制执行

(2)适配性替代,即基于自身特征将获取的数字知识通过适配方式替换掉陈旧、滞后的知识资源,完成新认知体系构建。一方面,飞鹤采取柔性替代,通过内部会议的反复沟通,完成高层管理者对数字化相关知识资源的吸收与消化,构建新观念新思维。飞鹤信息总监表示“飞鹤内部人员对数字化的认知不够,如产品全生命周期管理、赋能导购等具体问题,大家并不理解也不接受,只能花费大量时间不断开会讨论,最终达成共识,思想初步达成一致”。另一方面,针对存在较强抵触情绪的人员,飞鹤选择硬性替代,强制他们接受数字化转型相关决策。在连通各部门数据时,电商负责人一直不同意,认为每周一次数据录入即可,但信息总监坚持要求实时数据连通,经过多次沟通无果,便从公司规章制度出发,要求他必须实时录入数据。

通过替代式跨界学习,飞鹤完成各环节认知思维的更替,突破全局认知惯性束缚,构建了与数字情境适配的全局数字化认知思维。具体而言,飞鹤各部门通过替代式跨界学习获取多维度的数字化知识资源,加深对全链路数字化转型的认识,进而打消对全链路数字化转型的质疑,并在组织内部达成全链路数字化转型共识,最终形成多环节协同的全局数字化转型认知,实现从传统认知模式向数字化认知逻辑的跃迁。飞鹤信息总监多次公开表明飞鹤要做全业务、全流程、全面的数字化。细化到各部门同样如此,如生产端的智慧供应链、智能工厂建设,销售端开创社区营销、直播卖货、短视频卖货、智能补货等数字化场景,其内在认知逻辑皆突破部门边界,围绕企业多环节协同实施全局数字化。

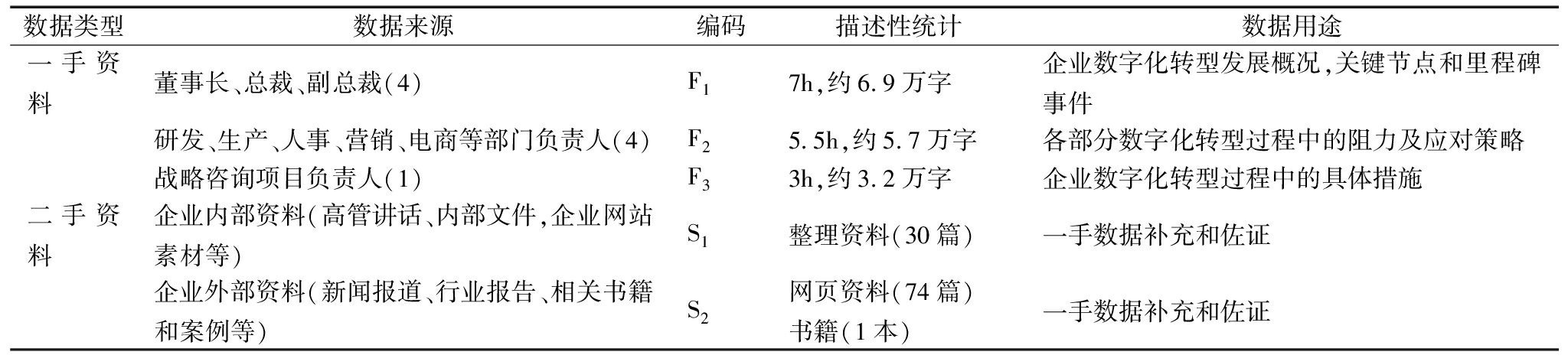

3.3 全链路数字化转型过程中全局结构惯性克服机理

3.3.1 全局结构惯性

全链路数字化转型过程中,除认知层面存在全局惯性阻力外,对历史组织架构、系统的路径依赖使得飞鹤还面临结构惯性,且结构惯性阻力在各部门及部门间皆存在,即在结构层面存在惯性阻力且范围涉及多个环节,从惯性载体与惯性范围两个维度可将其概括为全局结构惯性。

飞鹤作为一家起步于农垦总局的婴幼儿乳制品企业一直采用传统运营模式,相比数字经济时代的企业运营需求,其传统架构与流程难以支撑数据驱动的数字化运营。如早期飞鹤采用的订单式备货制,工厂基于营销端计划准备生产供货,但营销计划准确率极低,导致产品库存与销量存在较大出入。生产与销售部门之间的离散难以满足数字化运营的协同性与敏捷性要求。除组织架构布局存在阻碍外,组织系统也无法支撑飞鹤的数字化运行。正如飞鹤副总裁在访谈中所言,“原来以信息服务和做工具为目的,我们叫BI,企业领导看报表,看预警值,我们做过BI,那个数据是单向出来了,但数据没办法智能”(见表5)。

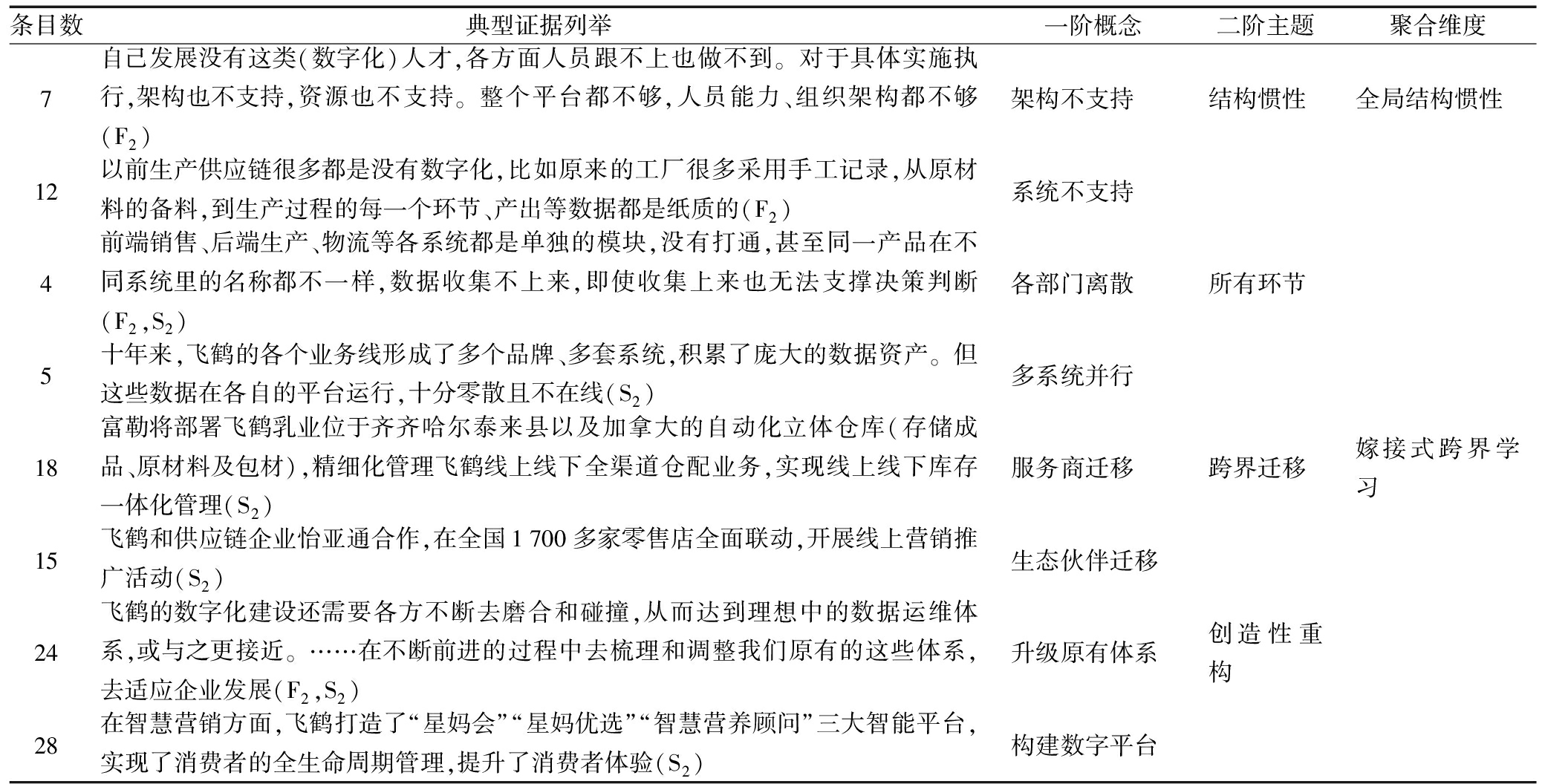

表5 全局结构惯性和嫁接式跨界学习核心编码及典型证据

Table 5 Global structural inertia,core codes of grafted cross-border learning and typical evidence

条目数典型证据列举一阶概念二阶主题聚合维度7自己发展没有这类(数字化)人才,各方面人员跟不上也做不到。对于具体实施执行,架构也不支持,资源也不支持。整个平台都不够,人员能力、组织架构都不够(F2)架构不支持结构惯性全局结构惯性12以前生产供应链很多都是没有数字化,比如原来的工厂很多采用手工记录,从原材料的备料,到生产过程的每一个环节、产出等数据都是纸质的(F2)系统不支持4前端销售、后端生产、物流等各系统都是单独的模块,没有打通,甚至同一产品在不同系统里的名称都不一样,数据收集不上来,即使收集上来也无法支撑决策判断(F2,S2)各部门离散所有环节5十年来,飞鹤的各个业务线形成了多个品牌、多套系统,积累了庞大的数据资产。但这些数据在各自的平台运行,十分零散且不在线(S2)多系统并行18富勒将部署飞鹤乳业位于齐齐哈尔泰来县以及加拿大的自动化立体仓库(存储成品、原材料及包材),精细化管理飞鹤线上线下全渠道仓配业务,实现线上线下库存一体化管理(S2)服务商迁移跨界迁移嫁接式跨界学习15飞鹤和供应链企业怡亚通合作,在全国1 700多家零售店全面联动,开展线上营销推广活动(S2)生态伙伴迁移24飞鹤的数字化建设还需要各方不断去磨合和碰撞,从而达到理想中的数据运维体系,或与之更接近。……在不断前进的过程中去梳理和调整我们原有的这些体系,去适应企业发展(F2,S2)升级原有体系创造性重构28在智慧营销方面,飞鹤打造了“星妈会”“星妈优选”“智慧营养顾问”三大智能平台,实现了消费者的全生命周期管理,提升了消费者体验(S2)构建数字平台

相较一般的数字化转型,全链路数字化转型需要所有环节同步变革,结构惯性阻力范围扩大,不仅涉及多个部门且部门间、系统间也存在惯性阻力。飞鹤全产业链涵盖生产、分销、零售、供应链等多个环节,但各环节间却相互孤立、各自为政。正如飞鹤信息总监所言,“部门间数据相互隔离、没有整合、分别运营,无法形成合力。例如,线下团队归线下部门管理,电商属于电商销售部门,而线上的运营商、公众号等属于市场部和运营部团队”。此外,飞鹤内部存在多套系统,数据在各自系统运行,使得数据零散且未实现在线共享,分散的数据难以实现整合,从而影响数据价值发挥,严重阻碍全链路数字化的数据流通。正如飞鹤信息总监所言,“前端POS系统、线上订单处理系统、物流仓储系统,甚至出现同一产品在不同系统里的名称都不一样的情况,整合这十几个各自为政的系统就令人无从下手”。

3.3.2 嫁接式跨界学习

全链路数字化转型过程中,飞鹤除面临全局认知惯性阻力外,还面临全局结构惯性阻力。飞鹤作为一个传统的乳制品制造企业,其内部组织结构、运营流程难以快速适应数字化环境,行业内其它企业也面临相同难题,没有很多现成经验可供参考。为了能够快速在各部门及组织整体层面搭建与数字化情境适配的结构体系,摒弃滞后的传统架构,向不同行业已实现数字化转型的企业学习是飞鹤迈入数字化赛道最高效、最便捷的方法。通过向不同行业的数字化企业学习,将其技术、系统等嵌入飞鹤内部,能够快速在各部门实现原架构升级或新架构构建。因此,飞鹤采取嫁接式跨界学习方式克服全局结构惯性并构建数字化认知逻辑,指导企业数字化运营。其中,嫁接式跨界学习是指企业突破行业边界,获取外部先进、成熟的知识或技术并移植到组织内部,通过升级、改造,转化为自身的知识资产。具体而言,飞鹤的嫁接式跨界学习主要表现在跨界迁移和适配性重构两个方面。

(1)跨界迁移,即突破行业限制,从外部搜寻能够补充自身知识空缺的目标企业,通过合作等策略手段实现知识从先进企业到本企业的迁移。当意识到组织结构严重阻碍部门数字化转型进程时,飞鹤基于自身需求开始寻找数字技术服务商,希望通过合作快速移植对方的方法论与技术架构体系。阿里云是全球领先的云计算及人工智能科技公司,拥有独创、成熟的数据化思想和方法论、丰富的数字化转型经验知识及技术能力。于是,飞鹤与阿里云达成战略合作,将其方法论和架构体系(如业务中台、数据中台、新零售、智慧电商等)移植到本组织内部,用以支撑飞鹤的数字化运营。除移植技术服务商的成熟资源外,飞鹤还与生态伙伴达成合作,移植对方先进的技术架构。如飞鹤的终端经销商孩子王在场景营销、会员管理等渠道布局方面成效显著,飞鹤将其移植到本企业资源库中,支撑自身数字化渠道架构搭建。

(2)创造性重构,即促进新旧知识相互迭代,构建新架构体系,实现组织结构创新与升级。为了降低员工对新数字架构的抵触,飞鹤结合新知识对原有架构与系统进行升级,如借助泛微在食品行业信息化上的丰富经验,创造性地将用友NC集成、西门子PLM等系统集成,促进业务、产品信息统一集中,实现数据高效同步。与此同时,飞鹤还基于实际问题构建出新数字化架构系统。在汲取阿里云新零售、智慧供应链等先进知识与方法论基础上,飞鹤搭建数据中台与业务中台,以推进从内部管理、市场规划、全域营销到物流供应等环节的数字化运营。

通过嫁接式跨界学习,飞鹤在各环节皆实现对先进企业数字化知识的迁移与开拓,构建出新旧并行的二元数字化结构,突破全局结构惯性束缚,实现组织结构的数字化升级。具体而言,飞鹤通过嫁接式跨界学习从不同领域获取先进、多元的数字化知识资源,并基于自身需求将其开发,重构适配的数字化组织架构,实现传统组织结构向数字化结构的跃迁。具体表现为:一方面升级原有数字化相关架构及组织配置,实现各模块数字化运营。如将自动化工厂升级为数字化工厂,借助嵌入MES系统、LIMS系统和WMS系统把工厂所有设备、人员、资产全部导入系统,通过建模设计出最优生产方案,实现工厂的数字化生产。另一方面开拓全新的数字化组织架构以支持数字化运营。其中,数字中台二期打造出涉及8个板块、25个场景的供应链中台,实现飞鹤全链路数据的打通和应用,形成各环节数字化协同管理。

4 结论与讨论

围绕“全链路数字化转型过程中传统制造企业如何克服组织惯性实现转型”这一核心问题,本文通过对飞鹤全链路数字化转型实践过程进行探索性案例分析,识别出企业全链路数字化转型过程面临的组织惯性类别,并提炼出该情境下对应的组织学习克服策略,构建出全链路数字化转型情境下组织惯性克服机理模型,具体如图2所示。

4.1 研究结论

(1)在跨范式、全环节的全链路数字化转型过程中,传统企业面临更广范围的全局认知惯性和全局结构惯性阻力。数字化转型过程中,非数字原生的传统企业倾向于延续原有思维模式,基于原有的经验、知识以及能力,企业对未知且陌生的数字化不了解亦不接受,从认知上抵制数字化变革,即存在认知惯性。同时,传统企业亦倾向于延续原有组织架构、规则、系统等结构体系,而离散、非在线化的系统与架构难以支撑企业数字化运营,严重阻碍传统企业数字化跃迁,即存在结构惯性。由于全链路数字化转型变革覆盖企业多个环节,组织惯性的显现范围也随之扩大,各部门皆存在对过往的惯性依赖。此外,全链路数字化转型还涉及多环节之间的协同融合,除各部门内部存在惯性阻力外,部门间也存在惯性阻力。相较于单个环节的数字化转型,全链路数字化转型过程中组织惯性的存在范围更广。基于惯性载体与惯性范围的双维度考量,全链路数字化转型过程中面临的多环节认知惯性与结构惯性覆盖企业所有环节,即可概括为全局认知惯性和全局结构惯性。

(2)全链路数字化转型企业通过跨界学习克服全局惯性,且面对不同组织惯性跨界学习作用机制存在差异。在全链路数字化转型过程中全局组织惯性涉及多个环节,不同环节间的认知模式与组织架构也存在差异,而行业内部的知识资源同质化较严重,仅向同行企业学习难以快速、高效地突破多环节间的惯性阻力。为了获取更成熟、丰富的数字知识资源,传统企业需要突破行业边界,进行更为宽泛的跨界学习。具体而言,第一,全链路数字化转型企业通过替代式跨界学习克服全局认知惯性。对于全局认知惯性阻力,全链路数字化转型企业应采取替代式跨界学习。此时企业倾向于拿来主义,直接将获取的不同行业先进知识、技术及思维复制到企业内部,实现知识库更新替代。具体表现为企业通过跨界对标从行业以外的数字化标杆企业获取先进、新颖的数字化相关逻辑、思维等知识资源,随后通过适应式替代将这些跨界知识融合到企业内部替换陈旧知识,使其内化为自身知识库,形成前瞻性和创新性全局数字化转型的认知思维,突破传统思维观念的惯性限制。第二,全链路数字化转型企业通过嫁接式跨界学习克服全局结构惯性。对于全局结构惯性阻力,全链路数字化转型企业采取嫁接式跨界学习。此时企业倾向于拿来主义并进行有机融合,开拓新架构体系。具体表现为,通过跨界迁移将外部知识嫁接到企业内部,随后通过创造性重构将外部嵌入知识与内部已有知识进行融合,实现原有架构升级及新数字架构构建,从而打破以往结构惯性的阻碍。

4.2 理论贡献

(1)本文从惯性载体和惯性范围双维度出发,识别出全链路数字化转型过程中传统企业面临全局认知惯性和全局结构惯性的两大变革阻力,不仅细化了组织惯性类别界定,更扩展了组织惯性研究的情境边界。以往关于组织惯性类别的研究多聚焦于传统变革[1]或互联网转型[14]、数字化转型[28]等新兴场景,且主要从结构[29]、认知[14]等单一载体维度对惯性类别进行界定。区别于传统组织变革及一般数字化转型情境,本文捕捉到涉及多环节的全链路数字化转型这一特殊情境,从惯性载体角度[30],探究全链路数字化转型过程中组织惯性范围变化,从惯性载体和惯性范围双维度识别与界定全链路数字化转型过程中涉及多环节的组织惯性类别,即全局组织惯性和全局认知惯性。本研究不仅将组织惯性研究情境从数字化转型扩展到更为精细的全链路数字化转型,更将组织惯性类别界定从单一维度扩展至双维度,进一步提升组织惯性类别界定的颗粒度,为后续数字化转型情境下的组织惯性研究提供理论支撑与研究思路。

(2)本文聚焦于全链路数字化转型情境,通过跨界学习打开全链路数字化转型企业克服全局组织惯性的过程黑箱,并揭示不同惯性克服过程中跨界学习机制的异质性作用,拓展并深化组织学习对克服组织惯性作用的理论解读。相较于以往研究主要关注企业在组织内或行业内的学习过程(钱悦等,2024),本研究发现全链路数字化转型过程中面对涉及多环节的全局组织惯性阻力,传统企业更倾向于寻求行业外力量,学习边界从同行业扩展到异质性行业,并针对不同类别惯性阻力采取差异化学习行动。本文基于组织学习理论,将企业学习边界扩展至不同行业,结合企业知识获取(跨界对标、跨界迁移)和知识整合(适应性替代、创造性重构)学习行动,识别出替代式跨界学习和嫁接式跨界学习两种新跨界学习模式,揭示了克服全局认知惯性和全局结构惯性的过程机制。研究结论进一步深化了组织学习克服组织惯性的作用机理,为传统企业克服组织惯性、实现全链路数字化转型提供了理论支撑。

4.3 实践启示

数字化转型是传统企业在数字经济时代满足市场需求、提高运营效率的必然选择。作为传统企业,应敢于摒弃既有成熟模式,尝试新事物。对于缺失数字基因的非数字原生企业来说,多看多学是获取数字知识的重要策略,企业应突破行业边界,向不同行业的数字化标杆企业学习。通过跨界学习深化数字化转型认知,获取领先的数字化知识资源,推动自身数字化转型升级。

(1)认知层面的惯性克服。企业可以采取参观、拜访的学习策略深入数字化企业(例如各大头部互联网企业)进行观摩,初步了解数字化是什么,再与数字化企业进行合作以进一步加深对数字化内在逻辑的认知。在拜访、合作过程中,复制、模仿标杆企业的数字化运营经验与逻辑,将其内化为自身组织内容,通过会议讨论或规章制度完成自身组织成员认知的替换,从认知接受开始推进数字化转型。

(2)结构层面的惯性克服。企业可充分借助外部力量,通过与第三方合作(例如提供技术服务的科技公司),快速嵌入成熟的数字化技术与服务中。在此基础上,对组织架构进行升级改造,采用“新旧并行”两条腿走路的变革方式,在构建新架构的同时升级原架构,既保证组织稳定运行又促进变革升级,渐进式打破历史架构束缚,成功实现组织结构数字化转型。

4.4 局限与展望

尽管本文对传统企业全链路数字化转型过程中面临的组织惯性及其克服机制进行了有益探讨,但仍有一些不足之处有待未来研究。首先,本文选择乳制品传统企业飞鹤作为研究对象,虽然具有典型代表性,但不排除其它行业有特殊情况,所得结论普适性仍需进一步验证,未来可通过实证或多案例研究对多个行业进行验证。其次,考虑到全链路企业数字化转型过程中数字技术、网络关系等要素也存在一定作用,未来可结合实际需要及相关理论基础,从不同视角对全链路数字化转型过程中的惯性克服进行解析。

参考文献:

[1] 余义勇, 杨忠. 动态情境下企业如何克服组织惰性以实现持续成长——基于“情境—认知—行动”分析框架[J].管理世界, 2022, 38(12): 159-177.

[2] 白景坤, 王健. 创业导向能有效克服组织惰性吗[J].科学学研究, 2019, 37(3): 492-499.

[3] ZHEN J, CAO C, QIU H, et al. Impact of organizational inertia on organizational agility: the role of IT ambidexterity[J].Information Technology and Management, 2021, 22(1): 53-65.

[4] 林忠, 郑世林, 夏福斌,等. 组织变革中工作压力的形成机理:基于国有企业样本的实证研究[J].中国软科学, 2016,31(3):84-95.

[5] GILBERT C G. Unbundling the structure of inertia: resource versus routine rigidity[J].Academy of Management Journal, 2005, 48(5): 741-763.

[6] 苏敬勤, 武宪云. 数字化转型企业如何实现组织惯性重构[J].南开管理评论, 2024,27(2):150-162.

[7] 肖静华. 企业跨体系数字化转型与管理适应性变革[J].改革, 2020,32(4): 37-49.

[8] ZHAO Y, LI Y, LEE S H, et al. Entrepreneurial orientation, organizational learning, and performance: evidence from China[J].Entrepreneurship Theory &Practice, 2011, 35(2): 293-317.

[9] 林海芬, 陈梦雅, 曲廷琛. 组织学习视角行业惯例的演化过程案例研究[J].科研管理, 2022, 43(2): 137-148.

[10] LUO X. Design of full-link digital marketing in business intelligence era with computer software Edraw Max[C]//2020 Management Science Informatization and Economic Innovation Development Conference (MSIEID),2020: 364-367.

[11] 彭春雨, 吴哲, 栗一. 郑州太古可口可乐:全链路可视数字化[J].销售与市场(管理版), 2021,28(2): 52-56.

[12] 季凌昊. 商业生态全链路数智化转型的价值重构[J].商业经济研究, 2020,39(16): 36-39.

[13] 董晓松, 许仁仁, 赵星. 制造业数字化转型中组织惯性与路径权变——仁和药业案例研究[J].科学决策, 2021(11): 32-48.

[14] BARNETT W P. The red queen, success bias, and organizational inertia[J].Strategic Direction, 2009, 54(7): 1237-1251.

[15] POLITES G, KARAHANNA E. Shackled to the status quo: the inhibiting effects of incumbent system habit, switching costs, and inertia on new system acceptance[J].MIS Quarterly, 2012, 36: 21-42.

[16] STIEGLITZ N, KNUDSEN T, BECKER M. Adaptation and inertia in dynamic environments[J].Strategic Management Journal, 2015, 37(9):1854-1864.

[17] SILLIC M. Critical impact of organizational and individual inertia in explaining non-compliant security behavior in the Shadow IT context[J].Computers &Security, 2019, 80(1):108-119.

[18] ZHANG X, CHU Z, REN L, et al.Open innovation and sustainable competitive advantage: the role of organizational learning[J].Technological Forecasting and Social Change, 2023, 186: 122114.

[19] 白景坤, 王健. 如何有效克服组织惰性——基于双元学习的案例研究[J].研究与发展管理, 2016, 28(4): 61-71.

[20] FU X, LUAN R, WU H-H, et al. Ambidextrous balance and channel innovation ability in Chinese business circles: the mediating effect of knowledge inertia and guanxi inertia[J].Industrial Marketing Management, 2021, 93: 63-75.

[21] ANDREW C CORBETT. Experiential learning within the process of opportunity identification and exploitation[J].Entrepreneurship Theory and Practice, 2017, 29(4): 473-491.

[22] 付丙海, 张庆明, 孙秀梅. 跨界学习、价值认知激活与裂变型新创企业绩效[J].科技进步与对策, 2024, 41(5): 70-79.

[23] 陈国权, 向姝婷. 基于空间维度的组织学习理论——组织从外部学习的模型[J].技术经济, 2017, 36(1): 1-13.

[24] YIN R K. Case study research: design and methods[M].Thousand Oak:SAGE Publications, 2008.

[25] EISENHARDT K. What is the eisenhardt method, really[J].Strategic Organization, 2021, 19: 147-160.

[26] GIOIA D A, CORLEY K G, HAMILTON A L. Seeking qualitative rigor in inductive research: notes on the gioia methodology[J].Organizational Research Methods, 2013, 16(1): 15-31.

[27] 苏敬勤, 张帅, 马欢欢, 等. 技术嵌入与数字化商业模式创新——基于飞贷金融科技的案例研究[J].管理评论, 2021, 33(11): 121-134.

[28] 孟韬, 李佳雷. 数字经济时代下企业组织惯性的重构路径研究[J].管理案例研究与评论, 2020, 13(2): 170-184.

[29] ZHOU H, LIU H, CAO W, et al. Routledge, three-way interaction effect of specialist CEOs, structural inertia, and environmental uncertainty on firm performance: evidence from Chinese manufacturing industry[J].Asia Pacific Business Review, 2024,1: 1-29.

[30] 程露, 苏敬勤, 吕一博. 组织惯性:理论评述与研究框架构建[J].科技进步与对策, 2019,36(6): 153-160.

(责任编辑:胡俊健)