0 引言

随着互联网数字技术的不断发展,平台成为快速崛起的新型组织形态,为人类的生产生活带来极大便利。作为一种介于传统“企业—市场”之间的中间组织形态[1],平台引发学者广泛关注。以大数据、区块链等技术作为底层依托共享基础架构,利用实体平台或虚拟平台创建互动界面激发单边和跨边网络效应[2-4],将多个参与者连接起来可降低信息不对称并构建平台商业生态系统[5],使平台企业最终以较低成本提升链接价值和企业竞争优势,进而满足客户多样化需求[6-7]。尽管平台具备制定和执行私有秩序的能力,但不具备科层组织权威和强制力,仅通过引导交易双方合作实现均衡。因此,在实际应用中,平台存在诸多社会问题。一方面,越来越多的平台企业追求纯粹盈利性商业模式,利用平台兼并、进入者扼杀等方式实现市场垄断以获取大量经济收入[8],缺乏对双边用户的管理,导致双边用户依托平台进行消费,出现平台之间的恶意竞争,进而破坏正常市场秩序;另一方面,数字技术的大量运用导致平台企业与其他利益相关者间的权力不平衡问题愈发突出[9]。例如,平台非法使用用户信息导致数据泄漏、算法歧视、大数据“杀熟”等安全问题,影响市场公平竞争[10],并衍生出对平台企业的质疑,阻碍平台企业发展。因此,为解决平台存在的问题,诸多学者对平台治理进行探索性研究[11-12],如何加强平台治理逐渐成为理论界与学术界关注的焦点。

由于平台本质上是一个双边市场[13-14],其最大特点在于发挥网络规模效应,因此平台治理研究多集中于平台所有者如何设计、管理和控制平台以获取竞争优势,主要关注影响平台治理的结构要素,如价格结构、边界要素、开放度、技术架构和竞争策略等[15-17]。然而,部分平台企业通过采取不同竞争策略确立市场垄断地位或寡头垄断地位,导致其所拥有的权力愈发强大[18]。此外,平台生态系统中众多利益主体结成特殊的企业组织关系[19],这种关系既不同于企业内部部门间的关系,也不同于市场上不同企业间的关系,对这些不同利益主体进行治理会影响平台良性发展。因此,优化平台治理方式成为当前平台治理研究的重点。然而,随着平台社会问题的增多,平台治理不再局限于平台所有者对平台自身的内部管理,而转向外部主体和平台所有者为实现共同利益对平台问题进行共同治理。平台治理越来越具有准公共性质,其内涵延伸至社会治理乃至国家治理层面,并开始关注政府、社会组织在平台治理中的作用[20]。然而,当前学者关于政府、平台企业与用户三者协同治理、运行机制及作用结果未展开深入探讨[21],呈现出碎片化与片面化特征。为弥补这一研究不足,有必要从治理主体视角对平台治理多主体协同职责关系进行研究。因此,本文运用三螺旋理论,以平台治理多元主体为研究对象,厘清平台企业、政府、用户3类主体如何互动形成混合组织参与平台治理这一关键问题,并构建复合系统协调度模型评价不同组织在平台治理中的作用,旨在研究多主体协同提高平台治理能力的方式。

1 平台治理三螺旋模型构建

1.1 三螺旋理论

三螺旋理论(Triple Helix Theory)汲取进化经济学、混沌理论以及具有评估视角的政策分析见解,认为大学、企业与政府既要承担自身责任,也需扮演对方角色,不同主体既有可能形成两者间互动关系,也有可能通过交叉重叠形成三者间互动网络,进而形成渐进式三方交叉作用关系,最终达成宏观层面战略合作[22]。三螺旋理论主要经历了国家主义模式、自由放任模式和平衡模式3个不同发展阶段。在国家主义阶段,由政府掌控企业与大学,政府是开发项目并提供新举措的领路人;在自由放任模式阶段,政府、大学与企业相互分开、彼此独立,它们之间具有明确的界限;在平衡模式阶段,政府、大学与企业之间的界限被打破,双方互动的混合组织以及三者之间的混合组织开始形成,并成为该模式的核心部分[23]。

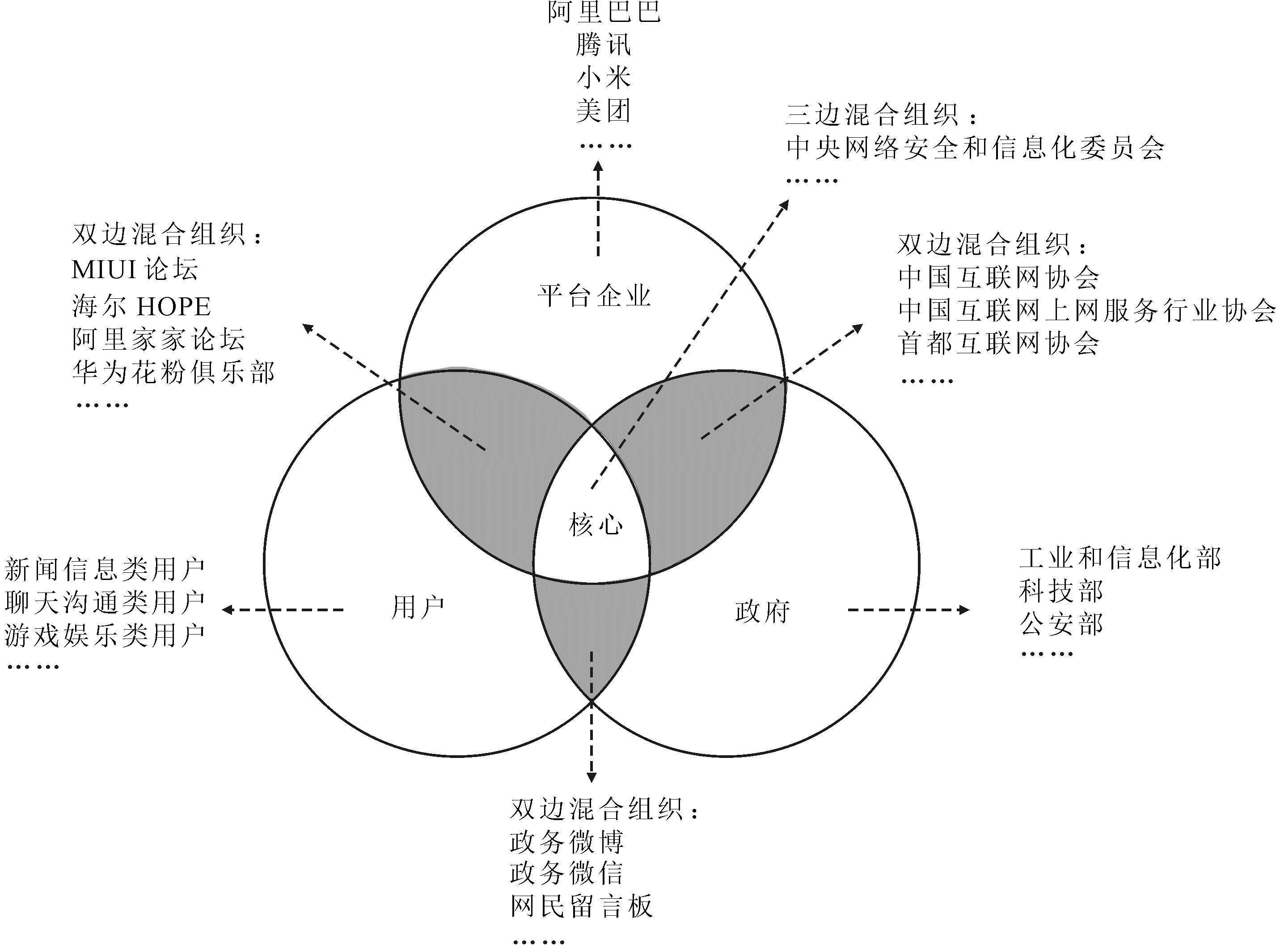

基于上述研究,本文认为三螺旋理论适合多主体协同平台治理研究,主要原因如下:①在平台治理中,用户作为平台使用者,对平台安全性和规范性产生较大需求[24],对应三螺旋理论中的需求链,即对平台提出治理需求;②平台企业在平台生态系统中具备领导能力,将数据和其它生产要素结合起来,在市场服务、社会宣传和政治关联等方面积极参与平台治理,对应三螺旋理论中的生产链,主要开展平台治理行动;③政府为网络机制、网络环境建设者和维护者,在平台治理中主要参与政策制定与执行,规范平台合理发展,对应三螺旋理论中的行政链,主要发挥政策引导作用。需求链、生产链和行政链3个链条具有高度同步性,任何一个链条缺失或不同步都会降低三螺旋机制的整体效果,3个链条通过治理主体和职能交叉形成混合组织。这些混合组织可弥补单一主体治理权力有限与治理范围不足等问题,并给予政府、平台企业与用户强烈的正负反馈,促使3类主体不断调整关联模式,使整个治理系统在反馈中实现抱团式螺旋上升。因此,本研究仿照三螺旋模式构建平台治理三螺旋模型,由行政链、生产链和需求链3个链条连接在一起,共同形成政府、平台企业、用户三位一体的互联网综合治理体系,如图1所示。

1.2 三螺旋角色定位

1.2.1 平台企业—治理行为供给

在平台治理中,平台企业作为重要领导者和组织者不仅需要提供技术、知识等生产性服务,还需要保持一定的社会责任治理意识,保证平台治理过程运作有效。一方面,平台所有者往往具备较强的信息优势和技术优势,可为平台治理提供一系列技术支持,包括人工智能技术、数据安全技术、隐私保护算法、区块链技术等[25],这些技术会随着市场与环境更替及时得以优化,不断更新平台治理方式,着力保护用户使用安全,降低平台运行风险。同时,研究表明,企业信息技术能力有利于推动知识整合。在互联网技术支持下,平台企业间的联系更加便利与密切,社交媒体鼓励大众分享知识,为企业获取外部知识和信息提供便捷途径[26],并帮助企业精准捕捉平台治理中出现的问题。另一方面,平台企业角色多元性、异质性、复杂性导致其面临许多社会问题,需要承担多重社会性角色和公共性功能满足特定社会需求,进而创造社会价值[8]。因此,平台企业依靠企业主体自我规制履行社会责任,明确平台企业治理目标、治理过程和治理机制,完善平台内部治理方式,提高平台自治能力[24],建立声誉机制,提高平台信任度,降低平台用户感知风险,帮助企业实现社会责任的认知性嵌入、制度性嵌入、议题嵌入和管理嵌入[27],促进企业构建平台治理体系。

1.2.2 用户—治理需求发起

用户作为需求方往往会对平台治理提出新需求并参与平台治理。受平台共创价值的激励,用户会对软件平台产生依恋[28],网民数量增长会推动平台企业迅猛发展,从而提高平台失控行为概率。为限制平台在合法范围内发展,保证用户权益,用户会对平台发展与运行提出更高的要求,并发起不同的平台治理需求。一方面,用户需求会随着平台功能、社会环境以及用户维权意识的变化而不断改变。平台需要依托用户互动优势促进用户外部参与,利用用户正向支持具有治理意识和治理能力的企业[29],并用用户负面行为抵触缺乏治理意识和治理能力的企业[30]。另一方面,在大量平台用户群体中存在少数优质型领先用户,这些用户之间具有紧密的网络连结性,能够对网络内其他用户产生影响,如社会责任行为传导和社会责任意识重塑等[31]。同时,这些优质用户能够快速发现平台中隐藏的高隐蔽性违规信息,并通过举报等方式参与平台治理,提高平台安全性和稳定性,进而加强用户对平台企业的治理。因此,用户需要积极发现平台存在的问题,积极参与平台内部治理并创造社会价值,在维护自身权益的同时避免侵害他人权益。

1.2.3 政府—治理政策引导

政府在平台治理中不仅负责调整公共政策、建立市场规则等,还为高风险企业提供风险资本[23],利用制度规则驱动平台治理。互联网技术深度发展分流了政府部分组织能力和管理能力[25],科层制政府对平台的监管存在一定滞后性,无法应对互联网复杂、动态化的管理情境[8],导致政府原有治理模式难以有效管控平台企业。因此,政府需要加大平台规制力度,以立法形式系统出台平台企业安全监管政策和行为规范制度,以法治化形式保障平台网络安全运行[32]。如2016年第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过的《中华人民共和国网络安全法》、2018年第十三届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的《中华人民共和国电子商务法》、2022年工业和信息化部印发的《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)》,通过建立不同分类法律制度与不同责任负面清单规范平台行为,营造安全可靠的网络平台环境,使平台在符合法律法规的监督下开展活动,创造平台价值[33]。此外,作为适应平台经济发展的新型监管工具,行政约谈成为监管机构精准施策的重要方式,以个别约谈、行政约谈等方式督促平台企业合法合规经营,通过事中处理与事后处理的方式防止平台治理问题恶化,推动平台治理规范化发展。

1.2.4 混合组织—协同合作治理

随着平台企业、用户与政府群体治理行为重叠现象愈发频繁,不同混合组织作为新治理主体出现。双边或三边混合组织存在一致性和相似性目标,可通过相互促进作用降低混合组织内外部交易成本,进而拥有任何一个单边独立主体所不具备的优势。协同治理理论表明,治理主体间的协调与整合有利于形成相互依存的局面,提高主体资源利用效率,进而满足平台治理需求。在三螺旋理论的作用下,政府、平台企业与用户之间相互协同,形成政府与平台企业、用户与平台企业、政府与用户3类双边混合组织以及政府—平台企业—用户三边混合组织,这些混合组织存在于不同行业,为我国平台治理提供支撑。其中,政府与平台企业间的混合组织主要有中国互联网协会、中国互联网上网服务行业协会和首都互联网协会等;平台企业与用户间的混合组织主要有开设的各类论坛和社区,如华为花粉俱乐部和海尔HOPE等;政府与用户间的混合组织主要有政务微博、政务微信和用户留言板等。此外,政府、平台企业与用户3类群体交叉形成三边混合组织,即三螺旋理论的核心——中央网络安全和信息化委员会。作为政府、企业和用户三边混合组织的核心,以中央网络安全和信息化委员会为枢纽的混合组织主导着我国平台治理全过程,对平台组织发展发挥引领性作用。

1.3 混合组织影响平台治理的机理

1.3.1 平台企业与用户混合组织

为及时了解消费者需求,培养品牌领先用户,提高平台用户使用体验,不同平台企业纷纷利用数字技术设立平台专属论坛或网络社区,将平台企业与用户联系起来,形成平台企业与用户混合组织,如小米集团的MIUI论坛、阿里集团的阿里家家论坛等。这些论坛和社区吸引了大量对平台企业感兴趣的用户,为企业带来更多用户信息和外部知识,一定程度上满足了平台企业治理需求。在数字技术赋能下,平台网络效应使得用户关系走向复杂化,平台化取代普通用户在现实世界中的亲缘关系和地缘关系,将趣缘关系升格为平台关系。从本质上看,平台企业与用户存在高度互补的利益关系,两者追求一致的利益目标。一方面,平台论坛为用户提供一个表达自身需求的渠道,使用户能够及时交换信息,帮助平台了解用户需求,同时发现自身存在的问题,不仅能够降低平台治理成本,还能提高平台治理效率。另一方面,有学者指出用户自组织治理是平台型网络市场治理的重要组成部分。受外部环境变化和平台内部竞争的影响,用户间通过形成一种紧密的共生关系优化自身结构,实现自我提升[33]。实际上,在平台治理过程中,当不同用户受到平台侵权时,他们会为维护自身权益形成临时团体,以组织形式向平台维权。但互动论坛在发展过程中开始走下坡路,论坛上诸多“灌水帖”“冲突帖”会降低用户对平台的信任程度,使用户难以在论坛中得到有用信息。

1.3.2 政府与平台企业混合组织

政府与平台企业的关系主要有3种类型:一是政府作为管理主体、平台企业作为管理对象的管理型模式;二是政府主导、平台企业参与的协助型模式;三是政府、平台企业共治的合作型模式[32]。在政府与平台企业交叉融合过程中,政府与平台企业逐渐走向合作型关系,以中国互联网协会、中国互联网上网服务行业协会为主的各类互联网协会组织为平台治理提供了新场所。这些社会组织鼓励我国互联网行业及相关企事业单位加入,在企业声誉的激励下,平台企业积极加入这些团体,共同提高自身治理能力。各类互联网协会组织需要政府从管理者角色转变为合作者和服务者角色,促使政府与平台企业关系更平等,加强政府与平台企业沟通和交流,统筹协调惠企政策,引导舆论与政策宣传,维护平台企业权益,进而提升政务服务标准化、网络化、智慧化水平。同时,互联网协会组织需提高监管力度,加强平台治理。例如,积极开展国际交流、互联网数据人才培训、互联网发展论坛等活动,学习国外关于平台治理的相关知识,完善平台治理体系,在政府部门授权下参与制定与互联网有关的国家标准和行业标准,增强平台治理标准化。但在实际场景中,各协会对平台治理发挥的作用有限,“官办色彩”导致平台职能相对分散,使得协会会员的积极性受到打击,难以在平台治理中发挥优势。

1.3.3 政府与用户混合组织

由于用户、政府与平台企业之间存在一定的知识距离,导致用户与政府很难深入理解平台运营的内在逻辑,从而造成监管错位、缺失与不足[34]。为进一步提高公众和政府对平台企业的认知,越来越多的政府部门开始设置政务微博、政务微信和用户留言板等系统,将政府与用户联系起来,并将平台作为政府实行电子政务的重要载体。政府收集用户与平台企业相关问题和诉求,打击不良分子利用网络散播谣言的行为,提供平台治理政策宣传渠道,构建良好的平台治理信息圈,从而实现便民和施政的目的。一方面,政务微博、微信等载体为用户提供了说话机会,提高了用户参与电子政务活动的积极性。同时,政府加大电子政务管理,尽可能多地发布治理信息,通过加强双方互动提高用户参与感,采纳用户想法,使用户在参与中得到满足。另一方面,微博、微信等留言渠道可为用户提供便利。当用户遇到平台治理难题或产生新平台治理需求时,可通过正确渠道向政府反馈,使政府获得更多用户使用平台的真实想法,为政府发布平台治理政策提供群众支持。然而,当前政府与用户混合组织尚未发挥真正作用,缺乏专业管理、精准定位和整体发展观念,最终造成电子政务媒体无法得到用户支持,成为政府的摆设性工具。

1.3.4 政府、平台企业与用户混合组织

三螺旋理论强调政府、企业与大学通过组织边界开放、组织结构重组、组织资源聚合等互动行为实现协同效应[22]。作为平台企业、政府与用户共同参与的三边混合组织机构,中央网络安全和信息化委员会成为网络综合治理主体的核心,为政府、平台企业与用户提供沟通、交流场所,获得政府、平台企业与用户的身份认同,并将政府、平台企业与用户紧密联系在一起。中央网络安全和信息化委员会的成立意味着多元主体开展协同合作并有序参与平台治理,进一步发挥政府顶层设计和领导能力,统领党中央相关直属职能部门(如中央宣传部)以及国务院组成部门(如工业和信息化部等)、办事机构(如国家互联网信息办公室)、直属机构(如国家广播电视总局)和议事协调机构(如各互联网专项领导小组)。中央网络安全和信息化委员会通过充分赋权解决组织身份合法性、资源调度合法性问题,以发布政策文件的形式引导用户积极参与平台治理,为平台治理建言献策。另外,通过督促平台处理好与用户、政府的外部治理关系,保护用户个人信息,促使平台企业、政府、用户实现互利共赢,打破主体边界,促进资源和技术整合与共享[10],逐步形成包括政府、平台企业、用户、社区论坛、社会组织、政务系统广泛参与的平台治理体系,全面为平台治理提供保障。

中央网络安全和信息化委员会平台治理经历了两个阶段:第一阶段,2018年之前,即中央网络安全和信息化领导小组改组为中国共产党中央网络安全和信息化委员会之前。在中央网络安全和信息化委员会成立前,我国平台治理相对宽松、治理标准简单、治理能力薄弱,企业大多处于自由发展阶段,没有受到强制性管理。随着互联网技术的迅猛发展,用户隐私安全、大数据杀熟、造谣成本降低等一系列问题不断出现,影响平台企业健康发展。尽管平台企业与用户从内部技术创新和外部监督两个方面进行治理,但三螺旋主体边界尚未完全打破,各混合组织间的联系相对疏远,中央网络安全和信息化委员会与其它机构之间的关系界定尚不明晰,各部门之间缺乏有效协调机制,不利于平台企业实施有效治理。第二阶段为2018年以后,中央网络安全和信息化委员会成为平台治理的核心组织,网络综合治理领导机构规格越来越高,制度规制机制、监督与评价机制等一系列政策的不断完善,平台治理向规范化和制度化方向发展,为加强党中央对网络综合治理的领导奠定了坚实基础。这期间,中央网络安全和信息化委员会与平台企业、用户、其它政府组织以及双边混合组织加强互动与联系,重点关注平台企业在价值创造过程中可能带来的负面问题,明确平台企业发展的经济责任、法律责任和社会环境责任“三重底线”[27],对平台企业治理能力提升发挥了关键作用。

2 平台治理协同度实证分析

在平台治理三螺旋模型中,各主体与混合组织等各类子系统需通过互动实现协同治理,表现为各子系统之间存在相互影响、相互制约的耦合作用,以充分体现系统协同性,保证系统功能得到充分使用[35]。因此,本文利用复杂系统协同度模型对平台企业、政府与用户协同度进行检验,测度各主体治理能力和治理协同度,并有针对性地提出相关建议。

2.1 平台治理模式构建

复合系统由S={S1,S2,S3,…,Sk}组成。其中,k为第k个子系统。在平台治理中,平台企业、政府、用户与混合组织为子系统,将其表示为S={S1,S2,S3,S4}。其中,S1为平台企业、S2为政府、S3为用户、S4为混合组织。由于不同子系统之间相互作用导致系统整体功能、结构发生变化,因此该复合系统可进一步抽象为S=f(S1,S2,S3,S4)。

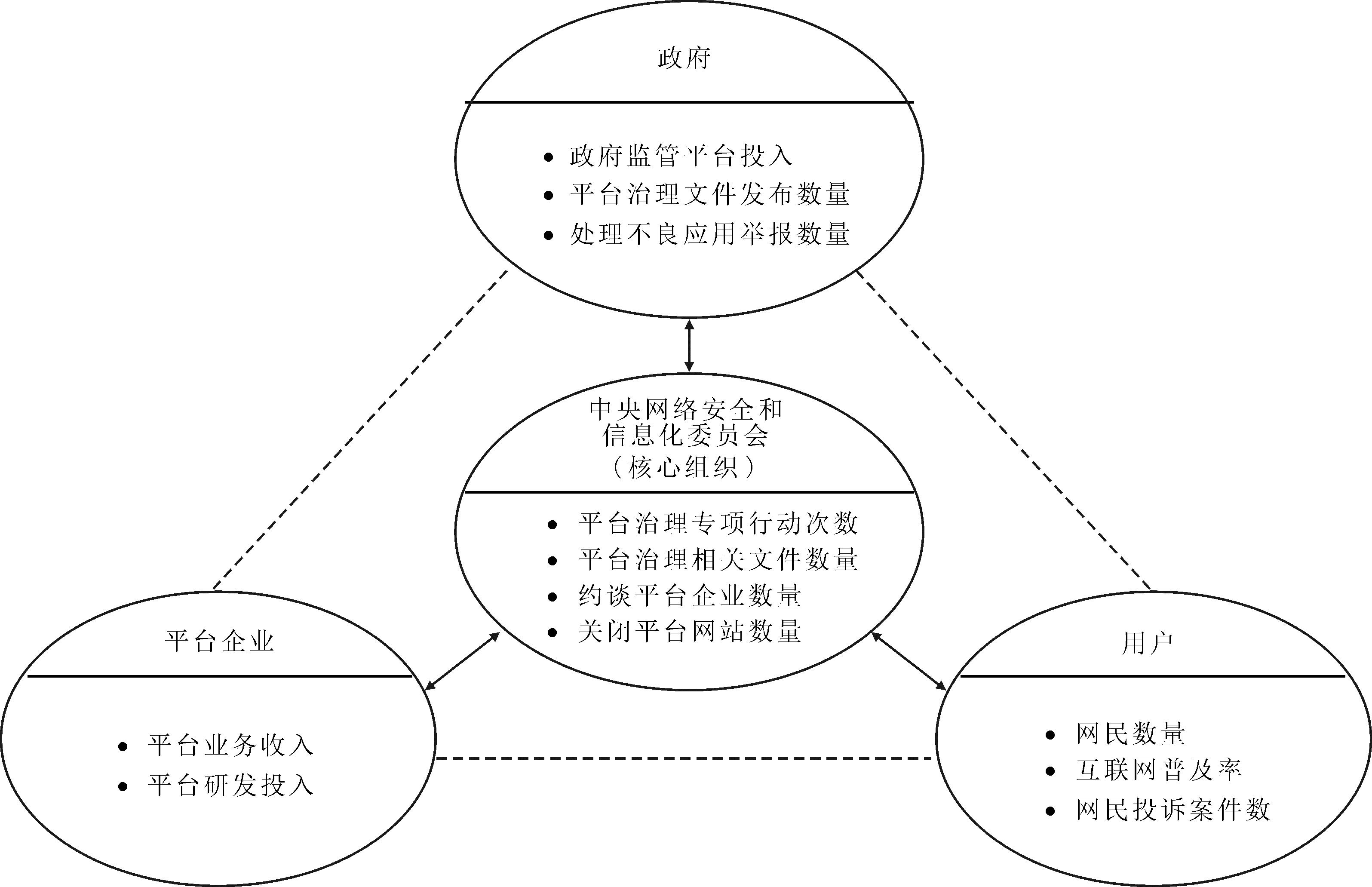

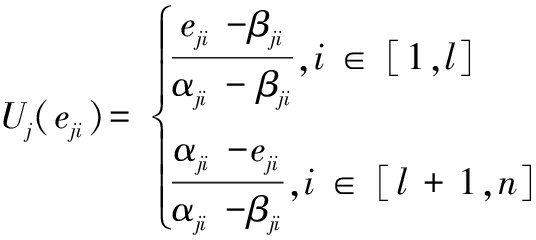

对于子系统来说,Sj,j∈[1,2,3,4],子系统中的序参量设定为ej=(ej1,ej2,…ejn),其中βji≤eji≤αji,i∈[1,n],n≥1。当序参量ej1,ej2,…ejl为正向指标时,取值越大说明系统有序度越高,反之则越低;当序参量ej(l+1),…ejn为负向指标时,取值越大说明系统有序度越低,反之则越高。因此,子系统序参量的分参量有序度模型如式(1)所示。

(1)

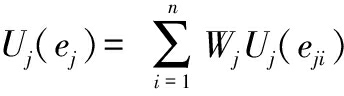

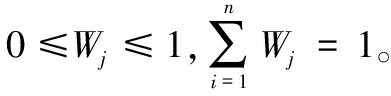

由式(1)可知,Uj(eji)∈[0,1],Uj(eji)值越大,说明该序参量对系统的贡献度越高。但在实际中,序参量过高或过低都是一个不良情况,它需要集中在某一个特定范围内。整体系统Sj受序参量ej影响,总体贡献由Uj(ej)表示,系统整体功能不仅受序参量大小的影响,还受其组合方式的影响。基于已有研究,本文采用线性加权和法进行集成,如式(2)所示。

(2)

其中, 由式(2)可知,Uj(ej)∈[0,1],Uj(ej)值越大,该序参量对系统的贡献度越高,系统有序度也越高;反之,则说明系统有序度越低。

由式(2)可知,Uj(ej)∈[0,1],Uj(ej)值越大,该序参量对系统的贡献度越高,系统有序度也越高;反之,则说明系统有序度越低。

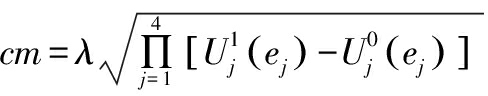

运用三螺旋理论构建平台治理复合系统协调度模型,本文假设初始时刻为T0,各子系统有序度为Uj0(ej),j∈[1,2,3,4]。当平台治理演变时刻为T1时,子系统有序度为Uj1(ej),定义cm为复合系统协调度,如式(3)所示。

(3)

其中, 由式(3)可知,cm取值介于[-1,1]之间。cm取值越高,说明系统越能协调发展,整体协同度越高;反之,则说明协同度越低。同时,只有当参数λ的下式成立时,平台治理复合系统才具有正向协调度。此外,平台企业治理能力需综合考虑平台企业、政府、用户与混合组织各子系统。式(3)表明,当某个子系统数值大幅度上升而其它子系统小幅度上升时,系统整体协调度较低。只有当每个子系统有序度同步发展时,整个系统才能处于良好协调状态。

由式(3)可知,cm取值介于[-1,1]之间。cm取值越高,说明系统越能协调发展,整体协同度越高;反之,则说明协同度越低。同时,只有当参数λ的下式成立时,平台治理复合系统才具有正向协调度。此外,平台企业治理能力需综合考虑平台企业、政府、用户与混合组织各子系统。式(3)表明,当某个子系统数值大幅度上升而其它子系统小幅度上升时,系统整体协调度较低。只有当每个子系统有序度同步发展时,整个系统才能处于良好协调状态。

2.2 平台治理协同度评价指标

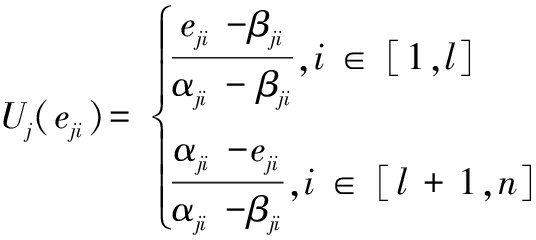

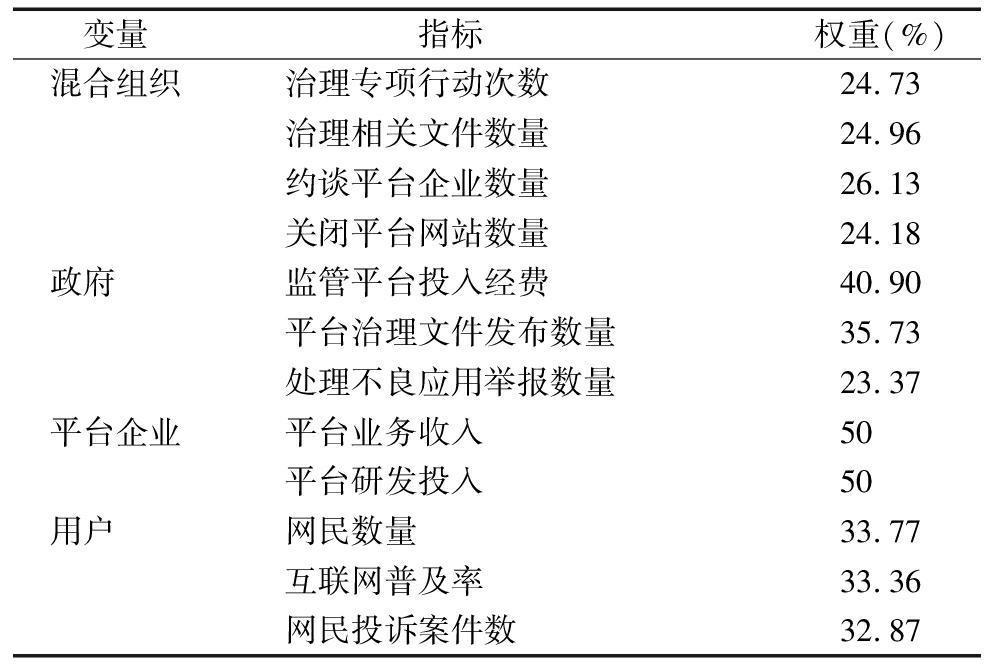

平台治理涉及平台企业、政府、用户以及各类混合组织等众多子系统,各子系统内部存在能够协同发展的序参量支配着子系统行为,影响系统整体演化进程。基于三螺旋理论,考虑到我国平台企业实际发展情况,本文从平台企业、政府、用户和混合组织4个维度选取序参量,形成我国平台治理协同度评价指标体系。由于当前缺乏关于不同主体对平台治理协同度评价指标的研究,本文基于三螺旋理论,借鉴与平台治理相关的文献设置平台治理协同度评价指标[36-37]。具体而言:①平台企业用平台治理业务收入与研发投入两个指标衡量;②政府用政府监管平台投入、平台治理文件发布数量、处理不良应用举报数量3个指标衡量;③用户用网民数量、互联网普及率和网民投诉案件数3个指标衡量;④混合组织以中央网络安全和信息化委员会为核心,选取治理专项行动次数、平台治理相关文件(通知)发布数量、约谈平台企业数量与关闭平台网站数量4个指标测量。

综上所述,本文构建平台治理评价指标体系,如图2所示。

2.3 实证分析

2.3.1 数据收集与处理

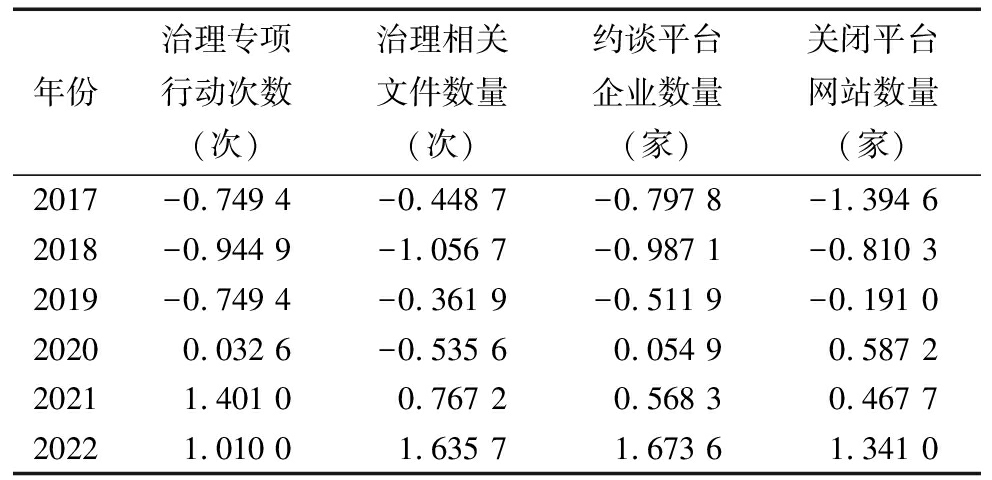

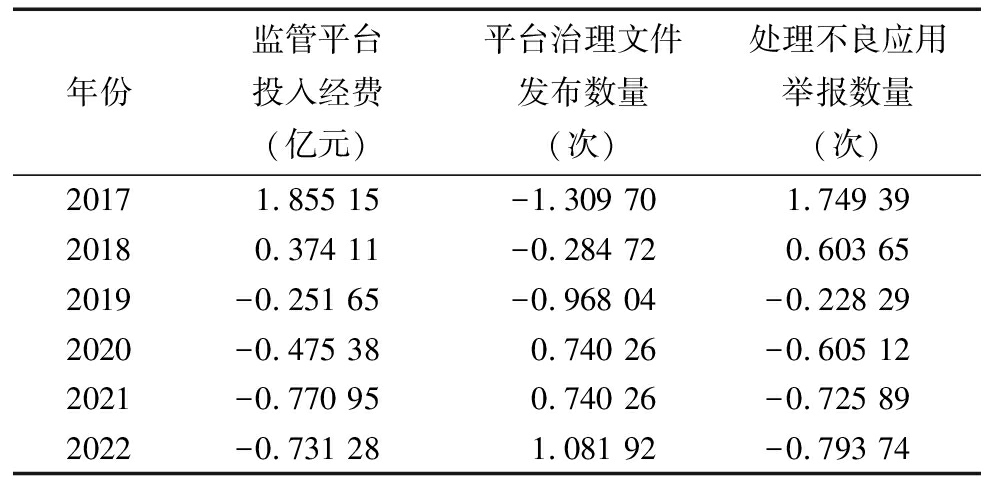

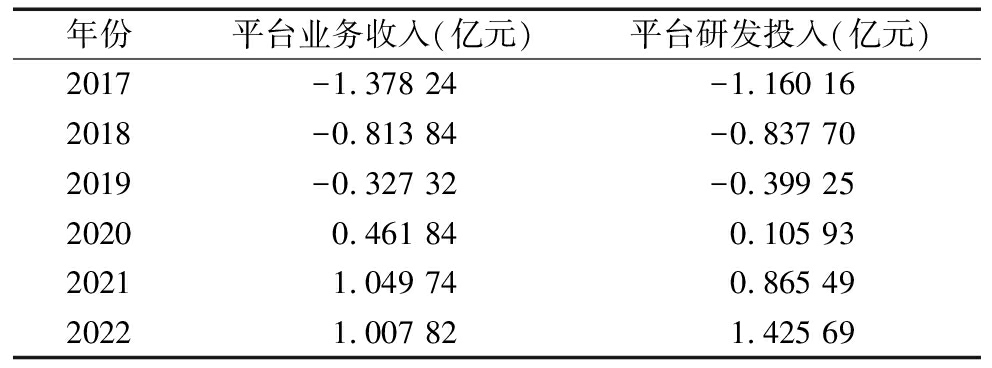

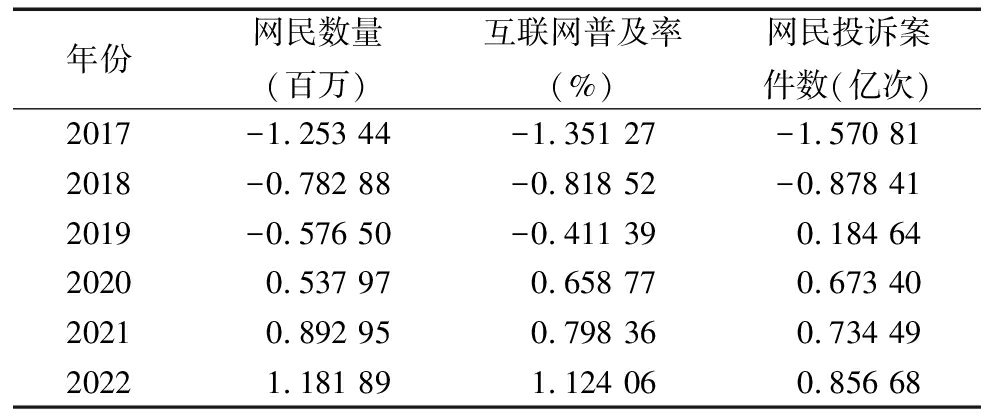

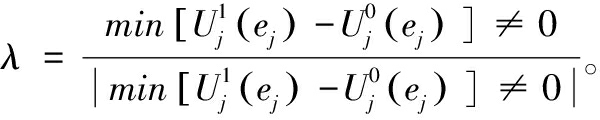

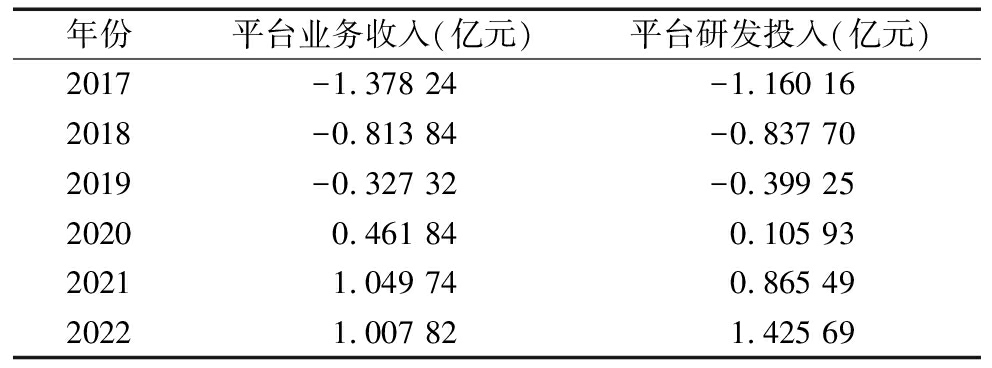

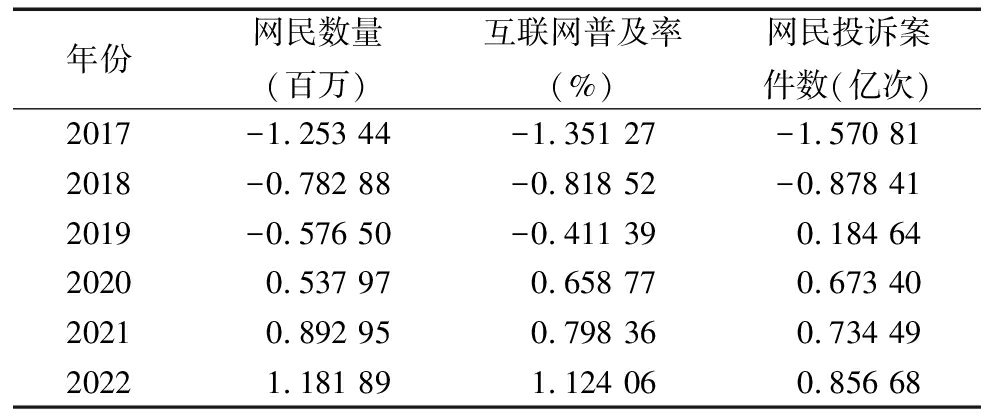

本文选取2017—2022年平台治理所需数据,从各年度《国家统计年鉴》、工业和信息化部统计分析数据、中央网络安全和信息化委员会办公室发布的政务文件、平台企业年报与治理年报等资料中获取原始数据,利用SPSS软件对原始数据进行标准化处理,结果如表1~表4所示。

表1 混合组织各指标数据标准化值

Table 1 Standardized values of each indicator data for composite organizations

年份治理专项行动次数(次)治理相关文件数量(次)约谈平台企业数量(家)关闭平台网站数量(家)2017-0.749 4-0.448 7-0.797 8-1.394 62018-0.944 9-1.056 7-0.987 1-0.810 32019-0.749 4-0.361 9-0.511 9-0.191 020200.032 6-0.535 60.054 90.587 220211.401 00.767 20.568 30.467 720221.010 01.635 71.673 61.341 0

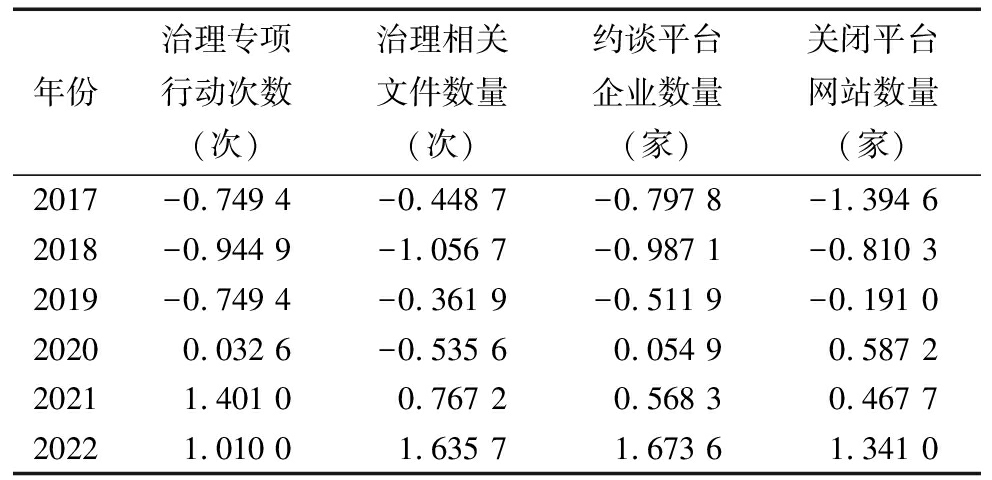

表2 政府各指标数据标准化值

Table 2 Standardized values of each indicator data for government

年份监管平台投入经费(亿元)平台治理文件发布数量(次)处理不良应用举报数量(次)20171.855 15-1.309 701.749 3920180.374 11-0.284 720.603 652019-0.251 65-0.968 04-0.228 292020-0.475 380.740 26-0.605 122021-0.770 950.740 26-0.725 892022-0.731 281.081 92-0.793 74

表3 平台企业各指标数据标准化值

Table 3 Standardized values of each indicator data for platform enterprises

年份平台业务收入(亿元)平台研发投入(亿元)2017-1.378 24-1.160 162018-0.813 84-0.837 702019-0.327 32-0.399 2520200.461 840.105 9320211.049 740.865 4920221.007 821.425 69

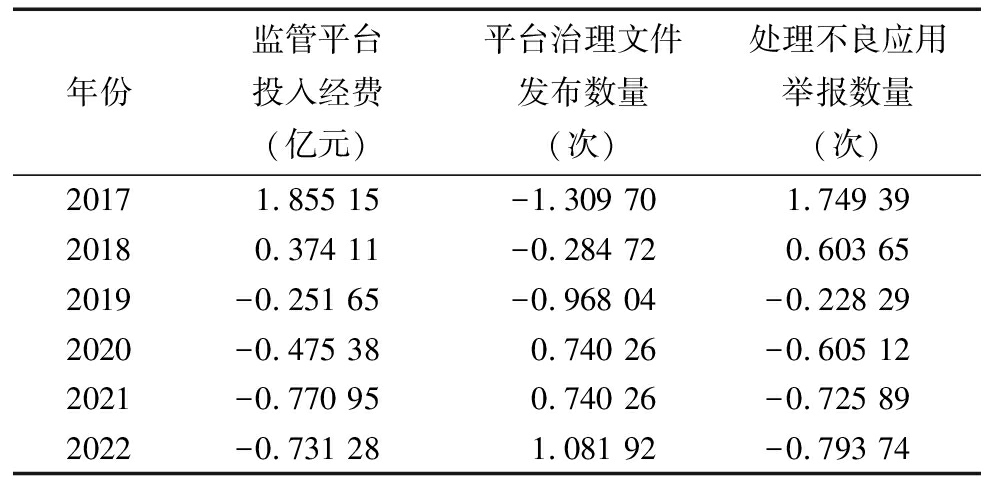

表4 用户各指标数据标准化值

Table 4 Standardized values of each indicator data for users

年份网民数量(百万)互联网普及率(%)网民投诉案件数(亿次)2017-1.253 44-1.351 27-1.570 812018-0.782 88-0.818 52-0.878 412019-0.576 50-0.411 390.184 6420200.537 970.658 770.673 4020210.892 950.798 360.734 4920221.181 891.124 060.856 68

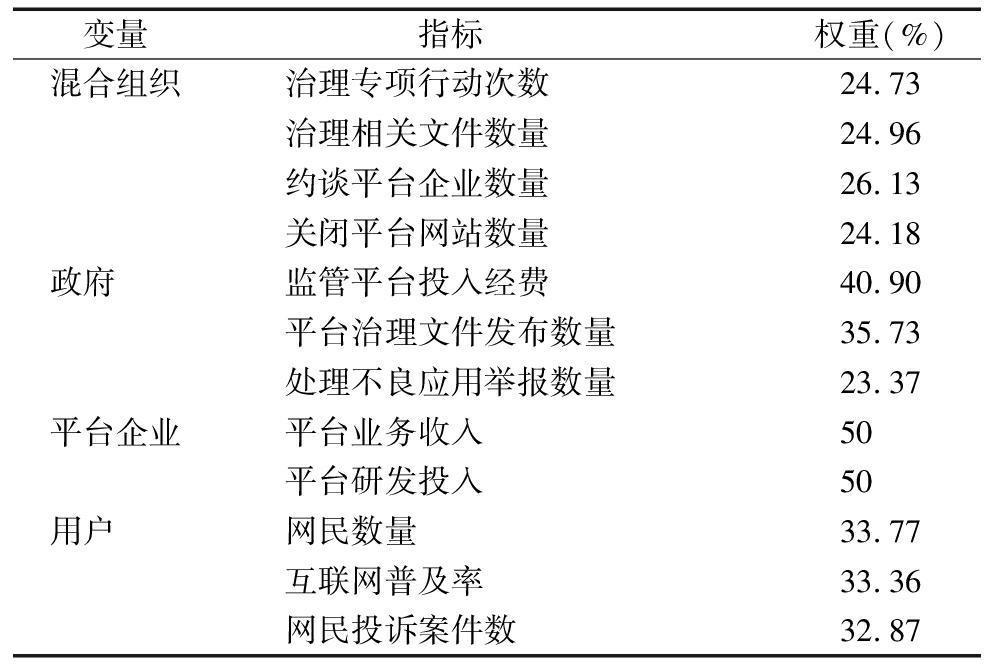

2.3.2 子系统序参量指标权重计算

对原始数据作标准化处理,进一步计算各子系统中的各类指标权重,以提高复合系统协同度计算的准确性。本文采用主成分分析法对指标进行赋权,各子系统二级指标权重如表5所示。

2.3.3 治理能力测量

由式(2)可知,各子系统有序度由子系统序参量的分参量有序度加权求和而得,因此需先计算各子系统的分参量有序度。计算分参量有序度的前提是确定指标数据上限和下限,取值大小与指标贡献度有关。在已有研究中,取值通常以现有时间序列数据最小值*(1-a)确定下限,以最大值*(1+a)确定上限,其中a为平均历史变动幅度,一般取值介于5%~10%之间。结合已有研究,本文将αji认定为序参量数据中最大值的110%,将βji认定为序参量数据中最小值的90%。将表1~表4中的标准化值代入式(1),即可计算各子系统序参量分量的有序度。

有序度结果显示,混合组织4类指标有序度、平台企业两类指标有序度以及用户3类指标有序度总体呈上升趋势。然而,政府监管平台投入经费与处理不良应用举报数量有序度呈下降趋势,仅有平台治理文件发布数量有序度呈上升趋势。这说明,政府在平台企业治理中开始放权,将平台治理权力下放给企业自身或平台,使得平台企业治理从政府管控向平台自治和用户监督转移。

表5 各子系统二级指标权重

Table 5 Secondary indicators of each subsystems

变量指标 权重(%)混合组织治理专项行动次数24.73治理相关文件数量24.96约谈平台企业数量26.13关闭平台网站数量24.18政府 监管平台投入经费40.90平台治理文件发布数量35.73处理不良应用举报数量23.37平台企业平台业务收入50平台研发投入50用户 网民数量33.77互联网普及率33.36网民投诉案件数32.87

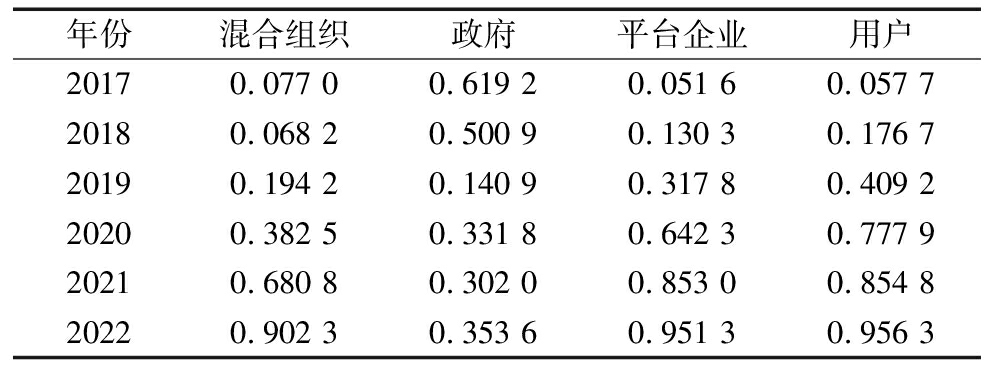

2.3.4 治理协同度测度

基于上述各指标权重和有序度,计算4个子系统的有序度,将权重与有序度代入式(2)得出计算结果,结果如表6所示。

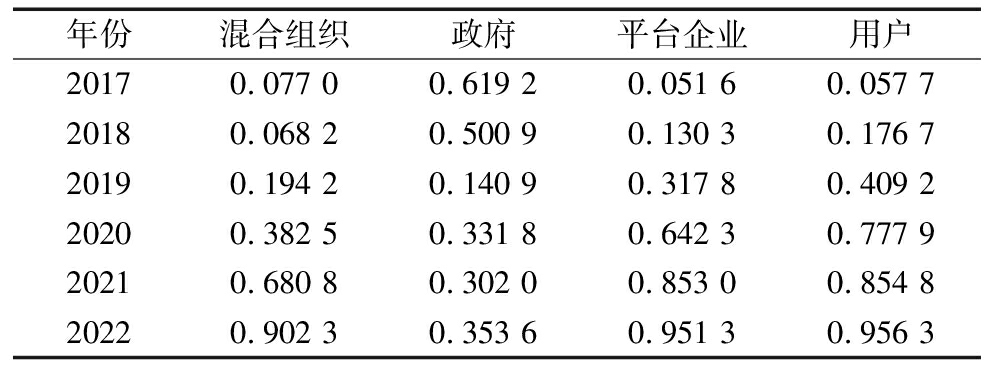

表6 复合系统各子系统2017—2022年有序度变化情况

Table 6 Changes in the orderliness of the subsystems of the composite system from 2017-2022

年份混合组织政府平台企业用户20170.077 00.619 20.051 60.057 720180.068 20.500 90.130 30.176 720190.194 20.140 90.317 80.409 220200.382 50.331 80.642 30.777 920210.680 80.302 00.853 00.854 820220.902 30.353 60.951 30.956 3

根据各子系统有序度数据,以2017年为基准年,将数据代入式(3)计算2018—2022年我国平台治理系统协同度,得出2018—2022年我国平台治理变化情况。结果显示,我国平台治理协同度由2018年的0.003逐年升至2022年的0.434。其中,2019—2021年发展速度最迅猛,由0.078升至0.362。协同度逐年上升说明,我国混合组织、政府、平台企业与用户等不同组织的平台治理行动愈发成熟、分工更加明确,通过不同治理行为极大提高了我国平台治理能力。同时,各子系统有序度数据充分说明,以中央网络安全和信息化委员会为核心的混合组织在平台治理过程中起绝对性作用,促进平台企业安全、稳定发展。然而,2022年协同度为0.434,处于[0.4,0.69]这一中度协同度区间,表明我国平台治理协同度提升还需付出更多努力。

2.3.5 治理协同度评价

数据显示,我国平台治理协同度未达到高协同这一理想水平,主要是因为各治理主体有序度贡献不足。因此,平台企业、政府、用户以及混合组织需要重视平台治理,采用多种治理手段提高不同主体的有序度和总体协同度,构建混合组织协同、政府监督约束、平台企业自治与用户意识提升等治理机制,促进平台有序、健康发展。

(1)混合组织有序度总体呈上升趋势,但未超过企业与用户有序度。在2018年中央网络安全和信息化委员会成立后,其对平台治理的重视程度逐渐提升,部门间职能更加明确,网络安全与平台治理保障职能进一步加强,以中央网络安全和信息化委员会为主导的平台治理系统形成。然而,由于混合组织构建时间较短,治理作用没有完全发挥,需要建立多层次协同机制协调相关主体行为。一方面,混合组织可通过正式制度规范成员间行为,使组织内成员按照规范行事;另一方面,非正式制度的存在能够使组织成员形成一致的平台治理观念,提升成员治理意愿,通过理念协同、目标协同、行为协同等方式形成真正的主体协作,进而形成高效协同治理制度。

(2)政府有序度呈先下降再上升趋势,主要原因在于中央网络安全和信息化委员会成立导致政府机构调整。早期,我国平台企业自身约束与用户监管能力不足,主要依靠政府资金和人员进行管控。2018年中央网络安全和信息化委员会成立,部分原来由政府监管的职责调整到由中央网络安全和信息化委员会负责,降低了政府部门对平台的管控能力,导致政府有序度下降。2020年受新冠肺炎疫情影响,平台企业迎来新一轮发展高峰,网络安全问题再一次受到国民关注,政府对平台企业的管控加强,有序度开始回升,但总体有序度处于最低位。因此,政府需要强化监督约束机制,实时监控平台行为,防止平台出现治理问题;同时,根据监督所获信息进行反馈,优化监督体系和约束体系。在监督约束机制的引导下,进一步提升平台治理监管能力,促进平台规范发展。

(3)平台企业子系统有序度呈逐渐递增趋势,表明平台企业正在不断提高治理投入,通过研发平台治理技术、增强平台治理规则保证平台安全、健康运行。然而,由于平台发展迅猛,平台企业需要构建长期有效的自治机制来灵活应对治理问题。在企业自治机制的支持下,平台企业会增强自我管理意愿,积极投入治理资源,引入新兴治理技术,增强自治能力,加强对内部利益相关者的管理,提升平台透明度,并通过政策规制等方式避免平台出现不良广告等危害平台发展的信息,进而实现平台有效治理。

(4)用户有序度在2017—2022年逐年上升,且成为三螺旋模型中有序度最高的主体,表明用户在平台治理中贡献最大。随着互联网的普及,平台用户数量逐年增加。但是,仅用户数量扩大无法有效实施平台治理,还需要建立用户意识提升机制,向用户灌输治理理念。一方面,用户治理意识提升会使其警惕生活中遇到的平台侵权、平台诈骗、平台虚假信息扩散等问题,积极向有关部门举报平台违法行为;另一方面,庞大且具有治理意识的用户群体可实现自组织管理,兼顾自我管理与外部监督双重职能,从而推动平台有序发展。

3 结论与讨论

3.1 研究结论

本文在三螺旋理论的基础上探究政府、平台企业、用户及混合组织在平台治理中的定位与作用,定量分析我国2017—2022年政府、平台企业、用户与混合组织在平台治理中的有序度,进一步探究我国平台治理协同度变化情况,得出以下结论:

(1)当前平台治理呈现多元化发展趋势,且各组织协同度较低。研究发现,我国平台治理主体从单一平台企业、政府、用户群体向平台企业—用户、平台企业—政府与政府—用户等双边混合组织以及政府—平台企业—用户三边混合组织转变,并且双边混合组织与三边混合组织之间存在时空重叠现象。不同组织在同一时空下相互分工与合作,实行分层次治理与跨层次治理,利用不同混合组织优势构建以平台企业自治为主、以外部监督为辅的治理新体系,共同推进平台治理。然而,我国当前平台治理协同度发展不足。2022年,我国平台治理协同度仅为0.434,处于中度协同状态,与协同治理预期存在一定差距。这是因为:一方面,中央网络安全和信息化委员会这一混合组织成立时间较短,尚未真正发挥治理作用;另一方面,中央网络安全和信息化委员会的成立使得政府治理有序度下降,从而导致协同度降低。

(2)平台治理由政府治理向企业与用户、混合组织治理方向转变。各主体治理有序度数据表明,2017—2022年平台企业治理贡献度从0.051 6升至0.951 3,用户贡献度从0.057 7升至0.956 3,而政府贡献度则由0.619 2降至0.353 6。同时,政府多数有序度指标均呈下降趋势。这说明,政府在平台治理中实施权力下放,从主导者转变为参与者,逐步降低对平台治理的资金支持,并通过颁布政策性法律文件监督平台发展;另一方面,受市场竞争等经济因素与新冠肺炎疫情等社会因素的影响,平台企业和用户逐渐认识到平台治理对企业发展与用户安全的重要性,分别从内部投入与外部监管等方面提高治理能力,强化了企业生产主体与用户需求主体的平台治理意识。然而,由于政府有序度下降,我国平台治理协同度仍然较低。因此,需要提高政府对平台治理的贡献度,发挥政府引导作用,协调平台企业与用户积极参与平台治理系统构建。

(3)中央网络安全和信息化委员会作为我国平台治理的全通道中心,在平台治理体系中起主导作用。三螺旋结构表明,中央网络安全和信息化委员会是围绕政府、平台企业与用户三类群体交叉重叠的新组织,能推动治理主体协调发展。随着中央网络安全和信息化委员会改组并接手工业和信息化部“管理国家计算机网络与信息安全管理中心”,其治理职权得到加强,不仅能够统筹协调多领域网络安全问题,专业指导与协调互联网信息管理,监督平台企业运行过程中发布的相关内容,依法查处不良平台企业,还能督促平台企业与用户进行自我检查,保证用户行为不触犯法律法规和道德规范,赋能平台治理提升安全保障,使其在三螺旋结构中稳居核心地位。但研究发现,中央网络安全和信息化委员会对平台治理的贡献度低于平台企业与用户群体,表明该混合组织尚未真正发挥有效作用。这可能是因为中央网络安全和信息化委员会成立与部门合并需要一定时间,同时数字技术的快速发展给中央网络安全和信息化委员会治理工作带来极大挑战,无法快速提升治理有序度。因此,中央网络安全和信息化委员会应加快技术开发与多部门协作,从“社会之上的网信委”转向“社会之中的网信委”,突出核心组织治理功能,为其他组织夯实基础,共同促进平台治理体系构建,形成具有中国特色的平台治理模式。

3.2 理论贡献

(1)将“三螺旋”理论引入平台治理体系研究。在平台治理中,政府、平台企业、用户既要发挥各自的治理能力,也要通过协同合作方式形成混合组织,实现1+1+1>3的治理效果,这与“三螺旋”理论范式强调通过3类组织相互协同推动经济螺旋上升的核心思想一致。因此,本文将“三螺旋”理论引入平台治理研究,不仅丰富了平台治理理论,还弥补了平台治理研究的不足,扩大了“三螺旋”理论使用范围,促进平台治理与“三螺旋”理论共同发展。

(2)系统梳理平台治理研究框架,探讨平台企业、政府与用户平台治理机制,提出平台治理混合组织概念,研究平台企业、政府与用户不同混合组织对平台治理的作用,丰富了平台治理主体研究,深化了关于平台企业治理的认知。

(3)从政府、用户、平台企业自身以及混合组织出发构建平台治理评价指标体系,全面阐释不同群体对平台治理的贡献和过程机制,为从不同角度探索平台治理策略提供了一个系统性研究框架,为平台治理研究指明了方向。

3.3 管理贡献

(1)提升三边混合组织效能,凸显中央网络安全和信息化委员会的核心作用。由单一治理模式转向多元混合组织协同治理模式是平台治理发展的必然趋势,对于三边混合组织中央网络安全和信息化委员会而言,强化核心主体地位、构建强矩阵组织、协调治理资源是提高协同度的有效方式。首先,中央网络安全和信息化委员会需要改善领导方式,作为最有效的协调者和“掌舵人”嵌入平台治理。根据不同主体的治理能力和治理意愿,分别构建授权式、参与式、说服式、命令式领导风格,并有针对性地施策,以激励和强制等方式推动政府、平台企业、用户加入平台治理,实现各主体治理“有心有力”,提高平台治理规制效能。其次,中央网络安全和信息化委员会需要构建平台治理强矩阵组织。在纵向上建立以中央网络安全和信息化委员会为核心的垂直领导系统,形成中央和地方政府垂直管理与合作;在横向上建立由政府相关职能及业务部门、社会及行业自律组织、专家指导委员会等构成的水平管理系统,保障领导体制内上下层级间纵向统一、横向协同,推动制度规范化以提高平台安全。最后,还需要协调治理资源。在平台治理中,中央网络安全和信息化委员会应合理分配治理资源,帮助因资源限制而难以作出治理贡献的组织提升治理能力,避免平台无序运行。

(2)完善双边混合组织,提升其在平台治理中的主体作用。首先,双边混合组织内部成员应建立畅通的沟通渠道。通过紧密联系实现治理信息共享与问题反馈,构建稳定的合作关系,及时处理治理过程中存在的问题。其次,双边混合组织应被合理赋权,掌握正当的治理权力。通过法律政策给予双边混合组织处理一些危害后果较轻的治理权限,激发混合组织的治理激情,采取积极治理行为增强治理效果。最后,双边混合组织应吸纳优秀治理人才,增加专业人才储备。同时,双边混合组织应定期举办治理培训会议,提高内部人员治理能力,为平台治理贡献力量。

(3)强化政府制度性监督,完善政府引导功能。政府对平台治理的有序度下降,治理权力开始向平台企业和用户下放,导致当前平台治理协同度上升缓慢。因此,政府需要采取多种方式加强平台治理。首先,应强化制度性监督,出台并修订相关治理政策、数字法律条例,弥补由于技术发展导致约束与治理不足的漏洞,提升治理政策的适用性和针对性,实现精准治理。其次,政府需要以制度化形式将平台治理的事中控制与事后控制转变为事前控制,营造良好的平台治理环境。最后,政府应积极利用短视频等新媒体开展各类平台治理宣传活动,通过向政府媒体提供平台治理信息和数据,利用舆论引导用户持续跟踪平台企业较为隐蔽的治理问题。同时,媒体舆论也会对平台企业施压,迫使其强化平台治理行为,自觉履行治理义务。政府监督可为平台治理提供依托,促使其提高治理效率,防止用户受到平台企业各类竞争行为的伤害,进而提高政府在平台治理中的有序度。

(4)明晰企业治理权责边界,建立企业自治机制。作为平台治理的主体,平台企业需从理念、技术、制度等方面共同发力,构建有效的平台自治机制。首先,平台企业应明确治理目标和治理责任,树立主体责任意识,遵循《中国互联网行业自律公约》,积极配合其他主体或混合组织的治理行为,兼顾用户、组织和社会等多方利益,保护利益相关者权益,避免产生损害他人或社会利益的行为。其次,平台企业应重视治理资金投入和技术开发,促进人工智能、大数据、区块链等技术在平台治理中的应用,利用算法推荐、信息过滤、识别监测等技术拓展治理深度和广度,提高技术治理水平,形成技术保障,维护用户与平台企业的权益。最后,平台企业应构建健全的治理制度,根据现有法律法规内化企业自身规章制度,制定符合平台企业自身发展的治理方案。同时,平台企业还应建立治理监督委员会,监督平台企业的相关行为,对可能产生治理问题的不良行为进行科学预测,便于及时发现并解决治理问题。通过完善治理观念、技术和制度,提高平台企业治理意识和能力,减少平台中的剥削性行为与排他性行为。通过企业自治不仅可以强化治理的针对性和精准性,还能避免恶劣的市场竞争,助力平台企业有序运营。

(5)提升用户治理意识和能力,打造全民治理系统。海量用户群体是平台治理的重要参与者,提升用户治理意识和治理能力是推动治理协同的重要途径。首先,用户应积极参与平台治理相关宣传教育活动,提高用户辨识平台治理问题的能力,鼓励用户基于事实举报违规现象,督促平台企业解决存在的问题,引导用户远离危险平台。其次,政府部门与平台企业应激励用户参与意见征集活动,对意见提供者提供物质奖励或精神奖励,激发用户对平台治理活动的参与热情。最后,用户应认真遵守治理政策,树立自我约束意识,积极完善各项平台实名政策,以真实身份使用平台,杜绝用户的不良使用行为,逐步解除用户与平台的信任危机,提升用户平台治理认同感和治理能力,打造全民治理格局,为平台治理提供有力的外部监督,促进平台健康发展。

3.4 不足与展望

本文将“三螺旋”理论引入平台治理领域,研究政府、平台企业、用户以及各混合组织对平台治理的作用,对维护我国互联网安全实践以及推动平台企业治理具有一定启示。然而,本文也存在一定局限性。一方面,由于平台治理研究起步较晚,关于平台治理的测量指标较少,尽管本文通过整理三螺旋理论与平台治理文献选取平台治理协同度测量指标,但所选指标不够充分,未来可通过案例扎根等方式构建更多平台治理指标,获取更多相关数据,进一步检验平台治理协同度;另一方面,作为一个新概念,目前平台企业治理研究以理论探索为主,研究方法较为单一,未形成系统化研究,未来可采用定性定量相互结合的研究方法进一步探讨平台治理,深入构建平台治理内部架构、发展路径与运行机制,从而为三螺旋平台治理体系提供实证支持。

参考文献:

[1] 贾根良.网络组织:超越市场与企业两分法[J].经济社会体制比较,1998,14(4):14-20.

[2] JACOBIDES M G, CENNAMO C, GAWER A. Towards a theory of ecosystems[J]. Strategic Management Journal, 2018,39(8):2255-2276.

[3] PARKER G, VAN A M, JIANG X Y. Platform ecosystems: how developers invert the firm[J]. MIS Quarterly,2017,41(1):255-266.

[4] GAWER A. The organization of platform leadership: an empirical investigation of Intel′s management processes aimed at fostering complementary innovation by third parties[D]. Massachusetts Institute of Technology, 2000.

[5] IANSITI M, LEVIN R. Strategy as ecology[J]. Harvard Business Review,2004, 126(3): 68-78.

[6] 肖红军,阳镇,姜倍宁.平台企业社会责任感知会激励用户参与平台治理吗——基于网络效应的边界条件与反思[J].经济与管理研究,2023,44(3):72-88.

[7] 杨亚倩,蔡莉,陈姿颖.数字平台治理机制对机会集的影响——基于多主体互动视角的研究[J].科技进步与对策,2023,40(15):1-11.

[8] 肖红军,李平.平台型企业社会责任的生态化治理[J].管理世界,2019,35(4):120-144,196.

[9] CHEN Y, RICHTER J I, PATEL P C. Decentralized governance of digital platforms[J]. Journal of Management, 2021,47(5):1305-1337.

[10] 徐磊.网络平台个人信息处理的多元协同监督治理体系研究[J].电子政务,2022,19(12):46-59.

[11] 董津津,陈关聚.技术创新视角下平台生态系统形成、融合与治理研究[J].科技进步与对策,2020,37(20):20-26.

[12] 钱贵明,阳镇,陈劲.平台企业生态垄断的解构与治理[J].电子政务,2023,20(8):90-104.

[13] TIWANA A,KONSYNSKI B,BUSH A A.Research commentary: platform evolution: coevolution of platform architecture, governance, and environmental dynamics[J]. Information Systems Research,2010,21(4):675-687.

[14] ROCHET J C, TIROLE J.Two-sided markets: a progress report[J]. Rand Journal of Economics,2006,37(3):645-667.

[15] ARMSTRONG M,WRIGHT J.Two-sided markets, competitive bottlenecks and exclusive contracts[J]. Economic Theory,2007,32(2): 353-380.

[16] 李允尧,刘海运,黄少坚.平台经济理论研究动态[J].经济学动态,2013,54(7):123-129.

[17] SONG P, XUE L, RAI A, et al. The ecosystem of software platform: a study of asymmetric cross-side network effects and platform governance[J]. MIS Quarterly, 2018, 42(1): 121-142.

[18] 李广乾,陶涛.电子商务平台生态化与平台治理政策[J].管理世界,2018, 34(6):104-109.

[19] 王运博,陈宏民.互联网平台型企业的竞争与最优市场结构——基于双边市场理论视角[J].社会科学研究,2017,39(2):24-30.

[20] GORWA R. The platform governance triangle: conceptualizing the informal regulation of online content[J].Internet Policy Review, 2019,8(2): 1-22.

[21] 张鲁秀.基于CiteSpace的国内外平台企业社会责任治理研究可视化对比分析[J].山东社会科学,2022,36(1):157-165.

[22] ETZKOWITZ H, LEYDESDORF L. Introduction to special issue on science policy dimensions of the triple helix of university-industry-government relations[J]. Science and Public Policy,1997,24(2):2-5.

[23] CAI Y,ETZKOWITZ H.Theorizing the Triple Helix model: past, present, and future[J]. Triple Helix, 2020, 6(1):1-38.

[24] 阳镇,尹西明,陈劲.新冠肺炎疫情背景下平台企业社会责任治理创新[J].管理学报,2020,17(10):1423-1432.

[25] 梁正.互联网平台协同治理体系构建——基于全景式治理框架的分析[J].人民论坛·学术前沿,2021,10(21):26-36.

[26] LAITINEN K, SIVUNEN A. Enablers of and constraints on employees' information sharing on enterprise social media[J]. Information Technology &People, 2020,34(2):642-665.

[27] 肖红军,阳镇.平台型企业社会责任治理:理论分野与研究展望[J].西安交通大学学报(社会科学版),2020,40(1):57-68.

[28] YANG M, ZHANG W, RUANGKANJANASES A. Understanding the mechanism of social attachment role in social media: a qualitative analysis[J].Frontiers in Psychology,2021,12:720880.

[29] BLAU P M. Exchange and power in social life[M]. New York: John Wiley &Sons,1964.

[30] MOGR L A, WEBB D J, HARRIS K E. Do consumers expect companies to be socially responsible? the impact of corporate social responsibility on buying behavior[J].The Journal of Consumer Affairs,2001,35(1):45-72.

[31] 阳镇,陈劲,尹西明.平台企业双元属性下的社会责任治理创新——理解数字化平台的新视角[J].财贸研究,2021,32(12):1-12,64.

[32] 周辉.网络平台治理的理想类型与善治——以政府与平台企业间关系为视角[J].法学杂志,2020,41(9):24-36.

[33] 孙韶阳.网络市场“平台—政府”双层治理模式建构与机理分析[J].商业经济研究,2022,41(11):78-82.

[34] 肖红军,阳镇,商慧辰.平台监管的多重困境与范式转型[J].中国人民大学学报,2022,36(4):24-39.

[35] 孟庆松,韩文秀.复合系统协调度模型研究[J].天津大学学报,2000,2(4):444-446.

[36] 赵泽睿.推动平台治理协同关系的法律改革——为何政府、企业、公众的协同需要法律基础[J].数字治理评论,2023,8(1):139-161,187.

[37] HE H, ZHANG B. Strategy analysis of multi-agent governance on the e-commerce platform[J]. Journal of Theoretical and Applied Electronic Commercce Research, 2022,18(1):1-18.

(责任编辑:王敬敏)