0 引言

基础研究作为世界科技强国建设的重要环节,不仅关乎科技创新领域突破与发展,更关系着新发展格局与高质量发展目标的实现。《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》提出,“到2035年,我国基础科学研究整体水平和国际影响力大幅跃升,在更多重要领域引领全球发展”。在中央政府的大力推动下,已先后有20多个省份出台基础研究专项政策,以期形成全社会重视基础研究、投入基础研究的局面。财政部公布的《全国一般公共预算支出决算表》和《地方一般公共预算支出决算表》显示,地方基础研究经费投入已从2016年的51.56亿元增至2022年的519.05亿元,年均增速达到46.94%,且地方占央地投入比例逐年提高,从9.05%提升至38.98%。可见,地方政府在基础研究发展过程中扮演着愈发重要的角色。然而,在有限的财政约束下,地方政府应如何立足现实,找准基础研究发展的着力点,保障基础研究长期稳步提升,已成为政策制定者不容忽视的问题。

基础研究是为获取关于现象和可观察事实的基本原理,开展相关理论性或试验性研究,最终形成新发现、新学说,通常包括纯学术型研究和应用导向型研究两类[1]。当前,学者从基础设施[2]、人力资本[3]、产研合作[4]、国际环境[5]、政策演进[6]等不同方面对基础研究驱动因素加以讨论。综合来看,资源要素、政府推动和市场拉动是驱动基础研究发展的主要因素,但鲜有文献对三者共同进行分析。林毅夫[7]提出的新结构经济学理论强调要素、政府、市场之间的互动关系,为本文探讨基础研究驱动因素提供了理论框架。

目前,关于基础研究发展的学术论文大多从纯理论视角进行分析,缺少实证数据论证,部分文献采用定量分析方式,但受限于回归方法,仅探讨单一要素的作用机理,忽视了多个因素间的协同联动作用。实际上,基础研究发展是一个多重因素相互交织、互相影响的过程。因此,本文基于组态视角,采用动态模糊集定性比较分析法(fsQCA)展开研究,该方法能够弥补传统QCA截面数据处理的不足,利用面板数据挖掘典型组态构型,有助于深化对驱动因素组合结果的认识。

综上所述,本文基于“要素—政府—市场”分析框架,系统整合基础研究驱动因素,以2011—2021年中国内地30个省份为研究对象(西藏地区因数据不全,故未纳入统计),采用动态fsQCA方法开展组态路径研究,揭示要素、政府、市场间的复杂作用关系,总结我国基础研究发展典型路径构型。本文不仅提出一种组态视角下推动基础研究发展的新思路,可弥补现有研究忽视因素组合效应的不足,还指出基础研究发展需在一定要素禀赋下将“有为政府”与“有效市场”有机结合起来,并指出成功推动基础研究发展的具体路径,可为地方政府因地制宜地选择发展模式提供经验借鉴。

1 理论基础与模型构建

新结构经济学理论认为,要素禀赋结构影响产业升级和经济发展方式,在不同的要素禀赋特征下,通过“有为政府”和“有效市场”的共同作用,实现产业、技术、基础设施和制度结构不断变迁[7]。基础研究作为一个多因素相互作用的复杂系统,长期受到学者广泛关注。柳卸林等(2024)研究发现,政府支持能够缓解科学研究的资源约束,进而带动突破性创新;原长弘等[8]研究发现,以市场需求为导向、以领军企业为主体的组织模式能够提高关键核心技术突破效率与效果;雷小苗[9]进一步指出,政府和市场为“正和博弈”关系,政府“补位”有助于弥补市场失灵,市场决定性作用有助于弥补政府“失效”。基于此,本文立足于新结构经济学中的“要素—政府—市场”框架,分别从要素禀赋、政府支持和市场牵引出发,分析基础研究潜在驱动因素。

1.1 要素禀赋与基础研究

要素禀赋是基础研究发展的前置条件,为开展基础研究活动提供坚实支撑。充足的财税资源是政府实施各类政策干预的资金前提。相比于私人投资者而言,公共部门更偏好于基础研究带来的产业溢出效应,而非考量“搭便车”问题带来的潜在利益损害,因此一定的财政税收能够为共性化、高风险基础研究提供充足的经费保障[10]。然而,也有学者指出,税收负担可能会减少企业净利润、降低研发可用资金、弱化企业基础研究投入意愿[11]。鉴于我国基础研究活动以高校和科研院所为主导,财政资金又是政府开展科技调控的前置要素,因此本文将财税资源视为要素禀赋之一。

从人力资源视角看,科研人力资源作为技术能力和科研知识的重要载体,是基础研究活动开展的重要基石。基础研究成果产出依赖于科研人员的创新思维、专业知识和技术技能,充分的人力资源不仅可通过知识溢出效应促进跨学科技术分享和知识传播,助力领域间交汇融合,碰撞出更多创新思维火花,还能通过竞争激励效应激发人才的创新精神,产出更多突破性、原创性、价值性成果(孙红军等,2019)。因此,本文将人力资源视为另一要素禀赋。

1.2 政府支持与基础研究

政府支持基础研究主要源于市场失灵理论,仅靠市场机制可能会导致基础研究发展缓慢甚至停滞[12],需由掌握公众权力的政府机构进行顶层设计、制度安排和资源分配。计划配置是政府部门的主要调控方式,体现政府对科研活动的重视程度和支持力度。基础研究具有周期长、风险高等特征,政府部门根据不同领域、不同项目重要程度设置优先等级,从而将资源分配到最需要的地方。计划配置还可以发挥政府部门的先导性和引领性作用[13],对于在短期内难以见效的领域或国家重大战略发展方向往往需要依赖政府的持续性资助和多元力量整合。因此,本文将计划配置视为政府支持层面的一个二级条件。

科技基础设施是政府支持下的代表性建设成果。作为原始创新的孵化器,包括实验室、高性能计算中心等在内的各类科技基础设施不仅是政府部门集中优质资源打造的平台力量,更为基础研究提供了必要的实验条件和技术支持。高质量科技基础设施有助于应对国家层面风险与挑战[14];专用科技基础设施往往为特定科研需要而建造,致力于产出细分领域内的世界级研究成果[15];部分科技基础设施在政府引导下可作为公共实验平台、公益基础设施共享使用,根据不同目标灵活调整实验操作,为开放交流与协同合作提供平台机遇。因此,本文将科技基础设施作为政府支持层面的另一个二级条件。

1.3 市场牵引与基础研究

市场牵引促使研究人员和科研机构更关注具有潜在商业价值的研究项目,使得研究成果能够快速响应市场变化,在创新资源配置中起决定性作用[5]。国际交流是深入国际市场、嵌入国际合作网络的重要环节。国际交流通常伴随着各国知识、技术、人才等关键创新要素流动,在与国际同行开展对话过程中,研究人员得以获取和利用世界先进成果,向世界领先水平看齐。不仅如此,良好的国际交流环境意味着可以获取更多国际研究资金和资源,开放国借助自身条件能够吸引更多基础研究国际投资,进一步巩固现有领域的领先优势[16]。因此,本文将国际交流作为市场牵引层面的一个二级条件。

技术市场是基础研究成果走向企业、实现产业化的主要介质。技术市场遵循“商业实现、产品开发、应用研究、基础研究”的逻辑链条,将市场需求和产业痛点传导至创新源头,进而带动更多基础研究产出(雷小苗等,2020)。活跃的技术市场意味着技术供给方与技术需求方之间频繁交流,这既能发挥市场信号的传递作用,帮助科研机构和科研人员了解当前市场需求,探索满足实际需要的新兴科学技术;又能实现学界和业界的有效互动,深化跨主体合作,带来更多应用导向型、有商业前景和产业落地需求的基础研究成果产出。因此,本文将技术市场作为市场牵引层面的另一个二级条件。

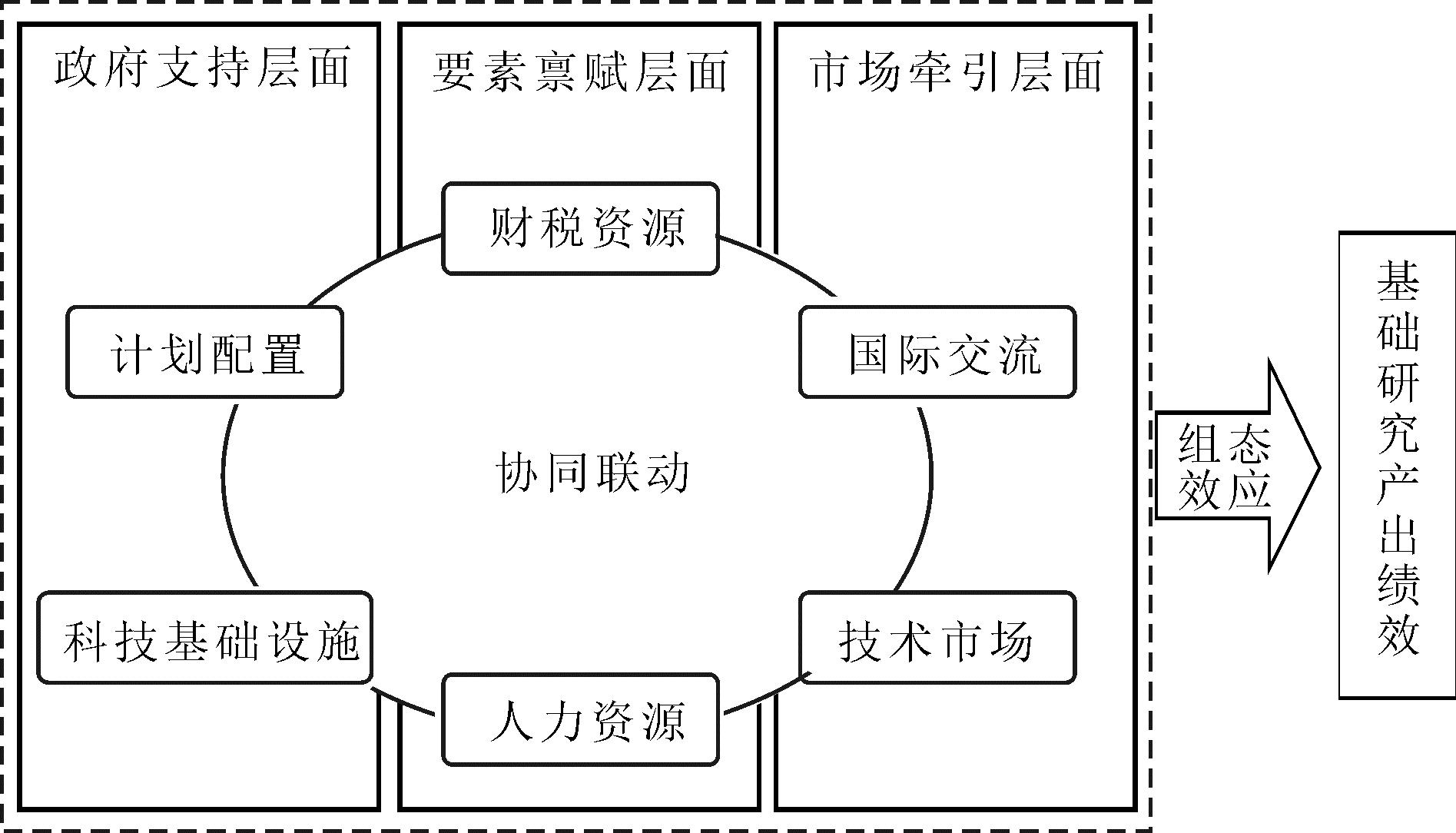

综上所述,现有文献通过分析单个要素的作用机制,探究不同因素对基础研究的影响机理,为本文从要素禀赋、政府支持、市场牵引层面开展驱动因素研究提供了理论基础。然而,现有研究未揭示基础研究驱动因素间的复杂互动关系,对驱动因素间的协同作用机制探讨较少。组态视角侧重于分析因素联动对结果的影响,以明确某一结果产生的内在机理,能够帮助学者了解现象背后的深层次、多组合原因(杜运周等,2017),适用于探究基础研究驱动因素的组合作用。因此,本文在“要素—政府—市场”分析框架的基础上,结合组态视角,探究推动基础研究发展的组态路径,即财税资源、人力资源、计划配置、科技基础设施、国际交流、技术市场6个驱动因素如何通过协同联动和组态匹配影响基础研究产出绩效。

本文构建理论模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

动态fsQCA方法由Garcia-Castro &Arino于2016年提出,该方法将各案例在不同时点上的观测值进行汇总校准与组态分析,并将传统QCA中的一致性概念拓展为汇总、组间和组内3类[17]。其中,汇总一致性评估不考虑时间和个体影响下的案例整体一致性程度,组间一致性用以评估不同时点下集合个体的一致性情况,组内一致性用以评估不同个体在各时点间的一致性情况。本文采用该方法基于以下考虑:首先,该方法适用于4~7个连续型变量样本分析,符合本文研究场景;其次,该方法能在一定程度上揭示变量间的“化学反应”,而非变量的独立效应(杜运周等,2017),可挖掘基础研究驱动因素间的联动作用机制;再者,该方法体现“殊途同归”的组态思维,能有效支撑本文找到高基础研究产出绩效的多种异因同果路径;最后,该方法充分利用面板数据,能在更长时间跨度内对组态结果进行分析。在执行方法操作时,本文使用R语言的SetMethods包进行数据处理与分析。

2.2 样本选取与数据来源

本文以中国内地30个省份为研究样本,主要基于以下考虑:①从研究对象看,推动基础研究发展需要整合多方力量、多种资源,省级政府相比于地级市政府,政策影响力更广、资源整合能力更具优势;②从数据可获得性看,基础研究相关数据往往从省级层面统计,省级数据视角更加丰富。本文数据主要来源于中国研究数据服务平台(CNRDS)、《中国基础研究竞争力报告》、《中国统计年鉴》和《国家重点实验室年度报告》。鉴于数据来源较为广泛、部分指标统计起始年份较晚,结合数据统计口径一致性,最终以2011—2021年为时间跨度进行数据汇总,部分缺失值采用线性插值法进行补齐。

2.3 变量测量与校准

2.3.1 结果变量

基础研究活动产出主要体现为学术论文和专利,其中SCI论文和发明专利是公认的价值较高的基础研究成果。此外,以国家自然科学奖、国家发明奖、国家科技进步奖为代表的三大科技奖项注重研究成果的原创性、前瞻性、理论性与实用性,是对我国影响力最大的权威科技奖项[18]。因此,本文采用熵权法计算三大科技奖励数、SCI论文数、发明专利申请受理量,得出各省份基础研究产出绩效得分,得分越高,说明基础研究产出绩效越好。

2.3.2 条件变量

(1)财税资源。财政税收是我国基础研究活动的主要资金来源和重要物质基础。参照相关学者做法[10],本文以各省市税收占当年GDP的比重衡量各地财税资源。

(2)人力资源。人力资源通常可从人员投入、受教育程度、人才集聚等方面衡量,本文参考主流做法(王子晨等,2023),以基础研究人员投入全时当量衡量各地人力资源。

(3)计划配置。计划配置反映政府在科技资源配置方面的引导意愿和调控能力,本文参考现有做法[19],以省级政府科技投入占政府财政支出的比例衡量。

(4)科技基础设施。科技基础设施一般包括大科学装置、重点实验室、工程技术研究中心、科技公共服务平台等。其中,国家重点实验室拥有先进的仪器设备与配套设施,是聚焦基础研究、汇集尖端人才的先进平台。因此,参考现有做法(敦帅等,2023),本文以国家重点实验室数量衡量科技基础设施。

(5)国际交流。国际交流作为各类创新要素跨国转移的过程,多用国内外人员访问频次、论文交流数量、国际技术转移情况等指标衡量。本文为研究国际市场对基础研究的牵引情况,以国外技术引进合同金额衡量国际交流水平[20]。

(6)技术市场。现有学者通常从市场规模、市场增长率、出口比例等角度反映技术市场特征。为研究技术市场活跃程度在创新链上的反向拉动作用,以技术市场成交额占GDP的比重衡量技术市场[21]。

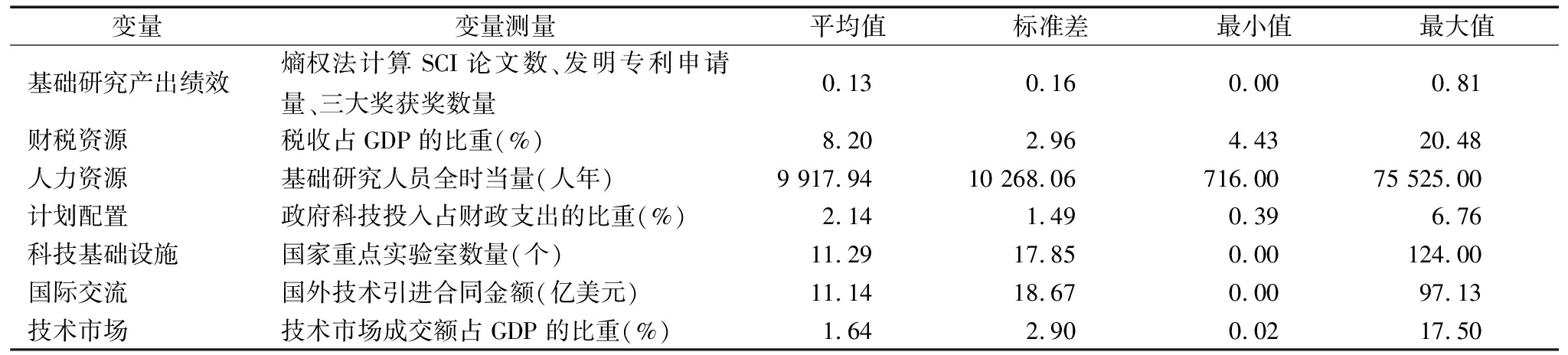

相关变量测量方式、单位说明与描述性统计结果见表1。

表1 变量测量与描述性统计结果

Table 1 Variable measurement and descriptive statistics

变量变量测量平均值标准差最小值最大值基础研究产出绩效熵权法计算SCI论文数、发明专利申请量、三大奖获奖数量0.13 0.16 0.00 0.81 财税资源税收占GDP的比重(%)8.20 2.96 4.43 20.48 人力资源基础研究人员全时当量(人年)9 917.94 10 268.06 716.00 75 525.00 计划配置政府科技投入占财政支出的比重(%)2.14 1.49 0.39 6.76 科技基础设施国家重点实验室数量(个)11.29 17.85 0.00 124.00 国际交流国外技术引进合同金额(亿美元)11.14 18.67 0.00 97.13 技术市场技术市场成交额占GDP的比重(%)1.64 2.90 0.02 17.50

2.3.3 变量校准

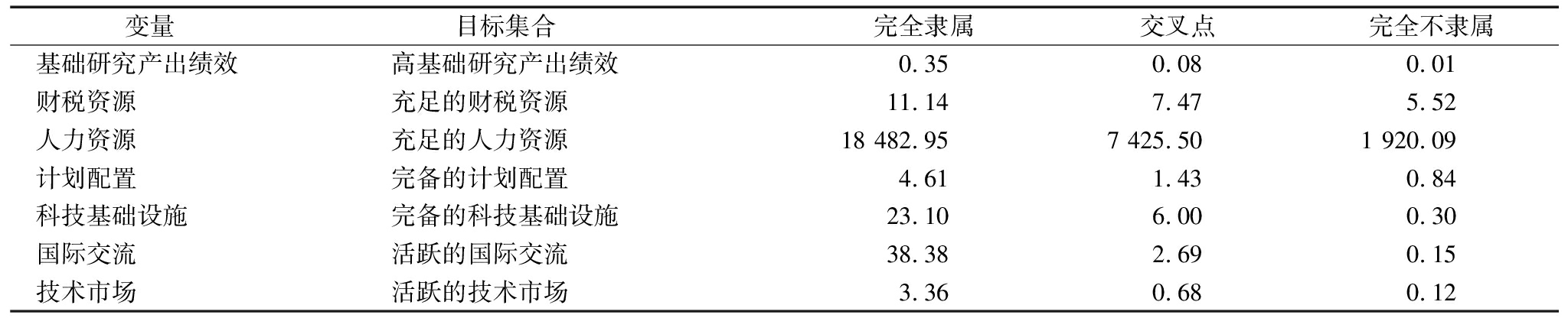

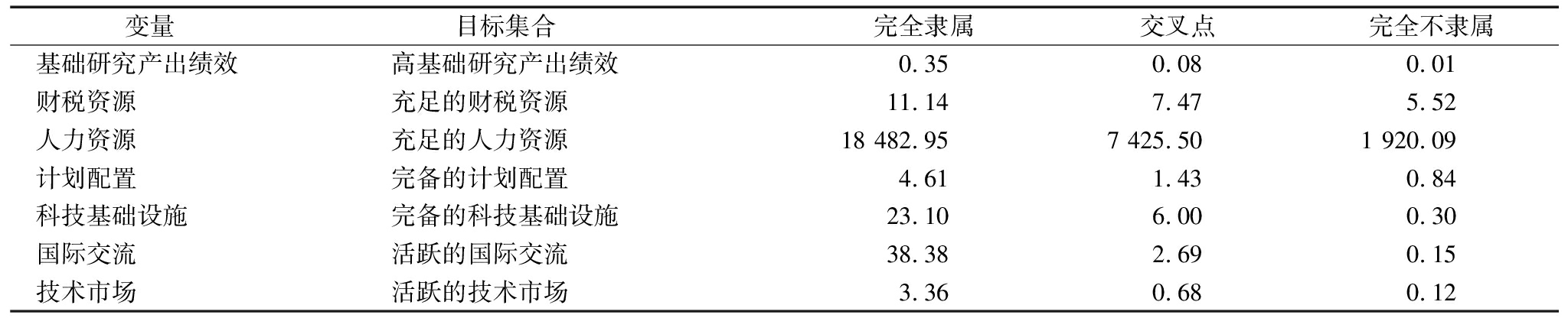

由于QCA方法需要将样本数据从变量维度转化为集合维度,从而分析集合间的隶属关系,因此本文根据样本数据的实际含义及属性特征,参照Fiss[22]的做法,将变量校准所需锚点设定为90%分位数(完全隶属)、50%分位数(交叉点)和10%分位数(完全不隶属),将变量原始数据转化为0~1之间的数据集合,各变量校准信息如表2所示。

表2 变量校准信息

Table 2 Calibration of variables

变量 目标集合 完全隶属交叉点完全不隶属基础研究产出绩效高基础研究产出绩效0.35 0.08 0.01 财税资源充足的财税资源11.14 7.47 5.52 人力资源充足的人力资源18 482.95 7 425.50 1 920.09 计划配置完备的计划配置4.61 1.43 0.84 科技基础设施完备的科技基础设施23.10 6.00 0.30 国际交流活跃的国际交流38.38 2.69 0.15 技术市场活跃的技术市场3.36 0.68 0.12

3 实证结果分析

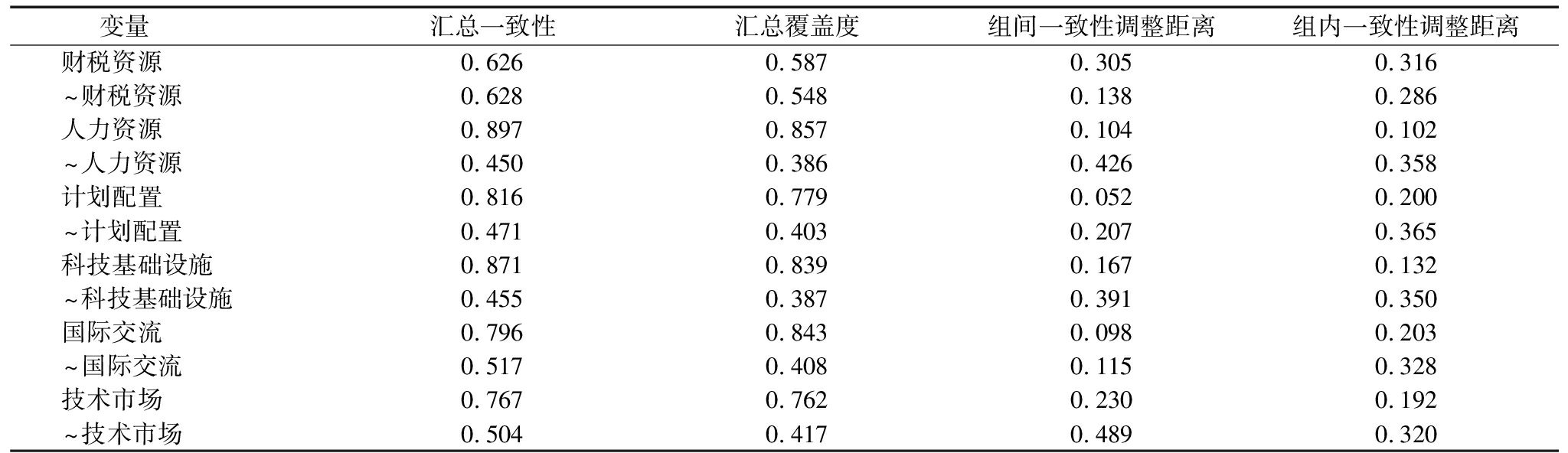

3.1 单一条件必要性分析

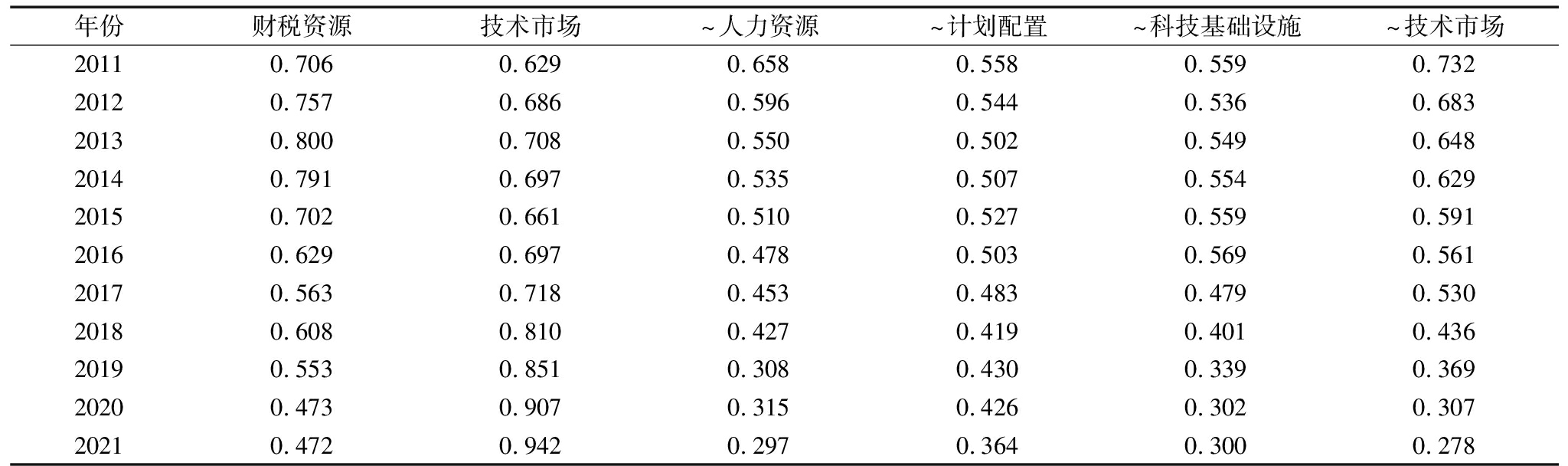

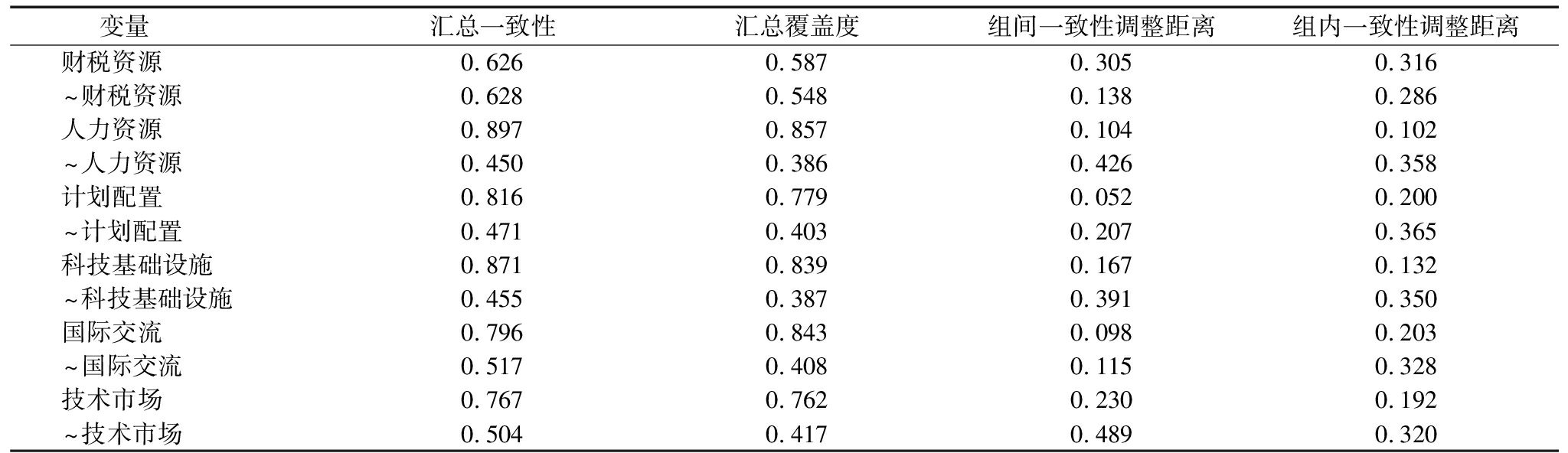

在动态fsQCA方法中,一致性调整距离用于衡量一致性指标的变动程度。一般而言,当一致性调整距离小于0.2时,汇总一致性测量精度较高。此时,若汇总一致性大于0.9,且汇总覆盖度大于0.5,则认为该变量为必要条件;而当一致性调整距离大于0.2时,需进一步结合具体变化情况加以判断[17]。本文将6个条件变量及其缺失情况分别对高基础研究产出绩效的影响进行必要条件分析,结果如表3所示。

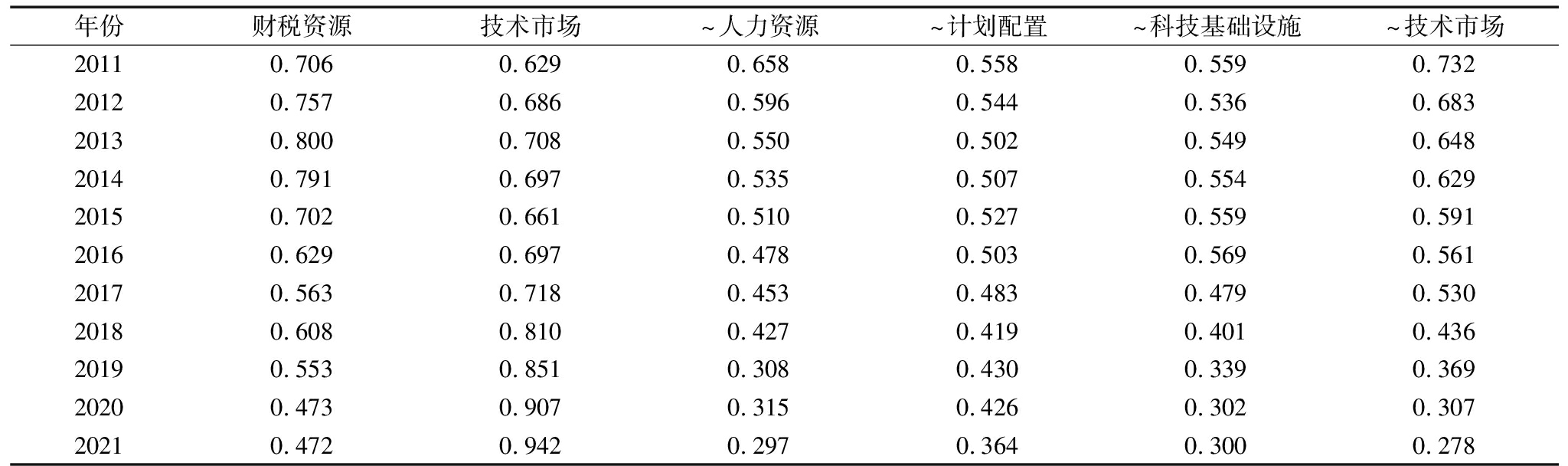

由表3可知,对于组间一致性调整距离小于0.2的因果组合,发现人力资源、计划配置、科技基础设施、国际交流汇总一致性小于0.9,均非必要条件。进一步探究组间一致性调整距离大于0.2的因果组合情况,分别计算每个条件与高基础研究产出绩效组间一致性水平,结果如表4所示。从中可见,财税资源和其它非高条件组间一致性水平始终低于0.9,说明这些条件均不是高基础研究产出绩效的必要条件。技术市场组间一致性程度呈升高趋势,这可能是由于近年来我国强调科技成果转化,技术市场的活跃表现激发更多应用型基础研究产出。然而,技术市场组间一致性仅在2020年和2021年超过阈值0.9,整体而言未通过必要条件检验[17]。综合来看,上述6个前因条件均无法单独构成结果变量的必要条件,进一步表明基础研究发展有赖于多种要素的联动作用,同时也揭示出财税资源和技术市场对基础研究的重要性。

表3 必要条件分析结果

Table 3 Analysis results of necessary condition

变量 汇总一致性汇总覆盖度组间一致性调整距离组内一致性调整距离财税资源0.6260.5870.305 0.316 ~财税资源0.6280.5480.138 0.286 人力资源0.8970.8570.1040.102 ~人力资源0.4500.3860.4260.358 计划配置0.8160.7790.052 0.200 ~计划配置0.4710.4030.207 0.365 科技基础设施0.8710.8390.167 0.132 ~科技基础设施0.4550.3870.391 0.350 国际交流0.7960.8430.098 0.203 ~国际交流0.5170.4080.115 0.328 技术市场0.7670.7620.230 0.192 ~技术市场0.5040.4170.489 0.320

表4 调整距离大于0.2的组间一致性数据

Table 4 Inter-group concordance data with adjusted distance>0.2

年份财税资源技术市场~人力资源~计划配置~科技基础设施~技术市场20110.7060.6290.658 0.558 0.559 0.732 20120.7570.6860.596 0.544 0.536 0.683 20130.8000.7080.550 0.502 0.549 0.648 20140.7910.6970.535 0.507 0.554 0.629 20150.7020.6610.510 0.527 0.559 0.591 20160.6290.6970.478 0.503 0.569 0.561 20170.5630.7180.453 0.483 0.479 0.530 20180.6080.8100.427 0.419 0.401 0.436 20190.5530.8510.308 0.430 0.339 0.369 20200.4730.9070.315 0.426 0.302 0.307 20210.4720.9420.297 0.364 0.300 0.278

3.2 条件组态充分性分析

3.2.1 组态路径分析

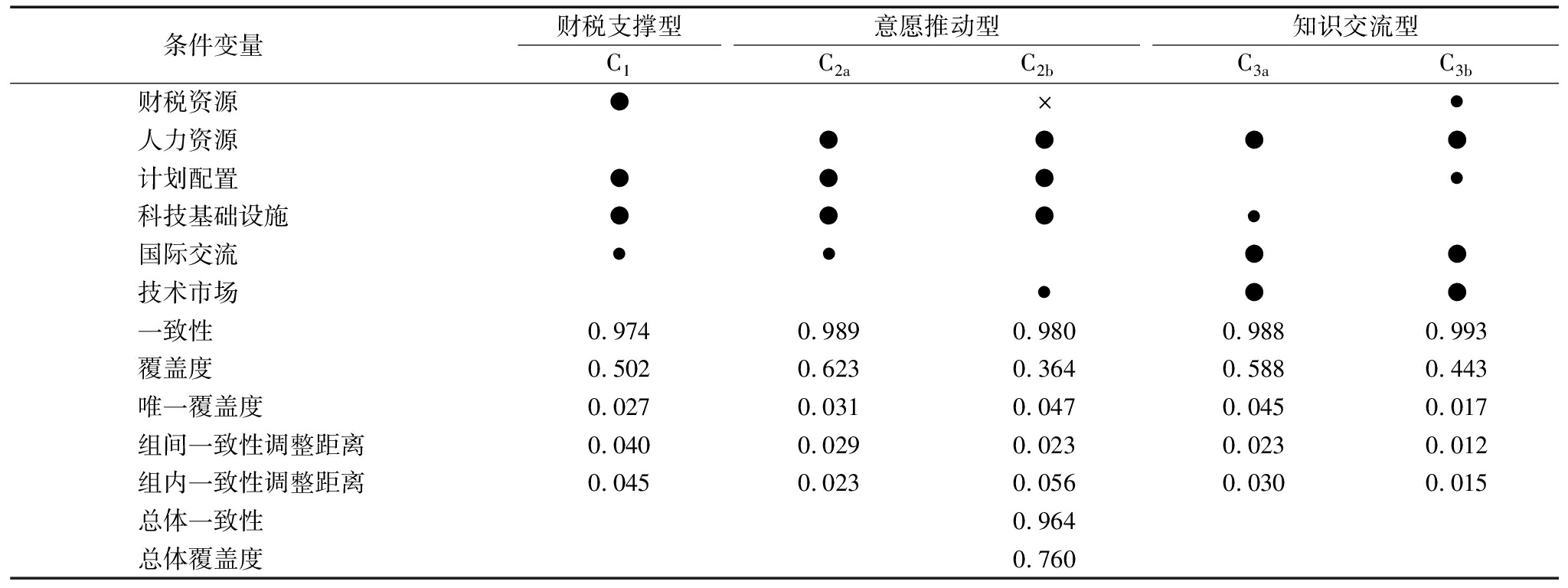

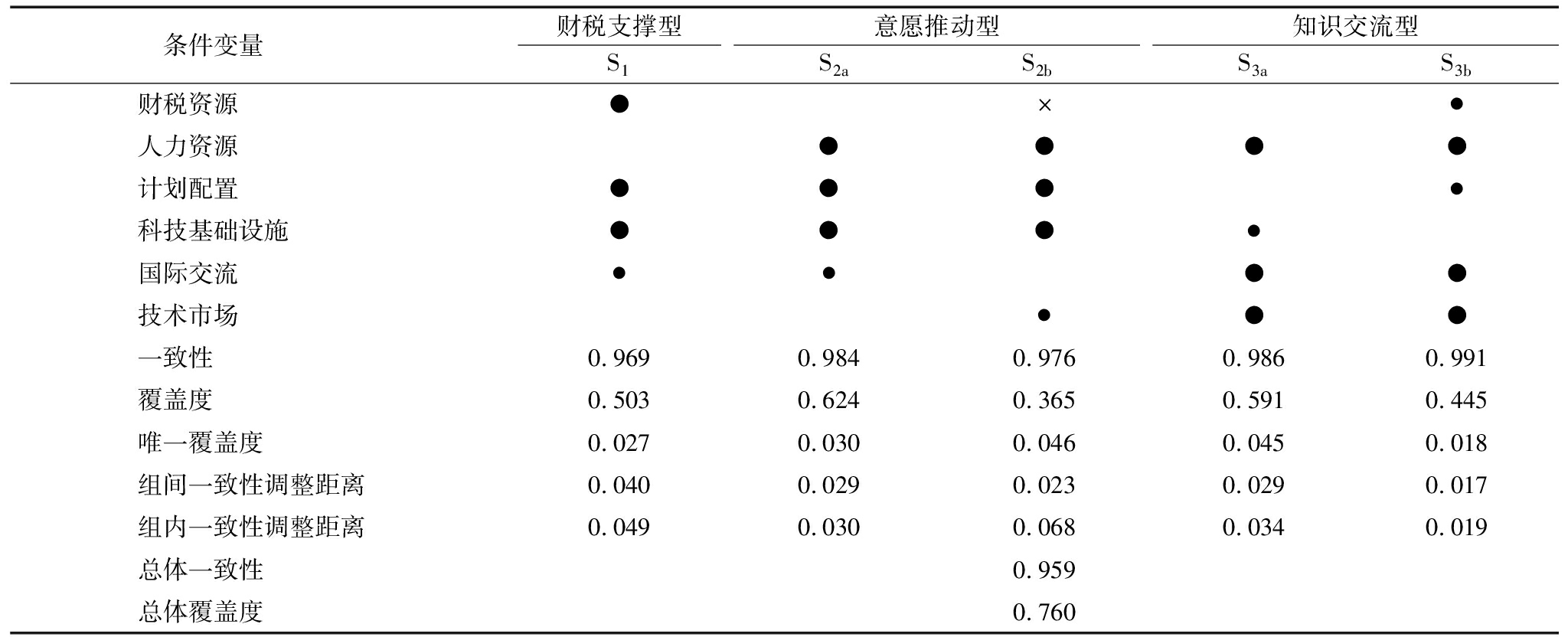

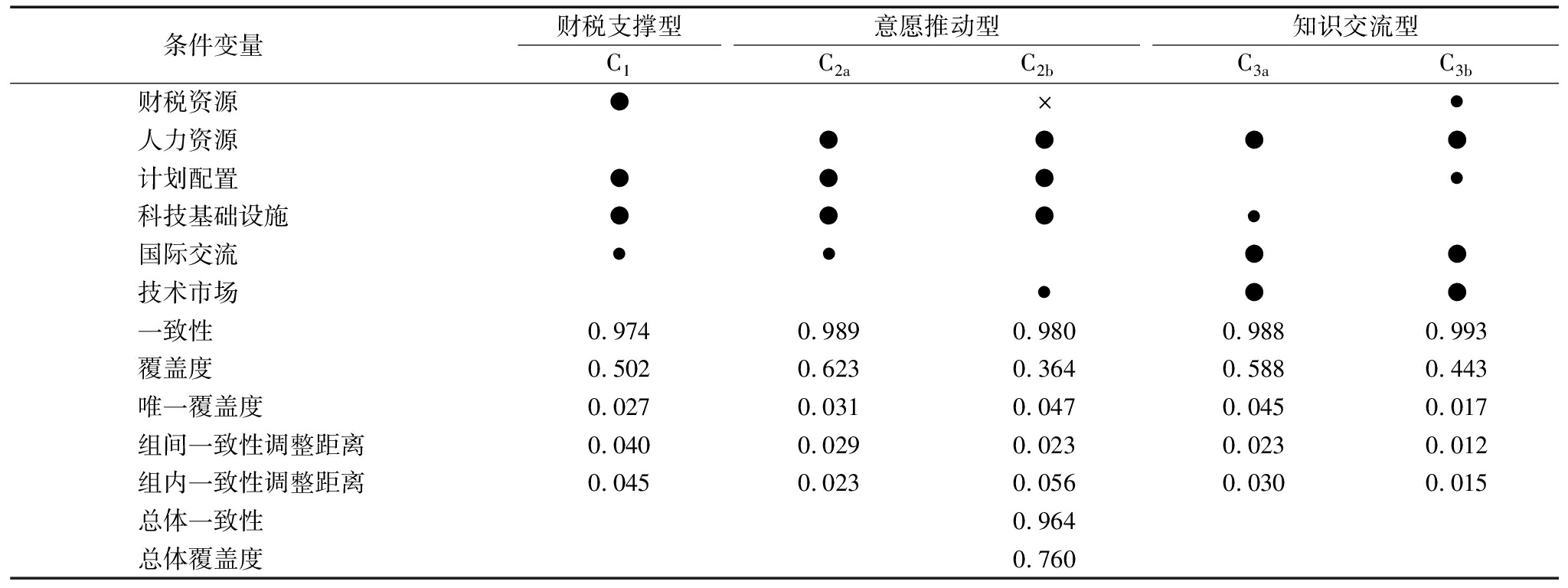

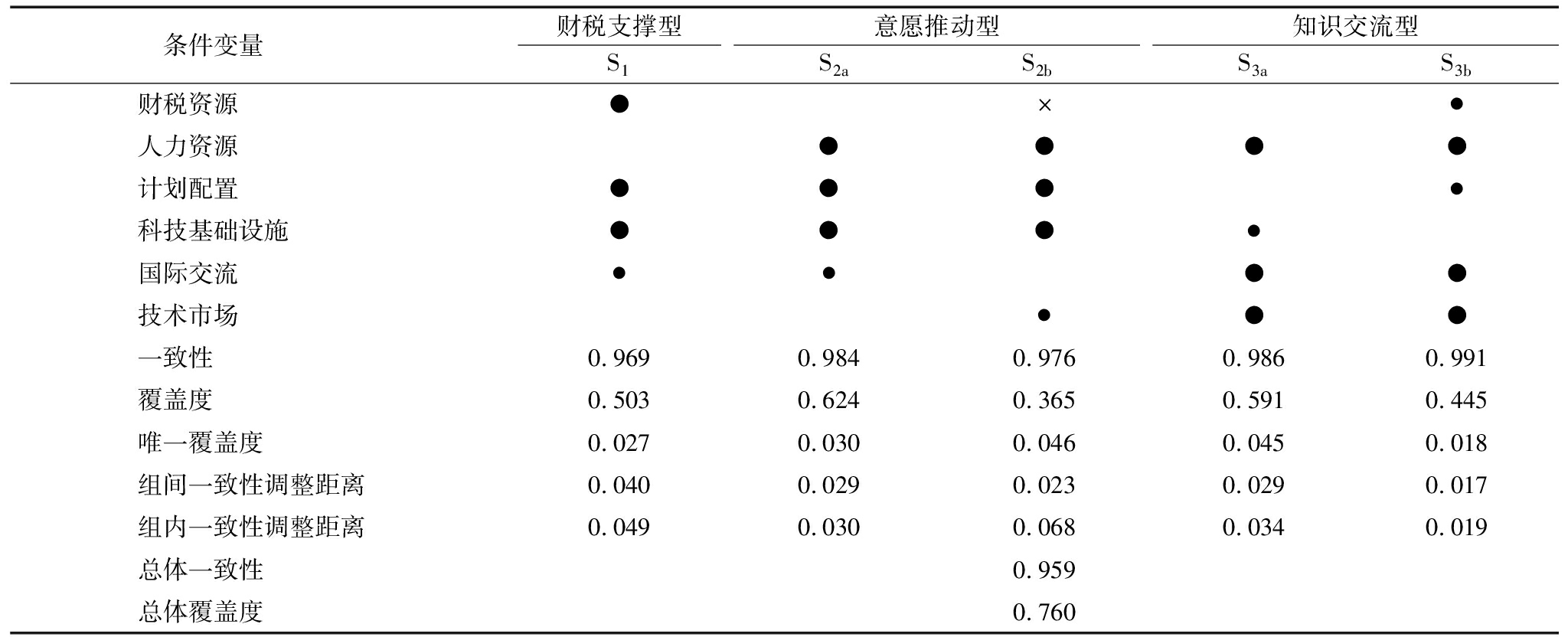

组态分析的目的在于探讨不同前因条件组合对结果变量的作用,并利用样本数据归纳得到少数有理论价值但成因不同的条件组合,发现既有限又多样的组态路径。根据Schneider等[23]的建议,一致性阈值应不低于0.75。参照蔡媛青等(2024)的研究,本文将一致性阈值设为0.8,PRI阈值设为0.8,最小案例阈值设为3,完成真值表构建与组态汇总。本文以中间解为主要汇报内容,以简约解为辅助汇报内容,将在中间解和简约解同时出现的条件作为核心条件,将只在中间解出现的条件作为边缘条件,采用Fiss[22]的符号表达形式,最终得到5条驱动高基础研究产出绩效的组态路径,结果如表5所示。

由表5可知,形成高基础研究产出绩效的组态共有5种,单个组态和整体组态一致性水平均在0.9以上,高于可接受标准0.75,且整体解覆盖度达到0.76。可见,组态路径解释力度较高,能够解释大部分高基础研究产出绩效案例。根据核心条件不同,将其划分为财税支撑型(组态C1)、意愿推动型(组态C2a、C2b)和知识交流型(组态C3a、C3b)3种驱动构型。

表5 高基础研究产出绩效组态结果

Table 5 Output performance configuration results of high basic research

条件变量 财税支撑型C1意愿推动型C2aC2b知识交流型C3aC3b财税资源●×●人力资源●●●●计划配置●●●●科技基础设施●●●●国际交流●●●●技术市场●●●一致性0.974 0.989 0.980 0.988 0.993 覆盖度0.502 0.623 0.364 0.588 0.443 唯一覆盖度0.027 0.031 0.047 0.045 0.017 组间一致性调整距离0.040 0.029 0.023 0.023 0.012 组内一致性调整距离0.045 0.023 0.056 0.030 0.015 总体一致性0.964总体覆盖度0.760

注:●表示核心条件存在,●和×分别表示边缘条件存在和缺失,空格表示条件有无均可,下同

(1)财税支撑型(组态C1)。该构型下,财税资源、计划配置和科技基础设施发挥主导作用,国际交流发挥辅助作用。该构型表明,在财税资源的充分支撑下,政府借助强大的计划配置能力,通过兴建科技基础设施改善基础研究所需技术条件,并依托先进技术平台与国际同行开展深入交流,最终形成或巩固基础研究竞争优势。该构型强调财税资源为政府开展计划配置提供保障作用,能够更好地发挥计划配置的稳定投入优势,以长期承诺保障基础研究的深入推进和持续发展。这验证了已有研究中“宏观税负作为重大科技战略任务的财力保障,能够分摊基础研究成本,保障共性化、高风险基础研究充足投入”的观点[10]。

该构型典型案例为天津。天津基础研究产出绩效得分在我国长期处于中游偏上水平[24],虽然其在人力资源和技术市场上无明显优势,但借助直辖市身份,其财税资源水平长期处于全国前列,具备较强的财力支撑。2018年,天津市政府印发《天津市人民政府关于加强基础科学研究的意见》,强调在培育建设国家重点实验室的同时,优化市级重点实验室布局,安排大型科学仪器开放共享的财政资金补贴,减轻科技企业的实验负担。不仅如此,为深入全球科技网络,天津发起“一带一路”科技创新合作行动计划,在国际人才引进、中外联合实验室建设、国际技术转移中心建设等任务方面多措并举。

(2)意愿推动型(组态C2a、C2b)。在该构型下,人力资源、计划配置和科技基础设施发挥主导作用。在缺少强大财税支撑的前提下,以政府对基础研究的推动意愿为基础,在科技资源计划配置能力的加持下,通过兴建科技基础设施、鼓励科研人员开展基础研究等方式,为基础研究活动注入发展动能。该构型内两种组态路径的区别在于:组态C2a侧重于国际交流,即政府在调控人力、物力、财力等科研资源的同时,鼓励与国际接轨以获取基础研究前沿知识、发展方向和国际合作力量;组态C2b侧重于在宏观税负不足的情形下,辅以技术市场的牵引作用,带动更多应用型基础研究成果产出。该构型验证了李正风强调“基础研究发展需要‘有为政府’开展规划、组织和凝聚”的理论观点[25],进一步指出“有为政府”的着力点。

该构型典型案例为湖北。2021年,湖北基础研究竞争力指数排名全国第6[24],虽然财税资源不足(全国第25),但湖北尤其重视科技创新,具备强劲的科技资源计划配置意愿和能力(全国第7)。近年来,湖北先后发布科技强省“1+4”系列政策文件,为激活创新要素、形成资源配套、推动成果转化提供相关指引。尤其是在重点实验室平台方面,通过完善先进科研设备聚集高素质科研队伍,实现资源“聚能”效应。此外,湖北高度重视科技成果转化,如在全国率先提出高校成果转化收益“三七开”、培育建设国家级和省级技术转移示范机构、举办校企对接系列活动等。

(3)知识交流型(组态C3a、C3b)。在该构型下,人力资源、国际交流和技术市场发挥主导作用。基于充足的基础研究人员投入、频繁的国际交流拓宽科研人员国际视野,搭建互惠互利的资源共享网络,形成广泛而又紧密的国际合作关系,通过完善知识产权保护制度、培育公平的市场竞争环境,并以价格信号传递机制对科研人员进行保护和激励,进而产出更多原始创新成果。该构型为“开放创新环境下基础研究注重生产导向、扩散导向”的论点提供了实际证据(刘慧慧等,2022)。该构型内两种组态路径的区别在于:组态C3a侧重于科技基础设施,依托科技创新高地平台优势,科研人员能够便捷开展各类国际交流、市场接触活动;组态C3b则侧重于财税资源和计划配置,即在一定的财税支持下,政府鼓励企业开展知识交流活动。

该构型典型案例为上海。上海基础研究竞争力指数长期排名全国前四[24],在人才培育方面,通过实施“青年英才扬帆计划”“青年科技启明星计划”“浦江人才计划”“学科带头人计划”等,打造从博士后到领军人才全阶段支持体系。充足的人才储备一方面促进国际交流,为参与国际大科学计划和大科学工程提供人力支持,在知识交流过程中突破基础研究难题,提升国际创新影响力;另一方面也激发了技术市场活力。上海鼓励以企业应用为牵引,支持跨主体合作共研,在各类专业型人才、服务型人才的协作下,产出更多前瞻性、应用型基础研究成果。

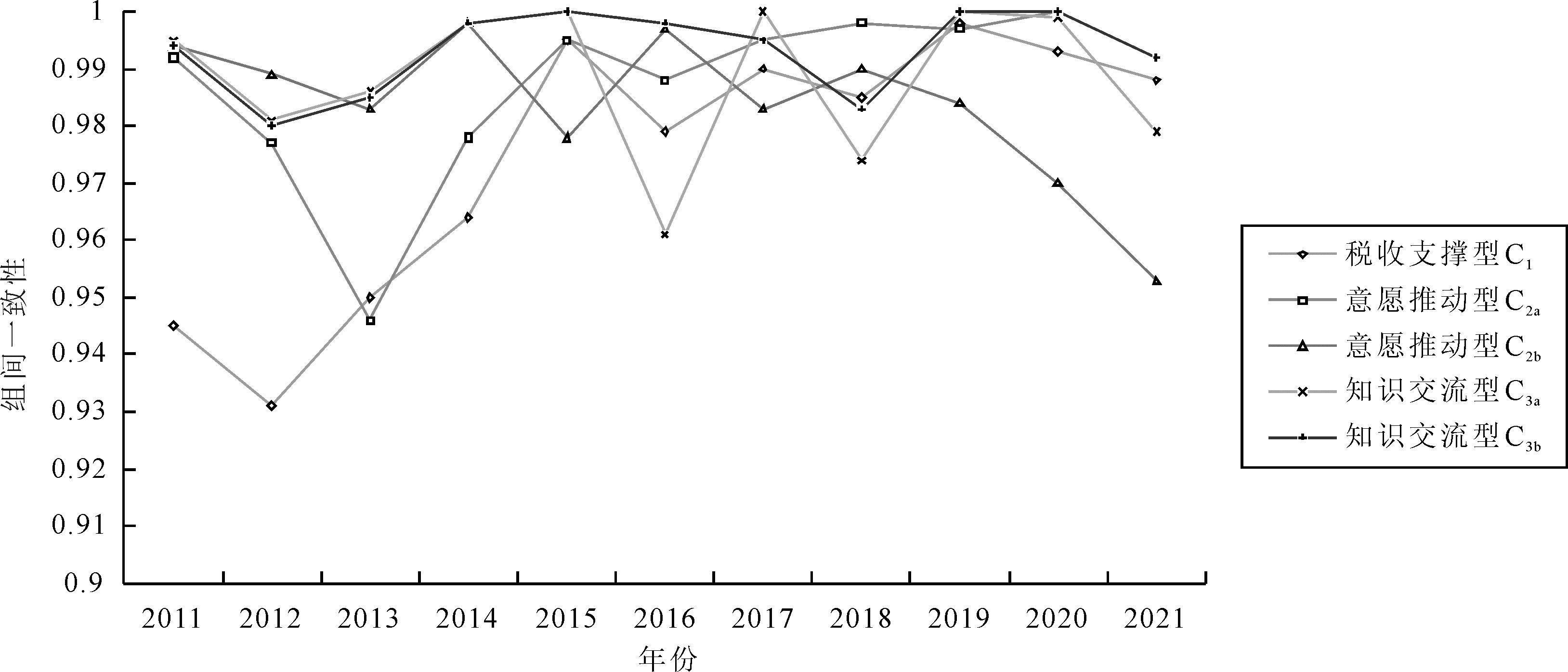

3.2.2 组间分析

传统QCA方法无法捕捉组态路径的时间效应,而动态QCA方法能够弥补这一缺陷,计算出各组态在不同年份的一致性情况。根据表5,各组态的组间一致性调整距离均小于0.2,表明5种组态不存在时间效应。进一步比较不同组态路径的一致性变化情况,如图2所示。从中可见,各组态历年组间一致性水平均在0.9以上浮动,始终保持高度一致性,可见组态路径比较稳定。其中,财税支撑型组态C1的组间一致性水平呈现缓慢上升趋势,表明随着近年来政府部门愈发重视基础研究,该构型下更需要强大的财税收入保障政府对基础研究活动的支持。意愿推动型组态C2b近年来呈下降趋势,可见财税资源不足会在一定程度上影响地方政府的发展意愿,但未对组态路径产生实质性影响。

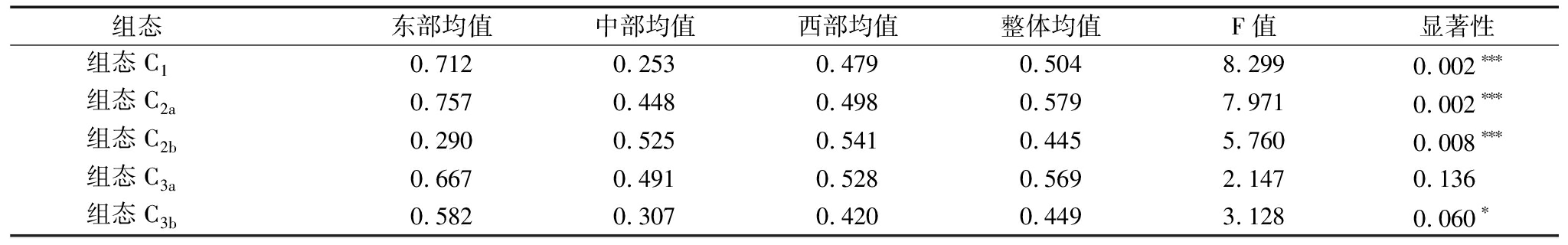

3.2.3 组内分析

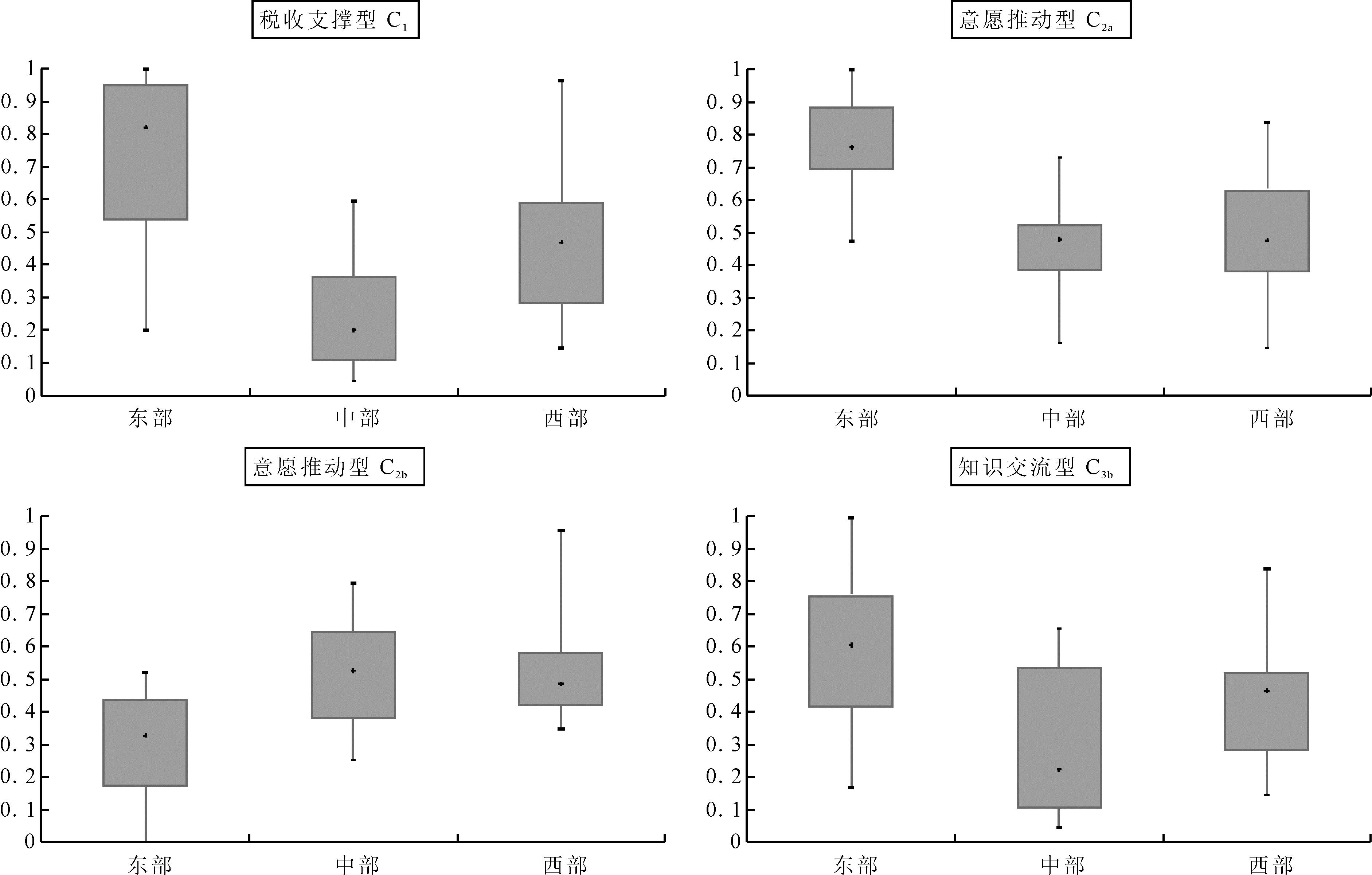

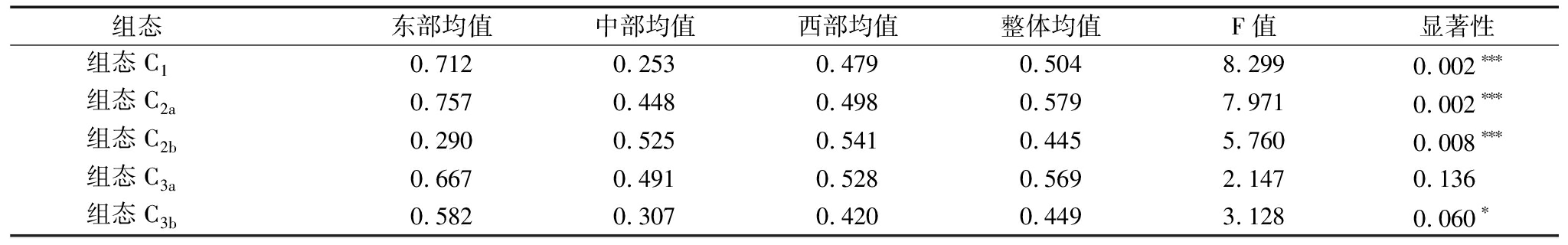

由表5可知,各组态的组内一致性调整距离均小于判定标准0.2,说明5个组态对各省份的解释力无明显差异。参考已有研究[26],通过区域划分探究各组态覆盖力度在东部、中部和西部是否存在明显的地域偏好。动态fsQCA方法未直接对案例进行分组,而单因素方差分析法则能够对比多组数据的均值。鉴于各组态在各案例上的覆盖度水平均服从正态分布且方差齐性,符合该方法的应用条件,因此本文对案例进行区域划分,利用单因素方差分析法研究各组态在不同区域的覆盖度均值是否存在显著差异[26],结果如表6所示。其中,组态C3a能解释的案例分布未呈现明显的地域差异,说明该组态不受地理位置的影响,空间分布较广,以科技基础设施为平台增进知识交流的发展路径具有普适性。组态C1、组态C2a、组态C2b、组态C3b能解释的案例分布呈现明显的地域差异,分别绘制区域分布箱线图,如图3所示。

表6 单因素方差分析结果

Table 6 Results of one-way analysis of variance

组态 东部均值中部均值西部均值整体均值F值显著性组态C10.712 0.253 0.479 0.504 8.299 0.002∗∗∗组态C2a0.757 0.448 0.498 0.579 7.971 0.002∗∗∗组态C2b0.290 0.525 0.541 0.445 5.760 0.008∗∗∗组态C3a0.667 0.491 0.528 0.569 2.147 0.136 组态C3b0.582 0.307 0.420 0.449 3.128 0.060∗

注:***、**、*分别代表在 1%、5%和 10%水平上显著

由图3可知,组态C1、组态C2a和组态C3b在东部地区的解释力度均高于中西部地区,呈现出明显的“东强西弱”特点。结合三者组态核心条件和边缘条件看,相比于中西部地区,一方面,东部沿海地区经济发达,有充足的税收基础供当地财政用于科技资源投入;另一方面,东部沿海地区借助区位优势,更早融入全球经济体系和科研体系,能够在国际技术引进、国际开放合作中寻觅到更多推动基础研究发展的机遇。组态C2b在中西部地区的解释力度高于东部地区,说明在财税资源不足、国际交流不占优势的情境下,中西部地区通过加大基础研究重视程度,以计划手段推动科技基础设施建设,集聚基础研究人力资源,并辅以技术市场需求拉动,同样能够带动基础研究产出绩效提升。整体来看,东部地区基础研究驱动路径较为丰富,3种基本构型都有较广的覆盖;而中西部地区或可通过充分发挥地方政府的发展意愿,为基础研究投入更多优质资源(组态C2b);抑或是基于现存人力资源和科技基础设施深入开展国际交流,面向市场需求,最终带动基础研究发展(组态C3a)。

3.3 稳健性检验

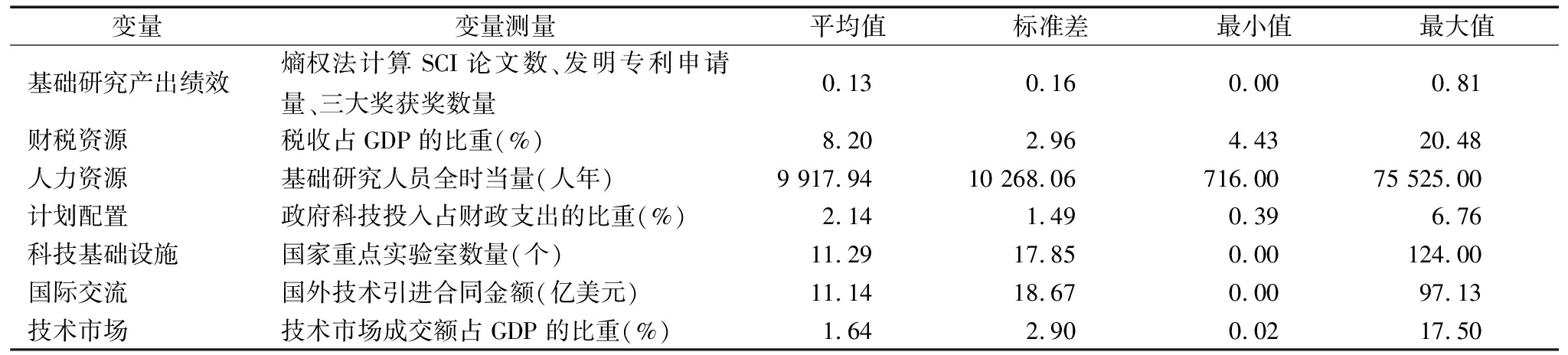

根据Schneider等[23]的建议,本文通过提高一致性阈值、提升案例频数、替换结果变量,对形成高基础研究产出绩效的组态路径进行分析,当产生的组态路径未发生改变或存在较为清晰的子集关系时,则认为该组态结果比较稳健。首先,将一致性阈值从0.8提升至0.9,发现形成的组态路径保持不变;其次,将案例频数由3提升为4,发现新组态结果与原组态结果存在清晰的子集关系;最后,替换结果变量,用各省份专利申请受理量替代发明专利申请受理量、EI论文篇数替代SCI论文篇数,再与科技三大奖获奖数量进行熵权法计算,得到衡量基础研究产出绩效的新结果变量,重新进行变量校准、组态充分性分析,结果如表7所示。由表7可知,替换结果变量后,组态路径未发生显著改变,仅一致性和覆盖度指标发生细微变化。上述结果表明,本文组态路径结果具有良好的稳健性。

表7 替换结果变量的组态路径结果

Table 7 Configuration path results of the replaced outcome variables

条件变量 财税支撑型S1意愿推动型S2aS2b知识交流型S3aS3b财税资源●×●人力资源●●●●计划配置●●●●科技基础设施●●●●国际交流●●●●技术市场●●●一致性0.969 0.984 0.976 0.986 0.991 覆盖度0.503 0.624 0.365 0.591 0.445 唯一覆盖度0.027 0.030 0.046 0.045 0.018 组间一致性调整距离0.040 0.029 0.023 0.029 0.017 组内一致性调整距离0.049 0.030 0.068 0.034 0.019 总体一致性0.959总体覆盖度0.760

3.4 替代关系分析

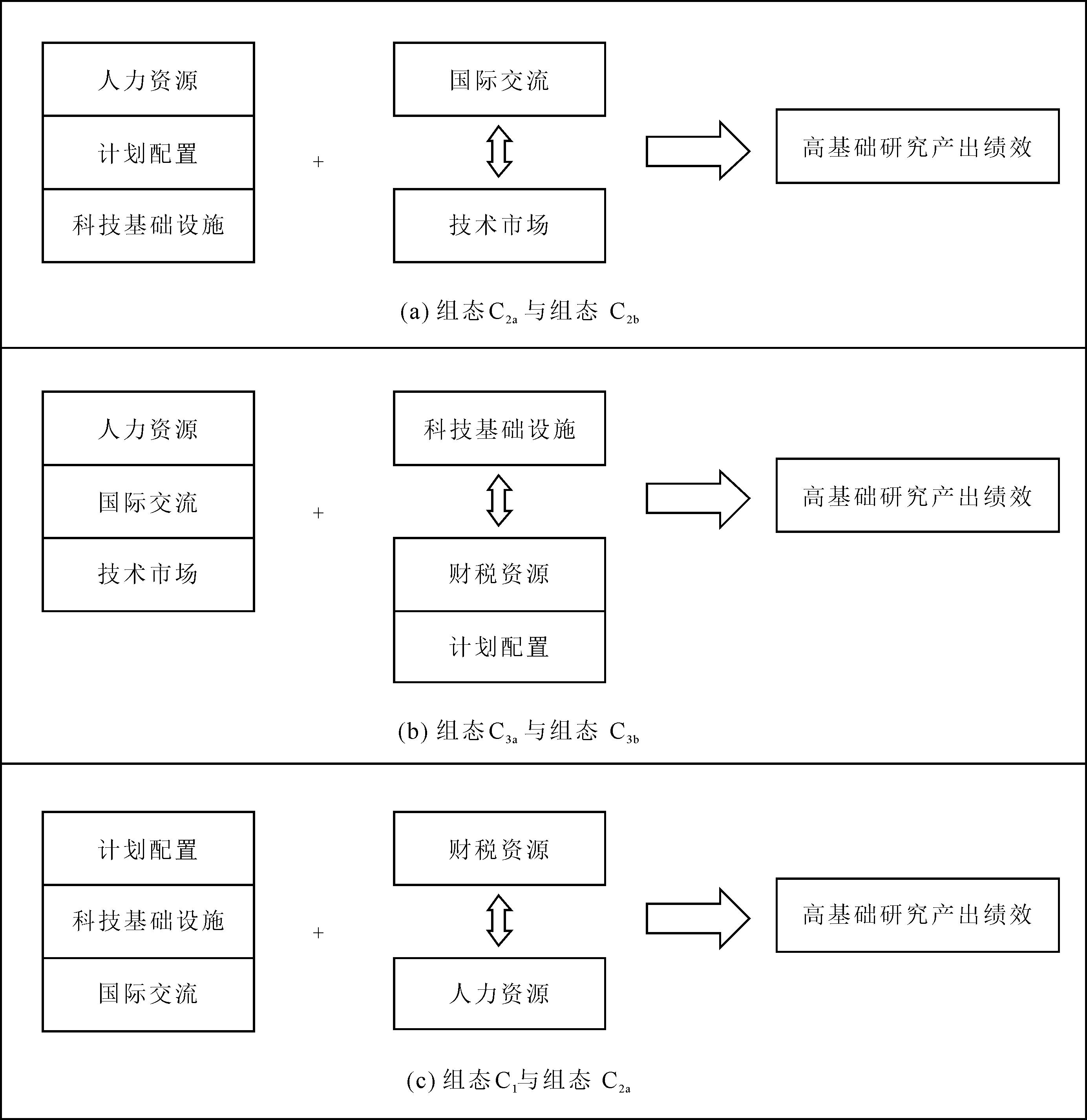

组态路径分析除能够梳理促进结果产生的前因条件组合外,还能够比较前因条件组合间的异同,挖掘前因条件间的潜在替代关系。从组态共性情况看,人力资源、计划配置、科技基础设施分别累计出现4次、3次、3次,是较为重要的前因条件。进一步探究组态间差异,条件替代关系如图4所示。由图4可知,将意愿推动型下的组态C2a和组态C2b进行对比发现,在要素禀赋和政府支持的共性条件组合下,市场牵引层面的国际交流和技术市场存在替代关系。这是因为,“有为政府”为基础研究提供硬件、人力、财力等优势资源,而国际交流和技术市场分别从知识国际转移和知识需求创新链传递出发,进一步创造有利的发展环境。

将知识交流型下的组态C3a和组态C3b进行对比发现,在要素禀赋和市场牵引的共性条件组合下,科技基础设施能够与财税资源+计划配置形成替代关系。这说明,需充分促进基础研究知识交流与转移,既要结合科技基础设施平台优势,如共性技术平台、共享服务平台等,盘活各类现有资源,也可以寻求政府财政支持,为参与国际重大科研合作、面向社会现实需求的基础研究活动提供补贴。

将意愿推动型下的组态C1和财税支撑型下的组态C2a进行对比发现,在政府支持和市场牵引的条件组合下,要素禀赋层面下的财税资源和人力资源存在替代关系。这说明在此情形下,既可由财政税收为政府进行科技资源配置、兴建科技基础设施提供保障,也可通过加强人力投入,利用现有平台资源和国际交流网络提升基础研究产出绩效。

综合来看,推动基础研究发展是要素禀赋、政府支持、市场牵引协同作用的结果,在不同要素禀赋特征下,既需要“有为政府”对科研资源进行协调、整合与支持,也需要“有效市场”带动知识转移与流动。无论各地区先天资源禀赋如何,都要在政府支持与市场牵引层面中的一方占据核心优势,再加以另一方的条件辅助,方能相得益彰。这一研究发现正是对“基础研究需要政府计划与市场机制力量互补”理论观点的实证支持,并明确指出了具体路径机制。

4 结语

4.1 研究结论

本文基于“要素—政府—市场”框架,运用动态fsQCA方法,以中国内地30个省份为研究案例,探究财税资源、人力资源、计划配置、科技基础设施、国际交流和技术市场6个前因条件对基础研究产出绩效的联合驱动作用,结果发现:

(1)基础研究产出绩效并非由单一因素驱动。6个前因条件均不是单独构成高基础研究产出绩效的必要条件,其中技术市场必要性程度近年来不断提高,技术市场对基础研究的牵引作用应引起学者重视。

(2)基础研究发展是多层面因素协同作用的结果。存在3种驱动基础研究发展的典型组态构型,可归纳为财税支撑型、意愿推动型和知识交流型,体现以要素+政府为主、要素+市场为主的跨层面因素联动路径。这表明,各地区应结合资源禀赋,因地制宜地选择合适的发展模式。

(3)从时间维度看,各组态路径时间效应不明显,呈稳定发展态势。但从地区分布看,组态路径区域差异较大,东部地区发展路径较为多样,中西部地区面对财税支撑不足的现状,基础研究发展需要依赖当地政府的计划配置意愿。

(4)组态内部前因条件间存在替代关系。在一定条件组合下,要素禀赋、政府支持、市场牵引层面内部因素可相互替代,但在替代前后,政府层面与市场层面始终保持“一主一辅”的互补态势,彰显出“有为政府”与“有效市场”紧密结合的重要意义。

4.2 实践启示

基于上述基础研究驱动因素和组态路径研究结论,本文提出如下建议:

(1)立足要素禀赋,因地制宜地选择基础研究发展模式。对于财税资源充裕地区,应充分借助政府支持,投入并整合基础研究资源,依托科技基础设施平台带动原始创新发展。对于财税资源不足地区,应注重人才积累,以人力资源优势对政府支持和市场牵引形成有效支撑。

(2)打造“有为政府”,发挥政府引领联动优势。研究发现,要素间的协同联动能够形成合力。因此,地方政府应强化基础研究发展意愿,加大平台建设力度,基于优势领域加强科技基础设施投入,发挥平台“筑巢引凤”的作用,吸引优质人才集聚。同时,还应对国际交流或技术转移活动予以适当鼓励和扶持,进一步推动基础研究知识和信息流动。

(3)实现“有效市场”,注重市场需求的牵引作用。在国际交流方面,应立足于人力资源优势,鼓励一流科学家和科研机构深度参与国际实质性研究,对国际共性难题和前沿挑战作出响应。在技术市场方面,应注重技术市场反哺基础研究的反向创新路径,提升基础研究人员对市场动向的洞察力,实现基础研究成果和产业前沿应用的有效衔接。此外,不可忽视政府的互补作用,应结合政府委托需求或依托科研平台助力市场活动开展。

4.3 未来展望

未来对基础研究驱动机制的探讨可从以下两个方面展开:第一,由于QCA方法前因条件数量有限,可能存在其它基础研究驱动因素未被纳入考量,未来可扩大因素选取范围,如科技成果转化能力、政府专项政策发文情况等。第二,本文以中国内地30个省份为研究对象具有一定的地理局限性,未来可基于国别比较视角,搜集不同国家基础研究历史数据,探究西方发达国家的基础研究发展路径及对我国的启示。

参考文献:

[1] 张晓旭,周文泳,胡雯.“从0到1”的基础研究内涵、过程与关键问题[J].科技进步与对策,2024,41(8):1-10.

[2] KROLL H, HANSMEIER H, HUFNAGL M. Productive interactions in basic research an enquiry into impact pathways at the DESY Synchrotron[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2022,175:121408.

[3] LIN L, CHEN Y. Evolution of Chinese original-innovation talent policies: a topic modelling approach[J]. Technology Analysis &Strategic Management, 2024,36(12):4128-4143.

[4] CAO Q, Li Y, PENG H. From university basic research to firm innovation: diffusion mechanism and boundary conditions under a U-shaped relationship[J]. Technovation, 2023,123:1-14.

[5] 吴欣望,朱全涛.发挥市场在创新资源配置中的决定性作用——理论基础与中国国际创新环境构建[J].科技管理研究,2022,42(10):1-10.

[6] HUANG C,SU J,XIE X,et al.Basic research is overshadowed by applied research in China: a policy perspective[J]. Scientometrics, 2014, 99(3):689-694.

[7] 林毅夫.新结构经济学的理论基础和发展方向[J].经济评论,2017,38(3):4-16.

[8] 张羽飞,刘兵,原长弘.关键核心技术突破:概念辨析、影响因素与组织模式[J].科学管理研究,2023,41(4):23-32.

[9] 雷小苗.社会主义市场经济条件下科技创新的新型举国体制研究[J].经济学家,2021,33(12):14-21.

[10] 刘航,孙早,韩化丹.提高宏观税负能否激发基础研究的经济绩效——基于跨国数据的经验分析[J].当代经济科学,2022,44(5):98-112.

[11] GERSBACH H,SCHETTER U,SCHNEIDER M T.Taxation, innovation and entrepreneurship[J]. Economic Journal, 2019, 129(620):1731-1781.

[12] 陈晓东,刘冰冰.基础研究、政府支持方式与产业链安全[J].经济纵横,2022,38(5):59-72,135.

[13] 高丽娜,蒋伏心.基础研究强度与区域创新绩效——政府支持与人力资本结构的调节效应[J].科技进步与对策,2021,38(20):47-53.

[14] CALIARI T, RAPINI M S, CHIARINI T. Research infrastructures in less developed countries: the Brazilian case[J]. Scientometrics, 2020, 122(1):451-475.

[15] 王贻芳,白云翔.发展国家重大科技基础设施引领国际科技创新[J].管理世界,2020,36(5):172-188,17.

[16] GERSBACH H, SCHNEIDER M T, SCHNELLER O. Basic research, openness, and convergence[J]. Journal of Economic Growth, 2013, 18(1):33-68.

[17] GARCIA C R, ARINO M A. A general approach to panel data set-theoretic research[J]. Journal of Advances in Management Sciences &Information System, 2016, 1(1):63-76.

[18] 田倩飞,张志强,任晓亚,等.科技强国基础研究投入—产出—政策分析及其启示[J].中国科学院院刊,2019,34(12):1406-1420.

[19] 盛亚,冯媛媛,施宇.政府科研机构科技资源配置效率影响因素组态分析[J].科技进步与对策,2022,39(8):1-9.

[20] 杜龙政,林润辉.对外直接投资、逆向技术溢出与省域创新能力——基于中国省际面板数据的门槛回归分析[J].中国软科学,2018,33(1):149-162.

[21] 郑万腾,赵红岩,范宏.数字金融发展对区域创新的激励效应研究[J].科研管理,2021,42(4):138-146.

[22] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2):393-420.

[23] SCHNEIDER C Q, WAGEMANN C. Comparative analysis[M]. Cambridge:Cambridge University Press,2012.

[24] 钟永恒,刘佳,孙源,等.中国基础研究竞争力报告2022[M].北京:科学出版社,2021.

[25] 李福,李正风.国家战略科技力量协同问题及其解决路径研究[J].自然辩证法研究,2023,39(10):3-10,83.

[26] 张放.影响地方政府信息公开的因素——基于省域面板数据的动态QCA分析[J].情报杂志,2023,42(1):133-141,207.

(责任编辑:王敬敏)