0 引言

创新是促进生产力水平提高、经济发展和社会进步的重要内生力量。1912年熊彼特首次提出“创新”一词,认为创新实现是经济增长的源泉,并成为管理领域研究的热点。如何提高企业创新绩效,成为企业家关心的重要问题。数字经济时代,数字技术正在引领产业变革,重塑企业生产方式,推动新业态、新模式涌现。数字化转型能够加速企业创新进程,为企业成长与价值创造指明方向[1]。企业数字化转型是借助信息、计算和通信等数字技术组合,触发实体属性发生重大变革,进而推动企业演进的过程[2]。从企业内部来看,数字化转型是企业内部流程的深刻变革,通过影响业务流程实现研发、生产、营销等流程整合,从而推动企业创新[3];从企业外部来看,数字化转型通过构建包括新平台、新网络、智能互联产品等在内的多元主体协同生态系统,实现多领域、多地域协同创新[4]。综合现有研究不难发现,学者们的研究对象大多是某个流程或产品的数字化转型,对企业内部生产要素的数字化及其影响关注不足。

与此同时,在知识经济背景下,知识是企业最重要的生产要素和核心资产,是企业保持强大创新活力的关键资源[5]。高质量创新在很大程度上取决于知识资源与知识管理之间的相互作用[6-7]。数字技术和知识管理深度融合的结果是知识数字化。所谓知识数字化,是指利用信息系统、转换器等先进信息通信设备,以及机器视觉、语言处理等数字技术,将企业所有类型知识编码为可以存储、计算和分析的知识,从而使其具有可编程性、收敛性和自成长性[8]。相较于传统的知识管理,知识数字化可以将数据资源的部分特征赋予知识,最大程度地保留知识真实性和及时性,同时,还可以高效促进知识扩散、吸收、调整或固化在某特定使用情境中[9]。有研究指出,数字技术应用于知识管理过程会对企业市场、财务和创新等绩效产生影响[10]。知识数字化正在成为数字化转型背景下企业知识管理的重要手段。

然而,目前与知识数字化相关的研究成果较少,在探究企业创新绩效影响因素时,学术界大多独立讨论知识管理或数字化转型,忽视从转化视角考察知识转化为数字资源及其对企业创新绩效的影响。因此,数字化转型背景下的高效创新仍是学者、企业家们重点关注的对象。知识数字化通过改变知识资源存在形式,赋予其部分数字资源特征,进而影响企业创新行为与绩效。因此,本研究聚焦数字化转型背景下企业知识数字化与创新行为,深入探讨企业知识数字化对企业创新绩效的影响过程与机理。这有利于进一步丰富和完善数字化转型背景下知识管理理论,为知识数字化研究提供新思路,同时,帮助企业识别创新过程中的关键影响因素,为企业加快创新、实现可持续发展提供管理建议。

1 理论基础与研究假设

1.1 知识数字化与创新绩效

知识数字化实质上是将数字技术与知识管理相融合,利用数字工具充分挖掘知识资源价值,从而提高企业创新能力。通过分析现有文献,本文认为,数字化知识资源具有可编程性、收敛性和自成长性等特点[8]。

(1)可编程性。可编程性是数字化知识资源拥有的特殊属性,即数字知识资源可以在原有基础上进行设计和修改,从而实现特定功能或效果。当前,越来越多的信息和知识以电子方式存储,无需人工参与,数字化成为主流形式[11]。Tilson 等[12]认为,数字化改变了传统的信息与组织设备、存储介质间依赖关系。借助数字技术对知识进行编码,使知识以代码形式存储在数据库中并能被反复访问和使用[13],实现知识存储与使用方式质的突破,从而有助于加快组织内知识流动,提高技术创新绩效。

(2)收敛性。收敛性是数字化知识资源整合过程中的关键特性,即将各种信息重新整合时从不同方面集中指向某中心或目标。对于知识资源来说,收敛性意味着对知识进行有目的的选择和重组。数字化改变了知识、信息等资源的获取范围和速度[14],模糊了行业、组织、部门与产品边界[15],增强了企业跨界协作能力,缩短了信息与资源传输流程,打破了物理时空束缚。知识正在突破其最初限制,被快捷地搜索、分类、聚合,从而减少企业创新知识搜寻成本,助力企业提高创新绩效。

(3)自成长性。自成长性有助于数字资源扩展,如果说收敛性是“从多到一”,那么自成长性就是“从一到多”。数字技术具有动态性、自我参照性、可扩展性和可编辑性[16]。基于上述特征,数字知识能够进行自动更新、迭代与自成长。这是因为参与者进行评估的同时,也在不断修订实物产品,从而保障该产品信息最新、有效和有用[17],这为企业创新绩效提升提供了强大的物质支撑。

知识作为知识经济时代的重要生产要素之一,它的重新排列组合是企业创新的重要来源。Mardani等[18]证明,知识创造、知识整合和知识应用促进创新并提升创新绩效。其中,知识数字化对企业内部知识获取、流动和重组具有关键作用。首先,知识数字化的可编程性意味着组织成员知识管理方式得到革新。一方面,知识存储与流动方式由传统的以纸质、文字形式为主转变为以数据库、代码形式为主,降低了知识存储成本;另一方面,知识检索也由人工转为数字化手段,有效解决了传统知识管理存在的文件搜索时间过长、信息过载等难题[19-20]。这不仅降低了知识存储、传播、应用成本,而且减少了创新过程中的知识重组成本。其次,知识数字化的收敛性意味着知识更易于分类和聚合,从而方便组织成员使用。知识数字化的收敛性可以突破行业、组织与产品边界,促进企业结合自身需求提取有用部分,拓展协作范围,增强企业协同能力[15],同时,强化企业不同部门甚至个体之间的协同性[14],进而显著促进知识重组,提高企业创新效率。最后,知识数字化的自成长性意味着知识不断增值。数字知识借助数字技术反复进行匹配、重组、编辑,促进知识自动更新和迭代[16],并且通过外部反馈对已有知识进行纠错,保证知识有效性[17]。这有助于实现企业知识增值,提升创新成果价值。综上所述,企业知识数字化及其特征维度对知识获取、流动与重组发挥关键性推动作用,因此本文提出如下假设:

H1:知识数字化对企业创新绩效具有正向影响。

H1a:知识数字化的可编程性对企业创新绩效具有正向影响;

H1b:知识数字化的收敛性对企业创新绩效具有正向影响;

H1c:知识数字化的自成长性对企业创新绩效具有正向影响。

1.2 研发探索能力

研发探索能力是指研究新技术、研发新产品或提供新服务的能力,其通过激发员工的自主搜寻和试验愿望[21],促使组织迅速针对未来市场变化或顾客需求开展研发创新活动。从目标看,研发探索能力强调开拓新市场和创造新客户需求,通过颠覆性创新提高企业创新绩效,具体表现为形成新产品、新流程及新供应链等[22-23];从知识基础看,研发探索能力需要不断积累与汇聚各种知识和技能,内、外部知识互补有利于促进企业颠覆性创新与提高创新绩效,且不同知识对颠覆性创新的作用随着资源整合方式不同而发生改变[24-25];从探索要素看,数字经济时代要求企业以探索和利用数字要素为主,如数字资源、数字能力等[26]。在企业开展创新活动过程中,研发探索能力一方面可能受到数字化知识带来的影响,另一方面也可能影响企业数字化知识应用程度,以及知识重组过程和结果,最终影响企业创新效率与绩效。

1.2.1 知识数字化与研发探索能力

知识数字化作为数字技术与知识管理融合的产物,一方面,从知识管理角度而言,企业知识体系的完善程度和整合方式会对研发探索能力产生影响,另一方面,从数字转型角度而言,数字化转型能有效提升企业研发探索能力[19]。研发探索能力的本质是开展新试验,其收益具有不确定性与长期性[21,27]。要降低不确定性,企业需要具备完善的知识体系。知识数字化基于数字技术将各种知识转化为代码并进行知识管理,不仅有助于高效便捷地获取与传播知识[6],而且有助于强化企业知识吸收与应用能力[9]。这有助于提高企业研发探索效率,扩大企业研发成果产出。具体地说,知识数字化的可编程性可以实现对大批量知识的自动化处理[28],提升知识获取和识别效率,同时,还可以在一定程度上促进组织内部隐性知识显性化[29],这对构建研发探索能力所需的知识基础具有重要意义;收敛性通过促进不同领域知识相互联系和渗透,增强知识之间的相关性,加速知识整合,有助于拓展知识体系广度和深度[30],形成更全面、深化的知识体系,而知识整合程度和方式进一步决定企业研发探索以及颠覆式创新能力;自成长性通过知识自动更新和扩充,为组织提供新视角新思维[31],深化组织的知识理解和运用,进而有助于提高企业研发探索以及颠覆式创新成功率。企业知识体系越完善,其研发探索能力也越强。因此,本文提出如下假设:

H2:知识数字化对企业研发探索能力具有正向影响。

H2a:知识数字化的可编程性对企业研发探索能力具有正向影响。

H2b:知识数字化的收敛性对企业研发探索能力具有正向影响。

H2c:知识数字化的自成长性对企业研发探索能力具有正向影响。

1.2.2 研发探索能力与企业创新绩效

研发探索能力在企业经营活动中主要体现为产品、流程、市场等方面的颠覆性创新。一方面,研发探索能力可以帮助企业更快地发现新机会,加速创新过程,提高新产品、新流程开发效率[32];另一方面,研发探索能力具备积极接受市场反馈、快速响应市场变化的特点,有利于企业发现和解决产品或服务中存在的问题,不断改进和升级产品质量,从而提高新产品开发成功率,避免无效创新[33]。此外,在数字化转型背景下,研发探索能力对创新的作用进一步增强。如通过业务流程智能化提高研发探索效率,利用数字赋能促进产品升级为智能产品,甚至将产品或服务彻底数字化[19],从而有利于消费者参与成果推广,而企业可以基于消费者大数据,企业传统的单方研发决策转变为人与数据相结合的科学决策,进而提高研发创新成功率[34]。通过研发探索,培养企业创新文化,激发员工创新意识和潜力[26]。员工在创新过程中得到锻炼和成长,从而为企业创新绩效持续提升奠定坚实基础。因此,本文提出如下假设:

H3:研发探索能力对企业创新绩效具有正向影响。

1.2.3 研发探索能力的中介作用

综合前文分析可知,知识数字化有助于企业完善知识体系,增强企业获取知识、促进知识流动及重组的能力。上述作用固然会对企业创新绩效产生积极效应,但是中间还涉及具体的知识重组与运用流程,即研发探索过程[35]。在这一过程中,从知识基础来看,由知识数字化形成的数字知识具备操作便捷、相关性强、价值高等特征,其借助数字技术与信息系统,可以在很大程度上规避不确定性、资源消耗过快等负面影响;从对企业创新绩效的作用来看,仅关注知识数字化转型或知识数字化特点并不能直接保证创新绩效实现,但是有助于促进企业知识基础开发、学习和利用[33]。在这一过程中,研发探索能力决定企业知识运用程度以及知识重组结果。总的来说,知识数字化通过增强研发探索能力,最终促进创新,提升企业创新绩效。因此,本文提出如下假设:

H4:研发探索能力在知识数字化与创新绩效间发挥中介作用。

H4a:研发探索能力在知识可编程性与创新绩效间发挥中介作用;

H4b:研发探索能力在知识收敛性与创新绩效间发挥中介作用;

H4c:研发探索能力在知识自成长性与创新绩效间发挥中介作用。

1.3 企业家导向的调节作用

企业家导向是管理者解决问题与响应环境变化的一系列相关活动在管理实务上的具体表征,一般认为具有3个维度,即创新性、风险承担性与先动性[36]。其中,创新性是指管理者鼓励员工创新和试验新想法的倾向,具体表现为对新产品、新服务、新技术、新想法的支持;风险承担性是指管理者在面对结果高度不确定时仍积极开展行动的冒险精神和风险承担倾向;先动性是指管理者根据对未来市场需求与竞争程度的预判,先于同行企业采取行动的倾向。创新性高的管理者更鼓励和支持企业创新活动,而创新活动通常需要源源不断的先进知识和技术作支撑,这就促使企业不断吸收并整合内外部知识和资源[37],并在进行要素配置时为研发探索活动分配更多的资源[38]。这些先进知识和资源是形成企业研发探索能力的基础,同时,高创新环境下企业颠覆性创新行为增多[26],企业研发探索能力对创新绩效的促进作用也会显著增强。企业研发探索活动成本高且收益不确定,与其他管理者相比,风险承担水平较高的管理者更勇于承担创新风险,敢于投入大量资源和精力,推进产品、服务和流程创新[39]。同时,具有高风险承担水平的管理者出于对创新失败的高容忍,更愿意赋予创新团队更大的自主权,为创新提供更加宽松的环境[40],从而强化企业研发探索能力对创新绩效的促进作用。先动性倾向高的管理者通常对未来需求和变化具有超前预见性,对外部市场中的信息和机遇高度敏感,倾向于主动、先人一步地开发新产品或新服务。由于开发领先于对手的新产品通常需要大量知识和资源投入(冯彩玲等,2014),所以当管理者的先动性倾向较强时,他们会更加积极地扫描外部知识,大力引进新知识、新技术,以改善和提高企业产品或服务、生产与经营方式、组织结构、信息技术等[40]。在这一情境下,企业研发探索能力得到进一步释放,对企业创新绩效的促进作用也会更加显著。此外,企业家导向能正向调节领导者与员工创新关系[41],数字化知识在企业内部的快速流转能促进知识下沉,鼓励知识型员工进行研发探索,提高员工创新水平和成功率(谭新雨等,2017)。总的来说,在高水平企业家导向下,企业追求创新的动力更大,尤其是基于企业研发探索能力的原始性创新动力更强[42]。基于此,本文提出如下假设:

H5:企业家导向在研发探索能力与创新绩效之间起调节作用。

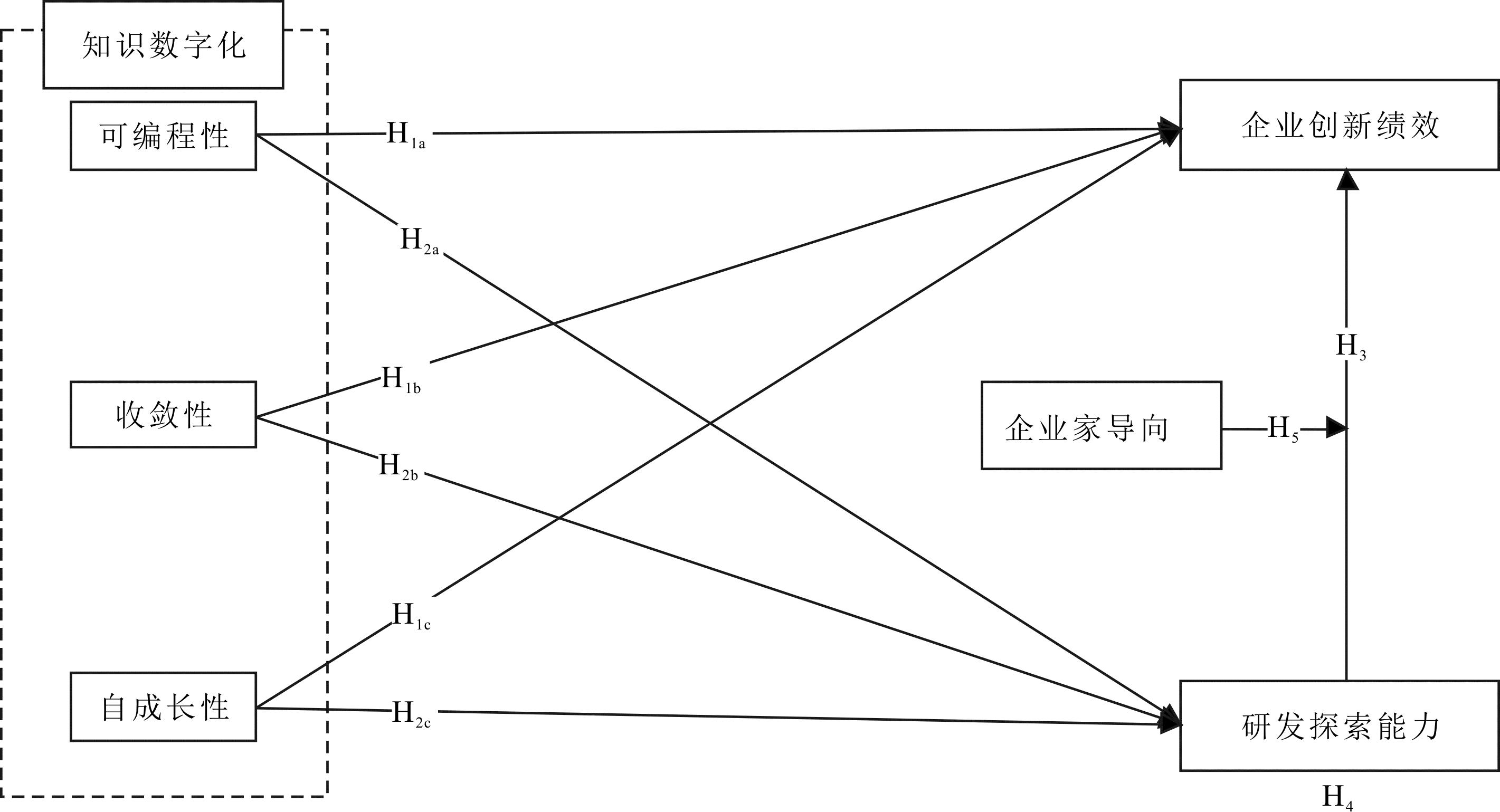

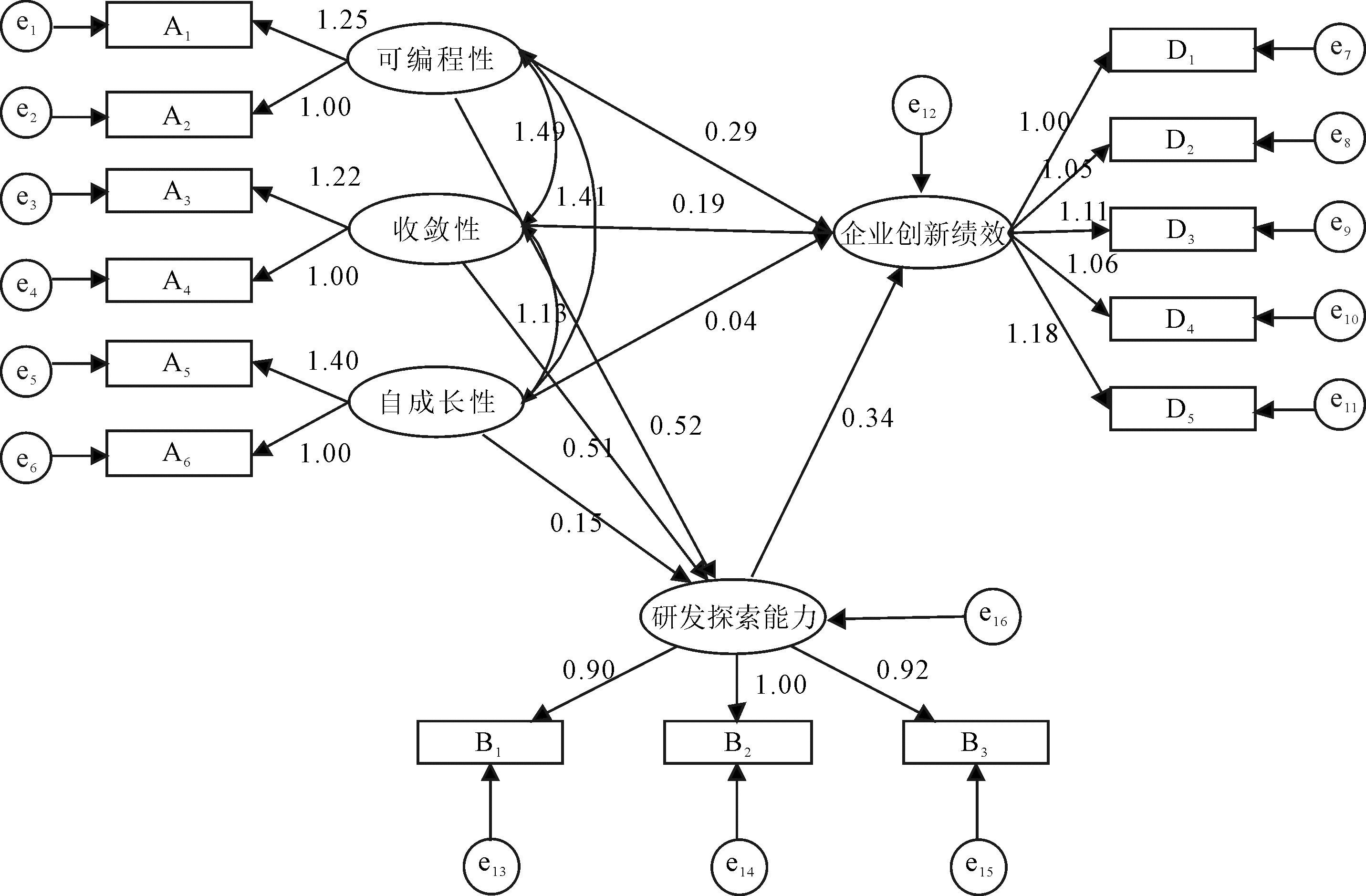

基于以上假设,本文构建研究理论模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 问卷设计与变量测量

本研究采用李克特7级量表对变量进行测度,其中,1表示“几乎没有” “完全不重要” “很差”,7表示“非常多” “非常重要” “非常好”,对每个变量题项的得分采用取平均值的方式赋值。

解释变量:企业知识数字化水平。目前知识数字化测量量表还未统一,本研究基于前文分析,参考Cheng等[8]、Yoo等[43]的研究,从可编码性、收敛性和自成长性维度测量知识数字化水平。其中,可编程性主要考虑组织网络管理能力和信息技术水平,收敛性主要考虑组织内不同部门之间的知识协作和集成水平,自成长性主要考虑组织成员参与度和知识试错迭代方面。

被解释变量:企业创新绩效。关于创新绩效测量的研究成果较丰富,本文参考阳银娟等[44]的研究,从专利申请数量、创新项目成功率、新产品开发速度等方面测量企业创新绩效。

中介变量:研发探索能力。研发探索能力突出组织能够针对市场和顾客需求迅速作出反应,主要聚焦于未来市场或顾客需求探索。本文根据池毛毛等[19]的研究,从灵活快速响应市场、根据业务变化快速作出调整、促进商务活动重组等方面测量企业研发探索能力。

调节变量:企业家导向。本研究参考路畅和于渤[37]的研究,从创新性、先动性与风险承担性维度测量企业家导向。

此外,为尽可能降低非核心因素对结果的影响,选取部门属性、企业规模和成立年限作为控制变量纳入变量测量体系。鉴于填写问卷时可能产生偏差或疏漏,利用爱企查、国泰安数据库等展开检索,进行补充、对照和验证,以尽可能按照实际情况修正样本企业属性描述。

2.2 研究样本与数据收集

本文从企业视角,研究和探讨数字化转型背景下企业知识数字化对创新绩效的影响,故问卷发放主要针对已组建或加入企业知识联盟并进行数字化转型的企业。本研究利用团队人脉、MBA课程资源、课题项目合作等多渠道收集数据,由于相比普通员工,数字化情境下企业管理者对公司整体数字化水平和创新绩效的了解更全面,因此问卷发放对象以中国西南地区制造业和互联网等领域企业管理者为主。本次共发放问卷292份,收回并剔除无效问卷后,共获得有效问卷243份,问卷有效率为83%。

从企业类型看,民营企业占87%,其余为国企、央企、事业单位等;从企业年龄来看,成立10年以上的企业占39.62%,成立6~10年的企业占47.9%,成立3~6年的企业占5.94%,成立3年以内的企业占7.36%。整体来看,成立6年以上的民营企业居多,且统计结果显示,在 “知识数字化水平”的4个相关题项中,选择5~7分的企业数量达到70%以上,说明知识数字化在我国企业中的普及程度较高。

3 实证分析

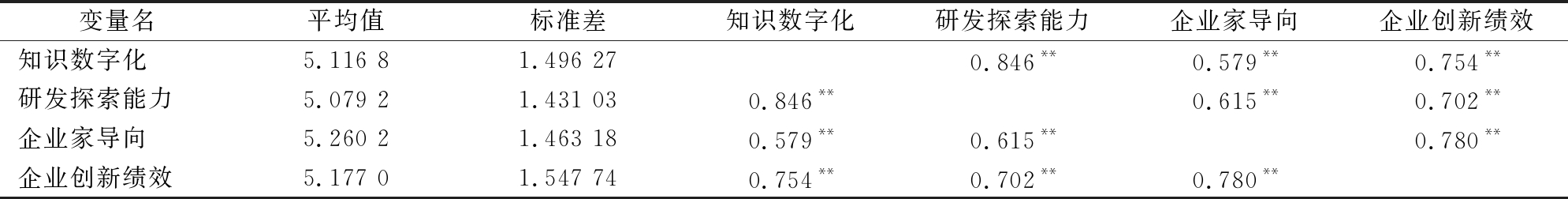

3.1 描述性统计与相关性分析

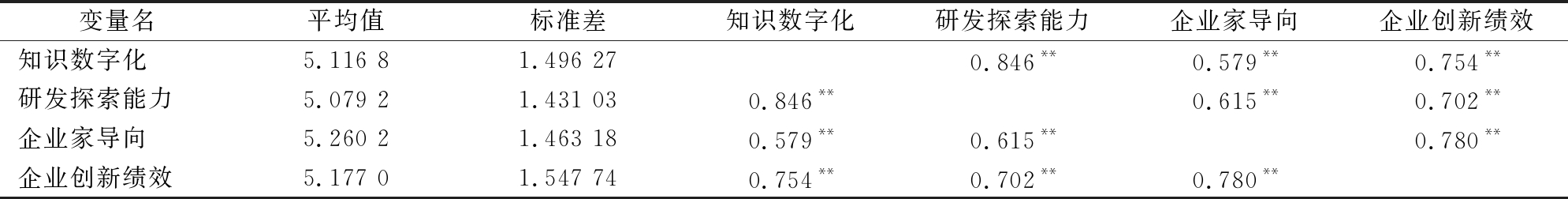

各变量描述性统计与Pearson相关系数如表1所示,除调节变量企业家导向外,其余变量的相关系数都大于0.7,说明本研究核心变量间存在显著的相关关系,为后续假设检验提供了初步支持。

表1 描述性统计与相关性分析结果

Table 1 Descriptive statistics and correlation analysis

注: **表示在0.01级别(双尾),相关性显著

变量名平均值标准差知识数字化研发探索能力企业家导向企业创新绩效知识数字化5.116 81.496 270.846**0.579**0.754**研发探索能力5.079 21.431 030.846**0.615**0.702**企业家导向5.260 21.463 180.579**0.615**0.780**企业创新绩效5.177 01.547 740.754**0.702**0.780**

3.2 信效度与同源性偏差检验

(1)对样本数据进行KMO与Bartlett球形检验,以确认其是否适合进行因子分析。检验结果如表2所示,数据显示,KMO的检验值为0.849,大于0.8;Bartlett的检验值为2 697.000,显著性水平为Sig<0.001,表明结果显著,说明该问卷数据适合进行因子分析。

表2 KMO与Bartlett球形检验结果

Table 2 Results of KMO measure of sampling adequacy and Bartlett’s sphericity test

取样足够的KMO度量0.849Bartlett球形度检验检验值2 697.000 df247 sig.0.000

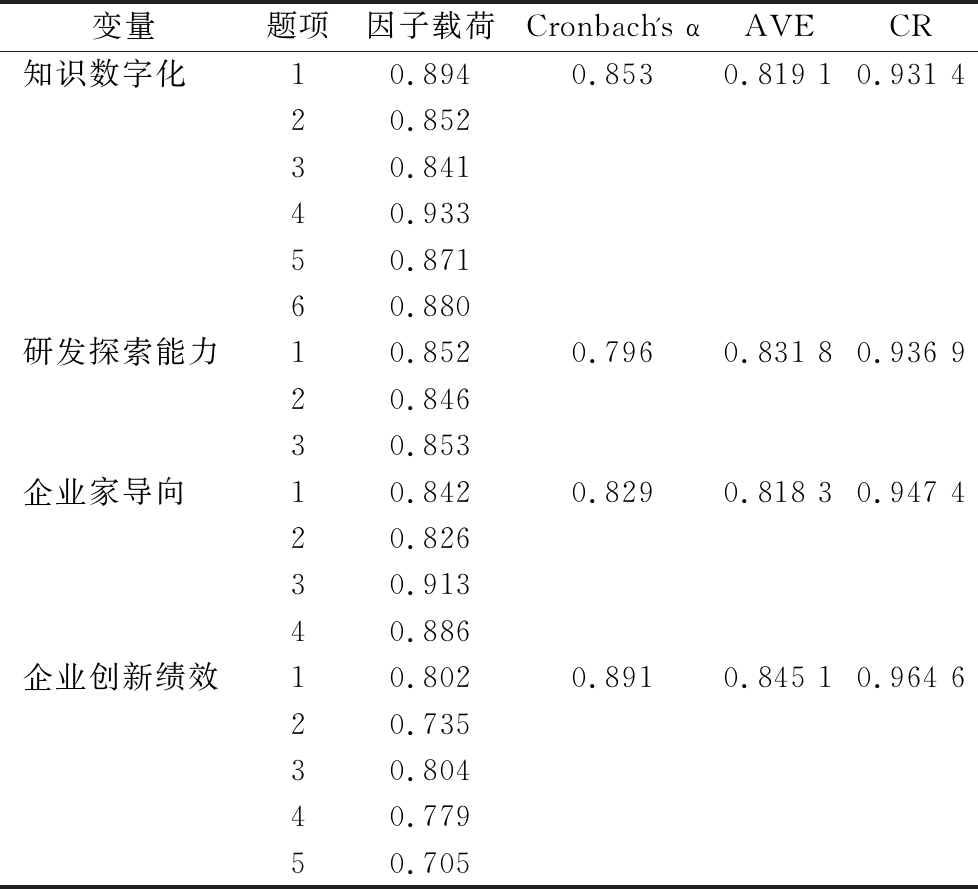

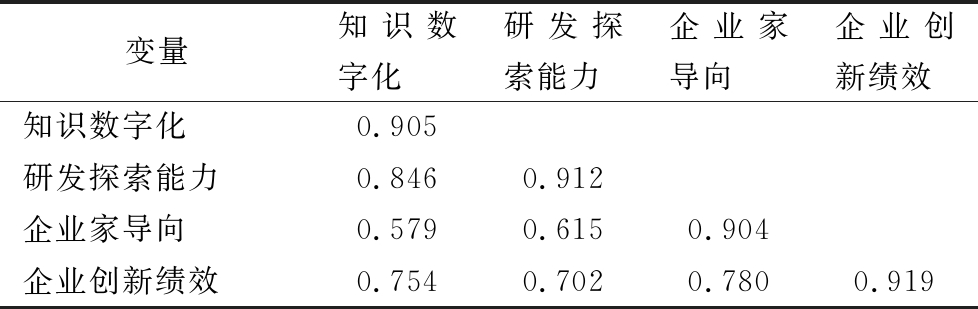

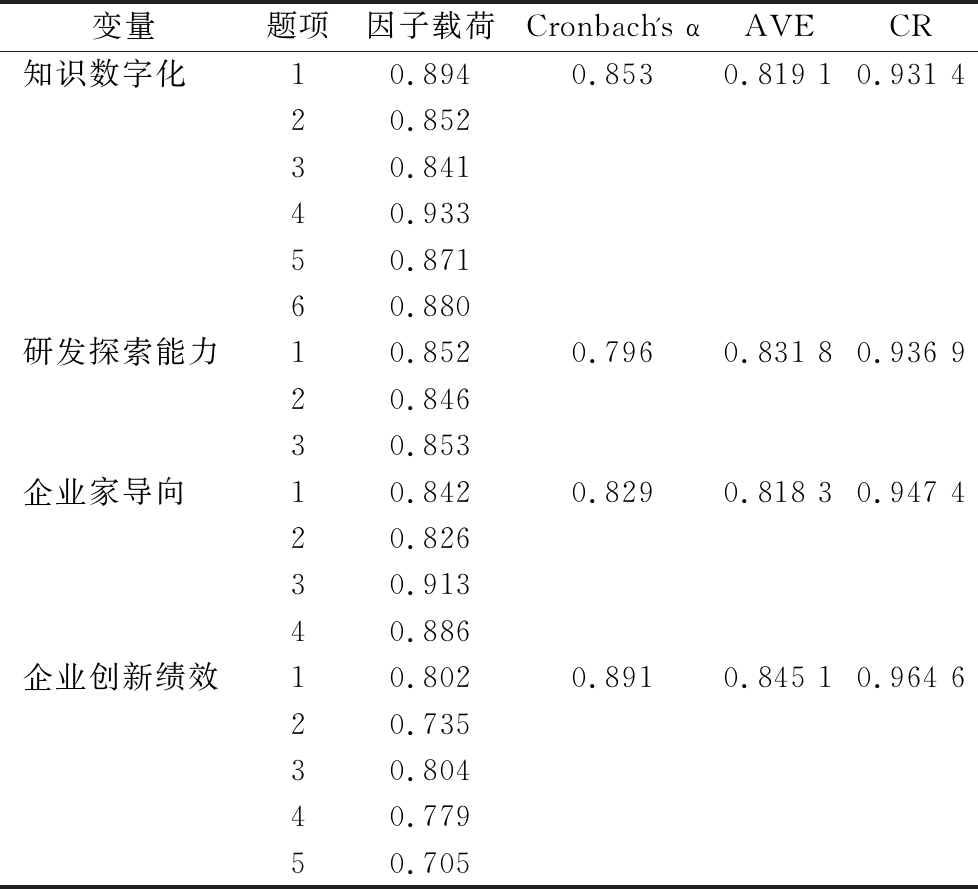

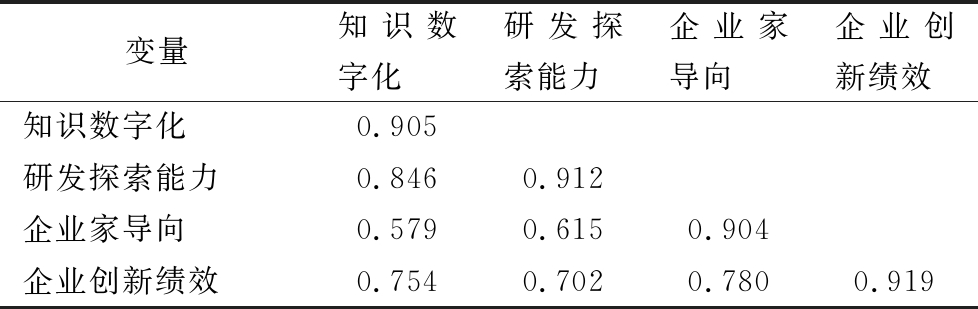

(2)使用SPSS 25和AMOS 26软件对问卷数据进行因子分析,分析结果如表3所示。首先,各变量的Cronbach's α值均大于0.7,说明问卷信度较高;其次,所有题项的因子载荷值均大于0.7,所有变量的CR值都大于0.7,所有变量的AVE值均大于或等于0.5,说明各题项关联性高,且各变量均具有较高的一致性,故本研究问卷数据具有较高的收敛效度;最后,比较各变量AVE的平方根值与变量间相关系数,结果如表4所示。数据显示,所有变量的AVE平方根值均大于变量间相关系数,说明问卷测量题项能有效区分不同特征、能力或特质,即量表数据具有较高的区别效度。

表3 因子分析结果

Table 3 Results of factor analysis

变量题项因子载荷Cronbach's αAVECR知识数字化10.8940.8530.819 10.931 420.85230.84140.93350.87160.880研发探索能力10.8520.7960.831 80.936 920.84630.853企业家导向10.8420.8290.818 30.947 420.82630.91340.886企业创新绩效10.8020.8910.845 10.964 620.73530.80440.77950.705

表4 区分效度检验结果

Table 4 Results of differential validity test

注:对角线数值表示为AVE的平方根

变量知识数字化研发探索能力企业家导向企业创新绩效知识数字化0.905研发探索能力0.8460.912企业家导向0.5790.6150.904企业创新绩效0.7540.7020.7800.919

由上可知,本研究问卷数据通过信度和效度检验,可用于后续回归分析。此外,通过Harman单因子分析法检验同源偏差,共提取4个主成分因子,分别对应本研究的4个变量。其中,第1个提取因子解释了所有指标变异量的24.62%,小于40%,占总方差累计解释的34.86%,未超过总解释方差的50%,意味着单个因子无法解释大多数指标变异,因此不存在同源偏差问题。

综合以上信度、聚合效度、区分效度和同源偏差检验结果,证明本研究问卷数据可靠性较高,可以满足后续研究要求。

3.3 假设检验

3.3.1 主效应检验

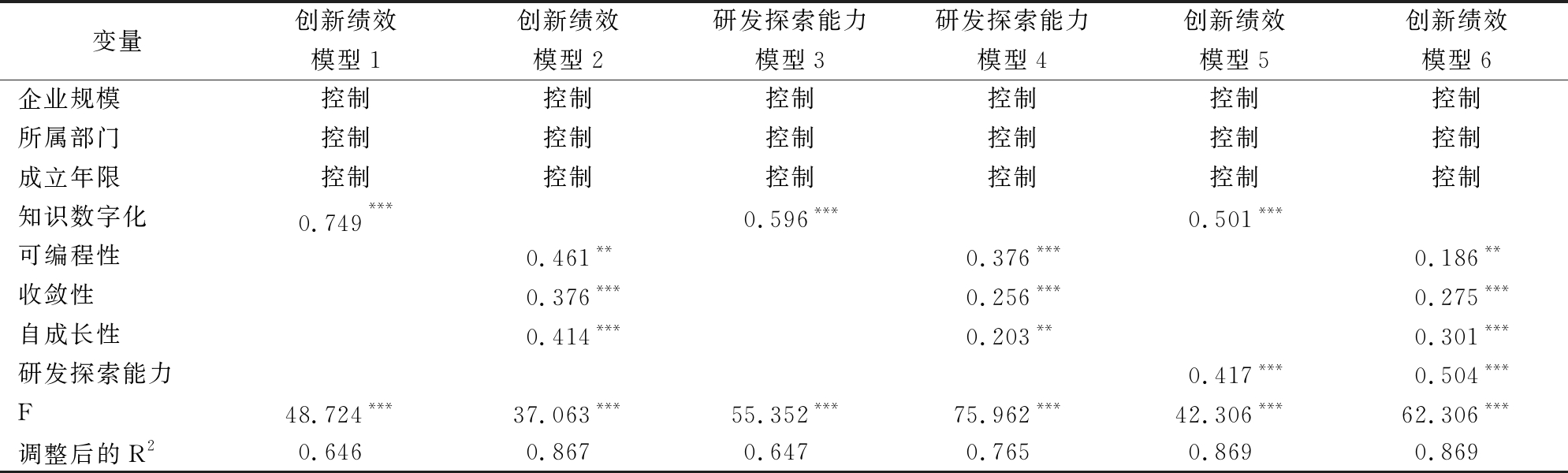

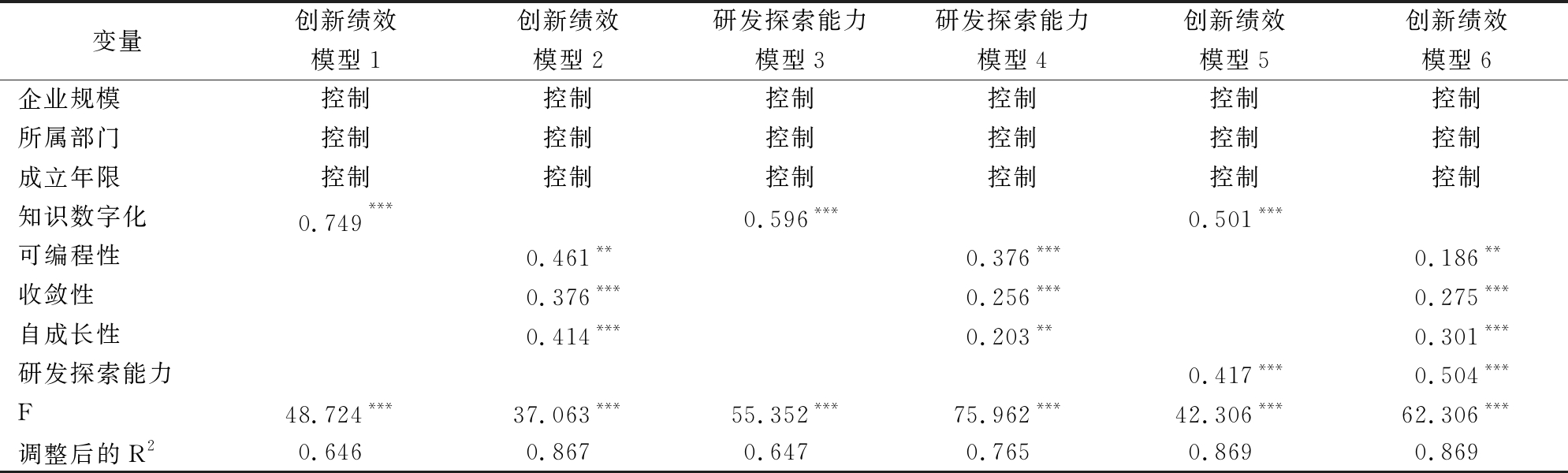

本研究使用SPSS 25进行多元线性回归分析以检验前文假设,具体结果见表5。其中,模型1与模型2的被解释变量均为企业创新绩效,模型1的解释变量是知识数字化,模型2的解释变量是知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性。结果表明,企业知识数字化对创新绩效的标准化影响系数为0.749,且在Sig<0.001的范围内保持显著,说明企业知识数字化正向促进企业创新绩效,即假设H1成立;知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性对跨组织知识共享的标准化影响系数分别为0.461、0.376、0.104,其中,可编程性的标准化影响系数在Sig<0.01的范围内保持显著,收敛性与自成长性的标准化影响系数在Sig<0.001的范围内保持显著,表明知识数字化的3个维度均可以正向促进企业创新绩效,即假设H1a、H1b、H1c成立。上述结论也符合当前数字化转型背景下知识管理理论与企业创新实践,即当知识成为一种数字化资源时,其借助数字技术的快速传播与打破时空限制的优势,能极大缩短知识流转周期,增加知识重组机会,使企业能够依靠丰富的知识资源占据创新优势,进而促进新产品开发、新商业模式构建,以及提高创新收益。

表5 主效应与中介效应检验结果

Table 5 Results of main and mediating effects test

注:***、**、*分别代表显著性水平Sig<0.001、Sig<0.01和Sig<0.05,下同

变量创新绩效创新绩效研发探索能力研发探索能力创新绩效创新绩效模型1模型2模型3模型4模型5模型6企业规模控制控制控制控制控制控制所属部门控制控制控制控制控制控制成立年限控制控制控制控制控制控制知识数字化0.749***0.596***0.501***可编程性0.461**0.376***0.186**收敛性0.376***0.256***0.275***自成长性0.414***0.203**0.301***研发探索能力0.417***0.504***F48.724***37.063***55.352***75.962***42.306***62.306***调整后的R20.6460.8670.6470.7650.8690.869

使用SPSS进行线性回归分析时,各变量值一般是将测量题项得分平均后得到,并默认各题项权重相等;通过Amos进行结构方程模型分析时,可以分别录入各题项得分,并为其赋权进行检验分析。不同的权重分配方式可能导致研究结果出现偏差,因此本研究在使用SPSS进行线性回归分析基础上引入Amos,对结果进行结构方程模型检验,以增强研究结论稳健性。检验结果如图2所示,可以发现,知识数字化对企业创新绩效的标准化影响系数为0.677,在p<0.001范围内保持显著;知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性对企业创新绩效的标准化影响系数分别为0.471、0.368、0.094,均在p<0.001范围内保持显著。综合来看,各标准化影响系数与前文SPSS检验结果相差不大,且均显著为正,再次证明假设H1、H1a、H1b、H1c成立,即研究结果具有较高稳健性。

3.3.2 中介效应检验

针对中介效应的检验,传统方法有Baron&Kenny提出的因果逐步回归法,然而该方法存在较多限制,不具有稳健性,逐渐被Bootstrap重复抽样法取代。基于此,本研究首先使用SPSS对数据进行多元线性回归分析,检验知识数字化对企业研发探索能力的影响(H2,H2a,H2b,H2c)以及研发探索能力对企业创新绩效的影响(H3),然后利用Process V3.4插件并结合Bootstrap多步抽样检验法检验研发探索能力的中介效应(H4,H4a,H4b,H4c)。多元线性回归结果如表5中模型3~模型6所示。首先,验证企业知识数字化与研发探索能力的关系,模型3以知识数字化为解释变量、研发探索能力为被解释变量进行检验。结果显示,企业知识数字化对研发探索能力的标准化影响系数为0.596,且在Sig<0.001范围内保持显著,说明企业知识数字化可以正向促进企业研发探索能力,假设H2得到支持;同时,模型4以知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性为解释变量、研发探索能力为被解释变量进行检验。结果显示,企业知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性对研发探索能力的标准化影响系数分别为0.376、0.256、0.203,其中,可编程性与收敛性的标准化影响系数在Sig<0.001范围内保持显著,而自成长性的标准化影响系数在Sig<0.01范围内保持显著,假设H2a、H2b、H2c得到支持。其次,验证企业研发探索能力与创新绩效关系,模型5和模型6分别以企业知识数字化与研发探索能力、企业知识数字化的3个维度及知识集成能力作为解释变量、企业创新绩效作为被解释变量进行检验。结果显示,两个模型中企业研发探索能力对企业创新绩效的标准化影响系数分别为0.417、0.504,且均在Sig<0.001范围内保持显著,说明企业研发探索能力可以正向促进企业创新绩效,假设H3得到支持。

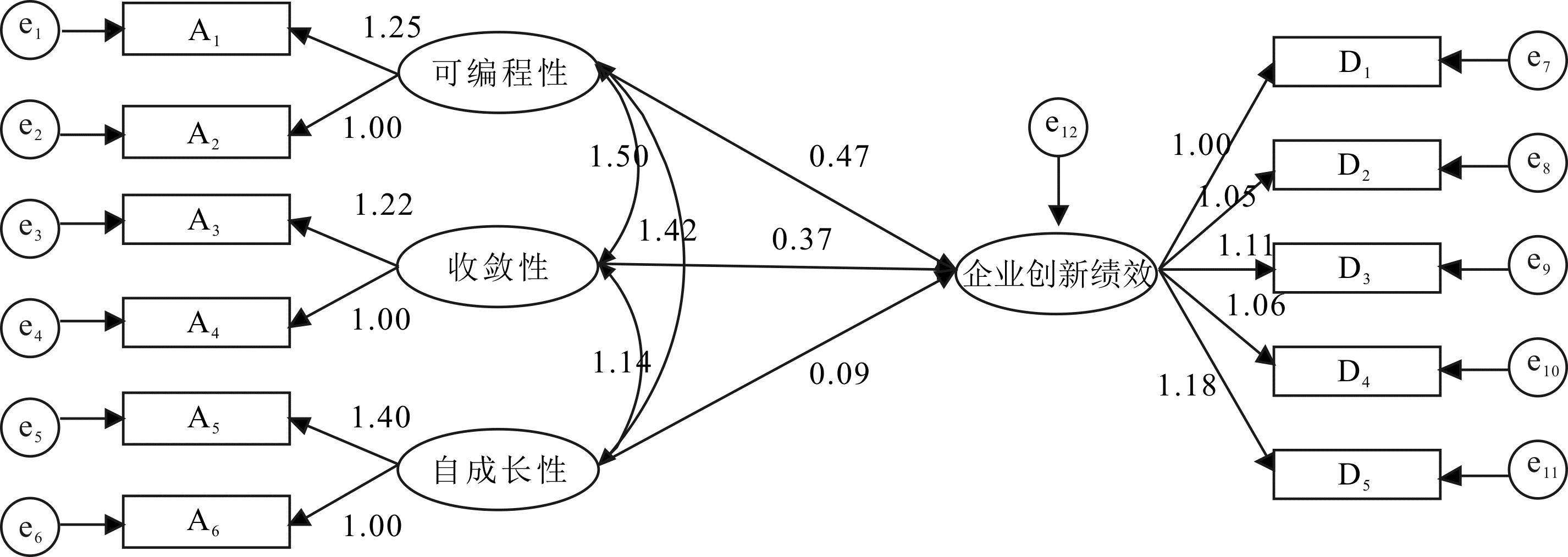

与前文相同,本研究在使用SPSS进行检验的基础上,引入Amos对结果进行稳健性检验,以确定中介效应的稳健性。检验结果如图3所示,可以发现,知识数字化对研发探索能力的标准化影响系数为0.547,在p<0.001范围内保持显著;知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性对研发探索能力的标准化影响系数分别为0.524、0.507、0.149,均在p<0.001范围内保持显著;研发探索能力对企业创新绩效的标准化影响系数为0.341,在p<0.001范围内保持显著。综合来看,各标准化影响系数与前文SPSS检验结果相差不大,且均显著为正,再次证明假设H2、H2a、H2b、H2c、H3成立,即本文研究结果稳健。

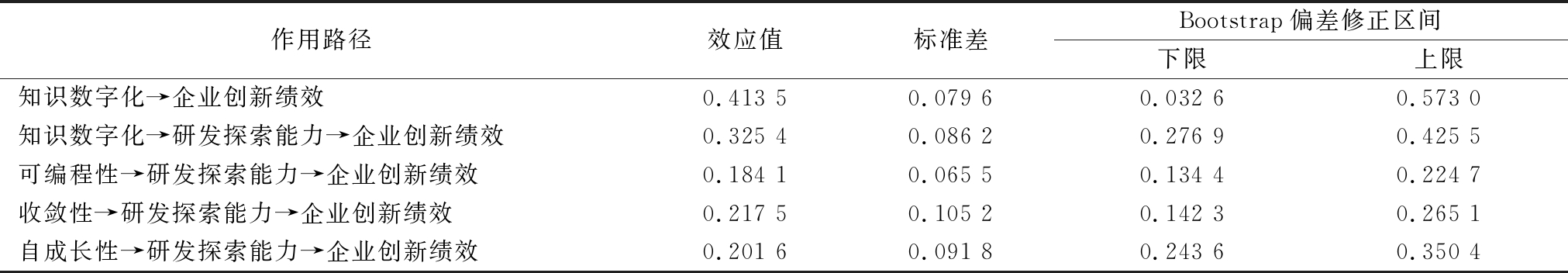

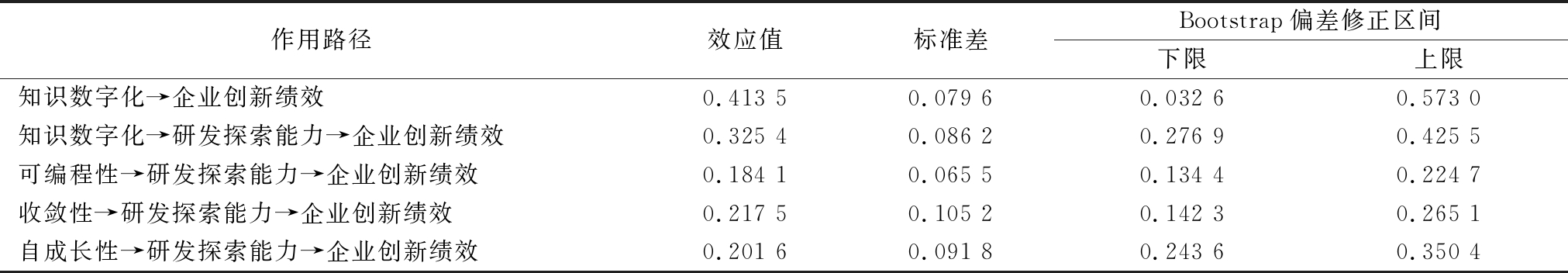

更进一步地,使用Bootstrap方法设置重复抽样5 000次,置信区间为95%,以验证结论稳健性,结果如表6所示。数据显示,企业知识数字化对创新绩效的直接效应值为0.413 5,通过研发探索能力对创新绩效的间接效应值为0.325 4,且Bootstrap抽样结果的置信区间均不包含0,说明研发探索能力在企业知识数字化与创新绩效间发挥部分中介作用,假设H4得到支持;将企业知识数字化按照可编程性、收敛性和自成长性维度再次进行检验,结果表明,研发探索能力对企业知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性的间接效应值分别为0.184 1,0.217 5及0.201 6,且置信区间均不包含0,说明研发探索能力在企业知识数字化的可编程性、收敛性、自成长性与创新绩效间发挥部分中介作用,假设H4a、H4b和H4c得到支持。这是因为,知识数字化改变了企业研发探索方式和手段,降低了企业研发探索成本,扩大了企业研发探索广度和深度,最终对企业创新绩效产生积极的正向影响。

表6 Bootstrap检验结果

Table 6 Results of Bootstrap test

作用路径效应值标准差Bootstrap偏差修正区间下限上限知识数字化→企业创新绩效0.413 50.079 60.032 60.573 0知识数字化→研发探索能力→企业创新绩效0.325 40.086 20.276 90.425 5可编程性→研发探索能力→企业创新绩效0.184 10.065 50.134 40.224 7收敛性→研发探索能力→企业创新绩效0.217 50.105 20.142 30.265 1自成长性→研发探索能力→企业创新绩效0.201 60.091 80.243 60.350 4

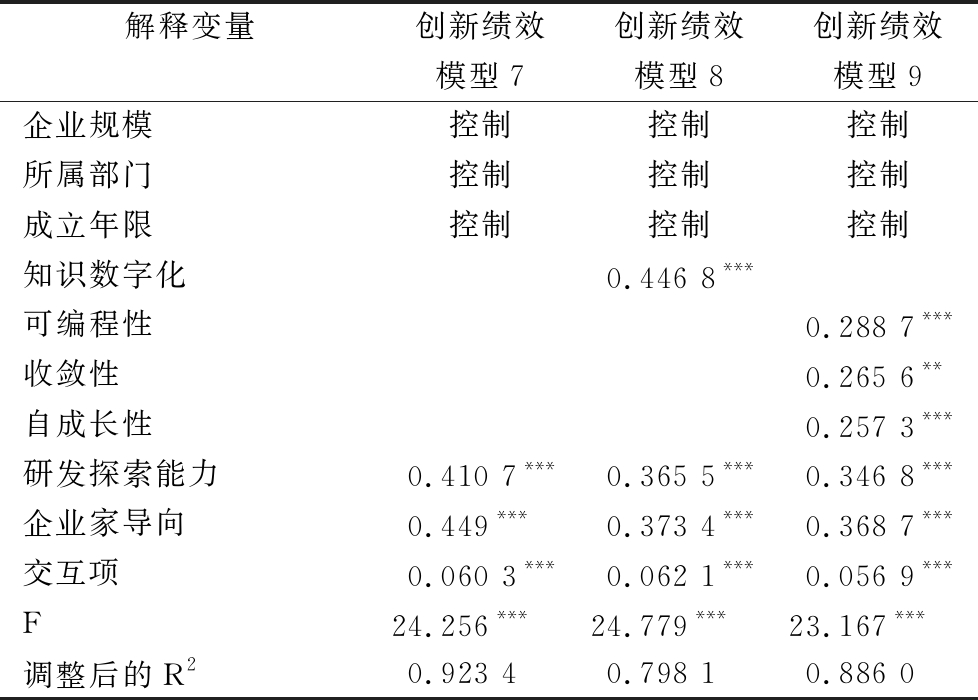

3.3.3 调节效应检验

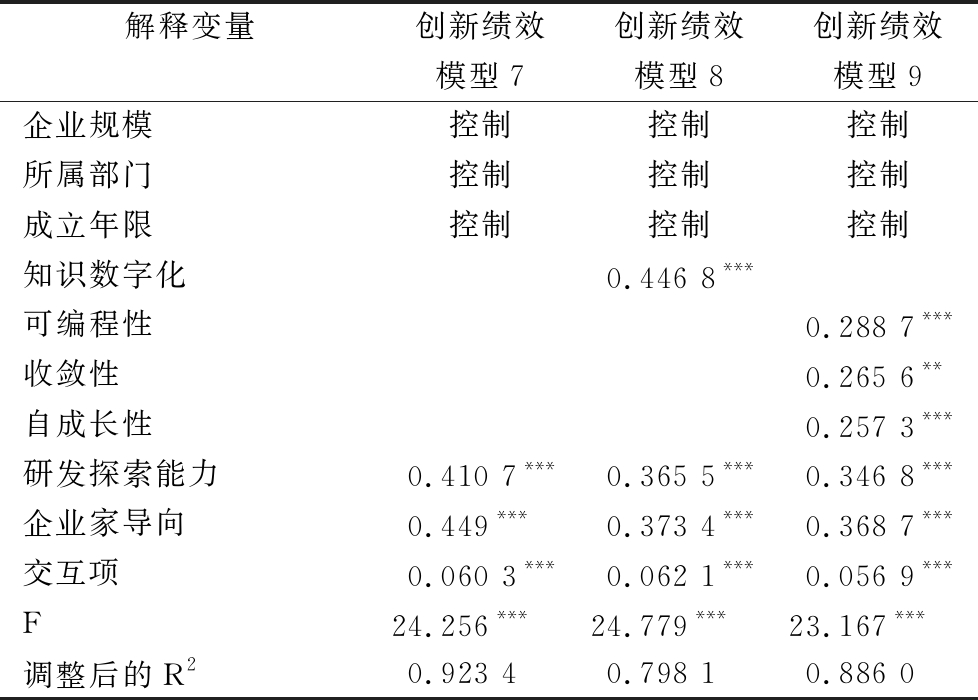

本研究通过构建交互项法验证企业家导向对研发探索能力与企业创新绩效关系的调节效应。与分组法相比,其可以避免分组后数据样本不足的问题。因此,构建交互项研发探索能力×企业家导向并进行中心化处理以消除可能存在的共线性问题。具体检验结果如表7所示,其中,模型7是仅包含企业研发探索能力、企业家导向和创新绩效的单一调节模型,模型8是加入企业知识数字化的带有调节的中介模型,模型9是按照可编程性、收敛性和自成长性维度划分后的带有调节的中介模型。结果显示,3种模型下研发探索能力系数分别为0.410 7、0.365 5、0.346 8,且均在Sig<0.001范围内保持显著;交互项系数分别为0.060 3、0.062 1、0.056 9,且均在Sig<0.001范围内保持显著,说明企业家导向在研发探索能力与企业创新绩效之间发挥正向调节作用,假设H5得到支持。

表7 调节效应检验结果

Table 7 Results of moderating effects test

解释变量创新绩效创新绩效创新绩效模型7模型8模型9企业规模控制控制控制所属部门控制控制控制成立年限控制控制控制知识数字化0.446 8***可编程性0.288 7***收敛性0.265 6**自成长性0.257 3***研发探索能力0.410 7***0.365 5***0.346 8***企业家导向0.449***0.373 4***0.368 7***交互项0.060 3***0.062 1***0.056 9***F24.256***24.779***23.167***调整后的R20.923 40.798 10.886 0

4 结论与启示

4.1 研究结论

数字化转型背景下企业面对的市场多样性和动态性不断增强,作为企业竞争优势的重要驱动力——创新对企业的重要性不断凸显。本研究通过分析243家企业调研数据,对知识数字化与企业创新绩效关系作出新解读。基于实证研究,本文得出以下结论:

(1)企业知识数字化对创新绩效存在显著正向影响,且知识数字化的可编程性、收敛性和自成长性均对企业创新绩效产生积极影响。知识数字化通过改变知识存在形式,影响企业的知识获取、重组,降低创新成本,提高创新效率。

(2)研发探索能力在企业知识数字化与创新绩效之间发挥部分中介作用,且在知识数字化的可编程性、收敛性、自成长性与企业创新绩效之间发挥部分中介作用。研发探索能力决定企业的知识运用程度以及知识重组结果,数字化知识通过研发探索,经历重组和筛选,最终形成有效的创新并提升企业创新绩效。

(3)企业家导向在研发探索能力与企业创新绩效之间发挥正向调节作用。企业家导向的创新性、先动性与风险承担性促使企业追求创新,尤其是原始性创新,从而放大研发探索能力对企业创新绩效的作用,提升创新绩效。

4.2 理论贡献

(1)本研究提出知识数字化概念。在知识管理领域,有关数字化对知识管理影响的研究成果较丰富,但大多停留在利用数字技术、基础设施优化知识管理过程或环节,未考虑利用数字技术改变知识存在形式的影响。本文通过将知识管理理论与数字赋能理论相结合,提出知识数字化概念,对知识管理理论研究作出补充和完善。此外,在数字化研究领域,关于企业生产要素数字化对企业创新绩效的影响机制尚未明晰,本文从知识管理视角出发进行实证分析,证明假设H1、H1a、H1b、H1c成立,从而支持本研究核心观点,即知识数字化对企业创新绩效具有积极影响,为企业知识管理和数字化转型提供了理论依据。

(2)本研究验证了知识数字化对企业创新绩效的影响机制。虽然已有丰富的文献证明知识管理或数字化转型对企业创新绩效存在影响,但是知识数字化作为一个全新概念,其对企业创新绩效的影响机制尚需要进一步挖掘。本文从企业双元能力出发,选择研发探索能力作为中介变量,验证了假设H2、H2a、H2b、H2c,表明研发探索能力在知识数字化与企业创新绩效之间发挥重要桥梁作用。该结论符合当前创新实践,即知识数字化下企业研发探索能力越强,企业创新效率和成功率也越高。

(3)本研究还从企业管理者角度进行实证分析,发现企业家导向可以调节研发探索能力对企业创新绩效的影响。现有研究关注企业内外部影响因素对企业创新绩效的影响,但是对管理者层面的分析较少。企业家导向调节作用的存在,说明在企业研发探索活动中,行动迅速、乐于尝试新方法、敢于承担风险的管理者及其企业更容易创新成功,进而获得竞争优势。

4.3 实践启示

越来越多的企业认识到知识管理对创新的重要性,而基于数字技术的知识管理正成为企业探索创新知识与技术的新途径。本文证实知识数字化对企业创新绩效有显著正向影响,该结论对企业创新实践具有如下启示:

(1)积极推动知识数字化建设。大力拥抱数字技术,利用数字技术进行知识管理活动。这要求企业不断完善自身数字基础设施、实现信息系统模块化,以增强企业知识获取能力。例如企业可以通过共享云端数据库或建立知识库管理系统,畅通与合作者的知识交流渠道;利用社交媒体与顾客或供应链伙伴建立社交圈,通过交流和互动增进信任,促进知识与数字资源交换;资源充足的企业还可以搭建创新平台,吸纳不同供给方提供新知识,并通过提升信息收集与整合能力、提高消费者洞察能力等更好地为创新活动提供支持。

(2)不断增强研发探索能力。研发探索能力对企业适应外部市场环境与开展创新具有关键性作用。这要求企业加大研发投入,更新设备,引进先进技术,不断提高研发效率和质量;加强研发团队建设,招聘高素质研发人才,促进团队建设和培养,鼓励员工参与研发活动;建立并完善企业知识体系,推动企业与研发机构、高校等合作,拓展知识广度和深度;建立激励机制,鼓励员工提出创新点和新方案,激发其研发潜力。

(3)企业管理层要塑造企业家导向。企业家导向下的创新性、先动性与风险承担性有助于提升创新绩效。这要求激发管理者创新意识,鼓励其提出新想法、新解决方案。同时,大力培养敢于冒险、接受失败的企业家精神,引导组织持续创新;提高其商业敏锐度和判断力,使其能够精准识别市场变化和商业机会,敢于先人一步尝试创新;建立风险管理机制,确保风险可控;提供创业平台,鼓励管理者勇于创新,并给予必要的资源支持。

4.4 局限与展望

(1)本研究提出了知识数字化概念,由于知识数字化的量化研究成果较少,因此本研究制定的知识数字化测量量表可能存在漏洞和缺陷,需要进一步验证。

(2)本研究将创新绩效作为一个整体性概念进行讨论,未来研究可以将其细分为产品创新绩效、工艺创新绩效、流程创新绩效等进行深入讨论。

(3)本研究样本量偏小,同时,未对企业所在行业(如制造业、互联网、金融业等)进行细分,未考虑不同行业之间的差异性。未来研究可以扩大调查对象范围,增加样本量,并对行业进行细分以探究不同行业差异性。

(4)受地域影响,本研究样本企业主要集中于西南地区,未来研究可以扩大样本选取范围,增强研究结论适用性。

参考文献:

[1] DASILVA C M. Understanding business model innovation from a practitioner perspective[J]. Journal of Business Models, 2018,6(2): 19-24.

[2] VIAL G. Understanding digital transformation: a review and a research agenda[J]. Managing Digital Transformation, 2021,14(7): 13-66.

[3] LI F .The digital transformation of business models in the creative industries: a holistic framework and emerging trends[J].Technovation, 2020, 13(5):92-93.

[4] AUTIO E,NAMBISAN S,THOMAS L D W ,et al.Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems[J].Social Science Electronic Publishing,2024,13(5):92-93.

[5] MAGNI D, CHIERICI R, FAIT M, et al. A network model approach to enhance knowledge sharing for internationalization readiness of SMEs[J]. International Marketing Review, 2021,13(7):32-40.

[6] TRANTOPOULOS K, VON KROGH G, WALLIN M W, et al. External knowledge and information technology:implications for process innovation performance[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 287-300.

[7] DUAN Y, LIU S, CHENG H, et al. The moderating effect of absorptive capacity on transnational knowledge spillover and the innovation quality of high-tech industries in host countries: evidence from the Chinese manufacturing industry[J]. International Journal of Production Economics, 2021, 233: 108019.

[8] CHENG Q, LIU Y, PENG C, et al. Knowledge digitization: characteristics, knowledge advantage and innovation performance[J]. Journal of Business Research, 2023, 163: 113915.

[9] 肖静华,李文韬.智能制造对企业战略变革与创新的影响——资源基础变革视角的探析[J]. 财经问题研究, 2020,35(2): 38-46.

[10] CASTAGNA F, CENTOBELLI P, CERCHIONE R, et al. Customer knowledge management in SMEs facing digital transformation[J]. Sustainability, 2020, 12(9): 3899.

[11] HAEFNER N, WINCENT J, PARIDA V, et al. Artificial intelligence and innovation management: a review, framework, and research agenda[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 162: 120392.

[12] TILSON D, LYYTINEN K, SØRENSEN C. Research commentary—digital infrastructures: the missing IS research agenda[J]. Information Systems Research, 2010, 21(4): 748-759.

[13] HANSEN M T, NOHRIA N, TIERNEY T. What's your strategy for managing knowledge [M].London:Routledge, 2013: 55-69.

[14] LEMA M A, LAYA A, MAHMOODI T, et al. Business case and technology analysis for 5G low latency applications[J]. IEEE Access, 2017, 5: 5917-5935.

[15] NAMBISAN S, LYYTINEN K, MAJCHRZAK A, et al. Digital innovation management[J]. MIS Quarterly, 2017, 41(1): 223-238.

[16] 张超,陈凯华,穆荣平.数字创新生态系统:理论构建与未来研究[J].科研管理,2021,42(3):1-11.

[17] JONSSON K, MATHIASSEN L, HOLMSTR OM J. Representation and mediation in digitalized work: evidence from maintenance of mining machinery[J]. Journal of Information Technology, 2018, 33:216-232.

[18] MARDANI A, NIKOOSOKHAN S, MORADI M, et al. The relationship between knowledge management and innovation performance[J]. The Journal of High Technology Management Research, 2018, 29(1): 12-26.

[19] 池毛毛,叶丁菱,王俊晶,等.我国中小制造企业如何提升新产品开发绩效——基于数字化赋能的视角[J].南开管理评论,2020,23(3):63-75.

[20] 杜小民,单标安,闫双慧,等.数字经济背景下顾客参与、知识共享对科技型新创企业技术商业化能力的影响[J].科技进步与对策,2023,40(13):71-80.

[21] 晏梦灵,董小英,余艳.多层次组织学习与企业研发双元能力构建——以华为IPD系统实施为例[J].研究与发展管理,2016,28(4):72-86.

[22] TONG J, YUAN X. Research on knowledge output mechanism base on big data search engine[J]. Information Science,2018,36(3):33-38.

[23] LENNERTS S, SCHULZE A, TOMCZAK T. The asymmetric effects of exploitation and exploration on radical and incremental innovation performance: an uneven affair[J]. European Management Journal, 2020, 38(1): 121-134.

[24] LEE O K, SAMBAMURTHY V, LIM K H, et al. How does IT ambidexterity impact organizational agility [J]. Information Systems Research, 2015, 26(2): 398-417.

[25] 唐彬,卢艳秋,叶英平.大数据能力视角下平台企业知识创造模型研究[J]. 情报理论与实践 ,2020,34(7):123-129.

[26] 郭润萍,尹昊博,陆鹏.竞合战略、双元能力与数字化新创企业成长[J].外国经济与管理,2022,44(3):118-135.

[27] SCUOTTO, VERONICA, et al. Ambidextrous innovation orientation effected by the digital transformation: a quantitative research on fashion SMEs[J]. Business Process Management Journal ,2020,26(5): 1121-1140.

[28] DENG H, DUAN S X, WIBOWO S. Digital technology driven knowledge sharing for job performance[J]. Journal of Knowledge Management, 2023, 27(2): 404-425.

[29] FORMAN C, VAN ZEEBROECK N. Digital technology adoption and knowledge flows within firms:can the internet overcome geographic and technological distance [J]. Research Policy, 2019, 48(8): 103697.

[30] STACHOV K, STACHO Z, CAG

K, STACHO Z, CAG NOV

NOV D, et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing[J]. Applied Sciences, 2020, 10(12): 4281.

D, et al. Use of digital technologies for intensifying knowledge sharing[J]. Applied Sciences, 2020, 10(12): 4281.

[31] FIRK S, GEHRKE Y, HANELT A, et al. Top management team characteristics and digital innovation: exploring digital knowledge and TMT interfaces[J]. Long Range Planning, 2022, 55(3): 102166.

[32] 张延平,冉佳森.创业企业如何通过双元能力实现颠覆性创新——基于有米科技的案例研究[J].中国软科学,2019,38(1):117-135.

[33] 范雅楠,云乐鑫.知识获取方式对制造型企业创新绩效影响的实证研究——基于营销探索与营销开发的视角[J].科学学与科学技术管理,2016,37(10):74-85.

[34] 肖静华,吴瑶,刘意,等.消费者数据化参与的研发创新——企业与消费者协同演化视角的双案例研究[J].管理世界,2018,34(8):154-173,192.

[35] MAHMOOD T, MUBARIK M S. Balancing innovation and exploitation in the fourth industrial revolution: role of intellectual capital and technology absorptive capacity[J]. Technological Forecasting and Social Change,2020, 160: 120248.

[36] MILLER D.The correlates of entrepreneurship in three types of firms[J].Management Science,1983,29(7):770- 791.

[37] 路畅,于渤.外部合作与中小企业创新绩效——基于企业家导向及合作经验的调节效应检验[J].技术经济,2021,40(10):35-44.

[38] SMITH WENDY K, MICHAEL L TUSHMAN. Managing strategic contradictions: a top management model for managing innovation streams[J]. Organization Science,2005,16(5): 522-536.

[39] 张振刚,张君秋,叶宝升,等.企业数字化转型对商业模式创新的影响[J].科技进步与对策,2022,39(11):114-123.

[40] 冯文娜,刘如月.非家族CEO企业家导向、家族涉入与企业二元式创新的关系研究[J].中央财经大学学报,2018,35(4):90-103.

[41] SANTORO G,QUAGLIA R,PELLICELLCELLI A C,et al. The interplay among entrepreneur,employees,and firm level factors in explaining SMEs openness:a qualitative micro-foundational approach[J]. Technological Forecasting and Social Change,2020,151:1-9.

[42] 杨卓尔,高山行.战略柔性在分维度企业家导向与原始性创新的中介作用[J].管理评论,2020,32(3):136-151.

[43] YOO Y, BOLAND JR R J, LYYTINEN K, et al. Organizing for innovation in the digitized world[J]. Organization Science, 2012, 23(5): 1398-1408.

[44] 阳银娟,陈劲.开放式创新中市场导向对创新绩效的影响研究[J].科研管理,2015,36(3):103-110.

(责任编辑:胡俊健)

K, STACHO Z, CAG

K, STACHO Z, CAG