0 引言

创业生态系统是由一系列相互依赖的创业主体及其所处创业环境所构成的有机整体[1],既是激发创业活动和创业精神的平台机制[2],也是推动区域经济发展的战略工具[3],其可持续发展对实现经济、技术、社会层面的价值创造具有重要作用[4]。随着经济环境步入VUCA时代(Bennett等, 2014),创业生态系统受到各种不稳定源的冲击[5]。《中国火炬统计年鉴2018-2022》数据显示,2017-2021年中国众创空间服务团队数量从237 126个减少到218 004个,部分地区众创空间面临“倒闭潮”[6]。在此背景下,创业生态系统是否具有高韧性成为其应对冲击、实现可持续发展的关键[7],提升创业生态系统韧性(Entrepreneurial Ecosystem Resilience)也成为学界和业界的重要议题[5,8]。

围绕如何提升创业生态系统韧性,学者就概念内涵[5,9-13]、微观主体基础[5,7,9,12-16]、内外环境条件[1,5,7,10,13,16]等方面开展了一系列有益探索,但仍存在较多不足。一方面,目前创业生态系统韧性研究遵循的是创业生态系统研究的“主体—环境”分析框架[6],陷入与创业生态系统研究相同的瓶颈,即关注宏观层面动力(Dynamics),忽视探讨其微观主体基础(Roundy等, 2023)。部分学者开展了以创业生态系统主体为主题的研究,如关注创建和领导创业公司的创始人主体的研究表明,成功的创始人可成为“灯塔”,推动创业生态系统可持续发展(Tiba等, 2020)。但具体到创业生态系统韧性这一细分领域,现有研究对微观主体基础的探讨较为欠缺。另一方面,旨在揭示创业生态系统韧性微观主体基础的前因条件研究主要从充分性因果关系角度展开,倾向于考察前因条件对创业生态系统韧性的“净效应”或“平均效应”。如基于案例分析的研究发现,女性移民创始人在思考、行动以及合作方面的灵活性有助于创业生态系统克服不确定性(Aman等, 2021),但性别和移民等创始人特征对创业生态系统韧性的必要性及其组态效应仍不明晰。有学者采用组态思维和模糊集定性比较分析(Fuzzy-set Qualitative Comparative Analysis, fsQCA)探讨了“物理—事理—人理”层面4个前因条件对创业生态系统韧性的影响[7],但其中的必要性分析仅是“类别型”,未作出“程度型”必要性陈述(扬·杜尔, 2022)。

创业生态系统主体形成的过程即创始人对其创新性劳动进行表达的过程[6]。作为最主要的系统架构者,创始人是构建可持续创业生态系统的核心主体[17],很大程度上决定系统能否平稳度过危机(Roundy等, 2023)。但现有研究在挖掘创始人对创业生态系统韧性的作用方面相对匮乏,关于创始人如何影响创业生态系统韧性的问题仍悬而未决。基于上述研究不足,本文聚焦同一个城市内由无数创始人所构成的创始人群体这一特定主体,从人口统计学与资源双重特征刻画创始人群体并上升到系统层次,采用集中关注必要性逻辑的必要条件分析(Necessary Condition Analysis, NCA)[18]和重点关注充分性逻辑的模糊集定性比较分析[19]相结合的方法,探究创始人群体特征与创业生态系统韧性之间的必要性与充分性复杂因果关系,以进一步夯实创业生态系统韧性的微观主体基础研究。

1 理论分析与研究模型

1.1 理论分析

韧性概念最早源于生态学,后被广泛应用于管理学研究。近年来,创业生态系统韧性问题开始受到关注,逐渐成为解释创业生态系统适应复杂动荡环境、实现可持续发展的新思路[9]。创业生态系统韧性是指创业生态系统能不断从外源冲击和内源压力中恢复和适应的程度[5,10-11]。围绕创业生态系统韧性的驱动机制,学者们主要从主体和环境层面对其前因条件进行了初步探索。

主体层面主要考察创始人群体和企业等参与主体对创业生态系统韧性的影响。研究发现,女性创始人社交网络往往包含较多的女性及非创始人,女性友好型创业生态系统可能更具韧性[7,14];移民创始人拥有多种社会资本(苏晓华等, 2021),他们可拓展系统网络,为系统获取新资源,从而助力创业生态系统复兴[15]。除人口统计学特征外,创始人群体资源特征也是创业生态系统韧性的重要影响因素。创始人人力资本为创业生态系统提供了丰富的信息、知识和管理技能,有利于系统从灾难中恢复[7];社会资本是创业生态系统的中心[17],拥有广泛社会资本的创始人更可能引领系统克服灾难并建立韧性(Torres等, 2019)。此外,企业这类主体也影响创业生态系统韧性水平。如创业生态系统内企业组合的多样性可作为风险分散策略,防范未曾预料的破坏,塑造韧性[5];跨国企业可作为创业生态系统的“锚”,促进其韧性形成与提升[12]。

环境层面的文化、网络和制度等是创业生态系统在风险和不确定条件下稳定运行的重要因素。研究发现,不同文化能够通过不同方式对创业生态系统韧性产生影响。如容忍失败的创业文化塑造创业生态系统的一致性,使其能够吸收扰动并适应变化[5];创新文化氛围有利于知识等资源在主体之间更快地流动,促进创业生态系统成长,使其更具韧性(马鸿佳等, 2021)。而作为创业生态系统资源流动的载体,网络连通程度能够反映资源在主体之间的流动速率,既可能增强创业生态系统韧性,又可能制约系统对外部条件和环境变化的适应能力(马鸿佳等, 2021)。在制度方面,完善的法律法规可减少企业创办过程中的法律障碍[13],良好的创业政策则有助于吸引企业参与系统建设[1],加速资金流入以及资源流动[7,10]。

既有研究较好地开启了创业生态系统韧性前因条件探索,但受理论基础和研究方法的限制,现有研究大多采用理论分析或案例研究等方法,难以评估哪些创始人群体特征是创业生态系统实现高韧性的关键因素,以及创始人群体特征之间的联动匹配影响创业生态系统韧性的组态机制。

1.2 研究模型

复杂适应系统(Complex Adaptive Systems, CAS)理论认为,系统演化动力来源于系统内部,微观主体相互作用生成宏观复杂性现象(约翰·H·霍兰, 2011)。CAS理论的底层逻辑可以从微观和宏观两个方面来理解。在微观方面,CAS理论强调参与主体的适应性和主观能动性,主体能够对外界环境变化作出快速反应,并修正自身行为,以实现更好的生存和发展,即“学习”和“成长”(陈禹, 2001)。在宏观方面,CAS理论认为系统在主体之间以及主体与环境之间的交互作用中发展,从而表现出涌现等现象。根据CAS理论,微观主体适应性造就了宏观系统的涌现性和复杂性,微观层面的自适应性是宏观系统韧性的基础。因此,CAS理论采取“自下而上”的研究路线,关注个体行为到系统涌现的过程(史晨辰等, 2023)。

创业生态系统韧性是创业生态系统涌现出的属性[5]。作为开放的复杂适应系统,创业生态系统的环境要素无法脱离微观主体而独立存在[6],而理解系统涌现现象的第一步是识别其内部关键主体(Agent)[20]。基于生态视角的学者强调,创业生态系统是一个由创始人及相关主体构成的群落(林嵩, 2011);基于网络视角的学者则认为,创业生态系统是由创始人和资源提供者等不同主体通过紧密有效连接并与创业环境相互作用而构成的创业网络[1]。作为创业生态系统形成的起点,创始人与CAS理论所要求的适应性主体(Adaptive Agent)应具备的能力和作用相契合。CAS理论认为,适应性主体具有感知能力,有目的性、主动性和积极的“活性”,能够与环境及其他主体随机进行交互作用,自动调整自身状态以适应环境或与其他主体进行合作或竞争(约翰·H·霍兰, 2011)。创业生态系统中的主体具有能动性特征,能够意识到系统的存在并制定计划推动其运行[5]。如系统中的主体可不断积累经验或自我学习,通过学习或创造新知识,改变主体结构和行为方式,进而改变整个系统对干扰的响应并使其适应变化(马鸿佳等, 2021)。在创业生态系统众多参与主体中,创始人发挥着更为关键的作用[17],其主观能动性是影响创业生态系统中其他主体和环境要素发挥功能的最主要因素。

创业生态系统是由无数创始人及其创业实践所塑造的[5],其内部不存在一个“生态系统CEO”或“中央管理者”,仅依靠单个创始人并不能有效地掌控创业生态系统发展的方向舵,需将他们视为一个群体展开研究(Roundy, 2020)。本文参照既有研究[21],从系统层次把握创始人群体特征。在条件选取上,NCA通常采用一个或几个前因条件的理论模型(扬·杜尔, 2022),而fsQCA的理想条件个数一般为4~7个(杜运周等, 2017),并且,“手的规则”(Rule of Hand)认为,社会生态系统变化通常由3~5个关键变量决定(Walker等, 2006)。创始人群体具有多维特征,本文采用问题导向法和文献归纳法(张明等, 2019),从创始人群体的人口统计学特征和资源特征入手,提取4个前因条件并构建研究模型。

1.2.1 人口统计学特征

(1)性别多样性。性别多样性是指组织中男女比例分布情况,本文性别多样性指创业生态系统内女性创始人所占比例。女性创始人的加入可提升创业生态系统的多样性、共生性、网络性和自我维持性等特性,促进创业生态系统稳定发展[22],因而提高女性创始人比例是提升创业生态系统韧性的重要途径[7,14]。然而,女性创始人往往孤立于其所处的创业生态系统,较少与其他主体联系或只与女性联系,而男性创始人则更愿意同系统中的其他主体建立联系,参与创业生态系统建设[17];创始人的积极参与有助于创业生态系统产生较强的一致性,进而提高韧性[5]。因而,在高性别多样性的创业生态系统中,男性创始人与女性创始人性别比例失衡,可能导致创始人群体之间难以分享愿景和目标并产生共同行动,无法促进创业生态系统一致性的形成,进而抑制韧性的发展。

(2)移民多样性。本文移民多样性指创业生态系统内非本土创始人所占比例。既有研究认为,移民创始人在创业生态系统中扮演着现代中间人(Modern Middlemen)的关键角色[23],他们可超越多重制度限制,建立创业生态系统的外部联系[15],不断吸引创业资源流入,提升创业生态系统的资源丰腴程度,进一步增强韧性。但移民也可能受到歧视,被排斥在本土居民的信息沟通渠道和非正式网络之外(陈昀等, 2010),影响知识等的流动与共享,从而造成技术锁定或中断,阻碍创业生态系统韧性发展[12]。有研究发现,高移民多样性会导致人际心理距离拉大,因彼此缺乏信任和社会认同而抑制创业(余玲铮等, 2021)。因此,移民多样性究竟是创业生态系统韧性的“利之剑”还是“伤之刃”有待进一步厘清。

1.2.2 资源特征

(1)人力资本。人力资本可划分为通用人力资本与专业人力资本,前者对任何职业和活动均有价值,而后者对创始人具有特殊作用[24],本文重点关注创业过程中的专业人力资本。一方面,高人力资本意味着创始人拥有较多理论知识与专业技能,能够解读有关市场、产品、资源等有价值的信息,开发新的衍生产品,推动新知识创造,产生异质性并增强韧性[7,9,12]。另一方面,创始人的人力资本能够重新投入到创业生态系统中,通过“创业循环”为新的创始人提供指导和帮助[23],属于亲社会行为(Roundy, 2020)。在此行为的作用下,创业生态系统更具有协调性(Roundy, 2020),也更具有韧性。

(2)社会资本。社会资本是嵌于社会结构之中、能够通过社会关系获取和动员的资源[25]。社会资本可为创始人传递更多创业资源信息和排他性创业信息[26],帮助创始人规避创业风险。并且,创始人之间的创业网络作为创业生态系统网络的微观形态和信息传递机制[6],可以保证创业生态系统的连通性[16],从而影响其韧性水平。但具体影响可分为两种相反的情形:一方面,高连通性可增强主体之间的联系,促进创业机会的共同开发,进而维持创业生态系统的持续运转[13,16];另一方面,高连通性也可能制约创业生态系统对环境变化或外部条件的适应能力(马鸿佳等, 2021)。由上述分析可知,社会资本与创业生态系统韧性之间的复杂因果关系尚不清晰,需综合考虑社会资本与创始人群体其它特征之间的联动匹配。

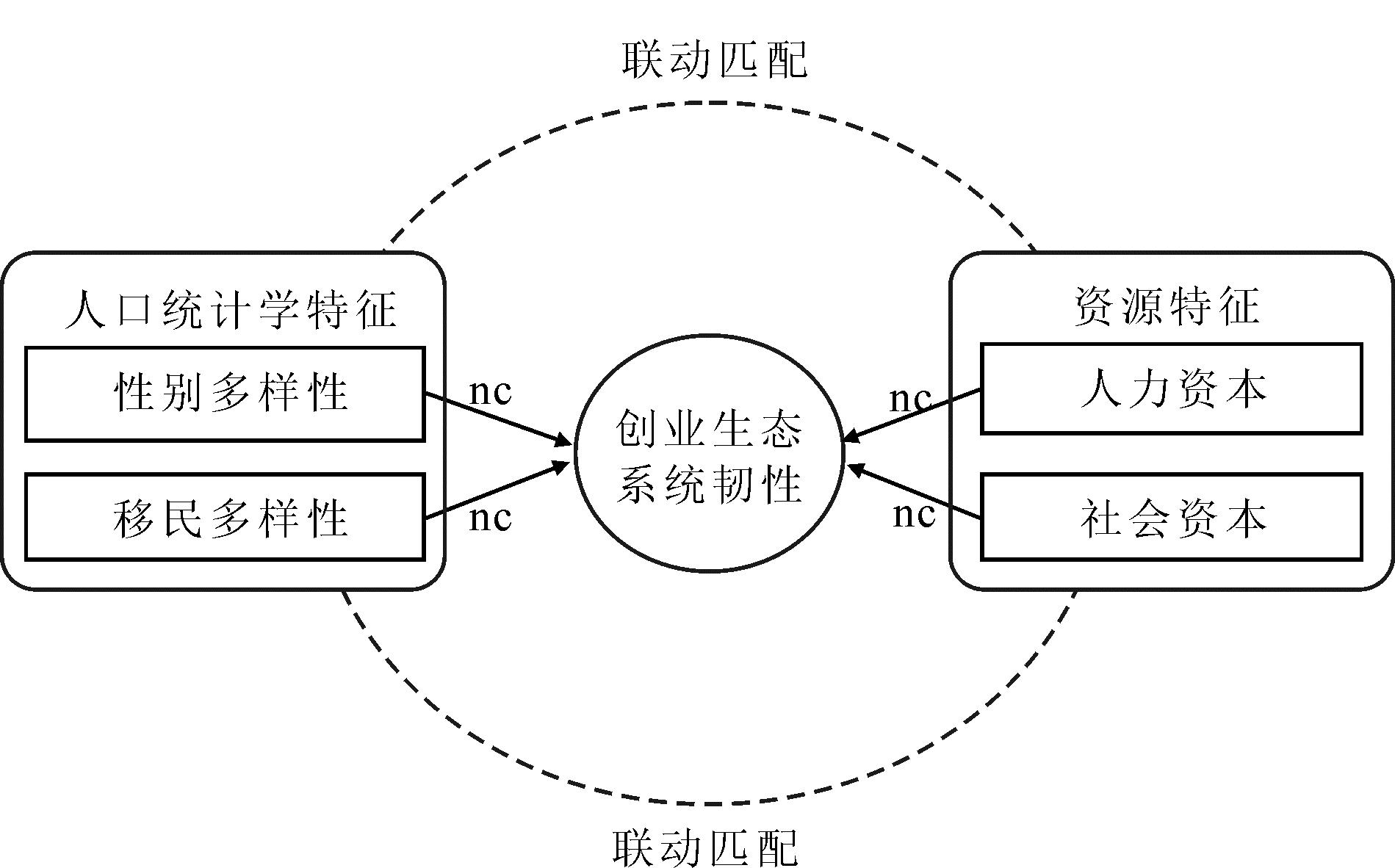

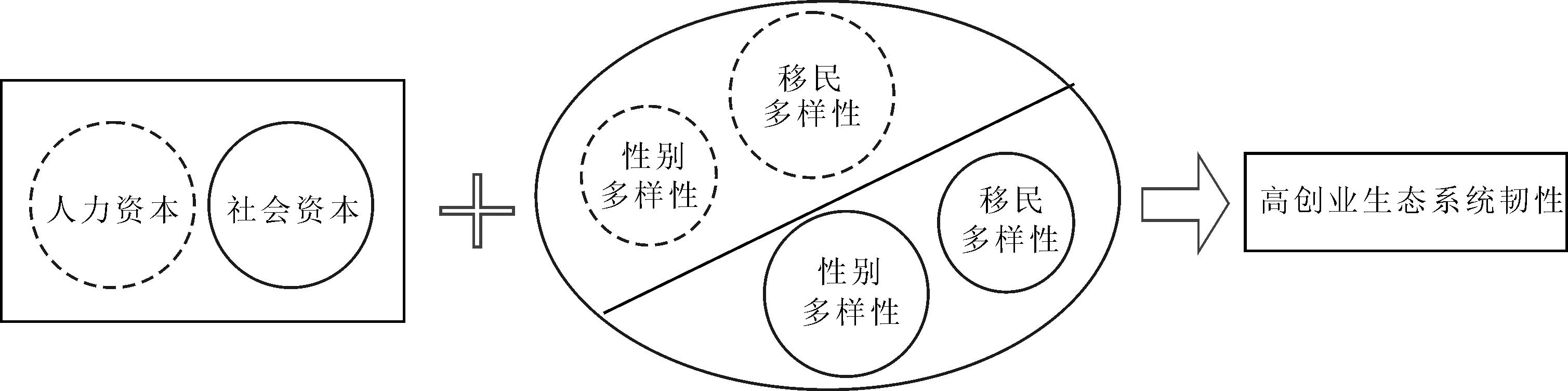

组态理论认为,复杂现象是多要素(前因条件)相互作用的结果[19]。相比于传统理论,组态理论能够识别创业生态系统中多要素相互影响以及协同联动的复杂机理,已被广泛运用于创业生态系统研究[19]。就本文前述4个前因条件而言,其相互影响或协同匹配既可能存在于人口统计学特征或资源特征的前因条件内部,也可能存在于两者之间。有研究发现,人口统计学特征层面的性别多样性和移民多样性有助于提升创业生态系统韧性[8,15]。也有研究发现,资源特征层面的人力资本和社会资本的协同匹配可促进创业生态系统韧性的提升[7]。同时,人口统计学与资源特征层面的前因条件之间存在相互影响。女性创始人的加入能够提升创业生态系统网络性[22],网络性的提升又能够进一步推动移民创始人建立系统内外部联系[15],促进创业资源流入。作为创业资源的重要来源,社会资本能够通过系统网络加速创业资源信息流动与共享,助力创始人群体规避创业风险,促进创业生态系统可持续发展。此外,单一特征难以将创始人群体与创业生态系统的其他微观主体区分开来,只有结合人口统计学与资源双重特征,才能比较立体地、活灵活现地展示创始人群体的可识别轮廓。综上,本文构建研究模型,如图1所示。

2 研究设计

2.1 研究方法

本文采用NCA与fsQCA相结合的方法基于以下原因:第一,必要条件和充分条件对于正确理解组织现象均至关重要[18]。NCA采用必要性逻辑分析必要关系,可以识别前因条件是否是结果变量的瓶颈[18]。fsQCA的优势在于充分性分析(张明等, 2019),能够深入挖掘前因条件与创业生态系统韧性之间的复杂因果关系,揭示实现高创业生态系统韧性的多个等效组态。第二,NCA能有效拓展fsQCA的必要性分析[18]。fsQCA可“类别型”地判断前因条件是否是必要条件,而NCA则可“程度型”地分析前因条件在多大程度上是结果变量的必要条件,进一步丰富fsQCA的必要性分析结果(扬·杜尔, 2022)。第三,NCA与fsQCA既适合大样本研究,也适合中小样本研究(杜运周等, 2017),契合本文案例样本数量。

2.2 样本与数据

本文数据来源于国际知名创业调查机构创业基因组(Startup Genome)发布的《全球创业生态系统报告》(2017,2018,2020,2021)。创业基因组是全球领先的政策咨询机构和研究机构,旨在开展全球创业生态系统调查,其调查报告在创业领域具有权威性和实用性,目前已被广泛采用[7,21]。

按照如下程序对案例进行甄选和清理:首先,鉴于结果变量的出现具有一定滞后性,参考既有研究关于前因条件和结果变量年份选取的做法[27],本文结果变量使用2020、2021年数据,由于2019年前因条件的完整数据缺失,故前因条件相应地使用2017、2018年的数据;其次,结果变量从2020、2021年《全球创业生态系统报告》中筛选出指标与数据均完整的36个案例,前因条件从2017、2018年《全球创业生态系统报告》中筛选指标与数据均完整的19个案例;最后,将两者进行匹配,保留18个数据完整的案例(见表1)。

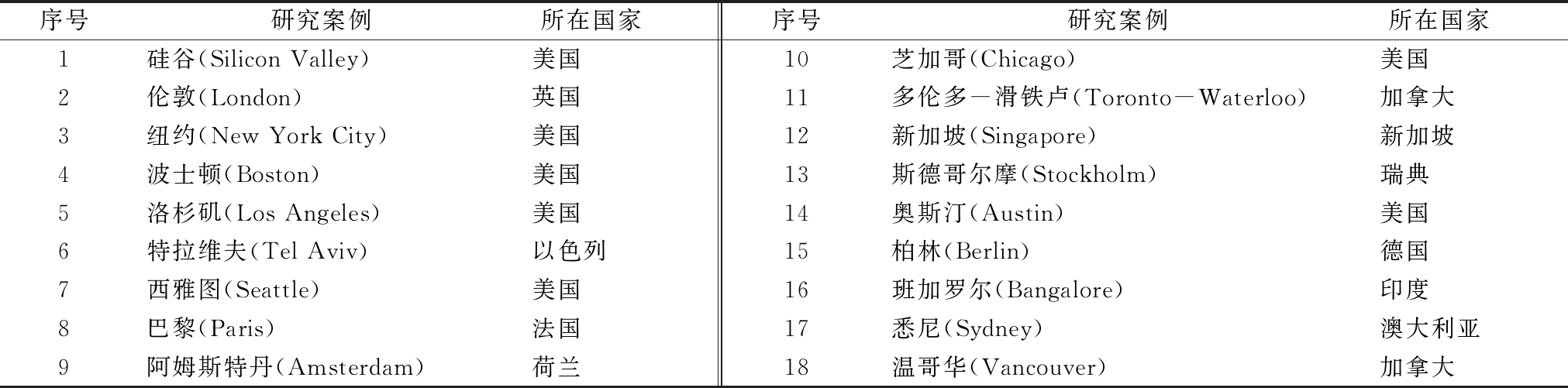

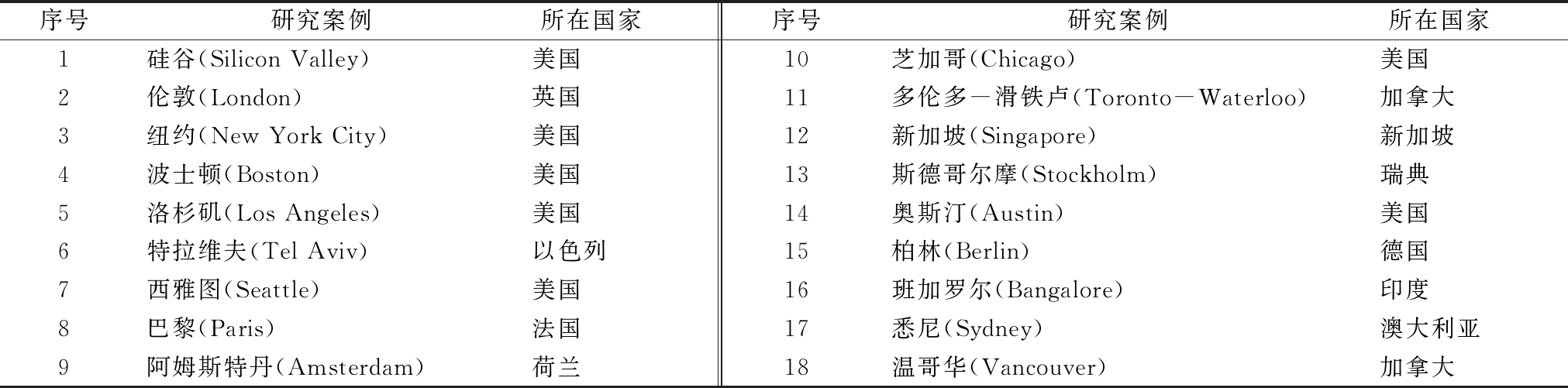

表1 研究案例基本情况

Table 1 Case profile

序号研究案例所在国家 序号研究案例所在国家 1硅谷(Silicon Valley)美国10芝加哥(Chicago)美国2伦敦(London)英国11多伦多-滑铁卢(Toronto-Waterloo)加拿大3纽约(New York City)美国12新加坡(Singapore)新加坡4波士顿(Boston)美国13斯德哥尔摩(Stockholm)瑞典5洛杉矶(Los Angeles)美国14奥斯汀(Austin)美国6特拉维夫(Tel Aviv)以色列15柏林(Berlin)德国7西雅图(Seattle)美国16班加罗尔(Bangalore)印度8巴黎(Paris)法国17悉尼(Sydney)澳大利亚9阿姆斯特丹(Amsterdam)荷兰18温哥华(Vancouver)加拿大

选择18个城市作为研究案例的原因如下:第一,案例典型性和代表性。例如,硅谷、特拉维夫和伦敦等作为创业生态系统的常用案例,既是全球创业生态系统的榜样案例,也是全球创业生态系统中女性创始人所占比例较多的案例[21],以此为样本不仅能提升研究结论的实践价值和覆盖范围,而且能挖掘高创业生态系统韧性的典型案例。第二,案例同质性与异质性。研究案例覆盖全球12个国家的18个成功创业生态系统,符合QCA研究中案例选择的“同质性”和“最大异质性”标准(张明等, 2019)。

2.3 变量测量与校准

2.3.1 结果变量

创业生态系统韧性。量化韧性特征是刻画韧性值的重要方式[28],本文遵循此思路,通过识别韧性特征,并将其操作化为可以量化的指标,探索性地测量创业生态系统韧性。韧性内涵在不同学科中存在一定差异,但均强调系统视角以及研究对象的稳定性和灵活性[29]。稳定性确保系统在面临干扰时仍能发挥自身关键功能;灵活性意味着系统拥有大量可用的多样性资源,有利于系统从内源压力和外源冲击中恢复[16]。参考已有研究[7],本文从稳定性和灵活性两个维度出发,采用损失程度(体现韧性的稳定性维度)和恢复程度(体现韧性的灵活性维度)测量创业生态系统韧性。

在损失程度的测量上,创业生态系统当年绩效得分比上一年得分高时,表明其仍然发挥较好的作用,未发生功能损失。《全球创业生态系统报告》从创业成功、退出和系统价值3个维度衡量创业生态系统绩效,能够体现创业生态系统所发挥功能的强弱。时间差额限制在一年的原因是避免过长的时间对结果造成潜在干扰[29]。为保证时效性,本文采用2021年与2020年创业生态系统绩效得分的变化量测量损失程度。

在恢复程度的测量上,创业生态系统难以采用单一指标的恢复时间来测量,需寻找替代指标。有研究认为,创业生态系统依托丰富的资源能够推动自身功能水平的恢复并朝着韧性方向演化[16]。因此,本文采用2021年创业生态系统的资源丰富性表征恢复程度。《全球创业生态系统报告》对各创业生态系统内的人才、知识、经验、市场范围、融资和联结度6个要素资源指标以及绩效指标进行打分(1~10分),得分越高表明创业生态系统的要素资源越丰富。为避免人为因素的干扰,各指标权重使用熵值法进行计算(张卫民等, 2003)。结果变量的指标选择与描述如表2所示。

表2 结果变量指标选择与描述

Table 2 Indicator selection and description of the outcome variables

注:除绩效变化量外,其余指标定义与描述均参考相应报告

结果变量一级指标二级指标权重(%)指标定义与描述数据来源创业生态系统韧性稳定性绩效变化量8.062021年与2020年创业生态系统的绩效得分差值《全球创业生态系统报告》(2020,2021) 灵活性融资10.94初期融资的水平和增长情况,包括获取渠道和获取质量 经验21.17创业生态系统中创业经验的深度和多样性 市场范围13.55创业初期的客户接触机会,使其能够扩大规模并“全球化” 人才11.72软件工程专业的可获取性、成本和质量 知识19.85创业生态系统内专利和研究产出 联结度14.71创业生态系统与配套基础设施之间的联系程度

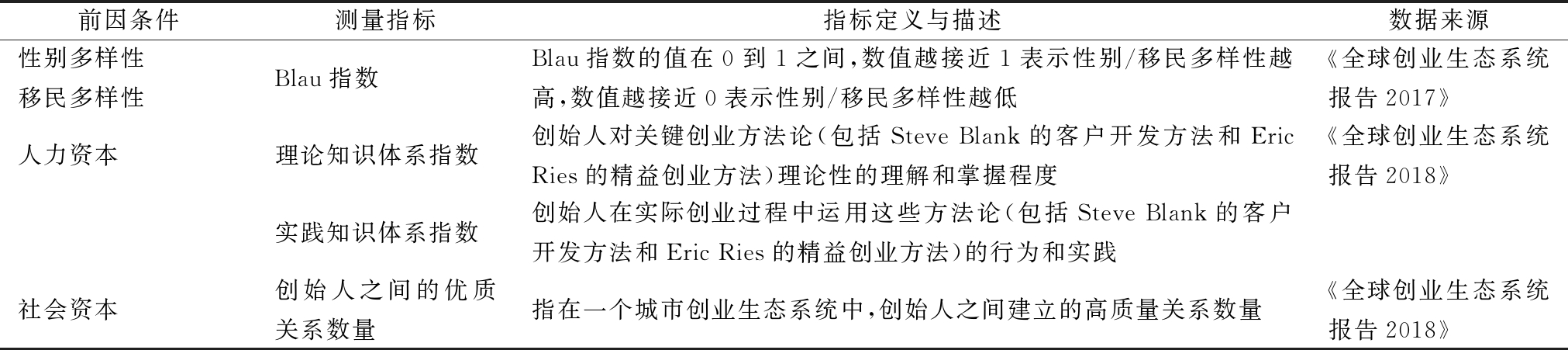

2.3.2 前因条件

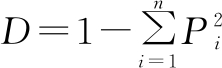

(1)性别多样性。采用在异质性研究中广泛应用的多样性指数——Blau指数进行测量(Blau, 1977)。Blau指数的取值范围为[0,1],数值越接近1表示性别多样性越高,数值越接近0表示性别多样性越低。计算方式如式(1)所示,其中,n代表类型数,Pi代表某一类型所占比例,指标数据来源于《全球创业生态系统报告2017》。

(1)

(2)移民多样性。与性别多样性的测量一致,本文通过计算Blau指数(Blau, 1977)对移民多样性进行操作化处理。指标数据来源于《全球创业生态系统报告2017》。

(3)人力资本。《全球创业生态系统报告2018》从理论和实践两个层面评估创始人群体对创业知识、技能和方法的了解程度,最终得到创始人群体的理论知识体系指数和实践知识体系指数。借鉴既有研究[7],本文从理论和实践两个层面出发,使用两个指数之和测量创始人群体的人力资本,指数之和越大,表明创始人群体的人力资本水平越高。

(4)社会资本。《全球创业生态系统报告2018》计算了各创业生态系统内创始人之间的优质关系数量,该指标反映创始人之间建立的实际关系数量,更多的关系意味着更高的信任水平、更有效的信息共享和更好的资源分配。创始人在创业初期认识的其他创始人是其开展创业最重要的行动集,既能给予其直接的支持,如创业经验,还可提供资金以及情感支持等,是最重要的社会网络[30]。本文参考李新春等[30]的做法,使用创始人之间的优质关系数量作为社会资本的衡量指标,分值越大说明创始人群体的社会资本水平越高。

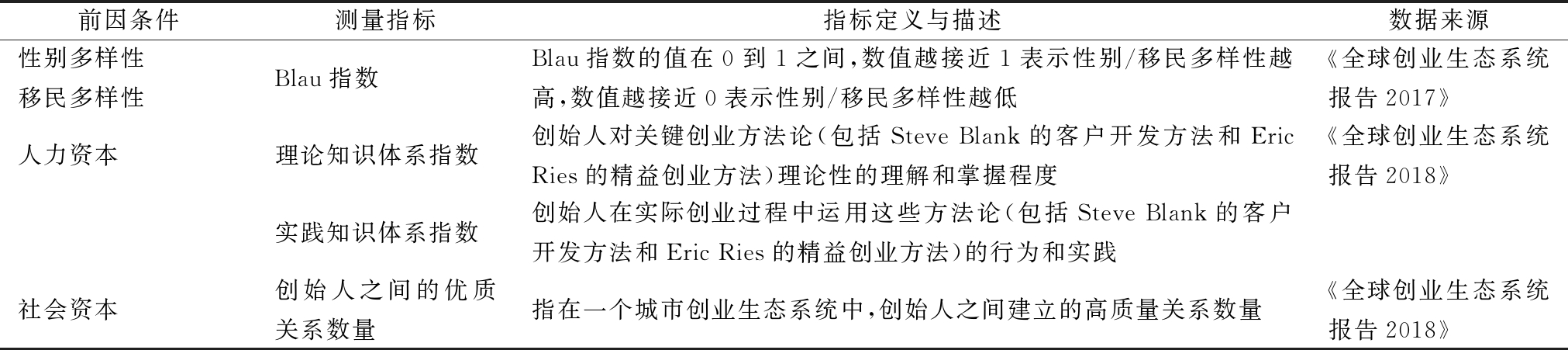

前因条件测量指标与描述如表3所示。

表3 前因条件测量指标与描述

Table 3 Measurement indicator and description of the antecedent conditions

前因条件测量指标指标定义与描述数据来源性别多样性移民多样性Blau指数Blau指数的值在0到1之间,数值越接近1表示性别/移民多样性越高,数值越接近0表示性别/移民多样性越低《全球创业生态系统报告2017》人力资本理论知识体系指数创始人对关键创业方法论(包括Steve Blank的客户开发方法和Eric Ries的精益创业方法)理论性的理解和掌握程度《全球创业生态系统报告2018》实践知识体系指数创始人在实际创业过程中运用这些方法论(包括Steve Blank的客户开发方法和Eric Ries的精益创业方法)的行为和实践社会资本创始人之间的优质关系数量指在一个城市创业生态系统中,创始人之间建立的高质量关系数量《全球创业生态系统报告2018》

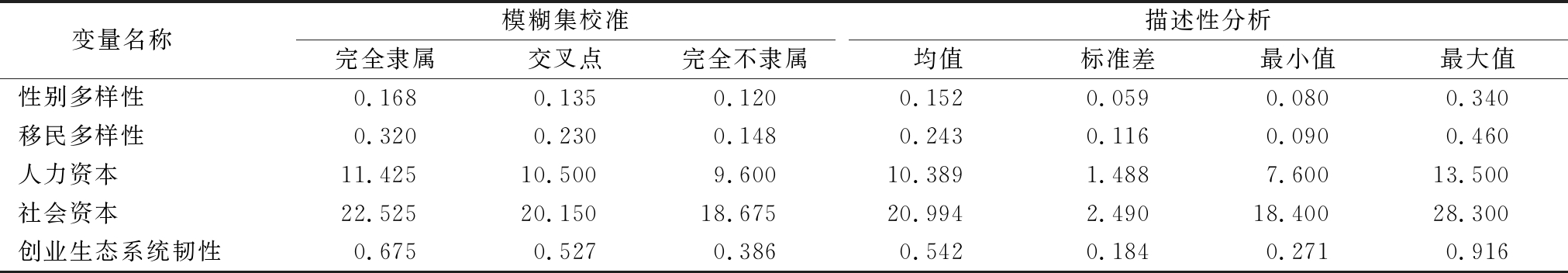

2.3.3 变量校准

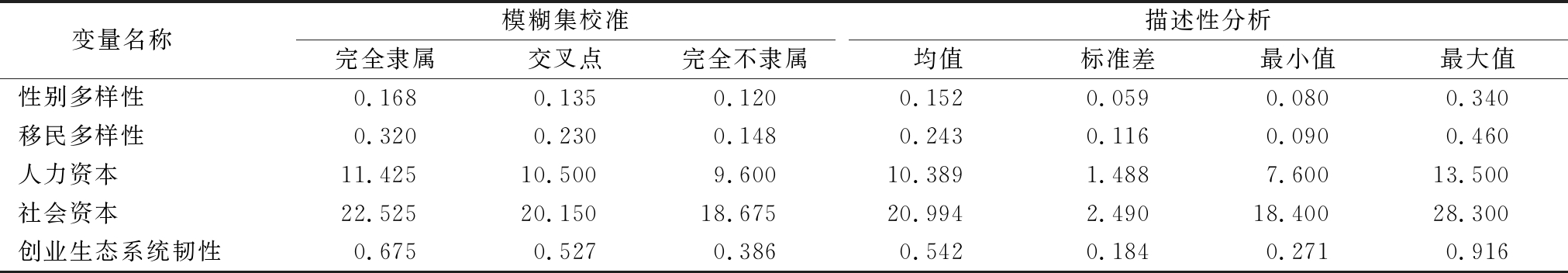

校准是给案例赋予集合隶属度的过程(张明等, 2019)。参考创业生态系统韧性既有研究[7],本文将前因条件与结果变量的完全隶属、交叉点和完全不隶属的3个定性锚点分别设定为样本描述性统计的上四分位数、中位数和下四分位数。为避免案例不被纳入分析的情况出现,本文将模糊隶属分数0.5的集合调整为0.499。各变量的校准锚点及描述性分析结果见表4。

表4 校准与描述性分析结果

Table 4 Calibration and descriptive statistics

变量名称 模糊集校准完全隶属交叉点完全不隶属描述性分析均值标准差最小值最大值性别多样性0.1680.1350.1200.1520.0590.0800.340移民多样性0.3200.2300.1480.2430.1160.0900.460人力资本11.42510.5009.60010.3891.4887.60013.500社会资本22.52520.15018.67520.9942.49018.40028.300创业生态系统韧性0.6750.5270.3860.5420.1840.2710.916

3 实证分析

3.1 必要性分析

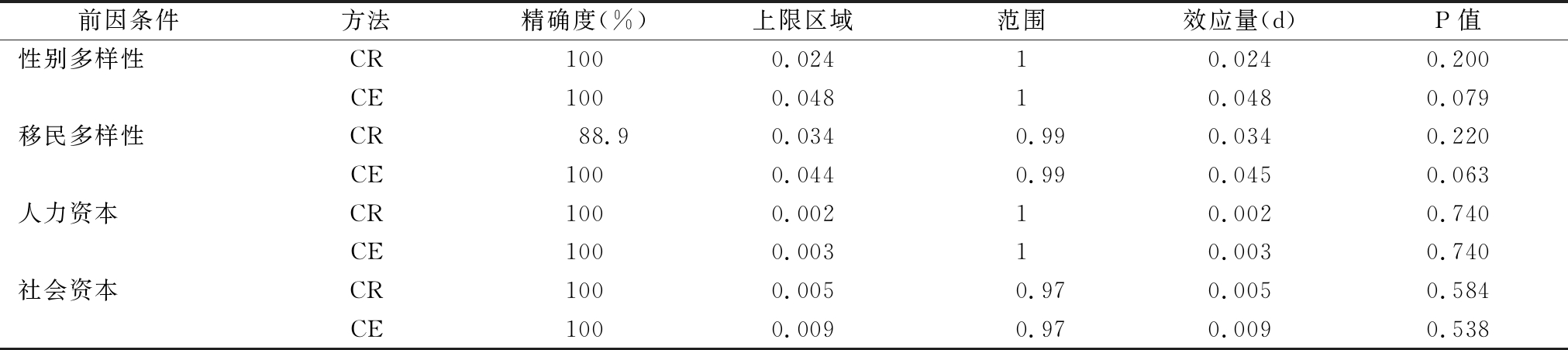

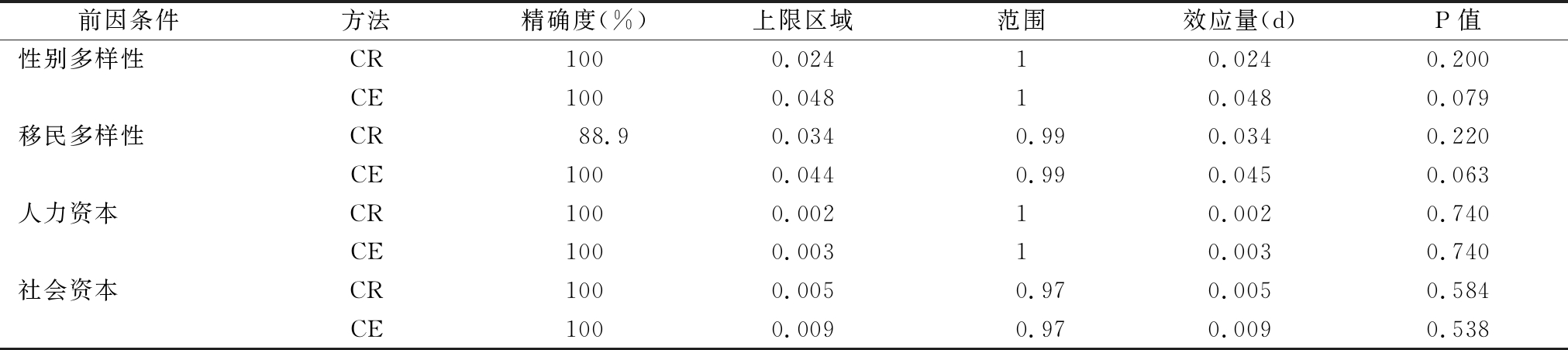

本文参照既有研究的做法(杜运周等, 2022),先采用NCA方法进行必要性分析,再通过fsQCA方法进行检验。NCA通过分析必要参数值识别必要条件(扬·杜尔, 2022)。若前因条件的效应量(d)大于0.1,且p值检验显示效应量显著,则可判定前因条件是结果变量的必要条件[18]。NCA必要性分析结果见表5。

表5 NCA必要性分析结果

Table 5 Necessity analysis results of NCA

注:CR(Ceiling Regression)指上限回归,CE(Ceiling Envelopment)指上限包络。CR方法适用连续变量,适合于本文数据,而CE方法适用5个类别以下的变量,本文采用两者比较结果的稳健性。p值采用NCA方法中重抽次数10 000的置换检验(Permutation Test)得出

前因条件方法精确度(%)上限区域范围效应量(d)P值性别多样性CR1000.02410.0240.200 CE1000.04810.0480.079移民多样性CR88.90.0340.990.0340.220 CE1000.0440.990.0450.063人力资本CR1000.00210.0020.740 CE1000.00310.0030.740社会资本CR1000.0050.970.0050.584 CE1000.0090.970.0090.538

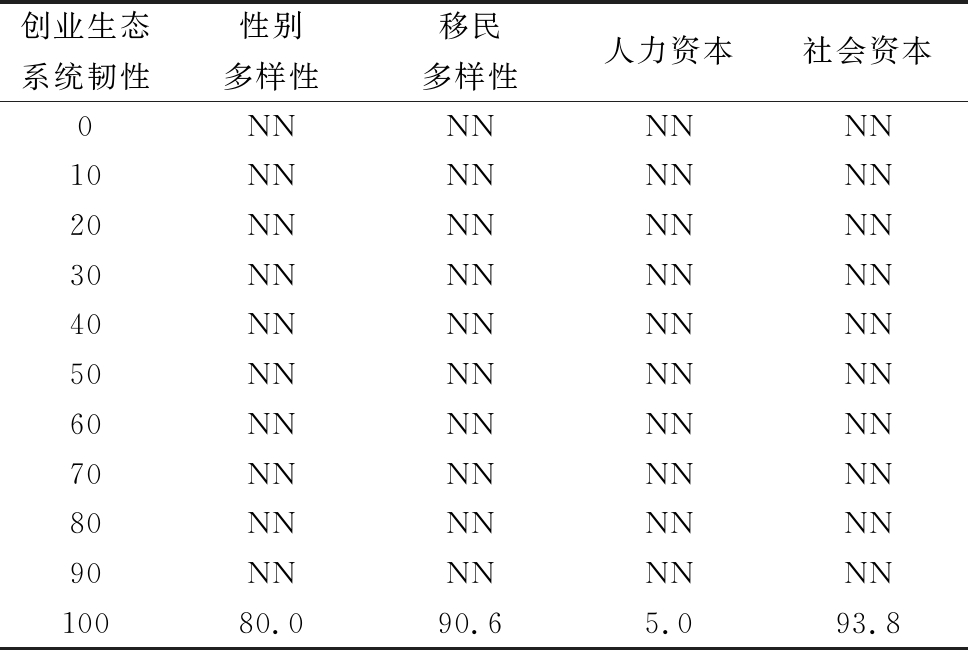

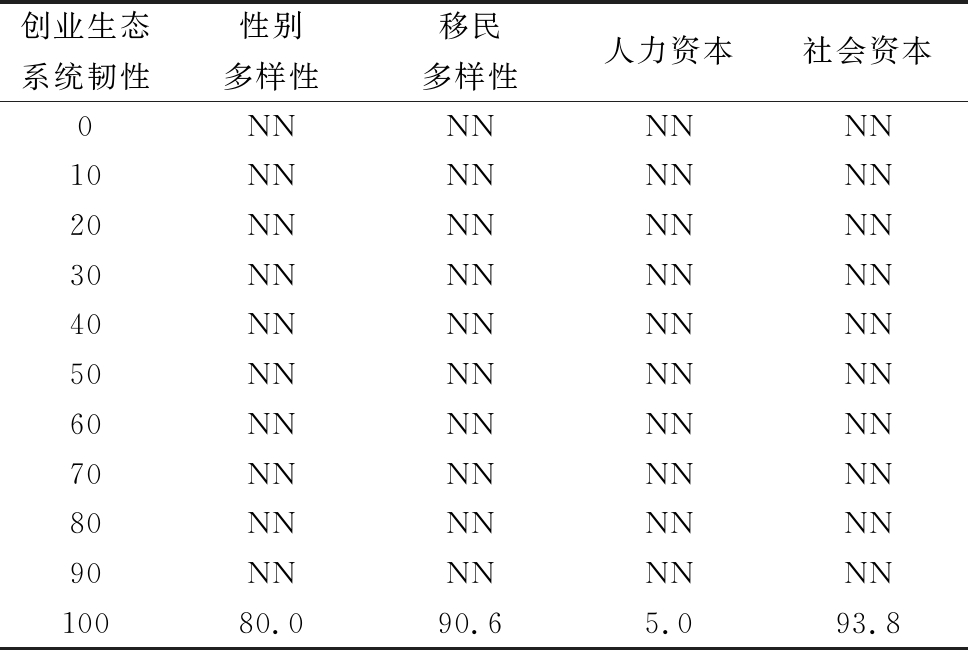

由表5可知,各前因条件的效应量均小于0.1,且P值不显著,故均不构成创业生态系统韧性的必要条件。瓶颈水平(%)指达到结果变量最大观测范围所需前因条件的最低水平值(杜运周等, 2022)。由于本文前因条件和结果变量均为连续变量,故采用CR-FDH技术进行瓶颈水平分析,结果见表6。要达到最理想水平(100%)的创业生态系统韧性,需80.0%水平的性别多样性、90.6%水平的移民多样性、5.0%水平的人力资本以及93.8%水平的社会资本。

表6 NCA瓶颈水平分析结果(%)

Table 6 Analysis results of NCA bottleneck level (%)

注:NN=不必要

创业生态系统韧性性别多样性移民多样性 人力资本 社会资本0NNNNNNNN10NNNNNNNN20NNNNNNNN30NNNNNNNN40NNNNNNNN50NNNNNNNN60NNNNNNNN70NNNNNNNN80NNNNNNNN90NNNNNNNN10080.090.65.093.8

本文进一步采用fsQCA检验必要条件。若一致性水平大于0.9,则认定该前因条件是结果变量的必要条件(杜运周等, 2022)。fsQCA的必要性分析结果见表7。单个条件的一致性水平均低于0.9,故不构成结果变量的必要条件,这与NCA必要性分析结果一致,即单个条件不构成高/非高创业生态系统韧性的必要条件。

表7 fsQCA必要性分析结果

Table 7 Necessity analysis results of fsQCA

注:“~”表示逻辑运算“非”

前因条件高创业生态系统韧性一致性覆盖度非高创业生态系统韧性一致性覆盖度性别多样性0.6680.6840.3890.392~性别多样性0.4060.4030.6860.671移民多样性0.5650.5860.5120.522~移民多样性0.5390.5290.5950.574人力资本0.5300.5440.5200.525~人力资本0.5370.5320.5490.535社会资本0.6010.5550.6000.546~社会资本0.5080.5640.5110.557

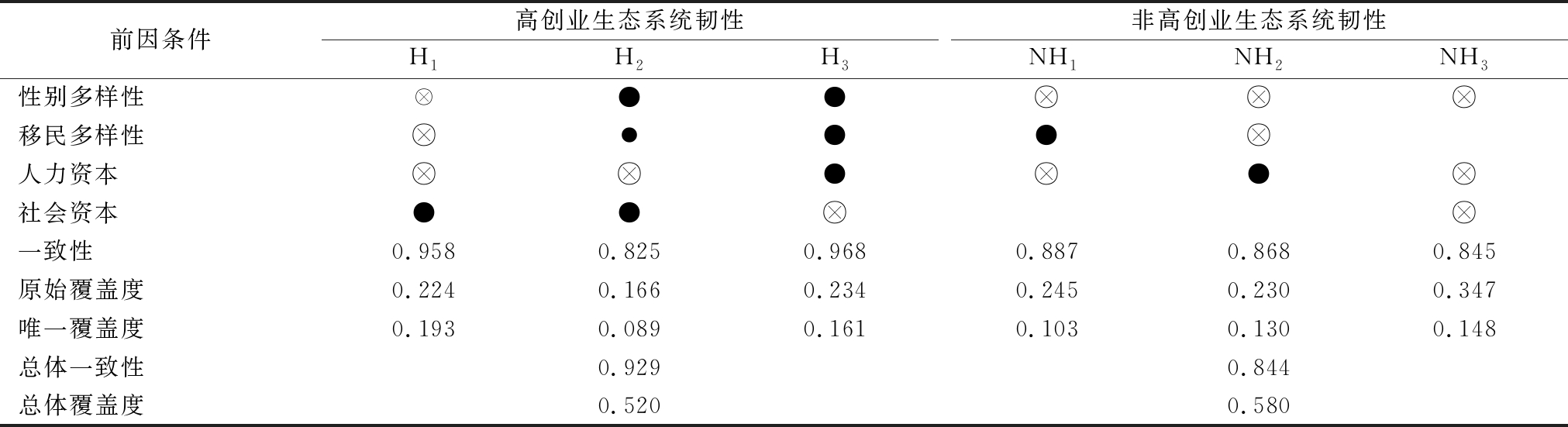

3.2 充分性分析

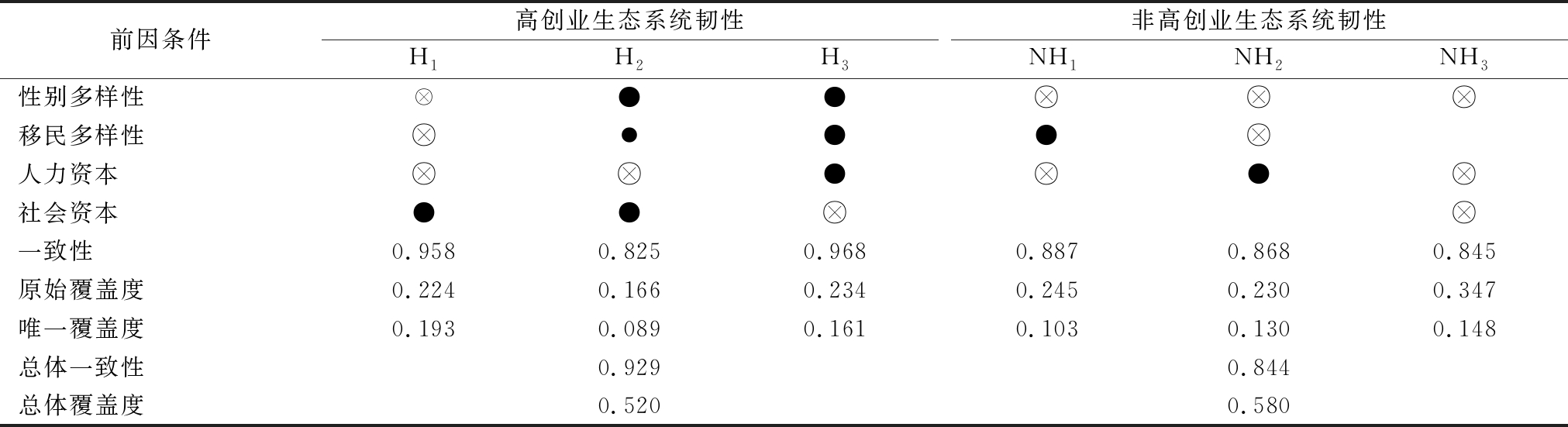

本文运用fsQCA3.0软件分析产生高/非高创业生态系统韧性的前因组态。参考已有研究(杜运周等, 2022),本文将案例频数阈值设定为1、原始一致性阈值设定为0.8、PRI一致性阈值设置为0.7。高/非高创业生态系统韧性的组态分析结果如表8所示。

表8 产生高/非高创业生态系统韧性的前因组态

Table 8 Antecedent configurations that generate high/non-high entrepreneurial ecosystem resilience

注:●=核心条件存在,⊗=核心条件缺失,●=边缘条件存在,⊗=边缘条件缺失,空白表示条件可有可无

前因条件高创业生态系统韧性H1H2H3非高创业生态系统韧性NH1NH2NH3性别多样性 ●● 移民多样性 ●●● 人力资本 ● ● 社会资本●● 一致性0.9580.8250.9680.8870.8680.845原始覆盖度0.2240.1660.2340.2450.2300.347唯一覆盖度0.1930.0890.1610.1030.1300.148总体一致性0.9290.844总体覆盖度0.5200.580

3.2.1 高创业生态系统韧性前因组态

由表8可知,存在3个产生高创业生态系统韧性的前因组态,单个解的一致性水平均大于0.8,表明3个组态可视为实现高创业生态系统韧性的前因组态。鉴于组态皆类型(杜运周, 2019),本文借助马克斯·韦伯(2010)的“理想类型”(Ideal Type)概念,将组态H1、H2和H3分别定义为Ⅰ型创始人群体、Ⅱ型创始人群体和Ⅲ型创始人群体。

(1)H1:~性别多样性*~移民多样性*~人力资本*社会资本。典型案例包括特拉维夫和巴黎,对应的理想类型为Ⅰ型创始人群体。该组态表明,高社会资本、非高移民多样性和非高人力资本为核心条件,互补非高性别多样性为边缘条件的创始人群体能够推动创业生态系统实现高韧性。可能的解释是,相较于女性,男性创始人更偏好主动创业[27]。同时,本土居民比移民更熟悉本国经济文化制度和市场环境,其创业也更多是主动创业(苏晓华等, 2021)。因此,男性和本土创始人的创业动机更可能出于强烈个人偏好。根据相似吸引理论(Byrne, 1971),男性与本土创始人之间更有可能共享相似的价值观和目标,开展共同的创业行为和活动,并追求共同结果(如扩大企业规模),从而产生创业生态系统一致性,增强韧性[5]。人力资本不足导致创始人缺乏信息搜集与解读能力,可能增加其识别新机会的难度(程建青等, 2022)。但社会资本作为信息传递机制[6],能够为创始人之间的沟通和分享等互动提供平台,促使他们在频繁交流中共享相似想法和目标,共同助力创业生态系统一致性的产生,进而实现高创业生态系统韧性。该组态与目前关于性别多样性和移民多样性对创业影响的研究相一致(Motoyama等, 2021; 余玲铮等, 2021),同时进一步证明,创始人之间发达的创业网络对于创业生态系统韧性提升大有裨益[13,16]。

(2)H2:性别多样性*移民多样性*~人力资本*社会资本。典型案例是伦敦,对应的理想类型为Ⅱ型创始人群体。该组态表明,高性别多样性、高社会资本和非高人力资本为核心条件,互补高移民多样性为边缘条件的创始人群体能够推动创业生态系统实现高韧性。根据“技能分工效应”,较高的性别多样性能够实现较好的互补作用[7]。相较于男性,女性创始人强调产品设计及质量,能够提供独特的、具有稳健性和创新性的产品与服务[22];而相较于本土创始人,移民创始人可提供极具民族特色且难以模仿和复制的特定产品与服务(苏晓华等, 2021)。创始人群体所提供的产品和服务若能够形成互补,则可弱化系统内同质化竞争,维持创业生态系统稳定运行[22]。同时,社会资本发挥传递信息的辅助作用[30],为产品和服务开发提供保障。创始人群体之间发达的关系网络可以拓宽创业生态系统中信息传递机制的中介渠道[6],促进信息和资源流动,帮助他们了解当前市场状况以及获取和共享资源,开发创新且独特的产品和服务。在社会资本加持下,女性和移民创始人能够与男性及本土创始人形成互补优势,提供适宜的产品与服务,满足多样化市场需求,提升创业生态系统适应环境的能力,进而实现高韧性。该组态支持关于性别多样性和移民多样性的既有研究发现[7,14-15]。对比组态H2和H1发现,尽管这两个组态的人口统计学特征表现不同,但均将非高人力资本纳入其中,这与目前关注人力资本能促进创业生态系统韧性的观点不一致[12]。可能的解释是,非高人力资本与其它条件的组态效应抵消甚至反超单独的非高人力资本对创业生态系统韧性的负面影响。

(3)H3:性别多样性*移民多样性*人力资本*~社会资本。典型案例是纽约,对应的理想类型为Ⅲ型创始人群体。该组态表明,高性别多样性、高移民多样性、高人力资本和非高社会资本为核心条件的创始人群体能够推动创业生态系统产生高韧性。该组态中的创始人群体同样具有较高的性别多样性和移民多样性,但不同于组态H2,该组态中的社会资本作为核心条件缺失,人力资本作为核心条件存在。Semrau等(2014)认为,随着创始人群体信息量和知识水平的增加,社会关系可提供的知识和信息会逐渐下降。因此,当人力资本水平较高时,他们对彼此之间关系的依赖会降低。此时,人力资本可在一定程度上与社会资本发挥同等效应。比如,高人力资本能够帮助创始人解读有关产品等有价值的知识,识别和利用数量更多、创新更强的机会(程建青等, 2022),从而推动创始人开发多样的产品和服务,产生异质性,增强创业生态系统韧性。组态H3和H2印证了Godley等(2021)的研究发现,即创业生态系统参与者之间的互补性会强化创业生态系统应对内源压力和外来冲击的能力,也深化了人口统计学多样性与创业生态系统韧性关系相关研究[5,7-8],突出表现在人口统计学特征与人力资本或社会资本的组态效应上。

横向比较3个组态发现,组态H1和H3的原始覆盖度和唯一覆盖度均高于组态H2,可见这两个组态是产生高创业生态系统韧性的3个组态中经验相关性较高的组态。这也充分说明某一条件存在或缺失并不能单独决定创业生态系统能否实现高韧性,即创始人群体特征对创业生态系统韧性的影响并非独立,而是联动匹配共同作用于创业生态系统韧性。

3.2.2 非高创业生态系统韧性前因组态

由表8可知,存在3个产生非高创业生态系统韧性的前因组态,分别为“~性别多样性*移民多样性*~人力资本(NH1)”、“~性别多样性*~移民多样性*人力资本(NH2)”、“~性别多样性*~人力资本*~社会资本(NH3)”。组态NH1表明,无论社会资本条件存在与否,非高性别多样性、高移民多样性和非高人力资本为核心条件的创始人群体特征都不利于高创业生态系统韧性的实现。组态NH2表明,非高性别多样性、非高移民多样性和高人力资本为核心条件的创始人群体特征不利于高创业生态系统韧性的实现。组态NH3表明,在其他创始人特征均条件缺失的情况下,无论移民多样性如何,都无法实现高创业生态系统韧性。横向比较3个组态发现,组态NH3的原始覆盖度和唯一覆盖度均较高,这表明该组态是抑制创业生态系统韧性的主要路径。非高性别多样性均出现在3个组态中,尽管其不是必要条件,但仍对非高创业生态系统韧性的形成发挥着相对普适的作用。该发现一定程度上也从侧面验证了Berger等[21]以及蔡莉等[22]的研究结论:若创业生态系统未能成功激活女性和男性创始人,就可能无法充分发挥其自身潜力。

3.3 替代关系分析

进一步对比发现,组态H1和H2的创始人资源特征相同,人口统计学特征相反,但均可实现高创业生态系统韧性,如图2所示。可能的原因是,两个组态对创业生态系统韧性的作用存在替代关系,可分别通过提高创业生态系统的稳定性或灵活性增强韧性。在创业成功方面,男性创始人和本土创始人被认为更易取得成功。女性创始人通常被认为能力弱于男性创始人,在财务资源获取过程中会遇到更多障碍[22];移民创始人创立的企业在早期通常不具合法性,容易遭受歧视,难以在金融市场获得信贷支持(苏晓华等, 2021)。因此,男性创始人和本土创始人在银行贷款、股权融资等方面与女性创始人和移民创始人相比处于优势地位,他们更有可能提高创业生态系统的创业成功率,增强系统稳定性。而女性创始人往往“长袖善舞”,她们拥有典型的平衡能力、沟通能力和应变能力等[27];移民创始人通常拥有不同经历和知识等,能够形成不同的生产技能以及解决问题的思路与视角(余玲铮等, 2021);女性创始人和移民创始人的加入能够带来更具灵活性和创新性的氛围(余玲铮等, 2021)。因此,组态H1和H2分别侧重于从增强系统稳定性或灵活性方面提高韧性。

3.4 稳健性检验

根据张明等(2019)的建议,本文采用3种方式进行稳健性检验。方式一:将PRI一致性阈值由0.7提高至0.8,产生的2个新组态为原组态的子集;方式二:将前因条件和结果变量的3个校准锚点调整为样本数据的90%、50%和10%分位数值,组态结果为原组态的子集;方式三:改变结果变量测量的时间段,具体为2021年与2019年绩效得分的差值,产生的3个新组态仅在覆盖度和一致性数值方面出现微小变动。因此,研究结果具有稳健性。

4 结论与启示

4.1 研究结论

本文以全球18个创业生态系统为案例样本,采用NCA和fsQCA相结合的方法,探讨创始人群体特征与创业生态系统韧性之间的复杂因果关系。得到主要研究结论如下:第一,单一创始人群体特征不构成高/非高创业生态系统韧性的必要条件,但要达到理想水平的创业生态系统韧性,各创始人群体特征须达到一定水平。第二,存在3个产生高创业生态系统韧性的前因组态,各自对应的理想类型为Ⅰ型创始人群体、Ⅱ型创始人群体和Ⅲ型创始人群体,三者构成高创业生态系统韧性的微观主体基础。同时,3个组态对比分析发现,组态H1和H3是产生高创业生态系统韧性中经验相关性较高的组态。第三,产生非高创业生态系统韧性的前因组态有3个,且与产生高创业生态系统韧性的前因组态存在非对称关系,即引致非高创业生态系统韧性前因组态的反面并不是引致高创业生态系统韧性的前因组态。其中,产生非高创业生态系统韧性的3个前因组态皆包含非高性别多样性,这表明非高性别多样性对非高创业生态系统韧性发挥较为普适的影响。第四,在一定条件下,组态H1和H2对创业生态系统韧性的作用存在替代关系,可分别通过增强系统稳定性或灵活性提高韧性。

4.2 研究贡献

(1)本文推进了创业生态系统韧性的微观主体基础研究。与现有研究侧重于关注创业生态系统的宏观层面或其他微观参与主体不同[12],本文以创业生态系统韧性为研究主题,聚焦创始人群体这一特定微观主体,深化了“人理”层面因素与创业生态系统韧性关系的探索[7],为创业生态系统的微观主体基础研究作出了一定的边际贡献。

(2)本文从必要性逻辑和充分性逻辑双重视角揭示了创始人群体特征与创业生态系统韧性之间的复杂因果关系。既有研究认为,性别多样性对创业生态系统韧性存在正向效应[14],但采用必要性逻辑发现,单个创始人群体特征并不是产生高创业生态系统韧性的必要条件。本文进一步采用充分性逻辑识别了3个产生高创业生态系统韧性的组态,弥补了以往仅关注单个创始人群体特征[15]或同一层面两个创始人群体特征(Aman等, 2021)的“净效应”或“平均效应”研究的不足。

(3)本文识别出产生高/非高创业生态系统韧性的创始人群体特征组态,合理解释了现有研究结论分歧。有研究显示,社会资本对创业生态系统韧性具有重要影响(Torres等, 2019),这可能是因为他们选择的样本具有组态H1和H2的特性,社会资本在这两个组态中作为核心条件存在,与其他创始人特征协同形成高创业生态系统韧性。

4.3 管理启示

(1)谋而后动,找准创业“场域”,重视资本积累。创始人在初次创业或连续创业时,应积极获取各地创业环境信息,综合评估自身情况后再选择最契合的创业地区。组态H2和H3表明,女性创始人选择在性别多样性和移民多样性较高的地区开展创业或许最佳,因为这不仅有助于女性创始人自身创业成功,而且有利于提升所处地区的创业生态系统韧性。选择很重要,但“打铁必须自身硬”,创始人也应重视自身资本积累。组态H3表明,创始人可主动加强与当地政府、科研机构、高校的联系与合作,提高自身创业知识与创业技能;组态H2表明,创始人应秉持积极开放的社交心态,通过信息分享等行为接触并吸引更多社交网络成员,促进自身社会资本积累。组态NH3从侧面表明,当创始人的性别多样性、人力资本和社会资本条件缺失时,创始人创业的“场域”选择和资本积累对产生高创业生态系统韧性尤为重要。

(2)精准施策,助推资本积累,形塑理想类型。创业生态系统具有区域性,当地政府在创业生态系统环境打造中发挥不可替代的作用[1]。组态H1表明,创业网络作为创业者社会关系的集合[31],当女性和移民创始人比例较低时,当地政府应集中优势构建创业网络,为社会资本的积累提供便利,间接形塑Ⅰ型创始人群体;组态H2和H3表明,当女性和移民创始人比例相对较高时,当地政府可根据本地资源条件,聚焦创业网络构建或创业教育发展,间接形塑Ⅱ型创始人群体或Ⅲ型创始人群体。此外,当地政府应积极吸收高创业生态系统韧性的成功经验并化为己用。即非高组态案例可借鉴高组态案例的成功经验,因地制宜探索产生高创业生态系统韧性的实现路径。以组态NH1对应案例为例,当移民创始人比例相对较高时,当地政府在提高女性创始人比例和人力资本积累水平后,应吸收组态H3对应案例的成功经验,选择形塑为Ⅲ型创始人群体的理想类型来实现高创业生态系统韧性。

(3)洋为中用,借鉴优秀范例,打造中国方案。本文研究样本为国外案例,但“他山之石,可以攻玉”。在中国情境下,政府掌握着大量有价值的资源,政策扶持对于创业生态系统建设与发展至关重要[1]。以上海和北京为例,上海、北京分别是亚洲最具国际化的创业生态系统和全球第三大初创企业输出地,其女性创始人比例分别达到26%和28%,移民创始人比例分别高达36%和23%,远超全球平均女性和移民创始人比例的16%和19%(Startup Genome, 2017)。因此,上海和北京可能更适合形塑Ⅱ型创始人群体或Ⅲ型创始人群体,进而提升创业生态系统韧性水平。以Ⅱ型创始人群体为例,作为中国的金融科技中心,上海市政府可借鉴伦敦科技周活动的做法,常态化举办国际性高端论坛或活动,为创始人交流与互动构建创业网络,提升创始人社会资本,进一步凝练创业生态系统韧性的上海实践。以Ⅲ型创始人群体为例,北京作为全球第二大创业生态系统,其可学习纽约创业生态系统的优秀范例,既重视科技项目的资金、人才和技术投入,也重视创始人的创业经验和创业知识,进而打造创业生态系统韧性的北京样本。

4.4 不足与展望

第一,本文基于CAS理论,聚焦创业生态系统的特定微观主体——创始人群体,仅揭示了创业生态系统韧性微观主体基础的部分细节,在解释作为“涌现”现象的创业生态系统韧性研究上只迈出了微小一步。未来可从多主体及其与环境之间的互动视角进一步丰富微观主体基础研究。第二,本文基于问题导向法和文献归纳法,仅选取4个前因条件,未来可结合其它前因条件选择方法,“深描”创始人群体。第三,由于要保证案例间的“充分同质性和最大异质性”(张明等, 2019),本文仅选取18个案例样本。未来既可采用大样本研究,以提高研究发现的普适性,也可通过加入中国情境案例,进一步检验本文研究发现。第四,本文仅一定程度上静态地打开了创始人群体特征与创业生态系统韧性之间复杂因果关系的“黑箱”。随着动态QCA方法[19]的发展以及数据可获得性问题的逐步解决,并考虑到创业生态系统韧性会历时演化,未来可采用面板数据QCA方法,揭示前因条件及其组态的时间效应和案例效应。

参考文献:

[1] 蔡莉, 彭秀青, NAMBISAN S, 等. 创业生态系统研究回顾与展望[J]. 吉林大学社会科学学报, 2016, 56(1): 5-16, 187.

[2] 蔡莉, 张玉利, 路江涌. 创新与创业管理[J]. 科学观察, 2019, 14(1): 58-60.

[3] THEODORAKI C,DANA L P,CAPUTO A. Building sustainable entrepreneurial ecosystems: a holistic approach[J]. Journal of Business Research, 2022, 140: 346-360.

[4] AUDRETSCH D B, CUNNINGHAM J A, KURATKO D F, et al. Entrepreneurial ecosystems: economic, technological, and societal impacts[J]. The Journal of Technology Transfer, 2019, 44(2): 313-325.

[5] ROUNDY P T, BROCKMAN B K, BRADSHAW M. The resilience of entrepreneurial ecosystems[J]. Journal of Business Venturing Insights, 2017, 8(3): 99-104.

[6] 张哲. 生态隐喻方法论下的创业生态系统建构[J]. 经济管理, 2021, 43(7): 93-106.

[7] 张铭, 王冬玲, 曾娜, 等. 如何成为疾风中的劲草——基于WSR的创业生态系统韧性的前因组态研究[J]. 管理评论, 2023, 35(5): 89-102.

[8] O'CONNOR A, AUDRETSCH D. Regional entrepreneurial ecosystems: learning from forest ecosystems[J]. Small Business Economics, 2023, 60(3): 1051-1079.

[9] CHO D S, RYAN P, BUCIUNI G. Evolutionary entrepreneurial ecosystems: a research pathway[J]. Small Business Economics, 2022, 58(4): 1865-1883.

[10] GUERRERO M, MICKIEWICZ T, QIN F. Entrepreneurial growth aspirations during the COVID-19 pandemic: the role of ICT infrastructure quality versus policy response[J]. Entrepreneurship &Regional Development, 2024, 36(1-2): 55-75.

[11] IACOBUCCI D, PERUGINI F. Entrepreneurial ecosystems and economic resilience at local level[J]. Entrepreneurship &Regional Development, 2021, 33(9-10): 689-716.

[12] RYAN P, GIBLIN M, BUCIUNI G. The role of MNEs in the genesis and growth of a resilient entrepreneurial ecosystem[J]. Entrepreneurship &Regional Development, 2021, 33(1-2): 36-53.

[13] SOHNS F, WOJCIK D. The impact of brexit on London's entrepreneurial ecosystem: the case of the Fintech industry[J]. Environment and Planning A: Economy and Space, 2020, 52(8): 1539-1559.

[14] MALECKI E J. Entrepreneurship and entrepreneurial ecosystems[J]. Geography Compass, 2018, 12(3): 1-21.

[15] ROUNDY P T. Back from the brink: the revitalization of inactive entrepreneurial ecosystem[J]. Journal of Business Venturing Insights, 2019, 12:1-14.

[16] SPIGEL B, HARRISON R. Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems[J]. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 151-168.

[17] BRUSH C, EDELMAN L F, MANOLOVA T. A gendered look at entrepreneurship ecosystems[J]. Small Business Economics, 2019, 53(2): 393-408.

[18] DUL J, HAUFF S, BOUNCKEN R B. Necessary condition analysis (NCA): review of research topics and guidelines for good practice[J]. Review of Managerial Science, 2023, 17(2): 683-714.

[19] 杜运周, 李佳馨, 刘秋辰, 等. 复杂动态视角下的组态理论与QCA方法:研究进展与未来方向[J]. 管理世界, 2021, 37(3): 180-197, 12-13.

[20] SHEN R, GUO H, MA H. How do entrepreneurs' cross-cultural experiences contribute to entrepreneurial ecosystem performance[J]. Journal of World Business, 2023, 58(2): 101398.

[21] BERGER E S C, KUCKERTZ A. Female entrepreneurship in startup ecosystems worldwide[J]. Journal of Business Research, 2016, 69(11): 5163-5168.

[22] 蔡莉, 王玲, 杨亚倩. 创业生态系统视角下女性创业研究回顾与展望[J]. 外国经济与管理, 2019, 41(4): 45-57, 125.

[23] WURTH B, STAM E, SPIGEL B. Toward an entrepreneurial ecosystem research program[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2022, 46(3): 729-778.

[24] CAPELLERAS J L, CONTIN-PILART I, LARRAZA-KINTANA M. Entrepreneurs' human capital and growth aspirations: the moderating role of regional entrepreneurial culture[J]. Small Business Economics, 2019, 52(1): 3-25.

[25] LINDER C, LECHNER C, PELZEL F. Many roads lead to Rome: how human, social, and financial capital are related to new venture survival[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2020, 44(5): 909-932.

[26] 李娜娜, 张宝建. 创业生态系统演化:社会资本的理论诠释与未来展望[J]. 科技进步与对策, 2021, 38(5): 11-18.

[27] 王汉瑛, 谭秀明, 邢红卫. 创业生态系统框架下女性早期创业的资源约束模式[J]. 管理科学, 2021, 34(2): 16-29.

[28] 梁林, 赵玉帛, 刘兵. 国家级新区创新生态系统韧性监测与预警研究[J]. 中国软科学, 2020,35(7): 92-111.

[29] DESJARDINE M, BANSAL P, YANG Y. Bouncing back: building resilience through social and environmental practices in the context of the 2008 global financial crisis[J]. Journal of Management, 2019, 45(4): 1434-1460.

[30] 李新春, 叶文平, 朱沆. 社会资本与女性创业——基于GEM数据的跨国(地区)比较研究[J]. 管理科学学报, 2017, 20(8): 112-126.

[31] 姚晨. 数字化时代创业生态系统演化过程与机制研究——以腾讯众创空间为案例[J]. 科技进步与对策,2024,41(24):62-71.

(责任编辑:万贤贤)