0 引言

当前,中国高度重视数字经济发展,持续促进数字经济和实体经济深度融合。产业互联网平台作为一种新型组织形态,通过提供新技术和新产品,已成为促进数实融合的关键力量[1-2]。这类平台深植于不同产业,运用数字技术促进传统产业数字化转型,且已涌现出如欧冶云商和积微物联等优质平台。值得注意的是,产业互联网平台汇聚产业链上下游众多参与主体,在协调多主体交互实现价值主张上面临诸多挑战。不同于传统平台企业,产业互联网平台兼具数字化和实体化双重属性,参与主体需要在更为复杂的数实融合场景中持续交互和校准需求[3]。同时,参与主体非预设性及需求不确定性[4-5]会增加产业互联网平台协调多主体需求从而实现价值主张的难度。因此,在数实融合背景下,探究产业互联网平台如何有效协调参与主体需求进而实现价值主张具有重要意义。

在平台价值主张研究中,部分学者基于活动系统视角分析主体间交互与价值主张的关系[6-7],尤其关注中心性和开放性的作用。Albert等[8-9]指出中心性能增强参与主体的合作默契和交互惯性,进而促进平台价值主张的实现;开放性则强调参与主体交互有可能受到外部活动和主体的影响,反而不利于平台价值主张的实现。部分学者基于技术平台分析,关注数字组件对参与主体交互的作用,尤其是可编辑性和可重组性的作用[10]。Nambisan[5]指出可编辑性有助于参与主体根据自身需求对组件进行访问和修改,进而促进平台价值主张的实现;Yoo等[11]强调可重组性有助于参与主体对数字数据重新进行组合以满足自身需求,进而促进平台价值主张的实现。尽管已有研究关注活动系统和数字组件对平台价值主张的影响,但忽视了两者对平台价值主张的整合效应。有学者强调,需要从交互和技术整合视角看待复杂对象[12]。尤其是对于承载多主体交互的产业互联网平台而言,更需要对交互活动系统和技术数字组件复杂构型进行研究。

为此,本研究尝试回答如下问题:在数实融合背景下,产业互联网平台如何通过活动系统和数字组件组态实现价值主张?为解决这一问题,本研究采用强调因果复杂性的fsQCA法进行分析[13-14]。以活动系统中心性与开放性以及数字组件可编辑性与可重组性作为条件,揭示平台价值主张实现组态路径和它们之间的复杂关系,选取产业互联网平台提供的数字化服务项目作为研究样本。这些项目顺利开展需要产业互联网平台、供应商、第三方服务企业等多方主体参与,可考察多主体交互和协调需求实现平台价值主张的过程。同时,这些项目涉及大量加工、派单、运输等活动以及GPS、云镜、ERP等数字组件,可为研究活动系统和数字组件组态提供丰富的样本。因此,本研究精选25个典型的数字化服务项目作为研究样本,以确保数据质量和结果可靠性。

本文认为所有条件都是价值主张的重要前因,强调整合视角在分析活动系统和数字组件组态对平台价值主张中的重要性。本研究贡献主要体现在以下方面:第一,已有研究主要探讨活动系统和数字组件各自对价值主张的影响,缺乏组态效应研究[8,11]。本文基于整合视角[12],将活动系统和数字组件纳入整体分析框架,揭示影响价值主张的多因素组态路径。第二,已有研究主要关注活动系统和数字组件的内在特征,对两者间复杂关系的关注较少[5,7]。本研究基于组态视角,发现活动系统和数字组件之间呈替代和互补关系,有助于加深对两者复杂关系的理解。第三,本研究采取fsQCA方法探究实现产业互联网平台价值主张的等效路径,发现条件之间的复杂关系,对于从整体视角理解产业互联网平台这种复杂现象具有重要意义。

1 文献综述

1.1 产业互联网平台价值主张

学者将价值主张描述为企业提供产品和服务满足用户需求,并获得价值描述或价值承诺[15-16]。Dattée等[17]指出参与主体需求变化会驱动价值主张发生改变。随着数字技术的快速发展,参与主体需求更加不可预测[18],因此需要探索实现价值主张的新方式;刘嘉慧和高山行[4]基于数字经济环境,发现跨企业、跨行业多边相互依赖关系能支持参与主体广泛交互,企业通过跨界整合资源创新产品和服务,进而实现价值主张。部分学者指出,产业互联网平台汇聚参与主体具有非预设性,每个参与主体都有可能是价值主张的主要贡献者和参与者[19]。本研究基于产业互联网平台情景,将价值主张定义为平台、供应商、客户、商业伙伴等参与主体在数实融合场景中相互校准需求形成协调结构,产业互联网平台通过提供产品和服务满足参与主体需求进而获得价值描述和价值承诺[6,20]。

1.2 活动系统

中心性是指活动系统中核心活动和大量活动相互依赖的程度[9]。核心活动充当“枢纽”或“依赖中心”的角色,控制着活动信息和资源流通,其它活动与之相连。尽管核心活动具有调整业务的更大自主权,但如果调整速度缓慢则有可能限制整个生态系统价值主张的实现[19]。Adner等[6,21]指出,核心活动改变需要其它活动作出相应调整,以匹配价值主张变化。若其它活动未及时改变,不同活动参与主体需求校准效率将会变低,这会影响平台价值主张的实现;Albert等[9]指出在高中心性活动系统中,核心活动有利于参与主体形成稳定的合作关系,进而促进平台价值主张的实现。

开放性代表系统内部活动受到外部活动影响的程度[8]。在开放性较高的活动系统中,系统内外部活动之间形成相互依赖关系。Ganco等[22]强调参与主体越多,主体相互依赖关系和需求越复杂和不确定,这会限制他们快速校准需求的效率,进而影响平台价值主张的实现;Albert等[9]研究高开放性活动系统发现,活动之间的相互依赖关系使得单个参与主体行为受到直接或间接活动参与主体的影响,这会增加参与主体跨活动、跨系统进行需求校准的难度,不利于平台价值主张的实现。

1.3 数字组件

可编辑性强调数字组件被控制对象之外的参与主体访问和修改,进而创造出符合企业需求的产品和服务,对平台价值主张的实现至关重要[23]。可编辑性来源于对数据处理程序可像数据一样被存储和处理,这让数字组件具备内生变异性和生成涌现性[24]。Yoo等[11,25]指出,可编辑性有助于促进设备逻辑符号功能和物理执行功能的脱钩与解耦。参与主体在使用数字组件过程中提出修改意见或直接进行修改并形成新组件,促进数字产品和服务更新迭代,进而促进平台价值主张的实现;Nambisan等[5, 26]指出,参与主体会围绕价值主张进行创新。可编辑性可保护产品核心架构不变,只需通过修改和调整其它层面创新产品和服务,进而实现平台价值主张。

可重组性是指数字组件嵌入到物理产品中,通过与其它组件组合生成新产品和服务,以更好地满足用户需求,进而实现价值主张[23-24]。可重组性根植于数据的同质化特征,通过将声音、图像、视频等不同形式内容转化为二进制数据,消除数据来源和性质不同带来的差异性与访问壁垒[27]。Yoo等[11,23,25]强调可重组性有助于媒体设备和数字内容分离,使参与主体不受数据格式限制。参与主体可重新组合标准化数据,创造出满足自身需求的产品和服务,进而实现平台价值主张;Kallinikos等[10,28]认为数字组件可打破传统企业和行业边界,促进参与主体跨界交互,创新产品和服务,进而实现平台价值主张。

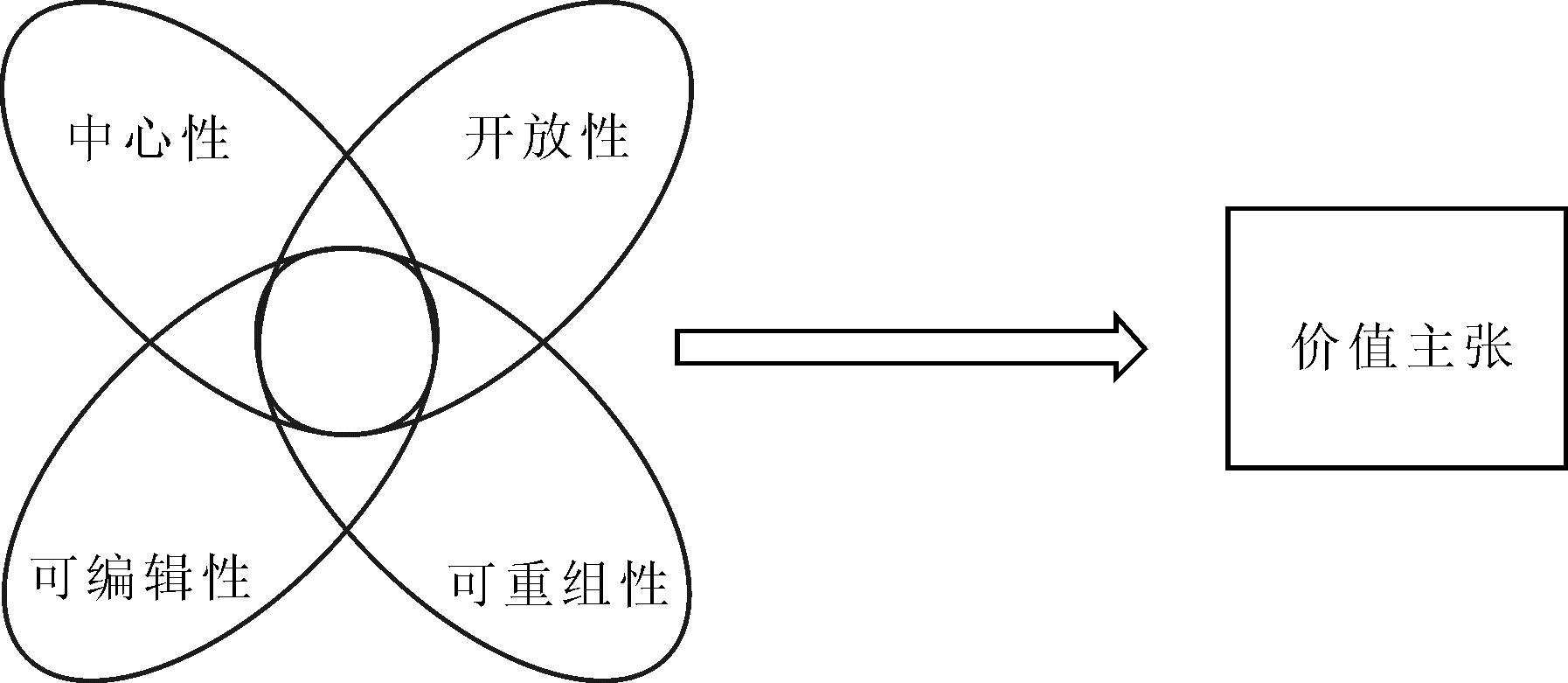

1.4 研究框架

产业互联网平台代表一种新型组织形态,已成为参与主体持续交互的重要载体[21]。已有研究探讨活动系统和数字组件各自对平台价值主张的影响,但对两者复杂关系的解析不够深入。本研究认为需要深入剖析活动系统和数字组件组态对平台价值主张的影响。为此,设计研究框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 模糊集定性比较分析

本研究采用fsQCA方法探讨平台价值主张组态,揭示条件和结果之间的复杂关系[29]。fsQCA关注多个条件之间的相互作用以及导致特定结果产生的组态,这是本研究选用该方法的主要原因[14]。第一,本研究聚焦于活动系统和数字组件组态对产业互联网平台价值主张的影响,fsQCA可分析多个条件组态导致特定结果产生的原因[13-14],适合分析本文研究问题。第二,本研究旨在揭示实现平台价值主张的不同组态,体现了fsQCA的等效性特点[30]。第三,fsQCA具有因果不对称性,可为本研究提供更加合理的解释。

2.2 数据收集

本研究选取产业互联网平台数字化服务项目作为研究样本,主要基于以下考虑:第一,产业互联网平台通过提供数字化服务支持实体产业链,汇聚供应商、运输商、金融服务机构等主体,为研究多主体协同进而实现价值主张提供了现实场景。第二,数字化服务项目集成加工、运输、存储等活动以及SaaS系统、ERP系统、APP等数字组件,为探究活动系统和数字组件组态提供了丰富的实践案例。

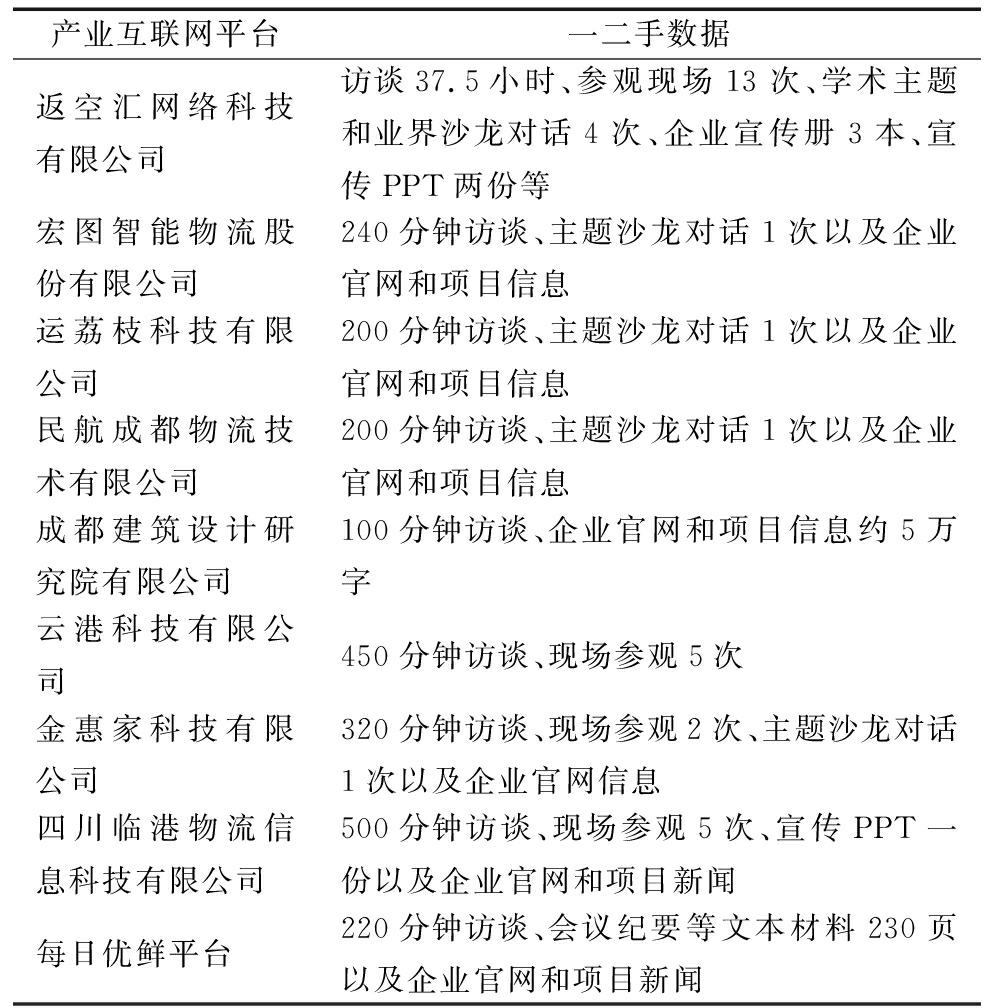

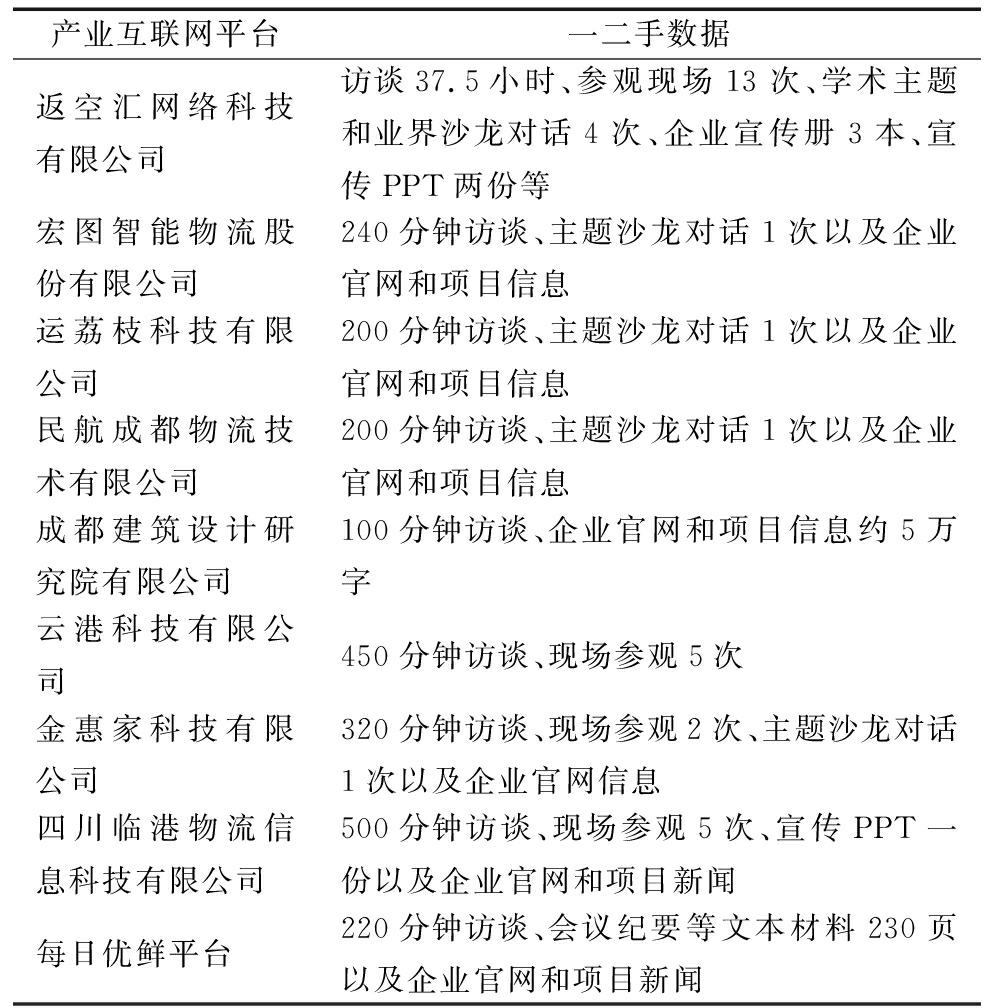

本文从长期跟踪项目中精选25个具有典型性和代表性的数字化服务项目进行深入研究,采取半结构化深度访谈与二手数据相结合方式收集数据,主要包含两部分内容:第一,深入理解数字化服务项目涉及的各方参与主体需求和期望是否得到满足、合作沟通是否顺畅、价值主张是否实现等议题。第二,了解项目活动依赖关系以及数字组件的具体运用。访谈对象包括产业互联网平台董事长、创始人、副董事长、总经理、副总经理、数字化服务项目经理等在内的多位关键人物,数据收集见表1。

表1 数据收集

Table 1 Data collection

产业互联网平台一二手数据返空汇网络科技有限公司访谈37.5小时、参观现场13次、学术主题和业界沙龙对话4次、企业宣传册3本、宣传PPT两份等宏图智能物流股份有限公司240分钟访谈、主题沙龙对话1次以及企业官网和项目信息运荔枝科技有限公司200分钟访谈、主题沙龙对话1次以及企业官网和项目信息民航成都物流技术有限公司200分钟访谈、主题沙龙对话1次以及企业官网和项目信息成都建筑设计研究院有限公司100分钟访谈、企业官网和项目信息约5万字云港科技有限公司450分钟访谈、现场参观5次金惠家科技有限公司320分钟访谈、现场参观2次、主题沙龙对话1次以及企业官网信息四川临港物流信息科技有限公司500分钟访谈、现场参观5次、宣传PPT一份以及企业官网和项目新闻每日优鲜平台220分钟访谈、会议纪要等文本材料230页以及企业官网和项目新闻

2.3 变量衡量

2.3.1 结果——价值主张

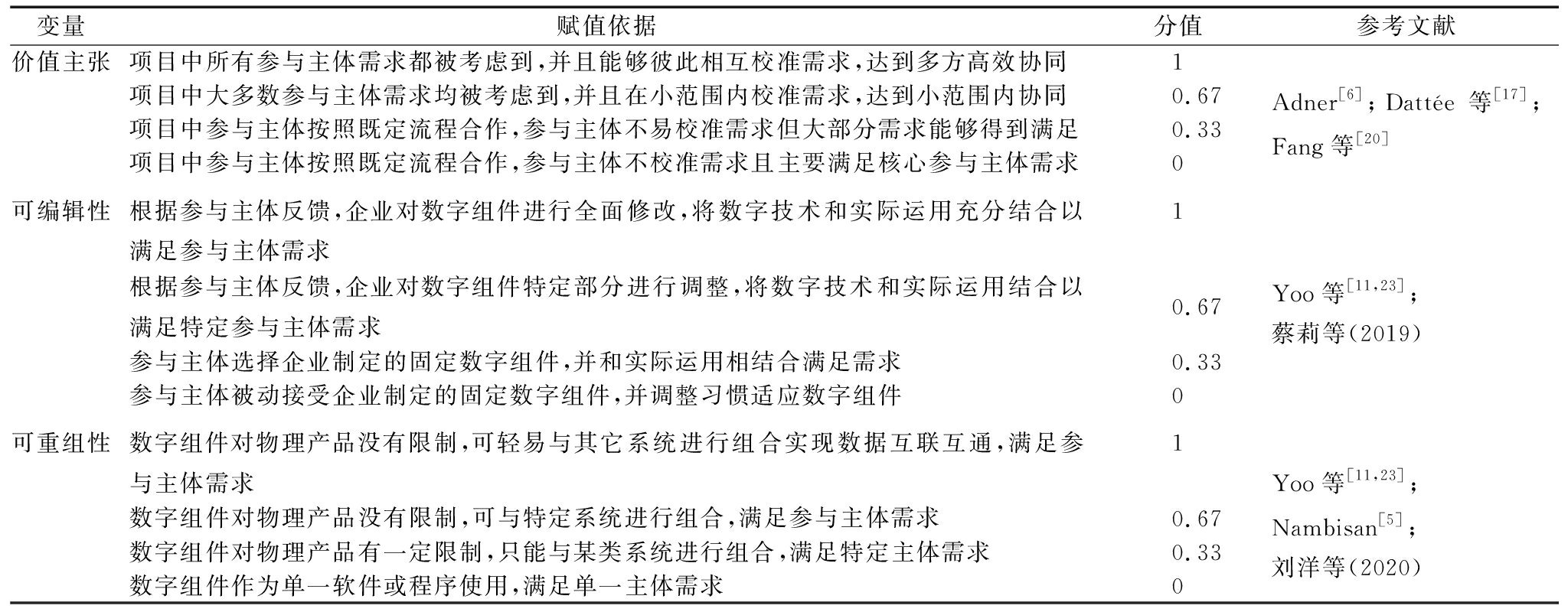

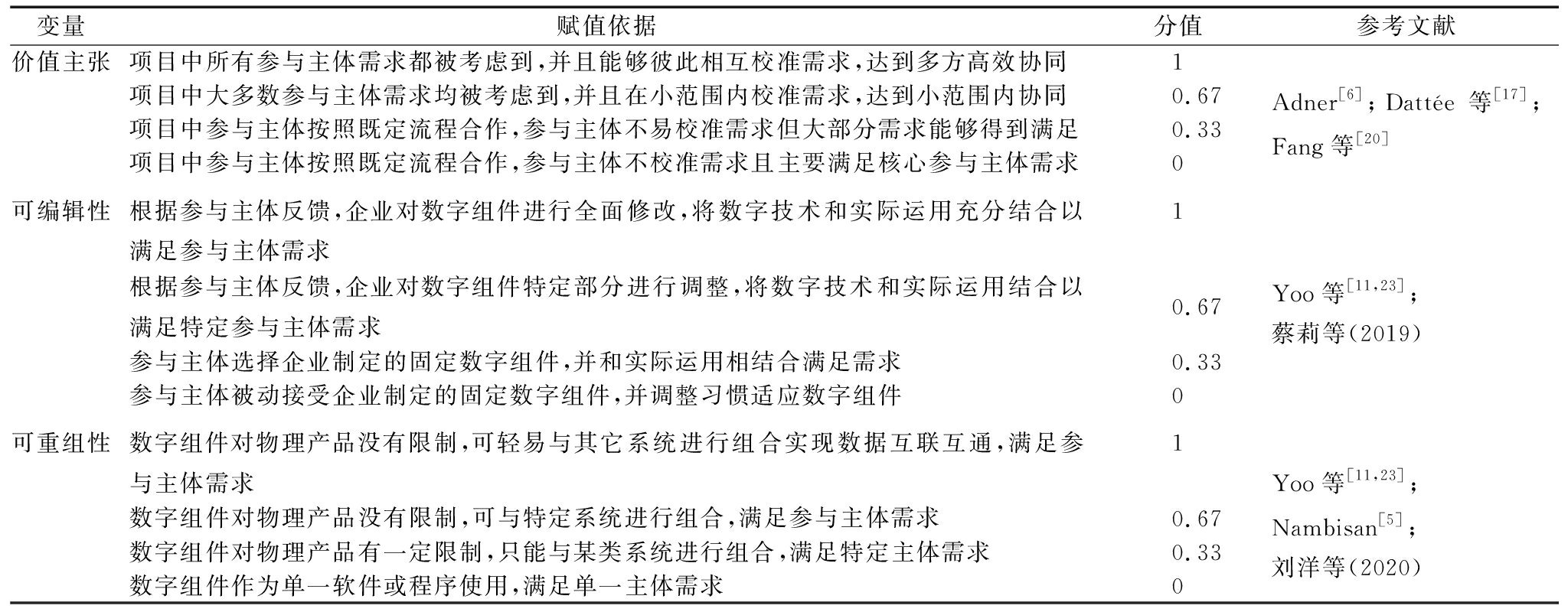

价值主张是指产业互联网平台通过提供产品和服务满足供应商、客户等参与主体需求进而获得的价值承诺[6, 15, 17, 20]。鉴于目前学界尚未形成关于价值主张的统一衡量标准,本研究结合价值主张内涵,采取文本分析法度量价值主张。具体赋值编码标准如表2所示。

表2 变量编码标准

Table 2 Variable coding standards

变量赋值依据分值参考文献价值主张项目中所有参与主体需求都被考虑到,并且能够彼此相互校准需求,达到多方高效协同1Adner[6];Dattée等[17];Fang等[20]项目中大多数参与主体需求均被考虑到,并且在小范围内校准需求,达到小范围内协同0.67项目中参与主体按照既定流程合作,参与主体不易校准需求但大部分需求能够得到满足0.33项目中参与主体按照既定流程合作,参与主体不校准需求且主要满足核心参与主体需求0可编辑性根据参与主体反馈,企业对数字组件进行全面修改,将数字技术和实际运用充分结合以满足参与主体需求1Yoo等[11,23];蔡莉等(2019)根据参与主体反馈,企业对数字组件特定部分进行调整,将数字技术和实际运用结合以满足特定参与主体需求0.67参与主体选择企业制定的固定数字组件,并和实际运用相结合满足需求0.33参与主体被动接受企业制定的固定数字组件,并调整习惯适应数字组件0可重组性数字组件对物理产品没有限制,可轻易与其它系统进行组合实现数据互联互通,满足参与主体需求1Yoo等[11,23];Nambisan[5];刘洋等(2020)数字组件对物理产品没有限制,可与特定系统进行组合,满足参与主体需求0.67数字组件对物理产品有一定限制,只能与某类系统进行组合,满足特定主体需求0.33数字组件作为单一软件或程序使用,满足单一主体需求0

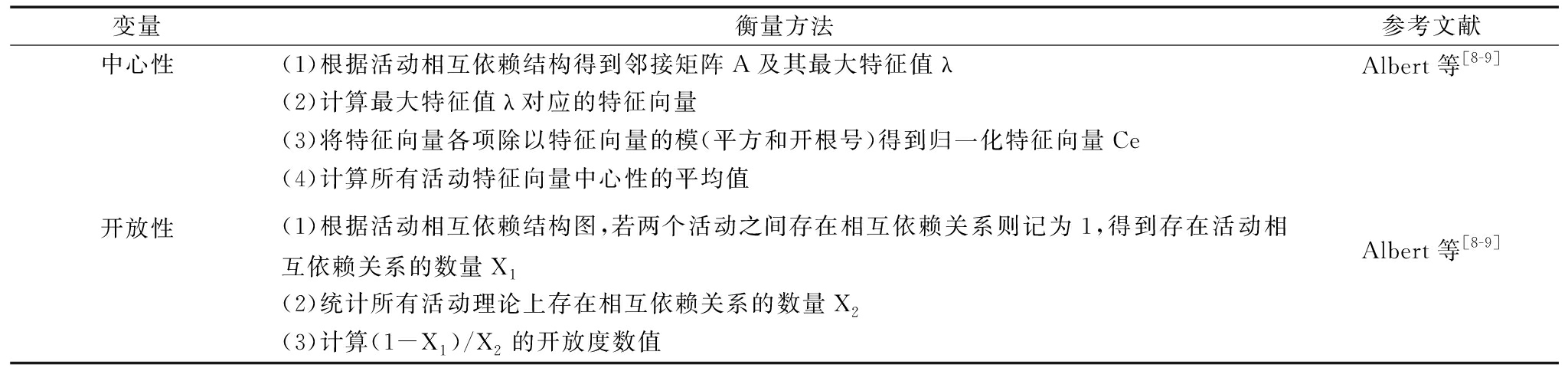

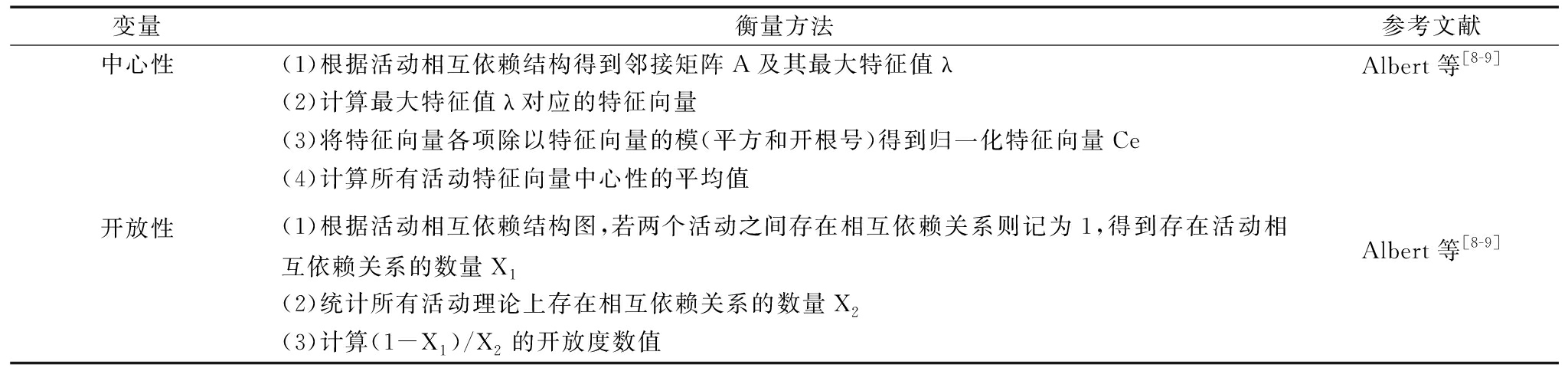

2.3.2 条件——活动系统

中心性关注核心活动与其它活动之间的相互依赖关系,其中核心活动是信息和资源流通的“枢纽”[9]。活动重要性不仅取决于与核心活动直接或间接相连的活动数量,还受到相邻活动数量以及重要性的影响。本研究以特征向量中心性衡量中心性,如表3所示。开放性是指系统内部活动受外部活动影响的程度,反映活动系统间信息和资源的流动[8]。通过计算系统内部活动之间无相互依赖关系的数量占所有活动相互依赖关系数量的比值衡量开放性,如表3所示。

表3 活动系统结构

Table 3 Activity system structure

变量衡量方法参考文献中心性(1)根据活动相互依赖结构得到邻接矩阵A及其最大特征值λAlbert等[8-9](2)计算最大特征值λ对应的特征向量(3)将特征向量各项除以特征向量的模(平方和开根号)得到归一化特征向量Ce(4)计算所有活动特征向量中心性的平均值开放性(1)根据活动相互依赖结构图,若两个活动之间存在相互依赖关系则记为1,得到存在活动相互依赖关系的数量X1Albert等[8-9](2)统计所有活动理论上存在相互依赖关系的数量X2(3)计算(1-X1)/X2的开放度数值

2.3.3 条件——数字组件

可编辑性是指数字数据被组件控制主体之外的对象访问和修改的特性[10, 23],这一属性有助于数字设备和实体内容分离,允许参与主体根据自身实际需求对数字组件进行修改[11]。可重组性是指数字组件通过标准化数据格式(如0和1的方式)进行存储和处理的特征[5, 23],反映参与主体能够将数字组件和其它数据进行重新组合,以满足自身特定需求(刘洋等,2020)。本文采取文本分析法对可编辑性和可重组性进行衡量,如表2所示。

2.4 数据处理

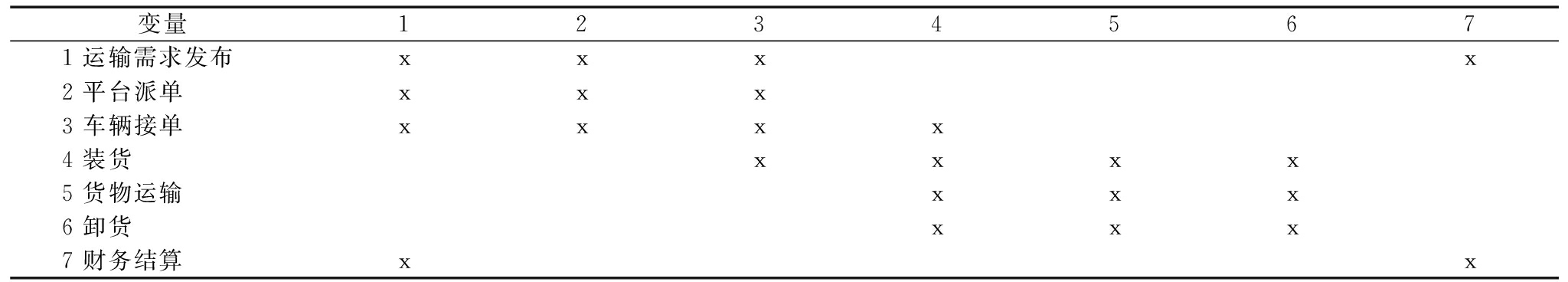

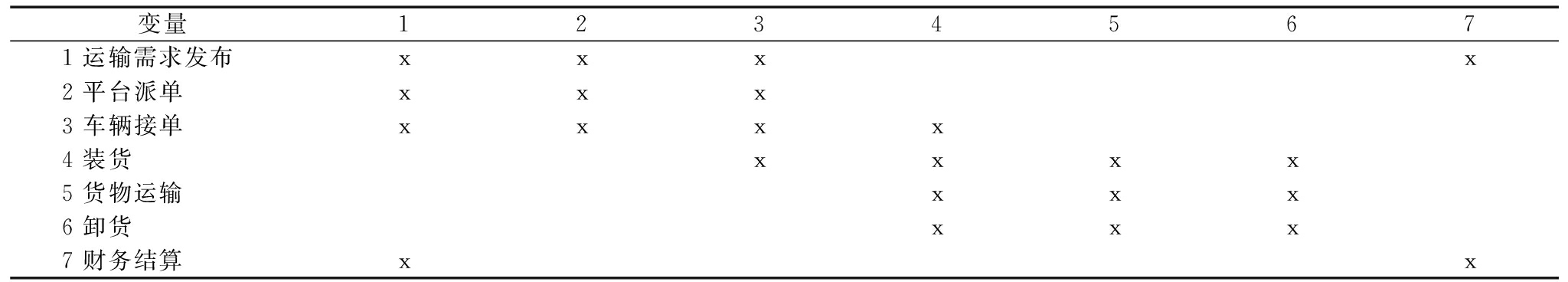

本研究通过汇总和整理不同来源数据形成初始文本库。然后,根据初始文本条目对活动系统、数字组件和价值主张进行计算和赋值。针对活动系统,提炼出数字化服务项目活动及其相互依赖关系,并绘制活动相互依赖矩阵图[8]。当两个活动之间具有相互依赖关系时,在矩阵图中用x表示。例如,敬业钢铁项目活动相互依赖如表4所示。本研究根据矩阵图计算每个项目活动系统的中心性数值和开放性数值。

表4 敬业钢铁项目活动系统矩阵

Table 4 Matrix of activity system of Jingye Iron project

变量12345671 运输需求发布xxxx2 平台派单xxx3 车辆接单xxxx4 装货xxxx5 货物运输xxx6 卸货xxx7 财务结算xx

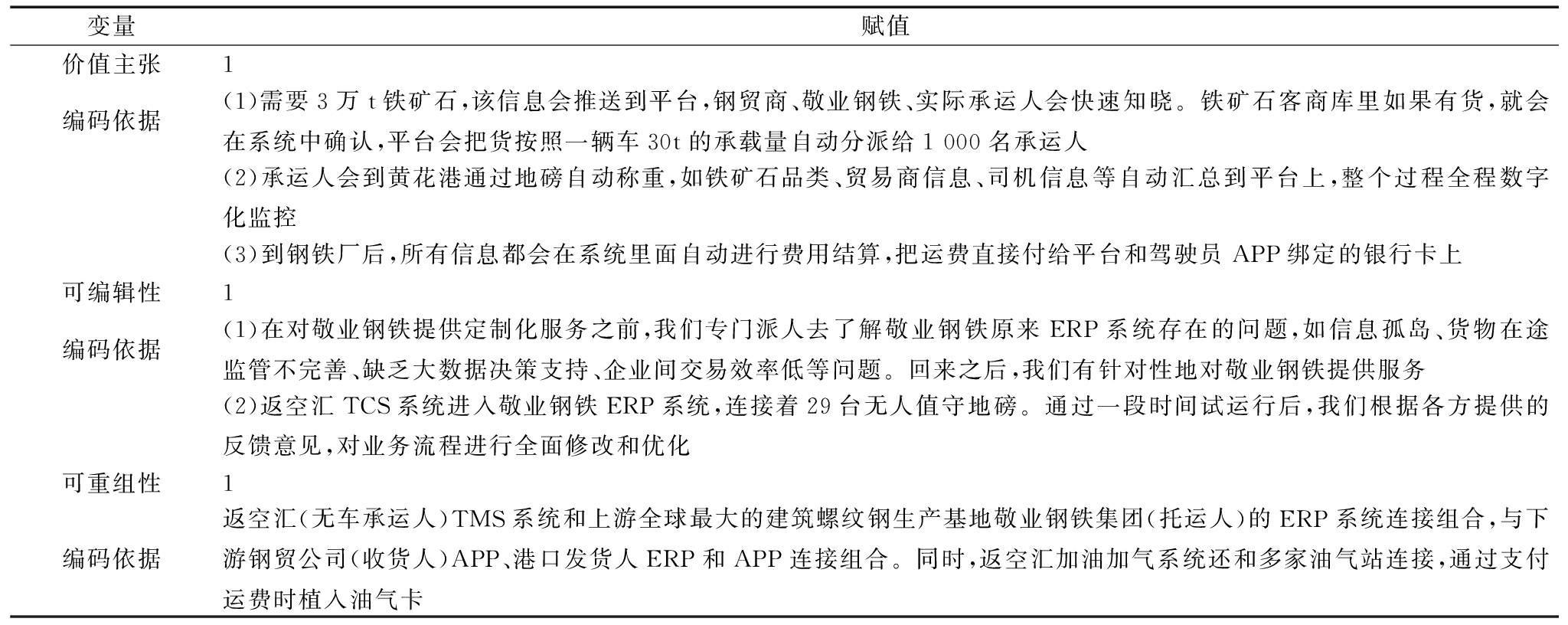

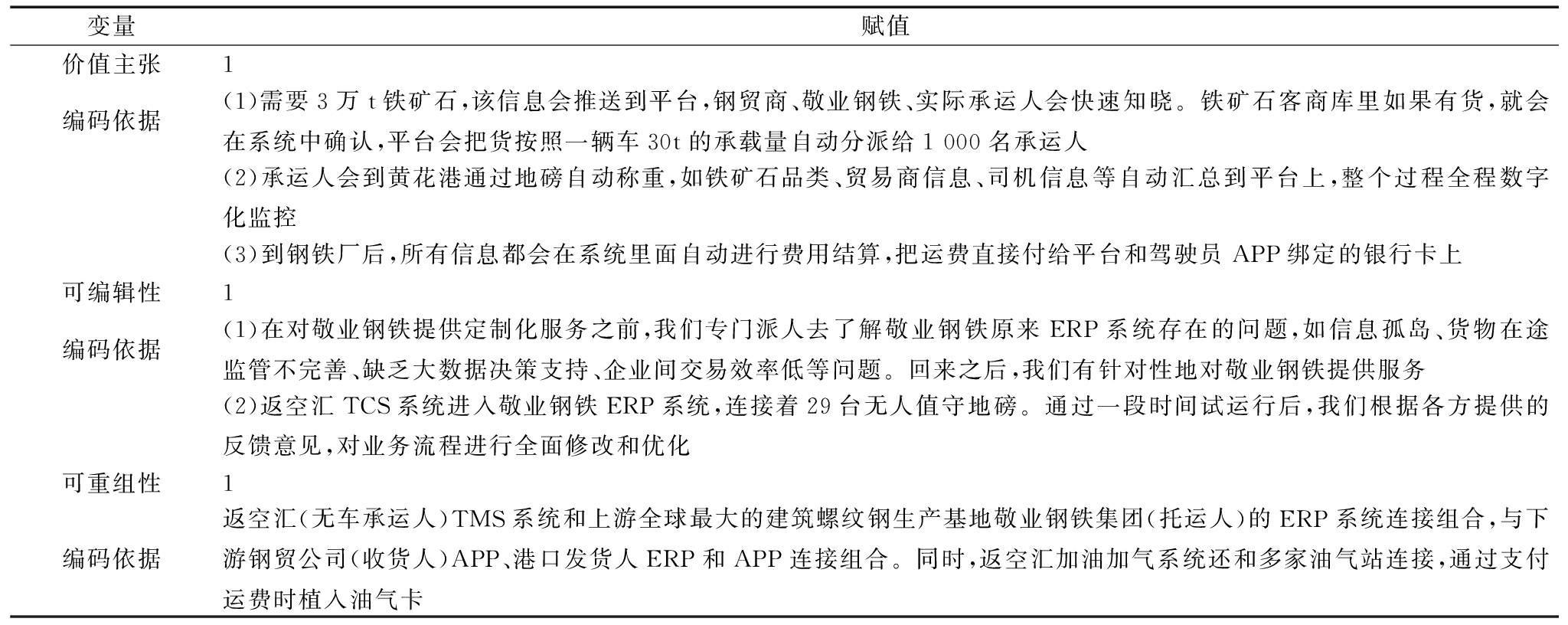

针对价值主张、数字组件可编辑性和可重组性,本研究根据编码赋值标准对初始编码条目进行赋值。例如,敬业钢铁项目赋值编码如表5所示。

表5 敬业钢铁项目编码

Table 5 Coding of Jingye Iron project

变量赋值价值主张1编码依据(1)需要3万t铁矿石,该信息会推送到平台,钢贸商、敬业钢铁、实际承运人会快速知晓。铁矿石客商库里如果有货,就会在系统中确认,平台会把货按照一辆车30t的承载量自动分派给1 000名承运人(2)承运人会到黄花港通过地磅自动称重,如铁矿石品类、贸易商信息、司机信息等自动汇总到平台上,整个过程全程数字化监控(3)到钢铁厂后,所有信息都会在系统里面自动进行费用结算,把运费直接付给平台和驾驶员APP绑定的银行卡上可编辑性1编码依据(1)在对敬业钢铁提供定制化服务之前,我们专门派人去了解敬业钢铁原来ERP系统存在的问题,如信息孤岛、货物在途监管不完善、缺乏大数据决策支持、企业间交易效率低等问题。回来之后,我们有针对性地对敬业钢铁提供服务(2)返空汇TCS系统进入敬业钢铁ERP系统,连接着29台无人值守地磅。通过一段时间试运行后,我们根据各方提供的反馈意见,对业务流程进行全面修改和优化可重组性1编码依据返空汇(无车承运人)TMS系统和上游全球最大的建筑螺纹钢生产基地敬业钢铁集团(托运人)的ERP系统连接组合,与下游钢贸公司(收货人)APP、港口发货人ERP和APP连接组合。同时,返空汇加油加气系统还和多家油气站连接,通过支付运费时植入油气卡

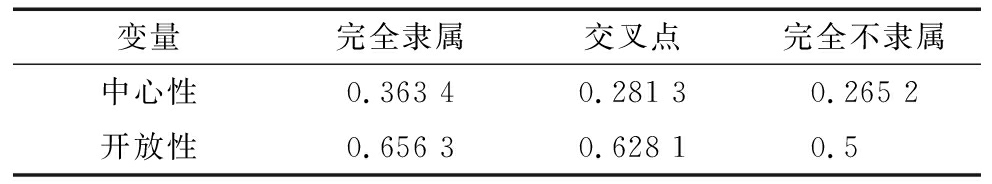

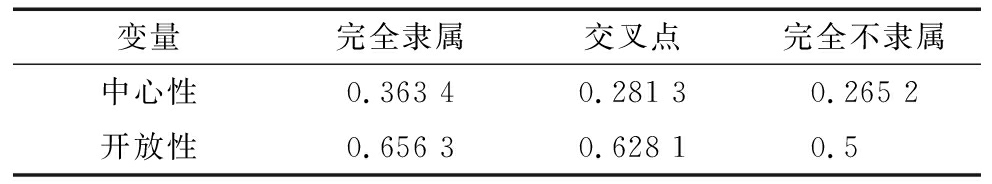

2.5 变量校准

FsQCA将每个变量视为独立集合,最重要的是定义能够代表条件和结果的集合[13]。由于价值主张、可编辑性和可重组性已经赋予0~1之间的数值,因此无需再次校准。对中心性和开放性选取75%、50%和25%分别作为完全隶属、交叉点、完全不隶属3个锚点进行校准,如表6所示。同时,为避免出现难以归类而不被分析的情况,本研究将隶属分数为0.5的集合校准为0.501。

表6 变量校准

Table 6 Variable calibration

变量完全隶属交叉点完全不隶属中心性0.363 40.281 30.265 2开放性0.656 30.628 10.5

3 研究结果

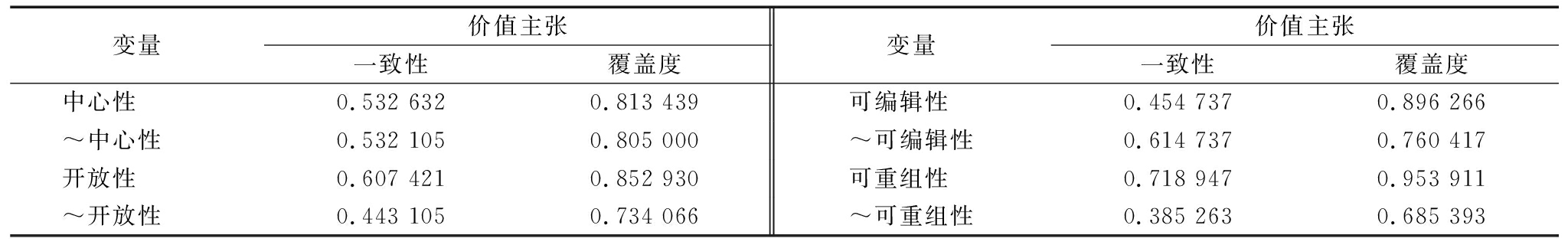

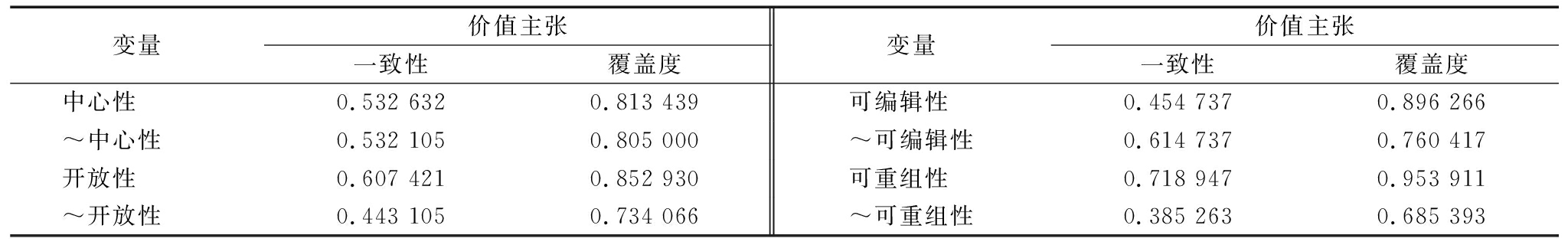

3.1 必要性分析

必要性分析主要检验单个条件及其非集是否为结果的必要条件。若当结果发生时,某个条件总是存在,则该条件就会构成必要条件[13]。必要性分析结果如表7所示,可见所有条件的一致性均低于0.9,即都不是价值主张的必要条件,支撑了本研究组态模型。

表7 必要条件分析结果

Table 7 Necessary condition analysis results

变量价值主张一致性覆盖度变量价值主张一致性覆盖度中心性0.532 6320.813 439可编辑性0.454 7370.896 266~中心性0.532 1050.805 000~可编辑性0.614 7370.760 417开放性0.607 4210.852 930可重组性0.718 9470.953 911~开放性0.443 1050.734 066~可重组性0.385 2630.685 393

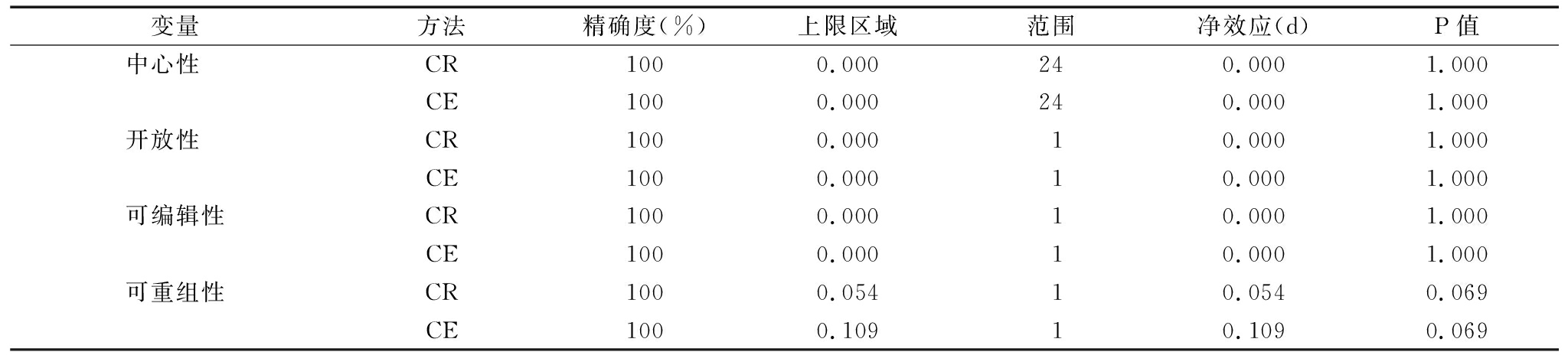

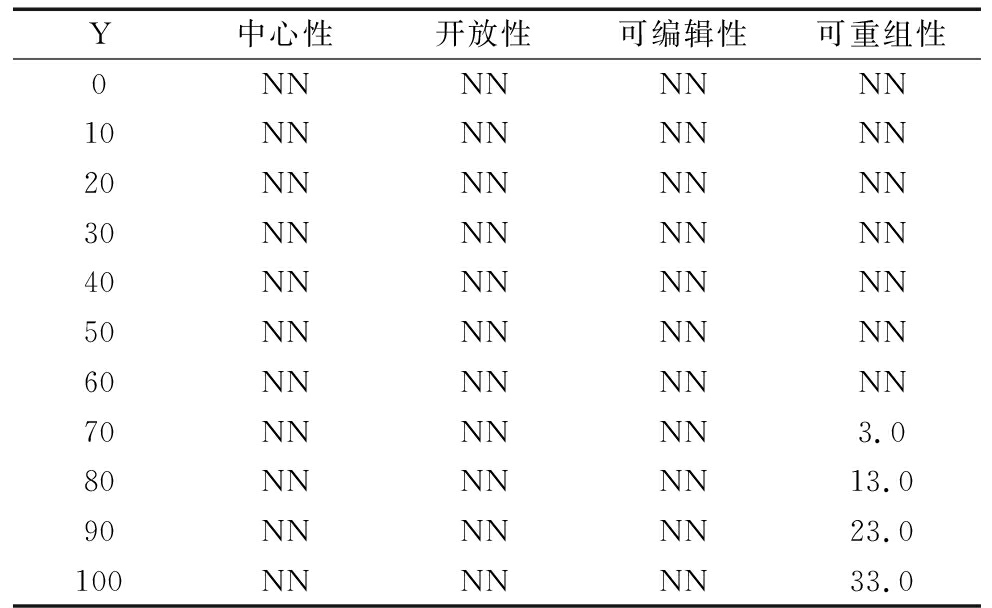

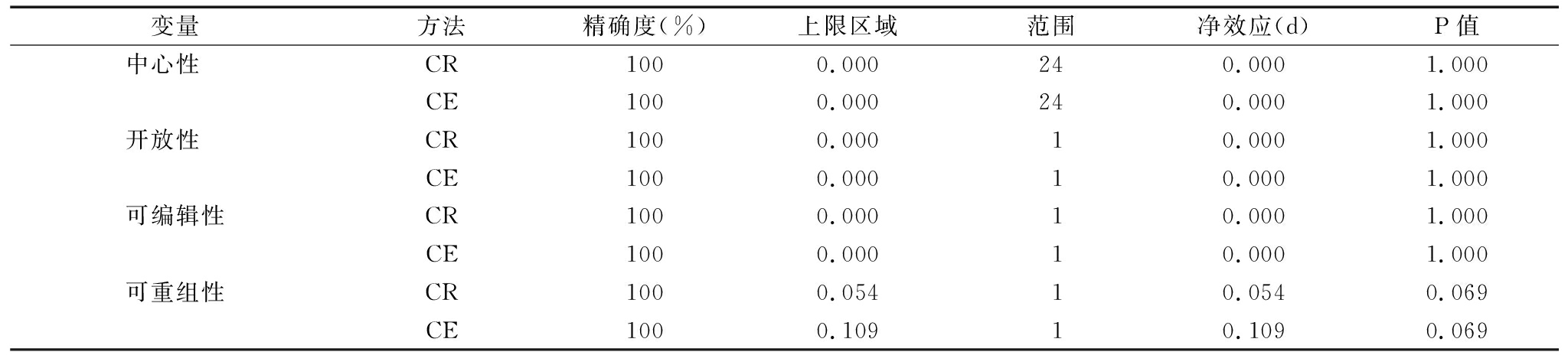

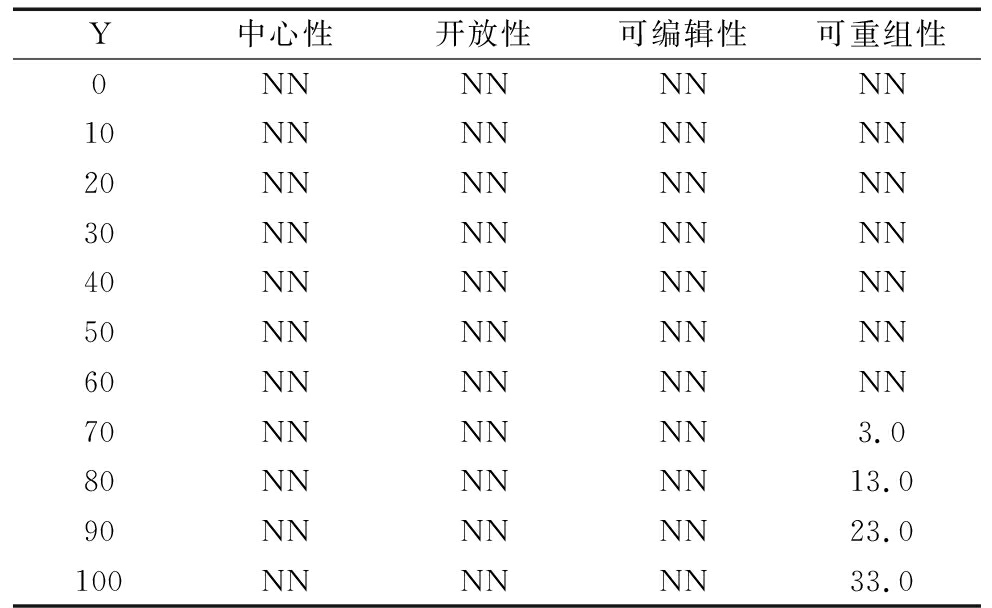

本研究采用NCA方法检测活动系统和数字组件是否为价值主张的必要条件[31]。表8结果显示,4个条件结果均不显著且均不是价值主张的必要条件。表9结果显示,要达到70%的价值主张,需要3%的可重组性,其余3个条件均不存在瓶颈,表明有4个条件不是价值主张的必要条件。

表8 NCA方法分析结果

Table 8 Results of NCA method

变量方法精确度(%)上限区域范围净效应(d)P值中心性 CR1000.000240.0001.000CE1000.000240.0001.000开放性 CR1000.00010.0001.000CE1000.00010.0001.000可编辑性CR1000.00010.0001.000CE1000.00010.0001.000可重组性CR1000.05410.0540.069CE1000.10910.1090.069

注:①条件为校准后模糊隶属度值;②0≤d<0.1为低水平;0.1≤d<0.3为中等水平;③NCA分析中置换检测(permutation test)重抽次数为10 000次

表9 NCA方法瓶颈水平分析结果(%)

Table 9 Results of bottleneck level of NCA(%)

Y中心性开放性可编辑性可重组性0NNNNNNNN10NNNNNNNN20NNNNNNNN30NNNNNNNN40NNNNNNNN50NNNNNNNN60NNNNNNNN70NNNNNN3.080NNNNNN13.090NNNNNN23.0100NNNNNN33.0

注:①分析方法为CR;②NN表示“不必要”

3.2 充分性分析

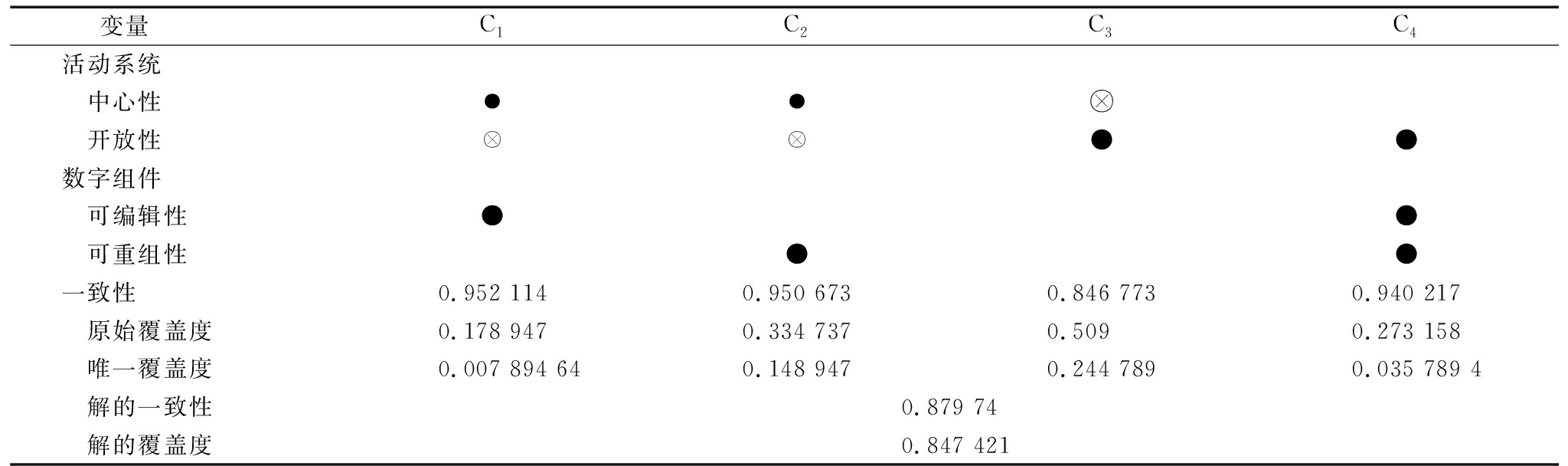

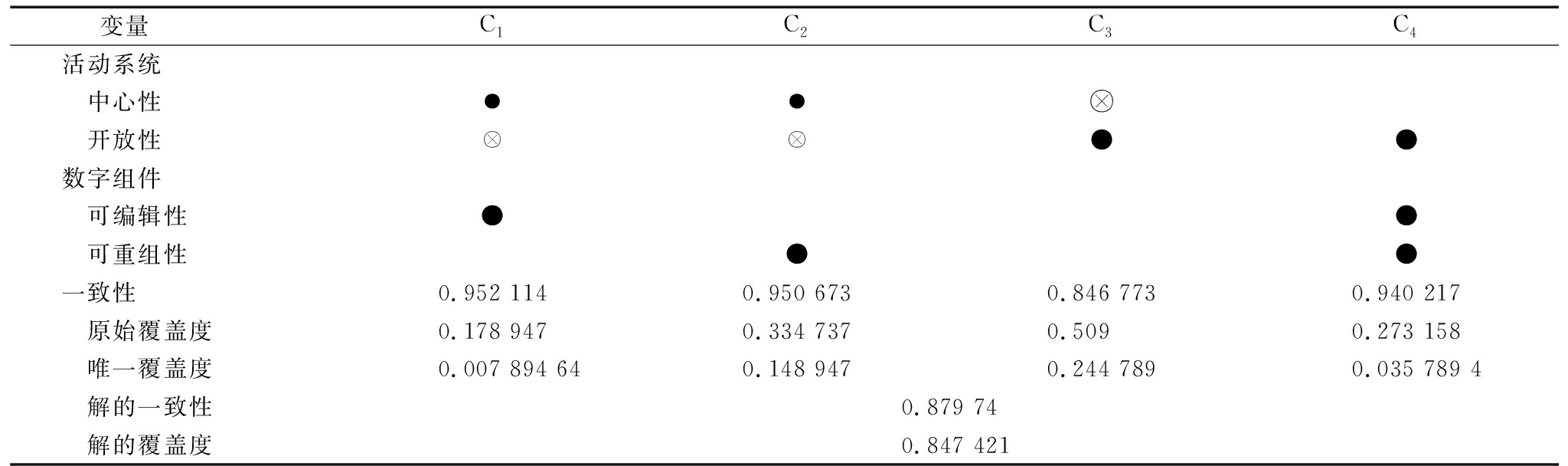

进一步,本研究利用fsQCA软件进行条件组态分析[13],并对一些标准进行确认。首先,由于本文中的25个样本均采取深度访谈方式获取数据,故选择案例频数为1比较合适。其次,原始一致性是决定条件组态是否为结果的子集。借鉴已有文献,将原始一致性阈值设置为0.8[32]。同时,为避免相同组态导致不一样的结果出现,将PRI一致性设置为0.65。表10展示了实现价值主张的4种组态。

表10 价值主张组态

Table 10 Configurations of value proposition

变量 C1C2C3C4活动系统 中心性●● 开放性●●数字组件 可编辑性●● 可重组性●●一致性0.952 1140.950 6730.846 7730.940 217 原始覆盖度0.178 9470.334 7370.5090.273 158 唯一覆盖度0.007 894 640.148 9470.244 7890.035 789 4 解的一致性0.879 74 解的覆盖度0.847 421

注:●代表核心条件存在,●代表边缘条件存在,⊗代表核心条件缺失,⊗代表边缘条件缺失,空格表示该条件可有可无

3.3 组态分析

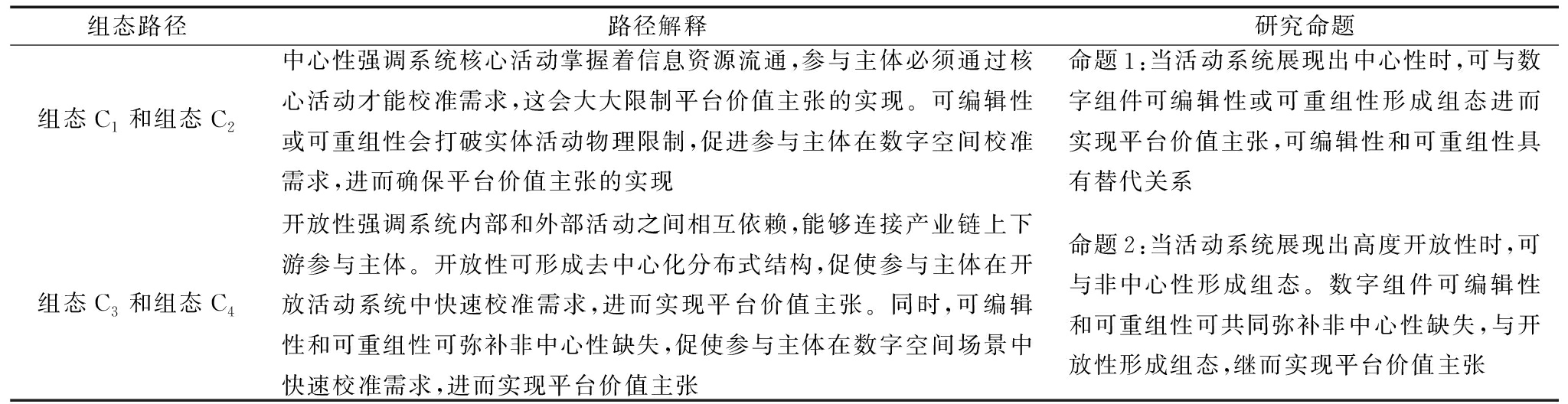

3.3.1 中心性与数字组件组态路径

组态C1以中心性为边缘条件,以可编辑性为核心条件。中心性体现核心活动与其它活动连接并控制着资源信息流通,核心活动改变会影响其它活动,其它活动需得到核心活动支持才能开展[9]。若活动之间缺乏连接通道将会限制参与主体在不同活动之间交互,增加价值主张实现难度。数字组件可编辑性强调参与主体通过访问和修改产品为产品注入新功能,进而支持数字产品迭代和更新[11],它会打破实际活动之间的界限,促进参与主体在数字层面交互,进而实现价值主张。例如,宏图智能结合五得利集团的CRM系统和SAP系统,研发企业物流运输管理系统和物流运输公共平台,将五得利、平台、物流商、司机等环节数据打通。五得利根据平台需求修改系统,形成资源信息数据库,打造物流生态链闭环。这表明,可编辑性能够有效克服中心性结构造成的互动障碍,促使参与主体高效校准需求,进而实现平台价值主张。

组态C2以中心性为边缘条件,以可重组性为核心条件。在中心性活动系统中,所有参与主体的校准需求都要经过核心活动,这可能会影响校准效率[8]。数字组件可重组性允许内容和媒介分离,使用户需求和数据转化为可处理的同质化数据,突破了数据必须通过核心活动才能流通的束缚[23]。参与主体可自由组合数字组件和其它组件,创造出满足自身需求的数字产品,并充分参与产业链活动校准需求[11]。例如,安徽葛大店房建项目采用传统司机签字发运票模式形成中心性系统,返空汇为其提供千讯数字土方工地系统,选配土方清运L5车牌识别硬件设备替代传统人工发票,进而提高过车效率并减少错误。同时,该项目还与下游渣场进行组合,通过千讯系统防伪运票实现计量与集中结算。可见,中心性和可重组性组态能促进参与主体高效校准需求,进而实现平台价值主张。

组态C1和C2核心活动往往会限制参与主体之间的交流,尤其是当核心活动无法发挥枢纽作用时,参与主体需求校准将更加困难。而数字组件可突破实体活动约束,使参与主体在数字空间中高效校准需求和互联互通[5]。可编辑性和可重组性更关注数字组件无界化,能够有效缓解核心活动导致的沟通隔阂和效率低下问题,确保参与主体能快速校准需求以实现价值主张。当活动系统展现出中心性时,可编辑性和可重组性呈替代关系。据此,本研究提出如下命题:

命题1:当活动系统展现出中心性时,可与数字组件可编辑性或可重组性形成组态进而实现平台价值主张,可编辑性和可重组性存在替代关系。

3.3.2 开放性与数字组件组态路径

组态C3以开放性为核心条件,中心性缺失。开放性强调活动系统内外部活动相互依赖,可带来参与主体的多样化资源和信息,促进跨企业、跨行业交流和互动[8]。由于中心性缺失,活动系统中未形成围绕某些活动的枢纽结构,会减少参与主体之间的互动。开放性和非中心性组态呈现出去中心化分布式结构。例如,运荔枝SaaS系统将汉堡王采购、物流、仓储、运输等环节全部打通,打造了一个从食材采购到门店交付订单全流程数字化管理系统,使所有参与主体均能满足自身需求。可见,高开放性且缺乏中心性的活动系统会形成高度包容、分布合作的协作路径,这类组态覆盖度高达50%,说明大部分研究对象通过该路径实现价值主张。

组态C4以开放性、可编辑性和可重组性为核心条件。开放性提供了资源信息流通的广泛空间,但过度开放也有可能造成需求校准效率较低。数字组件可编辑性允许外部参与主体对数据进行访问和修改,可重组性强调参与主体根据需求重组组件进而生产数字产品[11,23]。这两个特性能有效促进内外联动,共同发挥数字组件优势[22,24],与开放性形成组态,进而实现平台价值主张。例如,中国中铁股份有限公司通过采购招标平台中铁鲁班商务网,以运输需求发布、平台派单、车辆接单等活动汇聚托运人、发货人、收货人等参与主体,形成开放式活动系统。返空汇为其定制智能物流平台中铁智链,与中铁物资供应链地磅、门禁系统以及ERP系统组合,通过对产业链下游中铁工地地磅、门禁系统等物联网进行联通,逐步连接到中铁集团1.5万个项目工地,通过开放性、可编辑性和可重组性组态实现价值主张。

组态C3和C4认为当活动系统处于高开放性时,可以去中心化分布式结构(C3)或与可编辑性和可重组性形态组态(C4)实现价值主张。在开放性活动系统中,由于内外部活动相互依赖,为参与主体校准需求提供了良好场景。当去中心化时,活动系统呈现出分布式特征,参与主体可通过快速校准需求实现平台价值主张。然而,当缺乏去中心性时,过度开放有可能导致校准效率较低。在这种情况下,可编辑性和可重组性可以弥补非中心化缺失,进而实现平台价值主张。据此,本研究提出如下命题:

命题2:当活动系统展现出高度开放性时,可与非中心性形成组态。数字组件可编辑性和可重组性可弥补非中心性缺失,并与开放性形成组态,进而实现平台价值主张。

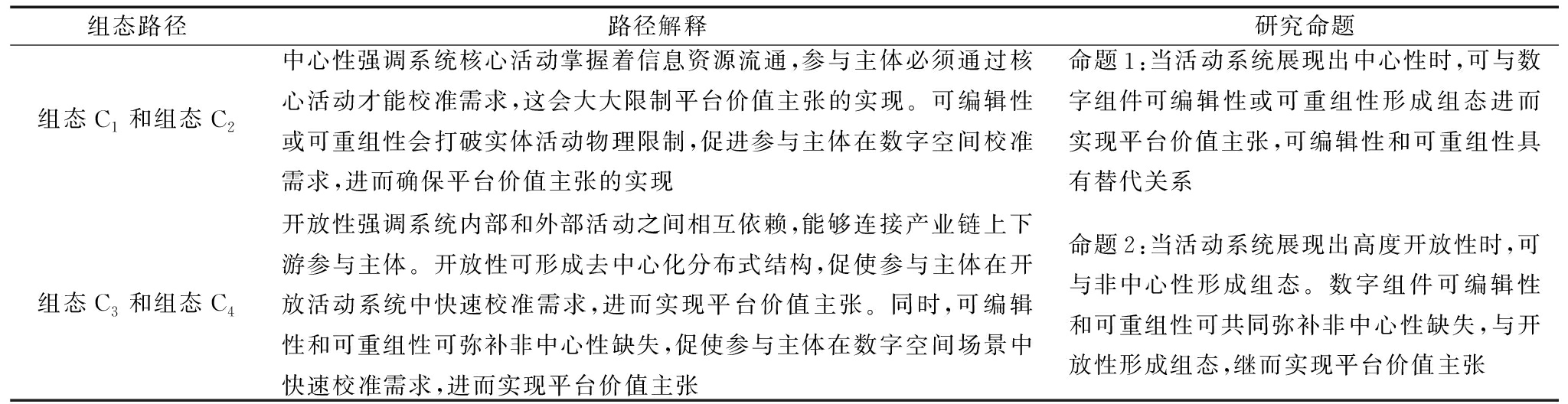

本研究通过对4种组态进行分析发现,当活动系统展现出中心性时,数字组件可编辑性或可重组性可与中心性形成组态,进而实现平台价值主张,可编辑性和可重组性具有替代关系。当活动系统展现出高度开放性时,可与非中心性形成组态进而实现平台价值主张。可编辑性和可重组性可弥补非中心性缺失,与开放性形成组态进而实现平台价值主张(见表11)。

表11 组态路径汇总

Table 11 Summary of configuration paths

组态路径路径解释研究命题组态C1和组态C2中心性强调系统核心活动掌握着信息资源流通,参与主体必须通过核心活动才能校准需求,这会大大限制平台价值主张的实现。可编辑性或可重组性会打破实体活动物理限制,促进参与主体在数字空间校准需求,进而确保平台价值主张的实现命题1:当活动系统展现出中心性时,可与数字组件可编辑性或可重组性形成组态进而实现平台价值主张,可编辑性和可重组性具有替代关系组态C3和组态C4开放性强调系统内部和外部活动之间相互依赖,能够连接产业链上下游参与主体。开放性可形成去中心化分布式结构,促使参与主体在开放活动系统中快速校准需求,进而实现平台价值主张。同时,可编辑性和可重组性可弥补非中心性缺失,促使参与主体在数字空间场景中快速校准需求,进而实现平台价值主张命题2:当活动系统展现出高度开放性时,可与非中心性形成组态。数字组件可编辑性和可重组性可共同弥补非中心性缺失,与开放性形成组态,继而实现平台价值主张

3.4 稳健性检验

为验证上述研究结果的准确性,本研究进行稳健性检验。第一,保持原始一致性为0.8,案例频数设为1,将PRI提高到0.7和0.75,结果未发生有意义且截然不同的变化。第二,将原始一致性提高至0.85[32],案例频数设为1,PRI一致性设为0.7、0.75,结果未发生实质性变化。第三,将完全隶属、交叉点、完全不隶属校准点改为80%、50%、20%,PRI一致性设置为0.7和0.75,结果仍未发生实质性变化,表明本研究组态结果可靠。

4 结语

4.1 研究结论

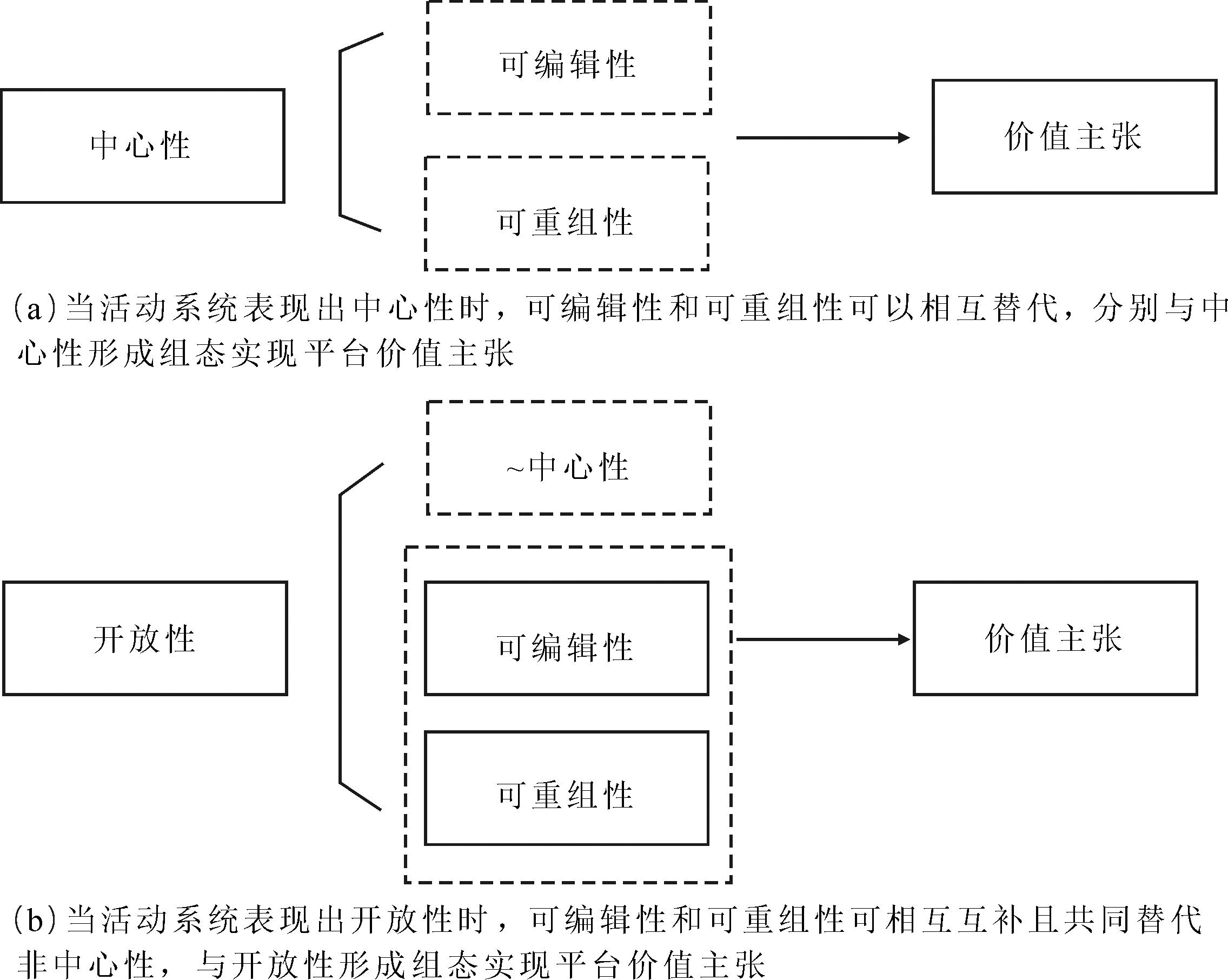

(1)当活动系统呈现中心性时,需与数字组件可编辑性或可重组性形成组态以实现产业互联网平台价值主张,其中可编辑性和可重组性可相互替代。首先,已有研究指出中心性越高,越有利于平台价值主张的实现[9]。本研究发现仅依靠中心性无法实现平台价值主张,这对已有关于中心性影响价值主张的研究作出了重要贡献。其次,中心性形成以核心活动为枢纽的结构,这会增加参与主体校准需求难度。可编辑性或可重组性通过数字技术解决这一困境,进而实现平台价值主张[11,22]。本研究发现可编辑性和可重组性具有替代关系,如图2(a)所示。已有研究主要关注可编辑性和可重组性特征,对两者内在关系的分析较少,本文研究结论加深了对可编辑性和可重组性的理解[5,10-11]。

(2)当活动系统呈现开放性时,需与非中心性形成组态,或者与可编辑性、可重组性形成组态,实现产业互联网平台价值主张,其中可编辑性和可重组性能够共同替代非中心性。首先,现有研究指出高开放性不利于平台价值主张的实现[9]。本研究发现高开放性和非中心性结合有助于参与主体校准需求进而实现平台价值主张,这为已有活动系统提供了新见解[7-8]。其次,当活动系统高度开放时,数字组件可编辑性和可重组性形成参与主体向内访问修改和向外参与重组联动机制,赋能参与主体校准需求并实现平台价值主张[24]。本研究发现可编辑性和可重组性可弥补非中心性缺失,如图2(b)所示。已有研究未深入探讨可编辑性和可重组性的内在关系,本研究对此进行了扩展[23,25,27]。

4.2 理论贡献

(1)本研究探讨活动系统和数字组件影响平台价值主张的组态路径,揭示多因素的复杂性和等效性。已有研究指出活动系统体现平台价值主张下的实际交换活动[5-6],数字组件代表以数字技术为核心的应用程序[24-25],但只是分别探讨活动系统和数字组件对平台价值主张的影响,缺乏对两者组态效应的关注。对于面临数实融合和参与主体多样化等复杂情景的产业互联网平台而言,研究其价值主张实现路径需从活动系统和数字组件组态角度出发。本研究发现单个因素无法支持平台价值主张的实现,有必要从组态视角展开分析[30]。因此,揭示活动系统和数字组件组态效应,对整合两部分研究以实现产业互联网平台价值主张具有理论贡献[9,23]。

(2)本研究发现活动系统和数字组件的复杂关系,深化了两者间互动关系研究。现有研究主要关注活动系统中心性和开放性以及数字组件可编辑性和可重组性对价值主张的影响[5,8],对价值主张实现过程中内在复杂关系的探讨较少。本研究在复杂情境下考察活动系统与数字组件之间的内在关系。研究发现,在中心性活动系统中,可编辑性和可重组性发挥替代作用。在高开放性活动系统中,可编辑性和可重组性可相互互补,且能够替代非中心性缺失。基于组态视角,本研究揭示可编辑性和可重组性之间的替代和互补关系,以及活动系统与数字组件之间的复杂关系,丰富了两者间互动关系研究[7,9-11]。

(3)本研究将fsQCA方法引入产业互联网平台价值主张研究,不仅丰富了研究方法,还为依靠活动系统和数字组件推动实体经济与数字经济深度融合提供了新视角。活动系统作为平台实体活动流程,汇聚着产业链上众多参与主体[6,9],是推动实体经济发展的关键。数字组件嵌入到产业链中提供数字化服务,为参与主体跨界交互提供了便利[11,26],是推动数字经济发展的关键。本研究采用fsQCA方法,不仅探讨实现价值主张的等效组态,还发现条件之间的复杂关系,充分体现了fsQCA解释复杂现象的重要性[29]。同时,将产业互联网平台视为多主体参与的生态系统[1,3],为理解这种复杂现象因果关系提供了整体性视角。

4.3 实践启示

随着数字技术不断发展,企业、行业边界逐渐模糊,参与主体之间的联系愈发紧密,其同处于生态系统之中。对于产业互联网平台来说,满足众多参与主体需求是关键。本研究提出以下实践启示:

(1)构建合适的参与主体交互平台。产业互联网平台汇聚着产业链上下游众多参与主体,是参与主体持续交互的高地。在实际业务流程中,平台会形成不同活动系统,因此需要匹配相对应的数字组件。中心性和开放性是最常见的结构,但平台应聚焦于一种结构。开放性且非中心性的活动系统是大多数产业互联网平台构建的模式,更有利于使参与主体在开放的活动系统中快速校准需求并实现价值主张。因此,产业互联网平台需要针对性构建合适的活动系统。

(2)利用数字组件赋能参与主体交互。产业互联网平台作为促进数字经济和实体经济深度融合的重要载体,需要利用数字组件改造产业活动流,实现线下线上高效联动。数字组件可编辑性和可重组性在赋能机制上各有不同。中心性活动系统使得核心活动的权力过于集中,参与主体之间存在交流障碍,需要可编辑性或可重组性打通不同活动参与主体之间的交互通道。在开放式活动系统中,可编辑性和可重组性能强化参与主体交互及跨界协作。因此,产业互联网平台在提供数字化服务时,需要选择合适的数字组件发挥功能。

4.4 不足与展望

本研究存在如下不足:首先,变量测量有待改进。价值主张、数字组件可编辑性和可重组性等变量在已有文献中多以描述性概念出现。本研究结合变量含义和样本实际情况,采用文本分析法进行编码。未来可采用多元化方法进行分析,以使测量结果更加准确。其次,通过案例详细解释每种组态路径,但剖析深度不够。未来可结合案例研究方法,持续探索每种组态路径影响价值主张的内在机制。

参考文献:

[1] 林楠,席酉民,刘鹏. 产业互联网平台的动态赋能机制研究——以欧冶云商为例[J].外国经济与管理,2022,44(9):135-152.

[2] 曹仰锋. 世界三大“产业互联网平台”的战略与功能[J].清华管理评论,2019,70(4):44-51.

[3] 黄雪,沈灏,王栋晗. 产业互联网平台场景如何驱动商业生态系统创新——基于汇通达的纵向案例研究[J].科技进步与对策,2023,40(24):10-19.

[4] 刘嘉慧,高山行. 数字经济环境下企业跨界内涵:价值主张视角[J].科技进步与对策,2021,38(1):63-70.

[5] NAMBISAN S. Digital entrepreneurship: toward a digital technology perspective of entrepreneurship[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2017,41(6):1029-1055.

[6] ADNER R. Ecosystem as structure: an actionable construct for strategy[J].Journal of Management,2017,43(1):39-58.

[7] ZOTT C, AMIT R. Business model design: an activity system perspective[J].Long Range Planning,2010,43(2-3):216-226.

[8] ALBERT D. Strategic renewal of activitiy systems: an interdependency perspective[J].Christoph Lechner; Tomi Laamanen,2013,25(5):35-38.

[9] ALBERT D,KREUTZER M,LECHNER C. Resolving the paradox of interdependency and strategic renewal in activity systems[J].Academy of Management Review,2015,40(2):210-234.

[10] KALLINIKOS J,AALTONEN A,MARTON A. The ambivalent ontology of digital artifacts[J].Mis Quarterly,2013,37(2):357-370.

[11] YOO Y,BOLAND R J,LYYTINEN K,et al. Organizing for innovation in the digitized world[J].Organization Science,2012,23(5):1398-1408.

[12] ORLIKOWSKI W J. Sociomaterial practices: exploring technology at work[J].Organization Studies,2007,28(9):1435-1448.

[13] RAGIN C C. Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond[M].Chicago:University of Chicago Press,2009.

[14] 杜运周,贾良定. 组态视角与定性比较分析 (QCA): 管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,33(6):155-167.

[15] 王福,刘欣悦,刘俊华,等. 场景如何基于价值主导逻辑演变与企业动态能力进阶交互赋能商业模式创新——蒙草生态案例[J].科技进步与对策,2023,40(23):11-21.

[16] 长青,黄荟婕,张璐,等. 企业能力视角下价值主张形成机理研究——以小米公司为例[J].科技进步与对策,2020,37(13):102-111.

[17] DATTEE B,ALEXY O,AUTIO E. Maneuvering in poor visibility: how firms play the ecosystem game when uncertainty is high[J].Academy of Management Journal,2018,61(2):466-498.

[18] 童文锋,史轩亚,杜义飞. 价值圈层:数字时代的新空间和新战略[J].清华管理评论,2022,13(Z1):42-50.

[19] KRETSCHMER T,LEIPONEN A,SCHILLING M,et al. Platform ecosystems as meta-organizations: implications for platform strategies [J].Strategic Management Journal,2022,43(3):405-424.

[20] FANG T P,WU A,CLOUGH D R. Platform diffusion at temporary gatherings: social coordination and ecosystem emergence[J]. Strategic Management Journal,2021,42(2):233-272.

[21] ADNER R,KAPOOR R. Innovation ecosystems and the pace of substitution: re-examining technology S-curves[J].Strategic Management Journal,2016,37(4):625-648.

[22] GANCO M,KAPOOR R,LEE G K. From rugged landscapes to rugged ecosystems: structure of interdependencies and firms innovative search[J].Academy of Management Review,2020,45(3):646-674.

[23] YOO Y,HENFRIDSSON O,LYYTINEN K. The new organizing logic of digital innovation: an agenda for information systems research[J].Information Systems Research,2010,21(4):724-735.

[24] 杜义飞,史轩亚,程正. 数字组件:推动数字经济与实体经济深度融合的钥匙[J].清华管理评论,2023,14(12):90-97.

[25] LYYTINEN K,YOO Y,JR R J B. Digital product innovation within four classes of innovation networks[J].Information Systems Journal,2016,26(1):47-75.

[26] NAMBISAN S. Architecture vs. ecosystem perspectives: Reflections on digital innovation[J].Information and Organization,2018,28(2):104-106.

[27] 郭海,杨主恩. 从数字技术到数字创业:内涵、特征与内在联系[J].外国经济与管理,2021,43(9):3-23.

[28] KALLINIKOS J,MARI TEGUI J-C. Video as digital object: production and distribution of video content in the internet media ecosystem[J].The Information Society,2011,27(5):281-294.

TEGUI J-C. Video as digital object: production and distribution of video content in the internet media ecosystem[J].The Information Society,2011,27(5):281-294.

[29] 张明,杜运周. 组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[30] FISS P C. A set-theoretic approach to organizational configurations[J].Academy of Management Review,2007,32(4):1180-1198.

[31] DUL J,LAAN E V D,KUIK R. A statistical significance test for necessary condition analysis[J].Organizational Research Methods,2020,23(2):385-395.

[32] LEPPANEN P,GEORGE G,ALEXY O. When do novel business models lead to high firm performance? a configurational approach to value drivers, competitive strategy, and firm environment[J].Academy of Management Journal,2023,66(1):164-194.

(责任编辑:王敬敏)

TEGUI J-C. Video as digital object: production and distribution of video content in the internet media ecosystem[J].The Information Society,2011,27(5):281-294.

TEGUI J-C. Video as digital object: production and distribution of video content in the internet media ecosystem[J].The Information Society,2011,27(5):281-294.