0 引言

伴随着全球新一轮科技革命和产业变革的纵深推进,AI、大数据、云计算、V2X等新技术快速发展,并逐渐与汽车产业融合,催生出汽车产业历史性变革,开启汽车产业智能化、网联化竞争新阶段。自动驾驶汽车(中国常用智能网联汽车)逐渐成为全球竞争的新高地,它是通过搭载先进传感器等装置,运用人工智能等新技术,具有自动驾驶功能,逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。自动驾驶汽车被认为是一种具有前瞻性和颠覆性的技术,具有高效率、便捷性、安全性等特点,在减少交通事故、降低污染排放、提高能源使用效率等方面具有积极作用[1]。自动驾驶汽车技术为全球汽车产业带来一场前所未有的变革。

近年来,中国自动驾驶汽车产业快速发展。数据显示,2017—2022年我国自动驾驶市场规模由681亿元增至2 894亿元,年均复合增长率为33.6%。同时,中国自动驾驶汽车产业迎来商业化落地的两个重要机遇和转折点,即新冠疫情和北京冬奥会。一方面,新冠疫情无接触服务需求给予自动驾驶汽车落地的机遇;另一方面,北京冬奥会通过首钢园示范区在全世界面前展示了自动驾驶的应用全景及未来智慧城市和智慧交通的前景。自动驾驶汽车的商业化落地凸显了其商业化价值,吸引越来越多的资本进入。从政策看,各级政府积极鼓励自动驾驶技术商业化落地,如2023年工业和信息化部等四部门联合发布了《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,推动智能网联汽车产品优化和推广应用。在政策和市场双轮驱动下,中国自动驾驶技术逐渐从测试示范阶段迈入规模化应用阶段。

虽然自动驾驶技术在过去几年取得巨大进步,但实现L3级以上的商业化并不容易,面临技术、政策等多方面障碍。自动驾驶作为一项颠覆式创新技术,具有交叉性、融合性、复杂性和跨学科等特点,很难依靠单一企业资源解决所有技术、商业落地等产业发展问题[2],跨界融合和协同创新成为自动驾驶汽车产业创新发展的关键[3-4]。各级政府对自动驾驶汽车产业协同创新出台了相关指导性政策,如2020年2月国家发展和改革委员会等十一部委联合发布《智能汽车创新发展战略》,提出要构建协同开放的智能汽车技术创新体系和跨界融合的智能汽车产业生态体系。即自动驾驶汽车既需要传统汽车产业、新能源汽车产业积累的汽车集成和制造技术,也要依赖大数据、云计算、AI、5G、激光雷达、图像识别等高科技领域技术进步,同时还需与各类传统产业、新兴产业融合。自动驾驶汽车快速发展、交融的多种技术及产业领域不仅要求各利益相关者拥有快速响应、迭代的技术创新模式和管理模式,更需要利益相关者拥有开放的知识流动与共享渠道,能够形成高效、快速的资源整合和知识创造模式,即协同创新模式。首先,不同协同创新模式通过整合政府、企业、高校和科研院所等不同创新主体资源,共同参与技术创新和产业落地实践,从而加速自动驾驶技术突破和应用。其次,自动驾驶汽车产业涉及多个产业领域的知识和技术,不同协同创新模式能够加快不同领域异质性知识转移和共享,实现知识和技术跨界融合,以解决复杂技术难题,进而突破技术瓶颈。此外,自动驾驶汽车产业发展需要大量数据支撑,协同创新模式能够促进数据资源共享与整合,为自动驾驶技术优化和升级提供支撑。最后,自动驾驶汽车商业化应用离不开产业链上下游紧密合作,协同创新模式能够促进产业链各环节协同配合,加速自动驾驶技术转化和产业落地。

可见,自动驾驶协同创新模式在推动技术创新和产业落地、加速产业发展和升级等方面发挥重要作用。本文通过构建协同创新网络探讨中国自动驾驶汽车产业协同创新模式,这些模式代表不同类型合作方式,影响不同协同创新绩效的实现。在此基础上,引入网络嵌入视角,使用fsQCA方法探讨不同自动驾驶产业协同创新模式与网络嵌入特征间的组态匹配关系,以及它们对协同创新绩效的影响。据此,提出一系列促进自动驾驶汽车产业创新绩效提升的建议,旨在推动中国自动驾驶汽车产业健康可持续发展。

1 文献综述与理论基础

(1)协同创新模式与协同创新绩效。协同创新模式是企业、高校、科研机构、政府、中介机构等创新主体在创新实践过程中,结合自身创新元素,基于共同目标开展相互合作,从而逐渐建立起来的各种创新模式[5]。协同创新模式是创新主体之间资源匹配的“桥梁”,也是企业获取协同盈余的重要方法,不同协同创新模式会产生不同的协同盈余(Feng等,2022)。协同创新模式对于整合创新资源和实现创新绩效发挥重要作用,因此许多学者研究不同参与者(如竞争对手、供应商、客户、科研机构、大学、集团成员、中介机构、政府等)合作方式和机制对创新绩效的影响[6]。整体而言,合适的协同创新模式可以帮助合作伙伴发挥各自优势,对创新绩效产生积极影响[7],但不同创新模式因创新主体、目标、任务不同所产生的影响效果也不同[8-9]。

(2)网络嵌入与协同创新绩效。本研究用协同创新网络衡量协同创新模式。已有研究验证了协同创新网络对协同创新绩效的影响,普遍认为合适的创新网络对协同创新绩效具有显著正向影响(张敬文等,2018;康晓婷,2021)。社会网络理论认为,网络嵌入是企业获取异质性、非冗余资源的重要渠道[10],通过与不同外部主体建立联系可帮助企业获取外部知识和技术,促进技术知识转移[11]。政产学研之间的合作关系就是一种高度社会化的嵌入式关系,受到各种嵌入性关系的影响(何郁冰,2015)。因此,许多学者在创新网络的基础上研究网络嵌入对协同创新绩效的影响,发现网络嵌入对协同创新绩效提升具有显著影响[12-13]。但也有研究认为两者并不总是呈正相关关系,也有可能呈负相关关系或者倒U型关系[14];抑或是无显著积极影响,但可通过企业中介因素产生积极影响(张肖,2018)。

(3)协同创新模式、网络嵌入与协同创新绩效。目前,学术界分别研究网络特征或网络嵌入对创新绩效的影响、不同模式或构成要素对创新绩效的影响,且多基于线性关系进行定量研究。也有部分学者先研究协同创新网络如何影响协同创新模式,再研究协同创新模式对创新绩效的影响。如王黎萤等[15]通过网络结构数据分析探索型专利合作网络和利用型专利合作网络两种模式,以及两种模式对协同创新绩效的积极影响;何郁冰和张迎春(2015)基于网络嵌入性识别不同网络类型,进一步分析其与产学研协同创新模式耦合效应对协同创新绩效的影响。然而,在实际协同创新活动中往往并非单一模式对创新绩效产生作用。也有部分学者认为创新绩效受合作网络和创新模式的共同影响[16]。姚天娇(2020)通过分析ICT产业合作申请专利数据,结合社会网络方法探究不同合作模式网络特征对技术创新的影响。

综上所述,本文结合协同创新模式和网络嵌入组态匹配视角,研究自动驾驶汽车产业领域协同创新模式和网络嵌入对协同创新绩效的影响。

2 中国自动驾驶汽车产业协同创新模式分类

目前,国内外关于协同创新模式的研究根据不同标准具有不同分类。例如,从知识互动视角,可将协同创新划分为专利许可、联合研发等16种模式[17]。从合作关系正式程度视角,将其划分为正式协同创新模式和非正式协同创新模式两种(Santoro等,2020)。国内比较常见的做法是以创新主体种类、地位或功能为划分标准,如颜军梅[18]、陈立泰和叶长华[19]将协同创新模式划分为政府推动型、高校主导型、科研院所主导型、企业主导型、联合开发型等。

本文通过构建自动驾驶汽车产业协同创新网络,从“缘”关系视角区分创新主体间的合作关系,基于网络合作关系定义协同创新模式。在中国传统文化语境下,组织之间之所以能形成紧密的利益联系主要源于4种关系类型:亲缘、地缘、业缘和学缘关系(郑慕强等,2021)。本文将亲缘关系定义为创新主体之间具有投资关系,如母公司和子公司、总公司和分公司等。地缘关系是指在一定地理范围内,因创新主体处于同一地理位置或距离比较接近而产生的合作关系,本文将其界定为同省市创新主体之间存在地缘关系。业缘关系是指从事同一行业领域或者相似行业领域的创新主体之间建立的合作关系。学缘关系是指在学习或学术研究交流过程中形成的社会关系,通常发生在高校和科研院所。

本研究首先选取国家知识产权局专利数据库,该数据库收录了自1985年专利制度实施以来的全部中国专利数据,也是中国最权威的官方数据库。检索公开日期截至2023年3月3日,申请日截至2022年12月31日。分别检索中国34个省级行政单位自动驾驶汽车产业领域专利数据,共得到42 389条专利数据。对专利权人数据进行整理,进一步筛选中国主要城市群内各城市自动驾驶汽车专利数据,发现长三角、京津冀和珠三角3个城市群专利数据占全国总数的68.84%,是自动驾驶汽车产业创新的主要集中地,涵盖大部分创新主体。因此,本文以这3个城市群中的协同创新网络为重点研究对象。

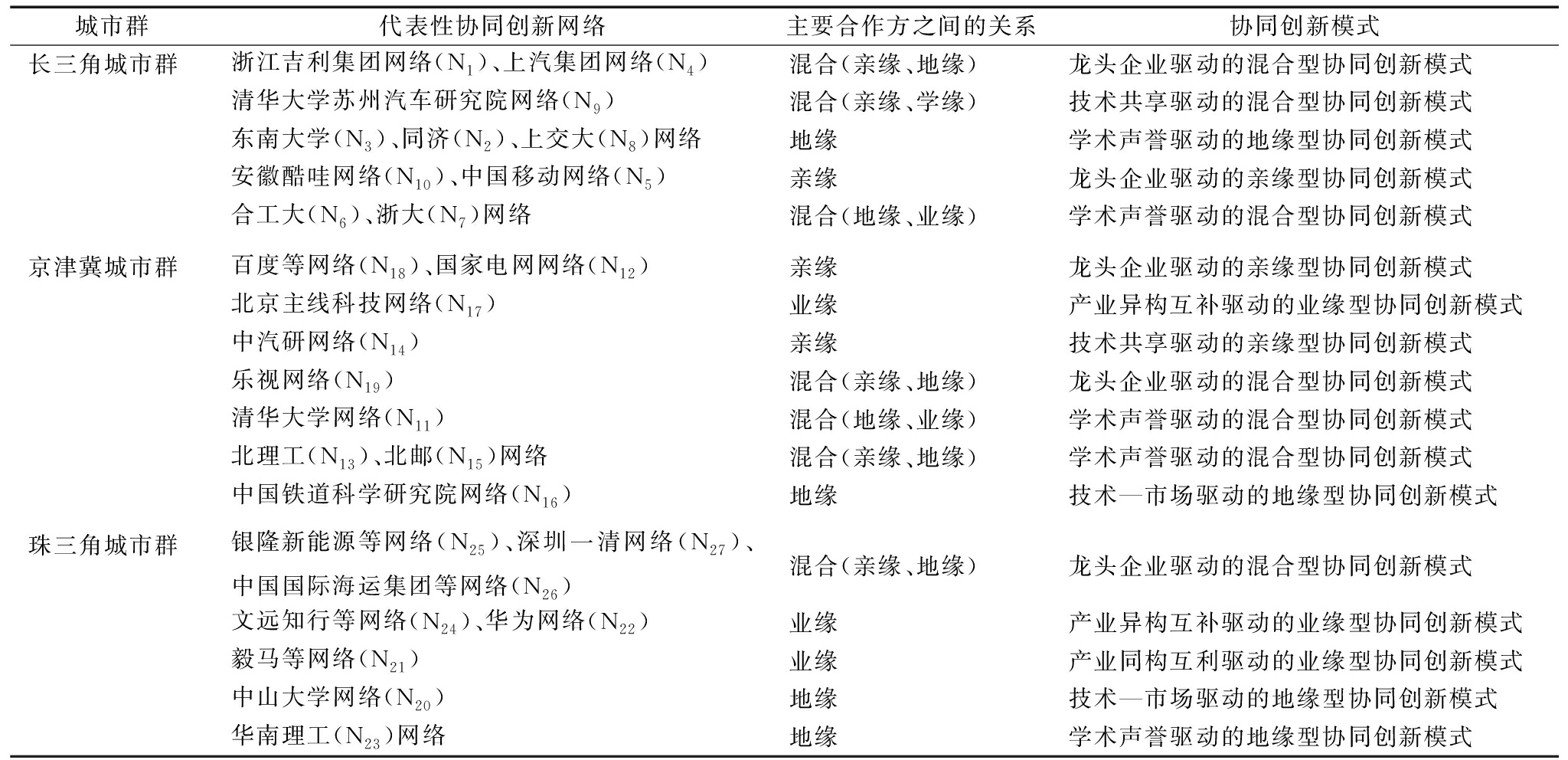

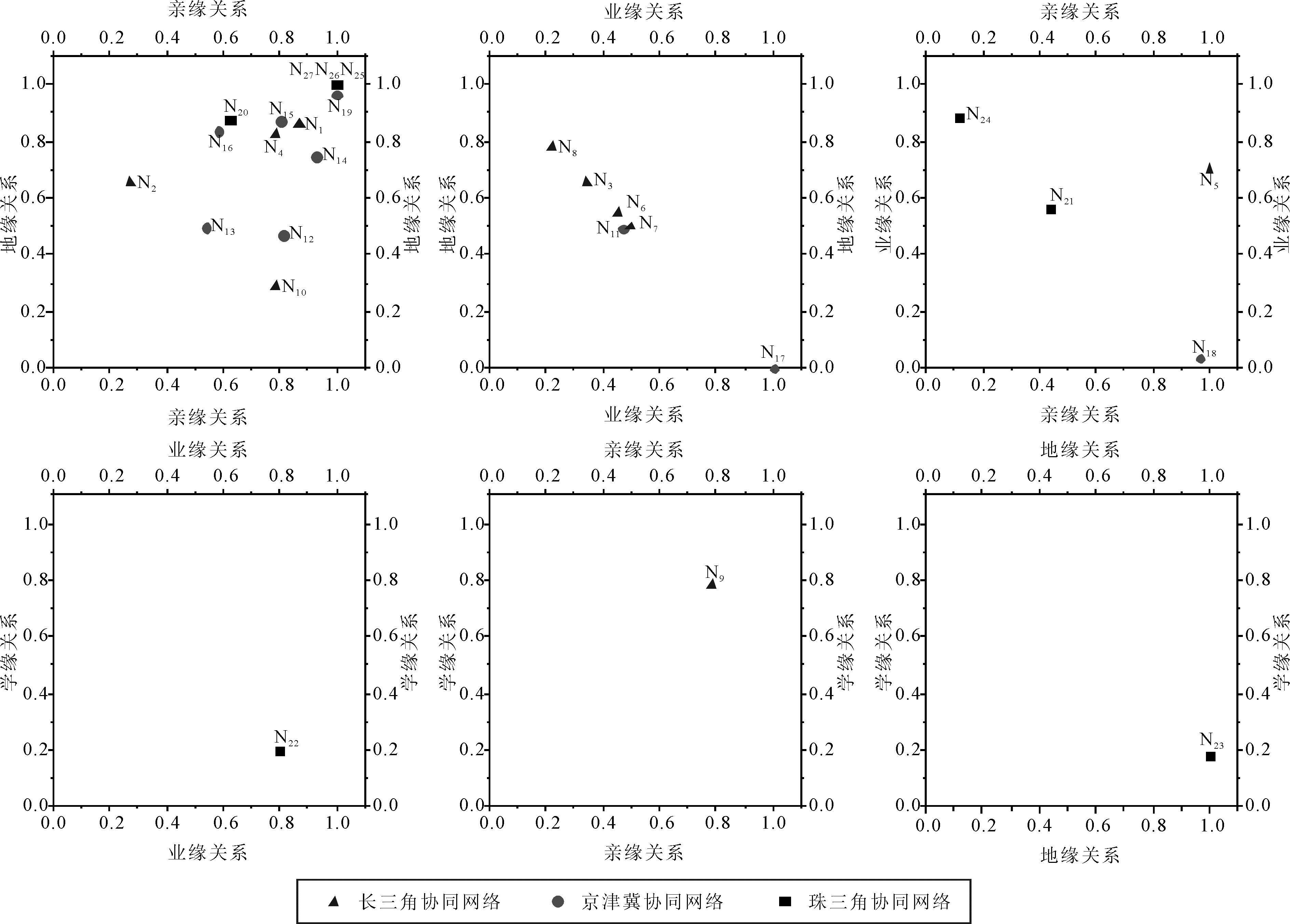

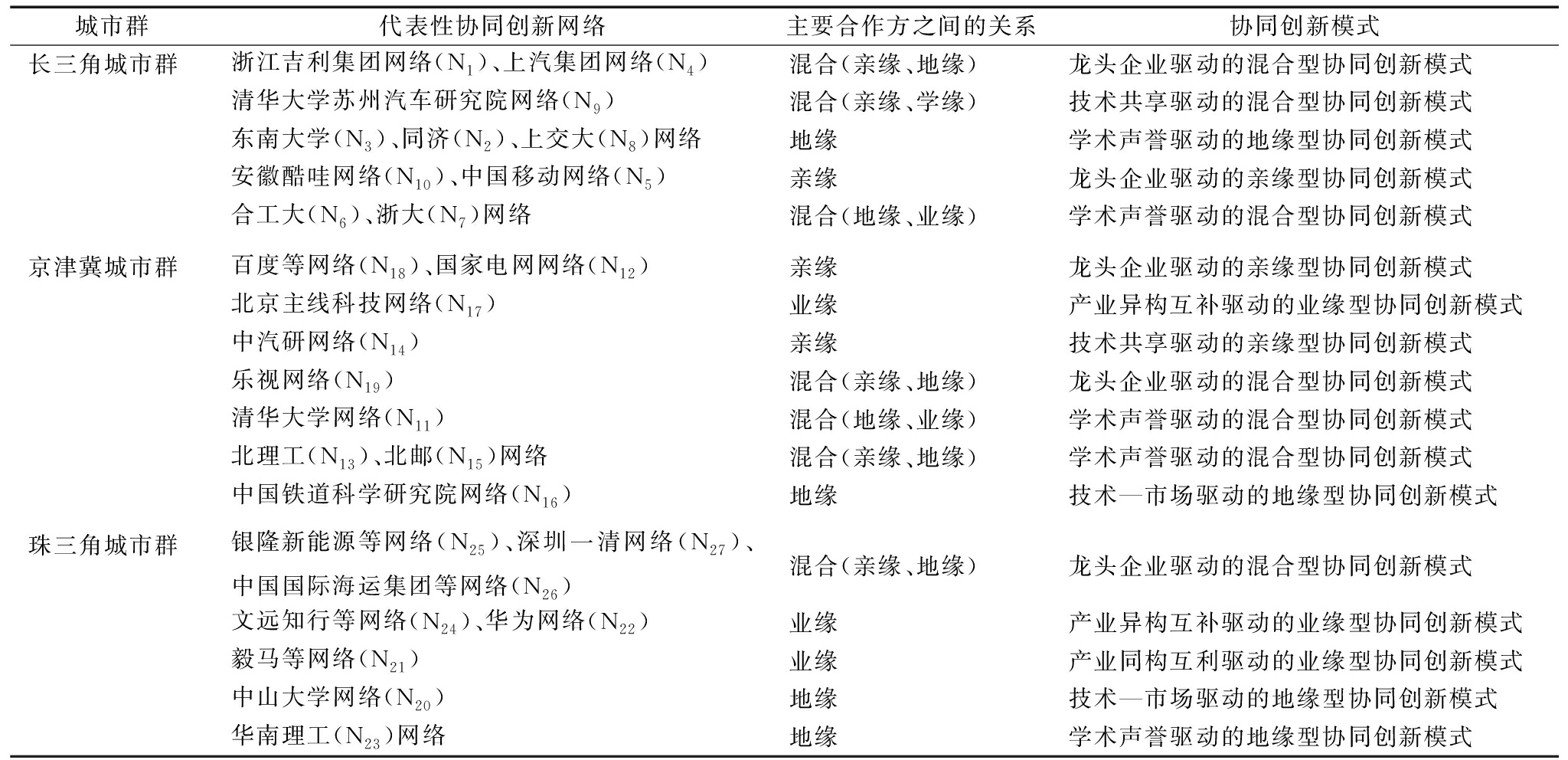

进一步筛选每个城市群中规模较大的协同创新网络,分析主要创新主体类型及其合作关系,并从亲缘、地缘、业缘和学缘关系4个方面对网络中的每一条合作关系进行分析,统计每种合作关系在总合作关系中的占比。结果发现,每个网络社群中的主要合作关系为一种或两种,因此绘制网络中占比最高的两种关系(见图1)。

N1-N27代表网络见表1。根据合作关系特点,本文区分自动驾驶汽车产业协同创新模式。若两种关系占比相近,则定义为混合型合作关系;否则,以占比更高的关系为主导模式。经分析,将当前中国自动驾驶汽车产业协同创新模式划分为4种:亲缘型、地缘型、业缘型和混合型(见表1)。

表1 三大城市群主要协同创新网络情况与模式划分

Table 1 Main collaborative innovation networks and mode divisions of the three major urban agglomerations

城市群代表性协同创新网络主要合作方之间的关系协同创新模式长三角城市群浙江吉利集团网络(N1)、上汽集团网络(N4)混合(亲缘、地缘)龙头企业驱动的混合型协同创新模式清华大学苏州汽车研究院网络(N9)混合(亲缘、学缘)技术共享驱动的混合型协同创新模式东南大学(N3)、同济(N2)、上交大(N8)网络地缘学术声誉驱动的地缘型协同创新模式安徽酷哇网络(N10)、中国移动网络(N5)亲缘龙头企业驱动的亲缘型协同创新模式合工大(N6)、浙大(N7)网络混合(地缘、业缘)学术声誉驱动的混合型协同创新模式京津冀城市群百度等网络(N18)、国家电网网络(N12)亲缘龙头企业驱动的亲缘型协同创新模式北京主线科技网络(N17)业缘产业异构互补驱动的业缘型协同创新模式中汽研网络(N14)亲缘技术共享驱动的亲缘型协同创新模式乐视网络(N19)混合(亲缘、地缘)龙头企业驱动的混合型协同创新模式清华大学网络(N11)混合(地缘、业缘)学术声誉驱动的混合型协同创新模式北理工(N13)、北邮(N15)网络混合(亲缘、地缘)学术声誉驱动的混合型协同创新模式中国铁道科学研究院网络(N16)地缘技术—市场驱动的地缘型协同创新模式珠三角城市群银隆新能源等网络(N25)、深圳一清网络(N27)、中国国际海运集团等网络(N26)混合(亲缘、地缘)龙头企业驱动的混合型协同创新模式文远知行等网络(N24)、华为网络(N22)业缘产业异构互补驱动的业缘型协同创新模式毅马等网络(N21)业缘产业同构互利驱动的业缘型协同创新模式中山大学网络(N20)地缘技术—市场驱动的地缘型协同创新模式华南理工(N23)网络地缘学术声誉驱动的地缘型协同创新模式

注:以网络中度数中心度最大的主体对创新网络进行命名

(1)亲缘型协同创新模式。由亲缘关系驱动的自动驾驶协同创新模式多种多样,常见的合作方包括集团母公司及其子公司、高校及其附属研究单位、科研院所及其所属科研单位等。这种模式通常沟通便利、中间成本低、信任度高,有助于形成稳定的合作关系。根据驱动力不同,可将其划分为龙头企业驱动型和技术共享驱动型,前者更容易形成大规模协同创新网络,且在大型企业、科研院所中更常见。

(2)地缘型协同创新模式。在一定区域内形成的协同创新模式或多或少地会受到地缘关系的影响。创新主体间的地理位置越邻近,越能有效降低沟通成本,加速知识交流。另外,相似的资源、政策、市场环境也能促进合作。根据驱动力不同,可将其划分为技术—市场驱动型和学术声誉驱动型,其中区域内重点高校更倾向于后者,其形成的协同创新网络影响力也更大。

(3) 业缘型协同创新模式。基于业缘关系形成的自动驾驶协同创新模式中的合作主体通常拥有与自动驾驶领域相关的业务,这类主体比较容易基于共同的技术需求或市场需求寻求合作,创新成果也更容易实现转化和应用。根据驱动力不同,可将其划分为产业同构互利驱动型和产业异构互补驱动型,其中后者更加常见,能更好地促进主体间异质性知识、资源流动和共享。

(4)混合型协同创新模式。混合型模式最常见,且较易形成规模较大的协同创新网络。在中国社会网络关系中,通常亲缘关系属于强社会关系纽带,对组织间合作起首要或关键作用(彭新艳等,2022),而地缘关系则贯穿于亲缘、业缘关系合作始终。因此,混合型模式以亲缘和地缘混合、地缘和业缘混合居多。

3 fsQCA分析

自动驾驶汽车产业形成不同的协同创新模式,且协同创新绩效受到不同协同创新模式的影响。然而,不同模式与创新绩效之间并非简单的线性关系,而是相互交融、彼此共存,因此协同创新模式对创新绩效的影响是一个开放性问题。模糊集定性比较分析法(fsQCA)是一种摒弃传统线性或交互因果关系模型,以布尔运算和集合论为基本逻辑,探究多个前因变量如何通过不同组合影响被解释变量的分析方法[20-21]。该方法结合定性和定量分析的优势,从整体和系统视角进行分析,能够有效处理因果关系间的多重并发性和非对称性问题。许多学者运用fsQCA方法探寻不同影响因素组态匹配对创新绩效或协同创新绩效的影响[22]。因此,该方法适宜于本研究。

3.1 变量与校准

(1)协同创新绩效。协同创新绩效是衡量创新绩效的重要指标(赵赛,2020)。由于自动驾驶汽车产业属于新兴产业,通过联合专利研究协同创新产出是考虑数据可得性、客观性、科学性作出的最优选择[23]。基于以上考虑,本文采用协同创新网络内所有合作方的合作专利数量作为衡量指标。

(2)网络嵌入。网络嵌入通常从关系嵌入和结构嵌入两个角度衡量。其中,关系嵌入多用关系强度和关系质量衡量[24],关系强度是主体之间建立创新合作关系的重要特征变量,直接关系参与主体获取各类异质性资源的能力。因此,相比于关系质量,学者对协同创新网络关系强度的关注更多[25]。而结构嵌入多用网络位置、网络规模、网络密度、网络异质性衡量,其中网络位置多是基于个体层面展开研究,不适用本研究。因此,本文采用网络规模、网络密度和网络异质性作为结构嵌入的衡量指标。

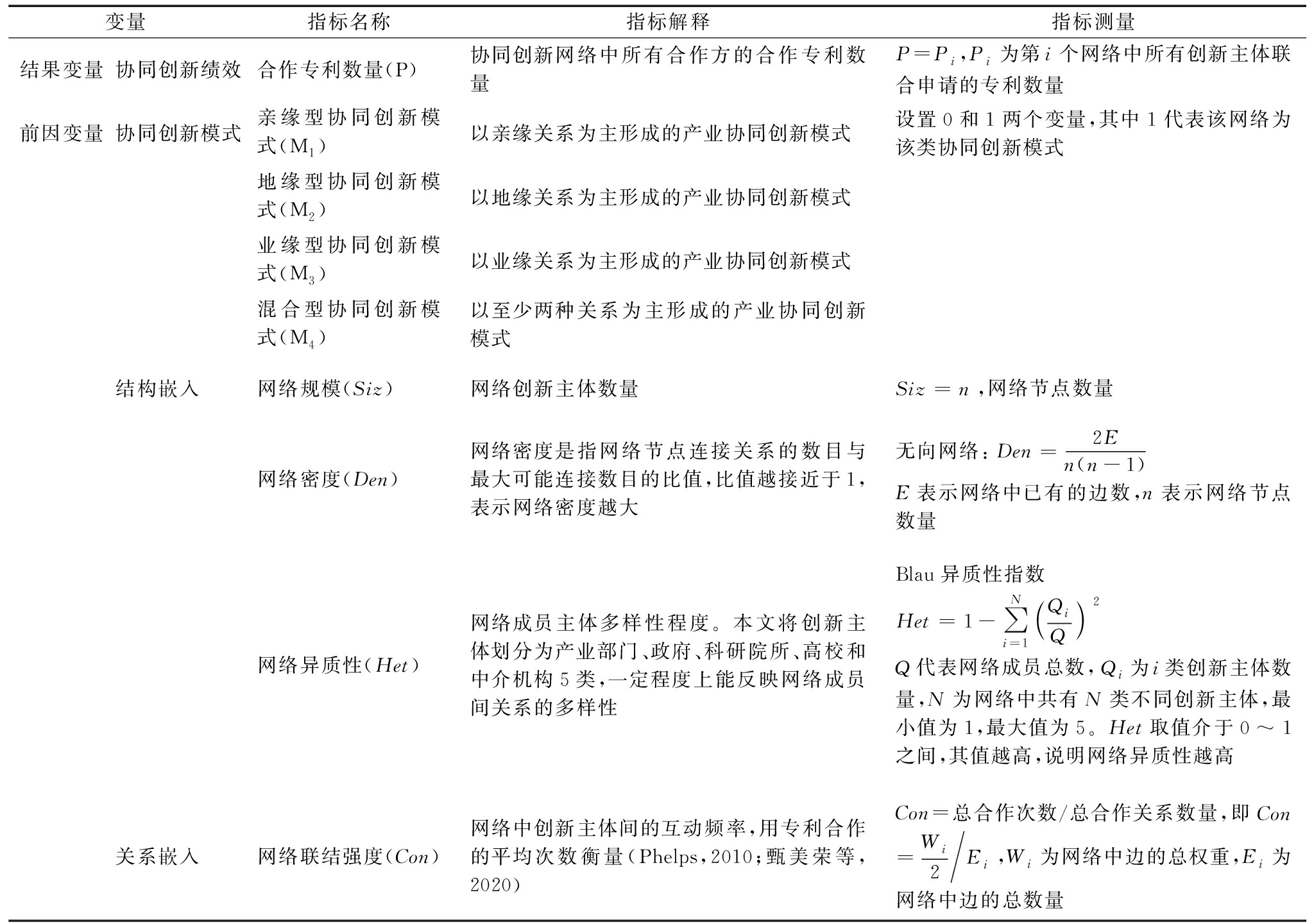

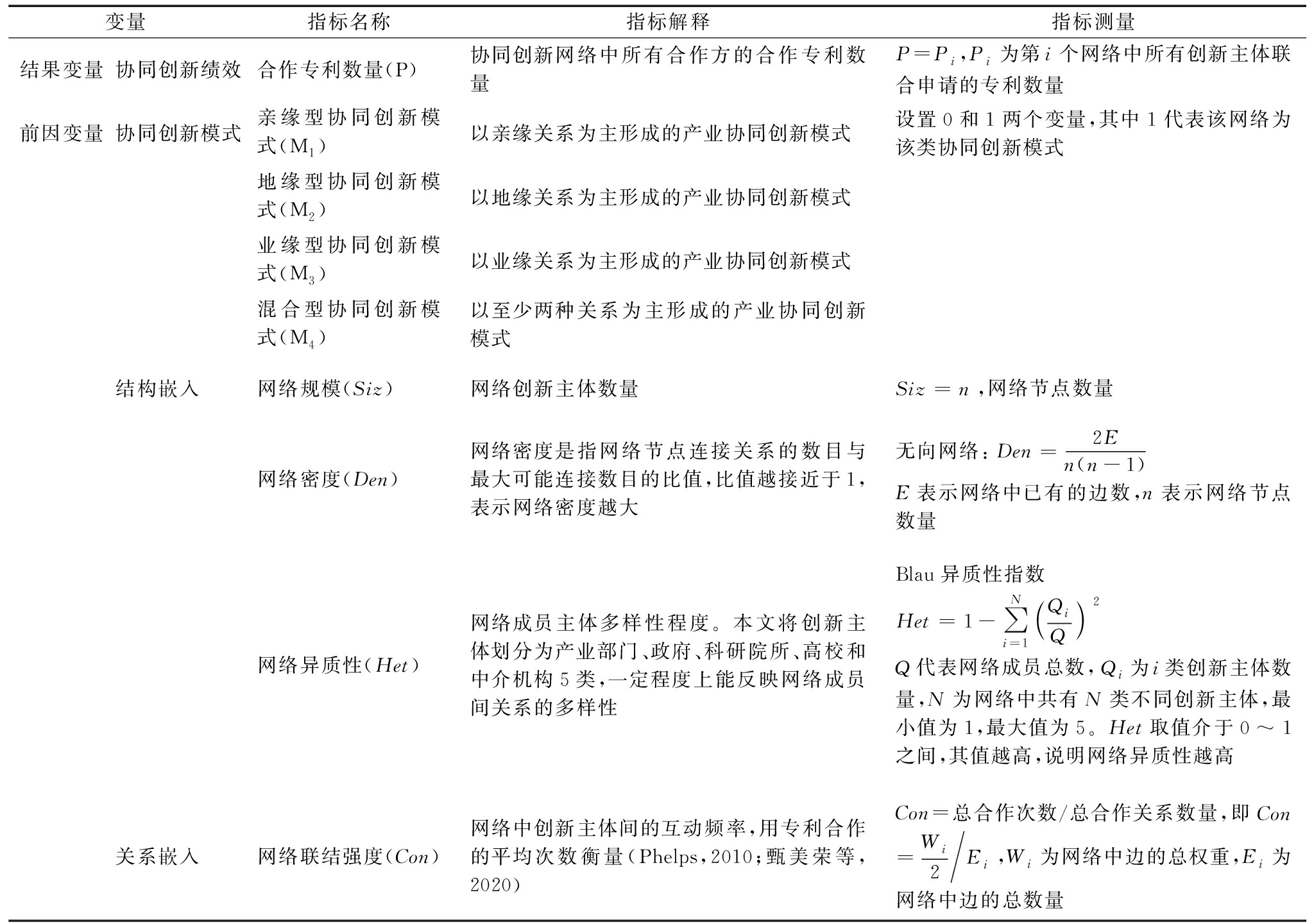

本研究涉及的原因变量有8个,样本为长三角、京津冀、珠三角3个城市群的27个主要协同创新网络,前因变量为4种协同创新模式和网络嵌入特征。表2为具体变量和指标说明。

表2 变量与指标解释

Table 2 Variables and indicators explanation

变量指标名称指标解释指标测量结果变量协同创新绩效合作专利数量(P)协同创新网络中所有合作方的合作专利数量P=Pi,Pi为第i个网络中所有创新主体联合申请的专利数量前因变量协同创新模式亲缘型协同创新模式(M1)以亲缘关系为主形成的产业协同创新模式设置0和1两个变量,其中1代表该网络为该类协同创新模式地缘型协同创新模式(M2)以地缘关系为主形成的产业协同创新模式业缘型协同创新模式(M3)以业缘关系为主形成的产业协同创新模式混合型协同创新模式(M4)以至少两种关系为主形成的产业协同创新模式结构嵌入 网络规模(Siz)网络创新主体数量Siz=n,网络节点数量网络密度(Den)网络密度是指网络节点连接关系的数目与最大可能连接数目的比值,比值越接近于1,表示网络密度越大无向网络:Den=2En(n-1)E表示网络中已有的边数,n表示网络节点数量网络异质性(Het)网络成员主体多样性程度。本文将创新主体划分为产业部门、政府、科研院所、高校和中介机构5类,一定程度上能反映网络成员间关系的多样性Blau异质性指数Het=1-∑Ni=1QiQ 2Q代表网络成员总数,Qi为i类创新主体数量,N为网络中共有N类不同创新主体,最小值为1,最大值为5。Het取值介于0~1之间,其值越高,说明网络异质性越高关系嵌入 网络联结强度(Con)网络中创新主体间的互动频率,用专利合作的平均次数衡量(Phelps,2010;甄美荣等,2020)Con=总合作次数/总合作关系数量,即Con=Wi2Ei,Wi为网络中边的总权重,Ei为网络中边的总数量

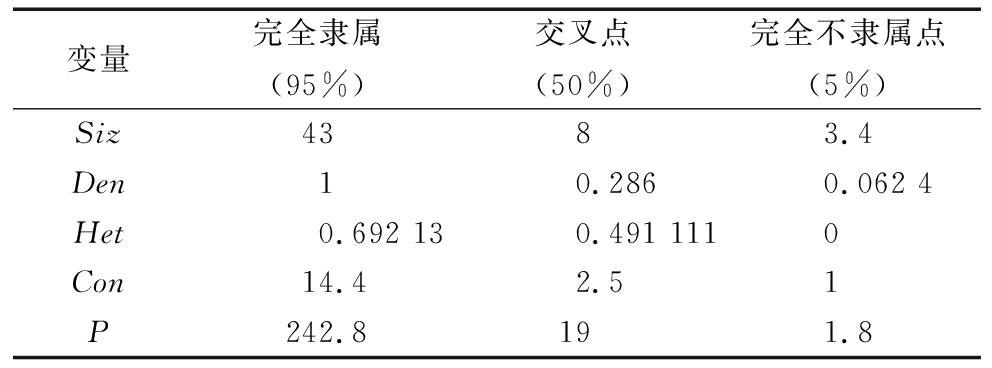

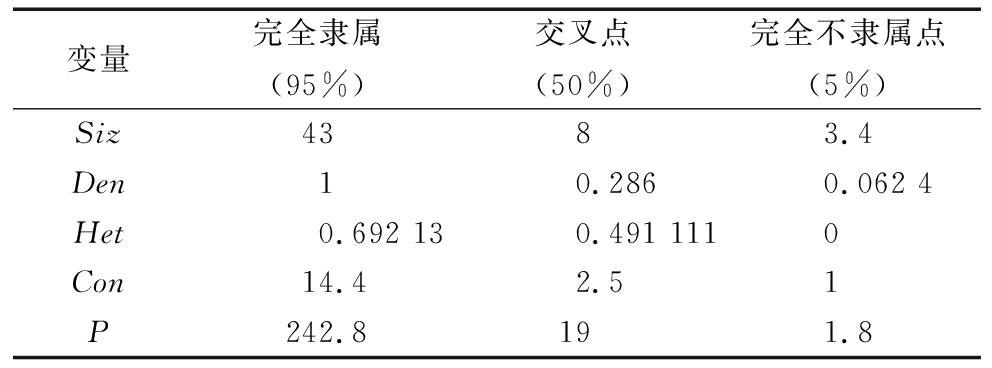

在进行fsQCA分析前,首先需要对前因变量和结果变量中的非0和非1变量进行数据校准,即对P、Siz、Den、He、Con5个变量进行校准。根据实际案例和变量数据分布情况设置完全隶属点、交叉点和完全不隶属点3个锚点,将原始数据转化为取值在0~1之间的集合隶属分数。本文采用直接校准法即客观分位数值确定锚点,将完全隶属点、交叉点和完全不隶属点分别设置为95%、50%和5%,得到表3所示锚点,然后使用fsQCA 3.0软件的Calibrate函数对数据进行校准,以进行下一步分析。

表3 变量校准锚点

Table 3 Anchors for variable calibration

变量完全隶属(95%)交叉点(50%)完全不隶属点(5%) Siz4383.4Den10.2860.062 4Het0.692 130.491 1110Con14.42.51P242.8191.8

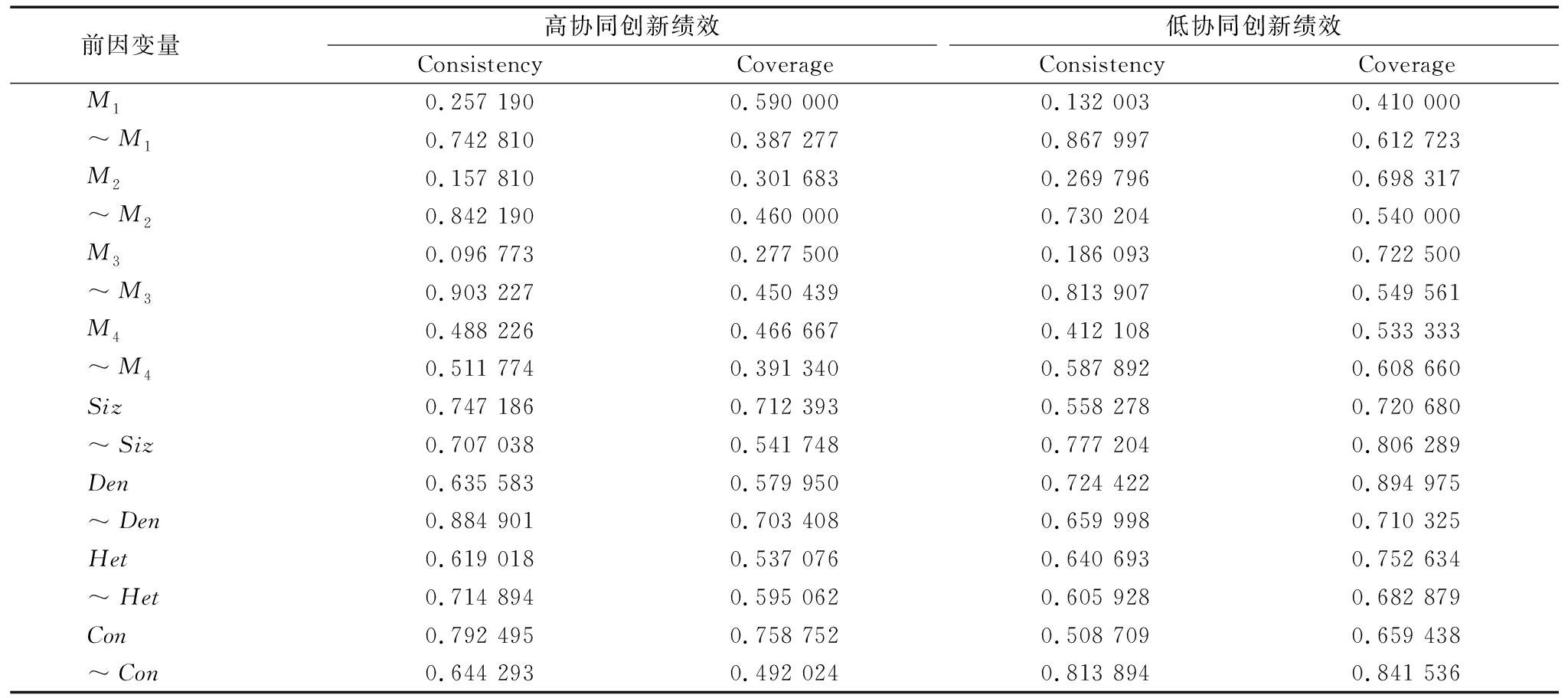

3.2 单一条件必要性分析

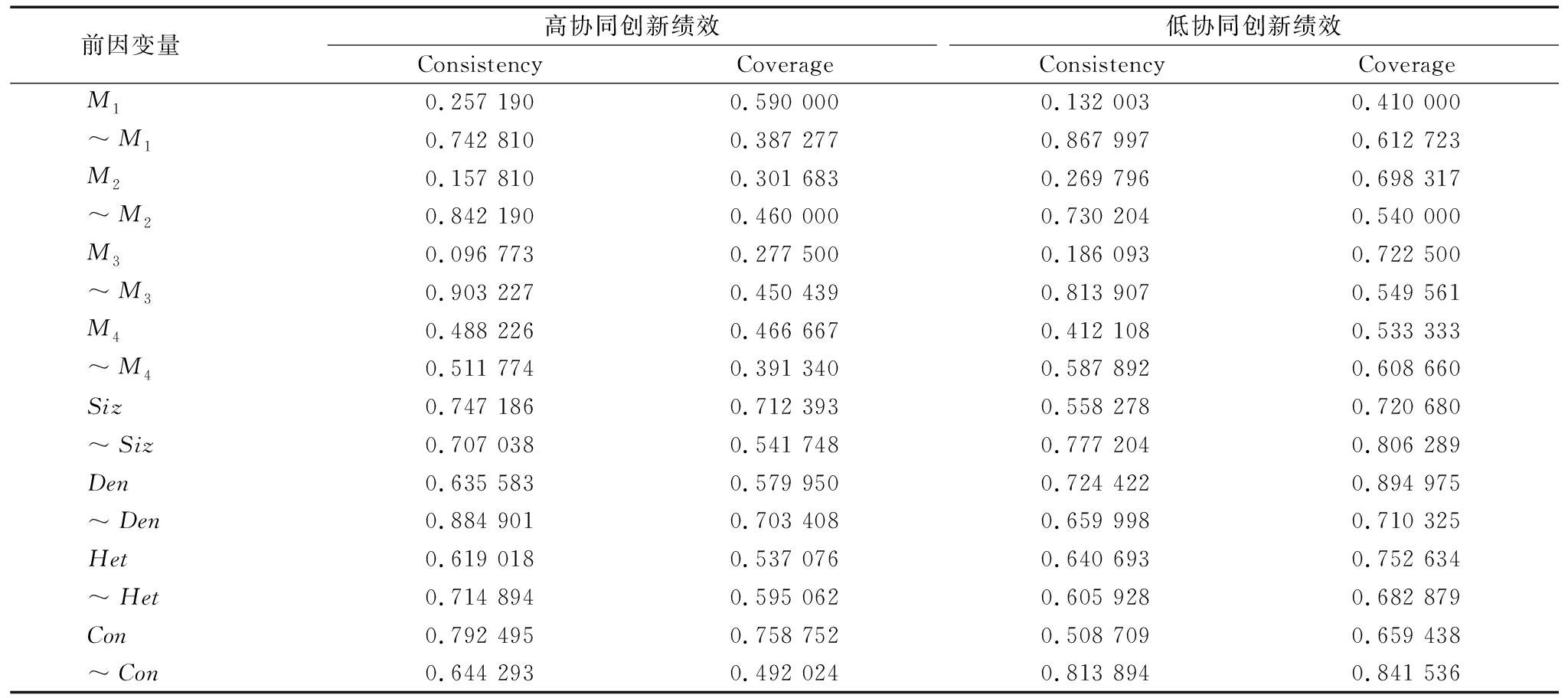

在正式组态分析之前,首先需要对变量进行必要性分析,即识别某一前因变量是否为结果发生时必须存在的条件。使用fsQCA 3.0软件的“Necessary Condition”进行分析,并且以一致性(Consistency)得分作为判断必要条件的依据。一般认为当一致性大于0.9时,该变量是结果的必要条件(杜运周和贾良定,2017)。但在实际分析前,需首先考虑覆盖度(Coverage)的问题。表4为高协同创新绩效和低协同创新绩效的必要性分析结果。

表4 必要性分析结果

Table 4 Necessity analysis results

前因变量 高协同创新绩效ConsistencyCoverage低协同创新绩效ConsistencyCoverageM10.257 1900.590 0000.132 0030.410 000~M10.742 8100.387 2770.867 9970.612 723M20.157 8100.301 6830.269 7960.698 317~M20.842 1900.460 0000.730 2040.540 000M30.096 7730.277 5000.186 0930.722 500~M30.903 2270.450 4390.813 9070.549 561M40.488 2260.466 6670.412 1080.533 333~M40.511 7740.391 3400.587 8920.608 660Siz0.747 1860.712 3930.558 2780.720 680~Siz0.707 0380.541 7480.777 2040.806 289Den0.635 5830.579 9500.724 4220.894 975~Den0.884 9010.703 4080.659 9980.710 325Het0.619 0180.537 0760.640 6930.752 634~Het0.714 8940.595 0620.605 9280.682 879Con0.792 4950.758 7520.508 7090.659 438~Con0.644 2930.492 0240.813 8940.841 536

结果显示,在高协同创新绩效中,非业缘型协同创新模式(~M3)一致性水平达到0.9,说明其是高协同创新绩效的必要条件,也即业缘型协同创新模式通常不会出现高协同创新绩效结果。但其实际覆盖率不高,说明业缘型协同创新模式并不一定会导致协同创新绩效低,因为不存在导致低协同创新绩效出现的必要条件。从协同创新网络实际看,单一业缘型协同创新模式不多,业缘型模式样本量较少。除上述因素外,其它条件均为非必要条件。这说明,协同创新绩效受到多个前因变量的交叉影响,需要考虑协同创新不同模式和网络嵌入等多重条件的组态效应。

3.3 组态分析

通过构建真值表进行组态分析。在参数设置上,将样本阈值设为1(Fiss,2011)。一致性阈值一般最低为0.75[26],本文设为0.8。同时,当PRI一致性大于0.8时,保留该条件组合的结果变量;反之,将结果变量改为0[27]。fsQCA会得到复杂解、简单解和中间解,其中复杂解得到的组合比较复杂,简单解则有可能将重要条件精简掉,不利于展开后续分析,因此通常使用中间解对变量进行分析。

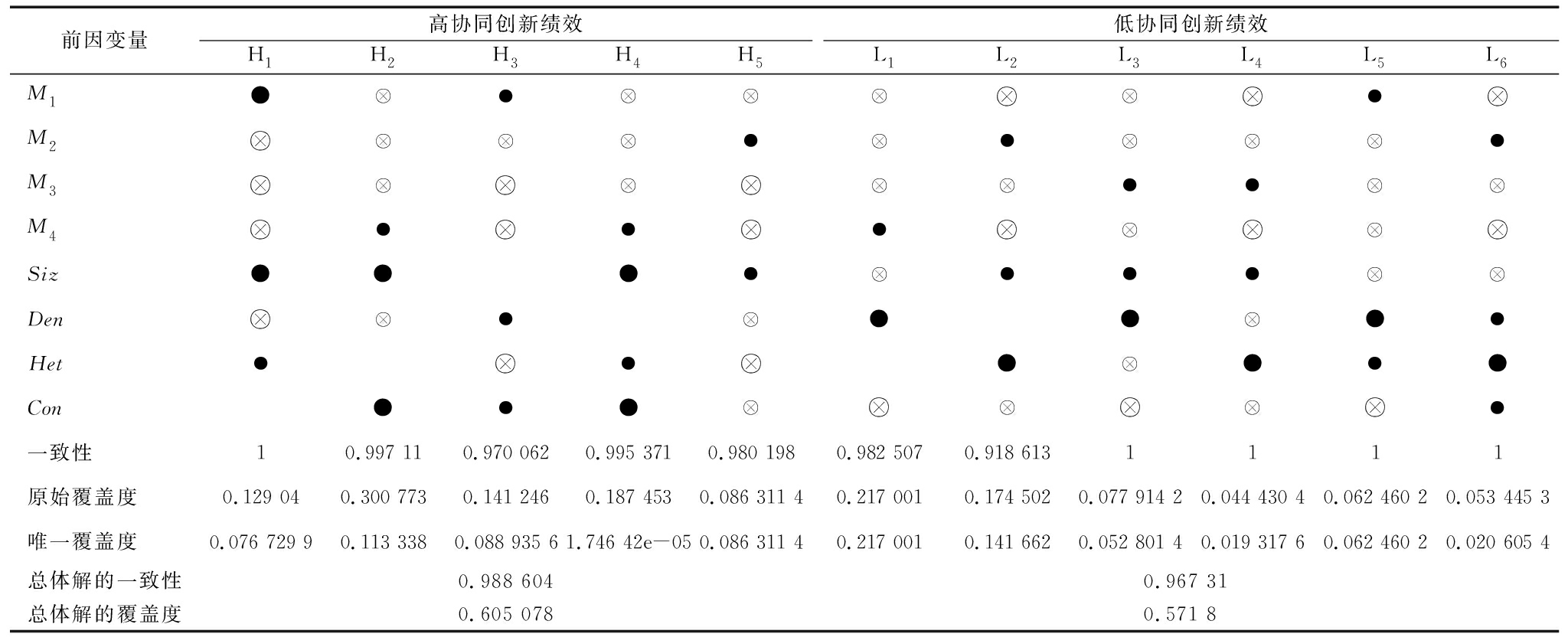

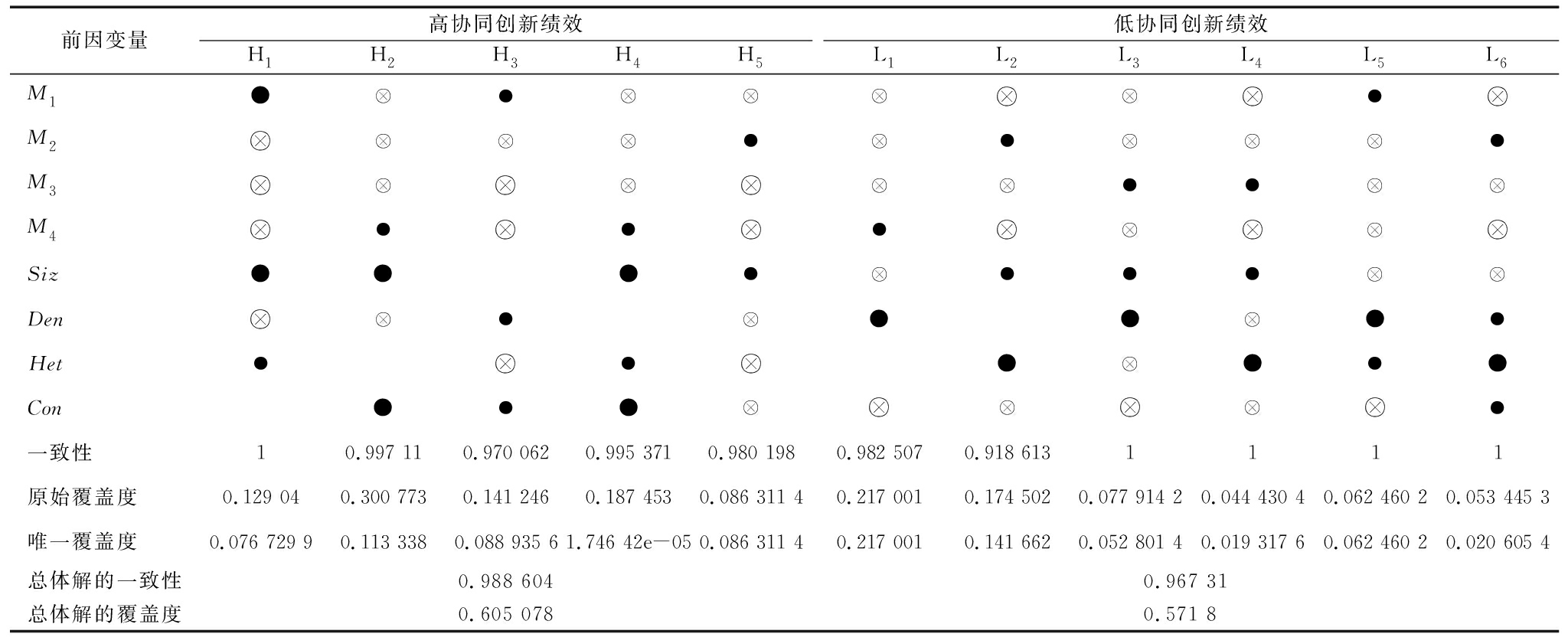

参考之前学者的表述方式,在得到的条件组合中,用●和⊗分别表示某一前因变量存在或不存在,空格表示可存在也可不存在。大圈表示核心条件,即同时出现在中间解和简单解之中;小圈为边缘条件,表示仅出现在中间解之中,高协同创新绩效与低协同创新绩效组态如表5所示。

表5 高协同创新绩效与低协同创新绩效组态

Table 5 Configuration of high collaborative innovation performance and low collaborative innovation performance

前因变量高协同创新绩效H1H2H3H4H5低协同创新绩效L1L2L3L4L5L6M1●●●M2●●●M3●●M4●●●Siz●●●●●●●Den●●●●●Het●●●●●●Con●●●●一致性10.997 110.970 0620.995 3710.980 1980.982 5070.918 6131111原始覆盖度0.129 040.300 7730.141 2460.187 4530.086 311 40.217 0010.174 5020.077 914 20.044 430 40.062 460 20.053 445 3唯一覆盖度0.076 729 90.113 3380.088 935 61.746 42e-050.086 311 40.217 0010.141 6620.052 801 40.019 317 60.062 460 20.020 605 4总体解的一致性0.988 6040.967 31总体解的覆盖度0.605 0780.571 8

3.3.1 高协同创新绩效路径

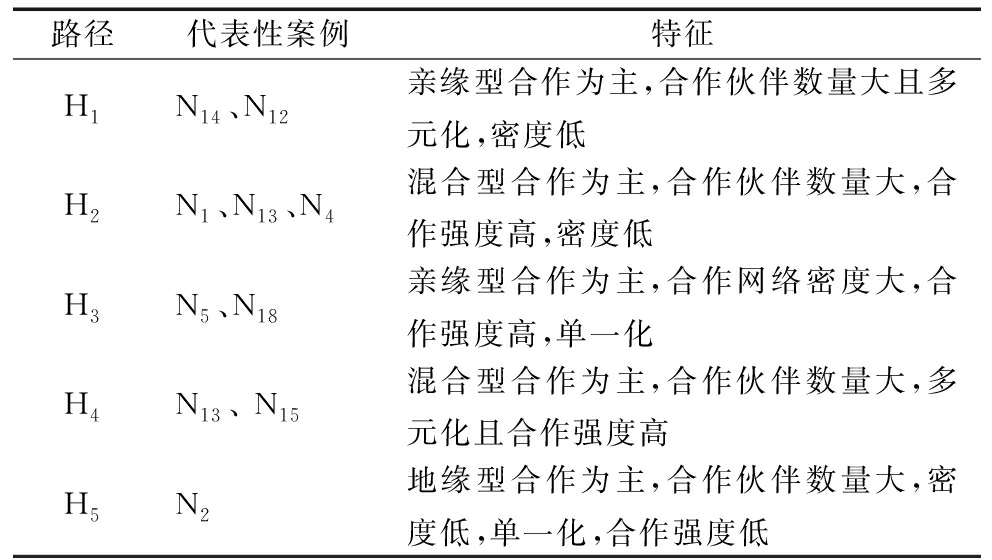

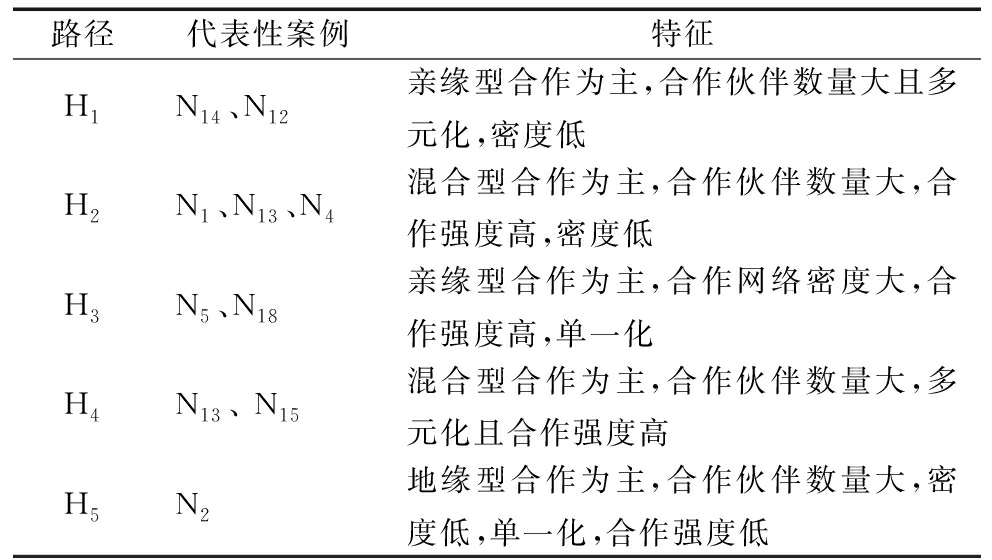

本文通过对案例进行分析发现实现高协同创新绩效的路径有5条,其中有2条为亲缘型协同创新模式、2条为混合型协同创新模式、1条为地缘型协同创新模式,没有业缘型协同创新模式。其中,混合型协同创新模式都是亲缘地缘混合型协同创新模式。代表性案例如表6所示。

表6 高协同创新绩效路径代表性案例

Table 6 Representative case analysis of high collaborative innovation performance path

路径代表性案例特征H1N14、N12亲缘型合作为主,合作伙伴数量大且多元化,密度低H2N1、N13、N4混合型合作为主,合作伙伴数量大,合作强度高,密度低H3N5、N18亲缘型合作为主,合作网络密度大,合作强度高,单一化H4N13、 N15混合型合作为主,合作伙伴数量大,多元化且合作强度高H5N2地缘型合作为主,合作伙伴数量大,密度低,单一化,合作强度低

结合网络嵌入特征,将实现自动驾驶汽车产业高协同创新绩效的协同创新模式进一步概括为以下4类。

(1)G1:广泛多元合作的亲缘型协同创新模式(H1)。组态分析结果显示,当创新网络主体以亲缘型合作为主,且网络规模较大、网络主体多样性较高但网络密度较小时,更容易呈现高协同创新绩效。网络规模大意味着有更多创新主体参与到自动驾驶协同创新之中,可以接触和选择的合作伙伴越多,网络资源和知识越丰富,获取异质性知识的可能性也就越大。网络规模越大,网络密度越小,这有利于减少网络信息冗余,帮助网络核心企业占据主导地位,拥有信息控制优势,进而提高创新产出[28]。网络创新主体多元化程度越高,网络异质性资源和知识越丰富,对于个体成员而言越有合作的必要。同时,多元主体合作有利于打破自身思维定式,实现突破式创新,代表性案例如京津冀城市群中的中汽研协同创新网络(N14)和国家电网协同创新网络(N12)。以N12为例,国家电网合作网络中具有亲缘关系的超过80%,网络规模(25)在所有网络中排名第3,其协同创新绩效在所有网络中排名第10(合作专利数为30)。

(2)G2:长期深度合作的亲缘型协同创新模式(H3)。当网络密度大、网络联结强度高、创新主体类型较为单一时,也可以实现较高的协同创新绩效。网络密度大,意味着各成员之间沟通和交流的通道多,不同成员之间的联系频繁,有利于加快网络知识和信息资源流动,进而提高创新效率。网络联结强度高,意味着网络中存在较为紧密且长期的深度合作关系,成员之间多次频繁合作,对彼此有较高的信任度,彼此之间进行信息交流、知识共享和合作创新的意愿高,有利于产出更多创新成果(Ferreras 等,2015)。这种高强度合作关系通常不会有过多的合作方,只有具有亲缘关系的同类型创新主体才有可能彼此信任和彼此认同,以维持长期深度合作关系。因此,这一模式中创新主体类型相对单一,代表性案例如长三角城市群中的中国移动协同创新网络(N5)和京津冀城市群中的百度协同创新网络(N18)。以N18为例,百度合作网络中具有亲缘关系的超过95%,合作强度排名第1(13.5),异质性为0,其协同创新绩效在所有网络中排名第3(合作专利数为82)。

H1和H3是产生高协同创新绩效的亲缘型协同创新模式,其中H1体现为合作广度,H3体现为合作深度,这两种基于亲缘关系的合作模式较容易产生高协同创新绩效。但处于网络核心位置的创新主体通常为具有较大规模、科研能力较强、资金水平较高的集团企业或科研院所。

(3)G3:广泛深度合作的混合型协同创新模式(H2、H4)。根据组态分析结果,存在两条实现高协同创新绩效的混合型协同创新模式路径,且根据典型案例可知均为亲缘地缘混合型协同创新模式,即H2和H4。这两条路径有一定的相似性,即网络规模大、合作强度高为核心条件。H2的网络密度低和H4的网络主体异质性程度高为边缘条件。两个代表性案例中存在一个重叠的N13,说明两条路径具有较高的相似性。当亲缘和地缘关系主导的合作网络中同时存在网络规模大和合作强度高两个条件时,其它两个边缘条件任有其一均能产生高协同创新绩效。因此,根据核心条件将这两条路径概括为广泛深度合作的混合型协同创新模式。其中,H2的代表性案例主要有长三角城市群中的浙江吉利协同创新网络(N1)、上汽集团协同创新网络(N4)和京津冀城市群中的北理工协同创新网络(N13)。H4的代表性案例除N13外,还有京津冀城市群中的北邮协同创新网络(N15)。

(4)G4:广泛合作的地缘型协同创新模式(H5)。地缘型协同创新模式具有网络规模大、网络密度低、网络主体异质性程度低、网络联结程度低等网络嵌入特征,且网络主体异质性程度低为核心条件。地缘性协同创新模式多以高校为核心,高校在其中发挥关键作用。然而,高校选择的合作对象大多是产业部门,因此合作主体多元性较弱。代表性案例如同济协同创新网络(N2),其网络规模为29,但网络密度仅为0.084,异质性程度(0.44)和合作强度(1.61)较低,但协同创新绩效(43)较好,主要是合作对象较多。实际上,由地缘关系主导的网络合作主体可选择对象较多,因此比较容易形成规模较大的网络。然而,由于自动驾驶汽车产业尚处于起步阶段,整体上亲缘关系的影响力大于地缘关系,所以目前许多地缘关系主导的网络规模较小,能产生高协同创新绩效的地缘型模式较少。

由上述分析可知,当前亲缘型和亲缘地缘混合型协同创新模式对自动驾驶汽车产业协同创新绩效的影响作用最大。部分地缘型协同创新模式能产生较高的协同创新绩效,但目前业缘型模式很难产生较高的协同创新绩效。亲缘型协同创新模式之所以比较容易产生高协同创新绩效,一方面是因为中国社会重视基于亲缘信任产生的合作关系(裴华艳,2021)。尤其是对于自动驾驶这一新兴产业而言,选择具有亲缘关系的合作方可降低由行业不成熟、不确定性带来的不信任感。因此,亲缘型协同创新模式不仅数量多,也更容易形成规模较大的协同创新网络,拥有众多的合作伙伴,呈现多元合作特征,进而产生较高的协同创新绩效,即呈现路径G1(H1)。另一方面,大型集团通常有较多的关联公司,且集团综合实力较强,彼此之间比较信任且可以共享资源,具有强烈的认同感,通过多次频繁合作能产生较高的协同创新绩效,即呈现路径G2(H3)。典型案例如百度集团的协同创新网络(N18)。

在中国社会体系中,地缘关系的重要性仅次于亲缘关系(Jin等,2022)。大量研究认为,组织间合作关系受到地理位置邻近的影响[29]。地缘型合作不受亲缘关系的限制,地理邻近的创新主体都是潜在合作伙伴,这使得地缘型协同创新网络通常具有较大的网络规模,即较多的合作伙伴,从而产生高协同创新绩效,即G4(H5)路径。

亲缘型模式和地缘型模式并非单独存在,而是相互依存、相互影响、共同作用。创新主体选择有亲缘关系的合作伙伴通常会优先考虑地理位置邻近性,反之亦然。因此,亲缘地缘混合型协同创新模式比较常见,且较容易产生高协同创新绩效。这种模式充分结合亲缘和地缘合作优势,尤其在自动驾驶产业发展初期,既可以降低双方沟通成本,缩小知识流动距离,也具有较高的信任度,从而能够降低合作门槛。这种模式不仅拥有较大的选择空间,也有利于建立深度合作关系,从而提高协同创新绩效,即G3(H2、H4)路径。

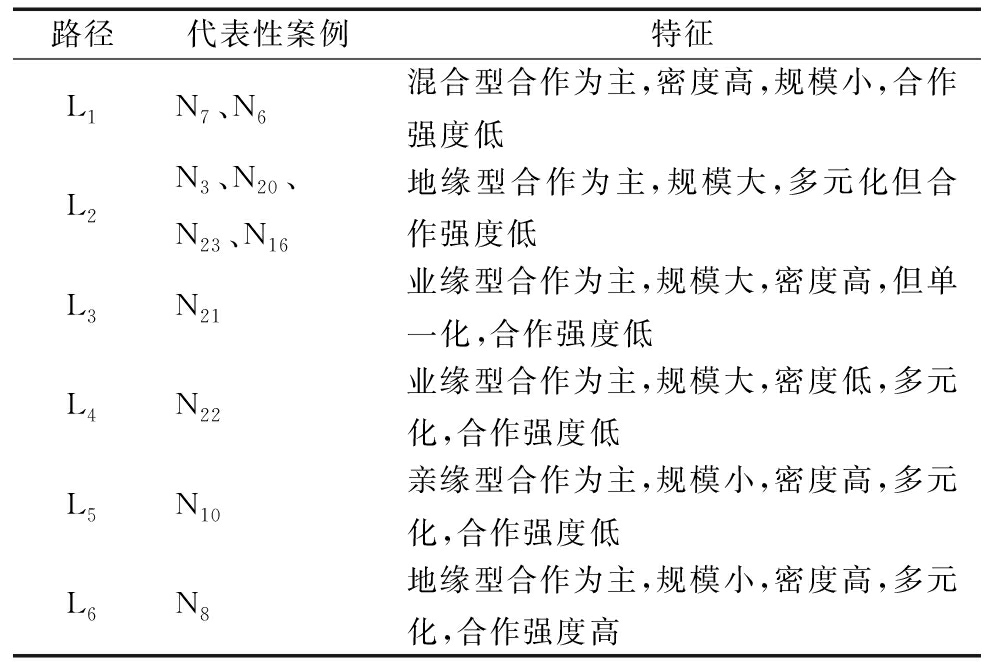

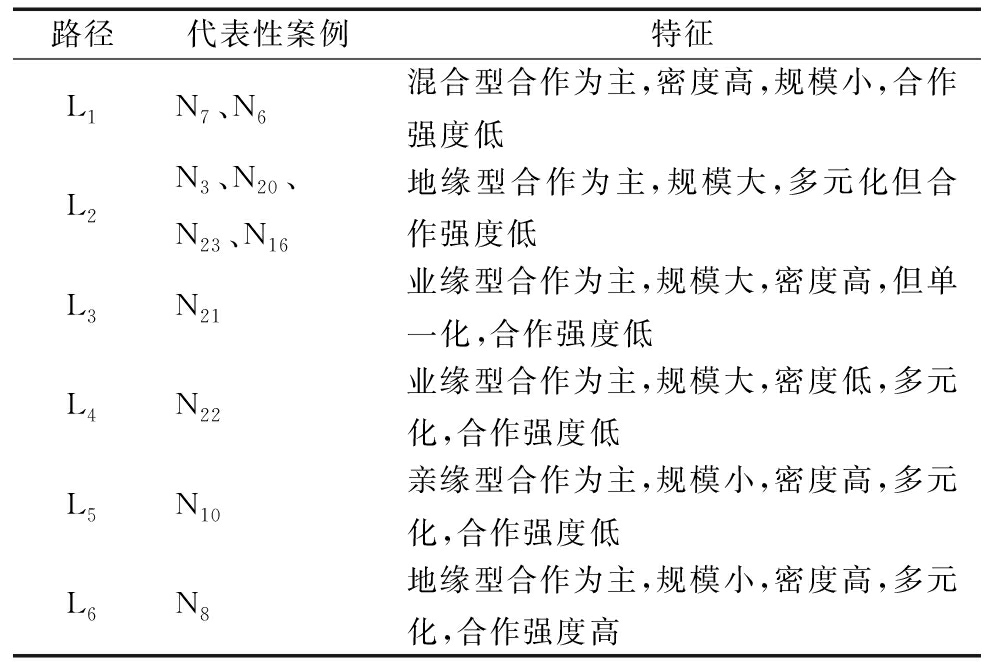

3.3.2 低协同创新绩效路径

fsQCA方法具有非对称性特点,高协同创新绩效和非高协同创新绩效的前因条件并不完全对称,即存在产生高协同创新绩效出现的条件,并不能反推出条件不存在就导致低协同创新绩效(闵清华,2022)。因此,通过对高和非高两种结果进行比较,深入分析协同创新模式对协同创新绩效的影响。表7为低协同创新绩效路径的代表性案例。

表7 低协同创新绩效路径代表性案例

Table 7 Representative case analysis of low collaborative innovation performance path

路径代表性案例特征L1N7、N6 混合型合作为主,密度高,规模小,合作强度低L2N3、N20、N23、N16地缘型合作为主,规模大,多元化但合作强度低L3N21业缘型合作为主,规模大,密度高,但单一化,合作强度低L4N22业缘型合作为主,规模大,密度低,多元化,合作强度低L5N10亲缘型合作为主,规模小,密度高,多元化,合作强度低L6N8 地缘型合作为主,规模小,密度高,多元化,合作强度高

由表7可知,低协同创新绩效路径有6条,其中1条为亲缘型协同创新模式、2条为地缘型协同创新模式、2条为业缘型协同创新模式、1条为混合型协同创新模式。结合网络嵌入特征,将导致自动驾驶汽车产业低协同创新绩效的协同创新模式进一步概括为以下4类。

(1)D1:广泛多元低强度合作的地缘型协同创新模式(L2)。低协同创新绩效的地缘型协同创新模式包括两类:一类虽然具有一定的网络规模且异质性程度较高,但合作强度低。网络主体可选择的合作伙伴数量和类型较多,但合作深度不够,大多是短期合作,合作次数较少。如长三角城市群中的东南大学网络(N3)、珠三角城市群中的中山大学网络(N20)和华南理工网络(N23)以及京津冀城市群中的中国铁道科学研究院网络(N16)。以N20为例,中山大学合作网络中具有地缘关系的超过85%,网络规模为11(排名第6),合作强度为1.14(排名24),异质性为64.5%,合作专利数仅为9。

(2)D2:小规模、多元化、高强度合作的地缘型协同创新模式(L6)。另一类低协同创新绩效的地缘型协同创新模式虽然合作强度和网络主体异质性较高,但合作规模小,如长三角城市群中的上海交通大学网络(N8)。合作伙伴类型多样,部分创新主体之间合作强度较大,但网络中仅有少量创新主体参与合作,整体创新成果较少。

(3)D3:小规模、多元化、低强度合作的亲缘型协同创新模式(L5)。虽然亲缘型协同创新模式容易产生高协同创新绩效,但当网络规模较小、合作强度较低、异质性程度和网络密度较高时,也会出现低协同创新绩效。例如,长三角城市群中的安徽酷哇网络(N10),网络中具有亲缘关系的超过75%,网络规模为6,合作强度排名16,异质性超过50%,合作专利数为17。

(4)D4:低合作强度业缘关系主导的协同创新模式(L1,L3,L4)。以业缘关系为主的合作更容易产生低协同创新绩效,如L1、L3、L4。其中,L1为地缘业缘混合型协同创新模式,L3和L4为业缘型协同创新模式。L1网络嵌入特征表现为网络规模小、密度高、合作强度低,如长三角城市群中的浙江大学协同创新网络(N7)和合肥工业大学协同创新网络(N6);L3网络嵌入特征表现为网络规模较大、密度高、网络异质性低、合作强度低,以珠三角城市群中的毅马网络(N21)为代表;L4网络嵌入特征表现为网络规模大、密度低、网络异质性较高、合作强度低,以珠三角城市群中的华为协同创新网络(N22)为代表。

低协同创新绩效呈现比较明显的几类特征:一是如D1和D4这类合作强度低,没有形成长期稳定的合作关系。二是如D2、D3这类合作规模较小,网络核心成员自身实力不够强大,不足以吸引大量合作方或自身独立研究能力较强。三是如D1、D2、D3这类合作伙伴异质性较高,会降低合作伙伴之间的信任度和认同度,不利于形成长期稳定的合作关系。在高协同创新绩效实现路径中,异质性大多不是核心条件。四是当业缘关系占比较高时,也比较容易形成较低的协同创新绩效。自动驾驶汽车产业作为新兴产业,抢占技术创新高地很大程度上会影响其未来市场地位和话语权。业务关联较大,尤其是实力相当、处于同一赛道的创新主体很难在产业前期毫无芥蒂地参与合作。因此,目前自动驾驶领域基于业缘关系开展的合作较少,相比于亲缘和地缘型模式,其不仅数量少,形成的网络规模也较小,且短期合作较多,很难保持长期合作关系。

3.3.3 稳健性检验

为验证结果的可靠性,学者通常会采用调整案例数量、改变一致性阈值、调整校准阈值等方式进行稳健性检验[30]。本文借鉴之前学者研究,通过调整一致性阈值和校准阈值两种方式进行稳健性检验。首先,维持其它条件不变,将一致性阈值分别调整为0.75和0.85。其次,将校准的完全隶属点、交叉点和完全不隶属点调整为90%、50%和10%,其它条件不变,两种方法路径和组态总体一致性未发生明显改变,说明本文研究结论比较稳健。

4 结论与建议

4.1 研究结论

本文引入网络嵌入视角,使用fsQCA方法对不同自动驾驶协同创新模式产生的协同创新绩效进行路径分析,得出以下结论:

(1)实现高协同创新绩效的路径有5条,结合网络嵌入特征,将实现自动驾驶汽车产业高协同创新绩效的协同创新模式概括为4类。其中,亲缘型和亲缘地缘混合型协同创新模式对于自动驾驶汽车产业协同创新绩效的影响作用最大。部分地缘型协同创新模式也能产生较高的协同创新绩效,但目前业缘型模式很难产生较高的协同创新绩效。

(2)实现低协同创新绩效的路径有6条,结合网络嵌入特征可概括为4类。低协同创新绩效呈现比较明显的几类特征,如合作强度较低、合作规模较小、合作伙伴异质性较高、业缘关系占比较高等。

4.2 政策建议

基于以上研究,各级政府应通过政策支持引导不同协同创新模式形成和发展,创造多类型创新主体,增强企业合作创新意愿,扩大合作规模,提高合作强度等,以此提高自动驾驶汽车产业协同创新绩效。

(1)强化要素供给,培育多样化创新主体,营造良好的自动驾驶协同创新环境。制定针对自动驾驶汽车产业的扶持政策,发挥政府财政资金引导作用,通过税收优惠、财政补贴、研发资金支持等方式强化要素供给,引进和培育更多自动驾驶创新主体;设立专项资金支持自动驾驶协同创新项目开展,为选择区域内合作伙伴和创新知识交流提供更多可能。同时,打造重要的自动驾驶创新载体,积极培育自动驾驶汽车产业领域国家级产业创新中心、技术创新中心等科研机构,引进国外科研机构,提供创业孵化、技术转移、市场拓展等服务,促进自动驾驶汽车产业协同创新发展。

(2)打造技术共享平台,建立多层次合作机制,推动不同合作关系创新主体共谋深度合作。支持和引导创新主体共建开放共享的自动驾驶汽车技术平台,提供测试认证、数据共享、技术交流和知识产权保护等服务,为行业内创新主体提供更多创新合作机会。同时,建立多层次、全方位的自动驾驶汽车创新合作机制,如组建企业联盟、地区联盟、跨产业联盟等,鼓励各方积极参与,提高合作信任度,共同推动具有亲缘、地缘、业缘甚至学缘关系的不同类型创新主体展开广泛的深度合作。

(3)建设自动驾驶汽车产业示范区、测试场、创新园区等,加快基于地缘型协同创新模式的产业集聚和创新生态圈建设。基于已有的自动驾驶测试场和示范区以及自动驾驶汽车产业集聚区域,建设自动驾驶汽车产业园区,提供土地、税收和人才等政策支持,吸引相关创新主体尤其是区域内地理邻近的创新主体入驻,形成产业集群效应。在园区内定期组织自动驾驶汽车技术交流会议、展览和论坛活动,提供交流合作平台,促进区域创新主体合作,打造完整的产业链和创新生态圈。

(4)建立供应链管理机制,支持产业链整合,推动业缘型协同创新模式形成与发展。虽然当前业缘型合作模式产生的协同创新绩效不高,但仍要重视业缘型合作模式所发挥的作用。基于业务需求协同增强自动驾驶创新主体间的强强联合,实现“1+1>2”的效果。政府应引导企业建立完善的供应链管理机制,搭建供应链协作平台,加强上下游企业之间的合作与协调。支持自动驾驶汽车产业链整合和优化,通过科技成果转化奖励机制鼓励上下游企业开展技术适配攻关、自动驾驶数据互联互通等,鼓励企业与高校、科研院所联合攻关,通过共享实验室等合作方式形成较大规模的业缘型合作网络,从而加速自动驾驶汽车技术落地。

本研究存在一些局限性,如将三大城市群中的主要协同创新网络作为样本,样本量较小,未来可将其它主要城市群中的协同创新网络作为样本纳入其中,以提高研究结论的普适性。

参考文献:

[1] REZAEI A, CAULFIELD B. Safety of autonomous vehicles: what are the insights from experienced industry professionals[J]. Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour, 2021, 81: 472-489.

[2] ZHOU F, LIU Y, CHEN R. Research on collaborative innovation of intelligent connected vehicles industry based on test field: embedded case study from the perspective of open innovation[J]. Sustainability, 2021,13(11):5880.

[3] TANG J, WU W, ZHAO D, et al. Evolutionary game and simulation analysis of intelligent connected vehicle industry with cross-border collaborative innovation[J]. IEEE Access,2023,11:17721-17730.

[4] LEON LFA, AOYAMA Y. Industry emergence emergence and market capture: the rise of autonomous vehicles[J]. Technological Forecasting and Social Change,2022,180:121661.

[5] 解学梅,吴永慧,赵杨.协同创新影响因素与协同模式对创新绩效的影响——基于长三角316家中小企业的实证研究[J].管理评论,2015,27(8):77-89.

[6] STOJCIC N. Collaborative innovation in emerging innovation systems: evidence from Central and Eastern Europe[J]. Journal of Technology Transfer, 2021, 46: 531-562.

[7] 马全成. 产学研协同创新模式对产业技术创新质量的影响研究[D]. 株洲:湖南工业大学, 2020.

[8] FITJAR R D, RODRíGUEZ-POSE A. Firm collaboration and modes of innovation in Norway[J]. Research Policy, 2013,42(1):128-138.

[9] 侯光明,景睿,石秀. 中国新能源汽车企业协同创新模式的创新绩效及作用路径研究[J]. 技术经济, 2021, 40(11): 13-22.

[10] 唐苗. 网络嵌入对社会创业导向及企业绩效的影响研究[D]. 长沙:湖南大学, 2021.

[11] NYUUR B B I, BRECIC R, SIMINTIRAS A.The moderating effect of perceived effectiveness of smes′ marketing function on the network ties-strategic adaptiveness relationship[J].Journal of Small Business Management, 2016, 54(4): 1080-1098.

[12] 王金凤,朱雅婕,冯立杰,等.基于Meta分析的供应链网络嵌入性与协同创新绩效关系研究[J].技术经济,2023,42(6):47-59.

[13] GRANOVETTER M. Economic action and social structure: the problem of embeddedness[J]. American Journal of Sociology, 1985, 91(3):481-510.

[14] 上官萌. 企业网络嵌入性、共享心智模式与合作创新绩效关系研究[D]. 西安:西北大学, 2020.

[15] 王黎萤,王佳敏,李建成,等. 企业专利合作网络模式及其对创新绩效的影响——以制药产业科技型上市中小企业为例[J]. 浙江工业大学学报(社会科学版), 2016, 15(3): 264-272.

[16] 韩光鹤,李思奇.合作网络特征与创新模式对企业创新绩效的组态影响[J].经济与管理评论,2023,39(3):147-160.

[17] SCHARTINGER D, RAMMER C, FISCHER M M, et al. Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants[J]. Research Policy, 2002, 31(3):303-328.

[18] 颜军梅. 高校产学研协同创新模式分类及实现路径研究[J]. 科技进步与对策, 2014, 31(18): 27-31.

[19] 陈立泰,叶长华. 重庆市产学研联盟发展的创新模式研究[J]. 科技管理研究, 2009, 29(6): 166-168, 175.

[20] FISS P C. Building better causal theories: a fuzzy set approach to typologies in organization research[J]. Academy of Management Journal, 2011, 54(2): 393-420.

[21] 张明,杜运周.组织与管理研究中QCA方法的应用:定位、策略和方向[J].管理学报,2019,16(9):1312-1323.

[22] 郑爱琳,蓝海林. 多重制度逻辑、企业异质性与技术创新绩效——来自125家上市新能源汽车企业的模糊集定性比较分析[J]. 科技进步与对策, 2023, 40(17): 99-107.

[23] 陈霏. 基于网络结构嵌入性视角的产学研协同创新绩效研究[D]. 南昌:南昌大学, 2021.

[24] GULATI R. Network location and learning: the influence of network resources and firm capabilities on alliance formation[J].Strategic Management Journal, 1999,20(5): 394-420.

[25] 张辉,苏昕.网络嵌入、动态能力与企业创新绩效——一个模糊集定性比较分析[J].科技进步与对策,2021,38(6):85-94.

[26] RAGIN C C. Redesigning social inquiry: fuzzy sets and beyond[M]. Chicago: University of Chicago Press, 2008.

[27] 杜运周,贾良定.组态视角与定性比较分析(QCA):管理学研究的一条新道路[J].管理世界,2017,33(6):155-167.

[28] BURT R S. The network structure of social capital[J]. Research in Organizational Behavior, 2000, 22(6): 345-423.

[29] SANTAMAR A L, NIETO M J, RODRGUEZ A. Failed and successful innovations: the role of geographic proximity and international diversity of partners in technological collaboration[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166: 120575.

A L, NIETO M J, RODRGUEZ A. Failed and successful innovations: the role of geographic proximity and international diversity of partners in technological collaboration[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166: 120575.

[30] KIM M. Many roads lead to rome: implications of geographic scope as a source of isolating mechanisms[J]. Journal of International Business Studies,2013,44(9):898-921.

(责任编辑:王敬敏)

A L, NIETO M J, RODRGUEZ A. Failed and successful innovations: the role of geographic proximity and international diversity of partners in technological collaboration[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166: 120575.

A L, NIETO M J, RODRGUEZ A. Failed and successful innovations: the role of geographic proximity and international diversity of partners in technological collaboration[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2021, 166: 120575.