0 引言

《2021年中国人工智能助力“双碳”目标达成白皮书》指出人工智能技术在减碳中的贡献逐年提升,是实现碳减排的重要手段。人工智能通过数据分析,帮助企业有效监测和预测能源需求,实现生产过程精细化管理,提高能源使用效率[1];在人工固碳时,通过智能调度实现捕集设施动态调整,提高捕集效率。然而,也有研究表明,人工智能系统本身消耗大量电力,导致碳排放量大幅提升。同时,人工智能作为技术创新,会刺激生产力增长,降低能源成本引发能源反弹效应,可能会增加能源需求,抵消碳减排成效并增加整体碳排放[2]。由此可见,人工智能与碳排放存在复杂的关系。此外,人工智能技术应用还面临技术成本、数据安全等挑战,需在提高技术水平的基础上合理规划其应用程度和范围。人工智能在能源和环境领域的应用,能否为中国实现“双碳”目标赋能?如果可以,其作用机制是什么,各地区存在哪些异质性特征?在此背景下,本文构建“双碳”践行绩效的综合评价体系,并测算2006—2022年中国279个城市的“双碳”践行绩效水平,综合运用多种计量模型深入探究人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响及内在机制,以期为推动我国各地区有序如期实现“双碳”目标提供参考借鉴。

1 文献综述

1.1 “双碳”目标

实现“双碳”目标是一个复杂且艰巨的过程,碳减排是首要任务,学界相关研究主要围绕碳排放量、碳强度、碳生产效率或碳排放绩效等展开(邵帅等,2022)。也有研究为了更全面地衡量低碳转型,构建了低碳评价指标体系。如Gao等[3]从低碳经济、技术进步、低碳生活方式、低碳政策和碳汇5个方面综合考察城市低碳发展。而实现“双碳”目标不仅要实现碳达峰还要实现碳中和。碳中和是指在降低碳排放的基础上增加碳吸收,最终实现净零排放。有学者从清洁能源的生产总量[4]、碳吸收和碳排放的差值[5]等方面考察碳中和目标成果。也有学者构建综合指标体系,全面评价碳中和进程与绩效[6]。张士宁等[7]基于“责任心、行动力、承压力”3个维度综合评估全球各国碳中和发展指数;孙传旺和占妍泓[8]从成长力、转型力、持续力、协调力、竞争力等五力构建指标体系,测度中国碳中和发展力。当前,相关研究大多集中于低碳发展或碳中和,有少量研究考察“双碳”发展指数或绩效。中国环境科学研究院与公众环境研究中心(IPE)从气候雄心、低碳状态、排放趋势3个维度综合测度“双碳”发展指数,科学评估各城市“双碳”目标实现进程。王娇等[9]基于低碳状态、排放趋势、发展基础3个维度构建“双碳”发展绩效综合指标体系,考察数字经济对“双碳”目标的赋能效应。张友国和白羽洁[10]从碳排放影响因素、碳排放趋势、碳脱钩状态与碳减排潜力等方面分析了各区域实现“双碳”目标的差异化路径。不同于以往研究,本文将碳达峰和碳中和置于同一评价框架中,以低碳状态考察“双碳”目标践行效果、以低碳潜力考察“双碳”目标践行能力,全面评估“双碳”践行绩效。

1.2 人工智能

人工智能具有自动化和智能决策等方面的优势,其应用有助于解决复杂问题,改变传统的产业形式和生产模式。已有研究表明,人工智能增加了社会劳动力总需求,在某些领域对传统劳动力产生替代效应,提高生产率、降低劳动力成本,促进产业结构转型升级和价值链攀升等[11-13],进而促进宏观经济增长。随着人工智能迅速发展,其在工业领域的应用日益广泛,深度融入能源环境领域,有望成为全球应对环境问题与气候变化的关键力量[14]。学者们积极探索人工智能技术是否会产生环境红利。Li等[15]表明人工智能抑制空气污染和CO2排放。Kehayov等[16]认为人工智能与碳捕获和储存以及可再生能源等其他碳减排工具不同,能够影响整个产业链的减排情景。同时,其也能够对能源系统产生广泛影响,提高能源效率、促进能源低碳转型[17]。当前,学界关于人工智能或“双碳”目标的研究较多,但少有聚焦二者关系的研究,未能准确评估各城市“双碳”践行进程,剖析人工智能赋能作用。人工智能作为我国现阶段经济转型和产业变革的重要驱动力量,对“双碳”目标的实现进程影响深远。

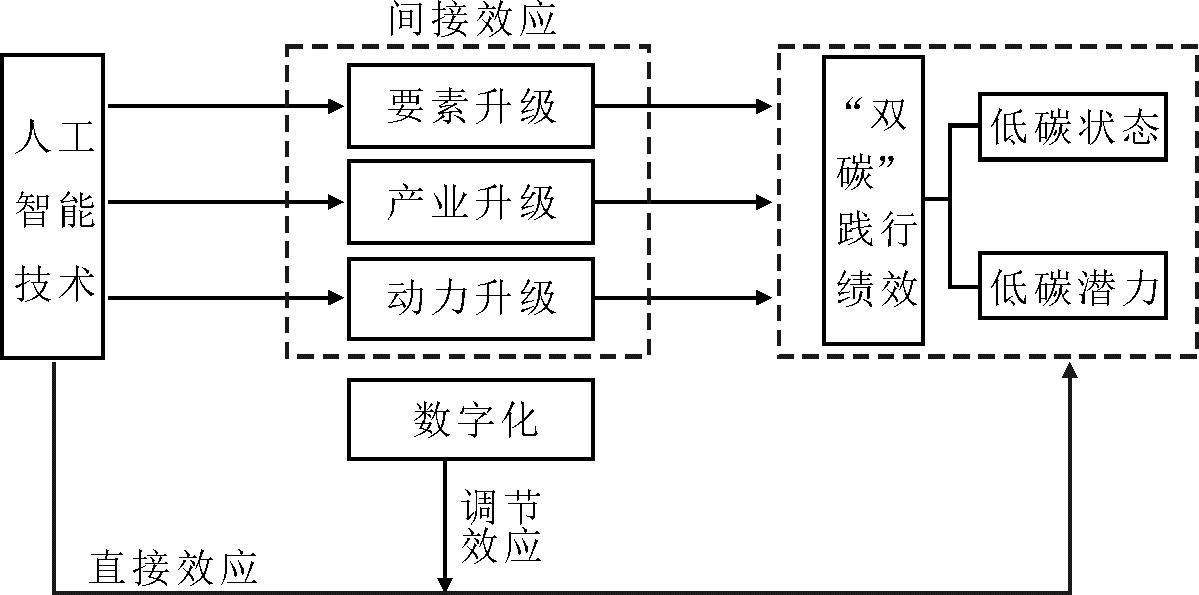

本文的边际贡献在于:①从低碳状态和低碳潜力两个维度构建科学合理的“双碳”践行绩效评价体系,客观评价城市“双碳”践行进程。②揭示人工智能技术对“双碳”践行绩效的非线性影响,精准把握人工智能的应用程度和范围。③从要素升级、动力升级、产业升级的视角探究人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响机制。④多维度揭示不同类型城市中人工智能技术对“双碳”践行绩效的差异性影响,为有关部门差异化施策推动“双碳”目标实现提供经验证据。

2 理论分析与研究假设

2.1 人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响

人工智能技术发展初期,构建数据中心、通信网络等基础设施以及处理海量数据需消耗大量能源[2]。同时,人工智能作为技术革新力量,促进数字产品和服务被广泛采用,推动高耗能行业快速发展,进一步加剧了能源依赖,而能源消耗正是二氧化碳排放的主要根源。因此,人工智能发展初期可能会增加碳排放。随着人工智能技术成熟与系统优化,其有效地融入生产、消费和监管环节,利用大数据、深度学习与传感设备,对能源消耗进行精准监测及预测,能够为政府、企业碳减排决策提供科学依据,从而实现节能降碳(陈彦斌等,2019)。在实际应用中,借助智能化技术可制定合理的能源供应策略,确保能源高效分配;同时,人工智能还能识别能源浪费问题,优化生产流程,提高能源使用效率。在碳交易市场,人工智能技术可提高碳市场透明度和流动性,优化运行方式。此外,人工智能应用能不断激发创新活力[11],推动能源类型多元化、消费结构升级,同时降低碳移除成本、推动负排放技术规模化应用[16],从而赋能碳中和。总体而言,人工智能技术对碳排放的影响取决于其促进绿色技术减碳与自身耗能增碳之间的平衡。从短期看,由于需要更多的能源和算力资源,人工智能会增加碳排放;从长期看,达到一定的应用规模,并随着能源利用效率提高和能源结构优化,人工智能将发挥节能减排的规模效应,实现碳减排和碳吸收,提升“双碳”践行绩效。基于此,提出如下假设:

H1:人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响呈U型非线性关系。

2.2 要素升级的中介效应

人工智能能够优化人力资本结构、提高劳动力配置效率和劳动生产率,推动城市低碳发展。一是优化人力资本结构。人工智能及其催生的新兴产业,促使常规低技能劳动力被替代,增加了非常规高技能劳动力需求[12]。激励劳动者提高知识技能,强化经验学习与思维创新,提升自身素质[11],同时吸引知识密集型和技术密集型人才加入。优化人力资本结构,意味着企业不仅能够熟练应用并升级先进技术,还能高效吸收清洁技术,加快技术效应释放,进一步改进生产流程、优化能源配置、提高利用效率,推动绿色生产,助力“双碳”目标实现。二是提高劳动力配置效率。人工智能技术在信息数据收集、处理和传输方面独具优势,能以数据驱动的方式使劳动力与岗位信息高效匹配[18],从而促进劳动力资源在不同行业、部门和地区间合理分配,推动各领域采用高效能源利用方式,降低碳排放。三是提高劳动生产率。人工智能赋予机器设备智能性,替代部分人工劳动,尤其对于高频、重复且规则明确的生产活动,实现智能化生产能够减少劳动力需求(陈彦斌等,2019),降低企业生产成本,提高生产效率[11]。胡晟明等[19]从微观层面证实人工智能应用能提高人机协作效率,进而提升劳动生产率,使企业资源利用更高效,减少不必要的能源消耗和浪费。基于此,提出如下假设:

H2:要素升级在人工智能技术与“双碳”践行绩效关系中发挥中介作用。

2.3 产业升级的中介效应

人工智能以数字化、网络化和智能化为基础,与其他产业深度融合,其技术经济特征将系统性重构产业体系,推动传统产业改造升级并加快新型产业体系建设。第一,人工智能以“数据+算力+算法”为核心,融入实体经济,改变了传统产业的运营模式、组织形态、管理机制等,驱动传统产业智能化、绿色化和数字化升级[20],实现产业结构高级化发展。第二,人工智能通过科技创新重组生产要素,打破行业壁垒,促进不同产业间的多元融合与协同发展,既可推动要素优化再分配,也可催生战略性新兴产业和未来产业,使企业生产与所需技术精准匹配,以更高效的科技创新发展模式替代传统发展模式[21],推动产业结构合理化发展。第三,人工智能作为技术要素,深度融入各行各业,催生新产业、新业态,主要集中在第二、三产业,使产业结构向高度化方向发展[22]。虽然产业结构升级受技术、资源、市场、政策等因素制约,但随着产业结构趋向高级化、合理化、高度化,高污染、高耗能行业被挤出,取而代之的是高端化、智能化、绿色化的现代产业体系,能够降低能源依赖、减少能源损耗,助力实现环境与经济共赢的绿色低碳发展。基于此,提出如下假设:

H3:产业升级在人工智能技术与“双碳”践行绩效关系中发挥中介作用。

2.4 动力升级的中介效应

人工智能应用可以促进技术创新,首先,有助于缓解信息不对称,打破信息流动壁垒,推动资源要素整合共享。其次,加速企业生产智能化,提高生产效率,使劳动者有更多时间、企业有更多资金用于研发;同时人工智能的智能化特征还能提高技术研发效率[23]。最后,促使企业改进生产技术,实现从要素驱动到创新驱动模式的转变[24]。绿色技术创新需要相应的资源基础与之配套,当人工智能发展到一定程度,城市和企业的资源基础无法继续满足绿色创新的需求,且绿色创新的等级要求也相应提高,其对绿色技术创新的促进作用可能变缓。

人工智能应用初期,在政策扶持和资金激励情境下,企业可能存在较多的策略性创新活动,其与实质性创新相比往往成本及技术水平较低,不能真正促进技术进步(黎文靖等,2016)。随着人工智能应用程度加深,企业为真正实现技术进步,更倾向于开展质量较高的实质性创新。绿色技术创新是从技术层面解决环境污染问题的有效手段,贯穿源头控制、过程减排、末端治理全过程。在企业生产和居民消费活动中,绿色技术驱动传统模式变革,提高资源利用效率,助力能源结构向清洁化转型,加速能源绿色消费,有效降低碳排放。在新能源领域,绿色技术创新加速新能源开发、提升储能、降低成本。此外,负碳技术作为二氧化碳捕集、封存与利用的关键手段,为实现净零排放目标提供了新的路径。绿色技术创新通过促进碳减排、碳吸收提升“双碳”践行绩效。基于此,提出如下研究假设:

H4:动力升级在人工智能技术与“双碳”践行绩效关系中发挥中介作用。

2.5 数字化的调节效应

人工智能作为数字技术的前沿形态,其潜能的充分释放需要数字基础设施、数字产业发展、数字创新能力等多层次数字化体系的支撑。营造良好的数字化环境,不仅可以改善环境及其治理信息的透明度,为人工智能精准介入降碳场景提供清晰的“问题图谱”。还为人工智能技术应用提供了更加广阔的空间,深度融入能源环境领域,对生产过程进行实时监控和数据分析,优化生产流程提高生产效率。其一,完善的数字基础设施不仅加速人工智能、区块链等数字技术应用,使企业能够更准确、更及时地收集、处理和分析与碳排放相关的数据。也提高了数据要素的利用效率,推动低碳治理从经验决策迈向数据驱动。其二,数字产业发展加速人工智能算法的低碳化迭代。如芯片设计、云计算等数字产业环节的技术突破,为人工智能装上“绿色引擎”。除此,数字产业搭建的标准化接口体系,让人工智能技术快速嵌入高碳领域。数字产业支撑的人工智能低碳生态,实现从单点节能到系统降碳的跃升,通过“技术适配—场景渗透—效能放大”强化人工智能的低碳效应。其三,数字创新能力高的地区,凭借知识快速流通的独特优势,构建起“新知识发现—技术应用—人才集聚”的正向循环,为人工智能技术的落地与升级提供沃土,人工智能算法能更快适配城市交通、工业制造等场景需求,既推动人工智能在能耗监测、碳排放核算等领域的技术创新,又通过优化算法模型降低人工智能自身能耗,实现“技术创新—能源节约—减排增效”的闭环,为实现“双碳”目标提供了深层动力。因此,数字化发展水平高的地区,人工智能驱动“双碳”践行绩效提高更具优势。基于此,提出如下研究假设:

H5:数字化在人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响中发挥正向调节效应。

综上,本文构建研究框架如图1所示。

3 研究设计

3.1 模型设计

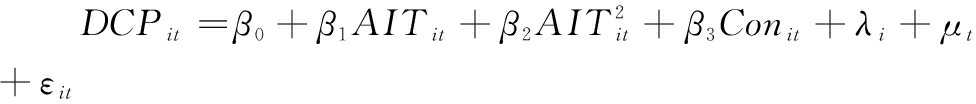

(1)基准回归模型。为检验人工智能技术与“双碳”践行绩效之间是否存在非线性关系,构建模型如下:

(1)

其中,下标i、t分别表示城市和年份;DCPit表示城市“双碳”践行绩效;AITit表示人工智能技术应用水平;Conit表示一系列控制变量;λi为个体固定效应,μt为年份固定效应,εit为随机误差项;β为估计系数,若β1显著为负且β2显著为正,表示人工智能技术和“双碳”践行绩效之间存在U型关系。

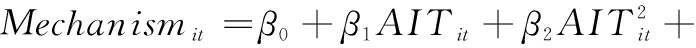

(2)中介效应模型。为检验人工智能技术影响“双碳”践行绩效的中介效应,构建模型如下:

(2)

(3)

其中,Mechanismit表示中介变量,包含要素升级、产业升级、动力升级。

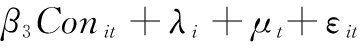

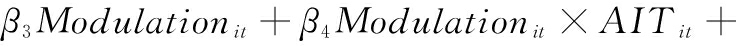

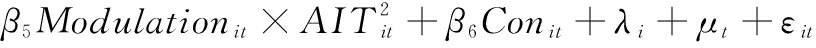

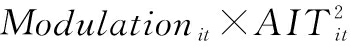

(3)调节效应模型。为检验数字化在人工智能技术对“双碳”践行绩效影响中发挥的调节作用,构建模型如下:

(4)

其中,Modulationit表示调节变量,包含数字基础设施、数字产业发展、数字创新能力;Modulationit ×AITit表示调节变量与人工智能技术的交乘项; 表示调节变量与人工智能技术平方的交乘项。

表示调节变量与人工智能技术平方的交乘项。

3.2 变量设定

3.2.1 被解释变量

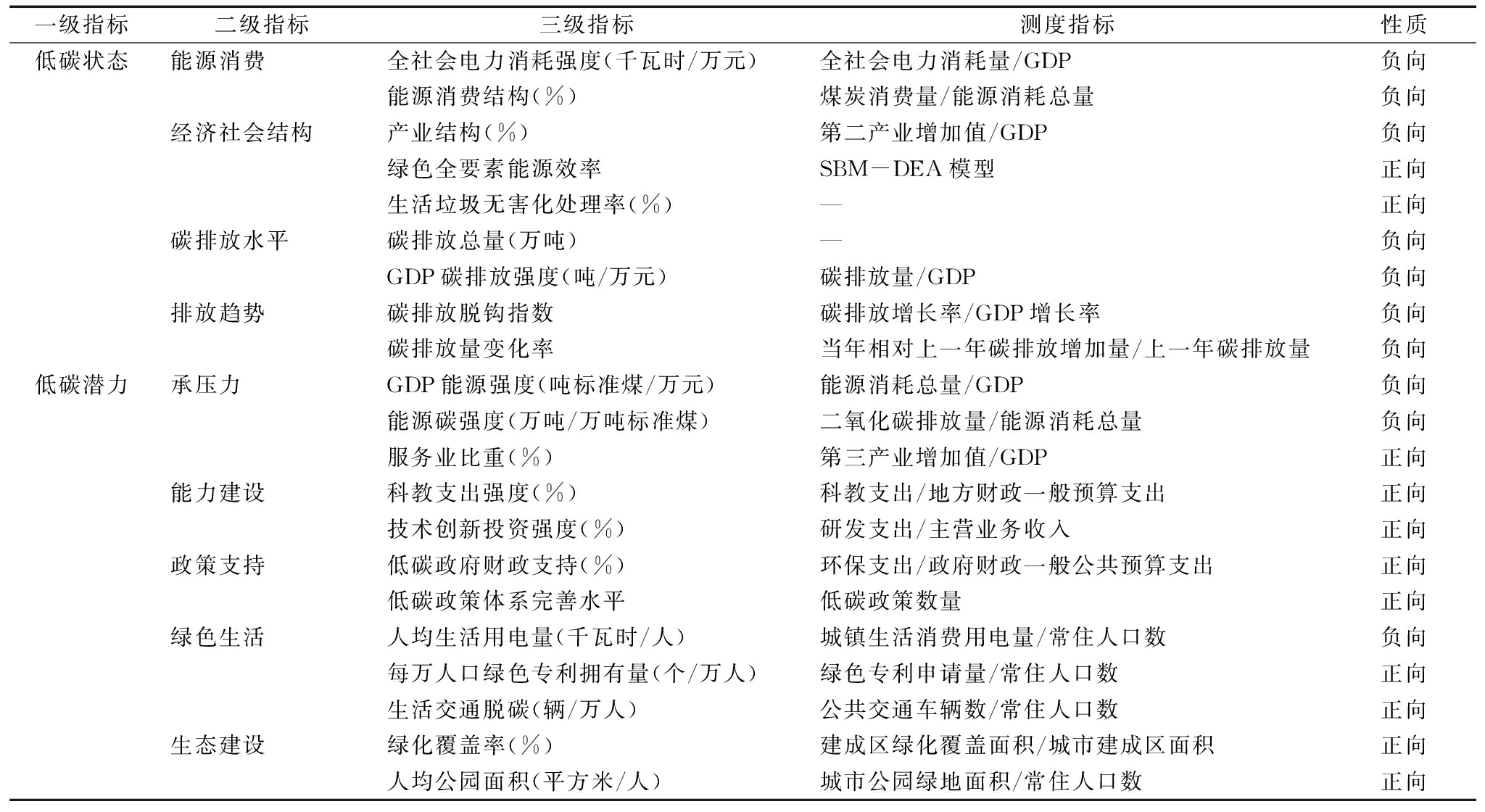

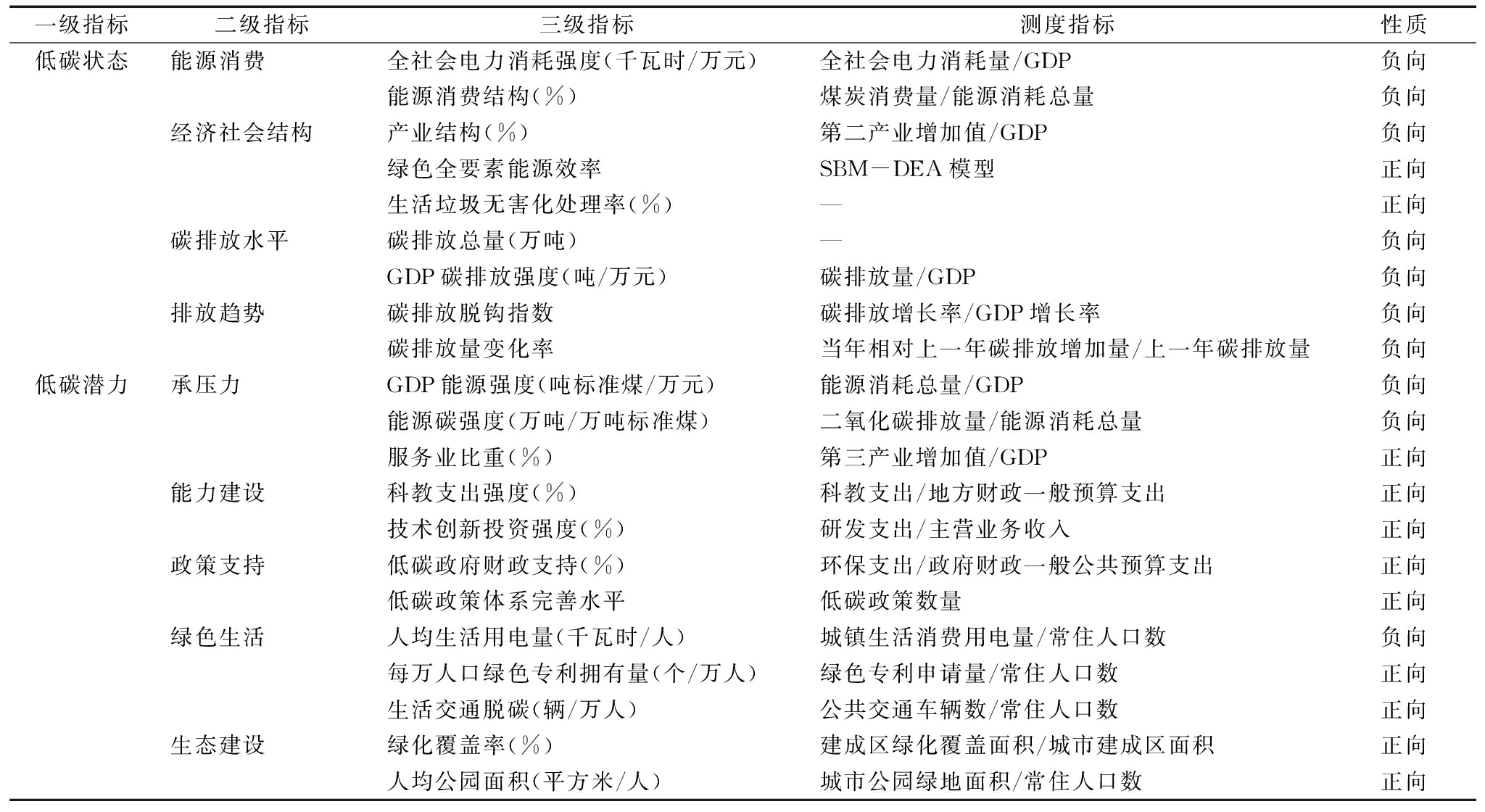

本文被解释变量是城市“双碳”践行绩效(DCP)。考虑实现“双碳”目标是个长期过程,需精准识别各地“双碳”治理态势和潜力,本文参考已有研究[4,10-11],从低碳状态(LCS)和低碳潜力(LCP)两个维度出发,构建城市“双碳”践行绩效综合指标体系,并通过熵值法测度考察我国城市层面的“双碳”践行进程。其中,低碳状态反映当前的低碳状态与可持续性;低碳潜力评估政策体系、技术支持、人力资源等是否有利于低碳转型以及进一步低碳转型的潜力。具体指标体系见表1。

表1 城市“双碳”践行绩效指标体系

Table 1 Indicator system of urban dual carbon practice performance

一级指标二级指标三级指标测度指标性质低碳状态能源消费全社会电力消耗强度(千瓦时/万元)全社会电力消耗量/GDP负向能源消费结构(%)煤炭消费量/能源消耗总量负向经济社会结构产业结构(%)第二产业增加值/GDP负向绿色全要素能源效率SBM-DEA模型正向生活垃圾无害化处理率(%)—正向碳排放水平碳排放总量(万吨)—负向GDP碳排放强度(吨/万元)碳排放量/GDP负向排放趋势碳排放脱钩指数碳排放增长率/GDP增长率负向碳排放量变化率当年相对上一年碳排放增加量/上一年碳排放量负向低碳潜力承压力GDP能源强度(吨标准煤/万元)能源消耗总量/GDP负向能源碳强度(万吨/万吨标准煤)二氧化碳排放量/能源消耗总量负向服务业比重(%)第三产业增加值/GDP正向能力建设科教支出强度(%)科教支出/地方财政一般预算支出正向技术创新投资强度(%)研发支出/主营业务收入正向政策支持低碳政府财政支持(%)环保支出/政府财政一般公共预算支出正向低碳政策体系完善水平低碳政策数量正向绿色生活人均生活用电量(千瓦时/人)城镇生活消费用电量/常住人口数负向每万人口绿色专利拥有量(个/万人)绿色专利申请量/常住人口数正向生活交通脱碳(辆/万人)公共交通车辆数/常住人口数正向生态建设绿化覆盖率(%)建成区绿化覆盖面积/城市建成区面积正向人均公园面积(平方米/人)城市公园绿地面积/常住人口数正向

3.2.2 核心解释变量

本文核心解释变量是人工智能技术应用水平(AIT)。参考姚加权等[11]、Wang等[17]的研究方法,考虑人工智能专利反映地区拥有的人工智能技术以及产出情况,因此采用人工智能专利申请量衡量人工智能技术应用水平。根据《战略性新兴产业分类与国际专利分类参照关系表(2021)》,从国家知识产权局官网检索各地区“深度学习、计算机视觉、云计算、语音识别、智能机器人、智能驾驶和自然语言处理”7类专利申请量。

3.2.3 中介机制变量

(1)要素升级。从劳动力配置效率(HCA)、人力资本结构优化(HCS)和劳动生产率(LE)3个方面考察人工智能的要素升级效应。借鉴已有研究,采用劳动力错配指数反向衡量劳动力配置效率。采用地区生产总值与就业人口总数的比值衡量劳动生产率。人力资本结构优化用年末常住人口中在校大学生的比例表征。

(2)动力升级。由于研究对象为环境绩效,因此以绿色技术创新水平考察人工智能的动力升级效应。借鉴王镝和章扬[26]的研究,选择地区绿色实用新型专利申请量衡量策略性绿色创新(GUP),绿色发明专利申请量衡量实质性绿色创新(GIP)。

(3)产业升级。借鉴现有文献,本文从产业结构合理化(ISR)、高级化(ISA)、高度化(ISS)3个方面考察人工智能的产业升级效应。借鉴已有研究[13],产业结构合理化用泰尔指数衡量。产业结构高级化用第三产业与第二产业产值之比衡量。产业结构高度化用产业结构层次系数法测算。

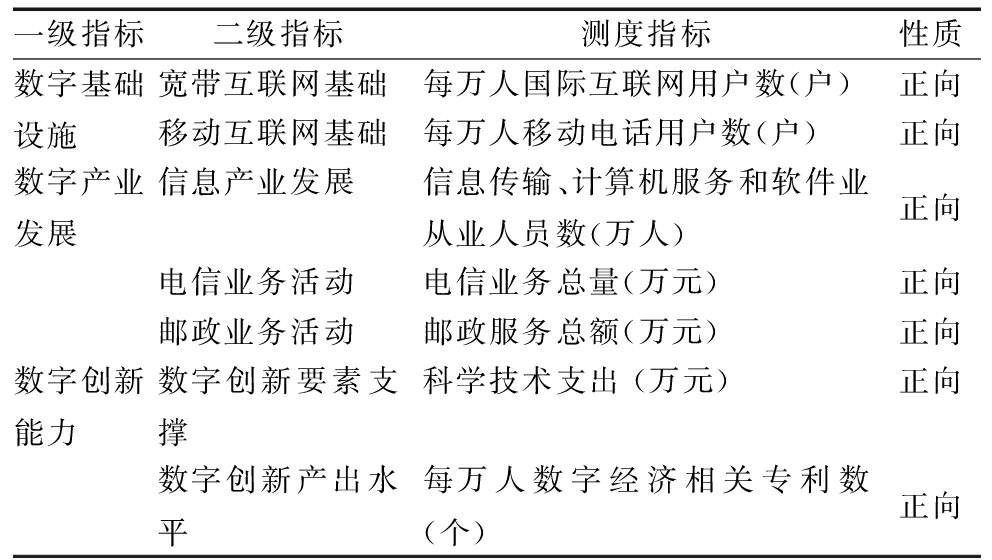

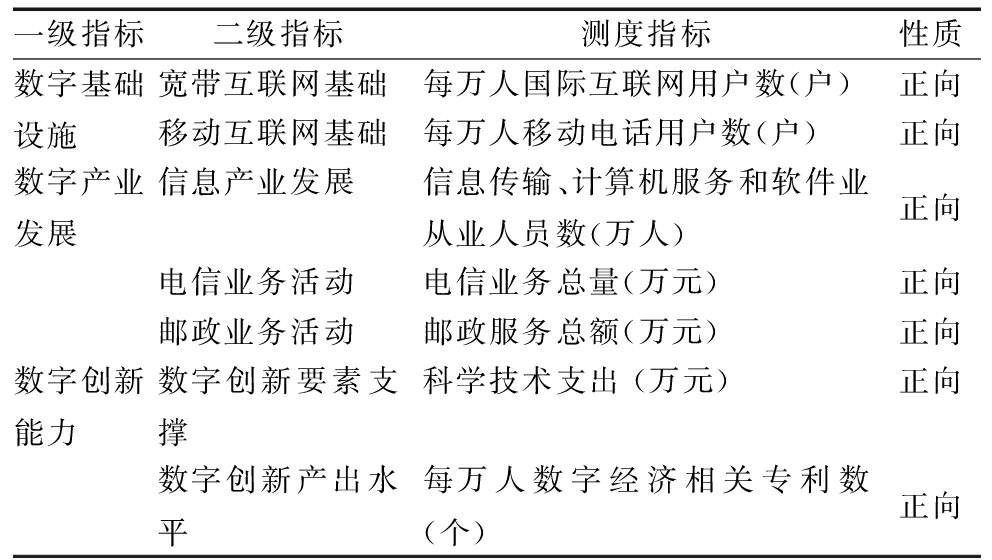

3.2.4 调节变量

数字化。参考王娇等[9]的研究,从数字基础设施(DIL)、数字产业发展(DID)、数字创新能力(DIC)3个维度刻画城市数字化水平。具体指标见表2。

表2 城市数字化发展水平综合指标体系

Table 2 Indicator system of urban digital development level

一级指标二级指标测度指标性质数字基础设施 宽带互联网基础每万人国际互联网用户数(户)正向移动互联网基础每万人移动电话用户数(户)正向数字产业发展 信息产业发展信息传输、计算机服务和软件业从业人员数(万人)正向电信业务活动电信业务总量(万元)正向邮政业务活动邮政服务总额(万元)正向数字创新能力 数字创新要素支撑科学技术支出 (万元)正向数字创新产出水平每万人数字经济相关专利数(个)正向

3.2.5 控制变量

参照既有文献,本文选取如下控制变量[3,6,9]:①外贸依存度(OPEN),用地区生产总值中的货物出口额占比表征;②城镇化率(UR),用总人口中城镇人口的占比表征;③金融发展水平(FDL),用地区生产总值中年末金融机构贷款余额的占比表征;④交通基础设施水平(ICL),用人均城市道路面积表征,取对数处理;⑤经济发展水平(PGDP),用人均地区生产总值表征,取对数处理。

3.3 样本选择与数据处理

选取2006—2022年中国279个地级及以上城市作为研究样本。深度学习算法的概念在2006年被正式提出,推动人工智能技术应用取得突破式发展,因此本文将2006年作为研究起始时间。研究数据主要来源于《中国城市统计年鉴》《中国能源统计年鉴》;专利数据来源于国家知识产权局;人工智能企业数通过天眼查企业数据库搜索获得;碳排放数据来源于CGER提供的分辨率为1km×1km的栅格图像,反映化石燃料燃烧、水泥生产和天然气燃烧产生的二氧化碳排放量;能源消耗量利用城市层面的夜间灯光反推得到。部分缺失数据,通过线性插值法补全。

4 实证结果

4.1 基准回归分析

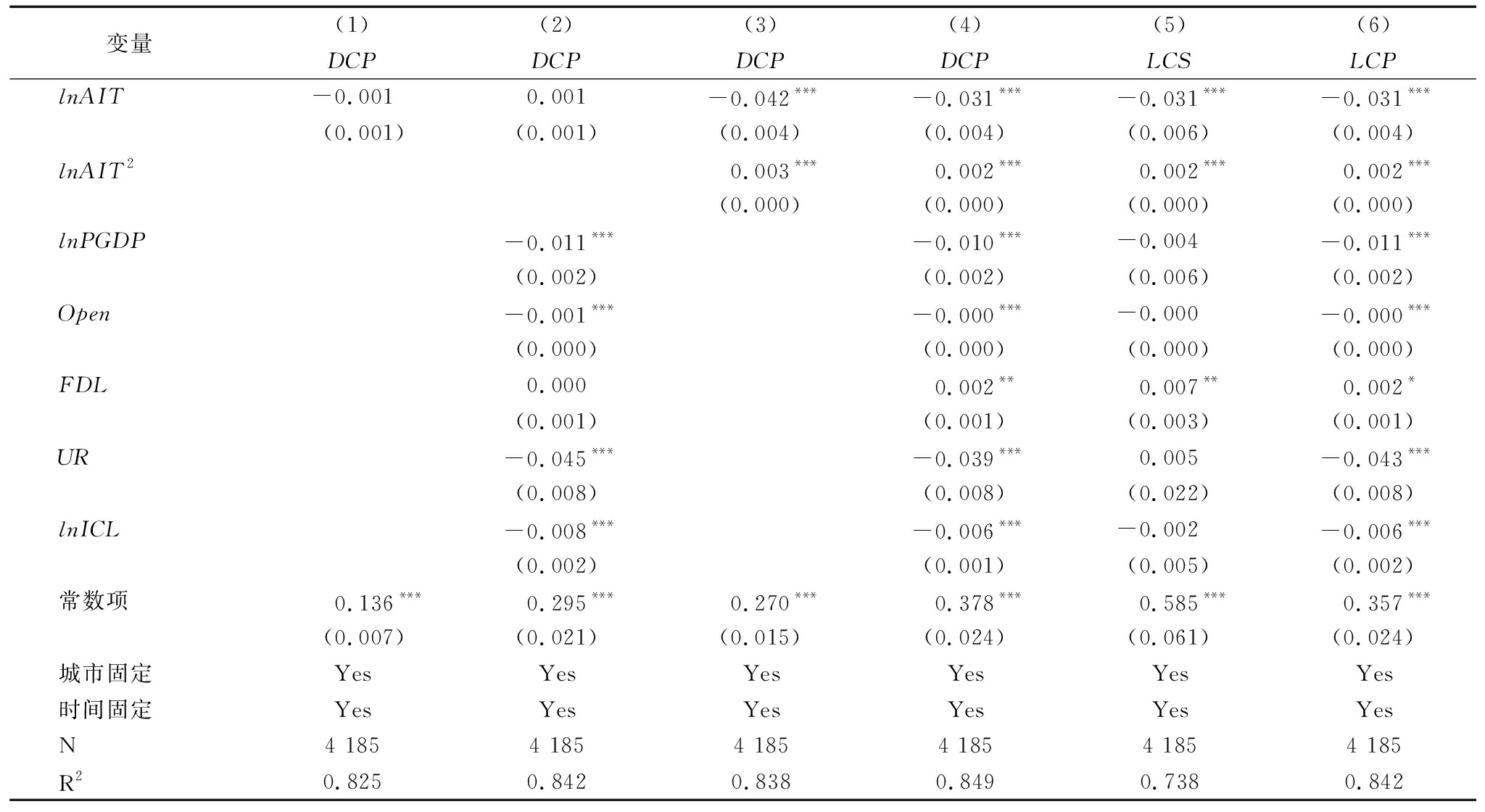

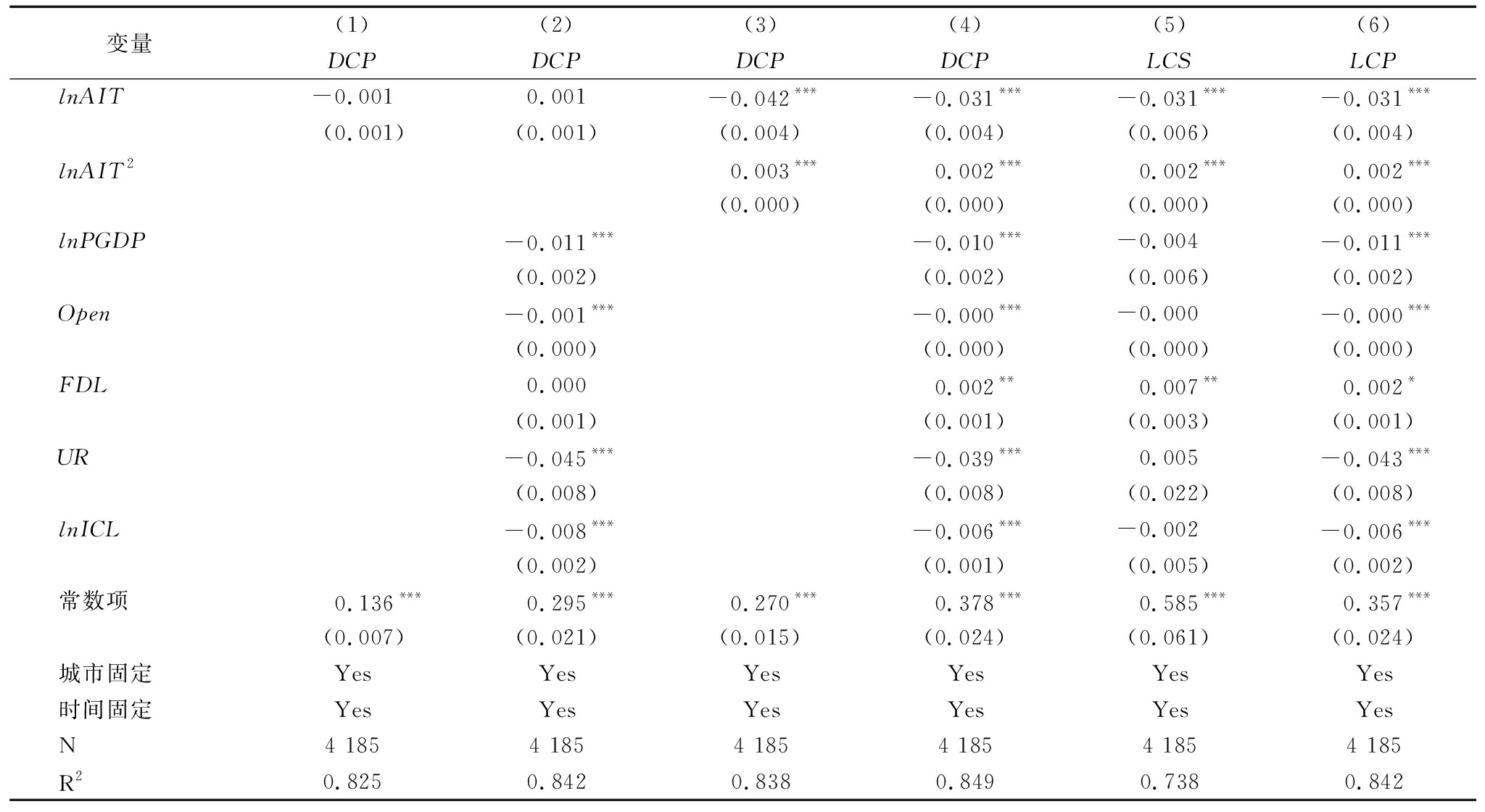

通过Hausman检验,选用时间和个体双固定效应模型,基准回归结果见表3。列(1)(2)表示人工智能技术对“双碳”践行绩效的线性影响,可以发现,无论是否添加控制变量,人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响都不显著。进一步加入人工智能技术的二次项进行回归,结果如列(3)(4)所示,人工智能技术的一次项系数显著为负、二次项系数显著为正,表明人工智能技术与“双碳”践行绩效之间存在明显的U型关系,即随着人工智能技术应用的加深,“双碳”践行绩效呈先降后升的趋势。借鉴Lind &Mehlum[25]的研究,通过Utest检验验证该非线性关系,U型转折点为6.702,落在人工智能技术水平(对数值)的数据区间[2.485,12.548]内,左侧区间斜率为-0.019,右侧区间斜率为0.027,且在1%水平上显著,表明人工智能技术和“双碳”践行绩效确实存在显著的U型关系,假设H1得以验证。经统计,截至2022年,全国共有250个城市人工智能技术水平超过转折点,说明大部分城市人工智能技术应用对“双碳”践行绩效提升具有赋能作用。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)DCPDCPDCPDCPLCSLCPlnAIT-0.0010.001-0.042***-0.031***-0.031***-0.031***(0.001)(0.001)(0.004)(0.004)(0.006)(0.004)lnAIT20.003***0.002***0.002***0.002***(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)lnPGDP-0.011***-0.010***-0.004-0.011***(0.002)(0.002)(0.006)(0.002)Open-0.001***-0.000***-0.000-0.000***(0.000)(0.000)(0.000)(0.000)FDL0.0000.002**0.007**0.002*(0.001)(0.001)(0.003)(0.001)UR-0.045***-0.039***0.005-0.043***(0.008)(0.008)(0.022)(0.008)lnICL-0.008***-0.006***-0.002-0.006***(0.002)(0.001)(0.005)(0.002)常数项0.136***0.295***0.270***0.378***0.585***0.357***(0.007)(0.021)(0.015)(0.024)(0.061)(0.024)城市固定YesYesYesYesYesYes时间固定YesYesYesYesYesYesN4 1854 1854 1854 1854 1854 185R20.8250.8420.8380.8490.7380.842

注:*、**、***分别代表在10%、5%、1% 的水平上显著,括号内数值为稳健标准误,下同

进一步分维度分析,分别以低碳状态和低碳潜力作为被解释变量进行回归,结果如列(5)(6)所示,人工智能技术的回归系数差异不大,拐点分别为9.170和6.527,表明随着人工智能技术应用程度的加深,对低碳潜力先实现提升作用。经统计,截至2022年,全国共有49个城市人工智能技术对低碳状态具有提升作用;251个城市人工智能技术对低碳潜力具有提升作用。这意味着大部分地区对低碳状态的提升作用还未充分释放,人工智能应用程度还需继续加深。

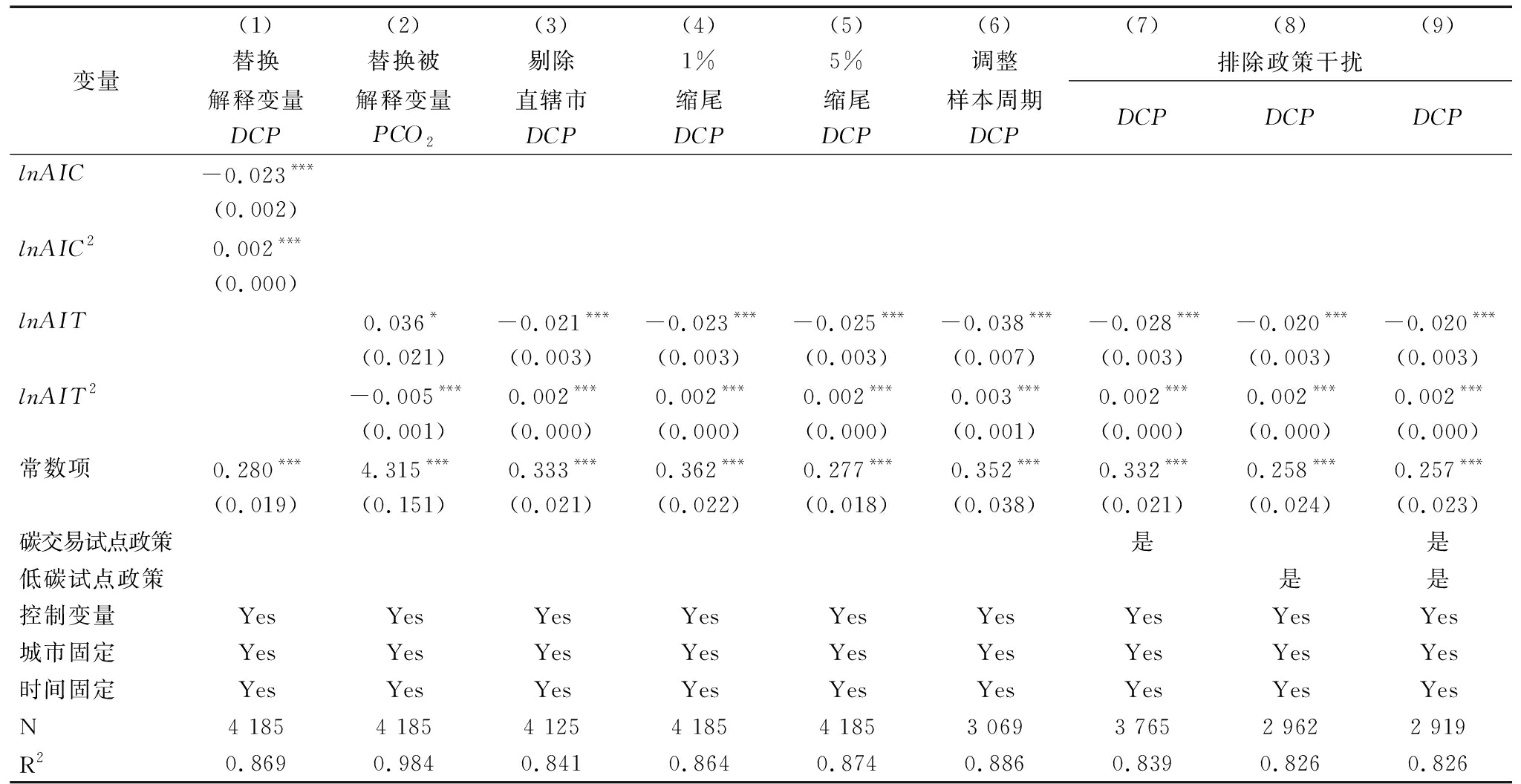

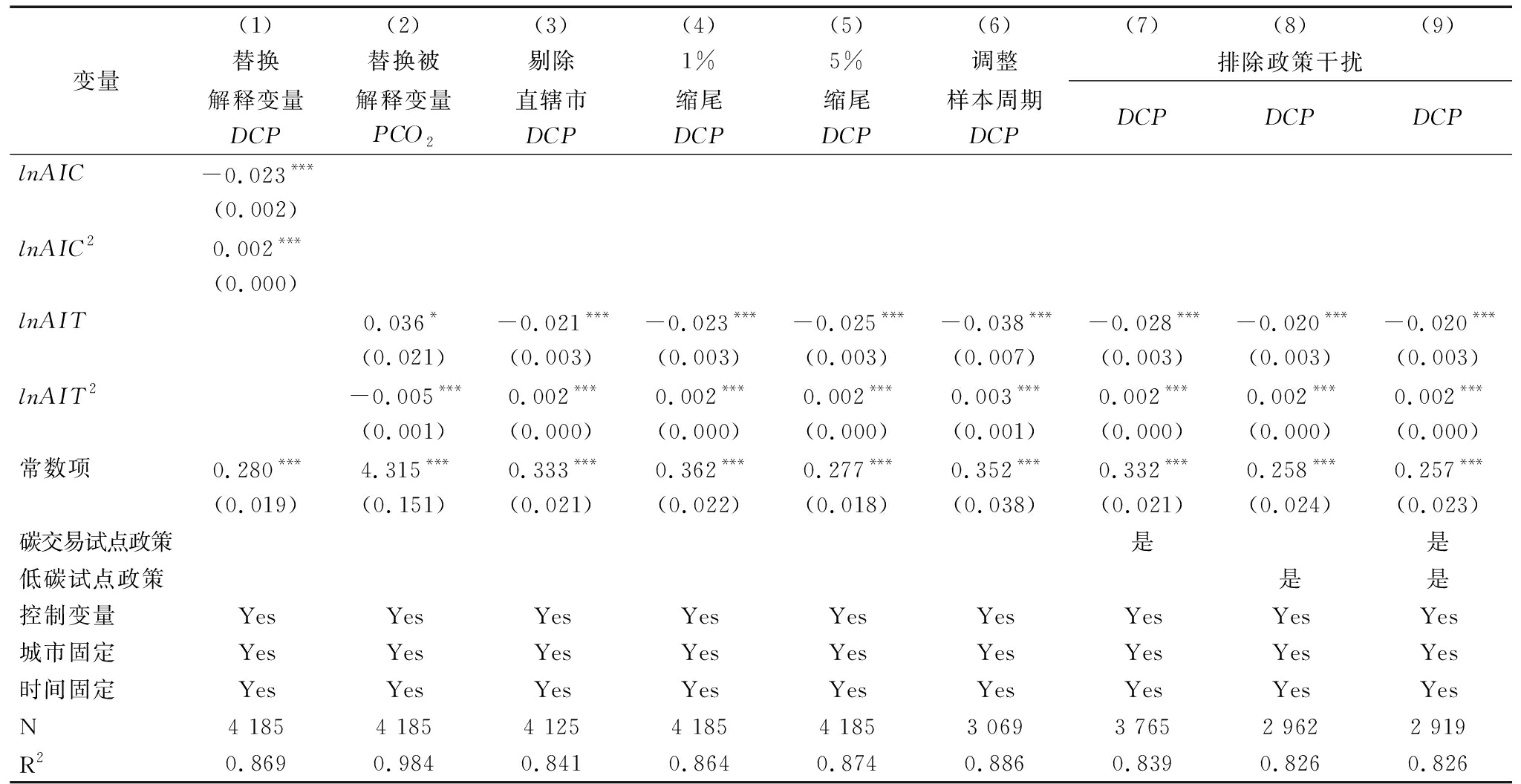

4.2 稳健性检验

第一,更换指标测度方式。①替换被解释变量。“双碳”目标实现的实质是降低碳排放,因此采用地区人均碳排放(PCO2)重新度量“双碳”践行绩效。②替换解释变量。从技术实践与应用角度选取地区人工智能企业数(AIC)重新度量人工智能发展水平。

第二,调整研究样本。①剔除极端值。对样本数据分别进行双侧1%、5%的缩尾处理。②改变样本期。2012年“互联网+ ”理念提出,人工智能领域开始飞速发展,因此将研究样本期限调整为2012-2022年。③剔除直辖市样本。直辖市经济发展水平相对更高,可能对研究结果造成偏误,因此将样本中的4个直辖市剔除后再次回归。

第三,排除政策干扰。考虑到低碳试点政策和碳交易政策可能影响地区碳排放,从而干扰人工智能技术对“双碳”践行绩效影响的评估,本文分别对剔除碳交易试点城市、剔除低碳试点城市以及同时剔除两类试点城市得到的新样本进行回归分析。相关结果验证了基准回归的可靠性,具体见表4。

表4 稳健性检验结果

Table 4 Robustness test results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)替换解释变量替换被解释变量剔除直辖市1%缩尾5%缩尾调整样本周期DCPPCO2DCPDCPDCPDCP(7)(8)(9)排除政策干扰DCPDCPDCPlnAIC-0.023***(0.002)lnAIC20.002***(0.000)lnAIT0.036*-0.021***-0.023***-0.025***-0.038***-0.028***-0.020***-0.020***(0.021)(0.003)(0.003)(0.003)(0.007)(0.003)(0.003)(0.003)lnAIT2-0.005***0.002***0.002***0.002***0.003***0.002***0.002***0.002***(0.001)(0.000)(0.000)(0.000)(0.001)(0.000)(0.000)(0.000)常数项0.280***4.315***0.333***0.362***0.277***0.352***0.332***0.258***0.257***(0.019)(0.151)(0.021)(0.022)(0.018)(0.038)(0.021)(0.024)(0.023)碳交易试点政策是是低碳试点政策是是控制变量YesYesYesYesYesYesYesYesYes城市固定YesYesYesYesYesYesYesYesYes时间固定YesYesYesYesYesYesYesYesYesN4 1854 1854 1254 1854 1853 0693 7652 9622 919R20.8690.9840.8410.8640.8740.8860.8390.8260.826

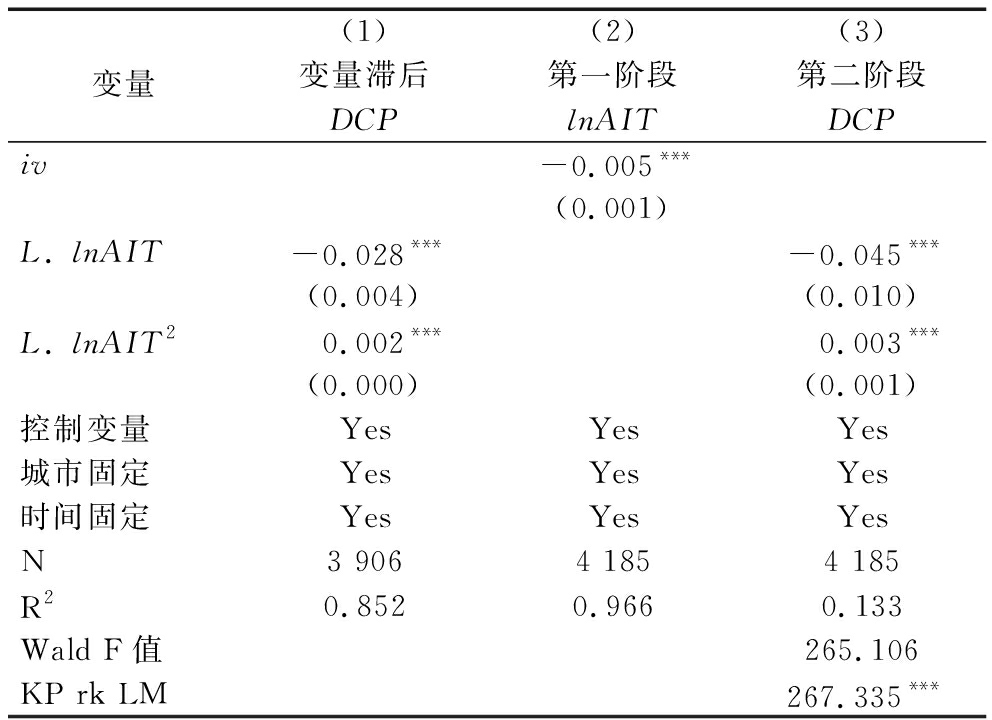

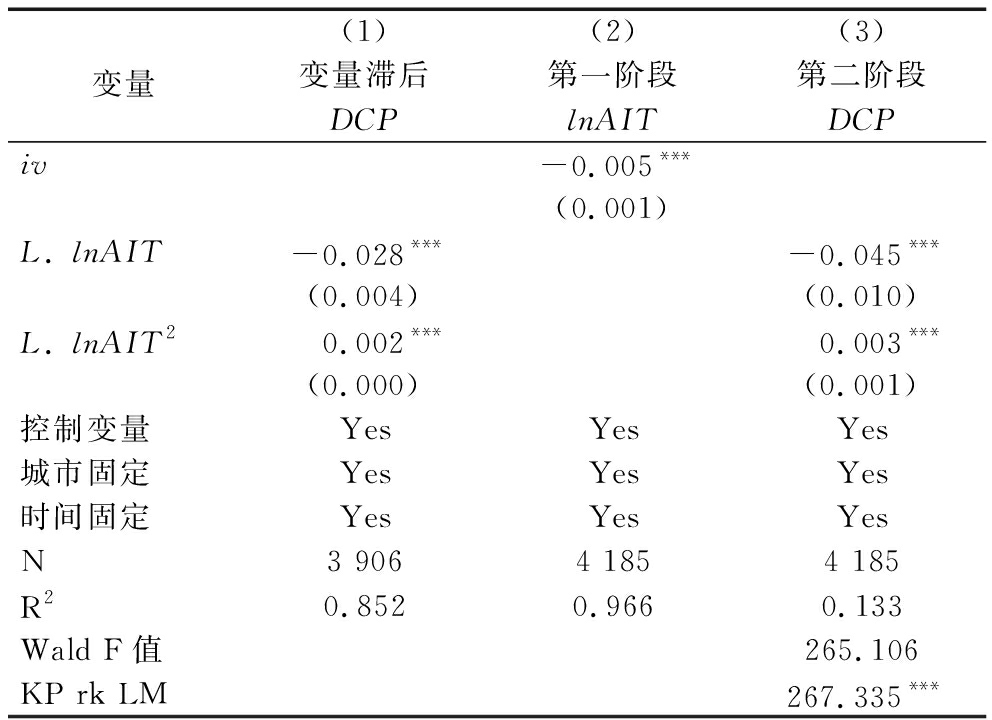

4.3 内生性检验

(1)变量滞后。人工智能技术应用对城市“双碳”践行绩效的影响可能存在一定的滞后性,因此本文将解释变量滞后一期进行回归。表5列(1)的结果表明,人工智能技术与“双碳”践行绩效存在U型关系,且关系影响存在一定的滞后性。

表5 内生性检验结果

Table 5 Endogeneity test results

变量(1)(2)(3)变量滞后第一阶段第二阶段DCPlnAITDCPiv -0.005***(0.001)L. lnAIT-0.028***-0.045***(0.004)(0.010)L. lnAIT20.002***0.003***(0.000)(0.001)控制变量YesYesYes城市固定YesYesYes时间固定YesYesYesN3 9064 1854 185R20.8520.966 0.133Wald F值265.106 KP rk LM267.335***

(2)工具变量法。借鉴柏培文和张云(2021)的研究方法,采用地形起伏度构建工具变量(iv)。城市的地形起伏度可能影响当地技术应用,但不会直接影响现阶段“双碳”践行绩效,可满足工具变量的相关性和外生性条件。由于本文的研究样本是城市—年份层面的面板数据,而地形起伏度基本不随时间变化,借鉴Nunn等[27]的研究引入一个随时间变化的变量构造工具变量。参考姚加权等[11]的方法,用全国人工智能专利的申请数体现工具变量的时变性,本文将地形起伏度与上一年全国人工智能专利的申请数构成交互项,作为工具变量,采用两阶段最小二乘法进行回归。表5列(2)(3)为估计结果,F值大于10,基本可排除弱工具变量的可能;LM统计量在1%水平上显著,拒绝工具变量识别不足;第一阶段结果显示,工具变量的回归系数在1%水平上显著;第二阶段结果显示,人工智能技术与“双碳”践行绩效呈显著的U型关系,表明考虑潜在内生性问题后,结果依然成立。

5 机制检验

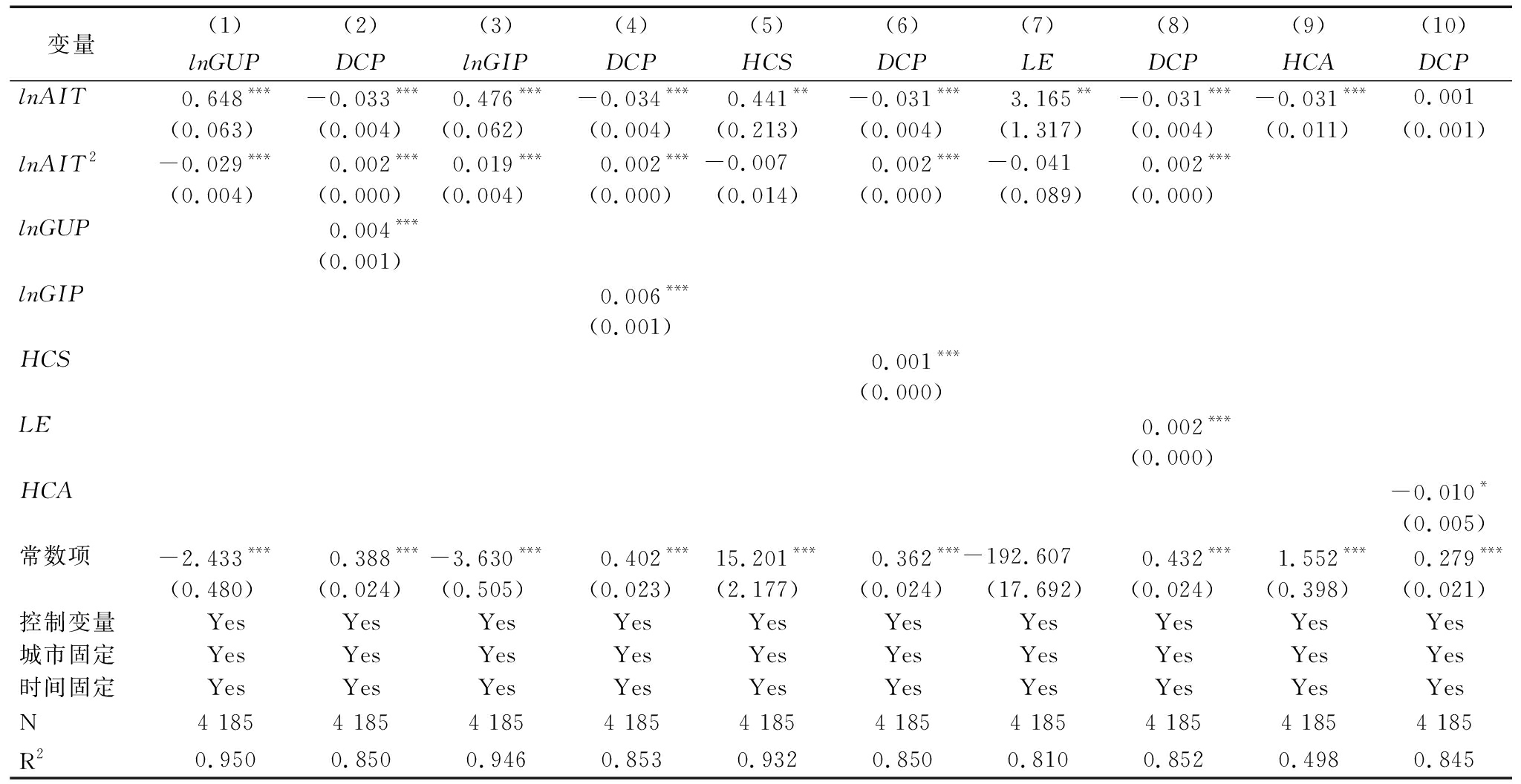

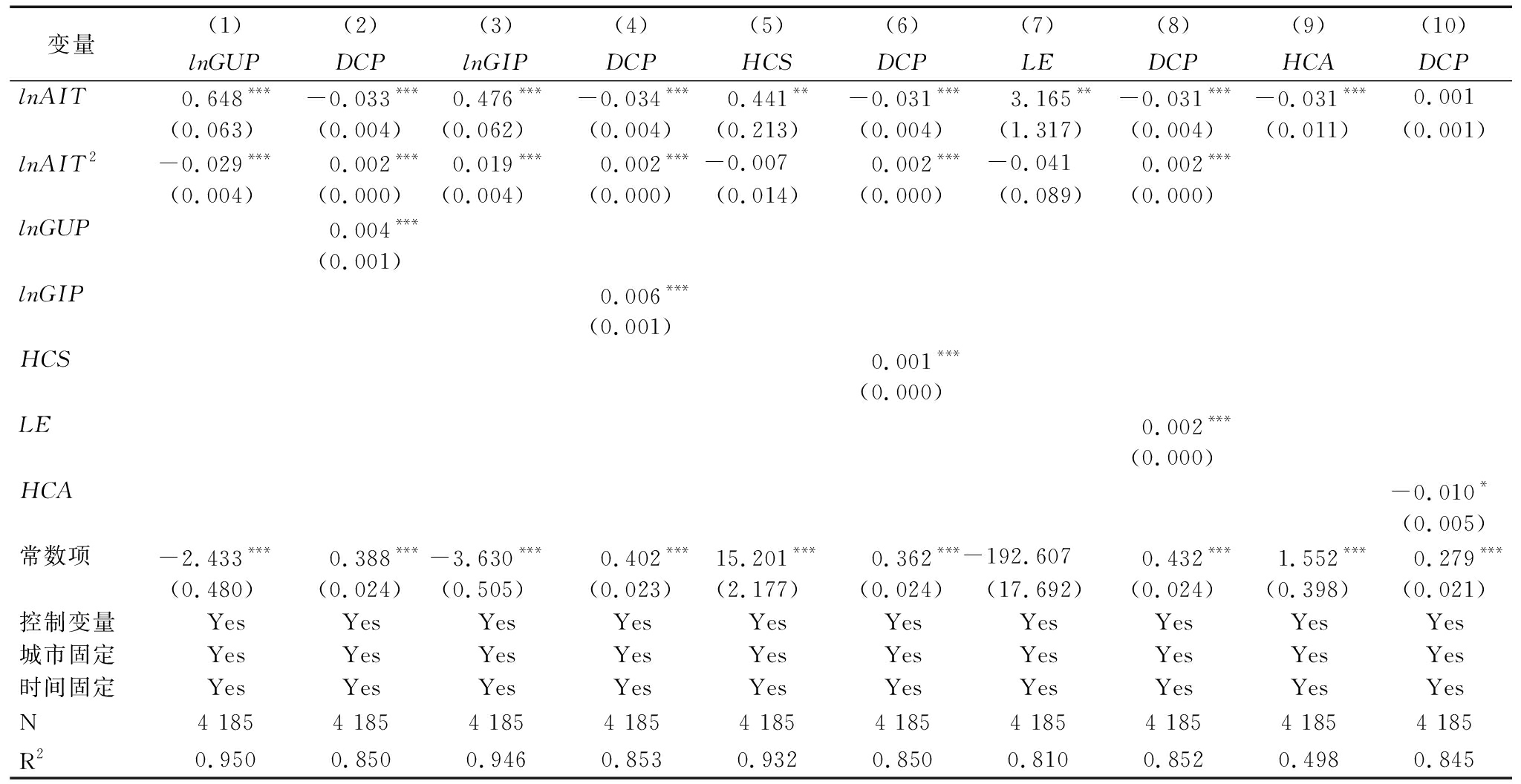

5.1 中介效应

首先,从策略性绿色创新和实质性绿色创新两方面考察人工智能技术的动力升级效应。表6列(1)显示,人工智能技术对策略性绿色创新影响的一次项系数显著为正,二次项系数显著为负,说明人工智能技术应用能够推动地区策略性绿色创新水平提升,但是随着人工智能技术应用程度继续加深,不断增加的成本超越创新收益,且资源管理难度加大,则会抑制企业策略性绿色创新。列(3)显示人工智能技术始终显著促进地区实质性绿色创新水平提高。列(2)(4)表明绿色创新显著促进“双碳”践行绩效提升,且实质性创新的促进作用更强。人工智能技术应用可激发企业开展绿色创新活动,尤其是成本和技术水平相对较低的策略性创新,能够产生超越成本的补偿性收益,但并不能真正促进技术进步(黎文靖等,2016)。随着人工智能技术应用继续加深,企业则会权衡成本收益,减少策略性创新。然而,企业在环境治理中遇到的技术和经济挑战,唯有通过实质性创新才可解决[26]。综上,假设H4得以验证。

表6 要素与动力升级中介效应检验结果

Table 6 Results of the mediating effect test on factor and dynamic upgrading

变量 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)lnGUPDCPlnGIPDCPHCSDCPLEDCPHCADCPlnAIT0.648***-0.033***0.476***-0.034***0.441**-0.031*** 3.165**-0.031***-0.031***0.001(0.063)(0.004)(0.062)(0.004)(0.213)(0.004)(1.317)(0.004)(0.011)(0.001)lnAIT2-0.029***0.002***0.019***0.002***-0.0070.002***-0.0410.002***(0.004)(0.000)(0.004)(0.000)(0.014)(0.000)(0.089)(0.000)lnGUP0.004***(0.001)lnGIP0.006***(0.001)HCS0.001***(0.000)LE0.002***(0.000)HCA-0.010*(0.005)常数项-2.433***0.388***-3.630***0.402***15.201***0.362***-192.6070.432***1.552***0.279***(0.480)(0.024)(0.505)(0.023)(2.177)(0.024)(17.692)(0.024)(0.398)(0.021)控制变量YesYesYesYesYesYesYesYesYesYes城市固定YesYesYesYesYesYesYesYesYesYes时间固定YesYesYesYesYesYesYesYesYesYesN4 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 1854 185R20.9500.8500.9460.8530.9320.8500.8100.8520.4980.845

其次,从人力资本结构优化、劳动生产率、劳动力配置效率3个方面考察人工智能技术的“要素升级”效应。表6列(5)(7)(9)结果显示,人工智能发展能够显著促进人力资本结构优化,提高劳动生产率,缓解劳动力错配,实现人力资本要素升级;列(6)(8)(10)结果表明,人力资本优化、劳动生产率和劳动力配置效率提升能够为“双碳”践行绩效赋能。综上,假设H2得以验证。

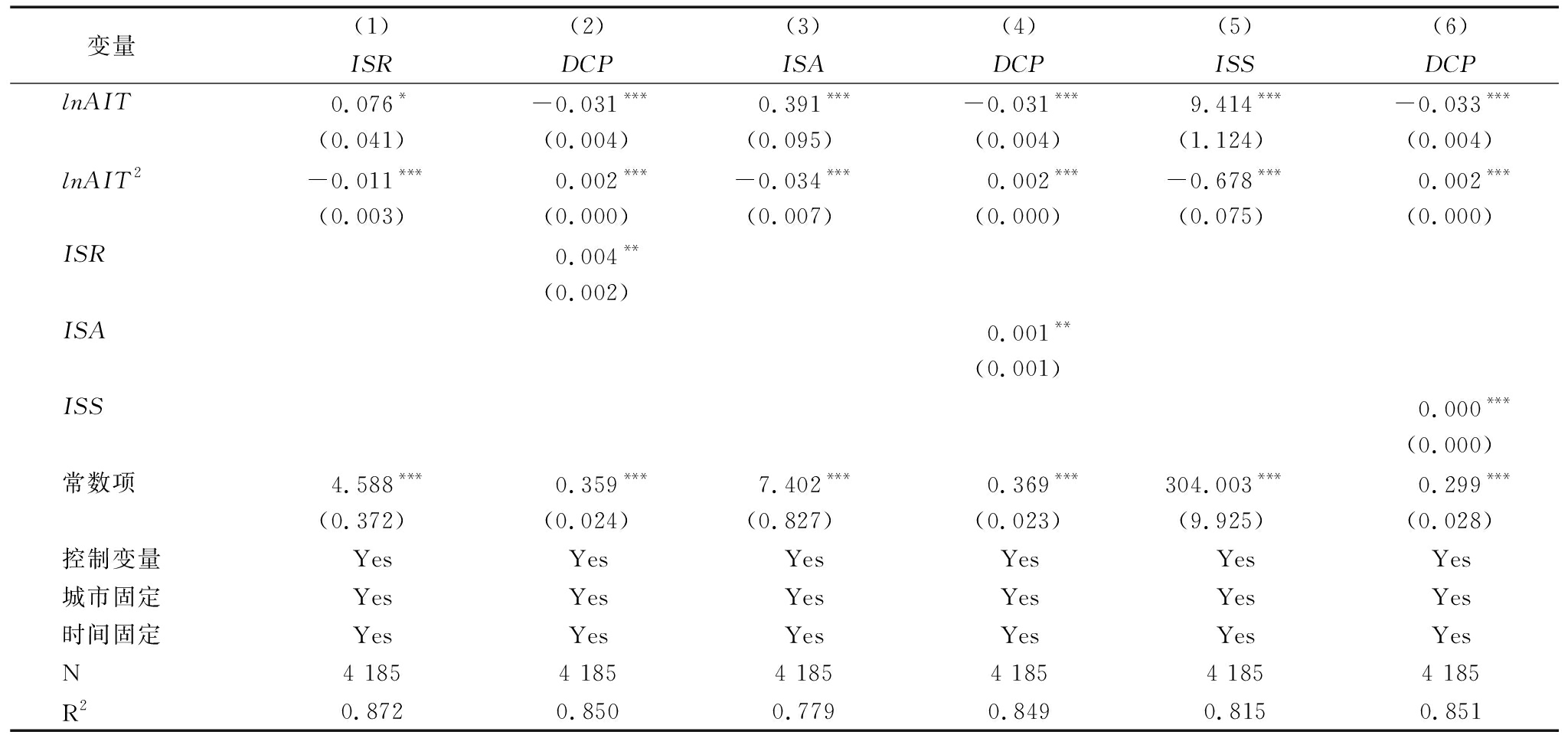

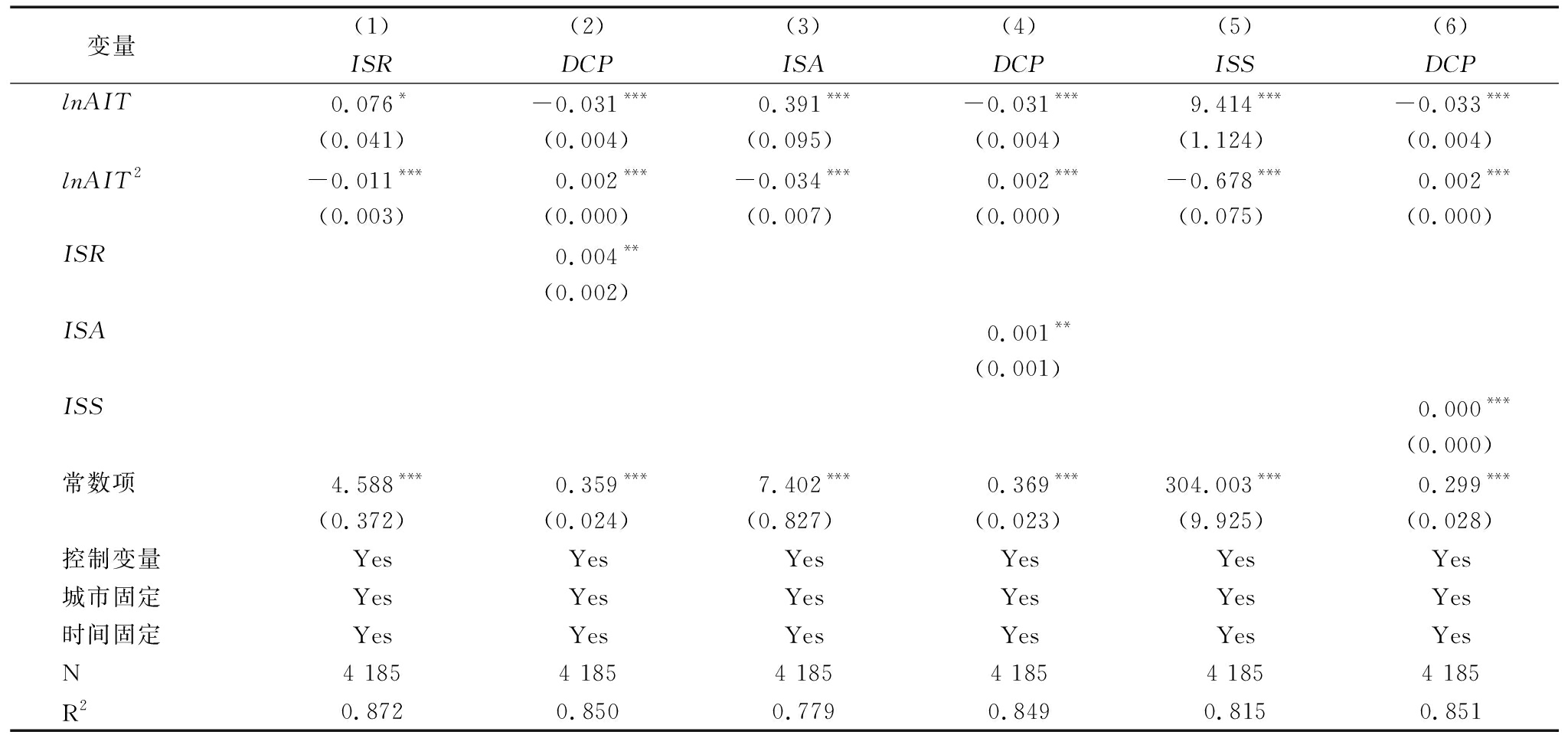

最后,从产业结构合理化、高级化、高度化3个方面考察人工智能技术的产业升级效应。表7列(1)(3)(5)结果显示,人工智能技术与产业结构合理化、产业结构高级化、产业结构高度化均存在倒U型关系。整体而言,人工智能技术首先应用于第三产业,提升高附加值行业在产业结构中的比重,激发新产业新业态涌现,促进产业升级;随着应用程度加深,延伸至第二产业,尤其是制造业,高耗能、高排放的产业特征改变难度大,并且引起企业协调成本和资源管理难度增加,使产业升级受阻。列(2)(4)(6)结果表明,产业升级显著促进“双碳”践行绩效提高。综上,假设H3得以验证。

表7 产业升级中介效应检验结果

Table 7 Results of the mediating effect test on industrial upgrading

变量 (1)(2)(3)(4)(5)(6)ISRDCPISADCPISSDCPlnAIT0.076*-0.031***0.391***-0.031***9.414***-0.033***(0.041)(0.004)(0.095)(0.004)(1.124)(0.004)lnAIT2-0.011***0.002***-0.034***0.002***-0.678***0.002***(0.003)(0.000)(0.007)(0.000)(0.075)(0.000)ISR0.004**(0.002)ISA0.001**(0.001)ISS0.000***(0.000)常数项4.588***0.359***7.402***0.369***304.003***0.299***(0.372)(0.024)(0.827)(0.023)(9.925)(0.028)控制变量YesYesYesYesYesYes城市固定YesYesYesYesYesYes时间固定YesYesYesYesYesYesN4 1854 1854 1854 1854 1854 185R20.8720.8500.7790.8490.8150.851

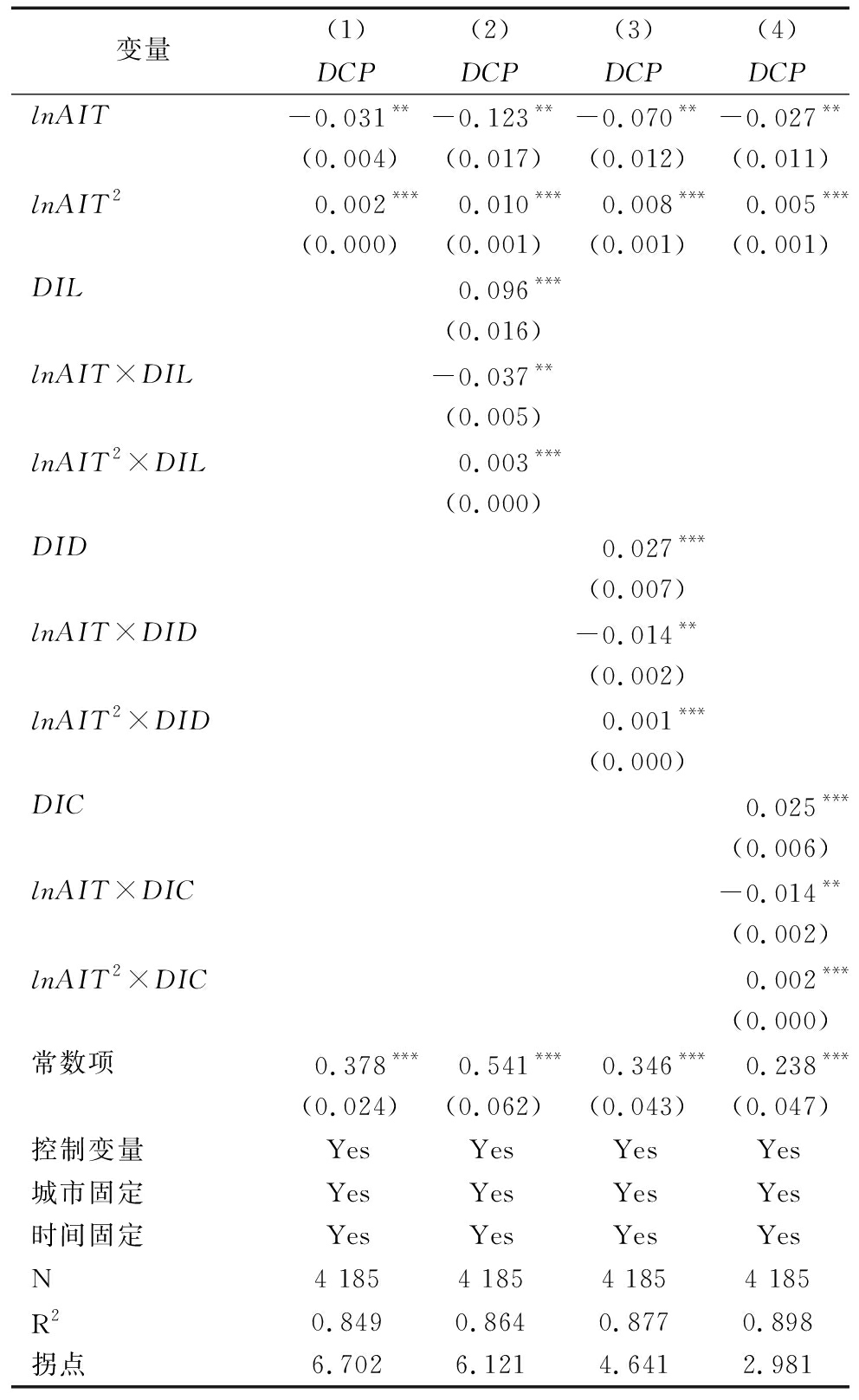

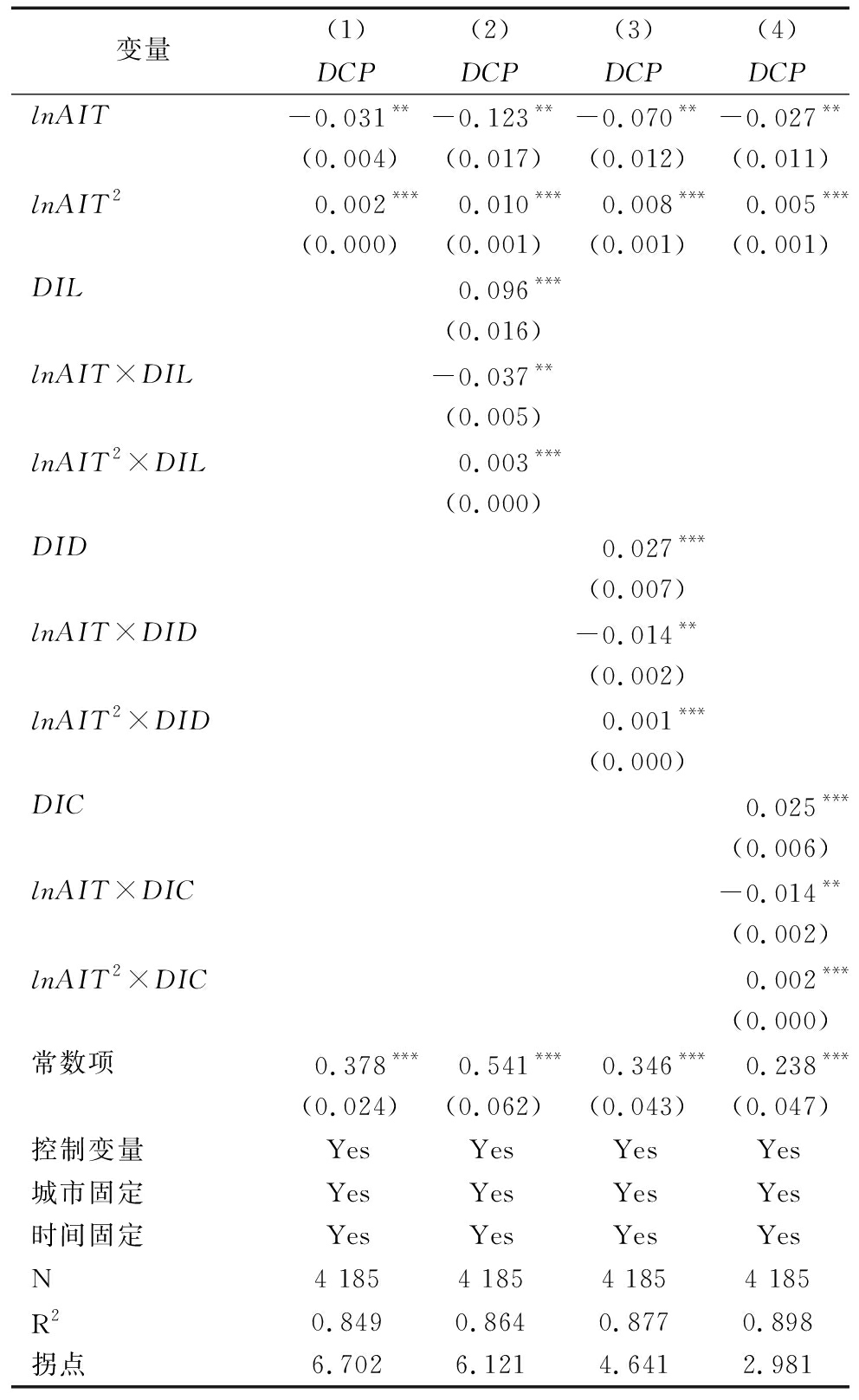

5.2 调节效应

借鉴Haans等[28]的处理方法,进一步探究数字化对人工智能技术与“双碳”践行绩效关系的调节效应。结果如表8所示,列(2)~(4)分别显示数字基础设施、数字产业发展、数字创新能力对人工智能技术与“双碳”践行绩效非线性关系的调节效应,数字化水平与人工智能技术二次项的交乘项系数均在1%的水平上显著为正,表明数字化强化人工智能与“双碳”践行绩效的U型关系。经计算,曲线拐点分别为6.121、4.641、2.981,与基准回归中拐点(6.702)相比,都向左移动了,表明数字化发展能够显著调节人工智能技术与“双碳”践行绩效的U型关系,激发人工智能技术的赋能效应。分析其原因,数字化水平高的地区拥有更先进和完善的数字基础设施,能够提供更加丰富、全面的数据资源,为人工智能应用筑牢硬件根基;同时,人工智能技术可深度融入能源领域,对生产过程进行实时监控和数据分析,精准把握能源供需,提高能源使用效率、促进节能减排(陈彦斌等,2019)。此外,数字化为人工智能技术创新提供了更加广阔的空间,借助大数据分析、机器学习等手段,催生低碳领域新技术、新产品和新模式[29]。因此,数字化发展水平高的地区,人工智能技术对“双碳”践行绩效的驱动作用更强。值得注意的是,在数字创新能力的调节作用下,人工智能技术的拐点最小。这归因于高素质数字人才的涌入和技术创新注入所形成的知识资本,使人工智能发展能够更加有效地增强低碳转型潜力,促进低碳转型。综上,假设H5得以验证。

表8 调节效应检验结果

Table 8 Test results of moderating effects

变量(1)(2)(3)(4)DCPDCPDCPDCPlnAIT-0.031**-0.123**-0.070**-0.027**(0.004)(0.017)(0.012)(0.011)lnAIT20.002***0.010***0.008***0.005***(0.000)(0.001)(0.001)(0.001)DIL0.096***(0.016)lnAIT×DIL-0.037**(0.005)lnAIT2×DIL0.003***(0.000)DID0.027***(0.007)lnAIT×DID-0.014**(0.002)lnAIT2×DID0.001***(0.000)DIC0.025***(0.006)lnAIT×DIC-0.014**(0.002)lnAIT2×DIC0.002***(0.000)常数项0.378***0.541***0.346***0.238***(0.024)(0.062)(0.043)(0.047)控制变量YesYesYesYes城市固定YesYesYesYes时间固定YesYesYesYesN4 1854 1854 1854 185R20.8490.8640.8770.898拐点6.7026.1214.6412.981

6 异质性分析

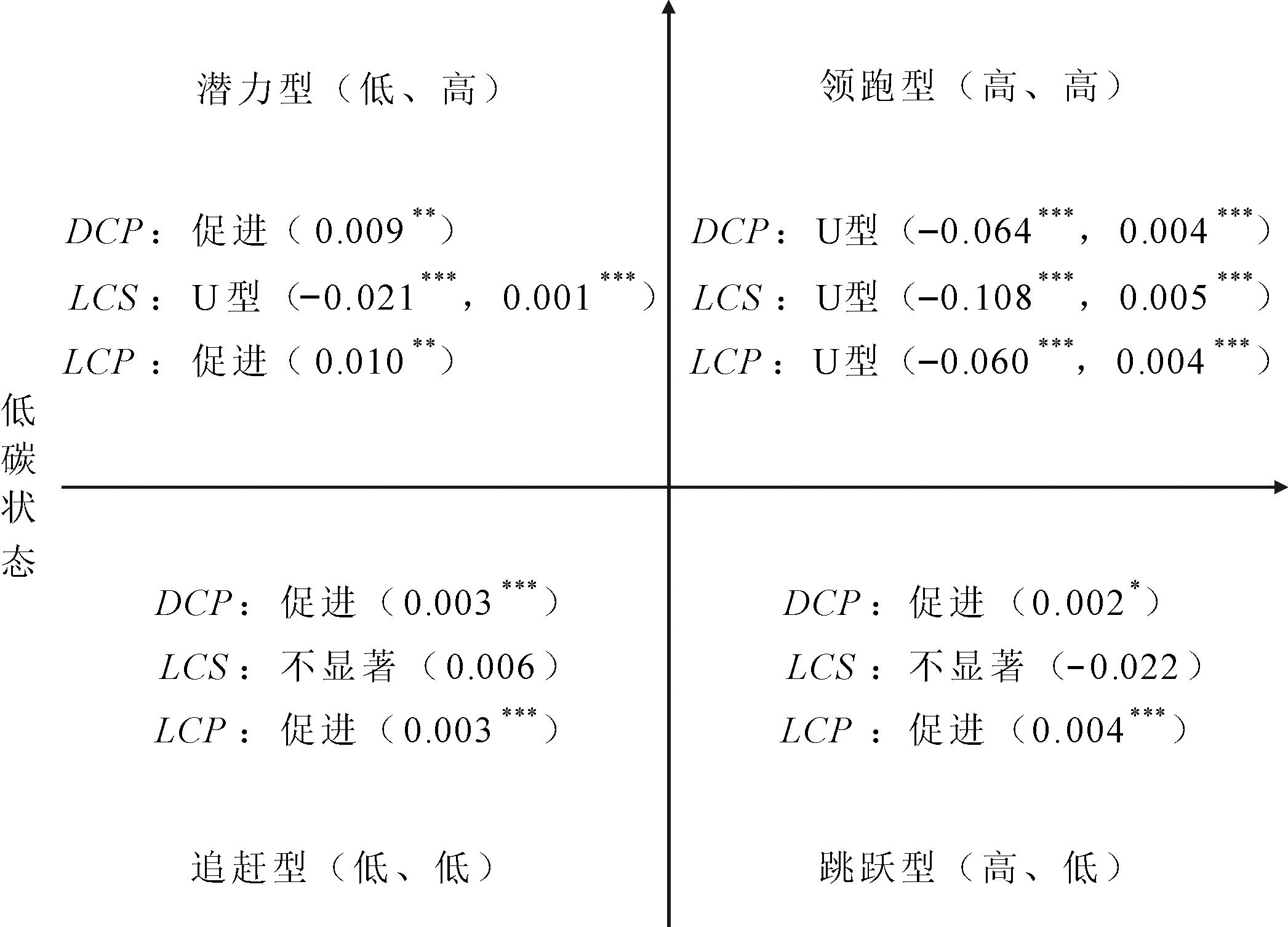

6.1 区域“双碳”践行进程异质性

基于“双碳”践行绩效的两个维度分区域考察人工智能的异质性影响,其中,低碳状态代表碳减排效果,低碳潜力代表碳减排能力。本文以两个维度的全国平均值为基准将样本城市分为四组,如图2所示,横轴从左往右代表低碳状态水平递增,纵轴从下往上代表低碳潜力水平递增。第一象限为领跑型,低碳状态佳、潜力大;第二象限为潜力型,低碳状态差、潜力大;第三象限为追赶型,低碳状态差、潜力小;第四象限为跳跃型,低碳状态佳、潜力小。各象限均报告了分别以“双碳”践行绩效、低碳状态、低碳潜力为被解释变量,分样本回归人工智能技术的系数。以“双碳”践行绩效为被解释变量时,领跑型地区人工智能技术与“双碳”践行绩效呈U型关系,其他三个类型的区域为正向促进关系。潜力型比追赶型系数大,领跑型比跳跃型系数大,说明低碳潜力越大的城市,人工智能技术的促进作用越大。潜力型与领跑型相比系数更大,追赶型与跳跃型相比系数更大,说明低碳状态差的地区人工智能技术的赋能作用更强。由此可知,低碳潜力是人工智能技术充分发挥减碳作用的前提,低碳状态差的地区人工智能技术赋能作用更强,同时也证明人工智能技术在实现“双碳”目标过程中的潜力。进一步地,以低碳潜力为被解释变量,人工智能技术显著提高城市低碳潜力,且对潜力型城市更具赋能作用。以低碳状态为被解释变量时,在低碳潜力大的地区人工智能与低碳状态呈U型关系,低碳潜力小的地区人工智能对低碳状态无显著影响,并且在低碳状态佳的地区赋能作用更强。综上所述,人工智能技术有效促进城市低碳潜力提升,低碳潜力是人工智能发挥减碳效应的重要支撑,并且低碳状态差的地区转型潜力大,凸显了加强人工智能技术应用在“双碳”践行过程中的重要性。

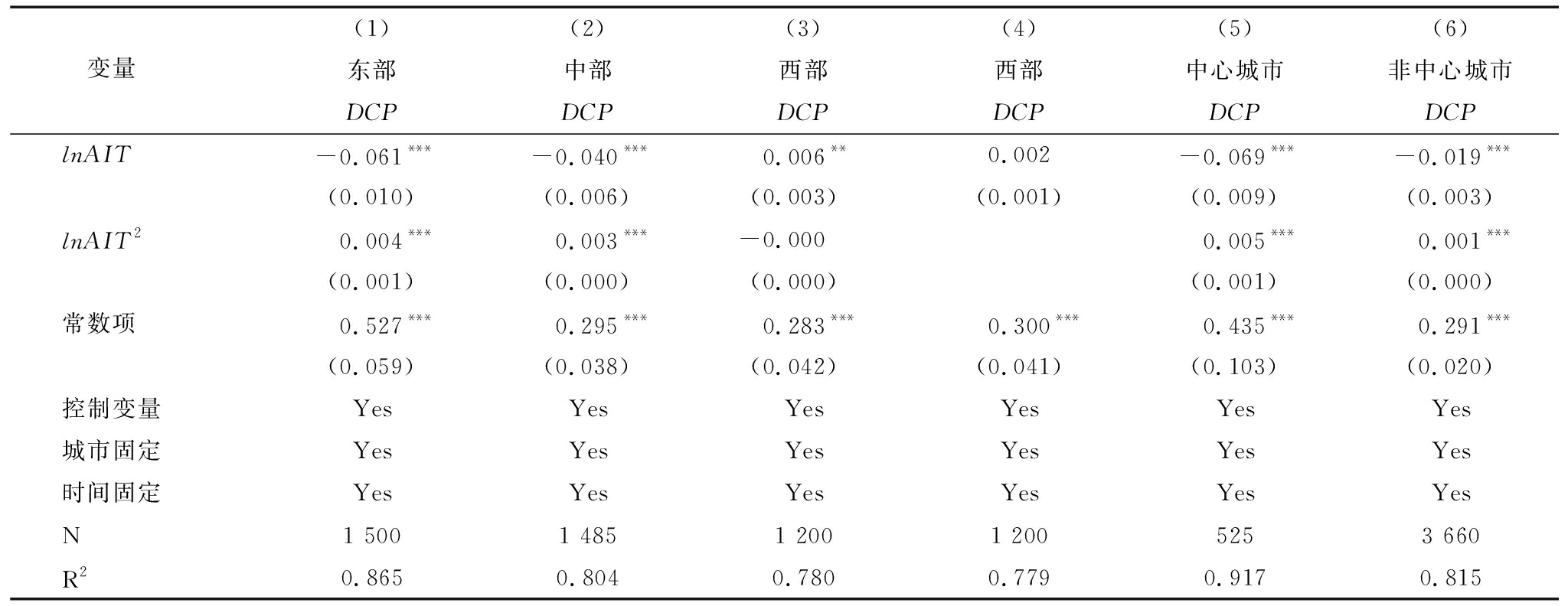

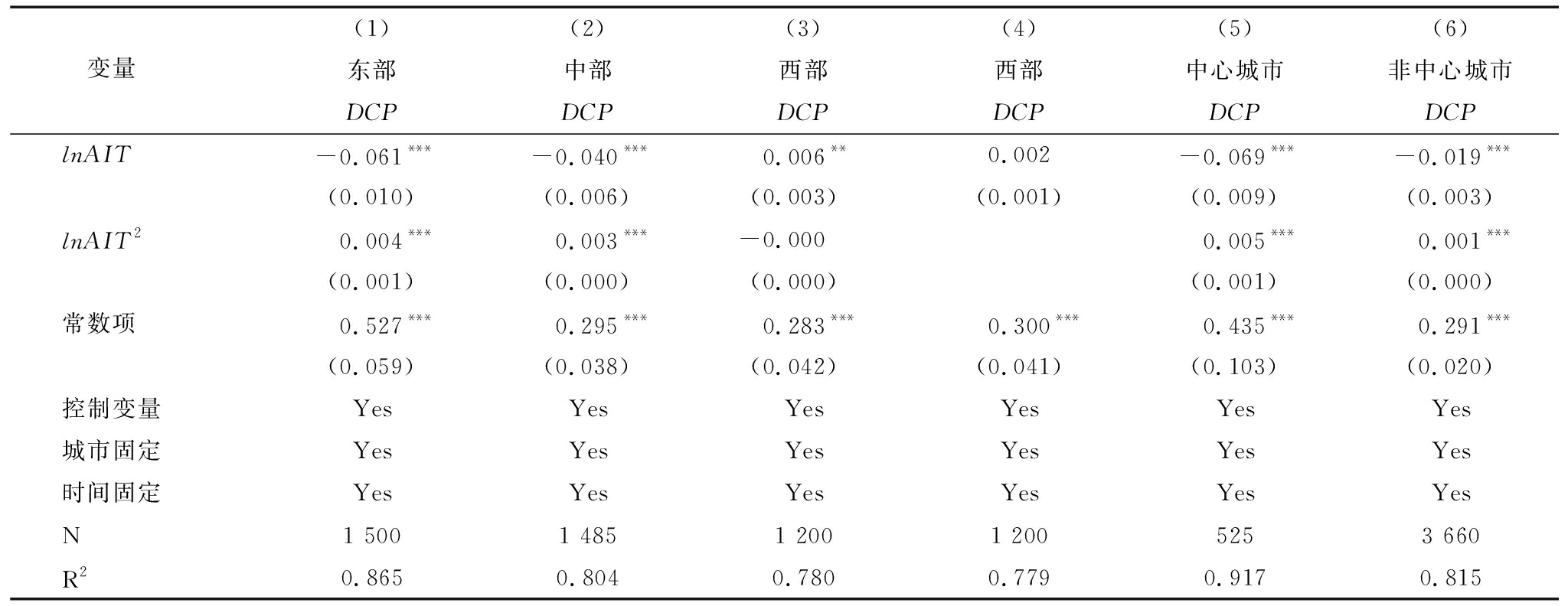

6.2 城市区位异质性

不同地区的资源禀赋、发展水平等存在较大差异,本文将研究样本分为东部、中部和西部地区,进一步检验人工智能技术对“双碳”践行绩效的区域异质性影响,回归结果见表9。列(1)(2)显示,东部、中部地区人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响均为U型,且中部地区较早出现拐点(东部拐点为8.252,中部拐点为6.383),拐点左侧斜率较小,拐点右侧斜率更大,说明人工智能技术对中部地区激励效果更大。列(3)显示,西部地区人工智能技术对“双碳”践行绩效的二次项系数不显著。为进一步验证二者关系,列(4)显示二者线性回归结果,可以看出西部地区两者的关系不显著。原因可能是东部地区经济发达,技术应用和创新能力较强,政策制度完备,政府资金投入多,人力资本充裕,低碳转型能力强,并且智能化技术发展较成熟。中部地区具备较好的智能化发展基础,相较东部地区,产业结构偏重,化石能源依赖度高,低碳转型空间更大,因此,人工智能发展赋能效应最大。而西部地区科技水平、技术创新能力较弱,人工智能需求不足,智能化融入难度大,且人工智能仍处于早期应用阶段,短期内赋能效应不易显现。

表9 区域异质性检验结果

Table 9 Test results of regional heterogeneity

变量 (1)(2)(3)(4)(5)(6)东部中部西部西部中心城市非中心城市DCPDCPDCPDCPDCPDCPlnAIT-0.061***-0.040***0.006**0.002-0.069***-0.019***(0.010)(0.006)(0.003)(0.001)(0.009)(0.003)lnAIT20.004***0.003***-0.0000.005***0.001***(0.001)(0.000)(0.000)(0.001)(0.000)常数项0.527***0.295***0.283***0.300***0.435***0.291***(0.059)(0.038)(0.042)(0.041)(0.103)(0.020)控制变量YesYesYesYesYesYes城市固定YesYesYesYesYesYes时间固定YesYesYesYesYesYesN1 5001 4851 2001 2005253 660R20.8650.8040.7800.7790.9170.815

进一步将直辖市、副省级城市和省会城市划分为中心城市,其他城市划分为非中心城市,考察城市层级的异质性影响。表9列(5)(6)结果显示,人工智能技术与“双碳”践行绩效均呈U型关系,但在中心城市人工智能技术所表现的赋能效应更强,并且拐点较小(中心城市拐点为6.9,非中心城市拐点为9.5),说明中心城市经济发展水平高,科技创新能力强,且具有充足的资金和人力资本支持,在人工智能发展和“双碳”践行两方面均具有先发优势,人工智能技术赋能效应释放得更早、更充分。

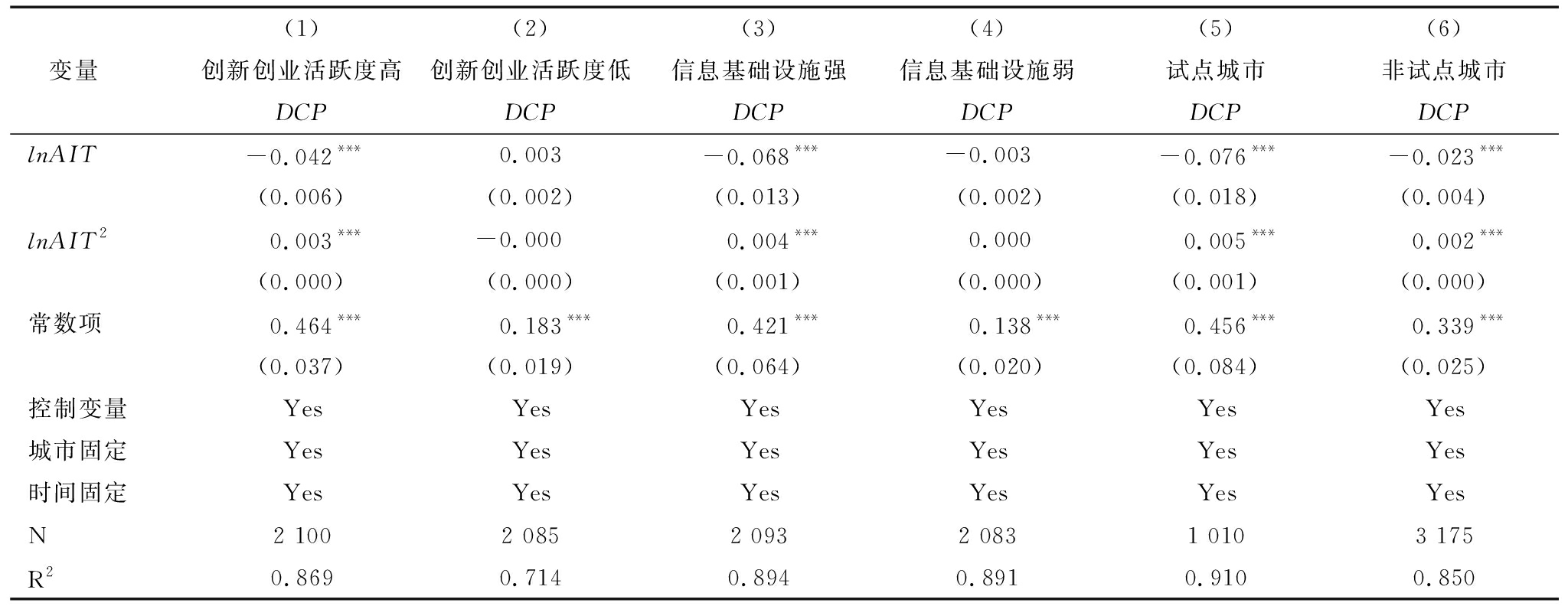

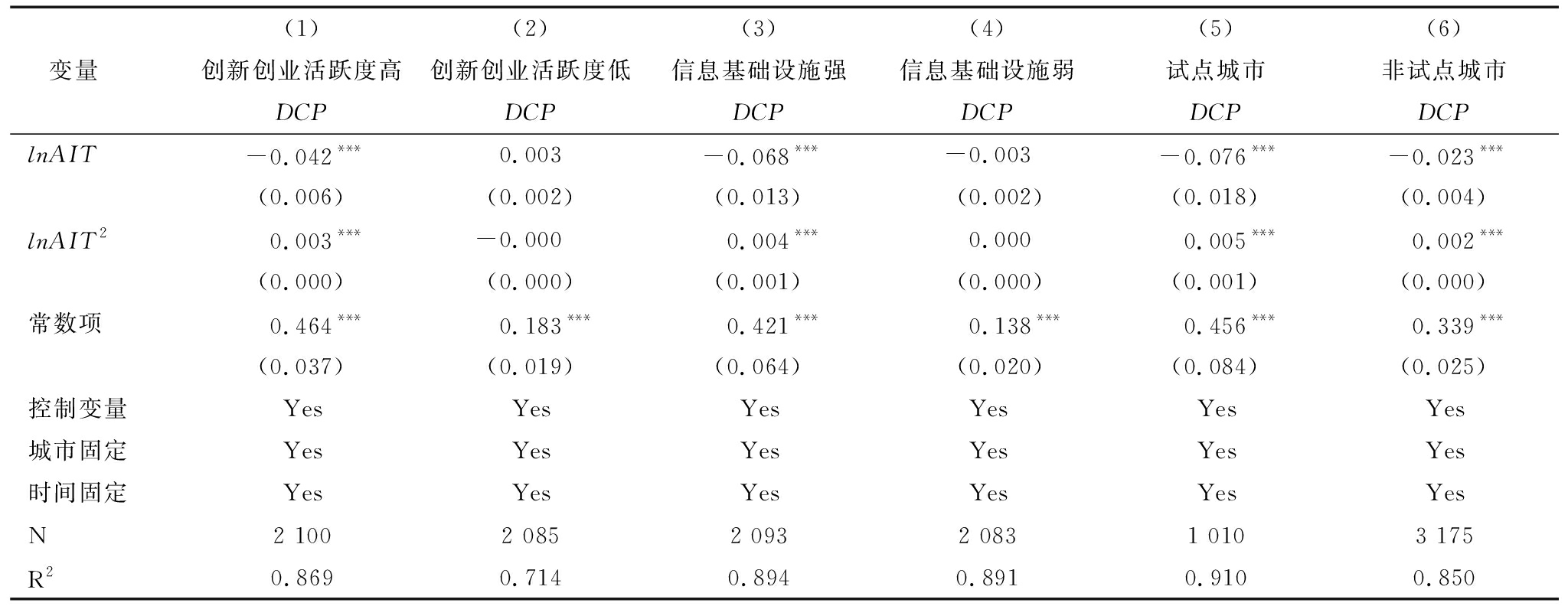

6.3 城市特征异质性

(1)创新创业活跃度。参考周锐波等[30]的研究,采用北京大学企业大数据研究中心发布的区域创新创业指数衡量地区创新创业活跃度,以中位数为基准,将样本划分为高低两组,分组回归结果见表10列(1)(2),创新创业活跃度高的地区,人工智能技术对“双碳”践行绩效存在U型曲线关系;而创新创业活跃度低的地区,人工智能技术对“双碳”绩效的影响不显著。原因可能是创新创业活跃的地区往往聚集了大量的高新技术企业、科研机构和人才,对产业升级、结构转型等具有推动作用[26]。人工智能技术能更好地融入生产经营活动和现有技术体系中,与地区创新创业生态系统形成积极互动,改变“高投资、高能耗、低效率”的传统增长模式。而创新创业薄弱的地区创新能力相对较低,人工智能技术赋能作用不明显。

表10 城市特征异质性检验结果

Table 10 Test results of urban characteristic heterogeneity

(1)(2)(3)(4)(5)(6)变量 创新创业活跃度高创新创业活跃度低信息基础设施强信息基础设施弱试点城市非试点城市DCPDCPDCPDCPDCPDCPlnAIT-0.042***0.003-0.068***-0.003-0.076***-0.023***(0.006)(0.002)(0.013)(0.002)(0.018)(0.004)lnAIT20.003***-0.0000.004***0.0000.005***0.002***(0.000)(0.000)(0.001)(0.000)(0.001)(0.000)常数项0.464***0.183***0.421***0.138***0.456***0.339***(0.037)(0.019)(0.064)(0.020)(0.084)(0.025)控制变量YesYesYesYesYesYes城市固定YesYesYesYesYesYes时间固定YesYesYesYesYesYesN2 1002 0852 0932 0831 0103 175R20.8690.7140.8940.8910.9100.850

(2)信息基础设施。采用互联网宽带用户接入数占城市常住人口比值衡量地区信息基础设施水平,以中位数为界将样本划分为高低两组,分组回归结果如表10列(3)(4)所示,在拥有先进信息基础设施的地区,人工智能技术应用与“双碳”践行绩效存在U型关系;而在信息基础设施建设相对落后的地区,二者关系不明显。原因可能是人工智能技术发挥作用需要以信息基础设施为基础,在没有相应信息基础设施配套的情况下,人工智能技术难以发挥作用,无法对“双碳”践行绩效产生显著影响。

(3)智慧城市试点。基于城市是否实施智慧城市试点将样本分为两组进行回归,结果如列(5)(6)所示。试点城市和非试点城市中人工智能技术与“双碳”践行绩效均呈U型关系,且相比于非试点城市,试点城市人工智能技术的影响更大。智慧城市试点政策旨在推动城市低碳、绿色、智能发展,强调工业化、城镇化和信息化的高度融合,为人工智能技术的应用提供了良好基础。

7 结论与建议

7.1 研究结论

本文基于2006—2022年中国城市面板数据探究人工智能技术对“双碳”践行绩效的影响及作用机制,得出以下研究结论:①人工智能技术与“双碳”践行绩效之间存在明显的U型关系,当人工智能技术达到一定水平后,会显著促进“双碳”践行绩效提升。经过一系列内生性和稳健性检验,结论依然成立。分维度看,人工智能技术与低碳状态和低碳潜力两个维度均具有显著的U型关系,并对低碳潜力的影响先达到拐点。②中介机制检验表明,人工智能技术能够通过要素升级、产业升级、动力升级影响城市“双碳”践行绩效。③调节效应分析表明,数字基础设施、数字产业发展、数字创新能力均正向调节人工智能技术与“双碳”践行绩效的U型关系,激发人工智能应用的赋能效应,使拐点左移,并且在数字创新能力的调节作用下最早到达拐点。④异质性分析表明,低碳潜力大、低碳状态差的地区,人工智能技术对“双碳”践行绩效赋能效应更强;东、中部地区二者存在U型关系,而西部地区关系不显著;中心城市相对非中心城市影响更大;创新创业活跃度高、信息基础设施水平高、实施智慧城市试点的地区人工智能赋能效应更强。

7.2 政策建议

(1)推进人工智能技术应用,加速“双碳”目标实现进程。其一,出台激励政策引导人工智能技术应用,立足本地实际,使其与生产力水平相匹配,防止过度配置和成本增加。其二,企业需充分把握人工智能发展带来的“科技红利”,结合行业特性制定发展战略。高耗能行业应注重人工智能与低碳技术融合,优化生产决策,提高生产效率,加快绿色低碳发展。服务产业和高新技术产业应注重智能技术低碳化应用。其三,需重视人工智能自身高耗能问题,加快数据中心等新型基础设施节能改造,完善其能耗考核和绿色低碳评估体系,促进智能化产业低碳化发展。此外,面对数据安全、隐私泄露和技术失控等潜在风险,应制定伦理规范、完善政策法规,加强技术研发、建立数据安全体系,共同构建高效、安全的智能化低碳社会。

(2)加强顶层设计,畅通人工智能的赋能机制。其一,坚持绿色发展方向,促进产业多元融合与协同,助力传统产业转型,催生新兴产业,实现产业升级。其二,制定智能化人才发展战略,健全人才培养、引进机制和交流平台,提升劳动者素质,培养高技能复合型人才,优化人力资本结构。同时鼓励劳动力自由流动,促进区域间资源合理配置。其三,鼓励企业开展实质性创新,并促进绿色创新成果转化。

(3)加快地区数字化转型进程,充分发挥其赋能效应。加强数字基站、工业互联网和数据中心等数字基础设施建设,推动大数据与数字核心产业发展,构建大数据开放平台,为人工智能的应用提供数据和硬件基础。出台政策鼓励数字创新,提高数字化创新能力,推进数字技术和人工智能技术的融合发展,畅通技术转化路径,助力人工智能技术有效应用,增强其对“双碳”践行绩效的提升效应。

(4)充分发挥本地比较优势,因地制宜差异化施策。人工智能技术对“双碳”践行绩效的驱动作用存在区域差异性,各地区需找准定位,识别难点和重点,坚持扬长补短,差异化规划人工智能的应用。具体而言,东部地区需充分利用其优势,培育新质生产力,推动产业智能化升级,加快低碳技术转化应用,充分发挥智能化的绿色效应;中部地区应推动人工智能与现有产业深度融合,优化能源生产消费,实现能源供需精准匹配,提高能源利用效率,促进高耗能产业向低碳、高附加值转型;西部地区应提高区域数字化程度和创新创业能力,给予导向性政策,为人工智能的应用创造条件,推动传统产业智能化。

8 不足与展望

本研究深入剖析了人工智能技术在助力“双碳”目标实现进程中具有巨大潜能,但是其应用过程中面临数据管理难、数据质量参差不齐、隐私泄露以及技术失控等风险,未来研究可进一步聚焦于人工智能技术应用面临的障碍与挑战,探寻解决策略,以更好地促进“双碳”目标实现。

参考文献:

[1] VERENDEL V. Tracking artificial intelligence in climate inventions with patent data[J]. Nature Climate Change, 2023, 13(1): 40-47.

[2] 薛飞, 刘家旗, 付雅梅. 人工智能技术对碳排放的影响[J]. 科技进步与对策, 2022, 39(24): 1-9.

[3] GAO Z H, ZHOU P, WEN W. What drives urban low-carbon transition? findings from China[J]. Environmental Impact Assessment Review, 2025, 110: 107679.

[4] 周兵, 刘婷婷. 区域环境治理压力、经济发展水平与碳中和绩效[J]. 数量经济技术经济研究, 2022, 39(8): 100-118.

[5] CHEN J B, WENG S M, TAO W L, et al. Measuring carbon neutrality and exploring the threshold effects of its driving factors: evidence from China[J]. Applied Energy, 2024, 373: 123824.

[6] 李爱军, 张入川. 中国碳中和发展绩效及其内在驱动力研究[J]. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2023,73(4): 112-124.

[7] 张士宁, 谭新, 侯方心, 等. 全球碳中和形势盘点与发展指数研究[J]. 全球能源互联网, 2021, 4(3): 264-272.

[8] 孙传旺,占妍泓.碳中和发展轨迹的国际比较与中国碳中和发展力研究[J].国外社会科学,2022,45(1):120-132,199.

[9] 王娇, 孙慧, 廖振良. 数字经济赋能、“双碳”发展绩效与区域协调效应[J]. 经济问题探索,2024,45(5):125-148.

[10] 张友国, 白羽洁. 区域差异化的实现路径[J]. 改革, 2021,34(11): 1-18.

[11] 姚加权, 张锟澎, 郭李鹏, 等. 人工智能如何提升企业生产效率——基于劳动力技能结构调整的视角[J]. 管理世界, 2024, 40(2): 101-122,133.

[12] ACEMOGLU D, RESTREPO P. Robots and jobs: evidence from US labor markets[J]. Journal of Political Economy, 2020, 128(6): 2188-2244.

[13] 柴正猛, 张培铎, 韩先锋. 工业智能化能成为产业结构升级的新动能吗[J]. 科技进步与对策, 2024, 41(19): 56-66.

[14] COWLS J, TSAMADOS A, TADDEO M, et al. The AI gambit: leveraging artificial intelligence to combat climate change—opportunities, challenges, and recommendations[J]. AI &Society, 2023, 38(1): 283-307.

[15] LI Y, ZHANG Y, PAN A, et al. Carbon emission reduction effects of industrial robot applications: heterogeneity characteristics and influencing mechanisms[J]. Technology in Society, 2022, 70: 102034.

[16] KEHAYOV M, HOLDER L, KOCH V. Application of artificial intelligence technology in the manufacturing process and purchasing and supply management[J]. Procedia Computer Science, 2022, 200: 1209-1217.

[17] WANG B, WANG J D, DONG K Y, et al. How does artificial intelligence affect high-quality energy development? achieving a clean energy transition society[J]. Energy Policy, 2024, 186: 114010.

[18] 孙早, 高昕凯. 智能化、劳动力有效配置与就业质量提升[J]. 西安交通大学学报(社会科学版), 2025, 45(1): 53-68.

[19] 胡晟明, 王林辉, 赵贺. 人工智能应用、人机协作与劳动生产率[J]. 中国人口科学, 2021, 35(5): 48-62,127.

[20] 范德志, 于水. 生成式人工智能大模型助推实体经济高质量发展:理论机理、实践基础与政策路径[J]. 云南民族大学学报(哲学社会科学版), 2024, 41(1): 152-160.

[21] ZOU W Y, XIONG Y J. Does artificial intelligence promote industrial upgrading? evidence from China[J]. Economic Research-Ekonomska Istrazivanja, 2023, 36(1): 1666-1687.

[22] 焦勇. 数字经济赋能制造业转型:从价值重塑到价值创造[J]. 经济学家, 2020, 32(6): 87-94.

[23] 仲崇阳, 张雨朦, 马新啸. 智能制造对中国城市低碳发展的赋能效应——基于工业机器人应用视角[J]. 资源科学, 2024, 46(4): 728-743.

[24] RIBEIRO-NAVARRETE S, BOTELLA-CARRUBI D, PALACIOS-MARQUES D, et al. The effect of digitalization on business performance: an applied study of KIBS[J]. Journal of Business Research, 2021, 126: 319-326.

[25] LIND J T, MEHLUM H. With or without U? the appropriate test for a U-shaped relationship[J]. Oxford Bulletin of Economics and Statistics,2010, 72(1): 109-118.

[26] 王镝, 章扬. 企业数字化转型、策略性绿色创新与企业环境表现[J]. 经济研究, 2024, 59(10): 113-131.

[27] NUNN N, QIAN N. US food aid and civil conflict[J]. American Economic Review, 2014, 104(6): 1630-1666.

[28] HAANS R F J, PIETERS C, HE Z L. Thinking about U: theorizing and testing U- and inverted U-shaped relationships in strategy research[J]. Strategic Management Journal, 2016, 37(7): 1177-1195.

[29] 范彦成,刘仪,陈衍泰.区域数字化环境对制造业颠覆性与渐进性创新的影响——基于数字可供性理论的分析[J/OL].科技进步与对策,1-12[2025-05-06].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20241227.0826.002.html.

[30] 周锐波, 吴云峰, 宋佳晞. 共生共荣: 工业智能化发展与包容性绿色增长[J]. 中国人口·资源与环境, 2024, 34(5): 162-174.

(责任编辑:梅岚峤)