0 引言

区域经济协调发展是贯彻新发展理念的客观要求,亦是实现高质量发展的重要体现。在传统经济发展模式中,高技能劳动力、技术、资本等优质要素往往向产业集聚、拥有创新平台与制度支撑的发达地区集中,欠发达地区在要素获取与技术创新中处于不利地位,从而影响我国整体经济的高质量、可持续发展。2023年,国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,明确提出开展“数据要素×科技创新”行动,支持开展人工智能大模型开发和训练,让“数据要素应用广度和深度大幅拓展,在经济发展领域发挥数据要素乘数效应”。随着数字经济发展,数据要素的虚拟性、可融合性和共享性使得其与传统生产要素的协同配置成为实现价值释放的关键[1]。在数据驱动、人工智能技术赋能下,数字技术打破空间地理约束,显著降低跨区域资源流动成本、提升区域资源配置效率和科技创新水平,为区域协调发展提供了新思路。

学界针对数据要素与人工智能技术融合进行了较为丰富的研究,但存在一定局限,亟待深入探索。第一,已有研究揭示了数据要素的价值实现机制,指出其需与信息技术等载体相结合才能发挥效用[2-3],并强调数据要素通过与其他生产要素协同方能提升生产效率和创新水平[4],这种相互促进的协同效应构成数字经济时代生产力提升的核心动力机制,但鲜有文献对该协同机制进行系统性实证检验。第二,现有研究视角存在局限性。多数文献仅从单一角度分析数据要素或人工智能的经济效应[5-7],忽视要素间的协同共生关系。虽然部分学者注意到人工智能既能作为独立生产要素,又能提升其他要素质量[8],弥补了数据要素无法自动形成创新优势的缺陷[9],但对数据要素与人工智能技术深度融合产生的乘数效应和双向赋能关系研究不足。第三,针对数智融合与区域发展关系的研究明显不足。一方面,有学者发现数据要素与人工智能技术结合提升了城市创新能力[10],亦有学者认为东部沿海地区凭借其先发优势,在人工智能技术创新和数字产业集聚方面占据主导地位[11],但对如何通过要素融合实现中西部地区跨越式发展的探讨不足。另一方面,研究发现,人工智能技术对区域高质量发展存在异质性作用[12],但未能揭示数据要素如何通过与人工智能技术的融合,缩小区域经济差距,尤其缺乏对数智融合如何助力落后地区突破发展瓶颈的分析。

鉴于此,本文将结合区域创新系统理论,以数据要素与人工智能技术融合作为核心解释变量,利用2012-2023年我国30个省份面板数据,实证考察数据要素与人工智能技术融合能否缩小区域经济差距、推动我国经济实现高质量发展。与已有文献相比,本文的边际贡献表现为:一是从理论上拓展数智融合内涵和逻辑,深入探讨两者协同作用机理,有效弥补已有研究不足。二是立足工业4.0背景,结合《“数据要素×”三年行动计划》,通过理论分析与实证检验,揭示数智融合对缩小区域经济差距的内在作用机理。研究成果为释放数据要素的乘数效应、促进人工智能技术健康发展,以及实现高质量协调发展和中国式现代化目标提供有力支撑。

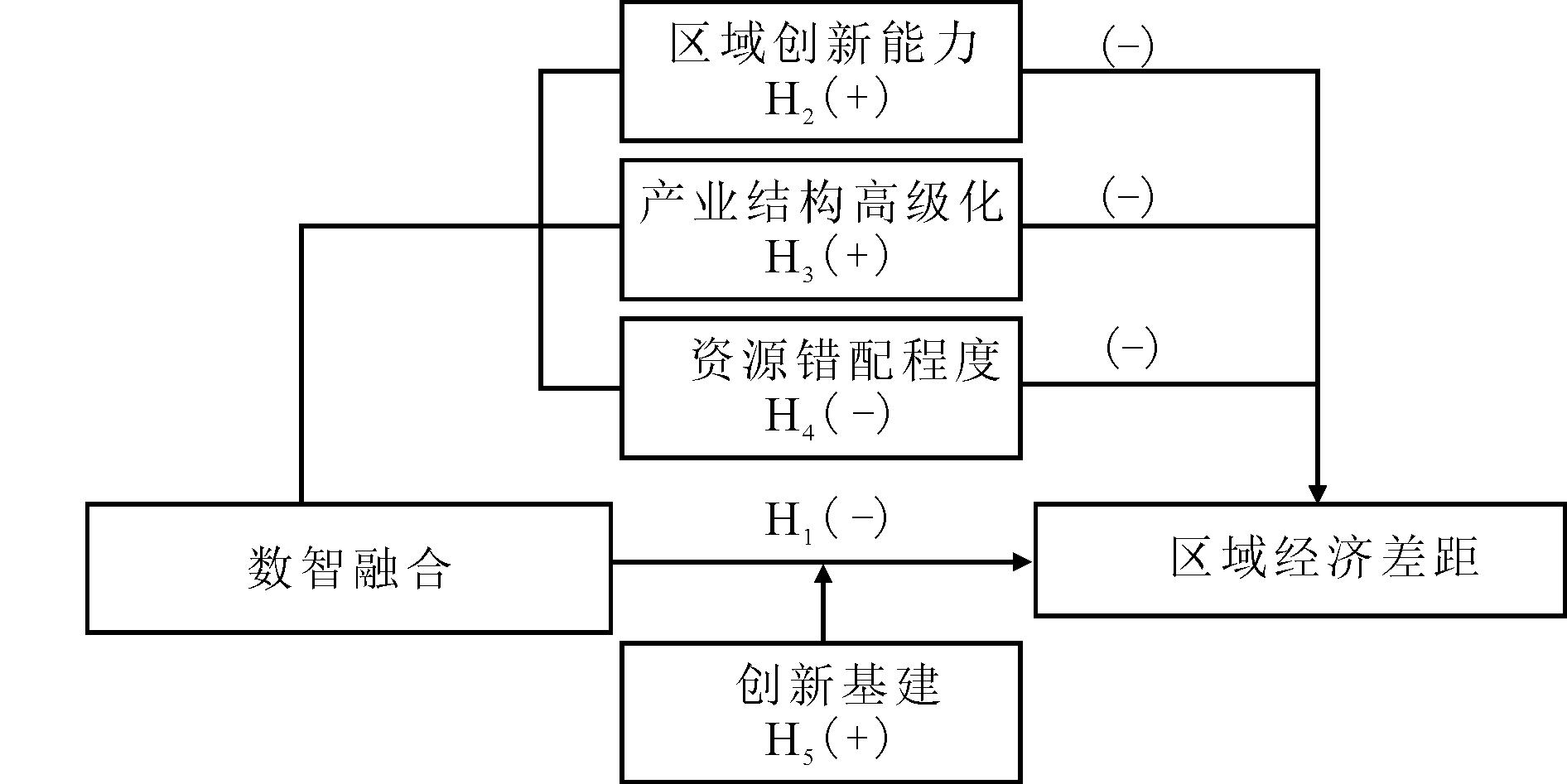

1 理论基础与研究假设

1.1 数据要素与人工智能技术融合

基于熊彼特的创新理论,创新是推动经济增长的动力,是技术革新及生产函数重构。在数字经济时代,数据作为新型生产要素,通过与人工智能技术的深度融合,有效降低创新活动边际成本,缩短技术迭代周期,加速新质生产力形成与扩散,为经济高质量发展提供新动能。

首先,海量数据为人工智能技术发展提供基础支撑,有助于提升智能决策水平,优化资源配置,加速数字技术与传统产业融合;其次,通过持续的数据反馈和算法迭代,提升人工智能学习效率,优化模型结构,加快预测速度,促进数字技术广泛参与服务或制造场景,拓展人工智能技术应用边界;最后,两者融合突破空间地理和人力资本限制,促进各类生产要素跨区域配置和数据价值转换。立足我国国情,数据要素与人工智能技术融合驱动新质生产力形成,推动经济结构优化和社会生活智能化,通过技术创新提高生产效率,进而实现经济增长和社会福祉提升[13]。综上所述,人工智能技术与数据要素融合能够发挥“1+1>2”的价值倍增作用,这种融合效应为实现区域协调发展开辟了新路径。

1.2 数智融合与区域经济发展

新时代,我国区域经济发展水平呈显著分化格局。党中央提出以创新驱动为核心的区域协调发展新路径,强调通过培育区域创新生态系统构建高质量发展的新型动力机制,以此推动区域发展格局优化和能级提升[14]。

区域创新系统理论指出,区域创新活动主要通过企业、研究机构、政府等主体间互动与协作实现[15]。同时,创新能力是推动区域经济发展的核心驱动力之一[11,13,16]。随着数字经济深入发展,数据要素与人工智能技术的深度融合正在重塑区域创新系统运行模式。一方面,二者融合有助于降低创新系统运行成本、提升资源配置效率;另一方面,通过要素协同与数据驱动,能够显著增强区域创新能力,为区域创新生态优化升级奠定基础 [17]。具体而言,一是数据作为新生产要素,属于典型的轻资产,通过与人工智能、云计算等数字技术融合,有助于解决传统创新中的高投入、高门槛问题,突破空间限制,减少信息不对称,提升创新普惠性。特别是对于欠发达地区而言,有助于获取数字资源、发展数字经济[18]、产生倍增效应[1]。二是数据要素具有流动性和跨时空优势,能够支撑平台经济快速发展,同时,人工智能技术和算法应用能够显著提高要素匹配效率,促进劳动力和资本自由流动[19],优化就业结构和商业模式,进而带动产业转型升级,缓解地区经济发展不平衡问题。因此,本文提出研究假设:

H1:数智融合能够缩小区域经济发展差距。

1.3 数智融合影响区域经济发展差距的作用机制

研究表明,区域经济差距主要源于创新能力、产业结构和资源配置效率的不同[10,20-21],因此本文将从区域创新能力、产业结构和资源配置效率角度探讨二者融合对区域经济发展差距的影响。

1.3.1 数智融合、区域创新能力与区域经济发展差距

区域创新能力具有显著的经济驱动效应,有助于欠发达地区构建“技术追赶—能力提升—差距收小”的良性发展机制。一方面,当地企业借助人工智能技术对海量数据进行处理与分析,不仅能够提高数据价值转化效率,而且通过数据平台与知识共享机制,为地区实现技术追赶创造了条件[11]。另一方面,数据要素与人工智能技术协同重构了区域创新网络,通过开放数据平台等形式,促进企业、科研机构与政府间的跨区域合作及知识协同,推动欠发达地区技术进步[20]。因此,人工智能技术应用促进创新水平提升[22],而数据要素的加入则使得企业创新活动不再过度依赖传统的资本与技术积累,二者融合为后发地区提供了更为普惠的创新路径,有助于缩小区域经济差距。基于此,本文提出如下研究假设:

H2:数智融合通过提升区域创新能力缩小区域经济发展差距。

1.3.2 数智融合、产业结构与区域经济发展差距

根据产业结构演进规律,产业结构优化升级是实现经济增长的重要基础。数字技术通过广泛渗透重塑产业分工体系与生产方式,推动传统产业转型升级[23],提升产业数字化水平,推动区域产业从低附加值、资源依赖型转向高附加值、高技术密集型[24]。换言之,数智融合通过重构产业价值链、优化要素配置,赋能产业转型升级。例如制造业通过智能制造提升生产效率和产品质量,推动制造流程柔性化、定制化,提高产品附加值;服务业通过大规模数据分析和人工智能技术应用,提升客户体验感和服务效率,特别是在医疗、金融等领域,实现互补性增强。这种由数字要素与人工智能技术融合驱动的产业结构优化不仅能够提升区域经济竞争力,为欠发达地区提供低门槛转型路径 [25],而且有助于实现区域产业分工协同,从而推动区域经济差距结构性收敛,助力区域协调发展。因此,本文提出研究假设:

H3:数智融合通过促进产业结构高级化缩小区域经济发展差距。

1.3.3 数智融合、资源错配与区域经济发展差距

资源错配是导致各地区生产效率不同和经济发展不平衡的重要原因[21]。制度约束、要素流动壁垒以及信息不对称等因素导致资源难以在不同行业和地区间实现高效配置,在一定程度上抑制生产要素的最优配置与经济效率的提升[26]。数据要素为人工智能模型训练和应用提供了要素基础,尤其是机器学习和深度学习算法需要大量数据以提取特征、模式和规律,最终通过优化算法和智能决策,提高资源配置效率[27]。在数智融合下,基于数字平台的协同机制和边际成本递减效应,欠发达地区也能参与资源整合与调度网络中,实现供需匹配与跨区域资源优化。这一机制有助于缓解区域资源错配,提高整体资源利用效率,进而缩小区域经济发展差距。综上,本文提出研究假设:

H4:数智融合通过降低资源错配缩小区域经济发展差距。

1.4 创新基建对区域经济发展差距的调节机制

数字经济时代,数据、信息等软资源正在成为推动区域发展的核心要素。同时,人工智能技术作为这些要素实现价值转化的推手,通过特征提取、语义建模、智能预测等方式显著放大数据要素的生产力效应。而以政府为主导、以技术创新为驱动的新型基础设施为这些新资源要素提供了必要的物理承载和制度支撑[28]。

创新基建作为科技创新层面的新型基础设施公共品,不仅包括产业技术创新基础设施、科教基础设施和国家级重大科技基础设施等硬件设施,而且涵盖研发经费和创新投入等常态化管理[29]。创新基础设施具有典型的网络化特征和正外部性效应,能显著降低数据要素流通成本和人工智能技术应用成本,同时,改善区域创新系统的整体效能,为数智融合创造更有利的生态环境[30]。产业基础薄弱以及政策支持不足等多重制约,欠发达地区在技术教育、研发投入和基础设施建设等方面存在明显短板,导致其在数字经济要素获取和应用上处于相对劣势[5]。这种数字技术能力的分化不仅会扩大传统的技术鸿沟,而且可能通过数据要素的累积效应和人工智能技术的自我强化特性,进一步加剧区域经济发展不平衡问题。据此,本文提出假设:

H5:创新基建投入水平调节数智融合对区域经济发展差距的影响效应。

综上所述,构建本研究理论框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 变量说明

2.1.1 被解释变量:区域经济发展差距

参考现有研究[31-32],以区域经济发展差距(Egap)作为被解释变量。计算公式为:

其中,n表示区域数量,Pgapi,t与Pgapj,t分别表示t时期i地区与j地区的人均GDP。Egapi,t越大,意味着该区域与其他区域经济差距越大,亦表明区域经济发展不平衡现象越显著。

2.1.2 核心解释变量:数智融合度

区别于传统生产要素的有形特征,数据要素与人工智能技术具有典型的无形属性,其互动价值与协同作用难以通过单一维度进行量化评估。耦合协调度模型作为测度整体均衡发展程度的有效评价工具,被广泛用于经济系统中子系统间互动关系的评估。基于此,本文借鉴程名望和褚羽舟[10]的研究,通过构建多维指标体系对两类要素进行系统测度,并运用耦合协调度模型量化分析数智融合水平(x),通过计算数据要素与人工智能技术相互作用强度和协同发展水平,有效反映其融合质量。

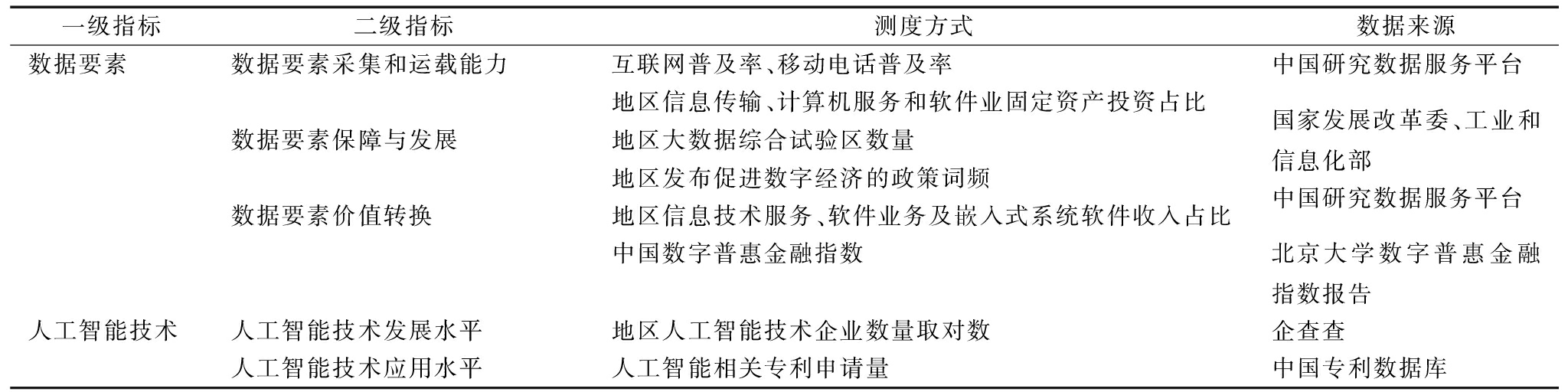

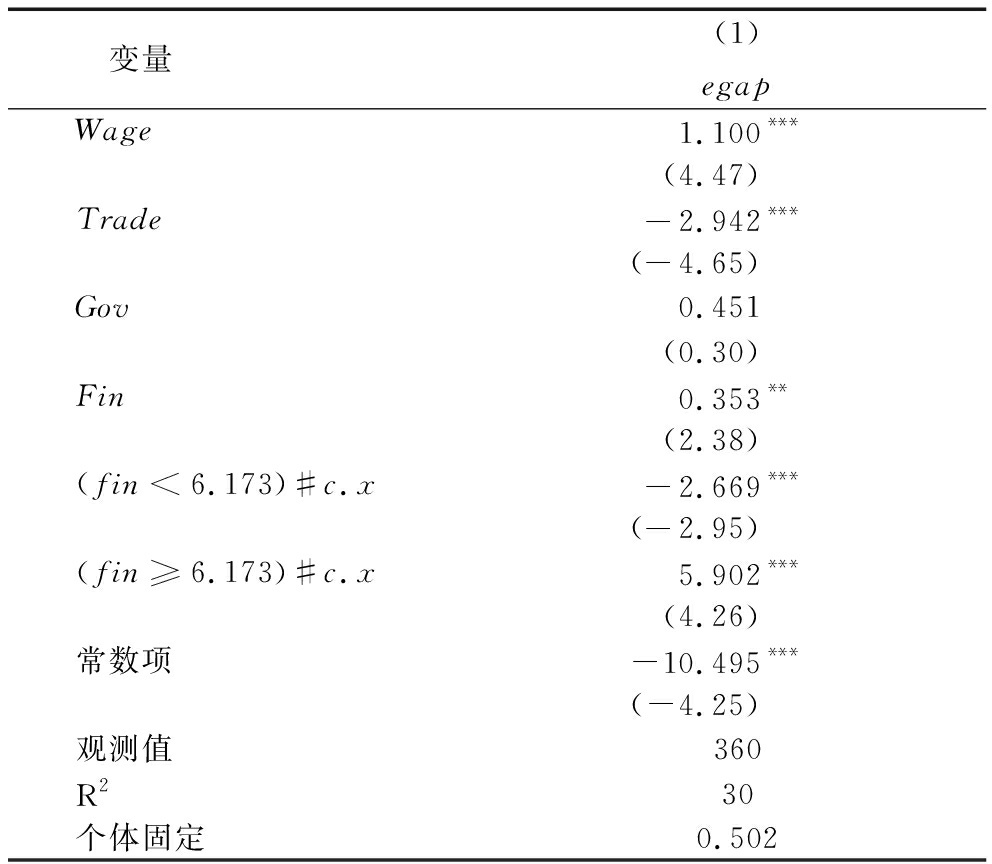

(1)数据要素评价体系及测算。数据作为数字经济时代的新型生产要素,其价值实现具有典型的系统性和协同性,需要数据提供方、采集方、传输网络以及信息技术应用方的协同支撑[2]。借鉴聂昀秋等[33]的研究方法,捕捉数据要素从形成到价值实现的全过程核心属性。第一,数据要素采集和运载能力涵盖数据要素来源、后续处理和应用基础等方面。借鉴刘治彦和王谦[34]的研究,互联网与移动电话普及率决定数据采集广度和密度,故采用互联网与移动电话普及率衡量数据要素采集水平。数据要素运载能力涉及数据要素处理和运营平台两方面,故采用地区信息传输、计算机服务和软件业固定资产投资占比衡量,体现数据要素的传输、存储和处理能力。数据要素采集和运载能力的组合使用,不仅考虑数据要素的产生源头,而且兼顾数据要素流动的技术支撑,能较为全面地刻画数据要素的基础性特征。第二,根据区域创新系统理论,创新不是孤立的活动,而是一个系统性、多主体协同过程,政府行为对保障数据要素应用与安全发挥至关重要的作用,亦反映其对数据要素的重视程度,因此采用大数据综合试验区数量和地区发布的促进数字经济发展的政策词频进行衡量。这些指标既包含硬件基础设施考量,又纳入制度软环境评估,能较为全面地反映数据要素发展的政策生态。第三,数据要素价值转换是指数据要素通过处理、分析和利用,产生的实际经济价值。基于数据可得性,采用地区信息技术服务、软件业务及嵌入式系统软件收入占比和中国数字普惠金融指数衡量数据的经济与社会价值。

(2)人工智能技术评价体系及测算。现有文献对人工智能技术的度量主要采用专利数据和国际机器人联合会(IFR)统计的工业机器人数据,但人工智能技术应用不仅仅体现在工业机器人使用上,由于其逐渐具备视觉识别、深度学习等能力,广泛应用于生产生活领域。因此,本文从发展水平和应用程度两个维度构建区域人工智能技术评价指标,如表1所示。首先,通过“企查查”对企业经营范围中涉及芯片、图像识别、计算机视觉、语音识别、传感器等与人工智能技术相关内容进行关键词匹配,再按照年份和地区进行归总,以衡量该地区人工智能技术发展水平。其次,专利数据是衡量技术创新活动的有效指标,学界普遍采用专利数据作为人工智能技术应用水平的代理变量[11,35]。借鉴上述思想,本文利用Python 网络爬虫技术采集专利数据,将与人工智能技术相关的关键词(如大数据、机器学习、深度学习、云计算、智能芯片、计算机视觉、人机交互、无人驾驶、智慧城市智能机器人等)按省份分类汇总后作为衡量各地区人工智能技术应用水平的指标。

表1 数据要素和人工智能技术评价指标

Table 1 Data elements and artificial intelligence technology evaluation metrics

一级指标二级指标测度方式数据来源数据要素数据要素采集和运载能力互联网普及率、移动电话普及率中国研究数据服务平台地区信息传输、计算机服务和软件业固定资产投资占比数据要素保障与发展地区大数据综合试验区数量国家发展改革委、工业和信息化部地区发布促进数字经济的政策词频中国研究数据服务平台数据要素价值转换地区信息技术服务、软件业务及嵌入式系统软件收入占比中国数字普惠金融指数北京大学数字普惠金融指数报告人工智能技术人工智能技术发展水平地区人工智能技术企业数量取对数企查查人工智能技术应用水平人工智能相关专利申请量中国专利数据库

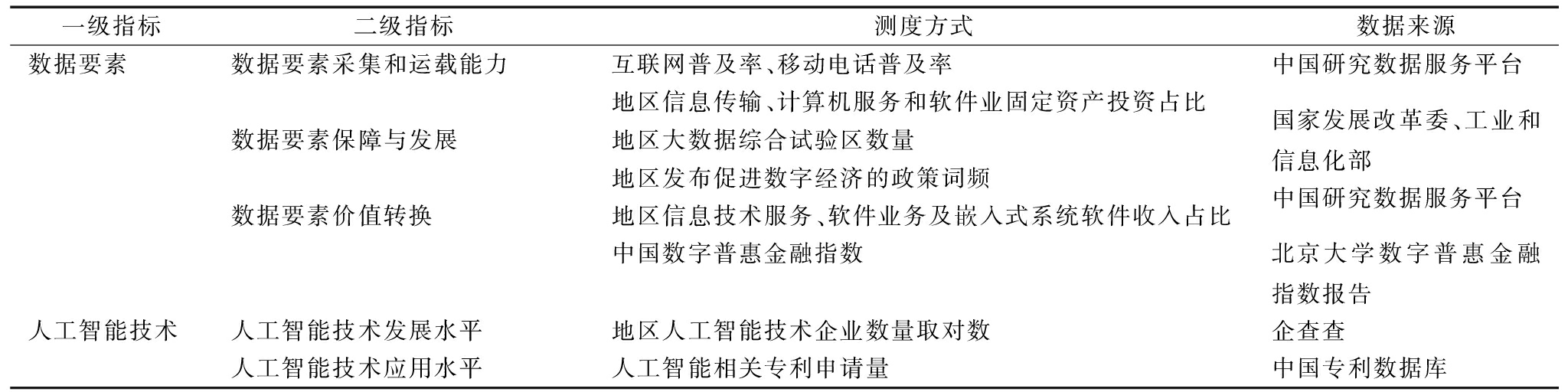

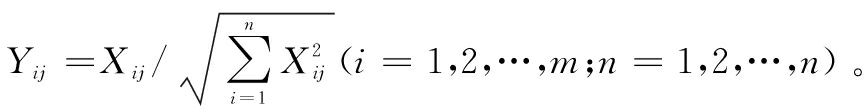

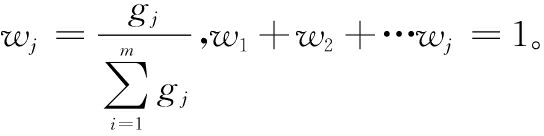

(3)数据要素与人工智能技术融合度(x)测算。根据表1,利用熵值法确定数据要素与人工智能技术权重,分别设为xd和xr,再计算耦合协调度。具体评价过程为:

第一,以数据要素评价指标xd为例,m 和 n 分别表示评价区域与评价指标数量,指标值为Xij(i=1,2,…,m;j=1,2,…,n)。本文中m=30,n=7。

第二,为了避免不同量纲对评价指标的影响,对指标进行无量纲化处理。Yij为i区域第j项指标的无量纲化值,

第三,计算i区域第j个指标的比重,Pij=Yij/

第四,计算指标熵值

第五,计算指标的差异性系数gj=1-ej。

第六,确定指标权重

第七,计算评价指数, 其中,k为二级指标,j为三级指标。人工智能技术评价指标xr同理。

其中,k为二级指标,j为三级指标。人工智能技术评价指标xr同理。

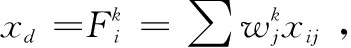

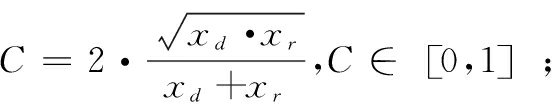

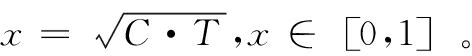

第八,在得到xd和xr后,采用耦合协调度模型评估系统融合水平。其中,耦合度 协调度T=a·xd+b·xr,T∈[0,1];融合度

协调度T=a·xd+b·xr,T∈[0,1];融合度 融合度x值越大,表明数智融合度越高,亦反映系统协同发展水平越高。

融合度x值越大,表明数智融合度越高,亦反映系统协同发展水平越高。

2.1.3 中介变量

区域创新能力(score)。本文参考现有研究,采用中国区域创新创业指数(IRIEC)[36]衡量区域创新能力。该指数涵盖新建企业数量、风险投资规模、专利授权量等5个维度,综合评估区域创新创业活力与绩效,具有多维性和实时性。

产业结构高级化(advanced)。采用各省份第三产业产值与第二产业产值之比测度。

资源错配程度(allocation)。借鉴刘诚和夏杰长[21]的研究,首先,在假定生产函数为柯布道格拉斯生产函数的基础上,得到资本和劳动力的边际产出;其次,根据劳动力和资本的边际产出与其价格的偏离程度得到劳动力、资本错配指数,并最终得到总体错配指数;最后,用各城市当年的总体错配指数与本年度错配指数的最大值之比衡量各城市资源配置效率,比值越小说明该地区资源错配程度越低。

2.1.4 调节变量:创新基建(infrainno)

借鉴伍先福等[30]的研究,采用熵值法对R&D 经费投入强度、科学技术支出占比、R&D人员占比和人均有效专利数进行测度,计算各省份创新基建得分,以此衡量地区创新基建水平。

2.1.5 控制变量

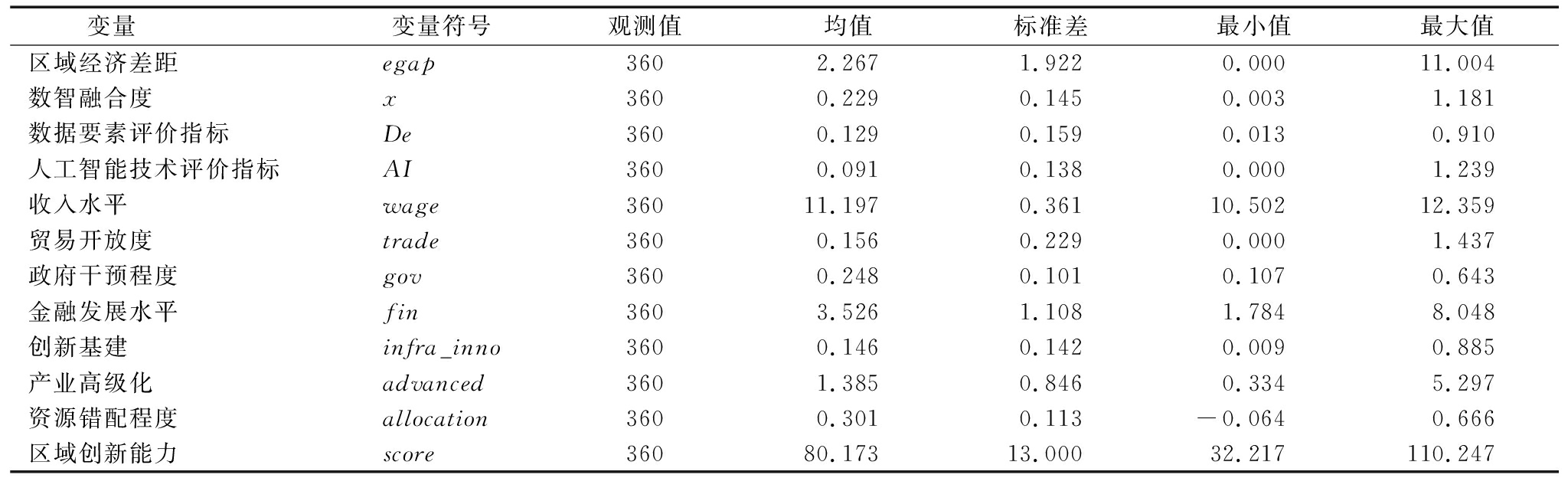

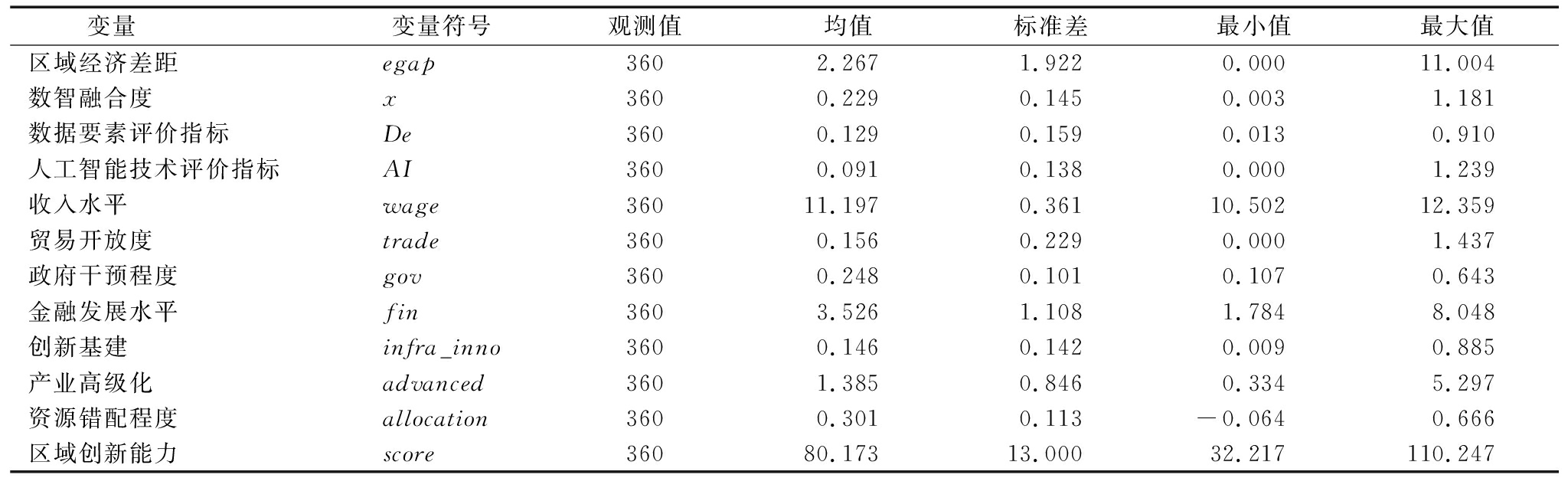

参考已有研究,选取以下控制变量[5,10]:①收入水平(wage),收入水平影响居民消费、投资等总需求,亦对区域经济具有一定影响,本文使用各地区平均工资额并取对数表示;②贸易开放度(tred),我国各区域对外贸易程度存在巨大差异,其是导致地区经济发展不均衡的重要原因之一,本文采用进出口总额与GDP的比值表示贸易开放度;③政府干预程度(gov),政府行为是影响地区经济的重要因素,而地方财政支出是其干预经济发展的主要手段,本文采用政府预算支出与GDP的比值表示政府干预程度;④金融发展水平(fin),金融发展水平与地区经济息息相关,地区经济发展水平高,其金融发展水平也高。本文采用年末金融机构存贷款余额之和占GDP的比重测度。各变量描述性统计结果见表2。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Variable descriptive statistics

变量变量符号 观测值均值标准差最小值最大值区域经济差距egap3602.2671.9220.00011.004数智融合度x3600.2290.1450.0031.181数据要素评价指标De3600.1290.1590.0130.910人工智能技术评价指标AI3600.0910.1380.0001.239收入水平wage36011.1970.36110.50212.359贸易开放度trade3600.1560.2290.0001.437政府干预程度gov3600.2480.1010.1070.643金融发展水平fin3603.5261.1081.7848.048创新基建infra_inno3600.1460.1420.0090.885产业高级化advanced3601.3850.8460.3345.297资源错配程度allocation3600.3010.113-0.0640.666区域创新能力score36080.17313.00032.217110.247

2.2 模型设定

首先,基于上述分析,为检验数智融合对区域经济的影响,构建基于面板数据的实证模型:

egapi,t=α0+α1xi,t+δControlsi,t+γi+λt+εi,t

(1)

式(1)中,区域经济差距(egapi,t)为被解释变量,表明地区i在时间t的经济发展差距;数智融合度(x)为核心解释变量,表示地区i在时间t的数据要素与人工智能技术融合度;α0为常数项,Controls为控制变量集,包括收入水平(wage)、贸易开放度(tred),政府干预程度(gov)和金融发展水平(fin),γi为个体固定效应,λt为时间固定效应,εi,t为随机干扰项。

其次,为研究解释变量通过何种路径影响被解释变量,借鉴中介效用两步法,通过两段式回归进行机制检验。根据假设H2、H3和H4,构建模型如下:

advancedi,t=β0+β1xi,t+δControlsi,t+γi+λt+εi,t

(2)

allocationi,t=η0+η1xi,t+δControlsi,t+γi+λt+εi,t

(3)

scorei,t=κ0+κ1xi,t+δControlsi,t+γi+λt+εi,t

(4)

式中,产业高级化(advanced)、资源错配程度(allocation)、区域创新能力(score)分别为机制变量,其他符号同式(1)。

最后,为验证创新基建在数智融合影响区域经济差距中的调节效应,构建模型如下:

egapi,t=α0+α1xi,t+α2infrainnoi,t+α3xi,tinfrainnoi,t+δControlsi,t+γi+λt+εi,t

(5)

进一步地,数智融合对区域经济差距的影响可能存在非线性特征,本文采用面板门槛回归方法,尝试识别是否存在显著门槛变量及其临界值。具体模型构建如下:

egapi,t=α0+α1xi,t×I(thri,t≤θ)+α2xi,t×I(thri,t>θ)+αk∑Controlsi,t+γi+λt+εi,t

(6)

式中,thri,t为门槛变量,θ为待估门槛值,I(·)为示性函数。当I=1时,括号中表达式成立,其他符号同式(1)。

2.3 数据来源与处理

选取2012-2023 年我国内地30个省份(西藏因数据不全未纳入)为样本,数据主要来源于历年《中国城市统计年鉴》、CSMAR数据库、CNRDS数据库、中国区域创新创业指数(IRIEC)、北京大学数字普惠金融指数报告。此外,企业层面人工智能技术发展数据来源于企查查,专利数据来源于中国专利数据库。为了保证数据结果的可靠性、准确性和稳定性,对数据进行以下处理:对缺失值进行线性插补、对数值波动较大的变量进行对数化处理,最终得到360个有效样本。

3 实证分析

本研究主要使用Stata18.0软件对相关数据进行处理。实证分析前,采用方差膨胀因子VIF值检验共线性。结果显示,VIF值处于1.529~2.755的范围内,低于临界值10,表明本文选取的指标不存在严重的多重共线性。同时,Hausman检验和F检验结果均显著拒绝原假设。因此,本研究选择固定效应模型进行回归分析。

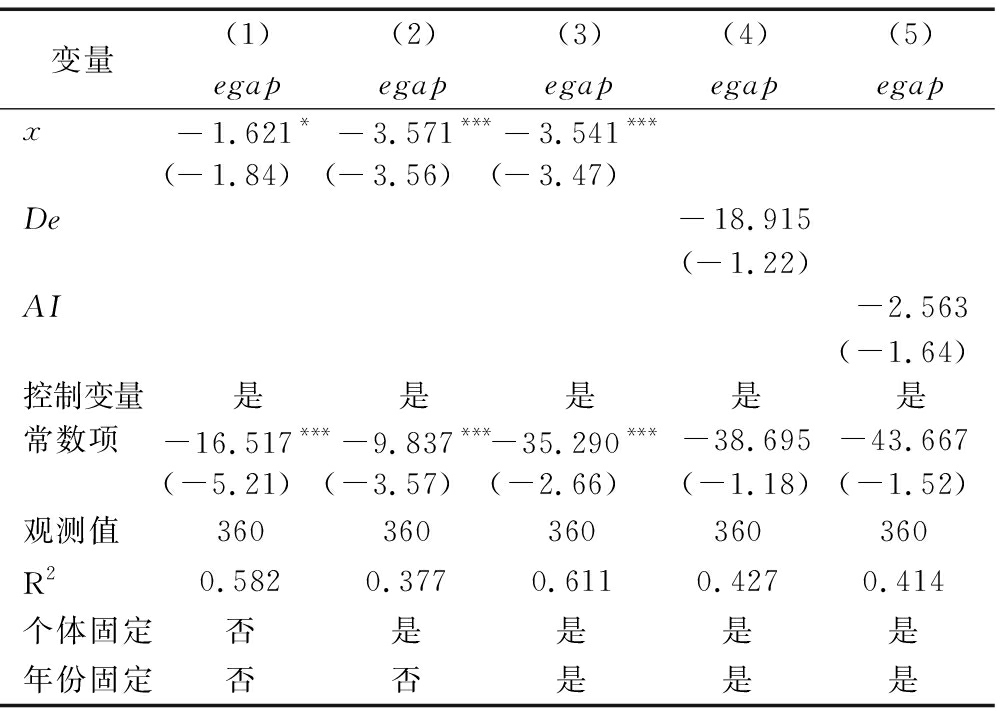

3.1 基准回归结果

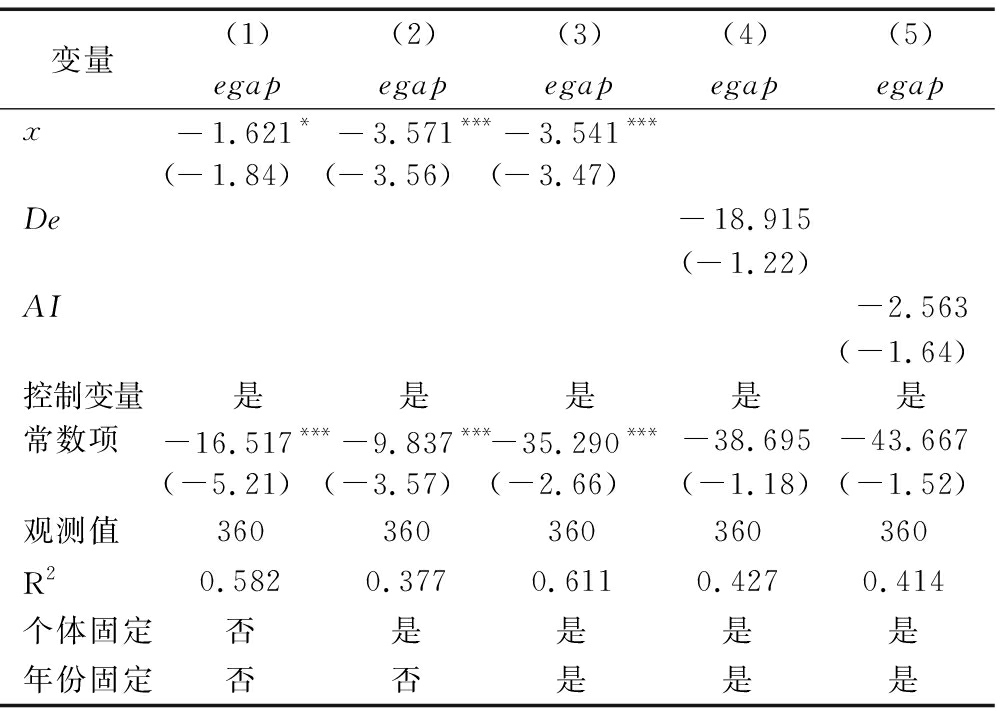

为提升实证结果稳健性,采用逐步回归法进行检验。表3中列(1)(2)(3)分别为混合效应模型、个体固定效应模型和双固定效应模型,结果表明,数智融合度(x)与区域经济发展差距(egap)至少在10%的统计水平上存在显著负向关系,说明二者融合有助于缩小区域经济差距。因此,本文假设H1得到验证。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)egapegapegapegapegapx-1.621*-3.571***-3.541***(-1.84)(-3.56)(-3.47)De-18.915(-1.22)AI-2.563(-1.64)控制变量是是是是是常数项-16.517***-9.837***-35.290***-38.695-43.667(-5.21)(-3.57)(-2.66)(-1.18)(-1.52)观测值360 360 360 360 360 R20.582 0.377 0.611 0.427 0.414 个体固定否 是 是 是 是 年份固定否 否 是 是 是

注:***、**和*分别表示1%、5%和10%的显著性水平;括号内为t值,下同

表3中列(4)(5)分别表示数据要素(De)与人工智能技术(AI)对区域经济发展差距的影响,结果表明,数据要素与人工智能技术分别对区域经济发展差距的影响不显著,亦侧面反映出数智融合对促进区域协调发展的有效性。

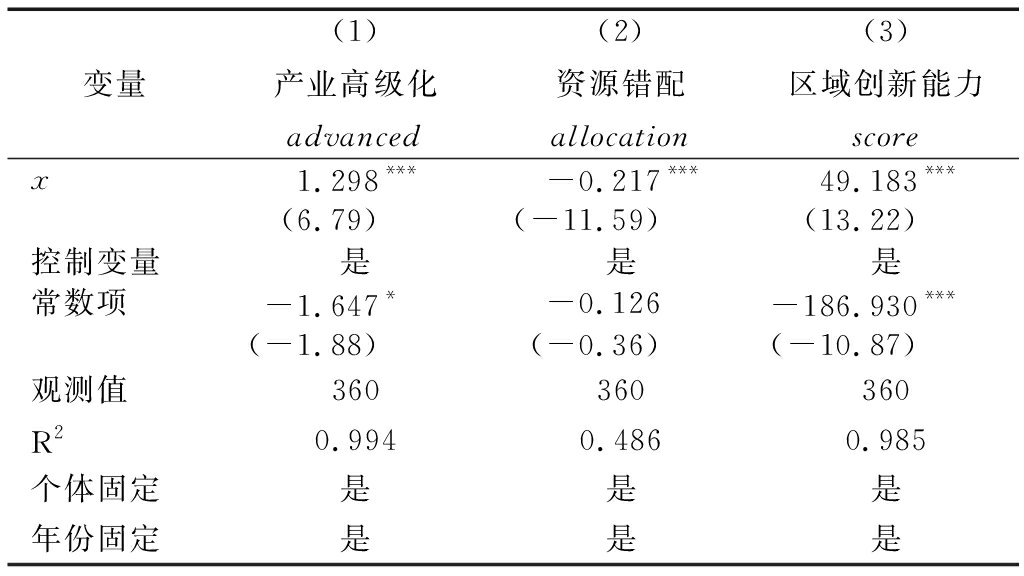

3.2 中介效应检验

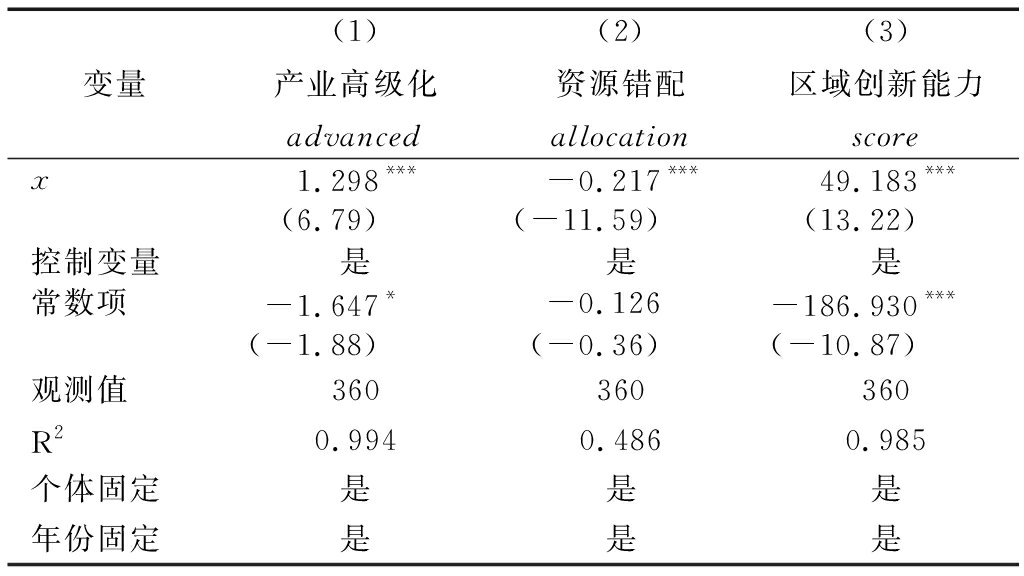

运用两步法检验中介效应。由表4列(1)(3)可知,核心解释变量数智融合度(x)在1%的水平上与变量产业高级化(advanced)、区域创新能力(score)显著正相关,说明产业高级化(advanced)、区域创新能力(score)提高会增强经济发展内生动力,提升区域技术水平与产出附加值,进而抑制区域经济发展差距(egap)扩大;列(2)结果则显示,数智融合度(x)和资源错配(allocation)存在显著负相关关系,即资源错配程度增大会导致区域经济发展差距(egap)扩大。因此,中介效应成立,即假设H2、H3和H4得到验证。

表4 中介效应检验结果

Table 4 Mediation effect test results

变量(1)产业高级化advanced(2)资源错配allocation(3)区域创新能力scorex1.298***-0.217***49.183***(6.79)(-11.59)(13.22)控制变量是是是常数项-1.647*-0.126-186.930***(-1.88)(-0.36)(-10.87)观测值360360360R20.9940.4860.985个体固定是是是年份固定是是是

3.3 调节效应检验

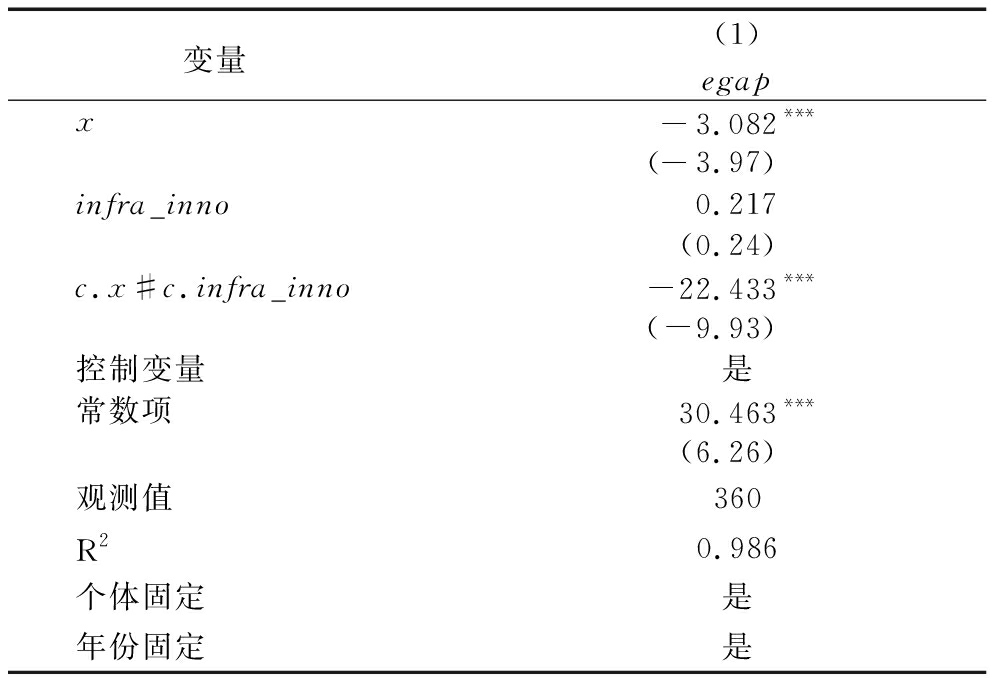

本文通过加入调节变量与核心解释变量的交互项来验证是否存在调节效应,考虑到交互项与单项的共线性可能影响基准回归结果,因此回归时只需观察交互项符号以及系数显著性。表5表明,核心解释变量x与调节变量创新基建水平(infra_inno)的交互项系数在1%水平上显著为负,与解释变量(x)同号,表明在其他条件不变情形下创新基建水平(infra_inno)越高,数智融合度(x)对区域经济差距(egap)的抑制作用越强。这说明在创新基建水平较高地区,研发经费投入和科技支出为数智融合提供了持续的创新生态保障,形成“投入-产出-再投入”的良性循环,即区域创新基础设施越完善,数智融合越有助于缩小区域经济发展差距。因此,区域创新基础设施的调节效应成立,假设H5得到验证。

表5 调节效应检验结果

Table 5 Moderation effect test results

变量 (1)egapx-3.082***(-3.97)infra_inno0.217(0.24)c.x#c.infra_inno-22.433***(-9.93)控制变量是常数项30.463***(6.26)观测值360R20.986个体固定是年份固定是

3.4 内生性与稳健性检验

3.4.1 内生性问题

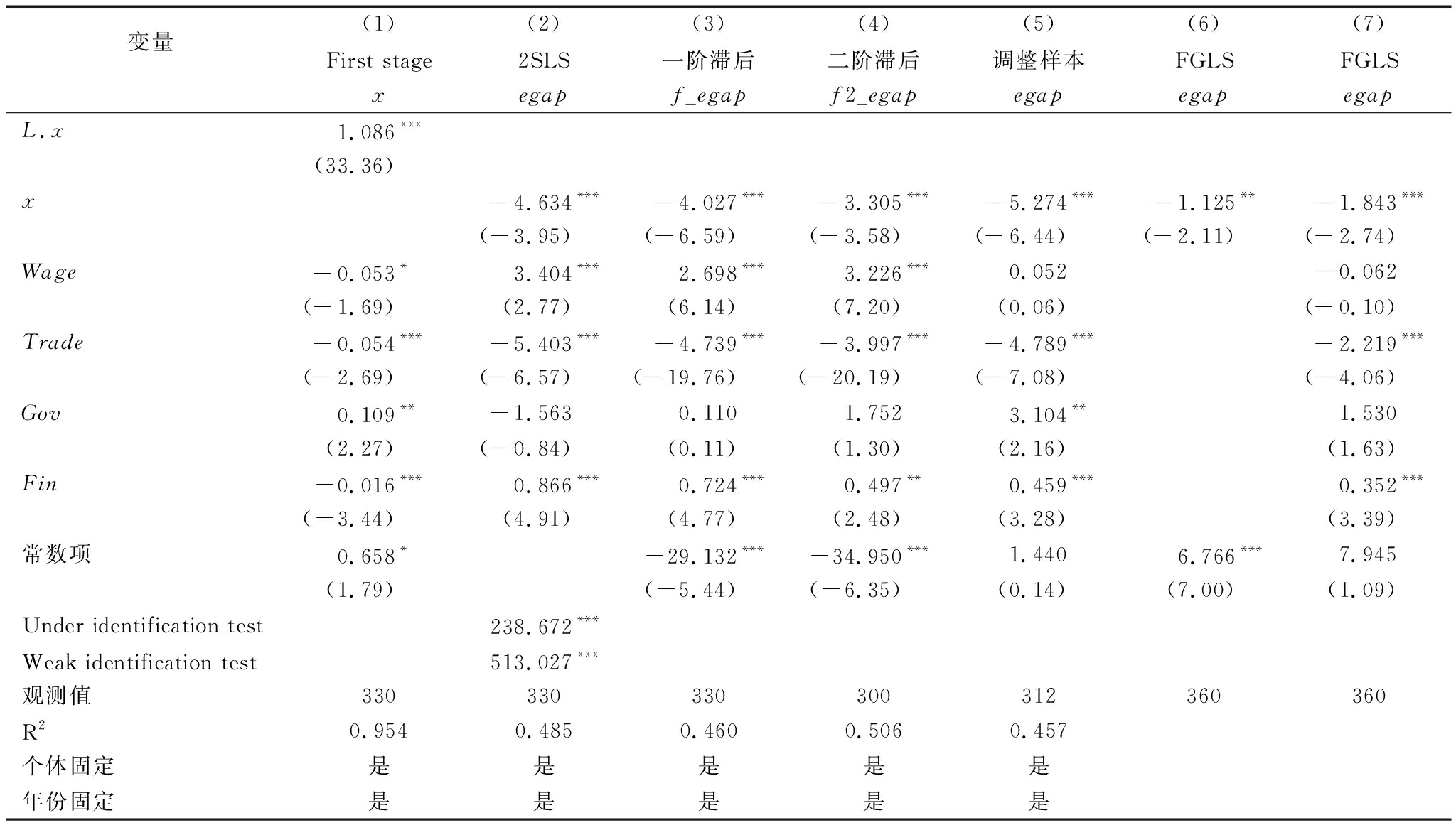

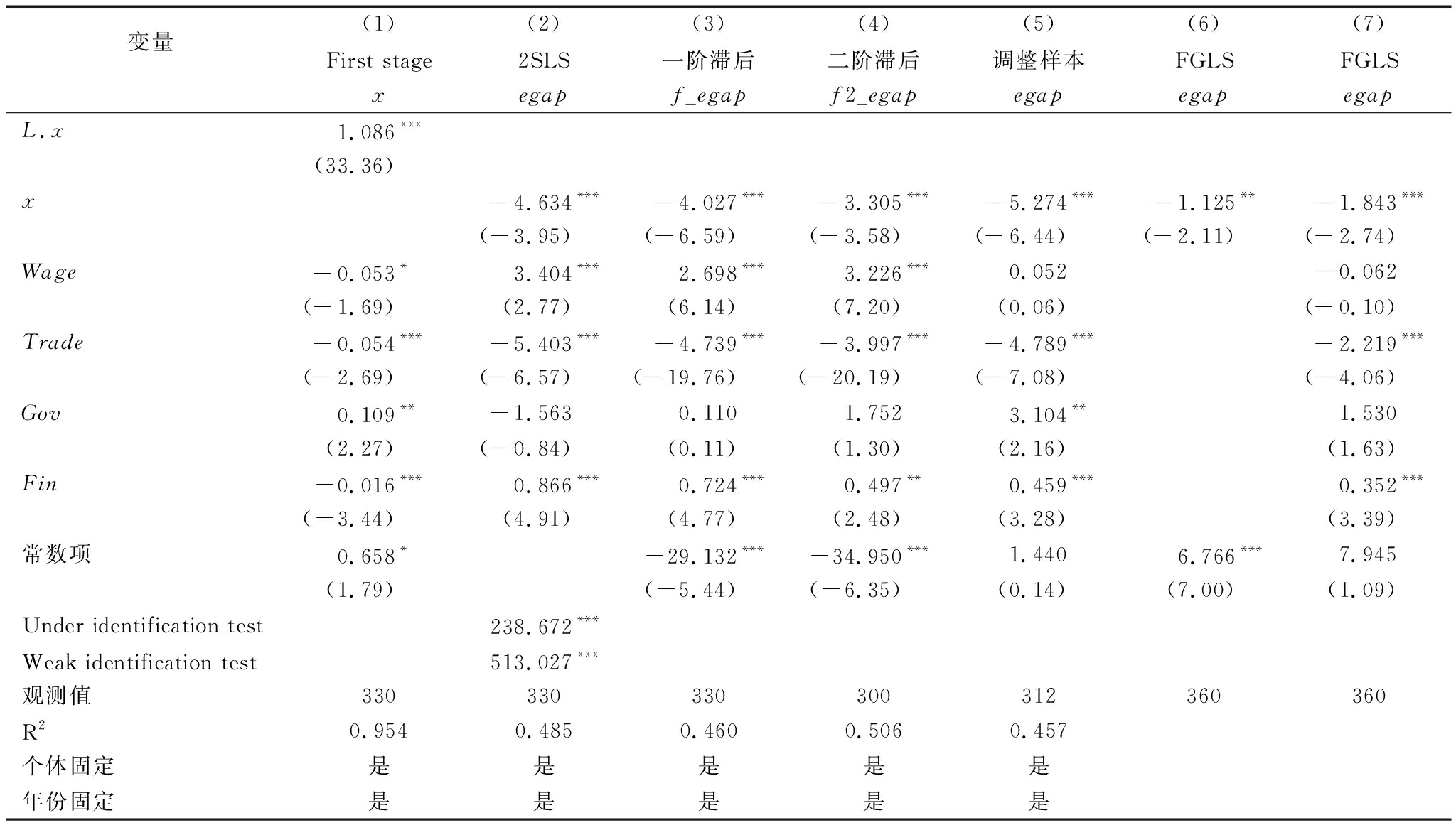

为克服潜在的内生性问题,采用2SLS方法进行估计,以内生变量一阶滞后项作为工具变量。表6中列(1)显示,工具变量与内生变量存在显著的相关性。此外,不可识别检验与弱工具变量检验结果均显著拒绝原假设,表明工具变量选取有效,且满足外生性。列(2)为利用工具变量纠正内生变量的偏误结果,结果显示,解释变量在1%水平上显著为负,表明估计结果具有稳健性。

表6 内生性与稳健性检验结果

Table 6 Endogeneity and robustness test results

变量(1)First stage(2)2SLS(3)一阶滞后(4)二阶滞后(5)调整样本(6)FGLS(7)FGLSxegapf_egapf2_egapegapegapegapL.x1.086***(33.36)x-4.634***-4.027***-3.305***-5.274***-1.125**-1.843***(-3.95)(-6.59)(-3.58)(-6.44)(-2.11)(-2.74)Wage-0.053*3.404***2.698***3.226***0.052-0.062(-1.69)(2.77)(6.14)(7.20)(0.06)(-0.10)Trade-0.054***-5.403***-4.739***-3.997***-4.789***-2.219***(-2.69)(-6.57)(-19.76)(-20.19)(-7.08)(-4.06)Gov0.109**-1.5630.1101.7523.104**1.530(2.27)(-0.84)(0.11)(1.30)(2.16)(1.63)Fin-0.016***0.866***0.724***0.497**0.459***0.352***(-3.44)(4.91)(4.77)(2.48)(3.28)(3.39)常数项0.658*-29.132***-34.950***1.4406.766***7.945(1.79)(-5.44)(-6.35)(0.14)(7.00)(1.09)Under identification testWeak identification test238.672***513.027***观测值330330330300312360360R20.9540.4850.4600.5060.457个体固定是是是是是年份固定是是是是是

注:列(6)(7)中括号内为Z统计量

3.4.2 时滞性检验

为检验模型时滞效应并缓解双向因果问题,对解释变量进行一阶与二阶的滞后处理。表6列(3)(4)显示,经滞后处理解释变量仍在1%水平上显著为负,与前文结论一致,再次证实研究发现的稳健性。

3.4.3 调整研究样本

为增强研究结论的普适性,通过剔除北京、上海等直辖市样本进行敏感性检验,以降低特殊样本对估计结果的潜在影响。从表6列(5)回归结果可知,在剔除特殊样本后的检验结果表明,数智融合度(x)依然在1%水平上与区域经济发展差距(egap)存在显著的负相关关系(-5.274,p<0.01),表明结论在普通样本中同样适用。

3.4.4 更换估计方法

为控制估计方法可能产生的偏差,采用FGLS方法进行稳健性检验,以有效解决模型存在的组间异方差和组内自相关问题,回归结果如表6列(6)(7)所示。结果显示,数智融合度(x)和区域经济发展差距(egap)依旧呈显著负相关关系。

从上述结果可知,在通过一系列内生性考虑和稳健性检验后,数智融合度对区域经济发展差距的影响均显著为负,与前文保持一致,因此本文结论稳健。

4 异质性检验与进一步分析

4.1 异质性分析

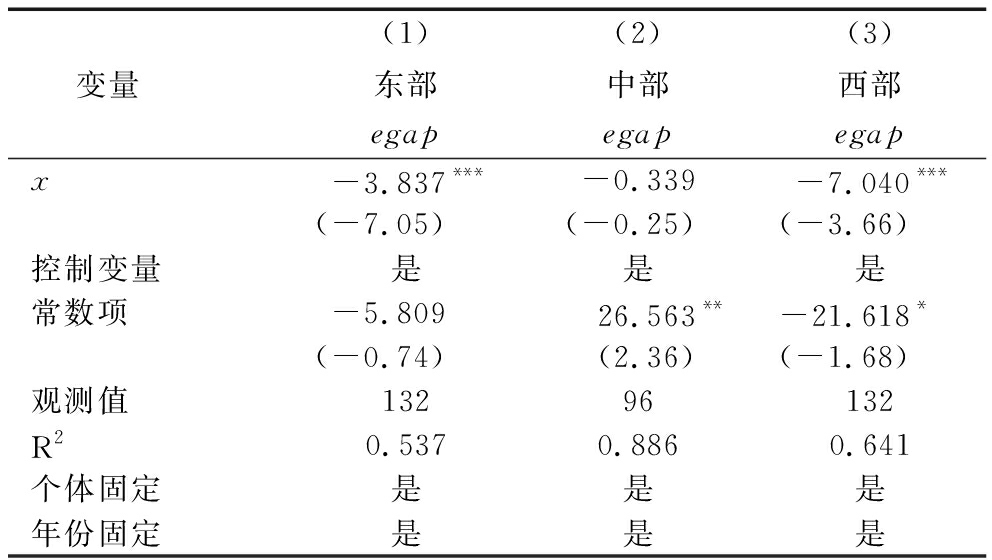

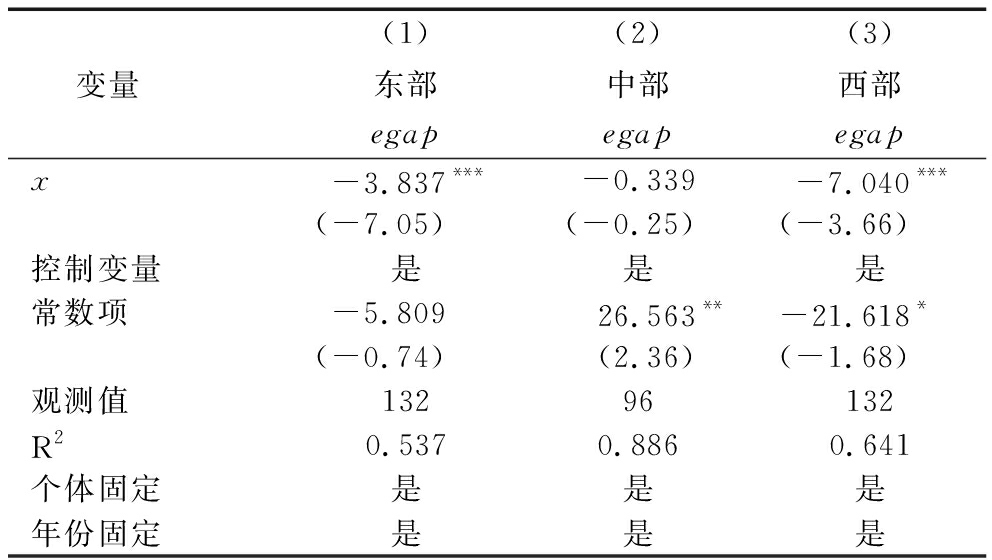

为探究数智融合对区域经济差距的影响在不同样本中是否存在异质性,本文采用分组回归的方式进行分析,结果如表7所示。列(1)(3)显示,数智融合度显著缩小东部和西部地区经济差距,但对中部地区影响不显著,呈现“两头强、中间弱”的空间分布特征。

表7 异质性分析结果

Table 7 Heterogeneity analysis results

变量(1)东部(2)中部(3)西部egapegapegapx-3.837***-0.339-7.040***(-7.05)(-0.25)(-3.66)控制变量是是是常数项-5.80926.563**-21.618*(-0.74)(2.36)(-1.68)观测值13296132R20.5370.8860.641个体固定是是是年份固定是是是

其可能的原因为:东部地区劳动力和专业化技能集中,吸引企业不断向该地区集聚,进而通过溢出效应带动周边区域进步;西部地区在国家政策的大力扶持下,通过“东数西算”工程及特色产业数字化,不断培育壮大数字产业,推动互联网、大数据与实体经济深度融合。同时,由于具有多元共享、跨界融合和低成本特征,数据要素通过融合人工智能技术有助于第二、三产业基础较弱的西部地区以更低成本缩小与东部及中部地区的发展差距。中部地区拥有较成熟的产业发展路线,但是相比于东部地区,缺乏资源优势与技术优势,相比于西部地区又缺乏政策关注,使得数据要素与人工智能技术的融合度较弱,难以显著促进区域协调发展。

4.2 数智融合对区域经济差距影响的进一步分析

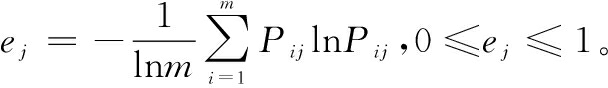

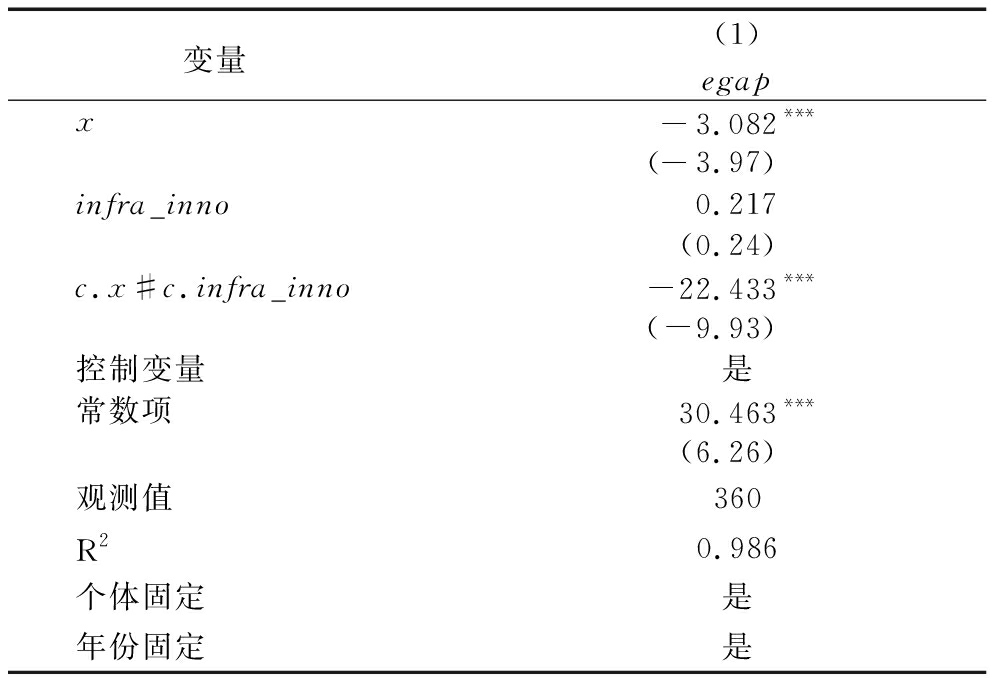

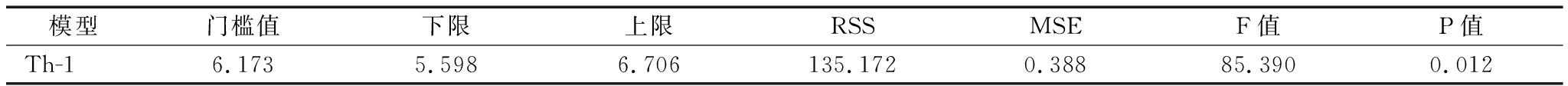

为检验数智融合对区域经济差距的影响是否存在门槛效应,通过Bootstrap法对门槛存在性进行检验,进行500次反复抽样,得到检验结果如表8所示。结果显示,单一门槛在1%的水平上显著。进一步检验发现,二阶门槛效应未达到显著性水平。这表明数智融合对区域经济差距的影响存在显著的单一门槛特征。

表8 门限估计值与门槛效应检验

Table 8 Threshold estimation values and threshold effect test

模型门槛值下限上限 RSS MSEF值 P值Th-1 6.1735.5986.706135.1720.38885.3900.012

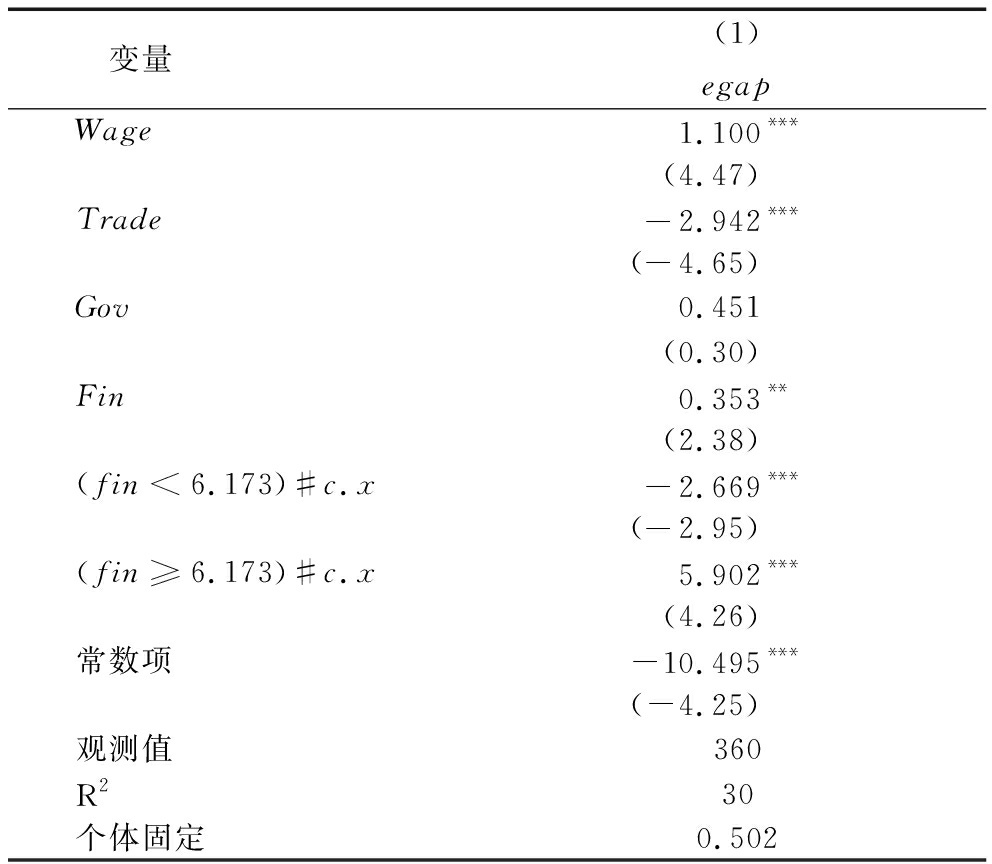

表9为门槛效应检验结果,结果表明,金融发展水平(fin)在数智融合度(x)影响区域经济差距(egap)的过程中存在显著的门槛效应。具体来说,当金融发展水平(fin)小于6.173时,数智融合度(x)对区域经济差距(egap)的影响在1%水平上显著为负;但当金融发展水平(fin)大于或等于6.173临界值时,数智融合度(x)对区域经济差距(egap)的影响为正,即扩大了区域经济差距。

表9 门槛效应回归结果

Table 9 Threshold effect regression results

变量(1)egapWage1.100***(4.47)Trade-2.942***(-4.65)Gov0.451(0.30)Fin0.353**(2.38)(fin<6.173)#c.x-2.669***(-2.95)(fin≥6.173)#c.x5.902***(4.26)常数项-10.495***(-4.25)观测值360R230个体固定0.502

造成上述结果的原因可能是,较低的金融发展水平下企业融资渠道有限,促使企业依赖数智融合提高资源利用效率和创新能力,推动地区产业升级,进而缩小区域经济差距。相反,在金融发展水平较高地区,创新要素倾向于向经济基础好、回报率高地区集聚,形成资源配置的结构性偏向。这种过度集中不仅削弱落后地区对资金和技术可获得性,而且驱使资本追求短期回报,降低对欠发达地区的投入意愿,从而抑制数智融合的普惠性效应,加剧区域发展不平衡,进一步扩大区域经济差距。

5 研究结论与建议

5.1 研究结论

基于区域创新系统理论,本研究利用2012-2023年中国内地30个省份面板数据,构建数据要素与人工智能技术评价指标体系,采用熵权法和耦合协调度模型测度二者融合水平,通过固定效应模型和门槛效应模型,系统考察数智融合对区域经济差距的影响机制。研究结论如下:

(1)数智融合对区域经济差距有显著抑制作用,即数智融合能够显著缩小区域经济差距。

(2)数智融合通过提升区域创新能力、促进产业结构高级化和降低资源错配,实现缩小区域经济差距的作用。创新基建作为科技创新层面的公共品,该投入可以强化数智融合对区域经济差距的抑制作用。这是因为创新基建水平作为数据要素与人工智能技术发展的底层支撑,能够更好地促进数智融合,助力区域经济协调发展。

(3)数智融合对缩小区域经济差距的影响效应在东部与西部地区显著,在中部地区不显著。这说明数智跨界融合和多元共享极大缓解了西部地区创新成本高与效率低的问题,对促进区域经济协调发展产生积极作用。

(4)数智融合对区域经济差距的影响中存在金融发展水平的单门槛效应。当金融发展水平跨越门槛值后,数智融合对区域协调发展的作用由正转负。这反映出当金融发展水平超过阈值后,集中效应和排他效应会导致数智融合红利更多地集中在资源丰富、技术雄厚的地区,反而加剧区域间经济不平衡问题。

5.2 研究意义

相比于现有文献,本研究一是从理论上深入阐述数智融合的内在逻辑,丰富数智融合影响区域经济差距的理论分析,弥补现有研究中忽略多因素间融合效应的不足。二是基于区域创新系统理论,揭示数智融合最终促进区域经济协调发展的内在机制。不仅证实数智融合的价值倍增效应对缩小区域经济差距的重要作用,而且探讨了现阶段推动数智融合、促进区域经济协调发展的实现路径,为推动区域高质量发展提供了参考。

5.3 政策建议

区域经济协调发展是实现高质量发展的关键路径,亦是我国实现共同富裕的必经之路。未来应形成更加包容、高效的数字创新体系,实现区域经济协调发展。因此,提出如下政策建议:

(1)各地区应加快培育和完善数据要素市场,形成从数据采集、运载、存储、分析到应用的全链条协同。特别是针对西部等相对落后区域,加快建设数据中心,深入实施“东数西算”工程,利用数智融合下的知识溢出效应降低创新成本,提升创新水平,形成具有地方特色的产业集群,促进区域经济协调发展。

(2)增加创新基建投入,提升数据智能化应用水平。首先,政府应进一步加大创新基建投入,确保区域间数字资源流动畅通,提升数据要素的市场化配置效率。同时,立足地区发展实际,出台多元化、符合当地现实的创新扶持政策,避免政策同质化,促进数智融合的有序竞争。其次,加强地方高校、企业与政府在数智融合方面的深度合作及协同创新,如推动高校设立“校企合作研究中心”,强化科研成果转化,支持对前沿技术的研究与试验,并设立专项财政补贴和税收优惠,鼓励企业投入新技术研发与应用,缓解技术融合的资金压力,从而促进区域内知识共享和技术应用,提升区域创新能力。

(3)防范金融资源过度集中,强化数智融合的政策引导。金融发展水平过高可能导致数智融合对区域经济差距的抑制作用减弱。因此,政府在利用金融手段支持数字经济发展的同时,要防止资金、数据、技术资源在局部地区的过度集中。建议完善区域间数字金融普惠机制,鼓励金融机构加大对欠发达地区数字产业的扶持力度,确保数智融合带来的经济增长能够惠及更广泛区域。

参考文献:

[1] 李海舰, 赵丽. 数据成为生产要素: 特征、机制与价值形态演进[J].上海经济研究, 2021, 33(8): 48-59.

[2] MUELLER M, GRINDAL K. Data flows and the digital economy: information as a mobile factor of production[J].Digital Policy, Regulation and Governance, 2019, 21(1): 71-87.

[3] JONES C I, TONETTI C. Nonrivalry and the economics of data[J].American Economic Review, 2020, 110(9): 2819-2858.

[4] 林志杰, 孟政炫. 数据生产要素的结合机制——互补性资产视角[J].北京交通大学学报(社会科学版), 2021, 20(2): 28-38.

[5] 岳书敬, 董迪妮, 赖晓冰. 数字创新如何影响城市经济差距——“数字鸿沟” 还是“数字红利”[J].财经科学, 2023,65(9): 76-88.

[6] AGRAWAL A, JOSHUA G, GOLDFARB A. The economics of artificial intelligence: an agenda[M].Chicago:University of Chicago Press, 2019.

[7] 洪名勇, 张西凤. 数据赋能新质生产力发展的作用机理与实现路径研究[J].经济问题, 2024,46(10): 32-40.

[8] 郭晗. 人工智能培育中国经济发展新动能的理论逻辑与实践路径[J].西北大学学报(哲学社会科学版), 2019, 49(5): 21-27.

[9] IAIN MC, REBECCA H, SCOTT S. The impact of artificial intelligence on innovation: an exploratory analysis [M].Chicago:University of Chicago Press,2019:115-146.

[10] 程名望, 褚羽舟. 数据要素与人工智能技术融合能提升城市创新能力吗[J].同济大学学报(社会科学版), 2024, 35(3): 49-62.

[11] 陈楠, 蔡跃洲. 人工智能技术创新与区域经济协调发展——基于专利数据的技术发展状况及区域影响分析[J].经济与管理研究, 2023, 44(3): 16-40.

[12] 高志刚, 田丰, 韩延玲. 人工智能对中国区域经济高质量发展影响的理论机理与实证分析——以工业机器人为例[J].科技管理研究, 2023, 43(7): 182-192.

[13] 张斌, 李亮. “数据要素×” 驱动新质生产力: 内在逻辑与实现路径[J].当代经济管理, 2024, 46(8): 1-10.

[14] 习近平. 推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局[J].求是, 2019,32(24) :4-9.

[15] ASHEIM B, GERTLER MS. The geography of innovation: regional innovation systems[A]//The Oxford handbook of innovation.Oxford:Oxford University Press, 2005.

[16] 范德成,肖文雪.数字经济何以成为区域创新发展新动能——基于要素融合的实证分析[J].科技进步与对策,2025,42(5):69-81.

[17] 付文宇, 李彦, 贺子欣. 人工智能对区域创新发展的影响研究[J].工业技术经济, 2021, 40(12): 51-57.

[18] NYLÉN D, HOLMSTROM J. Digital innovation in context: exploring serendipitous and unbounded digital innovation at the church of Sweden[J].Information Technology &People, 2019, 32(3): 696-714.

[19] SESTINO A, PRETE M I, PIPER L, et al. Internet of things and big data as enablers for business digitalization strategies[J].Technovation, 2020, 40(8): 102-173.

[20] 杨艳, 王理, 李雨佳, 等. 中国经济增长:数据要素的“双维驱动”[J].统计研究, 2023, 40(4): 3-18.

[21] 刘诚,夏杰长.线上市场、数字平台与资源配置效率:价格机制与数据机制的作用[J].中国工业经济,2023,41(7):84-102.

[22] 陈伟,邓堯,杨柏,等.人工智能能否赋能区域技术创新——创新环境的中介效应[J].科技进步与对策,2024,41(10):57-66.

[23] 周乐欣, 孔婧. 数据要素市场发展赋能产业结构升级的实证检验[J].统计与决策, 2024, 40(11): 92-97.

[24] 王梁华. 数字经济、新质生产力与中国式现代化产业体系建设[J].科技进步与对策, 2024, 41(18): 55-65.

[25] 吴亮.数字化赋能产业结构优化促进区域经济高质量发展实证研究[J].贵州社会科学,2022,42(7):125-132.

[26] 周波,孔欣悦,刘晶.政府引导基金改善资本错配的效应与机制研究[J].财经问题研究,2025,47(5):80-92.

[27] AGRAWAL A, GANS J, GOLDFARB A. Prediction machines: the simple economics of artificial intelligence[M].Boston: Harvard Business Review Press, 2018.

[28] 郭斌, 杜曙光. 新基建助力数字经济高质量发展:核心机理与政策创新[J].经济体制改革, 2021,39(3): 115-121.

[29] 张佩,王姣娥,马丽.新基建与区域经济协调发展的时空耦合及影响因素[J].地理科学,2024,44(4):562-572.

[30] 伍先福, 黄骁, 钟鹏. 新型基础设施建设与战略性新兴产业耦合协调发展测度及其耦合机制[J].地理科学, 2021, 41(11): 1969-1979.

[31] 陈明生, 郑玉璐, 姚笛. 工业机器人应用对地区经济差距的影响研究[J].财经研究, 2024, 50(1): 139-153.

[32] 赵建新.论区域经济差距的衡量指标与测度方法[J].经济地理,1998,18(3):20-24,29.

[33] 聂昀秋, 马晓君, 郑佳宁. 数据要素发展水平与经济增长:影响效应和机制分析[J].中国流通经济, 2024, 38(8): 56-68.

[34] 刘治彦, 王谦. 数据要素对经济增长的影响——基于科学决策的中介效应分析[J].当代经济管理, 2024, 46(9): 9-19.

[35] DAMIOLI G, VAN ROY V, VERTESY D. The impact of artificial intelligence on labor productivity[J].Eurasian Business Review, 2021, 11(1): 1-25.

[36] 戴若尘, 祝仲坤, 张晓波. 中国区域创新创业指数构建与空间格局(1990—2020)[J].经济科学, 2024,46(1): 5-34.

(责任编辑:胡俊健)