0 引言

2023年9月,习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会上强调,“加快传统制造业数字化、网络化、智能化改造,推动产业链向上下游延伸,形成较为完善的产业链和产业集群。主动对接国家战略需求,整合和优化科教创新资源,加大研发投入,掌握更多关键核心技术”。在数字经济与实体经济深度融合的全球浪潮下,数字化转型已成为企业重塑竞争优势的核心战略。

随着人工智能、大数据、物联网等技术快速渗透,企业不仅需要应对技术迭代的挑战,更需通过培育动态能力实现资源敏捷配置与战略重构,从而驱动创新绩效持续提升[1]。当前,企业创新绩效提升愈发依赖于数字化转型与动态能力的协同效应[2]。一方面,数字技术通过数据驱动决策(如客户需求预测算法)和资源云化配置(如跨部门共享研发平台),赋予企业快速感知市场变化、重构资源以适应不断变化环境的能力(池毛毛,2020)。数字化转型并非简单的技术堆砌,其实质是数字技术与组织能力深度融合。在这一过程中,创新绩效提升既依赖于技术赋能下的资源敏捷配置,更受制于组织内部动态能力演化效率。另一方面,部分学者却持不同观点,数字化转型需匹配特定组织条件(如管理能力、结构适配),否则可能导致资源错配、核心能力下降,甚至抑制创新。企业对数字化的嵌入若脱离组织适配,则可能因“动态能力缺口”导致创新效率下降[3]。在此背景下,作为技术落地的核心载体,研发人员可能成为调和“技术赋能”与“组织惯性”矛盾的关键[4]。尽管现有研究已关注到动态能力的中介效应[5],以及相关权变因素的调节作用[6],但仍存在以下局限:其一,主体性缺失。动态能力的“感知—捕捉—重构”循环多被抽象为组织过程,在创新过程中个人主体性的微观行为如何催化或抑制这一过程尚未明晰。其二,忽视双向作用。现有研究从组织层面揭示了数字化转型通过动态能力影响创新绩效的路径[7],对人力资本维度缺少关注,研发人员对动态能力演化的作用有待深入探讨。

本文可能的理论贡献如下:第一,拓展动态能力视角下数字化转型影响创新绩效的研究视角,将研发人员个体视角嵌入“感知—捕捉—重构”循环链条,揭示研发人员对动态能力演化以及数字化转型的影响。第二,构建“技术—能力—人力”三元交互框架,将研发人员视为动态能力与数字技术间的权变因素,揭示其对“感知—捕捉—重构”链条的润滑作用。

1 理论分析与研究假设

1.1 吸收能力理论

动态能力是企业快速调整内外部资源以及应对外部环境变化的能力[8]。随着全球经济快速增长,市场环境的不稳定性凸显,企业依靠强势地位及内部资源积累所构建的竞争优势面临挑战[9]。因此,企业需要将动态能力融入日常管理,以适应环境变化、重塑资源结构、保持核心竞争力[10]。

Teece[11]阐述了动态能力概念,并基于动态能力理论框架,以战略制定为导向,为企业提升自身竞争力指明方向。动态能力被视为与日常经营密切相关且与基础能力不同的高级能力。Cohen等(1990)提出,吸收能力是企业对外部知识进行吸收与转化应用的能力。其中,知识吸收侧重吸收知识的潜力,强调从外部搜寻和获取所需知识的潜在能力;知识转化与应用侧重吸收知识的现实应用,关注知识获取的实际意义。根据吸收能力理论,企业可被视为一个知识池,通过持续吸收新知识确保对外部市场的有效响应。在此基础上,Zahra等[12]认为,吸收能力本质上是动态能力,能够感知环境变化、捕获环境机会,并通过动态调整内部资源要素组合实现环境适应。

1.2 数字化转型与创新绩效

企业通过制定创新战略寻求外部创新机会,紧跟数字化、智能化发展潮流,实现技术创新,从而提升创新绩效与培育核心竞争力。数字化转型被认为是企业借助人工智能等新兴技术对自身业务进行调整,以解决复杂、不确定性等问题,从而提升创新能力与运营效率。随着时间推移,我国制造企业更加关注数字化转型,数字化转型对制造企业创新绩效的影响如下:

(1)数字化转型有助于信息知识实时共享,制造企业从中捕获发展机会,进而提出价值主张并实现价值创造[13]。借助数字技术,制造企业能够联系各利益相关者,适应快速市场与技术环境变化,从而发现并抓住内外部创新机会。

(2)数字化转型水平较高的制造企业能够利用数字技术(如人工智能、物联网等)为自身创新活动提供支撑,进而改变创新发展模式(周青,王燕灵,2020)。

(3)数字技术有助于制造企业提升创新效率,将传统创新流程模块化、数字化,使创新过程更加便捷、高效(郭朝先等,2022)。同时,借助数字技术,制造企业能够对创新流程进行监控,使创新流程更加透明。

(4)数字化转型有助于制造企业降低创新成本。创新是一个不断试错的过程,风险较高、周期较长。随着时间推移,中国制造企业数字化转型水平不断提升。数字化转型有助于制造企业通过降低调整成本和管理预期抑制成本粘性。因此,数字化转型可降低制造企业信息搜寻成本,有助于其获取创新资源,进而提高创新绩效。综上所述,本文提出以下假设:

H1:数字化转型对制造企业创新绩效具有正向影响。

1.3 数字化转型与吸收能力

吸收能力是企业获得前沿信息、适应激烈竞争环境、整合内外资源并将其转化为知识的能力。数字经济时代,数字技术是企业数字化转型的重要支撑。在数字化浪潮中,信息吸收与管理能力显得尤为重要。借助创新数据库,制造企业能够掌握具体场景、技能和方法,并提升自身数据获取与分析能力。

在经营过程中,大多数制造企业逐渐形成固有产品模式和生产模式。上述模式下,制造企业生产效率进一步提升,但企业能力难以得到提升,从而导致自身陷入“创新困境”。在数字化改造中,重构创新发展模式有助于制造企业主动适应重大变革的冲击,通过突破既有惯性提升自身吸收能力,进而吸收技术领域相关知识[14]。

随着时间推移,制造企业内部沟通更加频繁,不同制造企业间的矛盾也逐步缓和。从知识转换与利用角度,企业可频繁地与其它企业或机构沟通,进而获取异构信息流和资源。当制造企业从外部网络获取异构资源时,能够创造更多价值,进而对知识进行转化与利用[15]。综上所述,本文提出以下假设:

H2:数字化转型对制造企业吸收能力具有正向影响。

1.4 吸收能力与创新绩效

企业吸收能力包括学习、掌握新知识以及解决问题并创造新知识的能力。吸收能力有助于制造企业识别、筛选、吸收并整合知识信息,确保其符合创新目标和流程,进而提升创新绩效。换言之,吸收能力主要从3个方面影响制造企业创新绩效,分别是知识吸收与筛选、消化与应用。

数字经济时代,有效将所获取的创新资源转化为最终产出愈加重要。Tsai等[16]研究发现,如果企业具备一定的吸收能力,则该企业能够识别内外部信息,吸收这些信息中有用的部分并将其运用于经济活动。部分研究表明,企业吸收能力往往与其创新能力呈正向相关关系[17]。技术创新有赖于企业对新知识、新信息的转化与利用,企业通过对新知识、信息进行评估与筛选,获得创新所需的知识。

除知识获取与筛选外,知识消化并应用同样是制造企业创新过程中的重要环节。消化外部知识是一个意会过程,通过这一过程,企业能够将已有知识资源与外部知识资源相关联,为创新活动奠定基础。数字化转型促使企业变革业务模式,进而优化业务流程,这离不开企业对知识与信息的吸收与应用。企业可利用外部知识资源并根据环境变化更新知识资源,从而避免“能力陷阱”。企业对知识的应用旨在基于已吸收的知识信息提升现有创新能力。在创新资源识别、吸收过程中,企业需要将新知识应用于自身创新实践。综上所述,本文提出以下假设:

H3:制造企业吸收能力对其创新绩效具有正向影响。

1.5 吸收能力的中介作用

已有研究发现,借助吸收能力,制造企业能够感知外部环境变化,并及时对市场偏好进行分析,进而吸收外部资源、拓展自身认知范畴,加快数字化转型进度。

(1)在数字化转型过程中,企业会与其它企业构建通用数字平台。数字平台和参与者间的联系有助于异质性资源聚集,借助数字技术,各企业数字化平台间实现互联。实际上,互联网平台技术能够将企业内部和外部相关信息连接起来。基于数字化、智能化平台,借助较强的吸收能力,制造企业对相关信息及知识资源进行吸收、转化,进而在海量数据中挖掘有价值的信息,并将其应用于自身创新活动[18]。

(2)数字化转型有助于企业提升吸收能力,进而提升创新绩效。在数字化生态环境下,企业与外界融合,突破组织壁垒。借助数字技术,制造企业能够加快获取利益相关方信息的速度,包括经销商、消费者、合作企业和竞争对手。数字化转型有助于制造企业更新内部知识,加快吸收外部知识和资源,整合内外部信息并将其融入创新战略和流程,进而提升创新绩效。同时,数字化转型有助于制造企业将支持数字化转型的基础能力升级为更高级别、具备独特性且无法轻易被取代的动态能力。综上所述,本文提出以下假设:

H4:吸收能力在制造企业数字化转型与创新绩效之间发挥中介作用。

1.6 研发人员占比的调节作用

研发人员是企业技术创新能力的决定性因素。现有研究对R&D人员与企业技术创新的关系持以下观点:一种观点认为,无论是专利数量还是新产品销售收入,研发人员占比对两者均具有显著正向影响;另一种观点认为,如果企业无限制增加研发人员数量,反而不利于其后续创新活动[19]。鉴于此,本文将对研发人员占比与企业技术创新关系作进一步分析。

研发人员占比对制造企业创新的影响主要体现如下:一方面,相较于二次创新,制造企业初始创新需要更多研发投入和人才支持;相较于企业其他员工,研发人员占比越大,说明企业对研发工作越重视,创新工作越好开展。另一方面,随着研发水平不断提高,科技创新能力得以增强、科技传播速度得以加快、科技成果转化率得以提升,对技术进步影响最显著的因素是研发人员[20]。

除对企业技术创新产生影响外,研发人员占比还对制造企业吸收能力产生影响。在制造企业内部,研发人员通过与外部交流将外部知识引入企业,再利用外部知识生产新产品,由此形成个人层面的吸收能力。然而,企业吸收能力不是员工个人吸收能力的总和,它还需要员工之间知识共享。因此,研发人员占比是影响企业层面吸收能力的重要因素。综上所述,本文提出以下假设:

H5:研发人员占比调节制造企业吸收能力在数字化转型与创新绩效之间的中介作用。

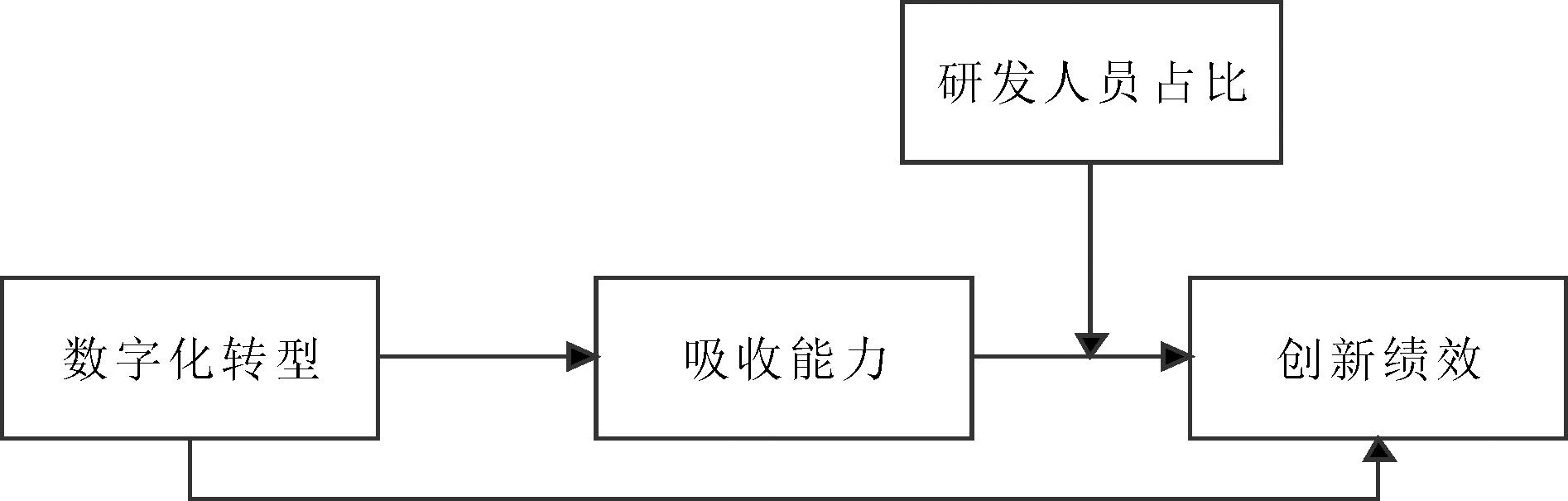

综上所述,本文构建理论概念模型如图1所示。

2 研究设计

2.1 样本选择与数据来源

考虑到2008年国际金融危机的影响,本文将初始时间定为2009年,研究样本为2009—2022年中国制造业A股上市企业。对数据进行以下处理: 第一,剔除样本期被ST和*ST的公司;第二,剔除数据缺失比较严重的企业;第三,对所有变量进行上下1%的缩尾处理,以规避异常值对模型估计的影响。最终,本文得到1 207家企业,共计15 338个观测值。上市企业相关数据来源于CSMAR数据库、中国国家知识产权局专利数据库以及新浪财经等网站。

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量:创新绩效(Eip)

创新绩效是指对企业或某个机构通过新产品研发、流通或实施某个项目所获全部产出的综合评价。现有企业创新绩效评价方法如下:一种是依托知识产权,以企业专利授权或申请数量为计量标准;另一种是以新产品销售额为创新绩效的衡量标准。从数据获取角度而言,企业专利数据的可得性明显优于销售收入数据。数字化转型与创新成果之间可能存在时间延迟,因此本文采用滞后一期专利授权数量衡量企业创新绩效。参考娄琬婷等(2024)的做法,本文以企业专利授权数量的自然对数作为企业创新绩效的衡量指标。

2.2.2 解释变量:数字化转型(Edt)

数字化转型是企业在引入数字技术的基础上,将数字技术融入核心业务中,以实现自身业务与结构调整为目的的高水平转型。借鉴吴非等(2021)的研究成果,本文计算上市公司年度报告中数字化转型关键词出现频次,以此评估企业数字化转型。其中,上市公司数字化转型关键词词频来自CSMAR数据库。本文对关键词词频进行统计汇总,得到衡量数字化转型的总指标。数字化转型关键词主要包括5类技术,即人工智能、区块链、云计算、大数据以及数字技术。

2.2.3 中介变量:吸收能力(Ac)

研发活动本身是知识生产的过程。企业通过持续研发积累内部知识库(如技术专利、工艺经验),这是消化外部知识的基础(张振刚等,2015)。吸收能力本质上是前期相关知识存量的函数,而研发是构建这种存量的核心途径[19]。现有相关研究测量变量的指标包括研发支出的自然对数、人均研发费用支出、研发支出占主营业务收入的比值等[21]。相较于其它指标,研发强度更能反映出企业对研发活动的重视程度,研发强度高的企业更可能拥有与外部前沿技术相关的知识,从而能更有效识别和理解外部信息。高研发强度表明企业将资源长期配置于创新活动,这种战略导向会促使组织建立外部技术环境监测机制。借鉴肖静等(2023)的做法,本文采用制造企业R&D强度衡量企业吸收能力。

2.2.4 调节变量:研发人员占比(RDperson)

研发人员主要包括科技活动人员数量、研发人员数量和研发人员比重。考虑到在制造企业中,研发人员占比是衡量企业研发能力和创新潜力的重要指标,研发的核心是知识创造与应用,高度依赖研发人员的专业知识、技能和创造力。研发人员占比能够直接体现企业在人力资本上的投入规模,是创新活动的重要影响因素。同时,Cohen &Levinthal(1990)指出,吸收能力依赖于组织内部知识基础的深度。研发人员占比高,意味着企业能更快理解外部技术信息,客观性、可操作性和理论关联性,其成为衡量研发人员的核心指标。因此,借鉴现有研究成果[7],本文选择研发人员占比,即研发人员在企业全体人员中所占比重,反映企业对研发工作的重视程度。

2.2.5 控制变量

为了确保研究结果的准确性,本文对企业年龄、企业盈利能力、企业规模和负债规模进行控制。

(1)企业年龄(Age)。考虑到老牌企业可能积累了更多行业知识和管理经验,而新企业可能更具灵活性但缺乏资源,这可能对企业创新产生影响,从而影响本文研究结果。因此,本文采用企业成立年份与观测年度的时间差表示企业年龄。

(2)盈利能力(ROE)。考虑到盈利能力提升可能是企业创新成功的原因而非结果(如利润提升为创新提供资金),需要对其进行控制以避免内生性问题。净资产收益率更能反映不同规模企业盈利能力,因而本文采用净资产收益率衡量盈利能力。

(3)企业规模(Size)。研究表明,企业规模越大,企业越可能投入精力进行研发创新,即企业规模作为非解释变量也会对企业创新绩效产生影响(WEI-RU等,2007)。总资产涵盖企业拥有的全部经济资源,包括流动资产和长期资产,能够综合体现企业财务实力和资源储备。相较于员工人数或营业收入,总资产更能反映不同类型制造企业特性。因此,本文使用企业期末总资产的ln值评估企业规模。

(4)负债规模(Debt)。考虑到高负债企业面临更大的偿债压力,可能减少长期投资(如研发)以维持现金流,进而影响企业创新,需要加以控制。因此,本文采取企业总负债的ln值衡量负债规模。

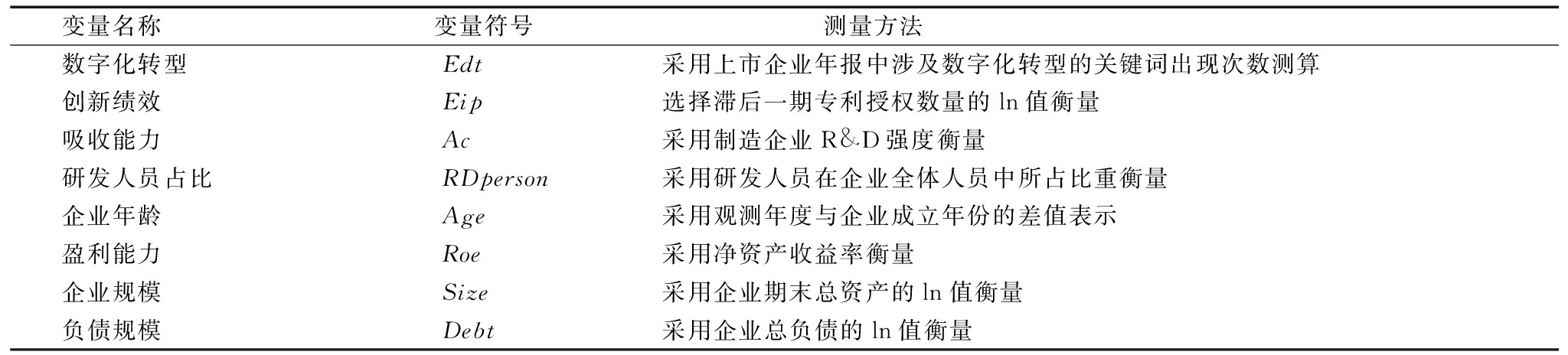

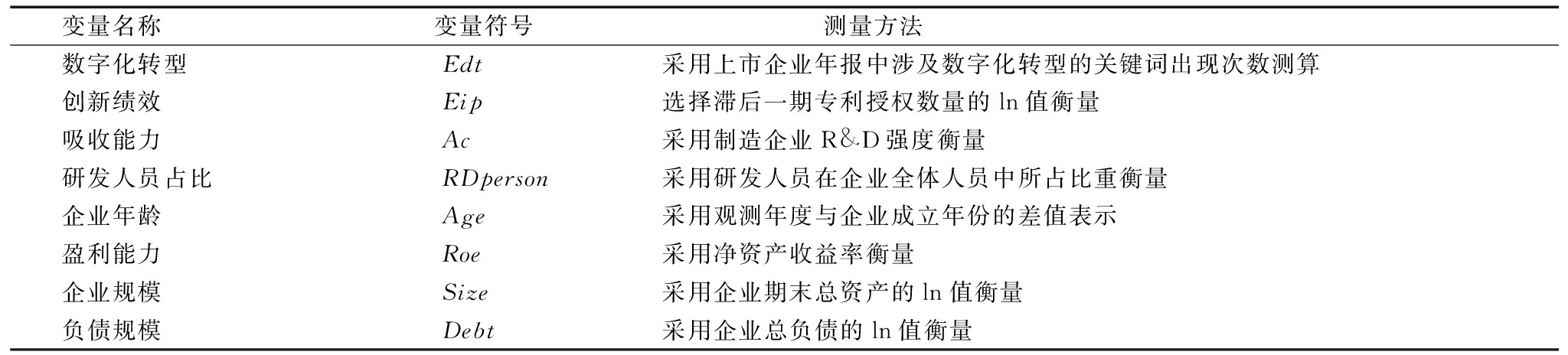

本文主要变量说明如表1所示。

表1 变量测度

Table 1 Variable measurement

变量名称 变量符号测量方法数字化转型Edt采用上市企业年报中涉及数字化转型的关键词出现次数测算创新绩效Eip选择滞后一期专利授权数量的ln值衡量吸收能力Ac采用制造企业R&D强度衡量研发人员占比RDperson采用研发人员在企业全体人员中所占比重衡量企业年龄Age采用观测年度与企业成立年份的差值表示盈利能力Roe采用净资产收益率衡量企业规模Size采用企业期末总资产的ln值衡量负债规模Debt采用企业总负债的ln值衡量

2.3 研究方法

本文采用Bootstrap方法验证吸收能力的中介作用,以及研发人员占比的调节作用。为确保结果的稳健性,采用逐步法[22]、依次法[23]进一步检验调节效应与被调节的中介效应,并构建两个回归方程如式(1)(2)所示。

ACi,t=α0+α1Edti,t-1+λ1Agei,t+λ2Sizei,t+λ3ROEi,t+λ4Debti,t+φi+λt+εi

(1)

Eipi,t=c0+c1Edti,t-1+bACi,t+λ1Agei,t+λ2Sizei,t+λ3ROEi,t+λ4Debti,t+φi+λt+εi

(2)

其中,Eipi,t 为制造企业 i 第 t年的创新绩效,Edti,t-1、Aci,t分别表示制造企业 i 第t-1年的数字化转型指数,以及企业 i 第t年的吸收能力,Age i,t、Sizei,t、ROEi,t、Debti,t分别代表企业年龄、企业规模、企业盈利能力以及负债规模,φi、λt分别代表行业固定效应和年份固定效应,εi代表随机误差项。

基于 Bootstrap 法检验模型中被调节的中介效应同样涉及两个回归方程,如式(3)(4)所示。

ACi,t=α0+α1Edti,,t-1+α2RDPersoni,t+α3Edti,t ×RDPersoni,t+λ1Agei,t+λ2Sizei,t+λ3ROEi,t+λ4Debti,t+φi+λt+εi

(3)

Eipi,t=c0+c1Edti,t-1+c2RDPersoni,t+b1ACi,t+b2ACi,t×RDPersoni,t+λ1Agei,t+λ2Sizei,t+λ3ROEi,t+λ4Debti,t+φi+λt+εi

(4)

3 数据分析

3.1 描述性统计与相关性分析

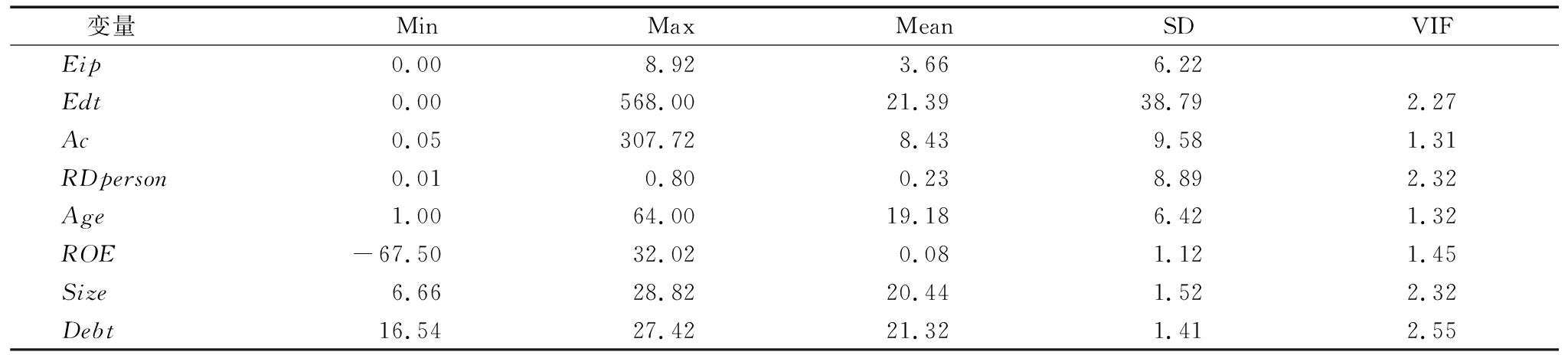

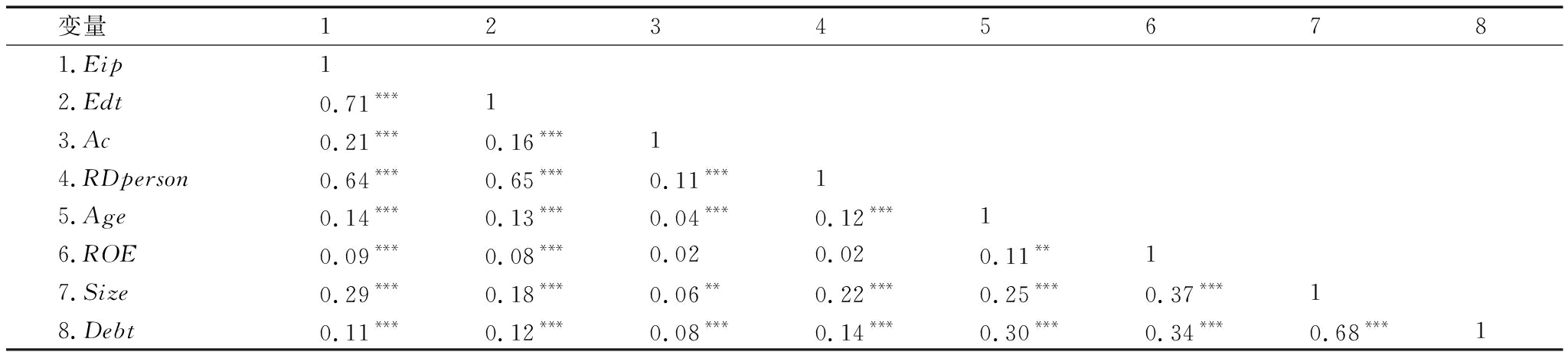

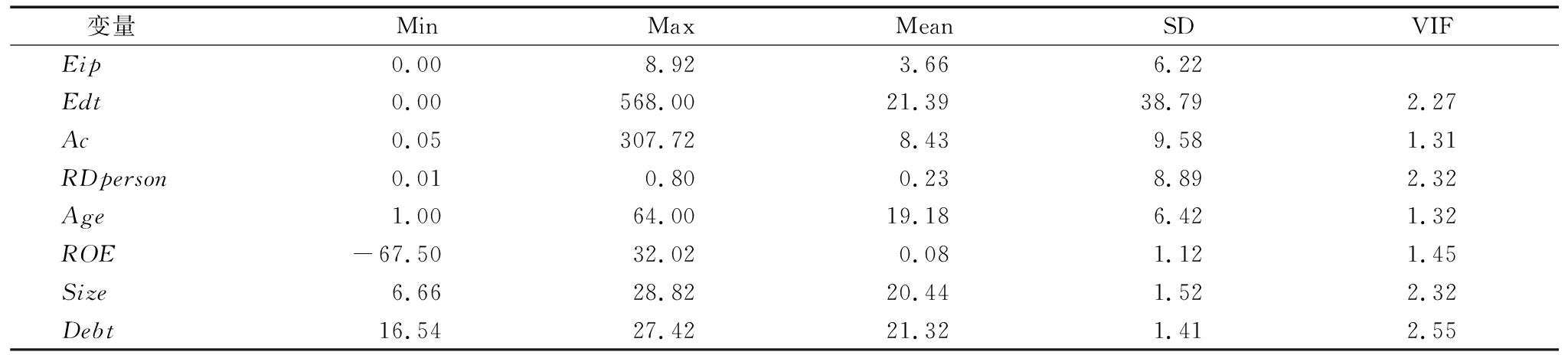

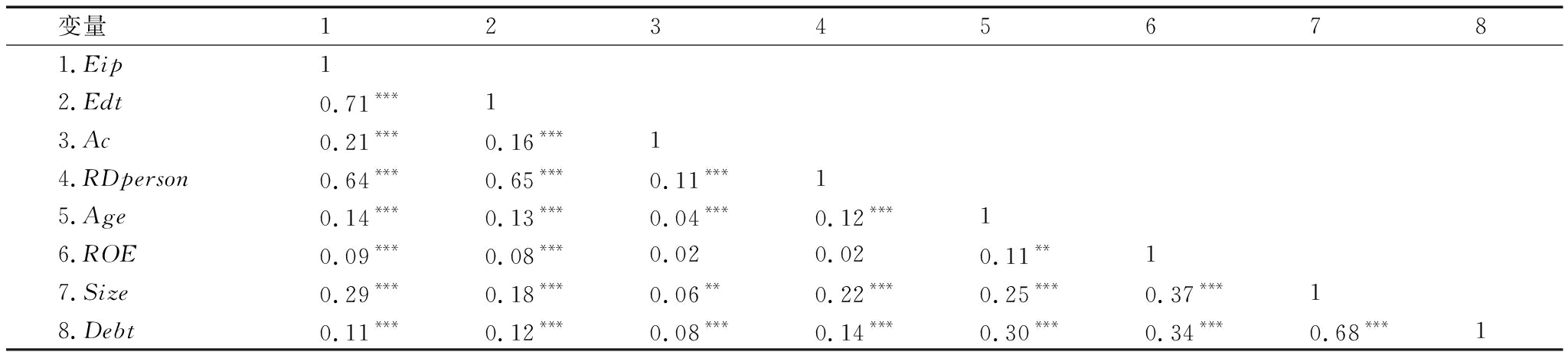

表2、表3为变量描述性统计与相关性分析结果。结果表明,制造企业数字化转型程度与创新绩效呈正相关关系,与吸收能力呈正相关关系;吸收能力与创新绩效呈现正相关关系;研发人员占比与创新绩效、吸收能力呈正相关关系。各变量方差膨胀因子均小于10,说明各变量间不存在严重的多重共线性问题。

表2 变量描述性统计结果

Table 2 Descriptive statistics of variables

变量MinMaxMeanSDVIF Eip0.008.923.666.22 Edt0.00568.0021.3938.792.27 Ac0.05307.728.439.581.31RDperson0.010.800.238.892.32 Age1.0064.0019.186.421.32 ROE-67.5032.020.081.121.45 Size6.6628.8220.441.522.32 Debt16.5427.4221.321.412.55

表3 Pearson相关性分析结果

Table 3 Pearson correlation analysis

变量 1 2 3 4 5 6 7 8 1.Eip 1 2.Edt 0.71*** 1 3.Ac 0.21*** 0.16*** 1 4.RDperson 0.64*** 0.65*** 0.11*** 1 5.Age 0.14*** 0.13*** 0.04*** 0.12*** 1 6.ROE 0.09*** 0.08*** 0.02 0.02 0.11** 1 7.Size 0.29*** 0.18*** 0.06** 0.22*** 0.25*** 0.37*** 1 8.Debt 0.11*** 0.12*** 0.08*** 0.14*** 0.30*** 0.34*** 0.68*** 1

注: ***表示p<0. 01,** 表示p<0. 05,下同

由表2可知,制造企业创新绩效方差较大,说明我国制造企业创新水平呈现两极分化的格局,创新水平较高企业与创新水平较低企业差距显著。由数字化转型指标描述性统计结果可知,我国制造企业数字化转型存在较大进步空间。由研发人员占比数据可知,我国制造企业研发人员开发水平存在两极分化的情况。吸收能力的平均值仅为8.43%,说明我国制造企业对研发投入的重视不足。

3.2 假设检验

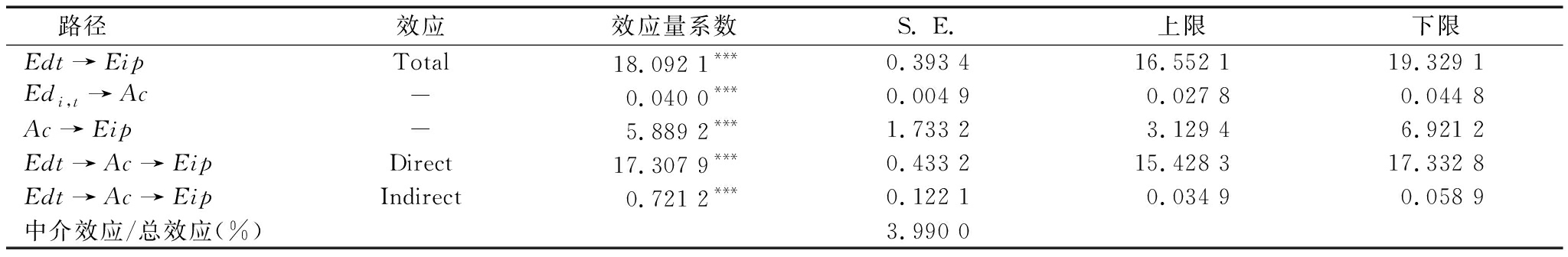

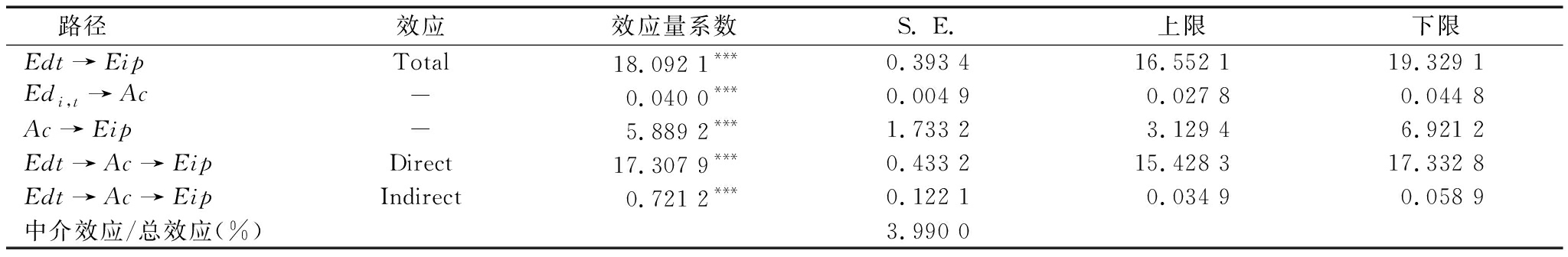

(1)采用Bootstrap方法检验制造企业数字化转型与创新绩效的关系,结果如表4所示。Bootstrap重复抽样10 000次,结果显示,总效应系数在95%的置信区间不涵盖0(95%CI=[16.552 1,19.329 1]),即数字化转型与创新绩效呈现显著正相关关系,假设H1得到验证。

表4 Bootstrap方法中介效应检验结果

Table 4 Test results based on Bootstrap approach

路径效应效应量系数S. E.上限下限 Edt→EipTotal18.092 1***0.393 416.552 119.329 1 Edi,t→Ac-0.040 0***0.004 90.027 80.044 8 Ac→Eip-5.889 2***1.733 23.129 46.921 2 Edt→Ac→EipDirect17.307 9***0.433 215.428 317.332 8 Edt→Ac→EipIndirect 0.721 2***0.122 10.034 90.058 9中介效应/总效应(%)3.990 0

(2)分析数字化转型与吸收能力的关系,Bootstrap重复抽样10 000次,最终得到式(1)中系数α1在95%的置信区间不涵盖0(95%CI=[0.027 8,0.044 8],α1=0.03) (见表4)。由此说明,数字化转型对制造企业吸收能力具有显著正向影响,假设H2被验证。进一步验证吸收能力对制造企业创新绩效的影响,结果表明,吸收能力对制造企业创新绩效具有显著正向影响(95%CI=3.129 4,6.921 2]) ,假设H3得到验证。

(3)本文采用 Bootstrap方法检验式(1)和式(2)中的系数乘积,以此判断中介效应是否存在且是否显著,结果显示,95%置信区间不包含0 ( 95% CI =[0.034 9,0.058 9]),说明中介效应显著(见表4)。此时,式(2)中的系数c1显著,说明吸收能力在制造企业数字化转型程度与创新绩效之间发挥部分中介作用,假设H4得到验证。

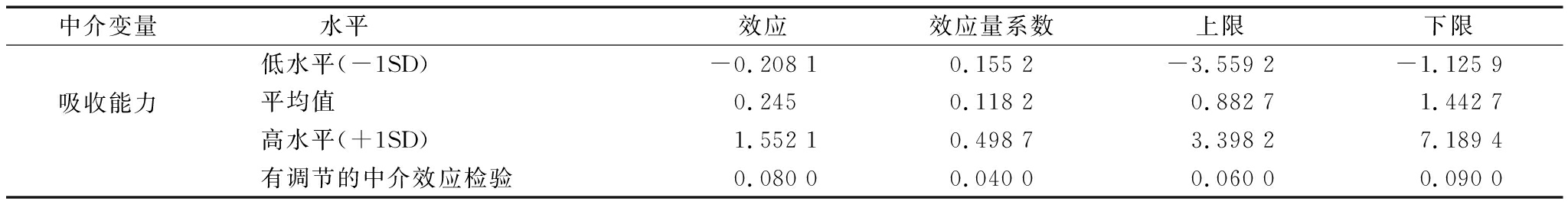

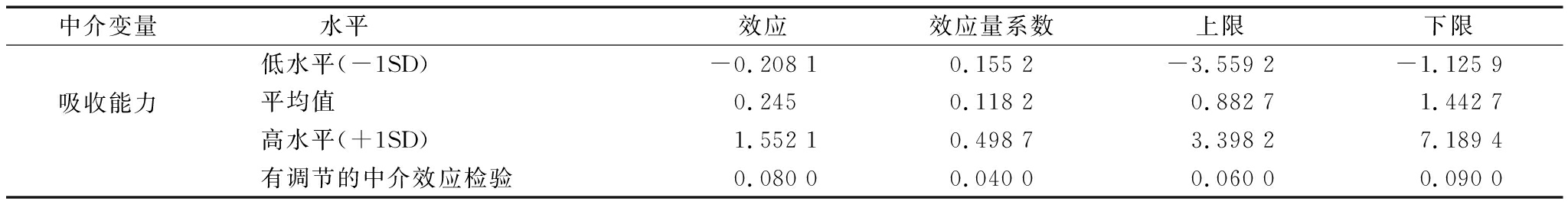

(4)本文运用Bootstrap方法检验被调节的中介效应。由表5可知,针对吸收能力这一中介变量,无论其是低水平还是高水平,Bootstrap 重复抽样10 000次,此时95%水平下的置信区间均不涵盖0,说明研发人员占比正向调节吸收能力的中介效应。随着研发人员占比提升,间接效应增强,说明研发人员占比在中介效应中发挥一定的调节作用,假设H5成立。

表5 基于 Bootstrap 方法的被调节的中介效应检验结果

Table 5 Moderated mediation effect test based on Bootstrap approach

中介变量水平效应效应量系数上限下限吸收能力低水平(-1SD)-0.208 10.155 2-3.559 2-1.125 9平均值0.245 0.118 20.882 71.442 7高水平(+1SD)1.552 10.498 73.398 27.189 4有调节的中介效应检验0.080 00.040 00.060 00.090 0

3.3 稳健性检验

为了验证研究结果的可靠性,本文采用逐步法检验中介效应,并采用依次法检验被调节的中介效应。

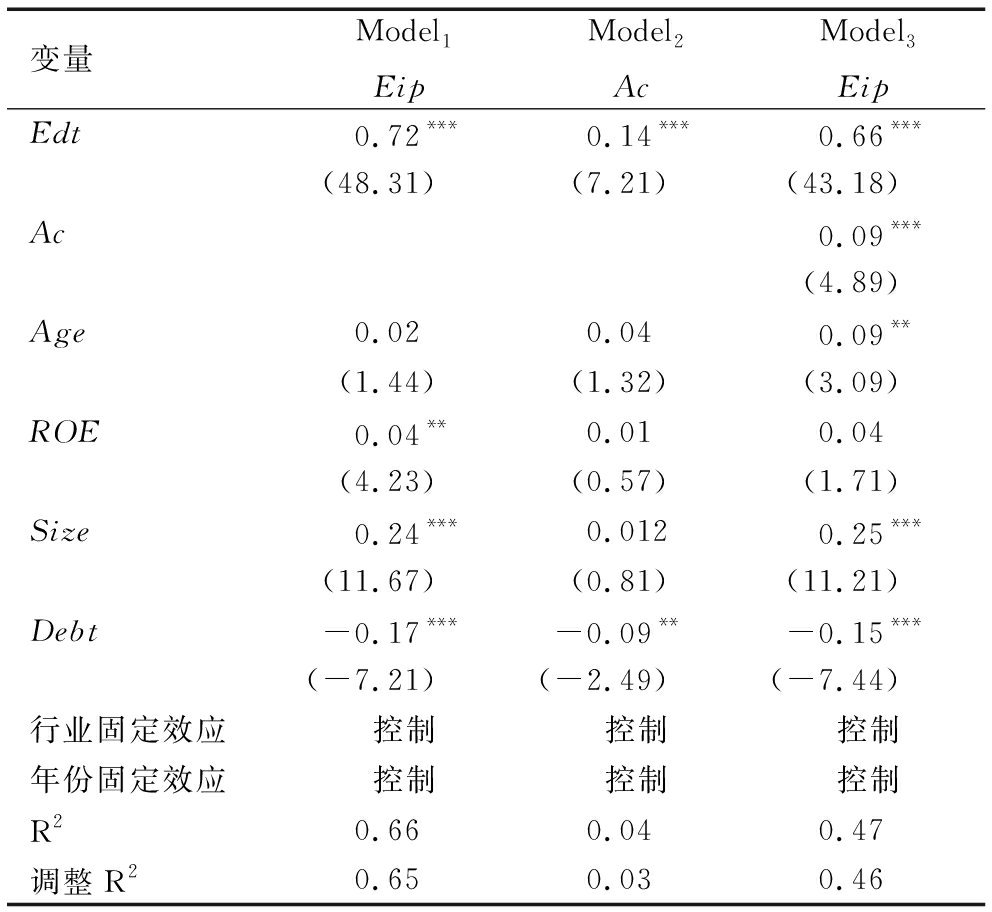

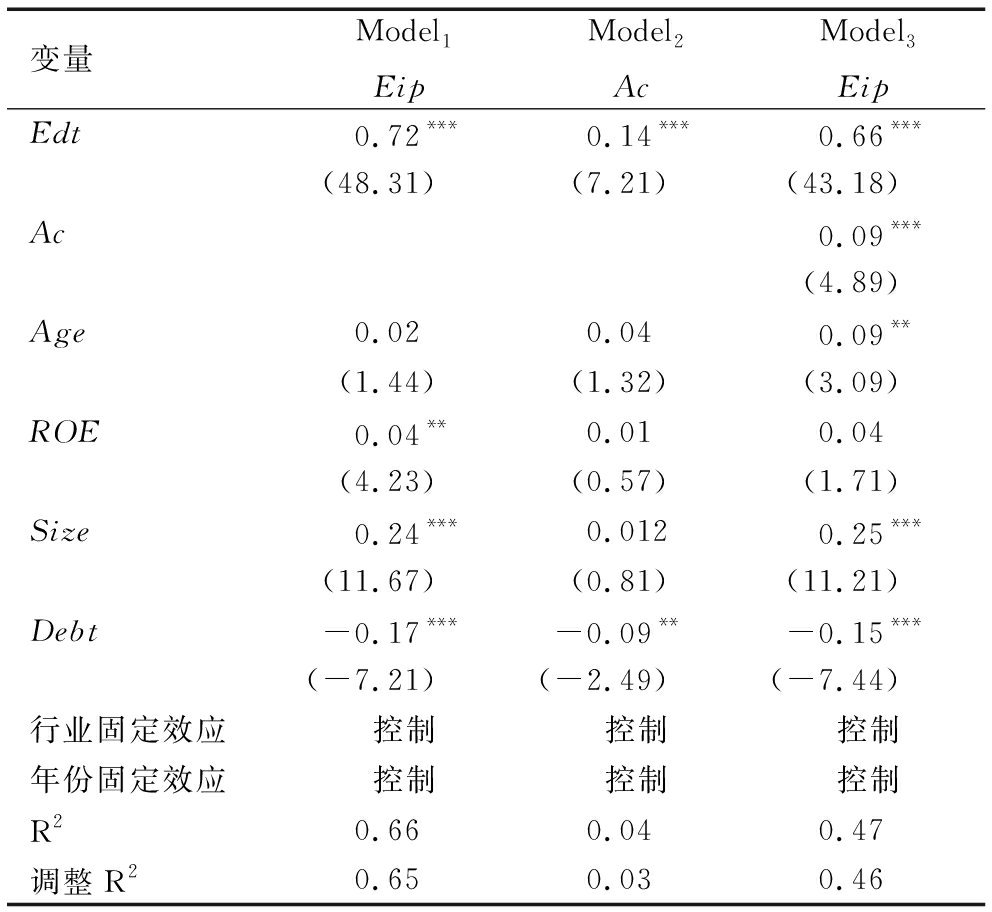

基于逐步回归法的中介效应检验结果显示(见表6),在模型1中,自变量数字化转型对因变量创新绩效具有显著影响,说明总效应成立。在模型2中,自变量数字化转型对中介变量吸收能力具有显著影响。在模型3中,自变量数字化转型对因变量创新绩效具有显著影响,且中介变量吸收能力对因变量创新绩效的影响显著。由此说明,吸收能力在数字化转型与创新绩效之间发挥部分中介作用。

表6 基于逐步法的中介效应回归结果

Table 6 Mediation effects regression results based on stepwise approach

变量Model1EipModel2AcModel3Eip Edt0.72***0.14***0.66*** (48.31)(7.21)(43.18) Ac0.09*** (4.89) Age0.020.040.09** (1.44)(1.32)(3.09) ROE0.04**0.010.04 (4.23)(0.57)(1.71) Size0.24***0.0120.25*** (11.67)(0.81)(11.21) Debt-0.17***-0.09**-0.15*** (-7.21)(-2.49)(-7.44) 行业固定效应控制控制控制 年份固定效应控制控制控制 R20.660.040.47 调整R20.650.030.46

注:括号中数值为t值,下同

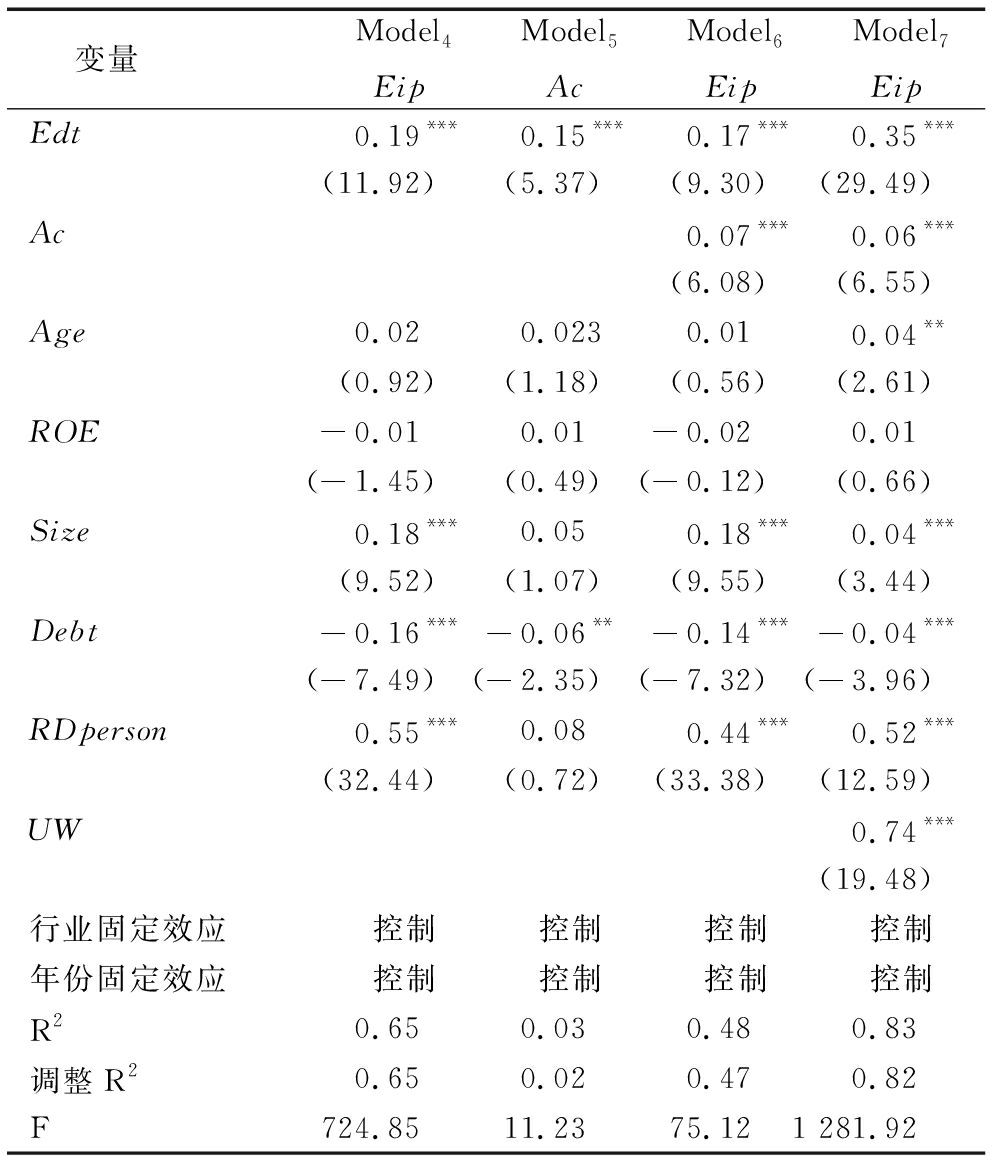

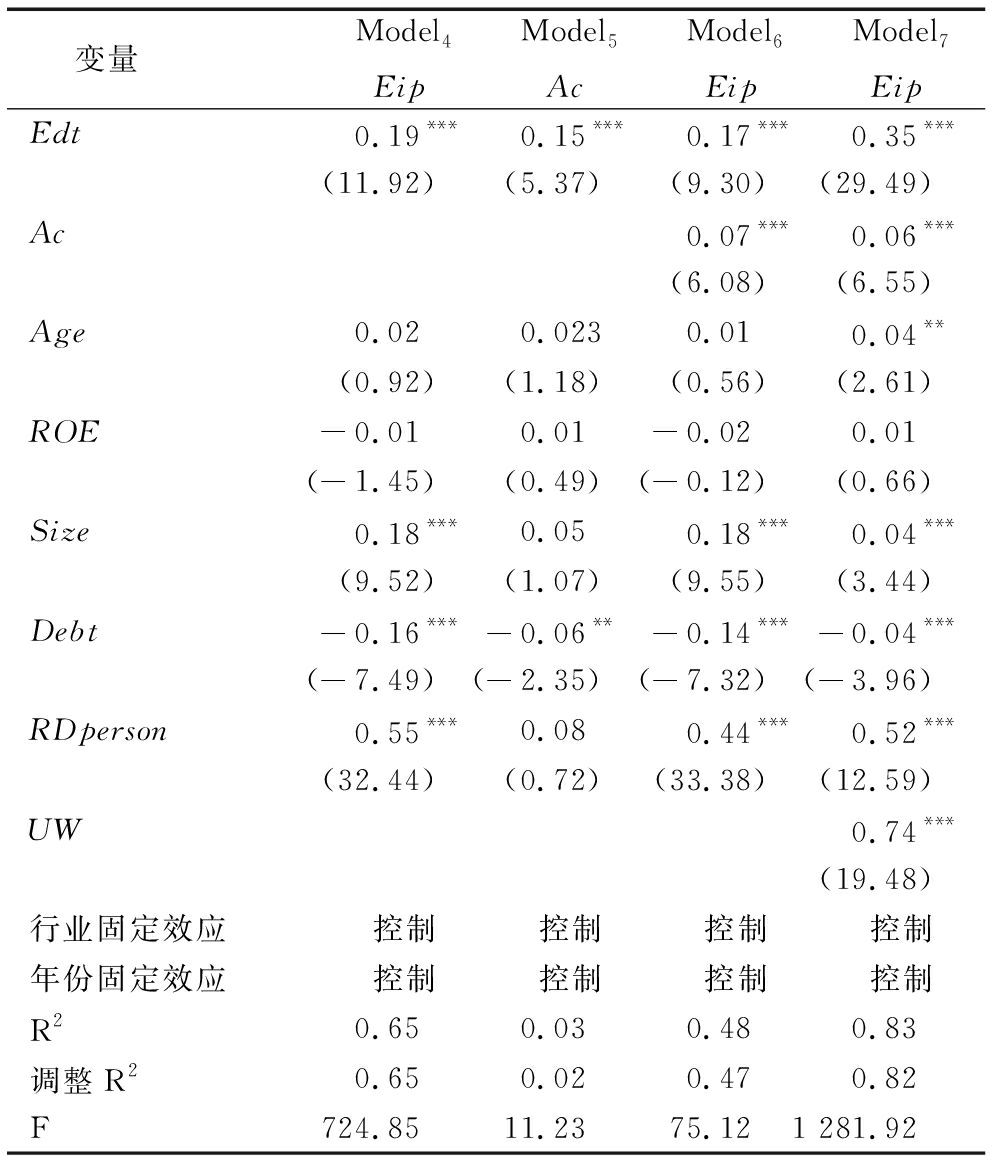

表7显示,在模型4中自变量数字化转型系数显著,模型5中自变量数字化转型系数显著,模型6中中介变量吸收能力系数显著,在模型7中中介变量与调节变量的交互项(UW)系数显著,说明存在有调节的中介效应,再次验证了本文假设。

表7 基于依次法检验的被调节的中介效应回归结果

Table 7 Regression results for the moderated mediated effects based on the sequential method test

变量Model4EipModel5AcModel6EipModel7Eip Edt0.19***0.15***0.17***0.35*** (11.92)(5.37)(9.30)(29.49) Ac0.07***0.06*** (6.08)(6.55) Age0.020.0230.010.04** (0.92)(1.18)(0.56)(2.61) ROE-0.010.01-0.020.01 (-1.45)(0.49)(-0.12)(0.66) Size0.18***0.050.18***0.04*** (9.52)(1.07)(9.55)(3.44) Debt-0.16***-0.06**-0.14***-0.04*** (-7.49)(-2.35)(-7.32)(-3.96) RDperson0.55***0.080.44***0.52*** (32.44)(0.72)(33.38)(12.59) UW0.74*** (19.48) 行业固定效应控制控制控制控制 年份固定效应控制控制控制控制 R20.650.030.480.83 调整R20.650.020.470.82 F724.8511.2375.121 281.92

4 结语

4.1 结论

(1)制造企业数字化转型能够正向影响其创新绩效。企业不断利用数字技术实现业务优化升级、解决相关问题,进而提升自身创新能力与创新绩效。制造企业数字化转型程度越高,其创新绩效越高。

(2)制造企业吸收能力在数字化转型与创新绩效间发挥部分中介作用。制造企业数字化转型能够提升企业吸收能力,有助于企业吸收外部创新知识、发现创新机会,进而提高创新绩效。

(3)制造企业研发人员占比能够调节吸收能力的中介作用。制造企业研发人员占比越高,越能强化吸收能力在企业数字化转型与创新绩效间的中介作用。

4.2 建议

(1)制造企业应根据自身资源禀赋,加快推进数字化转型。首先,以整体规划为指导,明确数字化转型整体目标,同时构建有效保障体系,包括组织保障、标准保障、文化保障;其次,整合自身资源,借助专业数字化团队,通过合作推进企业数字化转型,建立起纵向数字化体系,实现业务在线化、数据化;最后,设计未来企业数字化团队架构与核心岗位,培育数字平台思维,从而匹配未来企业数字化建设要求。

(2)在数字化转型中,制造企业应根据内部状况选择合适的创新方式和策略,加强对吸收能力的重视。首先,企业要积极构建开放式合作创新网络,积极与外部其它组织以及不同类型企业建立良好的合作关系,强化吸收能力,为企业创新活动奠定基础;其次,企业应将吸收能力培育提升到战略高度,营造良好的知识学习与分享氛围,从而提升员工吸收能力以及开发新产品和服务的能力;最后,企业要增加研发投入,加强与外界知识信息交流,努力培育吸收能力,从而提升创新绩效。

(3)制造企业要加强自身人才队伍建设。首先,企业要健全研发人员成果考核评审制度,对不同层次研发人员采取不同的激励措施;其次,积极引入海内外高层次人才,开展各类培训,与高等院校以及科研机构共同培育创新型技术人才,尤其是具备交叉学科知识背景的人才;最后,加强人力资本要素投入,增加企业研发人员数量,对高水平研发人员给予合适的薪资待遇,以防止人才流失。

4.3 局限与展望

本文存在以下不足:CSMAR数据库中制造企业数字化转型关键词词频的相关数据仅更新至2022年,因而在数据选取年份上存在一定局限性。后续可以进一步延长研究时限,进行追踪研究。本研究选择制造企业,对于其它行业企业而言,结论的普适性有待进一步验证。未来可针对不同性质企业展开异质性分析,使研究结论更全面、系统。

参考文献:

[1] 易加斌,张梓仪,杨小平,等.互联网企业组织惯性、数字化能力与商业模式创新[J].南开管理评论,2022,25(5):29-42.

[2] 王才.数字化转型对企业创新绩效的作用机制研究[J].当代经济管理,2021,43(3):34-42.

[3] 王展昭,李梦月,关玉洁.网络嵌入对创新生态系统数字化转型的影响——基于数字技术扩散视角[J].系统工程,2024,42(6):51-61.

[4] 潘小艺,高大伟,陈钰芬,等.创新人才驱动城市新质生产力发展的组态路径研究[J].创新科技,2024,24(12):1-11.

[5] 王墨林,宋渊洋, 阎海峰,等.数字化转型对企业国际化广度的影响研究:动态能力的中介作用[J].外国经济与管理,2022,44(5):33-47.

[6] 李盼盼,乔晗,郭韬.数字化水平对制造企业商业模式创新的跨层次作用研究[J]. 科研管理,2022,43(11):11-20.

[7] 马丽仪,车莹,陈柏强.中小企业数字化转型与创新绩效关系——动态能力的中介作用和环境不确定性的调节作用[J/OL].北京理工大学学报(社会科学版),1-14[2025-02-28].https://doi.org/10.15918/j.jbitss1009-3370.2024.3015.

[8] 王君华,刘亚超.中国龙头科技企业技术创新能力驱动路径研究——基于fsQCA研究方法[J].科技进步与对策,2024,41(3):114-122.

[9] 张宁,李硕.数字化转型对物流企业创新绩效的实证检验——基于动态能力的中介效应[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2024,51(3):70-76.

[10] DAVID J TEECE.Business models and dynamic capabilities[J].Long Range Planning,2018,51(1):40-48.

[11] TEECE D J,SHUEN P A.Dynamic capabilities and strategic management[J]. Strategic Management Journal, 1997, 18:509-533.

[12] ZAHRA S A,GEORGE G.Absorptive capacity: a review, reconceptualization, and extension[J]. Academy of Management Review, 2002, 27(2): 185-203.

[13] ANA ROMERO-MART NEZ,FERNANDO E,GARC

NEZ,FERNANDO E,GARC A-MUI

A-MUI A.Digitalization level,corruptive practices, and location choice in the hotel industry[J].Journal of Business Research,2021, 136:176-185.

A.Digitalization level,corruptive practices, and location choice in the hotel industry[J].Journal of Business Research,2021, 136:176-185.

[14] 张吉昌,龙静.数字化转型、动态能力与企业创新绩效——来自高新技术上市企业的经验证据[J].经济与管理,2022,36(3):74-83.

[15] COHEN M,LEVINTHAL A.Innovation and learning:the two faces of R&D[J].Economic Journal, 1990,99(397):569-596.

[16] TSAI,WENPIN.Knowledge transfer in intraorganizational networks:effects of network position and absorptive capacity on business unit innovation and performance[J].Academy of Management Journal,2001,44(5):996-1004.

[17] QINGYU ZHANG,MARK A VONDEREMBSE,JEEN-SU LIM.Manufacturing flexibility:defining and analyzing relationship among competence,capability,and customer satisfaction[J].Journal of Operations Management,2003,21(2):173-191.

[18] 郑勇华,孙延明,尹剑峰.工业互联网平台数据赋能、吸收能力与制造企业数字化转型[J].科技进步与对策,2023,40(11):19-30.

[19] CANNING D.The impact of aging on Asian development[J].World Bank Economic Review, 1997, 13(12):419-455.

[20] 肖鹏,宣珊珊.国际化双元效应有利于提升中国跨国企业创新绩效吗——东道国管制制度调节视角[J].科技进步与对策,2020,37(13):112-119.

[21] 黄磊,段云龙,覃大嘉,等.技术搜寻与高新技术企业创新质量:抑制还是促进——吸收能力的多重中介效应分析[J].管理评论,2023,35(4):91-104.

[22] BARONRM,KENNY D A.The moderator-mediator variable distinction in social psychological research:conceptual,strategic,and statistical considerations[J].Journal of Personality and Social Psychology,1986,51(6):1173-1182.

[23] 温忠麟,张雷,侯杰泰.有中介的调节变量和有调节的中介变量[J].心理学报,2006,38(3):448-452.

(责任编辑:张 悦)

NEZ,FERNANDO E,GARC

NEZ,FERNANDO E,GARC A.Digitalization level,corruptive practices, and location choice in the hotel industry[J].Journal of Business Research,2021, 136:176-185.

A.Digitalization level,corruptive practices, and location choice in the hotel industry[J].Journal of Business Research,2021, 136:176-185.