(1.江苏大学 管理学院;2. 江苏大学 绿色发展与环境治理研究中心,江苏 镇江 212013)

0 引言

随着全球经济一体化深入发展,市场环境呈现多变性、不确定性、复杂性与模糊性交织的特点,加大了企业价值创造难度,加上传统管理模式和流程难以适应快速变化的市场环境,由此加剧了企业价值创造困境。上述背景下,数字化转型补位,通过提高生产韧性、加速技术创新、推动降本增效促进企业价值提升[1]。例如,河南中煌节能电器有限公司积极进行数字化转型,累计节省成本超2 000万元。《中国企业数字化转型研究报告(2021)》显示,约95%的企业已经开展不同程度的数字化实践,但仅16%的企业取得显著成效。数字化转型能否推动企业价值创造,进而实现跨越式发展,有待进一步验证。

数字化转型是企业战略性变革行为,在理论研究层面,学者们剖析了数字化转型对企业价值创造的影响。相关文献从优化资源配置、增强信息匹配、优化内部分工、提高供应链集成度、推动服务化转型、升级商业管理模式等方面,深入剖析数字化转型对企业价值创造的积极作用[2-6]。然而,数字化转型是具有长期性、曲折性、不确定性的系统工程。资源依赖理论表明,数字化转型的高资源投入、高占有性会损害员工福利,与原有业务单元的资源争夺导致管理费用增加,且企业寻租动机可能导致创新质量下降[7]。此外,数字化技术与企业内部管理制度脱钩可能激发管理层的机会主义行为[8],甚至引发公司治理失灵。数字化转型与业务场景错配可能导致“数字化悖论”,不利于企业价值创造。可见,对于数字化转型与企业价值创造的关系,现有相关研究存在观点分歧。部分研究聚焦制造企业、专精特新企业、涉农企业等特定企业,研究对象选择差异是导致不同观点的重要原因。此外,企业规模、产权性质、发展阶段及地域环境差异也可能影响研究结论的一致性,而现有研究尚未对此进行深入探讨。因此,有必要探讨如下问题:数字化转型能否促进企业价值创造?何种情景下促进作用更显著?

以技术创新为内核的产品主导逻辑和以服务创新为牵引的服务主导逻辑是企业价值创造的两条主要路径[9]。随着客户价值诉求圈层化与碎片化趋势加剧,数字技术赋能先进产品技术与现代服务模式深度融合,可为企业由单一产品或服务创新向产品+服务创新的双重价值创造路径转变提供支撑。例如,陕鼓借助数字化手段实现核心技术绿色化,同时依托数字技术提供以产品为载体的增值服务,由此极大地提升了价值创造空间,打通了“数字化转型—产品+服务创新—价值创造”路径。现有研究主要聚焦数字化转型对产品或服务创新的单一影响,或基于案例揭示产品创新和服务创新促进企业价值创造的底层逻辑[10]。数字化环境下,两类创新呈现协同性提升、融合性加深态势。为快速响应市场需求,实现可持续发展目标,企业通过创新融合保持获利能力[11]。基于此,本文从产品与服务双重创新视角,厘清数字化转型赋能企业价值创造过程,进一步揭示数字化转型与企业价值创造间的内在关系机制。

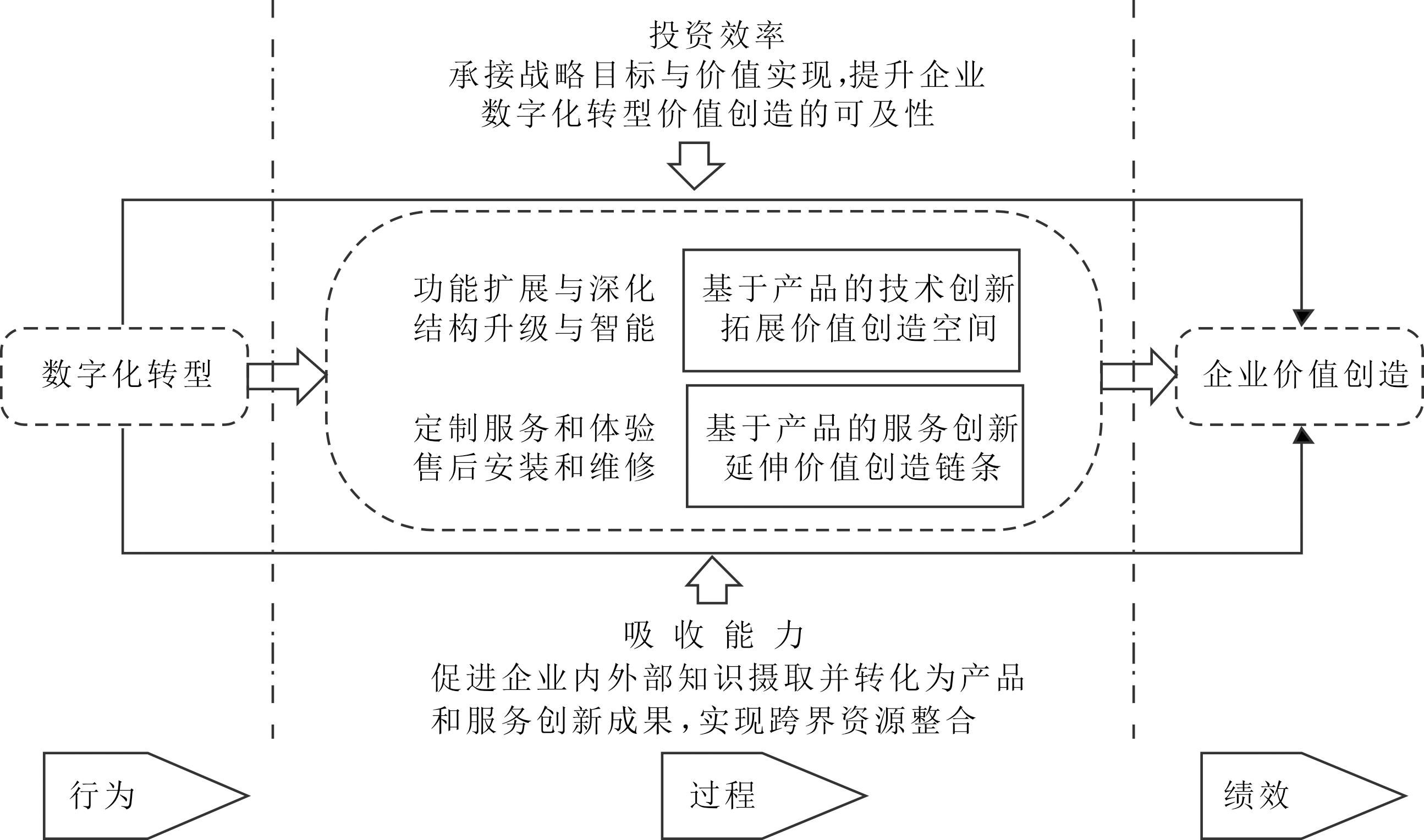

数字化转型对企业价值创造的影响过程受多种因素影响,既有研究大多关注数字化转型过程中制度环境[12]、行业竞争[13]等外部条件的调节作用,企业内部基础条件的支撑作用有待进一步挖掘。一方面,投资作为连接企业转型规划与价值创造的活动,高水平投资效率能够为企业价值创造提供重要保障。另一方面,吸收能力有助于企业提升产品和服务创新的灵活性,扩展企业价值创造空间。因此,本文探讨投资效率、吸收能力对数字化转型与企业价值创造关系的影响,从过程视角丰富数字化转型影响企业价值创造的研究情景。

本文以2011—2022年中国A股上市企业为研究样本,基于“行为—过程—绩效”这一逻辑链条,将数字化转型视为企业应对环境变化的行为,将企业价值创造视为数字化转型绩效,将产品创新和服务创新双重路径、投资效率、吸收能力的调节作用视为数字化转型赋能企业价值创造的过程,逐步解答上述研究问题。本文的研究贡献如下:第一,聚焦除金融业外的中国A股全行业上市公司,基于广泛样本对数字化转型与企业价值创造的关系进行再检验,以期全面反映数字化转型对企业价值创造的普遍影响。第二,从产品和服务双重视角出发,搭建产品创新、服务创新在企业数字化转型与价值创造间的逻辑桥梁,突破以往研究从单一技术创新角度探讨数字化价值创造效应的局限,拓展创新理论在数字化情境下的应用深度。第三,从资源和能力集成视角,揭示投资效率和吸收能力影响数字化转型价值创造效应的边界条件,以期丰富数字化转型赋能企业价值创造的情景机制研究。

1 理论分析与研究假设

1.1 数字化转型与企业价值创造

数字化转型主要通过资源配置效应、信息匹配效应、网络联结效应、内部治理效应促进企业价值创造。

(1)依托大数据、物联网等数字技术,企业在采购、生产、存储、销售等环节实现互联化和智能化,促进异质性资源融合,提高资源配置效率,进而强化价值创造的乘数效应。

(2)数字化赋能企业以低成本获得多源异构数据资源和前沿解决方案,有助于企业增强对市场需求的感知和响应能力,提升业务开发的灵活性和扩展性。同时,企业可以借助数字化优势提升信息搜索与匹配能力,降低信息不对称导致的潜在交易成本,从而为价值创造提供更多可能性[14]。

(3)数字化转型能够通过提升供应链管理水平与供需交互效率强化供应链韧性,实现链上主体高质量联结,有助于企业有效防范断链风险,从而为价值创造提供坚实基础。

(4)数字化转型能够推动业务流程可视化、及时化、溯源化,加快后端生产决策与前端业务执行高度融合,赋能企业管理职能聚合、生产业务连接、战略规划决策,进而提升企业内部控制质量,助力企业实现价值创造[13]。基于此,本文提出以下假设:

H1:数字化转型能够促进企业价值创造。

1.2 产品创新与服务创新的中介作用

随着服务经济兴起,承载专有性能与移情服务的混合产品得到用户青睐,进而推动企业价值创造(Ulaga&Reinartz,2011)。产品创新聚焦实物产品研发和升级,通过对物的属性进行深度优化满足用户对产品性能和结构的更高需求。服务创新倾向于开发新的服务组件、模式或体验方式,旨在提升用户感知价值。数字化转型有助于企业借助数字技术解析客户、生产流程和供应链等多口径数据信息,实现产品创新精准化和服务创新定制化。据此,本文从产品创新和服务创新两个方面解析数字化转型影响企业价值创造的有效路径。

1.2.1 数字化转型、产品创新与企业价值创造

产品创新的核心是技术创新,“双碳”目标与数字经济战略能够进一步强化产品创新的技术绿色化属性。数字化转型促使数字技术与企业核心业务相结合,通过资源获取与配置、信息挖掘与传递、人才调整与优化促进企业产品创新,赋能企业价值创造。

(1)数字化转型凭借高依附性、融合性和互联互通性等优势有效连接与聚合数据、知识和技术等跨界资源,能够锚定产品技术研发方向,提高企业创新效率。数字技术赋能有助于企业加快内部知识与信息共享,并依托跨时空优势同外部企业构建创新知识共创网络,从而实现高水平产品创新。通过不断研发和改进现有产品,企业能够更好地满足消费者异质性需求,提升品牌形象,增强市场竞争力和品牌溢价能力,从而加速价值创造。

(2)借助智能学习等先进技术,海量数据蕴含的隐性知识得以显性化,企业可以将积极信息及时传递给外部资本市场,以提高市场积极预期[15]。内部管理者与外部投资者的双向信息耦合能够进一步缓解信息不对称带来的逆向选择问题,为企业产品创新提供资源保障。进一步地,技术绿色化能够促使企业产品功能结构高级化、环保化,不仅可以满足消费者对产品品质的追求,而且有助于企业赢得品牌声誉和商业机会,进而为价值创造提供保障。

(3)数字化转型有助于企业引进高水平数字化人才,人力资本结构与业务发展需求相匹配有助于企业提高数据吸收能力,加快独立数据要素到集成产品创新的价值转移[16]。产品创新的及时性和有效性有助于企业获得差异化竞争优势,进而在激烈的市场竞争中保持盈利能力。基于此,本文提出以下假设:

H2:数字化转型能够通过产品创新促进企业价值创造。

1.2.2 数字化转型、服务创新与企业价值创造

物联网、区块链等数字技术能够改变企业服务组件、服务模式及交互模式,进而赋能企业价值创造。数字技术能够从增强服务要素嵌入、缩短服务交互周期、支持高阶服务开发等方面促进服务创新,从而推动企业价值创造。

(1)数字化依托信息和通信技术为服务要素嵌入提供支撑。例如,以芯片为代表的远程监控能够避免服务交付中断,从而提高企业服务效率[17]。Rolls-Royce借助内嵌传感器实现发动机状态实时监控和故障诊断,从而扩展服务价值创造空间。通过引入数智技术,企业能够提供高质量服务创新,迅速响应客户需求,进而实现更深层次的价值创造。

(2)数字化转型能够凭借平台信息传递优势疏通前后端信息沟通渠道,从而缩短交互时间[18]。例如,三一重工利用ECC数字服务平台与用户共同监测设备运行状态并提供故障解决方案。“数智”协同下,服务反馈机制能够进一步疏通从客户端到生产端的逆向服务需求供给路径,提升服务创新的及时性和准确性(李庆雪等,2023)。凭借可靠优质的服务,企业能够树立品牌形象、提升客户忠诚度,进而赢得更多商业机会,提升价值创造的可持续性。此外,企业能够依托数字技术对产品研发、调试、监控、维护、回收等全生命周期离散数据资源进行结构化分析,向顾客提供丰富的定制化和个性化服务。这种精细化服务有助于企业获得差异化竞争优势,进而提升客户对企业的满意度和忠诚度,实现客户长期绑定,最终实现数字化转型下的边际价值创造。基于此,本文提出以下假设:

H3:数字化转型能够通过服务创新促进企业价值创造。

1.3 投资效率与吸收能力的调节作用

1.3.1 数字化转型、投资效率与企业价值创造

数字化转型本质上是企业为应对未来变化,利用有限资源在特定业务领域开展的战略性投资。高投资回报率能够体现企业在资金募集、债务偿付和股利支付等方面的能力(赵延明和赫俊敏,2021)。

(1)从资源配置有效性看,高水平投资效率能够避免企业将资本投向低回报率或负回报率的项目,从而提高数字化转型下价值创造的可得性。

(2)从决策合理性看,高投资效率意味着管理者对投资项目的评估较为科学,能够减少无效或盲目投资,进而提高数字化转型带来的价值[19]。

(3)从融资约束看,数字化转型作为具有高度不确定性的系统性工程,投资效率提升意味着企业内外部融资能力增强,能够为数字化转型提供良好的资金环境。基于此,本文提出以下假设:

H4:投资效率正向调节数字化转型对企业价值创造的影响。

1.3.2 数字化转型、吸收能力与企业价值创造

吸收能力是指企业识别、获取、消化和利用知识的能力。较强的吸收能力有助于企业快速适应创新技术与商业模式变革,促进价值创造[20]。

(1)吸收能力映射了企业对前沿技术的洞察力,高水平吸收能力有助于企业提升对机会与威胁的识别及控制能力,应对多渠道知识源管理风险,从而快速将外部知识转化为新产品、新技术。

(2)高水平吸收能力有助于企业增加高附加值的创新知识与技术储备,并降低数字化转型过程中新旧技术、知识、管理体系融合风险,促进价值创造(赵鑫等,2023)。提高企业对新旧知识和技术体系的重构能力,使企业突破既有路径锁定实现技术、产品和服务创新,是吸收能力助力数字化转型价值创造的另一重要表现[21]。由此,数字化转型能够推动企业经营模式向场景式、泛用式、交互式转变,有助于企业精准定位客户个性化需求,提升价值创造的可持续性。基于此,本文提出以下假设:

H5:吸收能力正向调节数字化转型对企业价值创造的影响。

综上,本文构建理论模型框架如图1所示。

2 研究设计

2.1 数据来源

根据研究目的并考虑到数据可得性,本文选择2011—2022年中国A股上市企业作为研究对象,原因如下:数字化转型具有高投入、高风险等属性,上市企业管理相对完善,内源资金供给能力与外源融资能力较强,能够为数字化转型提供支撑。此外,上市企业受社会公众及股东监督,其通过数字化转型提升资本市场表现的动机较强。因此,本文选择上市企业能够一定程度上降低样本选择偏误带来的测量偏差。

本文样本筛选条件如下:第一,依据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),剔除金融行业企业样本;第二,剔除ST、*ST、PT类企业样本;第三,剔除研究期间资不抵债和上市或退市企业样本;第四,剔除变量连续缺失大于3年的企业,以确保数据的连续性和客观性。最终,得到814家9 768条数据。为确保数据的平稳性,本文根据前后1%的标准对所有连续变量进行缩尾处理。数字化转型测度数据来自巨潮网下载的企业年报,专利数据来自CNDRS数据库,其它财务指标均来自CSMAR数据库。

2.2 变量定义

2.2.1 被解释变量:企业价值创造(TQ)

财务指标和市场指标是现有研究衡量企业价值创造的普遍选择。其中,财务指标强调企业过去的价值,易被管理层操纵;以托宾Q值为代表的市场指标能够体现企业账面价值与市场价值,且受人为操控的可能性较小,能够综合反映企业价值创造。借鉴张瑞琛等(2022)的研究成果,本文选取托宾Q值作为企业价值创造的代理变量。

2.2.2 解释变量:数字化转型(Dig)

由于企业尚未对数字化转型相关投入和产出形成系统报告,参考已有文献的做法,本文采用文本分析方法测量企业数字化转型程度。

(1)借鉴以数字化为主题的经典文章、政策文件及研究报告等,以及吴非等[5]的研究成果,整理归纳数字化转型关键特征词库,如“互联网+”“数字技术”“云计算”等。

(2)通过巨潮网下载企业年报,利用Python 软件中的Jieba对年报文本内容进行分词处理,剔除关键词前存在“没”“无”“不”等否定表述,以确保文本分析结果的有效性。

(3)考虑到同一概念的多重相似表达,利用Word2Vec模型对每个关键字进行扩充,并剔除集合中的重复词,以此提升测量结果的准确度。

(4)根据特征词库和分词结果,得到各企业各年度数字化转型加总词频。为缓解原始数据的右偏分布性,在回归时对原始数据加1并取对数。

2.2.3 中介变量

(1)产品创新(Ginnov)。参照已有文献的做法,结合本文研究设计,采用企业绿色专利申请数衡量产品创新[22]。根据世界知识产权组织发布的《国际专利分类绿色清单》中的IPC代码识别企业申请的绿色专利,采用绿色专利申请量加1的自然对数表征企业产品创新。

(2)服务创新(Service)。与数字化转型类似,虽然部分企业在主营业务范围外提供增值服务,但尚未形成口径一致且连续的财务报表,因而无法从现有财务数据中准确剥离企业绿色服务创新。此外,现有研究大多基于某一时点的问卷调查对绿色服务创新进行测度,不能满足面板数据收集需求。因此,本文采用主营业务外收入衡量企业服务创新。

2.2.4 调节变量

(1)投资效率(ROI)。王成秋[23]认为,投资效率能够反映企业投资所取得的有效成果与所消耗投入额间的比率。鉴于投资回报率能够克服因投资额差异导致的横向可比性问题,本文选取投资回报率作为投资效率的代理变量。

(2)吸收能力(Absorb)。知识和人才储备有助于企业改善吸收能力,借鉴已有文献,本文选取企业研发人员与员工总数的比值衡量吸收能力[24]。

2.2.5 控制变量

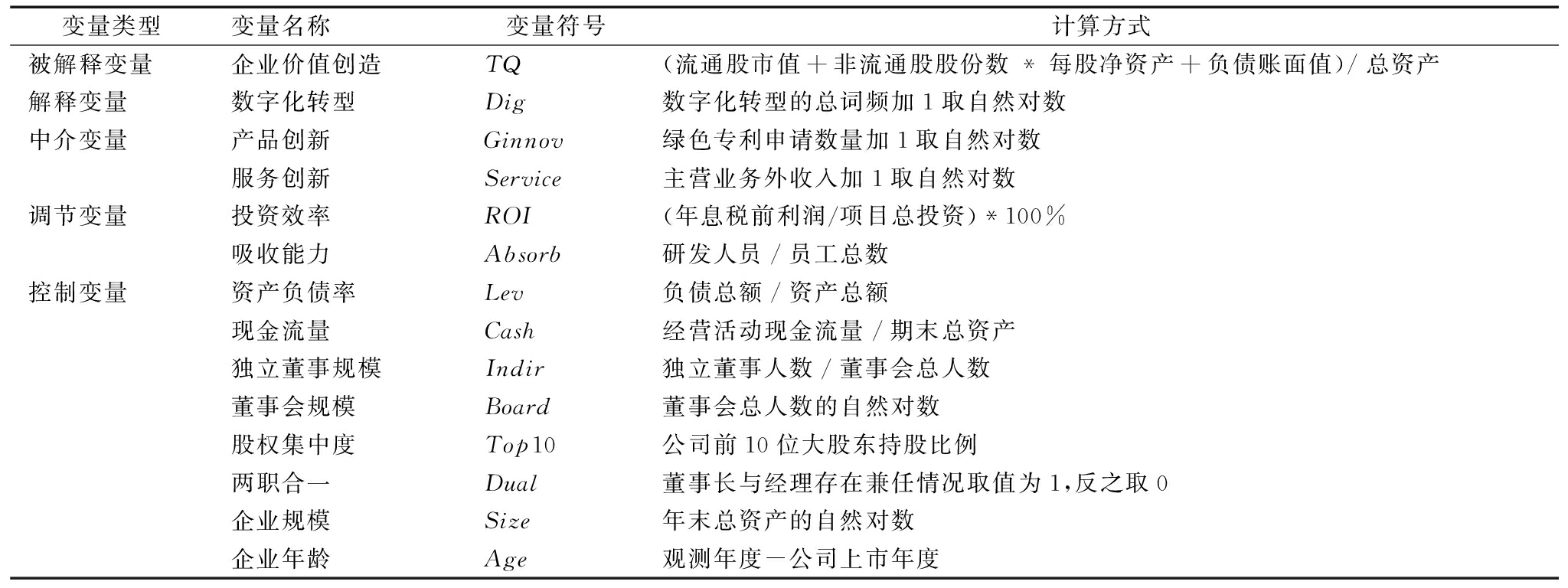

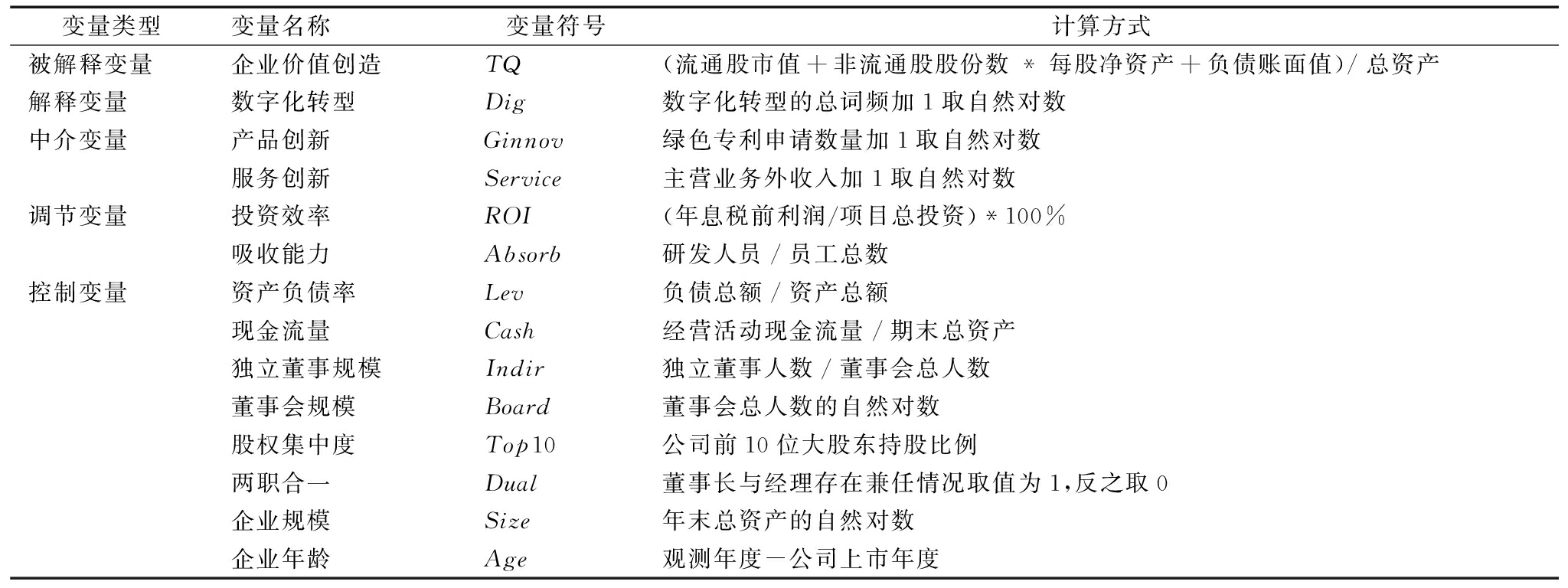

参考相关研究成果,本文设置了如下控制变量:资产负债率(Lev)、现金流量(Cash)、独立董事规模(Indir)、董事会规模(Board)、股权集中度(Top10)、两职兼任(Dual)、企业规模(Size)和企业年龄(Age)。具体含义及计算方式见表1。

表1 变量定义

Table 1 Variable definitions

变量类型变量名称变量符号计算方式被解释变量企业价值创造TQ(流通股市值+非流通股股份数*每股净资产+负债账面值)/总资产解释变量数字化转型Dig数字化转型的总词频加1取自然对数中介变量产品创新Ginnov绿色专利申请数量加1取自然对数服务创新Service主营业务外收入加1取自然对数调节变量投资效率ROI(年息税前利润/项目总投资)*100%吸收能力Absorb研发人员/员工总数控制变量资产负债率Lev负债总额/资产总额现金流量Cash经营活动现金流量/期末总资产独立董事规模Indir独立董事人数/董事会总人数董事会规模Board董事会总人数的自然对数股权集中度Top10公司前10位大股东持股比例两职合一Dual董事长与经理存在兼任情况取值为1,反之取0企业规模Size年末总资产的自然对数企业年龄Age观测年度-公司上市年度

2.3 模型设定

2.3.1 基准回归模型

为检验数字化转型对企业价值创造的影响,本文构建基准模型如式(1)所示。

TQi,t=β0+β1Digi,t+αControlsi,t+εt+γi,t+δi,t

(1)

式(1)中,TQi,t表示企业价值创造,Digi,t表示企业数字化转型,β1表示解释变量的系数,Controlsi,t表示控制变量,α表示控制变量的系数,εt、γi,t 分别表示年份和行业固定效应,δi,t 表示随机误差。

2.3.2 中介效应模型

在前文理论分析的基础上,参考江艇(2022)的研究成果,本文构建模型检验产品创新和服务创新在数字化转型与企业价值创造间的中介作用,如式(2)—(3)所示。

M=β0+β2Digi,t+φControlsi,t+εt+γi,t+δi,t

(2)

(3)

中介效应检验的第一步同式(1),式(2)(3)中,M表示中介变量,即产品创新和服务创新,其余变量含义与式(1)相同。当β1、β2、β1'、β2'均大于零且β2'等于零或小于β1'时,说明产品创新和服务创新是数字化转型影响企业价值创造的传导机制,反之则不成立。

2.3.3 调节效应模型

为检验投资效率和吸收能力对“数字化转型—企业价值创造”关系的调节作用,本文构建模型如式(4)(5)所示。

TQi,t=β0+β1Digi,t+β2ROIi,t+β3Digi,t*ROIi,t+αControlsi,t+εt+γi,t+δi,t

(4)

TQi,t=β0+β1Digi,t+β2Absorbi,t+β3Digi,t*Absorbi,t+αControlsi,t+εt+γi,t+δi,t

(5)

式(4)(5)中,ROI表示投资效率,Absorb表示吸收能力。当β3显著时,表明投资效率和吸收能力在数字化转型与企业价值创造间发挥显著调节作用。

3 实证结果分析

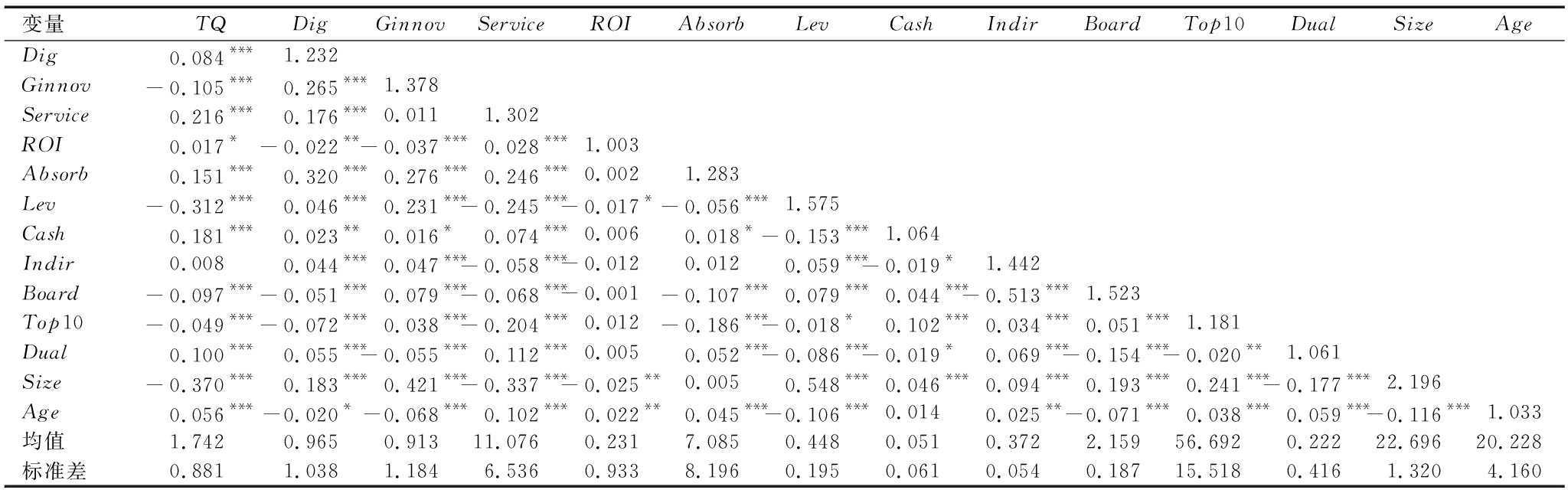

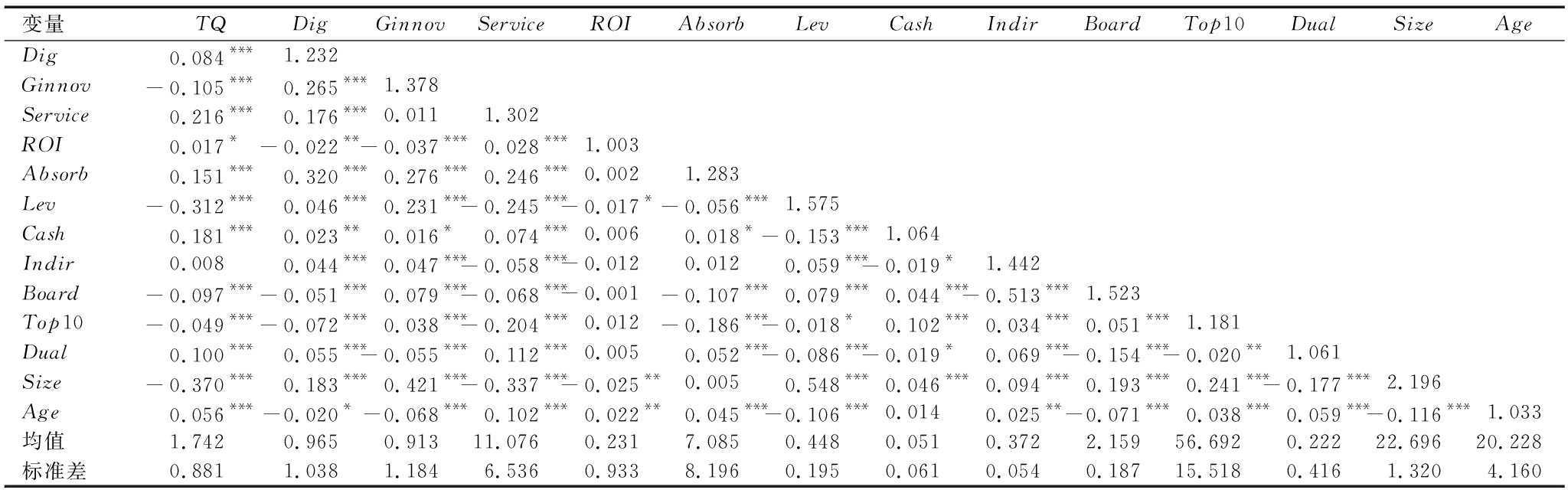

3.1 描述性统计与相关性分析

表2为变量描述性统计及相关性结果。由表2可知,数字化转型均值为0.965、标准差为1.038,说明企业间数字化转型存在较大差异,整体转型水平有待提高。此外,各变量间相关系数绝对值均低于0.6,且变量膨胀方差因子(加粗)均值为1.329,由此排除多重共线性问题对后续检验结果的影响。

表2 描述性统计与相关性分析结果

Table 2 Descriptive statistics and correlation analysis results

变量TQDigGinnovServiceROIAbsorbLevCashIndirBoardTop10DualSizeAgeDig0.084***1.232Ginnov-0.105***0.265***1.378Service0.216***0.176***0.0111.302ROI0.017*-0.022**-0.037***0.028***1.003Absorb0.151***0.320***0.276***0.246***0.0021.283Lev-0.312***0.046***0.231***-0.245***-0.017*-0.056***1.575Cash0.181***0.023**0.016*0.074***0.0060.018*-0.153***1.064Indir0.0080.044***0.047***-0.058***-0.0120.0120.059***-0.019*1.442Board-0.097***-0.051***0.079***-0.068***-0.001-0.107***0.079***0.044***-0.513***1.523Top10-0.049***-0.072***0.038***-0.204***0.012-0.186***-0.018*0.102***0.034***0.051***1.181Dual0.100***0.055***-0.055***0.112***0.0050.052***-0.086***-0.019*0.069***-0.154***-0.020**1.061Size-0.370***0.183***0.421***-0.337***-0.025**0.0050.548***0.046***0.094***0.193***0.241***-0.177***2.196Age0.056***-0.020*-0.068***0.102***0.022**0.045***-0.106***0.0140.025**-0.071***0.038***0.059***-0.116***1.033均值1.7420.9650.91311.0760.2317.0850.4480.0510.3722.15956.6920.22222.69620.228标准差0.8811.0381.1846.5360.9338.1960.1950.0610.0540.18715.5180.4161.3204.160

注:***表示p<0. 01,**表示p<0. 05,*表示p<0. 1,下同

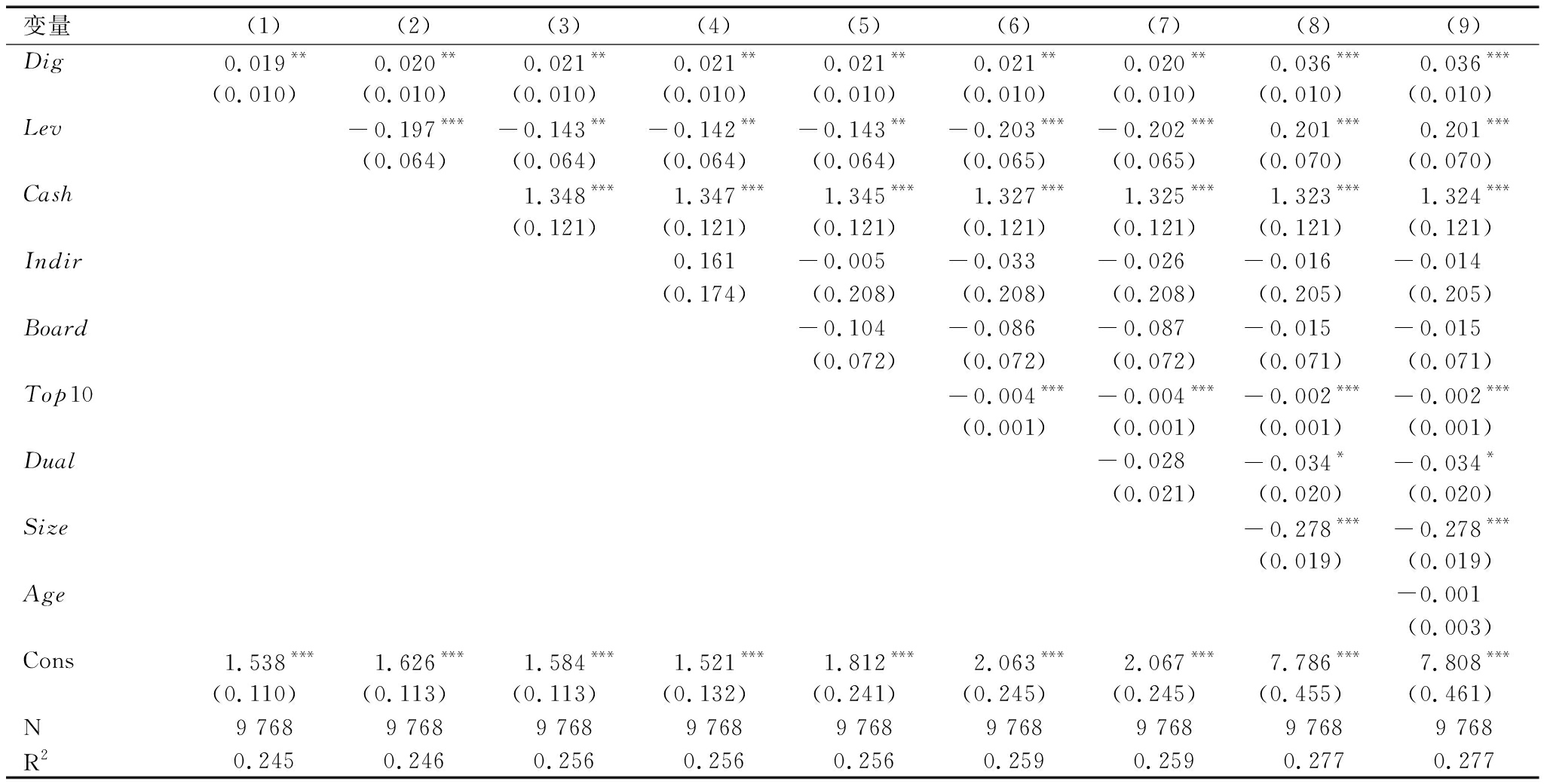

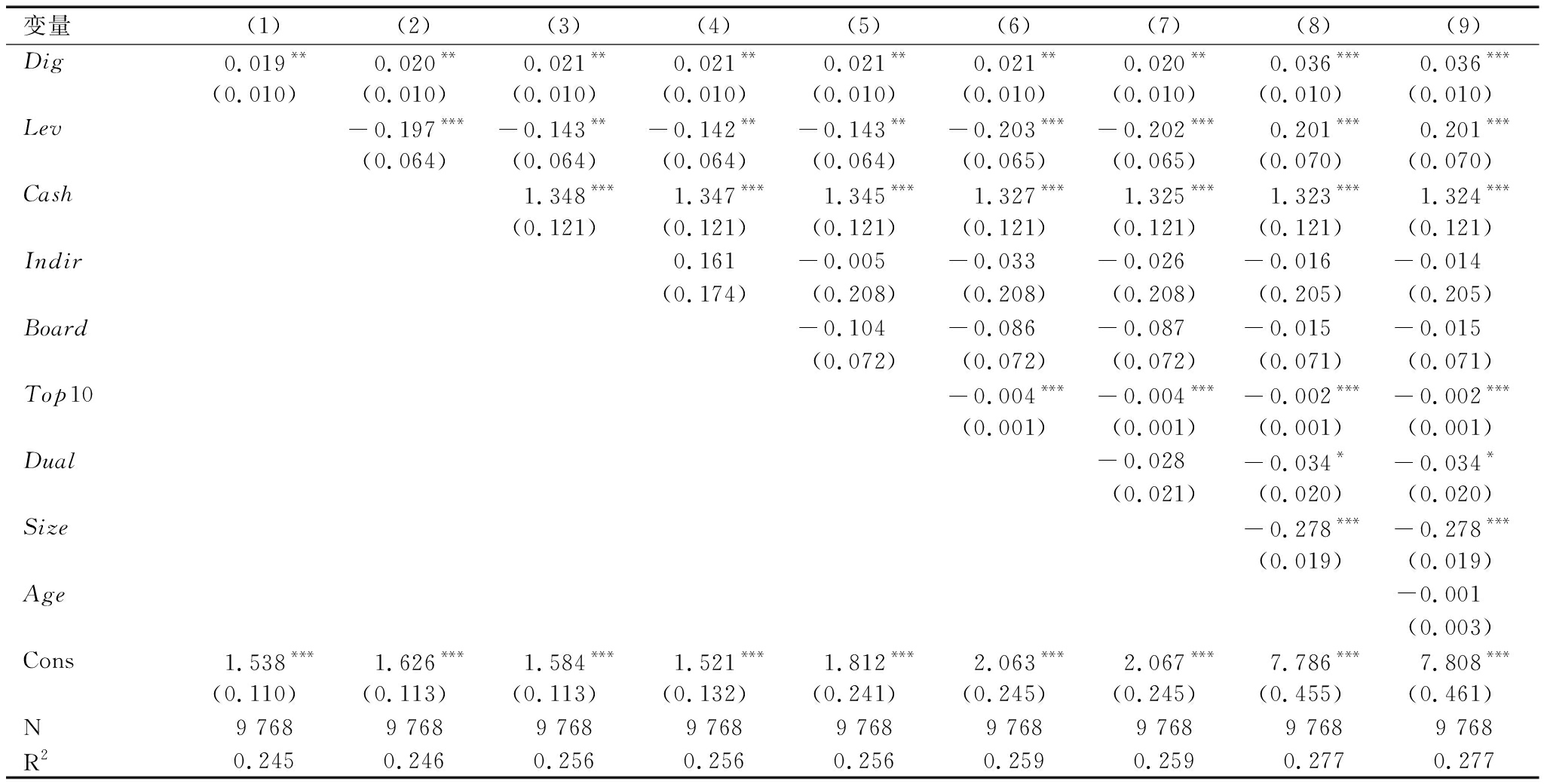

3.2 基准回归分析

表3为数字化转型对企业价值创造影响的基准回归结果。表3中,模型(1)仅包含自变量,模型(2)~(9)为逐步加入控制变量的结果,回归系数和显著性表明数字化转型对企业价值创造的促进作用稳定,假设H1得以验证。该结论从不同方面支持已有文献的观点。从生产角度看,数字化能够为企业提供大量信息与数据,数据要素与智能技术深度融合大大缓解了数据孤岛造成的跨域信息阻隔问题,使企业柔性生产与交互能力进一步增强,促进企业价值创造的灵活性和扩展性提升[25]。从创新能力与扩散角度看,数字技术促使创新扩散由线性结构向网络结构转变,提高产品与服务创新扩散效率,推动内外部资源要素重组与再造,从而促进企业价值创造。

表3 基准回归结果

Table 3 Benchmark regression results

变量(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Dig0.019**0.020**0.021**0.021**0.021**0.021**0.020**0.036***0.036***(0.010)(0.010)(0.010)(0.010)(0.010)(0.010)(0.010)(0.010)(0.010)Lev-0.197***-0.143**-0.142**-0.143**-0.203***-0.202***0.201***0.201***(0.064)(0.064)(0.064)(0.064)(0.065)(0.065)(0.070)(0.070)Cash1.348***1.347***1.345***1.327***1.325***1.323***1.324***(0.121)(0.121)(0.121)(0.121)(0.121)(0.121)(0.121)Indir0.161-0.005-0.033-0.026-0.016-0.014(0.174)(0.208)(0.208)(0.208)(0.205)(0.205)Board-0.104-0.086-0.087-0.015-0.015(0.072)(0.072)(0.072)(0.071)(0.071)Top10-0.004***-0.004***-0.002***-0.002***(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)Dual-0.028-0.034*-0.034*(0.021)(0.020)(0.020)Size-0.278***-0.278***(0.019)(0.019)Age-0.001(0.003)Cons1.538***1.626***1.584***1.521***1.812***2.063***2.067***7.786***7.808***(0.110)(0.113)(0.113)(0.132)(0.241)(0.245)(0.245)(0.455)(0.461)N9 7689 7689 7689 7689 7689 7689 7689 7689 768R20.2450.2460.2560.2560.2560.2590.2590.2770.277

注:括号内为标准误

3.3 内生性处理与稳健性检验

3.3.1 内生性问题

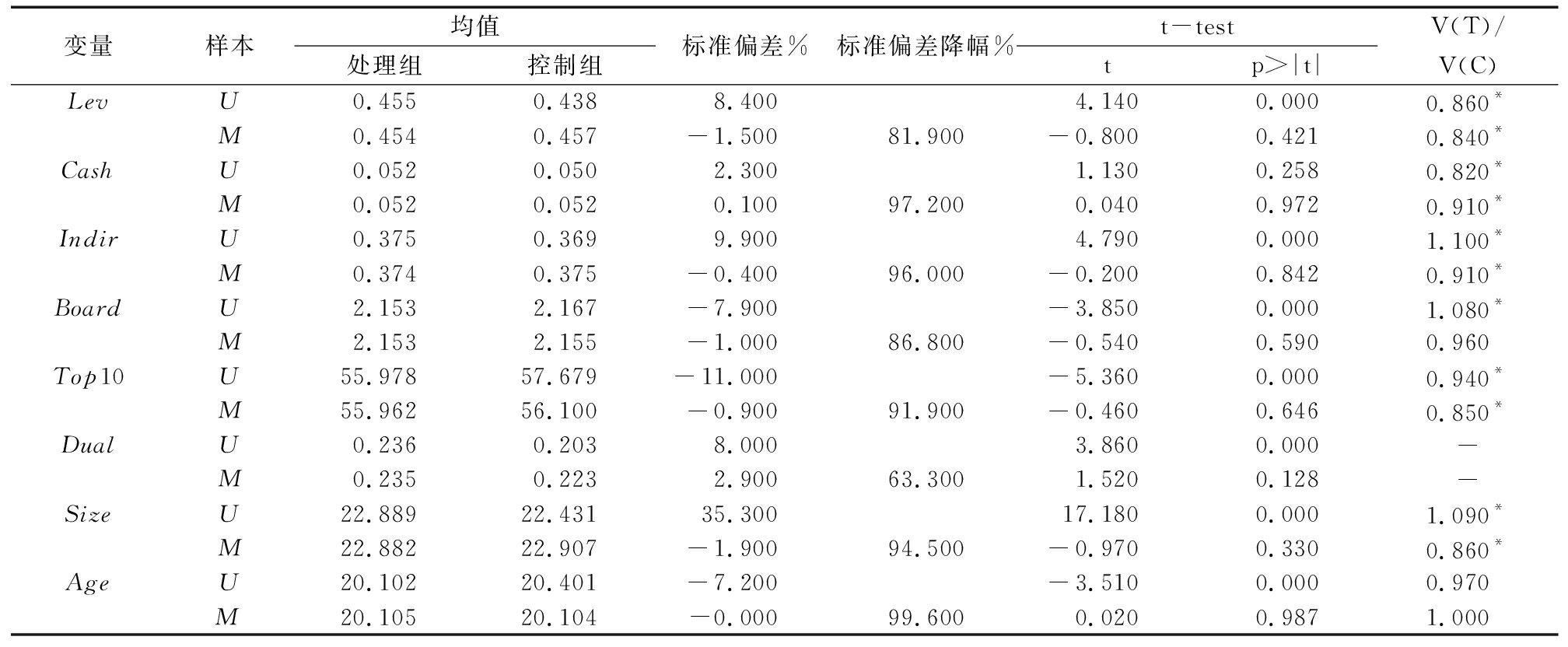

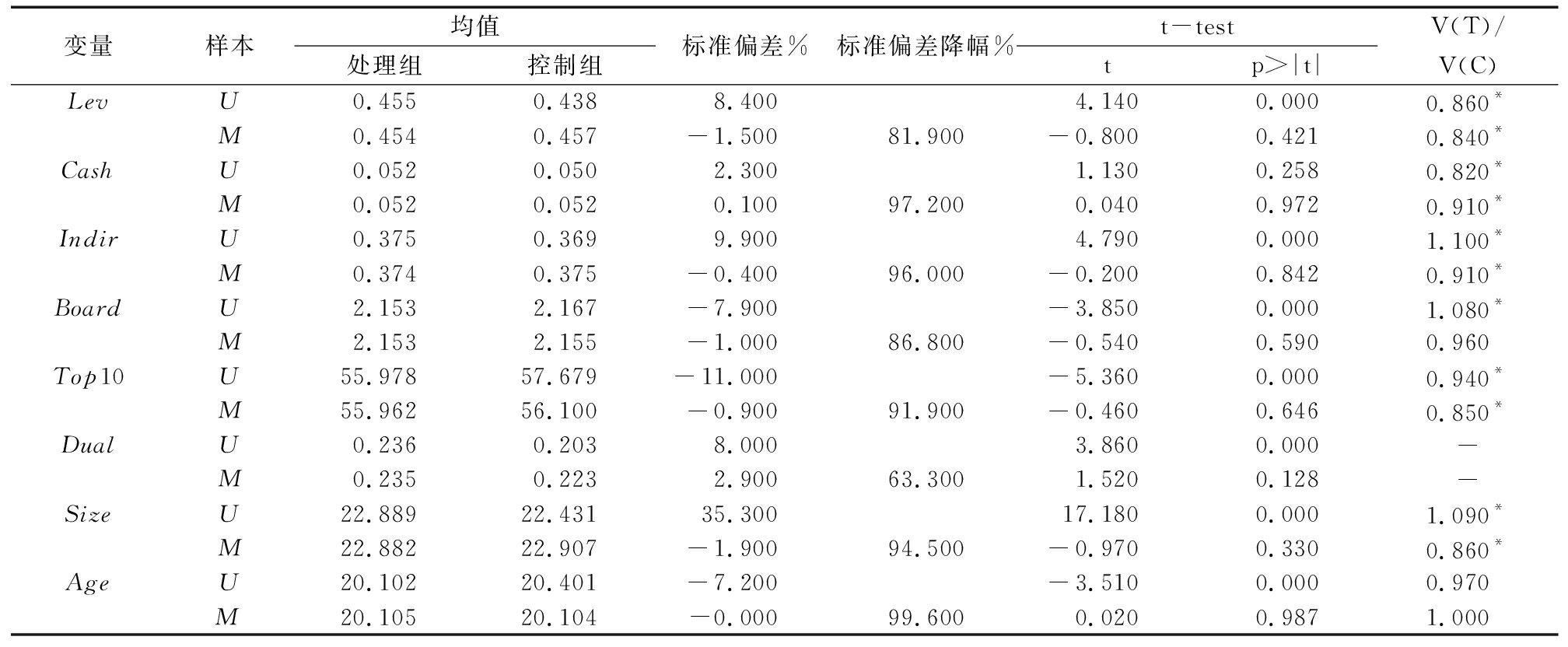

(1)倾向匹配得分法(PSM)检验。借鉴已有研究成果,本文采用倾向匹配得分法缓解内生性问题。首先,设置虚拟变量,将样本中开展数字化转型的企业作为处理组(Dig=1),将样本中未开展数字化转型的企业作为对照组(Dig=0)。其次,将基准回归中的所有控制变量作为协变量纳入模型计算倾向得分,通过有放回的一比一最近邻匹配寻找对照组,最终得到4 918个配对样本。匹配结果表明,平均处理效应(ATT)为1.663,且在1%水平上显著。平衡性检验结果表明,变量在匹配后的差异均低于5%(见表4),说明匹配结果较为理想。最后,使用匹配后的样本重新回归。表5显示,数字化转型与企业价值创造的关系仍在1%水平上显著为正,表明基准回归结果较为稳健。

表4 平衡性检验结果

Table 4 Results of the balance test

变量样本均值处理组控制组标准偏差%标准偏差降幅%t-testtp>|t|V(T)/V(C)LevU0.4550.4388.4004.1400.0000.860*M0.4540.457-1.50081.900-0.8000.4210.840*CashU0.0520.0502.3001.1300.2580.820*M0.0520.0520.10097.2000.0400.9720.910*IndirU0.3750.3699.9004.7900.0001.100*M0.3740.375-0.40096.000-0.2000.8420.910*BoardU2.1532.167-7.900-3.8500.0001.080*M2.1532.155-1.00086.800-0.5400.5900.960Top10U55.97857.679-11.000-5.3600.0000.940*M55.96256.100-0.90091.900-0.4600.6460.850*DualU0.2360.2038.0003.8600.000-M0.2350.2232.90063.3001.5200.128-SizeU22.88922.43135.30017.1800.0001.090*M22.88222.907-1.90094.500-0.9700.3300.860*AgeU20.10220.401-7.200-3.5100.0000.970M20.10520.104-0.00099.6000.0200.9871.000

表5 内生性与稳健性检验结果

Table 5 Results of the endogeneity and robustness tests

变量PSM检验TQ控制遗漏变量TQ替换被解释变量ROAROEPB避免共线性TQ剔除特殊时期样本TQDig0.063***0.035***0.001**0.004***0.081***0.065***0.042***(0.014)(0.010)(0.001)(0.001)(0.020)(0.010)(0.011)Lev0.210*0.197***-0.126***-0.157***3.470***0.0830.462***(0.108)(0.070)(0.004)(0.009)(0.148)(0.077)(0.081)Cash1.144***1.330***0.191***0.367***2.572***1.559***1.185***(0.179)(0.119)(0.007)(0.016)(0.252)(0.134)(0.131)Indir-0.151-0.018-0.030**-0.061**0.285-0.3470.016(0.302)(0.205)(0.012)(0.027)(0.434)(0.233)(0.231)Board-0.178-0.013-0.006-0.0110.329**-0.257***-0.006(0.108)(0.071)(0.004)(0.009)(0.150)(0.080)(0.080)Top10-0.003***-0.002***0.001***0.001***0.017***-0.005***-0.003***(0.001)(0.001)(0.000)(0.000)(0.002)(0.001)(0.001)Dual-0.058*-0.0330.0020.004-0.070-0.041*-0.013(0.031)(0.020)(0.001)(0.003)(0.043)(0.023)(0.024)Size-0.319***-0.284***0.015***0.037***-0.807***-0.219***-0.423***(0.030)(0.019)(0.001)(0.003)(0.040)(0.015)(0.023)Age-0.004-0.0010.001***0.001**0.009-0.002-0.002(0.005)(0.003)(0.000)(0.000)(0.007)(0.004)(0.004)KZ-0.003(0.006)Risk-0.731***(0.281)Cons9.195***7.975***-0.234***-0.678***17.060***7.575***10.940***(0.717)(0.465)(0.028)(0.062)(0.975)(0.416)(0.541)N4 9189 7689 7689 7689 7689 7687 326R20.2950.2770.2310.1670.3190.0430.367

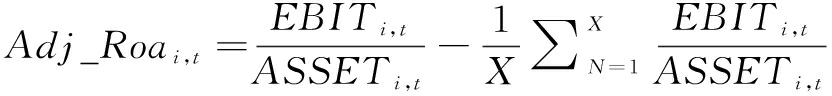

(2)控制遗漏变量。为了进一步缓解遗漏变量的影响,本文将融资约束和风险承担水平作为控制变量。其中,融资约束采用KZ指数表征,数值越大企业融资约束水平越高。借鉴马连福等(2019)的研究成果,以5年为一个观测时段,滚动计算经行业调整后的Adj-Roa的标准差衡量企业风险承担水平,如式(6)(7)所示。表5显示,控制遗漏变量后,数字化转型与企业价值创造的关系未发生显著变化。

(6)

Riski,t=

(7)

3.3.2 稳健性检验

(1)替换被解释变量测量。由于上市公司股价波动性较强,可能导致企业价值创造偏离真实水平。因此,参照已有研究的测度方法[4-5],本文选取总资产收益率(ROA)、净资产回报率(ROE)及市净率(PB)衡量企业价值创造,以此对基准结果进行检验(见表5)。结果显示,替换被解释变量后,数字化转型的积极影响依然显著。

(2)避免共线性问题。参照甄梦梦等(2023)的做法,在回归中不再控制时间、个体及行业效应,研究假设检验结果显示,数字化转型对企业价值创造的影响未发生改变。

(3)剔除特殊时期样本。考虑到极端事件对数字化转型和企业价值创造的影响,本文剔除2020—2022年相关数据对基准结果进行检验。回归结果与前文一致,说明数字化转型对企业价值创造的促进作用较为稳健。

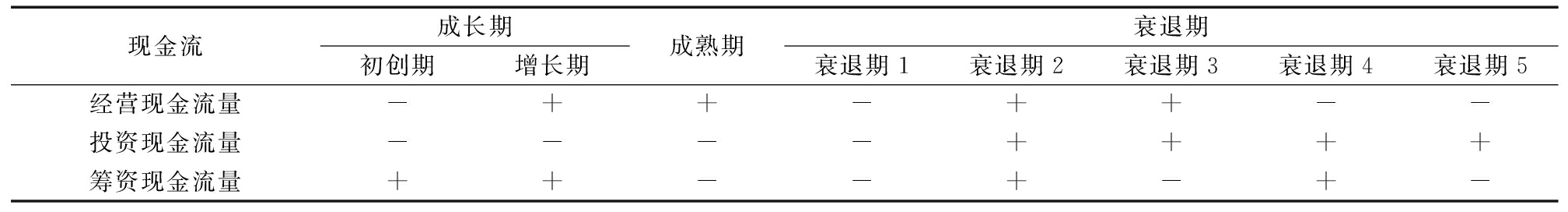

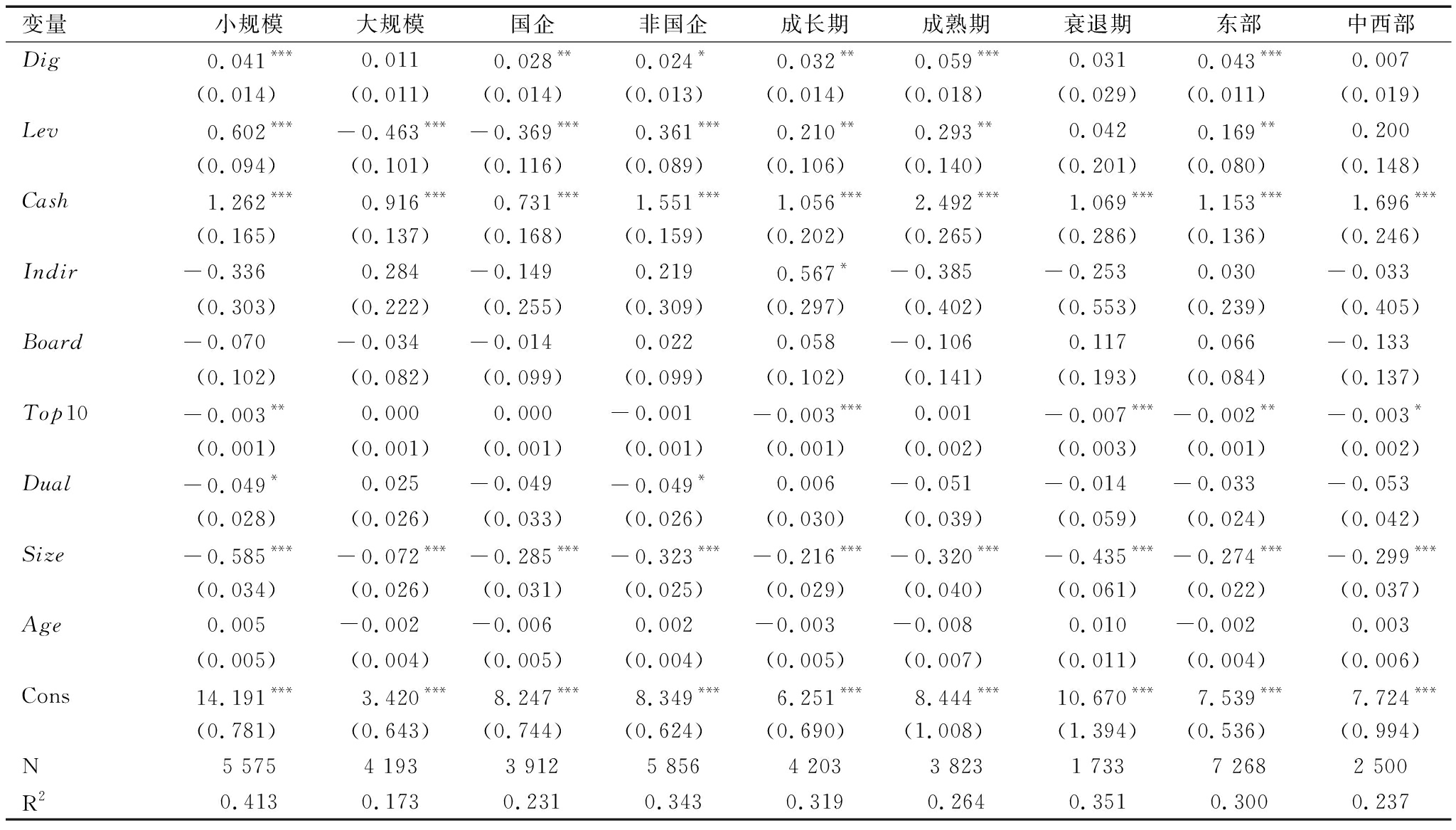

4 异质性分析

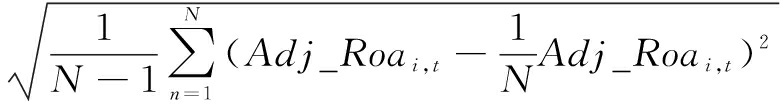

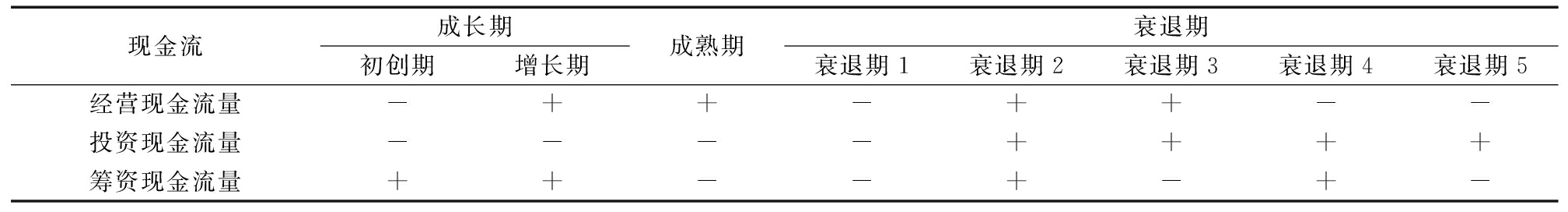

考虑到企业自身特性及区域经济发展基础差异,本文进一步从企业规模、产权性质、生命周期及区域差异角度,探究数字化转型与企业价值创造关系,采用李小忠[27]的做法对企业所处生命周期阶段进行划分(见表6),异质性检验结果如表7所示。

表6 企业生命周期划分检验结果

Table 6 Division test results of enterprise life cycle

现金流成长期初创期增长期成熟期衰退期衰退期1衰退期2衰退期3衰退期4衰退期5经营现金流量-++-++--投资现金流量----++++筹资现金流量++--+-+-

表7 异质性检验结果

Table 7 Results of the heterogeneity test

变量小规模大规模国企非国企成长期成熟期衰退期东部中西部Dig0.041***0.0110.028**0.024*0.032**0.059***0.0310.043***0.007(0.014)(0.011)(0.014)(0.013)(0.014)(0.018)(0.029)(0.011)(0.019)Lev0.602***-0.463***-0.369***0.361***0.210**0.293**0.0420.169**0.200(0.094)(0.101)(0.116)(0.089)(0.106)(0.140)(0.201)(0.080)(0.148)Cash1.262***0.916***0.731***1.551***1.056***2.492***1.069***1.153***1.696***(0.165)(0.137)(0.168)(0.159)(0.202)(0.265)(0.286)(0.136)(0.246)Indir-0.3360.284-0.1490.2190.567*-0.385-0.2530.030-0.033(0.303)(0.222)(0.255)(0.309)(0.297)(0.402)(0.553)(0.239)(0.405)Board-0.070-0.034-0.0140.0220.058-0.1060.1170.066-0.133(0.102)(0.082)(0.099)(0.099)(0.102)(0.141)(0.193)(0.084)(0.137)Top10-0.003**0.0000.000-0.001-0.003***0.001-0.007***-0.002**-0.003*(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)(0.002)(0.003)(0.001)(0.002)Dual-0.049*0.025-0.049-0.049*0.006-0.051-0.014-0.033-0.053(0.028)(0.026)(0.033)(0.026)(0.030)(0.039)(0.059)(0.024)(0.042)Size-0.585***-0.072***-0.285***-0.323***-0.216***-0.320***-0.435***-0.274***-0.299***(0.034)(0.026)(0.031)(0.025)(0.029)(0.040)(0.061)(0.022)(0.037)Age0.005-0.002-0.0060.002-0.003-0.0080.010-0.0020.003(0.005)(0.004)(0.005)(0.004)(0.005)(0.007)(0.011)(0.004)(0.006)Cons14.191***3.420***8.247***8.349***6.251***8.444***10.670***7.539***7.724***(0.781)(0.643)(0.744)(0.624)(0.690)(1.008)(1.394)(0.536)(0.994)N5 5754 1933 9125 8564 2033 8231 7337 2682 500R20.4130.1730.2310.3430.3190.2640.3510.3000.237

从企业规模看,数字化转型对小规模企业价值创造的影响显著为正,对大规模企业价值创造的积极影响未通过验证,这一发现与李琦等[4]的研究结论不同。从组织合法性视角看,在发展初期,小规模企业迫切需要获得公众、市场、政府认可。数字化转型能够为小规模企业提供更具创新性和竞争力的产品及服务。因此,数字化转型对小规模企业价值创造发挥驱动作用。此外,小规模企业资源积累和获取渠道有限,而数字化转型赋能企业资源编排和动态能力提升,能够有效弥补其资源不足的劣势。借助灵活的组织结构,企业能够加速数字化转型方案落地,进而提升价值创造的有效性。

从产权性质看,数字化转型对国有企业价值创造的促进作用更为显著(β=0.028,P<0.05),上述作用在民营企业中稍显疲软(β=0.024,P<0.1),这一发现与现有研究结论不同[26]。原因如下:数字化转型本质上是企业对原有业务及流程进行深层重塑与再造的系统性改革,需要产业链、价值链、创新链全方位配合与重构。国有企业作为推动数字经济发展的“领头雁”,政府能够快速响应其数字化发展的资源需求。相较之下,民营企业在资金、人才、数据资源获取等方面存在不足,且局部数字化难以有效连接不同职能部门的业务,由此进一步降低其数字化转型的内源动力[27]。因此,民营企业数字化转型的价值创造效应未达到理想效果。

从企业生命周期看,从成长期、成熟期到衰退期,数字化转型对企业价值创造呈现先上升后下降的倒U型影响,成熟期价值创造效应达到峰值,衰退期尚未释放市场拉力,这一发现与王田力等[28]的结论相似。对成长期企业而言,通过数字化转型能够优化业务流程,增强其资源获取和创新能力。这一时期,企业数据存量较少且零碎,部门间协同程度较低,企业面临拓宽业务范围、提升市场份额等挑战,多目标导致的资源冲突一定程度上会弱化数字化转型的价值创造效应。成熟期企业盈利水平较高、现金流充裕、跨界资源累积丰厚,丰富的应用场景能够强化数字化转型价值创造的乘数效应。与成长期和成熟期企业相比,财务状况欠佳、创新能力退化、融资成本上升是衰退期企业普遍面临的问题[29],多重枷锁导致其数字化转型难以促进价值提升。

区域异质性检验结果表明,数字化转型对东部地区企业价值创造的促进作用显著,但对中西部地区企业价值创造的影响不显著。原因如下:东部地区工业化、城镇化、产业集聚水平较高,可为企业数字化转型提供广阔的市场空间。此外,东部地区市场化发展水平较高,融资渠道完善,健全的要素市场和制度环境可为企业数字化转型提供保障,从而助力企业价值创造。中西部地区数字经济基础设施不完善、投资不足、技术引进成本较高,加剧资金、人才等创新资源流失,由此制约企业价值创造。

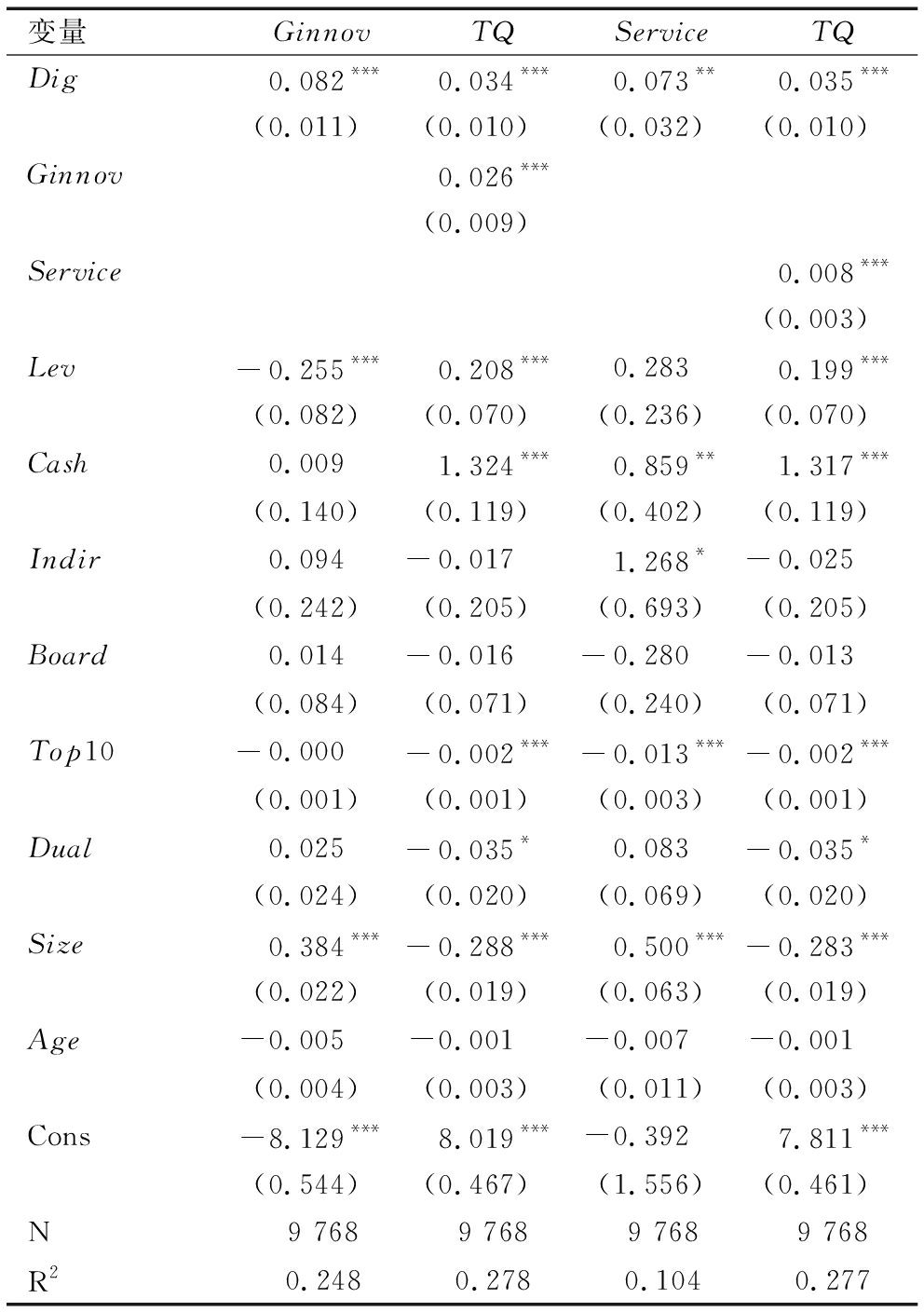

5 机制分析

5.1 中介效应分析

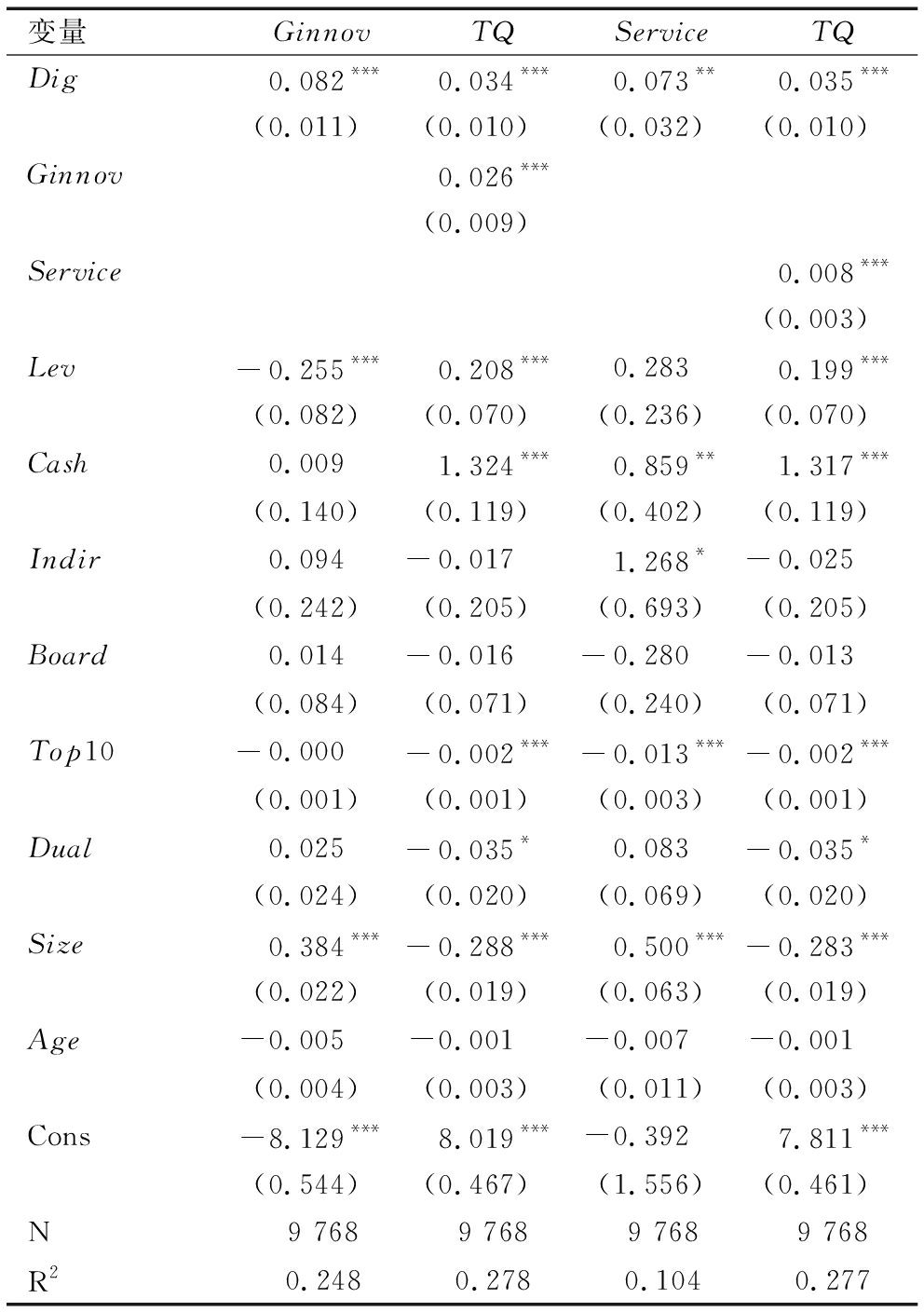

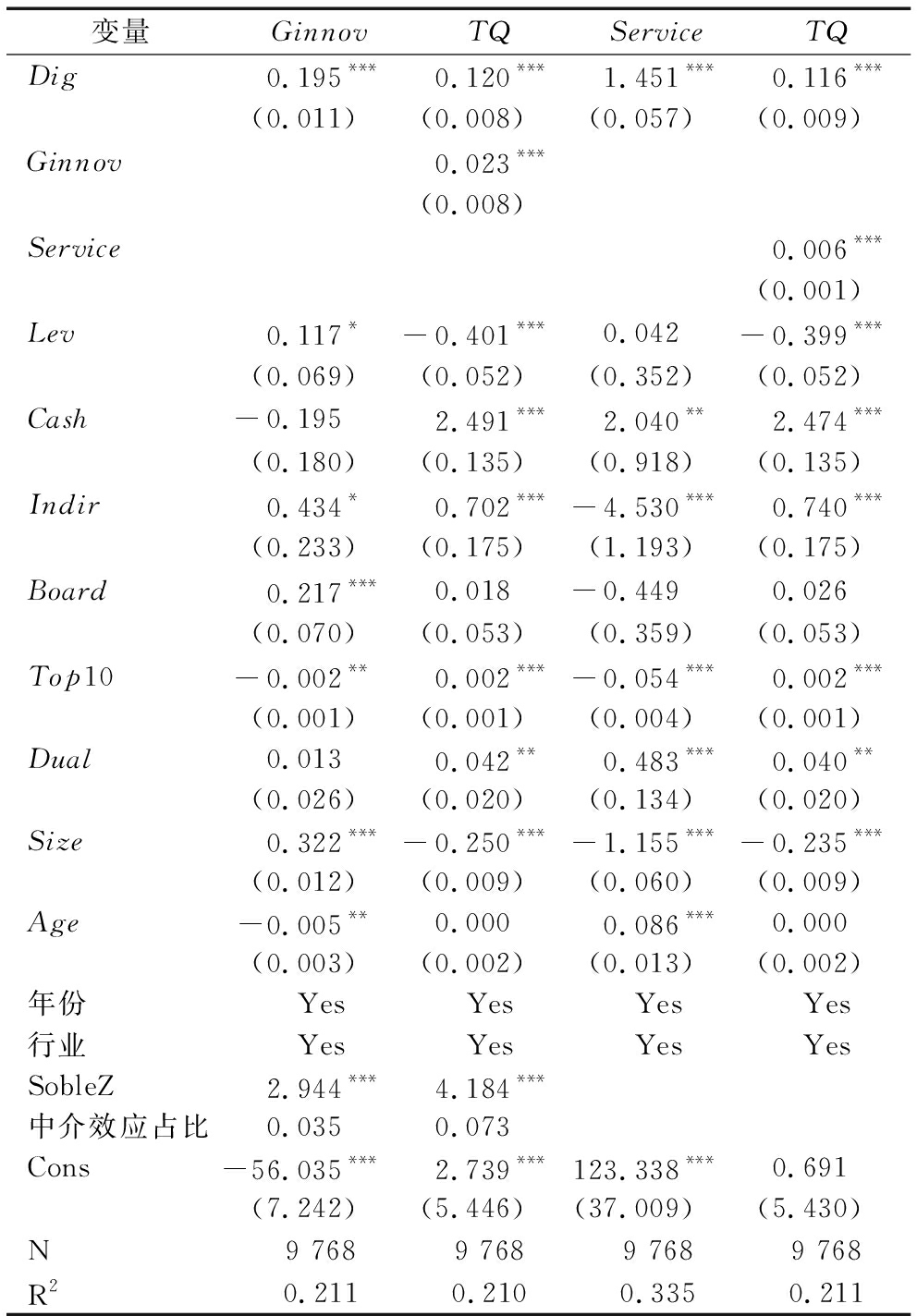

产品创新、服务创新在数字化转型与企业价值创造间的中介效应检验结果如表8所示。由表8可知,产品创新、服务创新均是数字化转型促进企业价值创造的有效路径,由此验证了假设H2、H3。

表8 产品创新与服务创新的中介效应检验结果

Table 8 Mediating effect results of product innovation and service innovation

变量GinnovTQServiceTQDig0.082***0.034***0.073**0.035***(0.011)(0.010)(0.032)(0.010)Ginnov0.026***(0.009)Service0.008***(0.003)Lev-0.255***0.208***0.2830.199***(0.082)(0.070)(0.236)(0.070)Cash0.0091.324***0.859**1.317***(0.140)(0.119)(0.402)(0.119)Indir0.094-0.0171.268*-0.025(0.242)(0.205)(0.693)(0.205)Board0.014-0.016-0.280-0.013(0.084)(0.071)(0.240)(0.071)Top10-0.000-0.002***-0.013***-0.002***(0.001)(0.001)(0.003)(0.001)Dual0.025-0.035*0.083-0.035*(0.024)(0.020)(0.069)(0.020)Size0.384***-0.288***0.500***-0.283***(0.022)(0.019)(0.063)(0.019)Age-0.005-0.001-0.007-0.001(0.004)(0.003)(0.011)(0.003)Cons-8.129***8.019***-0.3927.811***(0.544)(0.467)(1.556)(0.461)N9 7689 7689 7689 768R20.2480.2780.1040.277

数字化转型通过产品创新和服务创新双重路径实现价值创造的原因可归结为内部治理效应、供应链协同效应和供需匹配效应。首先,依托信息技术和数据分析工具,企业可以更加准确、高效地分析、解构、重置多端口数据信息,提升信息共享与传递水平,改善内部治理状况。由此,企业能够精准把握市场需求和发展趋势,及时调整两类创新的优先级策略,减少试错和等待成本,为价值创造营造稳定的内部环境。其次,数字技术应用有助于企业实现供应链信息管理智能化,加快链上企业业务场景与数字技术融合互嵌。通过与合作伙伴紧密合作,企业可以获得研发资源、技术成果和市场经验,高效实现产品和服务创新,进而促进价值创造。最后,借助大数据分析技术,企业能够全面掌握客户消费偏好、交互过程、使用体验等信息,为下一步产品和服务创新提供依据,更好地满足客户个性化需求,从而实现供需匹配下的价值增值。

尽管部分学者强调数字化转型对企业服务创新发挥促进作用[30],但本研究发现,与服务创新相比,产品创新是数字化转型促进企业价值提升的主要渠道。产品创新依托实物为服务创新提供载体,服务创新则是产品创新的补充和延伸[31]。罗建强等[9]指出,受限于企业创新资源稀缺性和能力有限性,同时开展两类创新会导致资源争夺。此外,如果服务创新不能有效匹配产品创新,“服务悖论”则不利于企业价值创造。

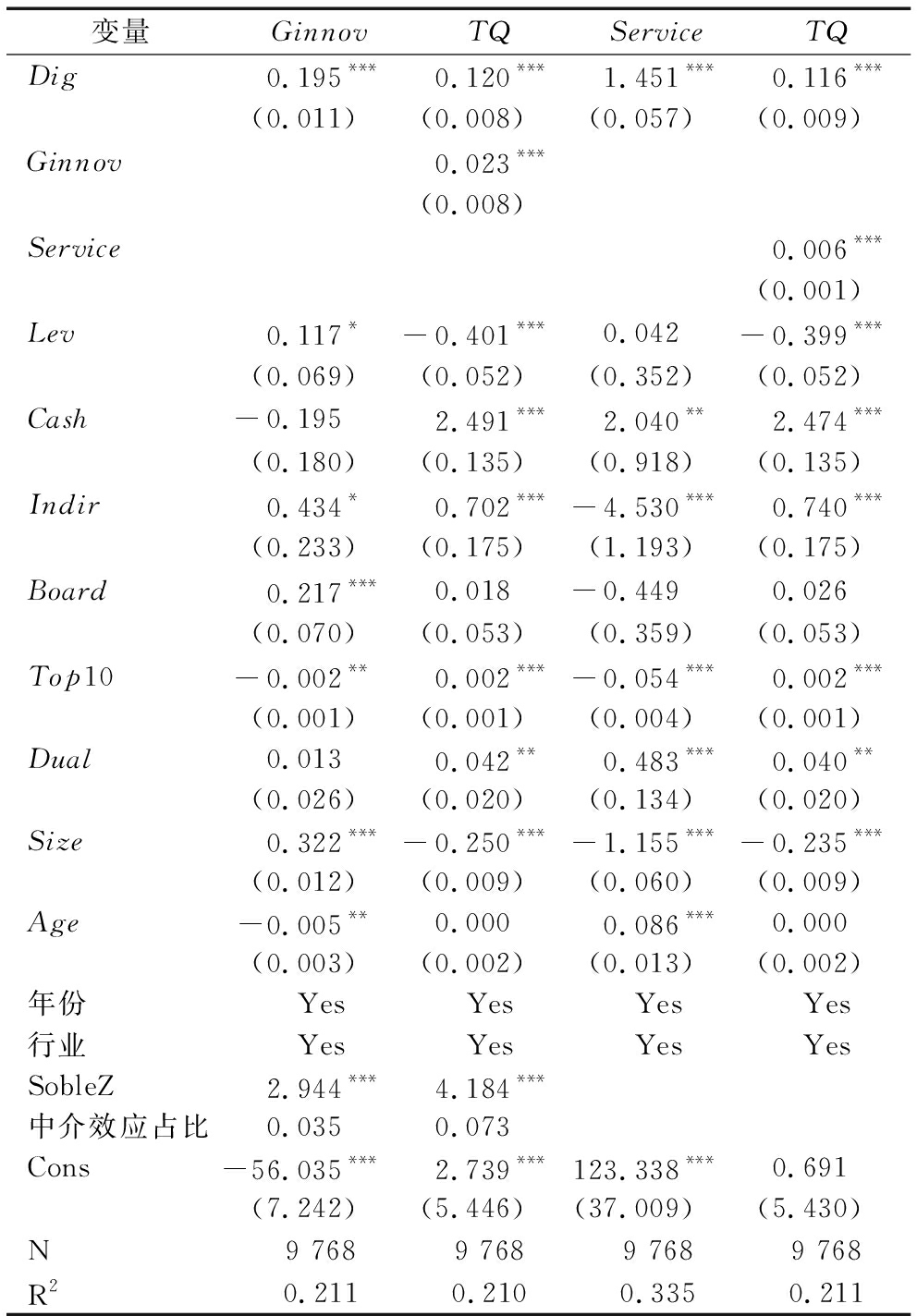

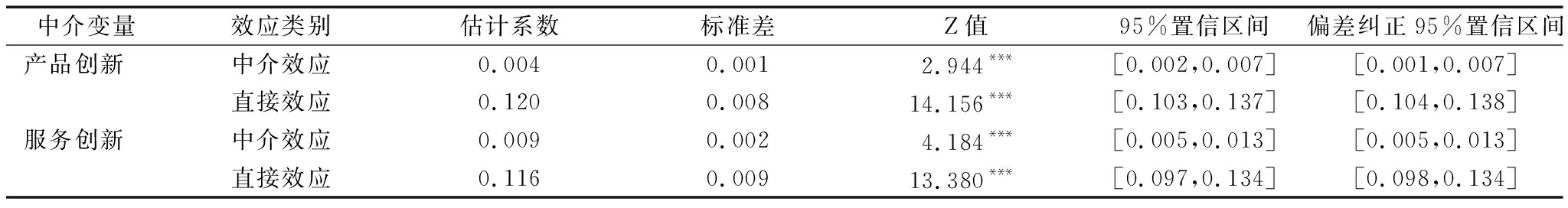

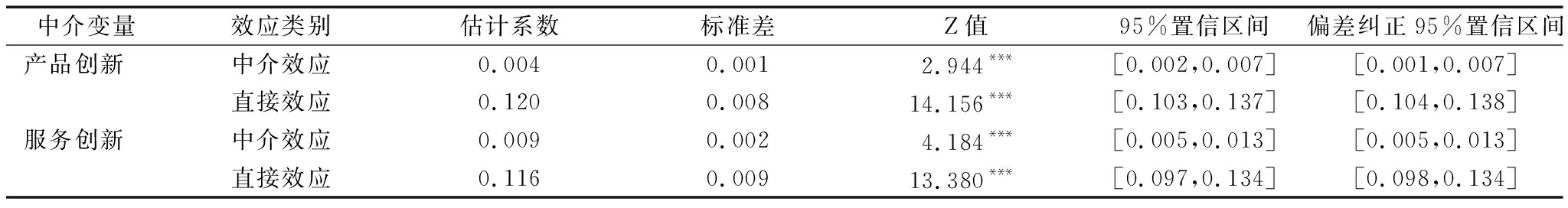

为了验证中介效应检验结果的稳健性,本文通过Sobel Test检验方法及偏差纠正的非参数百分位Bootstrap法检验中介效应的稳健性,将抽样次数设定为1 000次。表9显示,解释变量数字化转型、中介变量产品创新和服务创新对企业价值创造具有正向影响,且Sobel检验的Z值均在1%水平上显著为正。表10显示,Bootstrap检验结果下95%的置信区间与偏差纠正95%置信区间均不包含0,由此进一步支持前文结论。

表9 Sobel Test检验结果

Table 9 Results of the Sobel test

变量GinnovTQServiceTQDig0.195***0.120***1.451***0.116***(0.011)(0.008)(0.057)(0.009)Ginnov0.023***(0.008)Service0.006***(0.001)Lev0.117*-0.401***0.042-0.399***(0.069)(0.052)(0.352)(0.052)Cash-0.1952.491***2.040**2.474***(0.180)(0.135)(0.918)(0.135)Indir0.434*0.702***-4.530***0.740***(0.233)(0.175)(1.193)(0.175)Board0.217***0.018-0.4490.026(0.070)(0.053)(0.359)(0.053)Top10-0.002**0.002***-0.054***0.002***(0.001)(0.001)(0.004)(0.001)Dual0.0130.042**0.483***0.040**(0.026)(0.020)(0.134)(0.020)Size0.322***-0.250***-1.155***-0.235***(0.012)(0.009)(0.060)(0.009)Age-0.005**0.0000.086***0.000(0.003)(0.002)(0.013)(0.002)年份YesYesYesYes行业YesYesYesYesSobleZ2.944***4.184***中介效应占比0.0350.073Cons-56.035***2.739***123.338***0.691(7.242)(5.446)(37.009)(5.430)N9 7689 7689 7689 768R20.2110.2100.3350.211

表10 Bootstrap检验结果

Table 10 Results of the Bootstrap test

中介变量效应类别估计系数标准差Z值95%置信区间偏差纠正95%置信区间产品创新中介效应0.0040.0012.944***[0.002,0.007][0.001,0.007]直接效应0.1200.00814.156***[0.103,0.137][0.104,0.138]服务创新中介效应0.0090.0024.184***[0.005,0.013][0.005,0.013]直接效应0.1160.00913.380***[0.097,0.134][0.098,0.134]

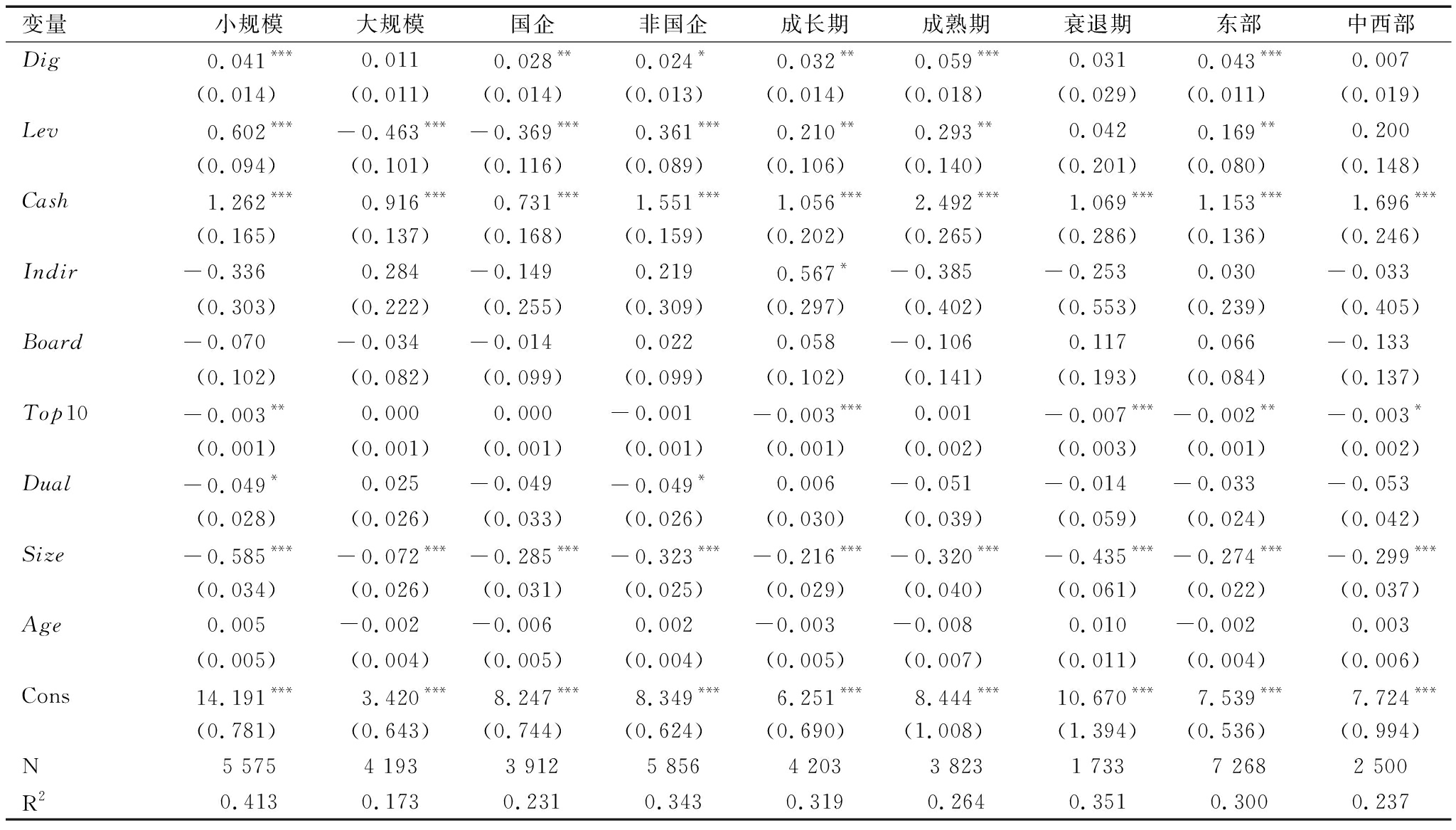

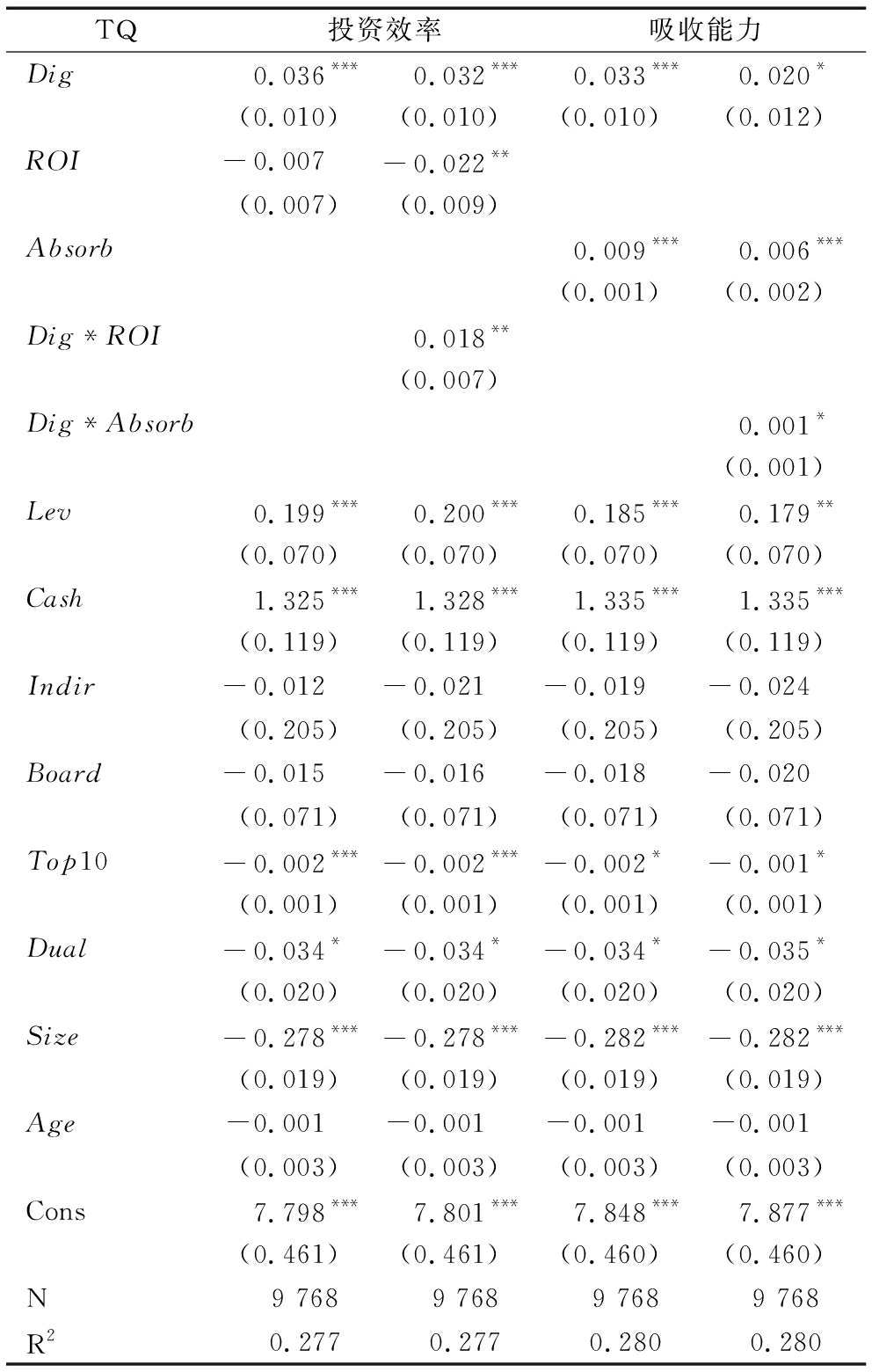

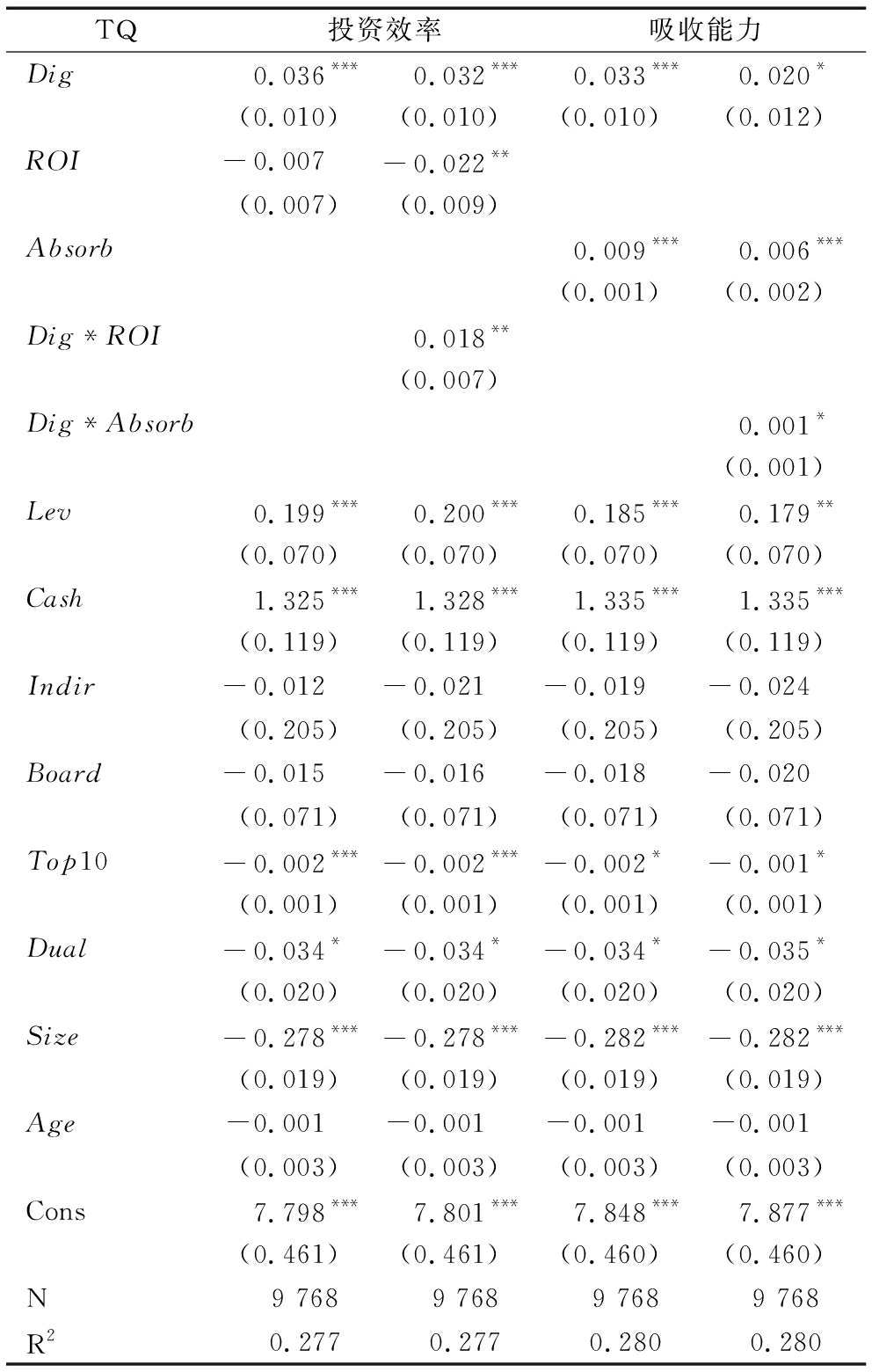

5.2 调节效应分析

表11展示了企业投资效率、吸收能力调节下数字化转型与企业价值创造的关系。由表11可知,投资效率与吸收能力分别在5%、10%水平上正向调节数字化转型对企业价值创造的影响,验证了假设H4和H5。

表11 投资效率与吸收能力的调节效应检验结果

Table 11 Results of the moderating effect of investment efficiency and absorption ability

TQ投资效率吸收能力Dig0.036***0.032***0.033***0.020*(0.010)(0.010)(0.010)(0.012)ROI-0.007-0.022**(0.007)(0.009)Absorb0.009***0.006***(0.001)(0.002)Dig*ROI0.018**(0.007)Dig*Absorb0.001*(0.001)Lev0.199***0.200***0.185***0.179**(0.070)(0.070)(0.070)(0.070)Cash1.325***1.328***1.335***1.335***(0.119)(0.119)(0.119)(0.119)Indir-0.012-0.021-0.019-0.024(0.205)(0.205)(0.205)(0.205)Board-0.015-0.016-0.018-0.020(0.071)(0.071)(0.071)(0.071)Top10-0.002***-0.002***-0.002*-0.001*(0.001)(0.001)(0.001)(0.001)Dual-0.034*-0.034*-0.034*-0.035*(0.020)(0.020)(0.020)(0.020)Size-0.278***-0.278***-0.282***-0.282***(0.019)(0.019)(0.019)(0.019)Age-0.001-0.001-0.001-0.001(0.003)(0.003)(0.003)(0.003)Cons7.798***7.801***7.848***7.877***(0.461)(0.461)(0.460)(0.460)N9 7689 7689 7689 768R20.2770.2770.2800.280

资源配置效率理论指出,市场主体资源配置遵循边际效率最优原则。企业数字化转型面临技术选择、业务融合及投资回报等不确定性风险,高水平投资效率意味着企业在资本市场中信息搜集、项目风险评估、议价签约、交易成本控制等方面能力较强,可确保数字化转型的价值成果。

数字化转型是包含技术、流程、商业模式的系统性变革。企业在将数字化转型目标转化为实际业务价值过程中,新旧知识转化、新旧业务衔接是其中的重要环节。借助吸收能力,企业可以提升跨界资源搜索整合效率,增强隐性知识识别与转化能力,进而快速适应数字经济发展模式,提升自身市场竞争地位和价值创造水平。

6 结语

6.1 结论

基于2011—2022年中国A股上市公司数据,本文采用文本分析方法测度企业数字化转型水平,揭示了数字化转型的价值创造效应、作用路径及调节机制,得到以下主要研究结论:

(1)对具有广泛性和代表性的研究样本进行检验,结果发现,数字化转型对企业价值创造具有显著促进作用,经过内生性与稳健性检验后,这一结论仍然成立。

(2)数字化转型可以通过产品创新和服务创新双重路径促进企业价值创造,且产品创新具有优先级地位。在数字化转型过程中,受资源能力等条件限制,两类创新存在资源争夺。因此,企业需要根据自身发展状况选择突破重点,实现持续价值创造。这一发现拓展了服务化理论和资源基础理论在数字化情景中的应用。

(3)高水平投资效率和吸收能力有助于企业提升数字化转型的价值创造水平。投资效率、吸收能力可以反映企业适应环境变化以及整合资源的动态能力,本文结论提升了动态能力理论在数字化场景中的适用性。

(4)数字化转型的价值创造效应在小规模企业、国有企业、成熟期企业及东部地区企业更为显著,衰退期企业及中西部地区企业从数字化转型中获得的红利有限。这一发现为企业规划数字化转型路径以及政府制定相关政策提供了参考依据,拓展了企业生命周期理论、区域发展理论应用深度及广度。

6.2 理论贡献

(1)在不确定性市场环境下,本文选取广泛的研究样本考察数字化转型对企业价值创造的影响,结论具有普适性,丰富了数字化转型经济后果研究。数字化转型对企业价值创造发挥积极作用,这一发现缓解了部分“不想转”“不敢转”企业对数字化转型的顾虑,有助于企业增强数字化转型信心。

(2)遵循价值创造的产品主导逻辑和服务主导逻辑,识别并检验了数字化转型赋能企业价值创造的作用路径,肯定了产品创新、服务创新在数字化转型与企业价值创造间的作用,为探讨数字化转型深层作用机制提供了新视角和理论依据。

(3)聚焦数字化转型的异质性情景,验证了投资效率、吸收能力在数字化转型与企业价值创造间的调节作用,拓展了数字化转型与企业价值创造关系情境研究。

6.3 管理启示

(1)加速数字化转型,赋能企业高质量发展。一方面,企业需要积极引入数字技术并将其应用于战略制定、组织治理、生产制造、供应链管理等流程中,建立统一标准,开放数据接口,破解“数据孤岛”。链上核心企业应积极发挥“领头雁”的作用,实现产业链协同转型下的价值提升。另一方面,政府应建立健全一体化数字化转型公共服务支撑保障体系,综合运用研发补贴、贷款贴息、政府采购等财税普惠政策与专项扶持政策,为企业数字化转型提供资源保障,打好惠企政策“组合拳”。

(2)突破单一创新模式,实现产品与服务融合创新。企业需要突破传统模式,借助数字技术的互联性、生成性和融合性等优势,构建产品+服务的集成响应模式。同时,企业需要科学评估数字化转型背景下的产品创新和服务创新应用场景,锚定价值创造的核心需求、关键环节和突破方向,围绕产品技术发展趋势制定相匹配的服务创新策略,采用服务模式缓解市场竞争压力,从而实现价值创造。

(3)提高企业资源配置效率与吸收能力,增强企业数字化转型“内修”与“外理”能力。数字化转型是系统性工程,企业需要坚持将重点突破与整体推进相结合。从战略层面,评估既有和潜在资源,及时调整数字化转型投入力度;从管理层面,促使组织形态、管理架构、业务流程与数字化转型目标相契合;从技术层面,构建业务场景与数字技术应用融合的技术赋能体系,形成自上而下的资源利用体系。同时,企业应加快构建领军人才主导—复合管理人才保障—专业技术人才执行的数字化转型人才培养体系,实现高素质人才支撑下的数字化价值创造。

(4)遵循阶梯式发展原则,合理规划转型路径。企业需要充分评估自身条件与地区市场环境,稳中有进地推动数字化转型。例如,民营企业、中西部地区企业应注重资源积累,依托平台企业对接产业链资源,从而提升数字化转型成效。政府应鼓励不同规模、性质、地区企业协同推进数字方案设计、基础数据平台构建、数字资源应用、数字商业模式创新等,实现优势资源共享与互补。此外,政府应为不同发展阶段企业制定针对性政策,例如,为成长期企业提供转型战略规划、技能培训与资金支持,为成熟期企业提供转型升级方案、商业模式更新指导,为衰退期企业提供数字能力评估、数字方案设计等全方位支持。

6.4 不足与展望

本文存在以下不足:第一,研究样本主要为我国A股上市公司,尚未关注大量未上市企业数字化转型对价值创造的影响,结论的普适性有限;第二,仅从资源和能力集成视角考察影响企业通过数字化转型实现价值创造的内部条件,但未关注外部环境、制度环境等因素的影响,未来需要作进一步探讨;第三,重点关注产品创新和服务创新在二者间的中介机制,未来可以从多元化视角探讨企业通过数字化转型实现价值创造的内在机制。

参考文献:

[1] 何小钢, 钟湘菲. 数字化赋能企业“绿色升级”的机制和路径研究——基于中国工业企业的经验证据[J].管理学刊, 2023, 36(4):1-19.

[2] 仝自强, 李补喜, 杨磊. 数字化转型、竞争战略与价值创造——基于企业生命周期理论的检验[J].科技进步与对策, 2024,41(14):1-10.

[3] BASKERVILLE R L,MYERS M D,YOO Y.Digital first: the ontological reversal and new challenges for IS research[J].MIS Quarterly, 2020, 44(2): 509-523.

[4] 李琦, 刘力钢, 邵剑兵. 数字化转型、供应链集成与企业绩效——企业家精神的调节效应[J].经济管理, 2021, 43(10):5-23.

[5] 吴非, 胡慧芷, 林慧妍, 等. 企业数字化转型与资本市场表现——来自股票流动性的经验证据[J].管理世界, 2021, 37(7):130-144,10.

[6] 袁淳, 肖土盛, 耿春晓, 等. 数字化转型与企业分工:专业化还是纵向一体化[J].中国工业经济, 2021, 39(9):137-155.

[7] 戚聿东, 蔡呈伟. 数字化对制造业企业绩效的多重影响及其机理研究[J].学习与探索, 2020, 42(7):108-119.

[8] HAJLI M, SIMS J M, IBRAGIMOV V. Information technology (IT) productivity paradox in the 21st century[J].International Journal of Productivity and Performance Management, 2015, 64(4): 457-478.

[9] 罗建强, 蒋倩雯. 数字化技术作用下产品与服务创新:综述及展望[J].科技进步与对策, 2020, 37(24):152-160.

[10] LIU G, LIU J, GAO P, et al. Understanding mechanisms of digital transformation in state-owned enterprises in China: an institutional perspective[J].Technological Forecasting and Social Change, 2024, 202(2): 123288.

[11] XIE X M, WANG H W, GARC A J S. How does customer involvement in service innovation motivate service innovation performance? the roles of relationship learning and knowledge absorptive capacity[J].Journal of Business Research, 2021, 136(12): 630-643.

A J S. How does customer involvement in service innovation motivate service innovation performance? the roles of relationship learning and knowledge absorptive capacity[J].Journal of Business Research, 2021, 136(12): 630-643.

[12] 马文甲, 张弘正, 陈劲. 企业数字化转型对绿色创新模式选择的影响[J].科研管理, 2023, 44(12):61-70.

[13] 李志红. 数字化转型对提升企业价值的影响与传导路径研究[J].经济问题, 2023, 45(11):25-32.

[14] SUSSAN F, ACS Z J. The digital entrepreneurial ecosystem[J].Small Business Economics, 2017, 49(4): 55-73.

[15] GHASEMAGHAEI M, CALIC G. Assessing the impact of big data on firm innovation performance: big data is not always better data[J].Journal of Business Research, 2020, 108(15): 147-162.

[16] 李玉娟, 罗建强. 数字化环境下制造企业服务创新反哺产品创新扩散机理[J].系统管理学报, 2023, 32(5): 995-1008.

[17] OPRESNIK D, TAISCH M. The value of big data in servitization[J].International Journal of Production Economics, 2015, 165(7): 174-184.

[18] PARIDA V, SJÖDIN D R, LENKA S, et al. Developing global service innovation capabilities: how global manufacturers address the challenges of market heterogeneity [J].Research-Technology Management, 2015, 58(5): 35-44.

[19] CHENG M, DHALIWAL D, ZHANG Y. Does investment efficiency improve after the disclosure of material weaknesses in internal control over financial reporting[J].Journal of Accounting and Economics, 2013, 56(1): 1-18.

[20] ENGELMAN R M, FRACASSO E M, SCHMIDT S, et al. Intellectual capital, absorptive capacity and product innovation[J].Management Decision, 2017, 55(3): 474-490.

[21] LIMAJ E, BERNROIDER E W N. The roles of absorptive capacity and cultural balance for exploratory and exploitative innovation in SMEs[J].Journal of Business Research, 2017, 94(16):137-153.

[22] PONTA L, PULIGA G, MANZINI R. A measure of innovation performance: the innovation patent index[J].Management Decision, 2021, 59(13): 73-98.

[23] 王成秋. 对投资效率的界定[J].生产力研究, 2006, 21(9):38-39,50.

[24] 王靖宇, 刘长翠, 张宏亮. 产学研合作与企业创新质量——内部吸收能力与外部行业特征的调节作用[J].管理评论, 2023, 35(2):147-155.

[25] VERHOEF P C, BROEKHUIZEN T, BART Y, et al. Digital transformation: a multidisciplinary reflection and research agenda[J].Journal of Business Research, 2021, 122: 889-901.

[26] 李小忠. 数字经济发展与企业价值提升——基于生命周期理论的视角[J].经济问题, 2021, 46(3):116-121.

[27] 武常岐, 张昆贤, 周欣雨, 等. 数字化转型、竞争战略选择与企业高质量发展——基于机器学习与文本分析的证据[J].经济管理, 2022, 44(4):5-22.

[28] 王田力, 王竞达. 数字化转型、生命周期与企业价值[J].经济与管理研究, 2023, 44(7):106-125.

[29] 李云鹤, 李湛, 唐松莲. 企业生命周期、公司治理与公司资本配置效率[J].南开管理评论, 2011, 14(3):110-121.

[30] 张昊, 刘德佳. 数字化发展对先进制造企业服务创新的影响研究——基于企业动态能力视角[J].中国软科学, 2023, 39(3):150-161.

[31] HAPSARI R, CLEMES M, DEAN D. The mediating role of perceived value on the relationship between service quality and customer satisfaction: evidence from Indonesian airline passengers[J].Procedia Economics and Finance, 2016, 13(35): 388-395.

(责任编辑:张 悦)

A J S. How does customer involvement in service innovation motivate service innovation performance? the roles of relationship learning and knowledge absorptive capacity[J].Journal of Business Research, 2021, 136(12): 630-643.

A J S. How does customer involvement in service innovation motivate service innovation performance? the roles of relationship learning and knowledge absorptive capacity[J].Journal of Business Research, 2021, 136(12): 630-643.