0 引言

随着现代科学技术的迅猛发展,脑机接口(Brain-Computer Interface, BCI)技术作为神经科学与信息工程学深度交融的尖端领域,正逐步渗透并深刻影响着社会生活的多个维度。这一技术通过构建大脑与外部设备之间的直接信息交互通路,颠覆了传统人机交互既定模式,为人类认知拓展、情感交流及社会互动开辟了前所未有的新境界[1]。从个体到群体视角深入剖析,脑机接口技术不仅是一项技术革新,更是一股强大的社会变革力量,其对社会关系的影响展现出多层面、复杂性与深远性特征。

脑机接口技术所触发的社会关系变迁机制成为亟待探讨的重要议题。从个体层面看,脑机接口技术通过精确的神经信号采集与处理,使个体能够以前所未有的方式感知并控制外部环境,进而引发对自身身体意象、认知框架乃至自我认同的深刻反思与重构。这一内在心理层面变化反映在个体社交行为、情感表达和社会参与等外在方面,从而对人际关系网络产生深远影响;而在群体层面,脑机接口技术应用则进一步促进群体协作模式创新与社会网络结构重构。通过实现个体间神经信息的实时共享与深度整合,脑机接口技术为群体决策、知识创新及社会实践提供更为高效与精准的工具,也加剧了群体间的分化与整合过程。由技术驱动的群体变迁不仅会挑战传统社会组织运行模式与权力结构,也会带来关于社会公平、伦理道德的新课题。深入探究脑机接口技术作用下的社会关系变迁机制,对于精准把握社会发展动态趋势、妥善应对技术变革带来的机遇与挑战、积极构建和谐共生且可持续发展的社会生态系统具有重要意义。

1 脑机接口技术:多维解析与战略前瞻

脑机接口技术作为新兴前沿技术领域的关键构成部分,其技术架构的复杂性与发展态势的动态性深刻蕴含科学原理的丰富性及社会影响的广泛性。对此项技术进行全面、深入剖析,不仅有助于精准把握其核心本质,还能为系统理解由其驱动社会关系从个体到群体变迁进程中的关键作用奠定坚实的理论基础。本文从技术架构深度解析、技术进阶历史回溯与趋势展望以及技术价值与风险辩证考量3个维度展开系统论述,尤其聚焦于个体认知与行为模式变革如何引发群体社会结构与交互方式的深层次重构,力求比较全面地呈现脑机接口技术的多元性与复杂性,揭示其在当代科技发展格局中的独特地位及潜在影响力。

1.1 技术架构剖析:原理深挖与机制洞察

脑机接口技术处于神经科学与信息工程学的前沿交叉地带,展现出高度复杂、精密的技术架构[2]。在神经信号采集层面,该技术依托基于微机电系统(MEMS)制造工艺的电极阵列,凭借微米级空间分辨率与飞安级电流检测灵敏度,实现对大脑皮层神经元活动的高精度定位与监测。此电极阵列设计严格遵循神经信息多尺度编码原理,整合电学、化学及生物力学等多模态信号感知策略,旨在精确解析大脑神经活动的复杂信息图谱。从信号传输维度分析,技术发展聚焦于超高速、超低延迟及超高可靠性的无线传输模式(谢松云等,2022)。通过太赫兹波通信技术与智能天线阵列技术的协同应用,实现神经信号的高效无线传输,显著减少信号传输延迟与衰减。同时,引入量子加密技术确保信号传输的安全性与完整性,有效防止信息泄露与篡改(王寒等,2025)。终端信号处理算法作为核心智能枢纽,涵盖信号预处理、特征挖掘与深度模式识别等关键流程。在信号预处理阶段,运用独立成分分析(ICA)与主成分分析(PCA)联合算法,对多源神经信号进行高效去噪、分离与增强处理,提取具有明确生理意义的神经信号成分。在特征挖掘环节,借助时频分析、高阶统计量分析等多维度方法构建高维特征向量空间,全面表征神经信号的丰富信息内涵。深度模式识别模块基于深度卷积神经网络(DCNN)、递归神经网络(RNN)及其变体如长短期记忆网络(LSTM)等深度学习架构,对特征向量进行深度语义学习与复杂模式分类,从而实现神经信号与外部设备控制指令的精准转换,达成大脑与外部设备信息的高效交互,共同构成脑机接口技术从个体神经信号采集到群体信息交互的完整技术链条,深刻影响着从个体认知到群体协作的多层次社会关系。

1.2 发展历程回溯:轨迹梳理与趋势展望

追溯脑机接口技术发展脉络,其在早期探索阶段聚焦于基础理论构建与概念性验证实验。彼时,借助动物模型电生理研究及简单的外部刺激反馈实验,初步确立脑机交互理论可行性框架。然而,初期技术指标相对基础,如神经信号采集空间分辨率仅达厘米级,信号传输速率受限,应用场景主要局限于实验室环境下的基础行为学与神经生理学研究。随着跨学科研究的不断深化与技术创新的加速,脑机接口技术快速成长,神经信号采集技术取得显著进展,电极阵列通道数量从数十通道迅速扩展至数千通道,空间分辨率提升至亚毫米级,能够更精确地监测大脑特定功能区域神经元活动。信号处理算法亦迎来基于机器学习的初步发展,采用支持向量机(SVM)(高春艳等,2024)、贝叶斯分类器(程璐等,2023)等传统机器学习模型,实现对简单运动意图、感知状态及基本认知任务的初步识别与分类,使脑机接口技术的应用场景逐步拓展至康复医疗领域肢体运动辅助、虚拟现实(VR)与增强现实(AR)环境中的基础交互体验以及智能家居控制等领域。

尽管脑机接口技术已取得显著进展,但正处于关键瓶颈突破与深度优化阶段。在神经信号采集方面,需突破大脑组织物理屏障,实现对深部脑区神经元活动的无损、长期稳定、高分辨率采集;在信号处理方面,需解决个体间神经信号的巨大差异以及复杂环境干扰下的信号识别难题,提高算法对不同个体、任务情境及生理心理状态下神经信号变化的准确识别与自适应处理能力;在设备集成方面,需实现脑机接口系统微型化、低功耗化、生物相容性与高性能之间的平衡。基于量子技术与生物光子学技术的深度融合,有望开发出量子增强型神经信号传感器,利用量子纠缠与量子叠加原理实现超远距离、超高灵敏度及超快速响应的神经信号探测与传输。在生物材料科学领域,随着基因编辑技术、纳米生物材料合成技术及组织工程技术的协同发展,可能会催生具有自我修复、生物降解及自适应功能的新型生物电极材料,为脑机接口设备的长期植入与稳定运行提供革命性解决方案。人工智能算法的持续进化,如量子神经网络(QNN)(詹希旎等,2023)、脑启发式计算模型(王国胤等,2024)以及迁移学习(寇逸群等,2025)、强化学习(余江等,2025)等技术在脑机接口中的应用,将极大地提升脑机接口系统对复杂神经信号的理解、学习与处理能力,推动脑机接口技术在智能家居、智能交通、智能社交及智能教育等多个领域的广泛应用,进而对个体自我认知、人际交互模式以及群体组织协作与社会网络结构等社会关系核心要素产生深远的变革性影响,并深刻重塑从个体到群体的多层次社会互动与协作模式。

1.3 价值风险权衡:效益评估与隐患防控

脑机接口技术在多学科交融的宏大背景下蕴含着丰富、多元的价值维度与潜在风险挑战,与个体和群体社会关系变迁存在内在联系。从神经学专业视角看,其对大脑神经可塑性具有不可替代的推动作用。通过实时、精准地监测大脑在学习、记忆、情感调节及社交互动等复杂认知过程中的神经活动动态变化[3],依据神经可塑性中的突触可塑性理论、神经回路重塑假说以及神经发育基因—环境交互模型,能够深入解析神经回路在经验依赖下的动态重构机制,为神经发育障碍、神经退行性疾病以及精神心理疾病发病机制研究提供全新的实验证据与理论支撑。在阿尔茨海默病研究中,脑机接口技术可用于长期监测患者大脑特定区域的神经活动异常模式[4],结合神经病理学与神经影像学研究成果,揭示疾病进程中神经可塑性的异常变化规律,为开发早期诊断标志物与疾病修正治疗策略提供关键依据。

脑机接口技术可能会引发社会结构的深度变革与社会关系的全面重构,对个体与群体产生多方面影响。就个体而言,脑机接口技术可能会重塑个体自我认知与身体意象,实现对外部设备的直接控制,如脑控假肢或智能外骨骼系统,个体可能会对自己身体的功能边界与感知体验产生全新认识,身体意象改变可能会进一步影响个体自我认同与心理健康,引发对人类主体性边界的深入思考,涉及对自我本质的重新审视,即自我是否仅仅局限于生物性躯体,还是可以扩展到与外部技术设备的融合体[5]。在社交互动中,基于脑电信号的情感识别与潜意识信息传递技术可能会使个体之间的情感交流与信息沟通更加直接与深入[6],引发隐私侵犯与信息过载等问题,进而改变个体人际交互模式。

就群体而言,脑机接口技术可能会重塑群体组织协作模式与社会网络结构。在职业领域,脑机接口技术可能会催生全新的职业类型,如脑机接口数据科学家、神经反馈治疗师等,也可能导致部分传统职业变革或消失,从而引发劳动力市场结构调整与职业技能需求转型,涉及社会资源的重新分配和社会阶层结构的潜在变动。从社会分层理论看,技术掌握程度差异可能会加剧不同群体在社会地位、经济收入和社会声望等方面的分化,进而影响社会流动模式和机会公平性。在社会群体层面,脑机接口技术可能会改变群体之间的互动方式与权力关系。技术掌握程度较高的群体在信息获取、决策制定和资源分配等方面具有更大优势,引发对技术民主性和社会包容性的担忧,即技术进步是否会导致少数精英群体对社会资源的垄断,从而边缘化其他群体并加剧社会群体之间的不平等现象。

然而,脑机接口技术也面临诸多风险隐患。在神经生理领域,长期的脑机接口设备植入可能会引发大脑组织的慢性炎症反应、免疫排斥反应、神经信号传导异常以及神经回路的适应性改变,导致个体出现认知功能下降、情绪障碍以及运动协调能力受损等不良反应,严重情况下甚至可能危及生命安全。从社会伦理维度审视,脑机接口技术对个人隐私与人类主体性构成严峻挑战。大脑中的思维内容、情感隐私、记忆信息以及潜意识活动可能在未经授权情况下被脑机接口系统采集、存储、分析与传播,从而严重侵犯个人隐私权、人格尊严与精神独立性。从主体性维度考察,过度依赖脑机接口技术可能导致人类自我意识与自主决策能力弱化,引发人类主体性在技术面前的异化危机,使人类逐渐沦为技术的附庸[7]。在社会公平性方面,脑机接口技术研发与应用成本较高,技术普及难度较大,可能会导致不同社会阶层、不同地域人群以及不同年龄群体在技术获取与受益程度方面存在显著差异,进一步加剧社会不平等现象,引发社会矛盾与冲突。因此,在积极推进脑机接口技术创新发展进程中,应构建完善的伦理审查机制[8]、法律法规监管体系[9]、社会公平保障制度[10]以及公众教育与参与框架[11],确保技术在合法、合规、合伦理的轨道上稳健发展,实现技术价值与社会福祉的最大化平衡,从多维度、多层次进行系统规划和管理,促进个体与群体社会关系在脑机接口技术情景下健康、有序变迁,从而在个体与群体层面实现技术赋能与社会和谐的有机统一。

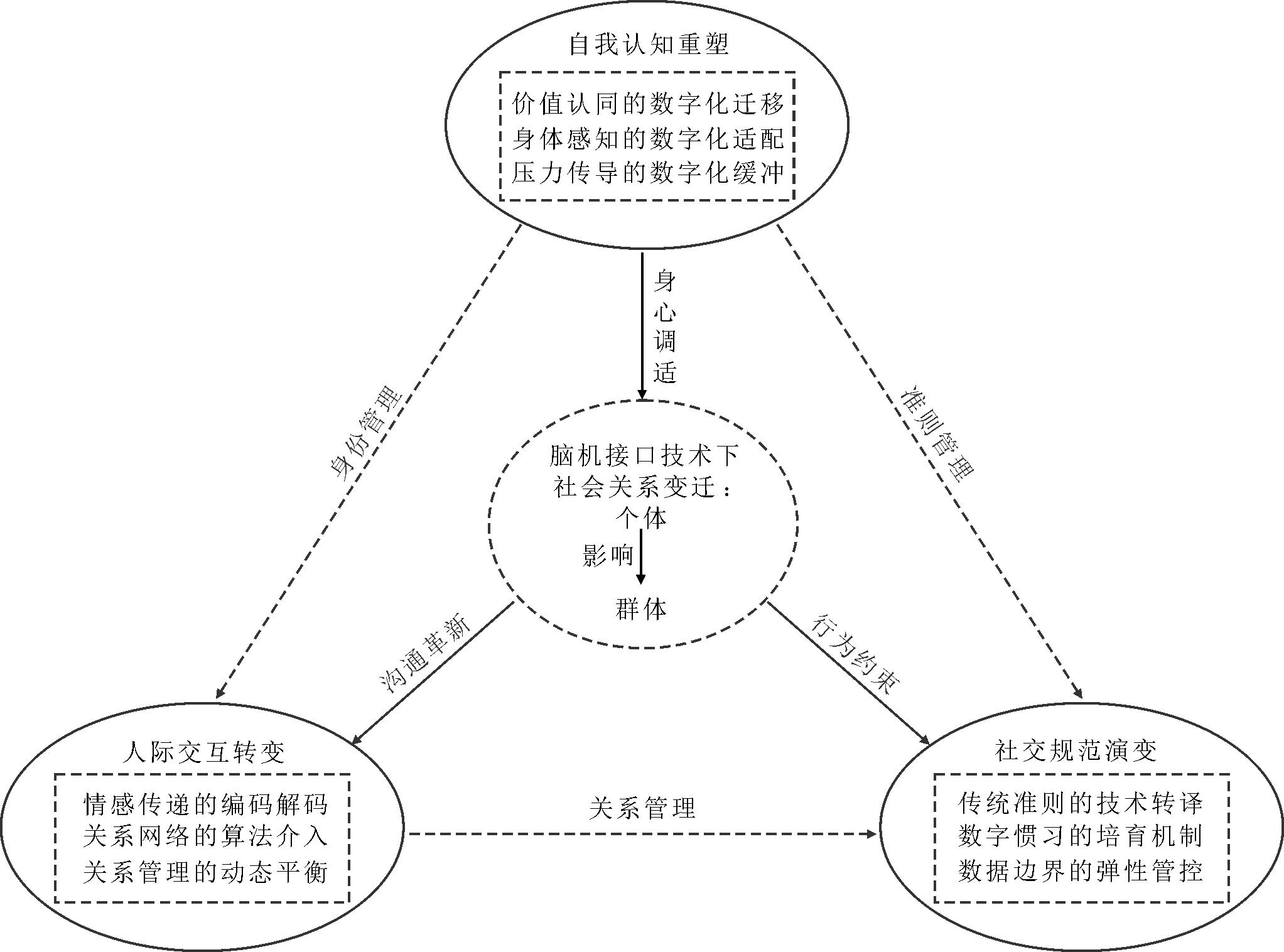

2 个体层面:脑机接口驱动的行为变革与管理应对

个体作为社会结构的基本构成单元,其在脑机接口技术影响下所发生的变化构成社会关系变迁的微观基础与逻辑起点。本文深入探讨该技术如何从多个维度重塑个体自我认知架构、变革人际交互模式以及推动社交行为规范的适应性演进,细致揭示个体在技术浪潮冲击下的内在心理转变轨迹与外在行为调整模式,为全面理解社会关系在个体层面的演变机制提供一个细致、多视角的分析框架,充分展现个体在技术与社会互动过程中的适应性策略与变革性力量。

2.1 自我认知重塑:身心调适与身份管理

脑机接口技术的持续演进深刻作用于个体自我认知重塑进程,展现出多维度的深远影响力。从身体感知维度而言,其凭借先进的神经信号感知与反馈机制,尤其是借助纳米级生物相容性电极阵列及高灵敏度信号放大传输技术,以超精微的分辨率监测调控本体感觉神经信号,能够精准捕捉神经元集群的微弱电活动。神经可塑性动态重塑机制发挥核心驱动作用,大脑皮层依据反馈信号对神经元连接权重进行精细调适,使个体对身体功能边界与形态完整性的认知发生根本性转变,不再局限于生物性躯体的固有感知,而是融合外部设备反馈信息所拓展的新维度[12]。

个体在社会交往中对自身身体形象展示与身体能力表达的认知基础亦随之改变,为社会关系中身体语言与非语言互动模式变革埋下伏笔,进而影响社会互动中的自我呈现与他人认知过程,可能会导致社会评价体系的微妙调整,引发对身体本体论的重新思考,挑战传统观念中身体与意识的二元对立,促使人们重新审视身体在个体存在中的本质地位[13]。从心理内省视角深入剖析,脑机接口技术为个体开辟了通往深度心理世界的精准观测通道。借助多模态神经影像技术、功能性磁共振成像与前沿神经信息学分析方法的协同增效,实现对个体情绪触发、认知加工及意识流转过程中神经活动的高时空分辨率解析。深度解析能力促使个体超越传统内省的模糊性与主观性,基于客观神经科学数据洞察情绪波动的神经基质、认知偏差的神经机制以及潜意识活动的神经表征。依据自我认知的神经建构主义理论框架,大脑持续整合脑机接口技术获取的外部神经信息与内部既有心理状态表征,构建更为复杂精确的自我参照体系,重塑个体对自我身份属性认知的核心架构[14],对自我价值判断标准产生变革性影响,使其从依赖外部社会评价逐渐转向基于内部神经心理指标的综合考量[15]。个体在社会结构中的自我定位变化可能会引发个体对自身社会角色期望的重新调整,进而影响个体在社会群体中的行为动机与互动策略,推动个体在社会关系互动中的行为策略与角色定位发生适应性变迁,成为个体在社会关系网络中行为模式重塑的内在心理驱动力。

2.2 人际交互转变:沟通革新与关系管理

脑机接口技术的蓬勃兴起,推动人际交互模式从传统语义主导迈向神经共情深度交融的全新阶段。在传统人际交互范式中,信息交流主要依托语言符号系统中的语义编码与解码机制,但在传达情感的细腻层次、潜意识的隐秘内涵以及非语言情境信息时存在显著局限性。脑机接口技术则通过直接切入大脑神经活动的核心监测与解析层面,成功规避了语言语义表意的固有边界。

(1)在情感共鸣激发维度,基于脑机接口的情感识别技术借助先进的神经计算模型与情感神经科学前沿理论,以极高的时空精度捕捉个体在情感体验中特定脑区(前额叶皮质、杏仁核、海马体等关键脑区)的激活图谱与神经振荡模式,精准对应各类基本情感类型及其复杂混合状态。当这些情感神经信息通过高速、低延迟的脑机接口传输链路在人际交互时,接收方大脑借助镜像神经元系统与情感调节神经网络的协同运作,在神经生理层面迅速模拟发送方的情感体验轨迹,达成深度、精准的情感共鸣境界,挑战关于情感理解和传递的认知,暗示情感可能具有更为直接和生理基础的共享机制,超越语言和文化隔阂,引发对人类情感本质的重新思考[16]。基于神经共情机制的情感交流新模式有效突破了语言表达的模糊性语义障碍、文化差异壁垒以及个体表达能力差异局限,在神经生理层面构建起更为紧密、强烈的情感连接纽带,极大强化了个体之间的情感互动深度与质量,重塑人际关系中的情感互动生态与动力机制,改变社会关系中情感维系与情感传递的传统模式,促进个体间情感亲密度与信任度在神经层面的直接构建与强化[17]。

(2)在信息传递效率提升维度,脑机接口技术通过直接读取大脑神经信号源数据,绕过语言生成与理解过程中的繁琐程序及信息损耗环节,实现信息传递速度与准确性的质的飞跃。在高复杂度、高风险任务协作情境(如航空航天任务管控、高端手术团队协同、金融交易决策等)中,团队成员借助脑机接口设备可实现近乎实时的信息共享与协同决策。通过对大脑注意力焦点区域、认知负荷水平以及决策相关脑区激活状态的精准监测,成员能即时洞察彼此任务、工作压力及决策意图,据此动态调整协作策略、合理分配任务资源并优化决策流程,从而对团队协作中的权力结构、分工模式和沟通效率产生深刻影响。传统基于语言表达能力、职位权威及社会资本积累的决策模式逐渐被基于神经信息获取、处理与整合能力的新型决策模式所取代,个体在团队中的影响力和话语权更多取决于其大脑信息解读、分析与利用能力,从而引发了对技术影响下如何构建公平、高效团队协作机制的深入探讨,推动人际交互理论在脑机接口技术语境下的创新发展与演进,进而促使社会关系网络中的协作关系与权力格局发生适应性调整与重塑。

2.3 社交规范演变:行为约束与准则管理

脑机接口技术的广泛渗透深刻改变了个体社交习性的内在逻辑,牵引着社交行为规范体系踏上适应性变革之路。在社交行为习性重塑方面,虚拟现实与脑机接口技术深度融合创造了全新的社交体验生态,个体空间感知与身体在场感借助脑机接口技术的神经信号模拟与VR设备的沉浸式视觉听觉呈现得到极大拓展。个体凭借二者协同作用,自由穿梭于虚拟社交空间多元宇宙,与全球不同地域、多元文化背景人群展开沉浸式、多感官交流与互动[18]。社交情境的虚拟化、多元化与超时空化演进促使个体社交时间分配策略突破传统线下社交时段限制,依据虚拟社交平台全球时区特性、多元活动类型及个人兴趣偏好灵活动态调整[19]。社交对象选择范围从基于地缘、业缘关系为主导的传统模式拓展为基于共同兴趣爱好、虚拟社交身份标签、情感共鸣强度等多元因素综合考量的新型筛选标准,可能会削弱传统社会关系中基于地域和职业的社会联系,增强基于个体兴趣和情感共鸣的新型社交“纽带”,从而对社会网络结构的形成与演变产生深远影响。

在信息伦理新兴前沿,脑机接口技术社交应用可能会滋生信息过载危机、虚假信息泛滥传播及信息操纵滥用等新型伦理困境。在隐私保护关键领域,脑机接口技术使个体大脑活动信息面临社交过程中无意泄露或蓄意窃取风险。因神经信号采集与传输涉及大量隐私信息,社交行为规范体系亟待重新界定隐私边界与防护机制准则,制定严格的神经信息加密算法、安全存储协议及合法使用规范,确保个体大脑隐私在社交过程中获取全方位、多层次尊重与严密防护,维护社会关系中个体隐私权益与信任基础,引发对隐私权在技术时代的重新定义与保护方式的深入探讨[20]。如利用脑机接口进行潜意识广告推送、情感诱导性信息传播及个人信息窃取等恶意行为,严重侵犯个体自主意识主权与决策自由意志,破坏社交网络信息生态平衡与信任关系[21]。因此,社交行为规范体系需构建适配技术应用场景的信息伦理规范准则体系,建立严格的信息传播审查机制、信息源认证制度及信息受众权益保护法规,规范脑机接口技术在社交信息传播流程中的应用边界与行为准则,防范伦理失范风险,保障社会关系网络中信息传播健康、公正与合法[22]。

综上,本文构建“脑机接口技术下的社会关系变迁:从个体到群体”分析框架,如图1所示。

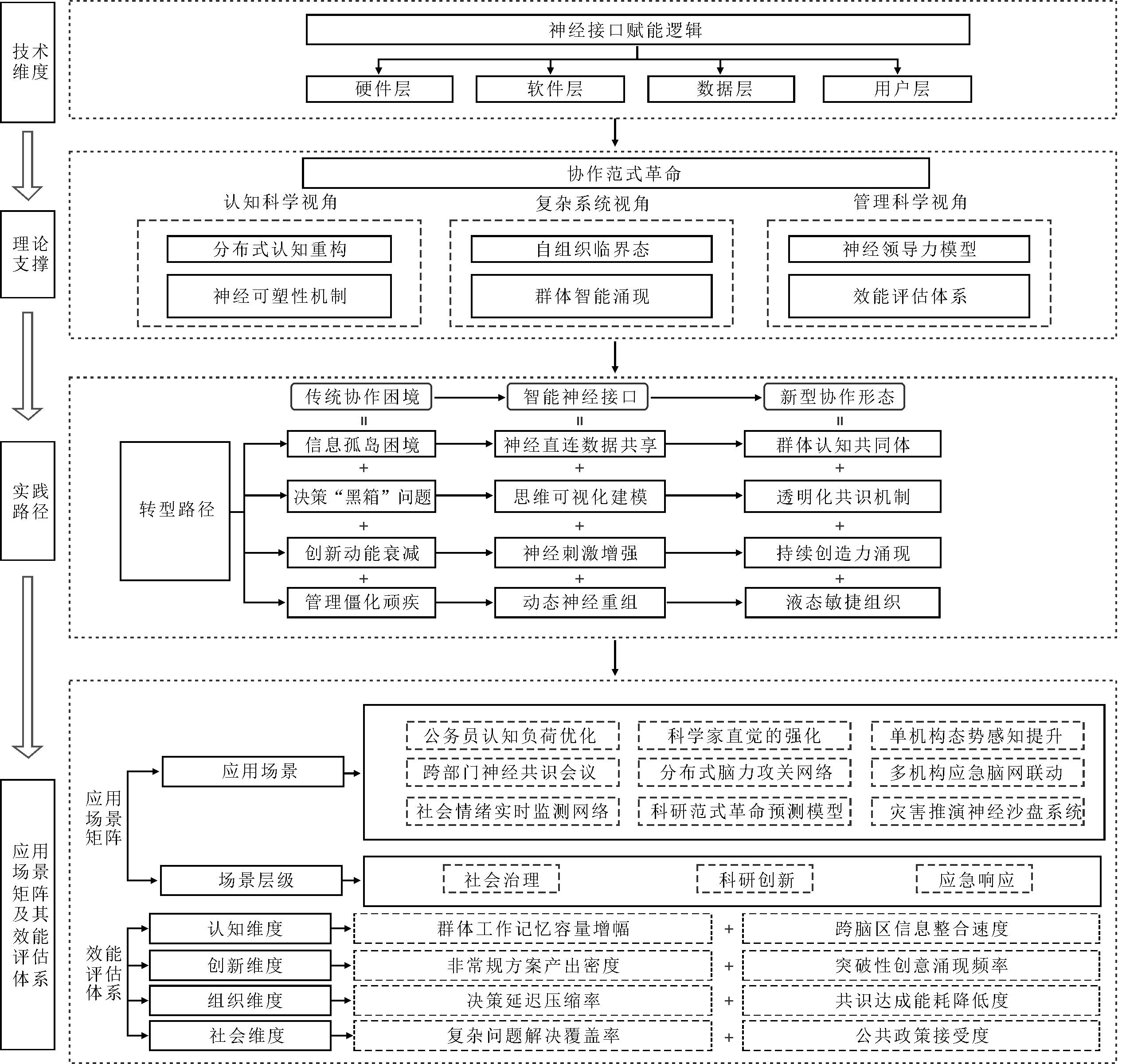

3 群体范畴:脑机接口引发的群体变迁与管理策略

群体作为社会的重要组成部分,在脑机接口技术作用下正经历深刻变革与重构。本文从群体协作创新、社会网络重构、群体认同重塑3个维度,剖析技术如何改变群体组织形态、互动模式及阶层结构,揭示群体在技术浪潮中的演变规律,展现技术对群体关系的影响,以期为理解社会关系在群体层面的变迁提供更全面、深入的依据。

3.1 群体协作创新:脑机融合与效能提升

脑机接口技术在群体协作情境下的深度融合引发了协作模式的深刻变革,这一变革与个体层面的自我认知重塑及人际交互转型紧密相关,共同塑造了群体关系的新格局。在信息交互维度,借助先进的神经信号采集与传输技术,如高保真度脑电传感器阵列与高速无线神经数据传输模块的协同运作,群体成员在协作任务中的神经活动得以精确捕捉与实时传输,使得个体在自我认知重塑过程中所形成的独特神经认知模式涵盖任务理解、策略规划和注意力调配等方面,能够在群体内部进行高效共享与深度整合。在跨领域复杂项目协作中,如生物医学工程与人工智能融合研究项目,成员们借助脑机接口技术突破传统语言交流限制,实现神经层面的信息交互,基于个体神经认知多样性与互补性优化协作流程,显著提升群体协作效率与质量,重塑群体在社会关系网络中的知识协同与创新范式,推动群体间智力资源的深度融合与协同增效[23]。

从决策机制创新看,脑机接口技术为群体决策引入基于神经科学的精准洞察维度。在群体决策流程中,借助多模态神经影像技术与实时神经信号分析算法对成员大脑决策相关脑区,如前额叶皮层执行控制区域、海马体记忆检索区域以及杏仁核情绪评估区域等神经活动进行同步监测与量化分析,构建出个体决策偏好与群体决策动态的高维神经映射模型。随后,运用分布式人工智能算法与群体动力学模型对这些神经数据进行整合与优化,生成具有高度适应性与前瞻性的决策建议[24]。基于脑机接口的决策模式超越了传统决策过程中基于语言表达、主观经验判断与简单投票表决的局限,充分考量个体决策背后的神经认知因素以及群体互动中的神经同步性与信息整合效率,重塑群体决策在社会关系中的权威性与科学性,增强群体在复杂多变社会环境下应对挑战与把握机遇的能力,也对个体在群体决策中的角色认知与行为策略产生了反馈性影响,进一步推动个体自我认知与人际交互模式在群体决策情境下的适应性调整与优化,促进个体与群体决策过程中的权力结构、参与机制以及决策合法性的新内涵[25]。

在组织形态创新维度,脑机接口技术孕育了超越传统架构的新型群体组织模式,其中以神经信息网络为核心纽带的分布式协作联盟尤为突出。分布式协作联盟打破了地理空间、组织层级与专业领域的传统界限,以成员间神经信息的实时交互、协同处理与任务适配为组织运行的内在逻辑。在全球重大突发事件应对过程中,医疗、公共卫生、物流、通信等多领域专业人员通过脑机接口构建的分布式协作网络,实现对现场信息的神经化感知共享、任务分配的自适应优化以及行动协同的无缝对接。成员间的连接基于神经信息的互补性、任务需求的动态匹配性以及对共同目标神经认知的一致性,变革群体在社会关系中的组织边界与互动规则,促进跨地域、跨领域群体间的快速响应与深度协作,提升群体在应对复杂社会事件时的整体效能与适应性,促使个体在新型组织模式下重新审视自身与群体的关系,调整自我定位与社交策略,以便更好地融入高度动态与网络化的群体协作环境,实现个体与群体关系在组织创新背景下的协同进化与可持续发展。

综上,本文构建“脑机接口引发的群体协作创新:脑机融合与效能提升”分析框架,如图2所示。

3.2 社会网络重构:技术赋能与结构优化

脑机接口技术在社会网络领域的广泛渗透,引发了网络结构与群体关系的深刻变革,这一变革与个体社交习性演变相互交织,共同塑造新的社会关系格局。在网络节点连接机制层面,脑机接口技术通过强化神经信息交互,重塑个体间连接的基础逻辑。基于神经同步性、认知共鸣与情感协调性等神经科学指标,个体在社会网络中的连接不再单纯依赖于传统社交关系,如血缘、地缘或业缘关系,而是更多基于大脑神经活动模式的相似性与互补性,改变了传统社会网络连接基础,引发了对社会关系本质的重新思考,即社会关系是否可以基于更深层次的神经心理因素而非仅仅表面上的社会属性。在新兴文化创意与知识创新网络中,具有相似神经激活模式的创作者、思想家与研究者能够跨越传统社交边界迅速建立连接,形成以神经信息共享为核心的社群,使得社会网络中的信息传播路径更为复杂多样且精准高效,信息不再按照传统社交圈子或层级结构进行传播,而是根据神经信息相关性与价值权重在网络中进行动态扩散,推动群体间信息交流从表面化、碎片化向深度化、系统化转变,加速文化、知识与价值观念在群体间传播与融合发展,进而影响个体在社交网络中的信息获取与传播行为,促使个体进一步调整自身社交策略以适应新型网络连接模式下的信息生态,即个体如何在新的网络环境中构建知识体系,以及社会知识如何通过个体神经认知模式进行传播和创新。

在网络结构特征演变方面,脑机接口技术的介入促使社会网络拓扑结构发生显著变化。随着脑机接口设备的普及,网络中节点数量与连接密度呈现指数级增长态势,网络中心性与异质性特征也发生了深刻改变。在脑机接口技术应用较为成熟的领域,如高端科技研发与金融创新领域,在神经信息处理能力、脑机接口技术应用熟练度以及神经数据资源掌控力方面占据优势的个体或群体逐渐成为网络中心节点,在信息汇聚、知识创造与资源分配等方面具有主导权,引领着网络群体关系动态发展,改变着群体关系中的权力结构与资源分配格局,加剧了群体间竞争与合作张力。边缘群体为在新的网络结构中谋求生存与发展空间,不得不努力提升自身脑机接口技术素养与神经信息处理能力,争取向网络中心靠近或建立与中心节点的有效连接,促使群体关系在网络结构压力下进行动态调整与优化,对个体在社会网络中的地位追求与自我提升动机产生强烈的激励作用,进一步驱动个体在人际互动与自我发展中更加注重脑机接口技术相关能力培养与提升。

在群体关系演化规律方面,脑机接口技术促使群体关系的形成与发展更加遵循神经信息匹配与协同原则。在脑机接口技术赋能的学习型社群或创新实践社群中,成员通过同步分享学习过程中的神经注意力聚焦模式、知识内化的神经编码机制以及创新思维的神经激活路径,实现高效的学习互助、知识创新与实践经验传承,改变了传统社会关系中群体形成与发展的动力机制,使得群体关系更加紧密耦合、富有活力且具有高度创新性与适应性,推动社会关系在群体互动层面从松散型向紧密型、从单一功能型向多功能协同型转变,也对个体在群体中的归属感与认同感产生了深刻影响,促使个体在寻求群体归属过程中更加注重在神经信息层面的契合度与协同性,进而影响个体自我认知与身份建构在群体关系演化过程中的动态调整。

当神经信号的可视化解析成为人际信任评估的核心依据时,传统基于语言承诺与社会声誉的信任机制正被“神经可信度”系统逐步替代。该体系通过量化前额叶决策脑区的激活稳定性、镜像神经元系统的共鸣强度等生理指标,构建出超越文化语境的社会信任标尺。这种变革虽能提升跨群体协作效率,却暗含两重隐忧:一方面,神经指标的固化解读可能引发“生理歧视”,边缘化那些因病理或遗传因素导致神经信号非常态波动的群体;另一方面,技术寡头对神经评分算法的垄断,使得社会信任的裁决权从公共领域向私人资本隐秘转移。破解此困局需建立三重制衡机制,即在技术层植入神经信号动态校准算法,避免生理差异被简化为道德评判;在治理层创设多元主体参与的算法审计委员会,打破技术黑箱的专制性权力;在文化层推动“神经多样性”理念普及,重塑包容非常态神经表达的社会认知基础。

3.3 群体认同重塑:阶层变动与矛盾化解

脑机接口技术在群体间的差异化应用会引发群体认同的重塑与阶层结构的变动。在群体认同分化方面,脑机接口技术应用水平是划分群体身份的关键维度之一,重塑了群体认同的多元格局。在脑机接口技术前沿领域,如神经工程与人工智能融合研发领域,拥有深厚神经科学知识、精湛技术研发能力以及丰富实践经验的专业群体逐渐形成一种独特的技术精英认同。凭借对脑机接口技术核心算法、高端设备研发与复杂应用场景开发的掌控力,在社会关系中占据着高端地位,与普通群体之间形成鲜明的身份边界[26]。身份边界不仅体现在技术能力与知识储备上,更体现在社会声誉、资源获取能力以及对社会发展方向的影响力。在技术创新与产业应用过程中,技术精英群体主导着技术标准制定、核心资源分配以及创新成果转化的关键环节,而普通群体则更多处于技术应用末端或边缘位置,这种差异导致群体内部认同的强化与群体间认同的疏离[27]。

在社会阶层重塑维度,脑机接口技术作为一种新兴的技术力量,为社会阶层流动与重构提供了新的动力与障碍,个体在社会结构中的地位变迁与自我认知调整密切相关。对于具备较强技术学习能力、创新思维与资源整合能力的个体或群体而言,脑机接口技术成为突破传统阶层壁垒、实现社会阶层向上流动的重要机遇窗口。阶层重塑现象改变了传统社会阶层结构的动态平衡与公平性原则,使得社会关系中的阶层矛盾更加复杂尖锐,涉及技术资源分配不均、教育机会不平等[28]、社会福利差异以及社会排斥等多个层面的社会问题,引发了不同阶层群体间在社会资源占有、社会机会获取以及社会地位认同等方面的激烈竞争与冲突,促使个体在阶层变迁过程中不断调整自我认知与社会期望,以适应新的阶层结构与群体变化关系。从群体矛盾调适角度审视,脑机接口技术引发的群体认同分化与阶层重塑不可避免地会导致一系列新群体矛盾的产生与旧有矛盾的演变,个体在人际交互中的矛盾处理与自我认知调整相互影响,对社会关系的和谐稳定构成严峻挑战。在脑机接口技术应用初期,技术精英群体与普通群体之间因技术认知差距、利益分配预期差异以及技术风险评估分歧等容易产生矛盾冲突[29]。为有效调适这些矛盾,需从多方面构建和谐稳定的社会关系,具体如下:

(1)强化政策引导与监管机制。政府应制定公平合理的技术发展战略与资源分配政策,加强对脑机接口技术的监管,建立健全监管体系,对脑机接口技术研发、生产、销售等环节进行全流程监管,确保技术产品的安全性与合规性,确保技术应用符合社会公平正义原则,在技术发展中实现公共利益最大化[30]。

(2)促进教育公平与技术普及。推动脑机接口技术教育普及化与公平化,加大对教育领域的投入,尤其是对弱势群体的教育支持,推动教育资源均衡分配,提升全民技术素养与创新能力,为不同阶层群体提供平等的技术学习与发展机会[31],促进社会流动和社会公平。

(3)构建多元沟通机制。一方面,定期组织技术交流会、公众论坛等活动,为技术精英与普通公众提供面对面交流机会。另一方面,利用互联网、社交媒体等新媒体工具搭建在线交流平台,促进信息共享与传播,增进不同群体之间的理解与信任,减少因信息不对称引发的误解与冲突,加强不同群体之间的沟通交流与社会舆论引导,营造有利于脑机接口技术健康发展与社会关系和谐稳定的环境。

(4)增强社会包容与阶层流动。保障弱势群体在脑机接口技术变革中不受影响,如关注失业人员、低收入群体,促进个体在社会关系变迁中和谐适应与积极参与,从而实现群体矛盾在脑机接口技术时代的有效调适与社会关系的可持续发展。

4 结语

脑机接口技术作为颠覆性前沿科技,正以前所未有的深度重构人类社会关系网络。本研究从个体行为模式转型到群体协作网络演化,系统揭示技术介入下社会关系解构与重构逻辑。技术发展既为认知拓展与人际交互注入新动能,也带来隐私侵蚀、主体性消解与社会不平等的深层挑战。当前,脑机接口技术正处于社会应用的关键窗口期,其发展路径选择会对社会发展产生重要影响。

4.1 技术社会化的核心挑战

脑机接口技术作为神经工程与社会科学的交叉前沿,正以颠覆性姿态重构社会关系的底层架构。本研究通过解构技术介入下个体认知重塑、群体协作网络演化和社会信任体系异化的三重路径,揭示技术驱动社会变革的深层机理。然而,面对技术与社会深度互构的复杂图景,现有研究仍存在3个方面理论盲区亟待突破:

(1)文化适配性研究滞后于技术全球化进程。现有技术治理框架多基于西方工具理性范式,未能有效回应东方文化对“意识外显化”的伦理禁忌。儒家“修身慎独”理念与脑机融合技术的外向性扩张形成价值冲突,道家“自然无为”的哲学与神经增强的功利导向产生文化张力。因此,未来需构建文化敏感性评估体系,将“天人感应”“心物一体”等东方智慧转化为神经接口的伦理约束参数,探索技术本土化适配的创新路径。

(2)代际认知断层预警机制尚未建立。当前研究聚焦技术介入的即时效应,对代际认知演化的长周期影响缺乏系统性研判。第三代技术使用者可能形成“超生物性”群体决策模式,其神经信号同步化特征会导致社会关系基质的代际断裂。因此,亟需构建跨代际追踪观测网络,设计神经认知多样性保护机制,通过文化基因激活与教育干预缓冲技术进化及生物适应的时空错位。

(3)劳动伦理范式转换面临理论真空。传统劳动价值论难以阐释神经协同劳动对“意识生产力”的重新定义。神经增强劳动者在认知效率、情感劳动密度等维度与自然人类的质性差异可能颠覆按劳分配的伦理基准,催生技术依附型“神经无产阶级”。因此,需创新马克思主义劳动哲学,构建神经效能增益的公共化分配制度,如通过意识劳动补偿基金调节技术红利分配失衡。

4.2 研究展望

脑机接口技术是极具颠覆性的前沿技术,对于经济社会发展具有广泛而深刻的影响。通过剖析脑机接口技术内涵、探究个体层面变化、解析群体范畴变革发现,其在重塑社会关系格局方面潜力巨大且面临严峻挑战。从脑机接口技术本身看,其发展趋势预示着需多领域突破,但存在隐私侵犯、社会不平等加剧等风险。从个体层面看,脑机接口技术促使自我认知发生改变,也有可能会引发身份认同问题。从群体层面看,脑机接口技术虽为经济社会发展注入活力,但也带来群体矛盾激化等风险[32]。

(1)构建全面、系统的脑机接口技术伦理规范体系成为未来研究的核心议题之一。随着脑机接口技术的广泛应用,其在提升人类认知与交互能力的同时,也触及个人隐私、人类主体性、技术公平性等诸多伦理敏感区。因此,如何建立一套既符合伦理原则又能促进技术发展的规范体系,成为亟待解决的关键问题。未来需深入探索脑机接口技术伦理边界,结合不同文化与社会背景,制定具有普适性与前瞻性的伦理准则与监管框架,确保脑机接口技术在伦理轨道上稳健前行。

(2)亟需深化脑机接口技术驱动下的社会关系变迁与社会适应性研究。脑机接口技术不仅重塑了个体自我认知与人际交互模式,还对群体协作、社会网络结构乃至整个社会关系体系产生了深远影响。面对这种新型社会关系格局,个体与群体如何适应并有效调整其行为模式与互动策略成为重要课题。

(3)脑机接口技术社会影响评估与风险防控机制建设不容忽视。脑机接口技术在带来巨大社会效益的同时,也面临隐私泄露、技术滥用、社会不平等加剧等一系列潜在风险。因此,如何全面、准确地评估脑机接口技术产生的社会影响,构建科学、有效的风险防控机制,成为脑机接口技术健康发展的关键所在。因此,应对脑机接口技术的社会影响进行全面、深入分析,识别其潜在风险,提出针对性防控策略与措施,为政策制定者提供科学依据与决策支持。

(4)探索脑机接口技术与其它前沿科技融合创新路径成为未来重要研究趋势。随着科技的不断进步,脑机接口技术与其它前沿科技如人工智能、大数据、物联网等的融合将成为可能。这种融合不仅有利于推动脑机接口技术进一步发展,还能为社会关系变革带来新的动力与机遇,探索其在医疗、教育、军事、娱乐等领域的应用潜力与影响机制,可为脑机接口技术未来发展开辟新方向与新路径。脑机接口技术新型社会关系需要研究的关键问题涉及伦理规范、社会适应性、社会影响评估与风险防控以及融合创新等多个层面,未来应紧密围绕以上关键问题展开深入探讨与分析,加强跨学科合作与交流,共同应对脑机接口技术带来的挑战与机遇,推动脑机接口技术健康发展与社会关系和谐演变,实现技术进步与社会福祉的平衡。

参考文献:

[1] 郑保章,王垚.脑机接口技术的伦理困境之思[J].科学技术哲学研究,2024,41(2):86-92.

[2] 周彦每.脑机接口技术嵌入的风险表达及法律规制逻辑[J].江汉论坛,2024,67(8):125-129.

[3] 段鹏,朱雨晴.基于脑机接口的人机交互方式演进与人机传播研究[J].厦门大学学报(哲学社会科学版),2025,75(1):137-146.

[4] 李筱永,任静,吴佼玥.医疗脑机接口技术的法律规制[J].残疾人研究,2024,14(2):55-63.

[5] 周建琼.人工智能写作背景下作者主体性的消解与重构——以陈楸帆人机交互写作实验为中心[J].当代文坛,2021,39(4):145-150.

[6] 李超,缪航,王振宇.脑机接口技术重点领域应用及其社会影响[J].科学与社会,2024,14(3):41-56.

[7] 张世昌,许芳菲.脑机接口技术对教育话语建构的影响和应对[J].开放教育研究,2025,31(1):93-99.

[8] 自正法.数字时代BCI生成数据信息的证据构造论[J].法学论坛,2025,40(1):39-51.

[9] 张海玲,朱永彬,吴静.全球脑机接口战略政策比较及对我国的启示[J].科学与社会,2024,14(3):57-78.

[10] 胡凌.理解技术规制的一般模式:以脑机接口为例[J].东方法学,2021,13(4):38-48.

[11] 周程.脑机接口领域中的伦理问题研究[J].人民论坛·学术前沿,2024,13(16):44-55.

[12] 肖峰.脑机接口与身体革命[J].探索与争鸣,2021,37(9):139-147.

[13] 张学义,潘平平,庄桂山.脑机融合技术的哲学审思[J].科学技术哲学研究,2020,37(6):76-82.

[14] 李忠伟.脑机智能哲学与意识问题[J].社会科学,2024,46(2):26-37.

[15] 易显飞,万礼洋.基于脑机接口技术的“融合主体”及其人文透视[J].自然辩证法研究,2022,38(9):47-54.

[16] 荆珊.情感脑机接口技术应用的伦理挑战与应对[J].自然辩证法研究,2021,37(9):35-41.

[17] 孟强.脑机接口技术运用中自然人的意思自治与责任承担[J].北京理工大学学报(社会科学版),2023,25(6):69-82.

[18] 薛少华,王宇轩.从神经罗塞塔到数字巴别塔——元宇宙的终极入口在哪里[J].自然辩证法通讯,2023,45(2):37-44.

[19] 刘泽双,韩金,王一帆.智能制造人机协作运行功能标准模型研究[J].科技进步与对策,2022,39(20):21-31.

[20] 吴佼玥,李筱永.脑机接口技术视角下神经权利的逻辑生成和规范路径[J].残疾人研究,2022,12(2):44-53.

[21] 胡天力.人类自由的促进抑或机器统治的崛起——论脑机接口技术对自由意志的影响[J].自然辩证法研究,2021,37(10):29-35.

[22] 郑煌杰.可信的人工智能:技术伦理风险下AIGC的治理基点[J/OL].科技进步与对策,1-11[2025-02-09].http://kns.cnki.net/kcms/detail/42.1224.G3.20241101.1042.002.html.

[23] 华劼.脑机接口生成内容著作权挑战及其解决路径[J].南京社会科学,2024,35(9):115-124,147.

[24] 刘潇,李家宝.人工智能创新生态系统中的技术互补与协同创新[J].科技进步与对策,2025,42(3):14-26.

[25] 刘红玉.促进人的发展抑或加快人的“新异化”——脑机融合技术的应用伦理争论及启示[J].自然辩证法研究,2022,38(8):111-116.

[26] 朱锴婷,白惠仁.脑机接口的系统能动性考察[J].自然辩证法研究,2024,40(7):76-83.

[27] 曾雄.脑机接口技术的三位一体规制框架构建[J].西安财经大学学报,2025,38(1):84-93.

[28] 盛豪杰.脑机接口赋能教育教学的基本立场与应用边界——以保障学生身心健康为核心展开[J].电化教育研究,2023,44(11):90-96,112.

[29] 严展宇,刘文龙.认知域国际竞争:问题缘起、行动维度与安全逻辑[J].东北亚论坛,2024,33(4):57-76,127-128.

[30] 刘华,刘秀华,杨继文.数字社会建设中的科技治理问题及其法治保障路径[J].科技进步与对策,2022,39(14):114-121.

[31] 柯清超,王朋利.脑机接口技术教育应用的研究进展[J].中国电化教育,2019,40(10):14-22.

[32] BUTTLIERE B, ARVANITIS A, BIALEK M, et al.Kahneman in quotes and reflections[J]. Psychological Inquiry,2024,35(1):3-10.

(责任编辑:王敬敏)