0 引言

创业活跃度在推动地区经济增长、创造就业机会和促进经济转型中发挥重要作用[1-2],长期以来备受学术界和实务界关注。从宏观经济角度来看,随着全球经济下行压力加大,中国经济进入“新常态”,传统的经济增长动力逐渐减弱,创业环境面临严峻挑战[3]。潜在创业者不仅要面对日益激烈的市场竞争,而且可能遭遇更低的创业成功率[4],因此各地区创业活跃度一度低迷。人工智能作为新一轮科技革命和产业变革的核心动力,加速与各行业融合,催生出新产业、新技术、新业态和新商业模式[5-7]。2024年1月,工业和信息化部等七部门联合印发的《关于推动未来产业创新发展的实施意见》明确提出,“打造未来产业瞭望站,利用人工智能、先进计算等技术精准识别和培育高潜能未来产业”。截至2024年6月,中国人工智能核心产业规模已达到6 000亿元,人工智能企业数量超过4 500家,从侧面反映出人工智能技术具有驱动新一轮创新创业活动的重要潜力。据此,探讨人工智能与区域创业活跃度关系具有重要的理论价值和现实意义。

从现有文献来看,人工智能发展对区域创业活跃度的影响呈现双重特征,即积极的创造效应与消极的替代效应。部分学者认为,技术进步可能对传统就业岗位产生替代效应,但新技术变革通常会带来成本降低和生产率提升[8],产生的创造效应和补偿效应足以抵消替代效应,从而总体上为区域创业者带来新机遇[9-10]。但也有研究指出,以人工智能为代表的技术进步主要体现为自动化方面,不会显著提升所有生产环节的生产率[11],反而可能带来岗位替代效应[12],尤其是在传统行业中,大量低技能、高重复性岗位将被取代[13-14]。这种正负效应的复杂交织,导致学界关于人工智能对区域创业活跃度的影响方向与作用强度尚未形成共识。回顾历次技术革命,虽然技术进步在短期内可能导致某些岗位被替代,但最终会通过衍生新兴产业和创造新岗位,保持工作岗位总量的稳定性[15]。随着人工智能技术快速发展及其对中国经济格局的深刻影响,准确评估人工智能对区域创业活跃度的作用,有助于完善创业理论,并为指导创业实践、推动区域经济高质量发展提供有益借鉴。

为了更好地推动人工智能技术创新与实际应用,我国在政策实施过程中采用“先试点、后推广”的发展模式。自2019年科技部发布《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》以来,至2022年已遴选出18个“国家新一代人工智能创新发展试验区”,为当地企业和个人应用人工智能技术实现创新创业提供有力支持,也为本文研究提供了实践背景和研究契机。鉴于此,本研究在现有理论成果基础上,不仅分析人工智能发展对区域创业活跃度的影响,而且试图探讨人工智能与区域创业活跃度之间的内在作用机制,以及人工智能发展对区域创业活跃度的影响是否存在行业类型和人口规模的异质性。尽管有少量研究在理论层面肯定人工智能发展对区域创业活跃度的正向效应,但并未结合创业选择视角深入分析其中存在的中介机制,且缺乏实证检验。考虑到人工智能可能通过推动技术型创业活动促进区域经济结构转型与高质量发展,因此有必要进一步探讨人工智能发展的经济效应。

与现有研究相比,本研究的边际贡献主要体现在以下方面:第一,研究视角。不同于以往研究通过工业机器人渗透度、企业年报中有关“人工智能”的词频等方式测度人工智能发展水平,本研究利用国家新一代人工智能创新发展试验区设立这一准自然实验,从宏观层面系统分析人工智能发展对区域创业活跃度的影响。在国家将人工智能视为推动新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力背景下,本研究为实施“先试点、后推广”的人工智能发展模式提供了决策依据,助力人工智能创新发展试验区政策优化、区域创业生态营造,并促进人工智能技术在全国范围内广泛应用。第二,研究方法。不同于传统的双重差分、断点回归等因果推断方法,本研究采用双重机器学习模型进行无偏因果推断,有效避免模型设定误差、识别假设、多重共线性和“维度诅咒”等问题,提供更加稳健的实证结果。第三,研究内容。在我国实施就业优先战略的背景下,本研究通过揭示人工智能发展驱动创业活跃度的潜在路径与异质性规律,为促进高质量充分就业提供政策启示。

1 理论分析与研究假设

本研究以Evans&Jovanovic[16]提出的创业选择模型为理论基础,将创业能力、融资成本和资本回报纳入模型,构建一个探讨人工智能发展对区域创业活跃度影响的数理模型。假设个体是理性经济主体,在劳动力市场上面临两种职业选择,一是选择维持工资性就业,二是选择开展创业活动,个体通过比较两者的相对收入以决定是否创业。如果创业活动收益高于工资性就业,个体将选择开展创业活动,反之则继续维持工资性就业。

若个体期初选择工资性就业,家庭初始财富拥有量为C,设定其能获得的外生性工资收入为S,则期末工资性就业的总收入为:

πW=S+(1+r)C

(1)

其中,r为存款利率,由资本市场外生给定。

若个体期初选择开展创业活动,假定其创业产出函数E由创业能力和资本投入两方面要素决定,则个体开展创业活动的产出函数为:

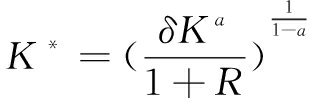

E=δKa

(2)

其中,δ表示个体创业能力,如创新水平或教育水平等;K为资本投入,包括自有资本和借贷资本;a为资本产出弹性,主要受生产技术水平影响,且a∈(0,1)。为了引入人工智能要素,假定个体在该领域有λ概率获得人工智能技术,且1≥λ≥0,应用人工智能技术的成本为f。期末个体开展创业活动的期望收入为:

πE=λ{E1+(1+R)(C-K)-f}-(1-λ){E2+(1+R)(C-K)}

(3)

式中,E1为个体利用人工智能技术得到的产出函数,E2为传统产出函数。R表示市场利率,当C≥K时为存款利率,反之则为贷款利率。理性的经济主体会通过权衡两种职业获得的相对收入做出决策,设相对收入函数为开展创业活动的总收入减去工资性就业的总收入,具体表达式为:

π(δ,K)=πE-πW

(4)

当π(δ,K)>0时,个体会选择开展创业活动;当π(δ,K)<0时,个体会选择工资性就业;π(δ,K)=0时,个体对两种职业选择无偏好。

1.1 人工智能发展对区域创业活跃度的直接影响

国家新一代人工智能创新发展试验区的设立打破上述职业选择的静态模型,创业环境发生深刻改变,进而影响个体创业决策。首先,政府主导设立的人工智能创新发展试验区通过基础设施投入、数据开放共享和产学研协同,加快技术知识溢出和扩散,显著提高个体创业者的人工智能技术获取概率λ[17]。其次,试验区的集聚效应会引致人工智能技术应用成本f出现系统性下降。这是因为试验区企业集聚产生的知识溢出效应和基础设施共享效应,使得个体的技术应用成本降低,进而促进人工智能技术应用增加[18]。最后,人工智能技术通过智能合约、精准匹配和自动化决策,显著降低传统市场中的信息搜寻成本、契约执行成本和风险溢价,使得创业活动的期望收益函数发生结构性改变,即πE显著增加,而留守传统职业的工资效益πW维持刚性,最终形成π(δ,K)>0的激励创业活动现象[19]。据此,本文提出以下假设:

H1:新一代人工智能创新发展试验区设立促进区域创业活跃度提升。

1.2 人工智能发展对区域创业活跃度的间接影响

人工智能作为重要的生产要素,可以从创业能力、融资约束和资本回报三个方面影响个体创业决策,进而促进区域创业活跃度提升。

1.2.1 创业能力的中介效应

人工智能发展能够提升创业者的创业能力δ,进而影响个体创业选择。首先,人工智能利用互联网技术与信息平台,打破传统的地理和空间限制,促进各类生产要素跨区域流动[20]。以往由于地域限制,创业者面临资源获取难题,而人工智能技术的应用及普及使得部分要素能够自由流动,缩小区域间资源差异,有助于不同创新主体平等参与市场竞争。其次,人工智能通过高效处理海量数据,帮助创业者发掘潜在市场,识别未被充分挖掘的创业机会,发现新兴市场需求[21]。最后,随着人工智能在各行业中的深度应用,促进商业模式创新与优化。人工智能在数据分析、精准营销、供应链优化等方面的应用,有助于创业者更好地洞悉消费者需求,提升创业者在新兴商业模式中的竞争力[22]。据此,本文提出以下假设:

H2:人工智能发展通过增强创业者创业能力,提升创业活跃度。

1.2.2 融资约束的中介效应

人工智能发展能够缓解创业者面临的融资约束,进而影响个体创业决策。当开展创业活动所需的资本投入K大于家庭初始财富C时,创业者需要借贷(K-C)部分资金才能保证创业活动顺利开展。由于道德风险存在,资本市场呈现不完全性,创业者面临资本市场的融资约束,融资额受到初始财富的限制。假定最大融资额为λC,此条件下创业者的最优化问题为:

max{δKa+(1+R)(C-K)},s.t.0≤K≤λC

(5)

通过拉格朗日乘数法求解,最优资本投入水平K*为:

(6)

若λC>K*,则创业者能够获得最优资本投入水平K*,否则会受到融资约束的影响。当资本投入无法达到最优值时,创业者为获得最佳收益,会将最大融资额λC作为创业资本。人工智能在数字金融中的应用,能够有效缓解企业融资约束。一方面,人工智能通过移动应用和在线平台的广泛使用,使得金融服务能覆盖更多创业者,尤其是偏远地区或规模较小的创业者[23];另一方面,人工智能利用大数据分析帮助金融机构精确评估信用风险,作出更快、更精准的信贷决策,提高融资可能性[24]。由此,人工智能发展有助于将创业者的最大可融资额λC变现为最优资本投入K*,从而缓解创业者融资约束,促进创业活动开展。据此,本文提出以下假设:

H3:人工智能发展通过缓解创业者融资约束,促进创业活跃度提升。

1.2.3 资本回报的中介效应

人工智能发展通过提高创业者资本回报率a,对创业决策产生重要影响。人工智能技术通过提供数据支持、提高管理效率和优化资源配置,帮助创业者在复杂的市场环境中快速作出合理决策。一方面,人工智能通过智能数据分析,帮助创业者预测市场趋势、识别潜在机会与风险,从而提前调整策略,提高应对市场变化的灵活性[25]。另一方面,人工智能帮助创业者优化资源配置,使企业能够在有限的资源条件下集中力量发展创新项目,提高技术研发和市场推广效率,提升资本回报率(姚加权等,2024)。同时,在传统生产模式中劳动力是主要生产要素,人工智能通过“机器换人”方式,大规模取代低技能劳动力岗位,特别是高频、危险或复杂任务。这有助于降低人工依赖,大幅减少与劳动力相关的成本投入[26],促进创业活动开展。据此,本文提出以下假设:

H4:人工智能发展通过增加创业者的资本回报,促进创业活跃度提升。

1.2.4 创业能力与资本回报的协同效应

人工智能技术应用通过提升创业能力和资本回报水平,对区域创业活跃度发挥协同效应。高水平创业能力通常意味着资源配置能力与创新能力也较强,创业者能够更快识别市场机会,在开发新产品或提供服务时高效利用资本,提升资本边际产出。这种高效的资本利用往往带来更高的资本回报,进而激励更多创业活动涌现[27];与此同时,较高的资本回报为创业者提供更多资源投入与扩展机会。资本回报提升不仅意味着企业能获得更高经济效益,而且增强企业再投资能力,催生更强的创新动力(荣健欣等,2024),提高企业创业能力。由此,创业能力与资本回报之间形成相互促进的良性循环,进而产生协同效应,促进区域创业活跃度提升。据此,本文提出以下假设:

H5:人工智能发展通过创业能力与资本回报的协同效应,促进区域创业活跃度提升。

2 研究设计

2.1 模型构建

本研究将“国家新一代人工智能创新发展试验区”设立视为准自然实验,使用双重机器学习模型识别人工智能发展对区域创业活跃度的影响。其合理性在于:一方面,传统双重差分模型要求试点满足非自选择假设,但国家在设立人工智能创新发展试验区时会受到当地经济结构和经济发展水平的影响,导致变量间存在交互影响偏误。双重机器学习通过使用工具变量、开展两阶段预测残差回归和分割样本的方法,可以有效保障估计结果无偏性。另一方面,区域创业活跃度通常以地区当年新注册企业总数来衡量,会受到当地经济发展、文化背景等高维度因素影响,导致传统计量模型面临“维数诅咒”问题。双重机器学习的正则化算法具备自动筛选能力,能从高维控制变量中提取出预测效能显著的关键控制变量,缓解因控制变量而导致的估计偏差,相比于传统模型更具优越性[28]。

部分线性回归模型兼具处理线性与非线性关系的能力,能够捕捉如人工智能的直接影响等线性效应,同时,体现由交互作用诱发的间接影响等非线性特征。因此,本研究基于双重机器学习构建部分线性回归模型,以评估设立“国家新一代人工智能创新发展试验区”的政策效果。具体模型构建如下:

lnentreit=θ0Treatit+g(Xit)+εit

(7)

E(εit|Treatit,Xit)=0

(8)

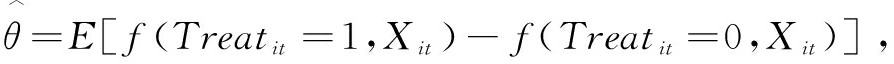

其中,i为县(市、区),t为年份;lnenterit表示被解释变量区域创业活跃度;Treatit表示设立“国家新一代人工智能创新发展试验区”的处置变量,设立试验区及以后为1,否则为0;Treatit的估计系数 用于评估人工智能发展能否提高区域创业活跃度,若

用于评估人工智能发展能否提高区域创业活跃度,若 显著为正,则表示人工智能发展能够促进区域创业活跃度提升;若

显著为正,则表示人工智能发展能够促进区域创业活跃度提升;若 显著为负,则表示人工智能发展不仅没带来区域创业活跃度提升,而且对其具有抑制效应。Xit为其它可能对结果变量产生影响的高维控制变量合集,εit为误差项。为了采用双重机器学习算法进行回归分析,缓解正则偏误产生的估计误差,构建辅助回归方程为:

显著为负,则表示人工智能发展不仅没带来区域创业活跃度提升,而且对其具有抑制效应。Xit为其它可能对结果变量产生影响的高维控制变量合集,εit为误差项。为了采用双重机器学习算法进行回归分析,缓解正则偏误产生的估计误差,构建辅助回归方程为:

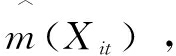

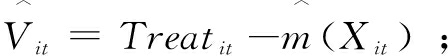

Treatit=m(Xit)+Vit

(9)

E(Vit|Xit)=0

(10)

其中,m(Xit)为处置变量对高维控制变量合集的回归函数,Vit为随机误差项。通过双重机器学习模型估计政策效应的具体步骤为:首先,利用机器学习算法估计辅助回归m(Xit)的具体函数形式 计算残差的估计值

计算残差的估计值 然后,利用机器学习算法估计主回归中m(Xit)的函数形式

然后,利用机器学习算法估计主回归中m(Xit)的函数形式 将主回归函数形式改写为

将主回归函数形式改写为 最后,将第一步估计出的

最后,将第一步估计出的 作为主回归中处置变量Treatit的工具变量进行回归,最终获得无偏的处置变量系数估计值

作为主回归中处置变量Treatit的工具变量进行回归,最终获得无偏的处置变量系数估计值

2.2 变量定义

(1)被解释变量:区域创业活跃度(lnentre)。现有研究通常使用省级和地级市层面新注册企业数衡量区域创业活跃程度,但使用该层级数据可能掩盖区域内部的经济差异,难以精确捕捉政策冲击对创业活跃度的影响。县级单位作为行政区域的基础层级,能够更准确地反映区域经济活跃度与创业水平,从而实现对政策效果的精准评估。借鉴相关做法(李茂林等 ,2024),通过Python结合网络爬虫技术获取来自“天眼查”网站的工商企业注册登记数据,并精准识别出各县(市、区)新增注册企业数量,以此作为创业活跃度的代理变量。

(2)核心解释变量:国家新一代人工智能创新发展试验区设立(Treat)。本研究选取长江经济带766个县(市、区)作为研究样本,旨在探讨以长江经济带为代表的重大国家战略发展区域,其人工智能发展与创业活跃度之间的逻辑关系,为其他地区推动人工智能技术应用与普及提供决策依据。具体做法为:将设立为试验区的县(市、区)作为处理组,设立当年及以后取值为1,否则为0;将未设立为试验区的县(市、区)作为对照组,取值为0。

(3)机制变量:包括创业能力(skill)、融资约束(finan)和资本回报(capital)。

创业能力(skill)是创业者持续推动创业活动的源动力。为了量化并评估创业能力,本研究借鉴王元地和陈禹[29]的研究,通过综合分析创业能力的三个维度的关键指标,即创业主体、创业环境和创业绩效,采用主成分分析法(PCA)提取出代表创业能力的综合指标。构建创业主体指标时,选用普通中学在校学生数和年末总人口规模,以反映区域内潜在创业者数量与基础素质;构建创业环境指标时,选用城镇居民家庭人均消费支出、宽带接入用户数和移动电话使用人数,以衡量创业依赖的基础设施和市场条件;构建创业绩效指标时,选用发明专利申请量和服务业产值占地区生产总值的比例,以评估区域创新能力与经济活跃度。

融资约束(finan)是限制创业活动开展的关键因素。在创业过程中,资金是启动和维持企业运营的关键资源,高融资成本意味着创业者在获取资金过程中需要付出更多努力、面临更大创业难度与风险;低融资成本则表明创业门槛较低,有助于更多创业者进入市场。数字金融能够有效降低创业者融资成本和融资难度,参考狄嘉等[4]的研究,以北京大学数字金融研究中心发布的县域数字金融普惠发展指数来衡量县(市、区)数字金融发展程度,以反映融资可得性。

资本回报(capital)通过区域劳动生产率体现。区域劳动生产率反映整体生产效率,生产效率高表明资本边际产出多,即资本回报大,有助于资本在生产过程中实现高效配置[30]。创业活动中,较高的劳动生产率通常意味着企业能够以更低劳动成本创造出更多价值,不仅体现创业活动的生产效率高,而且反映出资本回报提升。本研究以区域总产出增加值与总就业人数的比值衡量。

(4)控制变量。基于相关研究,选取以下控制变量:①经济发展水平(lnrgdp),经济发展水平较高县(市、区)通常会产生人才、技术和资本的集聚效应,为创业者提供更多机会和更高回报,因此本文以地区人均生产总值衡量;②人力资本(lnedu),拥有较多人力资本的地区通常具备较高创业能力,故以普通中学在校学生数占年末总人口的比重衡量;③工业规模(lngy),工业规模较大地区通常拥有更多生产资源、基础设施和市场机会,易于吸引更多企业入驻和投资,本文以地区第二产业增加值占地区生产总值的比重衡量;④税收规模(lnsr),政府可能通过税收减免等政策激励创业活动,故以政府税收收入占地区生产总值的比值衡量;⑤收入水平(lnubrinc),较高的收入水平有助于增强居民创业意愿和能力,因此以地区城镇居民人均可支配收入衡量。

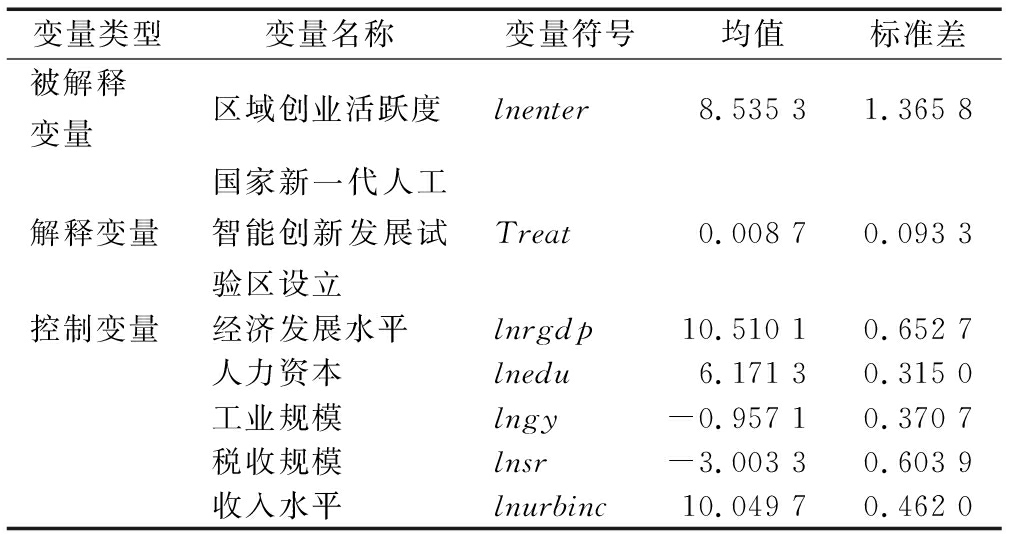

2.3 数据来源与描述性统计

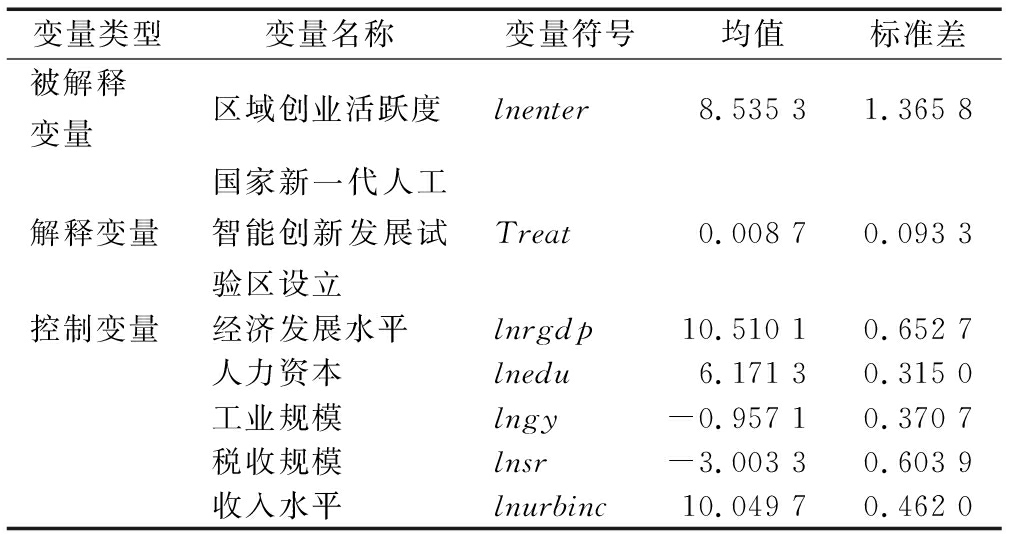

本文以2012-2022年长江经济带766个县(市、区)为研究对象,被解释变量数据来源于“天眼查”网站,控制变量数据来源于《中国县域统计年鉴》《中国区域经济数据库》和各地区统计年鉴。剔除样本中数据缺失较多的县(市、区)后,应用插值法对数据进行补齐,最终获得8 426个观测值。为了使数据分析不受量纲差异的影响,运算过程中对部分变量取对数以消除异方差。描述性统计结果见表1。

表1 变量描述性统计结果(N=8 426)

Table 1 Descriptive statistics results of the main variables(N=8 426)

变量类型变量名称变量符号均值标准差被解释变量区域创业活跃度lnenter8.535 31.365 8解释变量国家新一代人工智能创新发展试验区设立Treat0.008 70.093 3控制变量经济发展水平lnrgdp10.510 10.652 7人力资本lnedu6.171 30.315 0工业规模lngy-0.957 10.370 7税收规模lnsr-3.003 30.603 9收入水平lnurbinc10.049 70.462 0

3 实证结果与分析

3.1 基准回归

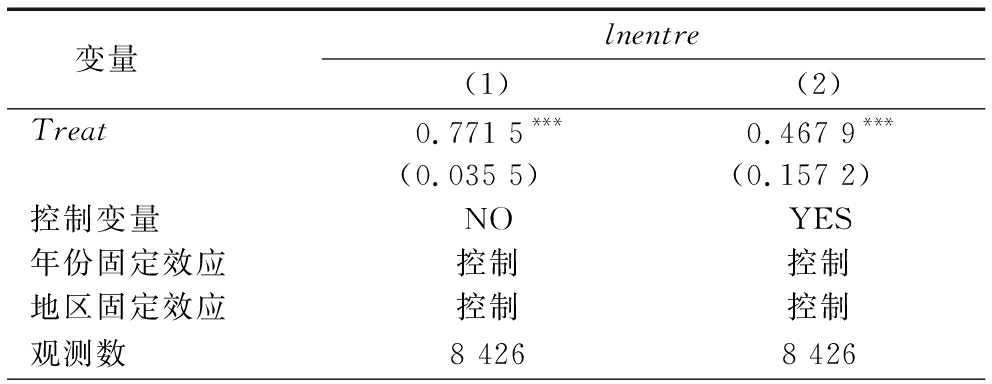

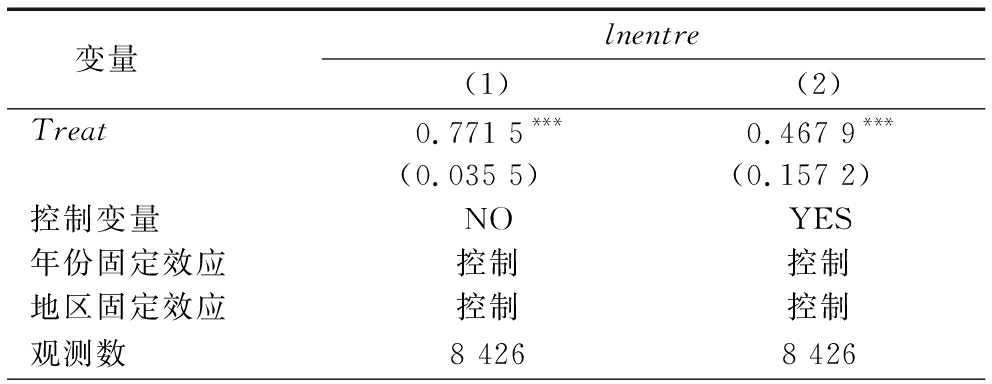

运用双重机器学习模型估计人工智能发展对区域创业活跃度的影响效应,具体做法为:将样本分割比例设定为1∶4,采用随机森林算法对主回归与辅助回归进行预测求解,基准回归结果见表2。结果显示,无论是否加入控制变量,人工智能发展与区域创业活跃度提升均呈显著正相关关系。这表明国家新一代人工智能创新发展试验区设立能有效加快人工智能技术应用,促进区域创业活动开展,即假设H1成立。

表2 基准回归结果

Table 2 Baseline regression results

变量lnentre(1)(2)Treat0.771 5***0.467 9***(0.035 5)(0.157 2)控制变量NOYES年份固定效应控制控制地区固定效应控制控制观测数8 4268 426

注:*、**、***分别表示在10%、5%及1%的水平上显著;括号内是县级层面聚类稳健标准误,下同

3.2 稳健性检验

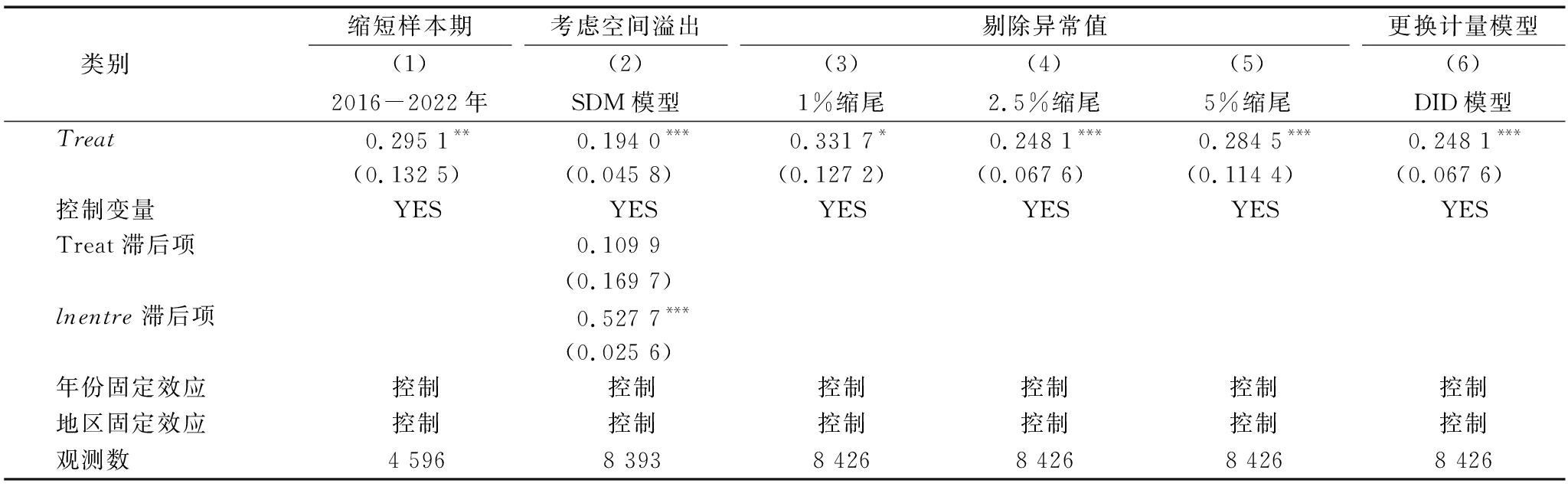

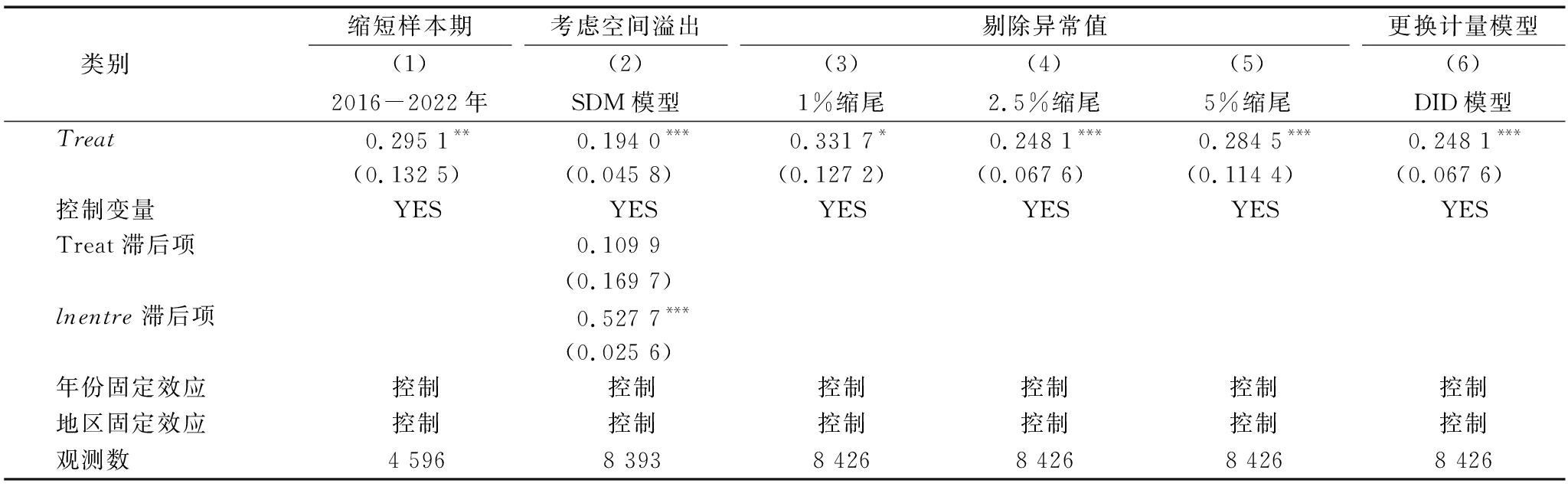

(1)缩短研究样本期。鉴于人工智能技术正处于快速发展阶段,为了降低技术进展对研究结果的潜在影响,并考虑到第一批人工智能创新发展试验区自2019年开始陆续设立,本研究将样本期缩短至2016—2022年,以确保政策实施前后的时间段保持一致。表3列(1)为缩短样本期的回归结果,估计系数显著为正,说明试验区设立显著提升区域创业活跃度。

表3 稳健性检验(1)

Table 3 Robustness test results(1)

类别缩短样本期(1)2016-2022年考虑空间溢出(2)SDM模型剔除异常值(3)1%缩尾(4)2.5%缩尾(5)5%缩尾更换计量模型(6)DID模型Treat0.295 1**0.194 0***0.331 7*0.248 1***0.284 5***0.248 1***(0.132 5)(0.045 8)(0.127 2)(0.067 6)(0.114 4)(0.067 6)控制变量YESYESYESYESYESYESTreat滞后项0.109 9(0.169 7)lnentre滞后项0.527 7***(0.025 6)年份固定效应控制控制控制控制控制控制地区固定效应控制控制控制控制控制控制观测数4 5968 3938 4268 4268 4268 426

(2)考虑空间溢出效应。由于国家新一代人工智能创新发展试验区设立可能对空间关联县域的创业活动也产生影响,为了准确评估试验区设立对区域创业活跃度的影响,将区域创业活跃度的空间滞后项、国家新一代人工智能创新发展试验区设立政策实施的空间滞后项加入模型,拓展为空间杜宾模型(SDM),回归结果如表3列(2)所示。可以发现,在考虑空间溢出效应后,人工智能发展仍显著促进区域创业活跃度提升,再次验证基准回归结论稳健。

(3)剔除异常值影响。考虑到回归样本中的异常值可能导致估计结果偏误,本研究将基准回归模型中除核心解释变量外的所有变量分别进行前后1%、2.5%、5%的缩尾处理,替换超出上分位点和低于下分位点的数值,并以此进行回归分析,回归结果见表3列(3)~(5)。结果显示,剔除异常值后未出现显著变化,说明基准结论具有稳健性。

(4)更换计量模型。本研究在双重机器学习模型的基础上,补充基于双重差分模型(DID)的估计结果,回归结果如表3列(6)所示。可以发现,通过双重差分模型得到的估计系数仍显著为正,且系数绝对值未发生明显变化,说明基准回归结论具有稳健性。

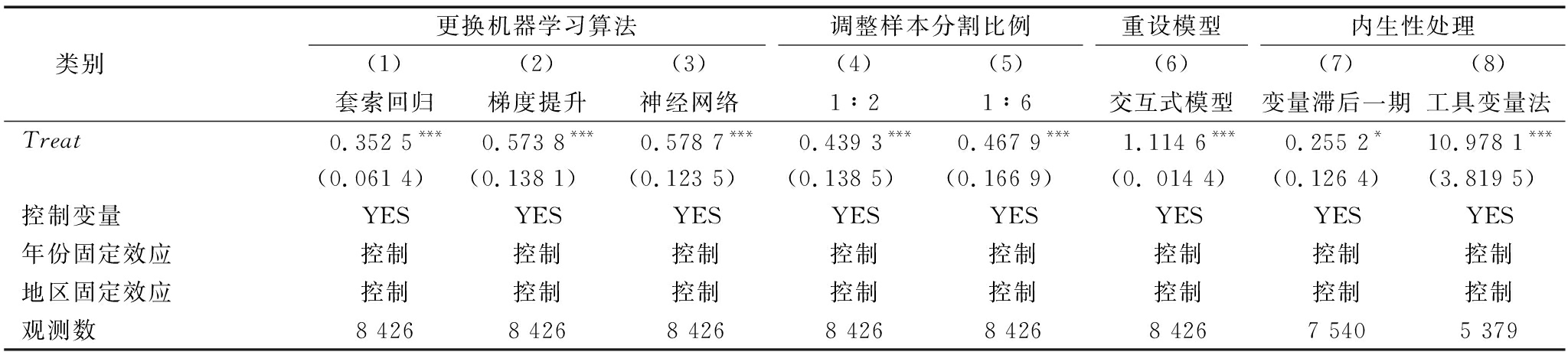

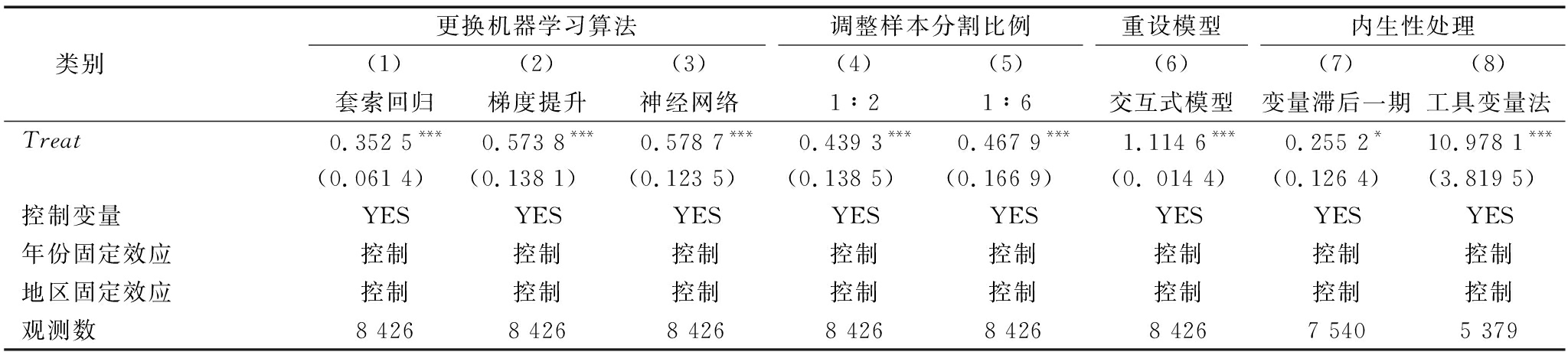

(5)更换机器学习算法。为避免预测算法设定偏误对结论产生影响,将前文中采用的随机森林算法更换为套索回归、梯度提升以及神经网络,由此得到的估计结果见表4。由表4列(1)~(3)可以看出,无论采取何种机器学习算法,均不影响人工智能发展对区域创业活跃度的正向促进效应,说明基准回归结果稳健。

表4 稳健性检验(2)

Table 4 Robustness test results(2)

类别更换机器学习算法(1)套索回归(2)梯度提升(3)神经网络调整样本分割比例(4)1∶2(5)1∶6重设模型(6)交互式模型内生性处理(7)变量滞后一期(8)工具变量法Treat0.352 5***0.573 8***0.578 7***0.439 3***0.467 9***1.114 6***0.255 2*10.978 1***(0.061 4)(0.138 1)(0.123 5)(0.138 5)(0.166 9)(0. 014 4)(0.126 4)(3.819 5)控制变量YESYESYESYESYESYESYESYES年份固定效应控制控制控制控制控制控制控制控制地区固定效应控制控制控制控制控制控制控制控制观测数8 4268 4268 4268 4268 4268 4267 5405 379

(6)调整样本分割比例。为避免双重机器学习模型设定偏误对研究结论的影响,重设样本分割比例,将分割比例由1∶4调整为1∶2和1∶6。表4列(4)(5)结果显示,在调整双重机器学习的样本分割比例后,人工智能发展对区域创业活跃度的作用效应仍然显著为正,再次验证基准回归结果稳健。

(7)重设双重机器学习模型。基准回归中利用双重机器学习构建部分线性模型进行分析,模型设定存在一定主观性,接下来采用双重机器学习构建更为一般性的交互式模型,探究模型设定对本文结论的影响。从表4列(6)的回归结果可以看出,重设双重机器学习模型并不改变估计系数显著性,说明基准结论稳健。

(8)内生性处理。为避免存在双向因果和遗漏变量问题,本研究一方面对所有控制变量采取滞后一期处理,并进行回归分析;另一方面,通过工具变量法缓解内生性问题,借鉴张涛和李均超[31]的做法,构建双重机器学习的部分线性工具变量模型,具体设置如下:

lnentreit+1=θ0Treatit+g(Xit)+Uit

(11)

Instrumentit=m(Xit)+Vit

(12)

其中,Instrumentit为Treatit的工具变量,参考黄群慧等[32]的做法,将1984年地级市层面每百人拥有固定电话数作为人工智能发展的工具变量。这是因为1984年固定电话普及程度反映了当时各城市基础设施和信息通信技术水平。通常情况下,基础设施完善且信息化程度高的城市更易于落实科技政策,满足工具变量的相关性要求。此外,1984年固定电话普及率与当前区域创业活跃度无直接联系,从而满足外生性条件。由于研究样本为均衡面板数据,仅采用1984年固定电话数作为工具变量可能导致难以度量的问题,故借鉴Nunn[33]的方法,构造1984年每百人固定电话数与上年各县(市、区)宽带用户接入数的交互项,作为国家新一代人工智能创新发展试验区设立的工具变量。表4列(7)(8)为内生性处理的回归结果,可以看出Treat的估计系数显著为正,再次证明本研究结论成立。

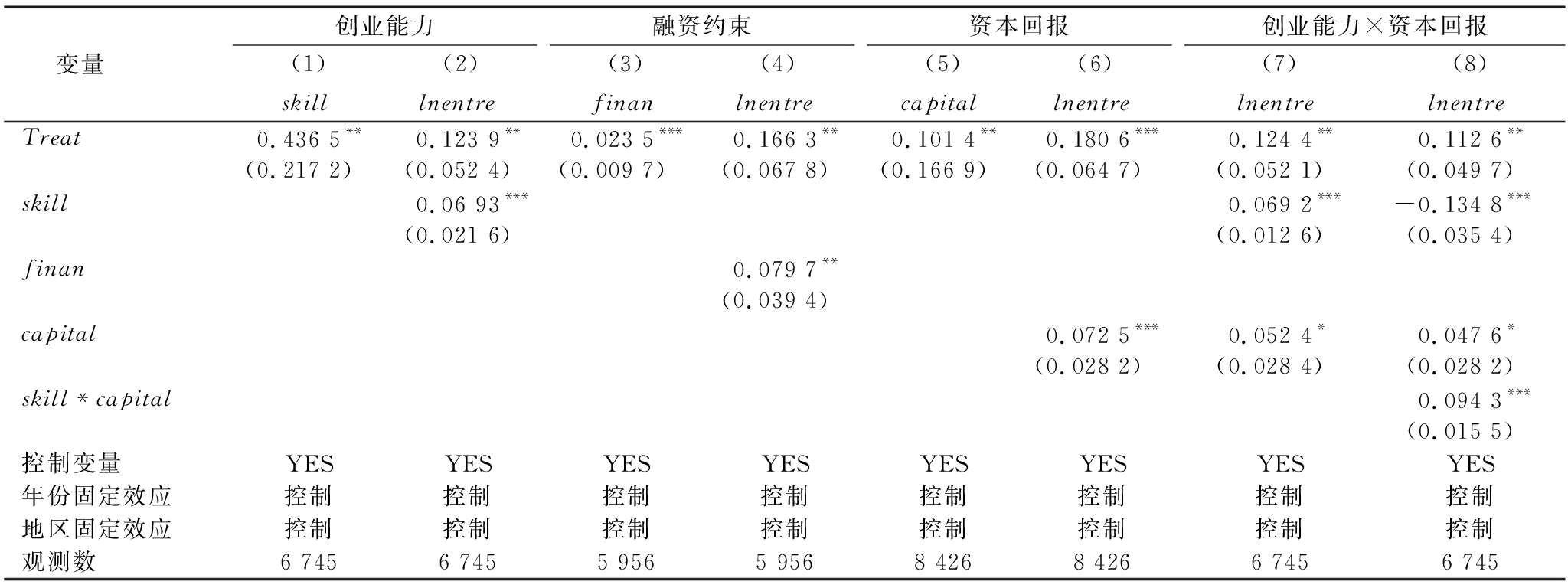

3.3 机制检验

基于前文理论分析,进一步探讨人工智能发展对区域创业活跃度的作用机制。借鉴温忠麟等[34]和倪宣明等[35]构建的中介效应模型,检验创业能力、融资约束和资本回报的中介作用。具体的机制检验模型如下:

lnentreit=θ0Treatit+g1(Xit)+ε1it

E(ε1it|Treatit,Xit)=0

(13)

Mit=θ1Treatit+g2(Xit)+ε2it

E(ε2it|Treatit,Xit)=0

(14)

lnentreit=γ0Treatit+γ1Mit+g3(Xit)+ε3it

E(ε3it|Treatit,Xit)=0

(15)

Treatit=m(Xit)+Vit,E(Vit|Xit)=0

(16)

其中,Mit为机制变量合集,包括创业能力(skill)、融资约束(finan)和资本回报(capital),其余变量同式(7)(8)。机制检验结果见表5。

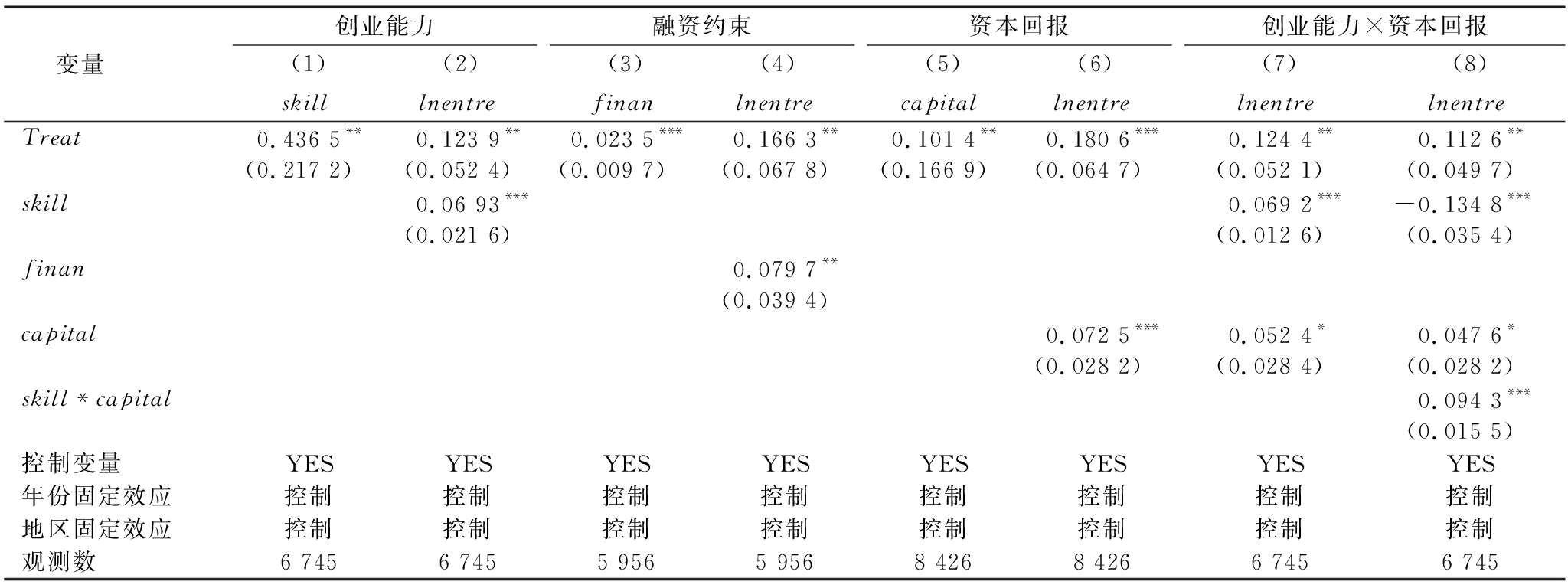

表5 机制回归估计结果

Table 5 Estimation results of the mechanism regression

变量创业能力(1)skill(2)lnentre融资约束(3)finan(4)lnentre资本回报(5)capital(6)lnentre创业能力×资本回报(7)lnentre(8)lnentreTreat0.436 5**0.123 9**0.023 5***0.166 3**0.101 4**0.180 6***0.124 4**0.112 6**(0.217 2)(0.052 4)(0.009 7)(0.067 8)(0.166 9)(0.064 7)(0.052 1)(0.049 7)skill0.06 93***0.069 2***-0.134 8***(0.021 6)(0.012 6)(0.035 4)finan0.079 7**(0.039 4)capital0.072 5***0.052 4*0.047 6*(0.028 2)(0.028 4)(0.028 2)skill*capital0.094 3***(0.015 5)控制变量YESYESYESYESYESYESYESYES年份固定效应控制控制控制控制控制控制控制控制地区固定效应控制控制控制控制控制控制控制控制观测数6 7456 7455 9565 9568 4268 4266 7456 745

(1)提升创业能力。由表5列(1)(2)的回归结果可知,国家新一代人工智能创新发展试验区设立增强了创业能力,促进了创业活跃度提升。这是因为试验区的创业者能够较早、较全面地接触最新人工智能技术,不仅激励其创新思维、增强创新能力,而且通过应用先进技术提升产品和服务质量,促进创业活动开展,因此假设H2得以验证。

(2)缓解融资约束。由表5列(3)(4)的回归结果可知,国家新一代人工智能创新发展试验区设立有效缓解了创业者融资约束,促进了创业活跃度提升。这是因为试验区内通过应用人工智能、大数据等技术,金融机构能够更加准确地评估创业项目风险和潜力,作出科学的投资决策,提升融资效率,从而助力更多有潜力的创业者获得资金支持,即假设H3得以验证。

(3)增加资本回报。由表5列(5)(6)的回归结果可知,国家新一代人工智能创新发展试验区设立有效提升创业者资本回报率,从而促进创业活跃度提升,即假设H4得以验证。这是因为利用先进的人工智能技术,能够提高产品生产或服务效率,降低劳动成本,进而增加资本回报率。

(4)创业能力与资本回报的协同效应。创业能力能够通过提高资源利用率和创新成果产出增加资本回报,而资本回报增大则能为创业者提供更多资金支持和激励,进一步提升创业能力。因此,二者的协同作用能促进区域创业活跃度提升,本研究将创业能力、资本回报及二者的交互项纳入中介机制模型,进行实证检验。由表5列(7)的回归结果可知,创业能力提升与资本回报增大均可以显著促进区域创业活跃度提升。进一步将二者交互项加入模型,从表5列(8)可以看出,交互项回归系数显著为正,表明二者之间具有协同效应,说明创业能力与资本回报能够协同促进区域创业活跃度提升,假设H5得以验证。

3.4 异质性分析

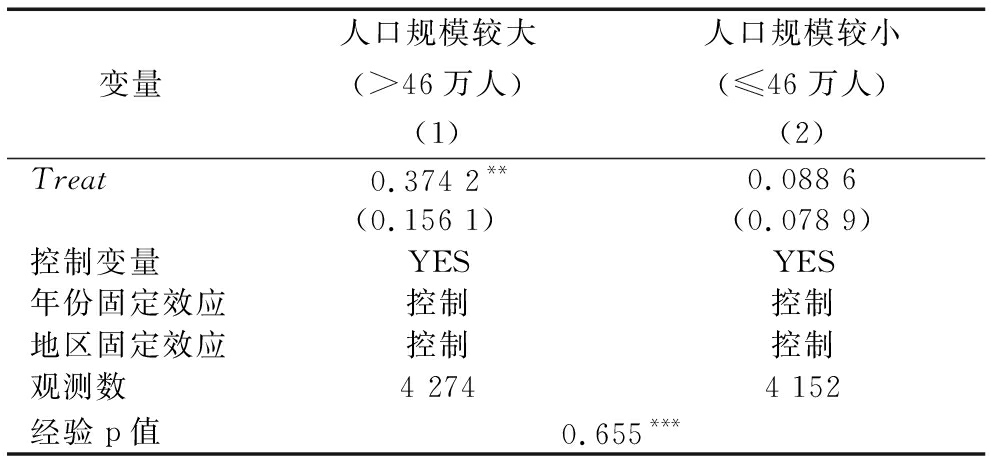

根据集聚经济理论,人口规模扩大与集聚经济形成不仅能够刺激区域市场需求和消费潜力,而且能够降低交易成本,加速知识溢出,从而激发区域市场主体的创业活力[36]。为探究区域人口规模的差异性对国家新一代人工智能创新发展试验区政策效果的影响,参考崔静和程文[37]的研究,通过对各县(市、区)每年人口规模的加总取均值,并根据其中位数46万人,将样本分为人口规模较大和较小地区,具体回归结果见表6。

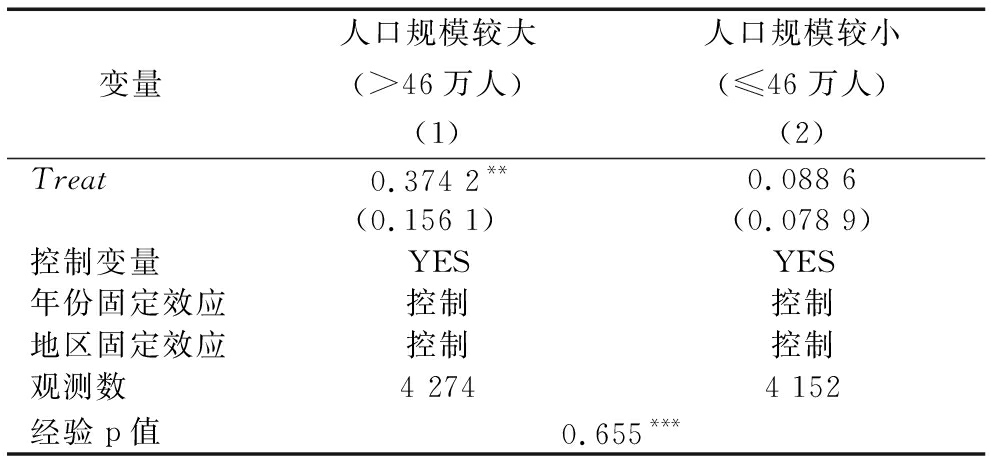

表6 人口规模异质性分析结果

Table 6 Heterogeneity analysis of population scale

变量人口规模较大(>46万人)人口规模较小(≤46万人)(1)(2)Treat0.374 2**0.088 6(0.156 1)(0.078 9)控制变量YESYES年份固定效应控制控制地区固定效应控制控制观测数4 2744 152经验p值0.655***

注:“经验p值”用于检验组间Treat系数差异的显著性,通过自体抽样(Bootstrap)1 000次得到

从表6结果看,国家新一代人工智能创新发展试验区设立的政策效应仅在人口规模较大(>46万人)地区显著为正,而在人口规模较小(≤46万人)地区不显著,说明当人口规模超过46万则知识溢出与市场规模效应显著,符合创业生态的临界质量理论。这可能是因为人口规模较大地区由于拥有庞大的消费群体和多样化需求,人工智能技术应用和创新空间更为广阔,促使商业活动能够迅速达到最低生产门槛,从而推动创业活动开展。而在人口较少地区,由于市场规模较小、消费需求较弱,人工智能技术的应用范围有限,从而限制创业活动开展。因此,应优先在人口密集的大城市布局和推广人工智能技术,同时,针对中小城市优化技术渗透路径,以最大化人工智能发展对创业活跃度的积极效应。

4 进一步分析

4.1 经济效益分析

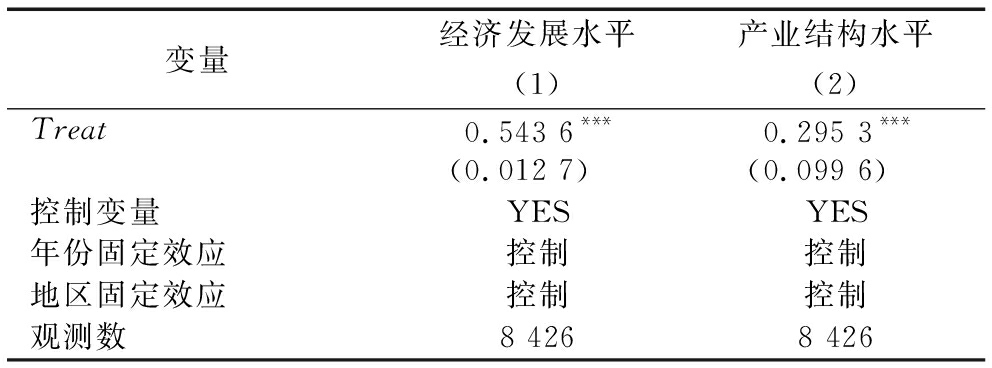

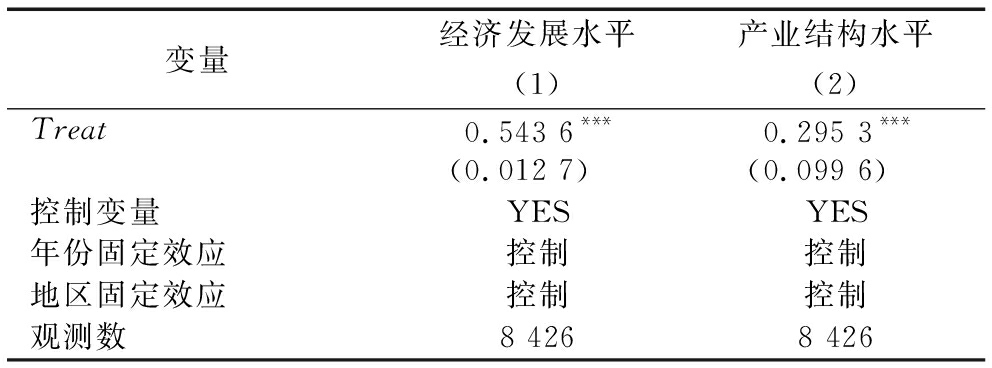

前文探究了人工智能发展能够提升区域创业活跃度,进一步分析,人工智能能否通过促进创业活动增加,为区域经济结构转型和高质量发展注入新动力呢?为验证这一观点,本研究以地区生产总值作为经济发展水平的代理变量,以第三产业与第二产业生产总值之比作为产业结构水平的代理变量,分别替换被解释变量进行回归分析,结果如表7所示。人工智能发展显著推动我国区域经济结构转型,促进经济发展水平提升,说明人工智能正成为驱动经济高质量发展的重要引擎。

表7 经济效益分析结果

Table 7 Economic benefit analysis results

变量经济发展水平产业结构水平(1)(2)Treat0.543 6***0.295 3***(0.012 7)(0.099 6)控制变量YESYES年份固定效应控制控制地区固定效应控制控制观测数8 4268 426

4.2 行业分析

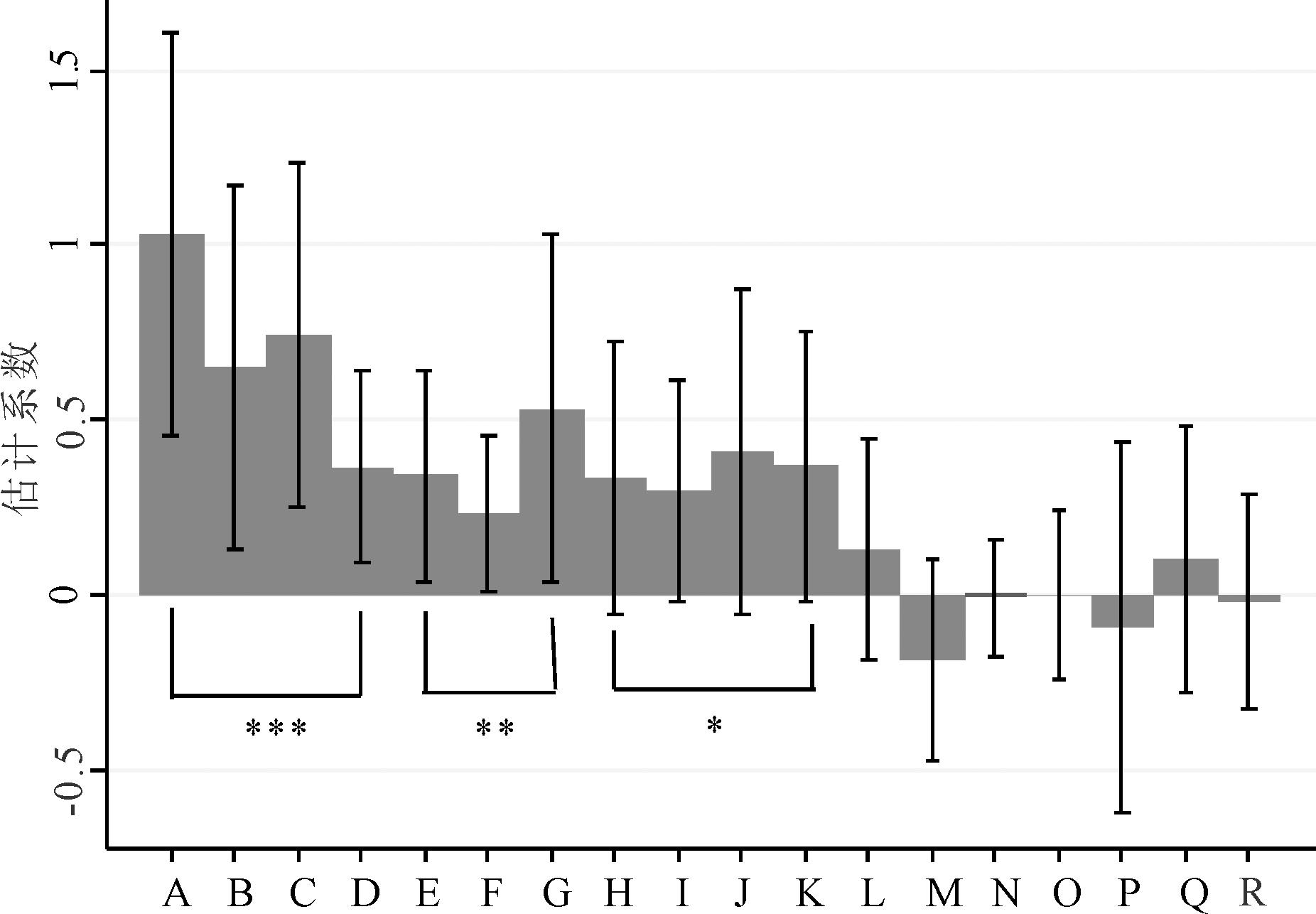

由于技术需求、劳动密集度、资本投入等方面的差异,不同行业对人工智能的适应性和应用效果也各不相同,可能导致人工智能发展对创业活跃度的影响具有行业异质性。为探讨人工智能发展对创业行业类型的异质性影响,本研究基于2012-2022年中国工商注册企业数据库,依据行业分类指导目录,计算各县(市、区)18个行业每年新增企业注册总量,具体结果如图1所示。A-R分别为科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业、租赁和商务服务业、批发和零售业、采矿业、居民服务修理和其他服务业文化、体育和娱乐业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、房地产业、水利环境和公共设施管理业、电力热力燃气及水生产和供应业、农林牧渔业、住宿和餐饮业、制造业、金融业、教育卫生和社会工作业。

从图1可以看出,人工智能发展显著提升多行业创业活跃度,包括科学研究和技术服务业、信息传输、软件和信息技术服务业等,说明人工智能技术在各行业中的应用,尤其是在技术密集型产业、生产性服务业和生活性服务业中能够显著降低创业门槛、提升市场竞争力,从而促进创业活动开展。

5 结语

5.1 研究结论

本研究基于创业选择视角,运用双重机器学习模型探究国家新一代人工智能创新发展试验区设立对区域创业活跃度的影响及作用机制,得出以下研究结论:

(1)人工智能发展显著提升区域创业活跃度。通过更换双重机器学习模型、考虑空间溢出效应、改变机器学习算法等一系列稳健性检验,研究结论依然成立。

(2)作用机制检验发现,人工智能发展通过提升创业者创业能力、缓解融资约束和增加资本回报,间接驱动区域创业活跃度提升。其中,创业能力提升通过提高资源利用率和成果创新价值增加资本回报,资本回报增加则给创业者带来更多资金支持和激励,从而能进一步提升创业能力,二者之间具有显著协同效应。

(3)基于分行业进一步分析发现,人工智能发展对多个行业的创业活动具有显著驱动作用,尤其是在技术密集型产业、生产性服务业和生活型服务业。通过经济效应的实证检验发现,人工智能发展显著推动我国区域经济结构转型和高质量发展。

(4)人口规模异质性分析发现,在人口规模较大地区,人工智能发展对区域创业活跃度的促进作用更显著;在人口规模较小地区,这种促进作用并不明显。这说明只有当区域人口规模达到一定阈值时,人工智能发展对创业活跃度的促进效应才会显现。

5.2 政策启示

(1)加快人工智能基础设施建设与技术普惠化应用,充分激发区域创业活力。应建设区域性人工智能开放创新平台,提供标准化算法库、开发工具及行业数据集,借助技术扩散提升创业者的技术整合与应用能力,确保区域内所有创业者能够共享技术红利,从而推动整体创新能力提升。同时,建议设立“人工智能+创业”公共服务基金,为初创企业提供低成本的人工智能模型训练及技术咨询服务,重点解决中小企业在融资与技术采纳方面的困难。由此,通过强化“创业能力—资本回报”之间的协同机制,提升创业者人工智能素养与资源整合能力,形成“能力提升→资本增值→能力再投资”的正向反馈循环,最大化机制协同效应,促进技术创新与资本流动的良性互动。

(2)实施产业差异化发展引导策略,推动经济结构转型与高质量发展。应根据各行业特征,精准制定相关政策。对于技术密集型产业,应加大政策支持力度,推动技术创新和产业升级;对于生产性服务业和生活性服务业,应提供更多优惠政策和便利措施,促进人工智能技术与服务业深度融合。此外,还应鼓励龙头企业牵头,联合初创企业与科研机构攻关共性技术,推动跨行业技术扩散,促进技术密集型产业与服务业协同创新,进而加速区域经济结构转向技术赋能型、高附加值业态,夯实高质量发展的产业基础。

(3)以人口规模为基准优化空间布局,破解人工智能发展阈值的约束。对于人口规模较大的都市圈或城市群,应深化“人工智能+城市经济”融合,设立人工智能创业集聚区,并提供土地和人才政策优惠,强化技术、人才与资本的集聚效应。在人口规模较小地区,应着力弥合数字鸿沟,通过加强数字基础设施建设与远程人工智能协作平台建设,激发跨区域的技术输出与服务外包,突破小规模区域发展瓶颈,推动区域间协同发展与技术共享,进而提升整体区域的创新能力和经济竞争力。

5.3 局限与展望

本文尚存在如下不足:当前对人工智能政策的测度存在一定局限性。现有研究主要以国家新一代人工智能创新发展试验区设立作为代理变量,这一方式难以全面反映政策实施强度、覆盖范围以及持续时间等多维特征。后续研究可构建更加系统且多样化的指标体系,结合政策文本分析、财政投入数据等多种信息来源,更全面、精准地评估人工智能相关政策的实际效果,为完善创业理论、指导创业实践以及推动区域经济高质量发展提供参考。

参考文献:

[1] ASTURIAS J, HUR S, KEHOE T J, et al. Firm entry and exit and aggregate growth[J]. American Economic Journal: Macroeconomics, 2023, 15(1): 48-105.

[2] 李宏彬, 李杏, 姚先国, 等. 企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J]. 经济研究, 2009, 44(10): 99-108.

[3] VOLKMANN C, FICHTER K, KLOFSTEN M, et al. Sustainable entrepreneurial ecosystems: an emerging field of research[J]. Small Business Economics, 2021, 56(3): 1047-1055.

[4] 狄嘉, 孙朋飞, 苑春荟, 等. 数字经济发展驱动创业活跃度——基于国家大数据综合试验区的准自然实验[J]. 数量经济技术经济研究, 2025, 42(1): 157-177.

[5] 李玉花, 林雨昕, 李丹丹. 人工智能技术应用如何影响企业创新[J]. 中国工业经济, 2024,42(10): 155-173.

[6] 陈浩, 黄小洪, 隆杰, 等. 人工智能对战略性新兴企业进入的影响研究[J]. 软科学, 2025, 39(3): 19-27.

[7] 马鸿佳, 林樾, 苏中锋, 等. 人工智能可供性、智能制造平台价值共创与制造企业数字化转型绩效[J]. 中国工业经济, 2024,42(6): 155-173.

[8] SCHIAVONE F, PIETRONUDO M C, SABETTA A, et al. Designing AI implications in the venture creation process[J]. International Journal of Entrepreneurial Behavior &Research, 2023, 29(4): 838-859.

[9] AUTOR D H, LEVY F, MURNANE R J. The skill content of recent technological change: an empirical exploration[J]. The Quarterly Journal of Economics, 2003, 118(4): 1279-1333.

[10] CHALMERS D, MACKENZIE N G, CARTER S. Artificial intelligence and entrepreneurship: implications for venture creation in the fourth industrial revolution[J]. Entrepreneurship Theory and Practice, 2021, 45(5): 1028-1053.

[11] ACEMOGLU D,RESTREPO P.Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor[J]. Journal of Economic Perspectives, 2019, 33(2):3-30.

[12] FREY C B,OSBORNE M A. The future of employment:how susceptible are jobs to computerization[J]. Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 254-280.

[13] 王永钦, 董雯. 机器人的兴起如何影响中国劳动力市场 ——来自制造业上市公司的证据[J]. 经济研究, 2020, 55(10): 159-175.

[14] GREGORY T, SALOMONS A, ZIERAHN U. Racing with or against the machine? evidence from Europe[J]. Journal of the European Economic Association, 2022, 20(2):869-906.

[15] 沈坤荣, 乔刚, 谭睿鹏. 国家级大数据综合试验区设立与就业增长[J]. 中国工业经济, 2024,42(12): 5-23.

[16] EVANS D S,JOVANOVIC B. An estimated model of entrepreneurial choice under liquidity constraints[J]. Journal of Political Economy,1989,97(4): 808-827.

[17] BUCKLEY P J. The power of creative destruction: economic upheaval and the wealth of nations[J]. Journal of International Business Studies, 2022, 53(5): 981-983.

[18] 陈喆, 郑江淮, 冉征. 全国统一大市场建设、地区间技术互补与省际贸易增长[J]. 管理世界, 2025, 41(3): 68-95.

[19] 张元钊. 人工智能发展的多重就业效应[J]. 东南学术, 2023,36(6): 170-178.

[20] 谭玉松, 孙欢. 人工智能技术赋能共同富裕: 理论逻辑与经验证据[J]. 经济问题, 2024, 46(10): 59-67.

[21] 刘志阳, 张宇擎. 大模型创业:范式演进与理论建构[J]. 中国人民大学学报, 2024, 38(3): 87-99.

[22] 谭玉松, 任保平, 师博. 人工智能影响产业协同集聚的效应研究[J]. 经济学家, 2023, 35(6): 66-77.

[23] 裴辉儒, 高仪琳, 梁锶. 人工智能金融、就业供求意愿和高质量充分就业——基于供求行为视角的面板双栏模型分析[J]. 陕西师范大学学报(哲学社会科学版), 2024, 53(4): 88-105.

[24] 冯婉昕. 人工智能与企业金融资产配置——来自国家人工智能创新应用先导区的经验证据[J]. 当代财经, 2024, 45(4): 141-152.

[25] MANN K, PPTTMANN L. Benign effects of automation: new evidence from patent texts[J]. The Review of Economics and Statistics, 2023, 105(3): 562-579.

[26] 尹志锋, 曹爱家, 郭家宝, 等. 基于专利数据的人工智能就业效应研究——来自中关村企业的微观证据[J]. 中国工业经济, 2023, 41(5): 137-154.

[27] 白雪洁, 孙献贞. 商事制度改革对资本生产率的影响——基于准自然实验的研究[J]. 中国经济问题, 2022,64(4): 50-65.

[28] CHERNOZHUKOV V, CHETVERIKOV D, DEMIRER M, et al. Double/debiased machine learning for treatment and structural parameters[J]. The Econometrics Journal, 2018, 21(1): C1-C68.

[29] 王元地, 陈禹. 区域“双创” 能力评价指标体系研究——基于因子分析和聚类分析[J]. 科技进步与对策, 2016, 33(20): 115-121.

[30] 李晓华, 曾昭睿. 前沿技术创新与新兴产业演进规律探析——以人工智能为例[J]. 财经问题研究, 2019,41(12): 30-40.

[31] 张涛, 李均超. 网络基础设施、包容性绿色增长与地区差距——基于双重机器学习的因果推断[J]. 数量经济技术经济研究, 2023, 40(4): 113-135.

[32] 黄群慧, 余泳泽, 张松林. 互联网发展与制造业生产率提升: 内在机制与中国经验[J]. 中国工业经济, 2019, 37(8): 5-23.

[33] NUNN N, QIAN N. US food aid and civil conflict[J]. American Economic Review, 2014, 104(6): 1630-1666.

[34] 温忠麟, 张雷, 侯杰泰, 等. 中介效应检验程序及其应用[J]. 心理学报, 2004, 36(5): 614-620.

[35] 倪宣明, 郑田田, 赵慧敏. 军民融合能降低高新技术企业权益融资成本吗 ——基于双重机器学习的实证研究[J]. 系统工程理论与实践, 2023, 43(6): 1630-1650.

[36] DURANTON G, PUGA D. Micro-foundations of urban agglomeration economies[M]//Handbook of regional and urban economics. Elsevier, 2004: 2063-2117.

[37] 崔静, 程文. 知识产权保护赋能数字产业创新: 影响机理与空间效应[J]. 科技进步与对策, 2025, 42(8): 93-103.

(责任编辑:胡俊健)