0 引言

党的二十大报告强调,“必须坚持科技是第一生产力、人才是第一资源、创新是第一动力,深入实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略”。人才流动有助于丰富区域劳动力,促进区域知识溢出,增强区域创新能力,提升地区综合竞争力[1-2]。有研究表明,人才流动逐渐由经济驱动转变为环境驱动[3]、政策驱动[4]。作为影响人才流动和聚集的重要因素[5],人才政策受到学者们广泛关注。研究发现,人才政策在吸引人才、促进企业创新[6]与区域发展[7]等方面发挥积极作用。然而,人才培养与管理的重要性往往被忽视。

人才集聚促进区域发展,而区域竞争力提高反过来又有助于吸引和留住人才,因此从某种角度而言,在人才政策实施过程中各因素之间存在非线性、多重反馈的复杂关系。当前学界对人才政策还缺乏全面系统的认识,需要进一步研究异质性人才政策在不同情景下的有效性。

为了揭示异质性人才政策对区域竞争力的复杂影响,本文按照人才来源与使用逻辑,将人才政策划分为引进政策、培养政策、管理政策三种类型,通过构建系统动力学模型分析区域人才政策、人力资本与区域竞争力之间的多重反馈关系。在此基础上,以北京和重庆两个典型城市为例,利用系统动力学模型进行仿真分析,探究不同发展情境下三种人才政策的不同作用。本文研究有助于丰富和拓展人才政策与区域竞争力关系分析,为异质性人才政策发挥效用提供新洞见,为人才政策制定提供理论依据,进而促进区域竞争力提高。

1 文献回顾

1.1 人才政策相关研究

根据《国家中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》,人才是具有一定专业知识或专门技能,进行创造性劳动并对社会作出贡献的人,是人力资源中能力和素质较高的劳动者。作为推动技术创新和经济增长的重要战略性资源[1],人才日益成为各个国家和地区争夺的焦点,各地人才政策频出以吸引、留住和用好人才。人才政策是指国家或者地区在一定时期内制定的指导人才工作的法律、法规、规划、计划、意见、办法、细则、措施、条例等制度总和[8],其影响人才培养、开发和利用的全过程[9],涉及人才引进、培养、使用、管理、评价等方面。政府制定人才政策的基本宗旨是尽可能消除或减少人才在培养、发展、流动过程中的障碍,缩小地区之间的发展差距,实现本地区经济社会发展的超越,或是地区发展的持续领先[10]。

随着人才政策被广泛推行和采纳,其效果也受到学者们普遍关注。诸多学者分析了国家层面人才政策的引才效果,探讨了不同国家人才政策如何吸引全球优秀人才。随着人才争夺从国家竞争演变为城市竞争,越来越多的研究开始关注城市层面的人才政策。现有研究表明,人才政策有助于提高城市人才吸引力,促进人才跨区域流动。进一步地,人才聚集又推动当地发展。因此,人才政策能够提升企业创新绩效[6]和全要素生产率[11],进而推动产业转型升级[12]、促进区域创新[13-14]。

以往研究证实了人才政策的重要性,但这些研究主要关注引才政策,忽视了其它类型人才政策。各地区在制定人才政策时也侧重于吸引人才,对育才、用才的关注较少。现实中,通过本土培养的人才在促进城市发展方面比外部人才更有效[15]。因此,有必要对不同类型人才政策效用进行深入研究。

1.2 人才与区域竞争力相关研究

一个具有竞争力的地区在经济、社会、环境等方面也能够满足居民需求。本文参考Jiang &Shen[16]的研究,将区域人才竞争力分为三个方面,即经济竞争力、社会竞争力和环境竞争力。其中,经济竞争力是满足物质需求和提高物质生活水平的基础[17-18],区域经济发展水平是促进人才流动的主导因素;社会竞争力包含政府治理、人力资源和区域基础设施等方面,有效的政府治理和良好的社会环境有助于促进与保障区域活动顺利开展;环境竞争力是指良好的自然生态环境。

区域通过引进、培养和激励等方式拓展人才集聚通道,促进区域创新[19]。由于创新要素具有稀缺性且追求自身价值最大化,因此会从边际效应较低地区流向边际效应较高地区[20]。人才作为创新要素,为了实现自身利益最大化,会通过“用脚投票”的方式在区域间迁移,流向条件好、机遇多、环境优越的区域。由于人才流动与区域竞争力密不可分,在没有限制的情况下人力资本将流向发达地区[21-22]。劳动力迁移理论指出,劳动力流动是因为区域间存在就业机会与工资差异[23],且高水平人力资本在区域间遭遇的流动障碍较小[24]。以往文献针对区域人才吸引力影响因素展开了丰富的研究。有分析提出,区域基础设施、教育、气候、环境质量、住房负担能力、犯罪水平和交通便利程度等因素影响区域吸引力(Carrillo et al.,2007);也有学者认为,便捷的区域基础设施和就业机会最重要[25];Niedomysl &Clark[26]认为,除了便捷的基础设施和就业机会外,社交网络也是人才迁移决策的重要影响因素。当然,也有一些因素会产生挤出人才效果,例如环境污染因素。同样地,高房价对人才也具有一定的“挤出效应”。如Zheng等[27]对2005-2016年清华大学毕业生去向进行调查发现,空气污染会“挤出”区域人才,削弱区域人才吸引力。

然而,以往研究通常从静态、单一视角分析人才与区域竞争力关系,忽视了人才政策系统中各因素间可能存在的非线性、动态、多重反馈的复杂关系。因此,本文使用系统动力学方法,对人才政策与区域竞争力间的动态、复杂关系进行深入分析,以弥补以往研究的不足。

2 系统动力学方法

为了解决企业库存与管理等问题,1956年美国麻省理工学院Forrester教授提出系统动力学(System Dynamics,SD)方法。该方法综合控制理论、系统理论和信息理论,利用计算机仿真分析整个系统的动态变化,以及各因素间的相互影响与因果关系,是兼具定量分析和定性分析的综合性研究方法。系统动力学方法的一个显著优势是根据现实情况进行模拟仿真,进而解释系统行为结果,最终提供最优方案。系统动力学是研究具有多元反馈过程和动态关系系统的有效方法[28],它使用流量、存量和反馈回路模拟复杂系统中各种变量间的相互作用。

从实施人才政策到人才政策发挥作用,需经历一个多重反馈的循环过程。人才政策有助于增加区域人才储备,改善区域人力资本存量和人力资本结构,促进区域发展。反过来,具有较高发展水平的区域,其经济与社会竞争力也较强,有利于吸引更多人才[29]。针对这种复杂的多重反馈关系,系统动力学方法提供了有力的政策模拟工具与方法支撑。

3 模型构建

3.1 理论分析

按照人才来源和使用,本文将人才政策分为引进政策、培养政策和管理政策三种。其中,引进政策和培养政策解释人才来源情况,管理政策解释人才使用情况。引进政策通常采用财政补贴、人才补贴等激励措施吸引或留住人才[30];培养政策则是通过投资当地教育和人才发展计划等方式培养人才[31];管理政策主要通过各种方法促进本地区人才创造性工作,通过提高本地区人才效率和绩效,比如制定科学的评价指标体系促进个体能力提升。

人才居住地选择和人才流动方向会受到区域人才政策的影响,而人才政策通过引进人才和培养本地人才,扩大区域人才储备,进而提高区域竞争力。因此,引进政策和培养政策有助于积累与获取人才,而管理政策则通过激发人才潜能,促进人才更加努力地工作。不断丰富的人才储备有助于区域知识繁荣和产业发展,进而助力本地经济腾飞。此外,高学历人口增加不仅有助于扩大知识储备,也有助于改善区域人力资本结构,产生更高的社会效益,如高文明、低犯罪率,这些均有利于区域创新和经济增长。换而言之,人才政策通过提升高素质人才占比促进创新,增强区域竞争力,实现区域追赶。

此外,居住地选择和人才流动与区域竞争力也有着密切关系[32]。在没有政策干预的情况下,居住地选择和人才流动显著受到区域经济的影响。经济竞争力代表区域经济发展水平,相比一般城市,大规模城市更易吸引人才[33]。这是因为经济发展水平较高地区拥有多元化产业结构,同时,人力资本进入壁垒低,这种多样性比便利设施更具吸引力。此外,一个地区的竞争力强,不仅表示其经济效益好,而且表示其社会环境佳。社会竞争力包含区域基础设施、教育、居住环境、医疗、安全等方面。环境竞争力越来越成为区域竞争力的重要组成。由于人才对住房价格与支付能力的敏感度较高,因此房价与消费水平也会显著影响人才选择。

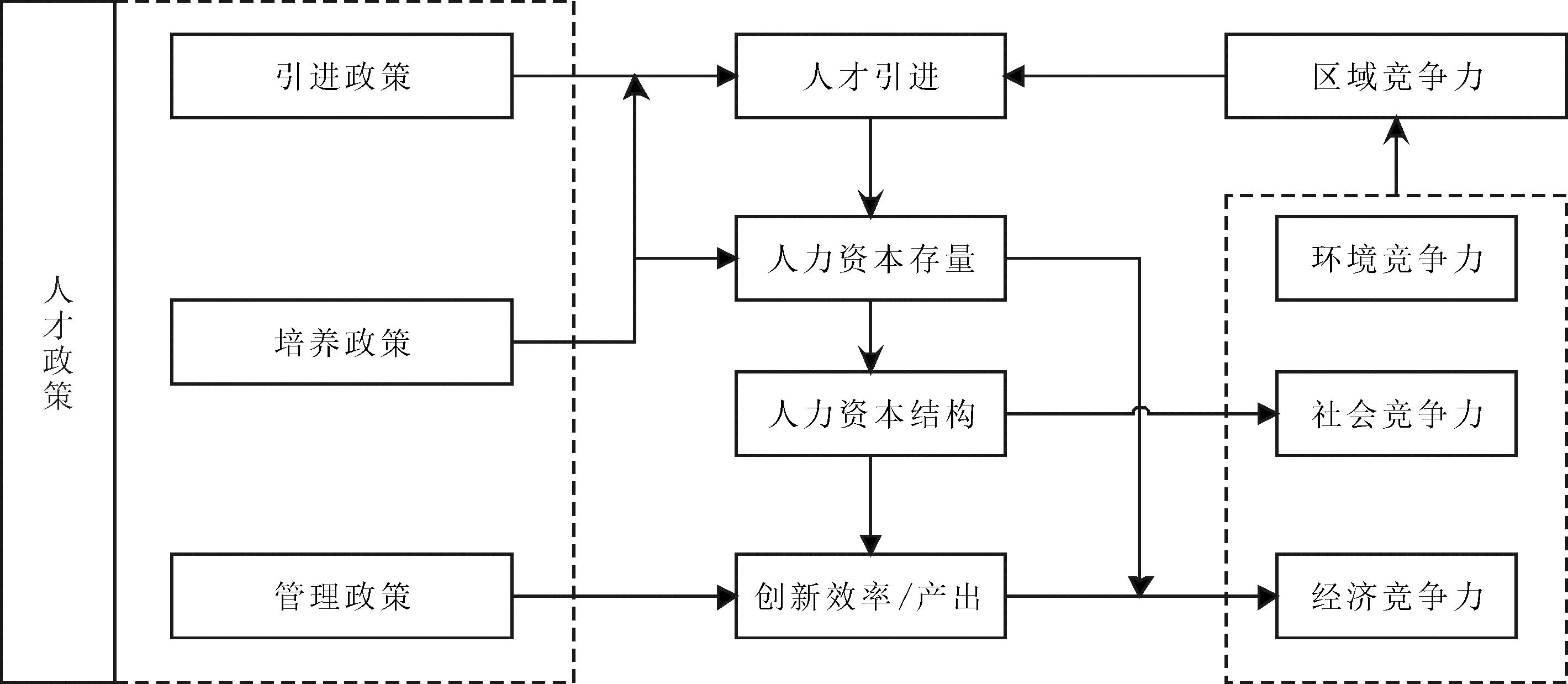

基于上述分析,构建人才政策与区域竞争力关系研究框架,如图1所示。

在图1的理论框架中,人才政策与区域竞争力是两个关键变量。其中,引进政策和培养政策有助于吸引与集聚人才,从而改善区域人力资本存量和人力资本结构。管理政策通过提高人才工作效率和促进人才创新性工作,提高区域创新水平。同时,区域竞争力对吸引与集聚人才存在一定影响,区域创新水平、人力资本水平则分别对区域经济竞争力与社会竞争力存在一定影响。因此,上述因素构成一个复杂的人才政策系统,不同因素间联系共同组成人才政策与区域竞争力之间的多重复杂反馈关系。

3.2 系统动力学模型构建

基于图1的人才政策与区域竞争力关系理论框架,构建两者复杂关系的系统动力学模型,其中包含人才政策、人力资本、区域创新和区域竞争力等变量。

3.2.1 变量存量和流量图

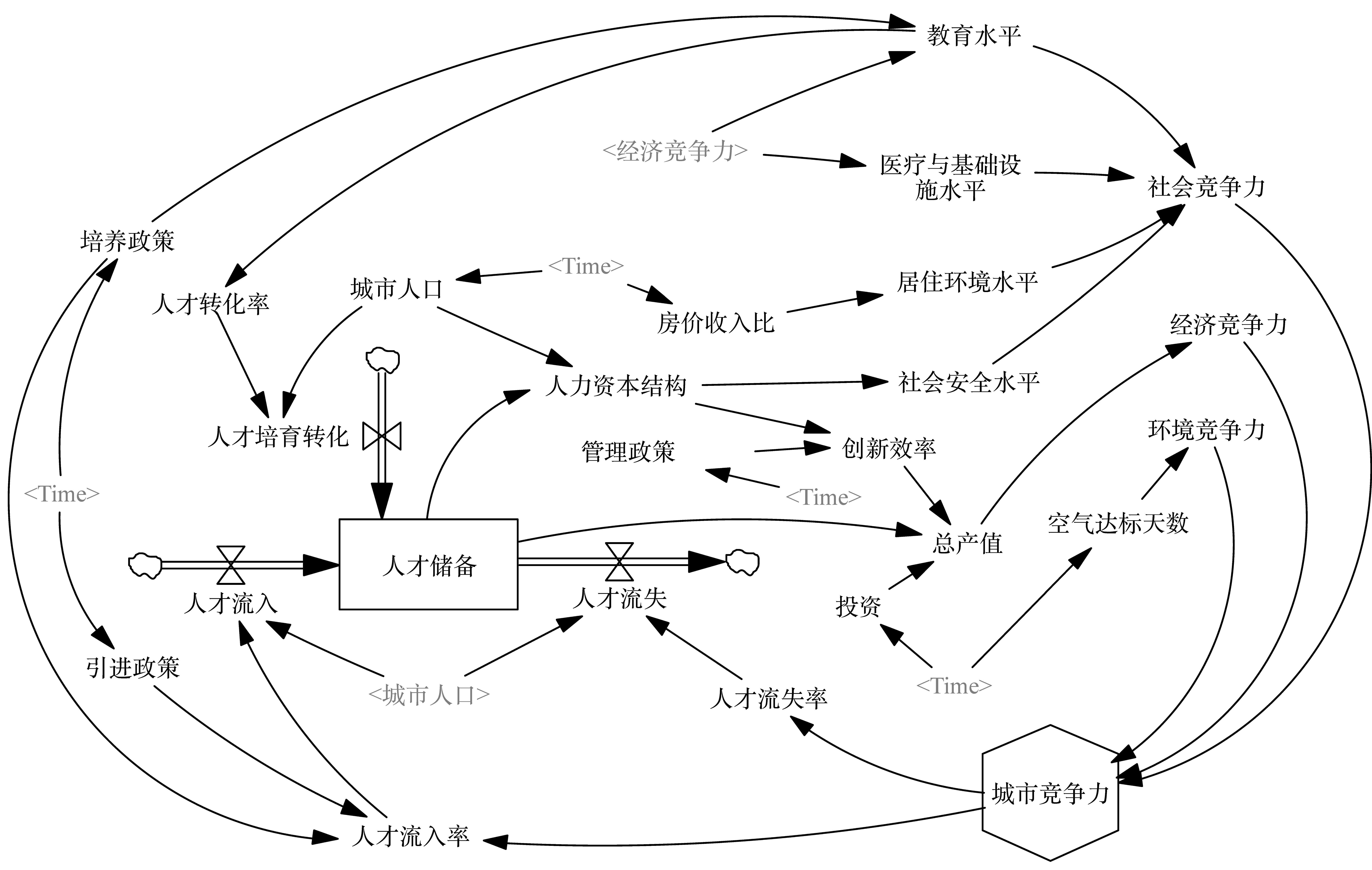

基于图1的理论框架构建相关变量的存量与流量图,具体变量及变量关系如图2所示。

图2展示人才政策运行系统中的反馈与控制过程。构建人才政策系统动力学模型的关键,是识别不同人才政策与测度人才政策效果。因此,本文设计一个状态变量,即人才储备,以衡量区域人才存量。同时,设置三个流动变量,即人才流入、人才流失和人才培育转化。由图2可知,3种人才政策在整个人才政策运行系统中发挥不同作用:第一,引进政策和培养政策通过影响区域人才流入率、流入数量,从而改变区域人才储备;第二,培养政策通过改变区域教育水平以提高区域人才转化率,进而提高城市人才储备,同时,通过提高区域竞争力,增强区域人才吸引力;第三,管理政策通过提高人才工作效率,激发人才创新性工作,进而提高区域创新效率。此外,区域竞争力同样也会通过影响区域人才流入率和流出率,进而影响区域人才储备。本文中,区域经济竞争力采用区域总产值测度;区域社会竞争力采用区域教育水平、基础设施水平、医疗水平、居住环境水平、社会安全水平测度;区域环境竞争力采用区域空气质量测度。区域人口数量和人才储备水平共同决定区域人力资本结构,而区域总产值则由区域投资、区域人力资本存量以及区域创新效率决定。

3.2.2 主要变量及关系描述

(1)区域竞争力。区域竞争力包含区域经济竞争力、社会竞争力和环境竞争力3个维度[16],三者关系以及区域竞争力计算方式如式(1)所示。

区域竞争力=ω1×经济竞争力+ω2×社会竞争力+ω3×环境竞争力

(1)

式中,ωi分别表示经济竞争力、社会竞争力和环境竞争力3个指标权重,并且满足ω1+ω2+ω3=1。此外,经济竞争力、社会竞争力和环境竞争力3个指标使用0~5的值进行测定。其中,环境竞争力由区域环境质量表征;经济竞争力与当地经济发展绩效正相关;社会竞争力与区域生活质量密切相关。因此,本文使用区域空气质量表征区域环境竞争力,即一年内区域空气质量达到良好及以上的天数;使用区域年度生产总值(GDP)测度区域经济竞争力,区域年度生产总值可使用科布—道格拉斯(Cobb-Douglas)生产函数进行计算,具体公式如式(2)所示。

GDP=A(t)LαKβ

(2)

式中,A(t)表示区域创新效率,L表示区域人力资本投入,K表示区域资本投入,α为区域人力资本投入弹性系数,β为区域资本投入弹性系数。通常情况下,α与β有3种组合情况:当α+β>1时,表示规模报酬递增;当α+β=1时,表示规模报酬不变;当α+β<1时,表示规模报酬递减。为了便于计算并简化模型,此处将技术模式设定为中性,即α+β=1,规模报酬不变。

区域社会竞争力方面,本文选择区域教育水平、基础设施水平、医疗水平,以及居住环境水平和社会安全水平5个指标测度,具体计算如式(3)所示。

社会竞争力=θ1×教育水平+θ2×基础设施水平+θ3×医疗水平+θ4×居住环境水平+θ5×社会安全水平

(3)

式中,θi分别表示教育、基础设施、医疗、居住环境和社会安全水平在社会竞争力中所占权重,并满足θ1+θ2+θ3+θ4+θ5=1。此外,教育水平、基础设施水平、医疗水平、居住环境水平和社会安全水平采用0~5的值测度。由于经济竞争力强的区域重视地区教育、医疗和基础设施投入,因此一个地区的教育、医疗和基础设施水平与区域经济竞争力具有密切关系。

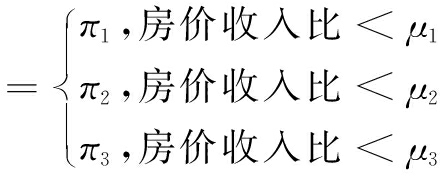

一般情况下,人们对地区房价比较敏感,而地区居住环境与该区域房价—收入比负相关[33]。地区居住环境计算如式(4)所示。

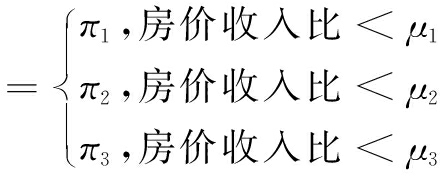

居住环境水平

(4)

式(4)中,πi表示区域居住环境,此值取值0~5。μi为房价—收入比的门槛值,当房价—收入比超过门槛值时区域居住环境将会发生改变。因此,在一定取值范围内区域居住环境与房价—收入比呈负相关关系,而且式(4)满足:π1>π2>π3和μ1<μ2<μ3。

(2)人才储备。区域人才储备,即人力资本存量取决于区域人才流入、人才培养和人才流失情况。其中,人才流入是指从其它区域迁入本地区的人才数量;人才培养是指通过高等教育、培训等将本区域人口转化为人才,并将其留在本区域。本文使用区域大专及以上学历的永久居民人口数衡量区域人才储备水平。人才储备、人才流入、人才培养以及人才流出测度分别如式(5)~(8)所示。

人才储备 (人才流入+人才培育转化-人才流出)

(人才流入+人才培育转化-人才流出)

(5)

人才流入=区域人口×人才流入率

(6)

人才培育转化=区域人口×人才培育转化率

(7)

人才流出=区域人口×人才流出率

(8)

人才定居选择与区域竞争力高度相关,同时,区域人才政策也会影响人才定居选择。人才引进政策是影响人才落户和定居的重要因素[30],通常情况下个体比较重视继续受教育机会以及子女教育,因此更愿意定居在拥有高教育水平的区域[33]。由此分析可知,地区培养政策是人才着重考虑的因素之一。同时,区域竞争力是影响地区人才流入的重要因素。综上,人才流入率可通过公式(9)计算。

人才流入率=a×区域竞争力×(1+b×引进政策)×(1+c×培养政策)

(9)

式中,a为区域吸引人才定居或工作的引力指数;b与c分别为引进政策、培养政策的效力指数。实践中,政策效力存在一定折扣,因此设置政策有效指数b和c,且满足0<a,b,c<1。

同样地,区域竞争力也是影响区域人才流失的重要因素。高竞争力有利于吸引人才到本地区生活和就业,相比之下,低竞争力区域无法提供稳定的生活保障以及职业发展前景,易导致本地区人才流失,即人才由低竞争力地区流向高竞争力地区。

人才数量在区域总人口中的占比反映该区域人力资本构成。当人才增长率高于区域总人口增长率时,人力资本结构水平得到改善。由此,区域人力资本结构采用公式(10)计算。

区域人力资本结构=人才储备/区域人口

(10)

区域人才比例提高有助于促进本地区创新发展,缩小区域技术差距,提高区域全要素生产率。此外,管理政策有助于激励人才努力工作,提高人才工作效率,从而提高人才创新潜力。因此,区域创新效率可以采用公式(11)计算。

创新效率=d×(1+e×人力资本结构)×(1+f×管理政策)

(11)

式中d为创新效率调整系数,e为人才结构在促进区域创新效率提升方面的贡献率。同样地,实践中管理政策效力与引进政策、培养政策效力相似,其作用发挥也存在一定损耗,因此设置f表示管理政策效力指数,而且满足0<d,e,f<1。

4 仿真分析

基于上述构建的人才政策系统动力学模型进行仿真分析,并以北京和重庆两个城市的人才政策进行案例分析。

4.1 样本选择与数据收集

本文选择北京与重庆两个直辖市进行仿真模拟,二者资源禀赋和发展阶段存在一定差异,能够为处于不同阶段、具有不同禀赋的城市发展提供借鉴。此外,两个城市均是我国直辖市,在制定和执行人才政策方面具有较大自主权,为本文分析提供了支持。由于2019年新冠疫情使得各地区经济社会发展遭受巨大冲击,因此本文主要对疫情爆发前,即2009—2018年两个地区的人才政策效果进行仿真分析。

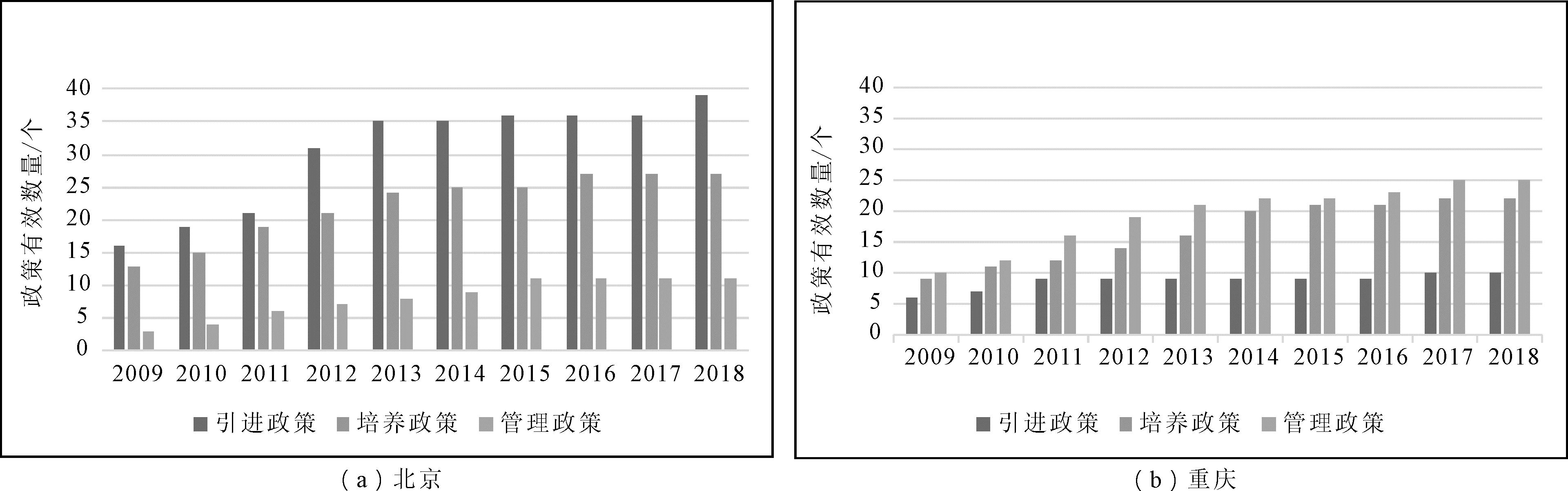

数据来源方面,人才政策数据主要源于北大法宝数据库;大专及以上学历人口数据主要来自《中国人口与就业年鉴》;区域人口、房价、投资、区域总产值、人均收入和空气质量数据主要来自《北京市统计年鉴》《重庆市统计年鉴》。经统计,2009—2018年北京和重庆两地人才政策数量如图3所示。将人才政策进行同质化处理,使用人才政策当年累积有效数作为人才政策测度指标,另外,为了保证政策效力测度的稳定性,将不同人才政策累积有效数取对数。

4.2 模型验证与测试

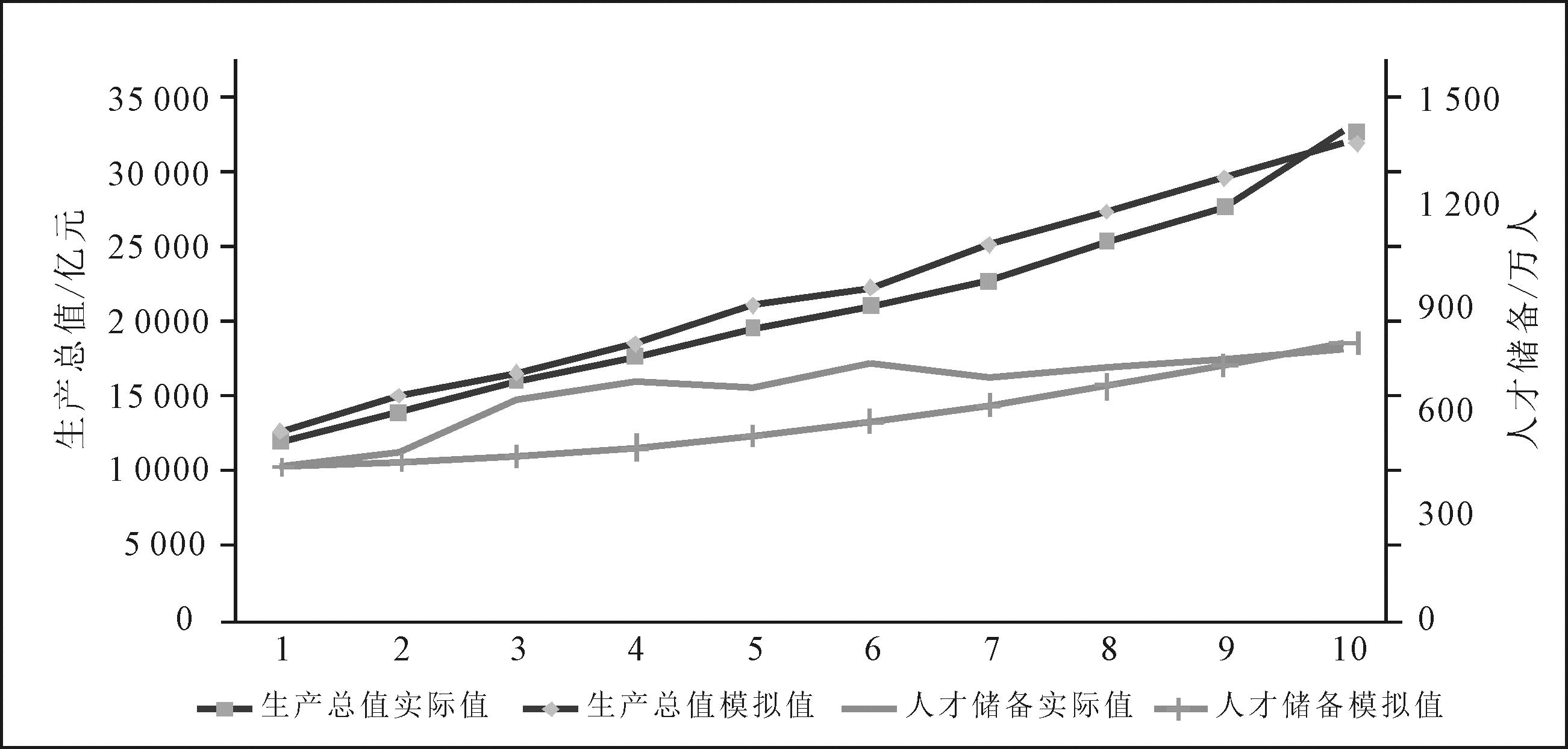

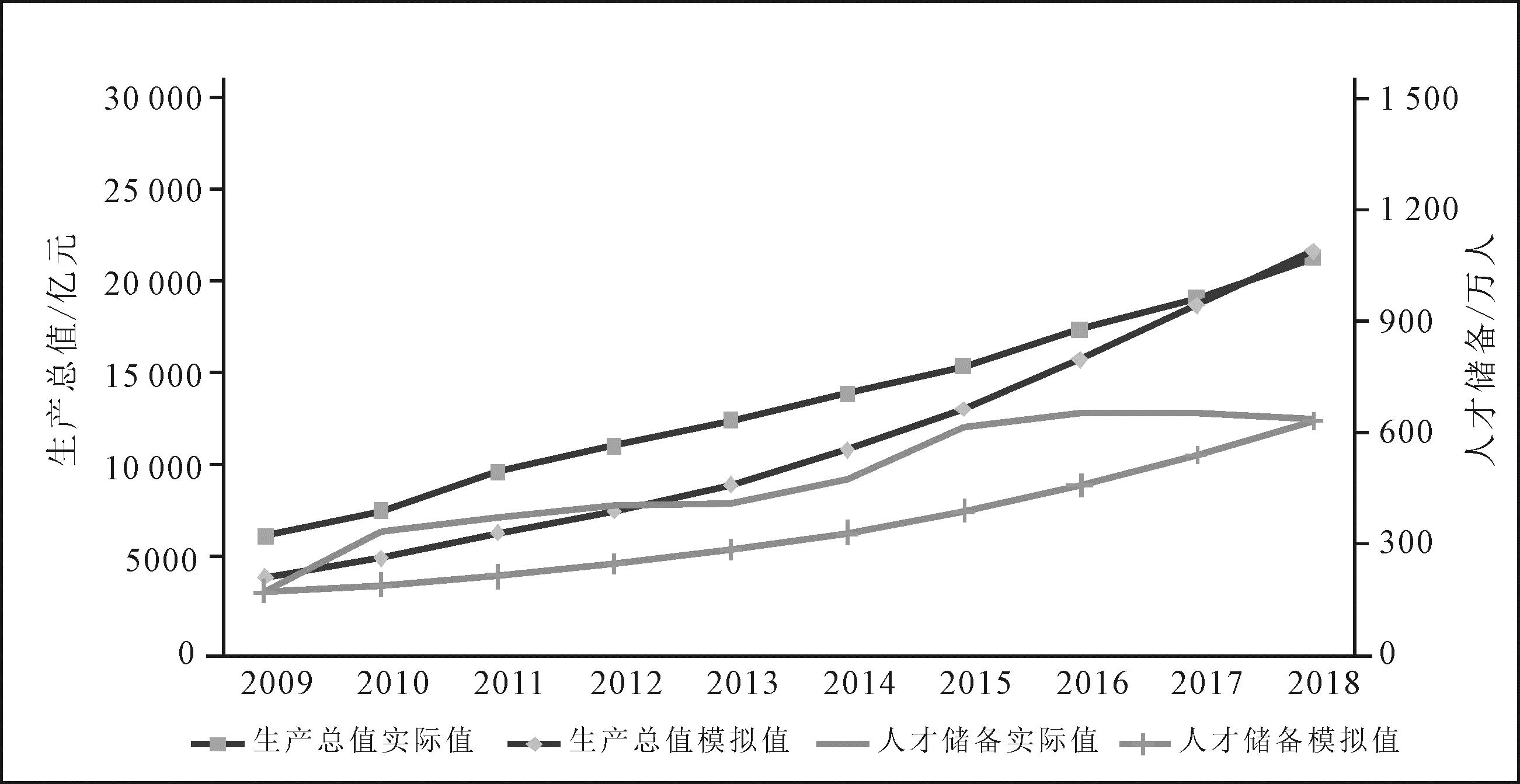

本文使用Vensim PLE 8.1.2仿真软件对构建的人才政策系统动力学模型进行仿真分析。为了检验人才政策系统动力学模型的有效性,需要比较模型关键变量的实际值与模拟值。由于人才储备在衡量培养政策、引进政策以及区域竞争力作用过程中发挥关键作用,区域总产值在衡量管理政策、人才储备作用过程中发挥关键作用,因此本文选择人才储备与区域总产值两个变量分别作为模拟值和真实值进行对比分析,以衡量系统动力学模型有效性。图4和图5分别为2009—2018年北京、重庆仿真结果与真实值的对比情况。

从图4和图5中可以看出,北京和重庆两个城市无论是人才储备还是区域总产值的模拟发展趋势均与实际发展趋势一致,尤其是区域总产值。由此可知,本文构建的人才政策系统动力学模型能够很好地描述人才储备与区域总产值发展演变,即系统动力学模型是可信且有效的。同时,地区竞争力不同,其引进人才、培育人才和管理人才政策的作用效果也不同。

4.3 仿真结果分析

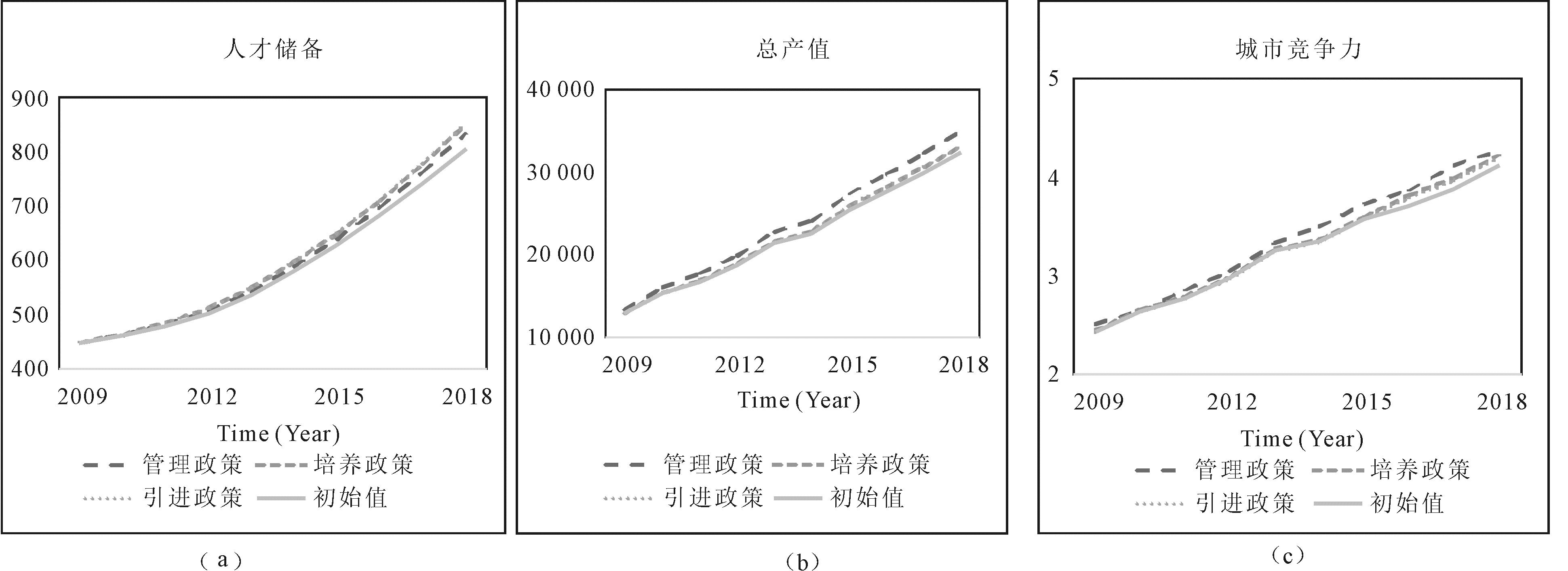

为验证3种不同人才政策在不同地区的差异化作用,对3种人才政策在北京与重庆的作用效果进行仿真分析。为了区分不同人才政策的作用,仿真过程中在保持其它变量不变的情况下将引进政策、培养政策和管理政策力度分别提高20%,以探究3种人才政策在不同情境下的边际效用。本文通过分析3种人才政策对人才储备、区域总产值、区域竞争力的影响以衡量人才政策效用,其中,人才储备变化反映人才政策在改变区域人力资本方面的作用,区域总产值反映人才政策在促进区域经济增长方面的作用,区域竞争力反映人才政策在促进区域整体发展(经济竞争力、社会竞争力、环境竞争力)方面的作用。

4.3.1 北京市仿真分析

使用Vensim PLE 8.1.2仿真软件对2009—2018年北京人才政策进行仿真,仿真结果如图6所示。图6(a)表示3种人才政策变化引致的北京人才储备水平变化。初始值曲线表示随时间推移北京人才政策对人才储备影响效用的实际值变化;引进政策曲线表示将引进政策水平提高20%并保持培养政策、管理政策不变时,随时间推移而呈现出的北京人才储备水平变化;培养政策曲线表示当培养政策水平提高20%、引进政策与管理政策水平不变时,伴随时间推移的北京人才储备水平变化;管理政策曲线表示将管理政策水平提高20%、培养政策与引进政策水平不变时,随时间推移的北京人才储备水平变化。图6(b)(c)与(a)同理,在此不再赘述。

由图6可知,引进政策、培养政策和管理政策力度的增大显著促进北京人才储备增加,同时,提高地区经济发展水平和区域竞争力。其中,从图6(a)来看,培养政策和引进政策在扩大区域人才储备方面作用显著,管理政策的作用相对较弱。图6(b)和(c)显示,管理政策对北京经济发展和区域竞争力提升作用显著,其次是培养政策,最后是引进政策。综上,培养政策是扩大人才储备的有效手段,管理政策是提高经济发展水平和区域竞争力的有效手段,引进政策在扩大区域人才储备方面具有一定效果,但是在促进经济发展和区域竞争力方面效果较弱。

4.3.2 重庆市仿真分析

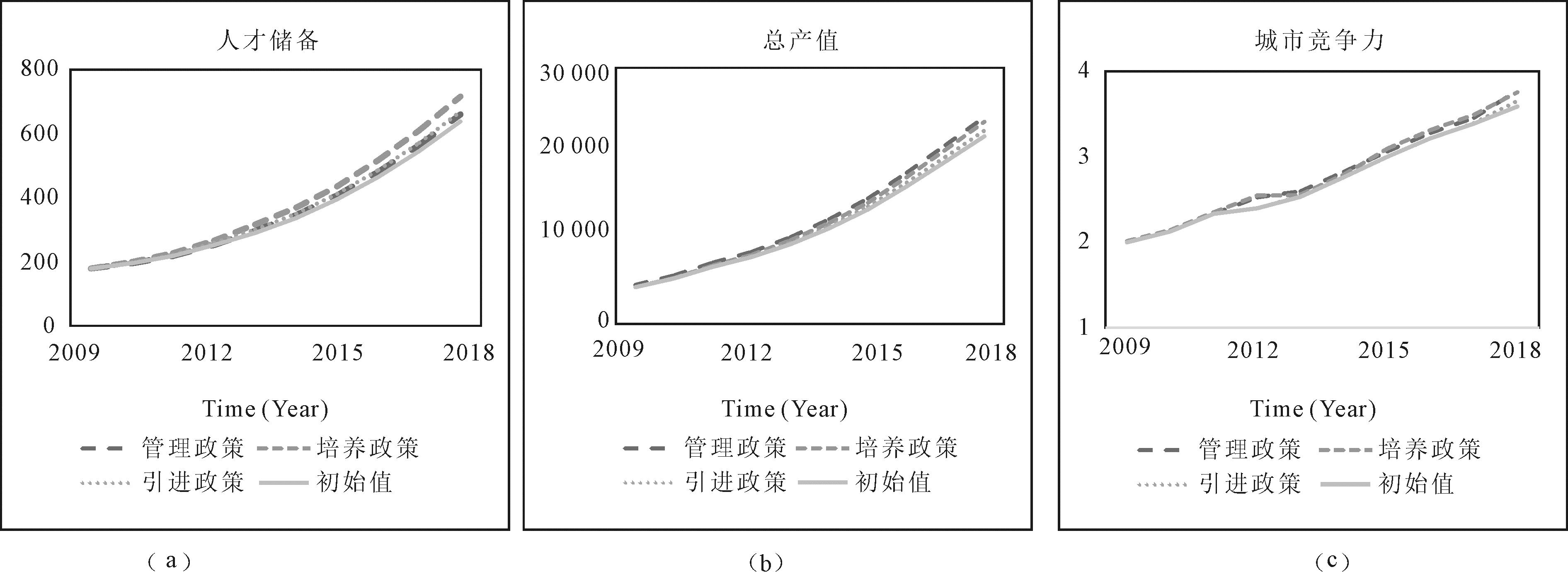

按照上述方式将重庆引进政策、培养政策和管理政策力度分别提升20%,然后进行仿真模拟。3种人才政策力度变化对区域人才储备、区域经济发展和区域竞争力提升的作用见图7。

由图7可知,整体上看,引进政策、培养政策和管理政策力度提高均促进重庆人才储备增加、经济发展和区域竞争力提高。由图7(a)可知,培养政策是扩大重庆人才储备的有效手段,引进政策次之,管理政策最弱。由图7(b)可知,管理政策在促进重庆经济发展方面效果最显著,培养政策次之,引进政策效果最弱。如图7(c)所示,培养政策和管理政策对提升重庆竞争力的效用相近,引进政策对提升区域竞争力的效用不显著。

4.3.3 对比分析

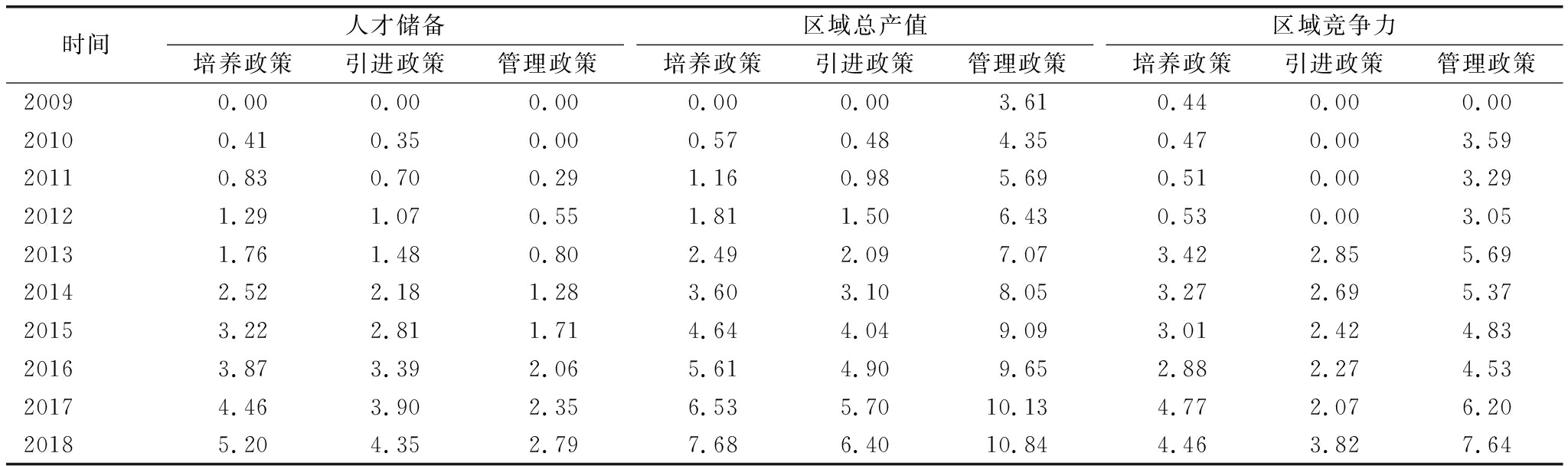

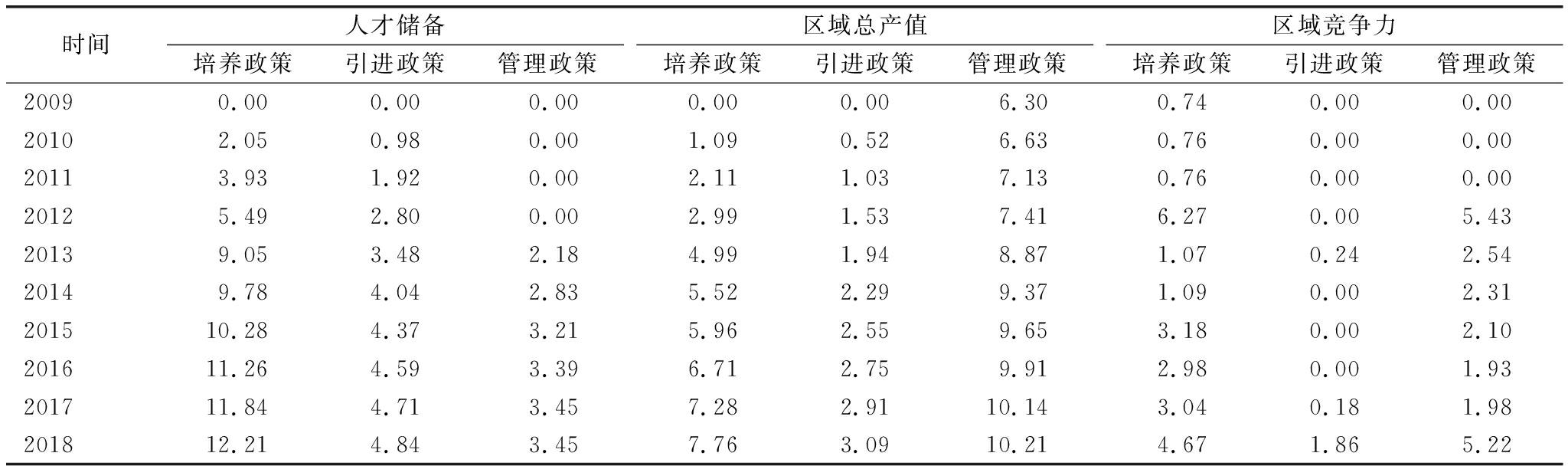

为了对比分析不同人才政策在不同区域的差异化作用,本文计算了政策调整前后人才储备、区域总产值和区域竞争力变化情况,具体结果见表1和表2。

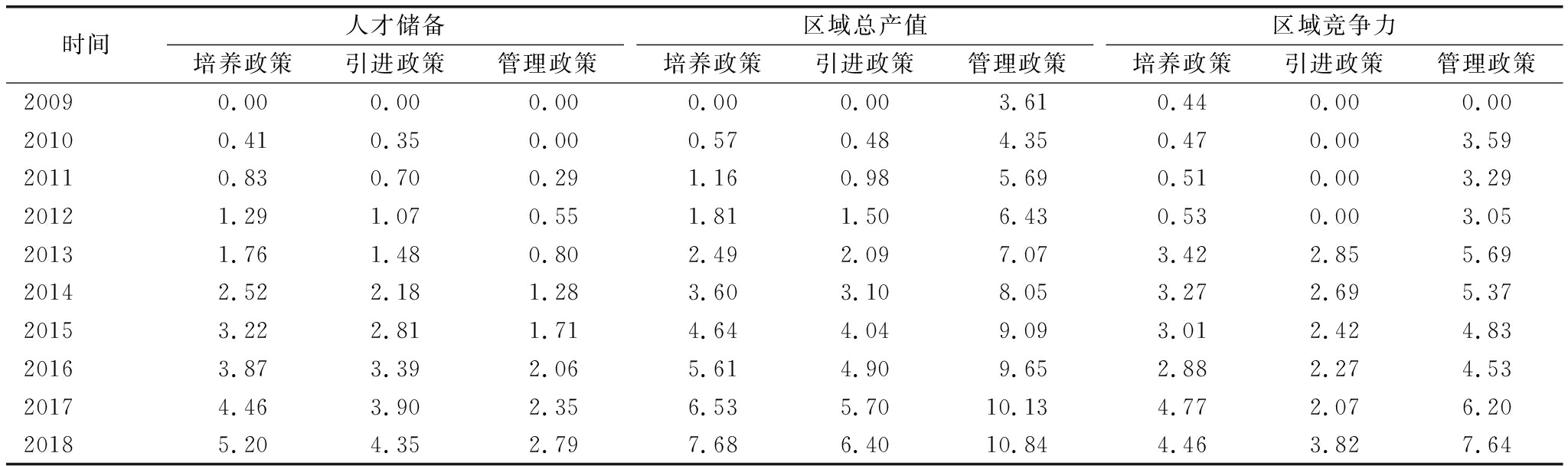

表1 人才政策调整促使北京人才储备、总产值与竞争力水平变化情况(%)

Table 1 Changes in Beijing's talent reserve,total output value and competitiveness level driven by talent policy adjustments(%)

时间人才储备培养政策引进政策管理政策区域总产值培养政策引进政策管理政策区域竞争力培养政策引进政策管理政策20090.000.000.000.000.003.610.440.000.0020100.410.350.000.570.484.350.470.003.5920110.830.700.291.160.985.690.510.003.2920121.291.070.551.811.506.430.530.003.0520131.761.480.802.492.097.073.422.855.6920142.522.181.283.603.108.053.272.695.3720153.222.811.714.644.049.093.012.424.8320163.873.392.065.614.909.652.882.274.5320174.463.902.356.535.7010.134.772.076.2020185.204.352.797.686.4010.844.463.827.64

注:以2009年为基期计算获得

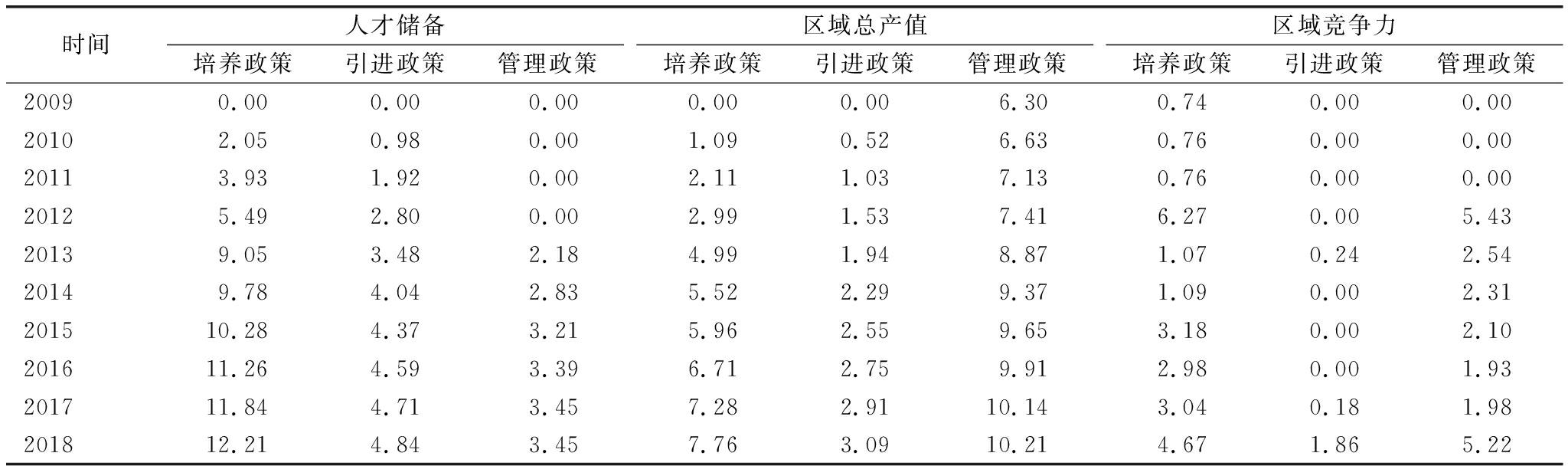

表2 人才政策调整促使重庆人才储备、总产值与竞争力水平变化情况(%)

Table 2 Changes in Chongqing's talent reserve,total output value and competitiveness level driven by talent policy adjustments (%)

时间人才储备培养政策引进政策管理政策区域总产值培养政策引进政策管理政策区域竞争力培养政策引进政策管理政策20090.000.000.000.000.006.300.740.000.0020102.050.980.001.090.526.630.760.000.0020113.931.920.002.111.037.130.760.000.0020125.492.800.002.991.537.416.270.005.4320139.053.482.184.991.948.871.070.242.5420149.784.042.835.522.299.371.090.002.31201510.284.373.215.962.559.653.180.002.10201611.264.593.396.712.759.912.980.001.93201711.844.713.457.282.9110.143.040.181.98201812.214.843.457.763.0910.214.671.865.22

注:以2009年为基期计算获得

由表1和表2可知,无论是北京还是重庆,培养政策对人才储备的作用力度均最大,且培养政策在重庆的作用显著大于北京。这可能是因为重庆人口基数大,在培养政策的激励下更易于促进当地人口资源向人才资源转变,使得当地培养政策的效用最显著。北京拥有全国最丰富的教育资源,培养政策的施行也促进当地人才储备效应显著,但是当地人口以外来人口为主,本地人口基数较低,培养政策在促进人才储备方面略弱于重庆。从区域经济发展角度,管理政策通过激发人才创造性,是提升区域经济发展水平的有效手段。

通过对比不同政策在两个地区的占比可知,2018年北京政策累积有效数为77个,其中,引进政策占50.65%,培养政策占35.06%,管理政策只占14.29%;重庆政策累积有效数为57个,其中,引进政策占17.54%,培养政策占38.60%,管理政策占43.86%。由此可见,两个地区培养政策的占比相似,均在35%~40%之间,不同的是,北京以引进政策为主,重庆以管理政策为主,即北京的人才政策供给偏需求,重庆则侧重管理。

通过对比不同政策效用发现,管理政策与培养政策在促进区域经济发展中作用相似,但是引进政策在促进重庆经济发展方面效用不理想。究其原因,可能是一方面重庆的人才政策偏重于供给侧,符合当地人口规模庞大、人才引进力度弱、人才储备初始水平明显低于北京的发展特征。因此,重庆通过引进政策实现人才储备的增益较少。另一方面,从区域竞争力角度,当区域具有较强竞争力时,引进政策才能发挥显著作用。本研究案例中,相比于北京的引进政策,重庆引进政策的作用效果较弱。因此,为储备丰富的人才资源,重庆将重点放在培养政策和管理政策上。此外,在当前的人才争夺战中单纯依靠高额补贴和激励,可能并不能取得理想效果,造成一定的资源浪费,而区域竞争力提高会显著增强区域人才吸引力。对于以引进政策为主的北京而言,无论是在增加区域人才储备,还是促进区域经济增长、提升区域竞争力方面,其政策作用效用均有限。这是因为北京依靠强大的竞争力聚集了大量人才,同时,其强大的教育体系能源源不断地培养出大量人才,为本地区持续提供充足的人力保障。现阶段北京应侧重管理政策,通过加强地区人才管理,大力激发人才潜能,提高人才工作效率,从而促进区域经济增长和区域竞争力提升。

4.3.4 稳健性分析

为了确保仿真结果可靠,本文进行稳健性分析。

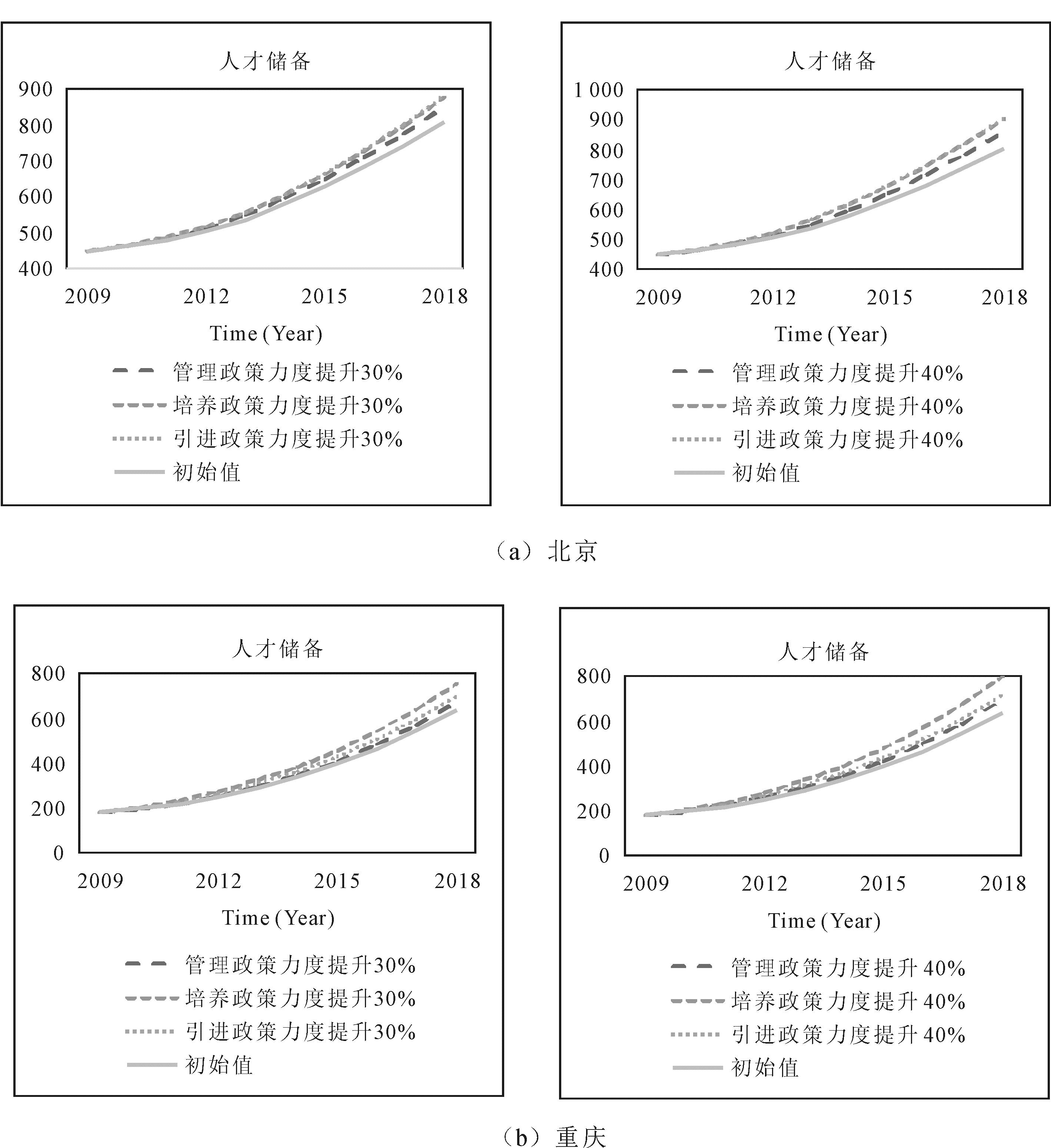

(1)扩大区域人才储备。研究显示,对于北京而言,培养政策和引进政策在扩大人才储备方面作用显著;对于重庆而言,培养政策最有效,引进政策次之,管理政策最弱。针对上述结论,将北京和重庆的人才政策力度分别提升30%与40%,仿真结果与前文结论一致,具体见图8。

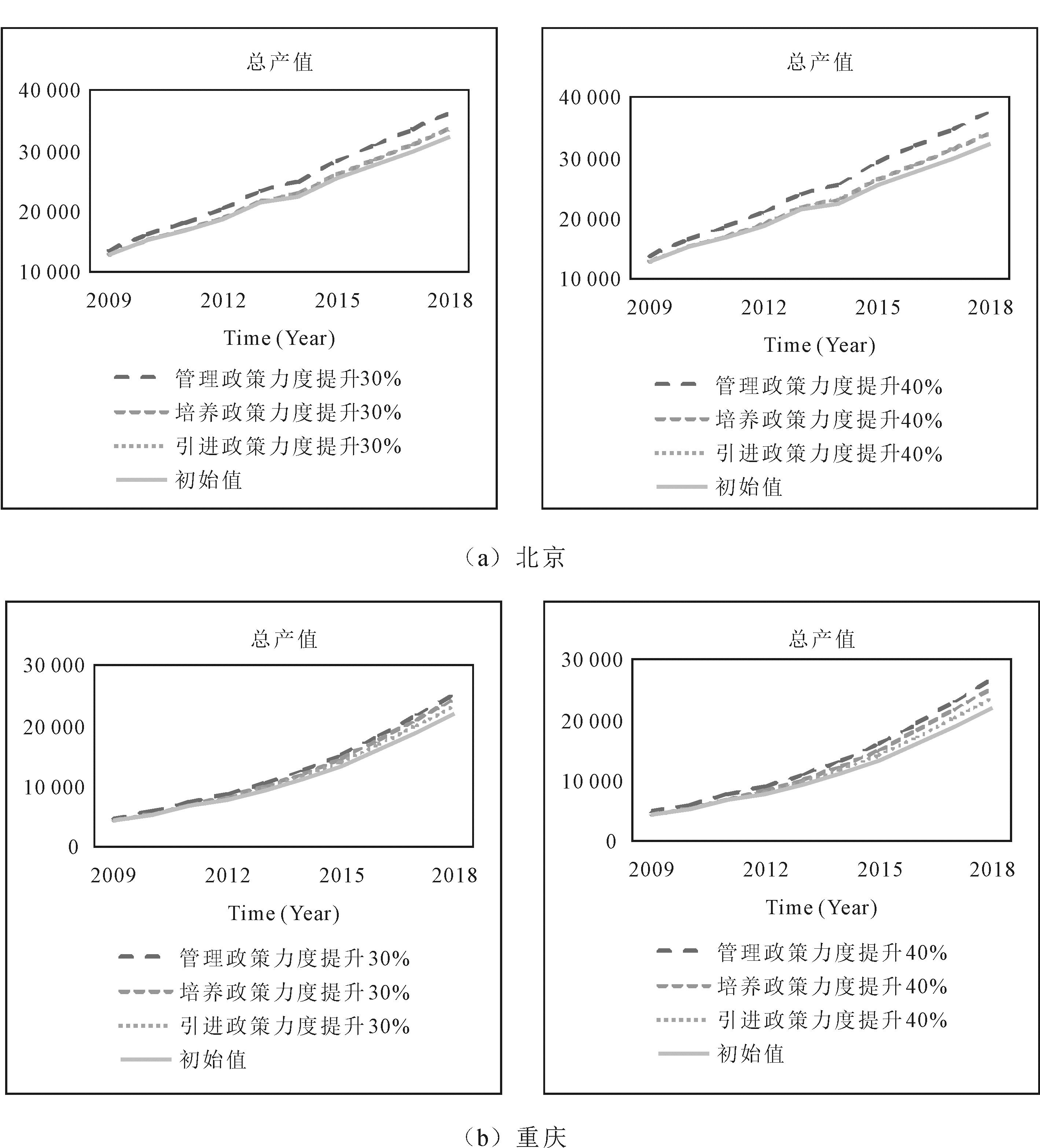

(2)经济发展。北京与重庆的仿真结果均显示,管理政策效果最显著,培养政策效果次之,引进政策效果最弱。针对上述研究结论,对北京与重庆的人才政策力度分别提升30%、40%进行稳健性分析,结果仍然支持原结论,具体见图9。

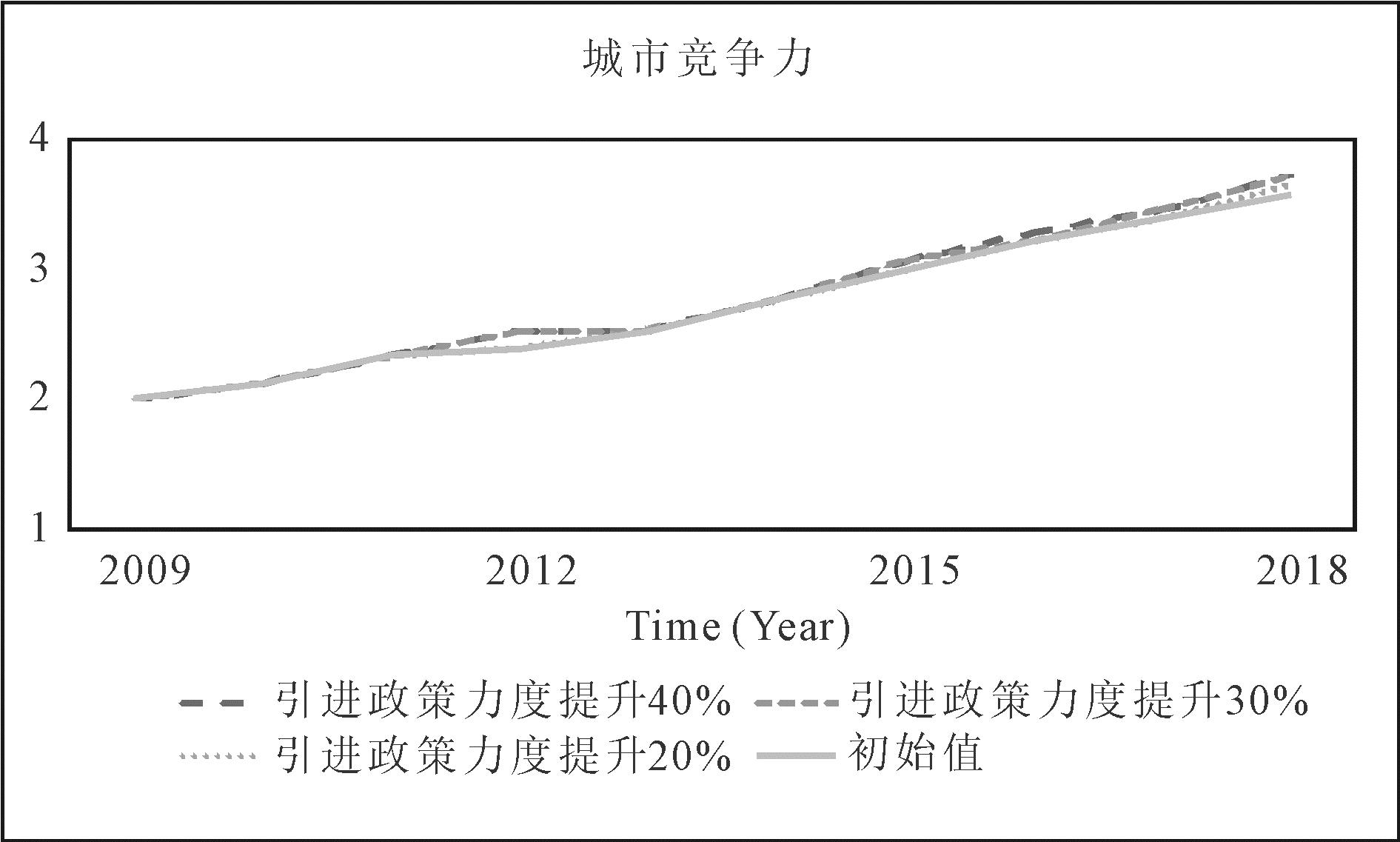

(3)提升城市竞争力。前文研究显示,重庆引进政策的效果不明显,针对该研究结论,将重庆引进政策力度分别提升20%、30%和40%,进行稳健性分析。结果表明,随着引进政策力度提升,区域竞争力的提升效果依旧不显著,仿真结果与前文结论一致,说明仅依靠高额补贴吸引人才并不能显著提高重庆竞争力,具体见图10。

5 研究结论与讨论

5.1 研究结论

本文通过建立人才政策与区域竞争力关系的系统动力学模型,分析人才政策与区域人才储备、区域经济发展和区域竞争力之间的复杂关系,并模拟引进政策、培养政策和管理政策三种不同人才政策在区域人才储备、区域经济发展和区域竞争力提高方面的异质性作用。研究发现:

(1)引进政策在促进区域经济发展、提升区域竞争力方面效果不显著,分别弱于培养政策和管理政策效果。此外,众多引进政策的颁布不仅会引发区域间人才争夺,而且可能存在资源浪费。上述结果与Hansen &Niedomysl[15]的观点一致。

(2)培养政策是扩大区域人才储备的有效手段,尤其是在人口资源丰富地区。

(3)管理政策是促进区域经济发展、提升区域竞争力的助推器。这是因为管理政策的施行有助于激发人才创造性,提高人才工作效率,进而助力区域经济发展和区域竞争力提升。

5.2 研究启示

(1)政策制定者应结合不同政策特点,充分发挥人才政策效用。如引进政策方面,住房补贴、人才补贴、税收优惠等激励措施对人才具有较强吸引力,但是其促进区域发展的效果有限。因此,面对日趋激烈的人才争夺战,地区政府需要权衡引进政策在便捷有效性方面的“利”和资源浪费方面的“弊”,从而合理制定引才政策。培养政策方面,有效的培养计划有助于扩大区域人才储备。因此,地区政府应该加大教育投入,为学生提供更多培训机会,培养和留住更多人才。管理政策方面,其有助于促进区域经济发展、提升区域竞争力,但其往往易被政策制定者忽视。政府应当制定科学的人才评估和激励体系,充分挖掘人才潜能,促进区域创新发展。总体而言,政策制定者应综合考量三种不同人才政策的差异性作用,并结合城市特点,建立科学的人才政策体系,优化地区人力资本结构,促进区域发展。具体而言,对于人才储备丰富但区域竞争力较弱的城市,引才政策的效果有限,应加强人才培养与管理,利用巨大的人才存量提升城市竞争力,形成人才发展与区域竞争力提升的良性循环。对于区域竞争力较强的城市言,应通过制定科学的管理政策充分激发人才潜能,进一步提升城市竞争力。

(2)区域竞争力提升有助于强化人才政策效用。在“抢人大战”中,单纯使用优惠政策难以持久。人才迁移和定居不仅受到人才政策影响,而且显著受到区域竞争力的影响。当区域竞争力较弱时,人才政策实施效果有限。因此,地区应采取积极措施,促进当地经济发展,增加基础设施建设投入,吸引人才。在经济竞争力方面,地方政府可通过促进产业升级,为人才提供更多就业机会。在社会竞争力方面,可通过增加基础设施投入,稳定房价,提供优质的医疗和教育资源,吸引人才。在环境竞争力方面,应采取措施减少污染,提高环境质量,建设环保宜居城市。

5.3 研究局限与未来展望

本文尚存在一些局限,有待未来进一步研究。

(1)由于疫情冲击,造成城市竞争力、人才政策与人才流动关系出现一定偏差,导致研究模型参数无法拟合疫情后情况,因此本文选择2009—2018年数据进行仿真模拟。未来研究可以使用后疫情时代数据,对本文构建模型进行验证和拓展。

(2)本文揭示了人才政策对区域竞争力的作用以及区域经济、社会、环境因素对人才政策的影响,并将人才政策作为一个外生变量,分析短期内不同人才政策实施力度变化对地区人才储备、生产总值和竞争力的影响。然而,人才政策作为一个复杂系统,会受到各种因素影响。人才政策制定并非完全外生,也受到经济、社会、环境因素影响。未来研究可以结合人才政策制定和实施过程,将更多因素纳入模型以提高模型预测力,并进一步探讨政策的长期影响。

(3)本文选取东部地区和西部地区具有代表性的两个城市进行仿真模拟分析。北京和重庆作为直辖市,在政策制定上具有更大自主权,为本文人才政策效果分析提供了合适样本。相比直辖市,非直辖城市的人才政策制定还会受到省份、国家层面政策的影响。不同层次政策组合的一致性、平衡性、连贯性、可信性和综合性对地区发展也具有重要影响。未来研究可以选取中东西部地区地级市进行仿真模拟,进一步探讨不同层次人才政策组合对区域竞争力的复杂影响。

参考文献:

[1] HU G-G.Is knowledge spillover from human capital investment a catalyst for technological innovation? the curious case of fourth industrial revolution in BRICS economies[J].Technological Forecasting and Social Change,2021,162:120327.

[2] FERRUCCI E.Migration,innovation and technological diversion:German patenting after the collapse of the Soviet Union[J].Research Policy,2020,49(9):104057.

[3] BUCH T,HAMANN S,NIEBUHR A,et al.What makes cities attractive? the determinants of urban labour migration in Germany[J].Urban Studies,2014,51(9):1960-1978.

[4] 黄海刚.从人才流失到人才环流:国际高水平人才流动的转换[J].高等教育研究,2017,38(1):90-97,104.

[5] 陈丽君,金铭.人才政策营销的要素内涵与作用机制——基于扎根理论方法的探索性研究[J].科技进步与对策,2021,38(16):135-141.

[6] 陈小平,陈萍,徐辉.人才政策与科创企业创新绩效:人才创新行为及工作敬业度的双中介作用[J].科技进步与对策,2023,40(20):131-140.

[7] 韩凤芹,蔡佳颖.引才政策、空间溢出与创新提升——基于城市空间异质性的实证[J].科学学研究,2022,40(12):2138-2149.

[8] 陈敏,苏帆.改革开放40年广东科技人才政策发展历程研究[J].科技管理研究,2020,40(7):53-59.

[9] 刘波,李萌,李晓轩.30年来我国科技人才政策回顾[J].人才资源开发,2009,17(3):34-37.

[10] 林琳.公共政策与海外人才引进——发展中国家及新兴工业经济体的经验比较[J].华中师范大学学报(人文社会科学版),2013,52(4):38-49.

[11] 李娟,杨晶晶,赖明勇.人才政策可以促进企业全要素生产率增长吗——基于地方政府人才治理视角的研究[J].经济理论与经济管理,2022,42(9):38-51.

[12] 杨永聪,沈晓娟,刘慧婷.人才政策与城市产业结构转型升级——兼议“抢人大战”现象[J].产业经济研究,2022,21(5):72-85.

[13] 薛楚江,谢富纪.政府人才政策、人力资本与区域创新[J].系统管理学报,2022,31(5):920-930.

[14] 钟腾,罗吉罡,汪昌云.地方政府人才引进政策促进了区域创新吗——来自准自然实验的证据[J].金融研究,2021,43(5):135-152.

[15] HANSEN H K,NIEDOMYSL T.Migration of the creative class:evidence from Sweden[J].Journal of Economic Geography,2009,9(2):191-206.

[16] JIANG Y,SHEN J.Measuring the urban competitiveness of Chinese cities in 2000[J].Cities,2010,27(5):307-314.

[17] BEGG I.Cities and competitiveness[J].Urban Studies,1999,36(5-6):795-809.

[18] KRESL P K,SINGH B.Competitiveness and the urban economy:twenty-four large US metropolitan areas[J].Urban Studies,1999,36(5-6):1017-1027.

[19] 苏屹,林周周,欧忠辉.知识流动对区域创新活动两阶段的影响研究[J].科研管理,2020,41(7):100-109.

[20] 杨省贵,顾新.区域创新体系间创新要素流动研究[J].科技进步与对策,2011,28(23):60-64.

[21] DI CINTIO M,GRASSI E.Internal migration and wages of Italian university graduates[J].Papers in Regional Science,2013,92(1):119-141.

[22] FAGGIAN A,MCCANN P.Universities,agglomerations and graduate human capital mobility[J].Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie,2009,100(2):210-223.

[23] HICKS J.The theory of wages[M].America:Springer,1963.

[24] FAGGIAN A,LI Q,WRIGHT R.Graduate migration flows in Scotland[J].Fraser of Allander Economic Commentary,2009,33(1):35-42.

[25] GLAESER E L,KOLKO J,SAIZ A.Consumer city[J].Journal of Economic Geography,2001,1(1):27-50.

[26] NIEDOMYSL T,CLARK W A.What matters for internal migration,jobs or amenities[J].Migration Letters,2014,11(3):377-386.

[27] ZHENG S,ZHANG X,SUN W,et al.Air pollution and elite college graduates' job location choice:evidence from China[J].The Annals of Regional Science,2019,63:295-316.

[28] STERMAN J.Business dynamics:systems thinking and modeling for a complex world[M].New York:McGraw Hill,2000.

[29] QIN F.Global talent,local careers:circular migration of top Indian engineers and professionals[J].Research Policy,2015,44(2):405-420.

[30] REINER C,MEYER S,SARDADVAR S.Urban attraction policies for international academic talent:munich and Vienna in comparison[J].Cities,2017,61:27-35.

[31] CERNA L,CHOU M-H.Defining "talent":insights from management and migration literatures for policy design[J].Policy Studies Journal,2019,47(3):819-848.

[32] YIGITCANLAR T,LÖNNQVIST A.Benchmarking knowledge-based urban development performance:results from the international comparison of Helsinki[J].Cities,2013,31:357-369.

[33] FRENKEL A,BENDIT E,KAPLAN S.Residential location choice of knowledge-workers:the role of amenities,workplace and lifestyle[J].Cities,2013,35:33-41.

(责任编辑:胡俊健)